Wie Kölns Unternehmen mit knappen Flächen wachsen

Herausgeberin

Louise

Lövenich im Wandel: Aus einem klassischen Gewerbegebiet wird ein moderner Wirtschaftsstandort.

die

Parfümhauses in neunter Generation fort.

40 Europas

KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH, Börsenplatz 1, 50667 Köln

4 Aktuelles News vom Wirtschaftsstandort

Städte im Umbau

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 MStV

Steffen Eggebrecht, Börsenplatz 1, 50667 Köln

Dr. Manfred Janssen im Gespräch: Warum Flächenmangel zur Wachstumsbremse für Köln wird

Konzeption, Projekt- und Redaktionsleitung

Redaktion

6 City der Zukunft Zwischen Leerstand und Luxus: Wie Kölns Innenstadt neu gedacht wird

Brüssel, Gent, Kopenhagen: Stadtideen von morgen

Sabrina Birkenbach, Jenny Filon, Christina Rothfeld

44 Was war Ihre mutigste Entscheidung?

dreimaldrei Journalistenbüro, Kaiser-Wilhelm-Ring 3–5, 50672 Köln

wortwert redaktion, Hansaring 20, 50670 Köln

Lektorat

Shirin Faupel, Svenja Hauerstein, Sebastian Schulin

Gestaltung

Wolfram Esser

Druck

12 Köln braucht Platz zum Wachsen

Zwei Kölner Unternehmer zeigen, wie aus Innenstadtflächen echte Zukunftsorte werden

inpuncto:asmuth druck + medien gmbh, Medienzentrum Ossendorf, Richard-Byrd-Straße 39, 50829 Köln

Dr. Manfred Janssen, Geschäftsführer KölnBusiness

16 Umtopfen erlaubt

46 Dem Himmel so nah Wie ein Kölner Startup die Logistik per Drohne revolutioniert

Die Inhalte beruhen auf den Informationen, die der Redaktion bis Mitte Mai 2025 vorlagen. Sie geben nicht in jedem Fall die Meinung der Herausgeberin wieder. Ein Teil der Informationen wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen behalten wir uns vor. www.koeln.business

Zwei Firmen zeigen, wie Wachstum trotz Platzmangel gelingt

Bildquellenverzeichnis

S. 1

48 Kreislaufwirtschaft in der Forschung

Die Mülldeponie als Zukunftslabor

50 Reportage

22 Industrie gehört in die Stadt

Titelseite: Ricardo Wiesinger

S. 3 Inhaltsverzeichnis: KölnBusiness, Marko Seifert, Thilo Schmülgen

Dr. Martin Schönheit über urbane Produktion

Tradition trifft TikTok: So erneuert Louise Farina das älteste Parfümhaus Europas

S. 6–9 City der Zukunft: Marko Seifert, Maurice Kohl für KölnBusiness

52 Fotoalbum

S. 10–11 Schwerpunkt: Ricardo Wiesinger

S. 12–15 Interview: KölnBusiness

24 Grünes Bauen mit System

S. 16–21 Feature: Ricardo Wiesinger, bordbar, Dr. Schönheit + Partner

Neue Mustergewerbeimmobilien für Köln

S. 22–23 Interview: Dr. Schönheit + Partner

Mehr als nur Parade: Wie Uwe Weiler den CSD rettete – und neu erfand

56 Pausenaufsicht

S. 24–25 Mustergewerbeimmobilie: Dr. Schönheit + Partner

S. 26–29 Stadt im Wandel: machwerkhaus köln, Phase5, Atlas Copco Energas

S. 30–31 Infografik: Wolfram Esser

26 Stadt im Wandel Aus wenig Fläche wird viel: drei Projekte, drei Ideen

S. 32–39 Fotoreportage: Marko Seifert

30 Infografik

Der Schreibtisch von Bibliotheksdirektorin

Anja Flicker

58 Businesslunch maiBeck empfiehlt

S. 40–43 Weitblick: Gare Maritime: Filip Dujardin, Garage Citroën: Secchi Smith, Winterzirkus: Farah Lieten, Nordhavn: Rasmus Hjortshøj

Central Cross: Friesenplatz im Wandel

La Société

S. 44–45 Mutigste Entscheidung: Aachener Grundvermögen, REWE Richrath

32 Fotoreportage

Gewerbegebiet

S. 46–47 Dem Himmel so nah: Thilo Schmülgen, iStockphoto/almoond

Lövenich: drei Unternehmen im Aufbruch

S. 48–49 Fokus Forschung: Bergischer Abfallwirtschaftsverband (BAV), TH Köln und Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer IML)

S. 50–51 Reportage: Thilo Schmülgen

S. 52–55 Fotoalbum: Uwe Weiler

S. 56–57 Pausenaufsicht: Thilo Schmülgen

S. 58 Business Lunch: maiBeck

Dieses Magazin wurde klimaneutral produziert und auf FSC ®-zertifiziertem Papier gedruckt, das mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet ist.

KURZ GEFASST

Nie zuvor war Köln als Veranstaltungsort so gefragt: 7,1 Millionen Besucher*innen von Meetings, Incentives, Conventions und Events zählt KölnTourismus im Jahr 2024 – ein neuer Rekordwert. Auch die LANXESS arena vermeldet für das Jahr ihren bisher größten Erfolg: Mit 2,4 Millionen Gästen ist sie nach eigenen Angaben die meistbesuchte Multifunktionsarena Deutschlands. Köln behauptet damit seinen Rang als Zentrum für Erlebnisse, Begegnungen und kulturelle Highlights.

MILLIONEN

Köln zählt inzwischen rund 800 Startups – das sind neun Prozent mehr als Ende 2023. Auch bei der Finanzierung zeigt sich ein starker Aufwärtstrend: 381 Millionen Euro wurden 2024 in Kölner Startups investiert – ein Plus von 71 Prozent gegenüber 2023. Doch die Summe täuscht über ein Ungleichgewicht hinweg: 85 Prozent der Mittel gingen an nur vier Unternehmen. Bundesweit bleibt der Zugang zu Kapital für viele Gründer*innen schwierig. KölnBusiness begegnet dieser Schieflage mit gezielter Förderung: Mehr als 2.000 individuelle Beratungen wurden allein im Jahr 2024 durchgeführt, um das Startup-Ökosystem nachhaltig zu stärken.

KölnBusiness schließt die letzte Lücke: Seit diesem Jahr ist das Gewerbegebiet Westhoven vollständig ausgelastet. In den vergangenen sechs Jahren konnten mit dem Engagement von KölnBusiness alle städtischen Flächen an Unternehmen verkauft werden. Insgesamt siedeln sich acht Betriebe auf den Grundstücken an der Armand-Peugeot-Straße im Kölner Süden an. Auf rund 18.000 Quadratmetern schaffen die Unternehmen mit Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro die Grundlage für weiteres Wachstum und Innovation am Wirtschaftsstandort Köln. Die Betriebe beschäftigen rund 200 Mitarbeiter*innen. 20

CITY DER ZUKUNFT

„Liebe deine Stadt“ – nirgendwo wird dieser Satz so gelebt wie in Köln. Er steht für die tiefe Verbundenheit mit dem eigenen Veedel, dem Dom, dem Lebensgefühl. Doch es gibt einen Ort, an dem diese Liebe spürbar ins Wanken gerät: die Innenstadt.

ZViele Projektentwickler und Bestandshalter investieren gezielt.“

Benjamin Ruchser, Citymanager „

wischen Domplatte und Neumarkt herrscht bei vielen Besucher*innen eher Ernüchterung als Euphorie. Kritisiert werden vor allem unzureichende Sauberkeit, eine geringe Aufenthaltsqualität und Leerstand. Probleme, die sich nicht schönreden lassen. Aber manche Dinge sind besser, als sie scheinen – wenn man genauer hinschaut. Gemeinsam mit dem Citymanagement von KölnBusiness begeben wir uns auf einen Rundgang durch das Zentrum. Wie der Stand ist – und was Kölns City wieder attraktiver machen soll.

Wer mit Benjamin Ruchser und Tanja Liebig über die Hohe Straße oder durch die Schildergasse geht, merkt schnell: Das ist ihr Terrain. Die beiden Citymanager*innen bei KölnBusiness sind nicht nur bestens vernetzt, sie sehen auch die Stadt mit anderen Augen. „Grundsätzlich hat die Kölner Innenstadt eine gute Ausgangslage“, sagt Ruchser. Der tatsächliche Leerstand sei gering, und gleichzeitig würden Millionen Euro als

Investitionen in Neubauten, Umbauten und Aufwertungen fließen. Ein deutliches Zeichen für die Attraktivität des Standorts, findet er: „Viele Projektentwickler und Bestandshalter investieren gezielt – auch wegen der hohen Frequenzen von Passantinnen und Passanten.“

Doch es gibt eben auch die andere Seite – die kritische, die nicht nur spürbar, sondern unter den Besucher*innen der City sogar messbar ist. Im Auftrag von KölnBusiness wurden für die Studie „Vitale Innenstädte 2024“ rund 2.000 Passant*innen befragt, wie attraktiv sie die Kölner City finden und wo sie Verbesserungspotenzial sehen. „Die Stimmung ist kritischer geworden“, erläutert Benjamin Ruchser. Mangelnde Sauberkeit, fehlende Verweilmöglichkeiten, zu wenig Grün – das sind die Kernanliegen der Befragten. Nur noch ein „Befriedigend“ bekam die Kölner City als Gesamtnote.

Zu unserem Rundgang warten Liebig und Ruchser vor dem Funkhauscafé am Wallrafplatz. An einem angenehm sonnigen Tag führen sie durch die Innenstadt, um zu zeigen, dass es nicht nur eine Vision für die Zukunft gibt, sondern dass sie auch Form annimmt. „Am Eingang der Hohe Straße entwickelt sich ein neues Entree in die Innenstadt mit Angeboten aus dem Luxussegment“, erklärt Tanja Liebig. Grundlage ist das städtische Leitbild zur Weiterentwicklung der Innenstadt, das Hohe Straße und Schildergasse in unterschiedliche Erlebnisbereiche gliedert und so verschiedene Zielgruppen anspricht.

Hier, am Wallrafplatz, in unmittelbarer Dom-Nähe und gewissermaßen am Tor zur Kölner Innenstadt, ist das Leitbild schon sehr gut umgesetzt. Es gibt Geschäfte von Montblanc, Breitling, Bulgari und dem Juwelier Wempe. Weitere sollen folgen. Die Idee: Wohlhabende Tourist*innen, etwa aus den USA oder China, finden hier schnell die Luxusmarken, für die sie gern Geld ausgeben. „Sobald auch das DomCarré mit weiterem Luxus-Einzelhandel sowie dem Fünf-Sterne-Dom-Hotel fertiggestellt ist, wird der Einstieg in die Hohe Straße noch einmal deutlich ansprechender“, sagt Ruchser.

Womit man sich in den Bereich bewegt, der dem Leitbild noch nicht entspricht: die Hohe Straße. Nach den Luxusmarken zum Einstieg stoßen Besucher*innen hier auf leere Ladengeschäfte, Imbissbuden und Süßigkeitenshops. Auch Media Markt kündigte seinen Rückzug von der Ecke Minoritenstraße an. Noch mehr Leerstand?

„Das Gebäude wird leergezogen, weil umfangreich umgebaut wird“, sagt Ruchser. Ein Phänomen, das es auch an anderen Stellen entlang der Hohe Straße gibt: Tatsächlich sind Leerstände ein notwendiger Zwischenschritt für Immobilienbesitzer, wenn sie Objekte sanieren oder neu bauen wollen. „Ein Leerstand ist nie schön anzusehen, daher ist es wichtig zu verstehen und zu kommunizieren, warum ein Ladenlokal leer steht“, so Ruchser. Mangelnde Nachfrage sei es auf der Hohe Straße in Köln jedenfalls nicht.

Den Immobilieneigentümern kommt in der City eine Schlüsselrolle zu. Große Akteure wie die Aachener Grundvermögen besitzen gleich mehrere Immobilien und unterstützen das Leitbild aktiv. „Zum Glück sind viele bereit, wirklich zu investieren“, sagt Liebig. Schwieriger wird es mit Eigentümer*innen, die ihre Immobilien vernachlässigen und sich bei der Wahl der Mieter*innen zu wenig Gedanken machen, „egal wer – Hauptsache, die Miete stimmt“.

Was bei allem Optimismus, den Liebig und Ruchser auf der Hohe Straße versprühen, nicht zu übersehen ist: Die Erneuerung der Meile ist ein Mammutprojekt. Die meisten Vorhaben sind in der Planung oder stehen am Anfang der Umsetzung. „Es wird erst einmal noch schwieriger werden, bevor es besser wird“, räumt Liebig ein. Mit der Sanierung des Mantelhauses wird der Investor Ehret + Klein erst Ende dieses Jahres beginnen. Der Media Markt verlässt die Räumlichkeiten Ende 2026, erst dann kann der Umbau starten. Bis sichtbare Veränderungen eintreten, wird es dauern. Realistisch wird es 2030 so weit sein.

Die Schildergasse – die andere zentrale Einkaufsmeile – wirkt dagegen schon heute wie eine Vision von morgen: breit, luftig, mit vereinzelter Begrünung. Der Leerstand ist deutlich weniger sichtbar. Was nicht heißt, dass es hier gar nichts zu tun gäbe. Gleich am Übergang zur Hohe Straße steht das große Galeria-Kaufhaus. Zwar befindet sich die Filiale nicht auf der Streichliste des mehrfach insolventen Warenhauskonzerns. Trotzdem hat sie Schwierigkeiten, die auch mit dem Zustand der Hohe Straße zusammenhängen. „Viele Kundinnen und Kunden, die vom Hauptbahnhof kommen, drehen um, bevor sie hier landen“, sagt Ruchser.

Und gerade abends verfällt die sonst trubelige Schildergasse in einen Dornröschenschlaf. Es ist ein Problem, mit dem viele Shoppingmeilen zu kämpfen haben. Die Lösung: Mischnutzungen. „Das bedeutet Einzelhandel im Erdgeschoss, darüber flexible Bürokonzepte und Angebote für Kultur, Freizeit, Bildung sowie Sport – das sorgt für Belebung außerhalb der Shopping-Zeiten“, erklärt Liebig. Auch Gastronomie darf im Gesamtpaket nicht fehlen – in den anstehenden Projekten sind Cafés auf begrünten Dachterrassen geplant, eine ganz neue Perspektive für Besucher*innen der Kölner City.

„Angebote für Kultur, Freizeit, Bildung sowie Sport sorgen für Belebung außerhalb der Shopping-Zeiten.“

Tanja Liebig, Citymanagerin

Lebendigkeit, Vitalität

Gastronomie

Kulturangebot

Veranstaltungen

Touristische Attraktivität

Autofreundlichkeit

Sauberkeit

Stadtbegrünung

Verweilmöglichkeiten

Quelle: Studie „Vitale Innenstädte 2024“, basierend auf Interviews mit Passant*innen

Das KölnBusiness-Citymanagement: Tanja Liebig und Benjamin Ruchser

Einen ersten Eindruck davon, wie eine Aufwertung der Innenstadt aussehen kann, bekommt man auf Höhe der Antoniterkirche an der Schildergasse. Auf der einen Seite liegt der Innenhof des Antoniterquartiers, Liebigs und Ruchsers Lieblingsort in der Innenstadt. Ein versteckter Platz mit Café, italienischem Restaurant und Außengastronomie – mitten im Zentrum, aber ruhig wie in einem Veedel.

Und auf der anderen Seite befindet sich die „Halle“ von Element-Boulders. In einer Handelsimmobilie wurden in den Obergeschossen Decken durchbrochen und mehrere Etagen zu einer der außergewöhnlichsten Kletterhallen Deutschlands umgebaut. Während in den Obergeschossen bis spät in den Abend gebouldert wird, herrscht im Erdgeschoss reger Betrieb bei einem Textileinzelhändler.

Eine Boulderhalle für die Innenstadt Mehr über das innovative Immobilienprojekt lesen Sie auf Seite 44.

Solche Orte zeigen, wohin die Reise gehen kann. Begrünte Fassaden, saubere Straßen, ein Mix aus Einkaufen, Genießen und Erleben. Doch klar ist auch: Das alles übersteigt den Handlungsspielraum eines Citymanagements. „Wir sind Impulsgeber, Vernetzer, Brückenbauer und Erklärer“, sagt Ruchser. KölnBusiness bringt Akteure aus Stadtverwaltung, Wirtschaft, Immobilienbranche und Zivilgesellschaft zusammen – bei Workshops, Foren, Konferenzen.

Und auch konkrete Projekte werden angestoßen und gefördert: kreative Nutzungen leer stehender Flächen etwa durch Ausstellungen lokaler Designer, Reinigungsaktionen in der City oder Chorauftritte in der Fußgängerzone, um nur ein paar zu nennen. „Für den großflächigen Wandel sind alle gefragt“, betont Ruchser. „Nur gemeinsam funktioniert es.“

Die Renaissance der Kölner Innenstadt ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Mit Rückschlägen, Kompromissen und viel Geduld. Doch wer am Ende des Rundgangs über Schildergasse, Hohe Straße und Wallrafplatz zurück zum Dom geht, sieht die Stadt mit neuen Augen – und spürt: Hier passiert etwas. Köln liebt seine Stadt. Und seine Innenstadt vielleicht bald noch mehr.

[Besitz, der einen materiellen oder geistigen Wert darstellt] Duden

Köln ist ein Top-Standort für Unternehmen – aber ohne Platz kaum Wachstum. KölnBusiness-Geschäftsführer

Dr. Manfred Janssen über Flächenknappheit und die wirtschaftliche Entwicklung Kölns

Herr Dr. Janssen, wie steht es aktuell um die Kölner Wirtschaft?

Die Zeiten sind herausfordernd. Viele Branchen stehen vor großen Umbrüchen – sei es durch geopolitische Krisen, wirtschaftliche Unsicherheiten oder die digitale Transformation. Unternehmen müssen darauf reagieren. Wer sich neu ausrichten und investieren will, sucht sich dafür einen geeigneten Standort. Das spüren wir auch in Köln. Damit die Kölner Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, müssen wir jetzt die richtigen Weichen stellen.

Was bedeutet das konkret für Unternehmen in Köln?

Wir brauchen ausreichend Platz für Unternehmen, die hier expandieren oder sich ansiedeln wollen. Denn die Rahmenbedingungen sind weiterhin gut. Das zeigen erfolgreiche Ansiedlungen wie Miltenyi Biotec, Renault oder die EU-Agentur EIT Culture & Creativity, die KölnBusiness in den vergangenen Jahren unterstützt hat. Aber die Nachfrage nach Flächen übersteigt das Angebot. Um den Erfolg langfristig zu sichern, müssen dringend neue Flächen bereitgestellt und bestehende Standorte weiterentwickelt werden.

Wie hoch ist der Bedarf denn?

Der Bedarf ist enorm. Im Jahr 2024 hat KölnBusiness rund 235 Anfragen von Unternehmen erhalten, die eine Gewerbefläche in Köln gesucht haben. Die Hälfte davon aus ganz Deutschland. Doch wir konnten bislang in diesem Jahr nur rund 30 Anfragen bedienen – viele der aktuellen Anfragen aus 2024 laufen noch. Das zeigt, wie stark die Nachfrage ist – und gleichzeitig, wie schwierig es ist, Unternehmen ausreichend Flächen anzubieten.

Warum ist das so wichtig für Kölns wirtschaftliche Entwicklung?

Mehr als die Hälfte der städtischen Steuereinnahmen stammt aus der Gewerbesteuer – sie finanziert wichtige Bereiche wie Infrastruktur, Bildung und Kultur und kommt damit uns allen zugute. Mit Blick auf die angespannte Haushaltslage muss die Kölner Wirtschaft weiterwachsen. Aber dafür braucht sie Platz. Unternehmen, die herkommen wollen oder hier expandieren möchten, brauchen ausreichend Gewerbe- oder Industrieflächen. Sie sind essenziell, um Arbeitsplätze zu schaffen und Wertschöpfung in der Stadt zu halten.

Warum können so viele Anfragen nicht bedient werden?

In einem Drittel der Fälle liegt es daran, dass wir den interessierten Unternehmen schlicht keine geeigneten Flächen anbieten können. Das scheitert vor allem an der Verfügbarkeit einer ausreichend großen Fläche, an einer geeigneten Form und Ausnutzbarkeit des Grundstücks oder auch an planungsund immissionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, die gewerblich-industrielle Nutzungen oft einschränken. In einigen Fällen heißt das aber auch, dass wir in Köln keine einzige Fläche anbieten können, die den Anforderungen entspricht.

Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung Kölns sichern wollen, müssen dringend mehr bedarfsgerechte Flächen bereitgestellt und bestehende Gebiete gezielt weiterentwickelt werden. Für diese Erfordernisse der Unternehmen sensibilisieren wir fortlaufend Politik und Verwaltung.

Bis 2046 fehlen laut Regionalplan rund 500 Hektar an Gewerbefläche –das entspricht 700 Fußballfeldern.“

Welche Folgen hat der Mangel an Gewerbeflächen für Köln als Wirtschaftsmetropole?

Ohne eine vorausschauende Strategie riskieren wir, dass Unternehmen sich für andere Standorte entscheiden und Köln als Wirtschaftsmetropole an Attraktivität verliert. Bis 2046 fehlen laut Regionalplan rund 500 Hektar an Gewerbefläche – das entspricht etwa 700 Fußballfeldern oder der Möglichkeit, 50.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn wir den Wirtschaftsstandort Köln langfristig sichern wollen, müssen wir dringend neue Lösungen finden.

Welche Lösungsansätze gibt es, um den Flächenmangel in den Griff zu bekommen?

In einer dicht bebauten Stadt wie Köln sind großflächige Ansiedlungen wie die Microsoft-Rechenzentren in Bedburg und Bergheim kaum realisierbar. Deshalb müssen wir vorhandene Flächen im Stadtgebiet sichern und sie strategisch weiterentwickeln.

Ein vielversprechender Ansatz sind Mixed-Use-Konzepte, die Arbeiten, Wohnen und Freizeit miteinander verbinden. Projekte wie der Deutzer Hafen, I/D Cologne oder PĀN auf dem Max-Becker-Areal zeigen, wie moderne Stadtentwicklung aussehen kann. Allein durch diese Projekte entstehen mehr als 100 Hektar zusätzliche Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen mit Raum für rund 17.000 Arbeitsplätze.

Gleichzeitig ist es wichtig, Köln und sein Umland in der Entwicklung und Vermarktung noch stärker zusammenzudenken. Dann sind wir national und international deutlich wettbewerbsfähiger.

Was ist mit kleinen und mittleren Unternehmen oder dem Handwerk – braucht es dafür nicht eigene Lösungen?

Richtig. Mixed-Use-Projekte sind ein wichtiger Baustein moderner Stadtentwicklung, reichen aber allein nicht aus. Gerade für das Handwerk sowie kleine und mittlere Unternehmen braucht es zusätzlich gezielt ausgewiesene Flächen, die ihren Anforderungen gerecht werden – sowohl was Lage und Größe als auch was Nutzungsmöglichkeiten angeht.

Steigende Defizite belasten Kölns Finanzen. Die Gewerbesteuer spielt eine zentrale Rolle für wirtschaftliche Stabilität und Investitionen.

Kölns wichtigste Einnahmequelle

Mehr als die Hälfte der städtischen Einnahmen stammt aus der Gewerbesteuer. Sie ist Kölns wichtigste Finanzquelle. Jeder neue Ansiedlungserfolg trägt dazu bei, die Zukunft Kölns zu sichern.

Gewerbesteuereinnahmen 2023 der Stadt Köln:

Quelle: vorläufiger Jahresabschluss 2023 der Stadt Köln sonstige Einnahmen

Das Haushaltsdefizit wächst

Steigende Haushaltsdefizite belasten Kölns Finanzlage. Ohne Wirtschaftswachstum bleibt die Lücke groß.

Das Stadtentwicklungskonzept für die produzierende Wirtschaft (StEK Wirtschaft) ist die zentrale Strategie der Stadt Köln, um langfristig nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaftsflächen für Industrie, Produktion, Handwerk und Logistik zu sichern.

Die zentralen Ziele: bestehende Gewerbe und Industriestandorte sichern, neue Flächen für Industrie, Produktion, Handwerk und Logistik schaffen

Flächen effizienter nutzen durch moderne Konzepte und Nachverdichtung attraktive, gut erreichbare, klimaneutrale Wirtschaftsflächen gestalten regionale Zusammenarbeit stärken, etwa bei Infrastruktur und Flächenentwicklung

Das ist wichtig, um Nutzungs- und Immissionskonflikte mit dem Wohnen zu vermeiden und trotzdem Erweiterungsund Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen. Viele dieser Betriebe sind unserer Stadt persönlich eng verbunden und tragen wesentlich zur lokalen Wertschöpfung bei. Wenn wir den Wirtschaftsstandort Köln langfristig stabil halten wollen, müssen wir auch für diese Unternehmen passgenaue Flächenlösungen finden. Hierzu können Ansätze wie kommunale Gewerbehöfe gehören, wie sie bereits in anderen Großstädten erfolgreich realisiert wurden.

Welche Rolle spielt dabei das Stadtentwicklungskonzept für die produzierende Wirtschaft?

Es ist ein zentraler Baustein, um den Gewerbeflächenmangel strategisch anzugehen. Es legt konkrete Maßnahmen fest, um bestehende Flächen zu sichern, zu modernisieren und effizienter zu nutzen. Ziel ist es, Unternehmen langfristig geeignete Standorte bereitzustellen und die wirtschaftliche Entwicklung Kölns nachhaltig zu stärken. KölnBusiness arbeitet dabei eng mit der Stadt Köln und weiteren Partnern zusammen, um Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die den Bedürfnissen der Unternehmen gerecht werden.

Was benötigt der Standort noch, um zukunftsfähig zu sein?

Köln hat das Potenzial, sich als Innovations- und Industriestandort weiterzuentwickeln und seine wirtschaftliche Strahlkraft deutlich zu steigern. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft braucht es dafür neben der gezielten Flächenentwicklung auch einen sogenannten Bestin-Class-Ansatz. Diesen setzen wir bei KölnBusiness, dort wo es sinnvoll und möglich ist, bereits um und haben auch neue Vergabekriterien für städtische Gewerbeflächen entwickelt. Wir priorisieren Unternehmen, die einen nachhaltigen Mehrwert für die Stadt schaffen – sei es durch innovative Technologien, gute Arbeitsplätze oder die Förderung von Zukunftsbranchen wie KI, Biotechnologie oder Life Sciences.

In der angesprochenen Studie wird mittelfristig eine zusätzliche Industriefläche von 150 bis 250 Hektar empfohlen. Wie könnte diese den Wirtschaftsstandort stärken?

Eine zusätzliche Industriefläche in dieser Größenordnung könnte gezielt Leuchtturmprojekte ermöglichen. Köln und das Umland bringen bereits heute wichtige Standortvorteile mit. Die Stadt hat mit der RheinEnergie einen leistungsfähigen Energieversorger, zudem verfügt sie über eine starke digitale Infrastruktur, hoch qualifizierte Fachkräfte und eine exzellente Hochschullandschaft – genau die Faktoren, die große Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen priorisieren.

Gelingt es, diese Stärken gezielt zu nutzen und strategische Industrieflächen in der erforderlichen Größe und in zusammenhängenden großen Grundstücken weiterzuentwickeln, könnte Köln weitere Großinvestitionen anziehen – mit neuen Arbeitsplätzen, mehr Wertschöpfung und einer gestärkten Wirtschaftsstruktur.

Wachstum trotz Engpässen?

Ja – wenn neue Wege gedacht und ungewöhnliche Lösungen umgesetzt werden. Zwei Kölner Unternehmen machen es vor. Ihre Geschichten lesen Sie auf den folgenden Seiten.

FEATURE

In Köln ist Fläche knapp, und trotzdem wachsen Unternehmen. Zwei bleiben, bauen um und investieren in die Zukunft. Sie festigen ihre Wurzeln – mitten in der Stadt.

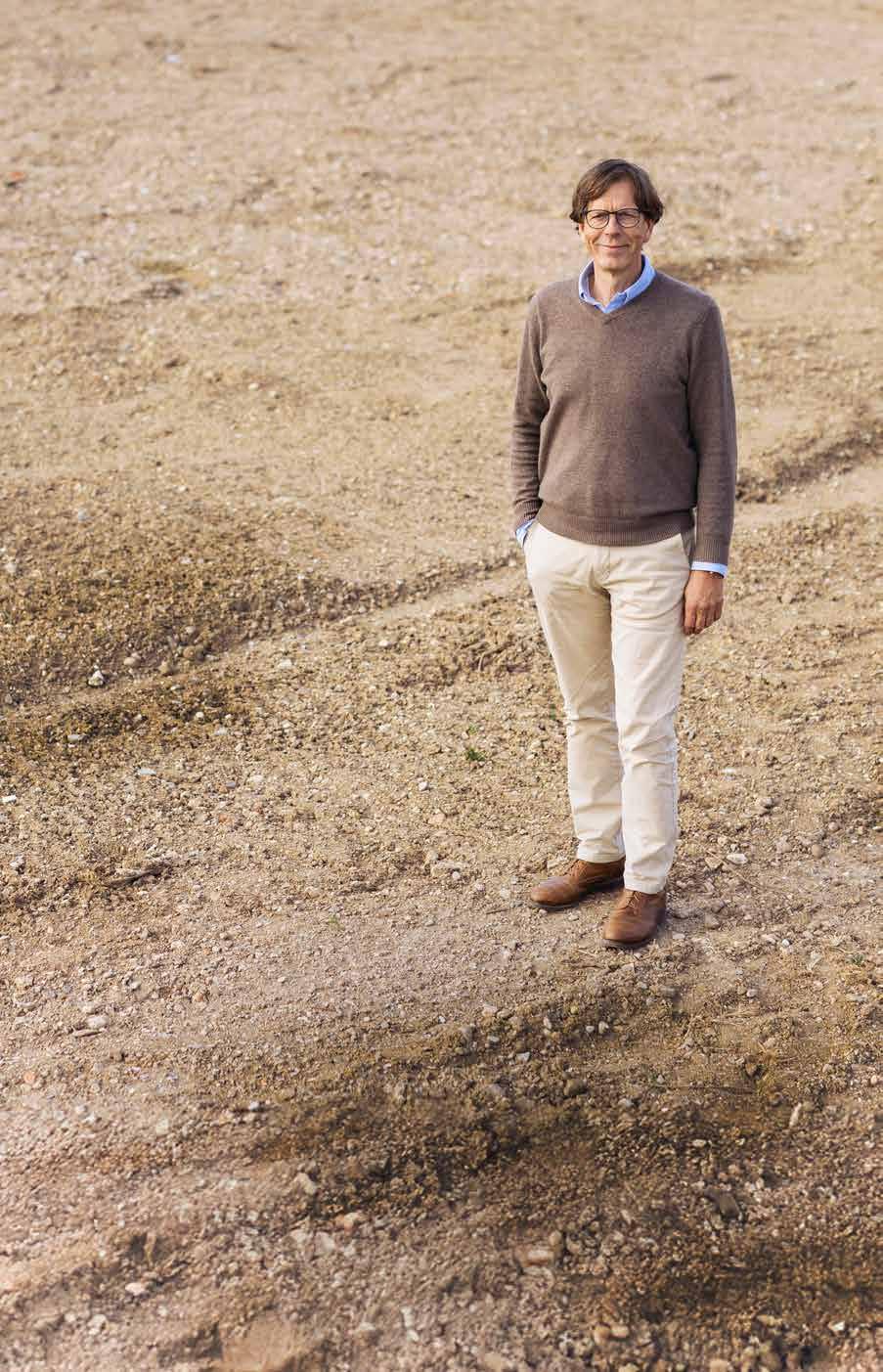

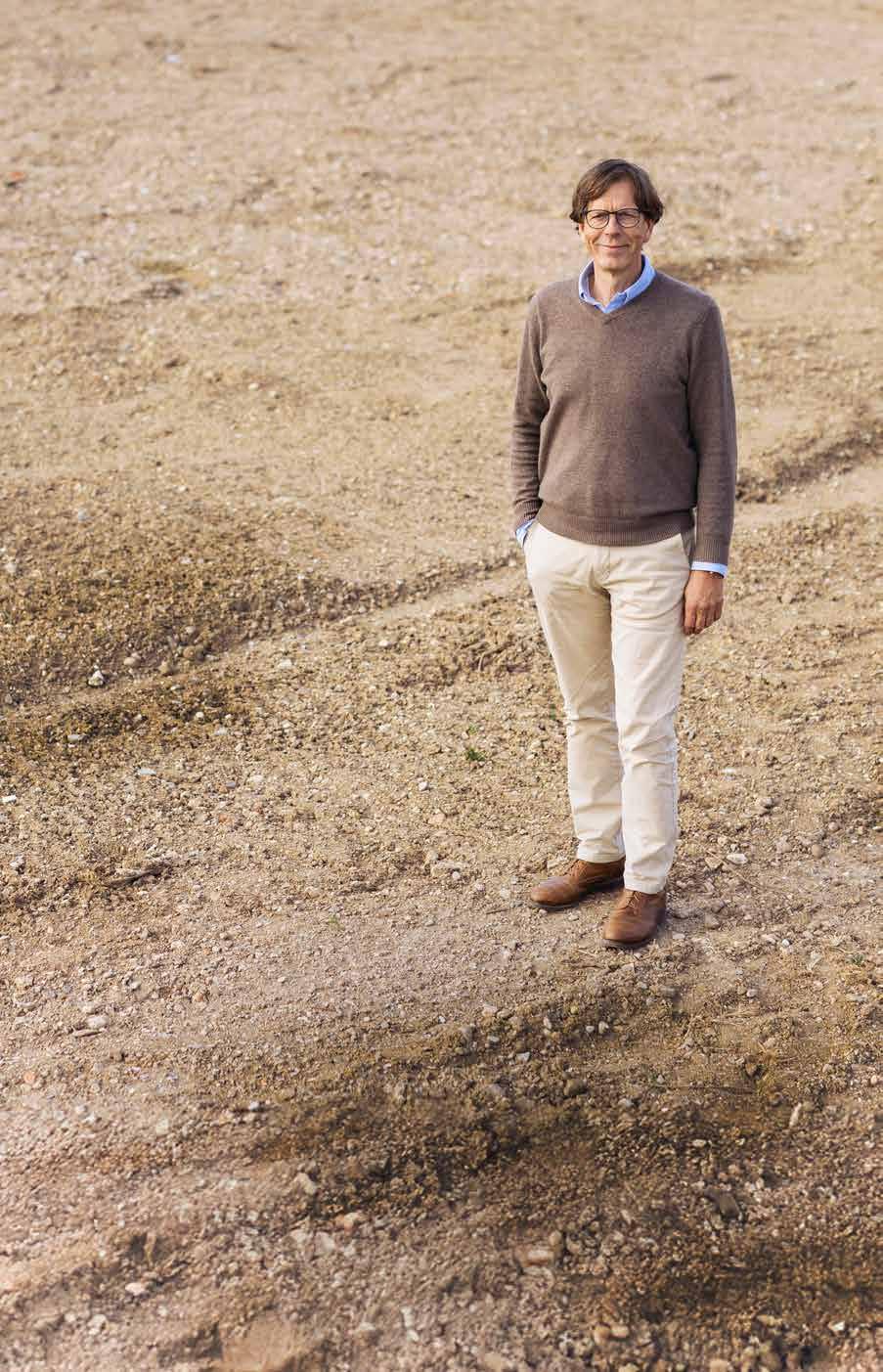

Wenn Peter Funke über das Werksgelände der Steinert GmbH zu seinem Büro geht, muss er zuerst an einigen gedrungenen Gebäuden vorbei. Die Fassade ist gelb gestrichen, die grauen Flachdächer sind alles andere als ein Blickfang. Erst wenn Funke einige Meter weiter leicht nach links abbiegt, erfreut sich sein Auge. Denn dort, etwas versteckt hinter einem weiteren Gebäude, erhebt sich eine nagelneue Halle, ein MFG, wie Fachleute es nennen, ein Multifunktionsgebäude, drei Stockwerke hoch. Unten befinden sich

Lager und Produktion, darüber ein paar Großraumbüros für den Vertrieb, inklusive Telefonboxen für ungestörte Gespräche. Ein Aufenthaltsraum mit Küche befindet sich im ersten Stock. Von hier aus lässt sich durch ein großes Fenster in die Produktionshalle schauen. Es gibt eine Dachterrasse mit Blick auf das Müngersdorfer Stadion in die eine und auf den Kölner Dom in die andere Richtung. Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für Nachhaltigkeit. Zusammengefasst: Es gibt alles, was ein modernes Betriebsgebäude haben sollte.

Wir investieren

20 Millionen Euro in den Kölner Standort.“

Peter Funke, CEO Steinert GmbH

Peter Funke, 58 Jahre alt, groß gewachsen, eine blaue Brille auf der Nase, brauner Pullover, blaues Hemd, ist Geschäftsführer der Steinert GmbH. Das Unternehmen baut in der Widdersdorfer Straße, im Grenzgebiet der Stadtteile Ehrenfeld und Lindenthal, hoch spezialisierte Maschinen für die Rohstoffsortierung – Anlagen, mit denen sich Materialien präzise voneinander trennen lassen, etwa Metalle, Kunststoffabfälle oder Glas. Seit 2002 gehört auch Steinert Australia zum Unternehmen. Am anderen Ende der Welt baut die Tochtergesellschaft leistungsstarke Magneten, die Eisen direkt vom Förderband filtern. In einigen Bereichen ist die Firma aus Köln Marktführer. „98 Prozent allen Eisens, das Australien verlässt, haben einen Steinert-Magneten gesehen“, sagt Funke stolz. Steinert liefert seine Produkte von Köln aus quer über den Globus. Neben der Produktionsstätte in Australien gibt es Büros in den USA und in Brasilien.

In den alten Produktionshallen fertigen die Mitarbeiter*innen täglich neue Maschinen. Bis zu 40 Lkw fahren Tag für Tag ein und aus. Denn Platz zum Lagern hat Funke nicht. Alles, was fertig ist, wird nach Krefeld geschafft und dort für den globalen Versand verpackt. „Vereinigte Hüttenwerke“ nennt Funke die

älteren Fertigungsgebäude – ein nicht ganz ernst gemeinter Spitzname, der an die Industriearchitektur vergangener Jahrzehnte erinnert. Ganz anders das neue MFG: Es steht für den Aufbruch, den Funke mit seinem „Masterplan 2025“ verfolgt.

Denn Steinert wächst rasant – und mit dem Wachstum steigt der Bedarf an neuen Produktionskapazitäten. Der Umsatz lag 2024 bei 200 Millionen Euro. Insgesamt hat das Unternehmen nun 550 Mitarbeiter*innen, 340 davon in Köln und Pulheim, wo 2020 ein Test- und Entwicklungscenter für seine Maschinen entstand. Zum Vergleich: 2016, als Funke anfing, waren es nur 110 Mitarbeiter*innen am Standort. Doch alles neu zu gestalten ist eine Mammutaufgabe, erst recht in einer Stadt wie Köln. Denn der Platz ist begrenzt. Es braucht Kreativität, Mut und Geduld. Wie es gehen kann, zeigt eine Reihe von Unternehmen in Köln, und auch Funke hat einen Plan.

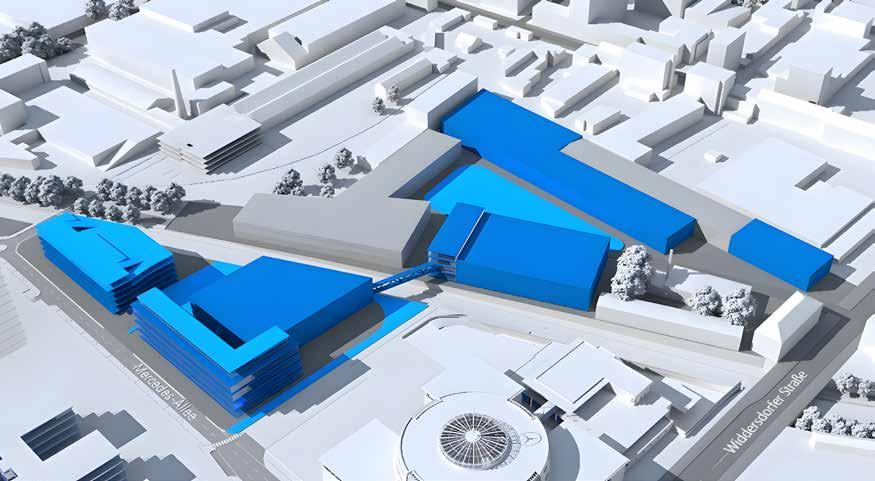

An der Widdersdorfer Straße bei Steinert soll kaum ein Stein auf dem anderen bleiben. Das Vorhaben auf dem 35.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände ist ambitioniert und komplex. Die eine, ursprüngliche Hälfte ist als Industriegebiet ausgewiesen – dort befinden sich aktuell alle Gebäude der Firma. Die andere Hälfte, die erst vor wenigen Jahren zugekauft wurde, ist planungsrechtlich anders eingestuft: zum Teil als Gewerbegebiet, zum Teil als Fläche für Bahnanlagen.

So soll das Gelände der Steinert GmbH künftig aussehen: Die Infografik zeigt bestehende, umgebaute und neu geplante Gebäude –inklusive der Brücke über die Bahntrasse, die beide Standorthälften verbindet.

Aktuell fungiert sie als Parkplatz für die Mitarbeiter*innen. Eine weitere Produktionshalle darf die Steinert GmbH hier nicht errichten – das lässt der geltende Bebauungsplan nicht zu. Also muss Peter Funke „umtopfen“, wie er es nennt. Und um das Ganze noch anspruchsvoller zu machen, durchtrennt beide Bereiche des Betriebsgeländes eine Bahntrasse.

Doch davon lässt sich Funke nicht aufhalten. Das Multifunktionsgebäude steht bereits, auch die Brücke ist gebaut, die vom MFG über die Bahntrasse führt und beide Seiten verbindet. Noch führt sie ins Leere. Eine provisorische Treppe verläuft von dort aus zu einem Parkplatz. „Bei der Vorbereitung des Bauantrags und den Abstimmungen mit den städtischen Fachämtern hat uns KölnBusiness sehr pragmatisch unterstützt“, sagt Funke. „Wir sind froh, das Team auch bei den nächsten Schritten an unserer Seite zu haben – das ist in einer Stadt wie Köln enorm wertvoll.“ Ist der Bauantrag durch, beginnt das Umtopfen.

Zuerst wird auf der neuen Fläche ein Verwaltungsgebäude gebaut. Danach folgt ein Parkhaus östlich der Trasse. Anschließend werden die „Hüttenwerke“ abgerissen und durch neue Gebäude ersetzt. Alles Schritt für Schritt. Denn die Produktion ausfallen zu lassen und alles auf einmal zu bauen, kann sich kaum eine Firma leisten.

Betriebsgelände klug planen, neue Grundstücke finden, Bauanträge stellen, warten und dann möglichst effizient bauen: Mit diesen Herausforderungen müssen sich viele Firmen in großen, vollen Städten wie Köln beschäftigen, wenn sie wachsen wollen. Es mangelt häufig an Platz. Und den Hauptsitz an einen Standort viele Kilometer weit weg zu verlegen, kommt für viele nicht infrage. Was hilft, ist eine vorausschauende Planung. Die Firma Steinert hat für ihr Vorhaben mit dem Kölner Planungs- und Beratungsbüro Dr. Schönheit + Partner zusammengearbeitet.

Was braucht es, damit urbane Industrie gelingt? Lesen Sie dazu das Interview mit Dr. Martin Schönheit auf Seite 22.

Im neuen Multifunktionsgebäude arbeitet die Steinert GmbH an der Technik von morgen.

Gemeinsam wurde ein Plan entwickelt, wie sich das Gelände effizient neu gestalten lässt. Das Architekturmodell steht zwei Räume von Funkes Büro entfernt auf einem halbhohen Aktenschrank. Farblich markiert ist, welche Hallen abgerissen werden, was neu hinzukommt und was lediglich angepasst wird. Aktuell ist das alles schon nicht mehr, dieser erste Masterplan stammt aus dem Jahr 2013. Zu schnell ist die Firma gewachsen, entsprechend musste das Modell angepasst werden. „Wir haben damals mit 75 Millionen Euro Umsatz gerechnet, nicht mit 200 Millionen“, sagt Funke. Das neue Modell gibt es derzeit nur digital. „Das Wichtigste ist aber, eine solche Planung überhaupt zu machen“, davon ist der Geschäftsführer überzeugt. „Wir investieren in den kommenden Jahren 20 Millionen Euro in den Kölner Standort.“

Peter Funke ist mit seinem Umbauprojekt mitten im Prozess. Andere Unternehmer*innen sind diesen Weg bereits gegangen – einer von ihnen ist Stephan Boltz, Gründer von bordbar. Auch er musste sich der Frage stellen, wie Wachstum gelingen kann, wenn der Platz knapp wird.

Stephan Boltz, Gründer von bordbar

Seine Firma stellt aus Flugzeugtrolleys Designermöbel her –etwa mobile „Working Stations“ für Ordner und Laptops oder rollbare Minibars. Als bordbar vor einigen Jahren aus allen Nähten platzte, war klar: Es braucht mehr Raum. Die Produktionskapazitäten sollten verdoppelt werden. Zudem war Boltz auf einem Industriegebiet in Ossendorf nur Mieter und wollte ein eigenes Grundstück mit eigener Halle in der Stadt kaufen, in der er seine Firma 2006 gegründet hatte.

Das ist sechs Jahre her. Heute sitzt Boltz auf der Daimlerstraße, in einem Industriegebiet in Lövenich. Die 2.700 Quadratmeter große Fläche hat er 2019 mit Unterstützung von KölnBusiness von der Stadt Köln erworben. Der Neubau – von außen sieht die bordbar MANUFAKTUR wie ein großer Quader aus, gehalten in schlichtem Schwarz – soll exemplarisch für das stehen, was bordbar fertigt: Designprodukte. Innen trennt eine Glaswand die Produktionsräumlichkeiten von der Verwaltung. Mit dem Bau hat Boltz sich gleich mehrere Ziele auf einmal erfüllt.

Die Produktions- und Logistikkapazitäten konnte er wie gewünscht ausbauen. Aus ursprünglich 98 Quadratmetern wurden 1.400. Gleichzeitig hat Boltz den CO₂-Fußabdruck seiner Firma deutlich reduziert. Rund 70 Prozent des Wärme- und Kältebedarfs deckt das neue Gebäude bereits mit erneuerbaren Energien – zum Beispiel durch Wärmepumpen. Künftig soll eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach den Rest übernehmen.

Doch Boltz, und das ist das Schicksal eines Unternehmers, kann sich nicht völlig entspannt zurücklehnen. Im Gegenteil: Der Geschäftsführer ist ziemlich im Stress. Denn zum einen ist die wirtschaftliche Lage in der Möbelindustrie gerade angespannt. Es wird weniger gebaut, und somit muss auch weniger eingerichtet werden. Zum anderen stehen zwei große, wichtige Möbelmessen vor der Tür: der Salone del Mobile in Mailand und High Point Market in North Carolina in den USA. Boltz hat es viele Jahre gekostet, bei beiden Messen ausstellen zu dürfen. Daher soll alles perfekt laufen. Ein Container mit seinen Möbeln ist bereits auf dem Weg über den Pazifik.

Auch beim Bau des neuen Unternehmenssitzes lief nicht alles glatt. Die Baukosten stiegen über die Zeit an, auch weil alles länger dauerte als geplant. Die höheren Kosten wieder reinzuholen könnte dauern. „Hätten wir zu dem Zeitpunkt nicht schon so viel investiert, hätte ich das Bauprojekt abgesagt“, sagt Boltz ehrlich. „Weil bordbar aber in Köln gegründet wurde, wollte ich es als Kölner Unternehmer mit meinem bestehenden Team weiterführen.“

Es ist ein Satz, der zeigt, wie viel Überzeugung hinter der Standortentscheidung steckt. Denn durchgezogen hat Boltz es trotzdem. „Wir haben ein schönes, energetisches Gebäude, das viele Jahre den Standards entsprechen wird“, sagt er. „Meinen Kindern habe ich damit auch schon etwas hinterlassen“. Er ist sich sicher: Sobald es in der Industrie wieder besser läuft, ist bordbar gut aufgestellt. „Es kam für mich nie infrage, mit meinem Unternehmen woanders hinzuziehen“, sagt Boltz. Zum einen ist er mit der Lage in Lövenich höchst zufrieden, „zum anderen sind wir nun mal ein Kölner Unternehmen“.

Aus

Trolleys werden Designstücke –gefertigt in Köln.

„Wir haben ein schönes, energetisches Gebäude, das viele Jahre den Standards entsprechen wird. Meinen Kindern habe ich damit auch schon etwas hinterlassen.“

Stephan Boltz, Gründer von bordbar

Die Anziehungskraft der Stadt hält auch Peter Funke und die Steinert GmbH am Standort Köln. Gedanken, das Unternehmen nach Euskirchen zu verlagern, verwarf die Eigentümerfamilie schon vor 20 Jahren: Zu viele Fachkräfte hätte man damit verloren. Als Alternative für einen neuen Hauptsitz gäbe es nun noch Zittau im Dreiländereck Deutschland–Polen–Tschechien. „Das Topmanagement kann man vielleicht überzeugen, dort hinzuziehen“, so Funke. Die zahlreichen Mitarbeiter*innen aber wohl kaum. Ein Gesamtumzug stand daher laut Funke nie zur Debatte. „Hier in Köln haben wir alles um die Ecke, was wir brauchen. Dank der Supermärkte und Restaurants können wir sogar auf eine Kantine verzichten“, sagt er. Hinzu komme die gute Anbindung durch die S-Bahn. Viele Mitarbeiter*innen kämen auch mit dem Fahrrad zur Arbeit.

Zur Weihnachtsfeier in der Wassermannhalle Ende des vergangenen Jahres kamen 320 der 340 Kölner Mitarbeiter*innen, mehr als 30 Nationen waren versammelt. „Und wenn nachts dann alle gemeinsam das Lied ‚Tommi‘ von AnnenMayKantereit singen, das von Köln handelt“, so Funke, „dann ist das ein echt cooles Gefühl.“

Wer in Köln bauen will, braucht Geduld –oft scheitert es an unvollständigen Anträgen. KölnBusiness setzt deshalb früh an: Die Wirtschaftsförderung berät Unternehmen vor der Antragstellung, klärt offene Fragen mit den Ämtern und prüft gemeinsam mit der Bauaufsicht die Unterlagen auf Vollständigkeit.

Zusätzliche Erleichterung bringt das neue digitale Verfahren: Bauanträge können papierlos über die Website der Stadt Köln eingereicht werden, der Bearbeitungsstand ist jederzeit online einsehbar. koeln.business/baugenehmigung

NACHGEFRAGT

Was braucht es, damit urbane Industrie gelingt? Einer, der es weiß, ist Dr. Martin Schönheit.

Mit seinem Planungsbüro Dr. Schönheit + Partner hat er die Steinert GmbH und bordbar bei ihren Projekten begleitet – und treibt in Köln neue Ideen für die Industrie von morgen voran.

Herr Dr. Schönheit, Sie sprechen sich dafür aus, Industriebetriebe in der Stadt zu halten. Warum?

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Arbeit zu den Menschen bringen müssen – und nicht umgekehrt. Die Nähe von Wohnen und Arbeit spart nicht nur Pendelzeit, sondern leistet auch einen ökologischen Beitrag. Wertvolle Zeit, die Menschen für ihre Freizeitgestaltung nutzen können –Stichwort Work-Life-Balance. Für Unternehmen wiederum zählen die Verfügbarkeit gut ausgebildeter Fachkräfte und der Zugang zur Innovationskraft der Universitäten im Kölner Raum zu den entscheidenden Standortvorteilen.

In der Stadt ist es eng, ein Industriebetrieb als Nachbar nicht unbedingt gefragt.

Das mag daran liegen, dass oft ein veraltetes Bild von Industrie in den Köpfen verankert ist. Dabei geht es hier nicht um Schwerindustrie, sondern um die Produktion und Montage von innovativen Produkten mit Entwicklungskompetenz. Aus meiner Sicht ist der entscheidende Erfolgsfaktor, die Nachbarschaft in der Umgebung von Industriebauten proaktiv zu informieren und einzubeziehen. So lässt sich das Verständnis für die moderne Industrie in ihrer Rolle als Arbeitgeber, ökologischer Partner und Serviceanbieter fördern.

Manche Unternehmen liefern etwa saubere Energie oder Warmwasser aus eigener Produktion in die Nachbarschaft, andere öffnen ihre Flächen, Kantinen, Cafés oder Parkmöglichkeiten. Letztlich geht es darum, die Industrie wieder als Partner zu begreifen und nicht den Konflikt „Wohnraum gegen Industrie“ aufzuschaukeln. Und: Firmen im urbanen Raum zu halten ist auch ökologisch sinnvoll.

Woran machen Sie das fest?

Köln hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. Die Industrie liefert durch einen optimalen ökologischen Fußabdruck bereits einen großen Beitrag. Denn moderne Industriebauten werden heutzutage hohen ökologischen Standards gerecht und können innerhalb der Stadt bequem mit dem ÖPNV erreicht werden. Schon das reduziert Emissionen. Bei einem neuen Industriegebiet irgendwo außerhalb der Stadt müssten hingegen viel mehr Menschen mit dem Auto fahren. Gleiches gilt für Produkte: Werden sie dort produziert, wo sie gebraucht werden – also in der Stadt –, entfallen viele Transportwege zum Endkunden.

Aber der Platz in der Stadt ist knapp.

Genau. Daher muss er besser genutzt werden. Zum Beispiel schaffen mehrgeschossige Gebäudestrukturen auf kleiner Grundfläche mehr Raum für Arbeitsplätze. Das haben wir in einem Konzept für das Industriegebiet Longerich nachweisen dürfen – ein Campus, der zu 80 Prozent von Handwerksunternehmen und moderner Kleinindustrie genutzt wird. Der Rest ist Wohngebiet. Mehr attraktive Arbeitsplätze liegen gleichermaßen im Interesse der Stadt und der Bevölkerung.

Es gibt eine ganze Reihe von Gebäuden – etwa zentrale Kaufhäuser zu 100 Prozent oder Versicherungs- und Bankengebäude zu mindestens 30 Prozent –, bei denen Flächen ungenutzt sind. Warum nicht solche Objekte für Handwerksbetriebe, kleine und mittlere Unternehmen oder Startups mit Produktion, Labor oder Montage umnutzen? Nach unserer Beobachtung gibt es durchaus genug Fläche – sie muss nur anders gedacht werden.

Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit das künftig häufiger gelingt?

Es braucht einen strategischen Rahmen, der Industrie, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Mobilität zusammendenkt. Köln hat mit dem gesamtstädtischen Entwicklungskonzept „Kölner Perspektiven 2030+“ bereits einen wichtigen Schritt gemacht. Jetzt gilt es, diese Ziele auf die Bedürfnisse der Industrie zu übertragen – etwa mit Konzepten wie „Urban Production“. Zudem gilt: Wenn der Plan steht, müssen Taten folgen. Hier sind alle Player gemeinsam gefragt.

„Wir müssen die Arbeit zu den Menschen bringen –und nicht umgekehrt.“

Dr.

Martin Schönheit

Haben Sie ein Beispiel dafür, wie urbane Industrie künftig aussehen kann?

Ein gutes Beispiel ist das Projekt „FUSION COLOGNE“ –mit 55 Hektar die größte zusammenhängende Industrieentwicklungsfläche im Kölner Stadtgebiet, an deren Gestaltung wir mitwirken durften. Im Kölner Norden entstehen dort mehrgeschossige Industrie- und Logistikbauten, die maximale Flächeneffizienz ermöglichen. Solche Lösungen zeigen, wie urbane Industrie auch künftig bestehen kann – ohne zusätzlichen Flächenverbrauch, aber mit echter Zukunftsperspektive für Industrieansiedlung. Und zwar in einem städtisch ausgebildeten Campus, der alle erforderlichen Dienstleistungen bündelt – von Verkehrsanbindungen über Rheinhafen, Schiene und Straße bis hin zu digitaler, energetischer und ökologischer Infrastruktur. Darauf kann Köln stolz sein.

Herr Heese, KölnBusiness hat gemeinsam mit dem Planungs- und Beratungsbüro Dr. Schönheit + Partner zwei Mustergewerbeimmobilien entworfen. Was steckt dahinter?

Die Planung einer neuen Gewerbeimmobilie ist komplex und zeitintensiv. Kleine und mittlere Unternehmen stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen – sei es bei der Einhaltung von Klimaschutzvorgaben oder der Berücksichtigung moderner Bauweisen. Wir wollten eine praktische Orientierungshilfe schaffen, wie ökologische und wirtschaftliche Anforderungen optimal miteinander verbunden werden können.

Ihre Musterimmobilie gibt es nun in zwei Varianten. Wie unterscheiden die sich?

Wir haben eine Minimalvariante und eine Maximalvariante entwerfen lassen. Basis ist ein fiktiver Betrieb mit einem Büro- und Verwaltungstrakt sowie einer Produktions- und Lagerfläche. Die Minimalvariante erfüllt die Mindeststandards für Gewerbebauten auf dem Kölner Stadtgebiet. Wer sich an dieses Beispiel hält, kann also sichergehen, dass er nichts falsch macht. Die zweite Variante hat höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

„EINE

Zwei Konzepte, viele Möglichkeiten – die Mustergewerbeimmobilien von KölnBusiness zeigen, wie nachhaltiges Bauen in Köln realistisch, wirtschaftlich und förderfähig wird.

Die Maximalvariante ist deutlich teurer. Warum kann sich das Investment trotzdem lohnen?

In der Minimalvariante kommt beispielsweise eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. Die Maximalvariante setzt auf eine Kombination aus Geothermie und thermischer Bauteilaktivierung. Diese Maßnahmen können die Betriebskosten über die Jahre um bis zu 30 Prozent senken. Es kann sich also durchaus lohnen, von Anfang an mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Natürlich ist das alles aber nicht als starre Struktur zu verstehen. Wir haben ein Baukastensystem entwickeln lassen, sodass Unternehmen auch einen Hybrid entwerfen können. Eine nachhaltige Gewerbeimmobilie muss nicht kompliziert sein – das wollen wir mit unserem Modell zeigen.

Wie unterstützt KölnBusiness dabei?

Unternehmen, die ein Bauvorhaben planen, können sich direkt an uns wenden. Wir begleiten den gesamten Prozess kostenlos: von der Auswahl geeigneter Gewerbeflächen über die Planungs- und Antragsphase bis hin zum Bau und der Beratung zu Förderprogrammen. Mit den neuen Entwürfen für die Mustergewerbeimmobilien von Dr. Schönheit + Partner können wir diesen Service intensivieren.

Minimalvariante

Gebäudestandard EH 40 EE

Investitionskosten:

ca. 2,9 Millionen Euro netto 1.500 m² BruttoGrundfläche

425 Tonnen CO₂Emissionen im Betrieb über 50 Jahre

Geplant mit IsoPaneelFassade, extensiver Dachbegrünung, Stahlbautragwerk, LuftWasserWärmepumpe

Maximalvariante

Gebäudestandard EH 40 EE Plus

Investitionskosten: ca. 3,8 Millionen Euro netto 1.500 m² BruttoGrundfläche

— 130 Tonnen CO₂Emissionen im Betrieb über 50 Jahre

Geplant mit Holzfassade, Retentionsdach, Fotovoltaikanlage mit Speicher, thermischer Bauteilaktivierung, Geothermie mit SoleWasserWärmepumpe

Leon Heese arbeitet im Unternehmensservice von KölnBusiness und begleitet Unternehmen bei Ansiedlungen und Standortentwicklungen.

Drei Kölner Projekte zeigen, wie sich vorhandene Flächen in zukunftsfähige Standorte verwandeln lassen.

Nur wenige Orte erzählen so eindrucksvoll von der Kölner Wirtschaftsgeschichte wie das Gelände des heutigen machwerkhauses. Wo nach dem Zweiten Weltkrieg Traktoren der Klöckner-Humboldt-Deutz AG vom Band liefen und später der Technikhof Kalk Raum für Werkstätten und Labors bot, entwickelt sich heute ein kreativer urbaner Produktionsstandort. Mit einem Bürokomplex und zwei großen Werkhallen vereint das machwerkhaus köln auf 20.000 Quadratmetern Gewerbe, Design und Handwerk.

Nach einer Idee des Architekten Claus Fischer und des Kreativunternehmers Frank Zumbruch wird das historische Gelände schrittweise umgewandelt. Das Konzept umfasst eine Markthalle, einen Co-Working-Space mit Kantine, Schauräume sowie gläserne Werkstätten für Designer*innen und Manufakturen. Schon heute setzen hier 34 Unternehmen mit mehr als 400 Kreativen, Handwerker*innen, Designer*innen und Tüftler*innen ihre Ideen um – viele von ihnen waren bereits Mieter im einstigen Technikhof. Die Mieteinheiten reichen von einzelnen Schreibtischen im Co-Working-Space bis zu Werkhallen und können durch die Modulbauweise der Innenräume flexibel angepasst werden.

Mit Veranstaltungen wie der Design-, Kunst- und Produktionsmesse machwerkschau ist das machwerkhaus köln ein öffentlicher Ort, der regelmäßig Besucher*innen anzieht und so die Sichtbarkeit der ansässigen Unternehmen stärkt. Dank eines 99-jährigen Erbbaurechts der Stadt Köln bietet es nicht nur langfristig Raum für Kreative, sondern setzt auch einen wirtschaftlichen Impuls: Mehr Produktion in der Stadt verkürzt die Wege zwischen Herstellung und Verbrauch – und verbindet im Fall des machwerkhauses die traditionellen Prinzipien eines Handwerker*innen- und Künstler*innenviertels mit dem zeitgemäßen Nachhaltigkeitsansatz. KölnBusiness hat die Ansiedlung maßgeblich unterstützt.

Bruttogrundfläche: 20.000 Quadratmeter

WESTSTADT

Mit THE WID realisiert der Projektentwickler Alfons & alfreda ein klimafreundliches Büroquartier, das durch Gastronomie, Hotel und Fitnesseinrichtungen ergänzt wird. Das Besondere: Die zehn Baufelder auf dem Gelände können sukzessive entwickelt werden, ihre Einteilung lässt es zu, unterschiedliche Gebäudegrößen zu vermarkten. Das bietet auch kleineren Unternehmen die Chance, ein eigenes Haus anzumieten. Das Projekt entsteht an der Widdersdorfer Straße im Stadtteil Ehrenfeld. An das einst von einem Autoteilehändler genutzte Areal schließt ein Grundstück an, das von dem Projektentwickler Bauwens erworben wurde.

Auch in Sachen Energie und Bauweise verfolgt THE WID einen zukunftsorientierten Ansatz. Mit teilweise begrünten Fassaden, einem hohen Anteil an Fotovoltaikanlagen und einer vollständig auf Strom basierenden Energieversorgung steht das Projekt für nachhaltige Arbeitswelten. Zudem werden 30 Prozent der rund 600 Stellplätze in der Tiefgarage mit E-Ladestationen ausgestattet. THE WID sieht eine enge Vernetzung mit den umliegenden Wohnquartieren vor, um eine lebendige Verbindung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit zu erschaffen. Die Bauarbeiten sollen 2026 beginnen, die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Bruttogrundfläche: 95.000 Quadratmeter

Verfügbare Mietflächen: ab 200 Quadratmeter

Eingebettet in ein Wohngebiet und ohne Erweiterungsflächen in der Umgebung, bleibt der Industriekonzern Atlas Copco Energas in Köln-Sürth – und setzt auf Nachverdichtung. Das Maschinenbauunternehmen nutzt jede verfügbare Fläche auf dem Betriebsgelände, um weiterzuwachsen. Wo früher Material zwischengelagert wurde und ein Stickstofftank stand, erhebt sich heute ein neues Testgebäude, in dem Maschinen auf ihre Leistungsgrenze hin geprüft werden. Zum Standort gehört auch eine angemietete Fläche, auf der sich eine Ausbildungswerkstatt und Sozialräume befinden, außerdem die direkt angrenzende Verpackungsfirma sowie die Kantine. Ob der Mietvertrag verlängert wird, ist derzeit offen. Sollte die Fläche künftig wegfallen, müssten diese Bereiche auf das bestehende Betriebsgelände verlagert werden. Dafür prüft das Unternehmen verschiedene Optionen – denkbar sind etwa Neubauten.

Gleichzeitig reduziert der Industriekonzern seinen ökologischen Fußabdruck. Nicht nur die Sanierung des Hallendachs mit mehr als 1.700 Fenstern steht an, sondern auch der Ausbau der Fotovoltaikanlage und perspektivisch die Umstellung auf Wärmepumpen. Trotz beengter Platzverhältnisse schafft Atlas Copco Energas so Raum für Innovationen – und wird den Energieverbrauch um bis zu 35 Prozent senken.

Kernfläche: 66.000 Quadratmeter

Angemietetes Gelände: 2.500 Quadratmeter

INFOGRAFIK

4.500 m2

Das neue Gebäude wird eine Bruttogrundfläche von 17.000 Quadratmetern haben – deutlich mehr als die 12.680 Quadratmeter des früheren HZR 62. Von der Gesamtfläche entfallen 12.580 Quadratmeter auf Mietflächen, rund 10.150 Quadratmeter davon sind Büroflächen in den sanierten Etagen eins bis elf. Diese hat sich die Unternehmensberatung Deloitte gesichert. Im Erdgeschoss sind zur Fertigstellung 2027 Flächen für Gastronomie und Einzelhandel geplant, konkrete Mieter stehen noch nicht fest.

In Deutschland liegt der Fokus bei Bautätigkeiten traditionell auf dem Neubau. Dabei bietet die Nachverdichtung eine schnellere und ressourcenschonendere Alternative: Sie schließt Baulücken und erweitert bestehende Gebäude –mit großem Potenzial. Laut einer Studie der Berlin Hyp könnten allein in Wachstumsregionen rund 625.000 zusätzliche Wohnungen entstehen. Auch neue Gewerbe-, Büround Industrieflächen werden so möglich.

Ein Beispiel für diese Entwicklung mitten in Köln ist das CENTRAL CROSS am Friesenplatz: Das frühere HZR 62 wird von den Projektentwicklern PROXIMUS und Quantum umfassend saniert und nachverdichtet.

Terrassen und Loggien sorgen auf sämtlichen Stockwerken für begrünte Aufenthaltsflächen.

Das Highlight: eine großzügige Dachterrasse im elften Obergeschoss – mit Blick auf den Dom. m2

Das CENTRAL CROSS ist als Referenzprojekt der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen für eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren ausgelegt. Durch die Wiederverwertung großer Teile der Bestandsstruktur gilt es als nachhaltiges Vorzeigeprojekt. Fotovoltaikanlagen auf den Dächern sorgen für eine zeitgemäße, effiziente Energieversorgung.

Zwischen dem Hochhausansatz und dem Friesenwall schafft ein Neubau neue Büroflächen. Dafür wurden das Erdgeschoss und die erste Etage des früheren HZR 62 mit dem ehemaligen StraussInnovation-Laden zurückgebaut.

Mit rund 62 Hektar zählt das Gewerbegebiet Lövenich zu den größeren seiner Art im Kölner Stadtgebiet. Die Unternehmer*innen, die hier bauen, suchen mehr als nur Fläche – sie gestalten ihre Zukunft. Wir haben drei von ihnen vor Ort besucht.

Das Familienunternehmen wickelt hier die An- und Ablieferung von Waren zentral ab – und verschafft so den Filialküchen in Innenstadt und Veedeln Entlastung.

Für

uns ist Lövenich ein Quantensprung. Wir sind nicht nur gewachsen, sondern haben uns völlig neu aufgestellt.“

KarlHeinz Scholzen

FRÜH Gastronomie kocht in Lövenich für sechs Brauhäuser vor –und betreibt hier auch das neue Bistro FRÜH Himmel op Ääd.

Warum hat sich FRÜH Gastronomie für den Bau eines neuen Gebäudes in Lövenich entschieden?

Wir haben uns für eine neue Großküche entschieden, damit wir überall eine gleichbleibende Qualität anbieten und effizienter arbeiten können. Bevor wir uns im Gewerbegebiet neu aufgestellt haben, hat jede der fünf Filialküchen in der Innenstadt und den Veedeln alle Speisen vor Ort selbst zubereitet.

Was passiert hier genau?

Wir produzieren 10.000 Speisen täglich – frisch, handwerklich und nach festen Rezepturen. Zu den Speisen gehören zum Beispiel Soßen, Spätzle und Apfelstrudel. Wir transportieren die vorproduzierten Speisen dann zu unseren Filialen. Außerdem betreiben wir hier das neue Bistro.

Karl-Heinz Scholzen ist gelernter Koch und stammt aus dem bekannten Familienbetrieb Haus Scholzen. Seit 2009 arbeitet er für FRÜH Gastronomie, wo er heute als Geschäftsführer der FRÜH VPK GmbH Co. KG und als Ressortleiter für die gesamte Gastronomie verantwortlich ist.

Warum Lövenich?

Lövenich war ein Glücksgriff. Die Lage passt perfekt zu unseren logistischen Anforderungen. KölnBusiness hat uns intensiv dabei unterstützt, das passende Grundstück zu finden – gekauft haben wir es im Juli 2022. Heute nutzen wir 5.000 Quadratmeter Fläche mit einem funktional geplanten, mehrstöckigen Gebäude. Mit mehr als 50 Mitarbeiter*innen ist der Standort unser neues Herzstück. Es war ein emotionaler Moment, als wir hier zum ersten Mal gekocht haben –nach all den Jahren der Planung.

Die neue Immobilie erfüllt alle Auflagen einer Großküche.

Der Sportsclub Sharky hat sich in Lövenich mit rund 800 Quadratmeter Fläche neu aufgestellt. Herzstück des Angebots: Schwimmkurse für Kinder

Martin Becker „

Der Riesenvorteil von Lövenich: Wir sind schnell erreichbar – für Kunden und die Mitarbeiter*innen der SpoHo.“

Das Gebäude des Sharky Sportsclubs in Lövenich wurde speziell für den Betrieb einer privaten Schwimmschule konzipiert. Es ist dreigeschossig, hat rund 800 Quadratmeter Fläche und kombiniert Schwimmbereich, Gastronomie, Büroflächen und Fitness-Etagen. Im Schwimmbetrieb sind circa 60 Mitarbeiter*innen tätig – Werkstudierende und fest angestellte Fachkräfte. Es gibt Schwimmkurse für Kinder aller Altersgruppen sowie ergänzende Fitnessangebote, ein EMS-Studio sowie ein Café für Eltern und Begleitpersonen. Die Kurse folgen einem eigenen Konzept.

Martin Becker ist Gründer der Schwimmschule Sharky. Nachdem er erfolgreich Schwimmkurse an Urlaubsorten und in Köln aufgebaut hatte, entstand die Idee, ein eigenes Bad zu eröffnen. 2017 wurde aus der Idee Realität.

Nach zehn Jahren in Lindenthal röstet die Kölner Kaffeemanufaktur von Georg Hempsch künftig in neuer Nachbarschaft.

DER LANGE WEG ZUM GRUNDSTÜCK

Die Suche nach einem geeigneten Grundstück dauerte rund fünf Jahre. Der Auswahlprozess war komplex, die Anforderungen waren – trotz Hilfe von KölnBusiness – hoch. Für Gründer Georg Hempsch gab es keine Alternative zu Köln.

Der neue Standort umfasst drei Geschosse mit knapp 1.000 Quadratmeter Nutzfläche – samt Verkaufsfläche, Gastronomie und vollständiger Rösterei. Produktion und Logistik werden künftig zentralisiert, der Standort in Lindenthal bleibt als Verkaufs- und Kommunikationsort erhalten. In Betrieb wird das neue Gebäude im ersten Quartal 2026 gehen.

„Köln liegt uns am Herzen. Deshalb können wir das nicht in Hürth oder Pulheim machen – es muss Köln bleiben. Das ist Teil unserer DNA.“

Georg Hempsch über die Standortwahl

Einst wurde im größten europäischen Güterbahnhof nahe dem Brüsseler Kanal Fracht verzollt –bis der Freihandel im Europäischen Wirtschaftsraum das überflüssig machte. Die Gare Maritime, Teil des Tour-&-Taxis-Areals, stand jahrelang leer, abgesehen von Events wie der Art Brussels. Dann nahm sich das Architekturbüro Neutelings Riedijk 2018 des Industriedenkmals an und verwandelte es in eine Art überdachte Stadt. Heute herrscht hier nicht weniger Trubel als in den 1980er-Jahren – nur ganz anders: Menschen arbeiten, shoppen, entspannen, schlendern über Flohmärkte oder verfolgen Sportevents.

Die Gare Maritime zeigt exemplarisch, wie historische Industriearchitektur bewahrt und zugleich neu belebt werden kann. Der 45.000 Quadratmeter große Komplex besteht aus der großen Halle mit multifunktionaler Nutzung sowie zwölf Holzpavillons mit Büro- und Einzelhandelsflächen – vollständig rückbaubar.

Früher dampften Lokomotiven durch die Halle, heute kommt die Gare Maritime ohne fossile Brennstoffe aus. Die Glasfassaden sind mit Solarzellen ausgestattet, auf den Dächern erzeugen 17.000 Quadratmeter Solarmodule Strom. Finanziert von der privaten Extensa Group, wurde die Gare Maritime zum wirtschaftlichen Impulsgeber für das Viertel. Die Neubelebung schafft Arbeitsplätze und zeigt, wie die Umnutzung brachliegender Industrieflächen Investoren anziehen kann.

Fläche: 45.000 Quadratmeter

Finanzierung: 60 Millionen Euro, 12 Millionen Euro davon für den Holzbau

WEITBLICK

Köln denkt Stadtentwicklung weiter – doch auch ein Blick nach Brüssel, Gent und Kopenhagen zeigt, was möglich ist. Dort werden Industriebrachen, leere Gewerbegebäude und ungenutzte Verkehrsflächen in multifunktionale Räume verwandelt.

Die Citroën-Garage in Brüssel war einst eines der größten Autohäuser Europas – ein Symbol der industriellen Blüte der 1930er-Jahre. Doch mit dem Strukturwandel verlor das Gebäude seine Funktion. Vor weniger als zehn Jahren standen hier noch Autos, so weit das Auge reichte. Nun wird das denkmalgeschützte Gebäude zu KANAL umgebaut – einem Ableger des Centre Pompidou aus Paris. Die Eröffnung ist für diesen Herbst geplant. Nach Abschluss der Arbeiten bietet der Bau 12.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche sowie 7.000 Quadratmeter für das Architekturzentrum der Brüsseler Kulturorganisation CIVA. Der ursprüngliche, kirchenähnliche Aufbau bleibt erhalten.

Die neue Kulturstätte in der ehemaligen Arbeitergegend soll für alle zugänglich sein. Die 200 Meter lange Haupthalle, einst Showroom für Autos, wird zum Empfangsraum. Seitlich schließen sich die ehemaligen Produktionshallen an, in denen künftig Ausstellungen stattfinden. Die Hallen sind größer, als es ein Museum je wäre, roher, als ein Kunsthaus sein sollte – und kubistische Elemente ragen dort auf, wo einst Maschinen brummten.

Der Umbau kostet rund 125 Millionen Euro und wird von der Region Brüssel finanziert. Die Umwandlung stärkt die kulturelle Infrastruktur und soll als wirtschaftlicher Impulsgeber für das Viertel wirken – mit neuen Arbeitsplätzen in Kultur, Tourismus und Gastronomie und zusätzlichen Besucher*innen durch das Prestige des Centre Pompidou.

Fläche: 39.000 Quadratmeter

Finanzierung: 125 Millionen Euro

Der Winterzirkus in Gent ist 140 Jahre alt. Nach einem Brand konnte ab 1923 die Manege wieder bespielt werden – mit Artist*innen, Musik und Kinofilmen. 1947 kaufte ein Fahrzeughändler das Gebäude, um dort ein Autohaus und später seine 950 Oldtimer unterzubringen. Ab 2001 stand es leer. Rund 100 Jahre nach dem Wiederaufbau öffnete der Zirkus im vergangenen September erneut seine Türen.

Das Atelier Kempe Thill und aNNo Architects transformierten den Steinbau zu einem Zentrum für Kultur, Technik und Innovation. Die ehemalige Manege, mit 1.200 Quadratmetern so groß wie das Pantheon in Rom, ist heute ein überdachter öffentlicher Platz. Unter ihr entstand ein schalldichter Konzertsaal für 500 Gäste.

Wo einst die Zirkuspferde standen, arbeiten heute Gründer*innen und Geschäftsleute in CoWorking-Spaces und Konferenzräumen. Auch das Wissenschafts- und Wirtschaftskonsortium TENT hat hier seinen Sitz. Die Architekt*innen veränderten so wenig wie nötig – Patina, unterschiedliche Böden und abgeplatzter Putz, all das ist geblieben. Und macht den Ort nicht nur charmant, sondern half auch, das vergleichsweise kleine Budget von rund 31 Millionen Euro einzuhalten, finanziert größtenteils von der Region Flandern und der EU.

Aus einer verlassenen Zirkusmanege wurde ein lebendiger Arbeits- und Veranstaltungsort. Die Mischung aus Kultur, Forschung und Unternehmertum macht den Winterzirkus zu einem Modellprojekt für urbane Revitalisierung.

Fläche: 11.000 Quadratmeter Finanzierung: 31 Millionen Euro

Kopenhagen ist nicht umsonst UNESCO-Weltarchitekturhauptstadt 2023 – eines der besten Beispiele dafür ist der Stadtteil, der auf dem Gelände des ehemaligen Nordhafens entsteht. Fünf Minuten, nie länger, sollen die Bewohner*innen unterwegs sein, um alles zu erreichen, was sie brauchen. Wo früher Frachter anlegten, leben heute 6.000 Menschen – komplett autofrei. Auf 360 Hektar Fläche liegen Schulen, Spielplätze, Unternehmen, Geschäfte, Cafés und Sportanlagen in direkter Nähe. Alte Strukturen wie das Silo und die Lagerhallen blieben erhalten und wurden zu Wohnungen, Büros und Bars umgebaut.

Auch andere Städte entwickeln ihre Hafengebiete neu, doch Kopenhagen setzt mit Nordhavn auf ein durchgängig nachhaltiges, vernetztes Konzept. Das dänische Architekturbüro COBE, das in Kopenhagen mitgeplant hat, ist auch an der Umgestaltung des Deutzer Hafens beteiligt. Dort entsteht nach Kopenhagener Vorbild ein Stadtquartier mit 5.000 Wohnungen und rund 6.000 Arbeitsplätzen.

Nordhavn ist ein Großprojekt mit einem Zeithorizont von 40 bis 50 Jahren. Am Ende sollen hier 40.000 Menschen leben und ebenso viele Arbeitsplätze entstehen. Die Kosten belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro, finanziert durch öffentliche und private Mittel.

Fläche: 360 Hektar

Kosten: mehrere Milliarden Euro

STANDORTWAHL

IHRE

Flächen neu denken, ungewöhnliche Konzepte wagen, die Innenstadt beleben:

Dr. Frank Wenzel von der Aachener Grundvermögen und Lutz Richrath von REWE Richrath zeigen, wie das gelingt – mit einer Boulderhalle und einem zweistöckigen Supermarkt mitten in der City.

Lutz Richrath, REWE Richrath

Supermärkte

„Vor etwas mehr als zehn Jahren haben wir mitten in der Innenstadt einen zweistöckigen Supermarkt eröffnet. Das war damals eine riskante und auch mutige Entscheidung, weil viele Faktoren dagegensprachen. Die Fläche hat nicht richtig gepasst, wir hatten wenig Zeit für den Umbau und mussten viel investieren. Eine Rolltreppe ließen wir in einer Nachtaktion mit einem Schwertransporter liefern, allein die Lüftungsanlage hat uns eine halbe Million Euro gekostet. Zudem waren Supermärkte im Stadtzentrum unüblich, weil die Autoanbindung ungünstig ist. Die meisten Menschen kaufen dort nicht für die Woche ein, sondern erledigen kleinere Besorgungen. Das rechnet sich oft nicht.

Mein Bruder und ich haben uns trotzdem dafür entschieden, weil wir glaubten, mit einem großen gastronomischen Angebot viele Leute begeistern zu können. Wir haben eine eigene Metzgerei, eine große Küche und sogar eine Live-CookingStation auf die Fläche gebaut. Außerdem gibt es eine Sushibar und eine große Salat- und Obstabteilung. Das zieht viele Menschen aus umliegenden Unternehmen an, die hier zu Mittag essen. Hinzu kommen Touristen und Shopping-Publikum.

Das Konzept war damals gewagt, aber es hat sich ausgezahlt. Wir waren Pioniere und sind heute mit der Frequenz sehr zufrieden. Jede Woche kommen mehr als 20.000 Kundinnen und Kunden in die Filiale. Seit der Eröffnung hatten wir zahlreiche Besuchergruppen aus China, Japan, Peru oder Österreich im Haus, die das Konzept in ihren Innenstädten umsetzen wollen. Sogar der Vorstandsvorsitzende von Lidl hat sich dafür interessiert, wie wir die Filiale so erfolgreich aufgebaut haben. Das zeigt mir: Wir haben die richtige Entscheidung getroffen.“

Lutz Richrath ist geschäftsführender Gesellschafter der REWE Richrath Supermärkte, die er gemeinsam mit seinem Bruder Peter führt.

Dr. Frank Wenzel, Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

„Eine gute Entscheidung unseres Unternehmens war der Umbau einer Immobilie zu einer Boulderhalle mitten in der Kölner Innenstadt. Das ist in den Obergeschossen in einer Einkaufsstraße in Deutschland bisher einzigartig. Die bauliche Umsetzung war komplex, und als wir die Idee entwickelten, wussten wir, dass wir Neuland betreten. Das Konzept war ja völlig neu.

Die Idee kam während der Coronapandemie auf. Damals wurde klar, dass der bisherige Mieter der sechsgeschossigen Immobilie, ein alteingesessenes Schuhhaus, bald ausziehen würde. Wir haben uns dann überlegt, wie wir die frei werdende Fläche nutzen wollen, und uns nach Abwägung aller Risiken und Chancen für eine ungewöhnliche Lösung entschieden: in die Stockwerke oberhalb eines Einzelhandelsankermieters eine geschossübergreifende Boulderhalle zu bauen. Nach der Baugenehmigung startete das Projekt im Jahr 2023 mit einem aufwendigen Umbau. Wir mussten Decken öffnen, Wände verstärken und einen eigenen Aufzug integrieren. Wir haben viel investiert, weil wir davon überzeugt waren, dass sich die Investition für die gesamte Innenstadtlage auszahlen wird.

Wenn ich mir heute die Situation anschaue, kann ich sagen: Wir haben es richtig gemacht und mit Element Boulders auch einen starken Partner gefunden. Die Erwartungen an die Besucherzahlen wurden schon am ersten Tag weit übertroffen, und das Projekt ist wirtschaftlich erfolgreich. Außerdem trägt es zur Belebung der Innenstadt bei, weil es eine ganz neue, vor allem junge Zielgruppe anzieht. Davon profitieren auch die Geschäfte und Restaurants in der Nähe. Es zeigt sich, dass es innovative Konzepte in der Innenstadt braucht – und dass sie funktionieren.“

Dr. Frank Wenzel ist Geschäftsführer der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.

Wenn Cem Uyanik nervös ist, dann ist ihm das zumindest nicht anzusehen, als er sich auf eine kleine Bühne im modernen Bürogebäude The Ship in Köln-Ehrenfeld stellt. Dabei ist dieser kalte, etwas graue Oktobertag für den Geschäftsführer und Mitbegründer von Urban Ray ein wichtiger Termin. Gut 50 ausgewählten Gästen, darunter Investor*innen, Journalist*innen und potenziellen Geschäftspartner*innen, will der 29-Jährige deutlich machen, wie weit sein Startup bereits ist. Und Uyanik, weiße Sneaker, ein dunkelblaues Sakko über dem weißen Hemd und mit einem Headset-Mikrofon ausgestattet, hält nichts von Understatement. „Wir werden die Städte ganzheitlich verändern“, kündigt er an.

Uyanik will hoch hinaus – und das ist wörtlich zu nehmen. Urban Ray arbeitet an einem Drohnen-Transportsystem für Waren. Das junge Unternehmen will zuerst im Gesundheitssektor durchstarten, schon 2026 soll der Regelbetrieb aufgenommen werden. Auf einem Feld bei Pulheim demonstriert Urban Ray, wie dieser Betrieb aussehen soll. Das Startup hat eine Art Paketstation aufgebaut, auf der die Drohnen landen und ihre Lieferungen be- und entladen können. Alles läuft wie am Schnürchen: Die Drohne nimmt das Paket brav auf und fliegt leise summend ihre Runden, bis sie irgendwann wieder landet und bei der Station andockt.

Der „Use Case“ liegt auf der Hand. Was ist mit Medikamenten, die so schnell wie möglich an Krankenhäuser und Apotheken geliefert werden müssen? Wie können Blutproben sofort verfügbar sein und Testergebnisse aus dem Labor innerhalb kürzester Zeit vorliegen? Auf diese Fragen will Urban Ray mit seinen Drohnen die Antwort liefern.

Mit seinen Paketdrohnen möchte das Kölner Startup Urban Ray die Logistik in Deutschlands Städten revolutionieren. Im Gesundheitssektor geht es bereits los.

Das klingt nach einer typischen Garagen-Geschichte aus dem Silicon Valley, aber Urban Ray wurde in Aachen ausgetüftelt. Die drei Gründer Uyanik, Fabian Binz und Henry Schmidt lernten sich während ihres Maschinenbaustudiums mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrttechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule kennen. 2020 nahmen sie gemeinsam an einem Designwettbewerb der NASA teil und gewannen mit ihrer Drohnenidee. „Damals entstand ein regelrechter Hype um Advanced Air Mobility“, erinnert sich Uyanik. Ob Lilium oder Volocopter – Deutschland träumte davon, die Lüfte zu erobern. 2023 zog es die Jungunternehmer von Aachen nach Köln-Ehrenfeld. „Gründen in Köln heißt: beste Infrastruktur, starke Community und echte Wachstumschancen“, findet Uyanik.

Die Stadt profitiert von ihrer verkehrsgünstigen Lage an wichtigen Autobahnkreuzen, dem 24-Stunden-Frachtbetrieb am Flughafen und dem Kölner Eifeltor, dem leistungsfähigsten Containerumschlagplatz Deutschlands. „Köln hat sich als Logistikstandort hervorragend entwickelt und gehört zur Spitzenklasse in Deutschland. 4.500 Logistik- und Handelsunternehmen gibt es hier, darunter fast alle der 20 größten deutschen Logistikunternehmen. Man kann also sagen: Alle sind in Köln oder wollen hierher“, sagt Katja Wittke, Logistikexpertin von KölnBusiness. Die Wirtschaftsförderung hat Urban Ray mit der Vermittlung einer Immobilie, Förderangeboten und ihrem Netzwerk unterstützt, um den Markteintritt zu erleichtern.

Das Startup profitiert besonders von Kontakten zu anderen Unternehmen. Mit dem Kölner Laborunternehmen Dr. Wisplinghoff hat es bereits einen Kooperationspartner gefunden. Demnächst sollen die Drohnen von Urban Ray zwei Kölner Laborstandorte des Unternehmens verbinden. „Unsere Aufgabe ist es, das Ergebnis in kürzester Zeit zum Arzt zu bringen“, sagt Paul Pollok, der bei Dr. Wisplinghoff für die Logistik zuständig ist. Drohnen könnten die Wertschöpfungskette auf eine neue Stufe heben. Denn derzeit sei man stark von der Verkehrsinfrastruktur abhängig, und die ist in Ballungsräumen angespannt: Ob Staus oder marode Autobahnbrücken –all das verzögert wichtige medizinische Lieferungen.

„Wir werden die Städte ganzheitlich verändern.“

Cem Uyanik, Geschäftsführer

„Jetzt erst mal auf die Medizinbranche zu setzen ist genau der richtige Weg“, meint Robert Kunze von der Barkawi Group. Seit 2024 investiert der auf Logistik spezialisierte Risikokapitalgeber in Urban Ray. Der wirtschaftliche Bedarf sei da. „Der Alltag im Gesundheitswesen ist hart, da hilft alles, was die Arbeit erleichtert“, ist Kunze überzeugt.

Sowohl Politik und Behörden als auch Urban Ray haben einen Großteil ihrer Hausaufgaben bereits gemacht. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat für den Drohnenbetrieb einen Rahmen entwickelt, an dem sich Urban Ray orientiert. Am Ende muss das Luftfahrt-Bundesamt die Genehmigung erteilen. Für Flüge außerhalb des Stadtgebiets hat Urban Ray die Genehmigung bereits erhalten.

Auch die Frage, ob sensible Inhalte wie Blutproben bei einer Drohnenlieferung Schaden nehmen können, scheint bereits geklärt. Professor Thomas Streichert, Ärztlicher Leiter des Zentrums für Labordiagnostik an der Uniklinik Köln, hat kürzlich Tests durchgeführt. „Was ich jetzt schon sagen kann: Eine Lieferung per Drohne belastet eine Blutprobe auf keinen Fall mehr als mit anderen Transportmitteln“, sagt er. Urban Ray hat eine ganze Reihe von Sicherheitssystemen eingebaut, zum Beispiel einen Fallschirm und ein System, das andere Flugobjekte erkennt. Der großen Logistikrevolution steht also nicht mehr viel im Weg – sobald es im Gesundheitswesen klappt, auch in anderen Branchen.

„DER ENTSORGUNGS BETRIEB VON GESTERN IST DER

Rohstoffe werden knapp, die Verantwortung wächst. Die TH Köln zeigt an der Deponie Leppe, wie Kreislaufwirtschaft gelingt: Abfall wird zu Rohstoff, Unternehmen entwickeln mit der Wissenschaft zirkuläre Lösungen.

Die Menschheit verbraucht mehr Ressourcen, als die Erde erneuern kann. Das ist ein ökologisches und zugleich unternehmerisches Problem. Wie kann die Kreislaufwirtschaft helfen?

Kathrin Hesse: Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ist ein System, das darauf abzielt, den Ressourcenverbrauch in allen Bereichen zu minimieren. Das gelingt nur, wenn man den Verbrauch verlangsamt und stärker in geschlossenen Kreisläufen denkt. Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft beginnt beim Design: Schon in der Entwicklungsphase sollten Unternehmen überlegen, ihre Produkte so zu konzipieren, dass sie möglichst langlebig sind und repariert werden können.

Christian Wolf: Laut dem Report „Global Resources Outlook 2024“ ist die Ressourcennutzung weltweit seit dem Jahr 1970 von 30 Milliarden auf 106,6 Milliarden Tonnen jährlich angestiegen. Im Jahr 2060 könnten es 167 Milliarden Tonnen sein. Die Zahlen machen den dringenden Handlungsbedarf deutlich. Kreislaufwirtschaft ist aber nicht automatisch nachhaltig. Wenn Unternehmen, die Kunststoffe recyceln, das Material dafür über weite Strecken transportieren oder sogar importieren, entstehen hohe Emissionen. Es gilt also auch, regionale Lösungen zu finden.

Prof. Dr. Kathrin Hesse und Prof. Dr. Christian Wolf lehren und forschen an der TH Köln. Sie arbeiten gemeinsam mit Unternehmen aus der Region daran, den Lebenszyklus von Produkten nachhaltiger und zirkulärer zu gestalten und praxisnahe Lösungen für die Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Das Lehr- und Forschungszentrum :metabolon der TH Köln hat sich auf nachhaltige Abfallwirtschaft spezialisiert. Wie trägt das zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft in der Region bei?

Wolf: In der Forschung konzentrieren wir uns auf die Frage, wie sich Abfallprodukte optimal recyceln und wiederverwerten lassen – von der Entwicklung neuer technischer Prozesse bis hin zur Erprobung im großtechnischen Maßstab. Für Versuche steht uns die Deponie Leppe in Lindlar-Remshagen zur Verfügung. In der Lehre setzen wir auf ein praxisnahes Konzept und lassen unsere Studierenden wortwörtlich im Müll wühlen. Sie analysieren reale Abfälle, um die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft hautnah zu erleben. So entstehen konkrete Umsetzungsideen für eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft, die auch für produzierende Unternehmen sehr interessant sein können.

Woran arbeiten Sie auf der Deponie Leppe aktuell?

Wolf: Im Projekt „ERA3“ erforschen wir, wie Mikroalgen dabei helfen können, Deponiesickerwasser zu reinigen – es ist oft stark belastet, insbesondere mit Stickstoff, Kohlenstoff und teilweise mit Schwermetallen. Deponiebetreiber müssen es aufwendig reinigen, was mit hohen Kosten verbunden ist. Eher zufällig hat man entdeckt, dass in den Speicherbecken vieler Deponien Mikroalgen wachsen, die Schadstoffe – insbesondere Stickstoff – aus dem Wasser aufnehmen. Daraus entstand die Idee, Mikroalgen gezielt zur Reinigung des Sickerwassers einzusetzen. Das testen wir in einer Pilotanlage mit dem Ziel, dieses Verfahren künftig im großen Maßstab zu nutzen.

Wie binden Sie Unternehmen aus der Region in Ihre Forschung ein?

Wolf: Ein spannendes aktuelles Projekt widmet sich der Nutzung von Müllverbrennungsasche für die Betonherstellung. Daran beteiligt sind Unternehmen aus der Baustoff- und der Entsorgungsindustrie aus Overath, Leverkusen und Düren. Gemeinsam ist es gelungen, einen Beton zu entwickeln, in dem Asche aus Haushaltsmüll verarbeitet wird. Das Verfahren ist vielversprechend, denn es ermöglicht, die knapper und teurer werdenden Ressourcen Kies und Sand durch ein Material zu ersetzen, das sonst ungenutzt bleibt.

KölnBusiness begleitet Unternehmen auf dem Weg zum klimagerechten Wirtschaften –mit kostenloser Beratung zu Nachhaltigkeitsstrategien, Finanzierung und Fördermitteln. Ob klimafreundliche Gewerbeflächen, Gemeinwohlbilanzierung oder innovative Projekte: Die Wirtschaftsförderung vernetzt Akteure, organisiert Meetups und fördert gezielt mit dem Kölner Rahmen [ ]. koeln.business/nachhaltigkeitsberatung

Hesse: Auch kommunale Unternehmen in Köln binden wir in die forschende Lehre ein, etwa AVG und AWB, die Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft und die Abfallwirtschaftsbetriebe. Ein schönes Beispiel: Die AWB verarbeitet Bioabfall, den sie in Köln einsammelt, seit 2019 in einer Vergärungsanlage der AVG in Köln-Niehl zu Biogas. Damit wiederum betreibt die AWB ihre gasbetriebenen Abfallsammelfahrzeuge – sie nutzt also die wiederverwertete Bananenschale, um die nächste Bananenschale einzusammeln. Der Entsorgungsbetrieb von gestern ist somit der Rohstofflieferant von morgen.

Wie können Unternehmen erste Schritte in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen, ohne direkt hohe Investitionen tätigen zu müssen?

Wolf: Es gibt Maßnahmen, die wenig kosten und dennoch einen großen Effekt haben. Ein gutes Beispiel kommt von einem Unternehmen aus dem Oberbergischen Kreis. Es hat den Anteil an recyceltem Kunststoff in seinen Produkten erhöht. Da das Unternehmen Kunststoffe selbst recycelt und bereits über einen internen Kreislauf verfügte, war der Aufwand minimal. Schon eine kleine Erhöhung des Recyclinganteils hat spürbar Kosten gesenkt. Aber auch größere Investitionen in die Kreislaufwirtschaft lohnen sich. Mit unserem Forschungszentrum :metabolon möchten wir zeigen: Es gibt großartige Lösungen, wir können viel bewirken, wir müssen es nur anpacken.

Das Farina-Haus gegenüber dem Gülichplatz in der Kölner Altstadt ist vielen Kölner*innen und Tourist*innen als Heimat des Duftmuseums bekannt. Doch hinter den historischen Mauern verbirgt sich weit mehr: Seit gut 300 Jahren residiert hier das älteste Parfümhaus der Welt. Acht Generationen haben das Unternehmen geführt – und mit dem legendären Eau de Cologne eine Duftgattung geschaffen, die bis heute weltweit bekannt ist.

Wenn Louise Farina Besucher*innen durch den Stammsitz des Unternehmens führt, ist sie daher immer auch Vermittlerin zwischen Tradition und Innovation. Die 25-Jährige vertritt die neunte Generation der Familie, die seit 1709 die Welt der Parfüms prägt. Während das Museum rund 40.000 Besucher*innen pro Jahr die historischen Duftkreationen präsentiert, konzentriert sich die Parfümerbin auf die Zukunft: Sie arbeitet an der digitalen Strategie und den neuen Produktlinien für das traditionsreiche Haus. Schon als Kind begleitete Louise Farina ihren Vater, Geschäftsführer Johann Maria Farina, ins Geschäft. Sie experimentierte mit Düften und besuchte bereits mit 16 Jahren internationale Fachmessen. Nach dem Chemiestudium in Köln wurde sie in Versailles zur Parfümeurin ausgebildet – ein hierzulande seltener Beruf. In ganz Köln gebe es nur drei ausgebildete Parfümeur*innen, sagt Louise Farina –zwei davon wirken im Farina-Haus.

Seit mehr als 300 Jahren steht der Name Farina für Parfümkunst aus Köln. Louise Farina, Vertreterin der neunten Generation, bringt frische Ideen in die älteste Eau-de-Cologne-Fabrik der Welt –von einer neuen Duftlinie bis zur Digitalstrategie.

Als Verantwortliche für Innovation und Produktentwicklung übernimmt sie nun Verantwortung in dem 40-Mitarbeiter*innen-Unternehmen. „Ich wusste immer, dass es der richtige Weg für mich ist, trotzdem gab es Momente, in denen ich gezweifelt habe, ob ich dieser Verantwortung mit allen Fähigkeiten, die dazu nötig sind, gerecht werde“, sagt sie. „Aber meine Großmutter und mein Vater haben mich ermutigt, an mich zu glauben, denn jede Generation hat andere Stärken, die das Unternehmen prägen und nach vorn bringen.“

Und so nutzt Louise Farina die Chance, den Einfluss ihrer Generation im Unternehmen sichtbar zu machen. Sie modernisiert aktuell die Verkaufsräume mit hochwertigen italienischen Möbeln – eine Hommage an ihren Vorfahren Giovanni