Prefacio

La vida del artista entretejida entre cada una de las hebras de su lienzo

El presente trabajo es el resultado académico de un proyecto de investigación formulado en enero del 2015 en calidad de docente de la Universidad del Cauca, titulado ‘Cuerpo y Ciudad en la obra artística del maestro Adolfo León Torres Rodríguez’ e inscrito dentro del grupo de investigación: Filosofía y enseñanza de la Filosofía, al que pertenecen las Universidades de Antioquia, la Pedagógica Nacional, la Industrial de Santander y la del Cauca, y que se encuentra catalogado por Colciencias en el Grupo A-1� La pregunta eje del proyecto fue, en su momento, formulada en los siguientes términos: ¿de qué manera la ciudad —Popayán— y el cuerpo —la vida interior del artista— se configuran creativamente en el lienzo, y le dan sentido e intencionalidad a la estética de su obra?

El trabajo se realizó a lo largo de dos años, tiempo en el cual se llevaron a cabo varias entrevistas y diálogos, no solo con el artista, sino con familiares, amigos de infancia, colegas, alumnos, críticos de arte y personas que lo han acompañado en el devenir de su trabajo pictórico a lo largo de 35 años� Asimismo, se adelantaron una serie de lecturas académicas a fin de orientar el trabajo en un contexto teórico que se nutriera de la fenomenología, del psicoanálisis y de la historia del arte�

Una vez se empezó a trabajar en el proyecto las inquietudes que legítimamente surgieron fueron: ¿por qué escoger la obra del maestro Torres y no otra en particular?, ¿por qué algunas series u obras cautivan y atrapan más que otras? Se sabía que este trabajo hurgaría arriesgadamente en los terrenos personales y subjetivos de la sensibilidad del artista, de la historia particular de su ‘mundo de vida’, de las secretas y más preciadas anécdotas

de sus recuerdos infantiles� Todo ello con el fin de poder comprender e interpretar el lenguaje por medio del cual su creación, su obra, se entregaba generosamente al mundo del espectador�

Seducida entonces por lo que iba encontrando, recordé que al final del ensayo que Sigmund Freud escribió en 1910 sobre Leonardo Da Vinci, advertía que la razón y los motivos que animan a los biógrafos a escribir sobre un artista en particular son más del orden de lo personal y sentimental, producto de una cierta simpatía que los fija a su héroe para idealizarlo; y cuatro años más tarde, escribiendo en esta ocasión sobre el Moisés de Miguel Ángel, confesaba Freud que su interés por este tenía mucho menos que ver con las cualidades formales y técnicas de la obra y mucho más por el contenido que ella le transmitía y con la impresión que le despertaba a su ánimo� Esta misma idea, retomada por la Dra � Loza, en el contexto de la estrecha relación entre arte y psicoanálisis, informaba que al interior del “comercio del arte” se daban dos procesos psíquicos importantes: la proyección del artista, por cuanto en la obra el creador exterioriza sentimientos y vivencias, junto a la identificación del espectador con esta, toda vez que ella le comunica algo que entra en diálogo con su propio yo� Cuanto mayor sea el placer estético mayor grado de identificación habrá� Así que, en definitiva, la aprehensión de una obra de arte no es meramente un asunto intelectual o estético, sino también afectivo e inconsciente (Loza 2006: 61)�

No dudo, entonces, de que tales premisas se hayan cumplido en mi caso y que por lo tanto exista una identificación con aquello que proyecta la obra, con la historia de vida del artista: vasos

comunicantes subjetivos e inconscientes que entran en complaciente diálogo mudo, como otros, que en el mismo proceso de acercamiento fueron ganando voz y conciencia al despertar en mí antiguas sombras dormidas � Me emocioné y me angustié con muchos de los testimonios de vida que generosamente me compartió el artista y que encontré rebosantes y sufrientes, aún vivos y reclamando la mirada en algunas de sus pinturas�

Y es la obra de Torres es “humana, demasiado humana”, para utilizar la expresión nietzscheana; bordea los límites de la razón y la locura, de lo permitido y lo prohibido� A veces es descaradamente extrovertida, a veces celosamente intimista e introvertida; juega entre los linderos de la respetable tradición de la que hace parte y la irreverencia de su propio mundo de los deseos y de lo onírico� Quizá sea el hecho de que Adolfo pinta la contradicción humana, lo que me acercó y me permitió identificarme con su obra� Y por ello, también se trabajaron con más ahínco algunas series u obras, mientras otras fueron omitidas o simplemente nombradas� Me disculpo de antemano por mi subjetividad inconsciente y por mi singular placer estético�

Solo tengo agradecimientos para con el maestro por haberme abierto las puertas de su taller y de su vida; para con cada una de las personas que me regalaron retazos de vida compartida con él; para mis hijos, Santiago y Juan Sebastián, quienes me acompañaron en esta empresa con la realización de un documental que acompaña este texto académico y algunos registros fotográficos de las pinturas� Gracias también a mi esposo, Rafael, que me facilitó los espacios y los tiempos para dedicarme de lleno a este propósito�

Prólogo

Juan Cajas1

En 1991, Adolfo Torres coronaba en México, uno de sus más ambiciosos proyectos de vida: la obtención del grado de magister en artes visuales, en una de las instituciones de mayor prestigio académico en el continente: la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por cuyas aulas han pasado los más reconocidos pintores del país� La defensa de su tesis, laureada con mención honorífica por el sínodo que presidio el examen, fue espléndida� Torres, como bien lo señala María Cecilia Álvarez Vejarano, autora de este bello y magnífico libro, que generosamente me solicitó prologar, no es un artista retórico; sin embargo, en aquella tarde finisecular brilló otorgándole rostridad a la palabra, seduciendo al jurado calificador y a los amigos ahí reunidos, convocados por el afecto y los lazos raizales de la comunidad imaginada: Popayán�

La voz de Torres emerge del rostro; sus ojos, soles negros de la melancolía, adquieren los matices de sus monstruos mitológicos, irreverentes y paganos� “En México —dijo levantando los brazos— tuve la oportunidad de desnudar mi coraje y liberar los miedos y mis demonios de la cárcel yoica, lejos del estigma provinciano”; fuera pues, de la ciudad redonda que no tolera a los profanos� Reconocí en la rostridad de sus argumentos cosmopolitas, la desesperación y el sufrimiento depresivo que según Cioran, afecta fecunda y contradictoriamente a los estetas� El sufriente crea, pero al mismo tiempo danza en los bordes del abismo, tal como lo señala intuitivamente Álvarez Vejarano, al desarmar la simbólica de los cuadros y develar en la violencia

1 Maestro en Sociología y doctor en Antropología de la UNAM Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Morelos, México� Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México�

de la espátula, el vórtice de las pulsiones que lo acompañan desde niño, las más sublimes y las más perversas� En las obras de Torres —como en el teatro griego— la máscara sustituye al rostro; demiurgo del dolor, ordena los límites del cuerpo; asimismo, anuncia el caos de la catástrofe y la disolución del tejido social de la patria que sucumbe al conflicto armado� Para los filósofos

Gilles Deleuze y Félix Guattari, el rostro es el ícono de la totalidad corporal; el significante siempre está rostrificado: la palabra desnuda su cuota de verdad sobre la condición humana; manifiesta la fractura simbólica, el shock de los signos que sufre o puede llegar a padecer el sujeto que enuncia�

La obra de Torres, raizal de la arcadia patoja, católica y círculo vicioso de lo blanco, puede ser leída antropológicamente como un metarrelato de ausencias e incertidumbres, invisible quizás al ojo clínico: su biografía está cruzada de tormentos siempre presentes, “circulares”, dice Álvarez Vejarano —como en la infernología de Dante—; soportables gracias a la presencia incondicional de Socorro Gómez Salazar, musa, sombra fresca y asidero en el mundo objetivo de la vida real� El alma atormentada de Torres, se traduce en una extraordinaria y dionisiaca obra plástica, auténtica metamorfosis del mundo de la vida, tal como lo afirman los críticos, y que hoy reactualiza bajo una mirada sugerente la investigadora María Cecilia Álvarez Vejarano, docente además de la Universidad del Cauca � La autora, apoyándose en el acervo teórico de la fenomenología y el psicoanálisis, y un acucioso acercamiento a la vida personal y obra del pintor, entrevistando además a personas cercanas a su entorno, introduce nuevas claves para desentrañar el significado esencial de la obra de Torres�

No es un truismo señalar que la experiencia, en su sentido más primario, constituye una referencia directa a lo individual� Para Husserl la evidencia experiencial y su respectiva trascendencia de sentido, es la base de toda aproximación fenomenológica� Ir al “mundo de las cosas” requiere de la clarividencia de Tiresias, el adivino ciego de Sófocles que vence a la esfinge: ver y saber con los ojos de Edipo, el que es capaz de definir al hombre que es todos los hombres � En cierto aspecto, el libro —al ir tras la huella del otro—, plantea un doble horizonte de interpretación para elucidar lo singular en la obra del artista: de un lado, el yo intuitivo del sujeto que indaga, y del otro, la evidencia macro de lo social, el logos; esto es, la conexión razonada de los vínculos entre lo que no está en realidad enlazado: lo oculto, la opacidad que se ofrece a la aventura de la búsqueda en la rostridad de la palabra como significante del otro�

Álvarez Vejarano ejerce una hermenéutica oblicua que se fundamenta en tres indicadores: cuerpo, ciudad y técnicas � A través de ellos, el sujeto vivenciado —el pintor— es cubierto de sentido y ubicado en un horizonte de elucidación que le otorga corporalidad, temporalidad y espacialidad a su obra� Hablar del cuerpo, sugiere la autora, supone construir un continente que refiera a lo que aloja, pero también a las líneas de fuga; en este sentido, se entreteje una delicada urdimbre entre el relato biográfico, la ciudad, y lo que emerge en la superficie de texturas inéditas, junto a los heterodoxos materiales con los que Torres experimenta: el lienzo crudo, el papel kraft, el télfor, o enigmáticas resinas sometidas a un fuego exorcizante; ritual y performance de cuerpos fragmentados, deseantes, satíricos, mutilados, santos y demonios, lúbricos y erotizados, ubicables en la cartografía patoja�

La ciudad centenaria, es en la obra del pintor un “estado de ánimo”, un espacio de contención, de lugares definidos, históricos y concretos�

El libro de María Cecilia es pasión e inteligencia, también un espacio de entrecruzamientos y miradas, un lugar que, para decirlo con Bachelard, invita a los lectores a navegar en la obra y vida de Adolfo Torres, uno de los pintores vivos más importantes y creativos de la ciudad de Popayán� Finalmente, releo con nostalgia, 25 años después, la dedicatoria que Torres, parafraseando a Cioran, escribió en mí ejemplar de su tesis que guardo como un bello tesoro: “Si exprimiéramos el cerebro de un loco, el líquido obtenido parecería almíbar al lado de la hiel que segregan algunas tristezas…”

Ciudad de México, 13 de enero de 2017�

Agradecimientos

At od as las personas que facilitaron mi trabajo, que tuvieron la disposición y el ánimo de responder preguntas acerca de la vida y la obra del maestro, con quienes en muchas ocasiones nos extendimos en un franco y ameno diálogo o nos entrevistamos en más de una ocasión� Gracias a los familiares, amigos de infancia, colegas, críticos de arte, estudiantes y profesores�

Pablo Agredo Tobar

Juan Cajas Castro

Heiner Calero Cobo

Gloria Cepeda Vargas (q� e� p� d�)

Carlos Eduardo Cruz López

Victoria Eugenia Fernández

Amézquita

Felipe García Quintero

Socorro Gómez Salazar

Guillermo Alberto González

Mosquera

Jorge López Garcés

Duberney Marín Marín

Ximena Medina Solarte

Francisco Javier Montilla

César Alfaro Mosquera Dorado

Jonathan Ordoñez López

Danilo Parra Tobar

Fernando Parra Tobar

Olmedo Paz Anaya

Juan Carlos Pino Correa

María Virginia Ramos Ramírez

María Victoria Restrepo de Illera

Fernando Rivera Caicedo

María Cristina Rodríguez Jordán

Diego Tobar

Óscar Tobar Gómez (q� e� p� d�)

Gerardo Andrés Torres Rodríguez

Javier Aurelio Torres Rodríguez

Rodrigo Valencia Quijano

Luz María Vernaza Niño

María Cecilia Vivas de Velasco

Introducción

En este trabajo, ‘cuerpo’, ‘ciudad’ y ‘obra’, constituyen los tres ejes teóricos y temáticos desde dónde ha sido posible efectuar la reflexión estética, psicológica y socio-histórica de la obra del artista plástico Adolfo Torres�

Por una parte, cuerpo entendido como el espacio del yo más íntimo, contradictorio y humano, vulnerable y oscuro, el de los silencios y los secretos, el cuerpo como extensión de las cicatrices de nuestra historia psíquica� Por otra, ciudad como el espacio donde tiene lugar el yo con los otros, con la intersubjetividad, extensión de las improntas del contexto histórico donde crecimos y vivimos� Mientras cuerpo es monólogo, ciudad se hace diálogo� No obstante lo anterior, cuerpo y ciudad no son asuntos independientes y dicotómicos, por el contrario, tienen la posibilidad estética de ser convocados por la obra, la cual los consagra como narración pictórica, los reúne en tensión y/o reconciliación en el lienzo� El cuerpo es asediado por la ciudad; la ciudad como paisaje, se hace cuerpo; la ciudad está tatuada en el cuerpo del artista y la obra pictórica los recrea en la particular sensibilidad del artista�

A fin de abordar este problema, se recurrió a elementos teóricos ofrecidos tanto por la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty, como por el psicoanálisis en la obra de Sigmund Freud y algunos apartes importantes del pensamiento de Carl Gustav Jung� Me permitiré, entonces, en esta introducción poner la tríada de cuerpo-ciudad-obra en contexto teórico y, para ello, evidenciaré la noción o el concepto de cuerpo según las dos aristas teóricas citadas�

El

cuerpo según

la fenomenología de Merleau-Ponty

En su etimología griega, fenomenología significa el estudio (λoγος) de lo que aparece o se manifiesta (φαινόμενoν) y, en tanto lo que se muestra es el mundo, esta corriente filosófica intentará dar cuenta de las cosas tal como se presentan al mundo y ante la conciencia� En palabras de su fundador, Edmund Husserl 2 , la tarea que asumirá la fenomenología será la de describir el sentido que el mundo tiene para nosotros, antes de todo filosofar y, por ello, la consigna fenomenológica de “ir a las cosas mismas”, no es otra cosa que un deseo de llegar a la realidad en su integridad, dejando por fuera todos los prejuicios y condicionamientos�

Con base en lo anterior, Maurice Merleau-Ponty3 desarrollará lo que concierne a la fenomenología de la percepción, entendida esta como una percepción activa, en la que la conciencia es siempre conciencia de algo y es intencional, y dado que el cuerpo es la condición permanente de la existencia, la percepción no podrá obviar o desconocer la entrañable inherencia que existe entre conciencia y cuerpo� Gracias al cuerpo hay apertura perceptiva del mundo, pues las cosas se captan porque este es capaz de aprehenderlas� Así, la subjetividad intencional mediada por el cuerpo, percibe el mundo�

Y, el cuerpo no es objeto ciego, no es cosa; por el contrario es posibilidad e intención� Es visión y movimiento � El cuerpo ve afuera las cosas del

2 Edmund Husserl (1859-1938), filósofo moravo, fundador de la fenomenología trascendental�

3 Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo fenomenólogo francés�

mundo y se ve a sí mismo; pero además se ve viendo, se siente sintiendo o sintiendo siente (“sentiente en lo sentido”)� Se afecta por la mirada y su mirada afecta al mundo� Hay una intencionalidad en el cuerpo que ve� Y lo mirado gana sentido desde y en ese cuerpo� No percibimos el afuera por el afuera mismo, lo percibimos desde el dentro, desde el cuerpo, desde la intención, en una compleja red de intercambios� La movilidad es intención de ver, ver esto y no aquello�

Merleau-Ponty comprenderá, entonces, que es el arte quien cumple con la premisa fenomenológica de la percepción hecha desde el cuerpo� Por ello, distinguirá el oficio de la ciencia de la del pintor o el artista; mientras la ciencia se ocupa de objetos que por el pensamiento operacional termina tratándolos como objeto en general, olvidando el mundo sensible o cuerpo actual que está antes de toda palabra y acción; la pintura y el arte, por el contrario, se nutren del cuerpo actual, del mundo sensible; el pintor ‘rumia’ el mundo con sus ojos y sus manos en el esfuerzo y el placer de ver y pintar, antes de toda valoración y sin obligarse a esta�

Es “el enigma del cuerpo, lo que la pintura justifica” (Merleau-Ponty 2013: 24), el pintor proyecta en el lienzo tanto las cosas visibles de su cuerpo como las cosas que lo miran; todo pasa por su cuerpo, el cuerpo es el punto central de la percepción y de la acción, de la visión y del movimiento: “cualidad, luz, color, profundidad que están ahí ante nosotros, no lo están más que porque despiertan un eco en nuestro cuerpo, porque éste los acoge” (p� 24)� Desde este punto de vista, la fenomenología merleau-pontyana ancla la expresión a la corporeidad, busca evidenciar cómo el artista proyecta en el lienzo las cosas visibles como cosas que lo miran y descubre, también, las invisibles en lo visible de su experiencia vital e histórica, en un proceso de profunda creación pictórica�

El cuerpo según el psicoanálisis de Sigmund Freud

Para comenzar, se hace preciso admitir que si bien el psicoanálisis se ocupa del individuo y no del arte como tal, no se puede esquivar el hecho de que la obra de arte es la producción o creación del individuo� Ahora bien, el psicoanálisis aplicado al arte es la herramienta interpretativa o hermenéutica4 que permite dar cuenta de la intención subjetiva que está detrás de la obra artística y la cual le da sentido, pertinencia y significación a la misma� Se distingue entre el psicoanálisis clínico, en el que la interpretación está ligada a la cura o terapia de patologías o enfermedades neuróticas, y, el psicoanálisis como herramienta teórica o interpretación hermenéutica, por medio del cual se pueden interpretar símbolos y comprender los contenidos reprimidos que el individuo no conoce, pero que asoman al material consciente en la forma de sueños, actos fallidos, síntomas patológicos o de la obra de arte como tal, asunto que me ocupa en este caso particular�

4 La hermenéutica es la disciplina filosófica que se ocupa de la interpretación de los textos principalmente escritos, pero también orales y culturales � Una obra de arte es algo que está allí para ser interpretado; posee un sentido y una intencionalidad que debe ser des-cubierto, pero además, la obra nos dice algo� Paul Ricoeur afirmaba que detrás ‘del decir’ del texto —bien oral, escrito o cultural— encontramos ‘lo dicho por ese decir’ del texto, algo que el hermeneuta debe urgir e interpretar Por ello, en tanto la obra de arte es producción cultural, ella encarna un sentido y una intencionalidad, es simbólica y, está allí para ser interpretada Detrás de la pintura, de su composición, estructura, color, técnica, detrás del ‘decir’ de la pintura está ‘lo dicho’ por la pintura Esta la proyección del artista, el cuerpo que percibió el mundo y lo puso en el cuadro, está la intención psicológica de su autor�

Ahora bien, a través de la interpretación psicoanalítica se pretende “descubrir los procesos anímicos latentes que intervienen en la tríada: artista, creación artística y espectador” (Loza 2006: 60)� Por una parte, es innegable el hecho de que la obra está profundamente ligada a la vida instintiva y afectiva del artista, es a través del proceso de la sublimación de los deseos reprimidos en la vida del creador donde la obra de arte tiene lugar; los recuerdos y las vivencias que marcaron la psiquis del artista encuentran una fuga y un escape simbólico en la obra de arte� En definitiva, la obra no es algo externo y ajeno al artista, no es un oficio ni un objeto ni un instrumento; la obra esta permeada por la vida del creador o, también, como se anotó, el arte se nutre del cuerpo, o todo pasa por el cuerpo del artista� Por otra parte, la obra produce un efecto en el sujeto que la contempla, una impresión que entra en diálogo con la subjetividad del espectador y tiene la posibilidad de moverle conflictos psíquicos primarios� Freud afirmaba que la impresión provocada en nosotros por el Hamlet de Shakespeare, ocurre en razón a que nos mueve el originario y esencial Complejo de Edipo� Por tanto, en el proceso de interpretación de la obra de arte no hay objetividad posible ni esperada; hay un diálogo de dos subjetividades que se encuentran en la obra: el artista y el espectador�

La estructura del texto

Este trabajo se desarrolla en cinco capítulos acompañados de las imágenes pictóricas � El primero, titulado “El artista”, intenta acercarse a su historia de vida y a su formación en Bellas Artes� Privilegiadamente su biografía podía ser abordada desde dos tipos de narraciones: una testimonial y

otra pictórica, porque algunas pinturas realizadas por el artista hablan de su familia de manera explícita y además dan la posibilidad de interpretar sentimientos más profundos que se engarzan a su infancia y determinaban su presente�

El segundo capítulo, “Cuerpo”, indaga por la obra realizada entre los años 1988 y 1993, la cual se corresponde a la series Míticos de 1988, un año antes de su viaje a México; Realismo M ágico y Carnavales llevada a cabo entre 1989 y 1991, fruto de su maestría en la Universidad Autónoma de México, y Acorazados de 1993, una vez retorna a Popayán� Constituyen según mi criterio, la etapa más álgida y pletórica de sentido, para el rastreo conceptual de la noción de cuerpo y para la interpretación psicoanalítica de la obra�

El tercer capítulo, “Ciudad”, corresponde a la lectura que el artista hace de su ciudad —Popayán— a partir de su arquitectura colonial y sus tradiciones culturales tanto musicales –las chirimías- como religiosas —las Procesiones de Semana Santa—� Al final tuve que convenir y aceptar la tensión teórica de cuerpo y ciudad, porque la ciudad que pinta el maestro no solo deviene de una percepción que ha atravesado su cuerpo, sino que la ciudad misma se hace cuerpo por la apuesta pictórica y estética que esta obra propone�

El capítulo cuarto, “Cristos y Santoral” se detiene en las series que sobre la iconografía religiosa, cristos, descendimientos y santos, ha realizado el artista a lo largo de estos años, concretamente con las series Sacrificios de 2001, Entrepasos 2007, y la obra, en particular de “El Cristo mutilado” de 2006, donde enfatizamos el hecho de que el artista interpreta su propia realidad histórica y su contexto

socio-político a partir de Cristos que abandonan su condición sacra para entrar en la dimensión profana del hombre doliente y violentado por la guerra que ha vivido este país� Este capítulo indaga, también, por la más reciente serie denominada Santoral y que fue presentada al público en la Semana Santa del 2017�

Por último, el capítulo quinto, imprescindible pero que conscientemente no quise agotar al interior de las descripciones de las obras o pinturas que referimos, tiene que ver con las “Técnicas y estilo” recurrentes en la obra y que acusan al artista de ser un investigador, un alquimista de los materiales, un innovador de estilos, y de que su arte es procesual�

El presente trabajo académico es mucho menos que un tratado filosófico y mucho más que la biografía de un artista� La intención es llegar a un amplio público de lectores, poderlo retornar a sus informantes venidos de diferentes horizontes formativos y no sesgarlo a los colegas ni a las disciplinas humanísticas, filosóficas o psicoanalíticas�

El artista

No sé si mis cuadros logren la mítica parafernalia de la fama, de todos modos me confieso, bien para que este texto duerma en el diván de algún psicoanalista o para facilitarles la tarea a los que deseen expurgar los misterios pictóricos de mi obra�

Adolfo Torres Rodríguez, en ‘El Realismo Mágico, una fuente para la expresión pictórica’

Lo biográfico

Si por biografía se entiende la escritura de la historia de vida de una persona (bio: vida y grafía: escritura), debe precisarse que, en el caso del maestro Torres, confluyen privilegiadamente dos narraciones de vida� Una, expositiva, a través del testimonio que el mismo artista da de sí mismo y que en algunos casos se continúa o complementa con las declaraciones de familiares y amigos más cercanos� Testimonios que esta investigación recogió en una serie de entrevistas que fueron grabadas y posteriormente transcritas� Y otra, narración pictórica, cuando la vida misma es plasmada sobre el lienzo, con la intencionalidad de reseñar artísticamente no solo una genealogía y un pasado, sino los sentimientos que provocan ese complicado ejercicio del rememorar� Dicha narración pictórica la hemos encontrado en dos cuadros que sobre la madre fueron realizados con motivo de su reciente muerte�

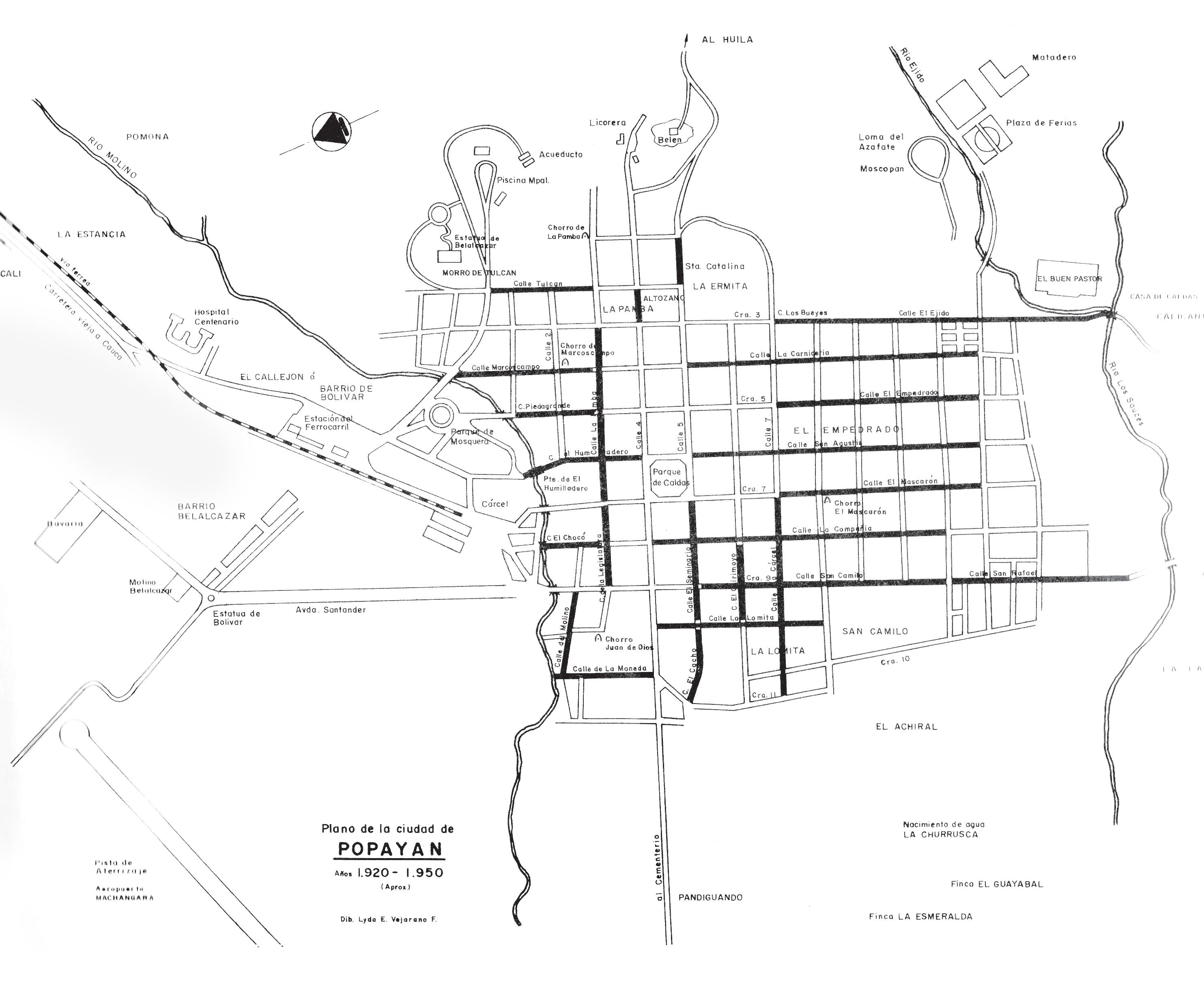

Fotografía 1� Plano urbano de la ciudad de Popayán 1920-1950�

Fuente: Lyda Eugenia Vejarano Fernández (1984)�

Narración testimonial

Ad olfo León Torres Rodríguez nace en la ciudad de Popayán, Colombia, en 1951, cuando la ciudad contaba con una población de solo 31 858 habitantes 5 � Nació y creció en los barrios circundantes del sector histórico de la ciudad cuando el barrio y las cuadras eran de puertas abiertas y familias extensas; los vecinos eran los amigos y “hermanos de cuadra” con los que se compartían los juguetes de infancia y los secretos de adolescencia� Cuando las amigas eran las novias de los amigos y los amigos cuidaban y celaban las novias de los amigos; cuando todos iban de fin de semana a la finca o al río al ‘paseo de olla’� Recreaban las tradiciones religiosas y sociales que emulaban de sus adultos en un claro ejercicio de apropiación e identidad individual y social y, como asunto serio representaban la majestuosidad de los pasos religiosos de la Semana Santa de Popayán, con mesas invertidas, acicalados muñecos y los retazos de las telas de los cuartos de costura de las madres�

En el “Plano urbano de la ciudad de Popayán 19201950”6 (Fotografía 1), la dibujante arquitectónica

Lyda Eugenia Vejarano Fernández, permite corroborar lo que jocosamente expresara una de las mejores amigas del artista, al decir que ella y Adolfo habían crecido en una provincia donde

5 Según el censo del DANE de Mayo de 1951, la población total en Popayán era de 44808, de los cuales 31858 estaban en la zona urbana y 12950 en la zona rural Cfr La población de Colombia Disponible en: www cicred org/ Eng/Publications/pdf/c-c9 pdf (Acceso: 23/11/2016)

6 Popayán: Historia y Ciudad Disponible en: http:// popayanhistoriayciudad � blogspot � com � co/2013/01/ planificacion-y-contexto-urbano-en�html (Acceso: 23/11/2016)�

todos se conocían y la visión de mundo alcanzaba el límite de las trece calles por las catorce carreras en las que su infancia y sus amigos habían habitado existencialmente la ciudad�7

Su padre, don Marcial Torres Bolaños, había llegado a la ciudad de Popayán procedente de Nariño, del municipio de Carlosama a trece kilómetros de Ipiales, en donde su abuelo y sus tíos eran comerciantes que trabajaban con los turcos vendiendo telas en los grandes almacenes�

Mientras la relación con la familia paterna fue distante y de poca comunicación, una relación más estrecha y cercana se dio siempre con la familia materna quienes tenían una ascendencia raizalmente patoja� La abuela de la madre, Benilda Mosquera, era la hija de Mariano Mosquera, primo hermano de Tomás Cipriano de Mosquera8� Su madre, Doña Mery Rodríguez Jordán había nacido en el seno de una familia muy numerosa, siendo ella la hija mayor entre 15 hijos�

Una vez casados, doña Mery y don Marcial, establecen su lugar de residencia en la carrera 12 con calle 4 de Popayán� El padre se desempeña como comerciante con un próspero almacén ubicado en la Calle del Comercio llamado Santana, al que toda la ciudad frecuentaba y en donde vendían ropa de niños, juguetes, triciclos, bicicletas y artículos para el hogar� Recuerda estos tiempos, los casi diez primeros años de su vida, como una época de bonanza y holgura económica en su casa�

7 L M Vernaza Entrevista Popayán, Colombia 15 de enero de 2016

8 Militar, diplomático y estadista colombiano de mediados del siglo XIX�

Tenían una finca a la que iban todos los fines de semana y épocas de vacaciones con los amigos y vecinos de la cuadra y donde tanto Adolfo como sus hermanos debían ayudar, inexcusablemente, en las tareas del campo y el cultivo de la tierra� Posteriormente, don Marcial se embarca en el proyecto de abrir en su finca una carretera que lo lleve al río para sacar material, pero, el proyecto fracasa y la bonanza y tranquilidad de toda la familia entra en crisis� Termina el padre trabajando como empleado del gobierno en el Departamento de Obras Públicas�

Fueron siete hermanos, y Adolfo ocupa el cuarto lugar de mayor a menor, dos mujeres y cuatro hombres más� La hermana mayor, Mariela, fue una niña enferma a la que el padre cuidó y protegió amorosamente toda vez que precisaba de una atención y dedicación especial � Fueron criados dentro de una tradición religiosa católica; el maestro recuerda que en la sala de su casa estaban los cuadros de La Última Cena y del Sagrado Corazón de Jesús, tal como se encontraba, para dicha época, en todas las casas de las familias colombianas por haber sido consagrado el país al Sagrado Corazón desde 1902�

Estudió con sus hermanos, en el tradicional Colegio Champagnat de los Hermanos Maristas, hasta primero de bachillerato (grado sexto de la actual denominación) � Sus tempranos recuerdos son dolorosos y tristes, por una cierta persecución contra los hermanos Torres que generó en él una baja autoestima, lo que hoy conocemos como el bullying o acoso psicológico� Sin embargo, recuerda que hacia cuarto o quinto de primaria, tuvo por profesor a Fidel de los Reyes, miembro de la famosa familia ecuatoriana de artesanos y talladores que se asentó en esta ciudad y quien motivó entusiastamente al niño

para realizar sus primeros dibujos� Posteriormente, pasó al Liceo para concluir sus estudios secundarios en el año de 1974�9

Narración pictórica

Esta es, entonces, la otra biografía que se pinta con los trazos del pincel en los distintos tempos musicales: adagio, andante, moderato, allegro, presto; tal como la vida misma lo es: felicidad y tristeza, calma y angustia� Un lienzo que se templa para poder plasmar en él un pasado con sus infinitos matices y colores; una historia que se narra en el collage de las fotografías que algún día registraron fiestas, encuentros, rituales, cotidianidades y dejaron congelada la imagen para evocar el recuerdo y la historia familiar, para narrar una historia de vida, una ‘bio-grafía’� La vida misma dibujada con las fracturas y cicatrices que las texturas provocan, repasada entre las líneas de una composición, recreada en la paleta de los colores que las acuarelas y las tintas provocan y, una vez más, repensada desde la suavidad de los óleos, y la luminosidad de la barniceta o el aceite de linaza�

La muerte de la madre, ocurrida el 17 de julio de 2014, constituyó el motivo y la excusa para hacer un corte en el camino y retornar a las raíces� La muerte, tiene esa particularidad, nos recuerda gravemente que algún hilo se ha roto de la telaraña en la que cómodamente nos encontrábamos y, entonces, de manera caprichosa nos reenvía del duelo al pasado, del llanto al recuerdo, en un intento por la reconstrucción del todo, cuando todo era infinitamente infantil y simple� Así, la muerte

9 Continuaremos con la formación académica y artística del maestro en el siguiente subtítulo�

de la madre provoca en Adolfo, la mirada al pasado sobre el lienzo, y aferrándose a este, intenta hacer el tránsito, el duelo, porque al final la obra será la que lo reconciliará, una vez más, con la dura realidad�

Cuando le pido que hable de su vida, en las largas horas en las que mantuve la grabadora encendida e induje al artista a un diálogo para que me permitiera conocer sobre su vida, encontré una y otra vez la inmensa dificultad que presentaba para la expresión oral y para hablar de sí mismo� Para lo primero, porque el discurso y la palabra no son su fuerte; por el contrario, del silencio hace brotar otro tipo de lenguaje: el del arte, el del pincel que dibujando habla, el de los colores que mezclando siente, el de la obra que grita y testimonia su propia vida� Para lo segundo, es decir, para hablar sobre sí mismo, porque su prudencia y modestia rechazan la pesadez y el alarde de los adjetivos en el lenguaje corriente que mejor desearía no pronunciar�

Este artista prefiere la soledad de su taller y el recogimiento del silencio que la obra le provoca, a la bulliciosa vida social y los encuentros multitudinarios fuera de casa, aunque logra desenvolverse muy bien entre los reducidos y exclusivos grupos de amigos, quienes aprecian su buen sentido del humor�

Ahora bien, la obra artística también es lenguaje, a través de ella comunicamos; ella dice, tiene sentido e intencionalidad, está allí como un texto para ser leído e interpretado� A través de ella y, muy particularmente, de los dos cuadros sobre la madre10

10 Torres, Adolfo Autorretrato con la madre 2014 Óleo y mixta sobre lienzo 154 cm x 60 cm Popayán Junto a “Retrato de la Madre”� 2014� En: Retratos� Óleo y mixta sobre lienzo� 192 cm x 76 cm� Popayán�

el maestro regala los datos más importantes de su biografía, de su familia: madre, padre, hermanos; la ciudad que lo vio crecer, los lugares íconos de su niñez; los símbolos no explícitos en apariencia, pero no por ello ausentes en la obra, narrando otras historias más profundas, más íntimas, con más cicatrices, como el globo, el triciclo, las ruedas, la cuerda� Dos cuadros que nacen del duelo y expresan sensiblemente la pérdida�

“Siempre quise hacer un autorretrato con mi madre, pero no lo llegué a realizar en vida de ella”, confiesa el artista� La idea entonces, renace cuando ella está enferma y a los dos o tres días de muerta lo comienza� Afirma que mientras todos lloraban su muerte, el sentía una apacible serenidad que le redireccionaba el duelo hacia la creación artística; prefería como siempre, ante estas circunstancias de dolor y sufrimiento, la soledad; a duras penas soportaba la presencia de sí mismo� Pretendía un cuadro en el que él estuviera con su madre y decide para ello un formato grande, vertical y largo�

Revisa las fotografías de los álbumes familiares que él había tomado de su casa paterna, cuando tuvo lugar el terremoto en la ciudad en el año 1983, pero que sus hermanos y primos han venido deshojando en los últimos años� Hace, entonces, una selección de aquellas: abuelos maternos, padres, hermanos y hermanas en diferentes eventos familiares, celebraciones o asuntos cotidianos�

La obra final es el resultado de una técnica mixta de texturas, aguadas y transparencias logradas con el lápiz, lápices de colores y lápices acuarelables, tintas y la aplicación del transfer, que consiste en fotocopiar las fotografías y mediante gesso plástico, que es un imprimante, fijar la tinta de las fotos en el

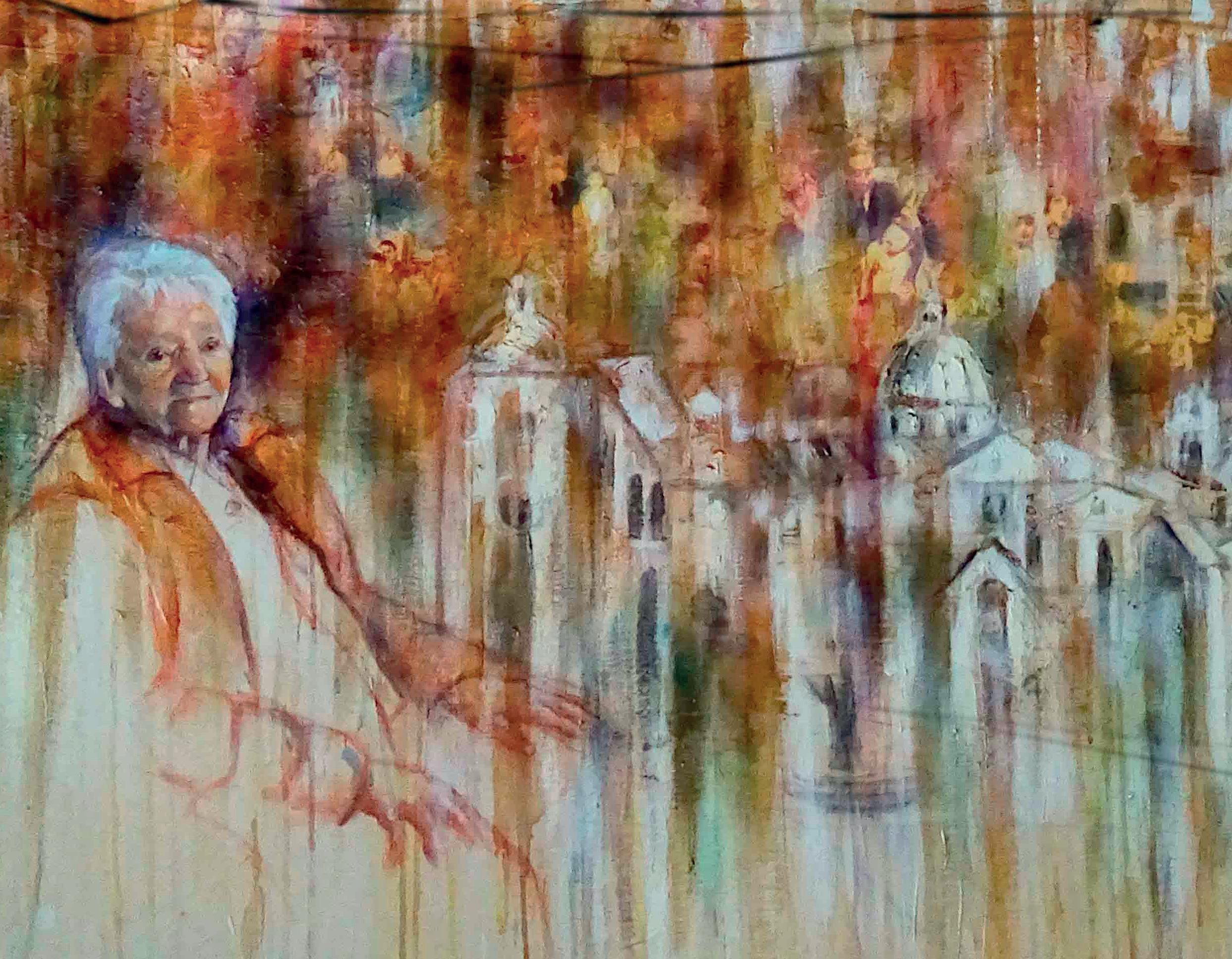

Imagen 1� Autorretrato con la madre�

Fuente: Adolfo Torres (2014)�11

lienzo� Llama la atención que mientras en este primer cuadro (Imagen 1) las fotografías se relacionan fundamentalmente con la familia materna, solo en el segundo cuadro (Imagen 2) hay fotografías de la familia paterna�

Le surge la idea de realizar un collage fotográfico para narrar pictóricamente los recuerdos� No son las fotografías simples retazos de papel e impresiones de los tiempos que ya están muertos; por el contrario, las fotografías tienen la particularidad de traer lo ausente, de revivir lo muerto; cuando contemplamos extasiados una fotografía somos capaces de reanudar los diálogos que antes sostuvimos o los que quedaron inconclusos, incluso a veces las besamos o las rompemos según nuestros sentimientos de amor y odio o las tocamos sintiendo la piel en el papel fotográfico�

Por esto no es casual que frente a la muerte, la resurrección sea posible con la fotografía� Constituye nuestra última posibilidad, nuestro desesperado consuelo� En el caso de Adolfo, no solo con las fotografías traía el alma anímica de la foto de la madre a un presente en el cual su cuerpo ya no habita, sino que con ella traía sus propios tiempos, restituía el pasado, con sus amores y desamores, con sus alegrías y tristezas, con lo bueno y lo malo, traía la feliz infancia: el abuelo, el padre y él en la ciudad de hierro; su abuela y su mamá cuando hizo la primera comunión; él con sus hermanos: Diego, Javier y Fabiola con su muñeca� Su papá sosteniendo en brazos a su hermanita enferma; Fabiola en la celebración de los Reyes Magos; la carretilla que aún conservan en la finca e, incluso “hay un escrito, a mano izquierda, que corresponde a una receta de cocina, con la letra de mi mamá”, nos advierte el maestro�

11 Autorretrato con la madre� Óleo y mixta sobre lienzo� 154 cm x 60 cm�

Popayán: casa del maestro�

Pero los recuerdos infantiles que las fotografías cuentan son capciosos e intencionados: el hecho de que ya hayan sido escogidas, unas sí, otras no y la particular manera en la que se disponen sobre el lienzo, narran inconscientemente lo importante, lo sin importancia y lo que no se quiere decir o recordar� Por ello, no es arbitrario que en la parte superior del cuadro haya dispuesto junto a las fotografías algunos espacios negros, de la misma forma como oscuros son algunos recuerdos y como amnésicos y desiertos de contenido son algunos espacios de nuestra memoria� Freud con relación a este tema llegó a afirmar que los recuerdos infantiles son recuerdos encubridores (1981a: 782 ss), porque lo que recordamos generalmente es lo nimio, lo más insignificante, y se esconde detrás de estos lo verdaderamente importante, lo inconsciente, lo reprimido, lo que no queremos recordar que es el dolor y la frustración de una infantil vivencia� Como si la teoría la conociera de sobra, el artista dispone cajones oscuros, negros, vacíos, mezcladas con nítidas fotografías� Si se observa con detenimiento el cuadro Autorretrato con la madre (Torres 2014) (Imagen 1), se nota que en un globo ha encerrado la foto de la madre haciendo la primera comunión, el globo asciende con el retazo de cuerda que se ha roto y que estaba atada un triciclo� En esta imagen hay toda una narración de profundo contenido psicológico, que incluso el mismo artista es capaz de enunciarlo por sí mismo: “A ella —la madre— la coloco en una bomba, con una cuerda y el triciclo que se rompe; es como un cordón umbilical, lo veo así, que cae en un vacío”12� El triciclo es la

12 A L Torres Entrevista Popayán, Colombia 7 de mayo de 2015 Se aclara que todos los fragmentos que hacen referencia a las opiniones del maestro han sido recogidas a partir de entrevistas�

representación del niño Adolfo, la infancia; la cuerda es la larga dependencia del niño con la madre, el cordón umbilical que tanto trabajo nos cuesta a todos romper con nuestra madre� El globo se eleva y deja abajo al triciclo: ante la muerte de la madre, no hay nada más que hacer sino dejarla ir y nuestro triciclo tiene que caer� No importa que tan adultos seamos ahora, porque es nuestra dichosa infancia la que pulsa adentro� El triciclo está dispuesto sobre la tela virgen del lienzo, como única imagen pictórica; él expresa el vértigo de la caída, el vacío de la muerte, de la pérdida�

Si bien el maestro había utilizado en retratos anteriores, la narración pictórica de los espacios vacíos como partes del lienzo sin pintar, resaltados por los espontáneos chorreones de las aguadas, las tintas o el té, la desnudez asoma entre las hebras crudas del lienzo� En este cuadro, esos vacantes pictóricos no afirman otra cosa que el vacío emocional que la muerte de la madre ha dejado; el vacío de la pérdida, de la caída, del vértigo, todo lo que significa que ahora tengo que ser, pero… sin la madre� El mismo lo corrobora, incluso de una forma más trágica, cuando admite: “Dejo en el lienzo unos vacíos, porque la vida misma es vértigo� La vida es un vacío”�

Por otra parte, se evidencia, reiteradamente en el cuadro, la presencia simbólica del círculo en la rueda del marino con los siete radios, la bomba o burbuja donde está la madre y las tres llantas de la bicicleta, sin contar los recortes redondos de las fotografías� Aniela Jaffé en su libro El simbolismo en las artes visuales refiere que la esfera es el símbolo del sí mismo, “expresa la totalidad de la psique en todos sus aspectos, incluida la relación entre el hombre y el conjunto de la naturaleza”

13 “Retrato de la madre”� En: Retratos� Óleo y mixta sobre lienzo� 192 cm x 76 cm� Popayán: casa del maestro�

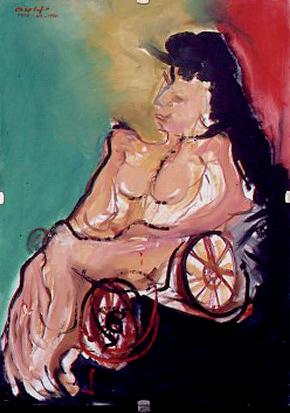

Imagen 2� “Retrato de la madre”� Fuente: Adolfo Torres (2014)�13

(Jaffé 1995: 240); el círculo, afirma más adelante, es símbolo de completamiento o “completitud” en el sentido psicológico de totalidad que cierra� Ante la muerte de la madre, la ‘completitud’ se rompe, la comodidad de la existencia actual se tambalea, las ruedas del triciclo se desatan, se separan; la circunferencia del globo, e incluso, el romboide de la cometa que se encuentra en el “Retrato de la madre” (Torres 2014) (Imagen 2) y sobre el cual hablaré más adelante, vuela, se eleva� La infancia se separa y extrapola de la madre� La muerte siempre nos toma por sorpresa, nos desorganiza, nos sacude, nos obliga a reinventarnos� La completitud se altera, se rompe; el sí mismo se fractura� Esta figura geométrica del círculo juega en la obra pictórica del artista un papel preponderante, de simple forma pasará a constituirse en símbolo, dejando una impronta en la narración pictórica, donde obra y artista no son algo que se escinde sino que se encuentran continua y dialécticamente�

El segundo cuadro, titulado “Retrato de la madre” (Imagen 2), lo realiza tres meses después de la muerte de ella� Mientras el primero, es un autorretrato de Adolfo abrazando a su madre; el segundo, representa el cumplimiento de un deseo que la madre había tenido de un retrato de ella, y que había esperado para su nonagésimo cumpleaños; en esta ocasión la puesta en escena es sobre la ciudad de Popayán� Una vez más, el collage de fotografías; el formato grande pero en esta ocasión horizontal; la técnica mixta de las texturas, las acuarelas, óleos y oleo-pasteles; la insistencia en el dibujo con la arquitectura de la ciudad y el retrato de la madre; los vacíos que permiten respirar al cuadro y logran un equilibrio con el cielo de los recuerdos fotográficos; y, por último, una composición conscientemente elaborada por las líneas o el hilo que insistentemente envuelve a la ciudad�

Halaga y acaricia a la madre en el cuadro, como una manera de volverle a dar gusto y colocar en este lo que ella más amaba: su ciudad� Con sus lugares más emblemáticos, el frontis de Santo Domingo, la Torre del Reloj, la Virgen de los Dolores de la Iglesia de San Agustín a la cual le profesaba fe y devoción profunda� Una pincelada expresionista que casi raya con lo abstracto, para representar simbólicamente a la Virgen con un triángulo y, adornada con rayos de plata� No es para nada casual la presencia del triángulo —e incluso, la luz que de él emana—, toda vez que su simbología representa la deidad, la figura divina� Otras pinceladas espontáneas que entre sombras aluden a los cargueros del paso, como una tímida evocación� Una vez más, hace presencia el triciclo de la niñez y —ahora—, la cometa que se eleva�

Explica el maestro que si bien se trata de una composición donde la madre aparece en un extremo y la ciudad en el otro, él logra reunirlos con la línea caprichosa y juguetona que dibuja con un lápiz y que sin soltarla le da continuidad, la que el maestro comprende “como si fuera el hilo de la vida”� Ahora bien, si miramos con detenimiento la obra, encontramos una serie de trazos envolventes, anudados, retorcidos, rectos, como queriendo envolver la ciudad e involucrando en ella las fotografías y recuerdos de la infancia� Al insistirle por el significado de los hilos, evoca un recuerdo de los cinco años: había en el patio de su casa un alambre extendido donde colgaban la ropa que se lavaba y él con sus hermanos jugaban a corretear entre la ropa húmeda; como entre bambalinas, cortinas y escenarios� Me muestra, entonces, cómo en la parte superior izquierda, dichos alambres de ropa han sido dibujados con sus retorcidos remiendos�

Por una parte, los trazos que con el lápiz realiza a todo lo ancho del cuadro, expresan que la ciudad es la extensión del propio cuerpo de la madre, cuando las manos parecen orquestar las fachadas coloniales o cuando los dedos de titiritera parecen mover y atar las cuerdas de la entrañable ciudad� Las cuerdas atraviesan y entretejen la ciudad, como las venas recorren los cuerpos� La ciudad no es ajena y extraña, pertenece al ser y al estar de lo propiamente humano; le da sentido, territorio, pertenencia, identidad� Como lo expresara una querida amiga del pintor, el vínculo que el artista tiene con su ciudad es el mismo que todos los patojos de antes hemos tenido y que resentimos hoy ante el evidente “divorcio entre el suelo y la gente, cuando antes las ciudad era tan arraigada en uno”14�

Por otra parte, el pintor pretende ‘remendar’ con ‘los hilos de la vida’ todo lo que se ha disuelto ante la muerte y la partida de la madre� Y una vez más, se reúnen dentro de una composición de triángulo isósceles los tres elementos que atan o desatan la infancia de Adolfo con respecto a la madre y su partida: ella, el triciclo y la cometa� La madre se une de manera interrumpida al triciclo, porque los hilos ya no atan y la cometa vuela sin rumbo y se eleva� Una vez muerta la madre, la cómoda completitud del ser se ha roto, y los hilos o las cuerdas intentan infructuosamente atar lo que se ha roto: la unión de la madre con la infancia del artista, la madre y la ciudad�

Finalmente, una vez más, se muestran los vacíos en el lienzo: tanto la madre como la ciudad, sus edificios y casas aparecen como espectros fantasmagóricos, sostenidos de la nada, aparentemente sin gravedad;

14 L�M� Vernaza� Entrevista� Popayán, Colombia� 15 enero del 2016�

en ese vacío solo está la niñez desprendida� Mientras el cielo es denso de recuerdos, pesado en contenidos y anécdotas del pasado, el suelo ha sido arrancado de su raíz, como si la unidad madre- ciudad levitaran� Como si con la muerte ella se hubiera llevado todo aquello en lo que se cimentaba la vida del creador y ahora solo existiera el vacío pleno�

La formación artística

En 1974, Adolfo había concluido los estudios de formación básica y debía decidirse por una carrera profesional� Si bien la inclinación hacia las artes o el dibujo arquitectónico constituían su más íntima inclinación, motivada por el gusto al dibujo y la participación activa en el teatro y la escenografía, otra era la situación del contexto económico familiar que limitaría su propia decisión� El padre había muerto unos años atrás, y su hermano mayor se había retirado de sus estudios para encargarse de los gastos familiares, por lo que la presión para que estudiara una carrera rentable y de rápida oferta laboral lo llevaría a la decisión más real� Ante este panorama, opta por la contaduría y comienza a trabajar como cajero en uno de los principales bancos de la ciudad, lo que le permite colaborar a la familia� Solo en sus ratos libres experimenta con la técnica del pastel, pinta a sus compañeras de trabajo y elabora retratos por encargo�

No pasa mucho tiempo para que aparezca el primer ‘mecenas’ en la vida del artista, 15 quien le ofrece matricularlo en cursos de extensión en dibujo y pintura en la Universidad del Cauca, pues en la

15 Se trata de Doris Garcés, prima hermana del gran muralista y pintor caucano, Augusto Rivera Garcés, por quien Adolfo

época no existía como tal un programa formal en artes� Toma cursos de Dibujo y Acuarela con Iván Valencia y, de Dibujo y Composición e Historia del Arte con Ever Astudillo� Hace amistad con Rodrigo Varona, pintor autodidacta y esposo de la pintora Betty Gutiérrez, de quien aprende la disciplina del oficio que no es otra que pintar todos los días�

Toma la decisión de renunciar al banco a fin de comenzar estudios en el programa de Bellas Artes, que abría sus puertas para el primer período de 1981, y comienza a gestionar un préstamo con el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior —Icetex—� La decisión solo se la da a conocer a su madre, comprometiéndose a que con sus cesantías seguiría aportando mensualmente a la casa� Sin embargo, la entidad bancaria le ofrece continuar con un tipo de contratación más flexible, lo que le permite estudiar y trabajar a la vez�

En el año de 1982 se casa con Socorro Gómez, quien había sido su vecina y novia durante varios años y que será en adelante, la persona que amorosamente y con estoica dedicación le facilitará la relación con el mundo de la realidad, para que el artista pueda dedicarse de tiempo completo al reino de las musas, la creación, la fantasía y el arte�

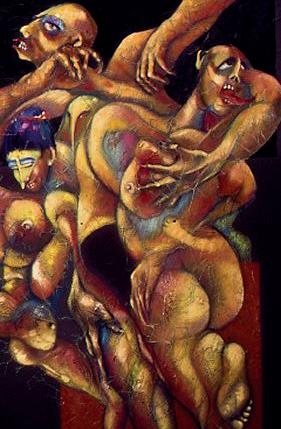

Siendo aún estudiante, lo nombran monitor en la asignatura de Dibujo y, antes de graduarse de la Universidad, se vincula laboralmente como profesor de medio tiempo para orientar el curso de Pintura IV, que estaba dirigido a sus mismos compañeros de estudios� En este curso, realiza el cuadro El Devorador (Imagen 3), el cual firma un

sentía una gran admiración y con quien ya había tenido alguna relación por ser vecinos�

año después, marzo 23 de 1983, para participar en la exposición colectiva de los profesores de Artes que se realizaría en Semana Santa, precisamente ocho días antes del gran sismo que sacudió a la ciudad de Popayán� El cuadro termina extraviado y meses después, lo encontrará en la casa de un desconocido, quien lo había sacado de entre los escombros de una calle de la ciudad devastada por el terremoto� Al preguntarle al creador por lo que narra la imagen pictórica, responde que el cuadro nace al interior de un grupo de amigos y de estudio, muy influenciado por la pintora Clemencia Lucena, para quien el arte debía ser arte político y de protesta, ‘arte socialista’� La obra respondía directamente al contexto nacional de la aplicación represiva del Estatuto de Seguridad que había decretado Turbay Ayala para el país�16

El cuadro narra a “un torturador que se está comiendo el cadáver de su víctima� La lámpara, la mesa y asiento en el suelo —que se encuentran en segundo plano— evidencian la tortura y el abuso” del violento juzgamiento� El cadáver lo elabora a partir de varios bocetos que tenía de sus reiteradas visitas al anfiteatro, en un afán por conocer la anatomía del cuerpo humano�

Casi una década después, Adolfo volvería a sentir la ciega necesidad de pintar según lo que él insiste en llamar el “dolor de patria”� La serie Realismo

16 Julio César Turbay Ayala fue presidente de Colombia de 1978 a 1982; bajo su mandato expidió el Estatuto de Seguridad Nacional por el cual era legítimo combatir el enemigo interno, que para la época era el Movimiento M-19, toda vez que amenazaba los intereses nacionales Fue una época de mucha represión, abuso y violación de los Derechos Humanos no solo contra la guerrilla, sino contra cualquier oposición o crítica al Estado�

Mágico17 —a la cual me referiré más adelante—, realizada en México en 1991, retoma el tema del secuestro, de los desaparecidos, de la tortura, del terrorismo narco-paramilitar que agobiaba su país; momento en que, al parecer, vida y muerte se conjugaban en Colombia y que él siente de manera visceral en el extranjero� Los Carnavales (1991)18 pintados en amarillo, azul y rojo dan fe de este nuevo testimonio� “Me inspiro en la realidad y no solo en los fantasmas míticos que me agobian desde niño” precisa el maestro�

Imagen 3� El Devorador� Fuente: Adolfo Torres (1982)�19

La posibilidad de hacer arte a partir de la realidad social, depende en gran parte de la capacidad de ‘ver’ y ‘sentir’ del sujeto creador� En el texto que Adolfo escribe para su disertación de grado de

17 Adolfo Torres 1991 Realismo Mágico Trece obras de gran formato México: coleccionistas privados

18 Adolfo Torres 1991 Sub-serie Carnavales Tres pinturas México: coleccionistas privados

19 El Devorador� Óleo sobre cartón� 100 cm x 70 cm� Popayán: Taller del maestro�

magister, recurre al antropólogo peruano Carlos Castañeda, quien en su libro Las enseñanzas de Don Juan (1996) insiste en la diferencia entre ‘mirar’ y ‘ver’ la realidad; al mirar se tiene siempre un registro plano, lineal, y se deja pasar lo que mira en una fría sucesión de imágenes que no dicen, que no interpelan; ver significa escudriñar lo no observable, lo no tangible, lo que está detrás de la mirada� Por ello ver es una forma de sentir el mundo e implica un cierto masoquismo, pues nadie obliga al creador a ver el dolor y la tragedia humana, aunque este ‘ver’ constituya precisamente la condición de posibilidad de la creación y de la obra de arte � Al ver, el artista logra trascender lo inmediato, lo obvio, para plasmar en el lienzo el grito y la agonía de su sentimiento; denuncia una realidad que lo hiere y le deja al espectador la posibilidad de inferir que las cosas puedan llegar a ser diferentes�

Cuerpo

Míticos

En 1988, Adolfo Torres presenta al público Míticos (1988)20, la primera parte de una serie que luego sería continuada en la ciudad de México� Buscaba aquí una expresión más propia, menos formal y académica, resultado de una interioridad existencial profundamente afectada por experiencias personales que desde el olvido, resucitaban libres y angustiadas a la memoria inconsciente, y buscaban desde una “escritura pictórica automática”21, liberar sobre el lienzo fantasmas que lo agobiaban� Pretendía, según lo dijo el artista, depurar a través del arte, su angustiado ser a fin de alcanzar un cierto equilibrio emocional�

Y es, precisamente esto, lo que sus críticos apreciaron en la obra y dejaron consignado en el catálogo de presentación a dicha exposición: mientras el poeta Giovanni Quessep afirmaba que Míticos (1988) cumplía la premisa de que “todo arte verdadero es un camino para acceder a lo desconocido”, al mundo de los secretos, de lo invisible y de lo indecible� El maestro Rodrigo Valencia sostendría que Míticos (1988) “hace hablar el lenguaje de los símbolos, porque ellos tienen el poder de dramatizar nuestras historias, esperanzas y frustraciones” (Quessep et al � 1988) � Ambos reconocen, entonces, que hay un mundo desconocido, silenciado que encuentra en la obra de arte la posibilidad de hacer decir lo indecible, de hacer hablar lo que se calla, a través de los símbolos y las imágenes pictóricas�

20 Adolfo Torres Míticos 13 pinturas Popayán: coleccionistas privados Exposición realizada en la Fundación Banco del Estado� Popayán, 1988�

21 La escritura automática es una escritura libre que sin la determinación del pensamiento consciente y racional, permite que aflore el inconsciente� Fue usada a principios del siglo XX por los surrealistas y particularmente por André Bretón�

Detrás de la aparente realidad, del mundo de la conciencia y la voluntad en el que nuestro yo se nos presenta en toda su comodidad, pulsa una segunda realidad, un segundo yo menos seguro y más angustiado que nos empeñamos en acallar y que tiene que ver con el mundo de los deseos reprimidos, de las dolorosas experiencias vividas y de lo inconsciente� Esta segunda realidad encontrará, entonces, subterfugios y salidas que le permitan expresarse bien a través del mundo de lo onírico, de los actos fallidos, del síntoma neurótico o bien, como en el caso del maestro, por la sublimación en la creación de la obra de arte� Según Sigmund Freud los sueños, equivocaciones y olvidos que ocurren en todas las personas en su vida diaria, o los síntomas de algunas patologías clínicas, no son más que la expresión “disfrazada” de deseos reprimidos o conflictos psíquicos ocurridos en el pasado inmediato o en la temprana infancia del sujeto y que lo marcaron profundamente� A propósito de la sublimación del deseo reprimido en la obra de arte, me permitiré comentar y dar a comprender, en unos párrafos, la teoría psicoanalítica�

Por un lado, Sigmund Freud parte de la premisa de que el hombre en tanto animal es fundamental y esencialmente instinto; un deseo o pulsión que es energía libidinosa que orienta su fuerza a la consecución inmediata del placer� El hombre es, entonces, un ser hedónico, jalonado por un ‘principio de placer’ que exige la satisfacción y gratificación placentera de todos los deseos y evita a toda costa el displacer� Pero, por otro lado, se sabe que el hombre no está solo sino en la relación con los otros y que sus deseos, en más de una ocasión, chocan con los deseos y el placer de los demás, por lo que prontamente tendrá que convenir y negociar a partir de las demandas que implica lo social,

reglas, normas, valores, etc�, que constituirán el ‘principio de realidad’� Comprenderá que su “yo quiero” entra en conflicto con el “yo debo” que le exige el proyecto cultural al cual pertenece�

Ahora bien, cuando los deseos o pulsiones se reprimen por obra de los imperativos sociales y culturales, el individuo nunca olvida ni anula el deseo que fue coartado, sino que, por el contrario, busca de manera inconsciente realizarlo de alguna manera aunque sea indirecta y mediadamente a través de la sublimación en la creación de las obras culturales como la actividad intelectual o el arte� Lo reprimido no se olvida, lo que ha dolido permanece a pesar del esfuerzo por omitirlo y es sobre el lienzo que el artista encuentra una excusa y una oportunidad para decirlo con los símbolos pictóricos del color, la composición y la fuerza�

La sublimación consiste, entonces, en la desviación de la energía erótica o libidinosa —que la pulsión contiene— del objeto y satisfacción inmediata o placentera, para ser invertida en la producción de bienes socialmente útiles y obtener así un placer de segundo orden por la satisfacción y felicidad que depara la construcción cultural y social�

Si bien la sublimación tiene como punto de partida la represión del deseo que no es otra cosa que la cancelación del placer por el displacer de lo reprimido, el artista, entre otros pocos, es quien tiene el privilegio de redireccionar la energía erótica contenida en la pulsión o deseo para la creación de la obra de arte� No solo sacando de sí y de manera inconsciente sus propios dolores, su silencio y amnesias sobre el lienzo, sino también erotizando su propio proceso creativo para abrirla al diálogo con otros que serán los espectadores de sus fantasías�

Lo anterior da la clave para comprender lo que la obra de arte esconde; es decir, que detrás de esta hay un artista, un ser humano, que se debate en sus propias contradicciones, sufrimientos y represiones y que a partir de ellas le ha sido posible el ejercicio de la creación, como una virtud y un destino�

En todo caso, no se trata, al proponer la comprensión psicoanalítica del arte, de “patologizar al arte” o de creer a los artistas enfermos, como afirma Estanislao Zuleta, sino que, por el contrario, se trataría de reconocer el carácter artístico de la patología� De cómo la represión y el conflicto psíquico se resuelven mediante la sublimación en la creación del arte; de cómo la patología constituye la potencia que nos impulsa al arte, a la ciencia o al trabajo intelectual (Zuleta 2010: 166)22� Nuestros propios problemas y dramas nos impulsan a la creación artística�

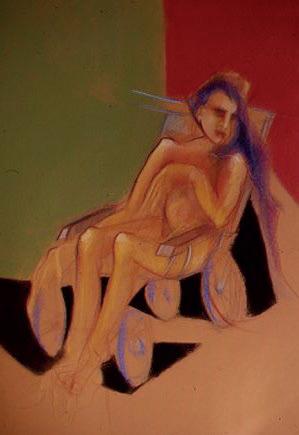

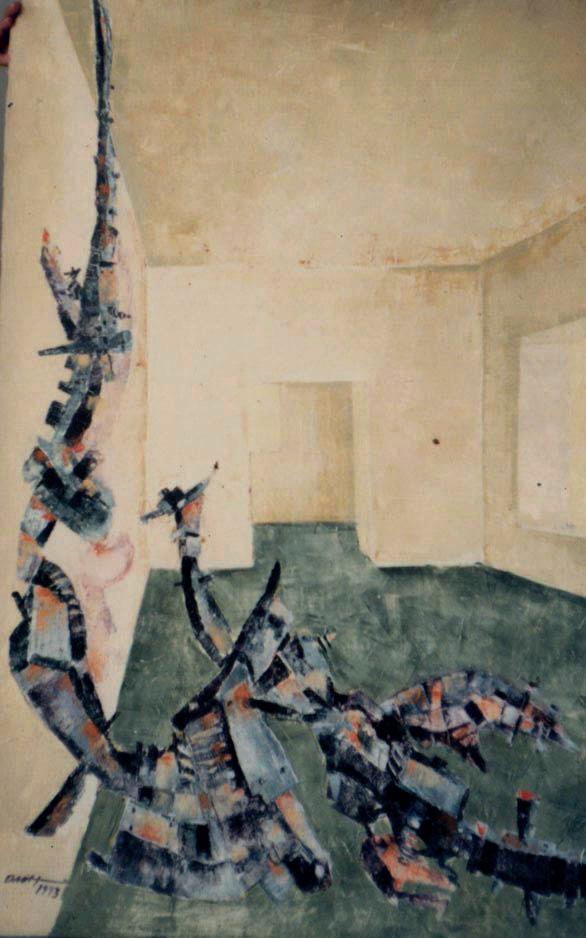

La serie Míticos (1988) la componen diez obras de gran formato realizadas en técnica mixta, las cuales fueron elaboradas a lo largo de ocho meses de trabajo sobre diferentes soportes como cartón, papel kraft y lienzo entretelado� Se trabajaron con tubos de óleos y acrílicos depositados directamente sobre las superficies, desatando una explosión de color para envolver formas y volúmenes en amarillos y rojos, verdes y azules sobre fondos oscuros, azules o violetas � Una fuerza cromática que subraya y reitera el mundo de las pasiones y el frenesí, de la danza, de las carnes y la embriaguez�

Figuras alargadas, goyescas, demoníacas y lujuriosas; seres dantescos con pezuñas, agresivos e impúdicos (Imagen 4) Cuadros muy festivos, carnavalescos, de máscaras y antifaces� Imágenes viscerales y angustiosas, descarnadas

22 Zuleta evidenciaría en Marx rasgos histéricos y obsesivos para el trabajo del pensamiento que concluyó con El Capital (1867), o la presencia de rasgos esquizoides y paranoides en la relación que profesionalmente tuvieron Freud y Carl Gustav Jung, de competitividad y lucha�

Imagen 4� “Danza”� Fuente: Adolfo Torres (1988)�23

y degolladas � Cuerpos en movimiento, esqueletos danzantes, masas carnosas, pies y manos de largos dedos que se hacen garras � Formas zoomorfas con colas de marrano o rostros en forma de cabeza de pájaro � Líneas y color que se organizan en una equilibrada composición y que encuentran la forma artística de lo apolíneo como obra de arte a partir de lo dionisíaco como expresión estética�

Míticos (1988) evoca inevitablemente los personajes goyescos que encontramos en las series de los grabados; bien, en Los

23 “Danza”� En: Míticos� Óleo sobre lienzo� 180 cm x 120 cm� Popayán: taller del maestro�

Caprichos24 de 1799 cuando el artista español criticaba satírica y humorísticamente los defectos de la sociedad relacionados con la superstición en torno a la brujería, la prostitución, el matrimonio o la inquisición, entre otros; o bien, en Los Disparates25 realizados entre 1815 y 1823 en donde da rienda suelta a un mundo imaginativo y onírico de la violencia, el sexo, el carnaval y de lo grotesco� En general, se trata de personajes deformes, caricaturescos; ancianos de carnes flácidas y miradas huecas, mujeres brujas de rostros agrios y terroríficos o personajes de carnaval con máscaras de sonrisas burlescas e intimidantes�

La serie Míticos (1988) invoca un mundo embrujado y profano, de fantasmas y demonios que en la época acechaban al artista y que de manera creativa puso a danzar sobre el lienzo� Una obra que deviene, ciertamente, de otra lógica muy diferente de la razón y la conciencia: la lógica del inconsciente, de lo reprimido que encuentra en los recursos inconscientes de la elaboración onírica los mismos procedimientos por los cuales es posible hacer hablar el inconsciente a través de un lenguaje simbólico de los colores, del dramatismo de las formas y de la fantasía� Así como el sueño es la expresión de los deseos inconscientes reprimidos en la vida diurna, la obra de arte es, también, el eco de la represión de lo inconsciente que ha tenido lugar por el proceso de la sublimación�

Entonces, si la elaboración onírica consiste en la labor de transformar el sueño latente (lo reprimido) en sueño manifiesto (lo soñado y narrado en imágenes, sentimientos e impresiones), la elaboración artística, también, transformaría lo reprimido por el artista (lo latente) en la creación de la obra de arte como contenido manifiesto � Freud dice que esta elaboración, se logra mediante operaciones propias de la lógica inconsciente — que es totalmente diferente de cómo funciona la conciencia con la lógica de la razón— a través de la condensación y el desplazamiento (Freud 1981b: 2225 ss),26 es decir, un contenido manifiesto (lo soñado o lo pintado) puede reunir, condensar, varias ideas latentes (recuerdos reprimidos, vivencias del deseo interrumpido en un pasado, fijaciones a un pretérito no superado); puede desplazar un contenido latente por otro que se relaciona con este, que se enlaza, pero que no es la motivación inconsciente primaria� En ese orden de ideas, el sueño como la obra de arte deviene del mundo íntimo y personal del durmiente o del artista�

Para concluir, diría que Míticos (1988) es la afirmación de la vida en toda su inocencia y devenir� El artista no quiere ocultar ni poner velos, su creación ya no es complaciente con nadie y ni siquiera consigo mismo; el artista se atreve a vivir la vida tal y como esta es, drama y tragedia, contradicción e instinto, felicidad y tormento� Una

24 Francisco de Goya 1799 Los caprichos 80 grabados

España: coleccionista privados

25 Francisco de Goya� 1815-1823� Los Disparates� 22 grabados�

España: Museo del Prado y coleccionistas privados�

26 Por la condensación, el contenido manifiesto es siempre más breve que el latente, por cuanto, o bien algunos contenidos latentes reprimidos se eliminan o bien porque contenidos latentes con rasgos comunes se funden en el manifiesto En el segundo caso, el desplazamiento, ocurre cuando un elemento latente queda reemplazado por algo más lejano a él, o el acento psíquico queda transferido de un elemento importante a otro que lo es menos�

tragedia que no es pesimismo, por el contrario, es fiesta, asentimiento de lo bello y lo horrible, de la vida y la muerte, de la claridad y la luz� La fusión de los impulsos dionisiacos y apolíneos, que por naturaleza son antagónicos, produce el arte dramático en general, la tragedia (Nietzsche 1975)� Dioniso es el dios del vino, el éxtasis y la intoxicación; Apolo, por el contrario, es el dios del sol, la claridad, la música y la poesía� En Míticos (1988) danza la embriaguez y el instinto, y crea la forma y la composición estética de la obra de arte� Confiesa el maestro, que esta obra “fue la batalla pictórica más intensa que haya adelantado”�

Quizá, dentro de la Serie de Míticos (1988), “El Ahorcado” (Imagen 5) constituya una de las obras más sensibles en términos de la experiencia vital del artista � El cuadro exhibe, cual escenario de una carnicería donde la res degollada cuelga de un gancho, una masa amorfa de carne sostenida por una soga, de la que se desgonza por el peso y la gravedad manos, columna, vértebras y ojos dispuestos desarmonicamente en la carne� Dos goyescos seres mirando desde la ventana de un más allá tenebroso y oscuro que bien podría ser el infierno de Dante, con la macabra sonrisa de la muerte y los ojos de los ciegos que huecos ya no ven pero producen pánico�

La obra de 1988 alude a la trágica y desgarradora vivencia del artista, sucedida por los mismos días del fatídico terremoto que azotó la ciudad de Popayán el 31 de marzo de 1983� No habían terminado de recoger las pocas pertenencias que pudieron salvarse entre los escombros de la derrumbada casa paterna donde vivían de manera transitoria el maestro y su esposa� Aún no concluían el pasaje doloroso de robarle a los espacios antes habitados por las historias familiares y personales, los recuerdos y remembranzas que entre ladrillos, tejas y polvo reclamaban el no-olvido� Tampoco habían

Imagen 5� “El Ahorcado”�

Fuente: Adolfo Torres (1988)�27

terminado de organizarse y asentarse después del evidente desplazamiento que el sismo impuso a la mayoría de familias payanesas, en un continuo tránsito de personas y objetos entre familiares, albergues y casas arrendadas en las afueras del centro histórico de la ciudad� No había terminado el tiempo de hacerse cargo de la historia ni de reponerse de la inevitable tragedia que la naturaleza impuso, cuando vendría una segunda fatalidad con la inesperada y siniestra muerte del apreciado y querido cuñado del artista, la cual ocurrió solo dos meses después del terremoto, en mayo de 1983�

27 “El Ahorcado”� En: Míticos� Óleo sobre cartón� 100 cm x 50 cm� Popayán: taller del maestro�

El Ahorcado

Pasaron cinco años entre la dolorosa experiencia de la muerte del cuñado y la realización del cuadro, lo cual confirma la sentencia nietzscheana: lo que permanece en la memoria ha sido grabado con dolor ( Nietzsche 1997: 75 ss ), o la premisa psicoanalítica de que lo reprimido y lo que duele nunca se olvida y siempre vuelve a la conciencia por cualquier camino� Es lo que Freud reconocería como el “principio de la compulsión a la repetición”, un principio quizá más original que el mismo ‘principio del placer’ y por medio del cual se busca restaurar lo aparentemente olvidado� A través del arte Torres encuentra la opción de exorcizar, de sacar afuera aquello que duele dentro, de traer a la memoria lo que se creía olvidado, o lo que había sido puesto entre paréntesis como una defensa del yo para poder seguir adelante� La muerte del cuñado, terrible y dolorosa, se hacía ahora obra de arte, por medio del proceso de la sublimación de lo reprimido�

Al ser interrogado el artista por ese gusto sadomasoquista hacia lo crudo, responde estar seguro de que solo atreviéndose a ver y sentir lo descarnado de la vida se puede sanar del dolor que se lleva por dentro� Desde sus años mozos cuando estudiaba artes, recuerda haberse hecho amigo de un carnicero a quien visitaba regularmente y, entre toma y toma fotográfica, se quedaba mirando detenidamente la forma como descuartizaba el animal y arreglaba las piezas dentro de las cavas� Evoca, también, las visitas que hacía al anfiteatro todos los medios días con un compañero del colegio, siendo ése el lugar en donde realizó sus primeros dibujos y bocetos de pies, manos, brazos y falanges� Fascinación y miedo, embeleso y desasosiego le producían estos primeros ejercicios�

De ahí muy seguramente le viene la gran admiración por Bacon y Rembrandt en sus interpretaciones de carnes abiertas � De Bacon, la deformación pictórica de la figura humana mutilada, degradada y expuesta, para expresar la profunda soledad y la violencia, la trágica conjunción de vida y muerte, cuando lo vida misma admite su lado destructivo y su estrecha e imbricada relación con la muerte� Ciertamente, en Bacon hay una noción de cuerpo independiente de toda corrupción, de toda degradación final; más allá de toda osamenta, se trata de la carne voluptuosa y sacro-santa, la figura como simple paquete de músculos, cuando el artista “derrama de los huesos la carne, haciéndola colgar” (Rodríguez 2010: 405)� Adolfo pinta su “Ahorcado” haciendo colgar ojos y manos de una masa de carne� Pero con la misma intensidad vital que Adolfo daba testimonio de su dolor, Bacon confesaba que “lo único que puedes querer registrar son los propios sentimientos sobre ciertas situaciones lo más cerca del propio sistema nervioso que eres capaz” (Sylvester 2003: 46)�

Con relación a Rembrandt, la impresión que le causó al maestro la pintura de El buey desollado, realizada en 1655 (Imagen 6), donde aparece el cadáver de un buey colgado del techo desde una barra de madera y una luz ilumina con crudeza la carne y las vísceras, representando así la muerte misma y el inevitable final de lo efímero; pintura esta que ha sido recreada por otros artistas, entre ellos el expresionista ruso Chaim Soutine, quien hacia 1925 confiesa en una entrevista que su “Buey descuartizado” buscaba conjurar un antiguo recuerdo infantil:

De niño vi a un carnicero cortar la garganta de una oca� Quise gritar, pero su mirada alegre me cerró el grito dentro de la garganta� Ese

Imagen 6 El buey desollado

Fuente: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1655)�29

Imagen 7� “Parto”�

Fuente: Adolfo Torres (1988)�30

grito siempre lo he sentido ahí… ¡siempre he intentado deshacerme de él! Cuando pinté el buey desollado todavía era un intento de liberar ese grito”�28

Por último, y por qué no, la influencia también de Lucien Freud, en los rostros inexpresivos y la carnalidad de los desnudos como expresión literal de los instintos y deseos básicos de la gente�

Otros Míticos

Una vez más, se está ante una pintura bastante cruda que recrea a una voluptuosa mujer en carnes y redondeces; mujer en los senos y la vulva y hombre en las piernas y los pies� Un ser andrógino que pareciera en trabajo de parto o que induce a este, cuando sentada con las piernas abiertas desgarra con la mano sus labios vaginales� Si se recuerdan las palabras del maestro al afirmar que con Míticos (1988) pretendía “vomitar toda mi angustia”, sacar el dolor que llevaba dentro y dejarlo en la obra con el objeto de encontrar algún sosiego; “Parto” (Torres 1988) (Imagen 7) no podía simbolizar otra cosa distinta de lo que la serie reclamaba: aquel movimiento de sacar afuera, de expulsar, de parir con dolor; esa necesidad de quitar de encima aquello que pesa, de sacar de adentro aquello que atora, cual parturienta que después de nueve meses encuentra el olvido, la liviandad, el nuevo comienzo� Al ser el primer cuadro pintado para esta serie, constituiría la premonición de lo que sería un doloroso proceso de desintoxicación del alma�

28 Las obsesiones de Chaim Soutine Disponible en: https://es rbth com/articles/2012/11/30/las_obsesiones_de_chaim_soutine_22353 (Acceso: 07/12/2016)

29 El buey desollado 1655 Óleo sobre madera 94 cm x 64 cm París: Museo del Louvre

30 “Parto”� En: Míticos� Óleo sobre cartón� 100 cm x 50 cm� Popayán: taller del maestro�

Imagen 8� “Toro”�

Fuente: Adolfo Torres (1989)�31

Para terminar, en otra de las pinturas de esta serie llamada “Toro” (Torres 1989) (Imagen 8), se advierte una clara influencia del “Guernica” de Pablo Picasso (1937)�32 En la pintura del artista español, el caballo adelanta una de sus patas delanteras acomodando el equilibrio y en su costado se aprecia una herida vertical causada por una lanza� En la pintura de Adolfo, se nota el mismo caballo con sus patas delanteras en alzada, alcanzando el equilibrio con las piernas del hombre que lo monta� Llama la atención la profunda fusión hombre-animal, donde no se sabe qué o quién se transforma en qué � La pintura recrea una corrida de toros en donde sin estar presente el toro, adivinamos la manera como ha herido al caballo y el picador dramáticamente sostiene la puya aún sangrante�

31 “Toro” En: Míticos Óleo sobre tela 100 cm x 200 cm Popayán: colección particular

32 “Guernica”� Óleo sobre lienzo� 349,3 cm x 776,6 cm� Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía�

Atrás un público expectante ante la escena carnavalesca, que solo son rostros y brazos sueltos, de la misma forma como hacen presencia brazos y piernas extendidas en el “Guernica”�

La serie pictórica Míticos (1988) atrapa una temática íntegra que revela los sentimientos más dramáticos y sombríos del ser humano, la lujuria, la rabia, la muerte, la angustia, la fuerza, la sorna, lo obsceno� En síntesis, la tragedia misma de la vida�33

México: Realismo Mágico y Carnavales

Adolfo Torres viaja a México en 1989 con una comisión de estudios que le otorga la Universidad del Cauca para adelantar estudios de maestría en Artes visualespintura, en la Escuela Nacional de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México

—UNAM— � Como requisito de grado prepara trece (13) obras de gran formato en las que se propone una interpretación pictórica del realismo mágico � 34 Cinco de estas, “Púrpura olor a santidad” (1991), “Bullicioso olor a Macondo” (1991), “Tauro”

33 “Toro” En: Míticos Óleo sobre tela 100 cm x 200 cm Popayán: colección particular

34 Realismo mágico: movimiento literario de mediados del siglo XX, que se caracteriza por incluir elementos fantásticos en la narración, con el objetivo de profundizar en la complejidad de la realidad, al admitir en ella la tensión entre lo mágico y lo real�

(1991), “Góndola” (1991) y “Matriarcalmente pródiga” (1991) corresponden a la recreación del cuento de Gabriel García Márquez titulado Los funerales de la Mama Grande (2001 [1962])� Las ocho restantes corresponden unas a la continuación de la serie Míticos (1988) y otras a la sub-serie Carnavales (1988): 35 “Pulsaciones” (1990) , “Latidos” (1990), “Pinceladas de carnaval” (1990), “Tríptico” (1990), “Trí-icono de carnaval” (1990), “Réquiem” (1990), “Regina” (1991) y “Carnaval en blanco y negro” (1990)� Acompaña a la obra pictórica un texto escrito donde se propone una reflexión académica sobre el realismo mágico como marco teórico de su trabajo y, a la vez, como aquello que explicaría y daría sentido a la condición vital e íntima por el que atraviesa el artista� Su trabajo de grado se haría acreedor de una mención honorífica�

Dos contextos marcan la obra realizada en México� El primero, un contexto subjetivo íntimo que pertenece a los tejidos más imbricados de su vida personal� No le ha sido posible desembarazarse de los antiguos recuerdos y conflictos psíquicos de un pasado infantil relacionado con la historia de su hermana que lo ha atormentado y marcado por siempre, al igual que la más reciente experiencia de la muerte de su cuñado, de la que ya se hizo referencia� A propósito dice el maestro:

Desperté los demonios dormidos de mi infancia […] El fuego durante tantos años reprimido hizo erupción, ríos de lava policromada inundaron con sus destellos mis lienzos monumentales, redescubrí el placer por los dolores ocultos, la magia

35 Adolfo Torres� Sub-serie Carnavales� 3 obras de las 13 obras en total� México: coleccionista privado�

escondida de los truenos, los relámpagos y las explosiones dinamiteras, el sabor dulzón de los cadáveres, la sonrisa sarcástica de los fetos, el vómito acre de los borrachos, el olor de almendras amargas de los suicidas románticos (Torres 1991: 59-60)�

El segundo, un contexto más objetivo que concierne a la circunstancia histórica y socio-política que en la época vivía su país� La violencia y la muerte estaban al orden del día por obra del narcotráfico y de los carteles de la droga, contexto que se acentúa cuando llega a México y que se exalta en calidad de ciudadano en el exterior, lejos de su patria� Dos contextos, el individual-psicológico y el sociohistórico que se nutren y potencian el uno al otro, dos contextos que interrelacionados determinarán el quehacer artístico del hombre en el nuevo país y como un volcán dormido harán erupción en el lienzo de las nuevas obras�