Ë-COMFORT CLASS SUV

20 ayudas a la conducción Recarga rápida en 2 horas 55km de autonomía en modo 100% eléctrico(4)

Suspensión con amortiguadores hidráulicos progresivos ®

Potencia total acumulada motor gasolina&eléctrico: 225cv

Por 289

/MES(1)

Entrada: 3.315,81€

47 cuotas, TAE: 3,97%

Citroën prefiere Total. (1) PVP recomendado en Península y Baleares de un C5 Aircross Hybrid 225 e-EAT8 Feel 33.820€ (Impuestos, transportes, y oferta incluidos), para clientes particulares que financien con una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain, EFC S.A. Sujeto a aprobación financiera. Cuota para una duración de contrato de 48 meses y 50.000 kms totales. Capital financiado con comisión de apertura: 31.709,41€. Comisión de apertura: 1.204,93€. TIN: 2,67% Importe total adeudado: 34.528,49€. Precio total a plazos: 37.844€. Al final del contrato podrá elegir entre entregar su vehículo, o abonar o refinanciar la última cuota. PVP para el cliente que no financie: 34.120€. Oferta válida para pedidos antes del 29/02/2020. El modelo visualizado no se corresponde con el ofertado.

PSAG Automóviles Comercial España, C/ Eduardo Barreiros 110, 28041, Madrid.

Gama SUV Citroën C5 Aircross Hybrid: Emisiones: A partir de 32g de CO2 (WLTP)(2) Consumo: 1.4 l/100 km(3) (WLTP) Autonomía: 55 km de autonomía(4) (WLTP). (2) Valor comprendido entre 32 y 33 g de CO2 según el equipamiento del vehículo. (3) Valor comprendido entre 1.4l/100km y 1.5l/100 km según el equipamiento del vehículo. (4) Autonomía en modo eléctrico comprendido entre 54 y 55 kms según el equipamiento del vehículo. La autonomía puede variar en función de las condiciones reales de uso. Má s información en https://www.citroen.es/wltp

GARAJE LAS FLORES, S.A. Ctra. de Alcázar Km 2,5 - Cuenca Tel.: 969 22 17 18

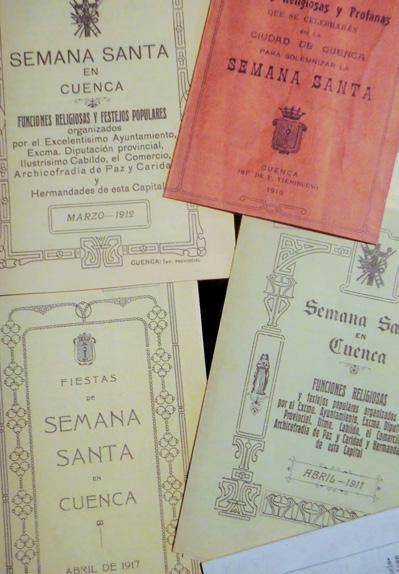

Documentación

Comisión de Publicaciones de la Junta de Cofradías de Cuenca

Coordinación

Antonio Abarca Contreras

Diseño y Maquetación

La Red Creativa

Edita

Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca

Fotografía de Portada

Luis Miguel Caballero

Agradecimientos

A las Juntas de Diputación de las Vbles. Hdades. de Semana Santa y a los autores de los artículos y las fotografías

Publicidad

Eurográficas S.L.L

Imprime

Eurográficas S.L.L

Depósito Legal: CU-510/2008

Saludas. Jorge Sánchez Albendea (Presidente de la JdC) y Joaquín Ruiz Requena (Delegado Episcopal)

Entrevistas

14 Al Pregonero: Antonio Pelayo por Berta López

20 Al Cartelista: Antonio Díaz Arnido por Berta López

36 La Semana Santa de Cuenca y la de Sevilla estrechan lazos por Berta López

40 Ponencia sobre la Semana Santa de Cuenca por Berta López

42 El paso de Semana Santa que no llegó a desfilar por Antonio Rodríguez

46 Goñi captó la Semana Santa de Cuenca en sus recios trazos, entre silencios y emociones por José Vicente Ávila

50 La Banda de Música de Cuenca celebra el 125 aniversario de su fundación por Rafael Torres

52 Que todos sean uno por Pedro José Ruiz

54 E ntre Apóstoles y Evangelistas se forjaron las primeras hermandades en la Cuenca del XVI por Miguel Romero

60 El Espejo por Félix Herráiz

62 Túnica verde y oro para San Juan por José Manuel Calzada y Adrián López

64 El Perico Pelao en las hoces de Cuenca por José Francisco López

68 Aquella tarde por José Manuel Alarcón

72 In memoriam. Antonio Requena, clarín desgarrado por José Vicente Ávila

74 En memoria de un gran nazareno: Juan José Soria Muelas por José Manuel Vela

Visiones de la Semana Santa

28 David García, José Andrés Jiménez, Raúl Contreras y Juan José Gómez

Hablan las Hermandades

80 300 años de las primeras constituciones del Santísimo Cristo de la Salud por la Junta de Diputación de la Hermandad

90 De la parroquia de Santa Ana a la parroquia de El Salvador por la Junta de Diputación de la Hermandad

94 Jardín Escultor Vicente Marín. Homenaje en vida por Juan Carlos Muñoz

98 La nueva casa de Hermandad de María Santísima de la Esperanza por la Junta de Gobierno de la Hermandad

100 El culto a la Vera Cruz por la Junta de Diputación de la Hermandad

102 Historia de un concierto por Ramón Gómez

106 Un nuevo cetro para la Santa Cena por Ramón Gómez

110 Un viaje de ida y vuelta por la Junta de Diputación de la Hermandad

112 Noticias sobre Las Turbas. 1900-1936 por Enrique Valero

124 15 Años de voces blancas en la Semana Santa por la Comisión Ejecutiva de la Vble. Hdad. de la Ntra. Sra. de la Soledad de San Agustín

128 El Prendimiento de Cuenca en Sevilla por la Junta de Diputación de la Hermandad

130 Pregón Juvenil de la Semana Santa de 2019. Camina por Alejandra López

138 Antonio Joaquín Dubé de Luque. 1943-2019 por José Manuel Calzada y Fco. Javier Moraleja

154 La Semana Santa de Cuenca en 1931 por Enrique Valero Moscardó

Queremos dar las gracias a todas las entidades y empresas que aparecen en esta publicación, ya que sin su colaboración hubiera sido prácticamente imposible que este ejemplar de la revista Cuenca Nazarena, verdadero testimonio del sentimiento nazareno conquense, se hubiese podido editar.

Fotografía: Enrique Martínez Gil

Fotografía: Enrique Martínez Gil

Llegadas estas fechas parece que el tiempo recobra un especial significado, igual al año anterior pero siempre distinto. En Cuenca, durante esta época nada es igual pues ha llegado nuestra celebración más querida, los días más intensos, es el momento que anhelamos y que recibimos con la ilusión de un niño: Semana Santa en Cuenca.

Y aquí, en esta magnífica publicación encontrarás numerosos artículos que te harán un repaso de la vida cotidiana de nuestro mundo nazareno. Vaya por tanto mi agradecimiento a todas las personas que lo hacen posible y que, año tras año, siguen superándose en calidad y contenidos.

La Semana Santa del 2019 nos dejó a todos vacíos. La mitad de los desfiles procesionales tuvieron que ser suspendidos por causas meteorológicas. Todavía guardo en mi retina los difíciles momentos vividos a la hora de tomar la desagradable decisión de suspender cada Procesión. En los momentos complicados es cuando se comprueban las fortalezas y se ponen en evidencia las debilidades. Sin lugar a dudas, hoy puedo asegurar que los cimientos de nuestras hermandades y de la propia Junta de Cofradías son sólidos y están llenos de coherencia, de buen hacer, de profundo sentido de la responsabilidad y de unidad ante la adversidad.

Como siempre el trabajo ha sido intenso en el seno de la institución. Los actos previos han contado con una gran respuesta y los lugares de celebración han estado abarrotados. Las Hermandades, verdaderos motores de esta celebración, siguen dando realce a los días previos. Todo ello demuestra que la vida de nuestras Hermandades no debe limitarse al desfile procesional, que sin duda es el acto más importante y el que nos marcan nuestros tratados constitucionales, pero nuestra devoción debe ser constante a lo largo del año pues nunca debemos olvidar lo que somos y lo que representamos.

Debo animaros a todos a participar activamente en los desfiles procesionales. Volvamos a llenar las calles de fervor. Participad arropando a vuestra Hermandad y hacedlo como nos han enseñado nuestros antepasados, pues ese será el mejor regalo que podamos dejar a nuestros hijos. Una mención especial merecen los turbos, los de verdad, pues tenéis una gran responsabilidad, el rito debe perdurar en el tiempo y no verse deteriorado por extrañas tendencias e injustificados comportamientos. Nos estamos jugando mucho.

No olvidéis nunca que la Semana Santa de Cuenca será lo que los NAZARENOS queramos que sea, pues la responsabilidad es compartida, siendo nuestras Hermandades y en última instancia la Junta de Cofradías, los canalizadores de estas voluntades.

Mi reconocimiento a todas las junta de diputación de las diferentes Hermandades por su continua labor a lo largo de todo el año.

Gracias a todos los miembros de la Junta de Cofradías por el apoyo y confianza que me seguís demostrado. Y la mayor de mis gratitudes es para la actual Comisión Ejecutiva de la Junta de Cofradías por su inmensa labor en favor del bien común.

A todos feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Fotografía: Raúl Contreras

Nos vamos dirigiendo a las fechas que nos indican que la Semana Santa va acercándose y esto nos lleva de nuevo a centrarnos en el misterio central de nuestra fe: Pasión , Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.

Contemplar nuevamente este Misterio nos lleva a detenernos para revisar nuestro camino de vida cristiana, para analizar aquellas situaciones que no se corresponden en nuestras vidas con el Evangelio, a mirar al futuro para iniciar una nueva etapa en nuestra vida personal y comunitaria dentro de nuestra hermandad. Nuestro ser cristiano es dinámico; el seguimiento a Jesucristo, el ser discípulo implica estar siempre en camino. Por eso, nuestras hermandades deben ser manifestación de este ser Iglesia en camino.

Nuestra diócesis comenzaba en septiembre un nuevo plan pastoral1 para adecuar nuestras vidas, nuestras estructuras eclesiales, nuestras hermandades a la oportunidad que Dios nos ofrece de nuevo hoy, para dar respuesta a este desafío que de nuevo se nos plantea de fidelidad al Evangelio.

El Papa Francisco nos pide que tenemos que ser “una Iglesia en Salida”. No se trata de retoques exteriores que no cambian nada, sino que se trata de darle un nuevo impulso para situar nuestra existencia al ritmo de lo que el Espíritu Santo pide hoy a la Iglesia.

Los objetivos que nos planteamos son los de buscar qué Iglesia queremos construir, qué dirección queremos imprimir a nuestra acción pastoral, cómo responder hoy mejor a los desafíos que se nos presentan como Hermandades en la tarea de la evangelización, cómo recuperar la frescura que trae el Evangelio.

La Exhortación Apostólica Evangelii gaudium es el instrumento adecuado para el camino que queremos emprender.

Para nosotros miembros de una Hermandad insertados en una parroquia es un nuevo desafío que se nos presenta.

Ante los nuevos desafíos necesitamos creatividad, inventiva para vivir con fidelidad nuestros ser Iglesia, nuestro ser miembros de una Hermandad. No podemos caer en la pereza ni en la rutina ni conformismo ni en la lenta agonía. Es ante los desafíos donde se nos pide dar lo mejor de nosotros mismos. El evangelio siempre es nuevo y el modo de encarnarlo, de vivirlo ante las nuevas situaciones que se nos presentan también es nuevo.

Os invito a celebrar esta Semana Santa, recorriendo nuestras calles de Cuenca, acompañando a nuestras sagradas imágenes, a dejarnos conmover por el mensaje que nos transmiten; que nos impulsen a ser esos discípulos que acompañar al Señor, esos Cirineos que ayudan a los demás a llevar la cruz, esos testigos de la Resurrección, que como las mujeres que lo encontraron, anuncian que un mundo nuevo es posible.

1. Plan Pastoral 2019 – 2022. Diócesis de Cuenca. “A vino nuevo, odres nuevos”. Hacia una renovación de nuestras parroquias. Cuenca, septiembre 2019.

1. Plan Pastoral 2019 – 2022. Diócesis de Cuenca. “A vino nuevo, odres nuevos”. Hacia una renovación de nuestras parroquias. Cuenca, septiembre 2019.

Mas de 45 años dando servicio en Cuenca y provincia. Distribuidor ocial de:

OFICINAS Y ALMACÉN:

Avda. Cruz Roja, s/n

16002 - Cuenca

Tel.: 969 22 19 74

TIENDA Y EXPOSICIÓN:

Paseo San Antonio, 12

16003 - Cuenca

Tel.: 969 24 03 90

Calle Hermanos Becerril, 16 (16004) CUENCA Soluciones TérmicasAntonio Pelayo (Valladolid, 1944) es hombre de fe y hombre de palabra. Sacerdote y periodista, el Pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2020 comparecerá el Viernes de Dolores ante los nazarenos de Cuenca con dos objetivos: ayudarles a reflexionar y comprender el mensaje de Dios en Semana Santa y emocionarles con su Pregón. El texto de esta entrevista se basa en varias conversaciones mantenidas con el Pregonero desde su nombramiento, así como en las palabras que dirigió a los conquenses en la presentación del Cartel de este año.

“He aceptado ser Pregonero con muchísimo gusto, por una razón especial: me siento especialmente vinculado a Cuenca por razones familiares, ya que una parte de mi familia paterna ha vivido y vive en Cuenca y yo he estado en la ciudad varias veces, sobre todo cuando vivía en Madrid” afirmaba Antonio Pelayo pocos minutos después de ser elegido pregonero por la Junta de Diputación de la JdC. Conocedor de Cuenca y de su Semana Santa –precisamente por sus vínculos familiares con la ciudad –, nuestro Pregonero refiere como un momento muy especial haber vivido la procesión Camino del Calvario, entre otros momentos de la Pasión de la capital.

Para el asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede, la de pregonero no es una figura que le resulte extraña, pues “yo he aceptado y he hecho ya más de un pregón de la Semana Santa”. Antes de poner Palabra a la conquense, Antonio Pelayo ha pregonado la Pasión de su ciudad natal, Valladolid, ciudad que, en palabras suyas, “se jacta de tener una Semana Santa no menos gloriosa o insigne que la vuestra”. En Valladolid pronunció además el Sermón de las Siete Palabras, así como ha pregonado entre otras la Pasión de Ferrol o la de Carrión de los Condes. Para Pelayo, entre las representaciones de la Pasión de Cuenca y de Valladolid “hay dos puntos de coincidencia que

subrayaré también el día del Pregón”. Recalca el pregonero en este sentido que “Valladolid es una Semana Santa con un despliegue escultural único en el mundo, pero eso tiene una importancia relativa. Lo importante en Valladolid y en Cuenca es el injerto entre la ciudad y la Semana Santa. Dejando aparte los intereses turístico, comercial, de promoción… esto no explica que la Semana Santa esté injertada en el corazón de la ciudad y de sus habitantes” considera.

Además de permitirle ahondar en el conocimiento mismo de la Semana Santa y de la ciudad, sus experiencias pregonando la Pasión en diferentes lugares han otorgado a nuestro Pregonero una perspectiva profunda sobre el propio acto del Pregón. Para él, en el Pregón de la Pasión, estamos “por encima de lo que podría ser un acto social, folclórico, turístico. En algunas provincias españolas, y creo que Cuenca está entre ellas, la Semana Santa es un momento de muy especial intensidad religiosa, que refleja también una identidad”. Para Pelayo “hay ciudades en las que la Semana Santa pasa, sin mucho más. Y en otras, sin embargo, la Semana Santa marca una especie de sello en la identidad de la ciudad. Eso pasa en Cuenca y creo que es muy importante subrayarlo y que es muy importante hacer notar la importancia que tiene”.

Para Pelayo, “hacer un Pregón de la Semana Santa de cualquier ciudad exige un trabajo bastante importante. Por lo menos, en mi caso. Hay que estudiar la historia de esa Semana Santa, las vicisitudes que ha tenido, el significado que la gente de la ciudad le da… hay que estudiar la historia de los pregones de esa Semana Santa. El mío no va a ser el primero y creo que hay que inspirarse en lo que esos pregones anteriores han podido contar y decir”.

“Yo lo que quiero es emocionar a los conquenses” Asegura Antonio Pelayo que, para él, la emoción es parte fundamental de un acto como el Pregón de Semana Santa. Por eso, será la emoción la que vertebre el suyo. “Lo más importante para un pregonero es conectar con el público que va a escucharle, con las personas. Saberles transmitir lo que en ese momento quieren escuchar, pero no para halagarles los oídos, sino para ayudarles a penetrar más profundamente en el sentido que tiene que tener la Semana Santa” opina.

A esa emoción solo se puede llegar a través del conocimiento profundo de lo que se pregona y, la manera de llegar a él es, para Pelayo, mediante un buen trabajo previo. Por eso, el de la Semana Santa de Cuenca “es un Pregón que he trabajado mucho, como hice con los anteriores, porque creo que no hay que defraudar ni a quien te propone ni a quienes te van a escuchar. Intentaré ayudarles para que capten lo que la Semana Santa significa y que les entre en el corazón”.

Y es que para él, como buen comunicador, la clave de un Pregón “tiene que ser provocar la emoción y así quiero que sea el mío. Un Pregón que no emociona… no digo que sea inútil, pero falla en uno de sus objetivos principales. Yo lo que quiero es emocionar a los conquenses con su historia, con su religiosidad, con su identidad. Y que eso les sirva para vivir luego la Semana Santa con una especial intensidad”.

“Conquenses: no os dejéis robar la Semana Santa”

Al dirigirse a la comunidad nazarena conquense en el acto

de presentación del Cartel de este año, Antonio Pelayo se refería a Cuenca como “ciudad única”. Y pedía a todos los presentes y, por extensión, a toda la ciudad, conservar esas señas de identidad, tanto en la urbe como en la Semana Santa. “Conservadla como podáis. Con todas las fuerzas que Dios os dé, con todas las energías que podáis sacar de vuestro corazón, porque esta ciudad no puede perder su personalidad, no puede perder su identidad y, sobre todo, no puede perder a sus habitantes enamorados de ella” sentenciaba el Pregonero, y añadía: “Espero que lo seáis. Que estéis enamorados de vuestra ciudad y que luchéis para mantenerla siempre”.

Lo mismo pide a los conquenses hablando de su Semana Santa. Y otorga a esa petición de conservación un sentido más profundo: el de conservar y mantener la fe durante toda la vida del nazareno. Para el Pregonero “la Semana Santa es crucial en la vida de cada cristiano. Y el que no lo sienta, el que no lo viva… está fuera del tiesto”. Para él “la Semana Santa no se puede vivir como la victoria o la derrota de Napoleón, ni

como la independencia de los Estados Unidos. La Semana Santa es algo que nos implica personalmente a cada uno de nosotros. La podemos vivir con mayor o menos consciencia, pero un verdadero cristiano tiene que vivir la Semana Santa con raíz. Con profundidad”. Parafraseándose a sí mismo en el Pregón de Valladolid, Pelayo hace pues una petición clara a los nazarenos de Cuenca: “Conquenses, no os dejéis robar la Semana Santa. No dejéis que os la arrebaten, no dejéis que os la manipulen, no dejéis que la utilicen con fines espurios. Es vuestra. Solo vuestra. Y si no la defendéis vosotros, se caerá”. El Pregonero está “seguro de que lo vais a hacer. De que la vais a defender y a mantener pura. Íntegra. Evangélica. Espiritual. Y si mi minúsculo Pregón os puede ayudar, me daré por muy satisfecho y me volveré a Roma encantado. Y le diré al Papa: Su Santidad, si un día tiene un rato, pásese por Cuenca que la cosa merece la pena”. Lo que merecerá también y sin duda la pena será escuchar el Pregón de Antonio Pelayo y guardarlo en el corazón para meditarlo durante la próxima Semana de Pasión.

En Cuenca, la Semana Santa es un momento que refleja una identidad

Cuando pronuncie su Pregón el 3 de abril en el Teatro Auditorio de la ciudad, Antonio Pelayo será el décimo religioso en pregonar la Semana Santa de Cuenca. El primero del que se tiene noticia en los archivos de la Junta de Cofradías es el Canónigo Magistral Aristeo del Rey Palomero, quien pregonó la Semana de Pasión conquense en el año 1959. Tras él, lo hicieron el canónigo del Archivo de la Catedral Clementino Sanz y Díaz (1966), el sacerdote y poeta Carlos de la Rica (1983), el sacerdote salesiano Rafael Alfaro (1985), el sacerdote y archivero diocesano Dimas Pérez (1990), el sacerdote José Antonio Navarro Saugar, el obispo de Cuenca monseñor José Guerra Campos (1997), el sacerdote y delegado episcopal de la JdC José Javier Muñoz Pérez (2013) y, el 2019, el también vallisoletano Cardenal Carlos Amigo.

El Pregonero de la Semana Santa de Cuenca de 2020 nació en Valladolid, en el año 1944. Y es veteranía, oficio y fe. Es uno de los periodistas más veteranos y más respetados de habla hispana de cuantos están en Roma, con una trayectoria de décadas cubriendo la información del Vaticano. Actualmente, es el corresponsal en Roma para Vida Nueva, así como para Antena 3 y colaborador de COPE, entre otros medios. También es asesor religioso de la Embajada Española ante la Santa Sede.

Ya a los once años, la edad a la que entró al seminario, desarrolló su vocación sacerdotal, algo que, según él mismo cuenta, resulta extraño ya que no había ningún antecedente familiar en esto de tomar los hábitos. Cursó estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia Comillas y fue ordenado sacerdote en Madrid en 1968. Ya por entonces había compaginado su carrera con una de sus grandes pasiones, el cine, participando activamente en la Semana del Cine de Valladolid, y haciendo crítica cinematográfica en Vida Nueva. Tras graduarse como periodista en la Escuela Oficial de Madrid, en 1970 comenzó a trabajar en el diario Ya y en el semanario Vida Nueva, llevando la información religiosa.

En 1976 fue nombrado corresponsal de Ya en París, donde permaneció nueve años, siendo durante dos años presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Francia. En 1986 se trasladó a Roma, siempre como corresponsal de Ya, y a partir de 1990 comenzó a trabajar también para Antena 3.

Ha acompañado a Juan Pablo II en la mayoría de sus viajes a través del mundo, así como a Benedicto XVI y actualmente al papa Francisco. Además, ha sido secretario y presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia.

Galardonado en multitud de ocasiones, ha recibido el Premio Calabria de la Presidencia de la República italiana como mejor corresponsal extranjero; el Premio del Club Internacional de Prensa de Madrid en 2004, al Mejor trabajo periodístico español en el extranjero; el Premio Giuseppe De Carli 2017 por su amplia trayectoria periodística; o el Premio ¡Bravo! Especial 2016 de la Conferencia Episcopal Española.

Ser Cartelista de una ciudad de la que lo han sido Saura, Zóbel, Zapata… es un sueño para mí.

Y un paso adelante en mi carrera

“Me gustaría que mi cartel se recordase. Me da igual cómo”. Antonio Díaz Arnido (Sevilla), tuvo claro cuando fue elegido Cartelista de la Semana Santa de Cuenca de 2020 que quería que su Cartel “diera que hablar” y que “solo pudiera ser para Cuenca”. Con una amplia y exitosa trayectoria artística, este sevillano hermano de la Hiniesta y del Carmen ha diseñado más de 30 carteles relacionados con festividades y citas varias, entre los que destacan los ocho dedicados a anunciar oficialmente la Semana Santa (el último, el de Cuenca). Ninguno es, sin embargo, como el que ha concebido para nuestra ciudad. En esta entrevista, Díaz Arnido habla – sin rehuir una sola pregunta – del Cartel, de arte y técnicas pictóricas, de inspiración y de fe. Y, sobre todo, de Cuenca.

¿Qué ha supuesto para usted ser Cartelista de la Semana Santa de Cuenca?

Ha sido un sueño, como dije en mi presentación. En mis libros de arte he estudiado, tanto en la carrera como en mi formación académica a Antonio Saura, Fernando Zóbel, a Zapata, Torner… y para mí, entrar en una colección con semejantes artistas es un sueño. También es un paso adelante en mi carrera, por enfrentarme a otro tipo de realidad nazarena y cofrade, en este caso, y utilizar un lenguaje plástico que no había utilizado anteriormente. Para mí es un paso adelante.

¿Cómo y cuándo llegó la inspiración para el Cartel? En la presentación explicó que lo tuvo claro desde el principio.

¿Por qué?

No conocía la ciudad in situ y, sinceramente, me maravilló. Estoy deseando volver, cuando ya pase todo esto, para vivirla desde otro punto de vista. Tuve clara la inspiración al conocer sobre todo a las personas, al conocer a los nazarenos de Cuenca, a la gente de la Junta de Cofradías y de algunas hermandades. Fue en ese momento cuando tuve claro lo que quería hacer y lo que quería que fuera mi cartel. Quería que fuera la ciudad protagonista. En ese sentido, no necesariamente la visión de las Casas Colgadas fue la inspiración, pero sí vivir la ciudad y estar en la ciudad. Quería que la ciudad estuviera muy presente en el cartel, por eso elegí el elemento más universal que tiene, el más icónico, que son las Casas Colgadas.

¿Cuáles son las ideas fuerza del Cartel?

Yo quería representar la devoción y la ciudad. La ciudad a la vista del forastero. La devoción sobre todo porque, fundamentalmente y que no se nos olvide, por mucho que sea una obra publicitaria e icónica tiene que tener un sentido religioso: al anunciar un evento, una celebración litúrgica, religiosa, tiene que tener un sentido espiritual. Y la visión del ojo del nazareno en plena procesión, en pleno diálogo con Dios y diálogo íntimo contigo mismo y con la imagen a la que vas portando, porque es un bancero, representa ese sentido.

Por otro lado, quería hacer algo que llamara la atención fuera de la ciudad y que fuera muy reconocible. Tenía muy claro que este cartel solamente debería ser para la ciudad de Cuenca, para la Semana Santa de Cuenca. Y creo que, en ese sentido, he conseguido una obra que, más allá de gustos, es una obra de muy fácil lectura dentro y fuera de la ciudad. Es desde Cuenca y hacia Cuenca. Tenía claro que quería plasmar esa dualidad, así lo dice el lema del Cartel.

Una de las cosas que me ha sorprendido de la Semana Santa de Cuenca y que no conocía es que la Semana Santa vertebra toda la ciudad; prácticamente el 80% de la ciudad vive la Semana Santa, es nazarena. Yo quería que en el Cartel la Semana Santa apareciera como corazón de la ciudad, por eso se entronca en esa peña que remata la Hoces en las Casas Colgadas. Quería que el corazón de la ciudad se viera. Se sintiera.

Para llegar hasta ese mensaje, ¿qué proceso ha seguido y qué técnicas ha utilizado?

El proceso ha sido como el habitual en un cartel. Empecé con una fase de documentación virtual a través del visionado de vídeos y fotografías de la Semana Santa de Cuenca. Segundo, que es algo que hago siempre, visitar el sitio y conocer la ciudad, la realidad nazarena, a los nazarenos, conocer a la gente de la ciudad y a la ciudad en sí. Me gusta vivir sobre el terreno lo que quiero anunciar. En cuanto al proceso artístico, es un proceso de síntesis publicitaria. Esto no es una pintura, es un cartel; eso siempre me gusta remarcarlo. Y el cartel siempre lleva un proceso de síntesis publicitaria. Parte de una idea pictórica, una idea plástica, que conviertes en imagen visual; tienes que ir simplificando mucho hasta llegar a esta estampa. La obra física, digámoslo así, está realizada a nivel técnico con tinta, grafito y acrílico sobre tabla. Así es la obra original y tiene unas medidas aproximadas de 90x50 cm.

Un formato que no es habitual en los carteles de la Semana Santa de Cuenca. ¿Por qué quiso que fuera así el suyo?

Pues, precisamente, lo decidí en mi visita al Museo de la Semana Santa de Cuenca y a las instalaciones de la Junta de Cofradías, a la sala en la que tenéis toda la exposición de carteles. Uno de los objetivos era aportar a la colección algo que no tuviera, algo diferente. Y, en ese sentido, ese formato exacto no existe en la colección. También te imaginas la obra como póster, que es en lo que se convierte cuando termina de hacer su función, como póster formando parte de una colección. Me imaginaba la obra en esa pared y quería que la estética de la obra fuera acorde para que encajara bien en la colección.

En su Cartel, habla de cómo ve Cuenca y su Semana Santa. ¿Qué le dice la ciudad al cartelista cuando viene a verla por primera vez? ¿Que le dice al visitante que no la conoce?

La ciudad, efectivamente, habla a quien la visita. Por eso creo que es interesante alternar con cartelistas y pregoneros, que somos el anuncio gráfico y el anuncio oral

de la Semana Santa para España y para el mundo, que no sean de la ciudad o vivan fuera de ella, tanto en la Semana Santa de Cuenca como en cualquier otra. Y en otros eventos de relevancia internacional. Esto aporta la visión de alguien de fuera, sobre lo que tú vives dentro. Y me parece interesante.

La mirada ajena sea quizá una visión menos condicionada por la costumbre, el conocimiento, la vivencia personal… una mirada externa que no da nada por hecho a la hora de comunicar.

Sí, más inocente. Yo siempre lo digo. Soy una persona creyente que hago vida en las hermandades de mi ciudad y vivo la Semana Santa de mi ciudad muy intensamente. Salir a ver otras formas de vivirla lo comparo al despertar de un niño a la Semana Santa, al primer recuerdo que tú tienes como cofrade, que decimos nosotros, o como nazareno, que decís en Cuenca. La primera imagen, el primer sentimiento, el primer recuerdo, eso que nunca se te olvida, es lo que vivo yo cada vez que me enfrento a una obra para anunciar la Semana Santa de otras ciudades, como puede ser Cuenca. Eso también es la Semana Santa. Es la esencia de la Semana Santa. Y creo que es interesante.

Como artista ¿qué supone redescubrir en los ojos de otro una forma de vivir la fe ya arraigada en lo personal? ¿Cómo influye desde el punto de vista inspiracional? Es bonito y es enriquecedor. Aprendo mucho en cada experiencia de este tipo, a vivir otras realidades nazarenas de otros sitios, a usar lenguajes estéticos diferentes, otros cánones artísticos y plásticos, otras idiosincrasias y, por supuesto, conocer a otras personas. Al fin y al cabo, también la Semana Santa es eso: convivencia con otras personas en hermandad. Me sirve como excusa perfecta para conocer sitios maravillosos como vuestra ciudad, pero sobre todo para conocer a las personas. Me sirve como una experiencia que voy atesorando a lo largo de los años, junto con amigos y buenas personas a las que he conocido a través de la Semana Santa.

El objetivo no era hacer una obra que gustase más o menos. El objetivo era hacer una obra que funcionara, que diera que hablarFotografía: Santi León

Los pintores abstractos de las vanguardias presentes en Cuenca ¿han sido una inspiración, más allá del homenaje simbólico del que habló en la presentación?

Sí. Yo vivo y trabajo en una ciudad con un carácter barroco a todos los niveles. También en el artístico. En ese sentido, si en Sevilla eres un amante del arte contemporáneo, allí es un lenguaje que no se consume y que no entra tan bien como en Cuenca. A mi me parece que, que Cuenca sea el foco y abandere el arte contemporáneo a nivel nacional y europeo, es algo de lo que sentirse muy orgulloso como conquense. Y yo quería hacer en mi Cartel un homenaje a la ciudad, por eso mismo. Porque es un paraíso para los que somos amantes del arte contemporáneo. Es una maravilla cómo una ciudad tan pequeña guarda como un joyero sus museos. Me parecía algo para poner muy en valor a los ojos del forastero, por eso quería que las Casas Colgadas aparecieran también en el Cartel como homenaje al arte contemporáneo.

¿Esperaba la reacción de los conquenses?

Sí, sí, sí. Por supuesto. La reacción ha sido la previsible.

¿La entiende?

Sí. La he entendido perfectamente. Cuando haces una obra de estas características sabes que te expones a la crítica y también al halago. Yo tanto el halago como la crítica los vivo con mucha normalidad, porque considero que son parte de mi trabajo. Si no lo viviera así, me tendría que dedicar a otra cosa. Los vivo ambos con mucha humildad y con mucha naturalidad. Y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en que la obra guste más o menos, porque el objetivo no era hacer una obra que gustase más o menos: si gusta o no gusta es accesorio. El objetivo era hacer una obra que funcionara, que diera que hablar. Que sorprendiera, a mí mismo y a todos los nazarenos y forasteros. Que diera que hablar. Creo que es muy positivo que se hable de arte en este país en que el arte hoy en día ha quedado relegado a la mínima expresión a nivel educativo. Y creo que el recorrido del Cartel es ese. Hay que hablar.

¿Qué debe tener un Cartel de Semana Santa para ser efectivo?

Un cartel está para emocionar, pero sobre todo para anunciar. Para proclamar. Creo que debe ser algo icónico, que el lenguaje plástico debe ser más sencillo que el de la pintura. Muchos carteles adolecen de demasiados elementos pictóricos que no aportan nada al mensaje. Creo que debe ser de fácil lectura y que el texto debe tener la misma importancia que cualquier ele-

mento figurativo, que debe ser protagonista a nivel compositivo desde el principio, porque es el mensaje que transmite la obra: un cartel no es una pintura a la que le ponemos unas letras. Y luego, seguir las premisas básicas de un cartel: uso de tintas planas, grandes espacios, claridad de conceptos, limpieza, síntesis publicitaria, versatilidad a nivel de formato. La clave está en aplicar estos fundamentos – que todos los artistas conocemos – en la medida de lo posible a la obra. Y, por supuesto, el respeto. Saber que tú no estás anunciando unas lavadoras: estás anunciando una celebración litúrgica muy importante a nivel religioso y a nivel espiritual. Por eso, tienes que afrontar siempre las obras con responsabilidad y con respeto.

Una peculiaridad de su Cartel, que es original en la Semana Santa de Cuenca, es que al representar un capuz ha creado versiones con los colores de los capuces de todas nuestras hermandades. ¿Qué pretendía con esta idea?

Se me ocurrió en el mismo proceso creativo y de síntesis. Como dije, tenía claro que la obra debía ser neutra, que no fuera ninguna hermandad más protagonista que otra. Por otro lado, también pensaba que a mí me gustaría, por ejemplo, que si el cartel fuera para mi ciudad, mis hermandades – que en Sevilla son dos – aparecieran en el Cartel. Para no tener que elegir ninguna, se me ocurrió personalizar el capuz del cartel. Hice la recopilación de todos los colores, para dar forma a una idea simpática por la que cada uno, a nivel personal, se sintiera más identificado con el Cartel. Es algo que no se había hecho nunca en la Semana Santa de Cuenca y que es una pequeña aportación a la colección, junto con el formato del Cartel.

¿Cómo le gustaría que fuera recordado su Cartel para la Semana Santa de Cuenca?

Me gustaría primero que se recordase. Creo que lo peor para un cartel es que pase desapercibido. No me gustaría que el cartel pasase desapercibido; me gustaría que tuviera recorrido durante el tiempo que va a cumplir su función y que después fuera una obra recordada, tanto para el que le gusta como para el que no.

¿Le gustaría que se convirtiera en una pieza de culto, como el cartel de Saura?

No sé si me gustaría que se convirtiera en una pieza de culto. Yo creo que un cartel tiene un recorrido en el espacio y en el tiempo. Cuando el cartel deja de serlo para convertirse en póster de coleccionista, pierde un poco el sentido. Por supuesto, ni puedo soñar con que se me recuerde como a Saura (risas).

La Semana Santa es una experiencia religiosa y espiritual, pero también sensorial. Una experiencia que hay que vivir

Almacén y Exposición

Ctra. Madrid/Teruel, Km. 138

16003 CUENCA

Tel.: 969 140 214

Fax: 969 140 359

Móvil: 608 865 212

materialessalomon@yahoo.es

José Andrés Jiménez

Raúl Contreras

Juan José Gómez

Cámara: Nikon D600

Objetivo: Nikkor 50 mm

Datos EXIF: F 1.8 · 1/200 · ISO 1600

En mi familia, vivimos los preparativos para vestir la túnica como un ritual inspirador. Todo desaparece, el tiempo se detiene. Hasta la luz parece acompañar.

Cámara: Cámara Nikon D610

Objetivo: Nikon 18 - 200

Datos EXIF: ISO 800, f/5, 1/8 seg.

La foto seleccionada está realizada el Jueves Santo del 2013 a los banceros del Paso del Huerto, en la calle del Peso, una de mis preferidas para fotografiar nuestra Semana Santa, dada su estrechez permite capturar más detalles. En la foto utilizo una baja velocidad para dar sensación de movimiento, estando el foco en el centro de la toma donde se ve una de las horquillas un poco más nítida.

Hay momentos, escenas mejor dicho, que te llaman la atención. Algunas veces, si se pudiera, me gustaría unir a la imagen mis sentimientos y los del nazareno. Esta escena de recogimiento íntimo, cubierto por su capuz, refleja esa emoción de ver subir el paso de su Cofradía por la calle Solera, con la soberbia torre del Salvador como fondo. Sin conocer el resto de la escena, la intuyes. Son breves segundos que detienen el tiempo.

Esta fotografía es de la Semana Santa de 2014 siendo un momento muy emotivo donde afloran los sentimientos como expresa en sus versos de forma magistral Pepe Bodoque :

“El camino se hace noche, un Cáliz busca en el cielo luz y consuelo. Las ramas del olivo no pueden detenerse, los plateados puñales que en su tristeza la luna llora. ¿Qué busca tu mirada en el azul de la noche? ¿Qué desgarro hay en tu rezo que llena Cuenca de dolor? Deja que caminemos contigo, que seamos Nazarenos hasta que termine tu Oración y nos abrace tu amor”

AVENIDA CRUZ ROJA S/N

16003 CUENCA

TELEFONO 969 23 05 08

pedidos@lalicoreria.net www.lalicoreriadecuenca.net

PLAZA DE LA HISPANIDAD, Nº 11

16002 CUENCA

TELEFONO 969 21 40 40

info@elcucoencantado.es www.elcucoencantado.es

(parque San Julián 1)

del 24 de marzo al 12 de abril

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla firmaban el 5 de abril un convenio pionero en el ámbito nazareno, cuyo objetivo era sellar la unión de ambas instituciones y, a partir de su firma, potenciar la divulgación conjunta.

La firma del convenio tenía lugar en el acto de Presentación de la Semana Santa de Cuenca en Sevilla, una acción promocional de la Semana de Pasión conquense desarrollada por la Junta de Cofradías con el apoyo del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y del Círculo Mercantil e Industrial de la capital hispalense, sede de multitud de actos cofrades y de la propia presentación.

Los presidentes de ambas instituciones, Jorge Sánchez y Francisco Vélez, fueron los encargados de formalizar esta unión entre dos de las representaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo más importantes de España, ambas declaradas de Interés Turístico Internacional en 1980.

A partir de ahora, ambas instituciones cofrades definirán las líneas de actuación y colaboración fruto del convenio. En su intervención, nuestro presidente quiso destacar el valor de que las Semana Santas “trabajen unidas por la difusión conjunta de algo que es tan nuestro”, así como el primer paso dado por Cuenca y Sevilla en este sentido.

El Círculo Mercantil e Industrial acogió el acto de presentación de la Semana Santa de Cuenca en Sevilla, una acción promocional en la línea de las presentaciones que la Junta de Cofradías de Cuenca ya había desarrollado en años anteriores en Madrid (Círculo de Bellas Artes y Museo Thyssen Bornemisza), y que se suma a otras acciones promocionales como la participación en 2018 en una exposición en Bélgica o en el VII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de Zamora este 2019.

Ante la Junta Superior del Consejo de Hermandades encabezada por su presidente, Francisco Vélez –quien asistió junto con el vicepresidente, José Roda; el secretario, José Carretero; y el tesorero, Alejandro Marchena– y el presidente del Círculo Mercantil e Industrial, Práxedes Sánchez, así

como delante de alrededor de un centenar de asistentes entre conquenses y sevillanos, la Junta de Cofradías mostró la esencia de la Semana Santa de Cuenca en un acto coral en el que se habló de la Pasión conquense desde sus diversas facetas y que contó con las intervenciones del presidente de la JdC, Jorge Sánchez; el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez; el vicepresidente, Antonio Abarca; el secretario, Rodrigo Merchante; el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos; el concejal del Área de Semana Santa, Pedro J. García Hidalgo; el presidente del Círculo Mercantil, Práxedes Sánchez; o el director de la Banda de Las Cigarreras, José María Gutiérrez, entre otros.

“Si bien todas las Semanas Santas son distintas, todas tienen sus particularidades que las hacen únicas, lo innega-

ble es que todos representamos lo mismo y que lo hacemos bajo una misma creencia” afirmaba en su intervención Sánchez Albendea, quien recalcaba que “en base a ello firmamos el convenio que tiene por objetivo la colaboración que permitirá aprovechar al máximo los potenciales de ambas instituciones, siendo nuestra intención, en fraterna comunión, trabajar conjuntamente en aquellos aspectos que puedan ser provechosos para la otra parte, estableciendo líneas de acción comunes para la promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de ambas Semanas Santas”. El presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla suscribía las palabras de Sánchez Albendea y aseveraba que Cuenca no le resulta extraña, ni tampoco su Semana Santa; Vélez recalcó además la importancia de

que una Semana Santa como la de Cuenca se presentase en Sevilla.

El vicepresidente de la JdC conquense, Antonio Abarca, puso el acento en la faceta cultural y artística dentro de la Semana Santa de Cuenca y afirmó que “cultura y arte son valores intrínsecos a la Semana Santa desde sus orígenes”. Abarca hizo un completo recorrido por los imagineros que han marcado la Pasión conquense, especialmente durante su reconstrucción en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. “Tuvimos que empezar de nuevo con escultores y artesanos que trabajaron en pos de recuperar un valor que se había ido. Profesionales de talla y renombre nacional” relataba. El vicepresidente tuvo palabras especiales para la música y los compositores que han dedicado marchas a la Semana Santa

La Semana Santa de Cuenca es fe. Es Cultura, es Arte, es Gastronomía, es Tradición, es la tradición que une a la ciudad.

A los periodistas, nos encantan los datos. En datos, podría contarles que son 43 imágenes, 10 procesiones, unos 30.000 nazarenos. Que la Semana Santa de Cuenca contempla 8 templos de salida y que son 20 las calles por las que transcurren nuestros desfiles. Que el Viernes Santo vivimos 20 horas seguidas de procesión. Podría contarles, y sería verdad, que Cuenca en Semana Santa es Luis Marco Pérez, Coullaut-Valera, Martínez Bueno, José Capuz. Dubé de Luque, Vicente Marín, Francisco Javier López del Espino o los hermanos Pérez del Moral. Podría contarles esto pero… ¿Sería ésta la esencia de nuestra Pasión? Si después de contárselo les preguntara qué saben en realidad de la Semana Santa de Cuenca... ¿Qué me responderían?

Quizá sea mejor, entonces, que se lo cuente así: Cuenca son dos Esperanzas, dos Angustias, tres Soledades. Cuenca es soñar palma al viento, encender tulipas, tallar banceros, colocar puntales. Cuenca es también Amargura, del Hijo huérfanas Santas Mujeres; fe, sufrimiento, alegría… y Dolores que Amparo se vuelven.

Cuenca son 18 cruces a las que entre dos luces todos veneramos. Cuenca es orar en dos huertos y saber de cierto que ambos son hermanos. Cuenca es el rostro que al cielo vuelven Ecce-Homo de San Gil y Agonía, mientras que hacia el mismo cielo dirige sus ojos el Cachorro en Sevilla.

Cuenca, en Pasión, es de tambor redoble. Matracas que el silencio rompen. Campana para el reo de muerte cuando el Santísimo Cristo de las Misericordias cruza el Puente de San Antón. Cuenca, en Pasión, es que sea el golpe de horquilla

el que marca el latido del corazón. Es prestarle al Señor el hombro y convertir en su camino toda la ciudad.

Porque Cuenca, en Semana Santa, se transforma en templo sin pared. Son callejas, recodos y cuestas – Alfonso VIII, Andrés de Cabrera, Aguirre, Las Torres, Palafox, Solera – lugares en que en madera encarna la Escritura. Es medir de los pasos la anchura en la curva entre el Peso y Madre de Dios.

Cuenca, en Pasión, es enseñar a los niños a contar en hermandades la edad de Cristo. Son puertas que al tercer golpe se abren. Son banzos que bailan, banzos que mecen, golpes de horquilla. Palmas que se agitan en los Oblatos para la Esperanza y nuestra Borriquilla.

Cuenca, en Semana Santa, está hecha del amor de esas madres que lloran al ver a sus hijos vestir por vez primera tulipa, túnica y capuz. De ventanas que abren al filo del Peso y gentes que se santiguan tras tocar el madero del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

Cuenca… es mensajera del Redentor cuando el Martes Santo, en el Perdón, rasgan la noche heráldicas trompetas al pasar bajo arcos el Precursor. Es el ejemplo de María Magdalena soñando en partitura Cristo de la Luz. Es Jordán que Júcar se vuelve y San Juan por San Pedro bautizando a Jesús. Es el regio caminar de Jesús Nazareno de Medinaceli y ver devociones florecer a sus pies. Es contar lo que fuimos cuando el Perdón en Silencio deviene y ya brilla en lo alto la luna del Nisán. Es María en Su Esperanza, la del verde caminar.

Es blanco silencio, evangélico olivar y la Santa Cena saliendo a pulso al abrirse las puertas de la Catedral. Es que a golpe de horquilla baile bajo arcos el Señor en la traición, al frente luciendo los treinta denarios que en un pentagrama Aguilar escribió. Noche de sentencia, Plaza Mayor convertida

en Sanedrín, que echen a suerte a hombro de bancero la túnica del Santísimo Ecce-Homo de San Miguel y que las curvas de la Audiencia, al bailar el Huerto, en verdad se transformen en Getsemaní. Y si Sevilla es saeta, es en Cuenca la saeta eterna porque baila San Pedro mientras da la hora el reloj de Mangana. Es en la Trinidad escuchar un gallo mientras el discípulo a Cristo negaba. Es Cuenca Flevit Amare y encontrar consuelo en la Hispanidad al enseñarnos San Pedro, que La Muerte, no es el final. Es azul dulzura cuando la Amargura despide a su Hijo en el Salvador; y recibe el consuelo a hombro de bancero de aquel discípulo al que amó el Señor.

Cuenca… es expresar en madera la Pasión según San Juan en la procesión de Paz y Caridad. Es el látigo del sayón que azota en San Antón la espalda del Amarrao. Es el rojo sangre de la clámide de Nuestro Padre Jesús con la Caña y el doble paño verónico que dos veces da en Cuenca consuelo al Señor. Es la mirada infinita de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente y la resignada de su Madre Doliente, Soledad del Puente, misterio de Amor.

Es en vela Madrugada y es en vela caminar. Es bramido de la turba que la tierra hace temblar y que en muros, corazón y piedras, prendido por siempre se ha de quedar. Rítmico golpear de martillo sobre yunque rezando a la Madre en su Soledad. Es que amanezca al pasar la herrería y el sol ilumine la mano que alzada lleva San Juan: esa mano que en Cuenca señala el camino de Cristo y el de la ciudad. Es la burla ensordecedora – a la que mueva, clariná – que profieren los clarines en la entrada del Señor en Palafox y las primeras notas del San Juan de Cabañas que son, más que un himno, una oración. Es la última estrofa del miserere a Nuestro Jesús de las Seis, esas notas que la turba se lleva y solo el Él llega a escuchar.

Santa de Cuenca en Sevilla. 2019

Por Berta López

Lo que queremos que sepan es que vive Cuenca por su Pasión con el mismo corazón con que la vive Sevilla y que, cuando eso pasa, no hay nada más. Que podemos rezar diferente pero tenemos una misma forma de amar.

Y que así el Viernes Santo, en el Mediodía, recuerden que somos pasiones hermanas. Y a la hora en que Cristo vivió su agonía, piensen en Sevilla… “Ya se ha vuelto Cuenca de Monte Calvario y a hombro de bancero ya baja rezando rosario de Cristos por Carretería”. Ya viene la Madre con el Hijo Muerto y llora sus Angustias en tránsito eterno, ya la arropan Cuenca y sus miles de hermanos por si la pudieran así consolar.

Lo que queremos que sepan es que si Cristo expira en Sevilla, igual hace en Cuenca a la atardecida y Yacente desfila entre hachones y sombras. Y que... si la Macarena llora, llora frente a Cruz Vacía también nuestra Soledad. Y en el consuelo a la Madre, nuestra fe nos unirá.

En esas horas amargas. En las más oscuras. En esa madrugada de orfandad que nos espera, cuando los nazarenos de Cuenca nos acerquemos hasta el Santuario de Las Angustias a darle el pésame a la Madre, recordaremos a nuestros hermanos que en Sevilla lloran nuestra misma pérdida. Y en la misma fe que hoy nos une, esperaremos a que vuelva a florecer el Árbol de la Cruz en que estuvo clavada la Salvación del Mundo y resucite el Señor… como cada primavera.

Podría contarles que Cuenca son 43 imágenes, 10 procesiones, casi 30.000 nazarenos. Que la Semana Santa de Cuenca contempla 8 templos de salida y que son 20 las calles por las que transcurren nuestros desfiles. Que el Viernes Santo vivimos 20 horas seguidas de procesión. Podría contarles, y ahora sabrían que es verdad, que en Cuenca la Semana Santa es ese sentimiento… que define a la ciudad.

“He visto en este Cristo una representación no ya de nuestros árboles, sino de nuestra propia Cuenca, ciudad desarrollada, casi en carne viva, a la que profanaron embadurnándola con colores”.

Así se expresaba, ante la impresión que le había producido al ver por primera vez la obra escultórica que representaba a Cristo en la Cruz el poeta y Cronista Oficial de Cuenca, Federico Muelas: imagen de Cristo que después presidiría el altar mayor de la iglesia de San Pedro de Cuenca donde permanece. Talla que estaba destinada para participar en la Semana Santa de Cuenca, deseo que nunca se llevó a cabo.

Tendríamos que remontarnos a la época que estuvo destinado en Cuenca como gobernador civil, Mariano Nicolás García (1963-66); aquí iniciaría y daría comienzo su dilatada carrera política durante el franquismo y primeros años de la transición. Este, junto con un grupo de conquenses que residían en la capital de España, ideó fundar una cofradía cuyos

componentes fuesen aquellos naturales de Cuenca que por motivos diversos tuvieron que dejar su tierra y tenían añoranza de ella y sus tradiciones.

La talla procesional destinada a desfilar en nuestra Semana de Pasión sería costeada por sus cofrades y fue encargada al prestigioso escultor cántabro, Víctor de los Ríos Campos, quien a principios del año 1967, según crónica aparecida en el Diario de Cuenca, de A. de la Torre, ya la tenía terminada. Ello motivó una reunión en el estudio que el escultor tenía en Madrid con la presencia de Federico Muelas, José Miguel Jannssens, periodista belga amigo de Cuenca y divulgador de sus bellezas; Luis F. Fábregas, ingeniero, acompañado por los personajes moteños, Cipriano Palacios Lillo (alcalde), José Zarco Castellanos, medico, presidente de la Asociación Amigos de los Molinos y Museo Manchego, completando la embajada manchega, Urbano Zarco Castellanos, primo del anterior y alto cargo de la Organización Sindical en Madrid.

En esta reunión, el imaginero santoñés Víctor de los Ríos, presenta la talla de “Nuestro Señor del Largo Padecer”, advocación ideada por el escritor conquense y que así se conoce, porque según recordara el mencionado Cronista “La agonía de Cristo, terminó; su largo padecer continuará mientras la humanidad exista”.

La imagen de Cristo con los brazos poco flexionados, demostración de la muerte por asfixia, es de gran sobriedad, escueta, sin adornos, muy del estilo del imaginero o santero Víctor de los Ríos, como gustaba llamarse.

El material utilizado fue madera de tilo seca sin policromar y satinada; tipo de madera usada desde siglos, por ser material excelente para tallar figuras por su facilidad para trabajar a golpe de gubia, es suave, ligera de peso y grano muy fino; aunque es madera de color casi blanco que se torna en un marrón pálido al contacto con el aire por su secado presuroso.

“Nuestro Señor del Largo Padecer” es de dimensiones que exceden a las características comunes que hay en la Semana Santa de Cuenca en este tipo de pasos; las dimensiones de la cruz son de 6 metros de largo y 2,80 metros de ancho, ello hizo que los promotores de la hermandad pensasen que debía llevarse en posición horizontal o, quizás con una pequeña inclinación.

Coincidía la realización de la talla destinada a nuestra Semana Santa con la culminación de las esculturas de Víctor de los Ríos, colocadas aquel mismo año de 1967, que aún permanecen en el Puente de los Leones, sobre el rio Bernesga,

afluente del Esla en la ciudad de León íntimamente ligada al escultor por su matrimonio y donde tiene amplia obra.

Volviendo a aquella reunión que relataba al principio puede llamar la atención la presencia de tres personajes de la localidad manchega de Mota del Cuervo, pero estaban en el estudio del imaginero para tratar de otro monumento que iba a llevar a cabo y ver aspectos relacionados con el mismo.

Se trataba de una escultura con la figura del Ingenioso Hidalgo sobre Rocinante, a realizar con rejas de arados romanos procedentes de toda España, según diría Urbano Zarco por aquel tiempo en entrevista a José Luis Muñoz, al inicio de una dilatada y fecunda carrera periodística en Cuenca. Aquel monumento no llegó a ser realidad y Mota del Cuervo se vio privada de tener una interesante obra de Víctor de los Ríos, aunque posteriormente de este mismo escultor tuvo un busto dedicado a quien fue gobernador civil de Cuenca, Eugenio López y López colocado en el instituto de enseñanza media “Julián Zarco”. Fue López y López Hijo Adoptivo de la localidad manchega y figura decisiva para la creación de este centro de enseñanza. El busto sería retirado hace unos años, igual que el nombre de una calle que tenía dedicada.

Después de esta pequeña digresión, referida a la mencionada reunión y circunstancias secundarias retorno al tema que nos ocupa para indicar que la imagen de “Nuestro Señor del Padecer” fue seguidamente traída a la capital conquense acompañado por el periodista Jannssens y colocada en la iglesia de San Pedro para su exposición al público; lugar que sería definitivo, o al menos hasta el momento presente.

Estuvo el imaginero, Víctor de los Ríos, varios días en Cuenca y uno de ellos (2/3/1967) pronunció una conferencia en la Casa de Cultura dirigida por Fidel Cardete que llevaba por título “El futuro de la Semana Santa en Cuenca” presentado a petición suya por Federico Muelas; donde ante numeroso público y prácticamente la totalidad de las principales autoridades de la provincia, hizo una descripción detallada de cómo creía él que debían ser los desfiles procesionales de la capital e igualmente lo expresó en entrevista al joven periodista citado, José Luis Muñoz Ramírez, quien escribiría: “Víctor de los Ríos ha venido a Cuenca a hablarnos de nuestra Semana Santa. Y sus palabras eran revolucionarias”.

Efectivamente, así parecía, porque consideraba que Cuenca tenía que ser modelo de la Semana Santa de otras ciudades y modificar sus procesiones.

Se debían -según él- colocar los diferentes pasos en lugares elegidos y allí celebrar actos litúrgicos durante la Semana o bien otra forma sería con desfiles por unas determinadas calles de la ciudad, pero no como hasta entonces se hacía y una vez terminada la procesión no se quedarían los pasos en la iglesia sino en un lugar fijado de la ciudad para cada uno y se retirarían el Domingo de Resurrección con una gran procesión participando todas las imágenes.

Como puede deducirse, su propuesta no triunfó y Cuenca siguió con su tradición, en una época donde las filas de nazarenos sufrían un alarmante descenso de participación que preocupaba especialmente a los responsables de la Junta de Cofradías. La hermandad de Nuestro Señor del Largo Padecer” se quedó solo en

una idea y deseo por falta de cofrades; no se pudo hacer frente al precio estipulado y tuvo que ser -una vez más- la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, presidida por José Luis Álvarez de Castro, quien en el año 1970 adquiriese la talla realizada para donarla después al Obispo de la Diócesis, Inocencio Rodríguez Diez, Consejero Honorario de la Entidad, que en agradecimiento, D. Inocencio manifestó “…el doble rasgo que tanto honra al Consejo de la Caja: de generosidad por la adquisición de la imagen, y del afecto y consideración al Prelado por la donación”, igualmente pidió que se dejase constancia exacta y justificativa “del benemérito y ejemplar proceder de la Entidad en este caso”.

En la actualidad preside el altar mayor de la iglesia de San Pedro (como se observa en la fotografía), sede de la parroquia de Santiago y San Pedro que alberga, entre otras imágenes, los pasos de la Semana Santa de Cuenca, Declarada de Interés

Turístico Internacional (1981) que desfilan el Miércoles Santo en la espectacular procesión llamada “del Silencio”; en cambio no se ve por nuestras calles la imagen de “Nuestro Señor del Largo Padecer” obra de Víctor de los Ríos Campos (en la partida de nacimiento suya fechada en Santoña en 1909 figura con los nombres de Mariano Joaquín), hijo de un funcionario de prisiones y madre de etnia gitana. Para terminar como curiosidad añadir que en el momento de nacer su abuela materna, Josefa Mateo Serra de 54 años de edad, viuda, era vecina de la localidad conquense del Picazo (así se llamaba entonces sin articulo EL, que precediera).

Desconozco los motivos de residir allí esta madrileña de nacimiento.

“Cuenca me ha descubierto un mundo nuevo. Un mundo que tiene con el mío una rara afinidad, con algo que llevo dentro y no lo puedo explicar”. Esta frase de Lorenzo Goñi, en un amplio reportaje de cuatro páginas en “ABC”, que le hizo el periodista conquense Leandro de la Vega Gil, en 1962, revela la influencia que la ciudad de las Casas Colgadas tuvo para un genial artista que suplía de alguna manera con su mirada la sordera que padecía.

Lorenzo Goñi Suárez del Árbol (Jaén, 25-01-1911 / Suiza, 28-02-1992) fue sin duda alguna uno de los mejores ilustradores españoles del Siglo XX, en su faceta de dibujante, pintor y grabador. Incluso se destacó en la esfera artística su afinidad con Goya, tanto por su pintura como por la incapacidad auditiva de ambos. En 2013, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando lo demostró con una Exposición titulada “Lorenzo Goñi y Francisco de Goya: dos genios singulares”.

Si Cuenca le descubrió a Lorenzo Goñi un mundo nuevo, con esa mirada diaria sobre la Hoz del Huécar, la Semana Santa le cautivó, le entró por esos ojos que eran su oído, transmitido en la mirada y en los labios de su esposa Conchita, su lazarillo auditivo. Observando los dibujos de Goñi, de trazos recios en los apuntes del Yacente o Cristo en su Agonía, y el lápiz suave de la Virgen de todas las esperanzas con la torre de Mangana como fiel vigía o ese San Juan Evangelista que sigue en su “paso a paso” los versos de su compadre Federico Muelas (“¿Dónde por la Serranía / tan de mañana San Juan? / --Buscando mis ojos van / lo que mirar no quería…”) al redoble del tambor del barbudo hebreo que le acompaña en el primer plano del dibujo, como ocurría en las calendas nazarenas de los cincuenta, la década en la que Goñi vino a Cuenca de la mano de Nicolás Muller y de Federico Muelas.

Cuando Lorenzo Goñi llegó a Cuenca a comienzos de esa década, ya era uno de los más importantes ilustradores de España, no sólo en revistas y periódicos, sino para decenas de libros que luego serían centenares, entre ellos el de “Marcelino pan y vino”. En su primera visita vino acompañado del fotógrafo húngaro, Nicolás Müller, en calidad de ayudante, por encargo del Ayuntamiento, pues ya en 1950 el propio Muller, Manuel de Aristizabal y Martínez Novillo habían realizado una exposición en la Diputación en los días abrileños de Semana Santa, repitiendo Muller en junio, con sus fotografías de la Pasión de Cuenca, ya tan conocidas, y aprovechando la coronación de la Virgen de la Luz para ampliar su legado gráfico mariano-nazareno-conquense.

La llegada “oficial” de Goñi a Cuenca se produce en enero de 1955, siendo invitado durante cuatro días por el Ayuntamiento, de ahí que en la portada de “Ofensiva” del 3 de febrero aparezca

un dibujo suyo de las Casas Colgadas con una bruja volando sobre una escoba, con el título de “Goñi en Cuenca”, y un amplio comentario sobre este periodista gráfico “que mayores dotes de imaginación reúne, aproximándose con su trazo ingenioso y fantástico al Goya de los aguafuertes”.

En una entrevista que le hizo Delia Vindel en “Gaceta Conquense” en 1988, apuntaba Goñi que “posteriormente Federico Muelas me hizo ver algunas cosas”. Y “alguna de esas cosas” fue la Semana Santa, acompañado en su primera visión por Muller, Camilo José Cela, Federico y Aristizabal. Curiosamente, el cartel de la Semana Santa de 1951 fue una fotografía de Muller, con un nazareno en primer plano y los rascacielos de San Martín como fondo. Su “ayudante” Goñi dibujaría dos nazarenos con el marco de las casas arracimadas de abajo arriba, y de arriba abajo, que Raúl del Pozo, también amigo de Goñi, escribiría que los rascacielos de Cuenca eran más antiguos que los de Manhattan.

Goñi, en su silencio interior, quedaba fascinado, admirado de Cuenca y su Semana Santa. De las imágenes de Marco Pérez, al que admiraba. Impagable ese dibujo de grueso trazo de la Virgen de las Angustias con su Hijo en brazos, con el fondo de las Casas Colgadas en su verticalidad, los leñosos árboles de la incipiente primavera, y el puentecillo de San Pablo, convento entonces de los Paúles que aparece junto al Rostro de Jesús coronado de espinas. Jesús de las Seis con su Cirineo, entre dos árboles huesudos y la torre de la Virgen de la Luz. Dibujos que nos hablan de un Lorenzo Goñi conteniendo sus emociones, porque la Semana Santa es silencio, respeto, dolor, misterio, sentimiento… y esperanza.

Y así la capta en esos apuntes que Miguel María de la Hoz, director de “Ofensiva”, fue publicando en los especiales de Semana Santa en esos años entre 1955 y 1958, compartiendo los apuntes de Goñi con los dibujos de Luis Roibal (¡qué gran cartel el suyo de la Semana Santa de 1957!), Segundo Manzanet y Alfonso Cabañas, ya entonces consumado cartelista nazareno. Dibujos de Goñi y Roibal que ilustran el folleto editado del Pregón de la Semana Santa de 1957 de Enrique Domínguez Millán, el escritor conquense amigo y vecino de Goñi en la calle de San Pedro. Dibujos que se repiten en folletos y revistas, gracias a los clichés de línea en la impresión de tipografía.

Raúl Torres es también amigo de Goñi y le acompaña por las callejuelas de Cuenca en los días de la Semana Santa, compartiendo potaje, rosquillas, torrijas y resoli, aunque Lorenzo no bebe, dibuja. Sus pupilas no dejan de sorprenderse ante el paso de las imágenes y las filas de nazarenos de capuces verticales, cuyas sombras se aprecian en las paredes. (Raúl Torres editó

en 2001 un Cuaderno titulado “La Semana Santa de Lorenzo Goñi” con varios dibujos de aquella etapa). Conchita y Raúl intenta explicarle el significado de la procesión “Camino del Calvario” con las tumultuosas turbas. Colores de madrugada, caras y gestos, con sonidos que no escucha, pero que percibe.

Por ello cabe destacar su visión de la “Procesión de las Turbas en Cuenca”, como así tituló el impactante dibujo en color que publicó en su sección “La ventana de Goñi” en el suplemento dominical de “ABC” del 8 de abril de 1979. Pese a su sordera, parecía trasladar Lorenzo Goñi, en su impagable aguafuerte, los sonidos del Amanecer del Viernes Santo, con la luna en su rosicler del alba apareciendo entre nubarrones y las rocas de la Cuenca vertical --como nazarenos invisibles de la orilla del Júcar--, y la turba vociferante delante del Jesús. ¿Percibiría Goñi ese ronco sonido de tambores velados y clarines desafinados que tocaban los turbos, algunos de ellos con el capuz recogido sobre la cabeza? (En 1903 ya el canónigo Regueira escribía en “El Correo Católico” sobre esta procesión mañanera que sobrecogía a Goñi “con los ruidos de sus tambores destemplados y atiplados clarines que lo anunciaban”).

La ilustración del suplemento semanal del “ABC” (Domingo de Ramos de 1979) ofrece esa imagen soñada de Cuenca por Lorenzo Goñi, esa ciudad onírica que en la madrugada del Viernes Santo sobrecoge con la turba delante del Jesús, y que el pintor que se sintió conquense, y amante de su Semana Santa, llevó al lienzo del papel de prensa, en ventana al mundo. La ventana de Goñi con su Procesión de las Turbas de Cuenca, bien merecedora de un hueco en el Museo de la Semana Santa de Cuenca.

Este 2020 es un año muy especial para la Banda de Música de Cuenca, pues en él celebra el 125 aniversario de su fundación.

Esta singular banda de música fue en creada el 16 de diciembre de 1895 por Santos Fontana, alcalde de la ciudad por aquel entonces, para acoger a los estudiantes de la academia de música que se había constituido quince años antes. Un año después, la Banda Municipal de Cuenca ofrecía su primer concierto en la capital conquense, iniciando una trayectoria de más de un siglo de historia cultural y musical. Durante sus primeros años tuvo que coexistir con la Banda Provincial de Cuenca, que dependía de la Excma. Diputación Provincial. Esta dualidad llevó al Ayuntamiento de Cuenca a proponer a la Diputación que la Banda Provincial alternase con la Banda Municipal en los ciclos de conciertos programados para las

noches de verano. Con esta solera, en la actualidad nos encontramos con una banda muy arraigada, que no para de crecer tanto en número de integrantes como en calidad.

La historia de la Banda de Música de Cuenca está fielmente vinculada a la historia de la ciudad, ya que no había acto social o celebración en la que no haya estado presente. Ciento veinticinco años dan para mucho…

En la actualidad la Banda de Música de Cuenca sigue estando presente en la práctica totalidad de los actos lúdicofestivos que se organizan en nuestra ciudad: desde las fiestas de los distintos barrios o las fiestas de San Mateo, hasta las cabalgatas de Reyes o Ferias. Aunque quizás sea en Semana Santa y la temporada de conciertos veraniegos, en el parque de San Julián, cuando su trabajo se hace más patente y visible. También ha participado en varias ediciones del festival

de música “Estival Cuenca” y en las “Jornadas de Zarzuela” organizadas por la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero. De tal forma, que han formado parte importante del ocio de los vecinos y vecinas de la ciudad desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, siendo la banda sonora que acompaña a la evolución de Cuenca. Esta añeja agrupación es por tanto, hoy en día, la formación musical más antigua que existe en nuestra ciudad.

Desde su creación han sido varios los directores que han empuñado la batuta al frente de la agrupación. Su primer director fue Arturo García Agúndez, al que luego irían sucediendo en el cargo Casimiro y Rafael Rubio, Nicolás Cabañas, Jesús Calleja, Lucio Navarro, Aníbal Carricoba, Aurelio FernándezCabrera y Juan Carlos Aguilar Arias, su actual director.

Tiene en su haber varias grabaciones, principalmente sobre obras de compositores conquenses autores de música para los dos eventos más importantes que se celebran en la ciudad: Semana Santa y San Mateo. Aunque sus actuaciones se centran en la ciudad de Cuenca, en algunas ocasiones ha actuado en otras localidades como Tarancón, Mota del Cuervo, San Clemente y Horcajo de Santiago, entre otras.

Desde su creación hasta el momento actual, gracias a la ilusión y preparación de sus componentes, siempre ha ido dejando constancia de su calidad y buen hacer en todas sus actuaciones.

Los músicos de la banda de música son toda una seña de identidad en la ciudad. Muchos han llegado por medio de la

tradición familiar, pasando el testigo de padres a hijos, o de abuelos a nietos. En muchos casos, los instrumentos, flauta, saxofón, trompeta o clarinete, han ido pasando de mano en mano, de generación en generación. Dándose algún caso de hasta cinco generaciones consecutivas.

Creo, por ello, que son buenos merecedores de una referencia en estas páginas de la revista nazarena, en forma de unas sencillas letras que solamente quieren poner en valor el trabajo y esfuerzo de sus componentes, auténticos enamorados del lenguaje universal por excelencia. Los músicos son capaces de producir en nosotros intensas emociones y sensaciones con sus sonidos, en forma de recuerdos que se convierten a veces en lágrimas de alegría.

¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido y qué sería de nuestros desfiles procesionales, si a lo largo de todos estos años no hubiéramos contado con la aportación musical de nuestra singular e inigualable Banda de Música? Nadie mejor para entender el sentir del bancero cuando porta la imagen y las fuerzas comienzan a flojear. O su aportación musical en las fiestas de San Mateo: todos deseamos que se acerque la hora para escuchar con emoción los perfectos sonidos musicales que emite esta agrupación musical debajo de los arcos del Ayuntamiento.

Por todo lo expresado, entiendo que la ciudad de Cuenca, sin los sonidos de la Banda de Música durante estos 125 años, se encontraría huérfana de emociones y perdida en el abismo de la indiferencia.

Sabía «que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre» (Jn 13, 1). En su corazón, quizás desgarrado ante la inminente traición y el profundo dolor, sólo puede conmoverse de infinito amor por sus discípulos: «los amó hasta el extremo». Jesús, quizás por ello, instantes antes de su prendimiento, nos dejó en herencia tres fundamentales regalos para poder vivir como seguidores suyos: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y las sabrosas enseñanzas del discurso de la Cena. El primero, expresión máxima del servicio; el segundo, la entrega total, para siempre, en su Cuerpo y en su Sangre; el tercero, revelación del misterio de Dios como Amor.

Y, en aquel contexto, entre todos aquellos ejemplos, donaciones e instrucciones de vida, su «testamento» se recrea: “No sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo: que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos.”

(Jn 17, 20-26).

Hay en estas frases algo casi de sueño imposible y, sin embargo, necesario. Entre sus anhelos, ¡la unidad! Esa es, quizás, la gran obsesión de Jesús en esta hora. Ese es –para Él– el gran argumento que convencerá al mundo de la verdad de su misión de enviado de Dios.

No es la primera ni la última vez que Jesús convocará a sus discípulos a la unidad. Aprovechando circunstancias distintas, les había ya advertido que están, y que estamos, llamados a reconocernos como hermanos y a servirnos unos a otros porque «uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos…, uno solo es vuestro Padre…» (Mt 23, 8-9). Y una vez que fue exaltado en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu que había prometido, por el cual nos llamó y nos congregó en unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad a todos, como enseñará el Apóstol Pablo:

«…esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un Bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.» (Ef 4, 3-6). Puesto que «todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo… porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.» (Ga 3,28).

¿Cómo no intentar colaborar en el cumplimiento del sueño de Cristo? ¿Cómo no poner todo aquello que esté en nuestras manos para posibilitar la realización de su proyecto?

Cada Semana Santa en Cuenca se convierte para nosotros, nazarenos, en una ocasión propicia para manifestar al mundo nuestra única fe, para orar, para testimoniar el amor de Dios por cada uno de nosotros, en la entrega de su Hijo. Es una oportunidad excepcional para mostrar a todos la vida de Cristo y su envío por parte del Padre por medio de nuestra entrega conjunta, nuestro trabajo coordinado, nuestro servicio mutuo y nuestro esfuerzo compartido. Es una realidad que ofrece la posibilidad de aunar los mismos sentimientos, ilusiones, pasiones, razones y corazones de toda una comunidad creyente que reconoce en su vida la presencia y acción de Dios, y de su Madre.

Nuestra Semana Santa se convierte en vínculo, en nexo de unión entre personas de diferentes vidas, ideas y generaciones, haciendo a todos, por igual, nazarenos conquenses, que con la experiencia sincera de la presencia viva de Cristo en sus vidas, contemplando sus imágenes, acompañándolo en sus últimos días, en su Pasión, Muerte y Resurrección, y compartiendo su dolor y su entrega, su alegría y su gloria, intentamos identificarnos con Él. Hacernos uno.

Unidos en un sentir, en un vivir, en una tradición, en un Amor. Manifestamos a Cristo, en quien no cabe división, ni rivalidad, ni orgullos, ni vanidades. En la medida en que nos acercamos con humildad al Señor Jesucristo, nos acercamos también entre nosotros. La grandeza de nuestra Semana Santa se fundamenta en Cristo y, en Él y con Él, en la unidad de todos los hermanos. Todos llamados a la misma vocación y gracia «para que el mundo crea». «Después de decir esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos.» (Jn 18, 1). Todo estaba listo.

Es curioso como este siglo XVI, tal vez, el más religioso para España, dejó el sello más tradicional dentro del marco social, económico y litúrgico para nuestra ciudad de Cuenca. La Tierra conquense se expande económicamente, se activan los productos derivados de la madera y sobre todo, la industria textil con la ganadería lanera.

Los Gremios -agrupaciones de artesanos- fueron estableciendo sus ordenanzas y conformarían el entamado corporativo de aquellos tiempos. El abundante dinero que generaría el comercio de los buenos ganados conquenses, cuya lana era apetecida por las ferias de España, sobre todo de Castilla y Aragón, hizo que llegarán a la ciudad, artesanos del metal, del cuero o de la decoración de retablos. El Obispado se enriquecía y deseaba ornamentar sus iglesias parroquiales y el templo catedralicio por lo que la llegada de pulidores, orfebres, entalladores, ebanistas, etc. de los lugares más recónditos de la Castilla vieja hizo crecer la ciudad en todo su ámbito.

Los Carpinteros, Curtidores, Guarnicioneros, Tintoreros, Plateros, Entalladores, Ganaderos, Hortelanos, Esquiladores o Canteros, entre alguno más, fueron dando vida al entramado social de la vecindad, ocupando espacios urbanos diferentes y específicos. Unos y otros, en función de su poder, constituirían las bases de lo que después conformarían algunas de nuestras Hermandades procesionales.

Era necesario que un Patrón o Patrona (patronazgo o advocación) diera vida a una Hermandad, cuyo ejercicio y devoción les unía en sus confesiones y sus fiestas religiosas y no tanto, en sus parroquias o collaciones, las cuales definían el lugar de vecindad, nacimiento, bautismo, confesión, comunión, confirmación y enterramiento.

Las parroquias de Cuenca, surgidas a raíz de la repoblación cristiana una vez conquistada la ciudad en 1177, reflejarán una fisonomía diferente de la urbe y a su vez, crearían el entramado devocional de aquella ciudad renacida para la Cruz. El escaso espacio urbano que condicionaba la orografía de la ciudad, colgada en un farallón rocoso entre las dos hoces o vertientes barranquiles de sus dos ríos: Huécar y Júcar, determinaba que muchas de sus doce originarias parroquias estuvieran en un radio demasiado estrecho, combinando espacios de unas collaciones con otras.

Dentro de un mismo bloque de alturas, un hogar de la primera planta podría pertenecer a parroquianos de San Andrés y otra vivienda de una segunda o tercera del mismo edificio, a parroquianos de San Vicente, por ejemplo. Esta situación era muy común en nuestra ciudad por la escasez de espacio edificado. Incluso los corregidores, para argumentar y tener controlado el pago de impuestos, determinarían los diferentes colores de las fachadas para distinguir espacios de viviendas.

Ello irá determinando, poco a poco, la aparición de barrios condicionados a actividades artesanales específicas y las clases estamentales fueran ocupando espacios propios: los canónigos en San Nicolás; los caballeros de la sierra o caballeros a guisado en San Pedro; los hortelanos en San Martín; los carpinteros en San Gil; los comerciantes en San Felipe, los artesanos, arrieros o prestamistas en San Miguel; los carreteros, molineros y algunas mujeres públicas en el barrio de San Antón bajo la parroquia de la Virgen de la Puente; los plateros y orfebres en Santa Cruz o los judaizantes y taberneros en Santo Domingo, sin olvidarnos los vecinos de San Andrés, San Juan, Santa María o Santiago Apóstol.

Pero, ante tanta confesión, control y ejercicio religioso, habrá casos -en algunas ciudades castellanas- que no determinen una futura Hermandad procesional y si aparecerán en un determinado momento casual, tal es el caso de la Hermandad de San Eloy, común para los plateros en Aragón y Castilla. Tenía, como la mayoría, sus fines asistenciales y religiosos, convirtiéndose más tarde en Cofradía de Gremio, es decir, en una organización de carácter profesional.

Respecto a este patrón, en Cuenca no tenemos más que una noticia. En 1519 el peostre y cofrades de los plateros, herreros y oficiales de martillo pidieron al Ayuntamiento de la ciudad que aprobase unas ordenanzas que habían redactado reunidos en Cabildo general para uso de su Hermandad y para poder celebrar mejor la fiesta de su patrón San Eloy, al que tienen por abogado y cuya advocación ellos ya celebran.

Esta petición no aparece firmada, lo que nos priva de saber quiénes fueron los plateros que la elevaron al Concejo. Teniendo en cuenta que vivían entre la Calle Correduría y la Calle Pellejería, ambas pertenecientes a la parroquia de Santa Cruz, es normal que aquel patrón tuviera imagen en aquella iglesia.