MÉXICO MEGADIVERSO

VISTO A TRAVÉS DE SUS JARDINES

Y SUS PROTAGONISTAS

México megadiverso visto a través de sus jardines y sus protagonistas

Coordinadores de la edición: José Viccon Esquivel, Salvador Arias Montes, Sol Cristians Niizawa, Mario Arturo Hernández Peña, Arturo Castro Castro, William Cetzal Ix, Monica Rivas Avendaño, Jesús Ramón Escalante Castro, Judith G. Luna Zuñiga & Milton Hugo Díaz Toribio

Revisión de textos: Erika Beatriz Carrillo Rodriguez

Diseño editorial: Juan Carlos Tejeda Smith

Fotografías de portada y contraportada: Monica Rivas Avendaño, Salvador Arias Montes, Heriberto Ávila González, Sol Cristians Niizawa, Javier Monreal Ruiz, Juan Carlos Tejeda Smith, Carmen Cecilia Hernández Zacarías, Hugo Castillo Gómez, Alberto Daniel Ortiz Salas, Michelle I. Ramos Robles & Epifanio Blancas Calva

D.R. © 2023, Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A. C. (AMJB)

Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB)

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT)

ISBN obra impresa: 978-607-59896-0-0

Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los coeditores.

Impreso y hecho en México / Printed in Mexico

Agradecimientos: A Verónica Campos Balderrama, Verónica Sagelín Hernández, Carmen Cecilia Hernández Zacarias, Hermes Lustre Sanchez, Héctor M. J. López Castilla, Gustavo Castañeda de los Santos y a todos los autores de los diversos Jardines Botánicos, Jardines Etnobiológicos y Colecciones de plantas por sus valiosas aportaciones.

Forma sugerida de citar:

Viccon Esquivel, J., Arias Montes, S., Cristians Niizawa, S., Hernández Peña, M. A., Castro Castro, A., Cetzal Ix, W., Rivas Avendaño, M., Escalante Castro, J. R., Luna Zúñiga, J. G. & Díaz Toribio, M. H. (2023). México megadiverso visto a través de sus jardines y sus protagonistas Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB) / Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). México.

MÉXICO MEGADIVERSO

VISTO A TRAVÉS DE SUS JARDINES

Y SUS PROTAGONISTAS

COORDINACIÓN GENERAL

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, CONAHCYT

COORDINACIÓN NORTE

Coahuila ● Nuevo León ● Tamaulipas ● Durango ● Nayarit

Arturo Castro Castro

Baja California ● Baja California Sur ● Sinaloa ● Sonora

Jesús Ramón Escalante Castro

Jalisco ● Aguascalientes ● Colima ● Michoacán

Monica Rivas Avendaño

COORDINACIÓN CENTRO

Ciudad de México ● Estado de México ● Morelos ● Tlaxcala

Sol Cristians Niizawa

Querétaro ● Hidalgo ● San Luis Potosí Judith G. Luna Zuñiga

Guanajuato ● Puebla

José Viccon Esquivel & Maria Isabel Ávalos Sánchez

COORDINACIÓN SUR

Veracruz ● Guerrero ● Oaxaca

Milton Hugo Díaz Toribio

Campeche ● Chiapas ● Yucatán ● Quintana Roo

William Cetzal Ix

Jardín

comunión

UAA:

Baja California Sur. Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui: Un espacio de revaloración de los conocimientos tradicionales sudcalifornianos

Jardín Etnobiológico Campeche: Un espacio de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán

Chiapas. Nuevos enfoques en el patrimonio cultural de Chiapas: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS)

Ciudad de México. Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM: Conservando la biodiversidad y el patrimonio biocultural de México

Coahuila. Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides: Espacio de conservación de plantas de zonas áridas del sureste del Desierto Chihuahuense

Coahuila. Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter: Un Jardín Botánico

Coahuila. Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila: Conservación y preservación de flora en peligro de extinción

Colima. Jardín Etnobiológico La Campana: Un promotor del patrimonio Biocultural de Colima

Durango. Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Biológicas, UJED

Durango. Jardín Botánico ENA: Espacio de conocimiento de las zonas áridas

Durango. Jardín Botánico Regional ISIMA UJED: Un aula verde, un laboratorio vivo

Durango. Jardín Etnobiológico Estatal de Durango: Enlazando diversidad biocultural desde la educación ambiental

Estado de México. El Jardín Botánico de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán: Espacio de conservación y enseñanza para la zona norte del Valle de México

Guanajuato. Jardín Etnobiológico El Charco del Ingenio: Espacio biocultural para la gestión, conservación y defensa del territorio

Guerrero. Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero: Conservando

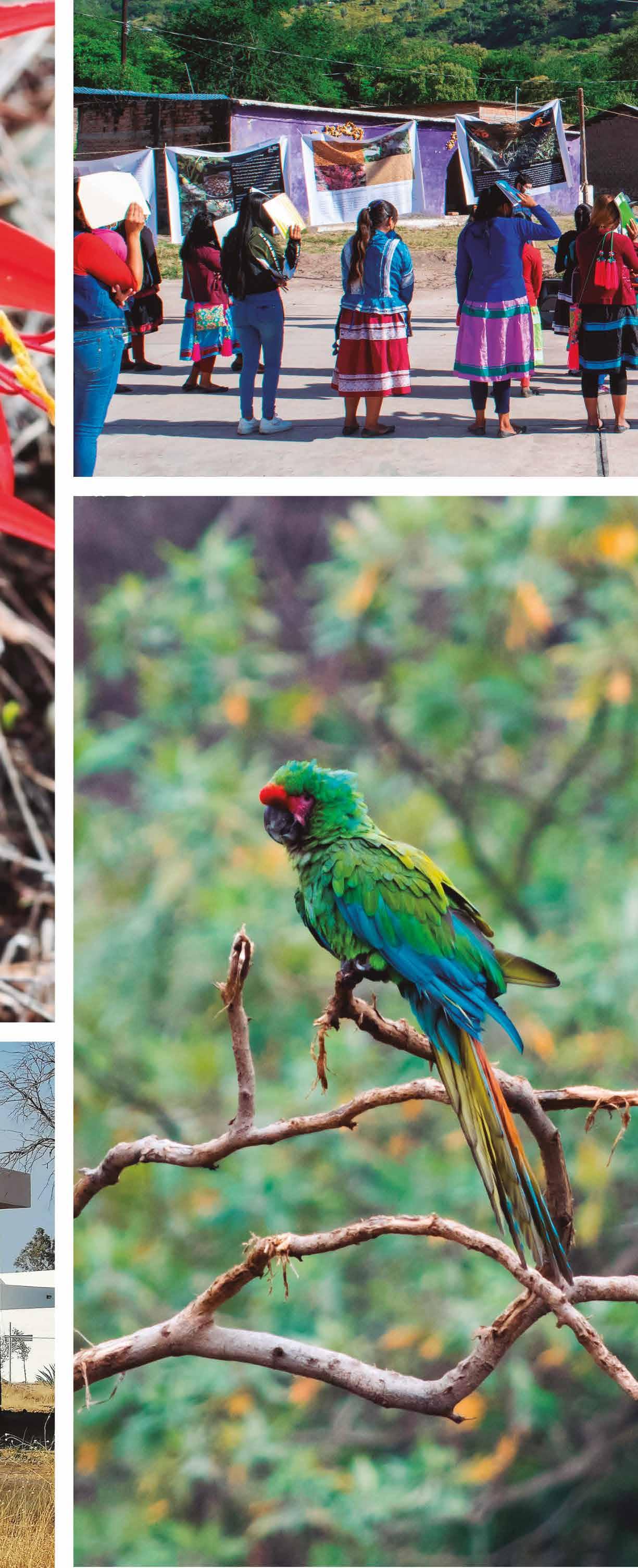

Jalisco. Jardín Botánico Haravéri: Conservación in situ del bosque mesófilo de montaña

Jalisco. Conservación de la biodiversidad, tradición cultural y paisaje sonoro en el Jardín Etnobiológico de Jalisco

Morelos. El Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH en Morelos: Sus particularidades entre la perspectiva biocultural y la participación social

Nayarit. Jardín Etnobiológico Tachi’í: Explorando la riqueza biocultural del estado de Nayarit

Nuevo León. Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi de la Facultad de Ciencias Forestales, UANL

Nuevo León. Jardín Etnobiológico UANL sede Marín: Espacio para compartir la riqueza biocultural del norte de Nuevo León

Oaxaca. Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti y su contribución a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad

Puebla. Jardín Botánico Universitario BUAP: Formar una colección de plantas del estado de Puebla para su estudio y conservación

Puebla. Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla: Resguardando los saberes de sus comunidades

Puebla. Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán: Sus colecciones y su relación con la sociedad

Querétaro. La trascendente travesía del parvo Jardín Botánico Regional de Cadereyta

Querétaro. Jardín Etnobiológico Concá: Una muestra de la riqueza biocultural de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro

Quintana Roo. Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar: Un espacio para la integración biocultural

San Luis Potosí. Jardín Etnobiológico San Luis Potosí

Sinaloa. Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston: Patrimonio histórico y resguardo de la riqueza biocultural del pueblo YoremeMayo

Sonora. Renatura Sonora: Jardín Etnobiológico del Desierto

Tamaulipas. Jardín de Piedras: Un jardín para disfrutar

Tlaxcala. Jardín Etnobiológico Tlaxcallan: Un espacio biocultural para el vínculo académico y social

Veracruz. El papel del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en la conservación de la biodiversidad y rescate biocultural

Yucatán. Jardín Botánico Regional Roger Orellana: Conservar, investigar y promover el acceso universal al conocimiento en la sociedad a través de colecciones de plantas vivas

Acrónimos

AMJB Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.

ANP Área Natural Protegida

BGCI Botanic Gardens Conservation International

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable

CEIBAAS Centro de Estudios e Investigación en Bioculturalidad, Agroecología, Ambiente y Salud

CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán

CIIDIR Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional

CIJE Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila

CITES Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

COLPOS Colegio de Postgraduados

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONAHCYT Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur

EGCV-CDB Estrategia Global para la Conservación Vegetal del Convenio sobre Diversidad Biológica

EMCV Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal

ENA Escuela Nacional de Agricultura

FCB Facultad de Ciencias Biológicas

FES Facultad de Estudios Superiores

IIES Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia

INECOL Instituto de Ecología A.C.

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

INIREB Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos

IPN Instituto Politécnico Nacional

ISIMA Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera

JB Jardín Botánico

JB-IBUNAM Jardín Botánico del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México

JBB-EHX Jardín Botánico Efraim Hernández Xolocotzi

JBBFJ Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston

JBC Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

JBH Jardín Botánico Haravéri

JBR Jardín Botánico Regional

JBR-RO Jardín Botánico Regional Roger Orellana

JBRCC Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti

JBU-BUAP Jardín Botánico Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

JEC Jardín Etnobiológico La Campana

JEC Jardín Etnobiológico Concá

JEED Jardín Etnobiológico Estatal de Durango

JEJ Jardín Etnobiológico de Jalisco

JEM Jardín Etnobotánico de Morelos

JESFB Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar

JESLP Jardín Etnobiológico de San Luis Potosí

JESS Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco

JET Jardín Etnobiológico Tlaxcallan

JFPR Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán

JRZ Jardín Rzedowski Rotter

MIEA Modelo de Intervención en Educación Ambiental

MIP Manejo Integrado de Plagas

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

RENAJEB Red Nacional de Jardines Etnobiológicos

SBN Santuario de Bosque de Niebla

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SNIARN

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales

TecNM Tecnológico Nacional de México

UAA

UAAAN-UL

UAdeC

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna

Universidad Autónoma de Coahuila

UAGro Universidad Autónoma de Guerrero

UANL

Universidad Autónoma de Nuevo León

UAS Universidad Autónoma de Sinaloa

UCOL Universidad de Colima

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UJED Universidad Juárez del Estado de Durango

UMA Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICACH

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

UNISON Universidad de Sonora

URUZA Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas

CLAVE DE LOS SÍMBOLOS

HISTORIA Y UBICACIÓN

COLECCIONES BIOLÓGICAS

PATRIMONIO BIOCULTURAL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

EDUCACIÓN AMBIENTAL

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Presentación

El interés por el conocimiento de nuestra diversidad vegetal, así como los conocimientos asociados a los mismos han motivado a un sinfín de personas a explorar nuestro país y contribuir con programas, políticas públicas, estrategias de conservación y desde luego, la conformación de Jardines Botánicos.

Fue durante el año de 1985 cuando el Dr. Arturo Gómez-Pompa, la Biól. Alicia Bárcenas, el M. en C. Andrés Vovides, la M. en C. Edelmira Linares, el Biól. Omar Rocha, la Biól. Maite Lascurain, entre otras personas cuyo prestigio y vocación por la conservación de nuestro patrimonio biocultural las distingue, se reunieron en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero para conformar formalmente la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos (AMJB).

Además de la integración de colecciones en los distintos Jardines Botánicos, el trabajo colectivo ha permitido la contribución de documentos valiosos como son: Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal 2012-2030, Jardines Botánicos: contribución a la conservación vegetal de México, Plan de Acción de Educación Ambiental para los Jardines Botánicos de México, Plan de Manejo Tipo para Jardines Botánicos y Revista Amaranto.

Hoy, la AMJB sigue siendo una figura legal que agrupa y respalda a los diversos Jardines alrededor de México; algunos Jardines vinculados con instituciones de enfoque académico, otros con centros de investigación, otros pertenecientes a instancias de gobierno y aquellos que han surgido de la sociedad civil organizada o que son de carácter privado.

En México, los Jardines Botánicos son reconocidos como instituciones pioneras en el tema de la conservación vegetal, quienes a su vez son instituciones que concilian a la sociedad con el mundo natural, es decir, más allá de jardineras de exhibición y el manejo científico de colecciones, los Jardines Botánicos en México cumplen el rol de sensibilizar, concientizar y educar a la población

y tomadores de decisiones respecto a la importancia de la estructura y función de los elementos que integran nuestro paisaje natural.

Hoy, de cara a los retos que implica el cambio climático es de suma importancia un enfoque de gobernanza ambiental que nos lleve a reconocer aquellos saberes resguardados por pueblos originarios —conocimientos que a su vez han sido asociados al uso sustentable de las especies vegetales—, para avanzar así en un proceso de reconocimiento, recuperación y defensa de dichos conocimientos.

Ante este desafío, en el 2020 surge la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos (RENAJEB) impulsada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Hasta el momento, la RENAJEB se integra por 24 Jardines distribuidos en un igual número de estados de México. Los Jardines Etnobiológicos se conciben como espacios donde se conservan y resguardan conocimientos sobre la biodiversidad mexicana, entendida como su flora, fauna y funga, y en ellos es posible la recuperación, visibilización, intercambio y transmisión de saberes entorno al patrimonio biocultural que es resguardado por los pueblos originarios y comunidades equiparables de nuestro país. Además, un eje central de los Jardines Etnobiológicos consiste en la promoción y conservación de la diversidad agroecológica, artística, cultural y lingüística de México. Estos espacios también buscan acompañar e impulsar la participación de las comunidades cercanas con el fin de fortalecer sus capacidades y condiciones de vida y restaurar o mejorar sus territorios.

La participación conjunta del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) a través de la RENAJEB y la AMJB resulta en una gran oportunidad de sumar esfuerzos en la defensa del México megadiverso, sus pueblos y sus territorios.

M. en C. Mario Arturo Hernández Peña Presidente 2021 – 2024

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.

Dr. Arturo Castro Castro

Jardín Etnobiológico Estatal de Durango

Introducción

La información incluida en la presente obra demuestra que los Jardines Botánicos mexicanos —incluidos los Jardines Etnobiológicos y Colecciones de plantas vivas— refrendan su importancia en la conservación vegetal (tanto ex situ como in situ) y en las estrategias sobre su aprovechamiento sostenible. A lo largo de los capítulos, los 36 repositorios vivientes que participan ofrecen información destacada acerca de sus aportaciones en cuatro temas fundamentales, incluyendo:

1) Las colecciones biológicas que mantienen, proporcionando información de la conformación de los grupos de plantas, relevancia, planes de actividades hortícolas y curatoriales que aplican en sus colecciones.

2) El patrimonio biocultural representado por sinergias para conocer y valorar la permanente relación entre las personas y plantas, integrando la biodiversidad, la cultura y los conocimientos de pueblos o comunidades y su aprovechamiento sostenible.

3) Su aporte en investigación científica, en el espectro más amplio posible, incluyendo sus participaciones fundamentales en sistemática, al describir nuevas especies y contribuir a entender las relaciones filogenéticas y procesos evolutivos; además de los procesos ecológicos que encierran las plantas como la biología de la polinización e interacción con depredadores, por citar algunos de los temas más representativos relacionados con la conservación.

4) Las acciones que emprenden en educación ambiental, para construir de forma interdisciplinaria los saberes, valores y prácticas sobre las plantas y promover así una conciencia ecológica y de conservación en los Jardines Botánicos.

Sin lugar a duda, las 36 contribuciones que forman este libro son en sí una amplia expresión de las diversas historias, misiones, objetivos, perspectivas y financiamientos que los sostienen como Jardines Botánicos, Etnobiológicos o Colecciones de plantas vivas. Tener entre las manos una síntesis de esa diversidad de repositorios vivientes no sería posible sin una historia de cuarenta años llamada Asociación Mexicana de Jardines Botánicos A. C. (AMJB) que, a fuerza de reuniones periódicas de trabajo, mantiene propuestas estratégicas para promover los estudios biológicos, de conservación y aprovechamiento sostenible de la flora de México, junto con el desarrollo de programas educativos para la formación de una conciencia pública sobre la relevancia de la diversidad vegetal y su conservación.

Como agrupación científica, la AMJB fue pionera en el tema de la conservación vegetal ex situ, al desarrollar desde la década de 1990 acciones para que los Jardines Botánicos afiliados desarrollen de forma explícita acciones sobre conservación de la diversidad vegetal de México y posteriormente de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (GSPC) y la Estrategia Mexicana para la Conservación Vegetal (EMCV), evaluando el trabajo de mantenimiento en las colecciones, divulgación y educación ambiental, que son fundamentales para la conservación de la diversidad vegetal. En esta última parte me refiero al antecedente más directo del presente libro, que es la publicación Jardines Botánicos: Contribución a la conservación vegetal de México.

Se debe destacar que los 36 repositorios vivientes que concurren en esta intrépida publicación representan a 26 entidades políticas de la República Mexicana. De los 36 repositorios referidos, 21 pertenecen a centros de educación superior e investigación (ya sean universidades o tecnológicos), cinco pertenecen a iniciativas de la sociedad civil o privada y cuatro al sector gubernamental (local, estatal o federal). Además, en conjunto estos repositorios vivientes confirman las metas fundamentales de los Jardines Botánicos:

a) Conservación, con propósito diverso según la infraestructura, recursos humanos y económicos, financiamiento y ubicación geográfica de cada uno.

b) Educación y divulgación, como se presenta a lo largo de los diferentes capítulos sobre educación ambiental.

c) Investigación, principalmente en ecología, horticultura, florística, propagación, etnobiología y sistemática.

Sin embargo, es necesario seguir analizando y aplicando estrategias en conservación que puedan integrarse a otras actividades como la horticultura, las colecciones vivas, la biología de las plantas y la educación ambiental, las cuales ya son objeto de discusión y estudio a nivel nacional y global para avanzar en la GSPC hacia el 2030. Entre ellas enuncio tres estrategias para mantener en el horizonte:

• Consolidar programas de horticultura regional, por grupos bioculturales, ambientales o taxonómicos, que permitan acciones efectivas de propagación que aseguren la conservación de las especies en colecciones vivas genéticamente diversas, en particular para las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo.

• Impulsar redes activas y metacolecciones, coordinadas por la AMJB, con el objetivo de evaluar la conservación integral y el aprovechamiento sostenible de especies de alto interés.

• Reforzar e impulsar Jardines Botánicos tanto en regiones áridas, templadas y tropicales del país. De los Jardines Botánicos miembros de la AMJB, es claro que en los ambientes tropicales del sureste (p.e. Tabasco) y áridos y templados del norte (p.e. Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas) se requiere fortalecer Jardines Botánicos que contribuyan a la conservación de su flora.

Desde luego no son temas nuevos ni sencillos, pues como sabemos la formación y consolidación de un Jardín Botánico se sustenta en la fuente de financiamiento base. Cabe destacar el impulso actual por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) para la creación de Jardines Etnobiológicos que permiten a diferentes públicos acercarse y conocer el patrimonio biocultural.

Dr. Salvador Arias Montes Secretario Científico 2021–2024

Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C.

AGUASCALIENTES • Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl

BAJA CALIFORNIA SUR • Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui

CAMPECHE • Jardín Etnobiológico Campeche

CHIAPAS • Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco

CDMX • Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM

COAHUILA • Jardín Botánico Ing. Gustavo Aguirre Benavides

• Jardín Botánico Jerzy Rzedowski Rotter

• Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila

COLIMA • Jardín Etnobiológico La Campana

DURANGO • Jardín Botánico de la FCB-UJED

• Jardín Botánico ENA

• Jardín Botánico Regional ISIMA UJED

• Jardín Etnobiológico Estatal de Durango

ESTADO DE MÉXICO • Jardín Botánico de las Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

GUANAJUATO • Jardín Botánico El Charco del Ingenio

GUERRERO • Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Guerrero

JALISCO • Jardín Botánico Haravéri

• Jardín Etnobiológico de la región Valles y Sierra Occidental de Jalisco

MORELOS

• Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional y Herbolaria del INAH

NAYARIT •Jardín Etnobiológico Tachi'í

NUEVO LEÓN

OAXACA

PUEBLA

QUERÉTARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

SINALOA

SONORA

TAMAULIPAS

• Jardín Botánico Efraím Hernández Xolocotzi

• Jardín Etnobiológico UANL sede Marín

• Jardín Botánico Regional Cassiano Conzatti

• Jardín Botánico Universitario BUAP

• Jardín Etnobiológico de los Siete Pueblos Originarios del Estado de Puebla

• Jardín Etnobotánico Francisco Peláez Roldán

• Jardín Botánico Regional de Cadereyta Ing. Manuel González de Cosío

• Jardín Etnobiológico Concá

• Jardín Etnobiológico San Felipe Bacalar

• Jardín Etnobiológico San Luis Potosí

• Jardín Botánico Benjamin Francis Johnston

• Jardín Etnobiológico del Desierto

• Jardín de Piedras

TLAXCALA • Jardín Etnobiológico Tlaxcallan

VERACRUZ

YUCATÁN

• Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero

• Jardín Botánico Regional Roger Orellana CICY

Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA:

La comunión de la naturaleza, sociedad y el territorio

Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA, Aguascalientes, Aguascalientes. Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla

Hugo Noé Araiza Arvilla1*

RESUMEN

Para Valdés (1974), un Jardín Botánico es una institución con personal adecuado que mantiene colecciones de plantas vivas con un arreglo y un control determinado, con propósitos de enseñanza, difusión cultural o investigación científica. Tomando en cuenta lo anterior, desde el nacimiento de este proyecto se desarrollaron actividades que pudiesen ser transversales en la educación, interés y cambios de la sociedad a través del tiempo.

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl UAA, Av. Universidad, Ciudad Universitaria #940, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes.

* Autor para la correspondencia: hugoaraizabotanico@gmail.com

HISTORIA Y UBICACIÓN

En 1984 comenzó el proyecto de Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), gracias a la visión de los maestros del departamento de Biología, María Elena Siqueiros y Luis Delgado Saldivar (Figura 1), ya que los estudiantes y la sociedad requerían información sobre los usos y las condiciones en las cuales se encontraban las plantas, además de representar la vegetación del estado de Aguascalientes. Para la recolección de las plantas, los investigadores en conjunto con el alumnado se dieron a la tarea de recolectar ejemplares botánicos y conformar colecciones de plantas que pudieran representar los diferentes tipos de vegetación de los municipios del es-

tado. Este proceso duró cinco años, dando comienzo con actividades de recorridos sobre etnobotánica y educación ambiental, así como cursos de verano, continuando la propagación, recolección de plantas, apoyo a la investigación y recopilación de información, siendo responsable el maestro Gerardo García Regalado (hasta 2012) quien fue relevado después de su jubilación por el biólogo Hugo Noé Araiza Arvilla.

Hay que señalar que, en estos treinta y ocho años, el Jardín Botánico ha sido desplazado en varias ocasiones dentro de ciudad universitaria (Figura 2), aun así, se ha continuado fomentando el respeto a la flora y sus interacciones con los demás organismos.

Figura 1. Primer Jardín Botánico Rey Nezahualcóyotl. Foto: Fototeca de la UAA

COLECCIONES BIOLÓGICAS

Arboretum. Consiste en un conjunto de especies arbóreas dentro de las cuales destacan las variedades de zona boscosa de la región como ocote (Pinus sp.), encinos (Quercus eduardii y Q. laeta), mezquite (Prosopis laevigata), sauce (Salix bonplandiana), sabino (Taxodium mucronatum), entre otros.

Frutales. Sección formada por plantas frutales tradicionalmente cultivadas en la entidad como zapote blanco (Casimiroa edulis), tejocote (Crataegus mexicana), moras (Morus nigra), níspero (Eriobotrya japonica), durazno (Prunus persica) y capulín (Prunus serotina). Plantas tóxicas. Separadas en ornamentales y utilizadas en reforestación urbana, estas plantas con frecuencia son causa de acci-

dentes por intoxicación externa o interna al entrar en contacto con ellas, como el colorín (Erythrina coralloides), la rosa laurel (Nerium oleander), los toloaches (Datura stramonium) y el floripondio (Brugmansia sp.).

Plantas de la región. Sección formada por varias plantas típicas de la región, principalmente cactáceas, rosetófilas, suculentas y otras variedades herbáceas y arbustivas. Garambullo (Myrtillocactus geometrizans), sotol (Dasylirion acrotrichum), pitayo (Stenocereus queretaroensis), agaves (Agave spp.), Ferocactus sp., yucca (Yucca fillifera) y cenizo (Leucophyllum frutescens).

Plantas de uso regional. Sección conformada por especies medicinales, alimenticias y

Figura 2. Una vista del Jardín Botánico Actual. Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla

condimentos como árnica amarilla (Heterotheca inuloides ), escobilla ( Baccharis conferta), palo bobo (Ipomoea murucoides), nopal cardón (Opuntia streptacantha) y zacate limón (Cymbopogon citratus).

Mezquitera. Sección conformada por especies nativas (in situ) dentro de las cuales sobresalen los mezquites (Prosopis laevigata) (Figura 3), huizaches (Vachellia farnesiana) y algunas cactáceas.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Sin duda existen dos obras las cuales son de relevancia para la flora en el estado de Aguascalientes, una de ellas es Plantas medicinales del estado de Aguascalientes, escrita por el maestro Gerardo García Regalado, donde enuncia cuáles son los usos tradicionales, formas de uso y distribución dentro del estado (García, 2014), además de llevar fotografías anexas.

La otra es Flora Dicotiledónea del estado de Aguascalientes, la cual es un compendio

taxonómico de familias vegetales presentes en Aguascalientes, esta obra fue coordinada por la Doctora María Elena Siqueiros Delgado, donde el Maestro Gerardo García Regalado y el Biólogo Hugo Noe Araiza Arvilla colaboran con la descripción de varias familias con importancia medicinal y/o con distribución restringida en el estado.

Figura 3. Árboles de mezquite en el paisaje natural del Jardín Rey Nezahualcóyotl.

Foto: Hugo Noé Araiza Arvilla

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Objetivos de las actividades:

• Dar a conocer la riqueza florística y faunística en la región.

• Llevar a cabo algunas de las directrices del plan de educación ambiental de los jardines botánicos en México.

• Ayudar a comprender al público especializado y público en general: la identificación botánica, la divulgación, la apropiación del territorio, la interpretación de la naturaleza, la conservación, la relación especie-ecosistema.

Recorridos:

• Los recorridos son acorde a las necesidades de los planes escolares de los visitantes, ya que se preparan según se pueda ocupar. Estos recorridos mezclan, tanto conocimientos científicos, como conocimientos de campo.

Material didáctico:

• En primera instancia está apoyado con señalética en algunas de las plantas que

pueden ser importantes para los recorridos; complementado con material gráfico para los recorridos, para crear empatía.

• Dotar con material del obtenido por CONABIO, CORNELL y el generado en la colección.

• Manuales sobre aves, insectos, plantas y poesía.

Talleres:

• Apoyar a los talleres que se ofertan dentro de la institución y fuera de la UAA.

• Crear talleres y/o charlas para público especializado y público en general.

Conferencias:

• En temas varios como conservación, polinización, importancia de las colecciones científicas, para públicos desde primaria hasta post universitarios.

Congresos:

• Llevar los resultados de algunos de los programas y actividades que se hacen en el Jardín Botánico.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. María Elena Siqueiros Delgado, la M. en C. Margarita De la Cerda Lemus, el M. en C. Gerardo García Regalado y al Biól. Luis Delgado Saldivar.

Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui: Un espacio de revaloración de los conocimientos tradicionales sudcalifornianos

Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui, La Paz, Baja California Sur. Foto: María del Carmen Mercado Guido

María del Carmen Mercado Guido1*

Sara Cecilia Díaz Castro2

Alejandra Nieto Garibay1

Martha Reyes Becerril1

RESUMEN

El Jardín Etnobiológico de Baja California Sur (JEB Guyiaqui) es un espacio para investigar, preservar y difundir el conocimiento tradicional y actual de la flora y fauna sudcaliforniana, conformado en estrecha relación con las comunidades locales, para la revalorización y conservación de la riqueza biocultural regional. Está ubicado en terrenos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC (CIBNOR) en La Paz, Baja California Sur, México (cibnor.gob.mx/guyiaqui/).

1 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, Instituto Politécnico Nacional #195, Col. Playa Palo de Santa Rita, C.P. 23096, La Paz, Baja California Sur.

2 Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, Ignacio Allende #1550, Col. Perla, C.P. 23040, La Paz, Baja California Sur.

* Autor para la correspondencia: cmercado04@cibnor.mx

HISTORIA Y UBICACIÓN

El Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui surge en 2021, con apoyo de CONAHCYT y COSCYT para establecer la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, teniendo como antecedente la experiencia del PACE (Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación) en la actividad llamada “Visita al sendero del matorral xerófilo”. En 2007 el CIBNOR destinó un espacio del campus para esta actividad, que actualmente es Guyiaqui.

Durante 2021, se implementó la infraestructura básica que consta de un sendero interpretativo, una palapa estilo tradicional, una plataforma para observación de aves, un vivero y cuatro estaciones de interpretación.

Asimismo, se diseñó la señalética del Jardín y carteles con iconografía que describen los usos tradicionales de cada especie, y un código QR para acceder a la galería fotográfica de la misma. El 22 de octubre de 2022, se inauguró el Jardín durante la celebración del 47º aniversario del CIBNOR, e iniciaron los recorridos guiados y talleres para la divulgación de los conocimientos etnobiológicos (Figura 1).

El JEB Guyiaqui se localiza a 17 km de la ciudad de La Paz, sobre la carretera al norte, en un área suburbana denominada El Comitán, ubicado a menos de un kilómetro de la costa.

Figura 1. Recorrido guiado por el sendero interpretativo del JEB Guyiaqui

Foto: María del Carmen Mercado Guido

COLECCIONES BIOLÓGICAS

Actualmente se cuenta con especies representativas del matorral sarcocaule, vegetación propia del área destinada para establecer el JEB Guyiaqui. Este tipo de vegetación es distintivo de los desiertos mexicanos, caracterizado por especies de tronco y ramaje engrosado, semisuculento, generalmente de crecimiento tortuoso (León de la Luz et al., 2021).

Como resultado del censo realizado en 2021, se determinó que esta comunidad vegetal está compuesta por 39 especies, agrupadas en 20 familias, siendo las mejor repre-

sentadas Cactaceae (siete especies), seguida de la Fabaceae, Euphorbiaceae (cuatro especies), Burseraceae, Rhamnaceae y Malvaceae (tres especies). El elenco florístico del Jardín se muestra en el Cuadro 1. En esta comunidad, las cinco especies más abundantes son: el lomboy blanco (Jatropha cinerea), la pitaya agria (Stenocereus gummosus), el cardón (Pachycereus pringlei), el viejito (Mammillaria dioica) y la matacora (Jatropha cuneata), y juntos conforman aproximadamente 50% de los individuos del Jardín.

Cuadro 1. Elenco florístico del Jardín Etnobiológico de Baja California Sur Guyiaqui

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO

Rama prieta Acanthaceae Ruellia californica var. peninsularis

Datilillo Agavaceae Agave datylio var. datylio

Ciruelo cimarrón Anacardiaceae Cyrtocarpa edulis var. edulis

Copal Burseraceae Bursera hindsiana

Torote colorado Burseraceae Bursera microphylla

Torote blanco Burseraceae Bursera odorata

Viejito Cactaceae Mammillaria dioica

Choya Cactaceae Cylindropuntia cholla

Cardón pelón Cactaceae Pachycereus pringlei

Pitaya agria Cactaceae Stenocereus gummosus

Garambullo Cactaceae Lophocereus schottii var. australis

Pitaya dulce Cactaceae Stenocereus thurberi

Rajamatraca Cactaceae Peniocereus striatus

Juaiven Capparaceae Atamisquea emarginata

Mangle dulce Celastraceae Maytenus phyllanthoides

Melón coyote

Cucurbitaceae Ibervillea sonorae var. peninsularis

Lomboy blanco Euphorbiaceae Jatropha cinerea

Matacora Euphorbiaceae Jatropha cuneata

Pimientilla Euphorbiaceae Adelia brandegeei

Candelilla Euphorbiaceae Euphorbia lomelii

Uña de gato Fabaceae Olneya tesota

Palo verde Fabaceae Parkinsonia florida

Palo brea Fabaceae Parkinsonia praecox subsp. praecox

Mezquite amargo Fabaceae Prosopis articulata

Palo adán Fouquieriaceae Fouquieria diguetii

Mezquitillo Krameriaceae Krameria paucifolia

Malva Malvaceae Abutilon californicum

Malva rosa Malvaceae Melochia tomentosa var. tomentosa

Malva blanca Malvaceae Horsfordia alata

San Miguelito Polygonaceae Antigonon leptopus

Palo colorado Rhamnaceae Colubrina viridis

Crucecilla Rhamnaceae Ziziphus obtusifolia var. canescens

Sarampión Rhamnaceae Condalia globosa var. globosa

Alfilerillo Simaroubaceae Castela peninsularis

Frutilla Solanaceae Lycium megacarpum

Mariola Solanaceae Solanum hindsianum

Toji Viscaceae Phoradendron californicum

Tripa de aura Vitaceae Cissus trifoliata

Gobernadora Zygophyllaceae Larrea tridentata

Se tiene contemplado incrementar la diversidad de especies con importancia etnobiológica que se exhiben en el Jardín, se propone iniciar con especies de cactáceas y agaváceas que tienen una distribución tanto en la región norte como sur de la entidad.

De las especies presentes en el Jardín, la uña de gato (Olneya tesota) y el garambullo

(Lophocereus schottii var. schottii) se encuentran citadas en la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) sujetas a protección especial (Pr), y 18 especies se registran en la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

EDUCACIÓN AMBIENTAL

En el Jardín Etnobiológico, la educación ambiental se aborda como parte de la introducción a los recorridos guiados por el sendero interpretativo, proporcionando un contexto histórico de la relación del humano con la naturaleza en esta aislada y árida porción meridional de la península de Baja California. De acuerdo con Cariño (2015) los grupos que habitaron estos espacios desarrollaron prácticas de gestión del paisaje y redes de intercambio cultural y material, caracterizadas por la autolimitación, la frugalidad, la autosuficiencia y el aprovechamiento integral y sustentable de la diversidad biótica.

Asimismo, a través de los diferentes talleres sobre la riqueza biocultural que se ofre-

cen, se dan a conocer aspectos globales de la crisis ambiental regional, como son: la pérdida de suelos, escasez de recursos hídricos, salinización de suelos y mantos freáticos en una escala regional, y de nivel global como la extinción de flora y fauna silvestres y el cambio climático. Se resaltan las características adaptativas de la flora y fauna de la región, en comparación con especies de otros ecosistemas, y se promueve la concientización sobre el cuidado y la conservación de flora y fauna silvestre que es endémica o que se encuentra en alguna categoría de riesgo (Figura 2).

AGRADECIMIENTOS

Un sincero agradecimiento al personal del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC (CIBNOR) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que han hecho posible cumplir en tiempo y forma con los objetivos de este noble proyecto.

Figura 2. Taller de artesanías con hoja de palma Washingtonia robusta. Foto: María del Carmen Mercado Guido

Jardín Etnobiológico Campeche:

Un espacio de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán

Jardín Etnobiológico Campeche, Campeche, Campeche. Foto: William Cetzal Ix

William Cetzal Ix1*

Justo Enríquez Nolasco1

Rodrigo Tucuch Tun1

Héctor López Castilla1

Ofelia Ucan Borges1

Yaquelin Ginore Pérez1

RESUMEN

Ángel Ríos Oviedo1

Crhistian Laynes Magaña1

Verónica Castillo Rodríguez1

Marcelina Antonio Joaquín1

Salma Sánchez Cobos1

La Península de Yucatán (PY) conformada por los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán posee en conjunto 10% de la flora nativa mexicana, 90% de la cual es utilizada por los campesinos mayas de la región, quienes basados en sus conocimientos tradicionales han asignado múltiples usos, manejo o producción que les permite desarrollar actividades económicas primarias o secundarias para obtener ingresos para sus familias. En este sentido, el Jardín Etnobiológico Campeche (JEC) cuenta con colecciones de importancia artesanal, alimentaria y aromática, así como atrayentes de mariposas, melíferas, melipónicas, medicinales, ornamentales y tintóreas, como base para el rescate de flora con conocimiento tradicional, además de huertos mayas para la seguridad alimentaria, alternativas económicas, generación de conocimiento científico y productivo (CCP) y formación de recursos humanos. El JEC además, impulsa la creación de un conjunto de museos enfocados a productos artesanales, apicultura, meliponicultura, semillas, mieles e insectos y, con estas colecciones biológicas, se llevarán a cabo eventos científicos, productivos, educativos y de recreación. Por otro lado, se genera información que está disponible en un repositorio digital, página web y redes sociales para promoción de conocimiento biocultural de las comunidades mayas de la PY.

1 Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chiná, Calle 11 s/n entre 22 y 28, Col. Centro Chiná, C.P. 24050, Campeche, Campeche.

* Autor para la correspondencia: rolito22@hotmail.com

HISTORIA Y UBICACIÓN

El JEC forma parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Chiná. Se encuentra en la localidad de Chiná (Calle 11 s/n, entre 22 y 28) del municipio de Campeche, Campeche (Figura 1). El JEC, inicialmente fue nombrado como Unidad de Conservación de Flora Nativa de la Península de Yucatán (UCFNPY) y es conocido localmente como “El Palmetum”. Este espacio fue creado el 23 de enero de 2017 por el Dr. William Rolando Cetzal Ix en colaboración con el M. en C. Manuel de Jesús Cuevas y estudiantes de la Licenciatura en Biología, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Administración que oferta el Instituto Tecnológico de Chiná. Posteriormente, el 4 mayo de 2018, en el JEC se estableció el Laboratorio de Agroecosistemas y Conservación de la Biodiversidad (LACB) para impulsar actividades de investigación y, en conjunto con el Jardín se comenzaron a desarrollar actividades de educación, investigación y vinculación, para promover el conocimiento, la conservación y preservación de los recursos florísticos presentes en la península de Yucatán.

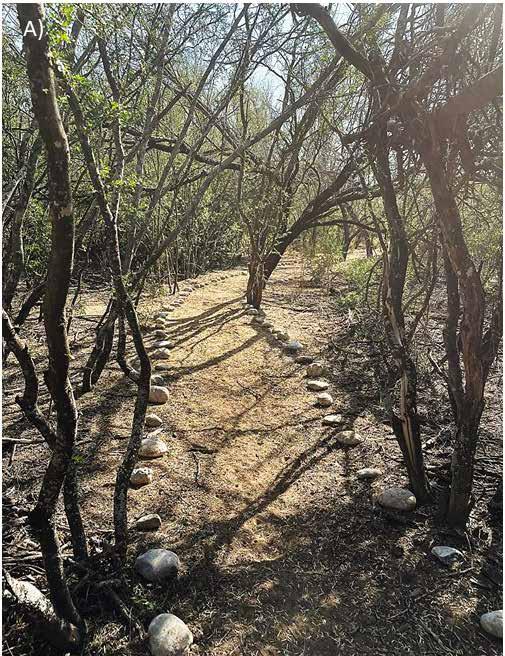

Para el periodo de enero de 2017 a marzo de 2020 contaba con colecciones incipientes de Orchidaceae, Arecaceae, palma de jipi (Cyclantaceae), campanitas (Convolvulaceae), un arboretum (vegetación natural

enriquecida con árboles de la selva mediana subperennifolia) y senderos de la selva mediana subcaducifolia (vegetación natural). Estas colecciones se conectaban con caminos de terracería o grava, los cuales fueron realizados por estudiantes de licenciatura y profesores adscritos al LACB a través de proyectos financiados por el TecNM y la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) para el Tipo Superior. A partir del 31 de julio de 2020, con el financiamiento obtenido del proyecto CONACYT-PRONACES #304952 se mejoró la infraestructura del Jardín y se incorporó un museo etnobotánico con colecciones de mieles, semillas y artesanías. También se crearon 19 espacios para el establecimiento y consolidación de colecciones etnobotánicas, y se amplían los senderos de la selva mediana subcaducifolia, los cuales en su ruta principal fueron construidos con adocretos para facilitar la movilidad de los visitantes y para que durante la temporada de lluvias se filtre rápidamente el agua y puedan realizarse los recorridos el Jardín de forma inmediata. En el Jardín se colocaron seis antenas para internet para así recuperar información educativa, científica y productiva a través de los códigos QR colocados en la señalética de las colecciones del Jardín y del museo etnobotánico.

COLECCIONES BIOLÓGICAS

El JEC cuenta con una extensión aproximada de 2.8 hectáreas. En la vegetación natural se han identificado alrededor de 204 especies nativas en 69 familias botánicas, de las cuales, siete son endémicas a la provincia biótica de la PY. Este fragmento de selva mediana subcaducifolia del JEC forma parte de una colección natural, ya que este ecosistema en la región se encuentra severamente amenazado por los incendios forestales que se realizan cada año para la agricultura, ganadería,

cambio de uso de suelo para urbanización y nuevas vías de comunicación.

En los espacios con colecciones etnobiológicas se han incorporado 95 especies de flora nativa y cultivada en la región; en conjunto con la vegetación natural, el JEC cuenta con un total de 299 especies en 69 familias botánicas (Figura 2). Las colecciones etnobiológicas del JEC son:

Figura 1. Croquis de los espacios y colecciones etnobiológicas. Imagen: William Cetzal Ix

Cactarium. Cactáceas nativas y cultivadas con potencial ornamental y alimenticio.

Chayario. Arbustos nativos con potencial alimenticio.

Agavario. Maguey (henequén) para la obtención de fibras y la elaboración de diversos objetos artesanales.

Árboles frutales. Árboles nativos y cultivos con uso alimenticio.

Solanaceae. Arbustos con usos medicinales y atrayentes de polinizadores.

Orquideario. Orquídeas epífitas y terrestres nativas con potencial ornamental y atrayentes de abejas solitarias.

Arboretum. Árboles nativos que crecen en la vegetación natural de los fragmentos de selva mediana subcaducifolia y enriquecido con

especies forestales provenientes de la selva mediana subperennifolia de la PY.

Plantas ornamentales. Flora nativa y cultivada de diferentes familias botánicas con utilidad para la creación de jardines urbanos, periurbanos y rurales y como atrayentes de polinizadores.

Plantas tintóreas. Árboles y arbustos con potencial tintóreo y como base para la tinción de productos artesanales.

Palmetum (Arecaceae). Palmeras nativas y cultivadas en la PY con potencial ornamental y artesanal.

Palma de Jipi (Cyclanthaceae). Palmas con utilidad para la elaboración de productos artesanales, principalmente sombreros y bisutería.

Figura 2. Caminos principales y señaléticas. A. Señalética y letreros con códigos QR de las colecciones. B. Colección de cactáceas. C. Colección de Flora melífera. D. Plazoleta del arboretum. Foto: W. Cetzal Ix

Passifloraceae. Herbáceas trepadoras nativas y cultivadas atrayentes de mariposas y para proyectos de ecoturismo.

Bromeliaceae. Plantas epífitas y terrestres con potencial ornamental, alimenticio y artesanal.

Convolvulaceae. Enredaderas trepadoras que florecen principalmente en la temporada de lluvias y de utilidad para los periodos de escasez de alimento de las abejas melíferas y con impacto en la apicultura.

Bignoniaceae. Plantas trepadoras leñosas con uso artesanal para la elaboración de cestería.

Bambuseto. Bambús introducidos con potencial ornamental y para la construcción de casas.

Flora melífera. Árboles y arbustos nativos considerados de mayor importancia en la apicultura de la PY para la alimentación de las abejas Apis mellifera.

Plantas medicinales. Plantas utilizadas por las comunidades mayas para contrarrestar diferentes afecciones.

Plantas aromáticas. Arbustos de las familias Vebernaceae y Lamiaceae con propiedades aromáticas.

Dentro del museo etnobotánico se cuenta con tres colecciones:

1) La colección de semillas, que incluye 600 especímenes provenientes de plantas nativas y cultivadas de ecosistemas y agroecosistemas de la PY.

2) La colección de 214 mieles, mismas que provienen de apiarios establecidos en diversas localidades de la PY. Estas colecciones son base para estudios melisopalinológicos que contribuyen a entender cuales son las principales fuentes de alimentos (plantas) para las abejas melíferas durante las estaciones climáticas (secas, lluvias y nortes) y ciclo de la apicultura (cosecha, postcosecha y precosecha).

3) La colección de productos artesanales, que incluye 50 objetos que se han realizado con flora nativa y cultivada de la región (cestos, canastas, sombreros, abanicos, objetos de bisutería y frutos en conserva).

Las colecciones del JEC y museo etnobotánico (Figura 3) permiten fomentar el conocimiento biocultural de las comunidades mayas como base para el desarrollo de talleres participativos para el intercambio de saberes entre estudiantes, académicos y productores (Figuras 4 y 5).

PATRIMONIO BIOCULTURAL

Los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán conforman la PY, que en conjunto posee 10% de la flora nativa mexicana con 2,333 taxa (154 endémicos) (Carnevali et al., 2021).

Campeche cuenta con 75% (1,764 especies) de la flora regional, distribuida principalmente en selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, selva baja inundable y caducifolia, duna y matorral costero y manglar (Carnevali

et al., 2010). Las comunidades circundantes asociadas a los diferentes tipos de vegetación reconocen y desarrollan actividades tradicionales (AT) con la flora que forma parte de su medio de vida (alimentos), de su cultura (mágico-religioso, medicinal), de su economía (actividades artesanales, frutas en conserva) o ecología (flora con fuentes de néctar y polen para la alimentación de abejas melíferas y meliponas para la producción de miel) (Quezada-Euán et al., 2001). Todas estas actividades tradicionales generan ingresos para miles de familias rurales y constituyen un rubro de obtención de divisas para la región y para la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

Una de las AT del norte de Campeche es la producción artesanal con tintes naturales y fibras vegetales obtenidas de palmas, lianas o bejucos, las cuales son cultivadas a baja escala o están en la vegetación circundante a sus hogares; la problemática deriva de la escasez de materias primas, por lo que tienen que recorrer mayores distancias para obtenerlas o conseguirlas en estados vecinos. Aunado, los artesanos son adultos mayores y existe desinterés por las nuevas generaciones en aprender sus AT para el relevo generacional, incluso desconocen la identidad de las plantas utilizadas para las artesanías (Cetzal Ix et al., 2018).

Otras AT ampliamente arraigadas a las comunidades mayas de Campeche son la apicultura (cría y aprovechamiento de abejas Apis mellifera) y meliponicultura (cría de abejas nativas sin aguijón (ANSA), ambas dependen de la interacción abeja y flora (néctar y polen) para la producción de miel, por lo que los productores tienen un alto conocimiento de

su flora local para establecer sus colmenas o apiarios (Coh-Martínez et al., 2019). La apicultura es de alta importancia en la PY por los beneficios socioeconómicos que representa: 85% de los apicultores son campesinos mayas de escasos recursos y ven en esta actividad secundaria una importante fuente de ingresos (Villanueva & Collí, 1996). En Campeche, se generan más de 7,000 toneladas anuales de miel con 200,000 colmenas, constituyendo uno de los principales productos a nivel nacional y de exportación a mercados europeos o asiáticos.

El precio del kg de miel alcanza precios de 50 a 100 pesos, generando ingresos que sustentan parcialmente a la familia campesina y de la cual dependen más de 5,000 familias. Actualmente, se registran en Yucatán 162 meliponicultores con 1,900 jobones (Quezada-Euán et al., 2001) y en Campeche 54 meliponicultores con 1,462 jobones (Pat-Fernández, 2016). La cantidad de miel cosechada por colonia y año va de 0.25-1 kg con un precio de entre 1,500-1,800 pesos por kg. Los meliponicultores venden en promedio 88.5% de su miel y el excedente es para autoconsumo por sus propiedades medicinales (Pat-Fernández, 2018). A pesar de que la meliponicultura es una práctica antigua, la técnica continúa vigente, los productores que la practican intentan reproducir a las abejas, pero su nivel de conocimiento está en desarrollo y generalmente las colonias de abejas mueren (Pereira-Nieto, 2005).

Este patrimonio biocultural asociado a las comunidades mayas de la PY está siendo incorporado en el JEC.

Figura 3. Colecciones etnobiológicas. A. Entrada al arboretum. B. Cactarium. C-D. Bromeliario. E. Entrada al palmetum. F. Laboratorio de Agroecosistemas y Conservación de la Biodiversidad. G-H. Agavario. Foto: W. Cetzal Ix

JARDÍN ETNOBIOLÓGICO CAMPECHE: UN ESPACIO DE RESCATE, CONSERVACIÓN, PROMOCIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES MAYAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Figura 4. Visitas guiadas y talleres dentro del Jardín. A-B, D. Visitantes de escuelas primarias. C. Visitantes de nivel licenciatura. E-F. Talleres de fotografía. G. Taller de plantas medicinales. H. Visita del corredor del conocimiento etnobiológico. Foto: W. Cetzal Ix

Figura 5. Vivero forestal. A. Vista general del vivero. B. Riego automatizado del vivero. C. Plantas ornamentales. D. Plantas medicinales. E. Plantas atrayentes de mariposas. F. Plantas comestibles. G. Visitantes. H. Donación de germoplasma a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Foto: W. Cetzal Ix

Y

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Como ya se mencionó, el JEC cuenta con un museo incipiente con colecciones de mieles, semillas, artesanías, equipos y herramientas para la apicultura, pero están siendo consolidados y ampliados en un espacio físico con sus colecciones (Figura 6); actualmente es visitado para la promoción, revalorización e intercambio de saberes entre estudiantes, académicos y productores (Figura 7).

En la región de Campeche, aún no existe institución que albergue un conjunto de museos enfocados a dichas actividades de importancia biocultural, que recupere y fomente el conocimiento científico y las técnicas tradicionales en conjunto con las técnicas modernas de producción para el desarrollo de las AT. Se busca promover la diversidad de multiusos de la flora al brindar alternativas económicas que optimicen e incrementen la producción. Por ejemplo, estudios sobre el origen botánico de mieles, flora en función de estacionalidad y calendarios florales, mieles gourmet, flora para disminuir el despoblamiento de apiarios, origen botánico y procedencia de los productos artesanales, uso de tintes naturales. Estas iniciativas de investigación se fomentan en el JEC, ya que pueden ayudar a incrementar los precios de los productos artesanales por su valor agregado, facilitar su producción de cultivo en huertos

o pequeños espacios caseros al reproducirlos a través de semillas, evitando la escasez de materias primas y conservando las especies en sus ecosistemas.

La apicultura en la región requiere de estrategias integrales para el enriquecimiento selectivo y ensamblajes de flora melífera (FM) en áreas circundantes a los apiarios y de la tecnificación para mejorar las condiciones económicas de las familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad. Los ensamblajes de FM para la producción de miel deben ser analizados de colecciones de mieles provenientes de diferentes ecosistemas para establecer grupos o patrones de flora en función de los tipos de vegetación para incorporar especies adaptadas a los mismos, reduciendo esfuerzos de propagación (Figura 8).

Por otra parte, el museo también alberga conocimiento sobre meliponicultura, la diversidad de técnicas tradicionales empleadas por las comunidades mayas y sobre todo flora útil como fuente de alimento para las abejas nativas sin aguijón, la cual puede promover estrategias de flora melipónica para su selección en programas de restauración y reforestación de ecosistemas, jardines de polinizadores, bancos de germoplasma, áreas dedicadas a la meliponicultura.

Figura 6. Museo etnobotánico. A. Entrada del museo etnobotánico. B. Semillas de plantas artesanales. C. Semillas de plantas comestibles. D. Semillas de plantas nativas de la península de Yucatán. E. Objeto para tejer hamacas. F. Cestería con Bignoniaceae. G. Limpieza y envasado de colecciones. H. Productos artesanales. Foto: W. Cetzal Ix

Y

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Figura 7. Museo etnobotánico. A. Taller de elaboración de jabones con miel de Apis mellifera. B. Jabones de miel. C. Colección de mieles. D. Exposición de objetos de apicultura. E-F. Objetos de apicultura. G-H. Visitas de estudiantes de diferentes niveles académicos. Foto: W. Cetzal Ix

Figura 8. Cursos dentro del Jardín. A-B. Taller de avifauna. C-D. Taller de polinizadores y calidad de néctar de las flores. E. Taller de botánica. F. Taller de plantas medicinales. G. Taller de apicultura. H. Taller de establecimiento de apiarios. Foto: W. Cetzal Ix

EDUCACIÓN AMBIENTAL

El JEC para el desarrollo de talleres tiene como objetivo consolidar y promocionar corredores de conocimiento tradicional a través de colecciones vivas como atrayentes de mariposas y FM en periodos de escasez de alimento. Además, cuenta con plazoletas con anuncios e infografías impresas que son base para el desarrollo de talleres, cursos y formación de recursos humanos. En el museo se están incorporando gradualmente colecciones de insectos (himenópteros y lepidópteros) hasta inventariar la diversidad disponible del JEC, lo cual será base para generar conocimiento científico y divulgativo, metodologías de educación ambiental y promover la conservación de los ecosistemas.

El JEC además imparte talleres en las comunidades de Campeche, tomando como crite-

rio a las localidades con el mayor número de estudiantes de todos los niveles educativos y productores interesados.

Los talleres comunitarios son participativos, fomentan la recuperación del CT y permiten el intercambio de saberes para tecnificar actividades artesanales, apicultura y meliponicultura y, al mismo tiempo, ayudan a la conservación de los polinizadores. Por ejemplo, en cada nivel educativo se implementan talleres de conservación de flora y polinizadores. Los resultados de los estudios del JEC, se ponen a disposición pública en repositorios (jec-lacb.org) y aplicaciones móviles digitales (APP JECAM para Android y IOS), con acervos de información, fotografías y videos para difundir el cuidado de los ecosistemas y patrimonio biocultural de las comunidades mayas.

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

El aprovechamiento de la flora regional se encuentra comprometida por la pérdida de cobertura vegetal (37% del total a nivel nacional) derivado de actividades antropogénicas, siendo catalogada la PY como de preocupación especial (Céspedes-Flores y Moreno-Sánchez 2010). Son necesarias estrategias de conservación in situ y ex situ de plantas de interés ecológico, alimenticio, económico y cultural, para la seguridad alimentaria y como base para mantener vigente los recursos biocul-

turales y continúen generando ingresos para las familias rurales que dependen de estos, así como para favorecer la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

En este sentido, el JEC fortalece y promociona colecciones de flora de interés biocultural para visibilizar y conservar los ecosistemas donde habitan otras especies poco llamativas, en peligro de extinción, endémicas y/o distribución restringida. También considera mecanismos de conservación in situ, conso-

lidando colecciones de semillas (500 colecciones) como base de resguardo de material genético, identificación y selección para su

propagación en vivero para incrementar su disponibilidad para iniciativas productivas y de conservación.

AGRADECIMIENTOS

William Cetzal Ix agradece al CONAHCYT por los proyectos #302952 (Consolidación de la Unidad de Conservación de la Flora nativa de la Península de Yucatán: estrategia para integrar y promover el conocimiento etnobotánico con fines de investigación, formación de recursos humanos, conservación, uso y manejo sustentable), #321337 (Consolidación del JEC: base para el rescate, promoción y generación de conocimiento etnobotánico con fines de investigación, formación de recursos humanos, producción y conservación de los recursos naturales y culturales) y RENAJEB-2023-3 (Consolidación de las colecciones etnobiológicas del JEC como base de rescate, conservación, promoción y generación de conocimiento de los recursos naturales y culturales de las comunidades mayas de la península de Yucatán). Asimismo, agradecemos a directivos y administrativos del TecNM por todos los permisos otorgados y trámites realizados para establecer y desarrollar el JEC. A estudiantes de diferentes carreras de Licenciatura (Licenciatura en biología, Ingeniería forestal, Ingeniería en agronomía) que han ayudado con mantenimiento y por establecer colecciones en el Jardín. A las personas de las comunidades, familiares y amigos por compartirnos su conocimiento tradicional de la flora regional, donación de semillas, mieles y plantas con diferentes usos. Al personal y colegas de las diferentes instituciones que han contribuido con la colaboración para realizar diferentes talleres dentro y fuera del Jardín, Instituto Campechano, BEDR, CBTA, SDA.

Nuevos enfoques en el patrimonio cultural de Chiapas: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS)

Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco, Tuzantán, Chiapas. Foto: Luis Román Castañeda Viesca

Anne Damon1*

Wilber Sánchez Ortiz1

RESUMEN

El Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (JESS) busca ser el punto de referencia y enseñanza en representación del patrimonio biocultural de la planicie costera de la Región del Soconusco, Chiapas, de altitudes de 20 a 600 msnm. Se enfoca por primera vez en el resguardo del conocimiento etnobiológico relacionado con las plantas, animales y etnias originales de las selvas de esta región geográfica. Tiene un registro de 644 especies determinadas que corresponden a 98 familias y 695 géneros.

1 El Colegio de la Frontera Sur Unidad Tapachula, Carr. A, El Escondite s/n, Col. La Guardianía, C.P. 30680, Teléfono: 962 628 9800 ext. 5300, Tuzantán, Chiapas.

* Autor para la correspondencia: adamon@ecosur.mx; wilber.sanchez@ecosur.mx

HISTORIA Y UBICACIÓN

El inicio del JESS se remonta a 1993 cuando el señor Walter Peters Grether, invitó a la Dra. Anne Damon, a desarrollar un Jardín Botánico en una plantación de cacao abandonada de una hectárea dentro de su rancho que, eventualmente, donó a ECOSUR (Figura 1). En el año 2022 se extendió la superficie, integrando otra hectárea y media de área conservada, entonces actualmente la superficie del JESS es de 2.5 hectáreas. Se ubica a 80 msnm en la ranchería La Guardianía, del municipio de Tuzantán, Chiapas (Figura 2). En 2008 se anexó el Orchidarium “Santo Domingo”,

ubicado a 1,100 msnm en el municipio de Unión Juárez, en un terreno de casi un tercio de hectárea cerca del volcán Tacaná.

El JESS ha pasado por varias etapas, iniciando con pocos recursos y personal y, en el año 2017 una tromba destruyó 60% del Jardín, lo que obligó a reconstruirlo. A partir del año 2020 y gracias a la iniciativa del CONAHCYT, el Jardín ahora representa a Chiapas en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, es miembro de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos

A.C. y de Botanic Gardens Conservation International (BGCI).

Figura 1. Lote Demostrativo de Policultivo de Cacao. Foto: Anne Ashby Damon

COLECCIONES BIOLÓGICAS

El Soconusco, en el extremo sureste de México, coincide con la Región Terrestre Prioritaria no. 135, Tacaná-Boquerón (Arriaga et al., 2000; CONABIO, 2017), y con la totalidad o parte de tres Reservas de la Biósfera: Volcán Tacaná, La Encrucijada y El Triunfo. El JESS es un Jardín regional y contribuye a la conservación y reconocimiento de especies de las diferentes selvas (alta perennifolia, media subcaducifolia y baja caducifolia), pastizal natural, vegetación ribereña y palmar de la planicie costera del Soconusco, Chiapas

(Figura 3). Mayormente son especies nativas y sólo se resguardan especies exóticas asimiladas en la cultura local.

El JESS tiene registradas 644 especies de plantas determinadas, que corresponden a 98 familias y 695 géneros, y con más especies en espera de determinación. Las familias más representativas son: Orchidaceae, Bromeliaceae, Fabaceae, Araceae, Malvaceae, Piperaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae y Bignoniaceae. El 31% de las especies son árboles y se tienen avances importantes

Figura 2. Ubicación del Jardín Etnobiológico de las Selvas de Soconusco. Imagen: Ronny Roma Ardon

en la incorporación y determinación de lianas y bejucos que ya rebasan 10% de la colección (Figura 4). Se destacan varias colecciones, como la Huerta de Traspatio; el Lote Demostrativo de Policultivo de Cacao (Theobroma cacao; Malvaceae) (Figura 5), dado que es el agroecosistema emblemático de la región; el Arboreto (Figura 6); el Lote Demostrativo de Restauración y Sucesión Forestal; un Orquideario en el JESS a 80 msnm y otro en el anexo a 1,100 msnm. Se cuenta con un Laboratorio

Rústico para la Propagación de Orquídeas Silvestres. Se ha desarrollado una colección de arbustos nativos con potencial ornamental. El árbol emblema del Jardín era un ejemplar de más de 30 m de zope negro, Vatairea lundellii, que fue derribado por la tromba de 2017, pero de cuya especie se tienen ejemplares juveniles; el JESS es el único Jardín en México con esta especie. Se tienen en total 12 especies de plantas con alguna categoría de riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010) (Cuadro 1).

Figura 3. Sendero del JESS, pasando por parte de la colección de helechos en camas elevadas, el muro de celosía de barro para la siembra de epífitas y una estructura metálica de soporte de una liana de la selva alta tropical húmeda. Foto: Anne Ashby Damon

Figura 4. Un ejemplar de la colección de lianas del JESS.

Foto: Anne Ashby Damon

Figura 5. Puente pasando el arroyo para llegar al Lote

Demostrativo de Policultivo de Cacao.

Foto: Anne Ashby Damon

Figura 6. Sendero hacia el Arboreto.

Foto: Anne Ashby Damon

Cuadro 1. Plantas en riesgo según la NOM-059 (SEMARNAT, 2010), presentes en el JESS

NOMBRE COMÚN FAMILIA ESPECIE

Zope negro Fabaceae

CATEGORÍA DE RIESGO

SEGÚN LA NOM-059

Vaitairea lundellii Peligro de extinción

Cícada, Palmita Zamiaceae Zamia furfuraceae

Cícada, Palmita Zamiaceae Zamia herrerae

Ron ron Anacardiaceae Astronium graveolens Amenazada

Diefenbagia Araceae Dieffenbachia seguine

Palma camaedor Arecaceae Chamaedora quetzalteca

Pata de elefante Asparagaceae Beaucarnea recurvata

Marillo Calophyllaceae Calophyllum brasilense

Chonte lechón Euphorbiaceae Sapium macrocarpon

Hormigas Orchidaceae Caularthron bilamellatum

Cien noches Orchidaceae Cycnoches ventricosum

La Candelaria Orchidaceae Guarianthe skinneri

Vainilla Orchidaceae Vanilla planifolia

Cedro Meliaceae Cedrela odorata

Hemos ampliado la información sobre uso y conocimiento de las plantas nativas relacionadas con la población local de origen mestizo o descendientes de mayas tuzantecos y en algunos casos de indígenas mames. También se tienen avances en el conocimiento hortícola de varias de estas plantas.

Protección especial

Se están documentando los animales silvestres e insectos del Jardín entre los que se incluyen aves, murciélagos, peces, mariposas y algunos mamíferos. Están en proceso de desarrollo un Meliponario, áreas para la cría de mariposas, y una Casa de Refugio de Murciélagos.

PATRIMONIO BIOCULTURAL

Entre varios colaboradores, se ha documentado el uso y conocimiento de las plantas nativas por la población local, incorporando la información en el quehacer rutinario del JESS. Se difunde mediante las visitas guiadas y talleres que se ofrecen, por la producción de folletos, infografías y videos, y también por la señalética que da prioridad a los nombres locales que la gente ha proporcionado. Ofrecemos al público folletos con títulos diversos, tales como: El Jardín Etnobiológico

de las Selvas del Soconusco, Las Orquídeas del Soconusco, Peces, Murciélagos, Mariposas, Policultivo de Cacao, Los Tuzantecos, Las Plantas Útiles de los Tuzantecos, Plantas Útiles de los Mames, El Herbario (Figura 7). De modo eventual se dan charlas a grupos sociales que tienen interés en los temas de educación ambiental, producción sustentable, o el patrimonio biocultural enfocado a detalle en las culturas y ecosistemas de nuestra región.

Figura 7. El arroyo, área sin tocar del JESS, donde se han determinado 9 especies de peces. Foto: Anne Ashby Damon

Se han escrito y publicado dos libros: Jardín Etnobiológico de las Selvas del Soconusco (Damon y Sánchez, 2022) y Los tuzantecos (Sánchez, 2022) que abordan, el primero las generalidades del JESS y el segundo el pueblo originario en el que el JESS se encuentra establecido y se han hecho donaciones de los mismos a los actores clave en el desarrollo de nuestras actividades.

En tres comunidades, que son Benito Juárez el Plan, de población indígena Mam, Acacoyagua (de población mestiza) y Tuzantán

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento local se han hecho investigaciones relacionadas con la etnobotánica y etnoecología de los tuzantecos, y se ha avanzado con la determinación taxonómica y difusión de las especies representativas de la región del Soconusco y de exposición en el JESS. Se realizan investigaciones relacionadas con la distribución y ecología de la fauna; distribución, ecología y fenología de la flora; interacciones insecto-planta, y la propagación y aprovechamiento sustentable de nuestras plantas locales de importancia económica o cultural. Por estar situado en la segunda región con mayor riqueza de orquídeas a nivel nacional (136 especies y 35 géneros), se han enfocado

(indígenas tuzantecos) se diseñaron e imprimieron mediante planeación participativa rótulos informativos sobre su propio conocimiento y se expusieron en sitios públicos y de dominio común que la comunidad asignó. A su vez en el JESS se estableció la museografía con rótulos de los componentes de la casa tuzanteca.

Por último, a través de las diversas redes sociales como Facebook y YouTube hemos difundido videos sobre diversos aspectos de la vida cultural de las mismas comunidades.

varias tesis y proyectos de investigación en el estudio de las orquídeas epífitas de la región (Figura 8).

Estudiamos los factores más importantes de la biología y ecología de las orquídeas y en relación con las realidades socio-económico-culturales de la población local. Estos estudios han contribuido al desarrollo e implementación de una estrategia para el manejo rústico y conservación de las orquídeas en los agroecosistemas boscosos tradicionales de café y cacao. Finalmente, el JESS tiene varias colecciones importantes de grupos de plantas como las lianas, y familias como las dioscoreáceas y piperáceas que normalmente pasan desapercibidas (Figura 9).

Figura 8. Estructura metálica creativa, simulando la copa de los árboles, para la exposición de orquídeas, bromélias, piperáceas y cactáceas epífitas. Foto: Anne Ashby Damon

Figura 9. Colaboración entre investigadoras, investigadores e instituciones chiapanecas. Dra. Marisol Castro Moreno y Dr. Iván de la Cruz Chacón de UNICACH enseñando a la estudiante Diana Molina Ozuna, y el técnico del JESS Wilber Sánchez Ortiz, el uso de un equipo para medir parámetros fisiológicos de las plantas, en este caso de las orquídeas epífitas. Foto: Anne Ashby Damon

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Los integrantes del JESS imparten charlas de diversos temas en eventos, congresos, visitas guiadas, talleres y cursos, dirigidos a diferentes sectores educativos y grupos sociales. Se formó un grupo de integrantes del JESS y voluntarios para llevar a cabo misiones culturales a comunidades locales en donde los diferentes colaboradores imparten charlas y se realizan exposiciones y venta de artesanías, música y muestras gastronómicas.

Cada año se ofrece un Taller de Educación Ambiental denominado “Simbiosis” dirigido a niños de la localidad con edades de seis a doce años, un Taller de Ciencias de Plantas y Educación Ambiental para jóvenes de las

preparatorias de los municipios aledaños, y se tiene proyectado un Taller de Ecología para estudiantes de educación secundaria. El Diplomado en Horticultura de Plantas Nativas, que ofrecemos a nivel nacional, se presenta en el contexto de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Nuestra oferta de cursos y talleres prioriza en todo momento la experiencia práctica y el intercambio de saberes y sentires (Figura 10). Sin embargo, las realidades económicas y tecnológicas actuales nos están impulsando a también diseñar talleres en línea de temas de educación ambiental y horticultura para la conservación de plantas nativas.

Figura 10. Área de descanso, discusión y preguntas. Foto: Anne Ashby Damon

ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Una verdadera estrategia de adaptación al cambio climático implicaría la selección de los individuos de plantas más resistentes a los extremos del clima y la realización de campañas de concientización para reducir el impacto de las actividades humanas en el planeta. Aparte de los talleres y visitas guiadas, de momento nos hemos enfocado en algunas acciones sencillas que amortiguan los estragos del cambio climático en el JESS.

• Priorización de especies nativas.

• Tenemos una reserva de 1.5 hectáreas en proceso de restauración forestal.

• Sólo regamos las plantas de recién incorporación para hacer más eficiente el uso del agua.

• En el período de estiaje incorporamos mulch a las plantas recién incorporadas para preservar la humedad del suelo.

• Prácticas de conservación de suelo, usando curvas de nivel con piedras y siembra de plantas coberteras.

• En el futuro inmediato pretendemos la instalación de paneles solares y cisternas que capten el agua de lluvia.

AGRADECIMIENTOS

El JESS ha enriquecido su trabajo con la participación de Trinidad Aguilar Díaz, Helisama Colín Martínez, Aucencia Emeterio Lara, Karen Beatriz Hernández Esquivel, Fabiola Hernández Ramírez, Silvino López Hernández, Juanita Mejía Cordero, Diana Claudia Molina Ozuna, Nelson Pérez Miguel, Gustavo Pérez Ordoñez (QEPD), Adelmi Pérez Pérez, Ronny Waldemar Roma Ardón, Daniel Sánchez Guillen, Eliécer Torres Aguilar, Víctor Velasco López, Rudy Bladimir Zárate Roblero y las diferentes personas de las comunidades mam y tuzanteca, y mestizos del municipio de Acacoyagua que han colaborado con nosotros. Los autores también agradecen al CONAHCYT por el financiamiento otorgado en el marco de la Red Nacional de Jardínes Etnobiológicos.

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM: Conservando la biodiversidad y el patrimonio biocultural de

México

Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, Ciudad de México. Foto: Sol Cristians Niizawa

Salvador Arias Montes1

Jorge Cortés Flores1

Sol Cristians Niizawa1*

Abisaí García Mendoza1

Nayeli González Mateos1

Alejandra Moreno Letelier1

RESUMEN

Gabriel Olalde Parra1

Ivonne Olalde Omaña1

Aída Téllez Velasco1

Mariana Vallejo Ramos1

Araceli Zárate Aquino1

El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM (JBIBUNAM) tiene más de seis décadas de vida, actualmente alberga 14 colecciones taxonómicas y temáticas que representan una buena parte de la biodiversidad vegetal de México. Con sus más de 1,500 especies, resguarda plantas con distintas categorías de uso, siendo un reservorio del conocimiento biocultural. Asimismo, el quehacer científico y educativo de la institución que lo acoge da pie a una multiplicidad de investigaciones y formas de divulgar el conocimiento generado.

1 Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Tercer Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Alc. Coyoacán, Ciudad de México.

* Autor para la correspondencia: sol.cristians@ib.unam.mx

HISTORIA Y UBICACIÓN

El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, fue fundado en 1959 por los botánicos Faustino Miranda y Manuel Ruiz Oronoz, con el apoyo de Efrén del Pozo, fisiólogo médico, quien entonces fungía como Secretario General de la UNAM.

El Jardín Botánico se integró al Instituto de Biología en 1965. Las primeras etapas de su crecimiento estuvieron ligadas al desarrollo de la botánica moderna en México. El Dr. Miranda, botánico y ecólogo tropical de origen español, formó un equipo de jóvenes entusiastas para realizar la colecta de ejemplares de plantas en todo el país, que incluyó a Ramón Riba, Arturo Gómez-Pompa y Javier Valdés, quienes años después se convirtieron

COLECCIONES BIOLÓGICAS

La visión inicial fue desarrollar colecciones con énfasis en plantas raras o endémicas de las zonas tropicales y áridas del país y en grupos taxonómicos como los agaves, las yucas, las cactáceas y las orquídeas. A lo largo de su historia de más de sesenta años, se desarrollaron otras colecciones que complementan y refuerzan nuestra misión y objetivos.

en destacados especialistas de la botánica mexicana. Otros científicos ilustres que participaron de diferentes formas fueron Teófilo Herrera, Eizi Matuda, Otto Nagel, Helia Bravo, Francisco González Medrano, Hermilo Quero, Claudio Delgadillo y Mario Sousa.

El JB-IBUNAM ocupa 12.7 hectáreas, de las cuales 2.75 hectáreas están habilitadas para albergar las colecciones vivas, el resto de la superficie lo ocupan diversas instalaciones del Jardín Botánico y la vegetación natural de pedregal. Se encuentra ubicado al suroeste de Ciudad Universitaria, en el Tercer Circuito Exterior, a espaldas del Instituto de Biología, colindando con el Núcleo Poniente de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.

En la actualidad el JB-IBUNAM está conformado por 14 colecciones vivas que mantienen alrededor de 7,000 plantas representantes de más de 1,500 especies, la mayoría nativas, contribuyendo al resguardo de una importante proporción de especies mexicanas por su valor ecológico, histórico y usos, pero también en peligro de extinción.

Las colecciones del JB-IBUNAM son:

Agaváceas y Nolináceas

Dalias silvestres

Cactáceas y Nopales silvestres

Crasuláceas

Orquídeas

Plantas Acuáticas

Plantas Tropicales, invernadero

Faustino Miranda

Dentro de esta diversidad de colecciones, algunas de ellas se destacan por su importancia taxonómica o temática:

Agaváceas y Nolináceas. Conformada por magueyes o agaves, izotes, amoles, pitas, sacamecates, cucharillas, sotoles, patas de elefante y palmillas. Reconocida como nacional por la AMJB en 1994.

Cactáceas y Nopales silvestres. Integrada por más de 300 especies nativas provenientes de distintas regiones de México, con formas de crecimiento y tamaños muy contrastantes, algunas de ellas están en riesgo.

Plantas Acuáticas. Diferentes especies acuáticas representativas de la Cuenca de México que permitan su revaloración ambiental y cultural.

Plantas Tropicales. Representa la riqueza y diversidad vegetal de los bosques tropicales húmedos del país (Figura 1).

Plantas Tropicales, invernadero

Manuel Ruiz Oronoz

Arboretum

Jardín del Desierto Helia Bravo

Jardín Ecológico

Jardín Etnobiológico

Jardín Evolutivo

Jardín de las Interacciones