PROGRAMA DESGLOSADO

Miércoles 10 de agosto

10:30

Inauguración y mensajes de bienvenida

María del Carmen Mandujano Sánchez (Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro)

Jordan Golubov Figueroa (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco)

Emiliano Sánchez Martínez (Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

Conferencia: "Estado actual de la horticultura ambiental en Querétaro, México"

Oliva Ramírez Segura, Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad Autónoma de Querétaro

Primera sesión de presentaciones orales: Biología floral y reproductiva

Modera: María Guadalupe Chávez Hernández (Independiente)

12:00 Diversidad de los sistemas reproductivos de las cactáceas del Semidesierto Queretano

Mariana Paola Bravo Correa (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

12:10 ¿Cómo afecta la densodependencia reproductiva a la dinámica poblacional de una especie autoincompatible?

Jessica Reyes Tovar y María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

12:20 ¿Los sistemas de autoincompatibilidad son una barrera reproductiva a la hibridación en especies simpátricas?

Linda Mariana Martínez Ramos y María del Carmen Mandujano Sánchez (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

12:30 Preguntas y comentarios de la sesión

Presentación de video: "Modelo de sustentabilidad en el Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro"

12:45

Ana Karolina Gómez Noriega, Israel G. Carrillo-Angeles, F. Josué López-Martínez, Mónica E. Queijeiro-Bolaños, Mónica Cervantez-Jiménez, Guadalupe X. Malda-Barrera (Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro)

Segunda sesión de presentaciones orales: Interacciones ecológicas y ecología de poblaciones

Modera: Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz (Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

14:00 Efecto de la depredación floral en el éxito reproductivo de Opuntia cantabrigiensis Lynch

Diana Cárdenas Ramos y María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

14:10 Avances en el conocimiento de las interacciones bióticas de un cactus endémico del Desierto Chihuahuense

14:20

14:30

14:40

José Antonio Aranda Pineda, María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

El Garambullo, ¿puede ser útil para recuperar zonas áridas y semiáridas perturbadas?

Vanessa Palma Suárez, Mariana Cano Rodríguez, María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Qué pasa con las poblaciones de cactáceas después de un periodo de lluvias intensas?: El caso del peyote queretano (Lophophora diffusa, Cactaceae)

María Isabel Briseño Sánchez y María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

Dinámica de una población de Neolloydia conoidea en el municipio de Cadereyta de Montes: un aporte a su conservación

José María Casanova, José Antonio Aranda-Pineda, María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

14:50 Preguntas y comentarios de la sesión

10:00

Jueves 11 de agosto

Acto especial: Homenaje al Dr. Jorge Meyrán García (1918-2022)

Salvador Arias Montes (Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM)

Emiliano Sánchez Martínez (Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

Invitados especiales: María Teresa Meyrán Camacho (hija) y Jorge Adrián Meyrán Woo (nieto)

Tercera sesión de presentaciones orales: Especies exóticas e invasoras

Modera: Diana Cárdenas Ramos (Instituto de Ecología, UNAM)

11:30

11:40

11:50

12:00

¿Cuál es la época oportuna para el posible control de la especie exótica invasora Kalanchoe delagoensis Eckl y Zeyh en Cadereyta de Montes, Querétaro, México?

Karen A. Ortega Ramírez, María del Carmen Mandujano Sánchez (Facultad de Ciencias e Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México)

Fenología: una herramienta en los planes de control de especies invasoras vegetales

Oscar Sandino Guerrero-Eloisa, Jordan Golubov, María C. Mandujano, Pedro Luis Valverde, Beatriz Maruri-Aguilar (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Instituto de Ecología de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

Uso de ciencia ciudadana en estudios fenológicos en México

Julieta Salomé, Jordan Golubov, Omar Segura, Cristina Ramírez, Sarah Sifuentes, Sandino Guerrero, Patricia Koleff Osorio (Instituto de Ecología de la UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Facultad de Ciencias de la UNAM, Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad)

Microambiente favorable para el establecimiento de Psittacanthus palmeri, un muérdago de zonas áridas

Alma Lisset Ruiz Aguilar, Mónica Elisa Quijeiro Bolaños, Israel Gustavo Carrillo Ángeles (Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro)

12:10 Preguntas y comentarios de la sesión

Conferencia: "Estructura de la comunidad microbiana en ecosistemas kársticos de la Península de Yucatán"

12:30

Luisa Isaura Falcón, Instituto de Ecología Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México

Cuarta sesión de presentaciones orales: Conservación

Modera: José Antonio Aranda Pineda (Instituto de Ecología, UNAM)

14:00 El semidesierto queretano en el exilio: análisis botánico de Viajes de orden suprema

María Guadalupe Chávez Hernández (Independiente)

14:10

14:20

Nueva propuesta de evaluación de rareza y conservación para las cactáceas de Mazapil y áreas adyacentes y elementos integrativos de hábitat, distribución y demografía en cactáceas: integrando un modelo climático y edáfico a la valoración de la rareza de las especies

David Brailovsky Signoret, Héctor M. Hernández Macías (Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México)

Conocer para conservar: listado de flora cactológica de un ejido del Semidesierto Queretano

José Manuel Matías Cruz, Isabel Briseño Sánchez, María del Carmen Mandujano (Facultad de Ciencias e Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México)

14:30 Importancia delos jardines botánicos para la conservación de la propagación y venta legal de especies amenazadas Jazmín Guzmán Ramírez y María del Carmen Mandujano (Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México)

14:40

Germinación de semillas almacenadas de Astrophytum ornatum con dos regímenes de acondicionamiento hídrico

Asai G. Santiago Gutiérrez, Irene Pisanty Baruch, Mariana Rojas Aréchiga, Bruno Barrales Alcalá, María C. Mandujano (Facultad de Ciencias e Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México)

15:00 Preguntas y comentarios de la sesión

Viernes 12 de agosto

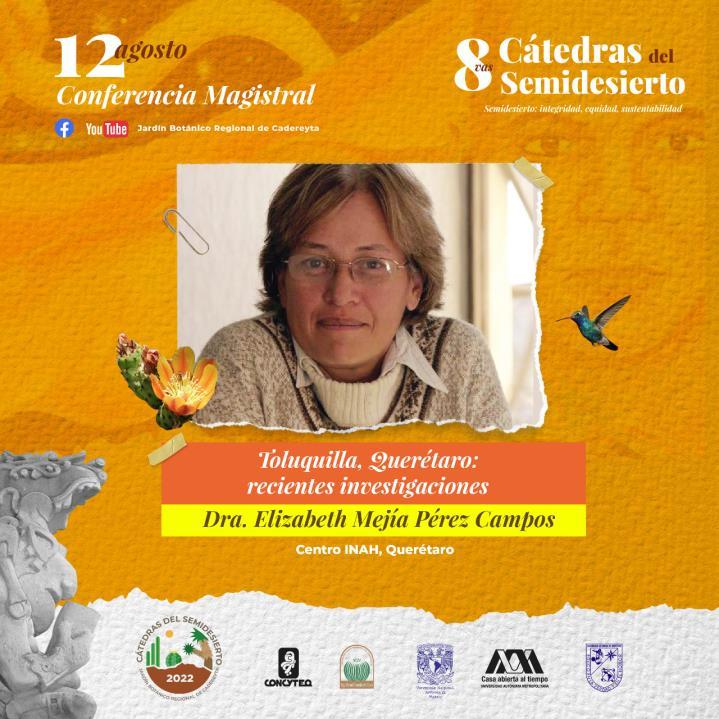

10:00 Conferencia: "Toluquilla, Querétaro: investigaciones recientes"

Elizabeth Mejía Pérez Campos, Centro INAH, Qro.

Quinta sesión de presentaciones orales: Ciencias de la tierra y biogeografía

Modera: María Isabel Briseño Sánchez (Instituto de Ecología, UNAM)

11:30 La geodiversidad del territorio del Triángulo Sagrado de Querétaro

11:40

Geraldine Verónica Vázquez Alarcón (UMDI Juriquilla, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México)

Tolimán: Un tesoro geológico en el Semidesierto de Querétaro

Gerardo J. Aguirre Díaz, Geraldine Verónica Vázquez Alarcón y Héctor Fuentes Quintanar (Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla)

11:50 El papel de las montañas en la precipitación y la razón de la aridez en Vizarrón, Querétaro

Alisa Vega Zamorano (Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro)

12:00 Perspectiva sobre los incendios forestales en el Semidesierto Queretano Hidalguense

Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, Beatriz Maruri Aguilar, María Magdalena Hernández Martínez, Gerardo de Jesús Aguirre Díaz, Emiliano Sánchez Martínez (Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

Evaluación del secuestro de carbono en ecosistemas semiáridos

12:10

Jaquelin Ramos-García y Mónica Cervantes-Jiménez (Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro)

12:20 Preguntas y comentarios de la sesión

13:00 Conferencia"La riqueza ignorada de los pastizales del centro y sur de México"

Carlos Martorell Delgado. Facultad de Ciencias, UNAM

Al término, Sesión de conclusiones

Sesión de carteles: instalada permanentemente en la página de Facebook del Jardín Botánico

Tema: Biología de la conservación

Composición florística, tipos de vegetación y oportunidades de conservación en el Carrizal, Peñamiller, Qro.

María Cruz Rozalez Aguilar, Beatriz Maruri Aguilar, María Magdalena Hernández Martínez, Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, Emiliano Sánchez Martínez (Jardín Botánico Regional de Cadereyta)

Ecología de la germinación de cactáceas del género Mammillaria en Ciudad Altamirano, Tlapehuala y Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero

Perla Pérez- Cruz, Addi B. Torres- Guzmán, Pedro Martínez-Molina y Pedro Carachure - Olmos (Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, Gro.)

Historia natural de las plantas en el Desierto Chihuahuense

David Brailovsky Signoret, Héctor M. Hernández Macías (Laboratorio de Cactología, Departamento de Botánica del Instituto de Biología, UNAM)

Tema: Biología floral y reproductiva

Vecindario reproductivo de Opuntia robusta mediante el uso de polvos vegetales y fluorescentes

Yucel Yamiret Varela Trujillo y María del Carmen Mandujano Sánchez (Instituto de Ecología, UNAM)

Tema: Interacciones ecológicas

Aves visitadoras del muérdago Psittacanthus palmeri y su hospedero Bursera fagaroides

Hannia I. San Román-Plaza, Mónica E. Queijeiro-Bolaños, Israel Carrillo-Angeles, Lilian Tendilla-Núñez (Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro)

Diana Cárdenas Ramos y María del Carmen Mandujano Sánchez (Instituto de Ecología, U. N. A. M.)

María Guadalupe Chávez Hernández (Independiente)

Jaquelin Ramos García y Mónica Cervantes Jiménez (Maestría en Ciencias Biológicas, U. A. Q.)

El Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío agradece a las siguientes académicas

Profesora de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Profesora-Investigadora de la Licenciatura en Horticultura Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales Universidad Autónoma de Querétaro por su generosa disposición para presenciar el evento completo y calificar los trabajos de este año.

Estado actual de la horticultura ambiental en Querétaro, México

Oliva R. Segura

Licenciatura en Horticultura Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro oliva.segura@uaq.mx

Querétaro cuenta con más de 4,000 especies de plantas; cerca del 3% son endémicas al Estado y buena parte de ellas se encuentran en la zona del semidesierto queretano. Actualmente la vegetación nativa está sumamente amenazada por lo que se están haciendo esfuerzos de conservación nacionales y locales. En Querétaro, la Horticultura ambiental ha tomado impulso a través del estudio de la flora nativa y la formación de profesionales capaces de promover su preservación y aprovechamiento. Aquí se revisa el panorama actual de los avances de la Horticultura ambiental, así como los retos y oportunidades que se enfrentan. Al presente, se han desarrollado protocolos de propagación para especies medicinales, de importancia económica y ornamental, se cuenta con trabajos ecológicos, sobre su reproducción sexual y asexual y distintas aplicaciones. Lo siguiente en el campo de la Horticultura ambiental es la vinculación con sectores fuera de la academia que permitan hacer un esfuerzo integral para incidir en la conservación y adecuado aprovechamiento y manejo de plantas nativas. Palabras clave: conservación, flora de Querétaro, plantas nativas, propagación de plantas nativas.

Estructura de la comunidad microbiana en ecosistemas kársticos de la Península de Yucatán

1Luisa I Falcón*, 2Alejandra Prieto-Davó, 2Pablo Suárez-Moo, 2Norma A. Márquez-Velázquez, 3José Q. García-Maldonado, 1Alfredo Yanez-Montalvo, 1Bernardo Águila, 1Ricardo Mercado-Juárez, 1Osiris Gaona

1Instituto de Ecología-Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México, Tablaje Catastral N°6998, Carretera Mérida-Tetiz Km. 4.5, 97357, Ucú, Yucatán, México, falcon@ecologia.unam.mx

2Unidad de Química-Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 97356, Sisal, Yucatán, México 3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico, Antigua Carretera a Progreso Km. 6, 97310, Mérida, Yucatán, México

El acuífero kárstico de la península de Yucatán es una red compleja de fracturas, cuevas, cenotes y ríos subterráneos que alberga una sorprendente biodiversidad de invertebrados y microorganismos. Este ecosistema es predominantemente oligotrófico y contiene comunidades de microorganismos que están a la base de la red trófica. El acuífero kárstico costero está dominado por bacterias reductoras del azufre, bacterias oxidadoras del amonio y arqueas metanógenas, mientras que las bacterias y arqueas metanotróficas y bacterias nitrificantes dominan las regiones continentales del acuífero. Las comunidades microbianas que se desarrollan en el acuífero se asocian a los sedimentos de los cenotes, cuevas y cavernas, al igual que a la formación de espeleotermas y estromatolitos resultando fundamentales en los ciclos biogeoquímicos. El acuífero de la península de Yucatán contiene una tercera parte del agua dulce de México la cual forma una lente de menor densidad sobre el agua marina. Al existir una sobre extracción del acuífero, hay ingreso del agua salada, lo cual tiene repercusiones sobre la geoquímica, afectando la salud de los ecosistemas. Resulta fundamental reconocer que los ecosistemas kársticos subterráneos albergan comunidades que dependen de los microorganismos como productores primarios a partir de quimiosíntesis y que están a la base de las redes tróficas que sostienen una serie de endemismos y una biodiversidad única y frágil que debemos conservar.

Toluquilla, Querétaro: recientes investigaciones

Elizabeth Mejía Pérez Campos Centro INAH, Querétaro, toluquilla2000@yahoo.com.mx

El gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado un trabajo de mantenimiento y proyecto de investigación de la zona arqueológica de Toluquilla en el municipio de Cadereyta. En este trabajo se presentan los principales hallazgos efectuados por este proyecto de investigación arqueológica.

La riqueza ignorada de los pastizales del centro y sur de México

Carlos Martorell Delgado Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, martorell@ciencias.unam.mx

Los pastizales desafían nuestros prejuicios sobre la naturaleza. Desde nuestra estatura, los contemplamos como simples tapetes verdes sin interés alguno. En realidad, son sistemas de una muy elevada diversidad biológica: junto con las selvas tropicales húmedas, son los únicos sistemas que ostentan los récords mundiales de diversidad vegetal. El único de dichos récords que pertenece a México corresponde justamente a un pastizal en Oaxaca. Este pastizal además contiene cerca del 20% de las especies vegetales del Valle de Tehuacán, Patrimonio de la Humanidad por su enorme diversidad, en apenas 0.7% de su superficie. Los pastizales templados son el bioma que más ha sido destruido en el planeta, tendencia que aún se mantiene. Ignorando que se trata de sistemas naturales, los pastizales templados del centro-sur de México y del mundo están siendo destruidos por mal llamadas “reforestaciones” masivas. Estas intervenciones exterminan la flora y fauna nativas, y, lejos de proporcionar más agua para la gente y mitigar el cambio climático, tienen justo el efecto contrario. También se elimina el ganado de los pastizales sin tomar en cuenta que el pastoreo juega un papel ecológico clave, manteniendo su diversidad y productividad. El estado de Querétaro cuenta con una gran variedad de pastizales, los cuales parecen contener una gran diversidad de plantas. Es probable que grandes extensiones de los mismos hayan sido transformadas para la agricultura, y enfrentan los mismos factores que amenazan a estos ecosistemas en el mundo. Sólo si se reconoce y valora la importancia de estos pastizales, podremos preservarlos.

Palabras clave: Pastizales intertropicales templados, diversidad, conservación, aforestación, pastoreo.

Acerca de los conferencistas

Oliva Ramírez Segura estudia y divulga la ciencia acerca de la biología reproductiva de las angiospermas, la ecología de la polinización y las interacciones que varios polinizadores sostienen con plantas en ambientes urbanos. En la Licenciatura en Horticultura Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro, organizó el Primer Simposio sobre Horticultura Ambiental.

Luisa Isaura Falcón es especialista en ecología microbiana. Uno de sus ambientes de estudio es el sistema subterráneo kárstico. Aproximadamente una quinta parte del territorio nacional está subyacido por karst, un tipo de roca caliza soluble: la Sierra Gorda Queretana, junto a la Sierra Madre Oriental, cuenta con importantes regiones kársticas.

Elizabeth Mejía Perez-Campos es doctora en arqueología y sus áreas de interés son conservación, rescate y patrimonio. Su trayectoria incluye trabajo en sitios de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Zacatecas, y la zona de Cuicuilco (CDMX). Se especializa en el Periodo Postclásico de Querétaro y está a cargo del Proyecto Arqueológico Toluquilla.

Carlos Martorell Delgado se enfoca en la ecología vegetal, la dinámica de poblaciones con énfasis en las especies amenazadas, y los mecanismos que mantienen la diversidad. Comenzó a trabajar con pastizales en 1998, en la región chocholteca de Oaxaca. Según dice, son ecosistemas de los que “se enamoró” por ser ideales para abordar sus líneas de investigación.

Diversidad de los sistemas reproductivos de las cactáceas del Semidesierto Queretano

Mariana Paola Bravo-Correa

Facultad de Ciencias e Instituto de Ecología UNAM, Ciudad Universitaria, CDMX, marianapaola@ciencias.unam.mx

Las angiospermas presentan variaciones en sus sistemas reproductivos, más del 70% de ellas son hermafroditas y el 30% restante presenta sistemas gimnodioicos, dioicos, androdioicos, monoicos entre otros. Estos sistemas reproductivos y sus variaciones son resultado de diferentes factores y condiciones de su hábitat, e incluso se han reportado diferentes estrategias de las que las plantas se valen dadas a partir de las diferencias morfológicas florales, de producción de recompensas, entre otras, para incrementar su adecuación e incrementar las probabilidades de su éxito reproductivo y esto tiene efectos positivos en el ecosistema. Las cactáceas no son la excepción en cuanto a la variación de los sistemas reproductivos, son pocas las especies que en el Semidesierto se han reportado con sistemas reproductivos diferentes al hermafrodita, y es importante analizar el papel que juegan en el ecosistema, ya que están asociadas a diferentes visitantes florales, aportan beneficios para uso humano, compiten con otras especies, y además los sistemas reproductivos también representan una forma de diversidad biológica.

Palabras clave: angiospermas, cactáceas, diversidad, flores, polinización

¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema en el semidesierto?

¿Qué factores en el ambiente contribuyeron a la diversificación de los sistemas reproductivos en el Semidesierto, a pesar de que el sistema hermafrodita es tan exitoso? Una de las preguntas que hice tomando de ejemplo a O. robusta la cual convive con otras tres especies hermafroditas, que si el ambiente fue el que contribuyó a la divergencia de los sexos para que fuese dioica y no hermafrodita o trioica como se reporta en otros estados, el Semidesierto es clave para muchas especies y aún falta estudiarlo para saber más de él y cómo influye en las plantas y animales.

¿Cómo afecta la densodependencia reproductiva a la dinámica poblacional de una especie autoincompatible?

Jessica Magdalena Reyes Tovar y María del

Carmen

Mandujano Sánchez

Laboratorio de Genética y Ecología del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. jessica.reyes@ecologia.unam.mx

Evaluamos el éxito reproductivo (producción de frutos) en individuos focales del cactus autoincompatible Echinocereus pentalophus en función de la abundancia local de individuos y el despliegue floral, además se analizaron atributos demográficos de esta especie en una localidad del estado de Querétaro, México. Se contabilizaron 33 individuos reproductivos focales a partir de los cuales se delimitaron vecindarios reproductivos,

en éstos se registró el número de ramas y flores, el éxito reproductivo del individuo focal, abundancia total de individuos, abundancia de individuos reproductivos y el nivel de despliegue floral. Con estos resultados se ajustó un modelo de regresión múltiple para analizar el éxito reproductivo de los individuos focales en función de los atributos del vecindario reproductivo. La información demográfica se obtuvo mediante dos censos poblacionales (2020-2021), con los cuales se estimó la densidad poblacional, la estructura poblacional y la tasa finita de crecimiento (λ). Los resultados indican que el éxito reproductivo de los individuos focales se relacionó positivamente con el nivel de despliegue floral en el vecindario. La densidad poblacional fue de 0.15 ind/m2; la estructura poblacional mostró una distribución homogénea de individuos adultos y no difirió significativamente entre años (χ 2=0.5; g. l= 4, p>0.01). La baja producción de frutos y el escaso número de individuos juveniles sugieren que la fecundidad y el establecimiento de plántulas constituyen los procesos de mayor vulnerabilidad para esta especie. Finalmente, la tasa finita de crecimiento obtenida fue λ= 0.89, sugiriendo una población en descenso debido a una mortalidad del 10.5% de individuos en la población.

Palabras clave: densodependencia, despliegue floral, dinámica poblacional, reclutamiento, vecindario reproductivo.

¿Los sistemas de autoincompatibilidad son una barrera reproductiva a la hibridación en especies simpátricas?

Linda Mariana Martínez Ramos, María del Carmen Mandujano Sánchez Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, lalala@ciencias.unam.mx

El aislamiento reproductivo en plantas es reforzado por barreras reproductivas que se presentan en diferentes etapas del ciclo reproductivo. Los controles genéticos de los sistemas de autoincompatibilidad y de incompatibilidad interespecífica pueden actuar paralelamente, lo que genera una barrera a nivel de interacción polen-pistilo. Se dice que el género Opuntia carece de barreras reproductivas y por ello son comunes los eventos de hibridación. El objetivo de este trabajo es describir el sistema de compatibilidad de especies simpátricas y relacionarlo con su aislamiento reproductivo. Para esto, hicimos polinizaciones manuales en un diseño por bloques con seis tratamientos (autopolinización, polinización cruzada, apomixis y cruza interespecífica) y un control (polinización abierta) en cuatro especies de Opuntia; tres hermafroditas (O. cantabrigiensis, O. streptacantha y O. tomentosa) y una dioica (O. robusta). Ninguna de las especies formó semillas por apomixis. Opuntia cantabrigiensis es una especie autoincompatible que no forma semillas híbridas en función materna; O. robusta como función materna tiene una baja probabilidad de formar semillas híbridas con O. cantabrigiensis y O. streptacantha Opuntia streptacantha y O. tomentosa son especies autocompatibles que forman semillas híbridas en función materna con todas las especies donadoras. Así, la especie autoincompatible (O. cantabrigiensis) y la especie dioica (O. robusta) tienen una barrera intermedia a fuerte a nivel interacción polenpistilo, mientras que las especies autocompatibles (O. streptacantha y O. tomentosa) no. El conocimiento de la biología reproductiva es relevante para la conservación porque puede explicar la vulnerabilidad de las especies a la extinción por procesos de hibridación.

Palabras clave: aislamiento reproductivo, experimentos de polinización, hibridación.

Efecto de la depredación floral en el éxito reproductivo de Opuntia cantabrigiensis

Lynch

Diana Cárdenas Ramos y María del Carmen Mandujano Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México diana_cr92@hotmail.com; dianacardenasr92@gmail.com

La florivoría consiste en el consumo de cualquier estructura floral antes del desarrollo de la semilla; sus efectos son indirectos cuando el daño en la flor afecta el comportamiento de los polinizadores y directos, al reducir la producción de frutos y semillas por el aborto prematuro de las estructuras dañadas. El objetivo del trabajo fue determinar los efectos de la florivoría en Opuntia cantabrigiensis en dos estaciones reproductivas (primavera de 2017 y 2018). Se registró la frecuencia e intensidad de depredación y se identificaron a los florívoros. El efecto de la florivoría en los polinizadores, el fruit-set, el seed-set y la germinación de las semillas se evalúo experimentalmente con 5 tratamientos: eliminación parcial del 1) perianto y 2) estambres, 3) flores emasculadas, 4) flores sin gineceo, perianto y estambres (daño estigma-perianto) y 5) flores control. Los florívoros dañaron 41% (2017) y 28% (2018) de estructuras florales. El patrón de florivoría más común es la eliminación casi total de los botones florales por roedores; este daño promueve el aborto prematuro de las estructuras dañadas antes de formar un fruto maduro. El daño experimental en el estigma-perianto repercutió negativamente en la frecuencia de polinizadores, el fruit-set y el seed-set y, la remoción total de estambres y el estigma-perianto, redujo la capacidad germinativa de las semillas. En O. cantabrigiensis la florivoría es una interacción que influye directa y negativamente en su dinámica poblacional, ya que limita la formación de semillas con el potencial de germinar e incorporarse en la población como nuevos individuos

Palabras clave: capacidad germinativa, fruit-set, herbivoría, seed-set, visitantes florales

Reflexión: Durante el desarrollo de este trabajo se observó que O cantabrigiensis es la especie en la que se registra la mayor depredación de sus estructuras florales, esto por encima de otras especies del género Opuntia que comparten la comunidad vegetal, por lo que la florivoría es un evento muy frecuente e intenso que compromete su reproducción. Asimismo, es la especie en la que se registra la mayor mortalidad individual en su población, sin que hasta el momento tengamos certeza de los factores que la causen. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario conocer que otros organismos interactúan con la especie (por ejemplo: patógenos, hongos, larvas, bacterias) para determinar el o los factores que influyen en la mortalidad de los individuos. Conocer el factor causal podría ayudar a atacar el problema y reducir la mortalidad para mantener a esta especie en la comunidad vegetal, ya que diversos grupos funcionales dependen completamente de su presencia, podemos mencionar a las abejas solitarias del género Diadasia, que han coevolucionado en conjunto con las especies del género Opuntia

Avances en el conocimiento de las interacciones bióticas de un cactus endémico del Desierto Chihuahuense

José Antonio Aranda Pineda, María del Carmen Mandujano

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. jose.aranda@ciencias.unam.mx

Los organismos que forman parte de los diferentes ecosistemas no son entes aislados, sino que se relacionan de diferentes maneras con los elementos de su medio biótico y abiótico. De forma general a las relaciones que puede establecer una especie con otras, se denominan interacciones bióticas. En este trabajo se presentan avances en el estudio de diferentes interacciones bióticas que establece Echinocereus enneacanthus, una especie de cactus endémica del Desierto Chihuahuense. Se han documentado tres tipos de interacciones: comensalismo con plantas nodriza para el establecimiento de nuevos individuos, mutualismo con sus polinizadores y antagonismo, en la cual un grupo de animales consumen diferentes partes de la planta. Estas interacciones, a pesar de que pueden ser bien clasificadas en ciertas categorías, en realidad son dinámicas y la dirección e intensidad con que se presentan pueden cambiar según las condiciones del ambiente en un momento específico, así como de la etapa del ciclo de vida en el que se encuentran sus interactuantes. Este tipo de estudios, son de gran importancia pues deben ser incorporados en planes de conservación para el mantenimiento de las poblaciones ya establecidas, así como en planes de reintroducción de individuos al medio. Por ejemplo, se tiene que evaluar cómo mantener interacciones que promuevan el establecimiento de nuevos individuos, así como la supervivencia de individuos reintroducidos. Por último, evaluar constantemente el mantenimiento de estas interacciones, nos permitirá hacer proyecciones del futuro de las poblaciones e identificar áreas de oportunidad para la conservación de la biodiversidad.

Palabras clave: Cactaceae, conservación, Desierto Chihuahuense, Echinocereus enneacanthus.

El Garambullo ¿puede ser útil para recuperar zonas áridas y semiáridas perturbadas?

Vanesa Palma Suárez, Mariana Cano Rodríguez, María del Carmen Mandujano Sánchez

Laboratorio de Genética y Ecología, Depto. Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Circuito interior s/n, anexo al Jardín Botánico, Ciudad Universitaria, 04510, México, CDMX, vanesasuarez@ciencias.unam.mx

En México las zonas áridas abarcan cerca del 60% de la superficie, en ellas podemos encontrar una de las familias con gran distribución, las cactáceas. Sin embargo, actividades antropogénicas como: extracción del suelo, minería, desertificación, destrucción de hábitats e introducción de especies exóticas invasoras, han perturbado estos ambientes; sabemos que después de algún disturbio, los sitios pueden regenerarse a través de la sucesión ecológica, pero esto puede tomar mucho tiempo. Debido a esto, existen procesos asistidos por el ser humano para ayudar a dicha recuperación, como son la restauración ecológica, revegetación y rehabilitación, donde es importante el uso de especies nativas. El garambullo (Myrtillocactus geometrizans) es una cactácea nativa del país, la cual tiene importancia ecológica, social y cultural. Para conocer si esta planta es una posible especie que puede ser útil en planes de restauración, se propone un método para evaluar su supervivencia y establecimiento asexual dentro de un sitio con disturbio. En cinco parcelas con diferente nivel de disturbio, se

trasplantarán 20 réplicas de dos tratamientos: el primero, esquejes con enraizador aplicado hace 2 años y el segundo esquejes con enraizador aplicado en el momento del trasplante; los esquejes se medirán (altura y diámetro) cada 3 meses durante un año para medir el éxito de establecimiento asexual. Palabras clave: disturbio, especie nativa, propagación, uso, establecimiento. Reflexión. Los disturbios antropogénicos que sufren los ecosistemas áridos y semiáridos en nuestro país han provocado pérdida de especies, algunas están amenazadas y otras en peligro de extinción; los servicios ecosistémicos que nos brindan y las interacciones ecológicas están siendo amenazados cada vez con mayor frecuencia e intensidad, convirtiéndose en un problema alarmante. Además, el conocimiento que se ha generado sobre la utilización de especies nativas en los procesos de recuperación de estas áreas es escaso. Por esta razón, este proyecto pretende generar conocimiento sobre la respuesta del establecimiento y supervivencia de M. geometrizans en zonas perturbadas. Dicha información podrá ser útil en estudios posteriores de conservación y restauración ecológica en este tipo de ecosistemas.

¿Qué pasa con las poblaciones de cactáceas después de un periodo de lluvias intensas?: El caso del peyote queretano (Lophophora diffusa, Cactaceae)

María Isabel Briseño-Sánchez, María del Carmen Mandujano Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ecología, Departamento Ecología de la Biodiversidad, Laboratorio de Genética y Ecología, Apdo. postal 70-275, 04510 CDMX, isabel.brisenosanchez@gmail.com

Las zonas áridas se caracterizan por presentar temperaturas extremas y lluvias impredecibles, con consecuencias en la dinámica poblacional de las especies que habitan estas zonas. Para las cactáceas, por ejemplo, el reclutamiento de plántulas es un evento poco común y generalmente ocurre en pulsos asociados a las lluvias. Desafortunadamente, dentro de los efectos esperados del cambio climático, se encuentran la ocurrencia de sequias prolongadas, y lluvias más intensas y extremas; con consecuencias poco exploradas en la dinámica poblacional de las cactáceas. En este trabajo, registramos el efecto de la precipitación sobre la dinámica poblacional de Lophophora diffusa (Cactaceae), con el objetivo de determinar si un periodo de lluvias intensas favorece el reclutamiento. Durante el periodo de lluvias de 2021 registramos el número de plántulas y la supervivencia de individuos en una población ubicada en Peñamiller, Querétaro. Contrario a lo esperado, no se observó un pulso de reclutamiento, se registraron sólo 18 plántulas. Además, la mortalidad de individuos adultos fue muy alta. Debido a que la supervivencia de los individuos adulos es el proceso que contribuye en mayor proporción a la tasa de crecimiento poblacional, la muerte de plantas adultas se reflejó en una disminución del valor de lambda (λ<1). Aunque el reclutamiento de otras especies de cactáceas puede verse favorecido después de un periodo de lluvias intensas, los resultados sugieren que los cambios en los patrones de precipitación pueden tener efectos negativos en las poblaciones de cactáceas, y pueden poner en riesgo la conservación de especies como el peyote queretano.

Palabras clave: cactus, lluvias impredecibles, reclutamiento de plántulas, semidesierto queretano, supervivencia.

Reflexión: Es necesario realizar monitoreos poblacionales a largo plazo y conjuntar la información de estudios previos, con el proposito de proyectar posibles escenarios y generar propuestas para mitigar los efectos negativos de la variación ambiental en la conservacion de las poblaciones que se desarrollan en el semidesierto.

Dinámica de una población de Neolloydia conoidea en el municipio de Cadereyta de Montes: un aporte a su conservación

José María Casanova, José Antonio Aranda-Pineda, María del Carmen Mandujano Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, chemacasanova@ciencias.unam.mx

La dinámica poblacional de las cactáceas está determinada por factores tales como las condiciones ambientales o el disturbio in situ. En general, las poblaciones de cactus tienden al equilibrio numérico, sin embargo, poseen una vulnerabilidad alta ya que presentan bajas tasas de crecimiento. Dado que algunas poblaciones de cactáceas tienden a decrecer en zonas con alta incidencia de actividades antropogénicas, es indispensable analizar su dinámica. En esta investigación se realizó un estudio demográfico a una población de Neolloydia conoidea en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro entre el año 2018 y 2021 para determinar el estado en el que se encuentra. Entre los resultados hallamos que la población tiende al equilibrio y presenta una estructura compuesta principalmente por individuos adultos. El sitio de estudio presentó un grado intermedio de disturbio que se compone en mayor medida por la ganadería. El proceso que tiene mayor efecto sobre la tasa de crecimiento es el establecimiento de nuevos individuos y su frecuencia es muy baja. La población destina los recursos que obtiene a la supervivencia de individuos, y el nivel de disturbio se constituye por la ganadería, que causa daños directos e indirectos a la población y por las actividades humanas. Los esfuerzos para la conservación de la especie deben dirigirse a la preservación de todos los componentes del sitio y a la regulación del pastoreo y de los centros de extracción de material. Palabras clave: actividades antrópicas, conservación, demografía, disturbio antropogénico, sobrepastoreo.

¿Cuál es la época oportuna para el posible control de la especie exótica invasora Kalanchoe delagoensis Eckl y Zeyh en Cadereyta de Montes, Querétaro, México?

1 Karen A. Ortega-Ramírez, 2 María del Carmen Mandujano

1 Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad Universitaria. 04510, Ciudad de México, CDMX, México, alexa.karen@ciencias.unam.mx

2 Laboratorio Genética y Ecología, Depto. Ecología de la Biodiversidad. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad Universitaria. 04510, Ciudad de México, CDMX, México, mcmandujano@iecologia.unam.mx

Las especies exóticas invasoras (EEI) amenazan la biodiversidad al modificar la estructura ecosistémica del área donde son introducidas. El estudio de la biología reproductiva y la fenología de EEI son esenciales para proponer y establecer protocolos de control y erradicación de las plantas invasoras. Varias especies de Kalanchoe (Crassulaceae) son nativas de África y Asia y producen grandes cantidades de vástagos clonales muy resistentes como pseudobulbilos en el borde de sus hojas. Por la belleza de las hojas verdes suculentas con patrones atigrados y sus flores vistosas; alrededor de 6 especies de Kalanchoe se han introducido, cultivado y comercializado como plantas de ornato y se han establecido como EEI. Debido a su alta plasticidad, Kalanchoe delagoensis se adapta rápidamente y acidifica el suelo para impedir el establecimiento de flora nativa en su

Palabras clave: biología reproductiva, control de especies exóticas invasoras (EEI), fenología, Kalachoe delagoensis.

Reflexión: Kalanchoe delagoensis es una planta muy comercializada e incluso apreciada; por lo que el protocolo de control y erradicación debe trabajarse en conjunto con el público en general para que éste sepa identificarla, reconozca la problemática y se convenza de la relevancia de evitar su dispersión e intercambio, deshacerse de las plantas en jardines y colecciones, y removerlas en todo sitio en donde se les detecte. De esta forma se podrá mitigar el problema que representa esta invasora.

Fenología: una herramienta en los planes de control de especies invasoras vegetales

1 Oscar Sandino Guerrero-Eloisa, 1 Jordan Golubov, 2 María C. Mandujano, 3 Pedro Luis Valverde, 4 Beatriz Maruri-Aguilar

1 Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, Departamento de El Hombre y su Ambiente, C.P. 04960, Ciudad de México, México, osge44@gmail.com

19 periferia, es tóxica y en grandes cantidades puede ser mortal. La llegada y establecimiento de esta EEI al Jardín Botánico Regional de Cadereyta, representa un problema para el propósito de la institución como un centro de aprovechamiento, conservación y estudio de especies nativas del semidesierto queretano, por lo que es necesario el establecimiento de un protocolo de control y erradicación de esta EEI. Este protocolo tiene el potencial de escalarse para reducir las poblaciones de esta EEI con la meta de erradicarla de México.

2 Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, 70275, Ciudad de México, México

3 Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Departamento de Biología, 09430, Ciudad de México, México.

4Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”. Camino Antigua Hacienda de Tovares S/N Ejido, Las Fuentes, 76500 Cadereyta de Montes, Querétaro

Las especies invasoras vegetales (EEI) tienen la capacidad de reproducirse de manera sexual y asexual, presentar múltiples periodos de floración que favorecen una mayor interacción con polinizadores y brindando una posibilidad de colonizar nuevos ambientes. El establecer planes de remoción y control poblacional identificando estos periodos fenológicos permite orientar los planes de manejo de EEI en el largo plazo. Asphodelus fistulosus (cebollín), es una EEI herbácea de origen mediterráneo que afecta poblaciones semidesérticas a nivel mundial, con una amplia distribución en México. El objetivo fue identificar la fenología y remoción y monitoreo post-remoción del cebollín en una porción del Semidesierto Queretano. En una población de estudio se recopilaron datos fenológicos (botón, flor y fruto) y se realizó la remoción y monitoreo de la especie en una zona silvestre dentro del Jardín Botánico de Cadereyta. A. fistulosus presenta una fenología continua durante el año centrando la producción de botones florales en julio (r = 0.24, p = 0.01), flores durante julionoviembre (r = 0.15, p = 0.22), y frutos en marzo-mayo (r = 0.51, p = 0.01). Respecto a la remoción y monitoreo se removieron 958 plantas durante el periodo de estudio (> seis años). Los resultados sugieren que la persistencia de A. fistulosus se favorece por la producción continua de estructuras reproductivas y la permanencia en el sitio removido se asocia posiblemente al banco de semillas. Finalmente, el establecer planes de control de EEI apoyados del conocimiento fenológico favorecerá el éxito de los planes de control Palabras clave: control poblacional, especie invasora, fenología, semidesierto

Uso de ciencia ciudadana en estudios fenológicos en México

1Julieta Salomé, 2Jordan Golubov, 2Omar Segura, 3Cristina Ramírez, 2Sarah Sifuentes, 2Sandino Guerrero, 4Patricia Koleff Osorio

1 Instituto de Ecología, UNAM, biojulieta@gmail.com

2 Laboratorio de Sistemática y Taxonomía Vegetal, UAM-X

3 Facultad de Ciencias, UNAM

4 Comisión Nacional Para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad

La ciencia ciudadana es la colaboración de profesionales y aficionados para la generación de conocimiento científico. La ciencia ciudadana permite conjuntar y analizar datos de procesos ecológicos, como la fenología a gran escala, que por su amplitud temporal y geográfica sería casi imposible que fueran producidos sólo por científicos profesionales. El objetivo de este trabajo fue utilizar una plataforma de ciencia ciudadana con información fotográfica como posible fuente de información fenológica a gran escala y plantear las bondades y limitaciones que puede tener este tipo de fuentes de información. Se empleó la base de datos fotográficos de dos especies de Naturalista, Leonotis nepetifolia y Nicotiana glauca. Las fotografías fueron clasificadas en distintas fenofases por tres grupos de voluntarios: un grupo de expertos, un grupo capacitado con información sobre la biología y fenología de ambas especies, y un grupo sin capacitación. Se estimó el grado de confiabilidad en las clasificaciones fenológicas para cada grupo de voluntarios y cada fenofase. Con la clasificación de imágenes realizada por el grupo con capacitación se realizaron descripciones fenológicas de ambas especies a nivel nacional. El método se validó con datos a pequeña escala de una especie con fenología conocida (Pittocaulon praecox). El grado de confiabilidad de la clasificación fenológica del grupo con capacitación para las fenofases reproductivas igualó al grado de confiabilidad de los expertos. Los patrones fenológicos generados a partir de datos de ciencia ciudadana clasificados por voluntarios con capacitación representan los patrones reportados en la literatura.

Palabras clave: ciencia ciudadana, fenología, Naturalista.

¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema en el semidesierto? Todos los ecosistemas están en riesgo por las presiones de cambio global, como el cambio climático y las especies invasoras. Una de las herramientas para estimar los cambios en los ecosistemas, resultado de estas presiones, es la fenología. Los datos fenológicos a gran escala geográfica, ecológica o temporal pueden obtenerse a partir de la colaboración entre aficionados y expertos. Los ecosistemas áridos, como los semidesiertos, son especialmente frágiles ante estos factores de cambio, por ello es necesario preguntarse ¿Cuáles son los cambios en la fenología a diversas escalas que ha sufrido el semidesierto? ¿Cuáles son los conductores de estos cambios? ¿Cómo pueden conjugarse la fenología a diversas escalas para servir de herramienta para el monitoreo del estado de conservación del semidesierto? En el caso específico del semidesierto queretano, el jardín botánico regional realiza una gran labor, pues genera información fenológica a escala local, a la vez que impulsa la generación de información fenológica a gran escala, pues despierta la conciencia, el interés y la participación de los científicos ciudadanos.

Microambiente favorable para el establecimiento de Psittacanthus palmeri, un muérdago de zonas áridas

Alma Lisset Ruiz Aguilar, Mónica Elisa Queijeiro Bolaños, Israel Gustavo Carrillo Ángeles

Laboratorio de Ecología Vegetal, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro aruiz17@alumnos.uaq.mx

El matorral xerófilo es uno de los tipos de vegetación más frecuente y diversa en los ecosistemas áridossemiáridos. El dosel es un componente importante en dichas zonas, ya que influye sobre las condiciones microambientales que afectan el establecimiento de otros organismos, como los muérdagos. Psittacanthus palmeri es un muérdago específico del género Bursera, y en los matorrales muy frecuentemente se encuentra parasitando a B. fagaroides. Este estudio busca determinar las condiciones en el microhábitat del dosel que favorecen el establecimiento de P. palmeri en B. fagaroides. Se tomaron medidas dasonómicas de los árboles hospedadores y la severidad de la infección de cada uno, así como las características del microhábitat en el sitio de inserción del muérdago. Se encontró que el DAP de B. fagaroides se relaciona de manera significativa con la severidad ( ² =10.96 g.l.=1, p=0.0015). Los muérdagos se distribuyen más frecuentemente entre los 43-83 cm de distancia del tronco a las ramas (c²=42.83, g.l.=6, p=0.001), y entre 2.27-2.72 m de altura (c²=48.38, g.l.=7, p<0.001), en ramas de grosor pequeño de 11-22 mm (c²=428,67, g.l.=6, p=0.001). Se encuentran con mayor frecuencia con una orientación de 219°± 14.82° (Z=7.187, p<0.001). El establecimiento de P. palmeri es más frecuente en zonas medias-bajas de B. fagaroides, y cerca del tronco principal, lo que indica una preferencia por un microambiente con una exposición de luz difusa, a diferencia de lo reportado anteriormente para otras especies de muérdago. Conocer estos aspectos del establecimiento de los muérdagos es necesario para general métodos de control integrales.

Palabras clave: establecimiento, hospedero, microhábitat, parasitismo, planta parásita.

¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema en el semidesierto? Conocer más a fondo los mecanismos de dispersión, infección y establecimiento es esencial para conservar sano el dosel de las zonas semiáridas, por lo que la siguiente pregunta a formular sería, ¿cuál es el porcentaje y la tasa de germinación de P. palmeri?

El semidesierto queretano en el exilio: análisis botánico de Viajes de orden suprema

María Guadalupe Chávez Hernández

Adscripción: Independiente, mariagchavezh@ciencias.unam.mx

En botánica, como en cualquier otra disciplina, la perspectiva histórica es esencial durante la consolidación del conocimiento. La revisitación de obras clásicas, tanto científicas como literarias, esclarece el contexto botánico de cierta época o lugar. Este trabajo presenta un análisis detallado de la obra Viajes de orden suprema, escrita por el periodista y político Guillermo Prieto en el año de 1853. Debido a sus ideales liberales, Guillermo fue exiliado a Querétaro y, durante su estadía, recopiló datos de índole social, política y religiosa. Este estudio se enfoca en su descripción de los ecosistemas semidesérticos. Se enlistan y analizan 82 morfo especies vegetales

mencionadas por el autor, pertenecientes a 42 familias botánicas, siendo las más diversas Fabaceae (8 spp), Solanaceae (7 spp) y Asparagaceae (6 spp). Se resalta el alto porcentaje de especies introducidas (53%) y se discuten usos asociados a plantas nativas (Opuntia, Agave, Ipomoea, etc.) así como la relevancia de cultivos ampliamente conocidos (maíz, frijol, chile, etc.) Se retoma la constante mención de la escasez de agua, notable desde el siglo XIX y que representa uno de los grandes desafíos para los años venideros. Si bien no era el objetivo del libro, la obra proporciona un punto de comparación y datos a retomar en nuestra labor botánica actual en pro de la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos vegetales. Al mismo tiempo que nos permite explorar la vegetación queretana durante el siglo XIX y reconocer sus diferencias con los paisajes queretanos actuales.

Palabras clave: análisis histórico, ecosistemas áridos, etnobotánica

Nueva propuesta de evaluación de rareza y conservación para las cactáceas de Mazapil y áreas adyacentes y elementos integrativos de hábitat, distribución y demografía en cactáceas: integrando un modelo climático y edáfico a la valoración de la rareza de las especies

David Brailovsky Signoret, Héctor M. Hernández Macías

Laboratorio de Cactología, Departamento de Botánica del Instituto de Biología, UNAM, cactovsky@gmail.com

Se presenta un nuevo método para la evaluación del grado de rareza en cactáceas de la región de Mazapil, Zacatecas. La rareza media (Ar) se calcula promediando los valores de cinco componentes, que cubren los tres rubros considerados por Rabinowitz (1981), dándoles un peso ponderado y obteniendo un alto poder explicativo (r2=0.9885). Se valoran las 45 especies encontradas, cubriendo la especialización de hábitat (edáfica y climática), el rango de distribución (endemismos e inverso de la frecuencia relativa) y la escasez local observada. Los datos obtenidos de 50 transectos de 3 km lineales (medidos con GPS), corresponden a más de 450 km recorridos a pie (2005 y 2006). Se integraron 764 especímenes al Herbario Nacional (MEXU) y se elaboró un modelo climático con toda la información original disponible de variables y anomalías climáticas para 9 estaciones climatológicas, siguiendo el método de García y Sánchez-Santillán (1996) para la RB El Cielo. Comprende arriba de 35,000 datos caligrafiados originales provistos por el SMN (1941-2005) y se sumó a los tipos de suelos encontrados en las cartas del INEGI (1972 a 1975) para análisis de componentes principales. Finalmente, se contrastó la riqueza entre áreas similares en San Luis Potosí y Querétaro, y se propusieron prioridades de conservación por 25 subcuadros de 6 minutos por lado para el área del cuadrante geográfico de ¼ de grado (2804 km2). Deseamos extender los resultados al gobierno de Zacatecas y a la Minera Peñasquito con la idea de sugerir el establecimiento de ANP y un jardín botánico regional. Palabras clave: Cactaceae, conservación, especialización climática y edáfica, hábitat, rareza Reflexión. ¿Cuáles son los patrones biogeográficos en el tiempo y los trazos panbiogeográficos de las cactáceas del Desierto Chihuahuense, y qué implicaciones tienen en el diseño de corredores biológicos y áreas naturales protegidas? ¿Es posible hacer comparaciones de preferencias ambientales empleando datos climáticos para las especies de plantas del desierto en otras regiones del Desierto Chihuahuense y Norteamérica?

Conocer para conservar: listado de la flora cactológica de un ejido del Semidesierto Queretano

1,2 José Manuel Matías Cruz, 2 Isabel Briseño-Sánchez, 2 María C. Mandujano

1 Facultad de Ciencias, UNAM, 2 Laboratorio de Genética y Ecología, IE-UNAM, manuelmatiass@ciencias.unam.mx

Las cactáceas son endémicas de América y forman parte del característico paisaje de las zonas áridas mexicanas. Dentro del Desierto Chihuahuense, la región del Semidesierto Queretano-Hidalguense alberga una alta diversidad y muchas especies son endémicas. Sin embargo, muchos ejidos en esta zona están en constante pérdida de cobertura vegetal debido al cambio de uso de suelo, lo que pone en riesgo la conservación de muchas poblaciones de cactáceas y afecta el aprovechamiento de estas plantas por parte de los habitantes de los ejidos. Este trabajo tuvo por objetivo realizar un listado de las especies de la familia Cactaceae presentes en el ejido Agua de Ángel, municipio de Peñamiller, Querétaro. Se realizaron 10 muestreos dirigidos durante un año (20192020), se llevó un registro fotográfico y se identificaron las especies con la ayuda de listados florísticos y la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista. Se registraron 16 especies que pertenecen a dos de las 4 subfamilias de Cactaceae. La subfamilia Cactoideae fue la mejor representada con 12 especies como Lophophora diffusa y Astrophytum ornatum. Mientras que para la subfamilia Opuntioideae sólo se registraron 4 especies, en su mayoría del género Cylindropuntia. La mitad de las especies registradas de la subfamilia Cactoideae se encuentran en alguna categoría de riesgo. La alta diversidad y endemismos en zonas como ésta se han relacionado a procesos evolutivos regionales, por lo que, al proteger sitios como Agua de Ángel estaríamos contribuyendo a mantener los altos niveles de diversidad y recursos para los habitantes del Semidesierto Queretano

Palabras clave: Agua de Ángel, cambio de uso de suelo, ciencia ciudadana, endemismos, zonas áridas. Reflexión. Muchas de las veces nos olvidamos para quienes hacemos ciencia, olvidamos que los trabajos y esfuerzos por conservar nuestro capital natural tienen que beneficiar a las personas que se han encargado de resguardar la biodiversidad con la que contamos actualmente, es por ello, que considero importante comenzar a cuestionarnos, ¿Cómo podemos incluir a la sociedad en los estudios ecológicos?, y, con la información que tenemos en este momento ¿qué acciones podemos tomar en beneficio de los ecosistemas y las personas que se encuentran dentro de ellos?

Importancia para la conservación de la propagación y venta legal de especies amenazadas en los jardines botánicos

1, 2Jazmín Guzmán Ramírez y 1María de Carmen Mandujano

1 Laboratorio de Genética y Ecología, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito exterior s/n, Ciudad Universitaria; Coyoacán, Ciudad de México, jazzguz30@gmail.com

2 Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Investigación científica s/n, Ciudad Universitaria; Coyoacán, Ciudad de México.

Un jardín botánico es el espacio que se destina al cultivo de plantas con el afán de investigarlas, preservarlas y divulgarlas. Uno de los objetivos más importantes de un jardín botánico es la conservación de las especies, tanto

locales como exóticas. Los especialistas buscan crear las condiciones necesarias para que las plantas puedan crecer, desarrollarse y reproducirse, algo muy importante sobre todo para las variedades que se encuentran en riesgo de extinción. Un claro ejemplo es el Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío” el cual se encarga del estudio, conservación y aprovechamiento de la flora mexicana; particularmente, la del semidesierto queretano. Una especie con la que se trabaja en este jardín es Astrophytum ornatum que, es endémica de la zona Queretano-Hidalguense, se encuentra en la categoría amenazada de extinción en la lista roja de la IUCN y en la NOM-059-SEMARNAT-2010, esto debido a la disminución de sus poblaciones, por factores de origen natural y antrópicos como son el saqueo de plantas para venta ilegal a colecciones privadas. Algunas de las características morfológicas de esta planta son atractivas para los coleccionistas, esto es una de las principales causas por las cuales son saqueadas. Por lo que es importante reconocer detalles de la propagación exitosa ex situ de esta especie y la importancia de los jardines botánicos en la germinación de las semillas para obtener plantas de ornato y sustituir el sáqueo o adquisición ilegal de plantas en peligro mediente el abastecimiento legal a través de la venta de ejemplares culitvados. Además, el germoplasma tiene el potencial de ser reintroducido a los sitios naturales, proporcionando una alternativa para el mantenimiento o rehabilitación de la especie en su hábitat.

Palabras clave: amenazadas, conservación, jardín, propagación, venta legal.

Germinación de semillas almacenadas de Astrophytum ornatum con dos regímenes de acondicionamiento hídrico

1Asai G. Santiago Gutiérrez, 1Irene Pisanty Baruch, 2Mariana Rojas Aréchiga, 1Bruno Barrales Alcalá, 2María C. Mandujano

1 Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.

2 Departamento de Ecología de la Biodiversidad, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Algunas semillas conservan su viabilidad por periodos prolongados mientras que otras la pierden con el tiempo, lo que tiene consecuencias importantes sobre la dinámica poblacional. Los tratamientos pregerminativos representan una alternativa viable para promover la propagación, reintroducción y conservación de muchas especies. En este trabajo analizamos la respuesta germinativa de semillas de Astrophytum ornatum producidas por plantas del invernadero del jardín botánico de Cadereyta, Querétaro, almacenadas dos años. El objetivo fue evaluar el efecto que la oscilación de la temperatura y el acondicionamiento hídrico tienen sobre la respuesta germinativa. Los tratamientos incluyeron uno y dos ciclos de acondicionamiento hídrico con termoperiodo constante y oscilante y semillas control correspondientes. Se colocaron 50 semillas en oscuridad, sin tratamiento. Las semillas se sembraron en cajas Petri en condiciones de luz y oscuridad a temperaturas constantes (25 °C) y oscilantes (20-30°C).

Hay una importante pérdida de viabilidad en semillas almacenadas de las 700 semillas utilizadas, germinaron 234 semillas. El porcentaje final de germinación difirió significativamente entre las semillas control con temperatura constante (33%), y el tratamiento de uno y dos ciclos de acondicionamiento hídrico (39% y 34%) respectivamente, i.e., el tratamiento pregerminativo aumenta el porcentaje de germinación independientemente de la temperatura.

Los tratamientos con un ciclo de acondicionamiento en ambas temperaturas presentaron mayor porcentaje de germinación, y menor en oscuridad. Se observaron diferencias de velocidad, tiempo medio, pico máximo de germinación, tiempo promedio de germinación total, siendo el tratamiento con un ciclo de acondicionamiento hídrico en temperatura oscilante el que mejor respuesta obtuvo. Palabras clave: acondicionamiento hídrico, almacenamiento, Astrophytum ornatum; germinación, semillas ¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema en el semidesierto? ¿Es el acondicionamiento hídrico el tratamiento pregerminativo que promueva un mayor porcentaje de germinación y mayor vigor de las plántulas tanto en semillas recién colectadas como almacenadas?

La geodiversidad del territorio del Triángulo Sagrado de Querétaro

1 Geraldine V. Vázquez Alarcón

1 UMDI Facultad de Ciencias, UNAM, México. geraldinevazal@ciencias.unam.mx

El Triángulo Sagrado de Querétaro es la representación de la cosmovisión Otomí-Chichimeca, se encuentra inscrito como patrimonio cultural intangible de la humanidad desde el 2009. Está conformado por tres vértices que son Peña de Bernal, Cerro El Frontón y el volcán Zamorano. Estos sitios presentan una variedad de litologías que lo caracterizan como un territorio con geodiversidad. Está ubicado en la intersección de las provincias geológicas Sierra Madre Oriental (cordillera plegada del Mesozoico), Sierra Madre Occidental (cordillera volcánica del Terciario medio), y el Cinturón Volcánico Mexicano (faja volcánica del Neógeno-Cuaternario). El ensamble de estas tres provincias geológicas dio lugar a esta geodiversidad, que es la suma de los factores abióticos que integran el origen litológico, el desarrollo de suelos, clima, geomorfología, e hidrología. Considerando lo anterior puede ser establecido como una zona de patrimonio geológico que son rasgos geológicos de gran valor científico, estético y cultural que las organizaciones mundiales como la UNESCO reconocen y promueven su protección, educación y conservación. Es importante considerar el papel que juega la geodiversidad como base del ecosistema, en el que junto con otros factores se desarrolla la biodiversidad. La integración de todos estos factores define las características de este territorio y se relaciona además con otros aspectos culturales y sociales propios de la región.

Palabras clave: biodiversidad, geodiversidad, patrimonio geológico, Querétaro, Semidesierto.

Tolimán: Un tesoro geológico en el Semidesierto de Querétaro1

1Gerardo J. Aguirre Díaz, 2Geraldine Verónica Vázquez Alarcón, 3Héctor Fuentes Quintanar

1 Centro de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla-Querétaro; ger@geociencias.unam.mx

2 Ciencias de la Tierra, Unidad de Docencia e Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias, UNAM, Campus Juriquilla-Querétaro; geraldinevazal@ciencias.unam.mx

3 Facultad de Ciencias Naturales-Biología, Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Juriquilla-Querétaro; hectorfuentesq@gmail.com

El Municipio de Tolimán, Querétaro, es conocido por su riqueza cultural de los pueblos originarios OtomíChichimeca, por lo que está inscrito desde el 2009 como Lugar UNESCO de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad2 en relación al área comprendida por el Triángulo Sagrado, que incluye al valle entre las montañas sagradas de El Frontón, El Zamorano y Peña de Bernal, y que es el núcleo del Proyecto Geoparque Mundial UNESCO Triángulo Sagrado3

El municipio de Tolimán se ubica totalmente en el Semidesierto Queretano, predominando por lo tanto las cactáceas y los árboles y matorrales de climas semi-áridos, sobresaliendo las biznagas, garambullos, mamillarias, órganos, mezquites, huizaches, agaves, y una gran variedad de especies. Particular mención merecen las biznagas gigantes de hasta 2.5 m de altura cercanas a la comunidad de Maguey Manso, que por sí mismas ya son motivo para ser consideradas como patrimonio natural. Sin embargo, cabe reflexionar que esta biodiversidad se desarrolló sobre un sustrato rocoso dominado por calizas, areniscas, ignimbritas y lavas de diversas edades. La vegetación no podría haber sido posible sin haber existido antes estas rocas. Y estas rocas, a su vez, no existirían sin haber sucedido diversos procesos geológicos en esta parte de México que iniciaron desde al menos hace 240 millones de años. Estas rocas son el tesoro de Tolimán, que curiosamente no es un tesoro oculto, sino que está a la vista de todos, formando valles, peñas y montañas; es decir, el paisaje geológico, que muchas veces pasa desapercibido y es desplazado por el paisaje ofrecido por la flora que cambia según la estación del año. La observación y admiración del paisaje debe ser de una manera completa, integrando lo abiótico (las rocas, montañas y valles) y lo biótico (flora y fauna), para culminar con una visión holística, de todo, incluyendo el factor humano, la riqueza cultural de la zona, y nuestra sensibilidad a la observación de la naturaleza y de nosotros mismos en un lugar determinado, en este caso en el semidesierto de Tolimán.

Palabras clave: biodiversidad, geodiversidad, geología, paisaje, patrimonio, rocas, semidesierto

Reflexión: La biodiversidad en general se desarrolla sobre un sustrato de rocas de varios tipos y edades, es decir, sobre un sustrato geodiverso. Este sustrato rocoso forma el paisaje geológico que inició su formación desde hace cientos de millones de años. La observación, descripción e interpretación del paisaje debe integrarlo todo de una manera holística, incluyendo geología, biología, cultura y nuestra sensibilidad en esta visualización del paisaje. En este caso particular, en el semidesierto de Tolimán, Querétaro.

1 Proyecto ejecutado con financiamiento del Proyecto DGAPA-UNAM-PAPIME PE102822.

2 https://ich.unesco.org/es/RL/lugares-de-memoria-y-tradiciones-vivas-de-los-otom-chichimecas-de-tolimn-la-pea-de-bernal-guardiana-de-un-territorio-sagrado-00174

3 https://tellus.geociencias.unam.mx/index.php/geoparque-queretaro/

El papel de las montañas en la precipitación y la razón de la aridez en Vizarron, Querétaro

Alisa Vega Zamorano

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, avega56@alumnos.uaq.mx

El fenómeno de sombra orográfica es producto del choque de las corrientes de aire con un obstáculo topográfico, descargando la humedad en forma de lluvia en el barlovento. Cuando el aire seco desciende por el sotavento genera condiciones de aridez. Vizarron se sitúa en una transición de dos provincias fisiográficas: Sierra Madre Oriental y Altiplano Mexicano. A nivel regional, está rodeada por dos sierras: Sierra de la Peña Azul y Sierra del Doctor. Su presencia ha generado condiciones particulares de aridez debido a múltiples factores entre ellos la sombra orográfica. El objetivo del estudio fue registrar los episodios de lluvia y relacionarlas con los tipos de nubes y su presencia en las cadenas montañosas de la región. Se registraron los episodios de precipitación durante el periodo 2016-2021 a partir de los tipos de nubes e intensidad de la lluvia. Se encontró que las lluvias intensas están relacionadas a la presencia de nubes Cumulonimbus y Nimbustratus en ambas sierras mientras que las lluvias con intensidad media se generan con presencia de ambas nubes en la Sierra del Doctor. Comparando la altitud, la sierra del Doctor es más alta respecto a la Sierra la Peña Azul, por lo que el aporte de agua y humedad es mayor y configura la vegetación de manera particular. En la Sierra del Doctor hay bosques de pino y encino, manchones de bosque de oyamel, matorrales rosetófilos y matorrales espinosos. Mientras que en la sierra de la Peña Azul hay matorrales xerófilos y encinares arbustivos.

Palabras clave: cumulonimbus, lluvia, montañas, nimbustratus, Sotavento.

¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema del semidesierto?

Documentar los episodios de lluvia a través de los años ha permitido visualizar que las lluvias se comportan cada año de manera diferente, siendo episodios más cortos e intensos. Es importante entender su dinámica hacia el contexto de cambio climático, ya que estas influyen en todo el ecosistema como tal. En las zonas áridas, el agua escasea cada vez más y esto tiene una relación directa con la dinámica de las precipitaciones. Por otro lado, las montañas funcionan como sistemas de captura de agua por lo que su conservación es fundamental para asegurar mayor recurso hídrico, quizá los episodios de lluvia son un fenómeno que no se puede controlar, sin embargo, conservar a las montañas desde sus ecosistemas y sus interacciones aseguran un mejor futuro para el agua.

Perspectiva sobre los incendios forestales en el Semidesierto Queretano Hidalguense

1 Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, 1Beatriz Maruri Aguilar, 1María Magdalena Hernández Martínez, 2Gerardo de Jesús Aguirre Díaz, 1Emiliano Sánchez Martínez

1 Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, jhugalde@concyteq.edu.mx

2 Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

Se efectuó una revisión acerca del papel del fuego en comunidades vegetales de las zonas áridas, con énfasis en el Semidesierto Queretano Hidalguense (SDQH). Esta región es hábitat de una gran riqueza biológica, apreciable en su diversidad florística y endemismos, y considerada dentro del proyecto “Geoparque Mundial UNESCO Triángulo Sagrado”, en Querétaro. Los recursos empleados fueron bases de datos meteorológicas, cifras de los incendios forestales en México y Querétaro, e información bibliográfica.

El fuego no cumple una función necesaria o benéfica para la vegetación de biomas áridos y semiáridos, cuyo ambiente y estructura propios no facilitan su propagación. Aun así, pueden presentarse incendios altamente perjudiciales para las plantas, a pesar de que algunas de sus adaptaciones les protegen de las altas temperaturas.

En México, los matorrales xerófilos son ambientes con escasos puntos de calor, aunque sí sufren pérdidas por fuego, prácticamente cada año. Los datos de los últimos años muestran que los incendios forestales en los municipios que forman parte del SDQH se presentan eventualmente, sin afectar superficies grandes. Si bien muchos incendios pueden atribuirse a factores antropogénicos, el fuego se relaciona naturalmente con la sequía, y en el SDQH los registros meteorológicos señalan un volumen pluvial anual irregular, que en los últimos años muestra una reducción paulatina.

Es conveniente mantener atención sobre el comportamiento del fuego en esta zona, y sobre la respuesta de sobrevivencia y recuperación que la vegetación nativa puede ofrecer tras un siniestro. Esto puede traducirse en mejores herramientas y decisiones para su planeación y manejo.

Palabras clave: cambio climático, fuego, geoparque, incendio forestal, matorral xerófilo.

Evaluación del secuestro de carbono en ecosistemas semiáridos

1Jaquelin Ramos-García, 2Mónica Cervantes-Jiménez

1 Estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. jramos29@alumnos.uaq.mx

2 Doctora en Ciencias del Agua, Profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro , monica.cervantes@uaq.mx

Los ecosistemas áridos y semiáridos se distribuyen globalmente, ocupando aproximadamente el 40% de la superficie terrestre y en México, cerca de la mitad del territorio presenta condiciones de aridez y sequía. Estos ecosistemas, tienen un papel vital en la captura de carbono global, fuertemente asociada a su amplia extensión territorial, pero también a su inherente variación climática. A pesar de esta cualidad, la dinámica del carbono en las zonas áridas y semiáridas es poco estudiada por modelos actuales en comparación con otro tipo de ecosistemas. En la actualidad, los sistemas de Eddy Covariance (EC) representan las mediciones de productividad primaria bruta (PPB) a nivel de ecosistema más fiables, sin embargo, son un método costoso y su

distribución resulta limitada. De manera paralela, recurrir a estimaciones basadas en datos provenientes de sensores remotos, sobresalen como una de las alternativas más frecuentes, con resultados congruentes a diferentes escalas. Por consiguiente, el presente estudio evalúa dos productos satelitales de PPB en comparación con mediciones in situ, para comprender el comportamiento de la PPB en un ecosistema semiárido queretano. Comparamos las mediciones de PPB medidas con EC en 2017 y 2018 en el sitio de estudio, con estimaciones de PPB de dos sensores remotos usando modelos que utilizan datos de variables meteorológicas. Palabras clave: dinámica de carbono, ecosistemas semiáridos, Eddy Covariance, secuestro de carbono, sensores remotos.

Reflexión: ¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento para contribuir a asegurar la conservación en el semidesierto? Evaluar nuevos productos satelitales que nos permitan generar representaciones precisas de la dinámica del carbono en estas zonas, para comprender su estado actual, y que los productos puedan servir de apoyo para elaborar estrategias de manejo y conservación en estos ecosistemas.

Composición florística, tipos de vegetación y oportunidades de conservación en “El Carrizal”, Peñamiller, Qro.

Rozalez Aguilar María Cruz, Beatriz Maruri Aguilar, María Magdalena Hernández Martínez, Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, Emiliano Sánchez Martínez

Jardín Botánico Regional de Cadereyta, Camino a la Hacienda Tovares sin número, Cadereyta de Montes, Querétaro. rozalezmariacruz@yahoo.com.mx

La comunidad de “El Carrizal”, ubicada en el municipio de Peñamiller, está inmersa en la Sierra Gorda en la porción del Semidesierto Queretano Hidalguense. Poco se conoce sobre su diversidad florística, amenazas y estrategias de conservación. Se identificaron los tipos de matorral xerófilo presentes en la zona empleando capas de vegetación con ayuda de un sistema de información geográfica, identificando al matorral crasicaule y submontano de tipo inerme y subinerme como dominantes en la zona. Para conocer la diversidad florística de la comunidad se hizo una revisión bibliográfica y de plataformas digitales, así como observaciones in situ, lo cual arrojó un listado de 30 especies pertenecientes a nueve familias botánicas, siendo Cactaceae y Fabaceae las de mayor número de especies (16 y 6 respectivamente). Del total de especies, un 23% figura en alguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. Las especies documentadas para esta comunidad ofrecen múltiples bienes y servicios siendo el uso ornamental el más popular, por ello, y con el fin de contribuir a la conservación y estabilidad de estas especies en su hábitat, se elaboró un compendio de las técnicas hortícolas de reproducción asistida y trámites legales ante SEMARNAT para colecta de germoplasma de especies amenazadas y no amenazadas. Conocer e identificar la vegetación de una región es muy importante ya que nos permitirá desarrollar técnicas de propagación controlada e incluso diseñar algún plan de acción para la conservación de especies, sobre todo de aquellas que ya presentan algún riesgo de extinción.

Palabras clave: biodiversidad, colecta legal, conservación, matorral xerófilo, propagación ex situ ¿Cuál es la siguiente pregunta a formular en tu área de conocimiento, para contribuir a asegurar la conservación del ecosistema en el semidesierto?¿Cómo contribuir para que las personas conozcan la flora de su región, los riesgos y amenazas que enfrentan debido una sobreexplotación?

Ecología de la germinación de cactáceas del genero Mammillaria en Ciudad Altamirano, Tlapehuala y Coyuca de Catalán, del estado de Guerrero

Perla Pérez- Cruz, Addi B. Torres- Guzmán, Pedro Martínez-Molina y Pedro Carachure - Olmos Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, Av. Pungarabato Pte. S/N, Col. Morelos, Guerrero, México, perla_perez2000@hotmail.com

En este proyecto de investigación ecológica se analizarán los factores que afectan el establecimiento de las cactáceas del Género Mammillaria, que presenta alrededor de 14 especies diferentes. Los factores a analizar son: germinación, depredación, remoción y crecimiento de plántulas en zonas forestales de tres municipios; Tlapehuala, Coyuca de Catalán y Pungarabato. También se generará la información fenológica de las cactáceas

del Género Mammillaria con el objetivo de conocer la época de floración y dispersión de los frutos para llevar a cabo su colecta y reproducción en vivero. El objetivo general es contribuir al conocimiento de la ecología de germinación de cactáceas de la región de tierra caliente y los particulares son: determinar la capacidad germinativa de tres especies del género Mammillaria bajo condiciones de laboratorio, determinar si existe una relación entre la respuesta germinativa y la distribución altitudinal de cada especie, cuantificar la tasa relativa de crecimiento de las plántulas bajo condiciones naturales y realizar un catálogo del género Mammillaria y las especies encontradas en la región. Se realizarán salidas al campo periódicamente en los municipios de Tlapehuala, Coyuca de catalán y Cd Altamirano, Gro. Donde se desarrollan de manera natural las cactáceas. Se realizará la colecta con guantes y una espátula, para obtener cada uno de los individuos. La evaluación de la depredación se realiza a partir de la fructificación de los individuos se seleccionara una muestra al azar para cada situación (pre-dispuesta y post-dispersadas) y se cuantificarán los siguientes parámetros: El porcentaje de semillas que presenten depredación, la cantidad de lesiones entre las bellotas depredadas a partir de los agujeros que presente cada individuo, la proporción de individuos sanos y los depredados además de la ubicación espacial de cada individuo clasificada en el área basal y área apical. La germinación se estudiará experimentalmente usando un diseño de dos factores: niveles de luz × edad de la semilla, se pondrán a germinar las semillas recolectadas en cajas de Petri con Agar bacteriólogo al 1% en laboratorio y se evaluara el tiempo de germinación en un periodo de 1 a 15 días. Con estos datos se cuantificará a la ciencia de la germinación, así como el porcentaje y el tiempo promedio de germinación.

Palabras clave: depredación, germinación, Mamillaria, plántula, remoción.

Historia natural de las plantas en el Desierto Chihuahuense

David Brailovsky Signoret y Héctor M. Hernández Macías

Laboratorio de Cactología, Departamento de Botánica del Instituto de Biología, UNAM, cactovsky@gmail.com