Cátedras del Semidesierto 2016.

Investigando, encontrando y disertando en el Jardín Botánico.

Memorias del Segundo Seminario de Investigación.

Estudiantes y tesistas de las Universidades

Autónoma Metropolitana (UAM-X), Autónoma de Querétaro (UAQ) y Nacional Autónoma de México (UNAM)

Jardín Botánico Regional deCadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, 29 de junio al primero de julio de 2016.

Biología floral y uso de Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. Pfeiff.) Console (Cactaceae)

Eficiencia y sistemas reproductivos de la hierba acuática Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit (Juncaginaceae) en humedales temporales de la región central

Evaluación demográfica y propuestas de conservación de Mammillaria

9 Dinámica poblacional y evaluación del estado de conservación de un cactus endémico del Semidesierto Queretano-Hidalguense. 10

Efecto de la supervivenciade plántulas y del banco de semillas en la dinámica poblacional de una cactácea endémica del Desierto Chihuahuense........................10

Germinación y crecimiento de Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc., una especie ancestral y amenazada del semidesierto otomí. ...........................................11

Efecto de la cosecha en poblaciones de Dasylirion acrotrichum, (Schiede) Zucc., usada como ornamental en San Miguel Tolimán, Querétaro, México. 11

Tercera Sesión.................................................................................................12

Especies invasoras ..........................................................................................12

Latencia, distribución potencial y demografía de la especie exótica invasora

Asphodelus fistulosus L. en el municipio de Cadereyta. ...........................................12

Diagnóstico y control de la infestación de Tillandsia recurvata (L.)L. como plaga de leñosas, en el Jardín Botánico de Cadereyta de Montes, Querétaro, México. 12

Cuarta Sesión. .................................................................................................13

Ecología del Semidesierto................................................................................13

Captura de carbono en Pinus cembroides Zucc. en la zona de transición de semidesiertoy bosque de pino dentro de la Reservade la Biosfera Sierra Gorda. 13

Dispersión endozoócora de semillas de Acacia schaffneri (S. Watson) F. J. Herm. por venados cola blanca en cautiverio .........................................................................13

Documentos anexos.........................................................................................14

Acta de calificación de trabajos y selección de los tres primeros lugares entre los ponentes. ..........................................................................................................................15

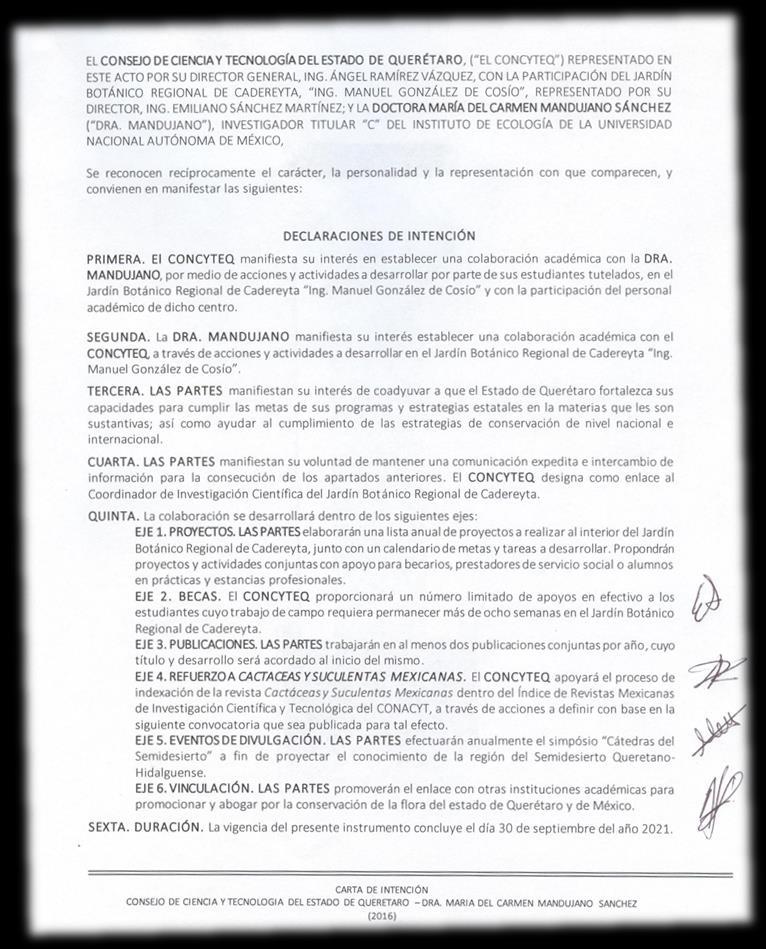

Carta de intención firmada entre el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y la Doctora María del Carmen Mandujano Sánchez. ...............................16

Carta de intención firmada entre el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro y el Doctor Jordan Golubov Figueroa. 18

Galería fotográfica. .........................................................................................20

Cátedras del Semidesierto: una acción decisiva.

La situación que guarda la flora del mundo es crítica y compromete el futuro ameno de la humanidad en general. Los aportes para la solución definitiva de este impedimento habrán de hacerse de una manera urgente y eficiente, entendiendo por esto que la información deberá integrarse -prontamente- en conocimiento y, finalmente, en teorías operativas ad hoc con las condiciones locales que permitan el aprovechamiento y la conservación mediante acciones de manejo racional. Este saber coadyuvará, además, a la democratización de las decisiones ecológicas, con criterios fortalecidos por una ética y política que tutelen el patrimonio natural inmediato, y otorguen a cada participante social los derechos y responsabilidades que de manera justa y equitativa les corresponden. Lo anterior aumentará nuestra conciencia de interdependencia y hará más viable el acceso ordenado a los recursos naturales, su utilización y el uso de sus servicios; así como ayudará a construir las rutas ambientales procesales, introspectivas y legítimas, para tomar las medidas que nos dirijan a la sustentabilidad.

Los participantes de este seminario, docentes y dicentes, interactuarán, por tres días, procurando evolucionar un lenguaje técnico, científico y práctico, unificado que, auguramos, determinará mejores condiciones para la biota del Semidesierto Queretano.

Saludo afablemente a las instituciones que hoy se nos consorcian en una alianza trascendental que esperamos seguir vitalizando. ¡Adelante todos con este esencial propósito!

Emiliano Sánchez Martínez

Director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro.

08:30 Mesa de registro.

09:30 Inauguración.

10:30 Conferencia Magistral. “Especies exóticas en México”

Programa

Miércoles 29 de junio

Dr. Jordan Golubov Figueroa, Universidad Autónoma Metropolitana

11:30 Receso para café.

12:00 Primera Sesión. (Biología floral, biología reproductiva y ecología de la polinización)

12:00 Flujo de polen de Opuntia tomentosa Salm-Dyck en Cadereyta de Montes, Querétaro, México

Linda Mariana Martínez Ramos, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

12:20 Fenología reproductiva y visitantes florales de cuatro especies de Opuntia que cohabitan en Cadereyta de Montes, Qro.

Aldanelly Galicia Pérez, Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

12:40 Visitantes florales de Lophophora diffusa (Croizat) Bravo (Cactaceae) Querétaro, México.

María Isabel Briseño Sánchez, Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México

13:00 Biología floral y uso de Myrtillocactus geometrizans Mart. ex Pfeiff. Console (Cactaceae) en Cadereyta de Montes, Querétaro, México

Mariana Cano Rodríguez, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

13:20 Receso para café.

13:20 Continúa la primera sesión.

13:50 Facilitación en la polinización por abejas generalistas y especialistas de cactáceas del semidesierto de Querétaro

Esteban Omar Munguía Soto, Universidad Autónoma Metropolitana

14:10 Eficiencia y sistemas reproductivos de la hierba acuática Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit (Juncaginaceae) en humedales temporales de la región central de México.

Carlos W. Varela Romero, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro

14:30 Comida.

16:00 Recorrido por el Jardín Botánico.

17:00 Cierre del primer día.

09:30 Conferencia Magistral.

Jueves 30 de junio

“Estudios en cactáceas sin finales felices”

Dra. María del Carmen Mandujano Sánchez, Universidad Nacional Autónoma de México

11:00 Receso para café.

11:30 Segunda Sesión. (Demografía para la conservación)

11:30 Logremos que siga brillando la estrella que adorna el semidesierto Queretano-Hidalguense

Donají López Flores, Universidad Autónoma Metropolitana

11:50 Evaluación demográfica y propuestas de conservación de Mammillaria parkinsonii C. Ehrenb en Peñamiller, Qro.

Graciela Jiménez Guzmán, Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

12:10

Dinámica poblacional y evaluación del estado de conservación de un cactus endémico del Semidesierto Queretano-Hidalguense

Tania Yanira Fernández Muñiz, Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México

12:30 Efecto de la supervivencia de plántulas y del banco de semillas en la dinámica poblacional de una cactácea endémica del Desierto Chihuahuense.

José Antonio Aranda Pineda, Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

12:50 Germinación y crecimiento de Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc., una especie ancestral y amenazada del semidesierto otomí

Ilse Citalli Alonso Anaya Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México

13:10 Efecto de la cosecha en poblaciones de Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc., usada como ornamental en San Miguel Tolimán, Querétaro, México.

Berenice Morales Medina, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México

13:00 Receso para café.

13:30 Tercera Sesión. (Especies invasoras)

13:30 Latencia, distribución potencial y demografía de la especie exótica invasora Asphodelus fistulosus L. en el municipio de Cadereyta

Oscar Sandino Guerrero Eloísa, Universidad Autónoma Metropolitana.

13:50 Diagnóstico y control de la infestación de Tillandsia recurvata (L.) L. como plaga de leñosas, en el Jardín Botánico de Cadereyta de Montes, Querétaro, México.

Damaris Morón Torres, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

14:10 Comida.

16:00 Conferencia Magistral. "Estudios sobre vegetación y cambio climático en Querétaro".

Dr. Humberto Suzan Azpiri, Universidad Autónoma de Querétaro

17:00 Tiempo libre

20:00 Visita al Planetario “Dr. José Hernández Moreno”.

09:30 Conferencia Magistral. “Una perspectiva de la fisiología funcional en plantas xerófitas”

Dra. Guadalupe Xóchitl Malda Barrera, Universidad Autónoma de Querétaro.

11:00 Receso para café.

11:30 Cuarta Sesión (Ecología del Semidesierto)

11:30 Captura de carbono en Pinus cembroides Zucc. en la zona de transición de semidesierto y bosque de pino dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

José Alberto Sánchez Cerón, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

11:50 Dispersión endozoócora de semillas de Acacia schaffneri (S. Watson) F. J. Herm. por venados cola blanca en cautiverio

12:15

Miriam García Ruiz, Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Conferencia Magistral.

Manejo y aprovechamiento sustentable del orégano en Peñamiller, Querétaro.

David Ángel Flores, MEXAROM.

13:15 Receso

13:30

Conferencia magistral.

“El estado de las plantas del mundo: la importancia estratégica del conocimiento para instrumentar acciones de conservación”

Ing. Emiliano Sánchez Martínez, Jardín Botánico Regional de Cadereyta.

Ceremonia de clausura.

Entrega de constancias a conferencistas, ponentes y participantes.

14:30

Firma de cartas de intención entre el CONCYTEQ e investigadores de la UNAM y la UAM-X.

Premiación a los tres mejores expositores

Cierre formal de actividades.

15:00 Comida

Primera Sesión.

Biología floral, biología reproductiva y ecología de la polinización.

Flujo de polen de Opuntia tomentosa Salm-Dyck en Cadereyta de Montes, Querétaro, México

Linda Mariana Martínez Ramos

Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México Correo electrónico: lalala@ciencias.unam.mx Ecología de la polinización

La polinización, es decir la transferencia de polen a los estigmas, requiere de vectores como animales. El flujo de polen de las plantas polinizadas por animales dependerá de la densidad de flores, las recompensas dadas y la distribución de las plantas. La evaluación del flujo polínico en las poblaciones tiene gran importancia para estudios de flujo génico y estructura poblacional Para esta evaluación es necesario el uso de marcadores genéticos o morfológicos; el marcador morfológico más utilizado es el polvo fluorescente, sin embargo este método puede subestimar o sobrestimar el flujo real del polen. El objetivo de este trabajo es evaluar el flujo de polen de Opuntia tomentosa comparando dos métodos de marcaje, polvos fluorescentes y colorantes vegetales, midiendo la distancia, orientación y a qué plantas llega cada uno. La presencia de polen marcado no sólo fue vista en individuos de O. tomentosa, sino también en especies cercanas que presentaran flores (Cylindropuntia imbricata, O. cantabrigiensis, O. robusta y O. streptacantha). Según los resultados, no se presentó un efecto del tipo de marcador sobre las distancias alcanzadas por el polen, pero sí de la especie, que puede deberse a la frecuencia de flores abiertas de O. tomentosa, ya que 88% de las flores registradas eran de esta especie. A pesar del porcentaje de flores de la especie focal, aún hubo incidencia del marcador en otras especies, resultando en una pérdida de polen de la especie focal por la visita simultánea de los polinizadores, que puede afectar el éxito reproductivo de la planta donadora y al mismo tiempo abre la posibilidad a eventos de hibridación por la cercanía filogenética de las especies. En este trabajo encontramos que no existen diferencias significativas en el uso de los marcadores, pero se recomienda descartar los colorantes vegetales y usar polvo fluorescente. Palabras clave: flujo de polen, polvos fluorescentes, colorantes vegetales, floración simultánea, hibridación.

Fenología reproductiva y visitantes florales de cuatro especies de Opuntia que cohabitan en Cadereyta de Montes, Qro.

Aldanelly Galicia-Pérez (1,2) , María C. Mandujano (1) y Jordan Golubov (2) (1) Laboratorio de Genética y Ecología. Departamento de Ecología de la Biodiversidad. Instituto de Ecología. UNAM. México, D.F.(2) Departamento El Hombre y su Ambiente UAM Unidad Xochimilco. México, D.F. Correo electrónico: aldanelly_gp1@hotmail.com Biología reproductiva, polinizadores y especies invasoras. La fenología reproductiva determina el éxito reproductivo de las especies y está influida por varios factores. Cuando dos o más especies cohabitan es posible que superpongan su reproducción y hay dos hipótesis: la floración conjunta 1) Reduce el éxito reproductivo por la competencia por recursos-polinizadores o 2) Incrementa el éxito reproductivo ante un mayor despliegue floral. Los objetivos son: a) Conocer la fenología floral de Opuntia robusta, O. cantabrigiensis, O. tomentosa y O. streptacantha, para determinar si existe sincronía floral entre las especies. b) Identificar los principales visitantes florales para determinar si comparten polinizadores. Métodos: Se trabajó en el área silvestre del Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Durante un año se registró la fenología de 100 individuos por especie, registrando mensualmente: número de flores en antesis por día, número total de flores, tiempo de vida de la flor, duración de la producción de las flores, número de botones florales y frutos. También se registraron datos climáticos del sitio. Se observaron visitantes florales durante 20 minutos cada hora durante el día y posteriormente se identificaron. Resultados: O. robusta es la primera en comenzar la época reproductiva a principios de marzo seguida de O cantabrigiensis y posteriormente O tomentosa y O streptacantha mostrando un traslape en la floración entre las especies. La formación de botones florales coincide con el aumento en la temperatura, mientras que el número de flores abiertas disminuye al comienzo de las primeras lluvias. Se encontró que si comparten polinizadores las cuatro especies, pero la frecuencia de visitas varía. Discusión: Las cuatro especies coinciden en algún momento con flores y además comparten polinizadores, esto puede influir en su éxito reproductivo debido a la variación en la frecuencia de visitas de polinizadores que puede estar influenciada por la disponibilidad de recompensas florales. Conclusión: Todas las especies se traslapan en su época reproductiva, pero el mayor traslape es entre O tomentosa y O streptacantha Palabras clave: Cadereyta, depredación, polinizadores, sincronía floral y traslape reproductivo.

Visitantes florales de Lophophora diffusa (Croizat) Bravo (Cactaceae) Querétaro, México. María Isabel Briseño-Sánchez* y María C. Mandujano-Sánchez*

*Laboratorio de Genética y Ecología, Depto. Ecología de la biodiversidad, Instituto de Ecología, UNAM. Edificio principal, primer piso. Circuito exterior s/n, anexo al Jardín Botánico, Ciudad Universitaria, 04510, México, D. F. México

Correo electrónico: isabel.brisenosanchez@gmail.com, mcmandujano@gmail.com

La biología de la polinización permite conocer las diferentes actividades de los visitantes florales y las relaciones que se dan en el periodo reproductivo de las plantas. Éste trabajo tuvo como objetivo registrar a los visitantes florales para Lophophora diffusa Se utilizó un grupo de flores (n=32), en las que se realizaron observaciones de los visitantes durante la antesis floral, registrando la frecuencia de visitas y el comportamiento de los visitantes florales, éstos también se colectaron e identificaron.

Al igual que otras cactáceas globosas, el peyote queretano tiene un periodo reproductivo largo (de marzo a julio) con dos picos de floración para marzo y mayo. Las flores son diurnas, de color blanco en su mayoría; la máxima actividad de los visitantes florales se dio entre las 11:00 y las 14:00, siendo principalmente abejas solitarias (Macrotera sp., Lasioglossum sp. y Augochlorella sp.) y una especie de escarabajo (Acmaeodera sp.), quienes son los principales polinizadores, también se registró florivoría por parte de chapulines que depredan las estructuras reproductivas (Lactista sp., Orphulella sp. y Philocleon sp.). A pesar de que las abejas de talla pequeña han sido reportadas sólo como robadoras de néctar, para el caso de L. diffusa parecen tener una función como polinizadores eficientes generando el movimiento de polen entre las flores; en cuanto a la florivoría, ésta se reconoce como una interacción que disminuye el desempeño y la eficiencia del éxito reproductivo y podría poner en riesgo la reproducción de ésta especie. La conservación de Lophophora diffusa depende de la presencia de plantas reproductivas y de las relaciones que se generen con los polinizadores, dispersores y florívoros los cuales son procesos que intervienen en el éxito, la permanencia y el estado de conservación de las poblaciones.

Palabras clave: abejas solitarias, polinización, peyote, semidesierto, florivoría.

Biología floral y uso de Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex. Pfeiff.) Console (Cactaceae) en Cadereyta de Montes, Querétaro, México. Mariana Cano Rodríguez

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México Laboratorio de Genética y Ecología. Dpto. Ecología de la biodiversidad. Instituto de Ecología Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Circuito exterior s/n, anexo al Jardín Botánico Ciudad Universitaria, 04510, México, Ciudad de México Correo electrónico: marianacanordz@yahoo.com.mx Biología reproductiva, polinizadores

La biología floral permite conocer la morfología floral, sistema de apareamiento, sistema de cruza y síndrome de polinización; la combinación óptima de estas características puede maximizar el éxito reproductivo. Los frutos de diversas especies de cactáceas son comestibles y poseen un considerable valor de uso. El garambullo es el fruto de Myrtillocactus geometrizans, una cactácea columnar que representa un recurso agrícola tradicional que debe ser conservado. El objetivo general es describir la biología floral y uso de Myrtillocactus geometrizans en Cadereyta de Montes, Querétaro, para determinar si la reproducción de la especie permite mantener la viabilidad de su población y si el uso puede ser sostenible. Los objetivos particulares son: describir su fenología, morfología y ciclo floral; conocer su sistema de apareamiento, su sistema de cruza y síndrome de polinización y conocer el uso de la especie en el sitio De una población se tomó una muestra de 86 flores para medir sus características morfométricas, fueron seguidas desde la apertura hasta el cierre para evaluar su longevidad, ciclo floral y visitantes florales. El sistema de cruzamiento se determinó experimentalmente con polinizaciones controladas en 750 flores: autocruza, entrecruza y control. El uso se evaluó mediante 100 entrevistas estructuradas. Florece de marzo a abril. Las flores son diurnas, blanco-verdosas y viven 1 día. La antesis inicia a las 8:00hrs y termina ca.14:00hrs, con la máxima apertura a las 10:00hrs Presenta hercogamia y dicogamia (protandríca), su sistema de cruza es por entrecruzamiento El síndrome de polinización es generalista, sin embargo, los visitantes florales identificados son polinizadores melitofílicos, en su mayoría abejas solitarias. Tiene uso alimentario principalmente, la estructura utilizada es el fruto y se consume en fresco, mermeladas, helados, paletas o aguas. El aprovechamiento actual no parece poner en riesgo la reproducción sexual de la especie, pero le agrega un valor de uso.

Palabras clave: flor, aprovechamiento, garambullo, conservación, melitofilia.

Facilitación en la polinización por abejas generalistas y especialistas de cactáceas del Semidesierto de Querétaro.

Esteban Omar Munguía Soto

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, 04960, Ciudad de México, México Correo electrónico: musesteban@gmail.com Las interacciones entre plantas y animales son muy importantes en ecología y la polinización es el proceso más numeroso que hay en la naturaleza. La mayoría de las angiospermas son polinizadas por animales, obteniendo recompensas florales como polen y néctar principalmente, ofreciendo la transferencia de polen y garantizando la reproducción sexual. Las abejas (Hymenoptera: Apoidea) constituyen uno de los grupos de insectos más abundantes, en especial en las zonas áridas y son importantes por beneficiar a la reproducción de angiospermas silvestres y su importancia comercial, según su preferencia para colectar polen, las abejas pueden ser especialistas (oligolectia) o generalistas (polilectia). Es por eso que el objetivo de este trabajo fue determinar la abundancia y diversidad de la familia Hymenoptera: Apoideae y su interacción (especialista o generalista) con los recursos florales y el éxito reproductivo de diferentes cactáceas en el semidesierto, Querétaro, México. Entre enero y diciembre del 2005 se muestreo la diversidad de abejas y la relación entre cactácea/polinizador del semidesierto, utilizando como métodos de captura platos trampas de colores (amarillo, azul y rojo), redes entomológicas y cámaras de gases de acetato de etilo, se hizo el índice de diversidad de Shannon y se utilizó el estudio de redes de polinización. Teniendo como resultado un total de 13 especies perteneciente a 10 generos, siendo las especies más abundantes Apis millifera (312 ind.), Lassioglossum(Dialictus) (144 ind). En relación con las interacciones cactácea/polinizador, se muestrearon un total de seis especies de cactáceas pertenecientes a tres géneros donde Opuntia robusta y Opuntia streptacantha tuvieron la mayores frecuencias de abejas con 9 y 8 especies respectivamente y la menor la obtuvo Myrtillocactus geometrizans que solo la visita Apis melifera. A nivel de red, el número de interacciones potenciales fue de 75, el número esperado de interacciones 33 y una conectancia del 44%, el valor de especialización de la red (H2) es de 0.45, lo que indica que la red de polinización es generalista. Palabras clave, abeja, cactácea, diversidad, interacción, redes de polinización

Eficiencia y sistemas reproductivos de la hierba acuática Triglochin scilloides (Poir.) Mering & Kadereit (Juncaginaceae) en humedales temporales de la región central de México. Carlos W. Varela-Romero y Mahinda Martínez Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Ciencias Naturales Correo electrónico: anfirrox@gmail.com

La formación de estructuras reproductivas y la caracterización de los sistemas reproductivos representan aspectos fundamentales que permiten entender el establecimiento de las plantas en su comunidad. Triglochin sciliodes es una hierba acuática anual, polígamo-monoica, de amplia distribución en América y encontrada en humedales temporales de México. Este trabajo tuvo como finalidad fue evaluar la fecundidad reproductiva y caracterizar el sistema de apareamiento de T. scilloides, encontrada en humedales temporales de los estados: Aguacalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Se contabilizó el número de flores/inflorescencias, óvulos/flor, frutos/infrutescencias y semillas/fruto, viables y no viables (abortadas). Se realizaron las pruebas de: polinización intrapoblacional, polinización interpoblacional, polinización automática y agamospermia, hasta la formación de frutos y semillas. El valor promedio de flores/inflorescencias fue: flores masculinas 1(±0); flores femeninas 2.82(±0.43); flores hermafroditas 138.96(±33.74); el promedio de óvulos/flor femenina fue 0.92(±0.27) y óvulos/flor hermafrodita de 0.96(±0.19). No se encontraron estructuras abortivas. La producción promedio de frutos viables y abortados/infrutescencia fue: frutos flores hermafroditas: viables 94.62(±23.39)-abortados 1,98(±2.43); frutos flores femeninas aéreas: 1,2(±0.92)-0.18(±0.38) y femenina basal: 0.06(±0.23)-0(±0), mientras que la media de semillas viables y abortivas/fruto fue: 0.98(±0.14)-0.02(±0.14), 0.86(±0.35)-0.14(±0.35) y 0.06(±0.23)-0(±0) respectivamente. La proporción fruto/flor fue del 0.45, semilla/óvulo 0.67 y las semillas abortadas fue de 16%. La fecundidad relativa fue del 70%. Hubo diferencias significativas en la producción frutos y semillas entre polinizaciones intrapoblacionales y polinizaciones interpoblacionales (X2= 26.54; p<0.000). La relación fruto/flor para cruces intrapoblacionales (0.96) fue mayor que para cruces interpoblacionales (0.063) y el índice de autogamia fue >1 (11.9). T. scilloides resultó una especie con elevada fecundidad reproductiva y tasas relativamente altas de formación de frutos y semillas, corresponde a una especie muy autocompatible y autógama. Estas características maximizan la eficiencia reproductiva de la planta en los humedales temporales. Palabras clave: biología reproductiva, estrategia reproductiva, plantas acuáticas, Triglochin scilloides.

Segunda Sesión.

Demografía para la conservación.

Logremos que siga brillando la estrella que adorna el Semidesierto Queretano-Hidalguense.

Donají López Flores Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco Laboratorio de Ecología y Sistemática Vegetal, Departamento El Hombre y Su Ambiente, UAM-Xochimilco, Calzada Del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04590.

Correo electrónico: dnj.e17@gmail.com Conservación de especies

Las cactáceas son plantas que por sus formas llamativas han sido objeto de colecta y comercio ilegales, factores que aunados a las características intrínsecas de la familia (e.g. lento crecimiento y escaso reclutamiento) han contribuido al riesgo en que se encuentran muchas de sus especies (Bravo-Hollis 1978, Hernández y Godínez 1994, Arias et al. 2005).

Astrophytum ornatum es una cactácea endémica de México que se distribuye en el Semidesierto QueretanoHidalguense (Arias 1989), y está catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como “amenazada”.

Los modelos matriciales nos permiten obtener la tasa de crecimiento poblacional (λ) a la cual crece (λ>1), se mantiene (λ=1) o decrece (λ<1) una población a lo largo del tiempo. Con las simulaciones numéricas en las matrices podemos detectar el efecto de las tasas vitales sobre la tasa de crecimiento poblacional, y así poder dirigir los esfuerzos de conservación.

En este estudio se obtuvo la tasa de crecimiento poblacional de A. ornatum en dos poblaciones de Agua Salada, Querétaro, durante dos períodos de estudio. Se llevaron a cabo simulaciones numéricas para detectar las etapas del ciclo de vida que deben protegerse para lograr el mantenimiento poblacional.

De manera general, en ambas poblaciones y años de estudio la tasa de crecimiento poblacional está en declive

Dicha tasa se ve afectada principalmente por el reclutamiento de individuos, y por la permanencia de las categorías de mayor tamaño, según las simulaciones numéricas. Se encontró que la contribución de una sola tasa vital (e.g. reclutamiento) no es suficiente para mantener a la población estable, pero si se aumenta moderadamente el reclutamiento al tiempo que se disminuye la mortalidad de las categorías de mayor tamaño, se logran valores positivos. Por lo tanto, sugerimos dedicar los esfuerzos de conservación en la protección de los individuos ya establecidos y lograr el reclutamiento de individuos

Palabras clave: demografía, modelos matriciales poblacionales, tasa de crecimiento poblacional, Cactaceae, especies amenazadas.

Evaluación demográfica y propuestas de conservación de Mammillaria parkinsonii C. Ehrenb. en Peñamiller, Qro.

Graciela Jiménez-Guzmán (1,2*) y María C. Mandujano Sánchez (1) (1) Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (2) Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (1) Ciudad Universitaria, UNAM 04510 México, D.F. Apartado Postal 70-275 Circuito exterior s/n anexo al Jardín Botánico Exterior. (2) Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N Delegación Coyoacán, C.P. 04510 Ciudad Universitaria, D.F. México Correo electrónico (*): graciela.jg@ciencias.unam.mx Ecología de Poblaciones

Mammillaria parkinsonii es una especie con protección especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que conocer su demografía es relevante para evaluar el estado actual de una población. El objetivo del trabajo fue estudiar su demografía en Agua del Ángel, Peñamiller Se hizo un censo demográfico, se determinó el patrón de distribución espacial y su asociación con nodrizas Se realizaron experimentos para evaluar la viabilidad de las semillas, la germinación y el establecimiento. Mediante modelos matriciales se determinó la tasa de crecimiento poblacional (), se usaron modelos prospectivos y simulaciones para conocer la sensibilidad de a diferentes procesos demográficos y tasas vitales. La población tuvo una densidad baja y una agregación selectiva con nodrizas Las semillas son pequeñas, fotoblásticas positivas y presentan longevidad ecológica. Los experimentos de germinación indicaron el potencial de formar un banco de semillas persistente a corto plazo. Los experimentos de reclutamiento indicaron que el 1% de las semillas germinadas se establece y se registró 0.3% de reclutamiento natural. La población fue estructurada en siete categorías de tamaño y un estadio de semillas. Se encontraron más individuos en la categoría A1 (10-14.9 cm). Los modelos matriciales se retroalimentaron con los resultados experimentales en las casillas de banco de semillas, reclutamiento y fecundidad, se obtuvieron 18 escenarios de la dinámica de esta especie. Los valores de fluctuaron entre 0.9692 ± 0.01 y 1.0913 ± 0.089. El valor reproductivo aumentó conforme el tamaño, la estructura estable fue significativamente diferente a la estructura observada. La sensibilidad mostró valores elevados en la transición de semillas a plántulas y la permanencia de adultos. El proceso demográfico con mayor valor de elasticidad fue en la permanencia, un patrón común en las especies perennes. La evidencia sugiere que la especie tiene una estable y que el reclutamiento tiene una sensibilidad alta.

Palabras clave: demografía, Mammillaria parkinsonii, modelos matriciales, ecología de poblaciones, banco de semillas

Dinámica poblacional y evaluación del estado de conservación de un cactus endémico del Semidesierto Queretano-Hidalguense.

Tania Yanira Fernández Muñiz

Laboratorio de Genética y Ecología. Departamento de la Biodiversidad. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C.P. 04510

Correo electrónico: tania_1111@hotmail.com Demografía para la conservación México posee una alta riqueza de especies de cactáceas, de las 900 especies registradas, aproximadamente el 84% son endémica. Debido a diversas amenazas y a características propias de las cactáceas que limitan su habilidad para recuperarse después de un disturbio, muchas especies están experimentando una disminución en sus poblaciones Los análisis demográficos son herramientas útiles en la evaluación del status de conservación de una especie pues nos dan información sobre el crecimiento, supervivencia y reproducción de los individuos dentro de una población, lo que permite hacer una proyección a futuro del curso de dicha población.

Este estudio se realiza en la localidad llamada Agua del Ángel, situada en el Municipio de Peñamiller, Querétaro

El objetivo de este trabajo es evaluar el estado de conservación de Thelocactus leucacanthus ssp. schmollii (Werder.) Mosco & Zanovello, cactácea endémica del semidesierto Queretano-Hidalguense, considerada como especie Amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Los objetivos particulares son determinar la estructura de la población de estudio y evaluar la dinámica poblacional con el fin de proponer acciones para su conservación y manejo.

Se evalúa el estado de conservación de la especie elaborando un modelo matricial de proyección poblacional. Se contabilizaron 710 individuos pertenecientes a una población T. leucacanthus ssp. schmollii en el sitio de estudio y se realizaron mediciones de altura y diámetro para calcular la tasa de crecimiento de la población. Además, se realizan observaciones mensuales del estado fenológico de los individuos de T. leucacanthus, presencia de botones, flores y frutos al igual que experimentos de germinación bajo condiciones controladas y en campo.

Se espera que este estudio contribuya a generar información más profunda sobre Thelocactus leucacanthus ssp schmollii, permitiendo reconocer los principales factores que afectan su distribución y abundancia, contribuyendo de esta manera a la conservación de esta especie.

Palabras clave: Cactaceae, demografía, ecología de poblaciones, semidesierto Queretano Hidalguense, Thelocactus

Efecto de la supervivencia de plántulas y del banco de semillas en la dinámica poblacional de una cactácea endémica del Desierto Chihuahuense.

José Antonio Aranda Pineda

Laboratorio de Genética y Ecología. Departamento de la Biodiversidad. Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C.P. 04510. Correo electrónico: jose.arandapin@gmail.com

Los desiertos son biomas distribuidos en todos los continentes que se caracterizan por su aridez. En Norteamérica el desierto con mayor extensión es el Desierto Chihuahuense. Este es de gran importancia biológica pues alberga cerca de 3,500 especies de plantas vasculares y es el centro de diversificación de la familia Cactaceae. Los cactus aunque tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir en lugares áridos, en sus primeras etapas del ciclo de vida tienen altas tasas de mortalidad, relacionadas con la gran heterogeneidad ambiental que hay en los desiertos. Echinocereus enneacanthus Engelm. es una especie endémica del Desierto Chihuahuense. Se ha observado que dentro de la Reserva de la Biósfera de Mapimí, en el estado de Durango, una población de ésta especie, está compuesta sólo por individuos adultos sin la presencia de juveniles o plántulas, por lo que se ha estimado que la población decrece a una tasa de 3% anual. Sin embargo en condiciones de laboratorio las semillas tienen altas tasas de germinación, manteniendo su viabilidad por al menos ocho años. A partir de estudios hechos en invernadero, se ha sugerido que la especie necesita de plantas nodriza para que las semillas germinen y las plántulas puedan establecerse. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto que tiene la supervivencia de plántulas y la permanencia de las semillas en el suelo formando un banco, en la tasa de crecimiento poblacional de E. enneacanthus. Para ello actualmente se llevan a cabo experimentos en campo de germinación y supervivencia de plantas juveniles, bajo la sombra de plantas nodriza. Con estos resultados se espera tener un panorama más general de la ecología de la especie y se podrán tener más claro qué factores limitan el establecimiento de nuevos individuos en esta población. Palabras clave: Echinocereus enneacanthus, dinámica poblacional, plantas nodriza, establecimiento, germinación.

Germinación y crecimiento de Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc., una especie ancestral y amenazada del semidesierto otomí.

Ilse Citlalli Alonso Anaya

Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad Universitaria, UNAM 04510 México, D.F. Circuito exterior s/n anexo al Jardín Botánico Exterior Correo electrónico: ilseanaya@ciencias.unam.mx

Establecimiento

Dasylirion acrotrichum es una especie que forma parte del matorral xerófilo rosetófilo y que ha sido cosechada durante muchos años de las comunidades silvestres en el municipio de Tolimán, Querétaro para construir la ofrenda al Santo Patrón de la región San Miguel Arcángel. Debido a que no existen plantaciones comerciales, ni planes de manejo y se conoce muy poco sobre su ecología, los habitantes de la región han percibido que las poblaciones alrededor del municipio han empezado a disminuir. Se realizó un experimento de germinación en Agua Salada, Cadereyta de Montes, Querétaro para determinar si plantas nodrizas afectan en la germinación y herbivoría de las semillas; la germinación durante los últimos 6 meses ha sido del 0% por lo que no se ha podido aplicar el fertilizante Peters 202020 NPK. Existen diferencias significativas entre la herbivoría de semillas bajo plantas nodrizas (xi2=17.45, 0.0001) que sin plantas nodrizas, siendo mayor el consumo en los sitios sin plantas nodrizas.

Se evaluó el crecimiento bimestral de individuos adultos mediante el conteo y medición de sus hojas; la mayor cantidad de hojas nuevas se obtuvo en el mes de agosto (x=19.91) y la mayor cantidad de hojas totales en el mes de mayo (x= 100.22). Los resultados podrían ser útiles para realizar reforestación y determinar el mes para realizar la cosecha.

Palabras clave: nodriza, herbivoría, germinación, sotol, biomasa.

Efecto de la cosecha en poblaciones de Dasylirion acrotrichum, (Schiede) Zucc., usada como ornamental en San Miguel Tolimán, Querétaro, México.

Berenice Morales Medina Facultad de Ciencias, UNAM

Domicilio: Circuito Exterior s/n, Coyoacán, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Cd. Universitaria, 04510, Ciudad de México

Correo electrónico: berenicemorales@comunidad.unam.mx Ecología de Poblaciones y Demografía, Etnobotánica

En San Miguel Tolimán, el 29 de septiembre se realiza la fiesta a San Miguel Arcángel, se construye un monumento llamado “Chimal”, adornado con hojas de D. acrotrichum, especie dentro de la categoría de amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Se midieron y marcaron plantas de la especie en la localidad Agua Salada del municipio de Cadereyta de Montes. Se realizó un primer censo en septiembre del 2014 y otro en 2015. Las plantas se agruparon por categorías de tamaños de acuerdo a la altura. El análisis demográfico se realizó mediante un modelo tipo Lefkovitch, así como análisis de elasticidad y sensibilidad. Se obtuvo una tasa de crecimiento de λ=1.016, la población se encuentra estable, la estructura de tallas principalmente constituida por plantas de tamaño mediano, y la categoría de plantas adultas no es representativa. Se simuló la cosecha extrayendo individuos adultos, la población decrece en un 2.56%. El análisis de elasticidad indica que el proceso demográfico que más contribuye a la población es la supervivencia de los individuos, común en plantas perennes. El comportamiento de una especie debe ser estudiado durante varios años. Por las entrevistas abiertas se obtuvo que en promedio se utilizan cerca de 60 plantas para construir el Chimal, utilizan solo un 80% de la planta, cada año acuden a un lugar diferente para extraerla y existe una UMA encargada de la propagación de la misma. Por lo tanto existe un manejo de la especie, no se mostró tener algún seguimiento o vigilancia.

Palabras clave: Población, Dasylirion, Chimal, Lefkovitch, Manejo sostenible