© 2023 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ALL’AUTRICE, KATA SZABADOS

È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata dall’autrice.

Per qualsiasi domanda scrivere alla redazione: iuventasredazione@gmail.com

Impaginazione grafica di Massimo Piutti

Hendi ilma: merkúr

rUdOlF STeiner

SiGillO PlaneTariO di merCUriO

Astra inclinant, non necessitant.

Johannes Kepler

Ideák csillagakrobatája

Diplomaták, orvosok

Nemzetközi űrállomása

Ész, szellemesség planétája, Juttass fényeddel megértést

Sárrá vált, fekete

Földanyánkra!

dalla raccolta di poesie Rózsa óra (L’ora della rosa) di Ilma Hendi (1947-2022), Idahegyi Editore, Genf-Budapest, 2003.

ilma Hendi, merCUriO

Astra inclinant, non necessitant.

Johannes Kepler

Acrobata stellare di idee Stazione spaziale internazionale di diplomatici e medici, Pianeta della mente, dell’arguzia, Fa’ che arrivi, con la tua luce, comprensione Sulla nostra Madre Terra

Divenuta paludosa e nera!

Traduzione della poesia a cura di Kata Szabados

“O saggi che state nel fuoco sacro di Dio Come nel mosaico dorato d’una parete scendete dal sacro fuoco, discendete in una spirale, e siate i maestri di un canto della mia anima.”

W.B. Yeats, da Navigando verso Bisanzio, 1927

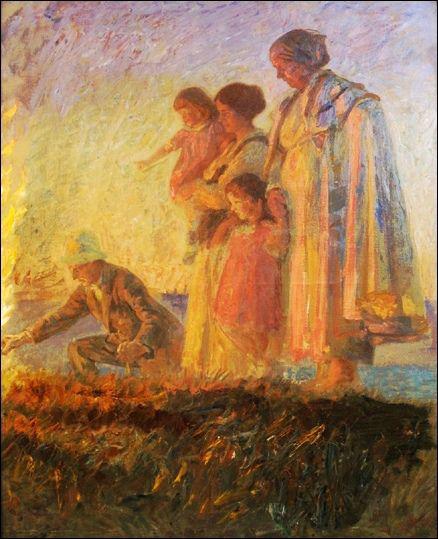

Ho questo ricordo molto bello dell’ultimo giorno di scuola, la consegna delle pagelle per tutta la classe: una vera atmosfera di festa, solenne, che animava l’intera comunità scolastica - non solo perché di solito coincideva con il giorno di San Giovanni. Rivedo l’immagine dei bambini, tutti in vestiti bianchi, seduti sul prato come delle piccole fate, a ricevere la loro poesia, scritta dalla maestra di classe: il primo incontro con la poesia che poi si recitava ogni settimana nel giorno in cui si è nati, era un momento assai importante, accompagnato dalla commozione dei genitori. Ma il momento altrettanto atteso è arrivato dopo: il salto del fuoco, il grande falò appena acceso!

E’ interessante osservare come nelle varie tradizioni popolari collegate a San Giovanni, tutti gli elementi siano presenti e siano parte fondamentale delle usanze: fuoco e aria, acqua, ma anche terra, con le sue piante, fiori.

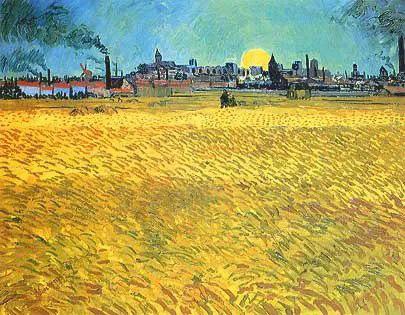

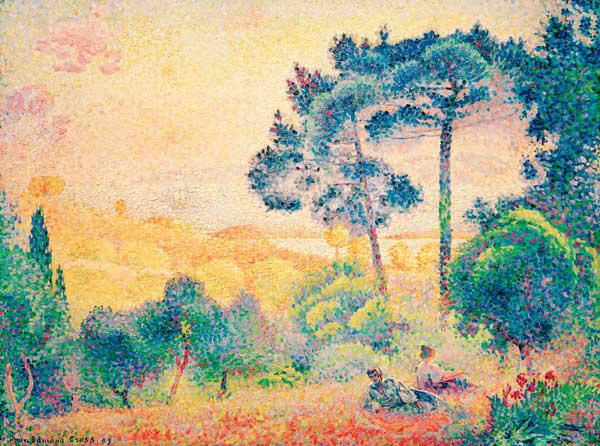

Questa nuova edizione estiva di Iuventas, con tutto il processo di creazione, per i temi e forme che presenta, credo rispecchi in modo fedele il periodo dell’anno in cui siamo un po’ tutti immersi e forse anche dispersi. Tanta poesia, accompagnata da pittura da accesi colori estivi, con rimandi letterari, lo studio sull’ osservazione della natura goetheanistica, immagini e storie di fiori popolano le seguenti pagine.

Sono particolarmente contenta di poter dare in mano al lettore anche un’intervista con la dottoressa Glöckler, realizzata appositamente per questo numero di San Giovanni e tradotta in italiano, ricca di contenuti, toccando anche temi più caldi e molto attuali, con risposte dal tono a volte veramente personale.

Vorrei richiamare alcuni pensieri che Rudolf Steiner condivide nelle conferenze de Il corso dell’anno come respiro della Terra e le quattro grandi festività, parlando delle caratteristiche della festa di Giovanni. Credo siano immagini che aiutano ad avvicinarci all’essenza di questo tempo dell’anno e forse di tutta l’estate,

ma anche a comprendere meglio certe nostre abitudini e atteggiamenti animici tipici del periodo estivo.

“Tutto l’elemento animico della Terra si è riversato nello spazio cosmico, gli si è donato, e si compenetra con la forza del Sole, con la forza delle stelle. Il Cristo, che è legato all’elemento animico della Terra, unisce pure la propria forza con le forze del Sole e delle stelle che ora fluiscono nell’elemento animico della Terra donatasi al tutto cosmico. E’ il tempo di San Giovanni. La Terra ha tutto espirato , e nella fisionomia esteriore, nella superficie con cui si rivolge all’universo, non mostra la forza propria, come la mostrava in sé nel solstizio d’inverno, ma la forza riflettente del Sole, delle stelle e di tutto ciò che nel cosmo le è esterno.

Soprattutto nel nord dell’Europa gli antichi iniziati sentivano con vivezza l’intimo sigificato e lo spirito di giugno. Sentivano la loro anima dedita alle ampiezze cosmiche insieme all’anima della Terra; si sentivano vivere non nella sfera della Terra, ma nelle lontananze cosmiche.” (pp. 17-18)

“Così, attraverso lo svolgimento della festa di Giovanni, a coloro che vi prendevano parte si illuminava la coscienza dell’io appunto nel periodo della piena estate. Nello stesso periodo gli uomini potevano arrivare a percepire la sfera minerale, almeno fino al punto da avere, grazie a quella percezione, una specie di coscienza dell’io, comunque in modo che l’io apparisse giungere nei sogni da fuori. Per ottenere tutto ciò, in quelle antichissime feste estive, nelle feste del solstizio estivo divenute poi per noi la festa di San Giovanni, veniva introdotto anche un elemento poetico-musicale accompagnato da canti e da danze in cerchio ben ritmate. In certe rappresentazioni vi erano particolari recitativi musicali, accompagnati da strumenti primitivi. Questa festa era immersa nell’elemento poetico-musicale. Era come se gli uomini facessero fluire il contenuto della loro coscienza sognante nel cosmo, fra musica, canti e danze. [...]

4 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023 INTRODUZIONE

Tutto era teso a che gli uomini, mentre facevano i loro girotondi con i loro canti primitivi e poetici, entrassero in un’atmosfera nella quale appunto avvenisse quel che prima ho detto: l’illuminarsi dell’io nella sfera umana. Se agli antichi che guidavano quelle feste fosse stato chiesto come in effetti si formassero quei canti e quelle danze, grazie alle quali nasceva quel che ho descritto, avrebbero di nuovo dato una risposta paradossale per l’uomo moderno. [...] ” Lo si impara da canto degli uccelli”. In senso profondo avevano appunto compreso tutto il significato del canto degli uccelli.

Da molto tempo l’umanità ha dimenticato perché gli uccelli cantano. Nel tempo in cui l’intelletto domina tutto, in cui gli uomini sono diventati intellettuali, essi hanno sì conservato l’arte del canto e della poesia, ma con l’intellettualismo hanno dimenticato il nesso del canto con tutto l’universo. [...]

Avviene dunque che gli usignoli e le allodole inviino le loro voci nel cosmo, e che ciò che da loro è stato inviato ritorni a loro etericamente in uno stato che non è più canto, ma contenuto permeato dall’elemento divino-spirituale. Le allodole inviano il loro canto nel cosmo, e la sfera divinospirituale che partecipa alla formazione e alla strutturazione del mondo animale, fluisce di nuovo sulla Terra sulle onde di ciò che ritorna dal canto inviato fuori nel cosmo dalle allodole e dagli usignoli. [...] Si dovrebbe dire: “Io canto come l’uccello che dimora in mezzo ai rami. Il canto che irrompe dalla gola nelle lontananze cosmiche ritorna come benedizione della Terra, fecondando la vita terrestre con gli impulsi divinospirituali che poi continuano a operare nel mondo degli uccelli della Terra, e che vi possono operare solo perché trovano la via sulle onde del canto a loro inviato nel cosmo”. [...]

In quelle feste vi era anche dell’altro: non soltanto danza, musica e canto, ma anche successivamente un attento ascolto. Prima le feste si svolgevano attivamente, poi i partecipanti venivano spinti ad ascoltare quel che tornava loro incontro. Avevano inviato grandi domande al cosmo divino-spirituale con le loro danze, con i loro canti e con le loro poesie. In un certo senso tutto ciò era salito alle ampiezze del cosmo, come vi sale l’acqua a formare le nuvole per gocciolare poi in forma di pioggia. Si elevavano così gli effetti delle festività umane e ora ritornavano, naturalmente non come pioggia, ma come qualcosa che si manifestava agli uomini come potenza dell’io. Essi avevano così un senso sottile per la particolare trasformazione che avveniva appunto attorno alla festività di San Giovanni, con l’aria e il calore attorno alla Terra. [...]

Gli uomini avevano un senso sottile per tutto ciò che si sviluppava con le piante, che viveva in esse. [...] Quelle feste avevano un magnifico, intimo contenuto umano. Erano una domanda inviata all’universo divino-spirituale. Si aveva la risposta perché, come si sentiva il “profumo di verde”, il fiorire e il maturare della Terra, così si sentiva anche scendere dall’alto qualcosa di vegetale nell’aria, altrimenti solo minerale. Così nel sogno dell’esistenza, in quell’antica coscienza sognante, entrò anche il sogno dell’io.

Passata la festa di San Giovanni, quando ritornavano il luglio e l’agosto, gli uomini avevano il sentimento: ora abbiamo

un io che però rimane in cielo, in alto, e parla a noi soltanto nel tempo di San Giovanni. Allora sappiamo però di essere collegati con il cielo, che protegge il nostro io. Il cielo ci mostra l’io, quando si apre la grande finestra celeste; lo mostra al tempo di San Giovanni! Dobbiamo però pregare affinché ciò avvenga organizzando le feste del tempo di San Giovanni, in quelle feste ci si ritrovi in quell’incredibile e intima comunione di musica e di poesia. Così quelle antiche festività servivano a stabilire una comunicazione, un legame fra sfera terrestre e quella celeste. “ (pp. 56-61)

Con il quarto numero di Iuventas stiamo concludendo questo suo primo anno di vita, augurandoci che possa continuare ad essere anche nel futuro. Per questo ci rivolgiamo ad ogni lettore con una richiesta: vi chiediamo di comunicare alla Redazione il vostro eventuale interesse per seguire le future uscite della rivista, speriamo cartacea, e se foste interessati ad averla in quel modo (che richiederebbe anche un costo per poter sostenere i costi di stampa e di spedizione). Per il nostro lavoro futuro sarebbe fondamentale capire quanto esiste un coinvolgimento dalla parte dei lettori e saremo grati per qualunque conferma.

Desidero ringraziare anche questa volta tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del presente numero con i loro aiuti, idee, suggerimenti, contributi e collaborazione!

Augurando una buona estate, senza mai dimenticarci di quella massima che negli antichi misteri venne data ai discepoli per il colmo dell’estate: “Ricevi la luce”!

Buona lettura.

5

Kata Szabados, San Giovanni 2023

1 - Johannes - Stimmung /Atmosfera di San Giovanni di Rudolf Steiner, 1924 tratto dal Calendario dell’anima

2 - L’impulso dell’Antroposofia, tra presente, passato e futuro Intervista a Michaela Glöckler, di Kata Szabados, giugno 2023

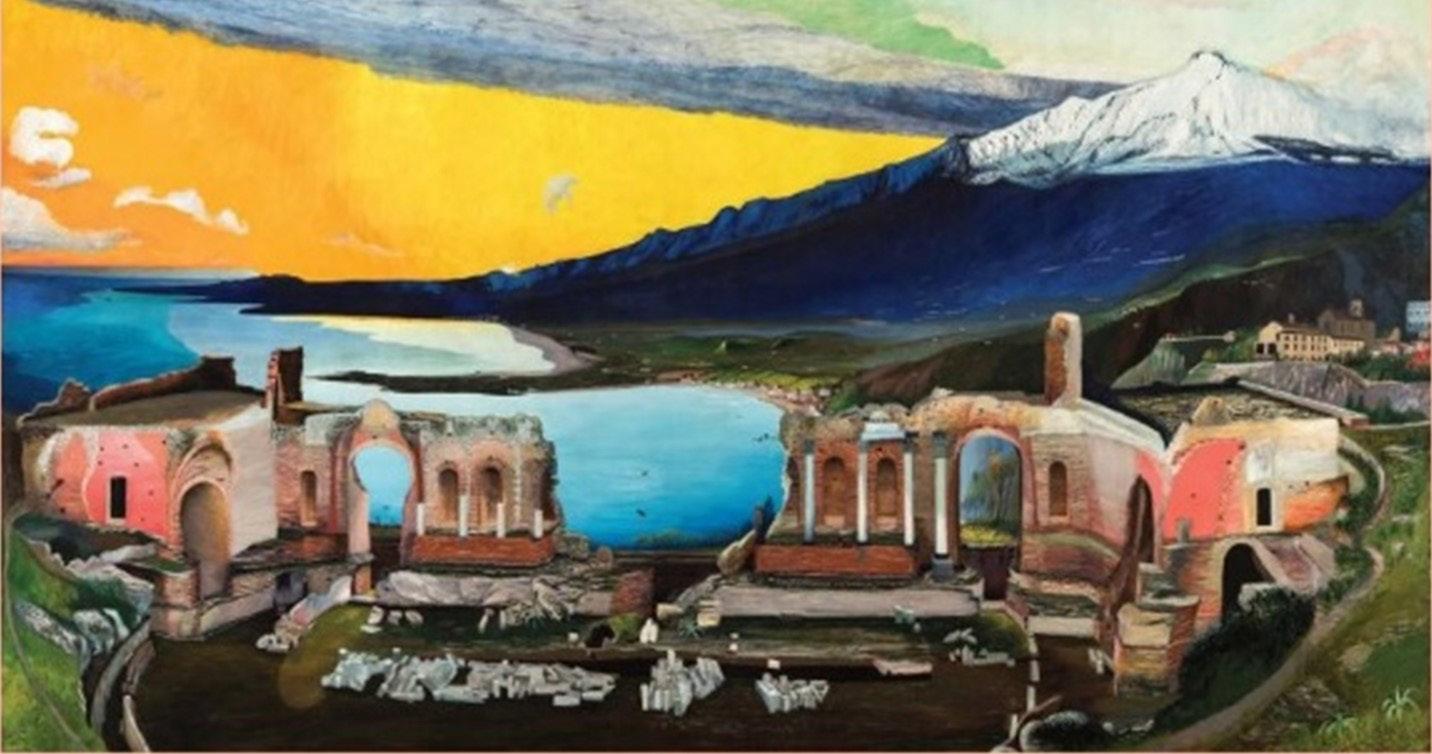

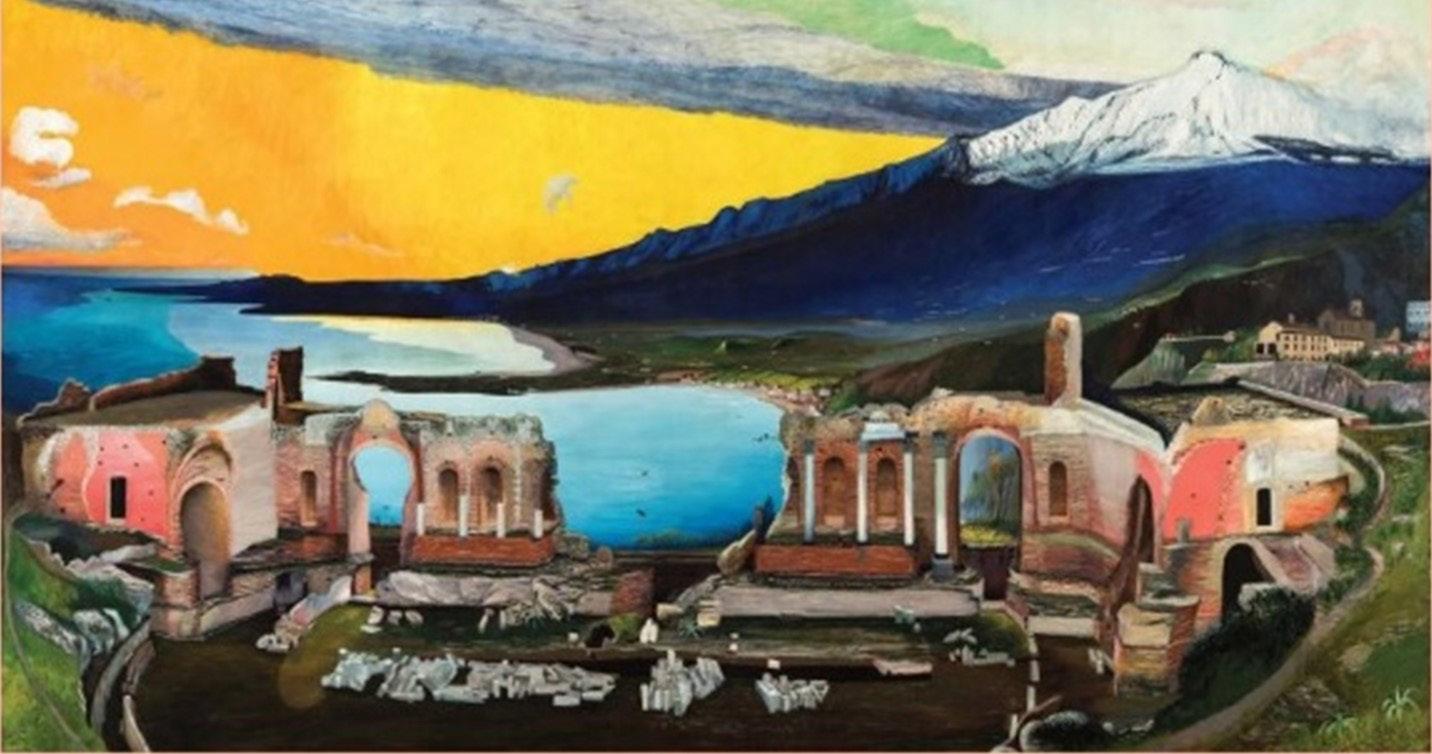

3 - “Da Atene... via Solare” di Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919)

pg. 8

pg. 9

pg. 18

4 - Qual’è il ruolo degli Ostacolatori nel nostro tempo? Lo sguardo che apre la volta del cielo di Yarince Vicenzo, marzo 2023 pg. 20

5 - Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, traduz. di Antonio Calenda e Giorgio Melchiori

6 - Faust: Una tragedia I-II. di Johann Wolfgang von Goethe, 1808 /1832

7 - La scienza organica di Goethe conferenza e testo di Elio Biagini, 2005

8 - Nyár /Estate di Lőrinc Szabó

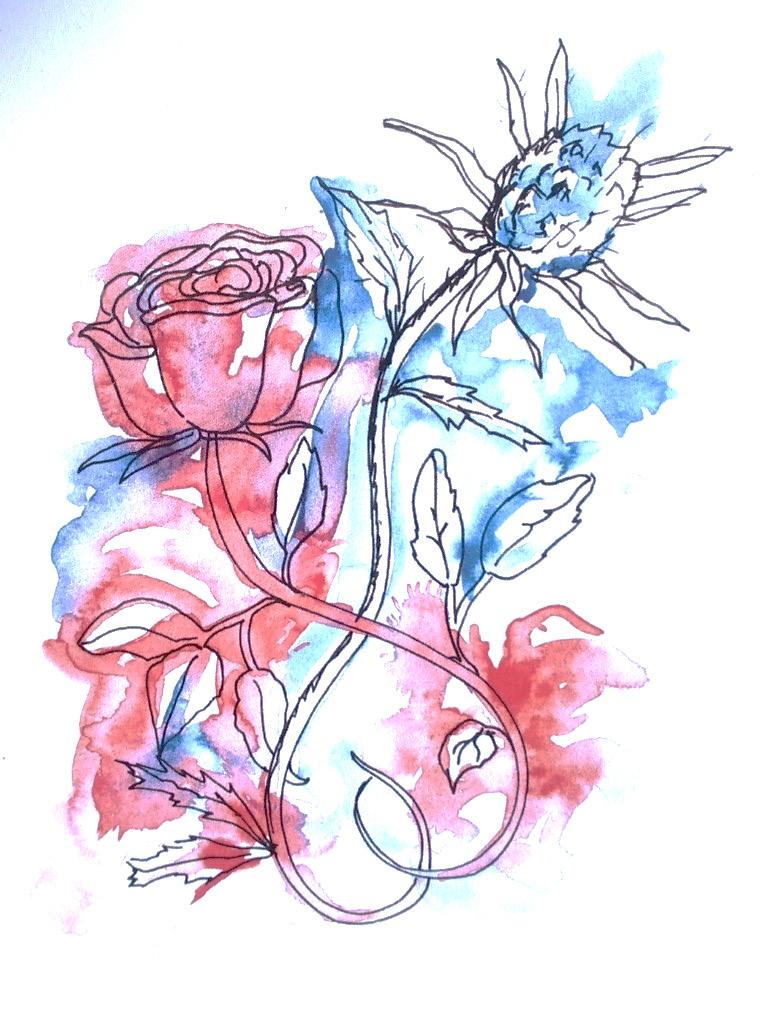

9 - „Von Rosen und Disteln“

Ein Märchen von Johannes Rosenstock, 2021

10 - Sommerabend /Sera d’Estate di Rainer Maria Rilke

11 - Agosto di Adam Bittleston/Traduzione Elio Biagini, 1993/2019

IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

pg. 25

pg. 28

pg. 30

pg. 38

pg. 39

pg. 44

pg. 45

INDICE

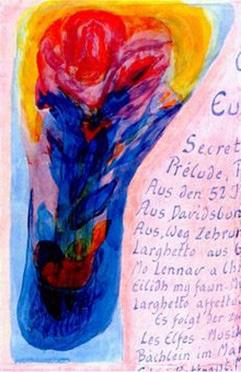

Acquerello di Kaspar Hauser, 1830

Acquerello di Kaspar Hauser, 1830

12 Der Welten Schönheitsglanz

Er zwinget mich aus Seelentiefen

Des Eigenlebens Götterkräfte

Zum Weltenfluge zu entbinden; Mich selber zu verlassen, Vertrauend nur mich suchend In Weltenlicht und Weltenwärme.

12 La bellezza splendente dei mondi

Mi costringe dal profondo dell’anima

A liberare le forze divine della mia propria vita Per il volo nei mondi; Ad abbandonare me stesso, Soltanto cercandomi fidente Nella luce dei mondi e nel calore dei mondi.

Antroposofischer Seelenkalender – Calendario dell’anima di Rudolf Steiner (traduzione in italiano di Kaspar Appenzeller)

8 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

Johannes-Stimmung (24. Juni) ESTATE Atmosfera di San Giovanni

SOMMER

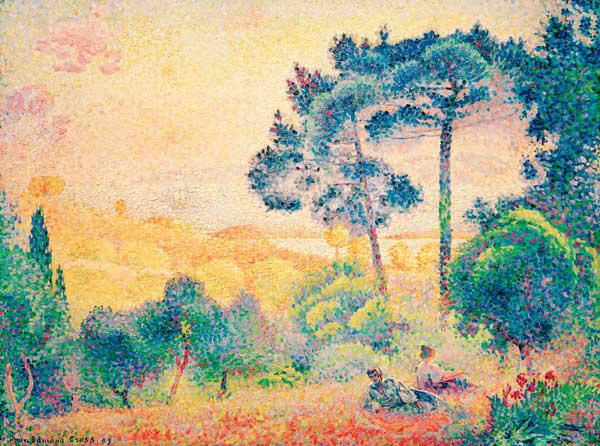

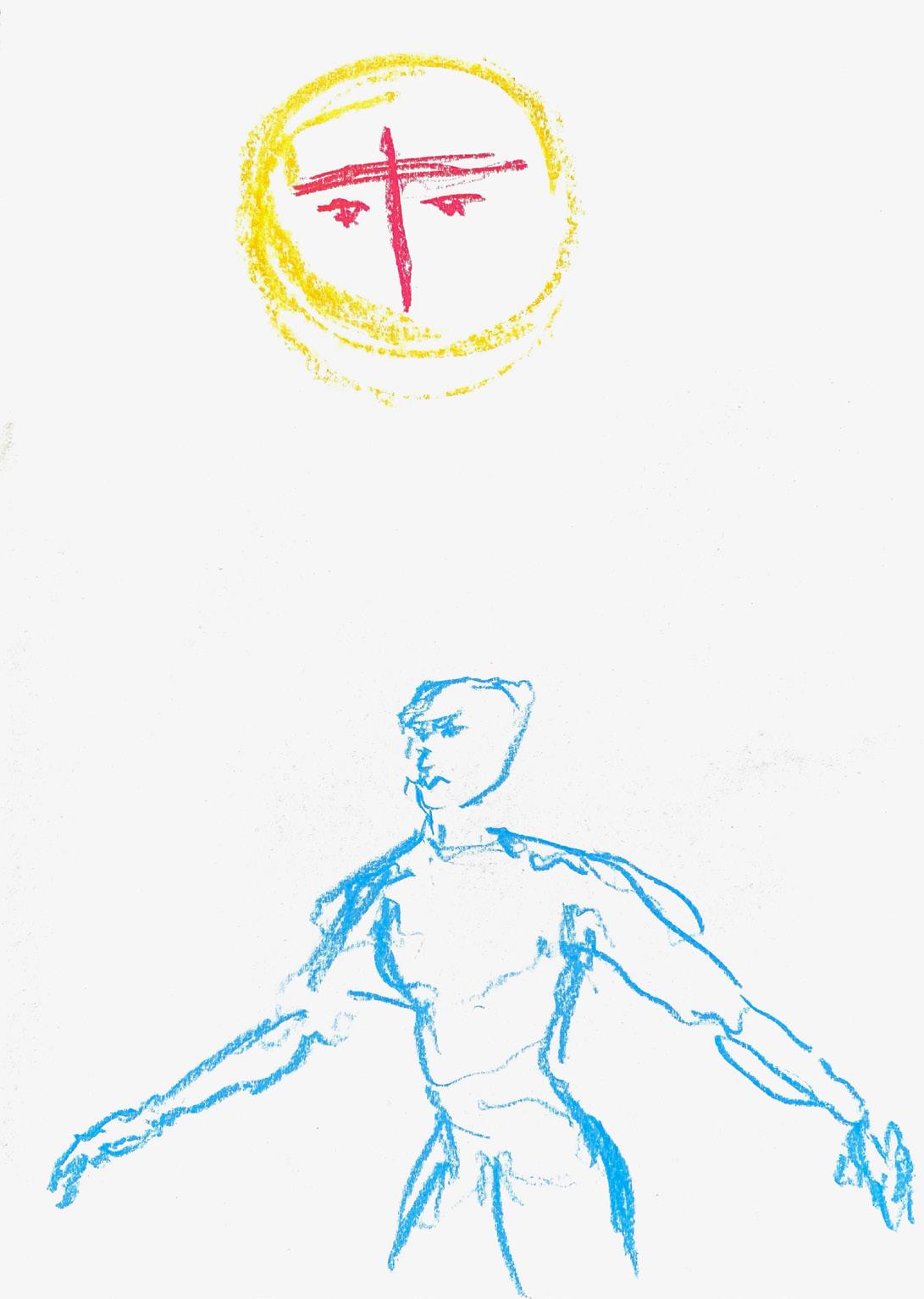

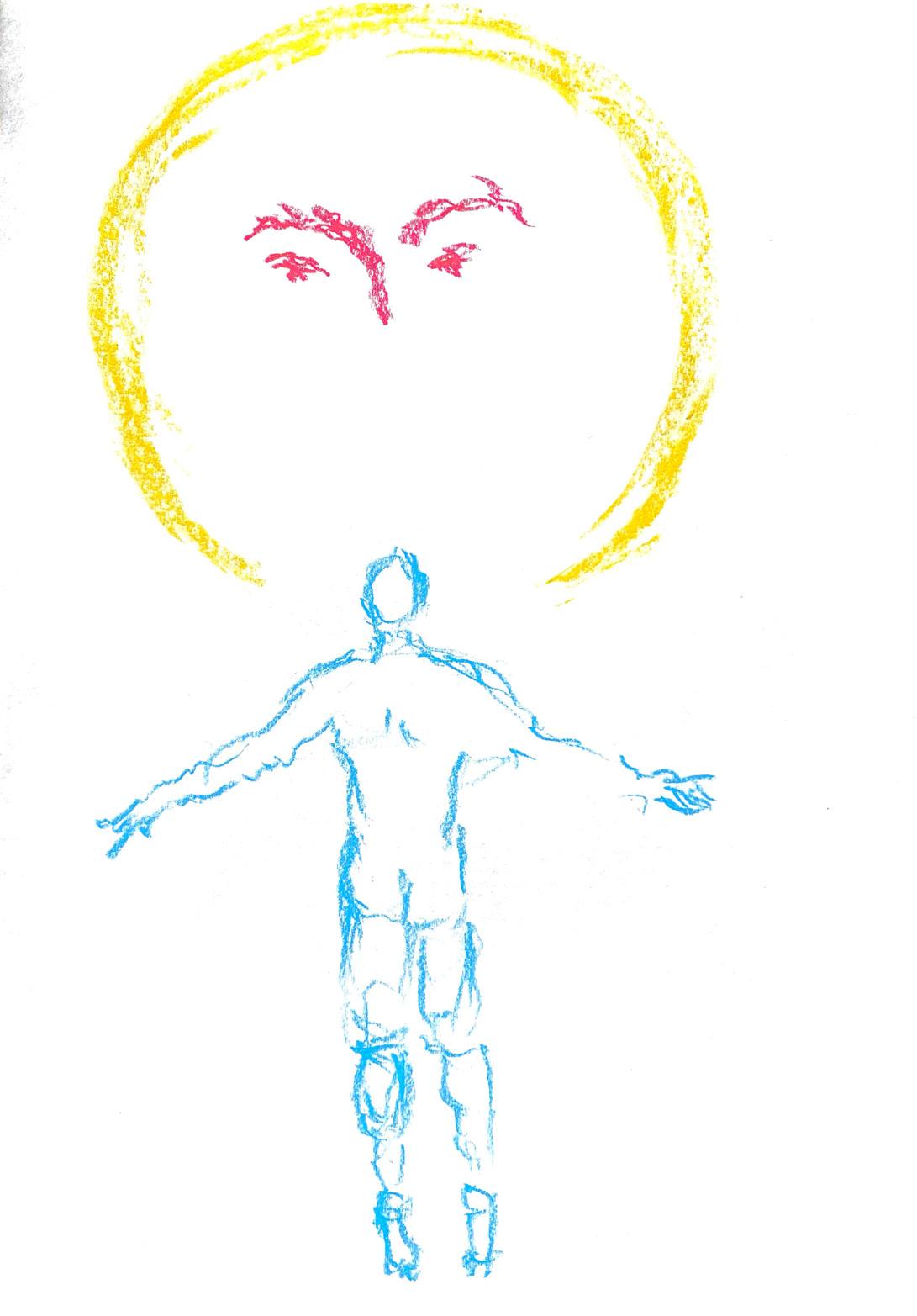

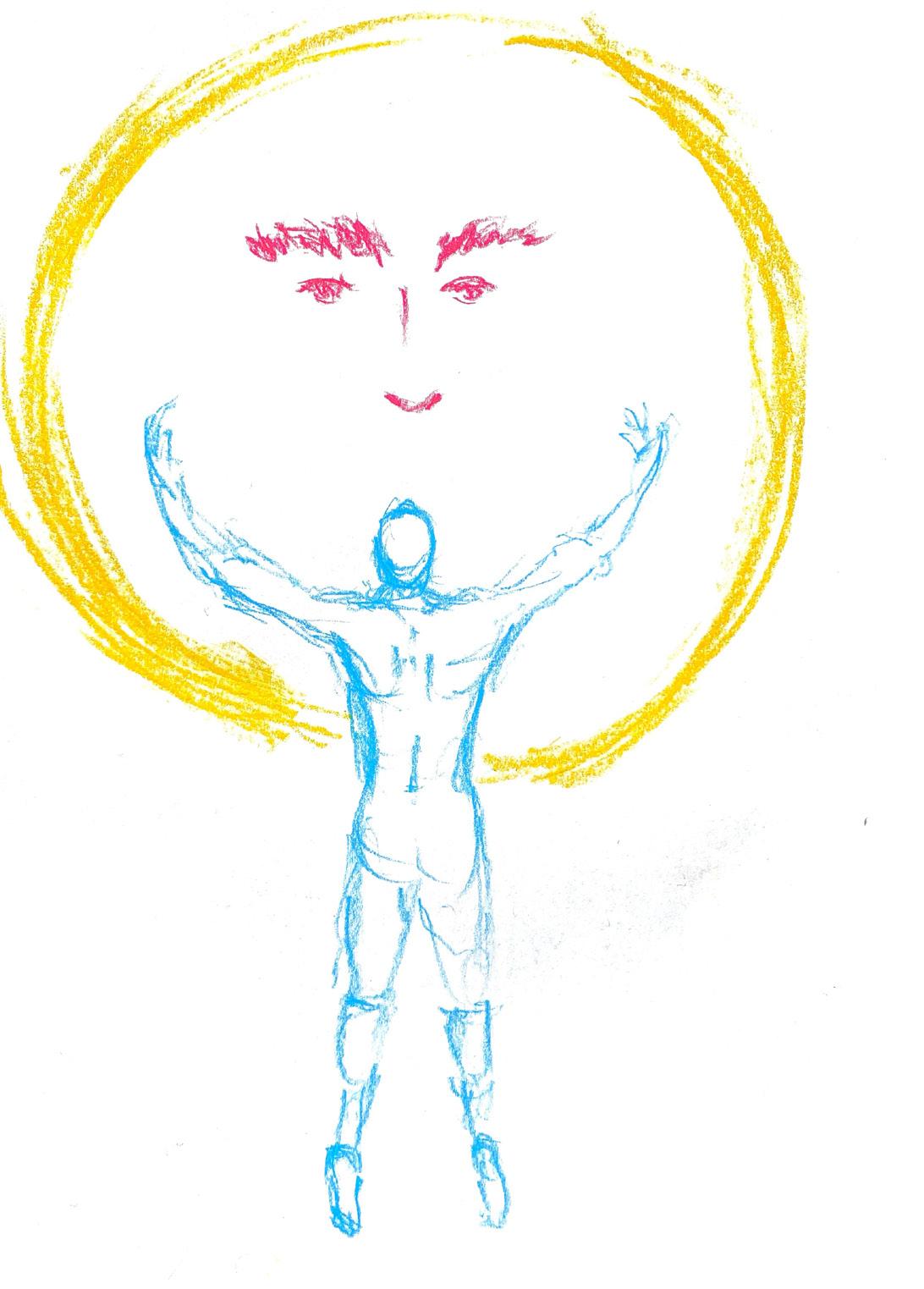

Rudolf Steiner, Immaginazione di San Giovanni, pastello, 1923

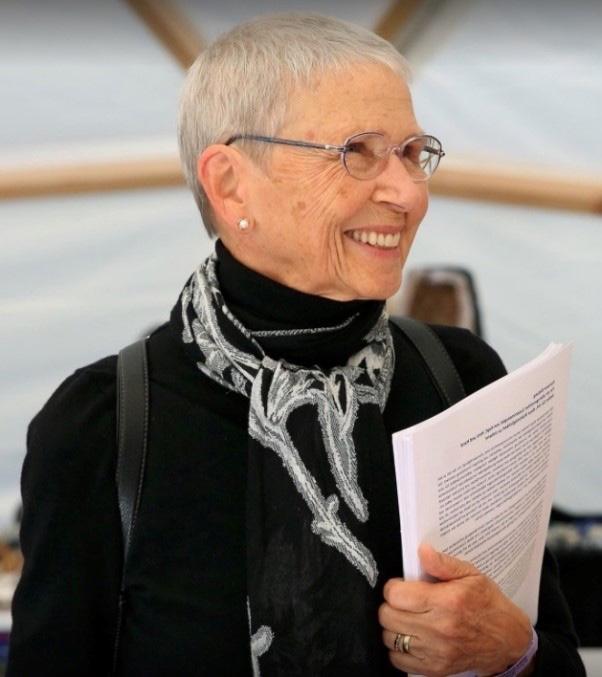

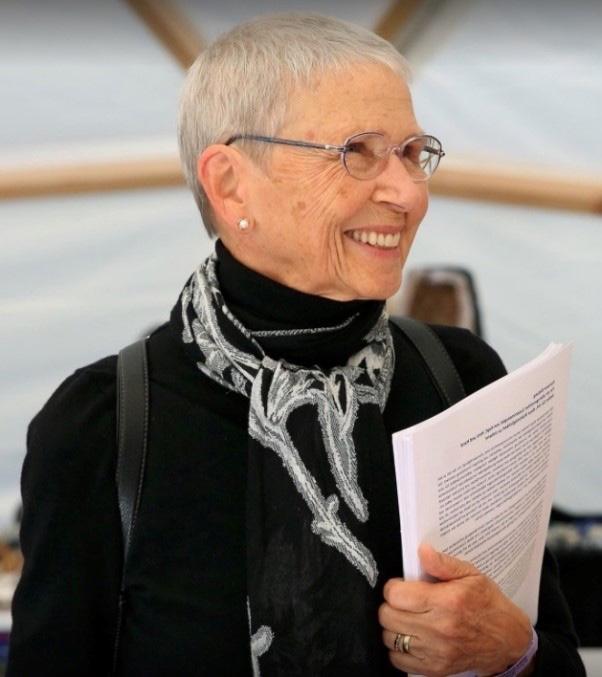

In questa intervista* per San Giovanni abbiamo posto qualche domanda alla dottoressa Michaela Glöckler, subito disponibile e disposta a rispondere, nonostante i suoi numerosi impegni - e le nostre numerose domande.

Come e quando ha conosciuto l’antroposofia?

Nata a Stoccarda nel 1946, studia Medicina all’Università di Tübingen e Marburg, si specializza in Pediatria all’Ospedale di Herdecke. Per vari anni è attiva come medico scolastico alla Scuola Rudolf Steiner di Witten. Dal 1988 al 2016 ha assunto la direzione della Sezione Medica della Libera Università di Scienza dello Spirito al Goetheanum. Autrice di numerosi libri e scritti medico-pedagogici, è fondatrice e presidente di ELIANT Attualmente è docente ospite di vari seminari di formazione steineriana e relatrice di conferenze.

Alla casa paterna, grazie alla mia famiglia. Mia nonna si avvicinò all’antroposofia dopo la prima guerra mondiale e sentì Rudolf Steiner a Berlino. Poiché suo marito era caduto in guerra, si trasferì a Stoccarda con le due figlie affinché potessero frequentare la scuola Waldorf. Dopo aver terminato le scuole superiori tornarono a Berlino per proseguire gli studi, dove mia madre poi conobbe mio padre. Si sposarono durante la seconda guerra mondiale, alla quale mio padre, giornalista, partecipò come corrispondente di guerra. Dopo la fine della guerra, cercò un nuovo incarico, divenne insegnante Waldorf a Stoccarda e fu attivo nella rinascita del lavoro antroposofico che fu vietato dal regime nazionalsocialista. Di conseguenza, sono cresciuta con quattro sorelle in una casa antroposofica, il che naturalmente non significa che poi si diventi antroposofi.

9

*

l’imPUlSO dell’anTrOPOSOFia Tra PaSSaTO, PreSenTe e FUTUrO inTerviSTa a miCHaela GlöCkler di Kata

2023

Szabados, giugno

Michaela Glöckler nel 2019 , alla celebrazione centenaria della Pedagogia Waldorf a Berlino

Le è sempre stato chiaro, ha sempre sentito che questa era la sua strada?

Ho avuto un’infanzia meravigliosa e i momenti culminanti dell’anno erano le festività cristiane. In questo senso, la domanda sulla realtà del cristianesimo è diventata centrale per me, man mano che crescevo. E a questo si collega la questione del male. Perché un Dio si incarna volontariamente come uomo, per poi morire sulla croce a seguito di violenza e martirio? Cosa significa un Dio “impotente”? Perché Dio permette una cosa come il terrore nazista tra gli esseri umani?

A volte tutto questo mi rubava il sonno e ricordo ancora esattamente come una notte, quando avevo 15 o 16 anni, ebbi l’idea di intrufolarmi nello studio di mio padre per vedere se avesse qualche libro su questo argomento. Sulla sua scrivania c’era infatti un’unica conferenza di Rudolf Steiner intitolata “Christus und die widerstrebenden Mächte – Luzifer, Ahriman, Asuras”1. Mi sedetti a leggere questa conferenza e questo fu il mio primo incontro con l’antroposofia. Ero indicibilmente sollevato dal fatto che ci fosse una persona, Rudolf Steiner, in grado di dare informazioni chiare sul Cristo e sulle potenze demoniache e che l’essere umano deve decidere quali potenze vuole seguire. E che l’enigma del male è il lato oscuro della libertà e dell’amore. Naturalmente, all’epoca non potevo capire tutto quello che leggevo lì. Ma ricordo ancora bene come improvvisamente sentii una pace profonda nel mio cuore, perché apparentemente era possibile conoscere e capire quello che per me erano i grandi enigmi. E speravo che “da grande” l’ avrei capito anche io. Una mia compagna di classe più grande mi diede allora l’ottuplice sentiero del Buddha nella descrizione di Rudolf Steiner (gli esercizi per lo sviluppo del “fiore di loto a sedici petali” in Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? 2) e questi furono i primi esercizi che provai a fare. Qualche anno dopo ho iniziato a leggere anche il libro Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? Gli esercizi di calma interiore, di retrospettiva e del coltivare degli ideali descritti nel primo capitolo divennero poi l’orientamento di base per la mia condotta di vita.

Come è presente l’antroposofia nella sua quotidianità?

La mia vita quotidiana a scuola, all’università e al lavoro è sempre stata segnata da domande concrete sulla vita, sul destino e sullo sviluppo. Sono estremamente grata di essere sempre stata in grado di darmi la risposta a queste domande attraverso lo studio dei fondamentali scritti antroposofici e grazie a tante conferenze, nella misura necessaria per mantenere o recuperare la mia gioia di vivere - e per aiutare gli altri in questo.

Ha trovato i suoi maestri spirituali, il suo percorso è stato difficile?

All’inizio del mio 24° anno ho avuto una vera e propria crisi e improvvisamente non ero più sicura se l’antroposofia fosse davvero la mia strada o se dovessi orientarmi diversamente. In qualche modo mi sentivo mancare il terreno sotto i

piedi e, per di più, in vista dell’imminente esame di stato in germanistica e storia - la mia prima laurea con l’obiettivo di diventare insegnante Waldorf - mi sentivo stressata e anche sopraffatta dall’abbondanza di fatti che dovevo affrontare. Mi sarebbe piaciuto avere qualcuno con cui discutere di questa mia situazione. Ma non c’era nessuno che fosse disponibile per questo. Così ho preso in mano il libro Come si conseguono conoscenze dei mondi superiori? e ho voluto leggerlo con la domanda: è davvero questa la mia strada o meno? Se sì, allora questa strada deve aiutarmi anche questa volta. Come prima cosa, ho letto l’indice e ho scoperto che c’era un epilogo che non avevo ancora letto. Quindi l’ho letto subito. Lì Rudolf Steiner parla di quanto sia difficile, al giorno d’oggi, trovare un maestro spirituale adeguato. In questa situazione, si potrebbe anche considerare questo libro come una conversazione tra l’autore e il lettore. Questa frase mi ha toccato profondamente e ho subito provato a fralo, cercando di descrivere al meglio le mie crisi e le mie domande, nella speranza di ottenere risposte a queste domande durante la lettura del libro. Ed è esattamente quello che è successo. Le singole frasi e soprattutto il primo e il quinto capitolo del libro mi hanno parlato con forza e mi hanno mostrato chiaramente, dove mi trovo e dove non mi trovo sul mio cammino e che non ha alcun senso spingersi in alcun modo. Che è molto più importante essere completamente onesti con se stessi e andare avanti a partire dal punto in cui ci si trova al momento. Che è importante fare ciò che è possibile e non impantanarsi nell’impossibile. Così ho affrontato allora anche i miei esami in modo più “sportivo” e giocoso e mi sono detta che ora mi sarei concentrata sui temi con cui posso instaurare un legame e che mi danno gioia, e che avrei atteso cosa succedeva. In questo periodo, però, è anche maturata la mia decisione di studiare medicina. Anche l’incertezza sul fatto che la professione di insegnante e la scelta di quelle materie fossero davvero adatte a me aveva contribuito alla crisi. È interessante notare che, davvero sorprendentemente, mi sono laureata con il massimo dei voti in entrambe le materie e ho avuto la fortuna di ricevere una borsa di studio dalla Fondazione accademica nazionale tedesca3 per i miei studi di medicina. Si tratta della borsa di studio meglio retribuita, quindi da quel momento in poi ho potuto vivere e studiare senza problemi finanziari. Oltre a questa prova personale, però, per ottenerla avevo bisogno anche di due esperti accademici con i quali dovevo sostenere un colloquio. E qui devo proprio all’antroposofia il fatto di aver ottenuto una buona raccomandazione da entrambi gli studiosi (uno di genetica umana e uno di microbiologia, le materie dei quali io non conoscevo) e di essere stata accettata per l’intero corso di studio. Peché nella mia domanda di ammissione avevo elencato tra gli hobby tutte le mie attività antroposofiche e i gruppi di studio. In realtà avevo pensato che questo potesse essere un ostacolo alla procedura, ma decisi di farlo comunque perché era vero. E con mio grande stupore, entrambi i professori universitari mi fecero la stessa domanda: come può una persona che ha una formazione accademica e ha superato bene un esame, essere appassionata di una cosa così folle come l’antroposofia? E si vede ero che in grado di rendere la cosa plausibile, poiché entrambi i docenti mi hanno raccomandata per il finanziamento...

10 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

Quali sono state le letture (non solo antroposofiche) più influenti nella sua vita?

Nella mia gioventù le sono state le opere di Richard Wagner, che hanno avuto una forte influenza sul mio sviluppo dell’anima, perché tutte le grandi emozioni e moti dell’animo sono per così dire rappresentati sul palcoscenico e ti sfidano a confrontarti con essi: nella tetralogia “L’anello del Nibelungo” è il conflitto tra potere e amore, le emozioni dell’invidia, dell’odio, della violenza, della costrizione, la lotta per la libertà e la dignità; in “Lohengrin” e “Parzival” l’anelito alla redenzione, al Graal, al divino e ai misteri del cristianesimo; in “Tristan und Isolde” la dinamica della libertà e dell’amore; in “Tannhäuser” l’essenza dell’amicizia; nell’”Olandese volante” il sacrificio, la dannazione e la redenzione; e nei “Meistersingern” l’amore per la musica e le persone. In generale, andavo spesso all’opera e a teatro perché c’erano biglietti per studenti estremamente economici per gli spettacoli. Ho anche guadagnato la mia prima paghetta al teatro, dove aiutavamo a costruire le scenografie e a dipingere le brochure su ordine dello scenografo. In cambio, ricevevamo anche biglietti gratuiti “come dipendenti” per gli spettacoli che non erano ancora esauriti. Mi interessavano anche poeti come Goethe, Schiller, Hölderlin e i grandi filosofi. La letteratura contemporanea mi interessava, ma non mi coinvolgeva più di tanto. Ma le pubblicazioni sul nazionalsocialismo e il romanzo 1984 di Orwell sì, perché questi argomenti erano direttamente collegati alle mie questioni vitali.

risposta.

Come vede il futuro del movimento antroposofico tra 10, 20, 50 anni? Quali sono le sfide più grandi e le necessità più urgenti?

Ora che negli ultimi anni abbiamo festeggiato molti 100° anniversari e che mancano solo due anni di giubileo - 1924 e 25 - mi sembra che la sfida più grande sia quella di rinnovare l’impulso antroposofico afferrandolo con maggiore autonomia e autenticità. Se ci riusciremo, tra 50 anni il movimento antroposofico potrà diventare un movimento culturale che irradia ed è di portata ancora maggiore di quanto sia stato possibile finora. Che cos’è, infine, l’antroposofia? La conoscenza di sé, cioè del corpo, dell’anima e dello spirito, e una comprensione dell’essere umano e del mondo che affonda le sue radici in questa consapevolezza. Per questo riesce a parlare a persone di ogni colore della pelle, cultura e tradizione religiosa, perché si tratta ovunque di come la vita possa diventare più umana, più serena e ricca di pace interiore e più sensata. Ed è proprio qui che l’antroposofia può aiutare a tutti i livelli. Tuttavia, uno sviluppo così positivo è sempre ostacolato quando questa conoscenza di sé viene meno, l’interesse e la comprensione per gli altri ne risentono e si diventa sostenitori di opinioni o dogmi. Naturalmente, contro ciò urtano anche coloro che non conoscono l’antroposofia, con la relativa risonanza nei media.

Forse Lei ha conosciuto antroposofi che avevano ancora conosciuto personalmente Rudolf Steiner, che erano suoi allievi. Può parlarci un po’ di queste personalità? Cosa ha imparato da loro?

Queste persone sono state dei modelli per me: Herbert Hahn, Ernst Lehrs, Kurt von Westinghausen, Rudolf Frieling, Friedrich Hiebel e altri. Avevano in comune il fatto che si aveva l’impressione: sono persone buone. Con loro, ci si poteva sentire - come diremmo oggi - considerati alla pari, da uomo a uomo, per così dire. Herbert Hahn, uno dei primi insegnanti Waldorf, ci ha insegnato religione dalla prima alla dodicesima classe alla Scuola Waldorf di Stoccarda. Sapeva raccontare meravigliosamente. E ogni anno, nel periodo dell’Avvento, non vedevamo l’ora di sentire la sua storia del cassettino d’oro 4. Si tratta di una storia di iniziazione sotto forma di fiaba che lui raccontava ogni anno in modo nuovo affinché fosse adatta alla nostra età del momento. Rudolf Frieling, il terzo Erzoberlenker della Comunità dei Cristiani dopo Emil Bock e Friedrich Rittelmeyer, mi ha colpito per la sua ineffabile modestia, obiettività e profonda umanità. Quando ascoltavi una sua conferenza o quando celebrava l’Atto di Consacrazione dell’Uomo, ti sentivi in qualche modo connesso alla realtà dello spirito. E si sentiva in tutte queste persone la grande gratitudine e il legame interiore con Rudolf Steiner - senza però che uno avesse l’impressione di vedere un seguace. Quello che dicevano era autentico e impregnato di individuale - non si sentivano troppe citazioni o l’esposizione di conoscenze antroposofiche. Tutto nasceva organicamente nel dialogo e dove non c’era domanda non è arrivata neanche

Come vede il ruolo e il compito dei giovani?

I giovani hanno sempre il compito, prima di tutto, di diventare figli del loro tempo e di trovare il loro posto in esso, cioè di trovare se stessi. L’antroposofia può aiutare in modi molto diversi e diventare la base per amicizie che durano tutta la vita, per la creazione di nuovi rapporti di lavoro e per iniziative e forme di costruzione di comunità. All’interno del movimento antroposofico esiste infatti una Sezione giovanile che ha il suo centro al Goetheanum nella Libera Università di Scienza dello Spirito. Essa può essere fondata e formata in ogni paese e in ogni città dagli stessi giovani direttamente sul luogo, come una piccola sottosezione, per così dire. Gazie ai social media, possono crearsi reti internazionali di giovani che si impegnano e del loro lavoro possono poi nascere connessioni, che possono di seguito irradiare positivamente anche le forme di vita e di lavoro della Società Antroposofica.

E la responsabilità della generazione più anziana? Come si può colmare il divario tra le generazioni?

Dove c’è un buco tra le generazioni, può essere chiuso soltanto con l’interesse reciproco o con la proposta di fare attività comuni. Perché fondamentalmente l’antroposofia è completamente indipendente dall’età – è un bene spirituale che cura soprattutto il rapporto con il prossimo e promuove l’interesse per lo sviluppo. In altre parole, più ci si confronta in modo

11

antroposofico, meno il cosiddetto conflitto generazionale gioca un ruolo. Quando ero studentessa a Friburgo, c’erano diversi gruppi antroposofici5 che lavoravano in modo strettamente separato l’uno dall’altro e i cui membri per la maggior parte non si conoscevano personalmente. A quel tempo volevamo fondare un gruppo studentesco antroposofico e la nostra prima iniziativa fu quella di invitare tutti i Zweige a venire a parlarci del loro lavoro. L’iniziativa ebbe un tale successo e divenne una celebrazione così calorosa dell’ incontro e della gioia che da allora in poi decidemmo di celebrare le grandi feste annuali sotto forma di eventi organizzati insieme. L’iniziativa e le buone idee sono, per così dire, le forze motrici del movimento antroposofico, attraverso le quali esso può diffondersi in modo benefico in ogni contesto di vita. Tuttavia, ciò richiede anche la tecnica morale6 e la conoscenza degli istinti antisociali7 in modo da non essere attivi dove questo non è desiderato, ecc. – questo significa che senza osservare le regole di base del cammino di conoscenze antroposofico in realtà non si può essere veramente efficaci per l’antroposofia.

Secondo Lei, qual è la ragione per cui solo una piccola percentuale del pubblico di un evento antroposofico medio è composta da ventenni o trentenni? Cosa manca?

A vent’anni e a trenta’anni si è spesso molto impegnati con gli studi, la vita di coppia e la carriera professionale. Se uno non ha già portato con se gli interessi spirituali fin da giovane, non è così facile svilupparli a quest’età. D’altra parte, ho visto durante il mio periodo all’ospedale comunitario di Herdecke che le persone proprio di questa età - spesso giovani genitoriaccorrono alle conferenze e bisogna prenotare sale sempre più grandi per le conferenze quando uno sceglie i temi tenendo conto delle domande delle persone. A questa età, le persone hanno molte preoccupazioni e molte domande: se ci si interessa

di questo e se ne parla, anche la generazione più giovane verrà. Il mio collega pediatra Wolfgang Göbel e io abbiamo tenuto per oltre 15 anni una volta al mese una serata pubblica aperta ai genitori, durante la quale i genitori hanno sempre decico in modo democratico il tema della serata successiva. Io dovevo fare l’introduzione e Wolfgang Göbel conduceva la discussione successiva e dava le risposte essenziali. Ma come è nata l’iniziativa? Come giovane medico assistente, soffrivo del fatto che nella routine quotidiana dell’orario di visita non avevo abbastanza tempo per rispondere alle domande dei genitori. Inoltre, se passavi troppo tempo con un bambino, la sala d’attesa si riempiva e avevi un problema anche lì. Ne ho parlato con la nostra infermiera dell’ambulatorio pediatrico e con il nostro capo, Wolfgang Göbel. Lui ha suggerito di affiggere un avviso nella sala d’attesa e di invitare i genitori a una serata pubblica aperta a loro. Abbiamo scritto un piccolo testo in cui dicevamo che volevamo affrontare le domande che vengono tralasciate nell’orario di visita e che le persone dovevano iscriversi a una lista, in modo da capire di quanto spazio avremmo avuto bisogno. Dopo che più di 80 persone si erano iscritte, ci siamo resi conto che avremmo dovuto rivolgerci direttamente alla sala più grande dell’ospedale, che ha 150 posti. Quando non è stato più sufficiente, ci siamo spostati nella sala grande della Scuola Waldorf di Dortmund.

Forse dovrebbe essere un compito e un obiettivo delle scuole Waldorf educare i bambini in modo tale che possano arrivare all’antroposofia, o l’antroposofia a loro, il prima possibile?

Il compito dell’educazione Waldorf è, in fondo, quello di far conoscere tutte le visioni del mondo e le religioni, come questo poi si riflette pienamente nel piano di studi della dodicesima classe. Parlare di antroposofia non è certo il compito della

12 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

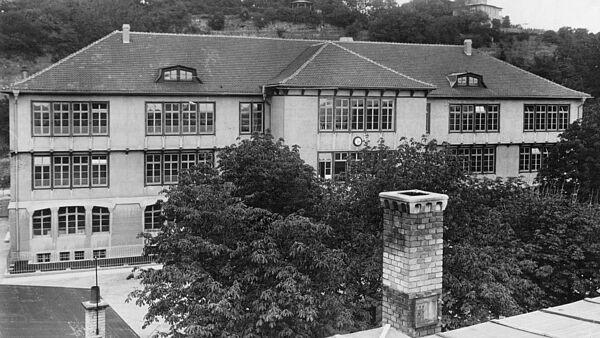

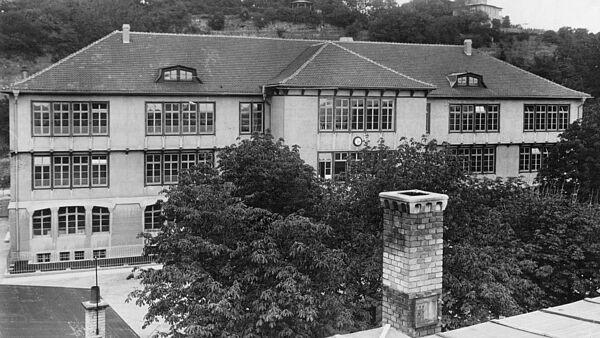

La prima Scuola Waldorf al mondo, 5 anni dopo l’apertura del 1919, Uhlandshöhe, Stoccarda

pedagogia Waldorf. Tuttavia, è fondamentale che i bambini e i ragazzi percepiscano nei loro insegnanti l’effetto che l’antroposofia ha sulla loro vita e sul loro lavoro. Chi da allievo si sente di essere preso sul serio, sostenuto e considerato, risponde a questa esperienza con fiducia nell’adulto. Su questa base di fiducia si pongono poi anche le domande e, dove ci sono domande, si può anche rispondere senza riserve. In questo modo, nelle superiori si formano sempre, attorno a certi personaggi del collegio degli insegnanti i gruppi di lavoro su questioni filosofiche, antroposofiche e anche religiose. Purtroppo nella maggior parte dei centri di formazione degli insegnanti è un tema profondamente trascurato quello di fare del cammino di conoscenza antroposofico la base della pedagogia steineriana. Si dimentica che i primi insegnanti nominati da Rudolf Steiner erano tutti antroposofi attivi. Questo era il prerequisito del tutto ovvio! Oggi invece molti la considerano una questione privata, un po’ come avviene anche con la religione. Ma il fatto che sia una necessità professionale spesso non viene detto abbastanza chiaramente. Occorre una rivoluzione nella formazione degli insegnanti Waldorf in questa direzione. Le giovani generazioni possono contribuire a questo! Possono nascere anche nuove iniziative di formazione, anche per chi sta già lavorando - in realtà ogni scuola Waldorf ha bisogno di una propria formazione in servizio, lì del luogo. Ed è anche molto bello quando alcuni di coloro che hanno fatto questa formazione, ma poi per qualsiasi motivo non vogliono diventare insegnanti Waldorf, rimangono nel sistema scolastico pubblico, ma ora insegnano lì con un atteggiamento umano e una competenza diversi. In Svizzera ci sono quasi più insegnanti Waldorf nelle scuole pubbliche che nelle scuole Waldorf. Il motivo principale è la grande differenza di stipendio, cioè la situazione finanziaria delle scuole Waldorf ancora non regolata in modo soddisfacente.

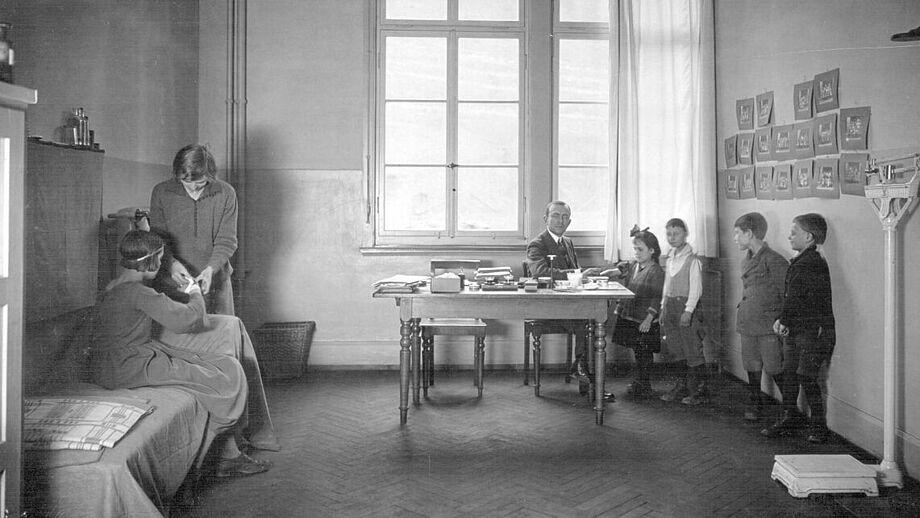

Lei ha frequentato la Scuola Waldorf di Stoccarda come allieva, come sono stati lì i suoi anni di scuola, c’era ancora qualcosa dello spirito e dell’atmosfera della prima Scuola Waldorf fondata nel 1919?

Sì, rappresentato da un lato da qualche singolo insegnante, personaggi che uno notava che erano veri rappresentanti della pedagogia steineriana. Ma anche nella meravigliosa cultura della Scuola Waldorf di Stoccarda, dove ogni Natale gli insegnanti mettono in scena per gli alunni tutte e tre le recite natalizie di Oberüfer8. Vedere come i propri insegnanti si dedichino a questa rappresentazione e come quelli che ricoprono determinati ruoli diventino sempre più bravi nel corso degli anni - è profondamente impressionante e di tanto in tanto può persino guarire i rapporti disturbati tra insegnante e allievo, perché improvvisamente si percepisce l’insegnante in questione da un punto di vista completamente diverso. Un altro elemento è la cultura delle festività annuali nelle classi e anche nell’intera comunità scolastica, così come la coltivazione dei tre servizi domenicali che Rudolf Steiner ha dato per i bambini, per i ragazzi confirmandi e per quelli delle superiori. Queste festività religiose hanno avuto un grande impatto su di me durante gli anni della scuola. In particolare, nelle elementari mi ha colpito la gentilezza con cui i maestri ti salutavano la domenica, indipendentemente da come ti eri comportato durante la settimana. Al centro della pedagogia Waldorf c’è l’antropologia dell’uomo, la conoscenza dell’ uomo9 capace di evolversi. Ma cos’è questa conoscenza dell’uomo? È l’insegnamento dell’archetipo dell’essere umano sano: l’Io capace di autonomia, l’anima piena di saggezza che spazia nel mondo, la propria vita e poi il miracolo del corpo fisico, che tra la nascita e la morte è portatore dello sviluppo fisico, animico e spirituale. Poiché il Cristo ha vissuto questo archetipo tra gli uomini, la conoscenza dell’uomo antroposofica è allo stesso tempo conoscenza del Cristo e la pedagogia Waldorf è un avvicinamento a questo sano archetipo, nella misura in cui ciò è possibile nei singoli casi. Ciò è espresso anche nello Spruch

13

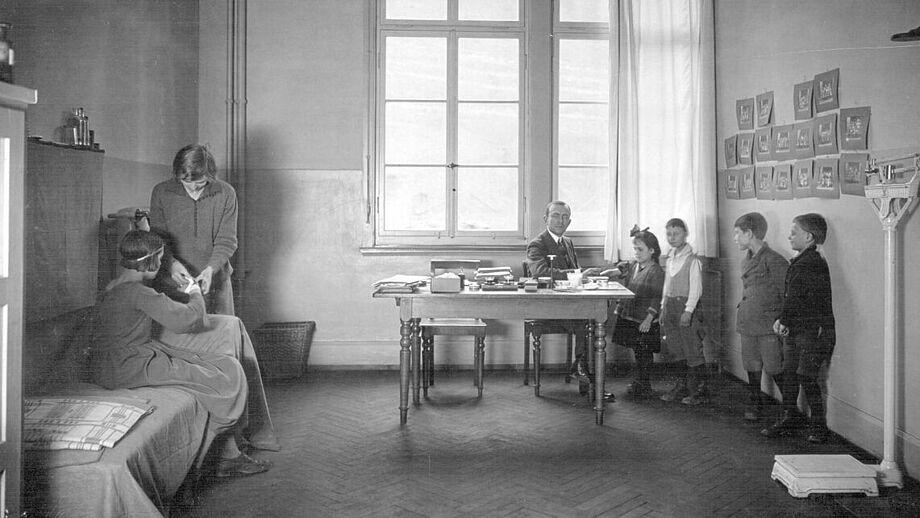

Sala del medico scolastico, Scuola Waldorf di Stoccarda, 1920

della Pietra di fondazione della pedagogia steineriana, secondo il quale gli insegnanti devono svolgere il loro lavoro “nel nome di Cristo”. È questa atmosfera profondamente umano-cristiana che ho potuto vivere sempre più spesso nella Scuola Waldorf di Stoccarda durante il mio periodo scolastico. Guardando indietro, direi che queste esperienze hanno avuto molto a che fare con l’impulso originario della Scuola Waldorf, sperando che esse possano essere vissute anche dalle generazioni future.

In Germania le scuole Waldorf si trovano in una fase di sviluppo molto diversa rispetto all’Italia, per esempio, e quindi devono spesso affrontare problemi molto diversi. Prima di decidere di diventare medico, lei si è formato come insegnante e poi ha visitato molte scuole come medico scolastico.

Cosa fa oggi di una scuola Waldorf, “Waldorf”, ovunque si trovi nel mondo?

Non importa se si trova in una scuola delle aree urbane township in Sudafrica, nella grande scuola di Nairobi, a Bangkok, in Giappone, nell’America del Nord o del Sud, in Cina o a Taiwan: lo studio dell’essere umano e il voler rendere giustizia ai bambini nel loro sviluppo è il legame spirituale comune. L’euritmia è anche un meraviglioso linguaggio di comunicazione internazionale perché lavora con i suoni della parola e della musica che sono comuni a tutte le lingue e a tutti gli stili musicali. Perché là si esprime, dappertutto, l’universale umano, di cui si stratta poi. Poiché il cristianesimo non è solamente una forma di confessione o una religione, ma la rivelazione dell’universalmente umano, è compatibile con ogni

religiosità popolare, grande tradizione religiosa o religione naturale. Tuttavia, è decisivo comprendere il carattere orientato allo sviluppo del piano di studi. Molti pensano tanto a questo invece che alle tematiche o alle materie, a ciò che vogliono risvegliare nel bambino. Ecco perché, ad esempio, non si può semplicemente scambiare una fiaba dei fratelli Grimm con una fiaba dell’Altiplano delle Ande peruviane. Non tutte le fiabe sono uguali: le immagini e i contenuti hanno un effetto molto diverso a seconda che siano orientate allo sviluppo del bambino, che si adattino o meno all’età del bambino. Purtroppo, lì ci sono sempre dei fraintendimenti - compresi certi nazionalismi e ideologie - che poi non contribuiscono al bene dei bambini.

Fortunatamente, però, in tutto il mondo esistono dei singoli grandiosi insegnanti Waldorf che sono sempre in grado di stabilire nuovi criteri e di rappresentare l’impulso in modo fedele alle sue origini. Ma per questo occorre avere la capacità di servire un impulso e di saper rinunciare ad alcune passioni e abitudini.

Perché negli ambienti Waldorf e antroposofici tedeschi il citare Rudolf Steiner viene sempre più spesso equiparata all’ essere dogmatici?

Perché purtroppo c’è il vizio di difendere le proprie opinioni con citazioni di Steiner. Così si crea una conflitto di opinioni che è l’opposto del costruttivo. Non si dovrebbe avvalersi di Rudolf Steiner come autorità - la gente giustamente si oppone a questo. Ma colui che ha interiorizzato qualcosa degli insegnamenti di Rudolf Steiner ed è in grado di portarli,

14 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

L’edificio nuovo delle superiori della Libera Scuola Waldorf Uhlandshöhe di Stuttgart, progettato dall’architetto Stefan Behnisch, l’inaugurazone è avvenuta il 16 giugno 2023. Il Neubau si trova di fronte al vecchio edificio di cent’anni fa, tutt’oggi in uso. Foto: behnisch.com/David Matthiessen

spontaneo o nel contesto di un problema, con le proprie parole come messaggio del suo Io, allora può naturalmentese questa è il caso - indicare la fonte in Rudolf Steiner che lo aveva ispirato a questa visione. Ad ogni modo, se la lettura di conferenze pedagogiche o degli scritti fondamentali di Steiner non è più possibile in un collegio di maestri perché egli è ormai ritenuto una figura storica e i suoi scritti sono cosiderati difficili, allora questo significa la fine della pedagogia Waldorf e l’inizio di una scuola alternativa privata. Il rinnovo degli impulsi antroposofici dopo 100 anni può avvenire soltanto attraverso un energico lavoro interiore e l’acquisizione personale del bene spirituale. Non attraverso l’attenersi a ciò che è diventato caro o attraverso il citare dogmatico di certi contenuti.

“Iuventas” è in parte organizzata tematicamente intorno al corso annuale delle festività: qual è il significato delle diverse festività nella sua vita, come si prepara per esse?

Ha qualche pensiero sulla festa di San Giovanni che vorrebbe condividere con noi?

Le anime che si incarnano nel mondo di oggi devono essere molto forti e determinate. Allo stesso tempo, i bambini piccoli sono molto vulnerabili agli impulsi nocivi degli sviluppi tecnologici odierni, e spesso i loro genitori sono già cresciuti a loro volta nell’era digitale. In che misura pensa che gli insegnanti e i genitori siano consapevoli di questa vulnerabilità e dove risiede la protezione, c’è una consapevolezza della necessità di curare e educare con piena coscienza queste anime forti?

Fortunatamente ci sono genitori ed educatori che offrono ai loro bambini e ragazzi la protezione necessaria. Dopo tutto, il buon senso ci dice che l’organismo e soprattutto gli organi sensoriali e il cervello sono entità biologiche analogiche e non computer! Il loro sviluppo avviene nel modo più sano nello spazio e nel tempo del mondo analogico e attraverso tanta attività autonoma e creativa. Quando il lobo frontale si è completamente sviluppato tra i 15 e i 17 anni, e con esso le funzioni di controllo delle emozioni e delle pulsioni, i media digitali non rappresentano più un pericolo, se prima si è provveduto ad un’educazione all’autonomia. Per questo motivo l’Alleanza Europea delle Iniziative di Antroposofia Applicata/ ELIANT 10 , insieme all’europeo Forum per la Pedagogia Waldorf di Bruxelles, si impegna per un’educazione ai media adeguata all’età nei comitati responsabili della digitalizzazione. Siamo felici di poter collaborare qui e di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla dipendenza dall’età dei processi di sviluppo. A tal fine, abbiamo indicato sul sito web di ELIANT la guida ai media “Crescere in modo sano nel mondo dei media digitali” („Gesund aufwachsen in der digitalen Medienwelt“), pubblicata in Germania e tradotta in 18 lingue sul sito con il sostegno di ELIANT. Anche i video sull’argomento sono lì ritrovabili in otto lingue11, per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Le anime forti spesso si proteggono da sole! Conosco bambini che effettivamente sono più interessati alla natura, all’arte, al gioco e allo sport e trovano noioso stare sui loro smartphone nei social network. Ma i bambini che non sono forti, la stragrande maggioranza, sono in grave pericolo. Vale la pena di fare ogni sforzo per raggiungere loro e i loro genitori ed educatori.

Le feste dell’anno hanno un ruolo importante nella mia vita. Per me rappresentano importanti qualità dell’anima che possiamo acquisire. La preparazione consiste in realtà nel rendere chiare a me stesso queste qualità, questi motivi e immagini delle festività, con riferimento al loro retroterra spirituale: pazienza e attesa nell’Avvento; la nascita, nella propia anima, della realtà superiore, futura e guidata dalla speranza, a Natale; la grazia con l’Epifania; l’onesta conoscenza di sé nella Quaresima; la gioia e la gratitudine per l’unione del proprio Io con l’Io eterno del Risorto a Pasqua; il sentirsi connessi a tutti gli esseri viventi e l’imparare a percepire il Logos in tutta la Creazione con l’Ascensione; poi Pentecoste come festa della comunità degli spiriti liberi, il passaggio dall’io al noi. Il giorno di San Giovanni, invece, secondo l’antica tradizione è la festa della purificazione - nel fuoco di San Giovanni si bruciano i vizi. Per me San Giovanni è la festa della nascita della coscienza umana e della fiducia nel destino. Ma la festa di San Michele è decisiva. Perché qui possiamo renderci conto che il materialismo, con tutte le sue tragedie, le catastrofi ecologiche e le guerre economiche, può essere vinto solamente da un pensare che prende coscienza della propria natura spirituale e della propria forza creatrice. L’Arcangelo Michele così può essere un “annunciatore di Cristo” („Christuskünder“) perché ha sconfitto il drago dell’egoismo mettendolo sotto i piedi. Ogni superamento di sé, per quanto piccolo, ci permette di rimanere con i piedi per terra, di essere più onesti e spiritualmente più consapevoli nella vita. In sostanza, oggi tutte le feste dell’anno hanno bisogno di un carattere micheliano. Perché celebriamo e mettiamo in risalto certi giorni dalla vita quotidiana? Perché vogliamo avvicinarci al divino presente in noi e nel mondo e portare gioia agli altri. È in questi giorni di festa che di solito mostriamo il nostro lato “ideale”, ben sapendo che spesso non sappiamo mantenerlo nella vita di tutti i giorni. Per questo è ancora più importante esercitarlo ancora e ancora...

Qual è il suo messaggio ai nostri giovani lettori?

Non lasciatevi spaventare, manipolare e intimidire! Inoltre, sostenete ciò che ritenete giusto e ciò che volete fare – anche se il vostro ambiente aspetta da voi qualcos’altro. All’età di giovane adulto è importante trovare la propria identità e non conformarsi alle aspettative! Il modo in cui lo si fa è un po’ diverso in ogni tempo e per ogni generazione. Utilizzate proprio la vostra giovinezza per questa ricerca della propria strada e concedetevi dei momenti in cui potete conoscere il mondo. Unitevi in buone iniziative e imparate ciò che vi interessa e che è utile per la vita.

15

E al pubblico dei lettori italiani in generale?

Studiate la vostra storia e impegnatevi per l’Europa e i suoi valori culturali cristiani!

A quali progetti sta lavorando nel prossimo futuro?

Ha un legame personale con l’Italia e con lo spirito italiano?

Sì! Dopo la maturità, ho passato 6 settimane in Italia con Cristina Pederiva, una compagna di classe che era venuta dall’Italia per trascorrere gli ultimi anni di scuola con noi nella nostra classe Waldorf a Stoccarda. Con lo zaino in spalla, autostop e in treno siamo arrivate fino a Napoli, andate in giro per la Sicilia, per poi tornare a Milano dove era casa sua. Abbiamo visitato molte chiese, opere d’arte e templi e ci siamo godute la natura e la nostra libertà.

È stato nei quartieri poveri di Napoli che mi è apparso chiaro: in questo mondo non puoi fare teatro (perché avevo iniziato a fare una formazione per attori appena dopo la maturità), ma devi diventare una insegnante e aiutare le persone a imparare a pensare e a sentire in modo diverso, che non possano più sopportare di vivere in palazzi di marmo mentre nel quartiere vicino c’è la miseria. In questo senso, l’Italia è il Paese in cui sono diventata ”adulto”. E ancora oggi ho ancora una piccola pietra proveniente dalle catacombe dei primi cristiani al tempo delle persecuzioni romane.

Al momento sto lavorando all’introduzione del volume 15 della Steiner Kritischen Ausgabe (SKA) Band 15. E’ il libro di Steiner e Wegman: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst Poi c’è la nuova stesura completa di Kindersprechstunde, una guida medico-pedagogica che esiste (o almeno esisteva) anche in italiano. Quel lavoro dovrebbe essere terminato entro settembre. E negli ultimi mesi di quest’anno spero di avere pronta la terza edizione del mio libro Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung. In esso ho descritto le mie esperienze da medico scolastico e sono molto felice che sia tanto apprezzato da genitori e da insegnanti Waldorf senza formazione, per conoscere l’antropologia, il piano di studi e la pedagogia Waldorf.

Grazie mille per aver dedicato il Suo tempo per rispondere a queste domande! Tanti auguri per il futuro!

Grazie per l’interesse, cara Kata Szabados!

NOTE

* - traduzione del testo tedesco in italiano a cura di K.Sz.

1 - “Influssi luciferici, arimanici, asurici” in Antropologia Scientifico-Spirituale, O.O. 107;

2 - “Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten” - L’iniziazione, O.O. 10;

3 - “Studienstiftung des deutschen Volkes”

4 - Herbert Hahn, Das goldene Kästchen. Erzählungen – Legenden – Märchen

5 - “Zweig” in tedesco, letteralmente ‘ramo’, viene usato per denominare i gruppi presenti in territorio tedesco formati dai membri della Società Antroposofica di una specifica città, i quali si riuniscono regolarmente (di solito il mercoledì sera) per un lavoro spirituale, per gruppi di studio, discussioni, conferenze, eventi artistici. (N.d.R.)

6 - “moralische Technik”; Steiner descrive la tecnica morale nel capitolo “La fantasia morale” in La filosofia della libertà (N.d.R.)

7 - “Antisozialen Triebe”; Steiener parla degli istinti antisociali in Istinti sociali e antisociali nell’uomo – conferenze tenute a Dornach il 6.12.1918 e a Berna il 12.12.1918. (N.d.R.)

8 - I tre drammi di Natale provenienti da Oberüfer, “L’Albero del Paradiso”, “La nascita di Cristo”, “I tre Re”, furono raccolti, trascritti e pubblicati da Karl Julius Schröer (Deutsche Weihnachtspiele aus Ungarn - Recite popolari tedesche di Ungheria, 1858) (N.d.R.)

9 - L’Antropologia (Arte dell’educazione Vol.I) in tedesco si intitola Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik - Vol.I - GA 293, di cui Menschen-Kunde è letteralmente ’conoscenza dell’uomo’. (N.d.R.)

10 - ELIANT: European Alliance of Initiatives for Applied Anthroposophy - www.eliant.eu

11 - https://eliant.eu/en/news/for-the-right-to-screen-freeday-care-institutions-kindergartens-and-primary-schools

16 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

17

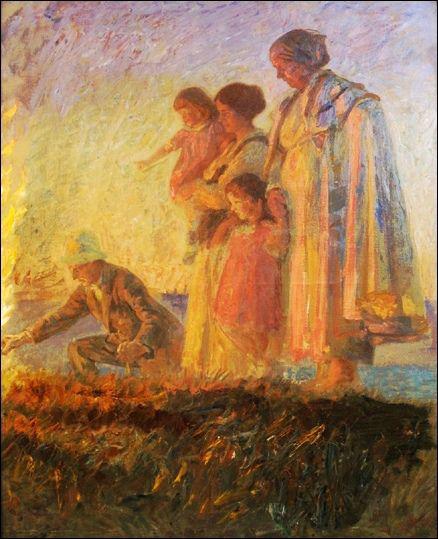

Laurits Tuxen, At the Johannisfeuer in Skagen, 1920

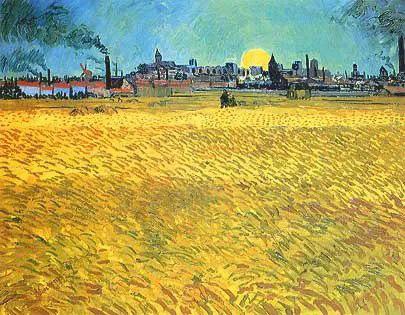

“Da Atene mi sono diretto verso Taormina, dove mi aspettava un tramonto tale da farmi capire: quello sarà la pittura più colorata al mondo che presenti la Via Solare.”

18 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

dall’Autobiografia di Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919)

Tivadar Csontváry Kosztka, Fioritura del mandorlo a Taormina, 1902

19

Tivadar Csontváry Kosztka, Le rovine del Teatro Greco di Taormina, 1904-05, olio su tela, 302 x 570 cm, Galleria Nazionale Ungherese, Budapest

20 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

San Uriele, vetrata, Chester Cathedral

Abbiamo già evidenziato nei precedenti articoli come i ritmi, le modalità e le scoperte della vita moderna, in particolare in ambito culturale, tecnologico e scientifico, abbraccino spesso l’azione degli Ostacolatori. Purtroppo è difficile che l’individuo abbia spazio per poter incidere anche soltanto in minima parte in questi ambiti, e proprio per questo abbiamo tentato finora soprattutto di stimolare osservazioni e riflessioni e di mostrare le possibilità che restano comunque al singolo anche in un ambiente così desolante e ostile. Vogliamo però adesso entrare in un nuovo campo di considerazioni, cioè quello dell’azione degli Ostacolatori nella vita interiore di ciascuno e nelle relazioni personali, un ambito nel quale ognuno di noi può fare una differenza significativa. L’essere umano è per lo più convinto di essere l’attore protagonista della propria vita e di essere il soggetto dei propri pensieri, sentimenti e impulsi volitivi e non si rende conto in quanta parte è invece indirizzato da condizioni e circostanze esteriori. In varie lezioni esoteriche (per esempio O.O. 266/3 pp. 70-72 e 87-89) Steiner fece notare come perfino le parole utilizzate quotidianamente siano ingannevoli: non è corretto affermare Io penso, Io sento, Io voglio, ma soltanto Io sono; non

solo perché l’essere umano non è cosciente dell’influenza del proprio ambiente su di sé, ma proprio perché in realtà non è lui all’origine di queste attività.

Riguardo al pensare “in realtà più di due terzi dei pensieri [oggi possiamo stimare circa l’80%] provengono da Lucifero. È lui che pensa nell’uomo. Gli esseri umani si fanno un’idea totalmente falsa del pensiero. Il valore del pensiero non sta nella quantità di cose imparate, comprese o sapute, ma nel progresso che permette di compiere, nelle forze che permette di sviluppare. [...] Non si dovrebbe dire: Io penso, ma Lucifero pensa in me. Se Lucifero non fosse intervenuto, gli uomini che avessero desiderato qualche cosa nello stato di veglia avrebbero potuto ricorrere a ricordi immaginativi, che li avrebbero guidati così come ora sono condotti dalle circostanze esteriori. Quando l’essere umano diventa cosciente che degli esseri pensano in lui, può anche dire: Esso mi pensa o Esso pensa in me. Questo pensiero può esercitare su di lui un’azione benefica quando viene accompagnato da un sentimento appropriato, ovvero la devozione.”

Riguardo al sentire anche “le pulsioni e i desideri che vivono in noi non sono prodotti da noi stessi, ma perlopiù ci dominano.

21

QU

O

nOSTrO TemPO

lO SGUardO CHe aPre la vOlTa del CielO di Yarince Vicenzo, giugno 2023

al è l’azi

ne deGli OSTaCOlaTOri nel

?

Due terzi di questi sentimenti [oggi possiamo stimare circa il 95%] provengono da esseri luciferici e arimanici, tramite la Maya del mondo sensibile esteriore.” Altrimenti l’essere umano avrebbe potuto contemplare le immagini archetipiche e le forze eteriche che agiscono nel mondo. Per ristabilire coscientemente la connessione con queste forze si può usare la seguente parola mantrica: Esso mi tesse, accompagnandola con un sentimento di gratitudine. Per quanto riguarda gli impulsi volitivi, appare evidente perfino a uno sguardo profano e superficiale come la frase Io voglio sia un’illusione. Questa è collegata all’influenza dell’entità asuriche, arimaniche e luciferiche, le quali fanno in modo che l’essere umano si percepisca come separato dal Cosmo. Per ristabilire coscientemente la connessione con gli esseri cosmici si possono meditare le parole: Esso agisce in me, accompagnate da un sentimento di venerazione. L’unico verbo che Steiner afferma l’essere umano possa giustamente e degnamente attribuire a se stesso è il verbo essere, cioè: Io sono. Questa osservazione ci fa interrogare sulla natura dell’Essere e quella dell’Io: l’essere umano infatti vive nel respiro, nello spazio tra il soggetto puntiforme e la coscienza cosmica, e in questo senso si può affermare che l’Io non è un soggetto che si pone di volta in volta in relazioni sempre nuove con gli oggetti, bensì che l’Io è costituito dalla relazione stessa. Infatti il centro dell’esperienza umana non si trova nell’interiorità, ma fuori, nello spazio tra noi e gli altri. Per questo è importante distinguere gli estremi e i predicati di questo respiro: innanzitutto la coscienza cosmica divina, poi l’Io, che è costituito dalla relazione e unisce gli opposti complementari, e infine l’Ego, cioè la coscienza ordinaria puntiforme che fa aggrappare a ciò che si possiede per sfuggire alla vacuità.

Per il nostro lavoro sugli Ostacolatori è fondamentale osservare l’Ego più nel dettaglio poiché è su questa parte della coscienza umana che agiscono gli Ostacolatori, ed Esso non abbandona l’individuo finché egli non ha il coraggio di riconoscere il nulla su cui si fonda. Esso infatti si compone dell’insieme delle esperienze e degli incontri che lo hanno formato e non sarebbe niente se non ci fossero gli altri, se non fosse inserito in una corrente storica, genealogica, una corrente Cosmica. Inoltre il suo atto d’essere ha due impulsi: il sapere tutto (l’onniscienza) e il potere su di sé e sul mondo come volontà d’azione e di conquista (onnipotenza), entrambi frutto dell’azione degli Ostacolatori (la saggezza di Lucifero e la forza di Arimane) e come tali anche destinati allo scacco della morte. Infatti per l’Ego la morte è l’annuncio rimandato del limite ultimo della sua esperienza ed esistenza, ma è anche incredibilmente liberatoria, poiché lo fa uscire dalla sua solitudine, dal suo isolamento solipsistico. La morte annuncia l’Altro inaccessibile, mentre gli altri sono la versione accessibile della morte. Infatti riconoscere gli altri come altri esseri permette di confrontarsi con la morte, poiché si esce dall’Ego e si vive nel tra, cioè nell’Io, nel respiro tra la propria coscienza puntiforme e quella degli altri, poiché l’Altro è il rappresentante del tutto, la finestra attraverso cui sperimentare il tutto e aprirsi alla coscienza Cosmica. È dunque contemporaneamente esperienza di morte e di nascita.

Per questo diventa essenziale come l’essere umano si pone in relazione con gli altri e in questo modo sperimenta il proprio Io nel respiro tra sé e l’Altro.

Per esempio Martin Buber caratterizza due tipi di relazione:

la relazione Io-Esso, di comune conoscenza, dove si fa esperienza dell’altro e lo si inserisce all’interno di un sistema di categorie per servirsene, e la relazione Io-Tu, eccezionale e immediata, dove ci si apre e si incontra l’Altro in un reciproco dono: Io dono te a te stesso e Tu doni me a me stesso L’incontro con il Tu è incomparabile e incommensurabile, è un atto d’Amore che spalanca la volta del cielo e permette di entrare in comunione col mistero dell’Altro. Mentre l’Esso è la modalità che usiamo per orientarci nel mondo, definendo e caratterizzando, poiché la vera relazione fa paura (in quanto presuppone un confronto con la morte). Viviamo dunque in un’alternanza: percepiamo esseri o esseri come cose, azioni o azioni come processi. L’Esso si lascia prendere, ma non si dà. Crediamo di conoscerlo, perciò ci dà sicurezza. La relazione Io-Tu invece è inaffidabile, poiché è sempre nuova.

Come è possibile dunque esercitarsi in questo nuovo modo di intendere la realtà?

Innanzitutto aprendo gli occhi davanti al fatto che tutto ciò che ci circonda è in realtà un mondo di Esseri con cui entrare in relazione con l’Io e non un mondo di oggetti da utilizzare secondo i capricci dell’Ego.

Possiamo prendere le mosse da una semplice considerazione di ambito linguistico: in italiano la forma di cortesia (dare del Lei) permette, attraverso la sostituzione della seconda persona singolare con la terza, un allontanamento dell’interlocutore che porta all’oggettivazione e al distacco emotivo, propri della relazione Io-Esso. Come sarebbe invece per contrappasso cominciare a dare del Tu a tutti quegli Esseri sconosciuti che tessono dietro alla Maya degli oggetti che ci circondano?

Ciò non basterebbe ancora per bilanciare l’azione degli Ostacolatori, ma può essere un inizio per indirizzare l’Io umano verso la realtà spirituale di Esseri che abitualmente ignora e che invece col tempo possono cominciare a parlargli se egli vi si rivolge interiormente con la silenziosa domanda: Chi sei tu?

Non importa cosa, dove, quando o in che situazione ci si trova, è sempre il momento adatto di rivolgere a qualcuno questa domanda, che si tratti di un essere umano incontrato per strada o conosciuto da una vita, degli esseri elementari che tessono nei muri o nel tetto di una casa, in piatto e in bicchiere o nel loro contenuto, degli esseri spirituali che tessono nel cosmo, nella terra e nel destino umano.

Questa domanda apre le porte dei mondi dello spirito e dischiude le labbra dei Maestri invisibili che attendono pazientemente che qualcuno si rivolga a loro.

Possiamo collegare questo approccio conoscitivo a quello indicato da Steiner nelle prime conferenze del ciclo Il mondo dei sensi e il mondo dello Spirito (O.O. 134), dove parla di quattro passi per la conoscenza: innanzitutto l’apertura, la meraviglia, il silenzio interiore che permettono al singolo di diventare domanda, di cui abbiamo già parlato. Poi abbiamo la venerazione, il riconoscimento del sacro Mistero che ci circonda: il Mistero dell’Altro e la sua incomparabilità. In seguito abbiamo l’armonia, cioè la capacità empatica di mettersi in accordo e di risuonare, sospendendo i giudizi della propria anima per addormentarsi nell’Altro e lasciare che cominci a parlare. Infine la devozione, cioè la capacità di non investigare la Verità per virtù propria bensì di attendere la rivelazione proveniente dagli Esseri delle cose, lavorando su di sé per diventare maturi per accogliere e penetrare la verità, in una paziente attesa della

22 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

Possiamo dunque cercare di mettere in questa luce anche i tre mantra di Steiner che abbiamo riportato all’inizio della rubrica:

• Esso pensa in me. Chi può pensare in me al posto di Lucifero se mi immergo in questo pensiero con devozione?

• Esso mi tesse. Chi può tessere nel mio sentire al posto di Lucifero e Arimane se mi immergo in questo pensiero con gratitudine?

• Esso agisce in me. Chi può agire in me al posto di Lucifero, Arimane e Asura se mi immergo in questo pensiero con venerazione?

Torneremo su queste domande la prossima volta. Cerchiamo adesso di approfondire il tema del rapporto degli Ostacolatori con l’Ego e quello dell’Ego con la morte: tra gli esercizi meditativi dati da Steiner all’interno della prima scuola esoterica ce n’è uno molto antico che si richiama all’episodio biblico del vitello d’oro e che risulta fondamentale per riconoscere e per superare l’azione degli Ostacolatori nella propria interiorità e in particolare per la trasformazione dell’Ego e di tutti i corpi inferiori. Steiner afferma che senza questa esperienza il popolo ebraico non sarebbe mai stato capace di accogliere il Cristo. Riportiamo qui la trascrizione di una lezione esoterica:

“Il discepolo immaginerà che il suo insegnante o maestro stia in piedi davanti a lui sotto le spoglie di Mosè [...] e che il profeta gli domandi: - Così desideri sapere perché non progredisci sulla via esoterica? - Sì - Te lo dirò: perché adori il vitello d’oro. - Dopo queste parole il discepolo contempla il vitello d’oro che si trova accanto a Mosè. Mosè quindi fa sorgere della terra un fuoco che comincia a divorare il vitello d’oro, riducendolo in una polvere di cenere. Getta quest’ultima in un’acqua chiara che si trova a disposizione nei pressi e fa bere il discepolo. [...]

Quando risaliamo indietro con i ricordi giungiamo ad un punto della nostra infanzia in cui non ricordiamo niente; è il punto in cui comincia la coscienza di sé. Ciò che si trova prima di questo, è ciò che abbiamo fatto di noi nelle nostre precedenti incarnazioni e che abbiamo portato con noi in questa incarnazione. È il vitello d’oro, che veneriamo senza saperlo, è la nostra natura di involucro.

Nell’immagine, ora il discepolo sostituisce il vitello d’oro con lui stesso bambino, ancora privo della coscienza di sé. Si compenetra della seguente coscienza: sente che il suo io non è nient’altro che un effetto luciferico; perché l’ordinaria coscienza di sé poggia sul ricordo, e questo è una forza luciferica. [...] Il discepolo si rappresenta realmente che il fuoco divora la sua forma infantile, che è la sua propria; egli è diventato solo un po’ più grande ma in realtà è sempre rimasto questa natura di involucro quale era da bambino, sia solo aggiunta l’illusione dell’io. Vede che la forma diventa polvere e questo deve dargli la forte coscienza che tutto ciò che, in questo involucro, è fisico, eterico e astrale gli è indifferente come un mucchio di cenere, come l’argilla per lo scultore prima di eseguire la sua opera. Con il pensiero bisogna sgomberare, come si fa con un mucchio di cenere, il corpo fisico che dona la forma esteriore, il corpo eterico con la sua memoria e anche il corpo astrale con le sue simpatie e antipatie. [...]

La cenere è gettata nell’acqua pura della sostanza divina, qual era prima dell’operare della forza luciferica. È così che deve essere sacrificata l’essenza dell’involucro affinché ritorni nella sostanza divina. Ma l’esoterista capisce presto che tutto quello che ora è solo un mucchietto di cenere, è stato formato a partire dallo spirito. [...] Quindi ora dobbiamo riprenderci ciò che lo spirito ha fatto dell’involucro. Dobbiamo bere l’acqua nella quale è stata sciolta la cenere. Così la riassumiamo in noi allo stato puro, dopo che il vitello d’oro è stato consumato nel fuoco e la sua cenere disciolta. Se lo si fa si sentirà dapprima che una intera parte di sé si svuota; è il luogo su cui generalmente poggia l’Io; lo si sente svuotarsi. Si può allora diventare buddista e giungere in un luogo che però l’essere umano non dovrebbe stimare degni di lui: il Nirvana, una sfera extraterrestre. Oppure si può accedere a una nuova coscienza dell’impulso cristico e farla colare nella vacuità del proprio io.” (O.O. 266/2 pp. 261-270)

Concludiamo le nostre considerazioni riportando le indicazioni di Steiner per il terzo degli esercizi complementari, quello che riguarda il controllo del sentire e la quiete interiore.

“Nel terzo mese, si porrà al centro della vita un nuovo esercizio, mirante ad educare a un certo equilibrio rispetto alle oscillazioni tra piacere e sofferenza, tra gioia e dolore. Il lanciarsi con gioia verso il cielo, turbati sino alla morte deve essere consapevolmente sostituito da una equilibrata disposizione dell’anima. Si badi a non farsi trascinare da una gioia, o abbattere da un dolore, a non farsi trasportare all’ira o alla collera smisurata da alcuna esperienza, a non farsi riempire d’angoscia o di paura da nessuna attesa, che nessuna situazione ci sconvolga, e così via. Non si tema che questo esercizio renda aridi o apatici. Si noterà invece come al posto dei vecchi sentimenti sorgano qualità dell’anima maggiormente purificate; grazie a una sottile attenzione, si potrà un giorno avvertire in sé una quiete interiore. Come nei due casi precedenti, si riversi questo sentimento nel corpo, facendolo irradiare dal cuore alle mani, poi ai piedi e infine alla testa. Non lo si potrà ovviamente fare ogni volta, poiché in fondo non si ha a che fare con un singolo esercizio, ma con una continua attenzione alla propria vita interiore dell’anima. Almeno una volta al giorno si dovrà richiamare davanti all’anima questa quiete interiore, e poi intraprendere l’esercizio per farla fluire dal cuore. Con gli esercizi del primo e del secondo mese, ci si comporti come con quelli del primo nel secondo.”

(Rudolf Steiner, Indicazioni per una Scuola Esoterica, O.O. 245, p.17)

Questo esercizio, insieme ai due precedenti, risulta intimamente connesso al tema dell’azione degli Ostacolatori nel pensare, nel sentire e nel volere, ma soprattutto alla possibilità di ricollegarsi attraverso la meditazione agli alti Esseri spirituali, dei quali gli Ostacolatori hanno preso il posto per donare all’essere umano il libero arbitrio e la possibilità del male e dell’errore. Proprio questa serie di esercizi permette di portare maggior coscienza del come si svolgono i processi di pensiero, di sentimento e di volontà nell’anima umana, innanzitutto mettendo l’Io umano di fronte all’enorme difficoltà o addirittura all’incapacità di realizzare dei compiti apparentemente così piccoli e insignificanti. Nella maggior parte dei casi l’individuo non ha alcun controllo su queste facoltà della propria anima, ma si

23

Grazia.

trova piuttosto come su una barchetta senza timone, in balia delle onde: finché è bel tempo la velocità può anche dare una certa ebbrezza e un’illusione di controllo, ma quando si avvicinano iceberg, uragani o isole dalle bocche di fuoco le cose cambiano velocemente. Con questi esercizi non si tratta semplicemente di domare la tempesta, ritrovare la bussola e orientarsi, ma di passare a un altro ordine di significati, come direbbe Ernst Junger di passare al bosco, cioè operare una vera e propria rivoluzione interiore per affondare le radici nel terreno originario: il mondo della spirito.

L’autore invita caldamente i lettori a condividere riflessioni, critiche e considerazioni o porre domande, contattandolo via mail oppure per lettera “per chi sa accontentarsi di una comunicazione più lenta”. Indirizzo elettronico e/o fisico dell’autore possono essere richiesti contattando la Redazione.

24 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

SOGnO di Una nOTTe di mezza eSTaTe

di William Shakespeare, 1595-96

Traduzione di Antonio Calenda e Giorgio Melchiori

Con illustrazioni originali di Arthur Rackham pubblicate nell’ edizione del 1908 (Original illustration for A Midsummer Night’s Dream)

Atto II, 1° Scena

Entrano una FATA da una parte, e Robin Goodfellow [PUCK] dall’altra

PUCK: Ehi, spirito, dove te ne vai?

FATA: Per colli e per valli, per rovi e cespugli, per prati e steccati, per fiamme e per flutti, ovunque m’aggiro più presta e leggera della luna nella sua sfera. Io servo la regina delle fate, irroro di rugiada i suoi cerchi d’erba. Le primule alte le fanno da scorta; le macchie sui loro mantelli dorati sono rubini, doni di fate, nèi che diffondono profumi inebrianti. Ora vado a cogliere stille di rugiada, perle da appendere all’orecchio di ogni primula. Addio, spirito zotico, ora devo andarmene. Verrà qui la regina col suo seguito etereo.

PUCK: È il re che farà festa qui stanotte: bada che la regina stia lontana. Oberon è furibondo perché lei ha preso come paggio un ragazzo bellissimo, rapito a un re indiano. Mai vi fu fanciullo più dolce scambiato dalle fate. Il geloso Oberon avrebbe voluto fare di lui un cavaliere al suo seguito per battere le foreste selvagge. Ma Titania trattiene l’amato ragazzo, lo incorona di fiori, ne fa la sua gioia. Ora quando s’incontrano nei boschi o sui prati, presso chiare sorgenti o al vivido brillare delle stelle, s’accapigliano, tanto che i loro elfi per paura si rimpiattano nei gusci delle ghiande e se ne stanno nascosti.

25

Atto V, Scena finale

PUCK: Ora rugge il leone affamato e il lupo ùlula alla luna; russa il contadino addormentato stanco della sua greve fatica. Ora i tizzi consunti rosseggiano e la civetta col suo stridulo grido ricorda all’infelice sofferente il freddo abbraccio del sudario. È l’ora della notte in cui ogni tomba, spalancata, lascia vagare gli spettri lungo i sentieri bui del cimitero. È l’ora in cui noi spiriti, fuggendo la presenza del sole, come staffette del carro trionfale di Ecate triforme e inseguendo le tenebre come un sogno, andiamo folleggiando. Neppure un topolino disturbi questo palazzo incantato. Mi hanno mandato avanti con la scopa a spazzare la polvere dietro la porta.

Entrano il re [OBERON] e [TITANIA,] la regina delle fate, con il loro seguito

OBERON: Per tutta la casa andate come lucciole accanto alle braci sonnolente. Ogni spirito, elfo o fata, saltelli leggero come uccello sul ramo e, danzando sulle punte dei piedi, cantate con me questa filastrocca.

TITANIA: Proviamo prima la melodia, accompagnando ad ogni parola una nota; poi con aerea grazia, qui, con il nostro canto, tenendoci per mano, operiamo l’incanto. [Canto e danza]

OBERON: E così di stanza in stanza ogni spirito si aggiri fino allo spuntar dell’alba. A ogni talamo nuziale recheremo buoni auspici, che la prole generata sia felice e fortunata, e le tre coppie di amanti sempre ai voti sian costanti. Nessun scherzo di natura tocchi i figli di costoro: siano immuni da ogni neo, labbro leporino, sfregio, da ogni voglia mostruosa aborrita dalla nascita. Ogni spirito rechi con sé la rugiada consacrata che diffonda dolce pace del palazzo in ogni stanza: e sicuro sia il riposo del signore della casa. Presto, su, non indugiate, ed all’alba a me tornate.

Escono tutti tranne PUCK

PUCK: Se noi ombre vi abbiamo irritato, non prendetela a male, ma pensate di aver dormito, e che questa sia una visione della fantasia. Non prendetevela, miei cari signori, perché questa storia di ogni logica è fuori: noi altro non v’offrimmo che un sogno; della vostra indulgenza abbiam bisogno. Come è vero che sono un Puck onesto, se abbiam fallito vi prometto questo: che, per fuggire le lingue di serpente, faremo assai di più, prossimamente. Se no, chiamatemi bugiardo e mentitore. Per ora buonanotte, signori e signore. Non siate avari di mano: siamo amici, e in cambio Robin vi farà felici.

26 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

27

28 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

FaUST: Una TraGedia i-ii.

di Johann Wolfgang von Goethe, 1808 /1832

Traduzione di Giuseppe Gazzino

Parte II, Atto 1°

FAUST, sdraiato sull’erba fiorita, affranto, inquieto, avido di sonno. CREPUSCOLO.

Ronda di spiriti e di apparizioni graziose che gli svolazzano intorno.

ARIELE (canto accompagnato dalle arpe eolie). Quando il cielo in primavera dona ai campi la pioggia, e le bionde spiche allietano gli sguardi degli uomini, stuoli di silfi gentili volano colà ove sono dolori da lenire, arrecando a tutti, senza distinzione, il vigore e la vita. Ogni misero che gema oppresso dalla sventura, sia esso reo od innocente, ha diritto alla loro pietà. Ecco, o aerei silfi, che aleggiate intorno al suo capo, una bella occasione per fare onore al vostro nome.

- Calmate l’ardente inquietudine dell’animo suo; sviate da esso l’acuto strale del cocente rimprovero che lo tortura, e sgombrate la sua coscienza dai terrori onde s’affanna l’umana esistenza. Provvedete solleciti affinchè i quattro periodi, che la notte beata attraversa sul suo carro, scorrano soavemente per lui. E dapprima adagiategli la fronte su guanciali di rose, poi la bagnate nell’acqua di Lete; fate che le sue membra intorpidite ritrovino la salute nella calma di questo sonno in braccio al quale s’avvia verso la nuova aurora; indi compirete la più cara delle opere vostre, riaprendogli le pupille alla santa luce del giorno.

29

la SCienza OrGaniCa di GOeTHe

conferenza e testo di Elio Biagini, 2008

La via di conoscenza antroposofica è fondata sulle basi filosofiche che Rudolf Steiner adottò proprio per creare un metodo conoscitivo adatto ad indagare l’intera realtà, sia quella materiale che quella spirituale. Premessa e preparazione per Steiner nel definire la propria filosofia e la propria via è la concezione goethiana delle scienze organiche, del rapporto tra idea ed esperienza o tra spirito e realtà percepibile. Di questo cercheremo di occuparci oggi, approfondendo questa concezione goethiana, e preparando così il prossimo incontro sulla filosofia antroposofica. Entrando nello specifico del nostro tema diremo subito cosa non è, o non dovrebbe essere, una scienza dell’organico, del vivente. Cioè cercheremo di mostrare come una concezione materialistica, meccanicistica, non possa costituire la base per un metodo di indagine adatto alla realtà del vivente. Poi passeremo ad illustrare la visione goethiana che costituisce invece la base per una oggettiva relazione con il vivente e con gli organismi che ne fanno parte.

Cominciamo allora con un breve riferimento storico. Nel secolo XV si produce un brusco cambiamento nel rapporto tra uomo e realtà. Esso determina radicali trasformazioni nella maniera in cui l’uomo di rappresenta il mondo. Sino a quell’epoca il mondo esteriore, il mondo degli oggetti nello spazio poggiava su una realtà metafisica trascendente, che l’uomo, però, sperimentava come affine alla propria interiorità: il mondo poggiava su una realtà trascendente legata al destino e alla vicenda interiore dell’uomo (si pensi alla cosmologia dantesca). Da quel momento l’osservazione dello spazio di acuisce e si dilata: l’esperienza dello spazio si fa più intensa. Il mondo degli oggetti nello spazio si fa più nitido, acquisisce per l’esperienza uno spessore e un’intensità che prima non aveva. Una delle conseguenze di questo nuovo impossessarsi dello spazio terrestre sono le scoperte geografiche. E anche la scoperta delle leggi della prospettiva testimonia di questa nuova facoltà di rappresentarsi lo spazio con tale precisione da poterlo riprodurre in immagine in tutta la sua profondità. Dietro tutte queste scoperte, dietro le scoperte geografiche, dietro le leggi della prospettiva, sta un fatto rivoluzionario, sta un’unica grande scoperta: la scoperta dell’oggetto. La scoperta cioè di qualcosa che sta (o sembra stare) nettamente, separatamente e individualmente fuori dell’uomo. Con essa avviene l’interruzione, o almeno l’inizio di questo processo, di quel legame tra il mondo e l’interiorità dell’uomo cui abbiamo accennato. Il mondo non viene più percepito come affine o contiguo, ma come realtà separata, a sé stante e poggiante su se stesso. Uno dei prodotti di questo mutamento è il pensiero e

il metodo scientifico moderno.

L’oggetto nello spazio si spoglia da quel legame con la vicenda interiore dell’uomo ed emerge nitidamente nella sua nudità. Si vuole considerare l’oggetto “così com’è”, come si da nello spazio. Il dato empirico assume la funzione di fondamento e di presupposto del conoscere.

Nello stesso momento sorge la necessità di dare un fondamento durevole, stabile, al dato empirico, di ricondurre l’immediata caoticità dell’esperienza sensibile ad un ordine e ad una regolarità. L’esperienza sensibile deve essere resa trasparente, comprensibile, riconducendola ad una regolarità di leggi.

La realtà dell’oggetto viene ricondotta ad elementi semplici le cui relazioni ed azioni reciproche vengono rese intelligibili in base a concetti matematici.

Tutto questo produce un lento e profondo mutamento nella maniera di osservare l’oggetto rispetto all’esigenza scientifica originaria. Si insinua lentamente l’idea della realtà come costruzione matematica ed essa finisce per divenire un’ideologia dell’oggetto che si frappone all’osservazione e ne diventa così un presupposto imprimendosi nel modo stesso di indagare la realtà.

Il modo di indagare la realtà assume così la forma dell’analisi, della dissezione, dell’esperimento. Il metodo d’indagine assume la forma del metodo scientifico-analitico e da esso deriva la concezione meccanicistica della natura.

Questo metodo si differenzia con sempre maggiore chiarezza nei tre momenti fondamentali dell’Ipotesi, dell’Osservazione e del Modello. Il primo momento risente in maniera fondamentale dell’indirizzo assunto progressivamente dall’indagine scientifica.

L’ipotesi riflette in sé una concezione, una teoria dell’oggetto che viene presupposta acriticamente all’osservazione. Si presuppone sempre che l’oggetto sia espressione di leggi fisico-meccaniche; di conseguenza l’ipotesi prende una forma che conduce sempre alle seguenti due domande: qual’è la struttura di questo oggetto-fenomeno? qual’è il meccanismo d’azione di questo processo? Prima ancora dell’osservazione si presuppone dunque che esso sia un meccanismo. L’ipotesi così formulata autorizza ad intervenire sull’oggetto prima ancora di osservarlo, ad alterarlo fino a renderlo un altro oggetto da quello che si offre all’osservazione. Esso viene ridotto in parti semplici.

Non si osserva allora l’oggetto così com’è, secondo l’esigenza originaria della scienza, ma lo si osserva così come è diventato in seguito all’intervento dell’osservatore, ad un intervento soggettivo che introduce un elemento soggettivo secondo l’opinione acritica dell’osservatore. L’oggetto viene costretto

30 IUVENTAS - Nr. 4 - 24 giugno 2023

ad obbedire alle opinioni del soggetto che osserva e viene, come già detto, ridotto ad un altro oggetto.

Dunque: Ipotesi e Osservazione = distruzione dell’oggetto Si vede allora solo ciò che si vuole vedere, il resto viene espulso dall’oggetto attraverso una previa manipolazione.

L’indagine scientifica prende in considerazione solo leggi fisico-meccaniche perché il resto viene estromesso dall’oggetto prima di osservarlo. Si restringe lo sguardo solamente a quello strato di realtà che obbedisce a leggi fisico-meccaniche.

L’indagatore viene costretto, a causa della sua posizione acritica, a negare ogni realtà a ciò che non è riconducibile a leggi fisico-meccaniche. Affinché gli oggetti appaiano “chiari e distinti” vengono falsificati in modo tale da obbedire ad una “chiarezza” presupposta.