OCTUBRE

¿Que es el Laicismo?

La cuestión del Estado laico

La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica

El Estado venezolano y la laicidad

Reflexiones de Aquí y de Allá

Actuar cristianamente en una sociedad laica

Europa Laica, una trayectoria de lucha por el laicismo

Conflicto de competencias entre la Iglesia y el Estado durante el periodo republicano (SIGLO XIX)

(La Iglesia católica durante el período de Guzmán Blanco)

Educación sexual en aulas: la laicidad como práctica (México)

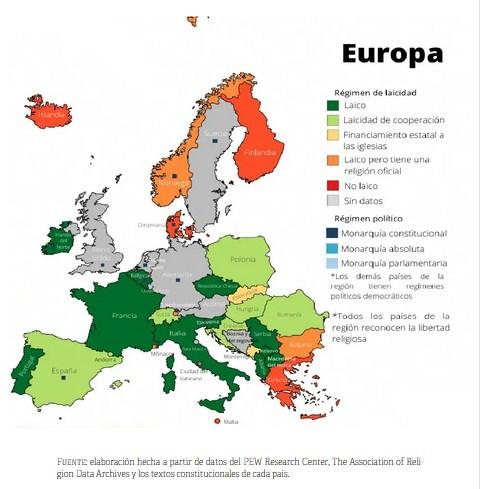

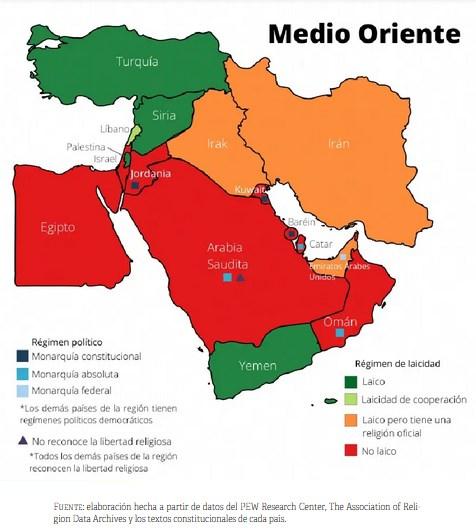

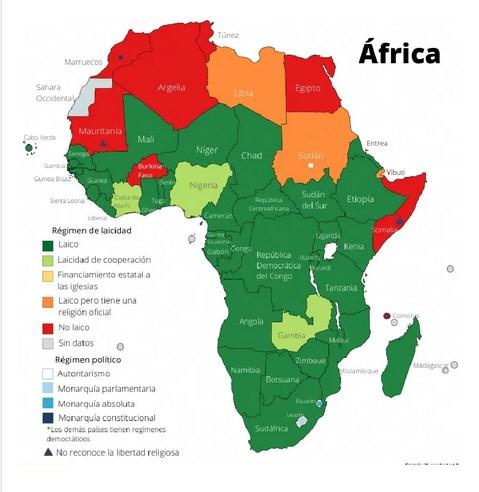

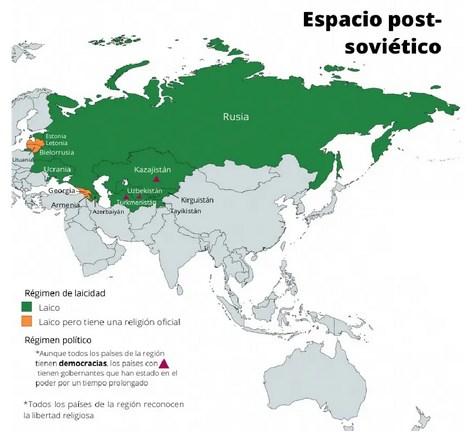

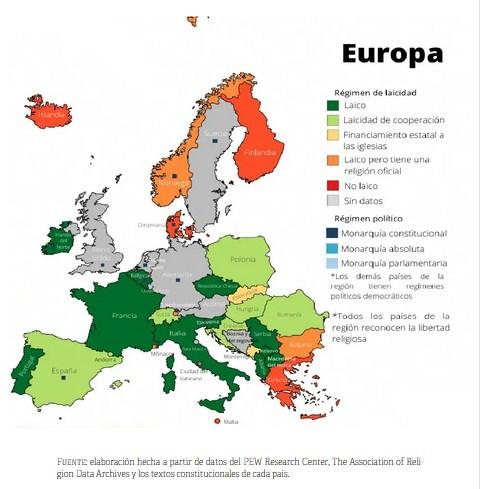

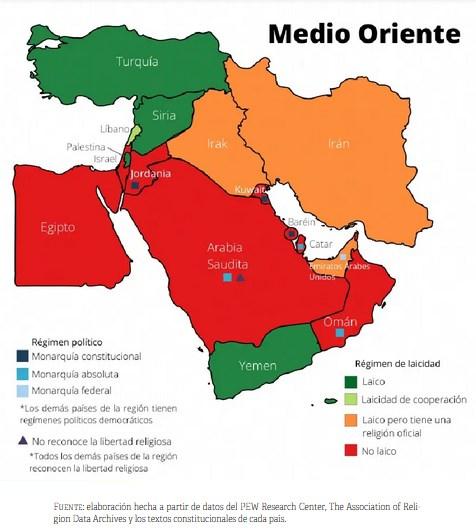

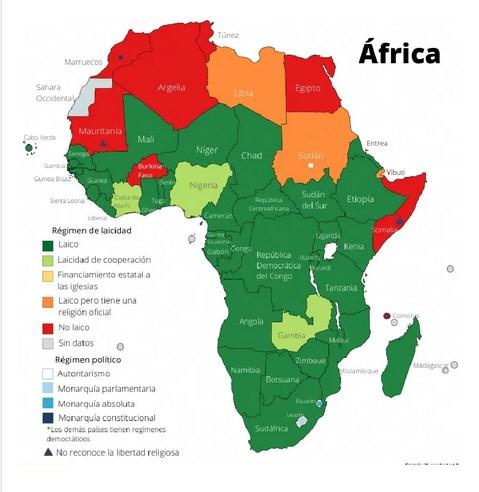

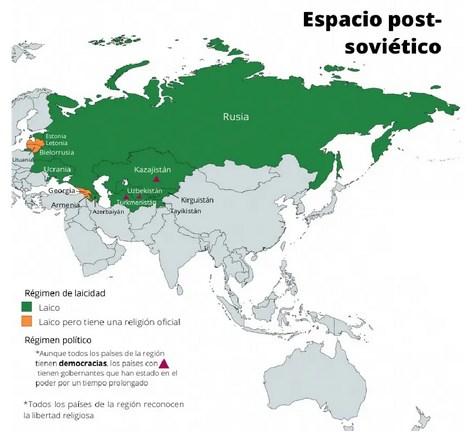

Mapas de Laicidad

FILOSOFÍA COMUNICACIÓN CULTURA

1

2022

Tema Central: EL ESTADO LAICO

Editorial Editorial

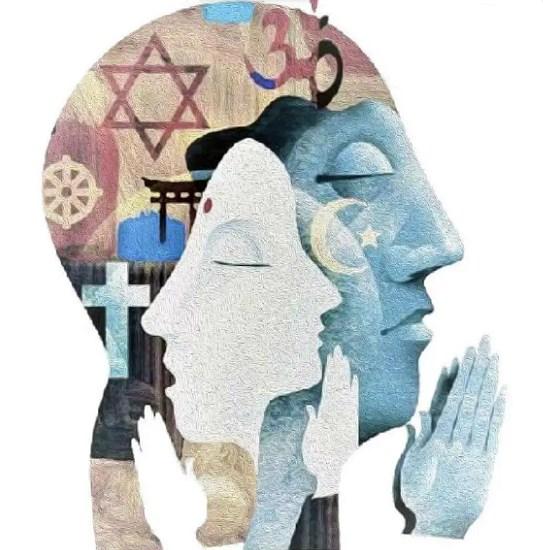

RELIGION Y ESTADO LAICO

uego de 33 años de emitida la sentencia (fatua) contra Salman Rushdie, el escritor de los “Versos satánicos” fue atacado por un hombre de 24 años, que lo apuñaló en el rostro, el cuello y el abdomen. Rushdie permanece conectado a un ventilador que le proporciona respiración asistida. Su agente editorial advirtió que "probablemente perderá un ojo, los nervios en el brazo fueron cortados y su hígado fue apuñalado y dañado".

Entretanto, en Irán la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven de 22 años que había sido detenida por no llevar bien colocado el hiyab o velo islámico (algunos mechones de cabello asomaban fuera de la prenda) , ha desatado una oleada de protestas, que se extendieron desde el Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven, a Teherán.

En Bolivia, la ministra de Educación de la tristemente célebre autoproclamada presidenta de facto Jeanine Áñez, proclamó que bajo su gestión el estudio de la historia, la geografía y las matemáticas, tendrían un enfoque netamente cristiano.

Observando esos tres eventos, donde el dogma religioso aparejado a la legislación parece no tener límites, es inevitable evitar la perplejidad, ya que resultan inaceptables desde cualquier punto de vista. Nos preguntamos si esto acaso no tiene que ver con la falta de definición y cabal comprensión política y filosófica de esa materia pendiente llamada laicidad.

La laicidad se basa en principios intrínsecos a la democracia y a los Derechos Humanos, tales como la libertad de conciencia, la igualdad de derechos sin privilegios ni discriminación y la universalidad de las políticas públicas.

En este contexto, se producen innumerables desafíos para los Estados nacionales, sus gobiernos y la sociedad en general. ¿Qué papel jugar ante temas tan trascendentales como la educación pública, la familia, la bioética medica, la interrupción del embarazo, la sexualidad humana y sus múltiples expresiones, la eutanasia, entre muchos otros aspectos de la vida?.

Afirmamos, junto a Luis Mª Cifuentes, que la ética laica es la mejor expresión de una ciudadanía democrática plena. Es universal y sus valores morales y cívicos garantizan el pluralismo moral y religioso, manifiestan lo más profundo de la condición humana y la exigencia de compartir lo esencial de cada persona: la dignidad, junto al cumplimiento de los derechos individuales y sociales. La neutralidad del Estado y el esfuerzo por distinguir entre la ética individual de la pública.

“La laicidad se piensa a veces como un concepto abstracto, que es de competencia exclusiva de académicos, juristas, y en todo caso políticos. No obstante, ésta tiene efectos en prácticamente todos los ámbitos de la vida política y social. La laicidad es el principio de fondo en el reconocimiento a nuestras libertades para decidir si queremos o no tener creencias religiosas, contraer matrimonio o formar una familia, así como para manifestar públicamente nuestras convicciones y actuar conforme a ellas”.

“La laicidad es ante todo un principio a partir del cual pueden constituirse regímenes estatales con autonomía, respecto de normas y creencias dogmáticas, apoyados en un marco jurídico con el que se espera regular la convivencia social. En otras palabras, ésta no se agota en las discusiones académicas ni en las leyes: se traduce también en políticas públicas que afectan, para bien o para mal, la vida cotidiana de quienes componen la sociedad”

Editores Entre Luces y Sombras

Octubre 2022. Año 1 N° 2

2

5 La cuestión del Estado laico

8 La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica

12 El Estado venezolano y la laicidad

Sus regulaciones jurídicas

16 Reflexiones de Aquí y de Allá

17 Actuar cristianamente en una sociedad laica

19 Europa Laica, una trayectoria de lucha por el laicismo

20 Conflicto de competencias entre la Iglesia y el Estado durante el periodo republicano (SIGLO XIX)

(La Iglesia católica durante el período de Guzmán Blanco)

24 Educación sexual en aulas: la laicidad como práctica (México)

33 Mapas de Laicidad

3 2

Editorial

4

¿Que es el Laicismo?

La laicidad del Estado y de sus instituciones es ante todo un principio de concordia de todos los seres humanos fundado sobre lo que los une, y no sobre lo que los separa. Este principio se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.

La laicidad

Puede definirse la laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos o convicciones particulares.

Si la laicidad designa el estado ideal de emancipación mutua de las instituciones religiosas y el Estado, el laicismo evoca el movimiento histórico de reivindicación de esta emancipación laica. La laicidad pretende un orden político al servicio de los ciudadanos, en su condición de tales y no de sus identidades étnicas, nacionales, religiosas,…

El término laicidad viene del vocablo griego laos, que designa al pueblo entendido como unidad indivisible, referencia última de todas las decisiones que se tomaban por el bien común. El laicismo recoge ese ideal universalista de organización de la ciudad y el dispositivo jurídico que se funda y se realiza sobre su base.

El laicismo como afirma Henri Peña Ruiz:

«Es la palabra para referirse al ideal de emancipación de la esfera pública con respecto a cualquier poder religioso o, en un sentido más amplio de toda tutela del Estado que, siendo democrático, ha de ser de todos y no sólo de algunos.»

Los pilares del laicismo

La laicidad descansa en tres pilares:

· La libertad de conciencia, lo que significa el derecho de cada persona de tener sus propias convicciones o creencias, sean religiosas o no.

· La igualdad de derechos, que impide todo privilegio público de la religión, del ateísmo o de cualquier otra convicción, atendiendo siempre al interés general.

· La universalidad de la acción pública, esto es, sin discriminación de ningún tipo.

Los principios del laicismo

· Libertad de conciencia, la conciencia es naturalmente libre para adherirse a cualquier convicción o creencia; ya sea creyente, agnóstica o atea, o para no adherirse a ninguna o cambiar de opción cuando quiera (la apostasía es un derecho que ha de ser garantizado por el Estado).

· Separación del Estado y las confesiones religiosas, lo que implica la clara distinción entre el ámbito público y el privado, y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos.

· Igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas, la neutralidad del Estado laico exige que ninguna opción particular (religiosa o no) sea discriminada ni positiva ni negativamente. No caben los privilegios públicos de una opción cualquiera en un Estado laico. Solo así se garantiza la igual consideración de todos los individuos como ciudadanos libres.

· La búsqueda del bien común como única razón de ser del Estado, los griegos llamaban “koinonía” al principio según el cual el ejercicio de la ciudadanía debía tener como único referente el bien común (koinon), poniendo entre paréntesis los intereses privados. El Estado laico tiene como referencia la universalidad del bien común. No es legítima la financiación pública de las creencias particulares, que debe destinarse única y exclusivamente a lo que es de interés general. El laicismo se compromete así con la defensa de los servicios públicos, es decir, la utilización del presupuesto público para aquellos servicios que son de interés general (educación, sanidad, etc.).

Lo que el laicismo NO es

· El laicismo no es antirreligioso, pues ello iría en contra del principio de la libertad de conciencia que anima el ideal laico. Tampoco es esencialmente anticlerical, si por ello se entiende una oposición frontal al ejercicio de las funciones del clero.

· Laicismo no es ateísmo o agnosticismo, el laicismo busca una forma de convivencia institucional, una organización política de la sociedad, mientras el ateismo o el agnosticismo son cosmovisiones en las que dios no se incluye.

· Religión no es lo mismo que clericalismo, el “clericalismo”, frente al cual lucha el movimiento laicista, es la ilegítima deriva política de la religión, es decir, la pretensión de dominación de una opción espiritual particular sobre la esfera pública. El laicismo no es anticlerical cuando el clero desempeña su papel dentro de los límites de su comunidad religiosa; pero se vuelve anticlerical, en virtud de sus principios, cuando el clero traspasa los límites de su comunidad religiosa e intenta imponer una cierta concepción de la ley (común) a partir de una cierta concepción de la fe (particular).

· Defender la libertad de conciencia y la tolerancia que de ella se deriva no es ser relativista, la neutralidad del Estado laico no implica la relatividad de los valores morales (relativismo), y mucho menos ausencia de valores (nihilismo). Precisamente, el laicismo asume la salvaguarda y la garantía de valores morales fuertes, pero no son valores particulares que provienen de una matriz particularista, sino valores universales, cuya raíz está en los derechos humanos (libertad de conciencia, autonomía moral, igualdad entre el hombre y la mujer, dignidad de las distintas orientaciones sexuales, libertad a la hora de decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, etc.). Quienes desde sectores clericales se arrogan el papel de guardianes de la moral tienden a negar la validez universal de los valores morales que defiende el religiosas, así como laicismo.

· La lucha por el laicismo es la lucha por la emancipación de las conciencias, pero esta lucha estará inacabada mientras una religión o convicción particular siga gozando de privilegios o prerrogativas ilegítimas en el ámbito público en general y de forma especial en el ámbito escolar. Por eso, el laicismo reclama la separación del Estado y de las Iglesias, del poder político y de las instituciones la abolición de todo tutelaje de la conciencia humana, como condición de posibilidad para la emancipación del ser humano. De ahí su especial relación con la racionalidad y el libre pensamiento.

4

Por el Observatorio del Laicismo de la asociación Europa Laica

La cuestión del Estado laico

Por Ivone Gebara Traducción: Kirenia Criado Pérez

Hablar del Estado laico exige que reflexionemos en primer lugar sobre las dos palabras que constituyen esta expresión: la palabra Estado y la palabra laico. Las dos no son claras con respecto a su contenido, ya que encierran significados diferentes según las personas, los movimientos sociales y políticos, las ideologías, los lugares y los tiempos.

Es necesario que sepamos de qué Estado estamos hablando y qué modelo de laicidad se está debatiendo. Cada modelo se inscribe en una contexto cultural y social determinado y por eso no se puede hablar de laico de manera general, como si este vocablo se aplicase a todos los contextos de forma indiferenciada. En general, cuando se dice «laico» se busca oponer esta palabra a «religioso». Pero laico también se usa al interior mismo de las religiones y significa «aquellos que no son el clero». Por tanto

Es urgente que comprendamos qué sentido le estamos dando a las palabras usadas.

El Estado también necesita ser situado y caracterizado. En el caso brasileño nos referimos a un Estado democrático donde la voz y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas dan la propia consistencia al Estado. No estamos hablando de Estados dictatoriales o teocráticos. Pero el concepto Estado necesita ser explicitado pues aun cuando hablamos de Estado democrático, es apenas el concepto lo aludido, pero la vivencia cultural de la democracia necesita ser explicitada.

Creo que, en general, cuando las feministas exigen que el Estado democrático sea laico, se están refiriendo a la necesidad de que el Estado no funcione a partir de códigos religiosos particulares, que a su vez impulsen el avance de algunos comportamientos juzgados importantes para las mujeres y para el conjunto del país. Laico significa aquí laico con el sentido de no religioso, desde el punto de vista político institucional y desde el punto de vista del establecimiento de políticas necesarias para el país.

Se pretende que en la elaboración de leyes, que es parte de la función del legislativo y, por tanto, del Estado, se pauten los derechos de los ciudadanos con independencia de sus creencias religiosas; que la obligatoriedad de la observancia respete la libertad de cada uno e inclusive de sus creencias religiosas también a nivel individual, esto significa que ciertas leyes permiten a los ciudadanos escoger o no su utilización a título personal, otras, en tanto, son obligatorias para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Ya de inicio dos situaciones muchas veces opuestas coexisten: la existencia de la ley y, al mismo tiempo, de la conciencia individual capaz de afirmar y escoger la observancia o no de la ley. El individuo puede observar una ley por obligación legal, pero puede no aceptarla. Y esos conflictos no pueden ser olvidados cuando se quiere trabajar en un proceso democrático. En la misma perspectiva podemos igualmente afirmar que los poderes ejecutivos judiciales deben estar ausentes, en sus diferentes funciones, de la influencia o parcialidad de los códigos religiosos de comportamiento. Deben dirigirse a todos los ciudadanos con independencia de su opción religió

sa, esto implica una postura de objetividad que, a mi modo de ver, en la mayoría de las veces es imposible que sea respetada. Basta ver el caso de las bancadas cristianas de diferentes denominaciones que actúan en el Congreso Nacional y en el Senado. No somos, en el ejercicio político, radicalmente indiferentes a nuestras creencias, posicionamientos familiares y comunitarios, la escala de valores con la cual vivimos, son estos factores que siempre inclinan un tramo de la balanza más que el otro. Hay una ilusión de objetividad política que necesita ser denunciada, ya que es ella quien muchas veces impide una claridad mayor en el diálogo entre los diferentes grupos. Sabiendo y reconociendo esa dificultad podremos con más serenidad enfrentarnos a cuestiones que afectan a los diferentes grupos de personas. Seremos un poco más vulnerables al dolor ajeno y en la búsqueda de soluciones.

Quiero llamar la atención para la complejidad de la cuestión desde el punto de vista de la vida ordinaria de las personas, queremos que el Estado sea laico en la medida en que las religiones y los valores religiosos que conforman la vida de los individuos entren en conflicto con las políticas que consideramos importantes para las mujeres y para otros grupos.

Queremos que las religiones se comprometan con la vida de los ciudadanos que son fieles a su institución religiosa. Hay una duplicidad de exigencias. Pero, si así no fuese, esta cuestión tal vez no aflorase en nuestra conciencia. Esto nos convida a que hagamos un análisis más profundo de las referencias religiosas y morales de la vida en los diferentes grupos, y de cómo estas referencias, queramos o no, se entrometen e influyen en las políticas más diversas.

Percibimos así que la objetividad y la postura ausente del Estado y sus instituciones no existe de forma absoluta. Es un esfuerzo, una búsqueda, una tendencia. Y esto porque lo que de hecho aparece son conflictos de interpretaciones ideológicas de cuño religioso o de cuño civil que interfieren en el establecimiento de diferentes relaciones.

Si, por un lado, el Estado concebido en abstracto se puede declarar laico, o sea, fuera de la órbita o tutela de una institución religiosa, lo mismo no ocurre con los individuos. De ahí el conflicto entre el principio abstracto y las actuaciones concretas. Cargamos para todos los lugares nuestras opciones, nuestros valores, nuestros intereses y

5

nuestras creencias religiosas o morales. Donde estemos, nuestras opciones nos acompañan. Y con ellas cargamos con nuestros miedos, nuestras supersticiones, nuestras angustias, así como la definición de nuestros aliados o enemigos. Una vez más, conocer los limites inherentes a nuestra condición social nos permite ser un poco más solidarios con los otros que, como nosotros llevan, además de las cargas cotidianas, las influencias del medio cultural y religioso donde fueron educados.

Cuando se trata de las funciones del Estado, imaginamos que es posible exigir una separación política más radical entre posturas personales y el bien común. Queremos que los representantes de la voluntad popular en un Estado laico se abstraigan de sus creencias personales y legislen de manera totalmente objetiva.

La vida nos muestra que no siempre esto es posible. En esa línea es necesario decir que esa separación parece ser muchas veces inoperante desde el punto de vista cultural y político en lo cotidiano de nuestras acciones. La vida personal no es radicalmente separada de la vida social y de la vida política. Y muchas veces son las opciones personales y religiosas que parecen tener más fuerza de ley y no la pretendida objetividad de la ley, o la objetividad que se pretende como beneficio para la población o para una parte de la población.

Otro problema que me parece grave es que las instituciones religiosas hoy no consiguen, como antes, ofrecer un código significativo para la sociedad como un conjunto. Su influencia es múltiple y variada, así como su peso político y social. A pesar de eso, constatamos que todavía tiene mucha fuerza y algunas veces tiene más efecto que las políticas partidarias. Hablar en nombre de Dios parece dar una seguridad necesaria en un mundo de inseguridades. Y los religiosos políticos no vacilan al hablar en nombre de Dios y actuar en su nombre. La mayoría de las instituciones religiosas, en particular las iglesias, consiguen ofrecer algo para algunos de sus fieles que, a su vez, transmiten este sentido para las instancias donde viven y actúan. Estas posturas en general generan conflictos de orden social y político. Por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan hacer transfusiones de sangre. Sin duda no discuten que esto sea una ley del Estado, pero crean dificulta-

proyectos moralizantes, a partir de los cuales se puede abrir una polémica de gran interés para los medios y para un buen número de políticos.

Pedofilia, aborto, homosexualidad del clero, celibato sacerdotal, estabilidad de la familia tradicional, son temas que causan sensación e impacto en los medios. Últimamente los grandes medios se ven interesados en estas cuestiones, en gran medida porque ellas permiten el sensacionalismo y el lucro de la industria de las noticias. Un día nos intoxican con la repetición de las mismas noticias, al otro, llegan novedades diferentes y al siguiente lo anterior ya pertenece al olvido.

Sin disminuir la importancia de las cuestiones a las que me referí, pienso que carecemos de otras que salgan de esa órbita de la conciencia individual y de los escándalos individuales para lanzarnos a una preocupación colectiva más amplia. Y, además de eso, necesitamos descubrir nuevas formas de abrir estas cuestiones para sujetos diversificados. En otros términos, necesitamos procesos educativos más amplios, procesos capaces de atraer la atención de las personas para intentar modificar sus comportamientos, su cosmovisión, su comprensión de sí mismas como seres humanos a favor, por ejemplo, de la sobrevivencia del planeta, de la vida de los grupos marginalizados por el capitalismo y así sucesivamente.

La influencia de la Iglesia católica en el Brasil es innegable. Ella va más allá de las instituciones que ella misma creó. Ella es, como sabemos, elemento importante en la propia cultura brasileña.

Todas nosotras recordamos las creencias religiosas de nuestras abuelas y bisabuelos. Todas nosotras somos habitadas por una especie de nostalgia religiosa o al menos por un respeto y temor religioso, sobre todo en ciertas situaciones de la vida. En las situaciones de muerte, de diferentes amenazas, de enfermedades, de persecución, nuestra vulnerabilidad religiosa se muestra de forma más evidente. Nuestros miedos personales muchas veces se confunden con los miedos religiosos, miedos de castigos, condena o de que alguna cosa mala nos ocurra si hacemos tal o más cual cosa. Ese caldo religioso en el cual vivimos tiene sin dudas que ver con nuestra constitución humana frágil y fuerte al mismo tiempo, siempre necesitada de ayudas, de apoyos terrestres o celestiales. Y este caldo religioso es también parte de la cultura latinoamericana en que vivimos.

des para el Estado cuando se trata de una urgencia que necesita de una transfusión de sangre para salvar una vida.

La mayoría de los católicos no acepta el aborto y algunos hacen lobby en el Congreso para que se impida la aprobación de la ley de descriminalización y legalización del aborto. La fuerza de los católicos es culturalmente mayor que la de los testigos de Jehová. ¿De dónde viene la prohibición de transfusión de sangre o de hacer abortos? Proviene de visiones religiosas en primer lugar y solo después se puede hablar de ellas como visiones políticas o que inciden en una política común. Una vez más las posturas religiosas son posturas que influencian las políticas y nos convidan a reflexionar con más profundidad sobre las afirmaciones en relación al Estado laico.

Hoy vivimos en cierta forma en una crisis de voluntad política en favor del bien común. Tenemos hasta dificultades para delimitar lo que es el bien común. Cada grupo busca favorecer sus propios intereses. Por eso, en la falta de proyectos políticos claros comienzan a aparecer los

6

“¿De dónde viene la prohibición de transfusión de sangre o de hacer abortos? Proviene de visiones religiosas en primer lugar y solo después se puede hablar de ellas como visiones políticas…”

Asimismo, además de la cuestión de la laicidad del Estado, vivimos una especie de mentalidad, de cultura, de valores, que nos vienen de la religión. Hay como una filiación familiar y cultural más amplia y más profunda que se choca con la racionalidad política que exigimos en la constitución del Estado laico. Por eso, el feminismo político tiene que profundizar más en las cuestiones relativas a los valores culturales y la psicología religiosa de las mujeres. No podemos ignorar la contribución de la cultura cristiana y de las otras culturas que nos constituyen en la formación de nuestras decisiones.

Hay una matriz cultural católica internalizada en muchas personas, que choca con nuestras pretensiones políticas y, además de eso, hay un dualismo patente en nuestra cultura religiosa, como si tuviésemos que ser obedientes a las fuerzas celestiales porque estas son conocedoras de lo que es mejor para nuestra vida. Por ejemplo, hablar públicamente del aborto y del matrimonio de homosexuales, en defensa de los derechos de ciudadanas y ciudadanos. Hay una racionalidad que consigue entender lo que se plantea y hay una emocionalidad que rechaza lo que se plantea porque contradice el legado cultural tradicional recibido e internalizado. Es más, se imagina que la novedad contradice la ley de Dios o la ley de la naturaleza a la cual tenemos que someternos sin discutir.

Los políticos y los padres muchas veces trabajan el sentido de esa emocionalidad religiosa dualista. Usan sus argumentos de forma que los funden en una voluntad mayor, la voluntad divina que desea siempre el bien para los seres humanos. Mas la voluntad superior corresponde de hecho a una voluntad cultural de carácter tradicional, mantenida en las manos del poder patriarcal político y religioso.

A partir de esa voluntad superior quieren influenciar las políticas de los Estados y fundirlas en leyes religiosas, eternas e inmutables.

Las feministas, al contrario, proponen que seamos nosotras mismas las creadoras de nuestras propias leyes. No se desprecia la tradición cualquiera que sea, pero la tradición no puede estar por encima de la vida ni del bien común. Por esta razón, en una sociedad culturalmente religiosa, la autonomía propuesta por las feministas, autonomía sin legitimación religiosa, se torna casi insoportable y acaba bloqueando reflexiones e impidiendo que pasos concretos puedan ser dados. No estoy proponiendo que las feministas se tornen cristianas o católicas o de otros credos religiosos, pero estoy llamando la atención de noso-

tras mismas sobre la complejidad de la dimensión religiosa, sobre todo la cristiana, en nuestra cultura brasileña, en las ciudades del interior y en las periferias de las grandes ciudades. Estoy queriendo reflexionar sobre los obstáculos a nuestras posiciones, al mostrar que la cultura patriarcal busca su fundamento en un poder del más allá y del más acá de la historia.

No tengo la respuesta al problema de la laicidad y las cuestiones que de ella se desprenden. A penas sugiero que estemos más atentas a la cultura religiosa plural presente en nuestro país y la fuerza que aún tienen en las decisiones personales y políticas más amplias.

Hay una tarea del feminismo que, a mi modo de ver, está todavía dando sus primeros pasos. Es la de estar más atentas al caldo cultural religioso en el cual vivimos, en particular las mujeres a las cuales nos dirigimos. Este caldo parece nutrirse más allá de las instituciones religiosas, los comportamiento y opciones de vida. Este caldo parece fortalecer sentidos, referencias, límites. Creo que a penas una minoría consiguió superar la dominación de los registros religiosos culturalmente internalizados. Hay todavía mucho camino para ser andado en vista de la libertad y la autonomía personal.

Creo que estos elementos nos podrán abrir a una reflexión sobre la complejidad del Estado laico al interior de una cultura dominada por el paradigma de la sumisión religiosa y las voluntades superiores y poderosas. Tal vez podamos dar algunos pasos más en la comprensión de ciertas estructuras mentales que condicionan nuestro pensamiento y, más que el pensamiento, nuestra manera de sentir el mundo y actuar en él. Nuestra pretensión por una macropolítica laica no puede dejar de lado las micropolíticas cotidianas, las políticas de los sentimientos y del sentimiento religioso que vive en nosotras. Las micropolíticas en general no son laicas, o sea, son mezcladas por los diferentes tipos de vivencias y percepción de la realidad histórica. Por esta razón, los procesos educativos de discusión, participación y construcción colectiva se hacen necesarios y urgentes. Son ellos los que fermentarán la vida digna y diferente que estamos buscando.

Estoy convidando a pensar en la complejidad que somos y en la complejidad de la realidad histórica en la cual vivimos. Cada grupo se podrá organizar a su manera para responder a los desafíos históricos y culturales que nos son lanzados.

7

La crítica marxista a la religión desde una perspectiva laica

Resumen: La tesis marxista de la religión como opio del pueblo ha sido tergiversada y convertida en uno de los principales argumentos que ha utilizado el pensamiento neoliberal y religioso contemporáneo para denostar en su integridad el pensamiento marxista. En este artículo pretendemos recuperar el sentido genuino de aquella sentencia, intentando ser justos con el propósito emancipador general de la filosofía marxista. Mostraremos la vinculación que existe entre la crítica a la religión de Marx y su defensa de la libertad de conciencia desde una perspectiva laica. Por último, veremos como el planteamiento marxista, leído desde una perspectiva laicista, puede arrojar luz sobre la alianza actual entre el neoliberalismo y el clericalismo religioso.

Palabras clave: Marx, laicismo, emancipación, religión, neoliberalismo.

Abstract: The Marxist statement about religion as ‘the opium of the people’ has been distorted and turned into one of the main arguments utilized by contemporary neoliberal and religious thinkers to deride the entirety of Marxist thougth. The aim of this work is to restore the true meaning of this statement in an attempt to do justice to the generally emancipatory rhetoric of Marxist philosophy. This article will demonstrate the relationship between Marx’s criticism about religion and his advocacy for freedom of conscience from the point of view of philosophy of laicism. Finally, this piece will reveal how Marxist thought, read from a laicist point of view, unveils the current complicit relationship between neoliberalism and religious clericalism.

Keywords: Marx, laicism, emancipation, religion, neoliberalism.

LA CRÍTICA COMO CONDICIÓN DE EMANCIPACIÓN. UNA RELIGIÓN DE COMPENSACIÓN

Nadie puede reprocharle a Marx el tesón y la constancia que desde siempre demostró en el intento de transformar un mundo injusto en uno más humano. La mayoría de los grandes intelectuales que jalonan la historia de la filosofía hicieron lo mismo. Sin embargo, el caso de Marx es especial. Supo que para sentar las bases efectivas de un cambio socio político real era necesario emprender una tarea previa, mucho más compleja: la tarea de desenmascarar los prejuicios y las ilusiones que mantenían a la sociedad aferrada consciente o inconscientemente a un status quo que en muchas ocasiones ni siquiera se percibía como una situación de dominación. La erradicación de la opresión requiere la conciencia de la opresión. La crítica de todo tipo de ideología falaz e ilusoria es condición de posibilidad de la emancipación humana. Es en este contexto filosófico en el que hay que encuadrar la crítica marxista a la religión, así como la crítica a toda otra retórica seductora que a base de abstracciones y grandes palabras más o menos arbitrarias mantenga a los hombres sometidos a la ideología de las clases dominantes.

Marx expone su famosa tesis sobre la religión como opio del pueblo

Por: César Tejedor

en la Contribución a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. Es evidente que Marx se nutre de la concepción de la alienación religiosa que desarrollan tanto Hegel como Feuerbach. Al igual que todas las opciones de sentido a las que se adhiere la conciencia humana, la deriva religiosa es un producto histórico, cuyo origen está en el hombre. No es la religión la que hace al hombre, sino el hombre el que hace a la religión. Cualquier recurso ideológico que sitúe la esencia del hombre y el sentido de su vida fuera de sí mismo y de su propia vida real debe ser por tanto desenmascarado como ilusorio. Hegel había interpretado la alienación humana como una externalización inconsciente de sí mismo, de tal forma que debe ser la filosofía, entendida como una especie de hermenéutica de la historia, la que reconcilie a la humanidad consigo misma. En el seno de un planteamiento idealista, Hegel pensaba que esa reapropriación se llevaría a cabo a través de la referencia a un ideal que triunfaría al final de los tiempos. La propuesta marxista es heredera de esta reapropiación de la humanidad del hombre por sí mismo, pero en un sentido claramente materialista: «La crítica de la religión desemboca en esa enseñanza que muestra al hombre como el ser supremo para sí mismo y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones de poder en las que el hombre permanece como un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable».2 Siguiendo la estela de Feuerbach, Marx se da cuenta de que la religión crea una serie de ídolos que recrean una realidad ficticia y trascendente en la cual el hombre, víctima de la opresión y del sufrimiento en la tierra, proyecta sus ilusiones y sus esperanzas en el cielo. Desde esta perspectiva, la famosa frase de Marx que define a la religión como el opio del pueblo y complemento espiritual de un mundo sin alma, como la conciencia invertida del mundo, no puede interpretarse como un rechazo radical de la espiritualidad religiosa como tal, sino solamente de la función social que esta asume en un mundo dominado por la explotación y la alienación del hombre. Henri Peña Ruiz, el comentarista más influyente en la actualidad del pensamiento marxista, comenta en su reciente obra sobre el autor esta misma idea:

«Precisamente porque el hombre vive una existencia sin posibilidades de desarrollo real, es decir, una existencia mutilada, su conciencia inventa un mundo de realidades ideales y trascendentes en las que proyecta eso a lo que ha renunciado en su vida real. Dios no existe más que por la anulación de la humanidad del hombre. De ahí que sea inútil luchar contra la religión como tal, si no nos remontamos al mundo real y a la configuración concreta que ha generado la necesidad de la religión».3 Marx no se opone a la religión como opción espiritual libre de la conciencia humana, tal y como la definía el ilustrado Bayle, sino a una religión que se adapta a las necesidades de la ideología dominante y se convierte en una religión de compensación que

1 Universidad de Salamanca.

2 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, texto disponible en internet.

3 H. Peña Ruiz (2012). Marx, quand même. Paris: Editorial Plon, pp. 86 87.

8

asume una doble función: por un lado, la de servir de consuelo a las almas atormentadas de este mundo que sufren día a día los rigores de la opresión y la explotación; por otro lado, la de legitimación del orden establecido, en tanto que se constituye como “aroma espiritual” de un mundo sin corazón, donde la miseria es más que real. Marx no se opone por tanto a la religión en sí misma, sino al rol que adquiere en un contexto social de dominación y de frustración, y parece dejarlo claro una y otra vez en los textos donde aborda la crítica de la religión como ideología: «Abolir la religión en tanto que felicidad ilusoria del pueblo es exigir su felicidad real. Exigir que el pueblo renuncie a las ilusiones sobre su situación es exigir que renuncie a una configuración de la realidad que necesita de ilusiones».4

El objetivo de la crítica marxista se dirige por tanto a la instrumentalización social y política de la religión. No tiene ningún sentido epistemológico o teológico. Marx no pretende demostrar que los creyentes de una religión determinada vivan en el error en comparación con quienes optan por una opción atea. Sería vano oponerse a la religión como tal, como si se tratara de una representación puramente arbitraria y susceptible de ser remplazada sin que cambie la situación real que la acompaña. Eso sería tanto como confundir la causa con el efecto. Por eso Marx insiste en que lo que es miserable es la realidad social, no la religión. Y por tanto no es a ella a quien hay que oponerse, sino a la injusticia social que ha generado una necesidad de consuelo y compensación espiritual.

La crítica de la religión como compensación ilusoria de un mundo capitalista deshumanizado nos retrotrae por tanto a una crítica mucho más radical, la de un mundo “desencantado” donde la injusticia social ha hecho brotar en los hombres la necesidad de una esperanza ilusoria, trascendente. En realidad, Marx recoge el testigo de Hegel y Kant en su crítica de una religión que adquiere una función política en un contexto histórico concreto. «La crítica del cielo se transforma en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política».5 Kant, en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, ya había puesto de manifiesto esta diferencia entre religión y clericalismo teológico político. Como reconocido creyente, de la rama del protestantismo pietista, no puede ser sospechoso de hostilidad militante hacia el cristianismo como tal, sino hacia su encarnación histórica reconocible bajo la forma de un poder teológico político que ha sido letal para las libertades individuales. «Tantum religio potuit suadere malorum!»6 («¡Cuánta maldad ha podido inspirar la religión!»). Estas palabras, bajo la pluma de un creyente, solo pueden ser consideradas como una crítica de la deriva teológico política de la religión, que se configura como vector de dominación política más que de emancipación de las conciencias humanas. La misma crítica de fondo encontramos en Hegel, filósofo

cristiano que consideraba la religión, junto con el arte y la filosofía, como las formas a través de las cuales se desarrolla el espíritu humano y se expresa el absoluto. Para él, el sentimiento religioso es el sentimiento interior de lo absoluto, a través del cual el individuo particular se reconcilia con su finalidad, que no es otra que el desarrollo de la idea de libertad. Hegel se opone así a una deriva perversa de la religión por la que esta se identifica con intereses políticos, y adquiere un cariz de reacción compensatoria de un mundo donde rigen determinadas relaciones de dominación entre los hombres.

En definitiva, a Marx se le ha atribuido injustamente un odio exacerbado de la religión y un intento de erradicarla con la supuesta finalidad de imponer un régimen ateo. La deriva totalitaria que adquirió el régimen comunista de Stalin fue utilizada por sus críticos para atribuir el origen de la dictadura comunista de Stalin a la filosofía marxista, cuando en realidad no tienen nada que ver. El régimen comunista de Stalin fue una dictadura que asesinó a tantos comunistas como había hecho la Inquisición con los cristianos.7 La amalgama entre Marx y Stalin es tan absurda como pueda ser identificar a Jesucristo con Torquemada. Sin duda la amalgama entre Marx y Stalin le ha resultado muy útil a la ideología dominante, que bajo apariencia de liberalismo, considera que no hay alternativa posible al capitalismo. Pero lo cierto es que el proyecto de emancipación humana que destila toda la filosofía marxista no tiene nada que ver con la deriva totalitaria que adquirió el régimen de Stalin. Ni siquiera la idea marxista de una dictadura del proletariado tenía un significado político, sino más bien económico, compatible con la defensa de las libertades civiles y políticas, entre ellas la libertad de conciencia.

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE CONCIENCIA

«El Estado puede ser un Estado libre sin que el hombre sea un hombre libre».8 De esta forma expresa Marx la contradicción que existe entre el cielo de unos principios jurídicos abstractos y formales, y la tierra de la realidad social en la que vive el hombre día a día. En El Capital, Marx evocaba «el pomposo catálogo de los derechos del hombre», que desde el momento en que no tienen en consideración sus posibilidades efectivas de realización, se convierten automáticamente en letra muerta. No son más que grandes palabras sin un verdadero efecto emancipador. La libertad, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad... todos ellos son derechos que suenan bien, pero que leídos atentamente, como hace Marx tomando como referencia las distintas declaraciones de derechos que se habían firmado a finales del siglo XVIII en Francia y en Estados Unidos, pueden servir únicamente para legitimar un orden social atento a las exigencias de las clases poderosas.

4 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet.

5 K. Marx, Contribución a la crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet.

6 I. Kant (1986). La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza, p. 134. Para un análisis más detallado de este texto de Kant y su interpretación desde la perspectiva de la diferencia laica entre religión y clericalismo, remito al lector a nuestro libro H. Peña Ruiz y C. Tejedor de la Iglesia (2009). Antología laica. 66 textos comentados para comprender el laicismo. Salamanca: Ed. Univ. de Salamanca, pp. 83 85.

7 Recordemos que la Santa Inquisición fue creada como un instrumento de control de la ortodoxia cristiana, y por tanto solo podían ser juzgados por ella quienes habían sido previamente bautizados, y pertenecían así a la comunidad cristiana. El encono de la persecución de toda heterodoxia del que ha hecho gala la Iglesia a lo largo de su historia explica entre otras cosas la conversión forzada en distintos momentos de la historia de moriscos y judíos. Y también la práctica tan irracional como normalizada hoy en día de bautizar a los niños cuando son bebés, antes de que ellos mismos tengan uso de razón para seguir los dictados de su conciencia y decidir libremente sobre su adscripción voluntaria a una comunidad religiosa.

8 K. Marx (1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana, p. 23.

9

El carácter abstracto de las distintas declaraciones de derechos y su notable carácter burgués convierten estos derechos en exclusivos de quienes pueden disponer por sí mismos de los medios para hacerlos efectivos. Por eso, Marx precisa que una modesta ley que limite la jornada legal de trabajo puede llegar a ser mucho más efectiva para la emancipación de los hombres que toda esta lista de derechos y libertades formales que en ningún caso significan una aplicación de las exigencias de la dignidad humana que en ella quedan codificadas.9

La ficción jurídica de los derechos del hombre, considerados desde una perspectiva puramente abstracta y formal, en el fondo adquieren la misma función que la religión de compensación de la que hablábamos más arriba: dibujan un paraíso idílico donde puede mirarse el hombre y olvidar su miseria y su falta de derechos reales, y a la vez legitiman un orden donde prima el egoísmo frente a la solidaridad, el blindaje de la propiedad privada frente a la redistribución de la riqueza, el derecho al interés propio frente a los derechos de todos como pueblo. En definitiva, el análisis crítico de Marx desenmascara el carácter ideológico de los derechos humanos, que hoy es más actual que nunca. ¿Cómo se puede entender como universal el derecho a una vivienda digna cuando miles de seres humanos han sido desahuciados y obligados a seguir pagando una casa de la que ya no pueden disfrutar bajo el único pretexto de la rentabilidad de las entidades financieras y la supuesta neutralidad de las leyes del mercado? De la misma manera podríamos dudar de la libertad de la que goza una persona en paro. Las exigencias de la dignidad humana codificadas en las distintas declaraciones de derechos y constituciones estatales le conceden la facultad de decidir si quiere firmar o no firmar un contrato de trabajo que se le ha ofrecido. Sin embargo, su propia precariedad existencial y el sometimiento al que se ve expuesto por las relaciones de poder establecidas por la ley de la oferta y la demanda convierten su supuesta libertad “jurídica” en obligación “real” de firmar sin rechistar, por muy inaceptables e inhumanas que parezcan las cláusulas del contrato. En realidad, está completamente sometido al arbitrio del capitalista. Sus derechos no valen nada frente a la dictadura del capital.

Como vemos, la crítica de Marx a los derechos humanos es radical, desde el momento en que pone de manifiesto su carácter tramposo y falaz. Sin embargo, el hecho de que un contexto socio económico determinado impida la realización efectiva en la práctica de los ideales que conllevan los derechos humanos no invalida los propios ideales. La insuficiencia de tales derechos no implica su ilegitimidad. La crítica de la instrumentalización ideológica de las libertades formales no es incompatible con su defensa de los derechos humanos, del mismo modo que la crítica de la instrumentalización política de la religión no solo no es

incompatible con la defensa de la libertad de conciencia, sino que además es su condición de posibilidad. En su obra La cuestión judía, al hilo de su análisis de los derechos del hombre y del ciudadano, Marx afirma que «entre ellos se encuentran la libertad de conciencia, el derecho a practicar el culto elegido. El privilegio de la fe es reconocido expresamente, ya sea como un derecho del hombre, o como consecuencia de un derecho del hombre, de la libertad». Y un poco más adelante:

«La incompatibilidad de la religión con los derechos del hombre se halla tan poco presente en el concepto de derechos del hombre que el derecho a ser religioso, a ser religioso en el modo elegido, a practicar el culto de la propia religión particular, resulta antes bien expresamente enumerado entre los derechos del hombre. El privilegio de la fe es un derecho universal del hombre».10

De esta forma, Marx se define como un pensador de la emancipación del ser humano en todos sus registros, y en un defensor de los derechos humanos genuinos y efectivos, incluido el derecho a adherirse a una opción de conciencia determinada, ya sea creyente, agnóstica o atea, sin sufrir discriminación por ello. La separación laica del Estado y las Iglesias, sean del signo que sean, no es para Marx la condición necesaria para imponer un Estado ateo, que cambie simplemente el signo de la dominación. Más bien pretende acabar con la posibilidad de la dominación de unos seres humanos por otros, en cualquiera de sus versiones. Un Estado que no se identifica con ninguna opción de conciencia determinada, sino que deja esa elección a los individuos en privado, solo puede ser visto como un Estado totalitario por quienes disfrutan de privilegios ilegítimos en razón de sus creencias particulares, que al perderlos sienten como una ofensa el advenimiento de la igualdad real de todos los ciudadanos y la anulación de toda discriminación, ya sea positiva o negativa. Así enuncia Marx el primer principio de la laicidad del Estado, «que la emancipación del Estado respecto de la religión no entraña la emancipación del hombre real respecto de la religión».11 El Estado neutral dedicado a la res pública, y que respeta las diferentes opciones de conciencia de los individuos en su vida privada no es un Estado ateo, pues en tal caso se estaría imponiendo una opción particular el ateísmo a todo el pueblo, sino más bien un Estado que defiende y permite el desarrollo de todas las opciones de conciencia posibles en el ámbito que le corresponde, que es el ámbito privado. «El Estado puede haberse emancipado de la religión, incluso si la aplastante mayoría es todavía religiosa. Y la aplastante mayoría no deja de ser religiosa por el hecho de ser religiosa privatim».12

9 Véase el apartado titulado “Lucha por la jornada normal de trabajo. Repercusiones de la legislación fabril inglesa en otros países”, El Capital, Libro I, capítulo IV. Marx se está refiriendo a la ley que por primera vez fijó un límite máximo de 10 horas diarias la jornada laboral, y en dos notas a pie de página afirma: «La ley de las 10 horas ha salvado a los obreros de su total degeneración y ha garantizado su salud física», «y una ventaja todavía mayor significa el que por fin se distinga claramente el tiempo que pertenece al propio obrero y el que pertenece a su patrono. Ahora, el obrero sabe dónde termina el tiempo que vendió y dónde comienza el suyo propio

Marx es sin duda uno de los grandes filósofos de la laicidad del Estado, en contra de muchos paladines del liberalismo económico contemporáneo que han querido ver en él al más firme defensor del Estado autoritario que impediría el libre ejercicio de los derechos individuales, entre ellos el de ejercer un culto religioso determinado. Para él, la emancipación laica y la emancipación socio económica del hombre son las dos caras de una misma moneda. Sus ideas tenían como enemigos al clericalismo teológico político y a los depositarios del poder económico. Por eso, visto con la perpestiva qe nos brinda el siglo

10 K. Marx (1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana, pp. 32 33.

11 K. Marx, op. cit., p. 31.

12 K. Marx, op. cit., p. 23.

10

XXI, no resulta tan extraño que su memoria intelectual cayera en cierto modo en desgracia en los siglos siguientes, que trajeron consigo el triunfo del neoliberalismo y la emergencia de los diferentes fanatismos religiosos.

NEOLIBERALISMO Y RELIGIÓN: LA FARSA DE LA BENEFICENCIA

¿Por qué el triunfo del capitalismo a nivel global coincide con el renacimiento de los fanatismos religiosos? Con la crítica al rol de la religión como compensación, Marx se adelantó a su tiempo y nos proporcionó una respuesta a la pregunta. En un mundo plegado a las exigencias del capital, donde las relaciones humanas se descomponen sin solución de continuidad en relaciones mercantiles, la religión emerge como ese suplemento espiritual que el hombre ya no encuentra en la realidad social. La religión se convierte en el único proveedor de sentido en un mundo «desencantado».13

A medida que la mundialización capitalista ha ido completando el proceso de mercantilización de toda la realidad social, la ideología político económica del neoliberalismo le allanaba el camino erigiendo el capital como único criterio normativo del mercado. La falacia del crecimiento económico esconde un proceso de externalización de los costes humanos, ecológicos, sanitarios sociales en definitiva , como condición para la acumulación capitalista. Así, la ideología neoliberal defiende que cualquier traba que se le ponga al mercado, o lo que es lo mismo, al libre desarrollo de los intereses egoístas de los agentes económicos particulares, generará desajustes nefastos para la sociedad. Por esta razón, tiende a considerar la inversión pública como un gasto público fatal, pues supone una intromisión del Estado que no produce más que perjuicios para la economía de un país, cuya cara más visible en épocas de crisis económicas se manifiesta a través del déficit público. La solución neoliberal no deja de ser sospechosa. Considera que la reducción del déficit público pasa por eliminar el gasto público. Sin embargo, a pesar de la defensa de un Estado “mínimo” dedicado simplemente a garantizar que se respeten los contratos privados, no rechaza la utilización de dinero público para “re capitalizar” las entidades bancarias que entran en quiebra, aunque sus altos directivos cobren indemnizaciones millonarias. Por otra parte, impone la necesidad de la austeridad como coartada para la privatización de los servicios públicos, denigrados por su insoportable peso fiscal y su improductividad económica a corto plazo. De esta forma, servicios como la sanidad o la educación entran en el libre juego de la rentabilidad económica y la competencia capitalista.

Todo el programa neoliberal que sostiene ideológicamente al proceso de mundialización capitalista convierte la cuestión social en un problema que el Estado no tiene que resolver, sino más bien que disolver. Aborda así la destrucción de los derechos sociales, seña de identidad del Estado social de derecho. La pregunta de marcadas reminiscencias marxistas surge inmediatamente. ¿Quién asiste a quién? Y la respuesta parece evidente. La redistribución de las riquezas a favor de los más desfavorecidos que suponía el Estado social de derecho se convierte, reconducida por la ideología dominante del neoliberalismo, en una carga cada vez más pesada para los más desfavorecidos que resulta directamente proporcional a la avaricia del beneficio especulativo del capital. Las desigualdades crecientes entre ricos y pobres no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial parecen corroborar las contradicciones que se derivaban del análisis crítico del capitalismo que Marx anticipaba ya en el siglo XIX.

Enterrada la justicia social bajo las “aguas heladas del cálculo egoísta”, la miseria se hace más visible y real que nunca, y no le queda más remedio que recurrir a la caridad. En este mundo sin alma hace falta un complemento anímico. Las propias palabras de Marx son esclarecedoras: «La miseria religiosa es, por una parte la expresión de la miseria real y, por otra la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de las condiciones sociales sin espíritu».14 El papel que le correspondía cumplir al Estado, legítimo garante de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, es desviado a la Iglesia y otras organizaciones “benéficas”. Los derechos sociales, que suponían una reapropiación social de la producción convirtiéndose así en el principal resorte real de la emancipación social, dejan paso a la eventual caridad que solo puede emanar de quien no está necesitado. De esta forma, Marx desveló de forma premonitoria la relación simbiótica entre el neoliberalismo y la religión, concebida como complemento espiritual caritativo y, en último término, legitimador de las relaciones de fuerza

en la sociedad. El paralelismo de los argumentos de quienes predican la caridad y la misericordia desde púlpitos de oro pagados por el Estado, y quienes predican la austeridad sin aplicarse a sí mismos la moderación salarial parece revelador de esta alianza ya denunciada por Marx entre todas las fuerzas opresoras de la sociedad. Es fácilmente comprensible desde esta perspectiva por qué las instituciones religiosas que disfrutan de privilegios públicos, contradiciendo los principios laicos de la libertad de conciencia y la igualdad de trato de todos los ciudadanos al margen de las diferencias de creencia, se esconden tras el falaz argumento de su “labor social” para justificar y perpetuar tales privilegios.

Pero hay un peligro mayor asociado al debilitamiento o incluso la erradicación de un sector público fuerte y sostenido por el Estado. Es el peligro de la emergencia de los fundamentalismos religiosos, que prosperan precisamente porque llenan un gran vacío de bienestar social. La periodista y ensayista canadiense Naomi Klein ya denunciaba hace unos años en su obra No Logo los peligros asociados a la privatización de los servicios públicos que propugna el neoliberalismo contemporáneo. Le bastaba con el ejemplo de las infraestructuras creadas por Osama Bin Laden en países pobres asolados por la guerra, donde no existe un buen sistema público de carreteras, escuelas, centros médicos y servicios sanitarios básicos.15 Fue precisamente en Pakistán donde Bin Laden creó sus semi narios islámicos extremistas, donde fueron adoctrinados tantos líderes talibanes.

Pero hay ejemplos más recientes y cercanos que avalan esta tesis. No hace mucho, por ejemplo, en la Grecia acorralada por los imperativos de la Troika, el partido neo nazi en auge Aurora Dorada pretendía captar acólitos repartiendo alimentos en distintos lugares del país a los griegos (y solo griegos) que habían caído en la miseria. De igual manera, el brazo más fundamentalista de la Iglesia Católica en España, encarnado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española Rouco Varela, amenazaba con dejar de ejercer la “labor social” que lleva a cabo Caritas si el Estado le obligaba a renunciar a uno de los muchos privilegios fiscales de los que disfruta la Iglesia en España, el pago del IBI.16

La consecuencia es evidente: cuanto más débil es el sector público de lo que es de todos, lo universal, más riesgo hay de que surjan las diferentes figuras de la dominación, siempre particulares. Marx era consciente de ello, y por eso tuvo siempre clara la diferencia entre la esperanza de un más allá de compensación y el deseo de un mundo de justicia social aquí abajo.

13 M. Gauchet (2005). Le désenchantement du monde. Paris: Gallimard.

14 K. Marx, Crítica de la Filosofía del derecho de Hegel, Introducción, texto en internet

15 N. Klein (2011). No Logo. Barcelona: Paidós, p. 531.

16 El 20 de mayo de 2012, el cardenal Rouco Varela declaraba que «si la Iglesia se ve obligada a pagar el IBI irá en detrimento de su obra caritativa». Se refería a la acción benefactora de Caritas, que por cierto no recibe de la Iglesia católica más de un 2 % de su financiación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gauchet, M. (2005). Le désenchantement du monde. Paris: Gallimard. Kant, I. (1986). La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza. Klein, N (2011). No Logo. Barcelona: Paidós.

Marshall, T.H. y Bottomore, T. (2007). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza. Marx, K. (1997). El Capital [Tomo I]. Barcelona: Ediciones Folio.

(1997). La cuestión judía. Madrid: Santillana.

Contribución a la crítica de la filosofía política de Hegel, texto en internet. http://www.atinachile.cl/content/view/692985/Critica de la filosofia del derecho de Hegel Karl Marx sobre la religion.html

Pérez Tapias, J.A. (2007). Del bienestar a la justicia. Madrid: Trotta. Peña Ruiz, H. (2012). Marx, quand même. Paris: Plon.

Peña Ruiz, H. y Tejedor de la Iglesia, C. (2009). Antología laica. 66 textos comentados para comprender el laicismo. Salamanca: Universidad de Salamanca.

11

El Estado venezolano y la laicidad. Sus regulaciones jurídicas

Carmen Vallarino-Bracho y Pedro Bracho Grand

Resumen

La laicidad es reconocida por la teoría política como una de las características del Estado Moderno. A partir de la consideración de los elementos básicos de esta categoría relación el presente tra bajo se propone explorar aspectos relevantes de dicho tema en el ordenamiento jurídico político venezolano, partiendo del análisis de los textos constitucionales (1811 1999), así como de las formas de regulación de la relación Iglesia Católica Estado venezolano. As pectos como la presencia de la invocación religiosa en los textos constitucionales, la regulación de la libertad de religión y culto, así como de los derechos concomitantes y de la organización administrativa, en conjunto con la evolución de la Ley de Patronato al Modus Vivendis, son analiza dos con el mencionado fin.

Palabras clave: Laicidad, Estado venezolano, libertad de religión, patronato eclesiástico constituciones venezolanas.

Introducción

La Laicidad como fenómeno social implica la separación mutua como esferas excluyentes del campo de lo jurídico político expresado en el Estado, y de las religiones. Ello nos sitúa, aparte de la dimensión institucional que delimita relaciones entre entes del Derecho Público con personería jurídica reconocida por el Derecho Internacional (como es el caso de la Iglesia Católica), frente a la regulación y defensa de cierto conjunto de prácticas y expresiones públicas que puedan ser apreciadas como formando parte de un sistema de derechos.

La regulación de este campo que involucra aspectos de la vida pública de las sociedades y que se expresa a través de las más intimas convicciones de los ciudadanos, implica que su análisis jurídico se realice a partir de múltiples planos. En primer lugar, se han de tomar en cuenta los aspectos jurídico institucionales expresados en el modelo de la relación Iglesia Estado, a ello habrá de añadirse la forma en que se consagra el derecho a profesar y practicar los cultos, las regulaciones administrativas que le sean aplicables, e incluso las relaciones sociales de regulación de la vida civil cuya forma normativa influya sobre los diversos sistemas de creencias.

A los efectos de esta aproximación hemos intentado un acercamiento a partir del examen de los documentos Constitucionales de la historia republicana (1811 a 1999) en Venezuela, así como de otras normas de índole diferente que se aplican a los aspectos antes señalados y que podrán ser consultadas a través de los cuadros elaborados. Asimismo, hemos considerado imprescindible dotar de un marco interpretativo los datos que hemos sistematizado, para ello nos permitimos reflexionar a partir de las contribuciones de importantes especialistas en el tema en cuestión.

Definición básica

El jurista Henry Capitant, propone en el año 1936, una de las más afortunadas definiciones que la Laicidad ha recibido desde el punto de vista de la doctrina jurídica, para él, “la laicidad es una concepción política que implica la sociedad civil y la sociedad religiosa, no

ejerciendo el Estado ningún poder religioso y las Iglesias ningún poder civil (Capitant 1936). Tres aspectos de esta definición merecen ser comentados, en primer lugar destaca el carácter de concepción político constitucional del carácter laico de un determinado sistema político, coincidiendo esa concepción con los desarrollos que se generan a partir de la Constitución de los Estados Unidos de América, y de la Revolución Francesa. Pone en relieve en segundo lugar, el carácter relacional del concepto, dado que éste no es una cosa o un lugar, si no una separación, una ausencia de relación. Por último, y dado su carácter político es ante todo la delimitación de dos géneros de poder de naturaleza esencialmente diferente y llamados a expresarse en diferentes esferas de lo social, el poder político y el poder religioso.

Algunos especialistas como Maurice Barbier (2000), aceptando los méritos expositivos de esa definición, plantean argumentos críticos destinados a mejorar su capacidad explicativa, con éxito parcial. Así señala que la exposición de Capitant lleva a plantear una oposición entre sociedad civil y sociedad religiosa, lo correcto sería hablar de una separación entre el Estado y la sociedad civil, en el seno de la cual han de expresarse las religiones. Punto de vista interesante, pero que descontextualiza la definición de Capitant, dado que éste se refiere a la separación entre dos géneros de poder, ambos políticos en el sentido amplio, uno que se presenta como de origen divino y otro de origen terrenal, cuyo máximo conflicto se vivió en Europa a partir del siglo XI, con la llamada revolución Papal (Berman,1996), y que legó a la posterior evolución de la “sociedad civil” uno de sus momentos clave de diferenciación. La segunda crítica que se hace a la definición de Capitant, está referida a su insistencia en la sepa ración de funciones especificas que opera entre las Iglesias y el Estado, cuando conviene hablar de las religiones y el Estado. En este caso coincidimos plenamente con la constatación de que la separación se establece no tan sólo con las Iglesias, sino con la Religión, dado que no todas las ex presiones religiosas constituyen iglesias, y no es admisible, por otra par te, que la lucha entre poder político y poder religioso se salde con el establecimiento de una religión de Estado. Hay que señalar, sin embargo, que históricamente los conflictos de poder se han articulado en torno a las instituciones eclesiales y no en torno de universos de creencias.

La adopción de un punto de vista laico dentro de un orden jurídico político trae consecuencias respecto al marco de actuación del Esta do, el cual debe adoptar una serie de medidas que garanticen la igualdad de los cultos, el libre desenvolvimiento de las iglesias y movimientos religiosos, y la garantía absoluta de la práctica religiosa por parte de los ciudadanos, con las limitaciones establecidas por las Leyes. Para Jean Rivero (1977), la laicidad implica para el sistema jurídico que la colige aspectos positivos y negativos en su accionar:

Aspecto Negativo: consiste en considerar el hecho religioso como exterior al Estado. Coloca al Estado fuera de toda obediencia reli giosa; obediencias que son a su vez integradas en el sector privado. Extrañas al régimen de regulación del Derecho Público, pasan a regularse como son reguladas las personas del Derecho Privado.

12

Aspecto Positivo: el Estado asume la obligación de asegurar y proteger la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de cul to, y se convierte éste en el garante de que estas libertades y de aquéllas que se asocian a su ejercicio, puedan ser ejercidas en las condiciones más plenas y como desarrollo de los derechos humanos, individual y colectivamente.

El Estado según sus relaciones con la religión

Tal como se ha expresado, la relación particular dentro de una so ciedad entre el poder político y las prácticas religiosas ha sido un elemento importante y en algunos momentos clave para la comprensión socio política de la sociedad. A partir del examen de las formas en que se organizan las relaciones entre el Estado y las religiones puede intentarse la construcción de una tipología que facilite el análisis de los diversos casos específicos. Barbier (1995), nos propone la siguiente diferenciación.

Cuando existe un vínculo estrecho entre el Estado y una religión particular, se describen dos subtipos:

La religión domina y dirige al Estado: es el caso de la llamada teocracia

El Estado sostiene y controla la Religión: es el caso del llamado Estado Confesional.

Cuando la religión y el Estado están estrictamente separados pueden describirse algunas variantes:

El Estado no interviene en materia religiosa y las confesiones no ejercen ninguna influencia en los asuntos públicos, estamos frente al Estado laico.

Cuando el Estado se proclama ateo y combate cualquier forma de religión, se presentan dudas acerca de la posibilidad de su subsunción en la categoría de Estado Laico, dado que presupone una toma de posición frente a la religión.

Estos criterios analíticos son un punto de partida para organizar la reflexión en torno al comportamiento de la relación entre el Estado y una religión en particular en la vida de un país a lo largo de su evolución polí tica y evidentemente, punto departida de estudios comparativos. Es sin embargo, una herramienta de trabajo que tiene el valor de tipo ideal a ser matizada y enriquecida en la investigación de casos empíricos.

3. Especificidades jurídicas del hecho religioso

En conjunción con la relación política que hemos descrito en las lí neas precedentes, existe una serie de características que son propias del hecho religioso vivido socialmente, las cuales dejarán su huella en las formas particulares que el derecho está obligado a tomar en consideración a la hora de regular, constituyendo la especificidad del hecho religioso (Rivero, 1977), que se expresa en los siguientes rasgos:

En la base de la pertenencia a una religión hay necesariamente un acto de adhesión al sistema del mundo que ella propone. Ha de impli car una escogencia libre, en ese sentido forma parte del sistema de derecho que está articulado a la libertad de opinión y se subsumiría al caso de la libertad de conciencia. Algunos comentarios se imponen, sin embargo: en primer lugar, la fuerza del entorno sociocultural y la adhesión a una determinada religión hace que en muchos casos la libertad de es coger libremente una creencia esté sometida en la realidad a presiones insoportables, según el país y el medio en el cual se produce dicha escogencia. Por otra parte, como el mismo autor lo señala, la opinión religiosa es diferente a otras opiniones en el sentido en que constituye la creencia en algo considerado por los fieles ”objetivo, trascendental y superior a toda otra creencia” u opinión, con lo cual en casos extremos se hace más difícil la aceptación y respeto de opiniones contrarias.

La adhesión a una religión conlleva un conjunto de comportamientos

a través de los cuales se anudan las relaciones de los hombres con un Dios, y que se expresan en ritos, prácticas, penitencias, etc.; la ex presión de un determinado comportamiento ético que busca marcar de una manera total la vida del creyente para el cual estas prácticas no son una simple manifestación de su fe, sino un misterio por el cual el busca la unión con su Dios.

En la generalidad de las religiones las relaciones del hombre con la divinidad no son sólo individuales, en el carácter colectivo de los ritos de adoración se engendran conductas de carácter comunitario con las cuales se presentan o dan testimonio los fieles frente a la sociedad. De manera que para el Derecho no es posible tratar sus regulaciones en el campo de la libertad individual, si no examinarlas como expresión de la libertad de grupos actuantes dentro de la sociedad.

Algunas religiones han desarrollado este perfil comunitario hasta la construcción de formas societarias que determinan la existencia de una sociedad religiosa fuertemente organizada, regulada, jerarquizada, notablemente estructurada y de toda disciplina y derecho propio, que al desplegarse dentro de un marco nacional tiende a invadir las fronteras de actuación del Estado generándose los conflictos a los cuales nos hemos referido.

Al afirmarse portadoras de una verdad absoluta incontrovertible y salvadora, las grandes religiones son necesariamente misioneras. La propaganda religiosa es para ellas un deber hacía Dios y hacia los hombres. El Derecho en una sociedad democrática debe desarrollar mecanismos para que esta actividad no involucre el irrespeto a otros sistemas de creencias y manifestación de odio o intolerancia.

El carácter integral que suelen manifestar tanto las grandes religio nes monoteístas, como las sectas que de ellas se derivan, puede producir choques con las Leyes establecidas socialmente a través de los mecanismos de creación del Derecho y aspectos de las creencias que se profesen. De donde las regulaciones de la libertad religiosa han de tomar en cuenta el deber de preservación de las regulaciones públicas y buscar un equilibrio entre su propia expresión y los sistemas de creencias particulares.

4. Elementos para el estudio de la laicidad

El abordaje de nuestro objeto de análisis se hace a partir de diversas fuentes de Derecho objetivado, tales como Constituciones de la Re pública, leyes, tratados y reglamentos aplicables a las materias en cuestión de forma directa, o que puedan incidir en el tratamiento público del tema. Hemos construido materia de sistematización y estudio capaces de dar cuenta de la realidad, y de ordenarla a los efectos de su examen crítico. Hemos procedido de esa manera tanto para los datos de rango constitucional, eje fundamental , como de las otras normas que se agrupan dentro del sistema jurídico venezolano. Se ha tratado de hacer un uso eficiente de la matriz categorial de Emile Poulat (1997), con las modificaciones impuestas por las peculiaridades de nuestro objeto.

El nombre de Dios en la Constitución Nacional

El primer elemento que hay que tomar en consideración a la hora de evaluar el lugar de la religión en la vida pública tiene que ver con la presen cia del nombre de Dios en la Constitución, o desde luego, de su ausencia. Para el constitucionalismo moderno la Constitución es un documento destinado a ser aplicado a todos los ciudadanos, cualquiera que sean su creencias, o ausencia de ellas. El ejemplo más ilustrativo de esa posición lo encontramos en la Constitución de los Estados Unidos, cuyo llamado inicial es “Nosotros el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar (...)estatuimos y sancionamos esta Constitución”...(1787). Esta proclamación neutra refleja sin duda las ideas de Jefferson, según las cuales había que construir una muralla de separación entre el Estado y las religiones para evitar que cualquier ciudadano pueda sufrir opresión como consecuencia de sus creencias; idéntica razón puede percibirse en la ausencia de alusiones religiosas en el juramento constitucional para el Jefe de Estado de esa nación: ”Juro solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y defenderé la Constitución”...”

13

Caso diferente es la Declaración de los Derechos del hombre y los ciudadanos de 1789, fruto temprano de la Revolución Francesa la cual es dictada “en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo”, formula que al decir de Jean Baubérot (1990), posee un carácter tanto religioso como consensual, puesto que sirvió como espacio donde pudieran encontrar cabida católicos como deístas de orígenes diversos. La Constitución de 1791, cambia el enfoque cuando coloca el origen del reino de Francia en un contrato realizado con la Nación Francesa.

En el caso de la evolución constitucional venezolana, la mayoría de los textos constitucionales poseen una invocación religiosa en su Preámbulo, con excepción de aquéllas de 1881,1891 y 1914. La expresión más repetida en dichas invocaciones es “En el nombre de Dios Todopode roso”, hay que notar que esa protección o ayuda es recibida según los casos, por El Pueblo, por Los Representantes, por Los Diputados, por La Asamblea Constituyente. Hay que observar de igual manera que esas invocaciones, coherentes con la concepción católica de la soberanía popular, se ven acompañadas de formulaciones de raigambre masónica tales como, Supremo Legislador del Universo, las Leyes de la Naturaleza, etc. Algunas de estas expresiones son tomadas como principales en la invocación que preside algunas de dichas cartas Constitucionales.

El otro aspecto que habría que considerar para esta primera apro ximación es el referido a los juramentos de los funcionarios. Es impor tante señalar en este caso que no es habitual en nuestras constituciones establecer fórmulas estrictas de juramento, sin embargo la Constitución de la Gran Colombia de 1821, presenta el contenido de dicho juramento, pero al no suministrar un texto estricto (Art. 185), deja la posibilidad que se acuda a formulas religiosas. Caso diferente, que causó más de un conflicto entre la Iglesia Católica y la República, es el juramento de obediencia a las Leyes que se exigió en determinados momentos a los representantes del culto católico.

El rol del Estado en materia religiosa y el lugar de la religión en la vida pública

Este criterio puede ser representado como un continum, en el cual hay una influencia mayor o menor de cada una de esas instituciones sobre el espacio público. Una observación se hace necesaria, sin embargo, puesto que en la vida real un Estado con las características que atribui mos al Estado confesional se encuentra bajo el influjo de la institución religiosa, la cual en no pocas ocasiones le disputa importantes “franjas de poder político”; siendo el Estado protector de la fe, debe al mismo tiempo recuperar y mantener el poder que constituye su razón de ser. El mencionado “conflicto de los juramentos”, es una expresión cabal de como el Estado, aún muy identificado con un determinado sistema de creencias, actúa tratando de imponer la “razón pública”.

Las formas que puede adoptar la regulación que un Estado ejerce so bre una religión considerada como religión de la República (1811), o de los habitantes de la República, según el caso (Ley de Patronato de 1824), pueden transitar a un estatus de tolerancia hacia otras confesiones siempre que éstas se practiquen privadamente (1864); hasta la libertad religiosa propiamente dicha, manteniendo, sin embargo, un estatus de privilegio respecto a aquélla considerada como principal institución religiosa, bajo la suprema inspección del Estado (1904); para llegar al desarrollo de un control similar sobre las expresiones religiosas en general (1911), y el impulso a la autonomía y desarrollo libre de todas las religiones y cultos.

La vigencia a lo largo de la historia republicana del régimen de Pa tronato Eclesiástico, provee de del marco en el cual se mueve la acción del Estado venezolano respecto a las religiones, de tal manera que las actitudes de omisión, vigilancia e intervención que describen las posibles pautas de acción de los Estados con relación a las religiones, no son distinguibles en nuestro caso. La larga vigencia del Patronato como puede percibirse en la información suministrada , permitió apreciables diferencias en la forma en que éste fue asumido a lo largo de su permanencia.

La influencia reconocida a las Iglesias en la formación de las decisiones públicas, en nuestro caso de la Iglesia Católica, ha sido importante a lo largo de la vida nacional, si bien ha estado sujeta a los vaivenes se ñalados supra. El poder social (y político) de la Iglesia ha sido tomado en cuenta (o se ha expresado con vehemencia), a la hora de la producción de decisiones que afectan la vida social, generándose discusiones

al igual que otros países alrededor de lo que algunos especialistas llaman los “temas cactus” de la relación Estado Iglesia Sociedad, tales como matrimonio, divorcio, contracepción, planificación familiar, educación. Es notable la tendencia mantenida a consultar la(s) Iglesia(s) en la toma de decisiones políticas e incorporarla aun legislativamente a foros y comisiones diversas.

Las libertades fundamentales y la igualdad de derechos

En este punto hay que reflexionar sobre el establecimiento o la ausencia en la Constitución y las Leyes de la libertad religiosa o libertad de culto, como forma de entender que una sociedad practica la tolerancia y respeta la libertad de conciencia. En ese examen hemos de ir mas allá, sin embargo , tomando en cuenta lo que llamaremos las libertades concomitantes, esto es, derechos que pueden en un momento dado servir para vehicular e incluso establecer la libertad en materia religiosa, y en el caso que ella se encuentre establecida, contribuir a su florecimiento. El modelo clásico de esa agrupación de derechos se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos “…el Congreso no hará Ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Se integran pues las libertades religiosas con las de expresión del pensamiento, la de libre asociación y reunión, y el derecho de petición for mando un grupo integrado de libertades que se refuerzan unas a otras. Como hemos señalado nuestras constituciones parte en sus primeras expresiones con una religión única y la prohibición de todo otro culto a la par que garantiza la libertad de imprenta y la de reclamo; en 1830 se incorpora la libertad de asociación, que a partir de 1864 se complementa con la de reunión. La Constitución de 1864 reconoce la libertad religiosa pero se limita la posibilidad para otros cultos diferentes a la católica; a partir de 1881 se elimina este añadido y a partir de 1904 aparece la potestad del Presidente para examinar los cultos lo cual en el fondo, es una extensión práctica del derecho del Patronato que la República ejercía sobre a Iglesia Católica, esa extensión se producirá formalmente en el año 1911.