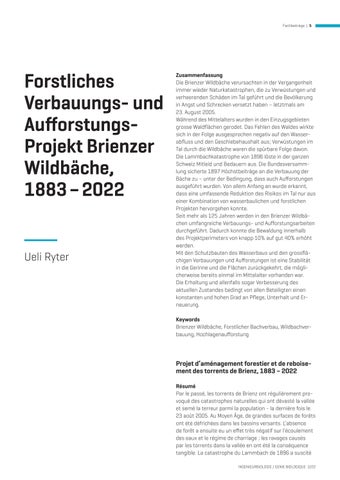

Titelbild/Frontispice:

Stützbauwerke und Begrünungen in der ehemals vegetationslosen Hexenrübi, Dallenwil (NW)

Ouvrages de soutènement et végétalisation dans le Hexenrübi, autrefois dépourvu de végétation, Dallenwil (NW).

Strutture di sostegno e rinverdimenti nell'Hexenrübi, un tempo privo di vegetazione, a Dallenwil (NW)

3

Christian Rickli Editorial

5

UeliRyter

Forstliches Verbauungs- und AufforstungsProjekt Brienzer Wildbäche, 1883 - 2022

15

Rudolf Günter Buochser Ribi - Beat Ettlin 80 Jahre ingenieurbiologische Massnahmen

21

Christian Rickli Massnahmen und Untersuchungen Frank Graf in den Runsen Hexen- Manuel Studer und Schwandrübi in Dallenwil (NW) Nicolas Steeb

29

Alexander Bast Das Arieschtobel: Ein Freiluftlabor Frank Graf für den ingenieurbiologischen Hangverbau HolgerGärtner

39 Christian Rickli Zustandsuntersuchungen an Wildbachsperren Frank Graf aus Holz

Gut gelungene ingenieurbiologische Hangsicherungen werden mit standortsangepassten Pflanzen ausgeführt und zeichnen sich durch nachhaltige Wirkung aus. Idealerweise fügen sie sich so gut in die Landschaft ein, dass sie mit der Zeit nicht mehr zu erkennen sind. Nicht selten geraten so mit grossem Aufwand und viel Engagement sanierte Gebiete in Vergessenheit. Damit gehen leider auch die Erfahrungen zu mehr oder weniger erfolgreichen Konzepten und Massnahmen verloren. Über längere Zeit gut dokumentierte Beispiele von technisch-biologischen kombinierten Hangsicherungen sind deshalb wertvoll.

Im vorliegenden Heft wird die Entwicklung einiger ausgewählter ingenieurbiologisch verbauter Gebiete vorgestellt. Den Anfang machen die Brienzer Wildbäche. Deren Einzugsgebiete werden seit mehr als 125 Jahren technisch und biologisch verbaut und grosse Flächen sind inzwischen aufgeforstet. Die Gefahr von Überschwemmungen und Übermurungen in den Siedlungsgebieten konnte dadurch deutlich reduziert werden. Eine lange Verbaugeschichte ist auch für zwei Gebiete im Kanton Nidwalden bekannt – und zwar für die Buochserrübi bei Buochs und für die Hexenund Schwandrübi bei Dallenwil. In diesen beiden Gebieten wurden, ausgehend vom technischen Verbau der Gerinne, ebenfalls während mehrerer Jahrzehnte umfangreiche ingenieurbiologische Massnahmen mit Erfolg ausgeführt. In einem weiteren Beitrag werden Stabilisierungsmassnahmen und Forschungsarbeiten im Arieschbach, einem Erosions- und Rutschgebiet bei Fideris GR, vorgestellt. Besonderes Augenmerk kommt dabei dem Einsatz von Mykorrhiza im ingenieurbiologischen Hangverbau zugute. Der letzte Beitrag des Heftes befasst sich mit der Zustandsentwicklung einer Wildbach-Sperrentreppe aus Rundholz in Hergiswil NW, bei welcher wir seit bald 25 Jahren periodisch Erhebungen zum Werkzustand durchführen.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und spannende Lektüre.

Christian Rickli

Chère lectrice, cher lecteur, Les consolidations de versants bien réussies par le génie biologique sont réalisées avec des plantes adaptées à la station et se distinguent par leur effet durable. Dans l’idéal, elles s’intègrent si bien dans le paysage qu’elles ne sont plus reconnaissables avec le temps. Il n’est pas rare que des zones assainies à grands frais et avec beaucoup d’engagement tombent dans l’oubli. Malheureusement, les expériences relatives aux concepts et aux mesures plus ou moins réussis se perdent également. C’est pourquoi les exemples de consolidation de versants combinant technique et biologie, bien documentés sur une longue période, sont précieux.

Le présent numéro présente l’évolution de quelques sites sélectionnés pour leur aménagement en génie biologique. Les torrents de Brienz sont tout d’abord présentés. Leurs bassins versants sont aménagés techniquement et biologiquement plus de 125 ans et de grandes surfaces ont été reboisées entre-temps. Le risque de crue et de lave torrentielle dans les zones d’habitation a ainsi pu être considérablement réduit. Une longue histoire d’endiguement est également connue pour deux régions du canton de Nidwald, à savoir le Buochserrübi près de Buochs ainsi que le Hexen- et Schwandrübi près de Dallenwil. Là aussi, d’importantes mesures de génie biologique ont été mises en œuvre avec succès pendant plusieurs décennies, à partir de l’aménagement technique des lits des cours d’eau. Dans un autre article, des mesures de stabilisation et des travaux de recherche dans l’Arieschbach, une zone d’érosion et de glissement près de Fideris GR, sont présentés. Une attention particulière est accordée à l’utilisation de mycorhizes lors de stabilisation des pentes par des mesures de génie biologique. Le dernier article de ce numéro est consacré à l’évolution de l’état d’un barrage en escalier en bois rond sur un torrent à Hergiswil (NW), où nous effectuons depuis bientôt 25 ans des relevés périodiques de l’état de l’ouvrage.

Je vous souhaite une lecture agréable et passionnante.

Christian Rickli

Care lettrici, cari lettori,

Le misure di stabilizzazione dei pendii con metodi di ingegneria naturalistica ben progettate sono realizzate con piante adatte al luogo e sono sostenibili a lungo termine. L'ideale è che si integrino così bene nel paesaggio da non essere più riconoscibili nel tempo. Non è raro che aree risanate con grande sforzo e impegno vengano dimenticate. Purtroppo, questo significa anche che si perde l'esperienza di concetti e misure più o meno efficaci. Sono quindi preziosi gli esempi ben documentati di stabilizzazione combinata tecnico-biologica dei pendii su un periodo di tempo più lungo.

In questa edizione viene presentato lo sviluppo di alcune aree selezionate costruite con tecniche di ingegneria naturalistica. I primi sono i torrenti di Brienz. I loro bacini idrografici sono stati costruiti tecnicamente e biologicamente per oltre 125 anni e nel frattempo sono state imboschite vaste aree. Il pericolo di inondazioni e di colate detritiche nelle zone abitate si è ridotto in modo significativo. Una lunga storia di arginature è nota anche per due zone nel Cantone di Nidvaldo, ovvero per il Buochserrübi vicino a Buochs, così come per l'Hexenrübi e lo Schwandrübi vicino a Dallenwil. Anche in questo caso, per diversi decenni sono state implementate e realizzate con successo ampie misure di ingegneria naturalistica, a partire dalla costruzione tecnica dei canali. Un altro articolo presenta le misure di stabilizzazione e il lavoro di ricerca nell'Arieschbach, un'area soggetta a erosione e franamenti vicino a Fideris GR. Particolare attenzione viene data all'uso delle micorrize nella stabilizzazione ingegneristico-naturalistica dei pendii. L'ultimo articolo tratta l'evoluzione delle condizioni di una serie di briglie in legno a Hergiswil NW, dove da quasi 25 anni svolgiamo periodicamente indagini sulle condizioni dell'opera.

Vi auguro una lettura divertente ed interessante.

Christian Rickli

Die Brienzer Wildbäche verursachten in der Vergangenheit immer wieder Naturkatastrophen, die zu Verwüstungen und verheerenden Schäden im Tal geführt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt haben – letztmals am 23. August 2005. Während des Mittelalters wurden in den Einzugsgebieten grosse Waldflächen gerodet. Das Fehlen des Waldes wirkte sich in der Folge ausgesprochen negativ auf den Wasserabfluss und den Geschiebehaushalt aus; Verwüstungen im Tal durch die Wildbäche waren die spürbare Folge davon. Die Lammbachkatastrophe von 1896 löste in der ganzen Schweiz Mitleid und Bedauern aus. Die Bundesversammlung sicherte 1897 Höchstbeiträge an die Verbauung der Bäche zu – unter der Bedingung, dass auch Aufforstungen ausgeführt wurden. Von allem Anfang an wurde erkannt, dass eine umfassende Reduktion des Risikos im Tal nur aus einer Kombination von wasserbaulichen und forstlichen Projekten hervorgehen konnte.

Seit mehr als 125 Jahren werden in den Brienzer Wildbächen umfangreiche Verbauungs- und Aufforstungsarbeiten durchgeführt. Dadurch konnte die Bewaldung innerhalb des Projektperimeters von knapp 10% auf gut 40% erhöht werden.

Ueli RyterMit den Schutzbauten des Wasserbaus und den grossflächigen Verbauungen und Aufforstungen ist eine Stabilität in die Gerinne und die Flächen zurückgekehrt, die möglicherweise bereits einmal im Mittelalter vorhanden war. Die Erhaltung und allenfalls sogar Verbesserung des aktuellen Zustandes bedingt von allen Beteiligten einen konstanten und hohen Grad an Pflege, Unterhalt und Erneuerung.

Brienzer Wildbäche, Forstlicher Bachverbau, Wildbachverbauung, Hochlagenaufforstung

Par le passé, les torrents de Brienz ont régulièrement provoqué des catastrophes naturelles qui ont dévasté la vallée et semé la terreur parmi la population - la dernière fois le 23 août 2005. Au Moyen Âge, de grandes surfaces de forêts ont été défrichées dans les bassins versants. L’absence de forêt a ensuite eu un effet très négatif sur l’écoulement des eaux et le régime de charriage ; les ravages causés par les torrents dans la vallée en ont été la conséquence tangible. La catastrophe du Lammbach de 1896 a suscité

compassion et regrets dans toute la Suisse. En 1897, l’Assemblée fédérale a garanti des contributions maximales pour l’aménagement des ruisseaux - à condition que des reboisements soient également réalisés. Dès le début, il a été reconnu qu’une réduction globale des risques dans la vallée ne pouvait résulter que d’une combinaison de projets hydrauliques et forestiers. Depuis plus de 125 ans, d’importants travaux d’aménagement et de reboisement ont été réalisés dans les torrents de Brienz. Cela a permis de faire passer le taux de boisement d’à peine 10% à un peu plus de 40% à dans le périmètre du projet. Grâce aux ouvrages de protection de l’aménagement hydraulique et aux vastes travaux d’endiguement et de reboisement, une stabilité est revenue dans les lits et les surfaces, qui était peut-être déjà présente au Moyen Âge. La conservation et, le cas échéant, l’amélioration de l’état actuel exigent de la part de tous les participants un degré constant et élevé de soins, d’entretien et de renouvellement.

Torrents de Brienz, aménagement forestier des ruisseaux, aménagement des torrents, reboisement en altitude.

Progetto di miglioramento forestale e rimboschimento dei torrenti di Brienz, 1883–2022

In passato, i torrenti di Brienz hanno ripetutamente causato catastrofi naturali che hanno provocato devastazioni e ingenti danni nella valle e terrorizzato la popolazione - l'ultima volta il 23 agosto 2005. Durante il Medioevo, nei bacini idrografici sono state disboscate ampie aree di bosco. La mancanza di foreste ha poi avuto un effetto nettamente negativo sul deflusso delle acque e sull'equilibrio del trasporto solido di materiale alluvionale nei corsi d’acqua; le distruzioni causate in valle da parte dei torrenti sono state la conseguenza più evidente. Il disastro di Lammbach del 1896 suscitò commozione e rammarico in tutta la Svizzera. Nel 1897, l'Assemblea federale garantì un contributo massimo per la sistemazione idraulica dei torrenti, a condizione che venisse effettuato anche il rimboschimento. Fin dall'inizio è stato riconosciuto che una riduzione completa del rischio nella valle poteva venire solo da una combinazione di ingegneria idraulica e progetti forestali. Da più di 125 anni, lungo i torrenti di Brienz vengono eseguite vaste opere di sistemazione e rimboschimento. Di conseguenza, la copertura forestale all'interno del perimetro del progetto potrebbe essere aumentata da poco meno del 10% a un buon 40%. Con le strutture di protezione di ingegneria idraulica, le arginature e i rimboschimenti su larga scala,

è tornata la stabilità dei canali e delle superfici che forse esisteva già nel Medioevo. La conservazione e forse anche il miglioramento delle condizioni attuali richiede un costante ed elevato grado di cura, manutenzione e rinnovamento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Torrenti di Brienz, sistemazione idraulica con tecniche forestali, sistemazione di torrenti, rimboschimento in alta quota.

Der Name ist ein Oberbegriff für 6 Wildbäche (Abbildung 1) mit ihren Einzugsgebieten an den steilen Hangflanken der Südhänge zwischen dem Brienzersee (565 m ü. M.) und dem Brienzergrat (1860 – 2350 m ü. M.). Die Fläche beträgt insgesamt ca. 18 km².

Der See und der Einfluss des Föhns bewirken ein verhältnismässig mildes Klima, das sich auch in der Vegetation widerspiegelt: in den Wäldern bis 900 m ü. M. sind in Linden-Ahorn-Mischwäldern Sommer- und Winterlinde, Bergund Spitzahorn, Bergulme und Esche vertreten. Nach oben schliessen der (Weisstannen-) Buchenwald und schliesslich der subalpine Fichtenwald an.

Der Brienzergrat liegt im Bereich der Kreide- und Juraformationen der helvetischen Wildhorndecke. Die stabilsten Einheiten befinden sich in den Gebieten mit Malmkalk; in weiten Teilen herrschen jedoch Kieselkalke und kalkigmergelige Schichten schlechter Qualität vor. Eine wichtige Rolle spielen die Sackungen. Die enormen Beanspruchungen haben die Stabilität der Gesteine vermindert, sodass die Verwitterung rasch voranschreitet. Aufgrund der topografischen, geologischen und klimatischen Verhältnisse sind im Gebiet der Brienzer Wildbäche die Voraussetzungen für verschiedene Naturgefahren gegeben. Dies sind insbesondere die Prozesse Wildbach, Murgang, Übersarung, Lawinen, Steinschlag, Felssturz, Rutschungen und Erosion. In verschiedenen Gebieten überlagern und beeinflussen sich diese Prozesse gegenseitig. So können beispielsweise Lawinen Stämme und Geschiebe in die Wildbachgerinne transportieren, was bei Hochwasser zu Folgeproblemen mit Verklausungen führen kann. Dieselbe Problematik entsteht auch, wenn Rutschungen (aus Grabeneinhängen) in die Wildbäche gelangen.

Waldrodungen im Mittelalter Während des Mittelalters wurden in den Einzugsgebieten der Brienzer Wildbäche für die Gewinnung von Alpweiden und Wildheuflächen grosse Waldflächen gerodet. Betroffen war insbesondere der Nadelholzgürtel (Fichte) in den Hö-

henlagen zwischen 1500 und 1800 m ü. M. Die Wildheuerei sowie die Schaf- und Ziegenweide waren weit verbreitet. Die Waldgrenze wurde von 1950 auf 1400 – 1600 m ü. M. hinuntergedrückt. Das Fehlen des Waldes wirkte sich in der Folge ausgesprochen negativ auf den Wasserabfluss und den Geschiebehaushalt aus; Verwüstungen im Tal durch die Wildbäche waren die spürbare Folge davon.

Diese Zusammenhänge wurden von weitsichtigen Hofstettern früh erkannt, sie planten bereits 1599 das «Verbot der Holznutzung oben am Berg». Gegen die Bannlegung bildete sich jedoch ein starker Widerstand, und das Schwenten wurde durch ein «obrigkeitliches Schiedsgericht» wieder erlaubt.

Die Brienzer Wildbäche sind weit über die Region Brienz hinaus bekannt. Zahlreiche Naturkatastrophen haben in der Vergangenheit immer wieder zu Verwüstungen und verheerenden Schäden im Tal geführt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Im Jahr 1499 wurde das Dorf Kienholz vernichtet (Lamm- und Schwanderbach). Im Jahr 1797 wurden durch den gleichzeitigen Ausbruch von Lamm-, Schwander- und Glyssibach 37 Häuser zerstört. Bei der Lammbachkatastrophe von 1896 wurden in Kienholz erneut Häuser zerstört (Abbildung 2). Die

Abbildung 2: Lammbachkatastrophe 1896. Figure 2 : Catastrophe du Lammbach en 1896.

gewaltigen Ablagerungen (an der Front 120 m breit und 2.5 – 4 m mächtig) verschütteten die Staatsstrasse, die Bahnlinie sowie grosse Flächen des Kulturlandes. Unter dem Eindruck dieser schrecklichen Katastrophe vertraten viele Bürger von Schwanden die Ansicht, die Gemeinde sei aufzulösen und die Leute seien auf andere Gemeinden zu verteilen. Das geowissenschaftliche Büro geo7 hat 1997

die bekannten Ereignisse seit 1450 aufgrund ihrer Volumen Klassen zugeordnet: 7 000, 20 000, 70 000, 200 000 und 500 000 m³ (Abbildung 3).

Schäden an Gebäuden und Infrastruktur. Im Einzugsgebiet der Brienzer Wildbäche betrugen die im August gemessenen Regenmengen bereits in den ersten zwei Wochen 220 mm; unmittelbar vor der Murgangkatastrophe regnete es zusätzlich innert 48 Stunden 280 mm (Regenmesser Gibelegg). In Brienz betrug das 48-Std-Maximum 181 mm (Station Kienholz), dieser Wert entspricht einem Ereignis, das statistisch gesehen seltener als 200 Jahre eintritt.

Abbildung

Figure

In der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 ereignete sich in Brienz eine verheerende Murgangkatastrophe mit zwei Todesopfern und gewaltigen Zerstörungen und

In Kombination mit grossen Rutschungen in den Einzugsgebieten des Glyssi- und Trachtbachs, die in die Gerinne gelangten, führten die extremen Niederschläge zu den zerstörerischen Murgängen. Im Glyssibach wurden nach einem Ausbruch im Dorfgebiet rund 70 000 m³ Material abgelagert, darin enthalten waren schwimmende Blöcke mit Durchmessern bis 3 m. Die Schäden im Wirkungsgebiet des Murgangs (Abbildung 4) waren ausserordentlich hoch. Sie sind auf die grossen Fliessgeschwindigkeiten und die grossen Blöcke zurückzuführen. Mehrere Gebäude wurden schwer beschädigt oder gar zerstört. Im Trachtbach ergossen sich Schlamm, Sand und feineres Geschiebe links und rechts von der Schale in den besiedelten Raum. Total wurden im Dorf 76 000 m³ übersart; die abgelagerte Feststoffkubatur betrug 5 – 7 000 m³. Bei der Katastrophe wurden insgesamt 245 Gebäude beschädigt (Abbildung 5); die Schadensumme betrug 26.5 Millionen Franken.

Figure

Im Vergleich zu den katastrophalen Ereignissen von 1499, 1797 und 1896 betrug das Murgangvolumen beim Ereignis von 2005 «nur» rund 1/7. Dass die Schäden trotzdem so gross waren, hängt mit der Siedlungsentwicklung zusammen. Das Siedlungsgebiet der Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten hat sich seit der Lammbachkatastrophe von 1896 (Quelle: Siegfriedkarte) stark ausgebreitet (Abbildung 6).

Das enorme Gefahrenpotenzial der Brienzer Wildbäche und die Zunahme des Schadenpotenzials weckten immer mehr das Bedürfnis zur Eindämmung der hohen Risiken durch Schutzmassnahmen. Nach den verheerenden Schäden der Lammbachkatastrophe von 1896 wäre die lokale Bevölkerung absolut nicht in der Lage gewesen, umfassende Schutzmassnahmen wasserbaulicher und forstlicher Art alleine zu realisieren und zu finanzieren. Das Ereignis löste in der ganzen Schweiz Mitleid und Bedauern aus, so dass eine eidgenössische Hilfsaktion in die Wege geleitet wurde, welche die grosse Not linderte. Dass die Solidarität nicht nur in der Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit war, sondern auch auf Bundesebene, zeigt ein Ausschnitt aus der Botschaft des Bundesrates vom 23. Februar 1897 an die Bundesversammlung betreffend Zusicherung eines Bundesbeitrages an die Verbauungen des Lamm- und Schwanderbaches:

«Es erscheint beinahe müssig, die Frage zu erörtern, ob diese Verbauung im allgemeinen Interesse sei und daher vom Bund subventioniert werden könne. Ohne Verbauung des Lammbaches und des Schwanderbaches wird Kienholz und zum Teil auch Schwanden dem allmählichen Untergang preisgegeben. Die Brünigbahn und Brünigstrasse bleiben in hohem Masse gefährdet und die Kommunikation nach dem oberen Aaretale, Meiringen mit Grimsel- und Sustenübergang, unsicher. Die Vornahme dieser Verbauung ist daher ein Gebot absoluter Notwendigkeit.»

Heute leben auf den Kegeln der Brienzer Wildbäche rund 4000 Personen. Weitere wichtige Schadenpotenziale sind die Zentralbahn und die Kantonsstrasse, Schulanlagen, Industrie- und Gewerbebetriebe, touristische Anlagen (z. B. Brienz Rothorn Bahn), landwirtschaftliche Gebäude u. a. m.

In der Bundesversammlung fand ein Antrag, den Bewohnern von Schwanden die Auswanderung nahe zu legen und finanziell zu erleichtern, keinen Anklang. Der klare Wille, den Einwohnern von Schwanden ein weiteres «Dasein auf ihrer Scholle» zu ermöglichen, setze sich durch, und die Bundesversammlung sicherte an die Verbauung beider Bäche Höchstbeiträge zu. Trotz dieser hohen Bundesbeiträge waren die Gemeinden finanziell zu schwach, um die beabsichtigten grossen Arbeiten durchzuführen – da trat der Kanton Bern (Staatsforstbehörde) in die Lücke. Die erste Aufgabe bestand darin, die zur Aufforstung vorgesehenen Gebiete zu erwerben. Der enorme Wille, diese Aufgabe wahrzunehmen wird dadurch verdeutlicht, dass der Grosse Rat der Regierung das Expropriationsrecht erteilte, um bei den Verhandlungen mit den Grundeigentümern leichteres Spiel zu haben. In der Folge hat der Kanton grosse Teile (690 ha) der oberen Einzugsgebiete der Brienzer Wildbäche aufgekauft und die Bauherrschaft über die forstlichen Projekte übernommen.

Seit mehr als 125 Jahren werden in den Brienzer Wildbächen umfangreiche Verbauungs- und Aufforstungsarbeiten durchgeführt. Von allem Anfang an wurde erkannt, dass eine umfassende Reduktion des Risikos im Tal nur aus einer Kombination von wasserbaulichen und forstlichen Projekten hervorgehen konnte (Abbildungen 7 und 8). Bereits vor der Lammbachkatastrophe von 1896 haben «verschie-

dene einsichtige Männer von Brienz» festgestellt, dass es mit dem Bau der 1871 erstellten Schale im Trachtbach nicht getan war, sondern Anpflanzungen von Wald nötig erschienen. Die Zusicherung der Bundesbeiträge von 1897 an die Verbauungen enthielt die Bedingung, dass auch Aufforstungen ausgeführt wurden. «Wohl in wenigen Fällen ist eine möglichst vollständige Aufforstung des Einzugsgebietes eines Baches und die Bepflanzung der Einzugshänge desselben so wichtig wie im Lammbach». Dieses Zitat stammt aus der Botschaft des Bundesrates (1897) an die Bundesversammlung und unterstreicht die Bedeutung, die den forstlichen Massnahmen in den Einzugsgebieten der Wildbäche schon damals beigemessen wurde. «Der Grundsatz, dass ein Wildbach nur richtig und dauernd gezähmt werden kann, wenn neben den eigentlichen Verbauungen im Unterlauf auch forstliche Arbeiten im Einzugsgebiet ausgeführt werden, nahm hier grosse Gestalt an» (Dasen, 1951). Dieses «Miteinander» hat sich sehr gut bewährt und wird bis heute konsequent verfolgt (Abbildung 9).

Das Hauptziel der forstlichen Arbeiten (Abbildung 10) besteht darin, durch Verbauungen, Aufforstungen und Begrünungen einerseits den Wasserabfluss zu regulieren (Brechen der Abflussspitzen) und andererseits die Geschiebelieferung in die Gerinne zu vermindern (Reduktion des Geschiebepotenzials). Dadurch wird erreicht, dass die Murgangereignisse in ihrer Grösse und Häufigkeit abnehmen; zudem werden die Schutzwerke des Wasserbaus weniger stark belastet. Das Prinzip des Vorgehens hat sich in den vergangenen 100 Jahren nicht geändert, wohl aber die technischen Hilfsmittel und die Arbeitsverfahren.

Das oberflächliche, lose Gesteinsmaterial wird in Steinkörben eingebaut, die im Verbund miteinander zu gut fundierten Mauern zusammengeführt werden. Dadurch wird verhindert, dass die losen Steine talwärts transportiert werden (durch Schnee oder Wasser). Die «Terrassierung» reduziert zudem das Schneegleiten und bildet Auffangräume für weiter oben abrollendes Material. Je nach Oberflächenbeschaffenheit müssen zusätzlich Erosionsschutznetze eingebaut werden.

An den meist südexponierten über 28° geneigten Hängen tritt im Winter regelmässig starkes Schneegleiten auf. Dadurch werden junge Pflanzen ausgerissen, die Stämmchen aufgespalten oder gebrochen. Eine unerlässliche Voraussetzung für das erfolgreiche Aufwachsen von Aufforstungen auf solchen Flächen ist der technische Schutz gegen das Schneegleiten. Dieser wird durch den Einbau von Dreibeinböcken aus Edelkastanienholz sichergestellt.

Bezüglich Schutzwirkung steht bei den Aufforstungen in den allermeisten Fällen die Befestigung der Bodenoberfläche im Vordergrund (Erosionsschutz, Geschieberückhalt, Wasserregulierung). Die Baumartenwahl ist stark abhängig vom Standort (Höhenlage, Boden). Viele Gebiete liegen im Wirkungsbereich von Staub- und Fliesslawinen, die

ihre Einzugsgebiete oberhalb der natürlichen Waldgrenze haben. Auf solchen Flächen dürfen nicht hochstämmige Nadelhölzer wie Fichte gepflanzt werden, da diese durch Lawinen gebrochen oder gar geworfen werden. Tolerant gegenüber Lawinen sind insbesondere Alpenerlen und Legföhren.

In den durch Bund und Kanton subventionierten forstlichen Projekten wurden bis Ende 2021 die folgenden Massnahmen ausgeführt:

¬

Aufforstungen: 8.7 Millionen Pflanzen, je zur Hälfte Nadelholz/Laubholz (Legföhren, Fichten, Alpenerlen, Weisserlen, Weiden, …)

¬Begrünungen: 665 Aren

¬ Gleitschneeschutz: 8 600 m Bermen, 56 770 Pfähle, 8 150 Dreibeinböcke

¬Trockenmauern/Steinkörbe: 98 000 m³

¬ Lawinen-Stützverbauungen: 5 790 m (kleine)

Holzschneerechen, 800 m Stahlschneebrücken

¬Entwässerungen: 4 830 m

¬Verbauungswege: 65 km

Die in den Abrechnungen ausgewiesenen Kosten belaufen sich auf insgesamt Fr. 28 Mio. Zu heutigen Preisen (indexiert) dürfte die investierte Bausumme rund Fr. 82 Mio. betragen. Die Kosten wurden seit 1896 zu 2/3 vom Bund und zu 1/3 vom Kanton finanziert. Die Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten werden seit 1998 an den Kosten beteiligt.

Die Auswertung der Massnahmen auf der Zeitachse zeigt, dass in den ersten Jahrzehnten enorme Anstrengungen unternommen wurden, die oberen Einzugsgebiete der Wildbäche zu verbauen und aufzuforsten (Abbildung 11).

Im laufenden Projekt geht es hauptsächlich darum, die bestehenden Verbauungen instand zu halten und die Aufforstungen zu pflegen. Lokal werden die Massnahmen aber weiterhin gezielt und wirkungsorientiert auf neue Flächen ausgedehnt.

Abbildung 12: Hochlagenaufforstung Schwanderort, 1999. Figure 12 : Reboisement en altitude à Schwanderort, 1999.

Abbildung 11: Bau von Trockenmauern und Steinkörben seit 1883.

Figure 11 : Construction de murs de pierres sèches et de gabions depuis 1883.

Das Hauptziel der forstlichen Projekte bestand von allem Anfang an darin, die im Mittelalter gerodeten Flächen in den oberen Einzugsgebieten der Wildbäche wieder zu bewalden. Oberste Priorität haben dabei geschiebeliefernde Grabeneinhänge.

Wiederbewaldungsprojekte brauchen insbesondere in Hochlagen sehr viel Zeit, einerseits wegen des im Vergleich zu tieferen Lagen langsameren Wachstums infolge der kurzen Vegetationszeit, andererseits wegen der zahlreichen äusseren Einflüsse wie Frost, (Gleit-)Schnee und Lawinen. Damit diese qualitativen Aussagen/Erfahrungen quantifiziert werden können, wird seit 1995 die Entwicklung einer Hochlagenaufforstung am Schwanderort (1800 m ü. M.)

Abbildung 13: Hochlagenaufforstung Schwanderort, 2020.

Figure 13 : Reboisement en altitude à Schwanderort, 2020.

systematisch untersucht und dokumentiert (Abbildungen 12 und 13). Damals wurden insgesamt 1 700 Fichten im Schutz von Dreibeinböcken gepflanzt.

Nach gut 25 Jahren zeigt sich, dass die Pflanzenausfälle vor allem in den Jahren nach der Pflanzung gross sind, und dass sich die Überlebensrate bei rund 50% stabilisiert. Die Pflanzen sind in 26 Vegetationsperioden insgesamt 2,87 m gewachsen, also durchschnittlich rund 11 cm/Jahr. In den ersten 5 Jahren betrug der Höhenzuwachs 2 – 5 cm, in den vergangenen 5 Jahren 24 – 29 cm (Abbildung 14). Weitere Untersuchungen zur Entwicklung von Hochlagenaufforstungen im Berner Oberland finden sich in Ryter (2014). Obwohl der Pflanzenausfall auf gewissen Teilflächen sehr gross oder sogar total war, ist die Zunahme der Bewaldung in den Einzugsgebieten insgesamt äusserst erfreulich (Abbildung 15). Der Waldanteil stieg innerhalb des Projektperimeters von knapp 10% (rot) auf gut 40% (grün).

Abbildung 14: Wachstumsverlauf der Fichten am Schwanderort (Pflanzung im Frühjahr 1995).

Figure 14 : Evolution de la croissance des épicéas à Schwanderort (plantation au printemps 1995).

und allenfalls sogar Verbesserung des aktuellen Zustandes bedingt jedoch von allen Beteiligten (Forst und Wasserbau) einen konstanten und hohen Grad an Pflege, Unterhalt und Erneuerung.»

Trotzdem ereignete sich in Brienz in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 die verheerende Murgangkatastrophe. Das Büro IMPULS (2007, K. Zürcher) erarbeitete im Auftrag der Abteilung Naturgefahren eine «Unwetteranalyse vom August 2005 im Perimeter des forstlichen Verbauungs- und Aufforstungsprojektes Brienzer Wildbäche». Das Projekt wurde von der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL (A. Böll) konzeptionell und wissenschaftlich begleitet. In der Studie wurden folgende Schlüsse gezogen:

¬

Die langanhaltenden Niederschläge und die damit verbundene über Tage andauernde vollständige Wassersättigung im Boden stellten für die vorhandenen Schutzbauten einen erheblichen Belastungsfall dar.

¬

Im forstlichen Projektgebiet sind nur geringe Schäden aufgetreten, nämlich einige kleinflächige, flachgründige Rutschungen sowie Schäden an einigen Mauern.

¬An den Aufforstungen wurden keine Schäden festgestellt.

¬ Betreffend Erosion, bzw. Bodenstabilisierung und Geschiebeverlagerung in der Fläche haben die Mauern und der Vegetationsbewuchs eine grosse Wirkung. Sie leisten über die Jahre hinweg einen wesentlichen Beitrag zur Verminderung des Geschiebeeintrags in die Gerinne. Mit grosser Wahrscheinlichkeit hätte im August 2005 ebenfalls mehr Geschiebe in den Gerinneoberläufen bereitgelegen, wodurch die Geschiebefracht im Bereich des Schadenpotenzials erhöht worden wäre. Und schliesslich wäre das Potenzial für Folgeereignisse entsprechend erhöht worden.

¬

Im Bericht «Brienzer Wildbäche: Evaluation forstlicher und wasserbaulicher Massnahmen der letzten 100 Jahre» kam das geowissenschaftliche Büro geo7 (M. Zimmermann et al., 1997) zu folgenden Schlussfolgerungen:

«Mit dem Bau der Sperren und den grossflächigen Aufforstungen ist eine Stabilität in die Gerinne und die Flächen zurückgekehrt, die möglicherweise bereits einmal im Mittelalter vorhanden war. Die nach wie vor auftretenden kleineren und mittleren Ereignisse konnten dank technischen Massnahmen im Unterlauf einigermassen gut kontrolliert werden. Heute geht man davon aus, dass Katastrophen wie 1797 und 1896 nicht mehr auftreten können. Die Erhaltung

Die Wirkung der Vegetation auf den Wasserhaushalt ist über das ganze Jahr betrachtet meist beträchtlich. Im Falle eines einzelnen Ereignisses ist sie dagegen stark von der Niederschlagsdauer und -intensität, der Gründigkeit des Bodens und der Intensität der Durchwurzelung abhängig. Aufgrund der Höhenlage und Flachgründigkeit vieler Böden ist nur ein geringer waldbaulicher Einfluss auf den Wasserrückhalt im Hochwasserfall zu erwarten.

¬

Die einzelnen Werke und die Anordnung der Verbauungen als Ganzes haben sich grundsätzlich bewährt. Das Ereignis hat deutlich gemacht, dass die Verbauungen und Aufforstungen offenbar praktisch durchwegs fachgerecht gebaut und dank des kontinuierlichen Unterhalts in einem funktionstüchtigen Zustand erhalten worden sind. Dem Unterhalt und der Instandstellung der bestehenden Werke kommt eine zentrale Bedeutung zu, welche mit zunehmendem Alter der Verbauungen noch gesteigert wird.

¬

Die Verbauungen und Aufforstungen im Projektgebiet der Brienzer Wildbäche sind ein wesentlicher Teil des Gesamtsystems der Massnahmen, welche zur Reduktion der Schäden durch die Wildbachaktivität beitragen. Dies hat sich auch beim Ereignis im August 2005 gezeigt.

Mit den Schutzbauten des Wasserbaus und den grossflächigen Verbauungen und Aufforstungen konnte die Stabilität in den Gerinnen und den Flächen in den Einzugsgebieten der Brienzer Wildbäche im Vergleich zum Zustand nach den Rodungen im Mittelalter wesentlich erhöht werden. Die Murgangkatastrophe vom 23. August 2005 hat nach mehr als hundert Jahren «relativer Ruhe» brutal aufgezeigt, dass in den Brienzer Wildbächen trotzdem weiterhin Grossereignisse auftreten können. Dank der inzwischen durch den Wasserbau realisierten neuen, wirkungsvollen Schutzbauten konnte das Risiko in den Siedlungsgebieten nochmals erheblich reduziert werden – weitere Projekte sind in Ausführung. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung lassen befürchten, dass mittlere und grosse Ereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden. Das gesamte Wildbachsystem wird dadurch stärker belastet, also auch die Verbauungswerke und Aufforstungen. Die Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit der bestehenden Verbauungen und die Pflege der Aufforstungen stellen grosse Herausforderungen dar; in verschiedenen Teilgebieten sind gezielte Erweiterungen notwendig. Diese enorm wichtigen Aufgaben können auch in Zukunft nur sichergestellt werden, wenn Bund und Kanton umfangreiche finanzielle Beiträge leisten, damit die Restkosten für die Gemeinden Brienz, Schwanden und Hofstetten tragbar bleiben.

Dasen, E. (1951). Verbauungen und Aufforstungen der Brienzer Wildbäche. Veröffentlichungen über Verbauungen (Nr. 5) des Eidg. Departementes des Innern. Langenegger, H., Kienholz, H., Gerber, W. (1992). Brienzer Wildbäche. Exkursionsführer zur Interpraevent-Tagung. NDR Consulting Zimmermann, Niederer + Pozzi Umwelt AG (2006). Lokale lösungsorientierte Ereignisanalysen (LLE) der Murgangkatastrophe vom 23. August 2005 durch den Glyssibach und Trachtbach. Ryter, U. (2014). Hochlagenaufforstungen in Lawinenverbauungen im Berner Oberland. Schweiz Z Forstwes. 165(2014) 9: 259-267

Zimmermann, M., Mani, P., Hunziker, G., Balmer, W., Concetti, M. (1997). Evaluation forstlicher und wasserbaulicher Massnahmen der letzten 100 Jahre in den Brienzer Wildbächen (Bericht Büro Geo7). Zürcher, K., Böll, A. (2007). Unwetteranalyse vom August 2005 im Perimeter des forstlichen Verbauungs- und

Aufforstungsprojektes Brienzer Wildbäche. Bericht Büro IMPULS und Eidg. Forschungsanstalt WSL. Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Bern, Abteilung Naturgefahren. Eigene Projektunterlagen und Auswertungen.

Kontaktadresse

Ueli Ryter Abteilung Naturgefahren Schloss 2 3800 Interlaken ueli.ryter@be.ch Tel: 031 636 12 02

Samen und Pflanzen für die Hangsicherung zusammengestellt nach Wurzelprofilen und Erosionsschutzwirkung. Objektbesichtigung kostenlos Lieferung ganze Schweiz und EU

Schutz Filisur, Samen u. Pflanzen AG, CH-7477 Filisur Tel. 081 410 40 00, Fax. 081 410 40 77 samenpflanzen@schutzfilisur.ch

Auf die Wurzeln

es an...

Die technischen und ingenieurbiologischen Massnahmen nach dem katastrophalen Unwetterereignis von 1930 zeigen sich als dauerhaft. Auf einem grossen Teil der ehemaligen Erosionsfläche stockt heute ein artenreicher Niederwald. Der restliche Teil ist bestockt durch einen Fichtenwald. Die Überwachung und Pflege der Fläche sowie die Sanierung von Anrissen ist eine Daueraufgabe damit die begrünte Fläche langfristig gesichert bleibt. Eine Herausforderung für die Zukunft ist die Überführung des Niederwalds in einen stufigen Wald mit Kernwüchsen und die Anpassung an den Klimawandel.

Hangsicherung, Ingenieurbiologie, Weiserfläche, Buochser Ribi

Buochser Ribi –80 ans de mesures du génie biologique

Les mesures techniques et de génie biologique prises après les intempéries catastrophiques de 1930 s’avèrent durables. Sur une grande partie de l’ancienne surface d’érosion, on trouve aujourd’hui un taillis riche en espèces. La partie restante est peuplée d’une forêt d’épicéas. La surveillance et l’entretien de la surface ainsi que l’assainissement des fissures sont des tâches permanentes afin que la surface végétalisée soit assurée sur le long terme. Un défi pour l’avenir est la transformation du taillis en une forêt étagée avec des essences centrales et l’adaptation au changement climatique.

Consolidation des versants, génie biologique, placettes témoins, Buochser Ribi

Buochser Ribi80

Le misure tecniche e di ingegneria naturalistica adottate dopo la catastrofica tempesta del 1930 si stanno dimostrando durature. Gran parte dell'ex superficie di erosione è ora coperta da un bosco ceduo ricco di specie. La parte restante è coperta da una foresta di abeti rossi. Il monitoraggio e la manutenzione dell'area, così come il risanamento di fessure e distacchi incipienti, sono un compito permanente per garantire che l'area inverdita rimanga sicura a lungo termine. Una sfida per il futuro è la conver-

Abbildung 1: Original handgezeichnete Skizzen von Oberförster Max Kaiser. Links «Buochser Ribi» vor der Verbauung 1931 und rechts «Buochser Ribi» nach der Verbauung um ca. 1960 (Quelle: Oberforstamt NW, 1945).

Figure 1 : Croquis originaux dessinés à la main par le garde forestier en chef Max Kaiser. A gauche, le « Buochser Ribi » avant son aménagement en 1931 et à droite, après son aménagement vers 1960 (source : Oberforstamt NW, 1945).

sione del bosco ceduo in un bosco climax con piante alto fusto e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Stabilizzazione di pendii, Ingegneria naturalistica, Superfici testimone, Buochser Ribi

Seit über 80 Jahren wird die "Buochser Ribi" am Buochserhorn im Kanton Nidwalden mit technischen und ingenieurbiologischen Massnahmen verbaut, aufgeforstet und gepflegt. Es war eine Pionierleistung verbunden mit viel schweisstreibender Arbeit. Der nachfolgende Bericht möchte die Arbeiten würdigen, die Entwicklung der Vegetationen zeigen und einen Blick in die Zukunft geben.

Das Bouchserhorn mit einer Höhe von 1806 m ü. M. besteht aus Kalksteinschichten über einem Flyschsockel. Der Nordwesthang oberhalb von Buochs im Bereich von 600 – 1 700 m ü. M. ist eine steile von Lawinenzügen und Gräben durchzogene Bergflanke. Bis ca. 1 100 m ü. M. findet man Moränenablagerungen des Reussgletschers, auf sandig-mergeliger Unterlage des Flyschs. Es gibt grosse Bodenunterschiede zwischen den mässig-steilen Moränenlagen und den schroffen Steilhängen der Kalkformationen (Böll 1988).

Nach dem katastrophalen Unwetter vom 1. Juli 1930 startete man nach zwei Jahren Planungs- und Vorbereitungsarbeiten mit der Sicherung der Bachrunse und der Seiteneinhänge an der «Buochser Ribi». Für die Gerinne-

und Runsensicherung wurden aus dem nahegelegenen «Alperose-Dessli» geeignete Kalksteine gewonnen. Auf einer 900 m langen Rollbahn wurden die Steine in die Ribi transportiert. Das grosse Problem für die Verbauarbeiten war die Steilheit des Geländes. Dies erforderte Arbeiten am Seil und mit Steigeisen. Auch Sprengungen waren für den kompaktesten Bereich zur Erstellung des Trassees nötig. Jede Nische wurde für Holz- oder Steinkästen zur Hangsicherung ausgenutzt (s. Abb. 2). In den Einhängen der «Buochser Ribi» wurden Stützmauern aus Rundholz und Steinblöcken eingebaut und rund 1 m hoch überdeckt. Die Verbauung der Runsen inklusive Begrünung mit Stecklingen, Pflanzungen von Weiden (Salix viminalis) und Weisserlen (Alnus incana) sowie Heublumensaaten dauerten 30 Jahre. Bis 1977 waren weitere Ergänzungsprojekte im Hangverbau notwendig (Böll 1988).

Beim Unwetter vom 16.–17. August 1981 haben Erdrutsche Teile der alten Holzkasten- und Entwässerungsbauten zerstört. Mit Drahtschotterkörben sicherte man umgehend die abgerutschten Hangpartien. Auch einzelne Sperren in der Bachrunse wurden bei diesem Ereignis beschädigt. Mit einem durchgehenden Sperrenvollverbau (vorwiegend Stahlbeton) konnte die Rutscheinhänge stabilisiert und die Situation langfristig verbessert werden (Barmettler 2014).

Abbildung 4: «Buochser Ribi» orographisch rechte Seite nach 12 Jahren Verbauarbeiten. Hangstabilisierung und systematische Wasserableitung. Das Trassee der Rollbahn ist teilweise bereits zurückgebaut (Foto: Oberforstamt NW, 1945).

Figure 4 : « Buochser Ribi » côté droit orographique après 12 ans de travaux de consolidation. Stabilisation du versant et évacuation systématique de l’eau. Le tracé du chemin est déjà en partie démonté (photo : Oberforstamt NW, 1945).

Abbildung 5: 30 Jahre später. Junger Mischwald im Aufwuchs. Die Wasserableitungen sind nicht mehr zu erkennen (Foto: EAFV, 1975).

Figure 5 : 30 ans plus tard. Jeune forêt mixte en phase de croissance. Les dérivations des eaux ne sont plus visibles (photo : EAFV, 1975).

Abbildung 5: 77 Jahre später. Die Fichten haben sich gut entwickelt, die Laubbaumarten wurden die letzten 16 Jahre zweimal auf den Stock gesetzt (Foto: AWE, 11.04.2022).

Figure 5 : 77 ans plus tard. Les épicéas se sont bien développés, les essences feuillues ont été mises sur pied deux fois au cours des 16 dernières années (photo : AWE, 11.04.2022).

Die ersten Aufforstungsmassnahmen der Ribieinhänge begannen wenige Jahre nach den technischen Massnahmen ab 1935. Bis 1963 wurden rund 4 ha aufgeforstet. Die ersten Pflegemassnahmen sind erst seit 1994 dokumentiert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass man die Weidenstecklinge periodisch auf den Stock gesetzt hatte. Die Einhänge der «Buochser Ribi» sind auch für den heutigen Forstdienst eine grosse Herausforderung. Das Gelände ist steil, schwer zugänglich, Steinmauern und -körbe, die bis zur Oberfläche reichen erschweren die Pflegearbeiten. Deshalb wurde die letzten 25 Jahre für die steilsten Partien im direkten Gerinneeinhang auf Stockausschlag gesetzt, um möglichst viel Licht auf den Boden zu bringen, keine schweren Bäume (mögliche Gefahrenträger) aufkommen zu lassen und ein möglichst dichtes, unterirdisches Wurzelwerk zu erhalten. Die Bestockungen werden periodisch alle 8 Jahre auf Teilflächen (0.5 ha) zurückgeschnitten. Erfahrungsgemäss ist dies der letzte Zeitpunkt, in dem der Rückschnitt noch sicher im motormanuellen Verfahren ausgeführt werden kann. Der Aushieb wird jeweils quer zum Hang abgelegt und der natürlichen Zersetzung überlassen. Es hat sich gezeigt, dass mit dem 8 Jahre Turnus (Ausführungszeitpunkt Frühling) nach dem Eingriff die Stöcke ausgeschlagen haben und das liegengelassene Material sich bis zum nächsten Eingriff zersetzt hat.

Im Jahr 2013 hat der Forstdienst für die «Buochser Ribi» eine Kontrollfläche (0.5 ha) nach NaiS eingerichtet. Beobachtungsschwerpunkte auf dieser Fläche sind Bodenverletzungen, das Verhalten von schweren Bäumen in Steilhängen und die Entwicklung der Vegetation. Die Dokumentation zeigt, dass keine neuen Bodenverletzungen aufgetreten sind, die Stockausschläge funktionieren und die Streu gut abgebaut wird.

Die Feldbegehung im März 2022 hat ergeben, dass mit dem nächsten Eingriff weitere 2 Jahre zugewartet werden kann. Damit wird der Eingriffsturnus von 8 auf 10 Jahre erhöht. Zwischen den Stockausschlägen haben sich einige Fichten (Picea abies) und Weisstannen (Abies alba) vermehrt. Einzelne Weisstannen sind bereits dem Äser des Schalenwildes entwachsen. Die Stockausschläge der Eschen (Fraxinus excelsior) funktionieren. Besorgniserregend ist jedoch, dass 100% der Eschen vom Eschentriebsterben betroffen sind. Kernwüchse weiterer Baumarten konnten keine festgestellt werden.

Wenn sich die Weisstanne zusammen mit der Fichte weiterhin so gut verjüngt, wird sich in Zukunft auf der aktuellen Niederwaldfläche ein Hochwald etablieren. Der Niederwald hätte somit als Übergangsphase gedient. Erwünscht wären auch Kernwüchse von Bergahornen (Acer pseudoplatanus), um eine stufige Struktur zu bekommen. Diese fehlen, da mit dem aktuell praktizierten Niederwaldsystem keine Kernwüchse aufkommen können. Ein Lösungsansatz könnte eine stützpunktartige Pflanzung sein. Die Beobachtung, dass das Wachstum der Stockausschläge sich eher verlangsamt hat, könnte ein Zeichen sein, dass die Vitalität der Stockausschläge abnimmt. Ein Verlust der Vitalität würde sich bestimmt auch auf das Wurzelwerk auswirken. Es stellt sich hier die Frage, ob für die Überführung in einen stufigen Hochwald noch genügend Zeit zur Verfügung steht. Auch dem Klimawandel ist Beachtung zu schenken. Neue Erkenntnisse aus der Forschung werden deshalb mit grossem Interesse verfolgt.

Die Überwachung und Pflege der Fläche sowie die Sanierung von Anrissen ist eine Daueraufgabe, damit die begrünte Fläche langfristig gesichert bleibt. Eine Herausforderung für die Zukunft ist die Überführung des Niederwalds in einen stufigen Wald mit Kernwüchsen und die Anpassung an den Klimawandel.

Literaturverzeichnis

Barmettler, R. (red.) 2014: Naturgewalten am Buochserhorn. Buochs: Genossenkorporation, 2014. Böll, A., 1988: Forstliche Arbeitsgruppe für Wildbach- und Hangverbau. Kurs Oktober 1988 Stans NW. Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen.

Beat Ettlin

Landwirtschafts- und Umweltdirektion

Amt fur Wald und Energie Stansstaderstrasse 59 Postfach 1251 6371 Stans 041 618 40 52 beat.ettlin@nw.ch

Rudolf Günter Landwirtschafts- und Umweltdirektion

Amt fur Wald und Energie Stansstaderstrasse 59 Postfach 1251 6371 Stans 041 618 40 53 rudolf.guenter@nw.ch

www.hauenstein.ch | info@hauenstein.ch | 044 879 17 19

Mit Sicherheit hoch hinaus

Die beiden Runsen Hexen- und Schwandrübi im Flüeligraben bei Dallenwil waren lange Zeit bedeutende Geschiebeherde und trugen massgeblich zur Gefahr durch Überschwemmungen und Übersarungen in Dallenwil bei. Im Zeitraum von 1980 bis 2010 wurden sie in Zusammenarbeit mit der Eidg. Forschungsanstalt WSL verbaut und begrünt. Das Sanierungskonzept umfasste die Stabilisierung des Gerinnes mit Betonsperren, die Reduktion der Neigungen in den Einhängen mittels Stützwerken und schliesslich die Begrünung mit Hydrosaat und Bepflanzung mit Gehölzen. Veränderungen im Gebiet und die darin ablaufenden Prozesse werden seit Beginn der Arbeiten fortlaufend dokumentiert. Bis heute wurden immer wieder und werden nach wie vor Untersuchungen zur Begrünung und den Abtragsprozessen durchgeführt.

Hangstabilisierung, Bodenmechanik, Sukzession, Testpflanzungen, Erosion, digitale Höhenmodelle

Les deux ravins de Hexen- et Schwandrübi dans le Flüeligraben près de Dallenwil ont longtemps été d’importants foyers de charriage et ont contribué de manière déterminante au danger que représentaient les inondations et les débordements à Dallenwil. Entre 1980 et 2010, ils ont été aménagés et végétalisés en collaboration avec l’Institut fédéral de recherche WSL. Le concept d’assainissement comprenait la stabilisation du chenal avec des barrages en béton, la diminution des pentes dans les versants adjacents au moyen d’ouvrages de soutènement et, enfin, la végétalisation par ensemencement hydraulique et la plantation de formations ligneuses. Les changements dans la zone et les processus qui s’y déroulent sont documentés en permanence depuis le début des travaux. Jusqu’à aujourd'hui, des études sur la végétalisation et les processus d’érosion ont été menées à plusieurs reprises et continuent de l’être.

Motsclés

Stabilisation des versants, mycorhizes, succession, plantations tests, érosion, modèles numériques de terrain

I due canaloni Hexenrübi e Schwandrübi nel Flüeligraben vicino a Dallenwil sono stati a lungo importanti fonti di sedimenti e hanno contribuito in modo significativo al pericolo di inondazioni e colate detritiche a Dallenwil. Nel periodo dal 1980 al 2010, sono stati sistemati e inverditi in collaborazione con l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL). Il concetto di risanamento prevedeva la stabilizzazione del canale con briglie di cemento, la riduzione delle pendenze dei versanti mediante strutture di sostegno e infine l’inverdimento tramite idrosemina e la piantumazione di specie legnose. I cambiamenti nell'area e i processi che vi si svolgono sono stati costantemente documentati fin dall'inizio dei lavori. Ad oggi, sono stati e sono tuttora in corso studi sui processi di inverdimento e di erosione.

Stabilizzazione di pendii, micorrize, successione, piantagioni test, erosione, modelli digitali del terreno

Am Oberlauf des Flüeligraben in Dallenwil befinden sich die Hexen- und Schwandrübi. Diese beiden Runsen waren bis Ende der 1970er Jahre praktisch ohne Vegetation (Abb. 1). Erosion, Steinschlag und flachgründige Rutschprozesse führten bei Starkniederschlägen regelmässig zu grossen Geschiebeeinträgen in den Flüeligraben. Anfangs der 1980er Jahre entschlossen sich die verantwortlichen Behörden zum Verbau. Das entsprechende Gebiet befindet sich auf einer Höhe von etwa 1 100 bis 1 260 m ü. M. Die Geologie ist durch die Klippendecke (penninische Kalkformation) über ultrahelvetischem Flysch charakterisiert. Mächtige, teilweise verdichtete Moränenablagerungen des Engelbergergletschers bilden die Lockergesteinsauflage (Gerber et al. 2009).

Massenbewegungen wie Rutschungen, Erosion und Geschiebetransport sind im Gebirgsraum an vielen Orten entscheidend für die Gefahrensituation. Dies ist auch in Dallenwil (NW) der Fall, dessen Siedlungsgebiet durch mehrere Wildbäche bedroht ist. In der Vergangenheit entstanden im Dorf durch Überschwemmungen und Übersarungen immer wieder grosse Schäden (z. B. 1981/82). Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Gefahrenreduktion ist die Stabilisierung der Geschiebeherde, wobei dafür sowohl technische als auch biologische Massnahmen in Frage kommen. Die beiden Runsen Hexen- und Schwandrübi im Einzugsgebiet des Flüeligraben werden seit Anfang der 1980er Jahre verbaut und begrünt. Die Massnahmen wurden grösstenteils in Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Forstdienst und der Eidg. Forschungsanstalt WSL geplant und ausgeführt. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte konnte der weitaus grösste Teil der problematischen Fläche stabilisiert werden, wodurch sich die Geschiebeproduktion deutlich reduzierte. Heute sind entsprechend nur noch wenige Prozent der ursprünglichen Geschiebeherde aktiv. In den Verbaugebieten wurden zudem auch regelmässig Forschungsarbeiten zu verschiedenen Themen durchgeführt.

Das Konzept für den Verbau musste neben der Geschiebeproblematik im Vorfluter und im Siedlungsgebiet von Dallenwil auch lokale Probleme berücksichtigen. Denn wo sich Moränenmaterial ungeschützt an der Oberfläche befindet, sind Verwitterungs- und Erosionsprozesse im Gang und Steinschlag und Materialablagerungen verhindern das Aufkommen einer schützenden Vegetation (Gerber et al. 2009). Bei einer Sanierung hat die Schaffung einer stabilen Gerinnesohle oberste Priorität. Ausgehend von einem sicheren Hangfuss sind im Hang die Neigungen mit Stützwerken so zu verflachen, dass sich im Laufe der Zeit eine Vegetationsdecke etablieren kann. Zwischen den Stützwerken wird eine Neigung gewählt, die maximal dem Winkel der Scherfestigkeit des aufgelockerten Bodenmaterials entspricht. Die Stützwerke müssen bis in das unverwitterte Lockergestein fundiert werden. Übersteile Stellen an den oberen Rändern der Erosionsgebiete sind abzutragen oder durch geeignete Massnahmen zu sichern. Erst wenn kein oder nur noch wenig Material erodiert wird, hat die Vegetation eine Chance, sich zu etablieren und die darunterliegenden Schichten vor Verwitterung zu schützen.

Ursprünglich war vorgesehen, die Sanierungsarbeiten mit dem technischen Verbau im Jahr 1991 abzuschliessen und dann in den Folgejahren den Schwerpunkt auf die Aufforstungs- und Pflegearbeiten zu legen. Schon bald zeigte sich aber, dass nicht wie geplant mit einem grossen jährlichen Aufwand gebaut werden konnte, sondern dass sich die Bauarbeiten auch nach den natürlichen Erosions- und Hinterfüllungsprozessen richten mussten. Die einzelnen Werke wurden deshalb den lokalen Gegebenheiten angepasst und später ergänzt, wobei zeitliche Aspekte eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielten. Oft mussten die Bauwerke auch grösser gebaut werden als

Misure e indagini nei canaloni di Hexen e Schwandrübi a Dallenwil (NW)

Abbildung 1: Die Aufnahme links aus dem Jahr 1978 zeigt die praktisch vegetationslose, mit steilen Rinnen und scharfen Rippen durchsetzte «Schwandrübi» im Zustand vor den Stabilisierungsarbeiten (Foto: Kantonsforstamt NW); das Bild rechts ist eine Aufnahme von 2005, 23 Jahre nach dem Verbau im Jahr 1982. Im Jahr 2004 wurde die Begrünung erstmals gepflegt.

Figure 1 : La photo de gauche, prise en 1978, montre le « Schwandrübi » pratiquement dépourvu de végétation et parsemé de rigoles abruptes et de côtes prononcées, dans l’état où il se trouvait avant les travaux de stabilisation (photo : Office cantonal des forêts NW) ; la photo de droite est une photo prise en 2005, 23 ans après l’aménagement en 1982. En 2004, la végétation a été entretenue pour la première fois.

ursprünglich geplant, da die Erosion schneller voranschritt (Gerber et al. 2009). Nach Abschluss des technischen Verbaus erfolgte auf den Zwischenflächen eine Hydrosaat und die Bepflanzung mit Gehölzen, vorwiegend mit Weisserlen (Alnus incana).

Im Verlauf der letzten 20 Jahre wurden in der Hexen- und Schwandrübi zahlreiche Fragen in verschiedenen Themenbereichen untersucht. Diese werden im nachfolgenden Überblick kurz dargestellt.

Im Rahmen der Konzeptfindung für den technischen und biologischen Verbau der Schwand- und Hexenrübi wurden anfangs der 1980er Jahre am damaligen Institut für Grundbau und Bodenmechanik der ETHZ mittels triaxialen

Scherversuchen für das lokal anstehende Moränenmaterial ein Scherwinkel von 33° bestimmt. Dieser Wert wurde für die Festlegung der Neigungen zwischen den Stützwerken im Hang eingesetzt. Rund 20 Jahre später konnte der Ansatz von Böll & Graf (2001), bei welchem die Zunahme der Aggregatstabilität aufgrund von Bepflanzung einer virtuellen Erhöhung des Reibungswinkels φ’ zugeordnet wird, mit Hilfe von triaxialen Scherversuchen bestätigt werden. Für mit Weisserlen bepflanzte Proben (H = 14 cm, ø = 7 cm) mit Bodenmaterial aus der Hexenrübi ergab sich nach einer Wachstumsphase von 20 Wochen eine Erhöhung des Reibungswinkels φ’ um ca. 5° (Frei 2003, Graf et al. 2009). Die Ergebnisse einer weiteren Studie mit Direktscherversuchen an grossen Proben (50 x 50 x40 cm) unter Verwendung des gleichen Bodenmaterials stehen ebenso in Einklang mit den früheren Resultaten und verdeutlichten den Einfluss einer Bepflanzung auf die Bodenfestigkeit und damit auf die Hangstabilität (Graf et al. 2017, Yildiz et al. 2018).

Im Verbaugebiet wurden verschiedene Analysen der Aggregatstabilität durchgeführt, und zwar sowohl an natürlichen Feld- als auch an künstlich hergestellten Laborproben. Damit konnten die biologischen Effekte von Pflanzen und Mikroorganismen, insbesondere von Mykorrhizapilzen, auf die Boden- und Hangstabilität quantifiziert werden. Mit einem «space for time» Ansatz war es möglich, eine stetige Stabilitätszunahme aufzuzeigen. Ausgehend vom unbewachsenen Moränenmaterial (Hexenrübi 2006 als Proxy für die Schwandrübi von 1981), über die Schwandrübi 25 Jahre nach der Initialpflanzung (2006) zum 150-jährigen «Hornwald» (intakte Klimaxgesellschaft zwischen Hexenund Schwandrübi) kam es zu einer signifikanten Zunahme der Aggregatstabilität (Abb. 2; Burri et al. 2009, Graf & Frei 2013). Es hat sich zudem gezeigt, dass diese Zunahme von den unbewachsenen zu den 25-jährigen Feldproben für standardisierte Werte mit jenen im Labor nach einer 5-montigen Wachstumsphase sehr gut übereinstimmt (Graf et al. 2015).

Abbildung 2: Werte der Aggregatsstabilität der drei Untersuchungsflächen Hexenrübi (unbewachsen, Kontrolle), Schwandrübi (begrünt) und Hornwald (Klimaxgesellschaft) in den Bodentiefen 0-10 cm und 10-20 cm. Gleiche Buchstaben kennzeichnen Datensätze, die sich nicht signifikant unterscheiden (p - Wert > 0.05; Burri et al. 2009).

Figure 2 : Valeurs de la stabilité des agrégats des trois surfaces étudiées Hexenrübi (non végétalisée, contrôle), Schwandrübi (végétalisées) et Hornwald (association climacique) dans les profondeurs de sol 0-10 cm et 10-20 cm. Des lettres identiques indiquent des jeux de données qui ne se distinguent pas de manière significative (valeur p > 0.05 ; Burri et al. 2009).

In der Schwandrübi wurde 1981/82 die grossflächige Initialpflanzung grösstenteils mit Weisserle (Alnus incana) durchgeführt. Der Anteil Fichten (Picea abies) und Weiden (Salixcinerea,S.purpurea), welche im Rahmen von kleinflächigen Nachpflanzungen ebenfalls zum Einsatz kamen, betrug weniger als 5 %. Bei einer Kontrollaufnahme der Vegetation im Jahre 2005 wurden insgesamt 15 zusätzliche Gehölze registriert (Burri et al. 2009, Graf 2009). Darunter waren auch alle von NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald; Frehner et al. 2005) geforderten Arten für den angestrebten Tannen-Buchenwald (Klimaxgesellschaft) zu finden. Dies ist als Indiz für die erfolgreiche Sukzession hin zur angestrebten Zielvegetation zu werten.

Neben diesen abgeschlossenen Forschungsarbeiten sind gegenwärtig immer noch Langzeituntersuchungen zur Vegetationsentwicklung im Gange. Zudem wurde im Zusammenhang mit oberflächennahen Transportprozessen (Erosion) im Jahre 2021 ein weiteres Forschungsvorhaben als Machbarkeitsstudie gestartet. Diese Untersuchungen sind in den beiden nachfolgenden Kapiteln kurz dargestellt. Testpflanzungen mit verschiedenen

In der Hexenrübi wurde im Herbst 2008 nach dem technischen Verbau eine Hydrosaat mit einer an die lokalen Verhältnisse angepassten Saatmischung aufgebracht. In den folgenden Jahren konnten in Absprache mit dem Grundeigentümer insgesamt 15 Versuchsflächen einer Grösse von je etwa 40 m² eingerichtet und mit 36 bis 40 Pflanzen bepflanzt werden. Das Ziel bestand darin, im Rahmen von Testpflanzungen drei verschiedene Weidenarten (Salixappendiculata,S.daphnoidesundS.purpurea) sowie unterschiedliche Verfahren (Steckhölzer, bewurzelte Pflanzen, je mit und ohne Mykorrhiza-Inokulum) auf ihre Eignung bei Hangsanierungen in schwierigen Bedingungen zu prüfen. Der Zustand der Pflanzen wird seither regelmässig dokumentiert.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der letzten Zustandserhebung vom September 2020 aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass das Wachstum von Salixpurpurea besser war (d.h. im Jahr 2020 höhere Pflanzen) als jenes von S.appendiculataundS.daphnoides (p < 0.05, Abb. 3). In Bezug auf das Pflanzverfahren wurde besseres Wachstum (alle Weidenarten) bei Stecklingen als bei bewurzelten Pflanzen beobachtet (p < 0.05). Zudem konnte ein positiver Einfluss von Mykorrhiza festgestellt werden, indem das Wachstum von Stecklingen mit Mykorrhiza-Inokulum besser war als ohne (p < 0.05); bei bewurzelten Pflanzen war jedoch kein Einfluss der Mykorrhiza auf das Wachstum erkennbar. Die

Abbildung 3: Höhe der Pflanzen Salix spp. anlässlich der Erhebung vom September 2020 (A S. appendiculata, D S. daphnoides, P S. purpurea) in Abhängigkeit unterschiedlicher Pflanzverfahren (B = bewurzelte Pflanzen, S = Stecklinge) und Behandlungen (M = mit, O = ohne Mykorrhiza). Die Kombination ASM konnte nicht ausgewertet werden.

Figure 3 : Hauteur des plantes Salix spp. lors du relevé de septembre 2020 (A S. appendiculata, D S. daphnoides, P S. purpurea) en fonction de différentes méthodes de plantation (B = plantes enracinées, S = boutures) et de traitements (M = avec, O = sans mycorhizes). La combinaison ASM n’a pas pu être évaluée.

Abbildung 4: Links: Untersuchungsgebiet des Forschungsprojekts «Erosion»; rechts: Sedimentfalle SF3 (vgl. auch Abb. 5) bei einer Leerung im Jahr 2021.

Figure 4 : A gauche : zone d’étude du projet de recherche « Erosion » ; à droite : piège à sédiments SF3 (voir aussi Figure 5) lors d’une vidange en 2021.

Tabelle 1: Masse des erodierten und in den vier Sedimentfallen (SF1 bis SF4) abgelagerten Materials für unterschiedliche Erfassungsperioden, d. h. für die gesamte Messperiode vom 28. 05. 2021 bis 20. 10. 2021 sowie für je eine Periode mit vergleichsweise viel und eine mit wenig Niederschlag. Die Flächen der Sedimentfallen unterscheiden sich wie folgt: SF1: 26 m², SF2: 27 m², SF3: 33 m², SF4: 32 m².

Tableau 1 : Masse des matériaux érodés et déposés dans les quatre pièges à sédiments (SF1 à SF4) pour différentes périodes de relevé, soit pour l’ensemble de la période de mesure du 28. 05. 2021 au 20. 10. 2021, ainsi que pour une période de précipitations relativement abondantes et une période de précipitations faibles. Les surfaces des pièges à sédiments se distinguent comme suit : SF1 : 26 m², SF2 : 27 m², SF3 : 33 m², SF4 : 32 m².

Pflanzmethode und Behandlung mit Inokulum waren auch relevant in Bezug auf das Überleben der Pflanzen. Der Anteil überlebender Individuen (alle Weidenarten) war bei

bewurzelten Pflanzen (76 %) insgesamt grösser als bei Stecklingen (65 %), und bei Zugabe von Mykorrhiza Inokulum überlebten mehr Pflanzen (80 %) als ohne Zugabe von

Inokulum (61 %). Dabei ist zu erwähnen, dass die Anteile überlebender Pflanzen bei den verschiedenen Weidenarten jeweils unterschiedlich waren.

Zu Geschiebetransportprozessen in Wildbächen sind bereits umfangreiche Grundlagen bekannt (Rickenmann 2014). Wie Bodenmaterial aus steilen, meist vegetationslosen Bacheinhängen in ein Wildbachgerinne gelangt, ist jedoch noch wenig erforscht. Im Rahmen eines Forschungsprojektes der WSL werden deshalb gegenwärtig die Transportprozesse in steilen Hängen und die massgebenden Einflussfaktoren untersucht. Die folgenden Methoden kommen dabei zum Einsatz: Innerhalb eines steilen, mehrheitlich vegetationsfreien und durch Erosionsprozesse beeinflussten Untersuchungsgebietes (Abb. 4 links) wurden bei vier, gegen oben abgegrenzten Versuchsplots mit Abmessungen von ungefähr 4 mal 7 m und Neigungen von 32° bis 36° sogenannte Sedimentfallen installiert (Abb. 4 rechts). In diesen wird durch Niederschläge mobilisiertes Material aufgefangen und periodisch quantifiziert, wobei die Menge in Bezug zum entsprechenden Regen gesetzt werden kann. Zudem werden mit zwei verschiedenen Drohnen (photogrammetrisch / LiDAR) und mit einem terrestrischem Laserscanner Digitale Terrainmodelle (DTM) erstellt. Mittels Differenzenberechnungen können für ausgewählte Zeitperioden Terrainveränderungen ermittelt werden. Damit wird eine Abschätzung der Erosion und der Ablagerungen möglich. Nachfolgend werden einige provisorische Erkenntnisse und Erfahrungen nach der ersten Feldsaison (April bis November 2021) aufgeführt. Die in einem Abstand von ungefähr zwei Wochen durchgeführten Erhebungen in den Sedimentfallen liessen erwartungsgemäss einen klaren Zusammenhang mit der Niederschlagsaktivität erkennen. In der niederschlagsreichen Periode vom 20. Juli bis zum 3. August 2021 wurde deutlich mehr Material gemessen als in der vergleichsweise trockenen (etwa gleich langen) Periode vom 3. bis 17. September 2021 (Tab. 1). In den einzelnen Sedimentfallen (SF1 bis SF4) wurde pro Messintervall in der Regel nicht gleich viel Sediment aufgefangen. Die Gründe dafür sind einerseits in den unterschiedlichen Verhältnissen der Einzugsgebiete der Sedimentfallen zu suchen (Vegetationsbedeckung, Korngrössen Oberflächenmaterial). Andererseits konnten aufgrund der schwierigen topographischen und generell harschen Bedingungen die Einzugsgebiete der einzelnen Sedimentfallen teilweise nur ungenügend gegen oben abgegrenzt werden. Deshalb wurde zum Teil nicht nur oberflächlich erodiertes Material aus den jeweiligen Flächen in den Fallen aufgefangen, sondern auch Material, welches von weiter oben stammt und durch Rinnenerosion und Steinschlag in Bewegung geriet.

In Abbildung 5 sind die Höhendifferenzen, respektive Gebiete mit Erosion bzw. Ablagerung dargestellt, welche sich aus den Laserdaten der Messkampagnen vom April und November 2021 ergaben. Grössere Materialabträge erfolgten vor allem in den oberen, steilen Gebieten. Weiter unten, im Bereich der Sedimentfallen, sind einerseits Anzeichen von Rinnenerosion ersichtlich sowie andererseits auch einige kleinere Ablagerungen.

Nach der ersten Feldsaison ergaben sich aus dem Projekt einige Erkenntnisse sowohl hinsichtlich der im Gebiet ablaufenden Prozesse und Einflussfaktoren als auch in Bezug auf die Limiten der Methoden. Die Sedimentfallen haben sich grundsätzlich bewährt, allerdings ist die Abgrenzung der Flächen gegen Eintrag von oben schwierig. Zudem lassen sich die verschiedenen Transportprozesse (Oberflächenerosion, Rinnenerosion, Steinschlag) nur schwer voneinander abgrenzen. Basierend auf den DTM sowie GIS-Analysen kann jedoch für jede Sedimentfalle die beitragende Fläche und daraus eine entsprechende Erosionsrate pro Zeitperiode abgeschätzt werden. Eine Bestimmung des Materialabtrages über grössere Flächen mit Hilfe von Drohnen und Laserscanning scheint grundsätzlich möglich. Allerdings ist die Genauigkeit der daraus generierten DTM aufgrund der Steilheit und der komplexen Topographie mit scharfen Rippen und Rinnen begrenzt. Zudem stellt die Bedeckung der Geländeoberfläche durch (Kraut-) Vegetation sowie Blätter/Nadeln der Gehölze für das Erstellen der Höhenmodelle eine Herausforderung dar.

Die Verbauung der Hexen- und Schwandrübi erfolgte zeitlich und örtlich gestaffelt. Während der weitaus grösste Teil heute begrünt und ruhig ist, finden auf einzelnen Teilflächen nach wie vor Eintragsprozesse in den Vorfluter statt. Die Eidg. Forschungsanstalt WSL ist im Zusammenhang mit dem technischen Verbau, der Begrünung und weiteren Forschungsarbeiten seit mittlerweile mehr als 50 Jahren im Gebiet tätig. Sowohl die Abtragsprozesse als auch die Wirkungen der technischen und biologischen Massnahmen konnten über längere Zeitperioden beurteilt und dokumentiert werden. Dies erlaubte aus Rückschlägen zu lernen, respektive Erfahrungen direkt vor Ort umzusetzen. Dank des fortwährenden Austausches mit Eigentümer und Behörden konnten zudem immer wieder neue anwendungsorientierte Forschungsarbeiten initiiert werden.

Wir bedanken uns bei der Uertekorporation Dallenwil sowie dem Amt für Wald und Energie des Kantons Nidwalden, vertreten durch Andreas Kayser und Beat Ettlin, für die fortwährende Unterstützung und die Möglichkeit, im Gebiet

Flüeligraben Forschungsarbeiten durchführen zu können. Während über 30 Jahren leistete Werner Gerber in der Hexenrübi wertvolle Arbeit, namentlich im Zusammenhang mit dem technischen Verbau sowie bei den zahlreichen weiteren Untersuchungen – herzlichen Dank!

Böll, A., Graf, F. (2001). Nachweis von Vegetationswirkungen bei oberflächennahen Bodenbewegungen – Grundlagen eines neuen Ansatzes. Schweiz. Z. Forstw. 152 (1), 1-11. Böll, A., Burri, K. (2009). Long-term studies of joint technical and biological measures. For. Snow Landsc. Res. 82 (1), 9-32.

Burri, K., Graf, F., Böll, A. (2009). Revegetation measures improve soil aggregate stability: a case study of a landslide area in Central Switzerland. Forest Snow and Landscape Research, 82 (1), 45-60.

Frehner, M., Wasser, B., Schwitter, R. (2005). Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald. Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion. Vollzug Umwelt. Bern, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, 564 S.

Frei, M., Böll, A., Graf, F., Heinimann, H.R., Springman, S. (2003). Quantification of the influence of vegetation on soil stability. In: Lee, C., Tham, L. (eds) Slope Engineering: Proc. Int. Conf., Dept. of Civil Engineering, University of Hong Kong, 872–877.

Gerber, W., Böll, A., Graf, F., Rickli, C. (2009). Exkursion Hexenrübi (Dallenwil NW). Kursunterlagen Herbstkurs 2009 "Wildbacheinzugsgebiete". Fachleute Naturgefahren FAN, 23 S.

Graf, F. (2009). Stabilität und Artenvielfalt in der Ingenieurbiologie. In: Kursunterlagen Herbstkurs 2009 "Wildbacheinzugsgebiete". Fachleute Naturgefahren FAN, 16 S. Graf, F., Frei, M., Böll, A. (2009). Effects of vegetation on the angle of internal friction. For. Snow Landsc. Res. 82 (1), 61-77.

Graf, F., Frei, M. (2013). Soil aggregate stability related to soil density, root length, and mycorrhiza using site-specific Alnus incana and Melanogaster variegatus s.l. Ecological Engineering, 57, 314-323.

Graf, F., te Kamp, L., Auer, M., Sudan Acharya, M., Wu, W. (2015). Soil aggregate stability in eco-engineering: comparison of field and laboratory data with an outlook on a new modelling approach. Recent Advances in Modeling Landslides and Debris Flows, 29-47.

Graf, F., Bebi, P., Braschler, U., De Cesare, G., Frei, M., Greminger, P., Grunder, K., Hählen, N., Rickli, C., Rixen, C., Sandri, A., Springman, S.M., Thormann, J.-J., Von Albertini, N., Yildiz, A. (2017). Pflanzenwirkungen zum Schutz vor flachgründigen Rutschungen. WSL Berichte, 56. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, 42 S.

Rickenmann, D. (2014). Methoden zur quantitativen Beurteilung von Gerinneprozessen in Wildbächen. WSL Ber. 9, 105 S. Yildiz, A., Graf, F., Rickli, C., Springman, S.M. (2018). Determination of the shearing behaviour of root-permeated soils with a large-scale direct shear apparatus. Catena, 166, 98-113.

Kontaktadressen

Christian Rickli Eidg. Forschungsanstalt WSL Zürcherstrasse 111 CH-8903 Birmensdorf Tel: 044 739 2403 christian.rickli@wsl.ch

Frank Graf

WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF & Climate Change, Extremes and Natural Hazards in Alpine Regions Research Center CERC Flüelastrasse 11 7260 Davos Dorf +41 81 417 02 10 graf@slf.ch

Manuel Studer GEOTEST AG Bernstrasse 165 3052 Zollikofen Tel: 031 910 03 46 manuel.studer@geotest.ch

Nicolas Steeb Eidg. Forschungsanstalt WSL Zürcherstrasse 111 CH-8903 Birmensdorf Tel: 044 739 2269 nicolas.steeb@wsl.ch

Unser Beratungs- und Ausführungsteam begleitet Ihre Projekte mit 55 Jahren Know-how.

Wir begrünen alle Flächen und Böschungen in jedem Gelände und an jedem Standort

EcoTexâ-Geotextilien als Erosionsschutz

Wir liefern und verlegen Geotextilien aus Kokosfasern oder Jute; natürlich und biologisch abbaubar

Sedummatten

Sie suchen vorkultivierte, sofort verlegbare Sedummatten für die extensive Begrünung von Böschungen, Verkehrsinseln, Garten- und Rasenabschlüssen oder Garagen und Carports? Wir liefern sie.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für verschiedene Stützkonstruktionen für Uferzonen und Böschungen

Mehr Informationen und interessante Referenzobjekte finden Sie auf unserer Internetseite www.hydrosaat.ch

Senden Sie uns eine Mail an hydrosaat@hydrosaat.ch oder rufen Sie uns an unter 026 322 45 25 Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Steile Schutthänge mit einer fehlenden Vegetationsdecke sind in den Alpen allgegenwärtig und führen in Kombination mit Niederschlägen nicht selten zu Erosion und flachgründigen Rutschungen. Um die Gefahr durch diese Massenbewegungen zu reduzieren, wird durch ingenieurbiologische Massnahmen eine flächendeckende Oberflächenstabilität angestrebt. Insbesondere die ersten drei Vegetationsperioden sind für den Erfolg solcher Massnahmen ausschlaggebend. Um den Pflanzen möglichst gut unter die Arme greifen zu können, wird der Einsatz von Mykorrhizapilzen im ingenieurbiologischen Hangverbau innerhalb eines Feldexperimentes im Arieschtobel (Kanton Graubünden) getestet. Im Mai 2010 wurden dazu Heckenlagen mit einer kommerziellen Pilzmischung geimpft und mit herkömmlichen Heckenlagen ohne Impfung sowie einer Kontrollfläche verglichen. Die Impfung führte zu höheren Überlebensraten der eingebrachten Pflanzen, zu einer höheren Bodenaggregatstabilität, zu längeren und dickeren Wurzeln sowie einem tieferen und stärker differenzierten Wurzelraum. Die höhere ober- und unterirdische Biomasse führt nicht nur zu einer besseren Bodenstabilität, sondern reduziert zudem den Oberflächenabfluss und steigert die (Evapo-) Transpiration. Das vorgestellte Feldexperiment zeigt deutlich, dass die Zugabe eines kommerziellen, den ausgewählten Pflanzen angepassten Mykorrhiza-Inokulums sehr gewinnbringend im ingenieurbiologischen Hangverbau ist und, zumindest für den hier getesteten Anwendungsbereich, unbedingt berücksichtig werden sollte.

Mykorrhiza, flachgründige Rutschungen, Bodenerosion, Hangstabilisierung, Bodenaggregatstabilität, (Fein-)Wurzelentwicklung

des pentes par le génie biologique

Les versants à nappe d’éboulis raides avec une couverture végétale inexistante sont omniprésents dans les Alpes et il n’est pas rare, en combinaison avec les précipitations, qu’elles entraînent une érosion et des glissements de terrain peu profonds. Afin de réduire le risque lié à ces mouvements de masse, des mesures de génie biologique visent à assurer une stabilité superficielle sur l’ensemble de la surface. Les trois premières périodes de végétation sont particulièrement déterminantes pour le succès de

telles mesures. Afin d’aider au mieux les plantes, l’utilisation de champignons mycorhiziens dans la stabilisation des pentes par le génie biologique est testée dans le cadre d’une expérience sur le terrain à Arieschtobel (canton des Grisons). En mai 2010, des lits de plants ont été inoculées avec un mélange commercial de champignons et comparées avec des lits de plants traditionnelles non inoculées et une surface de contrôle. L’inoculation a entraîné des taux de survie plus élevés des plantes introduites, une plus grande stabilité des agrégats du sol, des racines plus longues et plus ramifiées ainsi qu’un espace racinaire plus profond et plus différencié. La biomasse aérienne et souterraine plus élevée n’entraîne pas seulement une meilleure stabilité du sol, mais réduit également le ruissellement de surface tout en augmentant l’(évapo-)transpiration. L’expérience sur le terrain présentée montre clairement que l’ajout d'un inoculum mycorhizien commercial adapté aux plantes sélectionnées est très profitable pour la stabilisation des pentes par le génie biologique et devrait absolument être pris en compte, du moins pour le domaine d’application testé ici.

Mycorhizes, glissements de terrain peu profonds, érosion du sol, stabilisation des versants, stabilité des agrégats de sol, développement de racines (fines).

aggregati del suolo, a radici più lunghe e ramificate e a uno spazio radicale più profondo e differenziato. La maggiore biomassa sopra e sotto il suolo non solo porta a una migliore stabilità del suolo, ma riduce anche il ruscellamento superficiale e aumenta la (evapo)traspirazione. L'esperimento sul campo presentato mostra chiaramente che l'aggiunta di un inoculo micorrizico commerciale adattato alle piante selezionate è molto vantaggiosa nella stabilizzazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica e dovrebbe essere sicuramente presa in considerazione, almeno per il campo di applicazione qui testato.

Micorrize, scivolamenti superficiali, erosione del suolo, stabilizzazione dei pendii, stabilità degli aggregati del suolo, sviluppo delle radici (fini)

L'Arieschtobel: un laboratorio all’aperto per la stabilizzazione dei pendii con l’ingegneria naturalistica

I ripidi pendii detritici con una scarsa copertura vegetale sono onnipresenti nelle Alpi e, in combinazione con le precipitazioni, spesso portano all'erosione e a scivolamenti superficiali. Per ridurre il pericolo causato da questi movimenti di massa, le misure di ingegneria naturalistica mirano a raggiungere la stabilità della superficie su un'ampia area. I primi tre periodi vegetativi, in particolare, sono determinanti per il successo di tali misure. Per aiutare il più possibile le piante, l'uso di funghi micorrizici nella stabilizzazione dei pendii con tecniche di ingegneria naturalistica, viene testato in un esperimento sul campo nell'Arieschtobel (Cantone dei Grigioni). Nel maggio 2010, le siepi e gli arbusti messi a dimora sono stati inoculati con una miscela fungina commerciale e confrontati con siepi convenzionali senza inoculo e con una superficie di controllo. L'inoculazione ha portato a tassi di sopravvivenza più elevati delle piante introdotte, a una maggiore stabilità degli

Kurz, steil, wild, rau, schluchtartig – das sind Eigenschaften, die mit dem Begriff Tobel in Verbindung stehen. Charakteristika, welche auch das Arieschtobel im Prättigau (Kanton Graubünden) prägen (Abb. 1a). Das Arieschtobel ist postglazial durch den etwa acht Kilometer langen Arieschbach entstanden (mittleres Gefälle ~25 %; Einzugsgebiet ~ 20 km²). Der Talschluss des Arieschbachs präsentiert sich steil, trichterförmig und mit einem mächtigen Schwemmfächer am Talausgang, auf welchem der Ort Fideris liegt. Das Klima ist sub-ozeanisch geprägt mit Niederschlagsmaxima in den Sommermonaten (Jahresmitteltemperatur 4.6°C, mittlere jährliche Niederschlagssumme 1170 mm; Bast et al., 2014). Quartäre Sedimente – Moränen- und Hangschuttmaterial – überlagern den anstehenden Prättigau Flysch und bilden das Ausgangssubstrat für Braunerden, Parabraunerden und Rohböden. Darauf ist als natürliche Klimaxgesellschaft ist ein Tannen-Fichtenwald zu finden (Bast et al., 2014b).

Die intensive Landnutzung des Arieschbachs in der Mitte des 20. Jahrhunderts (Bad Fideris, Waldnutzung und Landwirtschaft) sowie das lockere Oberflächenmaterial machten das Arieschtobel anfällig für gravitative Massenbewegungen wie Steinschlag, Murgänge, Rutschungen und Oberflächenerosion (Abb. 1a). Deutlich wurde das durch die Hochwasserereignisse in den Sommern 1967 und 1970, welche grosse Schäden an der Kantonsstrasse und den Gleisanlagen der Rhätischen Bahn am Talausgang verursachten (Geer, 2020). So wurden bereits in den 1960er Jahren erste technische und ingenieurbiologische Verbauungsmassnahmen getroffen. Die Unwetter im Jahr 1987 haben die Bachsohle des Arieschbach ~20 m vertieft, wodurch die umliegenden Hänge instabil und in Bewegung gesetzt wurden. Im Anschluss wurden etappenweise bis

2006 zahlreiche technische Massnahmen zur Stabilisierung getroffen. Somit prägen heute im Unterlauf zwei Geschiebesammler sowie ein Kieswerk das Arieschtobel. Im Mittel- und Oberlauf wurden zahlreiche Betonbachsperren eingebaut und der Flusslauf teilweise mit Ufermauern armiert. Parallel dazu wurden die Hänge mit kleineren technischen Massnahmen entwässert und stabilisiert (Drainage, Holzkästen). Um die destabilisierten Hänge flächenhaft zu sichern, wurden zudem ingenieurbiologische Methoden und Aufforstungen eingesetzt (Geer, 2020). Graf (2009) hat diese ingenieurbiologischen Massnahmen im Hinblick auf die eingebrachte Initialbepflanzung und

Vegetationsentwicklung im Vergleich zur Zielgesellschaft sowie die Bodenentwicklung untersucht. Neun Jahre nach der Bepflanzung betrug der kumulierte Gesamtdeckungsgrad 100 % und die Artenzusammensetzung deutet darauf hin, dass sich die relativ frisch verbaute Fläche bereits in einem Sukzessionsstadium (Alenetum incanae) zur Klimaxgesellschaft befindet. Ein Blick in den Boden hat gezeigt, dass die Bodendichte signifikant ab- und die Bodenaggregatstabilität zugenommen hat.

Abbildung 1: (a) Drohnenaufnahme vom 25. September 2019 mit Blick in das Arieschtobel. Zu erkennen ist der Arieschbach mit Betonsperren sowie die ingenieurbiologischen Verbauungen, Erosionsflächen und genutzten Forst- und Landwirtschaftsflächen (weisses Rechteck: Patjäna Rüfe). (b) Ein detaillierter Blick auf das ingenieurbiologische Feldexperiment in der Patjäna Rüfe vom Mai 2010 lässt die deutlich höheren Überlebensraten der eingebrachten Laubgehölze auf der mit Heckenlagen stabilisiert und mit Mykorrhiza geimpften Fläche (B) im Vergleich zur ungeimpften Fläche (C) erkennen. (A: Kontrolle).

Figure 1 : (a) Prise de vue par drone du 25 septembre 2019 avec vue sur l’Arieschtobel. On reconnaît le ruisseau Arieschbach avec ses barrages en béton ainsi que les ouvrages de génie biologique, les surfaces d’érosion et les surfaces d’exploitation forestière et agricole (rectangle blanc : Patjäna Rüfe). (b) Un coup d’œil en détails sur l’expérience de génie biologique menée sur le terrain dans la Patjäna Rüfe en mai 2010 permet de constater les taux de survie nettement plus élevés des feuillus introduits sur la surface stabilisée par des couches de haies et inoculée de mycorhizes (B) par rapport à la surface non inoculée (C). (A : contrôle).