Titelbild/Frontispice:

Frontseite : Renaturierung des Flusses Aire in Genf, 4. Etappe, November 2022 (Ein Jahr nach Abschluss der Arbeiten) . (Foto : Aérial Works, F. Chironi)

Couverture recto : Renaturation du cours d’eau Aire à Genève, 4ème étape, novembre 2022 (1 an après la fin des travaux). (photo : Aérial Works, F. Chironi)

Prima pagina: Rinaturazione del fiume Aire a Ginevra, quarta tappa, novembre 2022 (1 anno dopo la fine dei lavori). (foto: Aérial Works, F. Chironi)

Rückseite: Diversifizierung der Lebensräume dank vielfältiger Strukturen, die sich im Hauptbett der Aire entwickeln, Mai 2020. (Foto: BIOTEC, 2800 Delémont)

Couverture verso : Diversification des milieux grâce aux multiples structures qui se développent dans le lit majeur de l’Aire, mai 2020. (Foto: BIOTEC, 2800 Delémont)

Retro: Diversificazione dell’ambiente grazie a diverse strutture che si sviluppano nell’alveo principale dell’Aire, maggio 2020. (Foto: BIOTEC, 2800 Delémont)

3 Roland Scheibli Editorial

5 Francis Delavy

Le projet de renaturation du cours d’eau de l’Aire –4 étapes de travaux et 22 ans de réflexion

14 François Gerber

Aire 3ème étape – Le diagramme des losanges

23 Zsolt Vecsernyés Modélisation physique hydraulique Nicolas Andreini de la troisième étape de renaturation de l’Aire Jean-Louis Boillat

33 Franck Pidoux

La renaturation des cours· d’eau à Genève

39 Arbeitsgruppe für Ausschreibung Preis Ingenieurbiologie Hochlagenbegrünung 2024 für Begrünungen in Hochlagen

42 Roland Scheibli Personelle Veränderungen im Redaktionsteam

Am 25. April 1997 hat der Grosse Rat der Republik und des Kantons Genf das Wasserbaugesetz geändert, womit die Grundvoraussetzungen für Gewässerrenaturierungen geschaffen wurden. Dank guter und lösungsorientierter Zusammenarbeit der jeweils beteiligten Partner wurde diese einmalige Chance des vorhandenen politischen Willens und den ausreichenden finanziellen Mittel genutzt, sodass zahlreiche ökologische Aufwertungsprojekte realisiert werden konnten. Erste Projekte wurden rasch umgesetzt und die Erfolge augenfällig, sodass der Verein für Ingenieurbiologie bereits 2001 die Jahresexkursion nach Genf durchführte und dabei den gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsverband und Pro Natura gestifteten Schweizer Gewässerpreis übergeben konnte.

Die bei ersten Projekten gemachten Erfahrungen wurden gewinnbringend in neue Projekte eingebracht und die angewendeten ingenieurbiologischen Massnahmen laufend verbessert, was dazu beitrug, dass das Projekt «Renaturierung des Flüsschens Aire» vom Ministerkomitee des Europarats 2020 mit dem Europäischen Landschaftspreis ausgezeichnet wurde. Grund genug, dass wir uns wieder in Genf treffen. Anlässlich der diesjährigen Jahresexkursion werden wir die preisgekrönte Projektumsetzung an der Aire und das revitalisierte Ufer bei Eaux-Vives am Genfer Seebecken besichtigen.

Drei Artikel dieses Heftes beschreiben wie das Projekt an der Aire wertvollen Lebensraum für Pflanzen und Tiere ermöglichte und gleichzeitig ein Erholungsraum geschaffen werden konnte, der bei der Bevölkerung auf grosse Zustimmung stösst. Dank der Bewahrung des Kanals ist ausserdem die Erinnerung an die Kulturgeschichte des Orts erhalten geblieben.

Ein weiterer Artikel befasst sich mit der Entwicklung seit der Gesetzesänderung von 1997 und zeigt Beispiele von Revitalisierungen der Gewässer im Kanton Genf. Insbesondere wird die Umgestaltung des Strandes im Mündungsbereich der Versoix durch die Schaffung neuer Wasserzugänge, den Bau eines Polders und der Anlage eines Schwimmteiches aufgezeigt. Lassen Sie bei der Exkursion das durch die Projekte geschaffene, stimmige Nebeneinander von Erholung und Ökologie auf sich einwirken und vertiefen Sie die gewonnen Eindrücke in interessanten Fachgesprächen. Einen ersten Überblick vermittelt das vorliegende Heft. Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Roland Scheibli

Le 25 avril 1997, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la Loi cantonale sur les eaux, créant ainsi les conditions de base pour la renaturation des cours d’eau. Grâce à une collaboration efficace et orientée vers la recherche de solutions entre les partenaires concernés, cette opportunité unique de volonté politique et de moyens financiers suffisants a été saisie, permettant ainsi la réalisation de nombreux projets de revalorisation écologique. Les premiers projets ont été rapidement mis en œuvre et les succès ont été évidents, si bien que l’Association pour le génie biologique a organisé déjà en 2001 son excursion annuelle à Genève et a pu remettre à cette occasion le Prix suisse des cours d’eau, fondé conjointement avec l’Association pour l’aménagement des eaux et Pro Natura.

Les expériences acquises lors des premiers projets ont été intégrées avec profit dans de nouveaux projets et les mesures de génie biologique appliquées ont été constamment améliorées, ce qui a contribué à ce que le projet « Renaturation du cours d’eau de l’Aire » soit récompensé par le Prix européen du paysage décerné par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 2020. Une raison suffisante pour que nous nous retrouvions à nouveau à Genève. Lors de l’excursion annuelle de cette année, nous visiterons la mise en œuvre du projet primé sur l’Aire et la rive revitalisée près des Eaux-Vives sur le lac Léman.

Trois articles de ce bulletin décrivent comment le projet sur l’Aire a permis de créer un habitat précieux pour la faune et la flore, ainsi qu’un espace de détente très apprécié par la population. Grâce à la préservation du canal, la mémoire de l’histoire culturelle du lieu a également été préservée.

Un autre article traite de l’évolution depuis la modification de la loi en 1997 et montre des exemples de revitalisation des cours d’eau dans le canton de Genève. En particulier, le réaménagement de la plage à l’embouchure de la Versoix est illustré par la création de nouveaux accès à l’eau, la construction d’un polder et la création d’un espace de baignade. Lors de l’excursion, laissez-vous imprégner par la coexistence harmonieuse de la détente et de l’écologie créée par ces projets et approfondissez vos impressions lors de discussions intéressantes entre spécialistes. Le présent bulletin vous en donne un premier aperçu. Je vous souhaite une bonne lecture.

Roland ScheibliCara lettrice, caro lettore,

La modifica della Legge cantonale sulle acque, approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e cantone di Ginevra Il 25 aprile 1997, ha creato le condizioni basilari per la rinaturazione dei corsi d’acqua. La collaborazione efficace e rivolta alla ricerca di soluzioni tra i partner interessati ha consentito di approfittare di questa combinazione unica di volontà politica e di mezzi finanziari sufficienti, permettendo la realizzazione di numerosi progetti di rivalorizzazione ecologica. I primi progetti sono stati rapidamente attuati ed i successi sono stati evidenti, tanto che già nel 2001 l’Associazione per l’ingegneria naturalistica organizzò a Ginevra la sua escursione, consegnando in quell’occasione il Premio svizzero dei corsi d’acqua istituito congiuntamente con l’Associazione svizzera di economia delle acque e Pro Natura.

Il proficuo potenziamento con nuovi progetti delle esperienze acquisite durante i primi programmi, nonché il costante perfezionamento degli interventi di ingegneria biologica, hanno motivato il conferimento al progetto di «Rinaturazione del corso d’acqua dell’Aire» del Premio europeo del paesaggio, istituito nel 2020 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. È una ragione sufficiente per ritrovarci ancora a Ginevra. Nell’escursione annuale di quest’anno visiteremo la realizzazione del progetto incentrato sull’Aire e sulla sponda rivitalizzata nei pressi di Eaux-Vives sul lago Lemano.

Tre articoli di questo bollettino descrivono come il progetto sull’Aire ha permesso di creare non solo un habitat prezioso per la fauna e la flora, ma anche uno spazio di distensione molto apprezzato dalla popolazione. Anche la memoria della storia culturale del luogo è stata preservata grazie alla conservazione del canale.

In un altro articolo, in cui si esamina l’evoluzione dopo la modifica della legge nel 1997, riporta alcuni esempi di rivitalizzazione dei corsi d’acqua nel cantone di Ginevra. In particolare, la ristrutturazione della spiaggia alla foce della Versoix è esemplificata dalla creazione di nuovi accessi all’acqua, dalla costruzione di un polder e dalla creazione di uno spazio balneare. Durante l’escursione lasciatevi permeare dalla coesistenza armoniosa tra distensione ed ecologia creata da questi progetti e approfondite le vostre impressioni grazie alle interessanti discussioni tra specialisti, di cui questo bollettino vi presenta un’anteprima. Vi auguro una piacevole lettura.

Roland ScheibliRésumé

« Coincée dans son corset de béton, le cours d’eau de l’Aire souffre aujourd’hui d’une grande pauvreté biologique. L’altération de son eau et de ses rives rend pratiquement impossible le développement de la flore et de la faune aquatique ; et pour des raisons sanitaires, la pêche, la baignade et les pompages sont interdits depuis 1982 ». Tel fût le résumé amer que les pêcheurs genevois prononcèrent en 1995.

Aussi, ils s’entendirent pour agir et le 25 avril 1997, le Grand Conseil modifie sa loi sur les eaux en introduisant le principe de la renaturation des cours d’eau. Le but étant de protéger et de reconstituer les cours d’eau et leur paysage. Ainsi, naît une nouvelle approche de la gestion physique des cours d’eau genevois, rendue encore plus criante aujourd’hui avec la perte de biodiversité et le changement climatique.

Dans le canton de Genève, l’Aire a été le premier cours d’eau à faire l’objet d’une restauration physique d’importance… et 22 ans après, le bilan, excellent, est réjouissant. Le gain de biodiversité est époustouflant, 80 % des espèces présentes sur le plateau suisse sont représentées. Les villages sont sécurisés contre les inondations pour des évènements supérieurs à 300 ans de temps de retour et le public aime venir se promener, se ressourcer ou faire son jogging sur les nombreux espaces proposés librement accessibles.

Certes tout n’est pas parfait, reste de gros problèmes de qualité d’eau et de manque d’eau à la belle saison. Même si la qualité a été sensiblement améliorée avec des pratiques agricoles plus respectueuses et des stations d’épurations rénovées; elle reste mauvaise. Quant à la quantité, les étiages sont encore plus marqués… et le changement du climat accentue malheureusement ces constats.

Néanmoins, maintenant que la rivière est libre, qu’elle s’écoule naturellement dans un paysage magnifique, il y a fort à parier que ces aspects vont encore s’améliorer avec le temps. Les politiques, les usagers, les responsables des services techniques vont devoir aller dans ce sens ! Déjà des pistes sont en vue, comme par exemple la possibilité de réinfiltrer des eaux de l’Aire dans les graviers non saturés de la nappe superficielle de Lully pour soutenir l’étiage en été. Mais revenons légèrement en arrière sur les détails de cette expérience de renaturation.

Mots-clés

Renaturation, protection contre les crues, biodiversité

Le projet de renaturation du cours d’eau de l’Aire 4 étapes de travaux et 22 ans de réflexion

Das Projekt zur Renaturierung des Gewässers Aire

4 Phasen Bauarbeiten und 22 Jahre des Nachdenkens

Zusammenfassung

«Eingezwängt in sein Betonkorsett, leidet das Gewässer Aire heute an grosser biologischer Armut. Die Veränderung seines Wassers und seiner Ufer macht die Entwicklung der Wasserflora und -fauna praktisch unmöglich; und aus gesundheitsschädigenden Gründen sind das Fischen, Baden und Wasserpumpen seit 1982 verboten». So lautete das bittere Resümee der Genfer Fischer im Jahr 1995.

Am 25. April 1997 änderte der Grosse Rat das Wassergesetz und führte das Prinzip der Renaturierung von Fliessgewässern ein. Ziel ist es, die Flüsse und ihre Landschaft zu schützen und wiederherzustellen. So entstand ein neuer Ansatz für die Bewirtschaftung der Genfer Flüsse, der heute durch den Verlust der Artenvielfalt und den Klimawandel noch dringlicher geworden ist.

Im Kanton Genf war die Aire der erste Fluss, der einer bedeutenden Restaurierung unterzogen wurde und 22 Jahre später ist die Bilanz – hervorragend – erfreulich. Der Gewinn an Biodiversität ist atemberaubend, 80% der im Schweizer Mittelland vorkommenden Arten sind vertreten. Die Dörfer sind gegen Überschwemmungen bei Ereignissen mit einer Wiederkehrzeit von mehr als 300 Jahren gesichert, und die Öffentlichkeit kommt gerne zum Spazierengehen, Erholen oder Joggen in die zahlreichen frei zugänglichen Gebiete.

Sicherlich ist nicht alles perfekt, es gibt immer noch grosse Probleme mit der Wasserqualität und dem Wassermangel in der warmen Jahreszeit. Auch wenn sich die Wasserqualität durch schonendere landwirtschaftliche Praktiken und sanierte Kläranlagen deutlich verbessert hat, ist sie immer noch schlecht. Was die Quantität betrifft, so ist die Niedrigwasserperiode noch ausgeprägter... und der Klimawandel verschärft leider diese Feststellungen.

Da der Fluss nun jedoch frei ist und natürlich durch eine wunderschöne Landschaft fliesst, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese Aspekte mit der Zeit noch verbessern werden. Die Politiker, die Nutzer und die Verantwortlichen der technischen Dienste werden in diese Richtung gehen müssen! Bereits jetzt sind Ansätze in Sicht, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Wasser aus der Aire in den ungesättigten Kies des Oberflächenwassers von Lully zu reinfiltrieren, um den Niedrigwasserstand im Sommer zu verbessern. Doch gehen wir ein wenig zurück zu den Details dieses Renaturierungsexperiments.

Keywords

Renaturierung, Hochwasserschutz, Artenvielfalt

4 fasi di lavori e 22 anni di riflessione

Riassunto

« Imprigionato nel suo corsetto di cemento, oggi il corso d’acqua dell’Aire soffre di un’estrema povertà biologica. L’alterazione delle sue acque e delle sue sponde rende praticamente impossibile lo sviluppo della flora e della fauna acquatica, e per motivi sanitari dal 1982 vi sono vietati la pesca, la balneazione e i pompaggi ». Con queste amare parole i pescatori ginevrini riassumevano la situazione nel 1995.

Gli interessati si coordinarono per agire ed il 25 aprile 1997 il Gran Consiglio modificò la legge sulle acque, introducendovi il principio della rinaturazione dei corsi d’acqua nell’intento di proteggere e ripristinare i corsi d’acqua ed il loro paesaggio. Nacque così una nuova strategia di gestione materiale dei corsi d’acqua ginevrini, oggi resa ancora più pressante dalla perdita di biodiversità e dal cambiamento climatico.

L’Aire è stato il primo corso d’acqua del cantone di Ginevra ad essere oggetto di un ripristino materiale consistente… e 22 anni dopo il suo eccellente bilancio è confortante. L’aumento della biodiversità è sbalorditivo, essendovi presente l’80% delle specie viventi nell’altopiano svizzero. I villaggi sono protetti dalle inondazioni per eventi con tempi di ritorno superiori a 300 anni, ed alla popolazione piace andare a passeggio, ricaricarsi mentalmente o fare jogging nei numerosi spazi aperti messi liberamente a sua disposizione.

Certamente non tutto è perfetto: restano notevoli problemi per la qualità dell’acqua e per la sua scarsità nella stagione estiva. Anche se notevolmente migliorata grazie a pratiche agricole più rispettose ed al rinnovo degli impianti di depurazione, la qualità dell’acqua resta insoddisfacente. Riguardo alla quantità, i periodi di magra sono ancora più marcati… e sfortunatamente il cambiamento climatico accentua queste constatazioni.

Ciononostante, ora che il fiume tornato in libertà scorre naturalmente nel suo splendido paesaggio, si può essere certi che tutti questi aspetti sono destinati a migliorare nel tempo. Le politiche, gli utenti ed i responsabili dei servizi tecnici dovranno muoversi in questa direzione! Sono già

visibili le prossime iniziative, tra cui ad esempio la possibilità di reinfiltrare le acque dell’Aire nelle ghiaie non saturate della falda superficiale di Lully per attenuare la magra estiva. Ma facciamo un piccolo passo indietro verso i particolari di quest’esperienza di rinaturazione.

Parole chiave

Rinaturazione, protezione dalle piene, biodiversità

Comme tout projet de renaturation, donc de modification physique du cours d’eau, il est nécessaire d’aborder la problématique du projet comme une mise en relation dynamique ou interaction des trois domaines concernés, à savoir :

¬hydraulique et morphologie, ¬nature, faune et flore, ¬territoire, aménagement et paysage, loisirs

Les cours d’eau situés en zone suburbaine sont souvent l’objet d’attentes contradictoires venant de milieux divers. Les interactions entre l’aménagement du territoire, le domaine bâti, la zone agricole, les solutions hydrauliques et la renaturation des cours d’eau nécessitent une collaboration pluridisciplinaire forte pour élaborer un projet d’envergure.

La réponse aux problèmes d’inondation a été l’élément « constructeur » de la rivière renaturée. Elle a dicté l’emplacement du cours d’eau, sa pente et sa profondeur. La gestion des crues extrêmes a été résolue en prenant en compte l’aménagement du territoire prévu dans le cadre du plan directeur cantonal adopté en septembre 2001. Les zones agricoles sont protégées pour des crues trentenales, les zones constructibles pour des crues tricentennales voire au-delà quand le cas de surcharge a pu être appliqué (zone de débordements préférentiels).

Les inondations du village de Lully en novembre 2002 ont été le catalyseur du projet. Elles ont été dues aux eaux de ruissellement des zones agricoles provenant de l’amont du village situé dans une cuvette et non pas aux débordement des eaux de crue de l’Aire. Leurs gestions de même que celles de remontée de la nappe phréatique superficielle ont dues être intégrées de manière à ce que le dispositif de sécurité vis-à-vis des risques d’inondations soit complet.

La solution de gestion des eaux de ruissellement de Lully se caractérise par un grand fossé d’assainissement traversant la plaine agricole de la rive gauche en amont du village et la nappe a été stabilisée en laissant en place le béton du canal de l’Aire faisant office d’écran imperméable entre le nouveau lit de l’Aire renaturée et le système de canalisation des eaux souterraines du village qui est en lien direct avec les eaux de la nappe.

Sur le plan morphologique, le concept de redonner de larges espaces à la rivière a constitué un élément essentiel. Non seulement il permet de rabaisser les lignes d’eau des crues extrêmes, mais surtout d’enlever complètement les digues. L’interprétation stricte de l’article 44c de la loi sur les Eaux « Reconstituer les conditions permettant aux cours d’eau de s’écouler dans un tracé naturel et de retrouver des biotopes proches de l’état naturel, chaque fois que cela est possible » a été suivi à la lettre, voire même plus. Aussi dès l’origine du projet en 2000, il nous semblait essentiel que la rivière renaturée devait s’écouler dans un nouveau lit qui soit le plus grand possible, sans contrainte et complètement libre.

Du point de vue de la nature, de la faune et de la flore

La nouvelle surface mise à disposition pour la rivière permet la création d’une grande diversité de milieux susceptibles d’accueillir de nombreuses espèces végétales et animales. Cette diversité est renforcée par la dynamique alluviale que l’Aire a retrouvé grâce à un jeu d’érosions et de dépôts plus ou moins importants en fonction de la pente du cours d’eau et de l’espace de liberté mis à disposition. L’hétérogénéité structurelle ainsi obtenue permet l’installation et le développement d’espèces animales et végétales très variées. La valeur naturelle a ainsi littéralement explosé.

Du point de vue du territoire,

Le projet de renaturation est la colonne vertébrale d’une réorganisation territoriale et paysagère de toute la plaine de l’Aire. C’est à partir de ce cours d’eau que sont établis de nouveaux rapports qui prennent en compte les nouveaux besoins de production agricole, de développement urbain, de loisirs et ceux d’espaces naturels.

La création d’un nouveau lit de l’Aire en rive droite et l’aménagement d’un vaste espace public le long du canal conservé et reconverti entre Certoux

toroute, réalise l’hypothèse d’une coexistence inespérée entre les différentes entités territoriales. En effet, l’objectif d’utiliser la rivière en tant que « couture » crée les conditions d’une définition claire du couloir vert-bleu face à la forte pression urbaine de la plaine de l’Aire. Elle permet en outre une transition claire entre la ville et la campagne, entre l’espace public et le milieu naturel.

La volonté de ne pas « sanctuariser » les nouveaux espaces naturels est toujours d’actualité. La proximité de la ville et des nouveaux quartiers en cours de développement en est la justification. La règle tacite une berge dédiée à la nature, l’autre à l’homme, est évidente. Elle permet de limiter l’accès dans les secteurs fragiles, sans l’en interdire. La communication, les nouveaux comportements, le retour à la nature, sa réappropriation, permettent d’aller dans ce sens. Cet équilibre se fait aussi grâce à ces nouveaux espaces généreux. La renaturation de l’Aire a nécessité une emprise sur les terres agricoles (env. 15 ha). L’Etat a mené une relation positive avec le monde agricole. Il lui tient à cœur de dégager, en partenariat avec les agriculteurs, des solutions évolutives et des opportunités d’amélioration de l’outil de travail dans une logique « gagnant-gagnant ».

Les terrains nécessaires au projet ont été acquis sur le principe suivant. Les propriétaires non agriculteurs ont dus vendre leurs terres, l’Etat à acheter leurs terres au prix

maximum licite (8 F le m2), soit 2.5x supérieur à la valeur de rendement. Ensuite, des micros remaniements parcellaires ont permis de reloger les propriétaires agriculteurs situés sur les emprises du projet. Ainsi, aucun agriculteur n’a vu ses propriétés diminuées en terme de surface. Cette négociation a nécessité un travail de longue haleine mais toujours dans le respect des personnes. Devoir céder la terre souvent cultivée par les parents est une épreuve émotionnellement très forte pour les agriculteurs.

A cela, il faut préciser que Genève a intégré la nouvelle notion de zone agricole spéciale (ZAS) dans le cadre de son plan directeur cantonal. Cette ZAS consiste à planifier des constructions servant à une production agricole non tributaire du sol sur des secteurs préférentiels, dont la plaine de l’Aire est la plus grande zone cantonale.

Ainsi la plaine de l’Aire est et deviendra le lieu d’une production agricole intensive et d’un environnement naturel à forte valeur ajoutée.

Alors que le lauréat – le groupement Superpositions – a été désigné en janvier 2001, le magistrat Robert Cramer, premier conseiller d’Etat Vert à Genève, a souhaité offrir très rapidement à la population genevoise un exemple concret de renaturation. Ainsi, 15 mois plus tard, les machines

de chantier étaient sur place et le tronçon aval de 600 m de longueur appelé – tronçon pilote – a commencé à être renaturé. Hasard du calendrier, c’est au lendemain de la fin des travaux … de génie biologique… que l’évènement de l’inondation du village de Lully a eu lieu !

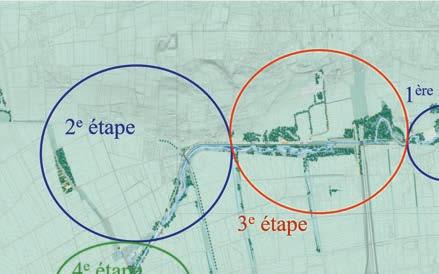

Initialement prévue en huit étapes sur 8 à 10 ans, le projet de renaturation a finalement été réalisé en 4 étapes sur 22 ans. Les acquisitions de terrain, le développement du projet, les discussions entre les différents partenaires de l’Etat, les communes et les associations, ainsi que la recherche des financements et l’obtention des autorisations de construire sont autant de facteurs qui ont ralenti les processus d’exécutions. Toutefois, cette lenteur relative a permis d’apporter sans cesse de meilleurs réponses à la thématique de la renaturation. Le projet a ainsi développé des valeurs qui ont par ailleurs été récompensées par une dizaine de prix nationaux et internationaux, dont le lièvre d’or, le prix du Paysage de la revue Hochparterre en 2016, et le prix européen du Paysage du Conseil de l’Europe en 2019.

La première étape a permis d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble entre les différents corps de métiers (architectes, ingénieurs, hydrauliciens et biologistes). Les propositions étaient encore un peu timides avec un travail réalisé à l’intérieur des parcelles de l’Etat.

L’amélioration physique du cours d’eau a constitué en l’adoucissement des berges, permettant de concentrer les écoulements sur une plus grande « épaisseur » favorisant la vie piscicole. Quelques protections en génie biologique ont été réalisés avec modestie et des pièges à embâcles

(souches) ont été placés dans ce secteur, mais seulement en 2006 pour ces derniers.

2e étape: le tronçon tennis de Certoux – pont de Lully (2007-2010)

La deuxième étape était une réponse aux inondations du village de Lully en 2002 essentiellement provoquées par les eaux de ruissellement. C’est pourquoi les travaux sur le cours d’eau ont été complétés avec la réalisation d’un long fossé d’interception des eaux de ruissellement accompagné d’une digue de confinement et d’un ouvrage de contrôle des débits. L’ancien canal a été maintenu et le nouveau lit de l’Aire s’est développé sur la rive droite. Un lit mineur a été creusé accompagné de terrasses plus ou moins hautes afin de permettre le développement d’aulnaies ou de saulaies en fonction de l’humidité des sols. Le fond du lit a été rechargé en graviers de rivière provenant du bassin de décantation de Certoux en amont et des structures sous la forme de souches ou de tas de blocs ont été mises en place pour augmenter la diversité des écoulements et des substrats. Le grand espace redonné à la rivière était uniquement constitué d’un lit mineur et d’un lit majeur, situé environ 50 cm plus haut.

Malgré les quelques obstacles disposés, nous n’étions pas satisfaits de l’évolution… très lente… de la nouvelle morphologie mise en place et les objectifs de reconstitution de milieux naturels par la rivière elle-même n’étaient pas atteints suffisamment rapidement.

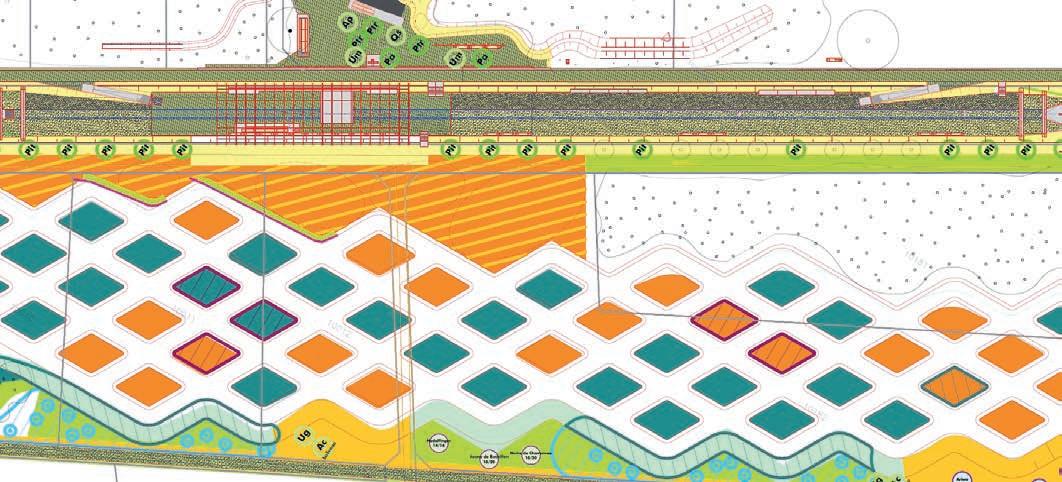

La 3ème étape a vu l’apparition des losanges. Le groupement voulait trouver une solution pour que ce ne soit pas l’hydraulicien ou le biologiste ou l’architecte qui définisse le nouveau lit de l’Aire. On voulait laisser faire la rivière. Et à force de discuter et d’échanger des idées s’est dessinée petit à petit la structure des losanges.

Cette réflexion était le retour à une idée initiale émise lors du concours, à savoir la percolation de gouttelettes d’eau à travers un milieu hétérogène et qui se désagrège. L’article de François Gerber ci-joint en explique les détails.

C’est là que l’image du projet prend tout son sens. Le canal est transformé en un espace public rural linéaire, avec une large promenade permettant à la population de se balader, de se promener et de se ressourcer. Tout cela au milieu d’une belle nature ou s’ébroue parallèlement le nouveau cours d’eau de l’Aire (cf. fig. 6 de l’article de François Gerber).

4e étape: le tronçon frontière –tennis de Certoux (2019-2022)

La 4e étape a vu l’apparition d’une nouvelle thématique à gérer, à savoir le transport solide.

A la frontière, l’Aire traverse un cône de déjection qui avait vu la construction d’un dépotoir à la fin du XIXe siècle et d’un mur de contrôle de 2m de haut et 30m de large. Avec la renaturation, cet aménagement du dépotoir a été détruit, les rampes historiques partiellement abaissées

Étape 1 (2002 et 2006)

Marais –Cente–naire

Étape 2 (20072010)

Certoux –Lully

Amélioration capacité galerie de décharge (+ 10 %)

Protection des villages de Lully et de Certoux (débordement, ruissellement, nappe) pour des crues de temps de retour de T30 à T300 ans

Étape 3 (20132016) Lully –Confignon

Protection du quartier du PAV (GE) pour des crues de temps de retour T100 à T300 ans

Étape 4 (20192022)

St Julien –Certoux

Gestion des matériaux charriés; sécurité en cas de surcharge > T300

Démolition du canal et adou cissement des berges; largeur du cours d’eau 5-10m

Réalisation d’un lit majeur et d’un lit mineur; largeur du cours d’eau 30-50m

Réalisation d’un lit « espace libre/ dynamique type losanges » en parallèle du canal réaffecté; largeur du cours d’eau 50–70m

Réalisation d’un lit « espace libre/dynamique type losanges »

Promenade publique combinée avec chemin agricole

Promenade publique (en partie exclusive) + placettes, bancs, fontaines, couvert de Certoux

Promenade publique (exclusive) + placettes, parc, bancs, fontaines, pergola de Mourlaz

Promenade publique (exclusive) et équipement plus minimaliste

et la berge de la rive gauche du canal démontée en vue d’avoir des ouvertures directes sur les nouveaux espaces des losanges. Le pont routier métallique riveté de Certoux a vu ses fondations renforcées et abaissées de manière à permettre une incision verticale estimée à 2 m de hauteur. Dès lors, la rivière coule librement, naturellement dans un espace 4 fois plus large. Une nouvelle morphologie dynamique s’installe, le charriage est rendu possible, le jeu des érosions et des dépôts se met en place offrant une multitude de nouveaux milieux propices à la faune et à la flore. Des extractions de sédiments seront toutefois nécessaire afin de garantir la sécurité vis-à-vis des risques de débordements de l’Aire, mais le volume estimé sera 3 fois moindre. De plus, on pourra déplacer les sédiments dans les secteurs présentant des incisions ou un lit pauvre sur le plan biologique, vu qu’à l’amont les venues de graviers resteront faibles.

Ce secteur est magnifique car au lendemain de la mise en eau a eu lieu une première crue. La rivière a immédiatement pris possession de son nouvel espace et a commencé à ronger les losanges. Après 24h seulement, le résultat est déjà spectaculaire !

En conclusion, avec le temps, les expériences acquises sur les phases précédentes permettent d’affiner les solutions et les améliorer toujours et encore.

A la fin de la première étape, il fallait convaincre la population que la renaturation était une manière idéale d’améliorer la gestion physique des cours d’eau. A la fin de la 2e, la solution classique lit majeur – lit mineur, longue à se mettre en place est à la base de l’idée du système des losanges de la 3e étape, permettant de gagner des mois, voire des années pour la formation naturelle de milieux aussi divers que variés favorable à l’installation d’une flore diversifiée et d’une faune spécifique. Enfin à la 4e étape, c’est le mélange total des genres, entre morphologie en losanges, canal et maintien de seuils, créant des points durs, présentant des ouvertures entre canal et losanges, avec un charriage très caractérisé dans un milieu très graveleux, qui présente certainement le meilleur résultat. Ainsi, on a réussi à transformer un cours d’eau coulant dans un canal aux eaux putrides et nauséabondes en une rivière naturelle vivante s’écoulant dans un lit naturel au milieu d’une plaine alluviale… dépassant ainsi toutes nos espérances.

Merci aux mandataires, aux entreprises, à nos partenaires, à toutes et à tous.

Delavy

Delavy

Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche

Kantonales Amt für Wasser

Departement für Territorium

REPUBLIK UND KANTON GENF

Rue David-Dufour 5

Postfach 206

1211 Genf 8

+41 22 546 74 52 francis.delavy@etat.ge.ch

Résumé

La renaturation de l’Aire aux portes de Genève s’est réalisée en plusieurs étapes. La 3ème étape a permis le développement d’une nouvelle façon de revitaliser un cours d’eau en lui offrant la possibilité de créer lui-même son lit basée sur le diagramme des losanges. Grâce à un travail interdisciplinaire regroupant ingénieurs civils, hydrauliciens, biologistes et architectes-paysagistes, l’Aire a vu s’améliorer nettement sa qualité biologique, paysagère et d’accueil du public tout en garantissant une protection contre les crues nécessaire pour l’agglomération genevoise.

Mots-clefs

Espace réservé aux eaux, revitalisation, protection contre les crues, biodiversité, morphologie

Zusammenfassung

Die Renaturierung der Aire vor den Toren Genfs wurde in mehreren Etappen verwirklicht. Die 3. Etappe erlaubte die Entwicklung einer neuen Art und Weise, einen Flusslauf zu revitalisieren, indem man ihm die Möglichkeit bot, – auf dem Rautendiagramm basierend - sich selbst sein Bett zu erschaffen. Dank eines interdisziplinären Zusammenschlusses von Bau- und Umweltingenieuren, Hydrologen, Biologen und Landschaftsarchitekten konnte die Aire ihre biologische und landschaftliche Qualität und ihre Gastlichkeit für Besucher deutlich verbessern, während sie gleichzeitig den für die Genfer Agglomeration notwendigen Hochwasserschutz garantiert.

Keywords

Gewässerraum, Revitalisierung, Hochwasserschutz, Artenvielfalt, Morphologie

Rinaturazione fiume Aire terza fase –Lo schema a losanghe

Riassunto

La rinaturazione del fiume Aire alle porte di Ginevra è stata realizzata in più fasi. La terza fase ha permesso di mettere in pratica un nuovo modo di rivitalizzare un fiume, offrendogli la possibilità di modellare il proprio alveo sulla base del pattern a losanghe (uno schema con canali disposto a diamanti). Grazie a un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto ingegneri civili, ingegneri idraulici, biologi e architetti

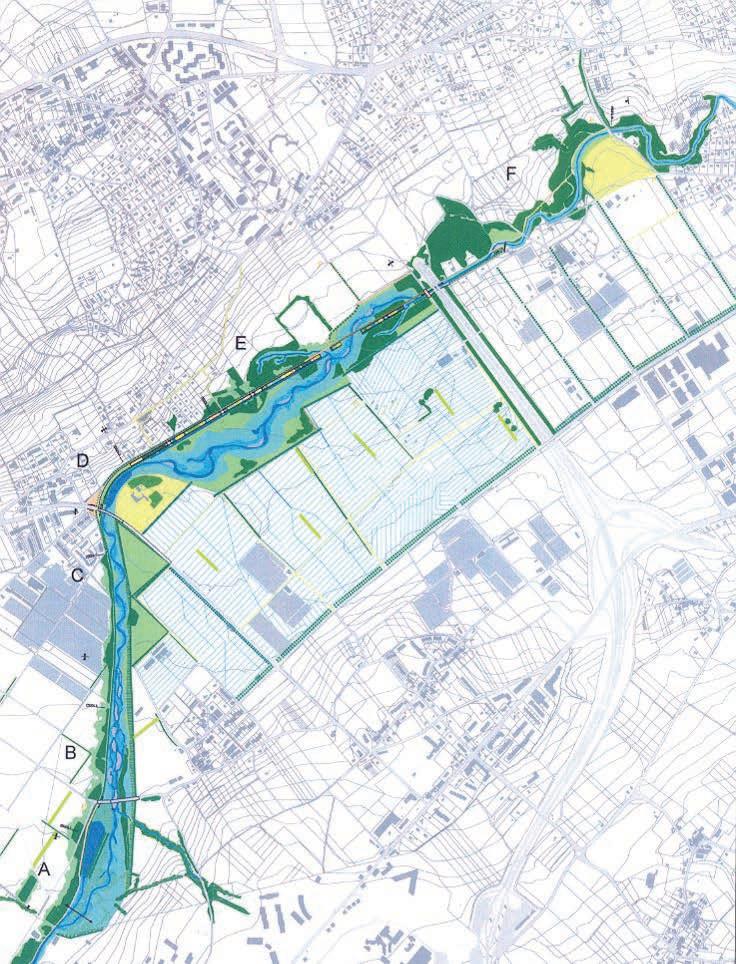

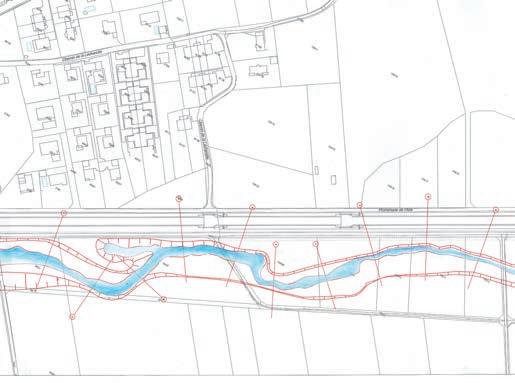

Développement souhaité lors du concours avec la transformation de l’ancien canal en promenade et l’évolution de l’Aire en méandre, groupement Superpositions.

Abbildung 1: In der Ausschreibung gewünschte Entwicklungsrichtung von der Umwandlung des ehemaligen Kanals in eine Promenade und der Erschaffung von Mäandern durch die Aire selbst, Team Superpositions.

del paesaggio, il fiume Aire ha visto un netto miglioramento della sua qualità biologica, paesaggistica e di fruibilità pubblica, garantendo al contempo la protezione dalle piene necessaria per l’agglomerato di Ginevra.

Parole chiave

Spazio riservato alle acque, rivitalizzazione, protezione contro le piene, biodiversità, morfologia

Introduction

La 3ème étape de la renaturation de l’Aire a permis le développement d’un nouveau concept d’aménagement de cours d’eau (faire et laisser faire). Les phases de développement du projet se sont déroulées de 2010 à 2012 en pleine révision des lois fédérales sur la protection des eaux (LEaux) et sur l’aménagement des cours d’eau (LACE), toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Ce nouveau cadre légal a amené l’équipe Superpositions à trouver

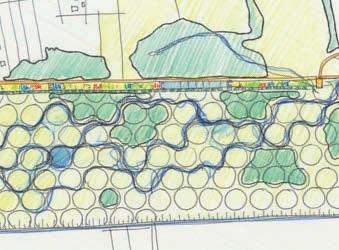

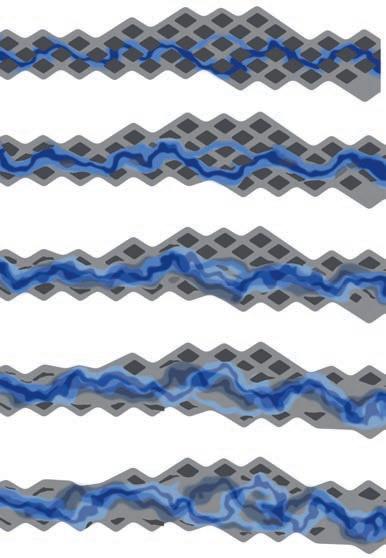

Figures 2a et 2b : Variantes pour la création du nouveau lit, à gauche aménagement classique avec création de méandres, de terrasses et de falaises, à droite une vision « architecte », prémisse de la structure des losanges.

Abbildung 2a und 2b: Varianten für die Erschaffung des neuen Flussbettes, links klassische Ausgestaltung mit der Bildung von Mäandern, Terrassen und Klippen, rechts eine «Architekten» -Vision, unter Prämisse der Rautenstruktur.

une solution pour laisser plus de liberté à la rivière et lui offrir un important espace réservé aux eaux.

L’équipe de projet, regroupant des architectes-paysagistes, des ingénieurs civils, des hydrauliciens et des biologistes, a proposé dès les premières images du concours (en 2000) le développement d’une nouvelle rivière totalement en dehors de son tracé canalisé. Le chenal rectiligne serait lui transformer en une succession de jardins, promenades et placettes pour garder la trace du travail effectué dans les années 1930 (Fig. 1).

Il restait à savoir comment lancer le processus de développement des méandres ! Pour ne pas avoir à décider qui de l’ingénieur civil, l’hydraulicien, du biologiste ou de l’architecte devait définir le nouveau tracé de la rivière, le diagramme des losanges s’est imposé aux différents acteurs (Fig. 2 et 3).

La structure en losanges a donc été proposée sur toute l’emprise à disposition du projet en rive droite du canal (50 à 70 m de large). En faisant varier la pente du fond du lit et celle du sommet des losanges, les hauteurs de ces derniers variaient entre 0.3 et 1.5 m.

Les pentes plus fortes ont été placées dans les secteurs plus larges pour garder assez d’énergie afin que les crues puissent bouleverser puis effacer la structure des losanges et ainsi laisser la rivière développer elle-même ses méandres, falaises, terrasses, mouilles et hauts-fonds (Fig. 4). Ces bouleversements incessants étaient bien entendu recherchés car ils devaient permettre le développement d’un support extraordinaire pour la biodiversité.

Afin de limiter la prolifération des espèces invasives et afin de compenser les abattages rendus nécessaires par l’augmentation du gabarit hydraulique, une partie des surfaces qui ont été travaillées a été revégétalisée (fig. 5). Au total, se sont environ 150’000 m2 qui ont été semés à l’aide de 10 mélanges grainiers différents (prairie fleurie, ourlet forestier, fossé humide, etc.). Ces mélanges ont été choisis

Abbildung

Abbildung

en fonction des substrats, de l’humidité du sol et de l’exposition mais également en fonction de la future utilisation de la zone (nature, parc urbain, stabilisation de berge, etc.). Tous les mélanges étaient composés d’espèces suisses que l’on trouve déjà sur le canton de Genève. Certaines graines de fleurs provenaient même de « cultures fleuries » locales.

Concernant les plantations, toutes les strates ont été replantées. Cela commence par les petits buissons de 50 cm de haut, en passant par les baliveaux (jeunes arbres) de 1.5 m et cela se termine par les arbres des places publiques d’une hauteur allant jusqu’à 6 m. La nouvelle pergola a été plantée à l’aide de plantes grimpantes pour offrir l’ombrage nécessaire aux futurs promeneurs de la promenade de l’Aire. Sur cette 3ème étape ce sont environ 15’000 buissons, 130 arbres d’avenue et 50 fruitiers qui ont été plantés.

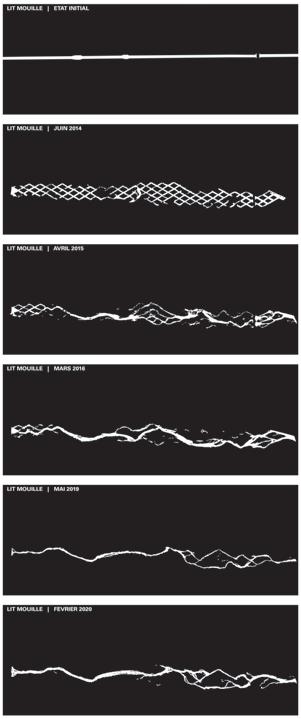

L’évolution effective constatée depuis 2013 (Fig. 6) a confirmé les espoirs mis dans cette nouvelle approche de réaménagement des cours d’eau.

Les travaux ont débuté par le décapage de la terre végétale. Les losanges ont ensuite été marqués au sol pour que le scrapdozer puisse facilement suivre les lignes et « engloutir » les matériaux terreux ou les graviers des différents horizons de manière à faire apparaitre « la plaque de chocolat ».

Sur le secteur des losanges, les semis ont été réalisés en avril 2014 et mai 2015 essentiellement. Les types de mélanges grainiers qui ont été mis en place étaient principalement des mélanges pour terrasse alluviale, pelouse sèche et prairie fleurie. Les haies d’épineux, les saulaies, les boisements mésophiles, le verger et les arbres isolés ont été plantés au printemps et à l’automne 2015.

La mise en eau du secteur a été réalisée le 13 juin 2014. Par la suite, les crues, la végétation et la diversité des sols en place ont fait leur travail (Fig. 8 à 10).

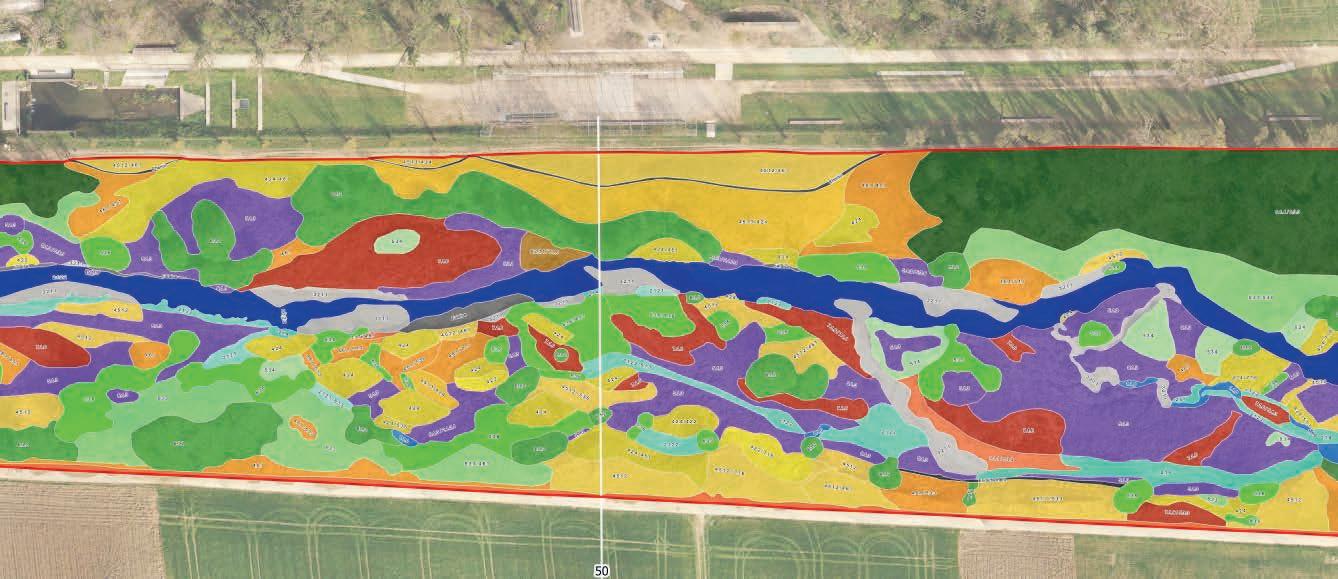

Evolution

Depuis la mise en eau des losanges, des orthophotos ont été réalisées après les différentes crues. Un relevé du nouveau lit a permis de mettre en évidence la naissance ou plutôt la renaissance de l’Aire (Fig. 11).

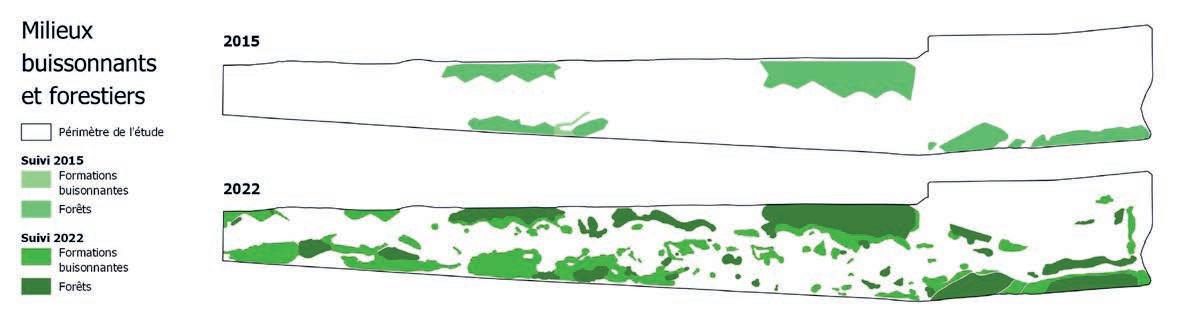

Un suivi de l’évolution de la végétation a également été effectué. Le premier relevé en 2015 a été réalisé juste après les travaux et après plusieurs crues survenues entre décembre 2014 et mai 2015. Très peu de végétation était alors présente dans le lit majeur. Ce relevé sert d’état initial pour les relevés suivants.

Le deuxième relevé a été effectué en 2022 et a mis en évidence le développement d’une très grande diversité floristique avec pas moins de 29 différents types de milieux naturels (selon la classification TypoCH) recensés, dont 20 particuliers (protégé ou menacé ou prioritaire).

De plus, l’analyse de l’évolution des différents types de milieux permettra de faire évoluer les plans d’entretien afin de garantir à long terme la qualité et la diversité du site. Par exemple, sur la figure 13, on observe une avancée im-

portante des ligneux, qu’il sera nécessaire de contrôler afin de conserver des secteurs ouverts favorables aux espèces héliophiles tout en permettant à d’autres zones d’être plus fermées. Ces secteurs boisés permettront d’apporter un ombrage suffisant pour garantir la fraîcheur de l’eau de la rivière. Compte-tenu du très grand nombre d’informations récoltées sur cette 3ème étape, un article plus détaillé sur les différents suivis morphologique, floristique et faunistique sera publié prochainement dans un prochain numéro du bulletin du génie biologique.

Au cours du temps, la structure très géométrique de départ s’est effacée et à laisse place à une formidable diversité tant morphologique que biologique. Cette solution permet des économies de terrassement et de transport de matériaux et laisse plus de graviers et autres sables à disposition de la rivière pour qu’elle puisse créer sa nouvelle morphologie. C’est ce nouveau support qui permet le développement d’une explosion de milieux naturels (Fig. 14).

Le concept des losanges a également été appliqué lors de la 4ème étape de la renaturation de l’Aire et même si les travaux viennent de s’achever, l’évolution de la rivière tient déjà toutes ses promesses ! Pour terminer, tout ceci n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible d’Alexandre Wisard et de Francis Delavy du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche de la République et canton de Genève. Ils ont eu l’audace de laisser le groupement Superpositions mener à terme ce projet qui était plus qu’expérimental puisque c’était une première ! Nous les remercions chaleureusement.

Nous remercions également tous les membres de l’équipe Superpositions, notamment Corinne Van Cauwenberghe, Georges Descombes et Greg Bussien pour cette aventure qui a duré plus de 20 ans, ainsi que les entreprises INDUNI/ SCRASA et SITEL pour leur travail méticuleux et de très grande qualité.

Quelques chiffres

¬ Q347 = 40 l/s, Q2 = 37 m3/s, Q100 = 100 m3/s

¬ Pente moyenne de la plaine 0.6 %

¬Linéaire 3ème étape 1’900 m dont 750 m avec le diagramme des losanges

¬ Surface réaménagée lors de la 3ème étape 17 ha

¬ Coût des études et travaux de la 3ème étape 33 mio

Descombes G, Rosenberg E, Besse J-M, Tiberghien GA, Kondolf GM, Treib M, Coen L. 2018. Aire. The River and its Double. La rivière et son double. Der Fluss und sein Doppelgänger. Park Books.

Descombes G, Superpositions. 2021. Laisser faire la rivière. Infolio éditions.

Adresse de contact

François Gerber, ing. EPFL / SIA

BIOTEC Biologie appliquée sa / Superpositions

Rue du 24 Septembre 9 2800 Delémont

Tel. : 032 435 66 66 Francois.gerber@biotec.ch

Samen und Pflanzen für die Hangsicherung zusammengestellt nach Wurzelprofilen und Erosionsschutzwirkung. Objektbesichtigung kostenlos Lieferung ganze Schweiz und EU

Auf die Wurzeln kommt es an...Schutz Filisur, Samen u. Pflanzen AG, CH-7477 Filisur Tel. 081 410 40 00, Fax. 081 410 40 77 samenpflanzen@schutzfilisur.ch

Nicolas Andreini

Jean-Louis Boillat

Résumé

Le principal objectif de la troisième étape de la renaturation de l’Aire était la protection de la Ville de Genève contre l’inondation par les crues. Le projet a été conçu par le groupement Superpositions, pour répondre aux enjeux sécuritaires, écologiques, paysagers, architecturaux et sociaux. Le concept hydraulique ainsi que la simulation numérique 1D ont été réalisés par le groupement. En raison de la grande complexité du projet, traitant du routage des crues, du transport des sédiments, du bois flottant et de la migration des poissons, l’optimisation hydraulique des ouvrages projetés devaient être réalisées par modélisation physique hydraulique. Ce mandat de recherche a été confié au Laboratoire d’hydraulique appliquée de HEPIA-Genève. Le présent article met l’accent sur les choix et améliorations apportés au dimensionnement hydraulique initial, liées à la limitation des débits de crue, la dissipation d’énergie au pied des ouvrages, la gestion des sédiments, la rétention des bois flottants, la répartition des débits en amont de Genève et la migration des poissons. Les solutions trouvées grâce à la modélisation physique et la collaboration entre partenaires ont été construites sur la rivière de l’Aire.

Mots-clefs

Renaturation, Modèle physique hydraulique, Laboratoire d’hydraulique appliquée LHA, HEPIA

Hydraulisch-physikalisches Modell der dritten Renaturierungsstufe des Flusses Aire

Zusammenfassung

Das Hauptziel der dritten Etappe der Renaturierung der Aire war der Schutz der Stadt Genf vor Überschwemmungen durch Hochwasser. Das Projekt wurde vom Team Superpositions entworfen, um den Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Ökologie, Landschaft, Architektur und Soziales gerecht zu werden. Das hydraulische Konzept sowie die numerische 1D-Simulation wurden durch das Team erstellt. Aufgrund der hohen Komplexität des Projekts, das sich mit Hochwasserrouting, Geschiebetransport, Schwemmholz und Fischwanderung befasst, musste die hydraulische Optimierung der geplanten Bauwerke mittels physikalisch-hydraulischer Modellierung durchgeführt werden. Mit diesem Forschungsauftrag wurde das Labor für angewandte Hydraulik der HEPIA-Genf beauftragt. Der vorliegende Artikel legt den Schwerpunkt auf die Entscheidungen und Verbesserungen, welche an der ursprünglichen hydraulischen Dimensionierung vorgenommen wurden und mit der Begrenzung der Hochwasserabflüsse, dem

Energieverlust am Fuss der Bauwerke, dem Geschiebemanagement, dem Rückhalt von Treibholz, der Verteilung der Abflüsse oberhalb von Genf und der Fischwanderung in Zusammenhang stehen. Die durch die physikalische Modellierung und die Kooperation der Partner gefundenen Lösungen wurden am Fluss Aire umgesetzt.

Keywords

Renaturierung, physikalisch-hydraulisches Modell, Labor für angewandte Hydraulik LHA, HEPIA

Modellizzazione fisico-idraulica della terza fase della rinatura-zione dell’Aire

Riassunto

L’obiettivo principale della terza fase della rivitalizzazione dell’Aire era la protezione della città di Ginevra dalle inondazioni. Il progetto è stato sviluppato dal gruppo Superpositions per rispondere alle sfide di sicurezza, ecologiche, paesaggistiche, architettoniche e sociali. Il gruppo ha elaborato anche il concetto idraulico e la simulazione digitale 1D. A causa della grande complessità del progetto, che riguarda il percorso delle piene, il trasporto dei sedimenti, il legname flottante e la migrazione dei pesci, l’ottimizzazione idraulica delle strutture progettate doveva essere effettuata mediante modellizzazione fisica. Il mandato di ricerca è stato affidato al Laboratorio di Idraulica Applicata dell’HEPIA di Ginevra. Questo articolo si concentra sulle scelte e sui miglioramenti apportati al progetto idraulico iniziale, relativi alla laminazione delle portate di piena, alla dissipazione di energia al piede delle strutture, alla gestione dei sedimenti, alla ritenzione del legname flottante, alla distribuzione dei deflussi a monte di Ginevra e alla migrazione ittica. Le soluzioni trovate attra-verso la modellizzazione fisica e la collaborazione tra i partner sono state realizzate sul fiume Aire.

Parole chiave

Rinaturazione, Modello fisico idraulico, Laboratorio di idraulica applicata LHA, HEPIA

Dès le XIXème siècle, l’Europe était le théâtre de grands projets fluviaux. En redessinant les rivières et en asséchant les marécages, le chômage a pu être réduit, les surfaces cultivables augmentés et la famine vaincue. La sécurité contre

les crues a été améliorée et les maladies infectieuses, comme le paludisme, éradiquées. En 1925, la rivière Aire à Genève a été transformée en un canal rectiligne, avec un lit de béton et des digues herbacées lisses. En raison de l’appauvrissement de l’environnement naturel qui en a résulté, des articles spécifiques ont été inclus dans la loi sur les ressources en eau du canton de Genève (LEaux-GE, 1961) dans le but d’améliorer la qualité des eaux de surface et de renaturer les rivières. Le projet de la rivière Aire a pu donc être initié sur la base d’objectifs légaux.

La première étape de ce programme de renaturation a débuté en 2001 et a été consacrée à l’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau, à la restauration de la morphologie de la rivière et à la réhabilitation des habitats écologiques (Gerber 2013). La même année, l’inondation du village de Lully a mis en évidence le grave manque de capacité du réseau d’évacuation d’eau pluviale. La deuxième étape du projet comprenait le contrôle des inondations et la réhabilitation de l’écologie fluviale, tels que la construction d’un réservoir des eaux pluviales, l’élargissement du lit de la rivière et la renaturation d’un tronçon de 2 km. La troisième étape a porté sur un tronçon de 1,8 km en deux parties distinctes. Alors que le secteur amont de 800 m a été dédié à la libre évolution du lit de la rivière et à l’épanchement des crues, le secteur aval de 1,0 km a été destiné à la gestion des dangers d’inondation à l’aide d’ouvrages hydrauliques, dont les analyses sont présentées ici.

Les principaux buts liés à la lutte contre les inondations étaient les suivants :

¬Limiter le débit de l’Aire à 50 m³/s en amont de Genève, lors de la crue de 300 ans de temps de retour, par rétention et dérivation du débit.

¬Prévenir l’érosion du lit de la rivière et l’affouillement de ses berges en aval de ouvrages de gestion des crues, à l’aide d’une structure de dissipation d’énergie.

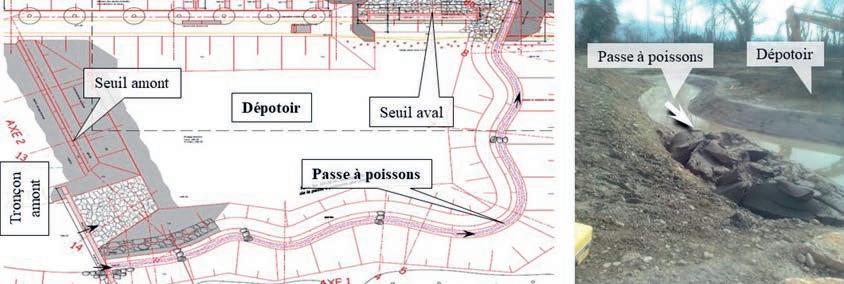

¬Piéger le charriage dans un dépotoir, afin d’éviter les inondations à Genève dues à la hausse du lit d’alluvion lors des crues.

¬Retenir les bois flottants derrière un dispositif à double palier, afin d’éviter les inondations à Genève induites par l’obstruction des sections de pont lors des crues.

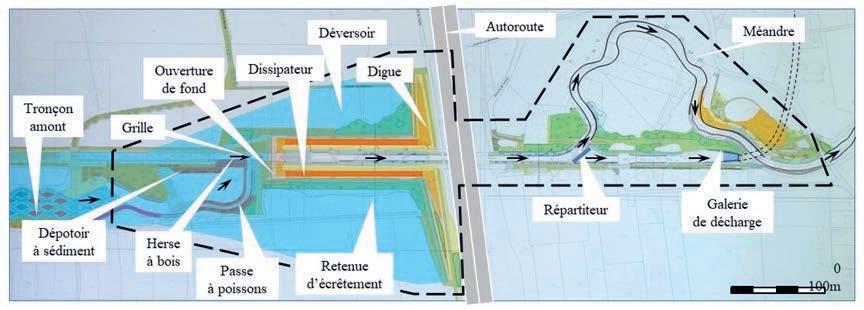

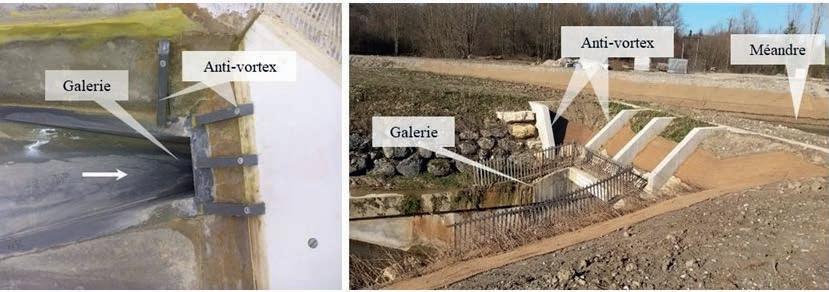

Selon la Figure 1, les ouvrages de gestion du danger d’inondation sont les suivants :

¬L’ouvrage d’écrêtement de crues, constitué d’une digue munie d’une ouverture de fond et des déversoirs de crête.

¬Un dépotoir à gravier.

¬Une double grille permettant de retenir les bois flottants. ¬Un répartiteur, conduisant les débits moyens dans le méandre réhabilité, puis, le trop-plein des crues vers la galerie de l’Aire existante.

Étant donné qu’une simulation numérique 1D ne pouvait fournir que des résultats sur le comportement hydraulique général du projet, une analyse détaillée sur modèle physique s’est révélée nécessaire pour l’optimisation. Les essais expérimentaux ont ainsi porté sur l’hydrodynamique, le comportement des sédiments dans le dépotoir et le méandre réhabilité, puis le transport et la rétention des bois flottants. Une analyse hydraulique détaillée a été menée sur l’ouverture de fond de l’écrêteur de crue, son

dissipateur d’énergie et son déversoir de crête, de même que le répartiteur de débit.

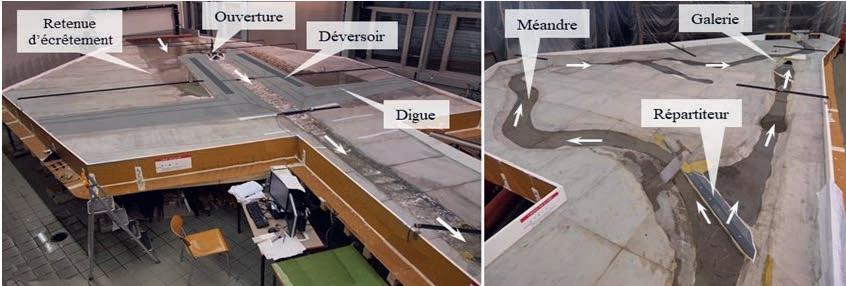

2.1 Le dispositif expérimental

Le modèle physique hydraulique de 20m x 10m (Figure 2) a été construit dans le Laboratoire d’Hydraulique Appliquée (LHA) de HEPIA-Genève. Il a reproduit un tronçon de ri vière de 800 m à l’échelle géométrique 1:40. Il a été exploité en respectant les similitudes de Froude et Shields. Les structures hydrauliques telles que les déversoirs, le dissipateur d’énergie, le répartiteur et la galerie de l’Aire souterraine

Abbildung 2:

ont été reproduits en PVC et intégrées dans la topographie modélisée en mortier ciment. Tous les ouvrages ainsi que la to-pographie ont été créés avec une précision de ±0,5 mm.

Le débit d’eau était fourni par le circuit interne du LHA, au moyen de trois pompes de 40 l/s chacune. Les niveaux d’eau ont été mesurés avec une précision ±0,5 mm à l’aide de 16 sondes à ultrasons connectées à un ordinateur via un module d’acquisition de données NI 6221 du National Instrument. Le débit amont a été contrôlée avec un débitmètre électromagnétique Endress-Hauser (précision : ±0,5 %). Le débit de sortie de la galerie a été mesuré par un déversoir en V standardisée (précision : ±2 %). Un logiciel LabVIEW ad hoc enregistrait et surveillait les niveaux d’eau et les débits simultanément.

Les alluvions de la rivière Aire ont été échantillonnées à différents endroits stratégiques. Leur distribution granulométrique a été déterminée au Laboratoire d’essai des matériaux et structures (LEMS) de HEPIA-Genève. Le mélange de sable non cohésif utilisé sur le modèle a été défini conformément au critère de Shields. La forme et la taille des bois flottants ont été déterminées à l’aide des statistiques fournies par Lange et al. (2006). Le volume total de bois flottant a été déterminé en tenant compte du bassin versant de l’Aire et des recommandations de Rickenmann (1997) et Uchiogi et al. (1996).

3.1 Écrêtement des crues

L’ouvrage d’écrêtement de cures est constitué d’un barrage en double L (épingle), intégrant une ouverture de fond en son centre et deux déversoirs de 145 m de long sur ses crêtes. L’ouverture a une géométrie calibré fixe, limitant le débit en fonction de la charge hydraulique amont. Jusqu’à 50 m³/s, correspondant à un temps de retour T = 5 ans de crue, aucun stockage n’a lieu en amont de la digue. Au-delà de 50 m³/s, l’ouverture est mise en charge, induisant la rétention de débit en amont et une réduction du pic de crue en aval du barrage. Le volume de stockage de la retenue atteint 300’000 m³ lors de la crue de T = 100 ans caractérisée par un pic de 100 m³/s. Lors d’une crue de T = 300 ans, la capacité de stockage devient insuffisante, entraînant le déversement en crête de digue. Afin de garantir la sécurité des habitations proches de la retenue, son niveau d’eau ne doit pas dépasser 403,00 m d’altitude. Les déversoirs du barrage sont fixés à la cote 402,70 m s.m., garantissant le débordement et la maîtrise du niveau d’eau de la retenue.

La simulation numérique initiale a proposé une ouverture de fond rectangulaire de 7,0 m de large et 2,25 m de haut. Sur le modèle physique, des tests ont été menés pour cette géométrie ainsi que d’autres. La hauteur d’ouverture a dû être augmentée à 2,40 m pour respecter les objectifs de routage de crues.

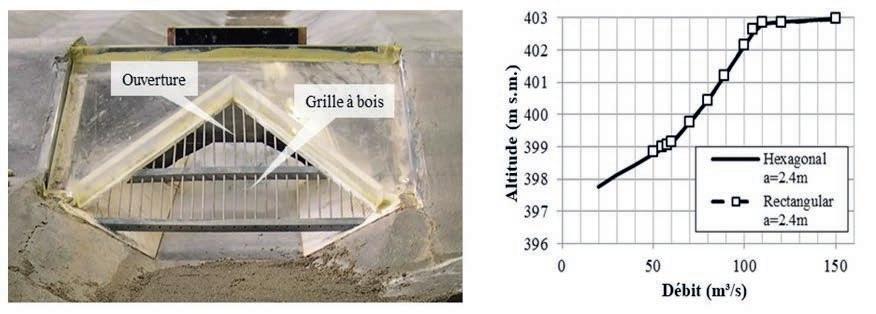

Afin de satisfaire un choix architectural, une ouverture hexagonale a été créée dans le modèle (Figure 3 - gauche). La loi hydraulique de cet orifice a été établie, démontrant, selon la Figure 3 – droite, l’évolution du niveau d’eau de la retenue en fonction du débit. Jusqu’à 50 m³/s, l’ouverture n’est pas immergée. Entre 50 m³/s et 100 m³/s, l’orifice se met en charge, avec les niveaux d’eau inférieurs à 402,70 m. Au-delà de 110 m³/s, une partie du débit passe sur les déversoirs latéraux, garantissant que le niveau de l’eau ne dépasse pas 403,00 m même en cas de crue extrême de T = 300 ans avec 150 m³/s. Comme la Figure 3 - droite le démontre, les ouvertures rectangulaires et hexagonales donnaient des résultats quasi identiques, ayant permis d’adopter la géométrie hexagonale sur le modèle puis pour la construction sur l’Aire.

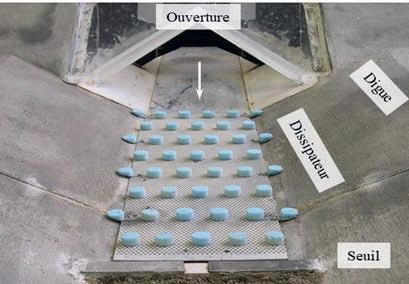

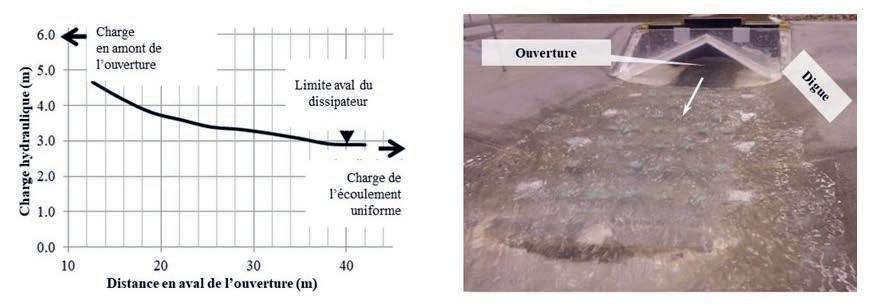

Il est nécessaire de dissiper l’énergie cinétique de l’écoulement puissant créé par l’ouverture de digue mise en charge, pour protéger le tronçon aval naturel de l’Aire d’érosion et d’affouillement. L’écoulement supercritique doit rapidement être transformé en sous-critique au moyen d’un dissipateur d’énergie. Étant donné qu’un bassin de dissipation classique n’est pas approprié pour assurer la migration des poissons, une structure de macrorugosité, composée de blocs alternés installés dans le lit a été modélisée, constituant une bonne alternative (Figure 4).

Afin de mettre au point le système de blocs approprié (forme et espacement des blocs, nombre de rangées) en fonction de la charge hydraulique amont et des conditions d’écoulement en aval, une analyse approfondie, portant sur différentes géométries et configurations, a été menée sur le modèle physique (Figure 5) puis dans un canal hydraulique expérimental du LHA (Vecsernyés et al., 2014).

Plus de huit configurations ont été testées, avec différen-

tes formes et tailles de blocs. Tout d’abord, le dissipateur a été mis en place avec 6 lignes composées de blocs parallélépipèdes à arêtes vives. Suivant un choix architectural, des blocs cylindriques ont ensuite été testés. Étant donné que les cylindres induisent une force de traînée inférieure à celle des blocs à arêtes vives, et afin d’obtenir des performances de dissipation d’énergie comparables, deux lignes de blocs cylindriques supplémentaires se sont avérées nécessaires. En raison de l’expansion latérale de l’écoulement immédiatement en aval de l’orifice hexagonal, des blocs ont également été ajoutés dans les berges du canal de fuite.

L’efficacité du dispositif de dissipation d’énergie est démontrée sur la Figure 5. À l’extrémité aval de la structure, un seuil transversal de 0,5 m de haut a été installé, avec une encoche rectangulaire de 0,10 m de profondeur, pour maintenir les blocs en immersion et garantir la migration des poissons même dans des conditions de faible débit. Le dispositif est ainsi composé de 8 lignes de 6 ou 7 blocs cylindriques alternés (diamètre 0.8 m, hauteur 0,4 m), et a été construit comme tel sur l’Aire (Figure 4).

La protection de Genève contre les inondations est obtenue par le double dispositif de gestion de débit : la digue et son orifice de fond garantissant l’écrêtement de crue, puis le dispositif de répartition à l’entrée du méandre limitant le débit en amont de Genève.

Dans des conditions d’étiage de Q < 20 m³/s, toute l’eau s’écoule via le méandre vers Genève, permettant la libre migration des poissons. Au-delà de 50 m³/s, l’orifice de la digue crée une première limitation (cf. Chapitre 3.1). Afin de ne pas dépasser les 50 m³/s requis en amont de Genè-

ve, le solde doit être évacué vers le Rhône au moyen de la galerie de dérivation de l’Aire existante. Pour y parvenir, un dispositif de répartition de débit devait être conçu à l’entrée du méandre.

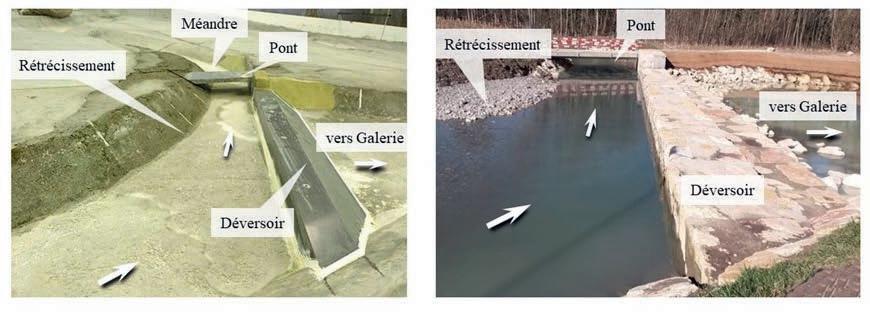

Les simulations numériques ont montré qu’un déversoir latéral installé sur la rive droite au début du méandre pourrait être approprié pour guider l’étiage dans le méandre et déverser l’excès de débit vers la galerie existante, limitant ainsi le débit s’écoulant à Genève à 50 m³/s lors d’une crue T = 300 ans. Les premiers essais sur le modèle physique ont confirmé les résultats de simulation, mais d’autres analyses ont été nécessaires pour déterminer la conception finale de la structure hydraulique. Le dispositif de répartition est composé d’un déversoir latéral, d’un rétré-

cissement de section à l’entrée du méandre et, au même point, d’un orifice pouvant se mettre en charge dé-fini par un pont (Figure 6).

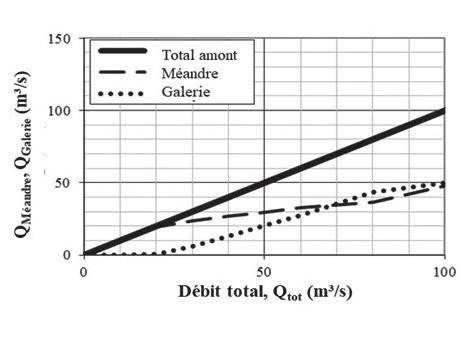

Jusqu’à 20 m³/s, le débit total s’écoule dans le méandre. Au-delà, une partie du débit est déviée par le déversoir latéral vers la galerie souterraine (cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La Figure 7 démontre la répartition progressive de débit en fonction du débit déjà limité par l’orifice de la digue en amont.

La galerie de dérivation, située en aval du dispositif de répartition de débit, a été construite en 1987 pour réduire le danger d’inondation le long de la partie urbanisée de l’Ai-

Exemples : Si Qtot 50m³/s –> Qméandre 30m³/s et Qgalerie 20m³/s.

Si Qtot = 100m³/s –> Qméandre = 50m³/s et Qgalerie = 50m³/s. L’effet du pont : Si Qtot = 80m³/s –> Qméandre = 38m³/s et Qgalerie = 42m³/s.

Abbildung 7: Hydraulisches Gesetz für die Verteilung des Durchflusses zwischen Mäander und Umleitungsstollen.

Beispiele: Wenn Qtot = 50m³/s –> Qméandre = 30m³/s und Qgalerie = 20m³/s.

Wenn Qtot = 100m³/s –> Qméandre = 50m³/s und Qgalerie=50m³/s. Der Effekt der Brücke : Wenn Qtot = 80m³/s –> Qméandre = 38m³/s und Qgalerie = 42m³/s.

re, en conduisant son trop-plein vers le Rhône. La capacité hydraulique de cette galerie est de 50 m³/s.

Les essais sur modèle physique ont révélé que lorsque la galerie est submergée par des débits élevés (Q galerie > 45 m³/s), un vortex se forme à sa prise d’eau, réduisant sa capacité hydraulique. Afin d’éviter la formation de vortex et limiter le débit à 50 m³/s en amont de Genève, des tests expérimentaux ont été effectués avec différentes confi-

gurations d’amortissement. La solution la plus efficace a été obtenue (Figure 8) par des éléments de macrorugosité placés sur le haut de la prise d’eau de la galerie. La configuration finale est composée de 4 parois inclinées, une sur la berge gauche et trois au-dessus de ladite prise d’eau. Les tests ont démontré que cette solution assure le débit nominal de 50 m³/s de la galerie.

4.1Dépotoir à gravier

Afin d’éviter le dépôt de sédiments dans le dissipateur d’énergie, dans les bassins succes-sifs en aval ainsi que sur tout le tronçon de l’Aire, le charriage doit être capturé en amont de la digue. Un dépotoir de 8000 m³ a été créé sur le modèle. Les deux seuils qui constituent ses limites amont et aval du dépotoir sont munis d’une encoche trapézoïdale pour concentrer l’eau pendant l’étiage et assurer la migration des poissons.

Les essais hydrauliques sur le modèle avec transport de sédiments ont été réalisés en augmentant le débit par palier, afin de simuler les hydrogrammes de crue. Parallèlement, l’apport en sédiments a été augmenté progressivement en amont du modèle. Après la simulation de crues successives, le dépotoir a été complètement rempli d’une couche de sédiments presque plate (Figure 9). Une voie d’eau libre s’est formée sur le flanc droit des dépôts, suggérant l’implantation d’une passe à poisson ici.

Droite

Abbildung

Rechts:

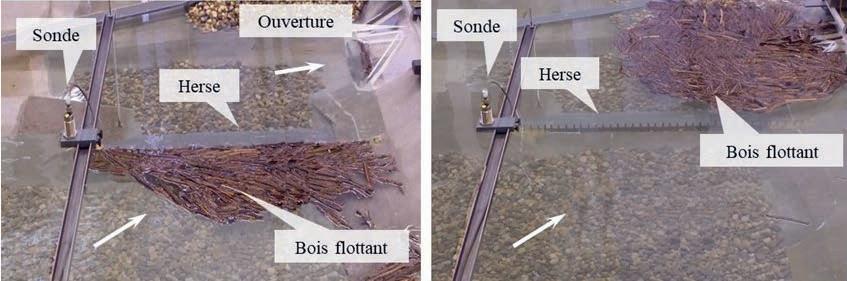

Le bois flottant est une cause potentielle d’inondation, s’il bloque des sections de pont à Genève pendant les crues. Afin de prévenir un tel danger, les débris flottants doivent être capturés en amont des ouvrages de gestion de débits. Les tests avec du bois flottant ont été effectuées sur le modèle physique, en utilisant des troncs et des souches décrits au Chapitre 2.2. Différentes mesures techniques ont été testées dont une grille placée sur la face amont de l’ouverture de fond de la digue et une herse placée sur le seuil aval du dépotoir (Figure 10).

Pour chaque configuration, différents scénarios de crue ont été testés, avec des crues indi-viduelles et consécutives. La configuration finalement choisie consiste en un dispo-

sitif à double étage fonctionnant comme suit : à un débit de pointe allant jusqu’à T = 30 ans, le niveau d’eau dans le dépotoir est bas et le bois flottant est arrêté derrière une herse placée sur le seuil aval du dépotoir (Figure 10). Pour des débits plus élevés, l’ouverture de fond de la digue est mise en charge et le niveau de l’eau monte au-dessus de la herse, libérant le bois flottant. Ce dernier en forme d’un tapis, est arrêté par la grille de la digue. La nappe de bois flottant laisse passer l’eau librement par l’orifice de fond. Dans la configuration finale, l’ouverture de l’orifice est laissée 1.0 m au-dessus du radier (cf. Figure 3), évitant ainsi l’accumulation de petits débris dans des conditions de faible débit. Cette solution s’est révélée efficace même après de multiples crues consécutives testées. Aucun blocage de l’orifice n’a été observé.

Une attention particulière a été accordée pour garantir la migration des poissons tout au long du tronçon d’étude de la troisième étape de la renaturation de l’Aire. En partant de l’aval, les secteurs suivants sont concernés :

¬ Le méandre revitalisé, avec son lit mobile et ses frayères naturelles.

¬ Le secteur entre le répartiteur de débit et l’ouverture de fond de la digue, avec des bassins successifs délimités par des seuils de 40 cm de haut muni chacun d’une encoche de 10 cm.

¬ Les cylindres de dissipation d’énergie (en aval de l’ouverture de fond), constamment immergés par une profondeur d’eau de 30 cm due au seuil en aval.

¬Un chenal maintenu libre le long du dépotoir à sédiment.

¬ Le tronçon de rivière renaturé en amont, avec un lit mobile et ses frayères naturelles.

La modélisation physique a permis d’améliorer considérablement plusieurs aspects de la troisième étape du projet de renaturation de la rivière Aire. Les plus importants sont :

¬Optimisation de l’ouvrage d’écrêtement de crue, avec son ouverture de fond répondant aux exigences hydrauliques et architecturales.

¬Dimensionnement et validation d’une structure originale de dissipation d’énergie permettant une transformation rapide de l’écoulement supercritique en sous-critique en aval de l’ouverture, empêchant l’érosion du lit et l’affouillement des berges de la rivière naturelle.

¬Dimensionnement et optimisation du dispositif de répar-

tition de débit entre le méandre réhabilité et la galerie de dérivation existante.

¬Développement d’un dispositif antivortex, maximisant le débit de la galerie de dériva-tion.

¬Optimisation des solutions techniques pour la rétention des sédiments et du bois flottant.

¬Maîtrise des conditions globales et locales adéquates de la migration des poissons sur l’ensemble du tronçon d’étude de l’Aire.

Gerber, F. 2013. Renaturation de l’Aire, agglomération genevoise : une nouvelle façon de créer un cours d’eau. Ingenieurbiologie Mitteilungsblatt / Génie biologique. Bulletin n° 1, April 2013. 52-55.

Lange, D., Bezzola, G.R. 2006. Schwemmholz. Problèmes et solutions. Communication VAW 188, éditeur H.-E. Mineur, ETH Zurich.

LEaux-GE. 1961. Loi sur les eaux du canton de Genève. L 2 05.

Rickenmann, D. 1997. Schwemmholz und Hochwasser; Eau, énergie, air, 89. Millésime. Heft 5/6: 115-119.

Uchiogi, T., Shima J., Tajima H., Ishikawa Y. 1996. Méthodes de conception pour le piégeage des débris de bois. Internationales Symposium Interpraevent 1996, Tagungsband, Vol. 5, S. 279 – 288 Vecsernyés Z., Destrieux M., Andreini N., Boillat J.-L. 2014. Experimental parametric study of energy dis-sipater design in natural rivers. River Flow Congrès 2014 de l’IAHR. Lausanne.

Adresse de contact

Prof. Dr Zsolt Vecsernyés

HEPIA

Rue de la Prairie 4 1202 Genève

+41 79 259 76 72 zsolt.vecsernyes@hesge.ch)

Mit Sicherheit hoch hinaus

Saatgut ‒ individuelle Mischungen mit MykoFix

Résumé

Il y a plus de 25 ans, la dégradation rapide des cours d’eau genevois encourage le monde associatif à s’organiser en « Coordination Rivière » et à rédiger un manifeste pour sensibiliser le monde politique à se saisir du problème, tout en proposant une série de solutions concrètes. En 1997, le principe de la renaturation des cours d’eau est inscrit dans la loi cantonale sur les Eaux. Depuis, un grand nombre de cours d’eau genevois ont été revitalisé. A partir de 2010, les rives du lac sont intégrées progressivement dans les programmes de renaturation, formant ainsi un ensemble de réalisations liées à la renaturation des eaux. L’attribution du Prix Suisse des cours d’eau 2001 au canton de Genève par l’Association Suisse pour l’Aménagement des Eaux, l’Association pour le Génie Biologique et Pro Natura a récompensé cette démarche de renaturation lancée au début des années 2000. En 2023, de très nombreuses actions se sont concrétisées, avec plus de 100 aménagements en 20 ans. Le canton de Genève continue sa politique de renaturation des cours d’eau et du lac.

Mots-clefs

Renaturation des cours· d’eau, la Versoix, l’Aire

Zusammenfassung

Die rasche Verschlechterung der Genfer Fliessgewässer im letzten Jahrhundert ermutigte die in der Coordination Rivières zusammengeschlossenen Persönlichkeiten aus der Praxis, ein Manifest zu verfassen, um die Politik zu sensibilisieren, sich des Problems anzunehmen. Es wurden gleichzeitig eine Reihe konkreter Lösungsansätze vorgeschlagen. Der Grundsatz der Renaturierung von Fliessgewässern wurde 1997 im kantonalen Wasserbaugesetz verankert. Seither wurden zahlreiche Genfer Flüsse renaturiert. Ab 2010 wurden die Seeufer nach und nach ebenfalls in die Renaturierungsprogramme miteinbezogen und bilden so eine Folge von weitreichenden Projektrealisierungen in Bezug auf Gewässer. Und schliesslich wurden auch mit der Verleihung des schweizerischen Gewässerpreises 2001 an den Kanton Genf durch den Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband, den Verein für Ingenieurbiologie und Pro Natura die damaligen Ergebnisse, sowie die langfristig angelegte Politik und der erklärte Wille zur Renaturierung gewürdigt.

Keywords

Renaturierung von Fliessgewässern, die Versoix, die Aire

La renaturation des cours d’eau à Genève

Franck Pidoux

La rinaturazione dei corsi d’acqua a Ginevra

Riassunto

Il rapido degradamento dei corsi d’acqua ginevrini nel secolo scorso induce gli operatori sul campo, riuniti nel Coordinamento Fiumi (Coordination Rivières), a redigere un manifesto per sensibilizzare il mondo politico a farsi carico del problema, proponendo una serie di soluzioni pratiche. Dal 1997, anno del recepimento del principio della rinaturazione dei corsi d’acqua nella legge cantonale sulle Acque, un gran numero di corsi d’acqua ginevrini è stato rivitalizzato. Dal 2010 le sponde del lago sono state gradualmente incluse nei progetti di rinaturazione, formando così un complesso di realizzazioni legate alla rivitalizzazione degli ambienti idrici maggiori. Infine, nel 2001 il conferimento al cantone di Ginevra del Premio Svizzero dei corsi d’acqua, istituito dall’Associazione svizzera di economia delle acque, dall’Associazione per l’ingegneria naturalistica e da Pro Natura, ha ricompensato i risultati già ottenuti a quel tempo, nonché la politica a lungo termine e la volontà dichiarata di rinaturare.

Parole chiave

Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, il Versoix, l’Aire

La renaturation des cours d’eau à Genève, c’est toute une histoire

Dès le début des années 90, la dégradation rapide des cours d’eau genevois encourage les gens de terrain que sont les associations environnementalistes franco-suisses regroupées dans la Coordination Rivières, à rédiger un manifeste pour sensibiliser le monde politique à se saisir du problème, tout en proposant toute une série de solutions concrètes. Il y avait urgence, car les rivières genevoises étaient en train de mourir et tout le monde regardait le corbillard passer sans grande émotion, ni réaction.

La réponse publique à ce manifeste est tout d’abord timorée, l’administration ayant de la peine à accepter que, malgré son engagement bien réel, la situation sur le terrain est mauvaise. Puis vient le temps de l’acceptation de la réalité, cela a quand même pris 6 années, et enfin la recherche de solutions en travaillant avec le monde associatif qui devient un partenaire.

Au printemps 1997, le Grand Conseil genevois modifie la loi cantonale sur les Eaux afin d’y ancrer le principe de la renaturation des cours d’eau ; un programme est demandé, des financements sont trouvés avec la création du Fonds cantonal de renaturation des cours d’eau. La machine peut se mettre en marche, soutenue magnifiquement par l’ensemble des partis politiques. Sous l’impulsion du magistrat Robert Cramer, le service de renaturation des cours d’eau

est constitué en 1998 qui sera dirigé par l’ingénieur Jacques Lottaz; il bénéficie de moyens humains et financiers, et en plus, il a des idées et des relais dans les communes ainsi que dans le monde associatif.

Les projets sont lancés, les chantiers s’ouvrent, d’abord consacrés à des interventions simples destinées à favoriser la faune aquatique comme la truite fario ou l’écrevisse à pattes blanches, sur les affluents/dérivations de la Versoix ou de l’Allondon. Simultanément, la première opération d’envergure est conduite au bord du Rhône avec le chantier de restauration des Teppes de Verbois à Russin, où plusieurs zones humides sont aménagées à l’emplacement même où 30 ans plus tôt, la Confédération voulait imposer la construction d’une nouvelle centrale nucléaire!! Tout un symbole du changement d’époque.

Dès 2005, les renaturations de l’Aire et de la Haute-Seymaz quittent le stade du projet pour passer à celui de la réalisation concrète : les chantiers sont installés à Sionnet et Lully, les pelles mécaniques occupent le terrain. D’autres actions suivront pour la Versoix, la Drize, l’Allondon ou encore le Nant de Couchefatte qui retrouve la lumière.·

A partir de 2010, les rives du lac sont intégrées progressivement dans les programmes de renaturation. La plage de

l’embouchure de la Versoix est réaménagée, des pontons sont placés sur les rives du Rhône en Ville de Genève, un étang de baignade est créé à Dardagny/la Plaine, le quai de Cologny est transformé pour offrir un nouvel accès à l’eau. Enfin, la Plage des Eaux-Vives voit le jour en 2019.

Petit à petit sur 25 ans, par touches successives, l’amélioration de la situation sur le terrain se voit. Elle plait à une population en recherche de ressourcement dans des espaces publics naturel de qualité, avec des paysages restaurés.

Aujourd’hui en 2023, un arrêt sur image met en évidence un bilan impressionnant avec plus d’une centaine de réalisations de renaturation. Ce travail est d’ailleurs reconnu par la population genevoise qui apprécie les bords de rivières et du lac restaurés. Cette reconnaissance va bien au-delà de la Versoix, puisque les réalisations sont distinguées sur le plan suisse et international. La renaturation de l’Aire a reçu en 2020 sa huitième distinction avec le prix du Paysage décerné par le Conseil de l’Europe. C’est la première fois que la Suisse y prenait part, et elle avait sélectionné cette réalisation pour la représenter parmi 6 projets déjà primés sur le plan national. Plus tôt en 2006, c’est la Haute-Seymaz qui a été distinguée par le prix Hochparterre.

à Genève, c’est une question d’humains et de proximité

L’administration travaille pour le bien-être de la population et pour satisfaire les besoins essentiels. Elle ne peut pas, et surtout ne doit imposer ses projets, mais prendre le temps de réunir, d’associer et de convaincre les multiples acteurs de la société civile. Il en va de la forte acceptabilité des dossiers dans une Genève qui connait bien les oppositions ou recours. Depuis 25 ans, les collaborateurs-tri ces accompagnent les projets, rencontrent les élus, les propriétaires fonciers, les usagers lors de multiples séances parfois en soirée ou le weekend. Il en résulte une bonne compréhension des attentes de celles et ceux qui vont faire vivre les projets une fois réalisés.

La renaturation des cours d’eau à Genève, c’est une application pratique du développement durable

Chaque projet de renaturation développé dans notre canton est examiné sous l’angle des trois axes du développement durable. Economique tout d’abord, avec la sécurité des biens et des personnes contre les inondations.

Environnementale ensuite: la biodiversité peut-elle être renforcée? Sociale enfin, avec les besoins de la population en loisirs et ressourcement. Les cours d’eau ne doivent pas être considérés comme des menaces, on pense aux risques d’inondations, mais comme des lieux de vie et de ressourcement dans un monde qui va un peu trop vite.

Plusieurs rivières auraient pu servir d’exemple pour présenter les actions entreprises par la renaturation des cours d’eau à Genève; Nous proposons de présenter la Versoix car les aménagements réalisés s’inscrivent parfaitement dans les principes du développement durable et dans l’esprit de l’équipe de la renaturation. En effet, les travaux entrepris sur cette rivière ont permis à la fois de protéger contre les inondations la ville de Versoix, de créer des conditions favorables aux retours et à la libre circulation de nombreuses espèces (castor, truite lacustre) et d’aménager des zones d’accueil du public et une plage publique.

Issue des eaux d’infiltration dans les roches calcaires du massif du Jura, la Versoix s’écoule d’abord sous forme d’un chapelet de sources sur la commune française de Divonne, avant de se rejoindre pour former la Divonne. Au passage de la frontière, elle change de nom et devient la Versoix. Longue de 22 km, pour moitié sur territoire genevois, cette rivière emblématique du canton de Genève présente une haute valeur biologique et paysagère. Grâce à ses eaux fraiches, même lors des périodes estivales, elle abrite des

populations de salmonidés (truites fario, truites lacustres, ombre de rivière) de grande valeur. Le castor est bien présent, suite à sa réintroduction en 1956, une première en Suisse! C’est à la hauteur de la ville de Versoix que la rivière termine son parcours dans le lac Léman. Son débit moyen se situe à 3,4 m3/s et le débit d’étiage se maintient à 1.1 m3/s, notamment grâce à la présence de nombreux marais sur son secteur amont. Malgré l’effet tampon de ces retenues d’eau, la Versoix subit des crues parfois impressionnantes, avec un débit centennal de 75 m3/s.

Afin de protéger la Ville de Versoix contre les inondations, des murs en béton ont été construits au début du XXème siècle de part et d’autre de la rivière. L’endiguement de la rivière s’est révélé insuffisant avec le temps, l’urbanisation du bassin versant et les changements climatiques, provoquant des crues plus importantes et soudaines. Option a été prise par le service de la renaturation des cours d’eau de ne pas rehausser ces murs, mais de les démolir, tout en redonnant de l’espace au cours d’eau afin de lui permettre de transiter ses crues sans débordements. Les travaux de renaturation ont été entrepris par étape entre 2005 et 2013. Simultanément, des ouvrages bloquant la migration piscicole ont été démolis, comme une par exemple une passe à poissons à bassins peu fonctionnelle. Depuis 2015, la rivière est revenue à état et un fonctionnement quasi-naturels.

La ville de Versoix est bien protégée contre les inondations. Des cheminements piétons/cyclistes sécurisés et des espaces publics de qualité ont été réalisés pour une population genevoise en forte croissance. Les puissantes truites du lac peuvent remonter sans entrave jusqu’aux marais de Divonne pour se reproduire. Enfin, l’embouchure de la Versoix dans le Léman a bénéficié d’un aménagement mixte nature/homme, avec la réalisation une grande plage publique et également d’un delta naturel où la Versoix peut déverser sans contraintes les graviers qu’elle charrie.

Avec ses massifs forestiers, son cours restauré, ses marais protégés mais aussi ses promenades et ses zones de détente, la Versoix est une rivière exceptionnelle.

Pour maintenir durablement ces espaces restaurés grâce aux travaux de renaturation, des solutions adéquates devront être trouvées pour accompagner les changements climatiques qui s’accélèrent. Conserver la capacité de rétention des marais grâce à des mesures de protection efficaces, et pourquoi pas l’améliorer par des mesures constructives, sont des pistes prometteuses.