22 minute read

Christian Rickli

Christian Rickli Frank Graf

Advertisement

Zusammenfassung In Wildbacheinzugsgebieten werden Hochwasserschutzmassnahmen häufig aus Holz erstellt. Je nach Region und Charakter des Gewässers sind unterschiedliche Varianten von Holzsperren gebräuchlich. Aufgrund der begrenzten Dauerhaftigkeit sind bei Bauwerken aus Holz die Aspekte Überwachung und Unterhalt zentral. Das Thema Schutzbautenmanagement gewinnt derzeit nicht nur bei Massnahmen aus Holz vielerorts an Bedeutung. Untersuchungen zum Langzeitverhalten von Holzsperren geben wichtige Hinweise zum möglichen Einsatzspektrum und zu einer angepassten Gestaltung solcher Werke. Aus diesem Grund wurde 1996 in Hergiswil eine Langzeitstudie initiiert, bei der die Zustandsentwicklung einer Sperrentreppe mit insgesamt 15 Holzsperren periodisch untersucht wird. Bereits wenige Jahre nach dem Bau wurden die ersten Fäulepilze beobachtet, und kurze Zeit später die ersten Stellen mit beginnender Vermorschung. Bei der letzten Erhebung ungefähr 24 Jahre nach dem Verbau waren besonders in den wechselfeuchten Einbindungen und im oberen Teil der Sperrenkörper zahlreiche Faulstellen zu finden. Der Gesamtzustand der Sperrentreppe und die Funktionalität der einzelnen Wildbachsperren waren jedoch nach wie vor gut.

Keywords Wildbachverbau, Holzsperre, Zustandsbeurteilung, Holzzersetzung, Langzeitverhalten

Résumé Dans les bassins versants des torrents, les mesures de protection contre les crues sont souvent construites en bois. Selon la région et le caractère du cours d’eau, différentes variantes de barrages en bois sont usuelles. En raison de leur durabilité limitée, les aspects de la surveillance et de l’entretien sont essentiels pour les ouvrages en bois. Le thème de la gestion des ouvrages de protection gagne actuellement en importance en de nombreux endroits, et pas seulement pour les mesures en bois. Des études sur le comportement à long terme des barrages en bois donnent des indications importantes sur le spectre d’utilisation possible et sur une conception adaptée de tels ouvrages. C’est pourquoi une étude à long terme a été lancée en 1996 à Hergiswil, dans le cadre de laquelle l’évolution de l’état d’un barrage en escalier comprenant au total 15 barrages en bois est examinée périodiquement. Quelques années seulement après la construction, les

premiers champignons de pourriture ont été observés et, peu de temps après, les premiers endroits présentant un début de pourrissement. Lors du dernier relevé, environ 24 ans après la construction, de nombreux points de pourrissement étaient visibles, en particulier dans les points d’ancrage à humidité variable et dans la partie supérieure des corps de barrage. L’état général du barrage en escalier et la fonctionnalité des différents barrages individuels restaient cependant bons.

Motsclés Ouvrage de torrent, barrage torrentiels en bois, évaluation de l’état, décomposition du bois, comportement à long terme

Indagini sullo stato delle briglie in legno sui torrenti

Riassunto Nei bacini idrografici dei torrenti le misure di protezione dalle piene sono spesso realizzate in legno. A seconda della regione e del carattere del corso d'acqua, di solito vengono utilizzate diverse varianti di briglie e traverse in legno. A causa della limitata durata delle strutture in legno, gli aspetti di monitoraggio e manutenzione sono fondamentali. La gestione delle strutture di protezione sta attualmente acquisendo importanza in molti luoghi, e non solo per le opere in legno. Gli studi sul comportamento a lungo termine delle barriere in legno forniscono informazioni importanti sulla possibile gamma di applicazioni e sulla progettazione adeguata di tali opere. Per questo motivo, nel 1996 è stato avviato uno studio a lungo termine a Hergiswil, in cui viene esaminato periodicamente lo sviluppo delle condizioni di una serie di briglie con un totale di 15 opere in legno. Già pochi anni dopo la costruzione, sono stati osservati i primi funghi della putrefazione e, poco tempo dopo, le prime macchie con marciume incipiente. Durante l'ultimo sopralluogo, a circa 24 anni dalla costruzione, sono stati riscontrati numerosi punti marci, soprattutto nella zona di contatto con il terreno costantemente umido e nella parte superiore delle briglie. Tuttavia, le condizioni generali della serie di briglie e la funzionalità delle singole strutture erano ancora buone.

Parole chiave Sistemazione di torrenti, briglie in legno, valutazione delle condizioni, decomposizione del legno, comportamento a lungo termine Einleitung/Rahmen

Holzsperren wurden während langer Zeit im Wildbachverbau verbreitet eingesetzt, nicht zuletzt da der Baustoff meist lokal gut verfügbar ist. Bereits im 19.Jahrhundert wurden sehr schöne Konstruktionen kleiner und mittlerer Nutzhöhe realisiert (Zeller und Röthlisberger 1987). Im Laufe der Jahre entstanden jedoch immer mehr Sperren in Beton, besonders auch aufgrund der eingeschränkten Lebensdauer von Bauwerken aus Holz, namentlich bei mangelndem Unterhalt. Der vorliegende Artikel enthält zunächst eine grobe Übersicht zum Einsatz von Holzbauwerken im Wildbachverbau sowie einige Angaben zur Zustandsbeurteilung von Schutzbauten als Grundlage für einen adäquaten Unterhalt. Zudem werden mehrere Untersuchungen zur Zustandsentwicklung von Holzsperren erwähnt. Schliesslich werden am Beispiel einer über längere Zeit kontinuierlich beobachteten Sperrentreppe sowohl das Vorgehen für die Erfassung des Werkzustandes erläutert als auch die Ergebnisse der Zustandsentwicklung präsentiert.

Holzbauwerke im Wildbachverbau

Als Wildbäche werden kleine Fliessgewässer (oft weniger als 5km² Einzugsgebietsfläche) mit streckenweise grossem Gefälle bezeichnet. Sie sind durch rasch und stark wechselnden Abfluss sowie zeitweise hohe Feststoffführung charakterisiert. Vielerorts geht von diesen Bächen ein erhebliches Gefährdungspotential für Siedlungsgebiete und Infrastruktur aus. Zum Schutz vor Übersarungen und Übermurungen kommen Massnahmen aus Beton, Mauerwerk oder Drahtsteinkörben zum Einsatz. Sehr oft wird in Wildbächen jedoch als Baustoff auch Holz verwendet (Böll 1997). Holz bietet sich besonders deshalb an, weil es vor Ort gewonnen und mit kurzen Transportwegen verbaut werden kann. Der Bau von Schutzmassnahmen aus Holz ist meist preiswerter als eine Bauweise in Beton. Die Palette an Wildbachsperren aus Holz ist gross. Sie reicht von kleinen einwandigen Werken mit Nutzhöhen bis etwa 2m bis zu zwei- oder selten dreiwandigen Holzkastensperren mit bis zu 5m Nutzhöhe und Spannweiten gegen 25m (Böll et al. 1999). Die Werke unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Abmessungen, sondern auch hinsichtlich der Konstruktionsart. So existieren je nach Charakter des Wildbaches und der Region beispielsweise verschiedene Arten von Sperrenflügeln: aus Steinblöcken, Drahtsteinkörben oder in Holzkastenbauweise (Abb. 1). Bei Holzkastensperren können zudem die Ausfachungen der Lücken zwischen den Längs- und Querhölzern unterschiedlich ausgestaltet sein. In kleinen, steilen Gewässern wird oftmals ein durchgehender Längsverbau aus Holz, meist in zweiwandiger Konstruktionsweise ausgeführt.

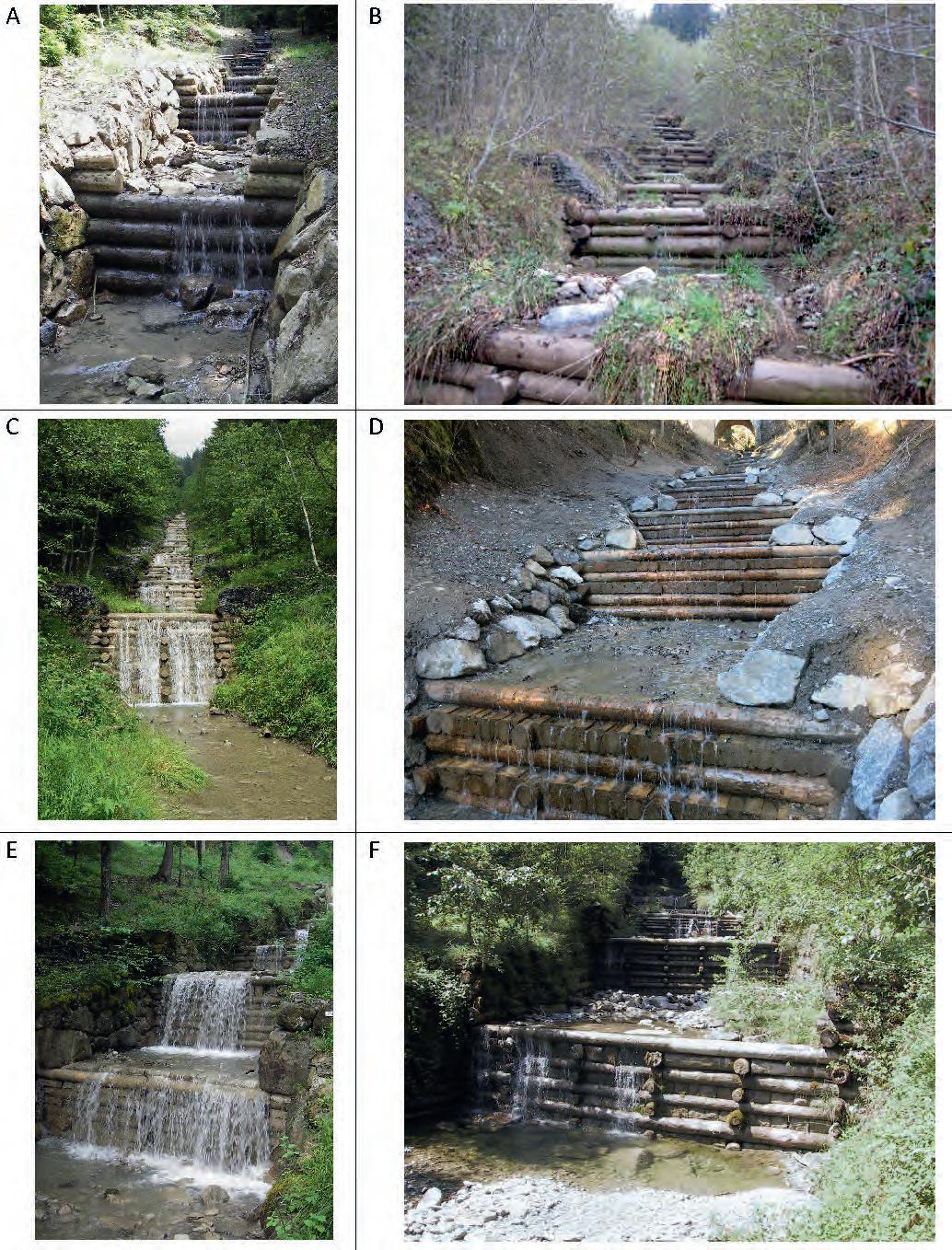

Abbildung 1: Auswahl verschiedener Typen von Wildbachsperren aus Holz. A: Einwandige Sperren, vollständig in Blocksatz angeordnet; B: Doppelwandige Holzkastensperren mit Sperrenflügeln aus Drahtsteinkörben und Ausfachung aus Holz in Querrichtung; C: Holzkastensperren mit Ausfachung aus Steinen und Flügeln aus Drahtsteinkörben; D: Holzkastensperren mit Ausfachung aus Holz in Längsrichtung und Flügeln aus Steinblöcken; E: Sehr alte Wildbachsperren (Baujahr 1906) mit Ausfachung aus Steinen und Flügeln kombiniert mit Längsverbau aus Steinblöcken; F: Sperren aus den 1950er Jahren mit Ausfachung aus Steinen (oberste Lage rechts repariert mit Holz) und Flügeln kombiniert mit Längsverbau aus Holz. Figure 1 : Sélection de différents types de barrages torrentiels en bois. A : Barrages à paroi simple, entièrement disposés en blocs ; B : Barrages à caissons en bois à double paroi avec ailes de barrage en gabions et éléments de remplissage en bois dans le sens transversal ; C : Barrages à caissons en bois avec éléments de remplissage en pierres et ailes en gabions ; D : Barrages à caissons en bois avec remplissage en bois dans le sens longitudinal et ailes en blocs de pierre ; E : très anciens barrages torrentiels (année de construction 1906) avec remplissage en pierres et ailes combinés avec un ouvrage longitudinal en blocs de pierre ; F : barrages des années 1950 avec remplissage en pierres (couche supérieure droite réparée avec du bois) et ailes combinés avec un ouvrage longitudinal en bois.

Neben den typischen Konsolidierungssperren in Wildbächen kommen in grösseren, flacheren Gerinnen oft auch Schwellen mit niedriger Nutzhöhe sowie als Uferschutz (verankerte) Raubäume zum Einsatz (vgl. Zeh 2010).

Der Konstruktionstyp ist wichtig hinsichtlich der Stabilität der Werke. Einwandige Konstruktionen tragen von Flanke zu Flanke. Sie sind deshalb anfällig auf Erosion beziehungsweise Instabilität der seitlichen Einbindungen. Dem gegenüber wirken zweiwandige Holzkastensperren statisch als Gewichtsmauern. Die Stabilität der Einbindungen ist bei diesem Werktyp weniger kritisch. Bei Erosion des Fundaments beziehungsweise Unterkolkung besteht jedoch die Gefahr, dass solche Werke kollabieren. Bei beiden Werktypen sind die korrekte Bemessung der Abflusssektionen und die Wahl der Sperrenabstände zentral (Böll 1997). Obschon Holzverbauungen meist preiswerter gebaut werden können als Betonwerke, müssen bei der Planung und Bemessung auch hier die gleichen Grundsätze zur Anwendung kommen.

Die überwiegende Mehrheit der Holzbauwerke in Wildbächen wird in Fichten- oder Tannenholz erstellt, welches normalerweise leicht verfügbar ist. Diese Holzarten sind als nicht dauerhaft klassiert (Bosshard 1983). Entsprechend ist bei Holzverbauungen, beispielsweise im Vergleich zu Betonwerken, mit einer reduzierten Lebensdauer zu rechnen und Überwachung und Unterhalt sind wichtig. Seit einigen Jahren werden im Bachverbau vermehrt auch dauerhaftere Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Eiche eingesetzt.

Zustandsbeurteilung von Schutzmassnahmen

Lange lag bei der Gefahrenreduktion in Wildbacheinzugsgebieten der Schwerpunkt auf der Planung und dem Bau von Schutzmassnahmen. Erst in neuerer Zeit wurde den Aspekten Überwachung und Unterhalt ein grösseres Gewicht beigemessen (Böll 2003). Das Schutzbautenmanagement umfasst gemäss Schertenleib und Gertsch (2019) die laufende systematische Erfassung und Bewertung des Zustandes von Schutzbauten sowie die Planung und Umsetzung von Massnahmen als Reaktion auf festgestellte Mängel. Wichtige Grundlagen dafür sind einerseits eine Übersicht, wo sich welche Schutzbauten befinden, und andererseits eine Methodik zur nachvollziehbaren Beurteilung des Werkzustandes. In verschiedenen Kantonen sind Schutzbautenkataster derzeit in Erarbeitung oder stehen bereits zur Verfügung. Für die Beurteilung der Schutzbauten im Lawinen-, Steinschlag-, Hang-, und Bachverbau sowie für die entsprechende Ableitung des Handlungsbedarfes steht das Handbuch Schutzbautenkontrolle (Kantone Bern, Graubünden und Wallis 2018) zur Verfügung. Bei Wildbachsperren aus Holz sind im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zustandes und der Funktionalität insbesondere die folgenden Punkte zu beachten (vgl. auch Böll 2003 sowie Zeller und Röthlisberger 1987): 1) der Zustand des Sperrenkörpers inklusive Abflusssektion und Flügel (namentlich Lage, Verbund, mechanische Beschädigungen, Verformungen und Vermorschung), 2) die Fundation der Sperre (Tiefenerosion, Kolk) und 3) die Stabilität der seitlichen Einbindungen (Seitenerosion, Böschunsinstabilitäten).

Aufgrund der eingeschränkten Dauerhaftigkeit des Bau- stoffes sind Überwachung und Unterhalt bei Holzbauwerken sehr wichtig. Entsprechend wertvoll sind Beispiele von Bachverbauungen aus Holz, bei denen die Zustandsentwicklung über eine längere Zeit beobachtet werden kann. In einer Studie zum Langzeitverhalten von Wildbachsperren in den Gamser Wildbächen wurde ein erstes Mal eine grosse Anzahl von Bachsperren qualitativ beurteilt (Zeller und Röthlisberger 1987). Dabei zeigte sich, dass die ersten Schäden an den Sperren etwa 15 bis 20 Jahre nach dem Bau auftraten. In der Folge nahmen die Schäden rasch zu und nach etwa 50 Jahren war ein Zustand erreicht, der eine rasche Sperrenerneuerung erforderte. Ungünstige Standortsbedingungen wie Rutschbewegungen oder geringe Beschattung wirkten sich nachteilig auf die Lebensdauer aus. Die Autoren der Studie erwähnen zudem die grosse Bedeutung eines rechtzeitigen und konsequenten Unterhaltes sowie gegebenenfalls einer Erneuerung.

Neben diesen qualitativen Zustandsbeurteilungen führte Nötzli (2002) in seiner Dissertation auch quantitative Untersuchungen an Holzsperren durch. Dabei wurde mittels Bruchversuchen an drei rund 60-jährigen einwandigen Sperren das Bruchmoment von insgesamt 14 Rundhölzern ermittelt (Nötzli et al. 2002). Nach 60 Jahren waren die Sicherheitsreserven zwar nicht mehr uneingeschränkt gegeben. Aufgrund der vorliegenden Messergebnisse hätten jedoch alle getesteten Rundhölzer einer Lasteinwirkung auf dem Niveau der zulässigen Spannungen unter Gebrauchslasten widerstanden. Im Rahmen einer weiteren Studie wurde an neun Wildbachsperren in verschiedenen Gebieten eine Kartierung des Pilzbefalls durchgeführt (Nötzli et al. 2008). Dabei zeigten sich an den Sperrenflügeln mehr Fäulen als in den Bereichen der dauernd wassergesättigten Abflusssektion und Einbindungen. Zudem wurden in norddexponierten und höheren Lagen vergleichsweise weniger Fäulen registriert.

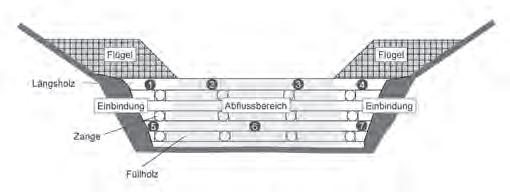

Im Winter 1996/1997 wurde in Hergiswil (NW) eine Sperrentreppe mit 15 Holzsperren erstellt. Der Zustand der Werke wird seither periodisch dokumentiert (Rickli und Graf 2014a und 2014b). Das Ziel des Monitorings besteht unter anderem darin, die Besiedlung des verbauten Holzes durch Fäulepilze und das Fortschreiten des Holzabbaus zu dokumentieren sowie besonders kritische Stellen an den Sperren und wichtige Einflussfaktoren auf die Zustandsentwicklung zu identifizieren. Bei den Bauwerken handelt es sich um doppelwandige Holzkastensperren (Verfüllung mit anstehendem Lockermaterial) mit Ausfachung durch Füllhölzer senkrecht zur Fliessrichtung und Sperrenflügeln aus Drahtsteinkörben (Abb. 2). Die Werke wurden abwechslungsweise in Fichte und Tanne erstellt und die Sperrentreppe ist mit einem Längsverbau aus grossen Steinblöcken versehen. Aufgrund von Auswaschungsproblemen kurz nach dem Bau der ersten Sperren, wurde in der Folge bergseitig an der Kastenrückwand ein Geotextil angebracht und damit der Abfluss über die Abflusssektion geleitet.

Drei Jahre nach Fertigstellung wurden erste Fruchtkörper von Fäulepilzen beobachtet. In den nachfolgenden Jahren kamen insbesondere im Einbindungsbereich der obersten Längshölzer weitere Pilze dazu und im Verlaufe der Zeit liessen sich insgesamt 18 verschiedene Pilzarten unterscheiden (Rickli und Graf 2014a).

Bei den an den Bauwerken gefundenen und bestimmten holzabbauenden Pilzen wurde zwischen Braun- und Weissfäule unterschieden. Insgesamt konnten über 60% der Faulstellen der Braunfäule zugeordnet werden. Diese verursacht durch den effizienten Abbau von Zellulose und Hemizellulosen im Vergleich zu den selektiven Weissfäulen höhere Festigkeitsverluste. Die beiden Braunfäulen Antrodia cf. serialis und Gloeophyllum sepiarium sind für mehr als die Hälfte aller Vermorschungen verantwortlich und stellen für den Verlust an Strukturfestigkeit wohl die grösste Gefahr dar.

Im Herbst 2010 wurden Bohrwiderstandsmessungen durchgeführt (Rickli und Graf 2014a). Der Anteil der Braunfäule im obersten Längsholz von Fichtensperren betrug dabei rund 80% und die Bohrstrecke (mit reduziertem Bohrwiderstand) war insgesamt 353 mm lang. Die Tannensperren wiesen einen Braunfäule-Anteil von 40% auf und die entsprechende Bohrstrecke betrug 127 mm. Auf Fichtensperren konnte somit knapp dreimal mehr Braunfäule detektiert werden als auf Sperren aus Tannenholz. Im Gegensatz dazu ergab sich für den Anteil an Weissfäule bei Tannen-Sperren eine Summe von 205 mm, was dem 2.5-fachen jener der Fichtenkonstruktionen mit einer Bohrlänge von 79 mm entspricht. Zieht man in Betracht, dass die Bauwerke aus Tanne weniger stark von holzabbauenden Pilzen befallen und Weissfäulen mittelfristig im Hinblick auf die Tragfähigkeit weniger problematisch sind, dürften Sperren mit Tanne dauerhafter sein als solche mit Fichte.

Neben der Beurteilung der generellen Funktionstauglichkeit sowie einer einmaligen Zustandsanalyse mittels Bohrwiderstandsmessungen wurde die Holzfestigkeit periodisch auch mit einem qualitativen Verfahren untersucht. Prüfgrösse war dabei die Eindringtiefe eines Schraubenziehers (Grösse Nr. 3). Das Werkzeug wurde bei den Zustandserhebungen jeweils in einem Abstand von etwa 0.5 m parallel zum Faserverlauf in radialer Richtung mit einer Kraft von ungefähr 5kg von Hand in den Holzkörper hineingedrückt. Bei einer Eindringtiefe des Schraubenziehers bis 2 mm wurde die Holzfestigkeit als gut bewertet (Zustand Z1). Die Befunde mit reduzierter Festigkeit (Eindringtiefe >2 bis ≤10mm, Z2 in Tab. 1) oder geringer Festigkeit (Eindringtiefe >10mm, Z3 in Tab. 1) wurden gemäss Abbildung 3 den insgesamt sieben Zonen pro Sperre zugeordnet.

Abbildung 2: Sperrentreppe in Hergiswil (Foto 2009, d.h. 13 Jahre nach dem Bau). Zwischen den einzelnen Sperren sind Verlandungen inklusive Vegetation zu beobachten mit der Folge einer unregelmässigen Benetzung des Sperrenkörpers. Figure 2 : Barrage en escalier à Hergiswil (photo 2009, c’est-à-dire 13 ans après la construction). Entre les différents ouvrages, on observe des atterrissements, y compris de la végétation, avec pour conséquence un mouillage irrégulier du corps du barrage.

Abbildung 3: Bereiche der Sperrenkörper für die Beurteilung des Holzzustandes. Zonen 1 und 4: Einbindung oben; Zonen 2 und 3: Abflussbereich oben; Zonen 5 und 7: Einbindung unten; Zone 6: Abflussbereich unten. Figure 3 : Zones des corps de barrage pour l’évaluation de l’état du bois. Zones 1 et 4 : ancrage en haut ; zones 2 et 3 : zone d’écoulement en haut ; zones 5 et 7 : ancrage en bas ; zone 6 : zone d’écoulement en bas.

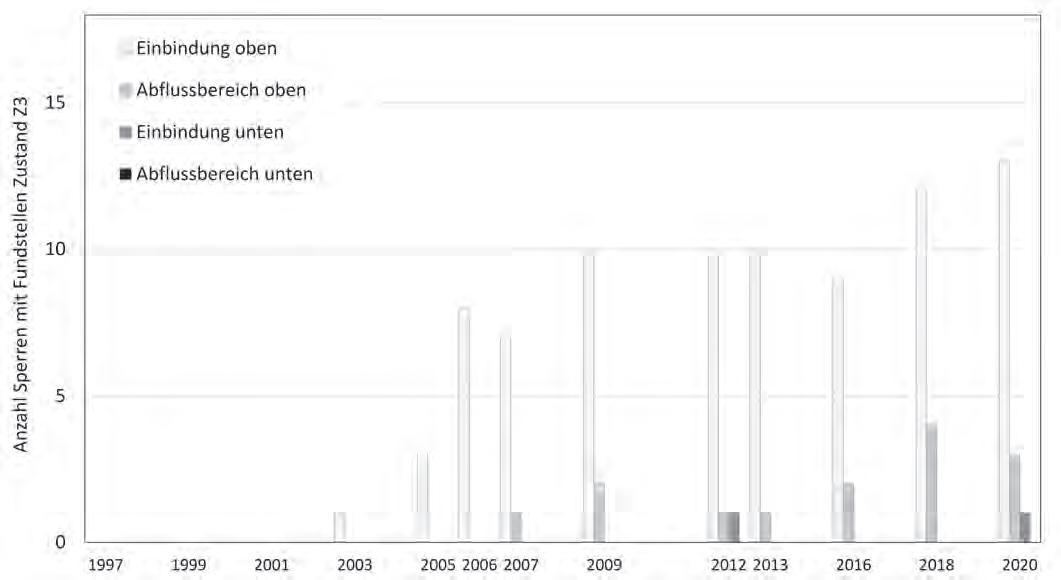

Abbildung 4: Entwicklung der Holzfestigkeit (Längshölzer) der insgesamt 15 beurteilten Sperren von 1997 bis 2020. Eingetragen ist die Anzahl Sperren, bei denen Stellen mit geringer Festigkeit Z3 vorkamen (Eindringtiefe Schraubenzieher > 10 mm). Die entsprechenden Fundstellen sind den verschiedenen Bereichen der Sperrenkörper zugeordnet (vgl. auch Abb. 3). Figure 4 : Évolution de la résistance du bois (bois longitudinaux) des 15 barrages évalués au total entre 1997 et 2020. Le nombre de barrages pour lesquels des endroits de faible résistance Z3 sont apparus (profondeur de pénétration du tournevis > 10 mm) est indiqué. Les emplacements correspondants sont attribués aux différentes zones des corps de barrage (cf. également la figure 3).

Erste Stellen mit reduzierter Festigkeit (Z2) des Holzes wurden 2001 beziehungsweise fünf Jahre nach dem Bau festgestellt. Diese befanden sich an den obersten Längshölzern von drei Sperren, und zwar in den oberen Einbindungen, welche nicht ständig benetzt waren. Zwei Jahre später waren auch einzelne Stellen mit Eindringtiefen von mehr als 10 mm (Z3) zu verzeichnen (vgl. Abb. 4). Zehn Jahre nach dem Bau (d.h. im Jahr 2007) wurden bei drei Vierteln der Sperren Faulstellen beobachtet; bei vier Werken Stellen mit reduzierter Festigkeit (Z2) und bei sieben Werken mit bereits starker Vermorschung (Z3). Bei der letzten Erhebung im Oktober 2020 waren alle fünfzehn Sperren vom Holzabbau betroffen (Z2 oder Z3), wobei an zwei Bauwerken nur Stellen mit geringer Vermorschung (Z2) vorkamen.

Bei der letzten Zustandserhebung im Oktober 2020, also 24 Jahre nach dem Bau, waren immer noch alle Sperren voll funktionstauglich. An zahlreichen Stellen wurden jedoch Anzeichen von Vermorschung beobachtet. In den seitlichen Bereichen der Sperren (Einbindungen) war der Holzabbau stärker fortgeschritten als im ständig benetzten Abflussbereich. Zum Beispiel fanden sich an den obersten Längshölzern von insgesamt 13 Sperren in den Einbindungen vermorschte Stellen (Z3, Abb. 4). Im Abflussbereich war dies nur bei drei Sperren der Fall (Tab. 1). Faulstellen traten überwiegend an den Bauteilen im oberen Bereich der Sperren auf, sowohl an den Einbindungen als auch im Abflussbereich (vgl. Abb. 3 und Tab. 1). Im Gegensatz dazu blieben die Längshölzer am dauernd nassen Sperrenfuss praktisch frei von Fäulen. Nur gerade an zwei Sperren wurden dort Anzeichen von Vermorschung beobachtet.Die Festigkeit des Holzes wurde nicht nur bei den Längshöl-

Tabelle 1: Anzahl Sperren mit Fundstellen mit eingeschränkter (Z2) bzw. geringer Holzfestigkeit (Z3) im Jahre 2020; unterschieden nach Bauteilen (Längshölzer, Füllhölzer, Zangen) und Fundort (Bereiche Sperrenkörper, bzw. Zonen 1 bis 7 gemäss Abb. 3). Insgesamt wurden 15 Sperren beurteilt. Tableau 1 : Nombre de barrages présentant des endroits avec une résistance du bois limitée (Z2) ou faible (Z3) en 2020 ; distinction selon les éléments de construction (bois longitudinaux, bois de remplissage, tenailles) et le lieu de découverte (secteurs des corps de barrage, resp. zones 1 à 7 selon la figure 3). Au total, 15 barrages ont été évalués.

zern, sondern auch bei den Füllhölzern und Zangen beurteilt (vgl. auch Abb. 3). Im Vergleich zu den Längshölzern waren dort weniger Faulstellen zu finden. Nur bei je vier Sperren wurden Füllhölzer respektive Zangen mit starker Vermorschung (Z3) registriert (Tab. 1). Wurde bei Zangen die Festigkeit in Richtung der Holzfasern geprüft, fanden sich deutlich mehr Stellen, bei denen das Prüfwerkzeug um mehr als 10 mm eindrang (Z3). Dies war im Herbst 2020 bei 14 der 15 Sperren der Fall. Die Prüfung in Faserrichtung ist jedoch nicht mit der radialen Prüfung an den Längs- und Füllhölzern vergleichbar, da der Eindringwiderstand längs der Faser auch bei frischem Holz deutlich kleiner ist als senkrecht dazu.

Diskussion und Folgerungen

Die periodischen Zustandsbeurteilungen der Wildbachsperren in Hergiswil zeigen eine beinahe unmittelbare Besiedlung mit holzabbauenden Pilzen. Mit nur geringer Verzögerung wurden auch erste vermorschte Stellen an Längshölzern beobachtet. Unabhängig davon waren im Herbst 2020 die Funktionstauglichkeit und der Gesamtzustand der Werke immer noch gut. Einzig bei einem Werk wurde eine leichte Absenkung der Sperrenflügel festgestellt. Damit der richtige Zeitpunkt für Unterhalt und Erneuerung erkannt werden kann, sind regelmässige Zustandserhebungen unerlässlich. Bauteile in wechselfeuchter Umgebung waren stärker von Holzabbau betroffen als ständig benetzte. Dies stimmt im Wesentlichen mit den Ergebnissen von Nötzli (2002) überein. Allerdings waren dort vor allem die aus Holz gebauten Sperrenflügel stark vom Holzabbau betroffen, während in der vorliegenden Untersuchung überdurchschnittlich viele vermorschte Stellen in den nur teilweise benetzten Einbindungen registriert wurden (die Flügel bestehen hier aus Drahtsteinkörben). Aufgrund der Tatsache, dass in den oberen Bauwerksbereichen die Holzfestigkeit häufiger reduzierter war, könnten bei einer Werkserneuerung in Betracht gezogen werden, die stärker abgebauten oberen Lagen zu ersetzen und die unteren Lagen als Fundament zu belassen.

Die Prüfung der Holzfestigkeit mit dem hier beschriebenen qualitativen Verfahren bewährte sich. Vermorschte Stellen lassen sich damit schnell und einfach identifizieren. Zudem ist eine Beurteilung der Holzfestigkeit nach diesem Vorgehen gut nachvollziehbar. Im Gegensatz zu anspruchsvolleren Methoden wie beispielsweise der Bohrwiderstandsmessung (Rickli und Graf 2014a), können mit der «Schraubenzieher-Methode» nur Festigkeitsverluste der äussersten Zentimeter erkannt werden - Faulstellen im Inneren der Rundhölzer bleiben verborgen. Da die Prüfstellen nicht dauerhaft markiert werden (ca. alle 50cm), kommt die Zustandserhebung einer Art Stichprobeninventur gleich. Es kann somit vorkommen, dass Faulstellen bei einer Folgeinventur nicht mehr entdeckt oder anders beurteilt werden (vgl. auch scheinbare Zustandsverbesserungen in den Jahren 2007 und 2016 in Abb. 4).

Auch wenn an den Bauwerken in Hergiswil bereits nach kurzer Zeit erste Vermorschungen auftraten, dürfte die Funktionstauglichkeit der Sperren aufgrund der Überdimensionierung der einzelnen Bauteile noch verhältnismässig lange gewährleistet sein. Es ist jedoch zu erwähnen, dass im entsprechenden Bachabschnitt relativ wenig Geschiebe transportiert wird und seit dem Bau keine extremen Hochwasser auftraten. Abrasion und mechanische Beschädigungen waren deshalb bis anhin nicht zu beobachten. Nachteilig wirkten sich hingegen Ablagerungen zwischen den einzelnen Sperren mit aufkommender Vegetation aus. Infolge der ungleichmässigen Benetzung konnten sich sogar im Abflussbereich einzelne Faulstellen bilden. Derartige Ablagerungen sollten deshalb im Rahmen des laufenden Unterhaltes entfernt werden.

Idealerweise werden die Sperren direkt in grobe Blöcke verlegt. Dadurch können die Einbindungen steil ausgebildet und der nicht dauernd benetzte Bereich kann klein gehalten werden. Zur Regulierung des Mikroklimas und zum

Schutz vor Austrocknung hat sich zudem eine Beschattung durch Anpflanzen von Ufervegetation bewährt. Allerdings sind hier grosse Bäume aufgrund allfälliger Stabilitätsprobleme (Schneedruck, Wind) nicht erwünscht. Entsprechend sollte die Ufervegetation regelmässig gepflegt werden. In diesem Sinne wurde in Hergiswil der grösste Teil der Erlenbestockung 10 Jahre nach dem Bau auf den Stock gesetzt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sowie Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass für eine lange Lebensdauer von Holzkonstruktionen im Wildbachverbau nicht nur die sorgfältige Auswahl des Baumaterials wichtig ist. Ebenso entscheidend sind eine geeignete bauliche Konzeption, Gestaltung und Verarbeitungsqualität, eine nicht zu extreme mechanische Beanspruchung sowie namentlich auch dauernde Überwachung und Unterhalt der Bauwerke.

Literatur

Böll, A. (1997). Wildbach- und Hangverbau. Berichte der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft: Vol. 343, 123 S. Böll, A., Gerber W., Graf F., Rickli C. (1999). Holzkonstruktionen im Wildbach-, Hang- und Runsenverbau. Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, 60 S. Böll, A. (2003). Überwachung und Unterhalt von Schutzmassnahmen. Kursunterlagen FAN Herbstkurs 2003. Fachleute Naturgefahren FAN, 28 S. Butin, H. (1983). Krankheiten der Wald- und Parkbäume. Leitfaden zum Bestimmen von Baumkrankheiten. Georg Thieme Verlag, New York, 172 S. Bosshard, H.H. (1984). Holzkunde, Band 3: Zur Biologie, Physik und Chemie des Holzes. 2. Aufl., Birkhäuser Verlag, 312 S. Kantone Graubünden, Bern und Wallis (2018). Handbuch Schutzbautenkontrolle. Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, Abteilung Naturgefahren Amt für Wald Bern, Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft Wallis; Version 4.0, Feb. 2018. Nötzli, K., Böll, A., Graf, F., Sieber T.N., Holdenrieder, O. (2008). Influence of decay fungi, construction characteristics, and environmental conditions on the quality of wooden check-dams. Forest Products Journal, 58 (4), 72-79. Nötzli, K., Frei, M., Böll, A. (2002). Tragsicherheit von Holzkonstruktionen im Wildbachverbau - Ein Fallbeispiel 60-jähriger Wildbachsperren. Schweiz. Z. Forstwes. 153 (10), 377–384. Nötzli, K. (2002). Ursachen und Dynamik von Fäulen an Holzkonstruktionen im Wildbachverbau. Diss. ETH Zürich Nr. 14974, 129 S. +Anh. Rickli, C., Graf, F. (2014a). Wildbachsperren aus Fichte und Tanne: Festigkeit und Pilzbefall in den ersten Jahren. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 165 (4), 79-86. Rickli C., Graf, F. (2014b). Holzsperren im Wildbachverbau. Wald und Holz, 10/14, 45-47. Zeh, H. (2010). Ingenieurbiologische Bauweisen im naturnahen Wasserbau. Praxishilfe. Umwelt-Wissen Nr. 1004. Bundesamt für Umwelt, Bern, 59 S. Zeller, J., Röthlisberger, G. (1987). Lebensdauer von Holzsperren am Beispiel der Gamser Wildbäche. Bericht Eidg. Anst. forstl. Vers.wes. Nr. 291, 34 S.

Kontaktadressen

Christian Rickli Eidg. Forschungsanstalt WSL Zürcherstrasse 111 CH-8903 Birmensdorf +41 44 739 2403 christian.rickli@wsl.ch

Frank Graf WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF Climate Change, Extremes and Natural Hazards in Alpine Regions Research Center CERC Gebirgsökosysteme Flüelastrasse 11 7260 Davos Dorf +41 81 417 02 10 graf@slf.ch

INGENIEURBIOLOGIE GÉNIE BIOLOGIQUE INGEGNERIA NATURALISTICA SOIL BIOENGINEERING Erosionsschutzvlies

Natürlicher Schutz aus Schweizer Holz.

Tapis anti - érosion

Protection naturelle de bois suisse.

Stuoie contro l'erosione

Protezione naturale da legno svizzero.

XXX-XXX-000

produziert von | produit par | prodotto da: Lindner Suisse GmbH | CH-9630 Wattwil holzwolle@lindner.ch | www.lindner.ch

Impressum

Mitteilungsblatt für die Mitglieder des Vereins für Ingenieurbiologie Heft Nr. 2/2022, 32. Jahrgang Erscheint viermal jährlich ISSN 1422-008

Herausgeber / Editeur: Verein für Ingenieurbiologie c/o OST Ostschweizer Fachhochschule ILF-Institut für Landschaft und Freiraum Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil Tel.: +41 58 257 48 97 E-Mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch

InternetAdresse / Adresse internet: http://www.ingenieurbiologie.ch

Druck / Impression: Vögeli AG, Langnau i. E.

Verantwortlicher Redaktor/ Rédacteur responsable: Christian Rickli Gebirgshydrologie und Massenbewegungen Eidg. Forschungsansalt WSL Zürcherstrasse 111 8903 Birmensdorf Tel.: +41 44 739 24 03 E-Mail: christian.rickli@wsl.ch

Redaktionsausschuss / Comité de rédaction: Robert Bänziger Tel.: + 41 44 850 02 81 E-Mail: robert.baenziger@bk-ing.ch

Roland Scheibli Tel.: + 41 43 259 27 64 E-Mail: roland.scheibli@bd.zh.ch

Monika La Poutré Tel.: + 43 650 8615215 E-Mail: m.stampfer@gmx.at Lektorat / Lectorat: Martin Huber Tel.: + 41 32 671 22 87 E-Mail: martin.huber@bsb-partner.ch

Übersetzungen / Traductions: Rolf T. Studer E-Mail: rolf.studer@mail.com

Sekretariat / Secrétariat: Verein für Ingenieurbiologie c/o OST Ostschweizer Fachhochschule ILF-Institut für Landschaft und Freiraum Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil Tel.: +41 58 257 48 97 E-Mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch

Weitere Exemplare dieses Heftes können zum Stückpreis von Fr. 20.– beim Sekretariat bezogen werden.

Inserate Annonces

Nächste Ausgaben Prochaines éditions

lnseratentarif für Mitteilungsblatt / Tarif d’insertion dans le bulletin Der vorliegende Tarif ist gültig für eine Ausgabennummer. Le present tarif comprend l´insertion pour une parution 1 Seite Fr. 1125.– 2/3 Seite Fr. 825.– 1/2 Seite Fr. 600.–1/3 Seite Fr. 450.– 1/4 Seite Fr. 375.– 1/8 Seite Fr. 225.–

Separate Werbebeilage beim Versand: 1 A4-Seite Fr. 1000.–jede weitere A4-Seite Fr. 300.–

lnseratenannahme: Verein für Ingenieurbiologie c/o OST Ostschweizer Fachhochschule ILF, Institut für Landschaft und Freiraum, Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil, Tel. +41 58 257 48 97, sekretariat@ingenieurbiologie.ch

Link auf der Internetseite des Vereins / Liens sur la page de l’Association: Fr. 750.– pro Jahr/par an Oder gratis bei Inseraten im Mitteilungsblatt im Wert von mindestens Fr. 750.– pro Jahr. Ou gratuit pour des annonces dans le bulletin d’une valeur d’au moins Fr. 750.– par an.

Thema

Redaktion Wildbäche: ein Blick über die Grenzen Monika La Poutré Wasserbau mit ökologischer Zielsetzung Robert Bänziger Exkursionsführer zur Mitgliederversammlung 2023 Roland Scheibli

Verein für Ingenieurbiologie c/o OST Ostschweizer Fachhochschule ILF Institut für Landschaft und Freiraum Oberseestrasse 10, CH-8640 Rapperswil Tel.: +41 58 257 48 97 E-Mail: sekretariat@ingenieurbiologie.ch

Europäische Föderation für lngenieurbiologie Federazione Europea l’lngegn Naturallstica Europ. Federation for Soil Bioengineering Fedetaclon Europea de lngenierta def Palufe

Giovanni de Cesare EPFL ENAC IIC PL-LCH GC A3 495 (Bâtiment GC) Station 18, CH-1015 Lausanne Tel. +41 21 69 32517 Mail: giovanni.decesare@epfl.ch

Fachbeiträge sind gemäss den redaktionellen Richtlinien zu verfassen und bis zum Redaktionsschluss dem/der zuständigen Redaktor/in einzureichen.