Año6,núm.60-junio-2025

La belleza del Río Bravo y las montañas Franklin como el drama humano de la migración internacional, 2023. Fotografía: Omar Ornelas.

Jorge Carrera Robles

DIRECTOR CENTRO INAH CHIHUAHUA

Consejo Editorial Académico

José Francisco Lara Padilla Víctor Ortega León

Mariana Mendoza Sigala DIFUSIÓN/CORRECCIÓN DE ESTILO

José Fierro Morales DISEÑO EDITORIAL

Contacto:

Paseo Bolívar 608, Chihuahua, Chih. C.P 31000

Teléfono: (614) 4103948, 4163098 Ext.178014 buzon_gacetinah@inah.gob.mx

Gacet INAH Chihuahua, Año 6, núm. 60, junio-2025, es una publicación mensual editada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Córdoba 45, colonia Roma, C.P. 06700, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, www.inahchihuahua.gob.mx, buzon_ gacetinah@inah.gob.mx. Editor responsable Mariana Mendoza Sigala. Reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2023-073111532700-109. ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este número Centro INAH Chihuahua, avenida Paseo Bolívar núm. 608, colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000, Tel. (614) 4103948. Fecha de última modificación, 24 de octubre de 2023. Todos los contenidos de esta publicación son responsabilidad de sus autores. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin la previa autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

GacetINAH Chihuahua, cinco años después ............... 4

Jorge Carrera Robles

GacetINAH, 5 años comunicando ............................. 5

José Francisco Lara Padilla

Desplazamiento forzado en Chihuahua:

Conocer(nos) para respetar .......................................... 6

Horacio Almanza Alcalde

Los vecinos de Paquimé. La Cultura Mimbres 8

Eduardo Pío Gamboa Carrera / Steven Le Blanc / Karina Gutiérrez Vacio

Fray Agustín Rodríguez y los indios pueblo 10

América Malbrán Porto

Junta de los ríos del norte: breves notas coloniales ....11

Mayra Mónica Meza Flores

Revolución Mexicana, antecedentes de una transición ............................................................ 12

José Roberto Fernández Muñoz

De Zacatecas a Chihuahua, Luis Moya el revolucionario 13

Santiago Delgado Prado

Maíz, cuerpo femenino y orden social en la región norte de Oaxaca .......................................... 14

Esperanza Penagos Belman

Operación Monumento .............................................. 15

Víctor Ortega León

“El cuento del MUREF”. Historia para primeras infancias 16

Edgar Fernando Meza González

Ser custodio en la zona arqueológica de Paquimé 17

Carlos Mario Soto García

Una entrada de postal ................................................. 19

Jorge Meléndez Fernández

Migración y refugio en Chihuahua ............................ 20

Mariana Mendoza Sigala

Piedra sobre piedra: la Catedral de Chihuahua .......... 22

Gastón René Fourzán Fierro

El Carrizal en 1865: Elecciones, votantes y territorio 24

Carlos Franco Castillo

Lo nuestro es el patrimonio cultural

Soy Laura Quiñónez Muñoz 26

Ventanilla Única ......................................................... 29

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

GacetINAH Chihuahua, cinco años después

Recordar los inicios de GacetINAH obliga a remitirnos a los difíciles días de la pandemia por el Covid-19. Flagelo que nos recordó la fragilidad humana ante las catástrofes, pero también su capacidad creativa y de comprensión sobre la realidad que se vive.

En efecto, la pandemia provocó un ejercicio profundo de reflexión. No fueron pocos los momentos y las preguntas sobre la existencia humana y las circunstancias que la envuelven en las últimas décadas. Entre ellas, con recurrencia se escuchó: ¿Hasta dónde la industrialización de alimentos y el consumismo han desvirtuado la esencia humana?

Si, no son pocas las voces que señalan que el agobio por los bienes materiales y una aparente “facilidad” para satisfacer las necesidades alimenticias, en realidad nos han alejado del contacto con la naturaleza y no se diga de la calidad de lo que comemos. El abuso de sustancias químicas ahoga o sustituye de manera alarmante lo natural (orgánico, como se dice hoy en día).

Dentro de esas reflexiones proactivas, sin duda, se inscribe GacetINAH. El confinamiento en casa que vivimos todos con el propósito de evitar contagios trajo consigo nuevas experiencias laborales. Como sociedad nos dimos cuenta que podíamos y debíamos encontrar innovadoras formas de comunicación, y para construir comunidades y grupos de trabajo. Aún en los días aciagos era posible detonar iniciativas a favor del patrimonio chihuahuense.

Año 6, núm. 60-junio-2025

Jorge Carrera Robles Antropólogo Centro INAH Chihuahua jorge_carrerarobles@inah.gob.mx

Fue así como germinó la semilla en junio de 2020. El primer número de GacetINAH dio cuenta no solo de la voluntad y compromiso de aprovechar los espacios que ofrecía el “trabajo en casa”, sino también la materialización de una revista digital que prometía ser mensual, con contenidos breves y sustanciosos, cuyo diseño favoreciera su lectura.

A cinco años, el saldo es positivo y nos infunde a seguir adelante en un proceso de reinvención permanente. Las seis páginas iniciales se cuadruplicaron, enriqueciendo los contenidos con secciones permanente y nuevas colaboraciones. Destaca la incorporación de artículos escritos por personas externas al Centro INAH Chihuahua, ensanchando el horizonte de contenidos temáticos. Del mismo modo, resaltamos la contribución de fotógrafos cuyo talento aporta calidad a la imagen de la publicación digital.

Un reconocimiento a Mariana Mendoza, Víctor Ortega, José Fierro, Francisco Lara y Jorge Carrera, quienes constituidos en consejo editorial hacen posible que cada primero de mes, una vez publicada GacetINAH, circule por diversos estados de México y países del mundo.

¡En hora buena!

Cuarta temporada de campo en Cueva de Las Monas

Desde el pasado 20 de mayo y hasta el 6 de junio, el grupo de restauradores especializado en expresiones gráfico-rupestres trabaja en Cueva de Las Monas. Por cuarto año consecutivo, se asiste a tan importante sitio arqueológico con el propósito de limpiar y consolidar sus valiosas pinturas elaboradas por comunidades antiguas de cazadores-recolectores mucho antes del contacto español y durante su dominio.

Cueva de Las Monas, ubicada en el norte del municipio de Chihuahua, representa uno de los sitios más relevantes de su tipo, no solo de nuestro estado sino del norte de México.

http://inahchihuahua.gob.mx

GacetINAH, 5 años comunicando

Con la aparición de este ejemplar número 60 GacetINAH cumple 5 años.

Cinco años de persistencia en el esfuerzo por comunicarnos con un público amplio que mes con mes se ensancha. Cinco años proponiendo contenidos de interés sobre la región septentrional y su patrimonio cultural.

Cinco años convocando a los profesionales del Centro INAH Chihuahua y de otras instituciones a compartir sus reflexiones y experiencias sobre el quehacer institucional que despliegan día con día; donde la conservación, la investigación y la difusión del acervo arquitectónico, arqueológico y cultural del norte mexicano son prioridades.

Cinco años de confeccionar un modelo de comunicación innovador, capaz de reemplazar los ropajes tradicionales de papel y tinta por el traje de luces en las pantallas.

Cinco años de ubicuidad por el mundo a través de la magia digital.

Cinco años de sopesar el tono exacto de la publicación mensual, ocupados en compartir a nuestros lectores un diseño atractivo, pertinente, documentado, breve y con ilustraciones.

Un lustro agradeciendo a nuestros lectores su interés y generosa retroalimentación.

¡Larga vida para GacetINAH!

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

Desplazamiento forzado en Chihuahua: Conocer(nos) para

respetar

Horacio Almanza Alcalde Antropólogo Centro INAH Chihuahua halmanza.chih@inah.gob.mx

En distintos puntos y momentos de la historia del planeta, la exacerbación de la violencia ha llevado a que personas abandonen sus residencias y busquen lugares más seguros para vivir. Cada caso tiene sus particularidades, se dan en contextos muy distintos al nuestro y tendemos a pensar que eso no ha ocurrido aquí antes ni puede hacerlo en el futuro.

Actualmente, en Chihuahua estamos viendo pasar frente a nosotros dos formas de desplazamiento forzado. Una es el recorrido de personas de países al sur del nuestro, cuyo entorno sociopolítico se descompuso y su única opción fue huir tras mejores oportunidades. Al mismo tiempo, la violencia del crimen organizado en México, disparada en el año 2007, ha evolucionado hasta poner en riesgo la vida y libertad de personas de comunidades principalmente serranas, lo que las ha empujado a huir de sus ranchos y rancherías, buscando refugio improvisado en lugares precarios, con familiares o conocidos, o en sitios destinados exprofeso por el Estado.

La población en general recibimos estos fenómenos con confusión, y somos susceptibles de adoptar explicaciones erróneas y con prejuicios. Tenemos, sin embargo, un papel importante que jugar para contrarrestar la violencia estructural que prevalece y por ello

Año 6, núm. 60-junio-2025

http://inahchihuahua.gob.mx

es necesaria una mejor comprensión del problema. Enlisto algunos puntos importantes a considerar:

• El desplazamiento es tan solo una manifestación, resultado de muchas causas convergiendo. Un aspecto común y relevante a considerar es que el desplazamiento forzado es involuntario y resultado de sistemas de seguridad y procuración de justicia fallidos.

• Vivimos un contexto en el que el desplazamiento interno se sobrepone con el externo, que muchas veces confundimos con el genérico término de migración, pero muy frecuentemente la migración implica desplazamiento.

• Hay pocos, pero a veces influyentes, focos de odio a las personas en movilidad, eso, lejos de resolver problemas, los agranda en dimensiones inéditas, porque quien genera odio irracional no puede tener un proyecto de bien común.

• Hay personas que se preocupan y ocupan ofrecer solidaridad continua a las personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares. Podemos apoyarlas de muchas maneras.

• Debemos vernos en el espejo de las personas desplazadas, las circunstancias que los llevaron a ello es frecuente llegaron de forma

http://inahchihuahua.gob.mx

inesperada, pero bajo condiciones discretas que actualmente podemos estar viviendo sin saberlo. Nuestros antepasados inmediatos pudieron haber llegado aquí por razones de desplazamiento forzado.

• Toda persona, sin importar su lugar de origen y su nivel de riqueza tiene valiosos talentos que aportar en toda sociedad. Nos empobrece pensar que por ser foránea traerá perjuicios; nos enriquece confiar y ofrecer solidaridad, porque ello abre las posibilidades de que puedan dar lo mejor de sí.

• Es por mucho más demostrable que lo común siempre ha sido que la migración está en el origen de nuestras comunidades. Las sociedades prosperan donde persiste la convivialidad. El apoyo mutuo y el respeto a las diferencias han jugado siempre un papel fundamental en sus logros.

Año 6, núm. 60-junio-2025

S e r i e :

Los vecinos de Paquimé. La Cultura

Mimbres

(Parte 6)

Eduardo Pío Gamboa Carrera

Steven Le Blanc

Karina Gutiérrez Vacio Arqueólogos

Centro INAH Chihuahua eduardo_gamboa@inah.gob.mx

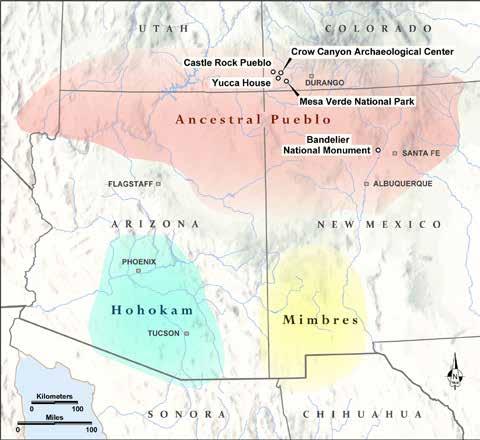

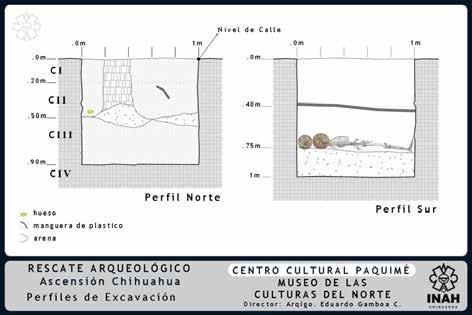

La información del presente ensayo está basada en un rescate arqueológico en Ascensión, Chihuahua, donde se hallaron tres osamentas y dos cuencos de cerámica Mimbres en 2012, estos últimos famosos por su calidad artística y valor histórico. Esta cerámica, destaca en el South West (SW) por sus diseños figurativos y geométricos, y es considerada una de las más importantes de esta región comparable a la de Paquimé.

Mapa de la Región Mimbres, Modificado en 2025 de; https://www.sapiens.org/app/uploads/2017/09/03SW-USA2.jpg

Tradicionalmente se ubicaba a la Cultura Mimbres en el suroeste de Nuevo México, pero los hallazgos en Chihuahua sugieren una mayor extensión geográfica e implican vínculos con la posterior Cultura Casas Grandes. Los nuevos hallazgos, con cuencos Mimbres, documentados por el equipo del Proyecto Arqueológico Paquimé en el noroeste de Chihuahua, amplían nuestro entendimiento de su presencia en la región.

Año 6, núm. 60-junio-2025

La Cultura Mimbres surge hacia el 200 d.n.e., a partir de los primeros agricultores del suroeste de Nuevo México, quienes fabricaban cerámica sencilla. Con el tiempo, desarrollaron cerámica roja pulida y luego pintada, hasta alcanzar un alto nivel artístico.

Hacia el 1000 d.n.e., las viviendas pasaron de casas subterráneas a estructuras de un solo piso, con muros de ado -

http://inahchihuahua.gob.mx

S e r i e :

be, agrupadas en bloques que podían tener hasta 150 habitaciones. También se han hallado sitios más pequeños con pocas habitaciones.

Entre los principales investigadores del tema están Bradfield, Cosgrove, Parsons, LeBlanc, Anyon, Shafer y Gilman, quienes han documentado la evolución de la cerámica y las formas habitacionales.

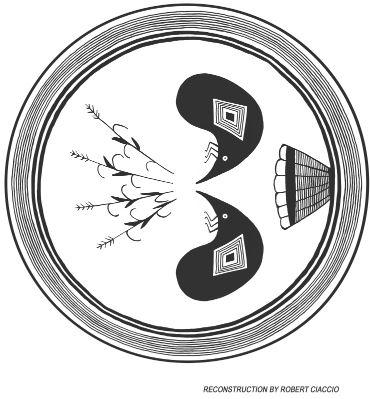

En esa misma época se desarrolló la cerámica Mimbres Clásico Negro sobre Blanco, con cuencos hemisféricos decorados internamente. Estos cuencos se utilizaban en entierros: se colocaban invertidos sobre la cabeza del difunto, perforados con un “agujero de muerte”, de significado aún incierto.

Este tipo de entierro es el rasgo más distintivo de la Cultura Mimbres en toda la región de

http://inahchihuahua.gob.mx

Oasisamérica, y no se ha encontrado en otras culturas. Aunque algunos otros elementos culturales eran compartidos con pueblos vecinos, el cuenco funerario invertido es exclusivo de los Mimbres.

Los cuencos rara vez eran comercializados fuera de su área cultural, y cuando lo eran, no se usaban en rituales funerarios, lo que refuerza su carácter identitario.

Hacia el año 1130 d.n.e., la Cultura Mimbres colapsa. Aunque la población no desaparece, su cerámica y arquitectura cambian drásticamente, especialmente en el sur. En el norte se preservan algunos elementos durante más tiempo.

Tras la desaparición de la Cultura Mimbres, surge la Cultura Casas Grandes, centrada en Paquimé. Parte del antiguo territorio Mimbres se integró a esta nueva cultura, en lo que se conoce como la fase Black Mountain.

El segundo cuenco rescatado, Mimbres Black on Withe. con diseños geométricos abstractos. Imagen de Archivo, 2012. , Proyecto Arqueológico Paquimé.

Año 6, núm. 60-junio-2025

Fray Agustín Rodríguez y los indios pueblo

En 1581, el franciscano fray Agustín Rodríguez, quien residía en Valle de San Bartolomé, tuvo noticia “por ciertos indios conchos, que se comunicaban con los pazaguates, que hacia la parte del norte había ciertas poblaciones no descubiertas [donde] había cierta población de indios que tenían algodón y hacían mantas de que se vestían”, las cuales se encontraban más allá de las minas de Santa Bárbara, por lo que pidió licencia al virrey, conde de Coruña, “para entrar en ellas, con intento de predicar a los naturales la ley evangélica”.

La empresa se conformó y fue muy pequeña en relación con otras que le antecedieron. Antonio Espejo nos dice que se conformó por fray Agustín “y otros dos que se llamaban, fray Francisco López y fray Jhoan de Santa María, con siete u ocho soldados, de que iba por su caudillo, Francisco Sánchez Chamuscado”, esta fue conocida como expedición de Chamuscado y Rodríguez.

Salieron del Valle de San Bartolomé el 5 de junio, desde “donde comenzaron su jornada de doscientas cincuenta leguas hacia el norte”. Dos de los soldados que acompañaron la expedición, Pedro de Bustamante y Hernando Gallegos, relataron la aventura, que quedó plasmada en el testimonio que dieron en la Ciudad de México, dos años después. Ambos soldados narraron que antes de partir “se apercibieron de armas, caballos y los demás pertrechos necesarios […] conviene a saber, cotas y zaragüelles de malla (calzones muy amplios de origen andalusí) y arcabuces, y los caballos armados”, por su parte Espejo menciona que reunió catorce soldados para la expedición, “…a los cuales o a la mayor parte socorrí con armas y caballos; municiones y bastimentos y otras cosas necesarias para tan largo y nuevo viaje…” pagando todo de su bolsillo.

De acuerdo con este testimonio la expedición “partió con ciento quince caballos y mulas” a los que se sumaron 600 ovejas, cabras, vacas y cerdos. En los documentos se menciona también que los frailes llevaban gente de su servicio “cada uno de ellos [los soldados], un criado indio; y los frailes llevaban siete indios, los cuales eran de las dichas minas de Santa Bárbola; y entre ellos iba un mestizo”.

La expedición avanzó bordeando los ríos Conchos y Grande, donde iban encontrando rancherías a las que no dieron importancia pues se trataba de “indios desnudos”. Por fin llegaron a la primera aldea de los indios pueblo (Nuevo México), que vivían en casas de tres, cuatro o cinco pisos. La crónica señala que visitaron 61 asentamientos pueblo, antes de regresar a la Nueva Vizcaya.

Esto nos deja claro que, aunque pequeña, una empresa de conquista se conformaba no solo por los soldados y el servicio, sino que llevaban ganado y alimento suficiente para no sufrir hambre en el trayecto, además de las armas y municiones.

La crónica señala que visitaron 61 asentamientos pueblo, antes de regresar a la Nueva Vizcaya.

Año 6, núm. 60-junio-2025

http://inahchihuahua.gob.mx

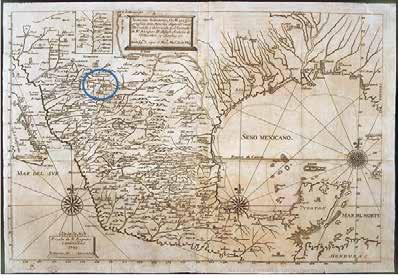

Iconismo y derrotero, o mapa geográfico de la américa septentrional. Página de Archivos Españoles (PARES), 1746.

Este relato data del siglo XVIII. Aborda el origen del Presidio de Nuestra Señora de Bethlem y Santiago de las Amarillas del Norte, en la confluencia de los ríos Conchos y del Norte, donde actualmente es Ojinaga, Chih. El documento integra la Colección de Manuel Rosales Villa, cronista de Camargo. Su fuente original es el Archivo General de Indias y hoy podemos acceder a el gracias a la noble tarea de investigación y paleografía del señor Rosales en temas de historia regional. Antes, situaremos algunos datos relevantes sobre la región.

Se trata de un sitio enclavado en el desierto chihuahuense, que en la entidad se localiza entre las Sierras Madre Occidental y Oriental, situado al noreste del estado y favorecido con el afluente del Río Conchos. Resguarda riquezas naturales y paisajistas de incomparable belleza, como los cañones del Pegüis (Ojinaga), Santa Elena y San Carlos (Manuel Benavides), las grutas de Coyame y el hermoso Barranco Basilio (Cuchillo Parado).

(Parte 1 de 3)

Mayra Mónica Meza Flores Antropóloga Centro INAH Chihuahua mayra_meza@inah.gob.mx

saliente que han tenido los ejidatarios candelilleros, al ser poseedores de un oficio y técnicas de larga tradición en esta comarca.

Otro aspecto propio de la identidad local es el legado del valeroso Toribio Ortega, quien inició el movimiento revolucionario de 1910, seis días antes al levantamiento proclamado por Madero, convirtiendo a la población de Cuchillo Parado en la cuna de la Revolución Mexicana. Hecho que cada año se conmemora el 14 de noviembre, mediante sesión solemne del Congreso del Estado y guardia de honor en el busto del célebre revolucionario.

Fragmento del mapa geográfico. Área de la Junta de los Ríos del Norte. Página de Archivos Españoles (PARES).

Aquí surge una de las tradiciones agaveras más reconocidas a nivel nacional e internacional, ¿quién no se ha deleitado alguna vez con el sotol de Coyame? O bien, ¿cuántos no hemos escuchado la leyenda verídica del siglo XIX, de la derrota sufrida por el indio Victorio en el paraje de Tres Castillos, y con ello la rendición del pueblo apache? Asimismo, es preciso mencionar el papel sobre -

http://inahchihuahua.gob.mx

Sin duda, el excepcional desierto, a través de su gente y recursos naturales, han generado desde siempre una importante diversidad cultural, histórica y de patrimonio muy poco explorado y difundido. Sirva pues este artículo para echar un vistazo a los antecedentes de la historia colonial de esta interesante zona.

Como preámbulo, es conveniente precisar que uno de los rasgos distintivos de los pobladores originales de esta región fue su organización en bandas de cazadores y recolectores con fuerte sentido de territorialidad. Esta característica se desarrolló en su relación con el medio ambiente. Estaba asociada a un sentido amplio de pertenencia sustentada en el conocimiento, la adaptación y una gran movilidad de las naciones indias en ese medio agreste que habitaban; lo que a la postre sería parte fundamental en los aspectos que generaron su actitud de rebeldía ante la colonización, y que constituyeron, a mi parecer, el capital social más importante que lograría mantener prolongadamente su capacidad e ímpetu de resistencia ante el avance español.

Año 6, núm. 60-junio-2025

El general Porfirio Díaz gobernó México por mas de 35 años, siete periodos presidenciales, entre 1876 a 1911.

El impulso económico permitió la construcción de vías férreas que facilitaron el intercambio comercial, incrementando la exportación de materias primas, tanto en la minería como en la agricultura. Sin embargo, los cambios incidieron en la sobre explotación de los recursos naturales y en detrimento de los sectores más desprotegidos como el obrero y el campesino, creando una diferenciación social que favorecía a la clase alta —hacendados y empresarios extranjeros—, lo que generó descontento y oposición política al régimen.

A principios del siglo XX se dan diversas crisis, teniendo una creciente insatisfacción en diversos sectores de la sociedad. Surgieron movimientos que fueron brutalmente reprimidos, entre ellos: el levantamiento de Tomóchic, Chihuahua (1891), la huelga de los mineros en Cananea, Sonora (1906), la huelga de trabajadores textiles de Río Blanco, Veracruz (1907) y el levantamiento en Cuchillo Parado, Chihuahua por Toribio Ortega y Porfirio Ornelas (14 de noviembre de 1910). También en el estado de Chihuahua se levantaron Abraham González en Ojinaga, Francisco Villa en San Andrés y Pascual Orozco en Guerrero.

La geopolítica

Al respecto, es conveniente destacar la relevancia geográfica y política de la frontera juarense. Ciudad Juárez al principio del siglo XX contaba con una población no mayor de 11 mil habitantes. Tuvo un papel muy relevante en el movimiento revolucionario de 1910. Las razones de su importancia fueron geográficas y comerciales.

Por un lado, la ciudad fronteriza fue la terminal del Ferrocarril

Año 6, núm. 60-junio-2025

José Roberto Fernández Muñoz Historiador MUREF-INAH roberto_fernandez@inah.gob.mx

Central Mexicano, siendo frontera con El Paso Texas. Contaba con un comercio pujante, infraestructura en caminos, agua potable, electricidad, medios de comunicación y de distribución de mercancías. Sus insumos llegaban a todo el país o bien podrían provocar un importante desabasto.

Si bien la Revolución Mexicana fue un movimiento de índole rural, los combates decisivos se llevaron en escenarios urbanos, como el de Ciudad Juárez.

El ocaso de porfiriato y el Plan de San Luis

En 1908 el presidente Porfirio Díaz le concede una entrevista al periodista canadiense James Creelman de la revista británica Pearson’s Magazine. Díaz expresó que México estaba preparado para elecciones libres, sin el peligro de revoluciones armadas, aceptando la formación de partidos nuevos de oposición, y que su gobierno ya no deseaba continuar en la presidencia. Teniendo como repercusión que grupos opositores al gobierno de Díaz se manifestaran, entre ellos Francisco I. Madero, que emprendió una campaña electoral, que fue suspendida por su aprehensión, encarcelándolo en San Luis Potosí. En dicha ciudad, Madero elaboró un plan democratizador en el que convocaba a un levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910 para quitar del poder presidencial al general Porfirio Díaz, estableciendo nuevas elecciones.

Porfirio Díaz. MUREF, sala central.

http://inahchihuahua.gob.mx

En las breves biografías de Luis Moya se habla de un mitin realizado en marzo de 1910, en el que Francisco I. Madero visitó la capital del estado de Zacatecas para exponer sus ideas y pedir el voto de los zacatecanos. Por razones que no están del todo claras se menciona que Luis Moya se encontraba entre los asistentes y que la figura decidida de Madero lo cautivó, por lo cual después del evento se entrevistó con él y de ahí su incursión a las filas del Partido Antirreeleccionista. Luis Moya contaba con 55 años de edad, bastante veterano para esos trances de hacer revolución. Pudiéramos hacer muchas preguntas del por qué un personaje con recursos económicos favorables tuviera que involucrarse en estas dinámicas aventuradas, en las que el destino de esas nuevas propuestas era incierto. Se podría pensar en los arrebatos de juventud o el infortunio de otros, como Francisco Villa, o los ideales de tierra y libertad, para el caso de Emiliano Zapata, quizás más fáciles de entender, ¿pero Luis Moya?, hijo de un acaudalado ranchero zacatecano; aquel a quien se suponía nada le faltaba para la subsistencia, como sí era el caso de miles de pobladores del México de entonces. Queremos pensar que a Moya le sucedió lo mismo que a Francisco I. Madero, quien fue movido por el nacionalismo, el sueño de la equidad de oportunidades y la democracia.

De Zacatecas a Chihuahua, Luis Moya el revolucionario

(Parte 1)

http://inahchihuahua.gob.mx

Santiago Delgado Prado Gestor del patrimonio cultural Museo de Guadalupe, Zacatecas-INAH santiago_delgado@inah.gob.mx

Podemos generar muchas hipótesis sobre las razones de Luis Moya para meterse como redentor de los necesitados. Él, quien vivió del sistema porfirista —bastante degradado a esas alturas—, y donde el propio general Díaz era un anciano, al igual que sus generales, sosteniendo un país bajo el sistema hacendario, con el abuso de los más poderosos hacia las clases trabajadoras y campesinas.

Francisco Ignacio Madero contaba con un número no determinado de correligionarios en todo el país. No obstante, como es sabido, Chihuahua era un núcleo central del proyecto maderista. Allí, en la ciudad capital, se reunirían en secreto y con cautela en la casa del más ferviente seguidor de la causa maderista, Abraham González, el cual convocó a diversos personajes como Francisco Villa, Tomas Urbina, el coronel Lomelín, Cástulo Herrera, Guillermo Vaca, Braulio Hernández, el licenciado Aureliano González, el doctor Perea, así como el zacatecano Luis Moya, entre muchos otros. Sin grados militares aún, pues se fueron dando nombramientos según actitudes, y de la noche a la mañana se invistieron coroneles como Luis Moya o Abraham González, capitanes, tenientes, sargentos, entre otros cargos.

En las biografías de Francisco Villa no se menciona a Luis Moya como un cabecilla o como miembro de esas reuniones.

En la siguiente colaboración continuaremos analizando algunos de los rasgos y trayectoria revolucionaria de este importante correligionario de la causa maderista.

Año 6, núm. 60-junio-2025

Dice Maurice Godelier que “toda descripción y representación del mundo es y será siempre una simbolización y una interpretación, por ello la naturaleza será siempre interpretada y transformada en un hecho cultural”. El cuerpo humano, al ser parte de esa naturaleza, pasará por esa construcción simbólica que cobrará sentido en el seno de la sociedad que la ha construido.

El pensamiento mesoamericano no es extraño a dicha premisa. En este breve texto quiero testimoniar la conexión que una cultura indígena particular construye entre el maíz y el cuerpo de la mujer cuando va a ser madre. Mi hipótesis general es que entre los mazatecos hay una relación de paralelismo simbólico entre el cuerpo humano y el maíz en las diversas etapas de la vida, y que dicha relación “madura” cuando el hombre o la mujer manipulan productivamente dicha gramínea. Daré breves ejemplos de ese paralelismo simbólico.

En principio, he de decir que, en época de siembras, en particular de tubérculos, hay un efecto metonímico entre el cuerpo de la mujer encinta y los productos a

Año 6, núm. 60-junio-2025

Esperanza Penagos Belman Antropóloga social Centro INAH Chihuahua epenagos.chih@inah.gob.mx

sembrar, por ello en la región de la mazateca baja (norte de Oaxaca lindando con Puebla y Veracruz) se buscan mujeres grávidas para sembrar frutos como la yuca, el camote, el plátano, el frijol, la calabaza, el chical, pero no el maíz.

Asimismo, ese paralelismo mujer-maíz se presentará en la ontogenia del feto pues, como señalaron los informantes durante el curso de la investigación, el maíz deberá ser consumido por la mujer grávida en sus muy diversas presentaciones, ya sea como tortillas, totopos, atoles, pozoles, bollitos, tamales, elote, pozol y tantas otras, pues contribuirá al crecimiento del niño y, sobre todo, en la formación de su osamenta. También una mujer embarazada estará obligada a tomar “agua de masa”, dado que ello asegurará el crecimiento de los pechos y la provisión de abundante leche materna. En un acto de traslación simbólica, podemos decir que el maíz hecho masa se transformará en leche para el bebé. Por otro lado, la parturienta estará impedida de dejar el comal en la leña sin nada que calentar; si no se cuida esta prohibición cotidiana, el calor se trasladará al cuerpo femenino y será fatal en el momento del parto, pues señalan que la placenta no caerá por efecto del calor acumulado.

En fin, fui testigo de muchas prohibiciones y prescripciones que deben tomarse dado que el cuerpo de los hombres y las mujeres tienen una proximidad conceptual con el maíz. Esa contigüidad puede verse incluso en el rostro humano pues, desde su perspectiva simbólica, la comisura que está encima de los labios guarda la forma misma del corazón del maíz.

http://inahchihuahua.gob.mx

ochenta años de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en el frágil contexto geopolítico que impera actualmente, conviene recordar que las guerras, además de catástrofes humanas son debacles culturales sin parangón. Esta obra da cuenta del profundo impacto sufrido por buena parte del patrimonio artístico e histórico de Europa durante los años del conflicto bélico más destructivo de la historia reciente.

Bajo consigna y mediante un plan orquestado desde la propia cúpula del Tercer Reich, los nazis llevaron a cabo un saqueo cultural sistemático en todos aquellos territorios que iban ocupando militarmente mientras avanzaban de forma progresiva sobre los países europeos. Joyas arquitectónicas, pinturas, esculturas, pergaminos medievales, bibliotecas enteras, retablos, fotografías, joyería, reliquias religiosas y cuanto objeto fuera considerado de relevancia para la historia o el arte, de acuerdo principalmente a los criterios de Hitler, Himmler y algunos de sus subalternos, fueron sistemáticamente expoliados de museos, colecciones particulares, templos

Operación Monumento

Víctor Ortega León Arqueólogo Centro INAH Chihuahua victor_ortega@inah.gob.mx

y edificios públicos para pasar a formar parte de las colecciones personales de estos mismos dirigentes. Todo aquello que para ellos no fuera relevante, como algunas vanguardias que consideraban decadentes, era simplemente destruido. De esta forma, muchos tesoros artísticos de Europa se perdieron para siempre y de otros se ignora todavía su paradero.

La Subcomisión de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, una unidad de peritos, entre directores de museos, curadores, historiadores, artistas, arquitectos y militares de varios países, coordinada por Estados Unidos y Gran Bretaña, se formó con el objetivo de preservar, en la medida de lo posible, el patrimonio europeo que no solo se encontraba en riesgo, sino que estaba siendo, de hecho, destruido. Se les conoció como “Monuments Men” y no solo pudieron recuperar decenas de miles de objetos artísticos e históricos que ya habían sido desplazados y escondidos por los nazis, sino que, además, lograron que la protección cultural fuera considerada también un tema principal en las estrategias bélicas.

Pero la Subcomisión de Monumentos no solo tuvo que luchar contra el tiempo, el fascismo ideológico, el caos en el frente de batalla y los pobladores resentidos que iban quedando en las ciudades destruidas, sino también contra la burocracia institucional de sus propios países y dirigentes, dejando en claro que para los políticos y directivos convencionales el patrimonio cultural nunca ha sido una prioridad.

Una lectura que, sin duda, no deja a nadie indiferente.

Referencia bibliográfica:

EDSEL Robert M. y Bret Witter (2013) Operación Monumento, Editorial Océano, México, D. F.

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

“El cuento del MUREF”. Historia para primeras infancias

Edgar Fernando Meza González Ingeniero en sistemas computacionales Comunicación Cultural y Educativa MUREF-INAH Chihuahua edgar_meza@inah.gob.mx

Através de la claridad proporcionada por las renovadas estrategias de difusión cultural y educativa implementadas en el Museo de la Revolución en la Frontera, la encomienda de crear contenidos educativos y culturales para todos los públicos, a fin de que la historia del recinto y su entorno puedan transmitirse, está siendo primordial.

Para ello, la contribución de los colaboradores externos del MUREF resulta por demás valiosa. Sus productos y servicios brindan aprendizaje especializado y enfocado en las características establecidas en las segmentaciones correspondientes a los públicos destino.

Uno de los acercamientos iniciales a estos públicos fueron las primeras infancias, donde radican capacidades y posibilidades cognitivas específicas para el descubrimiento de lo nuevo y el desarrollo de habilidades fundamentales para la vida, siendo las experiencias y vivencias la mayor fuente de aprendizaje. Con esto en mente se han desarrollado ideas que brinden los estímulos necesarios para el aprendizaje esperado.

Como resultado de dicho análisis, surge la idea de un chaleco didáctico que cuente la historia que resguarda el guión museográfico del MUREF, mediante interacciones que permitan a los infantes vivir experiencias que puedan recordar y que aporten los estímulos necesarios para su capacidad de cognición, permitiéndoles procesar la información de manera lúdica.

La idea es sencilla. Se revisa cada una de las salas del museo y se localizan los puntos más importantes de los ejes temáticos para

que funcionen como nodos conductores de la historia infantil, la que se denominó “El cuento del MUREF”. A partir de ahí, la narración se enriquece con ilustraciones y puntos específicos de las salas. El chaleco que porta el narrador contiene en sus bolsas piezas figurativas diseñadas expresamente para enriquecer de manera visualmente el cuento. Se trata de formas o colores específicos, objetos llamativos y personajes de la historia caricaturizados, del tamaño de la palma de la mano, que el cuentacuentos va extrayendo de las bolsas y va adhiriendo con velcro al propio chaleco, mientras la narración del cuento discurre.

El colaborador externo del museo que desplegó esta actividad fue Isaí Villa, en su momento estudiante de la licenciatura en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien ha dado vida al cuentacuentos y fue coautor de la historia narrada. Isaí colaboró con el MUREF por medio del programa de servicio social enfocado en las primeras infancias debido al alto tráfico de visitantes de este público.

Los resultados superan a lo esperado, encontrando a los alumnos interesados y motivados en seguir la historia narrada hasta el final. La retroalimentación por parte del gremio docente ha sido positiva, lo que ha permitido al MUREF continuar diseñando estrategias de aprendizaje que incidan en el interés de los alumnos que nos visitan. Esto implica una responsabilidad latente para la mejora continua y el redescubrimiento de maneras alternas de contar nuestra historia.

Año 6, núm. 60-junio-2025

http://inahchihuahua.gob.mx

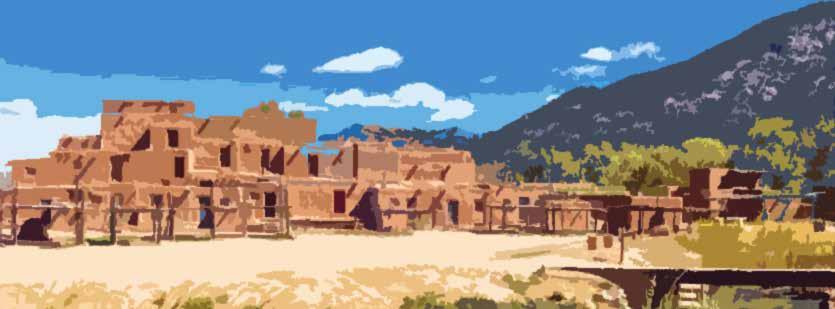

Ser custodio en la zona arqueológica de Paquimé

Ser custodio en el INAH es convertirse en un “guardián moderno”, ya que se protege un sitio que alguna vez fue habitado por personas de otros tiempos. Nuestras principales tareas son cuidar, monitorear, resguardar, conservar y divulgar todos los elementos que componen a una zona arqueológica. En mi caso, ser custodio de Paquimé en Casas Grandes, Chihuahua, constituye una tarea muy importante para la historia del norte de México y el país.

Soy custodio desde hace 28 años, pero antes de desempeñarme en esta labor me dediqué a la construcción. Mi primer acercamiento a Paquimé fue cuando llegué en 1997 con el proyecto de construcción del Museo de las Culturas del Norte. Paquimé fue mi mayor inspiración para aspirar a trabajar en el INAH. Me cautivó y quise seguir conociendo sobre la historia de la región, así como los vestigios de la Cultura Casas Grandes. Ante esto decidí concursar la plaza de custodio y por azares de mi destino fue así como lo logré.

La zona arqueológica de Paquimé principalmente es un conjunto de habitaciones de hasta tres pisos con arquitectura de adobe, y con la característica puerta en T en sus espacios y habitaciones. Se compone de varias áreas: el juego de pelota, unidad de los hornos, montículo de la cruz, unidad de la noria, unidad de los guajolotes, unidad de las guacamayas, casa de los pilares, unidad de la serpiente, montículo del pájaro, montículo de la ofrenda y el montículo de los héroes.

De su extensión total solo una fracción está cercada y una menor excavada. En lo personal, mi espacio favorito es el montículo de la ofrenda debido a que se considera como único mausoleo, ya

que se encontraron ofrendas y restos óseos, y se cree que tenía un significado ceremonial y posiblemente también se utilizó como cementerio de personas importantes.

Ser un guardián de este patrimonio no solo es tarea de los custodios, sino también de la sociedad, cuidarlo es la principal responsabilidad que todos tenemos y la segunda es ser consciente de lo que representa como patrimonio.

No es tarea fácil, pero si gratificante el ver cómo niños, adultos y visitantes tanto del país y del extranjero, se maravillan con el museo y Paquimé. Es importante seguir divulgando y compartiendo los conocimientos de esta antigua cultura, recomiendo a todos que vengan a visitarla, y más allá de tomarse la selfie o las fotos grupales, invitamos a reflexionar sobre nuestro pasado.

En el Museo de las Culturas del Norte pedimos a nuestros turistas y visitantes que nos apoyen entrando al centro cultural y al sitio arqueológico sin alimentos o bebidas alcohólicas, no se permite fumar ni el uso de drones en el interior y exterior del lugar. Asimismo, está prohibido tocar las estructuras aruqeológicas, mucho menos llevar consigo algún objeto o elemento arqueológico. El horario de visitas es de 9:00 a 17:00 horas de martes a sábado con un costo de 100 pesos la entrada. Los domingos la entrada es gratuita.

Visitar el museo y la zona arqueológica es una experiencia que tienen que vivir todos los mexicanos, ya que es una cultura única y distinta a todas las que se conocen del centro y sur del país.

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

Patrimonio en imagen

Fotografías Fotografías en Chihuahua

Una entrada de postal

Jorge Meléndez Fernández Conservación fotográfica Centro INAH Chihuahua jorge_melendez@inah.gob.mx

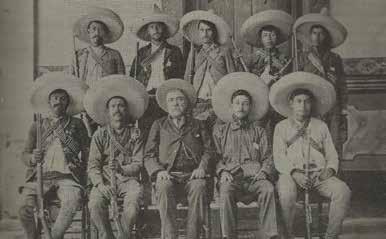

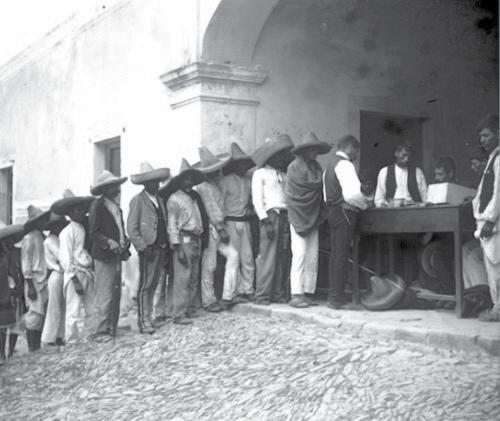

a mañana del 21 de junio de 1911, Pascual Orozco entró a la ciudad de Chihuahua al frente del ejército libertador que había derrotado al gobierno de Porfirio Díaz en la batalla de Ciudad Juárez desde un mes antes. El triunfo en la estratégica frontera con Estados Unidos de América difundió los nombres de los rebeldes y la gente en la ciudad de Chihuahua esperó semanas para conocer en persona al

Aquella mañana Orozco desfiló con su sombrero Stetson de lado y se acompañó de su padre Pascual Orozco Merino y José Córdova, su secretario particular y porta voz, con quienes fue fotografiado en grupo. La figura de Orozco hijo destacó en la parada con las flores que pendían de su cabalgadura y las borlas con flecos que adornaban las bridas de su caballo. A su derecha estaba Córdova, quien sostenía un periódico mientras tomaba una bocanada de su puro. Aunque marchó junto a Rafael Eguía Liz, quien encabezó vestido de civil al ejérci-

http://inahchihuahua.gob.mx

to, Pascual Orozco entraba triunfalmente a la capital chihuahuense con el rumor estruendoso de su candidatura a la gubernatura del estado.

Las series de tarjetas postales que difundieron el acontecimiento también dieron a conocer el retrato de Pascual Orozco y realzaron su figura.

Si quieres conocer más sobre fotografía histórica síguenos en:

Fototeca INAH Chihuahua fototecainahchihuahua

Para consultas sobre el material fotográfico en resguardo de la Fototeca INAH Chihuahua te puedes comunicar al 614 429 3300 ext. 11740 o al correo electrónico jorge_melendez@inah.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

Cada 20 de junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado, fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de reconocer la fuerza, el valor y la resiliencia de millones de personas que, debido a conflictos armados, persecuciones o crisis humanitarias, se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Esta jornada invita a reflexionar sobre las causas del desplazamiento forzado y reafirma el compromiso global con la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y desplazadas.

En este contexto, el estado de Chihuahua desempeña un papel estratégico. Ubicado en la frontera norte de Méxi-

Migración y refugio en Chihuahua

Mariana Mendoza Sigala Difusión cultural Centro INAH Chihuahua mariana_mendoza@inah.gob.mx

co, constituye una ruta obligada para miles de personas migrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos o establecerse temporalmente en territorio nacional. Estas personas provienen principalmente de países de América Latina, aunque también se incluye a población mexicana desplazada internamente a causa de la violencia y la pobreza.

A pesar de que las detenciones migratorias en Chihuahua han registrado una disminución en meses recientes, los desafíos humanitarios continúan. El trágico incendio ocurrido en 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que cobró la vida de decenas de personas, puso en evidencia la urgente necesidad de garantizar espacios seguros y dignos para quienes transitan por esta región.

Atención integral a personas migrantes y refugiadas en Chihuahua

Año 6, núm. 60-junio-2025

La organización civil Uno de Siete Migrando A.C., que opera la Casa del Migrante en la ciudad de Chihuahua, bajo la coordinación de Jorge Alberto Pérez Cobos, brinda atención integral a personas en situación de movilidad. El albergue recibe de manera constante a personas desplazadas internas, migrantes extracontinentales, deportadas y solicitantes de refugio, provenientes en su mayo -

http://inahchihuahua.gob.mx

ría de Centro y Sudamérica, así como a víctimas de violencia de género.

“El flujo migratorio es muy diverso. En la Casa del Migrante brindamos atención humanitaria: hospedaje, alimentos, ropa, servicios de aseo, y acompañamiento jurídico en temas de movilidad, quejas por violaciones a derechos humanos y procesos de empleabilidad”, señaló Pérez Cobos.

Gracias al apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se cuenta con una escuela dentro del albergue para que la niñez migrante no pierda continuidad en su educación y pueda regularizar sus estudios.

Retos y llamado a la solidaridad

Actualmente, la Casa del Migrante enfrenta una severa reducción en su financiamiento, tanto por parte de organismos internacionales como de fundaciones. Esta situación, derivada en gran parte de decisiones gubernamentales de Estados Unidos, ha generado la disminución del personal, afectando directamente la calidad de atención, al prescindirse de psicólogas y trabajadores sociales.

“Lanzamos una campaña de donación a través de la plataforma Donorbox. El proceso para apoyar es sencillo y accesible. Necesitamos la solidaridad local y el apoyo de la comunidad para continuar con esta labor humanitaria”, subrayó Jorge Pérez.

Asimismo, indicó que muchas de las personas que llegan a la Casa del Migrante lo hacen huyendo no solo de condiciones adversas en sus países de origen, sino también de acciones hostiles por parte de autoridades migratorias, quienes han generado lo que denominó una “estrategia del miedo y persecución” hacia la población migrante.

En la actualidad, el albergue acoge a once personas con situaciones complejas, de las cuales cinco son niñas y niños. Aunque el número actual de perso -

nas atendidas es menor al registrado en años anteriores —durante 2024 se llegó a asistir a más de dos mil personas—, la necesidad de atención y protección permanece latente.

Desde Uno de Siete Migrando A.C., se hace un llamado a no estigmatizar el fenómeno migratorio y a implementar políticas públicas más humanas y eficaces que garanticen el respeto a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Conmemorar el Día Internacional del Refugiado en Chihuahua implica reconocer que somos territorio clave en la movilidad humana. Esta efeméride representa también una oportunidad para renovar el compromiso con la dignidad, la protección y la visibilidad de todas las personas en situación de desplazamiento.

http://inahchihuahua.gob.mx

Komerachi

Komerachi: Se denomina "komerachi" al lugar de encuentro designado para las reuniones dominicales de los tarahumaras, donde se ventilan asuntos públicos y propios de la comunidad. Inspirado en ello, GacetINAH abre este espacio a colegas y amigos de otras instituciones y ámbitos culturales para que se sumen al análisis y divulgación del tema comunitario que nos congrega: el patrimonio cultural.

Piedra sobre piedra: la Catedral de Chihuahua

(Parte 2)

Gastón René Fourzán

Fierro Arquitecto DUA Desarrollos Urbanos y Arquitectónicos gfourzan@gmail.com

Continuando esta segunda parte sobre los detalles e importancia de la construcción de la Catedral de Chihuahua, ahora pasaremos a los pilares, conformados por la reunión de pilastras en donde descargan los arcos torales de la bóveda, los arcos torales de la bóveda de la nave lateral y los arcos formeros, es decir cada pilar recibe cuatro pilastras. Los capiteles y las bases de los pilares manifiestan con su forma el trabajo estructural que realizan, asimismo como la clave de los arcos así manifiesta expresivamente su función.

Un elemento de lo más destacable es la cúpula y esto era muy conocido en la época porque los maestros alarifes que construían cúpulas eran muy reconocidos y tenían gran demanda (en el estado de Chihuahua existen varias cúpulas además de esta que referimos: Santa Eulalia de Mérida, San José de Parral, San Francisco Javier de Satevó, el Santo Ángel custodio en Satevó Batopilas, en el Nombre de Jesús de Carichí existe el tambor pero desconocemos si alguna vez tuvo bóveda) Joseph De La Cruz, maestro Alarife que trabajó en Durango,

en Sombrerete y parece que también en Zacatecas, fue el artífice del prodigio de tener 560 t de piedra desplantadas a 20 m de altura y rematadas a 40 m de altura.

Se trata de una cúpula de media naranja que descansa en un tambor octagonal el cual a su vez descansa en cuatro arcos torales: uno de la nave central, dos del crucero y el cuarto es el llamado arco de triunfo que enmarca el ábside del templo. Estos arcos, en sus esquinas se resuelven con las pechinas para definir la forma octagonal y de esta manera se configura el desplante del tambor. El tambor mide 8 m de altura y cuenta con unos pesados contrafuertes en cada una de sus ocho aristas. A su vez los contrafuertes tienen un pináculo que contribuye a la función de contrapeso estabilizador del coceo de la cúpula.

La cúpula tiene un espesor estimado entre 40 y 60 cm. Está construida con mampuesto regulares que forman un cuidadoso tejido hemisférico que va formando cuidadosamente la curvatura de la cúpula. Esta tiene un radio de 5.50 m por el intradós y de un poco más

Año 6, núm. 60-junio-2025 http://inahchihuahua.gob.mx

de 6 m por la cara del extradós. Se encuentra coronada por una linternilla que proporcionaba luz en su origen a la cúpula para que cumpliera mejor su expresividad de representar cielo. La linternilla tiene una composición muy vertical para eliminar los esfuerzos laterales y apoyarse con mayor estabilidad en el desplante que tiene sobre la cúpula. Culmina a 40 m sobre el nivel de la calle.

Las torres o campanarios fueron construidos 15 años después de que fue terminada la cúpula. De construirlos se encargó Bernardo del Carpio que en esa época también se hizo cargo de terminar el templo de Santa Eulalia. Bernardo del Carpio seguramente se basó en los planos que dejó Josep de La Cruz. Cada torre se trata de un elemento de tres cuerpos superpuestos formados por un arco en cada una de sus caras. Como se ve en la figura se trata de arcos superpuestos uno sobre otro y que al recibir el recubrimiento que reviste el campanario cada arco se subdivide en dos vanos mediante un ajimez falso, es decir está solamente montado y no soporta nomás que su propio peso. La cubierta de los campanarios es una pequeña cúpula que a su vez

tiene una linternilla que remata airosamente el conjunto.

Así, podemos apreciar que el edificio de la catedral es un muy claro ejemplo de la arquitectura del siglo XVIII en la Nueva España, que recoge la experiencia que trajeron los frailes a principios del siglo XVI, cuando inicia el proceso de evangelización del nuevo continente. La arquitectura religiosa fue la expresión más acabada de la bonanza económica y un fervoroso deseo de ofrenda, no solamente económica sino también cultural, religiosa y de gran despliegue técnico. En esa época la ciudad de Chihuahua, entonces llamado San Felipe el Real, apenas completaba 10 mil habitantes, lo cual nos permite comparar la magnitud de la obra con lo pequeño del conglomerado humano. Mucho es lo que debemos agradecer a esos ancestros nuestros cuyo insuperable esfuerzo nos ha legado el más grande monumento histórico de estos territorios del septentrión.

Cabe recordar y hacer énfasis en que este edificio está adscrito al conjunto de los bienes nacionales y pertenecen al pueblo mexicano en su conjunto y en particular a los chihuahuenses, quienes de manera responsable debemos estar conscientes de su mantenimiento y conservación. Este año, 2025, se cumplen 300 años de que se puso la primera piedra y muy pronto, en menos de qué lo pensemos, serán 600 años, si nosotros en este momento cumplimos con la tarea que nos corresponde.

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

Komerachi: Se denomina "komerachi" al lugar de encuentro designado para las reuniones dominicales de los tarahumaras, donde se ventilan asuntos públicos y propios de la comunidad. Inspirado en ello, GacetINAH abre este espacio a colegas y amigos de otras instituciones y ámbitos culturales para que se sumen al análisis y divulgación del tema comunitario que nos congrega: el patrimonio cultural.

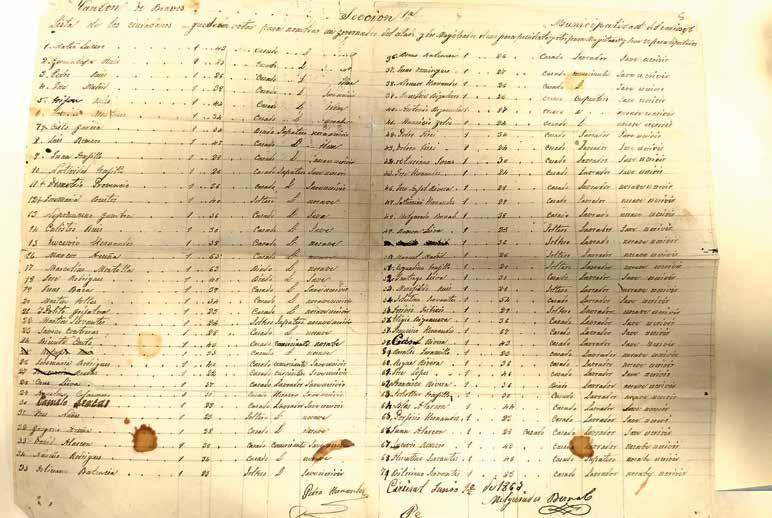

Una vez que las cortinas de polvo se despejaron, la claridad de un sol a medio cielo permitió ver el arribo del carro. Este, tirado por dos mulas, provenía de Paso del Norte y tenía como destino El Carrizal. El trote de los animales se detuvo, y cuando el vehículo quedó estacionado, el conductor extrajo de la carrocería un paquete con cerca de cien boletas electorales y la carta del jefe político y comandante del Distrito Bravos, José María Uranga, dirigida al presidente del pueblo, Pedro Hernández.

Pedro Hernández, presidente de El Carrizal, tomó los documentos, desplegó la carta de Uranga y leyó las instrucciones: debía organizar las elecciones estatales en el municipio para gobernador, trece diputados para el Congreso Constitucional y dos magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia. Era el 19 de mayo de 1865, y tenía menos de un mes para preparar la casilla, asignar a los encargados y convocar a la población, incluyendo a quienes habitaban la Hacienda del Carmen, ya que las votaciones serían el primer domingo de junio.

El domingo 4 de junio, fue el día de las elecciones. Se instaló la casilla. A lo largo del día, los votantes llegaron en grupos, sumando entre 80 y 100 personas. A más de un siglo y medio de distancia, esas figuras se ven borrosas y anónimas, pero cada

El Carrizal en 1865: Elecciones, votantes y territorio

Carlos Franco Castillo Periodista investigador

Archivo General del Estado de Chihuahua carlosh.franco@chihuahua.gob.mx

uno de ellos tenía un nombre, oficio y pareja. Lamentablemente, dentro de esta lista, las mujeres quedan al margen, ya que no podían ejercer el derecho al voto. Su presencia es aún más difusa que la tinta y el papel del documento, se contemplan sólo como cuerpos sin nombre, no obstante, es posible saber que estaban ahí, ya que gran parte de quienes asistieron a votar eran hombres casados, diez eran solteros; y por otra parte sólo había cuatro viudos.

Instrucciones para la organización de las elecciones en El Carrizal, Chihuahua 1885. Fotografía: Archivo General del Estado de Chihuahua.

Año 6, núm. 60-junio-2025

http://inahchihuahua.gob.mx

El voto, a diferencia de lo que ocurre hoy, no era secreto, ya que gran parte de la población no sabía leer ni escribir. En ese momento en El Carrizal, se contaron 32 boletas para ciudadanos alfabetizados y 65 para quienes no sabían leer ni escribir. Para garantizar que su sufragio fuera efectivo, ellos debían declarar su candidato de su preferencia al secretario o a una persona de confianza, quien anotaba la decisión y firmaba en su nombre.

Uno de los aspectos más interesantes de este registro es la ocupación de los votantes. La mayoría, 60 de los 79 registrados, eran labradores, lo que indica que El Carrizal era una zona rural que dependía de la agricultura para su sustento económico y diario. También se encontraban zapateros, carpinteros, comerciantes y herreros. Los votantes más jóvenes tenían 20 años, no obstante, la edad mínima para votar era de 21, según la ley, pero si estaban casados podían ejercer su derecho al sufragio sin importar que aún no cumplieran con dicha edad. Mientras que el votante más longevo contaba con 67 años, era viudo y labrador.

Aunque esta lista no refleja la realidad nacional, sí nos ofrece un ejemplo para comprender los procesos electorales de la mitad del siglo XIX. En el Carrizal, a pesar de que algunos candidatos

tenían títulos universitarios, sus simpatizantes eran, en su mayoría, personas analfabetas y dedicadas a la agricultura. Esto sugiere que este sector popular tenía un cierto grado de influencia en las decisiones políticas.

Cabe preguntarse, más allá del documento: ¿si los campesinos esperaban que la política favoreciera un destino próspero para la tierra que labraban?, ¿qué se dignificara su trabajo?, ¿acaso pensaban en soluciones distintas a las propuestas por liberales y conservadores? O ¿si tal vez la política se concebía de forma más colectiva?, ya que hasta el voto se realizaba de manera grupal, así como las tareas en el campo.

El último censo de El Carrizal estima que quedan sólo 65 habitantes. Hace 160 años, considerando que la mayoría de los votantes eran casados, quizá ya hasta con hijos, podríamos estimar que probablemente había más de 200 personas. Este documento nos permite observar una tierra que fue cultivada con esfuerzo, y nos recuerda a los antepasados de un pueblo que ha perdido a sus descendientes.

http://inahchihuahua.gob.mx

Año 6, núm. 60-junio-2025

El INAH en el estado de Chihuahua

Lo nuestro es el patrimonio cultural

Soy Laura Quiñónez Muñoz

Trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el puesto de jefe de departamento de Servicios Administrativos del Centro INAH Chihuahua.

Mi labor consiste en administrar la adecuada operación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo con la normativa del instituto y así cumplir con todas las disposiciones que nos marcan de áreas centrales.

En mi cargo siento que es una responsabilidad compartida que implica acciones individuales, pero también de manera colectiva, en la cual es parte de la educación y respeto hacia el cuidado del mismo.

Trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el 2013.

La mayor satisfacción en mi trabajo es que día a día puedo contribuir algo valioso, tanto en las relaciones con mis compañeros y sobre todo ver resultados al completar proyectos o alcanzar metas, eso me motiva para seguir aportando.

Sabías

QUE...

Desde el 20 de junio de 2001 se celebra a nivel internacional el Día Mundial de los Refugiados, es decir, de aquellos individuos o grupos de personas que se ven obligados a dejar su país de origen o residencia debido a conflictos graves como pueden ser las guerras, hambrunas, epidemias, o violencia y persecución en razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad o pensamiento político. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el número actual de refugiados a nivel mundial supera ya los 100 millones de personas, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

Año 6, núm. 60-junio-2025

http://inahchihuahua.gob.mx

Actividades del mes

Buzón del lector

Desde la ENCRYM del INAH, carta del Dr. Pedro Paz Arellano

Hola Comité Editorial, les expreso mi contento por los trabajos realizados por Kevin y Paulina, publicados en el número 58 de GacetINAH. Estos jóvenes arquitectos muestran un admirable entusiasmo hacia la fotogrametría y la digitalización de objetos, espacios y paisajes históricos para la conservación del patrimonio cultural de Chihuahua. Adoptar estos métodos y técnicas es fundamental para contribuir al acervo de la rica herencia cultural de Chihuahua como lo muestran. Los modelos 3D proporcionan información detallada sobre las propiedades de los antiguos edificios, permitiendo una mayor difusión del patrimonio y acercándolo a investigadores y al público en general, lo que potencia la conservación. Enhorabuena y un saludo para Kevin y Paulina.

Dr. Pedro Paz Arellano. Profesor de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH

Ventanilla Única

El objetivo de la Ventanilla Única del Centro INAH Chihuahua es ofrecer atención y gestión al público usuario en un solo punto respecto a todos los trámites y servicios, así como brindar un servicio de calidad que dé confianza, claridad y certidumbre a la sociedad.

La mejora en la recepción, remisión y la respuesta al ciudadano, corresponden a las funciones de las ventanillas únicas pero el proceso integral involucra a instancias técnicas del propio instituto.

Por lo anterior, es indispensable que los trámites y servicios se rijan por criterios estructurados en una política institucional que permita atender oportunamente las

solicitudes y que los hagan transparentes a los usuarios. Al atender estas premisas, la gestión de las ventanillas únicas mejorará la colaboración del INAH con autoridades estatales y municipales, presentándose simultáneamente ante la ciudadanía como un organismo que regula el manejo del patrimonio cultural, sin que las políticas y acciones para la protección y difusión representen un obstáculo para el desarrollo local.

Así, mediante esta simplificación y regulación de los procedimientos, el instituto ofrece canales rápidos y simples para que la sociedad pueda acceder a ellos evitando el exceso de trámites burocráticos.

http://inahchihuahua.gob.mx