Alte Meister 22. Oktober 2025

Alte Meister

Auktion 22. Oktober 2025 15 Uhr

Zeichnungen & Druckgrafik

Geschäftsauflösung Wolfdietrich Hassfurther

Auktion 22. Oktober 2025 ab 17 Uhr

Besichtigung ab 15. Oktober

Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–17 Uhr

Nehmen Sie ganz einfach an der Auktion teil!

» im Saal.

» am Telefon.

» mit einem schriftlichen Kaufauftrag.

» Über unsere Online-Plattform: auction.imkinsky.com

Unsere Sensalin bietet Ihnen ein Rundum-Service!

Monika Uzman, +43 1 532 42 00-22, +43 664 421 34 59, monika.uzman@gmail.com

ExpertInnen | Specialists

Mag. Kareen M. Schmid T +43 1 532 42 00-20 schmid@imkinsky.com

Michael Kovacek T +43 1 532 42 00 M +43 664 24 04 826

Assistenz | Assistance

Maximiliane Seng, MA T +43 1 532 42 00-33 seng@imkinsky.com

Kimberly Fetko, MA T +43 1 532 42 00-28 fetko@imkinsky.com

Zustandsberichte & Beratung | Condition Reports & Consultation

Mag. Kareen M. Schmid, T +43 1 532 42 00-20, schmid@imkinsky.com

Kaufaufträge | Order Bids

T +43 1 532 42 00, office@imkinsky.com

Sensalin | Broker

Monika Uzman, T +43 1 532 42 00-22, M +43 664 421 34 59

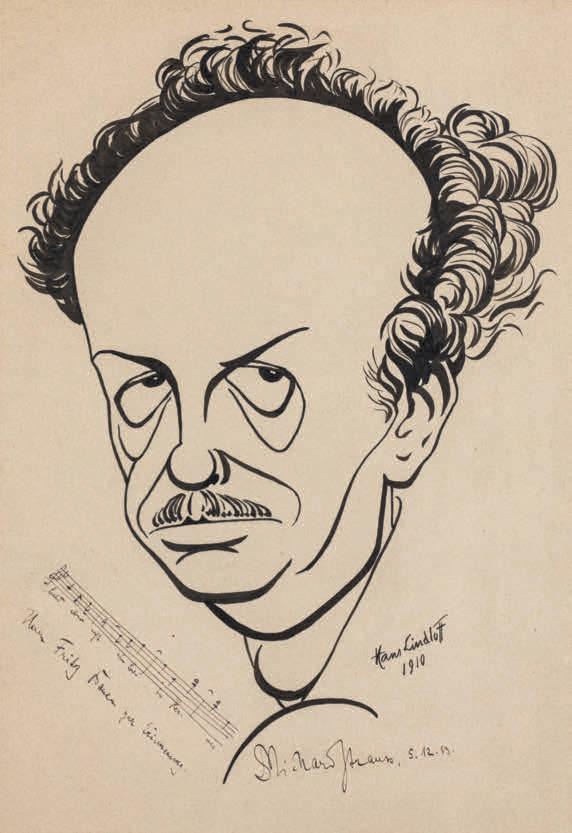

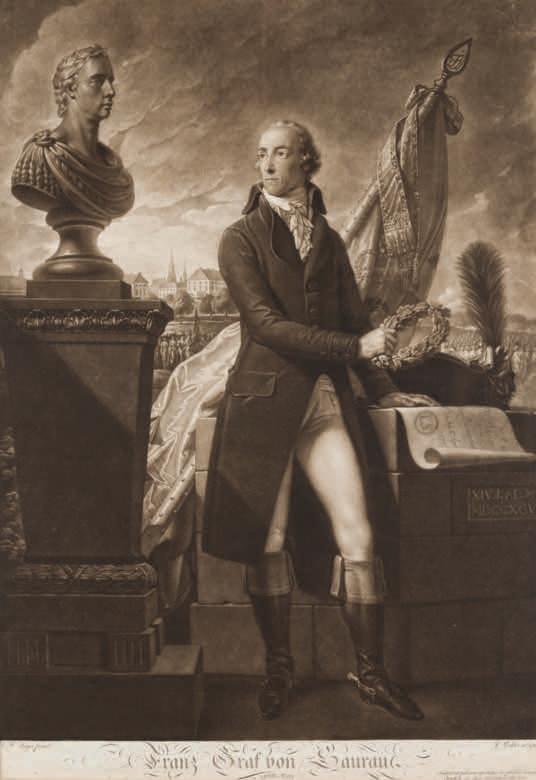

1001

Tiroler Meister

Verkündigung, um 1480/90

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 100 x 75 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 10.000–20.000

1002

Tiroler Meister

Geburt Christi, um 1480/90

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 100 x 75 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 10.000–20.000

1003

Künstler des 16. Jahrhunderts

Kreuztragung Christi

Öl auf Holz; gerahmt; 48 x 58,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 3.500–7.000

1004

Martin Schongauer Nachfolger

(Colmar 1445–1492 Breisach)

Gefangennahme Christi, um 1500 Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 57 x 50,5 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 3.500–7.000

Martin Schongauer wurde aufgrund seiner überaus detailreichen und feinen Malerei bereits zu Lebzeiten „Martin Schön“ und „Hübsch Martin“ genannt. Er war jedoch auch besonders als virtuoser Kupferstecher bekannt und verbreitete damit seine Kompositionen einem breiten Publikum. Auch vorliegendes Gemälde basiert auf einem Stich Schongauers aus seinem um 1480 zu datierenden Passionszyklus (vgl. National Gallery Washington, Inv. Nr. 1941.1.44). Das zeitnah entstandene Werk ist typisch für die Renaissancemalerei aus dem oberrheinischen Gebiet, welches stark von der Malerei in den Niederlanden beeinflusst wurde. Besonders besticht das Gemälde durch seine kräftigen Farben und die expressiven Figuren, die die Szene für den Betrachter besonders greifbar machen.

Wolf Huber Umkreis

(Feldkirch 1490–1553 Passau)

Anna Selbdritt, um 1520/30 Öl auf Holz; gerahmt; 48 x 58,5 cm

Provenienz

Privatsammlung, Wien; Dorotheum Wien, 31. März 2009, Lot 242; Privatsammlung, Österreich

Ludwig Meyer, Archiv für Kunstgeschichte hat 2009 das Gemälde in die unmittelbare Umgebung von Wolf Huber eingeordnet und es um 1520/1530 datiert.

€ 5.000–10.000

Die „Anna Selbdritt“ aus dem Umkreis des österreichisch-deutschen Renaissancemalers Wolf Huber (1490–1553) zeigt eine klassische Darstellung, die durch ihre feinen Details besticht. Das Bild zeigt das Christuskind mit seiner Mutter Maria und der Großmutter Anna, zu der er sich liebevoll wendet. Über der Gruppe thront Gottvater als Weltenherrscher, begleitet vom Heiligen Geist. Neben der religiösen Signifikanz des Geschehens betont der Maler auch die Schönheit des Irdischen: ornamentale Tapeten und fein gemasertes Holz sowie die feinen Gewänder der Frauen verleihen der Szene eine sinnliche, fast greifbare Präsenz.

1006

Deutsche Schule

Dornenkrönung, um 1500

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 69 x 65 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 7.000–14.000

1007

Flämische Schule

Dämonenszene, 16./17. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 66 x 88,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 10.000–20.000

Frans Francken III.

(Antwerpen 1607–1667 Antwerpen)

Blumenkranz mit Madonna, Kind und Engeln, umrahmt von vier Putten

Öl auf Kupfer; gerahmt; 35 x 28 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 18. September 1973, Lot 17 (Farbabb. Tafel V, Abb. Tafel 8; im Katalog falsches Medium angegeben: Öl auf Holz, als Jan Brueghel der Jüngere (1601 – 1678) und Frans Francken der Jüngere (1581 – 1642)); seither österreichischer Privatbesitz

Wir danken Dr. Ursula Härting, Hamm, für Ihre Hilfe bei der Katalogisierung (anhand der Besichtigung im Original).

€ 8.000–16.000

Als Sohn Frans Franckens II. (gen. der Jüngere, 1581–1642) und Elisabeth Placquets wurde Frans Francken III. bereits in eine der berühmtesten Malerdynastien Antwerpens im beginnenden 17. Jahrhundert geboren. In der florierenden Werkstatt des Vaters wurden nicht nur die Söhne Frans, Hieronymus und Ambrosius Francken III. ausgebildet, sondern auch zahlreiche weitere Mitarbeiter angestellt. Gemäß der damals verbreiteten Arbeitspraxis eines Gemeinschaftswerkes, an welchem mehrere spezialisierte Maler beteiligt waren, unterhielt die Francken-Werkstatt enge Kontakte zu jener von Jan Brueghel dem Älteren und dessen Sohn, Jan Brueghel dem Jüngeren (1601–1678), aber auch zu anderen Blumenmalern wie Andries Daniels (geb. 1580) oder Philipp de Marlier (vgl. Ursula Härting, Frans Francken der Jüngere (1581–1642). Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1989, S. 264ff., WVZ-Nr. 117–127). Dieser überlieferten Tradition ist wohl auch die einstige Zuschreibung des vorliegenden Werkes an Frans Francken den Jüngeren und Jan Brueghel den Jüngeren geschuldet. Der seit 50 Jahren in Privatbesitz befindliche Blumenkranz mit Maria und Kind, Engeln und Putten kann jedoch nun gänzlich einer einzigen Künstlerhand zugewiesen werden – jener von Frans Francken III. Das Medaillon mit dem auf Mariens Schoß stehenden Christuskind, welchem von dem Engel links Speisen dargeboten werden, während der Engel rechts auf einem Streichinstrument musiziert, zeugt von seinem am Vater geschulten, aber lockereren Pinselstrich. Auch sprechen die Komposition bis in die Zwickel belebenden vier Putten durch ihre Bewegtheit und detaillierte Ausformulierung der Muskelpartien (ebenso wie im Christuskind) für die meisterliche Beherrschung der Figurenmalerei. Frans Francken III. ist jedoch ebenfalls durch eine Quelle aus dem Jahr 1662 als Blumenmaler dokumentiert. So schreibt D.F. Hagens (wohl Daniel Hagens, ein weiterer ehemaliger Lehrling Frans Franckens II.) an den Kunsthändler G. Forchoudt: „Ich bitte Sie, einmal nachzufragen, ob Herr Francq (Frans Francken III.), der Maler in der Camerstraet neben den Augustinern (der Augustinerkirche), das Blumenstück für mich gemacht hat, um das ich ihn gebeten habe, wofür ich ihn (noch) bezahlen muss.“ („Ick bid Ul. Eens te vragen aen Monsr Francq den schilder in de Camerstraet naest den Augusteynen oft hij een stuckien van blommen voor my gemaeckt heeft als ick hem gebeden hebbe op dat ik hem moet betalen.“) Mit „Monsr Francq“, kann unzweifelhaft nur Frans Francken III. identifiziert werden, zumal dieser nach dem Tod der bereits verwitweten Mutter nach dem Jahre 1655 in der Camerstraat ansässig war (vgl. Härting 1989, S. 185f., S. 218 Fußnote 890). Das vorliegende zu einem Kranz gebundene Blumenbouquet besticht neben seiner exzellenten Ausführung durch seine botanische Vielfalt: so sind eher selten in reinen Blumenstillleben zu findende Haselnüsse sichtbar, sowie auch daneben dekorativ rot-marmorierte Blätter. Des Weiteren werden die Blumen durch eine Vielzahl von Insekten, wie Schmetterlingen, Raupen und gar Ameisen belebt. Davon wie gekonnt die in den Ecken positionierten, geflügelten und von Stoffschärpen umspielten Putten zugleich in den floralen Kranz integriert sind, zeugt die Handhaltung der beiden oberen Putten: während der Linke mit einem Fingerzeig den Betrachter auf die kleinen, zwischen größeren Blüten versteckten Vergissmeinnicht aufmerksam macht, scheint der Rechte gar selbst ein Sträußchen in der Hand zu halten. Auch durch die Einbettung der unteren Putten an den Randblättern des Kranzes und deren verweisende Haltung auf die Mittelszene werden Figurendarstellung und Blumenkranz vom Künstler zu einer Einheit verbunden.

1009

Flämischer Meister

Waldlandschaft mit Venus und Adonis, 17. Jahrhundert

Öl auf Kupfer; gerahmt; 25,5 x 38 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 4.000–8.000

Dargestellt ist die aus der antiken Mythologie überlieferte Szene des sterbenden Adonis, der in den Armen der trauernden Venus liegt. Die Szenerie ist in eine dichte, waldreiche Landschaft eingebettet, die den Kontext der Jagd hervorhebt. Im Hintergrund ist ein Hund erkennbar, dessen Präsenz die narrative Bezugnahme auf die Jagd nochmals verstärkt und den Ablauf der Erzählung, den tragischen Ausgang der Jagd Adonis', sinnfällig macht. Die zentrale Figur des verwundeten Jünglings mit entblößter Brust, von einem Pfeil getroffen, und die zärtlich über ihn gebeugte weibliche Gestalt mit gelöstem Haar und rotem Gewand verweisen auf das ikonografisch vielfach variierte Thema aus Ovids Metamorphosen (10, 710–739). Gemäß der Überlieferung findet Adonis den Tod bei der Jagd, ursprünglich durch einen Eber, in späteren Interpretationen jedoch zunehmend symbolisch durch einen Pfeil, wie auch in vorliegendem Werk, dargestellt.

1010

Künstler des 17. Jahrhunderts

Stillleben (Pendants) Öl auf Holz; gerahmt; je ca. 24,5 cm Durchmesser

Provenienz deutsche Privatsammlung

€ 2.500–5.000

1011

Jan Lievens Nachfolger

(Leiden 1607–1674 Amsterdam)

Die Wahrsagerin, wohl 17. Jahrhundert Öl auf Leinwand; gerahmt; 63 x 62 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 7. Oktober 1998, Lot 260; österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

Das Motiv der „Wahrsagerin“ geht auf Jan Lievens zurück (Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, Inv.-Nr. II.300). Das vorliegende Gemälde orientiert sich daran, weicht jedoch in einzelnen Details ab: So fehlt die dunkelhäutige Dienerin im Hintergrund, und auch der geflochtene Korb in der linken unteren Ecke wurde durch den verkleinerten Bildausschnitt entfernt. Dadurch richtet sich der Blick stärker auf die zentrale Figurengruppe. Das Motiv basiert auf Miguel de Cervantes’ Novelle „La gitanilla“ („Das Zigeunermädchen“), die von der fünfzehnjährigen Preciosa erzählt, die ihrer Familie entrissen und von einer vermeintlichen Großmutter aufgezogen wird. Im Zentrum des Bildes ist Preciosa, silberblond mit aufmerksamem Blick, zu erkennen. Während ihre Großmutter einer adeligen Dame die Zukunft deutet, folgt sie den Worten gebannt, zugleich richtet sich ihr Blick zum geöffneten Fenster auf der linken Seite. Draußen wartet bereits der Mann auf sie, in den sie sich im Lauf der Geschichte verlieben wird.

Besonders eindrucksvoll ist das Spiel von Licht und Schatten. Die Hell-Dunkel-Kontraste betonen nicht nur die Unterschiede zwischen den sozialen Ständen, sondern verleihen den Figuren auch eine klare Präsenz im Raum.

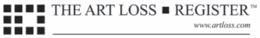

1012

Deutsche Schule

Mann mit roter Kopfbedeckung, 18. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 53 × 43,5 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 19./28. Juni 1984, Lot 271; Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1013

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Blumenstillleben

Öl auf Leinwand; gerahmt; 70 × 52 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 1.000–2.000

1014

Johann Georg de Hamilton

(Brüssel 1672–1737 Wien)

Die Jagdhündin Adam Franz Fürst von Schwarzenberg (1680–1732), um 1700

Öl auf Leinwand; gerahmt; 24 x 28 cm

Rechts unten signiert und datiert, z.T. undeutlich: J. G. Hamilton 170(0)

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

Johann Georg de Hamilton (1672–1737) zählt zu den bedeutendsten Tiermalern des österreichischen Barocks. Geboren in eine schottisch-niederländische Künstlerfamilie, spezialisierte er sich, wie bereits sein Vater, auf Tier- und Stilllebenmalerei. Im Jahr 1712 erfolgte unter Kaiser Karl VI. (1685–1740) seine Ernennung zum kaiserlichen Kammermaler, wodurch er fortan zum festen Kreis der Hofkünstler zählte. Neben prestigeträchtigen Aufträgen für den Wiener Hof, darunter die Ausgestaltung des Rösselzimmers in Schloss Schönbrunn, arbeitete de Hamilton auch für einflussreiche Adelsfamilien wie die Fürsten von Liechtenstein und Schwarzenberg, deren Jagdleidenschaft er mit präzisem Blick und malerischer Virtuosität festzuhalten wusste.

Das vorliegende Tierporträt zeigt eine Jagdhündin in leicht vorgebeugter Haltung, die ihren Kopf aufmerksam dem Betrachter zuwendet. Sie kann als die persönliche Jagdbegleiterin von Adam Franz Fürst von Schwarzenberg (1680–1732) identifiziert werden. In nahezu identer Pose ist die Hündin in de Hamiltons großformatigen, 1708 datierten Gemälde „Ende der Hasenjagd“ (Öl auf Leinwand; 128 x 238 cm) ebenfalls porträtiert (vgl. Nationales Institut für Kulturerbe, Tschechien, Inv.-Nr. HL 636).

1015

Franz Christoph Janneck (Graz 1703–1761 Wien)

Zwei Heiligendarstellungen

Öl auf Kupfer; gerahmt; je 22 x 17 cm

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 3.500–7.000

1016

Johann Josef Karl Henrici

(Schweidnitz 1737–1823 Bozen)

Predigt des Johannes Öl auf Leinwand; gerahmt; 70,5 x 95,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 3.500–7.000

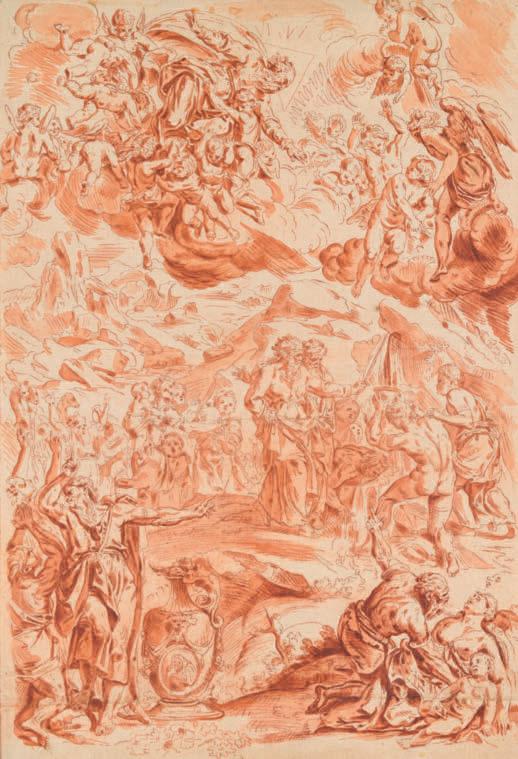

Der Tiroler Maler Johann Josef Karl Henrici, ursprünglich aus Schlesien, avancierte zu einem bedeutenden Barockmaler in Tirol. Er ist vor allem für seine zahlreichen Heiligenbilder bekannt, darunter das Herz-Jesu-Gemälde der Bozener Stadtpfarrkirche. Doch auch Landschaftsdarstellungen zählen zu seinem Œuvre. In „Die Predigt des Johannes“ verbinden sich Elemente der Landschaftsmalerei mit der Geschichte des Neuen Testaments. In der Szene erhebt Johannes den Arm zu der Predigt des Wort Gottes, während die Zuhörenden mit Staunen, reger Diskussion und Faszination auf die Predigt reagieren. Eingebettet in eine idyllische Felsenlandschaft offenbart Henrici hier eindrucksvoll sein künstlerisches Können zwischen Landschaftsmalerei und christlicher Ikonografie.

1017

Peter Paul Rubens Nachfolger

(Siegen 1577–1640 Antwerpen)

Venus, Mars und Cupido

Öl auf Holz; gerahmt; 41 x 24,5 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 3.000–6.000

1018

Cornelisz van Poelenburg

(Utrecht 1586–1667 Utrecht)

Anbetung der Könige

Öl auf Holz; gerahmt; 42 x 32,5 cm

Signiert links unten: C(o) Poelemburg

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 2.500–5.000

Die vorliegende Komposition, welche die Anbetung der Könige darstellt, ist in verschiedenen, aber einander in Aufbau und Maß nahestehenden, Varianten mehrfach bei Cornelisz van Poelenburg nachweisbar. Beispielsweise befindet sich ein vergleichbares Werk in einer amerikanischen Privatsammlung (Vgl. Nicolette Sluijter-Seijffert, Cornelis van Poelenburch. 1594/5–1667. The paintings, Amsterdam 2016, S. 113, S. 301, WV-Nr. 33 (Abb. 110)) sowie eine Variante im Agnes Etherington Art Centre der Queen’s University in Kingston (Vgl. SluijterSeijffert 2016, S. 302, WV-Nr. 36).

Frans Francken der Jüngere

(Antwerpen 1581–1642 Antwerpen)

Die Göttin Diana – als dreigestaltige Mondgöttin der Fruchtbarkeit, der Jagd und der Hexerei, um 1606 Öl auf Kupfer; gerahmt; 50,5 x 66,5 cm Rückseitig die frühe (bis 1606) verwendete Schlagmarke des Kupferplattenherstellers Pieter Stas.

Provenienz

Dorotheum, Wien, 17. Oktober 2017, Lot 34; österreichische Privatsammlung

Gutachten von Dr. Ursula Härting, Hamm, 22. Juli 2017, liegt bei.

€ 25.000–50.000

Das vorliegende Gemälde ist eine in der Malerei des frühen 17. Jahrhunderts einzigartige Darstellung der „Göttin Diana – als dreigestaltige Mondgöttin der Fruchtbarkeit, der Jagd und der Hexerei“. Gerade in seiner Frühzeit, um seine Freimeisterschaft im Jahr 1605 herum, entwickelte Frans Francken der Jüngere außergewöhnliche, bis dahin ikonographisch unbekannte Darstellungen, wie beispielsweise Ballgesellschaften, Affen-und Hexenküchen, Szenen vom Hexensabbat und gemalte Galerieinterieurs.

Das zentrale Bildthema, die Göttin Diana, ist hier ihre Nacktheit zur Schau stellend nur mit einem Tuch bedeckt am Ufer eines Flusses dargestellt. Sie ist umgeben von teils ebenfalls unbekleideten, aber auch teils elegant gekleideten Frauenfiguren. Gemäß ihrer traditionellen Darstellung in der Kunst, als Göttin der Jagd, hält sie einen Pfeil in der Hand und zwei ihrer Jagdhunde sitzen bei ihr, während im Hintergrund Jäger einen Hirsch hetzen. Dass Diana, die Herrin über Wälder und Haine, jedoch keine Eindringlinge in ihrem Domizil duldet, unterstreicht die Erzählung von Actäon: Nachdem der junge Jäger Diana und ihre Nymphen beim Baden beobachtet hatte, verwandelte die Göttin ihn rücksichtslos in einen Hirsch, der von seinen eigenen Hunden zerfetzt wurde. Auf diese dunkle, zügellose Seite ihres Charakters deutet auch das Symbol der Nacht: die Mondsichel auf ihrem gelösten Haar. Nächte galten in der Zeit Frans Franckens als unheilbringend. So ist Diana – wie ihre durch Nacktheit, Musik oder offenherzige Kleidung verführerisch erscheinenden Begleiterinnen – in diesem Gemälde nicht nur als Symbol der Verführungskunst, sondern auch als „Succubus“, ein Dämon, zu deuten. Die Vorstellung von weiblichen „Succubi“ wurde seit dem Mittelalter europaweit tradiert. Diese Hexen sollten der Überlieferung nach die Schlafenden vergewaltigen, um sich zu vermehren, damit sie vom katholischen Glauben abfallen und sich zu Satan und Magie bekehren. In der althergebrachten Glaubensvorstellung galt Diana als heidnische Göttin, der unzählige Frauen in einer Gesellschaft aus Teufelsjüngerinnen (societas Dianae) folgen würden. Wie präsent dieser Glaube zu Lebzeiten Frans Franckens war, unterstreicht ein Dekret zur Hexenverfolgung, welches im Jahre 1606 von den in Brüssel residierenden erzkatholischen Habsburgern, den Erzherzögen Albrecht und Isabella, erlassen wurde. So verwundert es kaum, dass sich der Künstler eben in jener Zeit bevorzugt mit Hexenthemen beschäftigt und mehrere um 1604/06 entstandene „Hexenküchen“ stilistisch und motivisch große Nähe zu vorliegendem Gemälde aufweisen. Neben den vielen erotischen Nymphen, befinden sich jedoch am linken Bildrand bürgerlich gekleidete, junge Frauen bei einer üppigen gedeckten Tafel. Sie verkörpern ebenfalls eine „Diana-Gesellschaft“ und zeigen damit die positive Seite Dianas als Göttin der Frauen auf. Sie spielen auf die besonderen Anliegen junger Frauen, wie Kinderwunsch, leichte Entbindung oder gute Ehe, an – Wünsche, um deren Erfüllung ebenfalls Diana gebeten wurde.

Frans Francken deutet in diesem Gemälde also den traditionellen, literarischen Begriff der „societas Dianae“ zeitgenössisch um und versetzt ihn anschaulich in seine eigene Realität. Der Künstler führt hier vor Augen wofür man Diana, die Mondgöttin, zuständig hielt: sie ist offensichtlich Jägerin, Herrscherin der Hexen, aber auch Göttin der Fruchtbarkeit. Gemälde mit derart komplexen Inhalten wurden für Auftraggeber aus einem humanistisch gebildeten Umfeld geschaffen – also Theologen, Gelehrte oder Persönlichkeiten des Brüsseler Hofes. Diskurse vor Gemälden durch Kunstkenner gehörten damals zur Aufgabe solch kenntnisreicher, im besten Sinne anregender Kompositionen (vgl. ausführliches Gutachten von Dr. Ursula Härting, 22. Juli 2017).

1021

Flämische Schule

Der Sündenfall, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 28 × 38,5 cm

Provenienz

Privatsammlung, Österreich

€ 3.000–6.000

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Alchemistenszene Öl auf Leinwand; gerahmt; 29 × 34,5 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 1.000–2.000

1022

Theodor van Thulden zugeschrieben

('s-Hertogenbosch 1606–1669 's-Hertogenbosch)

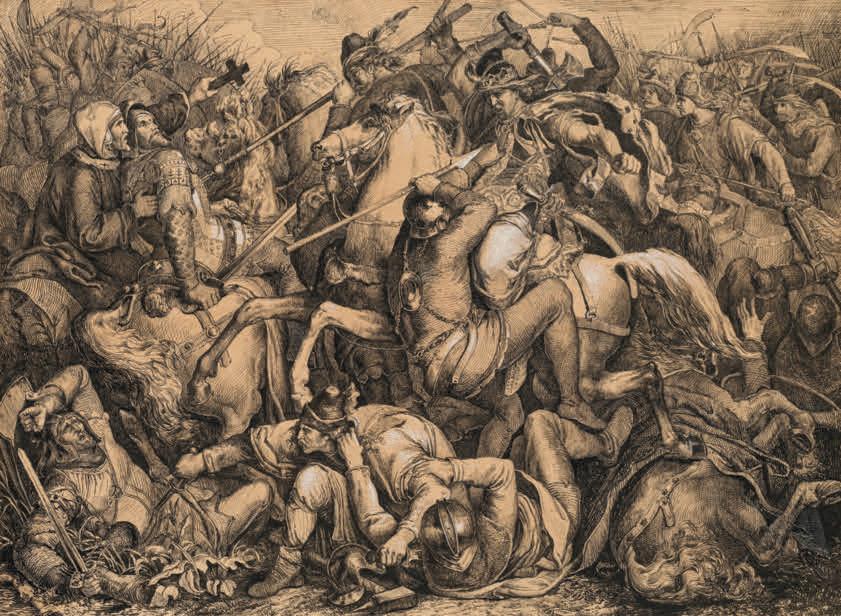

Raub der Sabinerinnen

Öl auf Leinwand; gerahmt; 70 x 94 cm

Provenienz

Dorotheum Wien, 12. Dezember 2011, Lot 112; Privatsammlung, Österreich

€ 10.000–20.000

Das vorliegende Gemälde, das den Raub der Sabinerinnen darstellt, ist ein Beispiel für ein wiederkehrendes Motiv in der europäischen Kunst seit der Renaissance. Dieses Motiv bot den Künstlern eine Gelegenheit, Bewegung, Pathos und Konflikt in Szene zu setzen. Auch Theodor van Thulden (1606–1669) greift in seiner Komposition auf diese Tradition zurück und entfaltet das Geschehen mit einer dramatischen Bildsprache, die unübersehbar auf die Schule seines Lehrmeisters verweist.

Van Thulden, ein bedeutender flämischer Maler und Kupferstecher des Barock, erhielt seine künstlerische Ausbildung in Antwerpen in der Werkstatt von Peter Paul Rubens (1577–1640), dessen kraftvolle Formensprache sein Schaffen nachhaltig prägte. Bereits 1626 trat er als Vorsteher der St. Lukasgilde hervor, bevor er in Paris die Werke der Schule von Fontainebleau studierte, deren elegante Figurenauffassung sich mit den Rubens’schen Impulsen in seinem Stil vereinte. 1635 heiratete er Maria van Balen, die Tochter des Malers Hendrick van Balen I (1575–1632) und zugleich Patenkind Rubens’, wodurch er sich auch familiär in den Kreis der Antwerpener Künstlerdynastie einband. In diesem Spannungsfeld zwischen französischer Eleganz und flämischer Monumentalität entwickelte van Thulden eine Bildsprache, die in dem hier gezeigten Historiengemälde exemplarisch zum Ausdruck gelangt.

1023

Raffaello Sanzio, genannt Raphael, Nachfolger

(Urbino 1483–1520 Rom)

Heilige Familie aus dem Hause Canigiani

Öl auf Holz; ungerahmt; 23 × 21 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 3.000–6.000

1024

Spanische Schule

Ein Heiliger spendet die Eucharistie, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; 64 × 53,5 cm auf der Rückseite der Platte ein Basreliefwappen des Ordens der Karmeliterinnen

Bezeichnet links unten

z.T.: Zurba... / Fr... / 1670

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 1.500–3.000

Rückseite

1025

Venezianische Schule

Ansicht des Arsenale in Venedig, um 1800

Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 × 96 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 3.000–6.000

1026

Venezianische Schule

Kanalansicht Santa Maria di Nazareth in Venedig, um 1800

Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 × 96,5 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 3.000–6.000

1027

Andrea Piccinelli, genannt Andrea del Brescianino (Brescia 1485–1545 Florenz)

Leda mit dem Schwan Öl auf Holz; gerahmt; 69 x 130 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 35.000–70.000

Andrea Piccinelli (1485–1545), genannt del Brescianino, ist erstmals im Jahr 1507 in Siena belegt, wo er zunächst für die Compagnia di San Gerolamo tätig war. Obwohl er in Siena ansässig war, zeigen seine Werke deutliche stilistische Einflüsse der florentinischen Malerei. Das vorliegende Gemälde thematisiert die erotisch aufgeladene mythologische Szene von Leda und dem Schwan, in der Zeus, in Tiergestalt, Leda verführt. Dieses Sujet erlebte in der italienischen Malerei des Cinquecento, angeregt durch die Bildtradition der Antike, eine erneute künstlerische Aufmerksamkeit und wurde insbesondere aufgrund seiner sinnlich-mythologischen Dimension vielfach aufgegriffen. Die vorliegende Komposition zeigt drei der vier mythologischen Kinder Ledas und verbindet sinnliche Darstellung mit mythologischer Erzählung. Besonders auffällig ist die kompositorische Nähe zu einem anderen bekannten Werk des Künstlers, das 2000 bei Christie’s in London versteigert wurde (13. Dezember 2000, Lot 60). Auch in diesem Werk ist die Göttin Venus in vergleichbarer Haltung dargestellt. In beiden Bildern nimmt die weibliche Figur mit entblößtem Körper selbstbewusst den Blick des Betrachters auf, während sie sich elegant auf den rechten Arm stützt und den Bildraum dominiert.

Jean Pillement Umkreis (Lyon 1728–1808 Lyon)

Landschaft mit Hirtenszene (Pendants) Öl auf Holz; gerahmt; je 27 x 36 cm

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 8.000–16.000

Künstler des 17. Jahrhunderts

Heilige Familie mit Johannesknaben Öl auf Leinwand; gerahmt; 94 x 77,5 cm

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

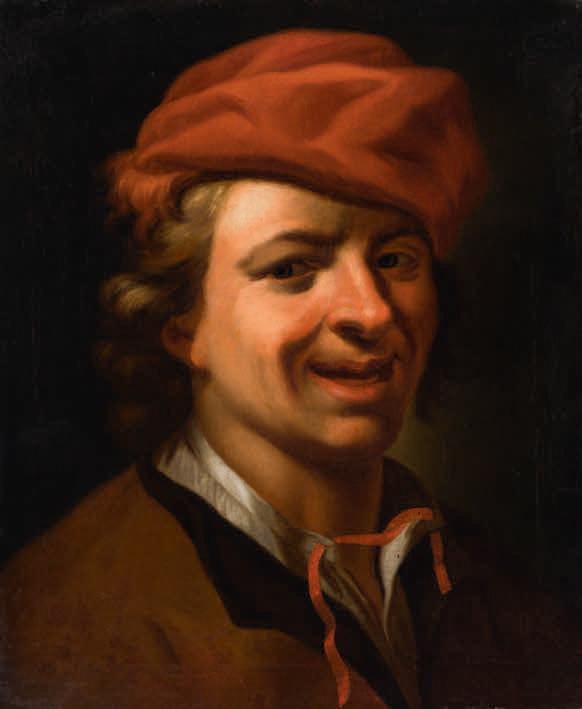

1030

Giacomo Francesco Cipper, genannt il Todeschini, zugeschrieben

(Feldkirch 1664–1736 Mailand)

Mädchen mit Vogelkäfig

Öl auf Leinwand; gerahmt; 42 x 33,5 cm

Monogrammiert auf dem Kopftuch des Mädchens: F. C

Provenienz

Dorotheum Wien, 9. Juni 1979, Lot 26, Tafel 13; österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

1031

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Waldlandschaft mit Wanderern Öl auf Holz (Tondo); gerahmt; Durchmesser 16 cm

Provenienz

Neumeister, München, 2. November 1988, Lot 350; Deutsche Privatsammlung

€ 800–1.500

1032

Leonardo Coccorante zugeschrieben

(Neapel 1680–1750 Neapel)

Südlicher Hafen mit antiker

Säulenarchitektur

Öl auf Kupfer (Tondo); gerahmt; ca. 13,5 cm (Durchmesser)

Provenienz

Neumeister, München, 28. Juni 1995, Lot 440; Deutsche Privatsammlung

€ 1.000–2.000

Leonardo Coccorante zugeschrieben

(Neapel 1680–1750 Neapel)

Küstenansichten mit antiker Säulenarchitektur (Pendants)

Öl auf Kupfer; gerahmt; je 9,5 x 13,5 cm

Provenienz

Deutsche Privatsammlung

€ 2.500–5.000

1034

Josef Ziegler

(Wien 1785–1852 Wien)

Bildnis des Grafen Stefan Illeshazy (1762–1838) in Magnatentracht mit Goldenem Vlies und Großkreuz des Stephansordens, 1815

Öl auf Kupfer; gerahmt; 18 × 13,5 cm

Signiert und datiert am rechten Rand: Ziegler pinx. 1815

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 1.000–2.000

1035

Francois Boucher Nachfolger

(Paris 1703–1770 Paris)

Mädchen mit Vogel Öl auf Holz; gerahmt; 22 × 17 cm (oval)

Signiert und datiert rechts unten: E.(G). Colbert 1864

Provenienz Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1036

Joos de Momper Werkstatt

(Antwerpen 1564–1635 Antwerpen)

Hügelige Landschaft mit weitem Gewässer und Staffage, wohl um 1620/30

Öl auf Holz; parkettiert; gerahmt; 40 x 59,5 cm

Provenienz

Wiener Privatbesitz

€ 2.000–4.000

Joos de Momper (1564–1635) gilt als einer der herausragenden flämischen Landschaftsmaler, der den Übergang von den manieristischen Weltlandschaften zur naturalistischen holländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts widerspiegelte. Seine Werke umfassen sowohl Fantasielandschaften, die aus erhöhter Perspektive betrachtet werden, als auch solche mit einem typischen manieristischen Farbverlauf von Braun im Vordergrund zu Grün und Blau im Hintergrund. Für die figürliche Staffage arbeitete er häufig mit spezialisierten Antwerpener Malern zusammen, beispielsweise mit Jan Brueghel dem Älteren (1568–1625) und Jan Brueghel dem Jüngeren (1601–1678). Unter seinem Einfluss und in der Werkstatt arbeiteten Mitarbeiter, aber auch Familienmitglieder wie sein Sohn Philippe de Momper I. (1598–1634) und sein Neffe Frans de Momper (1603–1660/1661).

Vorliegendes Gemälde ist mit zahlreichen um 1620/30 entstandenen Kompositionen Joos de Mompers vergleichbar, z.B. der „Gebirgslandschaft mit Packeseln“, „Berglandschaft mit Reisenden zu Pferde“ oder der „Berglandschaft mit Reisenden“ (vgl. Kaus Ertz, Josse de Momper der Jüngere, Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1986, WVZ Nr. 96, 103, 175).

Künstler des 18. Jahrhunderts

Eduardus Angliae Rex

Öl auf Leinwand; gerahmt; 222 x 128 cm

Bezeichnet: EDUARDUS ANGLIAE REX

MEUS IGNIS IN ILLO EST; Bezeichnet am unteren Rand: Franc. Ignat. Per Kamer. Poeta. Non ea sunt Speculi, Sed Sunt incendia Phoebi / Huic radios sanctum Consociare licet / Pluribus o. Placeat Christe, orbem accendere flamis / Haereticus ne sit fusus abigne tuo.

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 2.500–5.000

Künstler des 18. Jahrhunderts

Magnus Sveciae Rex.

Öl auf Leinwand; gerahmt; 219 x 126 cm

Bezeichnet:

MAGNUS SVECIAE REX.

TECUM DIS PONO VIAS.

Bezeichnet am unteren Rand: F.I.P. Poeta

Disponit cum Sole vias, quibus indicet horas / Labentes recto SVETIA docta die. / Divino cum Sole vias dispone Novator. / Tartara Vel certo deuius una Petes.

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 2.500–5.000

1039

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Heiliger Ägidius in Landschaft

Öl auf Leinwand; gerahmt; 81,5 × 109 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 3.000–6.000

1040

Abraham Storck Nachfolger

(Amsterdam 1644–1708 Amsterdam)

Südlicher Seehafen mit ankerndem Dreimaster und Booten Öl auf Leinwand; gerahmt; 67,5 × 93,5 cm

Provenienz

Dorotheum Wien, 15. Oktober 2008, Lot 307; Privatbesitz, Wien

€ 3.000–6.000

1041

Franz Ignaz Joseph Flurer zugeschrieben

(Augusburg 1688–1742 Graz)

Südliche Hafenlandschaft

Öl auf Leinwand; gerahmt; 71,5 x 88,5 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 2.500–5.000

1042

Künstler des 17. Jahrhunderts

Heilige Familie mit Johannesknaben bekrönt von Gottvater Öl auf Kupfer; gerahmt; 52 × 28 cm

Provenienz Österreichischer Privatbesitz

€ 1.000–2.000

1043

Künstler des 17. Jahrhunderts

Maria und Elisabeth mit Jesus und Johannes Öl auf Kupfer; gerahmt; 16,8 × 12,7 cm

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 1.000–2.000

1044

Niederländischer Künstler

Landschaft mit Kühen, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; 72 × 106 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 2.000–4.000

1045

Künstler des 18. Jahrhunderts

Landschaft mit Staffage Öl auf Leinwand; gerahmt; 28 × 37 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

Frans Francken der Jüngere Werkstatt

(Antwerpen 1581–1642 Antwerpen)

Die Hochzeit zu Kana

Öl auf Holz, oktogonal; gerahmt; 25,8 x 63,9 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 15.000–30.000

Die Rahmenhandlung beschreibt eine Hochzeitsfeier in Galiläa. Festlich gekleidete Figuren sind um eine reich gedeckte Tafel versammelt. Im Bildzentrum, wie üblich unter einem Baldachin, ist die Braut platziert; ihr zugewandt der Bräutigam. Der Blick des Betrachters schweift an den zahlreichen Gästen, in reger Interaktion miteinander, vorüber. Der Blick des Betrachters schweift an den zahlreichen Gästen, in reger Interaktion miteinander, vorüber. Das zentrale Ereignis, auch bekannt als das „Weinwunder zu Kana“ ist den Erzählungen aus dem Johannesevangelium (Johannes 2, 1-12) entnommen. Während der Feierlichkeit gingen die Weinvorräte zur Neige. Daraufhin bat Jesus Krüge mit Wasser zu füllen und ein junger Mundschenk zur anschließenden Verkostung. Dieser stellte verwundert fest: Das Wasser war zu Wein geworden.

Das durchaus beliebte Sujet ist auch in weiteren Werken Frans Francken des Jüngeren und seinem Werkstattumfeld zu finden (vgl. Ursula Härting, Frans Francken d.J. Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1989, S. 269, Nr. 151, 152*, 156*).

Cornelis Willemsz Eversdyck

(ca. 1590-ca. 1644)

Rebekka und Elieser, 1632

Öl auf Holz; gerahmt; 20,5 x 31,2 cm

Signiert und datiert rechts unten: Eversdyck 1632

Provenienz

Dorotheum Wien, 29. November 1977, Lot 36; Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

1048

Pieter van Avont Umkreis

(Mecheln 1600–1652 Deurne)

Ruhe auf der Flucht nach Ägypten Öl auf Leinwand; gerahmt; 77,5 x 101 cm

Provenienz

Sotheby's, New York, 16. Juni 1977, Lot 51; Privatsammlung, Österreich

€ 3.500–7.000

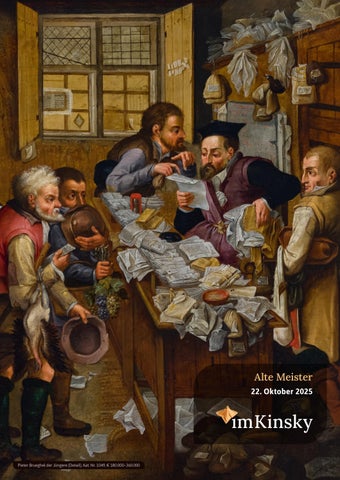

Pieter Brueghel der Jüngere

(Brüssel um 1564–1638 Brüssel)

Bauern liefern den Zehnten ab, wohl vor 1615

Öl auf Holz; gerahmt, 60,5 x 95,5 cm

Provenienz

ehemals Sammlung Fernand Jacobs (1886–1971), Antwerpen; Österreichischer Privatbesitz

Literatur

Georges Marlier, Pierre Brueghel le Jeune, Brüssel 1969, S. 435, Nr. 5 (ohne Abb.)

Klaus Ertz (Hg.), Pieter Brueghel der Jüngere (1564-1637/38). Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Lingen 2000, S. 515, WVZ-Nr. F515 (ohne Abb.)

Gutachten Dr. Ursula Härting, Hamm, den 29. Februar 2024, liegt bei (in Kopie).

€ 180.000–360.000

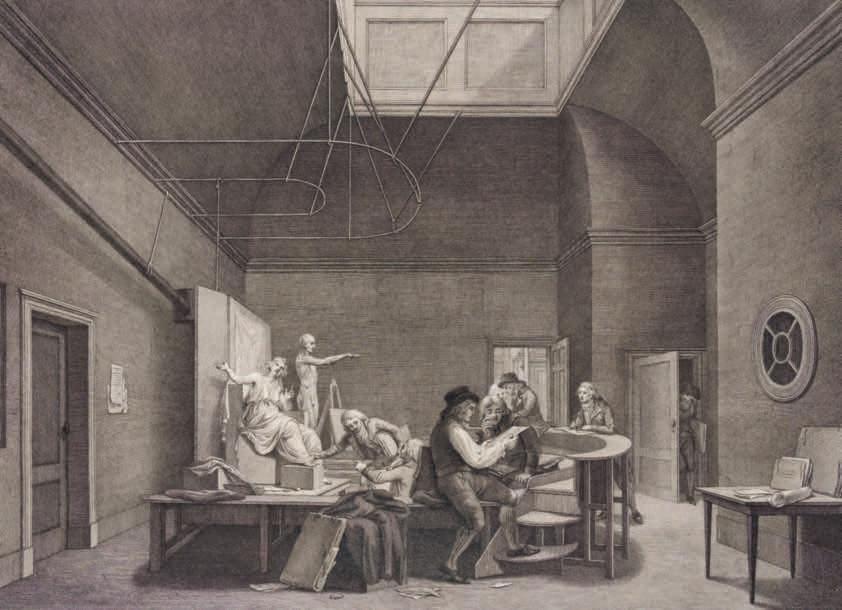

Das Sujet „Bauern liefern den Zehnten“, früher auch als „Der Bauernadvokat“ bezeichnet, ist eine der bekanntesten Kompositionen Pieter Brueghels des Jüngeren. Es sind heute mehr als 40 Versionen aus eigener Hand und in Versionen von Mitarbeitern erhalten. Dr. Ursula Härting hat vorliegendes Werk im Original studiert und in ihrem ausführlichen Gutachten als eigenhändiges Werk Pieter Brueghels des Jüngeren bestätigt. Sie nimmt an, dass das Gemälde vermutlich vor 1615, also vor dem frühest bekannten datierten Werk dieses Sujets entstanden ist. Es handelt es sich um eine besonders malerische Version im Vergleich zu den meist graphisch erscheinenden Fassungen.

„Die Stube ist bühnenartig in der Form eines Guckkastens angelegt. Bauern haben ihre Hüte abgenommen und bringen unterwürfig ihre agrarischen Erzeugnisse in das chaotische Amtszimmer des Procureurs oder Rentmeisters, auf dessen Schreibtisch inmitten von Papierhaufen ein Stundenglas steht. An der Wand hinter dem Rechtsgelehrten hängt ein Kalender, wie ihn die Antwerpener Druckerei Plantijn auf Niederländisch und Französisch tausendfach jeweils für ein Jahr druckte. Oben ist hier nur noch rudimentär sichtbar …Grace… - zu ergänzen etwa …l’an de grâce xx oder …au Dieu. Von den Wänden bis zum Boden ist der gesamte Raum gefüllt mit Zetteln, Papieren, durchgestrichenen Kassenbucheinträgen, die katastrophale Buchhaltung offenbart sich; viele, zu viele Geldbeutel hängen in Regalen, rechts außen hält der gut gekleidete Mann wohl einen großen weißen Geldschlauch über dem Arm, vermutlich nimmt er stellvertretend für den Gelehrten die Gelder ein – ob ordnungsgemäß, wer weiß: alles wirkt ordnungslos. Eine unordentliche Führung auch der Bücher fällt folglich auch auf den Rechtsgelehrten zurück, obwohl sein vierzipfliger Doktorhut ihn doch eigentlich und erwartungsgemäß als sorgfältigen Akademiker ausweist. Doch nun ist er wohl eher jemand, über dessen Profession sich man belustigen konnte. … Bislang blieb generell die mir wesentlich scheinende Frage ungestellt, warum derart viele, heute noch bekannte Versionen derart viele Auftraggeber und Abnehmer fanden. Die Fassungen könnten in Landhäusern in Domänen außerhalb Antwerpens gehangen haben, deren Inventare nur selten in städtischen Nachlässen erscheinen. Antwerpener Gutsbesitzer hatten im Umland zu Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts mehr als 380 Landhäuser gebaut, erworben, umgebaut. Es waren Herrlichkeiten mit Land, Dorf und Kirche, und Rechtsprechung. Dortige Villen dienten als Sommersitze, als maisons de plaisance, die man seit der Antike zur Erbauung gern mit komödiantischen Sujets dekorierte, die Lachen, auch selbstbezogenes Schmunzeln auslösen konnten. Auf diesen Domänen erzeugte man landwirtschaftliche Erzeugnisse und zog den Zehnten des Ertrags ein. Der Zehnte wurde entweder im Namen der katholischen Kirche oder eben im Namen derjenigen Gutsbesitzer eingenommen, auf deren Domänen die Agrarprodukte wuchsen, von procureuren oder Rentmeistern. Gutsbesitzer, Rechtsgelehrte, Rentmeister und Prokuratoren waren zudem Mitglieder in der Antwerpener Lukasgilde, die häufig comedies inszenierte. So war in Brueghels Darstellung die Absicht des Amüsements bislang wohl verborgen.“ (Auszug aus dem Gutachten von Dr. Ursula Härting, dort weiter mit ausführlichen Fußnoten ergänzt).

1050

Salomon Rombouts zugeschrieben

(Haarlem 1650–1702 Haarlem)

Bewaldete Dünenlandschaft mit Figuren Öl auf Holz; gerahmt; 17,5 x 24 cm

Bezeichnet rechts unten: Rombout

Provenienz

Dorotheum, Wien, 14. April 2005, Lot 85; österreichischer Privatbesitz

€ 2.500–5.000

1051

Jan Wijnants

(Haarlem um 1632–1684 Amsterdam)

Landschaft mit Jagdgesellschaft Öl auf Holz; gerahmt; 34 x 43,5 cm

Monogrammiert rechts unten: JW

Rückseitig Wachssiegel: Galerie / Sedelmeyer / Paris

Provenienz

Galerie Charles Sedelmeyer, Paris; seit mehreren Generationen Privatbesitz, Wien;

€ 5.000–10.000

1052

Gerbrand van den Eeckhout

(Amsterdam 1621–1674 Amsterdam)

Herrenporträt, 1661

Öl auf Leinwand; gerahmt; 62,5 x 52,5 cm

Signiert und datiert am rechten Rand: G. v. Eeckhout / A: 1661.

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 7.000–14.000

1053

Künstler des 17. Jahrhunderts

Aufbruch zur Jagd

Öl auf Papier auf Holz; gerahmt; 13 × 9,5 cm

Rechts unten undeutlich signiert: B...

Provenienz

Deutsche Privatsammlung

€ 800–1.500

1054

Gerard Dou Nachfolger

(Leiden 1613–1675 Leiden)

Mädchen am Fenster

Öl auf Holz; gerahmt; 35,5 × 30 cm

Provenienz

Deutsche Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1055

Gortzius Geldorp zugeschrieben

(Löwen 1553–1618 Köln)

Dame mit Buch, 1608

Öl auf Holz; gerahmt; 56 × 42 cm

Links oben datiert: Anno. i608 (...)

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.500–3.000

1056

Gerard Dou Nachfolger

(Leiden 1613–1675 Leiden)

Dame in einer Nische Öl auf Holz; gerahmt; 31 × 22 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.500–3.000

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt (Grafenwörth 1718–1801 Stein)

Maria als Braut des Heiligen Geistes, um 1765–75 Öl auf Leinwand; gerahmt; 66,5 x 50,5 cm

Provenienz österreichischer Privatbesitz

Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.

€ 3.500–7.000

Ein charakteristisches Merkmal des Schaffens Kremser Schmidts (1718–1801) ist die reduzierte, fein nuancierte Farbpalette, die auch in diesem Gemälde ihre besondere Wirkung entfaltet. Der enge Bildausschnitt fokussiert den Betrachter unmittelbar auf die dargestellte Figur und deren Haltung sowie Kopfwendung. Dies lässt ikonografische Parallelen zu anderen Kompositionen des Meisters, etwa der Hl. Scholastika, erkennen (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt, 1718–1801, Innsbruck/Wien 1989, Nr. 204/2, S. 394). Des Weiteren verleiht die Verwendung eines gröberen Bildträgers der Maloberfläche eine samtig-matte Struktur, die sich wiederholt im Œuvre des Künstlers nachweisen lässt. Auf Grundlage dieser stilistischen Merkmale ist das Werk der mittleren Schaffensphase des Künstlers zuzuordnen und in die Jahre zwischen 1765 und 1775 zu datieren.

1058

Wolf Nicolaus Thurman

(Waidhofen an der Ybbs 1648–1720 Waidhofen an der Ybbs)

Blick auf den Sonntagberg während der Türkenbelagerung, 1688

Öl auf Leinwand; oben geschwungener Abschluss; ungerahmt; 98 x 159 cm

Signiert und datiert unten mittig:

W.N.TURMAN F. 1688

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 5.000–10.000

Aufgrund seiner qualitätvollen Ausführung sowie der selten überlieferten Signatur und Datierung nimmt dieses Werk eine besondere Stellung im Œuvre des aus Waidhofen an der Ybbs stammenden Malers Wolf Nikolaus Thurmann (1648–1720) ein.

Das Gemälde zeigt eine klar gegliederte Darstellung, die himmlische und irdische Ebenen verbindet. Im oberen Bildfeld erscheint die der Kirche geweihte Dreifaltigkeit in Form von Gottvater, Christus und dem als Taube dargestellten Heiligen Geist, flankiert von zwei Putti. Darunter öffnet sich der Blick auf die Landschaft rund um den Sonntagberg, der zu den bedeutendsten Wallfahrtszentren Niederösterreichs zählt. Im Hintergrund steigen Rauchschwaden auf, osmanische Truppen rücken heran, während im Vordergrund Bauern aus der bedrohten Umgebung fliehen. Die Szene dürfte auf die Türkenbelagerungen von 1529 und 1683 verweisen, die die Kirche am Sonntagberg unversehrt überstand.

1059

Künstler des 18. Jahrhunderts

Heiligendarstellung

Öl auf Holz; gerahmt; 19,5 × 16 cm

Links unten undeutlich monogrammiert

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1060

Josef Heintz Umkreis

(Basel 1564–1609 Prag)

Maria Anna von Bayern (1551–1608), 16./17. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 73,5 × 54,5 cm

Am unteren Rand betitelt: M. BAVARICA.

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt, Umkreis

(Grafenwörth 1718–1801 Stein)

Der Alchemist

Öl auf Holz; gerahmt; 32 x 23,5 cm

Provenienz

Österreichischer Privatbesitz

€ 1.500–3.000

Das Gemälde greift ein beliebtes alchemistisches Sujet auf, das auf eine heute verlorene Zeichnung von Martin Johann Schmidt (1718–1801) zurückgeht und durch eine Radierung Ferdinand Landerers (1730–1795) bekannt ist (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt. 1718–1801, Innsbruck/Wien 1989, S. 568, Abb. L17).

Christian Georg Schütz

(Florsheim 1718–1791 Frankfurt)

Rheinlandschaften (Pendants), 1778

Öl auf Holz; gerahmt; je 34 x 45 cm

jeweils unten signiert und datiert: SCHÜZ. fec. 1778

Provenienz

Privatsammlung Wien

€ 10.000–20.000

Christian Georg Schütz ist vor allem für seine Landschaftsgemälde bekannt. Seine künstlerische Laufbahn begann 1731 mit einer Ausbildung bei Hugo Schlegel (1679–1737), einem Fassaden- und Freskenmaler in Frankfurt am Main. Nach einer Phase der Wanderschaft ließ er sich 1743 wieder in Frankfurt nieder und arbeitete zunächst als Maler für Fassaden und Dekorationen. Mit Unterstützung seines Mäzens Heinrich Jakob von Häckel (1682–1760) wandte Schütz sich schließlich stärker der Flusslandschaftsmalerei zu, die bei Zeitgenossen großen Anklang fand. In seinen Bildern verbindet Schütz reale Eindrücke aus seinen Reisen mit frei erfundenen Elementen wie Burgen und Ruinen. Deutliche Einflüsse niederländischer Landschaftsmalerei lassen sich in seinen Werken erkennen. Die hier gezeigten Flusslandschaften illustrieren anschaulich, wie Schütz reale Naturbeobachtungen mit fantasievollen Szenen zu stimmungsvollen Kompositionen vereinte.

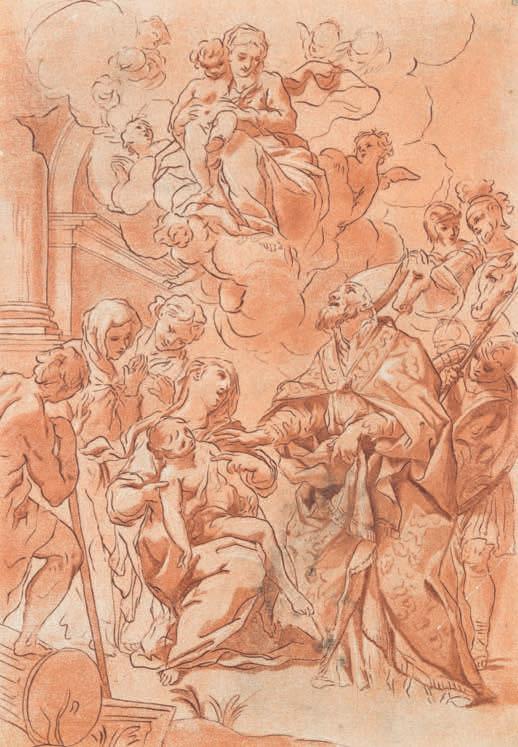

Martin Johann Schmidt, genannt Kremser Schmidt, und Werkstatt

(Grafenwörth 1718–1801 Stein)

Die Heilige Sippe, 1770er Jahre

Öl auf Leinwand; geschwungener Abschluss am oberen Rand; gerahmt; 187 x 123 cm

Undeutlich signiert und datiert links unten: …17(7…)

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.

€ 8.000–16.000

Die Darstellung der „Heiligen Sippe“ gehört zu den zentralen Themen im Œuvre Martin Johann Schmidts. Im Unterschied zur „Heiligen Familie“ weitet sich hier der Kreis über Christus und seine Eltern hinaus auf weitere Verwandte aus. Als dieses Werk entstand, war Schmidt bereits ein angesehener, etablierter Maler mit eigener Werkstatt und Mitarbeitern. Die locker aufgesetzten, fast skizzenhaften Höhungen in Gesichtern und Gewändern verweisen jedoch auch auf die unmittelbare Beteiligung des Meisters selbst. Charakteristisch ist zudem das warme, dämmrige Licht, das die Szene durchzieht, zugleich lassen sich bereits Anklänge an die kräftigere Farbigkeit seiner späteren Werke erkennen. Das Bild diente vermutlich als privates Andachtsbild, könnte aber ebenso für eine Seitenkapelle bestimmt gewesen sein, dort wechselten Bildprogramme häufig. Vergleichbare Kompositionen finden sich in mehreren österreichischen Kirchen. So zeigt etwa die beliebte „Heilige Familie“ in St. Peter in Salzburg eine ähnliche Figurenordnung im gleichen sanften, warmen Licht (vgl. Rupert Feuchtmüller, Der Kremser Schmidt. 1718-1801, Innsbruck/ Wien 1989, WVZ-Nr. 544). Auch das Christuskind erinnert an die Gestalt in Schmidts „Kräfte der Engel“ von 1773 im Stift Melk (Feuchtmüller 1989, WVZNr. 433): Dort blickt es auf emporstrebende Engel herab, hier hingegen wendet es sich dem kleinen Johannesknaben zu, der von seiner Mutter Elisabeth begleitet wird.

Die Aufmerksamkeit der Figuren gilt nicht allein Christus in der Mitte der Komposition, einige richten ihre Blicke in göttlicher Ekstase gen Himmel. Die Familie bekrönt der Heilige Geist, der in Gestalt einer weißen Taube über der Szene schwebt – ein ikonographisches Motiv, das Schmidt immer wieder wirkungsvoll einsetzte. Das Gemälde vereint intime Andacht mit repräsentativer Strahlkraft und bietet zugleich ein eindrucksvolles Beispiel von Schmidts ausgereifter Malerei und seiner gefragten Werkstattpraxis.

Französische Schule 18. Jahrhundert

Orpheus bezaubert mit seinem Spiel die Tiere Öl auf Leinwand; gerahmt; 81,5 x 110 cm

Undeutlich signiert unten mittig

Provenienz

Dorotheum Wien, 20. Oktober 2015, Nr. 315; Privatsammlung, Österreich

€ 15.000–30.000

Die hier vorliegende mythologische Darstellung besticht durch die Vielfalt und Lebendigkeit von Flora und Fauna. Das Gemälde stammt von einem Künstler der französischen Schule des 18. Jahrhunderts. Im Zentrum der Darstellung sitzt Orpheus, der mythische Sänger der griechischen Antike, vor einem Baum, eingebettet in eine bewaldete Landschaft. Der antiken Überlieferung zufolge bezirzt er mit seiner Musik und seinem Gesang nicht nur Menschen und Tiere, sondern vermag es, selbst Pflanzen und Steine zu bewegen.

Diese Vorstellung findet in der Bildsprache des Gemäldes ihren Ausdruck: Eine detailreiche, üppige Naturdarstellung durchzieht die gesamte Szenerie. Neben heimischen Tieren wie Hühnern, Enten, Esel und Pferd sind auch fremdländische Arten wie Löwen, Leoparden und Strauße zu erkennen, die sich dem Sänger angenähert haben und in ungewohnter Ruhe verharren. Vögel haben sich in den Ästen niedergelassen, während weitere aus der Ferne heranfliegen – allesamt angezogen vom betörenden Klang der Stimme Orpheus’, die die Natur in ihrer ganzen Vielfalt in seinen Bann zu ziehen vermag.

1065

Venezianische Schule

Elegente Gesellschaft (Pendants) , 18. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; je 37,5 x 45 cm

Provenienz

Auktionshaus im Kinsky, Wien, 15.–17. Nov. 1994, Lot 3; Privatbesitz, Österreich

€ 2.500–5.000

1066

Künstler des 18. Jahrhunderts

Ausblick auf eine Küstenszene in floraler Umrahmung Öl auf Leinwand; gerahmt; 239,5 x 261 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 10.000–20.000

Johann Ulrich Mayr

(Augsburg 1630–1704 Augsburg)

Der verlorene Sohn

Öl auf Leinwand; gerahmt; 105,5 x 132,5 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 27. Mai 1974, Lot 87, Tafel 44; Privatbesitz Österreich

€ 10.000–20.000

Johann Ulrich Mayr war ein deutscher Barockmaler mit Lebensmittelpunkt in Augsburg. Seine Ausbildung erhielt er in den Niederlanden bei Rembrandt van Rijn (1606–1669) und Jacob Jordaens (1593–1678). Neben Porträts entstanden zahlreiche Werke mit religiösen und christlichen Themen, für die er unter anderem auch am Wiener Hof tätig war.

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn war im Barock ein beliebtes Sinnbild göttlicher Gnade. Mayr zeigt hier den Moment der Heimkehr: Der Sohn, nachdem er sein Erbe verspielt hat, bittet in seiner zerrissenen Kleidung reuevoll um Vergebung. Der Vater nimmt ihn mit gütiger Geste auf, während zwei junge Männer das Geschehen staunend beobachten. Durch den für den Barock typischen Einsatz von Hell-Dunkel hebt Mayr Gesichter und Hände wirkungsvoll hervor und verleiht der Szene eine eindringliche emotionale Intensität.

1068

Giacomo Francesco Cipper, genannt il Todeschini

(Feldkirch 1664–1736 Mailand)

Feiernde Bauern

Öl auf Leinwand; gerahmt; 85,5 x 109 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 8.000–15.000

Jan Brueghel der Jüngere (Antwerpen 1601–1678 Antwerpen) und Pieter van Avont (Mecheln 1600–1652 Deurne)

Die Hl. Familie mit Johannes in einer Landschaft, um 1640 Öl auf Kupfer, parkettiert; gerahmt; 30 x 37,5 cm

Signiert links unten: J. Breughel

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

Gutachten von Dr. Klaus Ertz, Lingen 12. Dezember 2011, liegt bei

€ 15.000–30.000

Maria ist auf einem Stein sitzend dargestellt, bekleidet in einem roten Gewand, über das ein blauer Mantel drapiert ist. In ihren Schoß ruht das Christuskind, das sich mit ausgestreckten Armen Johannes dem Täufer zuwendet. Dieser ist mit dem Rücken zum Betrachter dargestellt und reicht dem Kind einen Apfel; neben ihm steht der Kreuzstab mit weißem Band. Zur Rechten Marias sitzend, den Kopf in die Hand gestützt, beobachtet Joseph das Geschehen aufmerksam. Vor der Heiligen Familie steht ein Lamm, den Blick auf den Johannesknaben gerichtet, während links neben Marias Kopf ein Papagei erscheint. Ein fruchttragender Baum, dichtes Gebüsch und weitere Gehölze hinterfangen die Figurenszene. In der rechten Bildhälfte öffnet sich die Landschaft zu einer Wiese mit Tieren, die in einen Wald übergeht. Sanfte Wolken schaffen eine milde Lichtstimmung, Vögel beleben den Himmel. Den Vordergrund zieren zahlreiche Waldblumen, die die Idylle der Darstellung unterstreichen. Die neutestamentarische Szene der Ruhe auf der Flucht nach Ägypten erfreute sich im 17. Jahrhundert besonderer Beliebtheit und wurde von Jan Brueghel dem Jüngeren wiederholt aufgegriffen. Mit Pieter von Avont zusammen, schuf er in den 1630er Jahren eine „Heilige Familie mit Johannes und Engeln in Landschaft“, welche sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien befindet (Inv.-Nr. 1683). Ein weiteres Beispiel ist das Werk „Maria mit Kind und Johannes in waldiger Landschaft“, von Brueghel d. J. gemeinsam mit Hendrick van Balen gemalt (vgl. Klaus Ertz, Jan Breughel der Jüngere 1601–1678. Die Gemälde mit kritischem Œuvrekatalog, Freren 1984, S. 310, Kat.-Nr. 141, mit Abb.).

Ganz im Sinne einer in Flandern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verbreiteten Praxis der gemeinschaftlichen Ausführung durch zwei spezialisierte Maler entstand auch das vorliegende Gemälde in Zusammenarbeit. Nach Einschätzung von Dr. Klaus Ertz handelt es sich um eine Gemeinschaftsarbeit: Die Landschaft, Blumen, Pflanzen und Vögel stammen von Jan Brueghel dem Jüngeren, während die Figurenstaffage sowie das Lamm der Hand Pieter van Avonts zugeschrieben werden (vgl. Gutachten Dr. Klaus Ertz).

Niederländische Schule

Landschaft mit Herde (Pendants), 18. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; je 25,5 x 31,5 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 2.500–5.000

1071

Künstler des 18. Jahrhunderts

Rastender Pan

Öl auf Leinwand; gerahmt; 152 x 183,5 cm (Oval)

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

Das stimmungsvolle, raumgreifende Gemälde zeigt den Gott Pan, entspannt in einer verwunschenen Waldlandschaft sitzend. Mit seinen Ziegenhörnern, der Panflöte und dem Hirtenstab verkörpert er die enge Verbundenheit zur Natur und die wilde, ungezügelte Seite des Lebens. Pan, der antike Gott der Hirten und Wälder, symbolisiert Freiheit und Ursprünglichkeit und lädt den Betrachter ein, in eine mythische Welt voller Harmonie und Gelassenheit einzutauchen. Die sanften Farben und der leicht dramatische Himmel schaffen eine geheimnisvolle, aber zugleich beruhigende Atmosphäre. Der Künstler fängt die Magie und die Schönheit der Natur ein, indem er die Spannung zwischen Ruhe und Lebendigkeit meisterhaft darstellt und so die zeitlose Kraft der Mythologie spürbar werden lässt.

1072

Mathys Schoevaerdts zugeschrieben

(Brüssel 1655–1717 Brüssel)

Landschaft mit Stadtansicht und Staffage

Öl auf Leinwand; gerahmt; 42,5 × 59,5 cm

Provenienz deutsche Privatsammlung

€ 1.500–3.000

1073

Flämische Schule

Landschaft mit Pferdewagen

Öl auf Kupfer, parkettiert; gerahmt; 20,5 x 30,5 cm

Provenienz deutsche Privatsammlung

€ 500–1.000

1074

Künstler um 1700

Weinernte (Allegorie des Herbstes)

Öl auf Leinwand; gerahmt; 32 × 38 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

1075

Josef van Bredael (Antwerpen 1688–1739 Paris)

Schlachtenbild

Öl auf Holz; gerahmt; 26,5 × 29 cm

Signiert rechts unten: iBREDA(EL)

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

Jan Brueghel der Ältere Umkreis

(Brüssel 1568–1625 Antwerpen)

Die vier Jahreszeiten – Frühling (Flusslandschaft mit vornehmer Gesellschaft im Boot), Sommer (Die Ernte), Herbst (Belebte Landstrasse mit Wirtshaus), Winter (Römischer Karneval)

Öl auf Kupfer (Tondo); gerahmt; je ca. 12,5 cm

Rückseitig jeweils die Schlagmarke des Kupferplattenherstellers

Pieter Stas mit der Hand von Antwerpen

Provenienz

Auktionshaus im Kinsky, Wien, 6. April 2006, Lot 432; deutsche Privatsammlung

€ 15.000–30.000

Detail Schlagmarke

Der vorliegende Zyklus entfaltet den Jahreslauf als Abfolge von Gesellschaftsszenen, in denen allegorische Motive und erzählerisch nuancierte Details eine vielschichtige Bildhandlung konstituieren. Jan Brueghel der Ältere erschuf seine Kompositionen der Jahreszeitenallegorien um das Jahr 1594 (vgl. Klaus Ertz & Christa Nitze-Ertz, Jan Brueghel d. Ä., Die Gemälde Band III, S. 1095–1101, Kat. 525, 526, 527 und 528). Die dokumentierten vier kleinen Gemälde, welche in den Maßen nahezu den vorliegenden Werken entsprechen, wurden jedoch über die Jahrhunderte hinweg getrennt und befinden sich heute in zwei verschiedenen Museen: „Belebte Landstraße mit Wirtshaus“ und „Flusslandschaft mit vornehmer Gesellschaft im Boot“ (Hannover, Niedersächsisches Landesmuseum, Landesgalerie, Inv.Nr. KM 142 & KM 143), „Die Ernte“ und „Römischer Karneval“ (München Bayrische Staatsgemälde Sammlung, Alte Pinakothek, Inv.-Nr. 4911 & 1991).

Dass die vorliegenden vier runden Kupfertafeln im nächsten zeitlichen und örtlichen Umkreis von Jan Brueghel d. Ä. entstanden sein müssen, wird durch die rückseitigen Schlagmarken unterstrichen. Der Kupferplattenhersteller Pieter Stas war um 1587 bis 1610 in Antwerpen tätig und lieferte für zahlreiche Werke der Brueghel-Werkstatt den Bildträger.

Im Frühling begegnen sich vornehme Paare zu einer Bootspartie, begleitet von Musik und von einer Etikette geprägten Umgangsformen, während im Mittelgrund der Bauer mit Pflug und Saat den Neubeginn des Jahres unterstreicht. Der Sommer erscheint in der Allegorie der Ernte: Rastende Bauern im Vordergrund kontrastieren mit den Schnittern im Feld und spiegeln Fülle wie Erschöpfung. Der Herbst belebt eine Landstraße mit Wirtshaus; flankierend treten kleinfigurige Szenen der Apfelernte und des Viehtriebs hinzu, die den Zyklus der bäuerlichen Arbeit fortschreiben. Der Winter schließlich findet seine Allegorie im Karneval, dessen ausgelassenes Treiben seit dem 16. Jahrhundert ein zentrales Motiv niederländischer Kunst darstellt.

Flämischer Meister

Landschaft mit rastenden Wanderern, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 65 x 104,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 3.500–7.000

1078

Simon de Vos Umkreis

(Antwerpen 1603–1676 Antwerpen)

Picknick im Freien

Öl auf Kupfer; gerahmt; 54,5 x 71 cm

Provenienz

Dorotheum Wien, 16. April 2008, Lot 300; Privatsammlung, Österreich

€ 7.000–14.000

1079

Jacob Philipp Hackert

(Prenzlau 1737–1807 Florenz)

Ziegenbock in Landschaft Öl auf Holz; gerahmt; 36 x 28 cm

Rückseitig bezeichnet: Hackert / fecit

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

Jacob Philipp Hackert (1737–1807) zählt zu den bedeutendsten Landschaftsmalern seiner Epoche. Nach seiner Ausbildung in Berlin und einem Aufenthalt in Paris etablierte er sich in Rom rasch als gefragter Künstler, bevor er 1786 als Hofmaler König Ferdinands IV. nach Neapel berufen wurde. Goethe, der ihn während seiner Italienreise kennenlernte, würdigte ihn zudem in einer Biografie. Neben seiner Landschaftsmalerei wurde Hackert insbesondere für seine Tierdarstellungen geschätzt. Das vorliegende Gemälde zeigt eine weiße Ziege in eine hügelige Landschaft eingebettet. Sie ist sorgfältig ins Bildgefüge integriert und mit großer Detailtreue erfasst. Derartige Einzeldarstellungen waren bereits in den 1770er Jahren Teil seines Œuvres und stellten auch in den 1780er Jahren ein wiederkehrendes Motiv dar (vgl. Claudia Nordhoff & Hans Reimer, Jakob Philipp Hackert (1737–1807). Verzeichnis seiner Werke, 2 Bände, Akademie Verlag 1994, S. 39, WVZ.-Nr. 96, 97, 98, S. xx, WVZ-Nr. 297, 298, S. xx, WVZ.-Nr. 343).

1080

Martin Ferdinand Quadal

(Niemtschitz 1736–1808 St. Petersburg)

Junge schützt eine Kerze vor dem Wind Öl auf Leinwand; gerahmt; 70,5 x 53 cm

Provenienz

ehemals Privatsammlung K.P. (wohl Karl Pfatschbacher), Linz; Privatbesitz, Österreich

Literatur

Maria Isabella Safarik, Martin Ferdinand Quadal. L’insolta carriera di un artista indipendente nell’Europa del settecento, Rom 2006, S. 164, Nr. 32

€ 5.000–10.000

Martin Ferdinand Quadal (1736–1808) wurde in Mähren geboren und erhielt seine künstlerische Ausbildung zunächst in Wien. Im Anschluss unternahm er ausgedehnte Studienreisen durch Deutschland, England, Frankreich und Italien. Im Jahr 1797 reiste er nach Russland, wo er, mit einer zweijährigen Unterbrechung in London, überwiegend in Sankt Petersburg tätig war. Er erwarb sich als Porträt- und Tiermaler europaweit hohes Ansehen und wurde in mehreren namhaften Kunstakademien zum Ehrenmitglied ernannt. Das hier vorliegende Porträt zeigt einen jungen Mann, dessen Gesicht durch den Schein einer Kerze, die er in der Hand hält, aus dem Dunkel des Hintergrunds hervorgehoben wird. Die gezielte Lichtführung erzeugt eine spannungsvolle Hell-Dunkel-Wirkung, die das Antlitz des Dargestellten modelliert und eine intime Atmosphäre entstehen lässt. In dem Gemälde Giovane con una lanterna di carta (Junger Mann mit Papierlaterne) lässt sich eine vergleichbare kompositorische Anlage erkennen. (vgl. Safarik, S. 203, Nr. 67).

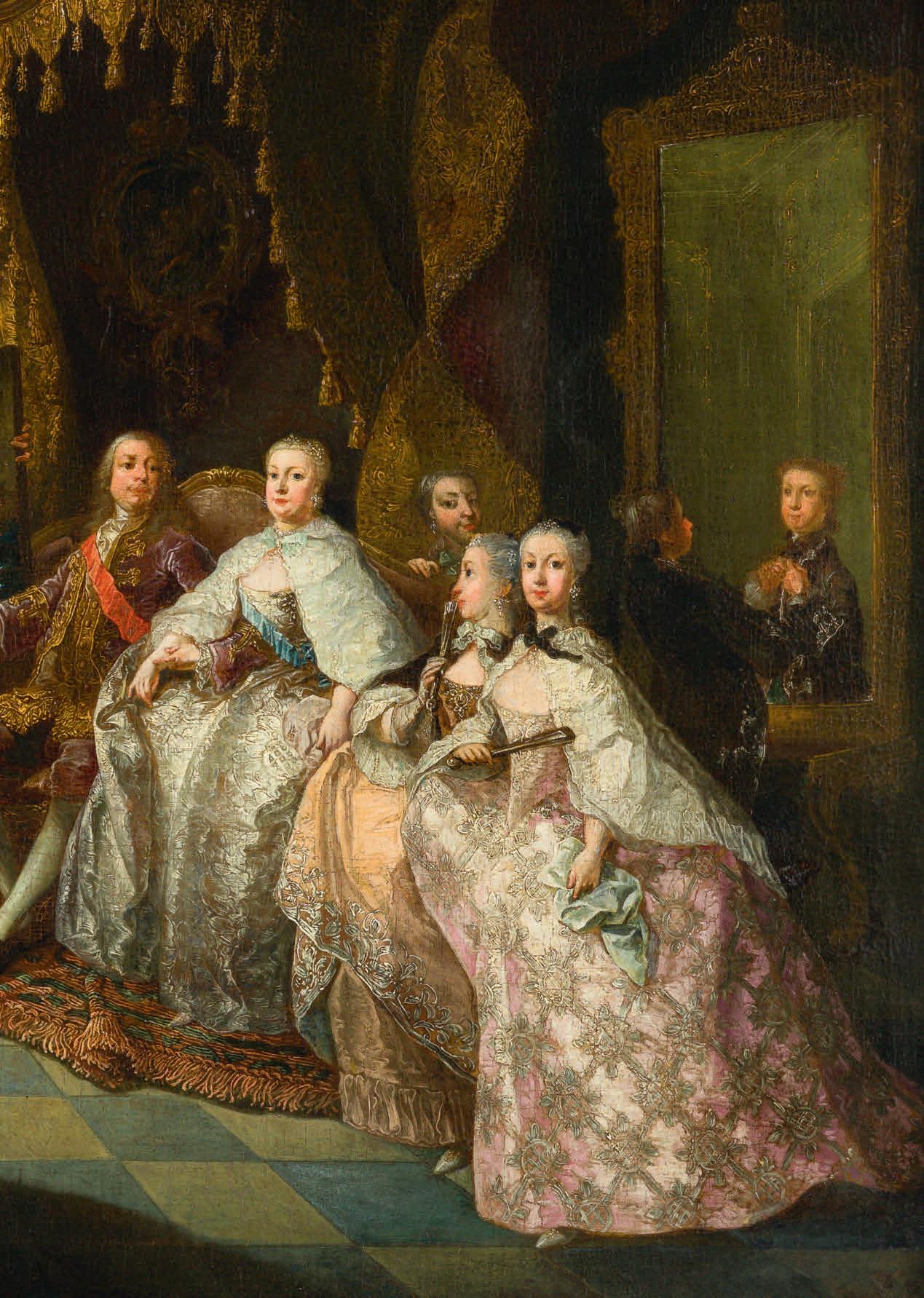

Martin van Meytens Umkreis

(Stockholm 1695–1770 Wien)

Erzherzogin Marie Christine überreicht im Kreis der kaiserlichen Familie ihrem Vater sein von ihr gemaltes Porträt, um 1757 Öl auf Leinwand; gerahmt; 61 x 75,5 cm

Provenienz

Sammlung E. Wancura, Wien; Dorotheum Wien, 28. November 1972, Lot 80; Sammlung Prof. Richard Steiskal-Paur, Wien; Privatbesitz, Österreich

Ausstellungen

1969 200 Jahre Albertina. Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Kunstsammlung, Albertina, Wien, Nr. 36,03 1980 Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr ihres Todes, Schloss Schönbrunn, Wien, Nr. 53;

Literatur

Walter Koschatzky, 200 Jahre Albertina. Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Kunstsammlung, Ausstellungskatalog, Albertina, Wien 1969, S. 42, Nr. 53; Walter Koschatzky, Maria Theresia und ihre Zeit. Zur 200. Wiederkehr ihres Todes, Ausstellungskatalog Schloss Schönbrunn, Wien 1980, S. 217, Nr. 36,03

Wir danken Dr. Georg Lechner, Belvedere, Wien, für seine Hilfe bei der Katalogisierung.

€ 35.000–70.000

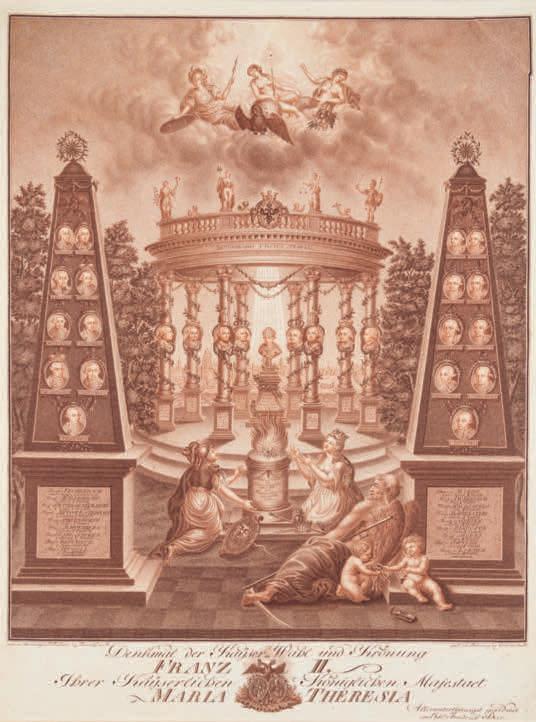

Das Gemälde zeigt die künstlerisch begabte und favorisierte Tochter Maria Theresias (1717 –1780) Erzherzogin Marie Christine („Mimi“) (1742–1798) im Kreis der kaiserlichen Familie. Mit Palette in der Hand überreicht die knapp 15-Jährige ihrem Vater, Kaiser Franz Stephan von Lothringen (1708–1765), feierlich sein Porträt, das sie soeben selbst vollendet hat. Stolz wendet sich Franz Stephan seiner Gemahlin Maria Theresia zu, deren Blick den Betrachter unmittelbar in die Szene hineinführt.

Das Gemälde besticht durch seine detailreiche Ausführung: die spielerische Darstellung der Kinderfiguren, die reichen Draperien des Baldachins, die feine Spitze der Gewänder sowie die funkelnden Glanzlichter der Kronleuchter verleihen der Szene besondere Lebendigkeit. Im Hintergrund ist zudem ein von Ammen umsorgtes Kind zu erkennen, bei dem es sich vermutlich um den im Dezember 1756 geborenen Erzherzog Maximilian Franz (1756–1801) handelt, was eine Entstehung des Werks um 1757 nahelegt.

Das Werk steht in Bezug zu weiteren Darstellungen Meytens der Kaiserfamilie, darunter „Maria Theresia im Kreise Ihrer Familie“ im Schloss Schönbrunn (Inv.-Nr. MD 039813) (Versionen finden sich auch im Palazzo Pitti (Inv. O.d.A. 1911 no. 1431) und im Schloss Versailles (INV 2051, LP 321, INV.1850 4550)), in denen die zahlreichen Kinder um das Kaiserpaar versammelt sind. Ebenso erinnert es an das berühmte Porträt Marie Christines im Ungarischen Nationalmuseum das sie mit ungefähr 8 Jahren beim Zeichnen im Studierzimmer zeigt und ihre schon frühe Begabung als Künstlerin unterstreicht. Im vorliegenden Gemälde tritt sie aus dem Studierzimmer heraus und präsentiert nun im Familienkreis mit bemerkenswerter Selbstsicherheit ihr eigenes Werk neben dem lebenden Modell. Hier findet sich ein Beleg für ihr nicht nur zeichnerisches, sondern auch malerisches Talent. Wahrscheinlich ist das Gemälde als privater Auftrag innerhalb des Hofes entstanden, da nur die engste Familie ohne Ehepartnerinnen und Ehepartner abgebildet wurde. Als solches vermittelt das Kunstwerk eindrücklich ein Bild des höfischen Alltags im Umkreis Maria Theresias.

Französische Schule

Kinderbildnis, 18. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 38 x 30,5 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 2.500–5.000

1083

Charles Gilles Dutillieu

(Paris 1697–1738 Paris)

Blumenstrauss in reliefierter Steinvase Öl auf Leinwand; gerahmt; 63,5 x 53,5 cm

Provenienz

ehemals Galerie Frost and Read, London; Dorotheum, Wien, 17. Oktober 2012, Lot 846; Privatbesitz, Wien

Gutachten Claudia Salvi, Paris 2012, liegt bei (in Kopie).

€ 3.500–7.000

Charles Gilles Dutillieu, Sohn eines verarmten Adeligen, war am französischen Hof unter Ludwig XIV. (1638–1715) tätig und spezialisierte sich auf Blumenstillleben. Durch seine Stillleben und prunkvollen Wagenverzierungen erregte er die Aufmerksamkeit der Nichte des Sonnenkönigs, die ihn mit der Ausschmückung ihrer Schlösser Sceaux und Anet beauftragte. Einer seiner bedeutendsten Aufträge führte ihn in den „Herkules-Saal“ des Schlosses Versailles, wo er unter der Leitung von François Lemoyne (1688–1737) am monumentalen Deckengemälde „L’Apothéose d’Hercule“ beteiligt war. Im Blumenstillleben tritt die Gelehrsamkeit des Künstlers klar hervor. Die Blüten sind sorgfältig in einer Steinvase arrangiert, deren figürliche Gestaltung auf antike Vorbilder verweist. Aus dem Kontrast von dauerhaftem Stein und vergänglicher Blütenpracht entsteht eine spannungsvolle Komposition, die den besonderen Reiz dieses Stilllebens aus dem Umfeld des Sonnenkönigs ausmacht.

Anton Faistenberger Umkreis

(Salzburg 1663–1708 Wien)

Italianisierende Landschaft mit Brücke und weitem Ausblick

Öl auf Leinwand; gerahmt; 72 x 58,5 cm

Provenienz

Sammlung Pfatschbacher, Linz

€ 1.500–3.000

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Anbetung des Christuskindes

Öl auf Leinwand; gerahmt; 128,5 x 97 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 1.000–2.000

Italienischer Meister

Heiliger Rochus in Landschaft, 17./18. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 160,5 x 116 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

Die Vita des Heiligen Rochus erzählt in mehreren Episoden von der Wundertätigkeit und den Leiden des Pilgers, welcher als Schutzheiliger der Pestkranken in Europa über Jahrhunderte zu den beliebtesten Volksheiligen zählte. Es entstanden Rochusbruderschaften wie die bekannte Scuola Grande di San Rocco in Venedig, jedoch auch nördlich der Alpen fand der Heilige große Verehrung. In Wien zeugt etwa die Kirche St. Rochus im 3. Gemeindebezirk von dessen Beliebtheit.

Die Legende erzählt, dass Rochus sich auf eine Pilgerreise nach Rom begeben hatte, auf dem Weg jedoch durch viele Orte kam, welche von der schwarzen Pest heimgesucht wurden, die in ganz Europa wütete. Unter großer Gefahr für sich selbst half er bei der Pflege der Kranken. Anstatt sich mit der Krankheit anzustecken, konnte er jedoch viele Menschen auf wundersame Weise heilen, indem er das Kreuzzeichen über sie machte.

Das vorliegende Gemälde zeigt eine der prominentesten Episoden aus seinem Leben: Als Rochus in die Stadt Piacenza kam, stellte er fest, dass er nicht mehr von der tödlichen Krankheit verschont war, da er sich schließlich am Bein angesteckt hatte. Um niemanden mit seiner Krankheit zu belasten, zog er sich in eine einsame, abgelegenen Waldhütte zurück, um dort im Vertrauen auf Gott den Tod zu erwarten. Dort fand ihn jedoch der Jagdhund eines örtlichen Junkers, welcher sich um den Heiligen sorgte. Täglich brachte er ihm Brot und leckte seine Wunden bis sich der Pilger schließlich von seinem Leiden erholte.

Künstler des 16. Jahrhunderts

Grablegung Christi

Öl auf Leinwand; gerahmt; 45 x 32 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 2.500–5.000

1088

Deutsche Schule

Das letzte Abendmahl, 16. Jahrhundert

Öl auf Holz, parkettiert; gerahmt; 108 x 76 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 17./24. Januar 1984, Lot 293; Österreichische Privatsammlung

€ 3.500–7.000

1089

Francesco Guardi Nachfolger

(Venedig 1712–1793 Venedig)

Campo dei Santi Giovanni e Paolo, Venedig Öl auf Leinwand; gerahmt; 29,5 × 47 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 20. September 1977, Lot 44, Tafel 28; Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

1090

Italienische Schule

Früchtestillleben, 17./18. Jahrhundert Öl auf Leinwand; gerahmt; 53,5 × 86 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.000–2.000

1091

Florentiner Schule

Heiliger Hieronymus in Landschaft, 17. Jahrhundert

Öl auf Schiefer; gerahmt; 21 x 26,5 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

Venezianischer Meister

Apollo mit den Musen, 18. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 66,5 x 86,5 cm

Provenienz

Auktionshaus im Kinsky, Wien, 26. November 2015, Lot 1326; Privatsammlung, Österreich

€ 3.000–6.000

1093

Giuseppe Zais zugeschrieben

(Forno di Canale 1709–1784 Treviso)

Landschaft mit Hirten

Öl auf Leinwand; gerahmt; 47,5 x 74 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 3.500–7.000

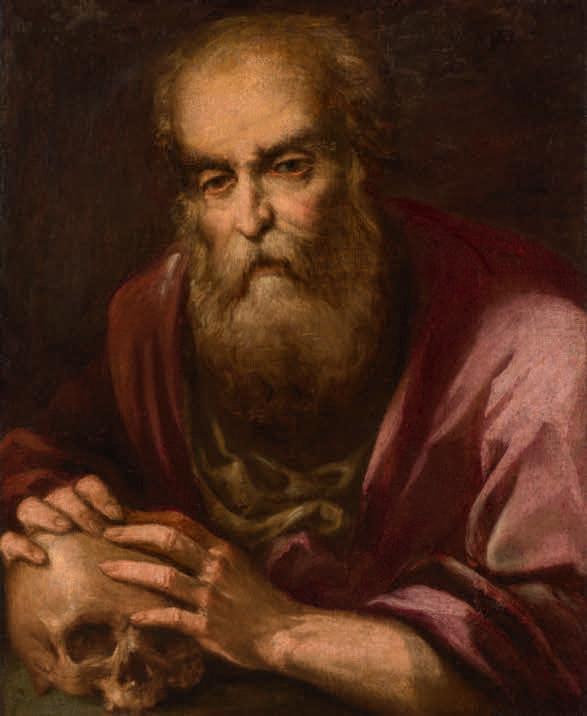

1094

Italienischer Meister

Heiliger Hieronymus, 17. Jahrhundert

Öl auf Leinwand; gerahmt; 64,5 × 52,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 1.500–3.000

1095

Künstler um 1700 Männerkopf

Öl auf Leinwand; gerahmt; 50 × 39 cm Rückseitig handschriftliches Etikett mit Zuschreibung an „Jan Skreta“ und Verweis auf ein altes Gutachten von Prof. Robert Eigenberger, Akademie der Bildenden Künste, Wien.

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.000–2.000

Künstler des 18. Jahrhunderts

Joseph und die Frau des Pontiphar

Öl auf Leinwand; gerahmt; 50 × 41,5 cm

Provenienz

Privatbesitz Österreich

€ 1.500–3.000

Raffaello Sanzio, genannt Raphael, Umkreis

(Urbino 1483–1520 Rom)

Bildnis einer jungen Dame mit Perlenschmuck und Palmzweig Öl auf Holz; gerahmt; 52,5 x 27,5 cm

Provenienz

österreichischer Privatbesitz

€ 15.000–30.000

Das vorliegende Gemälde zeigt typische Einflüsse von den um 1500–1510 entstandenen Porträts Raffaels. Die Körperhaltung, der Ausdruck und vor allem die unscheinbaren, bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Elemente, wie beispielsweise die Perlen im Haar, weisen besondere Parallelen zu Raffaels Umbrischen und Florentiner Werken auf – beispielsweise zum Porträt der „Maddalena Doni“ (Palazzo Pitti Florenz, Inv. 1912, Nr. 59), welches um 1506 datiert wird. Der Typus entspricht weiteren Kompositionen, die die Hauptfiguren nah an den vorderen Bildrand rücken und dennoch bis auf mittlerer Höhe Platz für einen mit ‚Sfumato’ in die Tiefe wirkenden Landschaftshintergrund bereitstellen. Weitere vergleichbare Beispiele aus dieser Schaffensperiode Raffaels sind das um 1503 entstandene „Porträt eines jungen Mannes“ im Szepmüveszeti Museum, Budapest (Inv.-Nr. 72) oder die um 1502 zu datierende Darstellung des „Hl. Sebastian“ in der Accademia Carrara, Bergamo (Inv. 314).

Flämische Schule

Weite Flusslandschaft Landschaft mit Staffage, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; 36,5 x 20,5 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

Giandomenico Tiepolo Umkreis

(Venedig 1727–1804 Venedig)

Madonna mit Kind Öl auf Leinwand; gerahmt; 35 × 29 cm

Provenienz

Sammlung des Historienmalers

Josef Kastner (1844–1923), Wien; Versteigerung von dessen Sammlung, Dorotheum, Wien, 4./5./6. Dezember 1911, Lot 172 (Abb. tafel XXIX); Privatbesitz, Österreich

€ 3.000–6.000

Jan Brueghel der Jüngere

(Antwerpen 1601–1678 Antwerpen) und Nachfolge Hendrik van Balen

(Antwerpen 1575–1632 Antwerpen)

Allegorie der Vier Elemente, 1630–35 Öl auf Leinwand; gerahmt; 62 x 106 cm

Provenienz

Dorotheum, Wien, 26. September 2017, Lot 115; österreichische Privatsammlung

Kurz-Gutachten von Dr. Klaus Ertz, Lingen, 19. April 2018, liegt bei.

€ 15.000–30.000

In üppiger Pracht und mit zahllosen Details präsentiert dieses Gemälde die „Allegorie der Elemente“. Das Zentrum bildet dabei die sitzende Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus, Ceres, kenntlich durch das Abundantia-Attribut des überquellenden Füllhorns. Ihr zur Seite gestellt verkörpert eine Meeresgöttin oder Nymphe, wohl Amphitrite oder Galatea, das Element des Wassers. Ceres zu Füßen reicht ihr eine nackte Gestalt, wahrscheinlich Flora, eine Weinrebe. Von den beiden fliegend umschlungenen Gestalten in der linken oberen Ecke hält die eine Frauenfigur eine Fackel. Es handelt sich um die Symbole für Feuer und Luft, Vesta und Juno. Um die Personifikationen herum wird der ganze Artenreichtum des Meeres, Landes und der Luft in unzähligen Fischen, Vögeln und anderen Tieren demonstriert, ebenso wie die Fruchtbarkeit der Erde in Form von Gemüse, Früchten und Blüten (vgl. Klaus Ertz, Jan Brueghel der Ältere (1568–1625). Lingen 2008, Bd. III, S. 1080).

Ihren besonderen Reiz und eine weitere Bedeutungsebene erhält die Komposition durch die Darstellung einer Szene aus dem flämischen Alltag im Hintergrund. „Götter und Menschen befinden sich in ein- und demselben Landschaftsraum. Die Menschen stehen den Göttern nicht fern, sondern sie empfangen ihre Gaben und nehmen sie auch an. Vor den Bauern, die in ihrer Existenz ja ganz besonders von der ‚Magna Mater’ Natur (Ceres) abhängig sind, liegen ebenso Früchte ausgestreut wie vor den Göttinnen. Die Menschen haben sich die Götter geschaffen. Diese können sich nicht verselbständigen, sie werden nicht um ihrer selbst willen abgebildet (wie so oft in der Kunst), sondern wieder in Beziehung zu ihren geistigen Schöpfern, eben den Menschen, gebracht. Die gedankliche Tat des Künstlers ist von großer Tragweite, weil die Götter damit nicht mehr ‚im luftleeren Raum’ hausen, sondern unter den Menschen selbst.“ (Ertz 2008, S. 1084)

Im Jahre 1625 hatte Jan Brueghel der Jüngere nach dem Tod seines Vaters dessen florierende Werkstatt übernommen und erfolgreich weitergeführt. Er griff immer wieder die Themen des Vaters auf und interpretierte diese neu in seiner eigenen Handschrift. Jan Brueghel der Ältere hatte bereits 1604 die Grund-Komposition für die „Allegorie der Elemente“ geschaffen, ein Gemälde das sich heute im Kunsthistorischen Museum, Wien, befindet. Er hatte jedoch schon um 1615 selbst das Thema in einem weiteren Gemälde, heute im Prado, Madrid, variiert (vgl. Ertz 2008, WVZ 518 & 520). Vorliegendes Werk orientiert sich an der Prado-Version und ist zu Beginn der 1630er Jahre entstanden. Wie Dr. Klaus Ertz feststellt sind gerade die stark farbigen, für Jan Brueghel den Jüngeren typischen Farben bezeichnend für diese Zeit des Malers, in der er sich handwerklich vom Vorbild des Vaters zu lösen beginnt. „Das weitumspannende Thema der Allegorie beschäftigt nicht nur Jan Brueghel d.J. während seiner gesamten Schaffenszeit bis weit in die 1650er-Jahre. Es war dies neben den mythologischen und christlichen Darstellungen ein Thema, das die Künstler und ihre gebildeten Kunden (hier vor allem der Adel und der Klerus, die sich diese Bilder leisten konnte) in höchstem Maße interessierte. Nachdem der Vater Jan Brueghel d.Ä. gestorben war, arbeitete auch der Sohn Jan Brueghel d.J. oftmals mit dem Figurenmaler Hendrick van Balen zusammen und natürlich, nach dessen Tod, mit zahlreichen anderen Figurenmalern, deren Werk in der Nachfolge van Balens stand.“ (Gutachten Dr. Klaus Ertz, 19. April 2018)

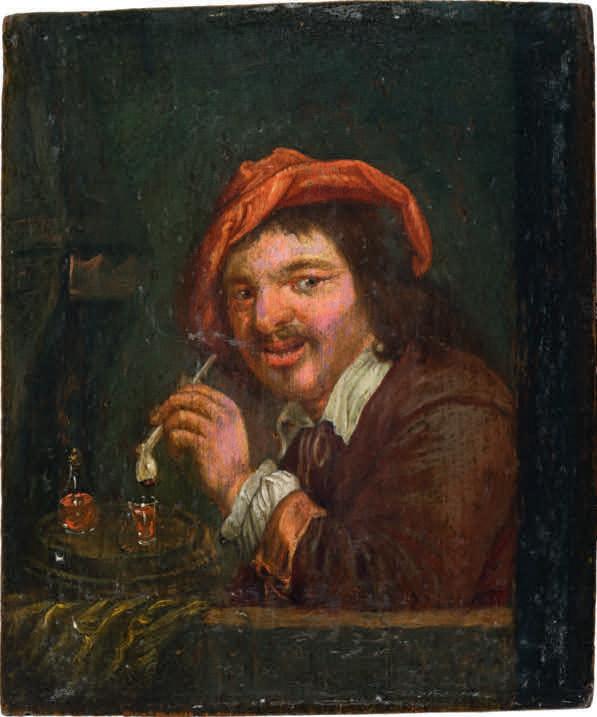

1101

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Pfeifenraucher

Öl auf Holz; gerahmt; 21 × 17,5 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1102

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Tischgesellschaft

Öl auf Holz; gerahmt; 32 × 24 cm

Provenienz

Deutsche Privatsammlung

€ 500–1.000

1103

Künstler des 17. Jahrhunderts

Beschneidung Christi

Öl auf Holz; gerahmt; 62,5 × 50 cm

Provenienz

Privatbesitz, Österreich

€ 1.500–3.000

1104

Niederländische

Schule

Drei Kinder, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; 36,5 × 29,5 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.500–3.000

Erasmus Quellinus der Jüngere zugeschrieben

(Antwerpen 1607–1678 Antwerpen)

Apollo und die Musen am Berg Parnass Öl auf Holz; gerahmt; 75 x 97 cm

Provenienz

Sammlung des Künstlers Georges Dufrenoy (1870–1943); im Erbgang bis 2022 im Besitz seiner Familie; Christies, Paris, 22. November 2024, Lot 137; Österreichischer Privatbesitz

€ 5.000–10.000

1106

Karel

van Mander Umkreis

(Meulebeke 1548–1606 Amsterdam)

Die Predigt Johannes des Täufers in bewaldeter Landschaft Öl auf Holz; gerahmt; 77 x 108 cm

Provenienz

Dorotheum Wien, 18. November 2014, Lot 18; Privatsammlung, Österreich

€ 3.000–6.000

Pieter Coecke van Aelst Umkreis

(Aelst 1502–1550 Brüssel)

Anbetung der heiligen drei Könige, 1541

Öl auf Holz (Triptychon); gerahmt; 102 x 138 cm (aufgeklappt mit Rahmen); 91 x 58 cm (Mittelteil); 92,5 x 25,5 cm bzw. 93,5 x 26 cm (Flügel); Auf der Säule mittig datiert: 1541

Provenienz

Kunsthandel, Bert Winter, Dürnstein, 1986; Privatsammlung, Österreich

€ 35.000–70.000

Pieter Coecke van Aelst zählt zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten Antwerpens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nach seiner Ausbildung bei Barend van Orley in Brüssel führte ihn eine Italienreise nach Rom, bevor er 1527 in die Niederlande zurückkehrte und der Antwerpener Lukasgilde beitrat, deren Vorsteher er später wurde. Im selben Jahr übernahm er zudem die Malerwerkstatt seines Schwiegervaters Jan van Dornicke (auch bekannt als der Meister von 1518). Dort entstanden gefragte Kompositionen, die in vielfältigen Varianten weitergeführt wurden.

Eine dieser Bildschöpfungen ist der Flügelaltar mit der Darstellung der Anbetung der Heiligen Drei Könige. Vergleichbare Kompositionen finden sich sowohl bei van Aelst als auch bei van Dornicke, deren Werkstattmitarbeitern und Künstler aus dem direkten Umkreis (vgl. Georges Marlier, Pierre Coeck d'Alost. La Renaissance flamande, Brüssel 1966 , Nr. 41–44, 46–49). Besonders markant ist in der Mitteltafel der kniende König im Vordergrund, dessen breitkrempiger Hut wie ein Schild auf seinem Rücken liegt und welcher in zahlreichen Varianten wiederkehrt. Mit seiner kulissenhaften Architektur schafft der Künstler eine raffinierte Bühne für das Geschehen. Details wie die bunt marmorierten Säulen des Baldachins auf der rechten Tafel sowie die lebendige Figurenfülle verleihen dem Altar eine besondere Ausstrahlung.

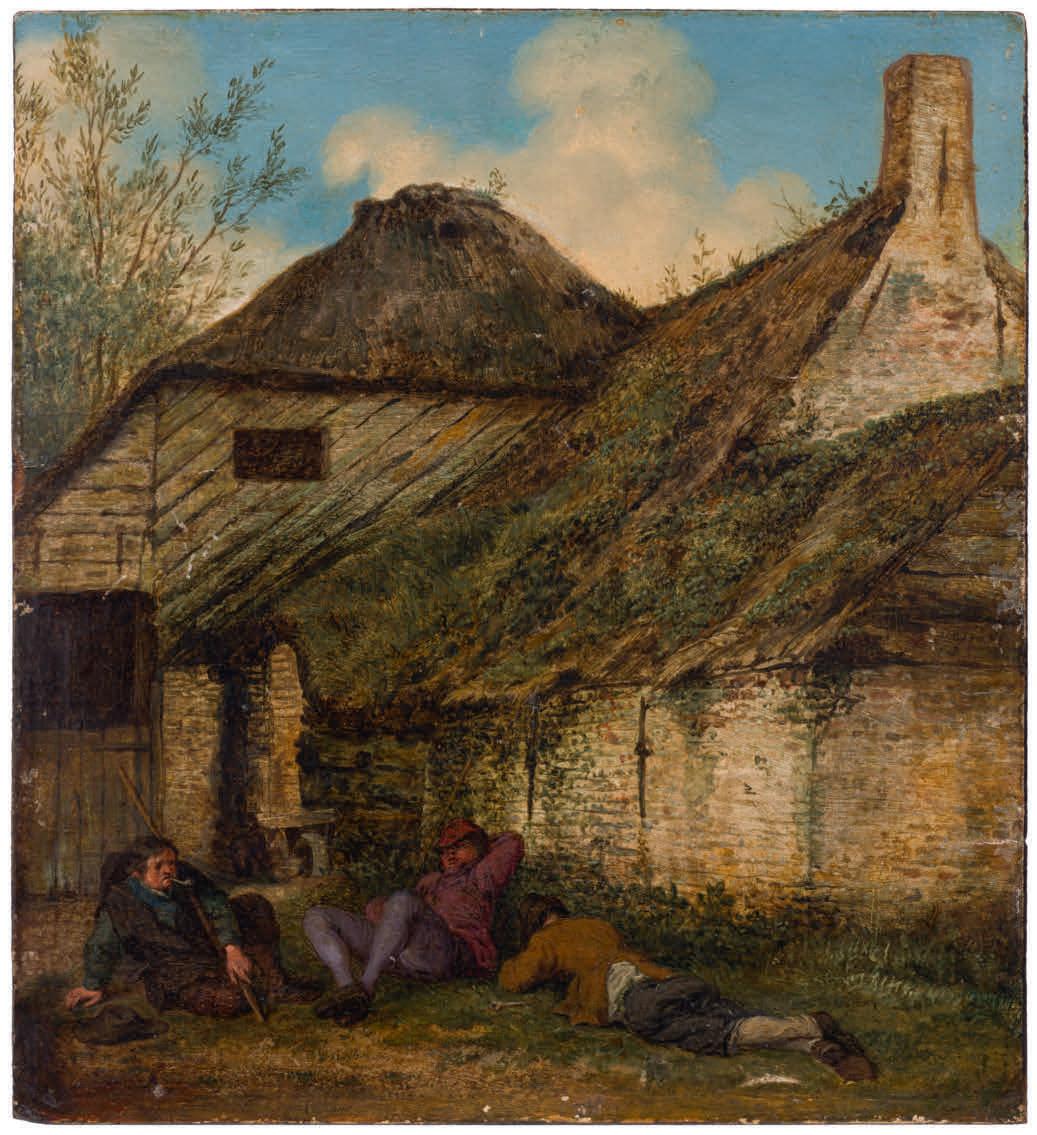

1108

Gillis Neyts

(Gent 1623–1687 Antwerpen)

Gebirgslandschaft mit Blick auf eine Burgruine Öl auf Leinwand; gerahmt; 44,5 x 61 cm

Signiert rechts unten: G. Neyts.

Provenienz

Dorotheum Wien, 27. März 2003, Lot 378; Privatsammlung, Wien

€ 3.000–6.000

Das vorliegende Gemälde zeigt eine ruhige, romantische Landschaft im Stil der flämischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Gillis Neyts, bekannt für seine detaillierten Landschaftsdarstellungen, vermittelt hier eine idyllische Szenerie: Im Vordergrund sehen wir ein rustikales Bauernhaus mit roten Dachziegeln, das in eine sanfte Hügellandschaft eingebettet ist. Umgeben von Bäumen und üppiger Vegetation, führt ein kleiner Bach durch das Bild, während im Hintergrund die Ruinen von Huy und weitere Gebäude zu erkennen sind. Die Komposition lenkt den Blick in die Tiefe der Landschaft und schafft eine harmonische Atmosphäre.

1109

Künstler des 17./18. Jahrhunderts

Südliche Flusslandschaft mit Brücke und Hirtin

Öl auf Leinwand; gerahmt; 79 x 108 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 3.000–6.000

1110

Georg Gsell zugeschrieben

(St. Gallen 1673–1740 St. Petersburg)

Interieur mit Paar

Öl auf Leinwand; gerahmt; 67 × 82 cm

Rechts unten undeutlich signiert

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.500–3.000

1111

Künstler um 1700

Landschaft mit Staffage

Öl auf Leinwand; gerahmt; 29 × 40 cm

Provenienz

Deutsche Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1112

Adriaen Cornelisz Beeldemaker

(Rotterdam 1625–1701 Den Haag)

Hunde in Landschaft

Öl auf Leinwand; gerahmt; 46,5 × 56,5 cm

Rechts unten signiert, z.T. undeutlich: ABeeldem(...)

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 1.000–2.000

1113

Künstler des 17. Jahrhunderts

Landschaft mit Jagdbeute

Öl auf Holz; gerahmt; 24 × 26,5 cm

Rückseitig Marke des Panelmachers: 4

Provenienz Privatbesitz, Österreich

€ 1.000–2.000

Deutsche Schule

Genreszenen (Pendants), 18. Jahrhundert

Öl auf Kupfer; gerahmt; je 31 x 42 cm

Provenienz

Österreichische Privatsammlung

€ 3.000–6.000

1115

Jan Wynants Nachfolger

(Haarlem 1632–1684 Amsterdam) und

Johannes Lingelbach Nachfolger

(Frankfurt am Main 1622–1674 Amsterdam)

Dünenlandschaft, 17. Jahrhundert

Öl auf Holz; gerahmt; 32 x 36,5 cm

Provenienz

Dorotheum Wien, 14. Nov. 1989, Nr. 690, Tafel 31; Privatbesitz Österreich

€ 2.500–5.000

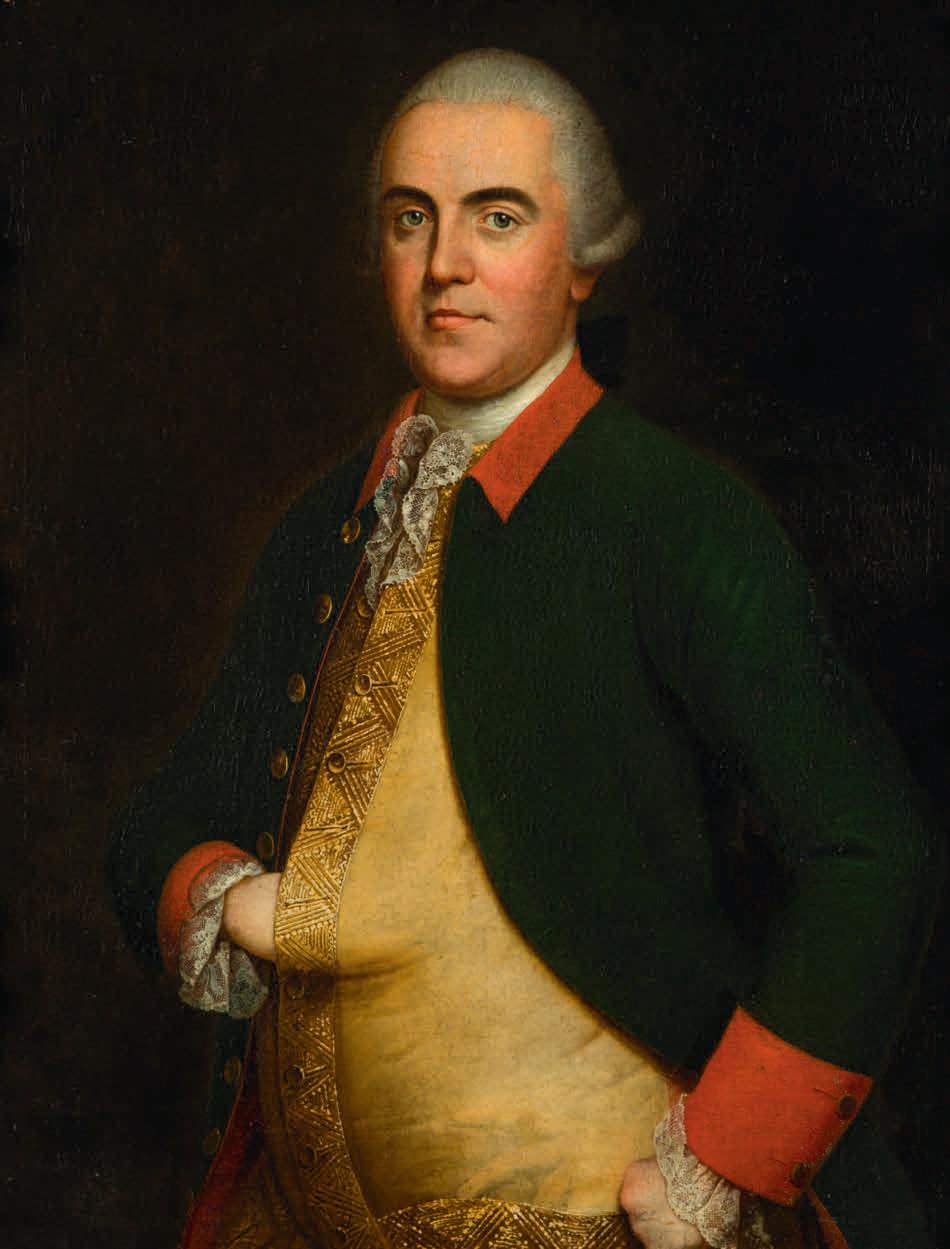

(Tournai 1676–1765 Antwerpen)