Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit im Bauwesen – Ein Zusammenspiel mit Zukunftspotenzial

Die Bauindustrie steht vor grossen Herausforderungen: Effizienzsteigerung Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit nachhaltigen Bauens. Hier spielen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle, da sie die Branche grundlegend verändern könnten. KI-gestützte Planungsprozesse und digitale Zwillinge ermöglichen es, Bauprojekte präzise zu modellieren und dabei Energieverbrauch und Materialeinsatz zu optimieren. Gleichzeitig könnten smarte Technologien Baustellen sicherer und produktiver gestalten. Doch warum geht der digitale Wandel in der Bauwirtschaft so langsam voran, obwohl das Potenzial für Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit enorm ist?

Ein tieferer Blick zeigt, dass verschiedene Faktore n das Vorankommen hemmen. Gründe hierfür sind einerseits die hohe Fragmentierung der Branche, die durch viele kleine Akteure geprägt ist, andererseit s die traditionell konservativen Strukturen. Auch fehlen oft standardisierte Datenformate und Schnittstellen, die einen nahtlosen Austausch zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten ermöglichen. Dennoch stehen auch grosse Chancen bereit – insbesondere durch Technologien wie den digitalen Zwilling, den Digitalen Produktpass (DPP) oder KI.

Schon in der Planungsphase ermöglicht der digitale Zwilling eine präzisere Abstimmung der Gewerke und optimiert den Materialeinsatz. Während des Betriebs eines Gebäudes bietet er enorme Vorteile für das Facility Management, indem er Energieverbrauch und Wartungszyklen optimiert und dadurch Ressourcen spart. Der digitale Zwilling ist somit n icht nur ein Instrument zur Effizienzsteigerung, sondern auch ein Schlüsselelement für nachhaltiges Bauen und Betreiben von Immobilien.

Zusammen mit dem digitalen Zwilling gewinnt auch der DPP an Bedeutung. Dieser Pass enthält detaillierte Informationen über die verwendeten Baumaterialien, deren Herkunft, Zusammensetzung und Wiederverwertbarkeit. Durch den Einsatz eines solchen Systems wird der Lebenszyklus eines Gebäudes transparent und nachvollziehbar. Damit wird es einfacher, Ressourcen zu sparen und Kreislaufwirtschaftskonzepte im Bauwesen zu etablieren. So kann ein Bauwerk nicht nur umweltfreundlicher errichtet, sondern auch am Ende seines Lebenszyklus rückgebaut und die Materialien wiederverwertet werden. Dies trägt erheblich zur Reduzierung vo n Bauabfällen bei, die einen erheblichen Anteil am weltweiten Müllaufkommen haben.

KI kann in der Planungsphase dazu beitragen, Bauprojekte so zu optimieren, dass möglichst wenig Energie und Material verbraucht wird. Algorithmen können die beste Nutzung von Ressourcen berechnen und somit den CO₂-Fussabdruck von Bauprojekten minimieren. Auch auf der Baustelle selbst kann KI zur Effizienzsteigerung beitragen, indem sie den Einsatz von Maschinen und Arbeitskräften optimiert oder Gefahren in Echtzeit erkennt.

Um den digitalen Wandel im Bauwesen zu beschleunigen, bedarf es einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Wertschöpfungskette. Die digitale Transformation ist nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine kulturelle. Es bedarf eines grundlegenden Umdenkens, um die Bauindustrie für die Zukunft fit zu machen. Digitale Zwillinge, KI und Nachhaltigkeit sind keine getrennten Phänomene, sondern greifen tief ineinander. Sie bieten die Chance, das Bauen neu zu denken und den Grundstein für eine bessere und nachhaltigere Zukunft zu legen.

Als buildup sind wir die Ansprechpartner aller Akteure für den digitalen Zwilling und den DPP.

Dani Küchler CEO, buildup AG

ESSAY VON GEORG LUTZ

Technologische Wellen treffen auf Gesellschaften

BIMPULSE QUALITÄTSSICHERUNG

Interview mit Rüdiger Mutschler und Stefan Kretzschmar

DR. URS WIEDERKEHR Auf Spurensuche nach Fachkräftemangel (Teil1)

INTERVIEW MIT PASCAL ETTENHUBER

Digitalisierung in der Bauindustrie

DR.UWE RÜDEL, GS1 SIWITZERLAND

Quantensprung für Nachhaltigkeit und Innovation

3

GRUSSWORT by Dani Küchler, CEO buildup AG

4-6

INHALTSVERZEICHNIS & IMPRESSUM

8 NEUES POWERHOUSE Interview mit Simon Frei und David Grütter

10-12

BIMPULSE Interview mit Rüdiger Mutschler und Stefan Kretzsch mar

14-15

FUTURE SHOPPING 2030 Im Einfluss der weltweiten Megatrends

18-21

AUF SPURENSUCHE ZUM FACHKRÄFTEMANGEL TEIL 1

Beitrag von Dr. Urs Wiederkehr

24-25

DIGITALISIERUNG IN DER BAUINDUSTRIE Beitrag von Pascal Ettenhuber (Roche)

28-29

180 JAHRE QUALITÄT UND INNOVATION Beitrag von Stamm Bau AG

32-33

GRENZENLOSES SPORTERLEBNIS Beitrag von Fitpass AG

36-37

EVOGREEN - PRODUKTE FÜR DIE BIOLOGISCHE REINIGUNG Nachhaltig und Effektiv

40-41

FÜR KMU’S BEDEUTET OPACC DIGITALE ZUKUNFT Beitrag von Beat Bussmann, CEO Opacc Software AG

44-47

Der Mythos lebt Von Georg Lutz

50-61

Technologische Wellen treffen auf Gesellschaften Essay von Georg Lutz

64-66

Quantensprung für Nachhaltigkeit und Innovation

Von Dr. Uwe Rüdel, GS1 Switzerland

68

Equans Switzerland Bouygues Energies & Services und Equans seit 01. Ju li 2024 vereint

Now available in Switzerland

Seidengasse 1, 8001 Zurich

Cr de Rive 10, 1204 Geneva

Interims-Expertinnen und -Experten spannen jetzt auch örtlich mit IT-und Data-Management zusammen

Interview mit Simon Frei & David Grütter

Lieber Simon, lieber David, herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung des neuen Büros in Basel! Ein Schritt,

der die Präsenz von «FS Partners –The CFO Company» in der Schweiz noch weiter stärkt. Welche Bedeutung hat der gemeinsame Standort für die Zukunft von FS Partners – The CFO Company und CONSENSO?

Simon Frei: Die Eröffnung des neuen Standorts ist ein wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit mit CONSENSO. Durch die gemeinsame Präsenz vor Ort können wir noch schneller und effizienter mit und für unsere Kundinnen und Kunden in der Region Basel agieren.

Welche Vorteile sind konkret gemeint?

David Grütter: Durch die intensivierte Zusammenarbeit mit FS

Partners – The CFO Company entsteht ein neues Powerhouse. Wir erfahren eine besonders hohe Nachfrage im IT-Segment des CFOVerantwortungsbereichs, insbesondere in Sachen Business Intelligence und Data Analytics. In diesen Projekten ist CONSENSO nun noch enger eingebunden und wir können gemeinsam die Bedürfnisse unserer Kunden schneller und effizienter als je zuvor adressieren.

Warum gerade Basel?

Simon Frei: Wir hatten bereits Mandate in der Region, weshalb eine Präsenz in Basel ein logischer Schritt war, um unseren Service und Support vor Ort zu optimieren. Das neue Büro liegt direkt am Bahnhof Basel, stärkt unsere lokale Präsenz enorm und bietet durch seine Lage eine ausgezeichnete Voraussetzung, um schnell und persönlich auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden reagieren zu können.

Über «FS Partners – The CFO Company» und «CONSENSO»

FS Partners – The CFO Company ist eine unabhängige Beratungsboutique, spezialisiert auf Financial Interim Management. FS Partners – The CFO Company bietet CFO-Dienste auf Abruf und unterstützen bei der Digitalisierung des Finanzwesens, um die Finanzfunktionen produzierender Unternehmen mit tiefgreifender Expertise und massgeschneiderten Lösungen zu stärken und kurzfristige personelle Engpässe erfolgreich zu überbrücken. (fspartners.ch)

CONSENSO ist ein erfahrener IT-Lösungsanbieter, der sich auf die Entwicklung von Applikationen und die technische Umsetzung von Projekten spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Business Intelligence & Data Analytics, System Integration, Master Data Management und ERP-Systeme. Das Unternehmen bieten massgeschneiderte IT-Services und Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Ihr seid nun direkte Nachbarn der BDO Schweiz. Ist hier ebenfalls eine verstärkte Zusammenarbeit zu erwarten?

David Grütter: Die räumliche Nähe zur BDO Schweiz ist eine Win-WinSituation für alle Beteiligten und bietet wertvolle Möglichkeiten zum Austausch. Wir sehen ein grosses gegenseitiges Potenzial, um ergänzende Dienstleistungen, welche von Kundenseite nachgefragt werden, in hoher Qualität anbieten zu können.

Vielen Dank, Simon und David, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen FS Partners – The CFO Company und CONSENSO viel Erfolg am neuen Standort.

FS PARTNERS AG

Bahnhofstrasse 19

CH-9100 Herisau

+41 71 351 28 96

https://www.fspartners.ch

Wir unterstützen Sie beim Meistern Ihrer Herausforderungen

www.fspartners.ch

Ihr zuverlässiger Partner für präventive und baubegleitende Qualitätssicherung (QS).

DKunden vor den negativen Folgen des Preisdumpings zu schützen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Kunden von langlebigen und hochwertigen Bauprojekten profitieren, anstatt unter den Kompromissen einer rein kostengetriebenen Mentalität zu leiden.

Warum braucht es Qualitätssicherung?

Unser Ansatz konzentriert sich darauf, die Qualität und Fachkompetenz im Bauwesen zu steigern und gleichzeitig die Risiken von Nachforderungen und zusätzlichen Kosten zu minimieren. Denn wie der Volksmund weiss, „Wer billig kauft, kauft zweimal“. So bekennen wir uns klar zum fairen Wettbewerb

Schweizer Qualitätsbewusstsein. Für unsere Kunden bedeutet dies nicht nur eine höhere Bauqualität, sondern auch Kosteneinsparungen durch die Vermeidung von unnötigen Verzögerungen, späteren Schäden und versteckten Mängeln.

Präventive Bauwerksdiagnose –Ein entscheidender Erfolgsfaktor

Ein wichtiger Punkt unserer Arbeit liegt im Bereich der baubegleitenden Bauwerksdiagnose. Dabei legen wir einen besonderen Fokus auf die Luftdichtigkeit. Denn dieses Thema wird in seiner Bedeutung sehr oft unterschätzt und ist doch eine häufige Ursache für spätere Mängel und hohe Folgekosten. Verdeckte Leckagen in der

Wir führen daher frühzeitig im Bauprozess Luftdichtheitsmessungen (BlowerDoor) durch, um verdeckte Mängel und Leckagen zeitnah zu erkennen und zu beheben. So wirken wir teuren Rückbau und kostspieligen Bauzeitenverzögerungen entgegen. Gleichzeitig trägt dies zur Sensibilisierung der relevanten Arbeitsgattungen bei.

Planungs- und Ausschreibungsfehler vermeiden

Die Ursachen für einige der späteren Baumängel sind jedoch bereits in der Planung von Konstruktionsdetails zu finden. Ein weiteres Problem sind fehlerhafte, oder unspezifisch formulierte Ausschrei-

bungs- und Vertragstexte. Wir beobachten häufig ein Versäumnis bei der Benennung der verbindlichen Normen und Spezifikationen. Dies kann später negative Auswirkungen auf beide Vertragsparteien haben.

Unsere Arbeit beginnt daher üblicherweise bei der Prüfung und Korrektur von Planungsdetails und Ausschreibungstexten sowie beim Erkennen und Aufzeigen von potenziell problematischen Schnittstellen. Auf Wunsch beraten und begleiten wir Sie bei der Vergabe.

Wer sind wir und welche Referenzen kann die BIMpulse vorweisen?

Die Köpfe hinter BIMpulse bringen eine beeindruckende Kombination aus technischer Expertise und praktischer Baukompetenz ein.

Rüdiger Mutschler ist Bauschadensgutachter und Baurechtsexperte und kann selbst auf eine langjährige Erfahrung als Bau- und Projektleiter zurückblicken. Stefan Kretzschmar, Geschäftsführer der vesica GmbH, ist Bauphysiker mit Schwerpunkt in der „zerstörungsfreien Bauwerksdiagnose“, Luftdichtigkeit und Bauthermografie. Der Grundstein für den Erfolg von Mutschler und Kretzschmar wurde bereits beim

BIld Quelle: A. Birnbaum

ersten Zusammentreffen gelegt. Als Auftragnehmer beim Bauvorhaben ETH-HWO (Minergie® P-A-eco Vorgaben) war Kretzschmar als Bauphysiker und Luftdichtheitsexperte aktiv, während Mutschler damals noch bei der BAM-Swiss AG als Projektleiter für die Gebäudehülle tätig war. Die strengen Vorgaben erforderten höchste bauphysikalische und bautechnische Kenntnisse, nicht zuletzt aufgrund der Grösse des Projekts und der ungewöhnlichen Bauformen der Gebäude.

Durch eine enge Zusammenarbeit, eine lösungsorientierte Vorgehensweise und eine hohe Strukturiertheit konnte das zufällig zusammengesetzte Team ein Leistungspaket von höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit formen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit, geprägt von sich ergänzendem Fachwissen, praktischer Erfahrung und einer gemeinsamen Leidenschaft für Qualität, bildete den Grundstein für eine langfristige Partnerschaft mit einem einzigartigen Alleinstellungsmerkmal. Diese Besonderheit findet zunehmend Anerkennung und Wertschätzung auf dem Markt und führte dazu, dass die BIMpulse GmbH und vesica GmbH von namhaften Schweizer Unternehmen beauftragt wurden. Insbesondere in Bereichen, wo Präzision und Qualität von entscheidender Bedeutung sind –wie im industriellen Sonderbau und Laborbau (Reinräume und ganze Containments) – erweckt das Angebot der BIMpulse reges Interesse bei den Kunden.

Schadens- und Baugutachten

Unsere Devise lautet: „Wer den Schaden hat, braucht sich mit uns nicht mehr zu sorgen.“ Nach der Feststellung von Schäden, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder nach Ablauf der Garantie- und Gewährleistungsfristen auftreten, stehen Eigentümer, oder Geschädigte, oft hilflos der Situation gegenüber und müssen sich mit rechtlichen Grundlagen und hohen Kosten auseinandersetzen. Die BIMpulse GmbH erstellt nicht nur Berichte und Gutachten, sondern unterstützt die Geschädigten auch beim vorgabekonformen und rechtlichen Schriftverkehr. Wir entwickeln Sanierungskonzepte, verfassen Ausschreibungen, begleiten den Vergabeprozess und überwachen die Sanierungsmassnahmen bis zur förmlichen Abnahme. Dank eines sachlichen und verständigen Umgangs mit allen involvierten Parteien konnten bis heute sämtliche Projekte aussergerichtlich abgeschlossen werden, was nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis für alle Beteiligten bedeutet.

Schadens- und Baugutachten

Unsere Devise lautet: „Wer den Schaden hat, braucht sich mit uns nicht mehr zu sorgen.“ Nach der Feststellung von Schäden, unabhängig davon ob sie innerhalb oder nach Ablauf der Garantie- und Gewährleistungsfristen auftreten, stehen Eigentümer oder Geschädigte oft hilflos der Situation gegenüber und müssen sich mit rechtlichen Grundlagen und hohen Kosten auseinandersetzen. Die BIMpulse GmbH erstellt nicht nur Berichte und Gutachten, sondern unterstützt die Geschädigten auch beim vorgabekonformen und rechtlichen Schriftverkehr. Wir entwickeln Sanierungskonzepte, verfassen Ausschreibungen, begleiten den Vergabeprozess und überwachen die Sanierungsmassnahmen bis zur förmlichen Abnahme. Dank eines sachlichen und verständigen Umgangs mit allen involvierten Parteien konnten bis heute sämtliche Projekte aussergerichtlich abgeschlossen werden, was nicht nur eine erhebliche Kostenersparnis für alle Beteiligten bedeutet.

Unsere Mission ist klar definiert

Die BIMpulse GmbH bietet umfassende Baudienstleistungen, die von der Planung bis zur förmlichen Abnahme reichen. Mit einem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit sichert das Unternehmen durch präventive Qualitäts-sicherung und bauphysikalische Prüfungen den langfristigen Wert und die Zufriedenheit der Kunden. Das erfahrene Team garantiert dabei höchste Fachkompetenz in jedem Projekt.

Die Kunden der BIMpulse GmbH profitieren von einer effizienten und termingerechten Realisierung ihrer Bau-projekte dank der umfassenden Dienstleistungen des Unternehmens. Die Spezialisierung auf Sonderbau und nachhaltige Projekte, kombiniert mit präventiver Qualitätssicherung, garantiert hohe Standards und eine wirt-schaftliche Partnerschaft. Die Integration von fortschrittlichen Automatisierungssystemen verspricht eine zukunfts-orientierte Projektumsetzung, während eine klare Risikobewertung und Vertragsverhandlung zusätzliche Kosten und Verzögerungen minimieren.

Unser Ziel ist es, die Qualität und Kompetenz im Bauwesen zu steigern, während wir gleichzeitig das Risiko von Nachtragskosten und Verzögerungen minimieren. Als “wachsames Auge im Hintergrund” begleiten wir den gesamten Bauprozess von der Planung bis zur Schlüsselübergabe. Mit unserem fachkundigen Team und unserem ganzheitlichen Ansatz profitieren alle Beteiligten, und es entsteht ein Gewinn für alle Seiten.

Kontakt:

Tel +41 (0) 62 772 00 77

Mail info@bimpulse.ch

Weiterführende Informationen unter: www.bimpulse.ch www.vesica.ch

Mutschler - Inhaber BIMpulse GmbH

im Einfluss der weltweiten Megatrends

Die Shopping CenterExperten haben in den letzten Jahren insbeson-

dere von den folgenden Megatrends gesprochen: der Urbanisierung mit immer grösseren Städten, immer grösseren Wasser und Energiebedarf – was Dr. Sibylle Wälty als Leitende Forscherin des ETH Wohnforum am diesjährigen Shopping Center Forum mit der These einer Zukunft des Einzelhandels in einer 10-MinutenNachbarschaft als Schlüssel zur Attraktivität von Einkaufsstrassen und Shoppingcenter im digitalen Zeitalter manifestierte. Diese Aussage hat für Diskussionsstoff gesorgt – gewisse Formate in Shopping Center oder Innenstadtlagen können mit einer Zielgruppe aus diesem Radius nicht überleben, es braucht ein Einzungsgebiet von

mindestens 30 Minuten. Es waren sich aber alle einig, dass eine Zersiedlung keinen Sinn macht und die CO2-Immissionen und der Ressourcenverbrauch weiter gesenkt werden muss. Zudem bieten 10-Minuten-Nachbarschaften zudem die Chance lebendige Stadtquartiere zu entwickeln. Die Lage ist nicht mehr alles – umso mehr kommt es auf die Nähe zum Kunden an. Die Shopping Center fügen sich nicht nur architektonisch in die Umgebung ein, sondern treten auch mit der lokalen Community in Interaktion. Der Megatrend Nachhaltigkeit – Thema des letzten Kongresses – ist bei allen Interessengruppen bereits stark verankert und wird vorgelebt: Sei es bei einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Bauweise und Instandhaltung, sondern auch zu Veranstal-

tungen rund um nachhaltige Themen und einem Mieter-Mix, der diese Werte teilt. Ein wichtiger Megatrend ist auch die fundamentale Veränderung vom Konsumtempel Shopping Center zu Lifestyle Hubs. Shopping ist für die Besucher nur eine Option von vielen. Die Aufenthaltsqualität wird durch die Entwicklung von hybriden Konzepten – mit einem Mix von Retail-, Gastro-, Entertainment-, Bildungsund Gesundheitsangeboten –verbessert.

Dr. Thomas Borer hat in seinem Keynote noch auf weitere gegenwärtige Megatrends der Welt aufmerksam gemacht, die durchaus ihren Einfluss auf die Shopping Center, den Retail und die Schweiz haben: Aufkommende Mächte, vor allem China, verändern das

bestehende Gleichgewicht, indem sie es ständig herausfordern. Der ehem. Botschafter der Schweiz in Deutschland sprach in seinem Referat von einem «Neuen Kalten Krieg». Dabei fallen uns auch die massiven «Angriffe» von chinesischen Online-Plattformen ein -welche in deutscher Sprache und im Layout lokal getarnt und den Eindruck geben nachhaltig bei einem Händler online einzukaufen – erst beim Erhalt von einem Paket mit billigen Produkten aus China wird dem Käufer bewusst, dass er getäuscht wurde. Thomas Borer spricht auch von «Alte Mächte wie Russland, die versuchen mit alten Methoden wie Krieg alte Grenzen wieder herzustellen». Schliesslich kommt Borer auch auf den aufflammenden Nahostkonflikt zu sprechen, der zu Instabilität und zu innenpolitischen Verwerfungen im Westen führt. Diese politischen Megatrends schwächen aktuell und wohl auch in Zukunft die Konsumlust in der Schweiz und im Ausland. Zudem hängt seit einigen Jahren ein Damoklesschwert über den U.S.A. – dort führt die linke Partei das Land immer tiefer in einem Staatsschuldensumpf, der die ganzen Finanzmärkte zum Einsturz bringen könnte.

Aktuelle Prognose für den Schweizer Detailhandel

Zum ersten Mal hat der Verwaltungsratspräsident von BAK Economics Marc Bros de Puchredon die Prognose für den Schweizer Detailhandel vorgestellt: Er rechnet für 2024 mit einer Umsatzsteigerung von 1% gegenüber dem Vorjahr bei einem Gesamtumsatz von 104 Mrd. CHF für den Detailhandel Schweiz – für 2025 sieht Marc Bros de Puchredon die Entwicklung gar noch etwas düsterer mit einem Wachstum von bloss 0,8%.

Nach zwei Jahren stetigem Aufwärtsdruck hat sich die Preisentwicklung im Schweizer Detailhandel im ersten Quartal 2024 deutlich beruhigt. Tatsächlich waren die Preise im Detailhandel im Monat März sogar rückläufig. Über das gesamte erste Quartal des laufenden Jahres blieb das Preisniveau gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert. Auch die Nachfrage hat sich als stabil erwiesen. Insgesamt stiegen die realen Umsätze im Schweizer Detailhandel gegenüber der Vorjahresperiode um 1.6%. Das führte zu einem nominalen Umsatzplus von ebenfalls 1.6%. Wie die Analyse der einzelnen Warengruppen aber zeigen wird, fällt die Bilanz des ersten Quartals je nach Detailhandelssektor sehr unterschiedlich aus.

Shopping Center Forum Switzerland

Oltnerstrasse 22 4622 Egerkingen

Telefon: 079 555 37 03

https://www.sc-forum.ch/de/

Ähnlich wie die makroökonomische Prognose fällt auch der Jahresausblick für den Detailhandel eher verhalten, aber positiv aus. Der Inflationsdruck wird im Schweizer Detailhandel 2024 tief bleiben. Mit einer Jahresteuerung von 0.4% dürfte im Detailhandel wieder etwas Preisstabilität einkehren.

BAK Economics geht davon aus, dass die Nachfrage aufgrund der noch immer eher zahlreich vorhandenen Belastungsfaktoren (steigende Krankenkassenprämien, steigende Mieten, hohe Energiekosten) eher zurückhaltend sein wird. Besonders auch, da die Konsumenten gemäss der Umfrage zur Konsumentenstimmung des Seco mit weiteren Preisanstiegen rechnen. BAK Economics erwartet deshalb über den gesamten Detailhandel im Jahr 2024 ein Nachfragewachstum von 0.6%. «Die nominalen Umsätze dürften damit auch in diesem Jahr nochmals ansteigen. Insgesamt rechnen wir für den Umsatz im Schweizer Detailhandel im laufenden Jahr mit einem Anstieg um 1.0 Prozent auf rund 104 Milliarden Schweizer Franken.» erklärt Marc Bros de Puchredon am Shopping Center Forum vor ausverkäuften Rängen.

Aus London angereist brachte Ibrahim Ibrahim sein neues Buch «FUTURE READY RETAIL» mit und konnte der bekannte Retail-Experte die Teilnehmer mit seinen klaren Aussagen in den Bann ziehen: «People and Places not Building and Spaces» und er sprach von einem veränderten Verständnis der Begriffe wie aus dem «Landlord» ein «Host» wird und aus «Shopping» eine «Community».

Zum ersten Mal fand das «Placemaker Forum» moderiert von Kees van Elst und Andy Ruf statt – führende Experten wie Samuel Leder, Markus Mettler, Lisa Rennefahrt, Thomas Hinderling und Matthias Tobler haben über die Bedeutung von Placemaking gesprochen.

Der würdige Abschluss des Tagesprogramms bildete Dr. David Bosshart mit seinem Ausblick 2030: Die Zukunft des Shoppings – wie neue Kundenbedürfnisse und integrierte Lebensraumgestaltung aussehen soll.

100 °C kochendes, gekühltes stilles und sprudelndes

Für energieeffiziente und nachhaltige Projekte. Ein Quooker-System

Energie sondern reduziert auch den Verbrauch von Plastikmüll. Entdecken Sie die Vorteile www.quooker.ch/dech/immobilie

sprudelndes Wasser

Quooker-System spart nicht nur Zeit und

Auf dem ETH-Campus Hönggerberg in Zürich sind die S trassen nach berühmten Personen aus dem ETH-Umfeld benannt. So treffen im Zentrum der Physikbauten der Eduard-Stie fel- und der John-von-Neumann-Weg aufeinander.

von Dr. Urs Wiederkehr

Am 15. September 1954 haben diese beiden Informatik-Pioniere in

Düsseldorf ihre neuesten Forschungsergebnisse präsentiert. Von Neumann stellte den eben von IBM abgelieferte NORC (Naval Ordnance Research Calculator) vor, welcher eine Erhöhung des menschlichen Wirkungsgrades beim Rechnen um einen Faktor von 13’000 ermöglichte. Stiefel betonte, dass dank diesen modernen Maschinen, von Computern hat noch niemand gesprochen, qualifizierte Mitarbeiter nicht länger für numerische Rechnungen eingesetzt werden müssen. Die Entwicklung ist rasant weitergegangen, trotzdem ist heute, 70 Jahre später, der Fachkräftemangel omnipräsent. Was ist passiert? Haben die verschiedenen Techniken zu keiner Arbeitserleichterung geführt?

Der Autor geht in einer zweiteiligen Serie auf Spuren-suche und beleuchtet in 16 Punkten mögliche Ursachen.

Verschiedene Anstrengungen und Entdeckungen der Menschheit haben dazu geführt, dass in der Schweiz seit den 1950er Jahren der Anteil der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen von 16.5 auf 2.4 Prozent gesunken ist. Auch im Industriebereich hat sich der Anteil von 46.2 auf 20.2 Prozent verringert. Hingegen arbeiten heute 77.5 Prozent im Dienstleistungsbereich, vor 70 Jahren erst 37.3 Prozent. Das sind krasse Verschiebungen. Die Technik hat ihren Anteil geleistet und die Produktion, sei es im landwirtschaftlichen wie auch im industriellen Bereich, ist markant gesteigert. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass dank der Globalisierung ein reger Handel über die Landesgrenzen stattfindet, sowohl im Import wie auch im Export.

Trotzdem, der Fachkräftemangel ist spürbar. Sowohl im übergeordneten, von der Gesellschaft bestimmten, Makrobereich, wie auch im persönlichen Mikrobereich sind massgebliche Vorkommnisse zu beobachten, welche meist nicht zur Diskussion kommen. Heute geht es bei der Spurensuche um die 8 Makrobereich-Punkte.

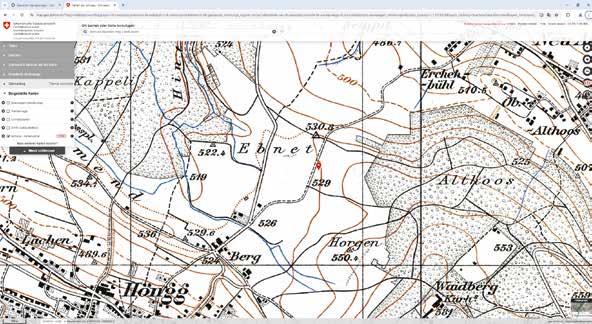

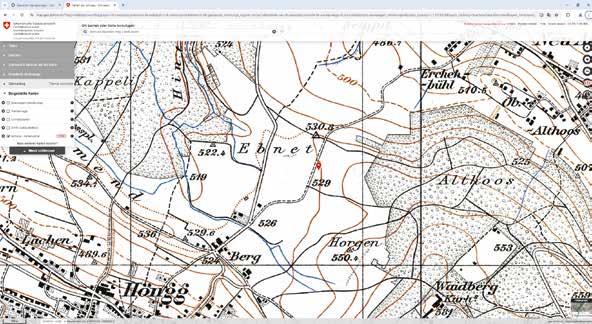

Eine unmenge an Fixpunkten gesammelt

Sei es in der Landschaft, sei es in der Politik oder sei es im Freizeitsektor, wir haben in den letzten Jahren einiges mehr geschaffen als alle bisherigen Generationen vorher, leider auch was den Materialverbrauch und die Umweltbelastung angeht. Exemplarisch ist das in auf der Website «Zeitreise –Kartenwerke» von Swisstopo auf dem Campus der ETH Hönggerberg ersichtlich, wo sich heute der Eduard-Stiefel- und der John-vonNeumann-Weg treffen und eine

grosse Zahl von Universitätsbauten zu finden sind. Vor 70 Jahren ist dort grösstenteils Wiesland gewesen. so sind im Umkreis von 400 m gerade mal zwei Einzel-Gebäude eingezeichnet.

Jede Änderung und Anpassung des Bestands erfordert heute klar durchdachte und aufwändig zu gestaltende Integrationsschritte und Verbindungsstellen, ich sage bewusst nicht Schnittstellen, um das Gesamtsystem nicht aus der Ordnung zu bringen. Auch Gesetze und viele weitere Ergänzungen in unserem Lebensbereich benötigen heute wohldurchdachte Massnahmen, welche von Fachpersonen im Detail implementiert werden müssen. Vermutlich haben wir auch hie und da über unsere Verhältnisse gelebt, einige pendente Punkte nicht zeitnah aufgearbeitet und gelöst, sondern einfach vorausgeschoben: Ein aktuelles Beispiel ist nicht nur der Palästina-Konflikt.

Auch die vollautomatische Produktion, meist in Übersee, führt dazu, dass es finanziell, aber nicht ressourcenmässig, günstiger ist, neues zu produzieren als bestehendes zu reparieren oder wieder instand zu stellen. So ist es zum Beispiel billiger eine neue Schere zu kaufen als die alte schleifen zu lassen.

Aufwand für den laufenden Betrieb

Das immer umfangreichere vom Menschen ge-schaffenen Werken erfordert auch eine inten-sivere Instandhaltung und Erneuerung. Nur so kann die Gebrauchstauglichkeit erhalten blei-ben. Alle diese Fachpersonen müssen rekrutiert werden und stehen nicht mehr für andere Aufgaben zur Verfügung.

Und wer jetzt denkt, ich mach doch alles digital, darf nicht vergessen: Obwohl wir von Informa-tionen sprechen, die auf immer kleinerem Raum in der sogenannten Cloud gespeichert werden, steckt relativ viel materielle Welt dahinter: Funkmasten, Glasfaserverbindungen, Netzkno-tenstellen und Rechenzentren verbrauchen nicht nur viel Material beim Erstellen, sondern auch einiges an Energie für den Betrieb.

Grösseres Angebot bei der Berufswahl

Überall hat die Vielfalt zugenommen, sei es bei den Berufen, sei es bei den Möglichkeiten etwas überhaupt zu tun. Zudem hat sich noch eine virtuelle Welt geöffnet. Wer gestalten und kreieren will, ist nicht mehr aufs Architekturund Bauingenieurwesen beschränkt. Auch virtuelle Welten wollen erschaffen werden. Und so kann sogar Game Design heute an Schweizer Fach-hochschulen studiert werden.

Legende Zeitreise - Kartenwerke Veränderung unserer Landschaft am Beispiel Campus ETH-Hönggerberg

Bei der Markierung treffen heute der «John-von-Neumann-Weg» und der «Eduard-Stiefel-Weg» aufeinander. 1954 hat dieser Punkt einsam auf der grünen Wiese gelegen. Der Campus ETH Hönggerberg ist ab 1961 entstanden.

Cybersicherheit ist zu gewährleisten

Leider ist beim Übergang von der Elektronischen Datenverarbeitung EDV zur heutigen Digitalisierung dem Thema Sicherheit nie die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt worden. Oft ist man bereits froh gewesen, die gestellten Aufgaben in den Grundzügen erfüllen zu können. Andererseits ist auch das, was wir heute als Internet bezeichnen, am Anfang ein reines Forschungsnetzwerk gewesen, wo sich die einzelnen Beteiligten gekannt haben und ihre Forschungsresultate weltweit austauschen wollten. Und diese Cybersicherheit zu gewähren, braucht es wiederum Fachleute, die auch anderswo eingesetzt werden könnten.

Qualitätsüberwachung für den Fall der Fälle

Früher als der Mensch Selbstversorger gewesen ist und die Übersicht über die gesamte Wertschöpfung persönlich kontrolliert hat, ist ein Herkunftsnachweis überflüssig gewesen. Er wusste alles aus erster Hand. Mit der Arbeitsteilung ist der Überblick verloren gegangen. Die Nachvollziehbarkeit ist ins Zentrum gerückt und auch die Compliance, nach Duden das „regelgerechte, vorschriftsgemäße, ethisch korrekte Verhalten», sind geregelt worden und müssen überwacht werden. So erfolgen viel Protokollierungen von Zwischenzuständen und Prozessschritten im Rahmen des Qualitätsmanagements, die in der Mehrheit der Fälle gar nicht mehr angeschaut werden. Nur im Fall der Fälle einer Unregelmässigkeit wird darauf zurückgegriffen. Und das braucht wiederum Ressourcen, welche nicht nur im Gesundheitswesen, für die Basistätigkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Krux der Verantwortung und Entlöhnung

Arbeiten mit fixen Arbeitszeiten wird heute oft besser entlöhnt als Arbeiten wie Bauleitung oder Bauführung, wo das Schlussresultat funktionstüchtig sein muss und bei Schuld nicht mit markanten Worten gutgeredete werden kann. Stimmen Entlöhnung und der Rest des Berufsbilds nicht zusammen, dann schwindet die Bereitschaft zum Engagement. Es zeichnet sich eine Abwanderung zu anderen risikoloseren und einträglicheren Möglichkeiten ab. Der tschechisch-kanadische Umweltwissenschafter Vacslav Slim (*1943) stellt in seinem Buch «Wie die Welt wirklich funktioniert» fest, dass Arbeitskräfte vermittelnde Personen höhere Einkommen erzielen als diejenigen, welche schlussendlich die materielle Arbeit an der Front erledigen. Gute Einkommen können schlussendlich auch wieder dazu führen, dass der Anstellungsgrad reduziert wird, was den Fachkräftemangel wieder verstärkt.

Immer mehr werden Prozesse an den Kunden ausgelagert, sei das das Selberscannen von Artikeln im Supermarkt, sei das das Verwalten des Dossiers für eine Versicherung oder eine Vereinsmitglied-schaft. Zuerst haben diese Möglichkeiten die Nutzer fasziniert. Es ist etwas Neues gewesen. Mit der Zeit ist Ernüchterung eingetreten, denn die Systeme haben regelmässig nicht funktioniert. Zudem ist die Verantwortung auf den Kunden übertragen worden. Von einer Entschädigung der Mehrarbeit auf Kundenseite ist nie die Rede gewesen. Und macht der Kunde nur einen einzigen Fehler, z.B. wenn er das Scannen eines Artikels vergisst, dann trägt dieser auch das Risiko. Es hat aber noch eine zweite Delegation stattgefunden: Die Fachkräfte haben oft ihr Unterstützungspersonal verloren und müssen heute die eigenen Verwaltungsarbeit übernehmen. Ob das sinnvoll ist, wird kaum in Frage gestellt. Zudem hat früher bei der Arbeitsteilung automatisch das Vier-Augen-Kontrolle gewirkt, welche heute oft überhaupt nicht mehr passiert und Angriffsfläche nicht nur im Cybersicherheitsbereich liefert.

Urs Wiederkehr

Mehrfacherfassung in Dokumente statt konsequentes Datendenken

Daten werden heute vielfach mehrfach erfasst und oft in Dokumenten, einer nicht optimalen Art. Umfangreiche Daten müssen aber auf verschiedene Art und Weisen selektieren und abgebildet werden können. Das Datenvorhaltungsmodell mit den Dokumenten kommt rasch an seine Grenzen. Eine Denkweise in Systemen ist gefragt, wo die Daten neutral gespeichert und für verschiedene Auswertungsfälle aufbereitet werden. Mehrfacherfassungen führen zu Doppelspurigkeiten bei der Eingabe aber auch beim Abgleichen von widersprüchlichen Daten. Ein gutes Beispiel ist das elektronische Patientendossier, das so nicht vom Fleck kommt: Von einem PDF-Friedhof, wie letztes Jahr in Schweizer Tageszeitungen dazu zu lesen gewesen ist, können keine Zusammenhänge gezogen werden.

Schlussbetrachtungen 1. Teil

Es stellt sich die berechtigte Frage, ob wir mit dem Geschaffenen nicht überfordert sind, nur schon um dieses im Schuss zu halten. Leider wird auch für zukünftige Projekte nur in Ausnahmefällen auf die spätere Beherrschbarkeit und auch den Ersatz unter Betrieb gedacht.

Aber auch auf der persönlichen Ebene, ich nennen sie Mikroebene, führt die Spurensuche zu weiteren Punkte, sofern wir wirklich akzeptieren, dass die Ressourcen inklusive die uns zur Verfügung stehende Zeit pro Tag limitiert ist. Dazu werden Sie im zweiten Teil, in der Dezember-Ausgabe der Basel Wirtschaft, mehr erfahren. Und dort werden bestimmt Optimierungspotential für den eigenen Zeitgewinn ableiten können.

Dr. Urs Wiederkehr (*1961), ist Dipl. BauIngenieur ETH/SIA und Leiter des Fachbereichs Informationsmanagement auf der Geschäftsstelle des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA.

Pragmatismus statt Prunk

Die Digitalisierung der Bauindustrie bietet unbestr eitbare Vorteile, doch ihre Anwendung erfordert ein durchdachtes Maß. In diesem persönlichen Statement argumentiere ich für einen gezielten und bedarfsorientierten Einsatz dig italer Technologien, der die Kernprozesse unseres Handwerks unterstützt, ohn e sie zu überlagern oder zu verkomplizieren. Unser Ziel sollte es sein, effektiv zu digitalisieren – dort, wo es notwendig ist, nicht nur dort, wo es möglich ist.

Selektive Digitalisierung: Pragmatik vor Opportunität

In der Bauindustrie ist es entscheidend, den Einsatz von Technologie sinnvoll zu gestalten. Wir digitalisieren nur dort, wo es tatsächlich einen Mehrwert bringt. Dies vermeidet unnötige Komplexität und hält unsere Prozesse schlank und effizient. Ein solcher Ansatz verhindert die Überladung unserer Projekte und Betriebe mit Technologien und Informationen, die mehr Probleme schaffen, als sie lösen.

Einsatz von BIM

Building Information Modeling (BIM) ist eine revolutionäre Methode in der Bauplanung und -ausführung. BIM ermöglicht Kollaboration und detaillierte Visualisierungen, die Effizienz und Planungssicherheit in der Projektumsetzung steigern kann. Jedoch hat jedes Werkzeug seinen Platz. In der operativen Betriebsführung, wo die Anforderungen anders sind, kann der Einsatz von BIM ineffizient sein. Hier benötigen wir eine aktuelle, aber weniger komplex strukturierte Datenbasis. Fotorealistische virtuelle Touren der Gebäude und Anlagen bieten hier eine weniger komplexe und sehr realitätsnahe Alternative zu den hochwertigen 3D Modellen.

Technologieeinsatz im Betrieb

Im täglichen Betrieb kommen andere digitale Werkzeuge zum Einsatz, die besser zu den dortigen Anforderungen passen. Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), Augmented Reality (AR), fortgeschrittene Datenbanklösungen und Data Science sowie künstliche Intelligenz ermöglichen eine präzise Überwachung und Optimierung unserer Betriebsabläufe. Diese Technologien erweitern unsere Fähigkeiten, bieten

Echtzeit-Daten und unterstützen so eine effiziente Entscheidungsfindung und Prozessoptimierung.

Fazit: Unterstützung, nicht Ersatz

Die Kernbotschaft meines Standpunktes ist, dass Digitalisierung als Unterstützung für unsere Kernprozesse dienen sollte. Der Mehrwert der Digitalisierung liegt darin, unsere Arbeitsweise zu erleichtern und zu verbessern, nicht immer nur darin, traditionelle Methoden und Techniken zu ersetzen. Erfolgreich sind wir dann, wenn wir die richtigen digitalen Werkzeuge zur richtigen Zeit einsetzen und dabei immer das Ziel im Auge behalten. Die blosse Anwendung von modernen Tools nur um der Digitalisierung willen ist ein sicherer Weg zum Scheitern.

Schlussbemerkung

Als langjähriger Akteur in der Bauindustrie und Digitalisierung glaube ich fest daran, dass die kluge und bedarfsgerechte Anwendung digitaler Technologien uns in die Lage versetzt, sowohl die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern als auch zukünftige Innovationen sinnvoll zu integrieren. Es ist unsere Verantwortung, diese Werkzeuge weise zu nutzen, um unsere Branche nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Pascal Ettenhuber

ist ein digitaler Enthusiast mit einer tiefen Leidenschaft für Technologie und Innovation. Derzeit arbeitet er als Digital Business Expert bei F. Hoffmann-La Roche, wo er maßgeblich zur digitalen Transformation des Standorts Basel / Kaiseraugst beiträgt. Darüber hinaus ist er ein engagiertes Mitglied der Zentralkommission für Informationsmanagement (ZI) des SIA. Pascal zeichnet sich durch seine kollaborative Arbeitsweise, seinen offenen und kritischen Denkansatz sowie seine Fähigkeit aus, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Der Praxis-Club ist ein exklusives Netzwerk, welches Unternehmerinnen und Unternehmern, sowie Personen mit Budget- / Entscheidungskompetenz aus der Schweiz, einen physischen und digitalen Raum bietet, um sich gegenseitig zu inspirieren, innovative Ideen zu entwickeln und wertvolle Partnerschaften auf- und auszubauen. Durch regelmässige Veranstaltungen, Impulse und gemeinsame Projekte fördert der Praxis-Club nicht nur unternehmerisches Wachstum, sondern auch persönliche Entwicklung und den Aufbau langfristiger Beziehungen in einer vielfältigen Community von Macherpersönlichkeiten.

Physische Anlässe

Wir treffen uns regelmässig zum Business-Lunch, Members-Träff, Night of Business Das Angebot wird ständig optimiert

Digitale Anlässe

Ob via Zoom, LinkedIn Live, Podcast oder digitaler Plattform - Wir lernen und inspirieren von einander

Nicht wir vom Praxis-Club müssen euch unterhalten Jeder von euch ist Experte in seinem Gebiet und soll sich selbst entsprechend positionieren können

Kooperation statt

Isolation

Fokus auf den Nutzen

r leben in einer sich schnell rändernden Zeit Daher ist ch unser Netzwerk agil und st sich den Bedürfnissen der Mitglieder an

24/7-Zugriff auf das Netzwerk

Dank internem Bereich und nativer App hast du jederzeit Zugriff auf das Netzwerk vom Praxis-Club und kannst dich mit allen sichtbaren Mitgliedern sicher und verschlüsselt unterhalten

www.praxis-club.ch www.night-of-business.ch

Seit 1844 steht die Stamm Bau AG für Beständigkeit und für Qualität im Handwerk. Mit ihrem breiten und einzigartigen Leistungsspektrum setzt das Unternehmen neue Massst äbe in den Bereichen Bauen, Renovieren und Sanieren

Vier Sparten ermöglichen ein umfassendes Portfolio

Holzbau, Metall- und Stahlbau, Bau- und Sanierungsdienstleistungen und der Bereich Gesamtleistungen ermöglichen einerseits den Fokus auf die einzelnen Teilbereiche und schaffen andererseits hervorragende Synergien beim Bauen.

Im Holzbaubereiche werden Grossprojekte in der gesamten Schweiz realisiert, zudem ist der Stamm-Holzbau Vorreiter bei energetischen Dachsanierungen mit Photovoltaik-Anlagen.

Der Bereich Metall- und Stahlbau bietet von der Produktion bis zur Montage umfassende Metallund Stahlbaukompetenz. Hier werden tragende Konstruktionen und individuelle Bauelemente gefertigt, die in ihrer Präzision und Langlebigkeit überzeugen. Die Expertise in diesem Bereich ermöglicht es der Stamm Bau AG, auch komplexe Projekte erfolgreich umzusetzen.

Die Sparte Bau- und Sanierungsdienstleistungen umfasst alle Gewerke, die für erfolgreiche Umbauten und Sanierungen notwendig sind. Von der Schadstoffsanierung, über den technischen Rückbau bis hin zur Schreinerei sowie der Gipserei. Diese Vielfalt ermöglicht sowohl kleine Umbauten als auch grössere Strangsanierungen, die selbstverständlich auch im bewohnten Zustand erfolgreich realisiert werden können.

Der Bereich Gesamtleistungen realisiert erfolgreich eigene Bauprojekte oder Kundenprojekte von der Planung bis hin zum Verkauf und agiert hierbei als General- oder Totalunternehmer. Auch hier profitieren die Kunden von den zwölf internen Handwerksbetrieben.

Weshalb Kunden Stamm wählen

Die Stamm Bau AG kann auf zahlreiche erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden zurückblicken. Ob es sich um die Sanierung von Schulgebäuden, den Bau von Wohnanlagen oder die Umsetzung von Industrieprojekten handelt –stets stehen Qualität, Termintreue und Kosteneffizienz im Vordergrund. Kunden schätzen besonders die Zuverlässigkeit und die ganzheitliche Betreuung, die von der ersten Beratung bis hin zur finalen Abnahme reicht.

Regional verankert

Nachhaltigkeit, Innovation und die Förderung regionaler Strukturen sind zentrale Elemente der Unternehmensphilosophie. So leistet Stamm nicht nur einen Beitrag zur baulichen

Entwicklung der Region, sondern auch zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Mittlerweile eine etablierte Stamm-Tradition ist

beispielsweise die Realisation des jährlichen Sozialprojektes durch die Lernenden von Stamm, bei dem einer ausgewählten sozialen und regional tätigen Einrichtung ein Renovationswunsch erfüllt wird.

Qualität und Vielfalt als Erfolgsrezept

Stamm steht seit 180 Jahren für herausragende Bauqualität und Innovationskraft. Mit einem umfassenden Leistungsangebot ist das Unternehmen der optimale Baupartner für Projekte jeglicher Grössenordnung. Die Stamm Bau AG bleibt auch in Zukunft ein unverzichtbarer Partner für Bauprojekte in Basel und darüber hinaus, denn die Kombination aus Qualität und Vielfalt macht Stamm einzigartig in der Region und zeichnet das traditionsreiche Unternehmen aus.

Stamm Bau AG Aliothstrasse 63 4144 Arlesheim www.stamm-bau.ch

Fitpass ermöglicht unbeschränkten Zugang zu Fitness , Sport und Wellness in der gesamten Deutschschweiz mit nur einem Abonnement. Über 400 sorgfältig ausgewählte Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie mehr als 60 verschi edene Sportarten bieten Fitpass sowohl Privatpersonen mit einer brei ten sportlichen Palette als auch Mitarbeitenden von Unternehmen ein ultimatives Erlebnis.

Fitpass für Unternehmen

Die Investition in die Fitness der Mitarbeitenden steigert

nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern schafft auch ein angenehmes Arbeitsklima. Fitpass ermöglicht den Mitarbeitenden den Zugang zu einer Vielzahl von Sportund Freizeitaktivitäten - von Fitnessstudios über Yoga- und Tanzkurse bis hin zu Schwimmmöglichkeiten. Die Auswahl aus einem breiten Spektrum an Sportarten erlaubt es den Mitarbeitenden, ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Die Vorteile für Ihr Unternehmen sind klar ersichtlich: Die Förderung der körperlichen Aktivität am Arbeitsplatz steigert nicht nur das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeitenden, sondern reduziert auch gesundheitliche Probleme und Fehlzeiten. Durch die

Partnerschaft mit Fitpass erhöhen Sie die Attraktivität als Arbeitgeber und heben sich im Wettbewerb um Fachkräfte von anderen Unternehmen ab.

Die Abwicklung mit Fitpass gestaltet sich unkompliziert:

Unternehmen wählen das passende Paket und erhalten individuelle Zugangscodes für ihre Mitarbeitenden. Diese können sich flexibel für gewünschte Aktivitäten anmelden und das Angebot nach ihren Bedürfnissen nutzen.

Bekannte Unternehmen wie der FC Basel haben bereits erfolgreich mit Fitpass zusammengearbeitet und ihren Mitarbeitenden eine attraktive Sportförderung geboten.

Fitpass für Privatpersonen

Sie möchten Ihre Work-LifeBalance verbessern, wissen aber

nicht wie? Fitpass bietet Ihnen mit einem unlimitierten Abonnement für Fitness, Sport und Wellness die Möglichkeit, aktiv zu werden - ohne Verpflichtungen. Egal ob Anfänger oder Profi, bei rund 400 Partnern in der ganzen Schweiz können Sie über 60 Sportarten ausprobieren, so oft Sie möchten, Monat für Monat, Jahr für Jahr.

Sportanbieter

Fitpass bietet nicht nur Unternehmen und Privatpersonen, sondern auch den Sportanbietern zahlreiche Vorteile. Als Sportpartner von Fitpass erschließen Sie neue Firmenkunden und erhalten für jeden Eintritt eines Fitpass-Members eine Vergütung. Zudem profitieren Sie von unserem Netzwerk, ohne langfristige Verpflichtungen eingehen zu müssen. Fitpass öffnet Türen zu tausenden potenziellen Neukunden. Insgesamt bietet Fitpass den Sportanbietern viele Vorteile, um ihr Geschäft auszubauen und ihre Kundenbasis zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit Fitpass ermöglicht eine erhöhte Auslastung, das Gewinnen neuer Kunden, eine flexiblere Arbeitsweise und vereinfachte Verwaltung.

Evogreen hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Alle Rein igungsprozesse und die dafür verwendeten Mittel wer den so nachhaltig wie möglich! Mit den Produkten von evogr een reinigen Sie Ihre Wohnung, Ihre Geschäftsräume oder Ihr Restaurant mitbiologischen Reinigungsmitteln, ohne dabei den Mensch, Tier und die Umwelt zu belasten.

Etioniert

in 100% natürlicher und biologischer Wirkstoff der wirklich & natürlich funk-

Die evogreen Geräte und Verdunster werden selber im Hause entworfen und hergestellt. Unsere Produkte sind Bio Ecocert zertifiziert und zugelassen, identisch mit der EU-Öko-Verordnung. Evogreen Wirkstoffe basieren auf 100% natürlichen Pflanzenextrakten. Sie absorbierengasförmige Stink und Schadstoff Moleküle sowie Kleinstpartikel ca.< 10 μ und halten diese durch zwischenmolekulare Krafttfelder fest. Die eingefangenen Moleküle werden inaktiviert und sind sensorisch neutral. Mit dem evogreen System werden Schadstoff-Emissionen und deren Gerüche am Entstehungsort natürlich gebunden und biologisch abgebaut.

In diesem Prozess verbinden sich Makromoleküle und eingeschlossene Verbindungen nicht miteinander d.h. es entstehen keine neuen Substanzen. Eingeatmete Wirkstoffmoleküle können wegen ihrer Grösse, die Membranen der Lungenbläschen nicht passieren und werden wieder ausgeatmet bzw. über die Bronchien ausgeschieden. Die Makromoleküle absorbieren Stink und Schadstoffe. Sie werden in dem Luftstrom fortfahren und in der Natur grossräumig verteilt. Dort kommen sie mit Mikroorganismen in der Biosphäre (Pflanzen,Boden) in Kontakt und werden durch Bakterien biologisch abgebaut.

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für die Entsorgung von stinkenden und zum Teil giftigen Ausgasungen von Eiweissstoffen

und deren Abbauprodukten wie z.B. Amine, Thiole / Merkaptane, Thiolund Fettsäuren, Di- und Polysulfide Aldehyde, Ammoniak sowie Schwefelwasserstoff, usw. evogreen Wirkstoff absorbiert Schadstoffmoleküle und bringt deren schlechten Gerüche nachhaltig zum Verschwinden. Darin unterscheidet es sich grundsätzlich von allen herkömmlichen Verfahren der Geruchsüberdeckung, welche lediglich die Nase täuschen. Zudem sind die meisten Duftsysteme auf dem Markt gesundheitsschädlich. Die evogreen Wirkstoffe werden laufend weiterentwickelt. Sie sind auf der Basis 100% natürlicher pflanzlicher Extrakte aufgebaut. Exklusiv komponierte, dezente Duftnoten aus reinen ätherischen Ölen dienen als „dekorative Elemente“ und tragen zu einem positiven Empfinden bei. Die angewen-

dete ätherischen Öle im evogreen Konzept werden von biologischen Anbauern erzeugt, und sind Bio Ecocert zertifiziert und zugelassen, EUÖko-Verordnung.

Migros und Coop zählen u.a auch zu unseren glücklichen Kunden von unserem personalisiertem Luftreinigung-Konzept.

Lassen Sie sich auch gerne persönlich beraten und werden Sie Teil der evogreen Familie.

• Nachhaltigkeit/bio- und ökologisch

• Biologisch abbaubar

• Höchstwertige Qualität

• Überragende Wirkung

• Die Anwendung der Produkte sind unbedenklich f ü r Mensch, Tiere und Umwelt

• Refil/Depot System f ü r die Flaschen/Sprayer/Kanister

• evogreen L ü ftungssysteme (Reinigung und Beduftung / Möglichkeit Luft und Flächen Desinfektion) In nur wenigen Minuten einen Saal oder Liegenschaft zu vernebeln

Danyck Rouiller 4310

+41 79 964 50 85 info@evogreen.ch

Opacc, der Schweizer Hersteller von Enterprise-Soft ware, hat mit den Standorten Rothenburg und München stein eine ideale Ausgangslage, um KMU in die digitale Zukunft zu beg leiten. Das IT-Unternehmen zeichnet sich durch eine flexible, jederzeit ausbaufähige Enterprise-Plattform aus und beschäfti gt aktuell über 200 Mitarbeitende. Wer auf Kundennä he, Softwarequalität und Flexibilität setzt, ist hier am richtigen Ort. Sowohl als Kunde als auch als Mitarbeitender.

In Münchenstein pocht das digitale Herz von Opacc in der Nordwestschweiz. Hier laufen die Fäden zusammen, wenn es um ERP-Software, E-Commerce, CRM, Warehouse oder Dokumentenmanagement geht. Oder anders formuliert. Hier finden KMU alles, was das digitale Unternehmensherz begehrt. Opacc – das ist perfekte Schweizer Softwareentwicklung seit 1988. Das ist aber auch Kundennähe und digitale Innovation pur.

Kundenzufriedenheit beginnt bei den Mitarbeitenden

Bei Opacc sind Unternehmer und IT-Spezialisten zu Hause. Und das hat seine Gründe, wie CEO und Gründer Beat Bussmann erklärt; «Bei Opacc investieren wir sehr viel in die Unternehmenskultur und in die Mitarbeitenden». Auch die Mitarbeiterzufriedenheit hat seit jeher einen hohen Stellenwert. So Bussmann weiter, «das ist wie im Spitzensport: Motivation,

Überzeugung und professionelle Rahmenbedingungen führen zu Höchstleistungen." Davon profitieren nicht nur die Mitarbeitenden, dadurch steigt nachweislich die Qualität und Innovation der Softwareanwendungen und das führt zu zufriedenen und treuen Kunden.

«Swiss made software» als Qualitätsversprechen

Opacc entwickelt seit 1988 betriebswirtschaftliche Enterprise

Software. Diese Anwendungen ermöglichen es KMU und bis zu grösseren, internationalen Unternehmungen die vollständige digitale Geschäftsautomation. Opacc kann seinen Produkten und Leistungen ein besonderes Qualitätssiegel verleihen: Swiss made software. «Das ist unser Versprechen für Qualität und Innovation.

Im Mittelpunkt von Opacc steht die Entwicklung der eigenen EnterpriseSoftware-Plattform. Sie bildet die digitale Basis für alles, was ein Unternehmen braucht. Wer sich für Opacc entscheidet, erhält deshalb nicht nur moderne Software-Anwendungen wie ERP, CRM oder Online Shop, sondern auch eine mächtige Plattform für alle digitalen Unternehmensressourcen undprozesse. Diese bildet die Grundlage für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte. Zudem profitieren Opacc-Kunden von der einzigartigen, mehrfach ausgezeichneten Update-Garantie. Sie sorgt dafür, dass jede Installation über Jahre und Jahrzehnte aktuell bleibt. Mehr zu Opacc erfahren Sie unter www.opacc.ch.

Enterprise-Software-Plattform

Opacc sucht IT-Talente Bei Opacc kannst du deine IT-Talente laufend weiterentwickeln. Wir legen Wert darauf, dass du neben deiner Verantwortung bei Opacc auch die Verantwortung in deinem privaten Umfeld wahrnehmen kannst. Sei es gegenüber deiner Familie, deinen Freunden oder deinem Verein. Erfahre jetzt mehr unter jobs.opacc.ch

•

«Am Anfang war das Bild» gilt im Kleinen wie im Grossen. Es beginnt beim zentimetergrossen Logo auf der Visitenkarte, endet bei der zwei Dutzend Meter langen Bildkomposition auf Trams, umfasst aber auch alles dazwischen: Grafiken, Schriften und grossflächige Digitaldruckmedien (u.a. Logodesign, Grafiken, Signaletik, Schaufensterbeschriftungen und Fahrzeug-Folierungen).

Die kalifornische E-Marke Lucid

Der Markt für Elektroautos ist aktuell kein einfach es Pflaster. Es braucht nicht nur spannende Konzept e und Lösungen, die die Kunden überzeugen, sondern auch einen langen ökonom ischen Atem. Der kalifornische Anbieter Lucid hat i hn und setzt auf ein

von Georg Lutz

KTraumland für Menschen mit innovativen Ideen, bei denen immer die Sonne

scheint. Schon in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts wohnten sie in modernen Bungalows mit grossen Fensterflächen. Der bekannteste Architekt, der diese Atmosphäre mit seinen Häusern in Kalifornien verwirklichte, hiess Richard Neutra. Er wurde damit zum Vorbild für einen Baustil, der sich in Europa erst mehrere Dekaden später zeigte. Die Geschichte Kaliforniens ist nicht nur hier beeindruckend und global wirkungsmächtig. Die Geschichte ist eine Erfolgsstory. Zunächst verwandelten die Siedler die karge Landschaft mit klugen Bewässerungslösungen in blühende Orangenund Zitronenhaine und Mandel-

nächsten ab: Gold, Öl und Hollywood, die Militärindustrie, ab den 1950ern die Raumfahrt und in den letzten drei Dekaden die ITBranche. Heute kommen die EMobilität und Produkte für die Energiewende dazu.

Seit Bill Hewlett und David Packard in einer Garage in Palo Alto einen Tonfrequenzgenerator austüftelten, werden dort technologische Massstäbe gesetzt. In Kalifornien gehören private Risikokapitalgeber, die viel Geld in Quereinsteiger und Start-ups investieren, zur Alltagsphilosophie. Das betrifft fast alle Branchen. Ob Beauty-Operationen oder Lifestyle-Drinks: Alles ist möglich. Wo steht die nächste Garage, in der Google Next Generation und Apple 2.0 entsteht? So weit der My-

sein Ziel erreicht.

Hegemoniale Positionierung

Diese ökonomische Dynamik braucht aber einen kulturellen Überbau. Kalifornien war das Ende der Open Frontier für die Siedler. Im Westen war nur noch der Pazifik. Vielleicht auch aus diesem Grund galt Kalifornien als Labor für extravagante Lebensentwürfe ohne historischen Ballast. Die 68er-Bewegung schnitt der bürgerlichen Gesellschaft ihre alten Zöpfe ab. Die Beat-Poeten und Hippies mit ihren Surfboards und VW Bullis waren zunächst eine exotische Minderheit. Im Laufe der Zeit prägten sie aber den hegemonialen Zeitgeist, der auf die ganze Welt ausstrahlte. Dazu nur ein Beispiel: Früher war es selbstverständlich, dass die Manager

von Daimler-Benz eine Krawatte als Statussymbol trugen. Nach einem Besuch im Silicon Valley entledigten sich die Verantwortungsträger dieses Relikts einer stocksteifen Vergangenheit.

Bröckelndes Selbstverständnis

Dieser Mythos hat in den letzten Jahren Risse bekommen. Die verheerenden Waldbrände – auch im Sommer 2024 – und die Wasserknappheit in Kalifornien haben sich in den Köpfen festgesetzt. Der Klimawandel lässt sich immer weniger verdrängen. Zudem ist der kalifornische Traum durch eine soziale Erosion gefährdet. Das lässt sich im Alltag beobachten: In den 80er-Jahren gab es in San Francisco eine beindruckend lebendige Café- und Barlandschaft. Die Begegnungen waren schnell und intensiv. Das California Dreaming lebte. Vor 20 Jahren begannen dann die Gäste, immer mehr vereinzelt auf ihre Tablets und Handys zu schauen. Heute herrscht in den Cafés immer noch die To-go-Mentalität der Pandemiejahre vor. Literarisch hat der US-Schriftsteller T. C. Boyle mit «Blue Skies» dieser Entwicklung ein literarisches Denkmal gesetzt. Da stellt sich die Frage: Ist Kalifornien noch ein Zukunftsmodell?

BIld Quelle: Lucid Motors

Es geht immer noch

Ja, wenn man mit den Verantwortlichen von Lucid spricht. Sie wollen nicht weniger als ein neues Kapitel im Rahmen der E-Mobilität aufschlagen. Kalifornien ist dabei der inspirierende Hintergrund. Die Wurzeln von Lucid liegen im Silicon Valley. Das Unternehmen war ursprünglich ein Batteriehersteller, mit dem Firmennamen Atieva hatten sich die Verantwortlichen der Batterieentwicklung verschrieben. Das ist schon ein erster entscheidender Unterschied zu den Mitbewerbern bei EAutos. Normalerweise kommen diese vom Verbrennungsmotor. Jetzt setzen sie auf E-Mobilität, müssen aber das Herz des Antriebs, welches früher der Motor war, durch eine Batterie ersetzen. Bei Lucid ist das Herz schon vorhanden – die Batterie. Darum herum wird das Auto gebaut. Lucid hat damit den Vorteil, dass man das Herz nicht in den Körper bringen muss, sondern diesen um das Herz herum bauen kann.

Schwierige Rahmenbedingungen

Schon an dieser Stelle gilt es aber, einige aktuelle Herausforderungen zu thematisieren. Zunächst drängen viele Hersteller auf den Markt der EMobilität. Klassische europäische Marken steigen um und produzieren für unterschiedliche Zielgruppen E-Autos. Ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr in der EU zugelassen werden. Renommierte Marken wie VW, Audi, Peugeot, Porsche oder Daimler-Benz wechseln das Pferd. An dem Gründerboom will inzwischen jeder Player teilnehmen. Der Elefant im Raum ist sicher aber Tesla mit einem bestehenden Verkaufs- und Infrastrukturnetz und einem dichten Netz an eigenen Ladesäulen. Nicht zu vergessen sind chinesische Anbieter. In China setzt die Regierung seit Jahren auf strategische industriepolitische Entscheidungen. Dabei werden Zukunftsbranchen wie die Solarindustrie und die Firmen der E-Mobilität massiv gefördert. Das Beispiel der Solarbranche sollte zu denken geben. Innerhalb von zwei Dekaden wurden europäische und US-Hersteller an die Wand gedrängt. In der Automobilbranche ist dies noch nicht der Fall, aber der Druck ist da. So war der chinesische Anbieter BYD zentraler Sponsor der Fussballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland. Früher war es VW. Das ist noch kein Gamechanger, aber ein warnendes Zeichen.

ist auch in den Details sichtbar.

Zudem ist die Entwicklung der E-Mobilität kein Selbstläufer. Nach einer Anfangseuphorie zeigen sich nun die Mühen der Ebene. Das PreisLeistungs-Verhältnis ist für viele Zielgruppen noch unbefriedigend. Die Dienstleistungsinfrastruktur ist zu dünn. So ist es nicht verwunderlich, dass die Verkaufszahlen den Prognosen hinterherhinken. Erste Anbieter müssen die Segel streichen. So ist das US-Elektroauto-Start-up Fisker Geschichte.

Es galt als ein ambitionierter TeslaHerausforderer. Nachdem Verhandlungen mit einem grossen Autobauer gescheitert waren, haben die Verantwortlichen Mitte Juni 2024 nun Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet.

Effizienz zieht

Mit welchen Argumenten kann Lucid diesen Herausforderungen begegnen? Seit 2020 ist das Unternehmen an der Börse. Dies allein würde aber bei den geschilderten schwierigen Rahmenbedingen der E-Mobilität nicht für einen langfristigen Atem ausreichen. Zentrales Momentum bei Lucid ist der Public Investment Fund aus Saudi-Arabien, der eine Beteiligung von 60 Prozent hält. Auch in Saudi-Arabien will man sich auf das Ende des fossilen Zeitalters einstellen und bringt dabei aber, im Gegensatz zu vielen anderen Weltmarkplayern, umfassende ökonomische Potenz mit. Damit ist eine langfristige Strategie bei Lucid gesichert. Genau diese wird nun auch transparent ausgerollt. Die Verantwortlichen verfolgen dabei einen Top-downAnsatz. Mit dem Lucid Air hat man zunächst eine hochwertige Limousine auf dem Markt platziert. Ende 2023 ist in Genf der Gravity – ein SUV –vorgestellt worden, 2026 wird es ein Mittelklassefahrzeug geben.

Was macht nun den Unterschied aus? Die Lösungen von Lucid sind sehr hochwertige Produkte. Bei der Qualität gibt es keine Kompromisse. Es gibt eine positive Anmutung bei der Materialauswahl und Verarbeitung, man findet kein Hartplastik. Das Design ist futuristisch, vermeidet aber überflüssige Spielereien. Das ist einerseits zukunftsweisend, man findet andererseits aber auch analoge Bedienelemente wie die Lautstärkenregelung. Man sitzt in einem Auto und nicht vor einer Spielkonsole – einen Eindruck, den man bei einigen chinesischen Modellen hat. Digital und analog kommen bei Lucid demgegenüber sinnvoll zusammen. Der Fahrer ist Teil der Übung: Lucid ist ein Drivers Car.

Natürlich sprechen die technischen Daten für sich. Die Verantwortlichen waren früher bei Tesla, Audi oder Daimler. Sie wollen jetzt noch bessere E-Autos entwickeln und bauen. Reichweite, Gewicht der Batterie und das Verhältnis zur Leistung, die herausgekitzelt wird, geringe Ladezeiten – die Zahlen überzeugen (vergleiche Infokasten). Da sind gestandene Profis am Werk.

Der zentrale Gamechanger ist aber die Effizienz. Man kann immer schwerere und leistungsfähigere Batterien in immer grösseren und schwereren Autos verbauen. Der Trend bei einigen Luxusmarken im Bereich der E-Mobilität ist aber eine Sackgasse. Das ist nicht nur aus

ökologischen Gründen problematisch, sondern schlicht nicht effizient. Bei Lucid setzt man aber genau bei der Effizienz die Priorität und kommt so zu besseren Ergebnissen. Das Unternehmen ist vertikal integriert. Es geht um eine durchgehende Architektur. Das ist ein weiterer Unterschied zu anderen Herstellern, die die jeweiligen Komponenten aus vielen verschiedenen Quellen beziehen.

Ohne Frage: Individuelle Mobilität braucht immer mehr Ressourcen als öffentliche Verkehrsmittel. Sie braucht Rohstoffe. Die zentrale Frage ist, wie man mit der eingesetzten Energie umgeht. Wie sieht der Wirkungsgrad aus? Wie weit komme ich mit einer Kilowattstunde? Dies füllt das Stichwort Effizienz mit Leben und dem hat man sich bei Lucid verschrieben. Dazu kommt das Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise in den Lieferketten, die in die Philosophie von Lucid eingeschrieben ist (vergleiche Infokasten).

Kunden und Ansprache

Die Zielgruppen kommen meist von anderen Edelmodellen wie Audi oder Porsche. Metropolenregionen stehen im Vordergrund. Die Reichweitenangst wabert in den Köpfen. Der Realbetrieb erlaubt bei einer normalen Fahrweise über 700 Kilometer. Man kommt damit ohne Problem ins Tessin an den Lago Maggiore. Das ist in der Schweiz eine zentrale Hürde.

Anspruchsvolle Kunden in Deutschland und der Schweiz sind technologieverliebt. Das verbindet beide Gesellschaften. In der Schweiz ist aber die Kaufkraft höher. Das gilt jedoch für jede Luxusmarke. Die grossen Marken haben in der Schweiz ihren Platz. Die Offenheit für neue Lösungen ist in der Schweiz aber höher als in Deutschland. Dort ist die Markentreue ausgeprägter. In der Schweiz hat man schon früher mehr auf US-Marken gesetzt.

Am Schluss noch der zentrale Hinweis: Wie immer ist der Praxistest entscheidend. Schon beim Einsteigen fällt das Raumwunder auf. Und dann beginnt der technologische Genuss. Lassen Sie sich auf eine Probefahrt ein!

Der effiziente Lucid Air Pure RWD

Ein Energieverbrauch von nur 13.0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut WLTP macht das neue Einstiegsmodell zum Meister in Sachen Effizienz. Mit einer maximalen Leistung von bis 442 PS schafft es der Air Pure RWD in 4.7 Sekunden auf 100 km/h und verfügt dabei über eine Reichweite von bis zu 747 Kilometern. Der von Lucid

Erweitertes Serviceangebot

Zum Roll-out seiner umfassenden Customer-ExperienceStrategie für den europäischen Markt bietet Lucid ab sofort überall in Europa einen hochwertigen Wartungs-, Kunden- und Pannenservice vor Ort. Das erweiterte Serviceangebot ergänzt die regelmässigen Over-the-AirUpdates (OTA) inklusive vorausschauender Analysen und präventiver Diagnosen, sofern die Kunden die Fahrzeugkonnektivität aktiviert haben. Im Laufe des Jahres werden weitere Massnahmen folgen, darunter:

Neue Service-Center: Lucid hat kürzlich zwei neue, voll ausgestattete Service-Center in München und Zürich eröffnet.

Flexible, mobile Services: Lucid erweitert sein europäisches Servicenetz um eine stetig wachsende Flotte mobiler Einsatzfahrzeuge, die Kunden im Ernstfall mit technischem Know-how unterstützen –in der Garage oder unterwegs.

Verbesserte Pannenhilfe: Lucid weitet seinen Pannenservice auf 15 Märkte in Europa aus.

Lucid ist stolzer Teilnehmer des United Nations Global Compact (UN Global Compact), der weltweit grössten Nachhaltigkeitsinitiative von Unternehmen, die auf freiwilligem Engagement basiert. Ziel des UN Global Compact ist, dass die Unternehmen ihre Geschäfte verantwortungsvoll führen. Diese sind daher aufgefordert, ihre Tätigkeiten und Strategien an den zehn Prinzipien der UN auszurichten, die sich auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltpraktiken und Korruptionsbekämpfung beziehen. Ausserdem sind die Unternehmen dazu verpflichtet, Massnahmen im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN Sustainable Development Goals, SDGs) zu ergreifen. Diese Ziele bedeuten eine grosse Motivation für die Unternehmen, aber auch für Regierungen, Zivilgesellschaften und Bürger, eine bessere Welt zu erschaffen.

Georg Lutz ist Journalist und Sozialwissenschaftler.

Lucid Motors

Altmannsteinstrasse 37

CH-Höri, Zürich 8181

Telefon: +41 43 883 32 53 https://lucidmotors.com/de-ch

Ein sicherer Ort für private und geschäftliche Aufbewahrung. ValitoWertschutztresor für maximale Sicherheit und Privatsphäre.

Verträge, Vollmachten, Anteilsscheine sicher und flexibel lagern

Datenbackup und nDSG-Unterlagen sicher vor unerlaubtem Zugriff aufbewahren

Private Wertsachen 24/7 überwachen lassen und jederzeit bankenunabhängig darauf zugreifen.

Schliessfächer von Valito in der Nordwestschweiz

Warum viel Geld in teure Alarmanlagen und private Tresore investieren, wenn es eine einfachere und gleichzeitig sichere Lösung gibt? Bei Valito bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre wertvollen Wertsachen und Geschäftsunterlagen wie Edelmetalle, Testamente, Urkunden, Erinnerungen oder auch Wallets mit Kryptowährungen an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Zuhause oder im Büro ist ein Einbruch jederzeit möglich. Bei Valito verfügen wir über Echtzeitüberwachung und Sicherheitspersonal. Nur Sie wissen, was sie einlagern.

24 Stunden an 7 Tagen Zugang zu Ihren Wertsachen. Zugang ist jederzeit möglich (Anmeldung 24 Stunden im Vorfeld)

Moderne Hochsicherheitsalarmanlage und private Sicherheitsfirma mit Hundestaffel. Der Tresorraum ist Feuer- und Wasserfest.

Geheimer Standort in der NWCH. Nur ~ 1 Stunde von Zürich und Basel. Der Zugang ist von Aussen nicht einsehbar.

Sicherheit wird gross geschrieben. Die ganze Anlage wird permanent überwacht. Die Fotos auf dieser Seite wurden aus Sicherheitsgründen verändert.

C

D

E

F

x

Typ G

x

Die Debatte zur Wirkungsmächtigkeit und Einschätzun g von KI

Das Thema künstliche Intelligenz ist medial omniprä sent. Jede Woche gibt es dazu eine Vielzahl von Tal kformaten, Podcasts oder klassischen Magazin- und Zeitungsartikeln. Unsere A ufmerksamkeitsökonomie ist überfordert. Zudem ist d er emotionale Ton fast immer unüberhörbar. Die Positionierungen oszilliere n oft nur zwischen Fortschrittseuphorie und Katastr ophenszenarien. Das folgende Essay gibt einen Überblick über wichtige P ositionierungen und nimmt Einordnungen vor.

von Georg Lutz

Veginnen wir mit meinem Berufszweig, der Medienbranche, und der Rolle, die

künstliche Intelligenz (KI oder etwas anders definiert AI oder maschinelles Lernen)1 darin spielt. ChatGPT ist hier ein Beispiel für ein auf den ersten Blick hilfreiches Werkzeug. Wir experimentieren seit November 2022 munter damit herum. Für andere Akteure ist es ein riesiges Businessmodell. Die Aussichten sind verlockend. Die Agentur Farner in der Schweiz hat eine Kampagne für eine italienische Mühle mit KI entwickelt, bei der Text- und Bildmaterial von KI erstellt wurde.2 Solche Beispiele gibt es inzwischen schon massenhaft. Die theoretische Folge: Wir können uns in unserem Leben auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren und überlassen die reproduktiven und in diesem Fall einfachen Textproduktionen einer Software.

Mit ChatGPT brauche ich als Journalist nicht mehr billige PR-Texte schreiben, sondern kann mich auf spannende Interviews konzentrieren. Und selbst da gibt es die digitalen Helferlein, die inzwischen lernende Systeme sind. Die Kehrseite ist ein massiver Stellenabbau in fast allen Verlagshäusern. Tageszeitungen sind davon besonders betroffen. So können wir viele Beispiele auch aus anderen Branchen verwenden, bei der es ein Sowohl-als-auch gibt. Das sind die disruptiven Entwicklungen der digitalen Revolution. Karl Marx und Friedrich Engels haben das im Kommunistischen Manifest fesselnd aufgezeigt: «Wenn alles Ständische verdampft». Joseph Schumpeter brachte dies mit dem Begriff der «schöpferischen Zerstörung» auf den Punkt. Das macht den Kapitalismus aus. Er schafft sich in Teilen ab und erfindet sich völlig neu.

Daraus entwickeln sich aber auch viele positive Möglichkeiten. Springen wir in die Welten der Medizin: Es war KI, die es ermöglichte, das dreidimensionale Spike-Protein des Coronavirus zu verstehen. Impfstoffe konnten so schneller auf den Markt kommen. Dahinter standen Technologien wie AlphaFold der Google-Firma Deep Mind. Die Software benötigte für die Entschlüsselung der dreidimensionalen Struktur von 200 Millionen Proteinen nur wenige Wochen. Klassische Biochemiker – ohne KI –hätten dazu Jahre gebraucht. Die positiven Beispiele könnten fortgesetzt werden. Am Anfang der Corona-Pandemie dachten viele Expert*innen, es würde wie bei Aids Jahre dauern, bis wir ein Gegenmittel, geschweige denn einen Impfstoff hätten. Bei Corona hat es kein Jahr gedauert, bis wir uns impfen lassen konnten. Warum also pessimistisch sein?

Für viele Autor*innen geht es aber nicht nur um eine sich beständig fortentwickelnde technologische Entwicklung, sondern um einen Epochenbruch. Es steht eine neue industrielle Revolution vor der Tür beziehungsweise ist schon im Gange. Dahinter steht auch meine feste Überzeugung, dass wir seit einigen Jahren den Start einer Revolution miterleben, die mindestens so gross wie die Industrialisierung oder die flächendeckende Einführung der Elektrizität wird.

Auch in der Baubranche, die bislang bei den Digitalisierungswellen eher im hinteren Bereich surfte, ergeben sich neue Perspektiven. Die Kombination aus Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung, beispielsweise mit der Methode BIM (Building Information Modeling), ermöglicht gleichzeitig neue Möglichkeiten bei der Nachhaltigkeit und der Produktivität.

In die Zukunft schauen

Es gibt inzwischen viele Bücher und Fachartikel auf dem Markt, die die Dimension der Umwälzungen zu erfassen versuchen. Greifen wir exemplarisch ein Buch des US-amerikanischen Mainstreams heraus. Der KI-Experte Kai-Fu Lee und der Science-Fiction-Autor Qiufan Chen liefern in «KI 2041» zehn spannende Visionen, die Vor- und Nachteile thematisieren, bleiben aber, das kann schon jetzt angemerkt werden, ihrem modernistischen Weltbild verhaftet. Das ist auch aus der klassischen Modernisierungsmaschine Kaliforniens nicht anders zu erwarten. Die Autoren liefern gekonnt einige historische Tiefbohrungen in die Vergangenheit und Zukunft.

Die Träume über künstliche Intelligenz begleiten uns durch die gesamte Geschichte der industriellen Revolutionen. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts erschien der Roman Frankenstein, der als erster Science-Fiction-Roman der Neuzeit gilt. Es ging und geht immer um die Frage, ob wir als Menschheit das Recht haben, intelligentes Leben zu erschaffen, und wenn die Antwort positiv ist, wie wir damit umgehen. Immer stellte und stellt sich die Frage, in welcher Beziehung Geschöpf und Schöpfer zueinander stehen? Die Hauptrolle spielt meist ein verrückter Wissenschaftler, der als Zauberlehrling den Geist, den er geschaffen hat, nicht mehr in die Flasche zurückbekommt. Das kennen wir schon vom alten Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe, der aber in der feudalen Klassik Deutschlands noch auf der individuellen Ebene verhaftet blieb und so etwas wie Gesellschaft, Kapital und industrielle Entwicklung nicht thematisierten konnte. Für meine Generation ist das Gespräch zwischen HAL 9000, dem Computer des Raumschiffs Discovery, und

Astronauten in dem Film «2001 – Odyssee im Weltraum» prägend, welches in einer Katastrophe endet. Es kann als kulturhistorisches Warnsignal gelten. HAL besitzt schon Bewusstsein und emotionale Intelligenz.

Auf jeden Fall sehen Forschungsabteilungen von Unternehmen heute etwas anders aus als zu Frankensteins Zeiten. Der Wille und die Vision, die Welt zu verändern, sind aber geblieben. Und jetzt gibt es dazu wirkungsmächtige Werkzeuge.

Science-Fiction ist aber auch ein Produkt ihrer Zeit und kann damit auch auf falsche Bahnen führen. Das lehrt die Geschichte. In der Modernisierungseuphorie der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts gab es die Vorstellung, in wenigen Jahren würden Autos mit Atomreaktoren im Motorenraum betrieben werden. Das wurde – zum Glück, würde man heute sagen – nie Realität. Folglich gilt es auch, die eigene historische Position infrage zu stellen und auch Autor*innen dementsprechend in ihren gesellschaftlichen Rahmen einzuordnen.

Zurück zum Buch: Kai-Fu Lee gilt als einer der führenden KIExperten weltweit. Er ist CEO der Risikogesellschaft Sinovation Ventures und Co-Vorsitzender des Artificial Intelligence Council im Rahmen des Weltwirtschaftsforums. Als ehemaliger Präsident von Google China hat er den unglaublichen ökonomischen Aufstieg Chinas in den letzten Jahren mitgestaltet. In dem Buch «KI 2041» entwirft Lee Szenarien und Einschätzungen, in welcher Weise sich Technologien wie autonomes Fahren, Quantencomputer oder virtuelle Realität entwickelt haben, marktreif sind und inwiefern sie die Zukunft bestimmen werden.

Der zweite Autor, Qiufan Chen, arbeitete in China für Baidu und Google und ist in der Zwischenzeit zu einem sehr bekannten Science-Fiction-Autor avanciert. Er entwickelt in dem Sachbuch «KI 2041», welches sich aber in Teilen auch als Thriller lesen lässt, darauf aufbauend Personen, Schauplätze und Erzählstränge, um die insgesamt zehn Technologien spannend,

provokant, aber auch technologisch nachvollziehbar zum Leben zu erwecken. Am Ende jedes Kapitels überprüft Kai-Fu Lee in einem Realitätscheck, für wie realistisch er die Visionen von Chen hält. Erfreulicherweise spielt der «globale Süden», was die Orte und Protagonisten angeht, eine zentrale Rolle. Üblicherweise haben solche Bücher ihre geografische Verortung in London, New York oder dem Silicon Valley. In «KI 2041» erfahren wir, wie es in Mumbai, Colombo oder Lagos in 20 Jahren aussehen könnte. Schauen wir uns zwei Zeitsprünge genauer an.

Die erste Vision im Jahr 2041 spielt in Mumbai. Schon heute kennen wir Angebote von Krankenkassen, die Leistungen im Fitnessstudio übernehmen, um unsere Gesundheit besser aufzustellen. 2041 in Mumbai ist das alles perfektioniert. Dabei macht die App «Der goldene Elefant» das soziale Verhalten und die Gesundheit gläsern. Ganesha ist im klassischen Indien der Gott und «Herr der Hindernisse», sowohl der Abräumer als auch der Setzer von Hindernissen, wenn sich jemand ihm gegenüber respektlos verhält. Das passt zur Philosophie der App.

Deep Learning hat praktische Konsequenzen: Die Geschichte zeigt die Vorteile und Risiken, die auftreten, wenn ein Unternehmen sehr viele Daten über seine Nutzer besitzt. Zunächst freut sich die Protagonistin, welche Vorteile die App bietet. Es geht um Kostensenkung. Dann verliebt sie sich aber in einen Mann aus einer unteren Kaste, der auch noch in einem ehemaligen Slum von Mumbai wohnt. Jetzt blinken alle Warnlampen der App auf: «Nayanas Smartstream vibrierte mit zunehmender Frequenz. Sie wusste, dass jede Vibration ein Alarm von diesem kleinen goldenen Elefanten war, der versuchte, sie zu schützen, indem er sie aufforderte, sich von der Gegend zu entfernen, die früher einmal der grösste Slum der Welt gewesen war. Durch Anreize wollte er sie dazu bringen, ihrer Armut, ihren Infektionskrankheiten, der

Diskriminierung und den Unberührbaren, zu denen auch der Junge neben ihr gehörte, den Rücken zu kehren. Sie zog ihren Kragen straff und ging neben ihrem Begleiter weiter.»

Das siebte Kapitel trägt den Titel «Quantengenozid». Hier verliert ein Informatiker seine Familie in einem Feuersturm, der dem Klimawandel geschuldet ist. Daraufhin plant er einen Rachefeldzug gegen die aus seiner Sicht verantwortlichen Eliten. Zu Hilfe kommen ihm zwei technologische Durchbrüche, die mit einer neuen Dimension des Quantencomputing zu tun haben. Das liest sich dann wie folgt: «Das Flugleitsystem wurde von einem eingebauten intelligenten Programm gesteuert, das tiefenwahrnehmungsfähige Hochleistungskameras benutzt, um optimale Flugbahnen zu berechnen und Umgebungen und Ziele zu erfassen.» Auch Vernehmungen bei der IT-Polizei sind dann weniger zimperlich: «Xavier bluffte nicht. Die KI-basierte Vernehmungsmethode BAD TRIP erzeugte mithilfe nichtinvasiver neuro-elektromagnetischer Störsignale, die an das limbische System gesandt wurden, sowohl physisch als auch mental extrem schmerzhafte Erfahrungen, die oftmals das Wiedererleben traumatischer Erfahrungen einschlossen.»

Defizite des Mainstreams

Man kann den Autoren nach diesen Zeilen nicht naiven Technologieoptimismus vorwerfen. Sie kennen die Risiken. Modernisierer reinsten Wassers sind sie aber trotzdem. Der teleogene [MH1] Zeitpfeil fliegt in eine klare Richtung. Ja, es gibt Risiken, sogar solche, die die ganze Menschheit gefährden. Aber die technologische Entwicklung kennt keine Rückschläge oder Stillstand. Auch die Risiken sind trotz der immensen Dimensionen beherrschbar. Nach Überzeugung der beiden Autoren wird die intensive KI-Nutzung in immer mehr Lebensbereiche drängen. Der

Optimismus der beiden KI-Freaks ist nicht unbegründet, tendieren doch die Grenzkosten der Skalierung von KI gegen null. Es ist – so ihr Mantra – trotz aller Risiken eine bessere Welt, die entsteht. Historisch betrachtet, verlaufen die Entwicklungszyklen von neuen Technologien aber anders. Hier liegt die Schwachstelle des Buches und vergleichbarer Mainstreamapologeten. So gab es eine Technologieeuphorie in den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, die aber von einem «digitalen Winter» in den 70erJahren abgelöst wurde. Die KI wie auch ihre Entwickler*innen kennen aber weder Rückschritt noch dialektische Situationen. Begriffe wie Negativität, Regression oder Stillstand sind für KI und ihre Antreiber Fremdwörter.

Talkshow-Diskurse