Guida didattica per la scuola primaria

Italiano

Matematica

Storia

Geografia

Scienze

Tecnologia

Arte e immagine

Musica

Educazione fisica

Educazione civica

ibiscus

Italiano

Matematica

Storia

Geografia

Scienze

Tecnologia

Arte e immagine

Musica

Educazione fisica

Educazione civica

ibiscus

Nome

Cognome

Indicazioni metodologiche

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

SETTEMBRE

Pronti per la quinta

Proposte metodologiche

Italiano

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 112

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente 112

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 112

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei principali generi di narrazione 113

Produrre testi sostanzialmente corretti, legati a scopi concreti 114

Riconoscere le fondamentali convenzioni di scrittura e le principali parti del discorso 115

Storia

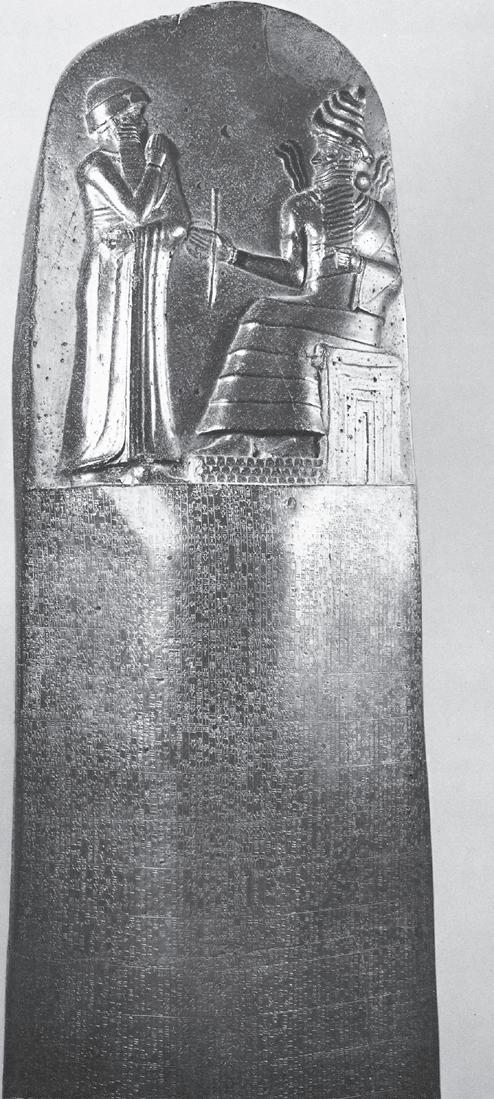

Conoscere le fonti della Storia 117

Ricavare e produrre informazioni da fonti di tipo diverso 117

Esporre conoscenze utilizzando il linguaggio specifico della Storia 118

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 118

Usare una carta geo-storica 119

Conoscere la struttura di un quadro storico di civiltà 119

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 119

Geografia

Conoscere e utilizzare il metodo di lavoro del geografo 121

Conoscere e utilizzare gli strumenti di lavoro del geografo 121

Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 122

Le schede contrassegnate dal simbolo n. ... sono state elaborate sulla base della metodologia INVALSI

Riconoscere e analizzare i principali caratteri fisici di un territorio 122

Conoscere gli elementi caratteristici dei principali paesaggi geografici 123

Ricavare informazioni geografiche da tabelle e grafici 124

Matematica

Usare i quantificatori logici

125

Attribuire valore di verità a enunciati logici 125

Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci fino alle centinaia di migliaia, indicando il valore di ogni cifra 125

Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza

126

Individuare la frazione complementare di una frazione data 126

Trasformare frazioni decimali in numeri decimali e viceversa

126

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri decimali 126

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali e decimali

Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali e decimali

Risolvere problemi con due domande e due operazioni

Distinguere retta, semiretta e segmento

Classificare gli angoli

Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli

Classificare i quadrilateri convessi

126

127

127

128

128

128

128

Conoscere le unità di misura del sistema metrico decimale 128

Scienze

Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico 130

Conoscere e servirsi di strumenti per unità di misura convenzionali

130

Sperimentare e schematizzare passaggi di stato della materia 130

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 131

Riconoscere le relazioni tra le componenti di un ecosistema 132

Antologia

Atmosfera di settembre

Brani da

n. 16 Le frazioni 153

n. 17 Frazioni e numeri decimali 154

n. 18 Addizioni e sottrazioni 155

n. 19 Moltiplicazioni e divisioni 156

n. 20 Problemi 157

n. 21 Retta, semiretta, segmento e angoli 158

n. 22 Triangoli e quadrilateri 159

n. 23 Unità di misura 160 Scienze

n. 24 Come uno scienziato 161

n. 25 Sperimento… i passaggi di stato 162

n. 26 Cinque regni per i viventi 163

n. 27 Nemici nell’ecosistema 164

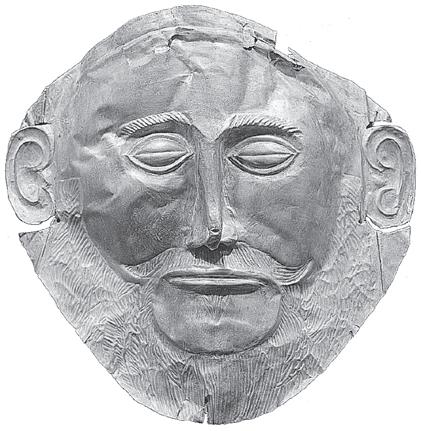

Mitici Greci!

Proposte metodologiche Italiano

• Ascolto e parlato 166

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 166

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 167

• Lettura 168

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 168

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 169

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: il mito 169

Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: la narrazione di paura 170

Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto: le sequenze 171

Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 172

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 172

Leggere testi argomentativi individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee 173

Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parare personale 174

• Scrittura 174

Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche 174

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 175

Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le istruzioni 175

Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze personali 176

Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su argomenti di studio: la ricerca 176

Scrivere testi per argomentare 177

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 177

Sperimentare tecniche per riassumere testi 179

Sperimentare tecniche per parafrasare testi: la parafrasi del testo poetico 180

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 180

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 180

Utilizzare adeguatamente il dizionario 181

Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura 181

Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi 182

Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto 182

Storia

• Uso delle fonti 183

Produrre informazioni da manufatti greci 183

Produrre informazioni da antiche monete greche 183

Produrre informazioni dall’Olpe Chigi 183

Produrre informazioni dai Bronzi di Riace 184

• Organizzazione delle informazioni 184

Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà greca 184

Usare cronologie per rappresentare la storia greca 184

• Strumenti concettuali 185

Conoscere la nascita della civiltà dei Greci 185

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei greci: l’età “oscura” 185

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la nascita delle póleis 185

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la grande colonizzazione 186

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: le guerre persiane 186

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: la guerra del Peloponneso 187

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Greci: l’età ellenistica 187

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Greci 187

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale e politica di Sparta 187

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale e politica di Atene 188

Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Greci 188

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Greci 189

Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Greci 189

Conoscere le principali attività economiche dei Greci

190

Conoscere il sistema di scrittura dei Greci 190

Conoscere le principali innovazioni culturali dei Greci 190

Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Greci 190

Conoscere la funzione e la struttura del teatro dei

Greci 191

Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Macedoni 191

• Produzione scritta e orale 192

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà greca del passato con quella attuale 192

Elaborare oralmente e per iscritto quadri storici della civiltà greca 192

Geografia

• Orientamento 193

Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali 193

Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando le coordinate geografiche 193

Leggere immagini satellitari del globo terrestre e dell’Europa 193

• Linguaggio della geograficità 193

Localizzare sul globo e sul planisfero la posizione

dell’Italia nel mondo 193

Localizzare sulle carte geografiche la posizione dell’Italia in Europa 194

Realizzare carte geografiche evidenziando la posizione dell’Italia nel mondo e in Europa 194

Leggere, interpretare e completare grafici

sull’estensione dell’Europa e dell’Italia 194

Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione nel mondo 194

Analizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Europa 195

Realizzare carte tematiche sulla distribuzione della popolazione in Italia 195

• Paesaggio 195

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali della Terra 195

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Europa 196

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi naturali dell’Italia 196

Conoscere paesaggi culturali della Terra 197

Conoscere paesaggi culturali dell’Europa 197

Conoscere paesaggi culturali dell’Italia 197

• Regione e sistema territoriale

Conoscere e descrivere le fasce climatiche della Terra 197

Conoscere e descrivere le aree climatiche dell’Europa 198

Conoscere e descrivere le regioni climatiche dell’Italia 198

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Terra 199

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Europa 199

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Italia 199

Matematica

• Relazioni, dati e previsioni 200

Comprendere il significato dei connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, “o” 200

Usare correttamente il linguaggio degli insiemi nell’operazione di unione di insiemi disgiunti e non disgiunti 202

Comprendere il significato logico di “se… allora” e di “se e solo se” 206

Classificare in base a tre attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 208

• Numeri 209

Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri seguendo il criterio posizionale 209

Indicare con le potenze il valore di ogni cifra in un numero scritto in basi diverse 212

Indicare con le potenze il valore di ogni cifra di un numero scritto in base dieci con le potenze 215

Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in basi diverse 216

Scomporre, sotto forma di polinomio con le potenze, un numero scritto in base dieci 218

Leggere e scrivere i numeri naturali oltre il milione 218

Confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il milione 220

Leggere e scrivere i numeri romani, confrontando il sistema di scrittura posizionale con quello additivo 221

Confrontare le operazioni di addizione e sottrazione 222

Conoscere il comportamento dello zero nell’addizione e nella sottrazione 224

Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione per semplificare il calcolo 224

Riconoscere e applicare la proprietà della sottrazione per semplificare il calcolo 225

Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 225

Individuare i dati essenziali, sottintesi, mancanti per la risoluzione di un problema 226

Riconoscere le domande implicite, “nascoste”, nel testo di un problema

Risolvere problemi con una o più operazioni

• Spazio e figure

227

227

Consolidare il concetto di retta, semiretta, segmento 227

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di incidenza, perpendicolarità, parallelismo

Classificare gli angoli in base all’ampiezza

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti

Consolidare il concetto di poligono

Riconoscere e rappresentare i poligoni convessi e concavi

Individuare vertici, lati e angoli di un poligono

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni

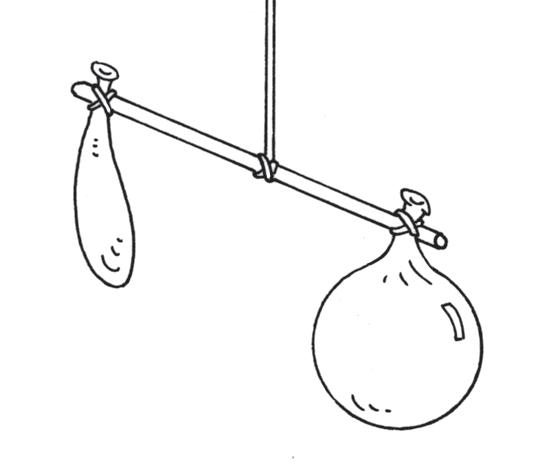

Individuare il concetto di forza

• Osservare e sperimentare sul campo

Sperimentare la composizione di un osso

Sperimentare la contrazione dei muscoli

• L’uomo i viventi e l’ambiente

Conoscere la struttura della cellula

Conoscere le fasi della vita della cellula

Conoscere i diversi tipi di tessuto cellulare

Conoscere la struttura di un organismo

Conoscere l’apparato locomotore

Conoscere l’apparato scheletrico

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato scheletrico

Conoscere l’apparato muscolare

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato muscolare

Musica

227

228

228

231

231

232

233

233

233

233

234

234

234

235

235

235

236

236

237

237

238

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 239

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 239

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 239

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 240

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni personali e collettive

241

241

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 241

Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 241

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini

• Osservare e leggere le immagini

Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte

241

242

242

242

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 242

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 243

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 243

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 244

Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva 244

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli altri 245

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 246

Sperimentare la comunicazione con il corpo ed esprimersi attraverso esso 246

• Il gioco, lo sport, e il fair play 247

Partecipare a vari giochi organizzati anche in forma di gara 247

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 248

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza in palestra 248

Tecnologia

• Vedere e osservare 249

Conoscere e utilizzare le leve 249

Rappresentare macchine semplici con il disegno 249

• Prevedere e immaginare 250 Organizzare una gita usando internet 250

• Intervenire e trasformare 250

Realizzare una maschera greca con il cartoncino 250

Cercare e selezionare in internet un programma di utilità 250

Antologia

Bentornato, autunno! (1)

Poesie… della paura

Brani da ascoltare

Poesie e… televisione 256

Poesia… nell’ortografia (1) 257

Schede operative

Italiano

n. 28 Io e la TV

n. 29 La nascita di Venere

n. 30 Alessandro doma Bucefalo (1)

n. 31 Andromeda (1) 262

n. 32 Il pianoforte misterioso 264

n. 33 Ulisse e le sirene 266

n. 34 La TV in sicurezza 268

n. 35 Tutti a teatro (1) 270

n. 36 La TV è un bene o un male?

n. 37 Telemania e fantasia

n. 38 Un’esperienza da brivido

n. 39 Descrivo il teatro greco

n. 40 La zucca luminosa

n. 41 Il programma televisivo preferito 280

n. 42 Le mie idee sulla TV 281

n. 43 Anagrammi (1) 282

n. 44 Ulisse e le sirene (3) 284

n. 45 Tutti a teatro (2) 285

n. 46 Trasformo… i libri 286

n. 47 L’ordine alfabetico (1) 287

n. 48 Il dizionario 288

n. 49 Ortografia: doppie da… da brivido 289

n. 50 Ortografia: i gruppi con C e G (1) 290

n. 51 Ortografia: CHI, CHE, GHI, GHE, SCI, SCE 291

n. 52 Ortografia: GN e GL 292

n. 53 Ortografia: CU, QU, CQU, QQU 293

n. 54 Ortografia: la divisione in sillabe

294

n. 55 Ortografia: Uso dell’H 295

n. 56 Ortografia: l’H e l’apostrofo (1)

296

n. 57 Ortografia: l’H e l’apostrofo (2) 297

n. 58 Ortografia: l’accento (1)

298

n. 59 Ortografia: l’apostrofo 299

n. 60 Ortografia: il troncamento 300

n. 61 Ortografia: il troncamento con l’apostrofo 301

n. 62 La punteggiatura (1) 302

n. 63Discorso diretto e indiretto (1) 303

Storia

n. 64 Vasi greci: forme e colori 304

n. 65 La storia greca in linea

305

n. 66 Una vittoria epica: Maratona 306

n. 67 La guerra del Peloponneso

n. 68 La pólis

307

308

n. 69 Gli opliti: formidabili guerrieri 309

n. 70 L’invincibile trireme 310 n. 71 Il pàntheon greco 311

n. 72 Il tempio greco 312 n. 73 Le Olimpiadi 313

n. 74 La scrittura dei Greci 314

n. 75 I Greci: innovatori e inventori 315

n. 76 Come vestono i Greci? 316

n. 77 A casa dei Greci 317

n. 78 I Greci a teatro 318

n. 79 Cruci… greco! 319

Geografia

n. 80 Mi oriento nel reticolato geografico

320

n. 81 La Terra e l’Europa dal satellite 321

n. 82 L’Italia nel planisfero 322

n. 83 L’Italia in Europa 323

n. 84 L’Europa in percentuale 324

n. 85 Superfici d’Europa 325

n. 86 La popolazione italiana in cartogramma 326

n. 87 La Terra e i suoi biomi 327

n. 88 Rilievi d’Europa

n. 89 Acque d’Europa

n. 90 L’Italia e i suoi biomi

n. 91 Paesaggi culturali della terra

n. 92 Paesaggi culturali dell’Europa

n. 93 Il Nord e il Sud del mondo

n. 94 I settori produttivi in Italia

Matematica

n. 95 Rifletto sul vero o falso

n. 96 Enunciati semplici e composti

n. 97 Enunciati composti

n. 98 “e” oppure “o”

n. 99 Gli enunciati e i connettivi logici “e/o”, “o”

n. 100 Unione d’insiemi(1)

n. 101 Unione d’insiemi (2)

n. 102 Unione d’insiemi (3)

n. 103 “Se… allora”

n. 104 “Se e solo se…”

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

n. 105 Rappresento le classificazioni (1) 345

n. 106 Basi diverse (1)

n. 107 Rappresento basi diverse con il B.A.M.

n. 108 Rappresento base dieci con il B.A.M

n. 109 Basi diverse e valore delle cifre (1)

n. 110 Basi diverse e potenze

n. 111 Le potenze (1)

n. 112 Le potenze (2)

n. 113 Le potenze di 10

346

347

348

349

350

351

352

353

n. 114 Il polinomio con le potenze 354

n. 115 Il polinomio numerico

355

n. 116 Scompongo con le potenze

n. 117 Quiz sulle potenze

n. 118 Mi esercito sulle potenze

n. 119 Leggo e scrivo i numeri oltre il milione (1)

n. 120 Milioni e miliardi

n. 121 Per difetto o per eccesso

n. 122 Confronto e ordino (1)

n. 123 I numeri romani (1) 363

n. 124 La tabella dell’addizione

n. 125 Addizioni spiritose

n. 126 Le tabelle della sottrazione

n. 127 Lo zero nell’addizione e nella sottrazione 367

n. 128 Le proprietà dell’addizione 368

n. 129 La proprietà della sottrazione 369

n. 130 Addizioni e sottrazioni con i numeri interi 370

n. 131 Analizzo il testo di un problema

n. 132 Problemi con dati sottintesi

n. 133 Problemi con dati mancanti

n. 134 Domanda nascosta (1)

n. 135 Problemi con le quattro operazioni 375

n. 136 Rette, semirette, segmenti (2) 376

n. 137 Incidenza, perpendicolarità, parallelismo 377

n. 138 Classifico gli angoli

n. 139 Misuro e confronto gli angoli

n. 140 Il goniometro

n. 141 Opero con gli angoli

n. 142 I poligoni

n. 143 I poligoni convessi e concavi

Scienze

n. 144 Che forza!

n. 145 Sperimento… la composizione di un osso!

n. 146 Un test sulla cellula

n. 147 Dalla cellula all’organismo

n. 148 Funzioni vitali dell’uomo e apparati

n. 149 L’apparato locomotore

n. 150 A che cosa serve lo scheletro 390

n. 151 Lo scheletro e le sue ossa 391

n. 152 Lo scheletro e le sue parti

392

n. 153 Lo scheletro del capo 393

n. 154 Lo scheletro del tronco 394

n. 155 Lo scheletro degli arti 395

n. 156 A che cosa servono i muscoli? 396

n. 157 Muscoli e movimenti 397

n. 158 Ogni muscolo al posto giusto 398

Musica

n. 159 A lezione di Musica!... o di Storia? 399

n. 160 Il canto degli italiani 400

Arte e immagine

n. 161 La nascita di Venere 401

n. 162 Il teatro di Taormina 402

Educazione fisica

n. 163 Invento un percorso con i miei compagni 403

n. 164 Patata bollente 404

Tecnologia

n. 165 Conosco le leve 405

n. 166 Un viaggio ad Atene 406

DICEMBRE • GENNAIO

Viaggio in Italia

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato 408

Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione 408

Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti 408

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni, in modo chiaro e pertinente 408

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 409

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 409

• Lettura 409

Acquisire il piacere di leggere 409

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 410

Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: l’autobiografia 411

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria della realtà 411

Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 412

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 412

Leggere testi argomentativi, individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee

Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale

• Scrittura

Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il racconto autobiografico

413

413

414

414

Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il racconto fantastico 414

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 415

Scrivere testi regolativi: le regole di comportamento in un museo 415

Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze 415

Scrivere testi per argomentare 416

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 416

Sperimentare tecniche per riassumere testi 417

Sperimentare tecniche per parafrasare testi 417

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 417

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sulla lingua 417

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: sinonimi, omonimi, contrari e campi semantici 417

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 419

Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 420

Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 420

Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: gli aggettivi qualificativi, i gradi dell’aggettivo, gli aggettivi numerali 422

Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: i pronomi personali e relativi 422

Distinguere gli aggettivi e i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli

opportunamente: aggettivi e pronomi possessivi, indefiniti, dimostrativi, interrogativi ed esclamativi 423 Storia

• Uso delle fonti 424

Produrre informazioni da costruzioni della civiltà nuragica 424

Produrre informazioni dal Guerriero di Capestrano 424

Produrre informazioni dal Disco di Magliano 424

Produrre informazioni dal Sarcofago degli Sposi 424

Rappresentare informazioni che scaturiscono da tracce etrusche presenti sul territorio vissuto 425

• Organizzazione delle informazioni 425

Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppano le civiltà italiche 425

Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà etrusca 425

Usare cronologie per rappresentare la storia dei popoli italici 425

• Strumenti concettuali 425

Conoscere le civiltà palafitticola e terramaricola 425

Conoscere i principali popoli italici 426

Conoscere la civiltà dei Camuni 426

Conoscere la civiltà dei Liguri 426

Conoscere la civiltà dei Sardi 426

Conoscere la civiltà dei Villanoviani 426

Conoscere la civiltà dei Celti 427

Conoscere le colonie fenicie in Italia 427

Conoscere le colonie greche in Italia 427

Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Etruschi 427

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Etruschi 427

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Etruschi 428

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità degli Etruschi 428

Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso gli Etruschi 428

Conoscere e analizzare la funzione e la struttura delle necropoli degli Etruschi 428

Conoscere le principali attività economiche degli Etruschi 429

Conoscere il sistema di scrittura degli Etruschi 429

Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Etruschi 429

• Produzione scritta e orale 429

Produrre informazioni da reperti della civiltà celtica 429

Produrre informazioni da opere architettoniche delle colonie greche in Italia 429

Produrre informazioni da reperti della civiltà etrusca 430

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: i popoli italici 430

Geografia

• Orientamento 431

Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia settentrionale utilizzando i punti cardinali 431

Leggere immagini satellitari dell’Italia settentrionale 431

• Linguaggio della geo-graficità 431

Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia 432

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Valle d’Aosta 432

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Piemonte 432

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Liguria 433

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Lombardia 433

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Trentino-Alto Adige 434

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Veneto 435

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Friuli-Venezia Giulia 435

Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Emilia Romagna 436 • Paesaggio 436

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta 437

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del FriuliVenezia Giulia

e descrivere i settori produttivi

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Piemonte 439

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia della Liguria 440

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia della Lombardia 440

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Trentino-Alto Adige 440

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia del Veneto 440

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Friuli-Venezia Giulia 441

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Emilia Romagna 441

Matematica

• Relazioni, dati e previsioni

442

Individuare i criteri di una classificazione rappresentata mediante diagrammi e tabelle 442

Stabilire relazioni d’ordine e di equivalenza riconoscendo le proprietà simmetrica, transitiva e riflessiva 443

Intuire regolarità e costruire progressioni aritmetiche 444

• Numeri 446

Confrontare le operazioni di moltiplicazione e divisione 446

Conoscere il comportamento dello zero e dell’uno nella moltiplicazione 448

Conoscere il comportamento dello zero nella divisione 449

Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione 449

Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione 450

Applicare la proprietà invariantiva della divisione 450

Estendere la conoscenza dei numeri all’insieme dei numeri relativi 450

Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 452

Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre con i numeri naturali 452

Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una e di due cifre con i numeri naturali 452

Eseguire in colonna divisioni con il divisore di tre cifre con i numeri naturali 453

Prevedere il risultato di un’operazione eseguendo un calcolo approssimato 453

Calcolare multipli e divisori di un numero 454

Riconoscere alcuni criteri di divisibilità 455

Ricercare i numeri primi utilizzando il crivello di Eratostene 456

Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita 457

• Spazio e figure 458

Classificare i triangoli rispetto ai lati 458

Classificare i triangoli rispetto agli angoli 458

Classificare i quadrilateri convessi 458

Consolidare i concetti di base, altezza e diagonale nei triangoli e nei quadrilateri 458

Classificare e denominare i poligoni con più di quattro lati 461

Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 461

Consolidare i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria 462

Calcolare il perimetro dei triangoli e dei quadrilateri 462

Risolvere problemi geometrici (perimetro) 462

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni 463

Costruire il concetto di energia 463

• Osservare e sperimentare sul campo 463

Individuare gli alimenti contenenti i grassi 463

Sperimentare la funzione della saliva nella digestione 463

Sperimentare i danni prodotti dal fumo ai polmoni 464

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 464

Comprendere la funzione della nutrizione 464

Conoscere i nutrienti 464

Conoscere la struttura e la funzione dei carboidrati 465

Conoscere la struttura e la funzione dei grassi 465

Conoscere la struttura e la funzione delle proteine 465

Conoscere la struttura e la funzione delle vitamine 466

Conoscere la struttura e la funzione dei sali minerali 466

Conoscere la funzione dell’acqua 466

Acquisire il concetto di fabbisogno energetico 467

Conoscere l’apparato digerente 467

Conoscere le ghiandole annesse all’apparato digerente 468

Conoscere la struttura, lo sviluppo e la funzione dei denti 469

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato digerente 469

Conoscere l’apparato respiratorio 470

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato respiratorio 471

Musica

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 472

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 472

Riconoscere gli usi, le funzioni e i concetti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione e computer) 472

Musica popolare e danza: aspetti storici e spunti operativi 472

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 473

Gli strumenti ad arco 473

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 474

Elaborare creativamente produzioni personali e collettive 474

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 474

Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 474

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 474

• Osservare e leggere le immagini

475

Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e descriverne gli elementi con un linguaggio verbale appropriato 475

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 475

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte

475

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 476

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 476

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 477

Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea 477

Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione agli oggetti e/o agli attrezzi 477

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 478

Usare il corpo e il viso per esprimere azioni e stati d’animo 478

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 479

Rispettare le regole in una competizione sportiva 479

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 480

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 480

Tecnologia

• Vedere e Osservare 481

Descrivere la funzione dei principali apparecchi elettrodomestici ed elettronici 481

Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un frigorifero 481

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: il legno 482

• Prevedere e immaginare 482

Prevedere le conseguenze di comportamenti personali: il risparmio energetico 482

Pianificare la fabbricazione di un oggetto di legno 482

• Intervenire e trasformare 482

Utilizzare la corretta procedura per preparazione del pane 482

Antologia

Bentornato, inverno! (1) 484

Natale in… poesia 486

Brani da ascoltare 488

Schede operative

Italiano

n. 167 Libri straordinari

490

n. 168 Leggere comodamente (1) 492

n. 169 Alessandro Magno e il vermetto 494

n. 170 Gli scorpioni (1) 496

n. 171 Il GGG 498

n. 172 Regole di primo soccorso 500

n. 173 Il museo 502

n. 174 Libri di carta o elettronici? 504

n. 175 Attenzione attenzione 506

n. 176 La mia autobiografia 508

n. 177 Descrivo la biblioteca 509

n. 178 Regole al museo 510

n. 179 Il mio comune 511

n. 180 Un regalo gradito 512

n. 181 La forma delle parole 513

n. 182 Gli scorpioni (3) 514

n. 183 I sinonimi 515

n. 184 Gli omonimi 516

n. 185 I contrari 517

n. 186 I campi semantici 518

n. 187 Le parti variabili e invariabili del discorso 519

n. 188 Radici e desinenze 520

n. 189 Prefissi e suffissi 521

n. 190 Gli articoli 522

n. 191 I nomi 524

n. 192 Gli aggettivi qualificativi (1) 525

n. 193 I gradi dell’aggettivo (1) 526

n. 194 Gli aggettivi numerali (1) 527

n. 195 I pronomi personali 528

n. 196 I pronomi relativi 530

n. 197 Aggettivi e pronomi possessivi (1) 531

n. 198 Aggettivi e pronomi indefiniti 532

n. 199 Aggettivi e pronomi dimostrativi 534

n. 200 Aggettivi e pronomi esclamativi e interrogativi 535

Storia

n. 201 Il Guerriero di Capestrano 536

n. 202 Il Sarcofago degli Sposi 537

n. 203 Palafitte e terramare 538

n. 204 I popoli italici 539

n. 205 I Sardi 540

n. 206 La Magna Grecia 541

n. 207 Gli Etruschi: un’origine misteriosa 542

n. 208 Il lucumone 543

n. 209 Auguri e aruspici 544

n. 210 Il tempio etrusco 545

n. 211 Le necropoli etrusche 546

n. 212 Le abitazioni degli Etruschi 547

n. 213 L’abbigliamento degli Etruschi 548

n. 214 Grandezze greche in Italia 549

n. 215 Cruci… italico! 550

Geografia

n. 216 Carta d’identità della regione… 551

n. 217 La Valle d’Aosta: la popolazione 552

n. 218 In giro per… Torino 553

n. 219 La Liguria: il territorio 554

n. 220 In giro per… Milano 555

n. 221 Il Trentino-Alto Adige: la popolazione 556

n. 222 Il Veneto: la popolazione 557

n. 223 Il Friuli-Venezia Giulia: il territorio 558

n. 224 In giro per… Bologna 559

n. 225 La Valle d’Aosta: parchi e castelli 560

n. 226 La Liguria: grotte e borghi 561

n. 227 Il Trentino-Alto Adige: cime e ghiacciai 562

n. 228 Il Veneto: arte e natura 563

n. 229 Il Friuli-Venezia Giulia: grotte e “stelle” 564

n. 230 Il Piemonte: l’economia 565

n. 231 La Lombardia: l’economia 566

n. 232 L’Emilia Romagna: l’economia 567

Matematica

n. 233 Diagrammi e classificazioni (1) 568

n. 234 Stabilisco relazioni (1) 569

n. 235 Stabilisco relazioni (2) 570

n. 236 I numeri di Fibonacci 571

n. 237 Confronto le operazioni di moltiplicazione e divisione 572

n. 238 Pari e dispari nella moltiplicazione 573

n. 239 Commuto e associo nella moltiplicazione 574

n. 240 La proprietà distributiva nella moltiplicazione 575

n. 241 La proprietà invariantiva nella divisione 576

n. 242 I numeri relativi (1) 577

n. 243 I numeri relativi (2) 578

n. 244 Opero con i numeri relativi (1) 579

n. 245 Moltiplicazioni e divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 580

n. 246 Moltiplicazioni in colonna con i numeri interi 581

n. 247 Divisioni in colonna con i numeri interi (1) 582

n. 248 Divisioni in colonna con i numeri interi (2) 583

n. 249 Calcolo approssimato 584

n. 250 I multipli di un numero 585

n. 251 Multipli comuni 586

n. 252 I divisori di un numero 587

n. 253 I criteri di divisibilità (1) 588

n. 254 I numeri primi 589

n. 255 Costi - ricavi - guadagni (1) 590

n. 256 Costi - ricavi - guadagni (2) 591

n. 257 Classifico i triangoli rispetto ai lati 592

n. 258 Classifico i triangoli rispetto agli angoli 593

n. 259 Classifico i triangoli rispetto ai lati e agli angoli 594

n. 260 Trapezi e parallelogrammi 595

n. 261 I parallelogrammi 596

n. 262 Quadrato - rettangolo - rombo - romboide 597

n. 263 I trapezi 598

n. 264 Classifico i quadrilateri 599

n. 265 Le altezze e le basi nei triangoli e nei quadrilateri (1) 600

n. 266 Le altezze e le basi nei triangoli e nei quadrilateri (2) 601

n. 267 Le diagonali dei poligoni 602

n. 268 Poligoni con più di quattro lati 603

n. 269 Il disegno geometrico 604

n. 270 Congruenza ed equiestensione 605

n. 271 Isoperimetria 606

n. 272 Congruenza, equiestensione, isoperimetria 607

n. 273 Calcolo il perimetro (1) 608

n. 274 Calcolo il perimetro (2) 609

n. 275 Risolvo problemi geometrici 610

Scienze

n. 276 Energia intorno a te! 611

n. 277 Sperimento… la funzione della saliva! 612

n. 278 Sperimento… i danni del fumo! 613

n. 279 La nutrizione e gli alimenti 614

n. 280 I nutrienti 615

n. 281 Acqua: un bene essenziale! 616

n. 282 Cibo ed energia 617

n. 283 Una piramide per una settimana 618

n. 284 L’apparato digerente 619

n. 285 Funzioni e organi dell’apparato digerente 620

n. 286 Quiz sull’apparato digerente 621

n. 287 L’apparato respiratorio 622

n. 288 Gli organi dell’apparato respiratorio 623

n. 289 I movimenti respiratori 624

n. 290 Quiz sull’apparato respiratorio 625

Musica

n. 291 In viaggio per l’Italia: il Trentino 626

n. 292 Gli strumenti ad arco 627

Arte e immagine

n. 293 In biblioteca 628

n. 294 L’arte degli Etruschi 629

Educazione fisica

n. 295 Invento un percorso 630

n. 296 Proverbi da mimare 631

n. 297 Regole e sanzioni 632

Tecnologia

n. 298 Conosco il frigorifero 633

n. 299 Stella di Natale 634

Alla scoperta delle tradizioni

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato 636

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 636

Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per regolare comportamenti 636

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 636

Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 637

• Lettura 638

Acquisire il piacere di leggere 638

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 639

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione: il mito 639

Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi: il racconto comico 640

Leggere testi letterari narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore: l’Eneide 640

Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 641

Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 642

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 643

Leggere testi argomentativi usando strategie per analizzare il contenuto 643

Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale: le figure di suono 643

• Scrittura 644

Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche 644

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 645

Scrivere testi per regolare comportamenti: il rapporto con gli animali 645

Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze e argomenti di studio: la relazione 646

Scrivere testi per argomentare 646

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 647

Sperimentare tecniche per riassumere testi 647

Sperimentare tecniche per parafrasare testi 648

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 648

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 648

Riconoscere la variabilità della lingua nello spazio

geografico: i dialetti 648

Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 648

Storia

• Uso delle fonti 653

Produrre informazioni dalla Lupa Capitolina 653

• Organizzazione delle informazioni 653

Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa la civiltà romana 653

Usare cronologie per rappresentare la storia romana 653

• Strumenti concettuali 654

Conoscere la nascita della civiltà dei Romani 654

Conoscere l’origine mitologica della civiltà dei Romani 654

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età monarchica 655

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età repubblicana 655

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la conquista dell’Italia 655

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre puniche 656

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le riforme dei Gracchi 656

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: le guerre civili 657

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: Gaio Giulio Cesare 657

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la fine dell’età repubblicana 658

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età monarchica 658

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Romani nell’età repubblicana 658

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei territori conquistati dai Romani 659

Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: la flotta 659

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età monarchica 660

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Romani nell’età repubblicana 660

Conoscere e analizzare l’organizzazione della famiglia romana 660

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Romani 661

Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: le abitazioni 661

Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’alimentazione 661

Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Romani: l’abbigliamento 661

• Produzione scritta e orale 662

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: la Roma dei re 662

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati: la Roma repubblicana 662

Geografia

• Orientamento 663

Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia centrale utilizzando i punti cardinali 663

Leggere immagini satellitari dell’Italia centrale 663

• Linguaggio della geo-graficità 663

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Toscana 664

Analizzare i principali caratteri fisici e politici delle Marche 664

Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Umbria 664

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Lazio 665

Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Abruzzo 665

Analizzare i principali caratteri fisici e politici del Molise 665

• Paesaggio 666

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Toscana 666

Conoscere il patrimonio naturale e culturale delle Marche 666

Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria 666

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Lazio 666

Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell’Abruzzo 667

Conoscere il patrimonio naturale e culturale del Molise 667

• Regione e sistema territoriale 667

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Toscana 667

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia delle Marche 667

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Umbria 667

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Lazio 668

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Abruzzo 668

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia del Molise 668

Matematica

• Numeri 669

Rappresentare e denominare frazioni di figure 669

Individuare l’intero conoscendo il valore dell’unità frazionaria 669

Individuare la frazione complementare di una frazione data 670

Riconoscere e denominare frazioni proprie, improprie, apparenti 670

Riconoscere frazioni equivalenti 673

Confrontare e ordinare frazioni 673

Calcolare frazioni di quantità numeriche 675

Calcolare l’intero della parte frazionaria 675

Riconoscere le frazioni decimali 676

Scrivere le frazioni decimali sotto forma di numeri decimali e viceversa 676

Scomporre e comporre i numeri decimali 678

Confrontare e ordinare numeri decimali 679

Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione 679

• Relazioni, dati e previsioni 680

Conoscere e utilizzare le principali unità del Sistema

Internazionale di misura 680

Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità), espressa in una data unità, a un’altra a essa equivalente 682

Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità anche con le equivalenze 683

Conoscere e operare con le misure di tempo 684

Risolvere problemi con le misure di tempo 686

Risolvere problemi su peso lordo, peso netto e tara 687

Rappresentare e leggere dati rilevati con vari tipi di grafici 687

Rappresentare e leggere sul diagramma cartesiano l’andamento di un semplice fenomeno 690

• Spazio e figure 691

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 691

Conoscere le caratteristiche fondamentali del cerchio 692

Classificare poligoni in regolari e non 695

Acquisire il concetto di apotema 695

Riconoscere le trasformazioni isometriche 697

Individuare gli assi di simmetria nei poligoni 699

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni

Costruire il concetto di suono

• Osservare e sperimentare sul campo

Sperimentare suoni

Sperimentare i battiti del cuore

• L’uomo, i viventi e l’ambiente

Conoscere l’apparato circolatorio

700

700

700

700

700

701

701

Conoscere la struttura e la funzione del sangue 702

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute dell’apparato circolatorio 703

Conoscere la struttura e la funzione del sistema linfatico 704

Conoscere l’apparato escretore 704

Conoscere la struttura e la funzione della pelle 705

Acquisire le prime informazioni per avere cura della salute della pelle 707

Conoscere la struttura e la funzione del sistema immunitario 707

Musica

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 708

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 708

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 708

Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer) 708

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 709

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 710

Elaborare creativamente produzioni personali 710

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 710

Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 710

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 710

• Osservare e leggere le immagini 710

Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato 710

Osservare un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva 711

Conoscere il linguaggio dei fumetti 711

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 711

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 711

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 712

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 712

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 713

Riconoscere e valutare traiettorie e distanze 713

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 714

Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee attraverso varie forme di danza 714

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 715

Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare 715

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 716

Acquisire consapevolezza della funzione fisiologica cardio-respiratoria 716

Tecnologia

• Vedere e osservare 717

Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una lavatrice 717

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: la carta 717

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le fibre tessili 718

• Prevedere e immaginare 718

Pianificare la fabbricazione di un oggetto di tessuto 718

• Intervenire e trasformare 718

Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una maschera di cartapesta 718

Antologia

Bentornata, primavera! 720 I suoni in… poesia 723

La scuola in… poesia 724

Animali in… poesia 725

Schede operative

Italiano

n. 300 I sette re di Roma: come si chiamavano? 726

n. 301 Io e il teatro 727

n. 302 Un orso bruno e Letti… speciali 728

n. 303 Amore e Psiche 730

n. 304 Un pranzetto tra amici (1) 732

n. 305 Eurialo e Niso 734

n. 306 L’invenzione di Totò Sapore (1) 736

n. 307 Regole a teatro 738

n. 308 La moda a Roma 740

n. 309 L’uomo e il cane 742

n. 310 I suoni della poesia 744

n. 311 Un episodio divertente 746

n. 312 Descrivo un teatro italiano 747

n. 313 L’amico migliore 748

n. 314 Le regole per tenere un animale in casa 749

n. 315 Spettacolo a teatro 750

n. 316 Animali in casa: idee a confronto 751

n. 317 Poesia e suoni 752

n. 318 Un pranzetto tra amici (2) 753

n. 319 L’invenzione di Totò Sapore (3) 754

n. 320 I verbi 755

n. 321 Verbi derivati e alterati (1) 756

n. 322 I verbi essere e avere (1) 758

n. 323 I modi dei verbi 759

n. 324 Il modo indicativo 760

n. 325 Il modo congiuntivo (1) 762

n. 326 Il modo condizionale

763

n. 327 Il modo imperativo 764

n. 328 I modi indefiniti (1) 765

n. 329 I verbi transitivi e intransitivi 766

n. 330 Le forme del verbo 767

n. 331 La forma attiva e passiva 768

n. 332 La forma riflessiva 769 Storia

n. 333 Roma e il fiume Tevere 770

n. 334 I sette re di Roma 771

n. 335 Roma nell’età repubblicana 772

n. 336 La conquista dell’Italia: sconfitte e vittorie 773

n. 337 Le guerre puniche 774

n. 338 Silla e Mario 775

n. 339 Tre uomini al potere: il primo triumvirato 776

n. 340 Cesare e Pompeo: la guerra civile 777

n. 341 Ottaviano e Antonio: l’ultima guerra 778

n. 342 La monarchia romana 779

n. 343 La repubblica romana: le funzioni 780

n. 344 La nave romana 781

n. 345 Le classi sociali nella Roma dei re 782

n. 346 Il pàntheon romano 783

n. 347 Entro in una… domus 784

n. 348 Abiti romani 785

n. 349 In gioco con la Roma dei re 786

Geografia

n. 350 Le regioni dell’Italia centrale 787

n. 351 In giro per… Firenze 788

n. 352 Le Marche: la popolazione 789

n. 353 In giro per… Perugia 790

n. 354 In giro per… Roma 791

n. 355 In giro per… l’Aquila 792

n. 356 Il Molise: il territorio 793

n. 357 Le Marche: palazzi e grotte 794

n. 358 Il Lazio: parchi e monumenti 795

n. 359 Il Molise: riserve naturali e campane 796

n. 360 La Toscana: l’economia 797

n. 361 L’Umbria: l’economia 798

n. 362 L’Abbruzzo: l’economia 799

Matematica

n. 363 Frazioni di figure 800

n. 364 Rappresento frazioni 801

n. 365 L’unità frazionaria 802

n. 366 Frazioni complementari 803

n. 367 Calcolo la frazione complementare 804

n. 368 Frazioni proprie, improprie e apparenti 805

n. 369 Frazioni proprie, improprie e apparenti sulla linea dei numeri (1) 806

n. 370 Frazioni equivalenti 807

n. 371 Riconosco frazioni equivalenti 808

n. 372 Confronto frazioni con numeratori diversi e denominatori uguali (1) 809

n. 373 Confronto frazioni con numeratori uguali e denominatori diversi (1) 810

n. 374 Confronto e ordino frazioni 811

n. 375 Calcolo frazioni di quantità numeriche 812

n. 376 Dall’intero alla frazione (2) 813

n. 377 Dalla frazione all’intero 814

n. 378 Frazioni decimali (1) 815

n. 379 Frazioni decimali sulla linea dei numeri 816

n. 380 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (1) 817

n. 381 Frazioni decimali e numeri decimali (1) 818

n. 382 Dai numeri decimali alle frazioni decimali 819

n. 383 Scompongo i numeri decimali (1) 820

n. 384 Compongo i numeri decimali 821

n. 385 Numeri decimali a confronto 822

n. 386 Ordino i numeri decimali 823

n. 387 Dividendi e divisori: attenti a quei due…! (1) 824

n. 388 Il Sistema Internazionale di misura 825

n. 389 Lunghezza, peso e capacità 826

n. 390 Misura maggiore e misura minore 827

n. 391 Equivalenze 828

n. 392 Misuro, peso e… calcolo (1) 829

n. 393 Quanto impiego a… 830

n. 394 Ore e minuti 831

n. 395 Linea del tempo, calendario e orologio… alla mano (1) 832

n. 396 Pesi… trasparenti! (1) 833

n. 397 L’ideogramma 834

n. 398 L’istogramma 835

n. 399 Areogramma e istogramma 836

n. 400 Leggere il diagramma cartesiano 837

n. 401 La circonferenza e il cerchio (1) 838

n. 402 La circonferenza e il cerchio (2) 839

n. 403 La circonferenza 840

n. 404 Diametro e circonferenza 841

n. 405 Diametro, raggio e circonferenza 842

n. 406 Poligoni equilateri e poligoni equiangoli 843

n. 407 Poligoni regolari e non 844

n. 408 Poligoni regolari e tanti triangoli 845

n. 409 Figure traslate 846

n. 410 Rotazioni 847

n. 411 Alla ricerca di simmetrie 848

n. 412 Assi di simmetria nei poligoni 849

Scienze

n. 413 Il suono 850

n. 414 Altezza, intensità e timbro 851

n. 415 Sperimento… i suoni! 852

n. 416 L’apparato circolatorio 853

n. 417 I vasi sanguigni 854

n. 418 Il cuore 855

n. 419 Ciclo cardiaco 856

n. 420 Grande e piccola circolazione 857

n. 421 Il sangue 858

n. 422 I gruppi sanguigni 859

n. 423 Il sistema linfatico 860

n. 424 L’apparato escretore 861

n. 425 La pelle 862

n. 426 Peli, ghiandole cutanee e unghie 863

n. 427 Il sistema immunitario 864

Musica

n. 428 In viaggio per l’Italia: Roma! 865

n. 429 A ognuno il suo… timbro! 866

Arte e immagine

n. 430 Il teatro italiano (1) 867

n. 431 Amore e Psiche in… arte 868

Educazione fisica

n. 432 L’hully-gully 869

n. 433 La respirazione 870

Tecnologia

n. 434 Il viaggio della carta 871

n. 435 Abiti in miniatura! 872

APRILE • MAGGIO

Verso la scuola secondaria

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato 874

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 874

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 874

• Lettura 875

Acquisire il piacere di leggere 875

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce 875

Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo: il racconto poliziesco 875

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 876

Leggere testi letterari narrativi utilizzando strategie per analizzare il contenuto: le sequenze 877

Leggere testi narrativi ponendosi domande all’inizio e durante la lettura e cogliendo l’intenzione comunicativa dell’autore 877

Leggere, comprendere, individuare le caratteristiche e lo scopo di testi regolativi: le istruzioni per regolare comportamenti 878

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 878

Leggere testi argomentativi, individuando le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per confrontare idee 879

Leggere testi poetici cogliendone il senso, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale 879

• Scrittura 880

Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche: il diario, il racconto autobiografico 880

Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni: la lettera personale e la lettera formale 881

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 881

Scrivere testi per regolare comportamenti 882

Scrivere testi per argomentare 882

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 883

Sperimentare tecniche per riassumere testi 883

Sperimentare tecniche per parafrasare testi 883

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 884

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 884

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: il linguaggio figurato 884

Riconoscere le parti invariabili del discorso, conoscerne i tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente: preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni 885

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 885

Storia

• Uso delle fonti 890

Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli archi di trionfo 890

Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli acquedotti 890

Produrre informazioni dall’Ara Pacis 890

Produrre informazioni dalla Colonna Traiana 890

Produrre informazioni dal Pàntheon 891

Produrre informazioni da antiche monete romane 891

• Organizzazione delle informazioni 891

Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa l’Impero romano 891

Usare cronologie per rappresentare la storia dell’Impero romano 891

• Strumenti concettuali 892

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: il principato di Augusto 892

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età imperiale 892

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la decadenza dell’Impero 892

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la divisione e la fine dell’Impero 893

Conoscere e analizzare la nascita e lo sviluppo del cristianesimo 894

Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: l’esercito 894

Conoscere la funzione e la struttura dell’anfiteatro presso i Romani 894

Conoscere la funzione e la struttura del circo presso i Romani 895

Conoscere la funzione e la struttura delle terme presso i Romani 895

• Produzione scritta e orale 895

Produrre informazioni da testi storici 895

Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: l’Impero romano 895

Geografia

• Orientamento 896

Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia meridionale utilizzando i punti cardinali 896

Leggere immagini satellitari dell’Italia meridionale 896

• Linguaggio della geo-graficità 896

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Campania 897

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Basilicata 897

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Puglia 897

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Calabria 898

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sicilia 898

Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Sardegna 899

Confrontare i principali caratteri fisici delle regioni italiane 899

Confrontare i principali caratteri politici delle regioni italiane 899

• Paesaggio 900

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Campania 900

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Basilicata 900

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Puglia 900

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Calabria 901

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sicilia 901

Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Sardegna 902

Confrontare il patrimonio culturale delle regioni italiane 902

• Regione e sistema territoriale 902

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia della Campania 902

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia della Basilicata 902

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Puglia 903

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Calabria 903

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sicilia 903

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Sardegna 903

Confrontare le caratteristiche dell’economia delle regioni italiane 903

Matematica

• Numeri 904

Riconoscere e utilizzare la frazione come percentuale 904

Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 905

Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 905

Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali 906

Eseguire in colonna divisioni con i numeri decimali 907

Trasformare una frazione non decimale in un numero decimale 909

Rispettare l’ordine di esecuzione di una serie di operazioni 909

Costruire ragionamenti formulando ipotesi, descrivere il procedimento seguito per la risoluzione di un problema e confrontarsi con il punto di vista degli altri 910

• Relazioni, dati e previsioni 911

Risolvere problemi che implicano anche il calcolo di percentuali 911

Risolvere problemi mediante diagrammi ed espressioni 911

Costruire, dato un algoritmo risolutivo, il testo di un problema 913

Conoscere il rapporto dell’euro con altre monete 913

Conoscere le misure di superficie 913

Risolvere problemi geometrici (area) 914

Intuire il rapporto esistente tra spazio, tempo e velocità 914

Conoscere le misure di volume 915

Individuare moda, media, mediana 916

Rappresentare, elencare e numerare tutti i possibili casi in semplici situazioni combinatorie e calcolarne le probabilità 916

• Spazio e figure 916

Calcolare l’area dei principali poligoni 916

Calcolare l’area dei poligoni regolari 919

Calcolare l’area del cerchio 920

Riconoscere figure piane simili 922

Riprodurre in scala una figura assegnata 924

Classificare e denominare le principali figure solide 924

Saper costruire e sviluppare sul piano il cubo e il parallelepipedo 927

Calcolare l’area del cubo e del parallelepipedo 927

Acquisire il concetto di volume 928

Calcolare il volume del cubo 930

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni 931

Costruire il concetto di luce 931

• Osservare e sperimentare sul campo 931

Sperimentare la luce 931

Sperimentare illusioni ottiche 932

Sperimentare la sensibilità del corpo umano 932

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 932

Conoscere l’apparato riproduttore 932

Conoscere le caratteristiche della pubertà 933

Conoscere la fecondazione 933

Conoscere le fasi della gravidanza 934

Conoscere le fasi del parto 934

Conoscere la struttura e la funzione degli organi di senso 934

Conoscere la struttura e la funzione del sistema nervoso 935

Conoscere la struttura e la funzione del il sistema endocrino 936

Musica

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 937

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 937

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 937

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 937

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 939

Elaborare creativamente produzioni personali 939

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 939

Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate 939

• Osservare e leggere le immagini 939

Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale appropriato 939

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 940

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il loro significato espressivo 940

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 940

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 940

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 941

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 941

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 942

Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali di azioni motorie 942

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 942

Trovare e mantenere l’equilibrio 942

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 943

Partecipare a giochi sportivi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta e manifestando senso di responsabilità 943

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 944

Conoscere le regole di comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive 944

Tecnologia

• Vedere e osservare 946

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti 946

Descrivere la funzione e la struttura di un televisore 946

Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un telefono 946

Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una calcolatrice 947

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni: le ceramiche 947

• Prevedere e immaginare 947

Pianificare la costruzione del disco di Newton 947

Pianificare la fabbricazione di un telefono 947

• Intervenire e trasformare 947

Utilizzare la corretta procedura per la realizzazione di una mattonella 947

Antologia

Aspettando l’estate! 950

Bentornata, estate! 951

Poesia per tutti i gusti... 953

Poesia in... libertà 954

Brani da ascoltare 955

Schede operative

Italiano

n. 436 La Via Lattea 956

n. 437 Io e la scuola 957

n. 438 Un giorno a Pompei (1) 958

n. 439 Una famosa eruzione (1) 960

n. 440 L’articolo di giornale 962

n. 441 Giulietta e Romeo (1) 964

n. 442 Il signor B. compera il C... 966

n. 443 Regole per navigare in internet 968

n. 444 Il Parlamento dei bambini (1) 970

n. 445 Il panda (1) 972

n. 446 Similitudini e metafore 974

n. 447 Caro diario 976

n. 448 Descrivo il mercato 977

n. 449 Poesia a... buon mercato 978

n. 450 In caso di terremoto... 980

n. 451 Il panda (2) 981

n. 452 Trasformo la... domenica 982

n. 453 Espressioni figurate (1) 983

n. 454 Le preposizioni semplici e articolate (1) 984

n. 455 Gli avverbi (1) 985

n. 456 Le congiunzioni 986

n. 457 Le esclamazioni 987

n. 458 Frase semplice e frase complessa 988

n. 459 Il soggetto 989

n. 460 Il predicato verbale 990

n. 461 Il predicato nominale 991

n. 462 Il complemento oggetto 992

n. 463 I complementi indiretti (1) 993

n. 464 I complementi indiretti (2) 994

Storia

n. 465 L’Ara Pacis 996

n. 466 Ottaviano Augusto 997

n. 467 La dinastia Giulio-Claudia 998

n. 468 La dinastia Flavia 999

n. 469 Traiano e Adriano 1000

n. 470 La fine dell’Impero romano d’Occidente 1001

n. 471 Gesù e il cristianesimo 1002

n. 472 Il castrum 1003

n. 473 La legione romana 1004

n. 474 Il legionario romano 1005

n. 475 L’anfiteatro 1006

n. 476 Una giornata all’anfiteatro 1007

n. 477 I ludi circenses 1008

n. 478 Le terme 1009

n. 479 Alla ricerca degli imperatori 1010

Geografia

n. 480 L’Italia meridionale dal satellite 1011

n. 481 In giro per... Napoli 1012

n. 482

La Basilicata: il territorio 1013

n. 483 La Puglia: la popolazione 1014

n. 484 La Calabria: il territorio 1015

n. 485 In giro per... Palermo 1016

n. 486 La Sardegna: la popolazione 1017

n. 487 Regioni, territorio e numeri 1018

n. 488 La Basilicata: parchi, sassi e castelli 1019

n. 489 La Puglia: foreste, grotte e trulli 1020

n. 490 La Sicilia: fuoco e storia 1021

n. 491 Regioni tra cultura e maschere 1022

n. 492 La Campania: l’economia 1023

n. 493 La Calabria: l’economia 1024

n. 494 La Sardegna: l’economia 1025

Matematica

n. 495 La percentuale 1026

n. 496 Dalla frazione decimale alla percentuale 1027

n. 497 Addizioni con i numeri decimali 1028

n. 498 Sottrazioni con i numeri decimali 1029

n. 499 Moltiplicazioni con i numeri decimali 1030

n. 500 Divisioni in colonna con i numeri decimali (1) 1031

n. 501 Frazioni, quozienti e percentuali 1032

n. 502 Le espressioni 1033

n. 503 Eureka!... ci siamo riusciti! (1) 1034

n. 504 Percentuali... sotto osservazione (1) 1035

n. 505 Dal problema... all’algoritmo (1) 1036

n. 506 Dall’algoritmo... al problema (1) 1037

n. 507 Valute e valori 1038

n. 508 Le unità di misura di superficie (1) 1039

n. 509 L’area del rettangolo(1) 1040

n. 510 L’area del quadrato (1) 1041

n. 511 L’area del triangolo 1042

n. 512 L’area dei poligoni regolari 1043

n. 513 L’area del cerchio 1044

n. 514 Ragionamenti e formule (1) 1045

n. 515 Spazio, tempo, velocità 1046

n. 516 Figure simili 1047

n. 517 Ingrandimenti in scala 1048

n. 518 Le figure solide 1049

n. 519 Poliedri e solidi di rotazione 1050

n. 520 Lo sviluppo del cubo 1051

n. 521 La superficie del cubo 1052

n. 522 Il volume di un solido 1053

n. 523 Le misure del volume 1054

n. 524 Il volume del cubo 1055

n. 525 Moda, media, mediana 1056

n. 526 Combinazioni perfette 1057

Scienze

n. 527 La luce 1058

n. 528 Giochi di luce 1059

n. 529 Illusioni ottiche... 1060

n. 530 A che cosa serve la riproduzione? 1061

n. 531 L’apparato riproduttore maschile 1062

n. 532 L’apparato riproduttore femminile 1063

n. 533 Il ciclo ovarico 1064

n. 534 La pubertà: diventare grandi 1065

n. 535 Nella pancia della mamma... un bimbo 1066

n. 536 Nove mesi e... un bambino 1067

n. 537 I gemelli 1068

n. 538 Recettori per i cinque sensi 1069

n. 539 Il tatto e la pelle 1070

n. 540 Il sistema nervoso centrale 1071

n. 541 Il sistema nervoso periferico 1072

n. 542 Il sistema nervoso autonomo 1073

n. 543 Il sistema endocrino 1074

Musica

n. 544 In viaggio per l’Italia: la Sicilia! 1075

n. 545 C’è percussione e percussione! 1076

Arte e immagine

n. 546 Giulietta e Romeo da dipingere 1077

n. 547 La memoria visiva 1078

Educazione fisica

n. 548 L’equilibrio 1079

n. 549 Il codice di comportamento 1080

Tecnologia

n. 550 Dal telefono allo smartphone 1081

n. 551 Una mattonella per la mamma 1082

Diversi e insieme!

Proposte metodologiche

Educazione civica

• Costituzione e diritti 1084

Riconoscere i valori fondamentali della Costituzione 1084

Identificare pregiudizi e comportamenti razzistici e progettare ipotesi per contrastarli 1087

Conoscere le principali istituzioni della Repubblica italiana 1088

Conoscere l’inno nazionale 1091

Conoscere l’organizzazione amministrativa della Regione, della Provincia e del Comune 1092

Riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza territoriale 1092

Riconoscere il ruolo della cooperazione e della solidarietà come strategia per migliorare le relazioni interpersonali e sociali 1092

Accettare e accogliere le diversità, impiegandole come risorse per compiti o progetti comuni 1092

Individuare i servizi offerti dal territorio e comprenderne la funzione 1093

Comprendere la funzione e il valore delle regole dei diversi ambienti di vita quotidiana 1093

Riconoscere e rispettare la segnaletica stradale 1093

Schede operative

Educazione civica

n. 552 Nasce la Costituzione italiana 1094

n. 553 I have a dream 1095

n. 554 Repubblica e Costituzione 1096

n. 555 Fratelli 1097

n. 556 Se vuoi la pace... 1098

n. 557 Signor Sindaco... 1099

n. 558 … in giro per Allegropoli! 1100