Guida didattica per la scuola primaria

Matematica Italiano

Stor

Geografia

Scienze

Tecnologia

Educazione

N o m e

C o g n o m e

S c u o l a

L . M i s a s i • D. M o l i n o • E . Po n t i c e l l i

Matematica Italiano

Stor

Geografia

Scienze

Tecnologia

Educazione

N o m e

C o g n o m e

S c u o l a

L . M i s a s i • D. M o l i n o • E . Po n t i c e l l i

G u i d a d i d a t t i c a p e r l a s c u o l a p r i m a r i a

A n n o s c o l a s t i c o

lo sviluppo delle

SETTEMBRE

Pronti per la terza

Proposte metodologiche

99

Raccontare esperienze vissute e storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie........ 099

Esprimere opinioni, sentimenti e stati d’animo.......................... 100

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile.......................................................... 100

Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali................................................................................ 101

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le loro relazioni.......................................................................... 101

Produrre testi per esprimere sentimenti, stati d’animo, opinioni........................................................................................................................ 102

Produrre testi per raccontare vissuti e storie.................................. 102

Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura

Le schede contrassegnate dal simbolo sono state elaborate sulla base della metodologia INVALSI

Riconoscere una storia come successione di fatti...................... 104

Usare in maniera appropriata gli indicatori temporali............ 105

Riconoscere e utilizzare le fonti della storia...................................... 106

Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi nel tempo e nello spazio................................................................ 106 Geografia ...................................................................................................................... 109

Classificare un paesaggio................................................................................

diversi tipi di carte....................................................................

Conoscere e utilizzare correttamente gli indicatori spaziali

Leggere e interpretare semplici rappresentazioni cartografiche............................................................................................................ 109 Matematica ................................................................................................................ 111

Formare e rappresentare insiemi e sottoinsiemi.......................... 112

Stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco di coppie ordinate e tabelle..........................................................................

e comporre i numeri entro il 100................................

addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio della decina

problemi con l’addizione e con la

le linee in aperte/chiuse, semplici/non semplici

Individuare le regioni che si formano con più confini

n 12 • Riconosco i mesi 135

n 13 • Vacanze a confronto 136 Geografia

n 14 • Costruisco la mappa del tesoro 137

n 15 • Creo un disegno 138 Matematica

n 16 • Insiemi e sottoinsiemi 139

n 17 • Le relazioni tra gli insiemi 140

n 18 • I numeri 141

n 19 • Conto 142

n 20 • Confronto 143

n 21 • Compongo, scompongo, addiziono e sottraggo 144

n 22 • Moltiplico e divido 145

n 23 • Descrivo e risolvo (1) 146

n 24 • Descrivo e risolvo (2) 147

n 25 • Classifico le linee 148

n 26 • Confini e regioni 149 Scienze

n 27 • La ciclicità 150

n. 28 • Esseri viventi e non viventi ............................................................ 151

n. 29 • Conosco gli animali ............................................................................ 152

OTTOBRE • NOVEMBRE

Sperimento, imparo, comunico

Proposte metodologiche Italiano 154

• Ascolto e parlato 157

Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 157

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 157

Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento e istruzioni per svolgere attività ................ 158

• Lettura .......................................................................................................................... 158

Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura 158

Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni 159

Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 159

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni temporali 160

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e relazioni logiche 161

Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 161

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 161

Leggere comprendere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la favola 162

Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni 162

Leggere testi informativi in vista di scopi pratici: l’avviso 162

Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche formali: le rime baciate e alternate 163 • Scrittura 164

Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: gli ambienti 164

Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 164

Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: il discorso diretto e indiretto 165

Produrre testi per raccontare vissuti e storie, che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: la favola 165

Produrre testi regolativi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione: il regolamento 166

Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi

con situazioni quotidiane: l’avviso 166

Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi

con situazioni quotidiane: la relazione 167

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca

Sperimentare tecniche di riduzione del testo ................................ 168

• Acquisizione ed espansion

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi

basil

r

del lingu

ggio musicale all’interno di brani

di vario genere e provenienza 171

Arte e immagine 173

• Osservare e leggere le immagini 173

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 173

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 173

Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 173

• Esprimersi e comunicare 174

Elaborare creativamente produzioni personali 174

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 174

Educazione fisica 175

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 176

Usare in modo corretto e consapevole gli arti superiori e inferiori 176

Riconoscere la parte destra e sinistra sugli altri e sugli

oggetti 179

Spostarsi e orientarsi nello spazio secondo riferimenti diversi da sé (altri e oggetti) ........................................................................ 180

Cogliere la relatività dell’orientamento .............................................. 181

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva .................................................................................................................... 182

Riconoscere i messaggi non verbali espressi mediante il corpo 182 Eseguire giochi mimici 183

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 184

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per affinare la coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 184

Storia 185

• Organizzazione delle informazioni 185

Rappresentare graficamente e verbalmente un fatto vissuto, definendone la durata temporale 185

• Uso delle fonti 186

Individuare tracce e usarle come fonti di tipo diverso per ricavare conoscenze sul passato personale e familiare 186

• Strumenti concettuali 187

Definire la durata temporale di fatti e periodi 187

• Produzione scritta e orale 188

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 188

Geografia 189

• Orientamento 189

Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante ...................................... 189

Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi utilizzando le proprie carte mentali ........................................................ 190

• Regione e sistema territoriale .................................................................... 191

Comprendere che il terrirorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 191

• Linguaggio della geo-graficità 192

Rappresentare in prospettiva verticale ambienti noti 192

• Paesaggio 192

Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta 192

Matematica 193

• Relazioni, dati e previsioni 195

Comprendere e usare correttamente “ e ” , “ non ” in enunciati 195

Usare i connettivi “ se allora” 196 Individuare l’insieme complementare 196

Usare correttamente “ e ” , “ non ” nelle operazioni di complemento 197

Stabilire e rappresentare relazioni con frecce, elenco di coppie ordinate, tabelle e reticolati 197

Individuare la relazione inversa rispetto alla relazione data 198

• Numeri 198

Raggruppare in basi diverse (fino ai raggruppamenti di 3° ordine) ed esprimere la quantità in numeri, seguendo il criterio posizionale 198

Trasformare in base dieci numeri scritti in basi diverse 202

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci entro il 999 ................................................................................................................ 205

Contare in senso progressivo e regressivo entro il 999 .......... 206

Confrontare e ordinare i numeri entro il 999 utilizzando i simboli >, <, = .......................................................................................................................... 206

Scomporre i numeri in centinaia, decine e unità ........................ 207

Comporre numeri espressi in centinaia, decine e unità 207

Conoscere il significato dello 0 nell’addizione 208

Conoscere i termini dell’addizione 209

Conoscere e applicare la proprietà commutativa e la proprietà associativa dell’addizione 209

Eseguire addizioni in colonna con due cambi 210

Conoscere i termini della sottrazione 211

Conoscere il significato dello 0 nella sottrazione 212

Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della sottrazione 212

Eseguire sottrazioni in colonna con due cambi 213

Individuare stati e operatori additivi e inversi 215

Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione 216

Eseguire le prove dell’addizione e della sottrazione 217

Comprendere una situazione problematica attraverso l’analisi e la comprensione del testo 217

Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema 218

Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato dell’addizione 218

Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della sottrazione (come mancanza, resto e differenza) ...................................................................... 218

• Spazio e figure ..........................................................................................................

Riconoscere la destra e la sinistra su di una persona o un oggetto prendendo come riferimento se stesso

nella realtà figure geometriche solide

Conoscere le caratteristiche dei solidi 221

Riconoscere linee aperte/chiuse, semplici/non semplici 222 Riconoscere linee curve, spezzate, miste 223 Riconoscere linee rette, semirette

n 31 • Il libro perfetto

n 32 • Il castello misterioso

n 33 • Confetti senza confini!

n 34 • Il Mangiasogni

n. 35 • L’aspirapolvere pepato ....................................................................

n 36 • Giufà e la statua

n 37 • In biblioteca

n 38 • Il topo che mangiava i gatti

n 39 • La battaglia navale

n 40 • Corsi di nuoto

n. 41 • Filastrocca della pioggia ..................................................................

n 42 • Sogno

n 43 • L’aula prima e dopo

n 44 • Io racconto

n 45 • Pronto soccorso

n 46 • Discorso diretto 264

n. 47

• Discorso diretto e indiretto ..........................................................

n 48 • Invento una favola

n 49 • Gioco con i compagni

n 50 • Che scienziati!

n 51 • Nomi in rima

n 52 • I funghi di Marcovaldo

n. 53

• So usare la c e la g ..................................................................................

n 54 • So usare gli, gl, li

n 55 • So usare cu, qu, cqu

n 56

• So usare gn e ni

n 57

• So usare sci, sce, scie

n. 58 • So usare le doppie in... autunno ..................................................

n 59 • So usare l’apostrofo

n 60

• So usare l’accento

n 61

• So dividere in sillabe

n 62

• So usare e, è

n 63

• So usare h 282

n. 64 • Metto in ordine... alfabetico .......................................................... 283

n 65

• So usare il dizionario 284

n 66 • So usare la punteggiatura (1) 285 Musica

n 67 • Le note musicali (1) 286

n 68 • Le note musicali (2) 287

Arte e immagine

n 69 • Domenica pomeriggio 288

n. 70 • Paesaggi da favola (1) ........................................................................ 289

n 71 • È autunno! 290

Educazione fisica

n. 72 • Arti superiori e arti inferiori .......................................................... 291

n 73 • Arti superiori e inferiori destri e sinistri 292

n 74 • Sinistra o destra 293

n 75 • Qual è la destra e qual è la sinistra? 294

n 76 • L’orientamento 295

n 77 • Messaggi non verbali 296

Storia

n 78 • Indico il tempo

n. 79 • Ordino il tempo (1)............................................................................

n 80 • Tutto ha una storia (1) 299

n 81 • Tutto ha una storia (2) 300

n 82 • La mia storia nella storia 301

n 83 • Chi è? 302

n 84 • L’archeologo 303

n 85 • Lo storico 304

n 86 • Lo storico sono io 305

n 87 • Le fonti della storia 306

n 88 • Anni e anni 307

n 89 • La storia e i suoi studiosi 308

Geografia

n. 90 • Il percorso di esodo dall’aula ........................................................ 309

n. 91 • Gli ambienti della scuola ................................................................ 310

n 92 • Da casa a scuola

n 93 • Cerca la casa

n 95 • Il geografo e la geografia

n 96 • Il geografo sono io

n 97 • Prova tu

Matematica

n

sottoinsieme

“Il

n 105 • Raggruppa in basi diverse (1)

n 106 • Raggruppa in basi diverse (2)

n 107 • Basi diverse con il B A M (1)

n 108 • Da basi diverse a base dieci (1)

n 109 • Da basi diverse a base dieci (2)

n 110 • Dal B A M al numero

n 111 • Raggruppa per dieci

n 112 • Rappresenta sull’abaco

n 113 • Si conta

n 114 • L’ordine giusto

n 115 • Precede e segue

118 • Scomporre in h, da, u ....................................................................

119 • Il centinaio e la decina

120 • Componiamo i numeri

121 • Lo zero nell’addizione

122 • I termini dell’addizione

n 123 • Le proprietà dell’addizione

n 124 • Addizioni in colonna con due cambi (1)

n 125 • Addizioni in colonna con due cambi (2)

n 126 • I termini della sottrazione

n 127 • Lo zero nella sottrazione

proprietà invariantiva

n 129 • Sottrazioni in colonna con due cambi (1)

n. 130 • Sottrazioni in colonna con due cambi (2) ....................

n. 131 • Cerca lo stato o l’operatore ........................................................

n 134 • Calcoli (1) 353

n 135 • Calcoli (2) 354

n 136 • Addizioni e sottrazioni con la prova 355

n. 137 • Analizzo il testo dei problemi (1).......................................... 356

n 138 • Gioco con i problemi (1) 357

n 139 • Gioco con i problemi (2) 358

n 140 • Tanti problemi per capire l’addizione (1) 359

n. 141 • Tanti problemi per capire l’addizione (2)...................... 360

n 142 • Tanti problemi per capire la sottrazione (1) 361

n 143 • Tanti problemi per capire la sottrazione (2) 362

n 144 • Destra e sinistra 363

n 145 • I solidi nella realtà 364

n 146 • I solidi 365

n 147 • Le caratteristiche dei solidi (1) 366

n 148 • Le caratteristiche dei solidi (2) 367

n 149 • Le caratteristiche dei solidi (3) 368

n 150 • Linee semplici/non semplici 369

n 151 • Linee curve, spezzate, miste 370

n 152 • Rette, semirette, segmenti 371

Scienze

n 153 • Il metodo scientifico 372

n 154 • Chi è?

n 155 • Il botanico e lo zoologo 374

n 156 • Il chimico, l’astronomo e il geologo 375

n 157 • Il compasso e il telescopio 376

n 158 • Sperimentiamo (1) 377

n 159 • Sperimentiamo (2)

n 160 • Fenomeno chimico o fisico? (1) 379

n 161 • Fenomeno chimico o fisico? (2) 380

n 162 • Materia organica e inorganica 381

n. 163 • I tre stati della materia .................................................................... 382

n 164 • La materia 383

n 165 • L’aria e lo spazio 384

n 166 • L’aria e il peso 385

n. 167 • L’inquinamento dell’aria ............................................................ 386

Tecnologia

n. 168 • Mi guardo intorno .......................................................................... 387

n 169 • La storia del petrolio 388

n 170 • La comunicazione (1) 389

n 171 • La comunicazione (2) 390

• Lettura 396

Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura ............................................................................................................ 396

Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali: i dati uditivi 397

Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 397

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni temporali

DIcEMBRE • GENNaIO Momenti mitici

Proposte metodologiche Italiano 392

• Ascolto e parlato .................................................................................................. 395 Ascoltare, comprendere e fornire informazioni 395

Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 395

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 396

Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 396

398

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 398

Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 398

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche

Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: il mito ........................................................................

Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi: la lettera personale

Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze

Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni

Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: le onomatopee ..................................................................

399

399

399

400

400

400

401

Produrre testi descrittivi connessi con situazioni quotidiane e/o fantasiose: personaggi reali e fantastici 401

Produrre testi per esprimere emozioni: la lettera personale

401

Produrre testi per raccontare storie che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione 402

Produrre testi per raccontare storie fantastiche: il mito ........ 402

Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: le istruzioni 403

Produrre testi espositivi per relazionare su argomenti di studio: la ricerca

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca

403

403

Sperimentare tecniche di riduzione del testo 403

• Acquisizione ed esposizione del lessico ricettivo e produttivo 404

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione

sugli usi della lingua 404

Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: i nomi

404

Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: gli articoli 404

Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: gli aggettivi qualificativi

405

Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: le preposizioni 405

Musica 406

Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 406

Arte e immagine 407

• Osservare e leggere le immagini 407

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 407

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 407

Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 407

• Esprimersi e comunicare 408

Elaborare creativamente produzioni personali 408

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 408

Educazione fisica 409

• Il corpo e a sua relazione con lo spazio e il tempo 410

Migliorare il controllo di movimento delle mani nell’uso di oggetti e di attrezzi 410

Prendere coscienza della posizione corretta della colonna vertebrale e del tronco ...................................................................................... 412

Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità/successione, prima/dopo, lento/veloce) 413

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre/saltare, afferrare/lanciare 414

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 415

Riconoscere messaggi non verbali espressi mediante il movimento 415

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 416

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per la valutazione della distanza 416

Eseguire giochi presportivi 416

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 417

Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività 417

Storia 418

• Uso delle fonti 418

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 418

• Organizzazione delle informazioni 420

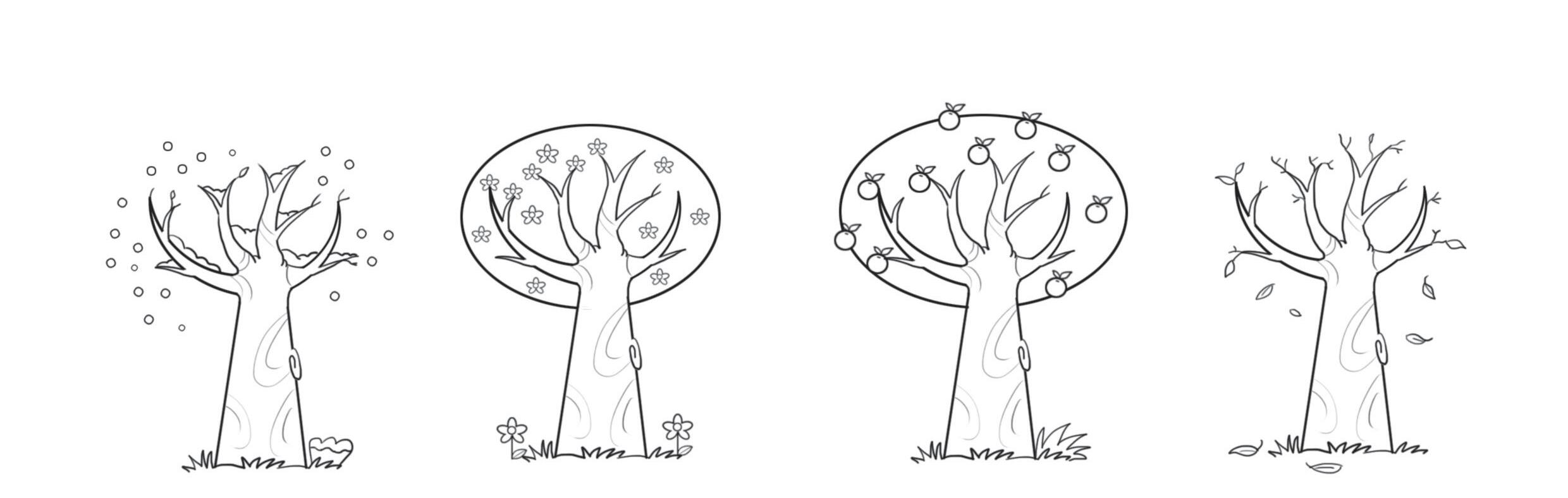

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 420

• Produzione scritta e orale 421

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti ............................................................................................ 421

Geografia .................................................................................................................... 423

• Orientamento ........................................................................................................ 423

Utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante ...................................... 423

• Linguaggio della geo-graficità 424

Leggere e interpretare carte geografiche 424

• Paesaggio 425

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici

che caratterizzano l’ambiente 425

Matematica 426

• Relazioni, dati e previsioni 428

Rappresentare l’intersezione di due insiemi 428

Usare correttamente “ e ” , “ non ” nelle operazioni di intersezione 429

Classificare in base a due attributi dati usando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 430

Individuare i criteri adottati in una classificazione rappresentata mediante i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero 432

• Numeri 435

Effettuare cambi tra centinaia, decine e unità 435

Conoscere a memoria le tabelline 435

Conoscere il significato dello 0 nella moltiplicazione 436 Eseguire moltiplicazioni in riga 437

Eseguire moltiplicazioni per 10, per 100 con i numeri naturali 438

Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione

Applicare la proprietà distributiva del prodotto rispetto

Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una cifra 443

Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di due cifre 444

Conoscere i termini della moltiplicazione 446

Eseguire la prova della moltiplicazione 446

Distinguere il concetto di divisione come partizione da quello di divisione come contenenza 446

Eseguire divisioni in riga senza e con il resto 447

Individuare, attraverso la tabella della divisione, proprietà e caratteristiche specifiche della divisione 448

Eseguire divisioni per 10, per 100 con i numeri naturali 449

Conoscere i termini della divisione 452

Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra senza cambio, con e senza resto 452

Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra con il cambio, con e senza resto 453

Individuare stati moltiplicativi e inversi 455

Eseguire la prova della divisione 457

Individuare la domanda adatta a una situazione problematica 458

Formulare la domanda adatta al testo di un problema 458

458

Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della moltiplicazione ................ 459

Risolvere problemi con una domanda e un ’operazione per comprendere il significato della divisione (come contenenza e partizione) .............................................................. 459

• Spazio e figure 459

Rappresentare percorsi su reticolati individuando la direzione, il verso, i cambi di direzione e di verso 459

Riconoscere l’angolo come cambio di direzione

e conoscere gli elementi costitutivi dell’angolo 461

Classificare gli angoli in base all’ampiezza 462

Riconoscere e denominare rette incidenti, parallele e perpendicolari 463

Scienze 464

• Esplorare e descrivere oggetti e materiali 464

Descrivere la struttura della cellula 464

Descrivere la struttura della Terra 465

Descrivere il Sistema Solare 467

• Osservare e sperimentare sul campo 468

Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni celesti 468

Tecnologia 469

• Vedere e osservare 469

Rappresentare un oggetto osservato con il disegno 469

• Prevedere e immaginare 469

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 469

• Intervenire e trasformare 470

Utilizzare il programma PowerPoint 470

Antologia

È inverno ........................................................................................................................ 472

È Natale ............................................................................................................................ 474

Il Natale dei Folletti ................................................................................................ 476

Lo schiaccianoci 478

Le onomatopee 479

Il topo dei fumetti 480

Filastrocche delle discipline 482

Schede operative Italiano

n 172 • Il Natale dei Folletti 483

n 173 • Lo schiaccianoci 484

n 174 • L’automobile a trombetta 485

n 175 • Inverno a Boscodirovo 486

n 176 • Storia di un uovo 488

n 177 • Il ballo della neve 490

n 178 • Atalanta e le mele d’oro 492

n 179 • Zilla 494

n 180 • Ade e Persefone 495

n 181 • La lettera 496

n 182 • Il fossile Ciro 498

n 183 • Messaggi invisibili 500

n 184 • Notte fumetto 501

n 185 • Tabella della descrizione 502

n 186 • Scrivo una lettera 503

n 187 • Racconto a fumetti 504

n. 188 • Invento un mito .................................................................................. 505

n. 189 • La pasta di sale ...................................................................................... 506

n. 190 • Dinosauri .................................................................................................. 507

n. 191 • Cielo a pecorelle ................................................................................ 508

n. 192 • Perla d’argento...................................................................................... 509

n 193 • L’uomo di neve 510

n 194 • Nomi in inverno 512

n 195 • Nomi propri e comuni 513

n 196 • Nomi maschili e femminili 514

n 197 • Nomi singolari e plurali 515

n 198 • Nomi concreti e astratti 516

n 199 • Nomi collettivi 517

n 200 • Nomi primitivi e derivati 518

n 201 • Nomi alterati 519

n 202 • Nomi composti 520

n 203 • Analisi dei nomi (1) 521

n 204 • Gli articoli determinativi e indeterminativi 522

n 205 • Gli aggettivi qualificativi 523

n 206 • Aggettivi sinonimi 524

n 207 • Aggettivi contrari 525

n 208 • Le preposizioni semplici

n 217 • Mito o racconto storico? 535

n 218 • Luonnotar

n 219 • Il dio Tzakol

n 220 • Panku

n 221 • Il Big Bang 539

n 222 • La Terra si forma 540

n 223 • Pangea e Panthalassa 541

n 224 • Verifico le mie conoscenze 542

n 225 • La vita sulla Terra 543

n 226 • Conosco il significato 544

n 227 • I dinosauri (1) 545

n 228 • I dinosauri (2) 546

n 229 • Un sito archeologico 547

n 230 • I fossili 548

n 231 • La storia della Terra (1) 549

n 232 • La storia della Terra (2) 550

n 233 • Verifico le mie conoscenze (1) 551

n 234 • Verifico le mie conoscenze (2) 552 Geografia

n 235 • Occhio alle indicazioni 553

n 236 • A ognuno la sua casa 554

n 237 • Vieni a casa mia! 555

n. 238 • I punti cardinali (1) .......................................................................... 556

n. 239 • I punti cardinali (2) .......................................................................... 557

n. 240 • L’orientamento spaziale della mia aula ............................ 558

n. 241 • So orientarmi ........................................................................................ 559

n. 242 • La Stella Polare .................................................................................... 560

n 243 • La rosa dei venti 561

n 244 • Orientarsi 562

n 245 • L’Italia politica 563

n 246 • L’Italia fisica 564

n 247 • Le cartine dell’Italia 565

n 248 • I simboli e i colori della geografia 566 Matematica

n 249 • L’intersezione 567

n 250 • “ e ” , “ non ” 568

n 251 • Classifico con i diagrammi di Venn 569

n 252 • Classifico con i diagrammi di Carroll 570

n 253 • Classifico con i diagrammi ad albero 571

n 254 • Rappresentazioni diverse 572

n 255 • I cambi 573

n 256 • Impariamo le tabelline!!! 574

n 257 • Lo zero nella moltiplicazione 575

n 258 • Moltiplicazioni con gli schieramenti (1) 576

n 259 • Addizioni e moltiplicazioni 577

n 260 • Moltiplicazioni per 10 578

n 261 • Le proprietà della moltiplicazione: commutativa e associativa 579

n 262 • La proprietà distributiva della moltiplicazione 580

n. 263 • Moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore a una cifra ................................................................................................ 581

n. 264

• Moltiplicazioni in colonna con moltiplicatore a due cifre ................................................................................................ 582

n. 265 • Termini e prova della moltiplicazione .............................. 583

n 266

• Partizione o contenenza? 584

n 267

• Divisioni in riga (1) 585

n 268 • Divisioni in riga (2) 586

n 269 • Divisioni in riga (3) 587

n 270 • La tabella della divisione 588

n 271

• Divisioni per 10 589

n 272

• I termini della divisione 590

n 273

• Divisioni in colonna (1) 591

n 274

• Divisioni in colonna (2) 592

n 275 • Divisioni in colonna (3) 593

n 276

• Moltiplicazioni e divisioni 594

n 277 • Alla scoperta di ciò che manca 595

n 278 • Moltiplicazione e divisione: operazioni inverse 596

n 279 • La prova della divisione 597

n 280 • Problemi incompleti (1) 598

n 281 • Problemi incompleti (3) 599

n 282 • Problemi senza domanda 600

n 283 • Problemi monelli (1) 601

n 284 • Tanti problemi per capire la moltiplicazione (1) 602

n 285 • Tanti problemi per capire la divisione (1) 603

n 286 • Direzione e verso (1) 604

n 287 • Percorsi su reticolati (1) 605

n 288 • Percorsi su reticolati (2) 606

n. 289 • Angolo come cambio di direzione ...................................... 607

n. 290 • Gli angoli .................................................................................................. 608

n. 291 • Angoli acuti e angoli ottusi.......................................................... 609

n. 292 • Angolo retto, piatto e giro ............................................................ 610

n. 293 • Rette incidenti, parallele e perpendicolari ...................... 611 Scienze

n 294 • La cellula 612

n 295 • Le prime cellule 613

n 296 • La nostra Terra 614

n 297 • C’è Terra e terra 615

n 298 • Il terreno (1) 616

n 299 • Il terreno (2) 617

n 300 • Esperimento sul terreno 618

n 301 • L’inquinamento del terreno 619

n 302 • Salviamo il terreno 620

n 303 • Il vulcano 621

n 304 • L’eruzione vulcanica 622

n 305 • Il Sistema Solare 623

n 306 • Il Sole 624

n 307 • I pianeti rocciosi 625

n 308 • I pianeti gassosi 626

n 309 • Il movimento della Terra (1) 627

n 310 • Il movimento della Terra (2) 628

n 311 • La Luna 629

fEBBraIO • MaRzO Ambientiamoci

Proposte metodologiche

• Ascolto e parlato .................................................................................................. 635

Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 635

Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento 635

Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 635

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 635

• Lettura 636

Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui

si parla e individuando le informazioni principali: i dati sensoriali 636

Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 637

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 637

Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 638

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 638

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: il narratore 638

Leggere e individuare alcune caratteristiche di testi espressivo-emotivi: il diario 639

Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la fiaba .......................................................... 639

Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni .............................................................................................. 640

Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze .................................................................................. 640

Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: versi e strofe 640

• Scrittura 641

Produrre testi descrittivi connessi con situazioni

quotidiane: i dati sensoriali 641

Produrre testi per raccontare vissuti e storie 641

Produrre testi per esprimere emozioni: il diario 642

Produrre testi per raccontare storie fantastiche: la fiaba 642

Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane: le istruzioni 642

Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane 643

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: la filastrocca 643

Sperimentare tecniche di riduzione del testo 643

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 643

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 643

Riflettere sulla forma, sulla funzione e sul significato delle parole: i verbi 643

Musica 645

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza ........................................................................................ 645

Arte e immagine.................................................................................................... 647

• Osservare e leggere le immagini .............................................................. 647

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 647

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 647

Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore 647

• Esprimersi e comunicare 648

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 648

Elaborare creativamente produzioni personali 648

Educazione fisica 650

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 651

Riconoscere e denominare le varie posture del corpo 651

Rappresentare graficamente le varie posture del corpo 651

Controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo 652

Sperimentare la propria assenza di movimento (rilassamento) 653

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 654

Eseguire semplici sequenze di movimento e semplici coreografie individuali e collettive 654

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 654

Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra per sperimentare e giocare con l’equilibrio................................................ 654

Eseguire esercizi con attrezzi in un contesto fantastico .......... 655

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza .................................. 656

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria 656

Storia 657

• Organizzazione delle informazioni 657

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate 657

• Uso delle fonti 658

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 658

• Strumenti concettuali 661

Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia 661

Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi 661

• Produzione scritta e orale 662

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 662

Geografia 663

• Orientamento 663

Utilizzare la bussola per muoversi consapevolmente nello spazio circostante 663

• Paesaggio 664

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano vari tipi di paesaggio...................................................... 664

• Regione e sistema territoriale .................................................................... 667

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane ............................................................ 667

Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione 667

• Linguaggio della geo-graficità 668

Leggere e interpretare carte geografiche 668

Matematica 669

• Numeri 671

Leggere, scrivere e rappresentare il migliaio 671

Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità 672

Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 100, per 1000 con i numeri naturali 673

Calcolare il doppio, il triplo, la metà e la terza parte 673

Riconoscere multipli e divisori di un numero dato 673

Discriminare interi frazionati e non 674

Riconoscere interi frazionati e quantificarne le parti 675

Riconoscere e denominare unità frazionarie 676

Individuare i termini di una frazione 676

Individuare la frazione che rappresenta parti di una figura geometrica data 677

Individuare in una figura geometrica la parte corrispondente a una frazione data 677

Leggere e scrivere una frazione data 677

Confrontare e ordinare frazioni, utilizzando i simboli >, <, = 677

Acquisire il concetto di frazione complementare ...................... 679

Scrivere il testo di un problema sulla base di elementi dati.. 679

Risolvere problemi con due domande e due operazioni .... 680

• Spazio e figure ........................................................................................................ 680

Riconoscere le figure geometriche piane attraverso lo sviluppo dei solidi 680

Distinguere i poligoni dai non poligoni 680

Conoscere definizione e terminologia dei poligoni 682

Realizzare su carta quadrettata figure ottenute in seguito a traslazioni 683

Costruire figure simmetriche rispetto a un asse interno o esterno alla figura 684

Costruire figure simmetriche rispetto a un asse di simmetria orizzontale, verticale e obliquo 685

Tracciare assi di simmetria 686

• Relazioni, dati e previsioni 686

Risolvere semplici problemi di logica 686

Scienze 688

• Osservare e sperimentare sul campo 688

Comprendere il concetto di ecosistema e la sua struttura 688

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale 689

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 690

Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi viventi 690

Tecnologia .................................................................................................................. 692

• Vedere e osservare .............................................................................................. 692

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni e testi................................................................................................................................ 692

• Prevedere e immaginare ................................................................................ 694

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 694

• Intervenire e trasformare 694

Acquisire fotografie sul computer 694

Antologia

Ricorrenze ...................................................................................................................... 696

Filastrocche e poesie di primavera .............................................................. 697

La corona di rugiada .............................................................................................. 698

Filastrocche delle discipline ............................................................................ 700

Fiabe in rima 701

Schede operative Italiano

n 312 • La corona di rugiada 702

n 313 • La mimosa 703

n 314 • Prometeo 704

n 315 • La nascita dell’ulivo 706

n 316 • L’erba magica 708

n 317 • Cappuccetto Tosto 710

n 318 • Il Dito Magico 712

n 319 • Che sfortuna! 713

n 320 • Il macinino magico 714

n 321 • La principessa sul pisello 716

n 322 • Giochiamo al teatro 718

n 323 • L’uovo di Pasqua 719

n 324 • La Repubblica tutela il paesaggio 720

n 325 • Il pranzo ideale 721

n 326 • Il mio potere magico 722

n 327 • Caro diario 723

n 328 • L’inventafiabe 724

n 329 • Il teatrino 726

n. 330 • La mia scuola ........................................................................................ 727

n. 331 • Filastrocca dei giochi ...................................................................... 728

n. 332 • La matita innamorata .................................................................... 729

n. 333 • I verbi .......................................................................................................... 730

n 334 • Le persone del verbo 731

n 335 • Le coniugazioni 732

n 336 • I tempi dei verbi (1) 733

n 337 • I tempi dei verbi (2) 734

n 338 • Il tempo presente 735

n 339 • Il tempo imperfetto 736

n 340 • Il tempo passato remoto 737

n 341 • Il tempo futuro semplice 738

n 342 • Cambia il tempo verbale! (2) 739

n 343 • Cambio di persona 740

n 344 • Il verbo essere 741

n 345 • Il verbo avere 742

n 346 • L’analisi dei verbi (1) 743

Arte e immagine

n 347 • Ambienti fiabeschi (1) 744

n 348 • Gli iris 745

n 349 • L’ulivo 746

n 350 • Cornici simmetriche 747

Educazione fisica

n. 351 • Indovina che posizione è ............................................................

n. 352 • La respirazione ....................................................................................

n. 353 • Verifico le mie conoscenze ........................................................

n. 354 • L’evoluzione ..........................................................................................

n 355 • I primi mammiferi (1) 752

n 356 • I primi mammiferi (2) 753

n 357 • Le prime scimmie

n 358 • Gli ominidi

n 359 • Lucy

n 360 • Le differenze 757

n 361 • L’Homo habilis 758

n 362 • L’Homo habilis e l’Homo erectus

n 363 • La scoperta del fuoco (1)

n 364 • L’uomo di Neanderthal 761

n 365 • Il quadro evolutivo 762

n 366 • La Preistoria e il Paleolitico 763

n 367 • Le abitazioni dell’uomo (1) 764

Geografia

n 368 • La bussola 765

n 369 • I paesaggi geografici 766

n 370 • Le parole della montagna 767

n 371 • La montagna 768

n 372 • Montagne: nascita e trasformazione 769

n 373 • Una montagna particolare 770

n 374 • La flora in montagna 771

n 375 • La fauna in montagna 772

n 376 • Vivere in montagna 773

n 377 • Le parole della collina 774

n. 378 • La collina ..................................................................................................775

n. 379 • La flora in collina ................................................................................776

n. 380 • La fauna in collina ..............................................................................777

n. 381 • Le parole della pianura ..................................................................778

n 382 • La pianura 779

n 383 • La flora e la fauna in pianura 780

n 384 • Vero o falso? 781

n 385 • L’uomo e l’ambiente 782

n 386 • Io abito a 783

n 387 • Completa la cartina 784 Matematica

n 388 • Il migliaio (1) 785

n 389 • Il migliaio (2) 786

n 390 • Rappresenta sull’abaco il migliaio 787

n 391 • Più di 1000 788

n 392 • Scomponi in k, h, da, u 789

n 393 • Scopri il numero 790

n 394 • Moltiplicare e dividere per 100 791

n 395 • Moltiplicare e dividere per 1000 792

n 396 • Il doppio e il triplo 793

n 397 • La metà e la terza parte 794

n 398 • I multipli 795

n 399 • I divisori 796

n 400 • Le frazioni (1) 797

n 401 • Le frazioni (2) 798

n 402 • Parti frazionarie 799

n. 403 • Unità frazionarie ................................................................................ 800

n. 404 • I termini di una frazione ................................................................ 801

n. 405 • Occhio alla frazione.......................................................................... 802

n. 406 • Frazioni a... colori ................................................................................ 803

n. 407 • Leggere e scrivere le frazioni ...................................................... 804

n 408 • Confronto tra frazioni (1) 805

n 409 • Confronto tra frazioni (2) 806

n 410 • Ordiniamo le frazioni 807

n 411 • Le frazioni complementari (1) 808

n 412 • Inventaproblemi (1) 809

n 413 • Problemi plus (1) 810

n 414 • Lo sviluppo dei solidi 811

n 415 • Poligoni e non poligoni (1) 812

n 416 • Figure concave e convesse (1) 813

n 417 • I poligoni 814

n 418 • La traslazione (1) 815

n 419 • Quale traslazione? 816

n 420 • La simmetria (1) 817

n 421 • La simmetria (2) 818

n 422 • Figure simmetriche 819

n 423 • Assi di simmetria 820

n 424 • Assi di simmetria nei poligoni 821

n 425 • Logica mente (1) 822

Scienze

n 426 • L’ecosistema 823

n 427 • A ognuno il suo 824

n 428 • Il panda 825

n 429 • L’ecosistema bosco 826

n. 430 • Gli abitanti del bosco ...................................................................... 827

n. 431 • L’ecosistema stagno ........................................................................ 828

n. 432 • Gli abitanti dello stagno ................................................................ 829

n. 433 • L’ecosistema mare ............................................................................ 830

n. 434 • Gli abitanti del mare ........................................................................ 831

n 435 • La piramide alimentare 832

n 436 • La catena alimentare 833

n 437 • Verifico le mie conoscenze 834

Tecnologia

n 438 • L’uomo e l’ambiente (1) 835

n 439 • La centrale idroelettrica 836

n 440 • Le industrie 837

n 441 • L’inquinamento 838

aPRIlE • MaGGIO

Tiriamoci in... ballo

Proposte metodologiche Italiano 840

• Ascolto e parlato 843

Ascoltare, comprendere e fornire informazioni 843

Esprimere sentimenti e stati d’animo relativi a vissuti 843

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 843

Ascoltare, comprendere e riferire regole di comportamento 843

Esporre conoscenze in modo completo, chiaro e ordinato 844

• Lettura .......................................................................................................................... 844

Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura .................................................................................................................... 844

Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali ...................... 845

Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 845

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali e le relazioni logiche 847

Leggere testi narrativi e cogliere la struttura: inizio, sviluppo, conclusione 848

Leggere testi narrativi individuando le informazioni principali: i personaggi e le loro caratteristiche fisiche e psicologiche 848

Leggere e individuare alcune caratteristiche della narrazione fantastica: la leggenda 848

Leggere testi informativi per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze 849

Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici: le istruzioni 849

Leggere semplici testi poetici cogliendo il senso e alcune caratteristiche: l’allitterazione 849

• Scrittura 850

Produrre testi descrittivi legati a scopi concreti: i paesaggi 850

Produrre testi per raccontare vissuti personali 850

Produrre testi per raccontare storie fantastiche: la leggenda 850

Produrre testi regolativi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane .............................................................................. 851

Produrre testi espositivi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane .............................................................................. 851

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo .. 851

Sperimentare tecniche di riduzione del testo ................................ 852

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 852

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 852

Riconoscere gli elementi essenziali della frase e riflettere

sulla loro funzione 852

Musica 854

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere provenienza 854

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi 854

Arte e immagine 856

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 856

Individuare in un ’ opera d’arte gli elementi essenziali per comprendere il messaggio dell’autore ........................................ 856

• Esprimersi e comunicare................................................................................ 857

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti 857

Elaborare creativamente produzioni personali 857

• Osservare e leggere le immagini 857

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 857

Educazione fisica 858

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 858

Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive, uditive, tattili e cinestetiche) 858

Adattare le strutture ritmiche ai movimenti del corpo 859

Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo e con piccoli attrezzi 860

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva 861

Migliorare le abilità relative alla comunicazione gestuale 861

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 861

Organizzare e dirigere un piccolo gruppo o un gioco di squadra 861

Sviluppare la capacità di prendere inziative e di elaborare soluzioni di problemi attraverso il gioco di squadra 862

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 862

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria 862

Storia 863

• Organizzazione delle informazioni 863

Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e narrate .......................................................................... 863

• Uso delle fonti ........................................................................................................ 864

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze su momenti del passato 864

• Strumenti concettuali 868

Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della Storia 868

Individuare analogie e differenze fra quadri sociali diversi 869

• Produzione scritta e orale 870

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni e testi scritti 870

Geografia 871

• Paesaggio 871

Individuare gli elementi fisici e antropici

che caratterizzano vari tipi di paesaggio 871

• Regione e sistema territoriale 875

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane 875

Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria regione 875

• Linguaggio della geo-graficità 876

Leggere e interpretare carte geografiche 876

Matematica 877

• Numeri 878

Costruire sequenze numeriche, dato l’operatore ........................ 878

Scoprire l’operatore di una sequenza data ........................................ 879

Riconoscere le frazioni decimali, trasformandole nel corrispondente numero decimale (entro i decimi) .................. 879

Rappresentare graficamente i numeri decimali entro i decimi 880

Confrontare e ordinare i numeri decimali (entro i decimi), utilizzando i simboli >, <, = 881

Risolvere problemi con una domanda e due operazioni 881

Individuare il diagra

Acquisire i concetti di costo unitario e costo totale per la soluzione di problemi 885

• Spazio e figure 886

Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli 886

Comprendere il concetto di perimetro 888

Individuare gli ingrandimenti e i rimpicciolimenti di una figura data 888

• Relazioni, dati e previsioni 890

Riconoscere grandezze omogenee, confrontarle e trovare un campione adeguato per misurarle 890

Conoscere e utilizzare l’unità di misura convenzionale per la lunghezza 892

Conoscere i sottomultipli del metro 892

Conoscere i multipli del metro 894

Passare da una misura espressa in una data unità a un ’altra a essa equivalente 895

Calcolare il perimetro di alcuni poligoni ............................................ 896

Intuire la possibilità del verificarsi o meno di un evento ........ 897

Rappresentare con istogrammi i dati rilevati in semplici

indagini statistiche ................................................................................................ 899

Leggere istogrammi individuando la moda .................................... 901

Conoscere e usare misure convenzionali di valore: l’euro 902

Scienze 904

• Osservare e sperimentare sul campo 904

Osservare e descrivere le piante 904

Osservare e descrivere gli animali 906

• Esplorare e descrivere oggetti e materiali 908

Eseguire trasformazioni in laboratorio 908

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 908

Acquisire le regole per una corretta alimentazione 908

Tecnologia 911

• Vedere e osservare 911

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso disegni

e testi 911

• Intervenire e trasformare 913

Realizzare un prodotto digitale con il programma

PowerPoint 913

Antologia

Un punto artistico 916

Filastrocche sull’alimentazione 917

Filastrocche sugli animali 918

Filastrocche delle discipline 919

L’estate 920

Schede operative Italiano

n 442

• Un punto artistico 921

n 443

• Il sole e l’acqua 922

n 444 • Laika 924

n 445

• Cuccioli nella bufera 926

n. 446

• Vendesi mamma nuova .............................................................. 928

n. 447

• Zorba e la gabbianella .................................................................... 930

n. 448

• Il pescatore di perle .......................................................................... 932

n. 449

• Strumenti musicali ............................................................................ 934

n. 450

• Balliamo! .................................................................................................. 936

n 451

• Le parole adatte 937

n 452

• Pastasciutta 938

n 453

• Il villaggio dell’età della pietra 940

n 454

• Ecco la mia mamma 941

n 455 • Scrivo una leggenda! 942

n 456 • Regole in cucina 943

n 457 • Che parco! 944

n 458 • Poesia in pizza! 945

n 459 • I colori della pelle 946

n 460

n 461

• Quante frasi! 948

• L’ordine delle parole nella frase 949

n 462 • I sintagmi (1) 950

n 463

n 464

n 465

n 466

• Sintagmi in ordine (1) 951

• La frase minima 952

• Soggetto e predicato (1) 953

• Soggetto e predicato (2) 954

n 467 • Il soggetto 955

n 468 • Il soggetto sottinteso 956

n 469 • Il predicato verbale 957

n 470 • Il predicato nominale 958

n 471 • Le espansioni (1) 959

Musica

n 472 • Il tamburo e la chitarra 960

Arte e immagine

n. 473 • Le inquadrature .................................................................................. 961

n. 474 • Opere d’arte............................................................................................ 962

n. 475 • Donne al pozzo .................................................................................. 963

n. 476 • Un punto e basta? .............................................................................. 964

Educazione fisica

n 477 • Ritmo e movimento 965

n 478 • Dirigere un gioco di squadra 966

Storia

n 479 • Ordiniamo le fasi dell’evoluzione 967

n 480 • L’arte nella preistoria 968

n 481 • La religione degli uomini primitivi 969

n 482 • Le glaciazioni 970

n 483 • L’uomo cacciatore e pescatore 971

n 484 • L’uomo agricoltore 972

n 485 • L’uomo allevatore 973

n 486 • La prima grande invenzione 974

n 487 • L’aratro 975

n 488 • La tessitura 976

n 489 • Vero o falso? 977

n 490 • I metalli 978

n 491 • Verifico le mie conoscenze (1) 979

n 492 • Le palafitte 980

n 493 • L’alimentazione nella preistoria 981

n 494 • Gli indios 982

n 495 • Ötzi, un primitivo italiano 983 Geografia

n. 496 • Le parole del fiume .......................................................................... 984

n. 497 • La flora del fiume ................................................................................ 985

n. 498 • La fauna del fiume ............................................................................ 986

n. 499 • Le parole del lago .............................................................................. 987

n. 500 • Il lago (1) .................................................................................................. 988

n 501 • La flora del lago 989

n 502 • La fauna del lago 990

n 503 • Vivere sul lago 991

n 504 • Le parole del mare 992

n 505 • Il mare 993

n 506 • La flora del mare 994

n 507 • La fauna del mare 995

n 508 • Vivere al mare 996

n 509 • La città 997

n 510 • Completa la cartina fisica 998

n 511 • Completa la cartina politica 999

Matematica

n 512 • Le sequenze a colori 1000

n 513 • Le sequenze (2) 1001

n 514 • Scopri il numero 1002

n 515 • Scopri l’operatore 1003

n 516 • Le frazioni decimali 1004

n 517 • Coloriamo le frazioni decimali 1005

n 518 • Decimali: frazioni e numeri 1006

n 519 • Frazioni decimali e numeri decimali 1007

n 520 • I numeri decimali 1008

n 521• I numeri decimali sulla retta numerica 1009

n 522 • Rappresentiamo i numeri decimali (1) 1010

n. 523 • Rappresentiamo i numeri decimali (2) ........................ 1011

n. 524 • Confrontiamo i numeri decimali ...................................... 1012

n. 525 • Ordiniamo i numeri decimali .............................................. 1013

n. 526 • Problemi plus plus (1) ................................................................ 1014

n. 527 • Diagrammi di flusso (1) ............................................................ 1015

n 528 • Dal problema al diagramma (2) 1016

n 529 • Occhio ai prezzi (2) 1017

n 530 • Classifichiamo i poligoni 1018

n. 531

• Triangoli o quadrilateri (1).................................................... 1019

n. 532

• Classificare i triangoli.................................................................... 1020

n. 533

• I quadrilateri........................................................................................ 1021

n. 534

n. 535

n. 536

n. 537

n. 538

n. 539

n. 540

n. 541

n. 542

n. 543

n. 544

n. 545

n. 546

n. 547

n. 548

n. 549

n. 550

n. 551

n. 552

n. 553

n. 554

n. 555

• Il contorno (1).................................................................................. 1022

• Ingrandimenti e rimpicciolimenti...................................... 1023

• Contiamo o misuriamo?.......................................................... 1024

• Le misurazioni.................................................................................. 1025

• Misure non convenzionali...................................................... 1026

• Il metro.................................................................................................... 1027

• Più o meno di un metro?.......................................................... 1028

• I sottomultipli del metro (1).................................................. 1029

• I sottomultipli del metro (2).................................................. 1030

• I sottomultipli del metro (3).................................................. 1031

• I multipli del metro........................................................................ 1032

• Tante misure di lunghezza...................................................... 1033

• Equivalenze con le misure di lunghezza........................ 1034

• Il contorno delle figure................................................................ 1035

• Calcola il perimetro (1)............................................................ 1036

• Calcola il perimetro (3)............................................................ 1037

• Poligoni isoperimetrici................................................................ 1038

• Logiquiz (2)........................................................................................ 1039

• A colpo d’occhio (2).................................................................... 1040

• Analizzo e interpreto (1).......................................................... 1041

• Imparo a usare l’euro (2).......................................................... 1042

• Imparo a usare l’euro (3).......................................................... 1043

Scienze

n. 556

n. 557

n. 558

n. 559

n. 560

n. 561

n. 562

n. 563

n. 564

• Le piante................................................................................................ 1044

• La fotosintesi clorofilliana........................................................ 1045

• Il fiore........................................................................................................ 1046

• Ogni pianta al suo posto............................................................ 1047

• Conosco gli animali (1)............................................................ 1048

• Ogni animale al suo posto........................................................ 1049

• Le api: una società perfetta...................................................... 1050

• La piramide alimentare.............................................................. 1051

• Quando si mangia?........................................................................ 1052

Tecnologia

n. 565

• La tecnologia e l’inquinamento.......................................... 1053

ANNUALE

Piccoli cittadini crescono

Proposte metodologiche

Educazione civica ............................................................................................ 1056

Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé 1057

Conoscere e rispettare alcune fondamentali regole di convivenza........................................................................................................ 1057

Individuare un problema ambientale e proporre soluzioni 1058

Conoscere e ricercare comportamenti ecologici.................... 1059

Conoscere, accettare e rispettare le principali norme che regolano la circolazione nella strada.................................................... 1060

Conoscere e applicare le principali norme di igiene e profilassi delle malattie..............................................................................1064

Conoscere e applicare le regole per una corretta alimentazione........................................................................................................ 1068

Antologia Un fratellino diverso............................................................................................ 1072

Scuola a colori ........................................................................................................ 1074

Schede operative

n. 566 • Collaboriamo!.................................................................................. 1075

n. 567 • Roba da grandi.................................................................................. 1076

n. 568 • Vivere insieme.................................................................................. 1077

n. 569 • Bambini fragilissimi...................................................................... 1078

n. 570 • I comportamenti corretti (1) .............................................. 1079

n. 571 • I segnali stradali................................................................................ 1080

n. 572 • I segnali stradali verticali............................................................ 1081

n. 573 • A caccia di cattivi comportamenti (1)............................ 1082

n. 574 • Il test della salute.............................................................................. 1083

n. 575 • Prevenzione ........................................................................................ 1084

n. 576 • Le funzioni dell’alimentazione.............................................. 1085 n. 577 • Le calorie................................................................................................ 1086 n. 578 • Gli errori nutrizionali (1)..........................................................

Matematica

n. 25 • Le relazioni (2)........................................................................................30

n. 26 • Basi diverse con il B.A.M. (2)......................................................31

n. 27 • Simboli e numeri..................................................................................32

n. 28 • Le numerazioni......................................................................................33

n. 29 • Maggiore o minore di... ....................................................................34

n. 30 • Il centinaio, la decina e l’unità......................................................35

n. 31

• Commutare e associare..................................................................36

n. 32 • Calcoli veloci............................................................................................37

n. 33 • Analizzo il testo dei problemi (2)............................................38

n. 34 • Gioco con i problemi (3)..............................................................39

n. 35 • Tanti problemi per capire l’addizione (3)........................40

n. 36 • Tanti problemi per capire la sottrazione (3)..................41 Scienze

n. 37 • Definisco esattamente......................................................................42

n. 38 • Cambiamenti di stato........................................................................ 43

DIcEMBRE • GENNaIO Italiano

n. 39 • Il tempo libero..........................................................................................46

n. 40 • La signorina Dolcemiele................................................................47

n. 41 • Analisi dei nomi (2)............................................................................48

n. 42 • I sinonimi.................................................................................................... 49

n. 43 • Gli omonimi..............................................................................................50

n. 44 • I contrari......................................................................................................51

Arte e immagine

n. 45 • Emozioni a fumetti.............................................................................. 052

n. 46 • I simboli dei fumetti............................................................................ 053

n. 47

• Nuvolette.................................................................................................... 054

n. 48 • Stelle a colori............................................................................................ 055

n. 49 • Disegno il sole.......................................................................................... 056 Educazione fisica

n. 50 • Posizione corretta o scorretta?.................................................... 057 Storia

n. 51 • Che cosa conosco del mito?........................................................ 058

n. 52 • La deriva dei continenti.................................................................... 059

n. 53 • Il tirannosauro.......................................................................................... 060

n. 54 • Lo stegosauro.......................................................................................... 061

n. 55 • Lo pterosauro.......................................................................................... 062

n. 56 • Il plesiosauro............................................................................................ 063

n. 57 • L’iguanodonte........................................................................................ 064 Geografia

n. 58 • L’orientamento spaziale della mia cucina.......................... 065

n. 59 • Mi oriento guardando le carte.................................................... 066

n. 60 • Riconosco altri simboli?.................................................................. 067

Matematica

n. 61 • “e”, “non” nelle operazioni di intersezione........................ 068

n. 62 • Le tabelline................................................................................................ 069

n. 63 • Moltiplicazioni con gli schieramenti (2)............................ 070

n. 64 • Le moltiplicazioni in riga................................................................ 071

n. 65 • Problemi incompleti (2)................................................................ 072

n. 66 • Problemi incompleti (4)................................................................ 073

n. 67 • Problemi monelli (2)........................................................................ 074

n. 68 • Tanti problemi per capire la moltiplicazione (2) 075

n. 69 • Tanti problemi per capire la divisione (2) 076

n. 70 • Il piano cartesiano 077

n. 71 • Direzione e verso (2) 078

n. 72 • Angoli retti, acuti, ottusi 079

n. 73 • Rette incidenti, parallele e perpendicolari.......................... 080

n. 74 • Scopriamo tante rette........................................................................ 081 Scienze

n. 75 • Le prime forme di vita........................................................................ 082

n. 76 • Produrre l’humus.................................................................................. 083

n. 77 • Un amico del terreno: il lombrico.......................................... 084

fEBBraIO • MaRzO

Italiano

n. 78 • Teatro a scuola........................................................................................ 086

n. 79 • Il libro di storie........................................................................................ 088

n. 80 • Se mi arrabbio... 089

n. 81 • Pezzi di... fiabe.......................................................................................... 090

n. 82 • Verbi sinonimi........................................................................................ 091

n. 83 • Verbi contrari.......................................................................................... 092

n. 84 • Il tempo passato prossimo............................................................ 093