Guida didattica per la scuola primaria

Italiano

Matematica

Geografia

Scienze

Tecnologia

Arte e immagine

Musica

Educazione fisica

Educazione civica

ibiscus it edizioni

Italiano

Matematica

Geografia

Scienze

Tecnologia

Arte e immagine

Musica

Educazione fisica

Educazione civica

ibiscus it edizioni

Indicazioni metodologiche Traguardi per lo sviluppo delle competenze

SETTEMBRE

Benvenuti in quarta

Proposte metodologiche

Italiano

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 112

Leggere testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale 113

Scrivere testi descrittivi chiari e coerenti 114

Scrivere testi chiari e coerenti per raccontare vissuti e storie 115

Scrivere testi espositivi 115

Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche 115

Riflettere sulle parole: riconoscere le principali parti del discorso 116

Osservare, esplorare, descrivere e leggere fumetti 116

Storia

Conoscere le fonti della Storia 117

Conoscere il lavoro dello storico 117

Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie

della Storia 118

Conoscere le parole della Storia 118

Conoscere e confrontare sistemi di datazione 119

Conoscere la storia dell’evoluzione dell’uomo 120

Geografia

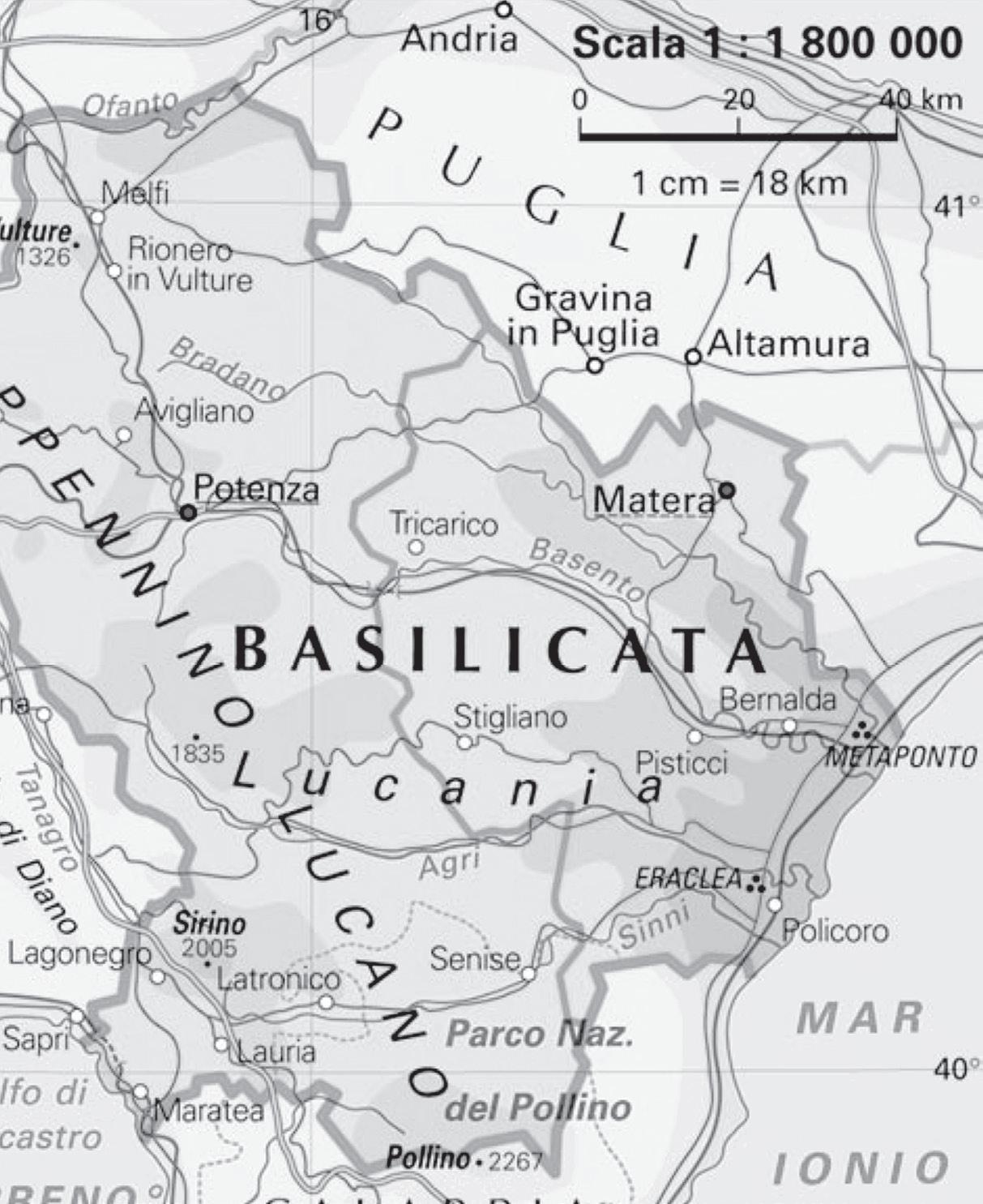

Conoscere il lavoro del geografo 121

Conoscere e confrontare gli strumenti del geografo 121

Conoscere il ruolo degli specialisti delle scienze ausiliarie

della Geografia 122

Leggere ed eseguire riduzioni in scala 122

Conoscere e descrivere diversi tipi di carte 123

Interpretare e realizzare legende di carte

Leggere e rappresentare dati statistici

Matematica

Classificare in base a due attributi dati utilizzando i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero

Leggere e scrivere i numeri naturali in base 10 entro il 1000

124

124

125

127

Scomporre e comporre i numeri naturali in migliaia, centinaia, decine e unità 127

Ordinare e confrontare i numeri naturali entro il 1000 utilizzando i simboli >, <, =

Eseguire le quattro operazioni in riga

127

128

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con due cambi 128

Eseguire in colonna moltiplicazioni con e senza cambio e con il moltiplicatore di una e di due cifre 129

Eseguire divisioni in colonna con il divisore di una cifra

senza e con il cambio, con e senza resto 129

Risolvere situazioni problematiche con l’uso delle quattro operazioni 129

Riconoscere e rappresentare linee rette, semirette e segmenti

Classificare e rappresentare gli angoli in

denominare e rappresentare figure

16 Dal diagramma di Carroll al diagramma ad albero

e scrivere i numeri entro il

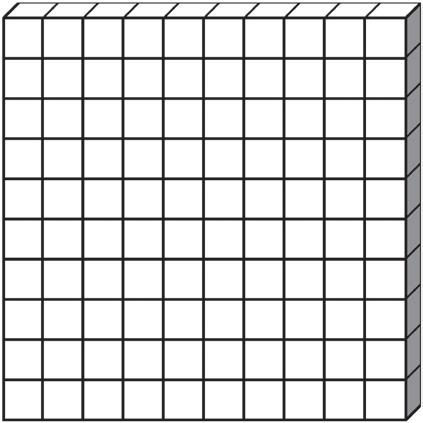

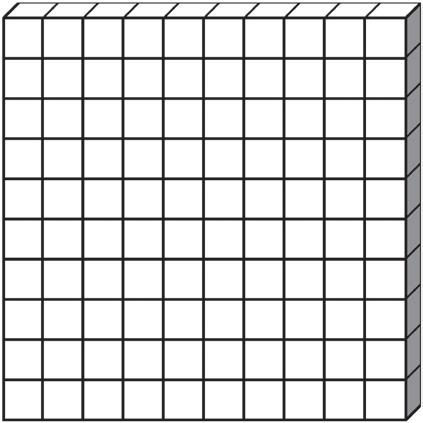

n. 19 Dal B.A.M. all’abaco 157

n. 20 Numeri in tabella e sull’abaco 158

n. 21 So ordinare e confrontare i numeri 159

n. 22 Operazioni in riga 160

n. 23 Proviamo a eseguire addizioni e sottrazioni in colonna 161

n. 24 Ripassiamo un po’ le tabelline 162

n. 25 Ripetiamo le divisioni in colonna 163

n. 26 Quale operazione? (1) 164

n. 27 Mettiamoci alla prova con rette, semirette, segmenti e angoli 165

n. 28 Le figure geometriche 166

Scienze

n. 29 Tante scienze naturali 167

n. 30 Osservo io… 168

n. 31 Osservo e rispondo 169

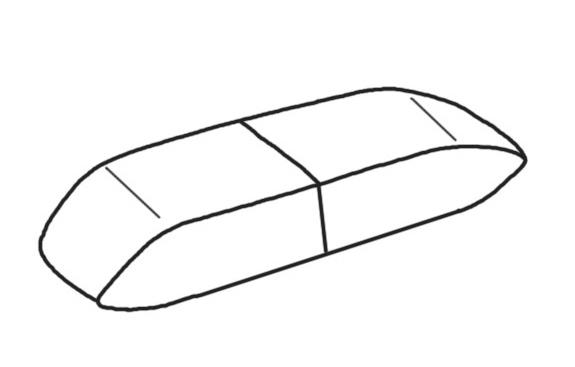

n. 32 Gli strumenti per misurare 170

Comunicativa… mente

Proposte metodologiche Italiano

• Ascolto e parlato 172

Ascoltare e comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi orali 172

Ascoltare, comprendere e ricordare le informazioni di un’esposizione 172

Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 173

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 173

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 174

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 175

• Lettura 175

Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità 175

Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi descrittivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche 176

Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche: il diario 176

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 177

Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali: tempo, luogo e personaggi 178

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la favola 179

Leggere testi teatrali, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 179

Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni per realizzare un manufatto 180

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 181

Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: gli schemi delle rime 182

• Scrittura 183

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 183

Scrivere testi per esprimere emozioni: il diario 183

Scrivere testi per raccontare storie: discorso diretto e indiretto 184

Scrivere testi per raccontare storie fantastiche partendo da immagini 185

Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la favola 186

Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: la ricetta di cucina 186

Realizzare testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio 187

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo: lo slogan 188

Sperimentare tecniche per riassumere testi 189

Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato: la trasformazione del testo teatrale in testo narrativo 190

Sperimentare tecniche per parafrasare testi: la parafrasi del testo poetico 190

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 192

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 192

Utilizzare adeguatamente il dizionario 192

Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura 193

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: gli iperonimi 193

Riconoscere e rispettare le funzioni sintattiche ed espressive dei principali segni interpuntivi 193

Riconoscere e utilizzare adeguatamente le tecniche del discorso diretto e indiretto 194

Storia

• Uso delle fonti 196

Ricavare informazioni dallo Stendardo di Ur 196

Ricavare informazioni dalla Stele di Hammurabi 196

Ricavare informazioni dalla Stele di Naram-Sin 196

• Organizzazione delle informazioni 197

Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione agricola 197

Comprendere le cause e gli effetti della rivoluzione urbana 197

• Comprendere la struttura di un quadro storico di civiltà 197

Collocare nel tempo e nello spazio le antiche civiltà 198

Comprendere l’importanza del fiume per lo sviluppo delle antiche civiltà 198

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà mesopotamica 198

Collocare sulla linea del tempo i diversi popoli dell’antica Mesopotamia 199

• Strumenti concettuali 199

Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Sumeri 199

Conoscere le principali opere idrauliche realizzate dai Sumeri 200

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Sumeri 200

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Sumeri 200

Conoscere e analizzare la religione dei Sumeri 200

Conoscere le principali divinità dei Sumeri 201

Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso i Sumeri 201

Conoscere le principali attività economiche dei Sumeri 201

Conoscere le principali invenzioni dei Sumeri 201

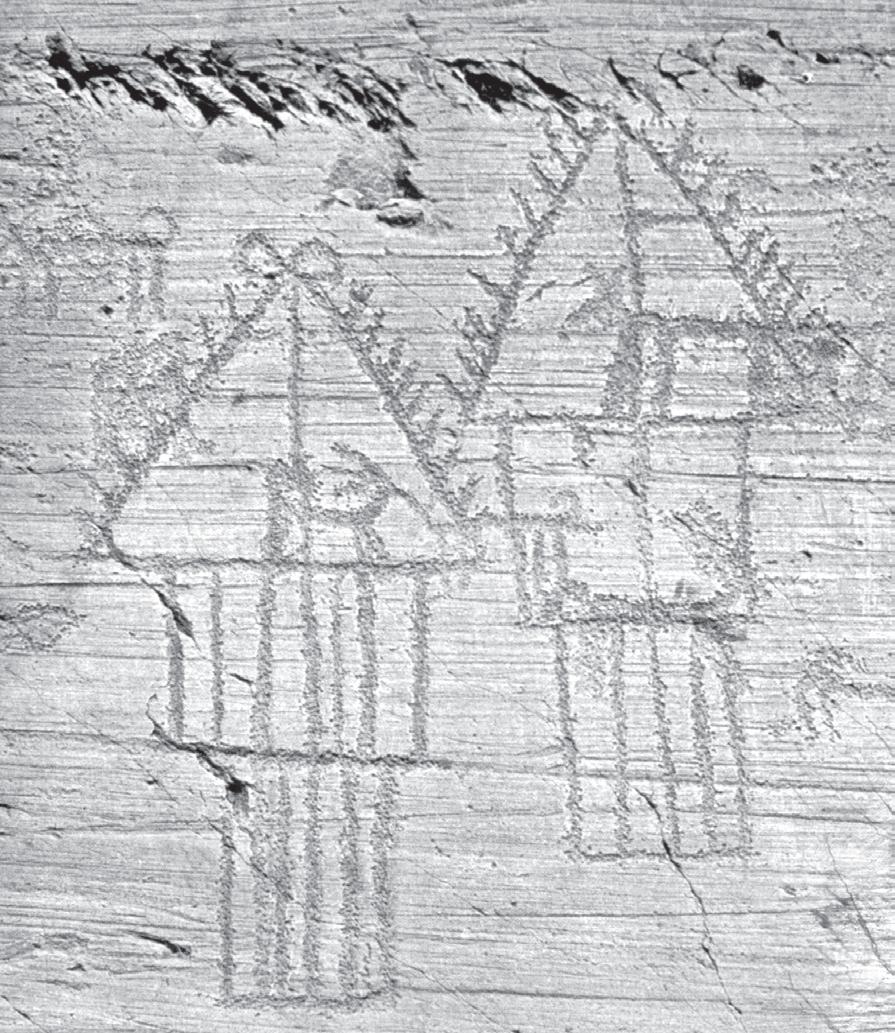

Conoscere il sistema di scrittura dei Sumeri 201

Conoscere aspetti della vita quotidiana dei Sumeri 202

Conoscere la civiltà degli Accadi 202

Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà dei Babilonesi 202

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale dei Babilonesi 202

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Babilonesi 203

Conoscere le principali opere architettoniche dei Babilonesi 203

Conoscere il Codice di Hammurabi 203

Conoscere la civiltà degli Hittiti 203

Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Assiri 204

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica e sociale degli Assiri 204

• Produzione scritta e orale 204

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà mesopotamica del passato con quella attuale 204

Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 204

Geografia

• Orientamento 205

Conoscere il Sistema Solare 205

Conoscere il pianeta Terra 205

Orientarsi sul mappamondo utilizzando i punti cardinali 205

Orientarsi attraverso le coordinate geografiche 206

Conoscere cause ed effetti del moto di rotazione della Terra 207

Conoscere cause ed effetti del moto di rivoluzione della Terra 207

• Linguaggio della geo-graficità 208

Leggere e interpretare il planisfero 208

Localizzare la posizione di luoghi sul planisfero 208

Leggere e interpretare planisferi tematici 208

Leggere e interpretare areogrammi e istogrammi 208

• Paesaggio 209

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi mondiali 209

Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei 209

• Regione e sistema territoriale 209

Conoscere il concetto di clima, i suoi elementi e i suoi fattori 209

Conoscere e descrivere le fasce climatiche mondiali 210

Conoscere e descrivere le aree climatiche europee 210

Conoscere e descrivere le regioni climatiche italiane 210

Matematica

• Relazioni, dati e previsioni 211

Usare correttamente i quantificatori: tutti, alcuni, ognuno, nessuno, almeno uno 211

Attribuire valore di verità a enunciati logici 211

Stabilire il valore di verità della proposizione composta dalla “o” intesa come “disgiunzione inclusiva” 212

Classificare in base a tre attributi dati organizzando i diagrammi di Venn, Carroll e ad albero 214

• Numeri 217

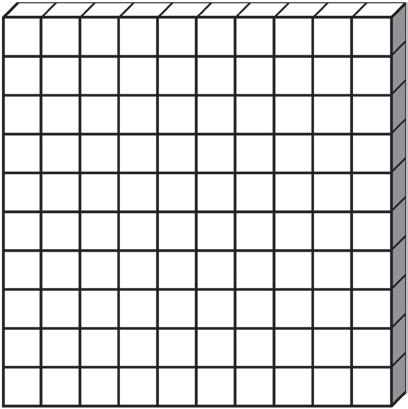

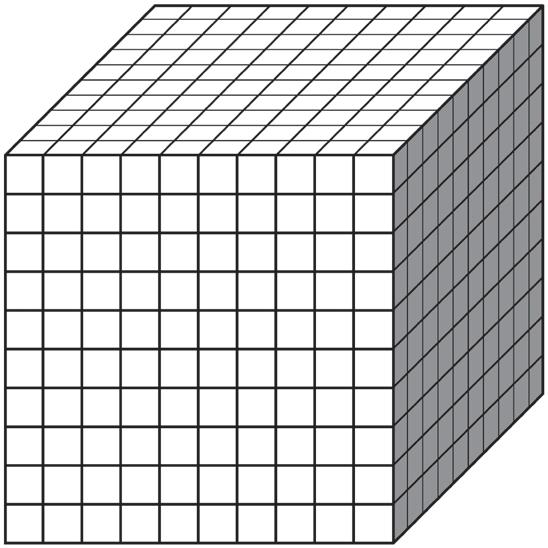

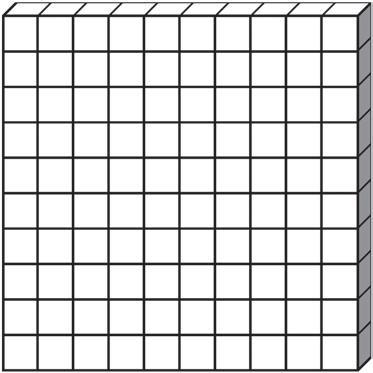

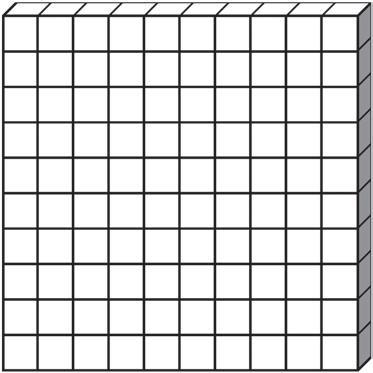

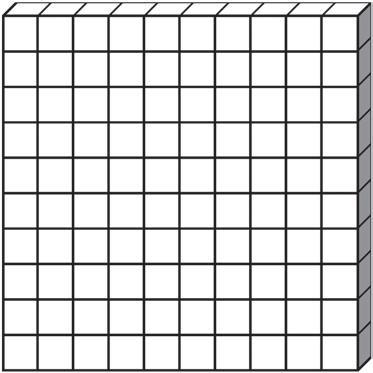

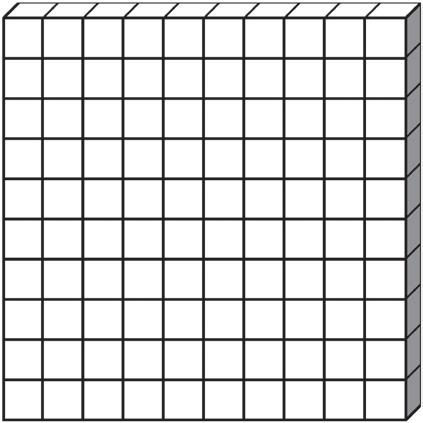

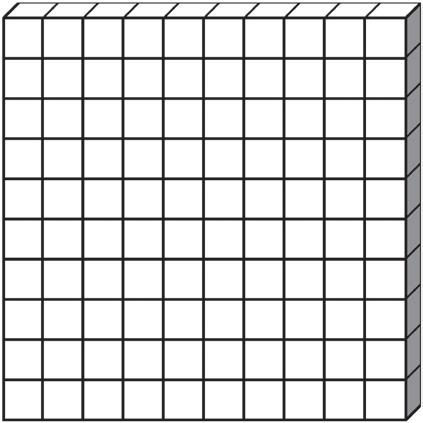

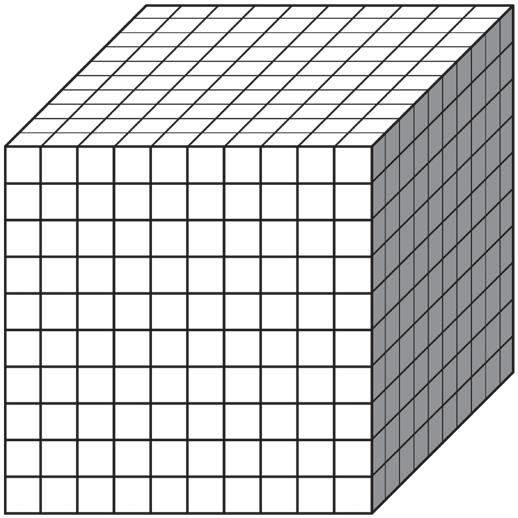

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri in base dieci oltre il 1000 217

Scomporre e comporre i numeri in unità, decine e centinaia semplici e in unità, decine e centinaia di migliaia 218

Confrontare e ordinare i numeri in base dieci oltre il 1000 218

Conoscere i numeri romani 219

Effettuare cambi tra migliaia, centinaia, decine e unità 219

Riconoscere e applicare le proprietà dell’addizione e della sottrazione per semplificare il calcolo 220

Eseguire calcoli mentali di addizione e sottrazione 222

Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri naturali 223

Applicare le proprietà commutativa e associativa della moltiplicazione 226

Applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all’addizione e alla sottrazione 227

Eseguire calcoli mentali di moltiplicazione 228

Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 229

Individuare i multipli di un numero 231

Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre 231

Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema 234

Risolvere problemi con una domanda e un’operazione per comprendere il significato delle quattro operazioni 235

Risolvere problemi con due domande e due operazioni 235

• Spazio e figure

Utilizzare il piano cartesiano per individuare punti dati

Rafforzare i concetti di linea retta, semiretta e segmento

Conoscere la definizione di angolo

Misurare e disegnare gli angoli

Classificare gli angoli in base all’ampiezza

Riconoscere angoli concavi e convessi

Rafforzare i concetti di incidenza, perpendicolarità e parallelismo

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni

Individuare le proprietà della materia

Osservare gli stati di aggregazione della materia

Individuare il concetto di calore

Conoscere i modi di trasmissione del calore

Conoscere la dilatazione termica della materia

Osservare i passaggi di stato della materia

Individuare le proprietà dell’aria

Individuare le proprietà dell’acqua

• Osservare e sperimentare sul campo

Osservare e classificare la materia in organica e inorganica

Osservare e sperimentare fenomeni collegati al calore e alla temperatura

Osservare e sperimentare passaggi di stato della materia

Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’aria

Osservare e sperimentare fenomeni collegati all’acqua

• L’uomo, i viventi e l’ambiente

Comprendere l’importanza dell’aria nella vita dell’uomo

Comprendere l’importanza dell’acqua nella vita dell’uomo

Musica

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario

genere e provenienza

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare

Elaborare creativamente produzioni personali

Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini

236

236

237

237

238

238

238

240

241

241

242

242

242

243

243

244

244

245

245

245

245

245

245

246

246

246

247

249

249

249

249

• Osservare e leggere le immagini 250

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 250

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 250

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 251

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 251

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 251

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 253

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: lanciare e afferrare 253

Percepire la frequenza cardiaca 255

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 255

Esprimersi e comunicare con il corpo 255

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 256

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della pallavolo 256

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 257

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 257

Tecnologia

• Vedere e osservare 258

Riconoscere le caratteristiche e le funzioni degli strumenti di misurazione degli elementi del clima 258

Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di Word 258

• Prevedere e immaginare 259

Pianificare la fabbricazione di un anemometro 259

Pianificare la fabbricazione di un pluviometro 259

• Intervenire e trasformare 259

Realizzare una tabella in cartoncino 259

Antologia

Bentornato autunno! 262

Pubbli, pubbli, pubblicità 265

Rime per tutti i gusti 266

Brani da ascoltare 267

Schede operative

Italiano

n. 33 Ascolto perché… 268

n. 34 La mia opinione sulla pubblicità 269

n. 35 Il gelato 270

n. 36 Diario di bordo 272

n. 37 Primitivi! 274

n. 38 Teatro in classe (1) 276

n. 39 Fossili… freschi 278

n. 40 La pubblicità 280

n. 41 Nocciola 282

n. 42 Un gattino da adottare 284

n. 43 Diario di classe 285

n. 44 Le parole dei personaggi (1) 286

n. 45 Il torrone con le nocciole 287

n. 46 Una classe speciale!

n. 47 Invento slogan

n. 48 Trasformo… la nocciola

n. 49 Il dizionario (1)

n. 50 Il dizionario (2)

n. 51 L’ordine alfabetico

n. 52 Ripeto i suoni c – g

n. 53 Ripeto cu, qu, cqu

n. 54 Ripeto h

n. 55 Ripeto le doppie… in un antico villaggio

n. 56 Ripeto gli, gl, li

n. 57 Ripeto gn e ni

n. 58 Ripeto sci, sce e scie

n. 59 Ripeto le sillabe

n. 60 Ripeto l’accento

n. 61 Ripeto e - è

n. 62 Ripeto l’apostrofo 304

n. 63 Mini riassunti 305

n. 64 Il punto fermo e la virgola

n. 65 I due punti

n. 66 Ripeto la punteggiatura 308

n. 67 Discorso diretto e indiretto (1) 309

Storia

n. 68 Lo Stendardo di Ur

n. 69 La Stele di Hammurabi

n. 70 la Stele di Naram-Sin

n. 71 Il quadro di civiltà 313

n. 72 Le civiltà fluviali nello spazio 314

n. 73 Le opere idrauliche dei Sumeri 315

n. 74 La società sumera 316

n. 75 La “Torre Tempio” di Ur 317

n. 76 I Sumeri: esperti agricoltori

n. 77 I Sumeri: celebri inventori 319

n. 78 La storia della tavoletta d’argilla

n. 79 La scrittura cuneiforme

n. 80 A casa dei Sumeri

n. 81 La maestosità di Babilonia 323

n. 82 L’esercito assiro

n. 83 Gioca con la Mesopotamia

Geografia

n. 84 Il sistema solare 326

n. 85 Pianeti in tabella

n. 86 Il pianeta Terra

n. 87 I paralleli e i meridiani

329

n. 88 Il reticolato geografico 330

n. 89 Il moto di rotazione della Terra 331

n. 90 I fusi orari 332

n. 91 Il moto di rivoluzione della Terra 333

n. 92 Le stagioni 334

n. 93 Alla lettura del planisfero 335

n. 94 Quale continente è più esteso? 336

n. 95 Clima e temperatura 337

n. 96 Gli elementi del clima 338

n. 97 Il clima nel mondo 339

n. 98 Il clima in Italia 340

Matematica

n. 99 I quantificatori

341

n. 100 Gli enunciati logici 342

n. 101 La tabella della verità 343

n. 102 Classificazioni più difficili 344

n. 103 Classifico con il diagramma di Carroll 345

n. 104 Leggo e scrivo i numeri grandi 346

n. 105 Gioco con i simboli e con le cifre 347

n. 106 Ogni cifra ha il suo valore 348

n. 107 Scomposizioni particolari

n. 108 Metto in ordine i numeri grandi

349

350

n. 109 Confronto i numeri grandi 351

n. 110 Gioco con i numeri

352

n. 111 Quiz sui numeri 353

n. 112 I numeri romani (1) 354

n. 113 I numeri romani (2) 355

n. 114 Leggiamo i numeri romani 356

n. 115 I cambi 357

n. 116 L’addizione e le sue proprietà (1)

n. 117 L’addizione e le sue proprietà (2)

n. 118 L’addizione e le sue proprietà (3)

n. 119 La sottrazione e le sue proprietà

n. 120 Calcolo a mente

n. 121 Calcolo velocemente (1)

n. 122 Calcolo velocemente (2)

n. 123 Addizioni in colonna

n. 124 Sottrazioni in colonna

n. 125 La moltiplicazione e le sue proprietà (1)

n. 126 La moltiplicazione e le sue proprietà (2)

n. 127 La moltiplicazione per 10, per 100, per 1000 (1)

n. 128 I multipli

n. 129 Multipli di 2 e di 4

n. 130 Scopriamo i multipli in comune (1)

n. 131 I multipli di...

n. 132 Moltiplicazioni in colonna

n. 133 Problemi ingannevoli (1)

n. 134 Pronta… mente (1)

n. 135 Pronta… mente (2)

n. 136 Le coppie giuste (1)

n. 137 A caccia di punti!

n. 138 Ripasso le linee

n. 139 L’angolo

n. 140 Definizione di angolo

n. 141 Misuro e disegno gli angoli

n. 142 Il goniometro

n. 143 Uso il goniometro

n. 144 Misuro e confronto gli angoli

n. 145 Classifico gli angoli

n. 146 Angoli diversi

n. 147 Angoli concavi e angoli convessi

n. 148 Rette incidenti, perpendicolari e parallele 390

Scienze

n. 149 La materia e le sue proprietà 391

n. 150 La materia sulla Terra e sulla Luna 392

n. 151 Come si trasmette il calore? 393

n. 152 La dilatazione termica 394

n. 153 Che passaggio di stato è? 395

n. 154 Galleggia? 396

n. 155 Organica o inorganica? 397

n. 156 Conduttori o isolanti? 398

n. 157 Chi è più caldo? 399

n. 158 Sperimenta… la dilatazione termica! 400

n. 159 Sperimenta… l’evaporazione! 401

n. 160 Sperimenta… il peso dell’aria! 402

n. 161 Sperimenta… l’acqua nel freezer! 403

n. 162 L’inquinamento atmosferico 404

n. 163 L’acqua nelle nostre case 405

Musica

n. 164 L’intensità dei suoni 406

n. 165 La frase musicale 407

Arte e immagine

n. 166 Coloro la poesia: la pioggia 408

n. 167 Lo studio televisivo 409

Educazione fisica

n. 168 Lancio e afferro 410

n. 169 Mimo e imito 411

n. 170 Fair play 412

Tecnologia

n. 171 Come misuriamo 413

n. 172 Costruisci un pluviometro 414

In giro per le… civiltà

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato

416

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 416

Ascoltare, comprendere e riferire consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività

Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti

416

416

Formulare domande e fornire risposte precise e pertinenti durante e dopo l’ascolto 417

Raccontare esperienze personali o storie inventate, organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 417

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 417

• Lettura

417

Leggere a voce alta, in modo chiaro e con rapidità 417

Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi: la descrizione a scopo informativo 418

Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi espressivo-emotivi, individuando lo scopo, la struttura e le caratteristiche: la lettera personale 418

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 419

Leggere e usare strategie per analizzare il contenuto di testi narrativi, individuando gli elementi principali: tempo, luogo, personaggi e loro caratteristiche 419

Leggere e individuare le sequenze in testi narrativi 420

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la fiaba 421

Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni per inviare una e-mail 422

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo: la lettera formale 422

Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: versi e strofe 424

• Scrittura 425

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti: i paesaggi 425

Scrivere testi per esprimere emozioni: la lettera personale 425

Scrivere testi per raccontare vissuti 425

Scrivere testi per raccontare storie 426

Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la fiaba 427

Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le istruzioni per realizzare un manufatto 428

Scrivere lettere adeguando le forme espressive ai destinatari e alle situazioni: la lettera formale 429

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo

430

Sperimentare tecniche per riassumere testi 430

Sperimentare tecniche per parafrasare testi 430

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 431

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 431

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 431

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: sinonimi, omonimi e contrari 432

Riconoscere i nomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 433

Riconoscere gli articoli, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 434

Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 435

Storia

• Uso delle fonti 438

Ricavare informazioni dall’Inno al Nilo 438

Ricavare informazioni dalla Paletta di Narmer 438

Ricavare informazioni dal Papiro di Hunefer 438

Ricavare informazioni da immagini del tesoro del faraone Tutankhamon 439

Ricavare informazioni dalla Stele di Rosetta 439

• Organizzazione delle informazioni 439

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà egizia 440

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà indiana 440

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cinese 440

• Strumenti concettuali 440

Conoscere la nascita della civiltà degli Egizi 440

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Egizi 441

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Egizi 441

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Egizi 442

Conoscere e analizzare la religione degli Egizi 442

Conoscere le principali divinità degli Egizi 443

Conoscere le principali attività economiche degli Egizi 443

Conoscere il sistema di scrittura degli Egizi 443

Conoscere aspetti della vita quotidiana degli Egizi 444

Conoscere la civiltà indiana 444

Conoscere la civiltà cinese 444

• Produzione scritta e orale 445

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà egizia del passato con quella attuale 445

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà indiana del passato con quella attuale 445

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cinese del passato con quella attuale 445

Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà fluviali 445

Geografia

• Orientamento 446

Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia utilizzando i punti cardinali 446

Leggere immagini satellitari dell’Italia 446

• Linguaggio della geo-graficità 446

Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi idrografici 446

Sapere leggere e rappresentare le profondità dei mari italiani 446

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali mari 447

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali fiumi 447

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali laghi 447

Realizzare carte geografiche evidenziando elementi idrografici 448

Leggere e interpretare aerogrammi e istogrammi sul sistema idrografico italiano 448

• Paesaggio 448

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio marino 448

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio fluviale 449

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio

lacustre 450

Conoscere le caratteristiche fisiche dell’Italia 450

Conoscere e descrivere i paesaggi marini dell’Italia 451

Conoscere e descrivere i paesaggi fluviali dell’Italia 452

Conoscere e descrivere i paesaggi lacustri dell’Italia 453

• Regione e sistema territoriale 453

Conoscere le principali attività umane collegate al mare 453

Conoscere le principali attività umane collegate al fiume 453

Conoscere le principali attività umane collegate al lago 453

Matematica

• Relazioni, dati e previsioni

454

Stabilire relazioni di equivalenza in un insieme 454

Stabilire relazioni d’ordine tra due o più elementi 454

Rappresentare e leggere istogrammi e ideogrammi 455 Individuare la moda 458 • Numeri 458

Conoscere e applicare la proprietà invariantiva della divisione 458

Eseguire calcoli mentali di divisione 459

Eseguire divisioni con i numeri naturali per 10, per 100, per 1000 460

Individuare i divisori di un numero 460

Riconoscere i numeri primi entro i primi cento numeri naturali 461

Eseguire in colonna divisioni con il divisore di una cifra 463

Eseguire in colonna divisioni con il divisore di due cifre 463

Eseguire le prove delle quattro operazioni 465

Comprendere il concetto di frazione 465

Individuare l’unità frazionaria di un intero 467

Individuare la frazione complementare di una frazione data 467

Individuare i dati mancanti, i dati superflui e quelli nascosti per la risoluzione di un problema 468

Risolvere problemi con una domanda nascosta 468

Risolvere problemi con una domanda e due operazioni 470

• Spazio e figure 471

Distinguere poligoni e non poligoni 471

Individuare vertici, lati e angoli di un poligono 472

Riconoscere i poligoni convessi e concavi 472

Riconoscere un poligono equilatero, equiangolo e regolare 473

Individuare il numero delle diagonali di un poligono 473

Classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e degli angoli 474

Classificare i triangoli rispetto ai lati 474

Classificare i triangoli rispetto agli angoli 474

Individuare la base e l’altezza di un triangolo 476

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni 478

Individuare le proprietà di diversi tipi di terreno 478

• Osservare e sperimentare sul campo 478

Conoscere l’origine del suolo 478

Conoscere la struttura e la composizione del suolo 478

Osservare la vita nel suolo 479

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 479

Classificare i viventi e i non viventi 479

Conoscere il ciclo vitale 480

Elaborare i primi elementi di classificazione dei viventi 480

Osservare e descrivere le parti della pianta 481

Elaborare i primi elementi di classificazione delle piante 482

Descrivere la struttura e la funzione della radice 482

Descrivere la struttura e la funzione del fusto 483

Descrivere la struttura e la funzione della foglia 483

Descrivere la struttura e la funzione del fiore 484

Descrivere la struttura e la funzione del frutto 485

Musica

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 487

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 487

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 489

Elaborare creativamente produzioni personali 489

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 489

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 489

• Osservare e leggere le immagini 490

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 490

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 491

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 491

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 491

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 491

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 492

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 493

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: strisciare e rotolare 493

Prendere coscienza dei diversi gradi di tono muscolare e rilassamento 493

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 494

Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione 494

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 496

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici della palla tamburello 496

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 496

Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute 496

Tecnologia

• Vedere e osservare 497

Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei satelliti artificiali 497

Riconoscere le funzioni principali di SmartArt 497

• Prevedere e immaginare 498

Pianificare la costruzione di un istogramma con Word 498

• Intervenire e trasformare 498

Realizzare interventi di decorazione del corredo scolastico 498

Antologia

Bentornato inverno! 500

Natale in… poesia 503

La poesia nelle discipline 505

Brani da ascoltare

507

Arte e Storia 509

Schede operative

Italiano

n. 173 La maledizione di Tutankhamon 510

n. 174 Domanda e risposta 511

n. 175 La tavola di Natale 512

n. 176 il re scorpione (1) 514

n. 177 Il Faraone e l’oboe (1) 516

n. 178 Inviare una e-mail 518

n. 179 La lettera formale 520

n. 180 Vilasdrogga del ravvreddore 522

n. 181 Descrivo il Nilo 524

n. 182 Una strana conversazione 525

n. 183 Invento una fiaba 526

n. 184 Il portacandele 528

n. 185 Scrivo una lettera formale 529

n. 186 La filastrocca malata 530

n. 187 il Faraone e l’oboe (2) 531

n. 188 Le regole per mangiare sano (1) 532

n. 189 I nomi 533

n. 190 Il genere dei nomi (1) 534

n. 191 Il numero dei nomi (1) 535

n. 192 Gli articoli (1) 536

n. 193 Gli aggettivi qualificativi (1) 537

n. 194 I gradi dell’aggettivo qualificativo (1) 538

n. 195 Il superlativo assoluto e relativo 539

n. 196 Gli aggettivi possessivi 540

n. 197 Gli aggettivi dimostrativi 541

n. 198 Gli aggettivi indefiniti 542

n. 199 Gli aggettivi numerali 543

n. 200 Gli aggettivi interrogativi ed esclamativi (1) 544

n. 201 Analisi degli aggettivi (1) 545

Storia

n. 202 Il “Libro dei morti” di Hunefer 546

n. 203 Il tesoro di Tutankhamon 547

n. 204 Le stagioni “agricole” 548

n. 205 Il Re con le due corone 549

n. 206 Ramses II il condottiero 550

n. 207 Il faraone e i simboli del suo potere 551

n. 208 Chi è? 552

n. 209 Gli animali sacri 553

n. 210 Da Gizah… alla Valle dei Re 554

n. 211 Le divinità egizie 555

n. 212 L’economia degli Egizi 556

n. 213 Adesso scrivo io… 557

n. 214 Il papiro: dalla pianta al rotolo 558

n. 215 A scuola con gli Egizi 559

n. 216 Cerco le parole 560

Geografia

n. 217 Dove si trova? 561

n. 218 Mari, fiumi e laghi d’Italia 562

n. 219 I mari d’Italia 563

n. 220 I fiumi d’Italia 564

n. 221 I laghi d’Italia 565

n. 222 I fiumi in grafico 566

n. 223 I laghi in grafico 567

n. 224 Il paesaggio marino 568

n. 225 Il paesaggio fluviale 569

n. 226 Il paesaggio lacustre 570

n. 227 Un mare, tanti mari 571

n. 228 Il bacino idrografico del Po 572

n. 229 Il mare e il turismo balneare 573

n. 230 Il fiume e l’uomo 574

n. 231 Il lago e l’uomo 575

Matematica

n. 232 Le relazioni (1) 576

n. 233 Gli istogrammi 577

n. 234 Gli ideogrammi 578

n. 235 La moda (1) 579

n. 236 So individuare la moda (1) 580

n. 237 La divisione e la sua proprietà 581

n. 238 Divido a mente 582

n. 239 Le divisioni per 10, 100, 1000 583

n. 240 I divisori 584

n. 241 Scopriamo i divisori di… 585

n. 242 I numeri primi 586

n. 243 Il crivello di Eratostene 587

n. 244 Divisioni facili 588

n. 245 Divisioni difficili 589

n. 246 Mi metto alla prova 590

n. 247 Interi frazionati e non 591

n. 248 Sono parti uguali? 592

n. 249 Conto le parti colorate 593

n. 250 Unità frazionarie (1) 594

n. 251 Completo l’intero 595

n. 252 Dati sotto osservazione (1) 596

n. 253 Dati sotto osservazione (2) 597

n. 254 La domanda giusta (1) 598

n. 255 Sono veloce e riflessivo (1) 599

n. 256 Sono veloce e riflessivo (2) 600

n. 257 Poligoni e non poligoni 601

n. 258 Gli elementi di un poligono 602

n. 259 Vertici, lati e angoli 603

n. 260 Poligoni convessi e concavi (1) 604

n. 261 Poligoni equilateri 605

n. 262 Poligoni equiangoli 606

n. 263 Poligoni regolari 607

n. 264 Le diagonali di un poligono 608

n. 265 Classifico i poligoni 609

n. 266 I triangoli rispetto ai lati 610

n. 267 I triangoli rispetto agli angoli (1) 611

n. 268 I triangoli rispetto agli angoli (2) 612

n. 269 Basi e altezze dei triangoli (1) 613

n. 270 Basi e altezze dei triangoli (2) 614

n. 271 Basi e altezze dei triangoli (3) 615

Scienze

n. 272 Come nasce il suolo? 616

n. 273 Il suolo è vivo 617

n. 274 I cinque regni 618

n. 275 Tante radici 619

n. 276 Il fusto: la sua struttura 620

n. 277 Tanti fusti 621

n. 278 La foglia: la sua struttura 622

n. 279 Tante foglie 623

n. 280 Il fiore: la sua struttura 624

n. 281 Il fiore e la sua riproduzione 625

n. 282 L’impollinazione 626

n. 283 La fecondazione 627

n. 284 Il frutto: la sua struttura 628

n. 285 La disseminazione 629

n. 286 La germinazione 630

Musica

n. 287 I timbri strumentali 631

n. 288 L’armonia e il colore della musica 632

Arte e immagine

n. 289 Parole mascherate da... Egizi 633

n. 290 L’inverno 634

Educazione fisica

n. 291 Mi muovo come più mi piace! 635

n. 292 Mi rilasso un po’ 636

n. 293 Le ombre cinesi 637

n. 294 Gioco a… 638

Tecnologia

n. 295 Satelliti artificiali 639

n. 296 Costruisci un istogramma 640

La natura tra realtà e fantasia

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato 642

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 642

Individuare e usare il canale adeguato alla comunicazione 642

Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato 642

• Lettura 643

Leggere, comprendere e individuare lo scopo, la struttura e le caratteristiche di testi descrittivi: la descrizione fantastica 643

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 643

Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze di testi narrativi 644

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: la leggenda 644

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 645

Leggere testi dialogati, impiegando tecniche di lettura espressiva ad alta voce e usando strategie per analizzare il contenuto 645

Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni 645

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativoespositivi, individuandone le caratteristiche e lo scopo 646

Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa dell’autore: le figure di significato 646

• Scrittura 647

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 647

Scrivere testi per raccontare storie fantastiche: la leggenda 648

Scrivere la cronaca di un evento accaduto per informare 648

Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività 649

Scrivere testi informativo-espositivi: la relazione 649

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 650

Sperimentare tecniche per riassumere testi 650

Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato 651

Sperimentare tecniche per parafrasare testi 651

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 652

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 652

Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole: il linguaggio figurato 652

Riconoscere i pronomi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 652

Riconoscere i verbi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 653

Storia

• Uso delle fonti 655

Ricavare informazioni dalla Stele di Nora 655

Ricavare informazioni da versetti del Libro dell’Esodo 655

Ricavare informazioni da simboli della religione ebraica 655

• Organizzazione delle informazioni 656

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà fenicia 656

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà ebraica 656

• Strumenti concettuali 656

Conoscere la nascita della civiltà dei Fenici 656

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Fenici 657

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Fenici 657

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Fenici 657

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Fenici 658

Conoscere le principali attività economiche dei Fenici 658

Conoscere le principali invenzioni dei Fenici 659

Conoscere la nascita della civiltà degli Ebrei 659

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà degli Ebrei 660

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Ebrei 660

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale degli Ebrei 661

Conoscere e analizzare la religione degli Ebrei 661

Conoscere le principali attività economiche degli Ebrei 662

• Produzione scritta e orale 662

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà fenicia del passato con quella attuale 662

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà ebraica del passato con quella attuale 662

Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 662

Geografia

• Orientamento 663

Orientarsi sulla carta geografica dell’Italia utilizzando i punti cardinali 663

Osservare elementi orografici in immagini satellitari dell’Italia 663

• Linguaggio della geo-graficità 663

Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi orografici 663

Saper leggere e rappresentare le altitudini dei rilievi italiani 663

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali montagne 664

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia i principali vulcani 664

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali colline 665

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le principali pianure 665

Realizzare carte geografiche evidenziando elementi orografici 665

Leggere e costruire areogrammi, istogrammi e tabelle sul sistema orografico italiano 665

• Paesaggio 666

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio montano 666

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio collinare 666

Conoscere gli elementi fisici e naturali del paesaggio pianeggiante 667

Conoscere e descrivere i paesaggi montuosi dell’Italia 668

Conoscere e descrivere i paesaggi collinari dell’Italia 669

Conoscere e descrivere i paesaggi pianeggianti

dell’Italia 669

• Regione e sistema territoriale 670

Conoscere le principali attività umane collegate alla montagna 670

Conoscere le principali attività umane collegate alla collina 670

Conoscere le principali attività umane collegate alla pianura 670

Matematica

• Numeri 671

Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti 671

Confrontare e ordinare unità frazionarie 672

Confrontare e ordinare frazioni 673

Riconoscere frazioni equivalenti 674

Calcolare la frazione di un numero 675

Riconoscere le frazioni decimali 676

Trasformare frazioni decimali in numeri decimali 677

Leggere e scrivere i numeri decimali indicando il valore di ogni cifra 680

Scomporre i numeri decimali in decimi, centesimi, millesimi 680

Comporre numeri espressi in decimi, centesimi, millesimi 681

Confrontare e ordinare i numeri decimali 681

Risolvere problemi con più domande esplicite o implicite 682

Risolvere problemi che implicano un calcolo di frazione 682

Risolvere problemi relativi alle misure di lunghezza, di peso e di capacità 683

Risolvere problemi geometrici 683

• Spazio e figure 684

Classificare i quadrilateri 684

Individuare le caratteristiche dei trapezi 685

Individuare le caratteristiche dei parallelogrammi 686

Acquisire i concetti di congruenza, equiestensione, isoperimetria 687

Calcolare il perimetro dei triangoli 690

Calcolare il perimetro dei quadrilateri 690

• Relazioni, dati e previsioni 690

Rappresentare e leggere l’areogramma 690

Conoscere le unità di misura convenzionali di lunghezza, peso e capacità 693

Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra ad essa equivalente con i numeri interi 699

Leggere, calcolare e interpretare la media aritmetica 701

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni 702

Osservare trasformazioni chimiche 702

• Osservare e sperimentare sul campo 702

Osservare le caratteristiche degli animali 702

Osservare gli invertebrati e i vertebrati 702

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 703

Osservare gli ambienti di vita degli invertebrati 703

Osservare gli ambienti di vita dei vertebrati 703

Elaborare i primi elementi di classificazione degli invertebrati 704

Descrivere le caratteristiche morfologiche degli invertebrati 704

Elaborare i primi elementi di classificazione dei vertebrati 704

Descrivere le caratteristiche morfologiche dei pesci 705

Descrivere le caratteristiche morfologiche degli anfibi 705

Descrivere le caratteristiche morfologiche dei rettili 706

Descrivere le caratteristiche morfologiche degli uccelli 707

Descrivere le caratteristiche morfologiche dei mammiferi 707

Descrivere e interpretare le funzioni vitali degli animali 709

Descrivere e interpretare le principali funzioni vitali degli invertebrati 709

Descrivere gli organi e le modalità della respirazione dei vertebrati 709

Descrivere gli organi e le modalità della nutrizione dei vertebrati 710

Descrivere gli organi e le modalità della circolazione e dell’escrezione dei vertebrati 710

Descrivere gli organi e le modalità del movimento dei vertebrati 710

Descrivere gli organi e le modalità della riproduzione dei vertebrati 711

Musica

• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/ strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 712

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 712

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 714

Elaborare creativamente produzioni personali 714

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 714

Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini 715

• Osservare e leggere le immagini 715

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 715

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 715

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 716

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 716

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 716

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 717

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: camminare e correre 717

Utilizzare le capacità condizionali 717

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 718

Muovere il corpo a ritmo di musica e differenziare gli spostamenti del gruppo nello spazio 718

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 719

Risolvere problemi di pratica sportiva mediante l’accoglimento di correzioni e suggerimenti 719

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 720

Assumere comportamenti salutistici 720

Tecnologia

• Vedere e osservare 721

Riconoscere le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC 721

Riconoscere le funzioni principali di WordArt 721

• Prevedere e immaginare 721

Pianificare la costruzione di una bussola 721

Pianificare la costruzione di un areogramma con Word 722

• Intervenire e trasformare 722

Realizzare un biglietto in cartoncino 722

Antologia

Ciao inverno 724

Bentornata primavera! 725

La pace in… poesia 729

Animali in… poesia 730

Poesia in… natura 732

Schede operative Italiano

n. 297 Ascolto… gli animali 734

n. 298 Comunicare con… 735

n. 299 Animali a Stranalandia (1) 736

n. 300 L’ascensore vulcanico 738

n. 301 L’Arca di Noè (1) 740

n. 302 Una cronaca giurassica (1) 742

n. 303 Metafore! 744

n. 304 Un divertente travestimento 746

n. 305 L’Osservatorio Vesuviano (1) 748

n. 306 Similitudini e metafore 750

n. 307 Invento e descrivo 752

n. 308 Scrivo una cronaca 753

n. 309 Travestimenti 754

n. 310 Scrivo una relazione 755

n. 311 Quasi… poeta 756

n. 312 L’Osservatorio Vesuviano (3) 757

n. 313 Trasformo… gli occhiali 758

n. 314 Le espressioni figurate (1) 759

n. 315 I pronomi personali (1) 760

n. 316 Quanti pronomi! 761

n. 317 I pronomi relativi 762

n. 318 I verbi 763

n. 319 Il verbo essere 764

n. 320 Il verbo avere 765

n. 321 Il modo indicativo (1) 766

n. 322 Il modo congiuntivo 768

n. 323 Il modo condizionale 769

n. 324 Il modo imperativo 770

n. 325 Il modo infinito 771

n. 326 Il modo participio 772

n. 327 Il modo gerundio 773

Storia

n. 328 La Stele di Nora 774

n. 329 Simboli ebraici 775

n. 330 Dalla madrepatria alle colonie 776

n. 331 Dal re ai “suffeti” 777

n. 332 La società fenicia 778

n. 333 I Fenici: artigiani del lusso 779

n. 334 La porpora: simbolo dei re 780

n. 335 La nave dei Fenici 781

n. 336 La civiltà degli Ebrei 782

n. 337 La storia degli Ebrei 783

n. 338 I patriarchi 784

n. 339 Dai patriarchi ai re 785

n. 340 La religione ebraica

n. 341 Tante parole per i Fenici

786

787

n. 342 Tante parole per gli Ebrei 788

Geografia

n. 343 Montagne, colline e pianure d’Italia

n. 344 Le montagne d’Italia

789

790

n. 345 I vulcani d’Italia 791

n. 346 Le colline d’Italia 792

n. 347 Le pianure d’Italia 793

n. 348 I monti più alti d’Italia in istogrammi 794

n. 349 Nasce una montagna 795

n. 350 Il paesaggio montano 796

n. 351 Una montagna speciale: il vulcano 797

n. 352 Nasce una collina 798

n. 353 Nasce una pianura 799

n. 354 Tante immagini per le Alpi 800

n. 355 Tante immagini per gli Appennini 801

n. 356 Tante immagini per le colline 802

n. 357 Una grande pianura 803

Matematica

n. 358 Che frazione è? (1) 804

n. 359 Che frazione è? (2) 805

n. 360 Che frazione è? (3) 806

n. 361 Confronto le unità frazionarie (1) 807

n. 362 Confronto le unità frazionarie (2) 808

n. 363 Confronto le frazioni 809

n. 364 Confronto e ordino le frazioni (2) 810

n. 365 Frazioni equivalenti 811

n. 366 La frazione di un numero (1) 812

n. 367 La frazione di un numero (3) 813

n. 368 Le frazioni decimali (1) 814

n. 369 Le frazioni decimali (2) 815

n. 370 Le frazioni decimali (3) 816

n. 371 Leggo le frazioni decimali 817

n. 372 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (1) 818

n. 373 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (2) 819

n. 374 Dalle frazioni decimali ai numeri decimali (3) 820

n. 375 Scomporre i numeri decimali 821

n. 376 Comporre i numeri decimali 822

n. 377 Confronto i numeri decimali (1) 823

n. 378 Le misure di lunghezza (1) 824

n. 379 Le misure di peso (1) 825

n. 380 Le misure di capacità (1) 826

n. 381 Le equivalenze (1) 827

n. 382 Problemi con più domande (1) 828

n. 383 Problemi con le frazioni (1) 829

n. 384 Problemi… in lungo e largo (1) 830

n. 385 Pesi massimi, medi e piuma (1) 831

n. 386 Verso, travaso, svuoto (1) 832

n. 387 I quadrilateri 833

n. 388 I trapezi (1) 834

n. 389 I parallelogrammi 835

n. 390 Saranno congruenti? 836

n. 391 Figure congruenti ed equivalenti 837

n. 392 Figure isoperimetriche 838

n. 393 Il perimetro del triangolo (1) 839

n. 394 Il perimetro del quadrato e del rettangolo 840

n. 395 Il perimetro del rombo e del parallelogramma 841

n. 396 Il perimetro del trapezio 842

n. 397 L’areogramma 843

n. 398 Problemi e perimetri (1) 844

n. 399 So calcolare la media (1) 845

Scienze

n. 400 Classifica gli animali 846

n. 401 Classifica gli invertebrati 847

n. 402 Gli insetti 848

n. 403 Tanti invertebrati: i molluschi 849

n. 404 Classifica i vertebrati 850

n. 405 Osserva un pesce 851

n. 406 Osserva un anfibio 852

n. 407 Osserva i rettili 853

n. 408 Osserva un uccello 854

n. 409 Osserva i mammiferi 855

n. 410 Tanti arti e tanti denti 856

n. 411 Le funzioni vitali degli animali 857

n. 412 La respirazione dei vertebrati 858

n. 413 La nutrizione dei vertebrati 859

n. 414 La riproduzione dei vertebrati 860

Musica

n. 415 La durata dei suoni 861

n. 416 Ritmo e accenti 862

Arte e immagine

n. 417 Vulcani artistici (1) 863

n. 418 La Primavera 864

Educazione fisica

n. 419 Camminare e correre 865

n. 420 A ognuno il suo movimento 866

Tecnologia

n. 421 Senza mouse… 867

n. 422 Costruisci una bussola 868

APRILE • MAGGIO Girovagando

Proposte metodologiche

Italiano

• Ascolto e parlato 870

Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni 870

Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per l’esecuzione di attività 870

Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per regolare comportamenti 870

Ascoltare, comprendere e riferire istruzioni per l’esecuzione di attività 870

Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente 871

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo completo, chiaro e ordinato 871

Usare un linguaggio adeguato al contesto e al destinatario 871

• Lettura 872

Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 872

Leggere e individuare l’ordine logico e cronologico delle sequenze in testi narrativi 872

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà: il mito 873

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica: la narrazione di paura 873

Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca 875

Leggere e seguire le istruzioni contenute in testi regolativi, individuando le caratteristiche e lo scopo: le istruzioni 876

Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e lo scopo 876

Leggere testi poetici e cogliere il senso, le caratteristiche formali più evidenti e l’intenzione comunicativa

dell’autore: le figure di suono 876

• Scrittura 877

Scrivere testi a scopo descrittivo, chiari e coerenti 877

Scrivere testi per raccontare vissuti 878

Scrivere testi per raccontare storie 879

Scrivere la cronaca di un fatto per informare 879

Scrivere testi regolativi per l’esecuzione di attività: le regole di comportamento in acqua 879

Scrivere testi informativo-espositivi per relazionare su esperienze 880

Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo 880

Sperimentare tecniche per riassumere testi 882

Sperimentare trasformazioni di testi in base a un criterio dato 882

• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 883

• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 883

Riconoscere preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente 883

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 884

Storia

• Uso delle fonti 886

Ricavare informazioni dal Disco di Festo 886

Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà cretese 886

Ricavare informazioni da immagini di oggetti della civiltà micenea 886

Ricavare informazioni da immagini di opere architettoniche della civiltà micenea 887

• Organizzazione delle informazioni 887

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà cretese 887

Leggere una carta geografica del territorio in cui si sviluppa la civiltà micenea 887

• Strumenti concettuali e conoscenze 887

Conoscere la nascita della civiltà dei Cretesi 887

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Cretesi 888

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Cretesi 889

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Cretesi 889

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Cretesi 889

Conoscere le principali attività economiche dei Cretesi 890

Conoscere la nascita della civiltà dei Micenei 890

Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Micenei 891

Conoscere e analizzare l’organizzazione politica dei Micenei 891

Conoscere e analizzare l’organizzazione sociale dei Micenei 892

Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità dei Micenei 892

Conoscere le principali attività economiche dei Micenei 892

• Produzione scritta e orale 893

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà cretese del passato con quella attuale 893

Confrontare aspetti politici, sociali ed economici della civiltà micenea del passato con quella attuale 893

Elaborare oralmente e per iscritto i quadri storici delle civiltà studiate 893

Geografia

• Orientamento 894

Orientarsi su una carta tematica dell’Italia utilizzando i punti cardinali 894

Osservare elementi antropici in immagini di paesaggi 894

• Linguaggio della geo-graficità 894

Leggere e interpretare carte geografiche individuando elementi antropici 894

Realizzare carte geografiche evidenziando elementi antropici 895

Analizzare i concetti di economia e di regione economica 895

Leggere e costruire areogrammi, ideogrammi e tabelle sull’economia europea 895

Leggere e costruire areogrammi, istogrammi, ideogrammi e tabelle sull’economia italiana 895

Analizzare i concetti di popolo e di popolazione 896

Analizzare le caratteristiche della popolazione europea 896

Analizzare le caratteristiche della popolazione italiana 896

• Paesaggio 896

Conoscere gli elementi di paesaggi umanizzati 896

Conoscere gli elementi di paesaggi culturali 897

Conoscere il patrimonio culturale dell’Italia 897

• Regione e sistema territoriale 897

Conoscere e descrivere i settori produttivi 897

Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia in Europa 898

Conoscere e descrivere i settori produttivi

dell’economia in Italia 898

Conoscere e descrivere il settore primario in Italia 899

Conoscere le modalità di tutela dei prodotti agricoli di qualità 900

Conoscere e descrivere il settore secondario in Italia 900

Conoscere e descrivere il settore terziario in Italia 901

Matematica

• Numeri 902

Effettuare cambi tra unità, decimi, centesimi e millesimi 902

Eseguire in riga, su tabelle e con gli operatori, semplici calcoli di addizione e sottrazione con i numeri decimali 902

Eseguire in colonna addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 903

Eseguire moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali per 10, per 100, per 1000 903

Eseguire in colonna moltiplicazioni con i numeri decimali 906

Eseguire in colonna divisioni con il dividendo decimale 908

Eseguire in colonna divisioni con il divisore decimale 908

Eseguire in colonna divisioni con il dividendo e il divisore decimali 909

Risolvere situazioni problematiche relative a peso lordo, peso netto e tara 910

Risolvere problemi di costo unitario e costo totale 911

Risolvere situazioni problematiche relative alla compravendita 911

Risolvere problemi sulle aree 914

• Spazio e figure 914

Rappresentare sul piano cartesiano figure ottenute per traslazione, per rotazione, per ribaltamento 914

Individuare gli assi di simmetria nei poligoni 916

Conoscere la differenza tra perimetro e area 916

Calcolare l’area del quadrato, del rettangolo e del triangolo 917

• Relazioni, dati e previsioni 918

Passare da una misura (di lunghezza, peso, capacità) espressa in una data unità a un’altra ad essa equivalente con i numeri decimali 918

Conoscere le misure di superficie 918

Conoscere e utilizzare le misure di tempo 921

Leggere, calcolare e interpretare la percentuale 923

Quantificare la probabilità del verificarsi di un evento mediante una frazione 924

Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, la selezione 927

Eseguire algoritmi che contengono, come struttura di controllo, l’iterazione 927

Scienze

• Oggetti, materiali e trasformazioni 928

Interpretare fenomeni osservati 928

• Osservare e sperimentare sul campo 928

Conoscere il concetto di ecosistema 928

Individuare le componenti di un ecosistema 929

• L’uomo, i viventi e l’ambiente 929

Riconoscere la relazione tra componente abiotica ed ecosistema 929

Riconoscere le strategie di adattamento di piante e di animali 930

Riconoscere la relazione tra componente biotica ed ecosistema 930

Individuare i rapporti tra le specie in un ecosistema 931

Descrivere le catene alimentari 931

Descrivere le reti alimentari 932

Descrivere le piramidi alimentari 932

Descrivere i comportamenti animali 932

Descrivere il linguaggio degli animali 933

Descrivere le attività della vita sociale degli animali 933

Musica

Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza 936

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali 936

Arte e immagine

• Esprimersi e comunicare 938

Elaborare creativamente composizioni 938

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 938

• Osservare e leggere le immagini 939

Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio 939

Conoscere il linguaggio dei fumetti 939

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale individuando il loro significato espressivo 939

• Comprendere e apprezzare le opere d’arte 940

Sviluppare il gusto per l’opera d’arte 940

Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche 940

Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano 941

Educazione fisica

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 942

Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro: correre e saltare 942

• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 942

Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso varie forme di drammatizzazione 942

• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 943

Utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare (applicare regole) 943

• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 944

Assumere stili di vita salutistici 944

Tecnologia

• Vedere e osservare 945

Riconoscere le caratteristiche e le funzioni dei pannelli solari 945

Riconoscere le funzioni dell’interfaccia di PowerPoint 945

• Prevedere e immaginare 946

Organizzare una gita utilizzando internet per reperire informazioni 946

• Intervenire e trasformare 946

Utilizzare presentazioni con PowerPoint 946

Antologia

Aspettando l’estate! 948

Nonsense per tutti i gusti 951

Poesie per la mamma 953

La poesia nell’ambiente 954

Brani da ascoltare 954

Schede operative

Italiano

n. 423 Ulisse e Polifemo 956

n. 424 Il pinguino vagabondo 958

n. 425 Tanti modi per parlare 959

n. 426 Teseo (1) 960

n. 427 La guerra di Troia (1) 962

n. 428 La torre del terrore (1) 964

n. 429 L’articolo di giornale 966

n. 430 Corda o spazzolino? 968

n. 431 Il Piedibus (1) 970

n. 432 I suoni della poesia 972

n. 433 Al mostro! 974

n. 434 Sono un giornalista! 975

n. 435 Una storia da brivido! 976

n. 436 Regole in acqua 978

n. 437 Vivo a… 979

n. 438 Imito una poesia 980

n. 439 Il Piedibus (2) 981

n. 440 Dalla poesia al dialogo 982

n. 441 Le preposizioni semplici e articolate 983

n. 442 Gli avverbi 984

n. 443 Le congiunzioni 985

n. 444 Le esclamazioni 986

n. 445 La frase semplice 987

n. 446 Il soggetto 988

n. 447 Il predicato verbale 989

n. 448 Il predicato nominale 990

Storia

n. 449 Il Disco di Festo 991

n. 450 Simboli cretesi 992

n. 451 Corazze, maschere e pugnali 993

n. 452 Porte e tombe ciclopiche 994

n. 453 La civiltà dei Cretesi 995

n. 454 I palazzi minoici 996

n. 455 I culti cretesi 997

n. 456 Il toro a Creta 998

n. 457 La civiltà dei Micenei 999

n. 458 La colonizzazione micenea 1000

n. 459 La guerra di Troia 1001

n. 460 Chi comanda tra gli Achei? 1002

n. 461 La città-fortezza 1003

n. 462 L’economia dei Micenei 1004

n. 463 I Cretesi in cruciverba 1005

n. 464 I Micenei in crucipuzzle 1006

Geografia

n. 465 La densità demografica in Italia 1007

n. 466 Carte umanizzate 1008

n. 467 Economia d’Italia in grafici 1009

n. 468 Una popolazione multietnica 1010

n. 469 Opere d’Italia 1011

n. 470 I settori produttivi 1012

n. 471 Le industrie e i prodotti 1013

n. 472 Dalla materia prima al prodotto finito 1014

n. 473 Il settore terziario 1015

n. 474 L’agricoltura in Europa 1016

n. 475 L’agricoltura in Italia 1017

n. 476 L’allevamento in Italia 1018

n. 477 DOP d’Italia 1019

n. 478 L’industria in Italia 1020

n. 479 I distretti dell’industria italiana 1021

n. 480 Il turismo in Italia 1022

Matematica

n. 481 Cambi difficili 1023

n. 482 Calcoli mentali con i numeri decimali 1024

n. 483 Tabelle con i numeri decimali 1025

n. 484 Addizioni con i numeri decimali (1) 1026

n. 485 Addizioni con i numeri decimali (2) 1027

n. 486 Sottrazioni con i numeri decimali (1) 1028

n. 487 Sottrazioni con i numeri decimali (2) 1029

n. 488 Moltiplico i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (1) 1030

n. 489 Moltiplico i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (2) 1031

n. 490 Divido i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (1) 1032

n. 491 Divido i numeri decimali… per 10, per 100, per 1000 (2) 1033

n. 492 Divido con il dividendo decimale 1034

n. 493 Divido con il divisore decimale 1035

n. 494 Divido con il dividendo e il divisore decimali 1036

n. 495 Equivalenze… particolari 1037

n. 496 Ok, il peso è giusto (1) 1038

n. 497 Quanto costa? (1) 1039

n. 498 Affari d’oro! (1) 1040

n. 499 La traslazione 1041

n. 500 La rotazione 1042

n. 501 La simmetria 1043

n. 502 Assi di simmetria (2) 1044

n. 503 La superficie 1045

n. 504 Perimetro e area 1046

n. 505 Le unità di misura di superficie (1) 1047

n. 506 Le unità di misura di superficie (2) 1048

n. 507 Scrivo le misure di superficie 1049

n. 508 L’area del quadrato 1050

n. 509 L’area del rettangolo 1051

n. 510 L’area del triangolo 1052

n. 511 Superfici e aree (1) 1053

n. 512 Le misure del tempo 1054

n. 513 Calcolo il tempo 1055

n. 514 So calcolare la percentuale (1) 1056

n. 515 Calcolo la probabilità 1057

n. 516 Algoritmi sequenziali 1058

n. 517 Diagrammi di flusso (1) 1059

Scienze

n. 518 Abiotica o biotica? 1060

n. 519 L’adattamento di piante e di animali 1061

n. 520 Habitat e popolazione 1062

n. 521 Predatori e prede 1063

n. 522 Tante catene 1064

n. 523 Tanti livelli 1065

n. 524 Le reti alimentari 1066

n. 525 La piramide dei pesi 1067

n. 526 La piramide dei numeri 1068

n. 527 Come apprendono gli animali? 1069

n. 528 La comunicazione animale 1070

n. 529 La difesa del territorio 1071

n. 530 Il corteggiamento 1072

n. 531 La cura dei piccoli 1073

n. 532 Società aperte e chiuse 1074

Musica

n. 533 Le battute 1075

n. 534 Lo Schiaccianoci 1076

Arte e immagine

n. 535 Il fumetto 1077

n. 536 La reggia di Caserta 1078

Educazione fisica

n. 537 Gli schemi motori di base 1079

n. 538 A che gioco giochiamo? 1080

Tecnologia

n. 539 Pannelli solari 1081

n. 540 Costruisci un ipertesto 1082

Uniti e insieme!

Proposte metodologiche

Educazione civica

• Dignità umana 1084

Conoscere la storia della Costituzione italiana 1084

Riflettere sulla pari dignità sociale sancita nell’articolo 3 della Costituzione italiana 1085

Riflettere sul principio di eguaglianza sancito nell’articolo 3 della Costituzione italiana 1086

• Identità e appartenenza 1089

Individuare i segni distintivi della propria identità 1089

Conoscere i segni costituzionali dell’Unità d’Italia 1090

Riconoscere comportamenti idonei per la propria salute e il proprio benessere 1091

• Alterità e relazione 1091

Riconoscere i ruoli e le funzioni nella famiglia 1091

Riconoscere i ruoli e le funzioni nella scuola 1092

• Partecipazione 1093

Elaborare un regolamento di classe 1093

Riconoscere e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente 1093

Schede operative

Educazione civica

n. 541 Tutti egualmente degni 1094

n. 542 In classe 1095

n. 543 Donne coraggiose 1096

n. 544 Sei tu! 1097

n. 545 L’emblema della Repubblica 1098

n. 546 Un decalogo per i tuoi denti 1099

n. 547 Tutti insieme! 1100

n. 548 Diritti e bambini 1101

n. 549 Natura, rimani! 1102

n. 550 Fai compostaggio 1103

approfondimenti

(In questa sezione sono presenti anche le soluzioni relative alle schede operative di Italiano)

29 Il Sistema

34 Le aree climatiche europee

n. 35 Le regioni climatiche italiane

Matematica

n. 36 Gli enunciati logici

n. 37 I numeri oltre il 1000 in base dieci

n. 38 Numeri romani

n. 39 Calcoli mentali di addizione e sottrazione

n. 40 I dati essenziali per risolvere un problema

n. 41 Problemi con una domanda e un’operazione

n. 42 Retta, semiretta e segmento

n. 43 Definizione di angolo

n. 44 Rette incidenti, perpendicolari e parallele

Scienze

n. 45 Gli stati di aggregazione della materia

n. 46 I modi di trasmissione del calore

n. 47 L’aria

n. 48 L’acqua

Educazione fisica

n. 49 La frequenza cardiaca

n. 50 Esprimersi e comunicare con il corpo

n. 51 Esercizi e giochi

n. 52 Una sana e corretta alimentazione

Tecnologia

n. 53 Gli strumenti di misurazione del clima

Italiano

n. 54 Le regole del mangiare sano

n. 55 Il re scorpione

56 La lettera formale

57 Riflessione sui nomi

58 Riflessione sugli articoli

59 Riflessione sugli aggettivi

n. 60 La Paletta di Narmer

65 L’Antica Cina

n. 66 Le vicende storiche degli Egizi

67 L’organizzazione politica degli Egizi

68 La società egizia

69 La religione degli Egizi

70 Le divinità degli Egizi

71 Le attività economiche degli Egizi

72 La scrittura degli Egizi

73 La vita quotidiana degli Egizi

74 La civiltà indiana

75 La civiltà cinese

n. 76 Il paesaggio marino

n. 77 Il paesaggio fluviale

n. 78 Il paesaggio lacustre

n. 79 Mari, coste, isole e arcipelaghi dell’Italia

n. 80 I fiumi dell’Italia

81 I laghi dell’Italia

82 L’uomo e il mare

83 L’uomo e il fiume

Matematica

n. 84 La moda

n. 85 Divisioni in colonna con una cifra

n. 86 Le prove delle quattro operazioni

Scienze

n. 87 L’origine del suolo

n. 88 La struttura e la composizione del suolo

n. 89 La classificazione dei viventi

n. 90 La classificazione delle piante

n. 91 La struttura e la funzione del fusto

n. 92 La struttura e la funzione della foglia

n. 93 Impollinazione e fecondazione

n. 94 La struttura e la funzione del frutto

Educazione fisica

n. 95 La pallatamburello

Tecnologia

n. 96 I satelliti artificiali

3° BIMESTRE

n. 97 L’arca di Noè

n. 98 L’Osservatorio vesuviano

n. 99 Cronaca giurassica

n. 100 Trasformo gli occhiali

n. 101 Riflessione sui pronomi 155

n. 102 I pronomi relativi 158

n. 103 Riflessione sui verbi 159

Storia

n. 104 I simboli della religione ebraica 162

n. 105 La Fenicia 163

n. 106 Le vicende storiche dei Fenici 164

n. 107 Le divinità dei Fenici 165

n. 108 La porpora 166

n. 109 Le principali invenzioni dei Fenici 167

n. 110 Le vicende storiche degli Ebrei 169

n. 111 La società ebraica 172

n. 112 La religione degli Ebrei 173

n. 113 Il Libano 175

n. 114 Israele 176

Geografia

n. 115 Il paesaggio montano 177

n. 116 Il paesaggio collinare 181

n. 117 Il paesaggio pianeggiante 183

n. 118 Le Alpi 185

n. 119 Gli Appennini 186

n. 120 Le colline dell’Italia 187

n. 121 Le pianure dell’Italia 188

n. 122 L’uomo e la montagna 189

n. 123 L’uomo e la collina 190

n. 124 L’uomo e la pianura 191

Matematica

n. 125 La media aritmetica 192

Scienze

n. 126 Gli invertebrati 195

n. 127 Pesci cartilaginei e pesci ossei 198

n. 128 Da girino ad anfibio adulto 199

n. 129 Gli uccelli 200

n. 130 Le funzioni vitali degli invertebrati 201

n. 131 Organi e modalità di respirazione dei vertebrati 202

n. 132 La nutrizione dei vertebrati 203

n. 133 La circolazione e l’escrezione dei vertebrati 204

n. 134 Il movimento dei vertebrati 205

n. 135 La riproduzione dei vertebrati 206

Educazione fisica

n. 136 Le danze 208

n. 137 Osservazione e valutazione della postura 209

Italiano

n. 138 La guerra di Troia

n. 139 Le preposizioni semplici e articolate

n. 140 Le congiunzioni 213

n. 141 Il predicato verbale

Storia

n. 142 Il Disco di Festo

n. 143 Simboli cretesi

n. 144 Corazze, maschere e pugnali 217

n. 145 La Porta dei Leoni e il Tesoro di Atreo 218

n. 146 Creta 219

n. 147 Il Peloponneso 220

n. 148 Le vicende storiche dei Cretesi 221

n. 149 La società cretese 223

n. 150 La religione dei Cretesi 224

n. 151 Le vicende storiche dei Micenei 225

n. 152 La società micenea 228

n. 153 La religione dei Micenei 229

n. 154 Creta oggi 231

n. 155 Il Peloponneso oggi

Geografia

n. 156 La popolazione europea 233

n. 157 La popolazione italiana

n. 158 I settori produttivi

n. 159 La classificazione delle industrie

n. 160 L’economia europea

n. 161 Il settore primario in Italia 240

n. 162 I marchi d’eccellenza 242

n. 163 L’industria italiana, le regioni e i distretti industriali 243

n. 164 Il settore terziario in Italia 245

Matematica

n. 165 Costo unitario e costo totale 247

n. 166 Assi di simmetria nei poligoni 249

n. 167 L’algoritmo 1 251

n. 168 L’algoritmo 2 255

Scienze

n. 169 I rapporti tra le specie dei viventi 257

n. 170 Le catene alimentari e i livelli trofici

n. 171 Le piramidi alimentari

n. 172 Comportamenti innati e appresi

n. 173 l linguaggio degli animali 262

Musica

n. 174 Lo “Schiaccianoci”

SETTEMBRE

Italiano

n. 1 Divento grande

n. 2 Quarta elementare (2)

n. 3 Si parte!

n. 4 Viva i fumetti!

Storia

n. 5 Un formidabile team!

n. 6 Le parole della Storia

n. 7 L’anno zero nella tua vita

n. 8 Tanti anni zero!

n. 9 L’evoluzione dell’uomo

Geografia

n. 10 Tante foto per il geografo

n. 11 Riduco in scala

n. 12 Leggo una carta geografica

n. 13 Tante carte tematiche

n. 14 Carte e legenda

Matematica

n. 15 Quale operazione? (2)

Scienze

n. 16 Le scienze naturali

n. 17 Lo scienziato e il suo metodo

n. 18 Sperimento io…

n. 19 Gli strumenti per osservare

n. 20 Gli attrezzi nel laboratorio

OTTOBRE • NOVEMBRE

Italiano

n. 21 Il leone e l’aquila

n. 22 Canzonetta d’amore per il vento 289