Pulsations

Mieux-vivre

Être proche d’une personne anxieuse

Obésité Les nouveaux

traitements médicamenteux

DOSSIER

Maladies digestives

Mieux prévenir et soigner

Avril - Juin 2025

Mieux-vivre

Être proche d’une personne anxieuse

Obésité Les nouveaux

traitements médicamenteux

DOSSIER

Maladies digestives

Mieux prévenir et soigner

Avril - Juin 2025

Un dispositif pour apaiser les soins pédiatriques

L’art au chevet des malades

La thérapie assistée par l’animal s’invite en psychiatrie gériatrique

Dre Géraldine

Blanchard Rohner : favoriser le dialogue autour de la vaccinologie

Comprendre les médicaments contre l’obésité

Pour une prise en charge globale des personnes âgées

d’une consultation médico-légale

Rencontre

Robert Mardini, directeur général des HUG

36

L’invité

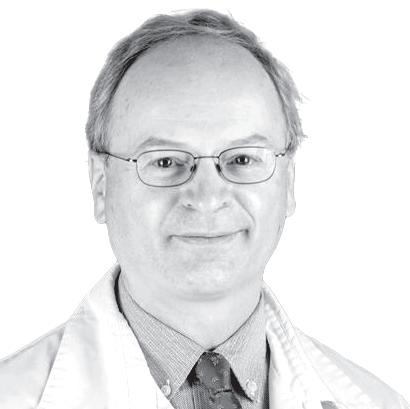

Dr Alessandro Cassini : « Engager des actions concrètes pour la prévention »

proche d’une personne anxieuse

Éditeur Robert Mardini, Hôpitaux universitaires de Genève, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, CH-1211 Genève 14, www.hug.ch Réalisation Bertrand Kiefer, Michael Balavoine, Planète Santé/Médecine et Hygiène, www.planetesante.ch Responsable de publication Frédérique Tissandier Rédactrice en chef Suzy Soumaille Édition Laetitia Grimaldi, Giuseppe Costa Maquette et mise en page Jennifer Freuler, Bogsch & Bacco Publicité Michaela Kirschner, pub@medhyg.ch Abonnements Version électronique: gratuit, www.hug.ch/ pulsations-magazine. Version papier: gratuit, Tél. 022 702 93 11, www.pulsations.swiss Fiche technique Tirage: 38600 exemplaires, 4 fois par an. Référence 441696, ISSN 2813-5385 — La reproduction totale ou partielle des articles contenus dans Pulsations est autorisée, libre de droits, avec mention obligatoire de la source. Crédits couverture: Adobe Stock, Gettyimages Crédits sommaire: Nicolas Righetti | lundi13, Gettyimages

LIGNE ADOS 24H/24 ET 7J/7

«Arrêtons de nous focaliser uniquement sur le poids!» Ce sont les spécialistes de l’obésité qui l’affirment. La raison? Cette maladie multifactorielle ne se réduit pas à une banale addition de kilos, pas plus d’ailleurs qu’à une question de volonté.

Face à cette réalité, l’appétit grandissant, voire immodéré, pour les nouveaux médicaments (contenant l’hormone GPL-1) relève davantage de la pensée magique que de la science. En termes de perte pondérale, ils sont indéniablement efficaces en agissant sur la satiété et l’envie impérieuse de consommer des produits hypercaloriques (lire en pages 32 et 33). Cependant, aussi prometteurs soient-ils, ces traitements, dont le remboursement est soumis à des conditions strictes, ne traitent pas les causes. Résultat, s’ils sont envisagés

Suzy Soumaille

Rédactrice en chef

seuls, le poids a tendance à reprendre l’ascenseur dès leur arrêt.

Car loin des raccourcis simplificateurs, prisés par les réseaux sociaux, une balance excédentaire ne rend pas compte de la complexité de la pathologie et masque souvent un trouble du comportement alimentaire sous-jacent. D’où l’importance de s’intéresser au contexte social et émotionnel de la personne pour avoir une chance de modifier durablement son rapport à la nourriture.

À cette condition, les GPL-1 s’annoncent comme un outil précieux et complémentaire, à l’éducation thérapeutique par exemple, dans la prise en charge globale de l’obésité. Combinés à d’autres mesures, ils améliorent nettement la gestion du surpoids et préviennent la survenue de maladies métaboliques associées. Le suivi, y compris pharmacologique, des personnes souffrant de cette affection chronique s’inscrit forcément sur le long terme. Pour ne pas dire à vie.

En pédiatrie, une équipe spécialisée intervient désormais au chevet des plus jeunes pour leur offrir du confort lors de certains examens douloureux ou anxiogènes. Comment? En associant des approches psychologiques et pharmacologiques.

Les parents d’un enfant effrayé par les soins sont souvent inquiets à l’idée que de simples gestes médicaux ne deviennent pour lui une vérita le torture. our rendre ces moments moins traumatisants, une équipe dédiée a été mise en place en mai dernier aux . ommée « eam confort procédural », elle est composée d’une infirmi re et d’un infirmier spécialisés ainsi que du Dr yril ahyoun, responsa le médical de la « eam confort procédural » de l’ pital des enfants et médecin adjoint au ervice d’accueil et d’urgences pédiatriques. « ’est en soignant un enfant autiste qui n’avait plus eu de soins depuis dix ans que l’idée de créer une telle consultation a germé. elle-ci a commencé avec de jeunes patients et patientes en situation de handicap, puis s’est élargie à toutes celles et ceux qui ont esoin de soins potentiellement traumatisants », indique le médecin.

Un environnement serein et des outils spécifiques

’équipe soignante associe des approches pharmacologiques et psychologiques. « es

enfants autistes, pho iques ou souffrant de maladies chroniques, par exemple, nécessitent plus de temps que d’autres pour les soins. t plut t que de recourir à la contention en cas de refus de gestes médicaux, cette consultation dispose d’outils spécifiques. ’enfant est accueilli dans un environnement serein avec des lumi res tamisées et de la musique douce. De plus, outre les dispositifs existants à l’h pital, comme une distraction adaptée à son ge, l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle ou le recours à l’hypnose, une sédation peut tre proposée. elle-ci est administrée via un spray nasal ou par la ouche lire témoignage, ndlr . ’enfant se détend et le soin peut alors tre réalisé dans les meilleures conditions possi les », explique udrey hevalier, infirmi re dans cette équipe. out commence quelques jours avant le jour « ous appelons les parents pour leur expliquer la démarche et comprendre la crainte de l’enfant. et échange peut aussi se dérouler au cours d’une consultation dite lanche », poursuit le Dr ahyoun. a famille se rend alors à l’h pital, mais aucun

soin n’est prodigué ce jour-là. ela permet à l’enfant de vivre une expérience hospitali re positive et d’éta lir un lien avec les équipes sur place. a vraie plus-value de ce programme est de créer ou de réta lir une relation de confiance entre l’enfant et le milieu médical », conclut l’expert.

Témoignage #1

« J’étais captivé et détendu »

La malformation à la vessie dont souffre Benoît*, 16 ans, lui a imposé un grand nombre d’anesthésies. Pour éviter de retourner une fois de plus au bloc opératoire afin de se voir retirer la sonde spéciale qu’il porte, il a préféré avoir recours à la «Team confort procédural»: «J’ai pris le spray nasal et le gaz hilarant et j’ai écouté l’infirmière me parler d’une plage et de plein d’autres choses apaisantes. J’étais captivé et détendu. J’ai senti la douleur lorsque le chirurgien a enlevé la sonde, mais cela a été bref. Je n’ai passé qu’une heure à l’hôpital!»

Témoignage #2

« J’ai trouvé merveilleux que ce soin puisse se faire avec une telle douceur »

Gabriel*, 3 ans, est né avec une malformation aux reins. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et est régulièrement soumis à des prises de sang. «Ses veines sont difficiles à trouver. Chaque prise de sang nécessite plusieurs tentatives et il se débat», explique son père. En prévision du dernier contrôle, les parents de Gabriel ont pris rendez-vous avec la «Team confort procédural». «Quelques jours avant la prise de sang, nous avons habitué Gabriel à mettre lui-même des gouttes dans son nez, afin de le préparer à ce geste. Le jour J, il a naturellement su le répéter mais, cette fois, les gouttes contenaient un produit sédatif léger. Puis, je me suis couché près de lui dans le lit et il s’est endormi. L’infirmier lui a alors administré du gaz hilarant avant de procéder à la prise de sang. Gabriel s’est à peine réveillé. J’ai trouvé merveilleux que ce soin puisse se faire avec une telle douceur. Quel soulagement», confie son père.

* Prénoms d’emprunt.

sig-vitale.ch

Ma contribution au développement d’une électricité plus verte et locale.

Accueil rapide et dédié aux personnes de 75 ans et plus

Une équipe médicale et soignante spécialement formée pour prendre soin des personnes âgées

Pour les urgences non vitales et non chirurgicales

Ouvert 7 jours sur 7

8h

19h

Selon Matisse, «l’art est une évasion de la réalité». Cette maxime s’applique parfaitement au projet ArtPAL qui propose d’accrocher des œuvres dans les chambres des patientes et des patients.

S’appuyant sur les conclusions d’un vaste rapport de l’Organisation mondiale de la santé soulignant l’impact significatif de l’art sur la santé, le Service de médecine palliative et ArtHUG – consacré à la promotion de la culture à l’hôpital – le transportent au chevet des personnes hospitalisées. ne fois l’un des ta leaux sélectionnés dans la vaste collection des HUG, celui-ci est accroché dans la cham re. l peut ensuite, au choix, y rester toute la durée du séjour ou être changé chaque semaine. « ’art mo ilise l’individu dans ce qu’il y a de plus vivant en lui. ’est une fen tre ouverte sur un monde intérieur qui aide à s’évader de la dynamique de souffrance », explique ristina n ules, art-thérapeute impliquée dans le projet rt .

Un choix qui n’a rien d’anodin

Qu’il soit coloré, énigmatique, a strait ou figuratif, le ta leau est un o jet de projection qui n’est pas adopté par hasard. l vient en effet réveiller des souvenirs, provoquer une émotion, apporter de la force ou encore servir de support pour communiquer avec le personnel soignant. « l offre, en outre, un certain contrôle à des patientes ou patients gravement atteints dans leur santé, dans une période de leur vie où c’est plutôt la maladie qui prend le pouvoir », rel ve la Dre isa entsch, médecin adjointe au Service de médecine palliative. arfois, les uvres sélectionnées sont som res, voire sinistres, ce qui peut interpeller les équipes. « ais nous savons que les ta leaux sont justement choisis parce qu’ils résonnent avec ce que certaines personnes sont en train de vivre », poursuit la spécialiste.

noter que d’autres pré rent laisser les murs nus. « ’est une volonté qui doit être respectée, car choisir un taleau pour l’installer dans sa cham re, c’est aussi s’inscrire dans un lieu où on n’a pas forcément envie d’ tre », conclut ristina n ules.

Le projet ArtPAL bénéficie du soutien de la Fondation privée des HUG.

Depuis début 2024, deux soignantes accompagnées de leurs chiens interviennent auprès des personnes âgées du Service de psychiatrie gériatrique. Cette approche, encore rare en Suisse, a déjà montré des résultats prometteurs dans la réduction du stress et de l’anxiété.

Réglisse, 4 ans, et Lolito, 12 ans, ont intégré l’équipe du Service de psychiatrie gériatrique il y a un an.Accompagnés de leurs maîtresses respectives – Emma Linares Moreira, ergothérapeute et responsable de ce nouveau projet et Isabel artine - en o, infirmi re , les deux chiens contribuent à aider les patientes et les patients à surmonter leurs difficultés à travers diverses activités. « ette nouvelle offre est extr mement appréciée. lle a un effet tr s positif sur la gestion du stress, ce qui est pertinent pour les personnes âgées hospitalisées dans le service, surtout celles souffrant de trou les cognitifs », résume le r aul nschuld, médecin-chef du ervice de psychiatrie gériatrique.

Selon Emma Linares Moreira, l’animal aide à riser la méfiance de personnes qui font parfois preuve de réticence face aux équipes soignantes. « ’arrivée d’un chien facilite la communication et crée un lien de confiance », précise-t-elle.

Des objectifs adaptés à chaque problématique es séances sont adaptées aux esoins individuels, qu’il s’agisse de travailler la motricité, de réduire l’anxiété ou de développer la confiance en soi. « ’o jectif peut tre aussi simple que de rester avec l’animal pendant un moment ou de participer à des activités comme des jeux ou une promenade », explique l’ergothérapeute. es jeux de balle ou les parcours d’agilité avec le

chien peuvent par exemple aider les personnes à améliorer leur équilibre et leur coordination. « ’animal peut également tre un moyen de motiver les patientes et les patients déprimés à sortir de leur isolement ou de travailler sur des problématiques émotionnelles », souligne mma Linares Moreira.

Une expérience pionnière

ien que cette approche reste encore peu répandue en Suisse, elle suscite de plus en plus d’intér t dans le milieu hospitalier. « ous sommes pro a lement le seul h pital psychiatrique en Suisse à proposer ce type de thérapie pour les personnes gées », affirme le r nschuld. t le projet ne va pas s’arr ter là. « ous espérons étendre ce service à d’autres unités de psychiatrie. t nous accueillerons ient t deux nouveaux animaux de thérapie : une, une golden retriever, et inston, un chat », se réjouit le médecin.

Afin de limiter la prise de médicaments, de plus en plus d’hôpitaux se tournent vers d’autres thérapies. Bien que les approches en question n’aient pas vocation à remplacer les traitements pharmacologiques, elles contribuent à améliorer le bien-être des patientes et des patients et à atténuer leurs symptômes. Le Service de psychiatrie gériatrique propose ainsi diverses interventions telles que la thérapie assistée par l’animal, la physiothérapie, l’ergothérapie, la pleine conscience ou encore la stimulation multisensorielle. Précieuses dans le parcours de soins, elles ont l’avantage de ne présenter aucun risque d’effets secondaires ni d’interactions médicamenteuses indésirables.

Témoignage

« Lolito me comprend »

Une véritable complicité s’est nouée entre Lolito, chien de thérapie, et Anne-Marie*, patiente au Service de psychiatrie gériatrique et souffrant de troubles cognitifs importants. Ce lien leur permet de partager des moments de tendresse et des promenades. «Lolito m’apporte beaucoup d’amour. J’apprécie les séances avec lui car il me comprend», confie Anne-Marie. Autrefois très renfermée et méfiante envers le personnel soignant, elle est aujourd’hui beaucoup plus souriante et ouverte.

* Prénom d’emprunt.

Les personnes concernées ont désormais la possibilité d’être reçues aux HUG par une équipe infirmière spécialisée, supervisée par des médecins légistes, afin qu’un constat soit établi. La consultation est indépendante du dépôt de plainte.

En janvier dernier, la onsultation médico-légale pour adultes victimes de violences a ouvert ses portes aux , à l’initiative du entre universitaire romand de médecine légale . « a toute premi re a vu le jour en au entre hospitalier universitaire vaudois , puis d’autres ont suivi à verdon-les- ains, enna et yon. l en manquait une à en ve, cette lacune est désormais com lée », précise la Dre athalie omain- lassey, médecin-cheffe responsa le de la . ituée à proximité des rgences, cette consultation est destinée aux adultes victimes de violence, que celle-ci soit inhérente au couple, familiale ou communautaire. e dernier terme désigne des situations dans lesquelles la victime et la personne à l’origine de l’agression n’ont ni relation de couple, ni liens familiaux. l peut alors s’agir d’un acte perpétré dans la rue ou au travail, par exemple. révus pour assurer quelque consultations par an, ces nouveaux locaux se veulent plus calmes que les rgences, et ainsi plus propices à recueillir le récit détaillé des violences vécues.

Établir un constat

a Dre omain- lassey insiste sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de déposer plainte pour énéficier de cette prise en charge. outefois, la documentation ainsi éta lie est précieuse si la justice doit tre sollicitée. noter que la consultation est totalement gratuite et propose également le recours à un ou une interpr te si esoin.

e ut de cette nouvelle consultation n’est pas de prodiguer des soins physiques, mais de « documenter » les violences su ies. « oute personne re ue aux urgences pour des faits de violence est dorénavant orientée vers la . i elle le souhaite, un rende -vous est alors fixé dans les vingtquatre à quarante-huit heures afin que les violences, et notamment les lessures, puissent tre constatées. e constat éta li par l’équipe spécialisée pourra servir de preuve de ce qu’il s’est passé », explique essy lader, infirmier responsa le de l’équipe de soins de la . ne orientation dans le réseau médico-psychosocial et juridique est ensuite proposée lire encadré .

ous les professionnels et professionnelles des soins, mais aussi des foyers d’accueil ou de la police ont la possi ilité d’y adresser une victime. « es personnes peuvent évidemment aussi prendre rende -vous directement », poursuit essy lader.

L’équipe de la CMLV est composée de quatre infirmières, d’un infirmier responsable et de trois médecins légistes. Une consultation se déroule en trois étapes. «La première consiste à recueillir le récit de la victime. Cela peut prendre un certain temps car dans les cas de violence conjugale ou familiale, il est nécessaire d’aborder l’historique des faits. Après cette première phase, l’infirmière s’entretient avec la médecin légiste de l’équipe afin de vérifier que toutes les informations utiles ont été collectées. Lors de la dernière étape, l’infirmière décrit et photographie l’ensemble des lésions», détaille Jessy Plader, infirmier responsable de l’équipe de soins de la CMLV. Cette nouvelle consultation ne fait pas de suivi, mais elle oriente la victime, selon ses besoins et ses souhaits, vers le réseau médical, psychosocial et juridique, comme l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG ou le Centre genevois de consultation pour victimes d’infraction (LAVI).

*

61,2% des violences sont communautaires (sans lien familial).

32,8%

sont des actes commis au sein du couple.

6%

sont des violences familiales.

*Estimations réalisées par l’Unité de médecine des violences du CHUV.

AvrilJuin 2025

Robert Mardini, directeur général des HUG, place l’excellence des soins, la recherche et l’enseignement au cœur de son engagement, avec l’humain et l’innovation comme piliers. Pour 2025, ses priorités incluent la finalisation de la stratégie 2026-2030, la réduction de la charge administrative et l’optimisation hospitalière.

Pulsations À la tête des HUG depuis le 1er septembre dernier, quelles sont vos impressions ?

Robert Mardini J’ai ressenti un immense respect pour les pr s de colla orateurs et colla oratrices qui assurent, sur sites et au travers de métiers, un travail remarqua le. ous et toutes constituent un pilier incontourna le pour la communauté. eur fierté et leur détermination sont palpa les, malgré des conditions exigeantes, parfois éprouvantes. es fonctionnent comme un grand orchestre o chaque r le est essentiel. ais, au-delà des statistiques, c’est un lieu o des vies sont sauvées, la douleur soulagée et les espoirs renouvelés.

Quelle est votre ambition principale ? réserver l’excellence au service de la population à l’intersection des soins, de la recherche et de l’enseignement, en pla ant l’humain, l’intégrité et l’innovation au centre. ette « étoile olaire » qui unit et anime l’ensem le de l’institution est essentielle.

Quels sont les a es stratégiques ma eurs ?

inq axes structurent notre action.

D’a ord, la qualité et la dura ilité des soins, avec une innovation centrée sur les patients et patientes. nsuite, le potentiel humain : attirer, former et fidéliser les talents pour faire des un incu ateur de premier ordre. roisi mement : faire des choix stratégiques et investir dans nos domaines clés. e rayonnement passe aussi par des partenaires solides. n quatri me lieu, nous devons renforcer notre résilience, simplifier nos processus et promouvoir l’agilité entre les différents services et secteurs. nfin, les doivent consolider leur r le de partenaire fia le au sein du réseau sanitaire genevois.

Quelles sont vos priorités pour cette année ?

D’a ord, finaliser la stratégie institutionnelle - , qui sera validée en septem re. lus qu’un simple document, elle doit tre un levier de transformation et d’innovation. nsuite, redonner du sens au travail en réduisant la charge administrative. a stratégie , coconstruite avec le personnel et nos partenaires, est une opportunité majeure pour améliorer notre fonctionnement et l’environnement de travail. nfin, nous devons accélérer l’optimisation hospitalière pour une organisation plus uide et efficace.

omment abordez-vous la collaboration avec le entre hospitalier universitaire vaudois ?

Deux h pitaux universitaires situés à m couvrant un assin de deux millions de

personnes ne peuvent pas tout faire et exceller en tout. a coopération, comme dans la médecine hautement spécialisée et la transplantation notamment, est essentielle pour éviter les dou lons. ’o jectif est de définir des synergies pertinentes pour les patients et patientes des cantons de en ve et de aud. a qualité des soins doit toujours primer et rester le moteur de nos choix.

Quelle place accordez-vous au partenariats public-privé ?

ls sont indispensa les, à l’image du entre de chirurgie am ulatoire , développé avec le groupe irslanden, qui ouvrira dé ut . es colla orations doivent tre via les économiquement tout en garantissant une excellence médicale irréprocha le.

Quelle place se dessine pour l’innovation et l’intelligence artificielle ?

’innovation doit rester une priorité, non seulement en mati re de technologie, mais aussi dans notre fa on de travailler. n tant que directeur général, mon r le est de promouvoir un environnement propice à cette dynamique. ’ est désormais incontourna le dans le domaine de la santé. lle offre aussi un fort potentiel pour optimiser les processus, automatiser les t ches répétitives et permettre aux médecins et au personnel soignant de consacrer plus de temps aux patients et patientes. outefois, l’ tre humain doit a solument garder le contr le. l restera central pour l’éthique, l’empathie et le relationnel.

omment remédier à la pénurie de personnel soignant ?

’est un défi majeur. ntre départs à la retraite et esoins croissants, nous devons recruter personnes issues des soins pour . D’un c té, il faut investir dans la formation et mieux valoriser ces métiers. De l’autre, nous devons agir pour limiter le turnover(taux de rotation du personnel, ndlr), en améliorant les conditions de travail, notamment en favorisant un meilleur équili re entre vie privée et vie professionnelle, afin de fidéliser nos équipes.

Traitements inédits, prouessesde l’endoscopie, prévention dès le plus jeune âge : la gastroentérologie se veut de plus en plus multidisciplinaire et innovante pour comprendre, diagnostiqueret prendre en charge les troubles passagers ou plus complexesde nos intestins.

Qu’ils nous terrassent de douleur, gargouillent frénétiquement, rendent indispensable la présence de toilettes à proximité, se traduisent par de l’absentéisme scolaire ou qu’ils se détériorent en silence au fil du temps : nos intestins peuvent être le siège de nombreux maux. Comment les éviter, les identifier et les soigner ? De nombreux défis s’imposent aujourd’hui à la gastro-entérologie au sujet de ces deux protagonistes clés de notre digestion que sont l’intestin grêle et le côlon –ou « gros intestin » (lire infographie ci-contre). Car si la compréhension globale des mécanismes digestifs est connue, les intestins n’ont pas encore révélé toutes leurs subtilités et leurs dysfonctionnements sont d’une immense complexité.

Révolution grâce au microbiote

Le rôle du microbiote (lire en page 19) notamment demeure particulièrement mystérieux. « Le sujet est en vogue à juste

Jean-Louis FROSSARD, médecin-chef du Service de gastro-entérologie et hépatologie

titre, car le microbiote est sans aucun doute le siège de fonctions majeures, dans les intestins et au-delà, mais de nombreux aspects restent à élucider. Pour autant, il est depuis quelques années au cœur d’un traitement révolutionnaire : la transplantation fécale (aussi appelée « transfert de matières fécales », ndlr) , souligne le Pr Jean-Louis Frossard, médecinchef du Service de gastro-entérologie et hépatologie. Son principe ? Utiliser le microbiote intestinal sous forme de médicament. Produits dans des conditions de laboratoire très strictes, ces nouveaux traitements sont le plus souvent délivrés dans le tube digestif par sonde naso-duodénale ou, depuis peu, par gélules. Leur vocation : soigner l’infection à Clostridioides difficile maladie intestinale complexe et souvent

INTESTIN GRÊLE

↕ 4 - 6 m ○ 4 heures

Caractéristiques

Il est constitué de trois parties : ❶ le duodénum, ❷ le jéjunum et ❸ l’iléon.

Son rôle Prendre en charge le chyle (liquide issu du processus de digestion par l’estomac).

Son défi Poursuivre la décomposition des aliments (amorcée dès les premières étapes de la digestion dans la bouche) pour en extraire les nutriments, vitamines et sels minéraux qu’ils contiennent encore à ce stade.

CÔLON OU « GROS INTESTIN »

↕ 1.5 m ○ 16 heures

Son rôle Prendre le relais de la digestion réalisée dans l’intestin grêle.

Son défi Élaboration et cheminement jusqu’au rectum des selles. Cellesci sont produites à partir des fibres alimentaires restantes (provenant des céréales, fruits et légumes ingérés), d’eau et des milliards de bactéries et autres constituants du microbiote intestinal (lire en page 19).

grave. « Dans 90% des cas, deux prises suffisent à l’enrayer chez des personnes pour qui les antibiotiques étaient devenus inefficaces », détaille l’expert.

Constellation de facteurs

Composition du microbiote propre à chaque individu, hygiène de vie, prédisposition génétique, infections virales, environnement psychosocial : c’est bien souvent une constellation de facteurs qui conditionnent la santé de nos intestins.

les enfants peuvent être à l’origine d’un défaut d’assimilation des nutriments. Par conséquent, elles peuvent avoir une incidence majeure sur la croissance, le capital osseux et la puberté. D’où l’importance d’une prise en charge globale quand un trouble est avéré, incluant des spécialistes en nutrition. »

« Même si, là aussi, des zones d’ombre demeurent, il est certain que la prévention est un levier majeur. Or beaucoup reste à faire, à titre personnel comme collectif », souligne le Pr Frossard. Et de préciser :

« Face au fléau du cancer colorectal notamment, qui atteint des personnes de plus en plus jeunes, le dépistage (dès l’âge de 50 ans en général) est essentiel, mais il est aussi crucial de lutter contre deux facteurs de risque clairement identifiés : l’obésité et le tabagisme. »

Et puis, il y a ce que nous mangeons :

« Dès le plus jeune âge, la santé des intestins et la richesse du microbiote passent par une alimentation la plus variée, saine, équilibrée et riche en f ibres possible », souligne la Pre Valérie McLin, médecin responsable de l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques.

Selon les âges

Les prouesses en cours découlent aussi des innombrables progrès dans la prise en charge de ces maladies intestinales qui peuvent, selon les cas, être gravement invalidantes ou demeurer longtemps silencieuses. « Chez les tout-petits, soit jusqu’à 2 ans environ, les symptômes les plus fréquents sont les pleurs, l’irritabilité, la présence de sang dans les selles, les reflux et une faible prise de poids. Puis, apparaît la cause numéro une des douleurs abdominales : la constipation. Le plus souvent, celle-ci n’est pas d’origine pathologique, mais découle d’un quotidien où les enfants font volontiers l’impasse sur le passage aux toilettes », décrit la Pre McLin. Et d’ajouter : « Quels que soient les symptômes, la vigilance s’impose. Car, au-delà du quotidien perturbé, les maladies intestinales touchant

Pre

Valérie McLIN, médecin responsable de l’Unité de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques

50

L’âge préconisé pour effectuer un dépistage du cancer colorectal (plus tôt dans certains cas).

Maladie cœliaque – ou intolérance au gluten – (lire en page 18), intolérance au lactose, douleurs abdominales fonctionnelles (lire en page 18) : les pathologies possibles sont multiples et, comme pour les adultes, les investigations se décident au cas par cas. « Nous disposons de nombreuses techniques – bilans sanguins, examens endoscopiques (toujours pratiqués sous sédation chez les enfants), tests pour évaluer intolérances ou allergies (lire en page 18, ndlr), échographie ou encore Pillcam (lire en page 17, ndlr), mais l’examen clinique et la prise en compte de l’histoire de l’enfant sont aussi déterminants », note l’experte.

30

En pour cent, la proportion d’enfants en âge scolaire qui souffriraient de douleur abdominale fonctionnelle.

Autant d’approches qui se retrouvent aussi du côté des soins adultes, où l’endoscopie a révolutionné la prise en charge comme les traitements eux-mêmes : « Depuis une dizaine d’années, cette technique a métamorphosé la gastro-entérologie. Elle offre des diagnostics toujours plus précis et traite directement de nombreuses lésions (lire en page 17, ndlr) », précise le Pr Frossard. Et d’ajouter : « Ces innovations se doublent de toutes celles qui sont en cours dans le domaine de la nutrition (par exemple, pour soulager les douleurs liées au syndrome de l’intestin irritable*), en chirurgie viscérale et dans le domaine pharmacologique. En effet, aujourd’hui, de nouveaux traitements biologiques ou anti-inflammatoires voient le jour, notamment pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) – maladie de Crohn et rectocolite hémorragique –, des pathologies en constante augmentation. Survenant le plus souvent en âge scolaire ou chez les jeunes adultes, ces maladies particulièrement éprouvantes péjorent beaucoup le quotidien des personnes qui en souffrent. »

1,6 m

La longueur du système digestif que la coloscopie parvient à explorer. Pour la partie médiane de l’intestin grêle, un dispositif révolutionnaire – la Pillcam –a fait son apparition.

Témoignage #1

NICOLAS, 50 ans

« Je mentirais si je disais que j’accepte de vivre avec cette stomie, mais… »

« Tout a commencé en 2022, lorsque j’ai senti une boule au niveau de mon périnée. Les investigations ont montré qu’il s’agissait d’une fistule anale, sorte de canal s’étant creusé depuis un abcès dans mon côlon. Or, non seulement elle ne s’est pas résorbée malgré les traitements, mais surtout, d’autres n’ont cessé d’apparaître. Conséquence : j’ai été opéré douze fois en deux ans. Épuisé par les récidives et les douleurs, j’ai sombré dans la dépression. Finalement, ultime recours pour soulager mon côlon et viser une rémission, mon médecin aux HUG m’a proposé la pose d’une stomie, autrement dit une poche externe recueillant les selles. Je connaissais cette technique, mais lorsqu’elle nous concerne directement, c’est autre chose… Les premiers jours à l’hôpital ont été cauchemardesques. Les bruits associés au dispositif, la peur des fuites de selles, la gêne vis-à-vis de mon propre corps : tout m’a accablé. Ce qui m’a sauvé a été de passer un mois en réhabilitation à la Clinique de Crans-Montana des HUG. J’y ai reçu une aide précieuse pour me familiariser avec le dispositif et le soutien psychologique dont j’avais besoin. Aujourd’hui ? Je mentirais si je disais que j’accepte de vivre avec cette stomie, mais je m’y suis habitué. J’ai aussi intégré un groupe de parole organisé par la Ligue genevoise contre le cancer, repris le travail et même les voyages. Si tout va bien et que mes lésions cicatrisent enfin, la stomie me sera retirée dans quelques mois. »

Jet hospitalisations sans bénéfices notables. Son nom douleur abdominale fonctionnelle. Sa particularité des douleurs bien réelles, mais l’absence de cause dite « organique tube digestif. « encore pour comprendre ce trouble. Tout porte à croire qu’il est initié par un facteur déclenchant – une gastroentérite par exemple –, associé à des événements de vie stressants, le tout faisant perdurer un signal douloureux se manifestant régulièrement. La clé de l’énigme semble se situer dans l’axe cerveau-intestinmicrobiote cheffe de clinique à l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques.

Conséquence la plus efficace, bien loin devant les traitements médicamenteux, est l’hypnose. Car l’objectif est avant tout de viser la gestion des épisodes douloureux poursuit l’experte. Désormais proposée à l’hôpital, la technique est loin d’être anecdotique. « résultats sont spectaculaires chez les enfants souffrant de maladies intestinales chroniques comme les douleurs abdominales fonctionnelles », confirme le Dr Benjy Wosinski, chef de clinique au Service de pédiatrie générale et consultant d’hypnose médicale pédiatrique. Et d’expliquer : « Le cerveau se modifie sous l’effet de la douleur, par le biais d’une trentaine d’aires différentes. Parmi elles : les systèmes des sensations (amplifiées par les douleurs), des émotions (bloquées en mode "danger"), d’anticipation (craignant la prochaine crise) ou encore d’attention (focalisée sur la maladie). Et c’est ainsi que le cerveau entretient la douleur. »

cutanées et, dans les cas sévères, de troubles respiratoires parfois graves.

Comment savoir ?

Seule l’expérience de l’éviction de l’aliment suspecté sur une période donnée peut aider à confirmer l’intolérance, si les symptômes disparaissent. Pour l’allergie, le plus souvent des tests sanguins et cutanés sont requis. Pour le cas particulier de la maladie cœliaque (intolérance au gluten), une endoscopie peut être nécessaire.

Quel traitement ?

La bonne nouvelle ? « Ces mécanismes sont réversibles grâce à des approches comme l’hypnose. Les études menées par imagerie à résonance magnétique (IRM) ont ainsi montré la façon dont des aires cérébrales "affolées" par la douleur parviennent à s’"éteindre" pour permettre au cerveau de retrouver un fonction nement normal. En pratique, l’hypnose, qui peut être proposée dès l’âge de 6-7 ans, s’invente au cas par cas, selon le moment, l’enfant, son imaginaire. Parfois les résultats sont si impressionnants que trois à quatre séances suffisent… », se réjouit l’expert.

circulation sanguine, ces dernières peuvent

lement naître des émotions, mais également

lui-même. Pour le premier, un protagoniste majeur est à l’œuvre : le nerf vague. Contrôlant de nombreuses fonctions vitales et régissant notamment la motricité du système digestif, il est très probable qu’il soit capable de faire « remonter »

L’un des enjeux est de mieux

Quelles avancées attendre des recherches sur le microbiote Elles sont nombreuses. L’un des enjeux est de mieux comprendre les liens de causalité entre la composition du microbiote et l’apparition de pathologies telles que les cancers, les troubles psychiques ou les maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer. Si la recherche avance et que les perspectives de traitement d’une multitude de maladies pourraient être exceptionnelles, nous savons aujourd’hui que la santé du microbiote – et donc la nôtre – passe notamment par une alimentation la plus saine et variée possible et par un usage non excessif d’antibiotiques.

les adultes »

« J’avais 11 ans quand la maladie de Crohn m’a été diagnostiquée. Depuis, je fais au mieux pour vivre avec. Je connais les signes avant-coureurs des douleurs, je m’y prépare, apprends à les gérer... Et je pratique le kickboxing et la boxe thaï, même dans les périodes où je suis moins en forme.

Les traitements aident bien sûr, mais le corps s’y habitue parfois, ce qui oblige à en changer. J’ai d’abord été soigné par comprimés, puis par injections intraveineuses à l’hôpital et, aujourd’hui, par des injections sous-cutanées mensuelles que je fais

ballonnements, diarrhées obligeant à aller aux toilettes jusqu’à dix fois par jour… et encore moins de parler de tout cela à ses camarades de classe Mansey et Catherine Schmitt, infirmières à l’Unité de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques, d’organiser des ateliers pour les enfants âgés de 9 à 13 ans souffrant de cette pathologie. Un soulagement pour eux, ainsi que pour leurs proches. « comme un coup de tonnerre par la famille. Car au-delà du quotidien, un défi majeur attend l’enfant, celui de parvenir à vivre au mieux avec cette maladie qu’il gardera toute sa vie

« les signes précurseurs d’une crise ou encore l’importance de prendre son traitement. sessions par an, les ateliers comprennent des échanges avec les enfants sur toutes les questions qu’ils se posent sur la maladie, ainsi que des jeux éducatifs et des goûters avec les familles. «

”C’est vrai que je ne suis pas que ma maladie l’infirmière.

Le nombre de cas de cancer colorectal recensés chaque année en Suisse.

dans les intestins.

Miser sur des diètes strictes est sans fondement scientifique.

En dehors de recomdations médicales spécifiques, l’exclusion de catégories d’aliments n’a à ce jour pas fait preuve de bienfaits avérés. La meilleure façon de favoriser la santé intestinale

? Manger de tout avec modération, en misant sur le plaisir,

Entre 15 et 30 ans puis entre 50 et 80 ans

Les âges auxquels se manifestent les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

Témoignage #3

CHRISTINE, 60 ans

« C’est une expérience de vie pleine d’apprentissages »

« Quatre mots, c’est tout ce qui me reste de la consultation qui a suivi la coloscopie que j’ai faite il y a un an. Ces mots : tumeur, cancer, opération, chimiothérapie. Car n’ayant aucun symptôme, j’y allais sereine. Le diagnostic a été un moment de sidération absolue. Se sont ensuivis une intervention chirurgicale et le début de la chimiothérapie, que j’ai très mal supportée. Dans un état d’épuisement critique, j’ai été hospitalisée plusieurs semaines et ai dû arrêter mon traitement. C’est la rencontre avec le Dr Thibaud Kössler, responsable de l’Unité des tumeurs digestives au Service d’oncologie des HUG, qui m’a aidée à le reprendre, par le biais d’un nouveau protocole de soins. Je me suis sentie écoutée, tant sur le plan médical qu’humain. À nouveau, la chimiothérapie a été éprouvante, mais bien moins que la première fois et, surtout, elle a été associée à une prise en charge exceptionnelle, incluant le suivi par une psycho-oncologue et un programme de médecine intégrative. J’ai ainsi découvert l’hypnose et le shiatsu, qui apportent des bienfaits inestimables sur le corps et les pensées. En attente d’un nouveau scanner (le précédent avait montré de bons résultats), j’avance à mon rythme. C’est une expérience de vie à laquelle je ne m’attendais pas, mais elle est pleine d’apprentissages… Je m’autorise à prendre soin de moi, à m’écouter, à redéfinir des priorités et je cultive la gratitude. Sans le soutien des médecins et des proches quand la maladie survient, rien n’est possible. »

«Enseigner permet d’avoir un impact sur les générations futures»

Nommée médecin responsable de l’Unité d’immunologie, vaccinologie et rhumatologie pédiatrique en 2023, la Dre Géraldine Blanchard Rohner mène en parallèle de nombreux projets de recherche. Elle met aussi un point d’honneur à enseigner auprès des jeunes professionnels et professionnelles de santé.

Toute jeune déjà, Géraldine Blanchard Rohner avait la certitude qu’elle travaillerait auprès des enfants. L’envie de devenir médecin est arrivée un peu plus tard, à l’adolescence. « ’envisageais aussi d’ tre enseignante », se souvient la quadragénaire qui, quelques dizaines d’années plus tard, a réussi à unir ces deux cordes à son arc tout en y ajoutant l’activité de chercheuse. « ’avais ans quand le décès de mon amie, l’athlète Barbara Busser, m’a décidée à allier médecine et recherche. Elle est morte d’une méningite foudroyante. Ce fut un choc terrible, j’ai trouvé cela tellement injuste que j’ai eu envie d’agir pour changer les choses », confie la Dre lanchard ohner.

Genève, Oxford, Vancouver a jeune femme effectue ses études de médecine à Genève, puis s’envole pour le Royaume-Uni en vue de réaliser une thèse de sciences dans l’Oxford Vaccine Group, dirigé par le Pr Andrew Pollard, sommité dans le domaine de la vaccinologie. Après trois ans de recherche sur l’immunité conférée par la vaccination contre les méningites chez les enfants, Géraldine Blanchard Rohner obtient son doctorat et revient à Genève pour entamer sa spécialisation de pédiatrie.

Au même moment, elle commence aussi sa vie de maman, sa premi re fille étant née à la fin de son doctorat. « yant été enfants

1979

Naissance à Genève.

2005

Diplôme de médecine à Genève.

2009

Obtention d’un doctorat de sciences en immunologie et vaccinologie à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni.

2014

Spécialisation en pédiatrie.

2018

Spécialisation en immunologie et allergologie et séjour de perfectionnement à l’Hôpital des enfants de l’Université de la ColombieBritannique, à Vancouver, Canada.

2023

Responsable de l’Unité d’Immunologie, vaccinologie et rhumatologie pédiatrique.

uniques, mon mari et moi avons toujours eu le projet d’une grande famille », confie la médecin qui a aujourd’hui trois enfants, nés à trois ans d’intervalle les uns des autres. Des années intenses, durant lesquelles le couple jongle entre obligations familiales et professionnelles, avec quelques déménagements pour corser le tout. n , la famille part pour Zurich où Géraldine Blanchard Rohner rejoint l’Hôpital des enfants. Puis, sept ans plus tard, après avoir validé sa spécialisation d’immunologie et allergologie, direction ancouver. « ravailler dans un grand centre tel que l’Hôpital des enfants de l’Université de la Colombie-Britannique, qui reçoit des patients et patientes de tout le pays, m’a permis de voir des cas de maladies rares auxquels je n’aurais jamais été confrontée en Suisse. Cela était très important pour approfondir mes connaissances en immunologie et rhumatologie pédiatriques », explique la médecin.

Consultation innovante

u moment o la pandémie de ovidéclate, elle est de retour aux HUG, au sein de ce qui est alors l’Unité d’immunologievaccinologie, dirigée par la Pre Claire-Anne iegrist. « ous avons vu des parents complètement perdus face à tout ce qu’ils pouvaient entendre sur le vaccin. Certains avaient par exemple peur qu’il contienne une puce électronique », se souvient Géraldine Blanchard Rohner. Une fois la crise passée, la spécialiste décide, avec sa cons ur la Dre aure ittet, de créer une consultation innovante destinée aux parents dits « vaccino-hésitants ». « ous avons constaté que lorsque nous écoutions ces peurs, un dialogue devenait possible. Cela prend beaucoup de temps, mais s’avère crucial », souligne celle qui assure aussi beaucoup de formations pour les professionnels et professionnelles de santé. « ’aime eaucoup enseigner, surtout la vaccinologie, une passion que m’a transmise la re iegrist e ne refuse jamais d’aller donner un cours sur le sujet, car cela peut avoir un impact sur la santé des générations futures. »

1/3

La proportion de personnes touchées par la varicelle durant l’enfance qui seront affectées par un zona à l’âge adulte.

Lesquelles? Des plaques rouges parsemées de bouquets de vésicules, contenant du liquide, similaires à celles de la varicelle. Où ? Sur un côté: le plus souvent au niveau du thorax, du dos, du visage, du cou, sur un bras ou une jambe. Comment? Sensations de picotements, de brûlures ou de douleurs très vives, provoquées par l’atteinte du nerf (douleurs neurogènes).

ans

perte re aurence outous rellu, médecin adjointe agrégée au ervice de dermatologie et vénéréologie des .

Un virus qui se réveille ausée par la réactivation du virus de la varicelle, cette maladie infectieuse se manifeste par une éruption cutanée, souvent accompagnée de douleurs neurog nes intenses. e ona concerne surtout les personnes gées ou immunosupprimées.

L’âge à partir duquel la vaccination contre le zona est recommandée en Suisse.

La varicelle, causée par le virus varicella-zoster (VZV), est une maladie infantile très fréquente. Après la guérison, le virus subsiste toutefois dans l’organisme à l’état latent, c’est-à-dire «endormi», au niveau des ganglions nerveux le long de la moelle épinière. Il peut alors se manifester des années plus tard sur la peau, où il provoque une réaction locale. C’est le zona.

La proportion de personnes chez lesquelles le zona atteint l’œil (risque de cécité). 10-20%

Après quelques jours… Les vésicules s’assèchent progressivement pour former des croûtes, avant de disparaître. Une fois la peau guérie, les douleurs peuvent toutefois persister plusieurs mois, voire années: c’est la névralgie post-zostérienne.

Antiviraux. Dès l’apparition des premiers symptômes, un traitement antiviral (aciclovir, valaciclovir) est recommandé. Il n’est pas nécessaire chez les moins de 50 ans (sauf immunosuppression ou forme grave).

Antalgiques. Si les douleurs persistent, le recours au paracétamol (ou à la prégabaline) aide à les soulager. Soins locaux. Afin d’éviter les surinfections, les vésicules doivent être nettoyées avec un savon antiseptique et séchées à l’air libre.

Apparition des symptômes Arrivé au niveau des terminaisons nerveuses sous la peau, le virus provoque des douleurs, dites neurogènes, puis une éruption cutanée, sous forme de vésicules.

2

Le dépistage du VIH est souvent proposé en cas de zona. Les personnes séropositives sont en effet plus à risque de développer cette maladie.

Le zona n’est pas contagieux. Cependant, le virus VZV est transmissible par contact avec les lésions cutanées et peut provoquer l’apparition de la varicelle chez une personne qui ne l’aurait jamais eue.

AvrilJuin 2025

Réactivation du virus Sans que le mécanisme exact ne soit réellement connu, une baisse des défenses immunitaires (liée à l’âge, à une maladie ou à une greffe par exemple) provoque la réactivation du virus de la varicelle, qui se réplique et migre le long des nerfs.

Prévention

1

Depuis 2022, la Suisse recommande le vaccin contre le zona aux personnes :

• De 65 ans et plus, en bonne santé

• De 50 ans et plus, présentant une immunodéficience

• De 18 ans et plus, présentant une immunodéficience sévère

Ce vaccin, remboursé par l’assurance obligatoire, consiste en deux administrations à au moins deux mois d’intervalle. Il est efficace jusqu’à 97% contre le zona, et jusqu’à 90% contre les douleurs post-zostériennes.

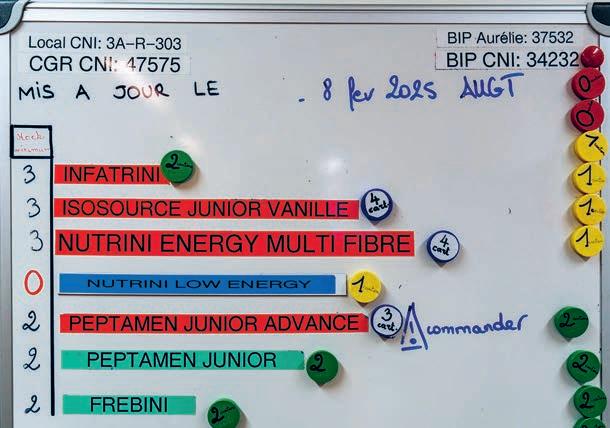

La digitalisation qui a récemment été mise en place au Centre de nutrition infantile des HUG aide considéra blement ses équipes à la préparation quotidienne de centaines de biberons. Avec un gain notable de temps et de sécurité à la clé.

7h précises, tous les jours de l’année, une véritable course contre la montre s’engage dans les locaux du Centre de nutrition infantile (CNI) des HUG. Car à 14h, tout doit être pr t : i erons et alimentation par sonde. Soigneusement préparées, triées par unités de soins et rangées dans les chariots, les précieuses préparations prennent la direction les services, principalement de pédiatrie et de néonatalogie, qui ont commandé ces repas.

100000 biberons par an Deux personnes de l’équipe du CNI s’activent chaque matin pour préparer plus de 300 biberons uniques, chacun d’entre eux comportant ses spécificités, en fonction du poids de l’enfant, de ses besoins, de ses éventuelles allergies ou maladies, le tout en suivant scrupuleusement les prescriptions des équipes médicales de l’hôpital. Ces biberons contiennent soit du lait maternel, « le gold standard pour le é é », rappelle urélie uillemot, infirmière spécialisée, consultante en lactation et référente du CNI, soit du lait en poudre ou des solutés de nutrition entérale (par sonde), pour les plus grands enfants.

Chaque préparation nécessite minutie, précision et concentration. Car il n’est pas question de faire une erreur de calcul ou d’utiliser le mauvais produit (une quarantaine de o tes, difficiles à différencier visuellement, mais dont la composition est tr s différente, est à disposition .

VESNA DJURIC, aide-soignante au CNI «Un

« Notre travail reste très minutieux. Il s’agit de mettre les bonnes poudres, aux bons dosages, dans les bons contenants. Cela suppose vérifications et concentration, sans perdre trop de temps. Nous avons une grande responsabilité entre les mains, et pouvons désormais, avec la digitalisation, travailler plus sereinement. La finalité de notre travail reste la même: veiller à ce que les enfants reçoivent en temps et en heure le biberon dont ils ont besoin. »

JAVIER PORTELA, responsable de l’équipe applicative du projet LactaCNI «Un outil transversal»

«Avec la digitalisation, nous simplifions le travail quotidien du personnel du CNI. Pour la mettre en place, nous avons d’abord discuté avec les différents corps de métier impliqués que sont les équipes médicale, pharmacienne, diététique et infirmière. Le défi, côté informatique, était de proposer un outil simple à utiliser et transversal. Il s’agissait aussi d’informatiser le plus possible le flux des données afin de faciliter les échanges et la communication entre les différents services.»

« es i erons sont destinés à des enfants malades, fragiles ou prématurés. Nous n’avons tout simplement pas le droit à l’erreur », rappelle la responsa le.

Une solution digitale qui change le quotidien

Depuis le mois de mars, l’équipe est efficacement épaulée par un tout nouveau syst me informatique, aptisé « acta ». Fini les listes de prescriptions sur papier et les commandes par téléphone, potentiellement sources d’erreurs et synonymes de perte de temps. Désormais, toutes les étapes du processus, de la prescription à la fabrication, en passant par la distribution, sont informatisées et actualisées en temps réel. es calculs sont également directement réalisés par le système interconnecté.

Ce nouveau dispositif de digitalisation offre également un contr le et une tra a ilité sans précédent. Chaque produit préparé, boîte ouverte ou lait maternel décongelé est scanné puis validé par le système, assurant ainsi sa provenance. vec cette possi ilité inédite de tout scanner, les équipes sont assurées de donner le bon produit au bon enfant. « r ce à ce meilleur suivi, nous gagnons sans aucun doute en sécurité », explique urélie uillemot. es stoc s, de lait maternel ou en poudre, les numéros de lots et les dates de péremption sont eux aussi ien mieux gérés. « outes ces avancées représentent un soulagement immense. lles simplifient les processus et ajoutent des niveaux de contr le », se réjouit la responsa le. e est ainsi entré dans une nouvelle re, celle du numérique.

Précision, rigueur et minutie sont indispensables à la parfaite préparation des biberons.

FRÉDÉRIC AH-KIT, chef du projet LactaCNI «Se concentrer sur la préparation des biberons»

«Toutes les étapes du processus étant numérisées, le personnel du CNI peut désormais se concentrer sur sa mission primaire, à savoir £la préparation des biberons, et déléguer au système les calculs et les contrôles. Cela nous a permis d’entrer dans l’ère de l’Human augmentation avec des outils informatiques qui facilitent de multiples tâches, limitent les erreurs et réduisent la charge mentale du personnel.»

Pour assurer l’équité dans les soins, il est essentiel de disposer d’indicateurs pertinents. C’est l’objectif de l’étude PRIORITY, menée sous mandat de l’Office fédéral de la santé publique.

«L’équité est une dimension fondamentale de la qualité des soins et ne doit pas être réduite à un simple projet altruiste, comme cela est malheureusement parfois le cas. a négliger peut avoir des conséquences graves sur la santé pu lique », prévient la Pre Delphine Courvoisier, épidémiologue au Service qualité des soins et autrice principale de l’étude PRIOconduite par les .

Pour rappel, les iniquités dans les soins désignent les différences dans leur acc s et dans la fa on dont ils sont administrés, en raison de fac-

teurs de vulnérabilité, tels que le statut migratoire, l’orientation sexuelle ou le milieu socio-économique. fin de permettre aux h pitaux une évaluation dans ce domaine et de faciliter la mise en place de projets d’amélioration, les équipes de recherche impliquées dans cette étude ont pour l’heure pointé onze indicateurs éloquents et mesurables. Pour sélectionner les plus pertinents, elles ont consulté 17 spécialistes de domaines liés à la santé et provenant des trois régions linguistiques suisses. Parmi ceux qui ont été retenus figurent notamment le délai de prise en charge et l’accès à une information claire et compréhensible*.

’étape suivante consistera à évaluer les hôpitaux à l’aune de ces indicateurs. « ’o jectif n’est pas de stigmatiser d’éventuels “mauvais élèves”, mais de partager les bonnes pratiques favorisant l’équité pour qu’elles puissent profiter à l’ensemble des établissements », conclut la re Courvoisier.

* www.hug.ch/informations-sante

«Si, par exemple, une personne diabétique bénéficie, pour un problème donné, du même suivi qu’une autre n’ayant pas de diabète, sans aucun ajustement lié à sa maladie, il ne faudra pas s’étonner que sa santé se dégrade rapidement. En effet, ces deux personnes n’ont pas les mêmes besoins en matière de soins. Leur prise en charge ne doit donc pas être identique, mais équitable, c’est-à-dire juste et adaptée», explique la Pre Delphine Courvoisier, épidémiologue au Service qualité des soins et autrice principale de l’étude PRIORITY.

David-Zacharie Issom est atteint de drépanocytose, une grave affection du sang d’origine génétique. Spécialiste en informatique médicale, il consacre ses recherches à l’amélioration de la prise en charge des patients et patientes.

Drépanocytose: maladie génétique héréditaire, elle concerne 300000 naissances par an dans le monde. Elle déforme les globules rouges, qui deviennent rigides et fragiles. Circulant moins bien dans les vaisseaux sanguins, ils engendrent de l’anémie et augmentent le risque d’infections. Lorsqu’ils bloquent la circulation sanguine, ces globules rouges provoquent des douleurs intenses et des complications parfois mortelles. Ces crises, dites vaso-occlusives, peuvent être réduites avec des transfusions sanguines ou la prise d’un médicament contenant de l’hydroxycarbamide.

David-Zacharie

Issom a passé une grande partie de son enfance à l’hôpital : « ’y allais trois ou quatre fois par an pour de longs séjours suite à des infections ou à des crises vaso-occlusives (lire cicontre, ndlr). Cela a eu des répercussions sur mon parcours scolaire et mis ma famille sous pression. » ouffrant d’une drépanocytose diagnostiquée lorsqu’il avait 18 mois, ce spécialiste en informatique médicale travaillant comme professeur à la Haute école de gestion de Genève raconte avoir été le premier enfant né avec cette maladie à en ve. « ’était à la fin des années et il n’y avait pas de spécialiste en Suisse. L’espérance de vie d’un enfant atteint était alors de ans environ. Tant pour mes parents et moi que pour le personnel soignant, il a fallu expérimenter. ’ai failli décéder plusieurs fois. »

Attitude proactive

Si l’espérance de vie des personnes concernées a beaucoup augmenté dans les pays développés, celles-ci demeurent vulnéra les. « e dois ma survie à une combinaison de facteurs : ma m re était sage-femme et connaissait bien le monde médical, l’équipe soignante des HUG était impliquée et humaine, j’avais un réseau familial et amical sur lequel je pouvais compter et j’étais doté d’une curiosité insatiable. Depuis tout petit, j’ai voulu

comprendre ma maladie et j’ai activement participé à mes traitements », poursuit David-Zacharie Issom.

ette attitude proactive l’a amené à développer une expertise pointue de la drépanocytose, mais également de son corps et de son mental, lui permettant si besoin d’orienter les équipes soignantes dans les moments d’urgence et d’accéder à des traitements personnalisés. « ’ai aussi appliqué une discipline afin de prévenir les crises : une alimentation dite antiin ammatoire, une hydratation toujours suffisante, une activité physique modérée et une vigilance envers les facteurs de stress. » r nant une approche intégrative de sa santé, l’enseignant a aussi testé des thérapies comme l’acupuncture, la chiropractie, les massages et l’accompagnement spirituel.

De patient à chercheur Durant les périodes de répit laissées par sa maladie, David-Zacharie Issom, aujourd’hui âgé de 37 ans, s’est beaucoup consacré à sa passion, l’informatique. Celle-ci l’a conduit à réaliser un parcours académique remarquable, jusqu’à l’obtention d’un doctorat en sciences biomédicales à l’Université de Genève. Son combat pour mieux faire connaître la pathologie et soutenir les patientes et patients est peu à peu devenu son objet de recherche. Il a notamment fondé la

Fédération européenne de la drépanocytose et con u des applications pour aider les malades à mieux gérer leur quotidien.

our celui qui est aussi amateur de motos et de voitures italiennes, « la qualité de la prise en charge de la drépanocytose dépend de l’acc s des malades à diverses ressources comme une alimentation adéquate, des techniques de réduction du stress ou un réseau médical performant ». lus que technologiques, les soins doivent, selon lui, donner la priorité à l’écoute de la personne. Car, au vu de la complexité des sympt mes et des complications qui peuvent survenir, il suffit parfois de détails dans les dosages et les traitements prescrits pour résoudre une crise ou au contraire aboutir à une issue tragique.

Facteurs de discrimination en jeu

L’un des souhaits les plus chers de David-Zacharie Issom serait que davantage de moyens soient alloués à la recherche de nouveaux traitements : « es investissements sont actuellement dérisoires par rapport à ceux consacrés à d’autres pathologies. arce que la drépanocytose est peu reconnue, mais aussi parce qu’elle touche majoritairement des personnes d’origine subsaharienne, venant d’Inde ou du pourtour méditerranéen. l y a malheureusement des facteurs de discrimination glo ale en jeu. »

Plusieurs traitements favorisent la perte de poids chez les personnes en situation de surpoids ou d’obésité. Des molécules ayant démontré leur efficacité, mais qui nécessitent d’être associées à une prise en charge globale.

«J’

ai lutté toute ma vie contre le surpoids, puis contre l’obésité, et enchaîné les régimes de

toutes sortes », confie adine. ur les conseils d’une amie, la jeune retraitée prend rendez-vous à l’Unité d’éducation thérapeutique du patient. « ’ai alors été vraiment prise en charge comme une personne qui

souffre d’une maladie, ce qui était tr s précieux », poursuit-elle. u c ur de ce suivi inédit : la prescription de médicaments contre l’obésité, remboursés sous des conditions tr s strictes et pendant une durée limitée. fficaces sur le poids comme sur les conséquences de l’obésité sur la santé (diate, maladies rénales et cardiaques, etc. , ils agissent à la fois sur le cerveau et sur le syst me digestif. elon les études, ils permettent de perdre jusqu’à du poids initial.

Une action double À injecter soi-même une fois par semaine, ils contiennent du GLP-1 (Glucagon-like peptide , une hormone jusque-là prescrite en cas de dia te. « u niveau du syst me nerveux central, celle-ci modifie le circuit de la récompense. insi, la personne traitée est moins en recherche de nourriture, de sucres notamment », précise le r oltan Pataky, responsable de l’Unité d’éducation thérapeutique du patient et de la consultation d’o ésité che les adultes. « vec les injections, j’ai perdu le besoin compulsif de calmer mes états d’âme avec de la nourriture », confirme adine.

ur le plan digestif, la satiété se fait sentir plus rapidement avec le - « a molécule ralentit la vidange gastrique et agit sur le centre de régulation de l’appétit », explique le Pr Tinh-Hai Collet, médecin adjoint agrégé au ervice d’endocrinologie et dia étologie. utant d’effets qui, cumulés, contribuent à ce que la personne mange moins et, ainsi, perde du poids.

n raison de leurs possi les effets secondaires (nausées, vomissements, diarrhées, constipation , les traitements sont initiés progressivement. Quelques mois ou années plus tard, leur arr t se fait aussi par étapes : « a personne a esoin de temps pour s’habituer à vivre sans la béquille que pouvait représenter le traitement », décrit le r ata y.

Chercher les vraies causes fficaces, ces médicaments le sont surtout s’ils sont couplés à des changements

d’ha itudes. « ne alimentation équili rée et une activité physique adaptée doivent, a minima, tre associées », souligne le r ollet. Des ateliers diététiques ou encore des séances de psychothérapie peuvent également tre utiles. « es médicaments seuls fonctionnent au tout début, mais pas sur le long terme. n accompagnement par une équipe interdisciplinaire se rév le indispensa le », poursuit le r ata y. e suivi permet de repérer d’éventuels troubles du comportement alimentaire, ceux-ci étant fréquents, mais trop souvent négligés. « n travail sur les émotions notamment est recommandé. hercher les vraies causes de l’obésité, qui est une maladie chronique et multifactorielle, sans focaliser l’attention uniquement sur le poids, est la clé du succ s », insiste l’expert.

Grâce à un suivi régulier, au changement de ses habitudes alimentaires, à la marche quotidienne et au traitement, adine a quasiment atteint son o jectif de poids. « ’ai perdu ilos en mois et j’ai guéri de mon dia te de type et de mes pro l mes cardiaques liés à l’o ésité. De elles victoires », conclut-elle.

Dans de récentes recommandations, des expertes et experts internationaux ont remis en cause la pertinence du fameux indice de masse corporelle (IMC)* dans le diagnostic de l’obésité. «Il ne s’agit pas d’un changement de paradigme, mais plutôt d’un rappel de l’utilité de récolter d’autres données pertinentes, comme le tour de taille et la localisation des excès de masse grasse», analyse le Pr Zoltan Pataky, responsable de l’Unité d’éducation thérapeutique du patient et de la consultation d’obésité chez les adultes. Ces recommandations proposent aussi de parler d’«obésité clinique» ou, lorsque les organes fonctionnent encore normalement, d’«obésité pré-clinique».

* IMC = poids (kg)/ taille (m)2

Photo David Wagnières

Orthopédistes et gériatres travaillent main dans la main pour offrir la meilleure prise en charge possible aux personnes de plus de 75 ans hospitalisées en urgence pour une fracture. Une approche bénéfique pour les patients et patientes, mais aussi pour l’entourage proche.

Quand elles surviennent chez les personnes âgées, surtout après 75 ans, les fractures sont loin d’être anodines. Pour améliorer leur prise en charge, les HUG sont dotés depuis plusieurs années d’une unité de chirurgie orthogériatrique au sein de laquelle orthopédistes et gériatres travaillent conjointement. Depuis l’été dernier, la structure dispose également d’une chambre multisensorielle (lire cicontre , destinée aux personnes souffrant de confusion ou de troubles cognitifs.

D ouble expertise

Avant la mise en place de cette unité, les personnes gées atteintes d’une fracture ne voyaient un ou une gériatre qu’après l’intervention chirurgicale. « r pour les fractures de la hanche par exemple, qui

sont fréquentes, nous devons rapidement opérer, idéalement dans les douze à vingtquatre heures. Mais intervenir en urgence sur des personnes qui souvent souffrent de maladies chroniques, parfois de troubles cognitifs ou encore prennent plusieurs traitements médicamenteux peut s’avérer compliqué. énéficier en amont de l’expertise de nos collègues gériatres est précieux pour adapter au mieux les procédures », souligne le Pr Didier Hannouche, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique.

Ces interventions chirurgicales peuvent avoir de graves conséquences chez les personnes gées : la mortalité dans les douze mois suivant une fracture comme celle de la hanche est estimée entre 20 et . « ous agissons sur différents aspects de santé afin de répondre aux vulnéra ilités des patientes et patients concernés et limiter les risques de complications. Les séances de physiothérapie, par exemple, commencent rapidement afin de favoriser la récupération de la motricité. Mais marcher suppose une masse musculaire suffisante. ous recherchons systématiquement un risque de dénutrition, prescrivons généralement des suppléments caloriques et protéiques. Les diététiciens et diététiciennes adaptent ensuite les repas au cas par cas. Parfois, une prise en charge neurologique ou même psychologique est nécessaire, notamment si la personne craint de remarcher ou présente un traumatisme suite à sa chute. ous réévaluons aussi les traitements pris à domicile et qui peuvent être à l’origine des

chutes », explique la re andra De reuc er, médecin adjointe responsable de l’Unité de gériatrie de liaison.

E nvironnement le plus accueillant possible

Chute, fracture et hospitalisation peuvent être particulièrement éprouvantes pour les personnes gées atteintes de trou les cognitifs. « lles sont plus sensi les et vivent souvent mal les changements. Certaines sont par ailleurs dans l’incapacité de verbaliser leurs émotions. C’est donc à nous d’adapter leur environnement pour qu’il soit le plus accueillant possi le », décrit aud ran ois, infirmi re au sein de l’Unité de chirurgie orthogériatrique. Caroline*, dont le père a séjourné dans l’unité pour une double fracture du fémur il y a deux ans, a été impressionnée par le travail du personnel de santé : « on seulement l’équipe a un regard global sur la santé de la personne, mais elle est aussi particuli rement attentive aux proches, ce qui est tr s rassurant. »

* Prénom d’emprunt.

Ouverte en juillet dernier grâce au soutien de la Fondation privée des HUG, la chambre multisensorielle est la première du genre dans une unité de soins aigus suisse. Insonorisée, dotée d’un système de surveillance à distance et décorée d’une fresque murale sur le thème de la nature, elle a été pensée comme un cocon. Elle est également équipée d’un chariot Snoezelen qui permet, selon les besoins, d’apaiser ou de stimuler les sens, grâce à de la musique, de l’aromathérapie ou de la luminothérapie. Maud François, infirmière au sein de l’Unité de chirurgie orthogériatrique et chargée de la coordination du projet, se réjouit des premiers retours sur l’installation: «Nous voyons aussi des bénéfices pour les familles qui sont rassurées de voir les besoins de leurs proches souffrants pris en compte. Au final, c’est aussi un plus pour les équipes soignantes qui se sentent moins dépourvues face à ces patients et patientes vulnérables. »

Depuis octobre dernier, le Dr Alessandro Cassini est le médecin cantonal de Genève. Un poste central au service de la prévention et de la promotion de la santé, pour l’ensemble de la population genevoise.

Pulsations Étiez-vous destiné à travailler dans le domaine de la santé publique ?

Dr Alessandro Cassini Pas vraiment ’étais en train de me former en chirurgie thoracique lorsque j’ai découvert la santé pu lique, une spécialité unique, et pour moi fascinante, qui allie économie de la santé, politique, enjeux sociaux et prévention. e n’ai plus voulu la quitter et ai multiplié les expériences dans ce domaine, tout en conservant mes missions médicales sur le terrain, en frique en particulier.

Avec quels principaux partenaires travaillez-vous ?

De nom reux acteurs gravitent autour de l’ ffice cantonal de la santé de l’ tat de en ve : les h pitaux notamment les , avec qui nous entretenons des liens solides que nous veillons d’ailleurs toujours à renforcer , les médecins de premier recours, qui sont le socle de notre syst me de santé, ou encore les soins à domicile. ans ou lier les associations, extraordinairement nom reuses et actives dans notre canton. Elles constituent un relais indispensa le dans le déploiement des politiques de prévention et de promotion de la santé. D s mon arrivée, j’ai souhaité rencontrer l’ensem le de cet écosyst me.

Quels sont les rôles premiers confiés à votre service ?

l doit d’a ord engager des actions concr tes en faveur de la promotion de la santé et de la prévention. ’une des missions de cette autorité sanitaire est aussi de s’assurer, avec transparence et ienveillance, de la qualité des soins proposés sur son territoire. e service est aussi responsa le de la prévention et du contr le des maladies transmissi les, comme lors des épidémies.

Qu’en est-il de vos priorités concernant la population genevoise ?

l y a d’a ord la santé mentale, celle des jeunes notamment, qui a été particuli rement malmenée depuis la pandémie de ovid- . ous souhaitons également renforcer au mieux les réseaux d’urgence et favoriser toujours plus l’accessi ilité aux soins, notamment pour les populations les plus vulnéra les. a télémédecine peut améliorer cet aspect, mais les personnes qui y ont recours doivent ien comprendre ses intér ts, ses avantages, mais aussi ses limites. ne communication efficiente est pour moi essentielle. ’un de mes o jectifs est d’ailleurs d’impliquer toujours plus de représentantes et représentants de la population genevoise dans nos discussions et groupes de travail. ela se fait déjà, mais selon moi ce n’est pas encore asse courant.

Votre service se préparet-il à une nouvelle crise sanitaire d’envergure ? ui. ous travaillons sur le plan « pandémie » et sur sa déclinaison au niveau cantonal. ’un de ses o jectifs est de repérer l’ensem le des partenaires engagés et de définir leurs r les respectifs, afin de disposer d’une feuille de route claire, concr te et

pratique si un tel événement survient à nouveau. ous le savons, il y aura une autre crise sanitaire, peut- tre avec un autre virus ou d’une envergure différente. ous devons nous y préparer. ous discutons déjà, par exemple, de la mani re d’éviter le port du masque en ou la fermeture des écoles. es répercussions de ces éventuelles décisions sur les populations doivent tre évaluées. n santé pu lique, tout est question d’équili re entre énéfices et risques. uisque chaque décision prise a un effet direct sur une population donnée, elle doit se fonder sur des preuves scientifiques, tout en répondant à des valeurs sociales et politiques. t sans perdre de vue que les ressources, notamment financi res, restent toujours limitées.

Selon vous, à quel enjeu majeur sera confrontée la santé publique dans les prochaines années ? l est difficile d’en identifier un seul. ais je dirais que l’un des plus importants est l’isolement social. De plus en plus d’études rév lent son impact négatif sur la santé mentale et le risque de dépression, ien sûr, mais aussi sur la survenue de maladies chroniques comme le dia te. a cohésion sociale constitue un vrai défi à relever.

Il est le principal moteur de notre respiration. Le diaphragme intervient aussi dans des phénomènes comme la toux et le hoquet. Bien qu’il soit rarement directement touché par des maladies, ses dysfonctionnements peuvent sérieusement altérer la respiration.

Experte

Dre Aileen-Margaret Kharat, médecin adjointe au Service de pneumologie

Un soutien à la respiration

Muscle en forme de dôme, le diaphragme est situé à la base des poumons. Lors de l’inspiration, il se contracte et s’abaisse, ce qui permet l’entrée de l’air dans les poumons. Lors de l’expiration, il se relâche et remonte, facilitant la sortie de l’air. Le diaphragme constitue ainsi un élément clé de la respiration.

23000

Nombre de contractions quotidiennes du diaphragme pour inspirer.

Nombre de contractions involontaires du diaphragme par minute en cas de hoquet.

Un fonctionnement tenant à la fois du réflexe et du contrôle

S’il est possible de maîtriser consciemment l’activité du diaphragme avec la respiration, son fonctionnement de base est automatique, car il est régulé par le système nerveux autonome. Ce dernier est responsable de nombreux processus vitaux comme le rythme cardiaque ou la digestion. Quant au hoquet, que nous connaissons toutes et tous, il est dû à une contraction intermittente du diaphragme, qui est suivie d’une fermeture des cordes vocales responsable du bruit « hic ». Dans la grande majorité des cas, le hoquet est bénin.

Augmentation de la charge sur le diaphragme en position couchée.

Le rôle important du nerf phrénique

Le diaphragme est innervé par le nerf dit phrénique, un nerf moteur et sensitif qui est essentiel à son fonctionnement. Provenant des racines nerveuses du haut de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales, il traverse le thorax pour atteindre le diaphragme. Si ce dernier est un muscle résistant, peu affecté par le vieillissement et rarement sujet aux traumatismes directs, le nerf phrénique est plus vulnérable. Il peut être endommagé lors d’un accident de la route, d’une intervention chirurgicale thoracique ou par l’action de certains virus. Les lésions provoquées sont alors susceptibles d’engendrer des troubles respiratoires potentiellement graves.

Maladies neuromusculaires

Diverses pathologies neuromusculaires peuvent entraîner une faiblesse du diaphragme. Parmi les plus fréquentes : la sclérose latérale amyotrophique (maladie neurodégénérative qui affecte les neurones responsables de la transmission des signaux nerveux permettant les mouvements volontaires des muscles) et les myopathies, un ensemble de pathologies affectant les muscles.

La ventilation comme principal traitement

En cas de perte de capacité respiratoire liée au dysfonctionnement du diaphragme, le principal traitement est la ventilation. Si quelques heures par nuit peuvent suffire, un soutien permanent s’avère parfois nécessaire. Les autres options possibles sont l’intervention chirurgicale (pour corriger certaines lésions) ou des techniques stimulant le nerf phrénique.

Consulter rapidement

Un dysfonctionnement du diaphragme peut demeurer longtemps silencieux. L’un des premiers symptômes est une difficulté à respirer en position allongée. Ce trouble doit inciter à consulter rapidement afin d’éviter une détresse respiratoire qui mettrait la vie en danger.

2,6cm

Épaisseur moyenne du diaphragme. Son diamètre est d’environ 15 cm.

C'est une petite bête pas plus grosse qu'une tête d'allumette. Pourtant, la vigilance s'impose face à la piqûre de la tique, car elle peut parfois transmettre certaines maladies.

Ces petites bêtes appartiennent à la même famille que les araignées. Les tiques vivent surtout dans les hautes herbes, mais également dans les buissons et broussailles des forêts et des clairières. Elles aiment les climats tempérés, comme celui qui règne en Suisse, où certaines régions en sont particulièrement peuplées. Se nourrissant du sang des mammifères, les tiques s’accrochent grâce à leur rostre (prolongement de leur <<bouche >>) à la peau de ces derniers pour aspirer leur repas. Durant ce festin, elles peuvent transmettre des ennemis de notre organisme appelés pathogènes (virus, bactéries).

En partenariat avec

La plus courante est la borréliose, aussi appelée maladie de Lyme, causée par une bactérie présente dans les glandes salivaires des tiques. Elle se caractérise par l’apparition, quelques jours après la piqûre, d’une plaque rouge de forme arrondie sur la peau. Des antibiotiques sont alors prescrits pour éviter que la maladie n’entraîne des dégâts au niveau des articulations, du cerveau ou du coeur. Une autre maladie pouvant être transmise est la méningo-encéphalite à tiques. Elle est due à un virus, qui provoque parfois des symptômes grippaux une à deux semaines après la piqûre. Dans une minorité de cas, elle entraîne des complications dans le cerveau qui peuvent être graves.

Existe-t-il un vaccin contre ces maladies ?

Un vaccin efficace contre la méningo-encéphalite à tiques est disponible. En Suisse, il est recommandé aux personnes exposées aux tiques, par exemple celles travaillant ou se promenant régulièrement dans la nature. Les formes sévères de la maladie étant exceptionnelles chez les jeunes enfants, la vaccination n’est généralement pas conseillée avant l’âge de 3 ans. Il n’existe en revanche pas de vaccin contre la borréliose.

Si tu te promènes en forêt ou dans une zone buissonnière, il est conseillé de porter des vêtements couvrants ajustés aux jambes, bras et cou, ainsi que des chaussures fermées. Une astuce est de privilégier les couleurs claires, qui permettent de mieux repérer d’éventuelles tiques. Un produit répulsif peut être vaporisé sur ta peau et tes habits. Rester sur les sentiers tracés réduit également le risque de piqûre. Après chaque promenade dans une zone à risque, il est vivement recommandé d’inspecter minutieusement ta peau: cuir chevelu, arrière des oreilles, jambes, bras, plis du corps, etc.

Plus une tique est retirée rapidement, plus la probabilité d’une infection est faible, du moins en ce qui concerne la borréliose. En cas de piqûre, tu peux demander à un ou une adulte de retirer le parasite, à l’aide d’un tire-tique (ou d’une pince à épiler), en le saisissant le plus près possible de la peau afin d’essayer de l’ôter totalement (corps et tête compris). La zone doit ensuite être désinfectée, puis surveillée pendant quelques semaines en cas d’éventuelle réaction.

Au travail ou en famille, comment soutenir – sans s’épuiser – les personnes souffrant de troubles anxieux? Paolo Cordera, psychologue au Service des spécialités psychiatriques et responsable du programme Troubles anxieux des HUG, propose quelques pistes.

Ressentir une appréhension face à un événement important ou à une situation délicate, rien de plus normal. ’anxiété fait partie de notre nature humaine, chacun et chacune d’entre nous en a déjà fait l’expérience. ais quand tout ou presque devient source d’inquiétude, une vérita le souffrance peut s’installer. es trou les anxieux sont fréquents une personne sur cinq y serait confrontée au moins une fois dans sa vie , mais ils sont parfois difficiles à comprendre pour l’entourage, qui peut se sentir démuni.

Parmi les comportements associés aux trou les anxieux et qui peuvent tre désta ilisants pour les proches, il y a notamment les questions à répétition.

« our la personne concernée, il est crucial de trouver de la réassurance. i par exemple elle craint d’avoir contracté une maladie, elle ressassera des choses comme : st-ce que tu crois que j’ai attrapé ce virus , enses-tu qu’il y a un risque de contamination es réponses vont l’apaiser un moment, mais elle va rapidement reposer des questions similaires, car ce n’est pas de recevoir une information qui lui importe, mais de pouvoir calmer la réaction émotionnelle à laquelle elle fait face », explique aolo ordera, psychologue au ervice des spécialités pédiatriques et responsa le du programme rou les anxieux des .