Hélène Christain 1 *, Marianne Guigma 1 *, Franck Dumoulin 1 , Souriya Guedri 1, Julien Guigon 1, Xavier Albanel 1, Ehsaan Ghannoo 1, Jean-

François Menoud 1, Aurélie Perret 1,2

1Département de Médecine Aigue, HUG ; 2 Université Sorbonne Paris Nord USPN, LEPS UR412, EURSiEPS

* Contributions équivalentes en première position

• La prise en charge des patients se complexifie : pathologies chroniques, enjeux psychosociaux, vieillissement. (Morin 2018; ASI 2020; NAM 2021; OMS 2025; CII 2025)

• Les pratiques et organisations doivent être repensées : soins plus personnalisés, coordonnés et efficients. (Morin 2018; ASI 2020)

• L’académisation des soins est une réponse innovante à la complexité : elle professionnalise les pratiques, crée un pont entre la clinique et la recherche pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. (American Association of Colleges of Nursing. 2021)

• Les infirmier·ère·s spécialistes cliniques interviennent dans des situations complexes, soutiennent les équipes et les institutions, et agissent comme vecteurs de changement grâce à leurs compétences de niveau Master (Roulin 2024).

• Dans le cadre d’une nouvelle gouvernance des soins repensée, le département de médecine aigue a implanté 3 infirmières.ers spécialistes cliniques et 5 experts cliniques.

1. Renforcer l’expertise clinique sur tous les niveaux organisationnels

2. Renforcer l’académisation des soins par l’implantation de nouveaux rôles cliniques, dont 3 spécialistes cliniques

Formation

• 1 Master en sciences infirmières en cours

• 2 VAE Bachelor en cours puis parcours Master en sciences

Rôles implantés

• 3 spécialistes cliniques (niveau 2)

• 4 experts cliniques (niveau 1)

EBN/innovations

• 40 projets et 30 protocoles en cours ou terminés

• 16 jours de congrès

• 2 posters scientifiques

• 1 projet JBI

Pratique clinique directe

• Environ 40 % du temps

Guidance, coaching et formation

• + de 450 heures de formation

• + de 730 personnes coachées

• + de 2000 heures de coaching clinique directe

Leadership et collaboration

• Projets cliniques et accompagnement aux changements

• Rôle et responsabilité au sein des collèges managériaux

• Binômes clinique et managérial dans les 3 services

• Interprofessionnalité (ISC, QO, physiothérapeutes...)

1. Collecte des données: cartographie des activités des nouveaux rôles cliniques au sein du département

2. Période : Août 2024- Septembre 2025

3. Identification des spécificités des services: nouveaux rôles cliniques

4. Cadre théorique de pratique avancée HAMRIC: pour structurer les rôles cliniques

Les forces:

• Complémentarité des compétences (recherche, projet)

• Coloration et différenciation des rôles

• Formation universitaire (VAE, Master)

• Soutien institutionnel au développement et innovation

• Rôle défini et reconnu dans l’institution

• Appui des pairs et communauté de pratique

• Mentorat (ISC) et accompagnement par la gouvernance

• Implémentation in situ (pratique clinique directe, besoins identifiés, expertises)

• Période de transition avec des résultats positifs

• Conscientisation des forces, des besoins de réadaptation et des axes d’amélioration

Les axes d'améliorations:

• Parcours et positionnement : académique vs opérationnel

• Trajectoire académique de longue durée

• Frontières des rôles (RES, IEC, QO, ISC)

• Résistance aux changements

• Cadre légal en évolution : confusion sur la définition (Suisse)

• Parcours d’intégration à développer (Mentorat)

Pour la pratique et l’avenir :

H – Haute qualité des soins, Haute valeur ajoutée, Humanisme

A – Académisation, Agent de changement, LeAdership, sAvoirs

M – Mise en œuvre de la pratique avancée, iMplémetation de projets, Mentorat

R – Recherche & données pRobantes, DuRabilité

I – Interprofessionnalité, Innovation, Indicateurs qualités, NIveaux

C – Centré patient, Clinique, Compétences, Coaching

L’implémentation graduée des rôles cliniques permet de structurer la montée en compétence des infirmiers, pour une gouvernance plus humaine, intégrative et innovante en partenariat avec les équipes de manageurs.

Chetna Bhatia, MPT, MSc Sciences du Mouvement et du Sport, Master en Santé au Travail – DMED, HUG

• Des études internationales montrent que jusqu’à 60% du personnel hospitalier rapporte une fatigue physique et/ou cognitive en fin de service (Maunder, 2021; Sasangohar, 2020).

• Les approches de prévention restent souvent fragmentées, ciblant un seul aspect (physique ou psychologique).

• La littérature en physiologie de l’exercice et en neurosciences cognitives souligne que ces dimensions sont étroitement liées

Proposer le Cadre de Récupération

Physio-Cognitive (CRPC), un modèle conceptuel inspiré du sport de haut niveau et de la santé au travail, pour guider de futures interventions complexes en physiothérapie

Une approche intégrée pourrait favoriser la récupération multidimensionnelle du personnel soignant et réduire les effets de la fatigue liée au travail

Le CRPC offre une démarche scientifique structurée pour concevoir des interventions complexes en physiothérapie

• Innovant → relie physiologie, cognition et environnement

• Souple → adaptable aux réalités hospitalières

• Avancé → illustre le rôle des physiothérapeutes dans la traduction de la recherche en pratiques préventives.

Des études pilotes seront nécessaires pour tester sa faisabilité et son impact en conditions réelles

Références

Revue narrative (2000–2025) : PubMed, PsycINFO, CINAHL.

Inclusion : études sur la fatigue des soignants et interventions combinant physiothérapie & régulation cognitive

• Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) - évalue la fatigue multidimensionnelle.

• Stroop Test - mesure la charge attentionnelle

• Psychomotor Vigilance Task (PVT)détecte les baisses de vigilance.

• Heart Rate Variability (HRV) - indicateur de régulation du stress.

• Cortisol salivaire - biomarqueur de fatigue et de stress

1.Verbeek JH, Martimo KP, Karppinen J, Kuijer P, Viikari-Juntura E, Takala EP. Exercise for preventing work-related musculoskeletal disorders in adults. Cochrane Database Syst Rev 2019;7:CD002593.

2.Ariga A, Lleras A. Brief and rare mental “breaks” keep you focused: Deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements. Cognition. 2011;118(3):439–443.

3.Demerouti E, BakkerAB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands–resources model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86(3):499–512.

4.Maunder R, Heeney ND, Hunter JJ. Stress and burnout in healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Occup Med. 2021;71(5):213–219.

5.Sasangohar F, Jones SL, Masud FN, Vahidy FS, Kash BA. Provider burnout and fatigue during the COVID-19 pandemic: Lessons learned from a high-volume intensive care unit. JMIR Hum Factors. 2020;7(3):e19515.

Service de neurologie et de neurochirurgie, Département des neurosciences cliniques, Hôpitaux universitaires de Genève

L’émergence des rôles en pratique avancée, notamment l’infirmière spécialiste clinique (ISC) et l’infirmière praticienne spécialisée (IPS), reflète la complexité croissante des prises en soins en neurosciences Cette évolution souligne le besoin de transversalité entre expertise clinique, formation et recherche

METHODE

CO-CONSTRUCTION DU CADRE DE COLLABORATION

Élaboration basée sur les données probantes extraites de la littérature

Développement du rôle selon un modèle institutionnel et contextes d’exercices

Collaboration avec des professionnels clés pour adapter le cadre au contexte local

Spécialiste clinique

Praticien spécialisé

au service des Patients,

RÉSULTATS PATIENTS

Diminution de la mortalité

Réduction du temps de séjour hospitalier

Meilleure adhérence aux parcours de soins

Amélioration les résultats en matière de santé pour les patients

RÉSULTATS PROFESSIONNELS

Développement des compétences spécialisées pour mutualiser les ressources

Intermédiaires efficaces entre les équipes, patients et/ou autres collaborateurs

Renforcement de la cohésion et dynamique interdisciplinaire

Clarté dans la structuration des missions

RÉSULTATS ORGANISATIONNELS

Complémentarité des compétences sans redondance

Meilleure coordination des soins

Fluidité interprofessionnelle

CONCLUSIONS

Prise en soins spécifique

Mutualisation des compétences pour un accompagnement renforcé auprès des patients et de leurs proches

Mobilisation des ressources interprofessionnelles

Augmentation de la satisfaction au cours parcours de soins

Accompagnement clinique structuré et collaboratif

Transfert et partage de documents cliniques comme supports lors de situations complexes fondée sur des pratiques basées sur les preuves

Développement de compétences issus de l’académisation

Facilitatrices de la cohésion entre professionnels, garantissant un soutien continu

Augmentation significative de la satisfaction des équipes impliquées à grâce à une meilleure prise en compte des besoins et une collaboration renforcée

Comités cliniques

Alignement des pratiques institutionnelles

Collaboration fondée sur des savoirs scientifiques, échangés, actualisées et validées

Soutien aux managers et analyse dans l’avancée de projets et contribution à leur pérennisation

Adaptation aux avancées et à l’évolution du système de santé

Les résultats montrent que la collaboration entre IPS et ISC s’aligne avec les perspectives de synergie attendues, améliorant les résultats patients et apportant une culture favorable Pour soutenir cette dynamique, il est crucial de mettre en place un cadre structuré, d’évaluer méthodiquement l’impact, et de partager ce modèle au sein de l’institution

Pour plus d’informations sur la méthodologie de sélection des articles

ch

Jessica OTERO GERPE1, Patricia LEIS RAMELLO2, Damien PASTOR3, Sandra DE ALMEIDA BAPTISTA4, Hubert VUAGNAT5, Fiona CROOK6, Jane CULPAN6, Ivo NETO SILVA7,8 1 Physiothérapeute, étudiante en Master, Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, HUG 2 Physiothérapeute responsable d’équipe, Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent, HUG 3 Médecin dermatologue chef de clinique, Département de médecine, HUG 4 Infirmière spécialisée Plaies et Cicatrisation, Département de médecine, HUG 5 Médecin responsable Programme Plaies et Cicatrisation, Direction des soins, HUG, 6 Maître d’enseignement en physiothérapie, Département des sciences de la santé, Université Queen Margaret, Édimbourg, Royaume-Uni, 7 Chargé de recherche et implémentation, Direction des Soins, HUG, 8 Physiothérapeute, Département de médecine aigue, HUG

Une physiothérapeute en Master en pratique avancée crée un guide d’exercices pour la consultation spécialisée «Plaies et Cicatrisation» en Dermatologie, illustrant le potentiel de la pratique avancée pour développer des outils thérapeutiques ciblés et améliorer la qualité des soins.

Besoin d’un support d’exercices adaptés exprimé par l’équipe

02

Combinaison de renforcement du mollet, mobilité de cheville et travail aérobie semble la plus efficace pour la cicatrisation.

Malgré l’hétérogénéité des études, les bénéfices justifient l’intégration aux soins

Revue (année) Type d'étude RR / RD / % différence

Turner et al. (2023) 8 Méta-analyse RR 1.38 (IC95% 1.11–1.71)

Zhang et al. (2023) 9 Méta-analyse RR 1.38 (IC95% 1.14–1.66)

Qiu et al. (2022) 6 Scoping review 67% vs 41% ; 83% vs 60%

Jull et al. (2018) 4 Méta-analyse RD 14% (95% CI, 1%-27%, p=.04) Combiné: RD 27% (95% CI, 9-45%; p= .004).

Smith et al. (2018) 7 Méta-analyse RR 1.14 (IC95% 0.71–1.84)

Tableau 1. Résultats des 5

Références

Les piliers de la pratique avancée 2 sont intégrés lors de ce projet.

infirmière, physiothérapie, Programme «Plaies et Cicatrisation», Plateforme Patients Partenaires, Groupe d’Information pour Patientes, Patients et Proches

En cours Brochure conçue à partir de données scientifiques … 04 05 06 &

Ce projet allie rigueur scientifique, expertise clinique et collaboration. La brochure d’exercices devient un outil concret de pratique avancée en physiothérapie.

Sa pleine portée dépendra de la mise en place d’un programme d’éducation thérapeutique pluridisciplinaire.

ALEXANDRE FRAICHOT, SOPHIE FAVRE, FRANÇOISE JERMANN, HELENE RICHARD-LEPOURIEL Unité Humeur & Anxiété, Service des Spécialités Psychiatriques, Hôpitaux Universitaires de Genève

Concepts

➢ Modèle de rétablissement (recovery):

• Approche individualisée : met l’accent sur les ressources, les valeurs et les projets de vie au-delà de la disparition des symptômes.

• Encourage la participation active, la prise de décision et le développement du pouvoir d’agir.

• S’appuie sur le soutien et l’intégration dans la communauté.

➢ Perception subjective vs évaluation clinique :

• La qualité de vie est une mesure subjective de la position dans l’existence selon les objectifs, attentes, valeurs et préoccupations.

• L’autonomie sociale désigne la capacité à mener sa vie quotidienne de façon indépendante et à s’intégrer dans son environnement social.

• Covariation supposée: l’autonomie améliore la qualité de vie ; une meilleure qualité de vie peut soutenir l’autonomie.

➢ Auto-stigmatisation :

• Intériorisation des préjugés liés à la maladie mentale.

• Perte d’estime de soi et d’espoir : processus conduisant à une baisse de la confiance en soi et aux perspectives de rétablissement.

• Impact sur la participation sociale : freine l’accès aux soins, à l’emploi/études, aux relations sociales.

Constat Clinique et but de l’étude

➢ Observation : il peut exister une discordance entre les scores auto-évalués de qualité de vie et les hétéroévaluations de l’autonomie sociale chez certains patients.

➢ But: identifier les facteurs déterminant la concordance ou la divergence entre ces deux dimensions.

Recrutement

❑ Participants recrutés au sein de l’Unité Humeur & Anxiété (UHA), Service des Spécialités Psychiatriques, HUG, lors des évaluations diagnostiques et/ou psychopharmacologiques.

❑ Critères d’inclusion: diagnostic de trouble de l’humeur (trouble dépressif unipolaire, trouble bipolaire); âgés de 18 ans ou plus; ayant signé le consentement informé.

❑ Critères d’exclusion: ne parlant pas suffisamment français pour comprendre les outils d’évaluation proposés; ayant refusé de participer à l’étude.

Echelles psychométriques

❑ World Health Organization of Quality of Life (WhoqolBREF) : auto-questionnaire évaluant la qualité de vie, quatre dimensions explorées (santé physique, psychologique, relations sociales, environnement).

❑ Echelle d’autonomie sociale (EAS) : hétéro-questionnaire, 17 items au travers de cinq sous-échelles (soins personnels, gestion de la vie quotidienne, gestion des ressources, relations extérieures, vie affective et relations sociales).

❑ Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) : autoquestionnaire évaluant l’auto-stigmatisation reliée à la maladie mentale via 5 sous-échelles (aliénation, endossement des stéréotypes, discrimination perçue, retrait social et résistance au stigma).

❑ Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) : échelle clinique évaluant l’intensité des symptômes dépressifs.

❑ Young Mania Rating Scale (YMRS) : échelle clinique évaluant l’intensité des symptômes hypomanes ou maniaques.

Table 1. Données socio-démographiques et cliniques pour les groupes concordants (positif/négatif) et discordant

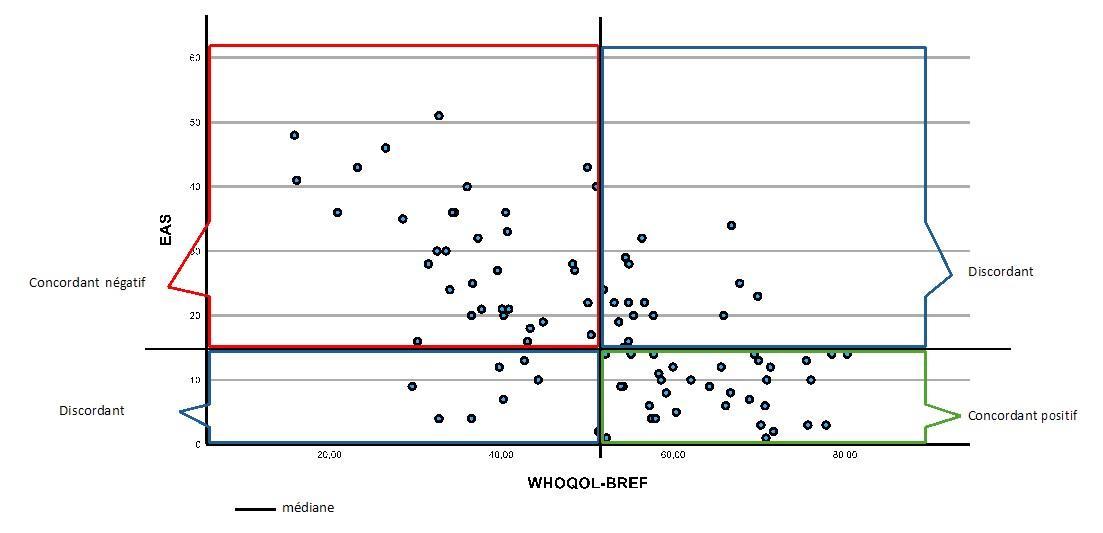

Les participants ont été catégorisés en groupes basés sur la médiane des scores de l’EAS et du WHOQOL-BREF, respectivement de 16.5 et 53.3.

3 groupes distincts:

• Concordant positif: EAS bas et WHOQOL-BREF élevé

• Concordant négatif : EAS élevé et WHOQOL-BREF bas

• Discordant: corrélation inverse des scores

Table 2. Données Self-stigma (ISMI) pour les groupes concordants (positif /négatif) et discordant

Caractéristiques de l’échantillon

Données démographiques:

Pas de différence significative entre les groupes, excepté pour le statut professionnel : plus de personnes en activité / études dans le groupe des concordants positifs que dans le groupe des concordant négatifs).

Données cliniques:

Pas de différence significative entre les groups, excepté pour les scores de MADRS : score plus élevé dans le groupe des concordants négatifs que dans les groupes des discordants et concordants positifs (all post hoc Tukey HSD tests, p < .05).

Les moyennes pour les sous-échelles self-stigma (ISMI) sont présentées dans la Table 2 Les différences entre les groupes ont été analysées par Ancova pour les souséchelles ISMI avec le score de MADRS comme covariable

Sous-échelle ISMI :

• Différence significative pour toutes les sous-échelles, à l’exception de la résistance au stigma

• Les concordants positifs présentent des scores plus bas d’aliénation, d’endossement des stéréotypes, et de discrimination par rapport aux concordants négatifs et discordants, tandis que les concordants négatifs affichent un score de retrait social plus élevé par rapport aux concordants positifs (all post hoc tests Bonferroni p< 05)

Limitations

• L’échantillonnage consécutif peut engendrer un biais de sélection, ce qui limite la généralisation des résultats

• Certaines variables cliniques (taux d’hospitalisation, comorbidités, schéma d’épisode d’humeur, symptômes psychotiques) n’ont pas été inclus, mais peuvent être pertinents pour de futures recherches

• Des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer ces corrélations à plus long terme

➢ Groupe concordant négatif (37%): niveau de dépression initial plus élevé, suggérant un biais de réponse potentiel. Les taux d'emploi étaient significativement plus faibles, et des niveaux d'auto-stigmatisation plus élevés dans la plupart des dimensions évaluées.

➢ Groupe concordant positif (36%): faible auto-stigmatisation. Une proportion plus élevée des participants exerçaient un emploi ou poursuivaient des études, témoignant d'une meilleure intégration sociale.

➢ Groupe discordant (27%): profils sociodémographiques et cliniques plus proches de ceux du groupe concordant positif, ainsi que des scores comparables aux échelles EAS, Whoqol-BREF et ISMI ; relation autonomie-qualité de vie plus complexe.

➢ Porter une attention particulière aux patients concordants négatifs : associer psychoéducation et soutien à l’insertion afin de réduire les niveaux d’auto-stigmatisation et améliorer leur bien-être et intégration sociale

➢ Approfondissement des compétences via un programme de psychoéducation relative à l’autostigmatisation (Narrative Enhanced Cognitive Therapy , NECT)

➢ Publication d’un article : Fraichot A, Favre S, Jermann F, Richard-Lepouriel H Exploring the alignment between clinicianreported assessment of social autonomy and patient-reported assessment of quality of life in mood disorders: a crosssectional study Frontiers in Psychiatry 2025 July

Véronique L. Karsegard1, Laurence Genton2, Julie Mareschal3, Carolina Garcia3,4, Aude de Watteville4, Séverine Graf1

1Filière Nutrition et Diététique, DME, HUG ; 2Unité de Nutrition, DME, HUG ; 3Filière Nutrition et Diététique, DRG, HUG ; 4Pôle interprofessionnalité, DS, HUG

La filière Nutrition & Diététique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) bénéficie depuis plusieurs années d’un 0.1 ETP de diététicienne clinicienne spécifiquement dédié au développement professionnel et clinique.

Ce temps alloué constitue une ressource stratégique permettant :

✓ Une veille professionnelle continue, afin d’actualiser les pratiques selon les recommandations et avancées scientifiques.

✓ Le développement et l’actualisation de techniques cliniques et de protocoles, en réponse aux besoins identifiés sur le terrain.

✓ La conception de supports de conseils pratiques et validés, destinés aux patients ainsi qu’aux équipes soignantes, favorisant la diffusion d’une information claire et cohérente.

1. Identification et priorisation des besoins

En collaboration avec cadres diététiciennes, collaborateurs de la filière, médecins référents et unités de soins

2. Analyse critique des données probantes

Analyse critique de la littérature

Intégration des recommandations fondées sur les preuves scientifiques

3. Développement de la documentation

Création des documents nécessaires

Validation par les parties prenantes

Mise à jour et actualisation des supports existants

Le RGO correspond à la remontée d’acide gastrique dans l’œsophage, provoquant brûlures, goût amer, éructations.

Maladie fréquente mais souvent mal comprise → nombreuses idées reçues chez patients et soignants.

Absence de support éducatif standardisé pour les patients souffrant de RGO.

Revue approfondie de la littérature et des recommandations internationales des sociétés savantes

Sélection et analyse critique des conseils validés par les données probantes.

Structuration du document en deux niveaux :

✓ recommandations générales applicables à tou·te·s

✓ conseils individualisés selon la tolérance personnelle

Recommandations générales

✓ Perte de poids en cas d’excès pondéral.

✓ Arrêt du tabac.

✓ Attente ≥ 2 h entre repas et coucher, dormir sur le côté gauche ou avec tête surélevée.

✓ Repas plus petits, plus fréquents, consommés lentement.

Recommandations individualisées (selon tolérance)

✓ Limitation des excès de sucreries et d’alcool.

✓ Boissons non gazeuses, de préférence en dehors des repas.

✓ Chewing-gum pour stimuler la salivation.

✓ Alimentation riche en fibres.

✓ Limitation de la consommation de café, thé, aliments acides (tomates, agrumes, vinaigre), épices fortes uniquement si symptômes.

La création de documents basés sur des données probantes permet de fournir une information claire, fiable et accessible aux patient·e·s, en réponse à la profusion de contenus nutritionnels parfois contradictoires disponibles sur internet ou dans les magasines.

Ces supports constituent également une ressource de référence, favorisant l’harmonisation des pratiques.

Le renforcement de ce type de fonction apparaît essentiel pour :

✓ Consolider les pratiques professionnelles,

✓ Produire et actualiser des ressources validées scientifiquement,

✓ Répondre de manière élargie aux besoins des patient·e·s et des collaborateur ·trices

Références:

Delouane-Abinal A., Sage-femme spécialiste clinique, Msc et M1 éthique

Introduction

La prise en charge des troubles psychiatriques en périnatalité confronte les soignants à des situations cliniques et éthiques complexes. Entre respect de l’autonomie, protection du fœtus et choix thérapeutiques sensibles, les professionnels doivent concilier rigueur médicale et réflexion éthique. Les pratiques avancées en santé mentale offrent des outils concrets pour accompagner ces situations, en renforçant la qualité du consentement et la sécurité des soins.

Contexte

La période périnatale est marquée par une vulnérabilité accrue en santé mentale : 15 à 25 % des femmes présentent des troubles psychiques, principalement anxieux ou dépressifs. Ces situations soulèvent des enjeux éthiques majeurs, notamment autour de l’autonomie, du consentement éclairé, et de la double considération mère-enfant

Question de recherche

Quels sont les problèmes et les enjeux éthiques de la prise en charge en soins des parturientes présentant un trouble de santé mentale ?

Méthode de recherche des données probantes (= académisation)

Revue de la littérature, Revue narrative

Janvier 2025

Moteurs de recherche

MEDLINE

EMBASE et PUBMED

Cochrane Library

MIDIRS

PsycINFO

Google Scholar, ACOG HAS NICE

CAIRN BELIT

Conclusion:

La pratique avancée et l’académisation des soins renforcent la capacité des soignants à agir dans des contextes éthiquement sensibles Elles permettent une prise en charge périnatale plus éthique, sécurisée et centrée sur la patiente, en conciliant respect de l’autonomie, protection de l’enfant, et responsabilité professionnelle

Références:

Lakah Marie-Ange (MScSI), Hamache-Potin Soraya, Perrier Gros-Claude Olivier Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), Genève

Introduction

Face à l’augmentation de l’espérance de vie, des maladies non transmissibles et des soins aigus en milieu communautaire, les infirmier·ères exerçant à domicile sont confronté·es à des situations de plus en plus complexes et aiguës nécessitant une expertise clinique accrue (1-4).

En intervenant au domicile, le personnel infirmier est le premier à pouvoir identifier les signes précurseurs de détérioration clinique des patient·es, à donner l’alerte ou à intervenir au moment opportun (5-7)

L’évaluation clinique infirmière (ECI) constitue un levier essentiel pour réduire et anticiper les complications ainsi que les hospitalisations évitables, et ainsi renforcer la sécurité des patients à leur domicile (5,6).

Objectif

Établir une analyse de contexte en lien avec les connaissances de base en ECI au sein d’une institution de santé primaire en Suisse romande. Cette démarche a été menée en amont, dans le cadre de l’implantation de l’ECI, en vue de renforcer et d’harmoniser les compétences des infirmier·ères.

Contexte externe

Cadre conceptuel

Promoting Action on Research Implementation in Health Services (I-PARIHS) (9)

Questionnaire en ligne

Adressé à 669 infirmier·ères

Questionnaire anonyme

→ concernant les croyances, les perceptions, les outils utilisés, les besoins en formation et les modalités de formation souhaitées

42% de participation

Collecte et analyse de données sur l’état de santé d’un patient, à travers l’observation, l’entretien et l’examen physique, pour identifier les problèmes de santé actuels ou potentiels (5,8)

À travers cette démarche et son jugement clinique, l’infirmier·ère est en mesure de : suivre l’évolution clinique du patient, évaluer la réponse à un traitement, planifier et ajuster des soins appropriés, détecter de façon précoce d’éventuelles complications, et prendre des décisions cliniques éclairées (5, 7, 8).

Observations de la pratique sur terrain

1 matinée dans 7 équipes

Utilisation d’une check-list

→ Concernant : l’anamnèse, l’examen physique, l’usage d’outils, les transmissions écrites et orales

Vieillissement de la population et augmentation des maladies non transmissibles entrainant une nécessité de détection précoce de détérioration clinique ou de signe de complication (1-2)

Situations de soins à domicile de plus en plus complexes, avec des soins aigus (3)

Politique de santé favorable au développement de la promotion de la santé et des compétences infirmier·ères (3,4)

Contexte organisationnel et local

Les valeurs de l’institution soutiennent le changement

Pas de procédure institutionnelle spécifique liée à l’ECI

Peu d’outils intégrés au support numérique

Soutien hiérarchique variable

Environnement organisationnel axé sur les prestations d’actes

Utilisation de l’ECI de façon réactive

Connaissance théorique et sentiment de compétence partiels

Outils standardisés, grilles ou examen physique rarement utilisés, ni retranscrits et souvent incomplets

Aisance partielle des outils de communication sécuritaire

Evidences

Constats

Manque d’expérience, de formation initiale et continue (7,10,11)

Écart important entre les compétences enseignées et celles mobilisées (12,13)

Techniques principalement utilisées : signes vitaux, inspection générale (14)

Utilisation de l’ECI de manière réactive et de façon incomplète (15,16)

Détection précoce de la détérioration clinique souvent insuffisante (14,15)

Discussion et conclusion

Recension de la littérature

Une première recension de la littérature a été réalisée en amont pour la conception des outils de récoltes de données.

Une seconde recension des écrits a permis de mettre en lien les résultats obtenus avec la littérature.

Préparation du public cible

Hétérogénéité dans la pratique, déficit de connaissance, et de formation

Raisonnement clinique partiel, souvent implicite et peu visible dans les transmissions écrites et orales

Motivation importante des équipes infirmières pour pratiquer l’ECI. Moyenne d’intérêt: 8,7/10

Forte motivation pour une formation en présentiel et sous forme d’ateliers pratiques

Innovation

Renforcer la formation avec formats variés (14,15)

Développer des protocoles actualisés, des outils cliniques validés et accessibles, et un support numérique adapté (15,16)

Introduire du mentorat/supervision clinique (10,15,17)

Soutenir et valoriser l’ECI par des actions institutionnelles (10,15)

Recommandations

Renforcer la formation avec des formats variés (14,15)

Développer des protocoles actualisés, des outils cliniques validés et accessibles, et un support numérique adaptés (15,16)

Introduire du mentorat/supervision clinique (10,15,17)

Soutenir et valoriser l’ECI par des actions institutionnelles (10,15)

• Cette analyse a permis de souligner la nécessité de renforcer les connaissances de base de l’ECI à travers l’intégration de formations ciblées, d’outils validés et accessibles, d’un cadre institutionnel clair, ainsi qu’un processus clinique et opérationnel défini.

• Ce travail a donc permis d’identifier 4 stratégies d’implantations :

» La reconnaissance du rôle clinique infirmier

» Le développement et la diffusion des procédures, et des supports et outils validés

» La création d’un environnement de soutien

» Le renforcement des compétences des infirmier·ères en ECI

• Cette dernière stratégie constituera la prochaine étape essentielle pour initier l’implantation, et sera mise en place à travers un programme de formation.

• Intégrée dans la pratique quotidienne et soutenue par l’institution, l’ECI devra devenir une compétence centrale, au service de la sécurité des patient·es et de la qualité des soins à domicile.

Karima Amanzou1,2;

1Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins, Université de Lausanne; 2Hôpitaux Universitaires de Genève;

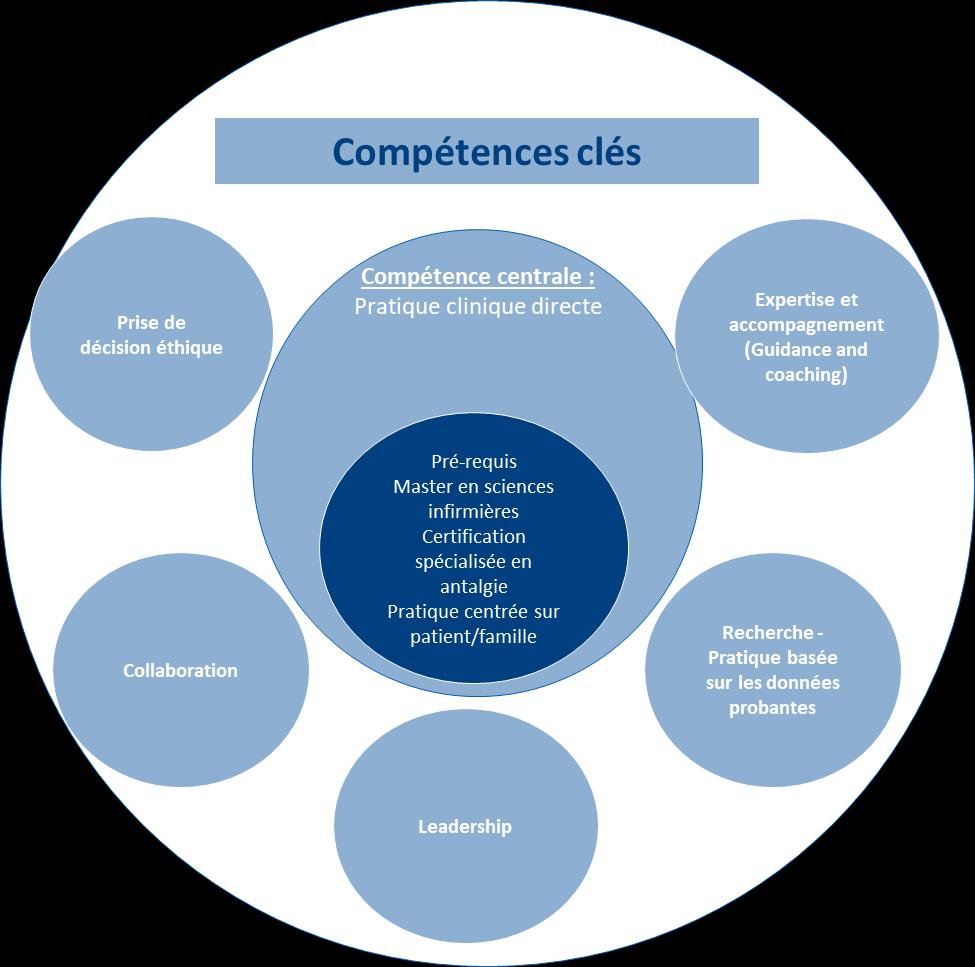

Composantes structurantes du modèle en antalgie

Critères primaires

•Au minimum un titre académique Master; Certification en antalgie ; Pratique centrée sur le patient et sa famille.

Compétence centrale : Pratique clinique directe/indirecte

•Évaluation-Traitement-Suivi des douleurs aiguës, chroniques et complexes, selon une approche bio-psycho-sociale centrée sur le patient et sa famille, ceci afin d’ améliorer la qualité des soins, la qualité de vie et la satisfaction des patients (3,4).

Compétences essentielles

Leadership, Collaboration, Recherche & EBP, Formation/Coaching, Éthique Contexte environnemental

• Institutionnel : Programme de soins institutionnel « Réseau Douleur » qui supervise l’activité antalgie aux HUG.

• Extra institutionnel : Cadre politique cantonal et fédéral; Besoins/problématiques de santé publique (ex: réponse à la crise des opioïdes, douleurs chroniques ); Partenariats cantonaux/intercantonaux; Recherches/Innovations technologiques (Réalité Virtuelle, applications des résultats de la recherche).

Ann Hamric a conceptualisé les pratiques avancées en les déclinant en plusieurs niveaux et en 6 compétences principales (1,2) dont chacune peut être investie de manière diversifiée et flexible (figure 1).

Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, ces compétences avancées de l’Infirmière Spécialiste clinique en antalgie sont mobilisées au service des missions du programme de soins institutionnel Réseau Douleur (RD) (5).

Défendre le droit au soulagement de la douleur reconnu comme un droit humain fondamental (6,7).

Principes éthiques universels : autonomie, bienfaisance, nonmalfaisance et justice pour guider la prise en soins (8). Informer pour une prise de décision éclairée.

Réflexion éthique collective (8). Plaidoyer éthique en agissant toujours dans le meilleur intérêt des patients (9,10).

Collaboration

Groupes transversaux, partenariats internes et externes

Coordination des 23 cellules interprofessionnelles du réseau douleur et des partenaires élargies

Intégration des patients partenaires (PP)

Communication institutionnelle, amélioration des canaux de communication, en animant des rencontres du RD et en centralisant/diffusant les informations et ressources (5).

Améliorer la triade Evaluation

Informer Patients et proches

Former et soutenir Formation continue interprofessionnelles

Mesurer Faire de la qualité de la PEC douleur un critère institutionnel de qualité

Guidance, coaching et encadrement

Conseil, mentorat et accompagnement des cellules (équipes dont référents).

Formation/Développement des compétences des soignants, PPS...

o Formation de base Antalgie/ Formateurs MEOPA o Formations intra-HUG/ auprès des partenaires o Accueil nouveaux collaborateurs o Mise à disposition d’outils d’aide à la décision et formation/sensibilisation à leur utilisation (5)

Recherche & Pratique clinique fondée sur les preuves (EBP)

Scanner le QR-code pour la liste complète des références Vancouver !

Intégration des résultats probants dans la pratique clinique (ex. Échelle fonctionnelle).

Participation à des projets de recherche et implantation d innovations (VR ECF PCAO ). Diffusion des résultats (formation, communication, congrès, publications).

Élaboration/mise à jour de procédures et référentiels (RMS protocoles ).

Amélioration qualité/sécurité via suivi des indicateurs de performance clinique et de satisfaction des patients.

Références et contact

Contact: karima.amanzou@hug.ch

Infos: https://www.hug.ch/reseaudouleur

Lara Quagliara1,2, Diogo Maia Pereira1, Séverine Graf1, Aude de Watteville2,3

1Filière Nutrition et Diététique, DMED, HUG ; 2Service des soins intensifs adultes, DMA, HUG ; 3Pôle interprofessionnalité, DS, HUG

La nutrition clinique constitue aujourd’hui un domaine en pleine évolution, avec un rôle majeur en soins intensifs adultes (SIA)

Aux HUG, une dynamique forte de recherche nutritionnelle s’est construite via une collaboration entre la Filière Nutrition et Diététique, l’Unité de Nutrition et le Service des Soins Intensifs Adultes. Celle-ci a permis à des diététicien·ne·s de combiner activité clinique et investissement académique dans des projets de recherche clinique, grâce à des financements dédiés.

Ces postes à double casquettes permettent d’identifier les besoins issus du terrain, d’effectuer une veille scientifique, de contribuer à la production de données scientifiques et d’adapter les prises en charge nutritionnelles en y intégrant de nouvelles pratiques In fine, ils permettent d’affiner les pratiques nutritionnelles au plus près des besoins des patient·e·s en SIA

1. Identification des problématiques issues de la pratique clinique quotidienne

2. Veille scientifique pour analyser les données existantes

3. Conception de projets de recherche clinique lorsque des lacunes sont identifiées dans la littérature

4. Mise en application et implémentation de nouvelles pratiques cliniques fondées sur des données probantes

Identification de la problématique

L’obsolescence de l’ancien calorimètre indirect a mis en évidence un besoin clinique concret d’un outil fiable et adapté pour la mesure de la dépense énergétique des patient· e·s ventilé·e·s mécaniquement.

Veille scientifique

Analyse des recommandations internationales confirmant la calorimétrie indirecte comme gold standard pour mesurer les besoins énergétiques.

Mise en évidence d’un manque d’alternatives validées dans la littérature.

Conception d’un projet de recherche clinique

Lancement d’une étude multicentrique pilotée par les HUG (Unité de Nutrition & Service des Soins Intensifs Adultes) en 2017, en collaboration interdisciplinaire (diététicien·ne·s, médecins, ingénieur·e·s).

Objectif : développer et valider un nouveau calorimètre indirect fiable et précis

Mise en application et implémentation

Résultats : validation de l’appareil et extension à l’usage clinique

✓ Élaboration de protocoles, fiches techniques institutionnelles et formations encadrant la pratique.

✓ Mesure systématique de la dépense énergétique des patient·e·s et adaptation individualisée de la thérapie nutritionnelle, en collaboration avec les équipes médico-soignantes.

✓ Reconnaissance institutionnelle et nationale : les diététicien·ne·s des HUG sont désormais identifiés comme expert·e·s du domaine.

La calorimétrie indirecte, intégrée à la pratique clinique, permet une adaptation individualisée de la prise en charge nutritionnelle en SIA. L’exemple présenté illustre le rôle central que les diététicien·ne·s peuvent avoir dans l’articulation entre pratique clinique et recherche académique

Dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins, plusieurs axes de recherche se dessinent :

✓ Déterminer le moment optimal pour atteindre la cible nutritionnelle,

✓ Préciser la fréquence des mesures à privilégier,

✓ Évaluer l’impact sur la récupération fonctionnelle et la qualité de vie des patient·e·s de SIA, à court et à long terme.

Lakah Marie-Ange (MScSI), Brizard Paul (MScSI), Savinelli Sofia (MScSI), Flückiger-Riat Jennifer (MScSI), Piccot-Crezollet Marie (MScSI), Hamache-Potin Soraya, Chalifour Manuelle, Perrier Gros-Claude Olivier Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), Genève

Introduction

En Suisse, le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles mettent sous pression le système de santé (1-3). Face à ces défis, une réorganisation des soins autour d’approches plus efficientes est nécessaire. Celle-ci repose sur le renforcement de la médecine de premier recours, le désengorgement des hôpitaux et le développement des soins à domicile (4). Ce virage ambulatoire renforce la complexité des situations cliniques domiciliaires nécessitant de former davantage de professionnel·les qualifié·es afin de répondre aux défis du système de santé suisse (4,5). Dans ce contexte, l’infirmier·ère clinicien·ne spécialisé·e (ICS) apparaît comme une réponse innovante, bien que son rôle soit encore peu décrit dans les soins primaires et plus particulièrement dans les soins à domicile (6-8).

Objectif

Décrire le rôle et les activités de l’ICS dans une institution de soins à domicile en Suisse romande.

Cette étude descriptive a été réalisée à partir d’une revue de la littérature qui a permis d’identifier le rôle et les activités possibles des ICS dans des contextes de santé primaire différents. Des réunions régulières entre les ICS ont été organisées et les échanges ont permis de décrire leur rôle et leurs activités au sein de l’institution de soins à domicile. La présentation de ce rôle et ces activités s’appuie sur le modèle de pratique avancée de Strong (9). Les différentes activités et les résultats ont été discutés et validés lors d’ateliers avec des parties prenantes.

Recherche

Promouvoir la recherche appliquée à la pratique domiciliaire

• Transfert des connaissances

• Analyse de contexte (besoins des patient·es, des proches et des équipes de maintien à domicile)

• Collecte et analyse des données

• Veille scientifique

Programme d’éducation thérapeutique pour les enfants atteints de diabète de type 1 et leur famille

Soutien aux systèmes

Soutenir les processus visant à l’amélioration de la qualité des soins, la sécurité des patient es, l’innovation, l’optimisation et l’efficience des pratiques cliniques

• Gestion de projets cliniques

• Accompagnement au changement

• Promotion d’une pratique innovante et d’une intégrité professionnelle (posture éthique)

• Intégration du partenariat patient·es-proche

Itinéraire clinique de réadaptation gériatrique

Discussion et conclusion

Favoriser l’innovation et l’avancement des sciences infirmières

• Leadership transformationnel et collaboratif : motivation et soutien des professionnel·les

• Développement professionnel continu

• Valorisation de la pratique infirmière avancée en santé primaire

• Diffusion des savoirs infirmiers dans le contexte des soins à domicile

EXEMPLES

Participation et présentation au congrès de l’ICN

• Cette étude contribue à une meilleure compréhension du rôle des ICS, dans un contexte de soins à domicile en mettant en lumière son impact potentiel sur l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patient es.

• Par son positionnement transversal et ses compétences spécifiques, l’ICS accélère et actualise de façon continue l’intégration des évidences scientifiques dans la pratique clinique.

• Le rôle de l’ICS à domicile nécessite une posture généraliste, une vision holistique, et une capacité à articuler des dimensions cliniques, sociales et environnementales propres à ce contexte.

• Le caractère inédit de ce rôle au sein de l’institution a également impliqué certaines contraintes organisationnelles et méthodologiques, raisons pour lesquelles cette étude comporte des limites dont il faut tenir compte.

• Des recherches futures sont nécessaires pour évaluer l’impact de ce rôle sur le système de santé afin d’argumenter sa plus-value auprès des décideur euses politiques.

Un·e ICS est un·e infirmier·ère ayant des connaissances et des compétences avancées en pratique infirmière, disposant d’une formation plus poussée par rapport à un·e infirmier·ère généraliste ou spécialisé·e, capable de prendre des décisions complexes dans une spécialité de soins infirmiers cliniques et faisant appel à une approche systémique pour influer sur les soins optimaux dans les établissements de santé (6).

Favoriser le renforcement des compétences et promouvoir la diffusion des bonnes pratiques au sein de l’institution

• Supervision clinique dans le cadre de l’implémentation de projet

• Mentorat des ICS novices

• Expertise clinique et scientifique en lien avec la gestion de projet

• Communications scientifiques

• Participation au développement des compétences des collaborateur.rices

Formation à l’évaluation clinique infirmière

Analyser et accompagner le contexte clinique domiciliaire

• Consultation en situation d’implémentation de projet clinique

• Intégration du partenariat patient·es-proche, analyse contextuelle

• Observations non participatives

Transition des soins : consultation de patients en situation de réadaptation

Dr. Bucher Della Torre Sophie, Pabion Céline, Dr. Jotterand Chaparro Corinne HES-SO Genève, Haute Ecole de Santé de Genève, Filière Nutrition et diététique

1. But et objectifs du projet NUTRI-PA

But: analyser l’opinion des diététicien·nes sur la pratique avancée (PA) en nutrition, son niveau actuel d’implémentation ainsi que les barrières et facilitateurs pour une mise en œuvre élargie en Suisse romande

Objectifs:

• Explorer les perceptions et expériences des diététicien·nes concernant la PA

• Identifier les freins, leviers et besoins pour une implémentation élargie

• Proposer des recommandations et les diffuser.

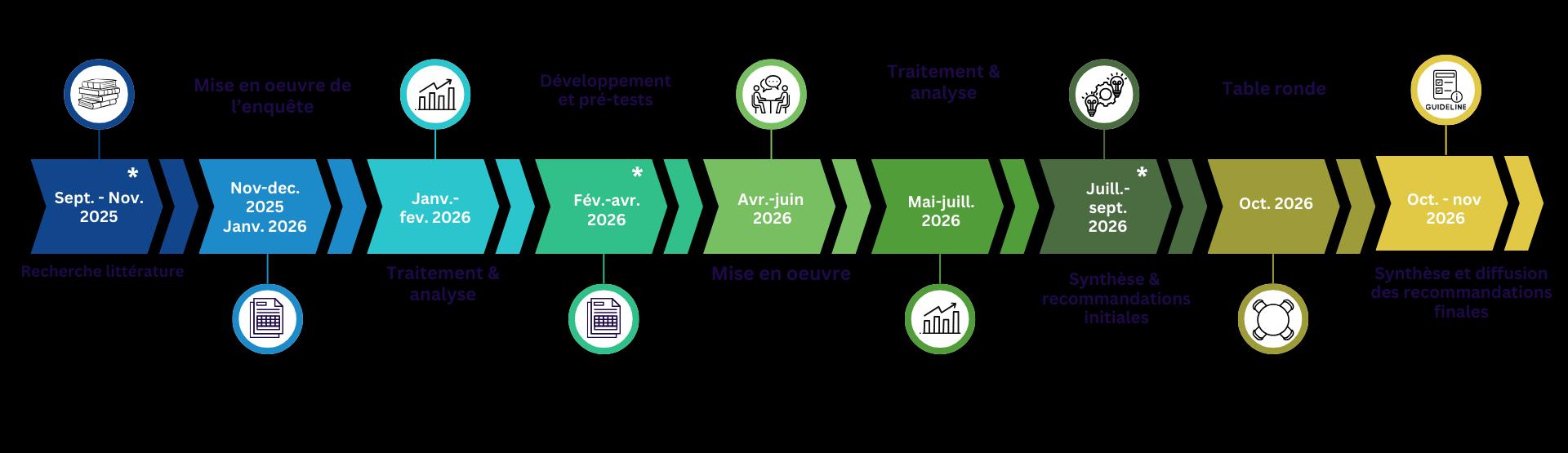

3. Méthode : vue d’ensemble

2. Introduction

La PA en nutrition est une approche émergente en Suisse, caractérisée par une expertise approfondie, une autonomie décisionnelle élevée et une formation de niveau master

En Suisse romande peu d’information existe sur son implémentation Ainsi, le projet NUTRI-PA, piloté par la HEdS en collaboration avec trois partenaires de terrain et un groupe d’experts, participera à combler cette lacune

• Le projet se déroulera sur 15 mois selon une approche mixte (recherche quantitative et qualitative) en 3 étapes successives (Figure 1) :

• Calendrier du projet (Figure 2)

3.1 Enquête en ligne

Objectif : analyser les opinions, le niveau d’implémentation actuel ainsi que les freins et leviers liés à la PA.

3.1 Méthode - Etape 1 : Enquête en ligne

• Développement d’un questionnaire basé sur la littérature scientifique, le Theoretical Domains Framework et l’expertise de terrain

3.2 Méthode - Etape 2 : Entretiens semidirigés

• Diffusion du questionnaire : enquête en ligne aux diététicien·nes de Suisse romande (hospitalier, ambulatoire, soins à domicile ).

• Analyse des données : statistiques descriptives et par sous-groupes.

3.3 Table ronde

Objectif : co-construire des recommandations concrètes, puis les diffuser.

• Participants : 40-60 parties prenantes du domaine nutritionnel.

• Présentation des résultats, sondages interactifs (ex. : Wooclap), discussions en petits groupes selon la méthode du World Café.

• Synthèse et priorisation des recommandations.

Partenaires de terrain:

3.2 Entretiens semi-dirigés

Objectif : approfondir la compréhension des perceptions et besoins liés à la PA.

• 10-20 diététicien·nes sélectionné·es selon une diversité de profils.

• Guide d’entretien basé sur les résultats de l’enquête, le Theoretical Domains Framework et l’expertise de terrain.

• Analyse thématique inductive

4. Résultats attendus et impact du projet

Les résultats ont comme perspectives:

• De guider le développement de formations adaptées

• De structurer des plans de relève

• Soutenir la réorganisation des services de nutrition

Delicado, N.¹, Fedele, S.¹, Zecca, W.², & Pinto C.T., S.¹

¹ MScSI, Maître d’enseignement, Haute école de santé [HEdS], HES-SO Haute école spécialisée de Suisse Occidentale, Genève ² Maître d’enseignement et Co-Responsable de filière Soins Infirmiers, HEdS, HES-SO, Genève

La profession infirmière évolue dans un environnement de santé en constante mutation, marqué par le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, la multimorbidité et la complexification des parcours de soins À cela s’ajoutent des défis liés aux inégalités sociales de santé, à la pénurie de professionnels et à l’évolution rapide des technologies en santé Ces transformations exigent non seulement des compétences cliniques élargies et spécialisées, mais également un leadership renforcé, capable d’agir à la fois dans les pratiques de soins, la formation, la recherche et la gouvernance des systèmes de santé [1]

Dans ce contexte, la Pratique Infirmière Avancée [PIA] et l’académisation des soins infirmiers apparaissent comme des leviers stratégiques Elles favorisent le développement de nouvelles expertises, soutiennent la prise de décision clinique complexe, et contribuent à renforcer l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins De plus, elles participent à la reconnaissance disciplinaire et scientifique de la profession, en consolidant sa légitimité au sein des systèmes de santé et en ouvrant des perspectives d’innovation pédagogique et organisationnelle [1,2]

2. Formation et académisation en soins infirmiers

Dans ce contexte, la formation en soins infirmiers à la Haute Ecole de santé de Genève (HEdS), s’inscrit dans une dynamique d’enseignement supérieur qui aspire à renforcer la légitimité académique et scientifique de la profession Elle constitue ainsi un socle essentiel pour soutenir l’évolution vers la PIA et répondre aux défis actuels des systèmes de santé

Leviers de la formation soutenant l’académisation en soins infirmiers:

Développement de la formation universitaire/HES

✓ Construction d’une identité disciplinaire infirmière par la consolidation des fondements théoriques et pratiques en sciences infirmières ainsi que l’appartenance à une communauté scientifique et professionnelle

✓ Formation ancrée dans les besoins de santé publique et les enjeux du système de santé (diversité des parcours de soins et des besoins en santé: vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, enjeux de santé mentale, virage ambulatoire, augmentation des coûts de la santé, pénurie de personnel soignant)

✓ Méthodes pédagogiques actives favorisant une approche par compétences autour de situations complexes de soins

Culture scientifique, recherche et production de savoirs infirmiers

✓ Pensée critique et réflexive permettant de questionner les pratiques, fonder les savoirs sur des données probantes et innover face à la complexité des besoins en santé

✓ Recherche appliquée et partenariats avec les milieux cliniques et communautaires qui assurent une production de savoirs directement transférables dans les soins

✓ Diffusion scientifique par des publications, colloques, réseaux locaux et internationaux valorisant les savoirs infirmiers

✓ Collaboration interdisciplinaire qui renforce la portée et l’impact de la recherche infirmière pour la pratique

Développement professionnel et leadership

✓ Expertise clinique avancée permettant d’assumer des responsabilités élargies dans la prise en soins des populations

✓ Leadership politique institutionnel et organisationnel en mesure d’influencer les pratiques, les politiques de santé et les intérêts de la profession

✓ Autonomie professionnelle et ouverture de rôles élargis renforçant la reconnaissance au sein des équipes interprofessionnelles et dans la société

Ces leviers renforcent la légitimité scientifique de la profession et constituent un tremplin indispensable pour le déploiement de la PIA, au service de systèmes de santé en transformation

3. Académisation des soins infirmiers: un levier pour la qualité des soins

L’académisation des soins infirmiers, soutenue par la recherche disciplinaire, constitue un levier majeur pour améliorer la qualité, la sécurité et l’accès aux soins, tout en répondant aux défis actuels des systèmes de santé [3,4] Elle renforce la production de savoirs infirmiers, nourrit l’innovation pédagogique et clinique, et favorise le développement de rôles avancés capables d’assumer des responsabilités élargies Indissociables, académisation et PIA participent à la transformation durable de la profession et à la construction de systèmes de santé plus équitables et efficaces [5]

4. Références noelia.delicado@hesge.ch

Intégration en 2024 de deux Infirmières

Praticiennes Spécialisée (IPS) respectivement aux urgences et en rhumatologie au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe)

L objectif était de soutenir la transformation des soins et l’évolution des rôles infirmiers

Marion Méan , Stéphanie De Oliveira , Carole Michalski-Monnerat

Projet d'amélioration de la qualité, basé sur le cadre PEPPA :

Analyse rétrospective des patients pris en charge (nombre et type de consultations)

Analyse prospective auprès des patients - équipes médico-soignantes - IPS

Développement du rôle basé sur la littérature

Engagement des parties prenantes

Groupe de travail interprofessionnel (IPS en formation, médecins référents, ICLS et cadres)

Médecin référent impliqué; expérience antérieure de collaboration avec des IPS à l étranger

Définition des indicateurs d’évaluation

Identification des attentes, besoins, perceptions et représentations des équipes et patients

Communication

Communication institutionnelle et aux équipes médico-soignantes respectives

Clarification des objectifs et du rôle émergent de l’IPS

Convention de partenariat avec médecin référent de l’IPS

Définition de la population prise en charge

Consensus sur les actes infirmiers réalisés Réflexion sur la répartition des tâches infirmières et médicales

Reconnaissance de la fonction IPS au niveau institutionnel

Contraintes logistiques : bureau, matériel, vestimentaire

Reconnaissance du rôle IPS au niveau des équipes médico-soignantes

Reconnaissance du rôle IPS au niveau légal Rôle exercé en deçà de son plein potentiel : prescription, facturation

Détermination d’un profil IPS dans le dossier patient informatisé

Redéfinitions des liens hiérarchiques et fonctionnels dans l'institution

Recommandations

Recentrer ses objectifs sur le patient et sa prise en charge

Travailler en équipe (médico-soignant)

Echanger avec ses pairs (IPS, ICLS)

Faire preuve de patience et persévérance

Oser innover

Planifier et conduire une réévaluation du rôle/périmètre

Clarifier la vision des parties prenantes avant le déploiement d'un rôle IPS (médecin référent ou institution)

1 Illustrer les stratégies d’implantation adoptées

2 Illustrer les similitudes et complémentarités entre ces deux rôles

3 Mettre en évidence les défis rencontrés ainsi que les bénéfices observés Objectifs

Connaissances et compétences:

Domaine infirmier

Domaine médical

Système de santé (intra et extra hospitalier)

Coordination des soins des patients pris en charge

Actrices dans la formation des équipes tant infirmières que médicales

Formation continue dans les domaines infirmiers et médicaux

Complémentarités des rôles

Rhumatologie

Urgences

Consultations sur rendez-vous +++ ++

Accès aux patients Lent Rapide

Actes médicaux - ++

Actes infirmiers + ++

Supervision Directe < indirecte Directe > indirecte

Prises en charge Chroniques Aigues

Possibilité de revoir les patients +++ + Implantation dans une équipe Médico administrative Médico-soignante

Pour les patients

Satisfaction grâce à des prises en charge holistiques

Amélioration des auto soins

Amélioration de la littératie en santé

Coordination des soins renforcée (interne et externe à l’institution)

Pour les équipes et les IPS

Collaboration interprofessionnelle renforcée

Pratique infirmière avancée valorisée

Amélioration:

De la satisfaction dans les prises en charge De l’empowerment Des connaissances

Augmentation du sens au travail fourni

Meilleure répartition des tâches en fonction des compétences de chacun

L intégration des IPS aux urgences et en rhumatologie a montré l’importance d’une approche collaborative et adaptée au contexte

Le rôle s’est construit grâce au dialogue interprofessionnel et à une évaluation continue

Les prochaines étapes consistent à renforcer ce modèle, partager l expérience et anticiper le développement des rôles infirmiers avancés dans d’autres spécialités

Patient (ETP) pour les enfants atteints de diabète de type 1 et leurs familles dans leurs contextes de vie : une approche fondée sur le cadre

Savinelli Sofia (MScSI), Hamache-Potin Soraya, Fabrice Leocadie

Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), Genève

Introduction

Le diabète de type 1 chez l’enfant représente un enjeu croissant de santé publique en Suisse, avec une incidence annuelle en hausse de 3,5 %. Sa prise en charge devient de plus en plus complexe en raison de l’évolution rapide des technologies thérapeutiques (1). Cela impose une actualisation continue des soins et des stratégies d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), essentielles pour renforcer l’autonomie et la qualité de vie des enfants et de leurs familles, tout en limitant les complications (2-4). À Genève, l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) a déployé une équipe infirmière dédiée à leur accompagnement à domicile, à l’école et en milieu périscolaire. Toutefois, aucun programme structuré d’ETP n’est encore proposé dans ces contextes.

Objectif

Co-construire et implanter un programme structuré d’ETP adapté aux enfants < 18 ans atteints de diabète de type 1 et à leurs familles dans leurs milieux de vie.

Méthode

Cadre théorique : Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) 2.0 (5,6)

Implication des parties prenantes

• Infirmière spécialiste clinique spécialisée en diabétologie et ETP

• Infirmière spécialiste clinique spécialisée en ETP

• Diététicienne spécialisée en ETP

• Proche experte

Conclusion

Revue de la littérature

• Programmes d’ETP existants en diabétologie pédiatrique

• Recommandations sur la construction d’un programme d’ETP

• Outils éducatifs existants

• Outils d’évaluation des apprentissages

Analyse contextuelle et des besoins

• Focus groupe auprès de 10 infirmières IMAD

• Focus groupe auprès de 5 parents d’enfants diabétiques

• Questionnaire adressé aux parents d’enfants diabétiques

• Observations non participatives auprès des infirmières IMAD

• L’ETP en contexte de vie renforce l’autogestion et la qualité de vie des enfants et leurs familles.

• La méthode pilotée par l’ICS assure :

• Pertinence

• Adaptabilité

• Pérennité du programme.

• Implantation du programme d’ETP (prévue en janvier 2026)

• Indicateurs cliniques

• Indicateurs d’implantation

• Adaptation du programme

• Modèle transférable à d’autres contextes pédiatriques pour soutenir l’implantation de nouveaux programmes éducatifs.

Références

Contact

Sofia Savinelli, Infirmière clinicienne spécialisée, Centre des pratiques interprofessionnelles, IMAD: Sofia.Savinelli@imad-ge.ch

Remerciements

Avec le soutien de Perrier-Gros-Claude Olivier, sponsor du projet

AUTEURS

Malik Egger, Infirmier clinicien spécialisé en réadaptation et gériatrie, MScSI, HFR

Emilie Kort, Infirmière clinicienne spécialisée en réadaptation et gériatrie, MScSI, HFR Van Nhut Ho Conseiller scientifique DBA HFR

Recherche-intervention à visée transformative dans 5 unités de gériatrie et de réadaptation de l’Hôpital fribourgeois.

Diagnostic socio-économique : dysfonctionnements organisationnels → communication, coordination, concertation insuffisantes

Conséquences : défaut d’orientation dans le parcours patient entre les unités de soins aigus et les unités de réadaptations gériatriques

Garantir le bon soin, au bon moment, au bon endroit

Structurer les syndromes gériatriques fréquents pour développer des indicateurs cliniques et économiques

Intégrer l’expertise gériatrique dans les décisions des unités non spécialisées

Description de l’échantillon

N: 138

Suivi des recommandations sur l’orientation

EXPERTISE GÉRIATRIQUE

Offrir une expertise gériatrique dans les services non spécialisés

EVALUATION

Identifier les facteurs de risque de fragilité et les syndromes gériatriques

ORIENTATION

Evaluer le potentiel de réadaptation et fournir des conseils d’orientation

RECOMMANDATIONS

Elaborer des plans de soins avec des interventions préventives et thérapeutiques

Dans notre échantillon (N=138), les syndromes gériatriques les plus fréquents sont la polymédication, les troubles de la marche/équilibre avec chutes, et la malnutrition. Ces résultats rejoignent la littérature : polymédication 61–82% (Verstraeten et al., 2024 ; Buurman, 2011), troubles de mobilité 55-59% (Buurman et al., 2011 ; Van Seben et al., 2019), et malnutrition 52-56% (Buurman, 2011, Verstraeten et al., 2024).

La prévalence basse de l’état confusionnel contraste avec les taux rapportés dans les études (15% à 35% dans les services de chirurgie et orthopédie (Fuchs, 2020 ; Prestmo et al., 2015). Ce résultat peut être lié à un biais de documentation de l’état confusionnel dans le DPI comme une donnée non structurée. Nos données suggèrent également que l’unité de médecine concentre une population particulièrement vulnérable, comparable aux cohortes les plus fragiles décrites dans les études (Buurman et al., 2011 ; Van Seben et al., 2019) où une médiane de cinq syndromes gériatriques était présente à l’admission.

Moyenne = 5 2

Mediane = 5

Min = 1

Max = 13

L’étude met en évidence une forte prévalence des syndromes gériatriques, confirmant l’importance d’un dépistage systématique en soins aigus et l’importance d’une expertise gériatrique intégrée dans les unités non spécialisées. L’expertise gériatrique fournie par une équipe mobile de gériatrie composée d’ICLS permettrait non seulement d’améliorer la qualité des soins, mais aussi de renforcer l’importance et la reconnaissance des pratiques gériatriques en milieu de soins aigus.

Céline BEURET & Émilie REMIENCE Michèle GIRARD, Alexandra GROZ, Lucie KEMKEN, Dagmar DIMEGLIO, Virginie POINTURIER, Valérie GARDAZ

Ø 1 personne sur 8 souffre d’un trouble mental, avec une augmentation de 25 % des troubles anxieux et dépressifs observée après la pandémie COVID-19 (OMS, 2022) En Suisse, 18 % de la population présente des symptômes de détresse psychologique (OFS, 2023)

Ø La santé mentale = enjeu majeur de santé publique à importance pour les soignants issus des soins généraux de renforcer leurs compétences

Ø Deux infirmières de chirurgie ont initié un projet de formation en santé mentale, après avoir identifié les besoins et constaté un accès limité à ces formations dans les unités somatiques

Ø Trois infirmières spécialistes cliniques (ISC) en santé mentale et psychiatrie assurent un rôle de guidance et coaching à chaque étape : en soutenant la conception du projet et en participant aux ateliers

• Renforcer les compétences en santé mentale des soignants en milieu somatique

• Sécuriser les soignants face à des situations de soins psychiatriques

Mutualisation de deux unités de chirurgie

Analyse du terrain et évaluation besoins

Recherche données probantes

Création de 3 ateliers de santé mentale et outils

§ Prévention suicide

Ø Cette collaboration s’inscrit dans une perspective de pratique avancée et d’académisation des soins

Schéma explicatif de la formation entre pairs et de l’académisation

ISC santé mentale et psychiatrie

• Expertise clinique spécialisée

• Co-construction, validation, animation des ateliers

• Partage de savoirs scientifiques et expériences cliniques

Céline et Émilie

• Leadership de terrain

• Création et animation des ateliers

• Recherche de données probantes

• Collaboration avec ISC – RES et équipes soignantes

Responsable Équipe de Soins

• Coordination du projet

• Soutien organisationnel et sensibilisation des équipes

• Partage d’expertises lors de situations complexes

§ Troubles anxieux

§ Trouble de la personnalité borderline

Soignants

• Participation active aux ateliers

• Partage d’expériences et réflexions cliniques

48

Soignants formés

Profils

Infirmier, ASSC, ASA, médecin et étudiant

2 ateliers créés et 1

atelier en cours de réalisation

2 outils créés

Carte MEMO « Prévention suicide » pour les soignants et techniques de relaxation

Satisfaction des ateliers

connaissances en santé mentale

Connaissance des différents troubles anxieux

Connaissance de l’outil UDR (Prévention suicide)

Connaissance sur les actions à mener face à un patient suicidaire

Connaissance des techniques de communication/ relation aide

Les premiers éléments recueillis soulignent l’intérêt de l’apprentissage entre pairs comme levier de développement des compétences, de cohésion interdisciplinaire et d’intégration des savoirs en santé mentale dans les unités somatiques. Ce projet innovant, à faible coût, fondé sur les besoins terrains, s’inscrit dans les perspectives de la nouvelle gouvernance des soins, en valorisant les expertises de terrain, leur articulation avec la pratique avancée et une approche réflexive.

Limites : Format court des ateliers, contraintes organisationnelles (surcharge, absentéisme, disponibilités des parties prenantes), réceptivité hétérogène des équipes concernant la santé mentale.

ü Poursuite des ateliers de santé mentale au sein de nos deux unités somatiques

ü Réflexion autour d’un déploiement au sein du département de chirurgie

ü Renforcement de la vision holistique institutionnelle : Promouvoir une prise en charge qui articule les dimensions psychiques et somatiques (Ex: Projet Évaluation Clinique Infirmière)

Pascale Covin, IRS (pcovin@hageslancy.ch), Muriel Delacquis, IRSP-Chargée de cours HES (mdelacquis@hageslancy.ch), Begoña Villar Varela, MScIPS-Chargée de cours HES (begona.villar-varela@hesge.ch)

1. Contexte :

➢ D’ici 2040 le vieillissement démographique, en Suisse, imposera plus de lits d’établissement médico-social (EMS) et davantage de soignants1

➢ Lieu de vie accueillant une population gériatrique, fragile2 et vulnérable3

➢ Situations de plus en plus complexes4 nécessitant des soins performants dispensés par des professionnels spécialisés

➢ Soins palliatifs axés sur le Projet de soins anticipé5 (ProSA)

➢ Dynamique interprofessionnelle centrée sur la situation du résident

➢ Raccourcissement progressif de la durée de séjour en EMS6

2. Infirmier.ère en pratique avancée (IPA) : Deux rôles centraux7

4. Facteurs influençant l’implantation du rôle de pratique avancée9, 10

Facilitateurs

Equipe motivée et engagée

Compétences complémentaires

Interprofessionnalité

Reconnaissance de la plusvalue de l’IPA

Accompagnement au changement

Solide formation académique

5. Résultats escomptés11, 12

Méconnaissance du rôle de l’IPA

Manque de définition claire des compétences et délimitation des activités et responsabilités de chacun

Financement : manque de modèles de rémunération et de tarification

Absence de réglementation fédérale

3. Méthode : Processus participatif, fondé sur des données probantes et axé sur le patient pour le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des rôles infirmiers avancés8

9. Monitorer à long terme le rôle de l’IPA et le nouveau modèle de soins

8. Évaluer le rôle de l’IPA et le nouveau modèle de soins

7. Mettre en œuvre l’implantation du rôle de l’IPA

1. Définir la population étudiée et décrire le modèle actuel de soins 2. Déterminer les parties prenantes et recruter les participants

Rôle de la profession infirmière et de la communauté des IPA

6. Planifier les stratégies de mise en œuvre

5. Établir un nouveau modèle de soins et le rôle des IPA

3. Évaluer la nécessité d’un nouveau modèle de soins.

4. Identifier les problèmes et les buts prioritaires afin d’améliorer le modèle de soins

➢ Augmenter la qualité des prestations offertes en renforçant le déploiement des compétences des équipes de soins notamment au travers du ProSA

➢ Réduire les hospitalisations évitables et en urgence

➢ Prévenir les événements indésirables (par ex. escarres, chutes, polypharmacie, anticiper les dégradations de l’état de santé des résidents)

➢ Augmenter l’accessibilité aux soins (offrir une réponse rapide et ajustée aux besoins des résidents et de leurs proches)

➢ Améliorer la continuité des soins

6. Références

1. Statistiques Vaud. Estimation des besoins en lits pour les EMS. Période 2015-2040. Canton de Vaud. Lausanne: Département des finances et des relations extérieures, 2016.

2. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan D, McDowell, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. Canadian Medical Association journal (CMAJ). 2005;173(5):489–95.

3. Monod S, Sautebin A. Vieillir et devenir vulnérable. Rev Med Suisse. 2009;5(226): 2353-7.

4. Observatoire suisse de la santé [En ligne]. Intensité des soins en EMS [cité le 9 septembre 2025]. Disponible: https://ind.obsan.admin.ch/fr/indicator/obsan/intensite-des-soins-en-ems

5. Jox RJ, Pautex S, Rubli Truchard E, Logean S. Palliative Vaud [En ligne]. Livre Blanc : Soins palliatifs Gériatriques en Suisse Romande. État des lieux et recommandations [cité le 9 septembre 2025]. Disponible sur: https://www.palliativevaud.ch/sites/default/files/documentation/Le%20livre%20blanc.pdf

6.Office fédéral de la statistique [En ligne]. Durée de séjour dans les établissements médico-sociaux [cité le 9 septembre 2025]. Disponible: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogue.assetdetail.32766106.html

7. Extrait de la présentation de la Professeure Manuela Eicher, directrice de l’Institut Universitaire de Formation et de Recherche en Soins, Faculté de Biologie et de Médecine, Université de Lausanne, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois : Les formations en pratique infirmière avancée en Suisse au Symposium Pratique Avancée des HUG du 15 novembre 2023

8. Bryant-Lukosius D, DiCenso A. A framework for the introduction and evaluation of advanced practice nursing roles. Journal of advanced nursing. 2004;48(5):530–40.

9. Kilpatrick K, Jabbour M, Tchouaket É, et al. Implementing primary healthcare nurse practitioners in long-term care teams: A qualitative descriptive study. J Adv Nurs. 2019;75(6):1306-15.

10. Perrier A, Brügger U, Gilli Y, Eicher M. Pratique infirmière avancée : nouveau champ professionnel pertinent pour notre système santé ? ASSM. Bulletin du 03/2025:1-5.

11. Tchouaket É, Kilpatrick K, Jabbour M. Effectiveness for introducing nurse practitioners in six long-term care facilities in Québec, Canada: A cost-savings analysis. Nursing outlook. 2020;68(5):611–25. 12. Pellet, J., Levasseur, I., Mabire, C. Les infirmiers-ères de pratique spécialisée pour renforcer les soins de première ligne. Rev Med Suisse. 2024;20(8982): 2335-8.