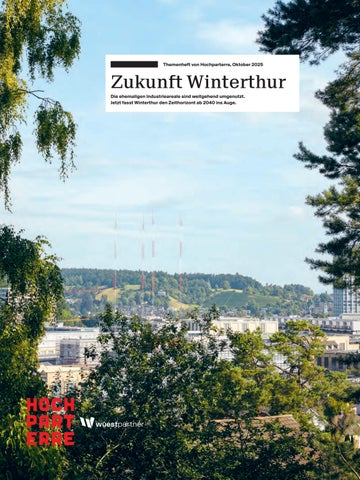

Themenheft von Hochparterre, Oktober 2025

Themenheft von Hochparterre, Oktober 2025

Die ehemaligen Industrieareale sind weitgehend umgenutzt. Jetzt fasst Winterthur den Zeithorizont ab 2040 ins Auge.

« Wir schätzen die Nähe zur Natur und das Kulturangebot. Alles befindet sich in Gehdistanz, es gibt gute ÖV-Verbindungen und Einkaufsmöglichkeiten. Die Altstadt ist klein und überschaubar. In Winterthur trifft man sich immer wieder –fast wie auf dem Land. » Dorothea Roth und Andreas Kägi

« Winterthur ist grossstädtisch – zum Beispiel mit dem FC Winterthur und dem Albanifest. » Leandro Pfeiffer

« Winterthur ist eine grüne Stadt , umgeben von Wald. Zu Fuss oder mit dem Velo ist man in kurzer Zeit fast überall. Die Quartiere haben eine eigene Identität, die Altstadt ist vielfältig. Es ist überschaubar und trotzdem urban. Mir fehlt der Zugang zum Wasser – und angesichts der klimatischen Herausforderungen dürfte es noch grüner und weniger versiegelt sein. »

Riet Bezzola

« Mir gefällt die Stadt, sie hat etwas Grossstädtisches. Ich komme aus Portugal, arbeite in Winterthur-Töss und wohne in Bauma. » Sandro Pires

« Die Altstadt ist genial – besonders während des Albanifests. Die Rieterstrasse hat Charme und Geschichte. Und die Migros und das Einkaufszentrum Töss sind eng mit Kindheitserinnerungen verbunden. » Lucia Girsberger

« Winterthur ist eine Velostadt und sehr familienfreundlich. Ich mag die Mischung aus Grossstadt und Dorf – mit allen Vor- und Nachteilen. Eine Weile haben wir in Zürich gewohnt, aber weil die Wohnungen zu teuer waren, sind wir zurück nach Winterthur gezogen. » Huang Yanyan, Vater des Buben

6 Stadt mit starkem Rückgrat

Von der grossen Kleinstadt zur kleinen Grossstadt.

8 Befreiungsschlag im Süden

Spektakuläre Pläne am südlichen Stadteingang.

12 Projekte und grosse Aufgaben für die Stadt

Eine Auswahl von prägenden Projekten.

18 « Mehr Urbanität braucht mehr Menschen »

Ein Gespräch über das Wachstum der Stadt Winterthur.

Fotostrecke von Giuseppe Micciché

Wie lebt es sich in Winterthur ? Der aus Winterthur stammende Fotograf Giuseppe Micciché ist durch die Stadt gezogen und hat Passantinnen und Passanten fotografiert. Sie gaben Auskunft darüber, was ihnen in Winterthur besonders gefällt, welches ihr Lieblingsort ist oder was ihnen noch fehlt. Entstanden ist ein buntes Porträt der Stadt – für einmal nicht über Bauten , sondern über Menschen.

Themenfokus

Die Inhalte dieses Hefts erscheinen auch als Themenfokus auf der Website von Hochparterre: zukunft-winterthur.hochparterre.ch

Bisherige Themenhefte

Zwei Themenhefte über Winterthur sind bereits bei Hochparterre erschienen und online verfügbar. Das Heft von 2006 widmet sich der Transformation der ehemaligen Industrieareale. Das Heft von 2016 behandelt den Wandel der Stadt zum Bildungs-, Kultur- und Dienstleistungsstandort.

Ein Jahrzehnt ist ein guter Rhythmus für ein Heft über Winterthur. Nach 2006 und 2016 folgt nun der dritte Streich: ‹ Zukunft Winterthur ›. Das erste Themenheft handelte von einer Stadt, die nach dem Niedergang der Industrie mit der Transformation der brachliegenden Areale und ihrer künftigen Rolle beschäftigt war. Geplant war vieles, gebaut erst wenig. Zehn Jahre später zeichnete sich der neue Charakter des Sulzer-Areals Stadtmitte deutlich ab, und vom Stadtteil Neuhegi, dem umgenutzten Industrieareal in Oberwinterthur, waren erste Konturen zu erkennen. Winterthur boomte, und dank der Professionalisierung in der Verwaltung stimmte nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität. Und heute ? Die Transformationen der Industrieareale sind weitgehend abgeschlossen. Das Sulzer-Areal Stadtmitte wartet auf das Hochhaus ‹ Rocket › als Schlussstein, in Neuhegi füllen sich die Baufelder. Auf dem Amt für Städtebau hat man nun den Zeithorizont ab 2040 im Visier. Die räumliche Entwicklungsperspektive ‹ Winterthur 2040 ›, der kommunale Richtplan und die b evorstehende Revision der Bau- und Zonenordnung sind die Themen und Instrumente.

Bestellen: hochparterre.ch / winterthur-2006

Bestellen: hochparterre.ch / winterthur-2016

Die früheren Brachen sind mit neuen Nutzungen gefüllt. Nun geht es darum, das weiterhin prognostizierte Wachstum anderswo aufzufangen. Mit dem ‹ urbanen Rückgrat › s oll Winterthur städtischer, stellenweise sogar grossstädtisch werden. Damit soll auch gewährleistet werden, dass die Qualitäten der Gartenstadt erhalten und gestärkt werden. Ein einleitender Text stellt die Überlegungen vor und zeigt, wie Winterthur nach und nach ein neues Selbstverständnis findet. Das Forum Architektur und die Tösslobby begleiten das Wirken der Ämter konstruktiv und kritisch. Im Gespräch mit Reto Westermann tauschen sich ein Vertreter und eine Vertreterin dieser beiden Organisationen mit Stadtbaumeister Jens Andersen aus. Die stärksten Wirbel des ‹ urbanen Rückgrats › könnten am südlichen Stadteingang in Töss entstehen: Verlegt man die Autobahn in einen Tunnel in der Hügelflanke, könnte die bestehende Trasse zu einem städtischen Boulevard umgestaltet und mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden. Eine Utopie ? Keineswegs, wie der Beitrag im Heft zeigt. Der in den Städteheften meist umfangreiche Katalog mit Bauten und Projekten fällt diesmal bescheidener aus. Nicht etwa, weil wenig gebaut wird oder geplant ist, sondern im Gegenteil, weil die Fülle an Neuem so gross ist. Ohnehin sind die wichtigen Bauten und Projekte im ‹ Architekturführ er Winterthur › aufgeführt, der vergangenen Herbst erschienen ist. Wer gierig nach Gebäuden ist, kommt dort auf seine Rechnung. Werner Huber

Dieser Themenfokus ist eine journalistische Publikation, entstanden in Zusammenarbeit mit Partnern. Die Hochparterre-Redaktion prüft die Relevanz des Themas, ist zuständig für Recherche, Konzeption, Text und Bild, Gestaltung, Lektorat und Übersetzung. Die Partnerinnen finanzieren die Publikation, genehmigen das Konzept und geben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung.

Impressum Verlag Hochparterre AG Adressen Ausstellungsstrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon +41 44 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag@hochparterre.ch, redaktion@hochparterre.ch Geschäftsleitung Deborah Fehlmann, Roderick Hönig Redaktionsleitung Axel Simon Leitung Themenhefte Roderick Hönig Konzept und Redaktion Werner Huber Fotografie Giuseppe Micciché, www.giuseppe-micciche.ch Art Direction und Layout Antje Reineck Produktion Linda Malzacher Korrektorat Rieke Krüger Lithografie Team media, Gurtnellen Druck Stämpfli AG, Bern Herausgeber Hochparterre und Wüest Partner in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur hochparterre.ch / winterthur-2025 Themenheft bestellen ( Fr. 15.—, € 12.— ) und als E-Paper lesen

Rückgrat

Transformation des Bestandes

urbaner Quartiere

Bahnhofsumfeldern / an wichtigen

Urbanen Rückgrats

Dorfkerne

Zentralitätsgebieten

Stadtzentrum

Entwicklungspotenziale im ‹ urbanen Rückgrat › hohe Verdichtung / Transformation des Bestands

1 A 1 / Auwiesen

2 Vitus-Areal

3 Zürcherstrasse

4 Kantonsspital

5 Vo gelsang

6 Wissensquartier

7 Schleife-Areal

8 Grüze Plus

9 Rie dbach

mittlere Verdichtung des Bestands

10 Neuwiesen

11 Zeughauswiese

12 Grüzefeld

13 Sulzerallee

14 Neuhegi

15 Ohrbühl

16 Schiessplatz

17 Römertor

Erhalt / punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere

E ntwicklungsreserve

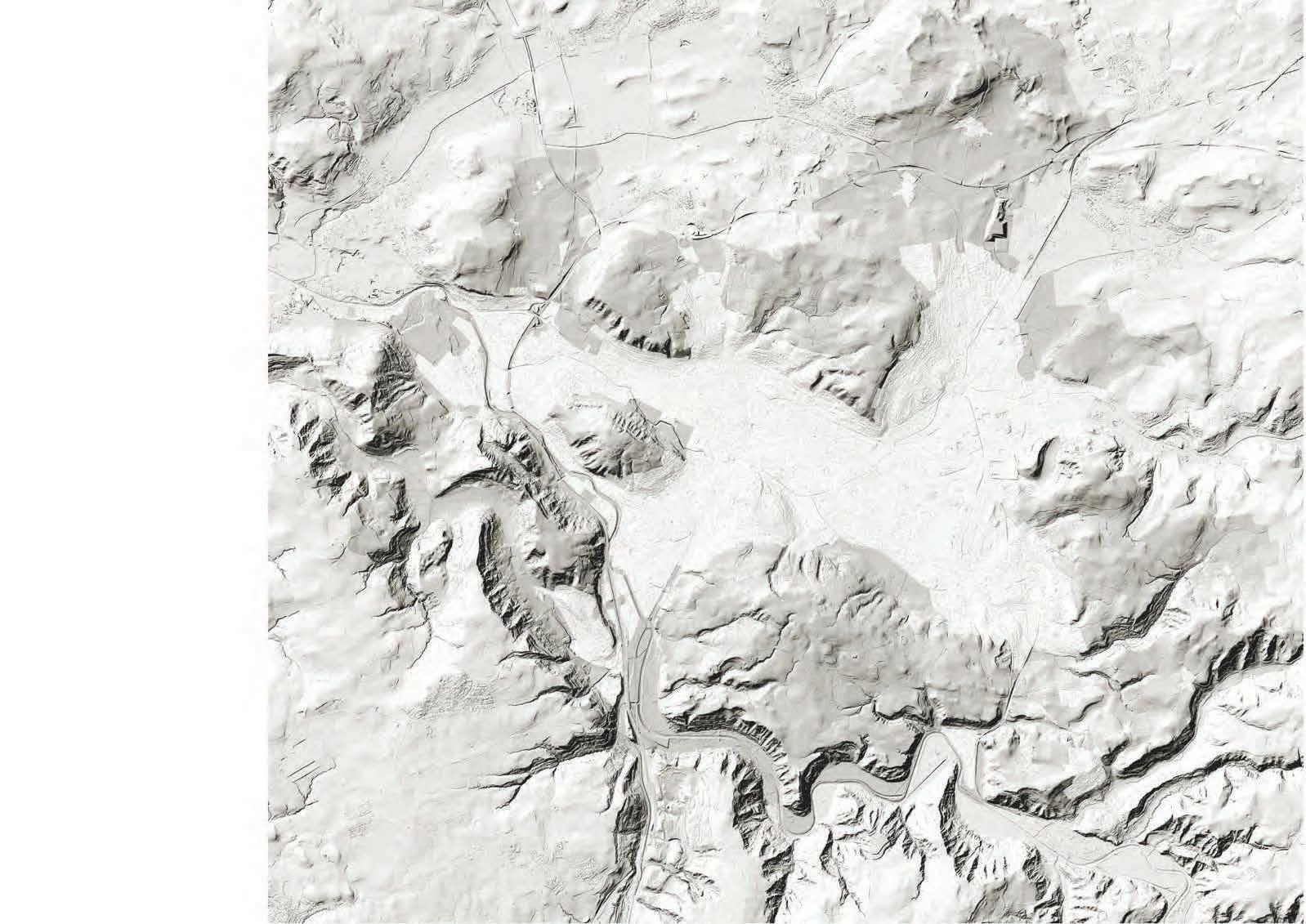

Räumliche Ent wicklu ngsperspekt i ve Wint er t hur 2040

Räumliche Ent wicklu ngsperspekt i ve Wint er t hur 2040

Räumliche Ent wicklu ngsperspekt i ve Wint er t hur 2040

Zielbild Winterthur lenkt das Wachstum auf das Urbane Rückgrat

Zielbild Winterthur lenkt das Wachstum auf das Urbane Rückgrat

Zielbild Winterthur lenkt das Wachstum auf das Urbane Rückgrat

Räumliche En wicklu ngsperspekt i ve Win er t hur 2040

Entwicklungspotenziale im Urbanen Rückgrat

Sennhof-Kyburg

Gotzenwil

Kollbrunn Iberg

Entwicklungspotenziale im Urbanen Rückgrat

Entwicklungspotenziale im Urbanen Rückgrat

Zielbild Winterthur lenkt das Wachstum auf das Urbane Rückgrat

hohe Verdichtung / Transformation des Bestandes mittlere Verdichtung im Bestand

hohe Verdichtung / Transformation des Bestandes mittlere Verdichtung im Bestand

Entwicklungspotenziale im Urbanen Rückgrat

Erhalt / punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere

Räumliche En wicklu ngspe spekt ve Win er hur 2040

hohe Verdichtung / Transformation des Bestandes mittlere Verdichtung im Bestand Erhalt / punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere Entwicklungsreserve

Zielbild Winterthur lenkt das Wachstum auf das Urbane Rückgrat

Entwicklungsreserve

Erhalt / punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere Entwicklungsreserve

Projekte

Entwicklungspotenziale im Urbanen Rückgrat

17 Sta dion Schützenwiese

Seiten 12 – 14

18 Alterszentrum Adlergarten

Verdichtung in Bahnhofsumfeldern / an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des ‹ urbanen Rückgrats › Altstadt und gewachsene Dorfkerne

Altstadt und gewachsene Dorfkerne

Verdichtung in Bahnhofsumfeldern / an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des Urbanen Rückgrats Altstadt und gewachsene Dorfkerne

Verdichtung in Bahnhofsumfeldern / an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des Urbanen Rückgrats

Verdichtung in Bahnhofsumfeldern / an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des Urbanen Rückgrats Altstadt und gewachsene Dorfkerne

hohe Verdichtung Transformation des Bestandes mittlere Verdichtung im Bestand Erhalt / punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere Entwicklungsreserve Verdichtung in Bahnhofsumfeldern / an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des Urbanen Rückgrats Altstadt und gewachsene Dorfkerne

1 Entwicklung Vitus-Areal

2 Wohn- und Geschäftsüberbauung Stellwerk 2

19 Gleisquerung Bahnhof Nord

20 Q uerung Grüze, Leonie-Moser-Brücke

3 Entwicklung Lind-Areal

21 Forstwerkhof

Stadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

Stadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

Stadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

S tadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

Stadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

Stadtradialen, Hauptachsen, ÖV-Achsen

weitere Inhalte hohe Verdichtung Transformation des Bestandes mittlere Verdichtung im Bestand Erhalt punktuelle Verdichtung urbaner Quartiere Entwicklungsreserve Verdichtung in Bahnhofsumfeldern an wichtigen Strassenachsen ausserhalb des Urbanen Rückgrats Altstadt und gewachsene Dorfkerne

Stadtradiale / S tadtradiale in Zentralitätsgebieten

4 Sitz der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte ( S KKG )

Stadtradiale / Stadtradiale in Zentralitätsgebieten

Urbane Hauptachsen im Stadtzentrum

Stadtradiale / Stadtradiale in Zentralitätsgebieten Urbane Hauptachsen im Stadtzentrum ÖV-Hochleistungskorridor

22 Ar eal Obertor 23 Dr ehscheibenplatz

Stadtradiale / Stadtradiale in Zentralitätsgebieten

urbane Hauptachsen im Stadtzentrum

weitere Inhalte

Stadtradiale / Stadtradiale in Zentralitätsgebieten Urbane Hauptachsen im Stadtzentrum ÖV-Hochleistungskorridor

5 Lokstadt: Rocket und Tigerli

ÖV-Hochleistungskorridor

Stadtradiale Stadtradiale in Zentralitätsgebieten Urbane Hauptachsen im Stadtzentrum ÖV-Hochleistungskorridor

ÖV-Hochleistungskorridor

Urbane Hauptachsen im Stadtzentrum ÖV-Hochleistungskorridor

weitere Inhalte

weitere Inhalte

weitere Inhalte

6 L okstadt: Überbauung Krokodil

Akzentuierung von Strassenräumen, öffentlichen Räumen und Plätzen Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

Akzentuierung von Strassenräumen, ö ffentlichen Räumen und Plätzen

Akzentuierung von Strassenräumen, öffentlichen Räumen und Plätzen Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

7 Üb erbauung Baufelder II b un d IV

8 Siedlung Grabenacker

Akzentuierung von Strassenräumen, öffentlichen Räumen und Plätzen

Akzentuierung von Strassenräumen, öffentlichen Räumen und Plätzen

Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

Akzentuierung von Strassenräumen, öffentlichen Räumen und Plätzen

1 Bahnhof Wülflingen

2 Bahnh of Töss

Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

Bahnhofsumfelder mit erhöhtem Entwicklungspotenzial

3 Bahnh of Försterhaus

4 Hauptbahnhof

5 Bahnh of Grüze

6 Bahnh of Oberwinterthur

7 Bahnh of Hegi

8 Bahnh of Seen

mrs berchtoldkrass space&options Raumplaner, Stadtplaner. Partnerschaft

9 Wohn- und Gewerbeüberbauung

Depot Deutweg

10 Pr ojekt ‹ S H zwei4 ›

Grosse Aufgaben für die Stadt

Seiten 15 – 17

1 1 Schulanlage Langwiesen

12 Schulhaus Steinacker

13 Schulhaus Laubegg

14 Schulhaus Wyden

15 Th eater Winterthur

16 Schulhaus Aussenwachten

Mit dem Niedergang der Industrie vor mehr als 30 Jahren brachen in Winterthur alte Gewissheiten weg. Die Stadt musste sich neu erfinden. Vieles hat sie erreicht, die Stadt wuchs beispiellos. Doch der Prozess ist nicht abgeschlossen. Der kommunale Richtplan legt die Leitlinien für die künftige Entwicklung.

Man stelle sich vor, die ganze Bevölkerung von La Chauxde-Fonds verlasse ihre Stadt und ziehe nach Winterthur. 37 0 00 Menschen, aber peu à peu, über einen Zeitraum von gut 40 Jahren. Was für La Chaux-de-Fonds undenkbar ist, hat für Winterthur einen wahren Kern. 1981 begründeten die beiden Städte eine Partnerschaft. Damals zählte Winterthur 85 0 00 Einwohnerinnen und Einwohner, heute sind es 122 50 0. Also mehr als 44 Prozent oder ein ganzes La Chaux-de-Fonds mehr. Zunächst verlief das Wachstum zögerlich, doch um das Jahr 2000 begann der steile Aufstieg: plus 32 0 00 Personen in 25 Jahren.

Gemäss Prognose wird Winterthur weiterhin wachsen, wenn auch etwas langsamer als bisher: auf 135 0 00 Einwohnerinnen und Einwohner bis 2040. Um das Verhältnis von Einwohnerzahl und Arbeitsplätzen zu verbessern, soll im selben Zeitraum die Anzahl Arbeitsplätze stärker steigen: um 25 0 00 auf rund 100 0 00. ‹ Winterthur 2040 › heisst die räumliche Entwicklungsperspektive, mit der die Stadt ihre Zukunft gestalten möchte. Sie bildete die Grundlage für weitere Instrumente und Konzepte für die Entwicklung von Winterthur. Ein Schlüsseldokument ist der kommunale Richtplan, den die Stadtregierung dem Parlament im Herbst 2024 zur Beratung übergab. Das behördenverbindliche Papier benennt sechs Schwerpunkträume entlang eines ‹ urbanen Rückgrats ›, p ostuliert starke Quartiere und befasst sich mit fünf übergreifenden stadträumlichen Themen. 60 Prozent der Entwicklung –mit Schwerpunkt auf den Arbeitsplätzen – sollen konzentriert entlang dieses ‹ urbanen Rückgrats › stattfinden, 40 Prozent im übrigen Siedlungsgebiet.

Die Wirbel des ‹ urbanen Rückgrats › Die sechs im Richtplan benannten Schwerpunkträume des ‹ urbanen Rückgrats › sind durch leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel verbunden. Hier soll Winterthur höher und dichter, durchmischter und vielfältiger – also städtischer – werden. Geradezu spektakulär ist die skizzierte Entwicklung am südlichen Stadteingang siehe ‹ Befreiungsschlag im Süden ›, Seite 8. Die Zürcherstrasse als Fortsetzung der Einfallachse Richtung Stadtzentrum soll zu einem attraktiven Boulevard umgestaltet werden, trotz nach wie vor hohem Verkehrsaufkommen. Kleine Plätze sollen den Strassenraum weiten, höhere Bauten Akzente setzen. Der zentrale Schwerpunkt des ‹ urbanen Rückgrats › ist der Gleiskorridor zwischen Sulzer-Areal Stadtmitte und Kantonsspital. Im Fokus steht hier der Ausbau des Hauptbahnhofs, für den zurzeit verschiedene Lösungen diskutiert werden. Das Hauptproblem ist der knappe Platz zwischen Bahnhofsgebäude und Rudolfstrasse. Gemeinsam mit der Stadt arbeiten die SBB zudem an Plänen für die Entwicklung des Lind-Areals. Auf der anderen Seite der Altstadt bilden die alten Hauptgebäude des früheren Technikums, der heutigen Zürcher Hochschule für Angewandte

Wissenschaften ( ZHAW ), den Ausgangspunkt für das Wissensquartier. Im Herbst 2024 haben die Bauarbeiten für den Campus T begonnen. Im rückwärtigen Teil des Gebiets sollen sich weitere Bildungseinrichtungen ansiedeln.

Während das Wissensquartier auf bestehenden Strukturen und Einrichtungen aufbaut, greift die geplante Transformation im Gebiet des Bahnhofs Grüze tiefer. Zwar liegt dieser Bahnhof an einem wichtigen Ort an der Verzweigung dreier Bahnlinien, darunter die direkte S-Bahn-Verbindung nach Zürich. Doch bislang schnitten Schienenstränge, Gewerbegebiete und das einst geschlossene Sulzer-Areal in Oberwinterthur den Bahnhof Grüze vom städtischen Leben ab. Ab Ende 2026 wird die den Bussen, Velos und Fussgängern vorbehaltene Leonie-Moser-Brücke den Bahnhof Grüze mit den angrenzenden Quartieren verbinden. Künftig soll hier eine dichte, hohe Bebauung entstehen. Eingebettet in neue Stadträume sind je zur Hälfte Wohnungen und Dienstleistungsflächen vorgesehen. Erste Bausteine sind das historische Gelatine-Areal und das geplante Hochhaus ‹ Oas e › am Auftakt der Sulzerallee.

Der östlichste Schwerpunktraum des ‹ urbanen Rückgrats › ist das Umfeld des Bahnhofs Oberwinterthur. Wie alle Winterthurer Stadtbahnhöfe liegt auch der Bahnhof von ‹ Ob eri › eher p eripher zum ehemaligen Dorfkern. Die direkten Verbindungen mit der S-Bahn nach Zürich machen auch diesen Ort zu einem potenziell attraktiven Mobilitätshub. Der Masterplan sieht beidseitig Plätze und eine durchgehende Unterführung vor, die den Bahnhof allseitig einbinden. Eine Verdichtung der angrenzenden Gebiete und bessere Querverbindungen sollen zu einem ansprechenden städtischen Ort beitragen.

Der Niedergang als Weckruf

Noch vor 40 Jahren war Winterthur eine Industrie- und Handelsstadt mit global vernetzten Unternehmen: Der Sulzer-Konzern baute Dieselmotoren und Lokomotiven, die Maschinenfabrik Rieter Textilmaschinen für die ganze Welt. Das Handelshaus Volkart gehörte zu den weltgrössten Kaffee- und Baumwollhändlern, und die Winterthur Versicherungen trugen den Namen der Stadt in die Welt hinaus. Die Familiendynastien hinter diesen Firmen trafen sich im exklusiven Club ‹ zur G eduld ›, und sie sorgten für erlesene Sammlungen in den Museen. Auch die Vorreiterrolle im Kampf für die Demokratie und gegen die Vorherrschaft Zürichs im 19. Jahrhundert prägte das Wesen der Winterthurerinnen und Winterthurer. Die Abgrenzung gegenüber der Kantonshauptstadt gehörte zum gesunden Selbstbewusstsein, wobei ( in Winterthur hört man das nicht gern ) ein gewisser Minderwertigkeitskomplex mitschwang.

Die Industriekonzerne sind heute nur noch ein Schatten früherer Grösse. Das Handelshaus handelt nicht mehr, die Versicherung trägt den Namen der französischen Muttergesellschaft, und auch die Industriellenfamilien verloren

an Bedeutung. Was kann dieses Vakuum füllen ? Worauf beruht das Selbstverständnis der postindustriellen Stadt ? Winterthur musste sich neu erfinden. Vor einer Generation haben Politiker, Planerinnen und eine engagierte Bevölkerung die Grundlagen dafür geschaffen. Sulzers Ankündigung, ihr Areal in der Stadtmitte zur Tabula rasa zu machen, weckte 1990 den Widerstand in der Politik und unter Fachleuten. Daraus entstanden die Werkstattgespräche, die in die Gründung des Forums Architektur mündeten – bis heute ein wichtiger Akteur im städtebaulichen Diskurs. Die politische Wende folgte 2002. Die bürgerlichen Parteien verloren im Stadtrat die absolute Mehrheit, und mit Ernst Wohlwend wurde erstmals ein Sozialdemokrat Stadtpräsident. Auch in der Wirtschaft gab es einen Generationenwechsel. Hatte man sich früher entlang der Parteigrenzen abgeschottet, zeigten die Neuen keine Berührungsängste gegenüber Personen mit anderen Meinungen. Die Stadt stand am Anfang des grossen Wachstumsschubs. Seither sind mehr als 30 0 00 Menschen nach Winterthur gezogen. Mehr als ein Drittel davon kam aus der Stadt Zürich – ein Quartier fast in der Grösse von Wipkingen. Sie machten Winterthur jünger, urbaner und linker. Das widerspiegelt sich heute in der politischen Landschaft: Die Mehrheit im siebenköpfigen Stadtrat ist links-grün, und auch im Stadtparlament ist die Linke etwas stärker als die Rechte. Die politischen Verhältnisse sind jedoch nicht so eindeutig und längst nicht so stabil wie etwa in Bern oder Zürich. So gehört Stadtpräsident Michael Künzle, seit 2012 und noch bis 2026 im Amt, der Mitte-Partei an.

Winterthur soll höher und dichter, durchmischter und vielfältiger –also städtischer – werden.

Grüner Ring statt Agglomeration

Seit 2008 ist Winterthur statistisch eine Grossstadt. Im kommunalen Richtplan erzeugt der Begriff des ‹ urbanen Rückgrats › das Bild eine s linearen, dichten städtischen Gebiets. Doch ist eine Grossstadt nicht per se städtisch ? Ist also ein ‹ urb anes Rückgrat › in einer Gr ossstadt nicht ein weisser Schimmel ? Nicht in Winterthur

Die Einwohnerzahl sichert der Stadt zwar seit Jahrzehnten den sechsten Platz im Schweizer Städte-Ranking. Wirklich städtisch zeigt sich Winterthur aber nur an wenigen Orten: in der Altstadt, in ein paar Blöcken beim Bahnhof, im inneren Neuwiesen-Quartier und entlang der Ausfallachse in Töss. Waren die Arbeiterfamilien in anderen Industriestädten oft in Mietskasernen untergebracht, bauten die Industriellen, Genossenschaften oder private Gesellschaften in Winterthur stark durchgrünte Reihenhaussiedlungen. Als der Zusammenschluss mit fünf umliegenden Gemeinden das Stadtgebiet 1922 von gut 10 auf 68 Quadratkilometer vergrösserte, waren einzig Töss und am Rand Veltheim baulich mit der Stadt verbunden. Wülflingen, Ob erwinterthur und Seen waren abgelegene Dörfer. Seither ist das Siedlungsgebiet der Kernstadt mit den einstigen Dörfern verschmolzen, doch die Stadtgrenze liegt noch immer weit ausserhalb im Grünen. Lediglich im Osten sind das Quartier Neuhegi und die Gemeinde Elsau punktuell zusammengewachsen.

Gemäss dem Bundesamt für Statistik bildet Winterthur mit sieben umliegenden Gemeinden eine Agglomeration. Doch die Agglomerationsgemeinden zählen nicht einmal 25 0 00 Einwohnerinnen und Einwohner ; die gröss-

te Nachbargemeinde, Illnau-Effretikon mit einer Bevölkerung von knapp 18 0 00 Personen, gehört zur Agglomeration Zürich. Winterthur ist die mit Abstand grösste Schweizer Stadt, die nicht Kantonshauptstadt ist. Das schränkt die Zentrumsfunktion ein. Es fehlt der tägliche Puls der aus der Agglomeration in die Stadt pendelnden Arbeitskräfte. Im Gegenteil: Viele Winterthurerinnen und Winterthurer pendeln weg, vor allem nach Zürich – und verbringen dort auch gleich noch ihren Feierabend. Deshalb strebt der kommunale Richtplan eine stärkere Zunahme der Arbeitsplätze an.

Die Erfolgsgeschichte weiterschreiben

Für die Stadt bedeutet das eindrückliche Wachstum grosse Investitionen in die Infrastruktur: Strassen, Wasser und Abwasser, der öffentliche Verkehr, Kindergärten, Schulhäuser, Sportplätze, Alterszentren oder kulturelle Bauten müssen erweitert, neu oder umgebaut werden. Auch der öffentliche Raum spielt in einer dichter werdenden Stadt eine immer grössere Rolle – das Ausruhen auf dem sympathischen Bild der Gartenstadt reicht nicht aus.

Der kommunale Richtplan will die Winterthurer Eigenheiten stärken. Das schwerpunktmässige Wachstum im ‹ urbanen Rückgrat › erlaubt es, die Entwicklung im übrigen Siedlungsgebiet behutsamer anzugehen. Unter dem Begriff ‹ Starke Quartiere › s ollen die Viertel ausserhalb des ‹ urb anen Rückgrats › mit neu ge stalteten Strassen und Plätzen attraktiver werden. Dadurch soll auch das Angebot für den täglichen Bedarf verbessert und dem Ladensterben entgegengewirkt werden – ganz im Sinn der Fünf-Minuten-Stadt, die der Richtplan postuliert. Der Grüngürtel um das Siedlungsgebiet soll in seiner Qualität als Naherholungsgebiet gestärkt werden.

Bislang standen die Bautätigkeit und die Zuwanderung in einem ausgewogenen Verhältnis. Auch das Wachstum wird mehrheitlich positiv gesehen. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Anzahl Rekurse gegen Bauprojekte deutlich geringer ist als etwa in Zürich. Doch nun geht die Entwicklung der grossen Areale dem Ende entgegen, und in jüngster Zeit werden weniger Wohnungen gebaut, als die Zugezogenen benötigen. Zugleich nehmen in der Bevölkerung die Bedenken gegen die Verdichtung zu. Der kommunale Richtplan zeigt auf, wo Winterthur sich wie entwickeln soll. Aber er ist kein Selbstläufer. Die Ziele lassen sich nur erreichen, wenn die Bevölkerung mitmacht. Darauf muss die Politik reagieren – insbesondere im Wohnungsbau. Der Widerstand gegen das Projekt ‹ Winti Nova › auf dem Sulzer-Areal Stadtmitte vor 35 Jahren war ein Weckruf für Winterthur. Die Transformation des Areals hat das bis dahin auf die Altstadt konzentrierte Verständnis von Stadt um eine Dimension erweitert. Der Aufbruch von damals und die darauffolgenden politischen Verschiebungen führten zu einer Professionalisierung in der Verwaltung – vor allem in den Bereichen Planung und Bauen. Transparente, breit abgestützte Prozesse führten auf der ganzen Linie zu besseren Ergebnissen: von der Planung über den Städtebau bis hin zur Architektur.

Mit der räumlichen Entwicklungsperspektive ‹ Winterthur 2040 › und dem kommunalen Richtplan schreibt die heutige Generation die Geschichte weiter. Darauf basiert auch der nächste Meilenstein: die anstehende Revision der Bau- und Zonenordnung ( BZO ). Das ‹ urbane Rückgrat › ist ein ganz neues Kapitel in der Entwicklung der Stadt –eines, das noch vor wenigen Jahren kaum denkbar gewesen wäre. Allein darin zeigt sich, wie weit der Weg ist, den Winterthur zurückgelegt hat: von der grossen Kleinstadt im Schatten von Zürich zur selbstbewussten kleinen Grossstadt im Metropolitanraum. ●

Die Autobahn mit der Ausfahrt Winterthur-Töss kurz nach der Eröffnung im September 1969.

Foto: Comet Photo, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Winterthur möchte den geplanten Ausbau der Autobahn in Töss zur Stadtentwicklung nutzen. Dazu soll die Autobahn in einen Tunnel verlegt und an ihrer Stelle ein neues Stadtquartier gebaut werden. Die Hürden sind hoch, der Zeithorizont ist weit. Was braucht es, damit die geplante Stadtreparatur gelingt ?

Text: Werner Huber, Grafiken: Wüest Partner

Ende der 1980er-Jahre fertigten Lehrlinge in der Modellwerkstatt der Giesserei Sulzer ein Modell der Innenstadt von Winterthur im Massstab 1 : 50 0 an. Sie schenkten es der Stadt, die das Modell um weitere Module ergänzte und im ersten Stock des Superblocks, dem Verwaltungsgebäude im Sulzer-Areal, aufstellte. Weisse Kuben aus Styropor setzen sich vom Lindenholz ab und zeigen die geplanten Bauten im Stadtbild. Dabei sticht ein Gebiet beim südlichen Stadteingang besonders ins Auge. Die geballte La dung weisser Klötze erweckt den Anschein, dass dort offenbar kein Stein auf dem anderen bleiben soll. Selbst wer Winterthur kennt, braucht einen Moment, um sich zu orientieren: Die Autobahn mit der Ausfahrt Töss ist nämlich weg. An ihrer Stelle steht ein neues Quartier.

Für die Erschliessung der Stadt ist dieser Ort ein neuralgischer Punkt. Seit Jahrhunderten kamen hier die Reisenden von Zürich her nach Winterthur, zunächst über die kurvenreiche alte Strasse via Steig nach Töss und ab den 1840er-Jahren über die neue Kantonsstrasse durch das Kempttal. Durch dieses enge Tal zwängten sich bald auch die Bahnlinien der Nordost- und dann der Nationalbahn. In den 1960er-Jahren entstand im inzwischen eingemeindeten Ortsteil Töss auch der wichtigste Autobahnanschluss von Winterthur. Heute gehören die Bahnlinie und die Autobahn zu den meistbefahrenen Strecken der Schweiz. Die Verkehrsstränge im Süden sind Winterthurs Nabelschnur, die die Stadt mit Zürich, dem Flughafen und dem Grossteil der Schweiz verbindet.

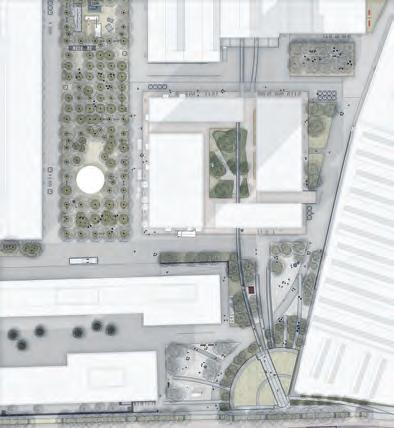

Heute: Autobahn und Bahnlinien dominieren den südlichen Stadteingang in Töss. Das Quartier Dättnau links ist von der Stadt abgeschnitten. Planbearbeitung: Werner Huber

Stadtentwicklung statt Ausbau im Bestand

Die Verkehrsträger haben ihre Spuren im Stadtbild hinterlassen, insbesondere die raumfressende Autobahn. 1969 bezeichnete eine Publikation den Anschluss in Winterthur-Töss als « kompliziertestes Anschlussbauwerk der N 1 ». Die alte Ausfallstrasse wurde in zwei doppelspurige Einbahnstrassen aufgespalten, dazwischen liegt die Autobahn. Aus der Luft betrachtet entfalten solche Bauwerke eine gewisse Eleganz, doch die Realität auf dem Boden ist eine andere: eine auf knappem Raum vom Verkehr gebeutelte Landschaft und ein unattraktiver Stadteingang. Und es soll noch schlimmer kommen: Das Bundesamt für Strassen ( Astra ) mö chte die Autobahn auf diesem Abschnitt von vier auf sechs Spuren ausbauen. Ausserdem führt das Projekt ‹ Mehrspur Zürich – Winterthur › der SBB mit dem in Töss einmündenden Brüttenertunnel zu markanten Eingriffen im Süden der Stadt. Alles in allem: noch mehr Asphalt, noch mehr Beton, noch mehr Lärm. Bereits hat das Astra den Ausbau im Bestand zur Bestvariante gewählt. Grundsätzlich steht die Stadt hinter dem Ausbau der Autobahn. Denn um die dichter werdende Innenstadt zu entlasten, soll der Autoverkehr vermehrt über die Autobahn geführt werden, die auch als Stadtumfahrung dient. In einer Stellungnahme bemängelten die Winterthurer Behörden jedoch die Pläne im Abschnitt Töss. Mit dem Ausbau im Bestand würde eine unhaltbare Situation für weitere mindestens 80 Jahre zementiert. In seinen Abklärungen hatte das Astra zwar auch eine Tunnellösung diskutiert, diese aber verworfen. Im Februar 2020 brachte

eine schriftliche Anfrage im Stadtparlament das Thema Tunnel auf die politische Ebene – lanciert von der GLP, unterzeichnet auch von Mitgliedern der anderen Fraktionen von links bis rechts. Der Regierungsrat des Kantons Zürich stützte die kritische Haltung der Stadt, worauf das Astra die Planung 2021 sistierte. Das gab der Stadt Zeit, im Auftrag des Kantons mit den Planungsbüros Van de Wetering Atelier für Städtebau ( heute Atelier Corso ) und Metron Verkehrsplanung einen Masterplan zu erarbeiten. Damit will Winterthur das Infrastrukturprojekt zur Stadtentwicklung nutzen. Die im Frühjahr 2023 präsentierten Pläne wären für den südlichen Stadteingang ein Befreiungsschlag, der dem Gebiet eine Entwicklungsperspektive für die nächsten Generationen eröffnen würde.

Vielfältige Mehrwerte

Der Schlüssel zum Erfolg ist ein Tunnel: Kurz nach der Stadtgrenze taucht die von Zürich her kommende A 1 ab, schwenkt nach links in die Flanke des Ebnet-Hügels, umfährt das Quartier Töss und mündet im Schlosstal wieder in die bestehende Trasse. Der heutige Autobahnabschnitt kann mitsamt den beiden flankierenden Ästen der Kantonsstrasse – mit Pannenstreifen insgesamt zehn Spuren –rückgebaut und zu einem von Bäumen gesäumten städtischen Boulevard umgestaltet werden. Aus dem trennenden Asphaltband wird ein verbindendes Rückgrat. Plätze gliedern die neue Achse und verknüpfen sie mit den angrenzenden Quartieren. Die frei werdenden Strassenflächen und die benachbarten, teils mit Industrie- und Gewerbe -

In Zukunft: Das Projekt ‹ Mehrspur Zürich – Winterthur › hat die Eisenbahn verstärkt. Die Autobahn verläuft in einem Tunnel in der Hügelflanke. Ihre alte Trasse ist ein städtischer Boulevard als Rückgrat eines neuen Quartiers. →

Weisse Kuben im hölzernen Stadtmodell zeigen eindrücklich die Konturen des neuen Stadtquartiers im Süden. Vorne die Einfahrt der Autobahn in den Tunnel, rechts angedeutet die neue S-Bahn-Station und die Überwerfung der Bahnlinie. Foto: Stadt Winterthur

bauten oder Fachmärkten besetzten Areale werden entwickelt und bebaut. Rund 5000 Mens chen sollen dereinst hier wohnen, etwa 6000 Arbeitsplätze soll es geben.

Die Entlastung der heutigen SBB-Linie durch das Projekt ‹ Mehrspur › ermöglicht es, am südlichen Stadteingang eine neue S-Bahn-Station einzurichten. An der meistbefahrenen S-Bahn-Strecke zwischen Winterthur und Zürich gelegen, erschliesst der Bahnhof Winterthur Süd nicht nur den neuen Stadtteil, sondern ganz Töss sowie die heute weitgehend isolierten Wohnquartiere Steig und Dättnau. Am nördlichen Ende des neuen Rückgrats quert der freigelegte Flusslauf der Töss den städtischen Boulevard als grünes Band und vermittelt zu den bestehenden Quartieren. Winterthur Süd bindet auch das bislang eher am Rand gelegene Areal der ehemaligen Maschinenfabrik Rieter in das Stadtgefüge ein. 2023 hat das Immobilienunternehmen Allreal das 75 0 00 Quadratmeter grosse, aus einem Kloster hervorgegangene Fabrikareal übernommen. Unter dem Namen Vitus-Areal wird es in den kommenden Jahren zu einem gemischt genutzten Stadtteil umgestaltet.

Langer Atem nötig

Mit dem Eintrag in den kantonalen Richtplan erhielt die Tunnelidee das planerische Fundament für die weiteren Arbeiten. Die Interessen mögen im Einzelnen unterschiedlich sein, doch die Unterstützung der Tunnellösung hält bis heute über alle Fraktionen hinweg an. Bis die Autobahn in den Tunnel verlegt wird und Winterthur im Süden einen neuen Stadtteil erhält, wird es aber noch Jahrzehnte dauern – wenn es überhaupt gelingt. Denn die Hürden sind hoch. Die Zeitachse reicht weit in die Zukunft: Laut Astra liegt der früheste Zeitraum für den Autobahnausbau in den Jahren 2036 bis 2043. Erst anschliessend könnte der Stadtumbau beginnen. Die finanzielle Hürde ist mindestens ebenso hoch. Für den Bau und die Finanzierung der Nationalstrassen ist grundsätzlich der Bund zuständig, doch für die Mehrkosten der Tunnellösung müssen andere Finanzierungsmöglichkeiten entwickelt werden. Zwar würde mit dem Tunnel bisheriges Autobahn- und Strassenland zu wertvollem Bauland, und der Wert der be -

stehenden Grundstücke würde markant steigen. Ein Tunnel liesse sich damit jedoch bei Weitem nicht finanzieren. Zurzeit laufen Gespräche zwischen Stadt und Kanton, um den Rahmen der rechtlichen und politischen Möglichkeiten eines für Bund, Kanton und Stadt tragbaren Finanzierungsmodells abzustecken. Für das Amt für Städtebau sind auch die raumplanerischen Aspekte eine maximale Herausforderung. Auf Plänen und in Modellen lassen sich Strassen und Plätze einfach anlegen und mit Volumen bestücken. In der Praxis sind unzählige Grundeigentümer davon betroffen. Und wenn Winterthur um 5000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen möchte, muss die Stadt die entsprechende Infrastruktur bereitstellen: Kindergärten, Schulen, Alters- und Quartierzentren und vieles mehr.

Der nächsten Generation das Terrain bereiten

Die Pläne und Modelle für die Gebietsentwicklung Winterthur Süd faszinieren. Doch sind sie nicht eine Nummer zu gross und zu teuer ? Öffnet man den Horizont auf die ganze Metropolitanregion Zürich, dann ist das keineswegs der Fall. Vielmehr bietet sich hier die einmalige Möglichkeit, mittels einer Stadtreparatur ein dichtes, urbanes Gebiet zu entwickeln, ohne ein funktionierendes Gefüge zu verdrängen oder Kulturland zu opfern. Der Zeithorizont darf die heutige Planergeneration nicht abschrecken. Ihr Ziel kann, muss es aber nicht sein, die weissen Klötze im Stadtmodell in die Realität umzusetzen. Was sie heute und in den kommenden Jahren tun muss, ist, die nötigen Weichen richtig zu stellen und damit der nächsten Generation das Terrain zu bereiten. Das ist anspruchsvoll genug.

Bei der Einhausung der Autobahn in Zürich-Schwamendingen dauerte es 25 Jahre von der ersten politischen Weichenstellung bis zur Eröffnung, obwohl dort ‹ nur › die bestehende Autobahn mit einem begrünten Tunnel ummantelt wurde. Das Vorhaben in Winterthur Süd ist deutlich komplexer. Aber auch der Mehrwert ist um ein Vielfaches grösser – für die Bevölkerung von Winterthur und für den Metropolitanraum Zürich. Es lohnt sich, dranzubleiben, Schritt für Schritt, sorgfältig und pragmatisch vorzugehen – in typisch winterthurerischer Manier.

Text: Patrick Arnold, Wüest Partner

Bis 2050 könnte Winterthur um weitere 30 0 00 Menschen auf rund 150 0 00 Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen – so viele, wie heute in Lausanne als der viertgrössten Stadt der Schweiz leben. Doch die Platzreserven sind begrenzt, und mit einer Leerstandsquote von 0,1 Prozent ist der Wohnungsmarkt in Winterthur schon heute ähnlich angespannt wie in Zürich. Auch die Mieten steigen: um 10 Prozent allein in den vergangenen zwei Jahren und damit ebenso schnell wie in Zürich – wenn auch auf tieferem Niveau. Mit einer mittleren Angebotsmiete von rund 270 Franken pro Quadratmeter und Jahr liegt Winterthur heute auf dem Niveau von Basel, Bern und Luzern. Das ergibt eine monatliche Nettomiete von rund 1900 Franken für eine durchschnittliche 3-Zimmer-Wohnung. Das ist zwar rund ein Drittel weniger als in Zürich. Doch wie werden sich die Preise angesichts des prognostizierten Bevölkerungswachstums weiter entwickeln ? Entscheidend wird sein, ob das Wohnungsangebot mit der Entwicklung der Nachfrage mithalten kann.

Von 2019 bis 2022 wurden in Winterthur jährlich durchschnittlich 660 Wohnungen neu gebaut – etwa gleich viele wie in Basel und deutlich mehr als beispielsweise in Luzern mit rund 380 neuen Wohnungen pro Jahr. Um den Bedarf von zusätzlich 16 0 00 Haushalten bis 2050 zu decken, muss diese Dynamik beibehalten oder sogar gesteigert werden. Dafür braucht es Fläche. Im kommunalen Richtplan setzt die städtische Wachstumsstrategie vor allem auf die Innenentwicklung, insbesondere die Verdichtung entlang der bestehenden Infrastrukturen zwischen Töss und Oberwinterthur. Eine Schlüsselrolle kommt dem Gebiet Winterthur Süd zu, das rund 17 Prozent des erwarteten Wachstums aufnehmen könnte. Im Gegensatz zu punktuellen Verdichtungen in gewachsenen Quartieren könnte hier grossmassstäblicher und mit einem geringeren Risiko von sozialer Verdrängung entwickelt werden. Wie wichtig es ist, die soziale Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, zeigen die Erfahrungen aus Zürich, Basel oder Genf, wo die Innenentwicklung diesbezüglich zunehmend an ihre Grenzen stösst.

In Winterthur Süd könnten auch 6000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen – ein Zuwachs von rund 8 Prozent und mehr als die Hälfte des bis 2050 für die gesamte Stadt prognostizierten Beschäftigtenwachstums von heute rund 80 0 00 auf mehr als 90 0 00 Vollzeitäquivalente. Für die Entwicklung des Arbeitsplatzmarkts wird das Ausweiten des Flächenangebots allein nicht ausreichen. Und welchen kommerziellen und gewerblichen Nutzungsmix die Stadt tatsächlich realisieren kann, hängt von vielen Faktoren ab – nicht zuletzt von der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und dem Engagement jener Unternehmen, die sich hier ansiedeln.

Die Erfolge bei der Umnutzung ehemaliger Industrieareale zeigen, dass Winterthur Transformation gestalten kann. Diese innerstädtischen Reserven sind aber weitgehend aufgebraucht. Umso wichtiger ist es nun, wieder gross zu denken. Mit rund 150 0 00 Einwohnerinnen und Einwohnern bis 2050 könnte Winterthur dannzumal Bern als fünftgrösste Stadt der Schweiz ablösen. Das sind keine utopischen Visionen, sondern realistische Perspektiven mit beträchtlichen Herausforderungen, aber auch grossen Chancen. Sie zu nutzen ist weniger eine Option als vielmehr eine Notwendigkeit. ●

Bevölkerungsentwicklung im Verhältnis zum Stand 2025 Gemäss dem Bevölkerungsprognosemodell von Wüest Partner weist Winterthur im Vergleich zu sieben anderen Schweizer Städten in den kommenden 25 Jahren die höchste Entwicklungsdynamik auf.

Leerstand im Verhältnis zum Bestand Seit 2019 nahm die Leerstandsquote in Winterthur kontinuierlich ab. Mittlerweile liegt sie auf dem sehr niedrigen Niveau der Stadt Zürich.

Mittlere monatliche Nettomiete für eine durchschnittliche 3-Zimmer-Wohnung mit 85 m² Bei den Angebotsmieten liegt Winterthur auf dem Niveau von Basel, Bern und Luzern.

1 Kloster, Textilmaschinen, Innovationsstandort

Das Vitus-Areal in Winterthur-Töss steht für Wandel. Wo einst ein Dominikanerinnenkloster die Landschaft prägte und später der Industriekonzern Rieter Maschinen für die Textilbranche baute, entsteht nun ein produktiver Innovationsstandort, der neue Perspektiven für Winterthur eröffnet.

Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits hier angesiedelt, freie Flächen bieten Raum für weitere Firmen. Im Vordergrund stehen Unternehmen und Institutionen aus den Bereichen Wissenschaft, Nachhaltigkeit, Elektromobilität und Zukunftstechnologien – vom Start-up über das etablierte KMU bis zum Grossunternehmen. Der westliche Teil wird grösstenteils im Bestand erhalten bleiben, im östlichen Teil sollen Neubauten entstehen. Die architektonische Strategie lautet ‹ Erhalten, Erweitern, Ergänzen ›. Bestandsbauten sollen sinnvoll weitergenutzt, neue Strukturen gezielt platziert werden. Der Name des Vitus-Areals knüpft an die Geschichte an: Vitudurum nannten die Römer einst die Stadt. Gleichzeitig verweist der Begriff auf ‹ Vita ›, das lateinische Wort für ‹ Leben ›, und damit auf das Ziel, dem Areal neues Leben einzuhauchen. Charakteristisch für das Vitus-Areal sind die Lage direkt am Ufer der Töss, das künftig öffentlich zugänglich sein wird, sowie das industrielle Gepräge der Gebäude. Die grosszügigen Freiflächen bieten Potenzial für Begegnungen in grünen Erholungsräumen und auf Spazierwegen. Restaurants und Cafés sollen das Vitus-Areal beleben und auch für Besuchende von ausserhalb attraktiv

machen. Mit einer Bushaltestelle in Gehdistanz und der Autobahnausfahrt ist das Areal hervorragend erschlossen.

Entwicklung Vitus-Areal, laufend

Klosterstrasse

Bauherrschaft: Allreal, Zürich

Architektur: Hosoya Schaefer, Zürich

Landschaftsarchitektur:

Studio Vulkan, Zürich

Foto: Sammlung ETH-Bibliothek, 19 63

2 Stadtwohnungen mit Velo- und Bahnanschluss

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Winterthur bauen die SBB 66 Stadtwohnungen sowie Büro- und Verkaufsflächen. Die bestehende Velostation wird um 500 Plätze erweitert. Das Projekt ‹ Pullman › von Studio Esch Rickenbacher Architektur ( SERA, ehemals Esch Sintzel Architekten ) ging als Gewinner aus einem Wettbewerb hervor. Der Grossteil der Wohnungen wird als Mikrowohnungen mit einem Zimmer konzipiert. Gemeinschaftsräume ergänzen die Wohnfläche, und mit zumietbaren Zimmern lassen sich die Wohnungen dynamisch erweitern. Unter den Wohngeschossen sind rund 2000 Quadratmeter Bürofläche vorgesehen, im Erdgeschoss 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Baub eginn war ursprünglich für Anfang 2023 vorgesehen, doch aufgrund der angespannten Marktsituation und der starken Schwankungen der Rohstoffpreise mussten die Arbeiten neu ausgeschrieben und der Baubeginn auf August 2025 verschoben werden.

Wohn- und Geschäftsüberbauung

Stellwerk 2 , 2028

Bahnhof Winterthur

Bauherrschaft: SBB Immobilien, Zürich

Architektur: SERA, Zürich

Gesamtkosten: Fr. 50 Mio.

Visualisierung: Indievisual

3 Dreieck mit Potenzial

Das rund zwei Hektar grosse Lind-Areal wird seit Jahrzehnten bahnbetrieblich genutzt. Nun eröffnen betriebliche Anpassungen neue Optionen. Die Lage zwischen unterschiedlichen Quartieren, die unmittelbare Nachbarschaft zum Kantonsspital sowie die Nähe zum Stadtzentrum machen das Areal zu einem wichtigen Ort im Stadtgefüge. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt und unter Einbezug der Bevölkerung realisieren die SBB schrittweise ein neues urbanes Quartier mit vielfältigen Nutzungen und Ausstrahlung auf die angrenzenden Stadtteile. Der Städtebau knüpft an die bauliche Geschichte des Areals an, die historischen Gebäude im Zentrum bilden das Herz. Zunächst wurde eine Testplanung mit vier Teams durchgeführt. Basierend auf einem Richtprojekt wird zurzeit ein Gestaltungsplan erarbeitet. Wenn dieser rechtskräftig ist, folgen weitere qualifizierte Verfahren. Die Realisierung wird in mehreren Etappen erfolgen.

Entwicklung Lind-Areal, Realisierung ab ca. 2030 Grundeigentümerin und Bauherrschaft: SBB Immobilien ( Team Immobilien

Development Anlageobjekte Urban ; Gesamtprojektleiterin: Anja Krasselt )

Richtprojekt: KCAP, Zürich ( Städtebau ) ; Studio Vulkan, Zürich ( Landschaftsarchitektur )

Gestaltungsplan: KEEAS, Zürich

Auftragsart: Testplanung mit vier Teams ; weitere qualifizierte Verfahren nach Rechtskraft des Gestaltungsplans Öffentliche Auflage: Frühjahr 2026

Rechtskraft: Frühjahr 2027

Visualisierung: KEEAS

4 100 000 Objekte und 70 Wohnungen

Mit ‹ Campo › entsteht in Oberwinterthur der neue Sitz der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte ( SKKG ) und der zu ihr gehörenden Immobilienfirma Terresta. Hier bekommen die rund 100 000 Objekte der SKKG-Sammlung ein neues Zuhause. Zudem sind 70 Wohnungen, Co-WorkingSpaces, Gewerbeflächen, ein Gastronomieangebot sowie Werkstätten und Büros für die SKKG und die Terresta geplant. Die Wettbewerbsaufgabe von 2022 bestand darin, ein nachhaltiges Sammlungs-, Büro-, Gewerbe- und Wohnhaus direkt am Eulachpark zu entwickeln. Dabei ging es weder darum, aus Bruno Stefaninis überreicher Sammlung ein Museum zu machen, noch sollte ein Schaulager entstehen. Doch die Sammlung soll nicht einfach im Depot verschwinden und das Haus sich deshalb durch grösstmögliche Offenheit auszeichnen. Zum Siegerprojekt schrieb Ella Esslinger auf hochparterre.ch: « Der erste Preis der Arge Studio Burkhardt und

Lucas Michael Architektur präsentiert sich ‹ flimmrig ›, bleibt verschwommen. Ein

Riese absorbiert die verschiedenen Programme, breitet sich maximal aus, hält sich doch zurück. […] Das ausgewählte

Projekt besticht dadurch, dass die städtebauliche Beziehung zur Umgebung trotz Massstabssprung ges chickt und einfach funktioniert. »

Sitz der SKKG, 2030 Zum Park 5

Bauherrschaft: Stiftung für Kunst , Kultur und Geschichte ( SKKG ) und Terresta Immobilien- und Verwaltungs-AG, Winterthur

Architektur: Arge Studio Burkhardt und Lucas Michael Architektur, Zürich

Auftragsart: Projektwettbewerb im selektiven Verfahren, 2022 – 2023

Visualisierung: Maars

5 Winterthurs dritte Rakete

Die Lokstadt umfasst das Gebiet des Sulzer-Areals Stadtmitte, wo einst die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik ( SLM ) ihre Loks herstellte. Die ‹ Rocket › stammte nicht aus dem SLMWerk , sondern ist eine der ersten Lokomotiven überhaupt, 1829 konstruiert von George und Robert Stephenson. In der Lokstadt steht der Begriff für das neue Wahrzeichen des Quartiers. Cham Swiss Properties als Eigentümerin hat Implenia mit der Entwicklung des 100 Meter hohen Hochhauses ‹ Ro cket › mit 32 Sto ckwerken beauftragt. Es wird zur Hauptsache 185 Wohnungen mit 1 ½ bis 4 ½ Zimmern

aufnehmen, deren Grundrisse gemeinsam mit den Bedürfnissen von künftigen Mieterinnen und Mietern gespiegelt wurden. Weitere Mietwohnungen, ein grosser Teil davon gemeinnützig, wird es in den Sockelbauten ‹ Tigerli › geben, die ihren Namen von einer legendären SLM-Dampflokomotive haben. Die Fassaden stellen eine Verbindung zu den früheren Industriebauten her. Nach dem Sulzer-Hochhaus von 1966 und dem Swisscom-Tower von 1999 wird ‹ Ro cket › als drittes Ho chzeichen in den Winterthurer Himmel ragen.

Lokstadt: Rocket und Tigerli, in Planung

Dialogplatz 1

Bauherrschaft: Cham Swiss Properties, Cham

Architektur: Schmidt Hammer Lassen, Kopenhagen ; Cometti Truffer Hodel, Luzern Visualisierung: Implenia

6 Im Takt des Holzes

herrschaft. Zwei Genossenschaften und die Anlagestiftung Adimora der PensimoGruppe erstellten Mietwohnungen, Implenia verkaufte Eigentumswohnungen. Läden und Gewerbeflächen im Erdgeschoss tragen zur Nutzungsmischung bei. Der Hof gibt dem Ganzen eine Mitte. Hier wird das Holz sichtbar, das hinter der Fassade trägt. Der Holzbau definierte den Rhythmus der Betonstützen. Um Helligkeit in den tiefen Baukörper zu bringen, erweiterten die Architekten die Erschliessung zu Lichthöfen. Wer die Wohnungen betritt, sieht immer noch kein Holz, denn es ist farbig gestrichen. Doch räumlich, als zonierendes Element, spürt man es dafür umso mehr.

Lokstadt: Überbauung Krokodil, 2021 Dialogplatz und angrenzende Strassen

Bauherrschaft: Anlagestiftung Adimora, Zürich ; Implenia Schweiz , Dietlikon ; Genossenschaft Gesewo, Winterthur ; Genossenschaft Gaiwo, Winterthur

Architektur: Arge Baumberger & Stegmeier und Kilga Popp, Zürich

Landschaftsarchitektur: Hager Partner, Zürich

Auftragsart: Wettbewerb mit Präqualifikation, 2016

Foto: Werner Huber

7 Im Zeichen der Ziegelei

einschlag – die stillgelegte Ziegeleihalle. Für die neue Nutzung des Areals entwickelten Graber Pulver Architekten, Fischer Architekten und Krebs und Herde Landschaftsarchitekten einen Masterplan. Die Baufelder I, II a und III wurden bis 2023 nach Plänen von Fischer und Graber Pulver bebaut. Ebenfalls nach Plänen von Fischer Architekten entsteht bis 2028 die Überbauung des Baufelds II b mit vier Gebäuden . Drei Häuser enthalten in den Obergeschossen insgesamt 48 Mietwohnungen mit 2 ½ bis 4 ½ Zimmern , im Erdgeschoss sind Gewerbeflächen geplant. Das vierte Gebäude ist vollständig für gewerbliche Nutzung vorgesehen. Den Wettbewerb für die Bebauung des Baufelds IV hab en Boltshauser Architekten und Vogt Landschaftsarchitekten gewonnen. Ihr Projekt besteht aus zwei langen Gebäuden mit Wohnungen im Stockwerkeigentum und zur Miete. Die Bauten schaffen einen grossen Innenhof. Konstruktion und Materialisierung knüpfen an die vom Lehmabbau geprägte Geschichte des Orts an und sorgen für ein hochwertiges Raumklima.

Überbauung Baufelder II b und IV, 2023, 2028

Dättnauerstrasse, Ziegeleiplatz, Ziegeleistrasse, Dättnau

So viel Holz wie hier wurde noch in kaum einem Gebäude in der Schweiz verbaut. Doch zu sehen ist davon zunächst nichts. 160 × 65 Meter misst der Blockrand. Die Grossform steht in der Tradition der wuchtigen Hallenvolumen auf dem Areal. Auch die Fassaden nehmen industrielle Themen auf: Über dem vierten Geschoss wechselt das Material von Faserzement zu Blechschindeln. Nach aussen sind die Fassaden glatt, die Fenster lösen sich in einem Netz aus Aluminium auf. Das täuscht nicht nur über den Holzbau hinweg, sondern überspielt auch die komplexe Bau - →

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Keller Ziegeleien ein wichtiger Lieferant von Backsteinen in Winterthur. Neben dem Hauptsitz in Pfungen gab es eine Ziegelei in Dättnau. 2015 zerstörte ein Grossbrand – vermutlich wegen Blitz-

Bauherrschaft: Keller Ziegeleien, Pfungen Architektur: Fischer, Zürich ( Baufeld II b ) ; Boltshauser, Zürich ( Baufeld IV ) Landschaftsarchitektur:

Chaves Biedermann, Basel / Frauenfeld ( Baufeld II b ) ; Vogt, Zürich ( Baufeld IV ) Visualisierung: Boltshauser Architekten

8 Alt und neu miteinander

Die Siedlung Grabenacker in Oberwinterthur wurde ab 1945 als genossenschaftliche Antwort auf die Wohnungsnot gebaut. 85 einfache Reihenhäuser bilden das heute denkmalgeschützte Ensemble. Die HGW Heims tätten-Genossenschaft Winterthur erneuert die Siedlung schrittweise und schafft mit rund 130 Ersatzneubauwohnungen zusätzlichen Raum für unterschiedliche Lebensphasen und Haushaltsformen – und bewahrt dabei die Siedlung als zusammenhängendes Ganzes. Die Neubauten gruppieren sich um einen neuen Quartierplatz mit Gemeinschaftsraum und Kiosk. Sie sind in Holz- oder Holzhybridbauweise geplant. Das Wohnungsangebot umfasst Studios, hindernisfreie 2 ½- bis 5 ½-ZimmerWohnungen, Atelierwohnungen und Mikro-Co-Living-Einheiten. Die Erneuerung führt das Bestehende weiter: in Struktur und Massstab, in Materialwahl und Erschliessung sowie in der Idee eines nachbarschaftlich geprägten Wohnens. Grundlage für das Projekt war ein breit angelegter Masterplanprozess, der 2022 in den privaten Gestaltungsplan ‹ Siedlung Grabenacker › mündete. Der Studienauftrag 2024 richtete sich an interdisziplinäre Teams aus Architektur, Landschaftsarchitektur und Soziolo gie. Auf der Basis des Siegerprojekts wird zurzeit das Vorprojekt erarbeitet. Die ersten sanierten Reihenhäuser sind seit Anfang 2025 wieder bewohnt, der Abschluss ist für 2029 geplant. Die Neubauten sollen gestaffelt ab etwa 2030 bezugsbereit sein.

Siedlung Grabenacker, 2025 ( 1 Etappe Sanierung ), 2031 ( letzte Etappe Ersatzneubauten )

Grabenackerstrasse 1 – 143, 2 – 76 ; Im Geissacker 81 – 93 ; Stadlerstrasse 25 – 35

Bauherrschaft: HGW HeimstättenGenossenschaft Winterthur Sanierung

Architektur: Fahrländer Jack , Zürich

Baumanagement: Wild, Winterthur

Landschaftsarchitektur: Umland, Zürich

Ersatzneubauten

Gesamtleitung Bau und Baumanagement: Laternser Waser, Wallisellen

Architektur: Asa + Saga, Basel

Holzbauingenieure: Timbatec, Zürich

Landschaftsarchitektur: Meta, Basel Visualisierung Ersatzneubauten: Asa + Saga

9 Städtisches Leben statt deponierte Busse

Das Depot Deutweg hat ausgedient und wird von der Stadt im Baurecht abgegeben. Drei Wohnbaugenossenschaften haben sich dafür zum ‹ Konsortium Depot Deutweg › zusammengeschlossen. Basierend auf einem Gestaltungsplan fand 2021 ein einstufiger Projektwettbewerb mit Präqualifikation statt. Auf dem Areal sollen 133 Wohnungen entstehen. In den teilweise geschützten Hallen und im Verwaltungsgebäude sind grösstenteils gewerbliche und gemeinschaftliche Nutzungen geplant. Mit neuen Ein- und Aufbauten sowie wenigen Neubauten wird aus der bestehenden Struktur heraus ein räumlich komplexes Stück Stadt geschaffen. Zwei neue Gassen verbinden den Depotplatz mit dem Gar-

tenhof und fördern die Interaktion zwischen den verschiedenen Nutzungsbereichen. Im Ostbau der Gaiwo entstehen in einem Holzsystembau 52 Wohnungen, hauptsächlich altersgerechte 2 ½- und 3 ½-Zimmer-Wohnungen. Auch der Mittelbau der GWG mit insgesamt 44 Wohnungen wird als Holzbau errichtet. Der Westbau der WBG Talgut mit 37 Wohnungen entsteht auf der Halle 4. Im Erd- und im ersten Obergeschoss werden die Fassade und die Struktur erhalten und in Massivbauweise ergänzt. Die Überbauung ist autofrei, es werden lediglich oberirdische Besucherparkplätze angeboten.

Wohn- und Gewerbeüberbauung

Depot Deutweg, 2029

Tösstalstrasse 86

Bauherrschaft: Konsortium Depot Deutweg ( Gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen, GWG Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur, Wohnbaugenossenschaft Talgut )

Projektentwicklung und Bauherrenvertretung: Archipel, Zürich

Architektur: Conen Sigl, Zürich

Baumanagement: Wild, Winterthur

Landschaftsarchitektur: Schmid, Zürich

Auftragsart: einstufiger Projektwettbewerb mit Präqualifikation, 2021 Visualisierung Nordfassade: Conen Sigl

10 Ausrufezeichen im Norden

Nördlich des Bahnhofs Winterthur erstellte der Verband ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften ( Volg )

in den 1950er-Jahren grosse Lagerhäuser entlang des Gleisbogens. Vor rund 25 Jahren übernahm die Siska Immobilien die Häuser und baute sie zum Gewerbe- und Hotelkomplex Siska-Banane um. Am Kopf des spitz zulaufenden Areals, direkt neben der Wülflinger Unterführung, sollen nun als Auftakt des Quartiers ein rund 65 Meter hohe s Hochhaus und ein niedrigerer Sockelbau entstehen. 2021 lud Siska Immobilien die Bevölkerung zu einem ‹ Ideenbas ar › ein. S o wurde die Idee aufgenommen, den Vorplatz der Siska-Banane zu einem Park umzugestalten. Für das Hochhaus fand 2021 eine Testplanung statt. BDE Architekten schlagen ein Hochhaus vor, das unten etwas schmaler ist und sich oben mit Loggien weitet. Zwei Drittel der Flächen sind für Wohnungen vorgesehen, der Rest für Gastronomie und Gewerbe. Wenn der Gestaltungsplan rechtskräftig ist, wird ein Projektwettbewerb durchgeführt.

Projekt ‹ SH zwei4 ›, Terminplan offen Schaffhauserstrasse 2, 4

Bauherrschaft: Siska Immobilien, Winterthur

Architektur: BDE, Winterthur ( Testplanung ) Visualisierung: BDE Architekten

Eine wachsende Stadt braucht nicht nur mehr Wohnungen, Arbeitsplätze oder Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch mehr Schulhäuser, Alterszentren oder Sportanlagen. Kurz: öffentliche Bauten. In einer Übersicht wird eine Auswahl davon vorgestellt. Dabei ist es kein Zufall, dass mehr als ein Drittel davon Schulhäuser sind, zeigt sich doch beim Schulraum das Wachstum der Stadt am unmittelbarsten. Für die Stadt sind alle diese Projekte eine grosse Herausforderung. In den Ämtern braucht es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Aufgaben stemmen können – und die Projekte müssen so ausgearbeitet sein, dass die Bevölkerung die nötigen Steuerfranken an der Urne bewilligt.

11 Schulanlage Langwiesen, Sanierung und Erweiterung, 2027 – 2032

Die Schulanlage Langwiesen aus dem Jahr 1973 wird komplett saniert und instandgesetzt. Zudem wird sie mit einem Neubau erweitert, der eine Dreifachsporthalle und Unterrichtsräume umfasst. Auch zwei Kindergartengruppen, ein Mehrzweckraum, fünf Unterrichtsräume für textiles und technisches Gestalten sowie weitere Nebenräume sind geplant. Das Gebäude wird nördlich der bisherigen Turnhallen auf der Freifläche platziert. Die Dreifachsporthalle erhält eine Galerie und Ausziehtribüne für bis zu 600 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass Wettkämpfe und Vereinsanlässe stattfinden können.

Architektur: Dahinden Heim Partner, Winterthur

Landschaftsarchitektur: Vetschpartner, Zürich

Visualisierung: Tom Schmid

12 Schulhaus Steinacker, Erweiterung, 2027 – 2032

Die Schulanlage Steinacker im Stadtkreis Seen wird nach 50 Jahren Betrieb instandgesetzt und erweitert. Als Zeugnis des industrialisierten Schulhausbaus der 1970er-Jahre ist die Anlage im Inventar aufgeführt. Die Erweiterung in Holz-

elementbauweise erfolgt durch eine Aufstockung über der vergrösserten Turnhalle und einen eingeschossigen Kindergarten am Rand des Spielplatzes. Dadurch bleiben die knappen Aussenräume, der Baumbestand sowie der räumliche Bezug zu den angrenzenden Sportfeldern und zur Umgebung weitgehend erhalten. Der bauliche Haupteingriff beschränkt sich auf das Turnhallengebäude. Die übrigen Trakte werden im Innern umfassend erneuert, aussen jedoch nur behutsam saniert. Architektur: Bischof Föhn, Zürich Landschaftsarchitektur: Parbat , Appenzell Visualisierung: Indievisual

13 Schulhaus Laubegg, Erweiterung, 2025 – 2031

Das 2002 erbaute Schulhaus Laubegg wurde bereits zweimal erweitert.

Die anhaltende Bautätigkeit im Quartier Dättnau macht eine dritte Erweiterung nötig. Für diese führte die Stadt einen offenen Projektwettbewerb durch. Im Siegerprojekt von BDE Architekten bildet ein dreigeschossiger Neubau den Auftakt für die ganze Schulanlage und wird zu einem Zeichen am Ortseingang. Die Nutzungen auf den Geschossen sind eigenständig organisiert. Im Erdgeschoss

bindet ein Foyer mit zwei gedeckten Vorplätzen und Eingängen den Neubau an das Quartier und an die bestehenden Erschliessungsachsen der Schule an. Architektur: BDE, Winterthur

Landschaftsarchitektur: Arge Vogel Grünklang, Winterthur Visualisierung: Studio Maleta

14 Schulhaus Wyden, Erweiterung, 2024 – 2025 In Wülflingen wird für die nächsten Jahre ein starkes Schülerwachstum prognostiziert. Entlang der Habichtstrasse wird deshalb ein dreigeschossiger Neubau erstellt. Das Raumprogramm umfasst fünf Kindergarten- und fünf Primarschulklassenzimmer, Gruppenräume und einen Bereich für die Lehrpersonen. Die Erschliessung erfolgt in erster Linie über eine Passerelle vom bestehenden Schulhaus. Der Aussenraum wird vergrössert und als attraktive Pausen- und Spielfläche gestaltet. Das Gebäude wurde aus der Holzmodulbaufamilie ‹ Modular-W › heraus entwickelt.

Architektur:

Bauart, Bern / Zürich / Neuenburg

Landschaftsarchitektur:

Studio Vulkan, Zürich

Holzbau: Blumer Lehmann, Gossau

Visualisierung: Nightnurse Images

15 Theater Winterthur, Sanierung, 2024 – 2025

Nach mehr als 40 Jahren durchgehenden Betriebs musste das Theater Winterthur umfassend saniert werden. Zu den Sanierungsmassnahmen gehören die Erneuerung der veralteten Bühnen- und Veranstaltungstechnik sowie die bautechnische Anpassung des Gebäudes an heutige behördliche und gesetzliche Vorgaben. Auf dem Dach wird eine Solaranlage installiert. Vor dem Hintergrund der architektonischen Qualitäten und der denkmalpflegerischen Bedeutung des Baus von Frank Krayenbühl sehen sich EMI Architekt*innen nicht in der Rolle der Autoren, sondern « vielmehr in der Funktion eine s Anwalts, der die gegebenen Qualitäten verantwortungsbewusst und sorgfältig schützt », wie sie schreiben.

Architektur: EMI, Zürich

Foto: Werner Huber

16 Schulhaus Aussenwachten, Neubau, 2028 – 2030

Das einstige Landwirtschaftsdorf Iberg, das zu den Seemer Aussenwachten gehört, erlebte in den vergangenen 30 Jahren eine starke bauliche Entwicklung. Vor allem eine grosse Anzahl Einfamilienhäuser wurde gebaut. Damit stieg auch der Schulraum-

bedarf im Einzugsgebiet, das neben Iberg die Ortsteile Eidberg, Weierhöhe und Gotzenwil umfasst. Ein zentrales und zeitgemässes Schulhaus für zwölf Primarklassen soll den Kindern eine optimale Lernumgebung bieten. Es rückt näher ins Dorf und bildet zusammen mit einem umgebauten Bauernhaus einen neuen Platz in Iberg. Das Schulgebäude ist ein kompakter dreistöckiger Bau mit parallelen Satteldächern. Schulhaus und Turnhalle werden in Holzbauweise erstellt und folgen dem Gelände, sodass nur wenig Aushub nötig ist. Die einfach gehaltene Stützenkonstruktion erlaubt zukünftig eine flexible Anpassung des Raumkonzepts. Architektur: Waldrap, Zürich

Landschaftsarchitektur: Waldrap, Zürich ; Krebs und Herde, Winterthur

Visualisierung: Waldrap

17 Stadion Schützenwiese, Ersatzneubau Stirntribünen, 2027 – 2029

Das Teilprojekt ‹ Ersatzneubau Stirntribünen › stellt die zeitnahe Erneuerung des Stadions Schützenwiese sicher. Die beiden Stirntribünen werden analog der Gegentribüne gebaut. Sie fassen künftig je rund 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer und sollen etappenweise

gebaut werden, sodass der FC Winterthur seine Ligaspiele auch während der Bauphasen im Stadion Schützenwiese austragen kann. Auf der Südseite des Stadions wird zudem ein Garderobengebäude für den Trainingsbetrieb des Nachwuchses und der Inklusionsteams gebaut. Diese Garderoben können unabhängig vom Stadion genutzt werden.

Architektur: Sollberger Bögli, Biel Landschaftsarchitektur:

Heinrich, Winterthur

Foto: Sollberger Bögli

18 Alterszentrum Adlergarten, Erweiterungsbau, 2027 – 2031

Um den Gebäudebestand im Portfolio ‹ Alter und Pflege › längerfristig zu erneuern, soll beim Alterszentrum Adlergarten ein Erweiterungsneubau erstellt werden. Nach seiner Fertigstellung wird er zunächst als Rochadefläche während der Sanierung von drei weiteren städtischen Alterszentren in Winterthur genutzt, bevor die 120 Pflegeplätze durch das Alterszentrum Adlergarten betrieben werden. Das Siegerprojekt des Wettbewerbs fügt den Neubau in den Park ein und reagiert mit architektonischen Mitteln präzise auf die Lebenssituation älterer Menschen. Durch die Berücksichtigung des wertvollen

Baumbestands und durchdachte Grundrisse gelingt es, die Grossform des Erweiterungsneubaus städtebaulich geschickt im Park zu verorten.

Architektur: Julian C. Fischer, Zürich

Landschaftsarchitektur:

Albiez de Tomasi, Zürich

Visualisierung: Studio Diode

19 Gleisquerung Bahnhof Nord, 2034 / 35 Am nördlichen Ende des Gleisfelds des Bahnhofs Winterthur laufen zurzeit drei Arealentwicklungen: das Lind-Areal, der Ausbau des Kantonsspitals und das geplante Holzhochhaus der Siska. Wegen der Verzweigung der Bahnlinien ist die Erschliessung dieser Areale insbesondere für den Langsamverkehr unbefriedigend, die Wege sind lang und umständlich. Die neue Gleisquerung soll diese Lücke schliessen und im nördlichen Gebiet des Schwerpunktraums Hauptbahnhof eine attraktive Verbindung schaffen.

Architektur: noch nicht b ekannt

Zeichnung: Christian Wäckerlin

20 Querung Grüze, Leonie-Moser-Brücke, 2025

Wie ein Keil schiebt sich das Sulzer-Areal mit der Frauenfelder-, der St. Galler- und der Tösstallinie der SBB in das Stadtgefüge.

An der Spitze liegt der Bahnhof Grüze. Bereits jetzt ist er an zwei Linien angeschlossen, und dereinst wird an der Linie nach Frauenfeld die S-Bahn-Station Grüze Nord entstehen. Die Querung Grüze ist das Herzstück des neuen Verkehrsknotens. Sie schafft einen Bypass für den Busverkehr, schliesst die westliche Sulzerallee und den Bahnhof Grüze an das Busnetz an und bindet die umliegenden Quartiere ein. Treppen und Lifte führen von der Brücke auf die Perrons. Der Zukunft des Bahnhofs Grüze als zweitwichtigster von Winterthur steht nichts mehr im Weg. Projekt und Visualisierung:

Tiefbauamt Stadt Winterthur

21 Forstwerkhof, 2025 – 2027

Die beiden Forstwerkhöfe der Stadt Winterthur an der Eschenberg- und an der Reitplatzstrasse sind stark sanierungsbedürftig. Neu sollen das gesamte Forstpersonal und der Maschinenpark an einem zentralen Standort an der Eschenbergstrasse untergebracht werden. Das Bauprojekt sieht einen Ersatz des bestehenden Gebäudes von 1961 vor. Neben Arbeitsplätzen, Aufenthaltsräumen und Garderoben für die Forstmitarbeitenden werden Werkstätten, Einstellhallen und ein Lagerraum für die Betriebsmittel Platz

finden. Das für die Tragkonstruktion benötigte Fichten- und Tannenholz wird direkt aus dem umliegenden Stadtwald auf die Baustelle transportiert, vor Ort bearbeitet, getrocknet und als Rundholz verbaut. Das Schnitt- und das Leimholz – Bretter und Balken – wird ebenfalls aus städtischem Holz von regionalen Holzverarbeitern angefertigt und anschliessend im Werkhof verbaut.

Architektur: Roos, Affoltern am Albis Visualisierung: Roosarchitekten

22 Areal Obertor, Sanierung und Umnutzung, 2025 – 2027 Die vormals von der Stadtpolizei genutzten Liegenschaften werden umfassend saniert und umgebaut. Entstehen sollen Büroräume, Gewerbeflächen und Wohnungen. Die Häuser am Obertor gehören zu den historischen Bauten, die das Gassenbild der Winterthurer Altstadt prägen. Die beiden vierstöckigen Wohnhäuser 11 und 13 stammen aus der Zeit vor 1850. Mehr als ein Jahrhundert später wurden sie zu Bürozwecken umgenutzt. Entsprechend der ursprünglichen Nutzung werden im Erdgeschoss wieder Gewerbeflächen und in den Obergeschossen Wohnungen realisiert. Das Haus zum Adler am Obertor 17 ist eine Rokokovilla aus dem Jahr 1764.

1947 wurde darin das Polizeiamt eingerichtet. Hier entstehen nun neue Büros, die die historischen Innenräume wieder zur Geltung kommen lassen. Architektur: Thomas De Geeter, Zürich Zeichnung: Thomas De Geeter

23 Drehscheibenplatz, 2030

Der Freiraum in der Lokstadt wird von Vogt Landschaftsarchitekten geplant. Die erste Bauetappe ( Dialogplatz ) wurde aufgrund der Ergebnisse einer Testplanung gemäss dem städtebaulichen Leitbild von 2010 erstellt. Für die zweite Etappe rund um die noch erhaltenen Industriehallen waren bereits Anpassungen in der Planung nötig: Neue Anforderungen wie Hitzeminderung, Schwammstadt oder veränderte Bedürfnisse der Anwohner und Nutzerinnen machten diese erforderlich. Für die dritte und letzte Freiraumetappe auf dem Drehscheibenplatz und rund um das neue Hochhaus ‹ Ro cket › dachten Vogt Landschaftsarchitekten die Gestaltung grundlegend neu. Relikte der vergangenen Nutzung wie Gleisfragmente oder das Waaghäuschen erinnern an früher und machen die einstige Funktion der Drehscheibe nachvollziehbar.

Landschaftsarchitektur: Vo gt, Zürich Plan: Vogt Landschaftsarchitekten

Flurina Pescatore

Die Kunsthistorikerin setzt sich seit 2006 als Vorstandsmitglied und seit 2010 als Vizepräsidentin der Dachorganisation von Töss – der Tösslobby –für die Entwicklung des Stadtquartiers Töss ein. Beruflich leitet sie das Amt für Denkmalpflege des Kantons Schaffhausen.

Jens Andersen

Der diplomierte Architekt ETH und Betriebswirtschaftler leitet seit 2017 als Stadtbaumeister das Amt für Städtebau in Winterthur. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Architekturbüros sowie in leitenden Funktionen bei der Immobiliengesellschaft am Flughafen Zürich. Ab 2010 führte er das Hochbauamt der Stadt Schaffhausen.

Sergio Marazzi

Der Mitinhaber des Architekturbüros Marazzi Reinhardt in Winterthur hat an der ZHAW Architektur studiert und mit einer Masterthesis im Bereich Urban Landscape abgeschlossen. Von 2018 bis 2023 war er Vorstandsmitglied des Forums Architektur Winterthur. Seit 2022 ist er im Vorstand der Ortsgruppe Zürich Aargau Glarus Graubünden des BSA.

«

Stadtbaumeister Jens Andersen, Flurina Pescatore von der Quartierorganisation Tösslobby und Architekt Sergio Marazzi debattieren über das Wachstum der Stadt Winterthur, die räumliche Entwicklungsperspektive ‹ Winterthur 2040 › und die anstehende Revision von Richtplan und BZO.

Werfen wir als Einstieg kurz einen Blick auf die letzten 20 Jahre. Was hat sich in Winterthur während dieser Zeit am stärksten verändert ?

Flurina Pescatore: Vor 20 Jahren habe ich zeitweise in der Altstadt gearbeitet. Damals fand das öffentliche Leben hauptsächlich dort statt. Drumherum war wenig los. Heute sind die angrenzenden Gebiete stark belebt, während sich die Altstadt am Abend manchmal rasch leert.

Jens Andersen: Winterthur ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten dichter und urbaner geworden. Auch ich beobachte, dass sich die Kernstadt, zu der die Altstadt gehört, am stärksten verändert hat. Dank den neuen Querverbindungen ist beispielsweise im Neuwiesen-Quartier viel los. Gleiches gilt für das ehemalige Sulzer-Areal Stadtmitte, das mit den Gebieten nördlich des Bahnhofs und dem Neuwiesen-Quartier die neue Kernstadt bildet.

Sergio Marazzi: Ich kann mich diesen Aussagen nur anschliessen: Die Marktgasse in der Altstadt hat verloren, während sich die eigentlich rückwärtige Steinberggasse erstaunlich positiv entwickelt hat. Gebiete wie Neuhegi und insbesondere das Sulzer-Areal Stadtmitte haben enorm an Bedeutung gewonnen. Als ich vor gut 20 Jahren mein Stu-

dium an der ZHAW abgeschlossen habe, herrschte auf dem Sulzer-Areal rund um die Halle 180, wo die Architekturabteilung schon damals untergebracht war, tote Hose. Heute ist da viel Betrieb, vor allem auf dem Lagerplatz-Areal. Von den persönlichen Eindrücken zu einer übergeordneten Betrachtungsebene: Hat das Wachstum der Stadt gutgetan ?

Flurina Pescatore: Auf jeden Fall. Wenn man mehr Urbanität möchte, braucht es mehr Menschen. In Schaffhausen beispielsweise, wo ich arbeite, ist das nicht der Fall. Das ist mit ein Grund, warum es eher kleinstädtisch geprägt ist, was natürlich auch seinen besonderen Reiz hat.

Jens Andersen: Urbanität und Dichte hängen oft eng zusammen. Das Wachstum ist wichtig für die Auslastung gewisser Infrastrukturen, die sich mit einer höheren Auslastung besser finanzieren lassen – gerade in einer eher wenig dichten Stadt wie Winterthur, die sich über eine sehr grosse Fläche erstreckt. Gleichzeitig ist der Anteil des privaten Bauens hier hoch. Daraus ergibt sich die Chance, öffentliche Räume über Mehrwerte zu verbessern. Uns ist aber auch klar, dass Wachstum zuerst Kosten verursacht und der Ertrag erst später kommt.

Sergio Marazzi: Bis jetzt konnte die Stadt das Wachstum auffangen. Doch nun sind wir an einem heiklen Punkt angelangt, denn man spürt den baulichen Druck in den Quartieren. Ein sichtbares Zeichen dafür sind Bauprojekte, bei denen die bestehende Substanz aufgrund der vorhandenen Ausnützungsreserven durch Neubauten mit einem grösseren Volumen und einer plumpen Gestaltung ersetzt wird. Dadurch geht Identität verloren, und man merkt, dass die bisherigen Regeln der BZO nicht auf die innere Verdichtung der Gartenstadtquartiere ausgelegt sind.

Flurina Pescatore und Jens Andersen, spüren Sie diesen Druck in den Quartieren bereits ?

Flurina Pescatore: In Töss erst vereinzelt. Ein Beispiel dafür sind die Gebiete mit den für Familien gut geeigneten Arbeitersiedlungen, die sich in der Quartiererhaltungszone befinden. Dort führen die stark steigenden Liegenschaftspreise zu baulichen Interventionen, bei denen die Stadt sehr genau hinschauen muss, damit sie den Charakter des Quartiers nicht zerstören. Der Druck ist bei uns aber vor allem spürbar durch den zunehmenden Verkehr auf der Zürcherstrasse, die das Quartier durchschneidet.

Jens Andersen: Bislang konnten die ehemaligen Industrieareale einen Grossteil des Wachstums aufnehmen. Diese Potenziale sind nun ausgeschöpft oder werden es, wo die Planungen noch laufen, in wenigen Jahren sein. Der Druck verlagert sich deshalb in den übrigen Bestand, was zu Preisanstiegen bei Mieter- oder Handwechseln führen kann. Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, wie die Strukturen aussehen sollen, wenn die Stadt in den nächsten 15 Jahr en wie prognostiziert um weitere 20 00 0 Einwohnerinnen und Einwohner wächst. Und wir müssen aufzeigen, wo das Wachstum stattfinden soll, sonst passiert mit dem wertvollen Bestand genau das, was Sergio Marazzi geschildert hat. Die Reaktion muss rasch erfolgen, denn die aktuelle Verknappung und die zu geringe Wohnraumproduktion sind preistreibend.

Wie soll diese rasche Reaktion aussehen ?

Jens Andersen: Das geht re chtlich nur über eine Revision der Bau- und Zonenordnung ( BZO ), die in den späten 1990er-Jahren für eine komplett andere Stadt entwickelt worden war. Die revidierte BZO muss die Innenentwicklung so abwickeln, dass es möglichst wenige negative Effekte – Druck auf die b estehenden Quartiere, Preisanstieg, Zerstörung des Bestands – gibt. Rein ressourcenmässig kann die Stadt nicht jedes Bauprojekt begleiten. Für die grosse Masse braucht es eine BZO, die auf Qualitätskriterien aufbaut und nicht – wie in den 1990er-Jahren – auf Projekte auf der grünen Wiese ausgerichtet ist und bloss Baumasse und Abstände regelt.

Es gibt diverse Stimmen, die das Wachstum stoppen möchten. Wäre das nicht auch eine Lösung ?

Jens Andersen: Sollte man versuchen, das Wachstum über Verknappungen, beispielsweise in der BZO, zu regeln, würde das zu einem enormen Preisanstieg führen. Gerade in Winterthur könnten viele die stark steigenden Mieten oder Eigenheimpreise nicht mehr bezahlen. Das hätte rasch soziale Probleme zur Folge. An weiterem Wachstum und dem Bau von zusätzlichem Wohnraum führt deshalb kein Weg vorbei. Zudem darf man nicht vergessen: Seit den 1970erJahren hat sich der Wohnflächenbedarf pro Person verdoppelt. Das bauliche Wachstum wird also nicht nur durch Zuwanderung getrieben, sondern auch durch unsere Art des Zusammenlebens und unsere Ansprüche. Die räumliche Entwicklungsperspektive ‹ Winterthur 2040 › zeigt, wie das erwartete Wachstum nachhaltig erfolgen könnte. Mit welchen Vorgaben wurde das Dokument erarbeitet ?

Jens Andersen: Wir hatten bewusst keine Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll. Das Ergebnis war völlig offen. Vielmehr haben wir mit den beauftragten Planungsbüros einen sehr breiten, partizipativen Prozess aufgegleist, aus dem dann das Zielbild der Entwicklungsperspektive 2040 entstanden ist. Einige massgeb ende Grundlagen gab es natürlich – etwa Wachstumsprognosen oder für Winterthur wichtige Analysen des Kantons. Ebenso war klar, welche Herausforderungen sich künftig stellen. Ich denke da etwa an den Verkehr, das Stadtklima oder den erwarteten Druck auf bestehende Quartiere.

Sergio Marazzi: Das Forum Architektur hat den Prozess mit Veranstaltungen, Stadtspaziergängen und Workshops eng begleitet. Der Prozess war extrem breit gefächert, und man hat viele Themen mitgenommen, die für die Entwicklung der Stadt künftig eine Rolle spielen könnten.

Flurina Pescatore: Wir von der Tösslobby haben den partizipativen Prozess sehr geschätzt und extra dafür die Arbeitsgruppe Raumplanung gegründet. Wir wollten unsere Interessen einbringen – keine kleinen Wünsche, sondern übergeordnete strategische Themen unseres Quartiers. Das Resultat waren acht durch die Mitgliederversammlung legitimierte raumplanerische und strategische Ziele, die wir der Stadt übergeben haben. Man hat uns ernst genommen, und die Ziele sind in die Entwicklungsperspektive 2040 eingeflossen. Die Partizipation war sehr wichtig. Sie hat den Menschen im Quartier gezeigt, dass sie mit ihrem Engagement etwas bewegen können. Generell finde ich die durch den Prozess entstandene Vision für Winterthur extrem wertvoll. Auch Menschen ohne raumplanerisches oder architektonisches Fachwissen können nachvollziehen, was in den nächsten 15 bis 20 Jahren passieren soll. Jens Andersen: Die Sensibilisierung für Entwicklungsthemen dur ch Partizipation und leicht verständliche Zielbilder finde auch ich sehr wertvoll. Als Verwaltung können wir dabei nur gewinnen. Ohnehin sind Quartierorganisationen wie die Tösslobby wichtige Sparringspartner für uns, um Ideen zu prüfen, zu reflektieren, zu schärfen oder anzupassen. Aber Beteiligungsprozesse sind auch intensiv und aufwendig. Sie dauern lange und brauchen letztlich Konsensfähigkeit – nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Politik.

Sergio Marazzi: In Winterthur haben wir eine wohl einmalige Nähe zwischen einer engagierten Bevölkerung und der Verwaltung. Wir als Forum Architektur haben beispielsweise die Möglichkeit, mit vielen persönlichen Kontakten direkt am Entwicklungsprozess teilzuhaben. Wir fühlen uns ernst genommen und können das auch an konkreten Resultaten ablesen. Die interessierte Bevölkerung kann nicht bloss ihre Sicht einbringen, sondern auch Themen streuen, die ansonsten Fachleuten vorbehalten sind. Wer hat früher schon von Kältekorridoren oder der Schwammstadt geredet ? Mit der Entwicklungsperspektive 2040 wurden solche Themen auf einmal breit diskutiert.

« Wir müssen aufzeigen, wo das Wachstum stattfinden soll. » Jens Andersen →

Die räumliche Entwicklungsperspektive

‹ Winterthur 2040 › wurde vor acht Jahren aufgegleist. Ist sie überhaupt noch aktuell ?

Jens Andersen: Ja, sie ist immer noch topaktuell. Und vor allem ist sie ein sehr wichtiges Arbeitsinstrument für die ganze Stadtverwaltung, weil sie divergierende Strategien einzelner Departemente oder Bereiche verhindert. Sie hat quasi die Funktion eines rundum akzeptierten Mutterdokuments für alle weiteren Strategien und Konzepte. Basierend darauf sind etwa ein Höhenentwicklungs-, ein Freiraum- und ein Klimakonzept entstanden.

Sergio Marazzi: In vielen Teilen ist die Entwicklungsstrategie noch aktuell. Doch seit dem Prozess sind bereits mehrere Jahre vergangen, und wir sind ein ganzes Stück näher dran am Jahr 2040. Die Zeit schreitet voran, und nun muss die Umsetzung erfolgen. Dazu braucht es flexiblere Instrumente, als wir sie haben. Beim Richtplan, der jetzt im Parlament behandelt wird, ist das mit dynamischen Elementen bereits angedacht. Etwas in der Art müsste auch in der BZO möglich sein.

« Die Stadt muss sehr genau h inschauen, damit die baulichen Interventionen den Charakter des Quartiers nicht zerstören. » Flurina Pescatore

Stösst diese Forderung bei Ihnen auf offene Ohren, Jens Andersen ?