Themenheft von Hochparterre, August 2025 | Cahier thématique de Hochparterre, août 2025

Bestand erweitern | Agrandir l’existant

Mehr Wohnungen, die sozial- und klimaverträglich gebaut werden ? Die Lösung liegt im Bestand. | B esoin de plus de logements respectant le tissu social et le climat ? La réponse est dans le bâti existant.

4 Umbauwerk Schweiz | Le chantier Suisse

Eine Analyse zum Um- und Weiterbau der Schweiz. | Une analyse du chantier Suisse.

10 Fallbeispiele 1 – 4 | Exemples de cas 1 – 4

1 Nachverdichtung | Densification Siedlung Hirtenweg, Riehen BS

2 Nachverdichtung | Densification Siedlung Im Grund, Embrach ZH

3 Aufstockung | Surélévation Bockhornstrasse, Zürich

4 Aufstockung | Surélévation Avenue Wendt, Genève

18 « Erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören » | « S’asseoir dans le séjour et écouter »

Eine Wohnexpertin, eine Architektin und eine Denkmalpflegerin im Gespräch. | Entretien entre une spécialiste de l’habitat, une architecte et une conservatrice.

22 Fallbeispiele 5 – 8 | Exemples de cas 5 – 8

5 Transformation | Transformation Felix-Platter-Spital, Basel

6 Transformation | Transformation Fabrikgebäude Lindenstrasse, St. Gallen

7 Umnutzung | Reconversion Römerstrasse, Baden AG

8 Umnutzung | Reconversion Avenue Louis-Aubert, Genève

30 Transformation statt Expansion | Transformer plutôt qu’étendre

Zeit für einen Paradigmenwechsel, findet der Direktor des BWO Martin Tschirren. | L’heure est au changement de paradigme pour Martin Tschirren, directeur de l’OFL.

Zwölf Stellschrauben

Was wurde bei den acht Beispielprojekten in diesem Heft besonders gut gelöst?

Was können künftige bestandserweiternde

Projekte von ihnen lernen? Zwölf im Heft eingestreute ‹Stellschrauben› verknüpfen den Einstiegstext ‹Umbauwerk Schweiz› ab Seite 4 und das Gespräch ab Seite 18 mit den acht Beispielen.

Douze vis de réglage

Quels sont les aspects les plus réussis des huit projets présentés dans ce cahier? Quelles leçons en tirer pour les projets d’extension à venir?

Douze ‹vis de réglage› disséminées dans le cahier relient l’entrée en matière

‹Le chantier Suisse› à partir de la page 4, l’entretien à partir de la page 18 et les huit exemples.

Die Schweiz um- und weiterbauen

Wir brauchen mehr Wohnraum. Die Erneuerung und Erweiterung bestehender Bauten steht dabei im Fokus – in der Stadt, aber auch in der Agglomeration. Wichtige Themen wie Kreislaufwirtschaft oder bezahlbare Mieten, Denkmalpflege oder Biodiversität wollen berücksichtigt werden, stehen aber nicht selten in Konkurrenz zueinander. Alle Aspekte müssen sorgfältig ausgehandelt und abgewogen werden, damit sie sich nicht gegenseitig blockieren. Ein Überblick über die relevanten Themen spannt den Rahmen dieses Hefts auf. Weitere Beiträge vertiefen einzelne Gesichtspunkte. Eine Analyse von acht erneuerten und erweiterten Wohnanlagen zeigt und bewertet die angewandten Lösungsansätze. Diese Beispiele zeigen anschaulich, welche Herausforderungen es zu meistern gilt, damit der Wohnungsbau im Bestand gelingt. So möchte das Heft dazu beitragen, dass eine komplexe Bauaufgabe wie die Erweiterung einer Siedlung oder eines Hauses sich nicht selbst blockiert, sondern möglichst viele Ziele vereint. Anlass zu diesem Heft gab das 50-jährige Jubiläum des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ). Wir gratulieren ! Axel Simon

Transformer la Suisse

Nous avons besoin de plus de logements. La rénovation et l’extension de l’existant, en ville comme en agglomération, sont la priorité. Mais il n’est pas rare que des thèmes essentiels à intégrer comme l’économie circulaire ou l’accessibilité des loyers, la conservation du patrimoine ou la biodiversité, se concurrencent. Tous les aspects doivent être évalués et pesés avec soin afin d’éviter des blocages mutuels. Un tour d’horizon des thèmes prioritaires fixe le cadre de ce cahier, qui inclut également des articles approfondissant certains points de vue. L’analyse de huit ensembles résidentiels rénovés et agrandis expose et évalue les solutions mises en œuvre. Les exemples illustrent les défis à relever pour une construction réussie dans l’existant. Par ce cahier, nous souhaitons contribuer à éviter le blocage d’une tâche aussi complexe que l’extension d’un lotissement ou d’un bâtiment et au contraire viser à concilier un maximum d’objectifs. Il paraît à l’occasion des 50 ans de l’Office fédéral du logement ( OFL ). Joyeux anniversaire ! Axel Simon

Das Bauen im Bestand hat viele Facetten | Bâtir dans l’existant: de multiples facettes

Die acht Projekte im Heft ab Seite 10 und ab Seite 22 haben wir mit Blick auf die folgenden sechs Kriterien und Zielkonflikte beurteilt. Ein Netzdiagramm stellt unsere Bewertung dar und zeigt, in welchem Bereich das Beispiel gut abschneidet und wo es besser sein könnte.

Nous avons évalué les huit projets à partir de la page 10 et de la page 22 en gardant à l’esprit les six critères et conflits d’objectifs ci-dessous. Un diagramme en étoile matérialise notre évaluation et montre dans quel domaine l’exemple excelle et quelles améliorations il pourrait viser.

Erhalt von Bestand

Handelt es sich bei dem Projekt primär um Ersatzneubauten ? Blieb vom Bestand nur noch die Tragstruktur stehen ? Oder bleibt der Bestand völlig erhalten und wird durch Neubauteile ergänzt ?

Ökologische Bauweise

Wurden die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt ? Setzt das Projekt auf eine herkömmliche Bauweise oder ist es möglichst ökologisch und klimaschonend gebaut ?

Construction écologique

Les principes de l’économie circulaire ont-ils été considérés ? Le projet mise-t-il sur un mode de construction conventionnel ou est-il particulièrement écologique et respectueux du climat ?

Soziale Integration

Wurde leergekündigt oder in bewohntem Zustand saniert ? Wurden vorhandene Nutzergruppen eingebunden oder entstand sozial etwas völlig Neues ? Integriert das Projekt gemeinschaftliche Angebote ?

Intégration sociale

Les baux ont-ils été résiliés ou les logements rénovés alors qu’ils étaient habités ? Les groupes d’usagers présents ont-ils été impliqués ou a-t-on créé une nouvelle structure sociale ? Le projet intègre-t-il des offres pour la communauté ?

Freiraum

Geht die Nachverdichtung auf Kosten des Freiraums und der Biodiversität ? Trägt das Projekt zur Klimaresilienz bei ? Gibt es statt Abstandsgrün neue Begegnungsräume ?

Maintien de l’existant

Le projet est-il avant tout une démolitionreconstruction ? La structure porteuse est-elle le seul élément restant ?

Ou l’existant est-il intégralement conservé et complété par de nouveaux éléments ?

Verhältnis

Bestand / Neubau

Stehen Alt und Neu im Dialog, in einer komplementären oder einer symbiotischen Beziehung zueinander ? Oder ist beim Neubau kein Bezug zum Bestand mehr zu erkennen ?

Rapport bâti existant / nouveau

Y a-t-il un dialogue entre l’ancien et le neuf, une relation complémentaire ou symbiotique ou n’est-il plus possible d’identifier le lien avec l’existant dans la nouvelle construction ?

Grad der Nachverdichtung

Schafft das Projekt mehr Wohnraum ? Wie hoch ist der Nachverdichtungsgrad an Bewohnern innerhalb des Projektperimeters ?

Niveau de densification

Le projet crée-t-il plus de logements ? Quel niveau atteint la densification de population dans le périmètre du projet ?

Espace non bâti

La densification affectet-elle les espaces ouverts et la biodiversité ?

Le projet contribue-t-il à la résilience climatique ?

A-t-on remplacé les bandes de gazon par des lieux de rencontre ?

Umbauwerk Schweiz | L e chantier Suisse

Gebäude und Siedlungen sozial- und klimaverträglich erneuern und erweitern, wie geht das ? Ein Blick auf Handlungsspielräume und Zielkonflikte beim Um- und Weiterbau der Schweiz. | Comment rénover et agrandir les bâtiments et lotissements en respectant le tissu social et le climat ? Tour d’horizon des marges de manœuvre et des conflits d’objectifs pour le chantier de transformation de la Suisse.

Bauen bedeutet immer: Bestand erweitern. Denn Bauen ist kontextuell: Jede Intervention verortet sich räumlich, ökologisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich. Bauen ist Umbauen und Weiterbauen. Heute mehr denn je. Wir leben in Zeiten sich überlagernder Krisen und globaler Unsicherheiten, was die Suche nach Vertrautem und Identitätsstiftendem noch verstärkt. Doch es gibt ein Problem: Der Schweizer Wohnungsmarkt ist angespannt, nicht nur in vielen städtischen und touristischen Regionen. Räumliche und materielle Ressourcen werden knapper, gleichzeitig steigen die Bevölkerungszahlen und auch die Wohnansprüche: Einmal an den aktuellen Komfort gewöhnt, will man nicht mehr zurück. All das fordert uns als Branche heraus, ja, es verpflichtet uns. Architekturschaffende, Bauherrschaften und Gesetzgeber müssen sorgsam und verantwortungsvoll mit dem Bestand umgehen, sich bewusst mit ihm auseinandersetzen, ihn qualitätsvoll erweitern. Ihn umbauen.

Bedürfnisse hinterfragen Wer bauliche Standards und Komfortnormen hinterfragt, baut ökologischer. Auch ein günstiges Haus kann architektonisch wertvoll und schön sein.

Questionner les besoins Questionner les standards de construction et de confort, c’est bâtir plus écologique. Même un immeuble peu coûteux peut être beau et avoir une grande valeur architecturale.

Projekte | Projets 1, 4, 7

Bâtir, c’est toujours agrandir l’existant. On ne construit qu’en contexte, en s’ancrant dans l’espace, l’écologie, la culture, la société et l’économie. Bâtir implique de transformer, aujourd’hui plus que jamais. Nous vivons une époque agitée de crises qui se superposent et d’incertitudes mondiales, ce qui renforce la quête d’un cadre familier et vecteur d’identité. L’ombre au tableau, c’est un marché du logement tendu, bien au-delà des zones urbaines et touristiques. Les ressources en terrains et matériaux s’amenuisent, alors que la population croît et les exigences en matière de logement aussi: une fois les habitudes de confort ancrées, difficile de revenir en arrière. Cela met notre branche au défi et nous oblige. Les architectes, les maîtres d’ouvrage et les législateurs doivent considérer et gérer l’existant avec soin et responsabilité, le traiter en connaissance de cause et l’agrandir en privilégiant la qualité. Mission transformation.

Principes de la construction circulaire

Pour remplir ces obligations, nous devons non seulement transformer nos bâtiments, mais aussi notre vie et notre économie. De linéaire, le système doit devenir circulaire. La construction circulaire n’est pas seulement nécessaire pour respecter les limites fixées par la planète, elle nous permet de préserver et de développer des éléments d’identité. Remettons d’abord en question nos besoins ( ‹ refuse › ): évaluons d’un œil critique si un bâtiment existant ne peut pas être rénové et agrandi plutôt que démoli et reconstruit. L’objectif est de densifier et d’utiliser les surfaces avec sobriété. Le second mot d’ordre est ‹ rethink ›, repenser sur le long terme et construire durablement. Les cycles de vie des bâtiments peuvent être prolongés par une grande souplesse d’utilisation, en pensant par strates et en facilitant une déconstruction sélective.

Le troisième principe ‹ r educe › ne s’applique que quand les phases ‹ refuse › et ‹ rethink › ont montré quelles mesures constructives étaient réellement indispensables: dès la phase de projet et de conception, il met l’accent sur la réduction des quantités de matériaux, l’efficacité de l’exploitation future et l’entretien. Alors seulement entrent en jeu les principes de ‹ reuse › et ‹ recycle ›, tout aussi essentiels dans l’économie circulaire, mais moins efficaces

Hierarchie der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen | Hiérarchie des principes de l’économie circulaire dans la construction

Vermeidung von baulichen Massnahmen: Weiternutzung und Erneuerung

Refuse

Kluge ( Um- )Nutzungskonzepte, Entwurf unter Berücksichtigung der Rückbaubarkeit

Minimierung der Materialmenge durch Design, Instandhaltung und Effizienz

Wieder- und Weiterverwendung von Bauteilen und Tragstrukturen

Weiterverwendung von Materialien als Sekundärrohstoffe, Minimierung der Zuführung von Material auf Deponien

So geht zirkuläres Bauen

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, müssen wir nicht nur unsere Häuser, sondern auch unser Leben und unsere Wirtschaft umbauen. Aus dem linearen System muss ein zirkuläres werden. Zirkuläres Bauen ist nicht nur notwendig, um die planetaren Grenzen einzuhalten, es gibt uns auch die Möglichkeit, identitätsstiftende Elemente zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die erste Maxime ist dabei das Hinterfragen von Bedürfnissen: ‹ Refus e › heisst, kritisch abzuwägen, ob ein bestehendes Gebäude wirklich ersetzt werden muss oder ob es nicht doch saniert und erweitert oder ergänzt werden kann. Das Ziel: Innenverdichtung und suffiziente Flächennutzung. Die zweite Maxime lautet ‹ Rethink ›. Das bedeutet, langfristig zu denken und langlebig zu bauen. Mit einer hohen Nutzungsflexibilität lassen sich Lebenszyklen von Gebäuden verlängern – indem wir etwa in Schichten denken und einen selektiven Rückbau ermöglichen.

Erst wenn ‹ Refus e › und ‹ Rethink › gezeigt haben, welche baulichen Massnahmen tatsächlich nötig sind, kommt als dritte Maxime ‹ Re duce › hinzu: B ei Entwurf und Konstruktion legt sie den Fokus auf die Minimierung der Materialmenge, die Effizienz des künftigen Betriebs und die Instandhaltung. Erst dann folgen ‹ Reus e › und ‹ Re cycle › –die in der Kreislaufwirtschaft zwar ebenfalls wichtig sind, aber viel weniger effektiv als die drei ‹ R › davor: Material und Bauteile bleiben nicht am bisherigen Ort, sondern werden an anderer Stelle wiederverwendet oder wiederverwertet, brauchen also mehr graue Energie.

Éviter les mesures constructives: réutiliser et rénover

Appliquer des concepts de ( ré )affectation astucieux, concevoir en intégrant la déconstruction

Réduire la quantité de matériaux grâce à la conception, l’entretien et l’efficacité

Recycler et réutiliser les éléments de construction et les structures porteuses

Réutiliser les matériaux comme matières premières secondaires, réduire la dépose dans les décharges

Leitfaden zum zirkulären Bauen | Guide de la construction circulaire

que les trois premiers ‹ R ›: les matériaux et les éléments de construction ne restent pas sur place, mais sont réutilisés ou valorisés sur un autre site et consomment donc plus d’énergie grise.

Ces thèmes avant tout stratégiques relèvent de la maîtrise d’ouvrage. L’élaboration en juin 2023 de la Charte pour une construction circulaire a montré que les maîtres d’ouvrage souhaitaient par principe assumer leurs responsabilités. Depuis, environ vingt grands propriétaires et maîtres d’ouvrage suisses ont formulé leurs ambitions communes dans ce document: ils entendent limiter d’ici 2030 l’utilisation de matières premières non renouvelables à 50 % de la masse totale, comptabiliser et réduire fortement les émissions grises de gaz à effet de serre, tout en mesurant et en améliorant nettement la circularité des rénovations et des nouveaux bâtiments. La Confédération soutient les efforts du secteur, en publiant notamment un guide à l’intention des conceptrices et des maîtres d’ouvrage.

Anatomie d’une

pénurie

Le passage à la circularité du secteur de la construction et de l’immobilier est une tâche herculéenne. On attend en outre des politiques et du marché immobilier qu’ils pallient le manque de logements. La pénurie est flagrante si l’on compare l’offre de logements et le nombre d’abonnements aux courriels automatiques qui alertent de la publication d’annonces en adéquation avec leur recherche. La demande en biens est excédentaire presque partout en Suisse et varie fortement selon les régions: dans

Marktanspannung: Anzahl Suchabos pro angebotene

Mietwohnung | Tension du marché: nombre d’abonnements aux alertes par logement à louer

Diese Themen sind primär strategischer Natur und damit Sache der Bauherrschaft. Die Erstellung der Charta für kreislauforientiertes Bauen im Juni 2023 hat gezeigt, dass die Bauherrschaften ihrer grossen Verantwortung grundsätzlich gerecht werden möchten. Mittlerweile haben rund 20 grosse Schweizer Eigentümerinnen und Bauherrschaften ihre gemeinsamen Ambitionen in der Charta formuliert: Bis 2030 wollen sie die Verwendung von nicht erneuerbaren Primärrohstoffen auf 50 Prozent der Gesamtmasse reduzieren, die grauen Treibhausgasemissionen erfassen und deutlich senken sowie die Kreislauffähigkeit von Sanierungen und Neubauten messen und erheblich verbessern. Der Bund unterstützt die Bemühungen der Branche, zuletzt durch die Publikation eines Leitfadens für Planerinnen und Bauherrschaften.

Anatomie des Wohnraummangels

Die Transformation zu einer zirkulären Bau- und Immobilienbranche ist eine gewaltige Aufgabe. Zudem sind Politik und Immobilienmarkt gefordert, die Unterversorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu bekämpfen. Die Unterversorgung wird deutlich, wenn man die Zahl der Suchabos, die ihre Abonnentinnen automatisch auf passende Immobilieninserate aufmerksam machen, dem Wohnungsangebot gegenüberstellt. Fast in der ganzen Schweiz herrscht ein Nachfrageüberhang, wobei dieser regional stark variiert: In den meisten Kantonen kommen auf ein Inserat rund zwei Suchabos, in besonders steuergünstigen Kantonen wie Zug sogar mehr als zehn.

Weil zudem das Angebot rückläufig war, verschärfte sich dieser Zustand in den vergangenen Jahren weiter. Zwischen 2021 und 2024 ging das Angebot an inserierten Mietwohnungen in der Schweiz um rund 40 Pr ozent zu-

Langfristig denken

Nicht immer gleich alles machen, sondern Lebenszyklen durch hohe Nutzungsflexibilität und Systemtrennung verlängern.

Penser à long terme Ne pas se précipiter, mais prolonger les cycles de vie en permettant plusieurs usages et en séparant les systèmes.

Projekt | Projet 4

Nachfrageüberhang | D emande excédentaire: Suchabos pro angebotene Wohnung | abonnements aux alertes par logement à louer m ehr als | plus de 6 5 – 6 3 – 4 0 – 2

Angebotsüberhang | Offre excédentaire: weniger Suchabos als angebotene Wohnungen | moins d’abonnements aux alertes que de logements

Quellen | Sources: Realmatch360, Wüest Partner ; Stand: März 2024 | état en mars 2024

rück. Überdurchschnittlich stark betraf dieser Rückgang Angebote im mittleren und unteren Preissegment – werden bestehende Gebäude abgerissen, sind es oft solche mit bis dahin besonders günstigem Wohnraum. Ein Grund für das geringe Angebot an Wohnungen ist die im Verhältnis zum Bevölkerungswachstum schwache Bautätigkeit. Äussere Faktoren, die nur beschränkt kontrollierbar sind, etwa der Arbeits- und Kapitalmarkt, die Realwirtschaft, die Demografie, die Haushaltszusammensetzung oder die Baupreise, beeinflussen die Bautätigkeit. Aber auch innere Faktoren wie die Verfügbarkeit von Bauland, Verdichtungsreserven, Baubewilligungsprozesse oder Rechtsunsicherheiten spielen eine Rolle.

Umbauten nehmen zu

Ein Blick auf die Baubewilligungen lässt nun für den Wohnungsmarkt eine wachsende Dynamik erwarten. Die dort veranschlagten Neubauinvestitionen haben vom dritten Quartal 2023 bis zum zweiten Quartal 2024 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 19 Prozent zugelegt, bei den Umbauten sogar um 24 Prozent. Dass das Umbausegment wächst, liegt zum einen an den Eigentümern, die weiterhin bestrebt sind, ihren Bestand energetisch zu sanieren. Zum anderen besteht durch das geltende Raumplanungsgesetz ein Mangel an Bauland und Baureserven, insbesondere an zentralen Lagen. Hinzu kommen Regulierungen und komplexe Baubewilligungsverfahren, die Neubauten erschweren – um die Verdichtung nach innen zu fördern.

Die Agglomerationen wachsen

Neue kleinräumige Bevölkerungs- und Haushaltsprognosemodelle von Wüest Partner zeigen, dass die Bevölkerung in den Agglomerationsgemeinden der grossen Städte am stärksten zunehmen wird. Sowohl die Bevölkerung als auch die Zahl der Haushalte dürfte dort bis 2030 um mehr als ein Prozent pro Jahr wachsen. Diese Gemeinden sind attraktiv, weil sie nahe bei den grossen Wirtschaftszentren liegen, gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind und im Vergleich zu ihren Kernstädten tiefere Wohnkosten aufweisen. Wegen der intensiven Neubautätigkeit können sie mehr neue Haushalte aufnehmen als die bereits dichten Grossstädte.

Erschwingliche Mieten – aber wie ?

Unabhängig von der Lage der Wohnungen steht ihre Erschwinglichkeit immer wieder im Zentrum politischer Debatten. Um dem sinkenden Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen entgegenzuwirken, bietet sich die Erweiterung von Bestandsbauten an. Günstige Wohnungen im Bestand können erhalten und gleichzeitig neuer Wohnraum geschaffen werden. Vergleicht man Massnahmen wie den Abbau von Bauvorschriften, die Einschränkung von Einsprachemöglichkeiten oder die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau miteinander, erzielt das folgende Modell die beste Wirkung: eine Erhöhung der Ausnützungsziffer, verbunden mit der Auflage eines Anteils an Kostenmiete. Dadurch wird das Angebot vergrössert und der Mietzins gedämpft.

Lösungsansätze und Zielkonflikte

Die folgenden Seiten zeigen acht gelungene Beispiele in den vier Kategorien ‹ Nachverdichtung bestehender Siedlungen ›, ‹ Nachverdichtung durch Aufstockung oder ergänzende Bauten ›, ‹ Transformation › und ‹ Umnutzung von Gebäuden, die vorher nicht dem Wohnen dienten ›. Die Ergebnisse der Analyse dieser acht Projekte werden in Netzdiagrammen abgebildet. Sie illustrieren die verschiedenen Lösungsansätze, aber auch inhärente Zielkon-

Bewusst ersetzen

Ersatzneubauten sind nicht grundsätzlich böse. Gezielt eingesetzt, können sie Siedlungen verdichten und Freiräume verbessern.

Remplacer à bon escient

Toute démolition-reconstruction n’est pas à exclure. Bien ciblée, elle permet de densifier un lotissement et d’améliorer les espaces non bâtis.

Unsichtbares weiternutzen

Projekte | Projets 1, 2, 5

Bestehende unterirdische

Bauten oder deren

Gruben lassen sich weiternutzen. Das spart Energie, Zeit und Geld.

Utiliser ce qui n’est pas visible L’utilisation d’ouvrages souterrains existants ou leur excavation est un gain d’énergie, de temps et d’argent.

Projekte | Projets 1, 2, 8

la plupart des cantons, pour une annonce, on constate deux abonnements aux alertes, voire plus de dix dans des cantons à la fiscalité très avantageuse comme Zoug.

La situation s’est encore détériorée ces dernières années en raison aussi de la baisse de l’offre. Entre 2021 et 2024, l’offre d’annonces de locations en Suisse a baissé d’environ 40 %. Ce recul a affecté plus fortement que la moyenne les offres dans les segments de prix moyen et inférieur. Les démolitions de bâtiments concernent souvent des logements particulièrement bon marché. La baisse de l’offre s’explique par l’activité de construction qui reste faible par rapport à l’augmentation de la population. L’activité est soumise à des facteurs extérieurs, difficilement maîtrisables, comme le marché du travail ou des capitaux, l’économie réelle, la démographie, la composition des ménages ou les prix de la construction. Toutefois, des facteurs internes jouent également un rôle: la disponibilité en terrains à bâtir, les réserves de densification, les procédures d’autorisation de construire ou encore les incertitudes juridiques.

Les rénovations augmentent Un coup d’œil sur les permis de construire augure toutefois d’un dynamisme croissant sur le marché immobilier. Du 3 e trimestre 2023 au 2 e trimestre 2024, les investissements estimés ont augmenté de 19 % en gliss ement annuel dans l’immobilier neuf et de 24 % dans les transformations. Si ce dernier segment est en hausse, on le doit aux propriétaires qui tiennent à la rénovation énergétique de leur bien, mais aussi à la loi sur l’aménagement du territoire qui génère un manque de terrains et de réserves de construction, notamment dans les

Vielfältig mischen

Ein guter Wohnungs- und Nutzungsmix erhöht die Vielfalt und senkt die Vermarktungsrisiken eines Gebäudes. Zudem macht er das Quartier lebendiger.

Mélanger les usages

Une bonne mixité de logements et d’activités accroît la diversité et réduit les risques à la commercialisation d’un bâtiment. Elle dynamise aussi le quartier.

Projekte | Projets 1, 2, 4, 5, 8

Grenzen setzen

In Etappen (um)bauen

Wenn der Ersatz oder die Sanierung etappenweise erfolgt, können die Bewohner in ihren Wohnungen bleiben oder dahin zurückkehren. Das kann einen sozialen Mehrwert generieren.

Reglementierungen können Wohnungen preisgünstiger und damit sozialer machen. Und sie können dabei helfen, Häuser zu erhalten, etwa wenn ein Neubau weniger Ausnützung ermöglicht.

Bâtir ou transformer par étapes

Lorsque la démolitionreconstruction ou la rénovation s’effectue par étapes, les habitants peuvent rester ou retourner dans leurs logements. Cela peut être socialement bénéfique.

Projekte | Projets 1, 4

Poser des limites Les réglementations peuvent favoriser des logements plus abordables et plus sociaux, ainsi qu’aider à conserver les bâtiments, par exemple quand une construction nouvelle permettrait une utilisation du sol moindre.

Projekte | Projets 1, 4, 5, 7, 8

lieux centraux. S’ajoutent à cela des réglementations et des procédures complexes de permis de construire qui entravent les constructions neuves, pour favoriser la densification vers l’intérieur.

Les agglomérations grandissent

Les nouveaux modèles de projection des populations et ménages à petite échelle de Wüest Partner prévoient que l’augmentation de population viendra avant tout des agglomérations des grandes villes. La population tout comme le nombre de foyers devraient croître de plus de 1 % par an d’ici 2030. Proches des grands centres économiques, bien desservies par les transports en commun et affichant des coûts de logement inférieurs à ceux des villes-centres, les communes périphériques attirent. Du fait d’une forte activité de construction, elles peuvent accueillir plus de nouveaux ménages que les villes-centres déjà denses.

Des loyers abordables, mais comment ?

Indép endamment de son emplacement, le logement abordable est un thème récurrent dans les débats politiques. Pour endiguer la baisse de l’offre de locations bon marché, il est possible d’agrandir les bâtiments existants. On conserve ainsi un parc immobilier abordable tout en créant de nouveaux logements. Si l’on compare des mesures comme la suppression des prescriptions de construction, la limitation des options de recours ou la promotion de la construction de logements d’utilité publique, le modèle le plus efficace est l’augmentation de l’indice d’utilisation du sol couplée à la fixation d’un quota de logements aux loyers fixés sur la base des coûts. Cette stratégie permet d’augmenter l’offre et de modérer les loyers.

Solutions et conflits d’objectifs

flikte – nicht exakt, aber in der Tendenz. Ein Ersatzneubau erkauft sich seine hohe Ausnützung mit viel grauem CO 2. Seine neuen Wohnungen können mit ihren Typen oder Grössen eine vorhandene Mischung ergänzen oder die Gentrifizierung eines Quartiers befördern. Mit der aufgerüsteten Technik reduziert der Ersatzneubau seine Betriebsenergie fast auf null, was aber die graue Energie seiner Erstellung in die Höhe treibt. Was eine gute Lösung ist und was eine schlechte, lässt sich oft erst nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten sagen. Dazu braucht es Wissen und Daten. Die Abfrage der Projektdaten für dieses Heft hat gezeigt, dass eine Ökobilanzierung noch lange keine Selbstverständlichkeit ist. Das gilt auch für den Erhalt, die Erneuerung und die Erweiterung des Bestands: All das hat in der Praxis noch nicht den gleichen Stellenwert, den es in den Projekten von Architekturwettbewerben oder Hochschulen hat. Aber es beginnt sich zu verändern. ●

Les pages qui suivent présentent huit exemples réussis dans les quatre catégories ‹ D ensification d’ensembles urbains existants ›, ‹ D ensification de bâtiments par surélévation ou extension ›, ‹ Transformation › et ‹ Re conversion de bâtiments qui n’étaient pas à usage d’habitation ›. L’analyse de ces huit projets est exposée dans des diagrammes en étoile. Les résultats illustrent de manière sinon exacte, du moins tendancielle, les différentes solutions et les conflits d’objectifs inhérents. L’intérêt d’une démolitionreconstruction est contrebalancé par la consommation de grandes quantités d’énergie grise. Les nouveaux logements peuvent compléter, par leur typologie ou leur taille, une mixité existante ou favoriser la gentrification d’un quartier. Grâce aux technologies modernes, un immeuble neuf réduit quasi à zéro son énergie de fonctionnement, mais sa construction entraîne une hausse de l’énergie grise consommée.

Bonne ou mauvaise solution ? Souvent, il est impossible de le savoir avant d’avoir soigneusement évalué toutes les options. Pour cela, connaissances et données sont nécessaires. La consultation des données des projets pour ce cahier a montré que la réalisation d’un écobilan était loin d’être une évidence. Le constat vaut aussi pour la conservation, la rénovation et l’extension de l’existant: dans la pratique, ces choix n’ont pas encore la même importance que dans les projets des concours d’architecture ou dans les hautes écoles. Néanmoins, les lignes commencent à bouger. ●

Wohnungsknappheit: Rückgang der inserierten Mietwohnungen, besonders im günstigen Segment | Pénurie de logements: baisse des annonces locatives, notamment dans le segment bon marché

Anzahl inserierte Wohnungen nach Mietpreisklasse | Nombre d’annonces de logements selon la catégorie de loyer: ( Miete in Fr. pro m² und Jahr | loyer en Fr. par m² et par an ) mehr als | plus de 360 3

1

199 weniger als | moins de 160

Quellen | Sources: Realmatch360, Wüest Partner

Investitionen in Mehrfamilienhäuser: Reale Entwicklung | Investissements dans les immeubles d’habitation: évolution réelle

Investitionen zu Baupreisen 2024 ( in Mrd. Fr. ) | Investissements aux prix de la construction 2024 ( en mia. de Fr. ) Neubau | nouvelle construction Umbau | transformation Neubau Schätzung 2023 / 2024 | nouvelle construction estimation 2023 / 2024 Umbau Schätzung 2023 / 2024 | transformation estimation 2023 / 2024 Neubau Prognose | nouvelle construction prévision Umbau Prognose | transformation prévision

Quellen | Sources: Infopro Digital Schweiz, BFS, Wüest Partner

Studie zu wohnungspolitischen Massnahmen | Étude sur les mesures de politique du logement

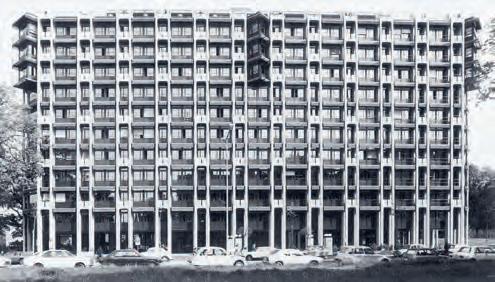

Die Siedlung aus den 1950er-Jahren in Riehen bei Basel | Le lotissement des années 1950 à Riehen, près de Bâle

Projekt 1: Nachverdichtung | Projet 1: densification Schwedenrot | Rouge suédois

Drei schwedenrote Wohnhäuser gruppieren sich inmitten dunkelgrüner Kiefern um ein etwas kleineres, ebenfalls neues Gebäude. Eine Farbkombination, die passt. Die Nadelbäume sind eine lebendige Erinnerung an die Vorgängerbauten aus den 1950er-Jahren, die durch Holzelementbauten ersetzt wurden. Ein beinah feierlicher Dachabschluss mit geschweiften Lisenen verleiht den Gebäuden eine ganz eigene Erscheinung und erweist sich als gute Alternative zum lieblosen Elementbau-Look. Die Häuser am Hirtenweg in Riehen sind das Resultat eines Gesamtleistungswettbewerbs für preisgünstigen Wohnraum, den Immobilien Basel-Stadt 2018 ausgeschrieben hatte. Damit die angestammte Bewohnerschaft in der Siedlung bleiben konnte, wurde etappenweise gebaut. Zur Reduktion von Kosten und Emissionen sind die drei Ersatzneubauten in die Grube der alten Keller betoniert. Jedes Gebäude ist durch ein Hochparterre etwas von der Umgebung abgehoben und wird von einem offenen Treppenhaus erschlossen. Lauben bieten Platz für gemeinschaftliche Sitz- oder Spielgelegenheiten, vor den Wohnungseingängen gibt es Raum zur individuellen Aneignung. Er ergänzt die suffizienten Grundrisse ( 85 bis 90 Quadratmeter bei 4 ½ Zimmern ) so p assend wie die rote Fassade den Baumbestand. Jenny Keller

Au milieu de pins vert sombre, trois bâtiments rouge suédois sont regroupés autour d’un autre immeuble neuf, plus petit. L’association de couleurs est harmonieuse. Les conifères sont un souvenir vivant des bâtiments des années 1950, désormais remplacés par des constructions en ossature bois. Un acrotère presque solennel et des lésènes incurvés leur confèrent une esthétique très personnelle, une bonne alternative à l’aspect quelconque des constructions modulaires. Les immeubles situés au Hirtenweg à Riehen résultent d’un concours lancé par Immobilien Basel-Stadt en 2018 pour la création de logements abordables. Une réalisation par phases a permis aux habitants de rester sur place durant le chantier. Pour réduire les coûts et les émissions, les trois nouveaux bâtiments ont leur fondation dans l’excavation des anciens sous-sols bétonnés. Légèrement détaché de l’environnement par un rez-de-chaussée surélevé, chaque immeuble est desservi par une cage d’escalier ouverte. Des coursives accueillent des espaces de repos et de jeux, tandis que les résidents peuvent s’approprier les espaces devant les entrées des appartements. Ces espaces complètent les surfaces spacieuses des logements ( 85 à 90 m2 pour 4 ½ piè ces ) comme la façade rouge complète l’espace arboré. Jenny Keller

Durch Etappierung konnte die Bewohnerschaft bleiben. | Grâce à une mise en œuvre par étapes, les habitants ont pu rester sur place. A A

Grundrisse mit Laubengängen | Plans sobres avec coursives

Raumfolgen gehen auch kostengünstig. | L’agencement des espaces a été également peu coûteux.

Wohngebäude am Hirtenweg, 2022 |

Immeubles d’habitation au Hirtenweg, 2022

Hirtenweg 4, Riehen BS Auftragsart | Type de mandat: Wettb ewerb, 2018 | Concours, 2018 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Immobilien

Basel-Stadt

Architektur | Architecture: Studio Gugger, Basel Holzbau | Construction en bois: Erne, Laufenburg

Gebäudetechnikplanung | Planification en technique du bâtiment: Kalt & Halbeisen, Basel

Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Fontana, Basel Geschossfläche | Surface de plancher: 6657 m2

Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) |

Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ):

keine Angaben | n c.

Baukosten ( BKP 2 / m3 ) |

Coûts ( CFC 2 / m3 ): keine Angaben | n c.

THGE Erstellung |

GES réalisation: keine Angaben | n c.

THGE Betrieb |

GES exploitation: keine Angaben | n c.

Stromerzeugung |

Production d’électricité: keine Angaben | n c.

Bewertung | Evaluation

A Erhalt von Bestand: Ersatzneubauten, aber bestehende Baugrube benutzt | M aintien de l’existant: bâtiments neufs, mais reprise de l’excavation existante

B Verhältnis Bestand / Neubau: Ausdruck und Konstruktionsart neu ; Gebäudesetzung reagiert auf Bestand | Rapport bâti existant / n ouveau: nouveauté dans l’expression et le type de construction ; les bâtiments sont adaptés à l’existant

C Gr ad der Nachverdichtung: von 12 auf 43 Wohnungen ! | N iveau de densifica-

tion: de 12 à 43 appartements ! D Fre iraum: Viele prägende Bäume konnten stehen bleiben ; weniger Freiraum, dafür besser nutzbar | E space non bâti: de nombreux arbres caractéristiques ont été préservés ; un espace non bâti réduit, mais mieux exploité E S oziale Integration: Durch die etappierte Umsetzung konnte die Bewohnerschaft in der Siedlung wohnen bleiben ; L aubengänge als Kommunikationsraum | Intégration sociale: grâce à la mise en œuvre progressive du

p rojet, les habitants ont pu continuer à vivre sur place ; le s coursives servent d’espaces d’échange

F Ö kologische Bauweise: Standard-Holzbau | C onstruction écologique: construction en bois standard

Die Siedlung aus den 1980er-Jahren in Embrach | Les immeubles des années 1980 à Embrach

Projekt 2: Nachverdichtung | Projet 2: densification Gezielt ergänzt | Ajouts ciblés

Eine Wohnsiedlung in Embrach aus den 1980er-Jahren war sanierungsbedürftig. Anstatt sie abzubrechen, wurde sie mit gezielten und gestalterisch hochwertigen Eingriffen aufgewertet. Zwei neue Atriumgebäude schliessen das Ensemble aus leicht gestaffelten Zeilen ab und ergänzen das bestehende Wohnungsangebot aus grosszügigen 3 ½sowie 4 ½- und 5 ½-Zimmer-Familienwohnungen mit barrierefreien Kleinwohnungen. Der grüne Innenhof liegt auf der verstärkten Decke der Tiefgarage und verfügt über veritable Aussenraumqualität: Die Bewohnerschaft gärtnert in Pflanzbeeten, Bäume und Sträucher spenden Schatten und verbessern die Biodiversität. In den Neubauten sind ein Gemeinschaftsraum sowie Büros und Kleingewerbe im Erdgeschoss auf den Hof hin ausgerichtet. Die offenen Atrien bringen Licht und Luft in die Erschliessungszone der effizient angelegten Kleinwohnungen. Kastenfenster mit Sitzbank in den Küchen der sanierten Wohnungen öffnen die Privatheit ein wenig. Jenny Keller

À Embrach, un lotissement des années 1980 devait être rénové. On préféra le valoriser par des interventions ciblées de qualité que le démolir. Deux nouveaux bâtiments avec atrium ferment la succession d’immeubles légèrement décalés et ajoutent aux logements spacieux de 3 ½, 4 ½ et 5 ½ piè ces destinés aux familles, des appartements plus petits, sans obstacles. La cour intérieure végétalisée recouvre la dalle renforcée du garage souterrain et possède les qualités d’un véritable espace extérieur: les habitants cultivent les plates-bandes, des arbres et des arbustes créent de l’ombre et favorisent la biodiversité. Les nouveaux bâtiments abritent au rez-de-chaussée un espace commun, des bureaux et des petits commerces qui donnent sur la cour. Les atriums ouverts apportent de la lumière et de l’air dans la zone de desserte des petits appartements disposés de manière efficace. Dans les cuisines des logements rénovés, les fenêtres à caisson équipées d’une banquette agrandissent un peu l’espace privé. Jenny Keller

Sanierung und Teilersatz Siedlung Im Grund, 2019 / 2020 | Rénovation et reconstruction partielle du lotissement Im Grund, 2019 / 2020 Im Grund, Embrach ZH Auftragsart | Type de mandat: Machbarkeitsstudien , Direktauftrag, 2016 | Étude s de faisabilité, mandat direct, 2016 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Specogna Immobilien, Kloten Architektur | Architecture: Züst Gübeli Gambetti, Zürich

Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Hager Partner, Zürich Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 10,9 Mio. ( Sanierung | rénovation ), Fr. 16,8 Mio. ( Teilersatz | reconstruction partielle ) Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 479.— ( Sanierung | rénovation ), Fr. 835.— ( Teilersatz | reconstruction partielle ) Geschossfläche | Surface de plancher: 9226 m2 ( Sanierung | rénovation ), 7064 m2 ( Teilersatz | reconstruction partielle ) THGE Erstellung | GES réalisation: ca 8,8 kg CO2-eq / m2a THGE Betrieb | GES exploitation: ca 4 kg CO2-eq / m2a Stromerzeugung | Production d’électricité: keine Angaben | n. c.

Bewertung | Evaluation

A Erhalt von Bestand: sieben von neun Häusern erhalten und saniert ; minime Nachverdichtung auf Attika ; zwei von neun Häusern ersetzt | M aintien de l’existant: sept bâtiments sur neuf conservés et rénovés ; densification minimale sur l’attique ; deux bâtiments reconstruits

B Verhältnis Bestand / Neubau: Ausdruck der Altbauten gleicht sich den Neubauten an, nicht umgekehrt ; der Unterschied zwischen den Typologien bleibt sichtbar | Rapport bâti existant / nouveau: l’expression des bâtiments anciens reprend celle des nouvelles constructions, pas l’inverse ; la différence entre les typologies reste visible

C Gr ad der Nachverdichtung: Arealüberbauung, Wohnungsangebot in Neubauten ergänzt das bestehende Angebot mit 35 Wohnungen ( B estand: 58, neu: 93 ) | N iveau de densification: ensemble bâti, 35 appartements dans les nouveaux immeubles complètent l’offre ( 93 contre 58 auparavant )

D Freiraum: Aufwertung der Umgebung ; Gemüsegärten und mehr Bäume | E space non bâti: revalorisation des extérieurs ; potagers et plantation d’arbres

E S oziale Integration: hohe Eingriffstiefe im Bestand, deshalb Leerkündigungen ( z wei Jahre davor angekündigt ) | Int égration sociale: important travail sur l’existant, d’où des résiliations collectives ( annoncées deux ans à l’avance ) F Ö kologische Bauweise: Minergie-P bei Neubauten, Wärmerückgewinnung, Bedarfslüftung ; Umstellung von Öl auf Fernwärme ( ganze Siedlung ) ; hochwertige Materialisierung, massive Bauweise, dadurch viel graue Energie | C onstruction écologique: Minergie-P pour les nouveaux bâtiments, récupération de chaleur, ventilation contrôlée ; passage du fioul au chauffage urbain ( dans tout l’ensemble ) ; matériaux de qualité, construction massive, source d’importante énergie grise

Atrium erschliesst die neuen Wohnungen. | Un atrium dessert les

Pflanzbeete laden zum Gärtnern ein. | Des plates-bandes invitent au jardinage. Fotos | Photos: Roger Frei

Zwei neue Atriumhäuser verdichten die Siedlung. | Deux nouveaux bâtiments avec atrium densifient le complexe.

Querschnitt durch die Altbauten | Coupe transversale des anciens bâtiments

Themenheft von Hochparterre, August 2025 | Cahier thématique de Hochparterre, août 2025 — Bestand erweitern | Agrandir l’existant Fallbeispiele 1 – 4 | Exemples de cas 1 – 4

Die zweigeschossigen Häuser aus den 1950er-Jahren in ZürichAlbisrieden | Les immeubles de deux étages construits dans les années 1950 à Zurich-Albisrieden

Projekt 3: Aufstockung | Projet 3: surélévation Gewachsenes Haus | Extension par le haut

Die Siedlung Albisrieden von 1952 ist eine der ersten Siedlungen der Baugenossenschaft Zurlinden ( BGZ ). Die Genossenschaft hat die vier zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohnungen saniert und zwei davon aufgestockt. Sechs neue Wohnungen kamen hinzu, davon zwei grosse Maisonettes. Leitungen, Küchen und Bäder wurden ersetzt, für die Wärmeerzeugung sorgen nun Wärmepumpen mit Erdsonden, die neue Holzfassade ist hinterlüftet. Gegen Ersatzneubauten sprach die intakte Gebäudesubstanz und die Tatsache, dass nicht wesentlich mehr Wohnraum hätte gewonnen werden können. Photovoltaik auf den Satteldächern ( bei den aufgestockten Häusern integriert ) deckt den Grossteil des eigenen Strombedarfs. Einziger Wermutstropfen: Weil das Untergeschoss bei zweien der Häuser zu mehr als der Hälfte aus dem Erdreich ragt, gilt es baurechtlich als Vollgeschoss, was eine Aufstockung verunmöglichte. Da wünschte man sich seitens der Behörden mehr Flexibilität. Trotzdem verzichtete die BGZ auch dort auf einen Ersatzneubau, beschränkte sich auf die Sanierung und erhielt die alten Dächer. Jenny Keller

Le lotissement Albisrieden de 1952 est l’un des premiers bâtis par la coopérative d’habitation Zurlinden ( BGZ ). La BGZ a rénové les quatre bâtiments de deux étages comptant 16 appartements et en a sur élevé deux, créant six nouveaux appartements, dont deux vastes duplex. Les conduites, les cuisines et les salles de bain ont été remplacées, de nouvelles pompes à chaleur géothermiques assurent la production de chaleur, la nouvelle façade en bois est ventilée. Le bâti existant intact et le faible potentiel de création de nouveaux logements n’ont pas plaidé en faveur du remplacement des bâtiments. Les modules photovoltaïques sur les toits en bâtière ( intégrés sur les surélévations ) couvrent une grande partie des besoins en électricité. Seul bémol: plus de la moitié du sous-sol de deux des bâtiments dépasse du niveau du terrain et est considérée, selon les règles de construction, comme un étage à part entière, empêchant toute surélévation. Faute de souplesse de la part des autorités, la BGZ a là aussi renoncé à reconstruire du neuf, se contentant de rénover et de conserver les toits. Jenny Keller

Aufstockung und Sanierung

Bockhornstrasse, 2025 | Surélévation et rénovation Bockhornstrasse, 2025

Bockhornstrasse 5 – 1 1, Zürich

Auftragsart | Type de mandat: Direktauftrag, 2022 | Mandat direct, 2022

Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich

Architektur | Architecture: Späh, Zürich

Tragwerksplanung |

Structure porteuse: Henauer Gugler, Zürich

Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 5 Mio.

Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): ca Fr 900.— Geschossfläche | Surface de plancher: 1892 m2 ( Sanierung | rénovation ), 7064 m2 ( Teilersatz | reconstruction partielle ) THGE Erstellung | GES réalisation: 5,1 kg CO2-eq / m2a THGE Betrieb | GES exploitation: 3, 2 kg CO2-eq / m2a

Stromerzeugung |

Production d’électricité:

44,9 MWh / a ( 66 % Eigendeckung | 66 % d’autonomie )

Kennwerte nur von den aufgestockten Häusern | Indicateurs des bâtiments surélevés uniquement

Bewertung | Evaluation

A Erhalt von Bestand: Bis auf die Dächer der aufgestockten Häuser blieb der gesamte Bestand erhalten | M aintien de l’existant: L’existant a été entièrement conservé, à l’exception des toits des bâtiments surélevés

B Verhältnis Bestand / Neubau: Die aufgestockten und die lediglich sanierten Häuser sind einheitlich gestaltet ; Rücksprünge seitlich der Fenster sollen an die früheren Fensterläden erinnern | R apport bâti existant / nouveau: les bâtiments surélevés et ceux simplement rénovés sont homogènes ; les renfoncements sur les côtés des fenêtres doivent rappeler les anciens volets

C Gr ad der Nachverdichtung: 75 % mehr Wohnfläche bei den aufgestockten Häusern ; breiterer Wohnungsmix ( Be stand: 16, neu: 22 ) | Ni veau de densification: 75 % de surface habitable en plus dans les bâtiments surélevés ; diversité de logements accrue ( 22 c ontre 16 auparavant )

D Freiraum: neue private Balkone ; Siedlungsraum wurde aufgewertet, z. B. durch Aufenthaltsbereich mit Sandkasten, überdachte Veloabstellplätze | E space non bâti: nouveaux balcons privés ; lotissement revalorisé par une aire de loisirs avec bac à sable et abris de vélos

E S oziale Integration: Leerkündigungen, aber Ersatzwohnungen der Genossenschaft im Quartier | Intégration sociale: résiliations collectives, mais relogement dans le quartier par la coopérative F Ö kologische Bauweise: Aufstockung in Holzelementbauweise und neue Holzfassade, Fenster noch nicht ersetzt | C onstruction écologique: surélévation en éléments en bois et nouvelle façade en bois, fenêtres non remplacées

Zwei der vier Häuser sind nun aufgestockt. | Sur les quatre bâtiments, deux ont été surélevés.

Die Holzkonstruktion der Aufstockung ist sichtbar. | La structure en bois de la surélévation est bien visible. Fotos | Photos: Hanspeter Wagner

1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss, Dachgeschoss | 1 er étage, 2 e étage, combles

Das Haus aus den 1950er-Jahren in Genf vor der Aufstockung | L’immeuble des années 1950 à Genève avant la surélévation

Projekt 4: Aufstockung | Projet 4: surélévation Arche als Dach |

Une arche pour toit

Genf ist gebaut. Der Stadtkanton ohne Landreserven kennt das Gebot der Verdichtung nach innen schon länger als der Rest der Schweiz. Eine Reihe von Verordnungen und Reglementierungen sollen das vertretbar machen. Das ‹ Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation › ( LDTR ) zum Beispiel stellt sicher, dass der Mietzins nach einer Renovation während fünf Jahren durch die Behörden festgelegt wird, um übermässige Mietpreissteigerungen zu kontrollieren. Dazu kommen strenge Energieeffizienzvorgaben sowie die strikte Einhaltung hoher baukultureller Standards. All das greift auch bei der Aufstockung an der Avenue Wendt. Auf einem nicht sanierten Gebäude aus den 1950er-Jahren mit 42 Wohnungen setzt das Büro Lacroix Chessex 12 neue. Durch das LDTR sind sie sehr günstig. Die Deckenträger aus Holz prägen das Erscheinungsbild von der Strasse als auch den zeitgemäss gestalteten Innenausbau. Die neuen Geschosse setzen sich klar vom Bestand ab. Dieser blieb unangetastet, weil die Bauherrschaft vorerst auf eine energetische Renovierung der Fassaden verzichten wollte. Immerhin: Das bestehende Vordach ist entwurfsprägend und beschert den beiden neuen Stockwerken rundumlaufende Balkone mit Weitsicht. Jenny Keller

Genève est dense. Cette ville-canton sans réserves foncières a découvert l’impératif de densification vers l’intérieur bien avant le reste de la Suisse. Une série d’ordonnances et de réglementations doit lui donner une assise. La ‹ loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation › ( LDTR ) garantit notamment qu’après une rénovation, le loyer soit fixé par les autorités durant cinq ans afin de contrôler les augmentations excessives. S’y ajoutent des directives d’efficacité énergétique strictes et le plein respect des standards élevés de culture du bâti. Ces exigences ont été imposées à la surélévation de l’avenue Wendt. Le bureau Lacroix Chessex est venu poser 12 nouveaux appartements sur un immeuble de 42 logements non rénové des années 1950. Ils sont très abor dables grâce à la LDTR. Les poutres de plafond en bois modèlent le paysage de la rue tout comme l’aménagement intérieur contemporain. Les nouveaux étages se distinguent clairement de l’existant resté tel quel, le maître d’ouvrage ne souhaitant pas dans un premier temps lancer de rénovation énergétique des façades. Cela étant, l’avanttoit existant a façonné le projet et offre aux deux niveaux ajoutés des balcons périphériques jouissant d’une vue dégagée. Jenny Keller ●

03.57m10.5

Echelle:1:350 1

Aufstockung Avenue Wendt, 2023 |

Surélévation Avenue Wendt, 2023

Avenue Wendt 29 – 33, Genève

Auftragsart | Type de mandat: Konzeptstudie mit drei Büros, 2019 |

Étude de conception avec trois bureaux, 2019

Bauherrschaft | Maître

d’ouvrage: Pensimo, Zürich

Architektur | Architecture: Lacroix Chessex, Genf

Tragwerksplanung |

Structure porteuse: Moser, Genf

Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) | Coûts d’investissement

( CFC 1 – 9 ): Fr. 8,05 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) |

Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 1 537.— Geschossfläche | Surface de plancher: 1138 m2

THGE Erstellung |

GES réalisation: keine Angaben | n. c.

THGE Betrieb |

GES exploitation: keine Angaben | n c.

Stromerzeugung |

Production d’électricité: keine Angaben | n. c.

Bewertung | Evaluation

A Erhalt von Bestand: 100 % Bestandserhalt | M aintien de l’existant: conservé à 100 %

B Verhältnis Bestand / Ne ubau: Die Aufstockung schafft eine neue Welt auf dem Dach | R apport bâti existant / nouveau: la surélévation crée un nouvel univers sur le toit

C Gr ad der Nachverdichtung: 30 % mehr Wohnraum ( Be stand: 42, neu: 54 ) | Ni veau de densification: 30 % de logements en plus ( 54 c ontre 42 auparavant )

D Freiraum: keine negativen Auswirkungen auf den Freiraum, aber

auch keine Aufwertung ; durchgehende Balkone schaffen ( privaten ) Aussenraum | E space non bâti: pas d’impact négatif, mais pas de revalorisation non plus ; des balcons filants créent un espace extérieur ( p rivé ) E S oziale Integration: Die Bewohnerschaft des Bestands konnte während der Bauzeit in den Wohnungen bleiben ; Regulierung des Mietzinses während fünf Jahren | Intégration sociale: les résidents ont pu rester dans leurs logements durant les travaux ; régulation des loyers pendant cinq ans

F Ö kologische Bauweise: konventioneller

Holzbau, neue Wärmepumpe, Photovoltaikanlage auf dem Dach | C onstruction écologique: construction bois classique, nouvelle pompe à chaleur, installation photovoltaïque en toiture

« Erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören » | « S’asseoir dans le séjour et écouter »

Was ist das eigentlich, Bestand ? Eine Wohnexpertin, eine Architektin und eine Denkmalpflegerin sprechen über Häuser, Menschen und den gemeinsamen Weg in die Zukunft. | Qu’est-ce que l’existant au juste ? Une spécialiste de l’habitat, une architecte et une conservatrice discutent de bâtiments, de leurs occupants et d’une feuille de route commune.

Interview | Interview: Jenny Keller

Marie Glaser

Die Sozial- und Kulturwissenschaftlerin leitet seit 2022 den Bereich ‹ Grundlagen Wohnen und Immobilien › des Bundesamts für Wohnungswesen ( BWO ) und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Vorher leitete sie das ETH Wohnforum –ETH CASE am Departement Architektur der ETH Zürich und lehrte als Gastprofessorin an der TU Wien | Chercheuse en sciences sociales et anthropologie culturelle, elle est depuis 2022 cheffe du secteur ‹ Questions fondamentales Logement et Immobilier › de l’OFL et membre de sa direction. Elle a auparavant dirigé l’ETH Wohnforum – ETH CASE au département d’architecture de l’EPF Zurich et enseigné en tant que professeure invitée à l’Université technique de Vienne.

Barbara Buser

Nach ihrem Studium an der ETH Zürich arbeitete die Architektin zehn Jahre in Afrika. Zurück in Basel, gründete sie unter anderem die erste Bauteilbörse, das Baubüro In Situ, den Thinktank für Projektund Stadtentwicklung Denkstatt, das Fachplanungsbüro für das Bauen im Kreislauf Zirkular und den Verein Unterdessen, der sich für die Zwischennutzung von Liegenschaften engagiert. | Après des études à l’EPF Zurich, l’architecte a travaillé en Afrique pendant dix ans. De retour à Bâle, elle a fondé la première bourse d’échange de matériaux de construction, le bureau in situ, le think tank Denkstatt de développement de projets et d’aménagement urbain, le bureau de planification spécialisée pour la construction circulaire Zirkular ainsi que l’association Unterdessen engagée dans l’utilisation transitoire de biens immobiliers.

Konstanze Domhardt

Die Architektin und promovierte Städtebauhistorikerin leitet seit 2018 die Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Winterthur. Nach Forschungsaufenthalten in den USA war sie Dozentin an der ETH Zürich, heute lehrt sie an der Universität Zürich sowie an der ZHAW. Sie versteht Denkmalpflege als interdisziplinäres

Projekt. | Architecte titulaire d’un doctorat en histoire de l’urbanisme, elle dirige le service de conservation des monuments historiques de la ville de Winterthour depuis 2018. Après des séjours de recherche aux États-Unis, elle a été chargée de cours à l’EPF Zurich. Elle enseigne aujourd’hui à l’Université de Zurich et à la ZHAW. Elle conçoit la conservation du patrimoine comme un projet interdisciplinaire.

Folgendes Szenario: Eine alte Bewohnerschaft belegt zu viel Wohnraum in einem in die Jahre gekommenen Gebäude. Kennen Sie Beispiele oder haben Sie eigene Projekte, die zeigen, wie solche Häuser zukunftsfähig gemacht werden können ?

Marie Glaser: Das BWO fördert das Projekt MetamorpHouse Mit Erfahrungsberichten, Tipps und Tools aktiviert es das Potenzial von Einfamilienhäusern, um ein Wohnungsangebot zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Bei der Transformation von Einfamilienhausgebieten wird es mittlerweile von vielen kantonalen und kommunalen Partnern oder Stiftungen, vor allem in der Suisse romande, als Modell empfohlen. MetamorpHouse setzt beim Objekt an und entwirft gemeinsam mit der Eigentümerschaft Zukunftsaussichten für das Haus. Die Website zeigt auf, wie sanftes Verdichten geht – und wie dieses den Hausbesitzerinnen ermöglichen kann, bis ins hohe Alter zu Hause zu wohnen. Die Strategien führen zu baulichen Lösungen, wirken aber auch sozial.

Barbara Buser: Der ‹ Wohnwendeökonom › Daniel Fuhrhop zeigt schlüssig auf, dass man der Wohnungsnot begegnen kann, ohne neu zu bauen, indem man « unsichtbare Räume » mit sozialen Programmen aktiviert. Dabei geht es vor allem um eine Beratung meist älterer Eigentümerinnen, die nach dem Auszug ihrer Kinder im zu gross gewordenen Haus wohnen.

Konstanze Domhardt: Mich interessieren dabei vor allem zwei Aspekte: Wie viel Stabilität weist ein solches Einfamilienhausgebiet auf und wie viel Varianz verträgt es ? In der D enkmalpflege beschäftigt uns neben der Erhaltung und der Gestaltung in einer inventarisierten Wohnsiedlung immer auch das Gleichbehandlungsgebot. Was macht eine Transformation mit der ganzen Siedlung ? Es gilt, diese fast systemisch zu denken und sich zu überlegen, wie sich das Lebensumfeld der Menschen verändert, wenn zum Beispiel alle einen Anbau in ihren Garten stellen.

Marie Glaser: Interessant sind auch Ansätze von kommunalen B ehörden, die bei Planungsverfahren mit verschiedenen Eigentümerschaften eines Quartiers zusammenarbeiten, damit nicht jede Parzelle einzeln weiterentwickelt wird. Das bedeutet vielleicht, zwei Objekte abzureissen, um sie anschliessend mit etwas zu ersetzen, was im Quartier noch fehlt, etwa ein Quartierzentrum oder Raum für das Wohnen im Alter. Das Denken in Quartieren statt in Parzellen ist ein zukunftsfähiger Ansatz.

Geht es dann nicht vielmehr um den Freiraum anstatt um die Objekte ?

Konstanze Domhardt: Es sind die Geb äude, die im Zusammenspiel mit den Freiräumen einen Ort mitbestimmen. Sichtachsen oder Wegbezüge können ebenfalls ortsdefinierend und spezifisch sein. Um Stadtraum nach einer Transformation lesbar zu machen, muss man Dinge und Bezüge finden, die Identität stiften und einen Mehrwert generieren, auch wenn sie bisher vielleicht kaum wahrgenommen wurden. Möglicherweise haben zum Beispiel Schulkinder Trampelpfade gebildet.

Marie Glaser: Wenn wir die Suffizienz ernst nehmen, besteht die Chance von Transformationen in der Agglomeration darin, dass bestehende Strukturen so weiterentwickelt werden, dass die Wege kurz sind und ein ressourcenschonendes Wohnen möglich wird. Als zuständige Instanz für Raumplanung und Bauvorschriften kann die Gemeinde Einfluss auf die Entwicklung einer gebauten Umwelt nehmen, die eine suffiziente Lebensweise fördert. Zum Beispiel, indem sie eine angemessene Baudichte vorschreibt und Zonen für Einfamilienhäuser begrenzt. Sie kann eine Stadt der kurzen Wege fördern, indem sie auf öffentlichen Verkehr und autoarme Siedlungen s etzt. Die Ge

Imaginons le scénario suivant: des résidents âgés occupent un logement trop vaste dans un bâtiment vieillissant. Avez-vous en tête des exemples ou des projets personnels qui montrent comment adapter ces constructions pour les rendre viables ?

Marie Glaser: L’OFL soutient MetamorpHouse. Ce projet active le potentiel de maisons individuelles pour développer une offre de logements répondant aux besoins de la population par des reportages, conseils et outils. Un grand nombre de partenaires cantonaux et communaux ainsi que de fondations, notamment en Suisse romande, le conseillent aujourd’hui comme modèle pour la transformation de zones d’habitat individuel. MetamorpHouse part du bien immobilier pour imaginer avec son propriétaire des perspectives. Le site Internet détaille ce processus de densification douce et montre comment elle peut permettre aux propriétaires de rester chez eux jusqu’à un âge avancé. Ces stratégies débouchent sur des solutions constructives, mais ont aussi un impact social.

Barbara Buser: Daniel Fuhrhop, ‹ économiste de la transition dans l’habitat ›, démontre que l’on peut remédier à la pénurie de logements sans construire du neuf, en activant des « espaces invisibles » par des programmes sociaux. Il s’agit avant tout de conseils prodigués à des propriétaires d’un certain âge occupant un logement devenu trop grand depuis le départ de leurs enfants.

Konstanze Domhardt: À ce sujet, deux aspects m’intéressent avant tout: quelle stabilité une zone d’habitat individuel de ce type fournit-elle et quelles variations supporte-telle ? En conservation du patrimoine, outre la préservation et l’aménagement d’un ensemble d’habitations inventorié, nous veillons aussi toujours à un traitement équitable. Quels effets a une transformation dans tout l’ensemble ? Il s’agit d’avoir une pensée systémique et de réfléchir aux changements provoqués dans le cadre de vie si, par exemple, tout le monde ajoute une annexe dans son jardin.

Marie Glaser: L’approche des autorités communales est également intéressante: à la planification, elles collaborent avec les différents propriétaires d’un quartier pour que chaque parcelle ne se développe pas séparément. Ce qui peut signifier démolir deux bâtiments pour les remplacer par quelque chose qui manque encore dans le secteur, comme une maison de quartier ou des logements pour seniors. Penser à l’échelle du quartier plutôt que de la parcelle est une approche porteuse d’avenir. → →

Mehr teilen

Eine aufgewertete Wohnung kommt wenigen zugute, ein aufgewerteter (halb) öffentlicher Freiraum vielen. Weniger privater Wohnraum kann mit mehr gemeinschaftlichen Räumen kompensiert werden.

Partager davantage

Un logement rénové profite à peu de personnes, contrairement à un espace non bâti (semi-)public réaménagé. Une surface privée moins grande peut être compensée par davantage d’espaces collectifs.

Projekte | Projets 1, 2, 5, 7

staltung einer Umgebung kann vielseitig nutzbar sein und dem Langsamverkehr zugutekommen. Kommunale Behörden können privaten Grundeigentümerinnen einen Dichtebonus gewähren als Gegenleistung für eine energieoder flächensparende Ausgestaltung.

Barbara Buser: Wir gehen immer vom Bestand aus, das ist uns wichtig. Dabei umfasst Bestand nicht nur Gebäude, sondern auch das soziale Geflecht und wirtschaftliche Aspekte: Wo befinden sich Läden ? Gibt es weiteres Gewerbe ? Wo ist etwas los ? Welche Probleme bestehen ? Sobald wir das Land gesichert haben – Regel Nummer 1 b ei einer Transformation –, gehen wir auf die Menschen zu. Wir laden Nachbarn, Anwohnerinnen, Schulkinder und die Behörden ein, um ihnen zuzuhören. Was erzählen sie uns über ihren Lebensraum ? Durch das Zuhören merkt man, was an einem Ort nötig und möglich ist. Meist sind das wertvolle Anregungen, die wir dann auch in die Planung aufnehmen. Wenn das Gesagte in der Schublade verschwindet, sind partizipative Veranstaltungen nicht zielführend.

Barrierefrei (um)bauen Zugänglichkeit ist nötig und wichtig. Gezielte Hürden halten aber auch fit.

Bâtir ou transformer sans obstacles L’accessibilité est nécessaire et essentielle, mais des obstacles ciblés permettent de garder la forme.

Projekt | Projet 6

Konstanze Domhardt: Das heisst, ihr macht eine Analys e von allem, was ihr vorfindet, nicht nur vom Gebauten und den Zwischenräumen. Ihr betreibt wirklich Oral History. Das ist interessant – und entspricht auch unserem Vorgehen: erst einmal im Wohnzimmer sitzen und zuhören. Denkmalpflege befasst sich tatsächlich weniger mit Gebäuden als vielmehr mit Menschen und ihren Geschichten – sie ist im eigentlichen Sinne ein Pflegeberuf.

Barbara Buser: Wir zeichnen dann eine Schatzkarte, auf der wir alles festhalten, was wir gefunden haben. Später kann man auch noch einmal darüber diskutieren, ob etwas für die einen ein Schatz und für die anderen ein Schandfleck ist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es nach einer Tabula rasa 20 bis 30 Jahre braucht, bis ein Gebiet wieder zu leben beginnt. Das Schlimmste ist, wenn der Lebensstrom abbricht. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, sanft und Schritt für Schritt zu sanieren, umzubauen und umzunutzen.

Architektin und Denkmalpflegerin sind sich also einig: Sie wollen nicht abreissen. Aus unterschiedlichen Gründen ?

Konstanze Domhardt: Grundsätzlich geht es uns beiden um eine Wertbeständigkeit über eine lange Zeit. Ein Abbruch unterbricht diese Wert und Wiss ensvermittlung. Es muss nicht alles erhalten werden, aber die Frage ist: Brechen wir das Richtige ab ?

Marie Glaser: Die heutige und die zukünftige Aufgabe liegt im Umbauen und Ergänzen. Der Ersatzneubau allein kann es nicht mehr sein !

Cette approche ne s’intéresse-t-elle pas alors davantage aux espaces non bâtis qu’aux biens ?

Konstanze Domhardt: C’est la synergie entre bâti et non bâti qui définit un lieu. Les perspectives visuelles ou les cheminements peuvent aussi caractériser un lieu et sa spécificité. Pour qu’un espace urbain soit lisible après une transformation, il faut trouver des références qui créent une identité et une valeur ajoutée, même s’ils n’ont peut-être guère été identifiés jusque-là. Dans cet esprit, nous pouvons évoquer par exemple des sentiers créés par les élèves.

Marie Glaser: Si nous prenons au sérieux l’impératif de sobriété, la transformation au sein des agglomérations se fera en développant des structures existantes pour offrir des distances courtes et un habitat respectueux des ressources. La commune, chargée de l’aménagement du territoire et de règlementer les constructions, peut influer sur le développement d’un environnement bâti favorisant un mode de vie sobre. Elle peut par exemple définir une densité de bâti appropriée et limiter les zones d’habitat individuel ou promouvoir une ville des courtes distances en misant sur les transports en commun et des lotissements avec peu de voitures. L’agencement des espaces extérieurs permet de favoriser une diversité d’usages et la mobilité douce. Les autorités communales ont aussi la possibilité d’accorder un bonus de densité aux propriétaires fonciers en échange d’un réaménagement économe en énergie ou en surfaces.

Barbara Buser: Pour nous, il est important de toujours partir de l’existant. Celui-ci n’inclut pas que les bâtiments, mais aussi le tissu social et les aspects économiques: où sont situés les magasins ? Trouve-t-on d’autres commerces ? L e quartier est-il animé ? Y a-t-il des problèmes ? Dès que nous avons sécurisé le terrain – règle numéro un de toute transformation –, nous allons à la rencontre des personnes. Nous invitons les voisins, les riveraines, les enfants et les autorités et nous les écoutons. Que nous disent-ils de leur cadre de vie ? En les écoutant, on saisit les besoins et les possibilités d’un lieu. Le plus souvent, leurs suggestions sont pertinentes et nous les reprenons dans la planification. Les événements participatifs ne servent à rien si les propositions finissent au fond d’un tiroir.

Konstanze Domhardt: Vous faites donc une analyse de tout ce que l’on trouve sur le lieu, pas seulement du bâti et des espaces intermédiaires. Vous faites véritablement de l’histoire orale. C’est intéressant. Cela correspond aussi à notre démarche: commencer par s’asseoir dans le séjour et écouter. La conservation du patrimoine s’occupe en réalité moins des bâtiments que des personnes et de leurs histoires. C’est un métier qui soigne au sens propre du terme.

Barbara Buser: Nous dessinons ensuite une carte aux trésors sur laquelle nous consignons toutes nos trouvailles. Nous en rediscutons plus tard pour décider si tel élément est un trésor pour tous ou, pour certains, une verrue architecturale. Après avoir fait table rase, il faut 20 à 30 ans pour qu’une zone renaisse. Le pire, c’est quand le flux de vie s’interrompt. Pour ne pas en arriver à cette extrémité, il est vital de rénover, transformer et réaffecter doucement et par étapes.

L’architecte et la conservatrice sont donc d’accord: pas de démolition. Pour des raisons différentes ?

Konstanze Domhardt: Au fond, nous tenons toutes les deux à une p érennité des valeurs sur une période longue. Toute démolition brise cette transmission de valeurs et de connaissances. Il ne faut pas tout conserver, mais la question est: démolissons-nous les bons objets ?

Marie Glaser: Notre travail pour aujourd’hui et pour demain consiste à transformer et compléter. Les simples démolitions-reconstructions, c’est fini !

Spuren wertschätzen

Bestehendes stiftet Identität und spendet Charakter. Es schafft keine Zwänge, sondern Möglichkeiten zur intelligenten Aneignung.

Gezielt ergänzen

Neue Bauteile können ein Haus öffnen: zum Licht, zur Gemeinschaft oder zur Aussicht.

Ajouts ciblés De nouveaux éléments de construction peuvent ouvrir un bâtiment: vers la lumière, la communauté ou la vue.

Projekte | Projets

2, 4, 5, 6, 7, 8

Garder les traces du passé L’existant est vecteur d’identité et porteur d’une expression. Loin de former un carcan, il promet une appropriation raisonnée.

Projekte | Projets 4, 5, 6, 7, 8

Barbara Buser: Im Sinne der Stadt der kurzen Wege ist es auch ganz wichtig, dass es im Transformationsgebiet eine gemischte Nutzung gibt.

Marie Glaser: Genau, die Mischung von Wohnen und Arbeiten ist in vielen Fällen möglich und schafft Flexibilität für ein Quartier. Wenn wir die 15Minuten Stadt anstreb en, müssen wir das auch in unseren Vorgaben und in den Planungsgrundlagen abbilden. Oft sind diese Vorgaben überholt. Wie lässt sich trotzdem eine lebendige Stadt planen ?

Konstanze Domhardt: Die Nutzungsplanung ist ein extremer Hebel. Eine zu funktionale Sicht, die bis zu den CIAMKongressen zurückreicht, verhindert Kreativität. Man könnte Stadt anders denken als so – auch wenn das jetzt etwas weit von meinem Fachgebiet entfernt ist. Wie es möglich ist, in den Prozessen Ermessens und Gestaltungsspielräume offen zu halten, beschäftigt mich sehr. Alle Beteiligten müssen ihre Rolle wahrnehmen: Eine Architektin muss dem Eigentümer sagen können, dass es sich vielleicht nicht um das richtige Haus für seine Bedürfnisse handelt. Das darf nicht immer nur Aufgabe der Denkmalpflegerin oder des Bauinspektors sein.

Barbara Buser: Ich glaube, dass die heutige Stadtentwicklung ganz viel mit den ökonomischen Grundlagen zu tun hat, obwohl man diese nicht nennt. Das Problem ist das viele Geld, das Anlagemöglichkeiten sucht.

Marie Glaser: Zuallererst braucht es die Bereitschaft, zwischen Zielkonflikten oder den unterschiedlichen Interessen eine Balance auszuhandeln. Konstanze Domhardt: Unsere Erfahrung ist, dass das möglich ist. Es gilt, von Anfang an alle an einen Tisch zu holen. Wir haben gute Prozesse, aber man muss sie ernst nehmen und sich offen austauschen. Das fällt uns in Winterthur leichter, weil alle Fachstellen in einem Haus sind. Ich gehe ein Stockwerk nach oben zur Energiefachstelle und zur Feuerpolizei oder nach unten zum Tiefbauamt. Natürlich geht das nicht überall so einfach, aber prinzipiell ist es möglich. ●

Baudenkmäler

pflegen Instandhaltung und Pflege verlängern das Leben von Gebäuden, eine Transformation schenkt ihnen ein neues Leben.

Entretenir les monuments Entretenir et soigner les bâtiments, c’est augmenter leur longévité. Les transformer équivaut à les faire renaître.

Projekte | Projets 5, 6, 7, 8

Barbara Buser: Il est aussi trè s important que la zone de transformation offre une mixité d’usages, selon le concept de ville des courtes distances.

Marie Glaser: Tout à fait. Dans de nombreux cas, le mélange entre habitat et activités professionnelles est possible et apporte de la flexibilité à un quartier. Si nous visons la ville du quart d’heure, nous devons l’introduire aussi dans nos directives et dans les bases de planification. Souvent, ces directives sont dépassées. Comment planifier malgré tout une ville vivante ?

Konstanze Domhardt: Le plan d’affectation est un levier puissant. Appliquer une vision trop fonctionnelle, héritée des CIAM, étouffe la créativité. Une autre idée de la ville est possible, même si c’est aujourd’hui un peu éloigné de mon domaine de spécialisation. Comment garder ouvertes les marges d’appréciation et de conception dans les processus ? J’y réfléchis beaucoup. Les parties prenantes doivent assumer leur rôle: une architecte doit pouvoir dire au propriétaire que le bien souhaité ne correspond peut-être pas à ses besoins. Cela ne peut pas toujours incomber à la conservatrice ou à l’inspecteur des bâtiments.

Barbara Buser: Le développement urbain actuel et les fondements économiques sont, selon moi, très imbriqués, même si on ne les évoque pas. Le problème est l’argent en abondance qui cherche des possibilités de placement.

Marie Glaser: Il faut avant tout vouloir trouver un équilibre entre les conflits d’objectifs et les différents intérêts.

Konstanze Domhardt: D’après notre expérience, c’est possible. Il s’agit de réunir dès le début tout le monde autour d’une table. Nous avons des processus de qualité, mais il faut les prendre au sérieux et échanger en toute franchise. À Winterthour, la tâche est plus facile, tous les bureaux sont regroupés sous un seul toit. Je n’ai qu’un étage à monter pour le service de l’énergie et la police du feu ou à descendre pour les travaux publics. Bien sûr, ce n’est pas partout aussi simple, mais sur le principe, c’est possible. ●

Projekt 5: Transformation | Projet 5: transformation Wohnen im Spital | Habiter dans l’hôpital

Der Kanton Basel-Stadt hatte das Felix-Platter-Spital aus dem Inventar entlassen. Als es 2019 in den Neubau nebenan zog, wurden Flächen frei für eine neue Nutzung. Die Genossenschaft Wohnen & mehr erhielt sie im Baurecht und entwickelte das Quartier Westfeld: mit offenem Blockrand, 525 Wohnungen und zahlreichen Einrichtungen für Familien, ältere Menschen und das ganze Quartier. Im 105 Meter langen und 35 Meter hohen Hochhaus, das nun unter Denkmalschutz steht, befinden sich neben 134 Wohnungen in vielen Grössen und Arten auch gemeinschaftliche Nutzungen. Die Architekten bemühten sich, nur so viele Eingriffe wie nötig vorzunehmen. Die Betongitter der Nordfassade blieben ebenso erhalten wie die gefaltete Südfassade, hinter der sich nun Loggien befinden. Als Erschliessung und Begegnungsraum zieht sich eine Rue intérieure mit Kaskadentreppe über alle zehn Geschosse bis hinauf zur gemeinsamen Dachterrasse. Die Öffnung der Decke gab der Eingangshalle im Erdgeschoss ihre noble Höhe. Öffentliche Nutzungen in den flachen Anbauten fördern das Quartierleben. Axel Simon

Le canton de Bâle-Ville avait supprimé de l’inventaire l’hôpital Félix Platter. Après son installation dans le nouveau bâtiment voisin en 2019, il s’agissait de réaffecter les anciens locaux devenus libres. La coopérative d’habitation wohnen & mehr les a obtenus en droit de superficie et a développé le quartier Westfeld, constitué d’une rangée de bâtiments ouverte, de 525 logements et de nombreux équipements destinés aux familles, aux personnes âgées ainsi qu’à l’ensemble du quartier. Désormais classé, cet immeuble long de 105 mètres et haut de 35 mètres accueille 134 appartements de tailles et dispositions diverses ainsi que des équipements collectifs. Les architectes s’efforcèrent de limiter leurs interventions au strict nécessaire. Le quadrillage de béton sur la façade nord fut préservé, tout comme les articulations en plis de la façade sud derrière lesquelles se cachent des loggias. Conçue comme lieu de circulation et de rencontre, l’allée intérieure relie les dix étages par un escalier en cascade qui permet de rejoindre la terrasse collective située sur le toit. Le hall d’entrée profite d’une hauteur généreuse grâce à l’ouverture des plafonds. Les différents espaces ouverts au public dans les ailes basses contribuent à la vitalité du quartier. Axel Simon

Fassadenschnitt

Die Aussenräume des neuen Quartiers sind grün und autofrei. | Les espaces extérieurs du nouveau quartier sont végétalisés et piétonnisés. Fotos | Photos: Ariel

Transformation FelixPlatter-Spital, 2022 | Transformation de l’hôpital Félix Platter, 2022

Im Westfeld 30, Basel Auftragsart | Type de mandat: Studienauftrag im Dialog mit Präqualifikation, 2018 | Mandat d’étude avec procédure de dialogue et préqualification, 2018 Bauherrschaft | Maître d’ouvrage: Baugenossenschaft Wohnen & mehr, Basel

Architektur und Baumanagement ( Generalplanung ) | Architecture et gestion des travaux (planification générale): Müller Sigrist, Zürich ; Rapp, Münchenstein

Tragwerksplanung | Structure porteuse: Dr. Lüchinger & Meyer, Zürich

Bauphysik | Physique du bâtiment: Durable, Zürich

HLK-Planung | Conception CVC: Heivi, Basel Landschaftsarchitektur | Architecture du paysage: Lorenz Eugster, Zürich

Anlagekosten ( BKP 1 – 9 ) |

Coûts d’investissement ( CFC 1 – 9 ): Fr. 78 Mio. Baukosten ( BKP 2 / m3 ) | Coûts ( CFC 2 / m3 ): Fr. 7 34.—

Geschossfläche | Surface de plancher: 24 445 m2

THGE Erstellung | GES réalisation: 5,6 kg CO2-eq / m2a

THGE Betrieb | GES exploitation: 2, 25 kg CO2-eq / m2a

Stromerzeugung | Production d’électricité: 108,4 MWh / a ( 99,8 % Eigendeckung | 99,8 % d’autonomie )

Bewertung | Evaluation

A Erhalt von Bestand: Die Fassade blieb, das Innere baute man bis auf den Rohbau zurück | M aintien de l’existant: façade préservée, aménagement intérieur entièrement repris à partir du gros œuvre

B Verhältnis Bestand / Neubau: von aussen ein Baudenkmal, innen etwas Neues, das sich gut mit der äusseren Erscheinung verbindet | Rapport bâti existant / nouveau: bâtiment classé à l’extérieur, réaménagement à l’intérieur, mais réalisé en harmonie avec l’aspect extérieur

C Gr ad der Nachverdichtung: völlige Transformation | Niveau de densification: transformation intégrale

D Fr eiraum: Der Erhalt des Hochhauses spielte einen grossen Teil des Areals frei ; Aufwertung der Freiräume der flachen

Nebengebäude | Espace non bâti: le choix de conserver l’immeuble a permis de dégager une grande partie du site ; valorisation des espaces non bâtis et des ailes basses

E S oziale Integration: Mischnutzung und gemeinschaftliche Einrichtungen wie Gäste -

wohnung und -zimmer, Co-Working, Café, Angebote für ältere Menschen | Intégration sociale: utilisation mixte et équipements collectifs tels que logement et chambre d’hôtes, espace de coworking, café, services pour personnes âgées F Ö kologische Bauweise: Erhalt der Bausubstanz, dadurch z. B. Wärmebrücken ; grundsätzlich Öko-Materialien | C onstruction écologique: structure préservée, avec ponts thermiques pour conséquence ; systématiquement, matériaux écologiques

Projekt 6: Transformation | Projet 6: transformation Stöckli in gross | Stöcklis grand format

Eine ehemalige Fahnenfabrik in St. Gallen ist das erste Haus der neuen Genossenschaft SeGeWo. Ältere Menschen sollen hier selbstbestimmt und langfristig günstig wohnen können. Im markanten Kopfbau, in dem sich einst die Verwaltung und die Verkaufsabteilung der Fabrik sowie eine Wohnung befanden, sind nun Gemeinschaftsräume, Gästezimmer und zwei Wohnungen untergebracht. Dem Kopfbau sieht man die Umnutzung von aussen kaum an. Der eingeschossige Fabrikteil dagegen hat sich stark gewandelt. Aussenmauer und Bodenplatte blieben erhalten, der mehr als 50 Meter lange Baukörper wurde stark erweitert: Oben wurde ein Geschoss daraufgesetzt, zur Strasse kam ein Laubengang hinzu. Zehn kurze Treppen führen vom Trottoir auf den Laubengang. Schottenwände teilen das Innere der ehemals offenen Halle in zehn Wohnungen. Die Raumhöhe von fast 4,3 Metern macht aus den 2-Zimmer-Wohnungen im Hochparterre veritable Lofts. Ein zentral angeordnetes Bad teilt die 15 Meter Tiefe in zwei Räume. Die zehn Wohnungen im aufgestockten Geschoss sind nahezu gleich geschnitten. Sie sind nur 2,45 Meter hoch und hab en eine kleine Loggia. Axel Simon