Beilage zu Hochparterre

Nr. 6-7 |2006

Beilage zu Hochparterre

Nr. 6-7 |2006

Impressum

Konzept und Redaktion: Werner Huber, Hochparterre;

Meta Lehmann, Martin Hofer, Wüest & Partner

Design: Daniel Klauser

Produktion: Sue Lüthi

Korrektur: Lorena Nipkow

Verlag: Susanne von Arx

Designkonzept: Susanne Kreuzer

Litho: Team media GmbH, Gurtnellen

Druck: Südostschweiz Print, Chur

Umschlagfoto und Seite 2: Michael Lio

© Hochparterre, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich

Herausgegeben vom Verlag Hochparterre in Zusammenarbeit mit der Stadt Winterthur und Wüest & P artner, Zürich

Zu beziehen bei: verlag@hochparterre.ch

Preis: CHF 15.– zuzüglich Versandkosten

Besten Dank für die finanzielle Unterstützung:

Inhalt

4 Geschichte: Auf und Ab der Industrie

8 Kultur und Bildung: Bilder, Bildung und Plan B

12 Wohnen: Bausteine der Wohnstadt

18 Bahnhof: Am Bahnhof kommt niemand vorbei

22 Interview: Nach Industrie kommt Kultur

24 Stadtplan: Winterthur in voller Grösse

26 Sulzer Stadtmitte: Mit kleinen Schritten zum grossen Ziel

34 Sulzer Oberwinterthur: ‹Oberi› hat Platz für Neues

40 Weitere Areale: Banane, Bier und Seidenstoff

42 Immobilienmarkt: Wohnstadt im Aufwind

44 Verkehr: Die Weichen stellen

46 Meinungen

Der Stadt beim Wachsen zuschauen

Von der Kantonsschule am Fuss des Goldenbergs schweifte unser Blick über Winterthur. Das Sulzer-Hochhaus ragte an Winterabenden hell erleuchtet über die rauchenden Fabriken und beherrschte allein das Panorama. Damals war die Welt noch in Ordnung: Sulzer und Rieter waren die Aushängeschilder der Industrie, Volkart handelte in der ganzen Welt und mit Stolz lauschten wir den Erläuterungen des Geschichtslehrers, wie die Stadt massgeblich an der demokratischen Umgestaltung des Kantons beteiligt war, dann auch auf Bundesebene eine Rolle spielte und 1848 mit Jonas Furrer den ersten Bundespräsidenten hervorbrachte. Nur auf eines waren wir nicht so stolz: Noch galt die Polizeistunde 23 Uhr, weil die Fabrikherren ihre Arbeiter beizeiten im Bett sehen wollten. «Züri brännt – Winti pennt», hatte 1980 jemand auf eine Backsteinmauer (heute Loft 48) an der Bahn gesprayt. Dieses Gefüge ist bald durcheinander geraten. «Wenn Sulzer hustet, dann schüttelt es Winterthur», hiess es. Sulzer begann heftig zu husten, die Industriestadt keuchte und am Ende blieb wenig davon übrig. Anfang der Neunzigerjahre standen die Zeichen auf Niedergang. Man plante zwar, die Industrie- in eine Dienstleistungsstadt umzuwandeln, doch die Wirtschaft war flau, die Visionen verpufften.

Weitere zehn Jahre später hat sich das Blatt gewendet: Neues Leben kehrt in die alten Industrieareale ein; Improvisiertes und Neues geben sich ein Stelldichein. Die Dynamik hat nicht nur die einstigen Werkgelände erfasst, sondern auch die Ränder der Stadt, wo die Bautafeln zu Dutzenden aus dem Boden schiessen. Nicht alle sind begeistert vom Wachstum – die Infrastruktur möge nicht mithalten, es würden zu viele Leute mit niedrigen Einkommen in die Neubauten am Stadtrand strömen, so lauten die Klagen, die manchmal übertrieben, im Kern aber oft richtig sind.

Dieses Heft liefert eine Momentaufnahme der boomenden Stadt. Thematisch gegliederte Beiträge zeichnen die Industriegeschichte nach, stellen die Kultur- und Bildungsstadt vor, werfen einen Blick auf die Wohn- und Grünstadt und ihre Stellung im Immobilienmarkt und zeigen, wo der Verkehr stockt. Gewichtige Beiträge sind den grossen Arealen gewidmet: dem Bahnhof und seiner Umgebung, dem Sulzer-Areal in der Stadtmitte, dem Sulzer-Areal in Oberwinterthur und weiteren Brennpunkten. Zu guter Letzt haben die kritischen Begleiter das Wort, die mit dafür sorgen, dass die Stadtentwicklung ein öffentliches Thema ist. Allen voran ist hier das Forum Architektur zu erwähnen, dass in diesem Sommer sein zehnjähriges Jubiläum feiert und das Thema Stadtentwicklung im Wahlkampf von 2002, der einen entscheidenden Neuanfang brachte, lancierte. Herzstück des Heftes ist die grosse Karte, auf denen mit farbigen Punkten Neubauten der letzen Jahre und aktuelle Projekte verzeichnet sind. Eindrückliche Fotos des Winterthurer Fotografen Michael Lio begleiten durchs ganze Heft, das nicht nur eine Sofalektüre sondern ein Begleiter durch Winterthur ist. Damit die Leserinnen und Leser der Stadt vor Ort beim Wachsen zuschauen können. Werner Huber

Text: Hans-Peter Bärtschi

Innerhalb von hundert Jahren stieg Winterthur zu einem Industriezentrum mit Weltgeltung auf. Im Kern standen vor allem die drei mächtigen Firmen Rieter, Sulzer und die Loki. Der Niedergang dauerte Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nur wenige Jahre – die darauf folgende Lethargie auch. Schnell rafften sich die Winterthurer zu neuem Aufschwung zusammen.

Muss man zum Verständnis der aktuellen Situation in Winterthur tatsächlich geschichtlich zurückgehen, und zwar bis ins 15. Jahrhundert? Vielleicht schon, denn 1467 gelangte Winterthur durch Verpfändung der Habsburger an den Stadtstaat Zürich. Die Zürcher Aristo kratie gewährleistete Winterthur dieselben untertänigen Freiheiten, die Habsburg garantiert hatte. So konzentrier te sich die Landstadt auf Nischenmärkte, die die Zür cher Zünfte nicht zu ihrem Monopol erklärt hatten: bun te PfauKachelöfen und Liechti-Konsolenuhren zum Beispiel. Man kannte in dieser Stadt das mechanische Handwerk und das Handeln lange vor der industriellen Revolution. Als man schnelles Geld mit Textilien machen konnte, stand Winterthur an vorderster Front. Melchior Steiner und Jakob Sulzer zum Adler zogen die Fäden vieler unermüdlicher Heimarbeiter aus dem Zürcher Oberland zusammen, in Manufakturen, die dort standen, wo sich heute das Stadttheater Winterthur befindet. Der Geschäftssitz dessen ist in der neuen Stadtvilla ‹zum Adler›, wo kürzlich die Stadtpolizei ihren zentralen Posten erneuert hat. Dazu der grösste Park, der Adlergarten. Dieser erfreut heute die Leute im gleichnamigen Altersheim.

Abgrenzung zu Zürich

Die Zürcher Zünfter und Aristokraten suchten vor dem Eindringen in ihre Märkte Schutz bei der Regierung, die ja die ihrige war. Dennoch mochte diese nicht mehr durchgreifen, wenigstens nicht in Winterthur. Mit den Aufständischen am Zürichsee hatte sie schon alle bewaffneten Hände voll zu tun. Als Napoleon dann das ‹Ancien Régime› in Zürich stürzte, setzte ein Kreis weltgewandter Winterthurer sofort auf das Ross der industriellen Revolution. Ihre bestverwaltete Stadt hiess auch Fremde willkommen, wenn sie ein Wissen mitbrachten, das man selbst nicht be sass. Dem süddeutschen Uhrmacher und Bergbauspezialis ten Johann Sebastian Clais boten führende Männer allen Luxus, Einzelne ihre Töchter, wenn er nur da bliebe. Er blieb und baute sich noch unter dem ‹Ancien Régime› die nicht unbescheidene Villa Lindengut oberhalb des Obertors, das heutige Heimatmuseum mit Stube zum Heiraten. So stand im Jahre 1800 ein eingeschworener Kreis von Kaufleuten in den Startpflöcken und gründete die Aktiengesellschaft für die erste wassergetriebene Grossspinnerei der Schweiz. Das grosse Werk nahm 1802 den Betrieb auf. Es steht noch heute wie eine isolierte Klosteranlage am Stadtrand, umgenutzt durch die Gemeinschaft Hard. Alle wesentlichen Pionierbauten sind erhalten: Fabrikkanal, Spinnfabriken, Weberei, Mühle, Werkstätte, Bauernhof, die ehemalige Wirtschaft mit Bäckerei, der Verwaltungsbau mit Schulräumen, wo sich einst der unterrichtende Pfarrer über schlafende Kinder beklagte. Im Schlafsaalgebäude hausten bis zu 200 voll erwerbstätige Kinder. Für alles war gesorgt, ausser für freie Zeit und Meinungsäusserung. Der unregulierte Liberalismus liess die Wochenarbeitszeit auf 84 Stunden ansteigen, am Sonntag blieb der Kirchgang obligatorisch.

Drei Firmen mit Weltgeltung: Rieter … Die erste Familie, die ein Unternehmen von Dauer schuf, hiess Rieter. Der Baumwoll- und Kolonialwarenhändler Johann Jakob Rieter nutzte die englische Handelssperre gegen das französisch besetzte Kontinentaleuropa – eine Verschnaufpause in der Aufholjagd gegen England. Rieter gründete ein halbes Dutzend Spinnereien. Die Eulach ➞

1 Produkte aus Winterthur für den Weltmarkt: Die heute noch der Lokomotivausbesserung dienende Montagehalle der SLM 1935 mit ‹Roten Pfeilen›, ‹Tabakloks› für Bulgarien und ‹Ellok› für Südafrika. Foto: Sammlung Hans-Peter Bärtschi

2 Abbruch 2002 der hölzernen Maschinenfabrikhallen von 1859. Nicht alle wertvollen Bauten werden schonungsvoll behandelt, aber der Charakter des urbanen Maschinenfabrikareals bleibt erhalten.

Foto: Sammlung Hans-Peter Bärtschi 2002

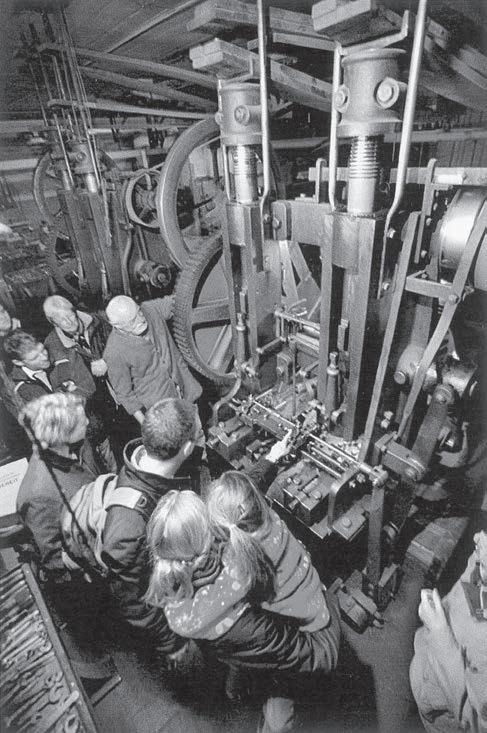

3 Von der industriellen Tradition Winterthurs sind viele Bauten, aber kaum Ausrüstungen erhalten. Eine Ausnahme bilden die 111-jährigen Nagelmaschinen, die für besondere Anlässe in Betrieb gesetzt werden.

Foto: InBahn-Aus-flüge GmbH 2005

➞ war ihm bald zu unergiebig, so dass er wie die Hard AG am Waldstrom Töss seine zweite, nun mustergültige Spinnerei bauen liess. Sie dient bis heute als Rieter-Forschungslabor. Sein Sohn und sein Enkel Heinrich I. und II. führten das Unternehmen weiter. Den Erben waren die kaufmännisch-technischen und die militärischen Karrieren vorgegeben. In Töss sprach man ehrfurchtsvoll von Herrn Oberst Rieter. Das Unternehmen erwarb das Kloster und richtete dort seine Maschinenfabrik ein. Die Kirche diente als Montagehalle, bis sie zu klein war und abgebrochen wurde. Rieter wirkte als Generalunternehmer für Industriegründungen, goss und montierte alles: Spinnmaschinen, Kraftantriebe, Turbinen, Bahnwagen, Gewehre, später elektrische Ausrüstungen. In der höchsten Blütezeit, 1966, beschäftigte das Unternehmen in Winterthur allein 2700 Arbeiter für die Spinnmaschinenherstellung und bewirtschaftete 1000 werkeigene Wohnungen. Wegen langfristiger Führungspolitik arbeiten zur Zeit von über 11 000 Konzernangestellten noch 1000 in Winterthur.

… Sulzer …

Das zweite weltweit tätige Winterthurer Maschinenfabrikantengeschlecht hiess Sulzer, wobei Sulzer nicht gleich Sulzer ist. Der Gründervater der späteren Maschinenfabrik kam nicht aus der Aristokratie. Er war Metallgiesser und Stündeler, heiratete die Magd Katharina, die beim Industriellen Clais in der Villa Lindengut diente. Danach verköstigte sie ihre Kinder und Gesellen. Der Mutter Katharina Sulzer ist inzwischen der Name des grössten Platzes im Stadtareal von Sulzer gewidmet. Ihre beiden Söhne nannte man im Volksmund Gebrüder. Man ‹krüppelte› demzufolge für die Gebrüder, und später, als so viele Giesser und Metallarbeiter aus Italien kamen, hatte man Arbeit bei den

‹fratelli›. Fünf Generationen Sulzer bauten ein Unternehmen von Weltgeltung auf. Kaum ein Nachfolger wurde nicht zum ETH-Ingenieur ausgebildet. Beim Kaufmännischen haperte es manchmal. Aber man zog den Karren des Familienunternehmens auch durch die schlimmsten Krisen, verhandelte nach Lohnabbau und Entlassungen mit den Arbeitern, verhinderte so den grossen Streik 1937. Das bereitete den Weg für die Gesamtarbeitsverträge als Grundlage des Friedensabkommens zwischen Arbeitern und Unternehmern. Soziale Wohlfahrt war eine Selbstverständlichkeit. Sulzer war Hauptinitiant der Gesellschaft zur Erstellung billiger Wohnhäuser, baute Kantinen, Lehrlingsund Bildungsstätten. Mit den Produkten war Sulzer auf der Höhe der Zeit: zuerst Guss- und Dampfmaschinen, dann, nach Rudolf Diesels Praktikum bei Sulzer, Dieselmotoren, Webmaschinen und schliesslich Hüftgelenke aus Metall.

… und Loki

Der Dritte im Bunde der Grossen hiess Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM, ihr Gründer Charles Brown. Die ‹Fratelli› hatten ihn nach Winterthur geholt. Sie erwarben mit ihm das Wissen einer der weltweit führenden Maschinenfabriken, Maudsley London. Nachdem sich Charles Brown mit den Sulzers überworfen hatte, mach te er im Nachbarareal das, was er zuvor für Sulzer ent worfen hatte: Dampfmaschinen, speziell Lokomotiven. Das trug einem seiner Geldgeber bei einer Sulzer-Aktionärsversammlung eine Ohrfeige ein. Charles Brown wirkte später für die Maschinenfabrik Oerlikon, bei der auch sein Sohn Charles Brown II arbeitete. Dieser gründete den Schweizer Maschinenbaukonzern Brown Boveri Company. 1966 gliederte Sulzer die SLM in den Konzern ein, der dazumal in Winterthur 15 000 Leute beschäftigte.

Winterthur wuchs zur führenden Schwerindustriestadt der Schweiz. Dem kometenhaften wirtschaftlichen Aufstieg entsprach keine angemessene politische Macht. Im Norden von Zürich gelegen, sah Winterthur den Kreditanstalt-Bankier, Eisenbahnkönig, freisinnigen Juristen und Politiker Alfred Escher vor der Sonne stehen. Die eigene demokratische Bewegung sollte den ‹Prinzeps und seinen Hof› stürzen. Winterthurs Demokraten waren sehr erfolgreich – heftig und kurz. Sie reformierten die Verfassung auf Kantons- und Bundesebene und schufen 1872 ein neues Eisenbahngesetz. Dieses beseitigte die Vorrechte der bestehenden Privatbahnkonzerne und ermöglichte den Bau neuer, mit Steuergeldern finanzierten Bahnlinien. Winterthur sah sich als Verkehrszentrum zwischen Paris, London, Berlin und Konstantinopel. Oder zumindest als Knotenpunkt eigener Linien zwischen Rhein und Walensee, Boden- und Genfersee. Winterthur habe Zürich ausschalten, umfahren wollen, steht immer noch in den Schulbüchern. Doch so blöd waren selbst die Winterthurer Demokraten auf dem Höhepunkt ihrer Macht nicht; fertig ausgearbeitete Pläne für Bahnhöfe am Schanzengraben und im Seefeld widerlegen die Umfahrungs-These. Zürich vereitelte die Ausführung dieser Pläne juristisch und ökonomisch und trieb Winterthur in den Bankrott. Das überrissene, hektisch mehrmals umgeplante Nationalbahnunternehmen scheiterte, verursachte über Jahrzehnte Steuerschulden und die Abwahl der demokratischen Führer im Kanton und in der Stadt. Das Ziel, Zürich links zu überholen, zerrann als Utopie, und man begnügte sich fortan damit, sich über Zürichs Dominanz zu beklagen.

Niedergang …

Bis in die 1970er Jahre glaubten alle an den unendlichen Fortschritt. Die ‹Büezer› tauschten, mehrheitlich freisinnig wählend, ihr Velo gegen ein Auto. Steuergelder waren reichlich vorhanden, sie reichten sogar für den Bau des Stadttheaters. Etwas ungläubig nahm die Bevölkerung Anfangs der 1980er zur Kenntnis, dass Sulzer Kurzarbeit einführte. Dann kam es zu Entlassungen. Dann zu Massenentlassungen. Sulzer verkauft Diesel! Sulzer verkauft Webmaschinenbau! Sulzer überlässt die Lokomotivfabrik einem ‹Management Buy Out›. Sulzer verkauft das Filetstück Medizinaltechnik! Bei vielen dieser Medienmitteilungen waren die vorbereitenden Chef-Exekutier-Offiziere abwesend oder schon mit Millionenbeträgen abgefunden. Nach

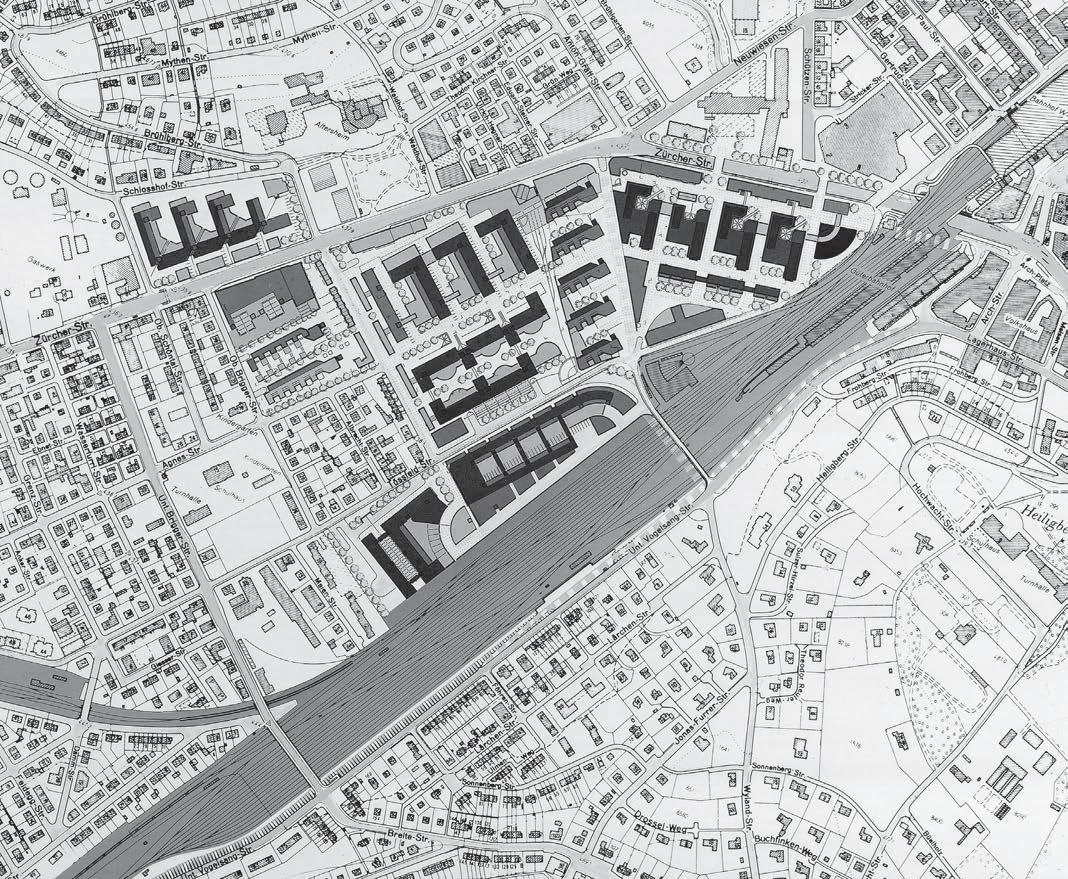

1 Sulzer- und SLM-Areale Winterthur, Stilllegungs- und Überbauungsprojekt 1989/90 der Konzernleitung Sulzer, vorgestellt 1990 als Projekt ‹Winti Nova› von Burckhardt Partner. Plan: © Vermessungsamt Winterthur/Burckhardt + Partner

2 Aussenraumplan für die Erhaltung wertvoller Strassen-, Gassen- und Platzräume in den Arealen Sulzer und SLM, vorgestellt 1990 von Hans-Peter Bärtschi im Auftrag der Stadt Winterthur und des Kantons Zürich. Plan: © Arias-Industriekultur

einem Vierteljahrhundert Horizontalisierung, Vertikalisierung, Konzentration durch Verkauf und Einkauf von rasch wechselnden Kernkompetenzen bleiben unter dem Firmennamen Sulzer in Winterthur 4 Prozent der ehemaligen Beschäftigten, 600. Führende Geschäftsleute und Politiker fanden das gut. Der Werkplatz Schweiz habe keine Zukunft, Dienstleistungen seien die Zukunft. Sie dachten dabei wohl an die Winterthur-Versicherungen, die im Rahmen der Allfinanz-Pläne unter Martin Ebner an die Kreditanstalt in Zürich ging und ebenfalls Arbeitsplätze abbaute. Auch beim Niedergang von Sulzer gab es einen Verdacht über die Ursache. Der als Finanzgenie gefeierte dreifache Milliardär Werner K. Rey hatte Sulzers grösstes Aktienpaket erworben. Mit der guten Absicht, «Sulzers industrielle Zukunft zu sichern», wie sie im traditionell freisinnigen Landboten beschrieben war. 1989 präsentierte Sulzer auf den 22 Hektaren zentralen städtischen Industriearealen eine Neuüberbauung, hauptsächlich mit Büroblöcken.

Das provozierte eine anfänglich belächelte Opposition. Die Architekten Arnold Amsler, Peter Stutz und Jochen Mantel schlossen sich mit Alt-Stadtpräsident Urs Widmer und dem Schreibenden zusammen, um diese Tabula rasa zu ver hindern. Monatliche Veranstaltungen thematisierten vor jeweils 400 Leuten den Umgang mit zentralen städtischen Arealen. Die Zukunft der Sulzer-Areale wurde zum Politikum. Nicht deswegen, sondern wegen der hereinbrechenden Liegenschaftenkrise fanden die Totalabbrüche nicht statt. Rey verlor seine Milliarden, entzog sich der Verhaftung durch Flucht auf die Bahamas, verweilte danach als gescheitertes Finanzgenie im Gefängnis. Auch für andere hatte die Geschichte Folgen, für den Schrei benden zum Beispiel, der in seiner Stadt keine Aufträge mehr erhielt. Sulzer setzte auf eine neue Strategie: Überzeugen durch Qualität. Jean Nouvel gewann mit einer etappierten, kreativen Arealentwicklung den eingeladenen Wettbewerb. Aus dem Milliardenprojekt war ein Bauvorhaben für 300 Millionen Franken geworden. Zu viel immer noch! Als die verlängerte Baubewilligung verfiel, entschied Sulzer sich zum partiellen Grundstückverkauf. 2002 wurde das alte politische Regiment in Winterthur abgewählt. In der Stadt arbeitet nur noch jeder Vierte für die Produktion. Doch erstmals seit dem Abschied vom Proletariat besteht wieder eine linksliberale Mehrheit, die 2006 gar links-grün geworden ist. Und diese Exekutive hat festgesetzt, was während der 12 Jahre zuvor nicht hatte festgesetzt werden dürfen: einen Erhaltungs-Gestaltungsplan für das Sulzer-Areal. Er ermöglicht Neubauten, Denkmalpflege und die Rücksicht auf 170 Jahre lang gewachsene Aussen- und Zwischenräume. Gassen, Plätze, 800 Meter Sichtbacksteinfassade entlang der Zürcherstrasse, 800 Meter pionierhaft neues Bauen entlang der Bahn. •

Text: René Ammann und Werner Huber

Fotos: Michael Lio

« Pro Einwohner ein Renoir», pflegte man schon vor über einem halben Jahrhundert halb scherzhaft, halb neidisch über die Kunst fülle in Winterthur zu sagen. Noch immer hängen in den Museen der Stadt die Klassiker à la Renoir, doch auch Zeitgenössisches ist dazugekommen. Und die florierende Fachhochschule ZHW bringt junge Leute in die Stadt, die das einst gemächliche Tempo beschleunige n.

Winterthur, die Arbeiterstadt? Von wegen. «Keine europäische Stadt hat auf so kleinem Raum so viel hochkarätige Kunst wie Winterthur», weiss der ‹Tages-Anzeiger›. Eine junge Kulturszene, die ortsübliche Lust am Feiern und 17 Museen sollen es sein, deretwegen es sich lohne, nicht in Zürich auszusteigen, sondern in Winterthur. Das rät der Kulturbeauftragte der Stadt Winterthur auch kraft seines Amtes. Also nichts wie hin; mit der S12 vom Zürcher Bellevue in 18 Minuten nach Winterthur. Den Glaskasten des Bahnhofs hinter sich lassend, wird der Besucher vom Sog der Masse in die Altstadt gezogen. Seit Jahrhunderten ist das so, wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen. Vor 450 Jahren war die Hauptattraktion das Waaghaus, wo Handelsleute und Marktfahrer ihre Güter wogen. Das Waaghaus beherbergte im Laufe der Jahrhunderte das erste Tanz- und Theaterhaus der Stadt. Wer die Marktgasse hinabspaziert, kommt am Graben zur zweiten grossen Attraktion des Mittelalters: zum ‹Gemeinen Frauenhaus›, dem Bordell. Es wurde praktischerweise von den Winterthurer Stadtvätern selber geführt, die über Einnahmen und Gesundheit der Dirnen wachten. Der Bordellwirt hatte dafür zu sorgen, dass keine Frau an ‹Blateren› (Syphilis) litt, berufstätig oder gar ‹geschwächt›, also schwanger war. Verliess eine Frau das Bordell, musste sie eine rote Mütze aufsetzen, damit offensichtlich war: Sie gehörte nicht zu den ‹ehrbaren Damen›.

Die Kunst der Sammler

Wir verlassen diese längst vergangenen Zeiten und spazieren vom Graben an die Stadthausstrasse, wo ein wuchtiger Bau ins Auge sticht: das Stadthaus. Erbaut in den Jahren 1865 bis 1869 von Gottfried Semper, der auch das ETH-Hauptgebäude in Zürich sowie die nach ihm benan nte Oper in Dresden zeichnete. Semper überzog das Baubudget um einen Viertel und setzte seinem Gebäude zwei Statuen von Göttinnen auf: eine für Vitodura, Winterthurs Schutzherrin und Göttin der Gerechtigkeit, und eine für Pallas Athene, die Göttin der Weisheit. Doch beide mussten 1915 entfernt werden, weil ihr Sandstein bröckelte und die Gefahr bestand, dass sie hinabpurzeln. Seit 2005 thront immerhin wieder eine Figur auf dem Stadthaus: die Vitodura, 2,65 Meter gross und gespendet von einem privaten Förderverein, der zu diesem Zweck Schokolade in Form der Göttin giessen liess und verkaufte.

Die private Förderung hat in Winterthur Tradition. In jüngerer Zeit entstand so an der Grüzestrasse aus dem 1993 in Winterthur gegründeten Fotomuseum und der bis anhin im Kunsthaus Zürich logierenden Fotostiftung vor drei ➞

Kultur mit Tradition: Museums- und Bibliotheksgebäude von Rittmeyer & Furrer (1916) mit Anbau von Gigon Guyer (1995).

Auf dem ehemaligen Friedhof Rychenberg steht heute die gleichnamige Kantonsschule, die sich zurzeit im Umbau befindet.

➞ Jahren das Zentrum für Fotografie. Ohne die Unterstützung des Winterthurer Unternehmers Andreas Reinhart –ein Spross des Handelshauses Volkart – wäre eine der wichtigsten Adressen für Fotografie weltweit nicht zustande gekommen. In älterer Zeit entstanden die Sammlung Hahnloser in der Villa Flora, deren unschätzbare Van Goghs und Rodins, Hodlers und Vallottons seit 1995 der Öffentlichkeit zugänglich sind, oder die Sammlung von Oskar Reinhart, die gleich zwei Museen belegt: das Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten – im einstigen Gebäude der Kantonsschule – mit der Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts und die Sammlung Oskar Reinhart ‹Am Römerholz› mit europäischer Kunst des 14. bis zum frühen 20. Jahrhundert, deren Werke von Peter Paul Rubens bis Renoir jeden Kurator neidisch werden lassen. 1998 erhielt die Sammlung Reinhart ‹Am Römerholz› einen Zusatzbau von Annette Gigon und Mike Guyer. Die gleichen Architekten ergänzten bereits früher das Kunstmuseum mit einem ‹provisorischen› Anbau. Im gleichen Gebäude, in dem bis vor ihrem Umzug in die Altstadt auch die Stadtbibliothek zu Hause war, wurde zudem vor kurzem das neu gestaltete Naturmuseum von Peter Spoerli wieder eröffnet.

Karriere des Technikums

Wer Kultur sagt, sagt auch Bildung. Universitätsstandort war Winterthur nie, dafür entstand hier mit dem 1872 gegründeten Technikum die für eine Industriestadt nahe liegende höhere technische Schule. Was damals mit 72 Schülern begann, ist heute, als Zürcher Hochschule Winterthur, eine Fachhochschule mit 3000 Studierenden. Neben den aus dem Technikum hervorgegangenen Abteilungen gehören auch die Departemente der früheren Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule, der Dolmetscherschule Zürich und der neue Fachbereich Gesundheit dazu. Entsprechend den Studentenzahlen sind auch die Standorte über das Stammareal an der Technikumstrasse hinaus gewachsen. Bereits 1991 zog die Architekturschule in ein Provisorium auf dem Sulzer-Areal, die damalige HWV übernahm den Volkart-Rundbau am St. Georgen-Platz, und im vergangenen Jahr bezog die Dolmetscherschule den Mäander auf dem Volg-Areal (Seite 41) . Zudem erwägt die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW), auf dem Lagerplatzareal im Sulzer-Areal Neubauten für das Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen sowie die Verwaltung zu errichten – was allerdings das Provisorium

Halle 180 und die übrigen Zwischennutzungen gefährden könnte. Der Ausbildung werden auch zwei weitere Grundstücke im Stadtzentrum gewidmet, die seit Jahren schon zur Neubebauung zur Verfügung stehen, auf denen bislang aber sämtliche Anläufe gescheitert waren: das Hölken-Areal der einstigen chemischen Reinigung und das angrenzende Areal der Eulach-Garage. Auf dem HölkenAreal erstellt Colliers CSL das Eulachhaus, auf dem Areal der Eulachgarage kommt die Eulachpassage der Siska zu stehen – Eulach allenthalben also, was an diesem Ort auch passt, fliesst das Flüsschen doch, bislang weitgehend unter Tag, durch das Grundstück hindurch. Die beiden Bauplätze liegen an der Technikumstrasse, auf halbem Weg vom Bahnhof zu den Gebäuden des einstigen Technikums, der Keimzelle der ZHW, an idealer Lage also, um die wachsende Schule zu erweitern.

Ebenfalls unter den Fittichen des Kantons stehen die drei Kantonsschulen, die aus der städtischen Industrieschule und dem Gymnasium hervorgegangen sind. Die Gebäude der Kantonsschulen ‹Im Lee› und ‹Rychenberg› am Fuss des Goldenbergs zeigen einen Querschnitt durch achtzig Jahre Schulhausbau mit dem kasernenartigen Bau der Gebrüder Pfister (1928), den an den Freudenberg in Zürich erinnernden Neubauten von Eric Lanter (1963), der Erweiterung von Stutz & Bolt (1990) und mit dem Erweiterungsbau des Berliner Architekten Jost Haberland, der 2007 fertig gestellt wird. Die dritte Kantonsschule, ‹Büelrain›, hinter dem Technikum hiess einst Handelsgymnasium und besitzt neben zahlreichen Provisorien Bauten des Gestalterpaars Arnold und Vrendli Amsler.

Nachtleben statt Fabriksirenen

Insbesondere die ZHW, die dank dem Zusammenzug mit anderen Schulen ihre Studierendenzahlen innert weniger Jahre verdoppelt hat, ist auch dafür verantwortlich, dass immer mehr junge Leute nach Winterthur ziehen. Wenn viele auch nur tagsüber in der Stadt sind, und jene, die hier wohnen nach Studienabschluss wieder weiterziehen, so ist doch unübersehbar, dass die Stadt lebendiger, jünger geworden ist. Ein Zeichen dafür sind die zahlreichen Projekte für studentisches Wohnen, die bereits realisiert oder erst geplant sind; früher gab es dafür gerade mal das ‹Türmlihus› gegenüber dem Technikum.

Zu einem neuen Brennpunkt städtischen Lebens hat sich das Sulzer-Areal jenseits der Gleise entwickelt. Die – noch wenig einladende – Unterführung (Seite 21, ‹ Gleisquerung › ) bringt die Besucher in die städtebauliche Neuzeit. Die Fabriksirenen heulen längst nicht mehr. Das Sulzer-Areal ist ein Sammelsurium aus kühlen Schul- und Wohntürmen, gähnenden Baulöchern, riesigen alten, leer stehenden Industriehallen, extensiv genutzten Lagerhallen und dem Geruch von Maschinenöl und verbranntem Metall. Einzelne Läden, kleine Firmen, Künstler und ein Brockenhaus haben sich eingenistet, ausserdem gestylte Kneipen wie das ‹Plan B› im Pionierpark. In einem Raum, dessen Ästhetik zwischen asiatischer Wärme und der Geselligkeit von Neu-Oerlikon pendelt, treffen sich laut Eingeweihten «die wohl schönsten Gäste der Stadt». Sie sitzen in Plan-B-Tangas (zu 16 Franken das Stück) oder Plan-BBoxershorts (28 Franken) auf den Stühlchen und trinken Prosecco. Wer schön mitfeiern will, sollte vorab die richtige Nacht oder die richtige Nachtbegleitung wählen, denn unter der Woche fährt die letzte S12 ab Winterthur bereits um 23:52 Uhr nach Zürich.•

Das Casino-Theater hat sich innert kurzer Zeit zum Magnet entwickelt, der weit über Winterthur hinaus strahlt. Der 1862 als Gesellschaftshaus eröffnete

Bau diente bis 1979 als Stadttheater und wurde nun von einer Gruppe um Viktor Giacobbo zum Comedy-Theater umgebaut. Der Spagat zwischen alter Substanz und neuem Inhalt ist geglückt.

--› Adresse: Stadthausstrasse 119

--› Fertigstellung: 2002

--› Bauherrschaft: Casino Immobilien, Winterthur

--› Architektur: Ernst Zollinger, W’thur

--› Innenarchitektur: Grego & Smolenicky, Zürich

--› Kosten: CHF 13,5 Mio.

Erweiterung Kantonsschulen 97

Die Bauten der Kantonsschulen ‹Im Lee› und ‹Rychenberg› erhalten als vierte

Etappe einen Neubau mit Dreifachturnhalle, Musikräumen, Mediothek, Klassenzimmer und Werkräumen. Der von einem Turm beherrschte Bau wird am Rand der Spielwiese stehen. Die Bauten von 1928, 1963 und 1990 erhalten einen zeitgenössischen Partner.

--› Adresse: Rychenbergstrasse

--› Fertigstellung: 1. Quartal 2007

--› Bauherrschaft: Bildungsdirektion des Kantons Zürich, vertreten durch Baudirektion des Kantons Zürich

--› Architektur: Haberland Architekten, Jost Haberland, Berlin

Eulachpassage 98

--› Kosten: CHF 27,5 Mio.

Eulachhaus 99

Auf dem von der Eulach durchflossenen

Areal der früheren Eulachgarage entsteht eine vielfältig nutzbare Geschäftsüberbauung aus zwei Bauvolumen.

Als Mieter ist das Departement Gesundheit der ZHW vorgesehen.

--› Adresse: Technikum- / Lagerhausstr.

--› Stand: Projekt- / Bewilligungsphase

--› Realisierung: 2006–2008

--› Bauherrschaft: Siska Heuberger Holding AG, Winterthur

--› Architektur: Zambrini Architekten, Effretikon, Nello Zambrini

--› Fassade: Knapkiewicz + Braunschweiler, Winterthur

--› Bauvolumen: 72 000 m³

--› Kosten: CHF 31 Mio.

Auf dem einstigen Hölken-Areal entsteht das fünfgeschossige Geschäftshaus. Über der Arkade erheben sich drei mit Klinker verkleidete Stockwerke, darauf sitzt ein verglastes Attikageschoss. Als Mieter ist das Departement Gesundheit der ZHW vorgesehen.

--› Adresse: Technikumstrasse 61

--› Stand: Baubewilligung seit 2005

--› Bauherrschaft: Lerch Immobilien AG, Winterthur

--› Projektmanagement: Colliers CSL AG, Winterthur

--› Architektur: Weiss & Schmid, W’thur

--› GU/TU: Lerch & Partner AG, W'thur

--› Nutzfläche: 2500 m²

--› Kosten: CHF 9 Mio.

Winterthur ist anders: Statt in Mietskasernen und Einfamilienhäusern wohnen die Menschen hier im kleinen Mehrfamilienhaus; Bäume und eine starke Durchgrünung prägen das Stadtbild. Die Gartenstadt zwischen den grünen Hügeln wächst heute hauptsächlich an ihren Rändern.

Schon ein Blick auf eine Luftaufnahme von Winterthur deutet es an: Grün ist hier reichlich vertreten. Eine besondere topografische Konstellation prägt die Stadt. Auf fast allen Seiten umgeben von bewaldeten Hügeln, bildet Winterthur beinahe eine städtische Lichtung in einem grossen Forst. Das Wachstum der Stadt erfolgte naturgemäss im günstigen, also flachen Terrain. So sieht denn Winterthur aus der Luft betrachtet seltsam verzettelt aus; ein Gebilde, das sich mit langen Fangarmen in die verschiedenen Himmelsrichtungen ausdehnt. Noch etwas fällt auf beim Studium aus der Vogelschau. Mit Ausnahme der Altstadt und der Industriereviere besteht das Stadtsubstrat Winterthurs hauptsächlich aus lockerer Bebauung. Grosse Verdichtungen sind keine auszumachen, dafür schimmert zwischen den Häusern und Strassen immer wieder ein grüner Fleck oder Strang hervor. Zurück auf dem Boden bestätigt sich der zuvor aus der Luft gewonnene Eindruck. Die intensive Durchgrünung der Stadt mit Parks, Gärten und Alleen ist überall spürbar, und wo immer man durch die Strassen spaziert, sind die waldreichen Hügelzüge zum Greifen nah. Eschenberg, Brüelberg, Wolfensberg und Lindenberg bilden die Kulisse, den Hintergrund für eine Stadt, die schon früh ei-

nen eigenen Weg wählte. Die entscheidenden Weichenstellungen fanden vor über 150 Jahren statt, zur Zeit der Industria lisierung. Sowohl Zürich wie auch Winterthur erlebten damals starke Wachstumsschübe. Zürich entschied sich, das Bevölkerungswachstum in hoch verdichteten Mietshausquartieren auf dem weiten Sihlfeld aufzufangen – in den heutigen Stadtkreisen 3, 4 und 5. Die Zürcher Blockrandstadt wurde indessen in Winterthur strikt abgelehnt. Alexander Isler (1854 – 1932), städtischer Bauamtmann von 1897 bis 1919, verteufelte gar die «schreckliche, gefängnisartige» Mietskaserne und bezeichnete sie als Grundübel. In Winterthur wurde deshalb ein anderes Modell erfolgreich ausprobiert und in der Städtebaupraxis angewandt. Es handelt sich hierbei um eine Schweizer Variante der Gartenstadt idee, die sich im späten 19. Jahrhundert von England aus in ganz Europa ausbreitete. Im Grundsatz ist die Gartenstadt ein antiurbanes Konzept, da sie von einer geringen Wohndichte ausgeht. In Winterthur gelang es jedoch, die scheinbaren Gegenpole Industrie- und Gartenstadt zu einer eigenständigen Synthese zu führen. Der dafür verwendete Stadtbaustein ist das freistehende Zwei- und Dreifamilienhaus mit Satteldach. In der Regel bilden mehrere Bausteine zusammen eine Gruppe, die sich dann in mehreren parallelen Reihen zu ganzen Siedlungen versammeln. Die Bebauungsdich-

In einer ersten Etappe wurde die Wohnkolonie ‹Zelgli› saniert, in einer zweiten Etappe um zwei Neubauten erweitert. Ein drei Meter tiefer Anbau rüstet die Häuschen von 1944 für die heutigen Bedürfnisse nach. Die beiden Neubauten mit 16 Wohnungen bauen die Siedlung zu Ende und nehmen die Fassade der Anbauten auf. Bild: Thomas Flechtner

--› Adresse: Langgasse

--› Fertigstellung Sanierung: 1998

--› Fertigstellung Neubauten: 1999

--› Bauherrschaft: Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Winterthur

--› Architektur: Beat Rothen, Winterthur

--› Kosten 1. + 2. Etappe: CHF 16,5 Mio.

--› Kosten Neubauten: CHF 4,3 Mio.

Überbauung Binzhof VI 56

Zentral, und doch fast auf dem Land liegt die Wohnüberbauung. Das Sulzer-Hochhaus ist nur einen Steinwurf entfernt, ebenso der Brüelberg-Wald und die Schützenwiese. Stufenweise reduziert sich die Höhe der vier Baukör per von fünf auf drei Geschosse und vermittelt so zwischen der dichten Geschäftsbebauung und dem Quartier. Foto: Gaston Wicky

--› Adresse: Brühlgartenstrasse

--› Realisierung: 2001–2003

--› Bauherrschaft: Anlagestiftung Pensimo, Zürich / Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur

--› Architektur: Beat Rothen, Winterthur

--› Anzahl Wohnungen: 66

--› Bauvolumen: 48 464 m³

Überbauung Q-Bus 50

Überbauung Wässerwiesen 51

Der ‹Q-Bus› ist ein Experiment im als Pro blemquartier bekannten Töss.

Fassade und Statik wurden von den Architekten geliefert, die Grundrisse legten die Käufer fest. Zwei unterschiedliche Fassaden prägen den Bau: zur Töss hin verglast, auf der Rückseite Lochfenster mit orangen Holzläden.

--› Adresse: Neumühlestrasse 48–54

--› Realisierung: 2001

--› Bauherrschaft: Ges. für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur

--› Eigentümer: private Eigentümer

--› Architektur: Kreis Schaad Schaad Architekten, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 42

--› Bauvolumen: 24 762 m³

Überbauung Eichgut 57

Die Sulzer-Pensionskasse verfügt am Stadtrand im Oberwinterthur über grosse Landreserven. Ein Studienauftrag führte 1999 zu einem städtebaulichen Konzept mit 800 Wohnungen. In der ersten Etappe wurden nun 98 grosse Familienwohnungen realisiert. Die mäanderartige Überbauung thematisiert den Übergang in die freie Landschaft.

--› Adresse: Ruchwiesenstrasse

--› Realisierung: 2004

--› Bauherrschaft: Sulzer-Vorsorgeeinrichtung, Winterthur

--› Architektur: Isler Architekten, W'thur

--› Anzahl Wohnungen: 98

--› Bauvolumen: 59 985 m³

--› Baukosten: CHF 30 Mio.

Die Überbauung konzentriert sich in einem abgewinkelten, gestaffelten Volumen. Die Hülle besteht aus weiss schimmerndem, emailliertem Glas. Das Gebäude ist nach dem MinergieStandard gebaut. Foto: E. Hueber

--› Adresse: Eichgut- / Rudolfstrasse

--› Realisierung: 2004–2005

--› Bauherrschaft: 1a Immo PK (Immobilienfonds der Crédit Suisse Asset Management Funds), Zürich

--› Architektur: Baumschlager Eberle, Vaduz

--› Generalunternehmung: Senn BPM AG, St. Gallen

--› Anzahl Wohnungen: 90

--› Bauvolumen: 63 000 m³

Eine Siedlung in typischer BachmannMa nier: Punkthäuser gruppieren sich um einen grossen Hof. Einzig der Riegel im Osten fällt aus dem Schema. Er schützt die Überbauung vor dem Lärm der Autobahn. Die Häuser sind preiswert aus Element gebaut. Dies ermöglichte ausserdem eine atemberaubende Bauzeit von unter einem Jahr für fast 400 Wohnungen.

--› Adresse: Wässerwiesenstrasse 67 a-r

--› Realisierung: Januar–Oktober 2003

--› Bauherrschaft: Leopold Bachmann, Rüschlikon

--› Architektur: Cerv + Wachtl, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 390 + Kindergarten

--› Bauvolumen: 157 980 m³

Sanierung MFH Schaffhauserstrasse 60

Sanierung und Erweiterung von drei Mehrfamilienhäusern von 1939 und 1943: Zwischenbauten in den Lücken und Anbauten an der Gartenfassade, die die Höhendifferenz zwischen Garten und Hochparterre geschickt ausnutzen; sorgfältige Sanierung der Altbauten.

--› Adresse: Schaffhauserstrasse 155–165

--› Fertigstellung: 2005

--› Bauherrschaft: Gesellsch. für Erstellung billiger Wohnhäuser, Winterthur

--› Architektur: Denkwerk Architekten, Winterthur, Joachim Mantel, Veronika Martin Mantel, Winterthur

--› BGF: alt 2332 m², neu 4635 m²

--› Gesamtkosten: CHF 11,5 Mio.

Patiohäuser Stadtterrasse 61

Die Verdichtung im Villenquartier ermöglicht sieben Familien ein zeitgemässes Wohnen an stadtnaher Hanglage. Atriumhäuser mit grosszügigen Wohnflächen und privaten, von Mauern gefassten Gärten bieten ein hohes Mass an Wohnqualität und Privatsphäre.

--› Adresse: Sulzer-Hirzel-Strasse

--› Realisierung: 2004–2005

--› Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft Stadtterrasse

--› Architektur: Peter Kunz, Winterthur

--› Realisation: Martin Markwalder Baumanagement, Brüttisellen

--› Verkauf: Walter Wittwer, Winterthur

--› Anzahl Wohnungen: 7 Patiohäuser

--› Gesamtkosten: CHF 11,2 Mio.

Die Wohnhäuser an der Freiestrasse zeugen von der für Winterthur typischen Siedlungstradition mit gemauerten Reihenhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern.

Dichte: in der Regel gering Auf einem Rundgang durch die Stadt trifft man oft auf das typische Winterthurer Mehrfamilienhaus. Besonders in den älteren Aussenquartieren wie Töss, Mattenbach und dem Gebiet zwischen Neuwiesen und Wülflingen. Kombiniert mit einem systematisch angelegten Strassenraster wie zum Beispiel im Neuwiesen entlang der Wülflingerstrasse, entsteht ein durchaus urbaner Charakter trotz der im Vergleich zu einem zentrumsnahen Quartier in Zürich geringen Dichte. Ein respektabler Teil der Winterthurer Arbeiterhäuser wurde von der ‹Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur› gebaut, einer der wichtigsten Wohnbaugenossenschaften in der Stadt. Die ‹Billige Gesellschaft›, wie sie vom Volksmund liebevoll genannt wird, ist eine Winterthurer Spezialität, ein Beispiel für die enge Verzahnung von Industrie und Städtebau. Alle grossen Arbeitgeber der Stadt wie Sulzer, Rieter, Winterthurer Versicherungen und UBS (die ehemalige Schweizerische Bankgesellschaft – einst eine Winterthurer Bank) sind an der Gesellschaft beteiligt, die Stadt jedoch nicht. In ihrer inzwischen über 130-jährigen Geschichte baute die Gesellschaft Hunderte von Wohnungen, prägte mit der Verwendung des bekannten Stadtbausteins ganz entscheidend das Stadtbild und baut noch heute. Deutlich luftiger und um einige Steuerklassen wohlhabender als in Töss und Neuwiesen präsentiert sich das ‹Innere Lind›. Der Grünanteil ist noch höher als in der übrigen Stadt ohnehin schon, die Häuser stehen praktisch in einer offenen Parklandschaft. Umso grösser ist der Kontrast zur Altstadt, was die erklärte Absicht der ersten Stadtplaner im frühen 19. Jahrhundert war. Die biedermeierli-

chen Vorstädte und klassizistischen Vorstadthäuser entsprachen einer völlig anderen Vorstellung von Stadt. Die offene, durchgrünte, saubere und geordnete Stadt galt als Ideal, die chaotische Dichte in der Altstadt war ein Auslaufmodell. Heute ist zwar die Winterthurer Altstadt wie praktisch alle europäischen Altstädte zu einer Flanierzone mit Shoppinggelegenheiten umgebaut worden, doch noch immer wohnen hier viele Menschen. Neben den geputzten Einkaufsgassen gibt es auch Bereiche, die offensichtlich noch wenige Investoren interessiert haben.

Doch gerade diese leise Vernachlässigung erlaubt es jungen, weniger finanzkräftigen Mietern, in der Altstadt wohnen zu können. Die Umnutzungsgebiete der Innenstadt –Sulzer-Areal, Sidi-Areal, Haldengut, Stadtmitte Süd – sind für diese Leute attraktiv. Neben diesen Arealen geschieht auch einiges durch Nachverdichtungen. Die Wohnhäuser auf dem Ninck-Areal direkt neben dem Sulzer-Hochhaus sind ein Beispiel für diese Strategie. Die Stadt expandiert indessen nicht nur in den Kernbereichen, sondern auch an den Stadträndern in Wülflingen und Hegi.

Am westlichen und östlichen Ende der Stadt hat der Bauunternehmer Leopold Bachmann mit den Siedlungen ‹Wässerwiesen› und ‹Im Gern› auf einen Schlag 840 Wohnungen im unteren Preissegment gebaut. Vom Arbeiteridyll im kleinen Mehrfamilienhaus mit Garten sind diese Areale jedoch weit entfernt. Die zeitgenössische Interpretation des Stadtbausteins ist das kompakte, fünfgeschossige Gebäude mit umlaufendem Balkon und einfachen Grundrissen. Insgesamt hat die Stadt im vergangenen Jahr Baugesuche für 1100 Wohnungen bewilligt – rund um die Stadt in Oberwinterthur, Hegi, Töss und Wülflingen. Bald wird Winterthur die Industriestadt abstreifen und zur Wohnstadt werden. Kein Schlafdorf wohlgemerkt, sondern eine durchgrünte Stadt mit einer eigenen Urbanität, die wohl bald die Grenze von 100 000 Einwohnern überschreiten wird. Bis zur fünftgrössten Stadt in der Schweiz fehlt aber noch ein gutes Stück: Lausanne zählt zurzeit rund 125 000 Einwohner und Bern auf dem vierten Rang fast 130 000. •

Überbauung In Wannen 67

Oberes Alpgut 68

Neubau Eichgutstrasse 71

Fehlmann-Areal 72

Die drei Bauten der oberen Zeile bilden den Rücken, drei Finger greifen ins Gelände. Dazwischen entsteht eine Platzsituation als zentraler Ort der Siedlung und Eingangsebene in die Häuser.

--› Adresse: In Wannen 14–23

--› Realisierung: 2005–2007

--› Bauherrschaft: Gesell. für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, c / o Sulzer Immobilien, Winterthur

--› Architektur: Egli Rohr Partner Architekten, Baden Dättwil

--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

--› Generalunternehmer: Halter, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: Total 50, 26 Eigentums-, 26 Mietwohnungen

Überbauung Talwies, Scheco-Areal 73

Ein offenes Bebauungsmuster aus wechselweise abgedrehten und zueinander versetzten Baukörpern verdichtet sich zur Strasse hin und öffnet sich zum Fluss. Brüstungsbänder aus farbigem Glas umspannen die Hofräume und erzeugen vielfältige Raumsequenzen von verschiedener Form und Farbigkeit.

--› Adresse: Hegistrasse

--› Projektstand: Baubeginn 2006

--› Bauherrschaft: Winterthur Versicherungen, Real Estate Management

--› Architektur: Silke Hopf Wirth & Toni Wirth, Winterthur

--› Nutzung: 186 Wohnungen, Gewerbe, Kindergarten; 192 Parkplätze

--› Bauvolumen: 113 000 m³

Die prägenden Teile der alten Anlage bleiben erhalten und werden zu Grundelementen der neuen Anlage. Mauerscheiben, nicht Volumen bestimmen die Architektur. Diese lässt viel Spielraum für individuelle Ausbauwünsche.

--› Adresse: Oberer Reutlingerweg

--› Realisierung: 2006

--› Bauherrschaft: Eigentümergemeinschaft Oberes Alpgut

--› Architektur: Peter Kunz, Winterthur

--› Realisation: Martin Markwalder Baumanagement, Brüttisellen

--› Verkauf: Walter Wittwer, Winterthur

--› Landschaftsarchitektur: Dipol, Basel

--› Anzahl Wohnungen: 12 Patiohäuser

--› Gesamtkosten: CHF 19,2 Mio.

Kälin-Areal 74

Die Überbauung liegt direkt beim Bahnhof Oberwinterthur. Sie umfasst Mietwohnungen und ein Gewerbegebäude, die sich subtil in den Park der bestehenden Villa von Rittmeyer + Furrer einfügen.

--› Adresse: Hobelwerkweg

--› Bauherrschaft: Helvetia Patria Versicherungen, Zürich

--› Totalunternehmer: Zani Generalbau AG, Dübendorf

--› Architektur: Max Schönenberg + Partner AG, Zürich, G. Lienhard

--› Landschaftsarchitektur: Vetsch Nipkow Partner, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 104

--› Garagenplätze: 114

--› Bauvolumen: 63 750 m³

Die Fassade mit den geschossweise versetzten Fenstern und Balkonen kündet schon von aussen den flexiblen Grundriss an. Statisch relevant sind nur die Aussenwände, der Kern und die Wohnungstrennwände, was für die Gestaltung der einzelnen Wohnung maximale Freiheiten zulässt.

--› Adresse: Eichgutstrasse 12, 14

--› Realisierung: 2007 / 2008

--› Bauherrschaft: Pensionskasse der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft

--› Architektur: Vera Gloor, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 41

--› BGF: 6119 m²

--› Bauvolumen: 22 523 m³

Schenkelwiese 75

Das Grundstück wird durch die Parklandschaft und die Villa Fehlmann geprägt. Die Neubauten nehmen als zeitgemässe Interpretation der ‹Villa im Park› die Körnigkeit der Umgebung auf. Die Wohnungen in drei unterschiedlichen Gebäudetypen sind variabel aufgeteilt.

--› Adresse: Römer-, Seiden-, Adler-, Palmstrasse

--› Projektstand: Baubeginn 2006

--› Bauherrschaft: Winterthur Versicherungen, Real Estate Management

--› Architektur: Bob Gysin + Partner, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 47 (Miete / Eigentum)

--› Bauvolumen: 37 400 m³

Zelgli-Areal 76

Die Überbauung mit Eigentumswohnungen im gehobenen Segment besteht aus sechs locker in die Schenkelwiese gestreuten Bauten. Sie sind dreispännig organisiert und in ihrer Ausrichtung aufenander abgestimmt.

--› Adresse: Lettenstrasse

--› Realisierung: 2007 / 2008

--› Bauherrschaft: Schweiz. Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich

--› Gesamtleitung / Bauleitung: Zani Generalbau AG, Dübendorf

--› Architektur: A.D.P. Architektur, Design, Planung, W. Ramseier, Zürich

--› Anzahl Wohnungen: 51

--› Garagenplätze: 59

--› Bauvolumen: 37 326 m³

Drei Freiräume überspannen das Areal der alten Eisbahn. Die Bebauung knüpft durch die leichte Ausdrehung an die Umgebung an. Alle Wohnungen basieren auf einem ähnlichen Konzept mit zentralem Ess-, Spiel- und Tagesraum.

--› Adresse: Eisweiherstrasse

--› Projektstand: Baugesuch eingereicht

--› Bauherrschaft: L + B AG, HGV, R. Hofer, W. Tobler, B. Röthlisberger

--› Architektur: Park Architekten, Zürich

--› Künstler. Begleitung: Karim Noureldin, Erik Steinbrecher

--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

--› Nutzung: 120 Wohnungen, 200 PP --› Wettbewerb: 2004 / 05

Bahnhöfe und Bahnhofplätze sind die Visitenkarten einer Stadt. In Winterthur bereitet das Parkhaus über den Gleisen den Reisenden zunächst einen kühlen Empfang. Doch zahlreiche Neubauten und Projekte korrigieren dieses Bild schnell. Die Stadt schickt sich an, mit dem Masterplan Bahnhof ihren Bahnhofplatz wieder zum Empfangssalon zu machen.

Bahnhöfe sind nicht nur Drehscheiben des Verkehrs, sie sind auch Brennpunkte der Stadtentwicklung. So ändern die Bahnhofplätze der grossen Städte ihr Antlitz im Generationentakt, und alle fünfzig oder sechzig Jahre ist die Zeit reif für Visionen – in Winterthur letztmals 1971 mit dem Ideenwettbewerb Neuwiesen-Bahnhof für die Überbauung des Bahnareals und des Neuwiesenquartiers. Die Ölkrise setzte der Zeit des grossen Massstabs zwar ein schnelles Ende, dennoch fuhren in den Achtzigerjahren die Baumaschinen auf. Im Norden und Süden baute man die Unterführungen Wülflinger- und Zürcherstrasse neu, hinter den Gleisen entstand als Fragment des Ideenwettbewerbs die dunkelbraun eloxierte, vielfach geknickte Blechbox des Neuwiesenzentrums, und am Bahnhofplatz erhielt das EPA-Gebäude aus den Dreissigerjahren einen grobschlächtigen Anbau und einen Panzer aus hellbraun eloxiertem Blech, der alt und neu gleichermassen überzieht. Auf dem Bahnhofplatz machten die provisorischen Busdächer den aufdringlichen Plexiglasdächern auf der roten Stahlkonstruktion Platz, und unter der Technikumstrasse entstand eine Fussgängerunterführung samt WC-Anlage. Den Schlusspunkt dieser Umbauphase markierte 1988, als späte Folge des Ideenwettbewerbs, die Eröffnung des heftig umstrittenen Parkhauses über den Gleisen. Seither liegen die Perrons im Dunkeln, was man mit viel Farbe etwas aufzufrischen versuchte.

Die Testplanung Stadtmitte Winterthur von 1992 (Seite 26) definierte das Gleisfeld als Freiraum zwischen den gewachsenen Quartieren Altstadt, Neuwiesen und Sulzer (und verlangt im Grunde den Abbruch des Parkhauses). Auf dieser Erkenntnis basiert das ‹Leiterkonzept›: Die Ach sen Bahnhofplatz-Untere Vogelsangstrasse und Rudolfstrasse-Bahnmeisterweg-Zur Kesselschmiede sind die Holmen dieser Leiter, ein System aus bestehenden und neuen Querverbindungen bilden die Sprossen.

Bahnhof, Platz und Arch-Areal

Nach dem Bau des Parkhauses pausierten die Baumaschinen am Bahnhof Winterthur nur wenige Jahre, bis die SBB 1995 mit der Sanierung des Aufnahmegebäudes begannen. In der Zwischenzeit passierte aber Entscheidendes: der Schritt weg von der Quantität hin zur Qualität. Atmeten die Bauten der Achtzigerjahre noch den Geist der auto- und technikgläubigen Sechziger- und Siebzigerjahre, so manifestiert sich in den Neunzigerjahren das neue Gewicht des öffentlichen Verkehrs und des öffentlichen Raums. Das Bahnhofsgebäude von 1895 erstrahlt nach der Renovation durch Stutz und Bolt Architekten äusserlich im alten Glanz und erhielt im Innern eine (leider etwas ➞

Die Schienenstränge teilen die Stadt in zwei Hälften. Beim Bahnhof sollen diese künftig besser miteinander verknüpft werden.

➞ düstere) Schalterhalle. An Stelle von Max Vogts Betonbalken des Bahnhofbuffets baute der Architekt Oliver Schwarz zwischen dem Aufnahmegebäude und der EPA das ‹Stadttor›, ein fünfgeschossiges Geschäftshaus, das den Winterthurer Bahnhof zur Rail-City macht.

Antwort auf die Busfrage

Verbindendes Element aller Bauten am Bahnhof ist der langgestreckte, schmale Bahnhofplatz, der gemäss den Plänen von Ueli Zbinden als offene Betonfläche mit einer aufs Minimum reduzierten Möblierung aus Busdächern, Plakat- und Infowänden gestaltet werden soll. Einen Vorgeschmack darauf gibt seit 2004 der Abschnitt zwischen Bahnhofsgebäude und Hauptpost. Knackpunkt auf dem Platz war bislang das Buskonzept, das die Gemüter in Winterthur seit längerem bewegt. Sollen die Busse aller Linien am Bahnhof wie an einer Endstation warten, um dann in alle Richtungen gleichzeitig loszufahren, oder sollen sie als Durchmesserlinie nur kurz anhalten und sofort weiterfahren? Mit dem ersten, heute praktizierten Regime benötigt jede Linie ihren Abstellplatz; der ganze lange Platz ist von Bussen überstellt und unübersichtlich. Im zweiten Fall

Bauten und Projekte am Hauptbahnof

Neubauten und Umbauten realisiert / im Bau

Projekte

Elemente des Masterplans Bahnhof

0 realisiert / im Bau 0 in Planung

Wohnen

Kultur und Bildung

Parks, Plätze, Strassengestaltung

Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung

Masterplan Bahnhof

4 Bahnhofplatz ausgeführt, Ueli

Zbinden, 2004 (Seite 21)

4a Projekt Bahnhofplatz Nord, verschiedene Abschnitte, Ueli Zbinden

würden wenige Haltekanten reichen, an denen die Busse im Fahrplantakt vorfahren würden. Die Antwort wird demnächst vorliegen und sie soll den Weg für den Abbruch der Plexiglasdächer ebnen. Dort wird dann der so genan nte Untertorplatz neugestaltet, das ist ein Teil des Bahnhofplatzes zwischen Altstadt und der inzwischen zu CoopCity mutierten EPA.

Ein weiteres Ziel des Umbaus des Bahnhofplatzes ist die bessere Anbindung des Arch-Areals jenseits der Technikumstrasse. Dort, wo seit bald vierzig Jahren ein provisorisches Parkhaus steht und sich bis vor kurzem das Volkshaus von Kellermüller & Hofmann erhob, ist eine gemischte Überbauung mit Läden, Restaurants, Büros, Wohnungen und Parkplätzen geplant. Brunnschweiler Denzler Erb Architekten gewannen mit ihrem Projekt ‹Cirque› den Studienauftrag für den 150-Millionen-Bau, der einen markanten Akzent ans südliche Ende des Bahnhofplatzes setzen wird. Die Baubewilligung ist erteilt, doch sind die Arbeiten durch einen Rekurs blockiert. Am nördlichen Ende des Bahnhofplatzes, wo sich seit Generationen die Schulreisen und Vereinsausflüge bei der (längst verschwundenen) ‹Milchrampe› treffen, macht in

Rudolfstrasse

4b Projekt Untertorplatz, Ueli Zbinden

4c Projekt Umgebung Arch-Areal

5 Projekt Arch-Areal, BDE Architekten Winterthur (Seite 21)

6a Projekt Rail-City Stellwerk, 1. Etappe, AGPS (Seite 21)

6b Projekt Rail-City Stellwerk, 2. Etappe, AGPS

7 Projekt Velounterführung Rudolfstrasse /Museumstrasse

8a Projekt Gleisquerung, Müller Truniger (Seite 21)

8b Projekt Bahnmeisterweg / Rudolfstrasse

8c Projekt Rudolfstrasse (Verkehrsregime)

91 Umbau Casino-Theater, Ernst Zollinger / Grego & Smolenicky, 2002 (Seite 11) 4 Bahnhofplatz

Stadt Winterthur/Metron / Hochparterre

Weitere Objekte

1 Umbau Hauptbahnhof, Stutz & Bolt, 1998

2 Stadttor (Rail-City), Oliver Schwarz, 2000

3 Umbau Restaurant National, Arnold & Vrendli Amsler, 2002

29 Umbau Kesselhaus, Projekt (Seite 33)

57 Eichgut, Baumschlager Eberle, 2005 (Seite 15)

58 Rägeboge Haus des Lebens, Blatter Eberle Partner, 2005

89 Umbau Volkart-Rundbau für ZHW, Weber & Hofer, 1996

jüngster Zeit das ‹Milchküchenareal› von sich reden. Die SBB wollen den 160 Meter langen, schmalen Streifen, auf dem heute ein Dienstgebäude mit Kantine und zahlreiche Veloabstellplätze stehen, besser nutzen und mit dem Projekt ‹Stellwerk Rail-City› von AGPS Architecture überbauen. Schon Mitte 2007 soll der Baubeginn der ersten, 80 Meter langen Etappe sein. Das Stadtparlament hat kürzlich den Gestaltungsplan genehmigt und einen Beitrag von 1,36 Millio nen Franken für ein 800-plätziges Veloparking gesprochen. Dieses ist neben den Büros und Läden ein Kernstück des Projektes, mit dem die Stadt nicht nur die heutigen 630 Plätze ersetzen, sondern auch den notorischen Mangel an Abstellplätzen rund um den Bahnhof entschärfen will. 2500 Plätze gibt es insgesamt, 3000 bis 3500 wären am Bahnhof der Velostadt Winterthur nötig. Den Zweirädern käme auch der Velotunnel zugute, der dereinst von der Rudolfstrasse unter den Gleisen hindurch direkt in das neue Veloparking führen könnte.

Ein Weg für Velos und Autos

Erst vage nimmt ein weiteres Grossprojekt im Raum Bahnhof – und ein wesentliches Element des Leiterkonzepts von 1992 – Gestalt an: die Anbindung des Sulzer-Areals ans Neuwiesenquartier und die Altstadt. Wo heute Fussgänger und Velofahrerinnen über Treppen und Rampen durch die Zürcherstrasse-Unterführung unter der Bahn hindurch schlüpfen, soll in Zukunft eine attraktive Verbindung den neuen Stadtteil im Sulzer-Areal an die Stadt anbinden. In ihrem siegreichen Projekt ‹Vis-à-vis› schlagen Müller Truniger Architekten vor, den nördlichen Fussgänger- und Veloweg in der Unterführung zu verbreitern, allenfalls mit Läden auszustatten. Die Rudolfstrasse würde nicht mehr in die Zürcherstrasse münden, sondern in Hochlage auf einen Platz und weiter ins Sulzer-Areal führen, wo das Kesselhaus (Seite 33) den attraktiven Auftakt des Areals markieren wird. Ziel ist, die heute im Gegenverkehr befahrene Strasse nur noch für Velos und Fussgänger offen zu halten. Davon profitiert vor allem das Neuwiesenquartier, das seit kurzem auch für das Wohnen wieder attraktiv ist, wie die Neubauten von Baumschlager & Eberle (Seite 15) und Vera Gloor (Seite 17) illustrieren. Doch welchen Weg nehmen dann die Autos? Und wie gelangen sie ins Parkhaus über den Gleisen? Bis 2007 möchte die Stadt die Idee zu einem Vorprojekt entwickeln und insbesondere die Verkehrsführung in der Rudolfstrasse klären. Ob sich ‹Vis-à-vis› in all seinen Teilen realisieren lässt, ist ungewiss, denn als sechste, letzte und somit ferne Etappe schlagen die Architekten vor, den Coop-City abzubrechen und durch einen zurückgesetzten Neubau zu ersetzen – eine vielleicht utopische, angesichts des braunen Blechklotzes aber durchaus faszinierende Idee. Um zu garantieren, dass die zahlreichen Bau- und Verkehrsprojekte am Hauptbahnhof nicht in einem Flickwerk enden, hat die Stadt die Projektorganisation ‹Masterplan Bahnhof› eingesetzt. Zum Masterplan gehören die privaten Bauvorhaben Arch-Areal, das Kesselhaus, die Milchküche Stellwerk Rail-City und die öffentlichen Projekte Untertorplatz, Umgebung Arch-Areal, Velounterführung und Gleisquerung Vis-à-vis. Die fachliche Erarbeitung besorgt das Planungsbüro Metron, das auch die Projektkoordination unterstützt. Der ‹Masterplan Bahnhof› soll dafür sorgen, dass sich die Puzzleteile des nächsten ‹Generationensprungs› am Bahnhofplatz in Winterthur dereinst zu einem ganzen und attraktiven Bild finden werden. •

Bahnhofplatz 4

5

Der langgestreckte Bahnhofplatz erhält mit neuen Belägen, neuen Buswartehäuschen und neuer Beleuchtung ein städtisches Gepräge. Bereits realisiert ist der Abschnitt zwischen Bahnhof und Hauptpost: der Untertorplatz, wo heute noch der Busbahnhof aus den Achtzigerjahren steht, und die Umgebung des Milchküchenareals sollen nach den gleichen Prinzipien gestaltet werden. Voraussetzung für die Realisierung ist ein neues Buskonzept.

--› Adresse: Bahnhofplatz

--› Stand: 1. Etappe fertig 2003, weitere Etappen in Planung

--› Bauherrschaft: Stadt Winterthur

--› Architektur: Büro Ueli Zbinden, Zch.

Rail-City Stellwerk 6

Der Neubau auf dem ehemaligen Milchküche-Areal steht in der nördlichen

Verlängerung des Bahnhofgebäudes und misst im Endausbau 160 Meter. In der ersten Etappe (Rendering) , entstehen 800 Veloparkplätze sowie Ladenflächen und in den Obergeschossen Büros.

--› Adresse: Bahnhofplatz

--› Stand: Gestaltungsplan bewilligt

--› Realisierung 1. Etappe: 2007–2008

--› Bauherrschaft: SBB Immobilien

--› Architektur: AGPS Architecture, Zürich, Manuel Scholl, Hanspeter Oester, Roger Naegeli, Ines Trenner

--› Studienauftrag: 2001

--› Nettofläche: 12 755 m²

--› Kosten 1. Etappe: CHF 18 Mio.

Auf dem Areal des früheren Volkshauses und des provisorischen Parkings entsteht eine gemischte Überbauung mit Lä den, Gastronomie, Büros, Wohnungen und einer Tiefgarage. www.archareal.ch

--› Adresse: Lagerhausstrasse / Archstrasse / Meisenstrasse

--› Stand: bewilligt, Rekurs hängig

--› Eigentümer: Stadt Winterthur, Halter Generalunternehmung AG, Zürich

--› Projektentwicklung: Halter Generalunternehmung AG, Zürich

--› Architektur: BDE Architekten, Winterthur

--› Studienauftrag: 2003

--› Nettofläche: 25 000 m²

--› Investitionsvolumen: CHF 150 Mio.

Gleisquerung 8

Das Projekt stellt das Erdgeschossniveau der Stadt wieder her. An Stelle von Übergängen und Brücken entstehen Plätze, die über eine breite unterirdische Passage miteinander verbunden sind.

--› Stand: Projektierung ab Herbst 2006

--› Auftraggeberin: Stadt Winterthur

--› Gesamtleitung / Koordination: Metron, Brugg / Bern

--› Projektleitung / Architektur: Müller & Truniger Architekten, Zürich, D. Truniger, A. E. Müller, P. Frei

--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

--› Bauing: Dr. Lüchinger & Meyer, Zürich

--› Verkehr: Stadt-Raum-Verkehr, Zürich

--› Wettbewerb: 2003, 2004

? Hat das nicht auch mit einem Machtverlust von Sulzer, dem einst grössten Arbeitgeber, zu tun?

Ich glaube eher, dass Sulzer als einer der grössten Grundbesitzer in der Stadt eine gute Partnerschaft braucht, um diesen Grundbesitz zu versilbern. Wir auf der anderen Seite sind darauf angewiesen, dass mit diesen Industrie brachen etwas passiert, das der Stadt nützt. Damit haben wir zum Teil parallele Interessen und sind gemeinsam auf gute Lösungen gekommen. So etwa die Vereinbarung, die wir mit dem Heimatschutz, der Denkmalpflege von Stadt und Kanton, dem Grundbesitzer und der Stadt über das Sulzer-Areal Stadtmitte erarbeitet haben (Seite 26) . Sie gibt Planungssicherheit und hat seit etwa vier Jahren einen enormen Boom ausgelöst. ? Wo liegen heute die Probleme auf dem Areal Sulzer-Stadtmitte?

Text: Werner Huber

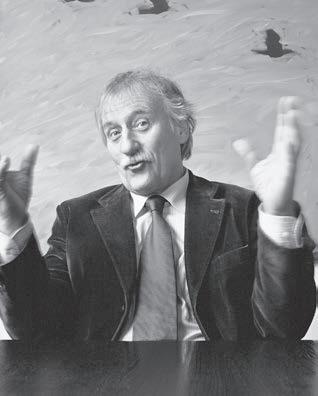

Fotos: Michael Lio

Der Niedergang der Industrie zwang Winterthur zu einer Neuorientierung. Der Aufschwung ist auch das Ergebnis des Ge nerationenwechsels in Politik und Wirtschaft. Die ZHW (Zürcher Hochschule Winterthur) bringt jun ge Menschen und neues Leben in die Stadt. Werner Huber sprach mit dem Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend.

? Winterthur ist die sechstgrösste Stadt der Schweiz – aber sie war bislang bei vielen weitgehend unbekannt. Stimmt diese Einschätzung?

Das war lange Zeit so, doch habe ich den Eindruck, das ändert sich. Wir strengen uns auch an, um auf die Qualitäten Winterthurs aufmerksam zu machen. Ich stelle eine Zunahme an positiven Berichten fest, deren Tenor einheitlich ist: Die Stadt wurde bisher verkannt, die Vorurteile der grauen, langweiligen Industriestadt stimmen nicht mehr, und in der Stadt hat sich eine Dynamik entfaltet. ? Der Niedergang der Industrie bedeutete für Winterthur einen grossen Einschnitt. Heute ist die Stadt wieder im Aufschwung. Gibt es ein Schlüsselereignis?

Ein wichtiger Punkt waren sicher die personellen Veränderungen im Stadtrat, die 2002 stattfanden. Gleichzeitig gab es bei den Wirtschaftspartnern einen Generationenwechsel. Damit konnte die Verkrustung, bei der sich die gleichen Kreise immer um sich selbst drehten, aufgebrochen werden. Hatte man sich früher eher abgeschottet, was fast parteipolitisch abgrenzbar war, hatten die Neuen keine Berührungsängste mehr. Und gleichzeitig war die Zeit über reif für Veränderungen. ? Wie hat sich das Verhältnis von der Stadt zu Sulzer gewandelt?

Das Verhältnis ist intensiviert worden. Martin Schmidli, der Leiter von Sulzer Immobilien, hat für eines meiner Wahlinserate die Aussage gemacht, die Entscheidungswege seien kürzer und die Kontaktherstellung schneller geworden, die Regierung sei offen und suche nach Lösungen. Letztlich sind wir derart voneinander abhängig, dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können.

Probleme kann es dort geben, wo ein Objekt geschützt ist: aktuell das Kesselhaus am Eingang zum Areal. Hier muss eine Lösung gesucht werden, die den Schutz gewährleistet, aber trotzdem eine Umnutzung ermöglicht. Im Weiteren ist der Übergang von der alten in die neue Stadt noch nicht gelöst. Hier arbeiten wir mit Hochdruck an einem Masterplan, der das ganze Gebiet rund um den Hauptbahnhof umfasst und nebst einer Verbindung von der alten in die neue Stadt auch vorsieht, den Bahnhofplatz auf die Rückseite des Bahnhofs hinüberzuziehen (Seite 18) . Diese Projekte sind so wichtig, dass wir sie wohl in die nächsten Legislaturziele aufnehmen werden.

? Wo würden Sie bei der Entwicklung des Sulzer-Areals heute anders handeln? Ich frage mich, ob das Vorgehen mit Gestaltungsplänen, die zum Teil sieben Jahre dauerten, richtig war. Und dann haben wir uns in einem solchen grossen Gebiet lange Zeit auf ein Bauwerk, Jean Nouvels ‹Megalou›, konzentriert und darauf vertraut, dass dieses realisiert wird. Ich denke, man hätte schon damals mit Umnutzungen und Zwischennutzungen arbeiten und das Areal schrittweise entwickeln sollen. So war jahrelang alles blockiert. Dafür können wir nun einen Teil der alten Bausubstanz in die Entwicklung einbeziehen und so dem Areal seine Seele belassen, was für einen urbanen ‹Groove› sorgt, der mit seelenlos aneinander gereihten Neubauten kaum zu erreichen ist. Ich bin auch überzeugt, dass wir nicht die Probleme von Zürich-Nord haben werden: Anonymität, ausgestorbene Räume in der Nacht .

? Und wie sieht das Sulzer-Areal im Vergleich zu Zürich-West aus?

Es gibt Parallelen, hier wie dort hat man nicht alles abgerissen, sondern alt und neu kombiniert. Doch ich denke, dass Zürich-West bei der Freizeitnutzung möglicherweise eine gewisse Grenze überschritten hat und die Nutzung als Wohnort in Mitleidenschaft gezogen wird. Das wird in Winterthur nicht in dem Mass stattfinden.

? Für Sulzer-Stadtmitte zeichnet sich ein Charakter des Quartiers ab. In Oberwinterthur ist noch wenig zu sehen. Was wird es dort für ein Quartier geben?

Das ist noch nicht definiert, und das ist der grosse Mangel. Wir brauchen noch einen politischen Prozess, um zu de finieren, was dort passieren soll. Ich will diesen Prozess nicht vorwegnehmen, aber ich bin ziemlich sicher, dass dort etwas anderes entstehen muss als das, was wir in der Altstadt und in Sulzer-Stadtmitte haben. Ich könnte mir

vorstellen, dass der Schwerpunkt im Bereich Wohnen, Erholung und Freizeit liegt. Eine Zeit lang gab es die Idee, dort einen grossen Campus für die ZHW zu bauen. Doch dann hat Frau Aeppli entschieden, dies zu stoppen. ? Hätte die Verlagerung der Hochschulenach Oberwinterthur der Stadt genützt oder geschadet?

Die Erschliessung mit Bahn und Bus wäre zweifellos gut gewesen. Doch heute bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob der Bau des Campus eine gute Idee gewesen wäre. Denn durch den rasanten Anstieg der Studierenden hat die Stadt im Zentrum eine ganz andere Qualität erhalten; es sind neue Lokale entstanden, es gibt viele junge Leute, die hier wohnen – teilweise vorübergehend, teilweise bleiben sie hängen. Und wenn junge Leute in eine Stadt strömen, dann ist das ein Zeichen des Aufbruchs.

? Blickt man auf die Karte, so gibt es sehr viele Wohnbauprojekte. Das ist erfreulich – gibt es auch negative Aspekte?

Tatsächlich wurde 2005 mit 850 Millionen Franken so viel in den Wohnungsbau investiert wie nie zuvor. Das freut, macht aber auch Sorgen. Denn wir möchten nicht nur quantitatives, sondern auch qualitatives Wachstum erreichen. Natürlich wollen wir niemanden aus der Stadt verdrängen, doch wir müssen auch Angebote für besser verdienende Segmente zur Verfügung haben, damit sich diese nicht nur in den Aussengemeinden ansiedeln. ? Wie wollen Sie das erreichen?

Unsere Wohnungspolitik steht auf drei Beinen: Erstens wollen wir im Neuwohnungsbau eine verstärkte Ausrichtung auf gehobene Qualität. Damit stossen wir bei den Grundbesitzern auf offene Ohren. Zweitens möchten wir vermehrt unsere Altbestände sanieren. Und drittens möchten wir das Angebot in den Bereichen Alterswohnen und studentisches Wohnen ausbauen. Unsere Möglichkeiten sind zwar beschränkt, doch haben wir einiges erreicht. So konnten wir Leopold Bachmann bei einer Wohnüberbauung im Schlosstal für einen Wettbewerb gewinnen.

? Hat sich das Bild Winterthurs unter den Investoren gewandelt?

Das zeigt sich alleine daran, wie viel zurzeit investiert wird, und täglich erhalte ich neue Anfragen. Dies ist in erster Linie den Standortqualitäten zu verdanken. Winterthur ist hervorragend an den öffentlichen und den Privatverkehr angeschlossen, die Stadt ist sicher und übersichtlich, alles ist in Gehdistanz erreichbar, und – was gerade für internationale Firmen interessant ist – der Flughafen

Die Schätze in den Museen sind riesig, doch ist es erstaunlich, wie wenig Leute es etwa im Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten hat. Wurde das kulturelle Angebot zu wenig vermarktet?

Ja, das wurde bis jetzt eindeutig zu wenig gemacht. Doch nun läuft einiges an: Wir haben in der Ostschweiz und im süddeutschen Raum vermehrt inseriert, und eine grössere Plakataktion ist im Anlaufen. Dann denken wir auch darüber nach, ob die 17 Museen nicht zu sehr verzettelt sind. Wir müssen uns fragen, ob wir allenfalls eine Konzentration herbeiführen können, damit das einzelne Museum auch in einem besseren Kontext steht. Vielleicht können wir im Geviert mit dem Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten und dem Kunstmuseum ein Museumszentrum mit grösserer Leuchtkraft schaffen. Denn von den hundert besten Bildern der Welt hängt ein halbes Dutzend in Winterthur –aber niemand weiss es. Doch auch im zeitgenössischen Bereich haben wir mit dem Casinotheater oder dem Fotozentrum das Angebot attraktiv ausgebaut. ? Ihre Werbeanstren gungen sind Richtung Ostschweiz ausgerichtet und nicht Richtung Westen, ist das Konzept?

Man kann das eine tun und soll das andere nicht lassen. Doch tatsächlich können wir in der Ostschweiz eine zentrale Funktion übernehmen, und wir sehen auch, dass aus dieser Richtung der Kulturtourismus angestiegen ist. Zudem können wir auch wirtschaftlich in diesem Raum eine andere Position einnehmen. Das wollen wir ausbauen.

Zudem haben wir manchmal gemeinsame Sorgen mit der Ostschweiz: etwa der Engpass der SBB zwischen Winterthur und Zürich oder die verstopfte A1. ?

Welches war Ihre grösste Freude?

Das war sicher der Entscheid der Firma Zimmer, ihren Hauptsitz für Europa, Australien und Asien in Winterthur anzusiedeln. Die Ansiedlung eines international renommierten Unternehmens in Winterthur, das war ein wichtiges Zeichen! (Zimmer ist das Orthopädieunternehmen, das den Medizinalbereich von Sulzer übernommen hat.) ? Und welches ist die grösste Sorge? Eines der grössten Probleme ist das finanzielle Gefälle, das wir im Kanton Zürich haben. Da müsste ein besserer Ausgleich bei den Steuerfüssen geschaffen werden. Doch das ist ein gesamtschweizerisches Problem. Die Finanzen sind ein Thema für jede Industriestadt, deren Bevölkerung einseitig zusammengesetzt war. Es dauert lange, bis sich die Zusammensetzung der Einwohner verändert und die Steuerkraft entsprechend ansteigt. Wir arbeiten daran. •

Ernst Wohlwend, seit vier Jahren der Stadtpräsident von Winterthur, schildert die Vorzüge seiner Stadt.

Bauten und Projekte

0 realisiert in Bau 0 in Planung

Wohnen

Kultur und Bildung

Parks, Plätze, Strassengestaltung

Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung

Wald öffentliche Grünflächen

Eisenbahn

Perimeter Testplanung 1992

Bahnhofplatz Hauptbahnhof (Seite 18)

Umbau Hauptbahnhof C3

Stadttor C3

Umbau Rest. National C3

4 Bahnhofplatz C3 (Seite 21)

5 Arch-Areal C3 (Seite 21)

6 Rail-City Stellwerk B3 (Seite 21)

7 Velounterführung RudolfstrasseMuseumstrasse B3

8 Gleisquerung C3 (S. 21)

Sulzer-Areal Stadtmitte (Seite 26)

9 Stadler Winterthur (ehem. SLM Lokfabrik Werk 1) ab 1872 C3

10 ZHW-Architekturabteilung Halle 180, Zwischennutzung ab 1991 C3

11 Werkhaus, 1998 C3 (Seite 29)

12 City-Halle (Halle 87), Zwischennutzung, Umbau 1999 C3

13 Lofts G48, 2000 C3 (Seite 29)

14 Einbau Ausbildungszentrum, 2001 C3 (Seite 29)

15 Block-Tempodrom (Halle 193), Zwischennutzung ab 2001 C3

16 Arbeiterhäuser Jägerstrasse, Sanie rung 2002 C3 (Seite 29)

17 Technopark I, 2002 C3 (Seite 31)

18 Zur Kesselschmiede, Zwischennutzung 2003 C3

19 Sulzer-Konzernsitz, Umbau 2003 C3

33 Internationale Schule, 2002 B5

34 Am Eulachpark I, 2006 B5 (Seite 37)

35 Am Eulachpark II, 2006 B5 (Seite 37)

36 Zum Park, 2006 B5 (Seite 37)

37 Christengemeinde, 2006 B5

38 Eulachhof B5 (Seite 37)

39 Strassengestaltung B5

40 Eulachpark B5

weitere Areale (Seite 40)

41 Hotel Banana-City, 1997 B3 (Seite 41)

42 Winterthur-Hochhaus, Volg-Areal 2000 B3 (Seite 41)

43 ZHW-Neubau Mäander, 2005 B3 (Seite 41)

44 Haldengut B4 (Seite 41)

45 Sidi-Areal C4 (Seite 41) Wohnen

46 Weinbergstrasse Winzerstrasse, 1996 B2

47 Wohnsiedlung Am Heiligberg, 1999 C3

48 Siedlung Zelgli, Sanierung, Erweiterung 1999 C4 (Seite 15)

49 Ninck-Areal, 2002 C3 (Seite 15)

50 Q-Bus, 2002 D2 (Seite 15)

51 Überbauung Wässerwiesen, 2003 B1 (Seite 15)

52 Wohnpark Hochwacht, 2004 C3

53 Im Gern, 2004 B6

54 Im Ganzenbühl, 2004 D5

55 Überbauung Neumühle, 2004 D2

56 Binzhof VI, 2004 A5 (Seite 15)

57 Eichgut, 2005 B3 (Seite 15)

58 Rägeboge Haus des Lebens, 2005 C3

59 Wohnen Am Tössufer, 2005 D5

60 Sanierung MFH Schaffhauserstrasse, 2005 A3 (Seite 15)

61 Patiohäuser Stadtterrasse, 2005 C3 (Seite 15)

79 Zentrum Rosenberg (Wohnungen)

80 Wespimühle B1

Verwaltung, Gewerbe, Dienstleistung

81 Verwaltungsgebäude Swica, 2001 C4

82 Hasler-Haus, 2002 C5

83 Coop Grüzemarkt, Erweiterung 2003 C5

84 Bezirksgebäude, Erweiterung 2005 B4

85 Media-Markt, 2005 B6

86 Grüzepark (Migros), 2006 C5

87 Zentrum Rosenberg A3

Kultur und Bildung

88 Kunstmuseum-Erweiterung, 1995 B4

89 Volkart-Rundbau für ZHW, 1996 B3

90 Erweiterung Sammlung Am Römer holz, 1998 B4

91 Umbau Casino-Theater, 2002 C3 (Seite 11)

92 Umbau Technorama, 2002 A5

93 Schulhaus Wiesenstrasse, 2002 B3

94 Stadtbibliothek, 2003 C4

95 Krematorium Rosenberg, 2004 A3

96 Umbau Naturmuseum, 2005 B4

97 Erweiterung Kantonsschule, 2007 B4 (Seite 11)

98 Eulachpassage C3 (Seite 11)

99 Eulachhaus C3 (Seite 11)

Grünstadt

A Stadtgarten C3

B Lindengut C4

C Park Villa Bühler B4

D Rosengarten C3

E Frohbergpark B5

F Rychenbergpark B4

G Römerpark C4

H Hermannpark C4 Adlergarten C4

J Bäumli B4

20 Kranbahn I, 2004 C3 (Seite 31)

21 Pionier-Park, 2004 C3 (Seite 31)

22 Freiraumgestaltung, 2004 C3 (Seite 31)

23 Überbauung Lokomotive, 2006 C3 (Seite 33)

24 Sanierung Wintower (Sulzer-Hochhaus), 2007 C3

25 Überbauung Sieb-10, 2007 C3 (Seite 33)

26 Hallen 9 / 10 / 11, Testplanung 2006 (ehem. ‹Megalou›) C3

27 Halle 52 53, Testplanung 2006

28 Einkaufszentrum Werk 2 C3 (Seite 33)

29 Galeria Trocadero, Kesselhaus C3 (Seite 33)

30 Technopark II C3

31 Kranbahn II C3

32 ZHW-Campus Lagerplatzareal C3

62 Überbauung Binzhof, 2006 A5

63 Überbauung Kastanienpark, 2006 A5

64 Überbauung Rümikerstr. 2006 B6

65 Wohnsiedlung Linde, 2006 D5

66 Überbauung Dättnauer- Rainstrasse, 2006 D2

67 Überbauung In Wannen, 2006 D2 (Seite 17)

68 Oberes Alpgut, 2005 B4 (Seite 17)

69 Maienried, 2006 A1

70 Schlosswiese, 2006 B6

71 Eichgutstrasse 12, 14 B3 (Seite 17)

72 Überbauung Fehlmann-Areal C4 (Seite 17)

73 Scheco-Areal B5 (Seite 17)

74 Kälin-Areal B5 (Seite 17)

75 Schenkelwiese B2 (Seite 17)

76 Zelgli-Areal C4 (Seite 17)

77 Am Berentalbach D5

78 Überbauung Schlosstal B2

K Allmend Grüzefeld C4

L Tössfeldanlage C3

M Brühlgut C3

N Friedhof Rosenberg A3

© Architekturführer Winterthur 1830-1997/Architekturfachklasse Frank Mayer

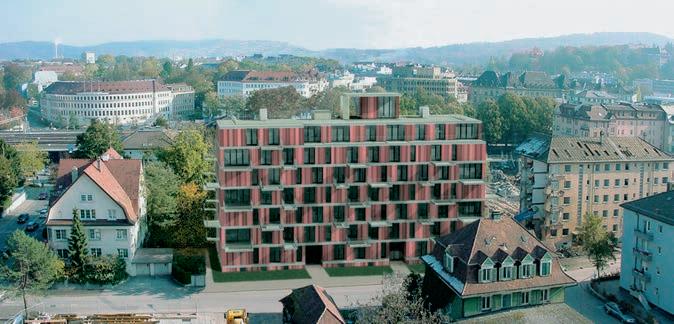

Seite 26-27 Die Überbauung Kranbahn I und der Katharina-Sulzer-Platz setzen einen deutlichen Akzent der neuen Zeit. Eingefasst von alten Industriebauten und dem neuen Pionierpark entsteht an Stelle der Halle 17 die Überbauung Sieb-10.

Nach zähen Anfängen ist in die einstigen Sulzer-Industriehallen im Stadtzentrum Leben zurückgekehrt. Den grossen Würfen hat die Immobilienflaute ein frühes Ende gesetzt, dann haben Zwischennutzungen den Weg der kleinen Schritte gebahnt. Doch die verschiedenen Partner mussten erst lernen, den Strick in die gleiche Richtung zu ziehen. Heute tun sie das mit Erf olg.

Ein Büroeinrichtungsgeschäft in den Bauten der Giesserei von 1896, ein Technopark im Schreinerei- und Magazingebäude von 1906, Lofts im Magazin von 1912 oder Architekturstudenten in der Kesselschmiede von 1924 – dass die alten Mauern der Firma Sulzer in Winterthur mit neuen Nutzungen gefüllt werden, scheint heute selbstverständlich. Vor zwanzig Jahren hat die Mühle Tiefenbrunnen in Zürich vorgemacht, wie das geht, seither ist Ähnliches in Zürich-West, in Uster und an anderen Orten entstanden. Doch so gradlinig, wie die Entwicklung heute aussieht, war der Weg dahin nicht. Kein Wunder, sind doch unzählige Personen in unterschiedlichen Funktionen – und mit unterschiedlichen Interessen – an einem solchen Prozess beteiligt. Und mitunter mussten die Akteure ihre Rolle erst finden – die Firma Sulzer, die nicht mehr einfach allein über ihr Areal verfügen konnte, und

die Stadt, die sich darüber klar werden musste, welche Bedeutung das Areal für Winterthur künftig haben soll. Einer der wenigen, die von allem Anfang an dabei waren, ist der Winterthurer Bausekretär Fridolin Störi. Noch heute sitzt ihm der Schreck in den Knochen, wenn er sich an die Sitzung erinnert, an der die Sulzer-Konzernleitung 1989 dem Stadtrat und den Chefbeamten des Baudepartementes das Projekt ‹Winti-Nova› präsentierte (Seite 6, Plan) . Ob denn im Vorfeld niemand davon gewusst habe, so die entsetzte Frage des damaligen Stadtpräsidenten Urs Widmer an den Stadtplaner und den Bausekretär – gewusst haben Einzelne zwar schon etwas, aber die Tragweite des Vorhabens offenbar verkannt. «Das war natürlich ein denkbar schlechter Start und der Anfang eines sehr langen und in den meisten Phasen positiven Prozesses», blickt Störi zurück. Einbezug der Öffentlichkeit

In der Folge der Präsentation von ‹Winti-Nova› organisierte die SIA-Sektion Winterthur im Winter 1989/90 die Veranstaltungsreihe ‹Die Neustadt aus der Werkstatt›, die mit Vorträgen und Diskussionsrunden Bevölkerung und Stadtrat gleichermassen wachrüttelten. Schliesslich er klär te der Stadtrat das Sulzer-Areal zur Planungszone. Parteien, Verbände und Grundeigentümer machten in der ‹Werkstatt 90› eine Auslegeordnung: Der Umbau des SulzerAreals wird kein Entwurf, sondern ein dauernder Prozess, so das Fazit. Die Stadt setzte die Planungsorganisation Stadtentwicklung Winterthur ein, das Gebiet wird mit ei-

ner Gestaltungsplanpflicht belegt. Die ‹Werkstatt› wird als ‹Forum Stadtentwicklung› (später umbenannt in ‹Forum Architektur›) zum kritischen Begleiter. 1992 führt die Stadt die Testplanung ‹Stadtmitte› durch, in der sich sechs Gruppen mit der Zukunft der Stadtmitte Winterthurs beidseits der Gleise befassen. Der Perimeter reicht von der Storchenbrücke bis zum Kantonsspital und umfasst als Herzstück das Sulzer-Areal.

Die wichtigsten Resultate: Das Gleisfeld wird nicht überbaut, die angrenzenden Quartiere behalten ihre Eigenständigkeit; es gilt, das Leiter-Konzept mit den beiden Strassen seitlich der Bahn als Holmen und den Unter- und Überführungen als Sprossen; das Sulzer-Areal bedarf einer offenen Planungsstrategie und keines Projektes aus einem Guss. In einer ersten Etappe sollte ein Kristallisationspunkt für das gesamte Vorhaben entstehen. Da Nouvel / Cattani mit dem Projekt ‹Megalou› gewannen. Als Informations- und Verhandlungsgrundlage wird der Rahmenplan ‹Stadtmitte› konzipiert, in dem die Bauvorhaben des Testplanungs-Gebietes miteinander verwoben sind.

Kleine Schritte statt grosse Würfe

Walter Muhmenthaler, Leiter Areal- und Projektentwicklung bei Sulzer Immobilien, hat an der denkwürdigen Winti-Nova-Sitzung von 1989 nicht teilgenommen; er ist erst seit Anfang 1991 dabei. Aber er hat miterlebt, wie die bei Sulzer zur Disposition stehenden Flächen in Winterthur auf gegen eine Million Quadratmeter anwuchsen – rund ➞

Werkhaus Zürcherstrasse 11

Altbauten von 1896 und 1905 sind zu einem als Büro-, Ausstellungs- und Schulgebäude genutzten Geschäftshaus umgebaut worden. Von aussen ist davon wenig zu sehen, vor allem blieben die filigranen Stahlfenster des Erdgeschosses erhalten. Die abgerundete Ecke bildet einen markanten Akzent an der Stel le, wo die schnurgerade Zürcherstrasse eine leichte Kurve macht.

--› Adresse: Zürcherstrasse 15–21

--› Fertigstellung: 1998

--› Bauherrschaft: SGI, vertreten durch Intershop Management Winterthur

--› Architektur: Max Lutz + Partner

--› Nutzung: Büros, Praxen, Büromöbel, Schulen

Ausbildungszentrum 14

Lofts G48 13