Themenheft von Hochparterre, Mai 2015

Themenheft von Hochparterre, Mai 2015

Vom Schlosspark über den Kartoffelacker bis zum geschützten Moor: Wie der Kanton Zug seine vielfältigen Räume plant und pflegt.

Die Landwirtschaft ist auch im Kanton Zug Zielscheibe von Diskussionen.

4 « Ohne Landwirtschaft geht es nicht »

Eine Debatte über die Zukunft der Zuger Landschaften.

1 0 Gegen das x-Beliebige

Ein gestalterischer Leitfaden soll das Bauen in der Landschaft regeln.

1 4 Entweder. Oder. Aber. Und.

In der Lorzenebene und am Zugerberg scheiden sich die Interessen.

20 Wasser bis zum Hals

Die ‹ Zuger Methode › für die Regeneration von Mooren macht Schule.

2 2 Perlen am See Landschaftsarchitekt Günther Vogt über sechs Zuger Pärke.

26 Weitere Landschaftsprojekte

Für Bäume und Früchte: Regionalentwicklungsprojekt Zuger-Rigi-Chriesi

Die Harmonie der Geometrie: Neu- und Umbau des Kantonalen Gymnasiums, Menzingen Der verschwundene See:

Renaturierung Tobelbach und Bibersee, Cham Aufräumen in der Chamau: Konzept ‹ Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum Zug › Städtebau auf Umwegen: Entwicklung ehemaliges Kantonsspitalareal Zug

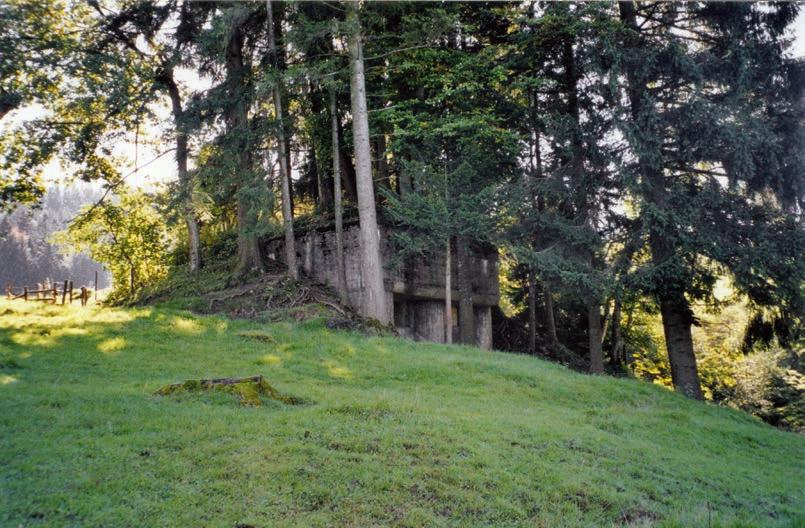

Ungeliebte Denkmäler:

Konzept ‹ Ehemalige militärische Bauten und Anlagen ›

Editorial

Seit Jahrzehnten wachsen im Kanton Zug Bevölkerung und Arbeitsplätze stark. Das forderte landschaftliche Opfer. « Es gibt Gebiete, die im Vergleich zu 1970 nicht mehr wiederzuerkennen sind. Die Obstbaumlandschaft um Baar zum Beispiel ist verschwunden », stellt Landammann und Baudirektor Heinz Tännler fest. Doch früher als andere begann der Kanton zu reagieren, und so zeigen neuste Daten: Die Siedlungsfläche wächst langsamer, obwohl Bevölkerung und Arbeitsplätze weiter stark zulegen –erste Belege baulicher Verdichtung. Heute weiss man in Zug: Der Landschaft, ein Trumpf im Standortwettbewerb, gilt es Sorge zu tragen.

Die Frage ist wie. Denn ‹ die › Lands chaft gibt es nicht. Rund um Zug liegen Siedlungs- und Auen-, Seen- und Voralpenlandschaften. Es gibt die Landschaft der Städter, der Bäuerinnen, der Kinder, der Unternehmerinnen, der Freizeitsportler, der Bergbeizer, der Naturfreundinnen. Unsere Ansprüche an die Landschaft sind so vielfältig und spezialisiert wie an die Räume eines Hauses.

Die Baudirektion und Fachstellen weiterer Direktionen des Kantons Zug arbeiten in all diesen Räumen. Dieses Heft berichtet von ihren Taten und Projekten und den Anstrengungen, die dahinterstehen. Landschaft ist Verhandlungssache: « Wir suchen die Zus ammenarbeit mit allen Beteiligten. Nur dies führt zu tragfähigen Lösungen », sagt Baudirektor Heinz Tännler. Natur- und Landschaftsschutz sei ein langfristiges Geschäft, es brauche Überzeugung, Kraft und Geld. Dass zurzeit auch sein Kanton sparen muss, sieht er nicht als Gefahr: « Das führt zur zeitlichen Streckung von Landschaftsprojekten, aber nicht zum Verzicht darauf. » Rahel Marti

Impressum

Verlag Hochparterre AG Adressen Ausstellungsstrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon 044 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag @ hochparterre.ch, redaktion @ hochparterre.ch Verleger und Chefredaktor Köbi Gantenbein Verlagsleiterin Susanne von Arx Konzept und Redaktion Rahel Marti Fotografie Andrea Vedovo, www.vedovo.com

Art Direction und Layout Antje Reineck Produktion Marion Elmer Korrektorat Lorena Nipkow, Dominik Süess Lithografie Team media, Gurtnellen Druck Somedia Production, Chur Herausgeber Hochparterre in Zusammenarbeit mit der Baudirektion des Kantons Zug, Amt für Raumplanung Bestellen shop.hochparterre.ch, Fr. 15.—

Josef Murer

Landwirt in Allenwinden, Baar. 2002 – 2012 Präsident des Zuger Bauernverbands, seit 2010 Präsident des Zentralschweizer Bauernbunds, seit 2012 Vorstand des Schweizer Bauernverbands.

Die landschaftliche Vielfalt, der hohe Baudruck und die Rolle der Bäuerinnen und Bauern: eine Debatte über die Zukunft der Zuger Landschaften.

Text:

Rahel Marti

Fotos: Andrea Vedovo

In den letzten Jahrzehnten wuchs die Bebauung im Kanton Zug stark – mit welchen Folgen für die Landschaft ?

Josef Murer: Wir verloren enorm an Kulturland. 100 Hektar pro Jahr zwischen 1970 und 1990, seither noch 34 Hektar. Meist an den besten Lagen: bei den perfekten Böden in der Ebene. Im Kanton Zug gibt es noch 9 Aren landwirtschaftliche Nutzfläche pro Einwohner. Im Kanton Luzern sind es 35, im Schweizer Durchschnitt 25 Aren.

André Guntern: Zu den quantitativen kommen die qualitativen Verluste. Der Kanton Zug war eine Obstbaumlandschaft. Die Mechanisierung und Intensivierung der Landwirtschaft brachte sie beinahe zum Verschwinden – auch ausserhalb der Baugebiete.

Heini Schmid: In meiner Jugend waren Baar, Steinhausen und Cham Dörfer in der offenen Landschaft. Heute erstreckt sich hier ein zusammenhängendes Siedlungsgebiet. Wir haben dem Wachstum zweifellos viel Landschaft geopfert. Dennoch: Ich bin froh, dass wir heute über Landschaftsschutz diskutieren können – statt über Arbeitslosigkeit und Stagnation.

Martina Brennecke: D er Blick von der Hochwacht Richtung Ägerital zeigt: Bei allem Wachstum blieben die Siedlungen recht kompakt – dank der Siedlungsbegrenzungslinien, die Zug schon im Richtplan 1987 einführte und 2004 verstärkte. Und dank der Seeuferschutzzonen von 1946 blieben viele Seeufer frei. Auch die landschaftliche Vielfalt fällt mir immer wieder auf. In zwanzig Minuten bin ich vom Zuger Stadtzentrum auf einer Alp am Zugerberg.

Andreas Stalder: Von aussen kommend nehme ich Zug kaum anders wahr als andere Landschaften im Mittelland. Doch das Wachstum verlief hier schneller. Damit zeigten sich auch die Konflikte zwischen Bevölkerung, Landwirtschaft und Natur rascher als andernorts. Der Kanton begann zu reagieren. Siedlungsbegrenzungslinien waren 2004 tatsächlich nicht selbstverständlich. Trotzdem ging das Bauen unvermindert weiter –bis der Kanton 2013 den Gemeinden schliesslich das Einzonen verbot.

André Guntern: Die Sie dlungsbegrenzungslinien schlossen viel freies Bauland ein. Wenn Kantone die Linien erst heute einführen, wie etwa Luzern, legen sie sie dafür eng um die heutige Siedlung herum.

Heini Schmid: D er Richtplan 2004 wollte Landschaften sichern, nicht Wachstum begrenzen. Doch wenn die Zahl der Arbeitsplätze stetig steigt, sinkt ihr Nutzen im Verhältnis zur Landschaft, die sie kosten. Wer heute mehr Arbeitsplätze verspricht, holt die Bevölkerung nicht mehr ab – es hat ja genug. Unsere Raumplanung dreht sich nicht mehr um das Wachstum eines kleinen agrarischen Kantons. Sondern darum, die Lebensqualität zu sichern. Engagiert sich der Kanton Zug aufgrund dieser Erfahrungen heute stärker für die Landschaft ?

Heini Schmid: D er Regierungsrat hat ohne Druck von aussen beschlossen, bis 2030 noch zehn Hektar neues Bauland zu bewilligen. Andernorts wird dieser Entscheid per Kulturlandinitiative erstritten.

André Guntern: Ohne Druck ge schah dies nicht. Es ist wie überall: Das Instrumentarium ist da, die Planung ist gut –aber erst bei Konflikten und Verlusten reagiert man und setzt Grenzen.

Andreas Stalder: Die kantonalen Ämter arbeiten gut. Der Kanton Zug hat einen Vorteil: Er ist klein. Man redet miteinander und kann Lösungen finden.

Martina Brennecke: Ein B eleg für einen sorgsamen Umgang ist, dass Schutzgebiete schon früh grundeigentümerverbindlich wurden. 1982 der erste, 1997 der zweite Teil. Zudem gibt es keine kantonalen Landschaftsschutzgebiete, sondern grosse Landschaftsschongebiete, fast überall. Dadurch wird ein Hang in Zug so sorgsam behandelt wie ein BLN G ebiet. Wir tragen nicht einzelnen Schutzinseln Sorge, sondern der gesamten Landschaft. Ein grosses Vorhaben war das Leitbild Lorzenebene siehe ‹ Entwe der. Oder. Aber. Und. ›, Seite 14 Warum gelang es nicht, in diesem Gebiet Landwirtschaft und Erholung einander anzunähern ?

Heini Schmid: In fünfzig Jahren ist die Ebene unser Central Park – das wissen wir alle. Doch die Bauern sind dazu noch nicht bereit – verständlich, denn in der Lorzenebene liegen ihre besten Böden.

Martina Brennecke: K antonsplaner René Hutter bezeichnete vor einiger Zeit die Lorzenebene in einer Skizze als Park. Das löste fast nur negative Reaktionen aus. Es war zu früh dafür.

Heini Schmid: In Cham, Baar und Steinhausen herrscht bis heute die Einstellung vor, die Natur sei doch um uns herum. Ein Dorf hat keinen Park. Punkt.

Josef Murer: Ich verstehe, dass die Bevölkerung die Ebene als Naherholungsgebiet betrachtet. Die Landwirte fordert dies aber. Ein Beispiel: Auf einem Landstreifen entlang einer Kantonsstrasse, den ich bewirtschafte, sammle ich grosse Mengen Abfall ein. Anerkennung gibt es dafür keine. Das gehört nun offenbar zu meinem Job. Wir dürfen nicht vergessen: Die Bauern sind die Landeigentümer ! Stellen Sie sich vor, bei Ihrem Garten wollten alle mitreden ! Nur wenn b eide Seiten etwas gewinnen, kommen

sich Landwirtschaft und Erholung näher. Soll ein Bauer eine Wiese für die Erholung zur Verfügung stellen, will er dafür etwas zurück.

Andreas Stalder: Unb edingt. Der Bauer soll dafür entschädigt werden, dass er attraktive Landschaft zur Verfügung stellt und Dreck in Kauf nehmen muss. Dafür gibt es nun die Landschaftsqualitätsbeiträge. Wie sie umgesetzt werden, gilt es nun zu entwerfen. Das muss von unten kommen, damit es breit getragen wird. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in der künftigen Zuger Landschaft ?

Heini Schmid: Wir müss en alle Landschaftsräume vorbehaltlos analysieren und spezifische Ziele für sie entwickeln. Lagen, deren Bewirtschaftung im globalisierten Markt mithalten kann, bleiben landwirtschaftlich genutzt. Ein innovativer Bauer in der Agglomeration kann heute gut verdienen. Mit Hofladen, Pferdepflege, Urban Gardening und so weiter. Dafür bezahlen die Menschen.

André Guntern Forstingenieur und Raumplaner. Seit 2000 Mitglied der kantonalen Natur- und Landschaftsschutzkommission. Seit 2003 Präsident von Pro Natura Zug mit 1400 Mitgliedern.

An anderen Lagen sollen sich dagegen Natur und Erholung entfalten können. Ein Bauernbetrieb mit zwölf Hektaren am Zugerberg zum Beispiel kann kaum noch existieren. Es wäre schlauer, ihn seitens Kanton beim Umzug in die Reussebene zu unterstützen und am Zugerberg mehr Einrichtungen für die Erholung zu schaffen.

Josef Murer: L ebensmittel kann man importieren. Die Landschaft nicht. Wenn die Bauern nicht mehr in der Landschaft arbeiten, wie soll diese Pflege organisiert und finanziert werden ? Mit Kantonsangestellten, die 5 Wochen Ferien und einen 13. Monatslohn b eziehen und am Freitag um 16 Uhr den Pickel fallen lassen ?

André Guntern: Ohne Landwirts chaft wird es nicht gehen. Ich gehe mit Heini Schmid einig, dass wir die Landschaftsräume spezifischer entwickeln müssen. Die Direktzahlungen wirken überall gleich, aber mit Beiträgen darüber hinaus können wir die Zuger Landwirtschaft mitsteuern. Im kommenden Jahrzehnt leisten wir uns Strass enprojekte für fast zwei Milliarden Franken. Wie viel würde nur

Heini Schmid

Germanistin und Landschaftsarchitektin. Seit 2006 Leiterin der Abteilung ‹ Natur und Landschaft › im Amt für Raumplanung des Kantons Zug und stellvertretende Kantonsplanerin.

schon ein Bruchteil in der Entwicklung der Landschaft bewirken ! D en besten Weg sehe ich in nützlichen Einzelprojekten: Das Zugerberg Leitbild, das Landschaftsentwicklungskonzept Reuss – solche Arbeiten analysieren den Raum ; welche Entwicklung ist sinnvoll, und wie ermöglichen wir sie ?

Martina Brennecke: Ich verstehe, dass es die Bauern befremdet, wenn andere kommen und vorschlagen, dass man hier mehr Bäume setzen und dort weniger düngen könnte. Früher entstand jene Landschaft, die wir bis heute schön finden, als Nebenprodukt der extensiven Bewirtschaftung. Heute müssen wir überlegen, wer die Landschaft wie pflegen soll, damit sie so aussieht, wie wir sie gerne hätten.

Heini Schmid: Mir ist das ‹ Kästli › Denken – da Erholung, dort Landwirtschaft – zu starr. In Zukunft werden wir die Lands chaft so genau planen müssen wie das Siedlungsgebiet. Darum schlage ich vor, die gesamte Landschaft in der Agglomeration einer Art Entwicklungszone zuzuteilen. Dort steht die Landschaft im Vordergrund, aber es sind mehr Einrichtungen als heute möglich. In der Landwirtschaftszone der Lorzenebene sind nicht einmal Spielplätze erlaubt. Das wird dem Gebiet nicht gerecht.

Martina Brennecke: In der Stadt Zürich b efinden sich landwirtschaftliche Betriebe in einer Freihaltezone, um daneben Nutzungen für die Allgemeinheit ansiedeln zu können. Andreas Stalder: Eine neue Entwicklungszone, wie sie Heini Schmid vorschlägt, fände ich falsch. Hinter dem Wort ‹ Entwicklung › lässt sich viele s verstecken. Differenziert überlegen, was wir in der Landschaft wollen und brauchen – ja. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir die Trennung zwischen Bau und Nichtbaugebiet aufweichen. Unter keinen Umständen ! S onst setzen wir die Landschaft dem ökonomischen Druck aus, und der ist immer stärker. Freihaltezonen wie in Zürich befürworte ich dagegen. Sie lassen zwar keine Bauten, aber gewisse Einrichtungen zu. Auch ausserhalb der Bauzonen, in den Streusiedlungen, wird gebaut. Sind Sie mit der Qualität zufrieden ?

André Guntern: Nein. Das Re cht lässt viele Erweiterungsund Ersatzbauten zu, die gestalterische Qualität ist häufig kümmerlich. Das schadet dem Landschaftsbild.

Andreas Stalder: Dass gerade landwirtschaftliche Bauten oft schlecht gestaltet sind, betrifft die ganze Schweiz, den Kanton Zug aber speziell: Er weist praktisch hundert Prozent Kulturlandschaften auf, von den Pärken am See über die Streusiedlungen bis hinauf in die Voralpen. Die Verantwortung den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber, die die Bauten mitfinanzieren, gebietet es, diese verträglich in die Landschaft zu stellen.

Josef Murer: D em stimme ich voll zu. Das stört mich schon lange ! Dass die Höfe schöner aussehen, wäre wichtig für das Landschaftsbild und das Image der Landwirtschaft ! Wenn es nun schon die Landschaftsqualitätsbeiträge gibt, müssten auch die Bauten einbezogen werden: Bauern, wir bezahlen einen Anteil eurer Bauten, aber wir wollen mitreden, wie sie aussehen !

Martina Brennecke: Neb en den funktionalen und den finanziellen Fragen nehmen die Bauherrschaften die gestalterischen klar weniger ernst. Sie dafür zu sensibilisieren, braucht Fingerspitzengefühl und Zeit. Das Amt für Raumplanung bietet darum Beratungen an, und wir arbeiten an einem gestalterischen Leitfaden für das Bauen ausserhalb der Bauzonen siehe ‹ Gegen das x-Beliebige ›, Seite 10 Heini Schmid: Auch zu diesem Thema habe ich eine ketzerische Bemerkung. Auf der einen Seite stehen dreissig Prozent aller Gebäude ausserhalb der Bauzonen, und stetig kommen nicht mehr gebrauchte Ställe dazu. Auf der anderen Seite beschränken wir das Siedlungsgebiet und riskieren eine Preisexplosion beim Wohnen. Zudem

Anwalt und Immobilienentwickler in Baar. Seit 2003 Kantonsrat ( CVP ) und Mitglied der Raumplanungskommission, seit 2015 deren Präsident. →

Andreas Stalder Anwalt und Geograf. Seit 1991 im Bundesamt für Umwelt ( BAFU ) tätig, derzeit als stellvertretender Leiter der Sektion Landschaftsmanagement. Schwerpunkte: Landschaften von nationaler Bedeutung, Moorlandschaften, Raumplanung, Strukturverbesserungen Landwirtschaft, Zivilluftfahrt.

Meilensteine für die Landschaft in der Zuger Raumplanung

1946 Seeuferschutzzonen

1977 Das Gebiet Reusstal wird in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ( BLN ) aufgenommen

1982 Naturschutzgesetz ; Naturschutzgebiete werden für Grundeigentümer verbindlich ( Umsetzung der nationalen Inventare von Hoch- und Flachmooren )

1983 Aufnahme dreier weiterer Gebiete in das BLN

1987 Erste Siedlungsbegrenzungslinien im Richtplan

1988 Gesetz über den Schutz und die Erhaltung der Moränenlandschaft im Raum Menzingen – Neuheim seit 1993 Förderung von HochstammObstbäumen

1998 Vier Moorlandschaften werden für Grundeigentümer verbindlich

2001 Landschaftskonzept Kanton Zug 2004 Weitere Siedlungsbegrenzungslinien und Landschaftsschongebiete im Richtplan seit 2004

– Vernetzungsprojekte, heute zwölf Projekte, die die gesamte Kantonsfläche abdecken

– Landschaftsentwicklungskonzepte:

LEK Reuss, 2005 LEK Cham, 2010 LEK Oberägeri 201 1

– Entwicklungsleitbild Zuger-, Walchwiler-, Rossberg siehe Seite 14

– Start Regionalentwicklungsprojekt

Zuger-Rigi-Chriesi siehe Seite 28

2012 Leitbild Lorzenebene siehe Seite 16

2013 Einzonungsstopp im Richtplan 2014 Landschaftsqualitätsprojekt

Zugerland

2015 Konzept ‹ Vielfältige und vernetzte Zuger Landschaft ›

Vorwärtsmachen

Noch immer dominieren eine ausschnitthafte Betrachtung und partikuläre Interessen den Umgang mit der Landschaft. Der Kanton Zug will mit dem Konzept ‹Vielfältige und vernetzte Zuger Landschaft › kantonale Stellen, Ge meinden und Korporationen auf ein ganzheitliches Verständnis einschwören.

Das Konzept setzt etwa die Strategie zur Biodiversität des Bundes um. Es soll 2015 genehmigt werden.

Vier Stossrichtungen sind formuliert. Erstens soll die Lebensqualität im Siedlungsraum trotz Verdichtung steigen.

Dafür will man die Umgebung von Gebäuden naturnaher gestalten und dies vermitteln, etwa mit dem Motto ‹ Die Hummel kehrt zurück ! ›.

Zweitens will der Kanton die intensive Freizeitnutzung der kleinräumigen Landschaft besser lenken. Dafür will man, wo nötig, verbindliche Regeln aufstellen, die Nutzung geeigneter Gebiete stärken und in bisher verschonten Gebieten Ruhe bewahren.

Drittens will man die landschaftlich typischen und einzigartigen Gebiete erfassen, wo möglich erlebbar machen, sicher aber hegen und pflegen.

Und viertens soll in der Landschaft sorgfältiger gebaut werden. Bei der Planung neuer Infrastrukturen müssen die Anliegen von Natur und Landschaft stärker einfliessen. Zusätzlich entsteht ein Leitfaden zur Gestaltung von Bauten ausserhalb der Bauzonen siehe ‹ Gegen das x-Beliebige ›, Seite 10

wird das Verdichten rechtlich immer schwieriger, weil sich immer mehr Betroffene wehren. In dieser Situation müssen wir überlegen, ausserhalb der Bauzonen – an den – mehr Umnutzungen, Umbauten und Aus! Anstatt riesige Ställe mühsam in Wohnungen umzubauen, sollte man sie abreissen können und Neubauten erlauben, zum Beispiel von einem Drittel der Grösse. Das wäre ein effizienter Umgang mit dem Bestand. uf keinen Fall. Die Auswirkungen auf die Landschaft wären verheerend ! Ich bin strikt gegen diesen Vorschlag. Bauten, die von der Landwirtschaft nicht mehr benötigt werden, sind abzubrechen. Die Schleusen zu öffnen, weil wir mit der Verdichtung noch nicht klarkommen,

us der Sicht der Raumplanung bin ich ebenfalls skeptisch. Die Menschen stellen an das Wohnen draussen in der Landschaft dieselben Ansprüche wie in der Siedlung. Wenn etwa der Abfall abgeholt und der Schnee geräumt werden muss, reichen Kiessträsschen – das ist teuer und führt zu weiteren Zerstörun

Die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet, die schleichende Zerstörung der Landschaft – mir scheint, etliche der angesprochenen Themen wurden schon vor Jahrzehnten diskutiert. Gehen wir heute wirklich sorgsamer um mit der Landschaft ?

Martina Brennecke: Das stelle ich klar fest. Vor dreissig Jahren hätten sich Bauern und Planerinnen nicht an einen Tisch gesetzt, um über Landschaft zu reden. Projekte wie Landschaftsentwicklungskonzepte eröffnen eine breite Auseinandersetzung. Die Standpunkte nähern sich an.

André Guntern: Ein B eleg ist auch, dass Grossprojekte mit starken landschaftlichen Veränderungen kaum noch möglich sind. Man denke an Planungen wie den Pumpspeichersee im Walchwiler Boden, den riesigen Bootshafen in Zug, den Waffenplatz in Rothenthurm: Keine wurde realisiert. Demzufolge: Wie sieht der Kanton Zug in dreissig Jahren aus ?

Josef Murer: Mein gr össtes Anliegen ist es, die landschaftliche Vielfalt zu erhalten. Dazu muss die Raumplanung stringenter vollzogen werden. Wir dürfen die Ressource Boden nicht weiter verschwenden. Und: Der beste Kulturlandschutz ist eine produzierende Landwirtschaft. Bleiben die Bauern existenzfähig, bleibt die Landschaft frei. André Guntern: Auch ich setze auf eine existenzfähige Landwirtschaft, die wir bei der ökologischen Bewirtschaftung unterstützen, sodass sie nicht auf Betriebszweige angewiesen ist, die der Landschaftsqualität schaden.

Andreas Stalder: Da bin ich einverstanden, die Raumplanung muss gestärkt werden. Die Bedürfnisse an die Landschaft nehmen von allen Seiten zu, und die Politik wagt nicht, Nein zu sagen. Wir müssen aber gesamtgesellschaftlich überlegen, wie und welche Grenzen wir setzen – innerhalb und ausserhalb der Bauzonen.

Heini Schmid: In dreissig Jahren wünsche ich mir eine lebenswerte Stadtlandschaft in der Ebene. Das heisst für mich, dass Bauten und Landschaft organisch verwoben sind. Ich bin nicht bereit, alle Grünräume in den Siedlungen der Verdichtung zu opfern. Und generell brauchen wir eine kluge Planung und einen Konsens, wie sich die Perle Zug entwickeln soll. Statt unsere Landschaften planlos zu verbrauchen, müssen wir Schwerpunkte setzen.

Martina Brennecke: Die Lands chaft ist das Dach über dem Ganzen. Nur mit dieser Einstellung können wir das Charakteristische der Zuger Landschaften stärken, sowohl landschaftlich wie baulich. Damit wir in dreissig Jahren noch sagen können: « Das ist typis ch Zug ! » ●

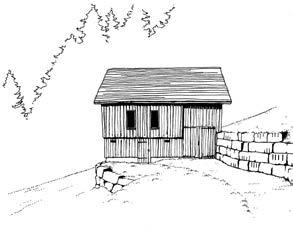

Kulturlandschaften

M oorlandschaften

S eeuferlandschaften

F lusslandschaften

Waldlandschaften

Obstgarten- und Streuobstlandschaften sowie strukturreiche

Agrarlandschaften mit vielfältigen, kleinräumigen Nutzungen offene Agrarlandschaften mit vielfältigen Gehölzstrukturen

S iedlungslandschaften p eriurbane Agrarlandschaften

Plan: Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo ( BA150047 )

BLN-Gebiete

A Reusslandschaft

B Glaziallandschaft zwischen Lorzentobel und Sihl mit Höhronenkette

C Moorlandschaft RothenthurmAltmatt-Biberbrugg

D Zugersee

E B ergsturzgebiet von Goldau

F V ierwaldstättersee mit Kernwald, B ürgenstock, Rigi

‹ Gegen das x-Beliebige › Seiten 1 0 – 13

1 E rsatzbau Meienrain, Menzingen

2 E rsatzbau Sonnegg, Unterägeri

3 E rsatzbau Niederwil bei Cham

‹ E ntweder. Oder. Aber. Und. › ; ‹ Wasser bis zum Hals ›

S eiten 14 – 19 ; 20 / 2 1

4 Bergstation Zugerbergbahn Seite 14

5 E igenried Seiten 14 und 20

6 L orzenebene Seite 16

‹ Perlen am See › Seiten 24 / 25

7 S t. Andreas, Cham

8 V illette, Cham

9 V illa Solitude, Cham

10 S chlossgut Freudenberg, Risch

11 H albinsel Buonas, Risch

12 G ut Aabach, Risch

‹ Weitere Landschaftsprojekte › Seiten 26 – 31

13 Erweiterung Kantonsschule, Menzingen Seite 27

14 Renaturierung Bibersee Seite 28

15 Landwirtschaftliches Bildungsund Beratungszentrum Zug, Cham Seite 29

16 ehem. Kantonsspitalareal Zug Seite 30

17 Bloodhound-Stellung, Gubel Seite 31

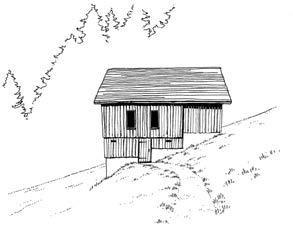

Im Kanton Zug wird auch ausserhalb der Bauzonen viel gebaut. Der guten Gestaltung wird dabei zu wenig Sorge getragen. Das Amt für Raumplanung will dies ändern.

Daniel Elsener ist an einem schönen Ort aufgewachsen. Der Meienrain liegt oberhalb von Menzingen auf einer Hochebene zwischen Lorze und Sihl siehe Karte, Seite 9 ; das Gebiet ist ein Objekt des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ( BLN ). Gruppen von Häusern, Ställen und Obstbäumen liegen zwischen sanften, von Linden gekrönten Hügeln. Elseners Bauernhaus ist kein Baudenkmal, aber ein typisches Klebdachhaus. Stall und Land sind verpachtet, Elsener und sein Bruder wohnen im Dorf – doch künftig wollen sie mit ihren Familien und der Mutter wieder hier unter einem Dach leben. Darum planen sie am Standort des Bauernhauses einen Neubau mit drei Wohnungen.

Diese Planung begann vor vier Jahren. Elseners beauftragten zunächst ein Holzbauunternehmen. Funktional ging an dessen Projekt alles auf – gestalterisch aber fehlte der Bezug zur örtlichen Bauweise. Das wuchtige Haus hätte wie ein Donnerschlag in der Ebene gestanden. Kanton und Gemeinde wiesen es zurück. Auf ihren Rat zog der Holzbauer die Architektin Beatrice Isenegger bei. « In dieser geschützten Landschaft forderten wir eine sorgsame Auseinandersetzung », erinnert sich der Zuger Kantonsplaner René Hutter. « Wie bringt man drei zeitgemässe Wohnungen in einem Haus unter, ohne dass seine Dimensionen den sensiblen Ort sprengen ? Wie erscheint das Neue neu und doch zum Ort passend ? Wie wird man der Bauherrschaft und ebenso der Landschaft gerecht ? » Nach einigem Hin und Her ist das Bauprojekt heute bewilligt. Das Haupthaus ist gut proportioniert, einfach und ruhig gestaltet. Mit dem Unterstand für die Autos bildet es ein kleines Ensemble. Einzig der Anbau mit Flachdach und Terrasse obendrauf passt nicht an den Ort. Daniel Elsener ist mit dem neuen Entwurf zufrieden. Doch die Planung kostete ihn Zeit und Geld, und die gestalterischen Argumente erschlossen sich ihm nicht auf Anhieb. Diese zu vermitteln, brauche Fingerspitzengefühl, sagt Architektin Beatrice Isenegger. « Oft gilt es, die Bauherrschaft überhaupt für Ort und Gestaltung zu sensibilisieren. »

Immer mehr Gesuche

Gemäss den Vorschriften für das Bauen ausserhalb von Bauzonen dürfen bestehende Häuser ersetzt werden. Natürlich sollen sie danach alle Vorzüge bieten wie jene in Städten und Dörfern auch. « Viele sind stolz auf ihre schö

nen Orte. Aber auf Komfort will niemand verzichten », sagt Isenegger. Also schleichen sich Dreifachgaragen mit Terrassen, ausladende Balkone, grosse Verglasungen, Sitzplätze auf wuchtigen Bruchsteinmauern und Abschirmhecken in die Landschaft. Beim ‹ Bauen ausserhalb › trifft das ganz Grosse auf das ganz Kleine: da die gesellschaftlichen Ansprüche an das Landschaftsbild, dort die individuellen Wünsche der Bauherrschaften. Doch xbeliebige Neubauten zersetzen den teils über Jahrhunderte kultivierten Zusammenhalt von Architektur und Landschaft. « B eim Wiederaufbau », s chreibt der Kanton in seiner Arbeitshilfe, « gilt der Grundsatz, wonach die Identität der Baute einschliesslich ihrer Umgebung in wesentlichen Zügen zu wahren ist. » D och wie misst man Identität ? Das s ei doch eine Frage des Geschmacks, hört Kantonsplaner René Hutter oft. « Ab er es gibt Regeln, die zu besseren Resultaten führen. » Nötig ist eine s orgsame Analyse des Ortes, der Topografie, der landschaftlichen Elemente, aber auch der Stellung, Formen, Materialien und Geschichte der benachbarten Bauten. Wer darauf Rücksicht nimmt, merkt schnell, dass grobe Kubaturen, Flachdächer oder farbig einbrennlackierte Fenster fehl am Platz sind. « B auten ausserhalb der Bauzonen dürfen nicht so aussehen wie jene in Einfamilienhausquartieren », sagt Hutter. « S onst gefährden wir die Eigenarten und die Vielfalt der Zuger Landschaften. » Darum fasst das Amt für Raumplanung ( ARP ) zurzeit solche Regeln in einem gestalterischen Leitfaden zusammen siehe ‹ Bauen in der Landschaft ›, Seite 11. Ruedi Halter, Bauverwalter von Oberägeri, begrüsst dies. « Steht ein s chlechtes Haus an schöner Lage, stört es das Landschaftsbild auf Jahrzehnte hinaus. Wir müssen der Gestaltung dieser Bauten mehr Beachtung schenken. » D och Umnutzung und Ersatz bäuerlicher Liegenschaften bergen weitere Tücken für die Gemeinden. Wer in die Landschaft hinauszieht, nimmt die Ansprüche aus Dorf und Stadt mit: Der Abfall soll entsorgt, der Schnee geräumt und das Schulkind mit dem Bus abgeholt werden ; nötig wird nach dem Ende des Bauernbetriebs auch der Anschluss an die öffentliche Kanalisation. Die Kostenbeteiligung ist zwar geregelt, doch komme es vor, sagt Halter, dass Oberägeri Projekte ablehnen müsse, wenn der Aufwand für die diversen Erschliessungen nicht verhältnismässig sei. Die Baugesuche nähmen zu, stellt Halter fest und führt dies auch darauf zurück, dass der Kanton Einzonungen verbietet und die Preise für Bauparzellen darum steigen. « Im Druck der Verdichtung werden erschwingliche Häuser in der Landschaft zum Ventil », b eobachtet der Bauverwalter mit Sorge.

→

Formhecken bilden unnatürliche, harte Grenzen.

Grosse Sitzplätze führen zu Stützmauern und steilen Böschungen.

Sockelgeschosse aus mehreren Garagen und grosse Vorplätze wirken fremd in der Landschaft.

Wildhecken und Strauchgruppen verbinden Gärten mit der Landschaft.

Es gilt, mit der Topografie zu bauen anstatt gegen sie.

Ländliche Wohnhäuser stehen besser direkt auf dem Boden.

Bauen in der Landschaft

Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ist ein fundamentaler Grundsatz der Schweizer Raumplanung. Darum ist das Bauen im Nichtbaugebiet, ausserhalb der Bauzonen, weitgehend im Raumplanungsgesetz geregelt. Im Rahmen von dessen Revision 2012 wurden die Bestimmungen zur Eingliederung in die Landschaft verschärft. So müssen etwa bauliche Veränderungen « die Identität von Gebäuden einschliesslich ihrer Umgebung in den wesentlichen Zügen wahren ». Das Zuger Amt für Raumplanung stellt zum Thema zwei Arbeitshilfen zur Verfügung. Die erste von 2014 erläutert die Anwendung der gesetzlichen Grundlagen und regelt die Spielräume. Die zweite soll 2015 erscheinen und gestalterische Grundlagen vermitteln ; zum B eispiel mit eingängigen Zeichnungen, die ‹ Dos and Don’ts › aufzeigen. Die Publikation begleitet eine 16-köpfige Arbeitsgruppe aus Architekten, Landwirtschafts- und Landschaftsfachleuten. Zeichnungen: Ganz Landschaftsarchitekten, Zürich, Laura Schwerzmann

Grosse Bauten lassen sich mit einer klugen Bepflanzung verbergen und einbetten.

Situation: ins Terrain integrierte Scheune.Gesuch: neues Tor und Wegverbreiterung.Lösung: Mauer mit kleineren Steinen.

Ersatzbau

Dreifamilienhaus, in Planung

Meienrain, Menzingen

Bauherrschaft: Familie

Elsener, Menzingen

Architektur: Aro Plan, Beatrice Isenegger, Oberägeri

Holzbau: Iten & Henggeler

Holzbau, Morgarten

Fotos: Aro Plan

Ersatzbau Alpwirtschaft

Sonnegg, 2010

Ochsenfeissi, Unterägeri

Bauherrschaft: Korporation

Unterägeri, Thomas Hess

Architektur: Eggenspieler

Röösli, Zug

Foto Ersatzbau: Guido Baselgia

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft entleert Häuser und Ställe und kurbelt Umnutzungen und Ersatzbauten an. Das ‹ Bauen ausserhalb › fordert alle Kantone. Auch Stephan Scheidegger, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Raumentwicklung ( ARE ), nennt Strukturwandel und Verdichtung als Herausforderungen. In der zweiten Etappe der Revision des Raumplanungsgesetzes sollen die Bestimmungen überprüft und neu geordnet werden. Es dürfe möglichst wenig nicht landwirtschaftliche Nutzungen in der Landschaft geben, sagt Scheidegger klar.

Zwischen Landschaft und Wirtschaft

Angesichts der Bedeutung für das Landschaftsbild erhält das Bauen ausserhalb der Bauzonen zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit – und in der Architektur. Die Arbeit im Bestand, mit Denkmalpflege und Ortsbildschutz, entlang der Bedürfnisse von Landwirtschaft und Laienbauherrschaften ist aufwendig. Nur wenige Architekten erwärmen sich dafür.

Einer davon ist Hugo Sieber. Als Mitglied der kantonalen Natur und Landschaftsschutzkommission ( NLK ) b eurteilt er Projekte ausserhalb der Bauzonen, als Architekt führt er gestalterische Beratungen durch. So auch beim Ersatz der Remise von Bauer Roland Scherer in Niederwil bei Cham. Das Projekt eines landwirtschaftlichen Planers funktionierte, doch der Hallenbau passte nicht in den geschützten Weiler. Gemeinde und Denkmalpflege forderten die Aufteilung auf zwei Gebäude. Sieber widersprach: « Mächtige Ställe umgeb en das Dorf schon lange – wie gebaute Leitkühe. » Er verfeinerte Fassaden und Dachform,

ersetzte Metalltore durch solche aus Holz. « Oft hilft e s », stellt Sieber fest, « stringent am bäuerlichen Bedarf zu bleiben. » Heute zeigt die gewaltige Remise dem Dorf ein ruhiges, einfaches Antlitz mit Bezug zur lokalen Stallform. « Identität darf man nicht strikt formal verstehen », s agt Sieber, und Nostalgie alleine sei keine gute Ratgeberin. Nötig seien zeitgemässe, aber angemessene Interpretationen. Am besten einfache, klare Baukörper, ruhig und mit wenigen Elementen gestaltet. Jedenfalls nichts « Lärmendes ». Auch er begrüsst das Engagement des Kantons und den gestalterischen Leitfaden. Dieser dürfte helfen, Projekte effizient zu überarbeiten, und Bauern und Bauunternehmer dazu bewegen, mit Architekturbüros zusammenzuarbeiten. Eine Lücke bleibt laut Hugo Sieber bestehen: Der beste Entwurf nütze wenig, wenn niemand die Umsetzung prüfe. An der schönen Remise prangt eine Batterie knallblauer B ehälter für die Solaranlage – offensichtlich ohne gestalterische Gedanken montiert.

Bauer Scherer nahm die Änderungen an. Allerdings muss er vom Traktor steigen und die schweren Tore von Hand aufstossen, während beim ersten Projekt die Metalltore ferngesteuert waren. Scherer will am Puls der technischen Entwicklung wirtschaften – da behindern ihn die zahllosen Regelungen des landwirtschaftlichen Bauens und des Ortsbildschutzes gelegentlich. Daran, dass etwa Heuballen nur noch in lastwagengrossen Lieferungen erhältlich sind, kann er nichts ändern. « D och es vergrössert die Heuställe », sagt Kantonsplaner René Hutter. « Nur ein Beispiel dafür, wie sich die Entwicklung der ‹ Landwirtschaftsindustrie › in der Lands chaft niederschlägt. » Wich

Ersatzbau Remise, 2013 Niederwil bei Cham Bauherrschaft: Roland Scherer, Niederwil Planung: Landwirtschaftliches Bau- und Architekturbüro LBA, Küssnacht

Gestalterische Beratung: Hugo Sieber, Architekt, Zug Foto Ersatzbau: Kuster Frey

tig sei, das gegenseitige Verständnis zu fördern – hier der produzierende Landwirt, dort die auch der Natur und Landschaft verpflichteten Behörden.

Die neue ‹ Egg ›

Beim Neubau der Bergbeiz ‹ S onnegg › in der Ochsenfeissi oberhalb von Unterägeri rang man zuerst um den Standort. Die Beiz und der Berglandwirtschaftsbetrieb gehören der Korporation Unterägeri, die seit 1407 im Tal besteht. Diese wollte den Neubau verschieben, um den Gästen von der Terrasse eine breite Sicht auf den Ägeris ee zu bieten, erzählt Korporationsschreiber Thomas Hess. « D och der Standort zählt zu den heikelsten Aspekten des

Bauens in der Landschaft », entgegnet der Kantonsplaner Hutter. Der neue Ort hätte das Haus ohne legitimen Grund stärker exponiert. Der Kanton lehnte ihn darum ab. Dafür erhielt der Neubau einen schmalen Balkon auf der Südseite. Im Innern entstanden zwei helle Gaststuben, eine gut ausgerüstete Küche, die nötigen sanitären Anlagen und eine Wohnung für die Pächterfamilie. Die Korporation führte einen Studienauftrag mit drei Architekturbüros durch, um den passenden Entwurf zu finden. Dieser Weg habe sich gelohnt, sagt Thomas Hess. Das Publikum schätze die ‹ S onnegg ›, die neu sei und dabei unaufgeregt bleibe. Die Fassaden wirken zeitgemäss, während ihre Schindeln ein Band zur Vergangenheit knüpfen. ●

Lorzenebene und Zugerberg sind beliebte Freizeitziele. Leitbilder sollen die Interessen von Bevölkerung, Bauern und Natur entflechten – mit unterschiedlichem Erfolg.

Zug hat es geschafft: Seit 2004 trennen rote Linien Siedlung und Landschaft scharf. Doch damit endeten die Diskussionen keinesfalls. Nicht nur um die Verdichtung, auch um die Freiräume wird weiter gerungen. Zum Beispiel auf dem Zugerberg. Die hügelige Landschaft im Südosten von Zug erlebte im 19. Jahrhundert eine Blütezeit, als alle Welt die Kurhotels Felsenegg und Schönfels bevölkerte. Später wurde um- und ausgebaut, ein landschaftlicher Park angelegt und die Zugerbergbahn erstellt. Mehr als ein Bankrott erschütterte die ehrwürdigen Mauern der beiden Hotels, die heute das Internat ‹ Institut Montana › b eherbergen und im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ( IS OS ) eingetragen sind.

Dahinter beginnen weite Wiesen und Weiden, von Auerwild bewohnte Wälder und die spröde Schönheit einer national geschützten Moorlandschaft. An Wochenenden, wenn den Menschen im Tal die Hochnebeldecke auf den Kopf fällt, setzt sich eine Völkerwanderung in Richtung ‹ Zugerb erg hell › in Gang. Zugerinnen und Zuger, aber auch Aargauer oder Zürcherinnen wandern und spazieren auf dem Höhenzug, sind mit Mountainbikes, Schlitten oder Langlaufskis unterwegs oder kehren in einer der zahlreichen Bergbeizen ein.

Die Diskussion ins Rollen brachte eine Langlaufloipe durch das geschützte Moor Eigenried, erinnert sich Martina Brennecke, Leiterin der Abteilung ‹ Natur und Landschaft › siehe ‹ Wasser bis zum Hals ›, Seite 20. Je mehr die Loipe genutzt wurde, desto stärker kamen sich Naturschutz und Erholung in die Quere. Bald wurde klar, dass alle drei Gemeinden am Zugerberg – neben Zug auch Walch wil und Unterägeri – ähnliche Probleme hatten. Um sie anzugehen, hätte ein kommunales Landschaftsentwicklungskonzept ( LEK ) zwar thematisch gepasst. Räumlich sprengte der Perimeter des Zuger-, Walchwiler- und Rossbergs aber den Rahmen eines LEK.

Darum holte der Kanton 2008 kantonale und kommunale Behörden, die Korporationen im Gebiet sowie Vertreter der Zugerbergbahn und von Zug Tourismus an einen Tisch. Koordiniert vom Kanton und zusammen mit den lokalen Landwirten erarbeitete und verabschiedete man im Jahr 2011 das Entwicklungsleitbild Zuger-, Walchwilerund Rossberg. Seine Errungenschaft sind Schwerpunktgebiete, in denen je eine der vier Hauptnutzungen am Berg Vorrang geniesst – Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Naturschutz oder Erholung. Damit ist kein strenges Entweder-oder gemeint. Dennoch werden hier Feuerstellen eingerichtet und dort aufgehoben, im Winter sorgen ein Weggebot für Tourengängerinnen und Schneeschuhläufer sowie eine neue Loipenführung im Eigenried dafür, dass

das Wild Rückzugsräume findet und die Moorlandschaft geschont wird. Der Vordergeissboden, wo die Zugerbergb ahn die Erholungswütigen ausspuckt und diese mehrere Bergbeizen und einen Spielplatz finden, dient schon heute als Schwerpunkt der Naherholung und soll darin gestärkt werden. Ebenso der Lienisberg, wo die Gemeinde Walchwil auf einer der wenigen ebenen Flächen ihren Fussballplatz eingerichtet hat.

Biker und Beizer

Urban Kaiser ist Präsident der Korporation Zug, der grössten Landeigentümerin auf dem Zugerberg und in der Stadt Zug. Aus seiner Sicht enthält das Leitbild zwar nichts wesentlich Neues: « Wir hab en zu Papier gebracht, wofür wir uns hier immer schon eingesetzt haben. » Nun habe man Haltungen und Ziele abgeglichen. Und eine farbenfrohe Broschüre produziert, auf die man sich bei Bedarf abstützen könne. Bei der Umsetzung fühle sich die Korporation aber teils allein gelassen. Um etwa fehlbare Biker zu büssen, bräuchte es Polizisten auf dem Berg. Doch gerade dieses Problem könnte sich dank des Leitbilds lösen: « Wilde Strecken entstanden, weil den Bikern bisher ein offizieller Trail fehlte », sagt Christoph Jans von der IG Mountainbike Zug. Nun ist ein Nutzungskonzept in Arbeit mit einem abwechslungsreichen Biketrail als Kernstück, der dieses Jahr eröffnet werden soll. Entwickelt haben ihn Streckenbauprofis und Biker der IG Mountainbike in Abstimmung mit der Korporation, dem Kantonsförster sowie Vertretern von Naturschutz und Wanderwegen.

Der Verkehr am Berg ist das zweite grosse Thema des Leitbilds. An den Wochenenden sollen die motorisierten Fahrzeuge am Rand bleiben. Darum sind zusätzliche Strecken mit einem Wochenendfahrverbot belegt. Nicht glücklich darüber sind die teilweise abgelegenen Bergbeizen, die um ihre Existenz fürchten: Bei schlechtem Wetter bleibe ihnen die Kundschaft weg, heisst es.

Die bestehenden Parkplätze belässt das Leitbild, sie können teilweise sogar ausgebaut werden. Damit bleiben die Zubringerstrassen stark belastet. Dies kann auch der öffentliche Verkehr nicht entschärfen: Nur in Zug ist es möglich, auf Bus und Zugerbergbahn umzusteigen. Das Leitbild sieht denn auch vor, die defizitäre Zugerbergbahn zu stärken. Bis auf Weiteres bleibt der Zugerberg zwar hauptsächlich automobil erschlossen, das Erholungsgebiet selbst wird aber beruhigt.

Aus heutiger Sicht ist es ein Glück, dass das touristische Interesse am Zugerberg bald wieder eingeschlafen ist. Denn darin sind sich die Befragten einig: Sie wollen ein ruhiges Naherholungsgebiet und keine Chilbi wie etwa am Sattel-Hochstuckli. Ob Erholung oder Landwirtschaft, die heutigen Nutzungen sind vergleichsweise sanft, und gerade diese gemässigten Ansprüche haben ein austariertes Leitbild ermöglicht.

→

Oberwil

Zug

Allenwinden

Allenwinden

Vordergeissboden

Eigenried

Walchwil

Unterägeri

Oberägeri

Umkämpfte Ebene

Gut 500 Meter weiter unten ist der Tonfall rauer. Da ist die Rede von Eroberungen und von Flächen, die gehalten werden müssen, und man merkt schnell: Hier stehen sich handfestere Interessen gegenüber. Die Lorzenebene zwischen Steinhausen, Baar und Zug ist ertragreiches Schwemmland und wurde landwirtschaftlich früh intensiv genutzt. Entlang des Flusslaufs der Lorze entstanden wasserkraftbetriebene Sägereien und Spinnereien. Die umgebenden Siedlungen wuchsen vor allem im 20. Jahrhundert rasant. Seit den Siebzigerjahren zerschneidet die Autobahn A 4 die grüne Weite. Im Zuge ihres Baus wurde die Lorze zur Neuen Lorze umgelegt und ebenfalls durch die Ebene geführt. Den Zugang zum See verschliessen Bahnlinie und Bebauungen. So wurde aus der Ebene eine Land-

Zug

Oberwil

Walchwil

Allenwinden

Schwerpunktgebiete Landwirtschaft Erholung Naturschutz Waldwirtschaft

Unterägeri

Oberägeri

Erholung und Sport Restaurant Erholungsorte stärken unerwünschte Nutz ungen unterbinden ( Trampelpfade, Feuerstellen etc. )

B iker und Wanderer entflechten w ildes Biken aufheben

A bfahrtsstrecke prüfen neue Downhillstrecke Rundwanderwege ausbauen

L oipen verlegen und konzentrieren n eue Loipen prüfen Skitourenrouten mit Weggebot

→

Die Lorzenebene bleibt Landwirtschaftsland – vorläufig.

Leitbild Lorzenebene, 2012

In einer 40-köpfigen

Arbeitsgruppe und in einer offenen Mitwirkung ent stand das Leitbild als « handlungsresultat und Richtschnur » für weiter Planungen. Es verteilt zu dem Aufträge, wie Bereiche zu vertiefen sind.

Projektpartner: K

Stadt Zug, Gemeinden

Baar und Steinhausen, Korporation Zug, Zug Tou rismus, Landwirte, Grund eigentümer, Verbände

Federführung: Amt für Raumplanung, Kanton Zug Begleitung Workshops:

Myriam Barsuglia-Baumeler, Hochschule Luzern

Grundlagen und Bilder: Appert & Zwahlen Land

Hochspannungsleitung verlegen Camping aufheben geplante Überbauungen öffentliche Nutzungen ( Seebad, Messe, Hafen ) Renaturierung

Neue Lorze

statiert: « Wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Ebene für mehr Erholung vorläufig tabu ist. »

Gr össere Aktionen für die Bevölkerung versucht das Leitbild nun südlich der Bahnlinie zum Seeufer hin zu konzentrieren. Der Campingplatz soll weichen und an der einmaligen Lage mehr Freiraum entstehen – ähnlich wie beim bereits frei zugänglichen Badestrand mit den Installationen des japanischen Bildhauers Tadashi Kawamata, der enorm geschätzt wird. Eine weitere landwirtschaftlich genutzte Fläche an Seelage in eine Allmend umzunutzen, scheiterte allerdings. Stattdessen sieht das Leitbild vor, mit dem Aushub des geplanten Stadttunnels im Zugersee Inseln aufzuschütten, die mit Stegen verbunden sind. « Eher ein Ausdruck der Hilflosigkeit », meint Stadtplaner Harald Klein und glaubt nicht recht daran, dass die Inseln dereinst realisiert werden.

Gemeinsame Gesprächskultur

« Je weiter von Zug entfernt, desto naturnäher soll das Seeufer werden », s agt das Leitbild. In den Naturschutzgebieten am westlichen Ende des Perimeters toleriert es zwar die bestehenden Badebuchten im Schilf. Doch der Raum an den lauschigen Plätzen ist eng und begehrt. So weisen schon länger Schilder zu, wo auch Nudisten, Pferde oder Hunde geduldet sind. Solche Reglementierung

Zu reden gibt schliesslich auch hier der Verkehr. « Die Lorzenebene ist kein Raum für den motorisierten Individualverkehr », sagt ein weiterer Leitsatz. Die vorgesehene Verlängerung der General-Guisan-Strasse zwischen Zug und Steinhausen ist darum im Leitbild mit dicken Kreuzen durchgestrichen. Aus dem Richtplan wurde sie dennoch nicht gekippt. Zug erwirkte eine zweijährige Frist, um weitere Grundlagen zu erarbeiten. Zugs Stadtplaner Harald Klein weiss, dass die neue Strasse mit bis zu 18 0 00 Fahrzeugen pro Tag die Lorzenebene empfindlich stören würde. Doch Klein bemerkt: « Wenn wir den Verkehr in Wohnquartieren beruhigen wollen, sind Entlastungsstrassen nötig. Zug prosperiert, Verdichtung ist angesagt. Doch wer Raum für 10 0 00 neue Arbeitsplätze plant, muss auch prüfen, ob es dafür neue Strassen braucht. » Klar ist: In der L orzenebene und auf dem Zugerberg sind mit den Leitbildern nicht alle Fragen beantwortet. Das Ringen der Interessen wird weitergehen. Auch darum, weil der Nutzungsdruck auf die Freiräume aufgrund des Bevölkerungswachstum und der Verdichtung weiter steigt. Dennoch schlagen die Leitbilder in dieser Debatte wichtige Pflöcke ein und schaffen eine solide Grundlage. Dass sie Kompromisse enthalten, ist kein schlechtes Signal. Es zeigt, dass die Beteiligten eine gemeinsame Gesprächskultur gefunden haben – ein grosser Schritt. ●

Wo der See frei zugänglich ist, suchen sich alle ihren Platz an der Sonne.

Der Moor-Kanton Zug arbeitet seit 1990 an der Regeneration seiner Moore. Die dafür entwickelte ‹ Zuger Methode › hat über die Schweiz hinaus Schule gemacht.

Text:

Silke Schmeing

Fotos:

Amt für Raumplanung

Kanton Zug

Dem Eigenried auf dem Zugerberg steht das Wasser bis zum Hals. Das ist ein Problem. Denn einem Hochmoor sollte das Wasser bis zum Scheitel – also bis zur Oberfläche –stehen, sein Boden sollte wie ein Schwamm triefen. Auch dass mitten im Eigenried viele kräftige Bäume wachsen, ist besorgniserregend. Wäre das Moor gesund, könnten im nassen, nährstoffarmen und sauren Milieu höchstens einige Moorbirken und -föhren überleben. Dichtere Gehölze gäbe es nur an Rändern und in trockeneren Zonen. Moore sind seltsame, fragile Lebensräume und ihre Bewohner eine Ansammlung hoch spezialisierter Pflanzen- und Tierarten. Sie meistern stetige Staunässe und ein schlechtes Nährstoffangebot mit den erstaunlichsten Strategien. ‹ Normalität › vertragen die Überlebenskünstler nicht. Relativieren sich die Extreme ihres Lebensraums, verschwinden sie. Hochmoore stehen und fallen mit ihrem Wasserspiegel, und der hängt stark von ihren wichtigsten Bewohnern ab: den Torfmoosen. Sie wachsen an der Oberfläche stetig, doch extrem langsam, während tieferliegende Pflanzenteile absterben. Im nassen Grund können sie nicht abgebaut werden. In den Jahrtausenden nach der letzten Eiszeit bildeten sie teils meterdicke Torfböden. Der Aufbau von einem Meter Torf dauert tausend Jahre bei etwa einem Millimeter Torfzuwachs pro Jahr. Weil Kohlenstoff im Torf gebunden bleibt, sind Moore Kohlenstoffspeicher von globaler Bedeutung. Torf kann enorme Wassermengen aufnehmen, lebendige Torfmoose gar das Dreissigfache ihres Trockengewichts. Dank dieser Schwammwirkung konnten die konvex gewölbten Hochmoore entstehen, deren Torfkörper sich über die Umge -

bung – und deren Grundwasserspiegel – heben und die doch bis oben nass sind. Sinkt der Wasserstand, kommen Luft und Mikroorganismen an den Torf, zersetzen ihn und setzen dabei Kohlendioxid frei. Der Torfkörper schwindet, seine Schwammwirkung, das ‹ S elbsterhaltungssystem › des Moores, bricht zusammen. Ein langsamer, irreversibler Prozess, der viele Schweizer Moore bedroht.

Moore schonen reicht nicht

Die Moorfläche hat in den letzten 200 Jahren in der Schweiz drastisch abgenommen ; auch im Kanton Zug, der heute zwar nicht die grössten Moore, doch im Verhältnis zur Kantonsfläche schweizweit am meisten Moorfläche beheimatet. Mit der Maschwander Allmend, Rothenthurm, Unterägeri und Zugerberg liegen hier vier Moorlandschaften von nationaler Bedeutung, darunter das berühmte Moor des Anstosses: In einem einmaligen politischen Prozess – mit der Volksinitiative gegen einen Truppenübungsplatz im Moor von Rothenthurm – wurde der Moorschutz 1987 in der Verfassung festgeschrieben. Es war höchste Zeit: Obwohl der Extremstandort Hochmoor eher artenarm ist, konzentriert sich auf den verbliebenen Flächen ein Viertel der bedrohten Pflanzenarten der Schweiz. Gemäss einer Erfolgskontrolle des Bundesamts für Umwelt blieb die Moorfläche der Schweiz zwischen 1987 und 2007 stabil, Qualität und ökologische Vielfalt nahmen jedoch ab – vor allem wegen Austrocknung. Seither weiss man: Es ist nicht damit getan, Moore in Ruhe zu lassen. Moorschutz bedeutet, sie aktiv zu regenerieren und den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen.

Auch im Eigenried hat der Niedergang der Moore Spuren hinterlassen. Neben den Torfabbaustellen sind das vor allem eigenartig lineare Gehölzstrukturen, die das Moor durchkreuzen. Wie ein Werkleitungsplan markieren

Dann werden die eingestauten Gräben mit frischem Sägemehl aufgefüllt. Es ist nährstoffarm, formstabil, überall vorhanden und einfach zu handhaben.

Ist das Sägemehl festgestampft, werden die Gräben mit den ausgestochenen Plaggen abgedeckt. Unterhaltsarbeiten sind keine nötig.

sie eine unterirdische Zeitbombe, die in vielen Schweizer Mooren tickt: Die Entwässerungsgräben, im Eigenried während des Zweiten Weltkriegs zur Torfgewinnung angelegt, leiten Tag für Tag Wasser ab. Das zieht einen Rattenschwanz an Folgen nach sich: Die grosse Wassermenge vertieft den Bach, in den die Gräben münden. Das steigert den Wasserabfluss. Die Gehölze, die sich mit zunehmender Trockenheit ansiedeln, saugen Wasser aus dem Boden. Und je trockener der Boden wird, desto mehr Torf zersetzt sich. Doch in Zug hat man ein ungewöhnliches Mittel zur Entschärfung der Zeitbombe entdeckt: Sägemehl.

Philipp Gieger, Biologe und Projektleiter Moorregeneration beim Amt für Raumplanung ( ARP ), fände es unbescheiden, die ‹ Zuger Methode › als berühmt zu bezeichnen, obwohl sie international, etwa in den grossen Mooren Norddeutschlands, erfolgreich angewandt wird. Mit dem Moorspezialisten Peter Staubli und Peter F. X Hegglin, damals Leiter der Abteilung ‹ Natur und Landschaft › beim ARP, hat Gieger die Methode entwickelt – von ‹ Erfindung › mag er angesichts ihrer Einfachheit nicht sprechen. « Früher staute man die Entwässerungsgräben mit Holzbrettern und füllte sie mit eigens dazu abgebautem Torf auf. Doch Moore zu zerstören, um Moore zu schützen, schien uns absurd – zudem ist der Abbau von Torf heute verboten. Andere Materialien wie Lehm sind zu nährstoffreich für die sensible Flora. Sägemehl ist nährstoffarm, formstabil und einfach einzubauen. » Die Methode ist kostengünstig und wirksam. Nach wenigen Wochen steht Wasser in den regenerierten Flächen. Dann setzt das Wachstum der Torfmoose rasch wieder ein.

Jedem Moortyp die geeignete Massnahme Bis das Moor zu seinem Gleichgewicht zurückfindet, kann es aber Jahrzehnte dauern. Das zeigt die Erfahrung aus dem Breitried, wo die Methode 1994 erstmals zum Einsatz kam. Es ist eines von 15 Mooren, in denen der Kanton seit 1990 Regenerationsprojekte lanciert hat.

2014 schloss man im Eigenried die ersten vier Gräben – mit mehr als 200 Kubikmetern Sägemehl und viel Handarb eit, um den Boden nicht übermässig mit Maschinen zu belasten. Dass man in einem der grössten Moore

des Kantons erst jetzt mit der Arbeit beginnt, hat neben finanziellen Gründen auch strategische: Man wollte Erfahrungen in weniger komplexen Gebieten sammeln. Vor allem aber musste man das Regenerationspotenzial feststellen. Welche Massnahmen sich für den individuellen Fall eignen, hängt vom Moortyp, von seiner Entstehung und von den erfolgten Eingriffen ab. Geologische Untersuchungen, historische Pläne und die Analyse der Pflanzengesellschaften zeigten, dass das Eigenried ein typisches Regenwasserhochmoor ist. Es liegt auf einer verdichteten Gletschermoräne, durch die kein Wasser versickert. Der Torfkörper wird nicht vom Grundwasser gespeist, sondern ausschliesslich von Regenwasser. Deshalb ist es Erfolg versprechend, die Entwässerungsgräben zu schliessen. Es sind auch genügend Reste des Torfkörpers vorhanden, um die Schwammfunktion und die Nährstoffarmut des Bodens zu gewährleisten.

Ein reines, durchgehendes Hochmoor gab es am Zugerberg nie. Ziel ist, den Anteil an Hochmooren im Mosaik wertvoller Naturräume wieder zu erhöhen. Und das Eigenried soll jenen gehören, die andernorts keinen Platz mehr finden: der Moorflora und -fauna, aber auch den Feldhasen oder Bodenbrütern wie dem Braunkehlchen. Verbotstafeln und Zäune sind im Eigenried Auslaufmodelle. Steht dem Moor das Wasser erst wieder bis zum Scheitel, bekommt der Mensch dort nassere Füsse, als ihm lieb ist. ●

Die Zuger Methode Um Moore zu regenerieren, ist es zentral, die Entwässerungsgräben wieder zu stauen. Dafür kommen je nach Moortyp, Bodenbeschaffenheit und Entwässerungstechnik verschiedene Methoden zur Anwendung. Die Zuger Methode eignet sich insbesondere für einfache Gräben und Torfböden ohne grossen Holzanteil und Wurzeln. Sie wird international erfolgreich eingesetzt.

Die Arbeitsschritte

1. Die oberste Vegetationsschicht, sogenannte Plaggen, die den Torfgraben meist oberflächlich überwachsen, ausstechen und deponieren,

2. Holzschaltafeln einrammen ( quer zum Graben, abhängig vom Gefälle 2 – 15 Meter Abstand ) zum Einstauen des Wassers, 3. Gräben mit Sägemehl verfüllen, 4. mit ausgestochenen Plaggen abdecken.

Die Vorteile – sofortige Wirkung, – kein Torfverbrauch, – kein Nährstoffeintrag, – auch in Hanglagen einsetzbar, – leicht und einfach transportierbar, – preisgünstige, lokal verfügbare Baumaterialien, – unbegrenzte Haltbarkeit: keine Pflege / Erhaltungsmassnahmen am verfüllten Graben.

Am Westufer des Zugersees bilden mehrere Pärke ein einmaliges Ensemble. Landschaftsarchitekt Günther Vogt spricht über deren Geschichte und heutige Bedeutung.

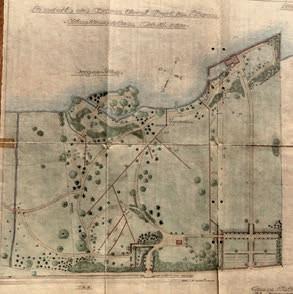

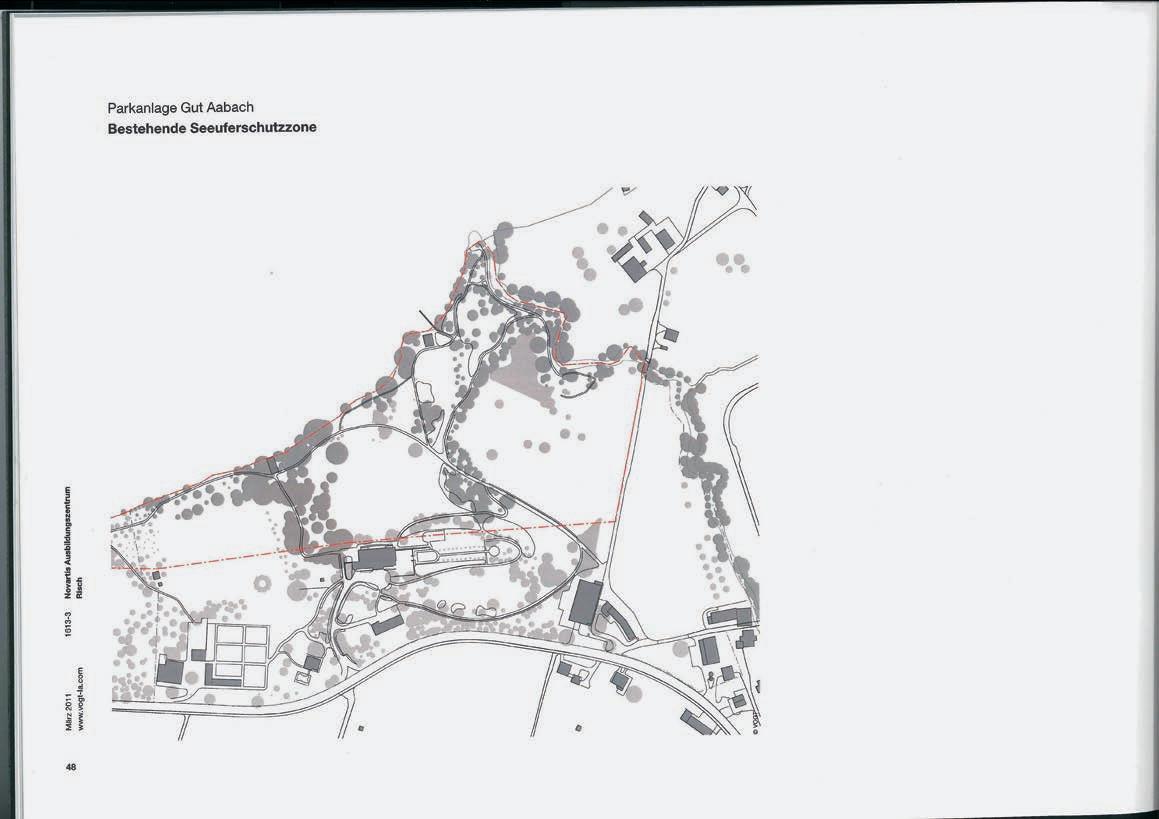

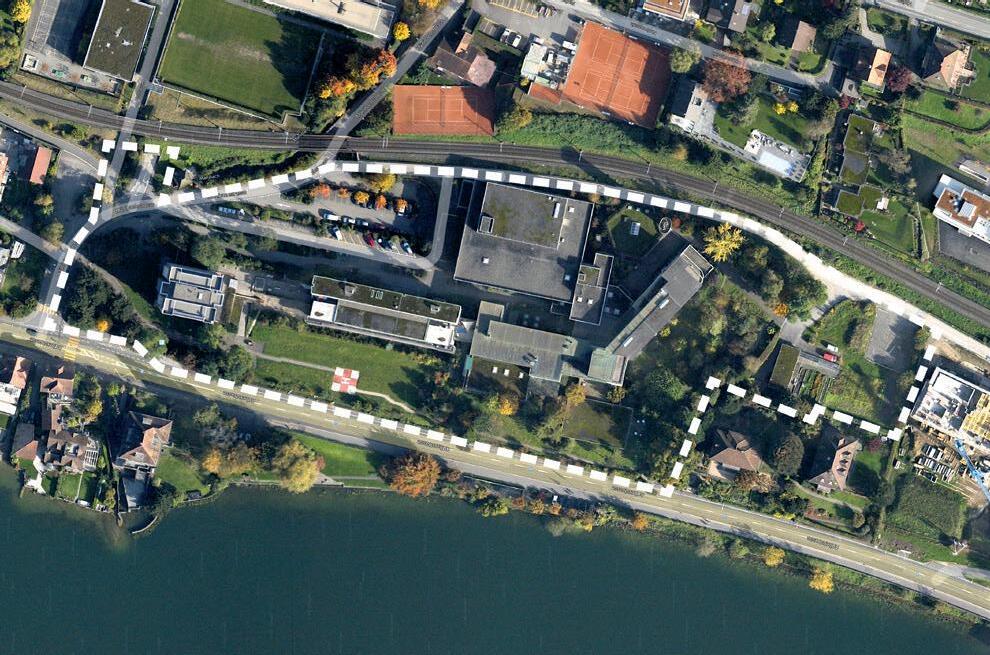

Sechs Landschaftspärke reihen sich am Westufer des Zugersees zu einer Perlenkette. Doch wer nicht von ihnen weiss, nimmt sie kaum wahr. Von Beginn an im Sinn des englischen Landschaftsgartens als Teil der natürlichen Szenerie geplant, sind ihre Pflanzungen längst mit der Umgebung verwachsen, und ihre Strauch- und Baumgruppen, Wiesen und Wälder hält man für natürlich entstandene Bestandteile der Uferlandschaft.

Zu den sechs Perlen zählen die Halbinsel St. Andreas, der öffentliche Villette-Park und der Garten der Villa Solitude bei Cham, das Schlossgut Freudenberg und die Halbinsel Buonas mit dem Konferenzzentrum der Pharmafirma Roche bei Risch-Rotkreuz und schliesslich, an der Kantonsgrenze zu Luzern, das Gut Aabach, wo die Novartis ein Ausbildungszentrum bauen wollte und das nun ihr früherer CEO Daniel Vasella kaufen möchte.

Vom Bauboom im Kanton Zug blieben diese Pärke fast unberührt. Auch Besitzerwechsel überstanden sie meist unbeschadet. Dies geht nicht zuletzt auf Schutzvorschriften zurück. Bereits 1946 erliess der Regierungsrat des Kantons Zug Seeuferschutzzonen am Zuger- und Ägeri s ee ; die gr os s en Schilfgebiete beim Schloss Freudenberg stehen als Moor von nationaler Bedeutung unter Schutz. 1983 nahm der Bund zudem das Westufer des Zugersees in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ( BLN ) auf Heute ist der Wert dieser Parks nicht nur für ihre Besitzer fast unschätzbar. Sie tragen wesentlich zum allseits geschätzten Bild der lieblichen, unberührten Uferlandschaft bei, und sie bilden darüber hinaus vielfältige, nischenreiche Naturrefugien und Rückzugsorte für Tiere. Gerade während der Badesaison diskutiert man allerdings auch regelmässig, wie die Öffentlichkeit mehr Zugang zu dieser einmaligen Landschaft erhalten könnte. Ein Gespräch mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt über die Entstehung des Ensembles, seinen heutigen Wert und den künftigen Umgang mit ihm.

Wie kam es, dass am Westufer des Zugersees gleich sechs grosse Parks entstanden ?

Günther Vogt: Mitte de s 19. Jahrhunderts b egann das vermögende Bürgertum in ganz Europa, repräsentative Landschaftssitze für die Sommerfrische zu bauen: Villen und Nebengebäude inmitten der freien Landschaft, meist auch mit einer Gärtnerei und mit einem landwirtschaftlichen

Betrieb. Rund um Rom, Dresden oder London entstanden angesehene Beispiele dafür. Dasselbe geschah an den Schweizer Seen. In Cham etwa baute der Zürcher Bankier Heinrich Schulthess-von Meiss 1863 als einer der Ersten eine Villa am See, die heutige Villette. Weitere Unternehmer folgten und kauften Land am See auf.

Was zeichnet die Zuger Parks gestalterisch aus ? Im Unterschied zu geometrisierenden französischen Gärten sollten diese ausladenden Parks die bestehende Landschaft nicht überprägen, sondern einbeziehen oder gar verstärken. Gruppen von Gehölzen und freie Wiesenflächen wechseln sich ab, hindurch führen scheinbar natürlich geschwungene Wege. Sowohl die Pläne wie die gebauten Gärten wirken romantisch, ja poetisch. Aber alles ist konstruiert. Wie überlegt die Wegführung ist, erkennt man an den Blickachsen mit präzisen Bezügen zur Umgebung. Rundherum verläuft der ‹ B elt ›, der Rundweg, der auch das Aussen inszeniert – etwa den Kirchturm als Symbol der Macht ausserhalb des Gartens. Selbst umliegende Bauernhöfe und Kuhherden wurden in die Szenerie integriert. Was faszinierte die Engländer an der Zuger Uferlandschaft ?

Es war eine Ideallandschaft in ihren Augen. In England schütteten sie für Landschaftsgärten Hügel auf und legten Seen an. Hier war alles vorhanden. Englische Wissenschaftler und Künstler reisten schon seit Ende des 18. Jahrhunderts in die Schweiz, um die voralpine Landschaft zu bestaunen. Aber nicht Architekten oder Landschaftsarchitekten erfanden den englischen Landschaftsgarten –sondern Maler wie William Turner. Sie sahen die Topografie am Zugersee wie einen Bildaufbau aus Vordergrund, Mittel- und Hintergrund. See und Ufer bilden den Vordergrund. In der Mitte liegt das vom Gletscher der letzten Eiszeit geformte, liebliche Hügelgebiet. Einige der Molassekuppen ragen als Halbinseln in den See hinaus. Dahinter schliesslich ragen die Berge auf, in der Mitte die Rigi. Welche Pflanzungen prägen die Zuger Parks ?

In St. Andr eas beeindrucken uns noch heute prachtvolle amerikanische Eichen und Mammutbäume. Letztere werden hierzulande zwar nicht so hoch wie an der amerikanischen Westküste, wo sie herkommen, dazu ist es hier zu wenig feucht. Aber sie galten als Naturwunder, als Baumdinosaurier. Weiter gibt es grosse Rhododendrenbestände, die berühmte Sammlung in Buonas etwa. Die Baumgruppen wurden teils wissenschaftlich zusammengestellt ; im Auftrag von Parkbesitzern reisten Pflanzenjäger in die damaligen Kolonien, um nach eindrücklichen Arten zu fahnden.

→

In manchem Zuger Landschaftsgarten scheint die Zeit stillzustehen.

Schlossgut Freudenberg, Risch ( Nr. 10, Seite 9 )

Das Gut entsteht 1920, als Erwin Hürlimann, Generaldirektor der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft, sieben Bauernhöfe aufkauft. Von den 68 Hektar sind 20 seit 1982 als Flachmoor geschützt. Das Herrschaftshaus entwarfen die Architekten Robertson und Easton. 1933 gestaltete der Gartenarchitekt Ernst Klingelfuss den Park im Architektur- und Wohngartenstil. Ab 1959 plante der englische Gartenarchitekt Russel Page einen Landschaftsgarten mit einer Ahornallee –Pages einzige Anlage in der Deutschschweiz. Eigentümer: privat Historisches Foto: Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug; Foto unten: Flying Camera, Baar

Villa Solitude, Cham ( Nr. 9, Seite 9 ) Zwischen 1866 und 1877 erwirbt der Papier-Industrielle Heinrich Vogel-Saluzzi drei Parzellen am See. Sein Sohn Richard Vogel gestaltet ab 1893 den Park und erweitert das Areal 1912 auf vier Hektaren. Ihn berät der Architekt Henry B. von Fischer, der den Garten mitgestaltet und ab 1930 die Villa Solitude entwirft. Form und Unterhalt prägt auch der Gärtner Heinrich Bründler. Die Pläne des Gartens und der Nebengebäude entwirft der Chamer Baumeister W. Haus er. Das Besondere an diesem Park ist, dass er lange vor dem Bau der Villa konzipiert und realisiert wurde und je zur Hälfte geome tris che Elemente und einen englischen Landschaftsgarten umfasst.

Eigentümer: privat Plan: Privatarchiv

St. Andreas ( Nr 7, Seite 9 ) 1902 erwirbt Adelheid Page, Witwe des Direktors der Kondensmilchfabrik in Cham, die 6,8 Hektar grosse Halbinsel. Den Park plant Gartenarchitekt Otto Froebel. Das Schloss umgeben geometrische Teppichbeete, die Hügelflanke zum Ufer ist als Landschaftsgarten gestaltet. Der prachtvolle Baumbestand umfasst einheimische Obst- und Zierbäume ebenso wie nordamerikanische Eichen und Mammutbäume. Ein Wohnbau projekt im Park von Herzog & de Meuron und Günther Vogt lehnte die Bevölkerung 2006 an der Urne ab. Im Jahr 2014 entstanden zwei Häuser mit zehn Mietwohnungen.

Eigentümer: privat Architektur: Matei Manaila, Zürich Landschaftsarchitektur und Parkpflege: Jane Bihr de Salis, Kallern Foto: Karin Gauch und Fabien Schwartz

Welche Bedeutung haben die Zuger Parks in der Schweizer Landschaftsarchitektur ?

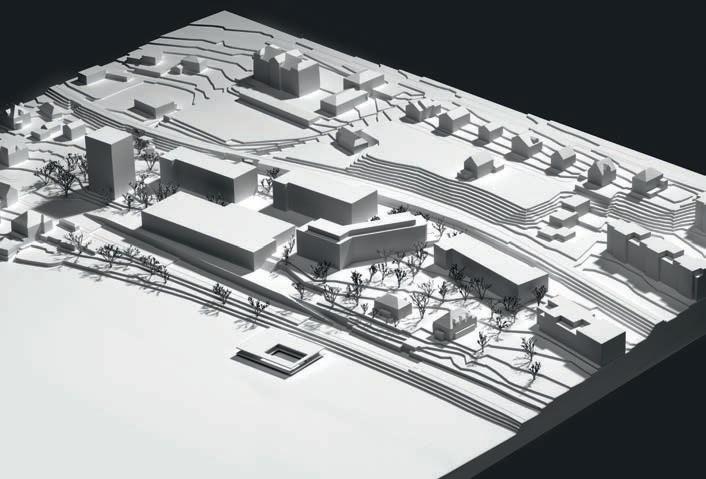

Die Ermitage Arlesheim ist der grösste und – in meinen Augen – gestalterisch schönste Landschaftsgarten hierzulande. Doch mir ist europaweit kein solches Ensemble bekannt wie jenes am Zugersee: grosse und bis heute fast unversehrte herrschaftliche Gärten inmitten einer naturnahen Kulturlandschaft. Anderswo sind solche Gärten längst in ein Stadtgefüge integriert, in Zürich etwa der Belvoir- oder der Rietbergpark. Hier funktioniert das Zusammengehen von Landschaft und Park, wie es die Engländer anstrebten, noch erstaunlich gut. Die liebliche, kleinräumige voralpine Landschaft als Rahmen und darin eingebettet die Pärke in dieser dichten Folge – das ist einmalig. Sie haben unter anderem im Gut Aabach oder auf St. Andreas gearbeitet. Wie gingen Sie gestalterisch mit den historischen Anlagen um ?

Am b esten ist es, die Zeit in diesen Pärken stehen zu lassen. Beim Projekt für das Gut Aabach, das wir mit Peter Zumthor im Auftrag der Novartis entwarfen, arbeiteten wir im historischen Park fast denkmalpflegerisch. Die Topografie mit den zum See hin sanft abfallenden Hängen ist so reizvoll – da muss man nicht viel gestalten.

Welche Massnahmen sind nötig, um Parks von diesem Ausmass zu erhalten ?

Der Unterhalt erfordert die Arbeit mehrerer Gärtner. Fehlt das Geld dafür und für ein ausgereiftes Parkpflegewerk, sind zumindest jährliche Begehungen mit Fachleuten und Baumpflegern nötig, um die wichtigsten Massnahmen zu eruieren. In einem Garten erlebt man jedes Jahr Überraschungen: hier ein Baum, der gefällt werden, dort eine Pflanzung, die ersetzt werden muss.

Um den Unterhalt mitzufinanzieren, bauten die Besitzer von St. Andreas zwei zusätzliche Wohnhäuser in den Park.

Das ist legitim, solange einem solchen Eingriff eine präzise Analyse vorausgeht: Wo darf man bauen, ohne viel zu zerstören ? In St. Andreas war dies bei unserem gemeinsamen Projekt mit Herzog & de Meuron der Fall. Leider scheiterte es an der Urne.

Im Kanton Zug kommen immer wieder Diskussionen auf, ob nicht grössere Teile des Westufers öffentlich zugänglich sein sollten. Welche Konsequenzen hätte das ? Solange die Anlagen in Privatbesitz sind, ist diese Forderung müssig. Immerhin kann man den Besitzern zugute halten, dass sie die Anlagen bisher erhalten und nicht

Villette, Cham ( Nr. 8, Seite 9 )

1863 kauft der Zürcher Bankier Heinrich Schulthess-von Meiss das Grundstück Mit Abbaumaterial der Bahnlinie Zürich –Zug – Luzern werden Teile des Ufers und ein Inselchen aufgeschüttet. Architekt Leonhard Zeugheer entwirft die erste Villa am Zugersee. Den Park gestaltet Theodor Froebel als englischen Landschaftsgarten. Ab 1848 kann die Gemeinde den 4,6 Hektar grossen Park schrittweise erwerben, seit 1985 ist er ganz öffentlich. Die Villa dient als Restaurant. Ein Spielplatz und eine Minigolfanlage kommen hinzu, empfindliche Pflanzungen weichen robusterem Grün. Eigentümerin: Gemeinde Cham Pflegewerk: Benedikt Stähli, Landschaftsarchitekt, Cham Foto: Guido Baselgia

Gut Aabach ( Nr 12 , Seite 9 ) Ab 1928 s etzt der englische Industrielle Carl Langer mehrere Grundstücke zum neun Hektar grossen Gut zusammen. Villa, Gärtnerei und Landschaftspark entstehen ; über die Gestalter ist nichts bekannt. Ab 1950 gehört das Gut Bauunternehmer Ernst Göhner. 2001 erwirbt es eine Tochterfirma der Novartis für den Bau eines Ausbildungszentrums, entworfen von Peter Zumthor und Günther Vogt. 2014 lässt Novartis das Projekt aber fallen und beabsichtigt, das Gut zu verkaufen. Neue Pläne sind nicht bekannt. Eigentümer: privat Foto / Plan: Vogt Landschaftsarchitekten

abparzelliert und verkauft haben. Zudem: Die grossen Schilfgebiete beim Schlossgut Freudenberg blieben als Moor von nationaler Bedeutung ohnehin nicht zugänglich. Wird ein Park öffentlich, zieht das die entsprechende Infrastruktur wie Bänke, Spielplätze, Robidogs oder eine Beleuchtung nach sich. Oft muss man sensible durch robustere Pflanzungen ersetzen. All dies verändert den Charakter eines Parks. Aus Sicht der Bevölkerung wäre mehr öffentlicher Zugang vielleicht wünschenswert – doch der Unterhalt solch grosser Anlagen wäre für Kanton und Gemeinden finanziell kaum tragbar. Die Pärke sollten möglichst keinen Schaden nehmen und der Unterhalt muss finanzierbar sein. Wie sehen ideale Modelle aus, um private Parks zu nutzen? Jeder Fall ist anders, jede Geschichte eigen, es gibt kein allgemeines Rezept. Die Schwierigkeit besteht darin, ein passendes Nutzungskonzept zu finden. Ideal ist es, wenn die neue Nutzung nahe an der ursprünglichen bleibt. Eine Villa in einem Garten – welche zeitgemässen Nutzungen gibt es dafür ? Kultur natürlich, wenn es finanzierbar ist, eine Privatschule vielleicht. Eine gute Fügung sehe ich darin, wenn Firmen die Anlagen für Repräsentationszwecke übernehmen. Beispiele dafür sind die Roche in Buonas,

Halbinsel Buonas, Risch ( Nr. 1 1, Seite 9 )

Die Ursprünge von Schloss Buonas reichen ins 11. Jahrhundert zurück . Ab 1871 lässt Karl von Gonzenbach-Escher die 30 Hektar grosse Halbinsel als englischen Landschaftspark gestalten ; Architekt: William Wilkinson. Ab 1919 gehört sie der Familie Bodmer-Abegg. Teich, Gärtnerei, Japangarten und Moorbeetpflanzungen entstehen. Ab 1997 richtet Roche ein Ausbildungszentrum ein. Seit 2005 regelt ein über hundertseitiges Parkpflegewerk den Unterhalt. Der Garten im aufgefüllten Burggraben wird restauriert, ein Obstgarten nach historischem Vorbild neu angelegt und Sichtachsen freigeschnitten. Die Halbinsel ist an drei Tagen pro Jahr öffentlich zugänglich.

Eigentümerin: Roche Parkpflegewerk: Hager Partner, Landschaftsarchitekten, Zürich Fotos: Guido Hager

die Swiss Re in Rüschlikon, die Credit Suisse in Horgen, die UBS am Bodensee. Damit werden die Anlagen immerhin für die Mitarbeitenden öffentlich und an Tagen der offenen Tür auch für die Bevölkerung. Was muss der Kanton Zug planerisch vorsehen, damit die Zuger Parkperlen auch noch die nächsten Generationen erfreuen ?

D er Kanton hat den Wert dieses Ensembles erkannt und setzt sich nach seinen Möglichkeiten dafür ein, indem er etwa das Gespräch mit den Besitzern sucht. Ideal wäre natürlich ein übergeordnetes Pflegewerk für alle Anlagen, unterstützt von der öffentlichen Hand, um die Entwicklung mitsteuern zu können.

Wie sieht das Westufer des Sees in dreissig Jahren aus ?

Noch gleich – hoffe ich. Doch das hängt vom Willen der Besitzer ab. Und von der Umgebung. Nur schon in den zehn Jahren, seit ich in der Region tätig bin, entstanden etwa bei Buonas neue Strassen und zahlreiche Einfamilienhäuser. Die Region hat hochqualifizierte Arbeitskräfte angelockt – diese wollen nun hochwertige Wohnorte. Ein Blick auf die Zonenpläne verrät darum, wie es in dreissig Jahren um die Parks herum aussehen könnte. ●

Günther Vogt ist Landschaftsarchitekt mit Büros in Zürich, London und Berlin und seit 2005 Professor für Landschaftsarchitektur an der ETH Zürich. Im Kanton Zug arbeitete er in Pärken wie dem Gut Aabach oder St. Andreas und gestaltete das Areal der Roche Diagnostics in Rotkreuz.

Bis ins 20. Jahrhundert b eherrschten Kirschbäume die Wiesen zwischen Zuger- und Vierwaldstättersee und bescherten Einheimischen und Gästen saftige Früchte, aromatischen Schnaps und die nicht weniger geschätzte Zuger Kirschtorte. Als sich die landwirtschaftliche Produktion intensivierte, bedeutete das nicht nur das Ende der reichen Kulturlandschaft, es verschwanden auch Tausende von Kirschbäumen.

Eine Handvoll Initianten nahm sich vor, diese Entwicklung aufzuhalten, und gründete 2009 den Verein ‹ Zuger und Rigi Chriesi ›. Ihrer Idee schlossen sich Bauern sowie Vertreter aus Behörden, Gewerbe und Tourismus der Region an. Zwei Jahre später war die Zuger-Rigi-Chriesi AG gegründet und ein kantonsübergreifendes Massnahmenpaket geschnürt, das der rund 500 Jahre alten Kultur neues Leben einhauchen sollte. Von der Notwendigkeit des Projekts liessen sich auch der Bund, die Kantone Schwyz, Zug und Luzern sowie der Fonds Landschaft Schweiz überzeugen, sie verhalfen dem Verein zu einem Startkapital von 2,16 Millionen Franken. Mit diesem Geld wurde ein landwirtschaftliches Regionalentwicklungsprojekt aufgegleist, um die regionale Produktion gezielt zu fördern. Vier Jahre später sind rund 1600 neue Hochstamm-Kirschbäume gepflanzt und vernachlässigte dank überbetrieblicher Zusammenarbeit und einer besseren Mechanisierung wieder ertragreich.

Das Unternehmen setzt sich auch für eine clevere Vermarktung der Früchte ein. Sie finden in einer Vielzahl von Produkten Verwendung – in altbekannten wie Kirsch und Torte, aber auch in vergessenen oder neu kreierten, etwa dem seit 2014 erhältlichen, kaltgepressten Kirschkernöl, das renommierte Köche und Gastrokritiker begeistert. Die Speziali täten stehen eb enso auf den Speisekarten von Gaststätten der Region wie in den Regalen von Grossverteilern und von Delikatessgeschäften, für die nötige Wiedererkennung sorgt ein einheitliches Erscheinungsbild. Mit der geschützten Ursprungsbezeichnung ( AOP ) für den aus der Region stammenden Kirsch im Jahr 2013 und mit der Aufnahme der Zuger Kirschtorte in das Register der geschützten geografischen Angaben ( GG A ) im März 2015 schreibt die Gesellschaft ihre Erfolgsgeschichte weiter. Das auf den ersten Blick nostalgisch anmutende Vorhaben trifft einen Nerv der Zeit. Es beschert nicht nur Landwirten und Konsumenten einen Profit, sondern gibt der Region einen Teil ihrer verloren gegangenen Identität zurück. Claudia Moll, Fotos: Zuger-Rigi-Chriesi

Regionalentwicklungsprojekt Zuger-Rigi-Chriesi

Projekt: Verein Zuger & Rigi Chriesi, Kanton Zug Umsetzung: Zuger-Rigi-Chriesi AG, Rotkreuz Zeitplan: 2008 – 201 1 Gesuch und Bewilligung des Regionalentwicklungsprojekts Zuger-Rigi-Chriesi, 2011 Gründung Zuger-Rigi-Chriesi AG, 2012 bis max. 2017 Umsetzung www.zuger-rigi-chriesi.ch

Weit ist es nicht von Zug nach Menzingen, und doch wähnt man sich dort in einer anderen Welt. Dorf liegt auf einer Hochebene, die Weitsicht ist atemberaubend. Wohl auch darum befinden sich hier stattliche Einrichtungen wie das Kloster Menzingen, das St. Franziskus Pflegeheim oder das Altersheim Maria von Berg. Architektonisch bedeutend ist das frühere Lehrerinnenseminar Bernarda von 1958, das die Landschaft mitprägt. Die Architekten Hans A. Brütsch , Alois Stadler, Leo Hafner und Alfons Wiederkehr aus Zug planten es in Zusammenarbeit mit Gartenarchitekt Ernst Cramer. Bauten und Freiflächen bilden ein Ganzes, formal mutig und doch filigran, wie es die 1950er-Jahre vermochten.

Cramer nutzte den Erdaushub dafür, die Gebäude ins Gelände hineinzumodellieren. Dabei suchte er nicht die naturalistische Anpassung, sondern schuf geometrische Kompositionen, die die Architektursprache ergänzten. Als Ort der Ankunft entwarf er einen grosszügigen, ja repräsentativen Vorplatz, dessen kontrastreich gestreifter Belag aus Bernhardin-Quarzit und schwarzem Asphalt – streng und doch lebhaft – mit der horizontalen Gliederung der Fassaden korrespondierte. Zwischen den Bauten plante er eine weite Spielwiese als landschaftliches Herz der Schule. Am sanft abfallenden Hain mit Baum- und Staudengruppen entstand ein intimer Studiengarten mit grossen Sitzstufen aus Betonplatten.

Situation

1 Vorplatz

2 S pielwiese

3 Rasenflächen

4 S tudiengarten

5 L ärchenhain

Plan: Vogt Landschaftsarchitekten

Im Studiengarten werden die Sitzstufen erneuert.

Heute dient die Anlage als Kantonsschule, die neu neben dem vier- auch das sechsjährige Gymnasium anbietet. Darum erfolgen Umbauten und Erweiterungen, die sich dem Bestand unterordnen, indem sie formal ähnlich oder unterirdisch geplant sind. Die Freiräume werden erhalten. Nachdem ähnliche Arbeiten Cramers, etwa der berühmte Garten des Poeten von 1959, nicht mehr existieren, bleibt in Menzingen sein erstes Werk bestehen, das er konsequent geometrisierend gestaltete. Nun werden etwa Rasenflächen behutsam bereinigt und Bäume und Sträucher gerodet, um Blickbezüge wieder zu öffnen, auch Sitzbänke, Leuchten und Wegplatten werden erneuert und ergänzt. Der Vorplatz wird sogar bildähnlich rekonstruiert: Seit Jahrzehnten geteert und als Parkplatz genutzt erhält er den einstigen Streifenbelag zurück, auf dass er seine Grandezza wieder verströme. Rahel Marti

Neu- und Umbau des Kantonalen Gymnasiums Menzingen, 2015 – 2018

Bauherrschaft: Kanton Zug, Baudirektion

Architektur: Planergemeinschaft Bünzli & Courvoisier

Architekten und B + P Baurealisation, Zürich

Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

Baukosten: ca. Fr. 78,6 Mio.

Vorher: Schnurgerade kanalisiert floss der Tobelbach über Betonschalen dahin.

In die Drumlin-Landschaft bei Cham war lange Zeit der Bibersee eingebettet. Die Endmoräne, die ihn staute, wurde aber 1865 durchbrochen. Das brachte nicht nur 80 Hektar Kulturland mit sich, sondern auch die Trockenlegung des Gewässers. Mit dem Richtplan von 2004 beschloss der Kanton Zug, eine Reihe von Fliessgewässern zu renaturieren ; etw a den kanalisierten Tobelbach, der das Wasser aus dem Gebiet des früheren Bibersees bis in die Lorze führt. Zurzeit werden darum sein Anfang und sein Ende beim Weiler Rumentikon revitalisiert. Die Arbeiten an dem dazwischenliegenden Stück sollen in ein paar Jahren folgen. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern sind die Betonschalen verschwunden, über die das Wasser in den letzten Jahrzehnten floss. Das Bachbett ist aufgeweitet, seine Böschungen abgeflacht und der Wasserlauf wieder ein ökologisch wertvoller Lebensraum.

Auch der neue Bibersee ist angelegt: Er liegt beinahe an seiner ursprünglichen Stelle, nimmt eine Fläche von 5000 Quadratmetern ein und hat eine Tiefe von bis zu 2,5 Metern. Wegen seine s mindestens 10 000 Jahre alten Vorgängers begleitete das Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug die Arbeiten intensiv. Grabungen sind laut Gishan Schären, dem verantwortlichen Archäologen, immer ein Dilemma: Zum einen ermöglichen sie wissenschaftliche Erkenntnis, zum anderen zerstören sie wertvolles Kulturgut unwiderruflich. Deshalb stand bald fest, dass nur die für den neuen See abzugrabende Schicht untersucht werden soll. Was die Archäologen hier fanden, überstieg jedoch alle Erwartungen: Seekreide und Torf hatten Fisch reusen, eine Vielzahl von Flechtwerkteilen und einen ungefähr sechs Meter langen Einbaum konserviert. Die Funde lassen sich dem Mittelalter zuordnen und bezeugen eine lebhafte Fischerei zwischen dem 12. und dem 15. Jahrhundert. Zum neuen Bibersee gelangt man wie damals über einen schmalen Holzsteg. Und wie einst säumen erneut Rie dwiesen statt intensiv bewirtschaftete Äcker das Ufer. Die Fische im Biotop darf man heute jedoch nicht mehr fangen, nur beobachten. Claudia Moll, Fotos: Amt für Raumplanung Kanton Zug

Renaturierung Tobelbach und Bibersee, bis ca. 2020 Bibersee, Knonauerstrasse, Cham Bauherrschaft: Baudirektion des Kantons Zug Planer: Berchtold + Eicher, Bauingenieure, Zug ; Benedikt Stähli, Landschaftsarchitekt, Cham Zeitplan: 1 Etappe bis 2015, 2. Etappe bis ca. 2020 Gesamtkosten: Fr. 8,5 Mio.

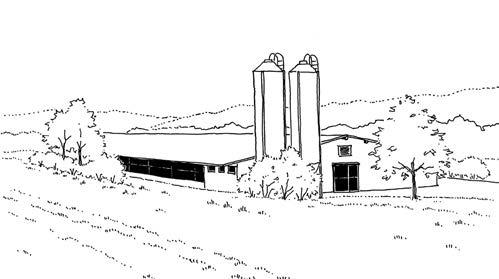

Im nordöstlichen Zipfel des Kantons, unweit der Reuss, liegt die Untere Chamau. Speicher, Dörrhäuschen, Trotte und Sennhütte scharen sich um das prächtige Wohnhaus aus dem 18. Jahrhundert. Sie erzählen die Geschichte der ‹ Hushofstatt ›, die auf Ackerbau und Obstverwertung ausgerichtet war. Grossmassstäbliche Bauten sprengen heute das Idyll. Es sind Betriebsgebäude, Wohnhäuser und eine Siloanlage, die entstanden, nachdem die ETH 1948 das sechzig Hektar grosse Anwesen gekauft und eine landwirtschaftliche Forschungsstation eingerichtet hatte.

Neuer Eigentümer ist seit 2014 der Kanton Zug, der damit mehrere Probleme anpackt: Er will den Schulungsbetrieb des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrums ( LBBZ ) in der Unteren Chamau unterbringen. Die Schule befindet sich im heute zu kleinen Schluechthof in Cham, wo sie mit dem wachsenden Siedlungsgebiet in Nutzungskonflikte gerät. In der Unteren Chamau dagegen kann die Schule expandieren, und der Kanton kann einigen Bauern nicht mehr benötigte Flächen des Schluechthofs im Tausch gegen Land anbieten, das er für den Ausbau der Umfahrung Cham – Hünenberg benötigt.

Das LBBZ soll eine Vorreiterrolle einnehmen als landwirtschaftliches Kompetenzzentrum in Obstbau, Ackerbau, Milchvieh- und Schweinehaltung. Das künftige Bild der ‹ Hushofstatt › skizziert das 2012 ausgearbeitete Gesamtkonzept. Es muss betriebswirtschaftliche Anforderungen sowie eine dem Ort entsprechende Gestaltung vereinen, denn die Chamau liegt teilweise in einer Ortsbildschutzzone und in der Reusslandschaft, die im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ( BLN ) eingetragen ist. Das Konzept sieht vor, einige Bauten umzunutzen, neue so zu positionieren, dass ein kompaktes Ensemble entsteht, und solche, die die Dimensionen sprengen, abzureissen. Hecken, Baumreihen und Obstbäume sollen die Grünstruktur ergänzen, das Anwesen in seinen landschaftlichen Kontext setzen und einen Beitrag zum Landschaftsentwicklungskonzept ( LEK ) Reuss leisten. Wird die alt-neue Chamau Realität, dann nehmen künftige Bäuerinnen und Bauern eine wichtige Erkenntnis mit auf den Weg: Neuste Agrartechnologie und Landschaftspflege sind kein Widerspruch, sondern können sich vorbildlich ergänzen. Claudia Moll

Gesamtkonzept Landwirtschaftliches

Bildungs- und Beratungszentrum Zug ( LBBZ ), 2012

Untere Chamau, Hünenberg

Auftraggeber: Amt für Raumplanung und Hochbauamt Kanton Zug

Planung: App ert Zwahlen Partner, Landschaftsarchitekten, Cham ; Hugo Sieber, Architekt, Zug

Zeitplan: 2016 Planung der Umnutzung ; ETH bleibt

Pächterin ; 2017 Übernahme und bauliche Massnahmen, 2018 Inbetriebnahme

Investitionen: Fr. 15 Mio. ( Kauf Land und Anlage ), Fr. 8,75 Mio. ( Um- und Neubauten ) Laut Idealplan soll