Beilage zu Hochparterre

Nr. 1-2 | 2008

Beilage zu Hochparterre

Nr. 1-2 | 2008

Impressum

Redaktion: Rahel Marti

Texte: Hanns Fuchs, Katja Hasche (Bauten und Projek -

te), René Hutter, Regula Kaiser, Harald Klein, Benedikt

Loderer, Rahel Marti, Urs Spillmann, David Strohm, Barbara Wieser (Bauten und Projekte), Tomaso Zanoni

Design: Dani Klauser

Produktion: Sue Lüthi

Korrektur: Yasmin Kiss

Verlag: Sybille Wild

Designkonzept: Susanne Kreuzer

Litho: Team media GmbH, Gurtnellen

Druck: Südostschweiz Print, Chur

Foto Umschlag und Bilddoppelseiten: Guido Baselgia Schwarz-Weiss-Fotos: Werkzyklus ‹ ZugStadt – Eine fotografische Erforschung › , 1998, Guido Baselgia

© Hochparterre, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich

Herausgegeben vom Verlag Hochparterre in Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton Zug und den Gemeinden Baar und Cham

Zu beziehen unter www.hochparterre.ch

Preis: CHF 15.–

4 Planung: Städtebau in Blütezeiten

6 Baukultur: Eine Berg- und Talfahrt

10 Wohnen: Sicht auf See und Berge

14 Bauten

18 Übersichtsplan

20 Projekte

26 Wirtschaft: Von der Lust und Last der Ebene

30 Stadtbahn: Zug um Zug

31 Strassen: Erlebnisraum Strasse

32 Entwicklung: Die revidierte Ortsplanung

33 Hochhäuser: Die Rückkehr

34 Naherholung: In fünf Minuten im Grünen

35 Lorzenallmend: Ein raffinierter Baukasten

An der Baarerstrasse, der pochenden Hauptschlagader, zeigt Zug für ein paar hundert Meter ein städtisches Gesicht.

Zug – gestern, heute und morgen Als wir nach Bildern für dieses Heft suchten, stiessen wir auf den Band ‹ZugStadt – Eine fotografische Erforschung›, die der Zuger Fotograf Guido Baselgia 1998 herausgegeben hatte. Aber Zug hatte sich seither verändert. So beschlossen wir, den zehnjährigen Bildern aktuelle Aufnahmen gegenüberzustellen. Guido Baselgia stellte sich an dieselben Plätze und fotografierte erneut – sofern ihm nicht ein Neubau die Sicht versperrte. Als wir die alten neben die neuen Bilder legten, war die Verblüffung gross – wir erkannten die Orte kaum wieder. So lautet die Aufgabe beim Betrachten der Bilderpaare nicht: Finde die zehn Unterschiede, sondern: Finde das Wenige, das unverändert geblieben ist. Zug und seine Agglomeration, allen voran die Nachbarn Cham und Baar, werden aus- und umgebaut in einem Tempo, das die auswärtige Beobachterin nach Luft schnappen lässt. Dieses Sonderheft von Hochparterre kommentiert den rasanten Wandel. Zum einen mit Guido Baselgias Bilderpaaren, zum anderen mit Reportagen und Essays über Städtebau und Baukultur. Wir berichten über den Boom im Wohnungs- und Bürobau und wir fragen nach den planerischen Reaktionen, die das Wachstum auslöst. Ungebrochen ziehe die Region Zug Unternehmen an, berichtet Hanns Fuchs auf Seite 26. Den Unternehmen folgen Arbeitskräfte, und so soll die Bevölkerung des Kantons von heute gut 106 000 auf annähernd 130 000 im Jahr 2030 wachsen, sagen die Prognosen des Bundes. Dank der neuen Einwohner läuft der Wohnungsbau auf Hochtouren, wie David Strohm auf Seite 10 mit eindrücklichen Zahlen belegt. Diese zügige Entwicklung beschert Planerin nen und Architekten jede Menge Arbeit. Was auf Schiene und Strasse geplant ist, stellt Hanns Fuchs auf den Seiten 30 und 31 vor. Damit Zug lebenswert bleibt, revidiert die Stadt ihre Ortsplanung, berichtet Stadtplaner Harald Klein auf Seite 32. Mit der Nachbarstadt Baar macht man sich Gedanken über innere Verdichtung – die Stellvertretende Stadtarchitektin Regula Kaiser und Baars Bauverwalter Urs Spillmann erläutern ihre Konzepte für Hochhäuser auf Seite 33. Und schliesslich sollen die Zugerinnen und Zuger auch künftig in fünf Minuten im Grünen sein – zu Fuss, stellt Kantonsplaner René Hutter zum Thema Naherholung auf Seite 34 klar. Tomaso Zanoni hat die rasante Zuger Entwicklung als Stadtarchitekt von 2003 bis heute begleitet. Er erläutert als Einstieg ins Heft, wie er Stadt und Region kennen und sehen gelernt hat: als urbanen Raum Zug. Die Herausforderung bleibe, sagt Tomaso Zanoni, im rasenden Wachstum guten Städtebau und gute Architektur zu ermöglichen. In diesem Sinn haben die Stadt und die Nachbargemeinden in letzter Zeit etliche Projekte aufgegleist; einige werden wohl bald gebaut. Das Heft porträtiert sie ab Seite 14. Man darf also gespannt sein, welche Veränderungen bis 2018 festzustellen sind, wenn Guido Baselgia erneut dieselben Orte aufsucht, auf den Auslöser drückt und den alten Bildern seine neuen gegenüberstellt. Rahel Marti

Das wirtschaftliche Wachstum Zugs beeindruckt. Damit die Stadt auch kultu rell mithalten kann, soll die rasante bauliche Entwicklung mit einer durchdachten guten Planung geschehen: Ensembles bilden, ein Netz öffentlicher Räu me knüpfen und städtebauliche Akzente setzen.

Eine überschaubare Altstadt und bis zur Un

kenntlichkeit umbaute Zentren der umliegenden Dörfer Cham, Steinhausen und Baar bilden die räumlichen Ausgangspunkte einer polyzentralen Stadt mit rund 70 000 Einwohnern – der urbane Raum Zug. Er ist vergleichbar mit Luzern, Biel, St. Gallen oder Winterthur. Seine Gestalt ist heterogen und seit den Fünfzigerjahren wird er flott gebaut. Zuerst nahm die Zahl der Arbeitsplätze markant zu, seit den Neunzigerjahren steigt nun auch die Zahl der Einwohner an. Die Blütezeit dauert.

Städtebauliches Muster

Die aktuelle Stadt wird geprägt durch ein kleinteiliges Nebeneinander von ungleichen Bruchstücken aus der Baugeschichte des 20. Jahrhunderts; dazwischen sind historische, meist rurale Elemente mit einer Geschichte mehr oder weniger qualitätvoll eingebunden. Weitgehend aber fehlen Quartierstrukturen, die Identität zu bilden vermögen und räumlich zusammenhängende Bereiche bieten. Stattdessen ist der urbane Raum Zug ein grosses Pat chwork aus meist präzise datierbaren typologischen Vorlieben des 20. Jahrhunderts.

Er ist ein heterogener Stadtraum mit unvermittelt nebeneinandergestellten Fragmenten der neueren Städtebaugeschichte. Diese Stadt wirkt auf den auswärtigen Betrachter wie eine Ausstellung über Planungsmodelle, die stetig mit neuen Prototypen und Spezialmodellen ergänzt wird, ohne einem sichtbaren städtebaulichen Kanon zu folgen. Gesetzmässigkeiten und strukturbestimmende Muster sind nur in Ansätzen erkennbar, um dann gleich wieder von abweichenden Bildern kontrastiert zu werden.

Die Heterogenität ermöglicht aber durchaus, die Stadtgestaltung Schritt für Schritt voranzutreiben, indem systematisch Ensembles entwickelt werden. Bewusst bauen Stadt und Gemeinde im Raum Zug diese Kultur auf und aus. In den letzten Jahren mit sichtbarem Erfolg, wenn konsequent die Beiträge von Architekten und Landschaftsarchitekten zusammenwirken. So im ‹Citypark Zug› von Roger Diener und Günther Vogt (Seite 15) , am Bahnhofplatz Baar von Gigon Guyer und Vetsch Nipkow (Seite 14) , an der Chamer Peripherie mit der Fensterfabrik Baum gartner der Architekten Graber Steiger und der Landschaftsgestaltung von Stefan Koepfli (Seite 15) Mit Hilfe von Wettbewerbsverfahren und Studienaufträgen sind her vorragende Projekte entwickelt worden, die nicht nur qualitätvolle Lösungen für einzelne Bauaufgaben hervorbringen, sondern auch die Nahtstellen der Stadtfragmente thematisieren. Die Art, wie die Bruchstücke zueinander in Beziehung gesetzt werden, bieten architektonischen und städtebaulichen Qualitäten unerwartete Möglichkeiten. Ensembles werden kompositorisch mit der vorgefundenen Umgebung verknüpft, räumliche und strukturelle Entwicklungsanreize geschaffen – das verleiht der Stadt eine angemessene neue Lebendigkeit. Vielleicht wird diese Fähigkeit des Komponierens von Ensembles einst zum Erkennungszeichen der Blütezeit von Zug

1 Öffentlicher Raum für Zug West zum Ersten: Der Stadtplatz beim neuen Eisstadion und dem Scheibenhochhaus.

2 Und zum Zweiten: Auf einem Teil des ehemaligen Landis & Gyr-Areals soll mit dem Projekt ‹Foyer› ein Park entstehen.

im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, die neben den wirtschaftlichen eben auch städtebaulich und architektonisch schöne Früchte getragen hat.

Freiräume

Bei jeder baulichen Verdichtung kommt der Qualität der Freiräume eine hohe Bedeutung zu. Nach Jahrzehnten, in welchen die horizontale Verdichtung die Hauptrolle spielte, wird nun auch in Zug das vertikale Verdichten und damit das Hochhaus zum Thema. Auf Stadtboden sind ein halbes Dutzend Projekte bekannt, im urbanen Raum wohl rund ein Dutzend. Zu nennen sind hier insbesondere die neuen Eissportanlagen mit dem Scheibenhochhaus und dem neuen Platz in der Herti von Scheitlin Syfrig mit Appert Zwahlen (Seite 21) oder das Projekt ‹Foyer› von Hans Kollhoff beim Zuger Bahnhof mit dem ‹Arboretum› des Landschaftsarchitekten Günther Vogt (Seite 22) . Auch hier muss nach den konkreten Eigenschaften des gewonnenen Freiraums gefragt werden. Und: Welche kompositorischen Qualitäten prägen das engere Umfeld und was sind die Konsequenzen fürs Stadtbild? Es bleibt eine Hauptaufgabe der Stadtentwicklung, die Freiräume zu gestalten, und zwar die Freiräume innerhalb von Projekten, aber auch die Räume, die zwischen Bestand und Neubau entstehen. Somit eröffnet die Verdichtung, ob horizontal oder vertikal, Chancen, den öffentlichen Raum zu verbessern und hier zusammenhängende Räume zu schaffen – Plätze, Parks und Gärten, aber ebenso Strassenräume und Wege. Wichtig ist insbesondere, die bestehenden und neu entstehenden Freiräume innerhalb des verdichteten Siedlungsraums zu verbinden und so ein Netz von räumlichen Ressourcen zu knüpfen.

Doch auch im grösseren Zusammenhang des städtischen Raums Zug steht eine dringende Frage zu öffentlichen Räumen an: Wie werden Siedlungsränder definiert, beispielsweise zur Lorzenebene, die längerfristig zu einer leeren Mitte zwischen dem erweiterten Siedlungskörper der polyzentralen Stadt wird? Und was bedeutet das für den Horizont der Hügellandschaft?

Wettbewerbe und Hochhäuser

Mit welchen planerischen Instrumenten kann die Stadtgestaltung auf die rasante ökonomische Entwicklung antworten, sie begleiten und zu Stadtqualitäten führen? Im Laufe der letzten Jahre setzte sich bei allen Beteiligten im Raum Zug die Erkenntnis durch, dass mit Konkurrenzverfahren unter Architekten bessere Projekte entstehen als mit Direktvergaben. Auch die privaten Investoren sehen mittlerweile die Vorteile, wenn sie ihre Entwicklungs und Bauvorhaben mittels Wettbewerben und Studienaufträgen planen lassen. Dass sich diese nur scheinbar aufwändigen Prozesse lohnen, zeigen Projekte, die in den nächsten Jahren realisiert werden. Zu nennen sind hier die Wohnbebauung ‹Riedpark› von EM2N, Müller Sigrist und Dipol (Seite 22) sowie der Hauptsitz von Siemens Building Technologies am neu angelegten Theilerplatz von Roger Diener und Günther Vogt (Seite 21) Auch gemischtwirtschaftliche Projekte wie die bereits erwähnten Eissportanlagen mit Hochhaus, Wohn bebauung und Platz im Hertiquartier oder das Resultat des Inves toren und Planerwettbewerbs für das heutige KantonsspitalAreal, das Projekt ‹Belvedere› von Roger Diener, Wiederkehr Krummenacher und Dipol (Seite 20) , zeigen den Schub der Stadtentwicklung, gründend auf Wettbewerbe.

Im heutigen Patchwork der Umgebung Zug ist ein differenziertes städtebauliches Spiel mit Akzenten möglich. Die Nähe von historischer und moderner Stadt sowie das Nebeneinander von Landschaft und Siedlung schaffen dafür einmalige Möglichkeiten: Kleinteilige Strukturen werden zu neuen Ensembles verknüpft, einzelne Orte akzentuiert und so im Stadtkörper wahrnehmbar; Verdichtung und Aufwertung des Stadtraums gehen Hand in Hand. Es gibt so etwas wie die Gnade des kleinen Massstabs, die Zug ermöglicht, sein Wachstum in Qualität umzusetzen. Dazu bleibt allerdings politischer und kultureller Wille nötig. Dazu gehört auch, dass grosse und identitätsbildende Projekte angegangen werden, welche die ökonomisch und politisch günstige Ausgangslage nutzen. Die Latte setzen zwei Vorhaben: Nochmals zu nennen das Projekt im Hertiquartier für die Eissportanlagen mit einem Platz, der durch das Stadion mit vorgelagertem Ausseneisfeld und ein Hochhaus definiert wird. Im Quartier Guthirt könnte das Hochhaus von Philipp Brühwiler mit dem angelagerten Platz zu einem markanten Stück Stadt werden.

Museen

Und eine dritte Möglichkeit tut sich eben auf: Stadt und Kanton lassen prüfen, ob sich die Zuger Museumslandschaft neu gliedern und attraktiver ausgestalten liesse. Im bevorzugten Szenario könnte das Historische Museum am Standort des heutigen Kunsthauses endlich sachgemäss eingerichtet werden, während für das mittlerweile national und international renommierte Kunsthaus auf der Schützenmatte direkt am See ein angemessener Neubau entstehen könnte. Er würde es dem Museum erlauben, neben der würdigen Weiterführung seiner attraktiven und viel gerühmten Arbeit endlich auch der bedeutenden Sammlung Kamm den entsprechenden Raum zu geben. Zug käme damit zu einem Bauwerk, das dem Raum Zug jene Identität verschaffte, die ihm heute im überregionalen Vergleich mangelt: Neben dem Stadion am Platz ein Museum am See – Sport und Kultur als sichtbare öffentlich geprägte Aktivitäten, die sich selbstbewusst auch im Stadtbild ablesen lassen.

Standort

Alles in allem: Qualität in Städtebau und Architektur geht alle an, sie nützt der Allgemeinheit und den Privaten –es handelt sich um eine elementare ‹res publica› und kann auch in Zug nur im Zusammenspiel aller Beteiligten erreicht werden. Boden ist ein unvermehrbares Gut, umso grösser ist die Verantwortung aller Involvierten, der Grundeigentümer, Investoren, Behörden, Planer und Architekten, ihn zu lebenswerten und schönen Räumen zu kultivieren, im urbanistischen und architektonischen Sinne. Gemessen wird der urbane Raum Zug später daran, was die Stadt und die umliegenden Gemeinden an nachhaltigen Leistungen hinterlassen haben. Und vor allem daran, wie ihre Politiker und Wirtschaftsleute die guten Voraussetzungen der seit langem stabilen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region genutzt haben. Was für die Blütezeiten anderer Epochen und Kulturen galt, gilt auch hier und jetzt. Für eine prosperierende Region wie den urbanen Raum Zug ist eine attraktive Entwicklung der baulichen Gestalt, der Wohn und Aufenthaltsqualität ein wichtiger Standortfaktor – sie ist im besten Sinne des Wortes eine nachhaltige Investition. • Tomaso Zanoni war von Ende 2003 bis Anfang 2008 der Stadtarchitekt von Zug.

Text: Rahel Marti

Zug gefällt als Arbeitsstadt, Wohnstadt, See stadt und Altstadt. Doch wie ist diese Stadt gebaut, wie wirkt ihr Ambiente? Und was bedeutet hier Baukultur? Ei ne Radfahrt auf den Zugerberg, über den Talboden, mit Zwischenhalten bei Zugern und Auswärtigen und mit Ausblick am Ziel.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sagt die Velofahrerin und steigt in die Pedale. Erste Etappe: der Zugerberg. Vom Start am Seeufer aus war die Strasse vor lauter Häusern nicht zu sehen. Nun ist die Radlerin oben und sieht nicht mehr hinunter: Die Aussicht am Zugerberg ist ausverkauft. Sicht, Quadratmeter und PS des Personenwagens scheinen die Dominanten des Lebens. Der Strassenraum ist Restraum, die Dichte der Bebauung erdrückend. Zwischen die wenigen Einfamilienhäuser, übrig aus dem letzten Jahrhundert, zwängen sich mächtige Blocks. Grosse Fenster und davor grosse Loggien, flankiert von Buchsbäumen in Terrakottavasen. Es ist Vormittag, die Gegend wirkt ausgestorben. In den Gärten sind nur die Gärtner selbst und lärmen mit Laubbläsern.

Ausnützung, extrastark

Für Grundstücke ab 2000 Quadratmetern, sagt das Zuger Baugesetz, kann die Bauherrschaft eine Arealbebauung beantragen. Dieses Planungsinstrument verlangt eine gute Einbindung der Bauten ins Siedlungsbild, dafür gewährt die Stadt eine höhere Ausnützung. Einmalig in der Schweiz, beträgt dieser Bonus in Zug 40 bis 50 Prozent in den Zonen W1 und W2, den ein und zweigeschossigen Wohnzonen. Zum Vergleich: In Zürich kommen Grundstücke ab 6000 Quadratmetern infrage, und der Ausnützungsbonus beträgt 10 bis 20 Prozent. Die Zuger Regel trat 1995 in Kraft; seither kommen ein und zweigeschossige Häuser am Zugerberg kaum mehr vor. Zwischen 2000 und 3000 Franken kostet hier der Quadratmeter, die mögliche Mehrausnützung bezahlt man mit.

Aber ob die Stadt den Bonus gewährt, hängt von der «guten Einbindung» der Neubauten ab. Diese beurteilt die fünf köpfige Stadtbildkommission. Der Zürcher Architekt Reto Pfenninger gehört ihr seit vier Jahren an, seit 2007 als Präsident. Seit er mitwirke, sagt Pfenninger, habe die Kom

mission zu 80 Prozent luxuriöse Wohnbauprojekte am Zu

gerberg begutachtet. Es sei enorm schwierig, die wegen der Boni massiv grösseren Neubauten in die Umgebung einzugliedern. «Wir beurteilen vor allem die städtebauli che Setzung, Zugänge, Freiflächen und Erdgeschosse. Häu fig sind Werkstattgespräche nötig, dann nehmen wir Skizzenpapier zur Hand und entwerfen Verbesserungen.» Diese Sitzungen bezahlt die Stadt – ein indirekter, aber wichtiger Beitrag an den Städtebau am Zugerberg, um gröbste Fehler zu vermeiden. Das Siedlungsbild leidet aber nach wie vor unter der starken Ausnützung.

500 Meter Stadt

Nach so viel Wohnreinkultur dürstet die Velofahrerin nach Stadt. Sie saust den Berg hinunter in die Neustadt. Ein paar hundert Meter weit, auf der Achse Bahnhofstrasse–Baarerstrasse, radelt sie durch urbanes Ambiente. Dafür sorgen nicht Geschäftshäuser des 19. Jahrhunderts; diese Epoche ist in Zug kaum vertreten, es wuchs erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Urbanes Ambiente verströmen hier vielmehr Bauten der Fünfziger bis Achtzigerjahre mit der Kantonalbank und dem höchsten Turm, dem ‹Glashof›, als Akzenten. Als postmoderner Paukenschlag versieht die Überbauung ‹Metalli› seit 1987 die Rolle des Stadtmittelpunkts, des Warenhauses. Aber geht man nur eine Strasse weiter in jede Himmelsrichtung, bricht das Zentrumsgefühl ein. Die Bebauung ist wechselhaft, ein Durcheinander. Es scheint, als habe der städtebauliche Wegweiser für das Wachstum der Innenstadt gefehlt. Im Kopf der Velofahrerin bleibt die Neustadt haften als Abbild des jahrzehntelangen, turbulenten Baubooms. «In den Sechzigerjahren kauften wir an der Bahnhofstrasse in kleinen Läden ein, untendrin in den Wohnhäusern», erzählt der Architekt Albi Nussbaumer. Seit seiner Kindheit sei das grosse Dorf zur Stadt geworden, umgebaut für die Wirtschaft; die frühere Gesellschaft sei anonymisiert und teilweise verdrängt worden. «Vor lauter Aufschwung ging vergessen, dass man in Zug auch weiter leben wollte.» Öffentliche Räume für die wachsende Bevölkerung entstanden keine. «Am Wochenende tummelt sich die ganze Region am See, bis heute. Selbst die Jugendlichen kommen noch hierher – es gibt sonst keine geeigneten Orte», beobachtet Nussbaumer, der mittendrin wohnt. Zu diesen Feststellungen passt, dass Investoren die Umnutzung grosser Industrieareale wie ‹Metalli› oder Landis & Gyr vorantrieben; kooperative Planungen mit der Stadt gab es bisher keine. Albi Nussbaumer dazu: «Die Stadt hat planerisch und baulich lange Zeit nicht agiert, sondern nur auf die enorme wirtschaftliche Dynamik reagiert.»

Brauchen wir das?

Die Zahlen zum Wachstum: Von 1997 bis 2007 wurden 3099 Baugesuche eingereicht, durchschnittlich 281 pro Jahr. Die Bausummen privater und öffentlicher Bauten betrugen im selben Zeitraum 2,6 Milliarden Franken, durchschnittlich rund 237 Millionen Franken pro Jahr. In der Agglomeration verläuft die Entwicklung ähnlich, vor allem in Baar und Cham. Krisen kennt die Baubranche hier nicht. Die Auftragsbücher der Architekten waren und sind voll,

Markus Hotz von Axess Architekten und Alphons Wiederkehr von Wiederkehr Krummenacher Architekten. «Aber es bleibt», bedauert Wiederkehr, «immer weniger die Zeit, die für die vertiefte Auseinandersetzung mit Architektur nötig wäre.» Den Immobilienmarkt kümmert das nicht. Im Gegenteil: «Hie und da muss ich Investoren überzeugen», sagt Albi Nussbaumer, «dass sie Wohnungen auch verkaufen werden, wenn sie architektonisch anspruchsvoller sind als der Durchschnitt.» Das Verkaufsargument ‹gute Architektur› ist überflüssig – rund um Zug lässt sich alles verkaufen und vermieten, zu Preisen wie in Zürich. Die Region Zug – ein karger Acker für gute Architektur? Zwei Beobachtungen dazu sind interessant. Erstens zu den viel zitierten internationalen Zuzügern: Ob Private oder Firmen, man spüre wenig von ihnen, sagen Einheimische wie Auswärtige. Die ‹Internationals› bleiben für sich oder unter sich. Sowenig sich die neuen Mitbewohner gesellschaftlich engagieren, sowenig manifestieren sich die neuen Firmen in der Öffentlichkeit, etwa baulich in der Stadt. Sie verlagern meist nur Finanzabteilung und Kader hierher, produziert und verkauft wird anderswo. Also bauen sie hier keine Zentrale mit werbewirksamer Architektur, sondern mieten sich in Bürokomplexe ein. Zweitens zu den Zugern selbst: Verwaltung, Politik und Kultur funktionierten noch dörflich, aber die Probleme seien urban, hört die Velofahrerin. Etwa die knappen öffentlichen Räume oder der rege Verkehr. Zwar äussern sich die Zugerinnen und Zuger oft in Leserbriefen zu Planung und Bauen. Aus vielen tönt aber der selbstgenügsame Tenor: «Brauchen wir das?» Das heutige Zug sei eine «kuriose Mischung aus Dorf und Welt», fasst Reto Pfenninger zusammen, der Präsident der Stadtbildkommission.

Adieu am Hafen

Doch Spuren zur Wende sind gelegt. Ab Mitte der Neunzigerjahre kurbelte der damalige Stadtarchitekt Heinz Schöttli das Wettbewerbswesen an; Resultate sind schöne

Bauten wie die Sporthalle ‹Herti›, die erweiterte Kantonsschule, die Schulen ‹Guthirt› und ‹Riedmatt› oder die Abdankungshalle ‹St. Michael›. Tomaso Zanoni, Stadtarchitekt bis Anfang 2008, steigerte in seiner Amtszeit die Zahl der öffentlichen Verfahren und bewegte rund ein Dutzend private Grundeigentümer zu Studienaufträgen. Ein Ergebnis ist das geplante Siemens Hauptquartier auf dem ehemaligen Landis & Gyr Areal. Mittlerweile bauen in Zug renommierte Büros aus der ganzen Schweiz. Die Velofahrerin pedalt nach Westen dem Feierabend entgegen. Die letzte Runde führt vorbei an Lücken und brachen Stätten. Aber stellt man sich alles hier Geplante vor (Seite 20) , könnte Zug West zu einem markanten Stadtteil wachsen mit Bauten, Plätzen und Parks, die nicht nur den Investoren, sondern den Zugerinnen und Zugern etwas bringen. Fragt man diese nach den Vorzügen ihrer Stadt, zählen sie die tiefen Steuern am Schluss auf – davor kommen Landschaft, See und Altstadt, die Nähe zu Luzern und Zürich. Solche Qualitäten preisen auch die Auguren des Standortmarketings. Es dürfte darum gut stehen um Zugs Zukunft, selbst wenn die Steuerharmonisierung voranschreiten sollte. Damit die Rechnung aufgeht, muss Zug aber trotz des Baudrucks Bedingungen für städtebauliche und architektonische Güte aushandeln. Am Ziel kehrt die Velofahrerin ein ins chice Hafenrestaurant am See. Von der Terrasse blickt sie an die dicht bebauten Hänge des Zugerbergs zurück. In den letzten Jahren arbeitete die Stadt am guten Planen und Bauen. Aber das Baudepartement verändert sich: Eine neue Vorsteherin wirkt, der Stadtarchitekt tritt ab. Der BSA Zentralschweiz fordert laut Albi Nussbaumer, dass die Stadt nach diesen Wechseln die gelegten Spuren nicht verwischt, sondern hegt und pflegt. Auch die Stadtbildkommission zählt darauf, sagt Präsident Reto Pfenninger, weiterhin unabhängig und kritisch Projekte begleiten zu können. Dazu nickt die Velofahrerin und dreht sich um. Vor ihr liegen See und Voralpen im Licht des späten Nachmittags und sie denkt: Kein Wunder, wollen alle hierher. •

«Vor lauter Aufschwung ging vergessen, dass man hier weiter leben will»: Die Velofahrerin hört kritische Stimmen während der Tour auf den Zugerberg (rechts) , durch die Neustadt (Mitte) und nach Zug West (links) . Foto: Flying Camera, Baar

Grafenau, 2007 und 1998. Vor zehn Jahren ein versteckter Garten in der Stadt. Heute eine voll befestigte Strasse mit Restgrün. Der anhaltende Aufschwung brachte Zug West zum Blühen und den Freiraum zum Verschwinden. Die Innenstadt mit ihrer wechselhaften Bebauung wirkt wie ein Abbild des Baubooms. Der Bericht zur Baukultur steht auf Seite 6.

Text: David Strohm Der Siedlungsdruck lastet schwer auf der Region Zug, die in den letzten Jahren einen Wohnbau boom erlebte. Die Projektentwickler rangeln um die letzten freien Baugrundstücke, bevorzugt natürlich diejenigen mit Blick auf den Zugersee.

Eine heile Welt, die Region Zug: aufgeräumt, sauber, prosperierend. Mit saftigen grünen Weiden, blauen Seen und überschaubaren Ortschaften. Bekannt ist Zug auch für seine besonders tiefen Steuern, als bevorzugter Standort für Rohstoffhändler und Holdingfirmen und als beliebter Wohnsitz für die Reichen und Schönen. «Zug wies in den letzten Jahren bezüglich Standortqualität die besten Ergebnisse aller Kantone in der Schweiz aus», schwärmt der Analyst einer Grossbank. Trotzdem gibt es ein paar Schattenseiten. Dazu zählt das knappe Wohnungsangebot für die gut 100 000 Einwohner des dicht besiedelten Kantons. «Der Wohnungsbestand vermag die Wohnbedürfnisse nur bedingt zu befriedigen»: Zu diesem deutlichen Schluss kam vor einigen Jahren eine Standortanalyse, die das Kantonale Amt für Raumplanung bei den Immobilienberatern Wüest & Partner in Auftrag gegeben hat. Die Wohnungsbelegung sei mit 2,4 Personen überdurchschnittlich hoch, die Wohneigentumsquote mit 31 Prozent dagegen tiefer als im Landesmittel, fanden die Experten vor ein paar Jahren heraus. Und mit einem Anteil von nur 14 Prozent liege der Einfamilienhausbestand im Kanton Zug besonders niedrig.

Hunderte neuer Wohnungen

Seither hat der Druck auf den Zuger Wohnungsmarkt noch einmal deutlich zugenommen, die Preise für Wohneigentum und Mietwohnungen sind kräftig angestiegen – trotz rekordhoher Neubauaktivitäten. Dutzende grösserer und kleinerer Überbauungen mit Hunderten von Wohnungen sind in jüngster Zeit allein in der Stadt Zug und den Nachbargemeinden Baar und Cham entstanden und prägen heute – zusammen mit zahlreichen neuen Geschäftshäusern – das Antlitz der kleinen Agglomeration. Und die Entwicklung könnte noch lange so weitergehen –wäre da nicht der Engpassfaktor Bauland. «Um die letzten verfügbaren Parzellen ist ein regelrechtes Gerangel im Gang», sagt Philipp Peikert. Daran ist auch der Zuger Unternehmer nicht selten beteiligt, denn Peikerts Firma

p 4 gehört zum halben Dutzend besonders aktiver Bauherren. Was für die Besitzer ein Segen ist, bereitet Pro

jektentwicklern wie p 4 zunehmend Sorge: Die wenigen freien Flächen kommen zu exorbitant hohen Preisen auf den Markt, wenn überhaupt: «Manche Grundeigentümer halten ihr baureifes Land zurück und spekulieren auf eine weitere Verknappung – mit entsprechenden Preissteigerungen», sagt Peikert. Die hohen Landpreise führen dazu, dass sich manche Vorhaben gar nicht mehr rechnen.

Ungebrochenes Potenzial

In der Not behelfen sich die in der Entwicklung von Wohnbauprojekten tätigen Unternehmen mit Grundstücken, die aufgrund von Lage oder Ausnützungsfaktoren als schwierig gelten. p 4 etwa hat auf dem Areal der Kistenfabrik in Zug Neubauten mit 66 Miet und 74 Eigentumswohnungen sowie 4 Geschäftshäuser hochgezogen. An der Loreto höhe in Zug sind gerade 2 Mehrfamilienhäuser mit 12 Eigentumswohnungen fertig geworden (Seite 17) und in Baar der Neubau ‹Grienbach›, der 62 Wohnungen in 6 Mehrfamilienhäusern, 10 Reihenhäuser und 1 Bürogebäude umfasst. Stolz ist Philipp Peikert darauf, dass er seine Angebote trotz hoher Landpreise so gestalten konnte, dass sie mehrheitlich vor der Realisierung verkauft worden sind. Mehr als 60 Prozent der Eigentumswohnungen gingen sogar schon ab Plan weg, also vor Baubeginn. Über hohe Nachfrage darf sich auch Markus Hotz von Axess Architekten freuen. Das Büro hat in den letzten zehn Jahren allein in Zug, Baar und Cham über 500 Wohnungen realisiert, 125 Einheiten sind im Bau, weitere 240 in Planung. Diejenigen, die zum Verkauf standen, berichtet der Architekt und Ko Geschäftsführer, waren «innerhalb kürzester Zeit verkauft». Er sieht in der ungebrochenen Dynamik des Wohnungsbaus in und um Zug auch einen Ausdruck der gestiegenen Bedürfnisse. «Der Ausbaustandard hat sich deutlich erhöht», sagt Markus Hotz. Grössere Aussenflächen, höhere und grössere Räume, genug Platz für ein grosszügiges Badezimmer statt Nasszelle und die Waschküche in der Wohnung gehörten heute zu den Anforderungen, ebenso wie ein verbesserter Schallschutz und ein modernes Energie und Wärmedämmkonzept. Trotz der Knappheit an Bauland sieht er für Zug «ein ungebro

Vergleich Bevölkerungsstruktur Kanton Zug / Schweiz

chen grosses Potenzial». Abzulesen sei dies auch daran, dass immer noch viele Zuger auf der Suche nach mehr Wohnraum ‹auswandern›, ins Reusstal und in die Luzerner Vororte. Zum Bedürfnis, hinaus ins Grüne zu ziehen, geselle sich aber auch ein gegenläufiger Trend. Gefragt seien wieder die stadtnahen Lagen und kurze Wege.

Alphons Wiederkehr von Wiederkehr Krummenacher Architekten hält die gute Erreichbarkeit und die funktionierende Infrastruktur für die grossen Pluspunkte der Region. Seit hier die Stadtbahn fährt – im Slogan ihrer Betreiber: «ein sympathischer Zug» (Seite 30) –, ist auf den zu Stosszeiten oft verstopften Strassen etwas Entspannung zu spüren. Die bevorstehende Eröffnung der Autobahn A4 durch das Knonauer Amt nach Zürich dürfte den Siedlungsdruck auf Zug aber weiter erhöhen. Denn gerade das internationale Personal der hier ansässigen Firmen schätzt die hohe Lebensqualität und die guten Verbindungen nach Zürich und zum Flughafen.

Alphons Wiederkehr hat am jüngsten Boom im Zuger Wohnungsbau mitgewirkt. Über 500 Wohnungen erstellte das Büro im letzten Jahrzehnt, weitere 400 plant es. Zu den Objekten von Wiederkehr Krummenacher zählen die an exponierter Lage realisierten Wohnüberbauungen ‹Seepark› und ‹Liebfrauenhof› sowie die Siedlungen ‹Rötelberg› und ‹Rothusmatt›. In Arbeit ist das Projekt ‹Feldpark› mit vier Wohntürmen auf dem Zuger Schleife Areal, für welches das Büro kürzlich einen Wettbewerb gewonnen hat.

Südhang, Seesicht

Realisieren soll den ‹Feldpark› die Generalunternehmung Alfred Müller aus Baar. Diese hat eine ganze Reihe von Projekten auf Zuger ‹Filetstücken› in Arbeit: Direkt am Seeufer und vor den Toren der Altstadt soll ab kommendem Herbst die Parkresidenz ‹Belvedere› entstehen mit zwei 10 und 13 geschossigen Wohnhäusern, einer Seniorenresidenz und einem Luxushotel (Seite 20) . An der Weinberghöhe sind 88 Eigentumswohnungen der gehobenen Preisklasse geplant, die an begehrter Hanglage zumindest teilweise Sicht auf See und Berge bieten werden. Gemeinsam mit den Wasserwerken Zug entsteht die Wohnsiedlung ‹Rötel› mit 35 Eigentumswohnungen – in City Nähe, aber ebenfalls an Südhanglage und mit See und Bergsicht.

Vergleich Bevölkerungswachstum Kanton Zug / Schweiz

Zu den weiteren Vorhaben des Unternehmens zählen die Wohnsiedlung ‹Rote Trotte› mit 42 Eigentumswohnungen und der ‹Lorzenhof› in Cham. An diesen 80 Eigentumswohnungen ist auch die Firma Hammer Retex beteiligt, ein weiterer GU auf dem Platz Zug. Hammer Retex hat ausserdem beim ‹Hightech Park› in Cham die Führung und beim ‹Citypark› in Zug, der 36 exklusive Mietwohnungen an bester Lage bietet, geplant von Diener & Diener (Seite 15) Die Folgen der regen Bautätigkeit in Zug und in der Lorzenebene betrachtet der Architekt Alphons Wiederkehr mit gemischten Gefühlen: «Es hat kaum noch Zwischenräume.» Das Mitglied der Stadtzuger Stadtbildkommission befürchtet, dass auch andernorts bald Verhältnisse herrschen wie am Hang oberhalb der Altstadt. «Als Folge der zum Teil sehr hohen Ausnützungsziffern für so genannte Arealbebauungen ist dieser Teil der Stadt besonders dicht bebaut. Umso wichtiger sind deshalb klare und längerfristige Stadtentwicklungskonzepte.» Der Wunsch nach ungetrübter Sicht auf See und Berge sei ein «spezifisch zugerisches Thema», meint Wiederkehr. Hier stünden die Stadt und ihre Bewohner, die den Ausblick fordern, vor einem Dilemma: Je dichter die Hänge bebaut würden, umso schwieriger sei es, die «ultimative Forderung nach der freien Sicht» zu erfüllen. Seesicht versprechen auch die Gemeinden rund um den Zugersee, zumindest an den exklusiven Lagen und für ein finanzkräftiges Publikum. Oberwil und Walchwil auf der östlichen, Buonas und Risch auf der westlichen Seeseite sind mittlerweile die bevorzugten Wohnlagen der Manager Elite geworden. Spitzenverdiener wie Novartis CEO Daniel Vasella haben sich in opulenten Anwesen niedergelassen, die Neider erblassen lässt und weitere Vertreter seiner Kaste anlocken. Um die Separation nicht allzu weit zu treiben, baut die Alfred Müller AG unterhalb des bewaldeten Schlossbergs in Risch 30 Doppel und Reiheneinfamilienhäuser, die zu Preisen ab einer Million Franken ein Eldorado für Familien bieten sollen. Wie in Risch hat auch in Unterägeri und Oberägeri – wo zusammen mit Walchwil die höchsten Durchschnittspreise für Wohneigentum im Kanton verzeichnet werden – die Nachfrage kräftig angezogen, vor allem am oberen Ende des Markts. • David Strohm ist Redaktor der ‹ NZZ am Sonntag › im Bereich ‹ Immobilien ›

Preise in CHF / m² für Eigentumswohnungen

Preise in CHF / m² für Einfamilienhäuser

Stand 3. Quartal 2007, Quelle: Wüest & Partner

Kistenfabrik Zug, 2007 und 1998. Im letzten Jahrzehnt leerten sich die Industrieareale an der nördlichen Stadtgrenze. Die meisten Hallen und Silos sind abgetragen, die Areale neu aufgefüllt mit Büro und Wohnüberbauungen. Selbst hier, an den viel befahrenen Gleisen, waren die Wohnungen innert Kürze vergeben. Mehr zum Boom im Wohnbau auf Seite 10.

Eine helle Betonfläche ohne Verkehrsmarkierungen. Darauf ein Busterminal, ein Wasserbecken und eine Leuchtstele als Orientierungspunkte. Der Bahnhofplatz in Baar ist als Begegnungszone konzipiert. Dieses Platzmodell, das auf der gegenseitigen Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer beruht, hat sich bewährt. Aber dem Baarer Bahnhofplatz fehlen noch die räumlichen Grenzen. Der Bahnhofkomplex von Gigon / Guyer soll diese Situation klären. Die Architekten gewannen 2004 den Investorenwettbewerb der SBB für die Bauten mit Bahninfrastruktur, Ladenflächen, Büros und Wohnungen. Diese Überbauung soll zu einem zentralen Ort werden in Baar, dessen Kern sich in neuerer Zeit stark aufgelöst hat. Das Projekt sieht mehrere längliche Baukörper entlang der Gleise vor. Deren markante Fassaden mit rotbraun gefärbten Brüstungsbändern und ockerfarbenen Fensterbändern wirken als visuelle Schranken und umfassen so den neuen Ort.

86 Bahnhof Baar, 2008

--› Bauherrschaft: Migros-Pensionskasse (Bahnhofareal), SBB (Bahnreisezentrum, Perrondach etc.)

--› Architektur: Gigon / Guyer Architekten, Zürich

--› Farben: Adrian Schiess

--› Totalunternehmung: Halter Generalunternehmung, Zürich

--› Gesamtkosten Bahnhof: CHF 25 Mio.

86 Bahnhofplatz, 2001

--› Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Baar

--› Landschaftsarchitektur: Vetsch Nipkow Partner, Zürich

--› Gesamtkosten Platz: CHF 4 Mio.

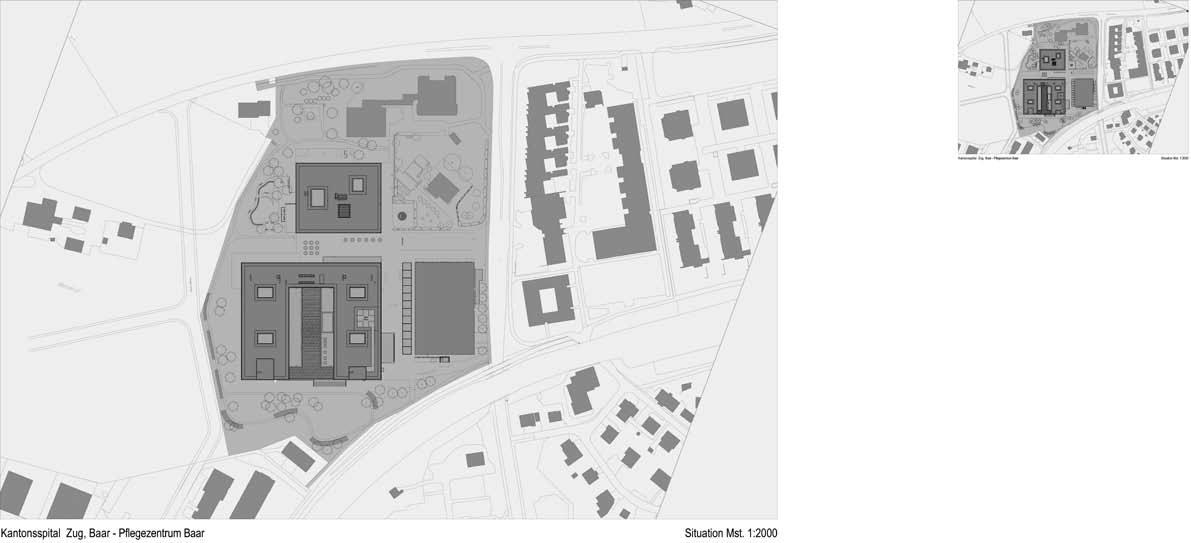

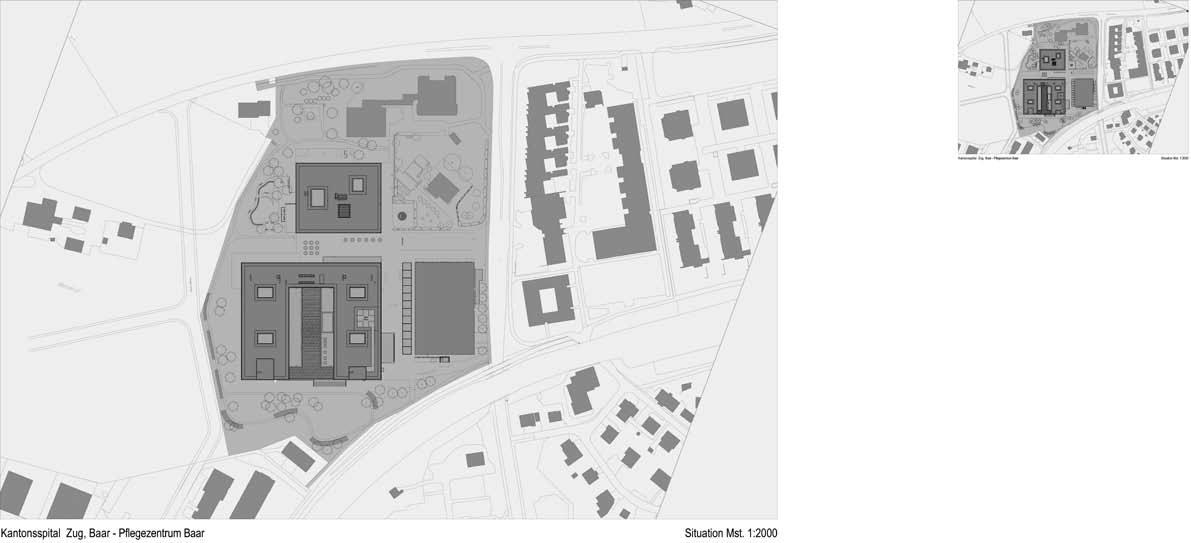

2002 gewannen Burckhardt + Partner aus Zürich den Archi tektur wett bewerb für den kantonalen Spitalkomplex. Sie setzten ihn aus drei markanten Volumen zusammen. Während die Fahr zeuge im strassennahen Parkhaus untergebracht sind, führt eine breite Fussgängerzone zu Spital und Pflegezentrum. Bei der Gestaltung von Hüllen und Aussenraum setzten die Architekten auf Urbanität. Das Pflegeheim erscheint in einem grellen Rot und die Eingangshalle des Spitals erinnert in ihrer Geräumigkeit an eine Hotellobby. Das architektonische Konzept überzeugt durch seine städtebaulichen Aspekte ebenso wie durch die Funktionen der einzelnen Bauten. Beispielhaft hierfür ist der Spitalbau: Sein stützenfreier Grundriss erlaubt eine flexible innere Raumordnung. Die räumliche Trennung von öffentlichem Bereich im Norden und Personalbereich im Süden gewährleistet zudem einen reibungslosen Ablauf des Spitalbetriebs. Das Pflegezentrum ist bereits bezogen, das Akutspital nimmt den Betrieb Ende August auf.

84 Zuger Kantonsspital und Pflegezentrum, 2008

--› Adresse: Landhausstrasse 11 / 17, Baar

--› Bauherrschaft: Baudirektion des Kantons Zug und Stiftung Spital Baar

--› Architektur: Burckhardt + Partner, Zürich

--› Totalunternehmung: ARGE Zentralspital und Pflegezentrum, HRS, Frauenfeld, und Peikert Contract, Zug

--› Gesamtkosten: ca. CHF 200 Mio.

--› Bruttogeschossfläche: Spital 32 250 m²; Pflegezentrum 10 975 m²; Parkhaus: 9915 m²

1 Die farblich markanten Neubauten von Gigon / Guyer stehen wie Waggons in einer Reihe entlang der Gleise.

2 In den neuen Bahnhofsgebäuden entstehen Läden, Büros, Wohnungen und ein Bahnreisezentrum.

3 Die vier Gebäude begrenzen den Platz zu den Gleisen. Dieser ist als Begegnungszone gestaltet, also ohne Verkehrsmarkierungen.

1 Links das Zuger Kantonsspital, rechts das Pflegezentrum in grellem Rot.

2 An eine grosszügige Hotellobby erinnert die Eingangshalle des neuen Spitals.

3 Das Parkhaus liegt rechts auf dem Areal an der Strasse. Alle drei Bauten sind in eine platzartige Fussgängerzone eingebunden.

Am Siedlungsrand nahe Moor und Wald liegt die Fensterfabrik Baumgartner. Sie sollte um eine 18 000 Quadratmeter grosse Halle erweitert werden – in den geschützten Landschaftsraum hinein. Das Projekt schien deshalb zum Scheitern verurteilt. Doch die Gemeinde unterstützte es, indem sie einen Wettbewerb unter fünf Teams aus Architekten und Landschaftsarchitekten veranstaltete. Diese Zusammensetzung hat sich gelohnt: Das Siegerprojekt begeisterte. Der neue quadratische Stahlbau mit auskragendem Flachdach wirkt leicht, obwohl er die Grösse von drei Fussballfeldern hat. Das verbindende Element zur Landschaft ist die Vegetationswand westlich vor der Halle: Eine Rahmenkonstruktion aus Holz- und Metallelementen ist mit einheimischen Wildpflanzen bewachsen und an zwei Stellen zu einem grossen Fenster aufgelöst. Auch dem Dach wird eine entscheidende Rolle zugeschrieben: Unter ihm entfaltet sich die Industrie, auf ihm die Vegetation. Tritt man näher an die Halle heran, wird sie zur funktionalen Produktionsstätte. Filigran erscheinen einerseits die sauber von aussen bündigen Verglasungen der Schiebetore, eher robust die rohen Schrauben im schwarzen Stahlrahmen.

6 Erweiterung Fensterfabrik Baumgartner, 2006 --› Adresse: Flurstrasse 41, Hagendorn --› Bauherrschaft: G. Baumgartner, Hagendorn --› Architektur: Niklaus Graber & Christoph Steiger, Luzern --› Landschaftsarchitektur: Koepfli Partner, Luzern --› Gesamtkosten: CHF 40 Mio.

Der ‹Citypark Zug› liegt im Stadtzentrum zwischen Rigiund Alpenstrasse. Die bauliche Umgebung ist wechselvoll. Auch das Areal des ‹Citypark› besitzt mit seinen frei stehenden Gebäuden vorstädtischen Charakter. Diese Eigenart sollte bei der nun erfolgten Ergänzung mit drei Neubauten erhalten bleiben. Um deren Eigenständigkeit zu betonen, materialisierten die Architekten die Gebäude unterschiedlich. Die beinahe mittig geknickte Fassade des Baus an der Gartenstrasse ist mit Kunststein und verschiedenfarbigen Natursteinen verkleidet. Das Haus an der Rigistrasse besitzt eine Hülle aus patiniertem Kupferblech, während das Gebäude am Bundesplatz mit einem mineralischen Putz versehen ist. Die Erdgeschosszonen beinhalten jeweils Ladenlokale, darüber liegen exklusive Wohnungen und Büroflächen; zudem wird ein Parking gebaut. Die Wohnungen sind zum See gerichtet.

34 Citypark Zug, 2008

--› Adresse: Rigistrasse, Zug

1 Eine vorbildliche Zusammenarbeit von Landschaft und Architektur: das überwachsene Gerüst als Verbindungselement.

2 Verbindungselement auch das Dach, das weit über die Halle bis zum Gerüst kragt.

3-4 Querschnitt durch die neue Halle und der Grundriss, der unten den immensen Anbau von 1,8 Hektaren Fläche zeigt.

1 Die Neubauten versuchen den Charakter des gemischten Gevierts fortzuführen, indem sie unterschiedlich materialisiert sind.

2 Der ‹Citypark› bietet in den drei Neubauten 36 Mietwohnungen sowie Büros und in den Erdgeschossen Ladenflächen – an prominenter Lage im Stadtzentrum.

--› Architektur: Diener & Diener, Basel

--› Bauherrschaft: Olle Larsson, Vertretung Alfred Müller, Zug

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarch., Zürich

--› Generalunternehmung: Alfred Müller, Baar --› Bauingenieure: Berchtold + Eicher, Zug

--› Fassaden: Emmer Pfenninger Partner, Münchenstein BL

--› Elektroplanung: Hefti Hess Martignoni, Zug

--› Bauphysik und Akustik: Martinelli + Menti, Meggen; AFC Air Flow Consulting, Zürich

--› Bruttogeschossfläche: 8311 m²

64 Wohn- / Geschäftshaus Pile Up, 2008

‹Pile Up› ist ein patentiertes architektonisches Konzept; fünf solcher Häuser stehen bereits in der Schweiz. Die Wohneinheiten bilden eigenständige Häu ser im Haus, sind zwischen 100 und 210 Quad ratmeter gross und teilweise zweigeschossig. Das Zuger ‹Pile Up› umfasst 24 Wohn- und 4 Dienstleistungsein heiten. Es wird sechs Geschosse hoch – ein Massstab, der in die Umgebung mit Schul- und Gewerbebauten passt. Foto: Guido Baselgia

--› Adresse: Baarerstrasse 78–80, Zug

--› Bauherrschaft: Zapco, Basel / Zug

--› Architektur: Zapco, Basel / Zug, Zwimpfer Partner Architekten, Basel / Zug, Kamm Architekten, Zug

--› Preis Wohnnutzfl.: CHF 2816.– / m²

--› Gesamtkosten: CHF 13,78 Mio.

71 Zwei Stadtvillen, 2005

Die zwei ‹Stadtvillen› sind stattliche, kompakte Häuser mit je drei Geschosswohnungen. Sie bieten eine gross -

ar tige Aussicht auf See und Berge. Die Grundrisse weisen tief eingeschnittene Loggien auf und Kerne für Zimmer, Küche und Bäder; darum herum bleibt der Wohnraum offen. Der Ausbau in Naturstein und Weiss wirkt exquisit und stimmungsvoll. Foto: Hannes Henz

--› Adresse: Blasenbergstrasse 27 / 29, Zug

--› Bauherrschaft: Anna Straub

--› Architektur: Dettli’Nussbaumer Architekten, Zug

--› Bauleitung: Arthur Welti, Luzern

--› Bauingenieur: Schubiger, Luzern, Dr. Joseph Schwartz, Zug

--› Baukosten (BKP 1–5): CHF 8 Mio.

Die Siedlung mit 198 Wohnungen wirkt freundlich dank farbiger und vielfäl tiger Baukörper. Von den geplanten sechs Wohnhöfen stehen heute vier. Für deren Realisierung bildete das Kölner Büro Astoc Planergemeinschaften mit Zuger Büros. Foto: Guido Baselgia

--› Adresse: Herti-Quartier, Zug

--› Bauherrschaft: Bauherrengemeinschaft Herti 6, vertreten durch Korporation Zug

--› Gesamtplanung: Astoc, Köln und Planergruppe Oberhausen

--› Architektur: Flüeler Architektur, Keiser Architekten (Hof 1); CSL Architekten (Hof 2); Wiederkehr Krummenacher (Hof 3); Weber Kohler Reinhardt (Hof 4), alle Zug

--› Gesamtkosten: CHF 85 Mio.

Der Erweiterungsbau verbindet die zwei alten Schultrakte und belegt daher keinen zusätzlichen Boden. Die fünf Etagen sind über ein schmales Treppenhaus erschlossen; der Flur windet sich um einen zentralen Lichthof. Als Gegensatz zur reduzierten Erschliessung sind Schul- und Aufenthaltsräume mit grossen Fensterflächen und Holzverkleidung hell gestaltet. Foto: Roger Frei

--› Adresse: Lüssiweg 24, Zug

--› Bauherrschaft: Kanton Zug

--› Architektur: Enzmann + Fischer ArchitektInnen, Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Koepf li Partner, Luzern

--› Kunst am Bau: Elisabeth Arpagaus, Peyriac de Mer

--› Gesamtkosten: CHF 22 Mio.

Das Altstadthaus mit der ehemaligen Fischbrutanstalt wurde nie umfassend saniert. Mit der jetzigen Renovation erhält es eine neue technische Ausstattung und dennoch wahrt das etwa 500-jährige Gebäude seinen Charak ter. Der Architekt belässt die Unterteilung der Räume, das alte Bruchsteinmauerwerk und die schiefen Böden.

Das künftige Fischereimuseum zeigt historische Fakten zur Fischerei. Foto: A+L Ottiger

--› Adresse: Untere Altstadt 16, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug

--› Betreiber Museum: Fischereiverein Zug

--› Architektur und Bauleitung: Peter Rossini, Architekt, Zug

--› Gesamtkosten: CHF 1 Mio.

Zwei helle Betonkuben am Hang, verbunden durch eine horizontale Platte, bil den so einen überdachten Zwischenraum, der zum Friedhof ‹St. Michael› führt. Ruhe strahlt der schlichte Bau aus. Die Längswände der Abdankungshal le sind verglast. Aber vom Gang her beschränken Holzlamellen den Einblick, von aussen sind es grüne, gestaffelte Glaslamellen. Sie tauchen den Raum, der zugleich Durchblick und Verschlossenheit ausdrückt, in mystisches Licht. Foto: Erieta Attali

--› Adresse: Waldheimstrasse 20, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug

--› Architektur: Burkard, Meyer Architekten, Baden

--› Künstler: Hugo Suter, Birrwil --› Gesamtkosten: CHF 8,3 Mio.

87 Rathausplatz und Zentrumsplanung

Bank, Geschäfte, Verwaltung – der Rathausplatz ist Baars neues Zentrum. Daran angrenzend entstand ein grosser Freiraum mit Erholungsnischen von unterschiedlichem Charakter, die durch Hecken lose zusammengefasst sind.

Rathausplatz Baar, 2004

--› Bauherrschaft: Gemeinde Baar, Raiffeisenbank Zug, Alfred Müller, Baar

--› Architektur: Wiederkehr Krummenacher, Zug

--› Totalunternehmung: Alfred Müller, Baar

--› Anlagekosten: CHF 42 Mio. Zentrumsplanung Baar, 2007

--› Bauherrschaft: Gemeinde Baar

--› Landschaftsarchitektur: Hager Landschaftsarchitektur, Zürich

--› Architektur: huggen_berger, Zürich

55 Schulhaus Guthirt, 2007

15 Umnutzung Fabrik, 2000

Architektonisch mutig wurde die Schule aus den Fünfzigerjahren um das Doppelte vergrössert: Mitten in den alten Pavillonbauten stehen ein neuer Kindergarten und ein fünfstöckiger Betonbau. Die dünnen Betonstäbe, die den Altbau rasterförmig überziehen, stehen in Zweier- und Vierergruppen vor den raumhohen Fenstern der Neubauten. Der neue Schulkomplex fügt sich gut ins Quartier ein; Pausenplatz und Spielwiese blieben erhalten. Foto: Guido Baselgia

--› Adresse: Mattenstrasse 2, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug

--› Architektur: Roefs + Frei Arch. Zug

--› Landschaftsarchitektur: Appert & Zwahlen, Cham

--› Bauleitung: Naumann + Hotz, Baar

--› Gesamtkosten: CHF 15,4 Mio.

Panoramablick, klare Formen, exakte Proportionen: Die drei grossstädtisch anmutenden Baukörper fallen auf. Auch die Fassadengestaltung sticht durch die Präzision der Bauweise hervor; blitzend säumt eine Chromstahlleiste die Fensterbänder und Deckenstirnen. Auch der Aufstieg zu den Foyers der Häu ser über Treppenläufe ist repräsentativ inszeniert. Die Stufen scheinen mit einem Messer aus dem grünen Gestein geschnitten. Foto: Guido Baselgia

--› Adresse: Waldheimstrasse 27–31, Zug --› Bauherrschaft und Architektur: Philipp Brühwiler, Architekt, Zug --› Fassadenplaner: PPEngineering, Riehen

--› Geschossfläche: 6280 m² --› Kosten ohne Grundstück: CHF 35 Mio.

Zuvor stand ein Einfamilienhaus auf dem Grundstück, heute sind es zwei Neubauten mit 12 Wohnungen und Tiefgarage – eine für das Quartier typische bauliche Verdichtung. Durch Stellung und Grösse sind die neuen Bauten gut in die Umgebung eingepasst. Sie bestehen aus einer inneren, L-förmigen Tragwand mit Erschliessungskern und Stützen entlang der Fassade. So entstehen stützenfreie Wohnflächen, die individuell unterteilt werden konnten.

--› Adresse: Loretohöhe 19 / 21, Zug

--› Nutzung: 12 Wohnungen, Tiefgarage

--› Bauherrschaft: Susanna und Rainer Peikert, Zug

--› Architektur: p-4, Zug

--› Gesamtkosten: ca. CHF 9,6 Mio.

--› Geschossfläche: 2072 m²

Ab 1863 spann man Garn in der Fabrik am Lorzenkanal, doch brannte sie 1888 ab. Die Papierfabrik Cham b aute das Areal wieder auf; heute ist das Fragment der Fabrik denkmalgeschützt. Helmut Goldmann baute darin vier Loftwohnungen und zwei Gewerberäume ein. Er führte die Substanz auf den ursprünglichen Zustand zurück und gestaltete nur die Stirnfassade neu: Als schwarze Wand stellt sie die Bruchstelle zur ehemaligen Spinnerei dar. In die alte Halle baute Goldmann eine innere Betonschale ein. Foto: Hansruedi Riesen

--› Adresse: Lorzenweidstr., Hagendorn --› Bauherrschaft: Konsortium Lorzenweid, Hagendorn

--› Architektur: Helmut Goldmann, Cham --› Geschossfläche: 1235 m²

Das Quartier Guthirt ist populär. Hier entsteht der ‹Guthirthof› mit 33 Mietwohnungen mit 4 ½ bis 5 ½ Zimmern, die meisten für Familien. Sie liegen zentrums nah und profitieren vom Aussenraum des angrenzenden Schulhauses. Die Überbauung führt Merkmale des genossenschaftlich geprägten Quartiers fort: mit den drei Zeilenbauten ebenso wie mit der verputzten Fassade und ihrem Fensterbild.

--› Adresse: Guthirthof 1–6, Zug

--› Bauherrschaft: Seelsorgestiftung Guthirt, Zug

--› Architektur: Renzo Bader Architekten, Zug

--› Landschaftsarchitektur: Appert & Zwahlen, Cham

--› Gesamtkosten: CHF 22 Mio.

Bauten und Projekte

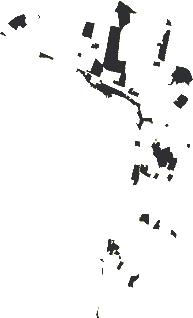

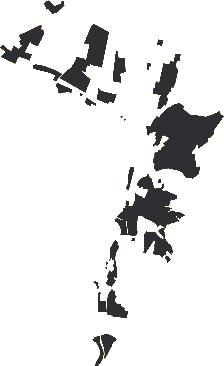

realisiert im Bau in Planung

öffentliche Räume

Gewerbe Dienstleistung Verwaltung gemischte Nutzung

Kultur Freizeit Bildung

Wohnen

Gemeindegrenze

Strassenräume öffentlicher Verkehr

Nordzufahrt; Appert & Zwahlen, Cham, und Roefs + Frei, Zug

Stadtkerndurchfahrt; agps und Guido Hager, Zürich

Baarer-/Zugerstrasse; Atelier Stern Partner, Zürich

Tangente Zug/Baar; SKK Landschaftsarchitekten, Wettingen

Strassenräume und Plätze in Cham; ASA, Rapperswil

Haltestellen Stadtbahn; Leutwyler Architekten, Zug

Risch/Rotkreuz

Dorfplatz mit Marktdach; Leutwyler Architekten, Zug

Produktionsgebäude SIBOS; Renzo Bader Architekten, Zug Quartiergestaltungsplan Roche Diagnostics; Leutwyler Architekten, Zug; Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

Bebauungsplan Langweid; Leutwyler Architekten, Zug

Dreifachhalle Rotkreuz; Leutwyler Architekten, Zug

Cham/Hünenberg

Fensterfabrik Baumgartner; Graber Steiger Architekten, Luzern Seite 15 Sensorischer Garten Heilpäd. Zentrum; Appert & Zwahlen, Cham Oekihof und Jugendtreff; Zumbühl & Heggli Architekten, Zug

Geschäftshaus Hammertor; Brusa Architekten, Oberwil

10 Wohn- Geschäftshaus Chamertor; Helmut Goldmann, Architekt, Cham

11 Umnutzung und Erweiterung Gutsbetrieb Hammer; EM2N Archi tek ten, Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, Zürich Seite 20

12 Bebauungsplan Langrüti; Lütolf und Scheuner Architekten, Luzern

13 Schulhaus Hagendorn; Jüngling Hagmann Architekten, Chur Seite 23 14 Schulhaus Eichmatt; Bünzli Courvoisier Architekten, Zürich Seite 22 15 Umnutzung Fabrik; Helmut Goldmann, Architekt, Cham Seite 17

16 Bebauungsplan Rony; Mächler & Töngi Architekten, Rotkreuz

17 Wohnbauten Schlattwäldli; Roefs Frei Architekten, Zug

18 Wohnbauten Chämberg; EM2N Architekten, Zürich

19 Wohnbauten Schmiedstrasse; Guagliardi Ruoss Architekten, Zürich

20 Wohnbauten Alpenblick; Philipp Brühwiler Architekten, Koni Hürlimann, Architekt, Zug

Steinhausen

21 Erneuerung Einkaufszentrum Zugerland; S M Architekten, Zürich

22 Wohn- und Geschäftshaus Neudorfstrasse; Dettli’Nussbaumer, Zug

23 Wohnhaus Holzhausen; ScheitlinSyfrig Partner, Luzern

Zug

24 Schiffanlegestelle Bahnhof; Romano Architekten, Zug; Truffer Arch., Luzern; Appert & Zwahlen, Cham Seite 22

25 Bundesplatz West; Burckhardt + Partner, Zürich

26 Postplatz; Guido Hager, Zürich

27 Kantonale Strafanstalt; Silva Ruoss, Alex Maciéczyk, Architekten, Zürich

28 Umbau Regierungsgebäude; Bauart Architekten, Bern

29 Opus Center; Axess Architekten, Zug

30 Headquarter Siemens Building Technologies; Diener & Diener, Basel

Seite 21

31 Projekt Aufstockung ZKB; Miller Maranta Architekten, Basel Seite 23

32 Logistikcenter V-Zug; Bétrix & Consolascio Architekten, Erlenbach Seite 23

33 Bahnhof SBB; Hornberger Architekten, Zürich, mit James Turrell

34 Citypark; Diener & Diener Architekten, Basel Seite 15

35 Wohn- Geschäftshaus Bernold; Wiederkehr Krummenacher, Zug

36 Überbauung Kistenfabrik; Wiederkehr Krummenacher, Zug

37 Zuger Stadttor; Axess Arch., Zug

38 Äussere Lorzenallmend; :mlzd Architekten, Biel Seite 35

39 Eissportanlagen und Wohnbauten; Scheitlin-Syfrig + Partner, Luzern, Leutwyler Architekten, Zug Seite 21

40 Foyer; Atelier Hans Kollhoff, Berlin, Günther Vogt, Zürich Seite 22

41 Grafenau Süd, Axess Architekten, Zug

42 Überbauung Feldpark; Wiederkehr Krummenacher, Zug

43 Überbauung Baarerstrasse; Philipp Brühwiler Architekten, Zug

44 Wohn- Geschäftshaus Post; Leutwyler Architekten, Zug

45 Haus Zentrum; Romero & Schaefle

Architekten, Zürich Seite 22

46 Belvedere; Diener & Diener Wiederkehr Krummenacher, Basel Zug

Seite 20

47 Areal Salesianum; Albi Nussbaumer Architekten, Zug

48 Kulturzentrum Choller; Weber Kohler Reinhardt Architekten, Zug

49 Schulhaus Riedmatt; Nägele Twerenbold Architekten, Zürich

50 Strandbad; Alfred Krähenbühl Architekt, Zug, mit Tadashi Kawamata

51 Hafenrestaurant und Yachtclub; Keller Hubacher Architekten, Herisau

52 Sporthalle Herti; Bétrix & Consolascio Architekten, Erlenbach

53 SAC und Bocciodromo; CSL Semrad Locher, Zug

54 Kaufm. Bildungszentrum; Wiederkehr Krummenacher Axess Architekten, Zug

55 Schulhaus Guthirt; Roefs+Frei Architekten, Zug Seite 17

56 Erweiterung Kantonsschule; Enzmann Fischer, Zürich Seite 16

57 Fischereimuseum; Peter Rossini, Architekt, Zug Seite 16

58 Abdankungshalle; Burkard Meyer Architekten, Baden Seite 16

59 Wohnbauten Herti 6; diverse Architekten Seite 16

60 Wohnbauten Feldhof; Zwimpfer Partner Architekten, Basel

61 Wohnhaus Gartenstadt; Axess Architekten, Zug

62 Betagtenzentrum; MMJS Architekten, Luzern

63 Umnutzung Indukta; Axess Architekten, Zug

64 Wohn- Geschäftshaus Pile-up; Zwimp fer Partner Architekten, Basel

Seite 16

65 Wohnbauten Guthirthof; Renzo Bader Architekten, Zug Seite 17

66 Wohnhaus Lüssirain; Mario Campi Architekten, Lugano

67 Wohnbauten Loretohöhe; P-4, Zug

Seite 17

68 Wohnhaus Swiss Re; Romero & Schaef le Architekten, Zürich

69 Wohnbauten Rothusmatt; Wiederkehr Krummenacher, Zug

70 Wohnhaus Guggiweg; Renzo Bader Architekten, Zug

71 Stadtvillen Blasenbergstrasse; Dettli’Nussbaumer, Zug Seite 16

72 Wohnbauten Waldhof; Wiederkehr Krummenacher, Zug

73 Wohnbauten Waldheim; Philipp Brühwiler Architekten, Zug Seite 17

74 Wohnbauten Schönegg; Philipp Brühwiler Architekten, Zug

75 Wohnbauten Riedpark; EM2N, Müller Sigrist Architekten, Zürich Seite 22

76 Alterswohnungen; Miroslav Šik Architekt, Zürich

77 Wohnbauten SBB-Areal Schleife

Ost; Valerio Olgiati Architekt, Chur

78 Wohnbauten Weinberghöhe; Axess Architekten, Zug

79 Wohnbauten Weidstrasse; Frei Hegglin Cozza, Zug

80 Wohnbauten Rötel; Wiederkehr Krummenacher, Zug

81 Wohnhaus Artherstrasse; P-4, Zug Seite 23

82 Alterszentrum Frauensteinmatt; Meier Hug, Othmar Brügger, Zürich Seite 22

83 Wohnbauten Roost; Patrick Gmür Architekten, Zürich Seite 23

Baar

84 Zuger Kantonsspital; Burckhardt + Partner, Zürich Seite 14

85 Braui Markt Brauerei Baar; Vonplon Architekten, Baar

86 Bahnhof und Platz; Gigon Guyer, Zürich; Vetsch Nipkow Partner, Zürich Seite 14

87 Rathausplatz und Zentrum; Wiederkehr Krummenacher, Zug; Guido Hager, Zürich Seite 17

88 Überbauungsplan Neufeld; Leutwyler Architekten, Zug

89 Bebauungsplan Victoria Areal; Masswerk, Kriens

90 Umnutzung Obermühle; RRP Architekten, Zürich

91 Schulhaus Dorfmatt; Weber Kohler Reinhardt Architekten, Zug

92 Wohnbauten Chriesimatt; Graber

Pulver Architekten, Zürich Seite 23

Wenn im Sommer 2008 der neue Spitalkomplex in Baar in Betrieb geht, kann das Areal des alten Kantonsspitals in Zug umgenutzt werden. Das Projekt ‹Belvedere› sieht für die repräsentative Lage am See eine hochwertige Mischnutzung vor. Im Norden liegen zwei punktförmige Wohn hochhäuser mit unterschiedlicher Höhe. Sie weisen ab rundete Glasfassaden und umlaufende Balkone auf. Süd und von der Strasse zurückversetzt, schliessen die beiden Gebäudetrakte der Seniorenresidenz an. Den städtebau lichen Abschluss bildet ein Fünfsternehotel, das sich im seeseitig erweiterten Südflügel des heutigen Kantonsspi tals befindet. Der vorhandene Zimmertrakt wird für Hotel zimmer und Suiten umgenutzt, zur Strasse hin dominiert der repräsentative Kopfbau. Die in Richtung See vorgelagerte Geländeterrasse wird als Belvedere umgestaltet. Den drei Bauelementen sollen drei Umgebungsformen entsprechen: Der Aussenraum ist in Terrassen gegliedert, sodass jedes Niveau zu seinem Gebäude und seiner Nutzung passt und die logischen äusseren Verbindungen schafft.

46 Belvedere Kantonsspitalareal

--› Adresse: Kantonsspitalareal, Zug

--› Investoren: Alfred Müller, Baar; Olle Larsson, Zug

--› Architektur: Diener & Diener, Basel; Wiederkehr Krummenacher Architekten, Zug

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten (Studienauftrag)

--› Bruttogeschossfläche: 8000 m² Wohnen, 9000 m² Senioren, 5000 m² Hotel

Der Gutsbetrieb ‹Hammer› ist mit 65 Hektaren Kulturland einer der grössten Landwirtschaftsbetriebe im Kanton. Das Kerngeschäft bestand bis 2003 aus Rindermast. Markt und Politik zwangen das Unternehmen in die Knie; ein Teil des Landes wurde verkauft und für den Gutshof ein Wettbewerb für die Umnutzung und Erweiterung ausgeschrieben. Das geplante Erweiterungsprojekt fügt sich in die über 150 Jahre orthogonal gewachsene Anlage ein. Um Alt und Neu zu verzahnen, nehmen die neuen Bauten vorhandene Typologien wie Dachformen und Holzverschalungen auf und interpretieren sie neu. Die bestehenden Bauten werden auf ihre Erhaltungswürdigkeit hin überprüft und zurückhaltend umgenutzt. Im ehemaligen Verwalterhaus sind Wohnungen vorgesehen, die Scheune und der Kälberstall sollen Büro und Atelierarbeitsplätze beinhalten. Die neuen Bauten umfassen mehr Nutzfläche als die bestehenden und sind ebenfalls als Wohnhäuser konzipiert. Die Wohnungen beziehen die Landschaft und die privaten Hofräume ein. Das Projekt bietet gute Chancen dafür, dass auf dem Gutshof eine lebendige Mischung von Arbeiten und Wohnen gelebt werden kann.

11 Umnutzung und Erweiterung Gutsbetrieb Hammer --› Adresse: Hammergut, Cham --› Bauherrschaft: Hammer Retex, Cham --› Architektur: EM2N Architekten, Zürich --› Landschaftsarchitektur: Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten, Zürich --› Gesamtkosten: CHF 20 Mio.

Für jede Nutzung ein Niveau: hier die Tra verse vor der Seniorenresidenz.

1 Neu und Alt in der gleichen Art und Weise, damit der Gutshof einem Dorf gleicht.

2 Giebeldächer auch für die neuen Gebäude (rechts) mit Wohnungen, in den alten Bau-ten Büros, Ateliers und Kinderkrippe.

3 Grundriss Erdgeschoss: Das Areal wird um über das Doppelte um einen zentralen Platz vergrössert. Oben die Neubauten.

Das ehemalige Industrieareal der Landis + Gyr liegt westlich des Bahnhofs, im Kreuzungspunkt der städtischen Entwicklungsachsen in Richtung Hertiquartier und Baar. Für die Umnutzung eines Teils des Areals veranstaltete die Siemens Schweiz 2007 einen Studienauftrag, aus dem Diener & Diener Architekten und Vogt Landschaftsarchitekten als Gewinnerteam hervorgingen. Ihr Projekt sieht an zentraler Lage auf dem Areal den Theilerplatz vor, der als öffentlicher Empfangsraum für den Bahnhof und das anschliessende Stadtgebiet dienen soll. Auf der Nordseite des Platzes ist der Hauptsitz der Siemens Building Technologies geplant. Das kubische Gebäude wird einen begrünten Innenhof umschliessen und sich zum Platz hin öffnen mit einer vorgelagerten, mehrgeschossigen Loggia. Deren Terrassen sind den Büros zugeordnet und sollen als grosszügige Aufenthaltsbereiche die Kommunikation unter den Mitarbeitenden fördern. In direkter Nachbarschaft soll ausserdem ein Parkhaus und ein Personalrestaurant gebaut werden, das die zweite Platzfassade fasst.

30 Headquarter Siemens Building Technologies, 2010

--› Adresse: Theilerplatz, Zug

--› Bauherrschaft: Siemens Schweiz, Zürich

--› Architektur: Diener & Diener, Basel

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

--› Bruttogeschossfläche: 27 000 m² Bürogebäude mit Labors, 12 000 m² Parkhaus, 3000 m² Restaurant (Studienauftrag)

--› Termine: Studienauftrag 2007

Der Ersatz des bestehenden Eisstadions war Anlass für die städtebauliche Gesamtplanung der Areale Eisstadion ‹Herti› und des südlich anschliessenden Bossard Areals. Das neue Eisstadion bietet 7050 Plätze und ein gedecktes Ausseneisfeld; auch ein Parkhaus ist geplant. Um das Volumen nach aussen zu reduzieren, ist das Eisfeld unter das Erdgeschossniveau gesenkt. Ins Stadion gelangt man über den Hauptzugang vom zentralen Platz aus – dem neuen, 75 x 90 Meter grossen Stadtplatz für Zug West. An dessen Seite kommt ein scheibenförmiges, 18 geschossiges Wohn und Geschäftshaus zu stehen. In der obersten Etage besteht für die Stadt die Option auf eine öffentliche Nutzung. Stadion, Hochhaus und Platz werden als Public Private Partnership vorangetrieben. Auf dem BossardAreal sind einzelne, vier bis siebengeschossige Wohnbauten mit etwa 90 Einheiten geplant. Die Projekte für das Bossard Areal und das Hochhaus werden nach der Volksabstimmung im Februar 2008 vertieft.

39 Eissportanlagen, Hochhaus, Wohnbauten, 2010–2012

--› Adresse: Allmendstrasse / Weststrasse, Zug

--› Investorin Stadion: Einwohnergemeinde Stadt Zug

--› Gesamtkosten Stadion, Einstellhalle, Platz: CHF 61 Mio.

--› TU / Generalplaner: Anliker Generalunternehmung, Emmenbrücke

--› Architektur Stadion: Scheitlin-Syfrig + Partner, Luzern

--› Architektur Hochhaus: Scheitlin-Syfrig + Partner, Luzern; Leutwyler Partner, Zug

--› Architektur Bossard-Areal: Leutwyler Partner, Zug

1 Das Hauptgebäude, im Modell transparent, ist mit einem grünen Innenhof geplant.

2 Zur ersten Etappe im Norden des Areals gehören das Hauptgebäude, davor der Theilerplatz und rechts anschliessend das Parkhaus mit Restaurant.

1 Im Norden liegen Stadion, Ausseneisfeld und Scheibenhochhaus, im Süden das Bossard-Areal mit den Wohnbauten.

2 Für die Eishockey-Stadt Zug ein markantes Projekt: das neue Stadion mit gedecktem Ausseneisfeld.

3 Und schliesslich erhält Zug West endlich den ihm zustehenden Stadtplatz in der Mitte der Neubauten.

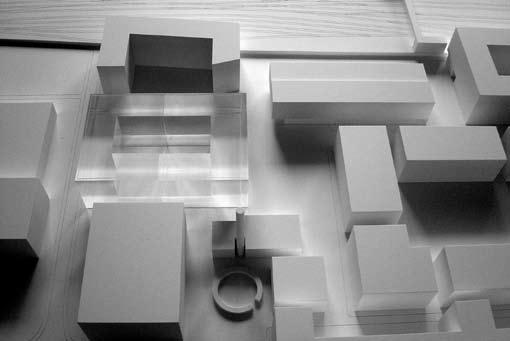

82 Alterszentr. Frauensteinmatt, ca. 2010

Das Projekt umfasst Alters- und Familienwohnungen sowie ein Alters- und Pflegeheim. Das Areal liegt südlich der Altstadt und ist umgeben von Einfamilienhäusern und öffentlichen Bauten. Diesen Nachbarn passen sich die drei neuen Häuser an. Sie erzeugen Blickachsen und nutzbare Zwischenräume. Die elegante, horizontal gebänderte Fassade verringert optisch ihre Höhe.

--› Adresse: Hof- / Artherstrasse, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug und Stiftung Priesterheim zum Frauenstein Zug

--› Architektur: Michael Meier, Marius Hug, Zürich; Othmar Brügger, Davos

--› Landschaftsarchitektur: ARGE

Schmid Geser Landschaftsarchitekten, Zürich

--› Baukosten: CHF 71 Mio.

24 Schiffsanlegestelle Bahnhof, 2008

Der neue Pavillon für die Schiffsanlegestelle ‹ Bahnhof › wird nur sommers genutzt, wenn die Schiffe fahren. Daher genügt eine einwandige Konstruktion: zehn Zentimeter dicke Holzwerkstoffplatten für Wände und Dach, verkleidet mit Messingplatten. Der Bau bietet Platz für Wartende, Toiletten und einen Kiosk und liegt im Schatten der Parkbäume. Neu gestaltet werden auch die Umgebung und die Wegver bindungen rund um die Anlegestelle.

--› Adresse: Alpenquai, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug

--› Architektur: Romano Architekten, Zug; Truffer Architekten, Luzern

--› Landschaftsarchitektur: Appert & Zwahlen, Cham

--› Gesamtkosten: CHF 1,1 Mio.

Cham und Hünenberg wachsen im Gebiet Enikon-Eichmatt-Zythus zusammen. Die Mitte des neuen Quartiers bildet ab 2009 das gemeinsame Primarschulhaus. Es wird im Minergie-P-Standard erstellt. Im Fassadenbereich erhält der Massivbau eine tragende Holzstruktur sowie hochwärmegedämmte Elemente in Holz. Als Umgebungsgestaltung sind eine Obstbaumwiese und baumbestandene Plätze vorgesehen.

--› Adresse: Eichmattstrasse, Cham --› Bauherrschaft: Einwohnergemeinden Cham und Hünenberg

--› Architektur: Bünzli & Courvoisier Architekten, Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

--› Gesamtkosten (KV): CHF 30,8 Mio.

Der Bebauungsplan für diesen Teil des ehemaligen Landis + Gyr-Areals entstammt einem Ideenwettbewerb von 1990.

Er wurde den Markt- und stadträumlichen Bedürfnissen angepasst und sieht Büro- und Dienstleistungsflächen vor. Ab 2009 soll die Realisierung laufen. Im Hochhaus sind ein Viersternehotel und Wohnungen vorgesehen. Im Zentrum soll ein grosszügiger und teilweise öffentlicher Freiraum entstehen.

--› Adresse: Gubelstrasse, Zug

--› Eigentümerin: Siemens Schweiz, Zürich

--› Masterplankonzept: Atelier Prof. Hans Kollhoff, Rotkreuz

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

--› Bruttogeschossfläche: ca. 84 000m²

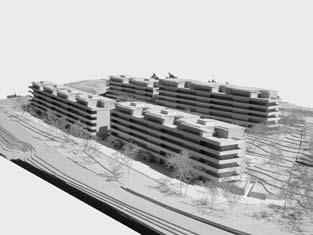

Angrenzend an die freie Lorzenebene ist der ‹ Riedpark › geplant. Die Baukörper sollen sich mäanderförmig mit der Landschaft verzahnen. Grosse Aussenräume dienen als Gärten, Erschliessungsund Wohnhöfe. Zu den Grünhöfen hin weisen die Gebäude Balkone auf; gegen die Wohnhöfe sind die Fassaden geschlossen gestaltet. Im Westen des Areals leiten niedrigere Reihenhäuser zum anschliessenden Freiraum über.

--› Adresse: Riedpark 1–31, Zug

--› Bauherrschaft: Hammer Retex, Cham; Ernst Iten, Zug

--› Architektur: ARGE EM2N / Müller Sigrist Architekten, Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Dipol Landschaftsarchitekten, Basel

--› Gesamtkosten: CHF 100 Mio.

1961 vom Architekten Hanns Brütsch geplant, beherbergt das ‹ Haus Zentrum › Büros der Stadtverwaltung. Im Zuge der Sanierung planen Romero & Schaefle ein völlig neues Erscheinungsbild: Abgerundete Ecken, verputzte Fassaden mit textilen Markisen und mit Keramikplatten verblendete Stützen im Erdgeschoss sollen dem Haus ein elegantes und städtisches Gesicht verleihen.

--› Adresse: Zeughausgasse 9, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug

--› Architektur: Romero & Schaefle Architekten, Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich

--› Bauingenieur: Dr. Schwartz Consulting, Zug

--› Fassadenplanung: Mebatech, Baden

92 Wohnüberbauung Chriesimatt, 2009

81 Wohnhaus Artherstrasse

2006 gewannen die Churer Architekten Jüngling und Hagmann den Wettbewerb für die Erweiterung der Schule ‹ Hagendorn › . Sie schaffen dank ausgewogener Gliederung von alten und neuen Teilen eine kompakte Gesamtanlage mit Kindergarten, Schulbetrieb, Mehrzweckhalle, Sport- und Spielanlagen. Der eingeschossige Kindergarten erhält einen Vor- und Aufbau, die Pausenhalle, die als gedeckte Verbindung aller Teile dient. Eine von oben belichtete Eingangshalle prägt den neuen Bereich.

--› Adresse: Hagendorn, Cham

--› Bauherrschaft: Gemeinde Cham --› Architektur: Jüngling Hagmann, Chur

--› Bauingenieur: Berchtold und Eicher, Zug

--› Gesamtkosten: CHF 17 Mio.

113 Wohnungen umfasst die geplante Überbauung auf dem Areal ‹ Roost › . Vier längliche Bauten sind so ins Gelände gesetzt, dass dazwischen Platz bleibt für einen grossen Grünraum mit Quartierspielplatz. Die Grundrisse sind von Osten nach Westen orientiert, getrennt und geordnet mit Nebenraumkernen, die auch einen Teil des Tragwerks bilden.

--› Adresse: Roost, Zug

--› Bauherrschaft: Stadt Zug, AWZ Wohnbaugenossenschaft, Gewoba Wohnbaugenossenschaft

--› Architektur: Arbeitsgemeinschaft

Patrick Gmür Architekten und GMS Partner, Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Vetsch Nipkow Partner, Zürich

--› Gesamtkosten: ca. CHF 65 Mio.

An der Baarer Stadtgrenze Richtung Inwil sind drei Siedlungen im Bau und geplant. Mit 161 Wohnungen ist die ‹ Chriesimatt › die grösste. Ins Grundstück sind zwei schlangenförmige Stränge aus mehreren Bauten eingepasst, umgeben von grossen Gärten. Unregelmässig angeordnete Fensteröffnungen durchbrechen die Fassaden. Die Überbauung bietet Wohntypen von der Geschosswoh-nung bis zur Maisonette.

--› Adresse: Chriesimattstrasse, Baar

--› Bauherrschaft: Miteigentümergemeinschaft Schmid, Baar

--› Architektur: Graber Pulver Architekten, Bern / Zürich

--› Landschaftsarchitektur: Hager Landschaftsarchitektur, Zürich

--› Gesamtkosten 1. Etappe: CHF 45 Mio.

31 Projekt Aufstockung / Gesamtsanierung Zuger Kantonalbank ZKB

Die geplante Aufstockung der ZKB reagiert auf die Doppelfunktion des Gebäudes als Markenzeichen und als städtebaulicher Akzent. Die obersten, überhöhten Geschosse schliessen mit einem Betonband ab, das mit dem Erdgeschoss korrespondiert. Dieses ist als Säulenhalle mit Arkaden gestaltet und dient als Empfangshalle sowie als gedeckte Verbindung zum Bahnhof.

--› Adresse: Baarerstrasse 37, Zug

--› Bauherrschaft: Zuger Kantonalbank

--› Architektur: Miller & Maranta, Basel

--› Landschaftsarchitektur: Rotzler Krebs Partner, Winterthur

--› Bauingenieure: Rotzetter & Partner, Zug; Emch + Berger WSB, Cham

--› Gesamtkosten: CHF 60 Mio.

Das Haus markiert den Auftakt zur dichter bebauten Kernzone. Rücksprünge und Höhenabsätze gliedern den Bau mit sechs Wohnungen, einem Atelier und Tiefgarage in die Strassenabfolge ein. In den Wohnungen liegen die Bereiche für Essen, Kochen und Wohnen zur Strasse, die passiven und privaten Räume auf der ruhigen Seite. Die Architekten stre ben einen körperhaften Ausdruck an mit grosszügigen Öffnungen. Nach aussen soll ein Verputz mit Quarzsandbeimischung angebracht werden, was die Hülle veredelt und dem Gebäude die Präsenz verleiht.

--› Adresse: Artherstrasse 7 / 9, Zug

--› Bauherrschaft: Verifinanz, Zug

--› Architektur: p-4, Zug

--› Gesamtkosten: ca. CHF 3,8 Mio.

Das alte Hochregallager aus den Achtzigerjahren genügt nicht mehr; die Auslieferungen nahmen markant zu. Im neuen Logistikcenter sind die Geräte viel schneller für die 14 Laderampen bereitgestellt. Es hat Masse von 185 x 22 Meter und ist 35 Meter hoch. An den Fassaden aus Glas und Metall voll zieht sich je nach Tageslicht ein Wechselspiel von Reflexionen. In die Fassaden sind Solarzellen integriert; Rekuperationsmotoren sollen den Grossteil des Stromverbrauchs der Fördertechnik zurückgewinnen und wieder ins Netz speisen. --› Adresse: V-Zug Areal, Zug --› Bauherrschaft: V-Zug

--› Architektur: Bétrix Consolascio Architekten, Erlenbach

--› Gebäudevolumen: 125 000 m³

Baarerstrasse, 2007 und 1998. Nur das Gleis ist noch da. Verschwunden sind der Schuppen und das Eidgenössische Zeughaus. Jeden Stadtumbau begleitet der Verlust von alten Bildern, von Identität und Geschichte, wie das Bildpaar zeigt. Die Ausfallachse Baarerstrasse soll sich weitermausern zum markanten Stadteingang. Plan und Bericht dazu auf Seite 33.

Zug ist seiner Zeit und der Konkurrenz oft einen Schritt voraus. Das hat den Kanton an der Schnittstelle zwischen dem Riesen Zürich und den ökonomischen Zwergen der Innerschweiz zur erfolgreichsten Volkswirtschaft der Schweiz gemacht – und zu einem Global Player im Standortwettbewerb. Die Gemeinden der Region Zug wachsen zur Stadt zusammen in der Lorzenebene. Deren namensgebender Fluss ist heute ein unscheinbares Gewässer. Vor über 200 Jahren aber war die Lorze die ökonomische Schlagader des Aufstiegs von Zug. Zug ist reich. Das Volkseinkommen pro Kopf, weiss die Statistik, klettert gegen 95 000 Franken pro Jahr. Mehr Geld verdient nur die Volkswirtschaft von Basel-Stadt. Zug kann sich leisten, wovon andere Städte, Regionen und Kantone kaum zu träumen wagen. Zum Beispiel eine schmucke, gepflegte, slumfreie Altstadt. Das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS rühmt in hohen Tönen die Qualitäten nicht nur der historischen Altstadt, sondern die räumlichen und die architekturhistorischen Vorzüge der Stadt als Ganzes. Das war nicht immer so. «Diese Stadt ist alt und schlecht gebaut», schrieb um 1790 der Reisende Alexander Davidson in sein Notizbuch. «Die Strassen sind eng und schmutzig und man findet hier nur hie und da einmal ein Haus, das einem Hause ähnlich sieht.» Zu der Zeit betrieben Zürcher Unternehmer am Lauf der Lorze schon Spinnereiindustrien. Einem anderen Reisenden – er schrieb unter dem Pseudonym Carl Julius Lange ‹Über die Schweiz und die Schweizer› – fiel in Zug «die grosse Menschenleere und Geschäftslosigkeit» auf, «keine Fabriken und keine Manufakturen». Tatsächlich endete das städtebauliche Mit telalter in Zug später als anderswo. Erst am 19. September 1835 hob man den abendlichen ‹Torschluss› an der Stadtmauer auf. Dies war der «offizielle Beginn der Entfestigung von Zug», stellt Christine Kamm-Kyburz im Inventar der neueren Schweizer Architektur 1850 – 1920 INSA fest. Gleichzeitig bewilligte der Stadtrat den Abbruch von Ringmauer und Türmen. Er wollte Platz schaffen für neue Strassen – und für den Anschluss des Städtchens an die wirtschaftliche Entwicklung vor dessen Toren.

Der Postplatz als Vorbote

Text: Hanns Fuchs

Zugs Aufstieg zum wirtschaftlich erfolgreichsten Kanton ist beispiellos, begünstigt durch das 1946 erneuerte Steuergesetz. Kaum ein Industrieareal wurde zur Brache – trotz hoher Land- und Immobilienpreise finden sich Investoren für jeden Flecken Land. Entwicklungspotenzial liegt in der Lorzenebene; sie soll die grüne Mitte der Stadtregion Zug werden.

Zug zogs nun nach Norden. Dort, am Oberlauf der Lorze von Unterägeri bis Baar und an ihrem Unterlauf in Cham, waren die industriellen Kerne mit Hunderten von Arbeitsplätzen entstanden. Der einzige Industriebetrieb auf Zuger Gemeindegebiet war Mitte des 19. Jahrhunderts die Baumwollweberei, gelegen weitab vom städtischen Siedlungsgebiet an der Mündung der Lorze in den Zugersee. Erst zaghaft, dann aber umso stürmischer machte sich die Stadt in Richtung Baar und Cham breit. Das Strassengesetz von 1838 erhob die alten Wege in diese Nachbargemeinden zu ‹Strassen 1. Klasse›. Als Scharnier zwischen der alten Stadt und dem Neuland im Norden und Nordwesten konzipierte die Stadt den ‹Schanzenplatz›, den heutigen Postplatz. Die Anlage orientierte sich am urbanen Zeitstil des Internationalen Klassizismus mit rechtwinklig angeordneten Häuserzeilen. Von 1837 bis 1847 realisierten sie jene Bauherren, die es sich leisten konnten: die vermögende Familie Landtwing, der Apotheker, ein Gastwirt mit Gasthof und Hotel, die Theater- und Musikgesellschaft und schliesslich die Post. Auch 170 Jahre nach den Spatenstichen inspiriert der Postplatz, dieser erste Vorposten des modernen Zug ausserhalb der Stadtmau -

ern, noch urbane Fantasien. Die privaten ‹Querdenker›Gruppierungen Bauforum Zug und Zuger Privileg haben für den Platz die Vision von Zugs Mitte entworfen: «Nirgendwo kommt heute die Wirtschaftsmetropole Zug so in Fahrt wie auf dem Postplatz», berichten sie aus der Zukunft. Der Platz entwickle sich «zum einzigartigen gesellschaftlichen und kulturellen Knotenpunkt». Noch braucht der Besucher viel Vorstellungskraft, um sich diesen Platz als lebendige Mitte einer Stadtregion mit gegen 70 000 Bewohnerinnen und Bewohnern vorzustellen. Den Postplatz beherrscht der motorisierte Verkehr, privater wie öffentlicher; die wichtigsten Zuger Binnenverkehrsbeziehungen führen über diesen Platz.

Hightech und Pharma

Seit der Entfestigung prägt das Wirtschaftswachstum die Stadtentwicklung. Ab 1880 erfasste die Industrialisierung die Region. An der Lorze waren die ersten Elektrizitätswerke entstanden. Die neue Energie ermöglichte Industrie ansiedlungen unabhängig von Fluss- und Bachläufen. Nun waren die Verkehrswege wichtig. In Zug schwollen das Bahnhofquartier und die Baarerstrasse an zu den neuen industriellen Kernen. Metallwarenfabrik, Glühlampenfabrik, Kistenfabrik, Verzinkerei Zug und – in den späten Zwanzigerjahren – Landis & Gyr machten Zug zu einer leistungsstarken Industrieregion. Neben und bei den Industriebetrieben entstanden Arbeitersiedlungen und -quartiere, die den stadtnahen Norden noch heute prägen. Im Süden und am Zugerberg dagegen dehnten sich die Villenviertel mit Blick auf den «schönsten Sonnenuntergang der Schweiz» aus. Heute wird Zug als Wirtschaftsund Finanzmetropole wahrgenommen – doch der Anteil der Industriebeschäftigten liegt mit knapp 27 Prozent immer noch leicht über dem schweizerischen Mittel. Bloss: Die neuen Industriearbeitsplätze entstanden in Clustern, die nicht mehr auf Werkhallen und Lagerflächen angewiesen sind. Der Wirtschaftsstandort weist im produzierenden Sektor einen hochmodernen Branchenmix auf: Medizinaltechnik und Diagnostika, Hightech in Informatik und Elektronik, Pharmaindustrie und chemische Produkte, Metallverarbeitung. Doch das Gesicht des modernen Zug prägte ein finanzpolitischer Entscheid, dessen Tragweite seinerzeit wohl kaum jemand ermessen konnte.

Ungebrochen anziehend

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – die industrielle Produktion lief auf hohen Touren – revidierte der Kanton Zug das Steuergesetz von Grund auf. Mit der geschickten Kombination von Domizilprivileg und Holdingprivileg schuf das neue Gesetz 1946 die Voraussetzung für den beispiellosen Aufstieg zur Wirtschafts- und Finanzmetropole. Der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzog sich hier früher als anderswo, erleichtert durch die solide Verfassung der Volkswirtschaft und der öffentlichen Haushalte. Kaum eines der grossen Industrieareale wurde zur Dauerbrache.

Investoren fanden und finden sich in Zug für jeden Flecken Land. Dass die Land- und Immobilienpreise zu den höchsten der Schweiz zählen, schreckt weder Private noch Unternehmen ab; wenn sie sich Zug leisten können, wiegen die anderen Standortfaktoren – Lage, Verkehrsanbindung, landschaftliche Qualität, tiefe Steuern, attraktiver Branchencluster, kundenorientierte Verwaltung – noch immer schwerer als der hohe Preis.

Der Wachstums- und Siedlungsdruck verpflichtet die Stadt zu hoher Güte beim Planen und Bauen. Wobei ‹Stadt› im Fall von Zug mehr meint als bloss die Stadtgemeinde. «Der Kanton Zug ist eine Stadt», sagt Heinz Horat, «er muss flächenmässig als Ganzes behandelt werden.» Horat war von 1987 bis 2001 Denkmalpfleger im Kanton. In dieser «hektischen Umbruchphase» brachen die traditionellen Industrien weg, die Dienstleister drückten der Stadtentwicklung zunehmend den Stempel auf und der ‹Siedlungsbrei› begann sich in die Lorzenebene zu ergiessen.

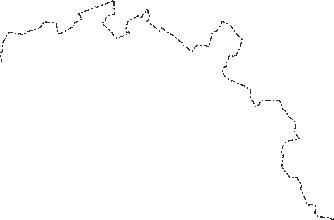

Weiterfahren mit Richtplan