Themenheft von Hochparterre, Mai 2025

Themenheft von Hochparterre, Mai 2025

Zürich skizziert den Weg zu einer lebenswerten und klimaneutralen Stadt. Die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › setzt auf Mitwirkung und Experimente, hat einen ganzheitlichen Ansatz und entstand in einem fachübergreifenden Entwicklungsprozess.

Cover: Röschibachplatz siehe Seite 9.

Rückseite: Anny-Klawa-Platz siehe Seite 16.

Inhalt

4 « Die Stadt ist keine Insel » Auf einem Spaziergang mit Stadträtin Simone Brander.

8 Mit dem Klima wachsen Die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 ›.

18 Stimmen aus der Bevölkerung Menschen, die in Zürich leben oder arbeiten, haben das Wort.

20 « Wir beschleunigen auf dem bisherigen Weg » Experten aus Berlin, Wien und Zürich im Gespräch.

24 Einblicke in den Entwicklungsprozess Fachpersonen kommentieren die Entwicklung der Strategie.

28 Plädoyer für eine ganzheitliche Planung Ein Essay über städtebauliche Visionen und Utopien in Zürich.

34 Unterwegs zur lebensfreundlichen Stadt Eine Recherche in der Velohauptstadt Kopenhagen.

Diskussionsrunde und Stadtspaziergang

Nach einem Spaziergang durch das Zürcher Industriequartier diskutiert eine Expertinnenrunde unter der Moderation von Maarit Ströbele, Redaktorin Landschaft bei Hochparterre, über die Aufteilung des öffentlichen Raums in der Stadt. Debattiert werden

Fragen wie: Wie soll der Verteilkampf unter den verschiedenen Nutzergruppen ausgefochten werden ? Wer hat wo Priorität ? Und wie entsteht Aufenthaltsqualität ?

Stadtspaziergang: Donnerstag, 5. Juni, 17.30 Uhr

Treffpunkt: Ecke Heinrichstrasse / Hardstrasse

Podiumsdiskussion: 19 Uhr, Architekturforum Zürich, Zollstrasse 115

Anmeldung: ww w.hochparterre.ch / veranstaltungen

Editorial

2022 hat das Zürcher Stimmvolk Ja zu Netto-Null gesagt. Doch nicht erst seit dieser Abstimmung beschäftigen sich in der Stadtverwaltung viele Fachleute mit dem Ausbau des Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehrs sowie der Gestaltung attraktiver Stadträume in der Limmatstadt. Ein Meilenstein auf dem Weg zur lebenswerten und klimaneutralen Stadt ist das 80-seitige Strategiepapier ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 ›. Die Strategie ‹ SuM ›, wie sie verwaltungsintern genannt wird, markiert einen planerischen Paradigmenwechsel – in ihrem holistischen Ansatz, aber auch in ihrem Entstehungsprozess. Zwölf Dienstabteilungen, verschiedene Planungsgesetze, regionale, kantonale und kommunale Planungsinstrumente, sektorale Planungen, mehrere Fachplanungen und viele interne und externe Köpfe wurden für die Entwicklung der Strategie zusammengeführt. Gemeinsam erzeugten sie das sprichwörtliche Mehr als die Summe der Einzelteile, schreibt Sabine Wolf in ihrem Essay. Die ganzheitliche Betrachtungsweise zeigt sich etwa darin, dass der Stadtraum als ‹ öffentlich wahrnehmbarer Raum von Fassade zu Fassade › definiert wird und damit üb er den rechtlich verzeichneten öffentlichen Grund hinausgeht. Selbst verordnete Planungsprinzipien wie ‹ Mutig sein und lernen › zeigen den frischen Wind, der durch die Amtsstuben weht. Das vorliegende Themenheft ordnet das Strategiepapier ein, erklärt und kommentiert es. Der Artikel ‹ Mit dem Klima wachsen › stellt die Planungsans ätze und Entwicklungsphasen, aber auch bereits realisierte Projekte vor, die mehr Platz für Leben und Grün sowie einen flächeneffizienten und umweltschonenden Verkehr zum Ziel haben. An konkreten Projekten hat sich auch die Fotografin Corina Flühmann orientiert. Entlang von elf bereits umgesetzten Massnahmen hat sie eine stimmungsvolle Bildstrecke entworfen, die eine Vorschau skizziert auf eine Stadt, die vom Boden her, bewusst und Schritt für Schritt entwickelt wird. Ein Besuch in Kopenhagen und eine international zusammengesetzte Gesprächsrunde setzen die Strategie in einen europäischen Kontext. Ein Essay blickt auf städtebauliche und verkehrstechnische Visionen und Utopien der Limmatstadt zurück und bringt sie in Relation mit dem neuen, ganzheitlichen Ansatz. Einschätzungen von beteiligten Expertinnen und Fachpersonen zum Entwicklungsprozess sowie Statements von Menschen, die in Zürich leben oder arbeiten, runden die Publikation ab. Roderick Hönig und Anna Raymann

Dieses Themenheft ist eine journalistische Publikation, entstanden in Zusammenarbeit mit Partnern. Die Hochparterre-Redaktion prüft die Relevanz des Themas, ist zuständig für Recherche, Konzeption, Text und Bild, Gestaltung, Lektorat und Übersetzung. Die Partnerinnen finanzieren die Publikation, genehmigen das Konzept und geben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung. Impressum Verlag Hochparterre AG Adressen Ausstellungsstrasse 25, CH-8005 Zürich, Telefon +41 44 444 28 88, www.hochparterre.ch, verlag@hochparterre.ch, redaktion@hochparterre.ch Geschäftsleitung Deborah Fehlmann, Roderick Hönig Redaktionsleitung Axel Simon Leitung Themenhefte Roderick Hönig Konzept und Redaktion Roderick Hönig, Anna Raymann Fotografie Corina Flühmann, www.corinafluehmann.ch Art Direction Antje Reineck Layout Jenny Jey Heinicke Produktion Linda Malzacher Korrektorat Rieke Krüger Lithografie Team media, Gurtnellen Druck Stämpfli AG, Bern Herausgeber Hochparterre in Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich hochparterre.ch / stadtraumundmobilitaet Themenheft bestellen ( Fr. 15.—, € 12.— ) und als E-Paper lesen

Tessinerplatz

Im Zuge der Verlegung der Tramwendeschleife wurde auch der Tessinerplatz neu gedacht. Die gestalterische Aufwertung der Pendlerdrehscheibe sorgt für mehr Aufenthaltsqualität für die Fahrgäste und im Quartier.

Simone Brander ( 47 ) ist SP -Mitglied. Seit 2022 steht sie als Stadträtin dem Tiefbau- und Entsorgungsdepartement der Stadt Zürich vor. Sie hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften studiert und danach viele Jahre beim Bundesamt für Energie gearbeitet.

Bereits heute lässt sich erahnen, wie die Stadt Zürich sich bis übermorgen wandeln wird. Auf einem Rundgang zeigt Simone Brander Strassen und Plätze mit Vorbildcharakter.

Text: Anna Raymann

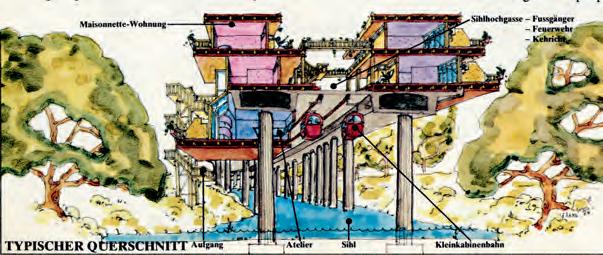

Wie die Stadt in 15 Jahren aussehen soll, möchte ich von der Stadträtin Simone Brander ( SP ) wissen. Sie allerdings, ganz Politikerin, will keine Traumstadt vom Reissbrett skizzieren. Stattdessen sagt sie: « Die Bevölkerung wird entscheiden, wie Zürich in Zukunft aussieht. » Aber es gibt durchaus einige Plätze, Strassen und sogar einen unterirdischen Leuchtturm, die bereits ahnen lassen, wie sich die Stadt entwickeln wird. Ich treffe Simone Brander zu einem winterlichen Stadtspaziergang. Die Minusgrade und der Schneefall machen es uns schwer, das Versprechen der lebenswerten, grünenden Stadt zu entdecken. Finden werden wir es trotzdem.

Auf der Sigi-Feigel-Terrasse

Im hellen Mantel wartet die Vorsteherin des Tiefbauund Entsorgungsdepartements auf der Sigi-Feigel-Terrasse, wo die Sihl mit Sitzstufen zugänglich und erlebbar gemacht wurde. Bevor die Landschaftsarchitekten Krebs und Herde die Böschung von der Gessnerallee zum Flussraum hinunter öffneten, diente das Gebiet praktisch als Parkhauseinfahrt. Das Parkdeck über dem Fluss wurde 2004 abgerissen, seither parkieren Stadtbesucher im unterirdischen City Parking, und die Terrasse ist zu einem Aufenthaltsort direkt am Wasser geworden.

Dem Ausbau des Grün- und Blauraums steht die Reduktion des Autoverkehrs gegenüber: Bis 2040 soll die Zürcher Bevölkerung ihre Fahrten mit dem Auto um 30 Prozent reduzieren. Sie soll auf das E-Bike umsteigen, auf das gewöhnliche Velo oder mit dem ÖV und zu Fuss ans Ziel kommen. « Mit der Annahme des Klimas chutzziels NettoNull im Mai 2022 hat die Bevölkerung uns einen Auftrag erteilt », sagt Brander. « Um klimaneutral zu werden, ist die Mobilität einer der grössten Hebel. »

An der Kasernenstrasse

Die Stadt Zürich räumt dem Velo Vorfahrt ein, und das ist wörtlich gemeint. Am gegenüberliegenden Sihlufer, auf der Kasernenstrasse, wurde 2024 ein neuer Velostreifen angelegt. Wo Velofahrerinnen bislang zwischen zwei Autospuren auf Grün warten mussten, gibt es nun eine ‹ Protected Bike Lane ›. Poller tr ennen den markierten Velostreifen auf der rechten Seite der Fahrbahn von der nunmehr einfachen Autospur. Die Velofahrer haben viel Platz – im Bereich der Bus- und Tramhaltestelle ganze 3,7 Meter – und sind vor ausscherenden Überholmanövern geschützt. Das ist keine Revolution, aber eine rasche und effiziente Lösung für mehr Sicherheit der Veloinfrastruk tur. « Stadtplanung ist eine langfristige Angelegenheit. D eshalb braucht es auch Massnahmen, die schnell sichtbar werden », sagt Simone Brander. Die Stadt Zürich plant insgesamt 130 Kilometer Velovorzugsrouten, 4,5 Kilometer sind bereits Realität. In wenigen Jahren sollen etliche weitere Kilometer durch die Quartiere führen.

Im Stadttunnel

Die Velospur führt von der Kasernenstrasse zum neuen Stadttunnel unter dem Hauptbahnhof siehe Seite 6. Er befindet sich noch im Bau, doch Gesamtprojektleiter Nicolas Marz öffnet das Absperrgitter und lässt uns eintreten. « Cool », entfährt es Simone Brander, die nach längerer Zeit wieder einmal hier ist. Es ist eines der wichtigsten Projekte ihrer Amtszeit. Sieben Meter unter der Erde strahlen dezente Pendelleuchten an der Betondecke dieses Leuchtturms der Veloinfrastruktur. Die zwei Tunnelröhren

sind ein Überbleibsel des ‹ Expressstrassen-Y ›, eines Verkehrsprojekts aus den 1960er-Jahren, das vorsah, drei Autobahnen mitten in der Stadt zu bündeln. 2021 sagten 74 Prozent der Zürcher Stimmbevölkerung Ja zur unterirdischen Veloverbindung, 2024 wurde das Y definitiv beerdigt und aus dem Nationalstrassennetz gestrichen.

Der Rohbau für den Tunnel wird nun zur Expressstrasse für Velos. Eine Röhre unter dem Bahnhof verbindet die Stadtkreise 4 und 5. Markierungen trennen den Gegenverkehr, minimale Erhebungen am Boden verstärken diese bei den Kreuzungspunkten zu den verschiedenen Zugängen. In der parallelen Röhre entstehen 1100 kostenlose Veloabstellplätze s owie eine grosszügige Fläche für Lastenräder. Wer auf den Zug muss, gelangt von der Velostation über die Passage Sihlquai direkt zu den Gleisen. Für Helm und Regenhose stehen Schliessfächer zur Verfügung. « Die Stadt ist keine Insel », sagt die Stadträtin. « Die Anbindung an die Regionen ist zentral. »

Ein paar hundert Meter westlich führt der Negrellisteg über das Gleisfeld siehe Seite 27. Was er für Fussgängerinnen ist, soll der Stadttunnel für Velofahrer werden. « Ausserdem hat es eine starke Symbolik, dass ein für Autos geplanter Tunnel für den Veloverkehr umgenutzt wird », sagt Brander. Auf der Nordseite führt eine Rampe zum Sihlquai, wo die Velofahrerinnen dereinst auf einem Zwei-Richtungs-Radweg Richtung Westen fahren können. Die zweite Rampe zur Konradstrasse nehmen wir.

Auf dem Röntgenplatz

Wir queren die Langstrasse und gehen geradewegs auf das Herz des Kreises 5 zu, den Röntgenplatz siehe Seite 13. Seit der Verkehrsberuhigung in den 1980er-Jahren hat sich der Platz zu einem lebendigen Treffpunkt entwickelt. Hier werden Feste gefeiert und Märkte veranstaltet. Ist es das, was der Stadträtin mit den Quartierblöcken vorschwebt ? « Es ist auf jeden Fall ein Platz, den die Anwohner so nutzen, wie sie es sich wünschen », meint Simone Brander. Die Stadt der kurzen Wege ist hier bereits Realität. Die Bevölkerung findet alles, was sie braucht, in der Nachbarschaft: den Supermarkt, das Fachgeschäft, Restaurants und auch die sozialen Kontakte. « Man trifft sich », sagt Brander, die selbst in Wipkingen wohnt. « In Zeiten, in denen immer mehr Menschen sich einsam fühlen, muss man die Stadt auch als sozialen Raum begreifen. »

Die geplanten Quartierblöcke tragen diese Philosophie weiter. In vier Pilotgebieten soll der Durchgangsverkehr etwa durch Einbahnstrassen oder Sackgassen unterbunden und so mehr Raum für das Quartierleben geschaffen werden. « Die Quartierblö cke entstehen für das und mit dem Quartier », erklärt Brander. Jeder Block wird in öffentlichen Mitwirkungsveranstaltungen gemeinsam mit den Bewohnerinnen, Gewerbetreibenden und Interessenvertretern entwickelt. Geplant ist, dass die ersten Massnahmen in den beiden Pilotgebieten in Aussersihl rund um die Anwandstrasse und in Unterstrass rund um die Milchbuck- / Langmauerstrass e im Herbst 2025 umges etzt werden, sofern keine Einsprachen eingehen.

An der Heinrichstrasse

Vom Röntgenplatz geht es zur letzten Station unseres Spaziergangs. Vor uns liegt die neu gestaltete Heinrichstrasse – ein Vorzeigebeispiel für die Zukunft des Zürcher Stadtraums siehe Foto. « Hier sieht man, wie wir die Stadt ganz im Sinne der Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › klima- und quartiergerecht umbauen: mit mehr Bäumen, entsiegelten Flächen und mehr Platz für Fussund Veloverkehr », so Brander. Denn der Stadtraum muss mit der wachsenden Bevölkerung Schritt halten, und das

Heinrichstrasse

Die quartier- und klimagerechte Strassenumgestaltung schafft mehr Platz für Fussgänger – auf Kosten von Parkplätzen. Aufenthaltsbereiche wurden entsiegelt, 48 zusätzliche Bäume gepflanzt und das Schwammstadtprinzip zur Hitzeminderung umgesetzt. Zudem sind 40 neue Veloabstellplätze entstanden, und im Kreuzungsbereich Viadukt- / Ottostrasse wurde eine Begegnungszone eingeführt. Foto: Peter Baracchi

bedeutet, dass die Flächen neu verteilt werden müssen. Auf vielen Strassen nimmt der motorisierte Verkehr im Vergleich zum Fussverkehr, aber auch zur Begrünung doppelt so viel Fläche ein. Dieses Verhältnis will Zürich bis 2040 umkehren. Auf der Heinrichstrasse ist das bereits geschehen. Die Oberflächen wurden nach den Grundsätzen der Schwammstadt entsiegelt, 48 zusätzliche Bäume wurden gepflanzt. Um deren Wurzeln herum speichert ein Baumsubstrat Regenwasser. Grün Stadt Zürich hat es eigens für die städtischen Extremstandorte entwickelt. Um Platz für die Wurzeln zu schaffen, werden Werkleitungen auch mal über- statt nebeneinander verlegt. « Ein Baum braucht unter der Erde etwa gleich viel Raum wie darüber », so Brander. Doch oberirdisch wie unterirdisch ist der Platz knapp. Ein zentrales Thema der Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 ›. Denn genau darum geht es: den Stadtraum so zu verteilen, dass Zürich mit dem Klima wachsen kann. ● →

Stadttunnel

Die Umnutzung des einst geplanten, aber nur im Rohbau erstellten Autobahntunnels zu einem Velotunnel schafft eine sichere und einfache Verbindung der Stadtkreise 4 und 5. Von der neuen Velostation in der zweiten ( bestehenden ) Röhre mit mehr als 1000 kostenlosen Veloabstellplätzen gelangen Velofahrerinnen direkt in den Hauptbahnhof und damit noch schneller zum ÖV.

Text: Roderick Hönig

Die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › skizziert den Weg zu einer klimaneutralen und lebenswerten Stadt Zürich. Sie ist eine Denk- und Planungsanleitung, die politische und fachliche Ziele zu einem integralen Zielbild zusammenführt und die Leitplanken für die Weiterentwicklung der Stadt definiert. Sie versammelt auch konkrete Vorschläge für die Gestaltung von Stadträumen und umreisst die Rolle und die Breite von Mobilitätsangeboten. Das Strategiepapier ist für alle Dienstabteilungen der Stadt Zürich behördenanweisend und dient den beauftragten Planungs- und Ingenieurbüros als kompakte

— Priorisierung klimaneutraler und aktiver Mobilität

— Mehr Raum für das Quartierleb en

— Ganzheitliche und identitätsstiftende Gestaltung

— Neuaufteilung des Strassenraums

— Verbesserung des Stadtraumangebots

— Stadt für und mit Menschen

— Förderung vernetzter und innovativer Mobilität

— Stärkung von Grün und Bio diversität

Sechs Leitsätze: In Zürichs Stadtraum ...

... erlebe ich die Vielfalt der Stadt und meines Quartiers.

... komme ich gut und umweltschonend voran.

... bin ich willkommen und kann mitwirken.

... profitiere ich von einem starken Zentrum und einem attraktiven Wirtschaftsstandort.

... kann ich aktiv sein oder Ruhe finden.

... erlebe ich Natur, Wasser und ein angenehmes Klima.

Arbeitsgrundlage. Die Transformation wird in drei Entwicklungsphasen ( heute, bis 2030, bis 2040 ) aufgeteilt und auf den Ebenen Quartier, Stadt und Region umgesetzt. Bei der Umsetzung werden die Hierarchie und die Gestaltung von Räumen sowie die Rolle von Mobilitätsangeboten in und zwischen diesen Räumen neu gedacht. Die Strategie definiert Planungsprinzipien, Massnahmen sowie Erfolgsmessung und Berichtswesen. Konkret: Strassen und Plätze sollen nicht nur der Fortbewegung dienen, sondern auch als Stadt- und Sozialräume für Aufenthalt und Begegnung genutzt werden.

— Verbindende Stadtachsen werden zu Treffpunkten und Orten der Versorgung. Sie bündeln und kanalisieren den MIV. Weitgehend auf Tempo 30 reduziert, vernetzen sie Fuss- und Veloverkehr, ÖV und Sharing-Angebote.

— Erschliessende Stadtachsen dienen der Orientierung und der Identitätsbildung. Im Fokus steht die Erschliessung der angrenzenden Wohngebiete, der ÖVVerbindungen und der sozialen Infrastruktur. Weitgehend auf Tempo 30 reduziert.

— Quartierstrassen bieten ein gut erreichbares und vielfältiges Gewerbeangebot und Begegnungszonen. Ihr Stadtraum ist begrünt und entsiegelt, das Tempo auf 20 bis 30 reduziert. Quartierhubs vernetzen ÖV und Sharing-Angebote.

— Nachbarschaftsstrassen sind Orte des sozialen Austauschs mit begrünten und beschatteten Aufenthaltszonen und zusammenhängenden Grünflächen. Sie sind weitestgehend vom MIV befreit oder autofrei. Der Fuss- und Veloverkehr steht im Vordergrund, das Tempo ist auf 20 reduziert.

Infos zu bereits realisierten Beispielen, Videos zur Vision und zu den Mitwirkungsverfahren, vollständige Dokumente und Zusammenfassungen zur Strategie und zur Erfolgsmessung: stadt-zuerich.ch / stadtraum-mobilitaet

Beteiligte Dienstabteilungen

der Stadt Zürich

– Tiefbauamt ( Projektleitung )

– Amt für Städtebau

– Dienstabteilung Verkehr

– Energiebeauftragte

– Entsorgung + Recycling Zürich

– Fachstelle Kunst im öffentlichen Raum

– Grün Stadt Zürich

– Immobilien Stadt Zürich

– Soziale Dienste Zürich

– Sportamt

– Stadtentwicklung Zürich

– Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich

– Verkehrsbetriebe Zürich

Die Stadt Zürich soll bis 2040 klimaneutral werden. Mit der neuen Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › könnte sie dieses ambitionierte Ziel erreichen.

Ein Brunnen in der Mitte, ein Platz darum herum. Dazu ein Ort, wo man Kaffee trinken kann, und einer, wo man keinen trinken muss. So formuliert, klingt ein Quartierplatz nach einer einfachen Sache. Vom Brunnensockel des Bullingerplatzes aus betrachtet, sieht das ebenfalls einfach aus. Aber ein belebter, ansprechender Stadtplatz ist keine Selbstverständlichkeit. Bis 2010 war dieser Platz im Zürcher Quartier Aussersihl vor allem eine Verbindung zwischen zwei Autobahnen mit viel Stau und Schwerverkehr. 38 Jahre hatten die Autos auf der ehemaligen Westtangente Vortritt. Heute führt von hier aus eine knapp drei Kilometer lange Velovorzugsroute nach Altstetten. Dafür hat die Stadt Zürich mehr als hundert Parkplätze aufgehoben. Die Stadt ist gewachsen und mit ihr das Verkehrsaufkommen. Verkehrsinfrastrukturen für den motorisierten Individualverkehr ( MIV ) prägen das Stadtbild. Das kann sich ändern. Wie am Bullingerplatz. Oder auf dem Münsterhof, wo die Autos bis 2016 in doppelten Reihen parkten. Das soll sich ändern, sagt die Stadt Zürich und publizierte im Sommer 2024 das umfassende Strategiepapier ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › ( SuM ). Im Auftrag des Stimmvolks hat sich die Stadt Zürich vorgenommen, ihre Emissionen in den kommenden 15 Jahren zu reduzieren. Wo sie diese nicht unterbinden kann, muss das CO2 der Atmosphäre entzogen werden. Die integrale Strategie denkt Klimaneutralität und wachsende Ansprüche an den begrenzten Raum zusammen. Dabei geht sie über eine pragmatische Anpassungsplanung hinaus.

Klimaschutz als Grundprinzip

Das neue Papier löst die beiden sektoriellen Strategien ‹ Stadträume Zürich › ( 2006 ) und ‹ Stadtverkehr 2025 › ( 2012 ) ab. Die Strategie ist auch ein Dach für bestehende Papiere wie die ‹ Fachplanung Hitzeminderung › ( 2020 ), die ‹ Velostrategie 2030 › ( 2021 ) oder das ‹ Güterverkehrs- und

Externe Projektunterstützung

– Kontextplan, Zürich ; Tisato & Sulzer

Communication Design, Heiden ; Berchtoldkrass Space & Options, Karlsruhe ( beratend )

– Urban Catalyst, Berlin ; Synergo, Zürich ; Forward Planung und Forschung, Berlin

– Metron, Zürich ; Rombo, Zürich

– Simon Kümin, Zürich

Logistikkonzept › ( 2022 ). Unveränderte Grundlage dafür ist die Richtplanung, die das Stimmvolk 2021 angenommen hat. Die ‹ SuM › markiert einen Paradigmenwechsel. Unter dem Motto ‹ Leb enswert bleiben, klimaneutral werden › verschreibt sich die Stadt einer klimagerechten Entwicklung. Klimaschutz ist nicht einer von vielen Faktoren, sondern das Grundprinzip. Nicht ganz einfach, ahnt nun, wer das Strategiepapier durchsieht. Umso erfreulicher, dass so viele Menschen mitgedacht haben siehe ‹ Beteiligte Dienstabteilungen der Stadt Zürich › und ‹ Externe Projektunterstützung ›. Unter der Projektleitung des Tiefbauamts haben zwölf Dienstabteilungen und Fachstellen über die Departemente hinweg zusammengearbeitet. Sie koordinieren die verschiedenen Ansprüche an den immer knapper werdenden Raum und die unterschiedlichen Bedürfnisse derjenigen, die ihn nutzen, bewohnen und bewirtschaften. Nutzungskonflikte wird es geben, heute genauso wie morgen. Bei der Suche nach Lösungen erlaubt sich die Stadt Planungsoffenheit. Normen und Standards werden situativ hinterfragt.

Eine Stadt für alle( s )

Zürich ist Wirtschaftsstandort, Forschungsstandort, Tourismusstandort. Nach Zürich kommt man, um an der ETH zu studieren oder bei Google zu arbeiten. In Zürich bleibt man, weil man sein soziales Umfeld pflegt, denn Zürich ist auch Lebensraum, Frei- und Spielraum. Und Zürich wird weiter wachsen. Bis 2040 sollen 75 00 0 Menschen dazukommen – ungefähr so viele, wie in der Stadt St. Gallen leben. Mit ihnen steigen die Anzahl der Verkehrsteilnehmenden und deren Mobilitätsbedürfnisse wie auch die Ansprüche an den Stadtraum.

Wie also baut man eine Stadt, in der sich Menschen jeden Alters selbständig bewegen können ? Welche Möglichkeiten ergeben sich, wenn die Arbeit nicht nur in Büros, sondern auch von zu Hause aus erledigt werden kann ? Die heterogene Zusammensetzung der Bevölkerung und ihre veränderten Gewohnheiten stellen neue Anforderungen an den begrenzten Stadtraum.

Röschibachplatz und Nordbrücke

Der Röschibachplatz, der weitgehend in Workshops mit der Quartierbevölkerung entwickelt wurde, stärkt das soziale und räumliche Zentrum von Wipkingen und damit den polyzentrischen Planungsansatz der Strategie. Als flankierende Massnahme beruhigt ein temporärer Mehrzweckstreifen die angrenzende Nordbrücke.

Sechseläutenplatz

Die Verlegung der Parkplätze in eine Tiefgarage machte den Weg frei für den grössten Stadtplatz Zürichs. Bauminseln, ein Wasserspiel und die Möblierung sorgen für vielfältige Nutzungs- und Aufenthaltsangebote. Schrittweise verlegt Zürich Parkplätze in den Untergrund und schafft so Platz für neue Stadträume.

S tadtraum

ö ffentlicher Grund

P rivatgrund

Freiraum

G rünraum

Wald, Landschaft

P lätze

Vorzone

Verkehrsraum

Stadtraum neu denken

Die bauliche Verdichtung akzentuiert den Handlungsdruck. Und auch die Anpassung an den Klimawandel erfordert räumliche Korrekturen. Um steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit auszugleichen, braucht es mehr Grünflächen und Angleichungen im Wassermanagement. Nur eine nachhaltige Innenentwicklung schafft langfristig eine qualitätsvolle Umgebung für Mensch und Natur. So setzt sich die Stadt etwa Ziele zur Erhöhung der Kronenfläche der Stadtbäume, und auch die Fläche ökologisch wertvoller Lebensräume soll grösser werden. Als wichtigen Hebel hat Zürich den Verkehr definiert. Wenn der MIV reduziert wird, entsteht Platz, der anderweitig genutzt werden kann, so die Überlegung. Die Flächeneffizienz ist ein weiterer wichtiger Hebel: Auf wenig Raum muss viel möglich sein.

Die ‹ SuM › skizziert, wie der begrenzte Stadtraum neu verteilt werden soll, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu wird der Begriff zunächst weiter gefasst. Stadtraum meint mehr als den rechtlich verzeichneten öffentlichen Grund. Er umfasst den « öffentlich wahrnehmbaren Raum von Fassade zu Fassade » und schliesst Erdgeschossnutzungen mit ein. Diese Auslegung nimmt auch Private mit ihren Grundstücken in die Verantwortung. Die Art der Nutzung bestimmt die Bedeutung des Gebauten. Stadtraum ist Verkehrs-, Grün- und Freiraum gleichermassen: Über den Anny-Klawa-Platz siehe Seite 16 fahren am Morgen Lieferanten, am Nachmittag spielen Anwohnerinnen hier Tischtennis. Junge Stadtbäume spenden Schatten, und der entsiegelte Boden speichert im Sinne der Schwammstadt Wasser.

Von der Vision zur Umsetzung

Als Planungsinstrument verstanden, setzt die ‹ SuM › Leitplanken für die künftige Entwicklung. Sie geht Hand in Hand mit einem Massnahmenband, das konkrete Handlungsfelder benennt, die auf unterschiedlichen Massstabsebenen wirken: vom Quartier über die Stadt bis in die Region. Umgesetzt werden sie mit drei Planungshorizonten: heute, morgen ( bis 2030 ) und übermorgen ( bis 2040 ).

→

Quartier heute ( Bestand ). Quelle: TBS

Fläche für den MIV Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Nachbarschaftsstrasse

Nachbarschaftsstrasse

Verbindende Stadtachse

Quartierstrasse

Erschliessende Stadtachse

Quartier morgen ( kurzfristige Veränderung bis 2030 ).

Fläche für den MIV Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Nachbarschaftsstrasse

Nachbarschaftsstrasse

Verbindende Stadtachse

Erschliessende Stadtachse Quartierstrasse

Quartier übermorgen ( mittel- bis langfristige Veränderung bis 2040 ).

Fläche für den MIV Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Das Quartier Zürich soll eine Stadt der kurzen Wege werden. Dafür führt die Stadt Quartierblöcke ein, in denen die Bewohner und Pendlerinnen von ihrer Wohnung oder dem Büro aus alles, was sie brauchen, zu Fuss oder mit dem Velo erreichen. Ähnliche Konzepte heissen in Barcelona ‹ Sup erblocks › und in Mailand ‹ Piazze ap erte ›. Ein Quartierblo ck besteht aus Häusern, Strassen mit mehr oder weniger Verkehr, Kreuzungen und Plätzen, die rundherum von ‹ Stadtachsen › begrenzt werden. Auf diesen wird der quartierfremde MIV konzentriert. Anwohnerinnen, Lieferanten, Notfalldienste, Gewerbetreibende und Menschen mit eingeschränkter Mobilität haben weiterhin Zufahrt in den Quartierblock. Oberirdische öffentliche Parkplätze werden reduziert, Sharing-Angebote ausgebaut. Diese Massnahmen sollen den Strassenlärm reduzieren und die Verkehrssicherheit erhöhen.

Die vier Pilotgebiete befinden sich in den Quartieren Aussersihl, Unterstrass, Riesbach und Seebach. Im Fokus stehen Begegnung, Aufenthaltsqualität und mehr Platz für das Quartierleben. Mittelfristig sind zudem bauliche Anpassungen vorgesehen, etwa Entsiegelungen und neue Grünflächen, um das Stadtklima zu verbessern. Im Herbst 2024 begannen die mehrstufigen Mitwirkungsverfahren, bei denen Anwohner, Gewerbetreibende und lokale Akteure ihre Perspektive einbringen können.

Auf der Karte zeigen sich folgende Flächenverschiebungen: ‹ Heute › steht dem MIV eine Fläche von 3 : 2 zulasten der nachhaltigen Mobilität wie dem Velo- oder dem Fussverkehr zur Verfügung. Dieses Verhältnis soll sich durch Oberflächengestaltung für Versickerung, Begrünung und Umnutzung von Parkplätzen bis ‹ morgen › auf 2 : 3 verbessern. Verstärkte publikumsbezogene Erdgeschossnutzungen sollen es bis ‹ übermorgen › auf 1 : 4 verschieben.

→

Röntgenplatz

Durch Umgestaltung und Verkehrsberuhigung wurde der Röntgenplatz schon in den 1980er-Jahren zu einem beliebten Begegnungsort im Quartier. Die erfolgreichen Massnahmen zeigen, was möglich ist, wenn Quartierstrassen vom motorisierten Durchgangsverkehr entlastet werden und so den Weg für Quartierblöcke frei machen.

Verbindende Stadtachse heute ( Bestand ). Quelle: TBS

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Verbindende Stadtachse

Erschliessende Stadtachse

Verbindende Stadtachse morgen ( kurzfristige Veränderung bis 2030 ).

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung 1 : 1

Verbindende Stadtachse

Erschliessende Stadtachse

Verbindende Stadtachse übermorgen ( mittel- bis langfristige Veränderung bis 2040 ).

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

1 : 2

Die Stadt Ruhige Quartierblöcke und lebendige Quartierzentren sollen die polyzentrische Entwicklung fördern, indem sie Identität und Orientierung schaffen. Erschliessungswege für alle Verkehrsteilnehmenden vernetzen sie zum Stadtgefüge. Herzstück ist der städtische ÖV, also Bus, Tram und S-Bahn. Er soll die Verbindung zwischen den Quartieren, zur Innenstadt und den Nachbargemeinden übernehmen. Über die S-Bahnhöfe und die Fernverkehrsbahnhöfe ( Hauptbahnhof, Altstetten, Oerlikon ) bindet er die Stadt an die Region und die restliche Schweiz an. Auf 130 Kilometern will die Stadt ein verbindendes Netz von Velovorzugsrouten legen. Bis 2031 sollen 50 Kilometer umges etzt sein. Die Routen heben sich teilweise farblich, situativ und baulich von den Spuren für den MIV ab. Durch die Quartiere sollen verkehrsarme Routen führen.

Und das Auto ? Heute b esitzt weniger als die Hälfte der Stadtzürcher Haushalte ein eigenes Auto. Seit den 1980er-Jahren nimmt der Fahrzeugbesitz leicht, aber kontinuierlich ab. Der MIV soll kapillarartig verteilt werden: Ein Netz von verbindenden Stadtachsen ( wie beispielsweise die Seebahnstrasse ) sowie die Autobahn sollen ihn kanalisieren. Erschliessende Stadtachsen ( wie beispielsweise die Altstetterstrasse ) nehmen den Verkehr aus den Quartieren auf und lenken ihn auf die verbindenden Stadtachsen. Auf beiden Strassentypen soll das Tempo weitestgehend auf 30 Stundenkilometer re duziert werden.

Auf den verbindenden Stadtachsen kommen Wohnen und Arbeiten zusammen. Begrünt und entsiegelt werden sie zum Treffpunkt für die Bevölkerung, gleichzeitig wird darauf der MIV kanalisiert. ‹ Heute › nimmt der MIV auf den verbindenden Stadtachsen Platz im Verhältnis von 2 : 1 ein. Bis ‹ morgen › s oll durch Temporeduktionen und eine Priorisierung des öffentlichen und des Veloverkehrs ein Verhältnis von 1 : 1 erreicht werden. Bis ‹ übermorgen › s oll sich das Verhältnis zugunsten einer Multimodalität auf 1 : 2 verschieben, etwa durch flächige Begrünungen.

Erschliessende Stadtachse heute ( Bestand ). Quelle: TBS

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Erschliessende Stadtachse

Erschliessende Stadtachse morgen ( kurzfristige Veränderung bis 2030 ).

3 : 1 1 : 1

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

Erschliessende Stadtachse

Erschliessende Stadtachse übermorgen ( mittel- bis langfristige Veränderung bis 2040 ).

Fläche für den MIV

Fläche für nachhaltige Mobilität, Grün und Aneignung

1 : 3

Die erschliessenden Stadtachsen dienen der Orientierung und der Identitätsbildung. Der frei werdende Platz soll als Begegnungsort genutzt werden. Fussgänger und Velofahrerinnen sollen sichere Wege erhalten. Bis ‹ übermorgen › s oll sich das Verhältnis von ‹ heute › 3 : 1 auf 1 : 3 kehren. Der Modalsplit der nachhaltigen Mobilität soll auf Stadtgebiet bis 2040 auf 85 Prozent ansteigen: 45 Prozent ÖV, 15 Prozent Velo- und 25 Prozent Fussverkehr.

Die Region Simone Brander, Stadträtin und Federführende an der ‹ SuM ›, sagt: « Die Stadt ist keine Insel » siehe Seite 4 und meint damit, dass die ‹ SuM › nicht an der Stadtgrenze endet. Denn zwischen Quartier, Stadt und Region gibt es einen wechselseitigen Mobilitätsfluss – vom Quartier ins Naherholungsgebiet, vom Wohnort zum Arbeitsplatz, vom Umland in die Tourismusregion. Wichtig für eine attraktive Mobilität seien deshalb auch die städtischen Verkehrsdrehscheiben an den Bahnhöfen mit Fernverkehrsanschluss. Ein einfaches Umsteigen vom Fern- auf den Nahverkehr oder auf Sharing-Angebote ist hier wichtig. Und sie sind als Zubringer für den Fuss- und Veloverkehr vorgesehen.

Bei Massnahmen, die bis in die Region greifen, ist die Stadt auf die Kooperation des Kantons angewiesen. Die ‹ SuM › hält auf dieser Ebene sechs Mittel und Aktionen fest, darunter etwa solche zum Verkehrsmanagement. Auch die S-Bahn der zweiten Generation fällt in diesen Bereich. Mit dem Ausbau wollen der Zürcher Verkehrsverbund und die SBB die Kapazität auf dem Zürcher Schienennetz langfristig verdoppeln. Dafür soll zwischen einer inneren S-Bahn und einer Express-S-Bahn hierarchisiert werden.

Bereit für den Wandel

Bereits heute gehört Zürich zu den Städten mit der höchsten Lebensqualität der Welt. Damit das auch über die nächsten 15 Jahre hinaus s o bleibt, setzt die Stadt auf einen entscheidenden Paradigmenwechsel und macht die Klimaneutralität zur Priorität. Damit die Bevölkerung dieses Vorhaben mitträgt, muss die Stadt in der Umsetzung überzeugen. Denn ein solcher Wandel ist weder einfach noch selbstverständlich – das versteht, wer die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › liest. Mit ihr haben die b eteiligten Dienstabteilungen die Grundlage für eine sozial und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung gelegt. Nun aber beginnt die Arbeit. ●

Anny-Klawa-Platz

Die Eröffnung der Westtangente und die Umsetzung der flankierenden Massnahmen im Quartier machten den Weg frei für neue und bessere Freiräume. Der Anny-Klawa-Platz wurde entsiegelt und begrünt, die angrenzende, früher stark befahrene Sihlfeldstrasse wurde zur gut frequentierten Veloroute.

Papierwerd-Areal

Für diesen temporären Begegnungsort direkt an der Limmat wurden Parkplätze aufgehoben, der Boden entsiegelt und ein Grünkonzept erstellt. Provisorisch platzierte Bäume in ‹ Airpots › spenden Schatten und Kühlung, Bänke und Tische laden zum Verweilen ein. Der ‹ Pocket-Park › ist ein konkreter Vorbote der künftigen Transformation im Gebiet des ‹ Masterplans HB / Central ›.

Zürich wandelt sich. Engagierte Unternehmerinnen, Anwohner und Arbeitnehmerinnen sagen, wie sie die Stadt erleben und was sie sich von ihr wünschen.

Aufgezeichnet: Anna Raymann

Stefania Scardelletti ( 54 ), Reinigungsfachkraft « Eine b essere Beleuchtung würde helfen »

Ich wohne nicht in Zürich, aber ich arbeite hier. Morgens um vier Uhr gehe ich im Aargau auf den Zug und beginne um 5.30 Uhr im Kreis 4 mit der Arbeit. Mit Zug und Bus geht das problemlos. Allerdings fühle ich mich als Frau um diese Zeit im Quartier nicht sicher. Von der Haltestelle bis zum Arbeitsplatz drehe ich mich bestimmt dreimal um. Mehr Übersicht über die Strassen und eine bessere Beleuchtung würden helfen. Aber abgesehen davon ist Zürich schön, wie es ist.

Nushin Coste ( 47 ), Gastronomin Café du Bonheur am Bullingerplatz « P flastersteine hätten Tempo rausgenommen »

Anfangs war der Platz gar nicht idyllisch. Die Autofahrer hatten Mühe, sich an das neue Verkehrsregime zu gewöhnen. Fussgängerinnen wurden nicht beachtet, die Kindergartengruppen mussten jeweils lange warten, bis sie den Platz überqueren konnten. Heute funktioniert es besser, der Schleichverkehr wurde reduziert. Aber mir ist es immer noch ein My zu schnittig. Für Velofahrer ist der Platz eine Schnellstrasse. Als Anwohnerin mit einem 4-jährigen Bub, der gern Trotti fährt, ist das nicht besonders angenehm. Früher nannte man das, was heute Begegnungszone heisst, Spielstrasse. Daran ist zurzeit nicht zu denken. Der viele Asphalt auf dem Platz suggeriert nach wie vor Schnelligkeit, anders als etwa auf dem gepflasterten Hardplatz. Pflastersteine hätten Tempo rausgenommen – aber darauf fährt man auch nicht besser Trottinett.

Vanessa Bereiter ( 26 ), Agile CCO im Bankenwesen

« Ich könnte mir eine Innenstadt ohne Autos vorstellen »

Was ich mir in Zürich wünsche, ist mehr Raum für das Leben. Ich fände es spannend, ein autofreies Zürich anzudenken. Ich könnte mir eine Innenstadt ohne Autos vorstellen, und in den Quartieren wäre der Verkehr reduziert. Natürlich gibt es dafür keine einfachen Lösungen. Aber Städte wie Barcelona sind gute Vorbilder: Dort sind gewisse Stadtteile autofrei. Es könnten neue Plätze entstehen, die man beleben kann.

Beni Weder ( 67 ), seit 2007 Präsident des Quartiervereins Wipkingen « Wir wünschten uns ein verlängertes Wohnzimmer »

Mitwirkung ist erst ‹ mit Wirkung › erfolgreich. Daher appelliere ich an die Stadt, dass sie bei solchen Verfahren die Freiwilligenarbeit der lokalen Experten und Expertinnen ernst nimmt. Mit dem Quartierverein Wipkingen haben wir viele solcher Prozesse begleitet. Der Röschibachplatz siehe Seite 9 ist ein – seltenes – Beispiel einer gelungenen Mitwirkung. Der Anstoss kam aus dem Quartier: Wir wünschten uns ein verlängertes Wohnzimmer. Erst dachten wir, dass wir eine ebene Fläche bräuchten, zum Pétanque-Spielen. Schliesslich setzten wir eine viel einfachere Begegnungszone um. Heute, zehn Jahre später, ist der Röschibachplatz ein hipper Ort, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Von Hochparterre hat er einen Hasen in Bronze erhalten –nicht nur für die Gestaltung, sondern vor allem auch für den Prozess. Wir brauchen keine Stadträume, die in Büros ausgedacht werden, sondern solche, die vor Ort, im und mit dem Quartier, entstehen.

Ruben Andrade ( 17 ), KV-Lehrling

« Mehr Grün wäre schön »

Ich habe noch keinen Führerschein, aber bald mache ich die Theorieprüfung. Ich werde sehen, wie das mit dem Verkehr in Zürich läuft und ob ich dann öfters das Auto nehme. Bis dahin bin ich auch gerne zu Fuss unterwegs. Ich laufe jeweils von Schlieren nach Altstetten zur Schule und wieder nach Hause. Das sind 90 Minuten Bewegung, und zum Training gehe ich auch noch. Es wäre aber schön, wenn es auf diesem Weg mehr Grün gäbe.

Andrea Hinnen ( 55 ), Textildesignerin und Unternehmerin im Detailhandel

« Man muss allen Parteien gleich viel geben »

Ich habe meinen Laden im Kreis 4. Als 2021 für ‹ Brings uf d’Strass ! › temporär Parkplätze aufgehoben wurden, habe ich das im Verkauf direkt gespürt. Die Strasse wurde quasi totgelegt. Es gab keine Laufkundschaft mehr, und genutzt wurden die Installationen nur an wenigen Abenden. Man kann eine Stadt nicht nur für den Feierabend oder die Freizeit gestalten. Wenn man etwas verändern will, muss man allen Parteien gleich viel geben. Wer Velowege ausbaut, muss auch das Auto fördern. Das Vorhaben, den MIV aus den Quartieren zu verbannen, schadet dem Detailhandel. Und es trifft mich nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Pendlerin. Das Auto bedeutet für mich Freiheit: Während ich beim ÖV an einen Fahrplan gebunden bin, kann ich jederzeit in mein Auto steigen und losfahren.

Mitwirkung, Modalsplit, Experimente: Eine Stadtentwicklungsexpertin aus Berlin und ein Mobilitätsfachmann aus Wien diskutieren mit dem Zürcher Gesamtprojektleiter.

Im Rahmen der Entwicklung der Strategie gab es eine öffentliche Mitwirkung. 1200 Personen haben online teilgenommen, 800 Rückmeldungen sind aus den Quartieren eingegangen. Was war das Ziel dieses gross angelegten Verfahrens ?

Anna Bernegg: Eine prozessuale Stadtplanung, wie wir sie heute anstreben, soll nicht nur einzelne Planungsinhalte, sondern auch verschiedene Akteure zusammenführen. Das ist der Kern der Mitwirkung. Im Fokus stehen die Exponenten der Politik, die privaten Grundstückseigentümer und die Bewohnerinnen der Stadt, die ihre Alltagsperspektive einbringen. Weil die Rahmenbedingungen sehr komplex sind, ist es wichtig, Planungserkenntnisse sofort mit unterschiedlichen Gruppen zu spiegeln. Sonst läuft man Gefahr, dass unvorhergesehene Hemmnisse ganze Planungen ins Stocken bringen.

Wie haben die Mitwirkungsverfahren die Strategie beeinflusst ?

Rupert Wimmer: Sie haben uns in unseren Ideen und Absichten vor allem bestätigt. Wünsche nach mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität wurden formuliert. Auch bessere Fuss- und Veloverbindungen wurden oft genannt. In Wien haben Sie Erfahrung mit Partizipationsprojekten. Man liest, Dialog und Kommunikation stünden im Mittelpunkt. Was hat sich als wichtiger erwiesen: Dass möglichst viele Personen oder dass die ‹ richtigen › sich einbringen konnten ?

Gregor Stratil-Sauer: Es geht weniger um die Menge oder die richtige Auswahl, sondern vielmehr um konkret oder strategisch. In Wien mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass Partizipation schwierig ist, wenn es um die strategische Ebene der Planung geht. Bei uns gibt es diese Tradition der direkten Demokratie nicht. Das macht es schwerer, die Menschen zu motivieren. Wir haben es versucht und die Rückmeldung erhalten: « Was passiert denn jetzt konkret ? Wir haben unsere Freizeit investiert, jetzt soll das auch Früchte tragen ! » Bei einer Strategie für die nächsten zehn Jahre liegen die Früchte in weiter Ferne. Bei einem aktuellen, konkreten Strassenprojekt ist das anders, dafür interessieren sich die Anwohner. Wir sind jetzt dabei, unter dem Label ‹ Klimateams › neue Strukturen für die Partizipation aufzubauen. Damit möchten wir etwa aus der Sackgasse herauskommen, in der immer nur über das Auto debattiert wird.

Ein klassischer Fallstrick der Mitwirkung ist, dass immer die gleichen Bevölkerungsgruppen mitmachen. Wie begegnen Sie dieser Herausforderung ? Anna Bernegg: Pilotprojekte und Stadtraumexperimente sind wichtig. Wenn ich plötzlich auf ein gesperrtes Stück Strasse stosse, auf dem Bänke stehen und Spielmöglichkeiten aufgebaut wurden, kann ich mir besser eine Meinung bilden, als wenn ich einen Plan lese. Es gilt, das jeweils passende Format zu finden, mit dem wir die Zielgruppe wirksam erreichen. Und wir möchten – ähnlich wie

Rupert Wimmer ist Leiter des Geschäftsbereichs Verkehr und Stadtraum beim Tiefbauamt der Stadt Zürich. Unter seiner Leitung wurde die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › ausgearbeitet. Wimmer hat an der Technischen Universität Wien Raumplanung und Raumordnung studiert und lebt in Zürich.

Anna Bernegg ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin des Büros Forward Planung und Forschung. Sie gestaltet komplexe Stadtentwicklungsprozesse mit hohem Anspruch an Veränderung. Als Expertin für Stadt- und Freiraumentwicklung hat sie den Strategieprozess der Stadt Zürich und die Onlinebefragung begleitet. Bernegg lebt in Berlin.

in Wien – wegkommen von dieser ewigen Verlustdebatte: Dass man nicht nur über abgebaute Parkplätze oder verlorene Freiheiten spricht, sondern über die Angebote und Mehrwerte, die durch diese Veränderungen entstehen. Letztlich geht es um den Erhalt der Lebensqualität in einer wachsenden Stadt, in der es immer heisser wird. Das ist ja auch ein starkes wirtschaftliches Argument. Städte wie Zürich und Wien verdanken ihren Erfolg bei Firmen, Bevölkerung und Tourismus auch der hohen Lebensqualität. Stichwort Verlust: In der Zürcher Strategie heisst es, die privaten Autofahrten würden bis 2040 absolut um mindestens 30 Prozent reduziert. Die Bevölkerung dürfte bis dahin weiter wachsen. Wie geht das zusammen ?

Rupert Wimmer: Werfen wir einen Blick zurück: Im Jahr 2000 lag der MIV-Anteil bei 40 Prozent. Heute liegt er bei rund 25 Prozent. Der Autoverkehr auf Zürichs Strassen hat sich in den vergangenen 20 Jahren um 30 Prozent reduziert. Die Reduktion, die wir anstreben, ist eine Fortsetzung dessen, was schon lange passiert. Nun muss es aber schneller gehen. Um Klimaneutralität zu erreichen, wären 90 Prozent Reduktion nötig, doch das ist unrealistisch. Die gewählten 30 Prozent sind ein Zielwert, der die Transformation des öffentlichen Raums erlaubt. Das Ziel ist ambitioniert, aber nicht aussichtslos. Also machen Sie weiter wie bisher ? Oder kommt etwas Neues dazu ?

Rupert Wimmer: Wir wollen den Verkehr konsequent aus den Wohnquartieren verbannen. Das Stichwort lautet ‹ Quartierblöcke ›. Auch in der Innenstadt wollen wir Flächen freispielen, die heute der Autoverkehr beansprucht. Man kann sagen: Wir beschleunigen auf dem bisherigen Weg. Auch Wien will keine vom Auto dominierte Stadt mehr sein. Gregor Stratil-Sauer, Sie haben 2015 in einem Vortrag einen Modalsplit von 80 : 20 für 2025 prognostiziert . Der MIV sollte bloss noch 20 Prozent ausmachen Wo steht die Stadt heute ?

Gregor Stratil-Sauer: Nicht dort, wo wir gerne wären. Wir setzen uns oft ambitionierte Ziele, die wir zwar selten rechtzeitig erreichen, aber immerhin ein paar Jahre später. Das ist etwas plakativ, aber es hilft bei der Vermittlung der Ziele – ohne zu sagen, dass wir den Menschen ihre Autos wegnehmen wollen.

In der Schweiz ist das Auto für viele die zweite heilige Kuh – nach den Banken. Die Einschränkung des MIV ist nur möglich, wenn die politische Führung entschlossen dafür eintritt. Wie stark engagieren sich die Stadtväter und -mütter in Ihren Städten für die Reduktion des MIV ?

Rupert Wimmer: In Zürich wird die Förderung des Fuss-, des Velo- und des öffentlichen Verkehrs seit Jahrzehnten von der Politik und der Bevölkerung gefordert und auch getragen – im Grundsatz. Wenn der eigene Parkplatz vor der Haustür abgebaut wird, sieht die Situation anders aus.

Anna Bernegg: Das politische Hin und Her in Berlin ist eine riesige Herausforderung für die nachhaltige Stadtplanung. Beispielsweise wurde über Jahre ein Mobilitätsgesetz erarbeitet, das dem Fuss- und Veloverkehr mehr Raum geben will. Kaum war es in Kraft, gab es einen politischen Wechsel. Nun will die jetzige CDU-Regierung die Priorisierung für Fuss- und Veloverkehr wieder aus dem Gesetz streichen. Auch die Haushaltsgelder, etwa für die Verkehrswende oder für Anpassungen an den Klimawandel, werden extrem gekürzt. Aber die Stadtautobahn baut man. Wir sprechen immer über den MIV. Welche Rolle spielt dabei die E-Mobilität ?

Rupert Wimmer: In Zürich haben wir das verbindliche Ziel Netto-Null bis 2040. Wenn wir das erreichen wollen, brauchen wir eine Doppelstrategie. Wir müssen das Verkehrssystem mit mehr Fuss-, Velo- und öffentlichem Verkehr effizienter machen. Gleichzeitig gilt es, den verbleibenden Autoverkehr zu dekarbonisieren. Also müssen wir uns fragen: Wo stehen die Ladestationen und wer betreibt sie ?

Sie sagen, alle Städte stünden heute vor ähnlichen Herausforderungen. Wo steht Zürich gegenwärtig im europäischen Vergleich ?

Rupert Wimmer: Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, hängt von den eigenen Wertvorstellungen ab. Die Städte müssen ihr Wachstum bewältigen, gleichzeitig aber auch auf den Klimawandel reagieren. Ich habe den Eindruck, Zürich sei recht gut unterwegs. Wenn man sich in der Stadt umhört, fällt das Urteil allerdings teilweise weniger schmeichelhaft aus. Manche sagen, wir befänden uns im hinteren Drittel.

Wenn wir die Umsetzung Ihrer Strategie mit der Besteigung eines Achttausenders vergleichen: Wo steht Zürich im Jahr 2025 ? Ist die Limmatstadt im ersten Basislager angekommen, im zweiten oder im dritten ? O der ist sie noch gar nicht richtig losmarschiert ?

Rupert Wimmer: Doch, doch, wir sind losmarschiert. Aber Stadtentwicklung ist kein Achttausender, bei dem man irgendwann auf dem Gipfel steht und wieder hinabsteigen kann. Stadtentwicklung ist ein Transformationsprozess. Man ist nie am Ziel, sondern bleibt stets in Bewegung, weil immer neue Herausforderungen auf einen zukommen. Wenn Sie ein Bild dafür verwenden wollen, würde ich eher von einer Flussfahrt sprechen. Man ist unterwegs

Gregor Stratil-Sauer ist stellvertretender Leiter des Referats Mobilitätsstrategien der Stadt Wien. Er leitet Projekte für den Ausbau von U-Bahn und Tram und war an Mobilitätskonzepten beteiligt. Stratil-Sauer hat an der Universität für Bodenkultur Wien studiert und lebt in Wien. →

und muss darauf achten, dass das Schiff gut durch die Stromschnellen navigiert wird und dass es nicht an einer seichten Stelle aufläuft. Unsere Strategie ist auch nichts komplett Neues, sondern die Akzentuierung eines Prozesses, den Zürich schon vor fast 50 Jahren angesto ssen hat. Herr Stratil-Sauer, wie blicken Sie von Wien nach Zürich ?

Gregor Stratil-Sauer: Zürich ist für uns schon lange ein Vorbild als Stadt des öffentlichen Verkehrs. Interessant ist auch die Zürcher Planungstradition. Zürich pflegt einen ganzheitlichen Ansatz im Umgang mit dem öffentlichen Raum. Da haben wir vieles abgeschaut.

Frau Bernegg, wie nehmen Sie die Zürcher Planungsanstrengungen von Berlin aus wahr ?

Anna Bernegg: Ich teile dies e Einschätzung. Ich nehme in Zürich eine Dialogkultur wahr, die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens für nachhaltige Stadtentwicklung getragen wird – das ist etwas, das ich in Berlin so nicht erlebe. Bei uns vertritt die Stadtbevölkerung sehr unterschiedliche Ansichten und ist vielleicht stärker als in Zürich von verschiedenen Lebensstilen geprägt. Konsens ist eine zentrale Voraussetzung für die Erarbeitung einer so umfassenden Strategie. Angesichts der heutigen Herausforderungen brauchen wir eine ausgeprägte Veränderungsbereitschaft. Wenn wir beim Bild der Flussfahrt bleiben wollen: Wir sind nicht mehr auf einer gemächlichen Dampferfahrt, sondern auf einem kleinen Schnellboot, das sehr agil manövrieren muss.

Viel Lob für Zürich also. Wo hapert es in der Limmatstadt ?

Rupert Wimmer: Wenn Sie aus dem Zürcher Hauptbahnhof treten, sehen Sie sofort, dass der öffentliche Raum an dieser zentralen Lage zu wünschen übrig lässt. Auch bei der Förderung des Veloverkehrs hat Zürich noch viel zu tun. Und bei der Entwicklung der Hauptverkehrsachsen und der Quartierzentren gibt es ebenfalls Luft nach oben. Mit dem Blick auf Barcelona und Paris, die immer wieder ins Schaufenster gestellt werden – in welchen Bereichen müsste Zürich mehr Gas geben ?

Gregor Stratil-Sauer: Wenn man Barcelona und Paris als Vorbilder nennt, muss man auch sehen, dass sich diese beiden Städte in der Nachkriegszeit komplett dem Autoverkehr verschrieben hatten. Entsprechend gross war nach der Jahrtausendwende der Handlungsdruck. Das ‹ Paris er Wunder › ist schlicht aus einem untragbaren Zustand heraus entstanden. Wir hatten in Wien in den 1970er-Jahren ein Konzept, alle Strassenbahnen aufzugeben. Heute sind wir froh, dass wir das damals nicht so schnell umgesetzt haben. Langsamkeit hat ihre Vorteile, auch wenn wir heute gerne schneller vorankämen mit dem Bau von Velowegen. Anna Bernegg: Als Planerinnen und Architekten müss en wir lernen, schneller voranzukommen, damit wir die grossen Herausforderungen der Städte wie Hitze, Starkregen und Platzmangel effektiv bewältigen können. Wir sind es gewohnt, eine ausführungsreife Planung vorzubereiten und sie umfassend genehmigen zu lassen, bevor wir anfangen zu bauen. Doch wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, ist ein rascher und mutiger Umbau der Stadt und insbesondere der öffentlichen Räume nötig. Wir müssen lernen, mit Prototypen und Experimenten direkt im Stadtraum wirksam zu werden, ohne genau zu wissen, wie dieser Ort am Ende gestaltet sein wird. Das bedingt auch einen Kulturwandel in der Verwaltung. Rupert Wimmer: Experimente sind auch gesellschaftspolitisch wertvoll. Das haben wir bei ‹ Brings uf d’Strass ! › gesehen, als mehrere Strassenabschnitte temporär gesperrt wurden. Die damit verbundene Umnutzung des öffentlichen Raums führte zu einer öffentlichen Debatte. Solche Diskussionen brauchen wir, denn der Mensch möchte grundsätzlich am liebsten, dass alles so bleibt, wie es ist.

Welche Rolle spielen Experimente in Wien ?

Gregor Stratil-Sauer: Es gibt ein paar B eispiele, aber wie gesagt: Uns fehlt der demokratische Diskurs, der in der Schweiz so selbstverständlich ist. Wir haben etwa versucht, eine Begegnungszone nur mit entsprechenden Schildern zu kreieren, ohne Strassenumbau. Das hat nicht geklappt. Erst nach erfolgtem Umbau hat die gemischte Nutzung des Strassenraums richtig funktioniert. Die Haltung gegenüber Pilotprojekten ohne bauliche Massnahmen ist etwas reserviert.

Der Kanton taucht in der Strategie nur geisterhaft auf, doch über viele Strassen entscheidet die Stadt nicht allein. Haben Sie den Kanton einfach vergessen ?

Rupert Wimmer: Nein. Die drei Ebenen Quartier, Stadt und Region waren bei der Erarbeitung der Strategie sogar sehr wichtig. Wir arbeiten sowohl mit dem Kanton als auch mit den Nachbargemeinden zusammen. Aktuell schauen wir beispielsweise mit den Regionen Pfannenstiel und Glatttal den Agglomerationsverkehr genau an. Auch am Veloverleihsystem und an der Tramtangente Nord, die gerade in der strategischen Planung ist, sind Nachbargemeinden beteiligt.

Die Strategie schlägt viele Massnahmen vor, die den Strassenraum grüner und klimaaktiver machen. Fakt ist aber: Stadtraum muss heute viel mehr leisten als noch vor 20 Jahren, er ist aber nicht grösser geworden. Kann diese Rechnung aufgehen ?

Rupert Wimmer: Eine wichtige Aufgabe einer Strategie ist es, Herausforderungen zu benennen und nicht so zu tun, als gäbe es eine einfache Lösung. Man muss sich bewusst machen, dass es Zielkonflikte gibt, die eine Überlagerung von Nutzungen nötig machen. Das bedeutet auch, dass man interdisziplinär und lösungsorientiert zusammenarbeiten muss. In der Strategie haben wir Planungsprinzipien formuliert: Wir gehen schrittweise vor und sind offen im Entwurf. Und wir wollen Dinge ausprobieren. Das ist nicht leicht für die Stadt Zürich, die bekannt ist für ihren Perfektionsanspruch, das sogenannte ‹ Züri finish ›. In der Schweiz mag man es, wenn alles genau geregelt ist. Wir sollten mehr darauf vertrauen, dass die allermeisten Menschen sich im öffentlichen Raum rücksichtsvoll verhalten.

Anna Bernegg: Das bringt uns zurück zu den Provisorien, zum Experiment in der Planung und zur Chance, sich Räume für individuelle Nutzungen anzueignen. Die Anforderungen haben sich vervielfältigt, und wir können es uns nicht mehr leisten, jedem Stadtraum nur eine einzelne Nutzung zuzuweisen. Eine Fläche, die morgens vielleicht der Warenanlieferung dient, kann nachmittags oder abends eine ganz andere Funktion übernehmen. Je knapper der Raum, desto effizienter muss man mit ihm umgehen.

Zum Schluss eine persönliche Frage: Wie sind Sie in Ihrer Stadt unterwegs ? Und wie gut funktioniert das ?

Rupert Wimmer: Ich gehe jeden Tag zu Fuss, meistens fahre ich auch Velo. Ich nutze den ÖV oder nehme das geteilte Auto, je nach Ziel und Zweck. Das funktioniert für mich gut. Aber wir planen nicht nur für erfahrene Velofahrer, auch Kinder sollen in der Stadt sicher Velo fahren können. Anna Bernegg: Von unserer Wohnung aus brauche ich etwa zehn Minuten mit dem Velo zur Arbeit und etwa gleich lang zur Schule der Kinder. Das klappt sehr gut. Auch die Kinder fahren Velo. Unser Auto haben wir kürzlich verkauft.

Gregor Stratil-Sauer: Ich hatte früher ein Auto. Heute fahre ich fast nur noch Velo, obwohl ich immer noch ein Jahresabo für den ÖV habe. ●

Hegibachplatz Im Rahmen des Projekts ‹ Piazza Pop -up › wurde der Hegibachplatz auf Wunsch des Quartiervereins mit einer einfachen Möblierung für Aufenthalt und Begegnung aufgewertet. Die Massnahmen sollen die Aneignung des öffentlichen Raums fördern. Abstimmungsgeräte erheben Meinungen der Nutzenden, um die langfristige Entwicklung des Platzes zu planen.

Vier beteiligte Macherinnen, drei begleitende Experten und eine nicht beteiligte Kantonsplanerin kommentieren die Entwicklung der Strategie rückblickend.

Text: Henriette Lutz

Keine Strategie ohne Zielkonflikte

« Als ich 2019 die Leitung de s Tiefbauamts übernahm, stellte ich bald fest, dass die damals aktuelle Strategie ‹ Stadtverkehr › auf 2025 terminiert war. In Planungszeit gemessen ist das übermorgen. Deshalb haben wir entschieden, sie und die Strategie ‹ Stadträume Zürich › zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Als Direktorin ging es für mich darum, den Auftrag zu schärfen, amtsintern für gute Bedingungen zu sorgen und die Politik, also den Stadtrat, ins Boot zu holen. Für die breite Abstützung installierte ich eine Behördenbegleitung – eine Art Echoraum mit benachbarten Gemeinden, kantonalen Ämtern und Bundesämtern. Damit habe ich in meiner früheren Funktion im Kanton Aargau gute Erfahrungen gemacht. Anschliessend ging es darum, den Terminplan festzulegen, die Meilensteine zu setzen und die Inhalte zu portionieren. Dadurch konnten wir den Stadtrat immer wieder abholen, bekamen aber auch früh Signale für mögliche Hürden. Im Stadtrat spürte ich anfänglich Skepsis. Er sah die Dringlichkeit weniger, aus einer Verkehrsstrategie eine umfassende Strategie zu Stadtraum und Mobilität zu machen. Je konkreter wir die Massnahmen formulieren konnten, desto grösser wurden das Verständnis und die Unterstützung

der integralen Sicht. Indem wir den Stadtrat vor den Wahlen 2022 eine Dachstrategie mit Vision, Leitsätzen und Hauptaussagen verabschieden liessen, bereiteten wir uns auf einen allfälligen Wechsel in der Regierung vor. Das Pièce de Résistance war die Reduktion des MIV um 30 Prozent. Dieser Punkt führte zu mehr Diskussionen als der Rückbau von Parkplätzen. Verwaltungsintern sorgte der Umgang mit Zielkonflikten für Debatten. Strategien sind eben keine generellen Anleitungen für wiederkehrende Fälle, sondern planerische Leitlinien zur Erarbeitung von situationsspezifischen Lösungen – deshalb gibt es keine Strategie ohne Zielkonflikte. Im Stadtraum müssen stets verschiedene Normen, Standards und Anforderungen zusammengebracht werden. Es ist anspruchsvoll, eine gute Gesamtlösung zu finden, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Klar ist aber auch: Eine gute Gesamtlösung gibt es nur im Mit- und nicht im Nebeneinander. » Simone Rangosch ist promovierte Geografin und Verkehrsplanerin. Seit 2019 leitet sie das Tiefbauamt der Stadt Zürich.

Der gemeinsame Weg als Erfolgsfaktor

« Unsere Aufgabe als externes Planungsbüro war es, die beiden Co-Projektleiterinnen Christine Bai und Nicola Kugelmeier sowohl fachlich als auch im Prozess zu unterstützen. Wenn man nicht selbst Teil der Stadtverwaltung ist, hat man eine Aussensicht und kann unbefangener neue Wege vorschlagen. So haben wir Entscheidungsgrundlagen erarbeitet und etwa Synthesen zu Leitsätzen, Zielen und strategischen Ansätzen erstellt. Zuerst ging es unter anderem darum zu verstehen, worüber wir überhaupt sprechen. Zum Beispiel wurde der umfassendere Begriff ‹ Stadtraum › anstelle von ‹ öffentlichem Raum › in seiner Bedeutung und Dimension definiert. Weil er umfassend ist, muss er ganzheitlich betrachtet werden. Über die Ziele herrschte schnell Einigkeit, diese sind ja auch politisch abgestützt. Die Frage ist jedoch, mit welchen Ansätzen sich diese Ziele erreichen lassen und wie man mit Spannungsfeldern zwischen den Disziplinen umgeht. Daher war es wichtig, die übergeordneten Ziele immer wieder in den Fokus zu rücken und in den verschiedenen Gremien so viel Konsent wie möglich zu erzeugen. Das bedeutete, Einwände zu grundlegenden Stossrichtungen in einem iterativen Prozess zu minimieren. Auf diese Weise konnten faule Kompromisse vermieden und eine Vorwärtsstrategie mit klaren Aussagen entwickelt werden. Es ist eine Leistung, dass alle Beteiligten verstanden haben, dass eine integrale und mutige Arbeitsweise notwendig ist. Der aufwendige Entwicklungs- und Abstimmungsprozess zwischen Dienstabteilungen und Hierarchieebenen hat zu einer qualitativen Bereicherung geführt. Gleichzeitig war er bereits beispielhaft für die neue Arbeitsweise. Es wird oft unterschätzt, dass der Prozess ein zentrales Steuerungsinstrument für Qualität ist. » Eva Gerber ist Mitglied der Geschäftsleitung von Kontextplan und Co-Leiterin der Abteilung Gesellschaft – Raum – Prozess. Sie unterstützte die beiden Projektleiterinnen der Strategie als externe Auftragnehmerin.

Partizipation macht diverse

Perspektiven sichtbar

« Urban Equipe hatte die Aufgabe, eine breitere Bevölkerung einzub eziehen. Partizipation kann diverse Perspektiven sichtbar machen, die im Vergleich zur Planung vom Schreibtisch aus einen Mehrwert generieren. Diesen sahen wir in der Alltagsperspektive der Menschen zu Fragen der Aneignung oder der tatsächlichen Nutzung von Mobilität. Die Themen Stadtraum und Mobilität sind für fachfremde Personen sehr abstrakt, und so war es unsere Aufgabe, sie möglichst konkret und spielerisch zu übersetzen. Mit einem Methodenset aus der Aneignungswerk-

statt, einem Glücksrad oder einem überdimensionierten Spielfeld besuchten wir die Menschen an ihren alltäglichen Orten, etwa vor einem Supermarkt oder an einer Bushaltestelle. Auch Kinder und Jugendliche konnten wir auf diese Weise zum Mitmachen motivieren. Mithilfe unseres Equipments stellten wir Fragen zur Nutzung des Orts: Wo würdest du auf deine Freundin warten ? Wür dest du auch bei Regen mit dem Velo fahren ? Es ist wichtig zu b etonen, dass Menschen unterschiedliche Ressourcen haben. Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, sich Räume anzueignen. Die Interessen der leiseren Stimmen sind in den Ergebnis- und Empfehlungsbericht zum Mitwirkungsprozess eingeflossen. In Zukunft sollte allerdings noch genauer darauf geachtet werden, für wen geplant wird und welche Erwartungen an die Menschen, die die Stadt nutzen, gestellt werden. » Anna Brückmann ist Urbanistin und Expertin für Partizipation. Für Urban Equipe war sie für die spielerische Partizipation verantwortlich.

Auf offene Ohren gestossen

« Die Aufgabe des Beirates war es, den Stand der Strategie regelmässig zu hinterfragen und von aussen neue Perspektiven in den Prozess einzubringen. Das hat dazu beigetragen, die Verständlichkeit der Strategie zu erhöhen, Begriffe und Ziele zu schärfen und Grundsatzentscheidungen nochmals zu hinterfragen. Die Stadt hat mit grosser Offenheit auf die Vorschläge des Beirates reagiert und diese, wo immer möglich, in den Prozess integriert. Im Beirat waren Fachpersonen aus den Bereichen Verkehr, Stadtplanung, Stadtökologie, öffentlicher Raum und Architektur vertreten. Die Raumökonomie, also die Perspektive von Grundstückseigentümerinnen, kam vielleicht etwas zu kurz. Die Knappheit des Stadtraums und die Vielzahl der Ansprüche, die an ihn gestellt werden, führen zwangsläufig zu Konflikten. Es war dem Beirat ein zentrales Anliegen, diese so konkret wie möglich zu benennen,

um bei der Umsetzung darauf reagieren zu können. Die blosse Aufzählung von Zielen führt nicht zum Ziel. In der Strategie werden die Konflikte beschrieben und heissen nun Spannungsfelder oder Herausforderungen. Zum Beispiel die Mediterranisierung: Sie macht den Stadtraum lebendiger, führt aber gleichzeitig zu Lärmproblemen. Auch der Vorschlag des Beirates, methodische Lösungsansätze zur Überwindung dieser Konflikte aufzuzeigen, ist in die Strategie eingeflossen. Unsere Arbeit war sehr umfassend, spannend und anspruchsvoll. Es war nicht immer einfach zu verstehen, welches Thema auf welcher Ebene und in welchem Massstab behandelt wird. Es wird sich zeigen, ob die Strategie trotz ihres Umfangs so greifbar ist, dass sie sich in realen Projekten umsetzen lässt. » Alice Hollenstein ist Gründerin von Urban Psychology und Co-Geschäftsführerin des Center for Urban & Real Estate Management ( CUREM ) der Universität Zürich. Im Beirat vertrat sie die sozialräumliche Perspektive.

« Es war ein wichtiges und mutiges Zeichen der Stadt Zürich, den Entwicklungsprozess der Strategie über die Behördenbegleitung auch für die angrenzenden Regionen zu öffnen. Der Verkehr macht ja nicht an der Stadtgrenze halt. Die Stadt macht zwar ihre eigene Verkehrspolitik, ist aber dennoch Teil einer grösseren Region. Die Behördenbegleitung bildete einen Resonanzraum für die Ideen der Stadt Zürich und bestand aus unterschiedlichsten Vertreterinnen und Vertretern des Zürcher Umlands, des Kantons und des Bundes. Auch das Astra war vertreten. Wir müssen akzeptieren, dass es in der Region Zürich vielfältige Mobilitätsformen gibt. In der Region Pfannenstiel zum Beispiel sind die verkehrsstrukturellen Voraussetzungen ganz anders als in der Stadt Zürich. Es gilt deshalb, gemeinsam zu überlegen, wie die verschiedenen Mobilitätsformen langfristig und nachhaltig weiterentwickelt werden können. Es wäre zielführend, wenn die kommunalen Strategien noch viel stärker mit den übergeordneten Ansätzen von Verkehr und Raum verzahnt würden. Vielleicht könnte eine Behördenbegleitung künftig nicht nur befragt werden, sondern als Teil der Lösung aktiv in den Prozess eingebunden werden. Dass die Stadt keine Insel ist, sondern in eine Region mit gemeinsamen Interessen eingebettet ist, könnte im städtischen Diskurs offensiver thematisiert werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Grenzüberschreitende Verkehrspolitik ist eine Politik der kleinen Schritte. Sie beginnt damit, dass sich die betroffenen Regionen miteinander austauschen, sich gegenseitig miteinbeziehen und so eine Grundlage schaffen für zukünftige Kooperationen. Genau das ist innerhalb der Gruppe der Behördenbegleitung passiert. » Der Städtebauund Planungshistoriker Angelus Eisinger ist seit 2013 Direktor des Planungsdachverbands Region Zürich und Umgebung. Er hat die Entwicklung der Strategie im Rahmen der Behördenbegleitung verfolgt.

Neue Begriffe, neue Bilder

« Es ist innovativ und anspruchsvoll, eine Strategie zu entwickeln, die die Themen Stadtraum und Mobilität in einem Zielbild vereint. Viele Abteilungen, Fachbereiche und Fachleute stehen hinter dem Dokument und haben dafür zusammengearbeitet. Erst dadurch ist die Strategie überhaupt zu einem disziplinenübergreifenden Planungsinstrument geworden und wird von der gesamten Stadtverwaltung getragen. Das ist ein grosser Schritt nach vorn. Indem festgelegt wird, welche Sektoralpolitik in der Planung welches Gewicht erhält, nimmt die Strategie eine projektbezogene Interessenabwägung vorweg. Das vereinfacht und beschleunigt den Planungsprozess und erhöht seine Qualität. In den letzten Jahren durfte ich in Genf einen Prozess begleiten, in dem versucht wurde, sich vorzustellen, wie die

Region Genf in 25 Jahren auss ehen könnte. Eine wichtige Erkenntnis war, dass man sich auf diese Zukunft freuen darf. Genau das schafft auch die Strategie der Stadt Zürich: Sie zeigt uns eine Stadt, die sehr attraktiv und lebenswert ist. In diesem neuen Zürich wurde vieles repariert. Besonders Stadtteile, die stark von der Verkehrsplanung der Nachkriegsjahre geprägt sind, in denen der Mensch vergessen wurde und das Auto im Vordergrund steht, sollen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Wenn wir in der Stadtplanung von Zonen, Sektoren oder Strassen sprechen, werden wir der Diversität der Stadträume nicht gerecht. In der Strategie ist von Quartieren, vom Quartierblock, von Nachbarschaftsstrassen, verbindenden Stadtachsen oder einem übergeordneten Schienennetz die Rede. Diese Begriffe bilden nicht nur Hierarchien ab, sie lassen auch Bilder entstehen, die sich auf den konkreten Kontext und spezifische Qualitäten beziehen. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. » Die Architektin und Raumplanerin Ariane Widmer Pham ist Genfer Kantonsplanerin.

Übergeordnete Prinzipien, die in der Praxis funktionieren

« Wir verstehen die Strategie nicht nur als fachlichen Auftrag von Politik und Öffentlichkeit an die Verwaltung, sondern auch als Auftrag zu einer guten Zusammenarbeit. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten wollen, wurde zu Beginn definiert und findet sich auch in der verabschiedeten Version wieder. Manche Punkte klingen selbstverständlich, sind aber in der täglichen Arbeit massgebend und sehr wirkungsvoll. Die Erstellung der Planungsprinzipien war herausfordernd. Es gab zwei Workshops dazu, an deren Ende wir feststellen mussten, dass die Ansprüche und Vorstellungen der beteiligten Dienstabteilungen einfach zu weit auseinanderlagen. Es war nicht möglich, detaillierte prozessuale Kriterien festzulegen, und wir mussten Extrarunden drehen. Aber der zusätzliche Aufwand war wichtig und hat sich gelohnt. Am Ende sind überge -

ordnete Prinzipien entstanden, die in der Planungspraxis funktionieren und angewandt werden können. ‹ Mutig sein und lernen ›, eines uns erer vier Planungsprinzipien, motiviert dazu, Neues auszuprobieren, aus den Erkenntnissen zu lernen und Verbesserungen vorzunehmen. Zu Beginn gab es Bedenken bezüglich der Komplexität und des Umfangs des Projekts. Wir haben aber gelernt, dass wir keine Angst davor haben müssen, wenn viele Menschen an einem Projekt beteiligt sind. Im Gegenteil: Ohne die Beteiligung aller betroffenen Dienstabteilungen von Anfang an ist ein solches Projekt gar nicht möglich. Wichtig waren die robuste Vorarbeit, aber auch Ergebnisoffenheit. Jetzt beginnt die Umsetzung der Strategie, und wir sind gespannt, wie die Dienstabteilungen damit arbeiten werden. » Christine Bai und Nicola Kugelmeier haben die Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › als Co-Projektleiterinnen mitgestaltet. Beide arbeiten beim Tiefbauamt der Stadt Zürich.

Transformation generiert Widerstände

Die Umsetzung der Strategie ‹ Stadtraum und Mobilität 2040 › stösst nicht überall auf offene Ohren. Diverse Velovorzugsrouten etwa sind durch Einsprachen oder Rekurse blockiert. Die Gemeinde Kilchberg am südlichen Stadtrand beispielsweise hat gegen die konkrete Planung Einsprache erhoben. Die vorgesehenen Poller an der Stadtgrenze hätten in Kilchberg eine Sackgasse zur Folge, sodass die Gemeinde eine Wendeschleife für den MIV bauen müsse, lautet die Kritik. Ausserdem müssten 110 Parkplätze abgebaut werden, und die Route würde an Schulen und Kindergärten vorbeiführen und damit Kinder gefährden. Es sei eine Planung, die « nicht über den eigenen Tellerrand hinaus » blicke, so der Vorwurf der Gemeindepräsidentin. Auch in den Quartieren formiert sich teilweise Widerstand

gegen einzelne Stadtraumprojekte. Der Quartierverein Hirslanden etwa hat eine Petition lanciert und ein eigenes Projekt für die Umgestaltung des Klusplatzes in einen Quartierplatz ausgearbeitet. Er schlägt vor, das Herz des Platzes – die Wendeschleife des Trams – auf Kosten einer angrenzenden Strasse zu vergrössern. Der Quartierverein wirft der Stadt vor, Quartier und Gewerbe seien « höchstens pro forma » befragt worden. Und in Wipkingen eskalierte der Streit um den 130 Meter langen Mehrzweckstreifen, den die Stadt anstelle von zwei Fussgängerstreifen mit Verkehrsinseln angebracht hat. Die Markierung würde zu gefährlichen Situationen auf der Strasse mit 800 Querungen pro Stunde führen. Der Anwalt, mit dem der Quartierverein gegen die Stadt Zürich vorgehen will, kommt in seiner Beurteilung zum Schluss, Mehrzweckstreifen seien « grundsätzlich unzulässig ».

Negrellisteg

Die 2021 eröffnete Fussgängerbrücke macht eine kurze, sichere und direkte Querung des Gleisfelds möglich. Der Infrastrukturbau verbessert nicht nur die Verbindung der Stadtkreise 4 und 5, er ist auch Aufenthaltsort, Wahrzeichen und Belvedere.

1 Kratzquartier um 1880 vor der Schleifung, rechts das Kornhaus. © A dolf Moser / B augeschichtliches Archiv

2 Lu ftbild, aufgenommen vor 1911, mit Fraumünster und den Neubauten von Stadthaus, Stadthausanlage, Arboretum, Alpenquai und Quaibrücke.

© E duard Spelterini / B augeschichtliches Archiv

3 Ka spar Weltis Vision des ‹ Eis ernen Rings › aus dem Jahr 1871.

© T homas Germann / Ba ugeschichtliches Archiv

Der Verkehr war immer wieder Treiber grosser Planungen und Visionen. Der Blick in die Geschichte zeigt allerdings: Selten wurde der Stadtraum mitgedacht.

Text: Sabine Wolf

Betrachten wir Zürich aus der Vogelperspektive, können wir daran die Entstehungsgeschichte der Stadt ablesen. Die kleinteilige Altstadt mit den engen Gassen im Zentrum, die strukturellen Relikte der ehemaligen Stadtmauern und Befestigungsanlagen, Gewerbe- und Industrie are ale, Eingemeindungen und Umlandgemeinden darum herum. Wie die meisten Städte ist auch Zürich von der Mitte nach aussen gewachsen. Und je weiter sich die Stadt nach aussen schiebt, desto mehr rückt der See in ihre Mitte.

Egal, ob wir mit dem Auto, mit dem ÖV, mit dem Velo oder zu Fuss unterwegs sind: Wir haben gelernt, die Stadt zu lesen, kennen ihre immanenten Regeln und Ausschlüsse. Es käme uns beispielsweise nicht in den Sinn, zu Fuss die Strasse zur Fortbewegung zu nutzen.

Planungsziele können sich ändern

Die funktionale Zuteilung von ( Stadt- )Räumen basiert auf gesellschaftlichen Übereinkünften. Zugleich offenbart sie die Perspektive auf den Stadtraum und die strukturellen ( Macht- )Verhältniss e, die bis anhin als Prämissen zugrunde liegen: ein möglichst reibungsloser Verkehrsfluss und damit eine Vorherrschaft des MIV im öffentlichen Raum. Rückblickend ist es ungeheuerlich, welche städtebaulichen Konsequenzen diese einseitige Priorisierung nach sich zog. Und das nicht erst seit der Charta von Athen, die 1933 von einer Gruppe internationaler Stadtplanerinnen und Architekten auf dem CIAM-Kongress für Neues Bauen entworfen wurde. Sie forderte die radikale räumliche Trennung von Wohnen, Freizeit, Arbeit und Verkehr – und damit die Notwendigkeit und Abhängigkeit von ausreichenden Verkehrsachsen zwischen den Funktionen. Die gute Nachricht ist: Unsere baulichen Strukturen und Infrastrukturen, die Plätze, Strassen und Gleise, Wege

und Parks sind das Resultat von Planung ( und immer wieder auch etwas Zufall, aber darum soll es hier nicht gehen ). Planung ist menschgemacht und will in der Regel eine gegebene Situation verbessern. Damit ist sie zwar nicht frei von Zeitgeist, Trends und Moden. Aber ihre Ziele sind verhandelbar und können sich ändern – und das tun sie gerade. Wir erleben derzeit einen historischen Moment. Den Moment, in dem sich Planungsgesetze, sektorale Planungen, Fachplanungen und vor allem Köpfe in den Dienstabteilungen der Stadtverwaltung wie Puzzleteilchen zusammenfügen und gemeinsam das sprichwörtliche Mehr als die Summe der Einzelteile ergeben. Erst eine ganzheitliche Herangehensweise wird Städte zukunftsfähig machen – resilienter, klimabewusster, integraler und lebenswerter. Nicht mit grossen architektonischen Würfen und hochtrabenden Visionen, sondern wortwörtlich von unten, vom Boden her, behutsam, bewusst, Schritt für Schritt. Historisch bemass sich der Umbau der Stadt meist am ökonomischen Potenzial. Zwei Treiber sind dabei zentral: Verkehr und Prestige. Prestigebauten werden häufig objektbezogen und im Detail gelöst – hier ein hübscherer Platz, dort ein grösseres Gebäude. Der Verkehr hingegen ist eine systemische Frage von Durchfluss und Lagegunst. Die folgenden Beispiele illustrieren, wie Verkehrs- und Prestigeprojekte die Stadträume in Zürich geprägt haben beziehungsweise prägen sollten.

Der Verkehr: Grosse Pläne für schnelles Fahren

Mit den ersten Eisenbahnverbindungen wurde der Anschluss der Siedlungen an das Streckennetz zentral. Dabei gab es nicht nur Gewinner. Dokumentiert ist etwa der Herrliberger Eisenbahnkrawall: Am 14. März 1894 rollte die erste Zugkomposition auf der Bahnlinie entlang

dem rechten Zürichseeufer, die Rapperswil mit dem Bahnhof Stadelhofen verband. Die angrenzenden Gemeinden hatten lange für diesen Anschluss gekämpft, war der Seeweg doch mühsam und zeitraubend – und während der ‹ Seegfrörni › wie im Jahr 1890 gar unmöglich. Doch während Zollikon jubelte, machte sich in Herrliberg Ernüchterung breit: Der nächste Bahnhof lag in Feldmeilen, 350 Meter ausserhalb ihr er Dorfgrenze. Gleich zweimal protestierte der Gemeinderat beim Bundesrat: « Wir appellieren am Rande des Abgrunds, Herrliberg vor der Ausstossung zu bewahren. » Vergeblich. Die Wut entlud sich am Tag der Einweihung. Als der Festzug von Rapperswil zurück nach Zürich fuhr, flogen brennende Torfstücke und Steine. Der Skandal war gross. Bis heute ist die Situation des Bahnhofs Herrliberg-Feldmeilen unverändert, wobei die beiden Dörfer inzwischen zusammengewachsen sind. Gut zwei Jahrzehnte zuvor hatten Pläne für den ‹ Eisernen Ring › rund um das Zürcher S eebecken für Furore gesorgt. Wären sie umgesetzt worden, würden heute statt Quaianlage und Quaibrücke Gleise und eine Eisenbahnbrücke den Blick auf den See versperren, und auf dem Sechseläutenplatz siehe Seite 10 stünde ein Bahnhof. Nach einer grossen Demonstration im Mai 1873 wurde die Planung verworfen und eine geänderte Linienführung realisiert. Der Verkehr um das Seebecken ist damit jedoch nicht verschwunden. Wo die Demonstranten einst den ‹ Eisernen Ring › fürchteten, rollen heute täglich mehr als 60 00 0 Fahrzeuge sowie Trams von fünf Linien über die 1884 eröffnete Quaibrücke – oder stehen mit bester Aussicht auf See und Alpen im Stau.

Dass der Verkehr immer wieder Treiber grosser Planungen und Visionen zur Aufwertung der Lebensqualität einer Stadt war, ist ein Paradoxon, geht es dabei doch stets darum, schnell hin-, hindurch- und wieder wegzukommen. Einige Zürcher Verkehrsvisionen tragen grosse Namen: Seetunnel, Durchmesserlinie oder Expressstrassen-Y. Vom Seetunnel gibt es seit den 1960er-Jahren verschiedene Varianten. 2024 kommentierte die NZZ rückblickend: « Stadtbild und Aufenthaltsqualität sind damals nicht die zentralen Gedanken. Es geht vor allem um das rasche Vorwärtskommen mit dem Auto. » Immerhin die Dur chmesserlinie, die das Problem Kopfbahnhof löst, ist inzwischen Realität geworden. Die 9,6 Kilometer lange, durchgehende Bahnverbindung Altstetten – Zürich HB – O erlikon ist seit Dezember 2015 in Betrieb. Das Expressstrassen-Y, die geplante Verknüpfung dreier Autobahnen mitten in der Stadt, ist seit 2024 endgültig auch aus dem Nationalstrassennetz gestrichen. Eine ernüchternde Bilanz der seit 1955 entwickelten Verkehrsplanung mit einer hohen Konzentration auf die Verkehrsführung – bei schlichter Ignoranz städtebaulicher und stadtqualitativer Aspekte. Aus

dem Verzicht auf das Expressstrassen-Y ging immerhin ein überraschender Gewinner hervor: der Veloverkehr. Ab Mai 2025 kann er die beiden Mitte der 1980er-Jahre gebauten, 192 Meter langen Tunnelröhren zur Unterquerung des Hauptbahnhofs nutzen.