Le canal de Lachine - plus de 200 ans d’histoire(s)

• Un paysage industriel dynamique en héritage

• Le canal de Lachine : toute une histoire

• Les collections notariales au Québec

HISTOIRE QUÉBEC est publié quatre fois par année et imprimé à 1 600 exemplaires. Le contenu de cette publication peut être reproduit avec mention de la source à la condition expresse d’avoir obtenu au préalable la permission des Éditions Histoire Québec (ÉHQ). Par ailleurs, toute utilisation non personnelle ou commerciale doit passer par

avec les ÉHQ. Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu de leurs articles et des illustrations utilisées, et ce, à l’exonération complète de l’éditeur.

Le magazine Histoire Québec est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

ABONNEMENTS

1 an 2 ans

• Abonnements institutionnels

1 an À l’étranger

HISTOIRE QUÉBEC

Éditeur

7665, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7 514 252-3031 1 866 691-7202

www.histoirequebec.qc.ca

Diffusion Dimedia 539, boulevard Lebeau, Saint-Laurent (Québec) H4N 1S2 www.dimedia.com

No ISSN 1201-4710

Histoire Québec • Rédacteur en chef / Jean Rey-Regazzi

Équipe éditoriale / Léocadie Choquette, Roxane Martineau, Jean Rey-Regazzi

• Réviseure Design graphique

Droits d’auteur et droits de reproduction licences@copibec.qc.ca

4

Le mot de la rédaction 5

9

12

Le canal de Lachine : toute une histoire

Le canal de Lachine

Un paysage industriel dynamique en héritage 15

18

Faire la lumière sur le canal de Lachine - les phares

Côte-Saint-Paul : un patrimoine industriel à découvrir

23

Canal de Lachine et canal de Chambly : deux maillons d’un même réseau

28

31

35

38

40

Les collections notariales au Québec

Le développement d’une police moderne :

Les ateliers du geste : savoir-faire en partage

L’histoire du surnom sorellois Tire-Bouchon

Histoire de lire

Couverture

LE CANAL DE LACHINE : TOUTE UNE HISTOIRE

par Alain Gelly, historien, Parcs Canada

Les rapides de Lachine constituent un formidable obstacle à la navigation sur le Saint-Laurent. La seule façon de les contourner était d’aménager une canalisation entre Lachine et Montréal. Rêvée dans

en raison de ses coûts et des réticences des militaires ne commencera à être creusée au pic et à la pelle qu’en 1821. La nécessité de favoriser le transport du commerce entre les Grands Lacs et Montréal ainsi

réalisation. La Compagnie des propriétaires du canal incapable de lever les fonds nécessaires. Le projet de

navires militaires de l’Empire obtiennent un accès libre à cette voie navigable.

entre l’écluse de Lachine et celle de Saint-Gabriel

Montréal1. Il aura fallu plus de 120 ans pour terminer le projet des Sulpiciens.

et l’augmentation du tonnage des navires, les Commissaires envisagent son agrandissement.

se contentent de prendre des mesures ponctuelles pour l’aménagement d’un « second système de canalisation

sloops, les schooners et, bien entendu, les bateaux à vapeur, dont l’usage se répandait rapidement 2

Eugene Haberer, Canadian Illustrated News, McCord, M20947.

surface passe de 14,5 à 36,6 mètres, le nombre d’écluses est réduit de sept à cinq et une nouvelle entrée est construite à Lachine. Les écluses, plus longues et plus profondes, permettent à des navires plus imposants d’y circuler.

et des coursiers sont aménagés au bief no2 (rue Mill). L’année suivante, on procède à la vente aux enchères des

gouvernemental s’ajoutera celui des sites hydrauliques

loués à des entreprises privées qui devront assumer les frais de construction des infrastructures hydrauliques. L’engouement des industriels de l’époque s’explique

e siècle, la plupart des usagers de d’énergie. Toutefois, plusieurs conservent leurs privilèges

Haut lieu de l’industrie manufacturière

moderne » par William Kilbourn et de « berceau de la canal verra un véritable corridor industriel s’y former.

d’usines, allant de petites fabriques à de grandes entreprises comptant des centaines d’employés, voire

cantonné aux seuls sites hydrauliques, le recours à la vapeur puis à l’électricité comme force motrice permettra aux entreprises de s’établir sur l’ensemble de ses berges.

textiles et matériel de transport…

Tous ces établissements contribuent à faire du canal un haut lieu de l’industrie manufacturière canadienne. Hommes, femmes et enfants y travailleront dans des conditions frôlant souvent l’insoutenable. Pour améliorer leurs conditions de vie, cette masse laborieuse n’aura de cesse de lutter pour obtenir le droit à une vie décente, incluant de meilleures conditions salariales et de travail ainsi que des milieux salubres où les accidents de travail et les maladies professionnelles sont pris en compte.

William Notman & Son, photographe, Vue de Montréal,depuis la cheminée de la centrale de la Montreal Street Railway, Montréal, 1896, Musée McCord View 2944 détail.

d’œuvre ouvrière s’établira en famille à proximité de leurs lieux de travail, contribuant à transformer un paysage rural en quartier urbain dense. D’abord composés de personnes ouvrières bordant le canal verront leurs populations se Smoky Valley » en raison des fumées qui s’échappent des établissements industriels. Le bruit de la machinerie des usines, des bateaux et des grues de déchargement disputait le championnat du tintamarre au mouvement des ponts, des trains, des charrettes, puis des véhicules d’activités et de bruit.

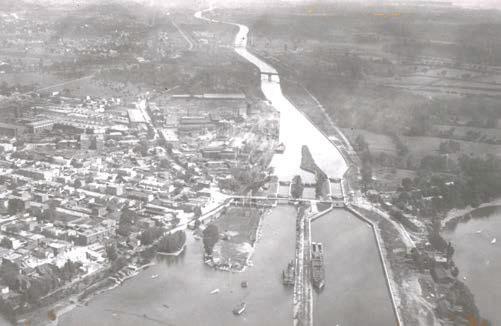

McCarthy Aero Service Ltd, Lachine P.Q. , BAC, coll. Patent and Copyright

Du second élargissement à la fermeture du canal

réseau de canaux permet au canal de Lachine de résoudre un problème lié à l’alimentation des sites hydrauliques en eau (diminution des volumes d’eau des biefs 2, 3 et 4

ses fonctions de voie navigable et d’aqueduc industriel (alimentation en eau et source d’énergie). Les écluses sont de large et 4,25 m de profondeur. Cet élargissement clôt les travaux majeurs au canal.

Porte du commerce entre l’est et l’ouest de la portion nord-est du continent, le nombre de navires y éclusant sera en augmentation constante. Terminus maritime pour les transocéaniques et port intérieur pour la batellerie milliers de passages par année.

L’ouverture de la Voie maritime du Saint-Laurent en 1959 marque un tournant. La fermeture du canal de Lachine à la navigation commerciale la même année est fermé à la navigation de transit, puis un autre l’année suivante. L’annonce de sa fermeture complète pour le

La désindustrialisation progressive de ce corridor industriel suit. Le nombre d’emplois manufacturiers

3

limitrophes perdent de leur vitalité. Le débat sur l’avenir couronne verte, alors que des groupes de citoyens et des syndicats veulent qu’on y crée des emplois industriels.

des berges avec comme slogan « Un ruban d’eau dans un corridor de verdure cyclable impriment une vocation récréative à ses abords jusqu’alors industriels.

l’administration du canal, la métamorphose du paysage industriel et de la trame urbaine est déjà bien amorcée. Les friches industrielles côtoient les usines en activité tandis que le sud-ouest de Montréal perd sa population représente plus que la moitié de celle de 1961. Dans les condominiums, malgré l’opposition de groupes citoyens.

The Redpath Sugar Museum, 1965.

le gouvernement canadien lance un vaste projet de revitalisation du canal qui culminera en mai 2002 avec sa réouverture à la navigation de plaisance sur toute sa longueur.

historique national et l’exploitation du canal, tandis avoisinants a transformé la composition sociale du ou désaffectées, le canal est désormais entouré de bâtiments industriels reconvertis en condominiums, en tours d’habitation et en bureaux, attirant plus d’un million de visiteurs par an sur ses berges.

de l’histoire du canal. Voie navigable, aqueduc industriel servant tantôt de source d’énergie, tantôt d’alimentation

pour les procédés de fabrication, le canal a aussi été un lieu de transbordement portuaire, un corridor industriel, un milieu de vie et de travail pour une importante main-

ouest de Montréal tout en étant le théâtre de luttes ouvrières, de la désindustrialisation et de vastes projets

demeure un lieu emblématique, chargé de mémoire et profondément ancré dans l’identité montréalaise, voire et une multitude d’histoires à raconter. •

Notes p. 65-66.

2. Lafrenière, Normand. Synthèse de la canalisation sur le Saint-Laurent : évolution et bref aperçu de son utilisation commerciale.

3. High, Steven. Deindustrializing Montreal, Entangled Histories of Race, Residence and Class 2022, p. 3.