10 minute read

Schmerz nach Trauma

Der Behandlungsalgorithmus des komplexen regionalen Schmerzsyndroms

„Schmerzpatienten“ stellen als Patientenkollektiv im klinischen Alltag eine große Herausforderung dar. Viele von ihnen leiden an einem komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS). Was versteht man darunter und wie kann man mit dem Problem umgehen? Ein Einblick in den Behandlungsalgorithmus des CRPS.

Was ist das CRPS?

Das CRPS ist definitionsgemäß ein chronisches Schmerzsyndrom, welches einen bunten Symptomenkomplex umfasst und in den meisten Fällen nach einem auslösenden Ereignis distal an einer Extremität entsteht. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der Schmerz sowohl in seiner Intensität als auch in seiner Dauer jeglichen herkömmlichen Verlauf nach ähnlichem Trauma verhältnismäßig übersteigt.1,2 Der chronische Schmerz ist laut der „International Association for the Study of Pain“ (IASP) definiert als „Schmerz, der über die normale Dauer der Gewebeheilung hinaus persistiert“ . Für diesen Prozess wird bei einer Abwesenheit von anderen Faktoren „normalerweise eine Dauer von drei Monaten angenommen“ . 3 Beim CRPS gilt der Schmerz selbst als Erkrankung, wohingegen er sich bei sekundären Schmerzsyndromen als Symptom einer ihm zugrundeliegenden Erkrankung manifestiert. Aktuell werden bei CRPS zwei verschiedene Subgruppen unterschieden: das CRPS I und das CRPS II. Ersteres, ehemals auch als Morbus Sudeck oder sympathische Reflexdystrophie bezeichnet, entsteht ohne einen ersichtlichen ihm zugrundeliegenden Nervenschaden. Das CRPS II hingegen, früher auch als Kausalgie bekannt, zeichnet sich dadurch aus, dass ihm stets eine Läsion peripherer Nerven vorausgeht.5

Das Wichtigste in Kürze

Es ist wichtig, dass Allgemeinmediziner ein CRPS rechtzeitig erkennen, denn mit den Behandlungsansätzen, welche in diesem Artikel beschrieben sind, und mit einer frühzeitigen Intervention kann eine weitgehende Remission der Beschwerden erzielt werden. Wird das CRPS über Jahre verkannt, kann in vielen Fällen nur noch die periphere Nervenstimulation (PNS) als Ultima Ratio der Therapie helfen. Typischerweise geht dem CRPS ein auslösendes Ereignis voraus, oftmals sind es Frakturen oder Operationen. Meist sind die Extremitäten betroffen, die oberen etwa doppelt so häufig wie die unteren. Ein multimodaler Therapieansatz ist essentiell für eine erfolgreiche Behandlung. Die PNS bietet eine sinnvolle Behandlungsoption bei CRPS im Spätstadium, wenn herkömmliche Therapien versagt haben.

Ursachen und Verteilungsmuster

Typischerweise folgt das CRPS auf ein auslösendes Ereignis, meist ein Trauma.2 Am häufigsten handelt es sich dabei um Frakturen. Operationen und andere Verletzungen können ebenfalls eine Rolle spielen.6 In populationsbasierten Studien zeigten sich über 40 % der untersuchten CRPS-Fälle als Konsequenz einer Fraktur.7,8 Frauen scheinen 3,4-mal

Autor: Univ.-Doz. Dr. Werner Girsch

Spezialambulanz für Periphere Nerven- und Plexuschirurgie, MedUni Graz

häufiger betroffen zu sein als Männer, und zwar mit einem Altersgipfel von 6170 Jahren. Auch ist die obere Extremität etwa doppelt so oft betroffen wie die untere.7 Während also meistens ein Trauma das auslösende Ereignis eines CRPS darstellt, spricht man in 3-11 % aller Fälle von der Manifestation eines CRPS ohne kausalen Zusammenhang.11 Ob ein CRPS tatsächlich spontan auftreten kann, wird weiterhin kontrovers diskutiert. Das CRPS II kennzeichnen – jedenfalls klinisch – vor allem die ständigen (auch nächtlichen) Schmerzen mit brennendem, ziehendem Charakter. Diese sind selten belastungsabhängig und kaum empfindlich in Hinblick auf Analgetika. Lokal findet sich oftmals ein positives HoffmanTinel’sches Zeichen, welches fakultativ ausstrahlt. Objektivieren lässt sich das CRPS mittels einer Schmerzskala wie der Visuellen Analogskala (VAS) oder der Numerischen Rating-Skala (NRS). Dabei erfüllt das CRPS die Definition einer NRS von > 7 sowie der Schmerzen von über sechs Monaten. Die genaue Diagnose erfolgt anhand der modifizierten Budapest-Kriterien (siehe Infobox).12

X Infobox: Klinische Diagnose des CRPS anhand modifizierter Budapest-Kriterien12

1. Anhaltender Schmerz, der durch das Anfangstrauma nicht mehr erklärt wird. 2. In der Anamnese findet sich mindestens ein Symptom aus drei der vier folgenden Kategorien: Sensorisch: Hyperästhesie und/oder Allodynie Vasomotorisch: Asymmetrie der Hauttemperatur und/oder Veränderung der Hautfarbe Sudomotorisch/Ödem: Ödem und/oder Veränderung beim Schwitzen und/oder Asymmetrie beim Schwitzen Motorisch/trophisch: reduzierte Beweglichkeit und/oder motorische Einschränkungen (Dystonie, Tremor, Paresen) und/oder trophische Veränderungen (Haut, Haare oder Nägel) 3. Zum Zeitpunkt der Untersuchung muss mindestens ein Symptom aus zwei der vier folgenden

Kategorien nachgewiesen werden: Sensorisch: Hyperalgesie auf spitze Reize (z. B. Nadelstich) und/oder Allodynie (Schmerz bei Druck auf Gelenke, Knochen und/oder Muskeln) Vasomotorisch: Asymmetrie der Hauttemperatur und/oder Veränderung der Hautfarbe Sudomotorisch/Ödem: Ödem und/oder Veränderung beim Schwitzen und/oder Asymmetrie beim Schwitzen Motorisch/trophisch: reduzierte Beweglichkeit und/oder motorische Einschränkungen (Dystonie, Tremor, Paresen) und/oder trophische Veränderungen (Haut, Haare oder Nägel) 4. Es gibt keine andere Diagnose, die diese Schmerzen erklärt.

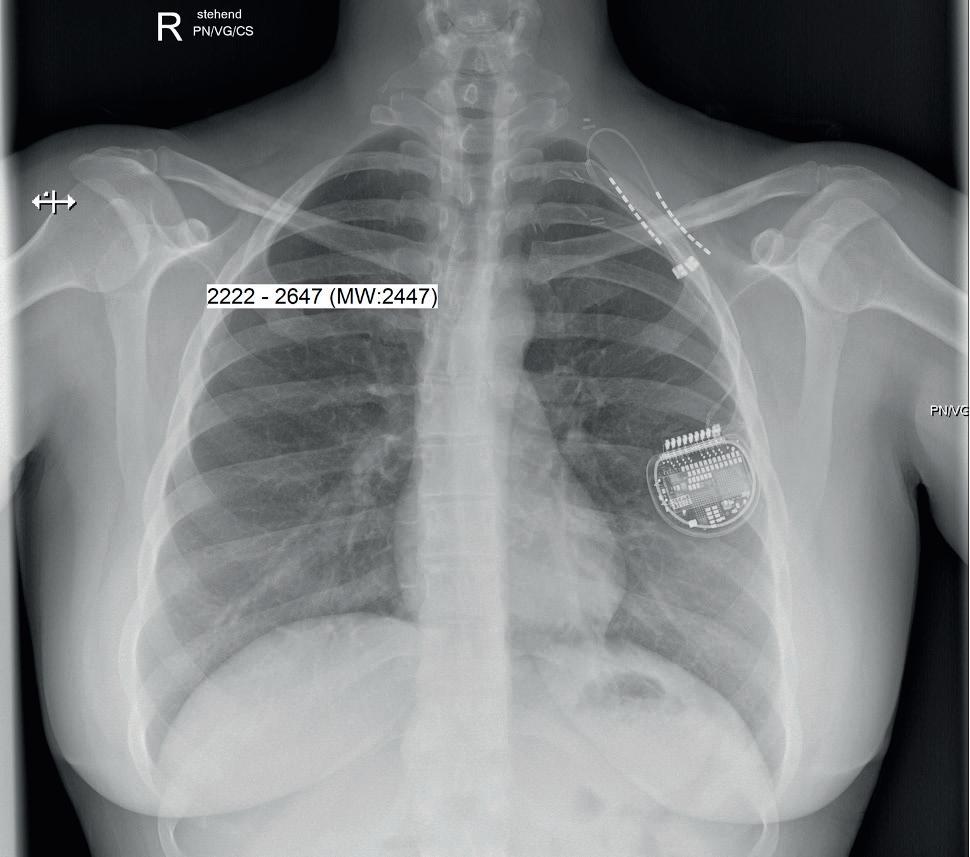

a.p. Röntgenaufnahme einer Patientin mit implantiertem Neurostimulator und positionierten Elektroden im Bereich des linken Plexus brachialis. a.p. Röntgenaufnahme eines Patienten mit implantiertem Neurostimulator und positionierten Elektroden im Bereich des linken N. ischiadicus.

Autorin: Dr.in Isabelle Sawetz

Spezialambulanz für Periphere Nerven- und Plexuschirurgie, MedUni Graz

Behandlung des CRPS – multimodaler Ansatz

Aufgrund der noch weitgehend unerforschten, komplexen Pathophysiologie des CRPS sowie der multiplen Beschwerden und des individuell unterschiedlichen Verlaufes stellt die Therapie des CRPS eine große Herausforderung dar. Ein standardisiertes Konzept konnte bis dato noch nicht festgelegt werden. Therapeutische Maßnahmen beinhalten medikamentöse, nichtmedikamentöse, physio- bzw. ergotherapeutische, psychologische bzw. psychiatrische und interventionelle Methoden. Je nach klinischem Erscheinungsbild sollte die Behandlung individuell angepasst werden.13 Experten sind sich jedoch einig, dass eine funktionelle Therapie, sprich Physio- und Ergotherapie, im Fokus stehen sollte, auch wenn invasive Methoden für die Behandlung verwendet werden. Das zielt darauf ab, begleitend eine Normalisierung der funktionell beeinträchtigten Extremität zu bewirken.14

Behandlungsalgorithmus im Detail

Der Behandlungsalgorithmus untergliedert sich in folgende Bereiche: • Konservativ • Mikrochirurgisch operativ • Schmerzpflaster

• Periphere Nervenstimulation

Konservativ: Die konservative Behandlung sollte nach Ausschluss mechanischer Ursachen (z. B. Tumoren) über einen Zeitraum von maximal drei bis sechs Monaten erfolgen. Dabei ist ein interdisziplinäres Management essentiell: • medikamentös: NSAR, Opioide,

Novalgin, Gabapentin

• Ergotherapie, Physiotherapie: Nerven-mobilisierungsübungen, Nachtlagerungsschiene, manuelle Lymphdrainage • physikalische Therapie: Ultraschall, CO2, Laser • Bandagist: Kompressionsstrumpf/-bandage • Psychologie: Schmerzverarbeitung

Mikrochirurgische Intervention

Hierbei geht es um die Beseitigung mechanischer Ursachen. Als Beispiele sind Tumorektomien sowie die Entfernung von allfälligen Ganglien, Implantaten etc. zu nennen. Ebenso können mikrochirurgische Neurolysen bei Nervenkompressionssyndromen indiziert sein. Bei Verdacht auf Nervenkompressionssyndrome ist eine umfassende Untersuchung des Patienten erforderlich. Diese beinhaltet eine umfangreiche klinische Untersuchung inklusive spezifischer Tests (z. B. Semmes-WeinsteinMonofilament-Testung zur Objektivierung der Sensibilität), eine elektroneurographische Abklärung sowie die Bildgebung mittels eines hochauflösenden Ultraschalls bzw. weiterführend mittels einer MRT.

Schmerzpflaster

Schmerzpflaster auf Capsaicin-Basis bieten einen weiteren Therapieansatz bei CRPS, wenn konservative Therapien und mikrochirurgisch-operative Eingriffe versagt haben. Das Pflaster, welches hochkonzentriertes Chilliextrakt enthält, destruiert temporär Nervenenden in der Haut. Die Anwendung des Pflasters setzt voraus, dass bei den Patienten ein begrenztes dysästhetisches Hautareal definiert werden kann. Nach den eigenen ärztlichen Erfahrungswerten zeigt sich bei etwa 50 % der mit Schmerzpflaster behandelten Patienten eine gute bzw. sehr gute Wirkung: Dies bedeutet im Konkreten: Eine Schmerzreduktion findet ohne negative Nebenwirkungen statt.

Periphere Nervenstimulation

Die genaue Wirkungsweise der direkten peripheren Nervenstimulation (PNS) wurde bis heute nicht vollständig geklärt. Einen wichtigen Grundstein zur Elektrotherapie legten Melzack und Wall 1965 mit ihrer „Gate-ControlTheory“ . 15 Nach wie vor ist die Evidenz im Bereich der peripheren Nervenstimulation spärlich. In der 4. überarbeiteten Edition der Therapie-Guidelines von Harden et al. aus dem Jahr 2013 wird die PNS als „sinnvolle Option bei Spätstadien des CRPS, bei herkömmlichem Therapieversagen“ beschrieben. Dieser Aussage legten die Autoren Studienergebnisse zugrunde, die eine Schmerzreduktion von über 50 % bei Patienten mit CRPS und implantiertem Neurostimulationssystem zeigten.5 Zur zentralen Nervenstimulation im Rückenmark (SpinalCord-Stimulation; SCS) gibt es hingegen reichlich Evidenz. SCS hat eine Level-1-Evidenz (stärkste Evidenz) bezüglich der Behandlung von CRPS.17 Das technische System, welches bei der PNS angewendet wird, und auch die Parameter der Stimulation sind dieselben, die bei der SCS zum Einsatz kommen.

PNS im LKH Graz

Seit 2019 sind im LKH Universitätsklinikum Graz zwölf Patienten mit CRPS I oder II für die Implantation eines peripheren Nervenstimulationssystems ausgewählt worden. Die Indikationsstellung erfolgt hierbei anhand von vier Selektionskriterien: • Diagnose eines CRPS I oder II nach modifizierten Budapest-Kriterien,12 • Schmerzen über mehr als sechs Monate (Definition des chronischen

Schmerzes), • Schmerzen anhand eines NRS oder

VAS von ≥ 6, • Versagen aller konservativen und operativen Therapiekonzepte. Das verwendete System (Boston Scientific Inc) besteht aus einem implantierbaren Anteil, aus Elektroden und dem Impulsgeber sowie aus externen Komponenten, einem Steuer- und einem Ladegerät, die via Induktion die Einstellung und Veränderung der Stimulationsparameter und das erneute Aufladen des Impulsgebers erlauben. Unter den zwölf behandelten Patienten waren fünf Männer und sieben Frauen im mittleren Alter von 46,3 (24-58) Jahren. Eine Patientin litt an einem CRPS I, die anderen elf Personen an einem CRPS II. Der mittlere Schmerzscore wurde von den CRPS-II-Patienten präoperativ mit durchschnittlich 7,9 (± 1,4) auf der zehnteiligen NRS-Skala angegeben. Neun Patienten erhielten Elektroden im Bereich der oberen Extremität, zwei Patienten im Bereich der unteren und eine Patientin an der oberen und der unteren Extremität. Nachdem sich bei sämtlichen Patienten in der Testphase eine Schmerzreduktion von zumindest vier Punkten auf der NRS-Skala gezeigt hatte, wurden alle zwölf Patienten mit einem definitiven Impulsgenerator versorgt. Die durchschnittliche Schmerzreduktion belief sich dabei auf 4,5 (± 2,1) Punkte. Der durchschnittliche postoperative Schmerzscore der Patienten betrug 3,35 (± 1,4) Punkte auf der NRS-Skala.

X Abbildung: Behandlungsalgorithmus und multimodaler Therapieansatz bei CRPS14

Nach Versagen medikamentöser Therapien und mikrochirurgischer Eingriffe an peripheren Nerven kommt als Ultima Ratio die periphere Nervenstimulation zum Einsatz.

Psychologische Intervention

Psychotherapie

Diagnose CRPS

Medizinische Intervention

Medikamente: NSAR, tryzyklische Antidepressiva, Opioide, Antikonvulsiva, Kortikosteroide etc.

CapsaicinSchmerzpflaster

Operationen an peripheren Nerven: Neurolysen, Tumorektomien, Entfernung von Ganglien, Implantaten etc.

Physio-/ Ergotherapie

Wiedererlangung der Funktion der Extremität Neurostimulation:

PNS

Schmerztherapie

Neues Produkt unterstützt die körpereigene Abwehr

OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5: Bakterien plus Vitamin D für das Immunsystem

Eine 3-stufige Darmbarriere bildet den wichtigsten natürlichen Schutzschild gegen unerwünschte Viren und andere Keime: die Mikrobiota, die Darmschleimhaut und das darmassoziierte Immunsystem. 70-80 % aller Immunzellen des Körpers befinden sich im Darm. Speziell für das Immunsystem in dieser herausfordernden Zeit wurde am Institut AllergoSan in Graz gemeinsam mit anerkannten Experten das Produkt OMNi-BiOTiC® Pro-Vi 5 entwickelt: „Fünf Bakterienstämme, jeder ein absoluter Profi, wurden – basierend > auf ihren erstaunlichen und faszinierenden Eigenschaften – ausgewählt und mit Bedacht kombiniert“, erklärt Institutsgründerin Mag.a Anita Frauwallner. Fünf Mrd. Keime gelangen bei jeder Einnahme in den Mund, den Rachen und den Darm. Ergänzt werden sie durch Vitamin D für die Aufrechterhaltung einer normalen Funktion des Immunsystems.

Essentiell für den Behandlungserfolg ist die Einbindung des PNS-Systems in ein multimodales Behandlungskonzept: in Physio- und Ergotherapie sowie begleitende Psychotherapie und stationäre Schmerzrehabilitation. Dadurch soll neben der psychischen Modulation der Schmerzempfindung auch eine zerebrale Reintegration der durch das CRPS desintegrierten Extremität erfolgen.

Konklusion

In Anlehnung an bereits seit Jahrzehnten bestehende wissenschaftlich fundierte Konzepte für die Behandlung neuropathischer Schmerzen wurde der Behandlungsalgorithmus an der Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie im LKH Graz entsprechend adaptiert. Dadurch sind wir in der Lage, die Schmerzen von vielen stark leidenden Patienten zu reduzieren. Anhand eines multimodalen Therapieansatzes14 aus dem Jahr 1998 wird die Wichtigkeit des interdisziplinären Managements verdeutlicht und unser adaptiertes Behandlungsschema dargestellt: Statt früher oftmals durchgeführter peripherer Nervenblockaden nehmen wir nach Versagen medikamentöser Therapien die oben erwähnten mikrochirurgischen Eingriffe an peripheren Nerven vor. Sollte ein Behandlungserfolg ausbleiben, kommt als Ultima Ratio die periphere Nervenstimulation zum Einsatz. In diesem Artikel wurde deshalb ein Fokus auf die periphere Nervenstimulation gelegt, da jene spezielle Behandlungsform bei CRPS österreichweit nur an der Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie des LKH Universitätsklinikum Graz angeboten wird. Abschließend ist zu betonen, dass es sich beim CRPS gemäß WHO-Kriterien um eine psychosomatische Erkrankung handelt, was bedeutet: Sowohl Psyche als auch Soma müssen bei der Behandlung berücksichtigt werden. Die betroffene Extremität muss nach der zerebralen Desintegration reintegriert werden. Als „Ersatz“ für den nicht mehr vorhandenen Schmerz haben gezielte Reedukationsprogramme mithilfe von Physio- und Ergotherapie, aber auch Psychotherapie im Sinne einer Schmerzrehabilitation zu erfolgen, damit die Wahrnehmung der Extremität normalisiert werden kann und sich somit die Lebensqualität des Patienten verbessert. Dies verdeutlicht, weshalb ein multimodaler Therapieansatz essentiell für den Behandlungserfolg ist. <

Literatur: 1. Bruehl S, BMJ. 2015 Jul 29;h2730. 2 Brunner F, Z Für Rheumatol. 2017 May;76(4):335-47. 3 Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended by the

IASP Subcommittee on Taxonomy. Pain. 1979 Jun;6(3):249. 4 Mitchell SW et al., Clin Orthop. 2007 May;458:35-9. 5 Harden RN et al., Pain Med. 2013 Feb;14(2):180-229. 6 Żyluk A, Puchalski P., J Hand Surg Eur Vol. 2013 Jul;38(6):599-606. 7 de Mos M et al., Pain. 2007 May;129(1–2):12-20. 8 Sandroni P et al., Pain. 2003 May;103(1–2):199-207. 9 Beerthuizen A et al., Pain. 2012 Jun;153(6):1187-92. 10 Moseley GL et al., J Pain. 2014 Jan;15(1):16-23. 11 Rooij AM et al., Eur J Pain. 2010 May;14(5):510-3. 12 Harden NR et al., Pain. 2010 Aug;150(2):268-74. 13 Żyluk A, Puchalski P. Neurol Neurochir Pol. 2018 May;52(3):326-33. 14 Stanton-Hicks MD, Pain Pract. 2002 Mar;2(1):1-16. 15 Melzack R, Wall PD. Science. 1965 Nov 19;150(3699):971-9. 16 Woolf CJ et al., Pain. 1980 Apr;8(2):237-52. 17 Deer TR et al., Pain Med. 2020 Feb 8;pnz353.

ICH SEH, ICH SEH, WAS DU NICHT SIEHST…

HOHE WERTE SIND UNSICHTBAR DIABETES DETEKTIVE GESUCHT

Ihre PatientInnen werden zu Diabetes Detektiven und erstellen strukturierte Tagesprofile - Sie decken versteckte Muster und Trends im Blutzuckerverlauf auf. www.accu-chek.at/strukturiert-messen