TATTOOS

Die Geschichte des Tätowierens

Matt Lodder

TATTOOS

Die Geschichte des Tätowierens

Haupt Verlag

Über den Autor

Dr. Matt Lodder ist leitender Dozent für Kunstgeschichte und -theorie und Leiter des Fachbereichs Amerikastudien an der University of Essex, England.

1. Auflage: 2025

ISBN 978-3-258-08439-8

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2025 für die deutschsprachige Ausgabe: Haupt Verlag, Bern

Jede Art der Vervielfältigung ohne Genehmigung des Verlages ist unzulässig.

Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Weise für das Training von Technologien oder Systemen der künstlichen Intelligenz verwendet oder vervielfältigt werden. Die Verwendung der Inhalte für das Text- und Data-Mining ist untersagt.

Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Schmidt-Wussow, DE-Berlin

Satz der deutschsprachigen Ausgabe: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, DE-Göttingen

Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel TATTOOS – The Untold History of a Modern Art bei Yale University Press.

Konzept, Design und Produktion: Quintessence Editions, ein Imprint der Quarto Group, 1 Triptych Place, London SE1 9SH, United Kingdom.

Copyright © 2024 Quarto Publishing plc Gedruckt in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Um lange Transportwege zu vermeiden, hätten wir dieses Buch gerne in Europa gedruckt. Bei Lizenzausgaben wie diesem Buch entscheidet jedoch der Originalverlag über den Druckort. Der Haupt Verlag kompensiert mit einem freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz die durch den Transport verursachten CO2-Emissionen. Dabei unterstützt der Verlag ein Projekt zur nachhaltigen Forstbewirtschaftung in der Zentralschweiz. Wir verwenden FSC®-zertifiziertes Papier. FSC® sichert die Nutzung der Wälder gemäß sozialen, ökonomischen und ökologischen Kriterien.

Diese Publikation ist in der Deutschen Nationalbibliografie verzeichnet. Mehr Informationen dazu finden Sie unter http://dnb.dnb.de.

Der Haupt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Sie möchten nichts mehr verpassen?

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie via Newsletter auf dem neuesten Stand.

www.haupt.ch/informiert

Wir verlegen mit Freude und großem Engagement unsere Bücher. Daher freuen wir uns immer über Anregungen zum Programm und schätzen Hinweise auf Fehler im Buch, sollten uns welche unterlaufen sein.

Haupt Verlag AG Verantwortlich in der EU (GPSR): Falkenplatz 14 Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH 3012 Bern Kreidlerstr. 9

SCHWEIZ 70806 Kornwestheim herstellung@haupt.chDEUTSCHLAND www.haupt.chhaupt@brocom.de

Einleitung: Ein unwürdiges Thema 6

Kapitel 1: Tätowierungen in Westeuropa vor der Öffnung Japans 14

Kapitel 2: Die Geburtsstunde der professionellen Tätowierkunst 30

Kapitel 3: Tätowierkunst in der feinen Gesellschaft 46

Kapitel 4: Tätowieren im und nach dem Krieg 68

Kapitel 5: Tätowieren im Zweiten Weltkrieg 84

Kapitel 6: Tattoo-Winter 104

Kapitel 7: Eine fragile Koalition 122

Kapitel 8: Der erste gute Eindruck 144

Kapitel 9: Von der TattooTime bis zu Modern Primitives 164

Kapitel 10: So alt wie die Zeit, so postmodern wie das Morgen 188

Epilog

Bibliografie

Register

Danksagung und Bildnachweis

Kapitel 1

Tätowierungen in Westeuropa vor der Öffnung Japans

bis 1858

„Die europäischen Seefahrer […] haben sich seit Menschengedenken mit einer Art von Tätowierungen kenntlich gemacht […].“

Literary Gazette, 1819

Im Februar 1719 wurden John Woodward und Thomas Williams im Old Bailey in London wegen Einbruchdiebstahls zur Deportation in die Strafkolonien verurteilt. Die beiden Männer hatten das Fenster eines Privathauses in der City eingeschlagen, durch das einer von ihnen hineinlangte, um einen Seidenschal zu stehlen, und sich dabei die Hand aufriss. Beide wurden rasch gefasst – Williams an einer Straßenecke in der Nähe, Woodward in einer örtlichen Bierschenke, wo er seine blutige Hand bei einem Pint Ale versorgte. Bei der Befragung bestritten die Männer, einander zu kennen, aber dem Polizisten, der sie verhaftete, fiel auf, dass sie das gleiche Tintenmal auf dem Arm trugen: vier Kreuze um ein größeres Kreuz in der Mitte. Das Motiv wird Jerusalemkreuz genannt und ist ein Symbol der christlichen Missionierung, die vom Heiligen Land ausgeht.

Solche Tintenmale – zu jener Zeit noch nicht Tätowierungen genannt – waren damals schon seit über einem Jahrhundert beliebte Andenken europäischer Pilger an ihren Besuch in Jerusalem, aber auch in Bethlehem, Nazareth und an anderen heiligen Orten wie Loreto in Italien. Tatsächlich könnten die technologischen Neuerungen, die zu dieser lebhaften Tradition von Pilgertätowierungen führten, ihren Ursprung sogar

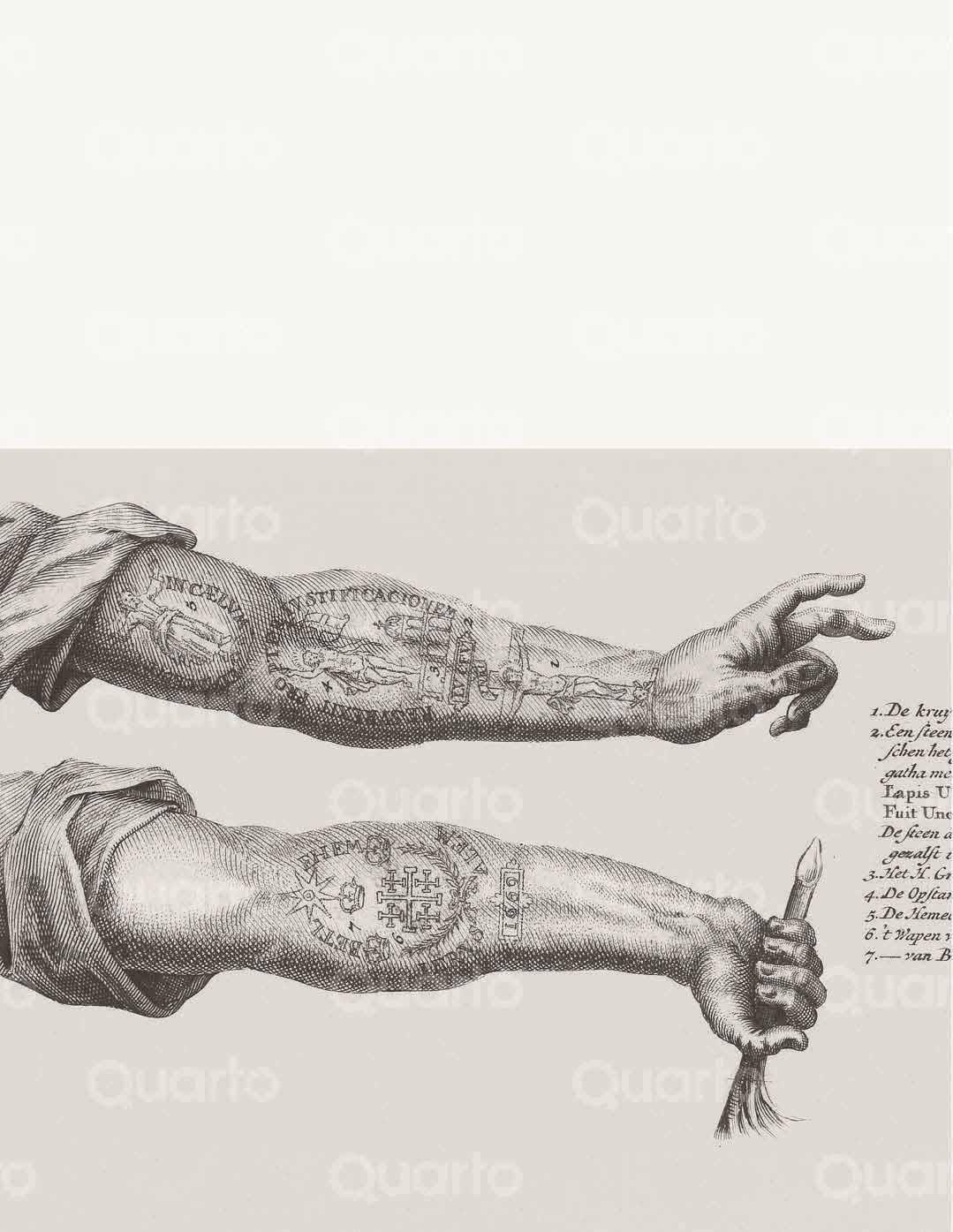

Zeichen der Hingabe Diese Radierung von 1701 zeigt die Tätowierungen des deutschen Pilgers Ratge Stubbe. Wie die mittätowierte Jahreszahl zeigt, wurde ihm 1669 der Schädel Adams unter einer umfangreichen Osterszene auf den linken Unterarm gestochen. Auf dem rechten Unterarm prangen ein Jerusalemkreuz sowie die Namen Bethlehem und Jerusalem.

in Italien gehabt haben: Es gibt einige Belege dafür, dass die dauerhafte Verzierung der Haut mit Motiven dort bis mindestens in die 1550er-Jahre zurückreicht. Der Universalgelehrte Gerolamo Cardano schlug 1554 vor, in Rasierklingenschnitte von medizinischen Aderlassen rote oder blaue Pigmente zu reiben, um Buchstaben oder Formen auf der Haut zu erzeugen, und Giambattista della Porte schrieb 1558, solche Techniken seien durch Erzählungen aus der griechischen Antike wohlbekannt.

Die frühesten Aufzeichnungen über Pilgertätowierungen im Heiligen Land reichen bis in die 1560erJahre zurück. Im 17. Jahrhundert war aus dieser Praxis ein kommerzielles Unternehmen geworden: Die Bilder wurden mithilfe von geschnitzten Motivblöcken aus Holz auf die Haut gestempelt und anschließend langsam und sorgfältig mit einer in schwarze Tinte getauchten Nadel in die Haut gestochen. Solcher Pilgermale waren ein Zeichen religiöser Hingabe, und als Andenken an lange und bedeutsame Reisen wurden sie für die Pilgernden zu einem wichtigen Teil der Pilgerfahrt. In einem anschaulichen Bericht von 1658 beschrieb der französische Pilger Jean de Thévenot, christliche Tätowierer besäßen „mehrere Holzformen, aus denen man sich diejenige aussuchen kann, die am besten gefällt; dann füllen sie sie mit Kohlenstaub und drücken sie auf den Arm, sodass sie auf demselben einen Abdruck dessen hinterlassen, was in die Form geschnitzt ist; danach halten sie mit der linken Hand den Arm fest und dehnen seine Haut, und in der rechten Hand haben sie ein kleines Rohr mit zwei darin befestigten Nadeln, die sie von Zeit zu Zeit in mit Ochsengalle versetzte Tinte

entblößtem Oberkörper, die vor einem Zelt in einem Lager warten, während ein Tätowierer mit der Hand „I Love Alice“ auf den Arm eines Rekruten sticht. Es gibt auch Bilder von Scharen britischer Soldaten, die sich von lokalen Tattookünstlern in Ägypten tätowieren lassen. In Schützengrabenzeitungen wurden Anzeigen von Tätowierer:innen veröffentlicht – ein Sergeant Heslop aus dem 8. Reservebataillon verkündete stolz, er würde in seiner Hütte „jedes Motiv“ tätowieren, ab nur einem Schilling. Und ein namenloser Künstler, der seiner eigenen Aussage zufolge bei Burchett gelernt hatte, wurde im Guardian dafür gefeiert, das Tätowieren „als Hobby“ mit an die Front genommen zu haben, bevor er daraus einen profitablen Nebenerwerb machte:

„Manche Männer sagen, sie würden lieber ein Arm oder ein Bein verlieren als das Bild, das der Soldatenkünstler für sie erschaffen hatte […] Viele Männer wollten sich unbedingt ein Foto ihrer Mutter oder ihrer Liebsten mit elektrischen Nadeln unter die Haut stechen lassen und waren von den Ergebnissen begeistert. Andere wählten den altmodischen Grabstein oder eine Schriftrolle mit der Aufschrift ‚In Erinnerung‘, während wieder andere sich für heroische Bilder entschieden. Die Lusitania war ein besonders beliebtes Motiv, aber wir konnten nicht in Erfahrung bringen, ob auf einer Brust vielleicht die Kathedrale von Rheims prangte. Einige Männer nutzten ihre freien Stunden, um sich in wahre Bildergalerien verwandeln zu lassen, mit elegant angeordneten Engeln, Kruzifixen, Drachen und Gesichtern; ein Mann entschied sich für ein so ausgearbeitetes Motiv, dass

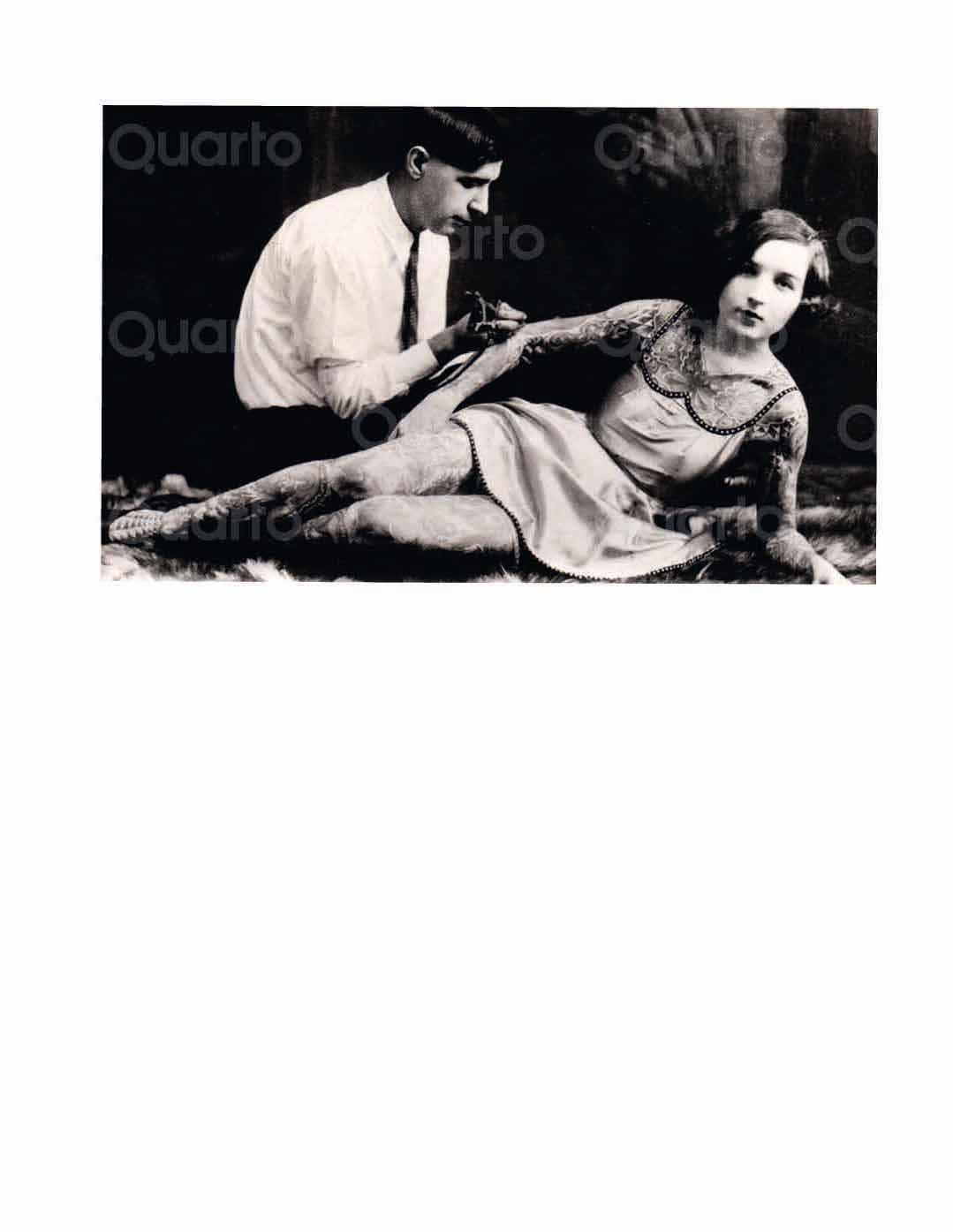

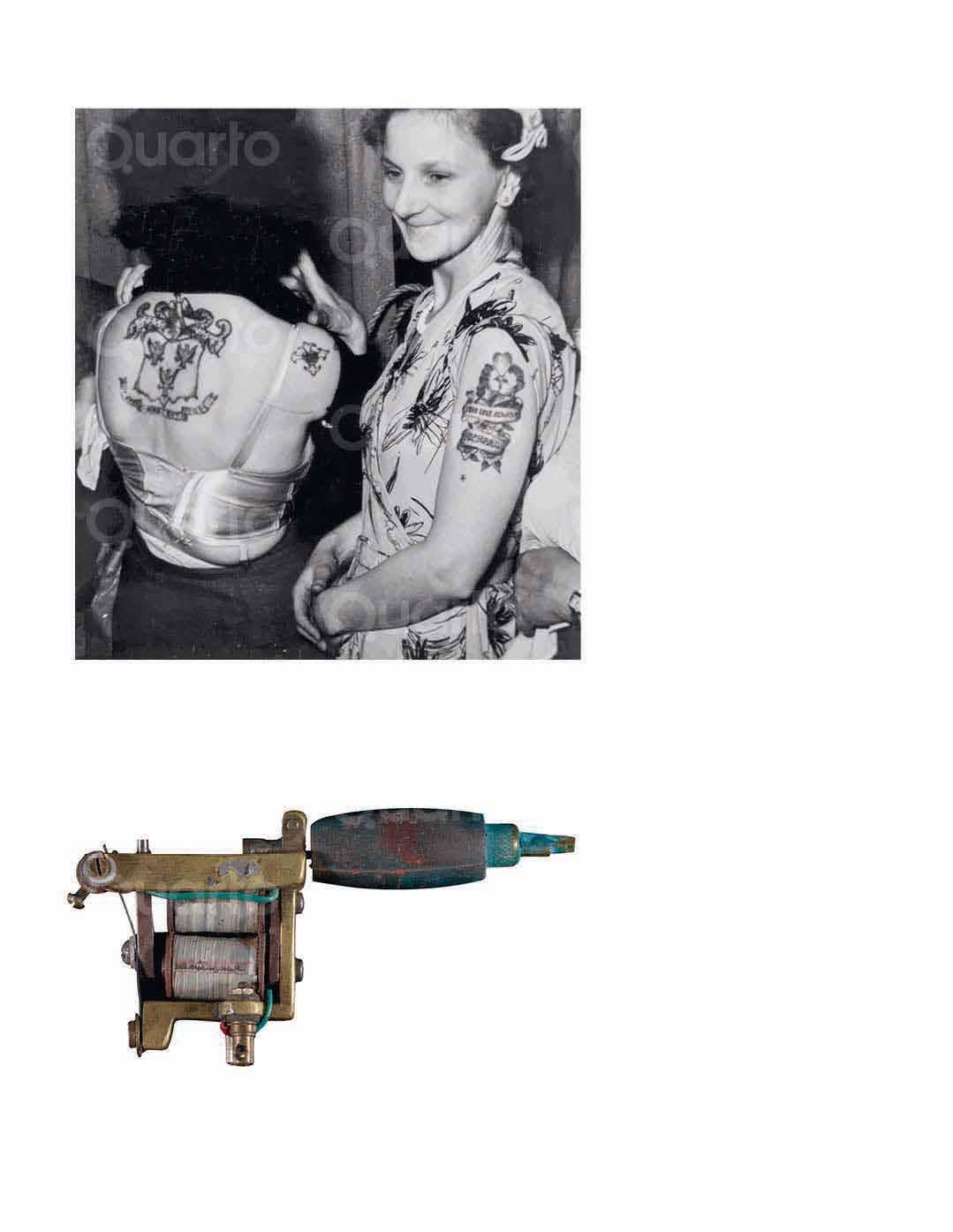

Powerpärchen Samuel „Deafy“ Grassman tätowiert seine Frau Edith „Stella“ Grassman, ca. 1930er-Jahre. Sowohl Deafy als auch Stella tätowierten und arbeiteten ab den 1920er-Jahren an verschiedenen Orten, darunter Philadelphia und New York City. Das Paar erwarb sich einen Ruf als eine Art Powerpärchen und schaltete Werbeanzeigen als „The Original Deafy and Miss Stella“. An der Qualität der Tätowierungen auf Stellas Körper wird ersichtlich, dass Deafy einer der besten Künstler seiner Zeit war.

der stolze Künstler 143 verschiedene Farbtöne einsetzen musste, bevor das stattliche Werk vollendet war.“

Tragischerweise, so ist der Reportage zu entnehmen, verlor der Künstler im Dienst das Augenlicht, viele seiner Meisterwerke blieben daher für immer unvollendet.

Typische Motive

Da Tätowierungen zwangsläufig die Bildsprache der Kulturen widerspiegeln, in denen sie entstehen, überrascht es nicht, dass sich die Formensprache der Militärtattoos in den Motiven wiederfindet, die Matrosen und Soldaten in handgemachten Medien herstellten und sammelten. Die Schwalben, Herzen und Oden an Ehefrauen, Brüder und den König, die die Motivbücher der Tätowierer:innen füllten, wurden auch auf Stoff gestickt, in Tabakdosen geätzt, auf Weihnachtskarten gedruckt und sogar auf Hartkekse gekritzelt, weil diese sich besser als Zeichenunterlage eigneten denn als Nahrung. Aber als der Krieg sich endlos voranschleppte, begannen sich die Geschmäcker bei den Tattoomotiven zu verändern und die Bilder zeigten spezifischer die Grausamkeit und Unablässigkeit der modernen Kriegsführung. 1918 hatten Namen und Flaggen unverhohleneren Darstellungen aus dem Alltag im militarisierten Konflikt Platz gemacht, wie Panzern, Flugzeugen und Maschinengewehren. Und nach dem Waffenstillstand boten Tätowierungen den Beteiligten die Möglichkeit, eine eindringliche Erinnerung an ihre Freundschaften und Traumata in Kriegszeiten zu erschaffen, was sie erneut in die Tätowierläden trieb. Ein junger Soldat ließ sich die Namen jeder Schlacht, in der er gedient hatte, auf den Arm stechen.

Atempause

In den kurzen Jahrzehnten zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war Westeuropa eine kurze Pause der Konfliktfreiheit gegönnt. Die aufkommende Frauenbewegung, die in England 1918 das eingeschränkte Wahlrecht für Frauen erkämpfte, entsprang dem Verlangen junger Frauen danach, die Grenzen patriarchaler Verhaltensnormen zu verschieben, und sie waren es auch, die die Bewegung weiter vorantrieben, indem sie Autonomie und Freiheit in Form von Mode, Benehmen und natürlich Tätowierungen für sich in Anspruch nahmen. Unter den jungen Frauen der Mittelschicht in Metropolen wie London, Paris, New York und Berlin wandten sich die Subkulturen der „Flapper“ begierig dem Tätowieren zu, um Rebellion und gleichzeitig sinnliche, ja sogar sexuell aufgeladene Weiblichkeit auszudrücken. In den 1920er-Jahren berichteten die Zeitungen immer wie-

der von neuen Modetrends wie Schmetterlingstattoos, tätowierten Strumpfbändern, eingeringelten Schlangen und „seltsamen, fantastischen Motiven“. Wie in den 1890er-Jahren schien der sogenannte „Trend“ über den Atlantik hin und her zu springen und die amerikanischen Modefans und die europäische Schickeria sich gegenseitig nachzuahmen. 1931 beschwerte sich Sutherland Macdonald bei Freunden, dass die großflächigen, japanisch angehauchten Arbeiten, für die er im späten 19. Jahrhundert bekannt geworden war, so unpopulär war, dass er sich kaum noch die Mühe machte, sein Studio aufzusuchen. Stattdessen waren kleinere, billigere Tattoos der letzte Schrei, und der Tattookünstler wurde nun eher als Dandy gesehen denn als alter Seebär. Am Ende des Jahrzehnts war das Tätowieren bei den Frauen so in Mode, dass Tattoomotive es bis auf zeitgenössische Textilien in Paris schaffte, wo Elsa Schiaparelli 1929 in ihrer Sommerkollektion wagemu-

tig Badeanzüge mit aufgestickten Emblemen zeigte, die sie direkt aus den Tätowierläden in den französischen Häfen entlehnt hatte.

Selbst die Herrenecke der Modepresse ließ es sich nicht nehmen, ihre Leser darauf hinzuweisen, wie modisch so ein kleines Tattoo war: „Das Tätowieren ist vom Wilden auf den Seemann und vom Seemann auf die Landratte übergegangen und findet sich heute unter so manchem maßgeschneiderten Hemd“, schrieb Vanity Fair 1926. Genau wie in London lamentierten die amerikanischen Tätowierer:innen alter Schule inzwischen über den kapriziösen und unkultivierten Geschmack der jungen Leute: Ein Künstler verzweifelte darüber, dass er kleine Bilder auf der Grundlage niedlicher beliebter Drucke stechen musste, während er in den vergangenen Jahrzehnten seiner eigenen Einschätzung nach erlesene Kunstwerke geschaffen hatte. „Es ist schon schlimm, tauchende Mädchen und die Venus aus

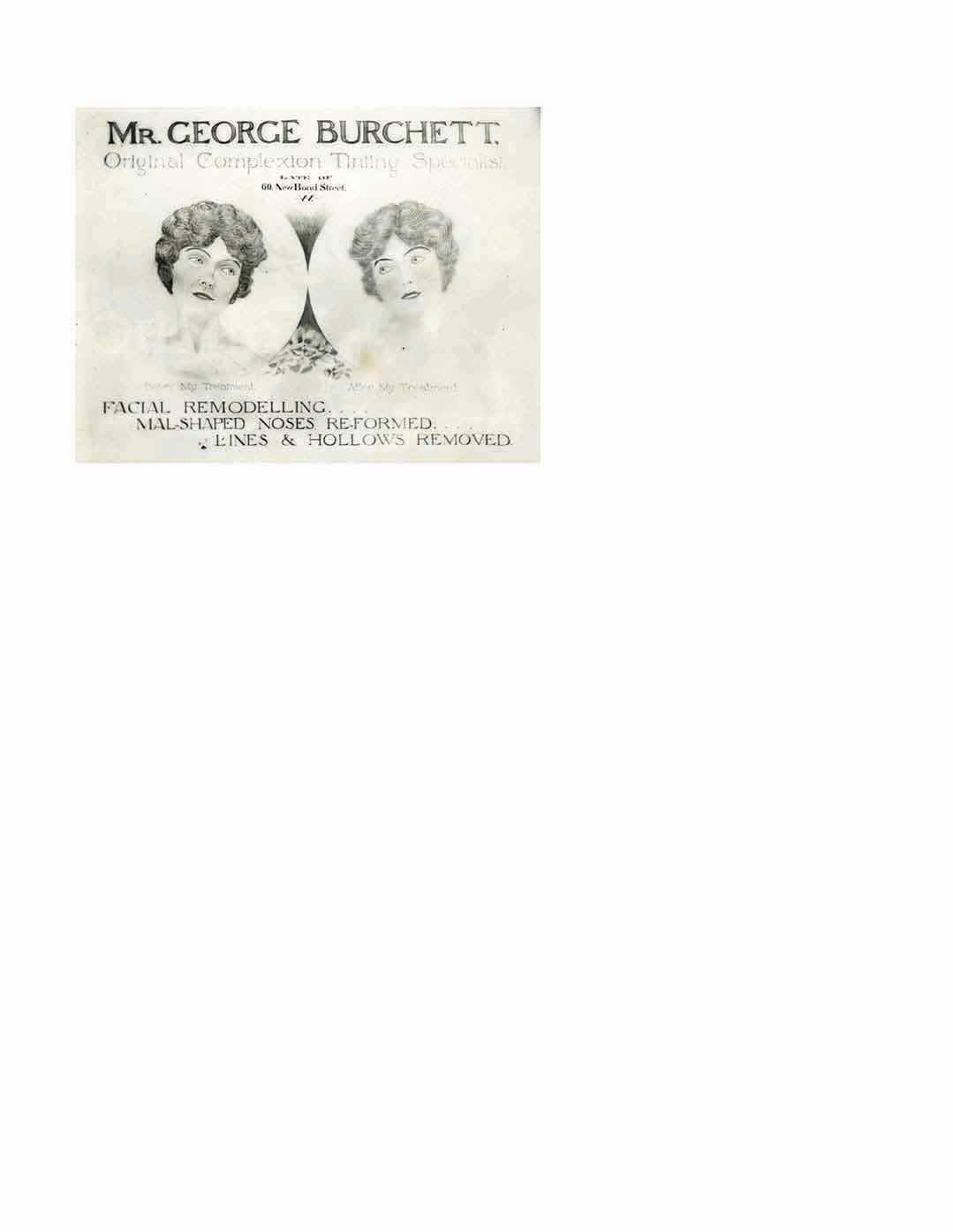

Im Dienst der Schönheit (links) Tätowierer:innen in den britischen Metropolen warben häufig neben ihrem konventionellen Gewerbe mit kosmetischen Dienstleistungen. Dazu gehörte das Röten der Wangen, das Stechen von Permanent-Make-up auf Lippen und Augen und geschmackvolle Schönheitsflecken. George Burchett legte sich für seine kosmetischen Behandlungen den Markennamen Kosmeo zu und arbeitete in einem Privatstudio in einem Apartment in Londons Trendviertel West End, während sein Laden an der Waterloo Road sich vor allem an Soldaten richtete. Für die Kosmetik-Klientel warb er als „der wohlbekannte Schönheitsspezialist in der Bond Street“. Seine Frau Edith arbeitete mit ihm zusammen und bot Haarentfernung per Elektrolyse an.

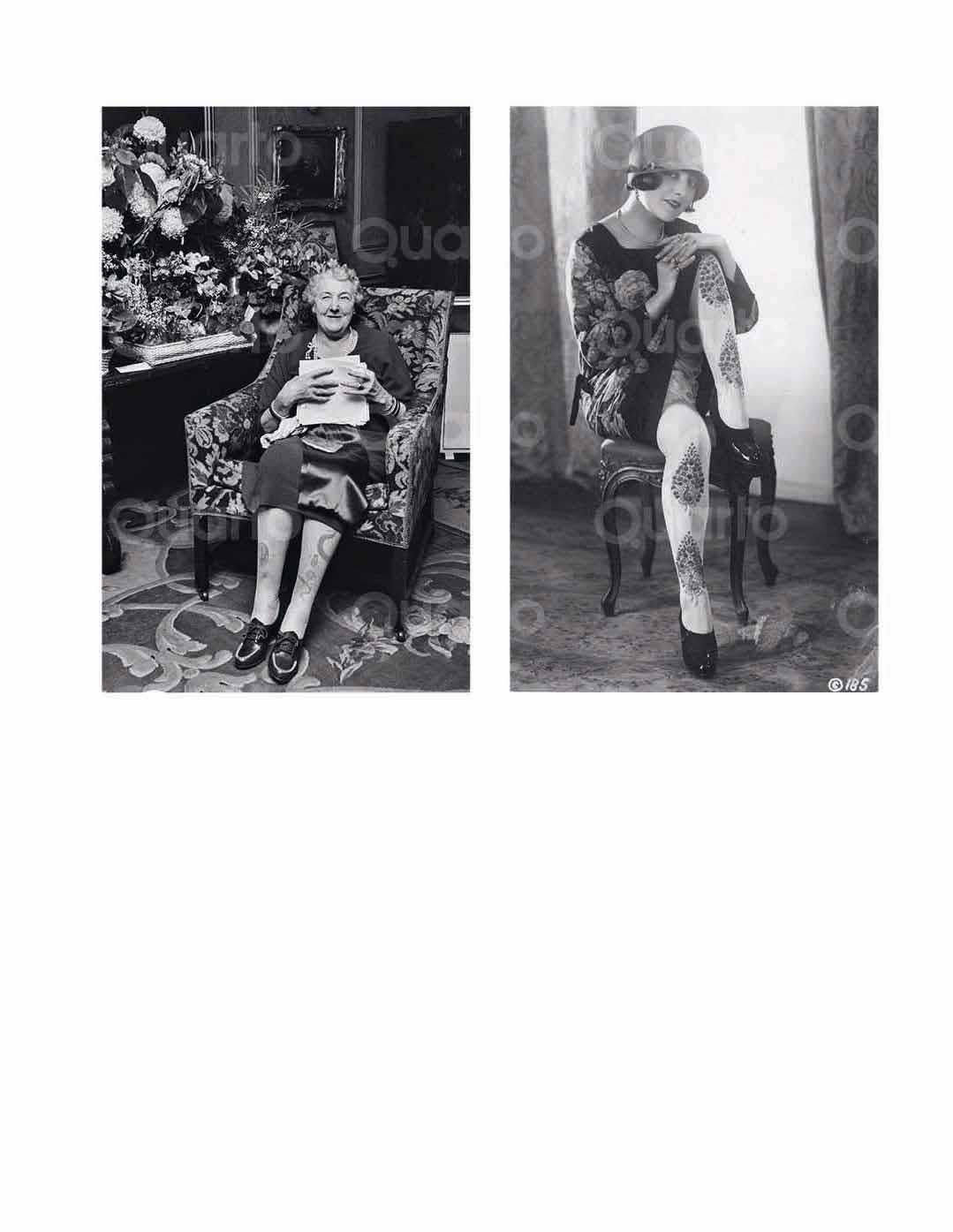

Modische Enthüllungen (rechts) Lady Edith VaneTempest-Stewart, Marchioness of Londonderry, hatte sich 1904 in Japan die Beine tätowieren lassen. Als die Rocksäume mit der Mode der 1930er-Jahre höher rutschten, sah die Welt ihre Tattoos, die weltweit Schlagzeilen machten.

Strumpfmode (ganz rechts) Zwischen den Modetrends in Kleidung und Tätowierkunst besteht ein ständiges Wechselspiel. Diese Frau trägt bestickte Strümpfe, der letzte Schrei in den 1910er- und 1920er-Jahren. Die Strümpfe ähneln den Beintattoos, die in dieser Zeit ebenfalls als schick galten.

dem Meer stechen zu müssen, wenn man doch die Fähigkeiten zu solchen Werken in sich trägt, nicht wahr?“, sagte der Tätowierer. „Aber von irgendwas muss ich leben […] Es ist nicht mehr wie früher“, seufzte er. „Zu meiner Zeit wollten sie Drachen.“

Der Schwarze Donnerstag 1929 traf die angesehensten Künstler:innen in New York schwer, deren hochkarätigste Kundschaft unter den Angestellten in Banken und Anwaltskanzleien so viel Geld am Markt verloren hatte, dass sie ihrer Tätowierleidenschaft nicht mehr frönen konnte. Dem mittleren Marktsegment jedoch ging es bis in die 1930er-Jahre hinein gut. Im Laufe des Jahrzehnts war das Tätowieren mal „der Hit in der Londoner Gesellschaft“ und mal eine „Modeerscheinung“, und die zunehmende Lockerung der Kleidungsstandards für Frauen, insbesondere das Aufkommen kürzerer Röcke, machte als Nebeneffekt erstmals Tätowierungen an älteren Damen sichtbar, die

diese in der Anfangszeit des professionellen Tätowierens erworben hatten. Ein eindrückliches Beispiel ist Edith Vane-Tempest-Stuart, die Marchioness of Londonderry, die 1938 auf einer Modenschau mit einem großen Drachentattoo auf den Beinen gesichtet wurde, das durch ihre glatten Strümpfe hindurchschimmerte. Diese und andere Tätowierungen waren über dreißig Jahre zuvor in Japan entstanden, aber die wieder aufgelebte Erkenntnis, dass Adelige niedrigen Ranges Tätowierungen unter ihren Kleidern versteckten, führte dazu, dass Nachahmer:innen die Tattoostudios stürmten.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zementierte also ironischerweise falsche Auffassungen vom Tätowieren in der öffentlichen Vorstellung. Einerseits bedeutete die Beliebtheit des Tätowierens im Militär, sowohl zu Hause als auch in der Fremde, dass die Kunstform nicht mehr von unseren Stereotypen der tätowierten

Matrosen und Soldaten zu trennen war. Andererseits kam es in dieser Zeit zu gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen, die dafür sorgten, dass das Tätowieren zunehmend als modisch galt und bei Männern wie Frauen aller gesellschaftlichen Klassen beliebt war. Trotz des Modeaspekts wurde das Tätowieren jedoch nicht in den Stand der behaglichen kulturellen Akzeptanz erhoben. Das wiederum führte dazu, dass über ein Jahrhundert lang die bloße Existenz tätowierter Frauen und tätowierter Anwälte Grund genug für ein Rauschen im Boulevardzeitungs-Blätterwald war und vielleicht immer sein wird.

Reichweite (rechts) Tattoing the World Over lässt sich vielleicht am besten als erste Zeitschrift über Tätowierungen beschreiben, auch wenn sie nur zwei (häufig nachgedruckte) Ausgaben umfasste. Die erste Ausgabe wurde 1947 veröffentlicht und an die Kundschaft von Milton Zeis’ Zubehörservice verbrieben. Die hier abgebildete zweite Ausgabe von 1951 ist eine Zusammenstellung zeitgenössischer und historischer Fotos tätowierter Menschen mit kurzen Anmerkungen von Zeis.

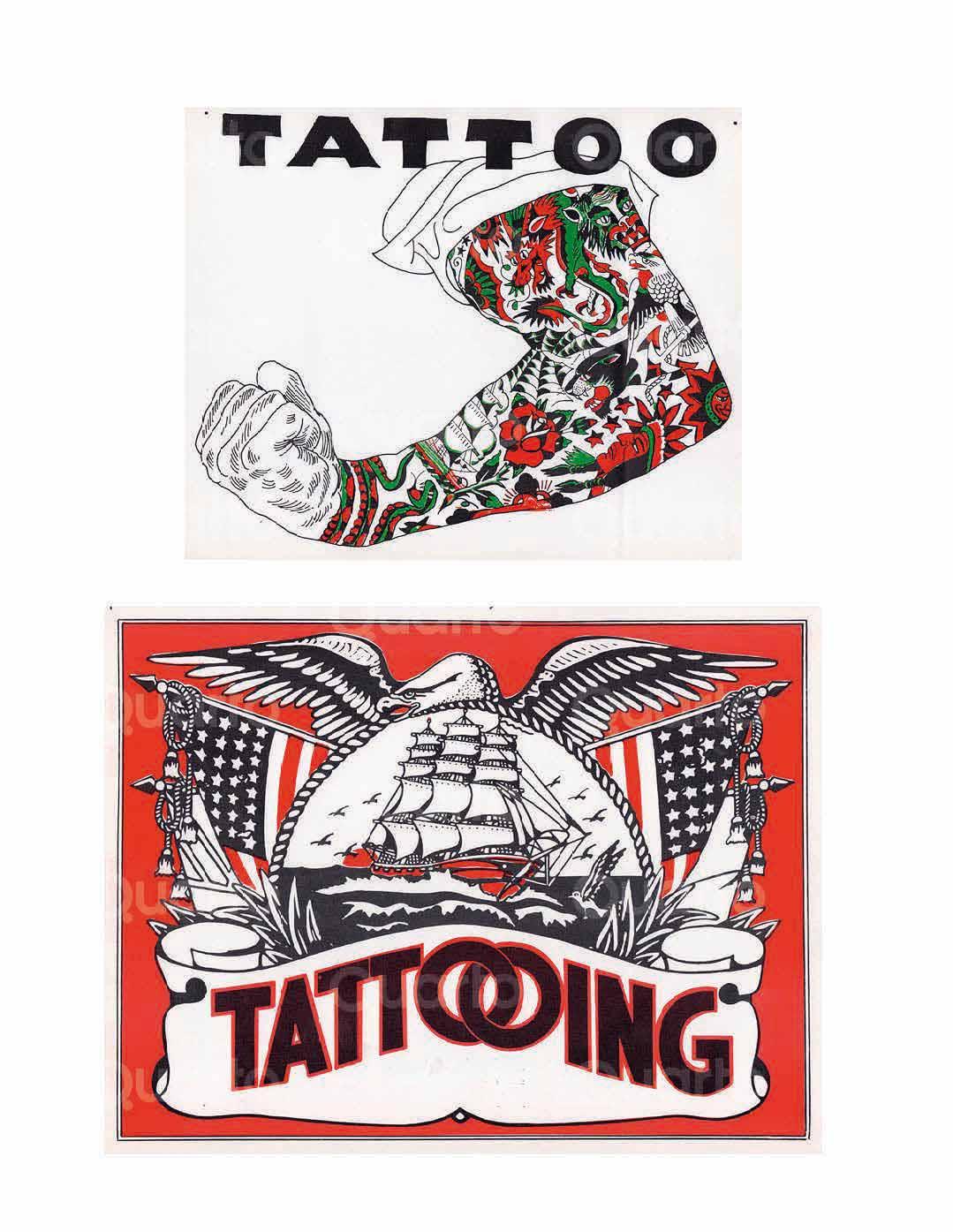

1936 ließ der umherziehende Unternehmer, Schausteller und Tätowierer Milton Zeis sich von Waters inspirieren und gründete einen gleichnamigen Versandhandel, The Zeis Studio. Er vertrieb Tattoomotive, Schaufensterdekoration (links) Milton Zeis vertrieb nicht nur Tätowiermaschinen und Flash-Motive, sondern auch Schilder, mit denen Tätowierer:innen ihre Dienste im Schaufenster anpreisen konnten. Diese Beispiele stammen aus den späten 1940er-Jahren.

Natürlich kann man sich darüber streiten, was hier die Henne und was das Ei war. Veränderte Geschmäcker und wirtschaftliche Umstände führten dazu, dass in Tätowierläden kleinere, einfachere und billigere Motive angeboten wurden. Diese Veränderungen trieben ein Einsatz von Flashes an, weil vorgefertigte Motive effizient und aufmerksamkeitsstark waren. Die allgegenwärtigen Flash-Sheets wiederum brachten neue indirekte Beschränkungen für die Kundschaft der Tattooshops mit sich: Auch unter den besten Arbeiten verstand man im Allgemeinen nun kleine Einzelmotive, im Gegensatz zu den großflächigen Arbeiten der früheren Generationen. Aus solchen indirekten Beschränkungen entstanden dann wieder eigene Trends.

Maschinen, Tinte und andere Ausrüstung von Illinois aus in die ganzen Vereinigten Staaten. Zeis nahm Waters’ eher behäbiges Geschäftsmodell und schaltete mit auffallenden professionellen Anzeigen, mehrfarbigen Motivblättern der besten Tattookünstler:innen des Landes, einem flotten „Wie man tätowiert“-Kurs und in den späten 1940er-Jahren mit der ersten Fachzeitschrift zur Geschichte des Tätowierens, Tattooing the World Over, einige Gänge hoch. Im Krieg gelang es Zeis, die Nachfrage seiner Kundschaft nach neuem Zubehör trotz Rationalisierung zu befriedigen, indem er Löffel einschmolz und daraus Tätowiermaschinen herstellte. Überwiegend durch Zeis’ Beliebtheit, Qualität und Reichweite vergrößerte sich gleichzeitig enorm die Auswahl an Motiven, die der Tattoogemeinde zur Verfügung stand, allerdings um den Preis der Standardisierung, Homogenisierung und Verfestigung der Art von Tattoos, die die Kundschaft im Westen bekam, und

Jessie Knight mit Freundin, 1950erJahre

Knights Rückenbild – ihr Familienwappen – tätowierte passenderweise ihr Vater Sailor Charlie. Auch wenn Jessie weder die erste noch die einzige Frau war, die in Großbritannien die Tätowiermaschine brummen ließ, war sie bei Weitem die prominenteste, sichtbarste und respektierteste. Neben ihr steht Margaret Mingins, Rich Mingins’ Frau.

Von Cash Cooper für Jessie Knight angefertigte Tätowiermaschine, 1950er-Jahre

Zum Beweis ihres Ansehens in der Branche finden sich in Knights Sammlung unzählige Briefe, Fotos, Motivblätter und Werkzeuge, die ihre Kollegen ihr geschickt hatten. Diese Maschine hatte ihr Freund Cash Cooper extra für sie gebaut. Er änderte die Standardform der Tätowiermaschine ab, damit sie besser in Jessies kleinere Hände passte – das toughe Energiebündel soll nämlich keine 1,50 Meter groß gewesen sein.

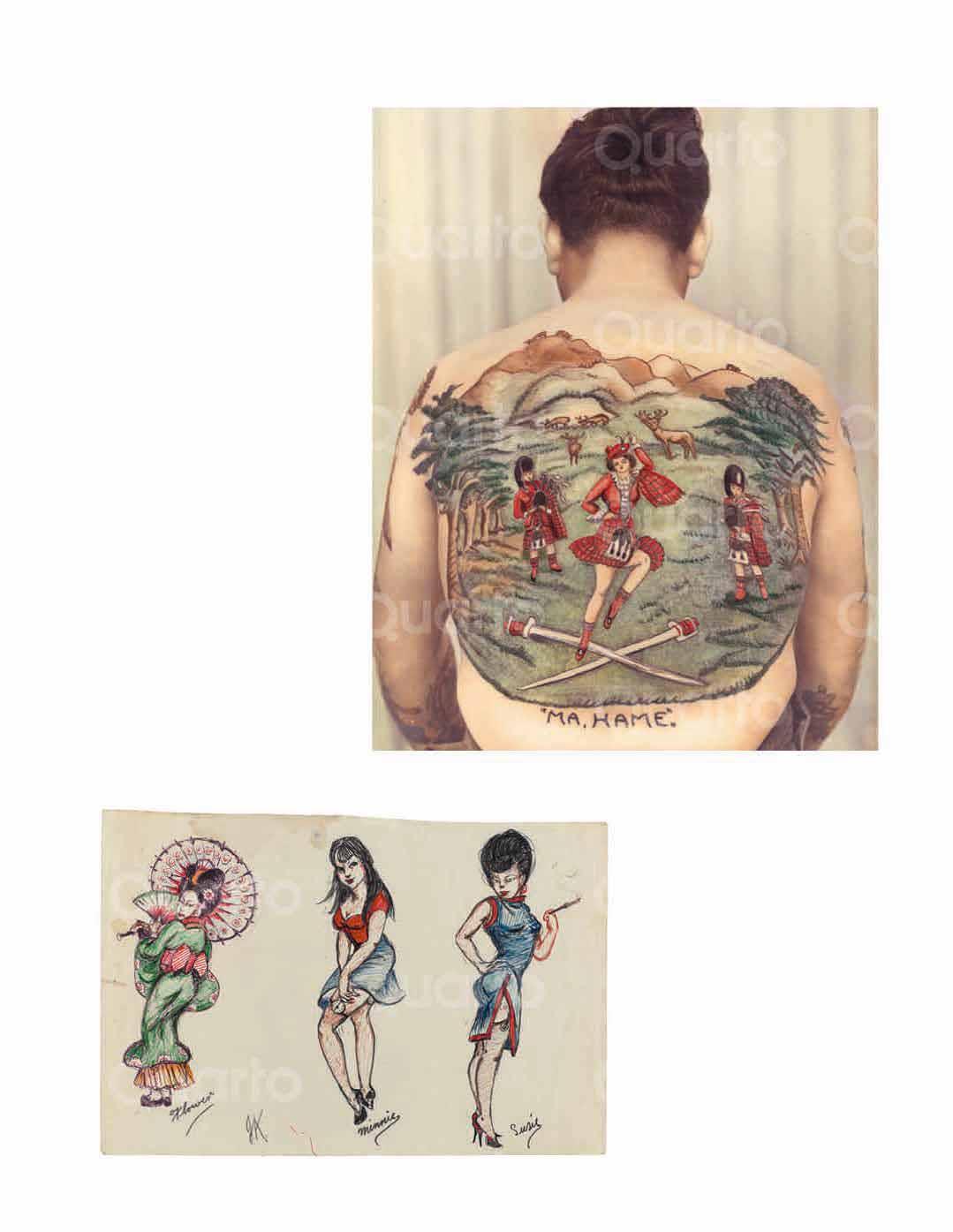

„Highland Fling“-Tattoo von Jessie Knight, 1955

Dieses dekorative Rückentattoo mit Dudelsackspielern und einer Tänzerin beim „Highland Fling“ in den schottischen Highlands brachte Jessie Knight 1955 den zweiten Platz im Wettbewerb um den Titel des besten Tätowierers in ganz England und den anhaltenden Respekt der Titanen ihrer Branche ein. Trotz ihres Talents und ihrer Beliebtheit wurde sie ihre ganze Karriere über von neidischen und sexistischen Gehässigkeiten männlicher Rivalen geplagt – ein Thema, über das sie mehrere Gedichte schrieb.

Tattoomotive von Jessie Knight, um 1960

Knight war vielleicht nicht das größte Naturtalent aller Zeichenkünstler:innen ihrer Zeit, aber ihre Zeichnungen weisen gut beobachtete Besonderheiten auf, die es bei ihren männlichen Kollegen nicht gab. Mit Kugelschreiber und billigen Filzstiften macht Knight hier aus stereotypen, koketten Pin-up-Girls scharfsinnig beobachtete Porträts echter, menschlicher Frauen, süffisant bis bedrohlich lächelnd und im Fall der Frau ganz links mit einem an Verachtung grenzenden Blick.

Eine Geschichte, die unter die Haut geht.

Das Tätowieren wurde lange nicht als ernsthafter Beruf oder als Kunst angesehen, obwohl es seit Jahrhunderten professionell ausgeübt wird. In diesem reich bebilderten Buch bietet Matt Lodder eine neue Perspektive auf die bewegte Geschichte des Tätowierens in Europa und den USA.

Lodder zeigt, dass diese Kunstform schon seit Langem über die Grenzen von gesellschaftlichen Klassen, Einkommensschichten und Geschlechterrollen hinweg praktiziert wird. Er untersucht auch die stilistischen Trends, die die Entwicklung des Tattoos als Ausdrucksmittel im Laufe der Zeit geprägt haben. Dabei stellt er die Menschen in den Mittelpunkt, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschichte des Tätowierens hatten. Darunter finden sich Persönlichkeiten wie Martin Hildebrandt, der erste bekannte professionelle Tätowierer im Westen, prominente Künstlerinnen wie Jessie Knight, Ikonen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts wie Sailor Jerry und Les Skuse und zeitgenössische Legenden der Branche wie Ed Hardy, Paul Booth und die Familie Leu.

Dieses mit selten veröffentlichten Bildern illustrierte Buch stellt die Geschichte des Tätowierens im Westen erstmals in all seinen Facetten dar.

ISBN 978-3-258-08439-8