Jahresbericht 2022/23

Liebe Leserin, lieber Leser,

erstmals präsentieren wir Ihnen einen Jahresbericht, der den Zeitraum von gleich zwei Jahren umfasst. Dieses Format haben wir gewählt, da die Manfred Lautenschläger-Stiftung die meisten Projekte über mehrere Jahre hinweg fördert und wir zu viele Wiederholungen vermeiden möchten.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen Überblick über die Vielfalt der Vorhaben zu bieten. Die Beiträge in diesem Bericht werden aus verschiedenen Perspektiven erzählt, da einige Projekte bereits in früheren Jahresberichten vorgestellt wurden. Aus demselben Grund wird die Fördersumme nicht immer angegeben. Zudem sind wir der Ansicht, dass die Höhe der Förderung nicht zwangsläufig von zentraler Bedeutung ist. Vielmehr möchten wir die Wirkung und den Einfluss der geförderten Projekte unterstreichen.

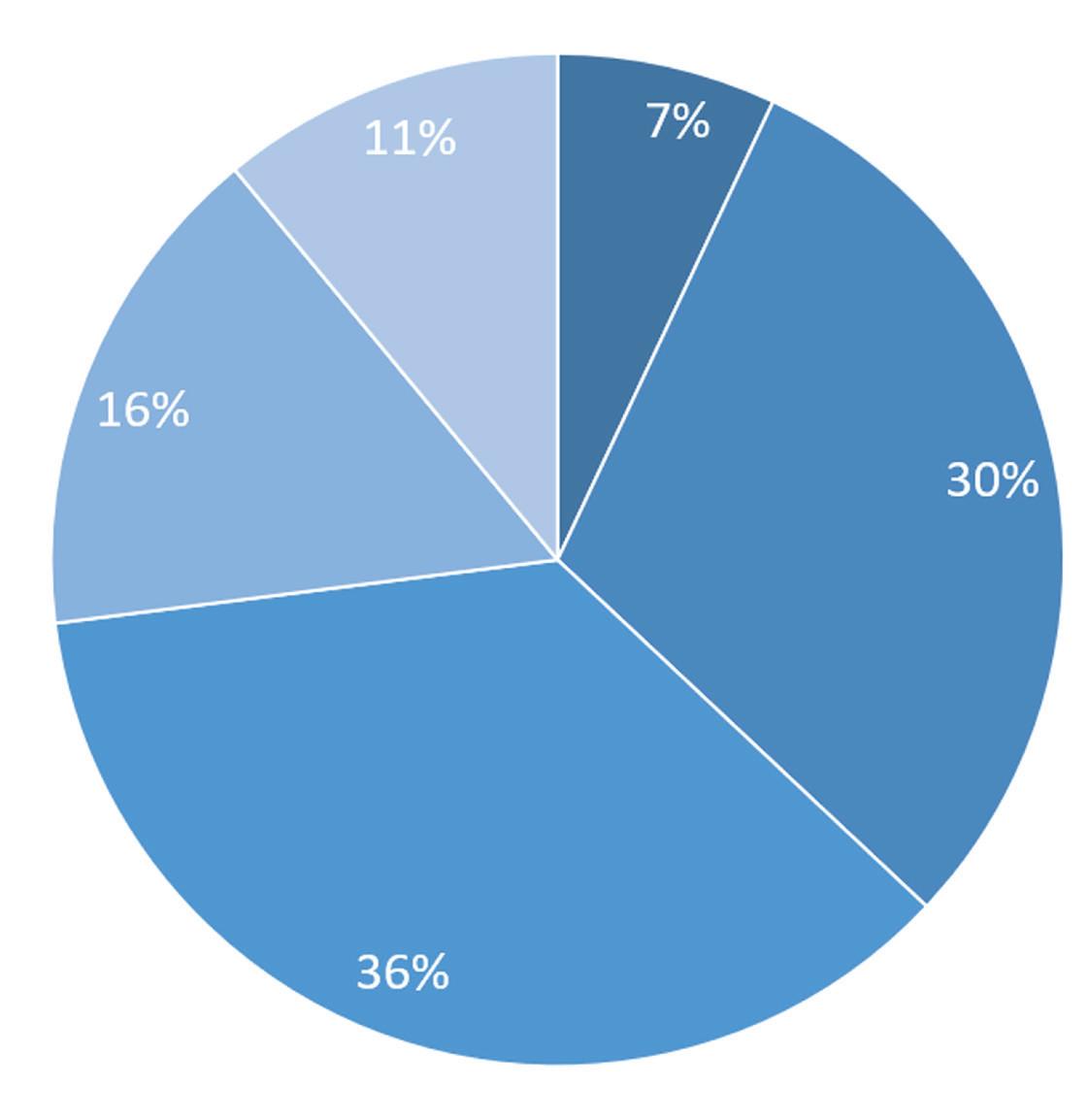

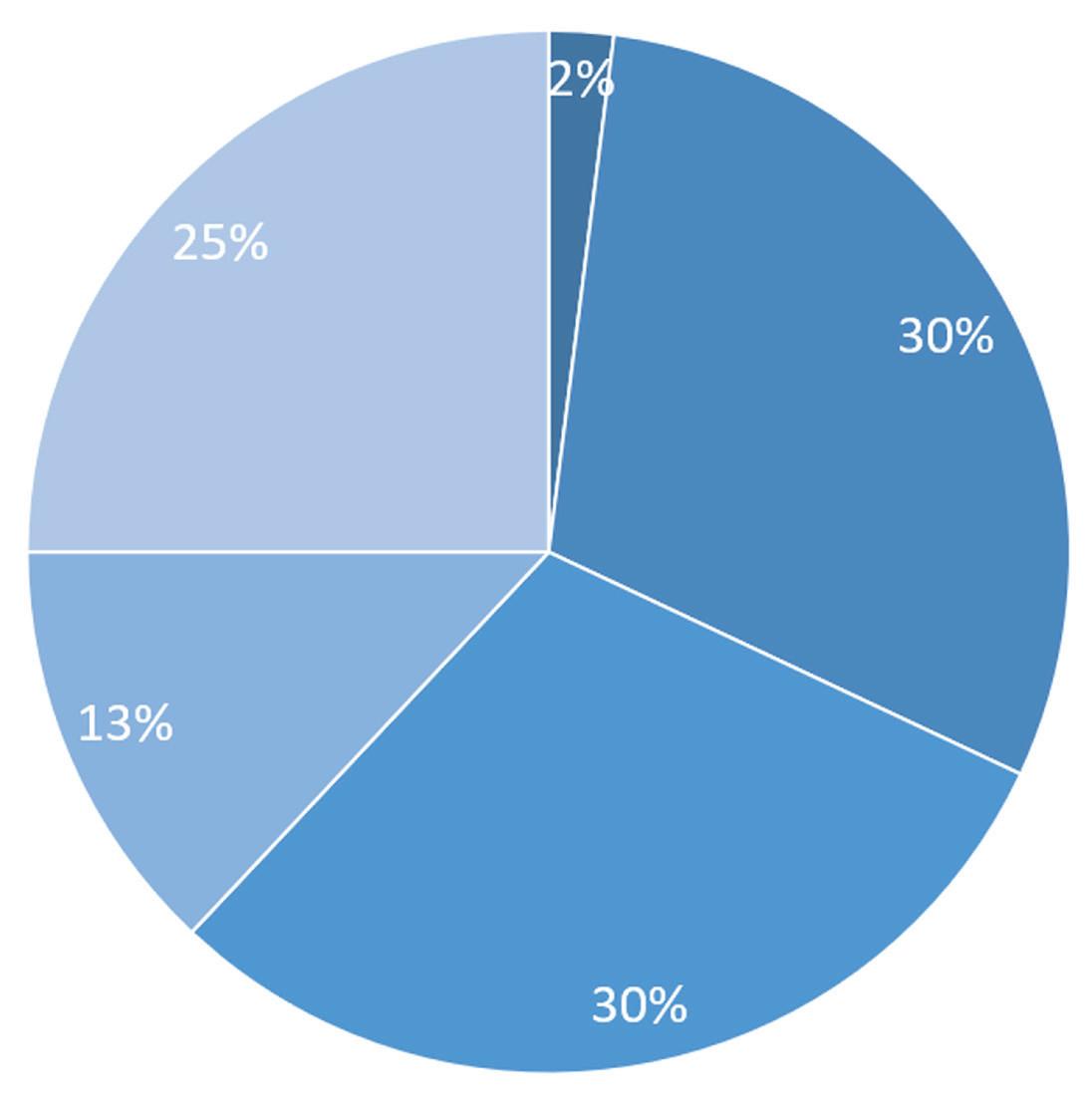

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, dass sich auf den folgenden Seiten die vielseitige Förderung durch die Stiftung widerspiegelt. Diese deckt ein breites Spektrum ab, mit den Schwerpunkten:

• Forschung und Wissenschaft, mit einem besonderen Fokus auf medizinischen Fortschritt

• Sport, Bildung und Gesundheit, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Denn wir sind überzeugt, dass solide Grundlagen in diesen Bereichen entscheidend für eine positive Entwicklung junger Menschen sind

• Völkerverständigung sowie Kunst und Kultur; Bereiche, die wir als essenziell für ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft betrachten. Ihre Stärkung trägt dazu bei, Brücken zwischen Menschen und Kulturen zu bauen.

Immer wieder stellen wir fest, dass es häufig gar nicht so einfach ist, einzelne Projekte einem bestimmten Schwerpunkt zuzuordnen. Die meisten von ihnen tragen auf vielfältige Weise zum Gemeinwohl bei. Es ist sehr spannend, das zu begleiten.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Über Rückmeldungen zum Jahresbericht freuen wir uns immer.

Ihre

Catharina Seegelken Markus Lautenschläger Geschäftsführerin Geschäftsführer

Beim Stiften geht es um die feste innere Überzeugung des Stifters, immer auch zum Wohle des Ganzen wirken zu wollen. Deshalb habe ich mich 2001 zur Gründung einer gemeinnützigen Stiftung entschlossen. Aus der im Grundgesetz verankerten Sozialverpflichtung des Eigentums folgt für mich aktives bürgerschaftliches Engagement. Von dem, was mir die Gesellschaft ermöglicht hat, möchte ich ihr einen Gutteil zurückgeben.

Dr. h. c. Manfred Lautenschläger

TDKET – Fluchtursachenbekämpfung? Bildung!

Ein Plädoyer für Chancen, Perspektiven und Würde

Niemand kann mir sagen, wie alt das kleine Mädchen ist, das mit ihrer Beweglichkeit, dem Umgang mit Ball und Schläger und dem fortwährenden Lächeln aus der Gruppe der tennisspielenden Kinder heraussticht. Sie selbst kann sich nicht verständigen, keiner der TDKET Kinder oder Betreuer kann sie verstehen. Als Flüchtlingskind aus Tigray, dem Kriegsgebiet im Norden Äthiopiens an der Grenze zu Eritrea, spricht sie eine ganz andere Sprache. Äthiopien, mit einer Bevölkerungszahl von mittlerweile über 120 Millionen Menschen, eines der am stärksten wachsenden Länder der Erde, hat schätzungsweise bis zu 80 Sprachen mit rund 200 Dialekten. Nur wenige davon haben eine entsprechende Schriftsprache entwickelt. Der Vielvölkerstaat am Horn von Afrika vereint ein breites Spektrum unterschiedlicher Ethnien, die einander – mitunter nicht nur sprachlich – völlig fremd sind. „Divide et impera“: Wie seit jeher und überall auf der Welt sind es Herrschaftsinteressen, die auch in Äthiopien danach streben, einen Keil zwischen die Volksgruppen zu treiben. Krieg, Vertreibung und Elend sind die Folge. „Versöhnen statt Spalten“ ist der Gegenentwurf, zu dem gerade der Sport einen Beitrag leisten kann – auch und besonders im ganz Kleinen ..!

Die Kinder der TDKET – Mädchen wie Jungen, Muslime wie Christen, seien es Tigray, Amharen, Oromo oder andere Ethnien – verbindet der Tennissport. Tariku Tesfaye ist der Gründer und Leiter des Kinderbildungsprojekts inmitten der äthiopischen Metropole, noch viel mehr aber Coach, Mentor und bisweilen Ersatzvater zugleich. Dass er das kleine Mädchen – ein Binnenflüchtling, wie man sagt – in sein Projekt aufnimmt und ihr damit ein gefühltes Zuhause gibt, zeichnet ihn aus. Die Kinder sind ihm eine Herzensangelegenheit und ihr Tennistalent ihm sehr willkommen. Ihre schulische Entwicklung ist

sein täglicher Antrieb, ihre Herzensbildung sein Hauptaugenmerk. Ihnen soll die Chance zum Aufstieg auf der sozialen Leiter eröffnet werden, sicherlich zuerst durch Anstrengungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen, noch viel mehr aber durch Gemeinschaftssinn und Anstand.

Wir, der TDKET Freundeskreis des Fördervereins Bildung durch Sport aus Deutschland und Freunde des Lions Club Walldorf Astoria, besuchten am letzten Februarsamstag Tariku und seine Kinder auf dem Gelände des Genet Hotels, auf dessen anderthalb(!) Tennisplätzen mit kleinen Nebenräumen das Projekt sein Zuhause hat. Das Wiedersehen nach sechs Jahren, in denen neben der Coronapandemie auch politische Umstände einer Äthiopienreise entgegenstanden, ist von unbeschreiblicher Herzlichkeit. Aus den Jugendlichen der zweiten Projektgeneration, wie wir sie seit unserem letzten Besuch 2018 in Erinnerung haben, sind junge Frauen und Männer geworden. Und vor allem wurden sie zu Studierenden, die an verschiedenen Hochschulen und Universitäten Addis Abebas nach einem akademischen Abschluss streben – in technologischen Fächern und Informatik, in Marketing, Management und anderen Disziplinen. Wenn man sich die teils elenden Lebensumstände vergegenwärtigt, in denen diese jungen Erwachsenen ihre frühe Kindheit verbringen mussten, bevor sie nur durch Zufall zur TDKET gekommen sind, ist das schier unglaublich. Disziplin, Strebsamkeit und Lernwille waren der Schlüssel dazu, genauso wie der Gemeinschaftssinn und die gegenseitige Wertschätzung auch gegenüber den Förderern und die Selbstlosigkeit der Projektverantwortlichen.

Eine der wenigen Mütter, die anlässlich unseres Besuchs zur Hotelanlage gekommen sind, erweist dem äthiopischen und dem deutschen Förderkreis ihre Dankbarkeit

bei einer kleinen Veranstaltung, die Tariku uns zu Ehren organisiert hat. Unter Tränen erzählt sie, dass sie es niemals für möglich gehalten habe, ihren Sohn als Studenten an einer Universität zu sehen. Stolz sei sie und all den Förderern emotional tief verbunden: Wir dürfen uns versichert sein, in den Gebeten dieser tiefgläubigen Christin unseren Platz zu haben.

Allgegenwärtig ist Manfred Lautenschläger. Ein Bild des Stifters und Projektförderers hat in den Lehr- und Studierzimmern der TDKET einen festen Platz. Männer mit weißen Haaren genießen in Äthiopien ein hohes Ansehen, wie schon der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke bei seiner ersten Reise ans Horn von Afrika im Oktober 1964 erleben durfte. Manfred Lautenschläger war als die herausragende Persönlichkeit unseres Förderkreises im Jahr 2012 persönlich in Addis Abeba und tief beeindruckt von dem Engagement der Brüder Tesfaye sowie der Präsenz dieser außergewöhnlichen Kinder. Seit bald 15 Jahren ist ihm die TDKET eine Herzensangelegenheit – und dabei vor allem der schulische und akademische Fortschritt dieser jungen Menschen, deren Schul- und Studienstipendien er großzügig und vor allem erfolgreich finanziert. Dabei ist es eben nicht allein das Geld des Mäzens, wofür die religiösen Eltern der Kinder und Jugendlichen ihre tief empfundene Dankbarkeit ausdrücken. Es ist im gleichen Maße die Aura, die von seinem Konterfei ausgeht und das Signal ausstrahlt, dass da jemand im fernen Deutschland seine schützende Hand über ihre Familie und über diese besondere Gemeinschaft an Tenniskindern hält.

Nicht vergessen werden darf die jahrelange Förderung der TDKET durch den Internationalen Tennis Club. Alexander Kurucz war in den Jahren seiner Präsidentschaft im IC Deutschland eine verlässliche Stütze des Projekts und ist es bis heute. Nur dank der großzügigen Zuwendungen der IC-Mitglieder kamen die Kinder in den Genuss einer warmen Mahlzeit pro Tag. Der damals schon gebrauchte Kleinbus, den der IC Deutschland

im Jahre 2012 nach Addis Abeba transferiert und überbracht hat, fährt übrigens noch immer! Ohne diese Transportmöglichkeit wären viele Fahrten der Turnierspieler nicht möglich gewesen.

Und so sind aus der ersten Generation der TDKET, seit im Jahre 2002 Tariku Tesfaye gemeinsam mit seinem Bruder Desta das äthiopische Tennisbildungsprojekt gestartet hat, nicht nur Tennisspieler in den Nationalteams, sondern auch Hochschulabsolventen hervorgegangen. Viele der Kinder der ersten

Generation von damals stehen heute als junge Akademiker im Beruf und bestreiten ihren Lebensunterhalt auf solidem gesellschaftlichem Niveau selbst. Dies sind nicht nur Yonas Gebre in unserer Tennisakademie Rhein-Neckar oder Dinkenesh Tameru in einer internationalen Academy in Dubai, sondern vor allem auch die jungen Männer und Frauen, die sich in Äthiopien ihre soziale Position in einem viel zu knapp bemessenen Arbeitsmarkt erarbeitet haben.

Allgegenwärtig ist Manfred Lautenschläger. Ein Bild des Stifters und Projektförderers hat in den Lehr- und Studierzimmern der TDKET einen festen Platz

Arbeitslosigkeit gehört in vielen afrikanischen Ländern zum größten sozialen Problem. Zwar wächst die Wirtschaft auf dem „schwarzen Kontinent“ – wie ihn ihre Bewohner selbst bezeichnen. Wer Afrika bereist, erkennt unzählige Baumaßnahmen und einen enormen Entwicklungsfortschritt. Jedoch: Bei weitem schneller als die Wirtschaft wächst die Zahl der Menschen. Erwartet wird eine Verdoppelung der Bevölkerungszahl von heute rund 1,25 auf 2,5 Milliarden Menschen innerhalb des nächsten Vierteljahrhunderts. Dabei ist die Bevölkerung schon heute jung. Im Jahre 2050 wird etwa die Hälfte der Äthiopier noch immer unter 23 Jahre alt sein und an der Tür zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt stehen. Auf

einen älteren Berufstätigen, der ans Ende seiner beruflichen Karriere angelangt ist und in Rente geht, kommen bis zu acht Berufseinsteiger. Das lässt aus Arbeitslosigkeit schnell ein Gefühl der Perspektivlosigkeit und Leere erwachsen. Die äthiopische Gesellschaft steht vor vielen unbeantworteten Zukunftsfragen. Immer mehr Menschen beantworten diese Fragen damit, das Land in Richtung Europa zu verlassen. Stattdessen aber gibt es nur drei Antworten: Good Governance, faire Handelsbeziehungen und zuallererst: Bildung!

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sind wir Gäste der TDKET in ihrem Zuhause am Genet Hotel. An diesem Samstag dürfen wir rund 70 Kinder beobachten, die auf dieser viel zu kleinen Tennisanlage offensichtlich alle ihren Platz finden, hier ihre Lauf- und Gymnastikübungen machen, dort Bälle schlagen oder am Rand des Courts beisammensitzen, beobachten und geduldig darauf hoffen, endlich dranzukommen. Die räumliche Enge zwingt zu Geduld und Disziplin. Jedoch, davon sind wir schnell überzeugt, würde sich weder an der Disziplin und Hingabe etwas ändern, hätte man den Raum zur Verfügung, den dieses Projekt dringend bräuchte – und sich tatsächlich längst verdient hätte. Wir stellen uns vor, die Kinder und Jugendlichen der TDKET könnten sich auf drei, vier oder gar fünf Tennisplätzen verteilen, hätten Klassenräume und Studierzimmer zur Verfügung und einen eigenen Raum für die tägliche warme Mahlzeit, die das Leben dieser Kinder dank der Gelder des IC Deutschland seit Beginn des äthiopischen Tennisbildungsprojekts verändert. Wir alle sind uns gewiss: Nirgendwo auf dieser Welt wird ein Tennisplatz effizienter, organisierter und wirksamer genutzt als auf diesem kleinen Flecken inmitten von Addis Abeba. Die TDKET ist nicht irgendein Projekt oder irgendeine NGO, sie ist eine beispielgebende Institution im Hinblick darauf, mit wie wenig Ressourcen sich das Leben von Kindern fundamental und nachhaltig zum Besseren wandeln lässt. Ich komme um den Gedanken nicht umhin, wie klein der Bruchteil des

benötigten Investments wäre, wenn man es daran bemisst, was große Hilfsorganisationen in Entwicklungsprojekte investieren, ohne eine derartige Effizienz und einen solch nachhaltigen Erfolg vorweisen zu können. Das größte Hindernis für den Erfolg vieler Förderprojekte, deren Sinnhaftigkeit und Nutzen hier keineswegs pauschal in Abrede gestellt werden soll, liegt im Egoismus und in der schamlosen Gier Einzelner begründet. Positive Investmentergebnisse jedoch basieren auf Unbestechlichkeit und Gemeinsinn.

Im Lichte dessen ist es besonders auffallend für uns zu beobachten, was die Kinder mit den kleinen Täfelchen Schokolade tun, die wir als Begrüßungsgeschenk verteilen. Bevor auch nur eines der Kinder das Papier zerreißt, um sich die süße Überraschung hastig in den Mund zu stecken, wird erst zunächst fragend nach links und rechts geschaut: Haben die anderen auch was bekommen? Ist genug für alle da? Und so wird erst mal lebhaft geteilt. Bekommt ein Kind durch Zufall ein zweites Stückchen in die Hände, wird genau darauf geachtet, dass dieses an jemanden weitergegeben wird, der bis dahin leer ausging.

Gleiches sehen wir beim Gang ans Büfett, das für uns Besucher gerichtet wurde und zu dem auch die Kinder gerne eingeladen sind. Hereingeführt durch die älteren Jugendlichen stellen sich die Kinder artig in die Reihe und nehmen sich drei Stücke, nicht mehr. Und so essen wir alle gemeinsam. Mit dem Tellerchen auf dem Schoß sitzen sie auf Plastikstühlen in unserer Gemeinschaft und stillen ihren Hunger – dieses zehrende Gefühl, das sie nicht selten begleitet. Das sind die Momente, in denen uns bewusst wird, was dieses Projekt für die Sozialisation und die Bildung der Kinder bedeutet – und welche grandiose Erziehungsarbeit von Tariku, seinen Trainern und Pädagogen tagtäglich geleistet wird.

Das ist es, was wir – die immerhin vierzehnköpfige Delegation aus Deutschland – an diesem Samstagvormittag in anschaulicher

Weise lernen: Während viele Entwicklungsprojekte unter dem Schlagwort „Fluchtursachenbekämpfung“ daherkommen, geht es doch tatsächlich um nicht mehr und nicht weniger als um ein Leben unter Seinesgleichen, in einer Umgebung, die man Heimat nennt und um Würde, die mit dem Gefühl einhergeht, sich ein auskömmliches Dasein selbst verdient zu haben. Damit das gelingt, haben diese Kinder und Jugendlichen gelernt, diszipliniert zu arbeiten, mit anderen zu teilen und jede Bildungschance zu nutzen, die sich ihnen bietet. Was hoffen wir, wenn wir irgendwann in dieses wunderbare Land, in diese außergewöhnlich lebendige Stadt und zu diesen beeindruckenden Menschen wiederkommen werden? Dass es noch da sein wird, dieses Chancenreich, diese besondere Bildungsoase und dieser Sozialisationsort – also all das, was Tariku und seine TDKET so vielen Kindern Tag für Tag aufs Neue eröffnet: www.tdket.org

Matthias Zimmermann

Alzheimerforschung: Das Gehirn als Orchester

Der Forschungsschwerpunkt in unserer Abteilung ist die Untersuchung molekularer und funktioneller Mechanismen von Lernen und Gedächtnis. Im Zentrum steht eine bestimmte Hirnstruktur, nämlich der Hippocampus, denn seine intakte Funktion ist Voraussetzung dessen, was wir unter „episodischem Gedächtnis“ verstehen, d.h. die Form von Gedächtnis, die es uns ermöglicht, in Erinnerung zu rufen „was“, „wann“ und „wo“ stattgefunden hat. Im Hippocampus gibt es verschiedene Zelltypen, deren Aktivität diverse Eigenschaften der Umwelt, in der wir uns befinden, in unserem Gehirn repräsentieren. So gibt es Zellen, die wie ein GPS-System räumliche Karten in unserem Kopf erstellen, andere wiederum sind aktiv in unmittelbarer Nähe von Objekten oder von Orten, wo Objekte waren. So erstellt der Hippocampus (korrekterweise Hippocampi, denn es gibt diese Struktur zweimal in Gehirn, d. h. in jeder Hirnhälfte ist ein Hippocampus) eine „kognitive Karte“, die es ermöglicht, dass wir uns in Raum und Zeit orientieren und Erinnerungen an das dort Erlebte bilden können.

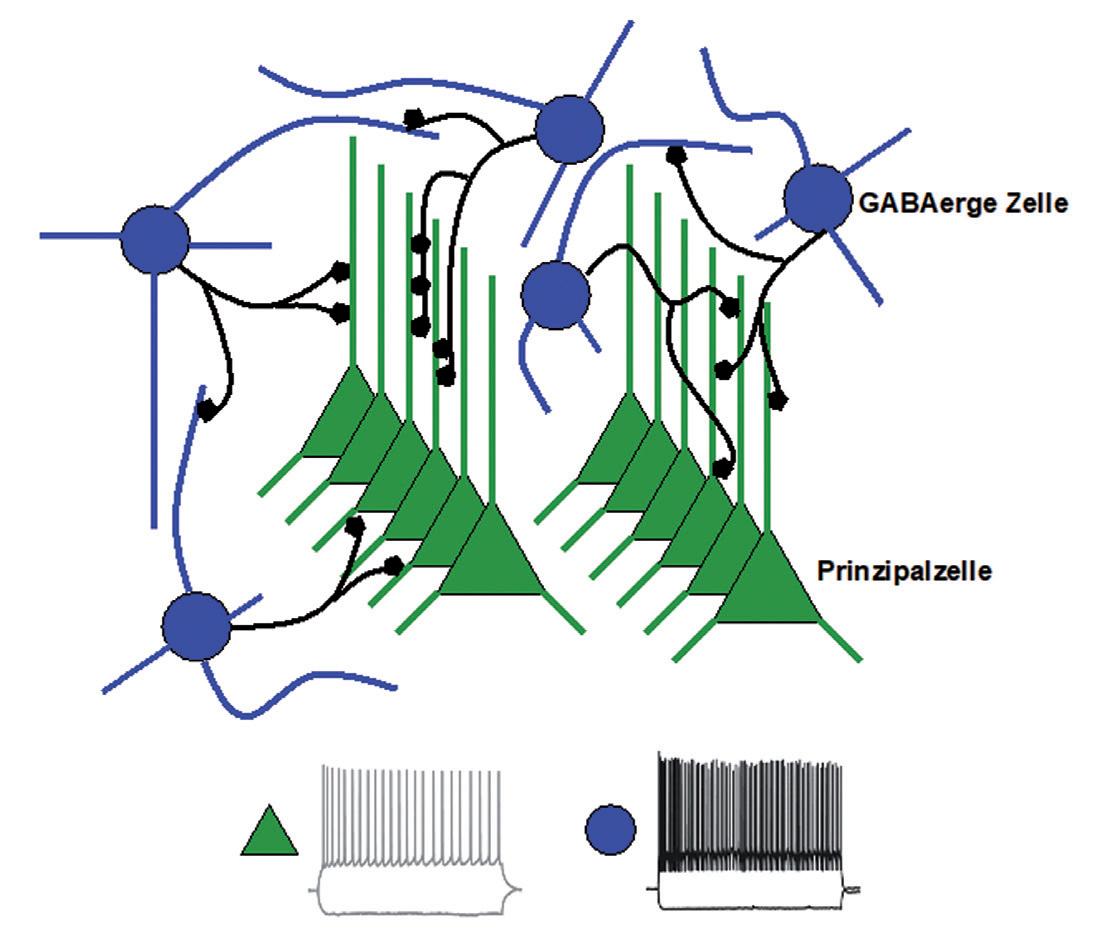

Mein Labor arbeitet speziell an jenen Zellen im Hippocampus, die die Aktivität vieler Zellen in einem Netzwerk zeitlich koordiniert. Ich benutze in diesem Zusammenhang gerne eine Metapher und vergleiche die Zellen mit einem Musikorchester: die verschiedenen Zellen, deren Aktivität die Information zu „was“, „wann“ und „wo“ abgeben, können als die Instrumentalisten, die unterschiedliche Instrumente spielen, betrachtet werden. Und dann gibt es die ‚Dirigentenzellen‘, die dafür sorgen, dass der Einsatz der Musiker zeitlich richtig erfolgt. Es sind speziell diese Zellen, deren Funktion wir erforschen, denn im Gehirn muss der Einsatz verschiedener Nervenzellen in einem Netzwerk auf die Millisekunde genau erfolgen. Ich bleibe bei der Metapher und füge hinzu, dass die Tätigkeit

eines Dirigenten aufwendig ist – im Gegensatz zu den Orchestermitgliedern gibt es für ihn/sie keine Pause während einer Aufführung. Dem wird normalerweise Rechnung getragen, z. B. in einem höheren Gehalt. Bei den Nervenzellen verhält es sich ähnlich: die Dirigentenzellen sind aktiver (Abb. 1). Das heißt aber auch, dass ihr Energiebedarf höher ist als der von anderen Zellen. Und dann gibt es noch die ‚Super-Dirigenten‘. Diese entdeckten wir vor einem Jahrzehnt in meinem Labor. Bemerkenswert daran war zum einen, dass wir nach über 100 Jahren Hirnforschung noch bislang unbekannte Zelltypen entdeckten, und zum anderen, dass diese Zellen eine besonders wichtige Funktion haben, denn sie koordinieren die Dirigenten der verschiedenen Hirnteile. D. h. eine Super-Dirigentenzelle koordiniert die Aktivität von Dirigentenzellen in weit voneinander entfernt gelegenen Hirnarealen, und diese koordinieren ihrerseits die Aktivität ihrer jeweiligen Orchestermitglieder. So können verschiedene Hirnteile mit einer Genauigkeit von Millisekunden miteinander kommunizieren. Und es versteht sich von selbst, dass Super-Dirigenten einen noch größeren Energiebedarf haben. Nicht nur arbeiten sie viel – neurobiologisch ausgedrückt haben sie eine hohe Feuerrate –, sondern ihre Ausläufer müssen auch große Distanzen überwinden.

Dies Wissen voraussetzend, gehe ich nun auf das spezielle Thema ein, das wir mit Hilfe der finanziellen Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung seit vier Jahren bearbeiten.

Bestimmte Teile der hippocampalen Formation gehören zu den Hirngebieten, die bei der Alzheimer-Demenz mit am ersten betroffen sind. Dies erklärt auch die Symptome zu Beginn der Erkrankung, d. h. Probleme in der räumlichen Orientierung und Gedächt-

nisstörungen. Die Pathologie der Erkrankung wird auf zellulärer/molekularer Ebene seit Jahrzehnten weltweit untersucht. Neu an unserem Ansatz ist, dass die verschiedenen Zelltypen unterschiedlich betroffen sein könnten. Konkret gesprochen hatte ich die Hypothese, dass bei beginnender Erkrankung die Super-Dirigentenzellen als erste betroffen sein könnten. Wir prüften also, ob diese Zellen eine besondere Vulnerabilität aufweisen. Und das ist der Fall.

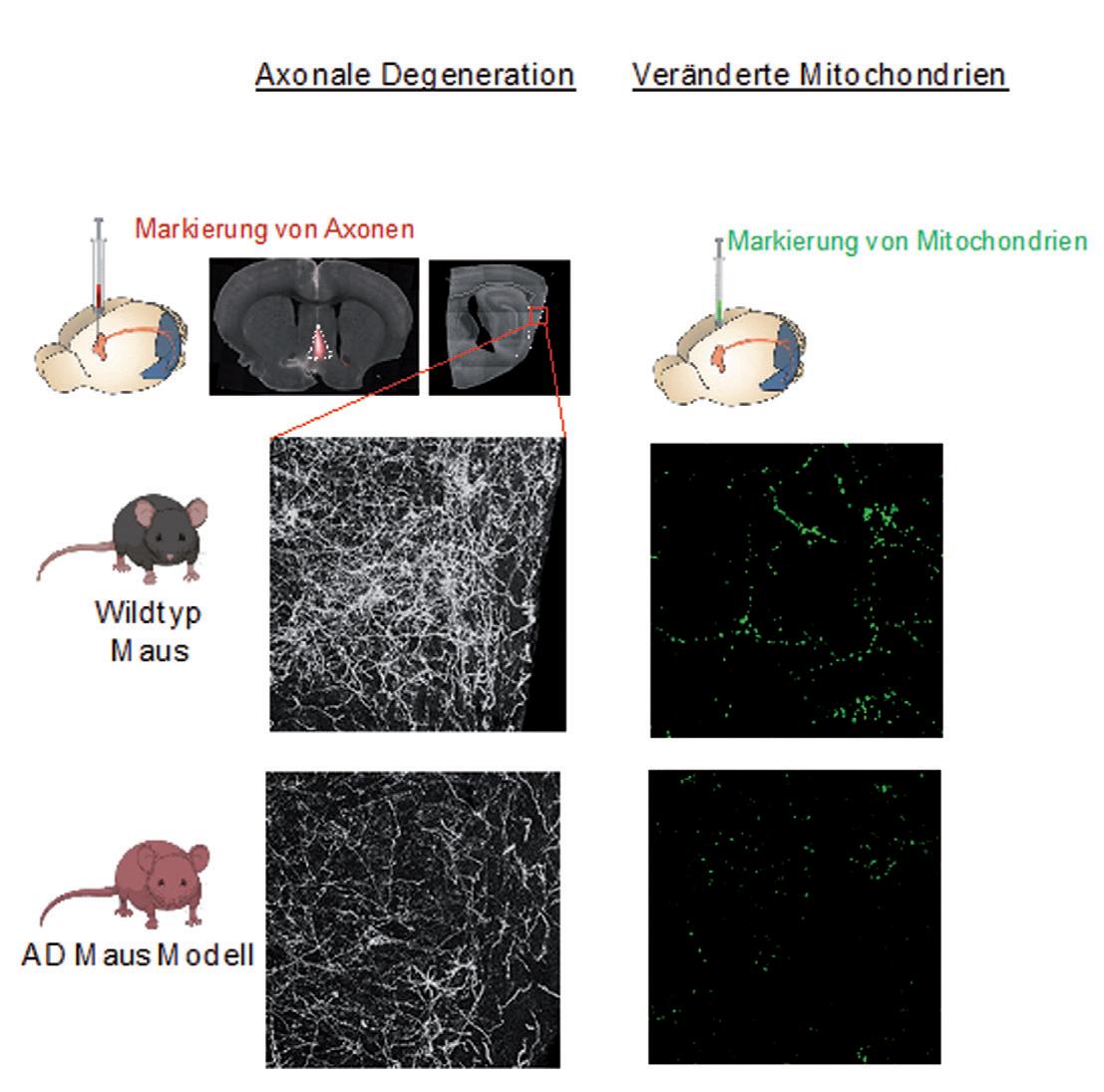

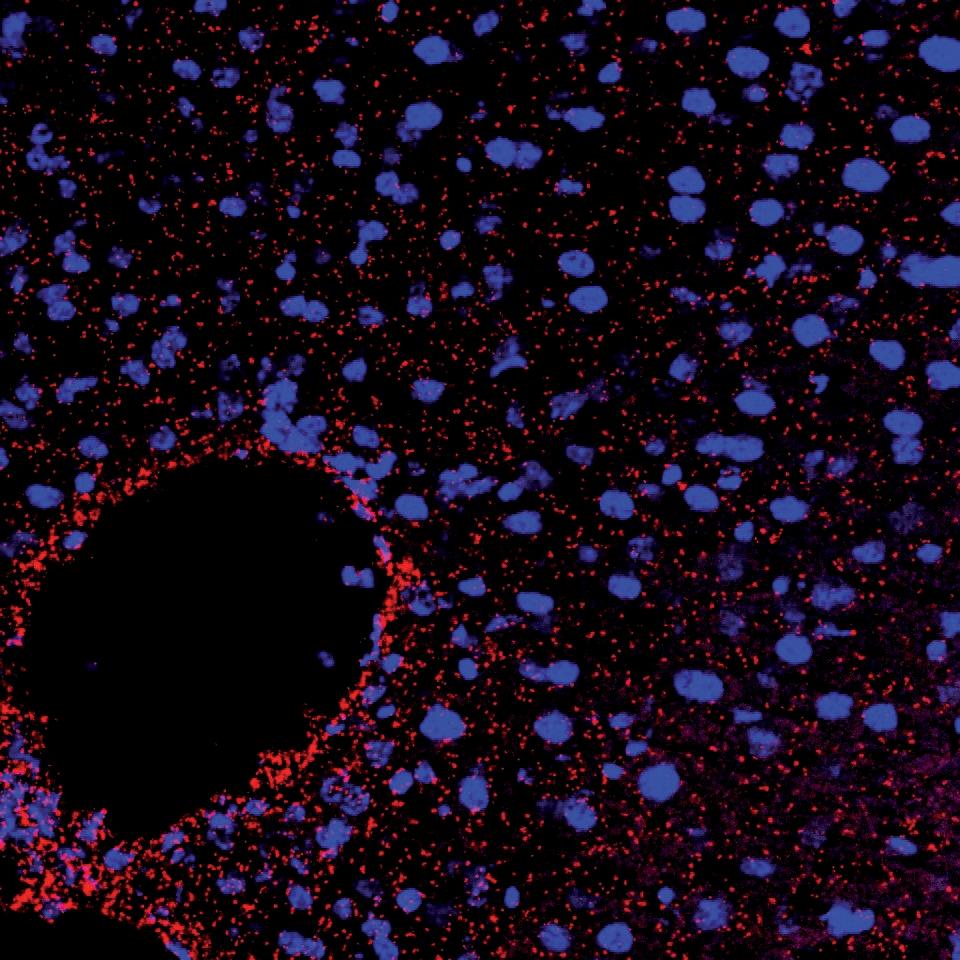

Wir führten unsere Untersuchungen an Mäusen durch, deren Gehirne verschiedene pathologische Eigenschaften der AlzheimerErkrankung wiedergeben. Wir sehen in der Tat, dass Super-Dirigentenzellen zu den Erstbetroffenen gehören. Das bedeutet die Orchestermitglieder weisen noch keine Symptome auf, wenn Super-Dirigenten bereits erkrankt sind. Neurobiologisch heißt das, ihre Fortsätze (Axone) weisen Degenerationen auf. Und besonders bemerkenswert ist weiterhin, dass auch die Mitochondrien, also die Energie-Lieferanten, pathologisch verändert sind (Abb. 2).

Diese Ergebnisse waren ausschlaggebend für die Bewilligung eines ‚ERC Advanced Grant‘, der mit 2 Millionen Euro gefördert wird und der zum Ziel hat, weitere Aspekte der präferentiellen Vulnerabilität dieser Zellen zu erforschen. Wir werden auf molekularer und zellulärer Ebene (Einzelzell-RNA Seq) versuchen, aus der molekularen Signatur auf den pathogenetischen Mechanismus zu schließen. Auf funktioneller Ebene, die wir mittels elektrophysiologischer Messungen in sich frei bewegenden Tieren und Verhaltensstudien untersuchen, werden wir der Frage nachgehen, wie sich die Degeneration der Axone von Super-Dirigentenzellen auf das episodische Gedächtnis auswirken. Antworten auf Fragen wie diese bergen ein translationales Potential, denn sie könnten einen neuen therapeutischen Ansatz zu Beginn der Alzheimer-Demenz liefern.

Prof. Dr. Hannah Monyer

Abb. 1: Die Mehrheit der Zellen in einem neuronalen Netzwerk sind Prinzipalzellen (in grün) – diese sind glutamaterg (d. h. erregend) – und sind metaphorisch gesprochen die Mitglieder eines Orchesters. Eine Minderheit (ca. 20 %) sind GABAerge Interneurone (blau) – diese sind hemmend – sie sind ‚Dirigentenzellen‘ und sorgen unter anderem für die zeitliche koordinierte Aktivität in einem neuronalen Netzwerk.

Abb. 2: Die Injektion spezifischer Viren ermöglicht die fluoreszente Markierung der Fortsätze (axonales Netz, links) oder der Mitochondrien (rechts). Verglichen werden Kontrollmäuse und Modellmäuse, die eine Alzheimer-Demenz Pathologie aufweisen. Die Axone der ‚Super-Dirigenten‘ sind degeneriert und die Mitochondrien sind fragmentiert.

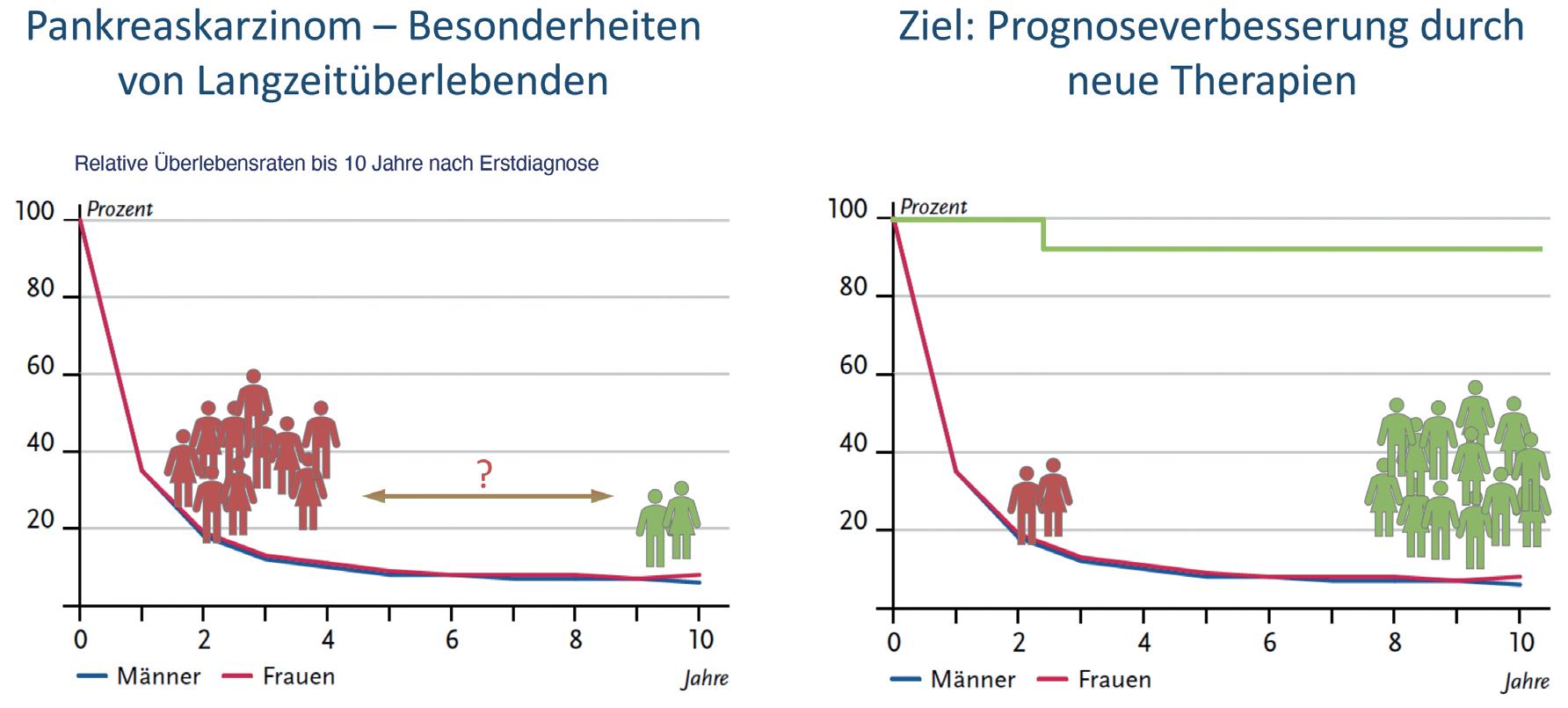

Tumor-Immunzell-Interaktionen beim Pankreaskarzinom

Besonderheiten von Langzeit-Überlebenden

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist immer noch eine Krebserkrankung mit einer äußerst schlechten Prognose. Oft wird die Krankheit erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt und die einzige Heilungschance besteht in der vollständigen chirurgischen Resektion des Tumors in einem ausreichend frühen Stadium in Kombination mit einer Chemotherapie. Trotz zahlreicher Fortschritte in der Chirurgie und der Chemotherapie ist ein Langzeitüberleben bei Bauchspeicheldrüsenkrebs jedoch immer noch sehr selten. Die Überlebensrate von PankreaskarzinomPatient*innen ist in allen Tumorstadien sehr unterschiedlich, und die angewandten Standardtherapien unterscheiden sich erheblich in ihrer Wirksamkeit. Obwohl sogenannte Multi-Omics-Analysen gezeigt haben, dass Pankreaskarzinome auf molekularer Ebene, also biologisch, sehr unterschiedlich sind, beruhen Stadieneinteilung und Behandlungsempfehlungen noch immer weitgehend auf bildgebenden Verfahren, ohne Berücksichtigung der individuellen Tumorbiologie. Bessere Methoden zur Prognosevorhersage und Stratifizierung mit Auswahl der optimalen Behandlungsstrategie für jede*n einzelne*n Patient*in sind daher dringend erforderlich. Entsprechende Analysen könnten dazu beitragen, effektivere Behandlungs-

strategien zu entwickeln und den optimalen Zeitpunkt für die Operation zur Entfernung des Tumors festlegen zu können.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Entzündungsvorgänge die Tumorentstehung in der Bauchspeicheldrüse wesentlich beeinflussen und dass Immunzellen in der komplexen Mikroumgebung („Tumour microenvironment“ = „Ökosystem“ um den Tumor, bestehend aus z. B. Immunzellen, Blutgefäßen, anderen Zellen, verbunden mit einer gegenseitigen Beeinflussung) des Pankreaskarzinoms überwiegend das Tumorwachstum unterstützen. Patient*innen, die hingegen eine außergewöhnlich hohe Anzahl an effektiven, tumorbekämpfenden Immunzellen im Tumorgewebe aufweisen, scheinen besonders lange zu überleben. Bislang ist allerdings noch weitgehend unverstanden, welche Strukturen das Immunsystem im Pankreaskarzinom erkennen kann und über welche Interaktionen Immunzellen und umgebende Bindegewebszellen (sog. Stromazellen) die Tumorentstehung in der Bauchspeicheldrüse beeinflussen. Immuntherapeutische Ansätze sind bei dieser Krebserkrankung daher bisher noch wenig erfolgreich.

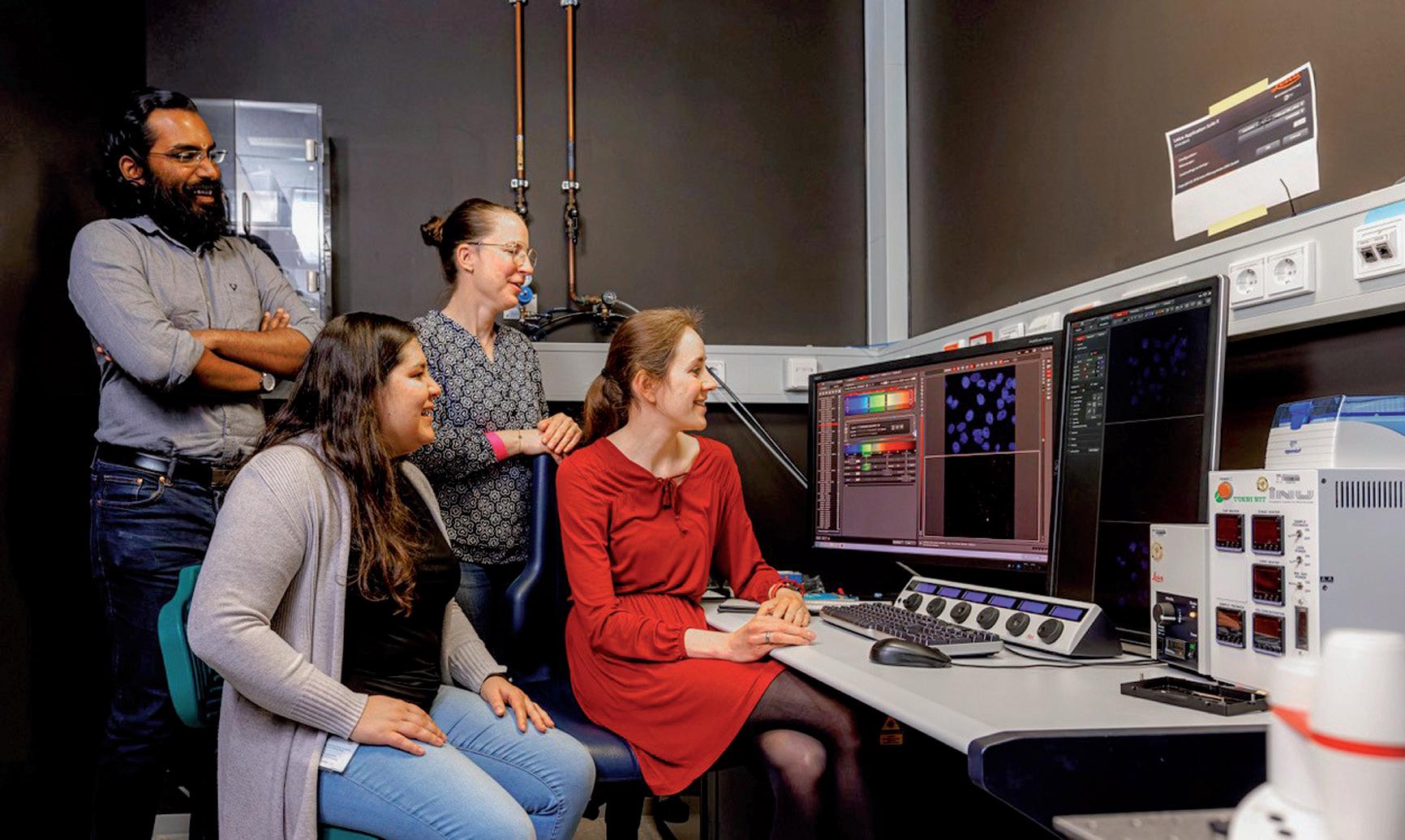

Wir haben eine räumlich aufgelöste (an verschiedenen Orten ansetzende) Multi-OmicsProfiling-Strategie der Tumormikroumgebung des Pankreaskarzinoms entwickelt und eine Fein-Kartierung des Mikromilieus für die Immunzellen erstellt, welche die vielschichtige Fehlfunktion in diesem Bereich näher beleuchtet und als Grundlage für künftige funktionelle Analysen von Immunzell-Subpopulationen und die Untersuchung neuer Therapiestrategien dient. Diese Ergebnisse wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift Gastroenterology veröffentlicht.

Analysen

(In Anlehnung an Yousuf et al., Gastroenterology 2023). FACS: Fluoreszenz-basierte Sortierung von Zellen; scRNAseq: Einzellsequenzierung; CyTOF: Massenzytometrie; mfIHC: Multiplex-Immunfluoreszenz; NKT: natürliche Killer T-Zellen; DCs: Dendritische Zellen Unsere Analysen zeigten, dass sogenannte zytotoxische T-Zellen, die in den Tumor eindringen, diesen also infiltrieren, im Pankreaskarzinom eine weitgehend erschöpfte molekulare Signatur aufweisen, die mit einem Verlust der eigentlichen Funktion verbunden ist und im Vergleich zu den sogenannten T-Effektorzellen anderer Tumore weniger zelltoxische Moleküle und weniger konventionelle Immun-Checkpoint-Rezeptoren, sogenannte Regulationsmoleküle des Immunsystems (PDCD1 und CTLA4), auf die aktuelle Immuntherapien abzielen, aufweisen. Dies erklärt, warum die klassische Immun-Checkpoint-Blockade beim Pankreaskarzinom möglicherweise nicht funktioniert, während sie bei anderen Tumoren die Reaktivierung wirksamer gegen den Tumor gerichteter zytotoxischer T-Zellantworten ermöglicht. Pankreaskarzinom-infiltrierende „natürliche Killer“ – T-Zellen (= NKT) zeigten ein außerordentlich erschöpftes Erscheinungsbild und waren durch einen vorherrschenden regulatorischen Phänotyp gekennzeichnet. Bemerkenswerterweise unterscheiden sich auch NKT-Zellen von anderen Krebsarten, wo diese Zellen zytotoxische Profile beibehalten und mit einem besseren Überleben korrelieren. Auch sogenannte myeloide Zellen sind in Richtung

tumorfördernder Untergruppen verschoben und besonders die sogenannten antigenpräsentierenden Zellen, welche für die Ausbildung tumorreaktiver T-Zellen essentiell sind, da sie die entsprechenden Eiweißmoleküle des Tumors an ihrer Oberfläche präsentieren, sind im Pankreaskarzinom extrem rar. T-Helferzellen mit einem außerordentlich erschöpften Phänotyp und beeinträchtigten Effektorzuständen sammeln sich besonders in der Tumormikroumgebung und B-Zellen in der Nähe von Pankreaskrebszellen weisen einen regulatorischen, das Immunsystem unterdrückenden Phänotyp auf.

Insgesamt geben unsere Ergebnisse Einblick in die vielschichtige Fehlfunktion des Immunsystems bei Bauchspeicheldrüsenkrebs, die ein großes Hindernis für eine wirksame Anti-Tumor-Immunität darstellt, und bilden die Grundlage für künftige funktionelle Studien, um eine mögliche ursächliche Rolle von Immunzell-Subpopulationen bei der Entwicklung und dem Fortschreiten von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu untersuchen und damit den Weg für die Entwicklung neuartiger Behandlungsstrategien zu ebnen.

Laufende intensive Untersuchungen des Tumorgewebes von Pankreaskarzinompatient*innen mit sehr langem Überleben, einschließlich einer Untersuchung der eigentlichen Krebszellen, der TumorMikroumgebung und von Tumor-Immunzellen-Bindegwebe-Interaktionen, lassen besondere Merkmale der Tumoren dieser Patient*innen identifizieren, welche möglicherweise entscheidend zum Überleben beitragen. Ein umfassendes Verständnis der Interaktionen der Zellen in der Mikroumgebung des Tumors und die Identifizierung der Besonderheiten von Langzeit-Überlebenden könnten wesentlich dazu beitragen neue (immuntherapeutische) Ansatzpunkte für Medikamente zu finden und so endlich die Entwicklung neuer, effektiverer Behandlungsstrategien zur Bekämpfung dieser verheerenden Krebserkrankung zu ermöglichen.

PD Dr. Dr. med. Susanne Roth

Wie RNA neue Therapien für Krebs und Diabetes ermöglichen könnte

Die Entdeckung einer neuen Funktion von RNA bildet das Fundament unseres seit Anfang 2022 geförderten Projekts, das neue Ansätze zur Therapie verschiedener Krebserkrankungen und des Diabetes mellitus eröffnen soll. Wir hatten entdeckt, dass RNA als Regler wichtiger Eiweiße dienen kann, die bei Krebserkrankungen und Diabetes eine besondere Rolle spielen.

So nutzen Krebszellen eine andere Form der Energiegewinnung als gesunde Zellen. Während gesunde Zellen vor allem die sogenannte Atmungskette nutzen, um den „Brennstoff“ ATP zu gewinnen, sind viele Krebszellen vornehmlich von der Zuckerverbrennung (Glykolyse) zur Energiegewinnung abhängig. Aufbauend auf die Befunde des deutschen Biochemikers und Nobelpreisträgers Otto Warburg aus den 1930er Jahren zielt ein neuer Ansatz der modernen Krebsmedizin darauf ab, die Zuckerverbrennung von Krebszellen therapeutisch zu blockieren und damit Krebszellen selektiv an ihrer

RNA ist seit einigen Jahren in unser aller Munde. Sei es in Form von „RNA Viren“ wie SARS-CoV2 und HIV oder wegen der „mRNA Vakzine“ von BioNTech/Pfizer bzw. Moderna, die uns den Weg aus der Pandemie ermöglichen. Den meisten Nicht-Biologen ist RNA aber viel weniger bekannt als DNA, die das Erbgut des Menschen und aller lebenden Zellen ausmacht. RNA ist schon seit mehr als drei Jahrzehnten das Forschungsthema von Prof. Matthias Hentze, der auf diesem Gebiet Weltruf genießt und u. a. auch mit dem Lautenschläger Forschungspreis 2007 ausgezeichnet wurde. Einfach ausgedrückt ist die DNA das Anleitungsbuch für die Herstellung lebenswichtiger Eiweiße, und die RNA seitenweise Kopien aus diesem Buch, die der Nutzung dieser Anweisungen dienen. Die Forschungsgruppe von Matthias Hentze am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg hat viele Entdeckungen zur Funktion und Bedeutung von RNA gemacht und zuletzt eine neue Methode entwickelt, um all jene Eiweiße einer Zelle zu entdecken, die an RNA binden. Diese Entdeckung und daraus folgende Erkenntnisse stellen das Fundament dieses Projektes.

Achillesferse zu treffen. Da sich Krebszellen sehr schnell vermehren, benötigen diese neben der Glykolyse auch eine sehr aktive Produktion von Fettsäuren, die wichtige Baustoffe für Zellmembranen bereitstellen.

bindet das Enzym ENO 1 (rot, dargestellt in einem sogenannten proximity ligation assay) in

Wir haben nun herausgefunden, dass die zuckerabbauenden Eiweiße Enolase-1 (ENO1) und Pyruvatkinase M2 (PKM2) direkt RNA binden können und dass ihre Funktion im Zuckerabbau von RNA gesteuert („riboreguliert“) wird. Zumindest einige dieser Regler-RNAs haben wir genau identifiziert und studieren nun ihre genaue Wirkweise. Außerdem haben wir entdeckt, dass die Eiweiße Fettsäuresynthase (FASN1), ATP Zitratlyase (ACLY) und Acetyl-CoA Carboxylase (ACC1) ebenfalls RNA binden können und untersuchen derzeit, ob RNA auch für diese Eiweiße Reglerfunktion hat. Schließlich arbeiten wir gemeinsam mit dem Team von Prof. Dirk Jäger am Nationalen Tumorzentrum (NCT) in Heidelberg und Prof. John Neoptolemos vom Universitätsklinikum

Heidelberg an Gewebeproben von Bauchspeicheldrüsentumoren um zu untersuchen, inwieweit unsere bereits gewonnenen Erkenntnisse zukünftig für die Behandlung dieser meist tödlich verlaufenden Krebserkrankungen verwendet werden können.

Neben den beschriebenen Befunden wurden im Jahr 2023 auch mehrere Publikationen durch die Förderung der Manfred Lautenschläger Stiftung ermöglicht:

1. Perez-Perri, J.I., D. Ferring-Appel, I. Huppertz, T. Schwarzl, S. Sahadevan, F. Stein, M. Rettel, B. Galy and M.W. Hentze. The RNA-binding protein landscapes differ between mammalian organs and cultured cells. Nature Comms. 14:2074, https://doi.org/10.1038/s41467-02337494-w, 2023.

2. Asencio, C., T. Schwarzl, S. Sahadevan and M.W. Hentze. Small non-coding RNA interactome capture reveals pervasive, carbon source-dependent tRNA engagement of yeast glycolytic enzymes. RNA 29, 330-345, 2023.

3. Schwarzl, T., S. Sahadevan, B. Lang, M. Miladi, R. Backofen, W. Huber, M.W. Hentze and G.G. Tartaglia. Improved discovery of RNA-binding protein binding sites in eCLIP data using DEWSeq. Nucl. Acids Res. 52:e1.doi: 10.1093/nar/ gkad998, 2024.

Prof. Dr. Matthias Hentze

Spannende Resultate als Gruppenergebnis

TREC Forschungsexpedition: Erster Projektreport

Die auf zwei Jahre ausgerichtete Forschungsexpedition TREC (Traversing European Coastlines) hat ihre erste 8-monatige Reiseetappe erfolgreich beendet. Schon jetzt ist offensichtlich, dass diese Forschungsreise unser Wissen über das Leben und die Artenvielfalt in den Küstenregionen unseres Kontinents für immer verändern wird. Denn mit Hilfe der eigens für die Expedition gebauten mobilen Labore konnten Forscher höchst komplexe Forschungsgeräte dorthin bringen, wo sie gebraucht wurden und tausende von Proben vor Ort analysieren. Dabei vervollständigen die mobilen Labore das einzigartige Portfolio wissenschaftlicher Dienstleistungen, das das EMBL für Wissenschaft und Industrie grenzüberschreitend anbietet.

Dank der Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung wurde ein auf dieser Welt einzigartiges Fahrzeug (Advanced Mobile Lab) gebaut, das 22 Tonnen “ausfahrbares” Wissen auf die Straße bringt. Auch wenn die Auswertung aller Daten aufgrund der Größe dieses Projekts Jahre in Anspruch nehmen wird, möchten wir Ihnen mit die-

sem Report einen ersten Eindruck über den Verlauf der ersten Reiseetappe vermitteln.

TREC Forschung für das Leben

Wissenschaft: Die Expedition führt eine systematische, standardisierte Probenahme mit der Erfassung von komplexen Umweltdaten durch. Dadurch wird es möglich, einen ersten europaweiten Zensus der europäischen Küstenökosysteme zu erstellen, der seinesgleichen sucht.

Technik: Die mobilen Labore führen die notwendige Ausrüstung für die Probenverarbeitung und die Erfassung von Daten mit sich. So wird Spitzentechnologie und -methodik ins Feld gebracht, um eine noch nie dagewesene experimentelle Standardisierung, eine hochmoderne Verarbeitung der Proben und Datenintegration zu ermöglichen und einen mobilen Service anzubieten.

Bildung: Die Forschungsexpedition verknüpfen wir mit Veranstaltungen, Vorträgen und Mitmachaktionen für Schüler, Lehrer und die breite Öffentlichkeit. Damit werden die Möglichkeiten der Molekularbiologie für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen sowie die persönlichen Handlungsfelder für den Schutz der Umwelt sichtbar.

Eine erfolgreiche Mission

Küstenlebensräume haben eine enorme Artenvielfalt und sind gleichzeitig auf besondere Weise der Umweltverschmutzung und den Klimaveränderungen ausgesetzt. Deswegen ist es so wichtig, diese Lebensräume und deren Reaktion auf Umweltveränderungen bestmöglich zu verstehen, um sie mit Hilfe von Wissenschaftlern und der Bevölkerung vor Ort zu schützen und zu erhalten. Schon die erste Reiseetappe zeigt, dass viele Ziele der Expedition erfolgreich umgesetzt werden konnten:

• Modernste Technologie hilft Forschenden aus ganz Europa, Proben direkt vor Ort zu verarbeiten, ohne dass diese durch lange Transportwege Schäden nehmen.

• Forschende in 16 Ländern hatten die Möglichkeit, den Umgang mit hochmodernen Technologien zu erlernen.

• Die breite Öffentlichkeit kommt in ganz Europa mit molekularbiologischer Forschung in Kontakt und erkennt, welche Zusammenhänge zwischen unserer Gesundheit, der unseres Planeten und unserem Handeln bestehen.

Das Advanced Mobile Lab Team Damit Nutzer aus ganz Europa von der einzigartigen Ausstattung des Advanced Mobile Labs profitieren können, steht ein Team von EMBL-Wissenschaftlern mit unterschiedlichsten Kompetenzen in den

Bereichen Elektronen- und Fluoreszenzmikroskopie oder auch Durchflusszytometrie zur Verfügung. Damit können Proben von EMBL-Forschenden, aber auch von lokalen Wissenschaftseinrichtungen direkt analysiert und die Ergebnisse dank hochmoderner Infrastruktur an die einzelnen Nutzer weitergeleitet werden. Zugleich bietet das Lab Arbeitsplätze für 8 bis 10 Personen, so dass Wissenschaftler vor Ort selbst in den Genuss kommen, Analysetechniken an neuen Technologien zu erlernen und dieses Wissen an ihre jeweilige Forschungsgemeinschaft weiterzugeben.

Menschen vor Ort erreichen Forschung allein kann unsere Umwelt nicht retten. Dazu braucht es jede einzelne Bürgerin und jeden einzelnen Bürger. Daher erklärt das TREC-Team Politikern, Schülern

und der Bevölkerung vor Ort mit sehr niederschwelligen Angeboten, wie Forschende mit Hilfe der Molekularbiologie den ökologischen Zustand des jeweiligen Ortes untersuchen. So kann jeder Teilnehmende selbst erleben, wie “hard scientific facts” und eigenes Handeln zur Bewältigung der Umweltkrise beitragen.

Von April bis Oktober 2023 wurden 131 Aktivitäten in der jeweiligen Landessprache mit Hilfe von 89 freiwilligen Helfern in 14 Ländern durchgeführt, die insgesamt rund 7.400 Menschen erreichten. In- und ausländische Social- Media-Kanäle und TV-Sender, unter anderem das Rhein-Neckar-Fernsehen, berichteten über die Expedition.

Ausblick

Die Expedition wird Anfang 2024 ihre Reise in weitere sechs Länder fortsetzen, bevor sie im Juli auf Malta ihr Endziel erreicht. Zu diesem Zeitpunkt werden mehr als 150 Forschungsgruppen eingebunden und unzählige

Proben an mehr als 120 Orten zu Land und zu Wasser gesammelt worden sein. Zugleich wird aktuell eine Erweiterung der Expedition auf Island und ein Partnerprojekt in der Schweiz sehr konkret diskutiert. Auch in anderen Ländern sind TREC-assoziierte Projekte zur Förderung eingereicht worden. Immer mehr Menschen in ganz Europa werden damit selbst erleben können, wie wissenschaftliche Daten erarbeitet werden und was Forschung bewirken kann. Auch wenn die Auswertung der Daten und deren Veröffentlichung einige Jahre in Anspruch nehmen wird, ist schon jetzt klar:

TREC-Forschung heißt lernen über die Zukunft der Menschheit und die unseres Planeten.

Villa HeidelPräp! in der Villa Manesse

Die denkmalgeschützte „Villa Manesse“ liegt oberhalb des Gaisbergtunnels in Heidelberg, in unmittelbarer Nähe zur Juristischen Fakultät. Seit 2015 findet hier das Projekt „Villa HeidelPräp!“ statt. Im Rahmen dieses Projekts stehen in dem Gebäude insgesamt 50 Examenskandidaten und -kandidatinnen der Rechtswissenschaften für die Dauer von 12 Monaten Arbeitsplätze zur Verfügung, die sie rund um die Uhr zur Examensvorbereitung nutzen können. Weiterhin gibt es in der Villa drei Kleingruppenarbeitsräume, Ruheräume und eine gemeinsame Küche.

Die Auswahl unter den Bewerbern und Bewerberinnen um einen Platz in der Villa erfolgt nicht nach den Noten im Studium, diese müssen vielmehr einen ausführlichen Arbeitsund Vorbereitungsplan vorlegen. Weiterhin muss der Arbeitsplatz in der Villa dann tatsächlich genutzt werden, wobei die Studenten sich gegenseitig in der Vorbereitung unterstützen sollen. Auf Basis des Arbeitsplans werden zudem Beratungsgespräche durchgeführt, die den Kern des ebenfalls angebotenen Mentorenprogramms ausmachen.

Der Heidelberger Wissenschaftler Prof. Dr. Thomas Lobinger hat das Konzept für die „Villa HeidelPräp!“ entwickelt und erhielt dafür bereits 2013 den „Ars legendi“-Fakultätenpreis für hervorragende Hochschullehre in den Rechtswissenschaften.

Allerdings war die Fortführung des Projekts zu Beginn des Jahres 2021 durch eine Umstellung der Hochschulfinanzierung in Baden-Württemberg gefährdet. Zukünftig soll zwar ein Förderverein, der sich in der Gründung befindet, das Projekt aus eigenen Mitteln dauerhaft sichern. Bis das jedoch gewährleistet ist, leistet die Manfred Lautenschläger-Stiftung für die Dauer von drei Jahren eine finanzielle Überbrückungshilfe in Höhe von 60.000 € p.a., die Universität Heidelberg übernimmt den gleichen Betrag.

Der Rektor der Universität Heidelberg, Prof. Dr. Bernhard Eitel, dankt dem Förderer für sein beispielgebendes Engagement: „Manfred Lautenschläger unterstützt in vielfältiger Weise Wissenschaft. Dabei geht es ihm nicht allein um Spitzenforscher und Spitzenforschung. Sein Augenmerk richtet er ebenso auf den wissenschaftlichen Nachwuchs wie auch auf junge Menschen am Anfang ihres beruflichen Weges.“

Markus Lautenschläger

HD Discovery Station im Kurpfälzischen Museum

Neue Zeitebene 1618 bis 1622

Begleitend zur Sonderausstellung „Krieg und Frieden – Konfliktarchäologie an Rhein und Neckar“, aus Anlass der 400-jährigen Wiederkehr der Eroberung Heidelbergs durch die Truppen Tillys im 30-jährigen Krieg, wurde das interaktive Exponat „HD Discovery Station“ um die neue Zeitebene „Renaissance“ erweitert. Die Besucherinnen und Besucher des Kurpfälzischen Museums konnten bislang die keltische und römische Epoche Heidelbergs virtuell erkunden. Nun bietet sich ihnen, Dank der Manfred Lautenschläger-Stiftung, auch ein spektakulärer Blick auf die kurfürstliche Residenzstadt des frühen 17. Jahrhunderts.

1613 steigt Kurfürst Friedrich V. durch die Eheschließung mit der englischen Königstocher Elisabeth Stuart in der Rangordnung des europäischen Hochadels weiter auf. Um seiner Frau eine standesgemäße neue Heimat zu bieten, lässt er unter anderem auf dem Heidelberger Schloss einen neuen Palast (Englischer Bau) und eine weitläufige Gartenanlage (Hortus Palatinus) errichten.

Mit modernsten 3D-Technologien hat ein internationales Team aus Computerspezialisten, Historikern und Bauforschern das prächtige, in die Landschaft des unteren Ne-

ckartales eingebettete Ensemble aus Schloss und Stadt zum Leben erweckt. Für diese aufwändige Rekonstruktion wurden über die berühmte Ansicht Heidelbergs von Matthäus Merians hinaus zahlreiche archäologische Ausgrabungsbefunde, historische Quellen sowie bau- und kunstgeschichtliche Vergleichsbeispiele wissenschaftlich begutachtet. Mit Gamecontroller können die Besucherinnen und Besucher Heidelberg zu einer Zeit der größten kulturellen Blüte erkunden. Die Visualisierung des einstigen Stadtbildes mit seinen herrschaftlichen Bauten wird, projiziert auf vier großformatige Bildschirme, als Demonstration des kurfürstlichen Machtanspruchs unmittelbar erfahrbar.

Dem steilen Aufstieg Friedrichs V. folgt der jähe Fall. Der durch einen protestantischen Aufstand in Böhmen ausgelöste 30-jährige Krieg (Prager Fenstersturz 1618), der Griff des Kurfürsten nach der böhmischen Königskrone (1619) und die darauffolgende Niederlage Friedrichs in der Schlacht am Weißen Berg (1620) gegen die Katholische Liga haben für Heidelberg katastrophale Folgen. Diese schicksalhafte Wendung der Geschichte ist in der neuen Zeitebene der HD-Discovery Station ebenfalls Thema. Über der Stadt drohend schwebende Wappen

des Feldherren Tilly, der als Anführer kaiserlich-bayerische Truppen Heidelberg 1622 belagert und schließlich erobert, kündigen das harte Los der kurfürstlichen Residenz am Neckar an. Steuert man in eines dieser Wappen, wird automatisch ein „Zeitsprung“ ausgelöst. Die Präsentation wechselt von der Darstellung einer friedlichen europäischen Metropole der Renaissance zum Bild einer vom Kurfürsten verlassenen, stark befestigten und von Belagerern bestürmten Residenz. Die nach 1619 hastig errichteten Bastionen Heidelbergs einerseits und die Stellungen der Armee Tillys andererseits wurden im Rahmen des Projektes durch Analysen historischer Quellen und moderner Vermessungsdaten erstmals in ihrer Lage und Größe detailgenau kartiert und dreidimensional rekonstruiert. Die realistisch wirkenden Szenerien veranschaulichen den Besucherinnen und Besuchern die Dramatik eines für die Stadtgeschichte Heidelbergs epochalen Ereignisses.

Nicht zuletzt hat das Projekt für die Arbeit der archäologischen Denkmalpflege am Kurpfälzischen Museum wichtige neue Erkenntnisse geliefert. Durch die Auswertung hochauflösenden Laserscan-Daten der Geländeoberflächen im Bereich Gaisberg-

Königstuhl (sog. LIDAR-Vermessung) konnten die Laufgräben und Schanzen der Belagerer lokalisiert werden. Die Georeferenzierung (Herstellen eines Lagebezuges zur modernen Grundkarte) eines historischen Befestigungsplans hat deutlich gemacht, wo im Untergrund noch mit archäologischen Relikten der Bastion gerechnet werden muss. Selbst der Straßenverlauf im Bereich Bismarckstraße/ Bergheimer Straße ist – das wurde durch die Arbeit an der neuen Zeitebene klar –ein Relikt der Stadtbefestigung aus dem 30-jährigen Krieg.

Die Ergebnisse des Projektes werden nicht nur digital im Museum präsentiert. Hinweistafeln für einen Rundwanderweg im Heidelberger Stadtwald werden mit den neugeschaffenen Rekonstruktionen optisch bereichert. Der „Historische Pfad“ führt entlang der archäologischen Geländedenkmäler aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. An insgesamt zehn Stationen werden die Verteidigungsanlagen der Stadt und die befestigten Stellungen der Angreifer in Text und Bild erläutert.

Prof. Dr. Frieder Hepp, Kurpf. Museeum

Den Frieden ausgraben

Lautenschläger Azekah Expedition

Aseka ist ein eindrucksvoller Siedlungshügel, ca. 30 km westlich von Jerusalem gelegen, der von der früheren Forschung falsch eingeschätzt wurde. Als vor 120 Jahren die Palästina-Archäologie außerhalb Jerusalems überhaupt hier startete, gelangten die Pioniere aufgrund noch unzulänglicher Methoden zu dem Resultat, dass sich in Aseka fast nichts erhalten habe und sich weitere Ausgrabungen nicht lohnen würden. 120 Jahre später muss dieses Urteil als grundlegend falsifiziert gelten.

Die 2012 gestartete Lautenschläger Azekah Expedition unter der Regie von Tel Aviv University (Prof. Lipschits) und der Universität Heidelberg (Prof. Oeming) hat das Verdienst, Zug um Zug bewiesen zu haben, dass die Geschichte Asekas ganz neu und materialreich geschrieben werden kann und muss. Wir haben auch im Jahre 2023 reiche Funde gemacht, die unser Bild von der Frühen Bronzezeit an bis hinein in die islamische Periode validieren und sich auf 21 Besiedlungsphasen verteilen. Aus den Epochen von 3500 v. Chr. bis 1100 n. Chr. wurden weiter Befestigungsmauern, Tempel, Öl-, Wein- und sonstige landwirtschaftliche Produktionsstätten, Vorratsräume, Wasserinstallationen, reiche Keramikbestände, Schmuck, Waffen, Metallobjekte und Münzen freigelegt.

Ganz neu entdeckt wurde die Unterstadt, die nicht oben auf dem Tel liegt, sondern nördlich davon. Hier begann ein eisenzeitliches Vor-Tor ans Tageslicht zu kommen. Neu war auch die Präsenz der spätrömisch-byzantinischen Kultur mit Architektur und Bauteilen wie Tessarae, kleine Mosaiksteinchen als Fußbodenbedeckung. Ein Fragment einer von vollständigen Exemplaren bekannten Öllampe trägt in griechischen Buchstaben die Botschaft, dass Christus, der Sohn „Gottes, das Licht“ der Welt sei.

Abb 1.: Fragment einer Öllampe (ca. 550 n.Chr.), ca. 2,5 x 3 cm; der dem Ölfässchen der Lampe aufgeprägte griechischsprachige Sinnspruch lautet: „Christus, der Sohn Gottes, ist das Licht der Welt“

Zukünftige Grabungen werden diese Unterstadt weiter erschließen und das Bild der Geschichte Asekas erneut erweitern.

Zu den spektakulären Funden 2023 gehören auch 10 Leichen im Norden und im Osten der spätbronzezeitlichen Stadt. Sie zeigen, dass die Verteidiger auch des Tempels bei der Schlacht um die Festung etwa um 1130 v. Chr. den Tod fanden.

Wir konnten die Freilegung der kleinen Tempelanlage abschließen; sie ist nach Osten ausgerichtet und wir haben sie „The house of the rising sun“ getauft.

Altarplatte des kanannäischen Tempels; in diesem Raum wurden zahlreiche Knochen von Tieren gefunden, die als Opfer dargebracht wurden, aber auch Amulette, ein Baal-Statuette aus Bronze und eine Massebe.

Weiter beschäftigte uns ein sonderbares 850 g schweres Metallstück, das sich im Labor als Antimon mit einer in der Natur nicht vorkommenden Reinheit von über 95 Prozent entpuppte. Ein solches Stück ist für die antike Levante ein Unikat und bedarf weiterer Forschungen; wir haben seinen Fundort bis ins Detail analysiert.

Unsere langjährige deutsch-israelische Kooperation hat auch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Israel, Herrn Steffen Seibert, veranlasst, uns einen längeren Besuch abzustatten.

Durch die Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung ist es möglich, Jahr für Jahr ca. 15 bis 20 Studierende aller Fachrichtungen aus Heidelberg nach Israel zu bringen. 2023 hat das RNF eine sehr schöne Doku dazu gedreht, die man auf der RNF-Mediathek abrufen kann. Wie sich das Projekt angesichts des Krieges, der mit dem Überfall der Hamas 7. Oktober 2023 begann, die weiterentwickeln kann, muss die Zukunft zeigen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Oeming

Armut im Wohlstand?

Eine Studie zu städtischen Armutsvorstellungen und -erfahrungen von Kindern und Jugendlichen

Inwiefern nehmen Heidelberger*innen die soziale Ungleichheit wahr? Wir blicken mit dieser Frage vor allem auf die Vorstellungen von und über die junge Generation ebenso wie auf ihre Erfahrungen mit Armut und Ungleichheit.

In dem von der Manfred LautenschlägerStiftung geförderten Projekt näherten wir uns dem Erleben sozialer Ungleichheit und Armut aus zwei zentralen Perspektiven: (1.) Die Perspektive von Multiplikator*innen der Stadtgesellschaft sowie (2.) von Jugendlichen aus den Stadtteilen Handschuhsheim und Emmertsgrund.

Unter Multiplikator*innen verstehen wir Personen, die potenziell Zugänge zu verschiedenen Lebenslagen haben und in ihren unterschiedlichen Kontexten auch eine Anlaufstelle darstellen. Insgesamt führten

wir 12 Interviews mit Personen aus der Kinder- und Jugendarbeit, aus dem Bereich Versorgung und Soziales, Kultur- und Stadtentwicklung, Religion und Interkulturelles sowie Sport. Für die Auswertung liegen uns mehr als 350 Seiten Interviewtext vor.

Hier gehen wir auf einen zentralen Befund ein: Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit in Heidelberg wird an Stadteilen und sozialen Milieus festgemacht. Dazu ein Zitat aus einem Interview zur „Außenstelle Emmertsgrund“:

„[…] Aber was ich schon weiß von ganz vielen Menschen, ist, dass das Gefühl da ist, dass der Emmertsgrund ein kleines Heidelberger Ghetto ist, was nicht der Realität entspricht. […] Also man hat schon das Gefühl, es gibt Heidelberg und dann gibt es eben die Außenstelle Emmertsgrund.“

In mehreren Interviews wird am Stadtteil Emmertsgrund die Existenz von sozialer Ungleichheit in Heidelberg thematisiert. Dabei kommen auch Vorurteile zur Sprache.

In drei Gruppendiskussionen mit Jugendlichen aus Handschuhsheim und Emmertsgrund gingen wir der Frage nach, was sie selbst über Armut und soziale Ungleichheit in ihrer Stadt wissen. Wir waren auch daran interessiert, welche persönlichen Erfahrungen sie in der Diskussion teilen wollen. Auch hier nur ein kleiner Einblick in die Erfahrungswelten junger Menschen.

Die Jugendlichen aus dem Stadtteil Emmertsgrund identifizieren sich mit ihrem Quartier. Aber sie sind mit vielen Vorurteilen und Zuschreibungen konfrontiert. In den Diskussionen berichten sie von ihren Diskriminierungserfahrungen, die sie vor allem außerhalb ihres Stadtteils und in den weiterführenden Schulen machen. Diese Erfahrungen deuten auf eine Form von Vernachlässigung hin: Die Jugendlichen haben den Eindruck, von der allgemeinen Stadtgesellschaft ausgegrenzt zu sein. Für sie ist es schwer, in diese einzutauchen, so tauschen sie sich über die schlechten Verkehrsverbindungen in ihren Stadtteil aus und über den fehlenden Handyempfang im Stadtteil (eine Erfahrung, die auch unser Team im Rahmen der Erhebung gemacht hat). Sie machen ihre sozialen und räumlichen Ausgrenzungserfahrungen fest, aber sie haben auch den Eindruck, dass die Migrationsgeschichten von ihnen selbst oder ihren Familien zu sozialer Ungleichheit beitragen. Das kommt drastisch in dem kurzen Zitat zum Ausdruck:

„Aber irgendwie finde ich auch, wir wurden alle hier reingesteckt. Irgendwie, ich weiß nicht. So irgendwie alle Ausländer halt in den Emmertsgrund.“

Was machen wir mit diesen Ergebnissen?

Wir denken, die Stadtgesellschaft sollte sich selbstkritisch fragen, wie gut sie darin ist, Jugendlichen nicht das Gefühl zu geben, abgehängt zu sein. Das ist die Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

Prof. Dr. Sabine Andresen, Johanna Wilmes und Team, Goethe-Universität Frankfurt am Main

Thoraxklinik Heidelberg: Die ohnekippe Klassenzimmershow

Der Prävention des Rauchens und anderer inhalativer Genussmittel bei Kindern und Jugendlichen kommt ein sehr hoher Stellenwert zu, denn Substanzmittelkonsum nimmt in der Regel von der späten Kindheit bis zum Erreichen der Volljährigkeit stetig zu – wenn auch auf verschiedenen Niveaus. Dieser Aufgabe widmet sich die Thoraxklinik Heidelberg mit ihrer Präventionsveranstaltung „ohnekippe“ bereits seit über 20 Jahren.

Was im Sommer 2000 ganz vorsichtig mit der Anfrage eines Lehrers begann, hat sich bis heute zu einer einzigartigen Raucherpräventionsveranstaltung entwickelt, die jährlich inzwischen über 20.000 Jugendliche aus 10 Bundesländern und der Schweiz erreicht. 255 Schulen, darunter 204 Schulen allein aus Baden-Württemberg, wählen sich jedes Jahr direkt aus dem Klassenzimmer in die ohnekippe Klassenzimmershow ein. Und täglich kommen neue Schulen hinzu. Viermal pro Woche klärt diese interaktive Veranstaltung, die viele Elemente von Gamification einsetzt, über die Risiken und Folgen des Konsums von Tabak und E-Zigaretten auf. Dabei geht es nicht nur um die gesundheitlichen Folgen, sondern auch über die Folgen für Umwelt und Klima, Kinderarbeit, finanzielle Aspekte etc. Die ohnekippe Klassenzimmershow setzt nicht auf Abschreckung und

Furchterzeugung, sondern auf Aufklärung und Förderung von Lebenskompetenzen. Wie entsteht Nikotinsucht, warum fängt man mit dem Rauchen an, wie schaffe ich es, „Nein“ zu sagen zum Rauchen und Vapen, was passiert mit unserer Umwelt wenn ich rauche, wie fühlt sich eine COPD an und und und… All das sind Themen, die im Rahmen der Veranstaltung behandelt und mittels zuvor bereitgestellten Arbeitsmaterialien von den Schülerinnen und Schüler bearbeitet werden. Auch wie eine Lunge von innen aussieht, wird im Rahmen der Aufzeichnung einer Bronchoskopie in unserem Bronchoskopiesaal vermittelt. Am Ende der Veranstaltung sucht sich jeder sein WARUM. Warum er nicht mit dem Rauchen oder Vapen beginnen möchte. Um die Wirksamkeit der Präventionsveranstaltung nachhaltig zu steigern, wird sie durch ein Gewinnspiel ergänzt. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel verpflichten sich die Schülerinnen und Schüler als Gruppe von fünf Personen im Zeitraum von 6 Monaten nach der Veranstaltung nicht zu rauchen oder zu vapen. Wenn Ihnen das gelingt, können sie nach diesen 6 Monaten in der Gruppe 500 € gewinnen.

Ein online Buchungstool auf ohnekippe.de macht es den Schulen möglich, sich selbständig ihren Wunschtermin für die Veranstaltung zu buchen.

Die Manfred Lautenschläger-Stiftung unterstützt dieses Projekt und ermöglicht es dadurch, die Präventionskampagne „ohnekippe“ bundesweit durchführen und allen Schulen zur Verfügung stellen zu können. Dies macht auch die Teilnahme von Schulen möglich, die bisher- aus unterschiedlichen Gründen – nicht an dem Programm teilnehmen konnten.

Dr. Claudia Bauer-Kemeny, Leitung Prävention an der Thoraxklinik

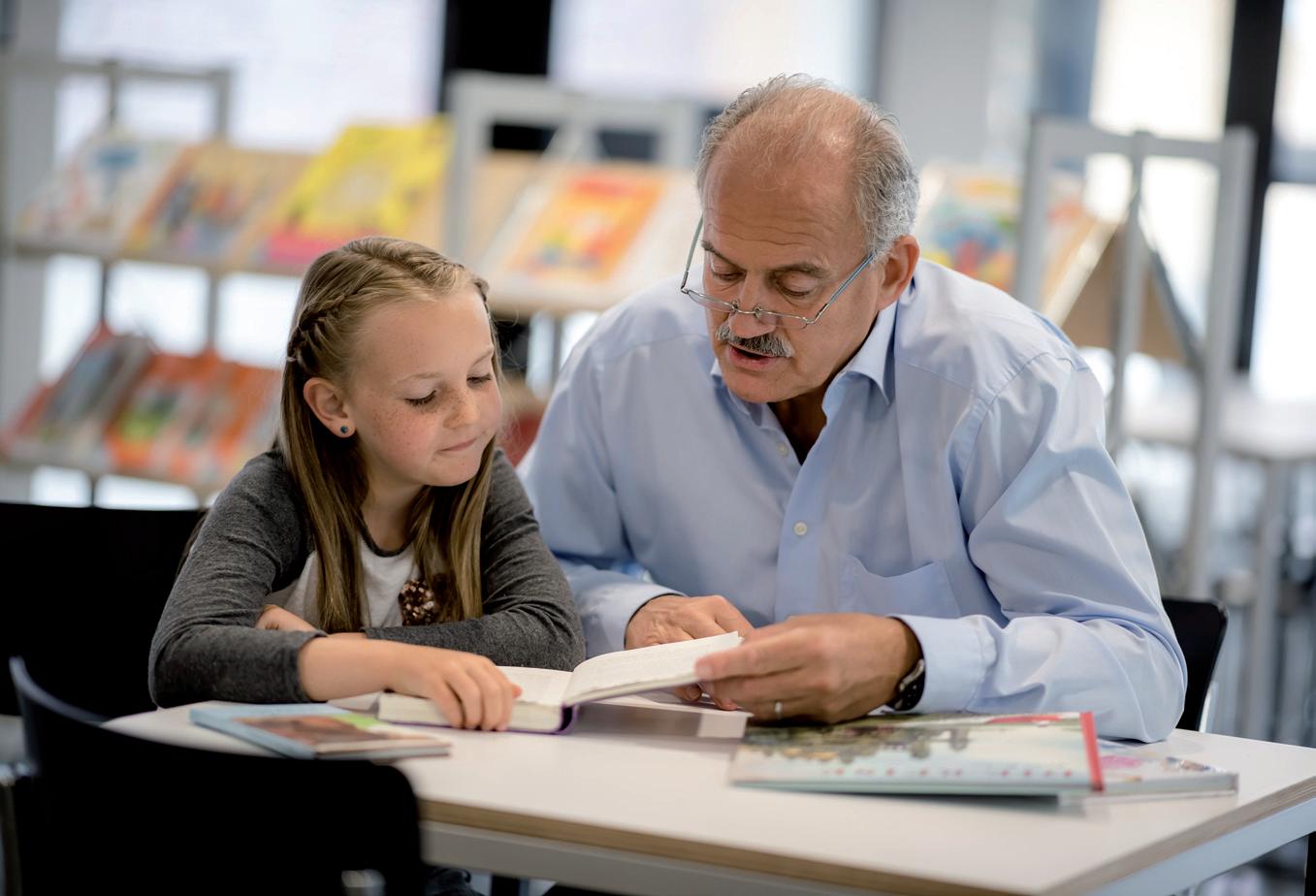

MENTOR – Die Leselernhelfer Heidelberg e. V.

Die Notwendigkeit einer individuellen Leseförderung – am besten nach dem 1-zu-1 Prinzip – hat sich in den letzten beiden Jahren weiter verstärkt. Nachdem zahlreiche Studien das immer wieder alarmierend belegt haben, wurde nun auch von der Politik explizit formuliert, dass Lesen, Schreiben und Ausdrucksvermögen elementare Kulturtechniken sind, denen von Anfang an besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Dafür leistet der MENTORVerein mit mittlerweile fast wieder 200 Lesementorinnen und Lesementoren einen sehr wichtigen Beitrag in Heidelberg und im Rhein-NeckarKreis und ist ein sehr anerkannter und wertgeschätzter Kooperationspartner der Schulen. Die verschiedenen Anfragen hinsichtlich neuer Schulkooperationen machen das auch immer wieder aufs Neue deutlich. Um eben diese bedienen zu können und gleichzeitig die bestehenden Schulkooperationen nicht zu vernachlässigen, war in den letzten beiden Jahren eine große Herausforderung. Während der Corona-Pandemie hatten nämlich verständlicherweise viele Lesementoren ihr ehrenamtliches Engagement beendet, und so mussten fast 100 neue Lesementoren gewonnen und für die Tätigkeit in den letzten beiden Jahren vorbereitet werden. Und der Bedarf ist weiterhin steigend und wird uns auch die nächsten Jahre fordern.

Mittlerweile ist MENTOR an 26 Grundschulen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis aktiv. In allen Schulen haben sich wieder beeindruckend große Gruppen gebildet. Um sich als Lesementor zu engagieren, durchlaufen die Interessenten weiterhin einen dedizierten Auswahlprozess, der es uns erlaubt, von vornherein die Anforderungen an einen Lesementor herauszustellen sowie auch die gegenseitigen Erwartungshaltungen im Vorfeld abzustimmen. Nur so kann ein längerfristiges ehrenamtliche Engagement sichergestellt werden, das so wichtig

für die betreuten Schülerinnen und Schüler ist. Dafür bieten wir unseren Lesementoren neben einem Einführungsseminar weiterhin eine enge Betreuung an und unterstützen sie durch einige Fortbildungen, um auf einzelne Aspekte der Leseförderung, wie beispielsweise Lesemotivation, Textverständnis, Integration von digitalen Lese-Apps oder auch geschlechterspezifische Besonderheiten bei der Leseförderung einzugehen. So kann eine erfolgreiche Leseförderung gelingen und nachhaltig in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis auch in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Lesementoren freuen sich darauf!

Dr. Thomas Limberg, MENTOR Heidelberg

Das andere SchulZimmer – „My Life – My Future!”

Die Manfred Lautenschläger-Stiftung unterstützt das Projekt „My Life – My Future!“ der gemeinnützigen UG “Das andere SchulZimmer”. Das auf drei Jahre angelegte Projekt ist erfolgreich im Januar 2023 in den Räumlichkeiten des anderen SchulZimmers (im Folgenden DaS) in Mannheim gestartet.

Hintergrund: Das andere SchulZimmer Trotz der allgemeinen Schulpflicht in Deutschland verlassen viele junge Menschen die Schule ohne Abschluss oder erlangen nicht denjenigen, der ihren eigentlichen Fähigkeiten entspricht. Häufig wenden sie sich selbst von der Schule ab, oder aber sie werden dort aufgrund von Schul- oder Prüfungsangst oder sonstigen Problemen abgehängt oder ausgeschlossen.

Das andere SchulZimmer ist eine gemeinnützige UG mit Sitz in Mannheim, deren Angebot sich an junge Menschen aus der Metropolregion RheinNeckar richtet, die aufgrund solcher Schwierigkeiten im staatlichen Schulsystem die Schule ohne Schulabschluss oder nur mit einem geringeren Schulabschluss als dem, der ihrem Können oder ihren Leistungen entspricht, verlassen haben. In eigenen Räumlichkeiten werden junge Menschen im Alter von ca. 15 bis 27 Jahren individuell unterstützt, um sie auf einen Schulabschluss vorzubereiten und ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Das Andere Schulzimmer wurde von Ute Schnebel gegründet und mehrfach ausgezeichnet und mit Preisen bedacht. Auch war es regelmäßig Gegenstand regionaler und überregionaler Berichterstattung.

Das Ziel des Projekts „My Life – My Future!“ ist es, ehemalige, aktuelle und zukünftige Schülerinnen und Schüler von DaS parallel zu den täglichen Unterrichtszeiten und darüber hinaus engmaschig in ihrer Lebenswelt zu begleiten und darin zu unterstützen, sich persönlich zu festigen und zu entwickeln. Das Projekt schafft Raum, Problematiken grundlegend zu bearbeiten und neue Lebensstrategien zu entwerfen. Dies wird erreicht durch Angebote und Workshops zu den Themen Resilienz, Teambuilding, Umgang mit Geld, Persönlichkeitsentfaltung, Stärkung der psychischen und physischen Gesundheit, Konzentrations- und Motivationssteigerung sowie Lernstrategien

und Durchhaltevermögen. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler selbst Ideengeber und Mitakteure bei der Initiierung und Gestaltung der verschiedenen Angebote und Workshops.

Die Zielgruppe von „My Life - My Future!“ sind zum einen die aktuellen Schülerinnen und Schüler von DaS im Alter von 15 bis 27 Jahren: Also junge Menschen ohne Schulabschluss und solche, die drohen, aus dem Schulsystem zu fallen. Das Ziel des neuen Projekts ist, vor allem diejenigen noch stärker in den Blick zu nehmen, die sich in besonders schwierigen Lebenslagen befinden bzw. vielfältige Problematiken mitbringen, und diese noch gezielter und intensiver individuell zu betreuen. Denn es gibt einen großen Anteil an Schülern, die eine sehr intensive Einzelbetreuung benötigen und zunächst auf das „Lernen lernen“, das Strukturieren ihres Alltags sowie das Organisieren ihrer Termine vorbereitet und dabei unterstützt werden müssen, überhaupt langfristig am Unterricht teilnehmen zu können und die Zeit bis zu den Abschlussprüfungen erfolgreich durchhalten zu können.

Außerdem ist das Projekt für diejenigen gedacht, die aufgrund der großen Nachfrage nach einem Schulplatz in DaS auf der Warteliste stehen. Die Wartezeit bis zur Teilnahme am Unterricht kann mehrere Monate dauern. In dieser Zeit leistet das neue Projekt „My Life – My Future!“ wertvolle sozialpädagogische Unterstützung schon im Voraus, so dass sich dadurch die Chancen für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht erhöhen.

Ebenso richtet sich das neue Projekt an die Absolventinnen und Absolventen von DaS, die dadurch zum einen selbst sozialpädagogische Unterstützung nach ihrem Schulabschluss und auf ihrem weiteren Lebens- und

gleich als Vorbilder für die aktuellen Schüler und Schülerinnen in die Sozialarbeit von DaS mit eingebunden werden.

Auf einem Plenum im Februar 2023 wurden alle Schüler gefragt, welche Themen für Workshops sie interessieren. Die meisten äußerten ein großes Interesse an den Themen „Fitness“ und „mentale Gesundheit“. Davon ausgehend, hat das Projekt-Team von Februar 2023 bis Juli 2023 Workshops zum Thema „Gesundheit“ organisiert und angeboten. Unter anderem folgende Themen wurden von den Schülerinnen und Schülern gewünscht und dementsprechend Workshops dazu durchgeführt: Basketball, Meditation, Calisthenics, Prüfungsangst, Angst vor Referaten, Yoga, Prüfungssimulation und gesundes Kochen.

Viele Schülerinnen und Schüler von DaS lassen sich von ihrer Prüfungsangst leiten. Um dem entgegenzuwirken und individuell die beste Prüfungsleistung zu erzielen, wurde dazu ein Workshop entwickelt. So konnte die Problematik in mehreren Treffen begleitend unterstützt und ausführlich behandelt werden. In den ersten Einheiten wurde zunächst besprochen, was Angst allgemein

che Auswirkungen und Einflüsse sie haben kann. Davon ausgehend haben die Schüler gemeinsam mit der Projekt-Koordinatorin einen Leitfaden für den PrüfungsangstWorkshop erstellt. Zentraler Bestandteil war die Konfrontation mit der Prüfungssituation. Um diese weniger zu fürchten, wurde in allen schriftlichen Prüfungsfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) die Prüfungssituation simuliert. Hier war es wichtig, dass die Teilnehmer diese Situation in einem für sie sicheren Umfeld in den Räumlichkeiten von DaS mit Vertrauenspersonen proben durften. In weiteren Workshops wurden für jeden Schüler und jede Schülerin individuelle Skills für beängstigenden Situationen erarbeitet und ausprobiert. Mit dem Prüfungsangst-Workshop konnten sich die Teilnehmenden adäquat und mit individueller Hilfestellung ihren Ängsten stellen. Alle Teilnehmenden haben in der Evaluation angegeben, dass ihnen die Prüfungssimulation sowie das Aneignen der eigenen Skills sehr bei der Angstbewältigung geholfen haben. Dieser Workshop kann jederzeit für die zukünftigen Abschlussklassen angepasst und aufgegriffen werden.

Zwischenbericht von Ute Schnebel, gekürzt und überarbeitet

Mentaltraining-Workshop am Ludwig-Frank-Gymnasium Mannheim

Das Ludwig-Frank-Gymnasium als “Eliteschule des Sports” hat den Auftrag, junge Leistungssportler und Leistungssportlerinnen verschiedenster Sportarten und Leistungsklassen bei ihrem dualen Werdegang in der Schulausbildung und der Leistungssportkarriere zu unterstützen. Allerdings haben nur die Schülerinnen und Schüler der höchsten Nationalkader die Möglichkeit einer besonderen psychologischen Förderung durch den Olympiastützpunkt. Wünschenswert wäre jedoch, dass auch die übrigen Sportlerinnen und Sportler an der Schule eine solche Förderung erhalten.

Aus diesem Grund unterstützt die Manfred Lautenschläger-Stiftung das Ludwig-FrankGymnasium bei einem dreijährigen Pilotprojekt (Start: 2022), in dem auch diesen Schülerinnen und Schülern (immerhin Sportler aus National- und Landeskadern sowie auf Bundesliga-Niveau) Workshops im Bereich Mentaltraining angeboten werden.

Aufgrund des sehr großen Interesses musste der erste Einführungsworkshop im Schuljahr 2022/23 sogar auf zwei Gruppen, bestehend aus jeweils 14 Personen, begrenzt werden. Diejenigen, die noch nicht zum Zuge kamen, wurden für die Workshops im folgenden Schuljahr vorgemerkt.

Im November 2002 fand für diese zwei Gruppen die Einführungsveranstaltung statt. Hier ging es hauptsächlich um die theoretische Einführung: Was Mentaltraining eigentlich bedeutet und wie es durchgeführt werden kann. Im Januar fand dann der Vertiefungsworkshop statt, in dem anhand von konkreten Situationen im Schulalltag und im Leistungssportbereich vermittelt wurde, wie das Erlernte angewendet wird und was damit erreicht werden kann. Während der beiden Workshops und nach den letzten Workshops wurden die Athletinnen und Athleten von den beiden Mentaltrainerinnen durch weitere Aufgabenstellungen mit Rückmeldungen, Hilfestellungen, Neuanregungen und Auswertungsinformationen digital begleitet und betreut.

Das Feedback der Teilnehmenden war durchweg positiv. Dies spiegelte sich auch an der Teilnahme am zweiten Workshop wider. Auch im Schuljahr 2023/24 wurden im November wieder zwei Workshops durchgeführt, an denen die nicht berücksichtigten Schüler teilnehmen und im zweiten Workshop die Fortgeschrittenen ihr Wissen vertiefen und weiter ausbauen konnten.

Christian Stang, Lehrer und Initiator des Projekts, bearbeitet und leicht gekürzt

Jetzt du! Kinder treffen Künstler*innen

Junges Publikum ernst nehmen, gemeinsam Kunst entdecken und Fragen stellen, darum geht es bei „Jetzt du?“. Das Projekt des Karlstorbahnhofs bringt Kinder ab 6 Jahren und Künstler*innen miteinander ins Gespräch. Je zwei Künstler*innen sind pro Ausgabe zu Gast, um mit den Kindern Geschichten und Ideen auszutauschen und Neues kennenzulernen. Dabei bestimmen die Kinder: Sie können die Gäste mit Fragen löchern, von sich selbst erzählen und ihre Meinung sagen. Dazu gibt es jede Menge Musik und spannende Spiele.

Ziel ist es, Kinder ins Zentrum zu rücken. Die Veranstaltungen zeigen nicht nur Kindern verschiedene Möglichkeiten auf, mit Kunst zu arbeiten, sie bringen auch professionelle Künstler*innen in direkten Kontakt mit kindlichen Perspektiven und regen so dazu an,

Kinder als Zielpublikum ernst zu nehmen. Entstanden ist die Veranstaltungsreihe 2022. Mit großem Erfolg wurden acht Doppelveranstaltungen – je eine für Schulklassen und eine für Familien - unter dem Titel “Und du?” durchgeführt. Dank Unterstützung der Manfred Lautenschläger-Stiftung konnte das Konzept 2023 zu einem noch interaktiveren Format weiterentwickelt werden und findet nun unter dem Titel “Jetzt du!” anstatt im TiK-Theater im großen Saal des Karlstorbahnhofs statt. Um allen Kindern Zugang zu ermöglichen, ist der Eintritt frei. Die erste “Jetzt du!”-Doppelveranstaltung fand im Dezember statt. Zu Gast waren die Synchronsprecherin Felicitas Vajna und der Pantomime-Schauspieler Wayne Götz sowie rund 100 Kinder.

Caroline Thiemann, Karlstorbahnhof e. V. Foto: Daria Matrisciano

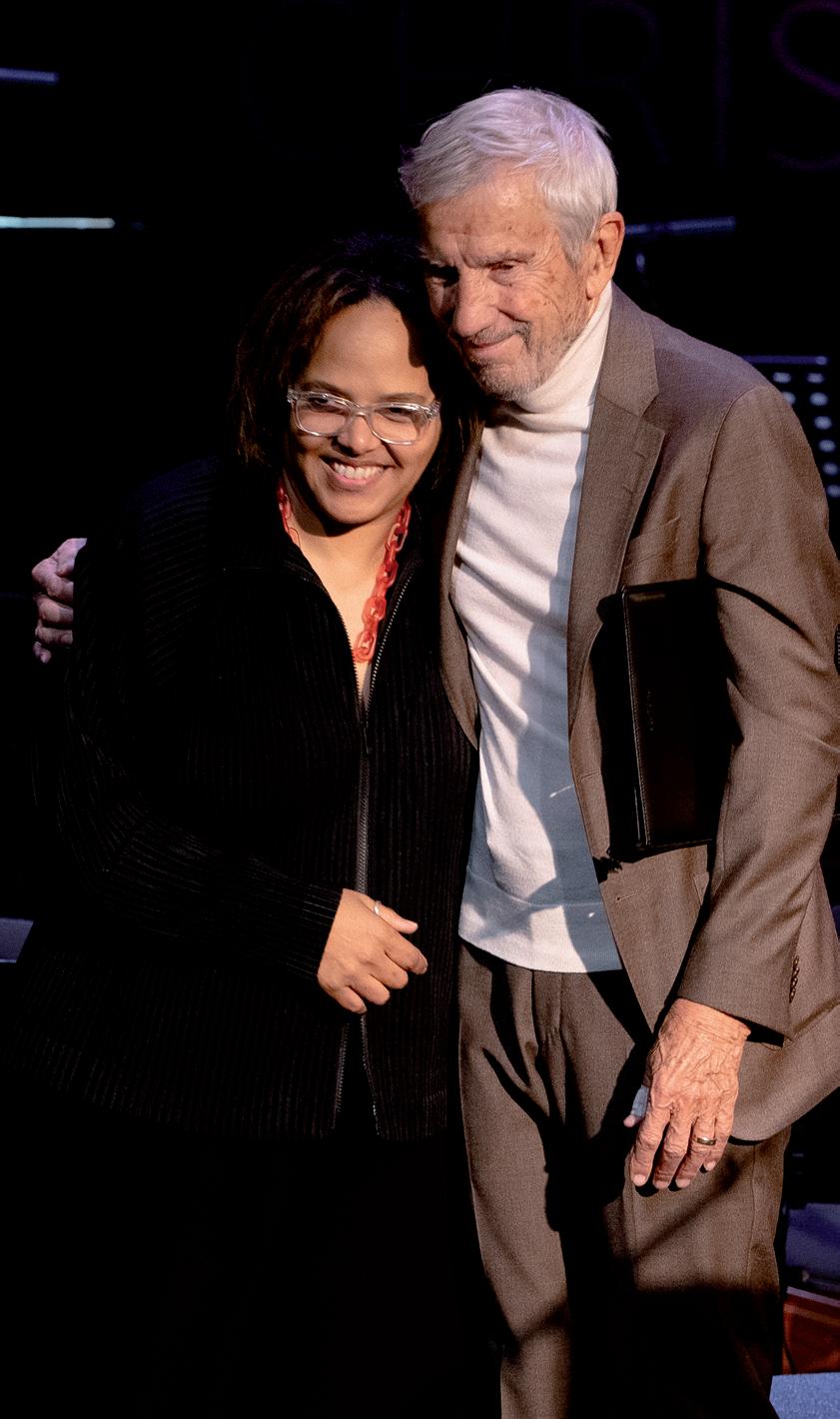

Enjoy Jazz

Enjoy Jazz, 1999 in Heidelberg gegründet, ist das „größte Jazzfestival in Deutschland“ (FAZ), das auch „in Europa seinesgleichen sucht“ (Le Monde). Beim Festival mitgeschnittene Produktionen erhielten renommierte Preise, darunter den Pulitzer-Preis und den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Die Manfred Lautenschläger-Stiftung unterstützte die Jahrgänge 2022 und 2023 des Festivals im Rahmen einer mehrjährigen Förderung.

24. Festival 2022

2022 wurde eine Veranstaltung mit dem ungarischen Meister-Gitarristen Ferenc Snétberger besonders gefördert. Der FranzLiszt-Preisträger, der einer Roma-Familie entstammt, hat u. a. eine Musikschule für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gegründet, die überwiegend der Minderheit der Sinti und Roma angehören. Enjoy Jazz 2022 wurde bei 72 Veranstaltungen an 30 verschiedenen Orten in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar von rund 14.000 Gästen besucht. Das Festival beteiligte sich auch an den Feierlichkeiten zum Festjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutsch-

land“. Die hierfür erteilte Auftrags-Komposition „Verweile doch, du bist so schön“ des israelischen Komponisten Emmanuel Witzthum wurde mit dem Ensemble Modern als Weltpremiere im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim vorgestellt und danach vom Jüdischen Museum in Frankfurt übernommen.

Jubiläumsfestival 2023

Das 25. Jubiläumsfestival, mit rund 15.000 Gästen bei 67 Veranstaltungen an 19 Spielorten, präsentierte zahlreiche Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren unter dem bislang größten Medienecho. Der SWR etwa konstatierte: „Das hoch angesehene internationale Festival für Jazz und Anderes hat sich in 25 Jahren einen internationalen Ruf erworben.“. Die Klammer bildete eine aufwändige, alle Räume des Karlstorbahnhofs in Heidelberg bespielende Eröffnungsnacht (u. a. mit Schlagzeug-Legende Kahil El’Zabar) und ein hochkarätig besetztes Doppelkonzert zum Abschluss (u. a. mit der vielfach ausgezeichneten Gitarristin Zsófia Boros).

Beide Veranstaltungen wurden von der Manfred Lautenschläger-Stiftung gesondert gefördert und wären sonst, nach Angaben der Veranstalter, nicht realisierbar gewesen.

In enger Kooperation mit der Manfred Lautenschläger-Stiftung wurde zudem der künftig jährlich zu vergebende und mit 10.000 € dotierte internationale „Christian Broecking Award for Arts Education“ geschaffen. Mit der mehrfachen GrammyGewinnerin Terri Lyne Carrington, Gründerin des Institute for Jazz and Gender Justice an der renommierten Berklee School of Music, hat er eine namhafte erste Preisträgerin gefunden. Das spektakuläre multimediale Preisträgerin-Konzert wurde im Auftrag des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston entwickelt und war bei Enjoy Jazz erstmals in Europa zu sehen.

Jürgen Fritz, redaktionell bearbeitet und leicht gekürzt

Tanzbiennale Heidelberg 2023

Zehn Tage, die im Januar und Februar die Tanzszene Baden-Württembergs und internationale Tanzgrößen nach Heidelberg brachten

Die Tanzbiennale Heidelberg 2023 war ein voller Erfolg. Nach zehn Tagen, an denen das Theater und Orchester Heidelberg gemeinsam mit dem UnterwegsTheater Heidelberg internationale Tanzgrößen in die Stadt am Neckar holte und eine Plattform für die reichhaltige und vielfältige Tanzszene BadenWürttembergs bot, blicken beide Kooperationspartner zufrieden und stolz zurück auf ein Festival, das die Erwartungen übertraf.

Die Tanzbiennale 2023 war die 5. Festivalausgabe, die das Theater und Orchester Heidelberg und das UnterwegsTheater Heidelberg gemeinsam organisierten.

Dass sich die Biennale 2023 nicht nur wieder in gewohnter Form, sondern sogar noch umfangreicher der Tanzwelt widmen konnte als all ihre Vorgänger-Ausgaben, verdankt die TANZallianz (Zusammenschluss aus Theater und Orchester Heidelberg und dem UnterwegsTheater Heidelberg) der Manfred Lautenschläger-Stiftung, die mit ihrer Förderung die Einladung hochkarätiger Tanzgrößen ermöglichte.

Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg und einer der Kuratoren der diesjährigen Tanzbiennale Heidel-

berg, resümiert: „In den letzten 10 Tagen hat Heidelberg die Vielseitigkeit und Nahbarkeit des zeitgenössischen Tanzes erlebt. Wir haben Tanz für alle auf die Bühnen dieser Stadt gebracht. Es gab Tanzkomödien, große Klassiker, Tanz für und mit Kindern und Jugendlichen, politische Stücke und ein Rahmenprogramm, bei dem das Publikum selbst aktiv wurde. Wir haben den Menschen ihre Berührungsängste genommen.“

Hohe Auslastung und gestiegene Publikumszahlen

Die Tanzbiennale Heidelberg 2023 blickt auf eine Gesamtauslastung von rund 85 %, was sich im Vergleich mit anderen zeitgenössischen Tanzvorstellungen mehr als sehen lassen kann. Insgesamt besuchten vom 27. Januar bis 5. Februar 2023 rund 6.200 Menschen das Tanzfestival. Das sind rund 2.000 Personen mehr als 2018, als die Biennale zuletzt unbehelligt von Corona in gewohntem Umfang stattfinden konnte. Bei der diesmaligen Festivalausgabe waren 26 Compagnien aus aller Welt zu Gast. Zu sehen waren 29 verschiedene Performances mit 33 Vorstellungen in sieben Spielstätten Heidelbergs. Doppelt erfreulich ist dieser hohe Anklang auch mit Blick auf die letzte Tanzbiennale

im Jahr 2021, die coronabedingt in reduzierter Form stattfinden musste. Auch die Kurator*innen des UnterwegsTheaters Heidelberg zeigen sich begeistert und dankbar.

Kooperation in Deutschland einmalig Als eine Kooperation aus freier Szene und Stadttheater ist die TANZallianz in Deutschland einmalig. Iván Pérez, künstlerischer Leiter der Tanzsparte am Theater und Orchester Heidelberg und neben den bereits genannten ebenfalls Festival-Kurator, weiß nicht zuletzt diese Zusammenarbeit wert zu schätzen: „Ich freue mich sehr über den großen Zuspruch, den alle Aufführungen beim Publikum jeden Alters und jeder Herkunft gefunden haben. Das abwechslungsreiche Programm zeigte hochqualitativen zeitgenössischen Tanz von einigen der einflussreichsten Choreografen unserer Zeit, der nicht nur vom Publikum und den Kritiker*innen, sondern auch von Tanzprofis der Region und darüber hinaus gelobt wurde. Ich danke dem Unterwegstheater, dem Organisations- und Technikteam, der Stadt Heidelberg und der Manfred Lautenschläger-Stiftung.“

Auch die Berichterstattung zur Tanzbiennale war sehr positiv bis hin zu euphorisch. So schrieb etwa Ralf-Carl Langhals im Mannheimer Morgen: „Die Tanzbiennale Heidelberg 2023 war ein voller Erfolg. Dass sie die Erwartungen an Besucherzahlen und Programmpunkten noch weit übertraf, ist nicht nur der wiedererblühenden Theaterlust zuvor durch die Pandemie ausgebremster Tanzfreunde geschuldet. Da wirkt etwas zusammen. Echte Begeisterung, ein Hauch von Großstadt und Happening waberten durch die Stadt. … Da ist vieles besser, internationaler und großzügiger geworden. Das ermöglichte Mehr ist klar messbar: Ausschlaggebend war eine kräftige Finanzspritze der Manfred Lautenschläger-Stiftung, die für die Ausgabe 2023 und 2025 gleich jeweils 200.000 Euro für den Tanz zur Verfügung stellt. Das ist zeitlich wie perspektivisch gut platziert und kuratorisch sinnvoll unterfüttert. Es ist dieses Plus, das es in Verbin-

dung mit der Finanzierung von Stadt und Land braucht, um eben ein Stück höher zu springen und um „groß rauszukommen“. Die Tanzbiennale ist von einem einst eher wacklig improvisierten Versuch nun endgültig zur Marke geworden.“

Nächste Festivalausgabe 2025 in Sicht 2023 vereinte die Tanzbiennale also zum 5. Mal die großartige Tanzszene Baden-Württembergs aus hervorragenden Compagnien an Stadt- und Staatstheatern sowie ausgezeichneten freien Ensembles mit Tanzgrößen aus aller Welt, und feierte in Heidelberg die ganze Bandbreite des zeitgenössischen Tanzes. Mit diesem positiven Resümee freut sich die TANZallianz schon auf die nächste Tanzbiennale Heidelberg im Jahr 2025. Auch diese nächste Ausgabe des Festivals wird die Manfred Lautenschläger-Stiftung mit einer Spende in Höhe von 200.000 € unterstützen.

Beitrag vom Theater und Orchester Heidelberg, überarbeitet und ergänzt

Beitrag von Ralf-Carl Langhals im Mannheimer Morgen zur Entwicklung der 5. Tanzbiennale „Tanzbiennale Heidelberg: Zum richtigen Zeitpunkt“

Radsport Rhein-Neckar e. V.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist unser Verein stetig gewachsen. Aktuell haben wir insgesamt 190 Mitglieder, davon sind 46 Kinder und Jugendliche, die in den Abteilungen Mountainbike (MTB) und Straßenrennsport trainieren. Neben den genannten Abteilungen haben wir auch noch eine Abteilung Handbike, in dem vorwiegend querschnittsgelähmte Erwachsenen trainieren.

Im Mittelpunkt all unserer Vereinsarbeit steht die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den Radsport, wobei neben dem Breitensportgedanken auch die Förderung des Wettkampfsports im Fokus steht.

Neben geregelten Trainingsangeboten in allen Altersklassen bieten wir für die Kinder und Jugendlichen regelmäßig Maßnahmen an, die sowohl dem Gruppenzusammenhalt als auch der Leistungsförderung dienen. Dies sind im MTB-Bereich die jährliche MTB-Frei-

zeit übers Wochenende und im Straßenrennsport ein jährliches Trainingslager während der Faschingsferien. Sollten die Trainer noch weitere Maßnahmen planen, versuchen wir auch diese, soweit es uns finanziell möglich ist, zu bezuschussen.

Unsere Trainer begleiten auch den Renneinsatz der Kinder und Jugendlichen, wo teilweise weite Anfahrten nötig sind. Hierfür nutzen wir unseren Vereinsbus, der uns eine Anfahrt im Team ermöglicht.

Für die Teilnahme an Rennveranstaltungen fallen Lizenz- und Startgebühren an, die der Verein für die Kinder und Jugendlichen übernimmt.

Die erfolgreiche Teilnahme von Vereinsmitgliedern an Rennveranstaltungen ist auch

für die Außenwirkung des Vereins von Bedeutung, deshalb legen wir Wert auf ein Vereinstrikot mit hohem Wiedererkennungswert. Unsere Lizenzfahrer unterstützt der Verein aus diesem Grund mit einem Zuschuss für den Erwerb der Vereinskleidung.

Radsport ist ein materialintensiver Sport und naturgemäß wachsen Kinder und Jugendliche schnell aus ihren Rädern hinaus. Um die Hemmschwelle für interessierten Vereinsnachwuchs gering zu halten, bieten wir die Möglichkeit an, Vereinsräder zu mieten.

Während das Training der Rennradfahrer vorwiegend auf der Straße stattfindet, brauchen die Kinder und Jugendlichen der MTB-Abteilung ein Trainingsgelände. Hierzu haben wir eine Kooperation mit den Bike Aktion Team Rauenberg. Wir nutzen und betreiben das Trainingsgelände gemeinsam. Wartungs- und Pflegearbeiten auf dem Gelände werden oft zusammen durchgeführt.

Weiterhin haben wir den Bau eines BikePark in Rotenberg (Gemeinde Rauenberg)

mit unserer Expertise und Arbeitsleistung unterstützt.

Dass unsere Arbeit erfolgreich ist, zeigen die vielen guten Platzierungen und Siege all unserer Fahrer in allen Abteilungen im Laufe der vergangenen Jahre. Unser grünes Radsport Rhein-Neckar Trikot findet man in jedem wichtigen Rennen im Fahrerfeld und auch sehr oft auf dem Siegertreppchen. Auch auf den Straßen und MTB-Trails in der Rhein Neckar Region sind unsere Vereinsfahrer im Training in leuchtendem Grün bekannt.

Eine erfolgreiche Vereinsarbeit ist ohne die finanzielle Unterstützung durch die Manfred Lautenschläger-Stiftung nicht möglich. Wir sind deshalb außerordentlich dankbar, mit der Stiftung einen verlässlichen Partner zu haben und tragen den Namen der Stiftung mit Stolz auf unserem Vereinstrikot.

Rolf Heutling

Lautenschläger-Forschungspreis 2023 an Christine

Selhuber-Unkel

Preis für wissenschaftlichen Nachwuchs geht an Victoria Ingham