Nº14 | Julio 2025

Rota+Coli+Clos

Nº14 | Julio 2025

5 DOSIS

25 DOSIS

TRIPLE PROTECCIÓN EN CADA DOSIS

SENCILLO

EXCELENTE PERFIL DE SEGURIDAD

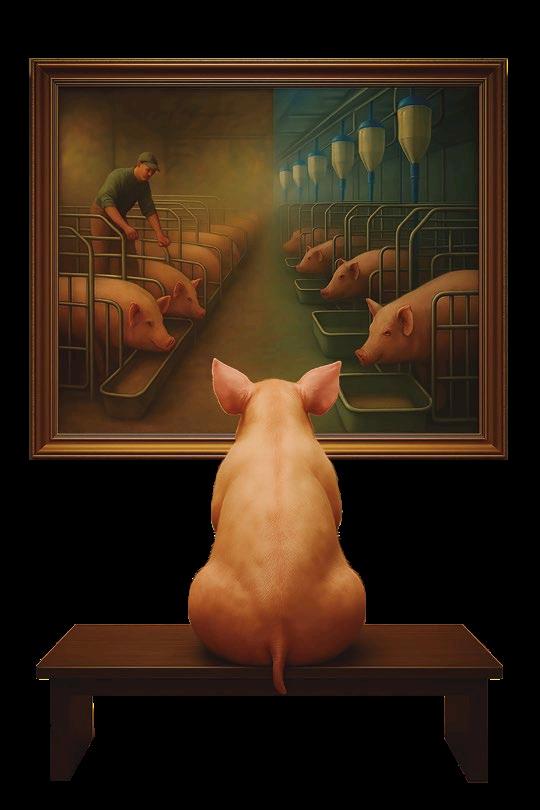

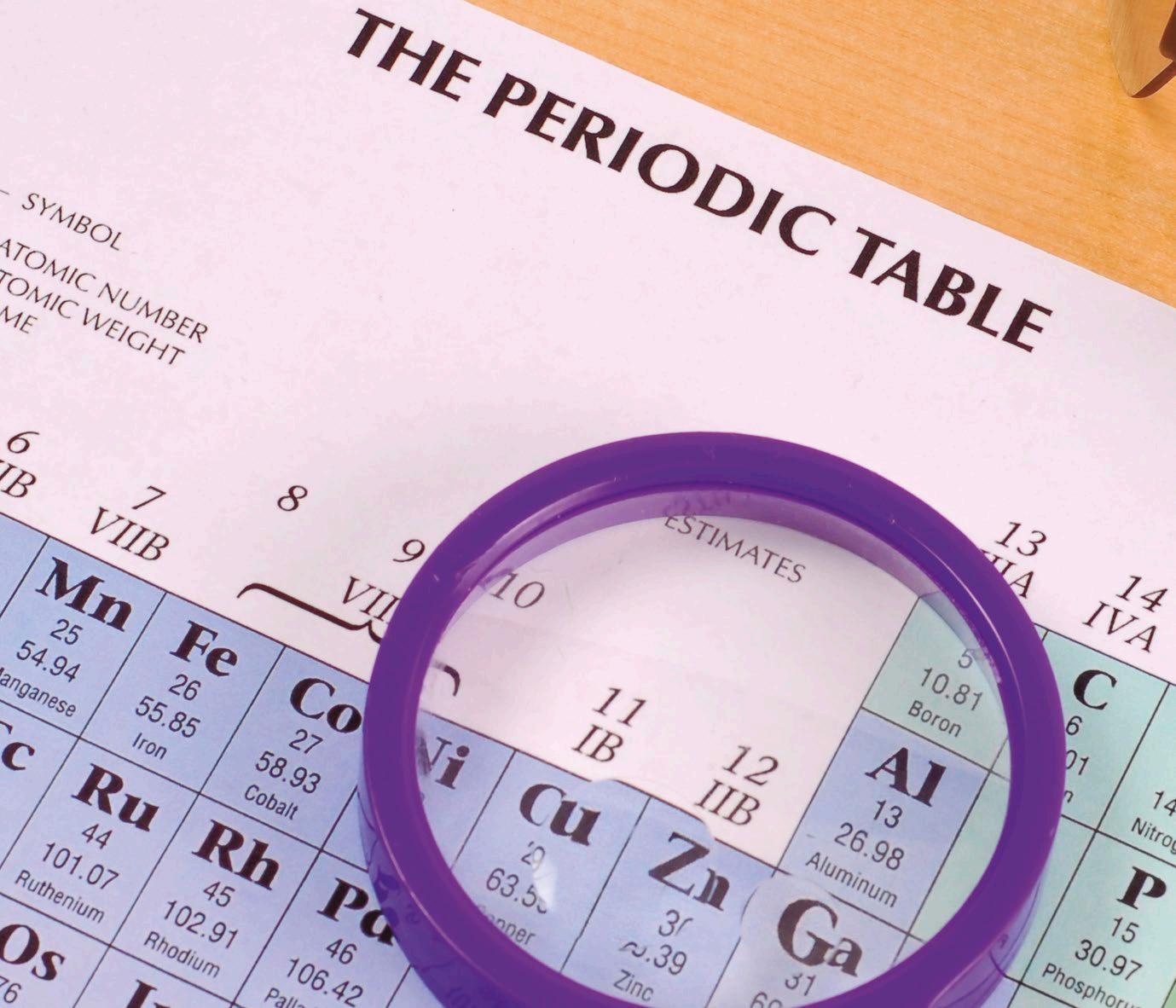

La nutrición, en su sentido más puro, es un acto de fe. Alimentar es confiar en que lo que no se ve…

Lo que ocurre durante el tránsito intestinal, lo que desencadena una molécula al llegar al receptor adecuado, lo que despierta una señal en una célula inmunitaria o reproduce el ritmo cíclico de una hormona se transforma en algo tangible: crecimiento, salud, vida.

Alimentar también es un arte que ha dejado de ser intuitivo. Ya no basta con conocer los ingredientes, ni siquiera con formular en base a requerimientos teóricos.

En un contexto de producción intensiva, selección genética exigente, presión sanitaria creciente y recursos finitos, la nutrición se convierte en una disciplina que se entreteje con la inmunología, la microbiología, la endocrinología, la bioquímica o incluso la inteligencia artificial.

¿Dónde empieza y dónde acaba hoy la nutrición? ¿Dónde trazar la frontera entre lo que es alimentar y lo que es modular, prevenir o tratar?

Asistimos a una era en la que un ajuste milimétrico de la capacidad buffer de una dieta puede definir la supervivencia digestiva de un lechón recién destetado. En la que ciertos extractos vegetales, elegidos con precisión, son capaces de reequilibrar ejes hormonales en cerdas hiperprolíficas. En la que la variación del aporte energético en la fase de cebo no solo se refleja en la grasa dorsal, sino en el diálogo molecular entre músculo y metabolismo.

No es casual que los avances más relevantes en patología entérica, inmunización o longevidad reproductiva nos remitan, directa o indirectamente, a decisiones alimentarias.

Cada nuevo conocimiento sobre la microbiota, la respuesta inmunitaria o la salud podal nos devuelve al mismo punto de partida: la nutrición como eje central de la fisiología, como herramienta preventiva, como variable crítica de la eficiencia y bienestar.

Pese a la complejidad, hay algo profundamente humano —y casi poético— en seguir formulando raciones. En diseñar curvas de alimentación que se adapten no solo al día del ciclo productivo, sino al ritmo circadiano del animal. En confiar en que la precisión de una máquina puede acercarse, por fin, a las necesidades reales de cada cerda. En descubrir que una simple molécula vegetal puede restaurar un equilibrio roto por el estrés oxidativo.

Este número especial de porciSapiens no es una recopilación de soluciones, sino una invitación a mirar más de cerca. A no perder de vista que cada dato, cada ajuste, cada formulación tiene detrás una fisiología viva, vulnerable y asombrosamente compleja.

Nutrir es cuidar sin ver, modular sin imponer, acompañar sin interferir. Nutrir es, en definitiva, la forma más elegante de dialogar con la biología.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

REDACCIÓN

Daniela Morales

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Barcelona

España

Tel: +34 93 115 44 15 info@agrinews.es www.porcinews.com www.porcinews.com/revista-porcisapiens/

Precio de suscripción anual: España 45 € Extranjero 120 €

ISSN (Revista impresa) 2696-8142

ISSN (Revista digital) 2696-8151

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE PORCINO Depósito Legal PorciSapiens B 7620-2021

Revista Cuatrimestral

4/17

EL ARTE DE ALIMENTAR A CERDAS

REPRODUCTORAS: INTELIGENCIA

ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA NUTRICIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Gustavo Márquez Esteban1 , Pablo Fuentes Pardo2 y Sara Crespo Vicente3

1Técnico veterinario Cefusa especialista en maternidad

2Técnico veterinario Cefusa I+D+i especialista en nutrición

3Técnico veterinario Cefusa & Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia

La alimentación de cerdas reproductoras va más allá de fórmulas nutricionales: requiere observar, interpretar y adaptar según cada fase y contexto para favorecer su salud y productividad.

18/24

DIARREAS EN LACTACIÓN: PRINCIPALES

AGENTES Y SU IMPORTANCIA

Héctor Puente1,2, Héctor Argüello2 y Ana Carvajal2

1Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación UCO-PIG, Universidad de Córdoba

2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación DIGESPORC, Universidad de León

26/30

EL AJUSTE DEL ABC - 4 DIETÉTICO

COMO ESTRATEGIA NUTRICIONAL EN LECHONES POSTDESTETE

Vanessa Lagos, PhD y Francesc Molist DMV, PhD

Schothorst Feed Research, Países Bajos

El ajuste del ABC-4 dietético en lechones postdestete permite optimizar el pH gástrico mediante la selección de ingredientes, mejorando la digestión y el rendimiento sin depender exclusivamente de acidificantes.

32/38

LA VACUNACIÓN COMO HERRAMIENTA CLAVE EN LA PREVENCIÓN DE PCV-2 Y PRRS

A. Martínez1 , G. Solano2, F. Gonzalvo3 y G. Abella3,2, V. Benedicto 4 , C. Muñecas1 , T. Coll3 y S.Figuera3

1Vall Companys Grup

2Pig Livestock Union

3Boehringer Ingelheim Animal Health España

4Pormascop

POTENCIAL DE LOS EXTRACTOS FITOGÉNICOS EN LA SALUD

REPRODUCTIVA: UNA MIRADA MOLECULAR CON FOCO EN LA ESPECIE PORCINA

Adedeji O. Adetunji1 , Jacqueline Price1 , Henrietta Owusu1 , Esiosa F. Adewale2, Precious Adedayo Adesina3 , Tolulope Peter Saliu4 , Zhendong Zhu5 , Christian Xedzro 6 , Emmanuel Asiamah1 y Shahidul Islam1

1Departamento de Agricultura, Universidad de Arkansas

2Departamento de Biología, Universidad de Louisville

3Centro Nacional para el Avance de las Ciencias

Traslacionales, División de Innovación Preclínica, Institutos Nacionales de Salud

4Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de Kentucky

5Facultad de Ciencia y Tecnología Animal, Universidad Agrícola de Qingdao

6Laboratorio de Microbiología e Higiene Alimentaria, Universidad de Hiroshima

Los extractos fitogénicos emergen como aliados de la salud reproductiva porcina por su capacidad de modular hormonas, inflamación y estrés oxidativo a nivel molecular.

46/50

VENTAJAS DE LA VACUNACIÓN INTRADÉRMICA FRENTE A MESOMYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE: PERCEPCIÓN O REALIDAD

Fernando Fariñas Guerrero

Director del Instituto de Inmunología y Enfermedades infecciosas. Director científico de InfectoVax Consultores. CEO de InmuneXpert Advisory & Consulting

Departamento de Producción Agraria, Universidad Politécnica de Madrid 52/59

MÁS ALLÁ DE LA PROTEÍNA: EL IMPACTO DE LA ENERGÍA EN EL CERDO DE CEBO

Lourdes Cámara

Ajustar la energía del pienso manteniendo la proteína constante permite mejorar la eficiencia alimentaria en cerdos de cebo.

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: Boehringer Ingelheim, Ceva Salud Animal, CTI Control, Elanco, MSD Animal Health, Ojefer, PIC, Vetia Animal Health, Vetoquinol y Zoetis.

60/64

PREDICCIÓN DE LA DINÁMICA

TEMPORAL DE LAS INFECCIONES POR MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE Y ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE: UN SISTEMA DE VIGILANCIA BASADO EN DATOS DE MATADERO

Amanda Fernández-Fontelo1 , María Teresa Lasierra-Morales2, Marta Carmona2, Marina Sibila3 y Laura Garza-Moreno2

1Departamento de Matemáticas, Universitat Autònoma de Barcelona

2CEVA Salud Animal, España 3CRESA, IRTA-UAB

66/72

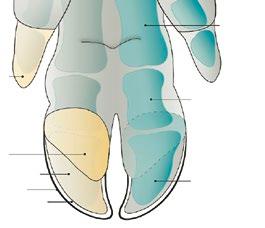

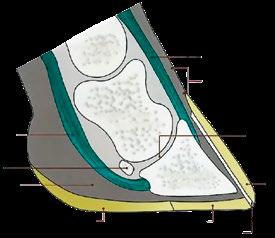

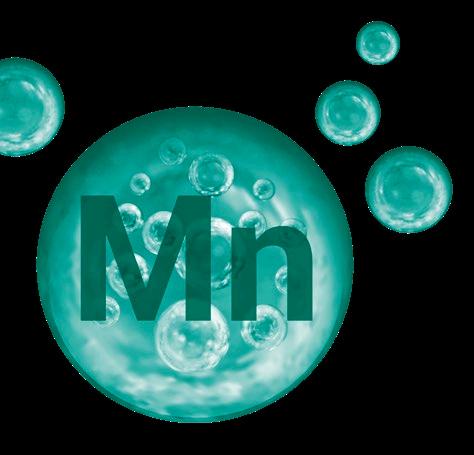

IMPORTANCIA DE LOS MINERALES PARA LA SALUD DE LA PEZUÑA DE LA CERDA GESTANTE

Juan Gabriel Espino Nutrólogo independiente

La salud de la pezuña en cerdas gestantes depende en gran medida del aporte adecuado de minerales clave como zinc, cobre y manganeso, esenciales para prevenir lesiones y mejorar su bienestar y longevidad productiva.

n un contexto de alta exigencia productiva, la alimentación de precisión se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la eficiencia y el bienestar en las granjas de cerdas hiperprolíficas. La inteligencia artificial y la automatización permiten ajustar las raciones de forma individualizada, optimizando tanto la productividad como la salud de los animales.

Gustavo Márquez Esteban1, Pablo Fuentes Pardo2 y Sara Crespo Vicente3

1Técnico veterinario Cefusa especialista en maternidad

2Técnico veterinario Cefusa I+D+i especialista en nutrición

3Técnico veterinario Cefusa & Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia

AEl cambio actual de la producción implica la búsqueda de mayores rendimientos económicos mediante selección genética y estrategias productivas que permitan obtener:

Mayor productividad numérica

Mayor velocidad de crecimiento

Mayor eficiencia productiva

Estos parámetros afectan directamente a los costes de producción y a la rentabilidad de la empresa (Kyriazakis et al., 2006; Piñeiro et al., 2025).

Tradicionalmente en producción porcina, la alimentación de la cerda ha consistido básicamente en “echarle de comer” de forma que quedaran cubiertos sus requerimientos nutricionales según su estado fisiológico y etapa dentro de este, estado corporal, etc., todo ello con un criterio subjetivo.

Así, la correcta alimentación de la cerda dependía de la disponibilidad de personal en la granja, de sus horarios, días de trabajo, reducciones de plantillas y horas laborales los fines de semana y festivos, etc.

En los últimos años la alimentación de la cerda ha evolucionado a un aporte de la ración de forma automatizada, monitorizada y de precisión, tanto en la fase de gestación como en la fase de lactación.

Esto permite una alimentación más objetiva, ajustada de manera casi milimétrica a los requerimientos nutricionales, para conseguir así una óptima producción.

Otro factor que afecta directamente a la rentabilidad es la nutrición, tanto de forma directa a través del precio del pienso, como indirecta a través de su efecto en el crecimiento del lechón (Menegat et al.,2024).

La nutrición y el manejo de la alimentación para alcanzar la ingesta necesaria son pilares fundamentales para lograr el crecimiento adecuado de camadas de cerdas hiperprolíficas (Sulabo et al., 2014).

Ello también contribuye a lograr una mejor condición corporal en el momento del destete de las madres y, a su vez, a un menor intervalo entre el destete y la siguiente gestación, mejorando los rendimientos de la siguiente camada.

Cubrir las necesidades nutricionales de las cerdas en diferentes momentos del ciclo productivo, a través del adecuado manejo de la alimentación y de la estrategia nutricional, es uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector porcino.

En muchas ocasiones las cerdas son subalimentadas, ya que las curvas de alimentación se diseñan de una forma estándar, descuidando en cierto modo las necesidades individuales de los animales.

Los nuevos sistemas de alimentación electrónica permiten suministrar la ración diaria, sin importar el día de la semana, la presencia o ausencia de personal y la hora del día.

Una vez establecida la curva de alimentación, la cerda dispone del pienso en el momento que ella lo demande, siendo más que una alimentación ad libitum, una alimentación a demanda que se ajusta a los momentos en que la cerda tiene apetencia, se siente segura, responde a sus dictados etológicos o a su ritmo circadiano.

Para el buen funcionamiento de una alimentación de precisión, es indispensable diseñar una curva bien calculada, basada en todas las características y condicionantes de la granja y de la cerda.

Una vez establecida, deberá ser valorada y recalculada las veces que sea necesario, hasta conseguir que las curvas de pienso ofrecido y de pienso consumido como media, en el rebaño, se ajusten de forma íntimamente paralela.

GRÁFICA 1

Ejemplo de curva de periparto y lactación de cerdas primerizas en una granja comercial (Fuente propia).

Cantidad de pienso ofrecido (g)

8.000

Nivel de alimentación diaria 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

Días relativos al parto de la cerda primeriza

Los sistemas electrónicos de alimentación de precisión trabajan, en primer lugar, en base a una curva de alimentación estándar (Gráfica 1) establecido según aspectos específicos de la granja como:

Genética de las cerdas

Valores nutricionales del pienso administrado

Clima y época del año

Ciclo reproductivo de la cerda (nulípara, primeriza o cerda adulta)

Condición corporal media en la granja

Estado sanitario general de la granja

Histórico de datos de consumo de la granja

Experiencia previa

A partir de la curva de alimentación estándar, se podrán hacer las modificaciones necesarias para obtener diferentes curvas de alimentación adaptadas (Gráfica 2), que se aplicarán de la forma más individualizada posible a cada cerda, teniendo en cuenta las particularidades de cada animal y las variaciones en los parámetros previamente mencionados (Aparicio et al., 2025b).

GRÁFICA 2

Ejemplo de curva adaptada de maternidad en cerda enferma con aumento paulatino de alimentación durante los 5 primeros días de ingesta (Fuente propia).

Días desde el inicio de la ingesta en maternidad Nivel de alimentación diaria

PARA

En el caso en el que la curva no esté bien adaptada, se recomienda trabajar con un 20 % adicional de alimentación, de forma que las cerdas que queden con hambre en su última comida tengan la oportunidad de poder llegar a comer un mayor porcentaje de la curva estándar (Gráfica 3).

Si existe un amplio porcentaje de animales por encima del 15-20 % de la curva de alimentación significa que la curva está mal diseñada y se debe aumentar la cantidad de alimentación total por tomas (Gráfica 3B).

El diseño de los principales parámetros de alimentación automática se muestra en la Gráfica 3.

GRÁFICA 3

Patrones de identificación de consumo en curvas de alimentación. A. Porcentaje de cerdas que llevan más de 3 días sin comer. B. Porcentaje de cerdas quesuperior al umbral máximo de alimentación. C. Porcentaje de cerdas inferior al umbral mínimo de alimentación (Fuente propia, n=175).

A Porcentaje de animales de más de 3 días sin comer.

B Porcentaje de animales con alimentación superior al umbral máximo del 100 % de ingesta diaria estimada (solicitando el 20 % adicional).

C Porcentaje de animales con alimentación inferior al umbral mínimo de 50 % de ingesta diaria estimada.

2,28 % animales con alimentación inferior al umbral mínimo del 50 % de ingesta diaria. Cantidad de pienso ofrecido (g)

1,14 % animales que llevan más de 3 días sin comer. >3 días sin comer

Exceso de alimentación < umbral mínimo de alimentación

86 % de los animales con alimentación superior al umbral máximo del 100 % de ingesta diaria. Necesidad de adaptación de curva urgente.

PIENSO DE GESTACIÓN

El pienso de gestación está adaptado a las necesidades de las cerdas gestantes, con el objetivo de:

Asegurar un desarrollo embrionario equilibrado.

Evitar sobreengordes o carencias nutricionales que puedan afectar la salud reproductiva.

Favorecer la preparación para el parto y la lactación.

Los sistemas de alimentación automatizada en gestación permiten administrar la ración de pienso a lo largo de 24 horas, comenzando a las 14:00 para poder localizar a las cerdas rezagadas antes, dentro del horario laboral, valorarlas, instarlas a comer y así evitar que salgan en alarma al cambio de día.

Esto permite observar los patrones habituales de ingesta de las cerdas, entre los cuales destaca que un 14,7 % de los animales se alimenta después de las 0:00, aprovechando las horas de menor temperatura (n = 340) (Gráfica 5).

Su fórmula es moderada en energía, pero rica en fibra y minerales, promoviendo la salud digestiva y el bienestar de la cerda a lo largo de toda la gestación (Bruun et al., 2023).

LA CANTIDAD DE PIENSO SUMINISTRADA EN GESTACIÓN

DEPENDE MUCHO DE LA GENÉTICA Y CONDICIÓN CORPORAL DE LA CERDA, OSCILANDO ENTRE 2 Kg Y 2,6 Kg

Número de cerdas alimentadas

GRÁFICA 4

Variación de la cantidad de pienso suministrado a las cerdas durante la gestación en función de su condición corporal y los días postcubrición (Fuente: Manual de Alimentación Danbred).

Media 12-14mm de grasa dorsal Nulíparas Óptimo Gorda >15 mm de grasa dorsal

GRÁFICA 5

Días post-cubrición

Patrón de alimentación observado en cerdas (n=340) alimentadas mediante sistemas de alimentación automática de precisión en gestación durante las 24 horas del día.

Hora del día (h)

Diseñado específicamente para los días previos y posteriores al parto, esta dieta de transición:

Prepara el sistema digestivo para el cambio a pienso de lactación.

Reduce el riesgo de estreñimiento, frecuente en esta etapa.

Aporta los micronutrientes clave para un parto sin complicaciones y una recuperación más rápida.

Los piensos periparto contienen una combinación equilibrada de fibra funcional, prebióticos y minerales biodisponibles pensada para suavizar el cambio metabólico y mejorar el bienestar, tanto de la madre como de los lechones al nacimiento (Feyera et al., 2022).

En el manejo de alimentación tradicional, en el mejor de los casos, durante el periparto la cerda deberá comer la misma cantidad y tipo de pienso que ha estado comiendo en la etapa de gestación.

Los días previos y posteriores al parto, la cerda necesitará un mayor aporte de fibra para controlar y evitar la aparición del síndrome de agalaxia, también conocido como síndrome MMA (Mastitis, Metritis, Agalactia) caracterizado por la inflamación de la ubre (mastitis), la inflamación del útero (metritis) y la disminución o ausencia de producción de leche (agalactia), mejorando asimismo la calidad y cantidad del calostro (Decaluwé et al., 2014).

TABLA 1

Producción, mortalidad de lechones e ingesta de calostro en grupo control (con dieta convencional) y grupo tratamiento (con dieta suplementada con fibra 7 días previos al parto) analizada mediante least-square means ± SEM (Dumniem et al., 2024).

Con la alimentación electrónica individualizada existe la posibilidad de suministrar un pienso periparto con un mayor contenido en fibra desde la entrada a lactación hasta dos o 3 días posteriores al parto, mediante la disposición de dos líneas de pienso diferente.

La incorporación de este pienso especifico (Tabla 1) (Dumniem et al., 2024) permite:

Disminuir la duración del parto.

Disminuir el porcentaje de lechones nacidos muertos.

Mejorar la ingesta de calostro.

Reducir la mortalidad durante los 3, 7 y 21 días postparto.

Mortalidad de lechones durante los primeros 3 días de vida (%)

Mortalidad de lechones durante los primeros 7 días de vida (%)

Mortalidad de lechones durante los primeros 21 días de vida (%)

Formulado para cubrir las altas exigencias nutricionales de la cerda durante la fase de lactación, este pienso está diseñado para:

Maximizar la producción de leche, asegurando una óptima nutrición de los lechones.

Evitar la pérdida excesiva de peso corporal de la cerda.

Mejorar la recuperación postparto, favoreciendo su posterior ciclo reproductivo.

Los piensos de lactación contienen un alto contenido energético y proteico, vitaminas del grupo B, minerales esenciales (como calcio y fósforo) y aditivos que favorecen la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes (Quesnel et al., 2009).

La alimentación electrónica en maternidad permite habilitar tantas ventanas de alimentación como se deseen a lo largo del día.

En nuestro caso, para que la cerda disponga de las fracciones de su ración diaria repartidas en varias tomas disponibles, ofrecemos 5 raciones (Gráfica 6) que van de más a menos cantidad:

A las 7:30: 25 % de la ración diaria

A las 11:30: 20 % de la ración diaria

A las 15:30: 20 % de la ración diaria

A las 18:30: 20 % de la ración diaria

A las 21:30: 15 % de la ración diaria

Posibilidad de un 20% adicional en total repartido en las 5 tomas anteriores

Este sistema permite aumentar o disminuir in situ desde dispositivos portátiles, de forma manual e individualizada, la ración de la cerda durante la revisión diaria, corrigiendo así casos puntuales como cerdas que van por encima de la media en cuanto a capacidad de ingesta, condición corporal o estado sanitario (Aparicio et al., 2025a).

Porcentaje de la ración diaria de pienso suministrado (%)

GRÁFICA 6

Ejemplo de distribución horaria de ingesta de pienso en lactación y porcentaje de pienso (%) suministrado durante 1 hora y media en cada una de las 5 comidas asignadas a un animal (Fuente propia).

Horario habitual Hora del día

Habitualmente, los dosificadores cuentan con indicadores luminosos o pantallas con un código de colores (Imagen 1) que aportan, de forma ágil y visual, información sobre el nivel de consumo alcanzado por el animal respecto al objetivo diario fijado en su curva.

Estos avisos luminosos indican, mediante diferentes grados de alarma, si la cerda ha comido por debajo del nivel crítico, una cantidad baja, la cantidad establecida o ha sobrepasado esta cantidad prefijada. Así se puede evaluar qué le está pasando a la cerda y actuar en consecuencia.

CERDA CON INGESTA ALTA CERDA ENFERMA O SOBREPASADA

En el caso de una cerda con una alta ingesta, que consuma una cantidad superior a la establecida dado el extra que ofrecen estos dosificadores, se procederá a un aumento individualizado de su ración, corrigiéndose así la subestimación de su curva de lactación a partir de ese día y en adelante.

LACTANTES 25 7:30 11:30 12:30 7:40 11:40 15:35 18:35 7:35 11:35 15:30 8:00 11:45 18:30 20 15 10 5 0

En el caso de la cerda enferma osobrepasada, se hará una reducción individual de la ración diaria con el fin de minimizar el desperdicio de pienso. Después se podrán recuperar de forma progresiva las cantidades hasta volver al punto de la curva que le corresponda o a la cantidad que la cerda admita.

PUEDE ACTUAR SOBRE CERDAS INDIVIDUALES O DE FORMA COLECTIVA SI SE REPITE EL MISMO

DE CONSUMO

GRUPO DE

Diferentes sistemas de alimentación automática (Fuentes: Piñeiro et. al; Premio Grupo Fuertes y propia).

Una ventaja adicional de estos tipos de sistemas es que permiten proporcionar un extra de pienso, que suele ser de hasta un 20 % por encima del máximo asignado a una cerda de forma automática, sin necesidad de nuestra intervención, si lo reclama (Gráfica 7).

Esto da un margen de seguridad muy valioso para cubrir con mayor precisión los requerimientos nutricionales de la cerda y asegurar que alcanza su máximo potencial de producción láctea.

En el momento en el que gran parte de las cerdas estén recurriendo a este aporte adicional de pienso, el sistema indicará que la mayoría tiene una curva de ingesta superior a la curva de pienso asignado y, por tanto, será necesario recalcular al alza la asignación (Gráfica 7).

En el caso contrario, cuando la mayor parte de las cerdas no lleguen con su ingesta a la línea de la curva de pienso asignado, se deberá recalcular a la baja la asignación.

Cantidad de pienso

Ejemplo de alimentación de una cerda que se encuentra por encima de la curva, pudiendo comer un 20 % más de la ración en cada comida (Fuente propia).

desde el parto

Consumo Objetivo

MAYOR PESO AL DESTETE

La alimentación de precisión permite maximizar la producción láctea de la cerda, ya que su curva de ingesta, a voluntad y autorregulada, se adapta de forma paralela a la curva de producción láctea, lo que contribuye a la obtención de camadas de mayor peso al destete (Piñeiro et al., 2024).

En un estudio comparativo de campo realizado en nuestras explotaciones, comprobamos un incremento de hasta 400 gramos más de peso al destete, en comparación con los sistemas tradicionales no electrónicos, a los 28 días de lactación.

TABLA 2

Estudio comparativo entre alimentación electrónica (n=668) y control (n=672) en una granja comercial de cerdas reproductoras (Fuente propia).

Número de cerdas 48 48 –

Lechones nacidos vivos 668 672 –

Lechones nacidos vivos/cerda 13,92 14,00 -0,08

Lechones muertos (bajas) 35 45 –

Porcentaje de bajas 5,24 % 6,70 % -1,5 % Lechones destetados 633 627 –Camadas destetadas 13,2 13,1 0,13

Peso medio al nacimiento (Kg)

Peso

MENOR MORTALIDAD POR APLASTAMIENTO

Durante el estudio, también se observó un menor número de bajas en lactación debido a una reducción del nerviosismo y, por tanto, de los picos de estrés en los momentos previos a la administración del pienso que se producen con la alimentación tradicional, reduciéndose asimismo el estrés del lechón en los momentos de amamantamiento (Aparicio et al., 2024a).

MENOR MOVIMIENTO DE LECHONES

Otra de las apreciaciones fue que, dada la mayor producción láctea se redujo la necesidad de realizar movimientos de lechones, recogidas y donaciones, con las consecuentes ventajas sanitarias que ello (Aparicio et al., 2024a).

menor número de cerdas nodrizas, pasando del 12 % al aumento en la capacidad de crianza (número de lechones que la cerda es capaz de amamantar hasta el final de la lactación), pasando de 13,1 a 13,2 lechones destetados por camada.

CONTROL DEL RACIONAMIENTO

Los sistemas de alimentación automatizada no se consideran ad libitum, pero autorregulación del propio animal, ya que se le dota de libertad de elección para comer toda o parte de su ración asignada en el momento en el que ella lo desea a lo largo de las 24 horas del día.

PERIPARTO PERIPARTO

racionamiento más controlado, quizás se debería ejercer en los periodos como el periparto, en los que una alimentación excesiva podría acarrearnos problemas de edemas mamarios y, por tanto, agalaxia.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando monitorizamos la curva de ingesta, esta se adapta en gran medida a la curva de alimento disponible, lo que demuestra que la autorregulación por parte de la cerda existe desde el (Aparicio et al., 2025c).

Durante la lactación, hemos observado que, en la mayoría de los casos, durante la lactación la cerda opta por comer la mayor parte de su ración diaria durante la noche, buscando la tranquilidad, minimizando su estrés y el de su camada, por lo que será interesante introducir la primera ventana de alimentación durante la noche, incrementando la oferta hasta un total de 6 tomas diarias (Gráfica 6).

Limitar la ración desde la mitad hasta el final de la lactación daría lugar a la llegada a un umbral de máxima producción láctea demasiado bajo, comprometiendo la disponibilidad de leche para la camada de lechones y, por tanto, su ganancia diaria de peso y el peso al destete alcanzado a la edad prevista.

En cambio, con la dosificación automatizada, la curva de alimentación durante toda la lactación, tendrá un amplio límite superior, que dará la posibilidad de la expresión máxima del potencial de producción láctea (Aparicio et al., 2025c).

Como resultado, se obtienen lactaciones más exitosas y una reducción considerable del número de cerdas con edema mamario, disgalaxia o agalaxia que, a menudo derivan en fallos de lactación completos, con la consecuente necesidad de destetes precoces y periodos de reposo para la cerda (Aparicio et al., 2025c).

IMAGEN 2

La dosificación automatizada en cerdas lactantes permite adaptar la alimentación al ritmo natural de ingesta, favoreciendo la producción láctea y reduciendo problemas como el edema mamario o la disgalaxia/ agalaxia.

FERTILIDAD ASOCIADA A CICLO POSTERIOR

Para mejorar el rendimiento reproductivo de la cerda, es clave establecer un estricto control sobre el intervalo destete-celo (IDC), ya que ello:

Permite mantener elevado el índice de partos por cerda y año.

Posibilita la inseminación del número semanal necesario de cerdas destetadas.

(Leman, 1992)

El IDC está directamente influenciado por la presencia de anestros postdestete, considerados uno de los problemas reproductivos con mayor impacto económico en las granjas porcinas, al provocar un incremento de los días no productivos (DNP) (Rodríguez-Estévez, 2010).

Cuanto menor sea la duración del intervalo entre partos, mayor será el número de partos por cerda y año.

IMAGEN 3

Control individualizado de la ingesta mediante dosificadores automáticos en maternidad. Una alimentación precisa y ajustada tras el parto contribuye a reducir el intervalo destete-celo y mejorar los índices reproductivos.

UN

El aumento del IDC no solo conlleva una mayor acumulación de días no productivos, sino también una asincronía en el momento de la ovulación que, en ausencia de un protocolo de inducción y sincronización del celo y la ovulación, puede traducirse en un descenso de la fertilidad de la cerda (Cassar et al., 2008).

Tras el parto de la cerda, debe producirse la regeneración endometrial y la involución uterina en un plazo aproximado de tres semanas para que pueda iniciarse un nuevo ciclo estral con una elevada capacidad fértil (Björkman et al., 2018).

En algunos animales, esta involución puede retrasarse debido a infecciones uterinas, a menudo acompañadas de infecciones mamarias, lo que provoca una disminución de la fertilidad y la prolificidad en el siguiente ciclo, con graves consecuencias para los rendimientos productivos y económicos.

Estas infecciones son más frecuentes en animales longevos, con un alto número de partos (Glock y Bilkei, 2005).

En un estudio realizado con 296 cerdas (149 alimentadas mediante sistema electrónico y 147 con alimentación control) en su segundo ciclo reproductivo, se observó una mejoría en el número de lechones nacidos vivos, así como una reducción de los lechones muertos y momificados, en el grupo de alimentación electrónica.

Además, los días medios de gestación fueron mayores en el grupo con alimentación electrónica, lo que podría justificarse por la mayor prolificidad asociada al incremento del tamaño de camada, en el contexto del uso de líneas hiperprolíficas (Oliviero et al., 2019).

TABLA 3

Comparativa entre nacidos vivos, muertos, momificados y días medios de gestación en cerdas hiperprolificas de segundo ciclo alimentadas con alimentación electrónica y tradicional con dosificador (Fuente propia).

Lechones nacidos vivos

Lechones nacidos muertos

Lechones momificados

Alimentación electrónica (n = 149) 16,55 0,86 0,22

Control (n = 147) 15,48 1,10 0,47

El principal inconveniente de los sistemas de alimentación electrónica de precisión es la necesidad de contar con personal formado y, al menos, mínimamente cualificado en el manejo de sistemas electrónicos, informáticos, etc.

El operario que antes destacaba por su experiencia y buen ojo, ahora también debe adquirir competencias para analizar, controlar e interpretar las señales y parámetros que devuelven estos sistemas con el fin de corregir posibles desviaciones o errores y alcanzar así una alimentación eficiente que maximice la producción de la cerda.

La principal ventaja de estos sistemas es que, una vez superado el reto de la formación del personal, se disponen de herramientas útiles, prácticas, visuales y objetivas que informan en todo momento sobre cómo se está llevando a cabo la alimentación de nuestras cerdas lactantes.

Ofrecen todas las ventajas del dosificador manual (el pienso está visible, se conoce la cantidad que se va a suministrar y se puede verificar), siempre que el sistema esté correctamente calibrado, con el valor añadido de no requerir la intervención del personal fuera del horario laboral.

Es importante señalar que los sistemas automáticos no son completamente autónomos, ya que requieren una supervisión constante para detectar a tiempo cualquier incidencia que pueda producirse. No obstante, una vez identificada, su corrección puede realizarse de forma inmediata desde cualquier dispositivo habilitado para su control.

ACCEDER A BIBLIOGRAFÍA

Síguenos en:

Héctor Puente1,2*, Héctor Argüello2y Ana Carvajal2

1Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología, Grupo de Investigación UCO-PIG, Universidad de Córdoba, Córdoba, España.

2Departamento de Sanidad Animal, Grupo de Investigación DIGESPORC, Universidad de León, León, España.

LLDescarga el PDF

as diarreas en lactación siguen siendo uno de los principales desafíos sanitarios en maternidad, debido a su compleja etiología y al impacto económico que conllevan. En su aparición confluyen patógenos clásicos y emergentes, cuya relevancia se ve acentuada por los cambios en el manejo, la genética y la medicación. Estos factores han modificado el equilibrio previo, dificultando el control eficaz de la enfermedad.

La condición dinámica de la producción porcina, con cambios legislativos, de manejo, genética o medicación, altera las reglas del juego en el control de diferentes patologías, entre ellas las infecciosas.

En este sentido, la restricción y limitación del uso de antimicrobianos ha supuesto un nuevo paradigma en el impacto de las enfermedades digestivas, con un incremento de la incidencia y gravedad de las patologías en todas las fases productivas.

Más específico de la lactación es el impacto de nuevas genéticas hiperprolíficas, que aumentan el tamaño de camada, pero limitan la disponibilidad de calostro y la viabilidad de los lechones, comprometiendo su resistencia a infecciones en edades tempranas.

En este artículo, aprovechando datos recientes de estudios del grupo DIGESPORC y, basándonos en la experiencia acumulada por nuestro equipo, revisamos la situación actual del Complejo Entérico Porcino (CEP) en la fase de lactación, haciendo hincapié en aquellas patologías clave y ofreciendo información contrastada de aquellas que puede que no lo sean tanto.

La diarrea neonatal es la enfermedad más frecuente y con mayor impacto económico en las salas de maternidad, pudiendo alcanzar un coste económico de hasta 20 € por camada afectada.

La enfermedad entérica en esta etapa está, generalmente, causada por más de un microorganismo, principalmente virus y bacterias que interactúan entre sí, así como con factores ambientales, nutricionales y prácticas de manejo inadecuadas que facilitan su aparición.

CUANDO HABLAMOS DE CEP NOS REFERIMOS AL CONJUNTO DE PATÓGENOS QUE INTERACTÚAN

DESEMBOCAN EN DIARREAS, ANOREXIA, FIEBRE Y/O PÉRDIDA DE PESO EN LOS CERDOS

Entre los agentes etiológicos del complejo entérico relevantes en esta etapa se encuentran Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) y Clostridium perfringens tipo C, ambos patógenos controlables mediante la profilaxis vacunal en las reproductoras.

También se dispone de vacunas para madres frente a Rotavirus A, aunque no frente a otros Rotavirus, particularmente frente a Rotavirus C, especie implicada con frecuencia en brotes de diarrea en los primeros días de vida.

Otros agentes etiológicos relevantes en esta etapa incluyen E. coli enteropatógeno (EPEC), Cystoisospora suis, Clostridioides difficile y distintos coronavirus entéricos (Tabla 1), siendo más discutible la implicación de C. perfringens tipo A, un microorganismo que se detecta con gran frecuencia en las heces de los lechones con independencia de la presencia de signos clínicos entéricos..

Más recientemente, se han asociado al CEP en esta etapa otros microorganismos cómo Enterococcus hirae y virus como los kobuvirus, astrovirus o adenovirus, entre otros.

TABLA 1

Principales agentes implicados en el complejo entérico porcino en la etapa de lactación (0 a 28 días).

Agentes etiológicos

Escherichia coli (ETEC, EPEC) Yeyuno e íleon

Clostridium perfringens tipo C Yeyuno, íleon, ciego y colón

Clostridioides difficile Yeyuno, íleon, ciego y colón

Diarrea acuosa amarillenta y deshidratación

Diarrea acuosa y con sangre

Diarrea cremosa y deshidratación

Clostridium Yeyuno, íleon, ciego y colón. Diarrea pastosa

Principales lesiones

Congestión y presencia de cocobacilos adheridos al epitelio intestinal

Necrosis del epitelio intestinal y hemorragias

Edema de mesocolon

Sin lesiones asociadas (ocasionalmente

E. coli es uno de los principales agentes etiológicos del CEP, colonizando el tracto digestivo de los lechones desde las primeras horas de vida. Algunos aislados de E. coli disponen de factores de virulencia que les confieren carácter patógeno.

Desde el punto de vista del CEP en lactación, los patotipos de E. coli implicados incluyen los denominados:

E. coli enterotoxigénicos (ETEC).

E. coli enteropatógenos (EPEC).

ETEC ETEC

Los aislados de ETEC disponen, como principales factores de virulencia, de:

Toxinas que alteran la permeabilidad de la membrana de los enterocitos del epitelio intestinal.

Las principales adhesinas y toxinas que se identifican en los ETEC implicados en el CEP en la etapa neonatal se muestran en la Tabla 2.

TABLA 2

Principales adhesinas y toxinas de ETEC responsables de la colibacilosis neonatal.

Adhesinas F5 (K99), F6, F41 (F7), F4 (K88)

Toxinas STa, STb, LT, EAST-1

St: toxina termoestable; LT: toxina termolábil; EAST-1: enterotoxina termoestable entero agregativa.

Las diarreas asociadas a ETEC son de tipo secretor, provocadas por cambios en el funcionamiento de los canales de intercambio iónico en la membrana del enterocito maduro a consecuencia de la acción de las toxinas producidas por estos aislados.

Cabe destacar que, aunque los estudios más clásicos identificaban a EPEC como causa de procesos entéricos a partir del destete, las investigaciones más recientes indican que su identificación es frecuente en las primeras semanas de vida, ocupando, muy probablemente, el nicho que ha dejado libre ETEC a consecuencia del uso rutinario de vacunas en las madres.

La diarrea asociada a aislados EPEC es una diarrea osmótica causada por la acción de borrado de las microvellosidades que limita la absorción.

Los datos más recientes, tanto de nuestro grupo (Gráfica 1) como de otros investigadores, indican que en la actualidad rara vez se identifican cepas de ETEC dotadas de las fimbrias clásicamente asociadas a diarreas neonatales en porcino (F4, F5, F6 o F41) en esta etapa, hecho que permite concluir el éxito de los programas de vacunación en reproductoras.

Si bien estos datos hay que tomarlos con cautela y seguir evaluando el riesgo de ETEC en diarreas neonatales, incluyéndolos en el diagnóstico diferencial.

Los rotavirus son uno de los principales patógenos entéricos en el hombre y los animales, incluidos los cerdos, causando un cuadro clínico caracterizado por diarrea, deshidratación y anorexia, que puede verse agravado por coinfecciones con otros enteropatógenos.

Son virus sin envoltura y provistos de una triple cápside proteica, hecho que les confiere una gran resistencia ambiental y les convierte en ubicuos en las granjas de cerdos.

EN LA ACTUALIDAD, SE RECONOCEN 9 ESPECIES DE RV (A-D Y F-J)

GRÁFICA 1

Detección de patógenos entéricos en casos de diarrea neonatal y posdestete en granjas porcinas de España.

Escherichia coli enterotoxigénico (ETEC)

Clostridioides difficile

Clostridium perfringens tipo C

Clostridium perfringens tipo A

42,9 (18/42)

7,1 (3/42) 17,4 (4/23)

9,5 (4/42) 13,0 (3/23)

66,7 (28/42)

100,0 (23/23)

Los Rotavirus A (RVA), Rotavirus B (RVB), Rotavirus C (RVC) y Rotavirus H (RVH) han sido descritos en cerdos y pueden tener un impacto significativo en la salud y la productividad.

Clásicamente, los RVA se han considerado los más prevalentes y patógenos en las granjas de cerdos, pero los RVC se han identificado también como causa importante de enteritis en cerdos, particularmente en los lechones en los primeros días de vida (Gráfica 2).

GRÁFICA 2

Prevalencia de Rotavirus A y Rotavirus C en brotes de diarrea según la edad de los animales. Lactación (<21 días), Posdestete-transición (21-70 días) y Cebo o engorde (>70 días).

El diagnóstico directo, generalmente mediante técnicas moleculares, debe incluir al menos estas dos especies virales y, si es posible, se acompañará de estudios histopatológicos que permitan demostrar la presencia de lesiones de acortamiento de las vellosidades.

Recientemente se han introducido en el mercado europeo vacunas específicas de rotavirus para cerdas, mono o bivalentes, que protegen frente a las infecciones por Rotavirus A en las primeras semanas de vida de los lechones.

En la actualidad conocemos cinco coronavirus entéricos que producen cuadros clínicos indistinguibles en los cerdos.

Los RV se replican en los enterocitos maduros del yeyuno e íleon, provocando acortamiento de las vellosidades y, consiguientemente, diarrea por malabsorción.

La presentación clínica varía de subclínica a enfermedad entérica grave, en función de:

La cepa implicada

La edad del cerdo

El estado inmunitario del cerdo

La salud del rebaño

La presencia de infecciones bacterianas o virales secundarias

LOS ROTAVIRUS

Todos ellos causan una enfermedad entérica caracterizada por diarrea acuosa, deshidratación y vómitos en animales de cualquier edad y se asocian a letalidades variables (0-100 %) en los lechones en la primera semana de vida.

Los coronavirus entéricos porcinos clásicamente conocidos -Virus de la gastroenteritis transmisible porcina (VGET) y Virus de la diarrea epidémica porcina (VDEP), son Alphacoronavirus, al igual que el Coronavirus del síndrome de diarrea aguda (SADSCoV), un virus recientemente adaptado al hospedador porcino a partir de un coronavirus de murciélagos y que se ha identificado en un número limitado de brotes de enfermedad entérica en granjas porcinas de China.

El Coronavirus entérico porcino (SeCoV) es un virus quimérico generado por la recombinación del VGET y el VDEP que ha circulado desde los años 90 y hasta la actualidad por explotaciones porcinas del continente europeo.

Finalmente, el Delta coronavirus porcino (PDCoV) ha sido detectado en explotaciones porcinas de Asia y del continente americano, pero no en Europa, siendo un virus de origen aviar adaptado recientemente al cerdo.

En todas estas infecciones, la presentación clínica característica se inicia tras la entrada del virus en una granja previamente negativa, provocando brotes epidémicos muy evidentes, con elevada morbilidad, y afectando a cerdos de todas las edades.

La malabsorción asociada a la destrucción de los enterocitos maduros de la vellosidad intestinal es consecuencia de la replicación viral, que produce lesiones de acortamiento de las vellosidades, generalmente más graves que las asociadas a rotavirus.

Hay dos especies de clostridios que se han implicado en el CEP:

Clostridium perfringens

Clostridioides difficile

C. PERFRINGENS C. PERFRINGENS

Los aislados de C. perfringens se clasifican en tipos, A, B, C o D, en función de la presencia de las denominadas toxinas principales (α, β, ε y ι).

C. perfringens tipo C produce las toxinas principales α y β

La toxina β es una potente enterotoxina que provoca una reacción inflamatoria a nivel local y genera un cuadro clínico y lesional de enteritis hemorrágica con elevada letalidad.

Suele afectar a los lechones en los primeros días de vida, ya que esta toxina β se inactiva por la acción de la tripsina, de forma que la actividad antitripsina del calostro hace más probable su presentación clínica.

Los aislados de C. perfringens tipo A se detectan con mucha más frecuencia, puesto que son componentes mayoritarios de la microbiota.

Producen una única toxina principal, la toxina α, con escasa relevancia a nivel entérico y, adicionalmente, en muchos casos, la enterotoxina β2.

Las investigaciones más recientes cuestionan la relevancia de estos clostridios tipo A en la etiología de cuadros clínicos de diarrea en lechones, dado que se detectan de forma habitual y en concentraciones similares en lechones sanos y enfermos. Ocasionalmente, estos coronavirus son capaces de persistir en las granjas tras el brote epidémico inicial, danto lugar a presentaciones endémicas.

En estas situaciones, los coronavirus circulan particularmente entre los cerdos destetados, cuando pierden la inmunidad maternal, así como entre los animales de reposición, cursando con morbilidad baja y sin producir bajas.

C. difficile también coloniza el tracto digestivo de los lechones en las primeras horas de vida, siendo un componente minoritario de la microbiota intestinal.

Cuando esta especie se multiplica en exceso en los lechones durante los primeros días de vida, las toxinas que produce (A y B), inducen un cuadro entérico caracterizado por heces pastosas y de color naranja-amarillento, así como signos de edema a nivel sistémico, particularmente evidentes en escroto y mesocolon.

En la última década se ha acuñado el término “síndrome de diarrea neonatal de etiología desconocida” para referirnos a brotes de diarrea donde no se demuestra la participación de ninguno de los agentes etiológicos mencionados anteriormente, pero con una etiología presumiblemente infecciosa.

Aunque no existen muchos estudios, este síndrome se ha descrito en varios países europeos, asociándose a procesos de disbiosis, con claras diferencias en la composición de la microbiota entre los lechones sanos, sin diarrea, y los afectados.

HA SEÑALADO A ENTEROCOCCUS HIRAE, COMENSAL DEL TRACTO DIGESTIVO DE LOS CERDOS, INCLUIDOS LOS LECHONES, COMO POTENCIAL AGENTE ETIOLÓGICO DE ALGUNOS DE ESTOS

De forma similar a lo que ocurre con otros potenciales patógenos entéricos, la mera detección de E. hirae en las heces de los lechones tiene escaso valor diagnóstico, siendo necesarias más investigaciones que permitan identificar factores de virulencia que puedan discriminar las cepas implicadas en cuadros entéricos (Gráfica 3).

GRÁFICA 3

Prevalencia de E. hirae en cerdos de hasta 28 días con (enfermos) y sin (sanos) diarrea.

Enfermos Sanos

Prevalencia (%)

Más allá de los rotavirus y los coronavirus, existen otros virus entéricos cuya implicación en el CEP está aún por esclarecer. Entre ellos se incluyen, entre otros:

Kobuvirus porcino (PKoV)

Astrovirus porcino (PAstV)

Torovirus porcino (PToV)

Orthoreovirus de los mamíferos (MRV)

Mastadenovirus porcino (PAdV)

Nuestro grupo ha llevado a cabo estudios para conocer la prevalencia de estos virus y su asociación con otros agentes etiológicos del CEP.

Hemos demostrado una alta prevalencia de algunos de estos virus entéricos en brotes de diarrea, particularmente PAstV y PKoV, detectados en casi el 50 % y el 30 % de las granjas investigadas (Gráfica 4).

Estos virus entéricos se implican frecuentemente en coinfecciones, tanto entre sí como con rotavirus y coronavirus, siendo necesarios estudios de vigilancia y caracterización, así como investigaciones que permitan determinar su potencial patógeno, tanto en infecciones experimentales como naturales.

GRÁFICA 4

Prevalencia de virus entéricos investigados en brotes de explotaciones porcinas españolas.

Prevalencia (%)

PAstV PKoV PToV PAdV MRV

A modo de conclusión podemos señalar que los problemas infecciosos en lactación son cada vez más complejos, siendo fundamental realizar un diagnóstico completo y preciso.

La identificación correcta de la etiología, la corrección de los factores predisponentes, la mejora en el manejo de los animales y el adecuado uso de las herramientas de prevención y control que nos ofrece el mercado son vitales para el control de esta enfermedad.

Dale a tus lechones un gran inicio para un mejor futuro. Protégelos del rotavirus porcino.

Única vacuna viva atenuada registrada en España para el control de Rotavirus porcino.

Y tú, ¿proteges su vida?

Vanessa Lagos, PhD y Francesc Molist DMV, PhD Schothorst Feed Research, Países Bajos

Descarga el PDF

l periodo postdestete representa un desafío crítico para la salud digestiva del lechón. Mantener un pH gástrico adecuado es clave para favorecer la digestión y prevenir trastornos intestinales. En este contexto, el ajuste del valor ABC-4 dietético surge como una estrategia nutricional eficaz y práctica.

ADurante el periodo de lactación, la acidez gástrica de los lechones se mantiene principalmente por la producción de ácido láctico durante la fermentación bacteriana de lactosa.

En cambio, durante el destete y debido al cambio abrupto de dieta, la producción de ácido láctico se ve considerablemente reducida, coincidiendo con una limitada producción de ácido clorhídrico (HCl).

Como consecuencia, el pH gástrico aumenta (se vuelve menos ácido), lo que se traduce en una menor capacidad de digestión proteica y pérdida de eficacia de la barrera natural del estómago.

Para contrarrestar esta situación, aditivos como los acidificantes (ácidos orgánicos e inorgánicos) se han utilizado ampliamente en las dietas postdestete con el fin de mantener un pH ácido en el estómago durante el mayor tiempo posible y reducir la incidencia de diarrea. Sin embargo, existe una gran variabilidad en la respuesta de los lechones a los diversos acidificantes disponibles en el mercado (Tung and Pettigrew, 2006).

Asimismo, existen estrategias alternativas o adicionales al uso de aditivos para reducir el pH gástrico de los lechones como el ajuste ABC.

El ajuste de la capacidad buffer o capacidad de unión al ácido (ABC, Acid-Binding Capacity) de la dieta mediante la selección de ingredientes con bajo valor de ABC tiene resultados positivos en lechones postdestete y su implementación en la formulación de dietas comerciales se ha incrementado en los últimos años.

El valor ABC se define como la capacidad de un ingrediente para resistir el cambio de pH.

Se calcula como la cantidad de ácido o base (en miliequivalentes; mEq) requerido para cambiar el pH de un ingrediente a un valor objetivo que generalmente es 4 (ABC-4).

UN INGREDIENTE CON UN VALOR ABC-4 ALTO TENDRÁ UN MAYOR POTENCIAL PARA NEUTRALIZAR EL PH GÁSTRICO DE LOS LECHONES

QUE UN INGREDIENTE CON UN VALOR ABC-4 BAJO O NEGATIVO

Este valor, además de ser relativamente fácil de obtener, tiene un comportamiento aditivo en dietas completas (Lawlor et al., 2005; Batonon-Alavo et al., 2016), lo que permite formular piensos en función a un valor ABC-4 objetivo (requerimiento).

INGREDIENTES CON ALTO

VALOR ABC-4

Entre los ingredientes comúnmente utilizados en dietas postdestete con alto valor ABC-4 (Lawlor et al., 2005) se encuentran:

Carbonato cálcico (10.000–18.000 mEq/kg según la fuente)

Harina de pescado (738 mEq/kg)

Derivados lácteos (434–756 mEq/kg)

Harinas de oleaginosas como la soja, la canola y el girasol (482–642 mEq/kg)

INGREDIENTES CON BAJO

VALOR ABC-4

Los cereales, incluyendo el maíz, trigo y la cebada (108–113 mEq/kg) poseen un valor de ABC-4 bajo.

INFLUENCIA DE LA FUENTE DE PROTEÍNA

Schothorst Feed Research (SFR) recopiló 31 dietas experimentales utilizadas en diferentes pruebas postdestete realizadas entre 2017 y 2019 en las que se analizó el pH gástrico de lechones.

Las dietas contenían como principal fuente de proteína:

Harina de pescado (ABC-4 alto)

Harina de soja (ABC-4 medio)

Gluten de maíz (ABC-4 bajo)

El valor de ABC-4 total en las dietas se calculó siguiendo el protocolo de Lawlor et al. (2005) para revelando una correlación positiva con el pH del estómago (R2=0,513, P<0,001; Huting et al., 2021).

DE mEq IDEAL

Desde el punto de vista productivo, un estudio reciente había demostrado que la reducción del ABC-4 dietético (365 vs. 203 mEq/kg) en lechones de 0 a 23 días postdestete (Stas et al., 2023) mediante la selección de ingredientes y la suplementación de ácidos orgánicos mejora:

La ganancia media diaria (↑23 g/día)

La conversión alimentaria (↓6 puntos)

El contenido de materia seca en heces (↑3 puntos porcentuales)

En dicha prueba, se sustituyó la harina de soja tratada enzimáticamente (753 mEq/kg) por un concentrado de soja especial (-13 mEq/kg), concluyendo que el ABC-4 de la dieta debe estar entre 203-256 y 247-296 meq/kg durante los días 0-10 y 10-23 postdestete, respectivamente, para maximizar el rendimiento productivo de los lechones.

El uso de carbonato cálcico como principal fuente de Ca en las dietas postdestete juega un papel importante en el pH gástrico de los lechones.

A este respecto, datos de SFR demostraron que modificar el ABC-4 dietético de 308 mEq/kg a 243 mEq/kg mediante la sustitución parcial o total del carbonato cálcico (13.000 mEq/kg) por formiato de calcio (4.000 mEq/kg) o el uso de ácidos orgánicos resulta en una reducción del pH gástrico de 4,22 a 3,57 (Huting et al., 2021).

Se ha propuesto la hipótesis de que el uso de formiato de calcio como sustituto del carbonato cálcico podría resultar en una mejora de la eficiencia de la fitasa, puesto que su actividad máxima se da en un pH ácido.

Esta hipótesis se evaluó en una prueba en SFR (Guan et al., 2024) observándose que:

La selección de suplementos cálcicos modifica considerablemente el ABC-4 dietético (350 vs. 240 mEq/kg usando carbonato cálcico o formiato de calcio, respectivamente).

La solubilidad del Ca tiene un rol más determinante en la digestibilidad de los minerales y la eficiencia de la fitasa que el ABC-4 dietético.

Las dietas con formiato de calcio en comparación con las dietas con carbonato cálcico incrementaron la digestibilidad del Ca (75 vs. 71 %; P<0,05), redujeron la digestibilidad del P (66 vs. 69 %; P<0,05) y aumentaron la cantidad de fitasa requerida para alcanzar una concentración de P-digestible objetivo (1.931 vs. 1.226 unidades de fitasa).

Esto, además de confirmar el efecto negativo del exceso de Ca en la digestibilidad del P, sugiere que se debe prestar atención al contenido de Ca en las dietas y al sistema de formulación del Ca (total vs. digestible) cuando se seleccionen fuentes de calcio con la intención de modificar el ABC-4 dietético.

PERIODO POSTDESTETE ES CRUCIAL PARA

GARANTIZAR

Además del uso de acidificantes en dietas, ajustar el ABC-4 total de la dieta postdestete mediante la selección de ingredientes (principalmente proteicos) con baja capacidad buffer, debe implementarse como estrategia nutricional que contribuya al mantenimiento de un pH gástrico bajo y a una mejora de los rendimientos productivos.

La selección de fuentes cálcicas para reemplazar el carbonato de calcio requiere atención adicional, puesto que puede suponer una reducción de la digestibilidad del P si el nivel y digestibilidad del Ca no se tienen en

Protege a los cerdos de forma sostenible con Coliprotec®, la única vacuna viva oral contra el E.coli posdestete disponible en el mercado que ha demostrado reducir la mortalidad y el uso de antibióticos en los nuevos estándares productivos sin óxido de zinc

Para acompañarte en este importante reto y que transiciones de manera efectiva, Elanco dispone de servicios de diagnóstico y de apoyo a la vacunación para que estés seguro de que tus lechones son destetados con la protección que necesitan.

1.Vangroenweghe F. Improved piglet performance and reduced mortality and antimicrobial use following oral vaccination with a live non-pathogenic Escherichia coli against post-weaning diarrhoea. 2021. Austin Journal of Infectious Disease, 8(2): 1048-1051.

Para más información sobre Coliprotec® F4/F18 liofilizado para suspensión oral para porcino, ver ficha técnica

EN CASO DE DUDA, CONSULTA CON TU VETERINARIO

a mejora continua de la sanidad en producción porcina exige no solo el desarrollo de vacunas eficaces, sino también su correcta aplicación estratégica en el campo. En este contexto, presentamos dos estudios recientes realizados en condiciones comerciales que abordan desafíos clave en el control de enfermedades víricas.

El primero analiza el impacto de la vacunación en sábana de cerdas frente a PCV-2 como herramienta para eliminar la transmisión vertical del virus. El segundo evalúa la eficacia de la vacunación frente a una cepa altamente virulenta de PRRSv en lechones negativos trasladados a una zona de alta densidad porcina.

Ambos trabajos aportan evidencia práctica sobre cómo un enfoque preventivo y adaptado a cada situación epidemiológica puede traducirse en mejoras significativas en los parámetros sanitarios y productivos.

A. Martínez1, G. Solano2, F. Gonzalvo3* y G. Abella3,2

1Vall Companys Grup

2Pig Livestock Union

3Boehringer Ingelheim Animal Health España

*franscisco.gonzalvo@boehringer-ingelheim.com

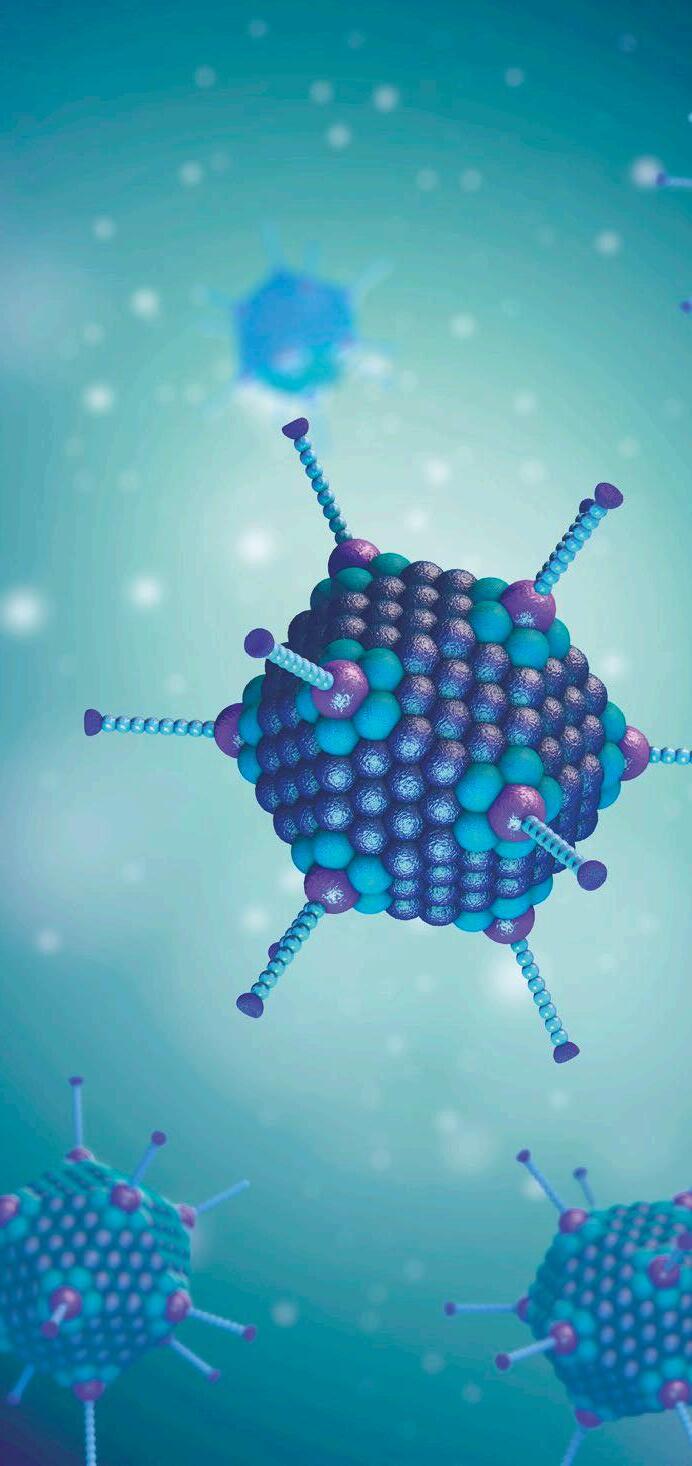

El Circovirus Porcino tipo 2 (PCV-2) es ubicuo, estando omnipresente en la población porcina y siendo el agente esencial y principal responsable de las enfermedades (clínicas y subclínicas) asociadas a circovirosis porcina (PCVDs) (Segales J. y Sibila M., 2022).

A pesar del uso generalizado en lechones de vacunas contra PCV-2, en ocasiones aún se pueden diagnosticar casos de PCVD en animales de engorde.

Además, la falta de niveles homogéneos de inmunidad frente a PCV-2 en las cerdas puede resultar en subpoblaciones dentro del hato reproductor y en la transmisión vertical del virus (de cerdas a lechones).

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de la vacunación de cerdas frente PCV-2 en la reducción de la transmisión del virus a su descendencia.

El estudio se realizó en una pirámide comercial de cerdos situada en el noreste de España.

A pesar de realizar la vacunación frente a PCV-2 al destete (21 días de edad) con Ingelvac CircoFLEX® (Boehringer Ingelheim), durante la primavera de 2023 se diagnosticó PCVD en los animales de engorde basándose en:

Signos clínicos

Lesiones

Detección viral por PCR

Inmunohistoquímica

Tras la detección de circovirosis en los engordes, se estableció un programa de vacunación de las cerdas reproductoras que consistió en la inoculación de dos dosis en sábana en un intervalo de 4 semanas.

Para evaluar el impacto de esta intervención, se seleccionaron y muestrearon a los 21, 58 y 98 días de edad dos lotes de 50 lechones:

Lote 1: lechones nacidos antes de la vacunación de las cerdas.

Lote 2: lechones nacidos después de la vacunación de las cerdas.

Las muestras se analizaron mediante ELISA PCV-2 (Biochek) y qPCR PCV-2 (Real-PCR PCV2-PCV3 Multiplex DNA test), y el estudio estadístico se realizó con el software Minitab®21.

Los resultados de qPCR mostraron la presencia de PCV-2 solo en el grupo de animales previo a la vacunación de las cerdas (lote 1), con cargas víricas de 8x102, 3x103 y 1x106 a los 21, 58 y 98 días de edad, respectivamente (Gráficas 1 y 2).

GRÁFICA 1

Resultados qPCR PCV-2 lote 1 (lechones antes de la vacunación de cerdas).

GRÁFICA 2

Resultados qPCR PCV-2 lote 2 (lechones después de la vacunación de cerdas).

En los lechones nacidos de las cerdas vacunadas (lote 2) los análisis serológicos indicaron un incremento de los anticuerpos maternales a los 21 días (1,36a vs 1,2b) y, a pesar de ello, una buena respuesta a la vacunación a los 58 días (0,8a vs 1,1b) y a los 98 días (1,5a vs 0,8b).

Estas diferencias en respuesta serológica fueron estadísticamente significativas en todos los puntos de muestreo entre los grupos de animales antes y después de la vacunación de las cerdas (Gráfica 3).

Respuesta serológica de los lechones a 21, 58 y 98 días postvacunación. Lote 1: antes de la vacunación de las cerdas. Lote 2: hijos de cerdas vacunadas. Las letras (a, b) indican diferencias estadísticamente significativas entre grupos en cada punto de muestreo (p < 0,05).

Lote 1. Cerdas NO vacunadas

2,5 * * 2,0

1,5 a a 1,0

0,5

0,0

21 días 58 días 98 días

Antes del establecimiento de un programa de vacunación en cerdas frente a PCV-2, la respuesta de anticuerpos era variable, heterogénea y errática, correspondiendo más a una circulación incontrolada del virus que a una correcta respuesta vacunal. En ese escenario se detectó PCV-2 en todos los puntos de muestreo.

Tras aplicar el protocolo de vacunación en cerdas con Ingelvac CircoFLEX®, la transmisión vertical del virus desapareció por completo ya que no se detectó viremia de PCV-2 en ninguna de las muestras de suero y, tras el declive de la inmunidad materna, se observó una respuesta a la vacunación hasta los 98 días.

CONCLUSIONES

Este estudio demostró que la doble vacunación de cerdas con CircoFLEX®:

Reduce la transmisión vertical de PCV-2 de cerdas a lechones.

Proporciona una inmunidad maternal más elevada y homogénea.

La respuesta a la vacunación de los lechones a los 21 días de edad fue óptima tras detener la transmisión vertical de PCV-2, aumento de la inmunidad maternal inducida por las vacunaciones en sábana de las madres (Figueras S. et al., 2019).

V. Benedicto1, C. Muñecas1, T. Coll2 y S.Figueras2

1Pormascop

2Boehringer Ingelheim Animal Health España

La enfermedad causada por el virus del Síndrome Reproductivo Y Respiratorio

Porcino (PRRSv) ocasiona graves pérdidas en la producción porcina española que se han visto acentuadas en los últimos años tras la introducción de cepas altamente virulentas, como Rosalía (Martín-Valls GE et al., 2023).

EL PRRS ES ESPECIALMENTE PREOCUPANTE PARA

LAS EMPRESAS QUE PRODUCEN LECHONES NEGATIVOS Y QUE SON TRASLADADOS

DE ALTA DENSIDAD PARA SER ENGORDADOS

El objetivo de este estudio fue medir el impacto de la vacunación frente al PRRSv sobre los resultados productivos de lechones producidos en una granja de madres negativa a PRRSv, que son engordados en un cebadero situado en una zona de alta densidad porcina con circulación frecuente del virus.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en un engorde situado en una zona de alta densidad de Teruel (Imagen 1).

Los animales entraron con una semana de diferencia y un peso alrededor de 12 kg, alojándose en dos naves idénticas de 1.230 animales cada una, separadas por los vestuarios.

Grupo VAC: lechones vacunados a la entrada con 1 dosis de 1 ml (vía intramuscular) de Ingelvac PRRSFLEX® EU (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH) y alojados en la nave 1.

Grupo NOVAC: lechones sin vacunar y alojados en la nave 2.

Se tomaron muestras de sangre de 30 animales de cada grupo para hacer PCR y ELISA en suero antes de la vacunación, al inicio de la clínica y a los 15 y 30 días después del inicio de los síntomas.

Los datos de producción de los animales se registraron individualmente por nave durante todo el engorde.

Las estadísticas se realizaron con Minitab®20.2 y se utilizó la herramienta Becal (Becal ROI calculator) para calcular el retorno de la inversión (ROI) de la vacunación.

IMAGEN 1

Vista aérea del cebadero donde se desarrolló el estudio, ubicado en una zona de alta densidad porcina en Teruel.

IMAGEN 2

Distribución de los grupos experimentales en el cebadero. Los lechones vacunados con Ingelvac PRRSFLEX® EU (grupo VAC) se alojaron en la nave 1, mientras que los no vacunados (grupo NOVAC) se ubicaron en la nave 2. Ambas naves, de diseño idéntico y capacidad para 1.230 animales, estaban separadas por los vestuarios, lo que permitió mantener condiciones independientes durante todo el periodo de engorde.

INICIO DEL ENGORDE

INICIO DEL ENGORDE

Todos los animales muestreados fueron negativos a la entrada en las naves de engorde.

6 SEMANAS

6 SEMANAS

GRUPO NOVAC

A las 6 semanas comenzaron los síntomas clínicos en la nave 2, observándose apatía, fiebre y anorexia en los animales no vacunados.

Se tomaron muestras de sangre obteniéndose PCR + (Gráfica 4), determinándose mediante secuenciación que era una variante de la cepa Rosalía.

Los cerdos de la nave 1, que fueron vacunados, permanecieron negativos hasta dos semanas más que los no vacunados, siendo la viremia menor en todos los muestreos, tanto en carga vírica como en duración total (Gráfica 4). Grupo VAC (Nave 1)

GRUPO VAC

GRÁFICA 4

Evolución del porcentaje de animales PCR positivos y valores Ct en los grupos vacunado (nave 1) y no vacunado (nave 2). Se observa una detección más temprana, más intensa y prolongada de viremia en los animales no vacunados (grupo NOVAC), mientras que los vacunados (grupo VAC) mostraron una menor proporción de positivos y valores Ct más elevados, indicativos de menor carga vírica.

Al final del engorde se observaron las siguientes diferencias en los resultados productivos en el grupo de animales vacunados (grupo VAC):

13 % menos de mortalidad (p<0,001) (Gráfica 5)

8 días menos de estancia en cebadero

40 g más de Ganancia Media Diaria (GMD)

298 g menos de Índice de Conversión (IC)

GRÁFICA 5

Mortalidad absoluta y porcentaje acumulado de mortalidad en los grupos vacunado (VAC) y no vacunado (NO VAC) durante el periodo de engorde. Se observa una diferencia marcada a partir de mediados de febrero, con una mortalidad significativamente más alta en el grupo NO VAC tanto en términos absolutos como relativos. Las diferencias entre grupos fueron estadísticamente significativas (p < 0,001).

Bajo las condiciones de este estudio, observamos una gran diferencia en los parámetros productivos de ambos grupos, destacando que en el grupo vacunado la mortalidad que fue 3 veces menor y la conversión que fue inferior en 298 g, lo que supone un ROI estimado de 30:1.

Este estudio demuestra la utilidad de la vacunación con Ingelvac PRRSFLEX® EU como herramienta para evitar las pérdidas económicas de cepas de PRRSv altamente virulentas, como Rosalía, cuando por razones logísticas tenemos que trasladar animales negativos a zonas de alta densidad.

Los resultados de ambos estudios confirman que la vacunación estratégica, adaptada al contexto sanitario de la granja, es una herramienta clave para prevenir la transmisión vertical de PCV-2 y mitigar el impacto productivo del PRRSv.

Implementar programas vacunales bien diseñados no solo mejora la salud de los animales, sino que también se traduce en beneficios económicos claros para las explotaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1.Becal ROI calculator. https://www.preventionworks.info/becal-pig-calculator

2.Figueras S. et al. Porcine Health Management. 2019

3.Martín-Valls GE et al., Porc Health Manag 9, 1. 2023

4.Segales J. y Sibila M. Veterinary Science. 2022 5.Biebaut E, et al. Long-term follow-up of Mycoplasma hyopneumoniae-specific immunity in vaccinated pigs. Vet Res. 2023 Mar 1;54(1):16.

La primera y única combinación

Ingelvac CircoFLEX® e Ingelvac PRRSFLEX®EU se unen para ofrecerte una protección frente a PCV-2 y PRRS en lechones, de la forma más cómoda, en una única inyección.

Ingelvac CircoFLEX® suspensión inyectable para cerdos. Composición: Cada dosis de 1 ml de la vacuna inactivada contiene: Proteína ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2. PR* 1,0 - 3,75. *Potencia Relativa (test ELISA) por comparación con una vacuna de referencia. Adyuvante: Carbómero 1 mg. Especies de destino: Porcino. Indicaciones: Inmunización activa de cerdos a partir de 2 semanas frente al PCV2 para la reducción de la mortalidad, signos clínicos- incluyendo pérdida de peso- y lesiones en tejidos linfoides relacionadas con las enfermedades asociadas al PCV2 (PCVD). Además, la vacunación ha demostrado reducir la excreción nasal de PCV2, la carga viral en sangre y tejidos linfoides y la duración de la viremia. Establecimiento inmunidad: 2 semanas tras la vacunación. Duración inmunidad: al menos 17 semanas. Gestación y lactancia: Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. Reacciones adversas: Muy frecuentemente se produce hipertermia leve y transitoria el día de la vacunación. En muy raras ocasiones, pueden ocurrir reacciones anafilácticas que deberán tratarse sintomáticamente. Posología: Inyección única por vía intramuscular de una dosis (1 ml), independientemente del peso vivo. Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac Mycoflex (a razón de 1 ml de cada vacuna) y administrar en un punto de inyección en cerdos de más de 3 semanas, pero no a cerdas gestantes o lactantes. Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac PRRSFLEX EU (a razón de 0,5 ml de cada vacuna) y administrar en un punto de inyección en cerdos a partir de 17 días de edad, pero no a cerdas gestantes o lactantes. Interacción con otros medicamentos: Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac MycoFLEX o Ingelvac PRRSFLEX EU y administrar en un punto de inyección. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). No congelar. Proteger de la luz. Usar inmediatamente después de abierto. Nº autorización: EU/2/07/079/001-0016. Presentación: Frascos de 50 y 100 ml. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Ingelvac PRRSFLEX® EU liofilizado y disolvente para suspensión inyectable para porcino. Composición: Cada dosis (1 ml) contiene: Virus vivo atenuado del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSV), cepa 94881 (genotipo 1). Al menos 104,4 DICC50 – 10 6,6 DICC50. Especies de destino: Porcino. Indicaciones: Inmunización activa de cerdos clínicamente sanos a partir de 17 días de edad en explotaciones afectadas por el PRRSV europeo (genotipo 1) para reducir la carga viral en sangre en animales seropositivos en condiciones de campo. Establecimiento inmunidad: 3 semanas. Duración inmunidad: 26 semanas. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en animales reproductores. No usar en explotaciones negativas al PRRS donde la presencia del PRRSV no haya sido establecida mediante métodos de diagnóstico fiables. Gestación y lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia. Reacciones adversas: Muy frecuentemente, pueden observarse ligeros aumentos transitorios de la temperatura corporal (no superiores a 1,5ºC) después de la vacunación que remiten al cabo de 1-3 días. Puede observarse hinchazón mínima transitoria o enrojecimiento de la piel en el lugar de inyección. Estas reacciones desaparecen espontáneamente sin tratamiento adicional. Posología: Inyección intramuscular única de una dosis (1 ml). Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac CircoFLEX (a razón de 0,5 ml de cada vacuna) y administrar en un punto de inyección en cerdos a partir de 17 días de edad, pero no a cerdas gestantes o lactantes. Interacción con otros medicamentos: Esta vacuna se puede mezclar con Ingelvac MycoFLEX y administrar en un punto de inyección. Precauciones: La cepa vacunal puede propagarse a animales no vacunados que estén en contacto con animales vacunados hasta 3 semanas después de la vacunación. Los animales vacunados pueden excretar la cepa vacunal a través de la excreción fecal, y en algunos casos, a través de las secreciones orales. Deben adoptarse precauciones para evitar la propagación del virus vacunal de los animales vacunados a los no vacunados que deban mantenerse libres del virus PRRS. Tiempo de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado. No congelar. Proteger de la luz. Nº autorización: 3198 ESP. Presentación: 50 ml (50 dosis). Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Adedeji O. Adetunji1, Jacqueline Price1, Henrietta Owusu1, Esiosa F. Adewale2 , Precious Adedayo Adesina3, Tolulope Peter Saliu4, Zhendong Zhu5, Christian Xedzro6, Emmanuel Asiamah1 y Shahidul Islam1

1Departamento de Agricultura, Universidad de Arkansas en Pine Bluff, EE.UU.

2Departamento de Biología, Universidad de Louisville, EE.UU.

3Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales, División de Innovación Preclínica, Institutos Nacionales de Salud, EE.UU.

4Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de Kentucky, EE.UU.

5Facultad de Ciencia y Tecnología Animal, Universidad Agrícola de Qingdao, China

6Laboratorio de Microbiología e Higiene Alimentaria, Universidad de Hiroshima, Japón

LLa salud reproductiva es uno de los pilares fundamentales para la productividad ganadera y la sostenibilidad de los sistemas de producción animal. Sin embargo, su integridad puede verse comprometida por una combinación de factores infecciosos, ambientales y nutricionales. En este contexto, los extractos fitogénicos —compuestos bioactivos derivados de plantas medicinales— han adquirido relevancia como herramientas naturales capaces de modular procesos fisiológicos complejos implicados en la reproducción, especialmente a través de la regulación hormonal, la respuesta inmunitaria y la mitigación del estrés oxidativo1–4 .

Este artículo explora los mecanismos por los cuales estos extractos mejoran la función reproductiva, con especial énfasis en la evidencia generada en la especie porcina.

Los fitogénicos comprenden una amplia variedad de bioactivos como flavonoides, terpenos, polifenoles, saponinas, aceites esenciales y vitaminas naturales.

Entre ellos destacan sustancias como quercetina, kaempferol, gingerol, catequinas, eugenol y carvacrol, con capacidad de modular rutas metabólicas, enzimáticas e inmunológicas tanto en humanos como en animales5,16,17

En el contexto ganadero, se han utilizado para:

Mejorar la digestibilidad y absorción de nutrientes microbiota intestinal y estimular la secreción enzimática

Reducir el estrés oxidativo y la inflamación mediante la neutralización de ROS y la inhibición de vías como NF-κB17,24

Estimular funciones endocrinas y reproductivas receptores hormonales o influir en la esteroidogénesis

Además de su efecto directo sobre la salud reproductiva, estos compuestos contribuyen al bienestar general del animal, la recuperación posparto, la eficiencia alimentaria y la calidad del producto final.

El éxito reproductivo depende de un equilibrio delicado entre estímulos hormonales e integridad estructural de los tejidos reproductivos, y las fitomoléculas pueden influir en este equilibrio a distintos niveles.

INFLUENCIA SOBRE EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPÓFISIS-GÓNADA

Hormonas clave como GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), LH (hormona luteinizante), FSH (hormona foliculoestimulante), estrógenos y progesterona regulan desde el inicio de la pubertad hasta la implantación embrionaria.

LA LH MODULA LA OVULACIÓN Y EL RECLUTAMIENTO

FOLICULAR 6–9

Ciertos compuestos, como los flavonoides, interactúan con los receptores de estrógeno y modulan la expresión de factores como AP-1 y NF-κB, afectando indirectamente procesos como la esteroidogénesis18

CASOS DE APLICACIÓN EN LA ESPECIE PORCINA

La quercetina ha demostrado estimular la liberación de FSH en modelos porcinos, promoviendo la maduración folicular y la ovulación de forma dosis-dependiente25

En verracos, el ginseng mejora la secreción de testosterona y la concentración espermática, lo que sugiere una acción androgénica que favorece la espermatogénesis20

Estas evidencias reflejan que los extractos vegetales pueden mimetizar o potenciar acciones hormonales naturales, ofreciendo nuevas estrategias para el manejo reproductivo.

En condiciones normales, el estrés oxidativo forma parte de procesos fisiológicos como la capacitación espermática o la ovulación, pero su exceso puede causar disfunción mitocondrial, fragmentación del ADN y apoptosis en gametos y tejidos reproductivos10–12

Asimismo, la inflamación crónica, resultado de infecciones persistentes o condiciones de manejo inadecuadas, desencadena la liberación de citoquinas como TNF-α, IL-1 y IL-8, afectando el desarrollo ovocitario y embrionario13-15.

ROS Y MODULANDO LA PRODUCCIÓN DE MEDIADORES

INFLAMATORIOS

Por ejemplo, en células intestinales porcinas (IPEC-J2), un aditivo fitogénico redujo significativamente la producción de ROS inducida por peróxido de hidrógeno y suprimió la activación del NF-κB, con descenso paralelo de IL-6 e IL-824

Esta acción dual antioxidante e inmunorreguladora es especialmente relevante en cerdas hiperprolíficas o sometidas a estrés térmico, donde el equilibrio redox es determinante para mantener la función ovárica y uterina.

EFECTOS DEMOSTRADOS

La especie porcina ha sido protagonista de varios ensayos que destacan el potencial de los fitogénicos en salud reproductiva.

SALUD INTESTINAL Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES

La administración de extractos de Allium (ajo y cebolla) en dietas de cerdos mejoró la ganancia media diaria y la digestibilidad, reduciendo la presencia de patógenos como Salmonella y Clostridium, y aumentando la población de Lactobacillus23

Esta mejora en la salud intestinal tiene un impacto positivo indirecto sobre la reproducción al facilitar una mayor biodisponibilidad de nutrientes esenciales para la función endocrina y gametogénica.

CONSERVACIÓN DE SEMEN PORCINO

En esperma porcino criopreservado, el extracto acuoso de Rhodiola sacra mejoró la motilidad y la integridad funcional del acrosoma, reduciendo los niveles de peroxidación lipídica y mejorando la calidad bioquímica del plasma seminal19.

Esto abre la puerta a nuevas soluciones para mejorar la eficiencia de la inseminación artificial.

ESTIMULACIÓN HORMONAL EN VERRACOS

La suplementación dietética con ginseng ha demostrado mejorar significativamente la concentración espermática, la viabilidad y los niveles de enzimas antioxidantes en verracos, indicando una mejora integral de la salud testicular20

Pese a sus múltiples beneficios, ciertos extractos pueden presentar efectos adversos si se utilizan en dosis inadecuadas o en formulaciones no validadas.

Algunos extractos como los de Thymbra capitata y Rosmarinus officinalis han mostrado efectos citotóxicos sobre espermatozoides porcinos in vitro, reduciendo su motilidad y funcionalidad mitocondrial a concentraciones elevadas31,32, lo que pone de manifiesto la importancia de evaluar con rigor las dosis y vías de administración.

INTERACCIONES HORMONALES NO DESEADAS

Ciertos fitoestrógenos, como la genisteína o la daidzeína, pueden interferir con la biosíntesis de estradiol, alterar la esteroidogénesis o inducir anestro y quistes ováricos si se administran en exceso26–30

En cerdas, esto podría traducirse en fallos de implantación, acortamiento de la vida útil reproductiva o infertilidad funcional.

ACUMULACIÓN DE RESIDUOS