En las entrañas de cada granja, entre los pasillos de los centros de investigación y en el trabajo diario de tantos veterinarios y ganaderos, se gesta algo más que conocimiento…

Se construye un relato colectivo que nos habla de responsabilidad, de avance, de la convicción de que el futuro del sector rumiante no puede escribirse solo con técnica, sino también con propósito.

Vivimos tiempos en los que los desafíos —epidemiológicos, climáticos, sociales, económicos— se entrelazan con una complejidad que exige más que nunca remar en la misma dirección.

No basta con reaccionar. Es preciso anticiparse, prevenir e integrar visiones.

No hay sostenibilidad sin cooperación.

No hay progreso sin diálogo.

No hay bienestar sin ciencia que escuche.

Los avances que se observan hoy en la Sanidad Animal no se resumen únicamente en diagnósticos más precisos o en herramientas de digitalización cada vez más afinadas. Son también un reflejo de una nueva sensibilidad, más consciente de los vínculos que unen la salud del animal, del ser humano y del entorno. En ese sentido, el enfoque One Health no es una etiqueta: es una brújula.

La lucha contra la resistencia a los antimicrobianos nos lo recuerda con crudeza. Su uso prudente no puede ser una consigna superficial ni una exigencia puntual, sino un cambio profundo de cultura que abarca la bioseguridad, la formación, la vigilancia epidemiológica, la innovación terapéutica… y, sobre todo, la voluntad de hacer las cosas bien, incluso cuando no hay urgencia aparente.

Del mismo modo, el Bienestar Animal ya no es solo una expectativa social: es un requisito técnico.

Observar el comportamiento, entender el lenguaje silencioso de una cabra que deja de moverse o prevenir el estrés en las fases críticas del ciclo productivo son formas de cuidar que, lejos de restar eficiencia, la multiplican. Porque la salud empieza antes del síntoma y el confort no es lujo, es prevención.

No hay avances sin método, pero tampoco sin mirada. Las tecnologías emergentes no son el fin, sino el medio.

Son herramientas al servicio de una ganadería que aspira no solo a producir más, sino a producir mejor, respetando al entorno y al bienestar animal, y con viabilidad para quien la trabaja.

En este esfuerzo colectivo, cada actor importa. Desde el investigador que valida un nuevo modelo de detección, hasta el ganadero que adopta una práctica preventiva porque entiende su valor. Y, entre ellos, un tejido técnico y profesional que, edición tras edición, muestra que el sector rumiante está lejos de la inmovilidad. Que se mueve. Que aprende. Que se adapta.

Septiembre es un mes que invita a mirar hacia adelante. Que nos recuerda que, tras cada reto, puede haber una mejora. Y que la ciencia —esa ciencia cercana, aplicada, comprometida— no es un lujo de laboratorio, sino la herramienta más humilde y más poderosa para transformar la ganadería desde dentro.

Porque cuidar no es solo tratar. Es prever, comprender y acompañar. Y en eso, este sector tiene mucho que enseñar.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Laura Muñoz +34 629 42 25 52 laura@mediatarsis.com

Félix Muñoz +34 618 18 00 16 felix@mediatarsis.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

DIRECCIÓN TÉCNICA

Christian de la Fe Rodríguez

Luis Miguel Jiménez Galán

REDACCIÓN

Daniela Morales

COLABORADORES

Gema Chacón

Fernando Bacha Braulio de la Calle Campos

María Fernández

ADMINISTRACIÓN

Mercè Soler

Tel: +34 93 115 44 15 info@grupoagrinews.com www.rumiantes.com

Precio de suscripción anual: España 30 € Internacional 90 €

DIRIGIDA A VETERINARIOS DE RUMIANTES

Depósito legal rumiNews B-8798-2019

ISSN (Revista impresa): 2696-8185

ISSN (Revista digital): 2696-8193

Revista trimestral

La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project / Freepik/Dreamstime/BioRender

42

4

Digitalización en el sector de los rumiantes: una oportunidad clave para fomentar el relevo generacional

Alba Reguant

Veterinaria y docente en la Escuela Agraria del Solsonés

El papel clave del cubo preparto en la salud y productividad de rumiantes de leche

Servicio Técnico de AMBiotec 12

Alimentación de vacas con carros autónomos 18

Braulio de la Calle Campos

DT Rumiantes Coren Agroindustrial SAU y responsable Departamento Vacuno de Carne en Coren Sociedad Cooperativa

Berkant Topuzoğlu Soporte técnico para rumiantes, MIAVIT Fuentes de selenio en rumiantes 28

Toma de muestras respiratorias en ganado bovino

Cristina Baselga y Gema Chacón Exopol S.L. 34

Frente a la lengua azul, la vacunación es prácticamente la única medida realmente eficaz

Manuel Cerviño

Asesor técnico de rumiantes de Boehringer

Ingelheim Animal Health España

Exploración del aparato respiratorio mediante ecografía en ovinos

Pequeños rumiantes y leishmaniosis: ¿Un potencial reservorio ignorado? 48 56

Alejandro Sánchez-Fernández1, Pablo Quilez2, Pierre Aykut

Chaulier2, David Guallar2, Héctor Ruiz2, Marta Ruiz De Arcaute2, Delia Lacasta2, Juan Carlos Gardón3 y Joel Bueso-Ródenas1

1Departamento de Producción Animal y Salud

Pública, Universidad Católica de Valencia

2Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM), Universidad de Zaragoza

3Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Universidad Católica de Valencia

62

Karen Hammad, Roberto Vitaller, Elena Longarón, Idoia Ubieta, Pedro Manuel Martín-Mesa, Pablo Quilez, Álex Gómez, David Guallar-Abellan, Diana Marteles y Sergio Villanueva-Saz

Servicio Clínico de Rumiantes. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza

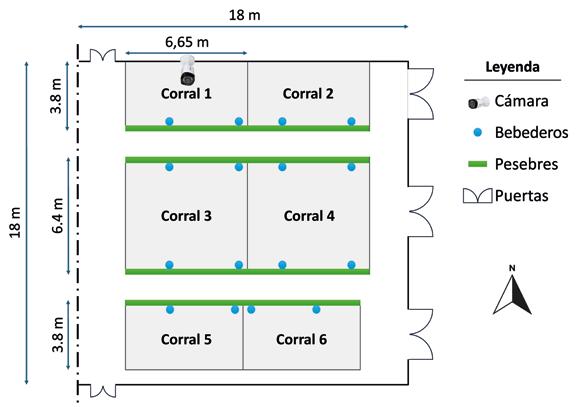

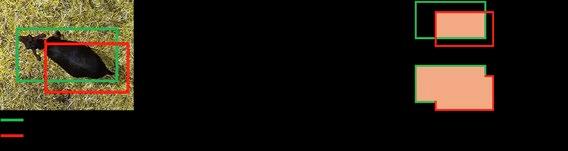

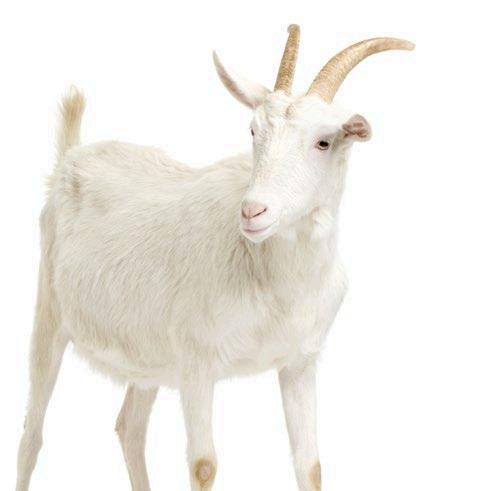

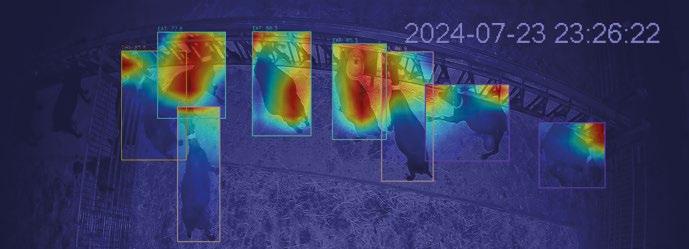

Visión artificial para la identificación en tiempo real del comportamiento en cabras

Daniel Alexander Méndez, Blanca Fajardo Viloria, Eliseo Gil Vidal, Salvador Calvet y Andrea Costantino

Instituto de Ciencia Animal, Universitat Politècnica de València

Evaluación de dos antígenos

experimentales (DST-F y P22) para el diagnóstico inmunológico de la tuberculosis en ganado bovino 68

Javier Ortega1 , Carlos Velasco1,2 , Beatriz Romero1,2 , Julio Álvarez1,2 y Javier Bezos1,2

1Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), Universidad Complutense de Madrid

2Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2025-2027: Una estrategia integral para preservar la salud pública, animal y ambiental 76

María Vilar Ares1 , Cristiana Teixeira Justo1 y Cristina Muñoz Madero2

1Técnico científico del PRAN en Sanidad Animal

2Coordinadora del PRAN en Sanidad Animal

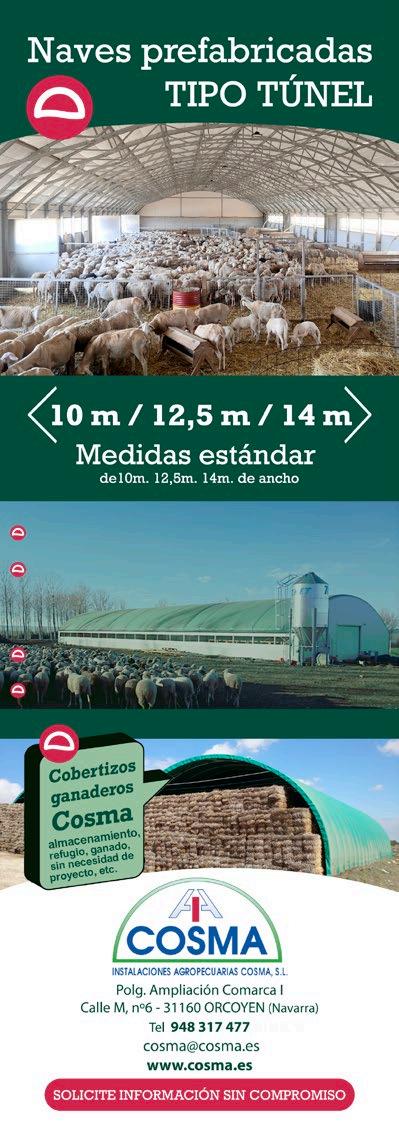

Agradecemos a nuestros anunciantes por hacer posible la publicación de esta revista: AMBiotec, Arvet Veterinaria, Bioplagen, Boehringer Ingelheim Animal Health, Datamars Livestock, Instalaciones Agropecuarias Cosma, Intracare, Lidervet, Miavit, Quimunsa, Vetia Animal Health y Zoetis.

Veterinaria y docente en la Escuela Agraria del Solsonés

En los últimos años, la digitalización se ha consolidado como un pilar estratégico para la modernización del sector agroganadero.

En el ámbito de los rumiantes —bovino, ovino y caprino—, esta transformación digital no solo responde a imperativos normativos, sino que también representa una oportunidad para optimizar la gestión sanitaria, mejorar el rendimiento productivo y aumentar la rentabilidad de las explotaciones.

Al permitir una gestión más eficiente y automatizada, la digitalización contribuye a liberar tiempo en el día a día del ganadero, lo que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar en una profesión tradicionalmente exigente y poco flexible.

NORMATIVO: HACIA UNA TRAZABILIDAD ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

El impulso regulador hacia la digitalización tiene como base el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales, también conocido como la “Legislación sobre sanidad animal”.

ACCEDER AL REGLAMENTO (UE) 2016/429

Esta norma establece que es responsabilidad de los Estados miembros desarrollar sistemas eficaces de identificación y registro de animales terrestres en cautividad, como parte esencial de la prevención, control y erradicación de enfermedades.

Este factor resulta clave para hacer más atractiva la actividad ganadera a las nuevas generaciones y fomentar el relevo generacional en el medio rural.

En este marco, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 787/2023, publicado en el BOE nº 263 de 3 de noviembre de 2023, por el que se regula el sistema de trazabilidad, identificación y registro de animales.

Una de las principales novedades del Real Decreto es la obligatoriedad de la identificación electrónica del ganado bovino a partir del pasado 1 de julio de 2025. Desde esa fecha, todos los bovinos nacidos deben ser identificados electrónicamente, lo que permitirá una gestión más precisa y eficiente de la información individual de los animales.

Código de país

Código de especie

Código de Comunidad Autónocma

Código de identificación individual del animal

Figura 1. Ejemplo de crotales visuales utilizados para la identificación oficial de bovinos nacidos después del 30 de junio de 2025 en España (Fuente: MAPA, 2024. Identificación de bovinos nacidos después del 30 de junio de 2025 – España).

ACCEDER AL REAL DECRETO 787/2023

La nueva identificación electrónica consiste concretamente en la colocación de un crotal electrónico en la oreja izquierda y un crotal convencional en la oreja derecha, ambos con un código unificado que incluye información específica como:

El país

La especie

La comunidad autónoma

Un número individual del animal

Se han establecido excepciones para determinadas explotaciones extensivas o semiextensivas, localizadas en zonas de difícil acceso, donde, a petición del titular y con autorización de la autoridad competente, se podrá utilizar, además, un bolo ruminal como medio de identificación electrónica.

La implementación de dispositivos electrónicos (bolos ruminales, crotales RFID, etc.), junto con plataformas digitales que integren estos datos, permite:

Automatizar los procesos.

Reducir errores humanos.

Disponer de un sistema de trazabilidad en tiempo real.

3 & 4 DICIEMBRE 2025

Palacio de Congresos y Exposiciones de León (CONELE)

Unidos por la salud animal, comprometidos con la calidad lechera

Adoptar soluciones digitales no solo mejora la trazabilidad y la sanidad animal, sino que aporta beneficios tangibles en tres ejes principales:

1

Mayor eficiencia: automatizar procesos permite optimizar el uso de recursos, reducir errores y mejorar la planificación.

2

Incremento de la rentabilidad: tomar decisiones basadas en datos mejora los índices productivos y reproductivos, reduce costes y permite una mejor gestión comercial (venta en el momento óptimo).

3 Digitalización en el sector de los rumiantes: una oportunidad clave para fomentar el relevo generacional DESCÁRGALO EN PDF

Mejora de la calidad de vida del ganadero: la digitalización reduce la carga de trabajo manual, facilita la organización diaria y mejora la capacidad de respuesta ante imprevistos.

La digitalización en el sector de los rumiantes representa una herramienta estratégica para afrontar los retos sanitarios, productivos y económicos actuales y futuros. Lejos de ser una mera obligación normativa, la identificación electrónica obligatoria del ganado bovino abre la puerta a una transformación profunda del modelo de gestión ganadera.

Apostar por la digitalización implica avanzar hacia un sistema productivo más eficiente, sostenible y profesionalizada, donde el dato se convierte en el mejor aliado del veterinario y del ganadero.

Al facilitar la automatización de tareas y una toma de decisiones más ágil, la digitalización contribuye a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar en el medio rural, lo que refuerza la viabilidad social de la actividad ganadera y actúa como incentivo para el tan necesario relevo generacional.

Servicio Técnico de AMBiotec

El periodo de transición —que comprende las semanas anteriores y posteriores al parto— es una de las fases más críticas en la vida productiva de una hembra lechera, ya sea vaca, oveja o cabra.

En este intervalo, el animal atraviesa cambios fisiológicos, metabólicos y hormonales de gran envergadura, que determinan no solo el éxito del parto y la viabilidad de las crías, sino también la producción y calidad de la leche en la siguiente lactación.

Entre las estrategias nutricionales disponibles para optimizar este periodo, el cubo preparto se ha consolidado como una herramienta práctica y eficaz para asegurar el suministro de nutrientes clave de forma controlada y constante, complementando la dieta base y cubriendo necesidades específicas difíciles de alcanzar únicamente con el forraje y el concentrado.

Es importante profundizar en qué es un cubo preparto, su importancia metabólica y productiva en rumiantes lecheros, los principales nutrientes que debe aportar, y cómo su uso puede prevenir trastornos metabólicos y mejorar la eficiencia reproductiva y productiva.

El cubo preparto es un bloque sólido de suplementación mineral y vitamínica, enriquecido en ocasiones con otros aditivos funcionales, formulado específicamente para ser administrado en las últimas 3-4 semanas antes del parto.

Se presenta en formato de lamido libre acceso, lo que permite que el animal autorregule su consumo según sus necesidades, manteniendo un aporte constante y evitando picos o carencias.

A diferencia de otros bloques de uso general, el cubo preparto está diseñado para:

En el periodo preparto, el organismo de la hembra debe hacer frente a varias adaptaciones críticas:

Aumento de las demandas de calcio

En las horas previas y posteriores al parto, la síntesis de calostro y el inicio de la lactación multiplican las necesidades de calcio del organismo.

El animal debe activar rápidamente los mecanismos de absorción intestinal y movilización ósea de calcio, y, si este ajuste no es eficiente, aparece la hipocalcemia clínica o subclínica.

Cambios en el metabolismo energético

La capacidad de ingesta disminuye conforme avanza la gestación, especialmente en las últimas semanas, mientras el feto sigue creciendo.

Esto provoca un balance energético negativo que, si es acusado, conduce a movilización excesiva de grasa y riesgo de cetoacidosis.

Ajustar el balance de minerales clave para la preparación al parto.

Optimizar la movilización de calcio y prevenir la hipocalcemia.

Favorecer el metabolismo energético y reducir el riesgo de cetosis.

Apoyar la función inmunitaria para el periparto.

Mejorar la viabilidad de las crías y la calidad del calostro.

En este periodo se incrementa la necesidad de selenio, zinc, cobre, yodo y vitaminas A, D y E, esenciales para la inmunidad, la integridad de tejidos y el desarrollo fetal.

El cubo preparto actúa como una herramienta integral para preparar al animal ante los retos fisiológicos del parto y el inicio de la lactación.

Uno de sus beneficios más relevantes es la prevención de la hipocalcemia, tanto clínica como subclínica, un trastorno que no solo compromete la capacidad del animal para incorporarse y alimentarse, sino que también incrementa el riesgo de retenciones de placenta, metritis y desplazamientos de abomaso. Para ello, la formulación debe contemplar:

El parto es un evento que eleva la producción de radicales libres, y el organismo requiere antioxidantes para evitar daños celulares y favorecer una buena recuperación.

El cubo preparto proporciona un apoyo clave al metabolismo energético, incorporando precursores de glucosa como propilenglicol en forma sólida o glicerol, que ayudan a mantener la glucemia estable y reducir el riesgo de cetosis.

Este aporte es especialmente crítico en ovino y caprino lechero, donde la toxemia de gestación representa un riesgo elevado debido a la limitación de la ingesta y al aumento de las demandas energéticas en las últimas semanas de gestación.

Una relación calciofósforo equilibrada que favorezca la homeostasis mineral.

Un aporte suficiente de magnesio para estimular la liberación de parathormona (PTH).

En algunos casos, el uso de aniones como cloruros y sulfatos que induzcan una ligera acidosis metabólica compensada, mejorando así la respuesta del organismo a la PTH y la movilización del calcio óseo.

Un pilar fundamental es el refuerzo de la inmunidad y la viabilidad de las crías.

En este sentido, las vitaminas A, D₃ y E, junto con minerales traza esenciales como selenio, zinc y cobre, contribuyen a potenciar la respuesta inmunitaria de la madre, mejorar la calidad del calostro y optimizar la transferencia pasiva de inmunoglobulinas, garantizando así un mejor estado sanitario en los neonatos.

La formulación también incorpora antioxidantes potentes como el selenio (en formas orgánica e inorgánica), vitamina E y polifenoles de origen vegetal, que neutralizan los radicales libres generados durante el parto y el inicio de la lactación, favoreciendo una recuperación más rápida del aparato reproductor y una mejor fertilidad en el siguiente ciclo.

El formato de lamido de libre acceso no solo asegura un aporte constante y autorregulado de nutrientes, sino que también estimula la salivación, mejora la digestión de la fibra y proporciona una actividad ocupacional que reduce el estrés, especialmente en animales estabulados.

Este efecto positivo sobre el bienestar repercute indirectamente en la salud digestiva y la eficiencia productiva del rebaño.

Componente

Calcio y fósforo

Magnesio

Sodio y cloro

Azufre

Selenio y vitamina E

Vitaminas A y D3

Precursores de glucosa

Fitobióticos y antioxidantes vegetales

Aunque los principios son comunes, hay diferencias relevantes:

Bovino de leche

Presenta una mayor incidencia de hipocalcemia y desplazamientos de abomaso.

Requiere mayor control del DCAD.

Ovino de leche

Presenta una mayor susceptibilidad a toxemia de gestación.

Es importante ofrecer un aporte energético rápido.

Caprino de leche

Presenta una menor incidencia de fiebre de la leche, pero alta sensibilidad a cetosis subclínica.

Hay que prestar especial atención al control antioxidante.

Función principal

Preparar para la lactación, huesos y metabolismo

Activar PTH y movilización de Ca

Consideraciones en bovino, ovino y caprino

Ajustar relación Ca:P

Niveles de 3-4% en preparto

Equilibrio osmótico y DCAD En DCAD negativo: aumentar cloruros

Formación de aminoácidos y DCAD

Antioxidantes y función inmune

Reproducción, epitelios, metabolismo mineral

Energía rápida para evitar cetosis

Reducción de estrés oxidativo, salud digestiva

Controlar exceso por riesgo de toxicidad

Selenio orgánico más biodisponible

Asegurar niveles óptimos

Glicerol, propilenglicol sólido

Aceites esenciales, extractos vegetales

DCAD: Diferencia Catión-Anión Dietética, es un concepto en nutrición animal que se refiere a la diferencia entre la cantidad de cationes (iones con carga positiva como sodio y potasio) y aniones (iones con carga negativa como cloruro y azufre) en la dieta de un animal, especialmente en rumiantes.

Tabla 1. Principales nutrientes y aditivos en un cubo preparto.

En AMBiotec hemos desarrollado un nuevo cubo preparto diseñado para optimizar la salud, el rendimiento y el bienestar de los animales durante el periodo de preparto.

Gracias a su formulación específica y a la incorporación de nutrientes clave en formas altamente biodisponibles, su utilización se asocia con una mejora integral del estado productivo y reproductivo del rebaño, aportando beneficios como:

Reducción de hipocalcemia clínica y subclínica.

Menor incidencia de retenciones de placenta y metritis.

Mejor inicio de lactación con mayor pico de producción.

Mayor contenido y calidad de inmunoglobulinas en el calostro.

Mayor supervivencia y vitalidad de las crías.

Menor intervalo parto-concepción por recuperación más rápida.

Inicio de administración: 21 a 28 días antes de la fecha estimada de parto.

Acceso libre: al menos un cubo por cada 15-20 animales para evitar competencia.

Ubicación: cerca de la zona de descanso o alimentación.

Monitoreo de consumo: el objetivo es un consumo moderado y constante con ajustes según análisis mineral de la dieta base.

Complementariedad: el cubo no sustituye la dieta base, sino que la optimiza.

El papel clave del cubo preparto en la salud y productividad de rumiantes de leche DESCÁRGALO EN PDF

El cubo preparto es mucho más que un bloque mineral, es una herramienta estratégica que integra nutrición, salud preventiva y manejo práctico.

En bovino, ovino y caprino de leche, su uso permite afrontar con mayores garantías el complejo periodo de transición, reduciendo trastornos metabólicos, mejorando la viabilidad de las crías y optimizando la producción lechera.

En un sector donde cada parto marca el inicio de un nuevo ciclo productivo, invertir en una correcta suplementación preparto no es un gasto, sino una decisión técnica con retorno tangible en la salud y el rendimiento del rebaño.

Bloque sólido de suplementación mineral y vitamínica

El Cubo Preparto AMBiotec está formulado específicamente para ser administrado en las últimas 3-4 semanas antes del parto. Se presenta en formato de lamido libre acceso, lo que permite que el animal autorregule su consumo según sus necesidades. Está diseñado para:

• Ajustar el balance de minerales clave para la preparación al parto.

• Optimizar la movilización de calcio y prevenir la hipocalcemia.

• Favorecer el metabolismo energético y reducir el riesgo de cetosis.

• Apoyar la función inmunitaria para el periparto.

• Mejorar la viabilidad de las crías y la calidad del calostro.

Agroalimentaria Manchega de Biotecnología, S.L.

C/ Río Montiña, 5 Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia

45007 Toledo (España)

Teléfono: 925 672 642 info@ambiotecsolutions.com

www.ambiotecsolutions.com

Braulio de la Calle Campos

DT Rumiantes Coren Agroindustrial SAU y responsable Departamento Vacuno de Carne en Coren Sociedad Cooperativa

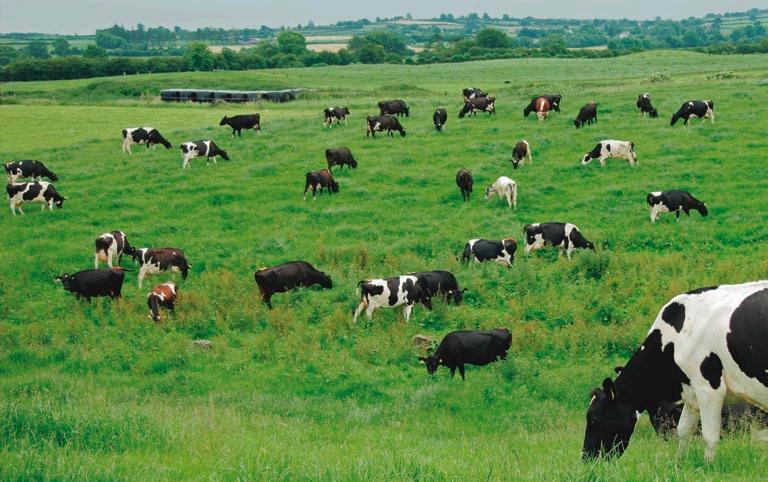

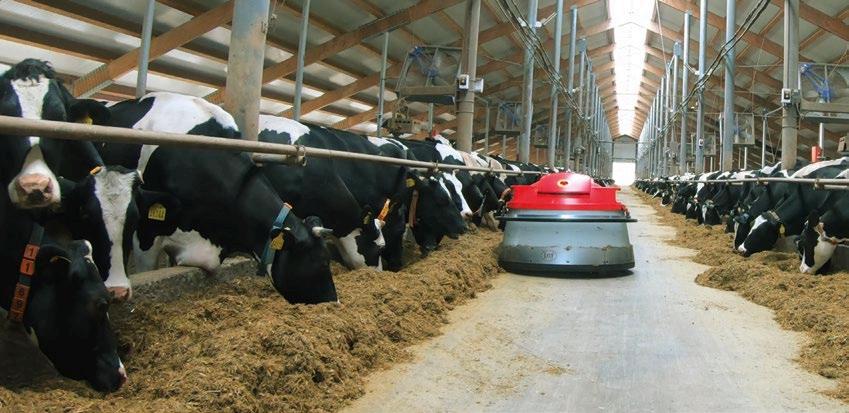

Los sistemas de alimentación automatizada, que mediante un robot preparan y distribuyen la ración al ganado, empiezan a implementarse en algunas ganaderías de vacuno de leche.

En un futuro no muy lejano, estos sistemas, unidos a los de ordeño robotizado, los avances en genética y el uso de la Inteligencia Artificial, nos permitirán tener animales más sostenibles, eficaces y rentables.

Los robots de alimentación son ser sistemas parciales o totalmente automatizados, en los que participa uno o varios robots que trabajan de manera conjunta y sincronizada.

Su función es preparar y distribuir el alimento en el momento y la forma adecuados, sin necesidad de intervención humana.

El principio de funcionamiento de estos sistemas es similar al de los unifeed: alimentar a los animales con raciones homogéneas, uniformes y equilibradas en nutrientes.

El objetivo es mezclar todos los componentes de la ración —forrajes húmedos y secos, concentrados, subproductos agroindustriales y compuestos vitamínico-minerales— para ofrecer una dieta completa.

Estos sistemas:

Facilitan la preparación de raciones adaptadas a diferentes lotes de producción.

Reducen costes.

Mejoran el Bienestar Animal.

Disminuyen la competencia por el alimento.

Al arrimar los restos de comida sobrante, contribuyen a evitar el desperdicio.

Destinados a forrajes y concentrados, constituyen la zona de almacenamiento de materias primas, como silo de maíz, hierba, pienso, paja, entre otros.

Se trata de un espacio físico o edificio con zonas delimitadas donde se lleva a cabo una fase del proceso que aún no está completamente automatizada, ya que algunos ingredientes requieren manipulación manual (forrajes secos y húmedos).

A partir de ahí, un puente grúa o cintas transportadoras se encargan de recoger y suministrar los componentes.

Cada 1-3 días debe reponerse el alimento, en función del tipo de forraje, su conservación y la época del año, para que el robot pueda preparar la ración destinada a la distribución.

3 4

Se trata de la incorporación de los diferentes ingredientes en el interior del carro mezclador.

Una vez realizada la mezcla, el carro se desplaza —ya sea sobre ruedas o suspendido por un raíl— hasta la línea de cornadizas, donde se descarga la ración.

Estos sistemas, apoyados en la Inteligencia Artificial y combinados con el ordeño robotizado, permiten llevar el concepto de nutrición de precisión a su máxima expresión.

Gracias a ello, es posible implementar estrategias de alimentación más efectivas y sostenibles, que favorecen tanto la salud de los animales como la mejora de su producción.

Además, ofrecen una gran flexibilidad, ya que permiten establecer múltiples esquemas de alimentación: desde suministrar varias raciones al día hasta ajustar la dieta en función de las necesidades de cada grupo de vacas.

La cocina del sistema de alimentación es un espacio abierto destinado al almacenamiento de los diferentes ingredientes y constituye una pieza clave para su buen funcionamiento.

Cada ingrediente debe ubicarse en su lugar correspondiente y renovarse con la frecuencia necesaria para garantizar la calidad de la ración.

La conservación del ensilado es un aspecto crítico, ya que el tiempo que transcurre desde que se extrae del silo, pasa por la zona de almacenaje de la cocina y llega al pesebre determina su estabilidad.

En invierno, con bajas temperaturas, el silo de maíz puede mantenerse sin riesgo de fermentación durante unas 48 horas tras el desensilado.

En verano, el riesgo aparece mucho antes, incluso a las 24 o 12 horas.

Antes de instalar un sistema de alimentación robotizado es imprescindible que la explotación disponga de forrajes bien conservados, correctamente desensilados y con la capacidad de suministrarlos a la cocina en condiciones óptimas de calidad.

Estos sistemas funcionan de manera continua, detectando dónde y cuándo se necesita alimento fresco a lo largo de las 24 horas del día, para después prepararlo y suministrarlo.

Gracias a sensores láser que miden la altura del alimento en la cornadiza, es posible conocer con precisión la cantidad de comida disponible. Además, estos equipos pueden actuar como arrimadores de manera autónoma o en conexión con otros dispositivos específicos que gestionan esta función.

Con ello se favorece una mayor frecuencia de consumo, lo que puede incrementar la ingesta de materia seca hasta un 3,5 % y, al mismo tiempo, reducir el desperdicio de alimento.

Los sistemas de unifeed robotizados deben ajustarse al crecimiento de las explotaciones donde se instalan.

En este sentido, es fundamental que sean capaces de aumentar su volumen o capacidad de trabajo para responder a las necesidades crecientes de la granja en caso de ser necesario.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ALIMENTACIÓN

ROBOTIZADA

Estos sistemas son 100 % eléctricos y no requieren combustibles fósiles para su funcionamiento.

El consumo diario de un robot de alimentación es inferior a 3 € en energía, lo que supone un ahorro significativo frente a un carro mezclador convencional.

Como referencia, un carro unifeed consume alrededor de 16 L de combustible por cada hora de funcionamiento.

En cambio, en un sistema de alimentación robotizado la “cocina” se carga unas tres veces por semana, con operaciones que duran entre 1 y 2 horas. Al realizarse esta tarea con una telescópica o un tractor con pala, el consumo es mucho menor que el de un carro mezclador.

En conjunto, esto se traduce en un ahorro energético notable y sostenible.

Una de las ventajas más evidentes de los sistemas de alimentación automática es la mejora en las condiciones de trabajo y la reducción de la mano de obra necesaria.

Diversos estudios publicados señalan que el tiempo dedicado a la preparación y distribución de la ración puede reducirse hasta en un 55 %. De ese tiempo, aproximadamente un 60 % se emplea en aprovisionar la cocina y el resto en tareas como limpieza, programación o mantenimiento.

En la práctica, lo único que se requiere es rellenar la cocina y limpiarla periódicamente. Lo habitual es cargarla unas tres veces por semana, lo que representa un ahorro de mano de obra considerable frente al uso del carro unifeed.

Esta reducción no solo implica menos trabajo, sino también menor estrés para el ganadero, liberando tiempo para dedicarlo a la gestión integral de la explotación.

La nueva web dedicada a la salud de los rumiantes.

Todo lo que importa, en un solo lugar.

Un aspecto que casi nunca se contempla al cambiar el sistema de alimentación es el coste real de la mano de obra. En muchos casos es el propio ganadero quien realiza la mezcla con el carro unifeed, pero si se calcula este coste con un baremo de 12 €/hora, la diferencia económica entre ambos sistemas se hace aún más evidente.

Existen numerosos estudios que demuestran el incremento de producción de leche en las ganaderías que han incorporado sistemas automáticos de alimentación.

Los datos indican que:

Durante el primer año tras la instalación del sistema, se obtiene un aumento medio de 1,42 litros de leche por vaca y por día.

Dos años después de su puesta en marcha, este incremento alcanza los 1,65 litros por vaca y por día, consolidando el impacto positivo de la alimentación inteligente sobre la productividad.

Resulta fundamental conocer y medir la cantidad de alimento que las vacas pueden ingerir en 24 horas, ya que casi siempre quedan restos que los animales no consumen.

Estos desperdicios son fácilmente cuantificables y suponen un factor económico a tener en cuenta.

En muchos casos, las sobras se desechan, con la consiguiente pérdida económica, o bien se destinan a animales en fase de crecimiento.

Sin embargo, diversos estudios publicados reflejan un ahorro sustancial con la alimentación robotizada: mientras que en un sistema de unifeed convencional los restos en la cornadiza alcanzan una media de 180 kg de alimento al día, con un sistema automatizado esta cifra se reduce a apenas 10 kg.

Con el carro mezclador convencional, la ración suele distribuirse entre 1 y 2 veces al día. En cambio, en granjas analizadas en Francia con sistemas de alimentación robotizada, se ha comprobado que la frecuencia media alcanza las 7,5 distribuciones diarias.

Esto garantiza que el alimento esté siempre fresco y disponible para los animales, favoreciendo su consumo y mejorando la eficiencia de la alimentación.

Este sistema tenderá a implementarse cada vez más en cebaderos de terneros, especialmente en los de mayor tamaño, ya que permite aplicar la nutrición de precisión en función de la edad, el peso, el sexo o la velocidad de crecimiento de los animales.

La automatización será, por tanto, un elemento clave para alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la producción.

Entre las ventajas más destacadas se encuentran:

Una alimentación más frecuente que ayuda a prevenir la acidosis ruminal y los problemas de salud asociados.

Raciones homogéneas y bien mezcladas, que dificultan la selección de ingredientes por parte de los animales.

Mayor frecuencia y precisión en la alimentación, lo que se traduce en mayor eficiencia productiva.

Posibilidad de formular mezclas adaptadas incluso a grupos pequeños según sexo, estado de engrasamiento, edad o raza.

Reducción de la jerarquía entre animales.

El ahorro de tiempo es uno de los beneficios más evidentes.

Actualmente, la alimentación manual puede ocupar alrededor de una hora y media diaria, según las instalaciones.

En cambio, un sistema automatizado reduce esta tarea a entre 15 y 30 minutos al día.

Si bien los costes de inversión deben analizarse en cada explotación en particular, su amortización se reparte a lo largo de la vida útil del sistema, lo que lo convierte en una alternativa cada vez más atractiva para los cebaderos de terneros.

La incorporación de tecnología en los sistemas de alimentación animal favorece el Bienestar Animal, reduce costes, mejora la conversión alimenticia y aumenta la rentabilidad de la explotación.

Sin embargo, antes de implementar un sistema de alimentación automática es fundamental realizar un diagnóstico individualizado de cada granja.

Estos sistemas permiten optimizar el uso de los alimentos y, en combinación con el ordeño robotizado, ajustar con precisión cada fase del ciclo productivo de los animales.

Antony Thomas

Hoof Trimmer del Reino Unido @keepingcowsmoovin

Minerales traza como el selenio (Se) se añaden en cantidades muy pequeñas a las dietas del ganado, ya que son esenciales para apoyar el potencial, la productividad y el bienestar de los animales.

En la naturaleza, el Se existe en dos formas químicas:

Se inorgánico: puede encontrarse como selenito, selenato y seleniuro.

Se orgánico: se encuentra principalmente como selenometionina (SeMet) en forrajes, granos y harinas de semillas oleaginosas.

Berkant Topuzoğlu Soporte técnico para rumiantes, MIAVIT

Los animales reciben Se principalmente en forma de SeMet y, por lo tanto, están mejor adaptados para utilizar el Se en esta forma natural u orgánica.

Las plantas absorben Se del suelo en forma de selenito o selenato, luego sintetizan aminoácidos con selenio, incluyendo SeMet, que representa aproximadamente el 50 % del Se en los granos de cereales.

La concentración de Se en el suelo varía significativamente, lo que afecta su disponibilidad para las plantas.

El Se es un mineral traza esencial para la nutrición animal, principalmente por su papel clave en:

La defensa antioxidante.

La inmunidad.

Los procesos de modulación inflamatoria.

El estrés oxidativo está reconocido como un factor que influye negativamente en la función inmunitaria y mejorar la inmunidad durante períodos de estrés puede reducir la proliferación excesiva de patógenos secundarios y las infecciones.

A este respecto, el Se es un antioxidante crucial que, junto a la vitamina E, tiene un impacto significativo en el estrés oxidativo.

Así, una suplementación adecuada de Se puede mejorar la eficiencia de los leucocitos y antioxidantes como la glutatión peroxidasa.

Durante las etapas exigentes de la vida (crecimiento rápido, gestación tardía o lactación) aumentan las necesidades de Se en los animales y, cuando falta, los efectos varían de leves a graves, incluyendo:

Enfermedad del músculo blanco en corderos, terneros y cabritos.

Fertilidad reducida y muerte embrionaria.

Retención de membranas fetales, metritis, involución uterina deficiente y ovarios quísticos en vacas.

Mastitis subclínica y función inmunitaria deteriorada.

Prematuridad, muerte perinatal y aborto.

A menudo, la deficiencia subclínica pasa desapercibida, socavando silenciosamente la productividad y el bienestar.

Por ejemplo, los neutrófilos de la leche de vacas alimentadas con una dieta deficiente en Se tienen una capacidad significativamente reducida para matar Escherichia coli y S. aureus ingeridos, en comparación con las células de vacas alimentadas con una dieta suplementada con Se.

La suplementación con Se en el ganado lechero contribuye a proteger los ovocitos del daño oxidativo y apoyar el crecimiento folicular, ayudando a regular las hormonas necesarias para la ovulación, lo que conduce a una mejor fertilidad, menos abortos y terneros más sanos.

Los niveles críticos tentativos de Se son los siguientes:

Dado que la mayoría de los ingredientes de los alimentos en todo el mundo son deficientes en Se, la suplementación dietética con Se es una práctica comercial estándar.

Se asocia la suplementación con Se con mejora de la salud animal, observándose:

Reducción de la prevalencia de retención de membranas fetales.

Disminución de la gravedad y prevalencia de mastitis clínica.

Reducción del recuento de células

somáticas en la leche.

Disminución de la mortalidad de terneros.

Forrajes y granos: un contenido de 0,1 mg/kg de materia seca se considera adecuado.

Suelo: los suelos que contienen menos de 0,5 mg/kg probablemente producirán cultivos con concentraciones inadecuadas de Se.

Tejidos animales, sangre y leche: la concentración de Se en varios tejidos es un indicador confiable del estado de Se del animal.

Existe una correlación positiva entre el contenido de Se del alimento y el contenido de Se en los tejidos y la sangre de los animales que lo ingieren, y los valores fluctúan con la ingesta dietética del elemento.

Los principales suplementos de Se utilizados durante los últimos 50 años han sido el selenito y el selenato (principalmente selenito de sodio), ambas formas inorgánicas de Se.

Estas formas inorgánicas tienen limitaciones como:

Alta toxicidad.

Interacciones con otros minerales.

Baja eficiencia de transferencia a la leche y la carne.

Incapacidad para crear y mantener reservas de Se en el cuerpo.

El Se orgánico, como el SeMet, se absorbe y retiene mejor en el cuerpo en comparación con el Se inorgánico.

Esta retención en los tejidos corporales permite al animal crear una reserva del mineral para usar en momentos de mayor estrés fisiológico (por ejemplo, transición).

Sin embargo, también puede haber diferencias sustanciales en toxicidad, estabilidad y eficacia entre los productos de Se orgánico.

La absorción de Se tiende a ser mucho menor en rumiantes en comparación con los no rumiantes, siendo el intestino delgado el principal sitio de absorción. A este respecto, cabe señalar que la disponibilidad intestinal del Se depende de su origen (inorgánico u orgánico)

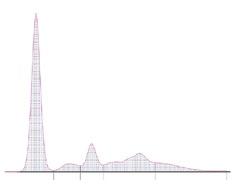

debido al efecto del ambiente ruminal (Figura 1):

Rúmen

Se Met

Na Se

MiaTrace Se

La capacidad de los rumiantes para utilizar Se inorgánico está fuertemente influenciado por el ambiente altamente reductor del rumen. De hecho, el rumen reduce el selenato a selenito, que a su vez se convierte en formas insolubles de bajo peso molecular (Se elemental), probablemente no absorbibles, que luego se excretan en las heces, reduciendo así la disponibilidad intestinal de Se.

Cuando se suplementan formas orgánicas (SeMet), el Se parece sufrir menos alteraciones en el ambiente ruminal.

Se Met

Se, elemento

Na Se

Intestino delgado

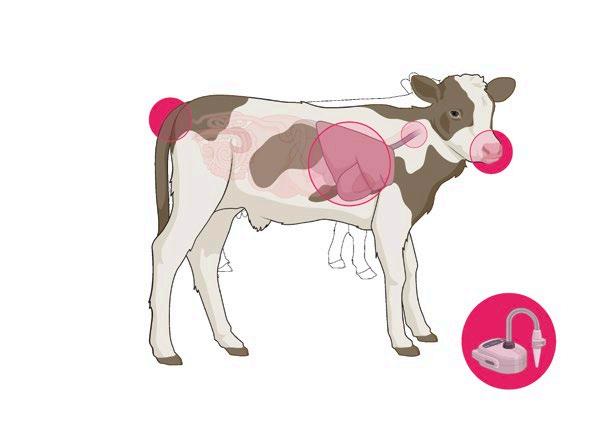

Na Se

Figura 1. Influencia de la microbiota ruminal en la absorción de las diferentes fuentes de selenio (MIAVIT, 2025).

La absorción de Se inorgánico puede ser tan baja como el 13 % en novillos y entre el 10-16 % en vacas secas y lactantes.

Weiss (2005) informa que el coeficiente de absorción del Se inorgánico en vacas lecheras se estima en un 50 %, mientras que el Se orgánico, derivado de forrajes o granos en los que está incorporado como SeMet, se estima en un 65 %.

BIODISPONIBILIDAD

En los últimos años, las fuentes de Se protegidas frente al rumen han ganado protagonismo en el mercado.

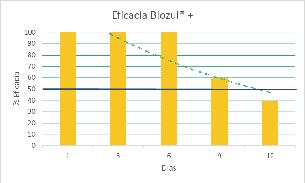

MiaTrace Se de Miavit GmbH es un selenito de sodio recubierto que proporciona una protección específica frente al rumen para asegurar y mejorar el estado de Se en rumiantes.

Las partículas de Se alcanzan el sitio de absorción objetivo sin alteraciones gracias a la cápsula protectora confiable.

Las enzimas intestinales disuelven rápidamente la cápsula para garantizar una alta tasa de absorción.

Puede utilizarse en piensos completos y sustituir hasta el 50 % del contenido total de Se.

MiaTrace Se ofrece una mayor biodisponibilidad de selenio en comparación con las fuentes inorgánicas de Se y su eficacia es comparable a la de las fuentes orgánicas de Se.

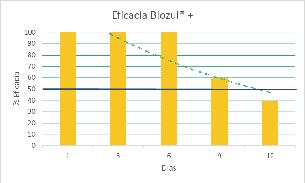

Cuando se incluye en los piensos minerales o en las premezclas vitamínico-minerales (Gráfica 1), reduce el coste del Se y permite mantener la misma eficacia que ofrecen las fuentes orgánicas.

Referencias disponibles bajo solicitud.

Gráfica 1. Coste de 40 mg de Se/kg de pienso mineral al utilizar diferentes fuentes de selenio (MIAVIT, 2025).

El uso de MiaTrace garantiza un alto nivel de seguridad en la suplementación con selenio en rumiantes.

Seguro

Protegido

Dirigido

Cristina Baselga y Gema Chacón

Exopol S.L.

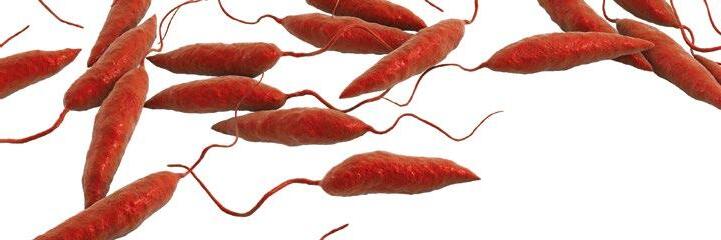

El Síndrome Respiratorio Bovino (SRB) es una de las enfermedades de origen infeccioso más frecuente en terneros jóvenes.

Se caracteriza por la participación simultánea de microorganismos de naturaleza vírica y bacteriana y existen ciertos factores predisponentes que favorecen su aparición, como el estado inmunitario del individuo o ciertas condiciones ambientales o manejos que causen situaciones estresantes (transporte, alta densidad de animales, etc.).

En la Tabla 1 se muestran los principales agentes víricos y bacterianos implicados en el SRB.

En general, los virus actúan como agentes primarios que lesionan el epitelio pulmonar y la mucosa de vías respiratorias, favoreciendo la proliferación de bacterias respiratorias que son las que desencadenan el cuadro clínico grave.

Bacterias

Herpesvirus bovino 1 (IBR)

BRSV (Virus sincitial)

PI3 (Parainfluenza 3)

BVDV (Diarrea viral bovina)

BCoV (Coronavirus bovino)

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Histophilus somni

Mycoplasmopsis bovis

Además de los patógenos mencionados en la Tabla 1, hay otros microorganismos capaces de ocasionar procesos respiratorios, pero con una menor incidencia, como ciertos agentes víricos (Adenovirus tipo 3, Influenza D), parásitos (Dictyocaulus viviparus), bacterias que provocan infecciones secundarias (Trueperella pyogenes, Salmonella sp.) u hongos (Aspergillus sp.).

Fiebre, rinitis, descarga nasal serosa o purulenta y tos.

Disnea, estertores, fiebre y tos.

Fiebre baja, tos seca, descarga nasal serosa y signos respiratorios leves.

Inmunosupresión, diarrea y signos respiratorios leves.

Fiebre, tos, disnea leve y descarga nasal serosa. Puede haber diarrea asociada.

Fiebre alta, disnea severa, descarga nasal mucopurulenta, decaimiento y muerte rápida

Tos crónica, fiebre y pérdida de condición corporal.

Fiebre y tos con signos nerviosos o articulares.

Tos persistente, otitis, artritis y baja respuesta a tratamientos.

Tabla 1. Principales agentes implicados en el SRB y sus signos y lesiones más característicos.

Congestión nasal, traqueítis, lesiones ulcerativas en nariz y tráquea, y bronconeumonía catarral o fibrinosa.

Enfisema intersticial, edema pulmonar y bullas subpleurales.

Congestión en mucosa traqueal y bronquial.

Lesiones inespecíficas y depleción linfoide.

Congestión e inflamación traqueal y bronquial leve.

Consolidación cráneo-ventral, fibrina y necrosis, pleuritis

Neumonía supurativa, exudado purulento y colapso pulmonar.

Neumonía con pleuritis, miocarditis/endocarditis/ pericarditis, artritis y/o meningitis.

Neumonía caseosa, abscesos pulmonares, artritis y otitis media.

Para obtener un diagnóstico laboratorial fiable, uno de los aspectos clave es la toma de muestras.

Es necesario seleccionar correctamente a los animales para realizar el muestreo y asegurarse de que la muestra se conserve de manera apropiada recepción en el laboratorio.

Algunas de las medidas para garantizar un correcto muestreo son:

Seleccionar varios animales que sean representativos de la población con sintomatología respiratoria hayan sido tratados con antibióticos previamente.

No tomar muestras, animales crónicos.

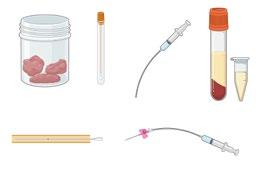

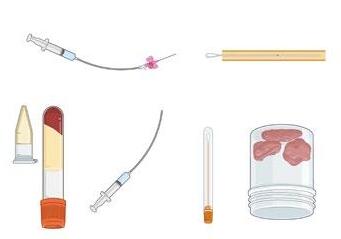

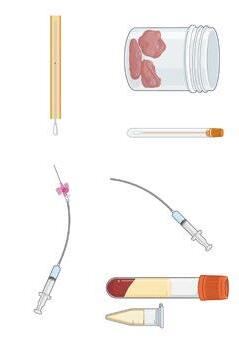

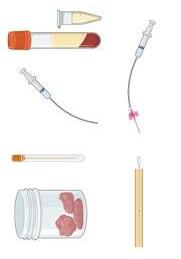

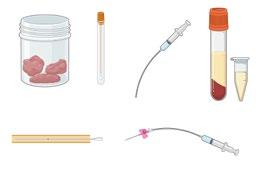

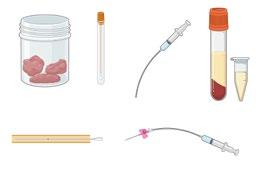

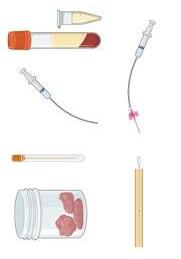

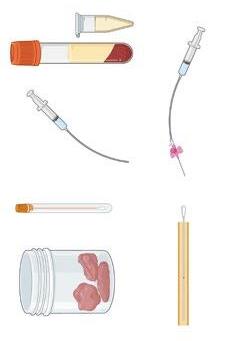

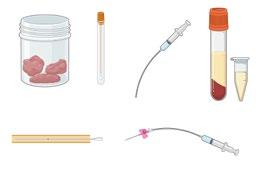

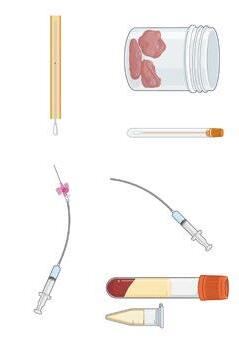

En función de la disponibilidad y objetivo de análisis (diagnóstico de un caso clínico o monitorización de la explotación), se pueden enviar diferentes tipos de muestras (Figura 1).

Lavados broncoalveolares y transtraqueales

Enviar muestras de animales muertos recientemente para evitar la autolisis y contaminación postmortem de los órganos.

Si se envían órganos, hay que separarlos en distintos recipientes herméticos.

Conservar las muestras refrigeradas e intentar que lleguen al laboratorio como máximo en 24 horas.

Pulmones

Sueros sanguíneos

Hisopos nasales profundos

Muestras ambientales

Figura 1. Principales tipos de muestras respiratorias en bovino: suero sanguíneo, pulmón, lavados broncoalveolares, hisopos nasales profundos y muestra ambiental.

Antes de comenzar la recogida de muestras es esencial tener el material preparado y un protocolo estandarizado de toma de muestras, para realizar el muestreo de una manera sistemática y organizada.

Tras realizar una correcta sujeción del animal, se introduce la sonda por un orificio nasal y, al alcanzar las vías respiratorias bajas, se introduce un volumen de suero salino variable en función del tamaño del animal (20-40 ml) y inmediatamente, recogiendo la máxima cantidad de suero posible.

Se deben recoger fragmentos de distintas zonas cuando se observen lesiones macroscópicas diferentes.

Las muestras deben recogerse con posible para evitar contaminaciones utilizando un e introducirlas en un

También es recomendable tomar muestra del interior del parénquima pulmonar con un hisopo e introducirlo en medio ya que a medida que avanzan las horas las bacterias ambientales pueden proliferar y el tejido puede sufrir autolisis, alterando el estudio laboratorial.

Es importante continuar aspirando mientras se retira la sonda para obtener también muestra de la tráquea. Luego se transfiere el lavado a un y se identifica con el crotal del animal.

Lavados transtraqueales

Para recoger esta muestra es necesario tener una buena sujeción del animal y administrarle sedación, siendo importante rasurar y desinfectar la zona de acceso al interior de la tráquea.

Se localiza la zona entre dos anillos traqueales lo más caudoventral posible y se accede con el trócar, seguidamente se introduce la sonda a través del trócar y se introduce el suero salino (la cantidad depende del tamaño del animal) y se aspira inmediatamente, recogiendo la máxima cantidad de suero posible.

Es importante continuar aspirando mientras se retira la sonda. Luego se transfiere el lavado a un tubo estéril y se identifica con el crotal del animal.

Tras realizar una correcta sujeción del animal, se introduce el hisopo largo con protección de plástico por un nasal, al llegar a la zona retrofaríngea se exterioriza el hisopo de la protección, se realiza el hisopado en la mucosa de la zona y se vuelve a introducir dentro de la protección para sacarlo por las fosas nasales, evitando la contaminación con bacterias comensales de vías altas.

El diagnóstico de muestras ambientales está orientado a monitorizar enfermedades presentes en la ganadería.

Los patógenos respiratorios se transmiten vía aerógena, por lo que es posible realizar un muestreo de aire para valorar la circulación de agentes infecciosos respiratorios en el ambiente de las instalaciones.

Una vez fuera del animal, el hisopo se introduce en un tubo con medio de conservación, asegurando que el hisopo está en el interior del medio y se identifica con el crotal del animal.

BOVINO - Hisopo nasal VER VÍDEO

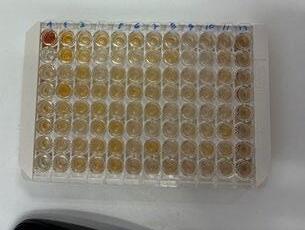

La extracción de suero sanguíneo se realiza con sin anticoagulante temperatura ambiente para que se forme el coágulo. Posteriormente, se desuera en un tubo eppendorf para realizar el análisis del suero sanguíneo.

Tubo

Equipo

Figura 2. Equipo Coriolis para la recolección de aire en granjas: esquema del dispositivo y del principio de funcionamiento para la captura de partículas en líquido.

Existen diferentes aparatos para recolectar el aire que puede suministrar el laboratorio de diagnóstico con el material necesario para luego realizar el análisis mediante qPCR, por ejemplo, Coriolis (Imagen 2A) y Aerocollect (Imagen 2B).

2A

2B

Entrada de aire

Cono

Líquido

Partículas Aire

La técnica de recogida consiste en colocar el aparato en diferentes puntos de las instalaciones y realizar los muestreos según indicaciones del aparato.

Permite un diagnóstico completo.

Valoración de problemas respiratorios en vías bajas.

Requiere de animales muertos recientemente o sacrificados.

Al ser un número limitado de muestras, puede no ser representativo del problema del grupo.

Fácil de tomar en animales vivos.

Muestreo in vivo.

Permite muestrear a un mayor número de animales.

Aporta información de los agentes presentes en pulmón.

Requiere de material específico y personal cualificado.

Riesgo de presencia de bacterias comensales en fosas nasales.

Permite muestrear a un mayor número de

Valoración de problemas respiratorios en vías

No se obtiene muestra de pulmón, solo llega a la

Muestreo in vivo

Permite muestrear a un mayor número de animales.

Aporta información de los agentes presentes en pulmón.

Requiere de material específico y personal cualificado.

Es una técnica más invasiva para el animal.

Buen sistema de monitorización mediante realización de seroperfiles.

Muestreo sencillo de los animales.

Diagnóstico incompleto limitado a las enfermedades de las que se dispone kits

Es necesario muestrear un número significativo de animales para obtener resultados concluyentes del

Es un diagnóstico indirecto, se analiza la presencia de anticuerpos en respuesta al agente infeccioso, no

En la mayoría de las enfermedades no es posible diferenciar la respuesta a una vacuna de la respuesta a la infección natural.

Sistema de monitorización de enfermedades transmitidas por el aire.

Requiere material específico.

Como hemos comentado previamente, hay diferentes tipos de muestras.

Entonces, ¿cuál es la mejor?

No hay una respuesta única a esta pregunta pues dependerá de los animales disponibles en el momento del muestreo y el objetivo del análisis laboratorial.

La Tabla 2 presenta las muestras más idóneas en función del objetivo del muestreo.

Pulmones Lavados Hisopos Sueros Muestras ambientales

Diagnóstico completo (incluido estudio histopatológico)

Muestra de animal vivo

Elección de muestra representativa del colectivo

Estudio de patógenos presentes en pulmón

Monitorización de la explotación

Aislamiento de cepas (antibiograma, producción de autovacunas…)

Tabla 2. Tipos de muestras más idóneas según el objetivo del muestreo en el diagnóstico del Síndrome Respiratorio Bovino.

El SRB es una de las principales patologías en el ganado bovino y, dependiendo de los animales disponibles y el diagnóstico a realizar, se elegirán las muestras más adecuadas:

Las muestras de pulmón ofrecen el diagnóstico más completo, pero son postmortem y poco representativas a nivel de grupo.

Los lavados broncoalveolares y transtraqueales son útiles y específicos para agentes pulmonares, pero requieren técnica y equipo especializado.

Los hisopos nasales son fáciles y útiles para vías altas, aunque no permiten detectar agentes pulmonares.

El suero es ideal para monitorización grupal, aunque ofrece un diagnóstico indirecto.

Las muestras ambientales permiten una visión general de los patógenos circulantes por vía aérea, con bajo impacto en los animales.

En definitiva, la correcta elección y manejo de las muestras es fundamental para obtener diagnósticos fiables en el SRB. Adaptar el tipo de muestreo al objetivo del análisis y a la situación de la explotación permite optimizar los resultados y aplicar medidas de control más eficaces.

Toma de muestras respiratorias en ganado bovino DESCÁRGALO EN PDF

Dosis: 4 ml

Primovacunación: Dos dosis (separadas 3 semanas)

HEPIZOVAC suspensión inyectable para bovino.

Presentaciones: 100 ml y 252 ml

Composición por dosis (1 ml): Virus inactivado de la enfermedad hemorrágica epizoótica (VEHE), serotipo 8, 105.5 DICC50 Indicaciones y especies de destino: Para la inmunización activa de bovino para prevenir la viremia causada por el serotipo 8 del virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica. Vía de administración: Subcutánea. Posología: Dosis: 4 ml. Pauta de vacunación: Primovacunación: A partir de 2 meses de edad. Administrar dos dosis de 4 ml por vía subcutánea con un intervalo de 3 semanas. Revacunación: No establecida. Contraindicaciones: Ninguna. Precauciones: Conservar y transportar refrigerado (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Proteger de la luz. Tiempo de espera: Cero días. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Titular de la autorización: CZ Vaccines S.A.U. A Relva s/n-Torneiros. 36410 O Porriño. Pontevedra. Reg. Nº: EU/2/25/341/001-003

En caso de duda consulte a su veterinario

Asesor técnico de rumiantes de Boehringer Ingelheim Animal Health España

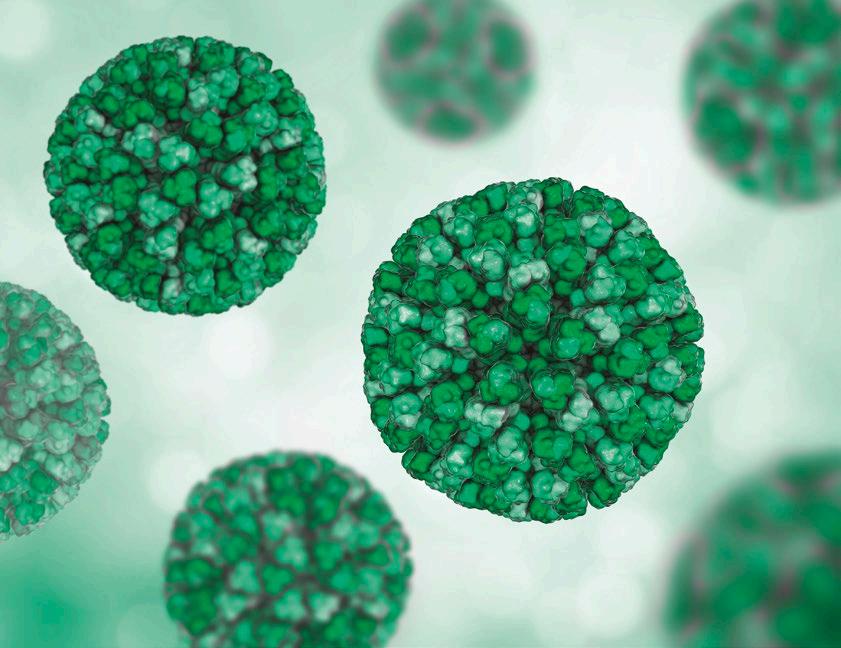

Boehringer Ingelheim, compañía líder en salud animal, anunció recientemente la autorización de comercialización, en circunstancias excepcionales (artículos 25 y 26 del Reglamento UE 2019/6) de BULTAVO® 3, una nueva vacuna frente al serotipo 3 de la Lengua Azul.

Manuel Cerviño, asesor técnico de rumiantes de Boehringer Ingelheim Animal Health España, analiza una enfermedad que ha captado el interés informativo por la complicada situación que presenta nuestro país y nos habla del papel de la vacunación.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la Lengua Azul?

La Lengua Azul (BT por sus siglas en inglés, Bluetongue) o Fiebre Catarral Ovina es una enfermedad:

Infecciosa

No contagiosa

De declaración obligatoria

De origen vírico

Transmitida por la picadura de ciertas especies de insectos del género Culicoides

Afecta tanto a rumiantes domésticos como salvajes.

Se ha descrito en ovejas, que es quizá la especie más afectada y la considerada como la hospedadora principal.

También se ha diagnosticado en caprino, bovinos, búfalos, antílopes, cérvidos…

Incluso se ha constatado la infección en otras especies no rumiantes, como la musaraña o el perro, aunque con escasa relevancia epidemiológica y clínica.

El responsable de la enfermedad es un virus de la familia Reoviridae, género Orbivirus, del que se conocen más de 30 serotipos.

No hay protección cruzada entre los diferentes serotipos, lo que facilita la diseminación de la enfermedad y dificulta la profilaxis vacunal, puesto que se hace necesario vacunar específicamente frente a cada serotipo.

¿Cómo se diagnostica la enfermedad?

El diagnóstico se basa, en primera instancia, en la aparición de signos clínicos característicos, que no patognomónicos, y en la constatación de la presencia de los vectores en la zona.

La confirmación se realiza mediante pruebas laboratoriales, que deben realizarse en los laboratorios de diagnóstico de las Comunidades Autónomas o en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Lengua Azul (Laboratorio Central de Veterinaria de Algete), al tratarse de una Enfermedad De Declaración Obligatoria.

El diagnóstico se basa en el aislamiento del virus y su identificación a partir de muestras de sangre y tejidos, así como en la detección de anticuerpos en animales no vacunados.

La gravedad de la enfermedad depende del serotipo y de la especie

Entre los animales domésticos, los ovinos son los más afectados, mientras que en los caprinos y bovinos puede cursar de modo inaparente, aunque sí juegan un papel importante en la transmisión.

En cuanto a los serotipos que circulan por nuestro país, el serotipo 3 se está mostrando como el más agresivo.

¿Cuál es la situación actual de la Lengua Azul España?

En España tenemos una situación complicada, ya que el virus está distribuido en toda la península.

Los serotipos aislados son el 1, 3, 4 y 8, y en cada actualización de la situación de estos serotipos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encontramos nuevas zonas afectadas.

Siempre se ha considerado esta enfermedad como estacional, pero en los últimos años, los inviernos son cada vez más suaves y, en consecuencia, la supervivencia de los culicoides es cada vez mayor.

Las últimas informaciones publicadas por el Ministerio indican que toda la península es territorio “sin estatus” para los serotipos 1, 3, 4 y 8.

Esto implica que la vacunación es voluntaria y el movimiento no está restringido.

Las Islas Canarias son territorio libre de la enfermedad y en las Islas Baleares se sigue un programa de erradicación.

En el resto del país, de momento, se trabaja para la contención de la enfermedad de manera que podamos convivir con ella.

La Lengua Azul no es una zoonosis, así que no constituye un problema de salud pública.

Su importancia estriba en las pérdidas de producción y en las trabas que se imponen al comercio de los animales procedentes de zonas afectadas.

Has

hablado del control y de la erradicación de la enfermedad.

¿Qué medidas se están tomando para contener al virus?

La Organización Mundial en Sanidad Animal (WOAH) señala qué medidas deben llevarse a cabo frente a la Lengua Azul (LA).

Estas medidas se recogen en la legislación de la Unión Europea y a nivel nacional se establece una normativa propia recogida en el Manual Práctico de Operaciones en la Lucha Contra la Lengua Azul.

La lucha contra la enfermedad está basada en las siguientes actuaciones:

Programa de vigilancia serológica para detectar precozmente la presencia de animales infectados.

Programa de vigilancia entomológica.

Restricción de movimientos de animales procedentes de explotaciones afectadas.

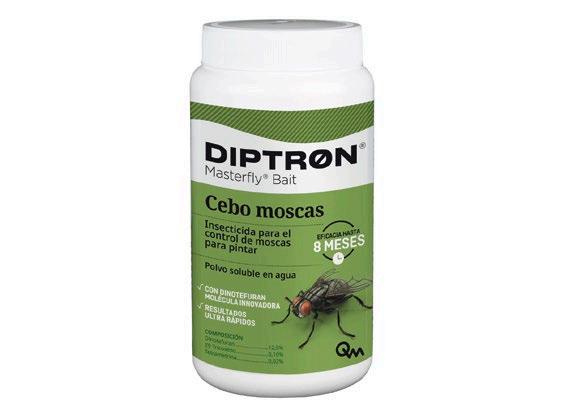

Medidas de control del vector en el medio ambiente, en los alojamientos de los animales y en los propios animales, mediante el uso de desinfectantes y repelentes.

Establecimiento de áreas de control y vigilancia alrededor de los focos.

Vacunación de animales domésticos susceptibles.

¿Qué papel juega la vacunación entre todas estas medidas?

La vacunación está recomendada, y contemplada por la OIE y por la Unión Europea (Directiva 2000/75/CE) como método eficaz para el control y la erradicación de la Lengua Azul.

Mediante la correcta vacunación del ganado susceptible, no solo se palía la sintomatología clínica, sino que además es posible limitar, e incluso evitar por completo la replicación vírica en los animales que pudieran infectarse, y con ello controlar la circulación de los serotipos frente a los que se ha vacunado.

Personalmente considero que el desarrollo de las vacunas supone uno de los mayores avances, si no el mayor, en la sanidad humana y animal. Además, en enfermedades como esta, donde la transmisión depende de vectores de muy difícil control y donde los factores ambientales juegan un papel fundamental, la vacunación es prácticamente la única medida realmente eficaz.

Mediante el uso de vacunas, junto a otras actuaciones, es posible, no solo el control efectivo, sino incluso la erradicación de la enfermedad. Además, en muchos casos es un requisito para el comercio fuera de las zonas afectadas.

En 2024, en España se dieron una serie de circunstancias excepcionales:

La circulación simultánea de cuatro serotipos a la vez.

La dificultad logística de vacunar frente a los cuatro serotipos.

La falta de vacuna disponible.

Esto hizo que las autoridades se replantearan el programa de erradicación, sustituyéndolo en la mayor parte del territorio por una estrategia de protección clínica basada en la vacunación voluntaria de los animales susceptibles a la enfermedad, eliminando la obligación de que los animales objeto de movimiento dentro de esta zona debieran haber sido vacunados previamente frente a los serotipos presentes.

¿De qué vacunas disponemos actualmente? ¿Son seguras?

La variedad de tipos de vacunas es grande.

Se han desarrollado vacunas no replicativas, conseguidas:

Con diferentes tecnologías de inactivación.

Mediante el uso de subunidades producidas mediante tecnologías que exponen una o más proteínas concretas del virus de la Lengua Azul (VLA).

Se han producido vacunas replicativas:

Mediante el uso de vectores.

Por atenuación mediante diferentes métodos.

Por modificación genética.

Actualmente en nuestro mercado solo se dispone de vacunas de virus completo inactivados y las de virus vivos atenuadas, monovalentes, o como mucho frente a dos serotipos.

En todos los casos, para conseguir el permiso de comercialización, las vacunas pasan por la evaluación de seguridad y eficacia por parte de las autoridades sanitarias europeas competentes.

Boehringer Ingelheim ha lanzado recientemente una vacuna frente al serotipo 3 de BTV, Bultavo® 3. ¿Qué ha motivado esta decisión?

Boehringer Ingelheim entra en este mercado con Bultavo® 3 con el firme propósito de colaborar de manera efectiva a mantener un stock de vacunas suficientes en España que facilite el control e incluso la erradicación de la enfermedad.

¿Que ofrece

Bultavo® 3 es una vacuna monovalente, inactivada, frente al serotipo 3 de la Lengua Azul, registrada para su aplicación en ganado bovino y ovino.

Contiene un doble adyuvante, a base de hidróxido de Aluminio y Quil A específicamente seleccionado para desarrollar una respuesta completa, tanto humoral como celular.

No podemos olvidar que el agente causal es un virus y, por ello, hay que procurar una respuesta inmunitaria integral.

La mayor parte de las vacunas presentes en nuestro mercado están diseñadas para reducir la viremia consecuencia de la infección y reducir los síntomas clínicos.

Sin embargo, si hay algo que resaltar de Bultavo® 3 es que ha demostrado su capacidad para prevenir por completo la viremia propia de la infección y los signos clínicos en ganado vacuno, y así figura en su ficha técnica.

Boehringer Ingelheim se encuentra en disposición de desarrollar de manera rápida vacunas frente a otros serotipos y la decisión de lanzar nuevas vacunas frente a la Lengua Azul se tomará atendiendo, sobre todo, a las necesidades del mercado, tanto nacional como europeo.

Sin duda, es una característica muy relevante en el control de la enfermedad, ya que la diseminación del virus depende de la viremia.

Si a esto añadimos que desencadena inmunidad efectiva tres semanas después de la pauta de primovacunación, creo que esta vacuna es muy interesante para el control o incluso la erradicación de la Lengua Azul serotipo 3 en nuestro país. Además, hasta la fecha y después de muchas dosis aplicadas, apenas hemos tenido notificaciones de reacciones indeseables.

El uso de las vacunas para el control de la Lengua Azul es un elemento de efectividad perfectamente contrastada, y la elección de Bultavo® 3 cuando se trata de prevenir frente al serotipo 3 de la enfermedad, una alternativa muy interesante, que cuenta con la garantía de Boehringer Ingelheim.

Frente a la lengua azul, la vacunación es prácticamente la única medida realmente eficaz - Entrevista con Manuel Cerviño DESCÁRGALO EN PDF

BULTAVO® 3 con eficacia demostrada en:

Bovino

Prevención de la viremia

Prevención de los signos clínicos

Ovino

Reducción de la viremia

Prevención de los signos clínicos

LIBÉRATE DE LA AMENAZA DEL SEROTIPO 3 DEL VIRUS DE LA LENGUA AZUL

BULTAVO® 3 suspensión inyectable para ovino y bovino. Composición: Cada dosis (1 ml) contiene: Virus de la lengua azul, serotipo 3, cepa Bio-93:BTV3, inactivado 10 - 320 unidades ELISA. Especies de destino: Ovino y bovino. Indicaciones: Ovino: Inmunización activa para reducir la viremia y prevenir los signos clínicos causados por el serotipo 3 del virus de la lengua azul (VLA). Bovino: Inmunización activa para prevenir la viremia y los signos clínicos causados por el serotipo 3 del virus de la lengua azul (VLA). Establecimiento de la inmunidad: 3 semanas después de la primovacunación. Duración de la inmunidad: no se ha establecido. Contraindicaciones: Ninguna. Gestación y lactancia: Puede utilizarse durante la gestación. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la lactancia. Acontecimientos adversos: Frecuentes: Temperatura elevada y Hinchazón en el punto de inyección. Muy raros: Reacción anafilactoide. Posología: Administrar una dosis de 1 ml, por vía subcutánea en ovino, y por vía intramuscular en bovino. En ovino: una inyección a partir de 1 mes de edad en animales no expuestos. En bovino: una 1ª inyección a partir de 1 mes de edad en animales no expuestos y una 2ª inyección 3 semanas después de la primera inyección. Precauciones: Vacunar únicamente animales sanos. La inmunización básica debe iniciarse a tiempo para que la protección se haya desarrollado completamente al comienzo del período de riesgo para el animal. Tiempos de espera: Cero días. Conservación: Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Nº autorización: 4400 ESP. Autorización de comercialización en circunstancias excepcionales. Formatos: Caja de cartón con 1 vial de 50 dosis. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. En caso de duda consulte a su veterinario.

Alejandro Sanchez-Fernandez1, Pablo Quilez2, Pierre Aykut Chaulier2, David Guallar2, Héctor Ruiz2, Marta Ruiz De Arcaute2, Delia Lacasta2, Juan Carlos Gardón3 y Joel Bueso-Ródenas1

1Departamento de Producción Animal y Salud Pública, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Valencia

2Servicio Clínico de Rumiantes (SCRUM), Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Miguel Servet 177, 50013 Zaragoza

3Departamento de Medicina y Cirugía Animal, Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Valencia

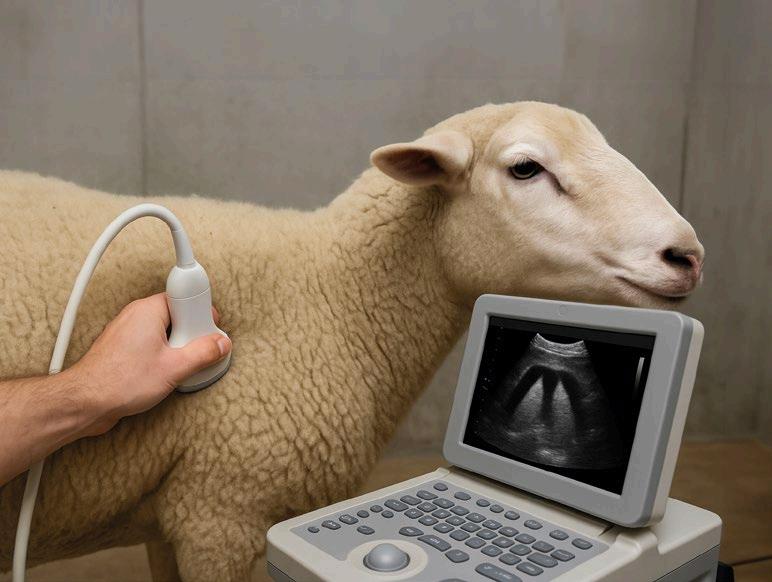

La ecografía pulmonar tiene un interés creciente en el sector ganadero. De hecho, en bovino su uso ya está extendido en algunas fases del ciclo productivo, como por ejemplo, en la recría de terneras de aptitud lechera o en las incorporaciones a granjas de cebo de terneros.

Ahora, esta técnica empieza a cobrar relevancia también en ovino, especie en la que las enfermedades respiratorias tienen un notable impacto sanitario y productivo.

En el caso del ovino:

El pulmón de la oveja tiene buena capacidad para transmitir el ultrasonido, lo que permite en adultos usar frecuencias intermedias entre 5,0 y 6,5 MHz.

En corderos jóvenes o al explorar estructuras más superficiales, puede ser útil emplear frecuencias más altas para mejorar la resolución de la imagen (hasta 10 MHz).

Para este tipo de examen, se pueden utilizar sondas convex o microconvex, ya que su forma curva y su imagen trapezoidal facilitan el acceso entre las costillas y ofrecen buena visualización. También es válida la sonda lineal para ovejas de mayor tamaño.

Los ovinos tienen 13 pares de costillas, por tanto, poseen 12 espacios intercostales y, para examinar los primeros espacios intercostales, se recomienda extender la extremidad anterior del animal hacia delante para facilitar el acceso a esa región.

El examen ecográfico se realiza con la oveja en estación, colocando la sonda de forma paralela a las costillas.

El ajuste inicial de profundidad en 6 cm suele ser adecuado para un estudio torácico estándar.

Es importante examinar ambos lados del tórax, ya que las lesiones pueden ser unilaterales o variar en severidad.

PULMÓN SANO

En un pulmón sano, se observa una línea hiperecogénica continua en la región superior, correspondiente a la pleura visceral, que representa la interfaz con la superficie pulmonar.

Al ser un órgano predominantemente aireado, el pulmón genera artefactos de reverberación conocidos como líneas A, que aparecen como líneas horizontales paralelas y son un hallazgo ecográfico normal.

Esta imagen puede variar según la edad o el estado corporal del animal.

PULMÓN ALTERADO

Entre las alteraciones más comunes se encuentran las líneas B o "colas de cometa", que indican inflamación o líquido en el tejido.

Pueden observarse irregularidades, engrosamientos o discontinuidades pleurales, sugestivas de infección, así como consolidaciones pulmonares, donde el tejido pierde su patrón aireado y se vuelve más denso.

Las consolidaciones pulmonares pueden ser localizadas o extensas y, en casos graves, pueden dar un aspecto similar al hígado (hepatización), característico de neumonías avanzadas.

Dentro de estas zonas es frecuente visualizar un broncograma aéreo, representado por bronquios llenos de aire como puntos o líneas hiperecogénicas.

Las enfermedades respiratorias de vías bajas más frecuentemente observadas en ovinos adultos incluyen:

Complejo Respiratorio Ovino (CRO).

Adenocarcinoma Pulmonar Ovino (APO).

Neumonía por aspiración (gangrenosa).

Forma pulmonar de la infección por lentivirus de los pequeños rumiantes (SRLV, Imagen 1).

Todas ellas son potencialmente detectables mediante la ecografía pulmonar.

Forma visceral de la linfadenitis caseosa.

Neumonía verminosa causada por vermes pulmonares parasitarios.

Ciertas enfermedades pulmonares pueden estar asociadas más comúnmente con zonas específicas, por lo que también es importante relacionar las diferentes imágenes con la región que se está evaluando (Tabla 1).

CRO (forma crónica)

APO

Neumonía gangrenosa

SRLV

Linfadenitis caseosa

Neumonía verminosa

Ecogenicidad heterogénea en el parénquima pulmonar (consolidación).

Áreas hipoecoicas que representan una masa tumoral, delimitadas dorsalmente por una amplia línea hiperecoica.

Áreas hiperecoicas/anecoicas, según el contenido (pus o líquido, con posible punteado hiperecoico.

Ecogenicidad homogénea en el parénquima pulmonar con alta presencia de líneas B (Imagen 1).

Nódulos con diferentes ecogenicidades, a menudo en círculos concéntricos, rodeados por patrón normal.

Múltiples líneas B.

Lóbulos apicales.

Regiones cráneo ventrales de todos los lóbulos.

Lóbulos apicales.

Todo el pulmón.

Puede aparecer en cualquier zona del parénquima pulmonar (no visible la afección del linfonodo mediastínico).

Regiones dorsales.

Tabla 1. Características ecográficas y regiones pulmonares afectadas en distintas enfermedades respiratorias ovinas.

Es importante tener en cuenta que la aparición simultánea de múltiples enfermedades pulmonares en un mismo individuo adulto es un fenómeno muy común, por lo que se deberá tener en cuenta durante la valoración ecográfica del pulmón.

La aplicación de la ecografía pulmonar en ovinos adultos tiene un futuro prometedor, siendo ya una técnica estandarizada en el Reino Unido para el diagnóstico de la APO.

En cambio, en el caso de los corderos la aplicación más plausible sería el diagnóstico del CRO, que constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en fase de cebo, afectando gravemente al bienestar animal y a la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

La detección temprana y precisa de las lesiones pulmonares es fundamental para:

Optimizar el tratamiento.

Reducir el uso innecesario de antimicrobianos.

Mejorar el pronóstico.

Uno de los estudios más recientes de este equipo de trabajo tuvo como objetivo de estudio evaluar la utilidad de la ecografía torácica en corderos mediante la comparación con métodos diagnósticos convencionales como la auscultación, la puntuación clínica y la evaluación postmortem.

Este estudio se desarrolló en una explotación de ovino lechero de raza

Lacaune ubicada en la Comunidad

Valenciana (España), con una muestra de 111 corderos.

Tras el destete y durante la fase de cebo, los animales fueron seleccionados por presentar signos clínicos o condiciones susceptibles de retraso en el crecimiento, siendo aptos para su transporte al matadero.

Las pruebas diagnósticas se realizaron 12 horas antes del sacrificio.

El examen físico se basó en una versión adaptada del sistema Wisconsin Calf

Respiratory Score, considerando signos como:

Descarga ocular y nasal.

Inclinación de cabeza.

Tos.

Temperatura rectal.

La auscultación pulmonar se llevó a cabo mediante un protocolo sistematizado con fonendoscopio, evaluando los lóbulos pulmonares derecho e izquierdo describiéndose:

Sonidos normales.

Sonidos bronquiales.

Ronquidos.

Sonidos crepitantes.

Ausencia de ruidos respiratorios.

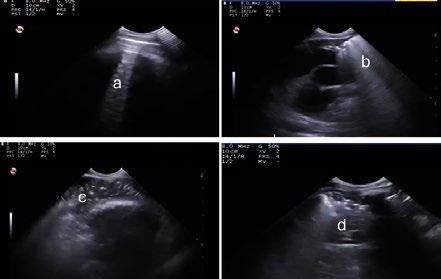

La ecografía torácica se realizó con un ecógrafo portátil (Esaote MyLab One Vet) equipado con sonda microconvexa de 10 MHz. En esta, se evaluaron secuencialmente los lóbulos pulmonares craneales, medios y caudales, categorizando las imágenes obtenidas según la aparición de:

Líneas A (patrón normal) (Imagen 2a).

Líneas B (Imagen 2b).

Consolidaciones (Imagen 2c).

Derrame pleural.

Abscesos (Imagen 2).

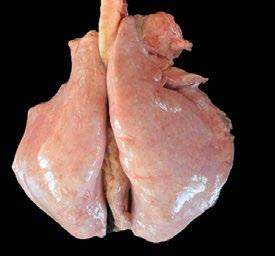

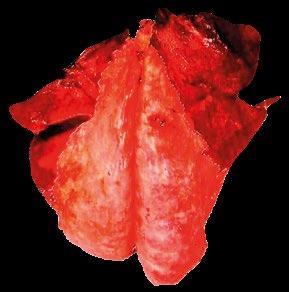

En el matadero se realizó la evaluación postmortem, considerada como la técnica de referencia, midiendo el porcentaje de pulmón afectado y clasificando las lesiones macroscópicas de forma estandarizada en cuatro categorías (Imagen 3).

La severidad y la extensión de la enfermedad, valorada según cada una de las cuatro técnicas (examen físico, auscultación ecografía pulmonar y evaluación post mortem) fue valorada de 0 a 3. A continuación se calculó la sensibilidad y la correlación entre las técnicas, teniendo a la evaluación macroscópica post mortem como referencia.

consolidación y (d) absceso.

Limitaciones de las técnicas convencionales

A pesar de ser una técnica económica y rápida, la auscultación tiene una utilidad diagnóstica limitada en comparación con la ecografía por su baja especificidad, la dificultad para localizar abscesos o distinguir ruidos pulmonares de otros sonidos fisiológicos, y también por la influencia del operador.

Aunque útil en casos moderados, su capacidad para calificar la gravedad de los procesos y la correlación con la evaluación postmortem fue menor.

Imagen 3. Lesión pulmonar delimitada para su cuantificación.

El examen físico es una herramienta valiosa para el cribado inicial y la toma de decisiones en campo, pero puede no detectar los casos más leves o incipientes por no detectar casos subclínicos (un 24,3% de los animales que no presentaban signos clínicos mostraban alteraciones ecográficas compatibles con enfermedad respiratoria).

Además, no tiene la sensibilidad suficiente para clasificar los casos según su gravedad.

La ultrasonografía pulmonar permitió una evaluación objetiva, no invasiva y repetible de las lesiones pulmonares, con capacidad para identificar consolidaciones, líneas B, derrames y abscesos, incluso en animales sin síntomas clínicos.

Aunque presenta limitaciones en lesiones profundas o mediastínicas, su aplicación en corderos en fase de cebo resulta especialmente útil, dada la localización superficial y la localización típica de las neumonías en regiones craneoventrales del tórax. Además, puede servir para monitorizar la respuesta al tratamiento y para implementar estrategias preventivas basadas en el manejo o vacunación.

En conclusión, este estudio demuestra que la ecografía pulmonar es una herramienta fiable, práctica y complementaria para el diagnóstico del complejo respiratorio ovino.

Su uso en condiciones de campo permitiría mejorar el manejo sanitario, reducir el uso innecesario de antibióticos, y avanzar hacia una producción más sostenible y respetuosa con el bienestar animal.

Se recomienda su incorporación a protocolos diagnósticos rutinarios, así como la realización de estudios futuros para relacionar los patrones ecográficos con agentes etiológicos específicos.

Karen Hammad, Roberto Vitaller, Elena Longarón, Idoia Ubieta, Pedro Manuel Martín-Mesa, Pablo Quilez, Álex Gómez, David Guallar-Abellan, Diana Marteles y Sergio Villanueva-Saz* Servicio Clínico de Rumiantes. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza *Autor de correspondencia: svs@unizar.es

La leishmaniosis es una zoonosis de transmisión vectorial provocada por diversas especies del género Leishmania.

En Europa, Leishmania infantum es la especie más comúnmente identificada, y su propagación ocurre mediante varias especies de flebótomos.

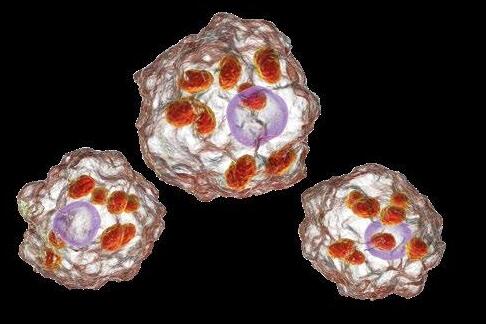

Leishmania spp. es un parásito con un ciclo biológico bifásico que se desarrolla en dos tipos de hospedadores:

vector flebótomo que alberga la forma extracelular flagelada conocida promastigote.

hospedador mamífero es donde se transforma en la forma intracelular denominada amastigote.

Las hembras de flebótomo transmiten los promastigotes al hospedador vertebrado durante

Una vez en el punto de inoculación, los promastigotes son fagocitados por macrófagos y otras células mononucleares del sistema fagocítico donde se diferencian a amastigotes.

evadir las defensas inmunitarias del hospedador, replicándose por fisión binaria e infectando nuevas células del sistema mononuclear fagocítico.

La evolución de la infección dependerá de la competencia del sistema inmunitario del hospedador.

zonas

endémicas durante los últimos carácter emergente en

Si bien existen reservorios principales reconocidos, es posible que otros animales también actúen como reservorios temporales del parásito, contribuyendo a su mantenimiento y diseminación, aunque aún no hayan sido plenamente identificados.

Por este motivo, detectar y caracterizar todos los potenciales reservorios resulta esencial para implementar estrategias eficaces de control de la enfermedad.

Con el avance y las mejoras de las pruebas de confirmación de la infección se están detectando la presencia de la infección en otras especies tanto domésticas (hurón), como de fauna salvaje (visón europeo, mangabey de nuca blanca, entre otros).