EDICIÓN ESPECIAL

LPN CONGRESS 2025

SEPTIEMBRE 2025

EDICIÓN ESPECIAL

LPN CONGRESS 2025

SEPTIEMBRE 2025

PILAR DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA

p. 68 Hans Mann

Solución de datos segura basada en la nube

Conecte su planta de incubación con el mundo de los macrodatos

El software de incubación inteligente que convierte los datos en el máximo rendimiento avícola

Las plantas de incubación tienen una gran cantidad de datos valiosos. Desbloquear el potencial de esos datos es una gran oportunidad para mejorar el rendimiento general de las plantas de incubación y de toda la cadena de valor. Con Eagle Trax™, Petersime ofrece el primer software de incubación inteligente que convierte los datos en el máximo rendimiento avícola. Eagle Trax™ le permite digitalizar, analizar y utilizar de manera óptima los datos para incrementar cada vez más la eficiencia, la productividad y la calidad de los pollitos de la planta de incubación.

Con Eagle Trax™, su planta de incubación siempre maximizará el potencial genético de cada huevo fértil y ofrecerá una producción predecible y más rentable de los pollitos de un día para todos los implicados en la cadena de valor avícola.

Escanee para obtener más información:

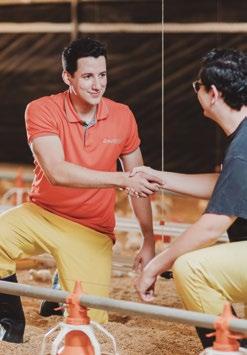

Niveles de bioseguridad en avicultura: Aplicación externa, interna y del personal

MVZ. José Alejandro Jiménez

Ramírez y MVZ. Cesar Isaac

Ascencio Pérez Tepatitlán de Morelos , Jalisco, México

La importancia de mantener densidades de aves uniformes?

Michael Czaricky y Brian Fairchild Department of Poultry Science - UGA

Aeropuertos: Experiencias didácticas que ayudan a visualizar la reducción de los decomisos y desperdicios durante la prefaena

Eduardo Cervantes López

Consultoría Internacional - Gerencia Productiva e Innovadora en Procesamiento de Aves

La inteligencia artificial y la tecnología de visión transforman el procesamiento avícola

Equipo Técnico BAADER

Causas de infertilidad en gallinas reproductoras

Dra. Priscila Esther Witrado Hurtado

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Cómo 22 años de genómica están moldeando el futuro de la avicultura

Grant Mason Geneticista de Aviagen

Implicaciones y resultados del proceso de incubación sobre la calidad de los pollitos

Vinicius Santos Moura Doctorado en el departamento de Zootecnia de la Universidad Federal de Grande Dourados

Obtén más huevos vendibles, más masa de huevos y más vida productiva

Factores que afectan la calidad del pollito. Parte I

Equipo Técnico H&N

Cascarón del Huevo: Pilar de la calidad en la industria avícola moderna

Hans Mann

Ingeniero Agronomo Zootecista

Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey

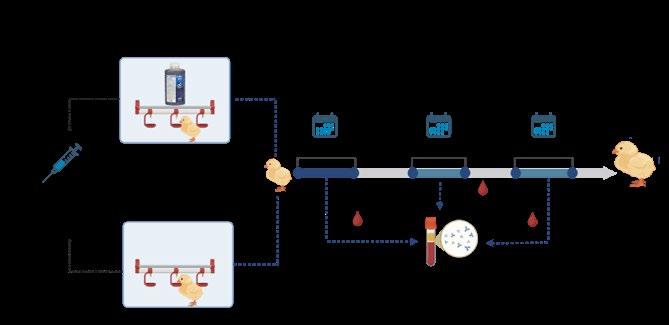

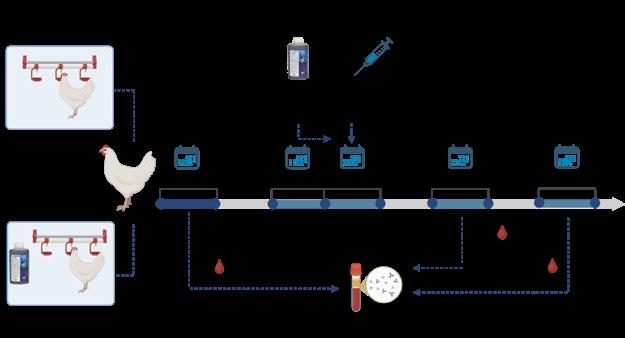

Efecto del Di Heptarine® sobre la respuesta inmune a los programas de vacunación en aves de larga vida

M.V. Bruno Vecchi y Vet. Cecilia Rodríguez

Equipo técnico de Vetanco México

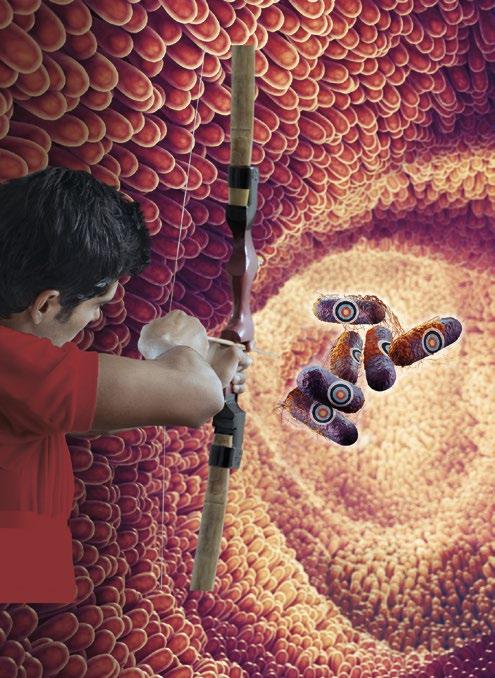

Resistencia a los antimicrobianos en la cadena alimentaria avícola y nuevas estrategias para el control bacteriano

Edgar O. Oviedo Rondon

North Carolina State University

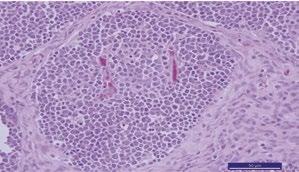

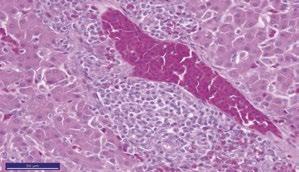

Importancia en la avicultura familiar y de traspatio de la Enfermedad de Marek y la Leucosis Linfoide - Parte II

Dra. Norma Calderón y Dr. Leopoldo Paasch

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM

Reforzando el sistema inmune de nuestras aves

Mireya López

Coordinadora técnico comercial de avicultura en Trouw Nutrition Sur y Centroamérica

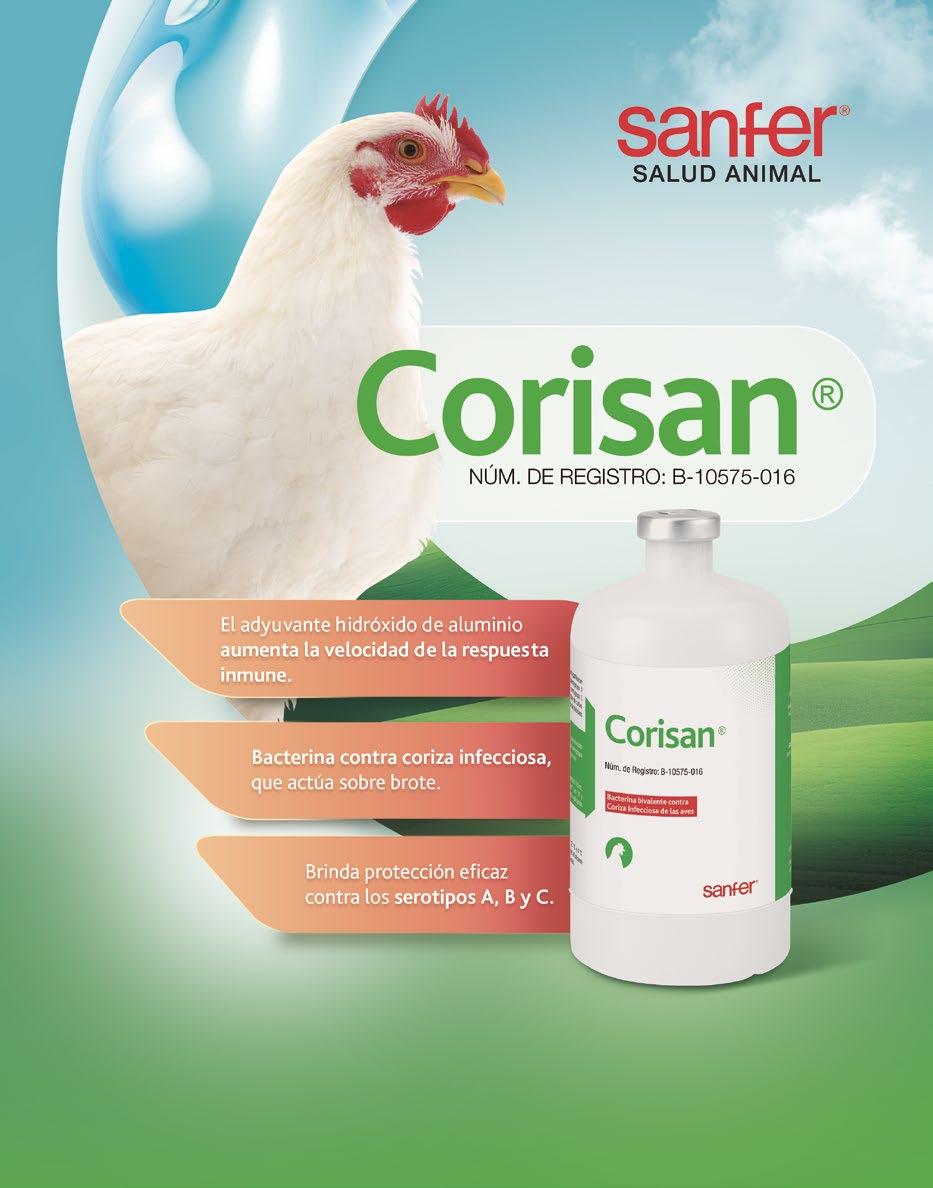

Coriza Infecciosa Aviar: Una amenaza controlable

Sergio Álvarez Jiménez MVZ EPA

Equipo Técnico Sanfer

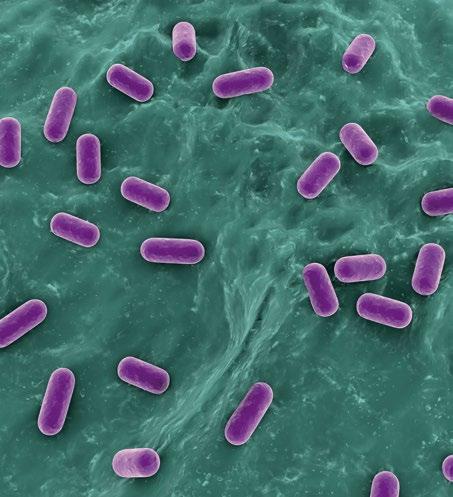

B-Act® Probiótico a base de Bacillus licheniformis que previene el impacto negativo de Clostridium perfringens

Carlos J. Cuello O. Equipo Técnico de Huvepharma

Cobb-Vantress anuncia a Carlos Solorzano como Gerente de Servicio Técnico para América Central

Equipo Técnico Cobb

Grupo Disatyr: 40 años al servicio de la Industria Alimentaria Centroamericana

Equipo Técnico Disatyr

Raíces en la tierra, visión en el futuro: La revolución sostenible de Nutrihuevos

Entrevista con Gustavo Koo

Equipo aviNews Latam

No se pierda la cuarta edición del evento más esperado del sector avícola y de nutrición animal en América Latina: LPN Congress & Expo 2025. Luego de tres exitosas ediciones, este congreso se ha consolidado como el punto de encuentro esencial para los profesionales del sector. Este 2025, vuelve a Miami, reuniendo a expertos, empresas líderes y productores de todo el continente para compartir conocimientos, descubrir innovaciones y debatir los temas que están redefiniendo la industria.

En un año clave para el futuro de la avicultura, LPN Congress es el espacio ideal para encontrar soluciones prácticas y construir redes que impulsen el crecimiento del sector.

La industria avícola latinoamericana enfrenta en 2025 una serie de desafíos complejos y dinámicos. Las tensiones geopolíticas a nivel mundial, los brotes de enfermedades como la Influenza aviar, el impulso hacia la sostenibilidad y el cambio en las preferencias del consumidor están transformando profundamente la forma de producir, comercializar y competir en los mercados locales e internacionales.

Uno de los principales factores que impactan al sector es el entorno geopolítico internacional. Las restricciones comerciales, los aranceles y la volatilidad en el acceso a insumos como granos, aditivos y tecnología generan incertidumbre. Esto obliga a los productores a buscar soluciones que fortalezcan su autosuficiencia y mejoren la eficiencia en sus procesos productivos.

Dr. Miguel A. Márquez DVM, MSc, PhD, Diplomate ACPV. Patólogo Aviar FMVZ / UNAM

La Influenza Aviar, por su parte, sigue siendo una amenaza latente. Su propagación afecta no solo la producción, sino también la exportación, debido a los estrictos controles sanitarios de muchos mercados. Ante esta realidad, la bioseguridad en las granjas se ha vuelto una prioridad, con inversiones crecientes en sistemas de prevención, monitoreo y control de enfermedades.

Simultáneamente, el consumo de productos avícolas combina sabores internacionales y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Los consumidores buscan opciones más creativas, nutritivas y responsables, lo que impulsa la innovación en toda la cadena, desde la alimentación hasta el producto final.

Además, el compromiso con la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal ya no es opcional. Las prácticas éticas de crianza, el uso racional de recursos naturales y la transparencia en la cadena de producción son factores clave para mantener la confianza del consumidor y acceder a mercados más exigentes.

Para mantener la eficiencia y rentabilidad, la industria debe enfocarse en una gestión óptima de los granos, mejorar la formulación de los alimentos, fortalecer la genética aviar y optimizar el manejo en cada etapa del proceso productivo.

En conclusión, 2025 representa una oportunidad de transformación para la avicultura latinoamericana. Participar en LPN Congress & Expo 2025 será clave para quienes deseen entender los cambios, anticiparse a los desafíos y liderar el futuro de una industria que alimenta al continente.

EDITOR

GRUPO DE COMUNICACIÓN AGRINEWS S.L.

PUBLICIDAD

Diego Carrasco +34 635 45 82 93 sales@grupoagrinews.com

Karla Bordin +55 (19) 98177-2521 mktbr@grupoagrinews.com

Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es

Nicole Carletti +57 312 391 9330 avinewslatam@grupoagrinews.com

ATENCIÓN AL CLIENTE Mercé Soler

REDACCIÓN

José Luis Valls

Daniela Morales

Maria de los Angeles Gutiérrez Nicole Carletti

DIRECCIÓN TÉCNICA

Dr. Miguel A. Márquez, DVM, MSc, PhD, Diplomate ACPV Patólogo Aviar/Avian Pathologist FMVZ/UNAM

Ing. Eduardo Cervantes

Consultor internacional de procesamiento avícola

Dr. Guillermo Díaz Arango

Consultor técnico internacional en gallinas de postura

COLABORADORES

Mário Penz Jr. Winfridus Bakker

Juan Carlos López

Mike Czarick Brian Fairchild

info@grupoagrinews.com avinews.com

Revista de distribución gratuita DIRIGIDA A VETERINARIOS Y TÉCNICOS

Depósito Legal Avinews B11597-2013

ISSN (Revista impresa) 2696-8223

ISSN (Revista digital) 2696-8231

Precio de suscripción anual: 90 USD

El término proviene de la unión de “vida” y “seguridad” y, en el contexto avícola, se traduce en acciones sistemáticas aplicadas durante todo el ciclo productivo, sin interrupciones, adaptadas a las condiciones de cada región y tipo de producción (pollos de engorda, postura, reproductoras, etc.).

Existen múltiples guías y manuales que detallan estos procedimientos, todos con el objetivo común de minimizar riesgos sanitarios y garantizar la sanidad del producto final.

Gracias a la implementación adecuada de la bioseguridad, ha sido posible controlar y erradicar diversas enfermedades aviares, lo que ha favorecido el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales. Cuadro 1.-

Los principales agentes causantes de enfermedades en aves —virus, bacterias, hongos, parásitos internos y externos— se encuentran clasificados en el Cuadro 1.

Finalmente, para lograr una protección integral, la bioseguridad debe aplicarse en tres niveles fundamentales: externa, interna y del personal, actuando de forma conjunta para reducir al mínimo los riesgos sanitarios.

A continuación, se describen brevemente estos tres aspectos clave a implementar en una granja:

1. Bioseguridad externa en las granjas avícolas

2. Bioseguridad interna en las casetas

3. Bioseguridad del personal en las granjas avícolas

Enfermedad de Newscastle (Paramyxoviridae)

Influenza aviar (Orthomyxoviridae)

Bronquitis infecciosa (Gammacoronavirus)

Viruela aviar (Poxviridae)

Gumboro (Avibirnavirus)

Enfermedad de Marek (Gallid herpesvirus 2 (GaHV-2)

Laringotraqueítis (Herpesviridae)

Coriza (Avibacterium)

Salmonelosis (Salmonella pullorum, S. gallinarum)

Colibacilosis (Escherichia coli)

Aspergilosis (Aspergillus spp.)

Micotoxicosis (Aspergillus, Fusarium y Penicillium)

Candidiasis (Candida albicans)

Coccidiosis (Eimeria spp.)

Protozoos (Giardia spp.)

Nematodos (Ascaridia galli)

Nematelmintos (Heterakis gallinarum)

Capilarasis (Capillaria, oxiuros)

Taenias (Hymenolepis spp. y Railletina spp.)

Ácaro rojo (Dermanyssus gallinae)

Sarna de las patas (Knemidocoptes mutans)

Garrapatas (Argas persicus)

Piojo de la cabeza (Cuclotogaster heterographa)

Piojo de las alas (Lipeurus caponis; Menopon gallinae)

Piojo del cuerpo (Menacanthus stramineus)

Uno de los aspectos relevantes al iniciar instalaciones de aprovechamiento avícola es la ubicación de estas; de preferencia deben encontrarse retiradas de las áreas urbanas, así como de otras explotaciones de aves o sistemas productivos animales de otras especies, resaltando aquellas granjas de producción porcícola.

Otro aspecto por tomar en cuenta es la orientación de las casetas, debido a que, en climas cálidos, la orientación

Esto también disminuye la propagación de microorganismos entre granjas y casetas a través del viento, vectores o personal.

Además, los materiales utilizados en la construcción de las instalaciones deben facilitar la limpieza, lavado y desinfección, permitiendo que estos procesos se realicen de forma eficiente y rápida

Estas áreas deben contar con zonas de aseo, limpieza y desinfección, reforzando así la bioseguridad interna en la granja.

Las áreas de desinfección deben garantizar la correcta aplicación de detergentes y desinfectantes en vehículos y personas que ingresan a la granja, incluyendo proveedores de servicios externos (albañiles, gas, alimento, electricistas, mecánicos) y personal propio.

Se ha documentado que estas áreas mal gestionadas atraen animales y aves silvestres, lo que puede ser un detonante de brotes de enfermedades que afecten no solo a la granja, sino a toda una región o país.

La protección de las casetas frente al ambiente externo es fundamental para evitar la entrada de aves silvestres, insectos, roedores u otra fauna local que puede ingresar buscando alimento, agua o refugio, y que a su vez puede portar microorganismos dañinos para las aves en producción.

Dentro de esta infraestructura, los techos del galpón deben ser de materiales que aíslen el calor y la radiación solar.

En los costados se requiere instalar mallas pajareras (plásticas o metálicas) cuya función es impedir el ingreso de aves al interior.

Durante ciertas épocas del año, se usan cortinas rompe vientos, generalmente de lona plástica, para bloquear la luz solar, el viento y la lluvia.

En el interior, se debe mantener un microambiente adecuado, controlando factores como iluminación, ventilación, temperatura y humedad, especialmente en casetas cerradas con ambiente controlado.

Estos sistemas garantizan un entorno confortable para las aves, permitiéndoles expresar su potencial productivo y mejorar su bienestar.

Al final del ciclo productivo, es imprescindible realizar la limpieza y desinfección de las casetas.

Se debe remover el material orgánico acumulado, retirarlo completamente y aplicar un período de vacío sanitario.

Durante este tiempo, se lleva a cabo una limpieza mecánica, seguida de un lavado con detergente y una desinfección profunda de cada zona.

Es clave que el personal esté capacitado en el manejo correcto de los productos utilizados, tanto para asegurar la eliminación de microorganismos como para proteger su propia salud.

BACTERICIDA

FUNGICIDA

ESPORICIDA

COCCIDICIDA

· Eficacia probada por normas UNE oficiales europeas.

· 100% Estable.

· 100% Biodegradable.

Habiendo abordado los riesgos en las áreas externas e internas, es momento de hablar sobre la producción y manejo de las aves.

Lo ideal es aplicar el sistema “todo dentro/todo fuera”, donde las aves entran y salen al mismo tiempo.

Este modelo permite vaciar, limpiar y desinfectar toda la granja en una sola etapa, lo que reduce riesgos sanitarios.

Aunque hay granjas que manejan aves de distintas edades (multiedades), esto no se recomienda, ya que puede favorecer la recirculación de patógenos, especialmente en aves jóvenes más vulnerables.

La vacunación también es una práctica esencial en la avicultura para proteger a las aves de enfermedades prevalentes en la zona.

Implementar esquemas de vacunación adecuados es una actividad clave de bioseguridad que toda granja debe aplicar antes de que los patógenos causen pérdidas en la producción o en los inventarios, por su alta transmisibilidad y letalidad.

Asimismo, garantizar el suministro de agua y alimento de buena calidad, retirar y registrar las mortalidades diarias, permite monitorear parámetros importantes para la salud del lote.

Si se identifica una enfermedad de notificación obligatoria, debe informarse de inmediato a las autoridades sanitarias.

En estos casos, pueden ser necesarias medidas como el vaciamiento total de casetas, desinfección intensiva, sacrificio poblacional y manejo adecuado de las aves muertas.

Además, es crucial revisar y fortalecer las medidas de bioseguridad ya establecidas para prevenir futuras incidencias.

Un componente importante dentro de toda explotación avícola para el buen funcionamiento indudablemente es:

El personal humano interno contratado para las diferentes actividades dentro y fuera de la granja y;

Que la capacitación en aspectos de bioseguridad en ellos fortalece su buen desempeño y garantiza a la vez que con el tiempo se adquieran buenas prácticas y hábitos en la granja.

En el caso del personal humano externo (aquel que realiza reparaciones de las casetas, entrega el alimento o insumos para el funcionamiento de la granja, el mismo médico veterinario y propietarios), todos deberán apegarse a las reglas de bioseguridad ya aplicadas para poder acceder con seguridad al interior de la granja.

Toda persona interna o externa debe pasar por las áreas de limpieza, lavado y desinfección” y utilizar ropa exclusiva de la granja.

Además de utilizar ropa propia de la granja, debe permanecer con ella todo el tiempo que se encuentre dentro de la misma.

Los registros de visita o ingreso son importantes, ya que permiten llevar un control detallado de quién entra y sale de la granja, así como el día y la hora.

Esto es crucial para mejorar la seguridad, optimizar la gestión de recursos y ofrecer una mejor experiencia a los visitantes.

El tener un área específica para la desinfección de instrumentos y herramientas utilizados en la granja es un punto sustancial que debe ser parte de la capacitación del personal para que este equipo sea limpiado, lavado y desinfectado constantemente.

Esto debe de realizarse cada vez que se entre o salga de una caseta.

En el mundo, existen varias regiones que concentran una alta densidad de los galpones avícolas, lo que complica y compromete la bioseguridad instaurada en las granjas.

Dado que en muchos casos, la bioseguridad llega a ser precaria o nula, aumentando la presión sobre aquellas unidades productivas que sí la tienen implementada.

Además, en caso de algún incidente zoosanitario, poder hacer la retrospectiva epidemiológica de cuándo, dónde o quién pudo haber ingresado el agente infeccioso en las parvadas o granja.

La bioseguridad en granjas avícolas es fundamental para reducir el riesgo de introducción y propagación de patógenos, prevenir enfermedades, mejorar la salud de las aves y garantizar la sostenibilidad económica del sector.

Esto acarrea problemas como:

Mayor incidencia de enfermedades en la zona.

Aumento del estrés y alteraciones en el comportamiento de las aves.

Gran competencia por recursos como agua y alimento.

Bajos rendimientos productivos.

Aumento en los porcentajes de mortalidad.

Dificultades para conservar el medioambiente en óptimas condiciones, por mencionar los más importantes.

Niveles de bioseguridad en avicultura: Aplicación externa, interna y del personal DESCÁRGALO EN PDF

Nos vemos en Booth B14

Finalmente, cada uno de los puntos señalados debe contar con bitácoras y/o registros, para valorar el correcto funcionamiento de los diversos aspectos descritos;

y, de manera adicional, contar con un plan correctivo diseñado para evaluar, abordar y subsanar los problemas o deficiencias identificadas durante la operación de estos procesos, productos o de cada sistema operativo de la granja.

Estos planes son cruciales para mantener la calidad, el cumplimiento normativo y evitar la recurrencia de errores en los procedimientos ya implementados.

Michael Czarick1 y Brian Fairchild2

1UGA Extension Engineer

2UGA Extension Poultry Scientist

Utilizar el término “promedio” de cualquier cosa puede ser un concepto potencialmente peligroso cuando se trata de aves en crecimiento.

Por ejemplo, en ventilación túnel en pollos de engorde en edad de mercado, la temperatura promedio del galpón puede ser de 26,7ºC, lo que no es necesariamente un problema, pero oculta el hecho de que podría ser de 21,1ºC en el extremo donde entra el aire y de 32,2ºC en el extremo de los ventiladores del galpón, lo que definitivamente sería peligroso.

Durante el clima frío, una humedad relativa diaria promedio del 60% parece ideal, pero en realidad la HR podría ser del 40% durante el día y del 80% por la noche, lo que podría generar una mayor probabilidad de problemas respiratorios.

Por último, pero no menos importante, aunque nuestras aves pueden haber sido colocadas en una densidad relativamente baja, no significa necesariamente que todas las aves tengan la misma cantidad de espacio para comer, beber y moverse.

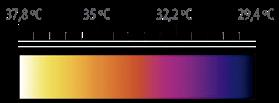

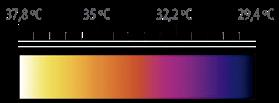

Temperatura máxima en superficies : 40,6 ºC

. Imagen térmica de aves apiñadas en la zona del panel evaporativo por donde entra el aire en la ventilación túnel.

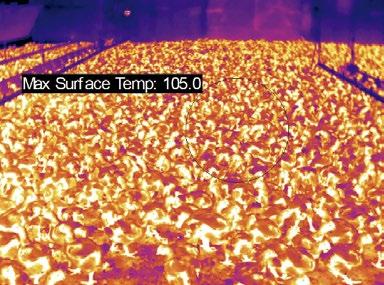

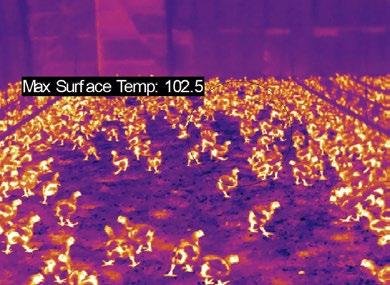

Temperatura máxima en superficies : 39,2 ºC

en la zona de los ventiladores

Tome el control total del galpón avícola con CATALYST®

Whole House Control de Chore-Time y la aplicación

El control integral CATALYST® le brinda control total de su galpón al alcance de su mano a través de la aplicación móvil CHORE-TRONICS® y el sistema de alertas BROADCASTER™. Los informes en tiempo real y la nueva y elegante interfaz lo mantienen al tanto de su operación.

Tome el control con:

• Una interfaz más fácil de usar con modo oscuro y nuevos íconos.

• Informes en tiempo real a través de la aplicación móvil.

• Actualizatión remota de software y servidores.

• Control de velocidad variable para todo el galpón.

Obtenga más información en www.choretime.com/es/catalystcontrol

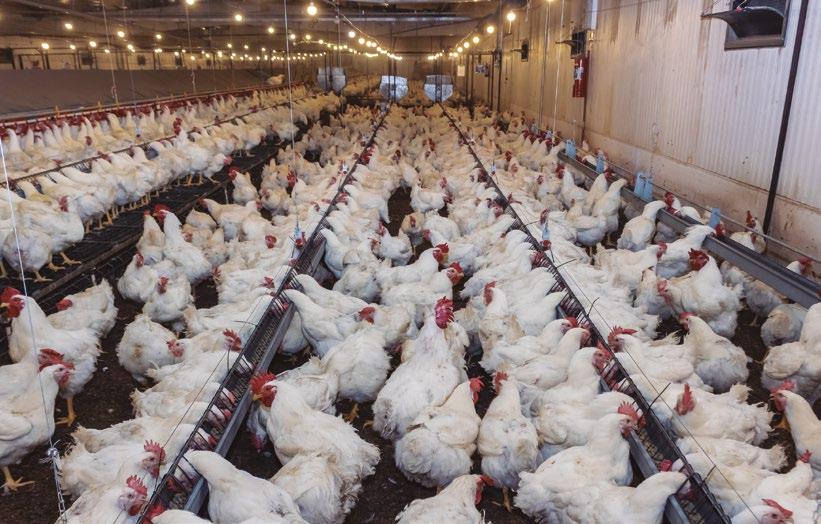

Mantener una densidad uniforme de un extremo al otro del galpón es de suma importancia porque afecta el rendimiento de las aves de varias maneras.

Las variaciones en la densidad de aves dentro de un galpón no solo resultan en diferencias en la disponibilidad de espacio para comederos y bebederos, sino también en la cantidad de esfuerzo que requiere un ave para llegar al alimento y/o al agua.

Si hay una cantidad excesiva de aves en una zona del galpón, la humedad de la cama será mayor simplemente debido a que se agrega más heces húmedas a la cama en esa zona.

Además, cuanto mayor sea la densidad de aves, menor será la cantidad de movimiento de aire que habrá sobre la cama, lo que dará como resultado:

Menor secado de la cama.

Aumento en la producción de amoníaco. Problemas en las almohadillas de las patas.

La calidad general del aire también tiende a cambiar en un galpón con variaciones en la densidad.

Cuando el galpón se está ventilando las trampillas de entrada de aire laterales, el aire entra de manera uniforme a lo largo del galpón.

Pero si hay más aves en una zona que en otra, recibirán menos aire fresco por ave que las aves en un área del galpón con menor densidad, lo que da como resultado aire viciado en las áreas de alta densidad de aves, y aire muy fresco en las áreas de baja densidad de aves del galpón.

Los costos de calefacción pueden verse afectados por las diferencias en la densidad de aves.

Durante el clima frío, utilizamos a las aves para calentar nuestros galpones.

Si las aves no están distribuidas de manera uniforme, nuestros pequeños calentadores no estarán distribuidos de manera uniforme, lo que a su vez resulta en diferencias en las temperaturas del aire a lo largo del galpón.

Podemos terminar con ventiladores encendiéndose en un extremo del galpón para enfriar a las aves y la calefacción encendiéndose en el otro extremo para tratar de evitar que las aves se enfríen.

En los galpones con ventilación por túnel, las aves tienden a estar más densas en el extremo donde están los paneles evaporativos de entrada de aire que en el extremo donde están los ventiladores por varias razones:

En primer lugar, la mayoría de las aves se crían tradicionalmente en la zona de los paneles evaporativos y deben trasladarse al extremo de los ventiladores.

Hacer que las aves jóvenes se muevan casi cien metros es difícil, lo que naturalmente lleva a que más aves permanezcan en el extremo del galpón donde se crían en lugar del extremo de los ventiladores sin cría.

En segundo lugar, las aves tienden a migrar naturalmente contra el viento, lo que hace que se desplacen hacia el extremo del galpón donde están los paneles evaporativos si no se instalan y gestionan adecuadamente las vallas antimigratorias.

Por último, pero más importante, la mala distribución de las aves puede resultar muy costosa durante el clima cálido.

Cuanto mayor sea la densidad de aves, menos espacio habrá entre ellas.

Esto hará que las aves sientan más calor y consuman menos alimento y ganen menos peso.

Por último, pero no menos importante, las altas intensidades de luz que suelen producir los ventiladores de túnel, así como el ruido que provocan las lamas de los cierres de los ventiladores cuando cierran de golpe, pueden hacer que las aves se alejen de los ventiladores y se dirijan hacia el extremo opuesto del galpón.

Para ayudar a garantizar que las aves se distribuyan uniformemente por todo el galpón después de haber hecho un inicio de crianza en el criadero,

es importante que las aves migren activamente desde el extremo de crianza al extremo sin crianza y que se instalen vallas antimigración a los pocos días de permitir el acceso de las aves a todo el galpón.

Cuanto más se demore el proceso, más difícil será mover las aves del extremo de crianza al extremo sin crianza del galpón.

Es importante tener en cuenta que las diferencias en la densidad de aves entre los extremos del galpón a menudo no afectarán al aumento de peso de los pollos de engorde hasta la última o penúltima semana de la crianza.

Al principio de la crianza, una diferencia del 20% en la densidad puede no afectar el rendimiento general de las aves,

porque las aves son pequeñas y todavía hay mucho espacio alrededor de los comederos y bebederos y si un área está un poco abarrotada, pueden desplazarse fácilmente por todo el ancho del galpón para encontrar un acceso más fácil al alimento y al agua

Tener un mínimo de dos medidores de agua (áreas de crianza/no crianza), idealmente cuatro en los galpones más largos de la actualidad, es crucial para monitorizar las aves y controlar la distribución de la densidad.

Si el uso de agua no es el mismo en los dos extremos del galpón, la densidad de aves no es uniforme.

Una diferencia del 20% en el uso de agua equivale a una diferencia del 20%

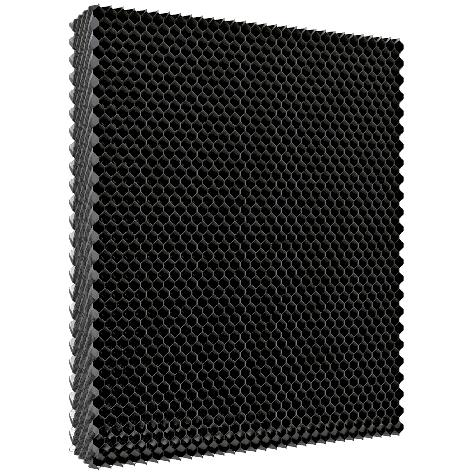

• Panel de plástico con alta eficiencia de enfriamiento

• Disponible en el rango de altura 1200, 1500, 1800 y 2000mm y espesor 150mm

• Diseño único de canales de aire para mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de presión

• Diseño anti derrame de agua

• Propiedades de oscurecimiento (hasta 1M de lux de reducción)

• No requiere suministro adicional de agua

• Diseñado y producido en Italia

Eduardo Cervantes López

Consultoría Internacional - Gerencia Productiva e Innovadora en Procesamiento de Aves

Inspirado en la precisión de los aeropuertos, se plantea una visión innovadora para optimizar la prefaena avícola, promoviendo el bienestar animal, la reducción de pérdidas y una gestión más eficiente desde la granja hasta el transporte a la planta de faenamiento.

Siempre me ha llamado la atención la gran sincronización existente en los aeropuertos donde se deben monitorear en tiempo real una inmensa cantidad de actividades que deben cumplirse disciplinadamente antes de llegar a estas gigantescas instalaciones. Estando en ellas, al momento de entregar el equipaje, en las salas de espera donde uno debe estar una hora antes de abordar el avión para que, si las condiciones meteorológicas son las adecuadas, la aeronave se retire del túnel de ingreso a la hora programada y el vuelo salga según itinerario.

Lo sorprendente es que cada vez los pasajeros toman mayor conciencia de su responsabilidad dando cabal cumplimiento a lo establecido en cada etapa, porque no quieren correr el riesgo de perder el vuelo.

Estas experiencias me impulsaron a reflexionar cómo aplicarlas durante la prefaena, donde se inicia una cascada de afectaciones en la calidad, el rendimiento y los gastos de operación de los pollos que se recolectan y despachan a las plantas de faenamiento diariamente.

Pongo a consideración de los lectores estas conclusiones:

COMPARACIÓN ENTRE AEROPUERTO Y GRANJA AVÍCOLA

Un aeropuerto se puede asemejar a una granja. Los aeropuertos tienen varios terminales que se homologan a los galpones.

Imagen 1. Terminales

Las salas de abordaje se parecen a los cerramientos que tienen los galpones en muchas granjas. En ellas los pasajeros se encuentran cómodamente sentados y tranquilos – o de pie cuando todas las sillas están ocupadas –, esperando la llamada para iniciar el abordaje. En las casetas los pollos tienen los bebederos para que tomen agua, porque ésta ayuda al desplazamiento del alimento y/o ingesta, hasta cuando llegue el momento de agrupación.

Imagen 2. Salas de espera

Los representantes de las aerolíneas y los responsables de la logística en esta Crucialmente Importante Actividad son los encargados de organizar y hacer cumplir estrictamente los procedimientos establecidos, con el fin de que el desplazamiento de los pasajeros hacia el avión se realice rápido y ordenadamente dentro del tiempo determinado, generalmente una hora antes de retirarse la aeronave del túnel de abordaje.

Estudios han concluido que durante la prefaena se producen el 86% de los decomisos, que los inspectores de calidad situados en el área de evisceración detectan.

Origen decomisos

Cuando se decide iniciar la recolección, se levantan los bebederos, evitando que los animales se maltraten.

Cumplida esta fase, se inicia el agrupamiento de las aves, con el objeto de acercarlas al sitio donde se ubican los trabajadores quienes las atrapan por las patas o por el cuerpo, manteniendo las alas delicadamente pegadas al cuerpo, para impedir que aleteen efectuando una mínima presión sobre los sacos aéreos abdominales.

Si ésta no es la adecuada afectará su respiración normal.

Granja 67 % 14 % 19 %

Planta Atrape y cargue

Figura 1. Gráfica del origen de los decomisos, según datos de Aviagen Colombia.

Ventilación duradera y energéticamente eficiente para gallineros y porquerizas.

1 Materiales resistentes a la corrosión para un rendimiento duradero

2 3 4

Motor innovador con consumo energético reducido

Instalación optimizada y sencilla con un mínimo de componentes

Seguridad mejorada con accionamiento externo

Descubre cómo mejorar tu sistema de ventilación con Oxsano en roxell.com

En los aeropuertos como en los galpones hay personas y aves respectivamente, con diferencias físicas y/o sanitarias – por ejemplo: Problemas de cojera, pododermatitis, etc.

Los funcionarios de las aerolíneas supervisan la entrada a la aeronave. En este caso, los pasajeros con algunas limitaciones físicas especiales tienen prioridad, facilitándole todas las implementaciones existentes: acompañantes que los movilizan, sillas de ruedas, quienes, dependiendo de las dificultades, los ayudan hasta localizar la silla asignada, etc.

De igual manera, el grupo de logística si detecta que en algunos galpones existen relevantes problemas de desuniformidad y limitaciones como antes mencionadas, tienen tratamientos especiales.

A medida que se van atrapando, se retornan al cerramiento las de menor tamaño y condiciones físicas limitantes.

Cumplido el enjaulado de las aves uniformes se continúa con los animales restantes – lamentablemente en algunas empresas los consideran desechos –, enfoque desafortunado desde el punto de vista humanitario como del negocio.

Son pollos con desarrollo muscular normal y su calidad es la adecuada para despacharlos a la planta. En muchas compañías que se identifican con los conceptos de la Gerencia Consciente, una vez procesadas, destinan su carne para segmentos de la población vulnerables por múltiples razones, comentadas en publicaciones anteriores.

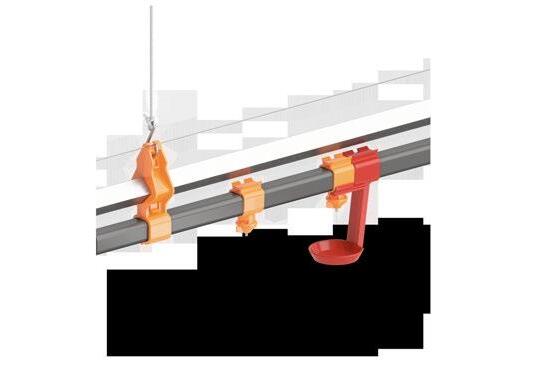

Una solución de alimentación más inteligente

3 componentes:

Simple, eficiente y fácil de manejar

Totalmente lavable y desinfectable:

Limpieza profunda sin desmontaje

All-in-One use:

Ideal desde el primer día hasta el final del ciclo

Diseñado para el rendimiento

Bebederos con tetina 360°:

Disponibles con diferentes capacidades de agua para pollos de engorde y reproductores

Diseño simplificado:

Menos componentes para un montaje más rápido y fácil

Muestras preensambladas:

Kits listos para usar para compradores primerizos y facilidad de instalación desde el primer día

La filosofía es muy sencilla:

“Toda la carne apta para consumo humano se debe ofrecer a los segmentos de mercado apropiados”

Continuando con esta comparación didáctica, el avión es un gran recinto donde ingresan ordenadamente los pasajeros, evitando ocasionar la menor incomodidad posible.

El enjaulado es una operación crucialmente importante, ya que realizarla de manera desordenada ocasiona:

Si los pollos no se van distribuyendo en las jaulas primero en los laterales y los últimos en el centro, los que ingresan de primero y están acomodados van a manifestar su inconformidad, picoteando a los que van llegando. Resultado: Arañazos.

Una vez llena se ubica otra jaula encima. Si el llenado de ésta no se hace con el menor ruido posible alterará su tranquilidad, aumentando su estrés. Así mismo, la colocación de la siguiente vacía sin tirarla.

Completadas las pilas o arrumes de jaulas llenas deben desplazarse sobre una red de tubos que tengan conectores metálicos para asegurar siempre el paralelismo de los mismo. El grupo de trabajadores que realizan esta labor debe caminar – no correr -, para conservar la condición de confort que favorece un adecuado bienestar.

Si en el trayecto el destino final es llegar a la plataforma del camión o dejarlos a la salida del galpón debe hacerse un cambio de direccióngiro-, cuidadosamente para que no se golpeen, corriendo el riesgo de afectar su calidad Grado A, que es lo más importante.

INTERNO DE JAULAS

La organización de los arrumes de jaulas también reviste especial importancia.

Se deben alcanzar estos propósitos:

La movilización de las pilas completas debe llevarse a cabo sobre carritos con diseño especial que disminuyen significativamente la fatiga del personal, manteniendo un ritmo de trabajo constante.

Así mismo, se prolonga la vida útil de las jabas al no producirse desgaste acelerado, porque el piso o fondo de la caja no está en contacto con la plataforma del vehículo.

Este cuidado ha permitido que la duración de estos indispensables recipientes se haya extendido hasta 4 años.

En otros lugares se utilizan los mismos carritos, pero el recorrido se efectúa en dos tiempos. Esta práctica exige que dos personas levanten esta carga final en grupos de dos jaulas.

Esta operación perturba la comodidad y la tranquilidad adquirida a partir del momento en que fueron puestas en las jaulas.

Retomando la didáctica comparación, los pasajeros y las aves estaban debidamente acomodadas. Se inicia el viaje

A los pilotos se les entrega una información denominada Plan de Vuelo con todos los datos técnicos: velocidades, alturas y condiciones atmosféricas estimadas – pueden cambiar durante el vuelo sorpresivamente –, los pilotos deben hacer los ajustes pertinentes de común acuerdo con los controladores aéreos hasta llegar al aeropuerto sanos y salvos.

Los conductores de los camiones son profesionales experimentados que deben tener presente tres aspectos fundamentales para que la calidad del pollo que transportan no sufra deterioro alguno:

Las curvas deben transitarse a una velocidad máxima de 40 kph para minimizar el impacto que pueden sufrir las alas contra las paredes de las jaulas debido a la fuerza centrífuga.

Los reductores de velocidad deben pasarse con la inercia que trae el vehículo luego de una disminución gradual de la velocidad de crucero.

Beneficios: Los pollos no van a levitar lo suficiente cuando suban las llantas, golpeándose las espaldas, produciéndose hematomas. Adicionalmente, el impacto sobre las pechugas cuando bajen las llantas de esta superficie especial también será mínimo.

Cuando el estado de la carretera no es uniforme – grietas, huecos, etc. –, es necesario bajar la velocidad para que los sobresaltos que sentirán los pollos sean mínimos.

Aeropuertos: experiencias didácticas que ayudan a visualizar la reducción de los decomisos y desperdicios durante la prefaena

DESCÁRGALO EN PDF

¡Casque el futuro de los avances en avicultura, huevos, piensos y carne! Desde tecnología innovadora hasta redes globales, IPPE es el lugar donde las ideas eclosionan y usted puede descubrir miles de innovaciones para su negocio, dirigidas a la salud avícola, alojamiento, logística, empaques y mucho más. ¡No pierda la oportunidad de que el éxito eclosione en su negocio!

27-29 de enero de 2026. ATLANTA, GA, EE. UU.

HAZ TUS PLANES Y ÚNETE A NOSOTROS.

ASEGÚRATE DE INSCRIBIRTE EN IPPEXPO.ORG

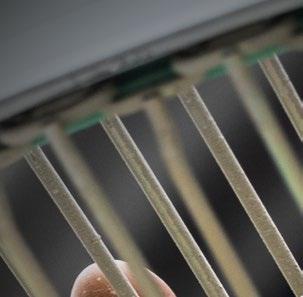

En el mundo actual, la tecnología está integrada en casi todos los aspectos de nuestra vida —desde los teléfonos inteligentes hasta los hogares inteligentes—, ofreciendo comodidad, eficiencia e inteligencia en cada paso.

Estos avances se han vuelto parte natural de muchas industrias, y el procesamiento avícola no es una excepción.

Aunque la privacidad de los datos, la ciberseguridad y la complejidad de la transformación digital son desafíos legítimos, no son insuperables. Cada vez más procesadores avícolas en el mundo demuestran que, con la estrategia correcta, los socios adecuados y la mentalidad apropiada, es posible superarlos.

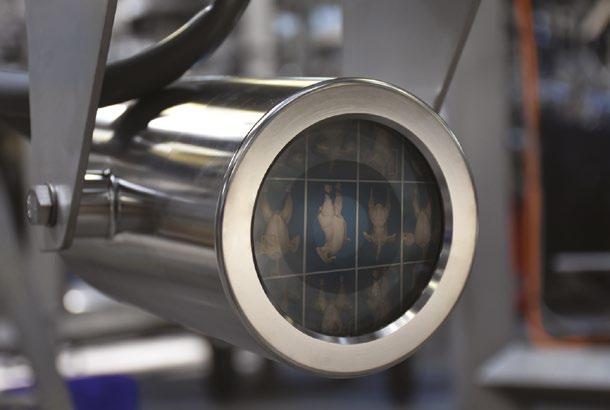

Un componente clave en esta transformación digital es la tecnología de visión, especialmente a medida que evoluciona con la inteligencia artificial (IA). Los sistemas de visión impulsados por IA brindan un nuevo nivel de flexibilidad y precisión, lo que permite a los procesadores tomar decisiones en tiempo real basadas en datos precisos y consistentes.

A medida que las empresas adoptan tecnologías avanzadas como la automatización, el análisis en tiempo real y los sistemas de visión mejorados con IA, están desbloqueando nuevos niveles de productividad, calidad y rentabilidad. Las soluciones digitales ya no son una consideración futura; son un motor actual de rendimiento y ventaja competitiva.

¿QUÉ

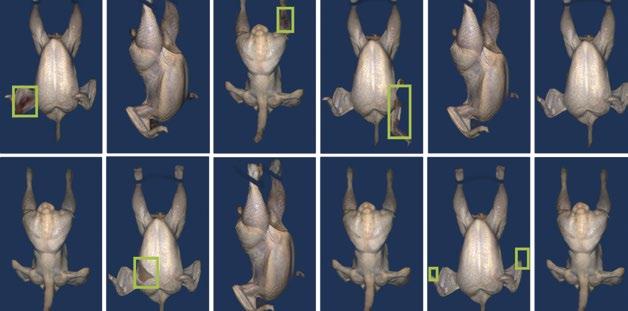

La industria avícola ha recorrido un largo camino, pasando de operaciones manuales e intensivas en mano de obra a líneas automatizadas de alta velocidad. En este entorno acelerado, la calidad constante del producto es fundamental. Tradicionalmente, los sistemas de visión se han utilizado después del enfriamiento para evaluar la calidad del ave entera, ofreciendo información valiosa, pero solo el uso final del ave.

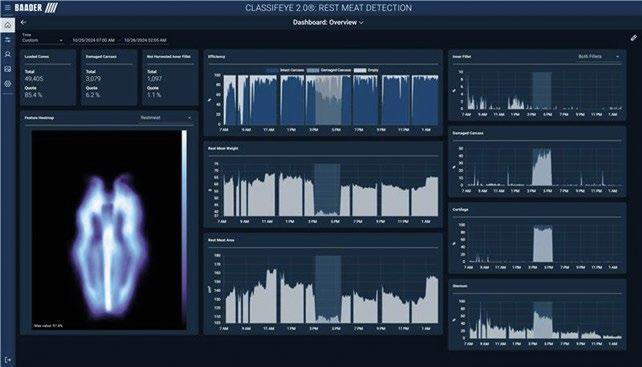

Eso está cambiando. Los sistemas de visión impulsados por IA como ClassifEYE de BAADER están redefiniendo lo que es posible, permitiendo la captura de datos en tiempo real y decisiones más inteligentes basadas en datos durante toda la línea de producción. Su implementación ya no es solo una posibilidad, sino una necesidad para los procesadores que desean seguir siendo competitivos.

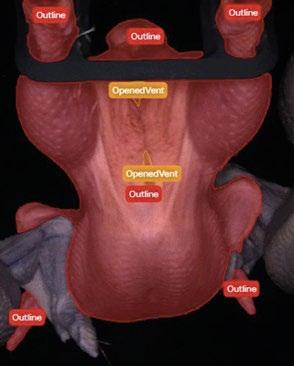

ClassifEYE no es solo otro sistema de cámaras. Es una herramienta inteligente que ofrece detección de calidad en tiempo real y a alta velocidad en múltiples puntos de la línea de procesamiento. Desarrollado internamente por BAADER, ClassifEYE utiliza IA para detectar anomalías en el proceso y defectos de calidad con precisión constante.

Así es como funciona:

Se capturan imágenes de alta resolución en ubicaciones clave.

Los algoritmos de IA analizan las imágenes usando modelos previamente entrenados y datos en tiempo real.

Los resultados se entregan al instante a través de paneles intuitivos, para que su equipo pueda actuar rápidamente.

Este sistema le permite detectar problemas cuando y donde ocurren. Ya se trate de desgarros en la piel, contaminación o defectos relacionados con las máquinas, ClassifEYE hace visible lo invisible. No hay que esperar hasta las etapas finales para identificar problemas de calidad. Obtiene la información que necesita, cuando la necesita.

Los datos de las cámaras se muestran mediante paneles intuitivos y personalizables para obtener información clara y procesable.

El verdadero poder de ClassifEYE radica en su capacidad de aprender y mejorar continuamente. Al mover la cámara a una nueva ubicación o introducir nuevas categorías de defectos, el sistema se adapta aprendiendo de datos etiquetados con precisión. Una vez entrenado, funciona de manera constante, incluso en entornos de alta velocidad.

Al ubicar unidades de ClassifEYE en puntos de control críticos—como máquinas individuales, al final de zonas de producción o etapas de transición—se obtiene visibilidad en todo el proceso.

Esto le permite:

Identificar la fuente exacta de degradados

Rastrear tendencias de calidad en áreas de producción (sacrificio, desplumado, eviscerado)

Comparar el rendimiento de las máquinas para optimizar las operaciones

Realizar mantenimiento predictivo basado en datos de rendimiento reales

¿El resultado? Más control, menos sorpresas y una reducción significativa de la pérdida de producto.

Ubicado después de la Cortadora de cloaca, la Abridora y la Evisceradora, ClassifEYE detecta problemas tempranos en el proceso, ayudando a evitar más productos desclasificados.

No hay dos plantas de procesamiento iguales, y por eso ClassifEYE está diseñado para crecer con usted. Ya sea que desee mejorar un área específica o transformar toda su instalación, el sistema se adapta sin problemas. Agregue cámaras. Expanda la cobertura. Profundice en el análisis de datos. El sistema se ajusta a sus necesidades, no al revés.

Entendemos la preocupación en torno a los datos: dónde van, quién puede acceder a ellos y cómo se protegen. Por eso BAADER integra la seguridad y la privacidad de los datos en el núcleo de sus soluciones. Usted mantiene el control total de sus datos, y nosotros garantizamos que estén protegidos, para que pueda centrarse en mejorar el rendimiento y la rentabilidad sin compromisos.

“En BAADER, hemos puesto un énfasis especial en desarrollar este revolucionario sistema de visión reuniendo un equipo dedicado de expertos en tecnología de visión, aprendizaje automático, ingeniería de software y procesamiento avícola. Lo que realmente distingue a esta solución es que ha sido construida en estrecha colaboración con procesadores avícolas, asegurando que responda a desafíos del mundo real y aporte valor tangible donde más importa.”

Comenta Michael Gillespie (Gerente Global de Producto, Plataformas, Automatización y Software)

“Este sistema introduce una nueva forma de controlar procesos críticos en la producción avícola. Permite a nuestros clientes optimizar continuamente el rendimiento y reducir las pérdidas con precisión y confianza.

También diseñamos la solución para que sea altamente flexible. Cualquier procesador que busque mejorar el control de producción puede comenzar con una sola unidad de procesamiento y escalar hasta 24 cámaras, ya sea de inmediato o de manera gradual, según las necesidades operativas.

Y, por supuesto, garantizamos que todos los datos estén protegidos mediante protocolos de seguridad robustos y estándares de la industria, resguardando las operaciones desde la planta hasta la nube.”

Comenta Michael Gillespie (Gerente Global de Producto, Plataformas, Automatización y Software)

¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO?

La IA no es una moda, es una herramienta, y en el procesamiento avícola, es una herramienta que ya está transformando cómo gestionamos la calidad, la productividad y la rentabilidad. ClassifEYE permite a los procesadores actuar más rápido, responder con mayor inteligencia y mejorar continuamente sus operaciones.

Así que, si se ha estado preguntando qué puede hacer la IA por su producción avícola, la respuesta es simple: puede hacer mucho, empezando hoy.

Para obtener más información sobre las soluciones digitales de BAADER, visite BAADER One.

La inteligencia artificial y la tecnología de visión transforman el procesamiento avícola

DESCÁRGALO EN PDF

Transformando el procesado con el uso de IA

La calidad del producto es clave en la industria avícola. Un control deficiente genera mayores costos, bajo rendimiento y daño a la marca. Para enfrentar esto, BAADER presenta una cámara de visión y sistema de informes que facilitan un control de calidad rápido y eficiente.

/ Detección precisa de calidad mediante tecnología de inteligencia artificial

/ El sistema opera a alta velocidad

/ Elimina la necesidad de mano de obra manual en control de calidad

/ Experiencia de usuario intuitiva

/ Información completa y fácilmente comprensible de la calidad

/ Información y análisis detallados que potencian la toma de decisiones informadas

Optimice su clasificación de calidad con una velocidad y eficiencia incomparables.

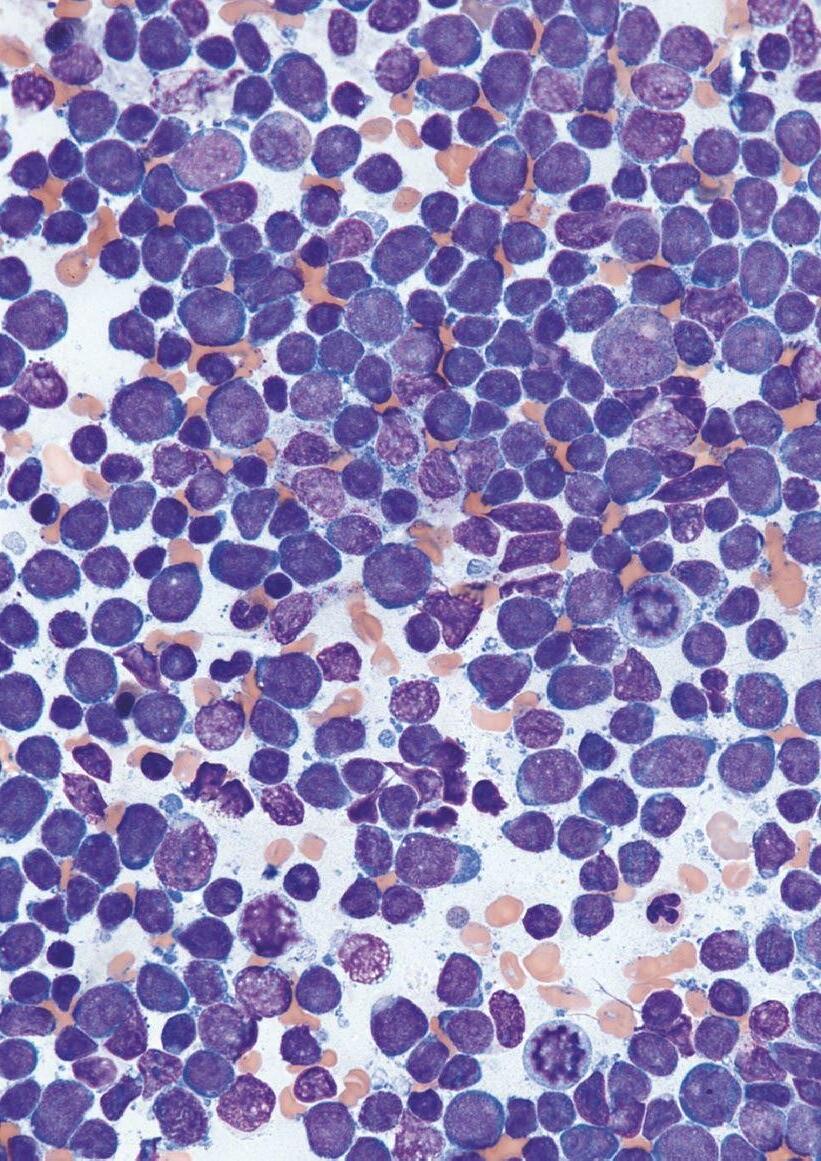

Dra. Priscila Esther Witrado Hurtado

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La industria de gallinas reproductoras es fundamental para satisfacer la demanda global de proteína aviar, ya que provee huevos fértiles tanto para la producción de gallinas ponedoras como para pollos de engorde.

La producción de huevo y carne de pollo ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, reflejando la importancia de esta industria en el abastecimiento alimentario mundial.

El consumo per cápita de huevo y pollo continúa siendo elevado, destacando el papel crucial de la reproducción aviar para mantener la oferta.

La infertilidad en las aves reproductoras, tanto en hembras como en machos, puede afectar significativamente la productividad, elevando costos y reduciendo la disponibilidad de estos productos esenciales.

Esto impacta la sostenibilidad y rentabilidad de la industria avícola a nivel global.

Las causas de infertilidad en gallinas y gallos reproductores son variadas. En particular, la infertilidad en el gallo ha ganado mayor importancia en los últimos años debido a su impacto directo en la producción de huevo fértil para la cría de pollos de engorde.

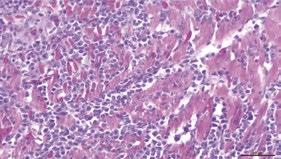

Las principales causas de infertilidad pueden categorizarse en factores infecciosos y no infecciosos.

Las enfermedades que principalmente pudieran tener impacto en la fertilidad de las aves reproductoras son las respiratorias, ya que estas son de fácil diseminación y pudieran llegar a ser difíciles de detectar a tiempo.

Entre estas enfermedades están Bronquitis infecciosa, Micoplasmosis, Pneumovirus aviar, Coriza infecciosa e Influenza aviar de alta y baja patogenicidad.

Otras enfermedades, no respiratorias, que también pudieran llegar a causar un impacto en la fertilidad son Cólera aviar y Síndrome de baja postura.

Algunas de estas enfermedades están relacionadas directamente con afectaciones a nivel de oviducto, sin embargo, es importante señalar que cuando una gallina experimenta fiebre, normalmente debido a infecciones o inflamaciones (frecuentemente respiratorias), su organismo prioriza la respuesta inmunitaria, lo que puede causar

Este estado febril puede interferir en la correcta formación del óvulo, afectando el embrión desde la fertilización o incluso durante las primeras etapas de desarrollo.

Además, si el huevo fertilizado es producido bajo condiciones de fiebre o estrés, es más probable que el embrión presente fragilidad y que sus procesos de división celular y desarrollo se vean comprometidos, aumentando la mortalidad embrionaria. (Wilson, H.R., 1997).

Aspectos importantes que considerar en las enfermedades infecciosas:

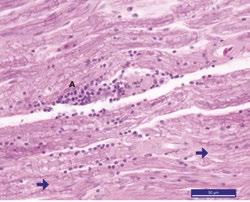

Bronquitis infecciosa

Afecta tanto el tracto respiratorio como el reproductivo; daña el epitelio del oviducto y causa alteraciones en la calidad de la cáscara, lo que reduce la producción y la fertilidad.

Micoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum/Mycoplasma synoviae)

Generan infecciones respiratorias crónicas y en el caso de Mycoplasma synoviae se afectan las articulaciones causando dificultad para desplazarse y llevar a cabo la cópula; causan una disminución en la tasa de postura y en la calidad del huevo, afectando la fertilidad.

Pneumovirus aviar

Conocido por causar problemas en vía respiratoria, lo cual disminuye el rendimiento reproductivo debido al debilitamiento del gallo o gallina.

Coriza aviar

Inflama el sistema respiratorio superior; el malestar general afecta el consumo de alimento y la energía disponible para la producción de huevo.

Influenza aviar

Enfermedad viral altamente contagiosa que provoca tanto signos respiratorios como sistémicos, también llega a dañar el epitelio del oviducto. Afectando la producción de huevos y la calidad de estos, con un impacto directo en la fertilidad.

Cólera aviar

La infección bacteriana causa alta mortalidad y síntomas sistémicos severos, lo cual compromete la capacidad reproductiva debido al deterioro del estado de salud del ave.

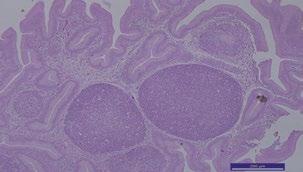

Síndrome de baja postura

Este virus afecta directamente el ovario y el oviducto, lo cual resulta en una reducción en la producción de huevos y problemas en la fertilidad.

Los factores no infecciosos pueden categorizarse con base a las semanas de edad de las reproductoras

Dentro de las principales causas de infertilidad en esta primera etapa se encuentran:

Uniformidad pobre

Si las gallinas llegan a producción con una pobre uniformidad y se adelantan en la madurez sexual, puede ocasionar bajos niveles de fertilidad debido a que pueden empezar con postura temprana y producir huevos más pequeños.

La selección de los machos tiene que ser muy estricta, eligiendo sólo aquellos con buen desarrollo y conformación músculo-esquelética, buena uniformidad, sin signos de enfermedad, mal emplumados y con monitoreo constante de error de sexado.

Relación incorrecta del peso macho:hembra

La relación mínima entre el peso de hembras y machos debe ser 1:1.2. Cada manual de estirpes o líneas de reproductoras tiene sus tablas de pesos de acuerdo con la edad del ave, por lo que un bajo o subida de estos pesos estándares recomendados afectaría la fertilidad

Estrés en la transferencia a las casetas de producción

Un mal manejo que genere mucho estrés en las aves al momento de transferirlas de la crianza a las casetas de producción puede generar impactos negativos en la fertilidad.

Igualmente, es importante recibir a las aves con el ambiente adecuado y proceder a familiarizarlas con los slats (rejillas), comederos y bebederos para que puedan alimentarse e hidratarse adecuadamente.

Es importante seguir las recomendaciones de la casa genética. Los machos se trasladan primero a las casetas y las hembras de 7 a 10 días después.

Importante recibirlos con equipos de alimentación diferenciados. Si no, al recibir dietas distintas, la fertilidad puede verse significativamente afectada.

Fotoperíodo incorrecto

Si el Fotoperíodo durante la crianza no fue adecuado, las aves no alcanzarán uniformemente la madurez sexual.

Aumento incorrecto de alimento después de la transferencia hasta el pico

Una sobrealimentación o aumentos rápidos en la alimentación pueden sobreestimular a las hembras, aumentando el riesgo de prolapsos, huevos grandes, de doble yema o huevos chicos.

La poca ventilación y acumulación de gases nocivos como dióxido de carbono y amoniaco generan impactos negativos en la fertilidad. También afectan la temperatura y la calidad de la cama.

Es importante ofrecer dietas nutricionales según la etapa: crianza, crecimiento o producción.

En producción, los machos requieren menor inclusión de energía, proteína y calcio comparado con las hembras.

Las hembras comen primero, y debe supervisarse que consuman su alimento en el tiempo estimado. También es importante la calidad y tamaño de partícula del alimento.

En esta etapa, los desafíos de fertilidad son causados por una sincronización sexual deficiente o estrés ambiental durante la fase de transferencia.

Las soluciones incluyen el manejo del estrés, ajustes en los incrementos de alimentación, y asegurarse de que los machos tengan una correcta conformación y desarrollo esquelético.

Cada estirpe cuenta con manuales de manejo establecidos por la casa genética, con fases de alimentación específicas por etapa.

La premezcla vitamínica debe ser de excelente calidad para garantizar una buena incubabilidad.

Dentro de las principales causas de infertilidad en esta primera etapa se encuentran:

Incorrecta relación macho:hembra

Es importante seleccionar nuevamente a los machos a esta edad, ajustar relaciones macho y hembra e incentivar la monta a través de spiking para evitar que la fertilidad decaiga.

Relación macho:hembra recomendada: 1:10

Hembras con mal emplume

Hembras que tengan mal emplume o mala calidad del plumaje van a rechazar la monta.

Revisar que las dietas tengan los macro y micronutrientes esenciales, revisar la ventilación de la caseta.

Es importante que las camas no estén húmedas para que las aves puedan tener comportamientos naturales como baños de tierra, o para que el plumaje no se humedezca ni se ensucie.

Mal control del peso de las hembras

Hembras con mayor peso tendrán problemas para la cópula y serán menos receptivas para los machos.

Revisar siempre la cantidad de ración o establecer restricción alimentaria en reproductoras pesadas.

Problemas nutricionales

En esta etapa persistirán los problemas si la calidad del alimento es deficiente.

Un mal balance de macro y micronutrientes afectará el rendimiento productivo de las hembras.

Una sensación ambiental agradable debe estar presente en todo momento para asegurar el mejor rendimiento productivo.

Monitoreo del flujo, velocidad y dirección del aire, monitoreo de la temperatura, monóxido de carbono y amoniaco.

Evitar que las aves se enfríen y monitorear la calidad de la cama para prevenir problemas en patas como pododermatitis.

En esta etapa, es clave cuidar a la hembra para que esté receptiva.

Los problemas surgirán por malas proporciones de apareamiento o una condición corporal inadecuada en las hembras.

Manejar la cobertura de plumas y la ventilación ayuda a que las hembras sean más receptivas al apareamiento.

Un mal manejo del macho afecta directamente la fertilidad de la parvada.

Es importante seguir haciendo selecciones, mínimo se tiene que reemplazar el 30% antes de agregar machos nuevos.

Seguir manteniendo la relación macho:hembra adecuada y hacer revisiones constantes a las características del macho: color de la cresta, conformación de la pechuga, emplume y salud de las patas.

Los reemplazos de machos deben provenir de lugares con buena bioseguridad, y asegurarse de que entren a producción con el peso adecuado (3.2 a 3.4 kg).

No aumentar de peso a los machos ni a las hembras, mantener siempre los pesos recomendados establecidos por las casas genéticas.

La regresión testicular del macho es natural conforme avanza la edad de la parvada, sin embargo, con técnicas como el monitoreo de los porcentajes de inclusión de las dietas y la selección de machos con base en su rendimiento productivo, se puede reducir la regresión testicular y mantener los niveles de fertilidad.

La infertilidad en aves reproductoras es un desafío multifactorial que involucra tanto causas infecciosas como no infecciosas, y cada etapa de desarrollo de las aves requiere un manejo especializado para maximizar la fertilidad.

La clave para resolver los problemas de infertilidad radica en una combinación de estrategias de manejo preciso y monitoreo continuo.

En esta etapa, las tasas de infertilidad aumentadas suelen deberse al envejecimiento de los machos (regresión testicular).

Las soluciones incluyen el manejo adecuado de los machos, el mantenimiento del peso corporal y la implementación del “spiking” (adición de machos más jóvenes) para mantener la fertilidad.

Desde una alimentación y peso controlados hasta un ambiente cuidadosamente regulado, cada detalle es fundamental para lograr una reproducción eficiente.

Además, el reemplazo planificado de machos y la sincronización de madurez sexual entre hembras y machos juegan roles cruciales en la mejora de la fertilidad

La atención meticulosa a cada fase del ciclo reproductivo y la aplicación de prácticas como el “spiking” para incentivar la parvada, aseguran que los niveles de producción se mantengan altos.

La prevención y control de enfermedades respiratorias y deficiencias nutricionales son esenciales para reducir la infertilidad y sostener la productividad avícola.

Causas de infertilidad en gallinas reproductoras DESCÁRGALO EN PDF

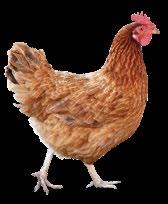

Grant Mason Geneticista de Aviagen

El año 2025 marca el aniversario de 22 años de la secuenciación del genoma del pollo. Han pasado 2 décadas desde que el pollo se convirtió en el primer animal agrícola cuyo genoma se secuenció por completo, un hito que transformó la crianza de aves de corral.

Pero ¿qué significa eso en realidad y por qué es importante?

El ácido desoxirribonucleico (o ADN) es la molécula portadora de las instrucciones genéticas utilizadas en las funciones biológicas de todos los organismos vivos.

Un genoma es un conjunto completo de material genético de un organismo, que sirve de manual de instrucciones para la vida. Todos los seres vivos, desde los humanos hasta los pollos, tienen uno y este contiene toda la información necesaria para el desarrollo y el funcionamiento general.

Los científicos llevan más de un siglo estudiando el ADN, pero la capacidad de leer el código genético completo de un organismo, lo que se denomina secuenciación del genoma, no fue posible hasta la década de los setenta.

Desde entonces, la investigación genómica ha avanzado rápidamente, lo que ha ayudado a los investigadores en una gran variedad de campos, desde la medicina hasta la agricultura.

¿Qué es la secuenciación del genoma y por qué es importante?

Secuenciar un genoma significa averiguar el orden exacto de los cuatro componentes básicos del ADN: A (adenina), T (timina), C (citosina) y G (guanina).

Considérelo como leer el libro entero de la vida de un organismo, letra por letra. Este conocimiento ha ayudado a los investigadores médicos a comprender enfermedades como el cáncer, lo que ha permitido mejorar los diagnósticos y los tratamientos.

En la cría de animales para la producción de proteínas, se han abierto nuevas posibilidades para producir animales más fuertes y sanos.

En 2003 se secuenció por completo el genoma del pollo, un emocionante avance que permitió a los científicos avícolas comprender mejor qué hace que un pollo prospere.

Un año más tarde, Aviagen puso en marcha su propio proyecto de genómica y dedicó más de ocho años a estudiar y optimizar los datos bioinformáticos y los modelos estadísticos antes de poner en práctica estos conocimientos*. Este trabajo nos ha ayudado a criar aves con fortalezas naturales: mejor salud, mayor bienestar y un desempeño superior.

Al estudiar el ADN de un pollo podemos identificar cualidades que contribuyen a su buena salud y productividad, como patas fuertes, aptitud reproductiva y crecimiento sano.

Estos conocimientos nos permiten realizar selecciones precisas y equilibradas en nuestros programas de crianza, basándonos en generaciones de crianza cuidadosa para mejorar el bienestar y la sostenibilidad del ave.

La genómica ha mejorado la forma en que medimos rasgos difíciles de ver, dándonos una imagen más completa del potencial de cada ave.

Por ejemplo, ha ayudado a mejorar la selección para la eficiencia con el alimento, los rasgos reproductivos, la mejora del sistema inmunitario y el crecimiento.

e ciencia alimentaria características reproductivas

sistemas imunológicos

Crecimiento de las aves

También ayuda a que las predicciones de crianza sean más precisas, especialmente en el caso de rasgos que solo se aplican a un sexo, como la selección de machos basada en el potencial de producción de huevos.

Cuando combinamos estos datos con la selección práctica tradicional, podemos avanzar de manera constante en la crianza de aves que no solo sean productivas, sino también robustas.

Este avance científico ha reconfigurado la crianza de aves de corral y ha ayudado a la industria a seguir el ritmo de una demanda mundial cada vez mayor de aves de corral sostenibles y de alta calidad.

Al tomar decisiones informadas sobre la crianza, no solo mejoramos la salud y el bienestar de los animales, sino que también garantizamos una producción sostenible de carne de ave.

Cómo 22 años de genómica están moldeando el futuro de la avicultura DESCARGAR EN PDF

*Es importante destacar que el programa de crianza de Aviagen se basa en la selección natural y no implica modificación genética.

Impulsar innovación y progresos en la industria avícola para un futuro sostenible.

Vinicius Santos Moura Doctorado en el departamento de Zootecnia de la Universidad Federal de Grande Dourados

Debido a la alta demanda de proteína animal, se vuelve necesario aumentar el número de aves alojadas en el campo, con el único objetivo de producir un producto final de calidad.

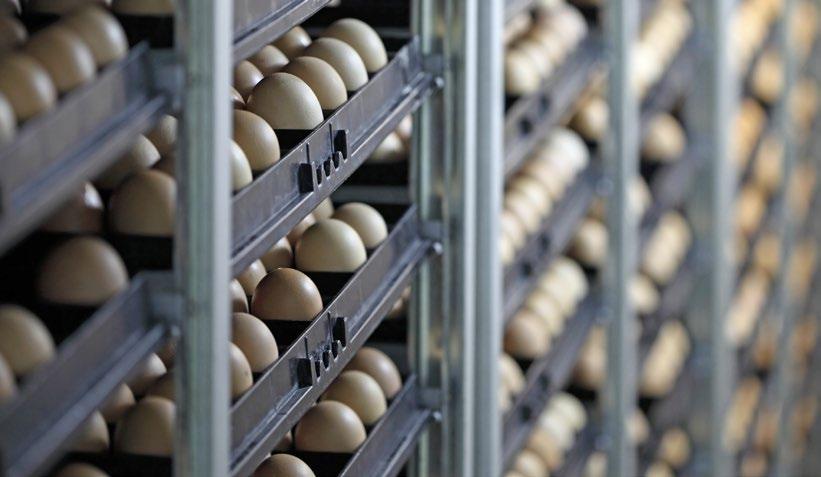

Sin embargo, la producción de estos animales no se inicia con la recepción de los pollitos, sino con la correcta selección y el adecuado proceso de incubación de huevos fértiles.

El proceso de desarrollo de los pollitos comienza con el cruce adecuado entre reproductoras y gallos, y como resultado de esto, se espera obtener huevos con características que favorezcan el desarrollo embrionario y, por tanto, la producción de pollitos viables.

Dentro de este escenario, factores como la nutrición maternal, la composición interna de los huevos, la calidad externa de los huevos, la carga microbiológica, el estatus del desarrollo embrionario y las condiciones de almacenamiento de estos huevos en un ambiente controlado desempeñan un papel fundamental en el éxito de la incubación.

Además, diversos parámetros asociados al equipo utilizado influyen en el éxito final del proceso, tales como la temperatura, el volteo adecuado de los huevos, la humedad relativa, la eliminación de gases tóxicos, así como la limpieza y desinfección previas de la incubadora.

En el caso del uso de incubadoras de etapa múltiple, el ajuste de la temperatura se realiza mediante el calor generado por los propios embriones.

En este tipo de proceso, los huevos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, lo que requiere el manejo de distintos rangos de temperatura, niveles de oxígeno y la adecuada eliminación de gases como el amoníaco y el dióxido de carbono, con el fin de satisfacer las demandas metabólicas de los embriones.

Algunos autores indican que los embriones más avanzados producen temperaturas que favorecen el proceso de incubación, pero que, a su vez, generan un ambiente que provoca estrés térmico en los embriones en etapas menos desarrolladas, aumentando la mortalidad embrionaria y, en algunos casos, ocasiona una maduración tisular inadecuada debido al estrés oxidativo que afecta a las células en desarrollo.

Además, es fundamental considerar el impacto de la contaminación microbiológica sobre la calidad de los huevos.

En incubadoras que operan con etapa única, es posible ajustar el proceso a huevos que se encuentran en el mismo estadio de desarrollo, lo que favorece un ambiente físico mejor controlado.

Araújo et al. (2016), al trabajar con incubación en etapa única y múltiple utilizando huevos provenientes de reproductoras de diferentes edades, observaron que no hubo diferencias en la tasa de eclosión al considerar las variables edad, tipo de incubadora y eclosionabilidad. Esto demuestra que, independientemente del equipo utilizado, ambos tipos de incubadoras pueden satisfacer los requerimientos de los embriones.

También observaron que hubo una diferencia en la tasa de eclosión relacionada con la edad de los progenitores, dejando en evidencia que esto se debe a la disminución en la calidad de la cáscara del huevo, lo cual interfiere directamente en la acción de los parámetros físicos de la incubadora sobre el desarrollo de los pollitos.

Uno de los factores señalados por estos autores es la ventana de nacimiento, que se ve afectada por el tipo de incubadora. Al hablar de ventana de nacimiento, se debe considerar el momento en que eclosiona el primer huevo y las horas restantes en la nacedora que se incluirán dentro del proceso, para la clasificación de pollitos viables al momento en la eclosión.

En este contexto, si consideramos a aquellos pollitos que eclosionan en las primeras horas, se observa una deshidratación más rápida, un uso acelerado de los sustratos presentes en la yema y un secado más eficiente del plumón, lo que lleva a que estos pollitos sean considerados de mejor calidad en comparación con aquellos que nacen en las últimas horas de la ventana, al momento de realizar el análisis de calidad.

Mesquita et al. (2021) notaron una diferencia en la pérdida de peso de los huevos al final de la incubación, siendo mayor en incubadoras de etapa múltiple, lo cual podría estar relacionado con la regulación del calor por parte de los huevos en estadios embrionarios más avanzados.

Los autores no observaron diferencias en cuanto al peso del pollito al momento de la eclosión, ni en relación con el porcentaje que representa el peso del pollito respecto al peso del huevo.

Sin embargo, identificaron diferencias significativas al evaluar ciertos parámetros en el momento de la extracción de la nacedora, como el peso al nacimiento, peso corporal sin la yema, el peso corporal sin la yema en relación con el peso del huevo y el tamaño del pollito, siendo todos estos valores superiores en pollitos provenientes de incubadoras de etapa única.

Además, los autores señalaron una mejor calidad en los pollitos provenientes de incubadoras de etapa única en comparación con los de etapa múltiple.

Diversos autores también relatan que la temperatura dentro de una incubadora varía según la posición de las bandejas, y que el desarrollo de los embriones está asociado con las microregiones existentes dentro de la incubadora.

Tejeda, Melhoche y Starkey (2021) no observaron diferencias en el consumo de alimento, conversión alimenticia, ganancia de peso ni la mortalidad final después de 41 días de crianza de las aves, en función de la ubicación de la bandeja de huevos dentro de la incubadora.

El rendimiento de la reproductora Hubbard comienza temprano y continúa hasta el final del ciclo. Genética desarrollada para obtener GPD consistente con reproductoras que preservan altos índices reproductivos.

Resultado para quien produce, valor para toda la cadena.

www.hubbardbreeders.com

Algunos estudios demuestran que, a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento de los huevos, también se incrementa la pérdida de peso de estos debido a la deshidratación, además de observarse embriones en diferentes etapas de desarrollo. Esto ocurre, en muchos casos, debido a la necesidad de reunir un número específico de huevos antes de iniciar el proceso de incubación.

Por esto, surge la necesidad de trabajar en ambientes controlados, aplicando el “cero fisiológico”, un proceso que busca regular el desarrollo embrionario de manera adecuada, garantizando una menor deshidratación del huevo y, en consecuencia, una ventana de nacimiento más reducida y una mejor calidad de los pollitos.

Bilalissi et al. (2022), al investigar los efectos del tiempo de almacenamiento de los huevos y las condiciones de ventilación en incubadoras sobre el desempeño de pollos de engorde, verificaron que el peso de los huevos disminuyó a medida que aumentaba el tiempo de almacenamiento (7 vs. 18 días).

Al comparar los pesos de los huevos al inicio de la incubación, los huevos almacenados durante 7 días presentaron un peso superior en comparación con los almacenados durante 18 días, independientemente del tipo de incubadora (ventilada o no ventilada).

En cambio, no se observaron diferencias en el peso de los huevos cuando se compararon los mismos tiempos de almacenamiento (7×7 o 18×18), sin importar el tipo de ventilación.

Lo que sí se observó fue una mayor tasa de eclosión en los huevos almacenados durante 7 días, así como un mejor peso y calidad al nacimiento, independientemente del tipo de ventilación de la incubadora.

Tras lo expuesto, se evidencia la necesidad no solo de conocer los factores físicos que interfieren en el proceso de incubación, sino también de reflexionar sobre cómo estos factores, en conjunto con la genética, nutrición y microbiología, pueden favorecer mejores tasas de fertilidad, eclosión y calidad de los pollitos tras el proceso de incubación.

Pensar en la incubación implica conectar toda la cadena productiva, buscando alternativas para maximizar la producción y garantizar la competitividad en el mercado avícola.

Implicaciones y resultados del proceso de incubación sobre la calidad de los pollitos DESCÁRGALO EN PDF

Referencias disponibles a solicitud del autor.

Se dice que la primera impresión es fundamental y, en nuestra industria, esto está relacionado con la calidad del pollito a la llegada de la granja.

Teniendo esto en cuenta, es muy importante contar con los procedimientos y herramientas que nos ayuden a evaluar la calidad de los pollitos en la planta de incubación, pero también al llegar a la granja y así poder hacer las correcciones para mejorarla.

En la planta de incubación es fundamental comprender si las condiciones de incubación fueron óptimas y, cuando sea necesario, hacer las correcciones para mejorar y asegurar que se envíe la mejor calidad a los clientes.

Por otro lado, durante el alojamiento, es importante no solo evaluar si la incubación fue buena, sino también verificar si las condiciones de almacenamiento y transporte fueron óptimas y, además, asegurarnos de que estamos recibiendo la mejor calidad.

administradores de criaderos y granjas para evaluar la calidad de los pollitos. Este documento organiza los factores en tres categorías: preincubación, incubación y post incubación.

Factores de preincubación que impactan en la calidad de los pollitos:

Nutrición de las reproductoras.

Estado de salud de las reproductoras.

Calidad de los huevos para incubar.

Almacenamiento de huevos y transporte a la incubadora.

Factores de incubación que impactan en la calidad de los pollitos:

Ambiente de incubación (temperatura, oxígeno, CO 2, ventilación, etc.).

Temperatura de la cáscara del huevo.

Transferencia.

Ventana de eclosión.

Como puede imaginar, la calidad de los pollitos comienza en la granja de reproductoras y finaliza unos días después del alojamiento. En este documento técnico revisaremos los factores más importantes que impactan en la calidad y cómo pueden evaluarlo los responsables de la incubadora en el momento del nacimiento y los granjeros en el momento del alojamiento.

La calidad del lote de reproductores determina la calidad del huevo incubable

Sacarlos a tiempo.

Factores post incubación que impactan en la calidad de los pollitos:

Condiciones post nacimiento en incubadora (temperatura, humedad, ventilación y luz).

Condiciones de transporte (temperatura, ventilación y humedad).

Condiciones de crianza durante los primeros cuatro días después del alojamiento.

En esta primera parte, desglosaremos los factores de pre-incubación que impactan en la calidad de los pollitos

Por ejemplo, un mal manejo de la alimentación que afecta el rendimiento y la calidad de la cáscara del huevo.

A medida que el lote envejece, la calidad de la cáscara del huevo disminuye. Mientras que las gallinas menores de 30 semanas de edad podrían producir pollitos más inmaduros que requieren las mejores condiciones de crianza (desarrollo del sistema termorregulador) y las gallinas mayores de 67 semanas producen huevos de peor calidad (calidad de cáscara y calidad interna).

Cualquier enfermedad que afecte la calidad de la cáscara del huevo y/o la calidad interna (bronquitis infecciosa) y la calidad y viabilidad del pollito (Salmonella spp, Escherichia coli, Mycoplasma, virus de la anemia del pollo, encefalomielitis aviar, etc.).

Es fundamental seguir los niveles recomendados de vitaminas y minerales de la guía de manejo porque no seguirlos podría dañar la calidad y fertilidad de los pollitos y/o la incubabilidad. Siempre revisa la etiqueta de la premezcla de vitaminas/minerales.

Esto es aún más crítico en condiciones de clima cálido y/o en situaciones de caída en el consumo de alimento.

Un agua subóptima podría llevar enfermedades, toxinas o altos niveles de minerales. Es sumamente importante verificar la calidad microbiológica del agua y una desinfección constante para prevenir bacterias o virus.

Incubar huevos de al menos 50 g y de lotes de al menos 22 semanas de edad. Lo óptimo es incubar lotes de huevos con un peso promedio de 58 a 61 g (comience con 50 a 52 g) con buena uniformidad (>90%).

Esto contribuye a tener una buena incubabilidad, ventana de nacimiento y calidad de los pollitos.

Dependiendo de la anomalía es el grado de impacto en la incubabilidad (ver Tabla 1). Incubar únicamente huevos con forma normal.

Anomalía % Incubabilidad

Normal 74

Puntiagudo 65

Redondo 63 Pequeño 62

Con gránulos 19 Arrugado 13

Tabla 1. Características de los huevos y el impacto en la incubabilidad. Adaptado de Banday y Bakat, 2014 3 6 4 5

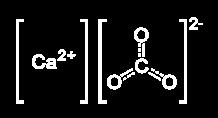

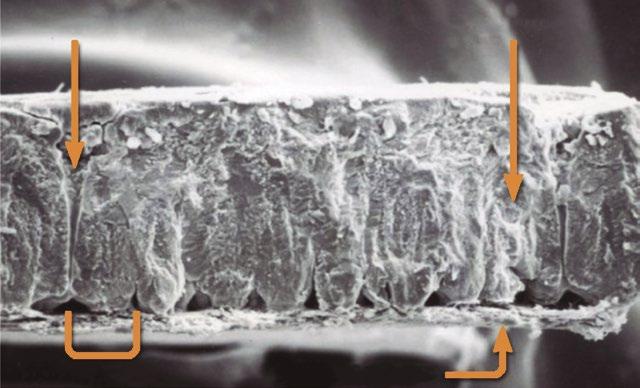

DEL HUEVO: Una buena cáscara proporciona protección, una fuente óptima de Ca y homeostasis para un buen desarrollo embrionario. La edad, la nutrición, la estación y el manejo del lote influyen en la calidad de la cáscara del huevo.

Los huevos con peor calidad de cáscara son más susceptibles a la contaminación bacteriana afectando la calidad del pollito (ver Gráfico 1).

específica

Gráfico 1. Porcentaje de huevos de diferentes calidades de cáscara que contienen Salmonella viable 24 horas después del desafío por Salmonella spp. Cuanto mayor sea la calidad específica, mejor será la calidad de la cáscara del huevo. Adaptado de Sauter y Petersen, 1974

de huevo Bacterias

HUEVOS LIMPIOS: Utilice

únicamente huevos limpios. Nunca utilice huevos del suelo.

Para prevenir huevos en el suelo y mejorar la utilización del nido, es fundamental lograr un buen entrenamiento en la crianza.

Las enfermedades, nutrición, calidad del agua, manejo, limpieza del nido (y de las cintas de huevos) y las características del equipo juegan un papel importante en tener huevos limpios.

Al incubar huevos sucios existe el riesgo de que nazcan pollitos que pueden tener una alta mortalidad debido a enfermedades bacterianas (ver Gráfico 2 y Tabla 2).

Tabla 2. Efecto de la limpieza de los nidos sobre el recuento de bacterias y la mortalidad acumulada en la segunda semana. Adaptado de Mauldin, 2008 (engormix.com).

Mortalidad acumulada en 2ª semana

Gráfico 2. Impacto del grado de limpieza del nido en la mortalidad acumulada a la segunda semana. Adaptado de Mauldin, 2008 (engormix.com).

ALMACENAMIENTO DE HUEVOS:

Cuanto más tiempo se almacene, peor será la calidad del pollito. La investigación realizada por Tona (2003) demostró que cuanto mayor es el tiempo de almacenamiento de los huevos para incubar, peor es la calidad de los pollitos (ver Gráfico 3).

Además, el aumento de peso corporal 7 días después del alojamiento es menor en los pollitos nacidos de huevos almacenados durante un período prolongado (> 14 días).

3 días 18 días

Pollitos con puntuación del 100% Días de almacenamiento

Gráfico 3. Efecto de los días de almacenamiento sobre la calidad del pollito. Adaptado de Tona et al., 2003.

Se puede utilizar un período corto de incubación durante el almacenamiento de huevos (SPIDES) para mitigar el impacto del almacenamiento prolongado.

TRANSPORTE DE HUEVOS

PARA INCUBAR

Transportar los huevos para incubar en camión limpio y desinfectado. Exclusivo para el transporte de huevos para incubar.

La temperatura debe ser de 18 a 22°C y la humedad relativa (HR) del 40 al 60%.

Se debe evitar a toda costa la condensación en la cáscara del huevo porque la humedad en la cáscara del huevo perjudica el mecanismo natural de defensa del huevo contra los microorganismos y proporciona condiciones óptimas para la multiplicación de los estos.

Temperatura de la sala de almacenamiento y de la cáscara del huevo

Temperatura fuera de la sala de almacenamiento

Factores que afectan a la calidad del pollito: Parte I DESCÁRGALO EN PDF 7

Tabla 3. Predicción de si se producirá condensación si no se toman medidas adicionales. Adaptado de Gerd de Lange, 2011 (poultrysite.com). Para un rango más amplio de temperaturas y humedades, utilice un gráfico psicométrico.

La Tabla 3 se puede utilizar para predecir condensación cuando no se tomen medidas adicionales. Desinfección constante para prevenir bacterias o virus.

Conmemoramos 80 años de excelencia en genética avícola, impulsando la productividad y calidad en la producción de huevos.

Agradecemos la confianza de nuestros clientes y aliados a lo largo de este camino.

Atte. Equipo H&N International

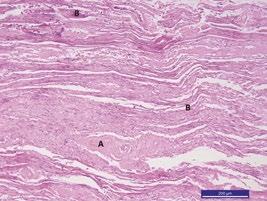

Hans Mann, Ingeniero Agronomo Zootecista

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

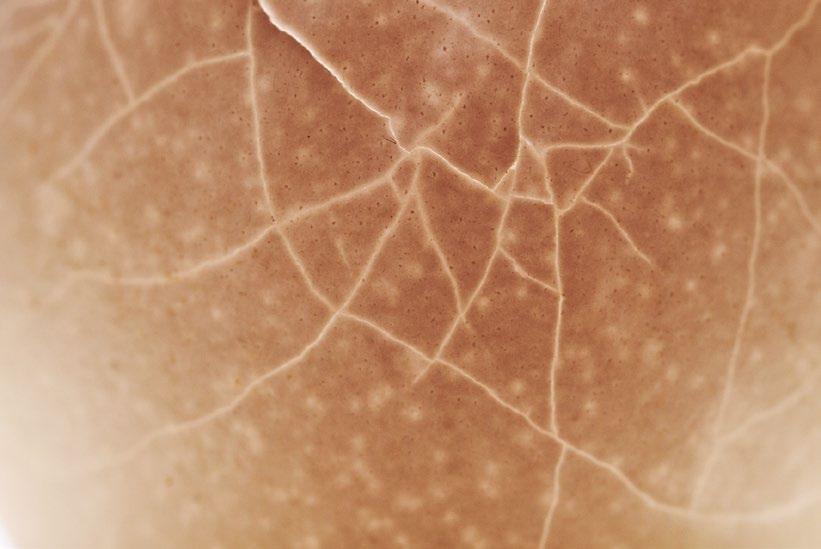

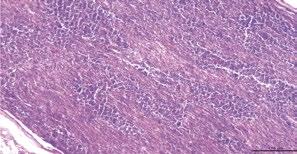

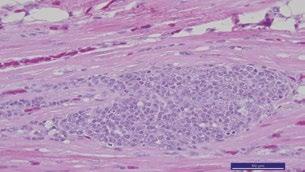

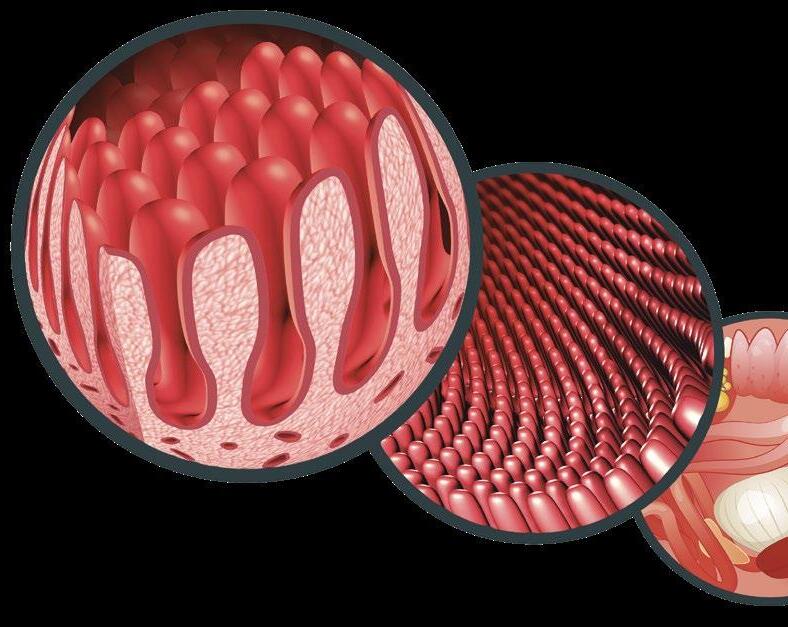

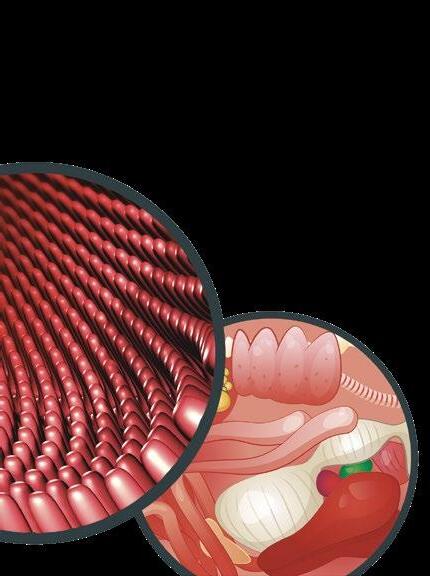

El cascarón del huevo es una estructura compleja y esencial que asegura la integridad del huevo. Su estudio abarca aspectos biológicos, estructurales y productivos, clave para mejorar la calidad y seguridad alimentaria. Este texto analiza su formación, composición y la evolución tecnológica en la industria avícola moderna.

El huevo de gallina, en forma de huevos de plato o de sus productos, constituye una parte básica del consumo de proteínas en muchos países del planeta.

Desde hace más de un siglo, se han intensificado los estudios para comprender cómo se forma el huevo, optimizar su producción y mejorar su calidad.

Con la incorporación de nuevas tecnologías moleculares, también se ha avanzado en el conocimiento de los procesos biológicos que intervienen en la formación del óvulo y las funciones específicas de cada uno de sus componentes.

Históricamente, el ser humano ha utilizado los huevos como alimento, pero no fue sino hasta épocas recientes que se empezó a aprovechar plenamente su potencial nutricional e industrial.

A comienzos del siglo XX, las gallinas maduraban entre los seis y nueve meses y producían entre 100 y 180 huevos anuales.