M.V.Z Roberto Mendoza

Asesor Integral del negocio porcino

Debemos preguntarnos: ¿Cómo especialista en cerdos, dónde quiero estar, qué quiero para mí y mi familia?

Cuando no se tiene una completa Gestión Empresarial, desde lo administrativo, operativo, personal, etc, y no se tienen definidos claramente los presupuestos y KPI’s (Indicadores claves de desempeño), no se tiene el enfoque adecuado, la empresa pierde mucho en ineficiencia, falta de productividad, estatus de salud, costo alto, etc.

La importancia

Por lo tanto “Aprender a Aprender” se vuelve una necesidad indispensable.

Es la habilidad que requiere el profesionista de hoy y del futuro.

Actualmente, el mundo laboral implica muchos retos para los profesionistas.

Todos los individuos necesitan aumentar su capacidad de aprendizaje y su deseo y habilidad para aprender nuevas competencias con el fin de mantenerse relevantes y seguir siendo empleables (Jonas Prising. CEO Manpower Group).

Si queremos permanecer, pese a los cambios, debemos tatuarnos la capacidad de aprendizaje, que es el deseo de aprender nuevas habilidades para permanecer empleable.

Y por lo tanto, los KPI’s o Indicadores Clave de desempeño, serán la herramienta que nos permita lograr:

Objetivos específicos mesurables y con plazos determinados para lograr progreso y éxito.

Llevar sus finanzas al siguiente nivel.

Alcanzar la rentabilidad con un sólido Presupuesto del Negocio y los correctos KPI’s (Key Performance Indicator).

Medir el progreso hacia sus objetivos y tomar decisiones, basadas en datos, que ayuden a la empresa a crecer.

Los KPI’s nos servirán para poner el estándar de eficiencia, productividad y volumen, y así lograr la sobrevivencia y rentabilidad.

Para poderlo lograr, necesitamos una Administración y Gestión de precisión, llevando con mucha disciplina y orden lo siguiente:

Información + Archivos

Registros + Reportes

Personal

Reclutamiento, capacitación, satisfacción, etc.

Procedimientos

Rutinas + Manejo + Disciplina

Gestión empresarial

Planeación estratégica, KPI’s, etc.

Producción

IA + Partos + Mortalidad hembras

CA + Peso destete, etc.

Alimentación

CA+ GDP + Flujos + Programa alimento + Peso

Corrales monitores

Presupuestos

Producción y costos

La importancia de los KPI's en la gestión de empresas porcinas

Inventario

Alimento + Cerdos + etc.

Seguridad

Si no tenemos una adecuada Gestión Empresarial con Eficiente Productividad, tendremos problemas de riesgos con los mercados globales.

En este caso, se requiere mucha “Inteligencia de Negocio”, la cual es la habilidad para transformar los datos en información (parámetros, presupuestos, KPI’s, etc.) y la información en conocimientos, de forma que se optimice el proceso de toma de decisiones en los negocios.

Se dará cada vez más importancia a la Gestión del Personal en diferentes aspectos:

Gestión

Reclutamiento

Capacitación

Procedimientos

Evaluaciones

Producción

Presupuestos

Eficiencia

Información

Satisfacción

“Cuando seleccionas una persona, seleccionas una potencial contribución a tu rentabilidad”

Por lo que se refiere a la gestión del talento humano, debemos poner mucho enfoque en cinco puntos:

1 Variabilidad técnica en la misma granja donde se tienen colaboradores con diferentes resultados.

2 Los Índices de producción están afectados por errores y actitud de los colaboradores.

3 La tasa de rotación baja la productividad y eficiencia.

4 Se debe buscar el análisis funcional por cargo; no todos los colaboradores sirven en todo.

5 Se tienen muchos costos ocultos por mala gestión.

El Plan estratégico será muy importante en todas las empresas por los siguientes motivos:

Se debe tener un Plan Estratégico donde se documente y se establezca la dirección que se va a tener en la organización.

5. Manuales de procedimientos. La

Se debe evaluar dónde se encuentra y hacia dónde vamos.

Se debe hacer por sistema y granja con enfoque fuerte a institucionalizar la empresa y lograr la productividad, volumen, eficiencia y rentabilidad:

1. Análisis FODA.

2. Estrategias a seguir.

3. Responsabilidades y compromiso.

4. Presupuestos.

La importancia de los KPI's en la gestión de empresas porcinas

Ahora tenemos un entorno cada vez más complejo, el cual requiere que tengamos una mejora continua en todos los procesos con perfecto cumplimiento de los presupuestos, KPI’s y tener resultados y rentabilidad.

Además, ya entran en el contexto asuntos como la sostenibilidad, mercados globales, etc. Asimismo, siempre que se toca el tema de rentabilidad es como ya saberlo, pero la rentabilidad pocos la logran y cada vez es más necesario tener la cultura de la información.

La rentabilidad es:

Un indicador vital que se refiere a la capacidad de una empresa para generar ganancias en relación con su inversión y costos operativos.

Es un indicador que nos muestra la eficiencia de la empresa en la gestión económica, financiera, y en la productividad y eficiencia para generar ingresos.

Seis razones importantes a tener en cuenta son:

Sostenibilidad financiera.

Presupuestos, KPI’s y manejo de costos.

Parámetros económicos – productivos.

Competitividad, crecimiento y expansión.

Presupuesto, productividad y eficiencia.

Toma de decisiones.

Para poder lograr la rentabilidad necesitamos tener muy claro cuáles son los objetivos de la empresa y se debe tener una adecuada gestión. En este caso, la gestión empresarial es más importante que incluso la automatización, etc.

Esto vendría después; primero gestión, luego actualización, modernización, Inteligencia Artificial, automatización, etc.

Para una adecuada gestión, se necesitan presupuestos, los cuales son:

Plan financiero para la empresa.

Describir sus ingresos y costos.

Asegurar sus finanzas y evitar sobrecostos.

Identificar áreas para recortar costos.

Incluir previsiones a futuro.

Hoja de ruta (Road map) para reducir costos con el fin de lograr los objetivos, productividad, eficiencia y rentabilidad.

Medir el éxito de sus estrategias.

Establecer indicadores claves de desempeño (KPI ´s) de alto enfoque e impacto, ejemplo: CA total, KGV/H/A, $ Prom. Alim. $ Prod. Total, etc.

La importancia de los KPI's en la gestión de empresas

En México tenemos varios tipos de porcicultura, con diferentes tamaños, pero todas igual de importantes y en los cuales se debe tener totalmente una cultura de la información y tener una adecuada Gestión Empresarial.

Regresando a los KPI’s Indicadores Clave de Desempeño, presento un ejemplo de algunos KPI’s de producción, los cuales dependerán de la problemática individual de cada operación y en los parámetros que requiere de más enfoque, ejemplo:

Producción:

CA total

CA Sitio 1

CA Sitio 2 y 3

P/H/A

D/H/A

V/H/A

Kg. V/H/A

Peso Rastro, etc.

También se pueden tener para otras áreas y fijar los KPI’s Indicadores Clave de Desempeño, por ejemplo, para los parámetros reproductivos, que igual dependerán de la individualidad de la empresa.

Producción reproductivos:

CA Sitio 1 - Consumo Eficiente

P/H/A – Días no producidos

% Fertilidad

Días 1er. IA, etc.

D/H/A – Prom. LNV

Peso al destete.

KG. V/H/A - Peso Rastro, etc.

También se deben tener los KPI’s Indicadores Clave de Desempeño Económicos, como por ejemplo:

Precio prom. Venta de 1a.

Precio Global de Venta.

Precio prom. Alimento.

Costo de producción.

%/$ Alimento Costo Total.

%/$ Otros costos (M de O, Salud, Admón., etc.)

Asimismo, debemos aprender a tener una mejor Gestión de los Costos:

Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios. Es el valor de los diferentes recursos utilizados.

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener un proyecto.

En una empresa, la diferencia entre el ingreso por ventas y el costo de producción indica el beneficio bruto.

Para producir bienes, uno debe gastar. Esto significa generar un costo.

Los costos deben ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminar los innecesarios, costo – beneficio.

Dentro de la correcta gestión empresarial de empresas porcinas, cada vez más se le debe dar más importancia a la planeación estratégica y financiera ante la competencia global.

Más control, procedimientos, disciplina… para lograr la rentabilidad.

Desarrollo de procesos para entender el punto de equilibrio y el costo necesario para ser competitivo y rentable. Relación entre eficiencia, productividad y costo.

La importancia

“Road map”, no plan de perfección, pero que ayude a estar en el camino correcto y llegar a tus objetivos, KPI’s. Planeación Estratégica.

Plan de ventas y compras dinámico. Cobertura.

Planeación Financiera, de Créditos/Inversiones/ Invertir en Activos Productivos/Plan de Negocio, etc.

Modernización y Actualización. Granjas

tecnológicas, inteligentes, modelo de producción.

Maximizar el valor presente de la empresa.

Gestión de empresas familiares.

Mencioné la importancia de la Gestión, que es fundamental, pero no se debe descuidar el tener la actualización tecnológica y la modernización de las empresas.

En este caso, debemos considerar la utilización de la tecnología, aprovechar las oportunidades de modernizar las empresas y utilizar la nueva tecnología. La tecnología y modernización están disponibles más que nunca ahora, pero no todos la aprovechan. Debemos adaptarnos y cambiar hacia el nuevo ambiente y entorno de los negocios.

La Inteligencia Artificial será la herramienta del futuro.

La importancia de los KPI's en la gestión de empresas porcinas

En la naturaleza del negocio están lamentablemente las enfermedades, y éstas tienen alto impacto económico. El costo por enfermedad (Prohealth – EU) se convierte según la empresa en un KPI’s, según su importancia.

Mh- PRDC reduce €4.2 por cerdo.

App reduce €6.64 por cerdo en brote.

PRRS reduce a €7.00 por cerdo.

Mordedura de cola €2.0 por cerdo.

Parásitos €7.0 por cerdo.

DEP, Salmonella, Ileitis, HPS, RA, etc, todas juntas €30-40 por cerdo.

En este sentido, lo que se recomienda es establecer estrategias de Bioseguridad y Salud óptimas:

Trabajo de calidad y disciplina

Análisis FODA

Flujos de producción

Vigilancia epidemiológica

Programa estratégico de Salud

Capital humano

Ubicación y nivel de riesgo

Costo - Beneficio de la salud

Transporte y lavado, transfer

Planta de alimento

Sitios de Producción

Certificaciones Buenas prácticas, Manuales

Procedimientos, etc.

Siempre se debe buscar tener un entorno limpio y ordenado.

La importancia de los KPI's en la gestión de empresas

Importancia de los KPI’s en la gestión de empresas porcinas. Preguntas:

¿Cómo energizo a mi empresa con información; parámetros económico – productivos, KPI’s, presupuestos, etc?

¿Cómo mejoro el manejo de un largo ciclo de producción para que manifieste el potencial genético mediante el enfoque a los KPI’s?

¿Cómo mejoro la sostenibilidad en mi empresa?

¿Cómo mejoro con los KPI’s la CA y nutrición, que es mi principal costo y que se logre el potencial genético de mis cerdos?

¿Cómo y qué debo de hacer para tener una gestión del programa de salud, bioseguridad y producción adecuado?

¿Como logro la eficiencia de costos, KPI’ s y al mismo tiempo genero, productividad, eficiencia, volumen y rentabilidad?

¿Cómo administro el plan estratégico, para que sea rentable?

¿Cómo realmente recluto, actualizo y capacito a mi personal?

¿Cómo mantengo o colaboro para que los equipos de trabajo estén motivados sobre los objetivos, parámetros y KPI’s?

¿Cómo me capacito para actualizarme y así cumplir mis objetivos, metas, etc?

15:30 - 16:15

Víctor Manuel

Ochoa Calderón

Asesor en Desarrollo

Agroindustrial

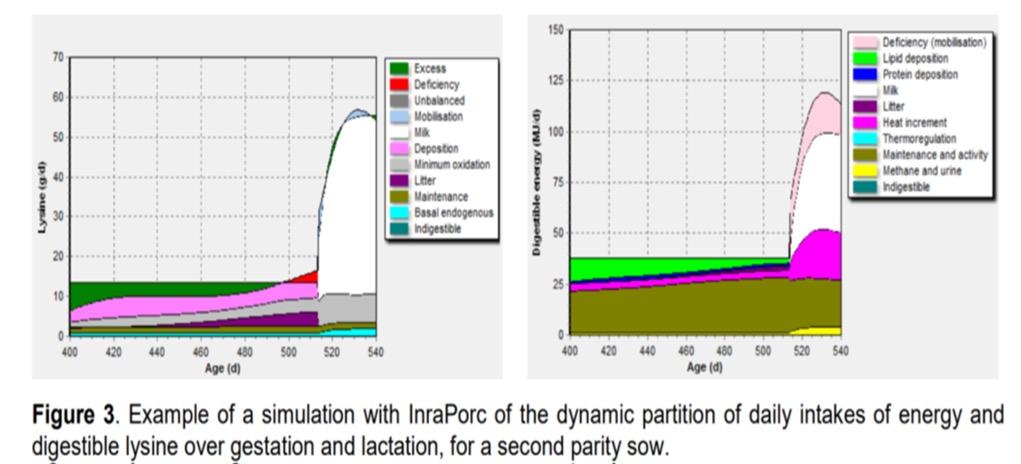

A través de esta ponencia, el autor analiza varios de los parámetros productivos más utilizados dentro de los cuatro pilares de la producción animal:

Genética

Nutrición

Sanidad

Al analizarlos, se trata de que la audiencia entienda que tales parámetros son en realidad estrategias y no objetivos. 1 2 3 4

Manejo, incluyendo instalaciones

Estos parámetros pueden cambiar de valor o de utilidad, dependiendo de diferentes condiciones tanto de mercado (ya sea de producto terminado o de materia prima), como de salud del sistema de producción.

De ahí proviene el título de la plática, ya que en ocasiones, al no tener claro cuál es el verdadero objetivo de la empresa, que es ganar dinero, sus propietarios o directivos se “pierden” tratando de alcanzar espejismos que a la larga resultan inútiles en su búsqueda de las utilidades de la empresa. El espejismo de los parámetros en producción de cerdos

A manera de introducción, el ponente señala que, independientemente del tamaño y tipo de empresa, existen comunes denominadores de problemas a resolver; asimismo, describe decisiones de empresas pequeñas o grandes basadas en parámetros, alguno de estos parámetros de tipo financiero, que hicieron que estas empresas terminaran por fracasar y desaparecer de la industria.

Lo anterior cobra relevancia porque el negocio de la porcicultura cae en la categoría de los “commodities”.

En consecuencia, es muy poco, o casi nada, lo que los productores pueden hacer para modificar el precio de venta del producto terminado (el cerdo) o el costo de las materias primas, ya que ambos dependen de las leyes de la oferta y demanda, más que de un tema de diferenciación.

Durante esta parte de la charla, se analizan algunas alternativas para que el productor pueda, dentro de lo posible, mejorar su precio de venta y disminuir el costo de su alimento, que representa el 77% del costo directo de producción de un cerdo vivo.

El espejismo de los parámetros en

La regla del juego es tener costos de producción por debajo del precio de venta para ganar dinero.

La charla trata de motivar entre los concurrentes a la pregunta de: ¿Qué es lo que realmente quieren en su negocio?

Para iniciar la charla se presenta un cuento en el que un hombre ciego, sin familia, pobre y viejo tiene a su alcance la concesión “de un solo deseo”, para resolver su situación.

La respuesta de este cuento servirá de guía para que los concurrentes puedan articular sus propios deseos para resolver la problemática de sus empresas.

Se trata pues de una plática en la que se discuten diferentes enfoques para encontrar los parámetros adecuados que permitan al porcicultor alcanzar el objetivo principal de su negocio que es el de obtener la mayor cantidad de utilidades, de manera sustentable.

El enfoque es que los parámetros no pagan las cuentas de luz, los sueldos o la compra de los insumos, es el dinero proveniente de las utilidades el que lo hace.

Se incorpora a la discusión el concepto de “Throughput” (volumen de producción) como métrica que debería de ser alcanzada a través de los parámetros y no la búsqueda del parámetro en sí.

Al mismo tiempo se evaluará el impacto del Throughput y el impacto benéfico que tiene en la rentabilidad de la empresa, lo que en opinión del ponente obliga a subordinar a los parámetros hacia el logro de este objetivo.

El espejismo de los parámetros en producción de cerdos

También se discutirá el impacto de los costos fijos y variables, y cómo manejarlos también a través de un incremento en el Throughput.

Un ejemplo del tipo de comparación es el de los lechones destetados por hembra contra el de los lechones destetados por jaula de maternidad.

En mi práctica, bajo el argumento de que a diferencia de las hembras “las jaulas no comen”, algunos productores prefieren operar sus salas de maternidad con jaulas vacías y se enamoran del parámetro de destetados por hembra… Aunque su destetado por jaula sea mucho menor y, a la larga, el Throughput final también lo será limitando las utilidades del porcicultor.

Otros parámetros para revisar serán:

La conversión alimenticia contra el costo de producción de kilo de cerdo por concepto de alimentación.

La prolificidad y habilidad materna de las nuevas genéticas contra la robustez de estas o de su progenie ante los desafíos que plantean los temas de salud o de las instalaciones.

El número de vientres por trabajador contra los kilogramos de cerdo que se producen por trabajador. En este caso, gracias a la mejor viabilidad, tanto de hembras como de su progenie, será otro de los parámetros a revisar.

Se discutirán temas relativos no sólo a la operación de las granjas, sino también al bienestar animal, transporte, medio ambiente, responsabilidad social y el entorno de negocios de la porcicultura.

El formato de la charla es interactivo con el fin de mantener la atención, fomentar la discusión y enriquecer el contenido de esta.

Tratando de sintetizar, en opinión del autor, el objetivo es ganar dinero de manera sustentable pero se requiere del Throughput para lograrlo. Asimismo, en cierta forma, los parámetros que representa la “productividad” deben subordinarse al fin de obtener el volumen que asegure la reducción de costos.

17:45 - 18:30

Jordi Combalía

Export Area Manager

Sudamérica y Centroamérica en Biocidas ZIX

Introducción

En general, no se tiene incorporada la gestión del agua en los objetivos estratégicos de las granjas de cerdos, e incluso, aquellas que lo han hecho, en muchas ocasiones es con una estrategia que no se materializa en hechos concretos.

El agua es un elemento clave en todo programa de bioseguridad y, al ser vector de enfermedades, es un punto crítico que debe formar parte de todo APPCC.

El agua es un factor predisponente, cuantitativa y cualitativamente, de una serie de patologías de diversas etiologías: Bacteriana, vírica, parasitaria y química.

¡Pregunte al ponente!

del agua en producción porcina y su impacto económico en el coste de

El control de la calidad del agua de bebida de los cerdos es importante por rentabilidad y por seguridad. Además, uno de los parámetros básicos de certificación de una granja porcina es la calidad del agua de bebida, por lo cual tenemos que normalizar, protocolizar y realizar su trazabilidad.

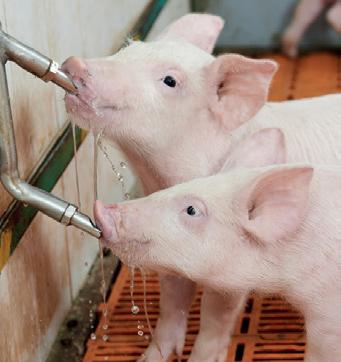

Existe una relación directa entre consumo de agua y consumo de alimento: Los cerdos adultos beben entre 1,6 y 2,5 veces más agua que la cantidad de pienso que consumen, y durante los periodos de calor pueden llegar a beber hasta 5 veces más.

Los cerdos deben tener acceso libre de forma continua a un suministro de agua limpia y de calidad, por lo que es preciso un riguroso control desde su captación hasta que es ingerida.

La calidad del agua se determina por análisis microbiológicos y fisicoquímicos, los cuales deben valorarse desde la experiencia del veterinario.

Calidad del origen del agua

No todas las aguas que abastecen los centros de producción porcícola son iguales ni son constantes. Debemos conocer las características del agua de origen para determinar cómo debemos tratarla.

Debemos conocer tanto las características fisicoquímicas (FQ), como las características microbiológicas (MB), es decir, el grado de contaminación de esta.

En definitiva confeccionar la Ficha Técnica del elemento que va a entrar en mayor volumen en la explotación y que puede ser causante de enfermedades.

Estado estructural e higiénico del circuito hídrico

El circuito hídrico va desde el punto de la toma del agua (pozo, quebrada, lago……) hasta los bebederos de los animales, incluyendo tuberías, tanques, llaves, conexiones, bebederos, etc.

Estos deben estar en buen estado y que no haya fugas ni obstrucciones. Establecer un buen control de mantenimiento y reparación es fundamental para garantizar el flujo y la calidad del agua. En este caso, tuberías o paredes de tanques oxidados pueden ser fuente de contaminación.

En depósitos de agua y tuberías, normalmente, si no hay un tratamiento adecuado aparece el BIOFILM, generado por microorganismos.

Estos m.o. se adhieren a la superficie interior de la tubería y empiezan a generar una capa mucosa para protegerse de los biocidas (principalmente el cloro).

El BIOFILM es la principal fuente de contaminación del agua de bebida y además es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 50 años en materia de contaminación microbiana.

Además, el biofilm es la población microbiana que recubre una superficie. Es una matriz de exopolisacáridos cuya composición no se conoce perfectamente y que es excretada por los propios microorganismos, de difícil desprendimiento y poco permeable.

El tiempo de formación de un biofilm maduro es de 2 a 3 días.

Importancia del agua en producción porcina y su impacto económico en el coste de producción

Las bacterias que forman los biofilms constituyen el 99% de las bacterias presentes, tan solo el 1% de las bacterias está en forma libre en el agua. Es realmente el verdadero problema y el causante de la mayoría de disbiosis y enfermedades entéricas transmitidas vía agua.

Las consecuencias son, en parte, las que se ven (moco, obstrucciones y goteo de tetinas) y, en otra parte importante, las que no se ven:

Protección física contra biocidas (CLORO) y soporte nutritivo de microorganismos patógenos. La Salmonella puede vivir durante semanas en el biofilm de depósitos y tuberías de agua. Su capacidad de desarrollar biofilm está entre el 28,6% y el 50% (Marin y col., 2007).

Agua contaminada a final de línea, causante de enfermedades.

Mala función de antibióticos, probióticos y desinfectantes.

Para la eliminación del biofilm no todos los biocidas son efectivos. Ahora bien, usar peróxido de hidrógeno con plata ionizada es una herramienta eficaz por su alto potencial de oxidación, capaz de degradar la capa de materia orgánica que secretan los propios microorganismos.

y su

3

del agua en producción

Capacidad de almacenamiento de agua y control del consumo

Garantizar el suministro de agua es fundamental y por eso tener almacenada agua para un mínimo de 3 días debería ser una norma a tener en cuenta en cualquier granja.

Un fallo en el suministro eléctrico que impida el bombeo del agua, fallo en el sistema de bombeo, el secado de la fuente habitual de agua, un periodo de sequía prolongado… pueden ocasionar un corte en el suministro con sus fatales consecuencias.

Por otro lado, controlar el consumo de agua de los animales es tener un grado de conocimiento y predicción de posibles enfermedades. Un descenso del consumo de agua es una señal de que los animales están empezando un proceso de enfermedad.

La detección precoz de una enfermedad ahorra mucho dinero en producción porcina.

4 Control del residual del BIOCIDA y análisis de agua

Una vez conocidas las características FQ y MB del agua, hemos implementado los distintos tratamientos para garantizar la potabilidad del agua de bebida. Y es imprescindible conocer con asiduidad que estos tratamientos están funcionando y siendo efectivos.

Independientemente del producto o sistema biocida que utilicemos, debemos de controlar el nivel residual efectivo de estos, sin que esté ni por defecto ni por exceso, y que garantice su efectividad en la potabilización del agua.

Los controles de residual y las analíticas microbiológicas nos van a dar la certeza de estar llevando un adecuado tratamiento de agua de bebida.

Tratamiento eficaz del agua, ¿Es un coste o una inversión?

Un tratamiento de agua eficaz y los controles implementados implican un coste, pero este no debe considerarse un incremento en el coste de producción, sino todo lo contrario: prevenir enfermedades contribuye a reducirlo.

Un efectivo tratamiento de agua, que garantice la eliminación del BIOFILM, no supera ni el 0,5% del coste de producción total.

Eso sí, una enfermedad provoca:

Mortalidad

Disminución del consumo de alimento

Retraso en el crecimiento (menor peso a la misma edad)

Deterioro de la conversión alimenticia

Gastos de medicación

Pérdida de tiempo en aplicación de medicamentos

Saturación de instalaciones por retraso en el crecimiento

Decomiso en rastro de la canal y/o vísceras

Castigo en el precio de los cerdos de bajo peso

Falta de liquidez por baja en ingresos y mayor costo financiero

Todos estos ítems castigan directamente el coste de producción por cerdo vendido. Son las pérdidas silenciosas que pueden suponer entre un 5% y un 25% de incremento en el coste de producción.

Un tratamiento eficaz del agua no va a eliminar todos los riesgos de enfermedad en una granja, pero va a disminuir las consecuencias y por tanto va a rebajar los costes de producción.

Normalmente, cuando una enfermedad vírica afecta a una explotación, si no hay un tratamiento eficaz del agua, al estar el cerdo (en todas sus etapas productivas, pero sobre todo en la fase del destete y precebo) inmunodeprimido, con defensas muy bajas, se complican las enfermedades provocando mayores pérdidas económicas.

Además, está demostrado que con un tratamiento eficaz del agua se evita la propagación de muchas enfermedades víricas.

En definitiva, un tratamiento eficaz del agua no puede considerarse un incremento del coste de producción sino una inversión muy rentable que va a mejorar el coste de producción.

Higiene avanzada del agua

Probado contra biopelículas

Biodegradable

No deja olor, ni color, ni sabor

®

18:30 - 19:15

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

El virus de la Diarrea Epidémica

Alfredo Becerra

Asesor y consultor en salud y producción porcina

Alfredo García Rendón

Asesor Independiente

Porcina (PEDV por sus siglas en Inglés) ocasiona una enfermedad entérica altamente contagiosa, que únicamente afecta a los cerdos. Es un virus de la familia Coronaviridae, familia a la que pertenecen el virus de la Gastroenteritis Transmisible, el de la Bronquitis infecciosa de las Aves, y el SARS-CoV entre muchos otros, pero con los que no presenta ningún tipo de inmunidad cruzada (Fehr et al., 2015).

Tiene un período de incubación muy corto, desde 12 horas a 4 días, así mismo se requiere de una dosis muy baja de virus para provocar la infección (Zhang et al., 2022).

Estas son dos características que podremos aprovechar, como veremos más adelante, para reducir el impacto de un brote, sobre todo si éste es primario.

¡Pregunte al ponente!

El cuadro clínico es una diarrea severa, deshidratación, vómito y decaimiento. Esto lo observamos debido al daño que el virus produce en las células del intestino delgado.

La forma de transmisión es fecal-oral, es decir, el cerdo requiere ingerir heces contaminadas con el virus, las que pueden llegar a él por contacto directo con otros animales infectados, por vehículos mal lavados y/o mal desinfectados, por el mismo personal de la granja que haya estado en contacto con animales enfermos, y por cualquier tipo de fómite: botas y ropa sucias, instrumentos de limpieza no desinfectados (escobas, palas), etc. (Jung et al. 2020). ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

Asimismo, la morbilidad es muy elevada, sobre todo cuando se enfrenta a una población susceptible.

En general, la signología clínica es la misma en todas las edades, la diferencia se encuentra en la mortalidad, que en general es mucho mayor en lechones menores a dos semanas, donde puede llegar hasta el 100%, pero en animales mayores, es casi nula. En éstos casos, lo que observamos en lechones de tres a seis semanas es una sensible baja de condición corporal, y ya en lechones mayores, por el decaimiento, el principal efecto es una baja en el consumo de alimento y pérdida de peso (Álvarez et al., 2015).

Este plan será diferente para el caso “A”, en el que en la granja no se haya tenido la presencia del virus, al del caso “B”, en el que el virus ha estado previamente presente en la granja. Discutiremos ambas situaciones: ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

Dada la velocidad con la que se contaminaron las diferentes granjas se ha sugerido que PEDV también puede transmitirse por vía aérea, bajo ciertas condiciones, de manera “vertical” a través de la leche, y aunque hay evidencia de que el virus es eliminado por verracos contaminados a nivel de semen, hacen falta estudios para determinar si este es un medio real de contagio.

Evitar la entrada del PEDV se basa principalmente en la observancia estricta de las medidas de Bioseguridad reportadas y conocidas por todos, así como medidas estrictas de limpieza y desinfección.

Desarrollo

Debido al daño que puede causar en la producción, y por consiguiente en la economía de la granja, el productor debe estar pendiente de lo que está sucediendo en la zona donde se encuentra su empresa, y debe tener listo un programa de emergencia a aplicar dentro de su explotación a los primeros signos de la enfermedad, plan que debe ser conocido por todos los trabajadores, para evitar contratiempos, pues en esta enfermedad, el tiempo, literalmente, es oro.

De entrada, en ambos escenarios, si existiera una vacuna altamente efectiva contra las manifestaciones clínicas, la opción sería por supuesto, aplicarla, pero al no ser todavía este el caso, debemos considerar otras opciones:

A. Si la granja es libre del PEDV, lo más importante es tener un sistema super estricto de bioseguridad para evitar su entrada. En el caso de que ya se presenten casos de diarrea, hay que tener en cuenta que la mortalidad se dará en lactancia, en los lechones menores a dos semanas.

En este caso, es muy importante lograr que el virus tarde en llegar al área de Maternidad.

Por el contrario, en todas las demás áreas, debe hacerse el esfuerzo para que se infecten lo antes posible, iniciando con las hembras que les falten dos semanas para entrar al área de maternidad, ya que la inmunidad neutralizante comenzará a aparecer en tres semanas. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

1. En mi experiencia, en granjas sin historia previa del virus, la presencia del cuadro clínico generalmente comienza en la gestación.

Si es una explotación de Sitio 1, o en la Engorda, para el caso de las granjas de Ciclo Completo, en cualquiera de estos dos escenarios, lo indispensable es aislar lo más posible los movimientos de gente, material, equipo y cualquier otro fómite hacia la Maternidad.

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

Una vez que se ha confirmado que el agente causal de la diarrea es el PEDV, debemos difundir el virus lo antes posible. La forma de hacerlo es por medio de lo que llamamos “FeedBack”, que consiste en exponer a TODOS los animales de la granja a material contaminado con el virus.

Esto debe hacerse lo antes posible, excluyendo claro, el área de Maternidad como ya se explicó. Para el caso del Destete, no expondremos inicialmente a los cerdos de tres a seis semanas de edad, pero cuando lleguen a la séptima, hay que exponerlos a menos que ya hayan tenido el cuadro clínico.

Si logramos que la presentación en maternidad se retrase por lo menos dos semanas, lo cual es posible, habremos salvado una buena parte de las pérdidas esperadas.

2. Algo sumamente importante es obtener material contaminado lo antes posible, por lo que no hay que esperar a que lo podamos juntar.

Si el cuadro clínico inició en la gestación, la forma de hacerlo es sacrificar una hembra con franca diarrea o un cerdo grande. Para el caso de que haya iniciado en la Engorda, de cualquier manera, el material diarreico debe mezclarse con el alimento a proporcionar.

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante

Si es una granja de ciclo completo, debemos revisar como respuesta positiva el hecho de encontrar diarrea en todos los corrales de la Engorda, lo mismo que en los corrales del Destete con lechones de más de seis semanas de edad.

En caso de encontrar corrales sin diarrea, hay que repetir la exposición. Para el caso de la gestación, al día siguiente de la exposición al virus con el feedback, se debe marcar a las hembras que dejan de comer o que inician la diarrea.

Recordemos que el periodo de incubación para el PEDV es muy corto.

A las hembras que no hayan presentado signología se les debe repetir la aplicación de material contaminado ya utilizando el que va apareciendo. Esto solo se hará en una ocasión.

Es también recomendable que, si tenemos diarrea en los reemplazos, las dejemos sueltas en la Gestación en la parte delantera de las hembras, como si fueran celadores, y así funcionarán como fuente de infección natural.

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

En el caso de que exista un área de desarrollo de reemplazos (GDU, por sus siglas en inglés) hay que exponerlas tal como se explicó para el área de Engorda y Destete.

3. Hay que tener muy claro que, para que esto funcione, la clave es el tiempo, pues si tardamos, el virus puede llegar a la Maternidad antes de que se haya generado inmunidad en las hembras por parir, por lo que se afectará a lechones jóvenes y las pérdidas, como ya se comentó, serán de un mes de producción.

4. El virus, difundido de esta manera, se auto limitará, y dejará de haber presencia de diarrea en la granja, por lo que debemos guardar material contaminado para poder exponer a las hembras que se vayan destetando (recordar que a la Maternidad no llevamos feedback), así como para los lechones que vayan cumpliendo siete semanas y cuyas madres no hayan sido expuestas.

5. Una vez que todos los animales han sido expuestos al virus, ya no se utilizará ningún feedback.

6. Si la granja tiene GDU, ya no se necesitará hacer otra cosa, pues todos los animales fueron expuestos al virus y quedará cerrada.

Pero si recibe reemplazos de una Multiplicadora externa, será importante pasarlas por una infectena fuera de la granja, en la que serán expuestas al material contaminado de la granja por lo menos siete semanas antes de ingresar a la explotación, ésto durante seis meses.

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

7. Aunque ya no encontremos signología clínica, los animales seguirán eliminando el virus en las heces durante algunas semanas.

Es importante tener en cuenta que, la cantidad de virus excretado es mayor en los cerdos jóvenes y que el virus es muy persistente en el medio ambiente, especialmente en presencia de heces (Zhang et al., 2022).

Esto, junto con que se requiere de dosis muy bajas del virus para infectar a un animal susceptible, dificulta la eliminación de la enfermedad en las granjas, por lo que hay que intensificar la limpieza y desinfección en todas las áreas, especialmente donde haya cerdos jóvenes.

8. Si logramos que los animales ya no se reinfecten debido a que ya no se encuentra el virus en las instalaciones ni los cerdos lo están eliminando, después de ocho meses del brote inicial podremos pensar que lo hemos erradicado.

En el caso de que sí lo hubiéramos eliminado previamente, habría que aplicar lo dicho en el protocolo “A”. Si el brote comienza en la Maternidad porque las hembras de Gestación ya no son tan susceptibles, debemos asumir una pérdida más o menos importante de lechones y proceder a dar feedback. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

B. Cuando la granja ya ha sido expuesta previamente al virus, debemos tener en cuenta que la inmunidad en las hembras desaparece a las 24 semanas post exposición (más o menos medio año), y si no fuimos capaces de lavar y desinfectar correctamente, es muy probable que tengamos un rebrote, no por un virus externo, sino por el mismo virus que dejamos en la granja.

Un problema es que ésta es una enfermedad regional, por lo que, si una granja logró eliminarla y otra vecina no lo hizo, será muy probable que la granja libre se contamine con el virus del vecino.

Esto explica el por qué tenemos brotes regionales dos veces al año, en cualquier caso, dado que existe la memoria inmunológica en las hembras. En este caso, el brote ya no iniciará en animales grandes, sino en los lechones más susceptibles, los de Maternidad, quienes desafortunadamente son los que tendrán la más alta mortalidad.

A diferencia de lo planeado para el caso

“A”, para reducir el impacto en este caso, cuando comiencen las diarreas en maternidad, se recomienda contaminar a las hembras con más de 12 días de paridas.

Algunas personas, con el afán de reducir el impacto, han implementado algunas medidas que pueden ser cuestionables, como por ejemplo:

Congelan material contaminado y lo aplican “preventivamente”, con los riesgos de elevar en la granja y en la zona la cantidad de virus infectante, y de que el nuevo brote sea ocasionado por una cepa diferente a la guardada, pues pudiera ser una mutación del virus que originalmente entró a la zona seis meses antes, lo cual no sería raro (Vlasova et al., 2014), y entonces habremos complicado el cuadro.

Lo que puedo recomendar para reducir el efecto económico del brote sería:

1. Iniciar lo antes posible el feedback, desarrollando un protocolo de marcado individual para evitar la posibilidad de dejar animales sin que hayan sido expuestos.

2. Dado que habrá inapetencia, hay que reducir la cantidad de alimento ofrecida a las hembras gestantes durante la semana del brote.

3. Si es posible, llevar a parir fuera de la granja a las hembras de las siguientes cuatro semanas. Pueden utilizarse incluso sistemas de lactancias grupales en piso.

4. Si se presentó mortalidad durante la lactancia, a las hembras que no lactaron les aplicamos Oxitocina y Altrenogest para evitar desfases en los grupos de monta. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del PED para reducir las pérdidas?

para reducir las pérdidas?

5. Modificar las dietas de engorda para reducir la velocidad de crecimiento. Así aprovechamos el incremento del precio que se dará cuando las granjas vecinas no tengan cerdos, ya que en general los brotes son regionales. Si nosotros logramos detener el crecimiento, aprovechando el espacio de los cerdos que no llegaron a la Engorda, cuando llegue el “hueco regional”, nosotros sí tendremos una cantidad importante de animales que podremos dejar a un peso mayor al común de venta, y así aprovecharemos, al menos por un par de semanas, el alza del precio.

¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un

Advertencia

Debemos estar conscientes que con el feedback vamos a manipular un virus vivo, sin atenuación y sin dosificación, y que un abuso en su aplicación pudiera ser una forma de perpetuar el virus en la explotación, por lo que es necesario estar vigilantes, no solo de los casos clínicos, sino también de la cantidad de virus que se encuentra en la explotación y de lo que esté pasando en la región donde nos encontramos.

1. Alonso, C., Goede, D. P., Morrison, R. B., Davies, P. R., Rovira, A., Marthaler, D. G., Torremorel M. (2014). Evidence of airborne porcine epidemic diarrhea virus infectivity and detection of viral RNA in air at long distances from infected herds. Veterinary Research, 45(1), 73. doi.org/10.1186/s13567-014-0073-z.

2. Alvarez J, Sarradell J, Morrison R, Perez A, (2015). Impact of Porcine Epidemic Diarrhea on Performance of Growing Pigs. doi.org/10.1371/journal.pone.0120532.

10. Zhang Y., Chen Y., Zhou J., Wang X., Ma L., Li J., Yang L., Yuan H., Pang D., Ouyang H., (2022). Porcine Epidemic Diarrhea Virus: An Updated Overview of Virus Epidemiology, Virulence Variation Patterns and Virus–Host Interactions, Viruses, 14(11):2434. doi:10.3390/ v14112434. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar durante un brote del virus del

3. Brown J, Skoland K, Kittrell H, Ellingson J, Thomas P, Ruston Ch, Baum D, Karriker L, (2024). Longitudinal and Cross-Sectional Evaluation of Two Commercial Swine Breeding Herds to Characterizs Neutralizing Antibody Levels following Porcine Epidemic Diarrhea Virus Outbreaks, Viruses, 16(3), 324. doi.org/10.3390/v16030324.

4. Corzo C., Sanhueza M., Culhane M., et al. (2018). Evidence of porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) shedding in semen from infected specific pathogenfree boars. Veterinary Research 49:7. doi.org/10.1186/s13567-018-0505-2.

5. Fehr, A. R., & Perlman, S. (2015). Coronaviruses: An overview of their replication and pathogenesis. Methods in Molecular Biology, 1282, 1-23. doi: 10.1007/978-1-4939-2438-7_1.

6. Jung E.P., Porcine Epidemic Diarrhea: Insights and Progress on Vaccines (2024). Vaccines 12(2), 212. doi.org/10.3390/vaccines12020212.

7. Jung, K., Saif, L., & Wang, Q. (2020). Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV): An update on etiology, transmission, pathogenesis, and prevention and control. Virus Research, 286, 198045. doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198045.

8. Sun R.Q., Cai R.J., Chen Y.Q., Liang P.S., Chen D.K., Song C.X. (2012). Outbreak of porcine epidemic diarrhea in suckling piglets, China. Emerg. Infect. Dis., 18:161–163. doi:10.3201/ eid 1801. 111259.

9. Vlasova A.N., Marthaler D., Wang Q., Culhane M.R., Rossow K.D., Rovira A., Collins J., Saif L.J. (2014). Distinct characteristics and complex evolution of PEDV strains, North America, May 2013-February 2014. Emerg Infect. Dis., 20:1620–1628. doi:10.3201/ eid2010.140491.

08:30 - 9:15

Dr. Rafael Frandoloso

Profesor en la Escuela de Ciencias Agrarias, Innovación y Negocios de la Universidad de Passo Fundo Director executivo de la empresa

AFK Imunotech

Brasil

Glaesserella parasuis es una bacteria Gram-negativa perteneciente a la familia

Pasteurellaceae y agente etiológico de la enfermedad de Glässer, una patología inflamatoria sistémica de elevada importancia sanitaria y económica para la porcicultura intensiva (1).

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

Clásicamente, G. parasuis ha sido considerada como una bacteria oportunista; sin embargo, determinadas cepas pueden comportarse como patógeno primario (2), especialmente en lechones jóvenes.

La transmisión de G. parasuis ocurre principalmente en la maternidad, siendo la cerda la primera fuente de transmisión de la bacteria.

Diferentes estudios han demostrado que, sobre el séptimo día de vida, prácticamente el 100% de los lechones ya se encuentran colonizados por la bacteria (3, 4). En esta etapa, la manifestación clínica de la enfermedad se encuentra controlada por los anticuerpos maternales transferidos a través del calostro (5).

Sin embargo, con el descenso progresivo de la inmunidad pasiva durante las semanas siguientes, particularmente entre la tercera y la quinta semana (5), y dependiendo de la virulencia de la cepa implicada, los mecanismos inmunológicos de contención de la infección resultan insuficientes.

Como consecuencia, G. parasuis puede atravesar las barreras mucosas, acceder al torrente sanguíneo y diseminarse de forma sistémica (6).

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

Un segundo momento crítico para la transmisión de la bacteria se produce en la fase de transición (maternidad – recría), sobre todo en sistemas que mezclan/agrupan lechones procedentes de diferentes granjas, una práctica común en Brasil (1).

La complejidad epidemiológica aumenta en función del número de orígenes implicados. Así, lechones de la granja A colonizados por G. parasuis serovar 1 (SV1) pueden entrar en contacto con el SV5, transmitido por animales de la granja B, y simultáneamente ser expuestos a variantes antigénicas diferentes del SV5 procedentes de la granja C.

Esta multiplicidad de combinaciones favorece la emergencia de infecciones polimicrobianas, en las que participan varios serovares y variantes antigénicas de G. parasuis frente a los cuales los lechones carecen de inmunidad específica, lo que facilita el desarrollo de brotes de enfermedad de Glässer (7).

La enfermedad de Glässer se manifiesta con mayor frecuencia entre la quinta y la séptima semana de vida, periodo crítico asociado al descenso de la inmunidad maternal.

No obstante, animales de entre 70 y 100 días de edad también pueden desarrollar la enfermedad, especialmente en tres situaciones:

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

1. Ausencia de correspondencia entre los antígenos vacunales y los de campo.

2. Fallos en la inmunización (aplicación y protocolo).

3. Deficiencias en las medidas de bioseguridad. Estas circunstancias son relativamente frecuentes en nuestros sistemas productivos.

Datos recientes del estado de Santa Catarina, uno de los principales polos de producción porcina de Brasil, han mostrado que G. parasuis fue el segundo agente infeccioso más asociado a la mortalidad en la fase de recría (pico de mortalidad máximo a la séptima semana de vida) (8).

Entre 2021 y 2024, catorce de los quince serovares clásicos de G. parasuis estuvieron involucrados en brotes de enfermedad de Glässer en nuestro país. Entre ellos, los serovares SV12, SV4, SV13 y SV5 fueron los más prevalentes, responsables del 60,1% de los casos clínicos diagnosticados en nuestro laboratorio (12).

La proporción de cepas no tipificables (20,5%) es considerablemente elevada en Brasil, situación poco frecuente en otros países productores. En conjunto, estos hallazgos ponen de manifiesto el papel estratégico de G. parasuis en el contexto de las enfermedades respiratorias y sistémicas de los lechones en Brasil.

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

Las manifestaciones clínicas incluyen:

Cojeras por artritis fibrinosa

Disnea, resultado de la bronconeumonía y pleuritis

Apatía y dolor abdominal, asociados a peritonitis

Alteraciones neurológicas (marcha tambaleante, decúbito lateral con movimientos de pedaleo) derivadas de la meningitis (6, 9, 10, 11)

En la necropsia, las lesiones se caracterizan por serositis fibrinosa generalizada, que afecta a pleura (pleuritis), pericardio (pericarditis) y peritoneo (peritonitis). También se observan artritis fibrinosa y meningitis (6, 9). Estas alteraciones son típicas y constituyen la base del diagnóstico sindrómico.

Las pérdidas económicas asociadas a Glaesserella parasuis pueden producirse en tres fases, de manera independiente o acumulativa.

La primera está relacionada con la mortalidad temprana y los costes terapéuticos durante los brotes clínicos.

La segunda deriva de la reducción en el rendimiento zootécnico de los animales supervivientes, consecuencia de lesiones inflamatorias crónicas (pleuritis, peritonitis, pericarditis).

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

La tercera corresponde a los decomisos en matadero por lesiones residuales, lo que ocasiona pérdidas significativas para la cadena productiva.

El tratamiento de la enfermedad de Glässer se basa en la utilización de antibióticos, antiinflamatorios/analgésicos y antipiréticos.

En relación con los antimicrobianos, datos publicados por nuestro grupo indican que las cinco moléculas con mayor eficacia in vitro frente a G. parasuis son: tildipirosina, fosfomicina, florfenicol, espectinomicina y ceftiofur (12, 13).

Entre los antiinflamatorios se destacan el meloxicam y flunixina meglumina, eficaces en el control del dolor y la inflamación.

La dexametasona se recomienda en los casos clínicos graves, con el fin de prevenir el choque sistémico inducido por elevados niveles de citocinas proinflamatorias (14). Como antipirético, se recomienda la dipirona, por su acción rápida y segura en cerdos.

La prevención de la enfermedad de Glässer se fundamenta en la vacunación. En Brasil se emplean tanto vacunas licenciadas como autovacunas, con el objetivo de inducir protección específica frente a G. parasuis.

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

Jueves 11 Septiembre 08:30 - 9:15

En el grupo de las vacunas licenciadas, tres laboratorios destacan: el Laboratorio A comercializa una bacterina monovalente formulada con el serovar 5 (SV5); el Laboratorio B ofrece una bacterina bivalente compuesta por los SV1 y SV6; y el Laboratorio C ha lanzado en 2024 una formulación que incluye cepas de G. parasuis pertenecientes a los serovares 1, 4, 5 y un aislado no tipificable del clúster α (NT-α).

El principal diferencial técnico de esta última vacuna en relación a las otras dos es que todas las cepas vacunales sobreexpresan la proteína TbpB (cluster I e III), estrategia utilizada para ampliar el espectro de protección frente a cualquier tipo capsular de este agente (10, 15, 16, 17).

En el ámbito de las autovacunas, actualmente cinco laboratorios operan en Brasil desarrollando formulaciones específicas contra G. parasuis, bien de forma exclusiva contra este agente o en combinación con otros patógenos respiratorios.

Estas vacunas se producen a partir de cepas aisladas directamente de brotes clínicos en las granjas destinatarias, lo que confiere una mayor compatibilidad antigénica. Su desarrollo se ajusta a la Instrucción Normativa Nº 31 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (18).

El éxito de las vacunas, tanto licenciadas como autovacunas, en la prevención de la enfermedad de Glässer depende de dos factores fundamentales: la inmunogenicidad de la formulación (es decir, su capacidad de inducir títulos de IgGs funcionales) y la equivalencia antigénica entre las cepas vacunales y las circulantes en la granja.

- 9:15

Variaciones antigénicas de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer

En lo que respecta a la inmunogenicidad, los anticuerpos desempeñan un papel esencial en la protección contra G. parasuis, siendo fundamentales para controlar la infección e impedir la diseminación sistémica del agente.

Por ello, la inducción de títulos elevados de anticuerpos funcionales constituye un requisito indispensable para la efectividad de la vacuna (19).

En cuanto a la equivalencia antigénica, hemos demostrado, mediante la plataforma Smart Antigenicity Test (herramienta de diagnóstico inmunológico desarrollada por la empresa AFK Imunotech), que G. parasuis presenta una elevada complejidad, con variaciones antigénicas significativas incluso dentro de un mismo serogrupo (20).

En consecuencia, resulta imprescindible que las características antigénicas de la cepa vacunal coincidan con las de las cepas circulantes en la granja; de lo contrario, la protección conferida por la vacuna puede ser parcial o incluso inexistente.

Finalmente, a la luz de este panorama, en la conferencia titulada “Variación antigénica de Glaesserella parasuis y sus implicaciones prácticas en el control de la enfermedad de Glässer” presentaré a la audiencia una actualización exhaustiva sobre los avances más recientes relacionados con la epidemiología, patogénesis e inmunología aplicada al control de G. parasuis. Jueves 11 Septiembre

08:30 - 9:15

(1) Frandoloso R., Macedo N. Doença de Glässer. Doenças de Suínos. Porto Alegre2022. p. 1058.

(2) Dazzi C.D., Dellagostin D., Guizzo J.A., et al. Glaesserella parasuis SV4 as primary agent in bronchopneumonia. XIV SINSUI; 2022; Porto Alegre, Brazil.

(3) Kuchiishi S.S., Ramos P.S., Bresolin E., et al. Brazilian Clinical Strains of Actinobacillus pleuropneumoniae and Pasteurella multocida: Capsular Diversity, Antimicrobial Susceptibility (In Vitro) and Proof of Concept for Prevention of Natural Colonization by MultiDoses Protocol of Tildipirosin. Antibiotics. 2023;12(12):1658.

(4) Cerda-Cuellar M., Naranjo J.F., Verge A., et al. Sow vaccination modulates the colonization of piglets by Haemophilus parasuis. Vet Microbiol. 2010;145(3-4):315-20.

(5) Dellagostin D., Klein R.L., Giacobbo I., et al. TbpB(Y)(167A)based vaccine is safe in pregnant sows and induces high titers of maternal derived antibodies that reduce Glaesserella parasuis colonization in piglets. Vet Microbiol. 2023;276:109630.

(6) Frandoloso R., Martinez S., Rodriguez-Ferri E.F., et al.

Development and characterization of protective Haemophilus parasuis subunit vaccines based on native proteins with affinity to porcine transferrin and comparison with other subunit and commercial vaccines. Clin Vaccine Immunol. 2011;18(1):50-8.

(7) Frandoloso R. Haemophilus (Glaesserella) parasuis: Infecção, diagnóstico e prevenção. XII SINSUI; 2019; Porto Alegre.

(8) Menegatt J.C.O., Perosa F.F., Gris A.H., et al. Main Causes of Death in Piglets from Different Brazilian Nursery Farms Based on Clinical, Microbiological, and Pathological Aspects. Animals (Basel). 2023;13(24).

(9) Dazzi C.C., Guizzo J.A., Prigol S.R., et al. New Pathological Lesions Developed in Pigs by a “Non-virulent” Strain of Glaesserella parasuis. Frontiers in Veterinary Science. 2020;7(98).

(10) Guizzo J.A., Chaudhuri S., Prigol S.R., et al. The amino acid selected for generating mutant TbpB antigens defective in binding transferrin can compromise the in vivo protective capacity. Scientific Reports. 2018;8(1):7372. Jueves 11 Septiembre

(11) Frandoloso R., Martinez-Martinez S., Calmettes C., et al. Nonbinding site-directed mutants of transferrin binding protein B exhibit enhanced immunogenicity and protective capabilities. Infect Immun. 2015;83(3):1030-8.

(12) Bresolin E., Ribeiro V.A., Prigol S.R., et al. Perfil capsular e de sensibilidade aos antimicrobianos de cepas clínicas de Glaesserella parasuis causadoras de doença de Glässer no Brasil Sinsui 2025; Porto Alegre.

(13) Peres P.R., Prigol S.R., Martín C.B.G., et al. Tildipirosin: An effective antibiotic against Glaesserella parasuis from an in vitro analysis. Veterinary and Animal Science. 2020;10:100136.

(14) Frandoloso R., Martinez-Martinez S., Rodriguez-Ferri E.F., et al. Haemophilus parasuis subunit vaccines based on native proteins with affinity to porcine transferrin prevent the expression of proinflammatory chemokines and cytokines in pigs. Clin Dev Immunol. 2013;2013:132432.

(15) Prigol S.R., Klein R., Chaudhuri S., et al. TbpB(Y167A)-Based Vaccine Can Protect Pigs against Glasser's Disease Triggered by Glaesserella parasuis SV7 Expressing TbpB Cluster I. Pathogens. 2022;11(7).

(16) Frandoloso R., Schryvers A.B. Structure-based antigen design: Targeting transferrin receptors to prevent respiratory and systemic disease of swine. International Pig Veterinary Society Congress – IPVS 2020; 2020; Rio de Janeiro, Brazil.

(17) Frandoloso R., Chaudhuri S., Frandoloso G.C.P., et al. Proof of Concept for Prevention of Natural Colonization by Oral Needle-Free Administration of a Microparticle Vaccine. Frontiers in Immunology. 2020;11(2744).

(18) MAPA. Instrução Normativa Nº 31, DE 20 DE MAIO DE 2003. Regulamento técnico para a produção, controle e emprefo de vacinas autógenas: MAPA; 2003.

(19) Barasuol B.M., Guizzo J.A., Fegan J.E., et al. New insights about functional and cross-reactive properties of antibodies generated against recombinant TbpBs of Haemophilus parasuis. Scientific Reports. 2017;7(1):10377.

(20) Tamanini M., Mori A.P., Petri R., et al. Antigenicity analysis as a tool to predict cross-protection between clinical strains of Glaesserella parasuis IPVS & ESPHM 2024; 2024; Leipzig, Germany. Jueves

09:15 - 10:00

Federico

Ballester

Director

de

Investigación, Desarrollo

e Innovación y Gestión de Producto, Nexwater

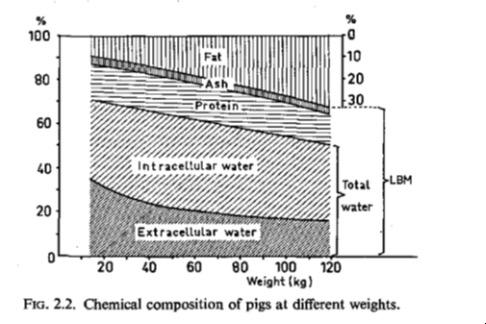

agua constituye entre el 60 y el 80% de la masa corporal del cerdo y, en el caso de los lechones, este porcentaje es aún mayor.

A pesar de su importancia, suele considerarse un nutriente secundario en la producción porcina. Sin embargo, su deficiente calidad puede convertirse en un vector crítico de riesgos sanitarios.

Tratamiento de agua para consumo en etapas tempranas como estrategia para reducir la mortalidad en enfermedades entéricas

Factores como la contaminación bacteriana, la presencia de metales pesados, la dureza excesiva y la formación de biofilm en tuberías comprometen la salud digestiva, reducen el consumo voluntario de agua, incrementan el uso de antimicrobianos y afectan directamente la eficiencia productiva y la rentabilidad de las granjas.

Las crecientes exigencias regulatorias y sociales —en particular, la reducción del uso de antibióticos, la mejora del bienestar animal y la sostenibilidad— subrayan la necesidad de adoptar nuevas estrategias de gestión hídrica.

En este contexto, la electrólisis laminar aplicada al agua de bebida se presenta como una herramienta clave para el control sanitario.

La electrolisis convencional, que requiere la adición de sal o electrolitos, se utiliza ampliamente para generar cloro y desinfectar piscinas.

La innovación tecnológica de la electrolisis laminar de Nexwater radica en prescindir de aditivos químicos como la sal, produciendo in situ agentes oxidantes —principalmente ácido hipocloroso (HOCl), ozono, oxígeno y radicales libres— con efecto desinfectante y de remanencia.

Este mecanismo evita la re-contaminación del agua y permite atacar la raíz del problema en los sistemas de bebida.

Tratamiento de agua para consumo en etapas tempranas como estrategia para reducir la mortalidad en enfermedades entéricas

Los beneficios técnicos más relevantes incluyen:

1. Eliminación de patógenos: El HOCl presenta una eficacia 80–100 veces superior al hipoclorito de sodio, debido a su neutralidad de carga y su capacidad de atravesar membranas celulares. Evidencias científicas muestran reducciones de hasta 7 log10 en E. coli, Salmonella y Listeria en pocos minutos de exposición.

2. Control del biofilm: La electrólisis ejerce una acción oxidante directa sobre las matrices microbianas adheridas a tuberías y bebederos. Estudios reportan eliminaciones superiores al 90% en biofilms formados por Pseudomonas en una hora, y reducciones mayores al 99% en biofilms de Listeria y E. coli en superficies inertes.

3. Mejora del potencial de oxidación-reducción (ORP):

El tratamiento eleva el ORP del agua hasta 800–900 mV, frente a los valores habituales de 200–400 mV. Estos niveles permiten inactivar bacterias comunes (>650 mV), destruir biofilms y esporas (>800 mV) e incluso garantizar eficacia contra virus porcinos relevantes (>850 mV).

4. Seguridad operacional y animal: Al no requerir químicos concentrados, se eliminan riesgos de quemaduras, intoxicaciones y errores de dosificación. El agua electrolizada contiene HOCl en bajas concentraciones, suficiente para la desinfección, pero sin afectar el consumo, el olor ni el sabor, garantizando seguridad tanto para animales como para operarios.

Tratamiento de agua para consumo en etapas tempranas como estrategia para reducir la mortalidad en enfermedades entéricas

En términos productivos, el uso de agua electrolizada en porcino se ha asociado con mejoras cuantificables:

Eliminación de biofilm hasta en un 85%.

Reducción de bacterias patógenas en más del 99%.

Disminución de diarreas hasta en un 40%.

Reducción del uso de antibióticos en un 65%.

Incremento en consumo de agua y alimento.

Mejora en la ganancia diaria de peso entre 5 y 8%.

Ensayos en lechones destetados reportan un 70% menos de bacterias totales, eliminación completa de coliformes, ausencia de diarreas y mejor desarrollo de la microbiota intestinal.

A nivel europeo, investigaciones documentan reducciones del 69% en el uso de colistina tras optimizar la calidad del agua.

Tratamiento de agua para consumo en etapas tempranas como estrategia para reducir la mortalidad en enfermedades entéricas

La implementación práctica de esta tecnología incluye un diagnóstico inicial del sistema hídrico, la selección adecuada del generador de agua electrolizada, la integración en la red de distribución evitando zonas muertas, la limpieza inicial y un monitoreo intensivo durante los primeros 30 días. Posteriormente, se requiere un mantenimiento continuo con control de parámetros críticos y capacitación del personal.

Los resultados esperados son progresivos, con mejoras sostenidas en sanidad, productividad y costos.

En conclusión, la electrólisis aplicada al agua de bebida representa una alternativa técnica sólida para el control microbiológico y la optimización productiva en porcino.

Su eficacia frente a patógenos, biofilm y contaminantes, junto con su perfil de seguridad, la convierten en una herramienta estratégica para reducir la dependencia de antibióticos, mejorar la bioseguridad y avanzar hacia sistemas más sostenibles.

10:00 - 10:45

Dra. Cinta

Prieto Suárez

Profesora Titular en el Departamento de Sanidad Animal, Universidad Complutense de Madrid (España)

¿Cómo

El Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS, por sus siglas en inglés Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) es una enfermedad vírica que produce alteraciones en la reproducción, sobre todo en cerdas en el último tercio de gestación, y trastornos respiratorios en cerdos en crecimiento (revisado en Lunney et al., 2016).

La enfermedad está producida por el virus del PRRS (PRRSV), clasificado en la familia Arteriviridae y dividido en dos especies dentro del género Betaarterivirus, denominadas oficialmente Betaarterivirus suid 1 y Betaarterivirus suid 2, pero conocidas como PRRSV-1 y PRRSV-2.

¡Pregunte al ponente!

El PRRSV tiene algunas características que hacen particularmente complicado establecer programas de control eficiente. Entre ellas, hay dos que destacan:

Elevada variabilidad

Una de las características más notables del PRRSV es su gran variabilidad, con dos especies distintas y diversos linajes tanto en PRRSV-2 (Yim-Im et al., 2023) como en PRRSV-1 (Shi et al., 2010; Balka et al., 2018).

2

Esto implica que los animales aparentemente sanos, que se han infectado meses antes, pueden ser fuente de infección para animales susceptibles puestos en contacto con ellos y perpetuar la infección en una población. Jueves 11 Septiembre

Esta variabilidad genómica se traduce en una elevada diversidad patogénica y en la composición antigénica, la cual limita la protección cruzada entre individuos aislados.

Persistencia de la infección

Cuando un animal se infecta se produce una fase de viremia tras la cual el virus permanece acantonado en algunas poblaciones de macrófagos durante periodos prolongados de tiempo, lo que provoca la excreción intermitente de virus infecciosos.

Los datos existentes indican que el virus puede permanecer acantonado en las tonsilas durante periodos de hasta 251 días (Wills et al., 2003), aunque el tiempo de persistencia varía entre individuos y podría depender de factores como la edad y la raza (Mainquist-Whigham et al., 2025).

¿Cómo monitorizar de forma eficiente la circulación del PRRSV en una granja?

Debido a la capacidad del PRRSV para persistir en los individuos y las poblaciones infectadas, es de vital importancia establecer programas de vigilancia epidemiológica que permitan determinar con precisión si el virus circula o no en una determinada población.

Por ello, a lo largo del tiempo, se han desarrollado distintas estrategias de muestreo, particularmente en las reproductoras. Entre las muestras empleadas destacan las siguientes:

1 Muestras de cerdas

En los primeros años tras la descripción de la enfermedad los esfuerzos se centraron en la identificación de las reproductoras portadoras.

El uso de suero para la detección de portadores asintomáticos se descartó inmediatamente, ya que la viremia cesa mucho antes de que finalice el período de portador.

Igualmente, el uso de fluidos orales en las reproductoras es controvertido. Dado que el virus se acantona principalmente en las tonsilas, recientemente se han desarrollado técnicas de raspado tonsilar y de raspado oro-tonsilar que facilitan la toma de muestras y tienen una sensibilidad muy superior a la del suero y los fluidos orales (Li et al., 2024a,b).

Incluso se ha propuesto que tienen una mayor capacidad de detección de portadoras que las muestras de lechones (Li et al., 2025), aunque su valor real está por demostrar.

Dado que la circulación del PRRSV entre las reproductoras conduce a la infección transplacentaria, incluso en ausencia de brote de enfermedad, y que los lechones que nacen infectados son virémicos y excretan virus durante largos periodos de tiempo, la forma más eficiente de hacer vigilancia epidemiológica en granjas infectadas es tomar muestras de lechones neonatos.

Inicialmente se utilizaban muestras de sangre para la determinación del PRRSV. Estas muestras son muy limpias y adecuadas para la detección. Sin embargo, tienen el inconveniente de la dificultad y el tiempo necesario para su obtención.

Además, el número de muestras que se puede obtener es limitado, lo que a su vez limita la sensibilidad de detección, ya que cuando la prevalencia en la población es muy baja es necesario un número muy elevado de muestras para detectar un positivo.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la distribución de camadas y lechones positivos en un lote no es homogénea (Almeida et al., 2021a), por lo que es necesario diseñar muestreos dirigidos, seleccionando principalmente lechones retrasados y lechones de cerdas de pocos partos, que generalmente tienen una mayor probabilidad de sufrir infección transplacentaria (Villalta et al., 2018).

Aunque la detección del PRRSV en muestras de suero se considera la técnica de referencia, poco a poco esta muestra ha sido sustituida por otras muestras alternativas, menos invasivas, más fáciles de obtener y que permiten muestrear una población más amplia.

Entre ellas destacan las muestras de fluidos de procesado, fluidos orales o muestras de tejido (generalmente lenguas) de lechones nacidos muertos y bajas en lactación.

Entre ellas destaca el uso de fluidos de procesado, que ha demostrado tener una elevada sensibilidad en granjas en las que se castra quirúrgicamente y permite muestrear a la mayoría de la población ya que se pueden agregar muestras de hasta 30-40 camadas sin perder sensibilidad (Villalba et al., 2018).

Sin embargo, esta muestra no es adecuada en granjas en las que no se castra quirúrgicamente, ya que la sensibilidad de detección en muestras de colas es muy baja.

Más recientemente se ha puesto a punto la detección del PRRSV en muestras de tejidos (i.e. lenguas) de lechones nacidos muertos y de bajas en lactación (Baliellas et al., 2021), que permite agregar un gran número de muestras y tiene una sensibilidad incluso superior a la detección en suero (Baliellas et al., 2021; Machado et al., 2025).

Este hallazgo, que puede parecer sorprendente, no lo es tanto si se tiene en consideración que sólo una proporción, en ocasiones pequeña, de los lechones se infectan in utero (Almeida et al., 2021a).

Además, se ha ensayado la detección del PRRSV en fluidos orales de lechones en lactación, aunque con poco éxito, ya que los lechones son reacios a morder las cuerdas.

Sin embargo, cuando la cuerda se sitúa al alcance de la cerda (fluidos orales familiares) el éxito es mayor (revisado en Almeida et al., 2020), aunque algunas muestras procedentes de camadas con muy pocos lechones positivos pueden resultar negativas (Almeida et al., 2021b).

Finalmente, se debe tener en cuenta que en los programas de vigilancia epidemiológica no es suficiente con seleccionar las muestras que ofrecen mejor sensibilidad.

Para tener éxito es imprescindible la constancia y regularidad en los muestreos, que deben mantenerse en el tiempo, ya que con frecuencia se produce una alternancia entre lotes de partos positivos y negativos durante el proceso de estabilización (Almeida et al., 2021c).

La mala selección de muestras y la falta de constancia son las causas más frecuentes de la clasificación errónea de las granjas, por lo que se debe ser muy cuidadoso en el diseño del programa.

Almeida MN, Corzo CA, Zimmerman JJ, Linhares DCL. Longitudinal piglet sampling in commercial sow farms highlights the challenge of PRRSV detection. Porcine Health Manag. 2021c Apr 12;7(1):31. doi: 10.1186/s40813-021-00210-5..

Almeida MN, Rotto H, Schneider P, Robb C, Zimmerman JJ, Holtkamp DJ, Rademacher CJ, Linhares DCL. Collecting oral fluid samples from due-to-wean litters. Prev Vet Med. 2020 Jan;174:104810. doi: 10.1016/j.prevetmed.2019.104810.

Almeida MN, Zhang M, Lopez WAL, Vilalta C, Sanhueza J, Corzo CA, Zimmerman JJ, Linhares DCL. A comparison of three sampling approaches for detecting PRRSV in suckling piglets. Prev Vet Med. 2021a Sep;194:105427. doi: 10.1016/j.prevetmed.2021.105427.

Almeida MN, Zhang M, Zimmerman JJ, Holtkamp DJ, Linhares DCL. Finding PRRSV in sow herds: Family oral fluids vs. serum samples from due-to-wean pigs. Prev Vet Med. 2021b Aug;193:105397. doi: 10.1016/j.prevetmed.2021.105397.

Baliellas J, Novell E, Enric-Tarancón V, Vilalta C, Fraile L. Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Surveillance in breeding Herds and Nurseries Using Tongue Tips from Dead Animals. Vet Sci. 2021 Nov 2;8(11):259. doi: 10.3390/vetsci8110259.

Balka, G., Podgórska, K., Brar, M. S., Bálint, Á., Cadar, D., Celer, V., Dénes, L., Dirbakova, Z., Jedryczko, A., Márton, L., Novosel, D., Petrović, T., Sirakov, I., Szalay, D., Toplak, I., Leung, F. C. C., & Stadejek, T. (2018). Genetic diversity of PRRSV 1 in Central Eastern Europe in 1994-2014: Origin and evolution of the virus in the region. Scientific Reports, 8(1). doi.org/10.1038/s41598-018-26036-w

Li P, Machado I, Petznick T, Pratt E, Xiao J, Sievers C, Yeske P, Jayaraman S, Moraes DCA, Cezar G, Mil-Homens M, Tong H, Will K, Reicks D, Kelly J, Osemeke OH, Silva GS, Linhares DCL. PRRSV RNA Detection and Predictive Values Between Different Sow and Neonatal Litter Sample Types. Vet Sci. 2025; 12(2):150. doi: 10.3390/vetsci12020150.

Li P, Petznick T, Pratt E, Cezar G, Will K, Mil-Homens M, Tong H, Machado I, Moraes DCA, Paiva RC, Berte A, Osemeke OH, Yeske P, Silva GS, Linhares DCL. Comparison of tonsil-oral-scrubbing with serum, oral fluid, and tonsil scraping to detect PRRSV RNA in sows over time following live virus inoculation. Front Vet Sci. 2024a; 11:1506995. doi: 10.3389/fvets.2024.1506995.

Li P, Silva APSP, Moraes DCA, Yeske P, Osemeke OH, Magalhães ES, De Sousa E Silva G, Linhares DCL. Comparison of a novel rapid sampling method to serum and tonsil scraping to detect PRRSV in acutely infected sows. Prev Vet Med. 2024b; 223:106082. doi: 10.1016/j.prevetmed.2023.106082.

Lunney, J. K., Fang, Y., Ladinig, A., Chen, N., Li, Y., Rowland, B., & Renukaradhya, G. J. (2016). Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV): Pathogenesis and interaction with the immune system. Annual Review of Animal Biosciences, 4, 129–154. doi.org/10.1146/annurev-animal-022114-111025

Machado IF, Li P, Xiao J, Petznick T, Silva APP, Osemeke OH, Pantoja LG, Gauger P, Trevisan G, Silva GS, Linhares DCL. Evaluating stillborn and litter size as indicators of PRRSV detection in live piglets and the use of stillborn tongue fluids as risk-based samples for PRRSV monitoring. Front Vet Sci. 2025; 12:1600064. doi: 10.3389/fvets.2025.1600064.

Shi, M., Lam, T. T. Y., Hon, C. C., Hui, R. K. H., Faaberg, K. S., Wennblom, T., Murtaugh, M. P., Stadejek, T., & Leung, F. C. C. (2010). Molecular epidemiology of PRRSV: A phylogenetic perspective. In Virus Research (Vol. 154, Issues 1–2). doi.org/10.1016/j.virusres.2010.08.014

Vilalta C, Sanhueza J, Alvarez J, Murray D, Torremorell M, Corzo C, Morrison R. Use of processing fluids and serum samples to characterize porcine reproductive and respiratory syndrome virus dynamics in 3 day-old pigs. Vet Microbiol. 2018 Nov;225:149-156. doi: 10.1016/j.vetmic.2018.09.006.

Wills, R. W., Doster, A. R., Galeota, J. A., Sur, J. H., & Osorio, F. A. (2003). Duration of infection and proportion of pigs persistently infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Journal of Clinical Microbiology, 41(1), 58–62. doi.org/10.1128/JCM.41.1.58-62.2003

Yim-Im, W., Anderson, T., Paploski, I., VanderWaal, K., Gauger, P., Kreuger, K., Shi, M., Main, R., & Zhang, J. (2023). Refining PRRSV-2 genetic classification based on global ORF5 sequences and investigation of geographic distributions and temporal changes. doi.org/10.54846/am2023/5 Jueves 11 Septiembre

11:30 - 12:00

Dr. Bruno Silva

Profesor e Investigador en Nutrición y Producción Porcina y Adaptación Ambiental en la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

El clima como factor desafiante para los cerdos

El calentamiento global puede definirse como un proceso en el que aumenta la temperatura media de los océanos y de la capa de aire cercana a la superficie terrestre.

Este proceso puede ocurrir como consecuencia de fenómenos naturales y también de actividades humanas.

La acción humana es responsable de incrementar la emisión de dióxido de carbono, un compuesto que intensifica el efecto invernadero.

Impacto del estrés por calor en cerdos y estrategias que podemos utilizar para mejorar las condiciones del ambiente

La temperatura media de la superficie del planeta ha aumentado alrededor de 1,14 °C desde finales del siglo XIX, un cambio impulsado en gran medida por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otras actividades humanas.

Por ejemplo, un estudio sobre los cambios estacionales en las latitudes medias del hemisferio norte entre 1952 y 2011 reveló que el inicio del verano y la primavera se adelantaron aproximadamente 2,5 y 1,6 días por década, respectivamente.

En contraste, el otoño y el invierno comenzaron más tarde, en 1,7 y 0,5 días por década. Se prevé que para 2100 el verano durará casi medio año, mientras que el invierno no superará los dos meses.

Los ambientes con altas temperaturas y humedad son perjudiciales para la productividad de la ganadería y la agricultura comerciales. Un tercio de la producción mundial de alimentos está en riesgo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y al calentamiento global.

Los animales de granja tienen distintas zonas de confort térmico que dependen principalmente de la especie, del estado fisiológico y de la interacción de la temperatura con otros elementos climáticos.

La importancia del estrés por calor para las industrias pecuarias aumenta con el tiempo debido a las tendencias a largo plazo en las regiones donde se asienta la producción y adicionalmente, porque los animales con mejores genotipos producen más calor corporal por su mayor actividad metabólica.

Impacto del estrés por calor en cerdos y estrategias que podemos utilizar para mejorar las condiciones del ambiente

En las últimas décadas, la producción porcina se ha intensificado en regiones tropicales y subtropicales, como América Latina y Asia. En estas regiones, la productividad y el desempeño suelen situarse por debajo de los resultados obtenidos en países de clima templado, como los de Europa.

El clima es el primer factor limitante para alcanzar la máxima eficiencia productiva en regiones cálidas.

Mientras que en regiones templadas el estrés por calor se manifiesta de forma recurrente en “olas de calor” prolongadas, en las zonas tropicales y subtropicales es un desafío constante.

Además, en estas regiones los efectos de las altas temperaturas pueden intensificarse por la humedad relativa del aire.

Bajo estrés por calor, los cerdos reducen su apetito para disminuir la producción de calor derivada del efecto térmico de la digestión del alimento.

Esta reducción del consumo voluntario tiene consecuencias negativas sobre la movilización de reservas corporales, la producción de leche y la longevidad reproductiva y productiva futura.

Impacto del estrés por calor en cerdos y estrategias que podemos utilizar para mejorar las condiciones del ambiente

En genotipos modernos, los efectos climáticos se acentúan debido a las altas tasas de crecimiento, la mayor deposición de tejido muscular y el elevado potencial reproductivo.

Por lo tanto, el estrés por calor constituye una amenaza para la producción porcina en muchos países, tanto por sus consecuencias sobre la salud y el bienestar animal como por su impacto en la cantidad y calidad de los recursos (como los cultivos) utilizados en la alimentación.

Producción de calor, ajustes fisiológicos y conducta alimentaria

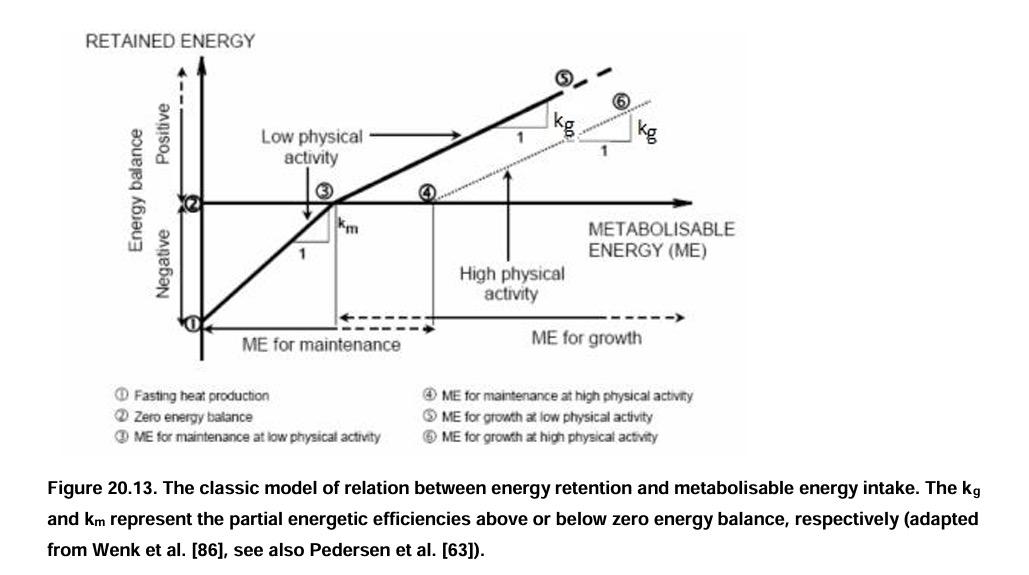

El efecto térmico del alimento está fuertemente influenciado por la dieta y el aprovechamiento de los nutrientes.

En el sistema de energía neta, el incremento calórico (IC) varía por nutriente. La proteína bruta digestible (PBD) presenta el IC más alto (≈40 % de la EM), seguido del almidón (≈18 %) y del extracto etéreo (≈10 %).

El mayor incremento calórico asociado a la PBD se relaciona en parte con la desaminación del exceso de aminoácidos para la síntesis de urea. Además, el aumento del aporte de proteína bruta se asocia a un mayor recambio proteico, lo que incrementa la producción de calor.

Impacto del estrés por calor en cerdos y estrategias que podemos utilizar para mejorar las condiciones del ambiente

En consecuencia, puede hipotetizarse que, un aumento del consumo voluntario de alimento contribuiría a elevar la producción de calor metabólico.

Los cerdos cuentan con un sistema termorregulador limitado, ya que poseen menos glándulas sudoríparas que otras especies de producción. Así, la pérdida de calor por vía evaporativa ocurre principalmente mediante el jadeo y el baño de lodo.