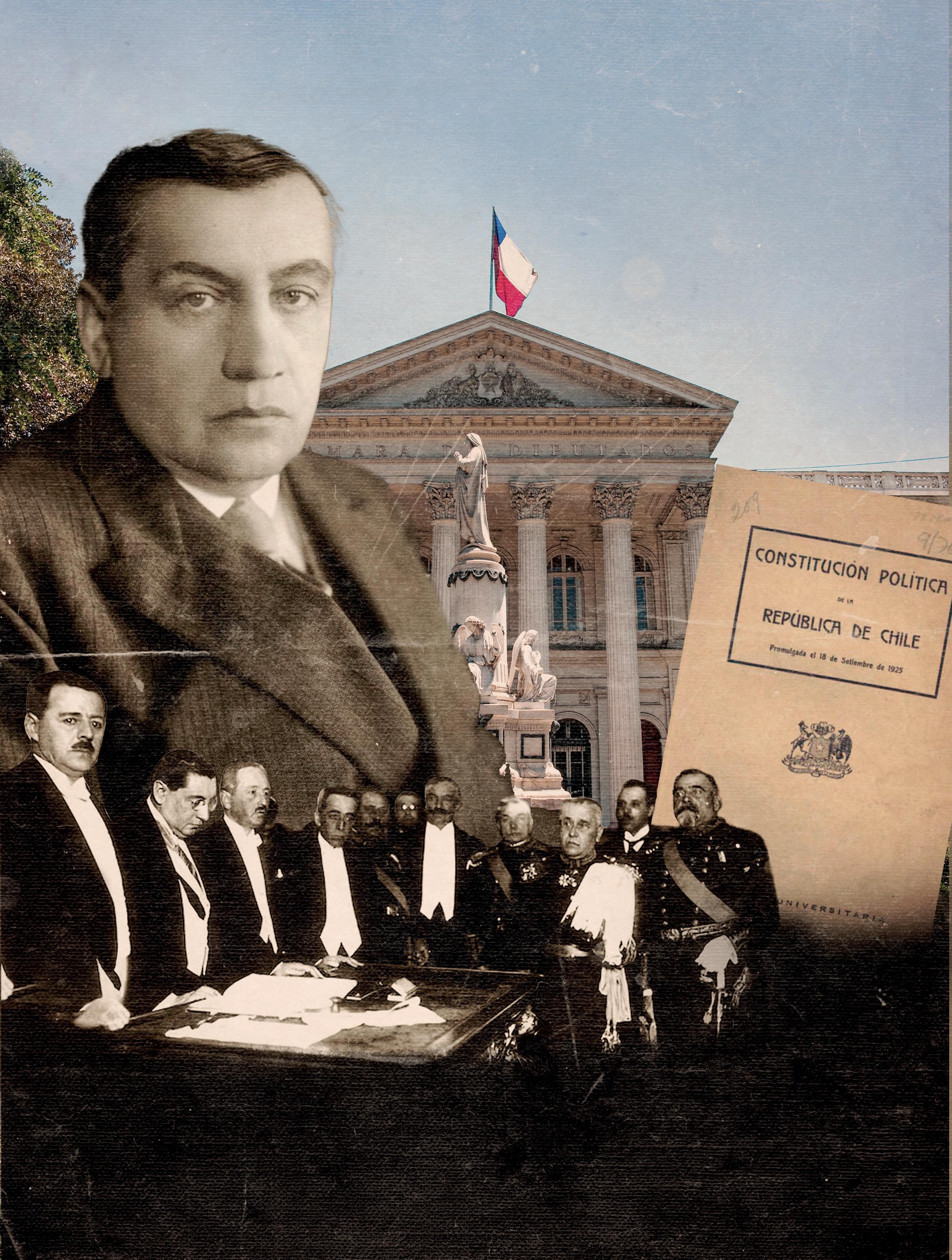

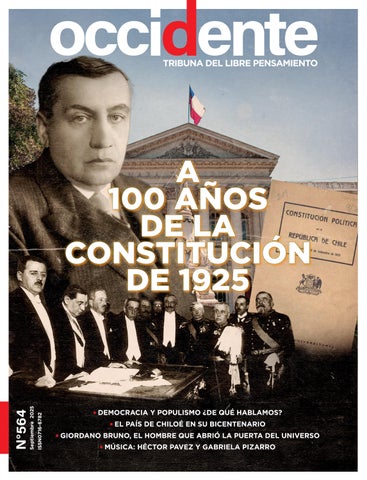

A 100 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1925

* DEMOCRACIA Y POPULISMO ¿DE QUÉ HABLAMOS?

* EL PAÍS DE CHILOÉ EN SU BICENTENARIO

* GIORDANO BRUNO, EL HOMBRE QUE ABRIÓ LA PUERTA DEL UNIVERSO

* MÚSICA: HÉCTOR PAVEZ Y GABRIELA PIZARRO

* DEMOCRACIA Y POPULISMO ¿DE QUÉ HABLAMOS?

* EL PAÍS DE CHILOÉ EN SU BICENTENARIO

* GIORDANO BRUNO, EL HOMBRE QUE ABRIÓ LA PUERTA DEL UNIVERSO

* MÚSICA: HÉCTOR PAVEZ Y GABRIELA PIZARRO

5 Democracia y populismo

¿De qué hablamos?

8 A 100 años de la Constitución de 1925.

Entre el ocaso parlamentario y el amanecer presidencial 12 Columna de Opinión

Joaquín Edwards Bello y esa esquiva chilenidad

14 Instituto Nacional José Miguel Carrera

El triste aniversario N° 212 sin aniversario

18 Salud

Una epidemia silenciosa para Occidente: enfermedad Inflamatoria intestinal

22 Corresponsabilidad: paradigmática del compromiso en sociedad

26 El otro Once de nuestra historia: 1541, el primer golpe de Estado en Chile

30 El país de Chiloé en el bicentenario de su anexión a Chile

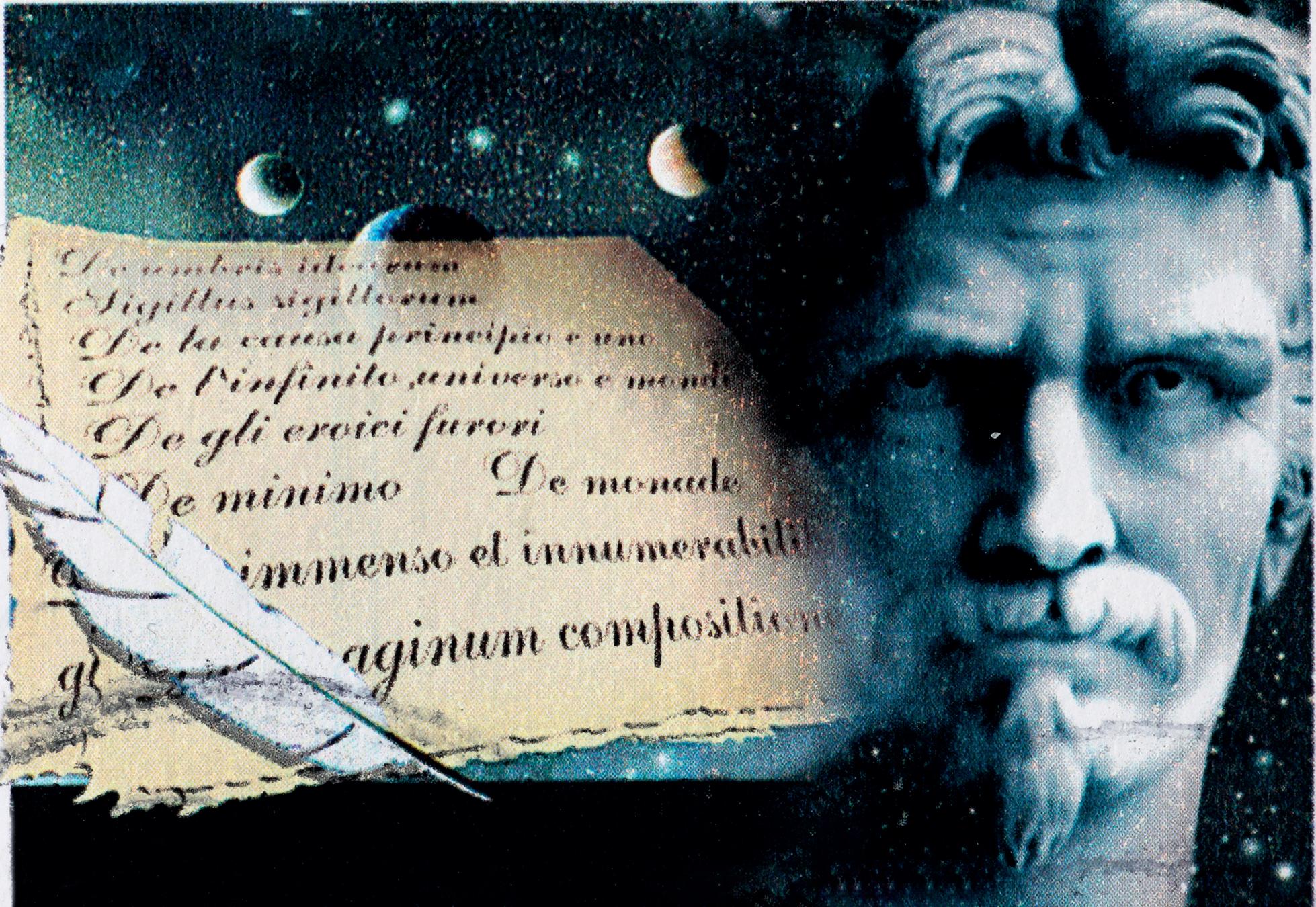

36 Giordano Bruno: el hombre que abrió la puerta del universo

42 Literatura

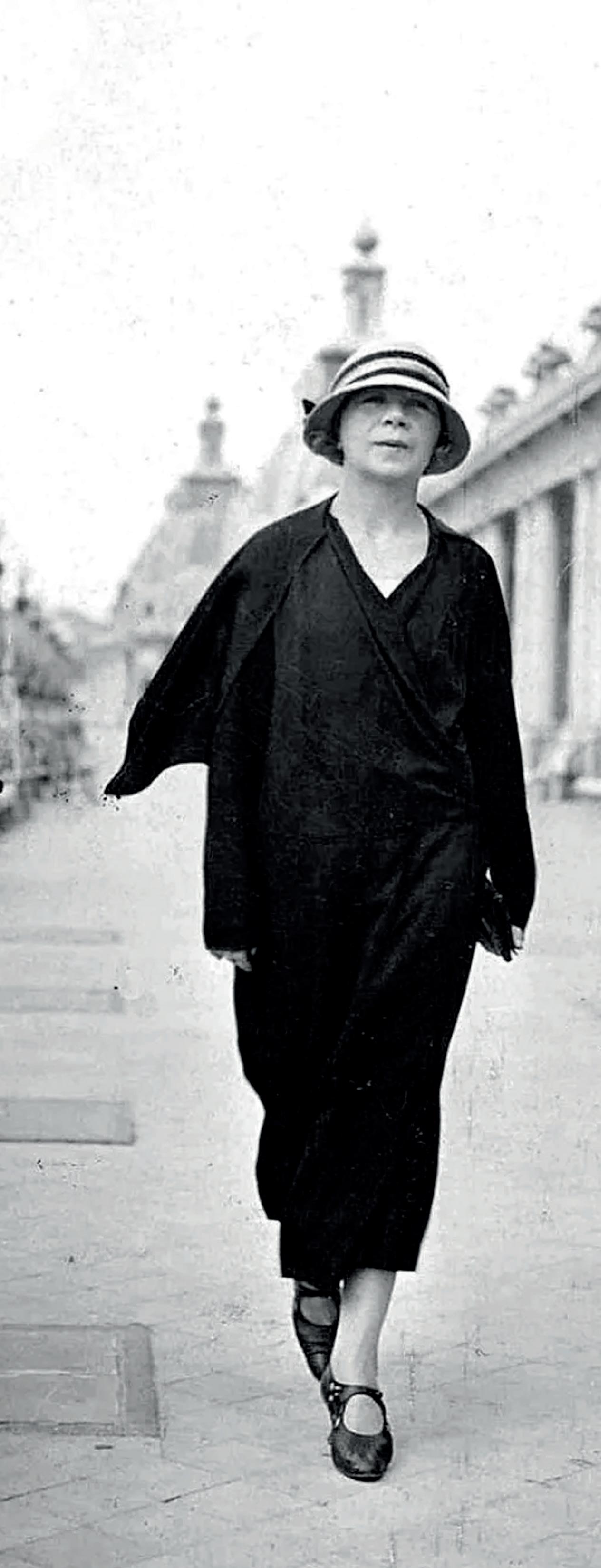

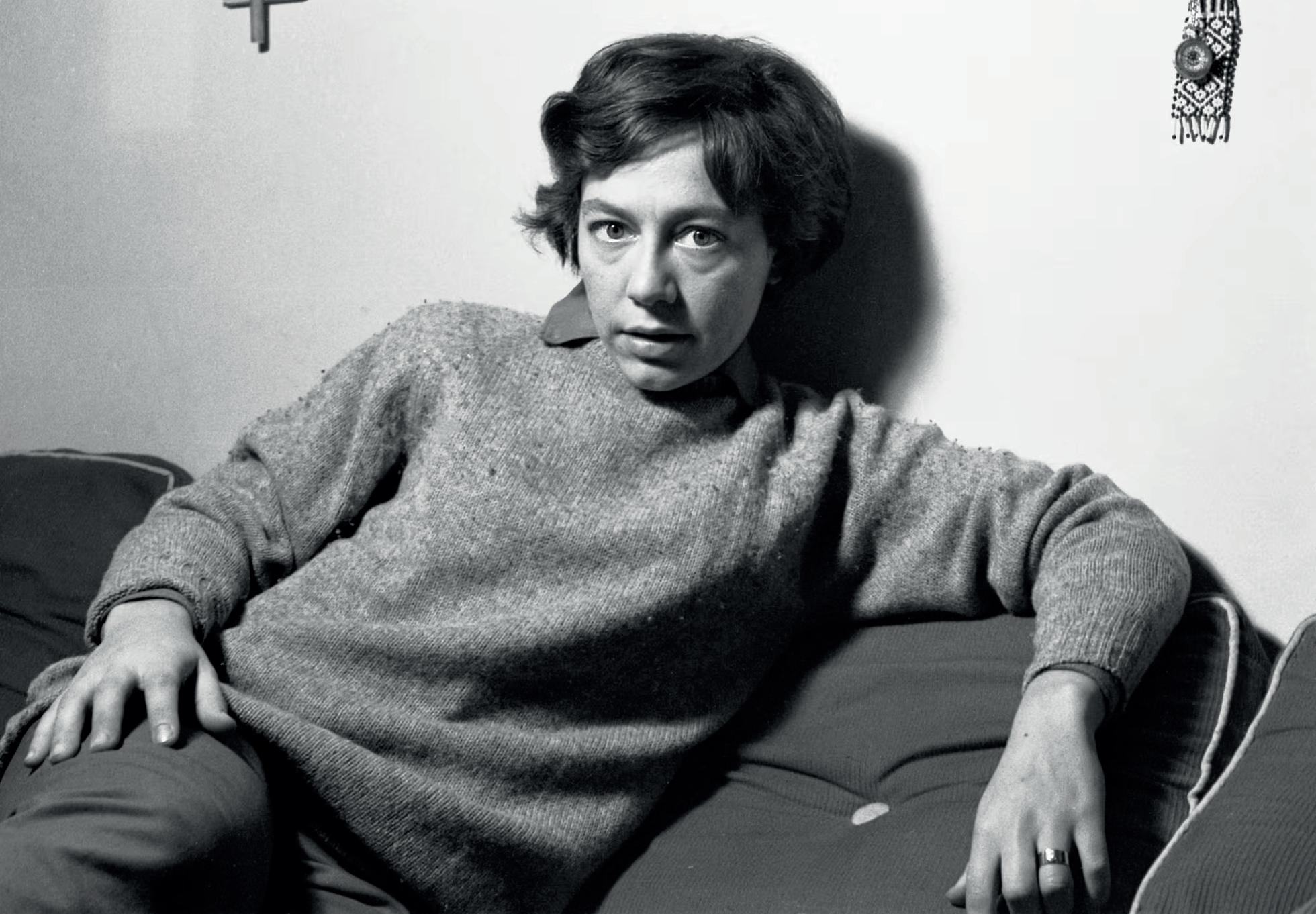

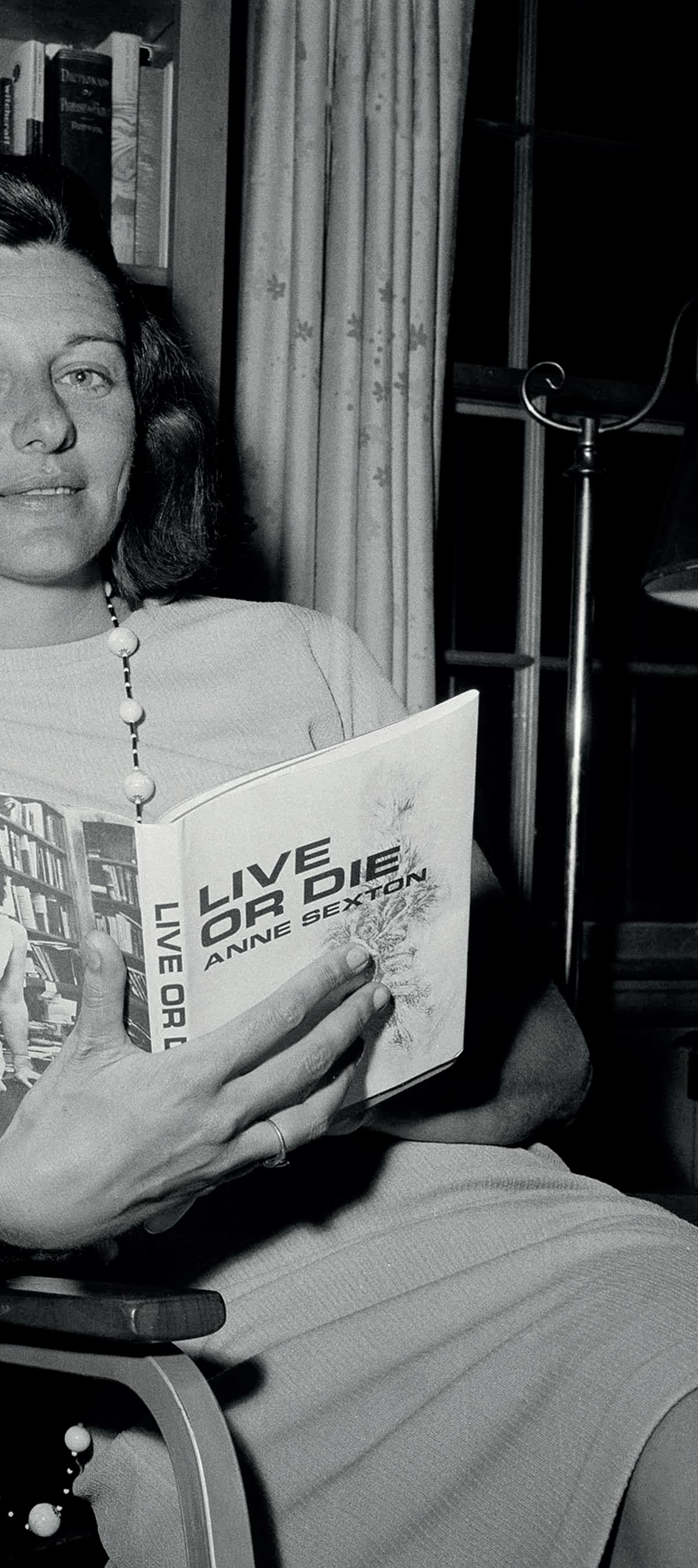

Cinco poetas mujeres ante un acto supremo de rebeldía

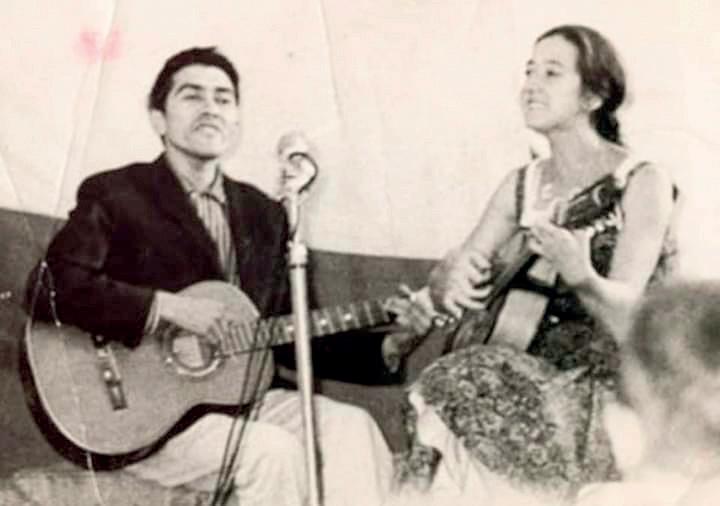

54 Música

Héctor Pavez y Gabriela Pizarro

En cuerpo y alma para el folclore

60 Cine

Fragmentos de Chile en la pantalla grande: Breves reflexiones sobre los cineastas

Ignacio Agüero y Cristián Sánchez

64 La última palabra Laicismo indispensable

Fundada en 1944

Septiembre 2025

Edición N° 564

ISSN 0716 – 2782

Director

Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl

Comité Editorial

Ximena Muñoz Muñoz

Ruth Pinto Salgado

Roberto Rivera Vicencio

Alberto Texido Zlatar

Paulina Zamorano Varea

Editor Antonio Rojas Gómez

Diseño

Alejandra Machuca Espinoza

Colaboran en este número: Guillo

Javier Ignacio Tobar

Andrés Rivette

Pablo Cabaña Vargas

Roberto Rivera Vicencio

Pierine Méndez Yaeger

Ricardo Bocaz Sepúlveda

Álvaro Vogel Vallespir

César Vaccaro Fernández

Ignacio Vidaurrázaga Manríquez

Juan Andrés Zúñiga

Federico Orlandini

Sergio Arancibia Cases

Eduardo Harcha Chaer

Edgard “Galo” Ugarte Pavez

Ana Catalina Castillo Ibarra

Rogelio Rodríguez Muñoz

Fotografías Shutterstock.com Memoriachilena.cl

Portada Collage AM

Publicación

Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile

Gerencia General

Gustavo Poblete Morales

Suscripciones y Publicidad

Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133

Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.

En una sociedad madura no debería importar el peso de un apellido ni la herencia cultural que actúe como un destino impuesto. Los hechos deben ser juzgados por lo que son, por su verdad intrínseca y la ética que los ilumina. Sin embargo, demasiadas veces la tradición, las creencias aprendidas en la infancia o las fidelidades políticas y religiosas se convierten en un lente deformante. Y desde ese lógica, contaminada por prejuicios, se edifica un mundo donde el juicio justo queda relegado por lealtades heredadas.

La historia muestra sociedades quebradas por antagonismos nacidos más de prejuicios que de diferencias sustantivas. Cuando se juzga más por el linaje que por la acción la convivencia común se convierte en un campo minado. En lugar de encuentro surge la sospecha; en vez de debate, trincheras. Así, la democracia se erosiona hasta convertirse en una caricatura. El problema no se limita a la política. Lo vemos en las iglesias que confunden fe con fanatismo, en estadios donde la pasión se transmuta en odio, en redes sociales donde la diferencia se paga con burla o violencia verbal. La obcecación se vuelve cárcel invisible: lo que debería ser diálogo se convierte en agresión.

El desafío es recuperar el discernimiento, recordar que ninguna verdad nos pertenece por completo y que el otro no es enemigo sino interlocutor. La ética republicana exige reconocer que somos falibles, que la verdad se busca y no se posee. Esa actitud, hoy tan escasa, separa civilización de barbarie.

Por ello es urgente condenar la violencia venga de donde venga. No importa la bandera ni el dogma que se invoque: la violencia siempre es derrota de la razón. Las muertes en la Araucanía, en Gaza, en Ucrania o en México tienen en común la misma raíz: el fanatismo nacionalista, étnico o religioso que convierte la diferencia en amenaza. No podemos aceptar la trampa de justificar el dolor ajeno porque la víctima pertenece al campo rival. La coherencia ética exige rechazar la desolación provocada por todos los fanatismos, sin excepción.

Abrazar la democracia solo cuando conviene es traicionarla. Mirar con indulgencia a regímenes que esclavizan a sus pueblos solo porque enfrentan a nuestros adversarios geopolíticos es cinismo. Es fácil denunciar al enemigo; lo difícil es reconocer las propias incoherencias. Si no nos miramos con la misma exigencia que aplicamos a los demás, la democracia se reduce a un ritual vacío.

El llamado de este tiempo es a despojarnos de la esclavitud de los apellidos, banderas y creencias petrificadas. A juzgar los hechos por lo que son, disentir sin destruir, debatir sin descalificar. La paz no se construye con discursos inflamados ni con tradiciones sacralizadas, sino con la convicción de que nadie posee la verdad definitiva y todos tenemos algo que aprender del otro.

Solo así la justicia pesará más que el linaje, la ética más que la conveniencia y la razón más que el fanatismo.

NACIONAL

Señor director,

La inauguración de la nueva sala de conciertos de la Universidad de Chile en Santiago, destacada en la pasada edición de Revista Occidente, constituye un hito cultural de enorme relevancia. Este espacio no solo fortalecerá la formación musical y artística, sino que además abre sus puertas a la ciudadanía, proyectándose como un centro de encuentro y creación que dignifica a la educación pública y al país. Atentamente, Pedro Vargas Riquelme

GRAN SALA SINFÓNICA

NACIONAL (2)

Señor director:

La historia de la Orquesta Sinfónica de Chile, decana de las agrupaciones sinfónicas del país, ha estado íntimamente ligada al desarrollo cultural de nuestra

nación. La inauguración de su nueva sala de conciertos constituye un hito que corona décadas de esfuerzo y excelencia artística, ofreciendo al fin un espacio a la altura de su trayectoria. Este logro no solo enaltece a la orquesta, sino que también fortalece el acceso ciudadano a la música y a la cultura. Saludos desde Chillán, Jaime Herrera H.

Señor director,

La reciente publicación de El Loco de Dios, de Javier Cercas, y que reseña oportunamente vuestra revista en la edición de agosto, nos invita a una reflexión que trasciende lo literario. En sus páginas, el autor español plantea con lucidez la tensión entre lo efímero y lo trascendente, recordándonos que lo verdaderamente decisivo en la especie humana no está en la acumulación de poder o

riqueza, no en la mera forma ni en las instituciones, sino en la capacidad de dar sentido, crear vínculos y buscar la verdad sin ataduras. Su lectura nos confronta con la pregunta esencial: ¿qué queda de nosotros cuando todo lo accesorio se desvanece?

Atte.

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl

Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.

Diego Cáceres Villalobos

Licenciado en educación

REFLEXIONES SOBRE

LAS TRANSFORMACIONES

SOCIALES DEL SIGLO XXI

Señor director,

Quisiera expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento por el artículo publicado en la edición Nº 562 de Occidente, dedicado a las evoluciones sociales contemporáneas. El enfoque con que se abordaron las transformaciones propias del siglo XXI —como los cambios en las estructuras familiares, el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y la creciente conciencia sobre la diversidad y la equidad— fue no solo enriquecedor, sino también necesario en los tiempos que corren.

En un contexto marcado por la aceleración de los cambios culturales y el desgaste de ciertos marcos tradicionales, resulta valioso encontrar espacios como esta revista, donde el análisis no se rinde ante la superficialidad ni el sensacionalismo. La calidad del texto, el equilibrio de sus fuentes y la claridad de la argumentación son testimonio del estándar editorial de Revista Occidente, que una vez más demuestra estar a la altura del debate actual.

Gracias por seguir aportando a la reflexión desde una perspectiva crítica, seria y abierta. Saludos,

Francisco Fuentes Santiago

POR JAVIER IGNACIO TOBAR Abogado, académico, ensayista

En Chile, hablar de populismo asociado a la izquierda es una discusión compleja, cargada de historia, matices ideológicos y tensiones actuales. No se trata solo de analizar una tendencia política, sino de entender un fenómeno que ha sido utilizado como argumento, acusación y temor en distintos momentos del debate público. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, donde gobiernos de izquierda adoptaron formas claras de populismo —concentración de poder, personalismo, discursos polarizantes o debilitamiento de los contrapesos institucionales—, el caso chileno

se ha mantenido, en términos generales, dentro de márgenes más institucionales. Sin embargo, el uso del término “populismo” se ha vuelto recurrente en el discurso político, muchas veces como una etiqueta que busca deslegitimar cualquier proyecto que cuestione el modelo neoliberal dominante o que proponga transformaciones profundas desde una lógica distinta a la del consenso tecnocrático. La pregunta que surge, entonces, es si realmente ha existido un populismo de izquierda en Chile, en qué medida ha influido en la política nacional, y si estamos ante una tendencia que amenaza con consolidarse o ante un fenómeno más discursivo que real. También es legítimo preguntarse si esa supuesta inclinación populista representa un desvío autoritario

o, por el contrario, una forma legítima de canalizar demandas que han sido sistemáticamente desoídas por las élites políticas y económicas del país.

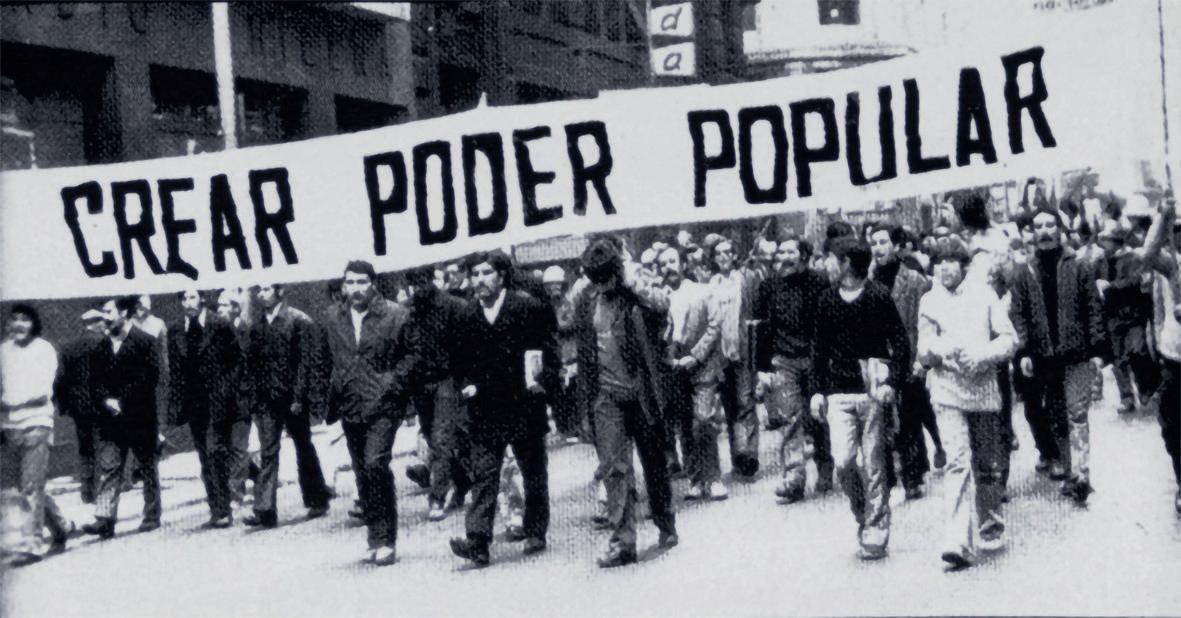

Durante buena parte del siglo XX, la izquierda chilena se estructuró a partir de ideologías bien definidas. Las principales corrientes fueron el marxismo —con el Partido Comunista como su principal exponente—, el socialismo democrático, el humanismo cristiano y, en menor medida, el anarquismo y otras expresiones más radicales. Esta izquierda, particularmente la articulada en torno a la Unidad Popular en los años setenta (que mi padre me perdone), impulsó una propuesta de transformación estructural del modelo económico, centrada en la nacionalización de los recursos naturales, la reforma agraria y la ampliación de derechos sociales. El gobierno de Salvador Allende, pese a las duras críticas que recibió, mantuvo su fidelidad a la institucionalidad democrática. Gobernó a través del Parlamento, respetó las decisiones judiciales y sostuvo un diálogo constante con sectores sociales y políticos, incluso en medio de una fuerte polarización.

Sin embargo, sus adversarios insistieron en tildarlo de populista, principalmente por su cercanía con el mundo popular, su “retórica” de justicia social y su idea de “poder popular”. Pero, en términos técnicos, su gobierno distaba del populismo clásico: no hubo personalismo extremo, no se intentó suprimir a la oposición ni se gobernó por fuera de las instituciones. Lo que sí hubo fue un proyecto de cambio profundo que despertó resistencias enormes, tanto internas como externas.

Con el golpe militar del año 1973 y la posterior dictadura de Augusto Pinochet, la izquierda fue severamente reprimida, perseguida y desplazada del

poder. Tras la transición democrática, la centroizquierda —reunida en la Concertación de Partidos por la Democracia— volvió al gobierno con una estrategia completamente distinta. La prioridad era asegurar la estabilidad política, recuperar la economía y avanzar, lentamente, en derechos sociales. La Concertación abandonó los discursos confrontacionales y se centró en la gestión tecnocrática, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional. Esta versión moderada y pragmática de la izquierda chilena logró avances significativos, pero también se distanció del mundo popular y de los sectores más movilizados, quienes comenzaron a percibir que las promesas de igualdad y justicia social no se estaban cumpliendo.

Fue en este contexto que comenzó a gestarse una nueva izquierda, con un discurso más crítico, más conectado con los movimientos sociales y menos dispuesto a aceptar las limitaciones del modelo de transición. El Frente Amplio, nacido hacia fines de la década de 2010, fue el principal canal político de esa nueva generación. Sus liderazgos —en especial los provenientes del movimiento estudiantil de 2011— irrumpieron en la escena pública con un tono distinto: directo, emocional, crítico de las élites y de la política tradicional. Su mensaje hablaba de dignidad, de abusos estructurales, de desigualdad persistente y de la urgencia de un cambio real. Para algunos analistas y actores políticos, este discurso contenía elementos populistas: apelaciones directas al pueblo contra una élite corrupta, simplificación de los problemas estructurales y desconfianza hacia los partidos tradicionales. Sin embargo, más que populismo autoritario, lo que se evidenció fue una retórica contestataria dentro del marco democrático. El estallido social de octubre de 2019 vino a

confirmar el diagnóstico que esa nueva izquierda venía planteando. Millones de personas salieron a las calles sin líderes visibles, sin una organización central, pero con un mensaje claro: el modelo económico y social heredado de la dictadura ya no respondía a las necesidades del país. La clase política, los empresarios y los medios de comunicación fueron duramente cuestionados. En ese momento, se vivió un vacío de representación que generó el terreno propicio para el surgimiento de discursos más radicales, algunos de los cuales sí podrían considerarse populistas en el sentido más clásico: antielitismo, polarización discursiva, deslegitimación de la institucionalidad. El proceso constituyente que emergió como salida institucional al estallido fue inicialmente celebrado por su amplitud y su carácter democrático. Sin embargo, el desarrollo de la Convención Constitucional mostró una serie de fallas: exceso de simbolismo, desconexión con las prioridades ciudadanas, falta de acuerdos transversales y un estilo comunicacional que, en algunos sectores, alimentó el miedo y la polarización. Parte de la izquierda cayó en una retórica refundacional que, más que convocar, espantó a sectores moderados. El rechazo del texto constitucional en el plebiscito de salida de 2022 fue una señal clara de que, aunque la ciudadanía quería cambios, no estaba dispuesta a abrazar propuestas percibidas como ideologizadas o desconectadas de la realidad.

A pesar de este traspié, la izquierda no ha cruzado, al menos hasta ahora, los umbrales del populismo autoritario. La elección de Gabriel Boric como presidente fue una muestra de que aún era posible articular una propuesta de cambio profundo dentro del marco democrático e institucional. Boric, proveniente del Frente Amplio, asumió con un discurso de transformación, pero también con una clara defensa de los derechos humanos, la institucionalidad y el diálogo político. Y se ha mantenido. Su gobierno ha debido enfrentar enormes desafíos: desde una oposición férrea y bien articulada hasta una situación económica compleja y una ciudadanía cada vez más impaciente. En este escenario, ha optado por moderar su programa, negociar con otros sectores y mantener el respeto por la legalidad y las formas republicanas. Esa decisión le ha costado apoyos en su base, pero ha evitado que su gobierno derive hacia formas populistas o autoritarias.

El dilema de la izquierda chilena sigue siendo el mismo que ha enfrentado desde el retorno a la democracia: cómo combinar sensibilidad social con eficacia política (económica y seguridad), cómo canalizar el malestar sin caer en la demagogia, cómo

representar los intereses populares sin adoptar lógicas populistas que puedan terminar debilitando la democracia. El populismo, entendido como una lógica política que simplifica la realidad, polariza la sociedad y concentra el poder en una figura que se presenta como la encarnación del pueblo, no ha sido una práctica consolidada dentro de la izquierda chilena. Pero el riesgo existe, sobre todo cuando las instituciones son lentas, los partidos se desconectan y las soluciones parecen estar siempre postergadas. La clave, entonces, no es temer al cambio, sino construirlo con responsabilidad. La izquierda tiene frente a sí la posibilidad de demostrar que es posible transformar sin destruir, avanzar sin dividir y gobernar con justicia sin recurrir al atajo de la polarización populista. Su desafío es grande, pero también lo es su oportunidad histórica.

Y ahora, ¿por quién vota la “Social Democracia” en los actuales tiempos?

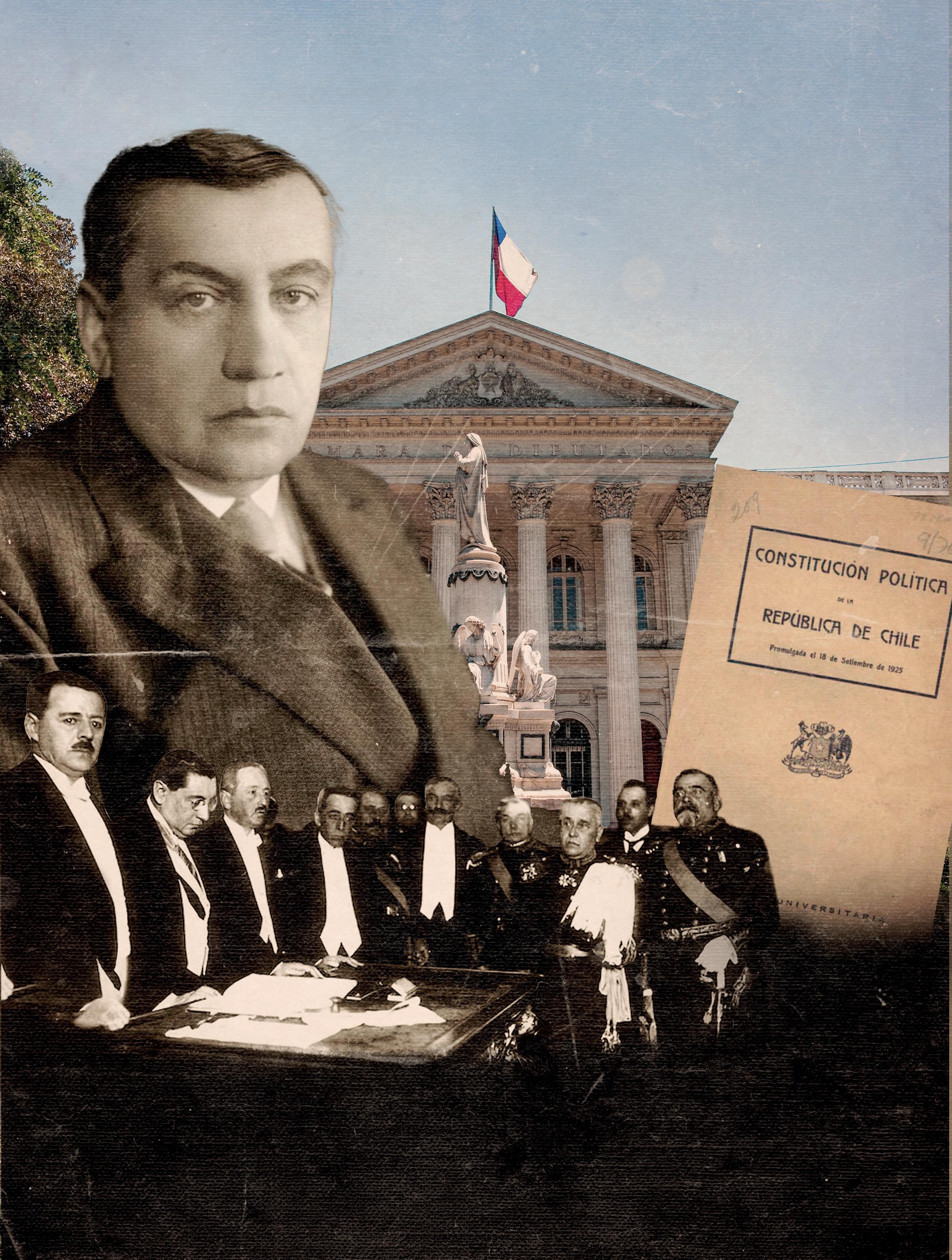

El 30 de agosto de 1925, Chile asistió a una jornada que marcaría para siempre su derrotero político: el plebiscito convocado para aprobar la nueva Constitución redactada bajo el impulso del presidente Arturo Alessandri Palma. Aquel documento, promulgado semanas después, el 18 de septiembre, no fue solo un cambio legal o administrativo: representó un giro de época, la culminación de un prolongado ciclo de tensiones acumuladas y la inauguración de un nuevo horizonte institucional.

Pero la historia no avanza en compartimentos estancos. Ningún texto constitucional brota en el vacío. El nacimiento de la Carta de 1925 fue la consecuencia directa de una larga cadena de conflictos que, en su trasfondo, enfrentaban visiones antagónicas de país. ¿Cómo explicar este momento sin volver la mirada al 11 de septiembre de 1924, cuando los militares — cansados de la inercia y la corrupción— intervinieron abruptamente disolviendo el Congreso y sellando así el ocaso de la llamada República Parlamentaria? ¿O sin remontarse

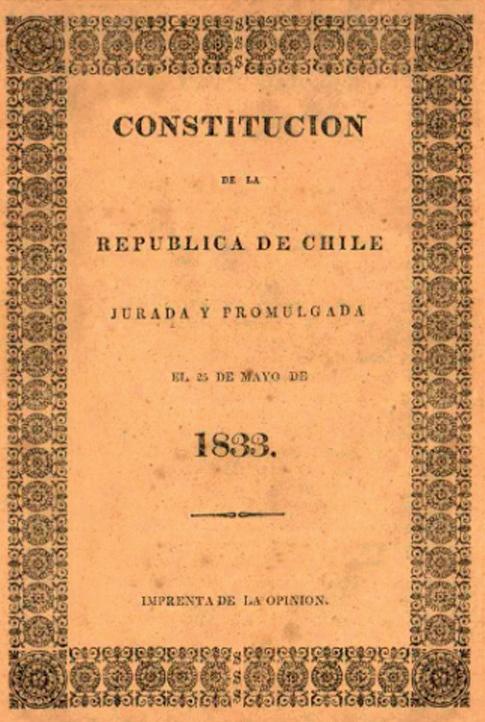

al año 1891, cuando la Guerra Civil precipitó la caída del presidente José Manuel Balmaceda y entregó las llaves de la República a una oligarquía enquistada en el Parlamento? Lo que ocurrió en 1925 no fue, en ese sentido, más que la lenta consecuencia de una fractura abierta tres décadas antes.

La República Parlamentaria, instaurada tras la derrota de Balmaceda, se había transformado en un régimen estéril, donde el poder se disolvía en interminables negociaciones entre facciones políticas, dejando al Ejecutivo reducido a un rol casi decorativo. Chile vivía atrapado en un sistema en el que los presidentes no gobernaban y los parlamentos no legislaban con eficacia. Mientras tanto, nuevas fuerzas emergían desde las profundidades sociales: las organizaciones obreras, el sindicalismo naciente, los estudiantes que comenzaban a cuestionar el orden establecido, las clases medias que aspiraban a un espacio propio. El país real, el del taller, la mina y el puerto, golpeaba las puertas de una institucionalidad incapaz de dar respuesta.

En ese marco, la Constitución de 1925 vino a inaugurar un régimen presidencialista, que devolvía al Ejecutivo las herramientas necesarias para gobernar, y por sobre todo, por lo que popularmente más se recuerda, es que ella consagró la separación entre la Iglesia y el Estado, un gesto que simbolizaba la voluntad de modernizar la vida pública y poner fin a un tutelaje espiritual que había marcado buena parte del siglo XIX. No fue un camino fácil: hubo tensas negociaciones con la propia jerarquía eclesiástica, que temía perder privilegios ancestrales. Pero el desenlace fue inapelable: Chile se declaraba, por primera vez en su historia, un Estado laico.

La historia, sin embargo, rara vez ofrece cortes nítidos. Cada acontecimiento es detonante de otro,

cada crisis es hija de las anteriores. El plebiscito de 1925 no puede entenderse sin la larga gestación de malestares que lo hicieron posible, ni sin los vientos de transformación que recorrían el mundo tras la Primera Guerra Mundial, cuando las democracias buscaban afirmarse frente a la sombra de los totalitarismos emergentes. En aquel Chile lejano y pequeño, pero nunca indiferente a los pulsos del planeta, también se respiraba el aire de los cambios. Y esa respiración colectiva, fatigada de décadas de estancamiento, fue la que finalmente abrió las puertas a una nueva época.

El aire de Chile en los albores del siglo XX cargaba con la pesadumbre de una herida mal cerrada. Desde 1891, cuando la guerra civil zanjó a cañonazos la pugna entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso, el país había entrado en una extraña deriva institucional que se conoció como “régimen parlamentario”. Era, en rigor, una caricatura de parlamentarismo: no se trataba de una monarquía constitucional ni de un sistema como el británico, sino de un remedo que consagraba la supremacía del Congreso sobre el Ejecutivo, reduciendo al Presidente a una figura decorativa, rehén de mayorías circunstanciales y del apetito insaciable de una élite que había confundido el Estado con su hacienda personal.

Durante más de tres décadas, Chile vivió bajo esta modalidad. El país parecía gobernarse en

medio de un teatro donde los actores cambiaban de vestuario con rapidez vertiginosa: gabinetes que duraban meses, ministros que se sucedían en desfiles grotescos, presidentes que miraban con impotencia la parálisis de sus proyectos. El Congreso no legislaba tanto por el bien común como por la conveniencia de grupos económicos y redes clientelares. El parlamentarismo chileno no fue, como en Europa, una fórmula de integración política, sino un mecanismo de bloqueo, de usufructo y de estancamiento. El pueblo miraba con creciente desencanto cómo las élites celebraban banquetes mientras en las salitreras y en los conventillos se multiplicaba la miseria.

La industrialización incipiente, la expansión del salitre y la urbanización acelerada generaron un nuevo actor social: el obrero. Jornadas interminables, salarios de hambre, viviendas insalubres, ausencia total de derechos: la vida de miles se consumía en el humo de las fábricas y en las pampas salitreras. De esa explotación nacería la “cuestión social”, un grito colectivo que se alzó a partir de 1900 con huelgas, mítines y la aparición de sociedades mutualistas y partidos obreros. La masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, fue la cicatriz más profunda de ese período: miles de trabajadores fusilados por el

Ejército en nombre del orden. El Estado, en manos de las élites, mostró su rostro más implacable. Ese mismo Estado, sin embargo, no podía ignorar para siempre el clamor que crecía en calles y talleres. El movimiento obrero, nutrido por el anarquismo, el socialismo y luego el comunismo, fue modelando un nuevo paisaje político. Al mismo tiempo, la clase media emergente —profesionales, empleados públicos, pequeños comerciantes— comenzó a reclamar un lugar en el reparto de poder que hasta entonces había sido monopolio de la aristocracia. En ese cruce de tensiones nacería el espacio para un liderazgo nuevo: un político con olfato, con verbo ardiente y con capacidad de encarnar las ansias de modernización. Ese hombre fue Arturo Alessandri Palma.

Alessandri, abogado, liberal y carismático, supo presentarse como el tribuno del pueblo. Su candidatura presidencial en 1920 levantó las banderas de la justicia social, la reforma laboral y la modernización del Estado. Con un lenguaje llano y encendido, se distanciaba de los políticos encorbatados que parloteaban en el Congreso. Fue llamado “el León de Tarapacá”, no solo por su origen nortino sino por su rugido en los mítines. Su triunfo, estrecho y disputado, abrió una era de expectativas: por primera vez parecía que la República escucharía al pueblo.

Sin embargo, su programa reformista chocó de inmediato con los muros de granito del Congreso. Allí, las mayorías conservadoras y liberales se atrincheraron para frenar cada intento de reforma. Alessandri impulsó proyectos de ley sobre jornada laboral de ocho horas, sindicalización, viviendas obreras y tributación más justa. Pero cada iniciativa era triturada, postergada o enviada al olvido. El Congreso se transformó en un dique contra la modernización. La frustración popular crecía: habían elegido un presidente, pero el poder real residía en un Parlamento renuente. La situación llegó al paroxismo con la llamada “crisis de las 100 leyes” de 1924. Alessandri había enviado un paquete de reformas sociales al Congreso; este, sin prisa ni voluntad, las mantenía en el limbo. Fue entonces cuando un grupo de jóvenes oficiales del Ejército irrumpió en la política: marcharon por las calles de Santiago, golpearon sus sables en el

Congreso, y exigieron la aprobación inmediata de las leyes sociales. Era la primera vez que los militares intervenían de manera tan directa en la escena civil desde 1891. El gesto de los “sables” marcó un quiebre.

La presión de los militares llevó al Congreso a aprobar, casi a regañadientes, las leyes sociales. Pero la crisis estaba desatada. Alessandri, agotado, pidió licencia y se refugió en Italia. El país quedó bajo el control de una Junta Militar que, con el tiempo, terminó por dar paso a otra Junta civil. La política parecía un tablero en perpetua recomposición. En 1925, sin embargo, Alessandri regresó triunfalmente: el pueblo lo recibió como a un caudillo esperado, y los militares, conscientes de su propia incapacidad de gobernar, lo repusieron en la presidencia. Ese retorno fue el preludio de la gran obra que marcaría su legado: la nueva Constitución.

La Carta de 1833, que había regido por casi un siglo, era una pieza obsoleta. Aunque había dado estabilidad durante gran parte del siglo XIX, en el siglo XX se había convertido en un corsé para el país. El parlamentarismo impuesto tras 1891 había deformado su espíritu original, y ya nadie creía posible gobernar bajo esa camisa de fuerza. Alessandri impulsó la convocatoria de una comisión consultiva que redactara un nuevo texto constitucional. Fue un proceso breve, intenso, lleno de negociaciones. Alessandri quería un régimen presidencial fuerte, que evitara el caos de los gobiernos efímeros y devolviera al Presidente la capacidad real de gobernar. También buscaba modernizar la relación del Estado con la sociedad, integrando las demandas sociales y estableciendo un marco laico.

Uno de los puntos más candentes fue la relación entre la Iglesia católica y el Estado. Desde la Independencia, Chile había mantenido el catolicismo como religión oficial. Aunque desde fines del siglo XIX se habían dado pasos hacia la secularización —como el establecimiento del registro civil y la ley de cementerios laicos—, la Constitución de 1833 seguía consagrando la unión entre Iglesia y Estado. Alessandri consideraba que el país necesitaba superar esa dependencia: era

indispensable que el Estado se declarara neutral en materia religiosa para garantizar la libertad de cultos y la igualdad de todos los ciudadanos.

Las negociaciones con la Iglesia fueron arduas. El Vaticano y el episcopado chileno veían con alarma la posibilidad de perder su posición privilegiada. Hubo diálogos discretos, cartas diplomáticas y tensiones soterradas. Finalmente, se llegó a un acuerdo: la Constitución de 1925 estableció la separación de la Iglesia y el Estado, reconociendo la plena libertad de cultos. Fue un paso gigantesco en la historia de Chile: un país tradicionalmente católico, que hasta entonces había sido confesional, daba el salto hacia el laicismo institucional. La Iglesia perdió su sitial oficial, pero mantuvo influencia social y cultural. El Estado, en cambio, adquirió autonomía espiritual, liberándose de ataduras que habían condicionado su evolución.

El nuevo texto constitucional fue aprobado en plebiscito y promulgado el 18 de septiembre de 1925. Sus rasgos centrales fueron:

• Régimen presidencialista: Presidente recuperaba la plenitud del poder Ejecutivo, con facultades para nombrar y remover ministros, disolver el Congreso en ciertas circunstancias y conducir la política sin la camisa de fuerza parlamentaria. Se buscaba evitar la parálisis que había caracterizado al período 1891-1925.

• Separación Iglesia-Estado: se reconocía la libertad de cultos y se ponía fin a la confesionalidad oficial.

• Reconocimiento de derechos sociales: si bien de manera incipiente, la Constitución recogía el espíritu de las reformas sociales impulsadas por Alessandri, estableciendo un marco más sensible a la cuestión obrera.

nal del país hasta 1973. Su espíritu presidencialista marcaría la política chilena del siglo XX: la figura del Presidente, fortalecido, se transformó en el eje de la vida pública. Al mismo tiempo, la separación Iglesia-Estado abrió un camino de laicismo que, con el tiempo, se profundizaría.

Pero el legado de 1925 no estuvo exento de paradojas. Si bien fortaleció al Ejecutivo, no resolvió todos los problemas sociales ni garantizó una participación plena de las mayorías populares. El Chile posterior a Alessandri seguiría con profundas desigualdades, y la cuestión social retornaría una y otra vez con distintas formas. Sin embargo, la obra de 1925 fue un parteaguas: representó el intento más serio de modernizar el Estado y de reconciliar la política con el pueblo.

Mirar hacia ese período es comprender un momento en que Chile buscó romper con sus viejos fantasmas. El parlamentarismo de 1891-1925 había sido una mascarada que asfixiaba al país; la irrupción del movimiento obrero y de las clases medias exigía un nuevo pacto social; y Alessandri, con su verbo ardiente y su pragmatismo político, encarnó la posibilidad de un Estado moderno, sensible a la justicia social y liberado de tutelas confesionales. La Constitución de 1925 fue el fruto de ese cruce: no una obra perfecta, pero sí un salto hacia adelante en la construcción republicana.

• Bicameralismo legislativo: se mantenían Senado y Cámara, pero con atribuciones más delimitadas.

• Nuevo equilibrio institucional: se buscaba, en suma, devolver eficacia y coherencia al Estado.

La Constitución de 1925 inauguró un ciclo nuevo en la historia política chilena. Dio estabilidad durante varias décadas, y aunque sería puesta a prueba en los años posteriores, se convirtió en el marco institucio-

En la memoria histórica, ese texto es mucho más que un conjunto de artículos legales. Es la huella de una lucha por rescatar la soberanía popular de las garras de una élite ensimismada; es la inscripción en piedra del laicismo como principio; es la demostración de que las tensiones sociales pueden, con liderazgo y audacia, cristalizar en reformas institucionales. Chile, al promulgar la Constitución de 1925, se miró en el espejo de su propio tiempo y decidió que la República no podía seguir siendo un club cerrado, sino un espacio donde el pueblo comenzara a reconocerse, deuda que aún a pesar de los años pareciera seguir abierta cuando los tiempos de la posmodernidad y de la crisis de las instituciones no alcanza a extinguir la necesidad de nuevo de un texto constitucional que actualice una época y especialmente la sempiterna demanda ciudadana por más y mejor democracia.

POR PABLO CABAÑA VARGAS Abogado y escritor

Comienza septiembre, y junto con los asados, las empanadas, los ceacheí y las cuecas, surge la fatigosa y clásica necesidad de teorizar acerca de la chilenidad, ya sea para definirla, negarla o exaltarla.

Elegir entonces un autor nacional que nos permitiera hablar acerca de dicho concepto, parecía un deber ineludible. Y nombres sobran: Manuel Rojas y Alfredo Gómez Morel, desde la marginalidad; José Donoso y su mirada de la burguesía; Lemebel y la disidencia; poetas láricos, épicos, minimalistas y rabiosos; historiadores que pretendieron oficiar de jueces de la historia; autoras que desafiaron los prejuicios, entre otros representantes de nuestra escena literaria.

Sin embargo, decidí revisitar una pluma incómoda, que tuvo una relación de amor y odio con el país y de desgarro respecto de su clase social, para mirarlos a ambos desde fuera y con precisión de entomólogo.

Joaquín Edwards Bello nació en Valparaíso en 1887, y fue un hijo de la élite, venida a menos pero élite al fin, tema no menor en un país en que el apellido, las relaciones sociales, el colegio, el barrio y ciertas maneras aristocráticas, valen tanto más que el mérito, el dinero y el esfuerzo.

Declarado un paria por esa misma clase social -que podía permitirlo todo, menos un pariente escritor, como dice su sobrino el también narrador Jorge Edwards-, dedicó su vida a transitar por el expedito camino de la decadencia: reírse de los suyos, oficiar de dandy , vividor y suicida. Pese a ello, logró

convertirse en el gran cronista nacional, escribiendo de todo desde su tribuna del diario “La Nación”, que le permitía una vitrina permanente y masiva para exponer a sus compatriotas, y revelando que detrás de algunas certezas y lugares comunes, se escondía un mito que era necesario refutar o una creencia débil que debía hacer tambalear.

En “Mitópolis”, una recopilación de sus crónicas publicada por la Editorial Nacimiento, y seleccionadas por Alfonso Calderón, se refiere con soltura, humor y rigor a temas tan disímiles como la envidia -a su juicio el primer rasgo nacional-, la mala educación de los chilenos, el arribismo (esa otra enfermedad nacional) y los lateros, raza a la que despreciaba por sobre todas las cosas, de allí su estilo directo y sin pretensiones, para evitar incurrir en lo que muchos escritores caen, esto es, escribir “para ganar el Premio Nobel. Se diría que se dirigen a un público pedante; nunca tienen en cuenta al hombre del tranvía”.

En esas páginas, podemos encontrar crónicas a esta altura clásicas como aquella en que declara la fealdad de La Quintrala, a partir de rasgos de su carácter y otros antecedentes históricos (“la inquietud vengativa y su estrictez casera no son propias de las bonitas; se torturaba demasiado y por lo mismo ardía en inquietudes matadoras”), o esa pequeña obra maestra denominada “La Madre China”, en la que con lucidez y apoyo documental, establece que, junto con España, nuestra madre patria debería ser China, India o Japón, habida cuenta nuestros rasgos físicos, la paciencia para la artesanía de los pueblos indígenas

latinoamericanos y la denominación de chinas que recibían algunas mujeres en Chile y Argentina.

Memorable es, asimismo, su preclara definición de los mitómanos, desde aquellos que afirman que descienden de conquistadores españoles o de los mismos reyes, hasta los que “manifiestan vanidad al revés, o modestia olímpica”, disminuyendo con fines torcidos su pasado, con el fin de engrandecer su presente.

En su obra podemos rastrear algunos atributos que sirven para poner sobre la mesa de la discusión sobre la chilenidad, como el gusto por el pelambre, el humor negro al límite de la crueldad, el arribismo de un país que se auto percibe blanco, moderno y de clase media, y la amargura y el carácter taciturno como compensación y excusa ante los fracasos propios, todo ello con sentido del humor, resignada

aceptación y la conciencia de también cargar con esas mismas características.

Cabe recordar que la editorial de la Universidad Diego Portales, publicó sus crónicas completas en varios tomos y en orden cronológico, labor que permite conocer la extensión temática de su obra, y tener una mirada amena y privilegiada del siglo XX chileno, escritos que, junto a otras narraciones clásicas como “El roto” y “La chica del Crillón”, cuentos y biografías, componen una obra necesaria y vigente.

A los 80 años, y luego de un ataque cerebral que le paralizó parte de su rostro, viviendo con su pareja de la época y disminuido en lo económico y laboral, se encerró en su pieza y, luego de cantar “No me arrepiento de nada”, de Édith Piaf, se disparó con un revólver Colt calibre 38, poniendo punto final a una vida y una obra, que no cedieron ante la presión de su clase ni al peso de la noche de las tradiciones ampliamente convenidas.

Esa decisión, radical y performativa, no tuvo como propósito galvanizarse en leyenda, -grandilocuencia de la que siempre huyó y contra la cual escribió-, y lo transformó en el incauto que se retira antes de que termine una reunión, y se expone a ser criticado y descuerado por los aún presentes, pero jamás ignorado, como un representante esencial de esa tan esquiva e inasible chilenidad.

Primer 10 de agosto que no se celebra su aniversario por encontrarse el establecimiento tomado. Una buena señal habría sido, tal como los griegos suspendían sus guerras por las olimpiadas, haber hecho lo mismo, para esta fecha tan significativa para los institutanos de ayer y de siempre. Bajar las armas.

POR ROBERTO RIVERA VICENCIO Escritor

Después de doscientos doce años podemos decir con la vergüenza que corresponde que hemos logrado paralizar la celebración del aniversario de la institución educacional más antigua de la república. Sus enemigos externos y al parecer también internos, bien se comenta que hoy los tiene, pueden disfrutar de lo que con ahínco han perseguido desde su creación misma, desmoronar el Chile diverso y resuelto que se propuso asumir un papel de responsabilidad en lo personal y en el devenir social y en el buen sentido político de nuestra tierra, ciudadanos conscientes, trabajadores, estudiosos.

Las glorias pasadas, sus presidentes de la república, sus profesionales destacados en todos los ámbitos, sus intelectuales y artistas, sus premios nacionales, poco y nada significan en el actual proceso de descomposición del país, y más pareciera su suerte ser parte de este mismo deterioro.

Pero no es ésta la primera vez que nuestro Instituto Nacional se ve amenazado, aunque tal vez

ahora la amenaza sea aún más peligrosa que cuando fue clausurado en 1814, como lo señala Domingo Amunátegui Solar en: “Instituto Nacional (1813-1835)”, la reconquista española, -(el enemigo)- quiso borrar en Chile, como se borra en una pizarra, hasta el recuerdo de los sucesos que se habían verificado en los cuatro años transcurridos desde la instalación de la primera junta de gobierno. Después de la victoria de Chacabuco, los patriotas se apresuraron a colocar en su programa de gobierno el restablecimiento del Instituto, aunque su reapertura se retardó otros dos años por las atenciones preferentes de la guerra. Y no es que no hubiera pasado por problemas, ya en 1845 pese a la benevolencia de su rector Don Francisco de Borja Solar, estalló un motín estudiantil en los cursos superiores, y Solar se vio en la necesidad de pedir al ministro que le autorizara para hacer uso de castigos corporales como el cepo y el guante, valga, al más puro estilo inquisidor medieval, pero con permiso de la autoridad competente. Dice Domingo Amunátegui al respecto, que su rector, si bien poseía un carácter clemente y generoso era capaz de imponerse cuando las circunstancias lo

requerían. Y vaya manera de imponerse. Las turbulencias no volvieron a repetirse sino al fin de su rectorado, cuando las pasiones políticas de la vía pública contagiaron a los alumnos. Lo cual, podemos dar fe, generalmente ocurre.

En las agitaciones políticas de 1850-1851, la revuelta comenzó con el alzamiento de peones y gañanes en San Felipe, y rebotó en el Instituto Nacional con un primer estallido provocado por la oposición de los alumnos de la Academia de Leyes y Práctica Forense a la nota de felicitación que su director don Juan Francisco Meneses envió a don Máximo Mujica, presidente de la Academia, por su nombramiento de ministro de justicia. Mujica era reconocido partidario de Manuel Montt a la presidencia. El resultado fue la expulsión de la Academia del bachiller en Leyes de don Benjamín Vicuña Mackenna. Y aunque éste volvió a ser admitido, no escarmentó y tomó parte activa en los movimientos revolucionarios integrando la Sociedad de la Igualdad junto a sus amigos Manuel Recabarren y Francisco Bilbao. Con motivo de la publicación de “El crepúsculo de Santiago” (1843) Bilbao ya había sido expulsado del Instituto en 1844.

Y ahora no más, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) siendo rector don Clemente Canales Toro, el colegio también sufrió una toma por parte del alumnado, el cual seguramente alertado, al momento del desalojo por parte de carabineros, no encontró a nadie. Los alumnos subrepticiamente habían desaparecido. En ese tiempo también la campana del llamado a clases estuvo desaparecida por más de un año. Nunca se supo quienes la “secuestraron”.

Bromas aparte, no es extraño entonces ver al Instituto Nacional y sus alumnos tomar partido y comprometerse con el acontecer del país y sus corrientes políticas, pero ello no impidió nunca hasta este 10 de agosto de 2025 que se suspendiera el aniversario. Alumnos y ex alumnos, en todos los ámbitos jugaron un rol importantísimo en la recuperación de la democracia, por ejemplo, y hoy los ex alumnos de todos los colores políticos juegan un papel más que fundamental en la administración de las instalaciones

que fueran “las catacumbas”, el estupendo Centro Cultural CEINA, Centro de Ex alumnos del Instituto Nacional, un espacio privilegiado para la difusión de las artes, la cultura y las ciencias, con salas extraordinarias y una administración impecable.

Nunca hasta ahora, decíamos, más allá de discrepancias y diferencias, cada 10 de agosto se entonaba el “Que vibre compañeros el himno institutano, el canto del más grande colegio nacional…” en el salón de actos y los patios del colegio, y por extensión y por así decir, de Arica a Magallanes, los ex alumnos repletaban “El Parrón” de Avda. Providencia, la “Casa Vieja” de Chile-España…Junto con ello, sus alumnos lucían los mejores resultados, los más brillantes generalmente en la muy laica Universidad de Chile que los recibía en masa, cien por ciento de ingreso, ninguno quedaba fuera. Hoy no ocurre lo mismo, antes al contrario, pese al esfuerzo de muchos docentes y el sentido compromiso de muchos de sus alumnos. El Instituto no distinguía diferencias sociales,

con el pago de una muy modesta matrícula llegaban quienes quisieran estudiar, alentados por sus padres desde quinta preparatoria, externos y medio pupilos y pasaban a integrar la comunidad institutana, fútbol, basquetbol y atletismo, scouts, academia de letras, de ciencias…Es que el Instituto Nacional era, ha sido, es el reflejo mismo del devenir de la república, de su enorme biblioteca surgió la biblioteca nacional, de sus aulas surgió en 1843 la Universidad de Chile, y don Andrés Bello de profesor del colegio prosiguió su carrera como rector en la Universidad recién creada. Los más grandes estadistas de nuestra patria por lo general institutanos, los más destacados en todo ámbito también venían de allí, traían a fuego marcado el sello, la disciplina, el sentido social y de servicio, y más allá de sus aspiraciones personales la idea de un país y su desarrollo y progreso. Ser institutano era garantía de muchas virtudes que el mundo exterior apreciaba. Pero si entre sus fundadores encontramos a Juan Egaña, José Miguel Infante,

Camilo Henríquez, Manuel de Salas, y entre sus ex alumnos Carlos Antúnez, Daniel Barros Grez, Alberto Blest Gana, Ignacio Carrera Pinto, Melchor Concha y Toro, Custodio Gallo, Galvarino Gallardo Font, Eusebio Lillo, Manuel Antonio Matta, el Excelentísimo Don Pedro Montt, José Toribio Medina, Arturo Prat, Augusto Orrego Luco, Agustín Palazuelos, los Excelentísimos Germán Riesco y Domingo Santa María, Ismael Valdés Vergara, en resumen, por calle que nos adentremos nos encontramos con la memoria de un institutano, señal inequívoca que este país que nos vio nacer y nos acoge, en las buenas y en las malas, está cruzado desde su conformación en muchos sentidos por ese espíritu que nos distingue, contra viento y marea.

Qué pasó entonces, por qué Chile perdió el aprecio al Instituto y todos esos colegios que fueron sus pares, el Barros Arana, el Aplicación, el Siete, el Uno, el Tres de niñas, el Lastarria, el Barros Borgoño… Es probable que hoy la educación pública de calidad carezca de interés para un grupo importante de chilenos, que asocie los recursos destinados al saber y la educación pública como un fortalecimiento subrepticio del estado, que lo asocie a dineros y recursos malgastados en tareas que los privados manejan con mayor eficacia y destreza. Pero es del caso que, una idea de país, de sentido responsable y solidario, de respeto y tolerancia es lo que tal vez se echa más de menos, algo que el Instituto Nacional sembraba.

Por otra parte, la excelencia de la que gozó hasta no hace mucho seguramente generó en su tiempo resquemores y las decisiones que desembocaron en esta situación que se encuentra actualmente el Instituto Nacional y la educación pública en general, tal vez, a la luz de los resultados, pareciera que no fueron las más acertadas.

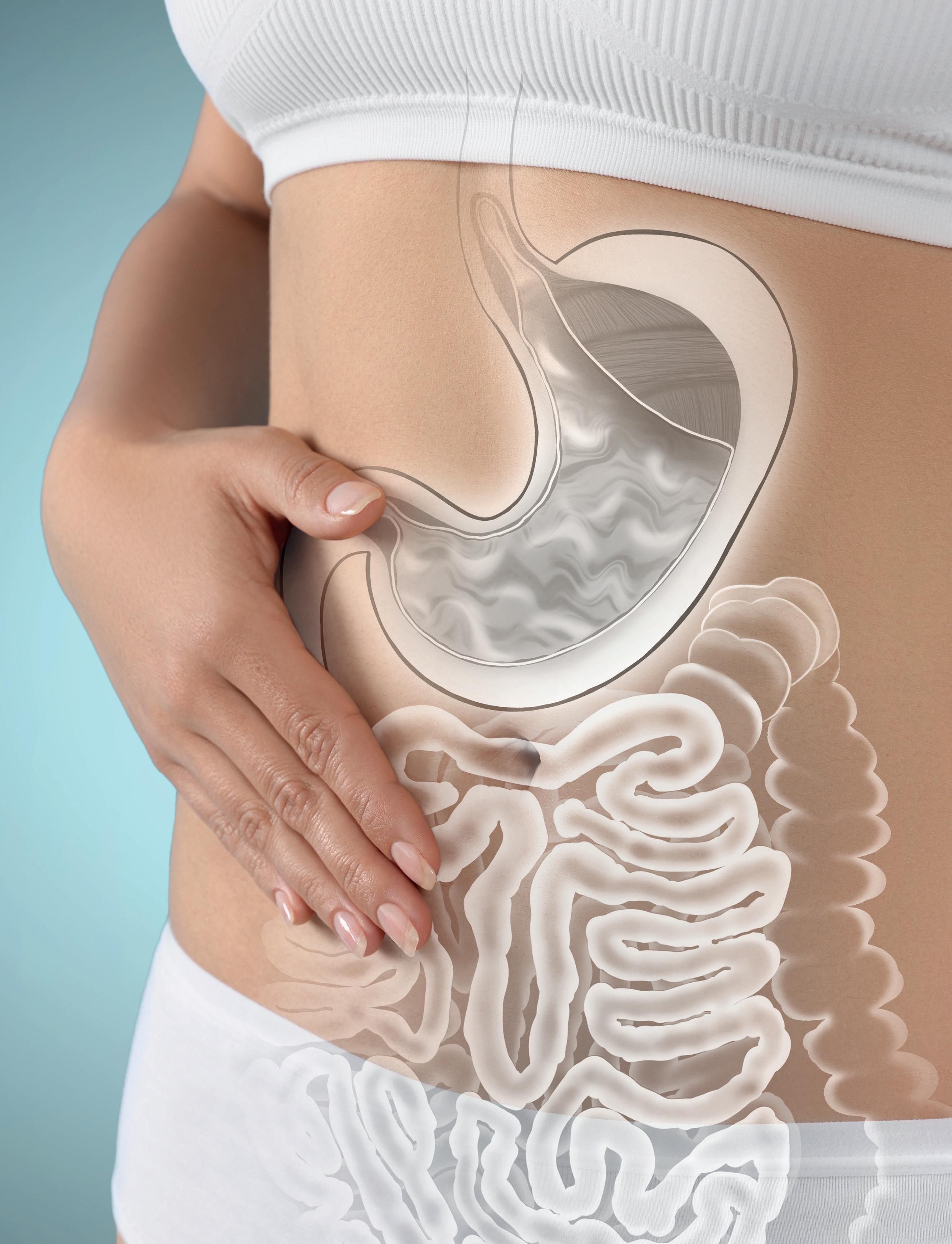

Los especialistas nacionales e internacionales concuerdan en que, a medida que el ritmo de vida se acelera, los hábitos de alimentación se deterioran, lo que expone a la población a graves patologías como colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que pueden tener graves consecuencias e, incluso, mortales.

POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER Periodista

La celeridad y exigencia de la vida moderna suele generar, a juicio de los expertos, diversas complicaciones en la salud de las personas, tanto a nivel mental como somático.

Diagnóstico que suele agravarse debido a la tendencia de muchas personas a ingerir una dieta estructurada casi exclusivamente a base de “comida rápida”, que por lo general es sinónimo de alimentos procesados altos en nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías sin valor nutritivo.

Esto se traduce, en opinión de los especialistas, en alta probabilidad de desarrollar patologías inflamatorias digestivas, en especial si dicha dieta alta en nutrientes críticos (que hoy es característica de los países occidentales), se combina con otros factores como malos hábitos de sueño y sedentarismo.

Ya en 2021 un estudio realizado conjuntamente por docentes e investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis, y de la Clínica Cleveland, advirtió que la suma de estos malos hábitos puede deteriorar la flora intestinal (microbiota), lo que se traduce en mayor riesgo exponencial de padecer infecciones y enfermedades inflamatorias intestinales, EII.

“La enfermedad inflamatoria intestinal ha sido históricamente un problema, principalmente en

países occidentales como EE.UU., pero hoy se está volviendo más común a nivel mundial, a medida que más y más personas adoptan estilos de vida (y alimentación) occidentales”, manifestó en su momento Ta-Chiang Liu, MD, PhD, profesor asociado de patología e inmunología en la Universidad de Washington, y autor principal de la inves tigación.

El experto también enfatizó que el consumo a largo plazo de una dieta de estilo occidental, rica en grasas, sodio y azúcar, afecta la función de las células inmunitarias en el intestino, lo que podría aumentar la prevalencia de EII e, incluso, incrementar el riesgo de infecciones intestinales mortales.

cosa, y afecta desde el recto y todo el intestino grueso (Colon).

- La enfermedad de Crohn (EC), por su parte, se caracteriza por presentar lesiones en cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en forma discontinua y profunda, afectando todo el grosor de la mucosa.

Diagnóstico sombrío y complejo, que con el paso de los años, se ha intensificado, a medida que una mayor cantidad de personas practica malos hábitos de salud y alimentación, desarrollando EII de alto impacto como, por ejemplo, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

Si bien ambas afecciones provocan una inflamación crónica del tracto digestivo, tienen algunas diferencias específicas:

La colitis ulcerosa (CU) se caracteriza por ser un proceso continuo que compromete solo la mu-

Frente a esta situación, el Dr. Rodrigo Valderrama Labarca, gastroenterólogo de la universidad de Chile, especialista en Gastroenterología CONACEM y con estudios de especialidad en el Hospital Clínic de Barcelona, España, comenta que “desde el siglo 20, la enfermedad inflamatoria intestinal ha tenido un incremento importante de incidencia y prevalencia, lo que ha significado un impacto muy grande en términos de gasto en salud en todo el mundo, principalmente en los países desarrollados”. El especialista detalla que, de acuerdo con estadísticas recientes, la incidencia anual para CU, es 3-9 casos/100.000 habitantes, mientras que para EC, es de 2-4 casos/100.000 habitantes.

“La prevalencia de CU, en tanto, es 40 casos/100.000 habitantes; y de 20-40 casos/100.000 habitantes para la EC. A su vez, la edad de presentación varía entre 10 y 50 años para CU; y entre 20 y 30 años para EC”, agrega.

Y si bien las EII afectan por igual a ambos sexos, son más frecuente en personas blancas, en habitantes de áreas del norte, población urbana y judíos.

Aunque este escenario parece alterarse significativamente, a medida que más personas (sin distinción de raza, sexo u origen geográfico) caen dentro del principal factor de riesgo: la mala alimentación).

A juicio del Dr. Valderrama, si bien estas enfermedades involucran factores genéticos y ambientales, actualmente “se responsabiliza de su aumento a la occidentalización del estilo de vida y la urbanización”.

A primera vista, esto parece una contradicción, pero si se analiza el escenario en profundidad se puede concluir que, aun cuando el crecimiento económico conlleva un desarrollo urbano destacado en materia de salubridad, higiene y mayor disponibilidad de agua potable y sistemas de alcantarillado (lo que debiera conllevar una mejora de la inmunidad intestinal), en forma simultánea se produce un deterioro de los hábitos de alimentación, debido a la necesidad de las personas de comer lo más pronto posible, para no perder tiempo

Esto se traduce “en mayor consumo de alimentos procesados, y cada vez menos alimentos frescos y naturales”, indica el Dr. Valderrama.

De este modo, dicha conducta se refleja en progresivas alteraciones en la composición de la microbiota intestinal normal, “que en algunos individuos genéticamente susceptibles genera una respuesta inapropiada contra la flora intestinal normal”, detalla el especialista.

“Esto -agrega-, nos permite concluir que la EII resulta de la interacción compleja entre predisposición genética, factores ambientales, y una respuesta inmune desregulada (exacerbada por la mala alimentación), cuya consecuencia final es una inflamación severa del intestino”.

La población nacional no es ajena a este fenómeno. De hecho, según el Dr. Valderrama, los casos de EII se han incrementado de manera alarmante en el último tiempo.

“Esta es una patología orgánica con gran morbimortalidad, y en el registro de casos publicado el año pasado, entre agosto de 2023 y septiembre 2024, se ingresaron 1.283 casos de EII en 13 centros hospitalarios de Chile. De estos, 65% correspondió a Colitis Ulcerosa; y 35% a Enfermedad de Crohn. La edad mediana fue de 30 años para CU; y 34 años para EC”.

Claro que lo más complejo de este cuadro fue que el 52% de los afectados por EII, presentó compromiso grave de su estado de salud, lo cual se traduce en alto riesgo de mortalidad.

“Por este motivo, el ministerio de salud tiene hoy un programa de tratamiento con fármacos biológicos, que son eficaces en el tratamiento de EII, y que forma parte de las coberturas establecidas en la Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto)”, explica Valderrama.

Sin embargo, más allá de la eficacia de los tratamientos farmacológicos modernos, para el Dr. Valderrama la mejor forma de abordar este escenario crítico consiste en diseñar e implementar una extensa campaña educacional, no solo para detectar y tratar los síntomas de EII, sino también para modificar los hábitos de vida y alimentación que inciden en su manifestación.

“Primero se debe informar a la población sobre las características de las EII, para que haya conciencia de la peligrosidad de manifestaciones como la diarrea con sangre o la diarrea crónica (que dure más de un mes), especialmente si se presentan con baja de peso y compromiso del estado general. En caso de detectar cualquiera de estos síntomas, se debe consultar de forma temprana en el centro de salud más cercano”.

Pero al mismo tiempo, el especialista también enfatiza que la educación para llevar un estilo de vida saludable, es fundamental para tener una calidad de vida integral. “La dieta sana -indica-, como la dieta mediterránea, por ejemplo, tiene un gran papel en la prevención de muchas enfermedades, como obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía coronaria y, por supuesto, la EII”.

A esto se debe sumar acciones trascendentes como realizar actividad física constante, eliminar el consumo de tabaco y alcohol, y dejar de lado el uso inapropiado (sin supervisión médica) de antiinflamatorios no esteroidales (como aspirina, ibuprofeno, ketoprofeno, celecoxib, el diclofenaco y ketorolaco). “Todos ellos son factores destacados en la prevención de la EII”, manifiesta Valderrama.

En otras palabras, la clave radica en implementar un gran plan de salud preventiva, cuyo eje central sea educar a la población, desde pequeños, para que practique un estilo de vida saludable, lo que incluye dieta balanceada y nutritiva, realizar actividad física constante y mantener un peso adecuado.

“Todo ello permitirá un adecuado desarrollo físico y psicológico de las personas, y evitará muchas enfermedades, incluyendo la EII”, concluye el Dr. Valderrama.

POR RICARDO BOCAZ SEPÚLVEDA

Mg. en Psicología, postitulado en el Imperial College

Al parecer, la existencia en-el-mundo y con los otros, según Heidegger, deviene como una propuesta vital del darse cuenta del Ser en sociedad, según cada época, involucra también sus contingencias.

La responsabilidad como la define Ferrater Mora es la libertad de la voluntad, puesto que si existiera un condicionamiento, cualquiera que sea, ya no sería una opción y solo estaría determinada hacia una regla a cumplir, entonces, la conciencia de sí y hacerse cargo de ese actuar convierte la responsabilidad en un vínculo personal asociado al bien común, del cual se forma parte; no es un simple actuar, sino es la forma correspondiente de interacciones sociales que hace fluir la libertad de unos hacia los otros, en reciprocidad. Impresiona cierto que hemos adoptado un tipo de garantías interpersonales que confluyen en un conjunto de normas, constituidas como convivencias para el balance social, la equidad y la ansiada igualdad, ante el derecho y la justicia. Entonces, nos queda un difícil desafío para asumir la responsabilidad, ya no como individuo, sino como sociedad, transformándola en una corresponsabilidad.

Si el cumplimiento de normas, acuerdos y obligaciones se asocia comúnmente a la

responsabilidad, entonces, la corresponsabilidad se convierte en un acto de mayor cuidado: una actitud de comprensión que sustenta el compromiso hacia los demás, en cualquier lugar y tiempo que se asuma.

El dilema de la complejidad relacional, presente en distintas esferas, transforma las antiguas prácticas en nuevas formas de compromiso.

De este modo, la corresponsabilidad aumenta la cercanía en una sociedad individualista, consolidando paradigmas humanistas en la construcción de compromisos sociales, impulsando propuestas de solución pragmática para un cambio positivo en nuestras comunidades.

No es novedad que el cumplimiento de los compromisos se vea desvalorizado por prácticas no éticas, tanto en el ámbito público como en el privado. Precisamente por ello es necesario crear mecanismos que fomenten no solo la responsabilidad individual, sino el sentir de corresponsabilidad, evitando así reproducir asimetrías que generan decepción. Este cambio implica una comprensión distinta de la importancia del cumplimiento recíproco en las relaciones entre las personas.

Si analizamos el origen de la falta de involucramiento por el bien común, encontramos que esta excluye las formas de “sanidad social” necesarias para establecer límites justos, y termina cosificando las demandas legítimas en meras excusas para evitar un

trato equitativo. Este, sin duda, es un dilema presente en las decisiones cotidianas. Un ejemplo claro lo constituye la pertenencia a una comunidad: cuando existe identidad y compromiso, también surge la corresponsabilidad en su cuidado y protección de quienes la sostienen.

El actuar corresponsable, basado en el bien común, no se limita a cumplir la norma; se convierte en el punto de partida para actuar. Es el método que valida una relación mediante la comprensión de la unidad de intereses en la sociedad y en la generación de alternativas viables y racionales a los dilemas actuales. Solo basta mencionar las inequidades e incivilidades para asimilar que el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad deben profundizarse, no solo por políticas de bienestar, sino por el respeto básico a la persona y a su dignidad en comunidad.

La tarea es transformar el ejercicio territorial, comunitario y social, instalando la corresponsabilidad como una herramienta de solución y como una forma empática de acceder a una esfera de interacciones que permita fluir en libertad con responsabilidad social. Las sociedades deben crear formas de vinculación sanas que garanticen, mediante las conductas, un verdadero cambio de paradigmas en el reconocimiento de la diversidad, el respeto y la libertad para convivir en paz, más allá de la política, los credos o cualquier manifestación, sobre todo del odio.

Esta libertad, constituida en y con el otro, se manifiesta como un acto de responsabilidad mutua; es decir, un vínculo válido sustentado en la preocupación consciente por el ser humano, quien, afectado por su época, se ve vulnerado por las mismas inequidades que lo alienan. La adaptación a nuevas formas de cercanía es, entonces, la contribución de un relato que profundiza en la colaboración desde la persona hacia la comunidad y desde la comunidad hacia la persona.

Por otro lado, los grados de corresponsabilidad comienzan a determinar una estética que sobrepasa la moda.

Wilhelm Weischedel hace alusión a la autorresponsabilidad como un proyecto de vida de una persona, que asume su realidad y sus consecuencias, atribuyendo, además, la responsabilidad como una profunda convicción donde la libertad radica en el ser humano siendo su fundamento, de principio a fin.

Si bien la responsabilidad en el desarrollo del individuo denota una serie de aspectos relevantes de los factores esenciales de la existencia humana, se discierne que es la posibilidad de producir un nivel de conciencia mayor en los ámbitos del quehacer humano, siendo esta una base para la convivencia y la vida social. Las condicionantes de la corresponsabilidad se encuentran en las bases mismas del ser humano como entidad racional y constitutiva de vida en

comunidad, en un vínculo que se ha transformado en el paso del tiempo como una necesidad de supervivencia y evolución para el ser humano, cuya progresión coloca de relieve facultades de la persona al servicio de sus semejantes en forma activa. Para ello, los aspectos fundamentales de igualdad en deberes y derechos impulsan los compromisos de la libertad en corresponsabilidad. Cabe mencionar que al convertirnos en personas, y especialmente en personas conscientes de nuestra realidad, asumimos la vida social como la capacidad de entender nuestro entorno como una construcción compartida que comienza en un mundo en el cual cada elemento participa, como un sistema, conformando posibilidades de una cultura solidaria en la cual se encuentra.

Aquella corresponsabilidad, como acción directa, se convierte en creación de nuevas instancias para el desarrollo.

La ética de la responsabilidad moral es sobre todo la responsabilidad que se relaciona con las acciones y su valor moral. Dicho valor será dependiente de las consecuencias de tales acciones. Se entenderá entonces al daño o beneficio causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera por las acciones o las no-acciones de otro individuo o grupo.

En una ética deontológica, en cambio, tales acciones tendrán un valor intrínseco, independiente de sus consecuencias. Desde esta perspectiva, es un sistema de principios y de juicios compartidos por los conceptos y las creencias culturales, religiosas y filosóficas, lo que determina si algunas acciones dadas son correctas o incorrectas. Estos conceptos son generalizados y codificados a menudo por una cultura o un grupo, y sirven así para como regulador de las conductas.

Mientras que en la tradición Kantiana la responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente como máxima universal de nuestras conductas, para Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”. La responsabilidad individual se aleja del determinismo. En consecuencia, la libertad de elección y la autonomía, se basa en la conformación de estructuras psíquicas de cada organismo para conducirse por la voluntad como una entidad consciente que posee resultados paradójicos desde una perspectiva psicodinámica, es decir como manifestaciones hacia la preservación de la vida o su anulación, las cuales valoramos como buenas o malas, funcionales o disfuncionales, positivos

o negativos según cada observador determinado por su medio cultural.

Si la responsabilidad requiere del logro de una personalidad organizada y estructurada para cristalizar aspectos tales como la inteligencia, la motivación, la autoestima, la orientación al aprendizaje, la comunicación interpersonal, la creatividad, la afiliación, la tolerancia entre otras, la corresponsabilidad considera la empatía, la emocionalidad, la intersubjetividad y la solidaridad.

Lo anterior, desde una perspectiva del desarrollo tal como lo indicara Erik Erikson en las fases que conforman la personalidad, en las cuales existen momentos claves, que repercuten a largo plazo de la vida en las personas desde la infancia, tales como la resolución de confianza, autonomía, iniciativa e identidad se integran en una relación capaz de responder por el ser humano en un sentido superior de corresponsabilidad social

Así es, como la autoestima, la autorrealización y la satisfacción personal en el proyecto vital asumido, condensa la responsabilidad individual fortaleciendo los aspectos afectivos en forma integral lo que permite avanzar hacia aspectos que sustentan la vida social en corresponsabilidad para el avance de la sociedad. Entonces, la responsabilidad, a partir de su conformación individual responde a una realidad mayor de comprensión y complejidad en reconocer su potencial de mejora, inserto en una estructura social, consonante con un proyecto individual y social de compromisos como la corresponsabilidad.

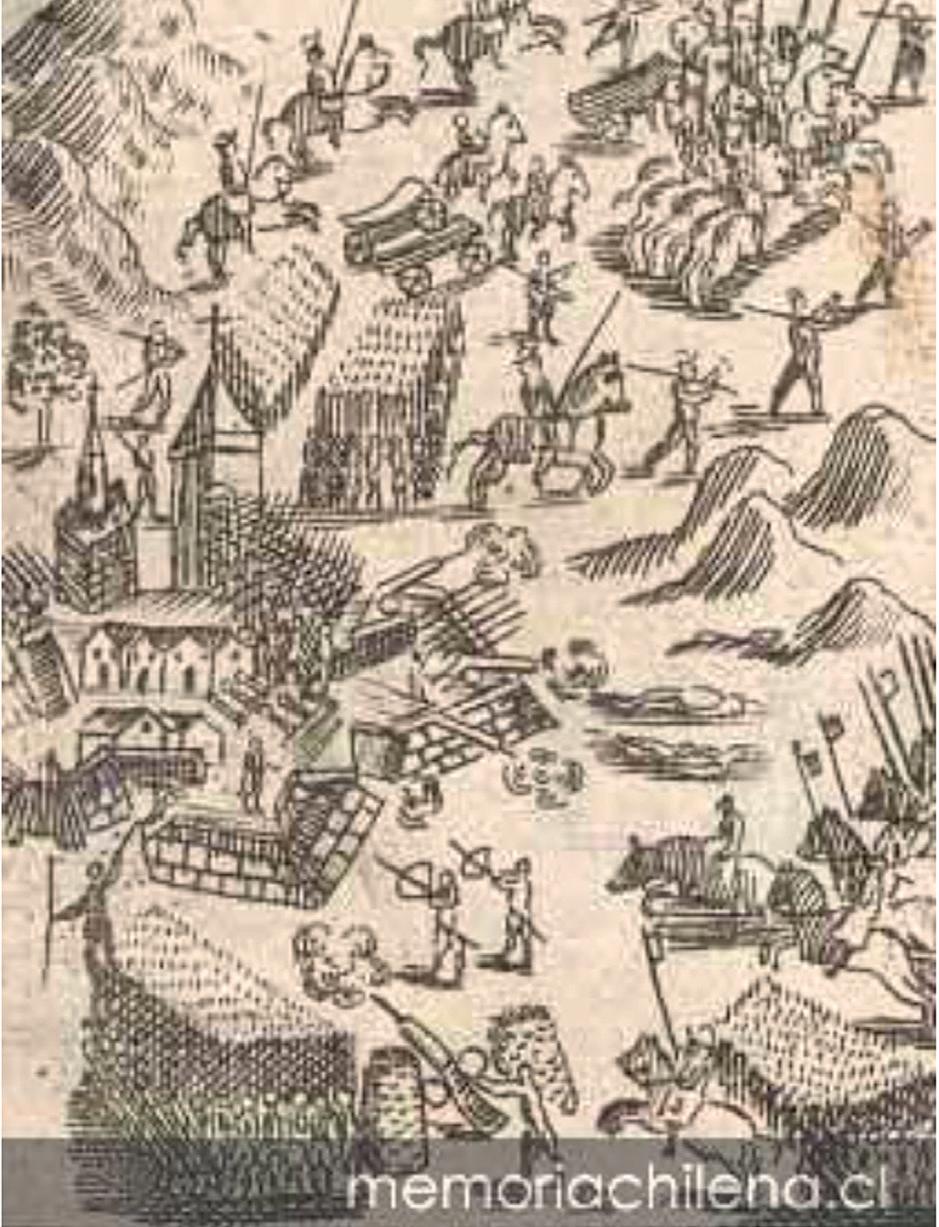

“No quedamos sino con los andrajos y con las armas que a cuesta teníamos y con dos porquezuelas y un cochinillo, una polla y un pollo y hasta dos almuerzas de trigo”

SOBREVIVIENTES DEL PRIMER ONCE DE SEPTIEMBRE

POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR

Historiador y profesor de Historia

La llegada a Chile de los adelantados españoles no fue en 1536, como señalan la mayoría de los historiadores en sus obras. En rigor, Francisco de Pizarro, conquistador del Perú, expulsó de las tierras usurpadas a los Incas a un grupo de delincuentes peninsulares dos años antes de que Diego de Almagro realizara su viaje a Chile entre 1535 y 1536. Por espacio, el estrepitoso y fatal viaje de Almagro no será analizado. Estos revoltosos forjaron amistad con los jefes indígenas locales y se quedaron un buen tiempo en Chili (como presuntamente se mencionaba entonces a nuestras tierras).

La personalidad y forma de ser de Valdivia era lo opuesto al carácter desdichado de Almagro (tuerto, ignorante, homicida y analfabeto). Antes de viajar, Valdivia planificó todos sus movimientos —incluso sus futuras recompensas— sin dejar nada al azar; se vino a Chile por el camino adecuado —la ruta de los oasis— y se hizo acompañar por un barco que lo seguía por la costa. Con todo, fue uno de los capitanes más violentos que se ha visto en la conquista; su trágica muerte es concordante con su trato denigrante a los indígenas.

La odisea del viaje de once meses del conquistador, no estuvo exenta de problemas, como cuando los atacameños casi le dan un ejemplar castigo; logró llegar al valle central y penetró en las tierras de Michimalonko. Pedro de Valdivia no fue un aparecido; estaba al tanto de los conflictos que tenían los caciques locales, de la infraestructura de los pueblos y del estado de las ciudades. Esta información la logró en base a la aclaración otorgada por los Yanaconas —los indígenas más repudiados de América—; por lo tanto, la fundación de Santiago fue premeditada y el sitio de la Plaza de Armas fue bien elegido, ya que era una plaza solsticial inca con todas las comodidades que necesitaban los españoles.

Lo que Valdivia no había previsto era la astucia del señor del valle central. Michimalonko no atacó de inmediato: lo dejó entrar y esperó pacientemente, observando para decidir cuándo, cómo y dónde dar el golpe. Valdivia notó que los indígenas no tenían una organización jerarquizada al estilo occidental, por lo tanto, pensó que era factible establecerse en una ciudad. La llegada al valle central, como ya insinuamos, no fue casual. Sabía muy bien que allí había existido una ciudad inca, con calles, acequias, cursos de agua, sistemas de riego, puntos de observación, depósitos de alimentos y una eficiente

red de comunicaciones con el centro del imperio. La elección del sábado 12 de febrero para fundar la ciudad y trazar las calles principales alrededor de la plaza de armas fue, en realidad, “tomar en bandeja” lo que los incas ya habían construido, previa negociación con algunos jefes locales, como el cacique Vitacura. En torno al centro comenzaron a ocupar y parcelar el terreno, levantando una pequeña ciudadela de unas 500 personas. No se dedicaron de inmediato a trabajar la tierra: primero saquearon los depósitos existentes y aprovecharon la abundancia de agua proveniente de los numerosos afluentes del río Mapocho. Mientras el tiempo avanzaba, en las sombras, Michimalonko planeaba el ataque a Santiago. Paralelamente, Cachapoal —otro gran cacique— bloqueaba la entrada norte y preparaba un golpe inicial en lo que hoy es el

estero Marga-Marga, allí donde más dolía a los ávidos forasteros: negarles el acceso a los lavaderos de oro.

Este cacique, dueño de extensas tierras en el valle central, al igual que Michimalonko, se enteró de inmediato la llegada de Valdivia al corazón del país. Ya tenían algo de experiencia: en 1470, los incas habían invadido la zona con éxito. Ahora sabían defenderse, aunque nunca antes habían visto a estos hombres barbados y de piel pálida como hojas.

Cachapoal decidió atacar los lavaderos de oro del estero Marga-Marga y quemar un bergantín que se estaba construyendo en la bahía de lo que hoy es Concón, con el objetivo de infundir temor y forzar a los españoles a retroceder hasta La Serena. Mientras tanto, Valdivia lamía sus heridas tras un motín interno en Santiago.

Los españoles, sospechando un nuevo ataque después de lo ocurrido en Marga-Marga, enviaron un destacamento a la ribera norte del río Cachapoal. En su avance, destruyeron los pucarás que hallaron a su paso. Mientras esto ocurría, grupos indígenas se reunían en torno al río, en número indeterminado y con una actitud claramente hostil. Uno de los jefes españoles, Pedro Gómez, advirtió de inmediato a Valdivia sobre un ataque inminente.

Sin embargo, en realidad, los indígenas buscaban tender una trampa: querían que los españoles creyeran que atacarían por el sur, dejando así a Santiago desprotegida para un asalto desde el norte. Valdivia cayó en el engaño y movió su destacamento hacia el río mencionado… craso error. Santiago quedó con setenta soldados menos —la mitad montados—. Michimalonko, desde Huechuraba, se frotaba las manos mientras planeaba el ataque.

En la ciudad permanecieron solo cincuenta españoles bajo el mando de Alonso de Monroy que, aunque era hombre de confianza de Valdivia, resultó ser un soldado más disperso que efectivo.

La historia de Felipillo es tan interesante como ambigua, aunque las fuentes pronto se vuelven difusas respecto a su figura. En lo que nos concierne, Felipillo —llamado así por su parecido con el rey Felipe II— salvó su vida gracias a su papel como intérprete entre españoles e indígenas.

Durante el sitio y posterior ataque del 11 de septiembre a Santiago, su actuación fue crucial, aunque envuelta en un manto de dudas. Osciló entre la lealtad a Valdivia como informante y su pasado indígena incaico. Algunos autores lo han catalogado como un yanacona. Este término es amplio, pero en su caso se asocia al de traidor de su pueblo por servir a los españoles. En cambio, los yanaconas que cargaban pesados fardos eran considerados “indios amigos” o auxiliares, y solían participar en combates locales, como en el sitio de Santiago.

Felipillo llegó hasta Alonso de Monroy e Inés de Suárez para advertir que había visto movimientos indígenas en Huechuraba, mientras todos creían que se encontraban en el río Cachapoal. Esto implicaba que el ataque podía ser inminente y devastador. Sin

embargo, los capitanes se dividieron entre creerle o no, y esas dudas hicieron perder un tiempo valioso. Los indígenas lograron reagruparse no solo en Huechuraba, sino también en Malloco, Melipilla y Chacabuco. Los mapuches del valle central acudieron desde tantos lugares que, al amanecer del día 11, formaron un cerco completo en torno a Santiago. A pesar de que Felipillo había advertido los movimientos con antelación, los españoles solo reaccionaron cuando la ciudad ya estaba completamente sitiada.

Antes de aquel jueves 11, en la gobernación de Santiago mantenía a varios caciques prisioneros. La custodia estaba a cargo de Inés de Suárez. Cuando la ciudad se vio cercada, Villagra pensó en canjearlos para apaciguar los ánimos. Sin embargo, la mujer de Valdivia se mostró inflexible: seguirían cautivos. Francisco de Villagra insistió en que liberarlos podría conceder una breve tregua y ganar tiempo. Inés, firme, volvió a negarse. En lo más profundo de su pensamiento, sabía —o creía saber— que la única salvación para la ciudad podía hallarse en una decisión más terrible: la decapitación de los prisioneros como medida de escarmiento.

La tradicional oración matinal del miércoles diez fue reemplazada por las faenas tendientes a levantar una rudimentaria trinchera en la ciudad y de armar a cuantos pudieran empuñar un arma, por precaria que esta fuera. El sueño profundo del jueves once se vio interrumpido por el fatídico sonido de la trompeta de alarma, tocada por los centinelas que patrullaban las riberas del Mapocho, en el sector de La Chimba. Santiago de Azócar y Juan Negrete divisaron, a poca distancia, una gran regua de indígenas. Horas antes, los jefes mapuches, al comprobar que Valdivia y sus hombres habían mordido el anzuelo del río Cachapoal, habían avanzado en silencio, amparados por las tinieblas nocturnas. La ciudad del Nuevo Extremo, que apenas cumplía seis meses de vida, estaba a punto de ser duramente castigada.

El choque de fuerzas fue inexorable. Según testigos, más de ocho mil indígenas se precipitaron sobre Santiago. En palabras del clérigo González Marmolejo: «Fue un día de juicio; si hubiese de contar lo que pasaron ese día, no acabaría de hacerlo en gran tiempo»

Presumiblemente, a partir del análisis de las fuentes, la batalla comenzó alrededor de las seis de la mañana. Ya al mediodía, Francisco de Aguirre asumía la derrota y la inminente destrucción de la ciudadela. Los defensores fueron arrinconados en la bifurcación del río Mapucheco —hoy Mapocho—, que en aquellos

tiempos se dividía en dos enormes brazos. El punto exacto al que me refiero corresponde al lugar donde hoy se levanta la Iglesia de San Francisco; entonces, un gran castaño señalaba el límite más extremo de la ciudad.

Otro grupo corrió hasta lo que hoy conocemos como el barrio Brasil, y unos pocos lograron subir al cerro Huelén, al que posteriormente se le dio el nombre de Santa Lucía por la famosa ermita del mismo nombre. Los españoles apenas sumaban cincuenta hombres, aunque contaban con un número indeterminado de yanaconas, conocedores de las tácticas de combate de los indígenas del valle central.

A media tarde, los pocos habitantes que permanecían en Santiago lograron reagruparse en la Plaza de Armas.

Paralelamente, las fuerzas indígenas incendiaron la totalidad de la ciudad, así como las cosechas y los campos circundantes. Una vez extinguido el fuego, procedieron a destruir los cimientos de las viviendas con el propósito de borrar de la faz de la tierra cualquier vestigio que recordara la presencia española.

Ese día fue consumido por las llamas el Libro Becerro, que contenía las actas correspondientes a los primeros seis meses del cabildo de Santiago. Dicho registro sería reescrito tres años después; sin embargo, la fuente original —documento primigenio para la historia de Chile— se perdió de manera definitiva.

En el fragor del combate, los siete caciques prisioneros se agitaron ante el estrépito de los gritos y manifestaron su deseo de unirse a la lucha. Mientras tanto, Inés de Suárez se ocupaba de curar a los heridos y de infundirles ánimo. Consciente del riesgo que implicaría una eventual fuga de los cautivos, y según relatan las crónicas, tomó una espada y, con la asistencia de algunos soldados, los decapitó uno a uno. Acto seguido, sus cabezas fueron exhibidas en las esquinas de la Plaza de Armas, a la vista de las fuerzas indígenas.

Este hecho, consignado por los cronistas, habría infundido un temor suficiente para precipitar el levantamiento del asedio y por lo tanto la salvación de la ciudad. No obstante, la ciudad quedó completamente arrasada y debió ser reconstruida desde sus cimientos, tarea que solo fue posible gracias al apoyo proveniente del Perú. Para ello, Pedro de Valdivia envió a Alonso de Monroy, cuya misión se prolongó más de lo previsto y que, por sus peripecias, podría servir de materia para una novela histórica.

No se conoce una versión directa de los hechos desde la perspectiva indígena; el relato histórico se ha construido exclusivamente a partir de fuentes hispanas. Aun así, los conquistadores comprendieron muy pronto que la ocupación de Chile representaba un desafío de extrema dificultad. En episodios como la Guerra de Arauco, la empresa resultó sencillamente imposible. Los mapuches se ganaron la admiración de los cronistas quienes los inmortalizaron en sus gestas. La reputación mapuche fue transversal y admirados como estrategas militares de notable pericia.

El 15 de septiembre, Pedro de Valdivia regresó cabizbajo a Santiago y pudo constatar el estado de desamparo en que se hallaba la ciudad. Las crónicas coinciden en señalar que los españoles habían quedado con lo puesto, carentes de víveres y recursos. En tal contexto, la muerte de Valdivia solo era una cuestión de tiempo.

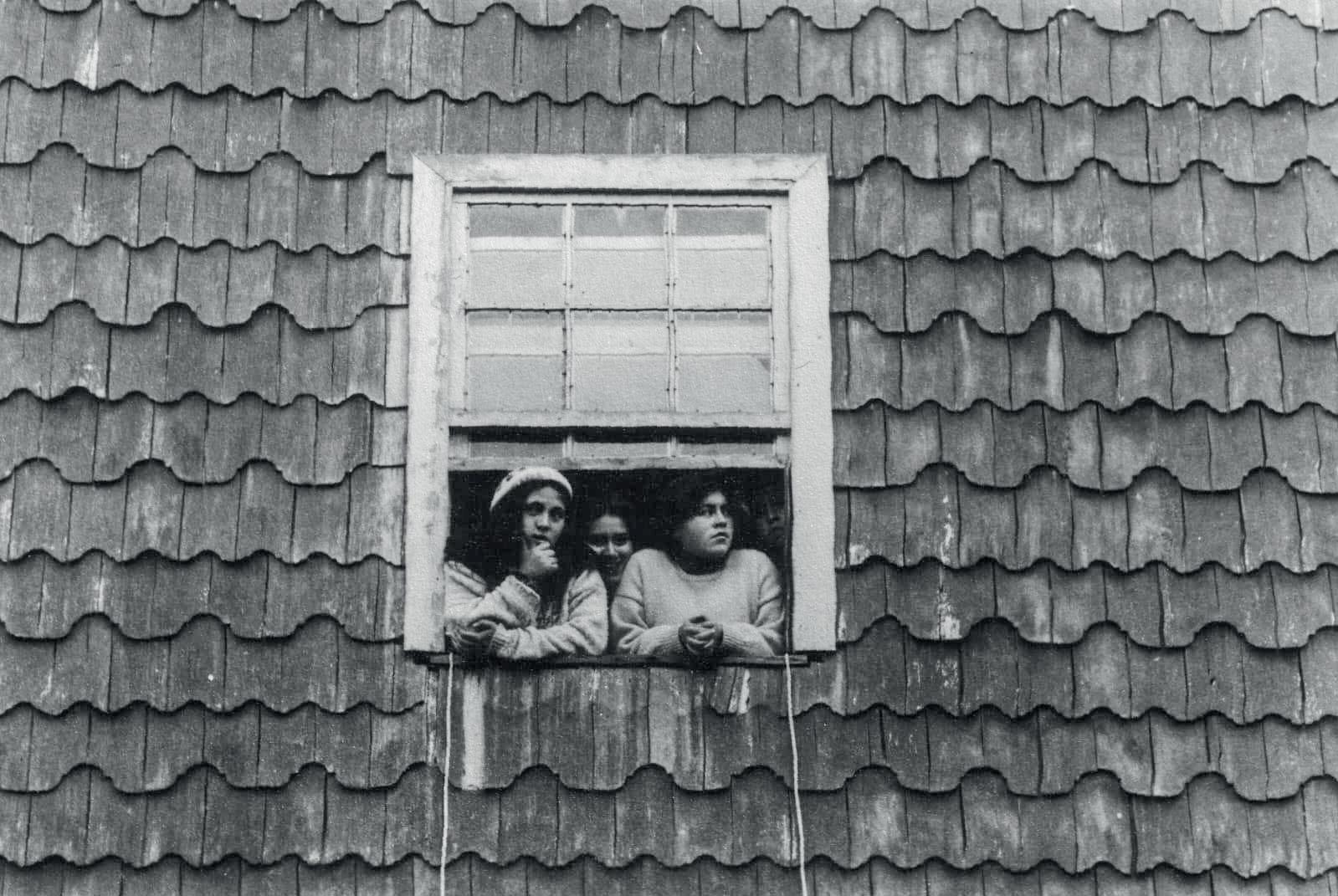

Aquí se cuenta lo que ha sucedido antes de estos últimos casi 200 años. Desde ser “el último reducto español” hasta la hazaña de la goleta Ancud que llegó justo a tiempo a Punta Arenas, para gloria de la República. También, de las migraciones lejanas en busca del pan y del trabajo asalariado en los extractivismos de otros tiempos.

Estas palabras están acompañadas de creaciones de los artistas chilotes o avecindados: Cicleto Tapia Charme y América Dagnino en fotografía y Giuliano Zampeze en pintura. Todas obras referidas a la identidad en la tensión, a la permanencia y al cambio de este archipiélago al sur del sur.

Periodista y magíster en literatura

El próximo año se cumplirá el bicentenario de la anexión a la República de Chile del archipiélago de Chiloé: 1826-2026. La historia, esa que se registra, informa que un 19 de enero se firmó el denominado Tratado de Tantauco entre un general chileno llamado Ramón Freire y el gobernador español Antonio Quintanilla. En ese acto, terminaba la presencia de España en Sudamérica.

El nuevo territorio no era poco, Nicasio Tangol escribiría por los 70 en esas bellas y después perseguidas ediciones de Quimantú:

El archipiélago de Chiloé es como un pequeño continente adosado al territorio chileno, con el cual geográficamente tiene muy poca similitud. Separado de él por el canal de Chacao y de la cordillera andina por un mar interior, extiende su estructura original por más de cien millas hacia el sur.1

A propósito de la historia, de la memoria y del presente entrevistamos a Dante Montiel Vera (Castro 1959) historiador y escritor de la cultura chilota, profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica y Bachiller en Filosofía y Ciencias Sociales de la USACh. Autor de una docena de libros que abarcan una extendida temática que se ve reflejada en el extenso cuestionario que le propusimos y que respondió.

En julio pasado viajé a Castro a celebrar el cumpleaños número 70 , en esos trajines nos reencontramos con Dante luego de algunas décadas y volvimos a conversar. En los intentos de aterrizaje

1 Tangol, Nicasio, Chiloé Archipiélago Mágico, Editorial Quimantú, Santiago, 1972.

en Mocopulli comenzaría la aventura de esos días castreños. En un reitimiento en Queilen bailamos o intentamos bailar cueca. En Dalcahue degustamos una paila marina de cuchara parada. Y, por cierto, nos reencontramos con las amistades de siempre.

Caminando la bajada de calle Blanco hacia la librería de la Inesita o en medio del centro nos hacíamos la misma y esencial pregunta: ¿Cuánto había cambiado Chiloé en los últimos diez años que no habíamos retornado?

La pregunta ocultaba y revelaba el deseo de permanencia de todo eso que atesoramos de ese Chiloé profundo, luego de vivir allí e incluso comenzar a crecer al hijo menor. Lo comunitario y solidario; la identidad cultural reflejada en su fe, música y gastronomía. Todo e incluso su, a veces, inentendible habla, si el que llega de afuera no ecualiza antes “su música”.