De baie à baie

Habiter la figure liquide du Trégor morlaisien

Projet de fin d’études 2022 ENSP Versailles

Elodie Guillemot

Elodie Guillemot

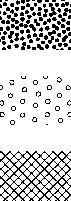

Limons éolines

Roches volcaniques

Schiste (brioverien)

Granite ou Gneiss

Carte des matériaux parentales dominants

Sables argilo-limoneux

Limons

Limons sablo-argileux

Carte des classes de textures dominantes

Sols de bord de côte

Sols présentant un lessivage d’argile

Sols de talweg, de fonds de vallée, et sols tourbeux

Sols brunifiés

Carte des types de sols dominants

Drainage imparfait

Drainage faible

Drainage modéré

Drainage favorable

Drainage très pauvre

Carte des drainages naturels dominants

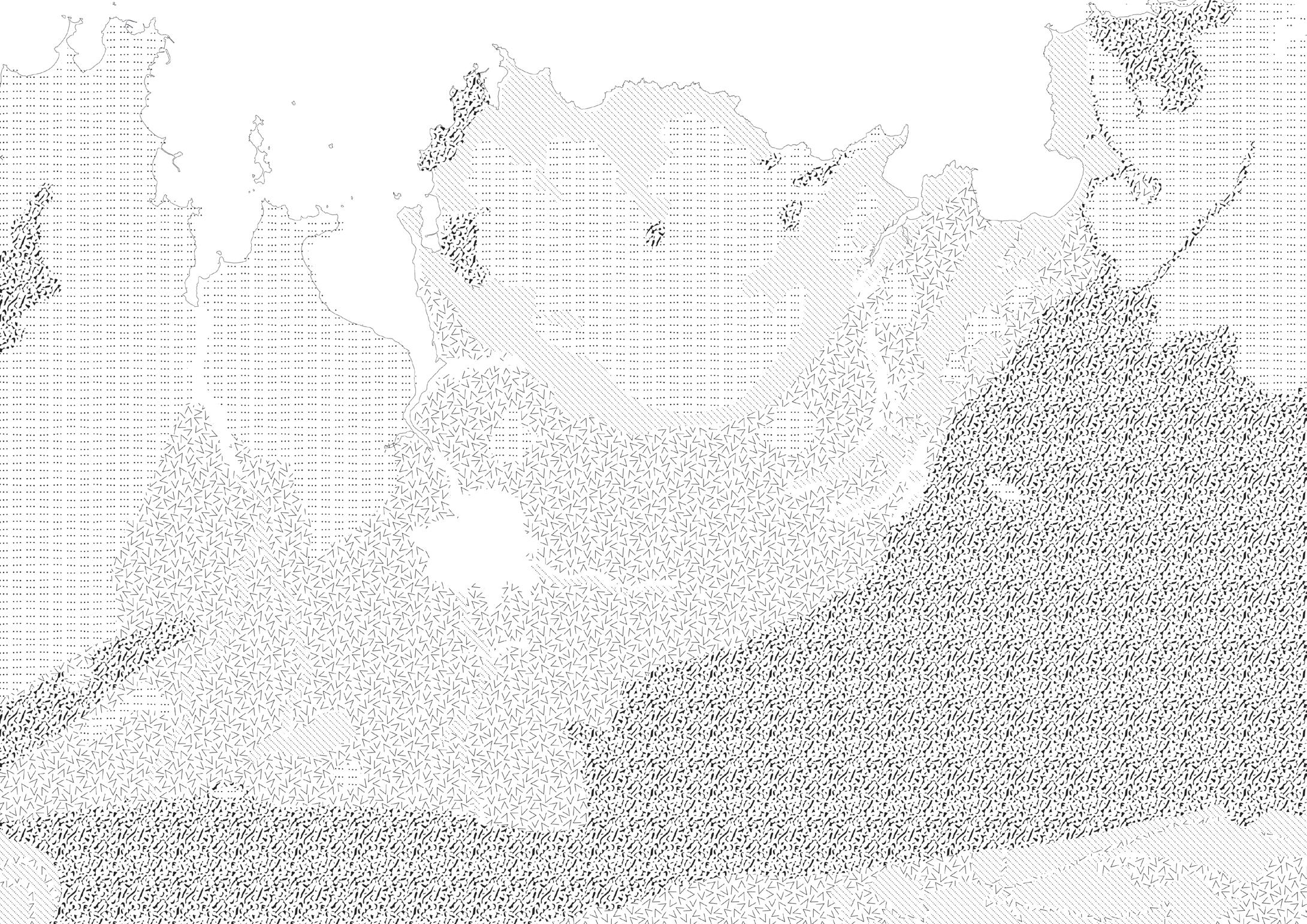

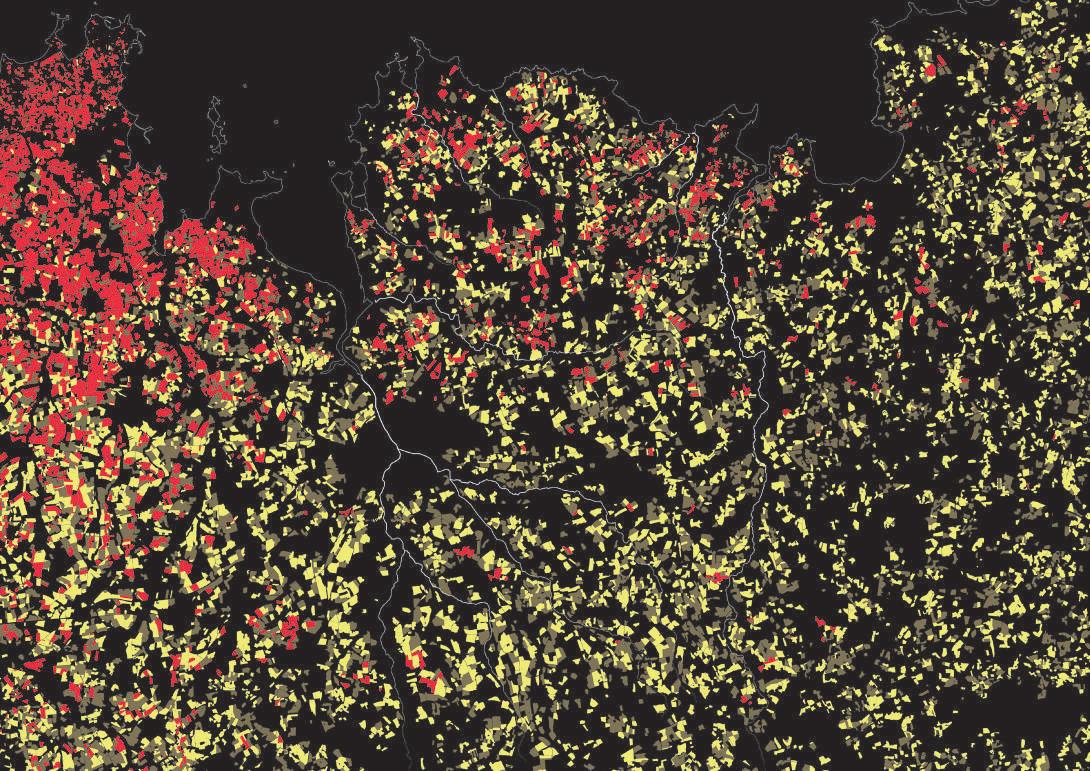

La répartition agricole témoigne de l’influence de la ceinture dorée sur le nord du territoire, dont les parcelles maraichère couvrent les plateaux. Le reste du site accueille de manière égale maïs et céréales.

Mais la principale vocation est celle de l’élevage et de la production laitière, traduit par les nombreuses prairies occupant les parts agricoles.

Le lien à l’eau peut alors être questionné quand on sait que la production de maïs épuise les ressources hydriques, et que ces même ressources sont polluées par le sur-élevage et l’épandage de déjections animales. Le système déjà timide de l’eau au sein du territoire, n’est pas valorisé par le système agricole actuellement en place et invite à penser une diversification.

Légumes

Maïs

Céréales

Prairies permanentes Prairies temporaires

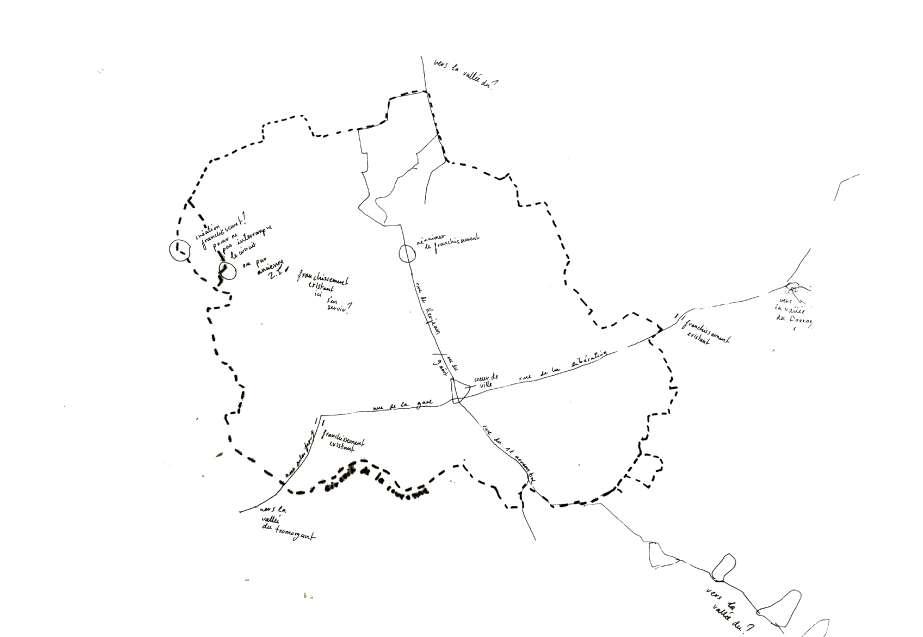

3. Au coeur de la fragmenation, l’exemple de Plouigneau

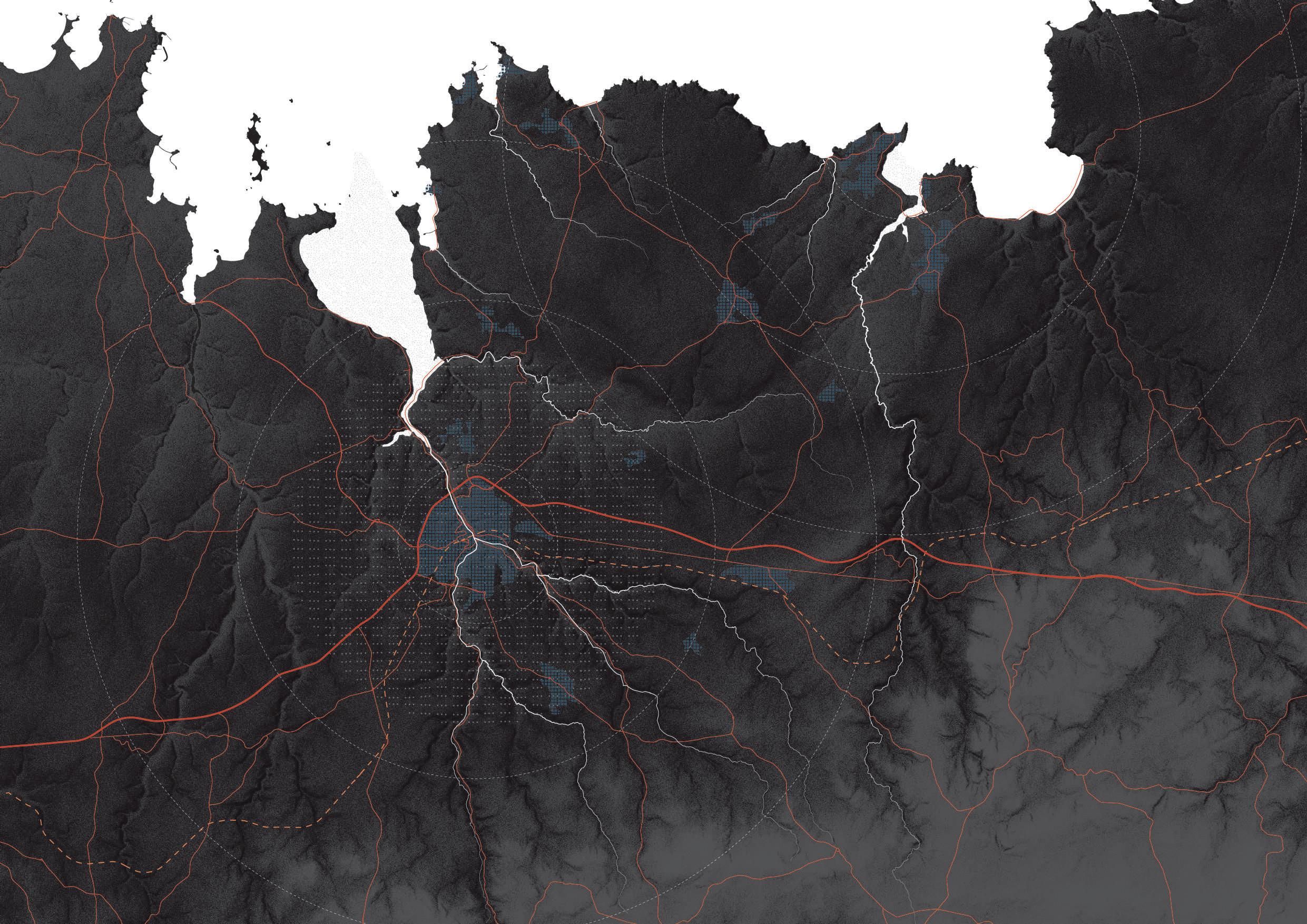

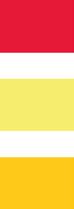

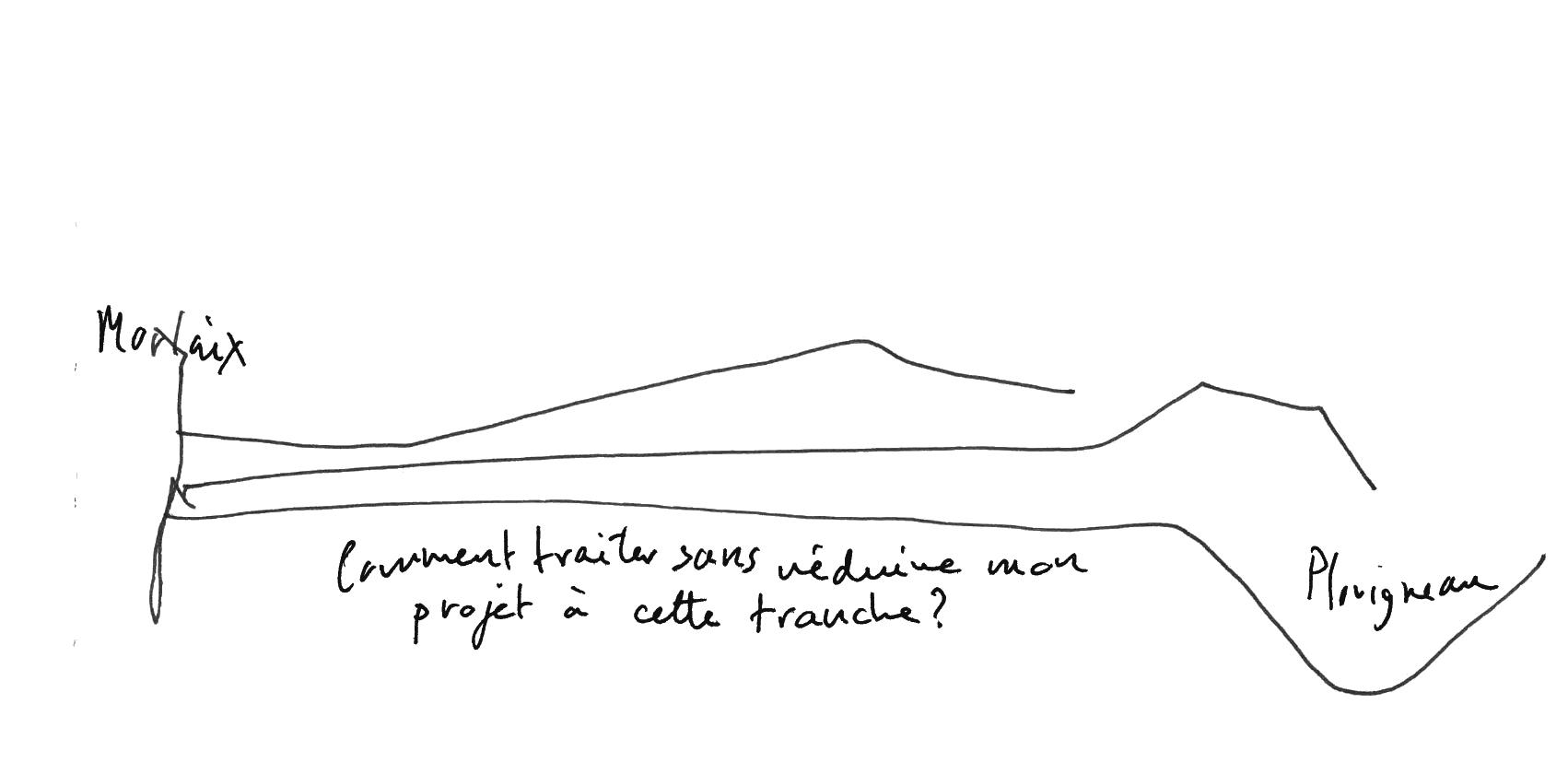

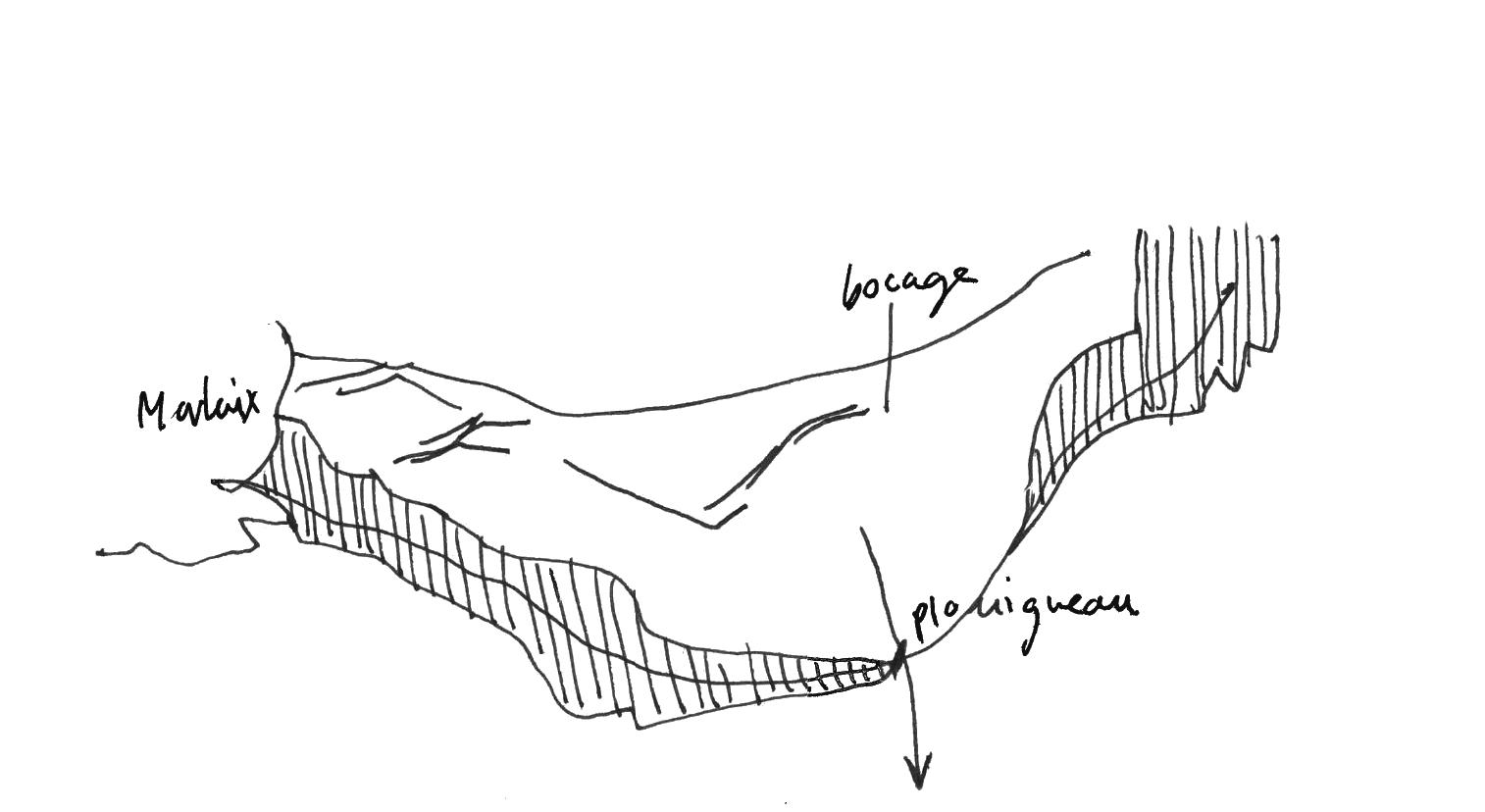

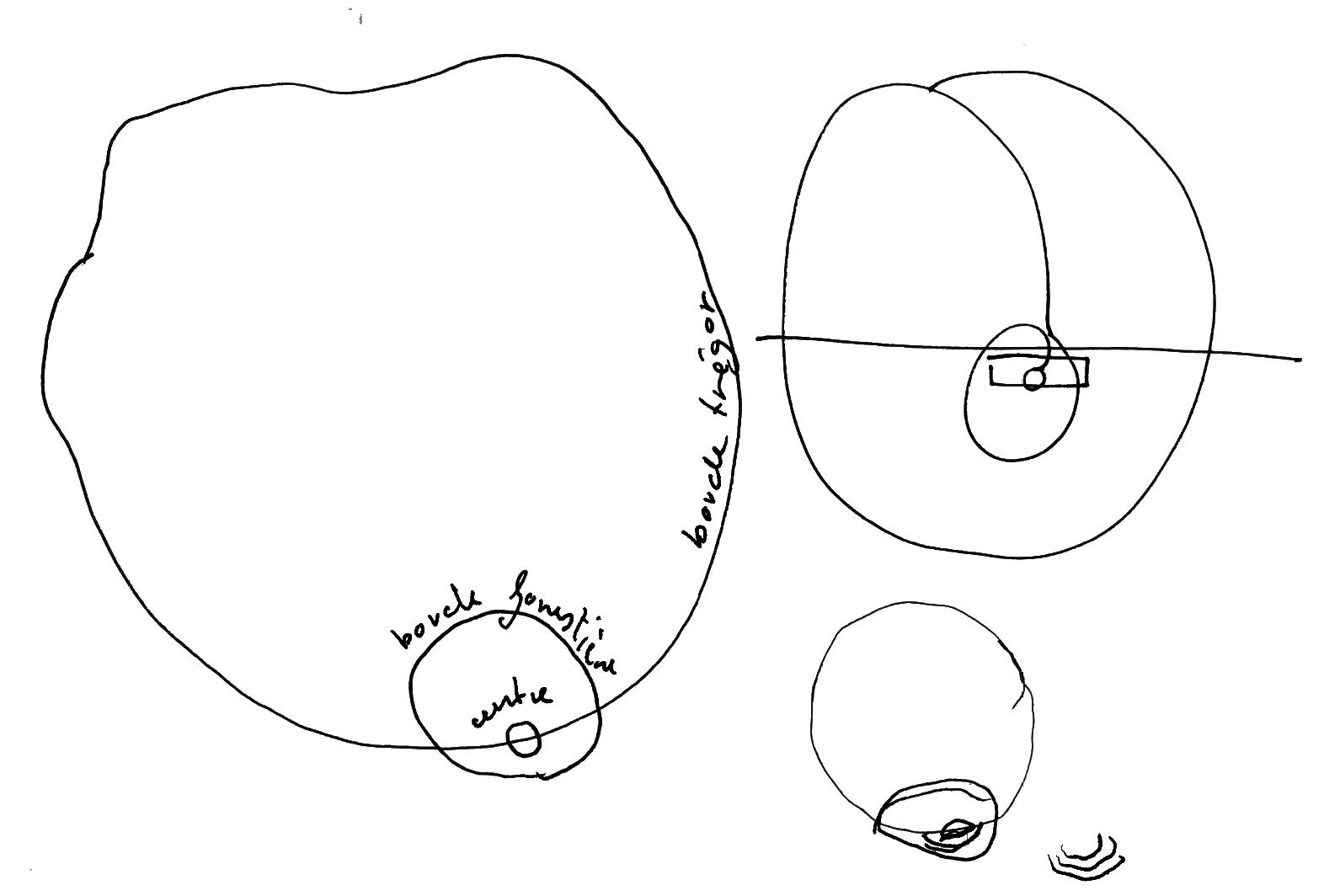

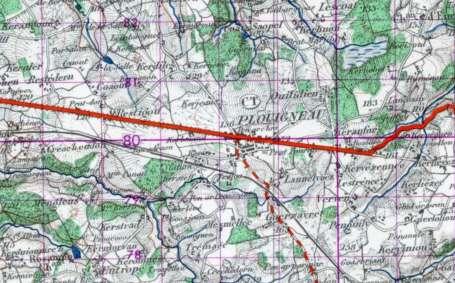

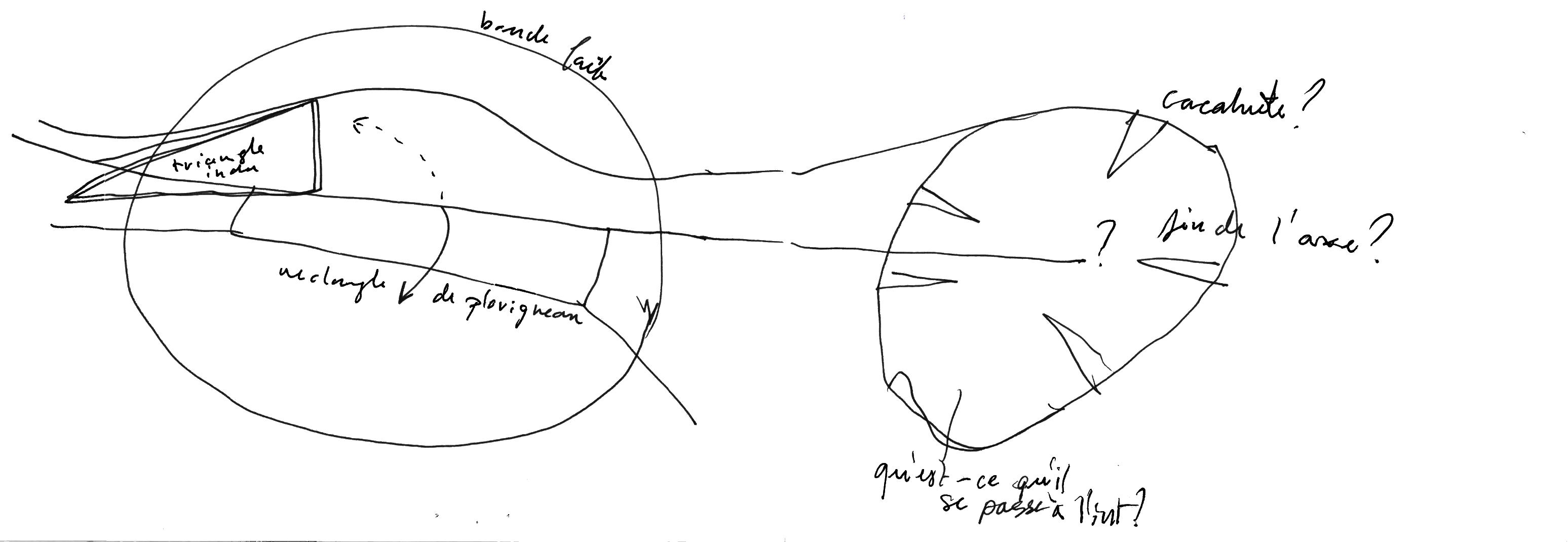

Les trois différentes figures territoriales révélées possèdent un point névralgique en la ville de Plouigneau. Placée au centre de mon territoire, cette ville issue de la fragmentation des infrastructures est également à la croisée des vallées et se place comme sas d’entrée entre les deux unités paysagères du Trégor.

Cette ville peut-elle être le point pivot d’un nouveau plan territorial ?

Plouigneau issue de la fragmentation Photographie aérienne

000e

Plouigneau issue de la framentation Le long de la D172

Plouigneau, située en périphérie ouest de Morlaix, comporte 5206 habitants. Sa population s’est vu être augmentée de 80% en 50ans, notamment grâce à la construction de diverses infrastructures.

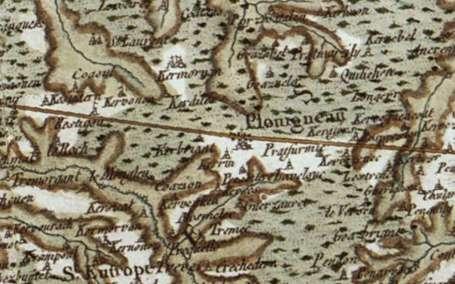

Sur la carte de Cassini, il est facile de repérer que le village de Plouigneau, déjà présent à cette époque, longe la voie romaine. On peut également comprendre que la ville s’est construite sur des zones humides, ce que le chef du service d’urbanisme de la ville de Morlaix, Martial Bertrand, me confirmera lors d’un entretien. La ville de Plouigneau comporte déjà un caractère d’asymétrie, son bourg historique étant placé au sud de la voie romaine. Au 19 e siècle, la voie ferrée prend place dans le paysage. En 1950 la voie romaine jusque-là imperturbable, est en partie abandonnée, et des contournements routiers sont effectué à l’est de Plouigneau, à la limite des Côtesd’Armor. La ville continue son développement autour des rues historiques du bourg. C’est au début du 21e siècle que la Nationale 12 apparait, essayant tant bien que mal de se fondre dans le paysage. Permettant un accès plus rapide à la périphérie morlaisienne en contournant la ville, les industries s’installent ainsi que les maisons résidentielles.

La zone industrielle occupe désormais l’entrée de la ville et colonise l’espace à grande vitesse. La commune de Plouigneau, ne faisant à ce momentlà pas parti du SCOT Morlaix communauté, qui globe aujourd’hui tout le Trégor morlaisien, s’étale sans organisation et sans volonté de cohérence sur le paysage agricole avoisinant. La ville prend alors une forme rectangulaire, remplissant l’espace tampon entre la voie ferrée et la départementale. Ce ne sera qu’en 2019 que la commune sera rattachée au SCOT Morlaix communauté, composé de 28 communes en tout, et freinera le développement chaotique de la ville.

Entouré de nombreuses zones humides répertoriées et proches de plusieurs sources de cours d’eau, la position de Plouigneau au sein du territoire du Trégor Morlaisien était pourtant idéale. Ville dortoire, le rôle de la ville de Plouigneau ainsi que sa forme pourrait être repensés. Porte de passage entre les unités divisée du Trégor, la ville pourrait être perçue pour elle-même et non comme satellite de Morlaix.

Pourtant, hormis un projet de piste cyclable reliant Morlaix à Plouigneau par la départementale, et la revalorisation d’une usine Ford à l’abandon, plus proche de Morlaix que de Plouigneau, la ville ne suscite aucun intérêt chez les urbanistes et paysagistes.

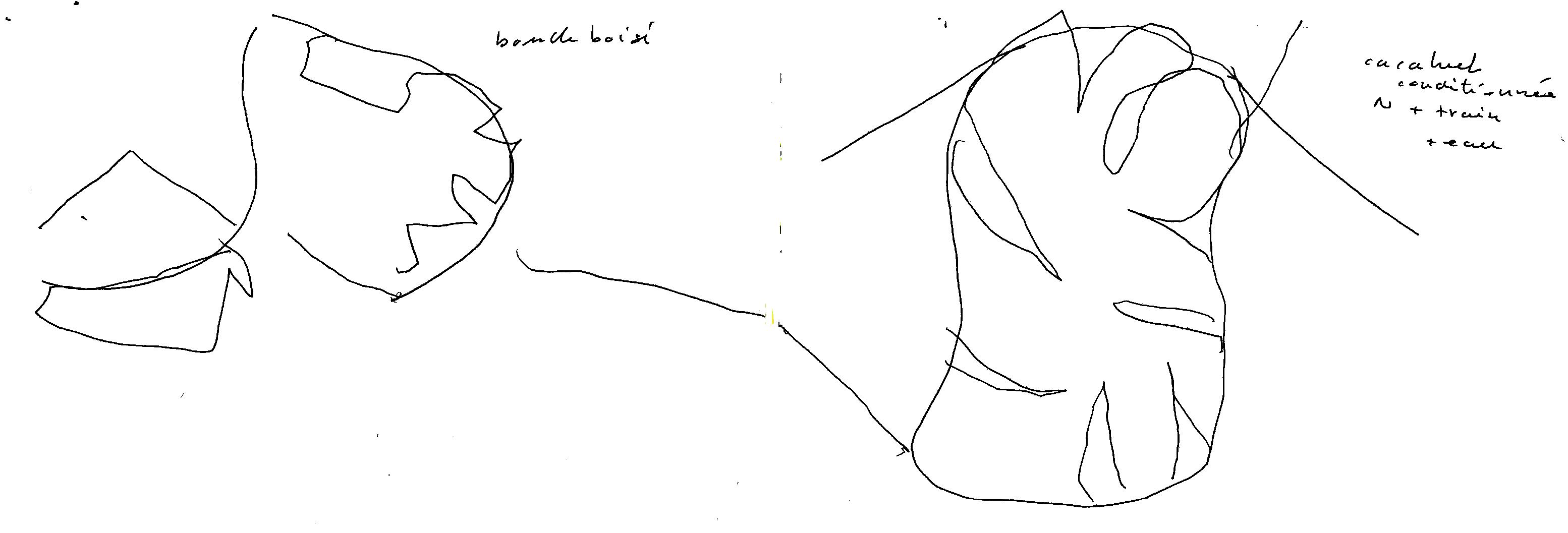

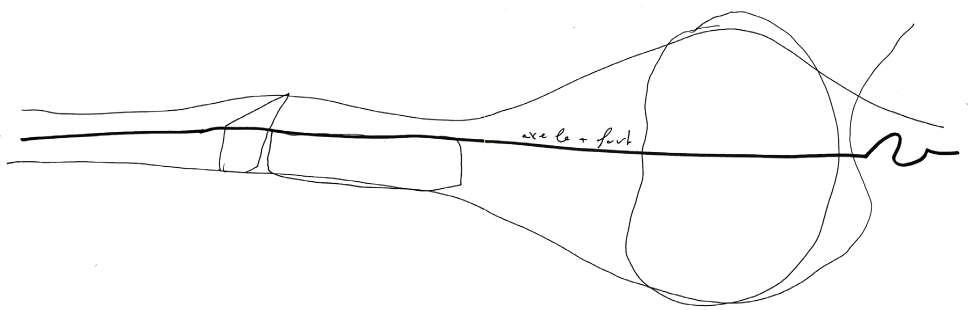

Je décide d’entamer la démarche de recherche par une série dessinée des enjeux et moyens de transformer les dynamiques ignaciennes.

Plouigneau, ville passage entre les unités paysagères

Carte de Cassini ( XVIIIe siècle)

Carte de l’état-major (1820-1866) Scan historique de 1950

Photographie aérienne 2000-2005

Photographie aérienne

Carte de Cassini ( XVIIIe siècle)

Carte de l’état-major (1820-1866) Scan historique de 1950

Photographie aérienne 2000-2005

Photographie aérienne

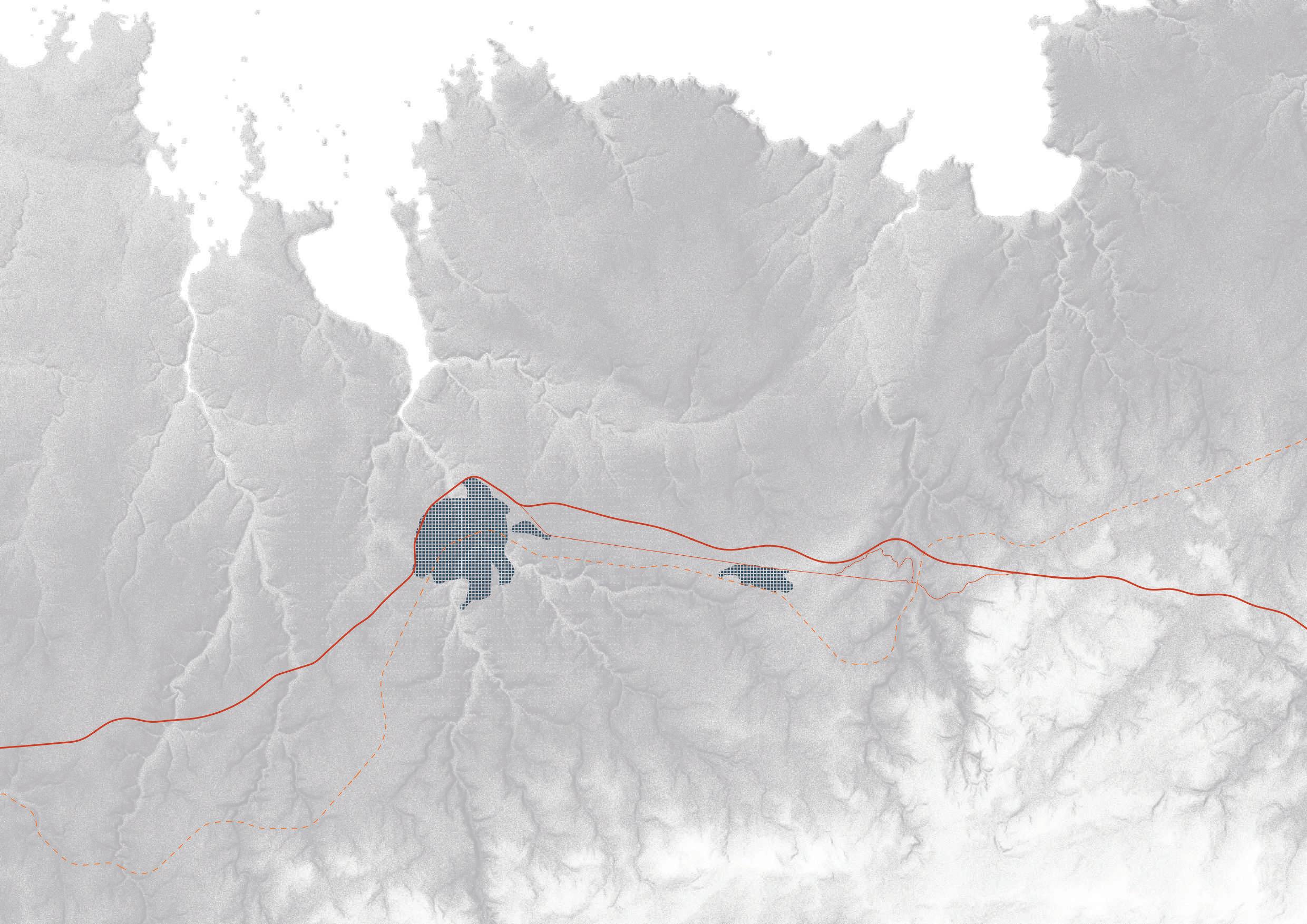

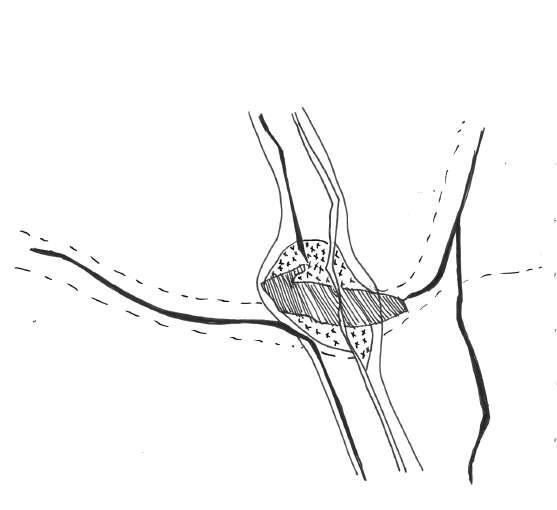

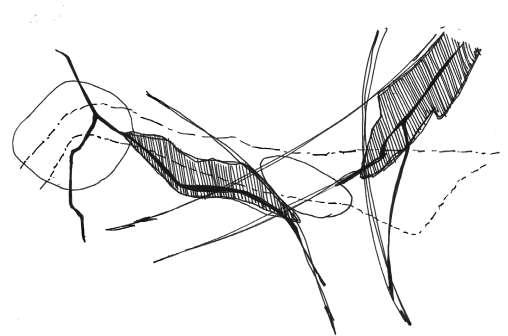

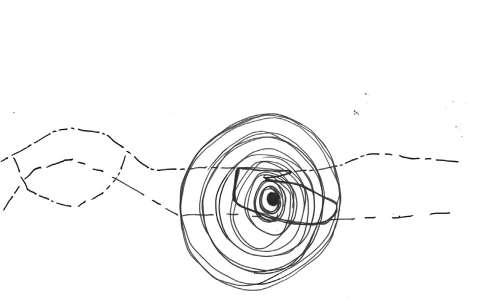

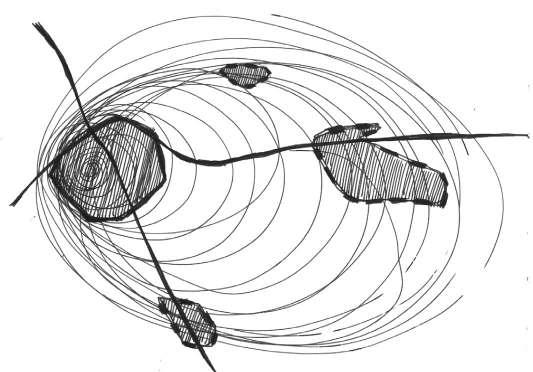

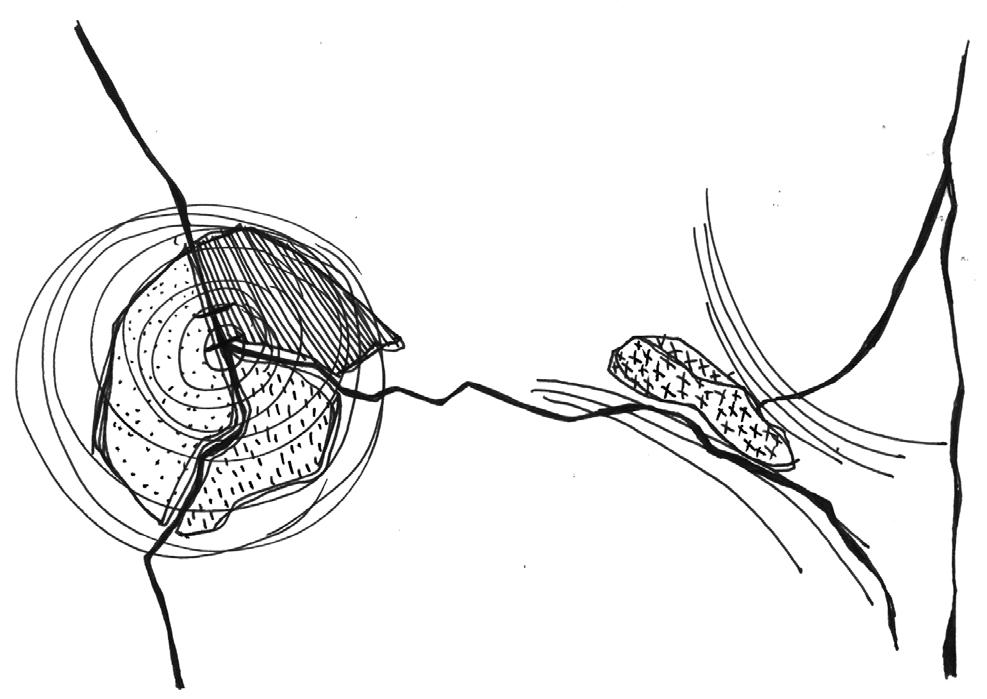

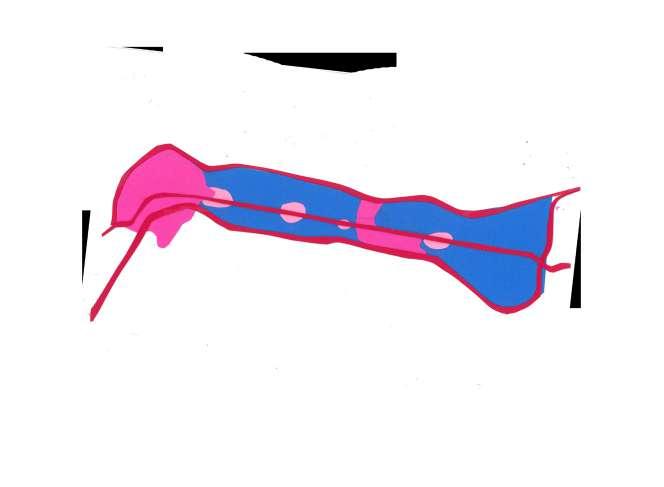

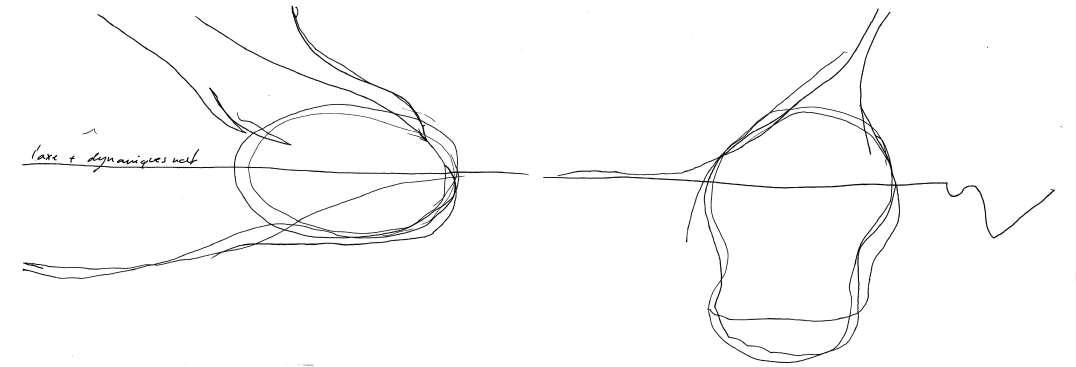

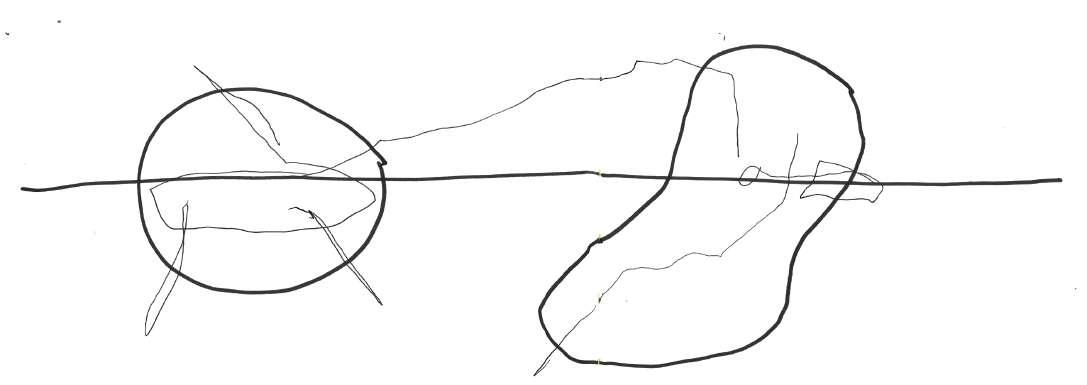

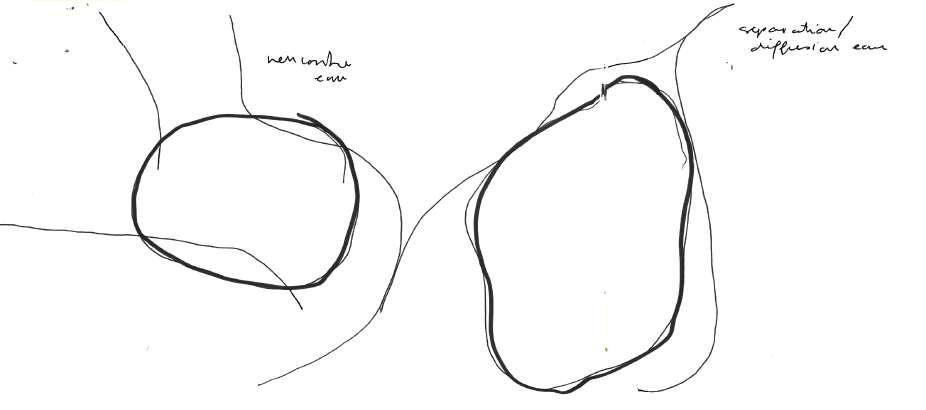

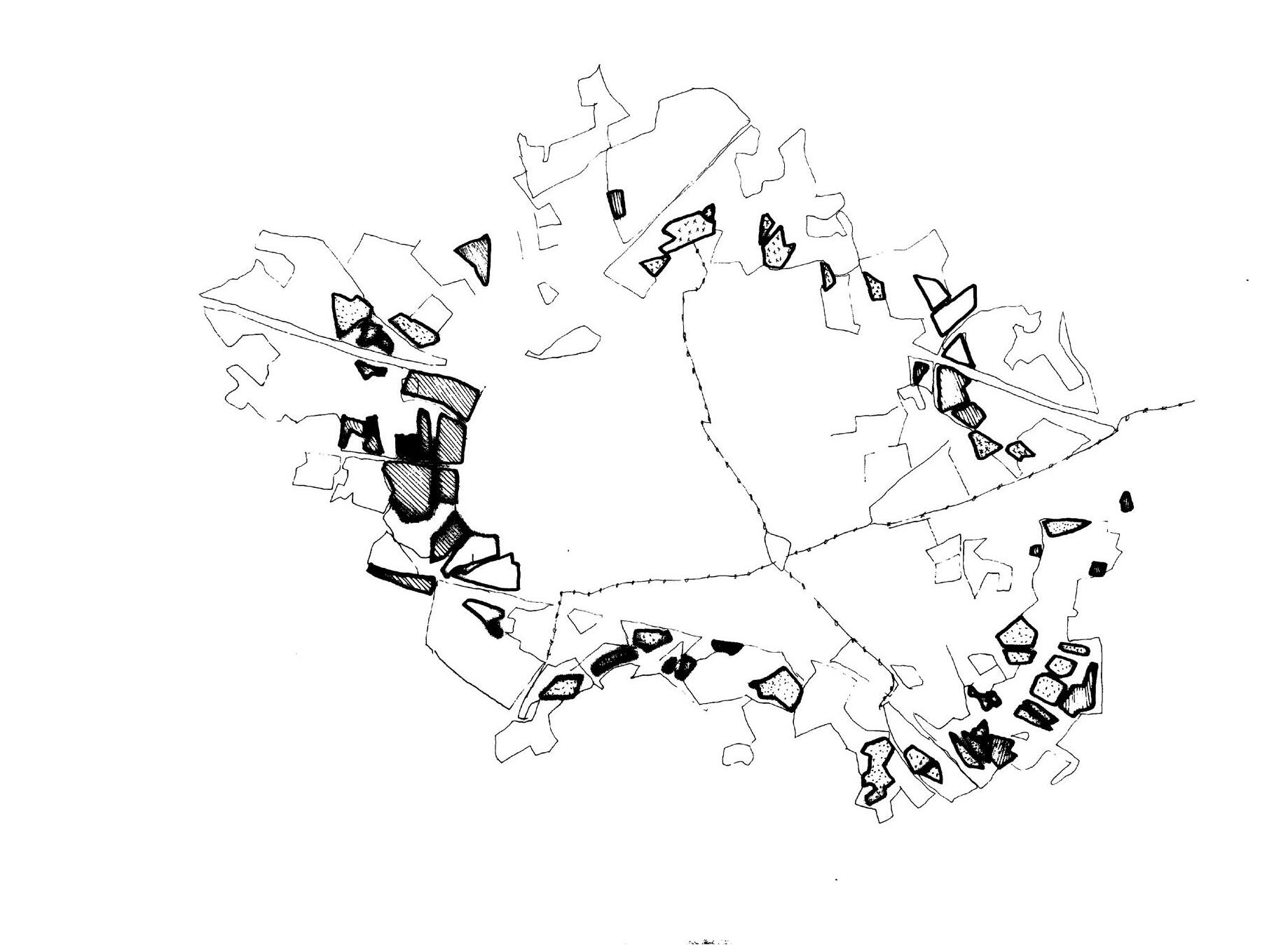

Quelles dynamiques pour Plouigneau ville issue de la fragmentation Série de croquis

Une autre ville satellite de Morlaix, Plourin-lesMorlaix, fut l’objet d’un projet de redynamisation dans les années 1990. Ce projet, mené par Philipe Madec, architecte breton pionnier du développement durable en urbanisme et en architecture, prônait l’importance de la création d’une place publique centrale pour les habitants :

«Le besoin de créer un lieu central pour le territoire morcelé de Plourin-Lès-Morlaix (1/3 campagne, 1/3 banlieue de Morlaix, 1/3 bourg) a nécessité le regroupement d’une nouvelle mairie et la création d’une Médiathèque. La Mairie prend place, fait place. Elle est organisée entre une partie administrative banalisée et une salle du conseil et des mariages monumentalisée. Elle joue les échelles et les matériaux pour créer des continuités non stylistiques, mais cohérentes avec l’architecture bretonne de ce bourg : r et r+1, granit et enduit à la chaux. L’ensemble Mairie/Médiathèque a été pensé comme un tissu urbain et non pas un objet architectural. il est impossible de le voir en son entier.»

Je choisis pour le cas de Plouigneau de prendre le problème à l’envers. Comment redynamiser la ville par sa périphérie ? Comment prendre appui sur les ressources naturelles à disposition pour redessiner le cadre ? Comment penser Plouigneau non comme centre mais comme centre de gravité ?

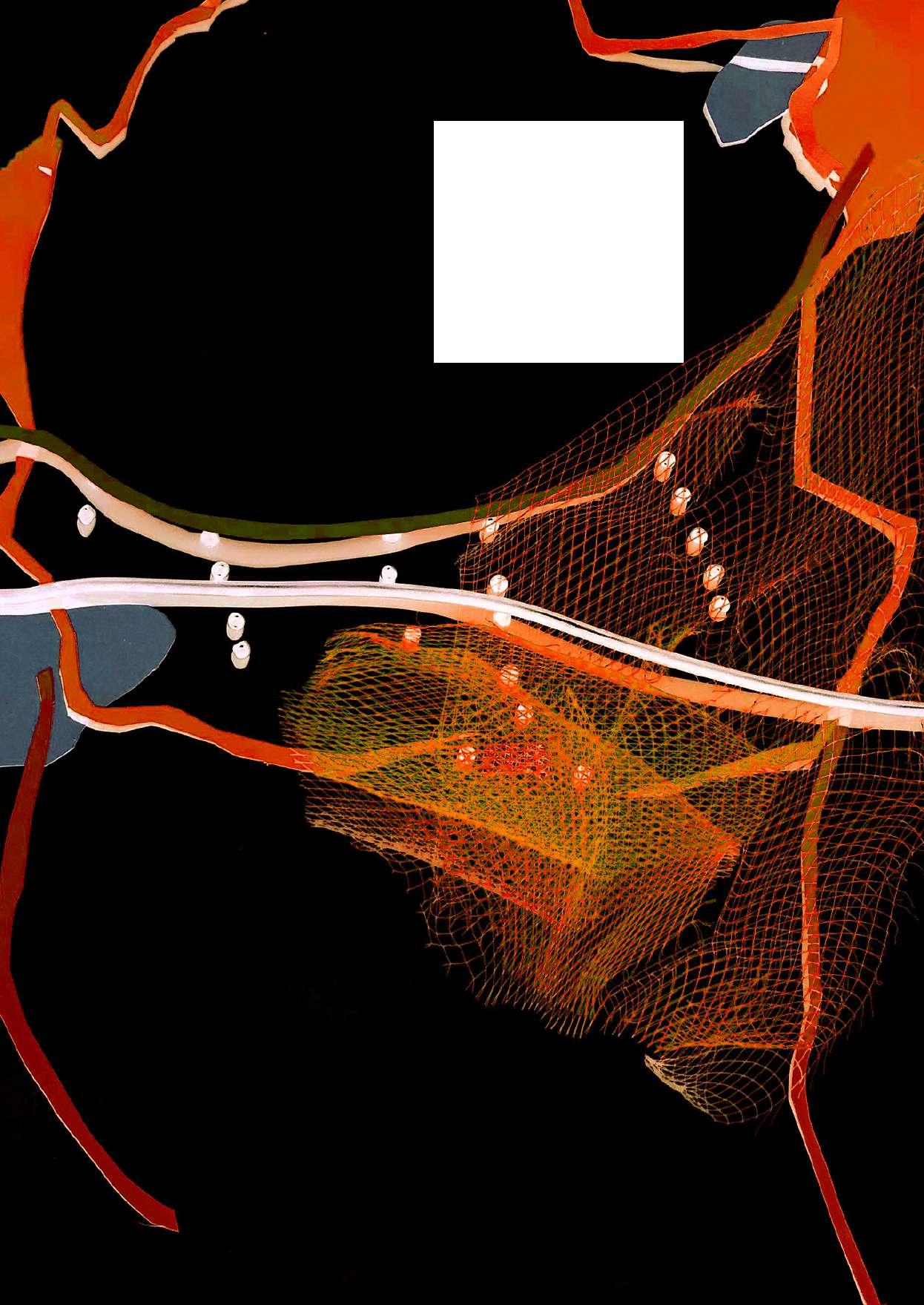

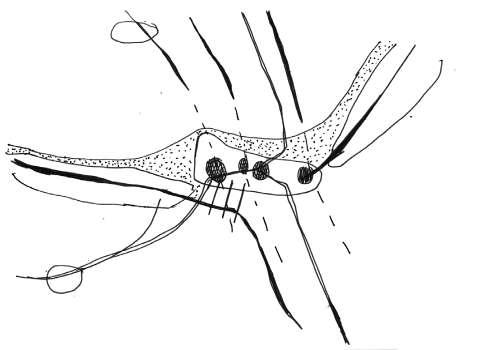

Quelles dynamiques pour Plouigneau, ville issue de la fragmentation Travail de maquette en collages

Mairie et Médiathèque, Plourin-les-Morlaix, 1991-1994

Philipe Madec

Mairie et Médiathèque, Plourin-les-Morlaix, 1991-1994

Philipe Madec

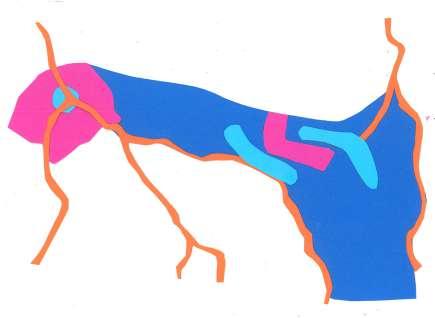

Faire graviter Plouigneau Considérer par la périphérie série de croquis

La périphérie de Plouigneau riche en zones humides et en boisements, est constituée par une couronne naturelle, permettant de casser la linéarité de la ville. Pour marquer cette couronne, la conversion des parcelles agricoles en prairies humides à gestion extensive permet à la fois de marquer la nouvelle périphérie, mais également de redonner aux cours d’eau une épaisseur dans le territoire. La réouverture de parcelles en friche ou boisées pour les remettre en état de prairies seront ensuite entretenues par fauche et/ou pâturage par les exploitations agricoles. Cette action augmentera le pouvoir épurateur des zones humides.

Mais le centre du projet est-il Plouigneau ? Quelles seraient les différences réelles dans la vie des habitants de Plouigneau au quotidien ? Entourée d’une vallée polluée et concernée par le plan algues vertes, le projet ne peut-il pas s’ouvrir plus largement à la vallée et au territoire du Trégor ? Et servir dans un second temps à l’ouverture de la ville sur le territoire ?

L’étude de la ville de Plouigneau m’aura néanmoins permis de comprendre la nescessité d’inclure la gestion des dynamiques urbaines dans mon projet. Déjà présente, une boucle urbaine se dessine sur le territoire et peut permettre une stratégie de developpement commune.

4. Agir et protéger, l’humide en priorité

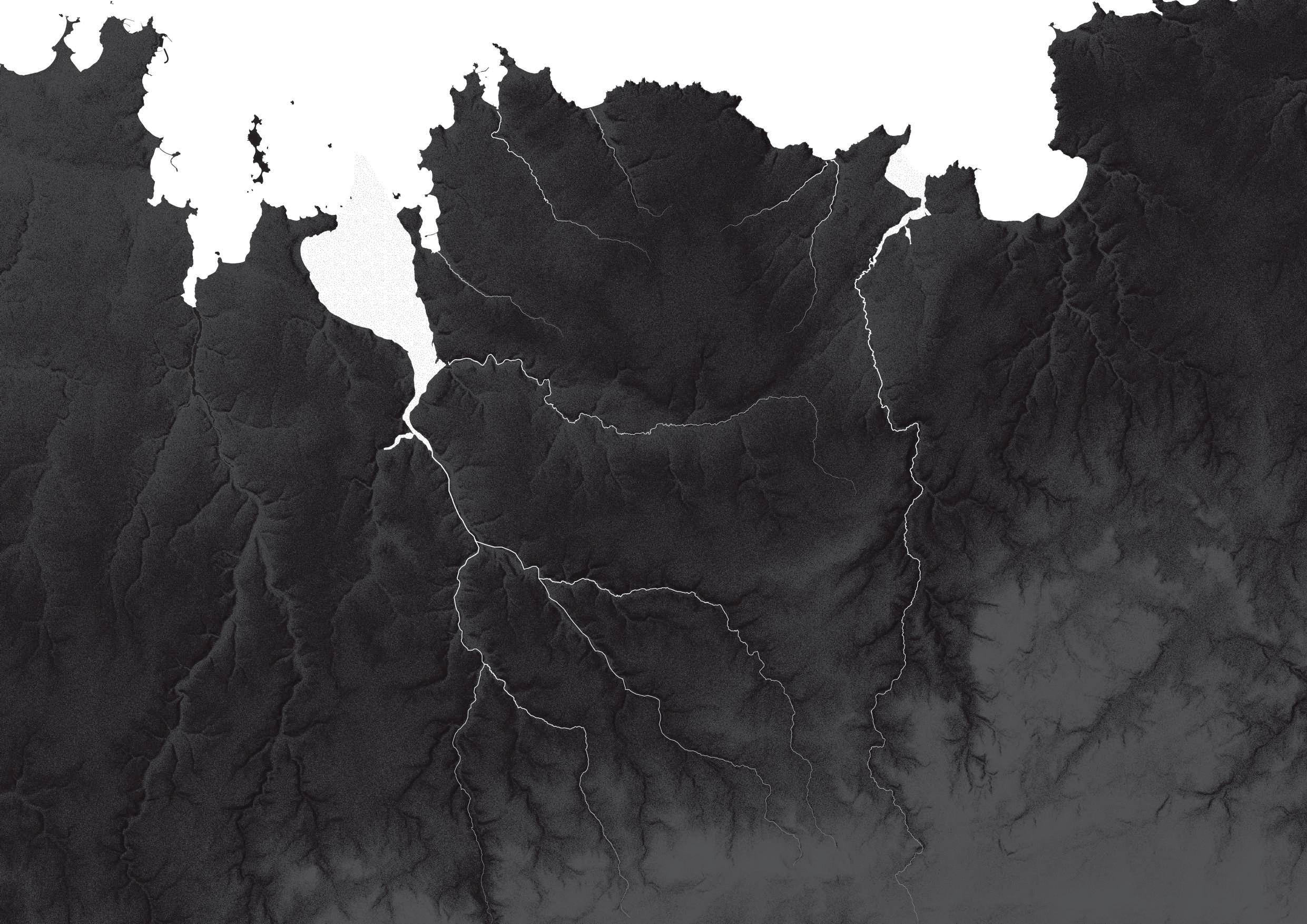

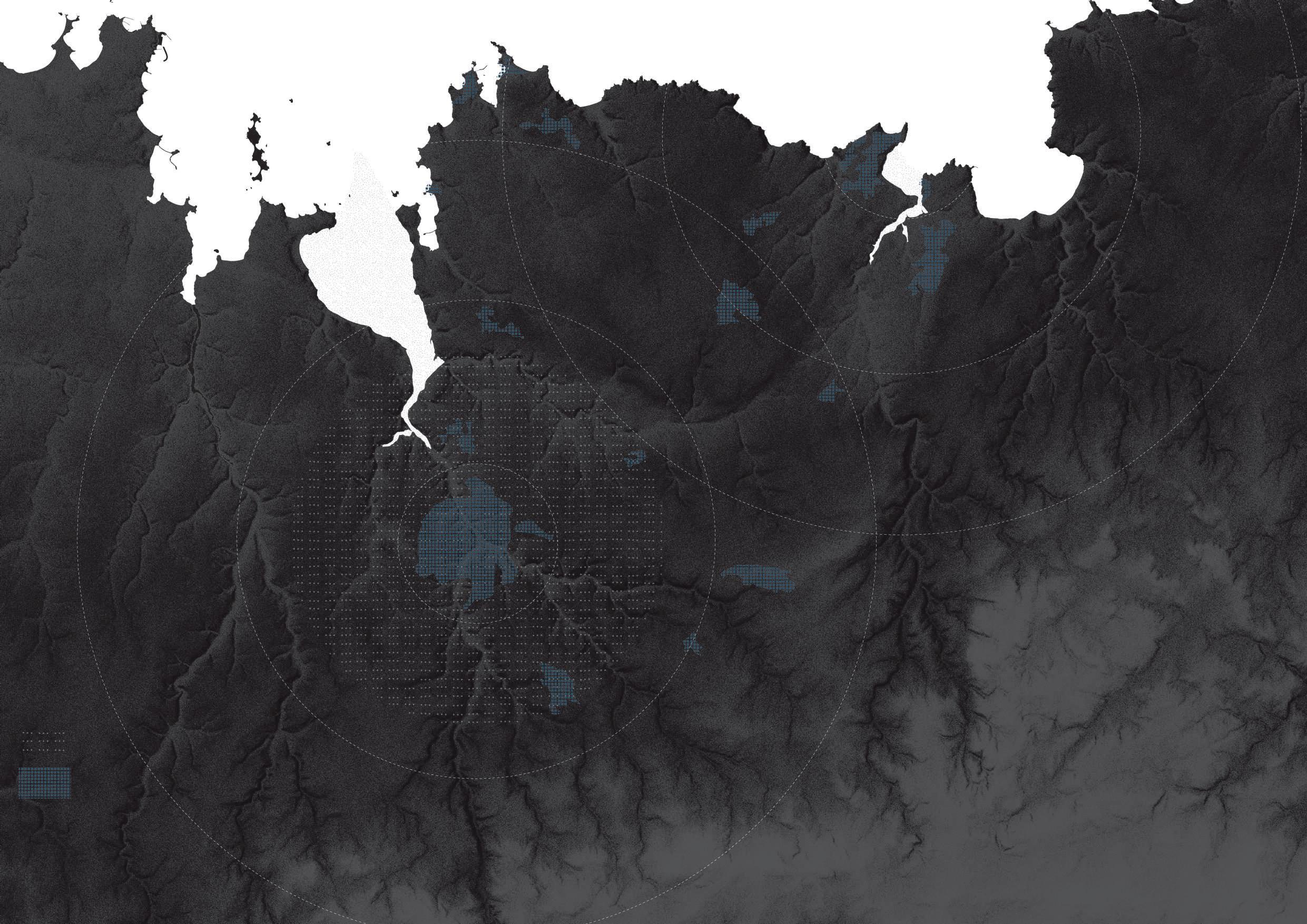

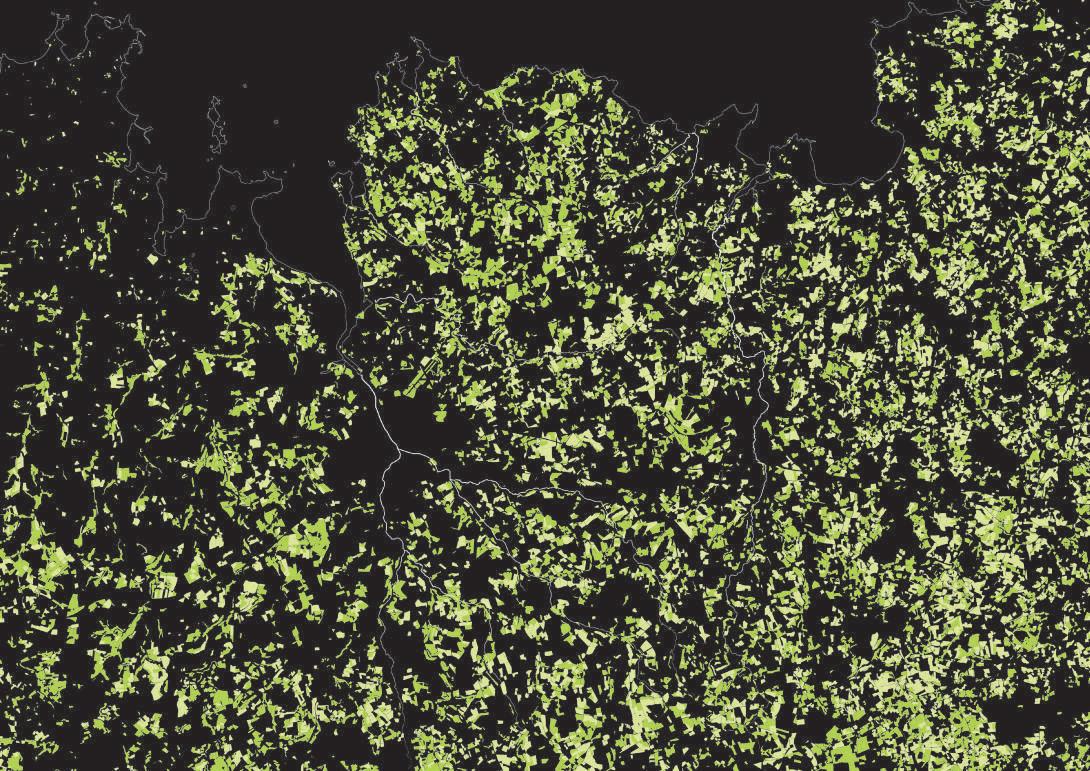

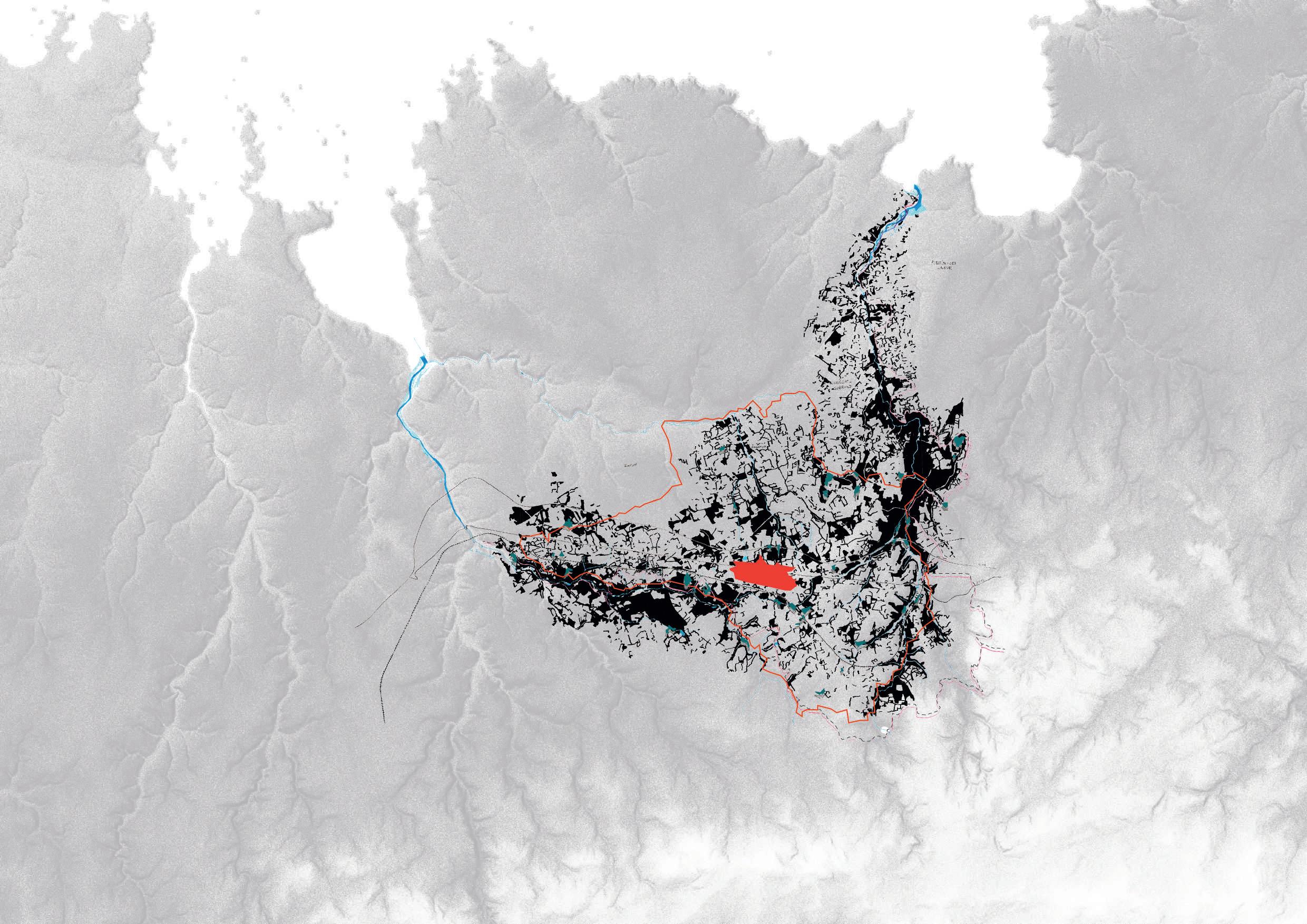

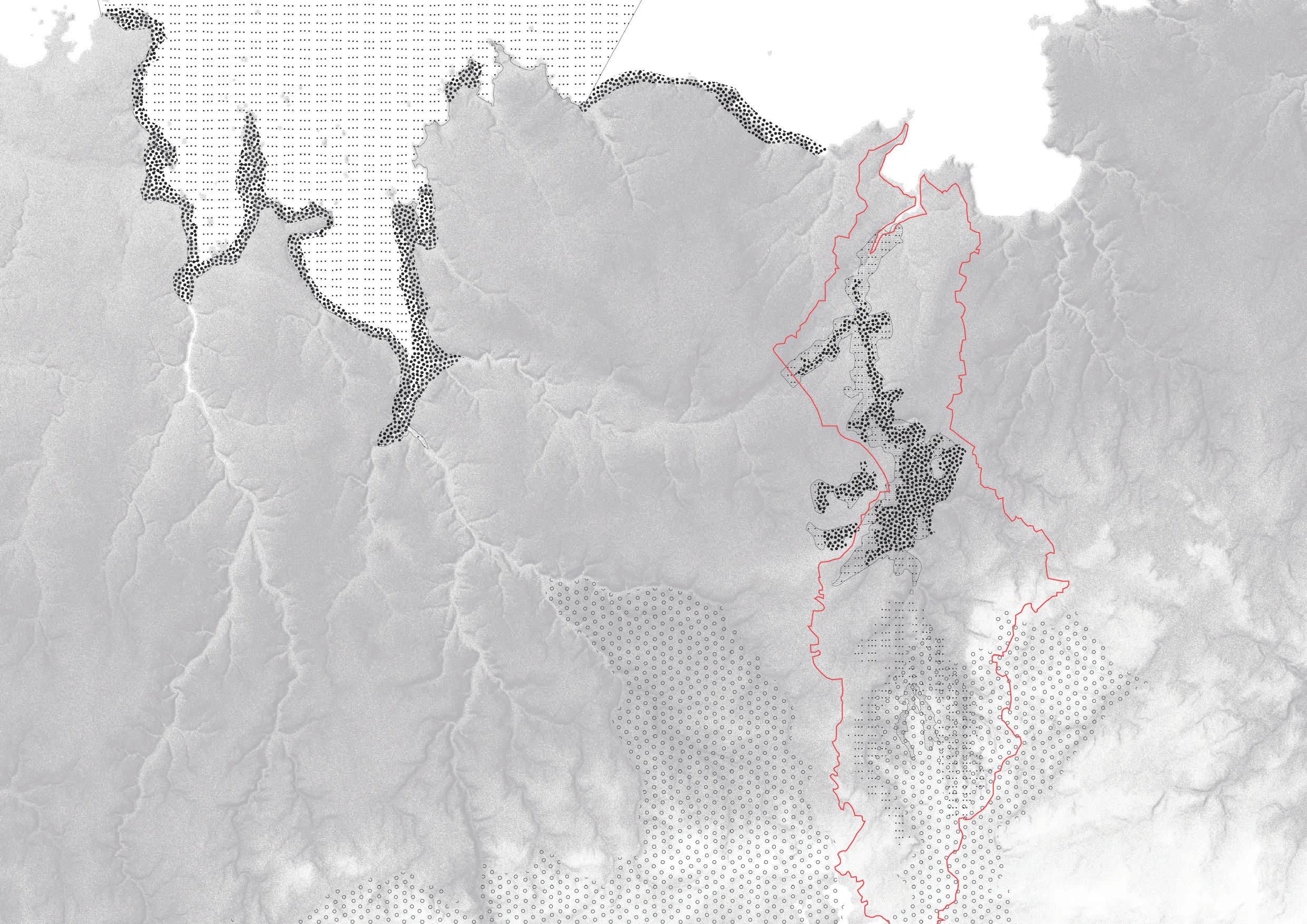

Le territoire du Trégor morlaisien fait l’objet de plusieurs niveaux de protections, de l’échelle européenne à l’échelle régionale. Certaines zones classées Natura 2000, assurant la protection européenne d’habitats et d’espèces représentatives de biodiversité, ou ZNIEFF, inventoriant des secteurs de grands intérêt écologiques, se superposent au plan algues vertes, plan national de lutte contre l’eutrophisation néfaste des sols et de la pollution des cours d’eau entrainant la prolifération d’algues sur le littoral.

L’entièreté de la baie de Morlaix ainsi que plusieurs zones longeant le littoral sont également classées Natura 2000 et ZNIEFF. Le Parc Naturel Régional d’Armorique protège quant à lui les grands espaces ruraux habités au sud de mon territoire.

C’est en superposant ces périmètres que l’on constate une inégalité de considération et de protection entre le centre du territoire et ses extrémités (littoral, vallée du Douron et monts d’Arrée). Le territoire du Trégor morlaisien, étant considéré comme une seule et même unité paysagère, souffre de ce décalage pouvant poser problème dans une gestion globale et cohérente du territoire. Il est alors également légitime de considérer différentes zones de réflexions lors de l’élaboration du projet.

Fond de Vallée du Douron Ruisseau et bois humides

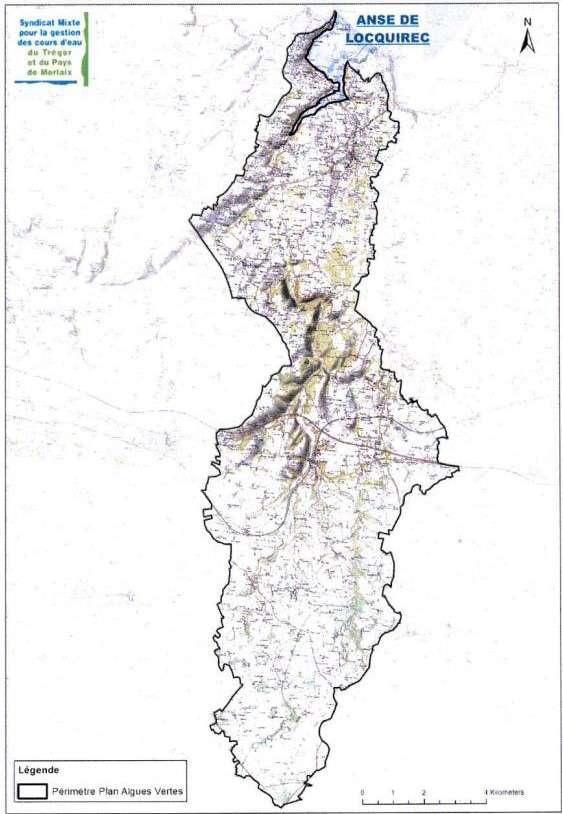

Le plan algues vertes, ayant vu le jour en 2010, concerne 8 sites en région Bretagne, dont la baie de Locquirec fait partie. Ce plan d’action vise à réduire le taux d’azote dans les sols et dans les rivières, conséquence de l’eutrophisation du littoral. Le phénomène algues vertes, observé depuis les 1960, résulte d’une agriculture intensive accompagnée de traitements phytosanitaires et d’un nombre trop élevé d’élevages sur le territoire, entrainant, par l’épandage du lisier, une augmentation significative du taux d’azote dans les sols. Ayant causé plusieurs décès d’animaux mais également d’habitants, le phénomène est également à l’origine de la disparition de milieux naturels dans l’estuaire des rivières et tout au long de leur trajet vers la mer.

Le bassin du Douron, classé pour son patrimoine naturel, faisait déjà l’objet d’actions avant le lancement du plan algues vertes, ses eaux peu profondes et peu agitées favorisant la croissance des algues. Le territoire étant couvert à hauteur de deux tiers de surfaces agricoles, 90% de l’azote problématique provient de l’élevage bovin. Le « projet de territoire à très basses fuites d’azote » concilie environnement et accompagnement des systèmes de production et des agriculteurs en trois points clés : l’optimisation de la fertilisation azotée, l’augmentation de l’herbe et la couverture hivernale des sols. Il est financé par plusieurs organismes publics comme le département du Finistère, Morlaix communauté, la région Bretagne et le syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix.

Après des diagnostics de parcelles, les actions concrètes de la mise en place du plan sont majoritairement la conversion de cultures de céréales et de maïs en surfaces enherbée, la réouverture de zones humides et la création de talus et de haies.

Ce plan ne concerne malheureusement qu’une partie du territoire et permet pas une remise en question globale de la figure territoriale dans sa manière de produire, malgré le risque d’eutrophisation et de disparition des milieux dont sont sujet les autres cours d’eau, situés hors du plan algue vertes.

Par le biais de ces réflexions, il serait possible de penser un projet à l’échelle de la figure territoriale pour concilier production et protection des milieux.

Estuaire du Douron à marée basse Légère présence d’algues vertes

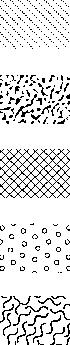

Tourbières des bas-marais

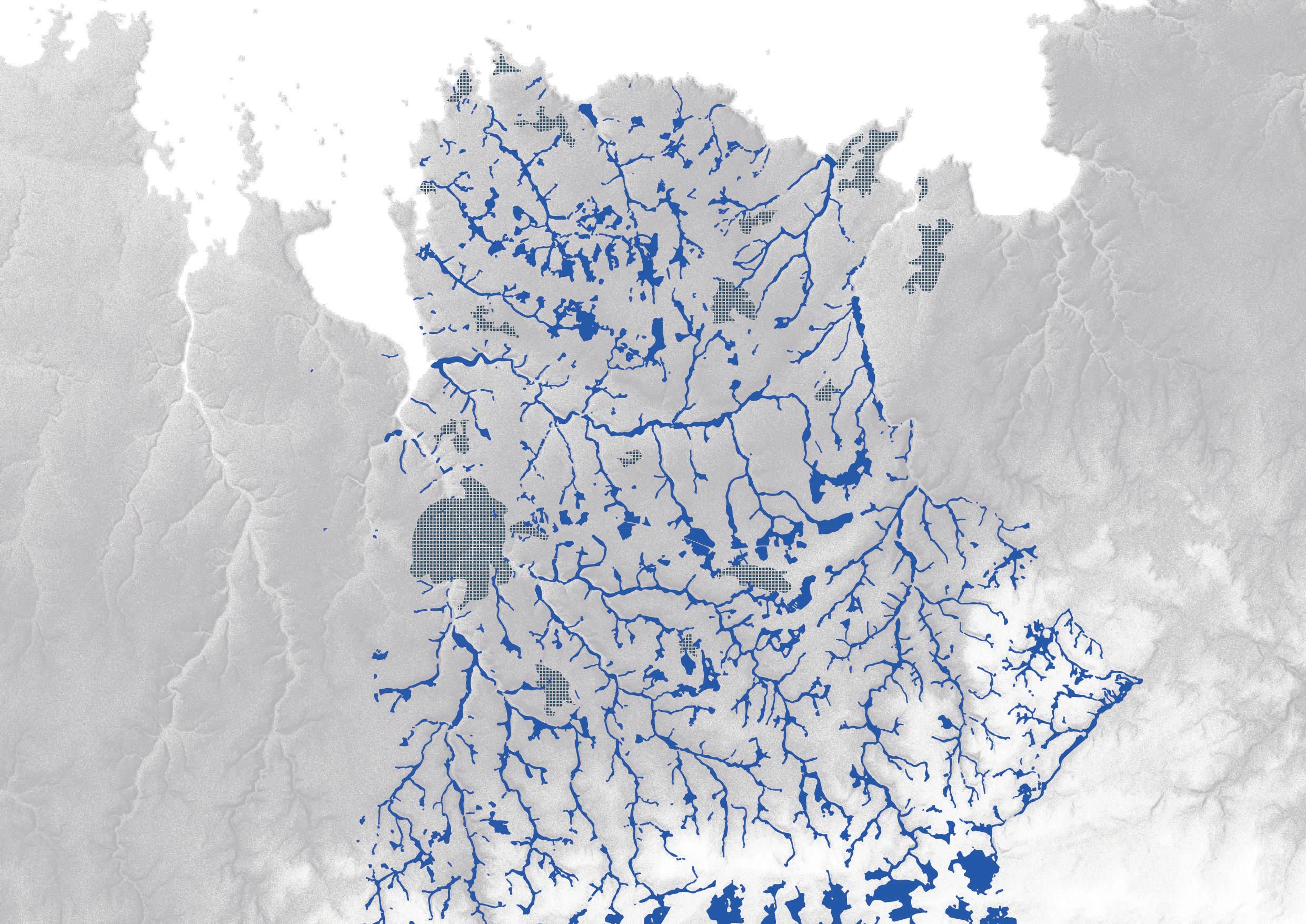

« Dans le Finistère, les zones humides accompagnent la plupart du temps le linéaire des cours d‘eau dans les fonds de vallée, mais peuvent aussi former en tête de bassin versant de grands ensembles de sources. En zone littorale, les zones humides peuvent se présenter sous la forme de vastes territoires soumis à l’influence de l’eau salée et de l’eau douce. Ces milieux sont très riches de par leur diversité et leurs multiples fonctionnalités, mais ils sont menacés par des pratiques inappropriées (drainage, remblaiement, surexploitation agricole, urbanisation…). » 1

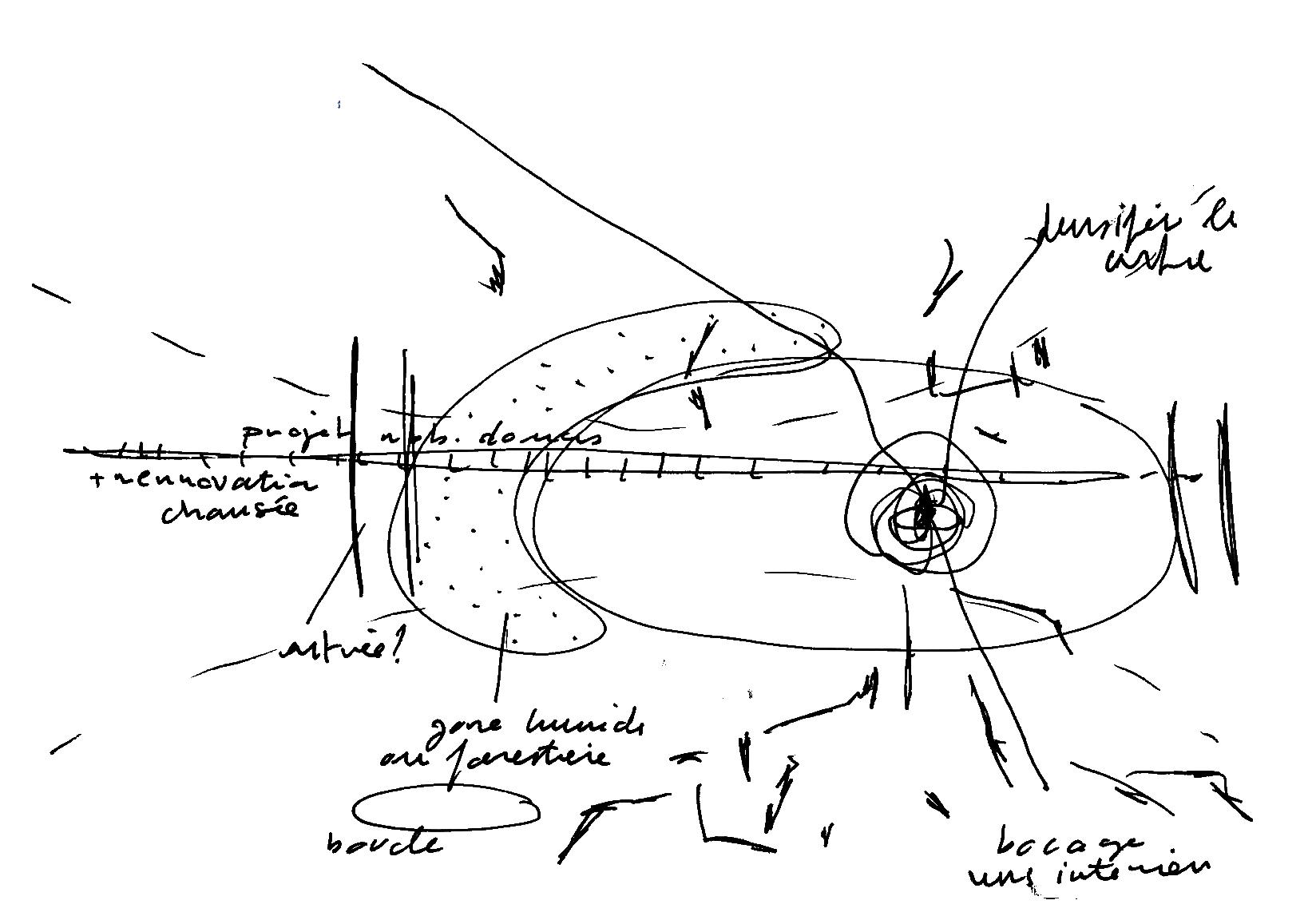

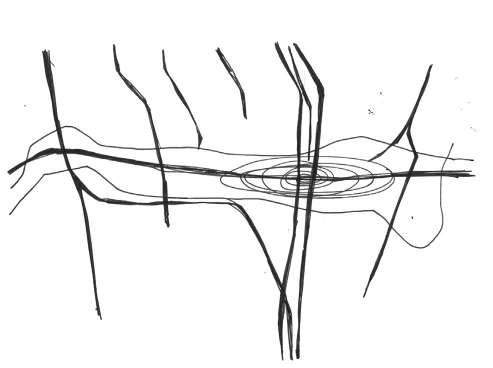

Evoquées plus tôt dans le plan algues vertes, les zones humides sont d’une grande importance aussi bien pour leur rôle de filtre, que pour leurs richesses en biodiversité et leurs atouts écologiques.

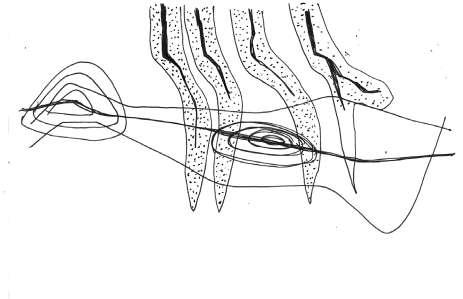

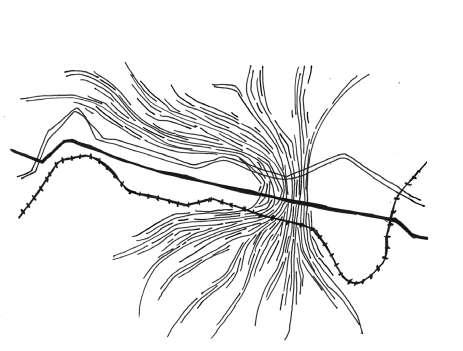

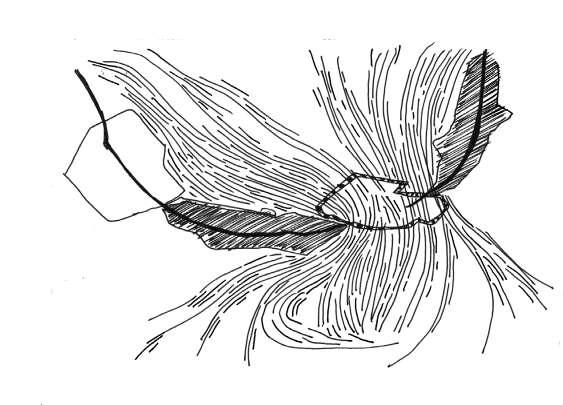

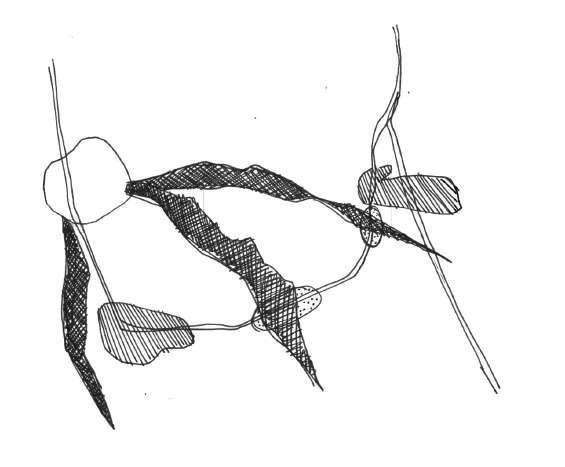

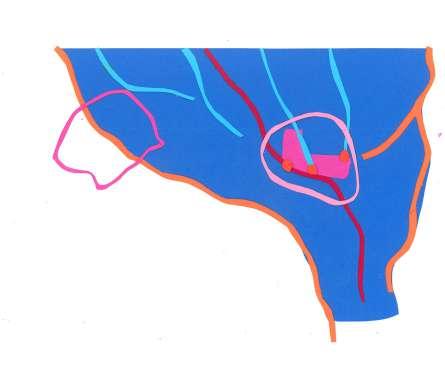

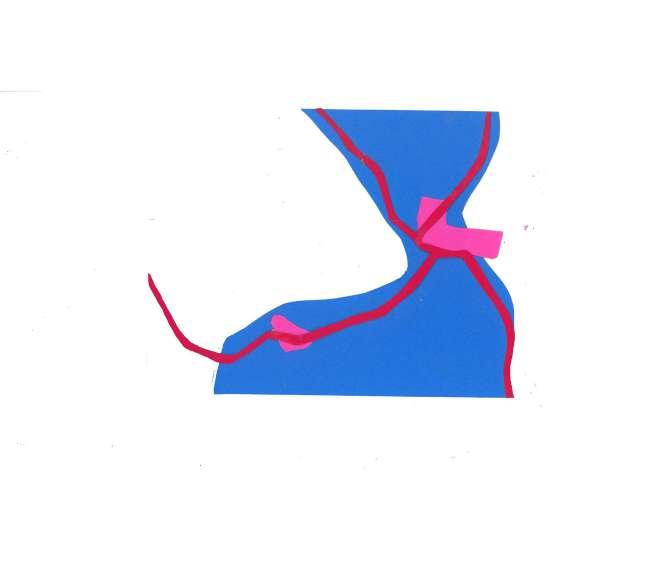

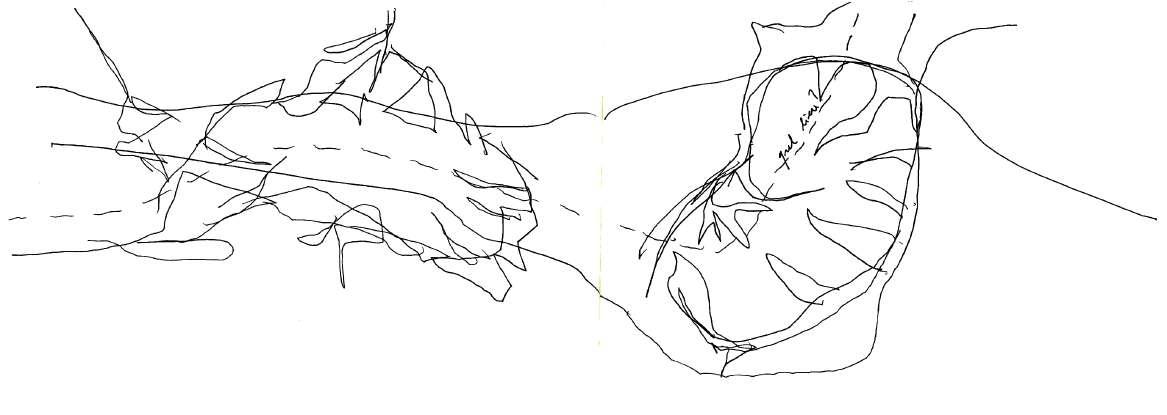

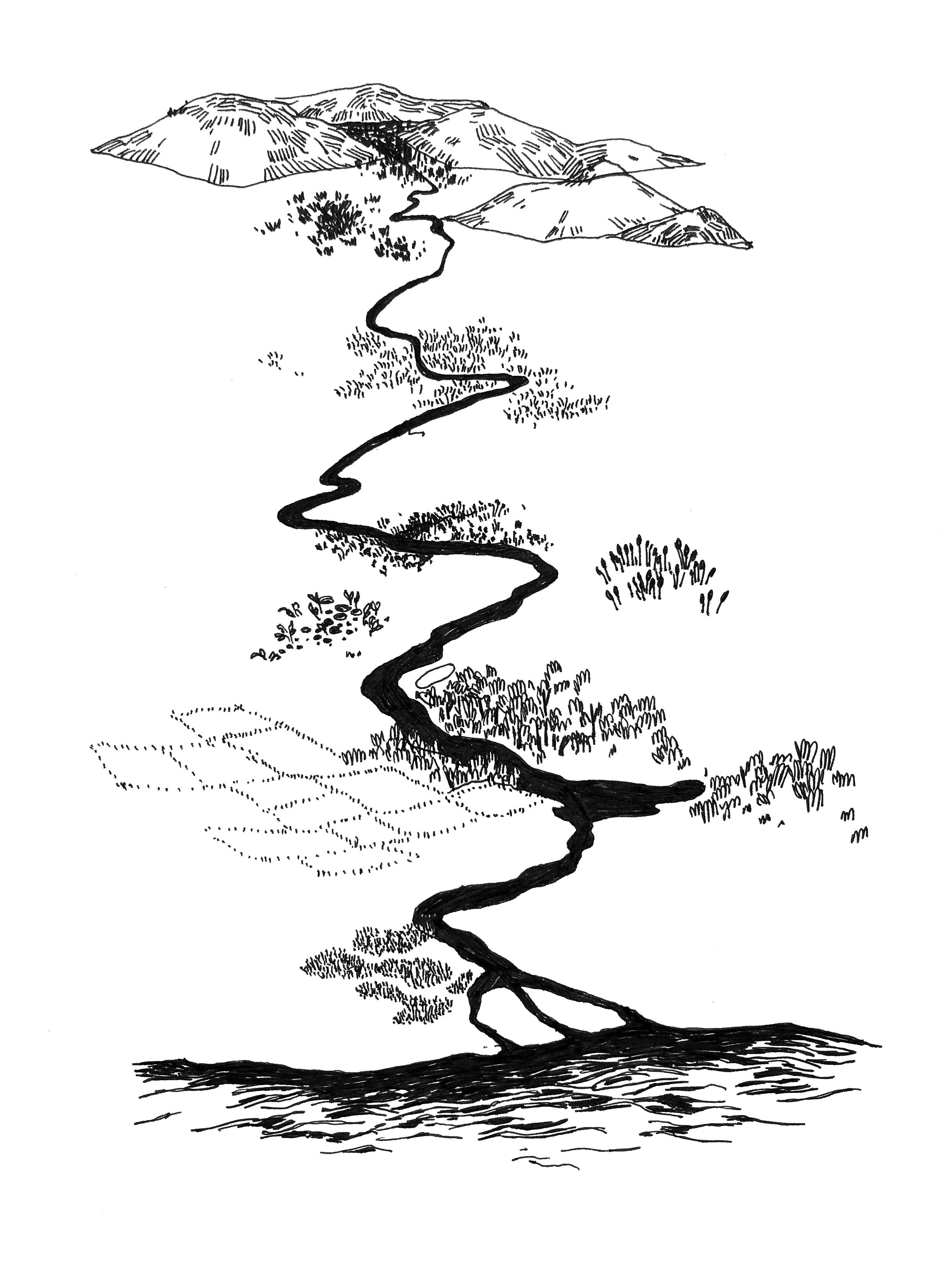

Par le chemin des rivières et cours d’eau, elles se décomposent en plusieurs catégories ayant chacune intérêts et fonctions.

Les zones humides se trouvent à l’interface de plusieurs politiques sectorielles : eau, urbanisme, agriculture, protection de la nature, aménagement du territoire, et leur prise en compte est donc indispensable dans la conception d’un projet à l’échelle de la figure du Trégor Morlaisien.

Il est important et nécessaire de considérer les zones humides comme une ressource majeure dans la conception d’un projet paysagé prospectif, visant à rendre cohérentes les dynamiques urbaines, agricoles et écologiques d’ici 2050.

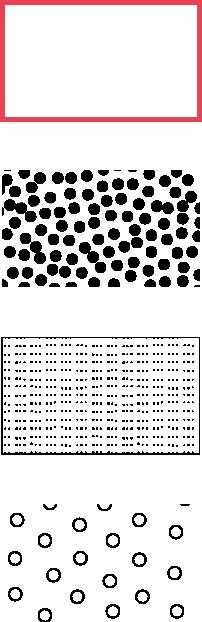

Landes humides

Prairies humides

Mégaphorbaies

Végétation amphibie

Terrains remaniés, remblayés, drainés pour être cultivés

Roselières

Vasières et marais littoraux

Bois humides à frais

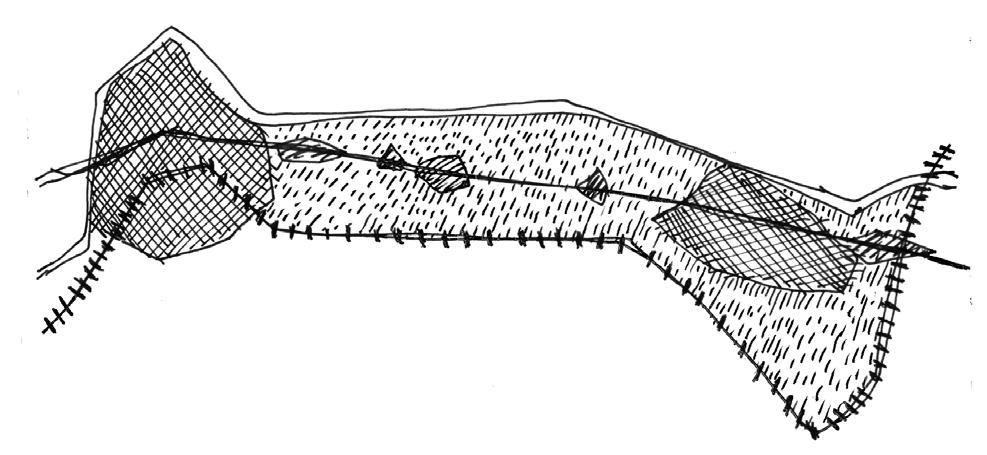

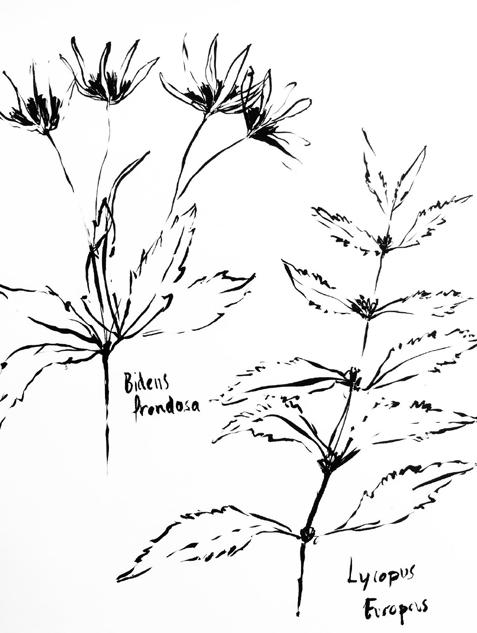

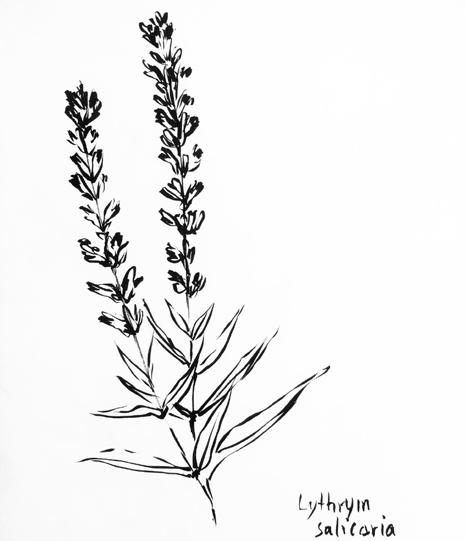

Décomposition des différents milieux humides du Finistère, De la source au x estuaires Dessin, encre noire

Bassin et végétation amphibie Vallée du Douron