De baie à baie

Habiter la figure liquide du Trégor morlaisien

Projet de fin d’études 2022 ENSP Versailles

Elodie Guillemot

Elodie Guillemot

Elodie Guillemot

Elodie Guillemot

Projet de fin d’étude en vue de l’obtention du Diplôme d’état de de paysagiste-concepteur.

Sous la direction de Bruno Tanant Classe Disparition

Sauf mention contraire, l’ensemble des documents présents dans cette plaquette sont des productions de l’auteur.

©Elodie Guillemot

La réalisation de ce projet de fin d’étude ainsi que de cette plaquette fut un travail de longue haleine, rendu possible par le soutien et les conseils avisés de plusieurs personnes.

Je souhaite dans un premier temps remercier Bruno Tanant, encadrant de la classe Disparitions, pour son suivi régulier et ses remarques fondées et pertinentes, m’ayant permis d’élever et de pousser mon projet toujours plus loin. Merci également pour tous les temps d’atelier et pour tous les exercices proposés.

J’aimerai également remercier Sandra Parvu et Sophie Mourthé, toutes deux intervenantes extérieures, pour les temps d’atelier, pour leurs suivis et pour leurs points de vue diverses et enrichissants.

Merci aux personnes rencontrées lors de mes arpentages pour leur gentillesse et leur générosité ainsi qu’à toutes les personnes concertées et contactées lors de la réalisation de ce projet.

Merci à Lucas Crevoisier pour son matériel photographique et pour toute sa patience.

Merci à mon père, Stéphane Guillemot, pour ses contacts et ses conseils. Merci à ma mère, Charlotte Guillemot, pour son temps et pour m’avoir accompagné sur le terrain.

Enfin un grand merci à tous mes amis et camarades pour avoir suivi de près ou de loin mon projet et pour avoir contribué à son évolution par les moments d’atelier et par toutes les discussions et débats.

Ceinture dorée : nom donné à une portion de la région littorale au nord de la Bretagne, des départements des Côtes-d’Armor et du Finistère, à cheval sur le Léon et le Trégor, connue pour ses cultues d’oignons, choux, artichaut.

Estuaire : zone de mélange des eaux douces avec les eaux marines, se formant à l’embouchure d’un fleuve lorsqu’il se jette dans la mer.

Euthrophisation : forme singulière mais naturelle de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent.

Marée vertes : développement excessif d’algues vertes provocant des échouages importants sur les côtes, communément appelés « marées vertes », observé depuis les années 1970 en Bretagne. Ces développements excessifs se forment dans des zones où l’eau est peu profonde, peu agitée et surtout riches en azote et phosphore (éléments nutritifs indispensables à la croissance des algues, apportés par les rivières jusqu’à la mer). Ces échouages peuvent survenir dans des baies sableuses ou sur vasières.

Mitage : éparpillement, sans plan d’urbanisme réellement cohérent, d’infrastructures, de zones d’habitat, de zones d’activité, dans des espaces initialement ruraux, forestiers ou agricoles.

Natura 2000 : réseaux constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, visant à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe.

Plan Algues Vertes : plan de lutte visant à réduire la prolifération des algues dans les 8 baies bretonnes concernées, mis en place en février 2010.

SCOT : Schéma de cohérence territoriale, outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement stratégique

Trégor : ancienne division administrative et religieuse constituant l’un des neuf pays de Bretagne. Situé dans le nord-ouest de la Bretagne, entre la Manche et les monts d’Arrée, il comprend la partie nord-ouest du département des Côtes-d’Armor et une petite partie du nord-est du Finistère, jusqu’à la rivière de Morlaix.

ZNIEFF : inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ayant pour objectif d’identifier et de décrire, sur l’ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de connaissance mais aussi un outil d’aide à la décision.

Zones humides : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

Arpenter les paysages bretons n’était pas choses nouvelles pour moi.

Originaire du Morbihan par la famille de mon père, j’ai longuement observé les marées, le golfe, les bateaux et parmi eux celui de mon grand-père. J’ai longuement touché la matière, la vase, le sable, les rochers. J’ai longuement marché par la côte, à travers les pins et les ti aux toits d’ardoises.

J’observe aujourd’hui une Bretagne bien différente de celle de mon enfance, une Bretagne qui m’était avant inconnue et qui m’est dévoilée par la Baie de Morlaix, et par Carantec, là où résident maintenant mes parents.

Cette Bretagne nord, Bretagne des terres agricoles, des oignons, des choux et des artichauts, plus humide et plus fraîche, plus sauvage, plus discrète, m’a poussé à enjamber la bande côtière et à observer plus en détails sont arrière-pays.

A travers ce projet de fin d’étude, je concentre mon intention sur le Trégor morlaisien, entre mer et monts d’arrée, de Baie à Baie.

Vue sur Carantec depuis sa périphérie agricole

Vue sur Carantec depuis sa périphérie agricole

Production d’artichauts Eglise et Bourg de Carantec Commune de Carantec

Production de choux Bâtisses agricoles Culture de plantes fourragères

Vue sur Carantec depuis sa périphérie agricole

Les campagnes, autrefois préservées des grands gestes d’urbanisation et d’industrialisation, sont aujourd’hui théâtre des changements sociétaux.

Les systèmes agricoles s’intensifient et visent la rentabilité et la production rapide à tous prix. En se modernisant, ils effacent un patrimoine mais entachent également les espaces naturels avoisinant.

Les cours d’eau se polluent, les milieux naturels s’effacent et disparaissent au profit d’immenses parcelles agricoles et de cultures sous abris, accueillant des espèces toujours plus demandeuses d’eau, détériorantun peu plus les sols. Seules certains espaces échappent aux maillent productives et restent enclavés dans les fonds de vallées, peu commodes pour les cultures.

Les infrastructures, les industries et nouvelles aire urbaines s’emparent des grands espaces isolés sans volonté de cohérence. Les nouvelles zones résidentielles s’aimantent au bourg historique, et se rependent comme une onde. Les nouveaux habitants, fuyant les effluves des grandes métropoles, colonisent les villages et les littoraux encore peu balnéaire pour trouver la tranquillité.

Habiter la ruralité n’a donc jamais été autant sujet à discussions et à réflexions. Et c’est sur les plateaux agricoles du Trégor morlaisien que je choisis de recomposer un équilibre. Riche d’une hydrographie discrète mais diffuse et d’un héritage bocager inégalement conservé, le territoire du Trégor évolue entre mer et monts d’Arrée, sous la pression de l’artificialisation de ses sols. Perturber par l’apparition d’infrastructures routières, le territoire se retranche dans ses extrêmes et se fragmente horizontalement entre le nord et le sud, entre la côte et l’arrière-pays. Figure territoriale aux multiples visages, s’étendant de la baie de Morlaix à la baie de Locquirec, je choisis de révéler le maillage de l’eau, invisible et inégalement valorisé sur le territoire, et de l’adopter comme socle de projet, permettant la restructuration des aires urbaines ainsi que le remaniement du système cultural en place. Je vise, par mes réflexions de projet, à rétablir une cohésion sur la globalité du territoire, lui permettant de se développer comme une entité viable et durable à l’horizon 2050.

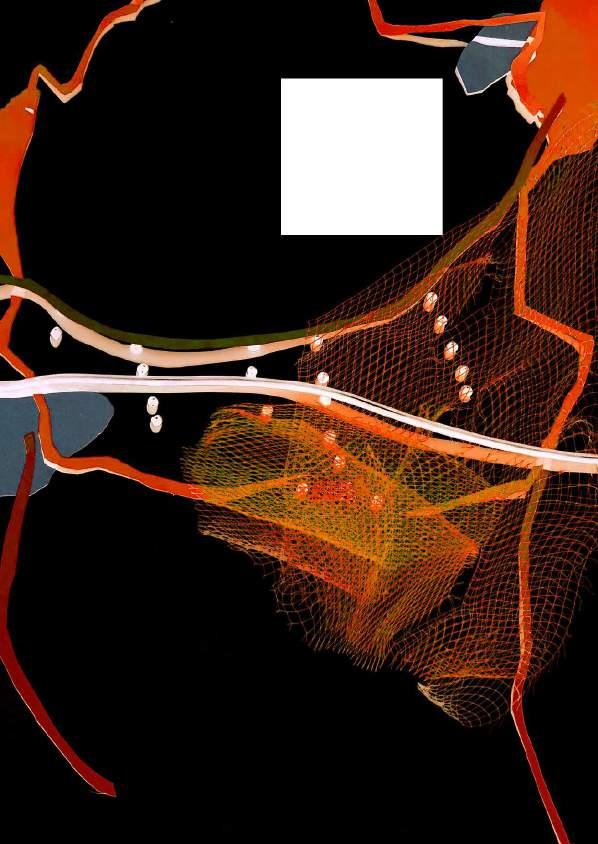

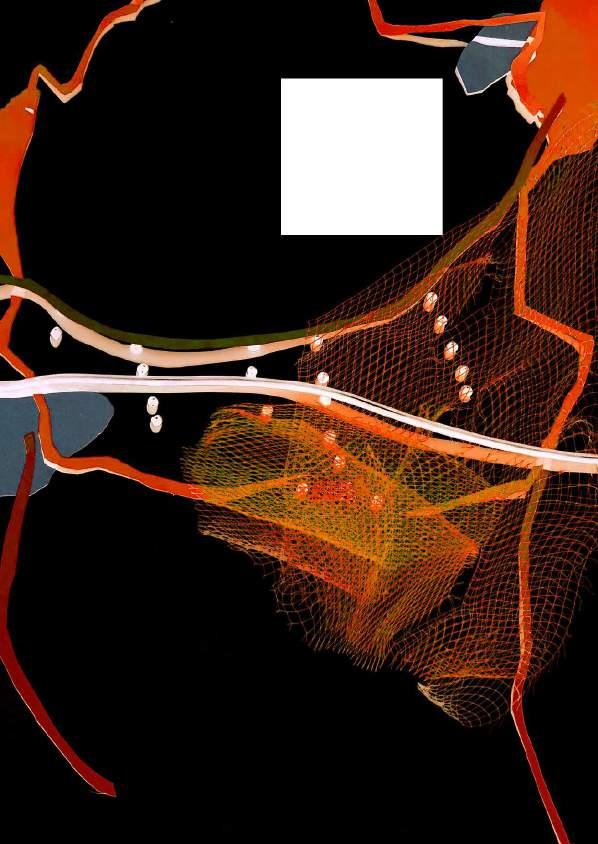

Territoires et imaginaires Travail préliminaire de collages

Morlaix

Brest

Lannion

Saint-Brieuc

Rennes

Carhaix

Nantes

Le Diben Plouigneau

Tréguier

Landerneau

Landivisiau

Guinguamp

Quimper

Lorient

Vannes

Dinan

Morlaix

Brest

Lannion

Saint-Brieuc

Rennes

Carhaix

Nantes

Le Diben Plouigneau

Tréguier

Landerneau

Landivisiau

Guinguamp

Quimper

Lorient

Vannes

Dinan

La Bretagne composée de quatre grands départements, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine, est une région en perpétuelle adaptation.

Anciennement représentée par Carhaix, sa capitale romaine située en centre Bretagne, la région est aujourd’hui inévitablement définie par son excentrement et sa relation à la mer. Ses grands pôles urbains, tels que Brest, Vannes, Morlaix, Saint-Brieuc, et Quimper s’aimantent au littoral et accueillent une population cossue, laissant l’arrièrepays en désertification. Pour pallier à l’enclavement du territoire, de nombreuses infrastructures furent érigées et prirent la forme de nationales deux fois deux voies fragmentant et distribuant le centre Bretagne.

L’influence des voies romaines se traduit encore aujourd’hui dans le paysage par de grandes dynamiques urbaines longeant les édifices. L’une d’entre elle croise mon territoire, la départementale 172, ancien axe romain Paris-Brest.

Le réseau de voies ferrées, anciennement riche d’arrêts, est aujourd’hui réduit en deux grandes branches, longeant elles aussi le littoral depuis Rennes. Le centre Bretagne n’est donc destiné qu’aux déplacements par la voiture freinant ainsi son développement viable et son attractivité.

De plus la littoralisation récente favorise les écarts de valeurs foncières entre la côte et les terres. Les extrêmes se renforcent, et les populations se divisent. Les terrains les moins chers reculent dans les terres tandis que les maisons et terrains de grandes valeurs colonisent le littoral. Ainsi les habitants cèdent leurs places aux résidents secondaires et s’éloignent des pôles d’attractivités.

Entouré par le parc naturel régional d’Armorique, abritant les monts d’Arrée, et par la ceinture dorée, ceinture agricole productive allant de Brest à Morlaix, caractérisée par se champs d‘artichauts, choux, oignons et pomme de terres, mon territoire accueille les vents du Noroit, entrainant les temps secs et froids, venant s’estomper sur les reliefs des monts d’Arée plus au sud. Ses terres humides sont connues pour abriter la pluviométrie la plus élevée de Bretagne (1200mm au m2). Le climat doux et presque sans gel, ainsi que les terres riches et facile à cultiver, lui octroient le rôle de région nourricière de la métropole.

Ce statut, combiné à la grande pauvreté de la région, ne sera pas sans conséquence et poussera la Bretagne à suivre les nouveaux courants de penser tels que l’industrialisation de l’agriculture dans les années 1950.

2. Une terre nourricière malmenée l’évidence des enjeux écologiques

Vers la fin des années 1950, la France se lance dans une opération foncière nommée « remembrement » qui vise à moderniser les pratiques agricoles mais également à regrouper les parcellaires dispersés des exploitations.1 Les petites parcelles s’élargissent en grands champs et les chevaux sont remplacés par des machines.

Cette opération, destinée à faire accroître la productivité dans l’agriculture, a suscité incompréhension et colère dans le corps agricole, forcé et contraint de suivre un nouveau modèle importé des États-Unis. Felix Le Garrec, photographe et cinéaste, et sa compagne Nicole Le Garrec, réalisatrice et cinéaste, ont photographié la manifestation des agriculteurs dans les côtes d’Armor: « Nous sommes en 1972, en plein remembrement. Le problème prend une acuité particulière dans un pays de bocage comme la Bretagne massivement agricole, où fermes et champs sont de petite taille. Ces photos témoignent de manifestations à Trébrivan. »2

La perception du paysage breton par l’agriculteur change donc brutalement à travers les rapides étapes du remembrement, explique Martine Cocaud, enseignante-chercheure en histoire contemporaine, aujourd’hui retraitée, en éclairage du reportage «Le paysage Breton», réalisé en 1995 (Institut National de l’Audiovisuel) :

« Le paysage de l’agriculteur n’est pas celui du natif ou du touriste. Mais bien que l’espace breton soit varié, on l’identifie le plus souvent avec le bocage. Élément patrimonial essentiel des campagnes bretonnes, le bocage est un système de haies organisé en réseau. C’est donc le résultat de siècles d’intervention humaine sur la nature. Ce bocage fait couler beaucoup d’encre depuis 50 ans. Il a subi en effet une évolution rapide liée à la modernisation de l’agriculture : le maillage très dense des haies, les chemins étroits et profonds, la petite superficie des parcelles qui caractérisaient le bocage breton était incompatible avec les tracteurs et les moissonneusesbatteuses exigés par l’agriculture intensive. Les agriculteurs vont en 30 ans faire disparaître en partie les haies, aidés par la puissance - toute récente - des tractopelles. Les organisations professionnelles les y ont d’ailleurs incités au nom de la modernité et du remembrement.

parcelles dispersées fut donc particulièrement concerné. De plus, le remembrement a impliqué des travaux connexes - suppression des talus mais aussi construction des routes et d’autoroutes - qui ont, autant que la suppression des haies, transformé le paysage. Aussi, le remembrement est-il également discuté pour des raisons écologiques et paysagères – au risque d’en oublier parfois la nécessité face aux exigences de la modernisation agricole. »3

De potentiels solutions et résolutions de conflits entre agriculteurs et nouveaux ruraux voient aujourd’hui le jour, ayant pour valeur commune la conservation des paysages historiques riches et attractifs :

« Depuis quelques années cette arasion est remise en cause : pour des raisons écologiques d’abord, mais aussi pour des raisons esthétiques, comme l’exprime le dernier témoignage du film. Les nouveaux ruraux non agriculteurs souhaitent conserver l’identité du paysage traditionnel qui est souvent un facteur du succès touristique. Si les conflits ont été nombreux, des voies de médiation, portées par des agriculteurs soucieux de rentabilité mais aussi de développement durable, semblent s’ouvrir. »4

Le bocage breton qui abritait des fermes aux petites 1 PHILIPPE Marc-André, POLOMBO Nadine, « Soixante années de remembrement », HAL Open Science, 2010, page 4

2 LE GARREC Nicole et Félix, «Remembrement», Diaporama photographique, Trébivran, 1972

4

3

MARTINE COCAUD, Texte introductif à la vidéo Le remembrement, 1976, Institut National de l’Audiovisuel

MARTINE COCAUD, Texte introductif à la vidéo Le paysage Breton 1995, Institut National de l’Audiovisuel

Révolte des agriculteurs et éleveurs face aux décisions de remembrement dans la commune de Trébrivan « Evacuation de la mairie», Trèbrivan, 1972,LE GARREC Nicole et Félix

Révolte des agriculteurs et éleveurs face aux décisions de remembrement dans la commune de Trébrivan « Evacuation de la mairie», Trèbrivan, 1972,LE GARREC Nicole et Félix

À mon arrivée dans le Finistère, j’ai pu observer différents panneaux de prévention sur les plages, alarmant de la présence d’algues vertes. Ce n’est qu’en lisant la bande dessinée d’Inès Léraud que j’ai réellement compris l’impact de ces algues sur la vie quotidienne des habitants, mais également le flou politique qu’entourait leur gestion. Inès Léraud y explique l’apparition des algues dues à l’apport de nutriments et à l’épandage des déjections animales : «Le taux de nitrate dans les rivières bretonnes a été multiplié par dix. A cela deux raisons principales : l’utilisation massive d’engrais, d’azote minéral dans les cultures et les quantités astronomiques de déjections animales. Or dans le sol l’azote se transforme en nitrate. Les nitrates se répandent par ruissellement depuis les terres trop enrichies jusqu’aux rivières, qui se jettent dans la mer. Le nitrate, c’est bien connu, est un super fertilisant, de la même manière qu’il fait pousser les plantes il fait pousser les algues. »1

L’apparition de l’agriculture intensive ainsi que le nombre trop important d’élevages sur le sol breton ont donc intraîné le boulversement des sols et la pollution des cours d’eau. De plus la disparition de nombreuses haies et de nombreux talus, ayant un rôle de filtre, ont favorisé l’écoulement des eaux et ainsi une plus rapide propagation des éléments polluants dans les sols et cours d’eau.

Un ramassage régulier des lagues vertes sur les plages «contaminées» fut mis en place : « Aujourd’hui, les algues vertes ont disparu du paysage. Elles sont en effets ramassées dès leur échouement par des ballets de tracteurs, et acheminés par camions vers des déchèteries. L’opération coûte près de un million d’euros par an aux collectivités et à l’Etat. »2

Mais les tracteurs ne pouvant pas avoir accès aux zones reculées ou aux vasières, les algues vertes continuent de proliférer : « Pourtant les algues continuent de s’accumuler dans certaines zones inaccessibles au ramassage. Par exemple dans l’estuaire du Gouessant, en baie de Saint Brieuc : Les algues acheminées par le flot des marées, échouent dans ce lieu protégé et finissent par se décomposer dans le substrat vaseux pour former des poches de gaz toxique. Des dizaines de milliers de mètres cubes de vase toxique. Toute forme de vie a donc disparu dans ce milieu putride. Plus un ver, plus un coquillage, plus un échassier dans cet endroit pourtant classé zone naturelle. Un paysage morbide, un lieu à l’aspect figé, comme hors du temps. »3

Le problème, loin d’être réglé fait toujours débat au sein du milieu agricole. Des associations comme Eaux et Rivières de Bretagne, se battent pour traiter le problème à la source et mettent en place des pétitions et des listes de mesures à adopter pour lutter efficacement contre les algues vertes. D’autant plus que le problème semble s’étendre au-delà des zones classées à risque :

« Mais d’autres inquiétudes surgissent. Des cours d’eau situés en dehors des zones scrutées dans le cadre du plan algues vertes seraient fortement polluées par le nitrate provenant notamment de la culture des tomates sous serres, occasionnant de nouvelles marées vertes » s’étendant au-delà du territoire breton. »4

Depuis 2010, le plan algues vertes fut mis en place et concerne huit baies bretonnes dont la Baie du Douron délimitant mon site d’étude.

1 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 70

2 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 112

3 Compte rendu de la visite de l’estuaire par Yves-Marie Le Lay, président de sauvegarde du Trégor, 10/09/2016, extrait de LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 113

4 ERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 70

PAYSAGE DE BOCAGE A MAILLES ELARGIES PAYSAGE CULTIVE AVEC TALUS

PAYSAGE CULTIVE A RAGOSSES PAYSAGE DE BOCAGE DENSE SUR COLLINE

PAYSAGE BOISE AVEC BOSQUETS PAYSAGE DE CULTURES LEGUMIERES

PAYSAGE DE BOCAGE A MAILLES ELARGIES PAYSAGE CULTIVE AVEC TALUS

PAYSAGE CULTIVE A RAGOSSES PAYSAGE DE BOCAGE DENSE SUR COLLINE

PAYSAGE BOISE AVEC BOSQUETS PAYSAGE DE CULTURES LEGUMIERES

3. Comprendre le Trégor morlaisien l’émergence de la boucle

Les grands champs entourant la baie de Morlaix prolongeait les lignes de la mer, tant ces plateaux étaient horizontaux, dénués d’obstacle, les arbres étant partis depuis longtemps. Seuls les rochers morcelés de la côte et les clochers fendaient l’horizon. On peut d’ailleurs voir les clochers d’un bout à l’autre de la baie, de Carantec à Plouezoc’h.

C’est donc par cela que j’ai commencé mes recherches, en étudiant à travers mon mémoire de fin d’études l’impact de l’agriculture intensive sur les relations entre l’Homme et son paysage. J’ai pu rencontrer et parler à plusieurs acteurs lors de la rédaction de ce mémoire, qui m’ont permis de saisir la diversité de profils dans le secteur de l’agriculture mais également la volonté de changement, et les pressions insufflées par les industries agroalimentaires.

J’ai ensuite observé les cartes. Hypnotisée par la ville de Morlaix centrée sur mes cartes IGN, j’ai d’abord pensé à m’intéresser à la ville-île, émergeant des champs et des pâtures. Ce n’est que dans un second temps que je pris la peine de m’intéresser au Trégor-morlaisien. Je ne savais pas qu’il s’appelait ainsi avant de remarquer les deux grandes vallées qui le constituent, d’une par la rivière de Morlaix se séparant en trois court d’eau : le Queffleuth, le Jarlot et le Tromorgant, et la deuxième vallée, celle du Douron. Les vallées du Tromorgant et du Douron, fortement boisées en leurs sources, forment une boucle, prolongée par le dessin de la côte. Et alors s’est dessinée une figure territoriale dont je ne pouvais plus détacher le regard. Décentrant Morlaix comme grande figure du territoire, l’intention se portait sur ces grands plateaux découpés de nombreuses vallées, et plaçait l’alternance plateaux agricoles/vallées au premier plan.

La boucle dessinée ne constitue pas l’entièreté du Trégor Morlaisien, qui lui se limite naturellement par le début des monts d’Arrée, après avoir franchis la rivière de Plouigneau. Le Trégor morlaisien, territoire le plus à l’ouest du Trégor, se situe encore dans le département du Finistère, contrairement au reste du Trégor appartenant au Côtes-d’Armor. Il se définit par deux vallées : celle du Queffleuth et celle du Douron. La vallée du Douron représente également la limite entre les deux départements.

Constitué de 18 communes et faisant 46000 hectares, le Trégor morlaisien fut l’objet d’une forte immigration anglaise, permettant aux retraités de la classe moyenne anglaise d’écouler de jours heureux, en achetant des terrains à quelques kilomètres de la côte à bas prix. Aujourd’hui en proie à une urbanisation rapide en périphérie de Morlaix et le long des infrastructures le traversant, les paysages du Trégor souffrent de l’apparition de satellites urbains, se déployant concentriquement et sans hiérarchie autour des bourgs historiques ou des lieux-dits agricoles. L’urbain prend la forme d’un quadrillage, créant un paysage a traverser de bout en bout sans arrêt, ne tenant pas compte des cours d’eau discrets ni de la topographie.

Trégor morlaisien : Département du Finistère (29) 46 000 hectares 43 000 habitants 18 communes 60% de surfaces agricoles Baisse de 30% des exploitations agricoles

Plasticité de la boucle

Découverte d’une figure territoriale Collages, dessins, cartographies

La ville de Paris dans la boucle

La ville de Rennes dans la boucle

Le Golfe du Morbihan dans la boucle

Le marais breton dans la boucle

La ville de Nantes d ans la boucle Belle-île dans la boucle

«Caractère animé issu d’une succession des vallées encaissées, tandis ce que le littoral revêt un relief plus doux traversé de petites vallées évasées. Le relief, sur l’ensemble de l’unité, peut tout de même être qualifié de doux, à modéré. La côte est formée de pointes granitiques dans la baie de Morlaix, qui s’émiettent dans la mer. Plus à l’est, des falaises hautes se substituent à cette frange côtière basse.

Au sud, vers le versant nord des Monts d’Arrée, peu marqué, la montée est progressive. De nombreux boisements peu étendus de feuillus et résineux rythment le paysage. Lorsque nous nous rapprochons de la mer, d’autres essences d’arbres apparaissent comme des pins et des cyprès de Lambert. Des falaises littorales sont couvertes de landes littorales sur leurs versants.Le bocage se caractérise par des talus couverts de taillis et de quelques arbres de hauts jets ou parfois, simplement d’herbacées. Quelques vergers cidricoles anciens sont présents. Le bocage littoral quant à lui est très ouvert et comporte également d’anciens vergers cidricoles.

L’habitat est dispersé assez uniformément sur l’ensemble du territoire hormis sur les hauteurs. Une concentration est plus forte sur le littoral et au nord de la RN 12, ayant favorisé l’installation de zones industrielles et commerciales. La densité de l’habitat est plutôt faible, à l’exception de Morlaix et ses abords. L’ habitat isolé est « dissimulé » dans le tissu bocager.

La couronne périurbaine de Morlaix est en pleine croissance, les terrains sur lesquels sont construites les maisons sont de taille conséquente. En revanche, nous notons que certains hameaux sont délaissés, comptant un nombre important de logements abandonnés.

Les exploitations agricoles sont présentes sur le territoire, cependant, le bocage associé aux boisements, les dissimule.»1

Pour débuter mon arpentage, je choisis de longer la côte depuis Carantec jusqu’à Plestin-les-Grèves en voiture. Je longe dans un premier temps la baie de Morlaix, berceau d’accueil de la rivière de Morlaix et de ses affluents qui viennent s’y jeter, en théorie. La rencontre avec l’eau douce des cours d’eau n’y est pas visible car recouverte par la ville. Je poursuis mon chemin, laissant derrière moi l’aqueduc pour rejoindre le début du Trégor par Ploujean. J’y observe en chemin quelques zones humides, révélées par la marée basse, qui s’apparentent à des marais littoraux et des vasières. La côte très peu peuplée en dehors des pôles de Plouigneau, Locquirec et Plestin-les Grèves révèle les landes littorales des falaises. De l’autre côté de la routes des champs à perte de vue et de nombreuses bâtisses agricoles parsemées.

Mon deuxième itinéraire me permet de traverser le site du Nord au Sud, toujours via la voiture. J’y remarque le bocage et l’habitat peu dense qui s’y cache, mais pas l’eau du Dourduff que je croise pourtant à plusieurs reprises. Marquée grâce aux ripisylves, les cours d’eau s’enclavent dans les vallées étroites et ne sont pas accessibles. La relation à l’eau est presque inexistante et les ripisylves se confondent avec les haies de bocage, rendant l’hydrographie du territoire invisible.

Ce n’est qu’à pied, en reliant la vallée du Douron et celle du Tromorgant, que j’expérimente l’eau, en m’enfonçant par les sentiers de GR dans les vallées. J’y observe une forte déprise agricole et de nombreuses prairies à l’abandon. En arrivant vers la fin de mon itinéraire longeant la vallée du Douron, il m’est impossible de rejoindre la vallée du Tromorgant qui, sur les cartes, semblent jointent. Il me faudra passer sous la nationale, puis longer l’ancienne voie romaine jusqu’au centre de Plouigneau pour retrouver un nouveau sentier de randonnée.

Paysages traversés/paysages traversants Dessiner les imaginaires autour de mon territoire Transect sensible, encre de chine Workshop spatialités, Mai 2022

1. Arret au port de plaisance du Diben, vue sur la côte mrocelée rocheuse à marée basse

2. Vue sur la pointe de Perhérel, bordé par la lande, encadré par les habitations du Guerzit

3. Estuaire du Douron à marée basse, entre Locquirec et Plestin-les-Grèves

4. Défilé de champs de choux à travers la fenêtre de la voiture, plaine légumière entre Plougasnou et Locquirec

5. Exploitation laitière et ses batisses agricoles Vallée du Douron, au sud de Plouégat Guérand

6. Plateau agricole à nu, au loin la vallée arborée du Douron Près de Plouigneau

7. Vallée du Douron et mitage urbain, un paysage hors du temps

8. Praire humide située en amont de la source du Douron Sur le chemin de Plouigneau, après la traversé de la N12

Landes et falaises Le long de la D79A

Plougasnou Ville balnéaire résidentielle nombreuses maisons secondaires

La boucle du nord au sud, de la côte aux plaines légumières

La boucle d’ouest en est, de Morlaix au Douron

Ville de Morlaix

Périphérie résidentielle et industrielle

Parcelles pâturées et ripisylves Nombreuses vallées humides discrètes du aux affluants du Dourduff

Village de Garlan

Plaine légumière Agriculture intensive en maraîchage

Présence faible de bocage renforcée à mesure de l’avancée vers le Dourduff

Forets privées rescapées des plaines agricoles intensives

Bâtisses agricoles accueillant de nombreuses productions laitières prairies pâturées et haies bocagères

Rivière du Douron se jettant dans la Anse de Locquirec Vallée enclavée accesible uniquement à pied

Nombreuses pleupleraies productives aux abords des zones humides du Douron

Rivière du Dourduff et sa ripisylve Très peu d’épaisseur dans le territoire malgré ses nombreux affluents

Mon arpentage a été guidé par la volonté de traverser dans un premier temps la périphérie de mon territoire, puis par son centre, à la recherche des vallées et de l’eau.

L’eau reste en grande majorité peu accessible ou dissimulée par des vallées petites et étroites.

Les paysages changent d’état abruptement, passant des plaines agricoles ouvertes, aux vallées boisées, puis au bocage.

L’habitat semble lui aussi vouloir disparaître derrière les arbres. Seuls les sillons agricoles et les serres marquent visuellement l’horizon.

Les zones humides que je m’attendais à voir en grande quantités, ne se retrouvent que très peu en fond de vallée ou sur les anciennes prairies de pâture.

Ces coupes sensibles, composées de photographies de terrain, retracent les différent paysages parcourus.

Hauteurs de Lanleya Vue sur les différentes Vallées encaissées Vallée du Douron

Arrivée de la N12 coupant le territoire Traversée périeuse

Arrivée à la ville de Plouigneau Ville linéaire basée sur l’ancienne voie romaine aujourd’hui D172

Descente au sud vers les Monts d’Arrées Paysage de Landes et de terres humides très peu habités

Périphérie productive de Plouigneau Retour du bocage et des arbres

2. Epuiser, saisir la multicitée existante

L’arpentage des vallées enclavées et le contraste évident de qualité paysagère entre le sud et le nord du Trégor attestent d’une division dans l’unité que je considérai unique, la boucle. Afin de saisir la spatialité et les enjeux liés à cette démultiplication de la figure territoriale, je choisis dans un premier d’isoler quatre paramètres : l’hydrographie, les forêts, les satellites urbains et les infrastructures routières et ferroviaires, et d’épuiser leurs dynamiques et inscriptions territoriales par le dessin noir au calque. Cette série, me permettant d’inter-changer les différents paramètres et de les superposer les uns aux autres, révéla l’apparition de trois figures principales.

Les tracés de l’eau, des forets, appuyés par la géologie, révèlent dans un premier temps la figure resserrée des premières intuitions, divisée par des boucles internes comme celle du Dourduff, stratifiées par rapport à la côte. Cette figure marque également la limite entre les cultures de la ceinture dorée dédiées aux légumes, et le début des prairies et cultures de céréales.

Mais le circuit hydrographique met en exergue une boucle bien plus étendue, faisant se rejoindre les deux baies de Morlaix et de Locquirec jusqu’à leur source au pied des monts d’Arrée. Cette nouvelle figure prend la forme d’un peigne hydrographique prégnant et efface la forme hermétique de la boucle unique. Les dynamiques pénétrantes venant du nord jusqu’au fleuve côtiers, ainsi que les flux inverses des sources aux baies, ouvrent la réflexion à plus grande échelle. Cette figure englobante questionne les inter-relations entre activités humaines et qualités paysagères et écologiques de la côte au parc naturel régional.

Les dynamiques urbaines quant à elles se détachent du socle naturel du site et épaississent les voies routières. Cette troisième figure s’oppose aux deux premières, guidée par trois grandes infrastructures : la nationale 12, la départementale 172 et la voie de chemin de fer. Cette synthèse d’infrastructures crée la fragmentation au sein du territoire et isole ces deux moitiés. La première au nord subit une urbanisation rapide impliquant la disparition successive de ses champs et espaces lisières, tandis que la partie sud, zone tampon entre urbain et monts d’Arrée, subit la désertification. De plus ces infrastructures, et notamment la N12, ont facilité l’implantation de zones industrielles et commerciales, principalement en périphérie de Morlaix. Coincée entre ces trois lignes saillantes, se trouve la ville de Plouigneau, exemple d’un déploiement urbain rapide linéaire, sans organisation, autour de la départementale 172, ancienne voie romaine Paris-Brest.

Recherches sur la plasticité des boucles Travail de maquette et collage

Epuiser la boucle et la dépasser, Faire naître les grandes figures territoriales Série de croquis sur calques