DECONNEXION DES CONNEXIONS AGRICOLES EN TERRES FINISTERIENNES

GUILLEMOT Elodie

Mémoire

ENSP Versailles 2019/2022

Encadrement par Pauline Frileux

Il n’existe aucune profession dont la pratique réussie nécessite autant de connaissances que l’agriculture, ni aucune profession dans laquelle l’ignorance est plus grande.1 1 VON LIEBIG Justus, extrait de MONTGOMERY David R., Cultiver la révolution, Ramener nos sols à la vie, Paris, Editions France Agricole, TerrAgora,

Fig 1: Champs de choux s’étendant vers la côte Pointe ouest de Carantec Photographie argentique, février 2022

AVANT PROPOS

Les marées, la pêche à pied, les ballades sur les chemins côtiers et les sorties en mer avec le bateau de pêche de mon grand-père, voilà ce que représentait pour moi la Bretagne de mon enfance. La Bretagne du Sud, le Morbihan, la petite maison dans le golfe de mes grands-parents et la mer omniprésente. Des paysages d’été qui rythmaient les vacances pour aller voir ma famille paternelle.

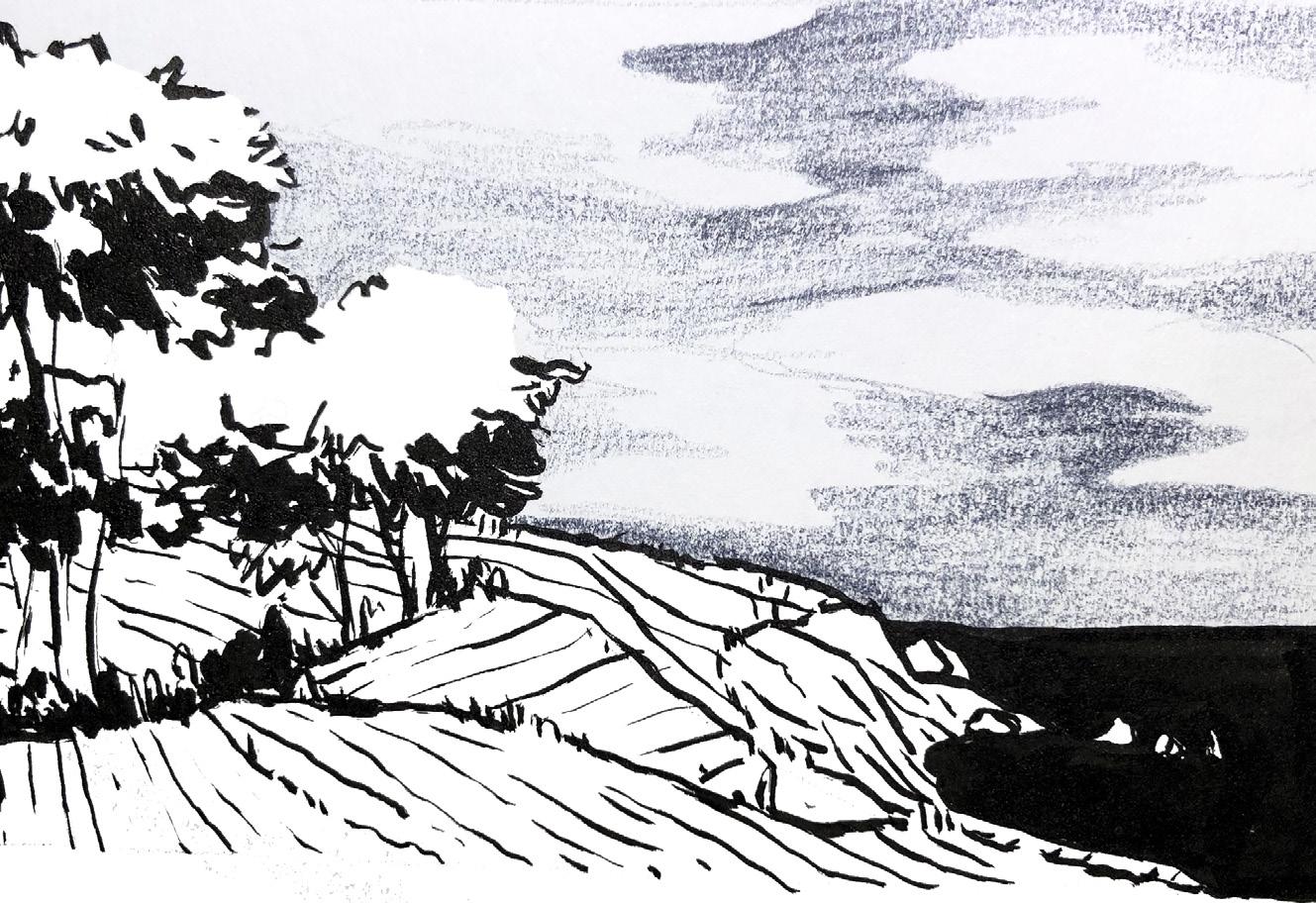

Ce sont les paysages aux camaïeux de verts et de bleus qui m’ont fait découvrir la Bretagne agricole.

Les paysages horizontaux des plateaux, jonchés de choux et d’artichauts, rythmés par le ballet de tracteurs et par les jours de marché. J’ai découvert la Bretagne Nord, la Bretagne des terres, une Bretagne plus discrète mais qui n’en n’est moins productive, voire intensive. Le déménagement de mes parents et leur nouvelle maison, située à Carantec sur la côte, entre Roscoff et Lannion, m’ouvre les portes de la baie de Morlaix et à ses plateaux productifs, frontière naturelle entre les anciens pays du Léon et du Trégor.

LE PAYSAGE CALME ET SILENCIEUX LAISSE LE VENT CHOREGRAPHIER LES FEUILLES DE SES CHAMPS

Fig 2 : Carantec et ses champs Dessins

Fig 3 : Bâtisses agricoles à l’entrée du bourg de Carantec Au loin le bourg

Photographie argentique, février 2022

CEINTURE DOREE

COTES D’ARMOR

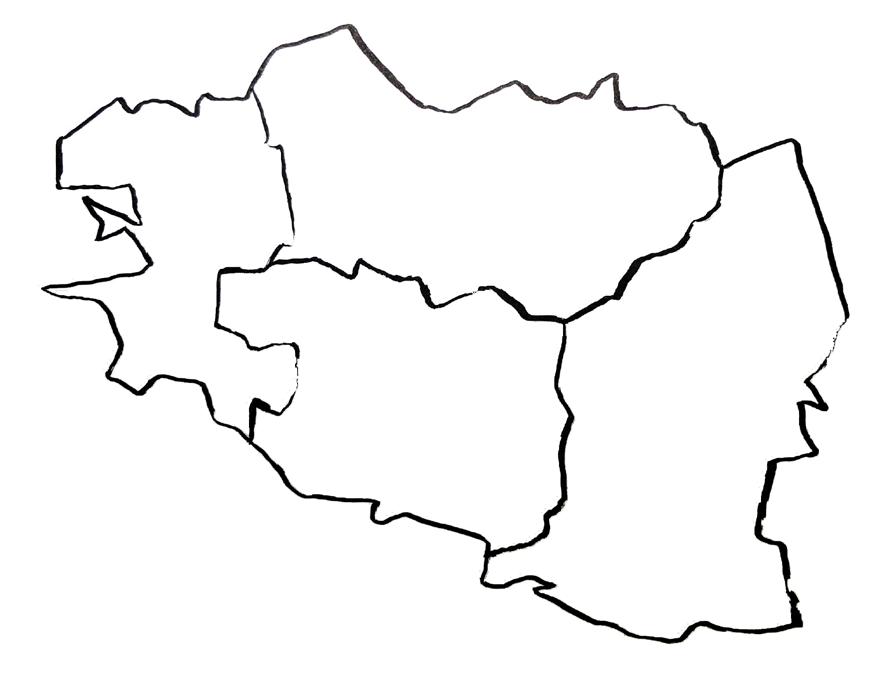

Morlaix Léon Trégor PNR D’ARMORIQUELOCALISATION

Le Finistère est le département (breton et français) le plus à l’ouest de la métropole. Il constitue avec les Côtes-d’Armor, le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine la région Bretagne. Quimper, son chef-lieu, ainsi que Brest et Morlaix sont ses trois principales agglomérations.

Morlaix et sa baie offrent une ouverture dans le paysage agricole. L’entrée de l’eau par cette faille se profile du Nord au Sud vers l’entrée du Parc Naturel Régional d’Armorique, constitué notamment par les Monts d’Arrée.

La «ceinture dorée», elle, s’étendant de Brest jusqu’à Saint-Brieuc, en son périmètre le plus large, se constitue de paysages agricoles, rassemblés en raison de la similitude de leurs productions.

L’oignon, le chou, l’artichaut et la pomme de terre sont les quatre principaux produits issus de ce territoire littoral agricole. L’expression «ceinture dorée», apparu dans les années 1980, illustrait les richesses que procuraient les cultures légumières et florales alors nouvelles.

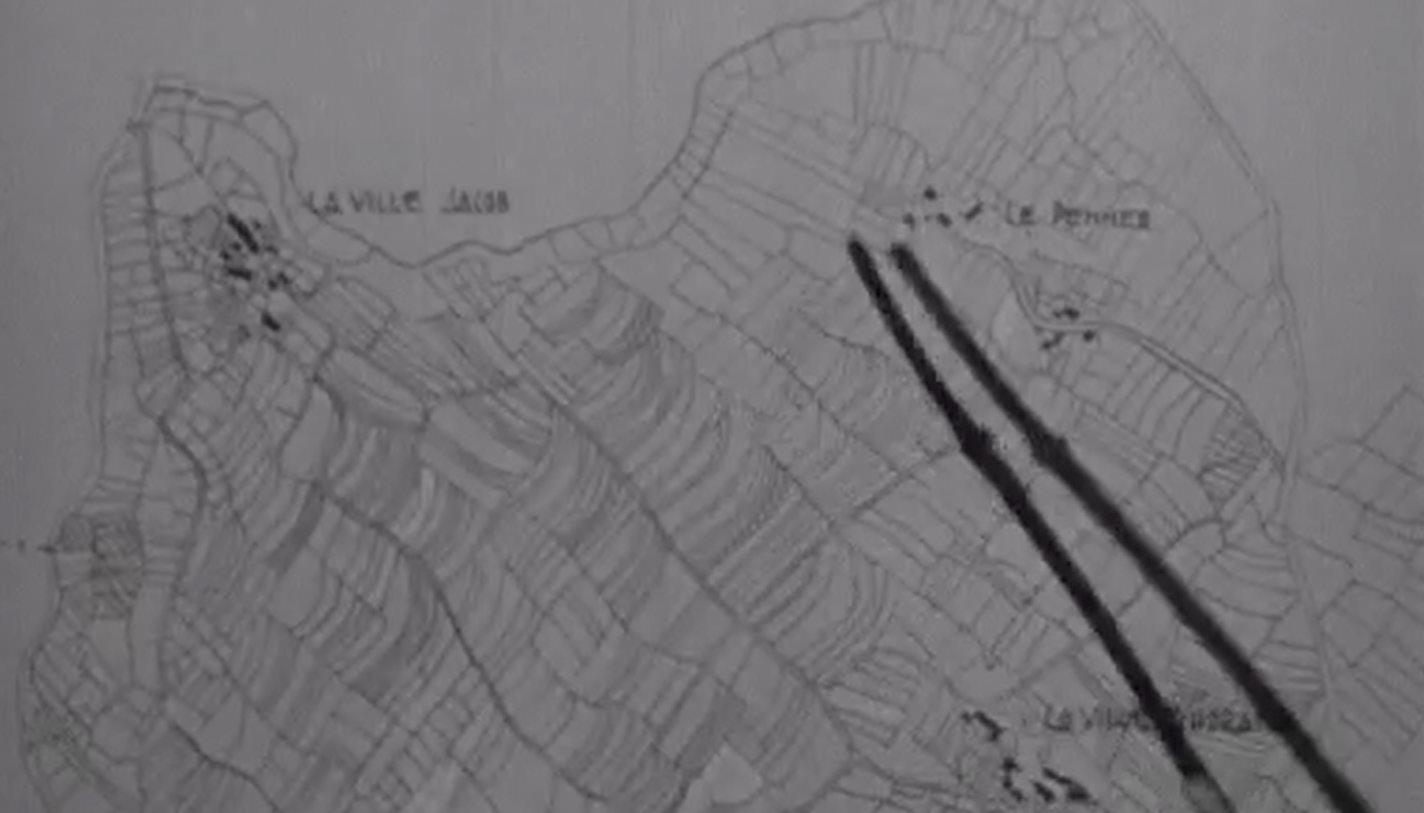

CARTE DU SITE D’ETUDE: PRINCIPALES VILLES ET COURS D’EAU

Fig 7

Fig 4 : La bretagne en France

Fig 5 : Les départements bretons

Fig 6 : Un site compris entre deux grandes unités paysagères, la «ceinture dorée» et le PNR d’Armorique

SOMMAIRE

AVANT PROPOS 9

LOCALISATION 15 INTRODUCTION 23 S’IMPREGNER 29

REMEMBREMENT, LE DéCHAINEMENT DES PASSIONS BRETONNES 32

UNIFORMISATION PAYSAGÈRE, LE CHANGEMENT LOURD DE CONSéQUENCES 50 RENCONTRER 89

MARC, LE PRéSIDENT DE LA SICA ET LE GRAND EXPLOITANT CONVENTIONNEL 92

THOMAS, LE SECRéTAIRE GéNéRAL DE LA SICA ET LE GRAND EXPLOITANT BIOLOGIQUE 98

JULIEN, LE PETIT EXPLOITANT BIOLOGIQUE INDéPENDANT 110

SéBASTIEN, LE PETIT EXPLOITANT CONVENTIONNEL INDéPENDANT 128

HERMANN, LE REVENDEUR CONVENTIONNEL 136

CONFRONTER

145

AGRICULTURE BIOLOGIQUE, L’EVOLUTION DES PRATIQUES ET LEURS RESERVES 146 CRéATION VARIéTALE, AGROFORESTERIE ET AGRICULTURE DE CONSERVATION, LES VOIES DE L’AVENIR 150

CONCLUSION 173

REMERCIEMENTS 175 TABLE DES ILLUSTRATIONS 182 BIBLIOGRAPHIE 186

Fig 8 : Récolte des choux, Taulé Photographie, Atlas des régions naturelles, 2020

INTRODUCTION

A l’ouest, ou le Finistère comme point de départ.

Depuis des siècles, le Finistère est une terre où pratiques agricoles et organisations familiales s’unissent pour produire essentiellement choux fleurs, artichauts, pommes de terre et oignons. Un territoire de partages et de transmissions, entre petites fermes familiales divisées par les haies, les talus, et les rideaux forestiers, créant un paysage agricole riche en biodiversité mais également riche en interactions humaines. Comprenant la richesse de leurs sols et la qualité de leurs productions, les bretons, et plus particulièrement les léonards, entreprirent de commercer avec l’Angleterre, par bateaux depuis le XIVe siècle. Les « Johnnies » sont encore aujourd’hui connus comme de célèbres marchands d’oignons de Roscoff, traversant la Manche chaque été entre le XIXe siècle et le XXe siècle.

En arpentant le Finistère, je cherche ces paysages qui aujourd’hui ont disparu, laissant place aux cultures sous-abris toujours grandissantes et éloignant ces habitants de plus en plus de l’arrière-pays agricole, pour s’aimanter au littoral.

Au-delà de la Bretagne, la question agricole se pose en termes de rendement, de sécurité alimentaire et de productivité. Comment nourrir les générations futures sur des terres qui s’épuisent ? Comment produire toujours plus face à des ressources de moins en moins nombreuses ? Des questions d’actualité interrogeant les modèles intensifs en place et faisant écho aux modèles traditionnels passés, abandonnés face à la globalisation d’un système unique de production de masse.

A l’ouest, c’est peut être aussi pour l’expression.

Être à l’ouest, qui, d’après le dictionnaire des expressions françaises, signifie être dans un état anormal, ne plus savoir ce que l’on fait, est peut être approprié pour parler des systèmes intensifs de productions agricoles légumières que l’on retrouve à l’échelle mondiale.

Activité agricole avant l’ère de la mécanisation Fig 10 : «T1 050»

Photographie : LE GARREC Nicole et Félix

REMEMBREMENT, LE DéCHAINEMENT DES PASSIONS BRETONNES

Vers la fin des années 1950, la France se lance dans une opération foncière nommée « remembrement » qui vise à moderniser les pratiques agricoles mais également à regrouper les parcellaires dispersés des exploitations.1

Les parcelles s’élargissent, les chevaux sont remplacés, comme expliqué dans la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite d’Inès Léraud, journaliste, et de Pierre Van Hove, illustrateur : « À partir des années 60, les terres agricoles françaises sont remembrées. Les petites parcelles travaillées avec des chevaux sont transformées en grands champs cultivés par des machines. »2

Martine Cocaud, enseignante-chercheure en histoire contemporaine, aujourd’hui retraitée, explique en éclairage du reportage «Le paysage Breton», réalisé en 1995 (Institut National de l’Audiovisuel) la perception du paysage breton par l’agriculteur à travers les étapes du remembrement : « Le paysage de l’agriculteur n’est pas celui du natif ou du touriste. Mais bien que l’espace breton soit varié, on l’identifie le plus souvent avec le bocage. Élément patrimonial essentiel des campagnes bretonnes, le bocage est un système de haies organisé en réseau. C’est donc le résultat de siècles d’intervention humaine sur la nature. Ce bocage fait couler beaucoup d’encre depuis 50 ans. Il a subi en effet une évolution rapide liée à la modernisation de l’agriculture : le maillage très dense des haies, les chemins étroits et profonds, la petite superficie des parcelles qui caractérisaient le bocage breton était incompatible avec les tracteurs

et les moissonneuses-batteuses exigés par l’agriculture intensive. Les agriculteurs vont en 30 ans faire disparaître en partie les haies, aidés par la puissance - toute récente - des tractopelles. Les organisations professionnelles les y ont d’ailleurs incités au nom de la modernité et du remembrement. »3

Dans un autre reportage tiré de l’Institut Nationale de l’Audiovisuel, datant de 1976, intitulé Le remembrement, on peut saisir la complexité de cette opération : « Remembrement, mot magique s’il en est, capable de déchaîner les passions les plus diverses qui vont de l’adhésion totale et inconditionnelle au refus le plus catégorique. Et pourtant le remembrement est loin d’être un problème nouveau puisqu’en Bretagne il a démarré au cours des années 1950. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours d’un thème qui intéresse autant qu’il divise, les agriculteurs mais aussi les citadins. »4

1 PHILIPPE Marc-André, POLOMBO Nadine, « Soixante années de remembrement », HAL Open Science, 2010, page 4

2 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 63

3 MARTINE COCAUD, Texte introductif à la vidéo Le paysage Breton, 1995, Institut National de l’Audiovisuel

4 INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL , Le remembrement, 1976, film couleur, France, France 3

-

Cette opération, destinée à faire accroître la productivité dans l’agriculture, a suscité incompréhension et colère dans le corps agricole, forcé et contraint de suivre un nouveau modèle importé des États-Unis.

Felix Le Garrec, photographe et cinéaste, et sa compagne Nicole Le Garrec, réalisatrice et cinéaste, ont photographié la manifestation des agriculteurs dans les côtes d’Armor: « Nous sommes en 1972, en plein remembrement. Le problème prend une acuité particulière dans un pays de bocage comme la Bretagne massivement agricole, où fermes et champs sont de petite taille. Ces photos témoignent de manifestations à Trébrivan. »1 On peut y voir des panneaux aux slogans contestataires : « Remembrement – Dictature – Non », « Remembrement- Rase tout - Non », «Rejet du remembrement» ou encore «Non au vol légal» ainsi que des clichés illustrant tracteurs et bêtes faisant barrages sur les routes.

1 LE GARREC Nicole et Félix, «Remembrement», Diaporama photographique, Trébivran, 1972

Toujours dans le film Le remembrement, issu de l’INA, le journaliste donne la parole à Monsieur Valle, agriculteur à Bruc-sur-Aff, en Ille-et-Vilaine, qui exprime également son mécontentement face à la réalisation du remembrement : « Alors je me suis élevé contre ça, dès le début j’ai été nommé par mes collègues, parce que je leur ai dit, d’ailleurs à la première allocution que j’ai pu faire si je puis dire, dans dix ans vous serez obligés de remembrer si nous ne voulons pas pousser plus loin ce remembrement. J’ai même été très loin à l’époque en disant qu’il fallait le recommencer et le refaire complètement, en arrivant par exemple à des parcelles qui je pensais, moi, devaient être au moins de trois hectares dans une commune pour que ce soit vraiment rentable. »1

Jean Eon, un autre agriculteur interrogé pour le film, installé à Quédillac, accompagné par sa femme, exprime sa surprise face aux prises de décisions incohérentes : « Au départ, on était favorables au remembrement, mais de la façon dont ils l’ont fait, diminuer toutes les parcelles, éloigner les terres de l’exploitation, tout ce qui avait de commode quoi. On partait au loin, et même certaines pièces n’avaient même pas de chemin d’accès. »2

Au-delà du côté imposé, le remembrement engendre des conséquences importantes sur le paysage, encore une fois illustré dans la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite : « Pour agrandir les surfaces des parcelles, les bulldozers et tractopelles importés des USA détruisent des kilomètres de haies et talus. Les rivières sont comblées, asséchées…Les rideaux d’arbres formés par les talus disparaissent, et les clochers des églises sont visibles pour la première fois, d’un village à l’autre. ». 1

Martine Cocaud, explique, en éclairage du reportage Le remembrement, l’importance de la prise en compte paysagère dans le déroulement de l’opération : « Le bocage breton qui abritait des fermes aux petites parcelles dispersées fut donc particulièrement concerné. […] De plus, le remembrement a impliqué des travaux connexes - suppression des talus mais aussi construction des routes et d’autoroutes - qui ont, autant que la suppression des haies, transformé le paysage. Aussi, le remembrement est-il également discuté pour des raisons écologiques et paysagères – au risque d’en oublier parfois la nécessité face aux exigences de la modernisation agricole. »2

1, 2 INSTITUT NATIONAL

1 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 65

2 MARTINE COCAUD, Texte introductif à la vidéo Le remembrement, 1976, Institut National de l’Audiovisuel

-

Pages 38-39:

Fig 16 : Dessins, Elodie Guillemot réalisés à partir de Algues vertes l’histoire interdite

Inès, VAN HOVE Pierre, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, 159 pages

C’est ce que met en avant Marcel Laurent, un autre agriculteur de Quédillac, interrogé pour le reportage Le remembrement, qui explique la nécessité de faire avec le terrain et avec ceux qui le connaissent le mieux : « Lorsque le maire a proposé ça, j’ai tout de suite compris ça devait apporter quelque chose aux agriculteurs. Et on a été tellement déçus lorsqu’on nous a proposé le plan, qu’on l’a affiché, et on a vu qu’on avait été bafoués. C’est que toutes les promesses qu’on nous avait faites, c’est regrouper autour de l’exploitation les parcelles, et c’était le contraire qu’on faisait quoi. Et on les avait tracés même dans le sens opposé à la pente naturelle, ce qui en terre humide donnait une catastrophe, automatiquement. Les eaux allaient s’écouler en travers, après les parcelles étaient tracées dans le mauvais sens. Et c’était peut-être un peu trop tôt pour le faire, aussi. Du fait de la disparition des petites exploitations, je voyais sur le journal, dans le Maine et Loire je crois, un agriculteur qui disait que le remembrement avait été fait dans les années soixante et quelques, et que maintenant, du fait de la disparition de nombreuses petites exploitations, tout est à recommencer. Donc, au fond on n’a peut-être rien perdu, que moi je considère qu’un remembrement doit se faire avec les intéressés, pas sans les intéressés. Ce n’est pas un géomètre au pied d’une table à cinquante kilomètres de Quédillac qui pouvait tracer des plans, ce n’est pas possible. Il fallait discuter. Quand les problèmes sont arrivés, à mon avis, c’est autour d’une table, par quartier, qu’il fallait réunir les gens. »1

Le remembrement met alors en évidence des choix de découpages abstraits de son territoire, ne te tenant pas compte des aléas et composants paysagers. Les dégâts sont tels, qu’en 1975 le législateur dut exiger la prise en compte de l’environnement dans le remembrement,2 malheureusement limitée, la plupart du temps, par le lobby agricole, s’opposant aux contraintes d’origine extérieure à la profession.

Mais Martine Cocaud évoque en éclairage du reportage Le paysage breton, datant de 1995, des potentiels solutions et résolutions de conflits entre agriculteurs et nouveaux ruraux : « Depuis quelques années cette arasion est remise en cause : pour des raisons écologiques d’abord, mais aussi pour des raisons esthétiques, comme l’exprime le dernier témoignage du film. Les nouveaux ruraux non agriculteurs souhaitent conserver l’identité du paysage traditionnel qui est souvent un facteur du succès touristique. Si les conflits ont été nombreux, des voies de médiation, portées par des agriculteurs soucieux de rentabilité mais aussi de développement durable, semblent s’ouvrir. »3

1 INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL , Le remembrement, 1976, film couleur, France, France

2 PHILIPPE Marc-André, POLOMBO Nadine, « Soixante années de remembrement », HAL Open Science, 2010, page 4

3 MARTINE COCAUD, Texte introductif à la vidéo Le paysage Breton, 1995, Institut National de l’Audiovisuel

-

1

Lors de mon arpentage de terrain, j’ai pu avoir une vision plus actuelle de cette opération, échangeant avec des agriculteurs et gérants de coopérative ayant un recul de plusieurs années sur ce qui s’était passé.

J’ai d’une part échangé avec Thomas Quillevere, agriculteur biologique tenant une exploitation de 36 hectares, divisée en deux sites, dans les communes de Plouénan et de Kerandrez, près de Saint-Pol-de-Léon, mais également secrétaire général de la SICA (Société d’Initiatives et Coopération Agricoles) Saint-Pol-de-Léon. Il me raconte, à travers les discours modérés de son grand-père, la transformation plutôt facile qu’à subit la ferme familiale : « Quand ils ont racheté la ferme, il n’y avait déjà pas énormément de terrain, c’est pour ça d’ailleurs qu’il a été bloqué derrière. Ce qui a été fait, c’est qu’il y a des talus qui ont été enlevés mais ça n’a pas été dans l’excès non plus car on n’est pas embêté par les inondations par exemple. Les parcelles les plus grandes font 4 hectares et ce sont des champs plats. On n’est pas sur des grosses parcelles comme dans la Beauce. Et dans les échanges de terres, on n’a pas été trop concernés. Tout était autour de l’exploitation, sauf une parcelle à 2km. »1

J’ai également pu échanger avec Marc Kerangueven, président de la SICA SaintPol-de-Léon, mais également exploitant de 90 hectares à Lannilis en agriculture conventionnelle. Ayant une vision de gestion au niveau territoriale, il m’explique les bienfaits du remembrement et sa nécessité pour rester compétitif : « Quand on parle du bocage, en Bretagne, le bocage ça signifie quelque chose, on le voit quand on vient en avion, on n’est pas dans la Beauce. Même s’il y a eu un remembrement, ici le bocage, les haies, les talus, on en a. Aujourd’hui le remembrement a eu lieu et il était nécessaire. Qu’il est été mal fait, mal vu, mal réfléchi à certains endroits je veux bien, mais d’une façon générale pour moi il était nécessaire. Tout simplement parce que la mécanisation a apporté, et s’il n’y avait pas eu la mécanisation, de toute façon, on aurait

QUILLEVERE Thomas, entrevenue, Kerandrez, 13 avril 2022

arrêté de produire. Ces sont des métiers pénibles et la mécanisation a apporté une souplesse dans le travail, et l’a soulagé. De même la création variétale nous a permis de continuer à produire avec de meilleurs rendements tout en évitant que le prix remonte. Moi je vends le chou-fleur aujourd’hui au même prix que mon père le vendait il y a 50 ans. Et aujourd’hui au lieu de passer 15 fois dans la parcelle et récolter 80% des choux, je passe 5-6 fois et on peut récolter jusqu’à 95%. On a des taux de récoltes qui sont meilleurs, on récolte plus vite donc c’est la mécanisation qui nous a permis ça et la création variétale. Au remembrement, quand il y avait des cultures en bord de côte, on ne pouvait pas mettre des remorques dans des petites parcelles, enfin on pouvait, mais à peine rentré, il fallait ressortir. De plus, un légume, il faut le mettre dans des parcelles qui soient aérées. Le pire pour un légume s’est d’être dans une parcelle qui est entourée d’arbres : vous avez de l’ombre, vous n’avez pas d’air, donc vous n’avez que des problèmes sanitaires, le déploiement de toutes les maladies, les champignons, et autres. Donc il faut des talus, il faut savoir les entretenir, mais il ne faut pas des haies de quatre mètres au-dessus. C’est la problématique du légume, nous ne sommes pas dans de l’élevage. L’élevage au contraire je peux comprendre, mais en légume c’est comme ça qu’on améliore les pratiques. Donc où est le compromis entre le bocage, la mécanisation et l’intérêt de faire évoluer les pratiques ? Je pense qu’on est aujourd’hui dans quelque chose qui correspond à ce qui a été fait. Il reste néanmoins des toutes petites parcelles bord de côte comme à Santec, Cléder, Roscoff et même vers chez moi, mais c’est seulement le bord de côte qui reste morcelé. Ça sert pour des cultures à très forte plu values, où on va à genoux récolter les légumes, mais dès que vous voulez mettre du matériel dedans, ça n’est pas possible. »2

Ces deux témoignages issus d’acteurs ayant un rôle dans une coopérative à très forte influence territoriale, ne reflètent peut-être qu’une partie de la réalité. Néanmoins, j’ai également eu la version de Julien Boulais, exploitant d’une ferme biologique de 6 hectares à Carantec. Plus petit exploitant, proche de ses productions et de son site, son témoignage aurait pu être plus réservé, mais au contraire, il m’explique l’importance de cet héritage, pour ne pas tomber dans les extrêmes : « J’ai découvert l’historique de la PAC et c’était passionnant. Mon BTS m’a permis de ne surtout pas tomber dans l’extrémisme anti-conventionnel. Je n’ai jamais été extrémiste, mais avant je me disais « Ils ont fait n’importe quoi. » et quand j’ai appris l’historique de la PAC je me suis dit « On a fait ce qu’on avait à faire avec les moyens et les besoins. »3

Dans le livre de David R. Montgomery, géologue et professeur des sciences de la terre et des sciences spatiales à l’Université de Washington, Cultiver la révolution, Ramener nos sols à la vie, paru en 2019, la question des mythes agricoles est posée à travers une série de voyages autour du monde. Il y évoque notamment deux mythes sur l’industrie agroalimentaire qui peuvent remettre en question la légitimité d’un remembrement : «Mythe 1 : l’industrie de l’agroalimentaire nourrit le monde d’aujourd’hui. D’après la FAO, les fermes familiales produisent 80% des ressources alimentaires mondiales et près de trois quart (72%) de toutes les fermes du monde entier ont une taille de moins d’un hectare. En d’autres termes ce sont bien les petites exploitations qui nourrissent la majorité des humains. Bien entendu, de grandes entreprises agroalimentaires permettent à un nombre relativement restreint d’individus de nourrir le reste d’entre nous qui vivons dans les pays développés. Aujourd’hui les agriculteurs ne représentent qu’1% de la population américaine. Mais la plupart des paysans du monde travaillent leurs terres à leur seul bénéfice et à celui de leur famille.

Cela signifie que l’industrie agroalimentaire, loin de nourrir l’humanité, n’alimente que les pays développés. Néanmoins, nous avons absolument besoin d’une agriculture de grande échelle si nous ne voulons pas être réduits à travailler nos propres lopins de terre pour subsister. Mais les exploitations agricoles les plus vastes ne sont pas forcément les plus performantes, ce qui nous amène au second mythe. Mythe 2 : L’industrie agroalimentaire est plus efficace. […] Les grandes exploitations produisent-elles plus ? Non. Elles peuvent produire une culture particulière à plus bas prix, mais elles ne produisent pas plus de nourriture au total. […] L’erreur la plus répandue selon laquelle les exploitations mécanisées produisent plus se fonde sur les rendements à l’hectare d’une culture spécifique. Mais les exploitations qui cultivent une diversité d’espèces végétales produisent globalement plus de nourriture. Sur une taille donnée de terre, les petites fermes productives diversifiées ont un rendement supérieur à celui des grandes exploitations de monocultures industrielles. »4

A travers les années, ces changements ont fortement perturbé l’équilibre nécessaire au bon fonctionnement des sols et des milieux qu’ils accueillent, pour favoriser le rendement. Inévitablement ces choix ont eu des répercussions sur le rapport sol-paysage mais également sur la gestion des problèmes sanitaires liés à la surexploitation.

2 KERANGUEVEN Marc, entrevue, SaintPol-de-Léon, 11 avril 2022

3 BOULAIS Julien, entrevue, Carantec, 22 février 2022

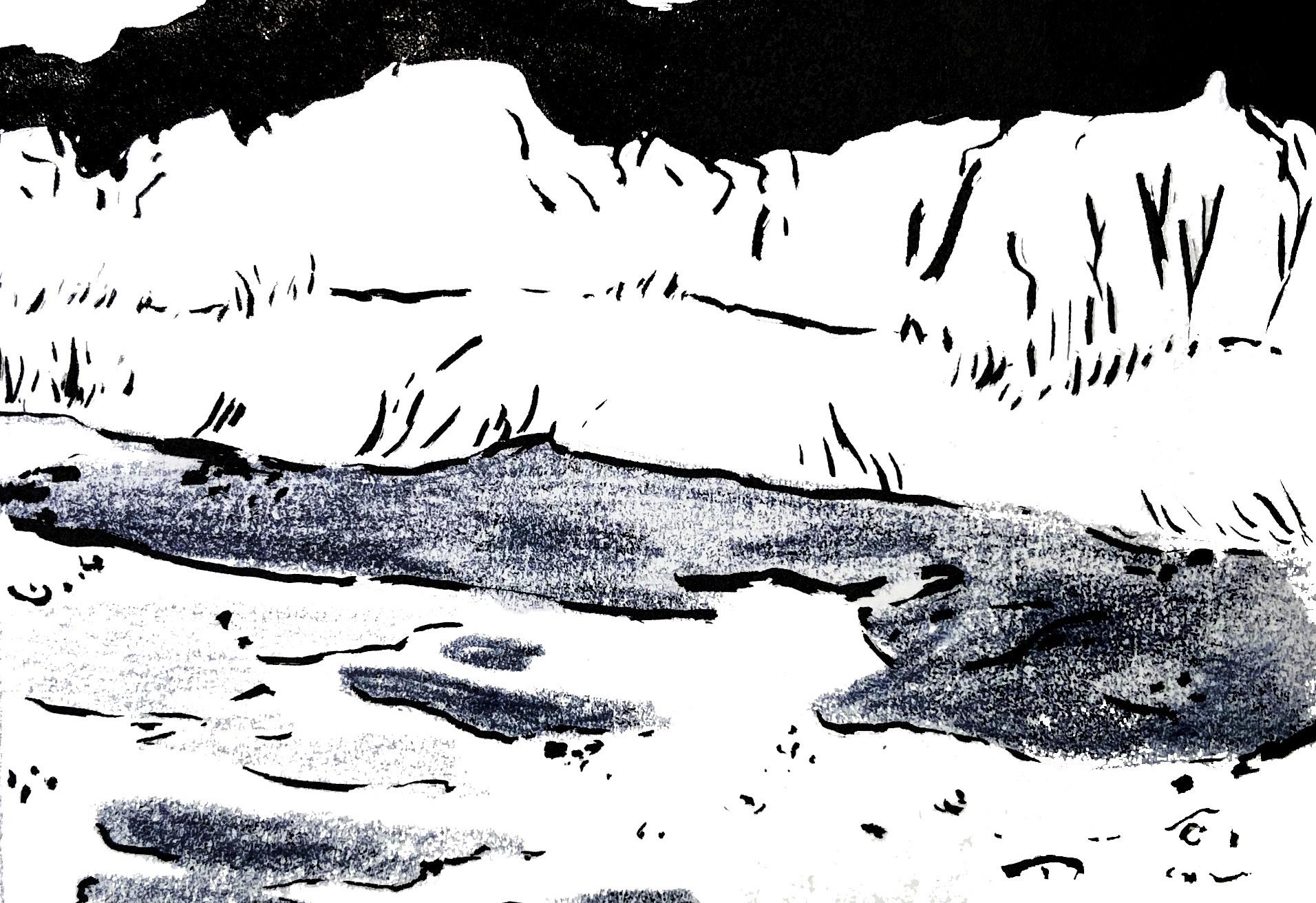

Fig 18: Présence insignifiante d’algues vertes à marée basse Anse de Porz Morvan et début de la vallée du Douron

Photographies, mars 2022

UNIFORMISATION DES PAYSAGES, LE CHANGEMENT LOURD DE CONSEQUENCES

En élargissant les parcelles, les pratiques agricoles évoluent et se tournent vers les produits agrochimiques. Pour être rapide et très productif, les fertilisants et pesticides sont employés en grands moyens. David R. Montgomery évoque dans son livre un autre mythe, celui des produits agrochimiques : « Mythe 3 : les produits agrochimiques seront indispensables pour nourrir le monde de demain. Nous pouvons constater que les taux d’augmentations des récoltes, très réguliers pendant la seconde moitié du XXe siècle, ont commencé à stagner ces dernières années. Augmenter les doses de fertilisants ne va tout bonnement plus avoir d’effet sur les récoltes, car nos plantes ont déjà reçu bien plus qu’elles ne peuvent en supporter et que leur impact est beaucoup plus grand sur des sols dégradés, pauvres en matières organiques. En d’autres termes, ajouter des fertilisants à une terre déjà fertile ne peut guère augmenter son rendement. L’idée, si souvent répétée, selon laquelle l’utilisation intensive de produits agrochimiques sera incontournable pour nourrir la planète passe à côté de la possibilité d’augmenter les rendements agricoles en se tournant vers des pratiques qui restaurent la fertilité des sols, ce qui dynamisera la production aussi bien en agriculture conventionnelle, raisonnée que biologique. »1

Si les fertilisants ne sont pas la clé de la réussite de l’agriculture du futur, il en va de même pour les pesticides. Dans son ouvrage La révolution des plantes, Comment les plantes ont déjà inventé notre avenir, Stephano Mancuso, biologiste italien, explique la capacité des adventices à résister aux pesticides :

1 MONTGOMERY David R., Cultiver la révolution, Ramener nos sols à la vie, Paris, Editions France Agricole, TerrAgora, 2019, page 34

« Cette gigantesque pression chimique imposée aux plantes adventices a favorisé l’apparition de cas de résistance, y compris chez des espèces normalement associées à la culture principale. Ainsi l’Amaranthis palmeri […] résiste parfaitement au glyphosate ; aux Etats-Unis, elle prospère à tel point dans les champs de maïs et de soja que cela pose de graves problèmes et qu’on la combat à grand renfort de glyphosate et d’un mélange d’autres herbicides ».2

On retrouve également cette idée dans l’article de Marc-André Sélosse, biologiste et professeur au MNHM (Muséum national d’Histoire naturelle) intitulé Des sols vivants, paru dans la revue Reliefs « Forêt » n°14 : « En Europe, on a inventé une agriculture dite « conventionnelle» qui brille par son efficacité immédiate et quantitative. En tapant dessus, on oublie souvent une chose: son cahier des charges était de fournir assez à manger - et elle y est parvenue. L’agriculture conventionnelle a résolu cette question quantitativement, mais non qualitativement. On voit bien que les pesticides et leurs résidus posent des problèmes de santé, aussi bien aux consommateurs qu’aux agriculteurs. Le labour désherbe, mais il enterre aussi les graines d’un certain nombre de plantes qui germent lorsqu’elles reviennent en surface: voilà pourquoi on voit parfois une explosion de coquelicots dans une culture. […] On crée donc une porte d’entrée pour des plantes qui ne sont pas souhaitées par l’agriculteur. »3

Stephano Mancuso évoque également les dégâts causés sur l’environnement pour combattre les adventices : « Les dégâts environnementaux provoqués par nos tentatives de les combattre sont beaucoup plus considérables que ceux qu’elles pourraient causer à nos cultures. ». Il préconise plutôt la cohabitation qui causerait moins d’impacts environnementaux. »3

Tous ces apports chimiques uniformisent le paysage, et ne laissent apparaître que des champs de monoculture, qui, quand ils ne sont pas productifs, sont à nu, ne laissant voir que des aplats de terres retournés. Certains milieux, pourtant distants de la ceinture dorée, comme les landes des monts d’Arrée, sont également mis en danger, par l’élevage intensif et l’expansion des cultures céréalières. Dans son mémoire de fin d’étude, « Eveiller un regard collectif pour réinventer les landes des monts d’Arrée », Madenn Diabaté, jeune diplômée de l’INSA Centre Val de Loire et de l’école de la Nature et du paysage, évoque la disparition des terres des monts d’Arrée : « L’élevage porcin hors-sol demande quant à lui moins de surface agricole car l’alimentation est entièrement achetée. Cependant, comme pour les vaches laitières, il est essentiel de venir épandre le lisier. De nombreux éleveurs du Léon achètent des terres dans les Monts d’Arrée, dont le prix est le plus faible de Bretagne pour épandre leur lisier. La majorité de ces élevages font partie de productions agricoles, qui achètent, transforment, stockent ou revendent la production à des grossistes. Les coopératives laitières et porcines sont actuellement particulièrement visées pour leur gouvernance opaque et la dépendance dans laquelle l’éleveur est maintenu. »4

Elle caractérise également le Léon par la disparition de ses haies : « Le plateau est entièrement dévoué à l’élevage porcin et bovin dont le paysage porte les marques : de larges parcelles agricoles ; dont les haies sont de moins en moins présentes à mesure qu’on s’approche de la mer. ».5

2 MANCUSO Stephano, La révolution des plantes, Comment les plantes ont déjà inventé notre avenir, Traduit de l’italien par Renaud Temperini, Paris, Edition Albin Michel, 2019, page 81

3 MANCUSO Stephano, La révolution des plantes, Comment les plantes ont déjà inventé notre avenir, Traduit de l’italien par Renaud Temperini, Paris, Edition Albin Michel, 2019, page 81

4 DIABATE Madenn, «Eveiller un regard collectif pour réinventer les landes des monts d’Arrée», Mémoire de fin d’étude 2020/2021, INSA, page 64

5 DIABATE Madenn, «Eveiller un regard collectif pour réinventer les landes des monts d’Arrée», Mémoire de fin d’étude 2020/2021, INSA, page 11

ALIMENTATION ENTIEREMENT ACHETEE ELEVAGE HORS SOL NESCESSITE PEU DE SURFACE

LES TERRES DES MONTS D’ARRES SONT LES MOINS CHERES DE BRETAGNE...

ET DE NOMBREUX AGRICULTEURS DU LEON ACHETENT CES TERRES POUR EPANDRE LE LISIER.

LE PLATEAU EST ENTIEREMENT DEVOUE A L’ELEVAGE ET L’AGRICULTURE INTENSIVE: DE LARGES PARCELLES AGRICOLES DONT LES HAIES SONT DE MOINS EN MOINS PRESENTES A MESURE QU’ON S’APPROCHE DE LA MER.

Pages 59 à 51:

Fig 19 : Dessins, Elodie Guillemot, réalisés à partir de "Eveiller un regard collectif pour réinventer les landes des monts d’Arrée", DIABATE Madenn, Mémoire de fin d’étude 2020/2021, INSA, 127 pages

Fig 20 : Plateau agricole à nu, au loin la vallée arborée Près de Plouigneau Photographies, mars 2022

Fig 21 : Paysage côtier couvert de lande arborée Port de Terenez Photographie, mars 2022

En Bretagne, les paysages de l’avant-après remembrement furent donc très contrastés et marqués par les disparitions d’éléments paysagers forts englobant les haies, les talus, les bosquets mais également les forêts.

Mais la disparition des grands arbres et forêts n’est ni un phénomène nouveau, ni un phénomène lié au territoire breton, et Thierry Gauquelin, chercheur en écologie forestière, explique, dans son article Une forêt, des forêts, paru dans la revue Reliefs « Forêt », éditée en 2021, l’étendue de la perte des surfaces forestières en hectares depuis les années 1990: « Même si la destruction des forêts n’est évidemment pas un phénomène nouveau, depuis la sédentarisation et le développement de l’agriculture, la situation, bien que contrastée, est inquiétante. Selon l’ONU, 420 millions d’hectares (presque la superficie de la Suède) de forêts ont disparu dans le monde depuis 1990. Même si les chiffres fluctuent selon les sources, les pertes de surfaces forestières dues aux déboisements s’élèvent à environ I0 millions d’hectares chaque année. Le WWF alerte: plus de 170 millions d’hectares de forêts pourraient ainsi être détruits d’ici 2030. Onze fronts majeurs de déforestation ont été identifiés en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Il faut aussi souligner le rôle important de la déforestation importée, liée à la consommation par les pays occidentaux de produits forestiers ou alimentaires en provenance des pays tropicaux (viande, huile de palme, hévéa, soja, etc.) ».1

Pourtant la présence des forêts et des arbres jouent un rôle dans le bon fonctionnement du sol. Ernst Zurcher, Ingénieur forestier ETHZ et professeur émérite en science du bois, y explique dans son article Forêts et Humains, un destin commun, également publié dans la revue Reliefs « Forêt », le rôle des arbres dans le cycle de la vie du sol :

« Intimement liés au cycle général de la vie en tant que stockeurs, contrôleurs et transformateurs de l’eau, du carbone et de l’énergie solaire, les arbres et les forêts forment une enveloppe protectrice particulièrement efficace pour notre biosphère, que les pressions du changement climatique, de la déforestation galopante et de l’agriculture intensive mettent en péril. De nouvelles méthodes comme l’agroforesterie, le semis sous couvert végétal ou le pâturage tournant dynamique permettront de réhabiliter les forêts et de renouer nos liens ancestraux et vitaux avec les arbres. ». Il met en relation le fonctionnement de l’agriculture conventionnelle et le taux de matière organique dans le sol : « En agriculture, le carbone des sols se trouve sous forme de matière organique. Garante de fertilité, celle-ci confère aux sols leur porosité. Les sols riches et vivants, à la façon des arbres dont ils ont hérité les pouvoirs, ralentissent l’eau, nous préservant des crues et des sécheresses. Le problème majeur auquel est confrontée l’agriculture actuelle (la conventionnelle en particulier) est que les terres arables ont dramatiquement vu chuter leur taux de matière organique, surtout depuis l’introduction des engrais de synthèse. Ceux-ci non seulement ne leur restituent pas de carbone, mais provoquent la lente dégradation de la matière organique encore présente et dans laquelle il est stocké. Ce processus destructeur est amplifié par un labour profond, opéré par des machines trop lourdes. La dégradation générale a pour effet de délocaliser le carbone - naturellement séquestré dans les sols et permettant de les fertiliser - qui migre dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone (CO2) et en augmente la surcharge De plus, cette terre appauvrie tend à se durcie et à se tasser. Quand la pluie tombe, l’eau qui ne peut s’y infiltrer ruisselle, arrachant à nos champs leur substance: l’eau qui devait donner la vie devient boue et sème le chaos. Quand la pluie ne tombe pas, la terre s’assèche et se craquèle, et c’est le vent qui l’emporte, la faisant voler en poussière et annonçant le désert. ».2

1 GAUQUELIN Thierry, «Une forêt, des forets», Dossier Forêt, Revue Reliefs Foret N°14, Paris, page 40

Les arbres et les forêts disparus, laissent derrière eux un sol troublé, en incapacité de se régénérer, perméable à l’eau, favorisant les états extrêmes de la terre : sécheresses et inondations. Au-delà de faire disparaître les milieux, l’agriculture intensive et l’élevage hors-sol posent un problème de santé publique pour les habitants.

2 ZURCHER Ernst, «Forêts et Humains, un destin commun» , Dossier Forêt, Revue Reliefs Foret N°14, Paris, page 46

Fig 24 : Forêt épargnée, persistant entre les parcelles agrcioles Kermouster

Photographie, mars 2022

À mon arrivée dans le Finistère, j’ai pu observer différents panneaux de prévention sur les plages, alarmant de la présence d’algues vertes. Ce n’est qu’en lisant la bande dessinée d’Inès Léraud que j’ai réellement compris l’impact de ces algues sur la vie quotidienne des habitants, mais également le flou politique qu’entourait leur gestion. Inès Léraud y explique l’apparition des algues dues à l’apport de nutriments et à l’épandage des déjections animales : «Le taux de nitrate dans les rivières bretonnes a été multiplié par dix. A cela deux raisons principales : l’utilisation massive d’engrais, d’azote minéral dans les cultures et les quantités astronomiques de déjections animales. Or dans le sol l’azote se transforme en nitrate. Les nitrates se répandent par ruissellement depuis les terres trop enrichies jusqu’aux rivières, qui se jettent dans la mer. Le nitrate, c’est bien connu, est un super fertilisant, de la même manière qu’il fait pousser les plantes il fait pousser les algues. »1

En lisant l’article « Algues vertes, un fléau » publié en 2020 par Eaux et Rivières de Bretagne, une association de protection de la nature en Bretagne, j’ai également pu comprendre et illustrer l’ensemble des facteurs favorisant l’apparition des algues vertes.

Après plusieurs décès d’animaux mais également de joggeurs, promeneurs, ostréiculteurs, etc… les algues vertes font aujourd’hui l’objet de … ramassages réguliers : « Aujourd’hui, les algues vertes ont disparu du paysage. Elles sont en effets ramassées dès leur échouement par des ballets de tracteurs, et acheminés par camions vers des déchèteries. L’opération coûte près de un million d’euros par an aux collectivités et à l’Etat. »2

Les tracteurs ne pouvant pas avoir accès aux zones reculées ou aux vasières, les algues vertes continuent de proliférer : « Pourtant les algues continuent de s’accumuler dans certaines zones inaccessibles au ramassage. Par exemple dans l’estuaire du Gouessant, en baie de Saint Brieuc : Les algues acheminées par le flot des marées, échouent dans ce lieu protégé et finissent par se décomposer dans le substrat vaseux pour former des poches de gaz toxique. Des dizaines de milliers de mètres cubes de vase toxique. Toute forme de vie a donc disparu dans ce milieu putride. Plus un ver, plus un coquillage, plus un échassier dans cet endroit pourtant classé zone naturelle. Un paysage morbide, un lieu à l’aspect figé, comme hors du temps. »3

Le problème, loin d’être réglé, ne semble pas inquiéter plus que cela et fait même l’objet de contestations virulentes chez les agriculteurs et politiciens. Des associations comme Eaux et Rivières de Bretagne, se battent pour traiter le problème à la source et mettent en place des pétitions et des listes de mesures à adopter pour lutter efficacement contre les algues vertes. D’autant plus que le problème semble s’étendre au-delà des zones classées à risque : « Mais d’autres inquiétudes surgissent. Des cours d’eau situés en dehors des zones scrutées dans le cadre du plan algues vertes seraient fortement polluées par le nitrate provenant notamment de la culture des tomates sous serres, occasionnant de nouvelles marées vertes » s’étendant au-delà du territoire breton. »4

Le développement de la production sous serre, autrement appelé en « tunnel » ou « sous-abri », accroit depuis plusieurs années face aux demandes de productions impossibles à réaliser en plein champ. Accompagnant également souvent la conversion en agriculture biologique, cette méthode ainsi que les innovations comme la création variétale, permettent aux producteurs de respecter le cahier des charges visant à réduire les traitements. Qu’en est-il du réel lien au sol ? A travers la rencontre de cinq acteurs, très différents de par leurs approches et leurs pratiques, je cherche à faire le lien entre évolution des pratiques et héritage du passé.

1 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 70

2 LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 112

3 Compte rendu de la visite de l’estuaire par Yves-Marie Le Lay, président de sauvegarde du Trégor, 10/09/2016, extrait de LERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 113

4 ERAUD Inès, VAN HOVE Pierre, Algues vertes l’histoire interdite, Paris, Editions Delcourt et La Revue dessinée, 2019, page 70

BAIE DE L’HORN GUILLEC BAIE DE OUILLIMADEC ALANAN BAIE DE DOUARNENEZ

BAIE DE LA LIEUE DE GREVE BAIE DU DOURON

BAIE DE LA FRESNAYE BAIE DE SAINT BRIEUC

BAIE DE LA FORET

CARTE DES PRINCIPALES ZONES CONCERNEES PAR LE PLAN "ALGUES VERTES"

Fig 27

Pages 72-75:

Fig 28 : Dessins, Elodie Guillemot,réalisés à partir de l'article "Algues vertes un fléau", Eaux et Rivières de Bretagne, 2020

UN LITTORAL SEMI FERME QUI ISOLE DES COURANTS

LES ALGUES SONT RETENUES PAR UNE FAIBLE PENTE ET UN ESTRAN ETENDU ET LE FAIBLE SOLEIL DE BRETAGNE NE STOPPE PAS LEUR CROISSANCE.

Fig 30 : Zone humide en marée basse Anse de Terenez Photographie, mars 2022

Fig 33 : Exploitation laitière et ses batisses agricoles Vallée du Douron, près de Plouégat Guérand Photographie, mars 2022

Fig 34 : Ancienne exploitation abandonnée,faisant partie de la SICA Entre Plouégat-Guérand et Plouigneau Photographie, mars 2022