© 2020 Centauria Editore srl – Milano

Publisher

Balthazar Pagani

Per i testi

© Paolo Mieli

© Francesco Cundari

Per le illustrazioni

© Ivan Canu

Graphic design

PEPE nymi

Proprietà artistica letteraria riservata per tutti i Paesi.

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Prima edizione giugno 2020

Isbn 9788869214455

Illustrazioni di

Massimo Bontempelli

Giuseppe Bottai

Edda Ciano

Galeazzo Ciano

Gabriele d’Annunzio

Emilio De Bono

Alberto De Stefani

Cesare Maria De Vecchi

Amerigo Dumini

Doris Duranti

Roberto Farinacci

Luigi Federzoni

Luisa Ferida

Giovanni Gentile

Dino Grandi

Rodolfo Graziani

Telesio Interlandi

Mino Maccari

Curzio Malaparte

Filippo Tommaso Marinetti

Benito Mussolini

Rachele Mussolini

Ettore Muti

Alessandro Pavolini

Claretta Petacci

Marcello Piacentini

Luigi Pirandello

Giuseppe Prezzolini

Alfredo Rocco

Cesare Rossi

Edmondo Rossoni

Margherita Sarfatti

Dino Segre

Mario Sironi

Achille Starace

Arturo Toscanini

Giuseppe Ungaretti

Vittorio Emanuele III

Giuseppe Volpi

Ruggero Zangrandi

Indice dei nomi

(Villar Perosa, 1866; Torino, 1945)

Figlio di Edoardo e di Aniceta Frisetti, rimasto orfano del padre a cinque anni, dopo gli studi in collegio è avviato alla carriera militare, che abbandona però nel 1892. L’11 luglio 1899 è tra i fondatori della società denominata Fabbrica Italiana Automobili Torino – e ben presto semplicemente Fiat – con un capitale iniziale di 800.000 lire e cinquanta operai. Dopo l’occupazione delle fabbriche da parte dei lavoratori, nel 1920, guida la controffensiva padronale che segnerà la sconfitta del movimento. Negli stessi anni avvia l’acquisto della «Stampa» e la costruzione dello stabilimento del Lingotto, dove viene impiantata la prima catena di montaggio italiana, ispirata alla Ford, che aveva potuto visitare nel 1912. Negli stessi anni comincia ad avvicinarsi al fascismo. Nominato senatore nel 1923, a dicembre è tra i sottoscrittori del patto di Palazzo Chigi, con cui Confindustria e sindacati fascisti si impegnano ad «armonizzare la propria azione con le direttive del governo nazionale». Accordo che segna da un lato una battuta d’arresto per il «sindacalismo integrale» di Rossoni, dall’altro un punto importante a favore di Mussolini, che si assicura così l’appoggio del mondo industriale alle elezioni del 1924. Durante il regime il senatore Agnelli ottiene per la Fiat una condizione di sostanziale monopolio protetto, tra contingentamento delle importazioni di auto straniere e dazi, anche sulla componentistica, che vanno dal 60 al 100 per cento. Può così sviluppare la sua attività in numerosi settori, lungo la strada che ne farà il più importante gruppo finanziario e industriale privato del XX secolo, oltreché la prima holding del Paese. Ma non dimostra sempre la stessa lungimiranza. Quando il presidente dell’Iri Beneduce lo sonda per la possibile privatizzazione della Sip, il senatore risponde di considerare i telefoni un business senza futuro, roba da ricchi, mostrandosi interessato soltanto alla partecipazione nella «Gazzetta del Popolo» (concorrente della «Stampa»).

Dopo il crollo della dittatura lascia la guida della Fiat a Vittorio Valletta, indicando il suo successore nel nipote Gianni. Accusato di compromissione con il regime e privato temporaneamente della proprietà delle sue imprese, ma ufficiosamente informato della sentenza di assoluzione, muore a Torino il 16 dicembre 1945.

(Grazzano Monferrato, 1871; Grazzano Badoglio, 1956)

Nato da una famiglia di agricoltori, nel 1888 entra all’Accademia reale di Torino. La svolta della sua carriera arriva con la Prima guerra mondiale, dove si distingue nella presa del monte Sabotino, anche per l’estrema spregiudicatezza dei metodi: fa inondare di petrolio le gallerie in cui erano appostati gli austriaci per poi appiccarvi il fuoco (farà comunque di molto peggio in Africa, qualche anno più tardi). Nemmeno le pesanti responsabilità nella disfatta di Caporetto fermano la sua ascesa, garantita da amicizie importanti (a cominciare dal re) e dall’affiliazione massonica: non appena Armando Diaz prende il posto di Luigi Cadorna al vertice delle forze armate, Badoglio è addirittura promosso e diviene suo braccio destro. Senatore del regno dal 1919, alla vigilia della marcia su Roma, consultato dal re, invoca poteri straordinari per ristabilire l’ordine, convinto che i fascisti si sarebbero dispersi al primo colpo di fucile, ma resta inascoltato. In compenso, dopo l’ascesa di Mussolini, chiede di essere nominato ambasciatore in Brasile, ed è subito accontentato. Nel 1926 è promosso maresciallo d’Italia. Governatore della Tripolitania e della Cirenaica dal 1928 (quando il re lo insignisce anche del titolo di marchese del Sabotino), nel 1930 ordina la deportazione di centomila civili, metà dei quali morì in breve tempo. Contrario all’entrata in guerra, duramente attaccato da Farinacci dopo i primi rovesci in Grecia, si dimette da capo di stato maggiore il 4 dicembre 1940 e si ritira dalla scena pubblica. Il 25 luglio 1943, alla caduta di Mussolini, è però richiamato in servizio da Vittorio Emanuele, che gli affida la guida del governo. È lui dunque a firmare l’armistizio, l’8 settembre, a dichiarare ambiguamente che «la guerra continua» e a farsi trovare nuovamente impreparato dall’avanzata del nemico (i tedeschi, in questo caso), riparando con il re a Brindisi. Inserito nella lista dei criminali di guerra dell’Onu su richiesta dell’Etiopia, non sarà mai processato. Anche il provvedimento che nel 1946 ne dichiara la decadenza da senatore è annullato nel 1948 dalla Cassazione. Il 1° novembre 1956 si spegne nella sua casa di Grazzano Monferrato, dal 1939 rinominato in suo onore Grazzano Badoglio.

(Quartesana, 1896; Tobruk, 1940)

Ultimo di cinque figli, proveniente da una famiglia della piccola borghesia, irrequieto e refrattario agli studi regolari, a quindici anni, in nome dei suoi ideali repubblicani, scappa di casa per unirsi a una spedizione garibaldina, fallita, per liberare l’Albania dai turchi. A sedici comincia la sua carriera di giornalista scrivendo per «La Voce Mazziniana». Interventista e pluridecorato al fronte, ras di Ferrara e quadrumviro della marcia su Roma, pur essendo destinato a diventare forse il gerarca più importante dopo Mussolini – il Trotzky del fascismo, come lo chiamano gli americani – non è un fascista della prima ora. Ma da segretario del fascio ferrarese è tra i più determinati e intraprendenti nell’organizzare gli assalti e le violenze sistematiche dello squadrismo padano. Non esita a contrapporsi allo stesso Mussolini, sin dal 1921, sul «patto di pacificazione» con i socialisti e fino al 1938 sulle leggi razziali (che da governatore della Libia non applicò mai). Per compiacere il duce, sembra che Curzio Malaparte abbia dedicato a Balbo un libello satirico, Vita di Pizzo di Ferro, detto Italo Balbo, ma l’attribuzione è incerta. Quel che è certo è che quando Balbo pone il problema dell’inaffidabilità dello scrittore a Mussolini, costringendolo a scegliere, il duce non ha esitazioni. Nel 1933 Malaparte è espulso dal Pnf. Nel 1934 Balbo è governatore della Libia. Nominato sottosegretario all’Aeronautica nel 1926, scopre una passione per l’aviazione che non abbandonerà più, e che gli sarà fatale. La sua trasvolata dell’Atlantico, nel 1933, gli vale la copertina di «Time», l’intitolazione di una via a Chicago e la nomina a capo indiano da parte dei Sioux con il nome di «Aquila volante». Muore a poche settimane dall’entrata in guerra dell’Italia, cui era contrario, quando il suo apparecchio viene abbattuto per errore dalla contraerea sopra Tobruk.

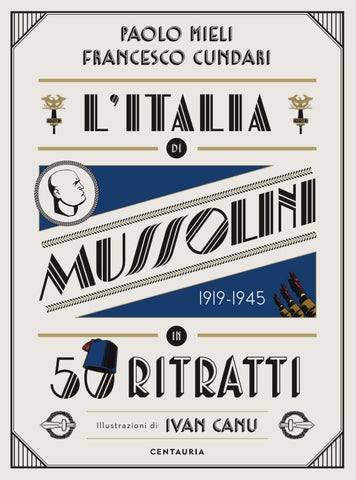

Quando, il23 marzodel1919, Benito Mussolinifondai Fasciitalianidicombattimento, ilmovimentopoliticochediventerà Partitonazionalefascistanel1921, hainizioilcosiddetto ventennio. Da quelmomentosulloscacchieredellastoriatuttocambia, ildestinodell'Italia prendeunanuovaforma, così come quellodell'Europaedelmondointero. Ledestrenazionaliste avanzano, leleggirazzialisonoalleporteelaguerrasarà solounaprevedibileconseguenza.

MA CHI ERA MUSSOLINI, QUALE ITALIA HA PRESO IN MANO E COME L'HA RESTITUITA Al FIGLI DI UNA GENERAZIONE IMPOVERITA, IMPAURITA, SCONFITTA? CHI SONO STATI I PERSONAGGI CHIAVE

DELLA SUA ASCESA, CHI LO HA COMBATTUTO E CHI HA CONTRIBUITO

Paolo MielitornaaraccontarcilaStoriaconlaformuladei 50ritrattieconleillustrazioni diIvan Canu, dopoilsuccessodi LaStoriadelComunismoin50ritratti.

PAOLO MIELI. Giornalista e storico, negli anni Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario Romeo, è stato a «L'Espresso», poi a «la Repubblica» e a «La Stampa», che ha diretto dal 1990 al 1992. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 è stato direttore del «Corriere della Sera». Dal 2009 al 2016 è stato presidente di RCS Libri. Nel 2018 ha pubblicato nella stessa collana, con Centauria, La Storia del Comunismo in 50 ritratti.

FRANCESCO CUNDARI. È giornalista e autore televisivo. Ha raccontato e commentato per diversigiornali le vicenderecenti e meno recenti della politica italiana. Su questo argomento ha pubblicato tra l'altro: Comunisti immaginari (Vallecchi) e Déjà vu (Il Saggiatore).

IVAN CANU. È illustratore, scrittore e autore di libri tradotti in diversi paesi. Collabora con «Die Zeit», «The Wall Street Journal», «Il Sole 24 Ore», «L'Espresso» e molti altri. È stato premiato dalla New York Society of lllustrators e daprestigiosi Annual internazionali. Nel 2018 ha realizzato le illustrazioni per La Storia del Comunismo in 50 ritratti.