5 minute read

Des sites accueillants

Que ce soit en plaine ou en ville, le moindre jardin peut représenter pour un oiseau une possibilité de se mettre à l’abri dans une haie ou un arbre, de s’alimenter en capturant des insectes ou – à l’automne, surtout – en consommant des baies ou des fruits (sureau, pyracanthe, pommes tombées, etc.).

Une vaste plaine céréalière ou un grand espace urbanisé n’offrent quasiment pas d’opportunités aux migrateurs désireux de faire étape ou contraints d’interrompre leur parcours pour des raisons physiologiques (fatigue, épuisement des réserves énergétiques...) ou météorologiques (pluie, vent violent, brouillard...). En revanche, un jardin bien conçu peut avoir ce rôle accueillant.

On constate aisément à quel point un jardin conçu, au moins en partie, dans l’intérêt des oiseaux, parvient à en drainer davantage qu’un autre ne bénéficiant pas de cette conception. Y compris dans les secteurs globalement plus accueillants que la ville ou la plaine (le bocage, par exemple, ou des zones plus ou moins boisées), où les jardins n’ont pas une fonction d’îlot préservé, d’oasis, leur valeur écologique subsiste, surtout s’ils sont menés avec une certaine volonté d’accueillir les oiseaux dans de bonnes conditions.

La tranquillité avant tout

Outre les abris potentiels et la nourriture, les migrateurs en halte recherchent la tranquillité pour ne pas avoir à reprendre leur vol, surtout s’ils ont atteint un état de grande fatigue. Dans ce domaine, des paramètres humains interviennent, que l’on peut examiner sommairement. Ils dépendent de la situation temporelle et des caractéristiques sociologiques des utilisateurs du jardin.

Dans bien des jardins, la semaine représente sans doute la période de tranquillité optimale. Le week-end, souvent, connaît une plus grande agitation. Cette opposition entre fin de semaine et semaine est valide dans la mesure où la période migratoire automnale ne concerne que peu les « grandes vacances », les premiers mouvements ne prenant place que vers la fin août. Au printemps, les vacances de Pâques coïncident généralement avec la migration printanière, mais celle-ci est plus concentrée dans le temps, et les oiseaux (en outre moins nombreux qu’à l’automne en raison des pertes hivernales) stationnent moins volontiers et, quand ils le font, moins longtemps.

Une végétation touffue et étagée, propre à convenir à divers passereaux.

Comme la pleine campagne, les jardins réservent leur lot de dangers...

Quant à l’occupation humaine, un jardin détenu par des retraités apparaît en général plus calme qu’un autre fréquenté par des enfants en bas âge. De manière analogue, la présence ou l’absence de chiens ou de chats est à prendre en compte. On l’aura compris : plus le jardin est calme, mieux il remplira son rôle d’étape bienfaisante.

L’union fait la force

Ce thème, déjà abordé sur un plan général (voir encadré p. 15), démontre sa pertinence à propos de l’accueil des oiseaux migrateurs. Les efforts consentis par un détenteur de jardin peuvent lui paraître dérisoires, l’amenant même éventuellement à remettre en cause l’intérêt de la démarche entreprise. Ce serait là une erreur. Il convient en effet d’élargir sa vision des choses et de mesurer toutes les actions menées au niveau national. Il existe d’ores et déjà un réseau officiel placé sous l’égide de la Ligue pour la protection des oiseaux et, parallèlement à cet ensemble organisé, le réseau encore plus fourni de tous ceux qui, moins engagés dans une certaine forme de militantisme, considèrent toutefois leur jardin comme un morceau de nature et apprécient l’attraction qu’il exerce sur les oiseaux. Ce mouvement touche au total des dizaines de milliers de jardins représentant à eux tous une surface de plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Certes, nous sommes encore loin de la situation prévalant en Grande-Bretagne, mais ce sont des débuts encourageants...

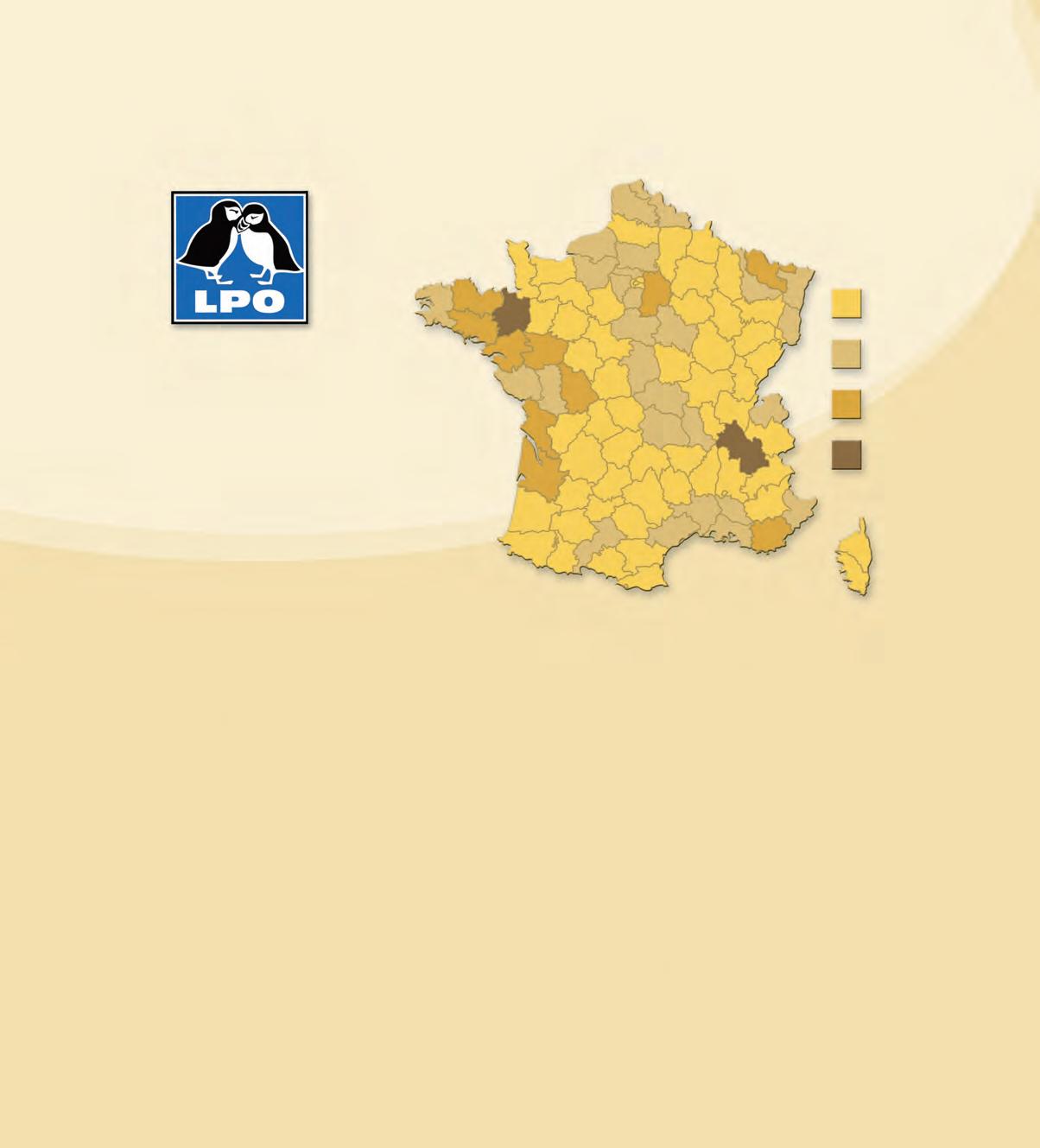

REFUGES LPO : un réseau en progression constante

• À travers toute la France, les « refuges LPO » ont pour vocation d’offrir aux oiseaux des sites où ils trouveront de bonnes conditions d’accueil, qu’il s’agisse des nicheurs, des hivernants ou des migrateurs. En décembre 2009, le réseau comptait 15 200 refuges pour une superficie totale dépassant 35 000 ha.

De plus en plus de pancartes comme celle-ci sont apposées, témoignant d’un engagement louable.

Répartition des REFUGES LPO sur le territoire français

Pour plus de renseignements et si vous souhaitez créer votre propre REFUGE LPO :

LPO - Service REFUGES LPO

Fonderies Royales - BP 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX Site internet : www.lpo.fr Email : refuges@lpo.fr Tél. : 05 46 82 12 34

1 à 100

101 à 200

201 à 300

301 et plus

La Charte des REFUGES LPO

Conservant tous mes droits sur ma propriété, la libre et entière disposition de mon bien et la jouissance de celui-ci, en créant mon REFUGE LPO, je m’engage à :

➜ Protéger les oiseaux et la nature en assurant la tranquillité des lieux, en particulier pendant les périodes sensibles : nidification et grands froids ;

➜ Protéger au mieux la faune et la flore, dans le respect de la réglementation en vigueur. Faire que les équilibres écologiques ne soient jamais mis en danger, et leur porter une attention particulière lorsque, localement, il existe des enjeux en matière de conservation d’espèces ou de milieux remarquables ;

➜ Offrir des milieux de vie favorables à la faune et à la flore : - en leur fournissant une aide directe, par exemple, par la pose de nichoirs, de points d’eau, de mangeoires... - en privilégiant la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes, favorables aux insectes, aux mammifères et aux oiseaux. - en préférant les méthodes de jardinage écologique, notamment pour la fertilisation et le contrôle des maladies. - en diversifiant et aménageant, en fonction de la surface de mon refuge, de nouveaux milieux, comme une haie champêtre, une mare, un coin d’« herbes folles », un mur de pierres sèches...

➜ Agir dans le sens d’un développement durable, notamment en faisant des économies d’énergie et de ressources, comme l’eau, en participant au recyclage des matériaux et en limitant les sources de pollution dans mon environnement ;

➜ Si mon refuge est dans une zone où la chasse peut s’exercer, je m’engage à ne pas y chasser. J’y interdis la chasse lorsque cela est légalement possible. Dans le cas contraire, j’entreprends toute démarche utile, à mon initiative, et avec les conseils de la LPO, pour que la chasse puisse y être interdite dans les meilleurs délais.