los tiempos posmodernos entre las ciudades, sus plazas de toros, lienzos charros y cortijos edificados entre sus coloridos pueblos.

Los tiempos demarcan suma importancia, en lejanos y abismales siglos, pero sobre todo haciendo hincapié en periodos como la edad media, que pone en alto la parte medular de la representación equina para las sociedades europeas y de ahí en adelante, se va creando un muy largo puente histórico pasando por diferentes etapas, en la que existió toda una rama de estratificación social, jerarquías que determinaron y limitaron como privilegiada a la alcurnia para poder hacer uso de los corceles. La mayoría eran varones, caballeros de andanzas descritos en los relatos entre mares de tinta a través de la literatura en épicas cruzadas, desfiladeros de hombres a caballo que tatuaron herraduras en las geografías a su paso, polvo y sol ardiente, muchos hechos sociales inseparables de los procesos políticos y bélicos que caracterizan la naturaleza de lo humano.

Mesoamérica fue receptor del encuentro transcultural con los primeros hombres de raza y fisonomía distinta junto a sus cabalgaduras en 1493, durante las expediciones de Cristóbal Colón al continente, de ahí en adelante el flujo de variadas especies de animales y mercancías no cesó de tener embarques y desembarques colmados de enigma, expectación, que causaba inquietud y asombro entre los pobladores.

Llegaría con el tiempo una vasta trayectoria de sucesos narrada por diferentes autores como el mismo Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, Miguel León Portilla, Alfonso Reyes, Carlos Fuen-

tes y más autores quienes transmiten el calcinante proceso de colonización de Mesoamérica a través de la variada literatura hispanoamericana, entre crónicas de Indias, evangelizadores, narradores anónimos, y también mujeres en aquellos tiempos, quienes llevaban el relato en los labios y el dolor de hacer de ellas seres sin autoría, pareciesen haberse escondido para poder dejar un testimonio de lo que acontecía en su cotidianidad, siempre ocultas en lugares secretos, invisibilizadas, seguramente les extraviaban sus escritos, pero buscando cuanto ingenio existía para poder encontrar la forma de escribir entre símbolos, signos, después grafías y en donde se pudiese, en la rugosa madera, sobre el rocío de una hoja, o en el bordado de una tela tirante y sostenida de un aro con finísimas agujas y usando por hilo sus propios largos cabellos.

El pretérito nos conduce a imaginar aquellas iniciales cabalgatas que grabaron para siempre la memoria de aquellos tiempos; Malinalli, o Malintzi, la intérprete de Cortés fue quien conjugaba culturas, quizá fue de las primeras mujeres que por la cercanía con el conquistador quedaba asombrada al ver la extraña raza equina, dotada de belleza, garbo, altura, con las diferentes capas de pelaje, el fuerte relinchar vibrante, las cabezas siempre en movimiento y las orejas sensitivas; así como los extraños artefactos metálicos de uso, herraduras, sillas de montura, espuelas, cueros y ese impresionante y estruendoso ruido de varios cascos que marcaba los nuevos destinos entre combates, sangre derramada que llevó a la ruptura de todo un imperio y una sociedad organizada a una nueva etapa de vida en medio de un encuentro de culturas entre los Rei-

nos de Castilla y el Nuevo Mundo.

Llegada la época de la Colonia María Estrada Medinilla, escribió ya establecidos los festejos, estrofas detalladas del correr de los toros, los juegos de cañas y alcancías en 1640, narradora de sucesos por antonomasia que abrieron brecha a otras mujeres más, en búsqueda de poder dejar testimonios escritos a prueba del irónico tiempo.

Así Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, 1648-1695. La Décima Musa, refugiada en un convento de jerónimas en donde solo así pudo estudiar, filosofar y escribir; entre sus obras existen varios sonetos taurinos, la mejor exponente del Siglo de Oro, quién compartió cartel con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora sin intimidarle en lo más mínimo su presencia.

“Y aun para ver si en la fiesta

el noble bruto se asombra corre el jinete el caballo y el español la jineta doma”.

Sor Juana

Inés de la Cruz 2

De acuerdo con su circunstancia histórica, las mujeres en ocasiones silenciosamente presentes entre laberintos cretenses, caminos empedrados, cortijos, arenas de plazas de toros, rodeos, lienzos charros; tras la celosía de un abanico, mantillas bordadas, un reboso, un hábito, bajo un sombrero charro, un cordobés, una montera, un chambergo, siempre han

2 Sor Juana Inés de la Cruz. Obras completas. Edición: Alfonso Méndez Plancarte y Alberto G. Salceda. México, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1951-1957 Tomo II

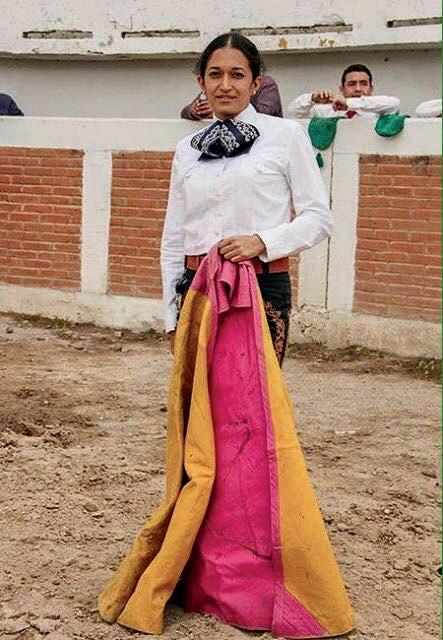

estado presentes y activas, mostrando carácter, como un acto de rebeldía por lograr la justicia. Han hecho el punto de cruz y la misma cruz en los tercios de la arena de un redondel antes de partir plaza; ejercen el estético toreo a pie, y ejecutan la suerte suprema.

Otras rejonean con banderillas largas y cortas, a dos manos, colocando la rosa puesta en todo lo alto del morrillo, del mismo modo en el mundo charro les comenzaron a dar un rango de soberanas, llamándoles a algunas “Reinas de la Charrería”, como a Lolita Vidrio Beltrán en tierras jaliscienses hacía 1922 y a Rosa María Lepe Ruiz en 1937 en la Nacional de Charros, el tema era que solo encabezaban eventos como actos cívicos y eran una imagen social.

Con los años todo oscilaba igual que sucedió en la tauromaquia, se abrieron espacios para ellas, ahora van jineteando entre quiebros y quebrantos montando a mujeriegas a la grupa, a horcajadas, mandando con la fusta a los equinos, todas se juegan la vida con valentía y pundonor entre todo ello, sus faenas de gran altivez inspiran a escribir versos y prosas.

Así es como la historia se hace eterna como una larga cordobesa en donde siguen coexistiendo las mujeres entre caballos y toros a través de la ganadería la tauromaquia y las suertes charras, dando brillo al fulgoroso deporte nacional mexicano, en donde montan y forman el coreográfico carrusel charro; seguramente más de algunas calan, pialan, florean y lazan, siendo la luna tan fémina y blanca incrustada en una prolongada ráfaga de luz que da la plata en las botonaduras de los costados de sus faldas y adornos de casacas del traje charro, destellando aretes del mis-

mo metal. Ellas también presentes en otro mundo que es la gallística, tan ligada a estas actividades que forman una trilogía de animales ícono: toros, caballos y gallos.

Mientras tanto de la tierra mexicana escenario vivo, nacen los imponentes magueyes de extensos brazos de penca que acaricia el sol del que se extrae la pita y se teje la reata, como un símbolo que entrelaza el inmenso proceso de conquista, que tanto intercambio transatlántico propició, lo económico, mercantil, introducción de ganado, textiles, todo sumó y se le dio identidad propia a los sucesos ocurridos que provocaban dicho asombro que fue asimilando la gente del campo, mujeres, niños y hombres, forjando una identidad, que dio voz a los mismos pueblos de Mesoamérica, mientras se escuchaba en los amaneceres el cantido del gallo, el bramar de los toros y el relinchar de los caballos que se habían introducido al romper el horizonte de la costa veracruzana, esas cabalgaduras jamás vistas eran presagio de un vínculo que hermanó complicidad, como el idioma castellano, la religión, la vida entre gallos, caballos y la intensa tauromaquia.

El tiempo siempre va a galope y desbocado, llegando el devenir que cambiaban las rutas políticas en donde se situaron los procesos de la Independencia y de la Revolución con aquellas Adelitas revolucionarias, como escribe Poniatowska: María Quinteras de Meras, con su traje de soldadera, montaba su caballo como general, armada hasta los dientes. Llevaba pantalón de mezclilla, camisa blanca, un rebozo cruzado al pecho y el sombrero ancho que apenas dejaba ver su rostro moreno. En el campo de batalla era temida: su yegua colorada parecía volar cuando ella se

lanzaba al ataque con su carabina al aire”. 3

El vestuario de la escaramuza es una recopilación histórica de las Adelitas que utiliza referentes de la Revolución y se va adaptando a nuevas propuestas, se usa el traje charro y traje de ranchera, dejando para ocasiones de escolta y desfiles especiales la media gala en colores azul y blanco o la gala completa del traje de china poblana, resultado de muchas readaptaciones. Este estilo de vestimenta representa la parte indígena, de finales del siglo XIX, lo usaba una mujer de nombre Catalina de San Juan, “Mirra” aunque perteneció a un linaje noble de la India o Filipinas, la vendieron como esclava, vivió en la ciudad de Puebla, forzada a casarse con un sirviente chino. La mezcla de textiles hizo de su traje algo suigéneris, producto del mestizaje entre ropa indígena y de influencias europeas e incluso asiáticas entre hilos metálicos, canutillos, chaquiras, desde entonces se conoce como traje de china poblana, que llegó y prevalece hasta nuestros días a ser bordado en lentejuelas que llevan los colores de la patria y el águila real. 4

De tal forma que cada ajuar es acorde con el evento; en tardes de charreada niñas y mujeres van vestidas de Adelitas luciendo prendas llamativas, con volantes de coloridas telas de sus vestimentas, fondos y enaguas blancas que llevan adornos y encajes, rebosos amarrados de lado a la cintura, cruzado en el pecho, el cabello recogido en “cola de caballo”, o trenzas con moños de colores, trilogía en gajos de cabello, como si

3 Poniatowska, Elena. Adelitas: mujeres revolucionarias mexicanas. México: Editorial Plaza & Janés, 1999, p. 88

4 Referente: Museo Nacional de la Charrería, Ciudad de México.

al cruzarlos hermanaran la tierra, el agua y el sol, símbolos de vida, mientras ajustan sus botas tipo porfirianas que atraviesan agujetas y botones que amarran con fuerza, como símbolo de valentía o las llamadas botas estilo jalisco para dar el firme paso y usarlas para montar.

Retomando la correa histórica, la vida fue girando en gran medida entorno a la utilidad equina, uso bélico, medio de comunicación y transporte, arte y lucimiento, a la vez representó un simbolismo de dominio extranjero como parte de los vestigios del poder colonial y de autoridad superior. Montar a caballo llevó toda una línea progresiva entre las clases sociales, formó parte de la vida mestiza extendida, de ahí que surgiera la creatividad y los desafíos entre la destreza, lo lúdico y el deporte que llevó a desembocar en la charrería, el jineteo y la equitación como parte de una integración de la cultura hispana, incluso con sus vínculos históricos con los charros salmantinos, provenientes de la provincia de Salamanca comunidad autónoma de Castilla y León que son un referente de las dehesas charras, ambos cimentados en la vida rural, ganadera y campesina, con finos destellos que los hace trajes representativos y bordados de elegancia.

Desde el México colonial, la charrería se fue desarrollando como parte de una expresión de las comunidades dedicadas al pastoreo a caballo, la destreza de arrear, jinetear yeguas y la crianza de ganado, que le fue dando fisonomía y carácter propio muy mexicanizado, se adquirieron técnicas para manejar reses bravas y marcarlas a hierro ardiente, cuando el aroma pelo y piel se extendía al entorno en un humo que demarca territorios y pertenencia de cabezas

de ganado, también ritual de campo entre comida, pulque y música.

El charro no solo dejaba su vida laboral en las haciendas, aprendió el dominio de la monta y las suertes hechas por los jinetes, en espacios que retratan antiguas ganaderías con redondeles hechos de piedra, toda una tradición que dio arraigo a la tierra y un valor especial a los caballos como elemento simbólico del espectáculo en demostraciones a campo abierto con la sonrisa del sol como invitado, símbolo de unión de familias que preservan la cultura de este país, en donde las mujeres han sido parte de la expresión de este deporte nacional en el que participan ejecutando en conjunto suertes determinadas como la escaramuza charra dando vida a una escenografía en colores que cruza y gira como la historia misma entre los puntos cardinales de México, en la que ellas comenzaron a incursionar en la década de 1950. En aquellos años Margarita Valdovinos fue parte del primer consejo directivo de la escaramuza y María de la luz Camacho, entre otras más.

El término charro se define y entrelaza culturalmente, se expande y florea, desde el siglo XVII y XVIII, lo describe María Moliner haciendo énfasis con el lazo del viejo mundo: Es como un reflejo que converge con personas de la provincia de Salamanca, el charro salmantino, ambos comparten relación ganadera y campesina, particularmente, abigarrada chillón, llamativo de muchos colores particularmente aplicado a vestidos excesivamente recargados y adornos basto o rústicos jinete o caballista que viste cierto traje especial compuesto de chaqueta con bordados, pantalón ajustado camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cónica charrada es una acción o efecto propio

de charros danza charra adorno excesivo o cosa recargada de adornos. 5

De tal manera que entre definiciones y realidades presenciales la charrería es producto de la transculturación, el mestizaje y la vida rural; las mujeres que hicieron la cabalgata histórica en este proceso de difícil inclusión llevaron a cabo múltiples faenas, primero que nada la libertad de poder participar en la vida social, aprender a montar, a torear, rejonear, lograr el maridaje armónico de sabores, aunque uno que otro agridulce, entre aromas y texturas que da el campo, los caballos y los toros, calidad de crianza de estas razas únicas, y hacer de ello un arte de funcionamiento dotada de intensidad y expresividad al hacer una sólida estructura, lograr la aceptación y el equilibrio con sus alternantes en los redondeles, la mayoría en sus inicios varones pero haciendo el contraste de expresión a través de la destreza femenina que matiza el aroma a campo hecho lance de percal y andanza equina entre volantes de sus faldas, sobrero al viento y arranque a todo impulso de galope continuando con esta historia de disciplina recia, que cala, ampolla, duele y a la vez se goza hasta la ignominia.

La Federación Nacional de Charros se crea el 16 de diciembre de 1939, siendo el presidente de la Re- pública mexicana Manuel Ávila Camacho, quien declaró la charrería como deporte nacional en 1945. 6

Sucesivamente en México el día 13 de marzo de 1981, el presidente de la Federación Nacional de Charros Don Guillermo Pérez Gavilán, proclamó que el día 22 de marzo está fijado en el calendario como la celebración

5 Moliner María, Tomo I 1446 pág. pág. 601

6 Ibidem, MNCHA.

del Día de la Escaramuza Charra, llevando como fondo musical, Las coronelas. 7 La gestión surtió efecto mediante una carta que proclama esta iniciativa, firmada por el señor Santiago Ruiz Gómez. En sus inicios fundado por los niños Ruiz Loredo, Camacho y Elorriaga La indumentaria la diseñó Graciela Loredo, madre de los niños. Sin el concurso de estos niños del maestro Luis Ortega Ramos de la Asociación Nacional de Charros la escaramuza no hubiera existido. 8

Los niños fueron en este caso el origen del novedoso espectáculo, generacionalmente los menores siempre han sido receptores de herencias culturales. De manera consecutiva, se abrió este espacio a las mujeres en la escaramuza, por lo tanto, surge la necesidad de tener como guía a una capitana, la que coordina el grupo, generalmente compuesto de ocho integrantes que figuran en los ruedos, logrando las suertes, que entre sus nombres llevan el formar flores, abanicos y piruetas llamativas.

Casualmente en marzo se da esta inclusión a las mujeres en el deporte nacional, es un mes lleno de simbolismos, siempre va en tonalidades violáceas en armonía con los árboles de jacarandas que lucen en sus flores este sutil y esplendoroso color tan solidario con la conmemoración del día internacional de la mujer dando voz a su presencia a todas aquellas que abrieron los escabrosos caminos de la vida social y profesional en todas las áreas que se han propuesto; en las que no dejaron de contemplar los lienzos charros con sus monturas dejando huella en la historia charra y taurina hasta hoy en día.

7 Ruiz Gómez, Santiago. Primera escaramuza charra. Memorias de una pasión. Ed. Impregrafic, S.A. México 2021, 145 pág, pág. 117 8 Ibidem, pág. 125

Además de ser ellas las que generacionalmente llevan ahora la defensa por sus tradiciones y espacios de expresión ecuestre, quienes alzan la voz y son parte de las recientes marchas feministas que avanzan por todos los Estados de la República mexicana y en el extranjero cada día que se conmemora el 8 de marzo, mientras en la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, hacen presencia con sus cabalgaduras, mujeres y niñas vestidas de charras, vaqueras, escaramuzas, llevando altos carteles que dicen:

“Queremos que toda niña pueda cambiar el mundo”.

“Charras unidas fuertes y sin miedo”.

“Más mujeres charreando”

“La FMCH Federación Mexicana de Charrería ya nos deja votar dentro del comité formado por mujeres, ¿La Nacional, para cuándo?”

“Marchemos juntas contra la violencia de género”.

Esta última frase, demarca lo fuerte que ha sido la inclusión de las mujeres en un entorno dominado por el sistema patriarcal, anteriormente los hombres charros decían de manera despótica y análoga con los equinos: “Las mujeres, las pistolas y los caballos no se prestan”. Cuando el trasfondo de esta frase es la cosificación de las mujeres como si fuesen objeto de pertenencia.

En estas marchas las mujeres charras se han manifestado con banderas y estandartes en color morado, “obispo” como se dice en términos taurinos, mismas que ondeaban con fuerza y decisión, todo un simbolismo de género, para exigir reformas es-

tatuarias que les permita tomar decisiones en las juntas y asambleas, que por muchos años estuvieron relegadas por el control masculino que incluso en algunas partes no podían entrar ni como parte de las escaramuzas, solo mantenerse en las tribunas, el equivalente en las plazas de toros, sin poder estar en los callejones de las plazas hasta los años 90. Entre prohibiciones que tuvieron para torear, hasta que la torera alicantina Ángela Hernandez en 1974 logra derrocar el artículo 49 de la ley de 1908 que prohibía torear a las mujeres a pie.

Los nombres de las mujeres que a lo largo de la historia en tauromaquia y la charrería han formado carteles destacados, son un símbolo de identidad, valentía y tradición en el mundo hispano, tuvieron que desafiar estereotipos, etapas de exclusión, marginación, tratándolas con desdén, como si fueran un subtema, pero han adquirido un sitio con legitimidad y orgullo. Las mujeres figuran en la escaramuza charra, como expresión del arte ecuestre, al igual que en el rejoneo y el toreo a pie, vestidas a la usanza charra, de traje corto andaluz o de seda y oro, continúan la larga hebra del hilo histórico llegando hasta la posmodernidad que nos ubica desarrollando de manera honorable estas disciplinas arraigadas como parte de la voz de los pueblos originarios y sus tradiciones que bordan y desbordan con entrega, profesionalismo y absoluta autenticidad.

Las mujeres en la charrería y la tauromaquia.

María Aguirre, “La Charrita Mexicana”.

Esta gran mujer fue de las valientes caballistas que desafió el contexto de su época y se introdujo en el ambiente de la charrería y la tauromaquia. Nació en Jalisco, en el año 1865, después radicó con su familia en Zamora, Michoacán; mientras tanto en la coyuntura de infancia, sucede que en México gobernaba el presidente Benito Juárez quien emite el decreto de la prohibición de las corridas de toros, el 7 de diciembre de 1867, suspendidas hasta el 17 de diciembre de 1886, debido a que el general Porfirio Díaz publica su derogación y la fiesta de los toros vuelve retomar su sitio, se visualiza un nuevo esplendor, para ese entonces, ella tenía ya 21 años.

Mientras transcurrió ese largo tiempo de imposición por Juárez, el Cossío subraya los hechos pasados: La afición se traslada al campo y en las haciendas en dónde surge y se fomenta la cría del ganado bravo, se practica el toreo mejicano a caballo, y del campo había de salir el que, en cierto modo, y prescindiendo de énfasis que no cuadraría a sus méritos, surge el que podemos llamar restaurador de la afición taurina mejicana: Ponciano Díaz. 9

María Aguirre vivió estos cambios de gobierno y de poder político que siempre han permeado de alguna forma el mundo de la tauromaquia y la toma de decisiones muchas veces impuesto, totalitario y desmedido. Mientras tanto, receptora de estos contextos y habiendo adquirido desde muy joven los dones de la jineta, 9 Cossío José María, El Cossío, Tomo IV, pág.

conoce en el ambiente a Timoteo Rodríguez, nacido en Sinaloa, México, un versátil circense y torero, con el que contrajo nupcias. María aprendió variadas técnicas del torero charro del momento Ponciano Díaz Salinas; de tal forma, así como clavaba banderillas, ligaba el uso de la reata, ya que lazaba y coleaba a los toros lo-

grando vistosas suertes.

Con gran destreza remontaba el caballo sentada a mujeriegas, sujeta de la albarda, y el pie bien puesto en el estribo como parte del estilo “apropiado” y aprobado para las mujeres de esa época, de esa forma levantaba los brazos y ejecutaba la suerte de poner rehiletes a dos manos sobre lo alto del morrillo de los toros, ya que dentro de las limitantes montar a horcajadas como los varones era una prohibición; a la vez, parecía poner otro figurado par pero de castigo, a la desestimada apreciación que se tenía sobre la creencia de las capacidades en las mujeres, que de por sí, no abundaban en el arte del rejoneo aprendido en estas tierras, tema que ella consolidó logrando salir airosa en sus presentaciones.

Es rescatable que, si el sistema patriarcal de la tauromaquia controlado desde sus inicios por varones se encargó de ser marginal, otros señores fueron inteligentemente incluyentes con las mujeres, por algo lograron estar representadas en labores atípicas que desarrollaban, aunque fuese controlada su participación en la vida pública, política, científica y más rubros; pareciera que tuvieran que actuar a puerta cerrada, como si fuese un secreto, no obstante, y pese a los rumores que llevaban una carga de malaje, estuvieron activas. Para ello, hay escenas que se rescatan a través de las artes en diferentes etapas históricas, en pinturas antiguas, relieves en piezas especiales o en las técnicas de las artes plásticas como la xilografía grabada en papel, fue el caso para Aguirre, que captó el ilustrador aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar, dándole un sitio relevante.

Por lo tanto, la sociedad de su

momento efervescente, cambiante, de contrastes sociales entre una élite de la burguesía y la situación verdadera del pueblo, llevaba consigo el gobierno de Don Porfirio y la tauromaquia de Ponciano Díaz, dos apellidos iguales con simbólicos bigotes de mando, entre otros personajes que rodean el siglo XIX, en el que nunca faltó el tema taurino, en un contexto de transculturaciones que llevaron una sutil brisa del río Sena, trayendo influencias de todo tipo, incluso en los ajuares que vestía la misma “Charrita Mexicana” y los toreros de aquel entonces cargados de guarnicionería y galones aterciopelados, hilos de oro y plata, telas francesas, además de artefactos para la vida equina; todo se incorporaba en un país ávido de crecimiento económico, modernización y transformaciones sociopolíticas, por ello, era bizarro que la participación femenina diera un poco de sí.

Las toreras eran la mayoría de las veces incluidas en carteles bufos, vistas como algo “chungo”, de “chanza” rodeadas de escepticismo en sus actividades, aunque también expusieran la vida, pero María Aguirre es ejemplo de fuerte presencia, una mujer que rompió los cánones y galopó en los redondeles de la época, como en la plaza de toros de madera de Ciudad Juárez, el 16 de septiembre de 1890 “La Charrita” dejó claro el simbolismo de torear con ropa de mujer, cosa que jamás le estorbó y más bien redefinió que el toreo se puede hacer con enaguas, vestido y “muchas faldas”, sin necesidad de usar pantalones como símbolo de masculinidad.

Mostró grandes capacidades, se apegó a la luminosidad de la fiesta taurina quedando incluida por el gran Posada, quien tenía el genio de visualizar la amplia sociología que aconte-

cía entre el pueblo de México al mirar las calles y la desigualdad social que llevó a la estratificación y que le dio tanto argumento a sus obras, del que extrajo sus aromas, los ciclos de la vida y la muerte a través de calaveras jubilosas bailando, otras vestidas de gala con tocados de flores, sombrero de organza con aire francés y pluma al viento, como la famosa Garbancera, mejor conocida como la Catrina.

“…en los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz”

José Guadalupe Posada

Conjuntamente representó ancianas envueltas en rebosos, mujeres de senos esféricos, caderas anchas y de ánimo muy rumbosas, hombres de traje sastre, que usaban bombín de copa alta y zapatos muy bien boleados; campesinos vestidos de manta y sombreros de palma, en la tierra de magueyes descarados de vida, caballos, toros, toreros y todo un país en transformación.

María Aguirre afortunadamente habita en los archivos fotográficos, que datan de 1894, vestida de falda larga, corbatín masculino, camisa impoluta, guantes, sombrero y fusta en la mano, pero sobre todo lleva la mirada aguda, firme y propositiva, que atestigua su participación torera que, para la época, fue menos épica y más real, por ello su apodo, tan charra y mexicana. No abundan las crónicas de ese tiempo en tinta color sepia y desteñida, pero hoy en día se recupera su trayectoria registrada en los libros que nos lleva a desenredar los nudos históricos entre las cuerdas de la charrería haciendo floreos de cara al sol. María dejó este mundo con avanzada edad el 30 de diciembre de

1963, esfumándose su silueta entre los grandes vapores y las vías ferroviarias de los monumentales trenes del México que se fue.

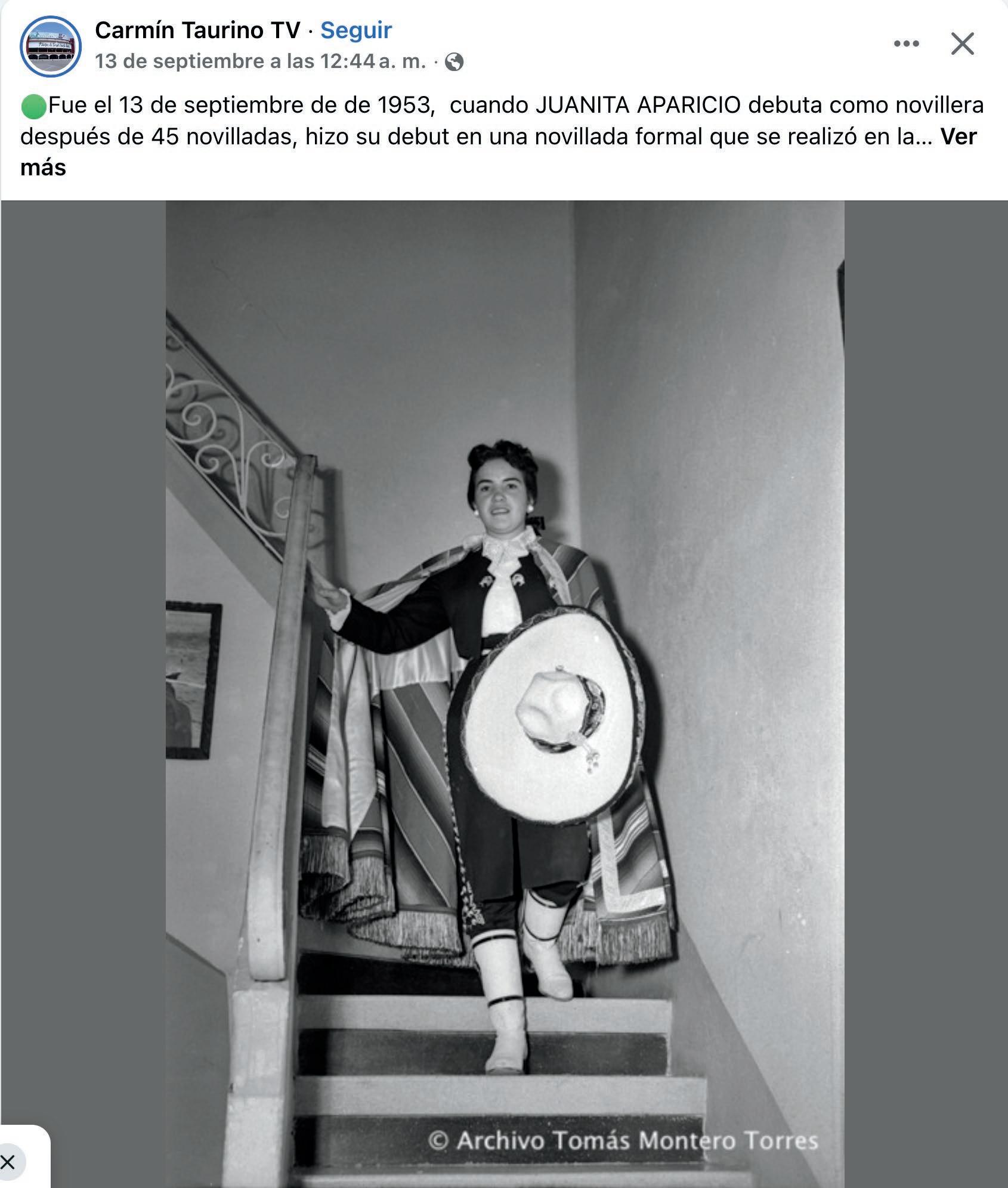

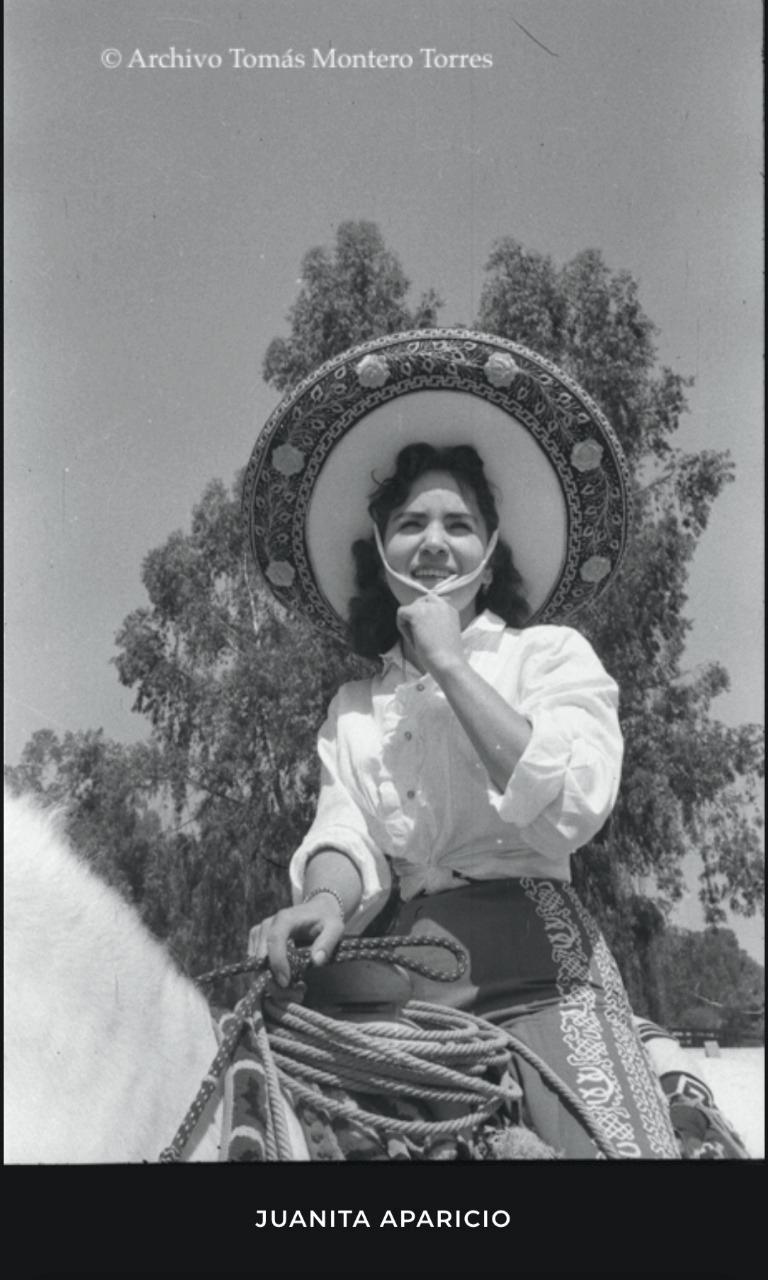

Juana Aparicio, “La Reina Azteca del Toreo Mexicano”.

Mejor conocida como Juanita Aparicio, nació en Monterrey, Nuevo León, el 27 de enero de 1935. Para ella su cercanía al orbe taurino y charro fue por su familia que vivía inmersa en este ambiente, su padre fue el torero Francisco Aparicio, uno de los charros más completos que ha dado México lleno de conocimiento en ambas partes, quién pese a lo difícil del oficio, viendo las grandes facultades de su hija tuvo la apertura de darle la libertad de elección profesional. Desde los doce años aprendió a montar estupendamente, sabía dibujar en el aire floreos artísticos con la reata, comenzó a torear haciendo dualidad entre las suertes, como el color solferino y el amarillo solar de un percal. Entre sus lazos familiares se destaca que fue tía del matador Mariano Ramos Narváez, “El Torero Charro” originario de la ciudad de México.

Sus entrenamientos se daban entre las visitas al campo y en el rancho que tenía su abuelo en donde adiestraban los caballos, este se encontraba en las cercanías entre La Viga y el famoso mercado de Jamaica en la ciudad de México. Después, daba exhibición de su destreza en las plazas de toros. Una tarde en la que dio el campanazo fue el 11 de marzo de 1951 en el Rancho del Charro, cortó las dos orejas y el rabo de una becerra de San Diego de los Padres. ¡La suerte estaba echada!

En su historia taurina como la de otras toreras tuvo que llevar doble lidia, enfrentar al toro, y esquivar los arreones de la sombra misógina que

ha existido en el manejo del sistema de la tauromaquia. El contexto histórico en que desarrolló sus habilidades llevaba dureza, era difícil dar el reconocimiento a las capacidades de las toreras, caso también de Betty Ford y Patricia Mc McCormick, que estaban en activo en esa época, casi necesitaban “el permiso” para poder ejercer su labor en los ruedos tema que ha sido más tirante en determinados años. Sin embargo, la terquedad y firmeza fue eficaz, Juanita Aparicio, como dicen coloquialmente en la expresión rural, no solo aplicó el refrán mexicano, “se montó en su macho” sino en sus cabalgaduras dada su postura recia a base de disciplina y entrega logró ser matadora de toros.

Disfrutó la habilidad de ejecutar el rejoneo, contó con la fortuna de aprender al lado del maestro Carlos Arruza; se presentó en la plaza el progreso de Guadalajara, compartiendo cartel con Carlos Barros y Miguel Barbosa, con astados de Don Miguel Franco, tarde en la que salió triunfante convenciendo a la afición.

Paso a paso abrió los senderos del toreo demostrando su profesionalismo en otras plazas de América Latina, como en Caracas, Venezuela, una tarde cumbre del 19 de abril de 1950. En sus festejos toreaba a la usanza charra, con hermosos sombrero y trajes lustrosos, para llegar a la plaza portaba el sarape de lana en colores; fue una mujer con perso-

nalidad, su trayectoria exitosa puso en alto el toreo y su toque de mexicanidad, todo este mundo fue el eje de su vida y vocación innata. Pisó los medios de la plaza México el 26 de junio de 1955 para torear ganado de La Laguna, alternando con los novilleros Rubén Aviña, Juan Guajardo y Pedro de la Serna.10

Una tarde antes de su despedida final en los ruedos, fue en el emblemático toreo de la Condesa, el 4 de diciembre de 1955, no obstante, postergó un poco más el adiós y el volar de las golondrinas hechas nostálgicas notas musicales que cambiaron directrices en su ruta hasta el 12 de noviembre de 1959 en León, Guanajuato, debido a la opresión tan fuerte hacia las mujeres que ejercían esta profesión, que incluso más adelante tuvo prohibiciones radicalistas y una larga lucha por devolverles la libertad.

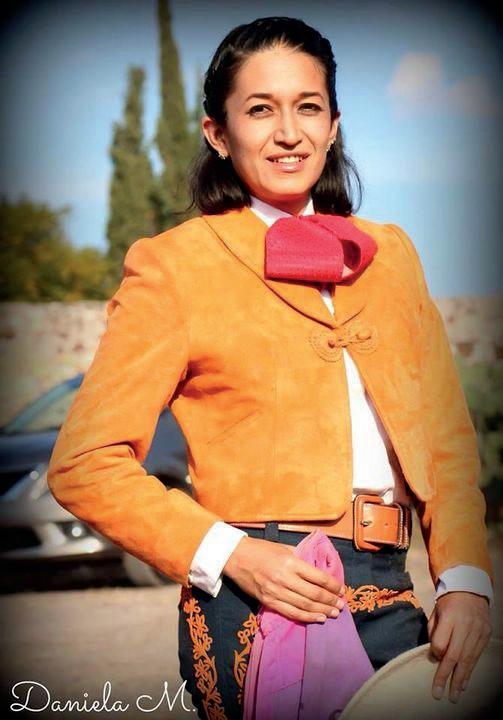

Frania Casillas Franco.

“El campo y las tradiciones corren por mi sangre, y con el legado de nuestras mujeres”.

Si de encontrar afición se trata es en terrenos tapatíos, es el caso de Frania, una mujer que ha amado del campo desde niña. Nació una primavera del 17 de abril de 1991, es oriunda de Tepatitlán, Jalisco, en donde creció y vive actualmente. Ella de manera muy natural responde:

¿Frania, cómo surge la relación en tu vida con los caballos y los toros?

Soy la cuarta generación dentro de la charrería y la tauromaquia, mi bisabuelo José María Franco funda la ganadería de reses bravas de Cerro Viejo, en el año 1928 y mi abuelo Ra10 https://www,altoromexico.com

món Franco, fundó la Asociación de Charros de Tepatitlán. Actualmente mi familia y yo somos ganaderos de ganado bravo, lidiando con dos hierros en casa, La Concepción y Cerro viejo.

En la época actual, ¿cómo defines la presencia de las mujeres en este mundo tauro-equino?

La presencia femenina la defino como elegancia, tradición y familia. La participación de las mujeres

cada vez es mayor, se involucran en todos los ámbitos que envuelven a estas tradiciones, que van muy de la mano. Hay muchas profesionistas, veterinarias, jueces, amazonas, toreras, ganaderas, costureras, artesanas, modistas, entrenadoras, entre muchas más.

En el medio taurino, van en aumento las toreras y ganaderas y en el medio charro cada vez más profesionalizando la escaramuza e incluyendo a las amazonas, en disciplinas como la cala de caballo.

¿Hay alguna parte de inclusión para las mujeres que falte en la charrería?

Había un hueco muy grande, en esta administración se incluyó el voto de la mujer en el deporte nacional, lo que es un gran paso, creo que hay puntos en donde se puede seguir avanzando, aún hay dependencia por parte de la Asociación de Charros. En mi muy personal punto de vista, creo que las escaramuzas se pueden independizar, y así fomentar el crecimiento de la presencia de la mujer en nuestro deporte nacional.

¿Cuáles son principalmente tus actividades en el mundo de la charrería?

En charrería están definidos deportivamente los roles de hombres y de mujeres. Los hombres conforman equipos charros en los cuales se realizan nueve suertes y las mujeres conforman la escaramuza, un conjunto de ocho amazonas que realizan un ballet de destreza, sincronización y elegancia en el ruedo, la cual practico. Y aparte de la charrería también estoy involucrada en un deporte ecuestre llamado, “team roping”.

¿Alguna vez has toreado?

Sí he toreado, pero de manera amateur, y en casa, nunca he llegado

a niveles profesionales, pero disfruto, me apasiona sentir el toreo y crear un asinergia y conexión con un animal y el ser humano, en la cual de crea arte. Los atuendos para la mujer charra son: Charra, Adelita, China Poblana, Chinaca. Todos estos trajes son vestidos, por lo que es casi imposible torear con ellos; hay quienes visten a la usanza charra, pero con el atuendo de hombre, lo cual en mi personal punto de vista no estoy de acuerdo.

¿Has llevado a cabo trabajo de campo como herrar becerros o algo más?

Sí, es lo que más apoyo en la ganadería, la parte del herradero, desahije y curación o división de animales en los potreros me apasiona lazar a campo abierto y a poyar con estas labores.

¿A qué te dedicas además de estas actividades de campo?

Actualmente soy directora de una de las empresas familiares dedicada a la fabricación y comercialización de productos alimenticios. Por lo que en lo personal es un reto, ya que aparte de poder practicar deportes ecuestres, tener una ganadería, también funjo como empresaria, donde tenemos la responsabilidad de generar riqueza, empleo, desarrollo humano y productos de calidad.

Sostener generacionalmente el cuidado del campo habla de amor y respeto por la crianza del ganado bravo, una dualidad de encuentros y herrajes tanto de Cerro Viejo, por parte de su mamá Lucía Franco, siendo su padre el ganadero Octavio Casillas ganadero del hierro de la Concepción.

Frania lleva en su mirada la pasión por estos mundo siempre ligada a los caballos y orgullosa de sus raíces, multifacética en sus actividades,

tal como lo dice, lo mismo sabe herrar a campo abierto lazando a los becerros, que llevar las riendas de un equino porque sabe montar con maestría, del mismo modo, que administrar una empresa ligada al mundo rural, ella se define feminista, ecologista, y animalista, protege verdaderamente el bienestar animal, sin demagogias que distorsionan la verdadera etología entre la diversidad de los animales de acuerdo con sus capacidades naturales.

Úrsula Marlene, Castillo Cabrera

“Al principio de mi carrera so lía torear de traje corto, pero un día decidí vestir el traje charro haciendo honor a mi nacionalidad, ¿qué no soy mexicana?”

En el hogar en donde nació y creció Úrsula Marlene pertenece a una familia charra, en ella existe una iconografía llena de aroma a campo, quienes siempre han estado en estrecho contacto con el ganado equino. Desde niña se sentaba entre las pacas de avena y paja a degustar una brillante manzana, observando con atención la actividad que representa el trabajar con distintos animales, así recolectaba escenas cotidianas que fueron dando un sentir distinto a su vida. Por las tardes después del colegio, jugaba con sus primos a la charreada o al toreo; lo mejor que le podía suceder a tan corta edad era pasar los fines de semana en un lienzo charro o en una plaza de toros.

Con vestido de estampado en flores con amplios volantes, peinada de trenzas y moños de colores vivos, paseó y creció arriba de un caballo, aprendió a montar en la silla charra, así como también, tuvo el desafío de montar cebús y yeguas brutas por lo que más de alguna vez al caer de seco llenó su cara y los labios de tierra, misma que a pesar del golpe, gozó y bendijo porque la amaba.

Su familia conformaba el equipo de los charros de Villa de Antequera, Oaxaca, no obstante, durante su adolescencia, la familia de los Urrutia y su equipo de charros de Tepepan en la alcandía de Xochimilco, México los hicieron parte de su propia comunidad, dando paso a una interacción más estrecha en el ambiente que hacía volar su imaginación, para continuar después preservando la tradición y la práctica de las variadas suertes que se hacían en los redondeles que pisaba.

Por el gusto de estar cerca de los rocines va con ellos distinguiendo diferentes razas y prácticas; ejerce los arreos de la charrería. Toma clases de salto disfrutando el ímpetu de la altura; así conoce diferentes sillas, técnicas, relaciona usos y habilidades. Decide incursionar como becerrista y después como novillera, no conforme con ello en los abecedarios de su trayectoria el matador Pedro Louceiro II, el rejoneador Julián Viveros, y el matador Joaquín Gallo le enseñaron las bases del arte de Marialva.

Pensando que el traje de charro se usa para las faenas de campo que son mis raíces, me olvidé del corto español, además de que es la indumentaria que nos representa como mexicanos, es tan bello para usarlo en cualquiera de sus categorías en las plazas de los cascos ganaderos durante las tientas de machos y de hembras, así vestí el traje de faena y algunas veces con chaparreras.

El traje de media gala lo usé para torear festivales. Siempre con pantalón, pues la falda o falda-pantalón no resultó para mí muy segura, debido a que algunos toros se tocaban con los vuelos de estos. También llegué a vestir el traje de Adelita, el de gala conocido como de china poblana en otros eventos. Para torear jamás porté la pistola, que es parte de la indumentaria, por cuestiones de seguridad. Pero si puedo asegurar que cada vez que visto de charro lo hago con mucho orgullo, conforme al reglamento, y con el respeto que este merece, por todo lo que representa

me hace sentir orgullosa de ser mexicana.

Marlene Cabrera una joven que nació partiendo plaza junto con el año nuevo, un 1° de enero de 1988 en Reynosa Tamaulipas, en un ambiente con. familia de tradición charra y con la innata inquietud de ser torera, comenzó su formación a los 13 años en la escuela taurina de “Ponciano Díaz”, en la Ciudad de México. Se presentó por primera vez en Sombrerete, Zacatecas la bella ciudad de cantera verde en diciembre de 2008, con astados de Bernardo de Quirós al que le cortó las dos orejas y el rabo.

En consecutivas tardes vistió con este atuendo, como Matehuala en San Luis Potosí, Atitalaquia y Ajacuba en Hidalgo, Calimaya, al sur de la Ciudad de Toluca; vestida de luces toreó en la Plaza México en 2015, lidiando un novillo de D´Guadiana, sumando presencia a las mujeres en este ambiente de percales y riendas.

Sé que la charrería se considera el deporte nacional, pero para mí es algo más que eso, es la clara representación de lo que es México. Es nuestra identidad nacional porque va más allá del espectáculo, es la historia, tradición y la cultura que encierra. El charro es el ícono de cómo debe ser un hombre y una mujer mexicana en cada una de las suertes que ejercen por igual, así dan muestra a su valentía y sus habilidades como jinetes, La charrería es el constante recordatorio de lo que estamos hechos los mexicanos, no por nada los charros han participado en actos ceremoniales y desfiles militares en México.

Para mí la charrería y la tauromaquia siempre han ido de la mano, aunque son diferentes, comparten el

amor por el campo y los animales, participan hombres y mujeres valientes. Ambos son espectáculos llenos de historia y tradiciones que enriquecen la cultura de nuestro hermoso país. Ahora que vivo en el extranjero y la gente local me pregunta por los charros o toreros, me dicen que ellos quisieran ser mexicanos, jamás me había sentido más orgullosa de ser mexicana.

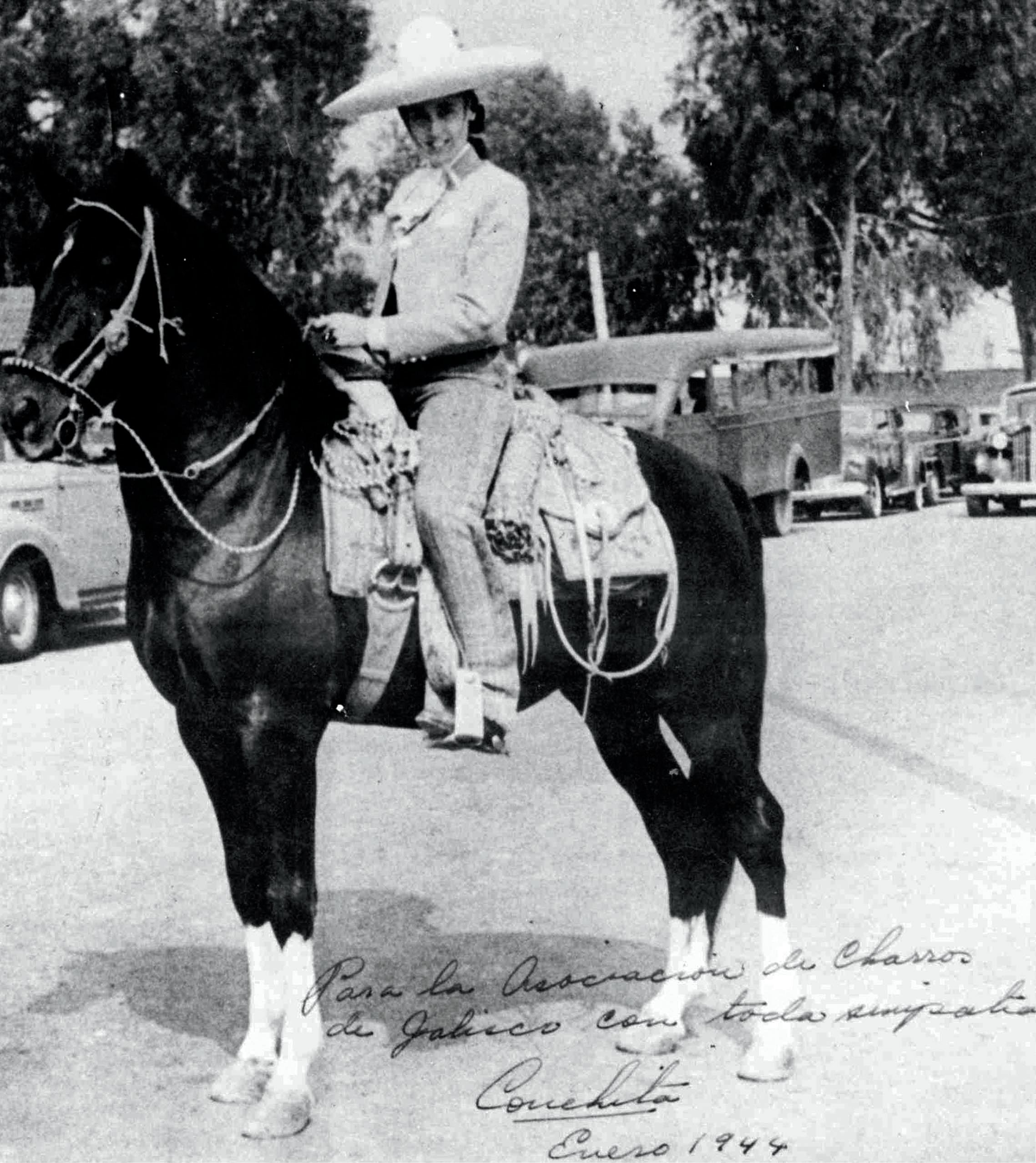

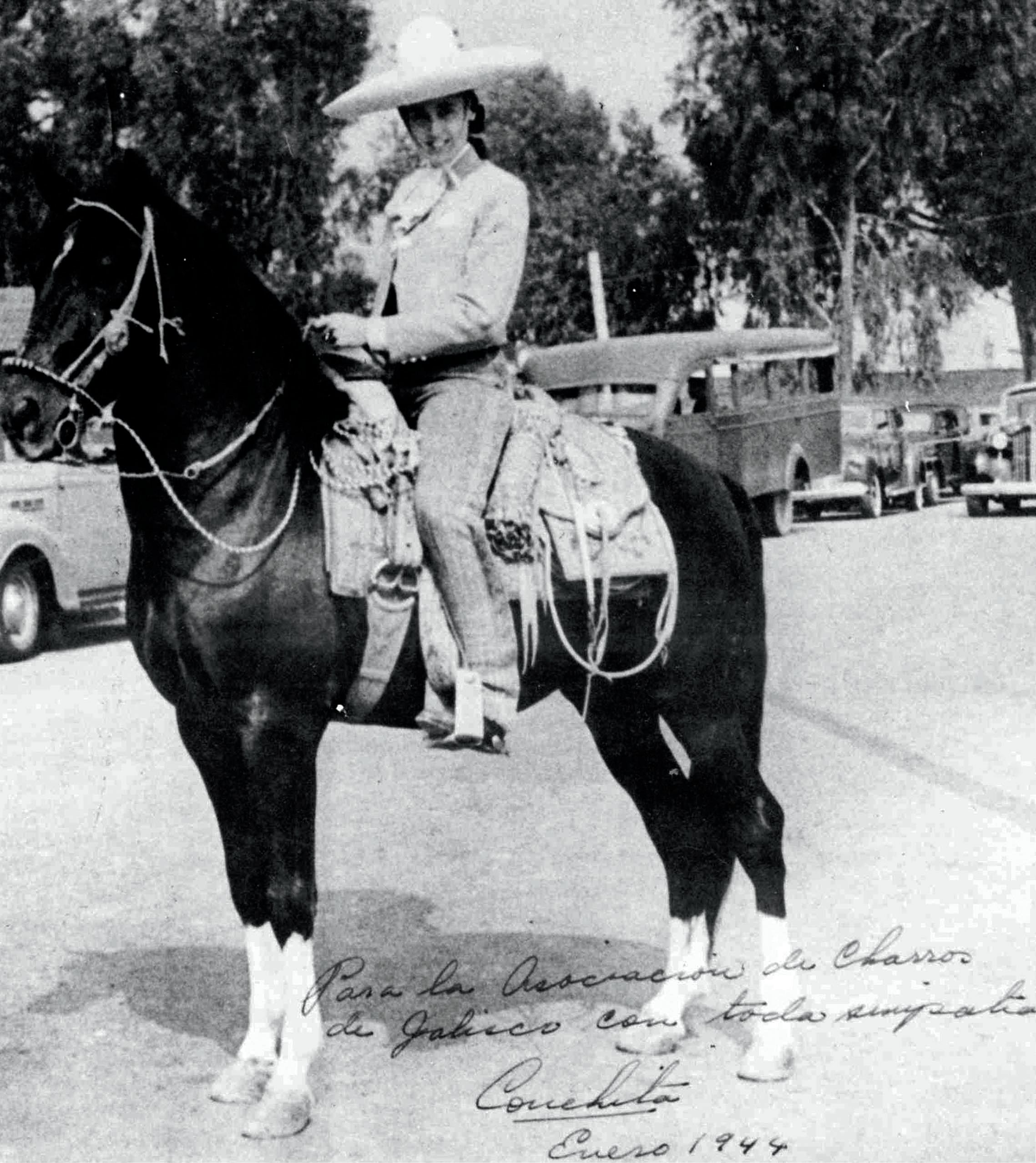

Consuelo Cintrón Verril

“A mi llegada a México en los muchos pueblos que había de conocer, encontramos docenas de mejicanos luciendo trajes charros, enormes sombreros y pistolas. Me sentí en el escenario de la película Ora Ponciano”. 11

Los intérpretes del toreo llevan un aura especial, pareciera que la tauromaquia selecciona a sus protagonistas, incluso cuando trascienden en el paseíllo a la eternidad, el espíritu de Conchita pareciera seguir gravitando a través del gran legado de una fructífera trayectoria que sigue siendo un referente de los ruedos, una irrepetible figura. Nació en Antofagasta, Chile, el 9 de agosto de 1922 en un cálido verano, cuando la vendimia es un cántico a la vid.

Al cumplir su primer año emigró con sus padres a Perú, ahí se nacionalizó y creció en un ambiente cálido en el país que lleva vestigios de la cultura Inca, en dónde su tierra es basta, abarca paisaje, gastronomía, música típica, como las alegres marineras que incluyen el agitar de los pañuelos figurando palomas blancas que acompañan los ritmos de los instrumentos en sus festividades, le dan

11 Cintrón Conchita. Aprendiendo a vivir. Ed, Diana México, 1979. 299 pág., pág. 132.

vida al baile criollo y a la vestimenta tradicional, pero sobre todo es el marco previo de una afición que lleva un profundo arraigo a la tauromaquia, un entrecruzamiento rico en culturas y sincretismos que viste de colores las plazas de toros, desde el año 1536 en la Ciudad de Lima la que todo celebra con corridas de toros, siendo la plaza de Acho un emblema de antigüedad y belleza, fundada el 30 de enero de 1766; sin olvidar sitios representativos de gran solera, en medio del campo entre caminos de tierra marcados de herraduras como el pequeño cortijo en que toreó Conchita, El Tentadero de la Legua, llamada así, porque una legua representa aproximadamente de 4 a 6 kilómetros que era lo que se hacía hasta el sitio de la iglesia a la que acudían los fieles. La Legua en el Callao. 12 Toreó vestida con el atuendo nacional mexicano en este y otros cosos taurinos de gran importancia; destapando la rueda olfativa del toreo, el de las notas vibrantes de salida, florales en corazón y especiadas de fondo con un quiebro de corcel.

Consuelo Cintrón, fue una niña con carisma a caudales, tuvo la fortuna de conocer el mundo equino desde los once años, sus padres Francisco Cintrón Ramos, hijo de puertorriqueño y ascendencia española, su madre Loyola Verril de origen norteamericano, la educaron y apoyaron en todos sus procesos; creció con la magia que la hacía volar en pegasos que daban vida a su mundo onírico mismos que surcaban el cielo, mientras en esos procesos de infancia, la familia decide emigrar por cuestiones de trabajo de su padre.

Cintrón fue una adolescente que tuvo la capacidad de haber vislum12 Referencia de viva voz del narrador y taurófilo peruano Aldo Cruzado.

brado la simbiosis que existió en la trilogía entre los caballos, los toros y ella para encumbrar y magnificar el toreo, sobre todo entendió las distancias correctas para el lucimiento de las suertes, tanto a caballo como a pie, mostrando elementos técnicos que al aplicarlos les plasmaba sentimiento y hacía con ello, un arte que inspiraba a otras artes. Es preciso resaltar que su gran maestro de cabalgaduras fue Ruy de Cámara un hombre de origen portugués, lisbonense, que llegó a encontrarse en su destino para enseñarle a torear a caballo e impartir cátedra en todas las plazas que llegó a conquistar.

Como toda protagonista de la tauromaquia, los viajes son una constante, ella procesó e interiorizó a lo largo de su trayectoria todos los países que llevan a cabo corridas de toros y en ellas obtuvo tardes de gloria; hubo geografías que la hicieron ratificar su felicidad; lo mismo amaba Chile, como Perú, México, España, Vila-Franca en Portugal, en todos encontraba la silueta de un toro y un caballo, siendo ella la amazona que dominaba las suertes del rejoneo, mientras el viento dejaba flotar el fino buqué al lograr torear en corcel o delinear un lance de percal, esos que citaba, templaba y mandaba, con una maestría inigualable, lo mismo desarrolló cuando fue escribiendo su autobiografía, que después la hizo literatura a través de sus libros: Aprendiendo a vivir y ¿Por qué vuelven los toreros? Así mismo, filmó varias películas, entre ellas, El milagro taurino, en la que toreó a campo abierto en la ganadería tlaxcalteca de Rancho Seco, en donde el cielo lleva el descaro del color azul más pintoresco de México.

Conchita fue una gran rejoneadora desde el sombrero cordobés o

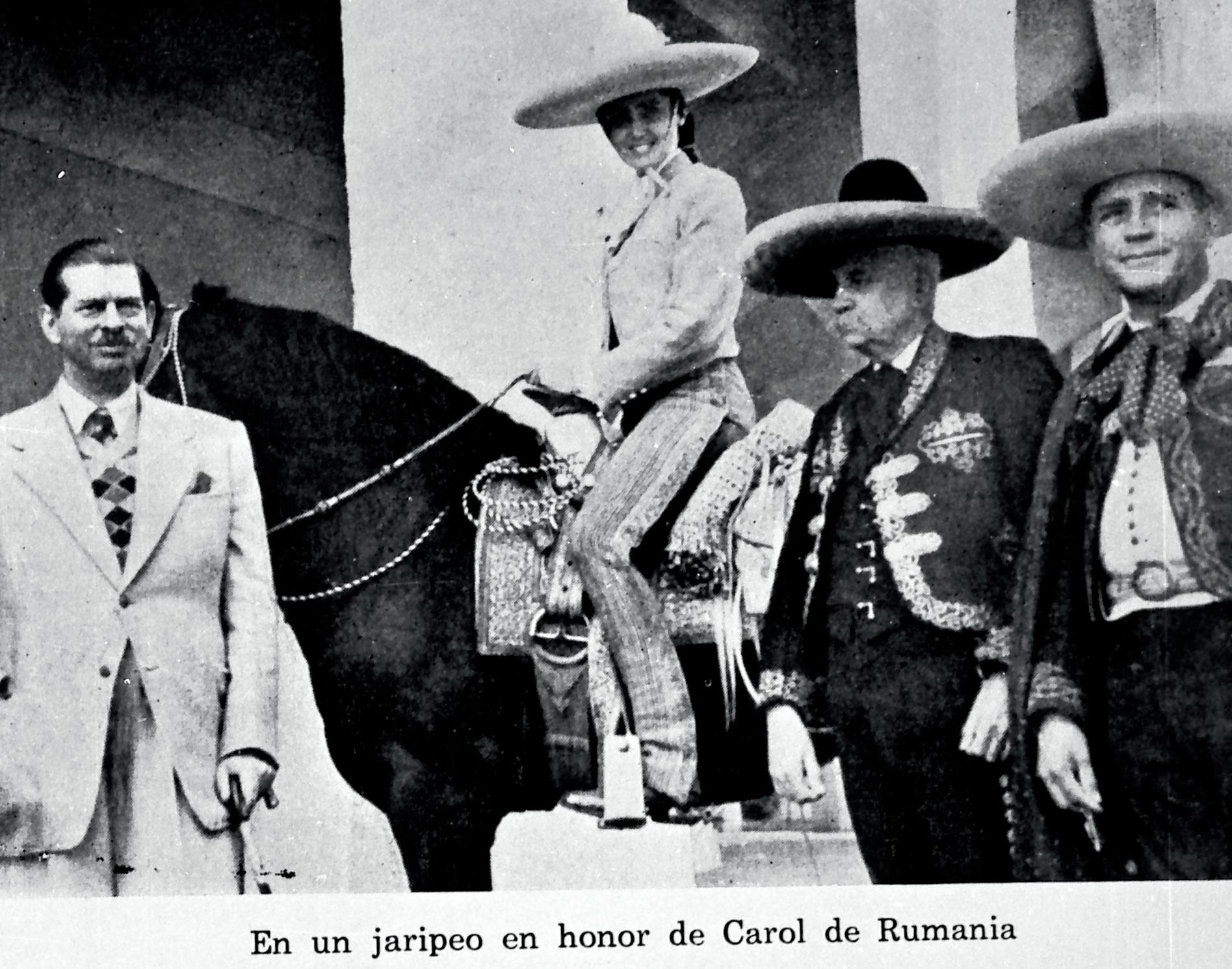

Altrernativa de charra, coleando un novillo,acompañada de Alfonso Rincón Gallardo

de charro ajustado al barboquejo, hasta la bota campera; quien disfrutó su estancia en este país amigo que ha sido México, fascinada por su pasado histórico, el esplendor de la antigua Tenochtitlán, su abundante cultura y profundo arraigo a la tauromaquia, a la que no le costó trabajo asimilar, puesto que los rituales y el culto a la muerte eran parte de la propia vida.

En el Estado de México característico por sus enormes campos propició el cimiento de encastes desde la llegada de los conquistadores al valle de Atenco, y los alrededores de Toluca, allá por el año de 1519 y en lo sucesivo, con todos los cambios históricos que se vivieron durante la conquista, hasta hacer una nación independiente, en la que la tauroma-

quia no solo creció, se mexicanizó haciéndose parte de la cultura; historia que no dejó de admirar la torera y que además comprendía la forma y el sentimiento de ejecutar el toreo de los diestros nacionales.

Cintrón entra en el marco histórico de los toreros cuña, como Rodolfo Gaona, Alberto Balderas, Domingo Ortega, Pepe Luis Vázquez, Juan Belmonte, Marcial Lalanda y muchos más, compartía cartel con figuras, ella misma era una de ellas. Conjugó innumerables festejos en México, en cosos de suma importancia, como en El Toreo, La plaza México, La Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, presentándose en cada vez más redondeles y lienzos, toreando y dominando cintas y bridas, elementos entre la jinete y el caballo. Vistió elegantemente el traje de charro, el que lleva la botonadura de plata como una ráfaga de luna en que destella su luz, camisa alba, moño tricolor, sombrero de alas amplias como ella misma lo era en espíritu, siempre haciendo honor a su libertad. Así coleó novillos acompañada en la suerte por el hábil jinete Alfonso Rincón Gallardo; de tal manera, con mucho valor, clase, pero sobre todo dotada de profesionalismo, llegó a ser una de las mujeres que se han puesto en el más alto colofón de la historia de los ruedos.

La gran torera emprendió el viaje al infinito el 17 de febrero de 2009, quizá regresó por ella un corcel al que le volaba la crin con la caricia del viento fresco, en su adorado caballo “Paladino”, un ejemplar de bellísima capa blanca, en la que siendo cómplices lograron grandes tardes de gloria, el que un día sacrificó su vida por salvar la de su ama.

Si siglos atrás en las culturas mediterráneas se hablaba de las dio-

sas de los frescos de Tirinto saltando los toros, muchos años más tarde, Cintrón gana el sobre nombre de la Diosa Rubia del Toreo, por la capacidad y sabiduría que tenía para torear y lograr con ello elevar el arte, que igualmente lleva nombres femeninos, la misma tauromaquia y el arte de María Alba.

Conchita viajaba llena de asombro por diferentes rutas de México durante largos recorridos ya fuese en avión, carreteras o trenes, aspirando el aroma de las tierras mexicanas en sus diferentes puntos geográficos algunos de verdes campos con redondeles en su entraña, otros desérticos entre polvo y soles descarados, mirando constantemente hombres con sombreros de charro, rebozos de mujeres, niños de mejillas sonrosadas como la flor de las tunas, y en ciudades importantes como el centro del país, y Guadalajara tierra que amo tanto por la calidez de su afición. En todas las plazas de toros desbordaba simpatía y maestría en las cabalgaduras, vestida a la usanza charra llena de garbo y con la elegancia que la caracterizaba, pero sobre todo su corazón fundido en el inigualable país con el que hizo una complicidad, un romance entre estrellas, fogatas de campo, música de guitarras, cubierta con un sarape y sombrero de charro mientras mugía a lo lejos un toro bravo.

Ileana Jacqueline Hernández Flores.

Todo de negro vestido y bien montado en su jaca, llega el buen alguacilillo hasta el señor juez de plaza, a pedir le dé el permiso, pide las llaves airoso, las

entrega al torilero, después se planta garboso al frente de los toreros, y empieza lo más hermoso, da comienzo la corrida al final del paseíllo, ruge la plaza encendida, se marcha el alguacilillo, en la plaza todo es vida… 13 Óscar Chávez

¿Quién diría que para que una mujer pudiese realizar un paseíllo como alguacil en las arenas de la plaza México y dar paso a todos los protagonistas de la fiesta, tuvieran que transcurrir 78 años? Este hecho marcó una veta diferente de inclusión para las mujeres en el ámbito de la tauromaquia en la ciudad de México. Mucho tiempo tardaron las empresas taurinas en darse cuenta de que no debían excluir a las mujeres en ninguna de sus áreas de expresión táurica, faltaba abrir este espacio; asombra pensar que parecieran haberles otorgado “un permiso” para hacer su propio “despeje”, mientras en países como España y Francia varias temporadas atrás, ya formaban parte de esta actividad de plaza.

Recordemos que anteriormente, en el marco de algunos aniversarios de la Monumental de Insurgentes ce lebrado el 5 de febrero, se llegó a ver a una joven vestida de Adelita partir plaza junto a los alguaciles. Después de la suspensión que se hizo de ma nera arbitraria e ilegítima tras 620 días sin corridas de toros en que es tuvo cerrado el coso, hasta la corrida de reapertura el 28 de enero de 2024 con una entrada de lleno hasta el re loj y un ruedo que expresaba sobre la 13 Chávez Óscar. Álbum, Encerrona alguacilillo.

arena en color solferino una exclamación a través de una profunda palabra: Libertad. #TorosCulturaViva.

Aquella tarde salieron por delante a caballo dos mujeres llevando estandartes vestidas de adelitas y dos niños con traje de charros; atrás de este lucido cuarteto de joviales monturas siguieron en el desfile que demarca estratificación social los alguaciles, Julián Ayala vestido a la forma española y a la usanza charra Arturo Ramos.

El tiempo ha transcurrido en esta posmodernidad que nos sitúa en los momentos más tensos de las prohibiciones de las corridas de toros en la ciudad de México siendo más álgido durante los últimos años. Entre tantas vicisitudes, el simbolismo de las puertas de cuadrillas dejó de ser utópico en el momento de llegar a ver a una fémina vestida a la usanza del rey Felipe IV de España, llevando un sombrero tipo chamelo, adornado con pluma alta, golilla al cuello, capa, camisa, pantalón y botas en armonía de color, como se dice en el argot, “sabiendo vestir de negro”.

Respecto a esto Ileana Hernández comenta: -El traje de alguacil representa algo muy personal para mí, pues la Unión Mexicana de Monosabios me dio la libertad de diseñarlo y adaptarlo con toques femeninos que me identifican, la golilla blanca y lisa el moño en el cabello, el chambergo con el broche de colibrí que lleva el recuerdo de un familiar muy especial es un símbolo de respeto, pero también de amor de lucha y de historia porque en 78 años ninguna mujer había portado ese traje a la usanza española en la Plaza México para mí, eso es dejar huella.

Este hecho histórico, se suscitó

en el marco de las novilladas sábado 13 de julio de 2024, en el cartel figuraban Julián Garibay, Emiliano Ortega y César Ruíz, con ganado de Barralva, el verano sonreía en el ruedo y los aficionados presenciaron el suceso. Ileana dirigía el caballo con cadencia, portando con garbo su atuendo que siempre es un referente del pasado histórico que nos remonta a la España desde el siglo XVI en sus costumbres entre las plazas públicas, pero más asentado entre el XVIII y el XIX, cuando en el mundo de la tauromaquia se daba una organización y estructura al espectáculo mediante un proceso de adaptación a los reglamentos, tiempo de transición del toreo a caballo y a pie; así era el orden y desorden social de la fiesta, entre el jolgorio y la inquietud del pueblo. Entre ese abismo de siglos logramos recopilar estampas vivas a través de una joven mexicana, la nueva alguacililla de plaza, ¡cuánto nos llenó de júbilo ver que entre el chambergo y la golilla asomaba un rostro de mujer!

¿Ileana, qué representa para ti el paseíllo cuando va un charro y un alguacil juntos partiendo plaza para abrir paso a las cuadrillas?

-Es uno de los momentos más importantes y simbólicos de la corrida. Es cuando se abre plaza y se muestra la tradición al público y lo que está por comenzar. El hecho de que salga un alguacil a la usanza española y otro a la usanza charra no es casualidad, está en el reglamento y representa la unión entre dos culturas; la española y la mexicana. Que el alguacil mexicano salga vestido de charro es un orgullo porque es la representación de nuestra fiesta que tiene raíces compartidas.

Además, el paseíllo es el inicio de todo. Es el momento en que sabes que va a empezar un espectáculo que te va a mover por dentro, porque ahí no sólo ves toros, ves emociones, te emocionas, te enojas, te asustas, te sorprendes, te alegras y cuando vas partiendo plaza, sabes que estás abriendo la puerta a todo eso a lo que el público va a sentir y a lo que tú también vas a vivir desde adentro, es el inicio de una experiencia intensa y forma parte de eso es un privilegio enorme.

Para llegar a ser alguacil de plaza tuve que aprender a montar en el Lienzo Charro de los amigos hermanos de Culhuacán, Rodrigo Plata fue mi entrenador, él me enseñó, me prestó sus caballos, con los caballos nunca se deja de aprender.

Con Ileana Hernández se siguen escribiendo episodios de expresión tauro femenina, así como también se preservan los ajuares del siglo XVI que se usaban en los reinos de Castilla y Aragón que reflejaban el poder, la influencia de las monarquías hispánicas, llevados hasta la actualidad, en esa jerarquía de plaza de toros, como todo un proceso histórico que sigue dando un vínculo indisoluble entre España y México, unidos por lo que representa el profundo arraigo hispano y mexicano como expresión viva en el presente, en que las mujeres también cruzan el patio de cuadrillas, parten plaza, reparten apéndices, distraen a su paso por su compromiso ante el papel que juegan, lo vistoso de su traje negro con vistosa pluma alta del chamelo porque despliegan respeto y autoridad de callejón.

Recientemente en otras plazas de toros del interior de la República como en Guadalajara han salido a caballo partiendo plaza algunas muje-

res vestidas de Adelita y otras de traje charro junto al alguacil de plaza; tratándose de Lucía Camarena, hija del ganadero Rodolfo Camarena de Chinampas quién entrega una oreja al matador Sebastián Castella. Así como Gabriela Fernández, hija de Ismael Fernández y Frania Casillas hija del ganadero Octavio Casillas del hierro de La Concepción.

Ileana en la plaza México, así como ha partido plaza vestida de alguacil, otras tardes de Adelita con amplios ropajes, blusa blanca, falda hasta los tobillos, con olanes y volantes, reboso, botas, peinada de trenza larga que a la cintura acaricia entre listones que llevan el color de la patria y sombrero de charro. La vestimenta es una forma de lenguaje dentro de las costumbres de la gente, mientras unos los portan otros se unen como aficionados a recurrir a la fiesta, la que denota una sociología que palpita. Los lienzos y las plazas son recintos profundamente arraigados a la tradición del espectáculo y la identidad cultural, espacios de representación nacional en donde surge la cohesión del pueblo, con todos sus destellos de mexicanidad y cultura viva.

¿Qué significado tiene el traje de Adelita?

-El traje de Adelita es un sueño hecho realidad. Nunca imaginé que algún día lo portaría en la Plaza México. Seguí el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería, mis entrenadores también fueron quienes me guiaron en cada detalle. El color crema con todos sus bordados y listones me llena de alegría porque refleja quién soy. Usarlo es una de las experiencias más increíbles que he vivido. El significado histórico y cultural

de la charrería es para mí una tradición que se transmite con el alma y aunque hoy hay menos lienzos y menos equipos que antes, cuando alguien se pone un traje charro o pisa una plaza con el corazón está defendiendo este legado.

La charrería me ha enseñado disciplina, orgullo, respeto a los animales y a mis raíces. Me ha regalado momentos únicos como poder portar un vestido de Adelita en la Plaza México o representar mi tradición en la Feria Internacional del Caballo 2025, algo que jamás imaginé vivir, para mí no hay nada más fuerte ni más representativo de lo que somos como mexicanos que la charrería.

He tenido la fortuna de representar parte de esa tradición, de aprenderla de vivirla, y también de compartirla con otras personas. Y creo que ese es el verdadero papel de los protagonistas; no solo conservarla, sino transmitirla con pasión, con sentido, para que no se pierda. Porque si dejamos morir nuestras tradiciones se nos va también una parte del alma de México.

-La tradición no se limita, se vive. Y la mía lleva vestido, chambergo y un broche de colibrí en honor a quien me guía desde el cielo.

En la España del siglo XVI, la joyería servía también como un símbolo en las mujeres, en ocasiones demarcaba poder político o religioso.

¿Cómo defines en la actualidad la expresión charra y taurina ante las adversidades que se producen en los grupos contrarios?

-Creo que hoy ser charro o taurino es una forma de resistencia, pero también de orgullo. Hay mucha crítica sobre todo de quienes no conocen

realmente lo que hay detrás, la historia, el cuidado a los animales, el respeto por cada detalle. Yo siempre he creído que más que pelear hay que enseñar. Mostrar que tanto la charrería como la tauromaquia son cultura, son disciplina, y que quienes estamos dentro las vivimos con responsabilidad y amor.

No se trata de imponer sino de defender lo que somos desde el conocimiento y desde el respeto. Porque no somos personas violentas y ajenas al sufrimiento animal. Todo lo contrario, convivimos con ellos los cuidamos y entendemos su valor dentro de la tradición. Es fácil juzgar desde fuera pero muy poco se acercan a entender lo que es, todo lo que esto representa y el porqué de las cosas.

La tauromaquia necesitaba abrir paso a este rubro de participación y equidad en una corrida de toros que conjuga una serie de elementos llenos de nacionalismo, pero también fue y es una muestra más del nexo que existe través de la hispanidad que nos une como un hecho transcultural, todo un legado que está por cumplir 500 años de existencia en México.

Ileana Hernández se tituló en el año 2023 como Licenciada en Ciencia Política y Administración por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Espera que se reanuden las actividades en la Plaza México para seguir ejerciendo su labor de alguacil de plaza.

Marbella Romero Núñez

“La charrería es la identidad y el corazón vivo del México rural”

Los nombres de las personas demarcan historias, semejanzas y destinos, Marbella proviene del árabe Marbil-la que se traduce como fuente de arena,

ella ha marcado la cruz con zapatillas negras sobre infinidad de arenas, pero de plaza, tanto nacionales como extranjeras, conjugando lo propio en cada paseíllo junto a su apellido de aroma a romero.

Nació en la ciudad de Morelia Michoacán el 6 de abril de 1976, el oleaje de su nombre la llevó un día a la plaza de toros Monumental de la antigua Valladolid, y reflexionó sobre lo profundo que era el toreo. Un día decide aprender a torear y como todos los aspirantes después de varios festivales viste de luces por primera vez el 10 de julio de 1994; creciendo en esta difícil labor, llegó a cortar la primera oreja de plata como novillera en la Plaza México. Cristalizando temporadas logra alcanzar la cúspide mediante la toma de su alternativa en la plaza colonial de Morelia el 15 de diciembre de 2007 con toros de José Garfias en manos de Rafael Ortega y de testigo Issac Chacón.

Tras su trayectoria taurina siempre con mucho arrojo en los andares del toreo y de ser una mujer con carácter y decisión rompe esquemas, sale a la defensa de la libertad dada su amplia visión de vida ligada a las tradiciones de su natal ciudad y otros Estados de la República mexicana.

- Marbella, ¿qué significado histórico y cultural le das a la charrería?

La charrería nació del trabajo en el campo y se transformó en arte, en ceremonia, en símbolo nacional. Es una expresión pura del vínculo entre el mexicano y su historia como nación independiente; parte de nuestra identidad, raíz que nos une como pueblo. Cada faena, cada saludo con sombrero, cada sonido de la soga es una forma de narrar quienes somos y de dónde venimos. La charrería no se aprende solo en técnica, se hereda,

se honra y se vive con orgullo y con el corazón.

¿Cómo defines la presencia de la mujer en la charrería y la tauromaquia?

Nuestra presencia es un proceso en constante evolución, dentro y fuera del ruedo, es símbolo de orgullo y de un amor profundo por nuestras raíces. Nuestra voz, nuestra femineidad, nuestro sentido estético y nuestra determinación son prueba viva de lo que ya aportamos y lo que estamos incorporando a este contexto.

No debemos olvidar que durante siglos la charrería y la tauromaquia fueron considerados territorios exclusivos de los hombres. Las mujeres enfrentamos el desafío de demostrar que en este caso el género no limita las capacidades. Como bien se ha dicho: “Ante un toro bravo, la mayor fuerza física de un hombre no representa una ventaja, pues se necesita disciplina, técnica y autocontrol para enfrentarlo, y una mujer no carece de ello”.

La matadora Romero por su fuerte y natural liderazgo decide incursionar en otras áreas fuera del ruedo, como secretaria de la asociación, Tradiciones Unidas por México quienes integran galleros, criadores de caballos, charros y pajareros. Resiliente ante los grupos de choque que han presionado mucho en los últimos tiempos se muestra siempre solidaria con su entorno profesional, sabe trabajar en comunidad y enseña a otros a unirse a la misma causa, siendo incansable activista, de tal manera, amplía su participación fuera del ruedo en mesas de debate y en diversos foros; por lo cual expresa lo siguiente:

Las tradiciones son el corazón de nuestros pueblos. Son memoria,

dignidad y sentido de pertenencia. Quienes las preservamos no defendemos únicamente un espectáculo; resguardamos una forma de vida, una cultura que ha resistido al tiempo, a la indiferencia y ahora también a los intentos de prohibición sin diálogo. Detrás de cada toro, de cada charro, de cada escaramuza hay una familia, una historia y un derecho a existir.

Actualmente su voz es representante en estos rubros tan significativos para tratar de conservar el trasfondo y la belleza de estas manifestaciones populares, creando conciencia de cuidar fuentes de trabajo y la derrama económica que se debe gracias a ello en todas las comunidades, sus pueblos, y su gente, enunciando con una vasta capacidad de lenguaje fluida y certera la defensa de las expresiones que convergen entre sí, mediante el uso de animales específicos como toros, caballos, gallos, una trilogía que converge llena de símbolos en este país gracias a sus prácticas como parte del derecho colectivo y la celebración de fiestas populares llenas de sincretismos.

Colocarse como matadora de toros nunca es fácil, pero tampoco esta labor que desempeña hoy en día la ardua labor que la ha llevado a ser un pilar de defensa frente a la mirada obtusa de quienes quieren prohibir la libertad de los otros de manera cegada y totalitarista. Ella cita, templa y manda, no es solamente la torera de luces, Romero luce su criterio y solidaridad por el derecho a la libertad.

¿Cómo defines en la actualidad la expresión charra y taurina ante las adversidades que se producen entre los grupos contrarios?

Ser torera o charra es un acto de amor profundo por lo que somos y nuestras raíces. Ante la crítica, la

censura y la prohibición, respondemos con orgullo y presencia. No luchamos por nostalgia, luchamos por justicia, por cultura, por identidad, porque cuando se quiere imponer una sola visión del mundo, luchando contra lo que no se comprende o no se comparte, es momento de alzar la voz y decir: aquí estamos. Somos parte de nuestra riqueza histórica y cultura de la humanidad y no dejaremos que acaben con nosotros.

La afición taurina además de haberla visto torear de seda y oro llena de técnica, valentía y arte en las plazas, actualmente su compromiso y firmeza en la palabra lleva enorme arrojo, siempre conserva la torería, vestida con detalles en sus ajuares que también son una forma de lenguaje, destacando el color solferino, el grana y el azabache, pero también con detalles de gran calado nacional, como el reboso, el sombrero amplio y sobre todo con un bordado de actitud.

Marbella expresa con sapiencia el profundo arraigo de la charrería como deporte nacional, aprecia la vida ecuestre, el olor del campo, goza el relincho de un caballo y disfruta el plumaje colorido de un gallo que porta entre los brazos, mientras su sonrisa es más amplia que el sol.

Pero algo sobresale al platicar con ella: No me gustan los dobles discursos, por eso seré franca, nunca me vestí de charro para torear, por respeto a las tradiciones, sin embargo, las defenderé arduamente porque son la expresión de miles de personas en México.

¿Marbella qué representa para una mujer torera portar el traje charro? Vincula la mexicanidad a la tauromaquia desde sus orígenes el traje de charro reflejaba el orgullo del mundo rural,

evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un símbolo de elegancia, valentía e identidad. Pero cuando lo portamos en el ruedo, donde la vida está en juego, no se trata solo de vestirse, es un ritual que denota entrega y pasión, un homenaje a siglos de historia. Es vestir el alma de México, para ofrecer con cada movimiento una lección de técnica, arte y dignidad.

La matadora Marbella emprende en la política, ha sido regidora del ayuntamiento de su Estado, y candidata a diputada federal, maneja un lenguaje amplio y detallado porque conoce del tema, por ello se ha comprometido a ir a las marchas en defensa de los valores culturales, de tomar el micrófono en distintos foros y mesas de debate frente a diputados e incluso taurófobos, porque conoce nuestras tradiciones; desde joven aprendió del ámbito rural al adentrase en las ganaderías en las plazas de tientas, de tal manera que el espacio campirano entre las nopaleras que dan paisaje a los amaneceres de México, la vida agrícola, y el cuidado del verdadero bienestar animal por parte de las familias que protegen y preservan a sus animales, sabe en fondo y forma, sin demagogias, ha vivido a profundidad jaripeos, charreadas, lidiado toros bravos en los adentros del campo en una coqueta plaza hecha de piedras, pequeña y abrigada de árboles, en donde el zumbido de los insectos es un canto a la vida y ella apuesta a todo.

Considero que donde otros ven pasado, nosotros vemos identidad.

Tradiciones como la charrería y la tauromaquia honran siglos de historia, le dan vida a México y, por ello, se resisten al olvido.

Paola San Román.

“Es bueno intercalar en los carteles hombres y mujeres, no voy tanto por un género, el toro no distingue de género, el arte es una expresión de sentimientos”.

En los diferentes contextos históricos de la tauromaquia y la charrería las mujeres han estado presentes, en ocasiones de manera sutil, otras de forma evidente, dando un poco más de apertura a su participación hasta ya avanzado el siglo XIX, a su vez al tener un nexo social estrecho en los sitios en que se desarrollan estas actividades de profundo arraigo, pero todavía ha influido más, si en el bosquejo familiar en que crecen y se educan lleva un incienso de fiesta brava, es el caso de la torera Paola San Román, una de las representantes en este rubro contemporáneo, siendo descendiente de una dinastía de toreros, comenzando por su abuelo, el matador Ernesto San Román, “El Queretano”, su tío Agustín hermano de su abuelo, así como también Jorge, Oscar, Juan Carlos y Gerardo; siendo su padre el matador Ernesto quien ha apoyado siempre su carrera profesional, conservando el progenie junto a su primo el matador Diego, quienes han sido toda una ronda generacional poniendo en alto el apellido San Román, cuyo origen data en honor del cristiano San Román en regiones de España como Galicia, Castilla y León, así permaneció y se extendió durante la colonización y se fue evocando históricamente en esta vasta familia de linaje taurino que lo preserva y llena de orgullo.

Paola oriunda de la ciudad de Querétaro, nació un otoño de 1994, desde niña a los 10 años se inclinó por querer torear, su presentación de novillera fue a los catorce años en

Provincia Juriquilla, Querétaro, el 19 de marzo de 2010. Fui novillera puntera antes de tomar la alternativa. Viajé a España a torear en Marbella y Pamplona, del mismo modo en plazas de América, como Cali, Colombia, y después en Arles, Francia.

Se presentó en la Plaza México un patriótico día, el 16 de septiembre de 2012. Sumando triunfos, toma la alternativa el 16 de mayo en 2015 en la Ciudad de Morelia, Michoacán en la bella plaza Monumental teniendo como padrino al torero colombiano Edgar García, “El Dandy” y de testigo Javier Conde con toros de Carranco en el año 2015.

Ser torera es una profesión de resistencia, es lo que te hace llegar más lejos.

Confirma su título en las arenas de la Plaza México el 09 de febrero de 2024 siendo su madrina Hilda Tenorio y de testigo Rocío Morelli, con toros de Vista Hermosa y Marco Garfias. Fue una buena tarde, de gran entrada, el público fue mágico conmigo.

En el transcurso de su profesión toreó en varios pueblos Ibéricos, en el año 2024 viajó a Gerena, provincia de Sevilla en el corazón de Andalucía, para ser dirigida en su labor taurina por el matador José Antonio Campuzano, tallando más su estilo artístico y creativo en sus faenas, que le han dado el sitio que hoy en día posee alternando con figuras del toreo.

Ella ha toreado vestida de charro en eventos que combinan la tauromaquia con la tradición ecuestre charro-taurina, para lo que comenta espontáneamente: “Me gusta más torear de charro que de traje corto, es como decir, hecho en México, una torera hecha en México”, Además, representa un acto simbólico a mi na-

ción, es decir, crear una obra de arte en el ruedo conjugada tauromaquia y vestimenta.

Para ello, lo ha conseguido en la plaza artesanal La Petatera de Villa de Álvarez, Colima, en el año 2019, y en febrero de 2025, del mismo modo en la plaza de Teocaltiche y Arandas, Jalisco.

Disfruta vestirse a la usanza charra en México en días de tienta a campo abierto, en innumerables veces, como en la Huichapan, en septiembre de 2021, y las corridas que ha toreado en la plaza de toros La Petatera de Villa de Álvarez, Colima, en Monterrey en un festejo bicultural charro-taurino a lo que sigue sumando fechas. Las mujeres que hacen su vida profesional entre la charrería y la tauromaquia son para mí un ejemplo de valor y de preservar tradiciones culturales, vestir este ajuar personifica un gran respeto. La charrería nos representa como deporte nacional, es la identidad de los mexicanos, ha sido una costumbre de generación en generación durante muchos años y que debe prevalecer.

Ser torera es difícil en un mundo que se supone es de hombres, pero no solo es de hombres; en mi caso, mi padre siempre estuvo conmigo y muchas veces no te das cuenta de lo externo, cuando se deja un poco de lado todo eso, se vive y se lidia, en todas partes existen cuestiones de machismo, en la política, en el futbol, en los trabajos, pero se tiene que vivir y enfrentar de esa manera.

Hay que atreverse a vivir los sueños y luchar por ellos, nada en esta vida es fácil, el toreo es de estar y estar siempre, son más malos ratos que buenos, pero los buenos son muy satisfactorios.

Paola San Román sin duda es una de las toreras mexicanas que actualmente está demostrando no solo su profesionalismo, sino sosteniendo en este contexto de época posmoderna la presencia de la mujer en el mundo de la tauromaquia, el respeto y la importancia de mantener vivas las tradiciones que hablan de un país lleno de orgullo nacional de cara al mundo.

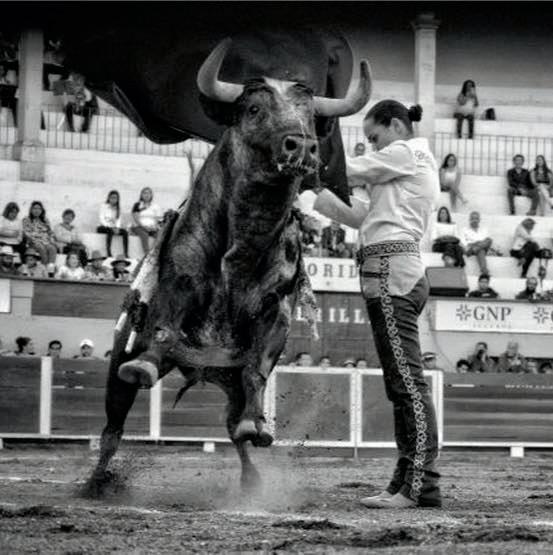

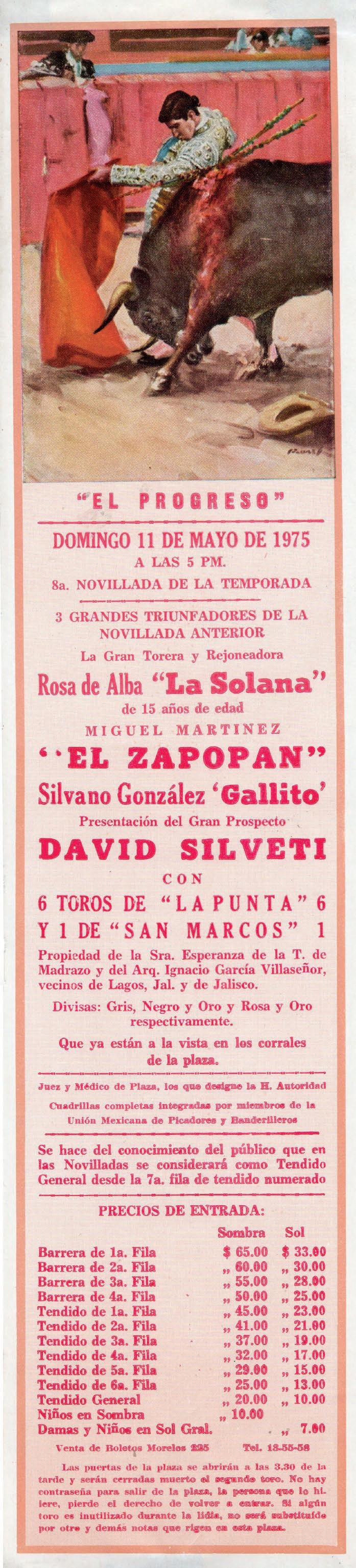

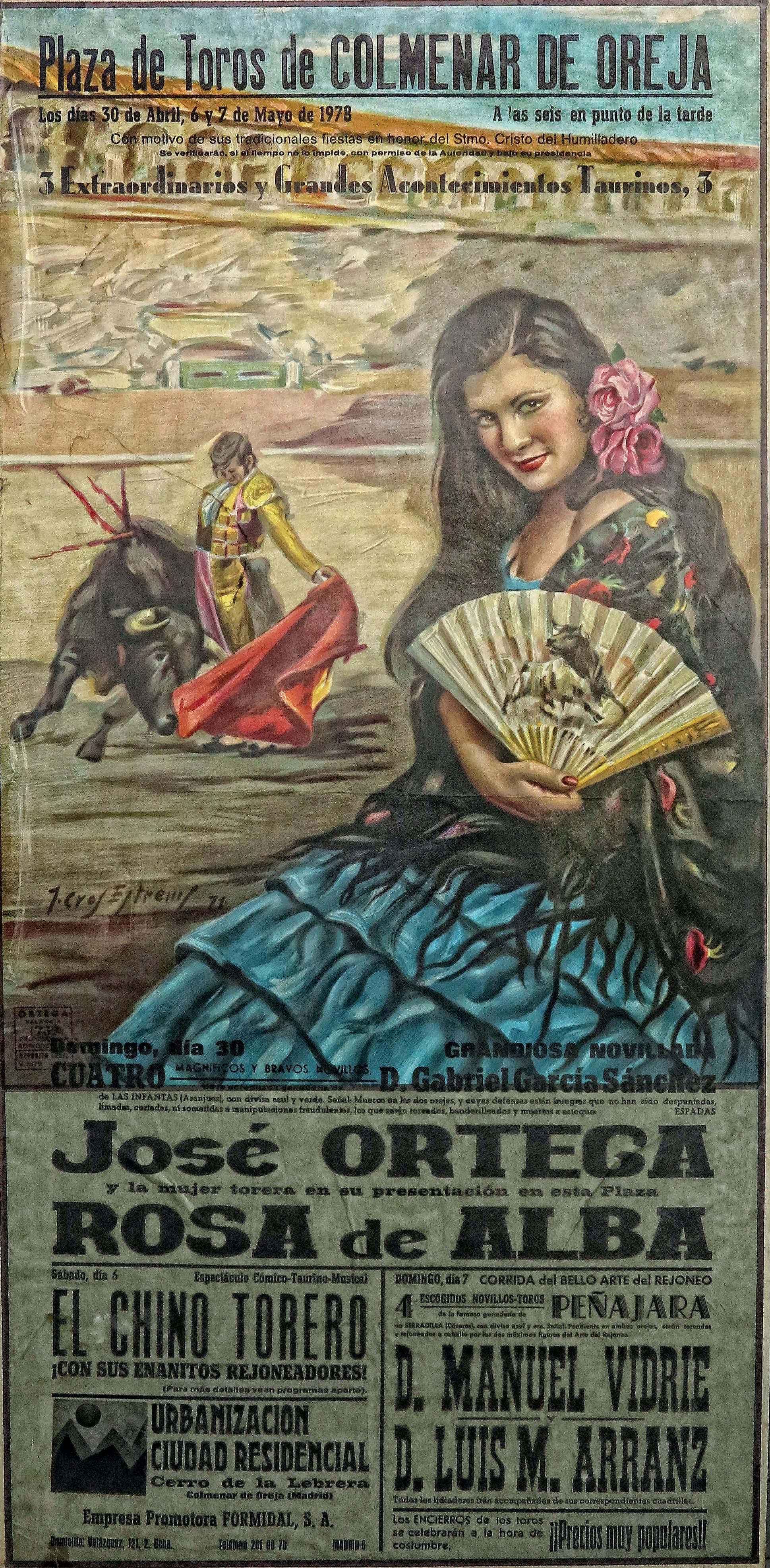

Rosa de Alba Solano Sánchez, “La Solana”.

“La mujer en el arte de la tauromaquia y en la charrería simboliza belleza, presencia, delicadeza en esencia y arrojo en el corazón”

Los conceptos de inclusión femenina en el mundo de la tauromaquia y la charrería surgieron a través de los años, gracias a la firme terquedad, empeño y disciplina de varias mujeres que se echaron el capote a la espalda y se atrevieron a arriesgar la femoral, sin ningún conflicto de género. Entre ellas figura una destacada mujer conocida en el ambiente como Rosa de Alba, “La Solana” originaria de Guadalajara, Jalisco, nació el 18 de marzo de 1959, del matrimonio formado por el hidalguense Lauro Solano Zárate, y la michoacana María del Socorro Sánchez Álvarez.

Rosa de Alba tuvo la fortuna de que su padre fuese su eje de instrucción, la enseñó a montar y a aprender los primeros lances con un percal, perfeccionando poco a poco las variadas suertes. Comenzó su actividad a la temprana edad de 15 años; desde sus inicios siempre mostró una innata destreza al ejecutar el toreo a pie y a caballo, por algo estos emblemáticos animales también son un símbolo de transformación y conexión para la juventud, puesto que van adquiriendo

un vínculo indisoluble que acompaña etapas de aprendizaje, maduración emocional y desarrollo de carácter.

Desde adolescente el contacto con la naturaleza le dio sentido a su interesante vida que abría los caminos montando entre pastizales. Cuando surgían días de visita a una ganadería, en una coqueta plaza de tientas rodeada del canto de las aves, le era familiar durante el herraje de un becerro ese singular olor a pelaje quemado; así creció y fue la naturaleza su entorno inmediato, además de gozar plenamente el placer de sentir el viento chocar en la crin de sus monturas y cubrirse entre las cortinas de polvo de una arrancada en corcel, no importando si entre las manos por sus largas horas de entrenamiento llegó a tener un dolor gozoso por las ampollas que causan el uso de las riendas y las monturas, si en medio de todo esto dejaba el alma en sus presentaciones ante el público que recure a las plazas; así entre placeres y penurias son las andanzas que se viven en el mundo tauro equino.

En mi cuadra de caballos destacaban, “El Kalifa”, “El Moro”, “Soñador”, “Carisma”, “Piropo”, y una yegua, “La Samanta”, Todos eran muy importantes, unos para recibir al toro, otros para banderillas y para matar, aunque regularmente, mataba a pie, porque después de rejonear echaba pie a tierra para torear con la muleta. Para la audaz y artística Rosa de Alba el mundo que se establece con los toros y los caballos es el ejemplo de lo que es conectar en una sinergia mutua, la que perciben los corceles de los estados del ánimo humano y la propia conducta caballar como parte de la etología animal que a su vez transmiten, creando una comunica-

ción fascinante, ambos interpretan este vínculo que se construye a base de entrenamiento y disciplina, primero con la doma y después a través del arte del rejoneo, la monta de escaramuzas y otras disciplinas más; esta familiaridad vivió “La Solana”, compenetraba con sus caballos a veces hasta en silencio donde respondían con precisión a las indicaciones de la valiente amazona a quien identificaban y reconocían su voz, y hasta su aroma de valor, mando, destreza y torería.

A lo largo de los años 70s cubrió siete temporadas entre México y España, toreando a caballo y a tierra, vistiendo con orgullo el traje charro; hizo su debut en el municipio de Magdalena, Jalisco en 1973, así como en la plaza de El Progreso de Guadalajara, San Miguel de Cuyutlán Jalisco, con fuerte actividad hasta el año 1976. Toreó en diferentes plazas de la República mexicana como Guadalajara, Aguascalientes, Durango, Zacatecas, en Morelia, Michoacán y otras más, alternó con toreros de época como David Silveti, Miguel Espinosa “Armi- llita”, Miguel Ángel Martínez, “El Zapopan”, Curro Leal y Arturo Díaz, “El Coyo”. Gustavo Garza, Martín Agüeros, José Luis Tapia, “Pepe Tapia”.

“La Solana”, cruzó las mareas del Atlántico en el año de 1977 con el sueño de presentarse en plazas españolas, donde hizo que el tricolor de la bandera de México ondeará con éxito en los cosos de Villamayor de Santiago en Murcia y San Sebastián de los Reyes y en Valdemoro en la Coruña, alternó con otras mujeres como Carmen Dorado, Carmen Murcia y Lolita Muñoz.

Habiendo logrado una brillante trayectoria se despidió de los ruedos en 1979, no conforme con su gran desempeño incursionó en otras artes.

Siempre me gustó la danza, entrados los años 80´s aprendí ballet folklórico, en el grupo de la maestra Gabriela Rodríguez, aquí en mi natal Guadalajara; en esa misma década me casé y tuve dos hijas.

Entrados los años 90´s me invadió el gusto por componer canciones, huapangos, rumbas, y otras letras inspiradas en la tauromaquia, logrando toda una antología de pasodobles, el primero de ellos fue grabado por Valente Pastor, lo escribí a David Silveti, y otro a Alfredo Ríos “El Conde”, hizo gravitar las notas musicales en la plaza centenaria de Tlaquepaque. Entrado el siglo XXI me grabaron otros temas gracias al señor Oskar Ruizesparza, el pasodoble “El Juli”, “Alberto Espinoza” y “La Puerta Grande”.

La afición de Rosa de Alba, siempre al alba y con mucha disciplina desarrolló su versátil talento, cuyos pétalos de su propio nombre ha dejado un paseíllo de aroma con su presencia en estos mundos, que desde muy chica amó; creció a la vera de la afición de sus padres con quienes iba a los toros de su mano, su padre Lauro Solano era un hombre que practicaba la charrería también fue ganadero, él le enseñó los secretos de este mundo tan suigéneris y los arcoíris de posibilidades que en ello existen, todo un extracto de colores que ella ha sabido siempre aprovechar. Por algún tiempo fue corresponsal taurina en el programa Radio Fórmula que dirigía Don Neto. Actualmente radica en su natal Guadalajara, ha heredado la pasión por el arte a sus hijas y nietas.

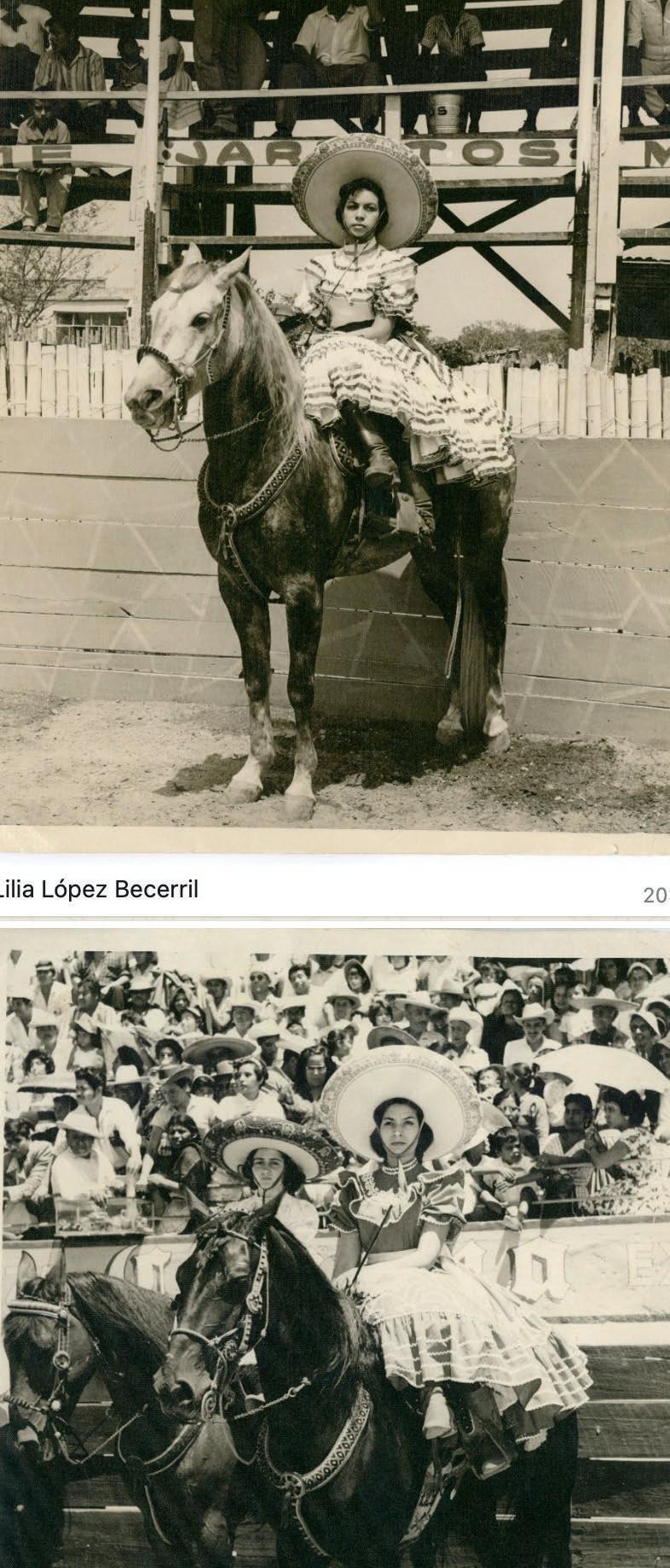

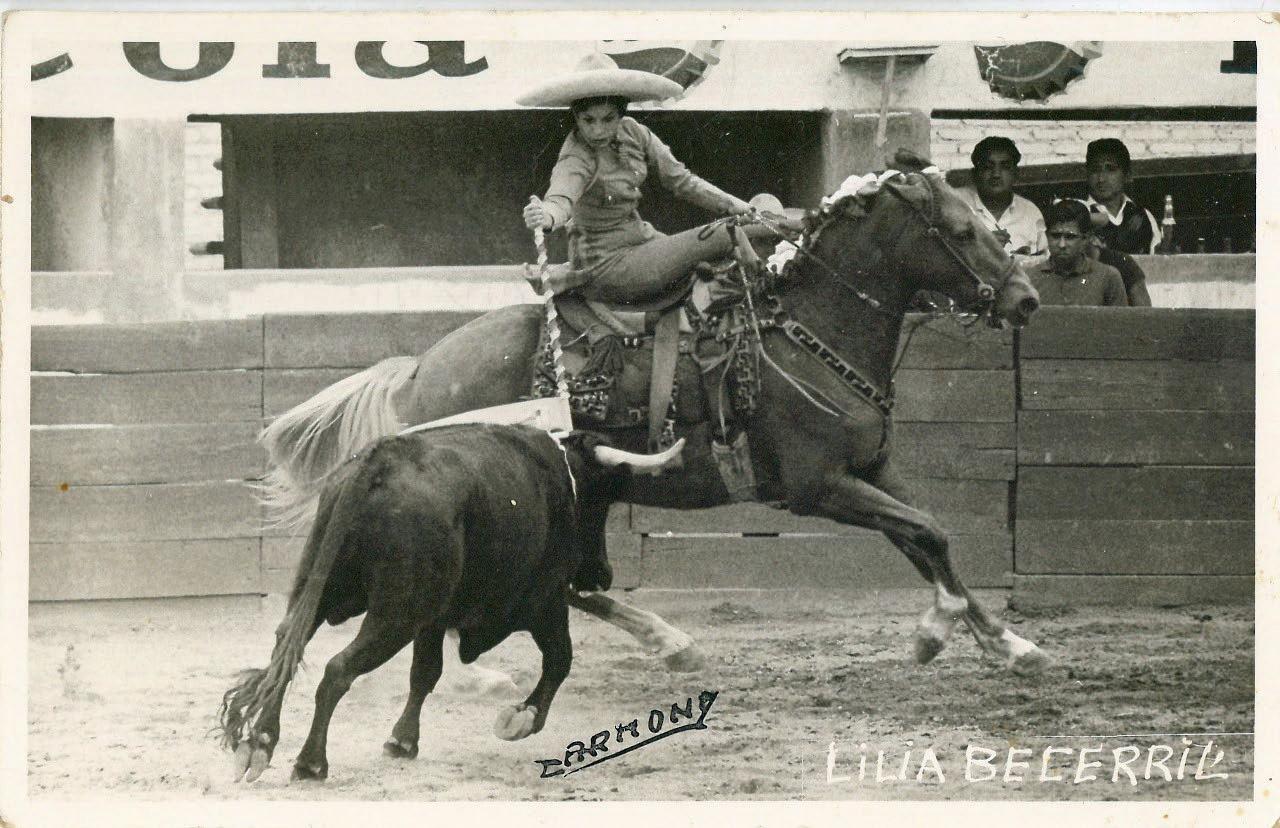

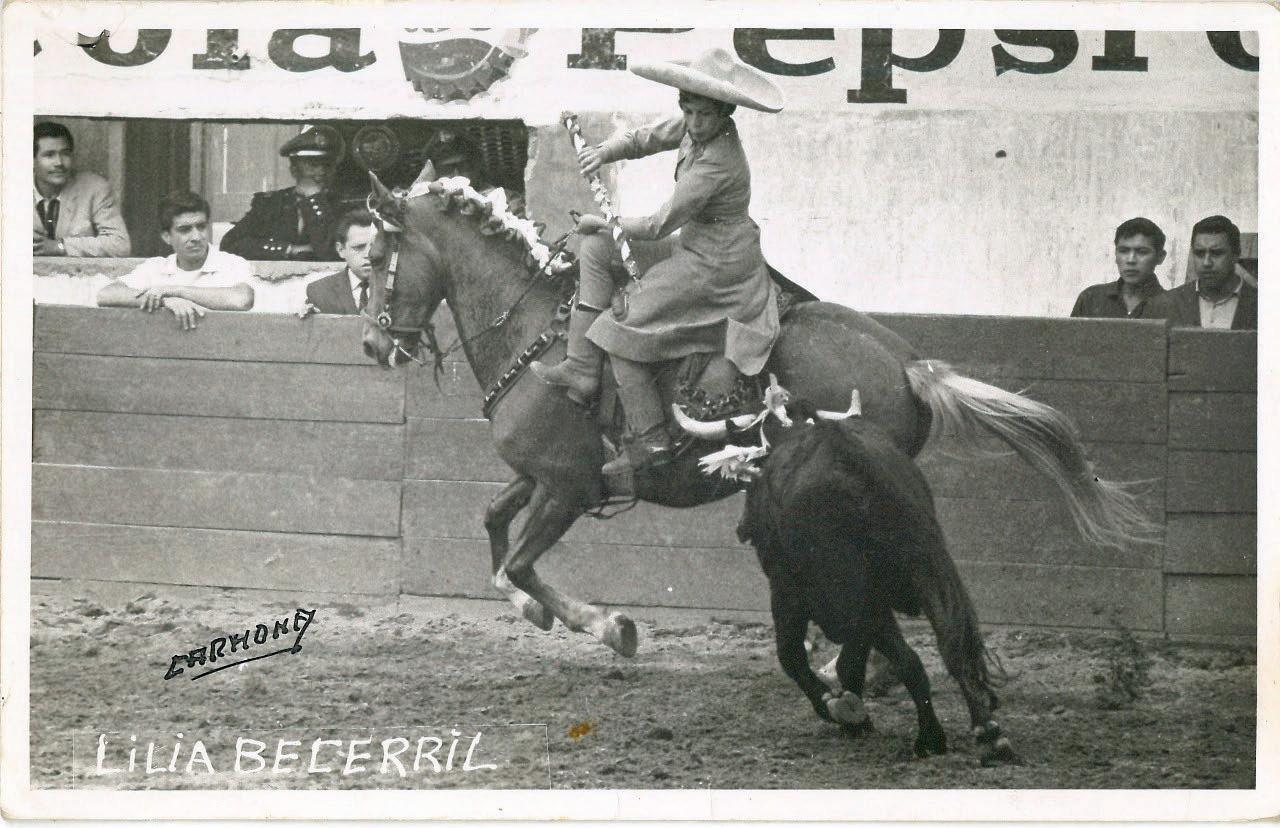

Lilia López Becerril.