Por: Juan Antonio Hernández

Para referirnos a la estrecha relación que existe entre la charrería y la tauromaquia en el estado mexicano de Tlaxcala, tenemos que remontarnos al origen en nuestro país de los dos animales que son la razón de ser de estas actividades, toro y caballo. Ambas especies no existían en América, y al territorio que hoy ocupa México, llegaron con la expedición de Hernán Cortés. Primero el caballo, en aquellas embarcaciones que en 1519 anclaron en la que llamarían la Villa Rica de la Veracruz, como parte fundamental de las tropas. Posteriormente, en 1521, desembarcaron las primeras reses también en las costas de Veracruz.

Teniendo ya la ubicación cronológica de la existencia de estos dos maravillosos animales en nuestras tierras, provenientes de allende el mar, debemos ahora abocarnos a la estancia y manejo de los mismos en el altiplano mexicano, conformado, específicamente, en el centro y norte del estado de Tlaxcala. Dichas tierras, que mediaban entre Veracruz y la recién nombrada capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México, servían como estancia y reproducción de aquel ganado que no dejaba de desembarcarse, para cubrir las necesidades de consumo de las autoridades españolas y la población de la Nueva España. Otro aspecto importante a tomar en cuenta como antecedente del manejo del ganado vacuno a lomos de caballos en el altiplano, es que los tlaxcaltecas fueron los primeros pobladores originarios en serles otorgado permiso de montar a caballo por parte de la Corona Española, seg ún hace constar la esquela fechada el 13 de mayo de 1535, a solicitud de Diego Maxixcatzin . Este privilegio fue en recompensa a todos los servicios prestados por los tlaxcaltecas, que a partir de ese momento su provincia jamás perdería su nombre, Tlaxcallán (país del pan de maíz), ni dejaría de ser parte del Reino Español. Antes de esta concesión, montar a caballo era sólo un privilegio del que gozaban los españoles. Otro importante dato sobre las exclusivas concesiones al pueblo tlaxcalteca además de la equitación, fue reconocerlos como hidalgos, los que les daba el derecho de usar el título de “don” antes de sus respectivos nombres. Además se les eximió el pago de tributos. Estos antecedentes convirtieron a Tlaxcala en la “cuna de los hombres de a caballo en México”. Así, con los tres ingredientes principales que dieron origen a la charrería, podemos constatar que las labores de manejo de ganado vacuno y caballar por parte de pobladores originarios pudo haber comenzado en Tlaxcala, específicamente en los extensos llanos ubicados entre la ciudad de Tlaxco y Apan, ya territorio de Hidalgo.

Paralelamente el gusto por correr toros bravos hizo que en las faenas del manejo del ganado permitiera reconocer aquellos bovinos que braveaban, para separarlos y destinarlos para ser corridos en el centro de la Ciudad de México, hasta que en 1528 por orden expresa de Hernán Cortés, fueron traídas por su primo Juan Gutiérrez Altamirano reses bravas de la Sierra de Navarra. Aunque posterior a este hecho, la llanura de Tlaxcala se convirtió en el parador especial de todas aquellas cabezas de ganado mayor y menor llegadas desde España a Veracruz, por lo que la zona que bordea la Laguna de Atlangatepec era el punto intermedio perfecto para descansar a los animales.

Ante esta necesidad los tlaxcaltecas comenzaron a desarrollar habilidades para el trabajo ganadero a lomos de un caballo, con la simple ayuda de sogas fabricadas con la misma fibra del maguey, planta abundante en esta zona.

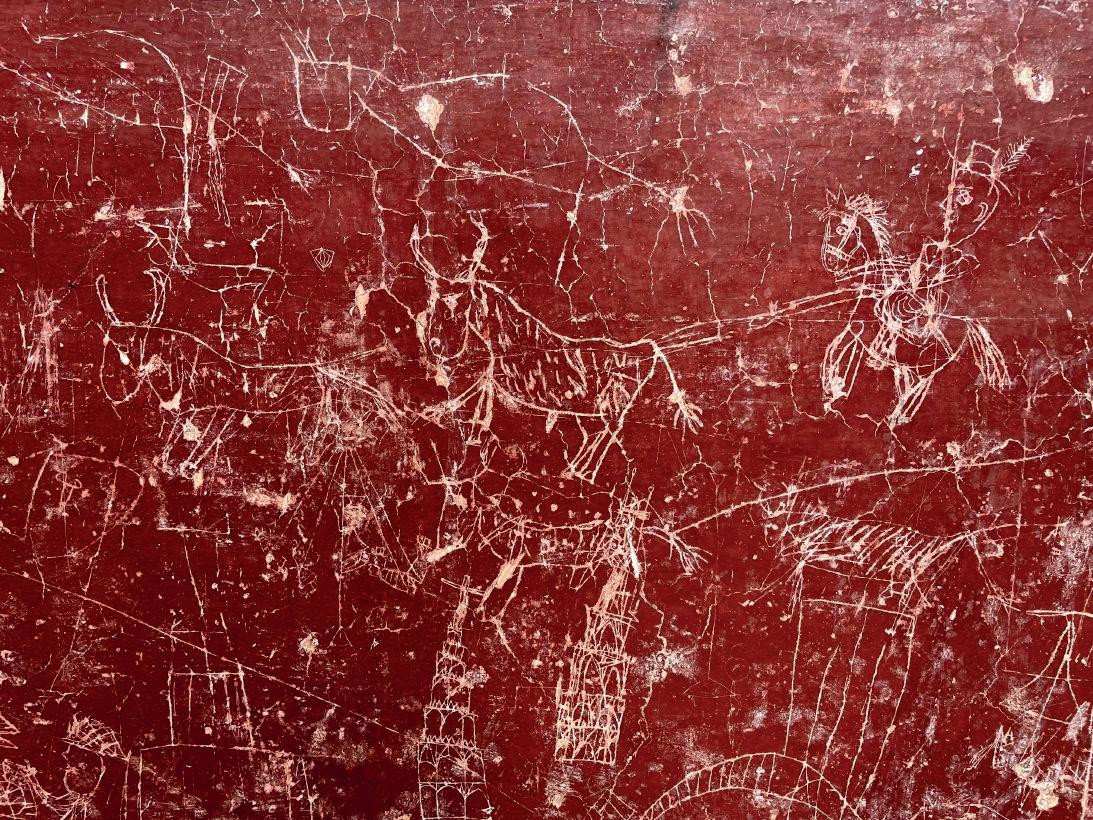

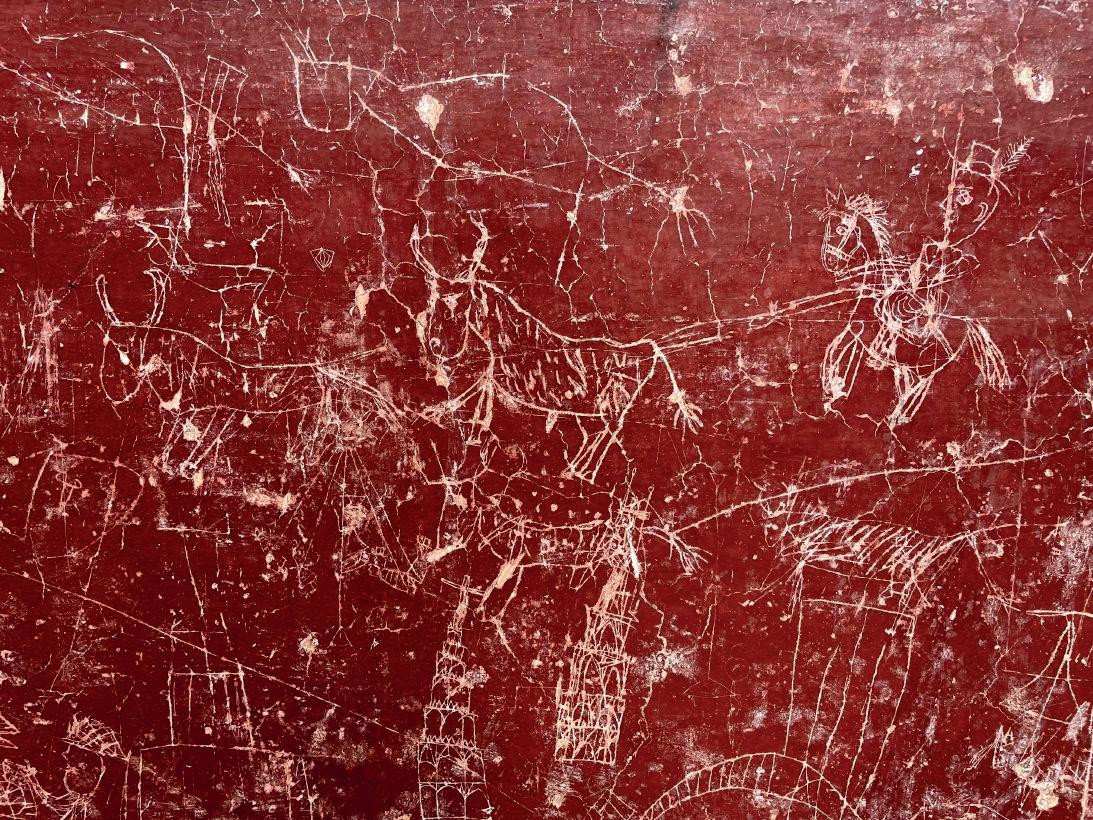

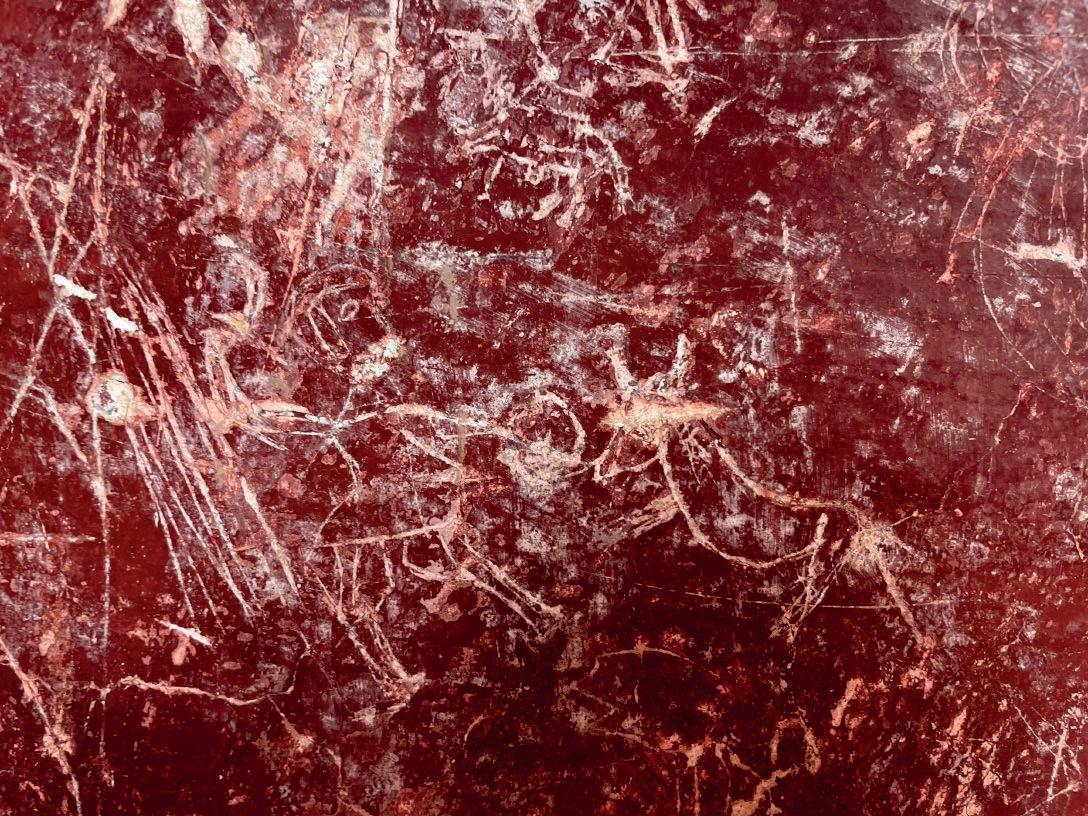

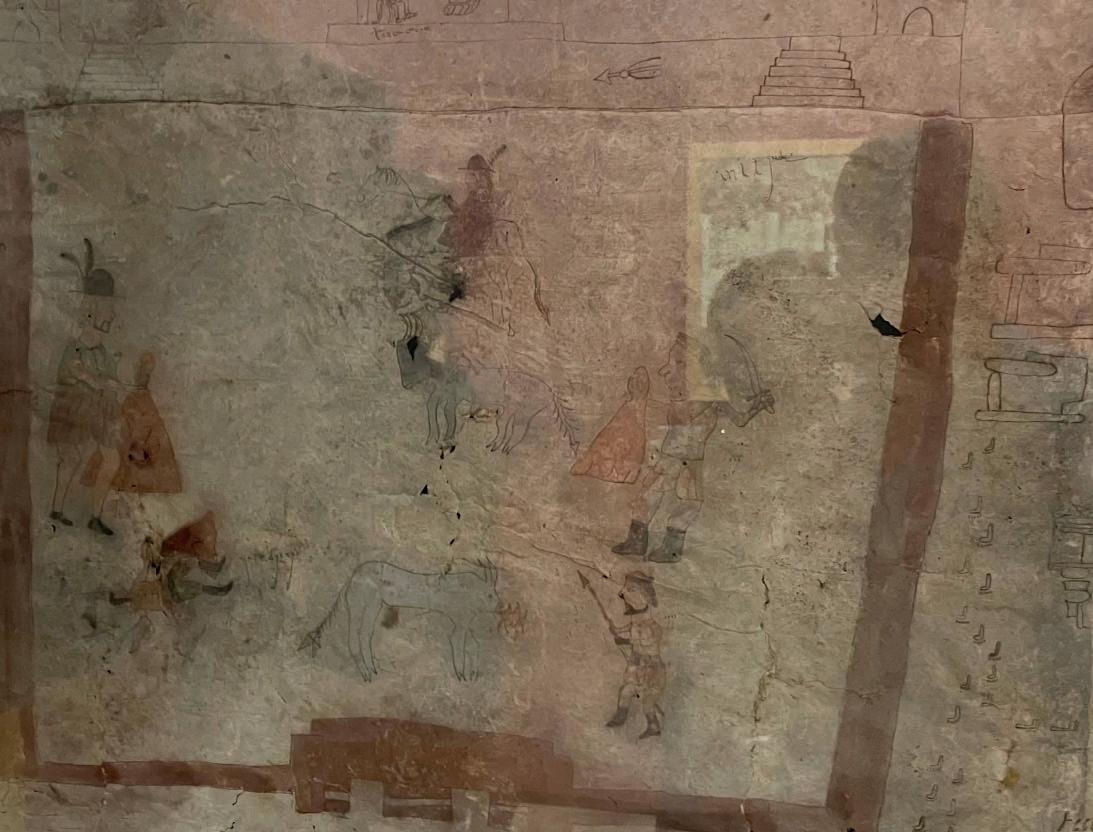

Vale la pena abrir un extenso paréntesis acerca de los testimonios que existen sobre la relación del hombre a lomos de un caballo y el toro bravo en estos lugares, además para hacer referencia a lo que ya relatamos del permiso otorgado a los tlaxcaltecas para montar corceles por parte de la Corona Real. En el exconvento de San Francisco de Tepeapulco, Hidalgo, existen unos grafitis novohispanos tallados sobre la pared de la segunda planta del claustro. Se trata de una serie de trazos que muestran lo que era la vida cotidiana del lugar en el siglo XVI. Los grafitis han sido estudiados por infinidad de especialistas entre arqueólogos e historiadores, quienes han localizado una inscripción que data del año 1595, al pie de una serie de dibujos que plasman jinetes lanceando toros que les embisten o toreándolos a la grupa, entre otras escenas que contienen precisamente jugos ante toros. En ellos se encuentran más de una decena de inscripciones, testimonios reales de la celebración de corridas de toros y faenas del mismo tipo a campo abierto que pudiera ser el origen de la charrería por estos lugares, zona que abarcan todo el trayecto que hiciera Hernán Cortés junto con sus hombres y el diezmado ejército tlaxcalteca, tras su fuga de Tenochtitlan el 30 de junio de 1520, en la llamada “noche triste”, buscando llegar a Tlaxcala. Con el tiempo se han localizado más inscripciones y dibujos en el confesionario, bóvedas y huerto de este mismo exconvento de San Francisco en Tepeapulco, donde por cierto fray Bernardino de Sahagún iniciara su gran obra “Historia general de las cosas de la Nueva España”, otro valioso testimonio del tema que aquí nos ocupa, relación hombre, caballo y toro. A continuación presentamos a ustedes fragmentos del libro “Grafitis Novohispanos de Tepeapulco Siglo XIV”, (Elías Rodríguez Vázquez / Pascual Tinoco Quesnel, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2006), donde en su Capítulo V habla sobre los grabados que escenifican pasajes vinculados con correr toros:

El entorno novohispano de Tepeapulco no puede estudiarse e interpretarse sin profundizar en la cría de ganado mayor (bovino, equino) y menor (ovino) y en las suertes de la tauromaquia, arraigadas por excelencia. Evidentemente que los caballos, las vacas, ovejas, cerdos y otros animales de tiro los trajeron los españoles, formando las primeras estancias de ganado mayor y menor en Tepeapulco. En 1553 los llanos de Apan eran propicios para la pastura de los animales, por la amplitud y la abundancia de los pastos. En la transición del gobierno de Antonio de Mendoza a Luis de Velasco los pastos eran insuficientes en el valle de México, por lo que se buscaron nuevas pasturas en el valle de Toluca, Zumpango y Tepeapulco; Torquemada (1610), al referirse al ganado tanto vacuno como equino en la Nueva España, afirmó que en 1539 su número había aumentado tanto.

De acuerdo a Chávez (1991:14), ya en el siglo XVIII la Nueva España contaba con una extensa red de caminos de herradura y de anchos caminos reales empedrados por los que transitaban coches, gente a caballo y filas de recuas de mulas que transportaban toda clase de mercancías. Desde la época prehispánica, Tepeapulco se encontraba en un importante camino que iba de Tenochtitlán a Tlaxcala y el Golfo, por allí transitaban los tamemes por ser un camino llano y más plano. Hacia el suroriente se encontraba la sierra nevada y era más difícil atravesarla por su orografía escabrosa y la nieve.

Hasta 1550 la práctica de la ganadería estuvo reservada para los españoles y prohibida para los indios. A excepción de los tlaxcaltecas, que tenían el privilegio de montar a caballo por haber sido aliados incondicionales de los hispanos, concesión otorgada por la Corona.

En 1551, durante el gobierno de don Luis de Velasco padre, se otorgó el permiso para que los naturales se dedicaran a la cría de ganados mayores y menores. Sólo los caciques y principales de los pueblos que habían mostrado una gran colaboración con el gobierno colonial recibieron el privilegio de poder adquirir y montar un caballo pequeño y lo hacía al estilo español. En la práctica, los indígenas accedieron con más facilidad al ganado menor (ovejas y cabras) y de manera tardía y limitada al ganado mayor. A las mercedes de tierras se destinaron a la agricultura y a la ganadería. A las de tierra se les llamó caballerías y a las de ganado estancias.

Don Hernán Cortés fue el primer ganadero que hubo en la Nueva España e introdujo los primeros caballos raza anglo-árabe. Aunque, a decir de René García, la principal raza de caballos introducida a México fue la andaluza, cuyos ejemplares eran descendientes de las cepas árabes y morunas. Por razones de es-

trategia militar, la mayoría de los caballos eran de color oscuro, siendo menos preferidos los de color blanco o claros. Hernán Cortés, además de encomendero y funcionario real, era uno de los más ricos ganaderos novohispanos que tenía una casa de campo en Tepeapulco y miles de cabezas de ganado bovino y caballar. Cortés, hombre de mentalidad de transición medieval y protorrenacimiento, en el valle de Oaxaca; y en las tierras altas de Michoacán.

Entre 1521 y 1526 los caballos eran importados desde las Antillas, especialmente de Cuba empezaron a llegar a México las primeras “yeguas de vientre” con fines de crianza. En el corpus de graffitis que se presenta en este ensayo, podemos ver uno en especial que representa no una “yegua de vientre” sino “una vaca de vientre”; es decir, preñada, y está ubicado en el guardapolvo.

En las estancias vacías, las ocupó con ganado de su propiedad y favoreció a amigos y familiares. Los otros virreyes taurómacos fueron Luis de Velasco (padre e hijo); el primero tenía afición a la cetrería, a la cinegética, a la equitación y a los toros. A él se le consideraba “muy lindo hombre a caballo”, era jugador a las cañas en Chapultepec, tenía media docena de toros bravísimos. Don Luis de Velasco hijo (1589-1595) y (1607-1611) taurómaco, como su padre y diestro en los ejercicios ecuestres, así como del juego de pelota.

Don Luis de Velasco padre, Virrey de 1550 a 1564, tomó medidas más rígidas y favorables para los pueblos de indios. Siguió apoyando la expansión del ganado mayor al norte y limitó las concesiones en el centro.

En los graffitis de Tepeapulco se exponen de manera notable las representaciones de caballos, vacas y toros, lo que nos viene a presentar al Tepeapulco novohispano en un cosmos taurino. Recordemos que el occidente de Tlaxcala (Calpulalpan) forma parte de los Llanos de Apan, siendo estas regiones criadoras de toros. La crianza de toros de lidia se dio también en la hacienda de Tepetates, en el rancho Guadalupe-Mazatepec, en las haciendas La Presa y San Jerónimo, todas en la región de Tepeapulco.

En los graffitis de Tepeapulco, vemos la representación de una vaca preñada, lo que en el medio taurino se les llama “vacas de vientre”, las cuales forman una punta entre 15 y 35 “vacas de vientre” reunidos con un toro semental, para la producción de excelentes toros de lidia. La esencia del arte taurino es el toro bravo y el hombre que debe de dominar a la bestia noble, fuerte y con casta. El toro de lidia debe de ser un animal con cuajo, con pitones bien puestos, con sentido, ese que cuando te ve, quiere matarte. El burel debe brindar un espectáculo con su ingrediente principal: el peligro en el ruedo.

Por eso la fiesta brava en el Tepeapulco colonial debió de manifestarse con los ganaderos-toreros que torearon en las primeras plazas.

Contando con estos testimonios como antecedente podemos continuar relatando que, al cabo del tiempo, lo que sólo fue una extensa estancia ganadera en estas tierras, se convirtió, a partir del siglo XIX, en haciendas de comenzaron a criar el toro que braveaba, con aquella primigenia técnica de cruzar sus vacas criollas con los toros bravos traídos desde España para ser lidiados en la capital y que continuaban descansando en esta zona. Aquellos primeros ganaderos de lidia tlaxcaltecas y sus trabajadores, continuaron aplicando las añejas técnicas del manejo del ganado a lomos de sus caballos, como lo hicieran sus ancestros, afinando las formas y añadiendo otros instrumentos como la garrocha de madera, así como la invención de arreos para sus cabalgaduras como la anquera, la que protege el cuarto posterior de las embestidas de los toros.

Con el tiempo, lo que fueron faenas de “necesidad”, tomaron forma también en faenas de “divertimento”, donde no sólo se recreaban los distintos estilos del manejo diario del ganado sino se convirtió en una competencia garbosa de habilidad y destreza.

Constancia de aquellos orígenes son la peculiar forma en que las ganaderías de bravo tlaxcaltecas realizaban sus faenas camperas, como el herradero y la tienta, donde se aplicaba el lazar al ganado de patas y cabeza para rendirlos sobre su costillar, suerte charra hoy llamada deportivamente como “terna”. Esta forma de someter al ganando persiste hasta nuestros días en casas ganaderas como Zacatepec, donde sus propietarios de siempre han sido excelentes lazadores charros.

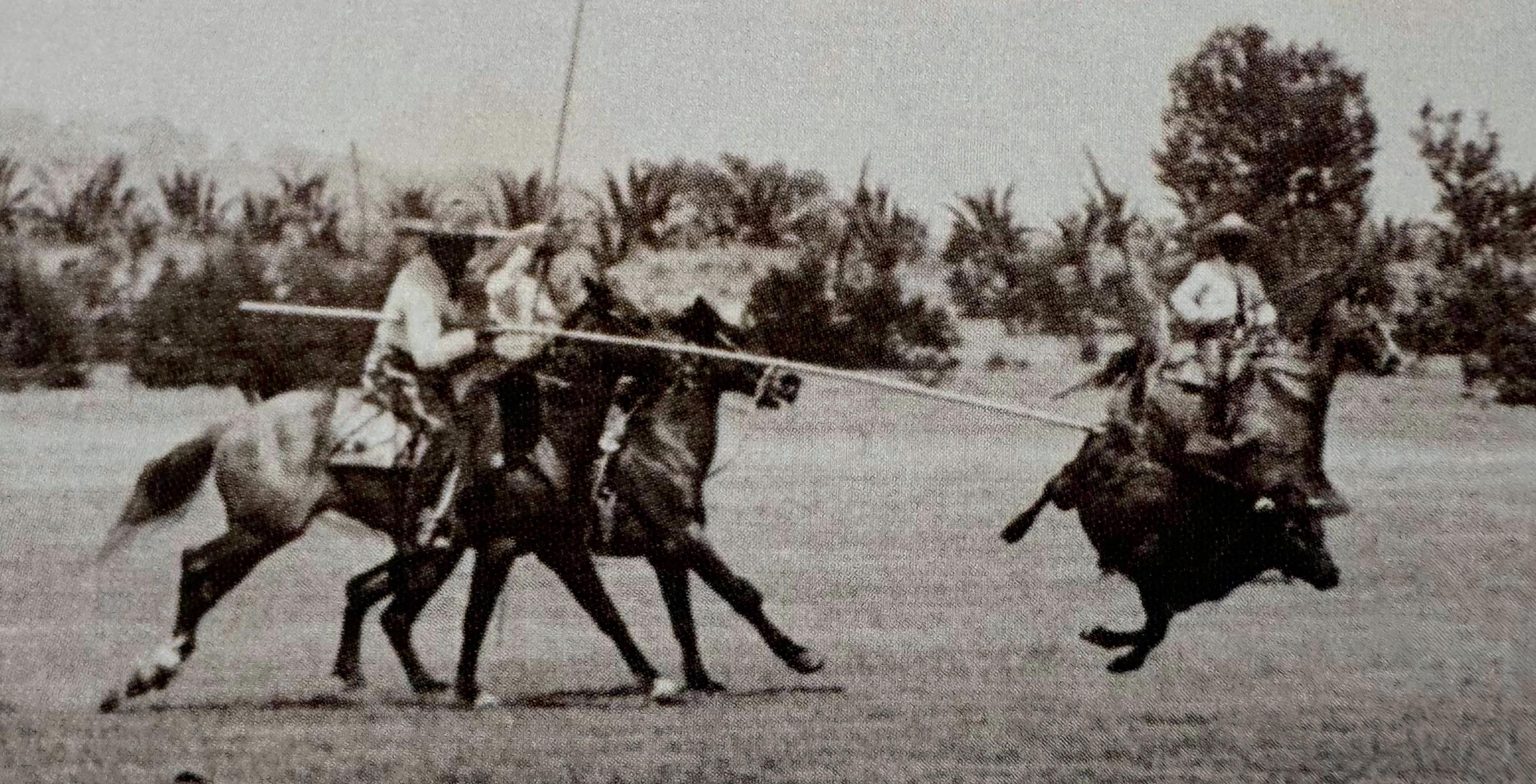

En el caso específico de la tienta, sobre todo de machos, en la región que abarcó durante décadas el hierro de Piedras Negras, se usó el acoso y derribo, con la peculiaridad de realizarlo al estilo charro. El acoso y derribo es una suerte que consiste en poner a prueba la bravura y resistencia de los machos con dos años de edad, a los cuales se les coloca en un cerrado colocado al lado opuesto de su querencia natural, que es el potrero donde han crecido desde recién nacidos. Cuando a los becerros se les da suelta, comienza una persecución a todo galope por parte de dos jinetes, uno que es llamado amparador, encargado de cerrar el paso del becerro a su costado izquierdo, y el otro el garrochista, quien intenta derribar a caballo con la ayuda de una garrocha de penca del rabo, el eral se incorporará de inmediato buscando pelea, por lo que el jinete amparador entra de nueva cuenta en acción para llevarlo toreado a la grupa hasta dejarlo colocado en jurisdicción del picador, quien así podrá ejecutar la prueba de bravura en varas. Esta manera de probar la bravura de los machos sin la intervención lógica de algún engaño, fue traída por los propios ganaderos españoles

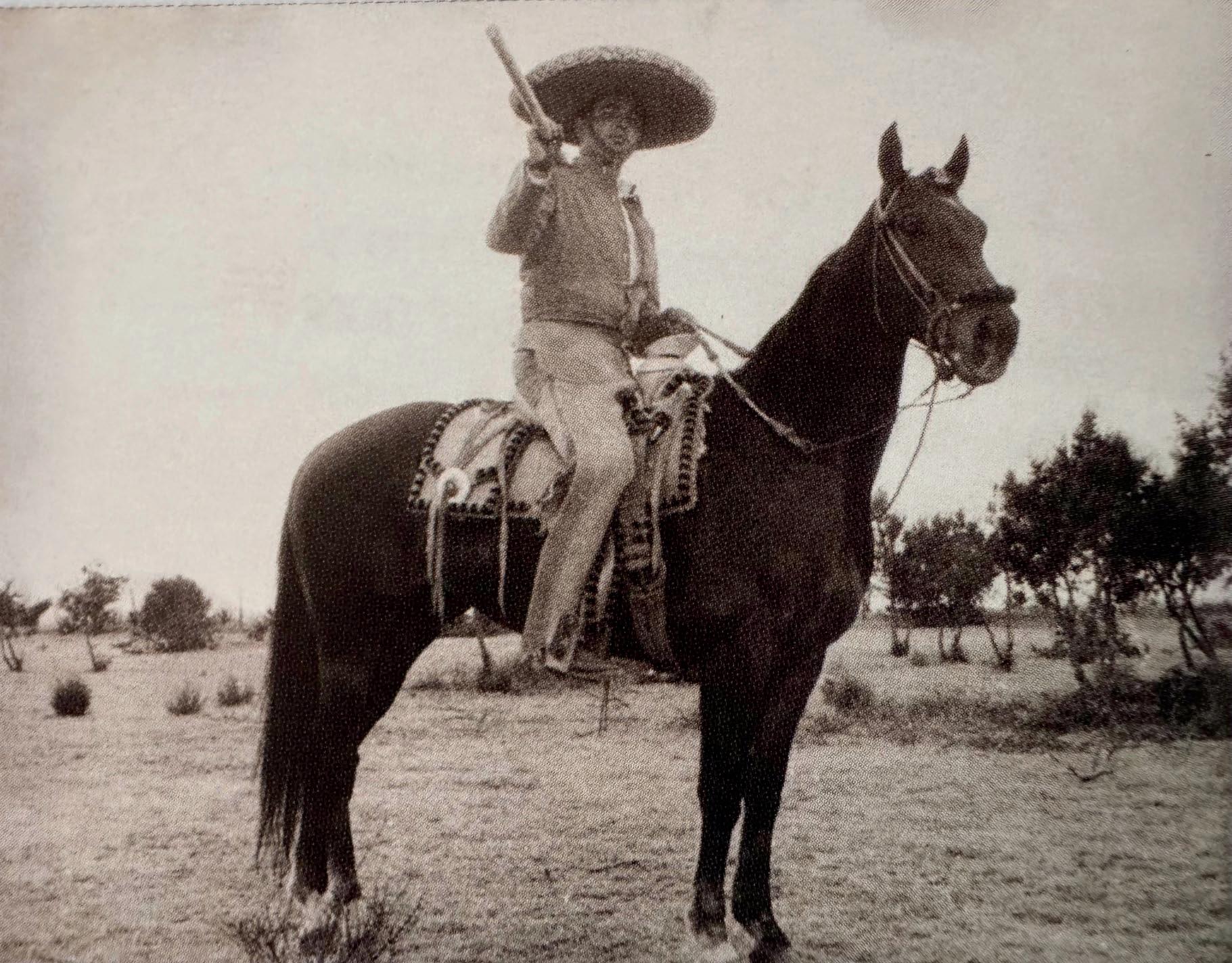

Don Raúl González ganadero de Piedras Negras antes de entrar a la faena de Acoso y Derribo

Don Viliufo González Ganadero de Pedras Negras

El Ranchero Aguilar en el momento justo de entrar garrocha en mano a derribar a un eral en la ganadería de Piedras Negras, a lomos de su caballo El Fantasma

a estas tierras, pero a la que de inmediato se le agregaron los estilos de monta mexicanos, los que les dio un carácter propio de la usanza charra.

Fue una tradición que hizo raíz principalmente en la Hacienda de Piedras Negras, la que poseía un largo carril adecuado para dicha faena. Ahí durante décadas se reunieron además de la familia anfitriona González, hombres de a caballo muy destacados como el mismo propietario de la divisa rojinegra don Viliulfo González, el mayoral de confianza don Filemón Guevara, el matador Jorge Aguilar “El Ranchero”, nacido ahí mismo, entre muchos otros ganaderos y amigos. En el libro “Piedras Negras sitio, vida y memoria” su autor Carlos Castañeda Gómez del Campo, transcribe en el capítulo Las Faenas del Campo, un reportaje publicado por El Eco Taurino el 6 de febrero de 1936, sobre un día de tienta en Piedras Negras, que servirá para hacer referencia precisa de aquellos nombres de quienes participaban en estas faenas: Envueltos por un manto de sol pleno que al extenderse por el campo parecía bruñirlo de oro, llegamos a Piedras Negras. Antes de la finca vimos caminar hasta la plaza de toros del lugar una piara de bueyes con cencerros al cuello, conduciendo seis becerras negras y cárdenas.

La plaza de toros, en medio del monte lleno de aromas, cubierta de sol. Tras la barrera, Aurelio Carvajal, señor de Zotoluca, Gabriel Aguilar, Filemón Guevara, Gerónimo Merchán, Danielito Muñoz, don Isaac Morales, Gonzalo Iturbe, arrendatario de Zocac, y otros. En el ruedo, Viliulfo González, Carlos Hernández y el novillero Gabino Aguilar.

Don Isaac Morales, el administrador de Piedras Negras, con el libro de registro en las manos, dentro de un burladero. ¡Escóndanse todos....

Los actuantes entran en las troneras y sale la primera becerra. Después de cinco puyazos la vaquilla escurre sangre que enrojece la piel y forma charquitos en la arena. En el décimo tercer puyazo, Viliulfo cambia el tercio y le coloca Gabino Aguilar tres pares de banderillas. Este novillero agarra la muleta y torea por alto, al natural, de pecho y costado con aguante, valiente y temple torero. Después es lazada para curarla.

La segunda vaca, después de tomar catorce puyazos es desechada por retroceder dos pasos. La tercera con encornadura de toro, hija de la vaca «Guapetona» y el semental «Partidario», desde la primera arrancada mostró una codicia poco común. Embistió al capote con alegría, suavidad y bravura, y mientras más avanzaba la lidia, más bravura, alegría, codicia, nobleza. Quince puyazos y a lazarla para su curación. ¡Vaya canela y solera de bravura! La cuarta vaca fue castigada con quince puyazos y fue magnífica, pero no como la anterior. La quinta fue desechada y la sexta aprobada con catorce puyazos.

El matador nacido en Piedras Negras Jorge Aguilar “El Ranchero”

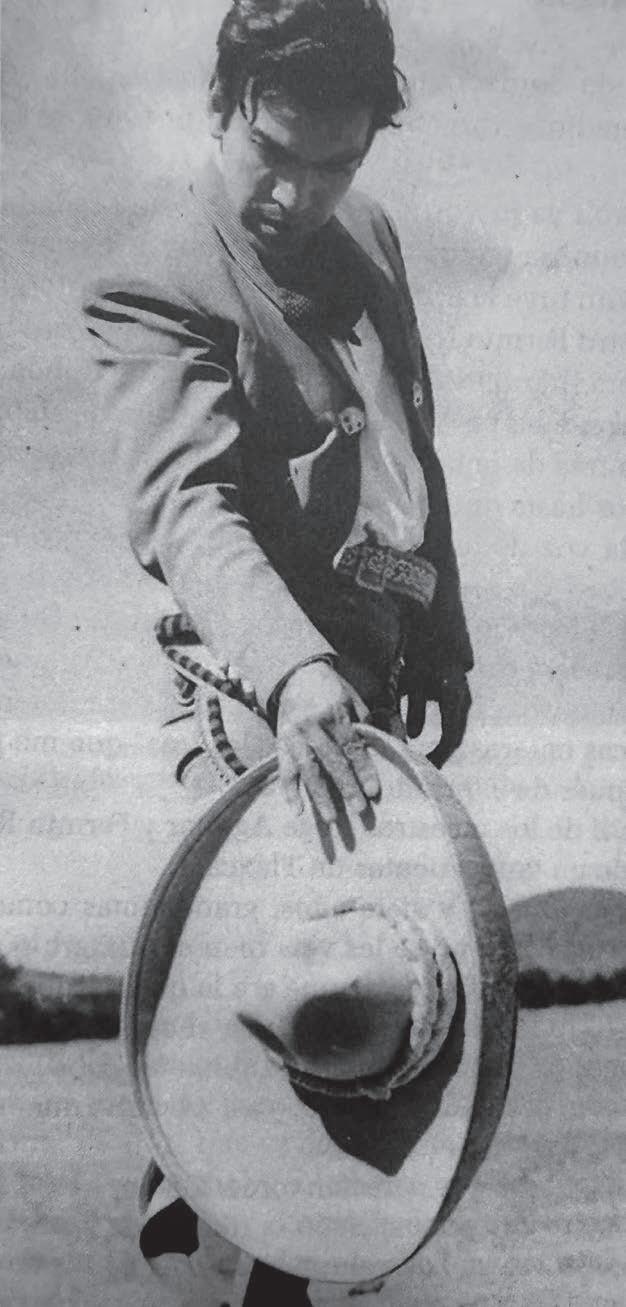

El Ranchero Aguilar toreando a campo abierto con el sombrero de charro

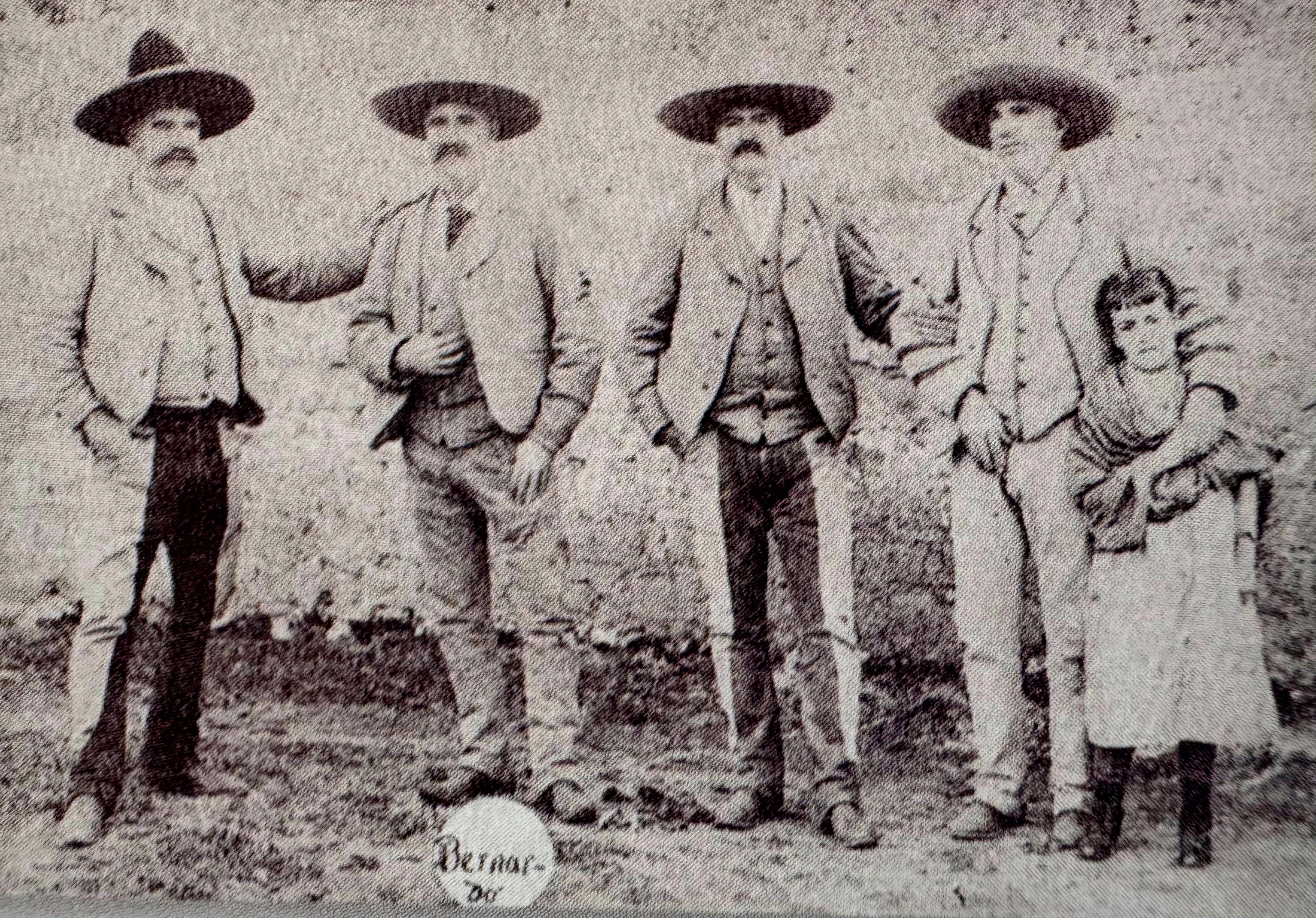

De izquierda a derecha Carlos, Bernardo, Felipe y José María González herederos de la hacienda de San Mateo Huixcolotepec Piedras Negras

Precisamente esa relación estrecha entre hombre, caballo y toro, se convertirían en vida y tragedia para estas legendarias casas ganaderas, ya que así como las faenas de convivencia campera charra les dieron hermandad y alegría, los accidentes a lomos de un caballo les arrancaron la vida a mujeres y hombres ganaderos. Desde que el toro “Matajacas” diera muerte a Antonio Montes, pasando por la desgracia del ganadero pedrenegrino Viliulfo González, hasta el fallecimiento de Aguilar, nieta del “Ranchero” en los potreros de Zacatepec. Para la tarde del 13 de enero de 1907 en la antigua Plaza México, fue embarcado en la ganadería de Tepeyahualco un toro al que se bautizó como “Matajacas”, nombre que hacía referencia a los múltiples caballos de vaqueros que corneó a lo largo de su vida, incluyendo jinetes mismos, según cuentan las anécdotas. Su embarque fue muy accidentado, llevándose por delante a otros tantos equinos. Durante su lidia corneó en el glúteo izquierdo a Antonio Montes, quien falleció en el hotel a causa de la infección de la herida que había penetrado en la cavidad ciática, la que nunca le fue explorada debidamente, mortal de necesidad, ya que tenía una extensión de cuarenta centímetros que llegaba hasta el hipocondrio derecho. Pero la negra leyenda de “Matajacas” no termina ahí, ya que una persona adinerada adquirió la cabeza del astado y la mandó disecar para colocarla en su despacho, hasta que un día fallaron los clavos con la que estaba colocada y cayó encima del señor empresario penetrándole uno de los pitones a la altura del hombro hasta partirle el corazón y causarle la muerte.

Asimismo el ganadero de Piedras Negras, don Viliulfo González, hombre recio de a caballo, perdió la vida en una de sus más grandes pasiones, el coleadero charro. Era el medio día del 21 de agosto de 1941, cuando en la misma manga de la plaza de tientas se organizó uno de tantos coleaderos para derribar una punta de toretes. En una de esas bajadas el toro se le “vareó” a don “Vili” que montaba una yegua retinta, la que perdió las manos y dio una dramática voltereta de la que salió maltrecho el jinete varios metros delante de la escena. A pesar de las rápidas atenciones recibidas y su traslado para recibir atención médica, el ganadero había fallecido prácticamente en el mismo lugar del accidente.

Las desgracias no terminaron ahí, fueron el día a día de todos aquellos hombres que arriesgan su vida en torno a la fascinante crianza del toro de lidia y muchos cayeron en plenas faenas. Y no sólo hombres, sino mujeres también, como fue el último caso sonado de la propia nieta del maestro Jorge Aguilar “El Ranchero”, Claudia Aguilar Alarcón, la que siendo muy jovencita un día de tienta, faenas y sana convivencia campera familiar, entregó su vida en los potreros de la ganadería de Zacatepec a lomos de su caballo y la que a continuación recordamos cariñosamente:

Querida Claudia, vaya manera de hacerte encontrar con tu abuelo en la

eternidad, que honrando una de sus más grandes pasiones, las faenas del campo y a caballo, lo que diera origen a su sobrenombre, “El Ranchero”, el que estaría recibiéndote con un beso en la frente echándose el sombrero de charro hacia atrás, mostrando el copete sobre la frente y poderte abrazar como lo hubiera deseado desde tu nacimiento, lo que no pudo ser por su partida prematura mientras pegaba un muletazo en Coaxamalucan. Hoy juntos charra y charro, nieta y abuelo, cabalgarán en la eternidad. (Juan Antonio Hernández Bretón)

Indiscutiblemente el icono de lo que significa la estrecha relación entre la charrería y la tauromaquia, no sólo en el estado de Tlaxcala, sino en todo el país, es Jorge Aguilar “El Ranchero”, matador de toros nacido, precisamente, en la ganadería de Piedras Negras el 29 de abril de 1929. Basta ver fotografías de esta figura del toreo tlaxcalteca para dar significado a la fusión de estas dos actividades tan mexicanas y camperas. El Ranchero no sólo se destacó en las faenas camperas del acoso y derribo, como hemos descrito anteriormente, sino que además fue un excelso tentador y magnífico picador en las propias tientas. Esa vocación a las labores campiranas, en automático, lo convirtieron en un destacado charro, tal como lo describe Carlos Hernández “Pavón” en su libro “Jorge Aguilar El Ranchero”: Para Jorge la charrería resultó, a fin de cuentas, su segunda afición, ya que desde niño fue enseñado a derribar por acoso a los novillos bravos de la tienta en campo abierto y le tomó verdadero gusto a la monta charra llegando a amar profundamente esta actividad. Aún antes de su retiro, le dedicó mucho tiempo a la charrería y formó parte del quinteto de colea-dores de la Asociación de Charros “Rancheros de Tlaxcala”, que triunfó en el Congreso de Salamanca, Guanajuato, en 1959, con un segundo lugar.

En ese mismo evento Jorge Aguilar logró en coleadero una magnífica puntuación: tercer lugar a nivel nacional, y Viliulfo Macías Sánchez, cuñado de El Ranchero, ganó el primer lugar en el paso de la muerte.

En ese mismo libro, Carlos Hernández Pavón explica de la siguiente forma en qué consiste la faena de acoso y derribo, así como resalta que “El Ranchero” se destacaba entre el resto derribo derribadores: Por este motivo la tienta a campo abierto es la más exigente y más clara para saber qué animal está dispuesto a pelear aun si tiene toda la oportunidad de no hacerlo.

Jorge Aguilar “El Ranchero”, un maestro para derribar, sabía además mostrar al ganadero que presenciaba el acoso, con mayor claridad, la cualidad de los utreros o novillos verdaderamente bravos.

En la tienta con las vaquillas, ni se diga. Además del torerazo que fue, era prodigioso para tentar las hembras, ahora sí, con el capote y la muleta; especialmente el colocarlas “puestas” frente al caballo de la pica, amén de dar su opinión cuando el ganadero se la requiriera.

Como colofón a su novelesca biografía, el maestro Ranchero murió toreando, sí, en pleno tentadero de hembras en el ruedo de Coaxamalucan, ante la mirada del propio ganadero don Felipe González, sus hijos y familiares y en el ruedo el diestro español Lázaro Carmona y el entonces torerillo Manolo García Méndez (que se convertiría en matador) y sobre el caballo de picar Juan Antonio González heredero del hierro. Ahí, pegando un natural, cayó fulminado en la arena por un infarto al miocardio. Si la muerte pudiera elegirse, quizás el propio Ranchero así lo hubiera deseado, han afirmado siempre sus amigos.

Compartimos a ustedes a continuación el corrido compuesto por Héctor González “Hachegé” a la figura del añorado diestro:

CORRIDO DE JORGE AGUILAR “EL RANCHERO”

Tlaxcalteca, cien por ciento, campirano y buen torero, fue valor y sentimiento

Jorge Aguilar “El Ranchero”. El veinticuatro de enero a las doce horas cabales, murió en “la raya”, “El Ranchero” bordando tres naturales.

Fue el año de ochenta y uno que no olvidaremos nunca. Un ataque inoportuno,

lo quebró en Coaxamalucan.

Tlaxcala llora con pena, lo llora el mundo entero.

¡Sabemos que tu faena la terminaste en el cielo!

La Malinche lo lamenta con ayes de sufrimiento, pues fue testigo en la tienta de ese terrible momento.

Los toros braman inquietos

Las vacas se arremolinan.

Los bueyes se quedan quietos. Los pájaros no trinan.

Los caporales se agachan con lágrimas lastimeras.

Los maletillas se marchan a soñar glorias toreras.

Ya me voy, ya me despido, ténganlo ustedes presente que el torero que

se ha ido fue el mejor y el más valiente.

Héctor González “Hachegé”

Resultaría injusto dejar de mencionar en este breve relato a una serie de mujeres y hombres tlaxcaltecas con amplio vínculo con la charrería y la tauromaquia, y quienes precisamente lo han comenzado a practicar debido a las necesidades propias del oficio. Vienen a la mente los propietarios del hierro La Trasquila, don Saúl Alejo Rodríguez; don Daniel Muñoz González heredero de Zacatepec, gran lazador charro; don Sabino Yano Sánchez; don Emilio Rodríguez titular de Atlanga, quien era estupendo coleador con la mano zurda; y todos los descendientes de ellos como Alejo Rodríguez quien incluso se hizo rejoneador; Daniel y Toño Muñoz Pérez, campeones nacionales en la suerte de manganas y terna; así como Evelia Rodríguez estupenda amazona de escaramuza; entre muchos otros. Sin dejar de mencionar, precisamente al sobrino nieto de El Ranchero, el matador Jerónimo, quien siempre ha portado con orgullo la estampa charra. O el maestro Uriel Moreno “El Zapata” gran amante de nuestras tradiciones de igual manera.

Parece mentira que en la actualidad las nuevas generaciones de jóvenes tlaxcaltecas siguen entrelazando estas dos pasiones, charrería y tauromaquia, a tal grado que charros de alto rendimiento se han convertido en magníficos y ejemplares aficionados prácticos, como el destacado lazador Toño Pimentel, o los Macías, José Luis, Federico, Juan José y Santiago, quienes compaginan con gozo ambas tradiciones por demás mexicanas y con gran orgullo tlaxcalteca. Estas faenas camperas, por fortuna, han recobrado vida en las ganaderías de bravo tlaxcaltecas, abandonando los propios lienzos charros, especialmente en Rancho Seco y El Grullo, donde incluso en sus llanuras se han convertido en eventos de interés turístico, amén de continuar con la invaluable convivencia familiar.

La ruana charra, parte importante en el atuendo tradicional mexicano

Patio de cuadrillas de la inconfundible plaza de toros de Tlaxcala