DOSIER DE PRESENTACIÓN

Fernando Fariñas Guerrero José Pedreira García Fco. Javier Diéguez Casalta

Fernando Fariñas Guerrero José Pedreira García Fco. Javier Diéguez Casalta

AUTORES: Fernando Fariñas Guerrero, José Pedreira García, Fco. Javier Diéguez Casalta.

FORMATO: 22 × 28 cm.

NÚMERO DE PÁGINAS: 160. NÚMERO DE IMÁGENES: 110.

ENCUADERNACIÓN: tapa dura.

Esta innovadora obra presenta los aspectos fundamentales sobre la inmunología básica y las enfermedades infecciosas más importantes de la especie bovina de una manera ilustrada y didáctica. Cuenta con una primera parte de inmunología, que incluye láminas que explican el funcionamiento del sistema inmunitario de los bóvidos así como diferentes aspectos sobre la respuesta inmunitaria. Asimismo, la segunda parte del libro trata sobre las principales enfermedades infecciosas susceptibles de un programa vacunal y en la última parte se abordan diferentes aspectos generales sobre la vacunación y el diagnóstico. La amplia experiencia de sus autores confiere a la obra un tono didáctico y sencillo, imprescindible a la hora de tratar unas disciplinas tan complejas, al mismo tiempo que aporta un exquisito rigor científico, convirtiendo a esta obra en una herramienta imprescindible para todo veterinario de vacuno o amante de la inmunología.

Las producciones derivadas del ganado vacuno han sido y continúan siendo de una importancia fundamental para el sostenimiento del medio rural en muchos lugares del mundo. El sector del vacuno ha experimentado una rápida evolución en los últimos años que obliga a los ganaderos a un constante proceso de adaptación. Uno de los principales retos es el control de enfermedades infecciosas que son todavía las principales causantes de pérdidas económicas en el sector.

Algunas de estas enfermedades son conocidas desde hace muchos años y, sin embargo, todavía siguen constituyendo un importante problema a pesar de años de esfuerzos en investigación y programas de control, incluso estando presentes en todo el mundo (como la mamitis, la diarrea vírica bovina, la rinotraqueítis infecciosa bovina o la paratuberculo sis bovina). Otras, no obstante, constituyen un problema más reciente. Dentro de estas, se encuadran especialmente las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos como la enfermedad de Schmallenberg. En cualquier caso, es importante señalar que muchas de todas estas enfermedades son zoonóticas dado su potencial para transmitirse al hombre, como la tuberculosis o la brucelosis.

Por esta razón, esta obra intenta ser una herramienta de apoyo para el conocimiento y, consecuentemente, para la lucha y prevención de las principales enfermedades infeccio sas que afectan a las explotaciones de vacuno. El libro se divide en tres partes bien dife renciadas. La primera trata la inmunología del ganado vacuno, incluyendo todos aque llos aspectos que ayuden a comprender el funcionamiento del sistema inmunitario de los bóvidos así como los mecanismos de inmunidad frente los diferentes agentes infecciosos. Se hace especial mención a aquellos fundamentos que constituyen una particularidad en el vacuno o que tienen especial importancia en esta especie, como la inmunología de la glándula mamaria o los calostros. La segunda parte explica de manera concisa los aspectos fundamentales de las principales enfermedades infecciosas que representan hoy en día un importante problema en este sector pecuario. Por último, la tercera parte se centra en la vacunación

Ha cursado estudios y doctorados en Medicina (Neuroinmunología Clínica), Veterinaria (Inmunopatología Respiratoria) y Biología (Aspectos básicos del desarrollo del Timo). Dentro de la Medicina Interna, es especialista en Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas, además cuenta con una alta especialización en Anatomía Patológica y, den tro de esta, especialmente en Patología Infecciosa, Hematopatología e Inmunopatología, conocimientos adquiridos en centros de referencia internacionales punteros en estos campos.

Ha sido fundador y Presidente de la Fundación “IO”, dedicada al desarrollo de proyectos de lucha internacional frente a brotes de zoonosis y enfermedades infecciosas emergentes. Es diplomado internacional en Medicina Tropical y en Leprología, habiéndose dedicado principalmente a las enfermedades zoonósicas en el ámbito de la Patología Infecciosa y a la Inmunoinfectología, Vacunología, Inmunonutrición, Autoinmunidad e Inmunodeficien cias en el terreno de la Inmunología Clínica.

Asesor médico y veterinario de diversos organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional, forma parte de grupos de estudio especializados como el de Inmunoterapia (GEIT) y de Inmunodeficiencias (GEID) de la federación internacional de Inmunología, así como de diversos grupos relacionados con las enfermedades vectoriales y zoonosis.

Como docente imparte numerosas conferencias, másteres y cursos de especialización relacionados con la Inmunología Clínica, Vacunología y las Enfermedades Infecciosas.

Forma parte del comité editorial de varias revistas a nivel nacional e internacional rela cionada con estos campos. Autor de varios libros sobre el tema y de numerosos artículos, actualmente dirige en España el Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infec ciosas. Igualmente, en la actualidad desempeña el cargo de Presidente de la Asociación “Ynmun” para el estudio de las enfermedades inmunológicas e infecciosas.

En los próximos meses está prevista la publicación de su siguiente libro, esta vez de divulgación científica, y titulado En defensa propia: aventuras y desventuras del Sistema Inmunológico. Ha recibido numerosos premios a nivel nacional e internacional tanto en el ámbito médico como veterinario.

Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Su actividad investigadora la realiza en el Departamento de Patología Animal en la Facul tad de Veterinaria de Lugo (Universidad Santiago de Compostela). Es autor de numerosos artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales especializadas, libros, así como artículos de divulgación. Participó como coordinador en el Proyecto de creación, asesoramiento y fomento de de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) de ganado vacuno de Galicia.

Sus estancias en centros de investigación más destacadas las ha realizado en la Facultad de Veterinaria de León y en el Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) de Tours (Francia). Actualmente desarrolla en Galicia su principal actividad laboral, donde trabaja como consultor, tanto en granjas de vacuno lechero (prestando servicios de nutri ción, reproducción y de gestión económica) como en granjas de ganado porcino (granjas de reproductoras y de cerdos de engorde).

En el aspecto docente ha participado en la formación y asesoramiento de los veterinarios encargados de la gestión de los programas de mejora de la calidad de la leche, de los pro gramas sanitarios de las ADSG en Galicia, así como en la evaluación de programas sanita rios y medidas de bioseguridad en centros de recría de novillas. Igualmente ha colaborado en la elaboración de un estudio epidemiológico sobre enfermedades objeto de erradicación con la administración encargada de realizar los programas oficiales en Galicia.

Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Profesor del Área de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela (USC) e investigador de la Unidad de Epidemiología y Sani dad Animal del Instituto de Investigación y Análisis Alimentarios de la USC, ha realizado la tesis sobre enfermedades infecciosas endémicas del ganado vacuno, defendida en 2007. En 2003 obtuvo la Diplomatura en “Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud” en la UAB y en 2007 el Máster en “Metodología de Investigación Sanitaria” en la misma universidad. Durante los últimos 10 años ha trabajado en diversos aspectos de enfermedades infectocontagiosas endémicas del ganado vacuno que permitieron la elaboración de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales así como aportaciones a diferentes congresos y jornadas científicas. Es coautor de 9 libros relacionados con la misma temática. Asimismo ha participado como colaborador o investigador principal en diversos convenios y proyectos de investigación en el campo de las enfermedades infecciosas de los animales.

Visualización online del capítulo promocional.

Archivo pdf del dosier de presentación.

Presentación del autor.

Visualización y descarga de pdf compatible con dispositivos móviles.

Anuncio. 1

Esta innovadora obra presenta los aspectos fundamentales sobre la inmunología básica y las enfermedades infecciosas más importantes de la especie bovina de una manera ilustrada y didáctica. Cuenta con una primera parte de inmunología, que incluye láminas que explican el funcionamiento del sistema inmunitario de los bóvidos así como diferentes aspectos sobre la respuesta inmunitaria. Asimismo, la segunda parte del libro trata sobre las principales enfermedades infecciosas susceptibles de un programa vacunal y en la última parte se abordan diferentes aspectos generales sobre la vacunación y el diagnóstico. La amplia experiencia de sus autores confiere a la obra un tono didáctico y sencillo, imprescindible a la hora de tratar unas disciplinas tan complejas, al mismo tiempo que aporta un exquisito rigor científico, convirtiendo a esta obra en un herramienta imprescindible para todo veterinario de vacuno o amante de la inmunología.

Entrevista al autor. 1

Nota de prensa.

Fernando Fariñas Guerrero José Pedreira García Fco. Javier Diéguez Casalta

Fernando Fariñas Guerrero José Pedreira García Fco. Javier Diéguez Casalta

Fernando Fariñas Guerrero José Pedreira García Fco. Javier Diéguez Casalta

Órganos y tejidos linfoides

Células del sistema inmunitario

Moléculas del sistema inmunitario

Inmunidad innata

Inmunidad adaptativa

Factores que condicionan la respuesta inmunitaria

Inmunidad frente a virus

Inmunidad frente a bacterias

Inmunidad frente a parásitos

Inmunidad frente a hongos

Inmunología e inmunopatología respiratoria

Inmunología e inmunopatología digestiva

Inmunología e inmunopatología mamaria

Inmunología fetal y neonatal

Inmunidad calostral

Transferencia de inmunidad materna

Fallos vacunales

Inmunodeficiencias bovinas

Hipersensibilidad inmunológica en bovino

Tuberculosis bovina

Brucelosis bovina

Diarrea vírica bovina (BVD)

Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR)/

Vulvovaginitis pustular infecciosa (IPV)

Paratuberculosis bovina

Enfermedad respiratoria bovina

Diarreas neonatales

Enfermedades clostridiales

Mastitis bovina

Fiebre aftosa

Lengua azul

Enfermedad por virus Schmallenberg

Fiebre Q

Leptospirosis bovina

Campilobacteriosis genital bovina

Dermatofitosis

Vacunación e interferencia en el diagnóstico

Recomendaciones para la vacunación en bovino

Para la defensa frente a agentes extracelulares, parásitos macroscópicos (helmintos) y toxinas, el sistema inmunitario dispone de la respuesta Th2. Los linfocitos Th2 pro ducen una serie de citoquinas (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13) que estimulan una respuesta inmunitaria de tipo humoral. Esta se caracteriza por la producción de grandes canti dades de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B, principalmente IgM, IgA, IgE e IgG1, responsables de la defensa frente a estos agentes infecciosos extracelulares y sus toxinas.

En bovinos, este tipo de linfocito es producido principalmente por las placas de Pe yer; no obstante, también es sintetizado, aunque en menor proporción, por la médula ósea. Su función fundamental es fabricar un tipo de “armamento superefectivo” frente a todo tipo de gérmenes: los anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig). En la clasificación de estos anticuerpos, existen distintos tipos: la IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Cada una de ellas tiene una función y cometido específicos, y la falta de alguna de estas, o de todas, puede acarrear enfermedades graves.

Otras células no menos importantes que componen el sistema inmunitario son:

Los basófilos se encuentran en la circulación sanguínea en escaso número. Intervie nen en la inflamación aguda y son muy importantes en el aviso de alarma al sistema inmunitario. Los mastocitos se encuentran en los tejidos corporales (mucosas y tejido conjuntivo) (fig. 10). Participan y son responsables de las reacciones alérgicas ya que son grandes liberadores de histamina y otros compuestos que dan lugar a los conoci dos signos y síntomas de la alergia. Igualmente, actúan en conjunto con los eosinófilos para potenciar su capacidad para destruir parásitos.

Las “células asesinas” o “agresoras naturales” derivan de la médula ósea y su función es similar a la de los linfocitos T8 o citotóxicos: destruir células infectadas por virus y otros agentes infecciosos, así como células tumorales.

Estas células, además de participar en los procesos de coagulación sanguínea, tam bién intervienen en la respuesta inmunitaria, especialmente en algunos procesos infla matorios. Hace solo muy poco tiempo, se descubrió que las plaquetas son capaces de “matar” directamente a glóbulos rojos infectados por parásitos hemáticos, e igual mente, pueden destruir bacterias. Por lo tanto, su visión clásica como simples células que intervienen en la coagulación y hemostasia, ha ganado en amplitud y beneficios.

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, la especie bovina produce anticuer pos de tipo IgG, IgM, IgA, IgE e IgD (fig. 11). Cada uno de ellos tiene una función y cometido específicos, y la falta de alguno de estos o de todos puede acarrear enfer medades graves. Por ejemplo, la IgA (o inmunoglobulina A) es un tipo de anticuerpo que se encuentra especialmente diseñado para defender a las mucosas (respiratoria, digestiva, genitourinaria…) frente a la infección. Si esta IgA no se fabrica o lo hace de forma insuficiente (déficit genético de IgA), puede existir una mayor predisposición a padecer infecciones a nivel de estas mucosas (bronquitis, neumonías, enteritis, etc.).

La IgG en los bóvidos está compuesta de tres subclases distintas: IgG1, IgG2 e IgG3. La IgG1 representa alrededor del 50 % del suero, siendo también la inmunoglobulina predominante, tanto en la leche como en el calostro, a diferencia de otras especies donde la inmunoglobulina predominante es la IgA. Toda la IgG, la mayoría de la IgM y alrededor de la mitad de la IgA del calostro bovino, provienen de la transferencia realizada a partir de la vía sistémica, es decir, de la sangre. Sin embargo, cuando se refiere a la leche, solo un 30 % de la IgG y un 10 % de la IgA proviene de la circulación sistémica, lo que implica que estos anticuerpos son producidos localmente por la propia glándula mamaria.

Otro tipo de inmunoglobulina o anticuerpo producido por los linfocitos B es la IgE, la cual interviene predominantemente en la respuesta frente a parásitos helmintos, sien do también responsable de las reacciones alérgicas (mucho menos frecuentes en la especie bovina que en otras como la canina, felina o humana).

Las reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE se han descrito en algunas patologías bovinas como la infección por virus sincitial respiratorio (BRSV), donde una alta producción de IgE pulmonar se correlaciona con la gravedad clínica del cuadro.

En vacas Holstein y Jersey de alto rendimiento que no son ordeñadas con frecuen cia para reducir la presión dentro de la ubre, se han descrito reacciones alérgicas y anafilácticas. Algunas proteínas de la leche, como la lactoalbúmina y caseína, pueden no ser reconocidas como propias por la vaca. Cuando la presión de la leche dentro de la mama promueve la entrada de estas proteínas dentro de la circulación general, se puede desencadenar la producción de IgE frente a ellas (fase de sensibilización). En las siguientes exposiciones pueden llegarse a generar verdaderas reacciones de hipersensibilidad alérgica, algunas de ellas muy graves, como el shock anafiláctico.

Los anticuerpos desarrollan su función de distinta forma. Según su forma de actuación se clasifican en:

Tienden a aglutinar a los agentes infecciosos, impidiendo que estos puedan fijarse a las células del animal.

Destruyen a los agentes patógenos mediante la activación de las proteínas del comple mento, induciendo un daño directo mediante la producción de “agujeros” (en el caso de las bacterias), o en la superficie de la membrana celular (en el caso de parásitos protozoarios).

Son anticuerpos cuya función primordial es facilitar los procesos de fagocitosis. Ac túan como una “señal” en el agente infeccioso que atrae a los fagocitos (macrófagos y neutrófilos), y activan el proceso de fagocitosis en estos.

Los anticuerpos pueden medirse directa o indirectamente. El proteinograma constitu ye una medida indirecta a través del estudio de las fracciones β y γ globulínica (fig. 12). Dicha fracción, cuando está baja, puede indicar una situación de hipogammaglobuli nemia y por lo tanto, reflejar un estado de inmunodepresión; mientras que si está muy elevada, podría indicar la activación de una respuesta inmunitaria humoral frente a una agresión externa.

Otra forma de medir los anticuerpos de forma directa frente a un agente infeccioso, es mediante la medición de anticuerpos específicos a través de estudios serológicos o de seroconversión. Dichos estudios tienen en cuenta la cinética de producción de anticuerpos. Después del primer encuentro con el patógeno se produce una primera respuesta de anticuerpos (respuesta primaria), basada en la producción rápida de anticuerpos, principalmente de tipo IgM, cuya afinidad por el antígeno va a ser menor. En una segunda exposición al patógeno, la respuesta de anticuerpos (respuesta se cundaria) se va a desarrollar a costa de la producción de altas concentraciones IgG, lo que va a procurar una respuesta más específica frente al antígeno y, además, van a guardar “memoria” frente al mismo (fig. 13).

Enfermedad causada por la bacteria Brucella abortus Brucella mellitensis también puede provocar brucelosis en vacuno en zonas en las que estos conviven con peque ños rumiantes. Ocasionalmente, el ganado vacuno también puede padecer la enfer medad como consecuencia de la infección por Brucella suis.

La distribución es mundial. En algunos países se ha conseguido su erradicación mientras que otros están en fases avanzadas de programas de erradicación. La distribución mundial de la enfermedad se puede consultar a través de la herramienta WAHIS a través de la OIE.

Las especies de Brucella pueden ser clasificadas en lisas (S, smooth) o en rugosas (R, rough) en función del aspecto que presenten las colonias. Esta característica está determinada por la presencia o no de una cadena de oligosacáridos denominada “O” que forma parte del lipopolisacárido (LPS) de la membrana externa. Las tres especies mencionadas son lisas y por lo tanto contienen la cadena O en la superficie.

La brucelosis es una infección crónica, lo que está determinado por la capacidad de la bacteria para sobrevivir intracelularmente, sobre todo en células fagocíticas. Tras la entrada de la bacteria (la vía más frecuente es la oral, aunque también puede penetrar por vía nasal, conjuntival o percutánea), esta alcanza los ganglios regionales donde Bru cella spp. se replica intracelularmente en fagocitos. Si las bacterias no son destruídas, se produce diseminación hematógena alcanzando los principales órganos diana: órganos reproductivos de machos y hembras, glándula mamaria, articulaciones y también bazo, hígado y ganglios linfáticos.

La respuesta inmunitaria inicial es innata y esta deriva en una respuesta adquirida a partir de los 4-5 días posinfección en la que actúan los linfocitos T, activados por los antígenos específicos de Brucella spp. presentados por los macrófagos.

Los animales más susceptibles a la enfermedad son los sexualmente maduros. Los jóvenes son más resistentes pero pueden padecer infecciones latentes de gran importancia epidemiológica. Estos son animales que se han infectado: n verticalmente en el útero, n durante el nacimiento, al atravesar el canal del parto, n tras ingerir leche o calostro con la bacteria, y que mantienen la bacteria pero permanecen negativos a las pruebas de diagnóstico habituales (detección de anticuerpos). Si son hembras, con frecuencia abortarán en su primera gestación y se convertirán en fuente de infección.

La respuesta humoral es también temprana (a partir de 2 se manas posinfección). El diagnóstico de la enfermedad se basa mayoritariamente en ella. Inicialmente aparecen anticuerpos de los isotipos IgM y casi de forma inmediata IgG1, seguidos por pequeñas cantidades de IgG2 e IgA.

En hembras no gestantes y machos, con frecuencia es asinto mático en ausencia de complicaciones, o se pueden observar signos de infección sistémica como fiebre, anorexia y abati miento. En hembras gestantes es frecuente el aborto (sobre todo entre el quinto y noveno mes de gestación, ya que en este momento la concentración de eritritol y hormonas esteroides en el útero es mayor favoreciendo la viabilidad de la bacteria). Los fetos abortados normalmente se presentan edematosos y autolíticos (fig. 6). Las placentas después de los abortos están engrosadas, edematosas y hemorrágicas, los cotiledones pre sentan fibrina y pueden presentar pus. Es frecuente que se pro duzca retención placentaria y metritis (fig. 7). A veces en lugar de aborto se produce el nacimiento de animales poco viables.

En esta fase aguda, pueden aparecer otros signos en relación a su presencia en los diferentes órganos diana, aunque son mucho menos frecuentes.

Después de esta fase aguda, la enfermedad tenderá a croni ficar y normalmente el animal no volverá a abortar ni mostrará otros signos debido a la inmunidad desarrollada (aproximada mente en el 80 % de animales). Sin embargo, el animal sí podrá seguir eliminando la bacteria.

Tabla 2 Signos clínicos de brucelosis.

Muy frecuente : placentitis, aborto.

Frecuente : nacimientos prematuros, partos de animales poco viables.

Poco frecuente

: redución de producción láctea.

: infertilidad temporal. : mastitis.

Ocasional y : infertilidad crónica.

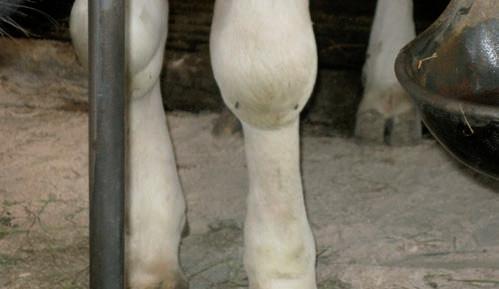

Figura 8. La brucelosis también puede ocasionar artritis.

Las pruebas de diagnóstico más empleadas se basan en la detec ción de la respuesta inmunitaria humoral (anticuerpos); en térmi nos generales son de fácil automatización para procesar un gran número de muestras, de coste medio-bajo y exactitud elevada.

La mayor parte de los test serológicos detectan anticuerpos frente a la cadena O del LPS.

Esto significa que los test diagnósticos basados en este antí geno son capaces de detectar animales expuestos a las tres principales especies del género Brucella en vacas: B. abortus, B. melitensis y B. suis

y : artritis (fig. 8).

y : poliartritis.

Factores a tener en cuenta al interpretar los análisis de anticuerpos:

n La vacuna frente a Brucella abortus denominada B19 conduce a la generación de anticuerpos que son indistinguibles de los generados tras la infección de campo. Dentro de las pruebas más extendidas, solo el ELISA de competición permite diferenciar ambos casos. n Pueden existir reacciones cruzadas con otras bacterias Gram (-) (en particular Yersinia enterocolitica) con las que Brucella comparte la estructura de la pared bacteriana. Esto puede generar falsos resultados positivos. n Cuando la infección cronifica, los niveles de anticuerpos disminuyen desapareciendo por término medio 2-3 años posinfección. Por lo tanto, cuanto más tiempo transcurre desde la infección, más probable es obtener resultados falsos negativos en pruebas serológicas.

En este caso, antígenos de Brucella teñidos con rosa de ben gala y acidificados se ponen en contacto con la muestra. Si esta contiene anticuerpos, se producirá una reacción de agluti nación que se puede examinar macroscópicamente.

El antígeno del test se acidifica ya que a pH neutro la reacción de aglutinación más activa es la de IgM. El pH ácido previene la aglutinación por IgM y favorece la aglutinación por IgG.

Es una prueba muy sencilla y, de acuerdo al manual de la OIE, de alta sensibilidad (pocos falsos negativos), por lo que se utiliza frecuentemente como test de cribado.

De los anticuerpos, el isotipo IgM es el que genera con más frecuencia reacciones cruzadas con otras bacterias; las IgG2 e IgA se generan en menores cantidades que otros isotipos. Por ello, la mayoría de los test de detección de anticuerpos detectan el isotipo IgG1.

En este caso, los antígenos de Brucella del test se ponen en con tacto con la muestra de suero a evaluar en presencia, a su vez, de proteínas del complemento. Si la muestra contiene anticuerpos, estos se unen al antígeno; a su vez, el complemento se unirá al complejo antígeno-anticuerpo dada su afinidad por el mismo. Si la muestra no contiene anticuerpos, el complemento quedará libre. En una segunda fase se añaden eritrocitos junto con anticuerpos anti-eritrocitos. Si el complemento está libre (muestra negativa) se unirá al complejo eritrocito-anticuerpo anti-eritrocito desenca denando hemólisis. Si el complemento no está libre porque se ha unido previamente al complejo antígeno-anticuerpo brucelar (muestra positiva), no desencadenará hemólisis (fig. 9).

Este test es más largo y complejo en su realización en compa ración con el rosa de bengala. De acuerdo al manual de la OIE es una prueba de alta especificidad (pocos falsos positivos), por lo que se utiliza normalmente como prueba confirmativa de otros test.

Esta prueba consiste en un test ELISA convencional donde el antígeno reacciona con los anticuerpos de la muestra, si los hubiera. El complejo antígeno-anticuerpo es detectado por un segundo anticuerpo marcado que reconoce de forma genérica anticuerpos bovinos.

Es una prueba fácil de automatizar y de sencilla interpretación. Además, posee una elevada sensibilidad.

Este test ELISA se basa en el hecho de que los anticuerpos generados tras la vacunación tienen menor afinidad por el antí geno que los generados debido al corto tiempo de exposición al antígeno en el caso de la vacuna. De esta forma, en el ELISA de competición se selecciona un segundo anticuerpo marcado que no se une a los anticuerpo vacunales pero sí a los genera dos tras la infección. Este test es más específico pero menos sensible que el ELISA indirecto.

Se utiliza antígeno teñido con hematoxilina (color azul) que se añade a la muestra de leche. Si hay anticuerpos en la muestra se unirán con el antígeno añadido. Dado que una porción de los anticuerpos en leche se unen al glóbulo graso y dado que el glóbulo graso tiende a desplazarse hacia la parte superior de la leche, en las muestras positivas aparecerá una banda del color de la hematoxilina en la parte alta de la muestra corres pondiente al glóbulo graso unido a los anticuerpos, y a su vez al antígeno coloreado.

Pueden presentarse falsos positivos en muestras de calostro, leche mamítica o leche de animales al final de la lactación.

En el caso de la brucelosis, las pruebas de detección de la respuesta inmunitaria celular se utilizan con poca frecuencia. Sin embargo, en granjas donde se sabe que existe la infección, pueden ser muy útiles como pruebas complementarias para aumentar la detección de animales infectados.

Complemento

Eritrocito y anticuerpo anti-eritrocitoMuestra negativa (sin anticuerpo)

Complemento

Figura 9. Reacción de fijación de complemento.

Esta prueba, al igual que IDTB en tuberculosis, se basa en la reacción de hipersensibilidad retardada (tipo IV), que es una reacción inflamatoria local de base celular visible macroscópi camente y desencadenada por las citoquinas que producen los linfocitos T si estos linfocitos han sido activados tras una infección al contactar con antígenos bacterianos.

Se inyectará por vía intradérmica un volumen de 0,1 ml de alér geno de la brucelosis en el pliegue caudal, en la piel de la ijada o en un lado del cuello.

Esta prueba es muy específica, de modo que los animales sin vacunar que son serológicamente negativos y reaccionan po sitivamente a esta prueba deben ser considerados animales infectados.

Para la confirmación definitiva de brucelosis las pruebas de elec ción son las de diagnóstico directo. Entre estas hay que desta car el cultivo con posterior identificación de la bacteria o la PCR Gracias a esta última prueba, se pueden identificar además los diferentes biovares de una determinada especie de Brucella, lo que tiene gran utilidad para estudios epidemiológicos.

Para el cultivo, la muestra más recomendable es el escobillón tomado directamente de la vagina de los animales abortados y el propio feto. Además, la leche es una muestra muy recomen dable ya que más del 80 % de los animales infectados excretan Brucella spp. por esta vía. También se puede conseguir el aisla miento a partir de muestras de ganglios retromamarios, ilíacos, retrofaríngeos y parotídeos o bazo, mama y útero

La PCR se realiza principalmente a partir de tejidos fetales, le che, secreciones nasales o semen.

La principal vía de eliminación de la bacteria son las secreciones vaginales en las inmediaciones del parto o aborto, desde una semana antes y, en ocasiones, hasta a dos meses después. Igualmente, el feto y anejos fetales contaminarán el ambiente. Aunque las gestaciones posteriores sean normales, la bacteria se puede seguir excretando a través de las descargas vaginales.

La leche también es una importante vía de excreción que se mantiene durante toda la lactación y a veces durante toda la vida del animal. Puede ser intermitente permaneciendo un tiem po sin eliminar para luego excretar nuevamente. Como con secuencia de lo anterior, existe la posibilidad de transmisión durante el ordeño.

La transmisión venérea no se considera importante epidemioló gicamente en vacuno.

En programas de control se ha empleado con mucha frecuen cia la prueba de aglutinación rosa de bengala como prueba de “screening”, dada su sencillez y sensibilidad. Esta se comple menta con la fijación de complemento como prueba confirma toria de los positivos. El ELISA en muestras de tanque de leche también es utilizado como prueba de “screening” en granjas lecheras sin antecedentes, lo que permite reducir los costes del programa.

Como la tuberculosis, es una enfermedad zoonótica y existen programas de erradicación por sacrificio en numerosos países.

Dado que la enfermedad puede ser adquirida por mamíferos silvestres, existen indicios de que pueden transmitir la enfer medad al ganado bovino. Sin embargo, no ha habido hasta el momento datos que indiquen el contagio de ganado desde carnívoros, como los perros, de forma natural.

Las dos vacunas más utilizadas frente a Brucella abortus han sido las vacunas vivas denominadas B19 y la RB51. En el caso de la vacuna B19, los anticuerpos generados son indistingui bles de los producidos tras infección natural. Por ello se han utilizado diferentes estrategias que eviten la interferencia con el diagnóstico. Entre ellas, el uso de la vacuna entre los 3 y 8 me ses, ya que cuanto más temprana es la vacunación menos du ran los anticuerpos (animales vacunados a los 6 meses nega tivizan por término medio al año de edad). Otra ha sido el uso de la vacuna por vía conjuntival ya que produce una repuesta humoral más débil y transitoria. Otras soluciones se basan en el uso del test ELISA de competición u otras técnicas que permi tan la diferenciación entre anticuerpos vacunales y procedentes de la infección.

La vacuna RB51 es una cepa de Brucella abortus que presenta una mutación consistente en la ausencia de la cadena O que forma parte del LPS de la membrana externa. Por lo tanto, la vacunación no inducirá anticuerpos frente a esta cadena, que son los que se detectan normalmente en los test diagnósticos. De esta forma, la interferencia con diagnóstico de detección de respuesta humoral se verá muy reducida. Sin embargo, esta vacuna parece generar una menor protección que la S19. Tam bién existen indicios de que pueda causar placentitis y como consecuencia abortos; además la cepa vacunal puede excre tarse a través de la leche.

Enfermedad causada por los virus de la diarrea vírica bovina tipo 1 y tipo 2 (BVDV-1/ BVDV-2). El más prevalente de los dos es el BVDV-1. Se ha detectado recientemente un nuevo virus denominado HoBi-like virus, BVDV-3 o pestivirus atípico; el hecho de que entre sus denominaciones se incluya la de BVDV-3 es debido a la similitud que presenta clínicamente esta infección en comparación con la provocada por los BVDV1 y BVDV-2, aunque genéticamente difieren bastante.

Su distribución es mundial.

En animales nacidos o en fetos inmunocompetentes, la infección por el BVDV da lugar a una fuerte respuesta de anticuerpos unas 3 semanas posinfección, que perdura prácticamente durante toda su vida. En ese momento, la mayoría de los animales habrán eliminado el virus aunque, ocasionalmente, este puede persistir durante pe riodos más prolongados en leucocitos (hasta 30 días), tejido ovárico (hasta 60 días) y testículos (hasta 11 meses).

Una característica del BVDV es su capacidad para generar infecciones persistentes (PI). Los animales PI son el resultado de la infección fetal por el BVDV durante la gestación (entre el día 40 y 120) de una hembra que no había tenido contacto previo con el virus. Durante esta fase de gestación, el sistema inmunitario del feto aún no se ha desarrollado y no combatirá el virus eficazmente. Por el contrario, el sistema inmunitario en desarrollo reconocerá al virus como propio (inmunotolerancia) y no se desarrollará ninguna respuesta inmunitaria frente a él durante toda la vida del animal (por tanto serán individuos seronegativos como norma general).

Los animales PI propagan virus continuamente en grandes cantidades desde su nacimiento.

Por lo tanto, epidemiológicamente (para la propagación del virus) estos animales son extremadamente importantes.

La editorial Servet, perteneciente a Grupo Asís, se ha convertido en una de las editoria les de referencia en el sector veterinario a nivel mundial. Más de 15 años de experiencia en edición de contenidos veterinarios avalan su trabajo. Con una gran difusión nacional e internacional, las obras de su catálogo pueden encontrarse en multitud de países y ya han sido traducidas a más de ocho idiomas entre los que se encuentran el inglés, francés, por tugués, alemán, italiano, turco, japonés y ruso.

Su sello de identidad es un gran equipo multidisciplinar compuesto por doctores, licencia dos en veterinaria y bellas artes y diseñadores especializados y con un gran conocimien to del medio en el que desarrollan su labor. Cada título se somete a un trabajo técnico y exhaustivo de revisiones, verificaciones y análisis que permite crear obras con un diseño único y un excelente contenido.

Servet trabaja con los autores nacionales e internacionales más prestigiosos para incor porar a su catálogo los temas más demandados por el veterinario. Además de obras pro pias también elabora libros para empresas y entre sus clientes figuran las principales multinacionales del sector.

Esta innovadora obra presenta los aspectos fundamentales sobre la inmunología básica y las enfermedades infecciosas más importantes de la especie bovina de una manera ilustrada y didáctica. Cuenta con una primera parte de inmunología, que incluye láminas que explican el funcionamiento del sistema inmunitario de los bóvidos así como diferentes aspectos sobre la respuesta inmunitaria. Asimismo, la segunda parte del libro trata sobre las principales enfermedades infecciosas susceptibles de un programa vacunal y en la última parte se abordan diferentes aspectos generales sobre la vacunación y el diagnóstico. La amplia experiencia de sus autores confiere a la obra un tono didáctico y sencillo, imprescindible a la hora de tratar unas disciplinas tan complejas, al mismo tiempo que aporta un exquisito rigor científico, convirtiendo a esta obra en un herramienta imprescindible para todo veterinario de vacuno o amante de la inmunología.