Leishmaniosis:

Aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos

Sergio Villanueva-Saz

Maite Verde Arribas

Víctor Martín Santander

Antonio Fernández Casasnovas

María Eugenia Lebrero Berna

Aruanai Kalú Rivas

Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción parcial o trasmisión en alguna forma, sin la autorización expresa del propietario y los autores.

Advertencia:

La ciencia veterinaria está sometida a constantes cambios evolutivos, del mismo modo que la farmacología y el resto de las ciencias también lo están. Así pues, es responsabilidad ineludible del veterinario clínico, basándose en su experiencia profesional, la determinación y comprobación de la dosis, el método, el periodo de administración y las contraindicaciones de los tratamientos aplicados a cada paciente.

Ni Fatro Ibérica S.L. ni los autores asumen responsabilidad alguna por la dosis o perjuicios que pudieran generarse a personas, animales o propiedades como consecuencia del uso o la aplicación correcta o incorrecta de los datos que aparecen en este libro.

Publicado y distribuido por:

© 2019 Fatro Ibérica S.L

Constitución 1 PB 3 08960. Sant Just Desvern Barcelona (España) www.fatroiberica.es

Autores:

Dr. Sergio Villanueva-Saz

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (España)

Dra. Maite Verde Arribas

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (España)

Víctor Martín Santander

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (España)

Dr. Antonio Fernández Casasnovas

Facultad Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (España)

María Eugenia Lebrero Berna

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (España)

Dra. Aruanai Kalú Rivas

Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Venezuela)

Ilustrador, diseño y compaginación:

Fernando San Mateo Gil

ISBN 978-84-09-08671-9

Impreso en España

Prefacio

En Europa, la leishmaniosis es preferentemente una enfermedad vectorial de los países del Sur, de los países que bordean el Mediterráneo. Por ello, los veterinarios que trabajamos en estas zonas geográficas somos los mayores conocedores de la enfermedad y los que más podemos aportar en base a lo elevado de la casuística en la especie canina.

La idea de la realización de este libro parte, por supuesto, de la observación clínica y el análisis de la evolución de nuestros pacientes, pero también de todas las consultas que nos plantean otros compañeros, fundamentalmente en la utilización de las pruebas diagnósticas y en los protocolos de tratamiento.

Por otra parte, en los últimos años se han comunicado casos en los que otras especies de mamíferos (gatos, roedores o lagomorfos) se han visto implicados, y además esos brotes han estado acompañados de un incremento de casos en los seres humanos del entorno, con la consiguiente alarma social y miedos a verse contagiados por la enfermedad.

Así mismo, en la Europa Comunitaria, las mascotas, y especialmente los perros, se mueven frecuentemente con sus propietarios, en periodos vacacionales, desde los países en los que no existe el vector a las costas de los países Mediterráneos, donde pueden ser infestados por las picaduras de los flebótomos y llegar incubando el proceso a sus lugares de origen. En este mismo sentido, se adoptan perros en países como España, Portugal, Italia, o Grecia en los que la leishmaniosis es endémica, para trasladarse a hogares de zonas en las que no se encuentra presente la infección como Alemania, Austria, Finlandia, Noruega o Dinamarca. Pensando en estas situaciones, consideramos que el contenido de esta publicación puede ser un apoyo de consulta rápida para ayudarles a entender, diagnosticar y tratar mejor el proceso.

Hemos pretendido elaborar una obra didáctica y asequible para todos los veterinarios clínicos, con la información más relevante y actualizada sobre la leishmaniosis desde nuestras coordenadas geográficas (meridiano de Greenwich y paralelo 40ºNorte). Se incluyen un gran número de imágenes y diagramas que junto con un texto explicativo relativamente breve, nos ha permitido transmitir suficientemente la información más relevante que se debe conocer para diagnosticar, tratar y hacer un seguimiento adecuado del proceso.

Este libro está concebido en tres grandes apartados. Los primeros capítulos en los que se hace una presentación de los aspectos generales sobre la etiología, epidemiología, patogenia, aspectos clínicos, pruebas diagnósticas, protocolo de seguimiento y tratamiento. Incluye además, un capítulo sobre leishmaniosis felina por la creciente importancia que tiene esta especie en la epidemiología de la infección. En la segunda parte se describen varios casos clínicos del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, desarrollados con detalle, a modo de ejemplos prácticos, en los que se puede complementar la información adquirida en la primera parte. Finalmente, la última parte del libro incluye una selección de preguntas que en alguna ocasión pueden plantearse los veterinarios ante un caso clínico.

Agradecemos al diseñador Fernando San Mateo Gil, su profesionalidad y el gran trabajo realizado. También queremos dar las gracias a Cristina López y a Laboratorios Fatro por labor divulgativa que realizan para que los clínicos tengan la información científica más actual sobre la leishmaniosis.

Esperamos que disfruten con nuestro trabajo y que les ayude en su día a día en la clínica veterinaria.

Los autores En Zaragoza, a 6 de Febrero de 2019

Leishmaniosis: aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos

Introducción y ciclo biológico de Leishmania infantum

Introducción y ciclo biológico de Leishmania infantum

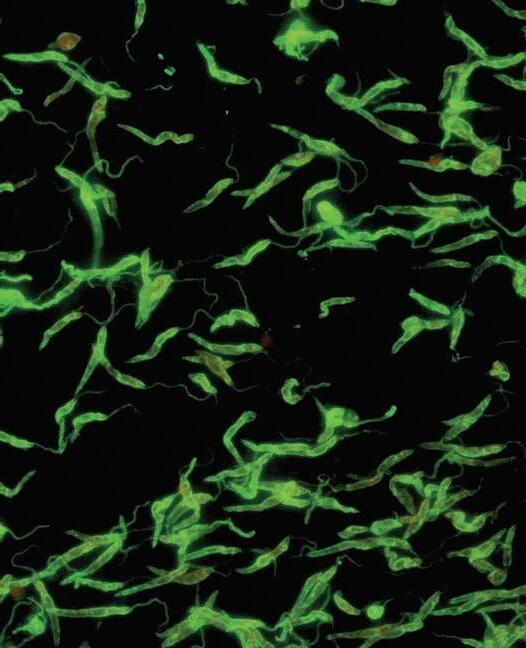

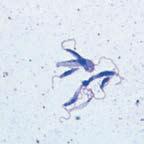

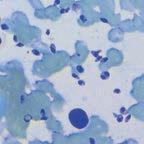

La leishmaniosis abarca a un grupo de enfermedades producidas por diferentes especies del género Leishmania que se engloba dentro de la familia Trypanosomatidae (Ready, 2014). Este parásito presenta un ciclo de vida digénico (Figura 1), con una forma flagelar extracelular (promastigote) localizada en el tubo digestivo del hospedador invertebrado. Presenta unas dimensiones de 7 a 15 µm y morfológicamente se caracteriza por poseer forma fusiforme con un largo flagelo. Además, esta forma flagelar es la que aparece en los cultivos de laboratorio en condiciones in vitro. El amastigote por el contrario, es la forma que afecta al hospedador vertebrado y se caracteriza por ser de localización intracelular, principalmente en los macrófagos. Posee un cuerpo ovalado de unos 3-5 µm y sin flagelo, en el que es posible diferenciar el kinetoplasto y el núcleo dentro de dicho cuerpo. Los hospedadores vertebrados que pueden ser susceptibles a esta infección incluyen diferentes clases de mamíferos.

El hospedador invertebrado transmisor de la infección es un artrópodo del género Phlebotomus, en regiones de Europa, Asía y África o bien del género Lutzomyia en América (Killick-Kendrick, 1999). Además, dependiendo del ciclo de transmisión (Figura 2), diferentes reservorios juegan un papel importante, entre ellos el perro, pequeños roedores, lagomorfos, cánidos y félidos salvajes e incluso el ser humano (Pace, 2014).

Para que se inicie el ciclo de transmisión, en condiciones naturales, es condición necesaria que una hembra del vector contenga las formas infectantes del parásito (Desjeux, 2004) y se alimente de la sangre de un mamífero, inoculando así el parásito en la dermis del hospedador vertebrado. Tanto las hembras como los machos, se nutren de plantas y azúcares de pulgones. Sin embargo, los machos no transmiten la infección y no tendrán la misma importancia epidemiológica que las hembras, las cuales necesitan ingerir sangre para que los huevos se desarrollen (Killick-Kendrick, 1999).

Numerosas formas extracelulares observadas en una lesión cutánea ulcerativa de un perro. Tinción Diff-Quik, 40x.

Citología de médula ósea de un perro enfermo en el que se observan multitud de amastigotes dentro de un macrófago. Tinción Diff-Quik, 100x.

▲ Figura 1. Ciclo biológico de L. infantum.

▼ Figura 2. Imágenes de lesiones de L. infantum en hospedadores vertebrados.

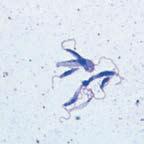

Hembra de Phlebotomus spp. Tinción Giemsa, 40 x.

Cultivo en fresco, 20x.

Niña afectada por leishmaniasis cutánea localizada en zona facial producida por L. infantum en las Islas Baleares. Cortesía de la Dra. Magdalena Alcover y el Dr. Vicenç Rocamora.

Blefaritis alopécica bilateral en un perro American Staffordshire Terrier con abundante descamación periocular. Hospital Clínico Veterinario Univ. de Zaragoza.

Dermatitis ulcerativa en el plano nasal en un gato común europeo. Hospital Clínico Veterinario Univ. de Zaragoza.

Promastigotes de L. infantum.

Amastigotes de L. infantum.

Figura 3. Numerosos amastigotes de L. infantum están adheridos a los macrófagos. Un macrófago ha fagocitado a multitud de parásitos. Infección experimental in vitro realizada en condiciones de laboratorio. Tinción Giemsa, 100x.

▲ Figura 4. Imagen histopatológica de una biopsia cutánea de un perro. Se aprecia un infiltrado granulomatoso en dermis superficial. Los macrófagos contienen en su interior múltiples amastigotes. Tinción H&E, 40x.

Una vez que el parásito se encuentra dentro del hospedador vertebrado, múltiples células del sistema inmunitario, principalmente macrófagos y neutrófilos migrarán hacía el foco inflamatorio fagocitando rápidamente a los parásitos presentes (Figura 3). Los parásitos se transformarán en amastigotes a partir de la fagocitosis (Figura 4) en el interior de las células inflamatorias (Moradin & Descoteaux, 2012). Dentro del macrófago, se formará una vacuola parasitófora, con la finalidad de eliminar al parásito mediante la síntesis y liberación de moléculas con potencial leishmanicida, de las cuales una de las más importantes es el óxido nítrico (Zafra et al., 2008).

En el caso de que la respuesta fagocítica no sea efectiva, el parásito pondrá en marcha diversos mecanismos de evasión (Bogdan, 2008), permitiendo su multiplicación por fisión binaria, haciendo que el macrófago sea incapaz de destruir al parásito y produciendo finalmente la lisis del macrófago. Los amastigotes libres serán captados por nuevos macrófagos de forma que continúan el ciclo de multiplicación y diseminación por todo el organismo a través de las células inmunitarias infectadas del sistema mononuclear fagocitario (Alvar et al., 2004).

Para que el ciclo de transmisión continúe, las células fagocitarias circulantes conteniendo los amastigotes, podrán ser ingurgitadas por una hembra del vector cuando se alimente de la sangre del hospedador vertebrado infectado, liberando los amastigotes en el flebótomo y transformándose en promastigotes. Estas formas flagelares se multiplicarán por fisión longitudinal (Bates, 2007) en el tracto digestivo del flebótomo alcanzando la forma de promastigote metacíclico (forma infectante), cuya localización será en el aparato bucal de la hembra de flebótomo, hasta que nuevamente se alimente y transmita el parásito a un hospedador vertebrado.

▲

Características morfológicas

• Color pajizo.

• Pequeño tamaño (longitud corporal rara vez excede los 3 mm) con patas y alas.

• Todo su cuerpo incluyendo alas y patas está recubierto de pelos.

• Posición de las alas:

- En reposo, sus alas levantadas en una característica forma de “V”(formando un ángulo de 45°), por encima del tórax.

- Cuando las hembras van a alimentarse de sangre dan pequeños saltitos alrededor del hospedador vertebrado.

Estímulos que guían a las hembras en busca del hospedador vertebrado

Época del año que se encuentran activos los adultos

• Producción CO2

• Calor desprendido por el hospedador vertebrado.

• Gradientes de humedad.

• En la Cuenca Mediterránea es de tipo estacional, desde la primavera hasta finales de otoño.

- Meses fríos: diapausa invernal (en forma huevo o en cuarto estadio larvario).

- Los adultos vuelven a emerger cuando se produce un incremento de la temperatura ambiental.

• La actividad de los flebótomos adultos se ve muy influenciada por la temperatura ambiental y las precipitaciones del entorno.

• Las variaciones climáticas han supuesto:

- Expansión del vector a lugares donde tradicionalmente no había.

- Ampliación de la época de actividad.

Periodo de actividad durante el día de las formas adultas

• Actividad crespuscular y nocturna cuando la temperatura ambiental desciende (19-20ºC) y la humedad relativa aumenta.

• Son atraídos por la luz (construcciones, viviendas).

Vuelo

• Vuelo poco ágil.

• Vuelo silencioso, a diferencia de lo que ocurre con los mosquitos que su vuelo es perceptible.

• Muy sensibles al viento.

• La velocidad de vuelo es considerablemente más lenta que la de los mosquitos (<1 m/s).

Distancia de vuelo

Lugar de actividad de los adultos (riesgo de transmisión)

Ambiente

Zonas: urbanas y rurales

Las formas adultas pueden entrar en construcciones y estructuras de ambiente doméstico tanto para alimentarse como para refugiarse.

Duración de la picadura

Regiones corporales del perro susceptibles de sufrir una picadura

• Recorren trayectos cortos (aproximadamente 300 metros) volando cerca del suelo.

• Limitados a la proximidad de los ambientes de desarrollo de las formas inmaduras.

• Entornos oscuros o de penumbra con presencia materia orgánica (alimento para las formas larvarias), además de una temperatura mantenida y humedad ambiental alta ideales para:

- Lugares de desarrollo de las formas inmaduras.

- Lugares de descanso y refugio de las formas adultas (sensibles a la luz solar).

• La picadura es rápida y de muy corta duración en el tiempo. Una hembra tarda en llenar completamente su intestino entre 30 segundos a 5 minutos.

• Zonas con menor densidad de pelo o desprovistas de pelo (párpados, labios, cara interna de pabellones auriculares, plano nasal, abdomen, patas y cola).

▲ Tabla 1. Características principales de los flebótomos (Killick-Kendrick, 1999; Feliciangeli, 2004).