Industria y Organizaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

NO. 26 / MAY-JUNE

Edición Nro. 5, marzo 2024

ISSN: 3028-4228(En línea)

La universidad y su rol en la sociedad del siglo XXI

Elección de un sistema de automatización en subestaciones eléct ricas

Producción de biogás a part ir de lactosuero

Retos y oport unidades de la gestión y valorización de residuos sólidos

tu potencial

El control estadístico de calidad y la Ingeniería Industrial

30 años Aneiap capítulo UNALMED

Departamento de Ingeniería de la Organización

Sede Medellín

Facultad de Minas

Revista Industria y Organizaciones

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Facultad de Minas

Edición No. 5, marzo de 2024

Medellín Colombia

Carrera 80 No. 65-223 - Campus Robledo

Rectora

Dolly Montoya Castaño

Vicerrector de Sede

Juan Camilo Restrepo Gutiérrez

Decana Facultad de Minas

Verónica Botero Fernández

Diseño y Diagramación

Evelyn Botero Grisales

Corrección de Estilo Silvia Vallejo

Imagen de carátula y separadores diseñados por

Comité Editorial

Nombres y apellidos

Didier Jaime Lopera Cardona

Jairo Andrés Vélez Zapata

Luz Dinora Vera Acevedo

Eva Manotas Rodríguez

Walter Lugo Ruíz Castañeda

Andrea Henao Arroyave

Juanita Pulgarín Henao

Daimer Higuita López

https://www.freepik.es/ https://www.pexels.com/

Filiación institucional

Gerente Cotrafa Social

Consultor Retail Latam

Profesora Facultad de Minas

Profesora Facultad de Minas

Profesor Facultad de Minas

Estudiante Pregrado Facultad de Minas

Estudiante Posgrado Facultad de Minas

Profesor Facultad de Minas

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, salvo pasajes breves como reseñas o citas, siempre y cuando se citen las fuentes de los textos, gráficos o fotografías de esta publicación.

Cada día emergen cursos cortos relacionados con la inteligencia artificial. Cada día parece haber más personas y más instituciones conscientes del calentamiento global. Cada día los individuos se muestran más preocupados por una alimentación saludable. En todas estas tendencias, cambios y desafíos, de un nivel macro, se encuentran involucrados agentes, consumidores, tomadores de decisiones, organizaciones, directivos de empresas, comunidades y gobernantes.

Todos estos actores han ido, y deben seguir, afrontando esas tendencias y cambios, no solo para mantenerse en el mercado (como lo indica el principio tradicional de la gestión), sino para asumir sus responsabilidades frente a la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. En ese sentido, las empresas y sus dirigentes no solo se preguntan cómo hacer un proceso más eficiente o en menor tiempo con la inteligencia artificial, sino también cómo hacer que esos nuevos procesos atenten cada vez menos contra el medioambiente o cómo crear un producto que, además de saludable, sea agradable al paladar.

Hoy en día se habla de empleos verdes y de organizaciones certificadas como empresas B, que piensan en las generaciones venideras. En las organizaciones actuales existen capacitaciones para tener cuerpos sanos y conferencias orientadas a la potenciación del ser. Llegó el agilismo organizacional, aunque se mantiene, después de más de un siglo, el principio de la administración tradicional del cumplimiento de los tiempos. El trabajador es más libre en el “cómo”, pero no tanto en el para “cuándo”. Mientras tanto, las universidades, aquellos entes encargados de formar los profesionales que afrontan las avalanchas de transformaciones, ven menguado el número de estudiantes que se matriculan semestralmente, y eso es parte de sus propios desafíos en la actualidad.

Por su parte, a un nivel micro, el sujeto-trabajador organiza su curriculum vitae y lo exhibe en las plataformas y portales de empleo, haciendo gala de sus habilidades. Hoy vuelven al escenario las habilidades blandas como uno de los infaltables en los perfiles de profesionales que luchan por hacerse a una posición en el campo laboral, que en términos de Pierre Bourdieu es un campo donde actúan distintas fuerzas y actores que buscan mantenerse o reposicionarse en dicho campo. La disputa no es solo por mostrar experiencia, conocimientos y habilidades (para ganar posiciones), sino también una lucha personal para alcanzar la felicidad. Ya encontramos en Colombia diplomados y posgrados sobre felicidad organizacional.

Pero estos son solo una pequeña parte de las fuerzas y tendencias que movilizan a los sujetoslaborales y a las instituciones en el mundo actual. Por esta razón, en esta edición tenemos el gusto de presentarles, a partir de investigaciones, otras tendencias para las organizaciones, tales como la producción de biogás a partir de lactosuero, la automatización de subestaciones eléctricas con modelos multicriterios y el papel de la universidad en el siglo XXI. Por otro lado, otros autores nos hablan sobre las oportunidades de la gestión de residuos sólidos en el sector productivo y sobre los desafíos que trae la inteligencia artificial. Y al final de la edición, les presentamos la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción (ANEIAP), que acaba de celebrar treinta años de existencia, ayudando a la formación de más de dos mil estudiantes y preparando líderes competentes para el mercado laboral.

Daimer Higuita López

Profesor Universidad Nacional de Colombia dhiguitalo@unal.edu.co

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3242-2323

INVESTIGACIONES

Ingeniera

LA UNIVERSIDAD Y SU ROL EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI: ¿CUÁL

ES SU OBJETIVO Y CUÁLES SON SUS MISIONES?

Eliana María Villa Enciso

Administradora / Doctora en Ingeniería – Industria y Organizaciones / Docente Investigadora Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM)

elianavilla@itm.edu.co

Problema

La historia de la universidad se da de manera natural por el deseo de unos y otros de enseñar y aprender; sin estudiantes y profesores, el concepto universidad se desdibuja. Es así como universitas magistrorum et scholarium , o comunidad de alumnos y maestros, define en primera instancia la esencia de la universidad, ese espacio derivado de la palabra universitas que le da el sentido de totalidad y que deriva de universum, que define el propósito que se le quería impregnar al espacio que permitía un renacimiento intelectual (Benedicto, 2002). Se configura el inicio de la universidad en el siglo XI y poco a poco evolucionó hasta convertirse en uno de los actores fundamentales de la sociedad de nuestros días.

A partir de este inicio no planificado, sino natural, la universidad tomó varios caminos y orientaciones de acuerdo con las necesidades de la sociedad en la cual estaba inserta. No es posible desconocer la importancia que tuvo la Iglesia en la creación de las universidades a partir, por ejemplo, de las catedrales francesas en donde había escuelas para enseñar las Sagradas Escrituras (Buchbinder, 2018). Estos aspectos de la creación de la universidad también se mantuvieron similares en otras culturas y religiones como el budismo (China), el

hinduismo (India) y el islamismo (Oriente Medio), donde también se generaron centros de pensamiento y conocimiento para estudiar las enseñanzas religiosas.

El presente artículo tiene como objetivo identificar el rol de la universidad como institución referente de la sociedad del siglo XXI, en donde la mayoría de las instituciones tradicionales están llamadas a reevaluar su pertinencia y objetivos para lograr aportar de manera relevante a la consecución de una sociedad sostenible desde las esferas social, económica y ambiental.

Abordaje metodológico

La mayoría de las instituciones tradicionales están llamadas a reevaluar su pertinencia y objetivos para lograr aportar de manera relevante a la consecución de una sociedad sostenible.

Para este estudio se realizó el enfoque en la universidad latinoamericana, inmersa en el contexto global. Es así como se rastreó el surgimiento de la universidad occidental — específicamente en Latinoamérica—, las motivaciones a partir de la conquista y colonización por parte de los europeos, y cómo desde un inicio la universidad ha tenido su foco en el bienestar social como eje transversal de su quehacer. Por último, se concreta lo que debería ser el objetivo fundamental de la universidad y cómo ejecutar las misiones universitarias.

Resultados

Durante más de cinco siglos la universidad

fue una institución conservadora, y era en las academias estatales (dependientes del Estado, de los príncipes y de los círculos privados) en donde se desarrollaban las grandes corrientes de la revolución científica; solo a partir del siglo XVIII las universidades occidentales se abrieron a la educación laica (Buchbinder, 2006; Daniels, 2019; Théry, 2013). Desde entonces la universidad se dedica al desarrollo de las ciencias, a dar respuesta a las necesidades del Estado y a generar conocimiento. Esto trae consigo la creación y ampliación de nuevas disciplinas y la evolución de la universidad en dos grandes modelos que son: el alemán (desarrollado por Guillermo de Humboldt) y el francés (en tiempos de Napoleón Bonaparte).

Esto trae consigo la creación y ampliación de nuevas disciplinas y la evolución de la universidad en dos grandes modelos que son: el alemán (desarrollado por Guillermo de Humboldt) y el francés (en tiempos de Napoleón Bonaparte).

El modelo alemán concebía a la universidad como el sitio para aprender los principios y procedimientos de la ciencia, y el modelo francés como un ámbito para el desarrollo y la formación de profesionales; además, tenía la facultad de otorgar títulos o certificaciones para el ejercicio de esas profesiones (Agís, 2008; Buchbinder, 2006, 2018; Rüegg, 1991). La universidad profesionalizante (modelo francés) la instituyó Napoleón a principios del siglo XIX (1806), y su misión era formar intelectuales con saberes prácticos que fueran útiles a la sociedad. Es esta universidad la que se instaura de manera inicial en Latinoamérica.

Como base de la universidad latinoamericana actual (sin contar obviamente con la riqueza de las culturas indígenas que pasaron a un segundo plano por el proceso colonizador) se encuentra la universidad española. La universidad latinoamericana en sus inicios depende de las comunidades religiosas y está marcada por el proceso evangelizador, estableciéndose la primera de ellas en Santo Domingo (República Dominicana), bautizada como Universidad

INVESTIGACIONES

Santo Tomás de Aquino por los dominicos en 1528, y en Perú con la Universidad de San Marcos (inicialmente llamada Universidad de Lima), que contaba con facultades de Teología y Arte, luego Derecho y por último Medicina (López y Homes, 2011).

Es a finales del siglo XIX y principios del XX, con la Revolución Industrial, que las universidades latinoamericanas comienzan su proceso de transformación. Se da la Reforma de Córdoba en Argentina que permite que las universidades logren su autonomía (1918) incorporando la participación de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones; las universidades se desprenden de la Iglesia, se surbordinan a las autoridades civiles y se enfocan en atender las necesidades del desarrollo social y económico; también se enseñaron nuevas disciplinas que impulsaban estos requerimientos, como geografía, física, matemática y ciencias de la administración.

El objetivo y las misiones universitarias

El debate sobre la misión de la universidad se remonta a la discusión generada en el siglo XVIII por Adam Smith, quien propone una universidad que genere conocimiento para satisfacer las necesidades sociales (Chaleta et al ., 2021). A grandes rasgos, las misiones universitarias son, inicialmente, un repositorio de conocimiento y centro para el acceso a la educación, lo que se denomina su “primera misión”; luego aparecen como un espacio

INVESTIGACIONES

privilegiado para la generación de conocimiento a través de los procesos de investigación y desarrollo (segunda misión). Posteriormente, a mediados del siglo XX, evoluciona hacia una tercera misión (Litardi et al., 2020).

Los orígenes de esta denominada “tercera misión” de la universidad se gestan en una conferencia en la Universidad de Harvard, en 1963, en la cual surge el término “multiversidad”, enfocando la capacidad de una universidad que, a partir de las diferencias, sienta las bases de un futuro respondiendo a las necesidades de un presente (Kerr, 1964). En este sentido, se definieron dos macrofunciones de la tercera misión universitaria (Porter y Kramer, 2011) que son: 1) la mejora económica del conocimiento, es decir, promover el crecimiento económico desarrollando investigación con

fines productivos, y 2) la misión cultural y social, que genera bienes públicos que incentivan el bienestar social.

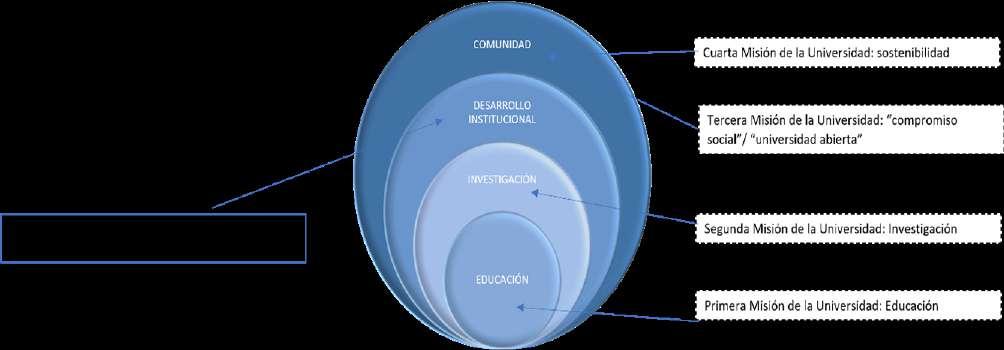

En consonancia con lo mencionado, el nuevo siglo encuentra una universidad que se debe preparar para aportar en la consecución del desarrollo sostenible, es decir, preparar a líderes para abordar las complejidades de los desafíos que enfrentan las empresas, los gobiernos y la sociedad (Chaleta et al ., 2021). Actualmente se está proponiendo que la universidad sea una suerte de “desarrolladora” de soluciones a largo plazo para los problemas sociales, económicos y ambientales, lo cual se ha llamado “cuarta misión” (Cortese, 2003; Lovren, 2020; Rinaldi et al., 2018). En la figura 1 se puede observar la evolución de las misiones de la universidad:

Conclusiones

Con base en lo analizado, el objetivo fundamental de la universidad es deberse a la sociedad. Sin embargo, la literatura ha divido este gran objetivo en misiones: la primera misión es la transmisión de conocimiento a través de la docencia; la segunda es la generación de conocimiento mediante los procesos de investigación y desarrollo, y la tercera la transferencia de estos conocimientos en forma de soluciones a la sociedad. He aquí que se crea un círculo virtuoso en el cual la universidad juega un rol fundamental en términos de generar, desarrollar y transmitir

conocimiento que produzca bienestar a la sociedad.

Adicionalmente, en el presente siglo, y a raíz de los problemas complejos que se están presentando en la humanidad, la misma sociedad ha empezado a exigirle un rol protagónico a la universidad para que lidere espacios, procesos y recursos que integren a todos los actores de la sociedad hacia algo más que el crecimiento económico y la riqueza: el bienestar humano. Este concepto hace explícita la relación entre la universidad y su rol propositivo encaminado a la generación de modelos sostenibles que sean de impacto en sus

Figura 1. Misiones de la universidad

Fuente: elaboración propia con base en Lovren (2020, p. 5).

comunidades (Litardi et al., 2020); así como de ser un espacio para el aprendizaje permanente (Lovren, 2020) y de causar impacto con su quehacer para atender el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.o 4: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas” (Allais et al., 2020). Esto es: que nadie se quede atrás.

Referencias

Agís, M. (2008). Los orígenes de la universidad en Europa y los desafíos del futuro. https://ruc.udc.es/ dspace/bitstream/handle/2183/12899/CC-98_art_10.

Allais, S., Unterhalter, E., Molebatsi, P., Posholi, L. y Howell, C. (2020). Universities, the public good, and the SDG 4 Vision. En A. Wulff (Ed.), Grading goal four (pp. 135155). Brill | Sense.

Benedicto, J. (2002). Acerca de la historia de las universidades. Revista Chilena de Pediatria, 73(6), 563-565.

Buchbinder, P. (2006). La universidad: breve introducción a su evolución histórica. https:// www.studocu.com/es-ar/document/universidadnacional-del-litoral/contabilidad-ii/buchbinder-p2008-la-universidad-breve-historia-a-su-evolucionhistorica/28325856.

Buchbinder, P. (2018). Thinking the university reform one hundred years later. Revista Iberoamericana de Educacion Superior, 9(25), 86-95.

Chaleta, E., Saraiva, M., Sebastião, L., Cid, M., Diniz, A. M., Leal, F., Quaresma, P. y Rato, L. (2021). University teachers’ conceptions of the university and the place of sustainability. Sustainability (Switzerland), 13(4), 1-10. https://doi.org/10.3390/su13041955

Cortese, A. (2003). The critical role of higher education in creating a sustainable future. Planning for Higher Education. https://www.redcampussustentable.cl/wpcontent/uploads/2022/07/6-CorteseCriticalRoleOfHE. pdf.

Daniels, A. (2019). La historia de las universidades es la historia de la lucha por la libertad. https:// accesoalajusticia.org/la-historia-de-las-universidadeses-la-historia-de-lucha-por-la-libertad-2019.

Kerr, C. (1964). The uses of the university. The Journal of Higher Education, 35(5), 292.

Litardi, I., Fiorani, G. y La Bara, L. (2020). The role of the university for promoting sustainability through third mission and quintuple helix model: The case study of the tor Vergata University of Rome. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 8(1), 45-60.

López, G. y Homes, P. (2011). La universidad, su evolución y sus actores: los profesionales académicos. SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente, 23(1), 62-68. https://www. redalyc.org/pdf/4277/427739445010.pdf.

Lovren, V. O. (2020). The fourth mission of university: innovative potentials and opportunities for lifelong learning. https://mellearn.hu/wp-content/ uploads/2020/10/Fourth-mission-of-university-andinnovative-potentials-for-LLL-VioletaOL.pdf.

Porter, M. E. y Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89, 62-77. https://hbr. org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value.

Rinaldi, C., Cavicchi, A., Spigarelli, F., Lacchè, L. y Rubens, A. (2018). Universities and smart specialisation strategy: From third mission to sustainable development co-creation. International Journal of Sustainability in Higher Education, 19(1), 67-84.

Rüegg, W. (1991). A history of the university in Europe. En H. de Ridder-Symoens (Ed.), A history of the university in Europe. Cambridge University Press.

Théry, J. (2013). El nacimiento de la universidad. Historia National Geographic, 117, 68-79. https:// historia.nationalgeographic.com.es/a/nacimientouniversidad_7629.

Unebook (2018). Historia de la universidad europea | UNEbook. https://www.unebook.es/blog/2018/07/19/ historia-de-la-universidad-europea/.

Problema

ELECCIÓN DE UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES

ELÉCTRICAS MEDIANTE UN MODELO MULTICRITERIO

Ingeniero en electrónica / Especialista en Informática y Automática Industrial / Magíster en Ingeniería Administrativa mauhernandezos@unal.edu.co

El problema que se aborda en este artículo se centra en la ineficiencia de las subestaciones eléctricas tradicionales en Colombia y cómo su automatización puede ayudar a solucionar esta situación. Desde principios del siglo XX, las subestaciones eléctricas han sido una parte fundamental del sistema eléctrico de Colombia, encargadas de transmitir, convertir, regular y distribuir la energía eléctrica. Sin embargo, su manejo ha sido tradicionalmente llevado a cabo por operadores o asistentes que realizan diversas actividades en el perímetro de la subestación para asegurar su correcto funcionamiento.

demostrado ser ineficientes y no cumplir con los estándares comerciales. Por esta razón, se han integrado nuevas tecnologías en los procesos, dando lugar a los sistemas de automatización de subestaciones.

La mayoría de las instituciones tradicionales están llamadas a reevaluar su pertinencia y objetivos para lograr aportar de manera relevante a la consecución de una sociedad sostenible.

A finales de la década de 1990 se comenzaron a implementar avances tecnológicos para optimizar la operación de las subestaciones eléctricas. Desde entonces, se han realizado diversas implementaciones parciales de elementos automáticos, hasta que se han convertido en un sistema de automatización completo. Estos sistemas buscan garantizar un buen servicio y seguridad en la operación, así como mejorar la eficiencia de los procesos productivos.

A pesar de los esfuerzos por modernizar el sistema eléctrico de Colombia, las subestaciones eléctricas tradicionales han

El Plan Energético Nacional 2020-2050 de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) de Colombia propone que la transformación energética sea habilitante para el desarrollo sostenible del país. Para lograr esta meta se requiere la integración de tecnologías de información y manufactura avanzada, que forman parte de la llamada industria 4.0, y que incluyen tendencias como la simulación, los sistemas de integración horizontal y vertical, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el big data, el internet de las cosas, el blockchain, la impresión 3D y la robótica.

La integración de sistemas de automatización puede presentar diferentes configuraciones, que implican un apoyo mínimo, medio o total de un asistente en el perímetro de la subestación para que el sistema funcione correctamente. Sin embargo, para implementar un sistema de automatización de subestaciones es necesario realizar una formulación y evaluación cuidadosa que ayude a determinar su configuración óptima y considerar los costos,

Mauricio Hernández Ossa

riesgos y beneficios.

El abordaje

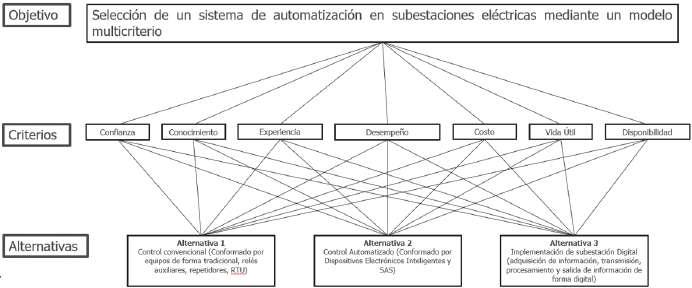

En esta investigación se empleó un enfoque de investigación cuantitativo, por medio de una revisión integral de la literatura, así como una exploración de los elementos que intervienen en la investigación. Asimismo, se aplicó un método multicriterio para cuantificar los enfoques bajo análisis y llegar a un indicador numérico que oriente la toma de decisiones.

El proceso metodológico se dividió en cinco fases, a saber: elección del método, selección de expertos, entrevistas para definición de criterios y subcriterios, sesión con expertos para definición de pesos y asignación de calificación a las diferentes alternativas. En primer lugar, se utilizaron las preguntas formuladas por Roy y Slowinsky (2013) para elegir el mejor método de decisión multicriterio. De acuerdo con la evaluación realizada, se seleccionó el método analítico de jerarquización (AHP), que utiliza ponderaciones entre criterios y subcriterios.

tanto, facilitar la elección de la mejor opción.

La solución

La subestación eléctrica Sochagota es una de las más importantes del centro del país, pero presentaba un sistema de supervisión antiguo y obsoleto, sin soporte técnico y con hardware compuesto por equipos que no tenían reemplazo. Por lo tanto, era necesario evaluar qué sistema de automatización instalar para modernizarla y volverla más segura, eficiente y confiable.

Se encontró que la mejor alternativa para la subestación Sochagota es la implementación del sistema de automatización SAS con Dispositivos Electrónicos Inteligentes.

Para lograrlo se consideraron tres alternativas, que son: control convencional, control automatizado y subestación digital, las cuales se evaluaron en una tabla y mantuvieron los índices numéricos que definen la consistencia del modelo.

En la segunda fase se llevó a cabo la selección de expertos, los cuales fueron escogidos por su amplio conocimiento y experiencia en el área de desarrollo de sistemas de automatización de subestaciones. En la tercera fase se realizaron entrevistas con los expertos para definir los criterios y subcriterios que debían utilizarse en el método multicriterio. Estos criterios se seleccionaron con base en la literatura revisada y la experiencia de los expertos. En la cuarta fase se realizaron dos sesiones con los expertos para definir los pesos de cada criterio y subcriterio, con el fin de asignar una importancia relativa a cada uno de ellos.

Finalmente, en la quinta fase se asignaron calificaciones a las diferentes alternativas para la toma de decisiones. Esto permitió obtener un valor numérico para cada alternativa y, por

La selección del sistema de automatización se realizó mediante el análisis multicriterio AHP, en el que participaron expertos en el tema. Tras la evaluación, se encontró que la mejor alternativa para la subestación Sochagota es la implementación del sistema de automatización SAS con Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IED). Este sistema permitirá monitorear el estado de los equipos de manera remota, visualizar eventos y alarmas, controlar y maniobrar diferentes equipos y observar tendencias de medidas analógicas para identificar posibles sobrecargas. Además, se espera que la modernización de la subestación tenga un impacto positivo en la calidad del servicio eléctrico en la región.

Para la selección del sistema de automatización se definieron siete criterios: confiabilidad, conocimiento, experiencia, desempeño, costo, vida útil y disponibilidad. Con la participación de expertos se asignaron pesos a cada uno de los criterios, obteniendo una tendencia de mayor importancia en temas de conocimiento, experiencia, costo y disponibilidad. Luego se evaluaron las

alternativas disponibles y se seleccionó el sistema de automatización propuesto, que cumplía con los criterios definidos y presentaba un costo razonable.

Los resultados de la evaluación arrojaron que la alternativa 2, el control automatizado con Dispositivos Electrónicos Inteligentes y SAS fue la mejor opción con un índice de consistencia de 0,35. Además, se calculó el ratio de consistencia, que arrojó un valor del 0,10, indicando que los datos y la alternativa son consistentes con el modelo.

Conclusión

La implementación de un sistema de automatización en las subestaciones eléctricas es una herramienta valiosa para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los procesos, ya que permite automatizar tareas repetitivas y aumentar la intervención de la tecnología en las actividades que antes realizaban los humanos. Además, la integración de nuevas tecnologías y la automatización en los procesos puede ser útil para mejorar el ciclo completo del proceso y aumentar la utilidad.

La aplicación del modelo multicriterio resultó ser una herramienta efectiva para la toma de decisiones, ya que permitió establecer criterios y asignar pesos a cada uno de ellos. Los resultados obtenidos en la entrevista con el modelo AHP y el personal experto fueron coherentes con la alternativa que se implementó en la subestación Sochagota, lo que

evidencia la utilidad del modelo multicriterio y la importancia de tener en cuenta la opinión de expertos en el tema.

Es importante destacar que la elección del modelo multicriterio adecuado es esencial para obtener resultados precisos y orientar la búsqueda del sistema que más se acomode a las necesidades. Además, se recomienda realizar entrevistas a grupos pequeños de expertos en el tema para evitar la recepción de información errónea que no elija la alternativa más apropiada. Se debe seleccionar a los expertos dependiendo de su especialidad o experiencia para poder hacer entrevistas efectivas. Por último, es importante tener en cuenta que las tecnologías más recientes no siempre son las mejores opciones, y que se deben considerar factores como la falta de experiencia y conocimiento en la implementación de nuevas tecnologías antes de tomar una decisión.

Referencias

Roy, B. y Slowinski, R. (2013). Questions guiding the choice of a multicriteria decision aiding method. EURO Journal on Decision Processes, 69-97.

Unidad de Planeación Minero Energética (2018). https://www1.upme.gov.co/Hemeroteca/Paginas/ estudio-observatorio-de-energia.aspx.

Unidad de Planeación Minero Energética (2020). https://www1.upme.gov.co/DemandaEnergetica/ PEN_2020_2050/Plan_Energetico_ Nacional_2020_2050.pdf.

Figura 1. Modelo AHP para la toma de decisión Fuente: elaboración propia.

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE LACTOSUERO: EVALUACIÓN

DEL POTENCIAL BIOQUÍMICO

METANOGÉNICO Y SU CINÉTICA

Estefanía Lopera Vásquez

Andrea Polo Muñoz

Estudiantes de Ingeniería Ambiental estefanial@est.colmayor.edu.co / andreap@est.colmayor.edu.co

Problemática

Las industrias lácteas son una fuente impactante de contaminación sobre diferentes aspectos ambientales, principalmente por el lactosuero, un residuo que se produce durante la elaboración del queso. Su alta generación (9:1) excede las posibilidades reales de su aprovechamiento. Por la compleja composición química y nutricional que posee, al llegar a fuentes hídricas aumenta la DBO y DQO lo que lleva a desbalances fisicoquímicos por la pérdida de OD y una posible eutrofización, mientras que en los suelos provoca pérdida de fertilidad.

Metodología

Se utilizaron dos tipos de lactosuero provenientes de una industria lechera de San Pedro de los Milagros, los cuales provienen de la coagulación natural (lactosuero natural - LN) y de una coagulación con ácido ac ético (lactosuero ácido - LA). Para llevar a cabo el proyecto se emplearon reactores tipo batch de 1L que contemplaban un volumen de trabajo de 600 mL y 400 mL de cabeza libre para el almacenamiento de biogás, cargados con una mezcla de RIS = 2, un control positivo compuesto por celulosa y un control negativo por agua destilada. El inóculo utilizado proviene de una PTAR ubicada en la ciudad de Medellín. Tanto el sustrato como el inóculo fueron caracterizados para SV, ST y DQO. El lodo fue sometido durante 10 a 35 ºC para liberar su gas endógeno. Dicho montaje se

hizo por triplicado, un control positivo para cada muestra y un control negativo en general. Después de la preparación de cada mezcla se ajustó el pH del sistema a 7,5.

Las botellas se sellaron durante 49 días a condiciones termófilas de 35°C (±), durante los cuales se midió el volumen de metano (CH4) mediante el método manométrico y el uso de un caracterizador de gases que indica el porcentaje de CH4 en el biogás. Los datos fueron analizados y graficados en Matlab para obtener la constante cinética de biodegradabilidad del lactosuero.

Resultados

Los lactosueros utilizados son el resultado de la elaboración de queso ricotta, sin embargo, el LA se produce por la adición de ácido acético (CH3-COOH) al medio como coagulante y el LN tiene una técnica de coagulación natural donde solo se utiliza calor (95 °C).

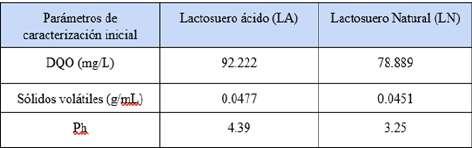

Una de las pruebas más importantes en este proyecto es la determinación de los SV, ya que se relacionan directamente con la RIS. En la siguiente tabla puede verse la caracterización que se le dio:

Tabla 1. Caracterización del lactosuero.

Fuente: Elaboración propia.

INVESTIGACIONES

1. Lactosuero después de mufla a 550 °C para prueba de SV

Fuente: Elaboración propia.

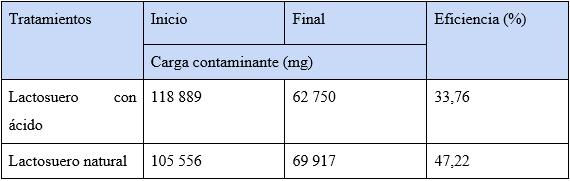

- D isminución de la carga contaminante

La digestión anaerobia sirve como un proceso mediante el cual se reduce la carga contaminante por el consumo de la materia orgánica y su transformación en biogás, por tanto, se tomaron datos de dicha carga a la mezcla (lodo + sustrato) al inicio y al final del DA, como puede verse en la tabla 2.

Tabla 2. Reducción de la carga contaminante después de la digestión anaerobia

Fuente: Elaboración propia.

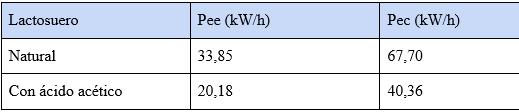

- Aportes energéticos

El metano tiene un Potencial de Energía Calórica (Pec) y Potencial de Energía Eléctrica (Pee), siendo la calórica la más aprovechada, puesto que solo se necesita hacer uso de la combustión, mientras que la eléctrica, aunque es viable, necesita transformadores de gas en electricidad y los que ofrece el mercado actual tienen rendimientos bajos. En concordancia con lo anterior, la tabla 3 muestra esos potenciales para los lactosueros trabajados.

Dando un contexto de los ahorros monetarios que pueden obtenerse, en la ciudad de Medellín, Colombia, un estrato 3 paga por electricidad en promedio 770 pesos por cada kW/h, así, con la producción de metano mediante DA de LA, son 15 539,29 pesos ahorrados y 26 064,78 pesos para LN.

Tabla 3. Potencial de energía calórica y eléctrica de LN y LA

Fuente: Elaboración propia.

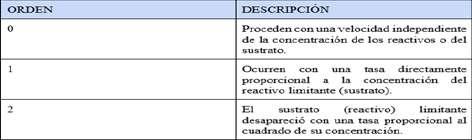

- Constante cinética de biodegradabilidad

La cinética de los procesos biológicos tiene tres mecanismos importantes que son determinados según la velocidad de crecimiento de los microorganismos, la relación entre la tasa de crecimiento microbiano, la utilización del sustrato y el efecto del sustrato en los microorganismos. Dichas reacciones tienen diferentes órdenes, que se detallan en la tabla 4.

Tabla 4. Órdenes de cinética

Fuente: Elaboración propia.

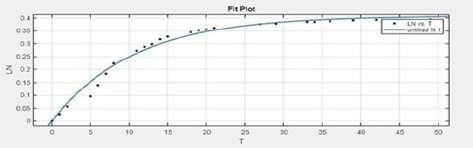

El lactosuero natural se ajustó al modelo Roediger siguiendo una constante cinética (k) de orden 1 con un coeficiente de correlación (r2) igual a 0,98131, lo que significa una correlación positiva; asimismo, el coagulado con ácido acético siguió el modelo Logístico con k de orden 1 y r2 igual a 0,98116.

Figura 2. Análisis del ensayo número 1 y 2

Fuente: Elaboración propia.

Datos reportados antes, de estudios que usaron lactosuero como sustrato mediante la

Figura

INVESTIGACIONES

digestión anaerobia, mencionaban que para una RIS de 2 se obtenía un PBM entre 0,058 y 0,066 L CH4/g SV usando lodo biológico anaerobio de una PTAR como inóculo (Bolen, 2022); sin embargo, en otra investigación para esa misma RIS los valores de PBM estuvieron entre 0,51 y 0,60 L CH4/g SV usando excretas bovinas en codigestión con el lactosuero (Escalante, 2017). Para este caso, el ensayo número 1 no alcanzó su PBM, puesto que culminó al día 15 por motivos ajenos al presente estudio, mientras que el ensayo número 2 alcanzó su PBM al día 49 siguiendo su desarrollo ideal.

Se puede analizar que el potencial bioquímico metanogénico de todos los ensayos superó los valores referenciados en el estudio previo (Bolen, 2022), pero está por debajo de los reportados en Escalante (2017), esto puede relacionarse con el hecho de que las excretas bovinas son grandes generadoras de metano, además brindan al sistema un amortiguamiento de pH puesto que proporciona alcalinidad (Escalante, 2017). Sin embargo, de forma general, el lactosuero coagulado mediante calor (LN) obtuvo los rendimientos más altos, esto puede deberse a que el lactosuero es un sustrato problemático por su tendencia a la acidificación (Bolen, 2022) y al coagularse con ácido acético se favorecería la baja de pH y con ello una posible inhibición de las bacterias metanogénicas cuyo pH es estricto para su

adecuada reproducción.

Conclusiones

El lactosuero es un sustrato con alto potencial de valoración y recuperación energética por medio del PBM, generando una alternativa sostenible para las industrias lecheras dado que podrían suplir sus necesidades energéticas, obteniendo ahorros promedio para energía eléctrica entre 16 000 y 26 000 pesos colombianos para el PBM obtenido en el presente estudio, mejorando así su cadena productiva. Sin embargo, este PBM dependerá del tipo de proceso con el que se lleve a cabo la elaboración del queso, ya que de esto depende el pH y la cantidad de materia orgánica y nutrientes en el medio.

Se recomienda a las industrias lácteas el fomento de técnicas naturales para la elaboración del queso si se pretenden implementar sistemas de digestión anaerobia para la valorización energética del lactosuero.

Sumado a lo anterior, los valores obtenidos de la cinética son de gran utilidad para el diseño de un biorreactor a escala piloto.

Se recomienda a las industrias lácteas el fomento de técnicas naturales para la elaboración del queso si se pretenden implementar sistemas de digestión anaerobia para la valorización energética del lactosuero, ya que al agregar aditivos químicos ácidos se reduce de forma significativa la producción de metano.

Referencias

Escalante, H. C.-E. (2017). Anaerobic digestion of cheese whey: Energetic and nutritional potential for the dairy sector in developing countries. New York: Waste management,.

TENDENCIAS

Introducción

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO

Luz Dinora Vera Acevedo Ingeniera Civil Doctora en Administración ldveraa@unal.edu.co

El objetivo de este artículo es mostrar algunos retos y oportunidades de los procesos de gestión y valorización de residuos sólidos en el sector productivo, para contribuir en la construcción de estrategias de sostenibilidad de los territorios desde un enfoque relacionado con la Economía Circular (EC).

Con respecto a la gran generación de residuos que colapsan los rellenos sanitarios en el país, se tienen retos en el corto, mediano y largo plazo, puesto que en Colombia se generan aproximadamente 12 millones de ton/año y solo se recicla el 17 %

La valorización de residuos es una estrategia de sostenibilidad que permite optimizar las características de un material o producto a partir de procesos de reutilización, recuperación y reciclado. De acuerdo con la directiva del Parlamento Europeo (Directiva 2008/98/ CE), la valorización de residuos se define como la “operación cuyo resultado principal es que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que, de otro modo, se habrían utilizado para cumplir una función particular”.

La valorización de residuos, como parte de los programas de sostenibilidad del sector productivo, es clave para el bienestar, la salud pública y la protección ambiental de las regiones. La EC promueve el desarrollo de sistemas de producción y consumo que permitan la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía. Además, se basa en valorar y tener en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los

flujos de materiales mediante procesos de emprendimiento, innovación y creatividad. La sostenibilidad es entendida como “la resiliencia socioecológica de los sistemas y, por tanto, es la capacidad de estos para llevar a cabo cambios adaptativos frente a una perturbación para mantener unos atributos esenciales” (Salas et al., 2012, citados en Careño y Carrasco, 2015, p72).

A continuación, se describen algunos retos y oportunidades para los diferentes sectores productivos en relación con la gestión y valorización de residuos sólidos, a partir de las iniciativas creadas en el país.

Retos

En los siguientes puntos se realiza una breve descripción de algunos de estos retos.

Con respecto a la gran generación de residuos que colapsan los rellenos sanitarios en el país, se tienen retos en el corto, mediano y largo plazo, puesto que en Colombia se generan aproximadamente 12 millones de ton/año y solo se recicla el 17 % (DNP, 2019); además, la vida útil de los rellenos está muy próxima a terminarse. Aunque en Colombia, en los últimos años, se viene adoptando una normatividad relacionada con esta problemática (ej. Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos,

CONPES 3874 de 2016) con iniciativas internacionales como Basura Cero y campañas locales como Tú Separas-Yo Reciclo. A nivel de las comunidades urbanas y rurales se requieren acciones colectivas para superar la crisis medioambiental, debido al rápido crecimiento poblacional, la débil cultura del aprovechamiento de residuos y el pobre nivel de conciencia y capacitación ciudadana sobre la utilización potencial de los residuos. En cuanto a los residuos orgánicos aún existen desafíos en esta materia (entre el 50 % y el 60% de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios son orgánicos).

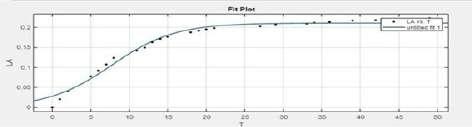

El modelo económico centrado en el consumo

1.

TENDENCIAS

de productos y servicios de manera lineal (figura 1) ha incrementado la generación de problemas de contaminación, escasez de recursos naturales, cambio climático, inequidad social y pérdida de capacidad de consumo y producción de los territorios, así como exceso de residuos que se generan y no se recuperan. La economía lineal (configuración del modelo económico tradicional) se ha centrado en el agotamiento de recursos naturales y minerales que sirven de materias primas en cada una de las etapas de producción. Por lo tanto, falta conciencia ambiental sobre los impactos generados por esta cultura consumista en una economía lineal.

de la economía lineal, orientada al consumo, hacia el nuevo modelo de EC, enfocada en la sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia con base en documentos de Minambiente.

La transición hacia una EC supone un cambio sistémico en el que la investigación y la innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, juegan un papel clave. Es decir, la EC permite la implementación de nuevos procesos que ayuden a transformar los residuos en nuevos insumos y productos, y de esta forma se puedan integrar a la nueva cadena de valor, o involucrarse en la recuperación de materias primas para reintroducirlas en los procesos productivos.

La EC permite avanzar en los procesos de sostenibilidad mediante las estrategias sistematizadas en las 9R,

que son: R1-Rediseñar, R2-Reducir/ prevenir, R3-Reoptimizar/mejorar, R4Reusar/redistribuir, R5-Reparar, R6Remanufacturar, R7-Revalorizar, R8-Reciclar y R9-Recuperar. La transición hacia la circularidad se basa en tres principios: 1) eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño; 2) mantener los productos y materiales en uso y 3) regenerar los sistemas naturales. Sin embargo, la incorporación del modelo de EC en diversas industrias requerirá amplios marcos de políticas, ya que el compromiso voluntario de los líderes de la industria no permitirá una expansión a gran escala (Fundación Ellen Macarthur, 2021).

Figura

Transición

TENDENCIAS

La evolución del sector productivo implica cambiar los modelos económicos tradicionales de crecimiento lineal hacia modelos económicos circulares, los cuales evalúan el consumo de recursos a través del Ciclo de Vida del Producto, en un sistema que involucra personas, empresas, recursos naturales, materia y energía (Liu y Xiao, 2016). Sin embargo, se requieren nuevas tecnologías para la valorización de residuos e incluir a los diferentes actores de la cadena de valor1 que van más allá del reúso o del reciclaje. De aquí que la implementación de EC en las organizaciones implique la adopción de cleaner production, la conciencia en productores y consumidores, el uso de tecnología y materiales renovables (donde sea posible) y la adopción de políticas y herramientas adecuadas, claras y estables (Ghisellini et al., 2016).

Los empresarios, académicos, gobernantes, líderes ciudadanos y gestores socioambientales tienen retos asociados a la gestión de residuos no solo para su reciclaje y valorización, sino para la construcción de tecnologías propias y capacitación del talento humano con el fin de crear nuevas fuentes de desarrollo y sostenibilidad para los territorios. En síntesis, implica una propuesta de producción y consumo enfocada en la valorización de residuos.

Oportunidades

Con respecto a las oportunidades podemos identificar que tanto las empresas como sus stakeholder pueden tener algunas ventajas al desarrollar proyectos de gestión y valorización de residuos, tales como:

fundamenta en el desarrollo de modelos de EC y ecología industrial, que les permiten a las organizaciones implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos. En el marco de estas estrategias surge una herramienta de análisis del ciclo de vida y los modelos de reducción de riesgos en sus instalaciones mediante el fortalecimiento de la gestión de residuos, orientada a la mejora continua por medio de la implementación de la metodología PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Otra oportunidad del sector productivo es identificar estrategias para contribuir con la iniciativa Basura Cero, la cual se ha extendido a lo largo del mundo desde 1995, llegando a formar parte de las políticas articuladas a diferentes tipos de comunidades o empresas, con el fin de producir alternativas en todas las etapas de la cadena productiva para reducir los residuos y apoyar de manera continua a los actores implicados en la transición a metodologías más limpias.

Al implementar la iniciativa Basura Cero las organizaciones podrán dar cumplimiento a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo: ODS 2 Hambre cero, ODS 6 Agua limpia y saneamiento, ODS 7 Energía asequible y no contaminante, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 Producción y consumo responsables, ODS 13 Acción por el clima, ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres y ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.

Con respecto a la gran generación de residuos que colapsan los rellenos sanitarios en el país, se tienen retos en el corto, mediano y largo plazo, puesto que en Colombia se generan aproximadamente 12 millones de ton/año y solo se recicla el 17 %

Implementar un sistema de gestión integral de residuos que se 1 Recicladores, centros de acopio y cooperativas, empresa de transformación, industrias, fuentes urbanas.

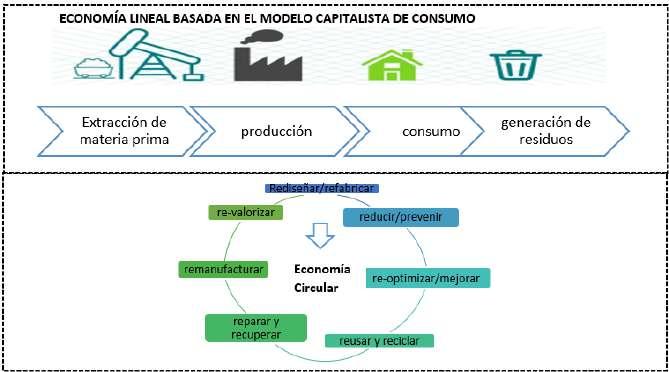

Las organizaciones podrán tener ventajas de la participación en redes mediante la articulación de esfuerzos y saberes de diferentes actores académicos, sociales y expertos en torno a la

gestión y valorización de residuos (ventajas como economía de escala y eficiencia de recursos para el desarrollo técnico y tecnológico, figura 2). En la actualidad, se está estructurando una red de valorización de residuos denominada REDVAR 2 , liderada por la Universidad Nacional de Colombia. La red, a través de un proceso de sistematización

TENDENCIAS

de experiencias comunitarias y de investigaciones, avanza en propuestas colectivas concretas para la construcción de procesos de educación, proyectos y planes de trabajo alrededor de la gestión y valoración de residuos en el marco de las políticas de EC y de sostenibilidad.

2. Esquematización de la articulación de saberes de la academia, las organizaciones, instituciones gubernamentales y comunidades en los retos de la gestión y valorización de residuos.

Fuente: Elaboración propia.

Reflexiones finales

El objetivo de la valorización de residuos con un enfoque de EC es generar alternativas para disminuir los impactos sobre el medioambiente, producto de la utilización desmedida de recursos no renovables para la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, para lograr un impacto significativo en la gestión de las organizaciones productivas es importante implementar proyectos enfocados a la valorización y disminución de residuos, así como participar de manera articulada de las diferentes redes y programas diseñados por las instituciones gubernamentales y educativas.

Los modelos de EC para la valorización de residuos necesitan de sistemas de gestión que articulen los diferentes actores de la cadena para el manejo y el aprovechamiento de residuos de manera eficiente y sostenible.

Si bien la generación de conciencia sobre la valorización de residuos requiere de la apropiación del conocimiento y de la acción colectiva para desarrollar procesos de aprovechamiento de residuos eficientes, cada vez más las personas están interesadas en aprender sobre las potenciales soluciones y las alternativas de gestión en un marco de EC y de sostenibilidad. Así pues, el reciclaje, la recolección y la reutilización requieren de procesos colectivos que permitan el fortalecimiento de las relaciones entre actores para la colaboración con un enfoque de EC.

2 La red de valorización de residuos (REDVAR) se enfoca en: 1) identificación y diseño de iniciativas de valorización que tenga en cuenta patrones culturales, para lograr la aceptación de la circularidad; 2) generación de procesos de participación de académicos, instituciones, comunidades y empresas que permitan profundizar en el conocimiento de las necesidades regionales y 3) formulación de proyectos y políticas de gestión y valorización de residuos.

Los modelos de EC para la valorización de residuos necesitan de sistemas de gestión que articulen los diferentes actores de la cadena para el manejo y el aprovechamiento de residuos de manera eficiente y sostenible. Para lograrlo, es necesario promover alianzas

Figura

público-privadas entre las municipalidades y los centros de acopios y así aumentar el porcentaje de valorización de residuos sólidos, establecer mecanismos de coordinación entre los distintos actores de la cadena de valor de la gestión de residuos sólidos, evidenciar la necesidad de una cultura ciudadana que sea consciente del consumo, incentivar a las empresas para disminuir el impacto real en el volumen de residuos que van a la disposición final, promover proyectos que muestren el valor de cada residuo y que lleve a las empresas y a los hogares a buscar alternativas para su aprovechamiento, impulsar el uso de materias primas secundarias y el desarrollo de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de residuos e incentivar inversiones en cadenas de abastecimiento que desarrollen soluciones eficientes para la valorización de residuos.

Referencias

Careño, F. y Carrasco, R. J. (Coords.). (2015). Epistemología de la sustentabilidad. Universidad Autónoma del Estado de México

Fundación Ellen MacArthur (2021). Objetivos universales de políticas para la economía circular. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/

objetivos-universales-de-politicas/vision-general.

Gobierno de la República de Colombia (2019). Estrategia Nacional de Economía Circular. Cierre de ciclos de materiales innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Presidencia de la República; Minambiente; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Ghisellini, P., Cialani, C. y Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, 11-32.

Liu, X. y Xiao, X. (2016). The optimization of cyclic links of live pig-industry chain based on Circular Economics. Sustainability, 8(1), 26.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2008). Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. https://www.boe.es/buscar/doc. php?id=DOUE-L-2008-82319.

Viceministerio de Ambiente (2015). Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible. http://www.minambiente.gov.co/images/ AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/ Programa_y_consumo_sostenible/polit_nal_ produccion_consumo_sostenible.pdf.

TENDENCIAS

SAIO XII. IA DESAFIANDO TU POTENCIAL

Natalia Bohórquez Meneces

Carlos Andrés Chica Marulanda

Estudiantes de Ingeniería Industrial nabohorquezm@unal.edu.co / cchicam@unal.edu.co

El Seminario de Avances en Ingeniería de la Organización (SAIO), evento que se ha posicionado como un espacio propicio para la interacción de toda la rama ingenieril relacionada con la administración y la organización, reúne a estudiantes, profesionales y representantes de organizaciones. En 2023, en su decimosegunda versión tuvo como temática la Inteligencia Artificial (IA), respondiendo a la falta de concientización y reflexión sobre el impacto que tiene en el entorno empresarial y en la formación de ingenieros en la actualidad.

La IA es una herramienta cada vez más presente en nuestra sociedad, y es importante que los estudiantes y nuevos profesionales comprendan su funcionamiento y cómo puede afectar el desempeño de sus actividades en el futuro. SAIO brindó a su público ponencias que ejemplifican buenas prácticas en el uso de la IA en aspectos académicos, sociales y de uso personal, fomentando en ellos la responsabilidad en temas como derechos de autor, ética y moral profesional. En las siguientes líneas presentamos los temas más destacados en el seminario, tales como la industria DevOps y el papel de la tecnología en los procesos y en el mundo laboral.

La revolución de la IA en la industria DevOps

El término Inteligencia Artificial estuvo entre las doce palabras más usadas en el 2022. Según la Real Academia Española es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. DevOps, en cambio, es una práctica y cultura de desarrollo de software que busca la colaboración estrecha y continua entre los equipos de desarrollo (Dev) y las operaciones (Ops) con el objetivo principal de acelerar la entrega de softwares de alta calidad al mercado.

En SURA siempre se buscó el mejoramiento de los procesos a través de la práctica DevOps, aplicando solo la forma tradicional o “pura” de esta metodología, ya que los procesos tardan de una a cuatro semanas para lograr ambientes productivos. Con la integración de la IA a la metodología DevOps se lograron potenciar los procesos que permiten realizar fases de trabajo enfocadas en la entrega de valor al usuario final en menor tiempo y con menos recursos.

“La automatización de procesos de la mano de la cultura DevOps y la IA no solo representa el futuro de las empresas, sino también

el presente, y hace parte fundamental del roadmap frente a las realidades del cliente digital”. Así lo mencionó David Roldán, ingeniero de telecomunicaciones y actual líder de DevOps de la subsidiaria Suramericana Tech S. A. S.

Tecnología aplicada a la gestión de procesos

Para mantenernos relevantes en un mundo laboral cada vez más influenciado por la IA, es esencial adquirir o fortalecer ciertas habilidades. La capacidad de colaborar de manera creativa y estratégica con las máquinas se ha vuelto esencial. TENDENCIAS

La aplicación de la tecnología de IA en la gestión de procesos ha demostrado su capacidad para transformar radicalmente la forma en la que las empresas diseñan, ejecutan y supervisan sus operaciones. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta la predicción de posibles cuellos de botella en los procesos, la IA ofrece un conjunto de herramientas poderosas que pueden revolucionar la eficiencia operativa. Durante el seminario SAIO, German Madroñero, ingeniero mecánico y gerente de operaciones en Bassis S. A. S., compartió sus conocimientos sobre cómo las organizaciones pueden aprovechar la IA para mejorar la gestión de procesos, lo que demuestra que esta tecnología es un catalizador clave en la búsqueda de la excelencia empresarial en la era digital.

A través de una actividad, en la que participaron cuatro asistentes del seminario, se puso en práctica la recolección de datos a partir de la ejecución de un proceso sencillo de construcción, y con esto se logró tener la respuesta y acción del sistema de gestión en tiempo real con ayuda de la IA.

La IA transformando el mundo laboral

En medio de la acelerada evolución tecnológica ha surgido una preocupación común: ¿podría la IA desplazar a los trabajadores humanos y dejarlos sin empleo? Los expertos Juan David Correa, CTO y cofundador de la empresa Eatcloud, y Gabriel Posada, director de la plataforma de contenidos digitales en Yahoo,

hicieron énfasis en un mensaje crucial: la IA no está destinada a reemplazar empleos, sino a transformarlos.

Durante la discusión, moderada por María Camila Agudelo, estudiante de ingeniería de sistemas y presidenta del grupo estudiantil Turing Box, se destacó que la responsabilidad de darle un buen uso a la IA recae en nosotros, los seres humanos. La tecnología no es una amenaza, sino una herramienta valiosa para impulsar la eficiencia en diversas industrias y actividades cotidianas. Sin embargo, para mantenernos relevantes en un mundo laboral cada vez más influenciado por la IA, es esencial adquirir o fortalecer ciertas habilidades. La capacidad de colaborar de manera creativa y estratégica con las máquinas se ha vuelto esencial. La adquisición de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo se convierten en activos valiosos para aquellos que desean prosperar en el entorno laboral actual. La IA, en lugar de desplazarnos, nos brinda la oportunidad de reinventarnos y desafiar nuestro potencial, pero depende de nosotros cómo aprovechamos esta tecnología.

Perspectivas, desafíos y derechos de autor en la Cuarta Revolución Industrial y la IA

En un momento de cambios radicales como el que estamos experimentando, es de vital importancia detenernos a pensar en el impacto

que la IA está teniendo en la economía, la sociedad y la propiedad intelectual.

Durante el seminario se presentaron perspectivas que destacaron el importante impacto de la IA en la Cuarta Revolución Industrial. Se encuentran disponibles oportunidades extraordinarias que abarcan desde la automatización de tareas rutinarias hasta avances en la atención médica y la toma de decisiones empresariales. No obstante, a pesar de estos avances, surgen desafíos fundamentales que afectan la ética, la privacidad y la seguridad de los datos. Además, en un mundo donde la automatización incide en la creación de contenido, incluyendo el arte y la literatura, los derechos de autor y la creatividad se convierten en temas críticos.

El conversatorio destacó la importancia de alcanzar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos de propiedad intelectual en esta era de la IA. En este nuevo contexto, la responsabilidad y la colaboración

TENDENCIAS

entre diferentes partes son cruciales para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen de la Cuarta Revolución Industrial.

Consideraciones finales

En el 2023 la SAIO enfatizó en la importancia crítica de comprender el impacto en constante evolución de la IA en nuestra vida diaria. Al abordar conceptos fundamentales, como la optimización de procesos y la automatización de tareas, se puso de manifiesto el potencial transformador de la IA en entornos laborales y operativos. Se resaltó la necesidad de proteger la integridad y la originalidad de las contribuciones humanas en un entorno cada vez más influenciado por la automatización y la digitalización. Este enfoque reitera la importancia de desafiar nuestro potencial y fomentar un espacio propicio para la innovación y el crecimiento equitativo en nuestra sociedad en constante cambio.

VIDEO: EL CONTROL ESTADÍSTICO DE CALIDAD Y SU RELACIÓN CON LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Alexander Correa Espinal (Ph.D.) Departamento Ingeniería

de la Organización

En este vídeo, el profesor Alexander Correa Espinal habla sobre la relación entre la estadística y la ingeniería industrial, como herramienta fundamental para el control de la calidad en la producción.

30 AÑOS ANEIAP CAPÍTULO UNALMED

Estefanía Ruiz Cuartas

Estudiante de pregrado de Ingeniería Industrial esruizc@unal.edu.co

En 1993 fue fundado el capítulo Unalmed, uno de los pioneros y de más trayectoria en la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción (ANEIAP). Han sido treinta años, más de dos mil estudiantes, más de 150 líderes, más de 17 eventos organizados entre capitulares, regionales, nacionales e internacionales. Han sido treinta años de construcción y formación de estudiantes para estudiantes que desarrollan sus habilidades mutuamente, crecen juntos y se hacen más competentes para el mercado laboral.

De toda la ANEIAP, el capítulo Unalmed se ha caracterizado por ser un referente para los demás con la creación del semillero de investigación, la Coordinación Nacional de Innovación de la asociación y la implementación de una metodología interna de trabajo basada en proyectos. De este capítulo siempre se ha resaltado su talento, su ingenio para resolver retos, su resiliencia, innovación, ambición y motivación para superarse y salir de la zona de confort.

La gala de los treinta años fue un espacio pensado para conmemorar la trayectoria y las personas, así como para consolidar nuestra propuesta de valor para diferentes clientes y presentar un plan estratégico que definiera nuestro norte para los próximos cinco años. En la gala, celebrada el 27 de octubre del 2023, contamos con la presencia de la Vicedecana Académica Eva Cristina Manotas, el Director

del Área Curricular, Daimer Higuita, algunos docentes del departamento de Ingeniería de la organización, la fundadora del capítulo Luza Campuzano, varios egresados y actuales asociados. Fue un encuentro emotivo que reunió muchas generaciones y, sobre todo, abrió un baúl de recuerdos y experiencias.

Para la fundadora del capítulo, el principal reto o miedo a la hora de fundarlo fue “no tener el tiempo suficiente para responder a las exigencias de la asociación y a las exigencias académicas propias de la carrera”. Al preguntarle a Luza Campuzano qué se siente volver treinta años después y saber que el capítulo que fundó es en la actualidad un referente y uno de los más fuertes en la ANEIAP, ella sostiene que “volver a la asociación treinta años después, y darse cuenta de que es una asociación sólida, seria, respetada y valorada por estudiantes y profesores es un gran orgullo, pues se siente una gran sorpresa. Realmente nos preocupábamos porque saliera adelante, INFORMACIÓN

INFORMACIÓN DE INTERÉS

pero nunca estábamos pensando en existir treinta años después. Al verlos en el evento sentí nostalgia de la época de estudiante, que es para mí la mejor etapa de la vida, y recordé lo maravilloso que pasé en la universidad y sobre todo con lo que me dio ANEIAP”.

El mensaje final para los actuales asociados del capítulo Unalmed es que hagan todo lo posible por “robarle” algo de tiempo a la academia, que es muy exigente en la Universidad Nacional,

que arañen esos tiempos para trabajar por la asociación, por los estudiantes, por la carrera, para trabajar por ellos mismos, porque realmente van a ver los resultados en el futuro. Serán personas líderes y capaces de afrontar problemas, ya que la asociación les enseñará a ser flexibles, a negociar y a tener comunicación asertiva. Les enseñará que una cosa son los libros y otra la realidad.