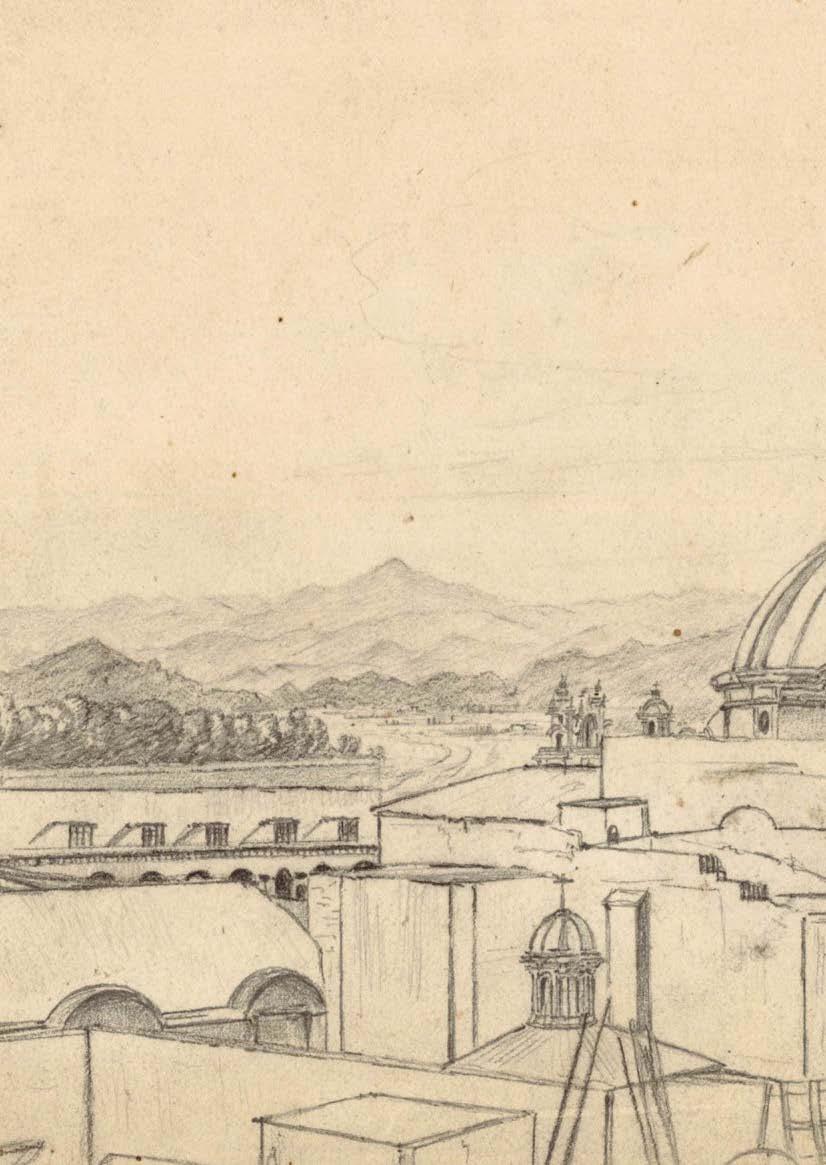

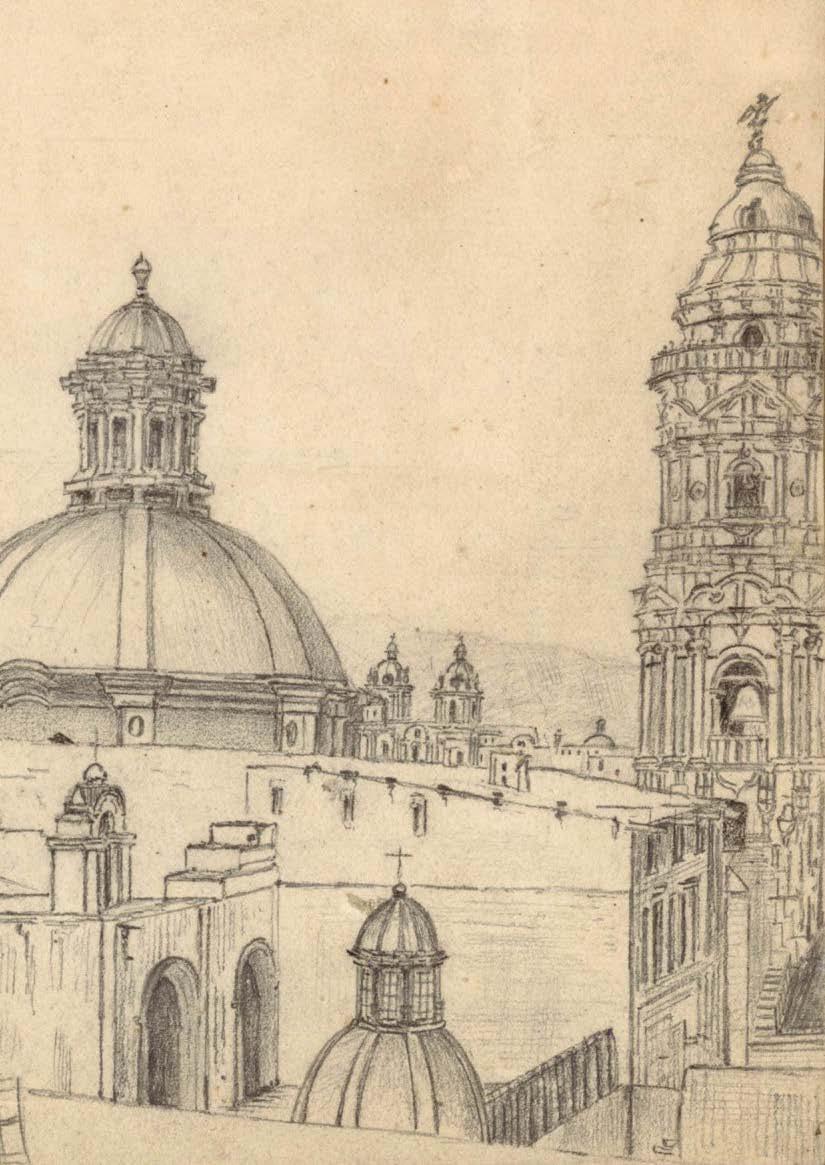

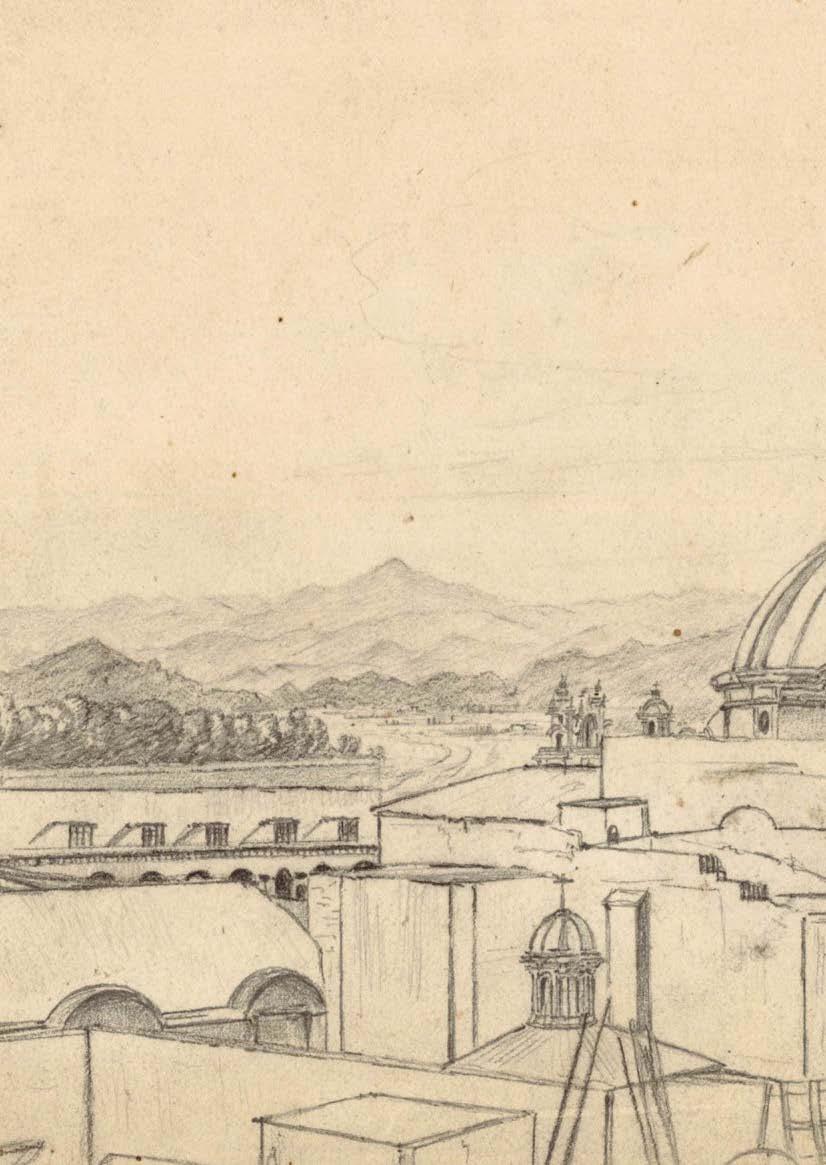

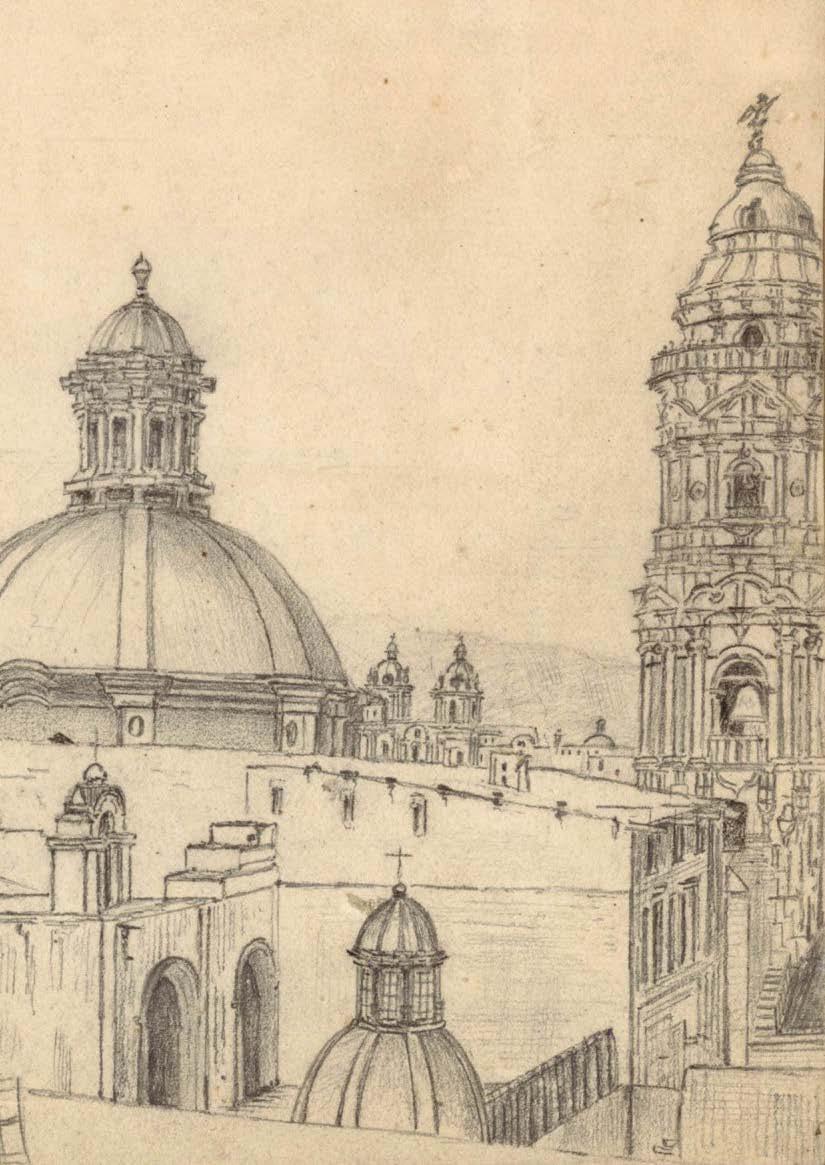

Wadsworth Coit, D., (1823-1826)

Wadsworth Coit, D., (1823-1826)

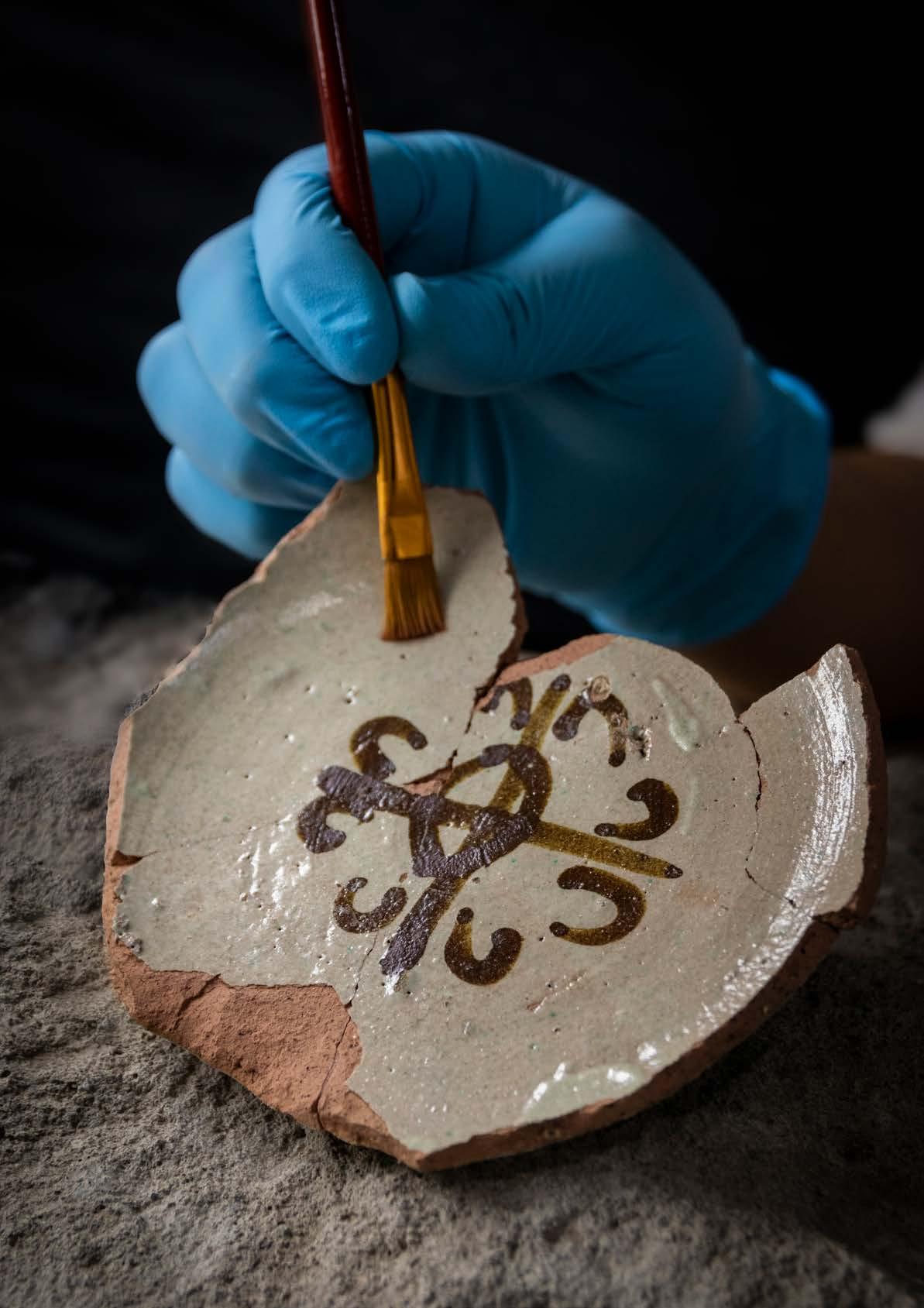

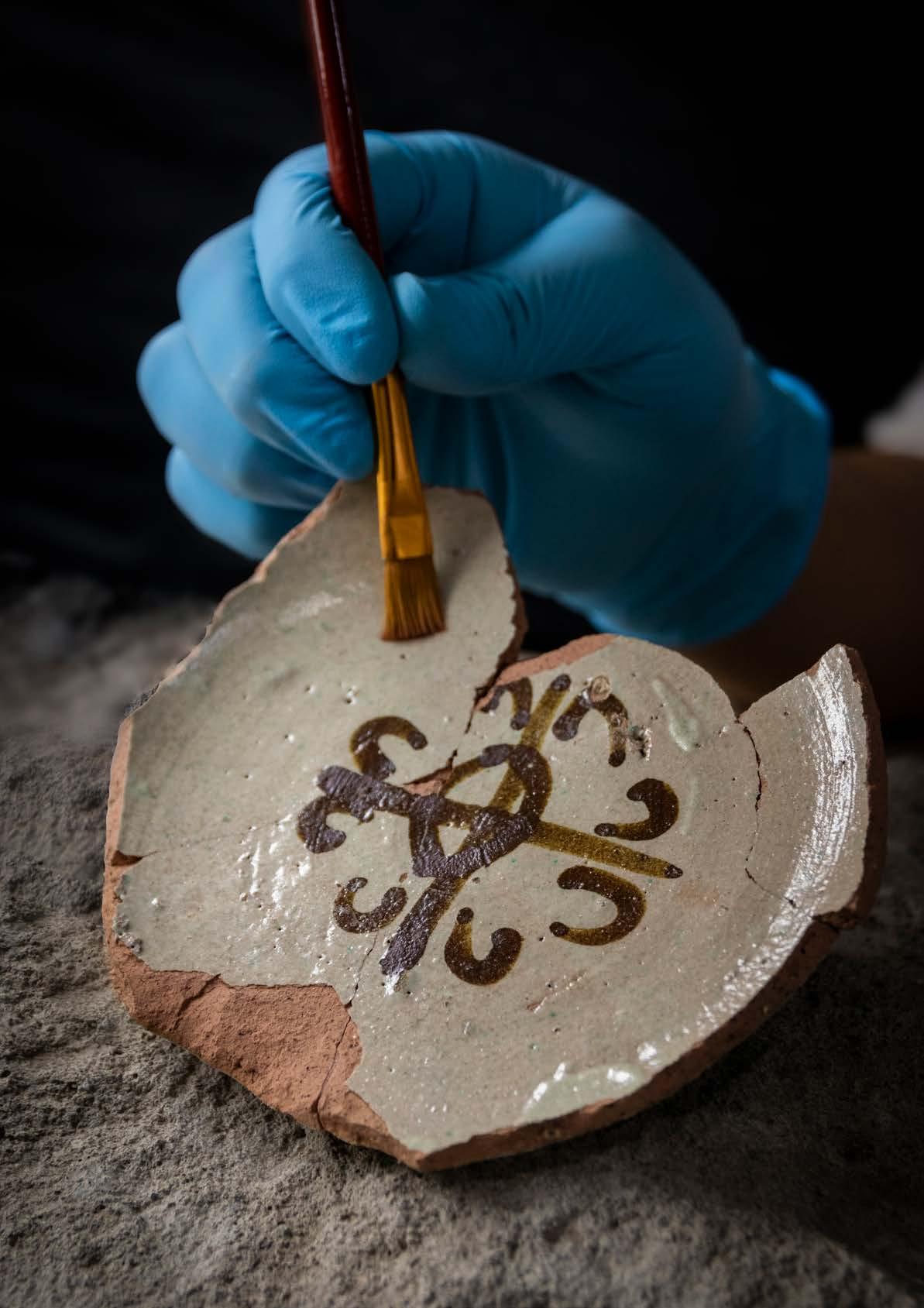

Limpieza mecánica de un plato con el emblema de la Orden de Predicadores con pincel de cerdas suaves.

Limpieza mecánica de un plato con el emblema de la Orden de Predicadores con pincel de cerdas suaves.

Wadsworth Coit, D., (1823-1826)

Wadsworth Coit, D., (1823-1826)

Limpieza mecánica de un plato con el emblema de la Orden de Predicadores con pincel de cerdas suaves.

Limpieza mecánica de un plato con el emblema de la Orden de Predicadores con pincel de cerdas suaves.

Boletín Equipo de Arqueología de Lima

N°4 - Enero 2024

Municipalidad Metropolitana de Lima

Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla Alcalde de Lima

Luis Martín Bogdanovich Mendoza

Gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de LimaPROLIMA

Equipo de Arqueología de Lima

Editor:

Miguel Enríquez Puma

Francisco Vallejo Berríos

Corrección de estilo:

Francisco Vallejo Berríos

Jaro Adrianzén Rodríguez

Diseño y diagramación:

Miguel Enríquez Puma

Fotografía general:

Jaime Araucano Silva

En portada:

Restos óseos de un entierro hallado en la cripta de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de los Indios

© Municipalidad Metropolitana de Lima

Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima

Jirón de la Unión 300 Lima, Cercado www.munlima.gob.pe

Depósito Legal N° 2024- 01559

ISSN: 3028-9351 (En línea)

6 10

4 Hallazgo del mes

Semblanza a Hectór Walde

15

82

88

94 90

Un lugar para la muerte:

Nuestra señora del Rosario de los Indios

Proyectos Arqueológicos

¿Sabías que?

Lima, de Fuego y Agua Exposición Temporal

LIMAC. Revista de Arqueología de Lima

Plato con el emblema de la Orden de Predicadores, denominado “stemma liliatum”

La creación del Boletín del Equipo de Arqueología de Lima tuvo como objetivo la exploración de facetas menos conocidas de la historia de la ciudad, basándose en hallazgos arqueológicos realizados en el Centro Histórico. Tras casi cuatro años desde su establecimiento, impulsado por el Plan Maestro avalado por la Municipalidad de Lima en diciembre de 2019, el equipo se ha dedicado a investigar aspectos poco explorados de la historia de la ciudad, especialmente aquellos vinculados a sus inicios.

La primera edición reveló hallazgos de la Guerra de la Independencia en Monserrate. La segunda destacó una moneda del siglo XVI en el Antiguo Hospital Real de San Andrés. La tercera edición presentó el descubrimiento de azulejos del siglo XVII en la plazuela de San Francisco y la iglesia de La Recoleta, resaltando su compleja iconografía y conexión estilística, subrayando su importancia en la expresión cultural y religiosa de Lima en el siglo XVII.

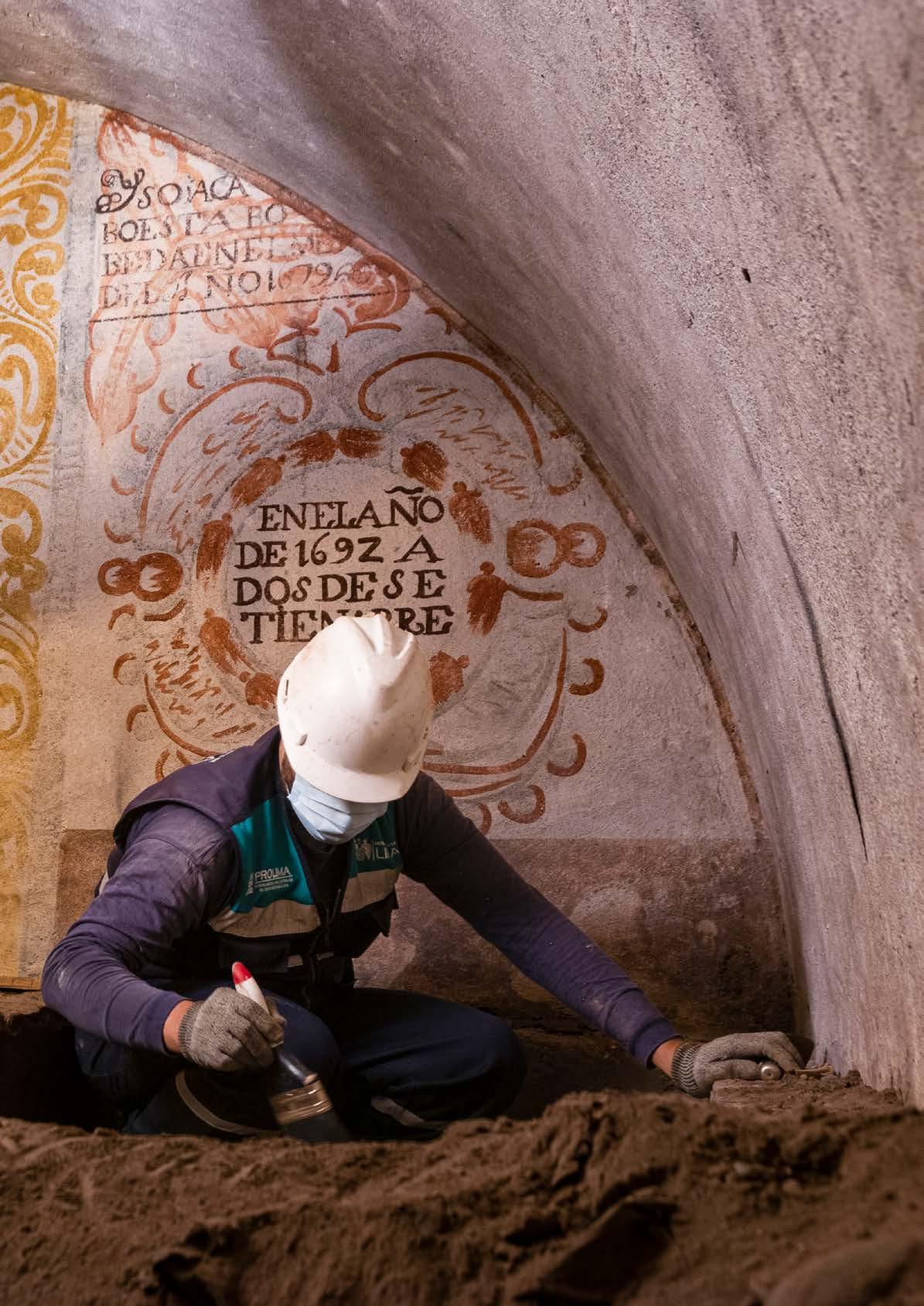

La cuarta entrega del boletín, presenta un artículo de Lea Rojas, Directora del Proyecto de Investigación Arqueológica, Conservación y Puesta en Valor en la Iglesia de Santo Domingo. El artículo se centra en el hallazgo de una cripta en el Atrio 02 del Convento de Santo Domingo. Este descubrimiento, relacionado con la “Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios” (Siglo XVI), destaca la evolución urbana de las iglesias limeñas desde el siglo XVI. De acuerdo a las investigaciones que se vienen llevando a cabo, se ha determinado que la cripta fue utilizada exclusivamente para depositar los restos de la población indígena durante la época virreinal. Esta cripta, en estado de conservación excepcional, revela una pintura

mural del Calvario y la “Cruz de la Resurrección”; los detalles artísticos modestos sugieren que el autor de dicha pintura pudo ser un pintor de posible origen indígena, y las inscripciones que presenta datan su culminación en el año 1679. Resistente al terremoto de 1687, grafitis posteriores enriquecen su historia, y nos invitan a pensar en el rol fundamental que cumplieron las cofradías en la época virreinal y en la importancia de su estudio desde la arqueología histórica de Lima.

Asimismo, esta edición rinde homenaje a la memoria de Héctor Augusto Walde Salazar, Jefe del Equipo de Arqueología de Lima. A casi un mes de su partida, queremos recordarlo por su ingenio, su habilidad para simplificar complejidades arqueológicas y su disposición permanente disposición para colaborar, que lo convirtieron en un querido colega. En él siempre estuvo presente un deseo de hacer la historia amigable, accesible; ese deseo y su pasión por la difusión se reflejan en estas páginas, y es nuestra misión continuar su obra. Desde el Equipo de Arqueología de Lima, honramos su memoria, recordándolo como un arqueólogo apasionado, un líder comprometido y defensor incansable del patrimonio, pero sobre todo como un querido amigo de sonrisa generosa. Su legado perdurará en la memoria de quienes compartieron su entusiasmo y calidez humana.

(1967-2023)

Héctor

Augusto Walde Salazar (1967) fue un destacado arqueólogo, investigador y promotor cultural peruano. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante

su amplia trayectoria profesional se desempeñó como director de Arqueología del Instituto Nacional de Cultural (INC) -que mantuvo durante su cambio posterior a Ministerio de Cultura-, di-

rector del Parque Arqueoló gico Machu Picchu y Decano del Colegio de Arqueólogos del Perú, además de estar a cargo de la dirección de una serie de proyectos de investigación arqueológica con hallazgos de alcance nacional e internacional.

En la Municipalidad de Lima trabajó como director del proyecto de investigación arqueológica en la huaca Garagay y, en el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima - Prolima, como jefe del Equipo de Arqueología de Lima, unidad de trabajo especializada que constituyó y dirigió a partir de la entrada en vigencia del Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima, un documento técnico normativo en el cual incorporó el componente arqueológico como elemento clave para la recuperación patrimonial de nuestra ciudad.

En el 2017, durante el desarrollo del proyecto de inves-

tigación en la zona arqueoló gica de Garagay, halló junto a su equipo de trabajo una serie de frisos polícromos de más de 3500 años de antigüedad, situados en el atrio del Templo Medio y característicos por presentar un rostro antropomorfo ahora ampliamente conocido. Desde entonces, Héctor no dejó de investigar y promover el emblemático complejo ubicado en San Martín de Porres, considerado como uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de los valles Rímac y Chillón. Hasta los días previos a su partida, supervisó atentamente el desarrollo de un proyecto para habilitar accesos peatonales y vehiculares, mejorar el centro de interpretación, dotar de mejor protección a determinadas áreas del templo y habilitar un mirador y áreas de estancia, lo que contribuirá con el potencial de Garagay como destino tanto para el público turístico como especializado. En Prolima, como Jefe del Equipo de Arqueología de

Lima, Héctor trazó un punto de inflexión en la investigación arqueológica del Centro Histórico de Lima. Su amplia experiencia y determinación encaminaron la dirección de una serie de proyectos, a cargo del grupo de profesionales que lo acompañó durante más de tres años. Algunos de los hallazgos más destacados fueron los restos de la antigua capilla de la Soledad, en la plazuela de San Francisco; o los cimientos de otra edificación religiosa bajo la plaza Francia. También figura el que fuera el primer cementerio de Lima, hallado en el Antiguo Hospital de San Andrés; y todo lo que abarca el gran Proyecto Canales de Lima, con excavaciones en los canales de Monserrate, Huatica y en el santuario de Santa Rosa. Además, destaca el Proyecto Murallas de Lima, en el cual se hallaron los restos del Molino de Aliaga, la única edificación fundacional que ha llegado hasta nuestros días. La lista sigue con intervenciones en

el Arco del Puente, la iglesia de Santo Domingo, la Casa de las Concepcionistas y los templos de Trinitarias y Buena Muerte, entre muchas otras que contribuyeron a vislumbrar y comprender mejor la historia de nuestra ciudad. Héctor también fue un entusiasta promotor de la difusión permanente y accesible de los hallazgos obtenidos gracias al trabajo arqueológico. Bajo esa premisa, siempre veló por hacer de la arqueología un tema atractivo y de fácil entendimiento, y llevó los reflectores hacia la arqueología enfocada en el periodo virreinal, que es lo que se viene haciendo con éxito en el Centro Histórico de Lima. Además de su conocida facilidad de palabra y apertura con los medios de comunicación nacionales e internacionales, se encargó de impulsar la creación, edición y lanzamiento del Boletín del Equipo de Arqueología de Lima, una publicación digital pensa-

da para presentar y difundir testimonios y pasajes ocultos de nuestra historia: desde aquellos que se remontan a la fundación de la ciudad hasta una serie de notables hitos históricos. Al igual que las tres ediciones anteriores, el presente número fue revisado y supervisado por él.

En diciembre del 2021, Héctor fue elegido como Decano Nacional del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, ejerciendo una gestión que veló por el bienestar de los agremiados bajo un enfoque descentralizado y de diálogo con las sedes regionales. También fortaleció el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología, contribuyendo a mejorar su desarrollo profesional. En sintonía con un compromiso permanente con la investigación, hizo un seguimiento constante para concretar el tercer número de la Revista del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, próximo a publi-

carse. De esta manera, reafirmó su compromiso con la recuperación, preservación, protección y difusión de nuestro invaluable Patrimonio Cultural de la Nación.

Más allá de todo lo mencionado, que es tan solo el resumen de una carrera admirable, Héctor fue una magnífica persona. De sonrisa generosa y buen ánimo infatigable. Siempre presto a colaborar en lo que hiciera falta, ofrecer un consejo a quien se lo solicitara o simplemente escuchar a un amigo que lo necesitara. Con esa habilidad característica para transmitir sus ideas, Héctor podía conversar con simpleza del más complejo hallazgo arqueológico, de alguna de las tantas anécdotas que le dejó una vida entregada a su profesión o de los añorados viajes a Huarmey, el balneario que siempre evocaba con ilusión.

Así lo recordaremos.

A través de sus investigaciones en el Centro Histórico, el Equipo de Arqueología de Lima recupera testimonios con un importante valor histórico o artístico. En algunos casos, debido a su materialidad, las piezas destacan entre las colecciones de materiales arqueológicos recuperados de manera cotidiana. Bajo la premisa de difundir sus características y relevancia, precisamente, es que nace esta sección del boletín, titulada “Hallazgo del mes”.

En el marco de las intervenciones arqueológicas realizadas en el antiguo Hospital Real de San Andrés, se halló un azulejo de cuenca y arista del siglo XVI. El azulejo de arista,

también conocido como azulejo de relieve, tiene sus raíces en el siglo XV, originado en ciudades como Sevilla, Toledo y Muel. Esta técnica decorativa permitía la aplicación precisa de relieve y colores mediante moldes en cerámica cruda. La innovación clave surgió en el siglo XVI cuando se introdujo el estampado mecánico de moldes en arcilla fresca, revolucionando la producción de azulejos, especialmente liderada por Sevilla.

Este azulejo, claramente importado, es uno de los escasos ejemplares de este tipo, recuperados en las excavaciones efectuadas en el Centro Histórico de Lima.

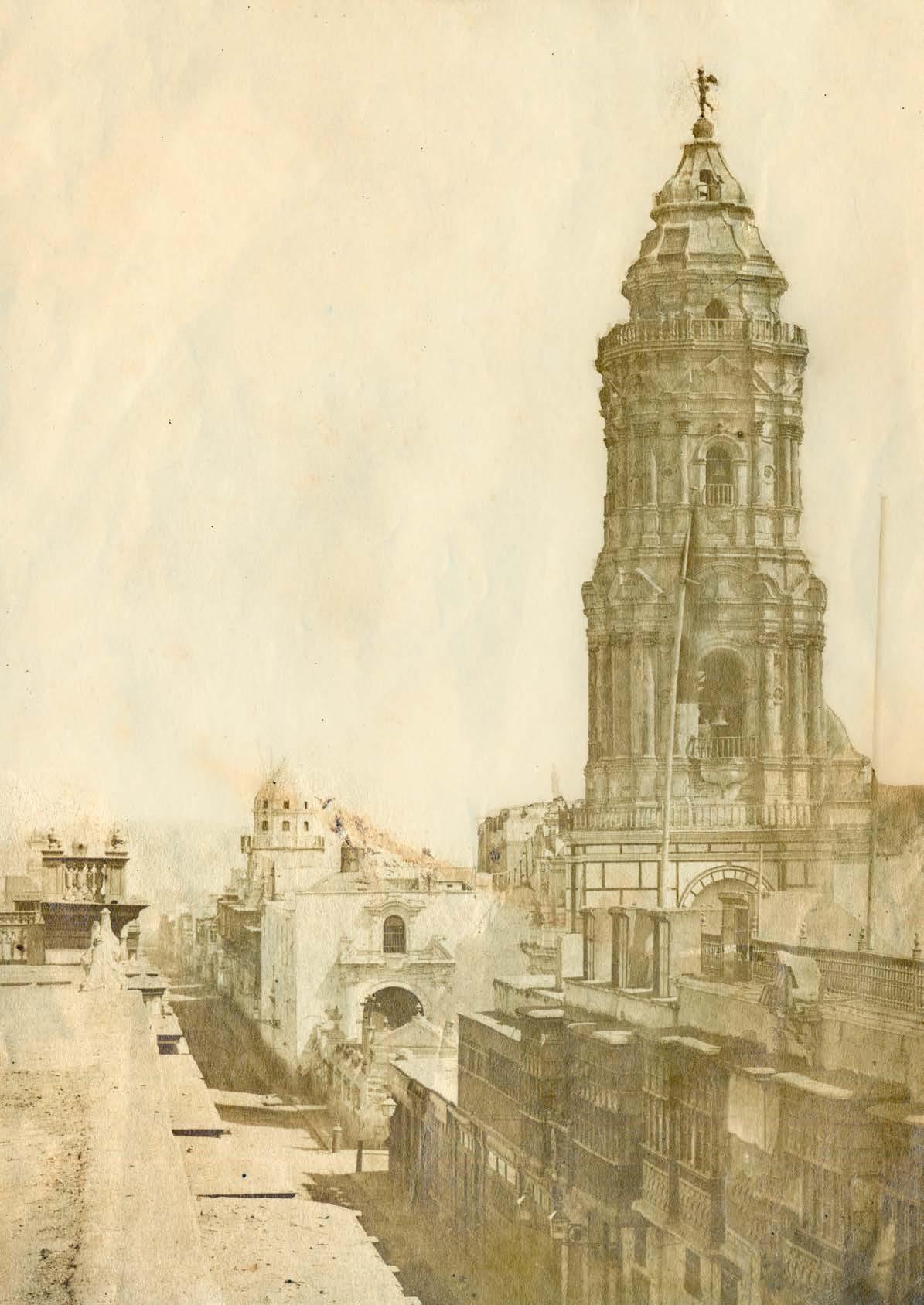

Torre de Santo Domingo, recientemente restaurada por Prolima.

Foto: Jaime Araucano

Torre de Santo Domingo, recientemente restaurada por Prolima.

Foto: Jaime Araucano

Foto:

Limpieza mecánica de restos óseos en la cripta de nuestra señora del Rosario de los indios. Jaime AraucanoLa cripta de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios

Lea Lorena Rojas Chávez* Equipo de Arqueología de Lima

Resumen

Este artículo se centra en la investigación inicial sobre aquellos lugares erigidos en las iglesias para albergar a los cristianos más devotos en su descanso eterno, como es el caso de las criptas o bóvedas sepulcrales.

Para esto, se presenta el contexto arqueológico del Atrio 02 de la Iglesia y Convento de Santo Domingo, destacando el descubrimiento de la cripta de la Capilla de “Nuestra Señora del Rosario de los Indios”, considerado uno de los hallazgos más trascendentales realizados por PROLIMA y el Equipo de Arqueología

de Lima en los últimos años. Dada la importancia y lo particular de estos descubrimientos, se ha recurrido a diversas fuentes y archivos históricos, en los que solo se menciona muy brevemente a esta cofradía, pero que sirven como punto de partida para poder entender cómo se fundaron y cuan importantes fueron estas agrupaciones religiosas dentro de la organización social de la Lima del siglo XVI, y cómo a través de diversas manifestaciones como la pintura, afianzaron el sentir religioso de la fe católica de la época, y glorificaron el fin de la vida terrenal.

Palabras clave: Lima, Santo Domingo, cofradías, Indios.

Podemos afirmar que la arqueología en general y especializaciones como la arqueología histórica y la arqueología urbana son herramientas claves para entender el dinamismo ocurrido en la ciudad de Lima, no solo desde su año fundacional español, sino también desde su pasado prehispánico. La arqueología y otras ciencias auxiliares, en ese sentido, proporcionan los datos y detalles que nos permiten investigar los procesos sociales previos a la fundación (1535) e interpretar con mayor objetividad los

eventos históricos sucedidos posteriormente en la ciudad.

Es por eso que durante los últimos años utilizar el registro escrito y arqueológico ha sido necesario para trazar un eje medular preciso en el desarrollo de esta disciplina en el Perú, con el resultado de grandes hallazgos enmarcados en los proyectos de investigación arqueológica en el Centro Histórico de Lima (CHL).

Hacia mediados del 2022, y en torno a los trabajos de restauración de la fachada

Detalle de una sección lateral de la pintura mural a manera de greca registrada en la cripta de la cofradía de Ntra Sra del Rosario de los Indios.

Foto: Jaime Araucano

de la Iglesia y Convento de Santo Domingo, el Equipo de Arqueología de Lima realizó excavaciones arqueológicas en el Atrio 02 de este complejo religioso, encontrando importantes restos

materiales propios de los primeros años de ocupación de esta parte de la ciudad, así como algunas evidencias que muestran un continuo cambio en la distribución espacial y arquitectónica de las iglesias, especialmente aquellas que están administradas por las diferentes órdenes religiosas instaladas en Lima desde el siglo XVI.

Las primeras órdenes religiosas venidas desde España fueron las que marcaron un proceso de evangelización y edificación de conventos en Lima. A lo largo del siglo XVI, la religión y la iglesia fueron adaptando social y arquitectónicamente la ciudad y sus elementos más representativos, tanto a nivel urbano como artístico. Posteriormente, la sociedad barroca peruana estuvo caracterizada por una

Imagen de Guaman Poma donde se representan indios cristianos. Tomado de Nueva Corónica y Buen Gobierno - 1615 [1908]). Fig. 2

profunda espiritualidad, manifestada en las tradiciones que se conservan hasta el día de hoy, las festividades, los santos, las pinturas de diferentes escuelas y diversas expresiones que se fueron transformando según las creencias locales y para el propio uso. Tal fue la intensidad de su desarrollo que, al promediar el siglo XVII, las manifestaciones artísticas virreinales

asumieron una dinámica propia, cada vez menos dependiente de la circulación de maestros europeos.

En las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre el 2022 y 2023, el Equipo de Arqueología de Lima ha logrado identificar importantes hallazgos arqueológicos relacionados a la “Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios”.

Fig. 3

Excavaciones Arqueológicas en el Atrio 02 - Iglesia y Convento de Santo Domingo.

Foto: Jaime Araucano Silva

Fig. 3

Excavaciones Arqueológicas en el Atrio 02 - Iglesia y Convento de Santo Domingo.

Foto: Jaime Araucano Silva

Con la llegada del virrey Francisco de Toledo al Perú, se empezó a sentir un nuevo derrotero con respecto al proceso de evangelización.

El 18 de enero de 1535 se fundó la ciudad capital del Perú bajo la denominación de “Ciudad de los Reyes”. Fray Bernabé Cobo (1956[1653]: 292-293) refiere que hubo cierta diversidad con respecto al nombre puesto por los españoles, debido a que los indios que vivían en estas tierras no se acostumbraron a la nueva denominación, y a la ciudad “… la nombraban siempre con el antiguo del sitio” , con una

cierta variación entre los indios, ya que “...los naturales de esta comarca y todos los demás de los Llanos dicen Limac y los serranos Rímac”.

La ciudad de Lima fue trazada por el gobernador Francisco Pizarro, quien probablemente se basó en un croquis o plano donde se detallaba que la ciudad poseía 117 islas conocidas como cuadras, las que fueron divididas en cuatro partes iguales

llamados “solares”. Luego de 150 años, solo 67 conservaron su forma original, a pesar de los grandes esfuerzos del Cabildo para mantener la originalidad de la primera traza (Morgado, 2007).

La Orden de Predicadores, más conocida como los frailes dominicos, recibieron los solares en el terreno en el área adyacente al actual cruce de los jirones Conde de Superunda y Camaná. La asignación se dio el mismo día de la fundación de la ciudad, y fue en estos terrenos donde se edificó la iglesia de la Orden, llamada desde 1561 “Nuestra Señora del Rosario” y, más adelante, conocida como convento dominico.

En 1569, con la llegada del virrey Francisco de Toledo al Perú, se empezó a sentir un nuevo derrotero con respecto al proceso de evangelización, ya que se comenzaron a agrupar a los indígenas en “reducciones” o pueblos

Fig. 6 Pancho Fierro, Dominico y Franciscano (1850). Acuarela con la representación de dos religiosos en Lima con su vestimenta típica (Pinacoteca Municipal Ignacio Merino)

de indios, lo que de alguna manera facilitó el adoctrinamiento por medio de las imágenes religiosas, instalando una especie de “catequesis visual” (Kusunoki, 2016), representadas al interior de las iglesias y capillas por medio de pinturas murales, grabados o lienzos que influyeron en la estructura cultural de los indígenas, incorporándose esta iconografía y, especial-

mente, su trasfondo religioso a su propio bagaje cultural.

Desde los primeros años, la iglesia de Santo Domingo no fue ajena a este proceso de cambio evangelizador y tuvo una trascendencia político-religiosa bastante marcada por el culto hacia la “Virgen del Rosario”.

Fig. 7 Grabado inserto en la crónica de Juan Meléndez (1681), “Diseño de la fachada del conuento de nuestra Sa. del Rosario de Predicadores de Lima” (John Carter Brown Library).

Fig. 7 Grabado inserto en la crónica de Juan Meléndez (1681), “Diseño de la fachada del conuento de nuestra Sa. del Rosario de Predicadores de Lima” (John Carter Brown Library).

Las cofradías podrían definirse como instituciones de “ayuda mutua”, cuyo objetivo principal era promover el culto a la advocación católica y establecer el sentido de la caridad entre los fieles

Las cofradías eran asociaciones laicas fundadas por grupos de personas que asumían la honra y devoción hacia una advocación.

Jugaron un papel importantísimo durante el periodo virreinal, ya que contribuyeron en gran parte con la creación del tejido social de la comunidad cristiana de la época, permitiendo a los diferentes grupos étnicos (como los indígenas y afrodescendientes) obtener un lugar dentro de la sociedad limeña, afianzando,

a su vez, el proceso de evangelización del pueblo conservando el espíritu católico.

Pueden definirse las cofradías como instituciones religiosas fundadas para llevar la vida cristiana a sus integrantes, fomentar la piedad y las obras de misericordia (Arizmendi, 2003). También como “organizaciones corporativas oficialmente reconocidas por las autoridades competentes, cuyos miembros se agrupaban para dar culto a

una advocación del Señor o de la Virgen o al santo titular, y para practicar la ayuda cristiana a sus miembros” (Luque y Saranyana, 1992: 302 [citado por Arizmendi, 2003]).

Es importante destacar el papel integrador de las cofradías, ya que en estas existió el objetivo primordial de man-

tener unidos a los vecinos, con propiedades y bienes mediante una forma de vida comunal. Por eso, las cofradías podrían definirse como instituciones de “ayuda mutua”, cuyo objetivo principal era promover el culto a la advocación católica y establecer el sentido de la caridad entre los fieles. Como parte

de sus funciones, la comunidad debía velar por el cuidado de su capilla y la imagen de la advocación, que solía estar dentro de una iglesia mayor o un convento; celebrar sus fiestas según el calendario litúrgico, así como participar de las misas y procesiones de la imagen a quien representaban, entre las que destacaba la principal fiesta del año, el Corpus Christi. También debían preocupar-

se por ofrecer a sus fieles un espacio sagrado dentro de su cripta, garantizando así el “bien morir” , y todo el ritual mortuorio que este implica. El aspecto funerario fue un componente imprescindible y fundamental, por lo que se daba especial interés al tratamiento de las exequias del difunto, el ritual del entierro y la ayuda material a la familia del hermano fallecido (Campos, 2014).

continúa en la pág. 34

Las cofradías estuvieron segmentadas por determinados grupos sociales, gremiales y/o raciales, así en el virreinato peruano las hubo tanto de blancos (o españoles) como de indios y negros. Además, una cofradía requería de un espacio físico donde desarrollar sus actividades y reuniones, con lo cual, a cada cofradía se le podría asociar un local determinado donde desarrollara sus principales reuniones.

En Lima existieron tres grandes grupos de cofradías: las de españoles, que incluyó a los criollos de origen español; las de indígenas y las de afrodescendientes, que incluyó a los negros y pardos. Las cofradías cumplieron un papel crucial no solo en la organización social de la ciudad desde sus primeros años, sino que también repercutieron en la espiritualidad limeña. A través del arte, aportaron bienes culturales de valor como retablos, capillas, enseres de altar, cuadros, imágenes y

estandartes que caracterizaron a cada una de las cofradías. Además, los registros demuestran que las cofradías colaboraron con la construcción y reconstrucción de iglesias mayores, que acogieron sus capillas tras los continuos cambios arquitectónicos sufridos a consecuencia de los terremotos que azotaron Lima (Vega, 2018). Con el tiempo, estos no solo modificaron los espacios religiosos, sino también los espacios públicos de nuestra ciudad.

Según Arizmendi (2003), las cofradías se han caracterizado por ser grupos que siempre han cumplido una función evangelizadora, manteniendo un estatus de prominencia y prestigio dentro de la sociedad limeña de la época. Fueron fundadas, en su mayoría, en la consolidación de ejes urbanos como la ciudad de Lima, y estaban unidos por intereses similares, es decir, por poseer un mismo trabajo. Tenían un propósito asistencial y bené-

fico ya que atendían las necesidades hospitalarias de los fieles y manejaban el deseo del “bien morir”, lo que llevó a muchos a unirse a las cofradías. Apoyaban a la iglesia o convento que los adjudicaba y, por lo tanto, estaban regu-

ladas por autoridades eclesiásticas y civiles, quienes orientaban el buen uso de los bienes de cada cofradía.

Las primeras cofradías del Perú fueron fundadas a mediados del siglo XVI y to -

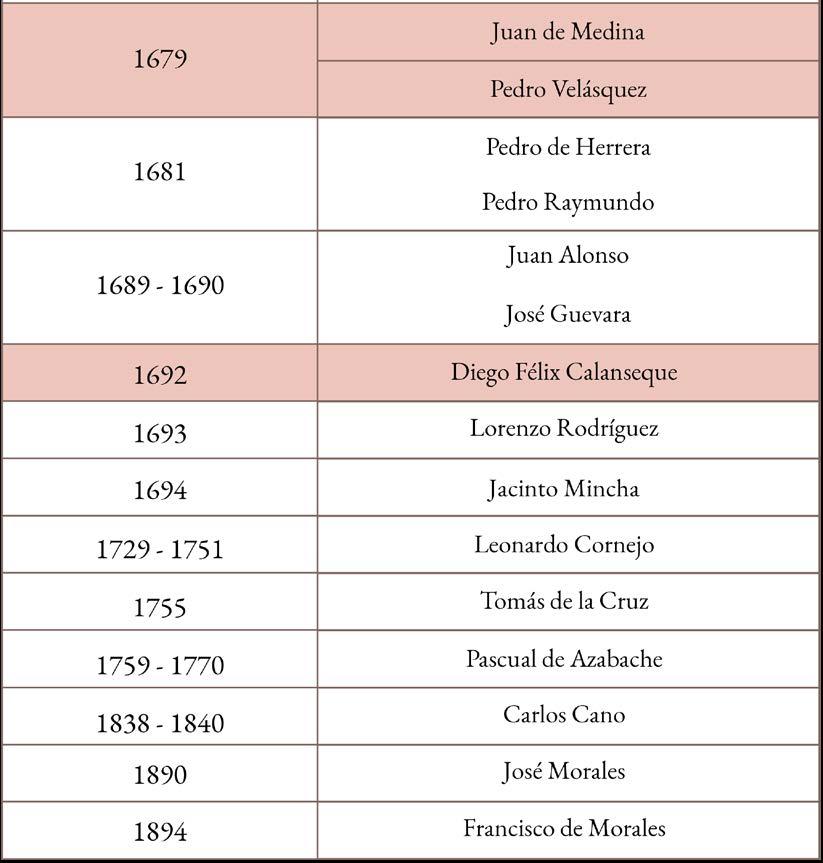

Tomado de Arizmendi (2003), Vega (2018), Jiménez (2023), Vergara (2013). Tabla 1

maron las más prestigiosas advocaciones de la tradición católica de la época. En un inicio fueron formadas por gremios artesanos y, posteriormente, por varios sectores, destacando las cofradías de indios y negros, con una gran cantidad de integrantes y muy aceptadas por la comunidad limeña. Se estima que para finales del siglo

XVI se habían fundado en Lima un total 26 cofradías, el 31% de las cuales fueron fundadas por indígenas, el 38% por afrodescendientes y el 31% restante por españoles y criollos. Hacia el siglo XVII, se reconocieron hasta 101 cofradías, un aumento masivo ocurrido no solo en Lima, lo que motivó a establecer algunas normas

Pancho Fierro (1800s). “Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín”. Hispanic Society of America (Foto; WC - MiguelAlanCS)

Pancho Fierro (1800s). “Procesión del Jueves Santo por la Calle de San Agustín”. Hispanic Society of America (Foto; WC - MiguelAlanCS)

que regulaban la fundación de estas instituciones religiosas (Vega, 2018: 48-52).

Varias cofradías de indios eran muy pobres, pero otras pudieron tener algunas rentas importantes en base a diversas propiedades o censos con las cuales obtenían periódicos ingresos, además de las actividades de los cófra-

des y las contribuciones obligatorias de sus miembros. El ingreso a una cofradía tanto como ‘hermano veinticuatro’ o como ‘hermano simple’ era también una de las formas usuales de obtener fondos. Por ejemplo, Lévano (2004: 17-18) refiere que, en 1671, para ingresar a la cofradía de indios de Santa Rosa de la iglesia de San Marcelo

continúa en la pág. 40

Hernando de Valladares (1604-1606 ca.), Panel de Altar elaborado en azulejos sevillanos con imagen de la Virgen del Rosario. Claustro del Convento de Santo Domingo de Lima.

Foto: Jaime Araucano

Hernando de Valladares (1604-1606 ca.), Panel de Altar elaborado en azulejos sevillanos con imagen de la Virgen del Rosario. Claustro del Convento de Santo Domingo de Lima.

Foto: Jaime Araucano

se pagaban 6 pesos para ser ‘hermano veinticuatro’, y 3 pesos como ‘hermano simple’. Las cofradías podían tener además una o varias propiedades mediante las cuales obtener rentas por arriendo o a través de una venta enfitéutica. No era raro, por ello, que estas propiedades estuvieran incluso fuera del área de su propia parroquia.

La necesidad de obtener fondos para el mantenimiento de los altares o las secciones asignadas a la cofradía hizo que los hermanos frecuentemente donaran sus propios recursos económicos. Es más, entre la población indígena eran frecuentes los generosos actos de contribución hacia las cofradías a las cuales pertenecían. En especial, eran notorios los fuertes gastos que se asumían para la celebración de diversos actos y festividades de la cofradía. Guamán Poma de Ayala (1993) en su crónica señalaba este aspecto de los indígenas, en comparativa

con los gastos asumidos por las cofradías españolas, a las cuales tildaba de avariciosos.

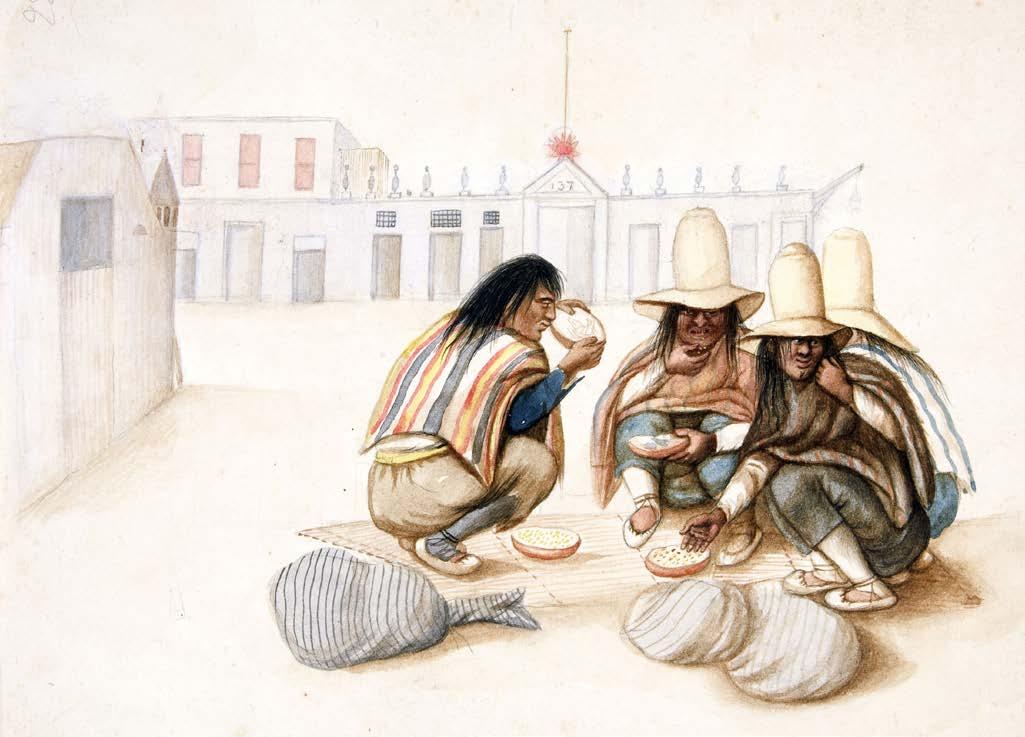

Tanto las cofradías de negros como las de indios priorizaban las danzas y la música entre sus formas devocionales. Siendo estos grupos considerados fuera de la elite hispana limeña de aquellos años, los rituales religiosos cristianos que ellos desarrollaban adquirían una personalidad muy propia tendiente a reafirmar su identidad de grupo, además con claros añadidos de su propio bagaje cultural, en una suerte de sincretismo muy vivo y dinámico. Por supuesto, estas manifestaciones culturales no siempre fueron del agrado del clero local y muchas veces se les denostaba a menudo por el tipo de música empleada, el tipo de instrumentos utilizados, los ritmos e incluso la coreografía de las danzas.

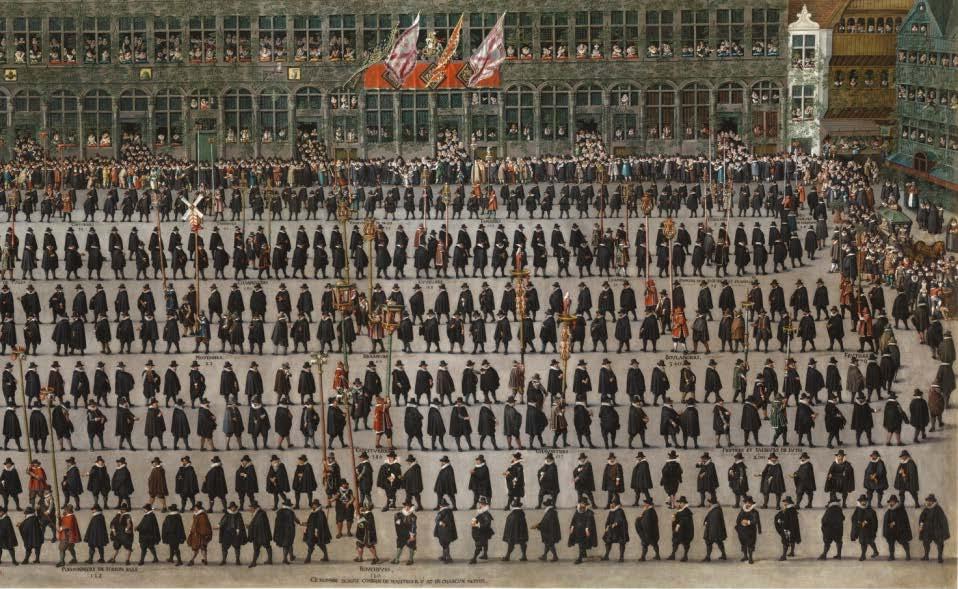

Para finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Lima rebosaba de una extrema re-

ligiosidad. Se fundaban cada cierto tiempo nuevas iglesias, así como nuevos conventos y monasterios que ocupaban grandes espacios de la ciudad. Es más, mucha de la población limeña pertenecía al clero de alguna manera. Por otra parte, en las calles las festividades religiosas y en especial las procesiones eran frecuentes.

Desde cierta perspectiva, la desgracia tomó papel en este cuadro: en el año 1586, un fortísimo terremoto asoló Lima y, además de la pérdida de vidas y daños materiales, reavivó, por temor a que se repita, los sentimientos religiosos que el tiempo y la costumbre hubiesen podido menguar. A este escenario se le agregó la llegada de epidemias, como la viruela y el tifus, que mermaron la población local, en particular a la población indígena de Lima, haciendo que los indios muriesen por decenas. Estas epidemias afectaron seriamente a los barrios pe-

riféricos, donde se concentraba la mayor proporción de población indígena. De acuerdo con (Rivasplata, 2014: 36) “Se sumó a esta peste el tifus o tabardillo que vino desde Cartagena de Indias en 1588. En el lapso de dos meses murieron en el Hospital Santa Ana de indios de catorce a dieciséis personas al día. La experiencia de este virrey en gestionar epidemias hizo que ordenara una visita o inspección al hospital mencionado en 1587 que duró ocho meses. El 10 de abril de 1589, el corregidor pidió al virrey que sitiara la Ciudad de los Reyes, cerrando el puente y todas las vías que daban acceso a ella para impedir que propagasen la peste, pero ya era muy tarde porque la ciudad tenía extendida la enfermedad en todos sus barrios: San Sebastián, Santa Ana, San Marcelo, y se decidió concentrar a todos los indios de la ciudad, estuviesen o no enfermos a modo de gueto, en el barrio de San Lázaro donde había que hacer un hospital de indios, pues en esta

zona morían muchos de la viruela. Además el virrey ordenó que cada parroquia de la ciudad hiciese relación de sus enfermos y se la presentasen al corregidor semanalmente”

Gran parte de la población que era considerada marginal comenzó a agruparse con mayor intensidad en torno a algún santo benefactor o alguna imagen religiosa, a través de las cofradías. Este fenómeno popularizó el culto a determinados santos con los que inicialmente había poca conexión histórica debido a su origen europeo. Sin embargo, los frailes y curas se encargaban, mediante sus trabajos de adoctrinación y enseñanza de los preceptos religiosos cristianos, de difundir las virtudes de algunos de estos santos o imágenes con las cuales la población pudiera sentirse protegida o amparada.

Detalle de una acuarela de Léonce Angrand con la imagen de una procesión por miembros de una cofradía de indios y mestizos en 1837 (Bibliothèque nationale de France).

Las cofradías de españoles tuvieron siempre una connotación hasta cierto punto gremial, para el caso de los indígenas se ha pensado en un tipo de agrupación más de carácter étnico.

No tenemos aún una fecha precisa de fundación de esta cofradía, pero algunos documentos indican como más temprano el año 1580. Sabemos, sin embargo, que a partir de entonces aparece suficiente documentación correspondiente a la cofradía como para poder rastrear, al menos parcialmente, varias de sus actividades, miembros, propiedades, etc.

Como se ha señalado, el aspecto patrimonial de una cofradía era uno de los puntos centrales de su actividad, pues es a través de estas propiedades que se podían obtener diversas rentas, sea por venta o por arrendamiento. Así, para 1614 ya aparece la venta “…de unas tierras de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), ubicadas en Langay (Carabayllo)”. 1

“Autos

1 de remate a censo de unas tierras de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), ubicadas en Langay (Carabayllo), siendo mayordomos don Juan Pacheco y Pedro Quispe”. Lima, 1614/1616, 40f (En: Campos, 2014: 1757. XXXIX: 7).

También constan unos Autos de 1649, para poder vender a censo unas tierras que la cofradía poseía en La Legua, camino al puerto del Callao. 2

No fueron estas las únicas propiedades rurales de la Cofradía de Indios de Santo Domingo, pues para 1669 se registra la propiedad de chacras ubicadas en el valle del Chillón, jurisdicción de Carabayllo, por las cuales la cofradía obtenía rentas a través de un censo impuesto. Estas tierras fueron donadas a la cofradía anteriormente por “…Juan Anacumbe, cacique principal del pueblo de San Pedro de Carabayllo”.3

Varios de los nombres de los indígenas pertenecientes a la Cofradía de Indios del Rosario han llegado a nosotros, con lo cual también es

posible saber algo más de sus características. Si bien las cofradías de españoles tuvieron siempre una connotación hasta cierto punto gremial, para el caso de los indígenas se ha pensado en un tipo de agrupación más de carácter étnico. Los apellidos de estos indígenas podrían ser un derrotero para identificar determinados grupos étnicos e, incluso, la proveniencia de estas personas, especialmente cuando conservan sus apellidos originales.

Al respecto, es importante indicar que muchos indígenas en Lima no eran oriundos de la ciudad, ni siquiera de esta parte del valle. Los indígenas locales fueron, al momento de la fundación, trasladados fuera del entorno urbano, lo que dio paso a pueblos como La Magdalena

2 “Autos seguidos por Alonso de Castro, procurador general de naturales, en nombre de los mayordomos de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), para poder vender a censo unas tierras que la cofradía posee en La Legua, camino al puerto del Callao”. 4f. 1649 Lima (En: Campos, 2014: 1788. XXXIX: 25).

3 “Autos seguidos por Bernardo de Acuña, procurador general de naturales, en nombre de los mayordomos de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), contra el presbítero Diego de Rivas, albacea de Antonio de Rivas, para que pague los seiscientos pesos que debe del censo impuesto sobre sus chacras ubicadas en el valle del Chillón (Carabayllo) a favor de la cofradía. Incluye carta de donación de esta chacra a la cofradía por don Juan Anacumbe, cacique principal del pueblo de San Pedro de Carabayllo, en la encomienda del general Hernán Carrillo de Córdova”. 103f (En: Campos, 2014: 1811. XXXIX-A:11).

Fig. 15

o Santa Cruz de Late, adonde se trasladaron casi todos los indígenas pertenecientes a los curacazgos locales. La información documental nos indica que hacia la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, los indígenas que se encontraban en Lima eran en su

mayoría migrantes voluntarios o forzosos. El Padrón de Indígenas de 1613 (en Contreras, 1968[1613]) es claro en asignar las proveniencias étnicas de los indígenas de Lima. Por otra parte, los nombres de los indígenas de la ciudad, desde la segunda mitad del XVI, estaban ya

Vista panorámica de la torre de la iglesia de Santo Domingo, desde la plaza mayor. Circa 1860

Vista panorámica de la torre de la iglesia de Santo Domingo, desde la plaza mayor. Circa 1860

muy cristianizados a la usanza hispana y pocos conservaban los apellidos originales habiendo más bien adoptado apellidos españoles.

En el Padrón de Indios se registró el caso de Juan Pacheco, mayordomo en 1613 de la cofradía de indios del Rosario en el convento de Santo Domingo, quien estaba relacionado familiarmente con los curacas Poma Cóndor de Cajabamba en Huamachuco. Debió ser traído a Lima de niño, a unos ocho años de edad, y en la ciudad ejercía el oficio de zapatero. Precisamente en este Padrón (en Contreras, 1968[1613]: 476), se indica “Otro indio llamado Juan Pacheco oficial zapatero, mayordomo de la. cofradía de Nuestra Señora del Rosario, natural que dijo ser del pueblo de Caxabamba provincia de Guamachuco. Y es su cacique don Pedro Poma Cóndor, su hermano, y el encomendero es don Juan de Avendaño, vecino de Truxillo. Y ha que está en esta

ciudad veintisiete años y es de treinticinco años. Y casado con una india llamada

Isabel de Jesús, criolla de esta ciudad y será de veintidós años. Y tienen dos hijos Uno Salvador Pacheco de tres años y otro Juan Pacheco de año y medio y no tienen hacienda”.

Otro integrante de la cofradía de indios del Rosario, también mencionado en el Padrón de Indios, es del mayordomo Andrés González Poma, proveniente de Xauxa, antigua e importante jurisdicción indígena situada en la sierra central del Perú. Conservaba en este registro todavía el apellido Poma, de origen quechua. Como en el caso anterior, llegó a Lima muy joven, de unos 19 años, aprendiendo y ejerciendo el oficio de librero. Así, en el Padrón se indica “Otro indio llamado don Andrés González Poma, oficial librero natural del pueblo de Atunxauxa Y es su cacique don Juan Ticsi Cusichaca y el encomendero es Francisco Seberino de Torres.

Y ha dieciocho años que está en esta ciudad, usa su oficio y dijo ser de treintisiete años. Y casado con una india llamada Esperanza del Castillo, natural del reyno de Chile, libre, será de hasta veintitrés años y posa en el corral de Santo Domingo a la portería falsa del convento. Es mayordomo de la cofradía de Nues-

tra Señora del Rosario” (en Contreras, 1968[1613]: 476).

En el Catálogo de Cofradías (en Campos, 2014), por otra parte, también se puede hacer un seguimiento de los mayordomos y otros miembros de la cofradía de indios del Rosario en el siglo XVII. Así, por ejemplo, en 1614

Lima, acuarela (ca. 1850), “indios comiendo sandia”, (Yale University Art Gallery).

*Tomado de Campos (2014), Cosamalón (2009)

*Tomado de Campos (2014), Cosamalón (2009)

aparecen como mayordomos

Juan Pacheco y Pedro Quispe, siendo en este caso Quispe un apellido quechua. En 1643, figuran como mayordomos Diego Ramírez y Juan Ramos. En 1649, igualmente como mayordomos, Juan Francisco y Francisco Martín Velarde. Para 1652, aparece Salvador Navarro. En 1676 fueron mayordomos Antonio Quepse y Francisco Supo Sol-

tanta. En 1692 figura Diego Félix Calanseque ; donde Calanseque corresponde de hecho a un apellido indígena. 4 Igualmente, para 1694, se registra a Jacinto Mincha como mayordomo de la cofradía.

La documentación existente también muestra un tipo de organización interna de la cofradía de indios bastante formal, donde los mayordomos

4 Este apellido de Calanseque parece provenir del norte del Perú, donde se encuentra asociado con curacas o indios principales de la zona de Jayanca y Lambayeque.

Lima, acuarela (ca. 1850), “mercado de frutas”, (Yale University Art Gallery).

o priostes tenían además tipificaciones adicionales como capitán, alférez o diputado. Estos cargos internos deben corresponder con el tipo de organización establecida en las constituciones de la cofradía, y probablemente fueron solo temporales. Otros cargos u ocupaciones adicionales dentro de la cofradía también están mencionados en la documentación, como llavero o bolsero. La reunión o asamblea de la cofradía era denominada como Cabildo. Una de las referencias directas más tempranas para esta cofradía se encuentra en el Archivo Arzobispal de Lima. Según el Catálogo de Cofradías publicado por Campos (2014), se hace referencia a un Auto del año 1614 donde se indica el “…remate a censo de unas tierras de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (del convento de Santo Domingo) ubicadas en Langay (Carabayllo), siendo mayordomos don Juan Pacheco y Pedro Quispe”. 5

Por otro lado, Arizmendi (2018: 334-338) menciona que la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios inició su advocación hacia casi finales del siglo XVI, gracias a un documento del Archivo de Indias fechado en 1761, bajo el título “Lima 818”. Esta fuente fue trabajada por el mencionado investigador y detalla las constituciones y estatutos de 29 cofradías reconocidas ese año por la corona española. Este documento refiere lo siguiente: “Cofradia de Nra. Señora del Rosario, de los Natturales de Lima. Fundada en la Yglesia de Santo Domingo. Estta segun asenttò su Mayordomo en el año proximo pasado de 1761 antte el Juez de Cofradias ttiene la anttiguedad de más de 180 años, pero que con el transcurso del tiempo y Calamidades se havian esttraviado las consttittuciones de su Govierno, por lo qual formaron para su aprobación ottras nuevas…”. Como podemos

5 “Autos de remate a censo de unas tierras de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), ubicadas en Langay (Carabayllo), siendo mayordomos don Juan Pacheco y Pedro Quispe”. 1614/1616 - Lima. 40f (En: Campos, 2014: 1757. XXXIX: 7).

notar, para la fecha de dicho documento (1761), la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios ya tenía en su haber 180 años de ejercicio desde su fundación, por lo que podemos deducir que fue reconocida como tal alrededor del año 1580.

En el mismo Catálogo de Cofradías (Campos, 2014) se hacen varias menciones a la “Cofradía de indios” de Santo Domingo, con respecto a algunos bienes, los pagos, la presentación de los mayordomos, etc., siendo escasas las referencias posteriores al siglo XVIII.

Para el siglo XIX, en especial para la segunda mitad de ese siglo, la cofradía de indios de Santo Domingo es llamada como la Cofradía de peruanos de Nuestra Señora del Rosario, sustituyéndose la palabra indios, quizás considerada ofensiva o solo parcial, por la de peruanos. 6 Sin

embargo, una búsqueda más exhaustiva relacionada con la antigua Cofradía de Indios del Rosario nos ha permitido ubicar numerosa documentación existente en el archivo de la Beneficencia de Lima. Los archivos abarcan mayormente el periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, con lo cual comprobamos que esta cofradía mantuvo todavía una intensa actividad, aun después del periodo de independencia.

Entre los varios aspectos resaltables se encuentran las listas de propiedades inmuebles pertenecientes a la cofradía, los cuales seguramente se fueron acumulando como patrimonio propio de la cofradía a través de donaciones de sus propios miembros.

Estos inmuebles en gran parte proporcionan rentas a la cofradía, al mantenerlos en condiciones de réditos de

6 “Autos de elección de mayordomos de la cofradía de peruanos (ex indios) de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo). Incluye constituciones impresas” 39f., 1894, Lima (en Campos, 2014: 1894. LXXI: 21).

censo por arrendamiento o alquiler. 7 Varias propiedades de la cofradía de indios del Rosario son indicadas, como por ejemplo, casas en la calle de la Torrecilla 8 ; en el barrio de Malambo 9 incluyendo el tambo llamado Preboste 10 ; en la calle de Copacabana 11 ; o en la calle Mercedarias 12 ; entre otras.

7 “Relación de los inquilinos deudores de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo)” 1843 (en Cosamalón, 2009).

8 “Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) contra la orden de San Agustín por el derecho a la posesión de un solar ubicado en la calle de la Torrecilla de San Sebastián, legado por Isabel Guamanchuco” 1755-1763 (en Cosamalón, 2009).

9 “Cuentas presentadas por Felipe Santiago Guanilo, cobrador de fincas de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), relativas a las reparaciones efectuadas en la casa llamada Chancay, ubicada en el barrio de Malambo” 1810 (en Cosamalón, 2009).

10 “Títulos del tambo Preboste ubicado en el barrio de Malambo, propiedad de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo)” 1846-1847 (en Cosamalón, 2009).

11 “Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) acerca del derecho a la posesión de la casa ubicada en la calle Copacabana. Incluye relación de censos y posesiones en las calles de Copacabana y Malambo” 1845 (en Cosamalón, 2009).

12 “Informe relativo al estado de las casas ubicadas en la calle Mercedarias, propiedad de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo)” 1874-1875 (en Cosamalón, 2009).

Indígena del Perú hacia la década de 1790 con traje y poncho. Dibujo inserto en: “Voyages au Pérou, faits dans les années 1791 à 1794, par les pp. Manuel Sobreviela, et Narcisso y Barcelo”. Colección de Láminas (1809), (Bibliothèque nationale de France ).

La indagación en este espacio ha entregado pruebas de los continuos cambios arquitectónicos que tuviera desde su fundación, como consecuencia de los constantes terremotos acaecidos en Lima

Lasintervenciones arqueológicas en la Iglesia y Convento de Nuestra Señora del Rosario (Santo Domingo), específicamente en el Atrio 02, han evidenciado varios contextos arqueológicos complejos. La indagación en este espacio ha entregado pruebas de los continuos cambios arquitectónicos que tuviera desde su fundación, como consecuencia de los constantes terremotos acaecidos en Lima en un

periodo de 500 años, y a raíz de la iniciativa de la Orden Dominica por renovar y levantar nuevas edificaciones.

Según el plano inserto en la crónica del Padre Juan Meléndez (1681), el área que hemos intervenido habría pertenecido a una de las zonas de cementerio del convento. Se trata de un espacio abierto, que habría funcionado como tal durante el siglo XVII; en la sección sureste se constru-

Hallazgos Arqueológicos en el Atrio 02 - Iglesia y Convento de Santo Domingo

Foto: Jaime Araucano

Emblema reconocido en uno de los documentos del Archivo Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú - Sección “Predios y Propiedades” - Caja 1 (Siglo XVI y XVII)

Plato con el emblema más conocido de la Orden de Predicadores, denominado “stemma liliatum”

Fig. 22

Emblema reconocido en uno de los documentos del Archivo Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú - Sección “Predios y Propiedades” - Caja 1 (Siglo XVI y XVII)

Plato con el emblema más conocido de la Orden de Predicadores, denominado “stemma liliatum”

Fig. 22

yó un piso empedrado y un canal de agua cubierto por ladrillo de tipo pastelero y asociado a un pozo de forma circular y hecho de ladrillos, ambos elementos delimitando de alguna forma el espacio de la iglesia y el de la ciudad.

Por otro lado, las excavaciones arqueológicas también han demostrado la presencia de una gran capa de relleno de tierra acumulada que contiene restos de elementos constructivos como ladrillos, canto rodado y piedras, además material cerámico y gran cantidad de restos óseos. Podemos deducir el periodo de la primera gran modificación de este espacio, que se dio como consecuencia del terremoto de 1678 y la consecuente destrucción que generó en el conjunto religioso de Santo Domingo.

Entre los materiales recuperados se registraron fragmentos de cerámica del siglo XVI, conocidas como “enchinadas”, que fueron

traídas directamente desde España y estaban decoradas con inclusiones de cuarzo o barita en su exterior, formando dibujos, en su mayoría circulares. Destacan también restos de tinajas grandes conocidas como “peruleras” y la base de un plato de cerámica vidriada con la simbología de la Orden de Predicadores, en muy buen estado de conservación. De igual forma, se ha identificado un ducto de ventilación que conduce a la cripta de la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario de los Indios, que se encontraba cerrado con ladrillos y cal.

Materiales registrados en la excavación del Atrio 2: Vasijas “enchinadas”. Foto: Jaime Araucano

Materiales registrados en la excavación del Atrio 2: Vasijas “enchinadas”. Foto: Jaime Araucano

La estructura arquitectónica de esta cripta es abovedada, y las paredes están recubiertas de un enlucido blanco, hecho a base de cal

Esta cripta sepulcral ubicada por debajo de la antigua capilla de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios presenta una planta rectangular, con una medida en planta de 14.5 x 5 m. Internamente, está dividida en dos hileras laterales, cada una compuesta por ocho estructuras funerarias, que presentan una medida aproximada de 0.94 m de ancho x 2.07 m de largo. Entre las dos hileras se puede observar un pasa-

je central. Cada estructura alberga en su interior restos óseos, restos de ataúdes, fragmentos de cerámica y posibles ajuares de los enterramientos depositados. La estructura arquitectónica de esta cripta es abovedada, y las paredes están recubiertas de un enlucido blanco, hecho a base de cal. Se presenta en buen estado de conservación, pues se mantienen fijos sus componentes estructurales, así como el enlucido que recubre las paredes.

Hacia la parte central se reconoce un pasaje y una escalera que habría servido para descender a la cripta, la que se encuentra tapiada con adobes a modo de sello.

Hacia el lado sur se reconoce el ducto de ventilación y el ingreso a un osario, de grandes magnitudes, cuya

cúpula se ha registrado hacia el exterior de la cripta en las excavaciones arqueológicas.

Asimismo, hacia el interior y extremo de la cripta, se registra una pintura mural en muy buen estado de conservación que ratifica la gran importancia que tenía el aspecto

Ducto de ventilación de la cripta. Actualmente es el único acceso que dirige a la cripta. Foto: Jaime Araucano Fig. 24

funerario durante la época, garantizando un espacio sagrado para los fieles, necesario para el “bien morir”.

Sobre esta bóveda sepulcral o cripta encontramos los “Autos seguidos por los hermanos veinticuatro y el capitán Juan de Medina, prioste de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario…” fechados en 1674 con una referencia directa sobre su edificación, y en donde se mencionan “… los setecientos pesos que tienen

juntados en la construcción de la bóveda de su capilla para el entierro de los cofrades”. Resulta interesante notar en este documento que algunos cófrades se opusieron al uso de estos fondos en la construcción de la cripta, pues preferían “…usar ese dinero para labrar unas andas para su imagen” . Entre aquellos cofrades que se oponían se encontraba Juan Atauyupanqui, uno de los indígenas que aún conservaba su apellido original quechua (en Campos, 2014). 13

13 “Autos seguidos por los hermanos veinticuatro y el capitán Juan de Medina, prioste de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), para poder usar los setecientos pesos que tienen juntados en la construcción de la bóveda de su capilla para el entierro de los cofrades. A esta petición se oponen Juan Atauyupanqui, Juan Antonio y Pedro Velásquez, mayordomos y diputado de la cofradía, que desean usar ese dinero para labrar unas andas para su imagen”. Lima, 1674/1675 11f. (en Campos, 2014: 1821. XXXIX-A: 15).

Fig. 25

Graffittis en el techo de la cripta, refiere algunos nombres indígenas

Vista panorámica de la pintura mural al momento del hallazgo.

Vista panorámica de la pintura mural al momento del hallazgo.

A través de este tipo de imágenes se pretende emitir un mensaje a un grupo social usando el espacio arquitectónico en el que fue colocada.

Elpapel que juega la pintura mural va más allá

del plano artístico o decorativo, dado que cumple una función social, sobre todo una de carácter religioso. A través de este tipo de imágenes se pretende emitir un mensaje a un grupo social usando el espacio arquitectónico en el que fue colocada.

La pintura mural existente en la cripta de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de los Indios es, como ya mencionamos, una muestra de la gran

importancia que el ritual de la muerte tenía durante el virreinato. Bajo esa premisa, este espacio se transformó en un lugar netamente sagrado.

Se trata de una pintura hecha al fresco en variados colores. Por el momento desconocemos el autor de la obra, pero esperamos obtener datos concretos a partir de la revisión de los protocolos notariales de la época o, quizá, a partir de un concierto de obra. En la pintura se representa la escena de la crucifixión de

Cristo en el Calvario. Se identifica claramente a la Virgen María, a San Juan y a María Magdalena. Es notorio que en la Cruz ya no se encuentra Jesús, ocupando su lugar una mortaja representada por un gran paño de color blanco.

Esta simbología se encuentra completamente asociada y dirigida al espacio en donde se haya; es decir, al espacio funerario de la cripta. La manera de representar a la cruz, con Cristo ausente, es conocida como la “Cruz de la Resurrección”, donde solo ha

quedado, como parte de su ascensión al Cielo, su mortaja; y en señal de su martirio, la corona de espinas y los clavos.

Con respecto a la representación pictórica de María, Juan y María Magdalena en la escena del Calvario, esta se basa en un pasaje de la Biblia relatado por el Apóstol Juan (19, 25-27), donde se señala explícitamente la presencia de estos personajes en aquel momento, entre otras personas. 14 Este pasaje, por su enorme connotación simbólica y religiosa, ha sido muchas veces

14 “Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa” (Juan, capítulo 19, La Biblia).

representado en el arte cristiano con numerosas variantes. El artista que pintó esta escena en la cripta de indios, pudo haberse basado en varias representaciones pictóricas similares existentes en Lima o, en todo caso, como fue muy frecuente entre los pintores de aquella época, en

algún grabado de referencia. Una rápida revisión de obras europeas con la escena del Calvario muestra algunas semejanzas con obras de artistas flamencos de esa época, por lo que, hipotéticamente, se pudo haber utilizado un grabado relacionado con alguna de estas obras. Por otra

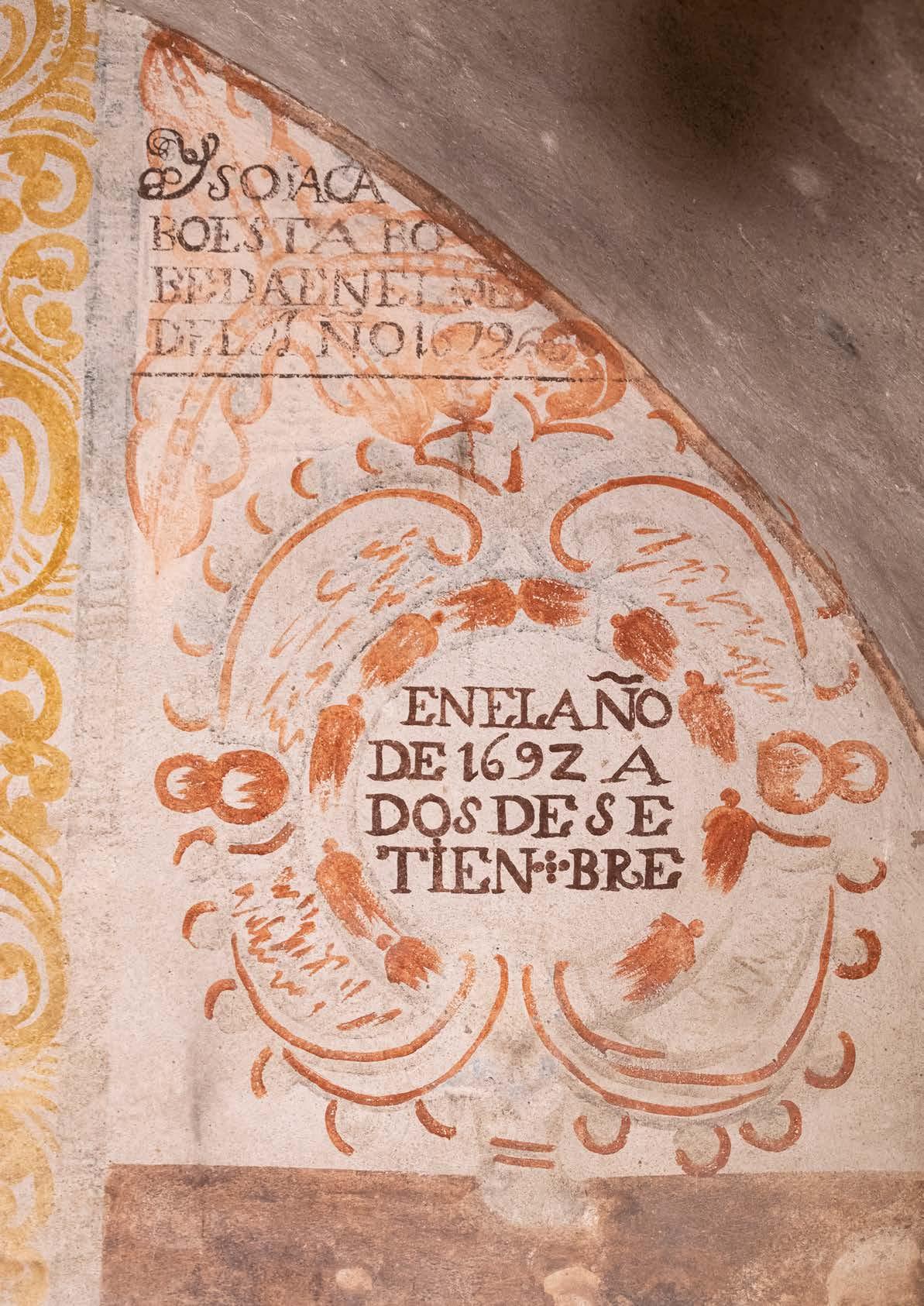

parte, en la pared donde se encuentra la pintura mural hay diversas inscripciones pintadas que claramente hacen referencia a la construcción de la bóveda o cripta en 1679; por lo que podemos asumir que la pintura con la escena del Calvario es tam-

bién correspondiente con estas mismas fechas inscritas, siendo entonces la fecha de la pintura de 1692, de acuerdo siempre con lo graficado en la cripta. Más adelante veremos cómo estas fechas se relacionan con documentos propios de la cofradía de indios.

Fig. 28 Pintura Mural de la Cripta de Nuestra señora del Rosario de los Indios

Antoon van Dyck (ca. 1617 - 1619), “Cristo en la cruz, la Virgen, San Juan y Santa Magdalena” (Musée du Louvre, Département des Peintures - INV 1766; MR 988).

Antoon van Dyck (ca. 1617 - 1619), “Cristo en la cruz, la Virgen, San Juan y Santa Magdalena” (Musée du Louvre, Département des Peintures - INV 1766; MR 988).

La pintura mural del Calvario, junto con otros detalles pictóricos, tuvo como uno de sus objetivos el de decorar con motivos religiosos la cripta, pero también crear un escenario espiritual y muy simbólico

Elhecho de contar con una cripta usada y dirigida únicamente para la población indígena existente en Lima en épocas virreinales constituye, de por sí, una fuente muy importante de investigación. De hecho, la información contenida dentro de la cripta puede proporcionar muchísimos datos relacionados con esta población. En este caso, revisaremos de manera preliminar la iconografía cristiana existente y varias de las inscripciones con nombres de indígenas

que se encuentran en las paredes de la bóveda de la cripta.

La iconografía cristiana o hispana se muestra en especial en la pintura mural con la escena del Calvario, junto con textos pintados a ambos lados de la escena. Los detalles pictóricos y artísticos de la escena del Calvario parecieran corresponder con un pintor de capacidades técnicas modestas. Probablemente fue un pintor indígena contratado por los miembros de la misma cofradía de indios. Varios

elementos parecen asociarse con otras pinturas contemporáneas consideradas provinciales o de arte popular.

El hecho que una pintura de este tipo se halle en Lima significaría que se pudo contratar a un pintor indígena radicado en la ciudad o que se trajo a alguno de otra ciudad del país. Los talleres de pintores indígenas eran una realidad en Lima desde la segunda mitad del siglo XVI, por lo que no era dificultoso encontrar un maestro indígena que pudiera ponerse a servicio de la cofradía de indios. Sin embargo, todavía nos falta información precisa sobre el tema, por lo cual no podemos dar mayores luces al momento, más que las hipotéticas.

La pintura mural del Calvario, junto con otros detalles pictóricos, tuvo como uno de sus objetivos el de decorar con motivos religiosos la cripta, pero también crear un escenario espiritual y muy simbólico para aquellas

personas que fueron inhumadas en ese lugar. Como hemos indicado, el hecho mismo de graficar la “Cruz de la Resurrección” en la escena del Calvario, establece y reafirma uno de los preceptos principales de la religión cristiana: el de la resurrección después de la muerte.

Este diseño de la Cruz de la Resurrección no es común en el arte cristiano, pues parece asociarse más a ambientes funerarios, al menos en el siglo XVII. Podemos encontrar un diseño similar en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, en Lima, donde existe un conjunto de azulejos con la misma representación. Actualmente, estos azulejos se encuentran en la nave de la iglesia, pero es probable que provengan de una cripta, similar o la misma que fue hallada durante las investigaciones arqueológicas efectuadas por PROLIMA el año de 2021. Sabemos que a mediados del siglo XVII, la iglesia de La

Azulejo encontrado en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad.

Azulejo encontrado en la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad.

Inscripción que detalla los años de construcción de cripta, así como los mayordomos responsables.

Soledad tuvo varios cambios estructurales importantes, por lo que algunos espacios como criptas fueron clausurados y los azulejos se reutilizaron para revestir otras áreas de la iglesia (Vallejo, 2023).

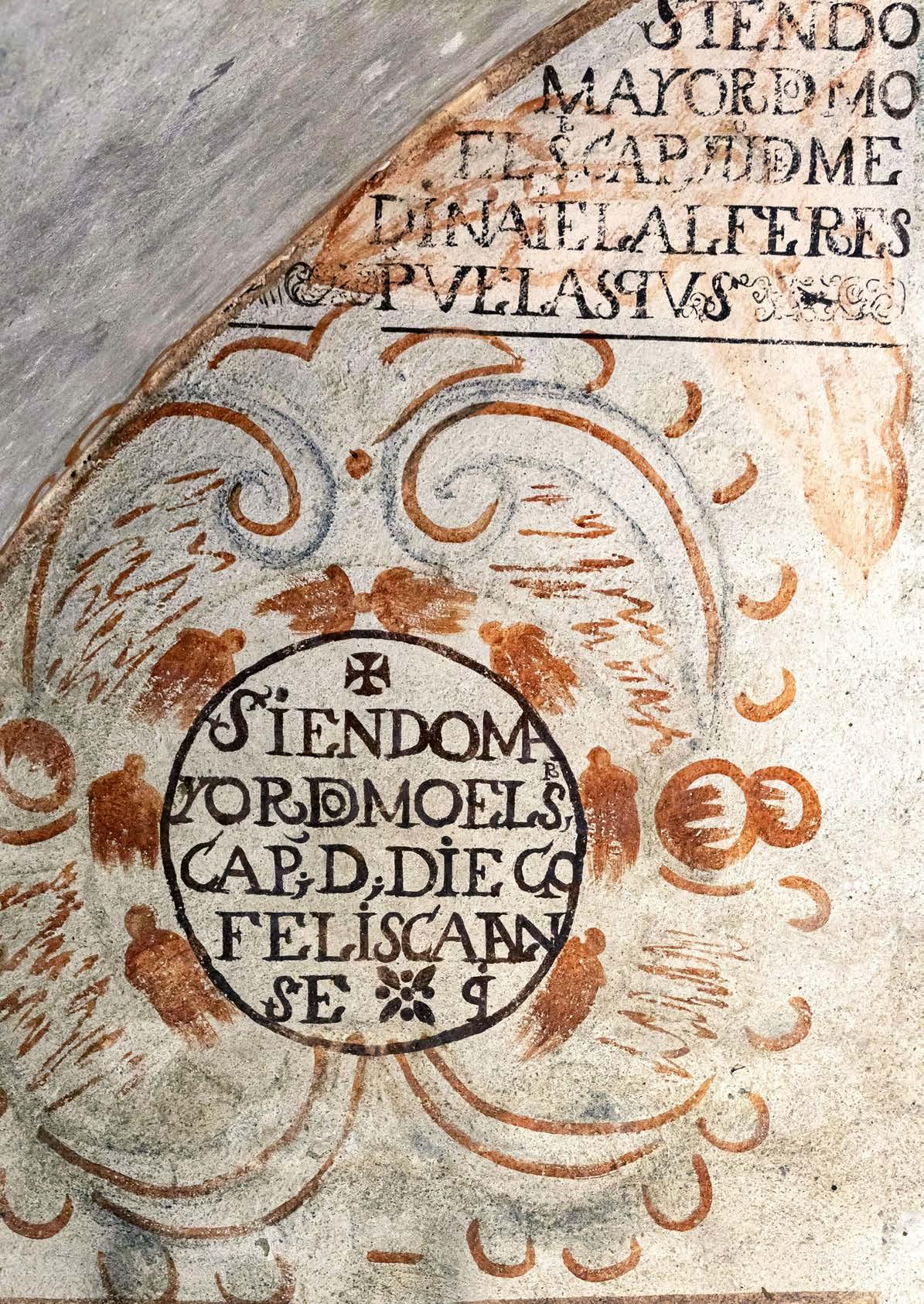

Las inscripciones o textos existentes en la pared, a los laterales de la escena central del Calvario, se dividen en dos grupos básicos. Los escritos en la parte superior, casi en las esquinas de la bóveda; y los escritos en la parte media de la pared. Si leyéramos de izquierda a derecha los textos podrían agruparse de la siguiente manera:

SIENDO MAYORDOMO

EL SEÑOR CAPITAN JUAN DE MEDINA I

EL ALFERES PEDRO VELASQUES

YSO I ACABO ESTA BOBEDA EN EL MES

DEL AÑO 1679

Por su parte, los dos segmentos de escritos ubicados en la parte media de la pared, siempre de izquierda a derecha, podrían leerse:

SIENDO MAYORDOMO EL SEÑOR CAPITAN DON DIEGO FELIS

CALANSEQUE

EN EL AÑO DE 1692 A DOS DE SETIENBRE

De acuerdo con estos textos, la fecha de culminación de la bóveda o cripta fue en 1679, cuando ejercían el cargo de mayordomo el capitán Juan de Medina y el alférez Pedro Velásquez. Como hemos indicado, estos títulos de capitán y alférez debieron ser parte de la organización interna de la cofradía. Esta fecha de construcción de la bóveda y los nombres de estas personas coincide con algunos documentos propios de la cofradía de indios, los cuales se conservan en el Archivo del Arzobispado y han sido publicados por Campos

(2014: 1821. XXXIX-A: 15) en el Catálogo de Cofradías. En uno de estos documentos se indica claramente la disputa existente al interior de la cofradía en 1676 para la construcción de la cripta, siendo parte del bando a favor de la construcción Juan de Medina y los hermanos veinticuatro, y ubicándose en contra los mayordomos de ese año, Juan Atauyupanqui y Juan Antonio, además del diputado Pedro Velásquez.

Siguiendo a estos textos escritos en la pared, la fecha de realización de la pintura mural con la escena del Calvario y todas las inscripciones mismas fue en el año 1692, cuando ejercía el cargo de mayordomo de la cofradía el capitán Diego Felis Calanseque. En este caso podemos advertir que el nombre Felis quizás debió leerse o sonar como Félix;

y también que esta persona conservaba su apellido indígena original de Calanseque. De igual manera, este escrito en la pared y su transcripción están refrendados por otro documento del Catálogo de Cofradías del año 1692, en el que se hace referencia a “Diego Félix Calanseque, mayordomo de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario” del convento de Santo Domingo15; así como otro documento del año de 1693, en el que se hace mención a “…don Diego Félix Calanseque, ex mayordomo…”. 16

Como vemos, en ambos casos, hay documentación que corrobora estas fechas y a estos mismos personajes. Entre la fecha de 1679, como culminación de la cripta, y el año de 1692, como realización de la pintura mural, media la aciaga fecha de 1687,

15 “Autos seguidos por Manuel Martínez contra Diego Félix Calanseque, mayordomo de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), para que le paguen los ciento veintiún pesos que le debe por la reparación de una pared que comparte su casa con un corralón de aposentos propiedad de la cofradía en el barrio de Malambo. Tasación por Juan de Torres de la Vega, maestro albañil”. 9f. 1692/1693 Lima (en Campos, 2014: 1841. XXXIX-A:26).

16 “Autos seguidos por los hermanos veinticuatro de la cofradía de indios de Nuestra Señora del Rosario (convento de Santo Domingo), contra don Diego Félix Calanseque, ex mayordomo, que entregue las llaves de la cofradía a Lorenzo Rodríguez, mayordomo recién electo, y exhiba los libros de cabildo para poder hacer la elección de mayordomo segundo”. 4f 1693 Lima (en Campos, 2014: 1843. XXXIX-A:27).

Inscripción que detalla los años de construcción y remodelación de la cripta.

cuando se produjo uno de los terremotos más fuertes que ha sufrido Lima y que prácticamente asoló la ciudad. Por lo que se puede apreciar en la cripta, está debió resistir ese terremoto, y más bien la hechura de la pintura mural podría ser parte de posteriores trabajos de remodelación del espacio, que incluiría tanto el encalado como la decoración mural de la cripta, dado que estructuralmente parece haber resistido.

Además de estos textos, más formalizados, existen en varias paredes de la cripta, di-

versas inscripciones hechas de manera muy simple e improvisada, a la usanza de los grafitis. Hay representación de cruces, algunas especies de firmas y nombres escritos. Estos nombres generalmente parecen haber sido puestos por las mismas personas, y por ello se nota diferentes grafías o tipos de letra. Todas estas inscripciones o grafitis han sido hechos en diversas épocas usando el negro humo de las velas, por lo cual, resaltan haciendo contraste con la superficie blanca de la bóveda de la cripta. Así, aparecen nombres como Chupanqui17 ; Arabacho o Arabachu; Martines. Un grupo de estos grafitis parecen ser algo más tardíos para la cripta, pues están asociados a la fecha de 1779, junto con los nombres de Toribio Ramos y Rondon.

17 En el Padrón de Indios de 1613 (en Contreras, 1968[1613]: 300), se registra viviendo en Lima a un tal Geronimo Chupanqui de 15 años, indicando que “…estaba por su aprendiz; un indio llamado Gerónimo Chupanqui, natural del pueblo de Acos jurisdicción de Guamanga. Y es su cacique don Juan Pomarima y el encomendero es don Diego y no sabe, el sobrenombre, Y ha cuatro años que está en esta ciudad y está aprendiendo oficio de abridor de cuellos y posa en casa de su maese y no sabe que años tiene, y pareció sera de quince años y es soltero”. Podría tratarse de algún familiar de quien puso su nombre en la cripta a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII.

Representación de la Virgen María sollozando en la pintura mural. Fig. 33

Los testimonios arqueológicos registrados en el Atrio 02, especialmente en la cripta de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de los Indios, muestran el considerable interés de los fieles por el fin de la vida terrenal. La suntuosidad de este espacio funerario decorado con una majestuosa pintura mural que representa el descendimiento de la cruz y el triunfo de Cristo sobre la muerte, afianzó la idea del “bien morir” para los integrantes de la cofradía que con honor y esperanza eran depositados en la cripta.

Asimismo, al contrastar los datos arqueológicos con los

archivos analizados, tanto en el Archivo de la Orden Dominica, como los reconocidos en el Archivo Arzobispal de Lima, hemos podido demostrar cómo esta documentación es el pilar para desarrollar la arqueología histórica. Los datos escritos reconocidos en estos importantes documentos, así como los reconocidos dentro de la cripta, contribuyen a un desarrollo íntegro de la investigación arqueológica, que si bien aún es un desafío con un largo camino por recorrer, cuenta con herramientas valiosas que ayudarán, poco a poco, a escribir la historia religiosa de nuestra ciudad desde sus años de fundación.

ARIZMENDI, Emilio

2003 Estudio Histórico-Canónico de la Cofradía Urbana Limeña de fines del Siglo XVII [Tesis para optar el Grado Académico de Doctor]. Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Roma, Italia .

CAMPOS, Javier

2014 Catálogo de Cofradías del Archivo Arzobispal de Lima. Colección Del Instituto Escurialense De Investigaciones Históricas Y Artísticas, Nº 42. Madrid, España.

COBO, Bernabé

1882 [1621] Historia de la Fundación de Lima, (ed. Gonzalez de la Rosa, M.). Imprenta Liberal. Lima.

CONTRERAS, Miguel de

1968 [1613] Padrón de los Indios que se hallaron en la ciudad de los Reyes… Seminario de Historia Rural Andina (Transcripción paleográfica de Mauro Escobar). UNMSM. Lima.

2009 Identification and description of the colonial monumentary fond at the Lima Metropolitan Welfare Society (Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana) (EAP 234). En Endangered Archives Programme.

GUAMAN POMA, Felipe

1993 Nueva Corónica y buen gobierno. Fondo de Cultura Económica, Tomos I y II. (Ed. y pról. de F. Pease; trad. de J. Szeminski), Lima.

KUSONOKI, Ricardo

2016

Arte y Cultura Visual en el Virreinato. En Arte Colonial. (R, Kusunoki & L. Wuffarden, eds.), pp. 1-54. Colección Museo de Arte de Lima. Lima.

LÉVANO, DIEGO

2004

“El mundo imaginado: La cofradía de Nuestra Señora de Copacabana”. En: Angeli novi: prácticas evangelizadoras, representaciones artísticas y construcciones del catolicismo en América siglos XVII-XX, (F. Armas ed.) pp. 113-126. Asociación Latinoamérica de Estudios de la Religión

MELÉNDEZ, Juan

1681 Tesoros verdaderos de las Yndias en la historia de la gran prouincia de San Iuan Bautista del Perú de el Orden de Predicadores... Imprenta Nicolas Angel Tinaffio. Roma.

MORGADO, Patricia

2007 Un Palimpsesto Urbano: Del asiento indígena de Lima a la ciudad española de Los Reyes [Tesis para optar el Grado Académico de Doctor ]. Universidad de Sevilla. Sevilla, España

RIVASPLATA, Paula

2014 “Salud pública impulsada por el Cabildo de Lima durante la Colonia”. ACHSC, 41-1: 239-273. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia.

VALLEJO, Francisco

2023 “Ángeles y Querubines en los azulejos de Lima : del renacimiento italiano al barroco limeño”. Boletín del Equipo de Arqueología de Lima 3: 8-123. Municipalidad de Lima.

VEGA, Walter

2018 Las cofradías indígenas como medio de inserción social en Lima (siglo XVII). El caso de la cofradía Nuestra Señora de Copacabana [Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Historia]. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú.

ARCHIVOS

- Archivo de la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú. Sección “Cofradías”- Cajas 1-2 (Siglo XVI y XVII) y Sección “Predios y Propiedades” - Caja 1 (Siglo XVI y XVII)

- Archivo General de Indias. Consejo de Indias. Mapas, planos, documentos iconográficos y documentos especiales. Perú-Chile. ES.41091.AG (1575-1818).

Queremos agradecer la ayuda desinteresada y el aporte valioso del Padre Fray Luis Enrique Ramírez, O.P., Director del Museo del Convento de Santo Domingo, así como al Sr. Melecio Tineo Morón, encargado del Archivo de la Provincia Dominicana de San Juan Bautista del Perú, quienes desde el primer encuentro nos apoyaron en el proceso de investigación arqueológica y nos facilitaron el acceso a todos aquellos excelentes documentos que guardan parte de la historia de la Iglesia y Convento de Santo Domingo. Agradecemos también el apoyo desinteresado de Alejandro Camones y Javier Colmenares, quienes gustosos nos brindaron el acceso a valiosas fotos e información acerca del tema.

El Equipo de Arqueología de Lima ejecuta una serie de proyectos de investigación contemplados en el Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. En paralelo, está a cargo de las intervenciones arqueológicas que se realizan previamente a la recuperación de espacios públicos e inmuebles emblemáticos en esta parte de la ciudad. Gracias a este trabajo, la Municipalidad de Lima ha recuperado valiosos testimo-

nios acerca de la evolución de nuestra ciudad: desde sus años fundacionales e incluso de épocas anteriores. Cabe destacar que parte relevante de cada investigación está dedicada al estudio de los cambios arquitectónicos y estilísticos del área intervenida, así como las modificaciones en la ocupación o uso de los espacios. A través de los proyectos que aquí presentamos es que tratamos de conocer más sobre su historia.

1. Se hallaron elementos importantes de la época fundacional de este espacio público. Debajo de una de las torres se encontró una pintura mural que representa el dibujo de ladrillos distribuidos alternadamente. Además, se recuperó el antiguo piso de cantos rodados que cubría la plazuela, y que data del siglo XVII.

Proyecto en espacios públicos

2. Se busca identificar el patrón de enterramiento, es decir, las recurrencias en las maneras de enterrar a las personas de aquellos años; indagando por diferenciación social, adscripción a la cofradía soleana, entre otros; haciendo uso también de análisis de antropología física en los restos óseos.

3. Investiga uno de los hospitales más antiguos del país a través de sus diferentes usos históricos; excavando en su capilla, en patios que funcionaban como manicomio y cementerio, y en sus antiguas salas de enfermería. Está asociado con un proyecto de restauración y puesta en valor del inmueble.

Antiguo hospital San Andrés

Proyecto en inmuebles

3

Proyecto en espacios públicos

4. A través de las excavaciones en el molino de Jerónimo de Aliaga, identificado durante los trabajos efectuados en la alameda Chabuca Granda, se busca conocer los albores de la fundación de Lima. Y a su vez explorar las cimentaciones del antiguo Arco del Puente de Piedra, que adornaba la entrada norte de la Lima de antaño.

5. Con el objetivo de investigar su distribución espacial y la evidencia fundacional. Partiendo desde un enfoque que busca recuperar las prácticas domésticas desde lo moderno, atravesando lo colonial y finalizando con lo prehispanico. Todo esto servirá de insumo para mejorar y dar contexto a futuros proyectos de restauración.

Proyecto del Plan Maestro

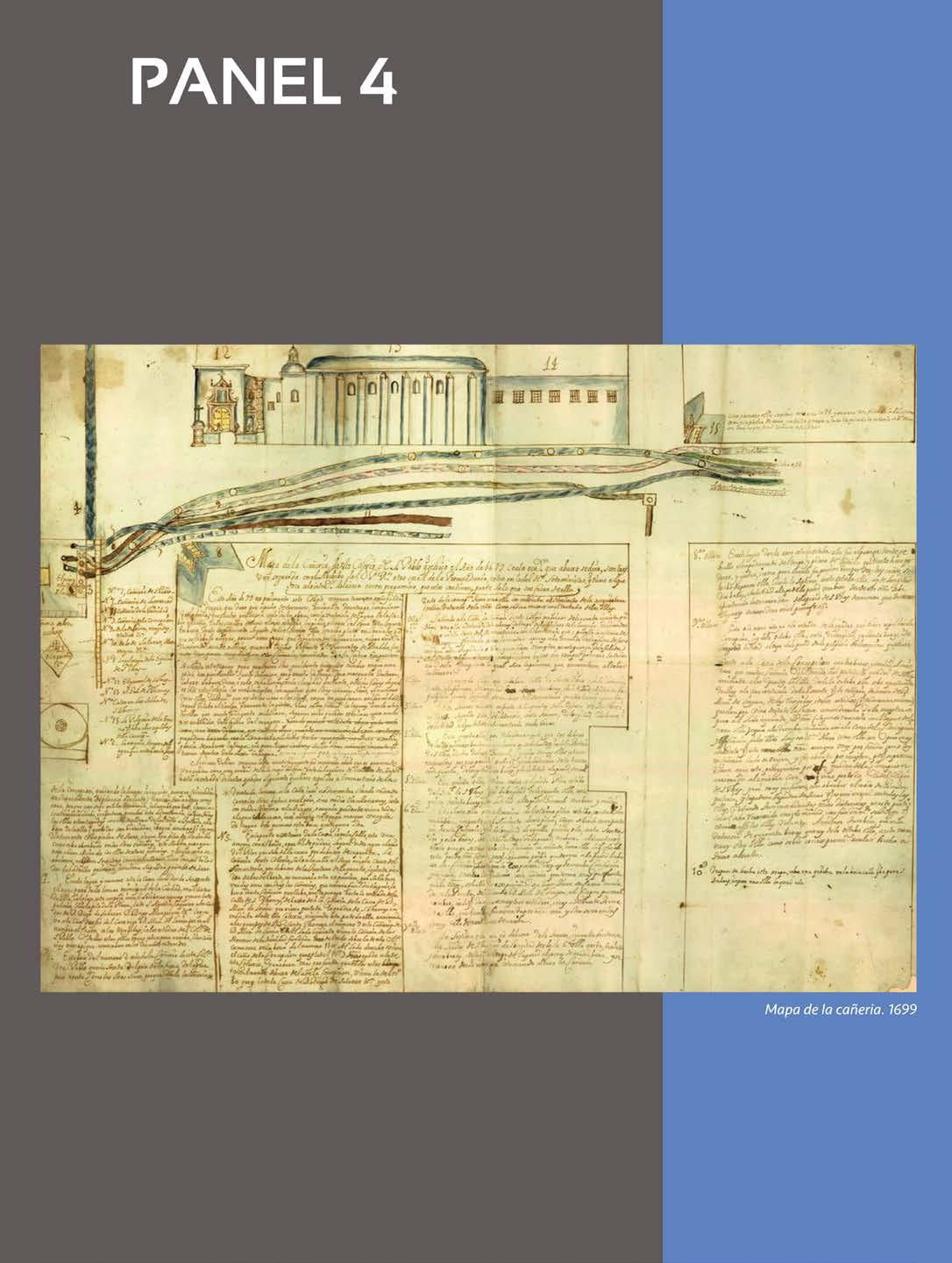

6. El proyecto de investigación arqueológica Canales de Lima, de especial relevancia para el artículo incluido en la presente edición, tiene como objetivo recuperar evidencia de los antiguos canales que transcurrieron por la ciudad: el canal de Huatica y el canal de Magdalena, cuyo uso se remonta hasta la época prehispánica y va hasta mediados del siglo XX.

7. Excava en la plazuela, atrio, fachada y muros laterales de estas históricas iglesias en Barrios Altos. Se busca documentar los cambios arquitectónicos de las iglesias a través de distintas épocas, explorando sus versiones más antiguas. Esta información sirve para la ejecución de proyectos de restauración integral en ambos sitios.

Iglesia de las Trinitarias

Proyecto en espacios públicos

Las intervenciones arqueológicas realizadas en la Iglesia y Convento de Santo Domingo, situado en Lima desde el S.XVI, buscan identificar los diferentes cambios arquitectónicos en los atrios principales, recuperando aquellas evidencias que se mantuvieron ocultas a lo largo de los años. Las investigaciones desarrolladas en los Atrios 01 y 02 han demostrado que aún es posible hallar parte de las estructuras hidráulicas como los canales, utilizados tanto en las épocas prehispánicas como aquellas que se construyeron durante el virreinato. Asimismo, durante los trabajos de excavación se encontró la cripta de la capilla de “Nuestra Señora del Rosario de los Indios”, de la que solo se tenían algunas referencias en archivos históricos. Estos hallazgos se incorporarán a

Proyecto en espacios públicos

la recuperación integral del Atrio 02, creando un espacio cultural que enriquecerá el circuito museográfico de Santo Domingo, demostrando cómo el pasado y el presente se complementan para enriquecer los conocimientos del desarrollo histórico de este espacio en nuestra ciudad.

El Monasterio de la Encarnación de Lima fue el convento más antiguo de todo sudámerica

El Monasterio de la Encarnación tuvo su origen en el año 1562, cuando doña Mencía de Sosa, tras la ejecución de su esposo, el encomendero Francisco Hernández Girón, buscó una vida de retiro. En compañía de su madre, doña Leonor de Portocarrero, iniciaron un modesto beaterio que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el monumental monasterio de la Encarnación, dirigido por religiosas Agustinas.

Situado en las cercanías de lo que hoy es la Plaza San Martín, este monasterio se destacó por su imponente tamaño, llegando a abarcar tres cuadras en redondo. La arquitectura de la iglesia fusionaba elementos barrocos y renacentistas, con detalles ornamentales que adornaban cada capilla y retablo, diversas instalaciones, como dormitorios, claustros, fuentes y jardines.

Este monasterio desempeñó un papel crucial en el proceso de evangelización, respaldado por el interés y apoyo del rey de España. En 1649, se

fundó su Santuario Mayor, agregando esplendor al conjunto con procesiones solemnes y la creación de diversos santuarios menores, entre ellos, el de Nuestra Señora

de Belén y el Pretorio. Todos estos elementos contribuyeron a consolidar este lugar como un destacado centro espiritual en la vida limeña.

La Municipalidad de Lima, a través del Equipo de Arqueología de Lima, viene desarrollando importantes investigaciones en diferentes espacios públicos y monumentos históricos de la ciudad, en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado en 2019. En ese sentido, la Gerencia de Cultura y el Programa Municipal de Recuperación para el Centro Histórico de Lima (PROLIMA) presentaron esta primera exposición temporal denominada “Lima, de Fuego y Agua”, como parte de los resultados de este primer año de investigación arqueológica. Desde la formación del ser humano como especie, el fuego, ente de poder, y el agua, componente móvil de vida, configuraron parte de casi toda actividad humana.

Investigación, curaduría y guión museográfico

Héctor Augusto Walde Salazar Pablo Miguel Enríquez Puma

Diseño gráfico y museográfico Lucho Chumpitazi - Lingo

Equipo de Arqueología de Lima

El nivel del piso empedrado encontrado bajo el patio del hoy Museo de Sitio Bodega y Quadra, correspondería a uno anterior al terremoto de 1746, en ese entonces perteneciente a la familia Altolaguirre. Los escombros de dicho terremoto habrían terminado por cubrir con un espesor de 76 cm. aproximadamente el patio y otros espacios de la casa en el sector Sur.

Extracto del Artículo:

“Las consecuencias del terremoto de Lima en el año 1746 - en la casa de Don Felipe de Altoaguirre, pág. 83. En número 1 de la Revista Limac.