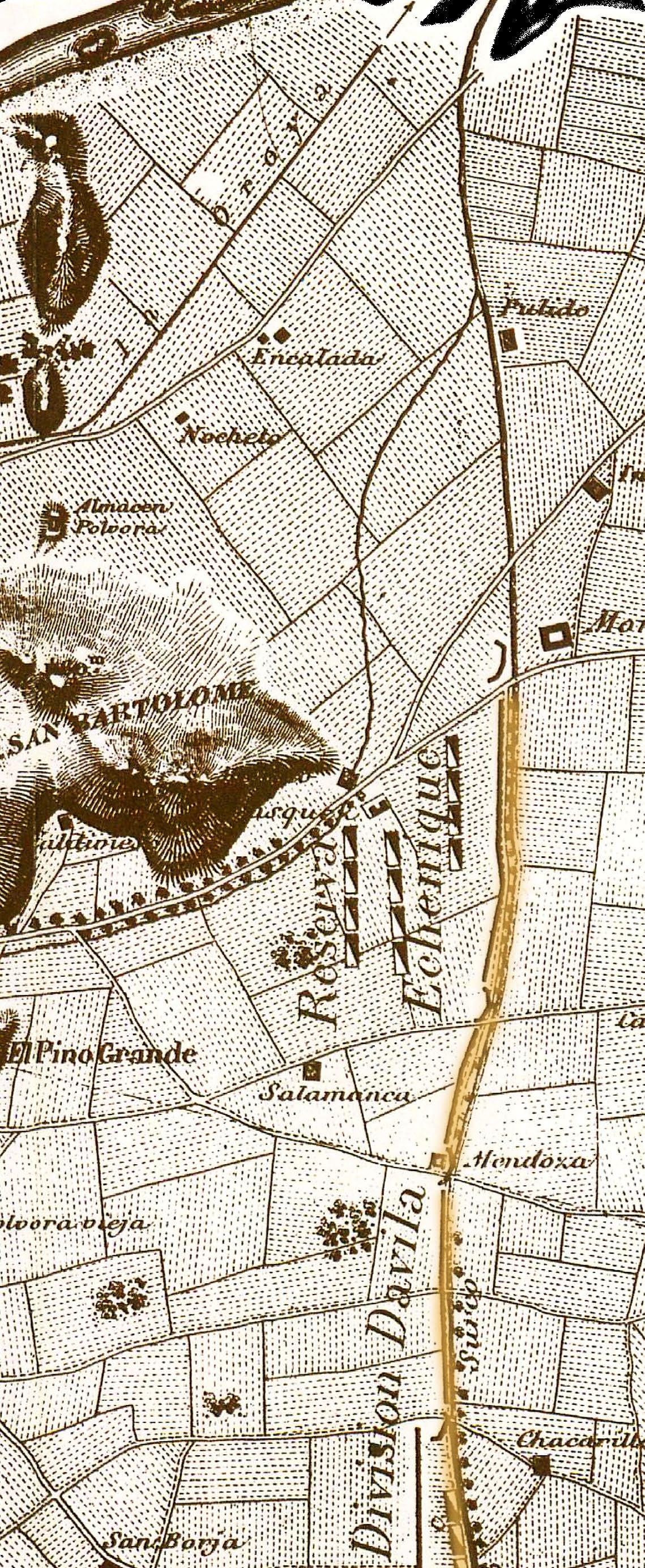

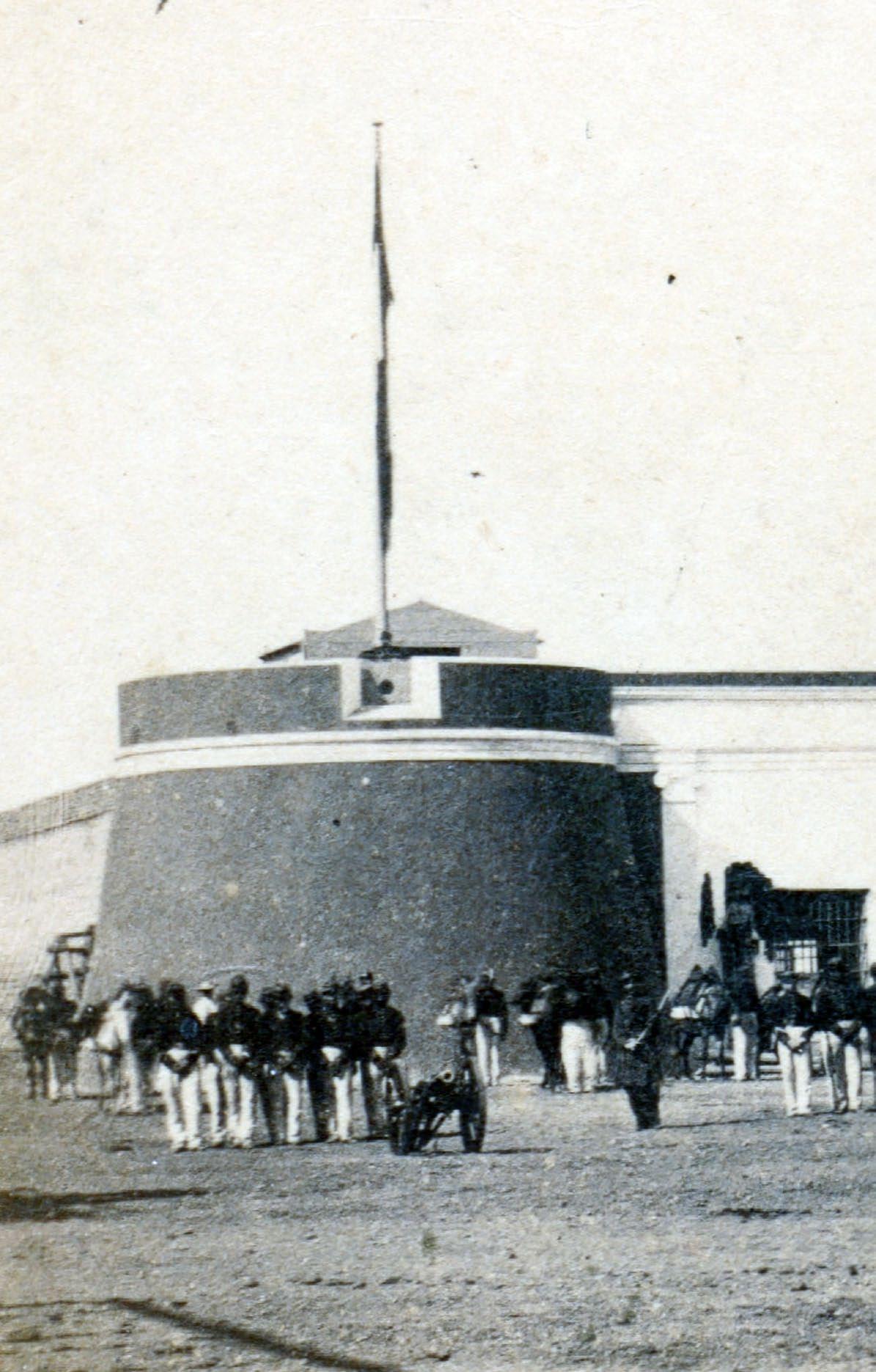

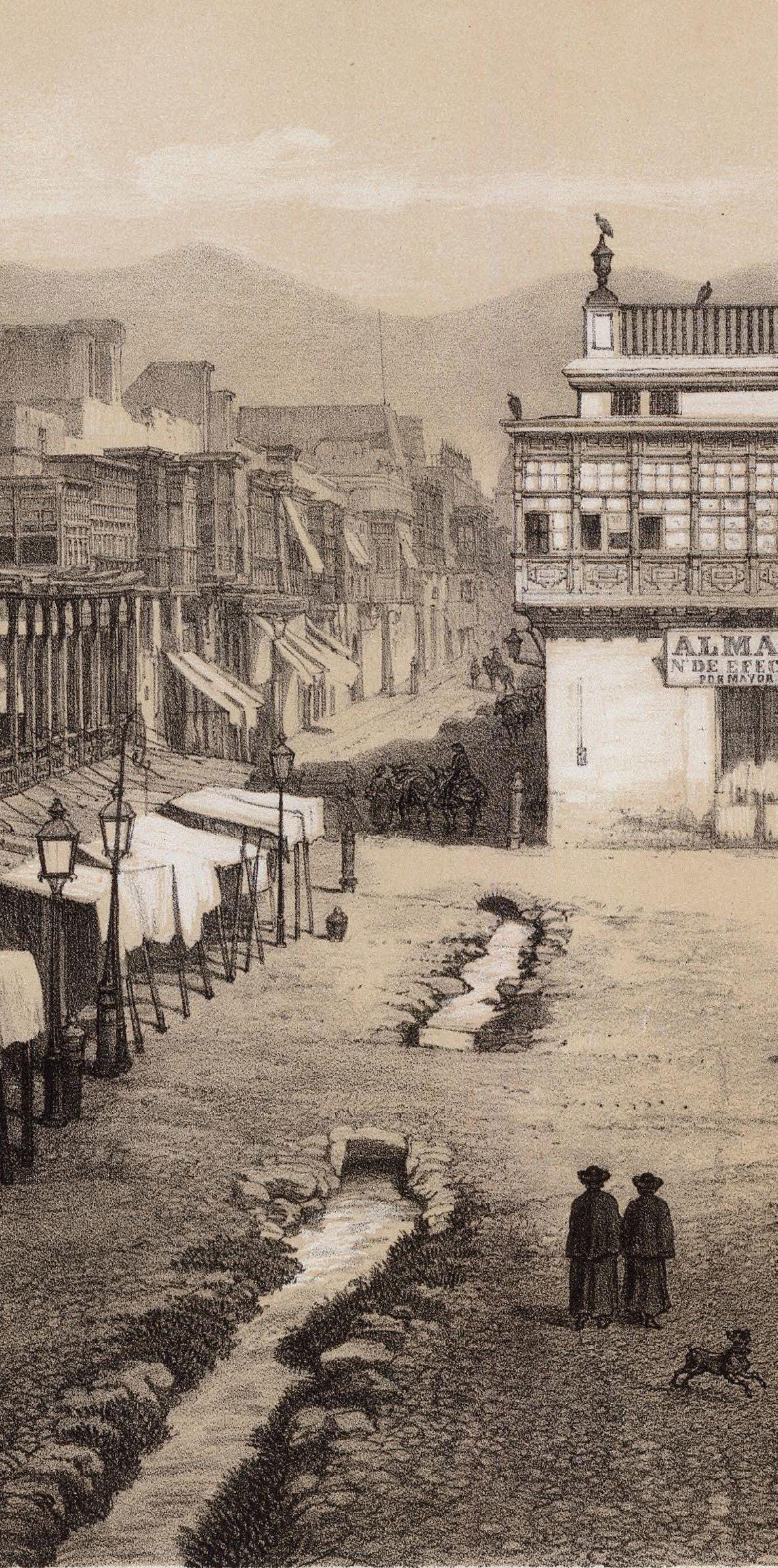

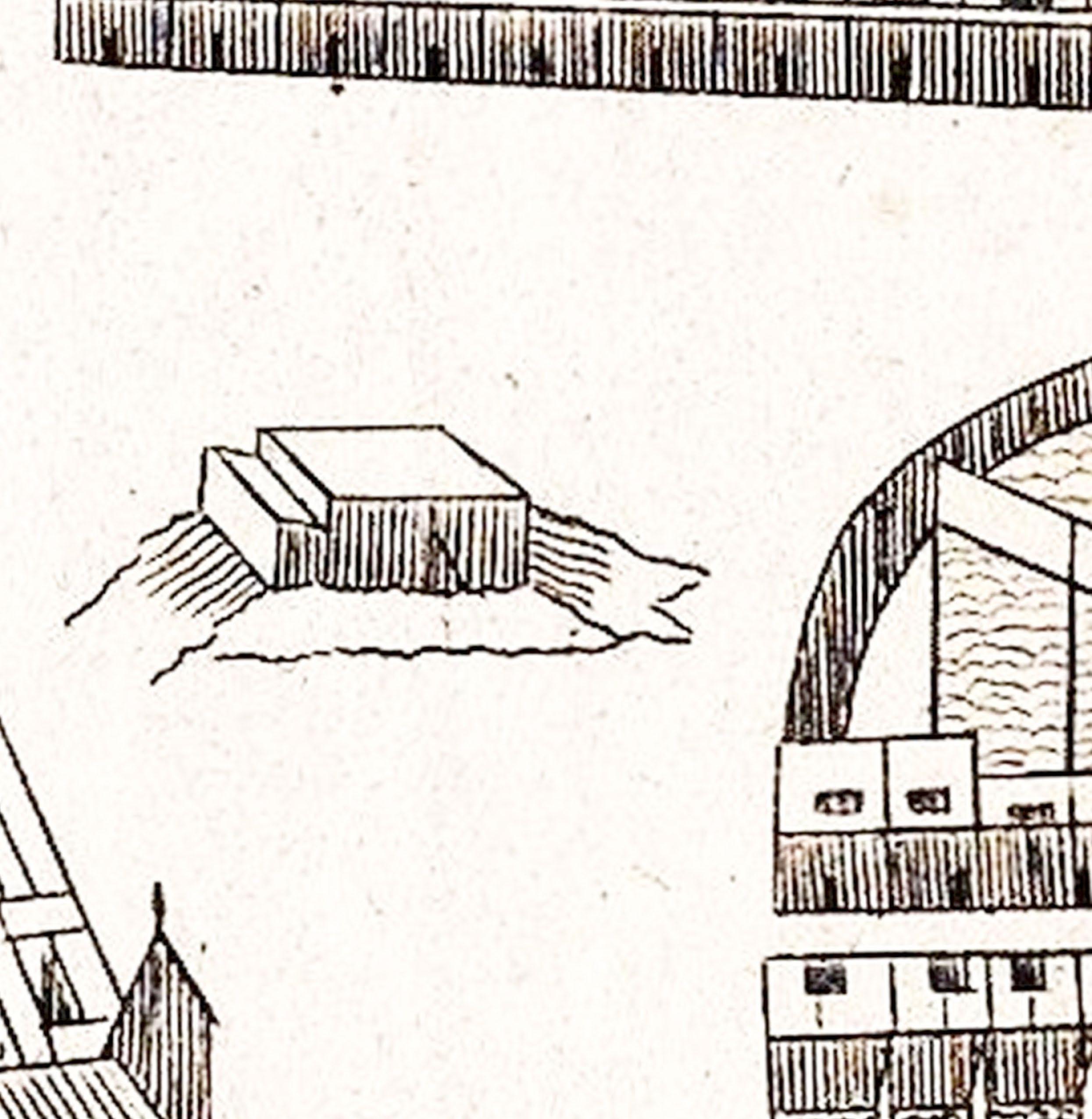

La torre de Santo Domingo en el “Atlas geográfico del Perú” de Mariano Felipe Paz Soldán (1865).

La torre de Santo Domingo en el “Atlas geográfico del Perú” de Mariano Felipe Paz Soldán (1865).

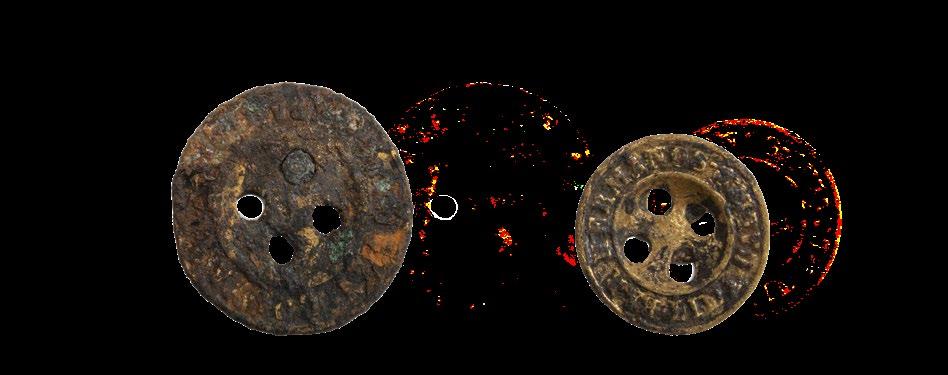

Limpieza mecánica del botón chileno con un hisopo.

Limpieza mecánica del botón chileno con un hisopo.

BOLETÍN

EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA DE LIMA

La torre de Santo Domingo en el “Atlas geográfico del Perú” de Mariano Felipe Paz Soldán (1865).

La torre de Santo Domingo en el “Atlas geográfico del Perú” de Mariano Felipe Paz Soldán (1865).

Limpieza mecánica del botón chileno con un hisopo.

Limpieza mecánica del botón chileno con un hisopo.

Boletín Equipo de Arqueología de Lima

N°5 - Abril 2024

Municipalidad Metropolitana de Lima

Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla Alcalde de Lima

Luis Martín Bogdanovich Mendoza

Gerente de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de LimaPROLIMA

Carlos Alberto Vega Tarma

Subgerente de la Subgerencia de Operaciones en el Patrimonio Cultural Histórico, Paisajístico y Arqueológico.

Equipo de Arqueología de Lima

Editor:

Miguel Enríquez Puma

Corrección de estilo:

Francisco Vallejo Berríos

Jaro Adrianzén Rodríguez

Diseño y diagramación:

Miguel Enríquez Puma

Fotografía general:

Jaime Araucano Silva

En portada:

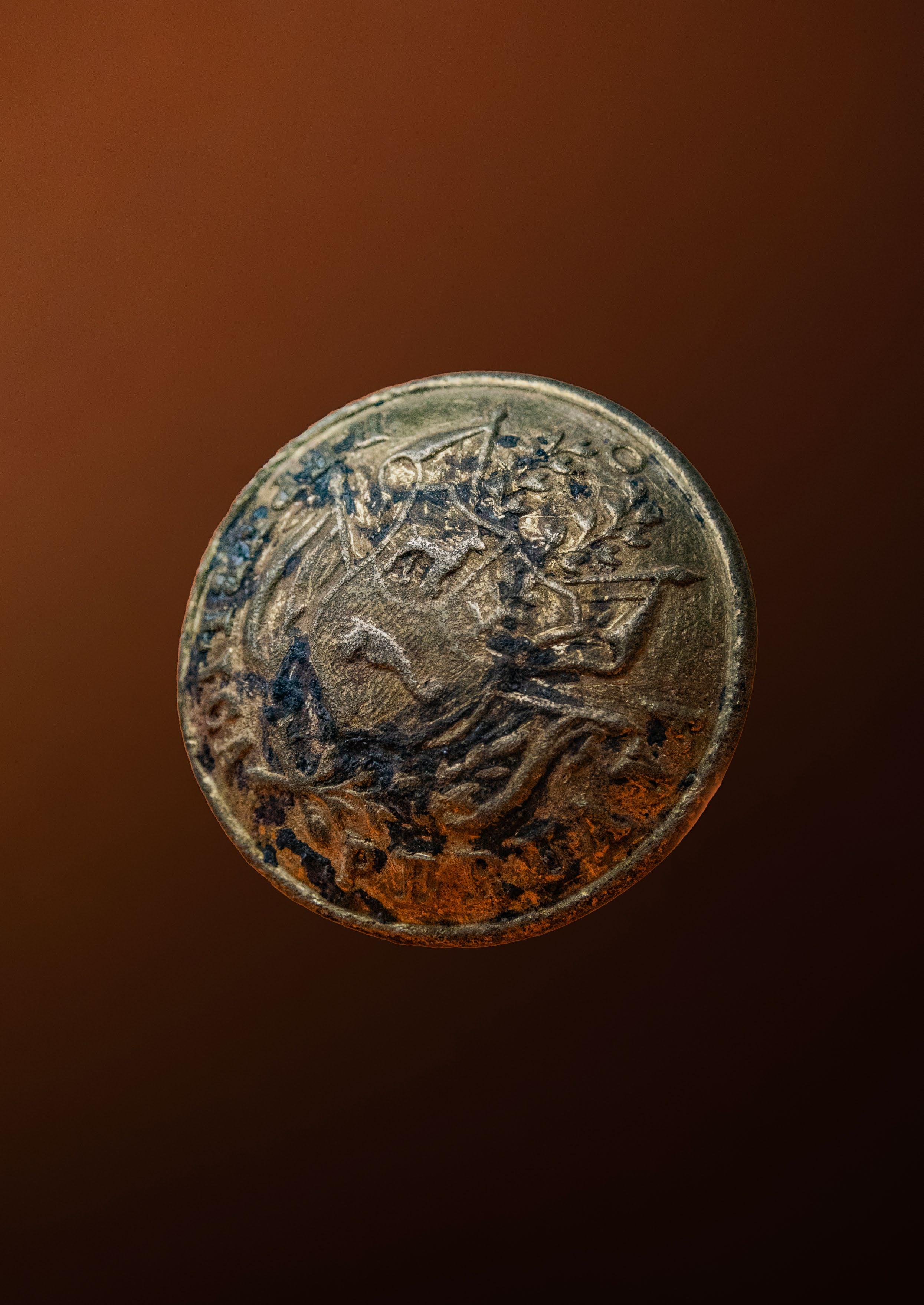

Botón Chileno

© Municipalidad Metropolitana de Lima

Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima

Jirón de la Unión 300 Lima, Cercado

www.munlima.gob.pe

Depósito Legal N° 2024- 01559

ISSN: 3028-9351 (En línea)

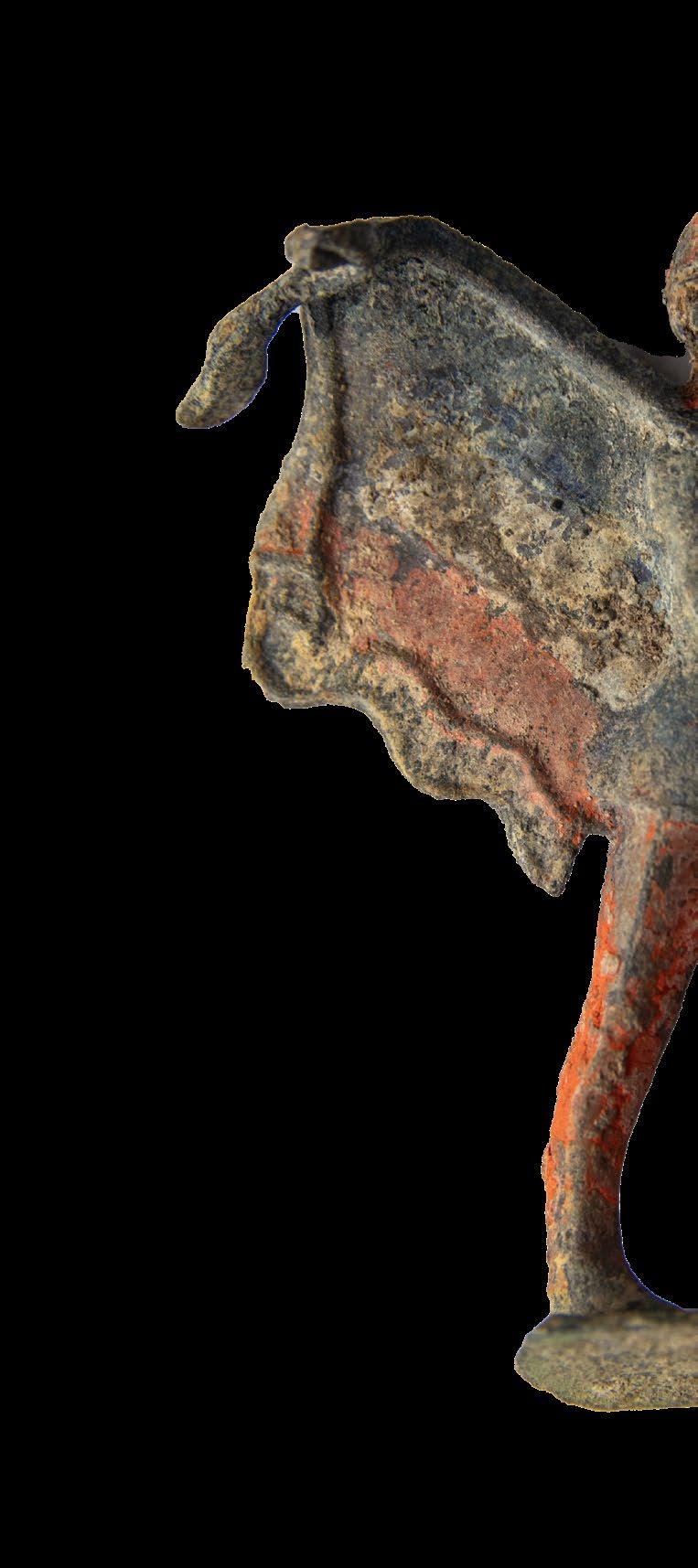

Soldado de plomo, de finales del siglo XIX recuperado en la Casa de las Concepcionistas. Foto: Jaime Araucano

En medio de un inevitable entusiasmo, publicamos el quinto número del Boletín del Equipo de Arqueología de Lima, a cargo de los profesionales en arqueología de la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima - Prolima. La recompensa y satisfacción, sin duda, son grandes: a través de este medio, difundido de forma gratuita, se busca promover, incrementar y enriquecer el debate alrededor de la amplia investigación arqueológica -y los múltiples hallazgos que ha suscitado- en esta área de la capital peruana.

En esta edición, el arqueólogo Diego Pariona Espinoza amplía los alcances brindados en su artículo “Arqueología Militar: una aproximación a la Guerra de la Independencia desde el antiguo barrio de Monserrate”, publicado en el primer número del boletín. En dicha investigación, el colegiado indagó sobre esta variante aún poco explorada de la arqueología, enmarcándola en un conflicto bélico específico y en un espacio tradicional del Centro Histórico de Lima. Para la presente edición, bajo el título de “Vestigios arqueológicos de la Guerra del Pacífico en Lima”, Pariona amplía su aporte sobre la denominada ‘arqueología militar’, trasladándonos hacia uno de los periodos de enfrentamiento más estudiados y abordados en la historia republicana de nuestro país.

El contexto de la investigación nos remite hasta 1880, cuando Lima se encontraba a la expectativa de un ataque militar de Chile, concretado hacia enero de 1881.El punto central, además, es la ocupación de la capital que ejecutaran las tropas invasoras, tras vencer al Ejército del Perú en los campos

de San Juan-Chorrillos y Miraflores. Este periodo en particular ha sido siempre tratado desde las fuentes y perspectiva histórica; sin embargo, muy poco se había estudiado desde la visión y herramientas que ofrece la arqueología. Ese es el punto de partida del artículo que presentamos en esta edición.

Basándose en la gran cantidad y variedad de artefactos militares de dicho contexto histórico, hallados durante la investigaciones arqueológicas en el Centro Histórico de Lima -sean distintivos, munición o uniformes, entre otros-, el autor ordena, arma e interpreta las piezas asociadas con el periodo de ocupación chilena de Lima, ofreciendo detalles sobre las tropas y las características de sus uniformes y armamento. Cabe señalar que se trata de una investigación que plantea una primera revisión de una temática con un techo todavía bastante lejos de alcanzar.

Su principal énfasis está en una labor ardua para identificar, clasificar y describir la suma de materiales militares hallados, lo cual, esperamos, pueda emplearse como punto referente y comparativo en otras investigaciones relacionadas. Así, poco a poco, se irá constituyendo un catálogo de objetos militares de esta época, tanto peruanos como chilenos.

Equipo de Arqueología de Lima

Atifle, herramienta para la fabricación de cerámica vidriada durante la época virreinal. Recuperado durante las intervenciones arqueológicas en la Plazuela de Monserrate.

Las investigaciones en el Centro Histórico, realizadas por el Equipo de Arqueología de Lima recupera testimonios de importante valor cultural y en algunos casos, hay piezas que trasmiten información valiosa de la Lima antigua.

Bajo la premisa de difundir sus características y relevancia, precisamente, es que nace esta sección del boletín, titulada “Hallazgo del mes”. El atifle o trébede fue una herramienta cerámica utilizada por los olleros de Lima de-

dicados a la fabricación de loza y azulejos durante el virreinato. El sistema empleaba tres pequeños puntos de apoyo que sostenían y a la vez separaban a las piezas durante su segunda cocción en el horno, al que ingresaban una vez que ya estaban decoradas con esmalte y pintura. De esta manera, se lograba el vidriado típico de la loza sin afectar las piezas. Los atifles, además, variaban en sus dimensiones y especificaciones según el tamaño y características de la pieza que se quería elaborar.

Las intervenciones del Proyecto de Investigación Arqueológica Canales de Lima, han permitido identificar un trazo del antiguo canal de Monserrate, cuyo uso se remonta desde la época virreinal y se extendiende hasta la época republicana. Foto:Jaime Araucano

Escultura a la memoria del niño héroe Manuel Bonilla Elhart. Santuario Histórico Parque el Reducto N°2. Foto: Jaime Araucano Silva.

Diego Pariona Espinoza1 Equipo de Arqueología de Lima Resumen

La presente investigación busca realizar, desde la arqueología militar, un primer acercamiento a los artefactos vinculados a contextos militares como la Guerra del Pacífico, la cual nos acerque a entender este complejo fenómeno social y a su vez generar una metodología que nos permita abordar este tipo de contextos.

En este estudio, analizaremos un conjunto de artefactos militares recuperados en el Centro Histórico de Lima, específicamente al interior de un canal de finales del siglo XIX, el cual perteneció a la red hidráulica del Huatica, ubicado en la zona de Barrios Altos. Este canal fue hallado en el marco de las excavaciones del “Proyecto de Investigación Arqueológica Canales de Lima”, desarrolladas por el Equipo de Arqueología

de Lima a cargo de PROLIMA. El análisis de estos materiales, pertenecientes a la época de la Guerra del Pacífico (1879-1883) -conflicto militar que enfrentó a Perú, Bolivia y Chile- puede considerarse como un elemento de estudio enfocado en la arqueología militar y especialmente en tratar de lograr una primera tipología de materiales de este conflicto recuperados en el Centro Histórico de Lima. Por tanto, nos proponemos que este trabajo, todavía inicial, se pueda sumar a las diversas investigaciones desarrolladas acerca de la arqueología militar en Sudamérica, lo cual nos permita un mejor entendimiento de este tipo de fenómenos sociales y sus dinámicas, a la vez de generar una fuente más para la reconstrucción histórica de los procesos bélicos.

Palabras clave: Lima, Perú, Chile, Arqueología militar, Guerra del Pacífico.

1 Diego Pariona Espinoza, Licenciado en Arqueología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de maestría en Arqueología Andina por la misma universidad. Miembro del Equipo de Arqueología de Lima.

La arqueología militar, ausente como metodología específica en los albores de la arqueología, presentó una importante inflexión en la última década del siglo XX, cuando los trabajos desarrollados en Norteamérica se enfocaron en el estudio de la batalla de Little Bighorn 2 (Quesada, 2008). Esta rama de la arqueología, cuyo objetivo se enmarca en el estudio de los diversos sucesos bélicos ocurridos en un espacio–tiempo determinado, en los últimos años ha tomado más impulso en la arqueología sudamericana como, por

ejemplo, los trabajos desarrollados en países como Argentina con el estudio de campos de batalla y sitios de frontera (Landa, 2006; Langiano, 2015; Igareta & Castillón, 2013); o en Chile, con el estudio de los uniformes militares (Pérez, 2019), entre otros.

En el Perú, donde estas investigaciones aún se encuentran en estado inicial, se han desarrollado diversas indagaciones arqueológicas enfocadas en los campos de batalla y la arqueología militar, como las dirigidas por Augusto Escarcena a través

2 Batalla entre una alianza tribus nativas contra el ejército de Estados Unidos, ocurrida en junio de 1876.

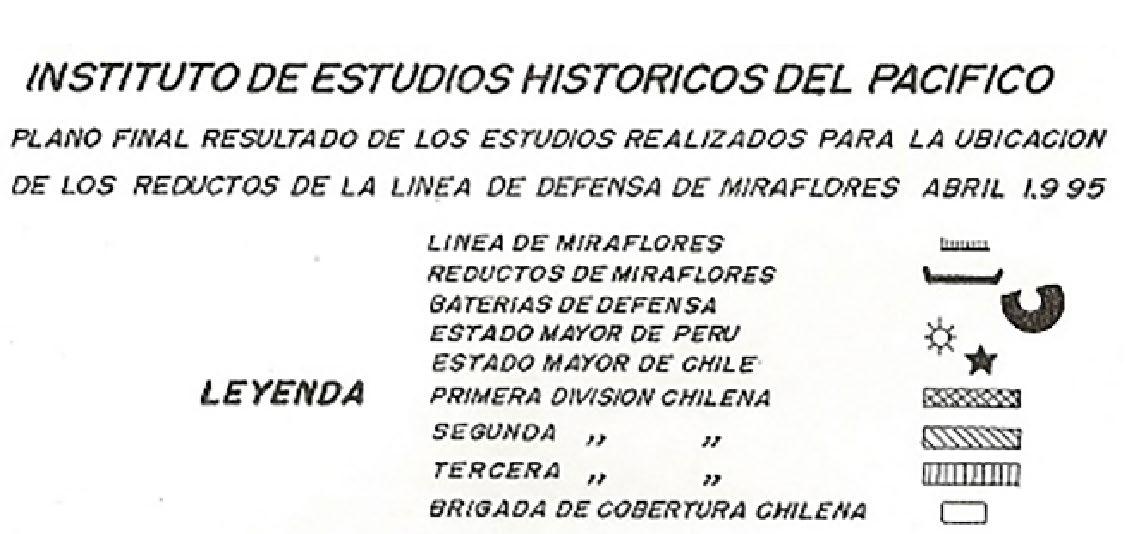

del “Instituto de Estudios Históricos del Pacifico”. Así, desde 1996, Escarcena publicó los primeros estudios en un campo de batalla de San Juan, en la zona del Morro Solar en Chorrillos, para luego realizar trabajos de prospección arqueológica buscando identificar los emplazamientos del ejérci to peruano y boliviano en el campo de la Batalla Alto de la Alianza (Escarcena, 1996, 2020; Escarcena et al., 2021).

Por su parte, Patricia Vega Centeno que, acercándose a la guerra de Independencia, realizó estudios en la pam pa donde se desarrolló la Batalla de Ayacucho (Vega Centeno, 2020a), o también entorno a la Guerra del Pacífi co, donde efectuó tra bajos arqueológicos en Tacna, en el campo de la Batalla Alto de la Alianza (Vega Centeno, 2020b, 2022). De igual forma,

también desde la arqueología militar, mediante el análisis del material recuperado en excavaciones arqueológicas en la zona de Monserrate del Centro Histórico de Lima, hemos realizado un primer acercamiento a la guerra de Independen-

artefactos militares vinculados a este contexto (Pariona, 2023). También pueden señalarse como antecedentes de la arqueología militar las excavaciones de rescate de un soldado chileno hallado en marzo de 1998 en la falda nor-oeste y baja del Cerro Zigzag, recuperado por el entonces Instituto Nacional de Cultura. Dicho cuerpo, recibió estudios de antropología física y balística por un equipo conformado por varios especialistas peruanos (Tomasto & Lund, 2008). De igual manera, el Instituto de Estudios Históricos del Pacifico, entre 1996 y 1998, pudo desarrollar investigaciones arqueológicas en el Cerro Gramadal, ubicando la línea de defensa peruana en San Juan, así como el cuerpo de un soldado peruano denominado “el soldado desconocido” (Ferreyra, 2008). En el caso puntual de la ciudad de Lima, y los diversos conflictos bélicos que se han sucedido en ella, todavía son muy pocos los estudios rea-

lizados desde la perspectiva arqueológica. Lima presenta una condición particular al haber sido el centro político militar durante el virreinato en Sudamérica y, posteriormente, la capital de la República del Perú; por este motivo, suelen hallarse contextos con artefactos de periodos bélicos diversos. Estos contextos, a pesar de contar muchos de ellos con la información histórica, requieren de las investigaciones arqueológicas, las cuales nos permitan acercarnos a un panorama más fehaciente de la heterogénea realidad que se viene descubriendo; y en especial, del conjunto material asociado (armamento, munición, botonística, indumentaria militar, etc). Por otro lado, desde la segunda mitad del siglo XIX, primero el guano, y luego el salitre, cumplieron en la etapa republicana un papel que otrora estaba únicamente dirigido hacia la obtención del oro y la plata. El Perú, antes

buscado por estos metales preciosos y otros, ahora entraba a la escena mundial como productor neto de guano y salitre, elementos casi exclusivos de las costas peruanas. La explotación y exportación de estas materias, importante para el desarrollo agrícola de las potencias europeas, cumplieron un rol fundamental en la precaria economía republicana peruana. (Bonilla, 1979). El posterior auge económico, a partir de esta actividad, permitirá con los años la consolidación de una clase dirigente nacional conformada fundamentalmente por comerciantes y terratenientes locales, años más tarde organizadas a nivel político en el Partido Civil.

La Guerra del Pacífico, llamada también la Guerra del Guano y el Salitre (López, 1976), fue un conflicto militar donde se enfrentaron Perú y Bolivia, de un lado, y Chile del otro. Esta cruenta guerra se desarrolló entre los años 1879 y 1883, siendo

eminentemente económica su causa principal dirigida a la posesión de los yacimientos peruanos de guano y salitre de Tarapacá, como a su vez, consolidar la ocupación de los territorios bolivianos de Atacama. (Hidalgo et al., 2005)

La posterior debacle militar y política del Perú, llevará finalmente a la ocupación de la capital por parte del ejército chileno desde el 17 de enero de 1881 hasta el 23 de octubre de 1883, teniendo como Jefe de la ocupación al contralmirante chileno Patricio Lynch Solo de Zaldívar. Comúnmente se atribuye la derrota militar a la falta de instrucción y municiones en un ejército, sin embargo, este tema merece un análisis más complejo en el que se conjuguen los aspectos logísticos, militares y también políticos. Una nación que no había logrado consolidarse, fraccionada socialmente a nivel local y nacional, y con las fuerzas de defensa desorganizadas, no generó la suficiente seguri-

dad y unidad por parte de sus tropas y población, más aún, siendo muchos de ellos obligados a combatir en condiciones difíciles (Alfaro, 2019).

En este contexto, y con el objetivo de contribuir a la investigación desde la arqueología militar, realizaremos un primer acercamiento al análisis del material arqueológico recuperado en el CHL, y de manera particular el hallado

fuente importante para el estudio de los uniformes militares y las fábricas asociadas a su producción. Junto con este material, se identificaron diversas hebillas metálicas, monedas, cuchillos y munición de diverso tipo y calibre. Todo este contexto, además de otros indicadores, nos señalan claramente que nos encontraríamos ante una huella de la ocupación militar chilena en Lima.

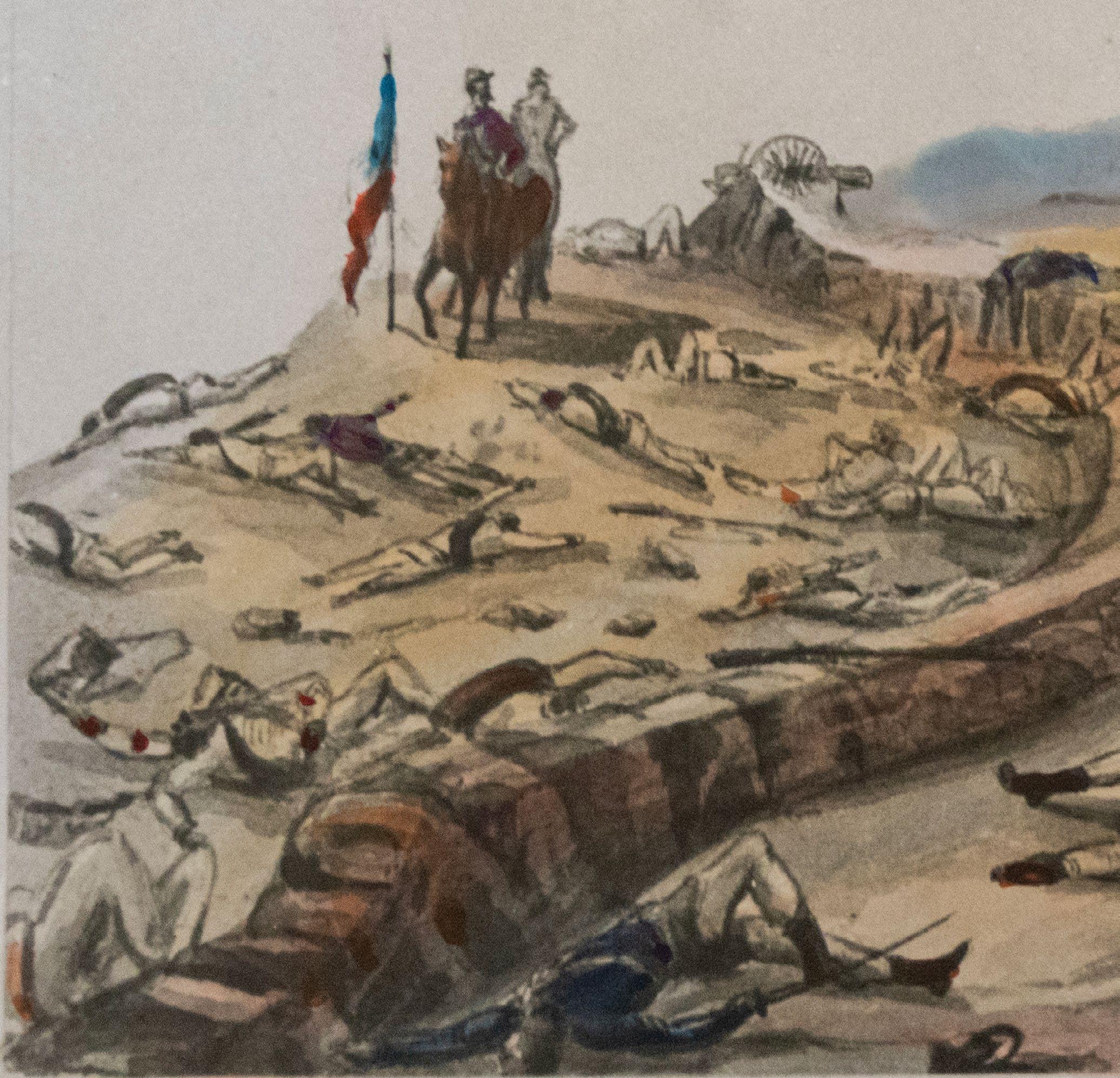

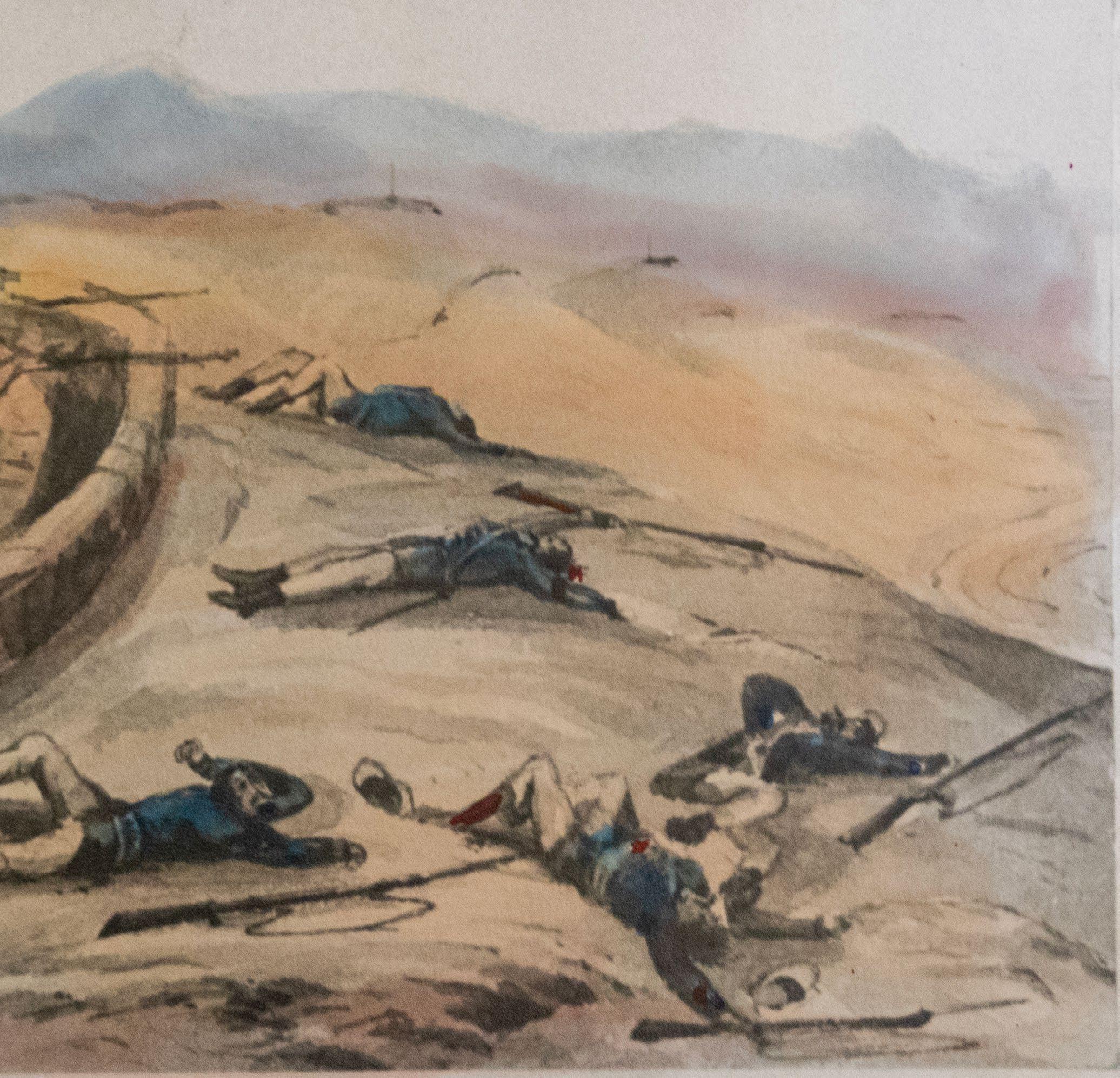

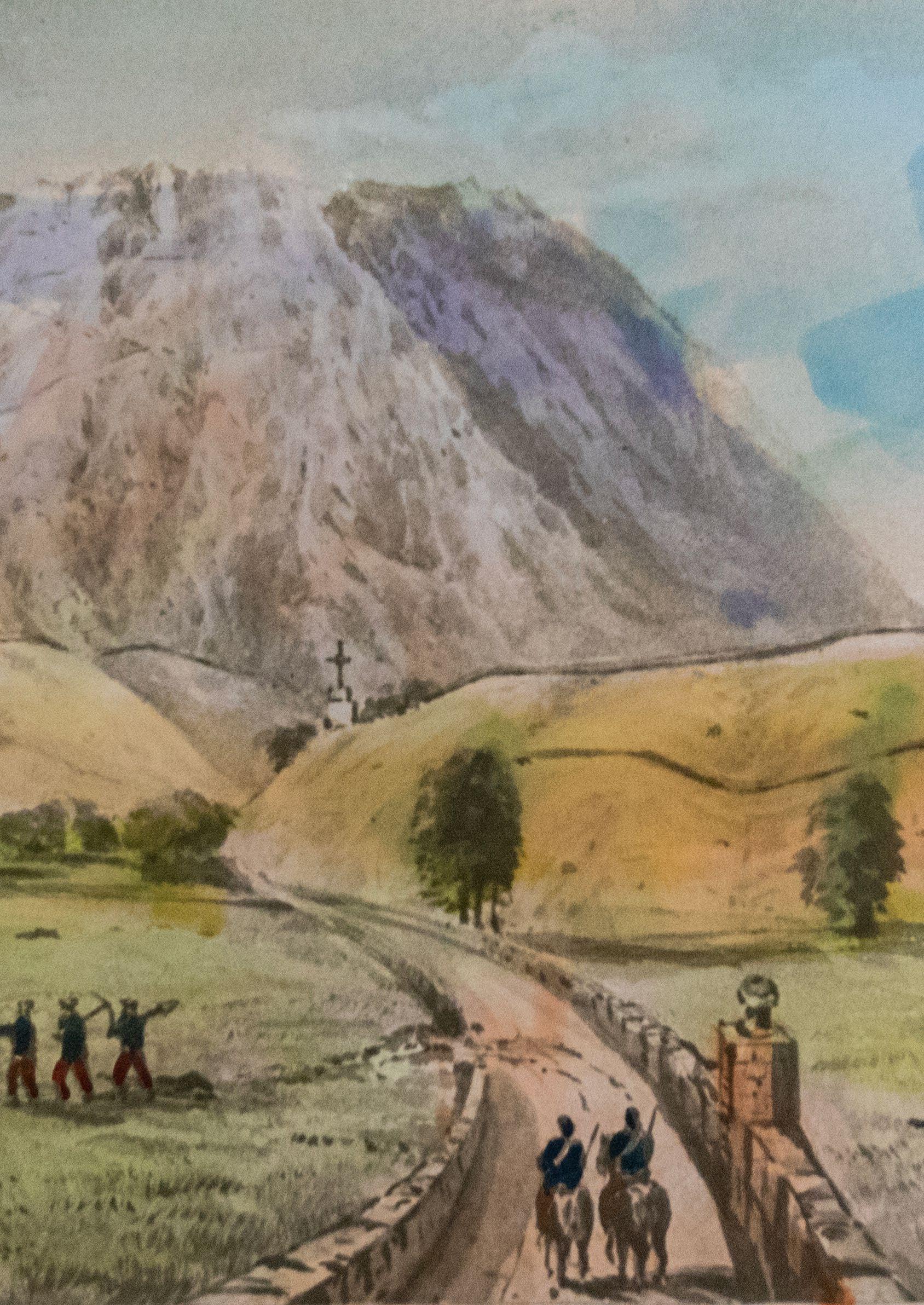

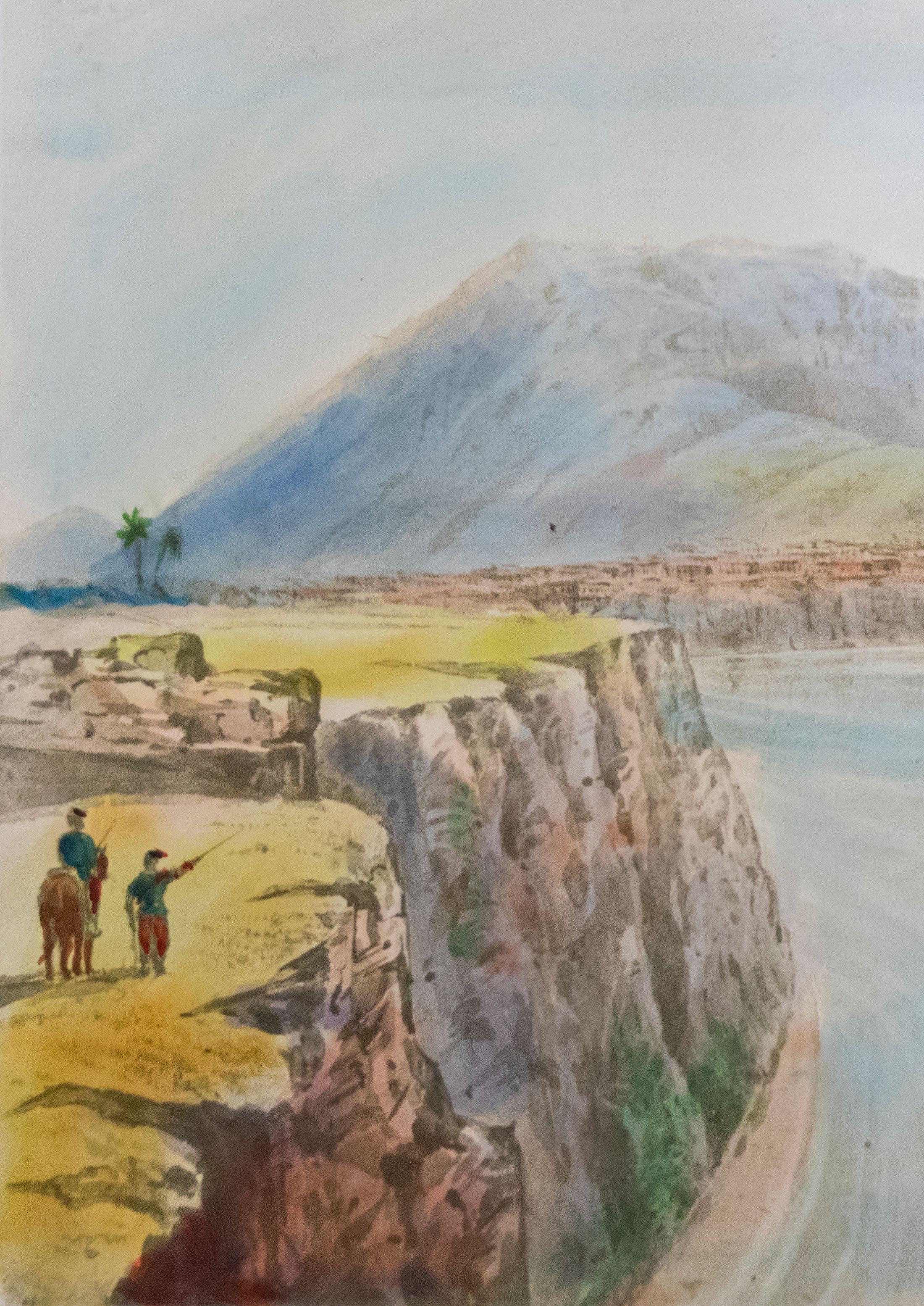

Fig. 3 Acuarela del teniente británico Rudolph de Lisle “an our post ar Monte Rico Chico, watching, the fighting, standing by to give intelligence”.

Archivo Centro de Estudios

Histórico-Militares del Perú. Foto: Jaime Araucano

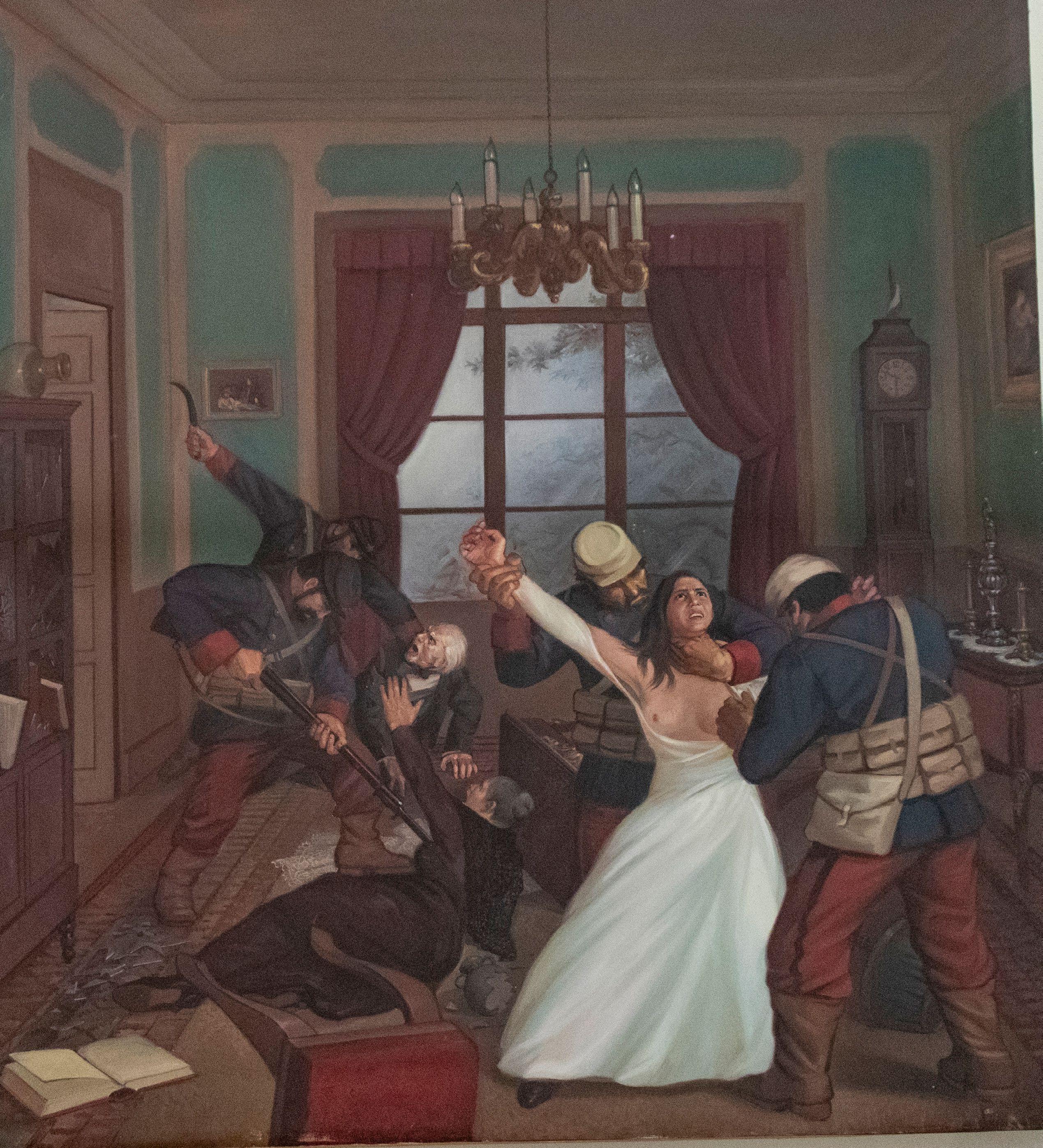

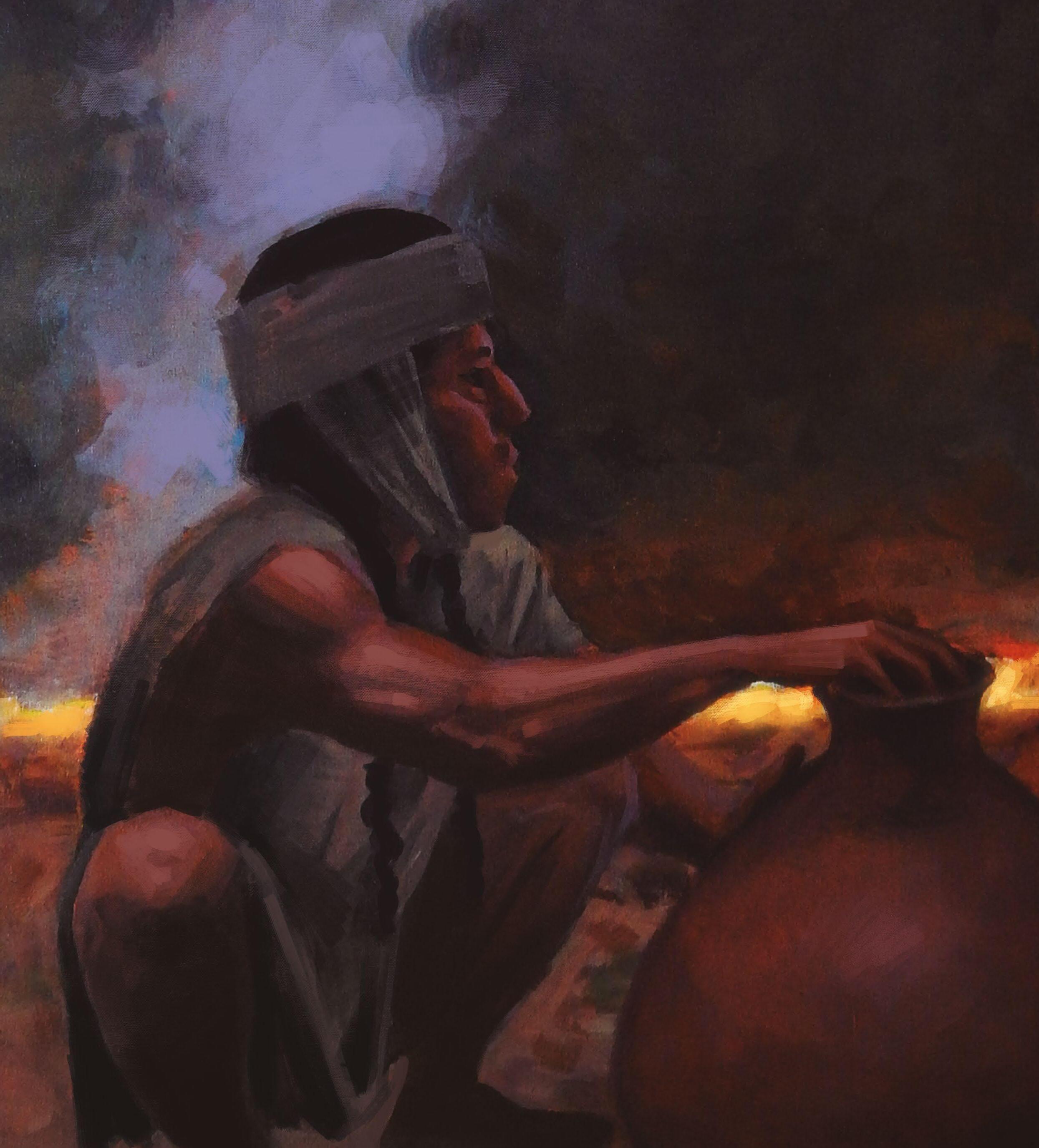

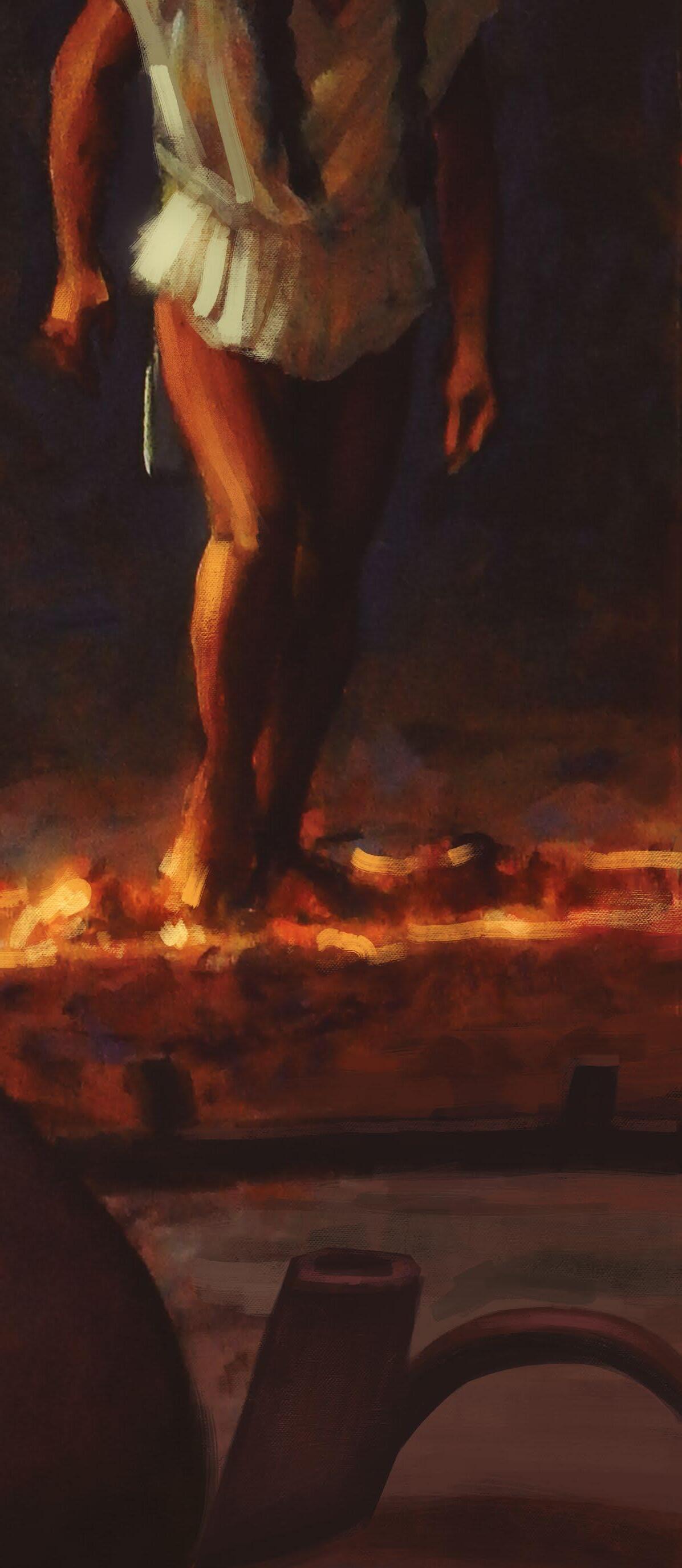

Fig. 4 Óleo de Aguirre Jaramillo. Fuente: Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres. Foto: Jaime Araucano.

Fig. 4 Óleo de Aguirre Jaramillo. Fuente: Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres. Foto: Jaime Araucano.

El Perú ha tenido miles de héroes ignorados, miles de soldados desconocidos, miles de hombres que se entregaron voluntariamente al más noble de los sacrificios...

La Guerra del Pacífico estalló durante un periodo en el que las principales potencias modificaron sus modalidades de expansión ultramarina, con el objetivo de poseer los yacimientos de salitre, fuente importante para el desarrollo agrícola-industrial de los países occidentales (Bonilla, 1979). La primera etapa de este conflicto se desarrolló principalmente a través de los combates navales, y culminó con la supre-

macía marítima chilena luego del combate de Angamos, en el que el monitor blindado Huáscar, perteneciente a la marina del Perú, fue vencido y conducido a Valparaíso. 3

La diferencia numérica, logística, táctica y de dirección nacional se evidenció desde los primeros enfrentamientos, ocurridos en las costas de Antofagasta. Esta situación también alcanzaría a los combates navales de Iquique

3 Durante nuestros trabajos arqueológicos en el Centro Histórico de Lima, hemos podido hallar una moneda conmemorativa de la heroica resistencia del Huáscar y Miguel Grau durante el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879. Esta moneda recuperada también al interior del canal presenta la siguiente inscripción en el anverso: A MIGUEL GRAU HOMENAJE DEL PUEBLO DEL CALLAO 14 DE NOVIEMBRE DE 1897; en el reverso de la misma dice: El HUASCAR 8 DE OCTUBRE DE 1879. Según la revisión realizada, esta moneda conmemorativa se habría entregado con motivo de la inauguración del monumento a Miguel Grau, realizado el 21 de noviembre de 1879 en la Plaza Grau, Callao.

y Angamos, así como a las batallas terrestres de Tarapacá, Tacna y Arica en las que, a pesar de la tenacidad de las tropas bolivianas y peruanas, se daría la debacle de todo el ejército peruano del Sur.

Todo este panorama, sumado a la negativa peruana de un tratado de paz con condiciones negativas para el Perú, 4 llevó a la llamada Campaña de Lima (1881-1883), objetivo último de la ofensiva chilena para doblegar a la nación peruana y obligarlo a condiciones de paz adversas para el Perú. La ciudad de Lima, que al momento de la guerra superaba los 100,000 habitantes, se encontraba a la espera del ataque chileno desde 1880.

El 3 de diciembre de 1880, con miras a la defensa de Lima, el dictador Nicolás de Piérola convocó a todos los valores de 16 a 60 años de edad, de todas las profesiones, a fin de

4 Entre el 22 y 27 de octubre de 1880, a bordo del buque estadounidense USS Lackawanna, representantes del gobierno peruano, chileno y boliviano desarrollaron la conocida Conferencia de Arica, buscando llegar, infructuosamente, a un acuerdo de paz.

conformar un ejército de reserva. Estas tropas se sumaron a las organizadas en las ciudades del interior del país, las cuales habrían de llegar a Lima y conformar los llamados batallones del Ejército de Línea. A estos batallones se les asignaron números impares y denominaciones de sus lugares de origen, como Cajamarca, Trujillo, etc. El Ejército de Reserva igualmente se organizó en batallones y recibieron numeración par.

En preparación de la defensa de Lima, se establecieron puntos de inscripción en distintas plazas y edificios de la ciudad: Palacio de Justicia, Plaza San Pedro, aulas de la Universidad San Marcos, Plazuela de San Agustín, Plazuela Bolívar, Plaza Principal, Plazuela del Teatro, de Santo Domingo, de Monserrate, de la Micheo y San Lázaro. Cada uno de estos lugares fue establecido como punto de inscripción de varones pertenecientes a un determinado gremio. 5

Con estas incorporaciones de la población de Lima se compuso del Ejército de Reserva, dividido en 10 divisiones (con poca preparación militar), mientras el Ejército de Línea, fue dividido en cuatro cuerpos de ejército,

5 “Bando de Alistamiento General”. Juan Martin Echenique, 9 de julio de 1880 (En: Seraylan, 1981: 57-60).

“comandadas en orden numérico por los coroneles Iglesias, Suárez, Cáceres y Dávila”. 6 El 6 de diciembre de 1880, los batallones para la defensa de Lima, fueron acuartelados en diversos locales como de la Universidad

San Marcos, Cuartel Santa Catalina y el Real Felipe.

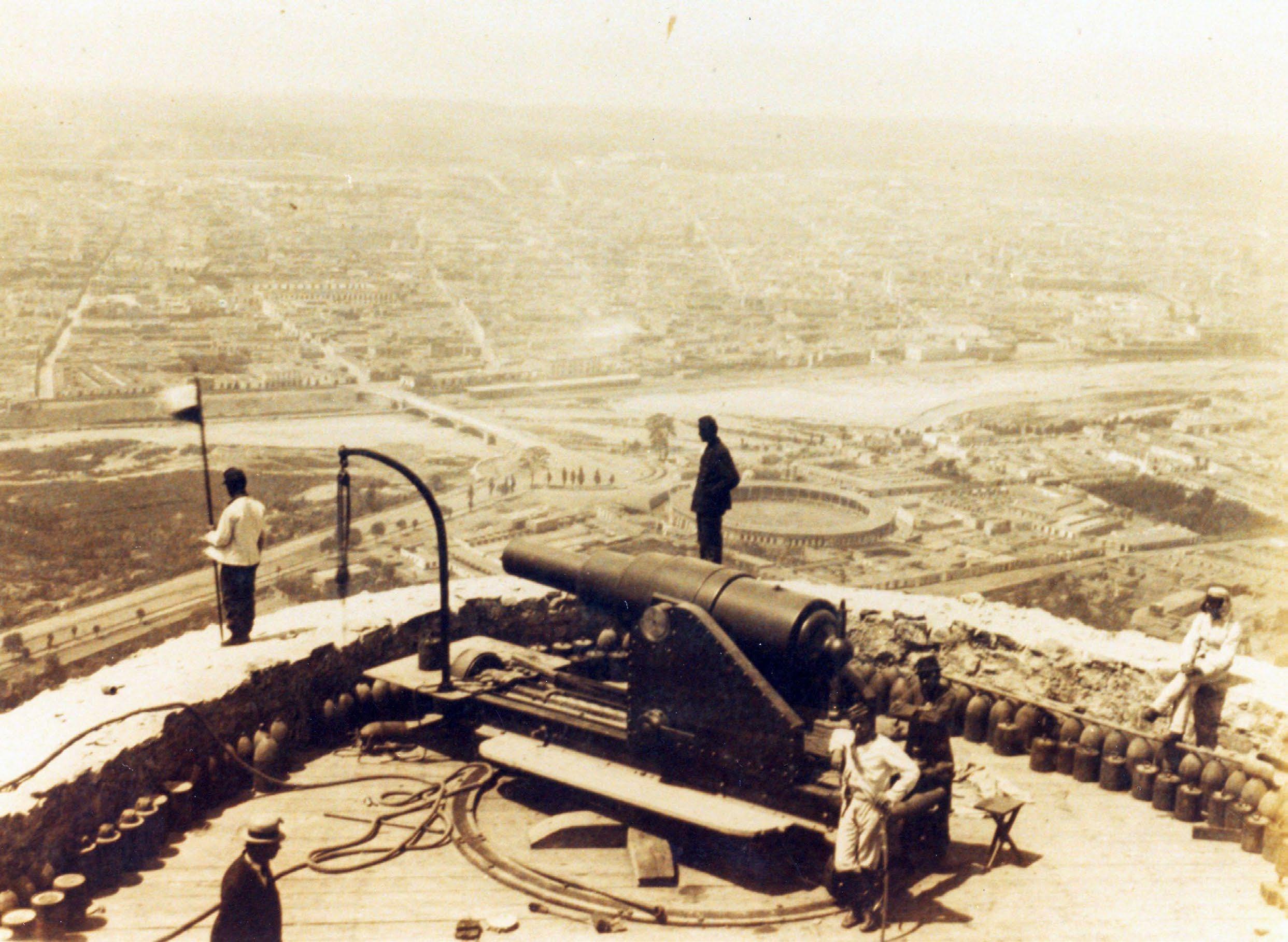

Como parte de los preparativos para la defensa de la ciudad, el Dictador Nicolás de Piérola estableció un sistema defensivo para cerrar con

6 Informe sobre las actividades del Teniente Carey Brenton, mientras estuvo de observador en el Cuartel General del Ejército Peruano a cargo de la defensa de Lima.

6 Informe sobre las actividades del Teniente Carey Brenton, mientras estuvo de observador en el Cuartel General del Ejército Peruano a cargo de la defensa de Lima.

fuego de artillería las vías de aproximación a Lima desde el sur. Este sistema consistía en instalar cañones artillería en tres cerros: San Cristóbal 7 , San Bartolomé y Vásquez. En el cerro San Cristóbal,

se instaló artillería traída desde las fortalezas del Callao y de algunos buques.

Por otro lado, las deficiencias presentadas en la campaña del sur estuvieron presentes

7 Bautizada popularmente como “Ciudadela Piérola”.

también en la defensa de Lima. La falta de preparación del Ejército de Reserva, la escasez, antigüedad y heterogeneidad en el armamento y munición, una artillería de origen limeña que no contaba con órganos de puntería y con poco alcance de fuego, condicionaron las acciones desarrolladas durante las batallas por Lima. A este respec to es importante el parte del general Pedro Silva, del 28 de enero de 1881, quien descri be que:: “…el armamento era también de mala calidad y de diferentes sistemas hasta dos días antes de los hechos de San Juan, en que se le proporciona ron nuevas carabinas cuyo mecanismo no tuvo tiempo de aprender”

Este claro reporte de la situación logística de la defensa evidencia claramente la situación del ejército peruano. El desembarco del ejér cito chileno, primero en Pisco, y luego en Cura

yacu, confirmó los planteamientos que se tenían del ataque chileno por el sur de la capital. En ese panorama, la defensa se estableció en esa dirección a través de dos líneas paralelas, muy separadas entre si: la línea de San Juan - Chorrillos, defendida por el Ejército de Línea; y la línea de Miraflores, protegida por el Ejército de Reserva.

Fig. 8 Acuarela del teniente británico Rudolph de Lisle: “Manuel Abarca. Esmeralda Reggiment”. Archivo Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Foto: Jaime Araucano

Fig. 9 Fig. Oleo de Juan Lepiani “La defensa del tercer reducto”. Archivo del Instituto de Estudios Históricos del Pacifico.

Fig. 9 Fig. Oleo de Juan Lepiani “La defensa del tercer reducto”. Archivo del Instituto de Estudios Históricos del Pacifico.

El 13 de enero de 1881, a las 5:30 de la mañana, apoyados con el fuego de su escuadra, 30,000 soldados chilenos iniciaron el ataque a Lima, en el sector del Morro Solar de Chorrillos y San Juan.

El ejército invasor, el cual se encontraba instalado en el valle de Lurín aprovechando todos los recursos que le proveía esta zona, podía tomarse todo el tiempo de organizar su plan de ataque. A 20 km de la zona se encontraban las defensas peruanas, en la extensa y mal fortificada línea de San Juan, lo que la volvía muy vulnerable para el avance del enemigo.

El 13 de enero de 1881, a las 5:30 de la mañana, apoyados con el fuego de su escuadra,

30,000 soldados chilenos iniciaron el ataque a Lima, en el sector del Morro Solar de Chorrillos y San Juan. Pese a la tenaz resistencia del Ejército de Línea, dividido en tres secciones de todo el frente, a las 9:00 de la mañana el ejército invasor había logrado romper la línea de defensa y los soldados peruanos fueron replegados a la zona de Chorrillos. Tal cruenta fue esta batalla que, luego de la férrea resistencia en el Morro Solar, de los 5,000 soldados peruanos en este

Fig. 10 Batalla de San Juan y Chorrillos, 13 de enero de 188. Ruinas de la ciudad de Chorrillos. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

Fig. 10 Batalla de San Juan y Chorrillos, 13 de enero de 188. Ruinas de la ciudad de Chorrillos. Fuente: Biblioteca Nacional de Chile.

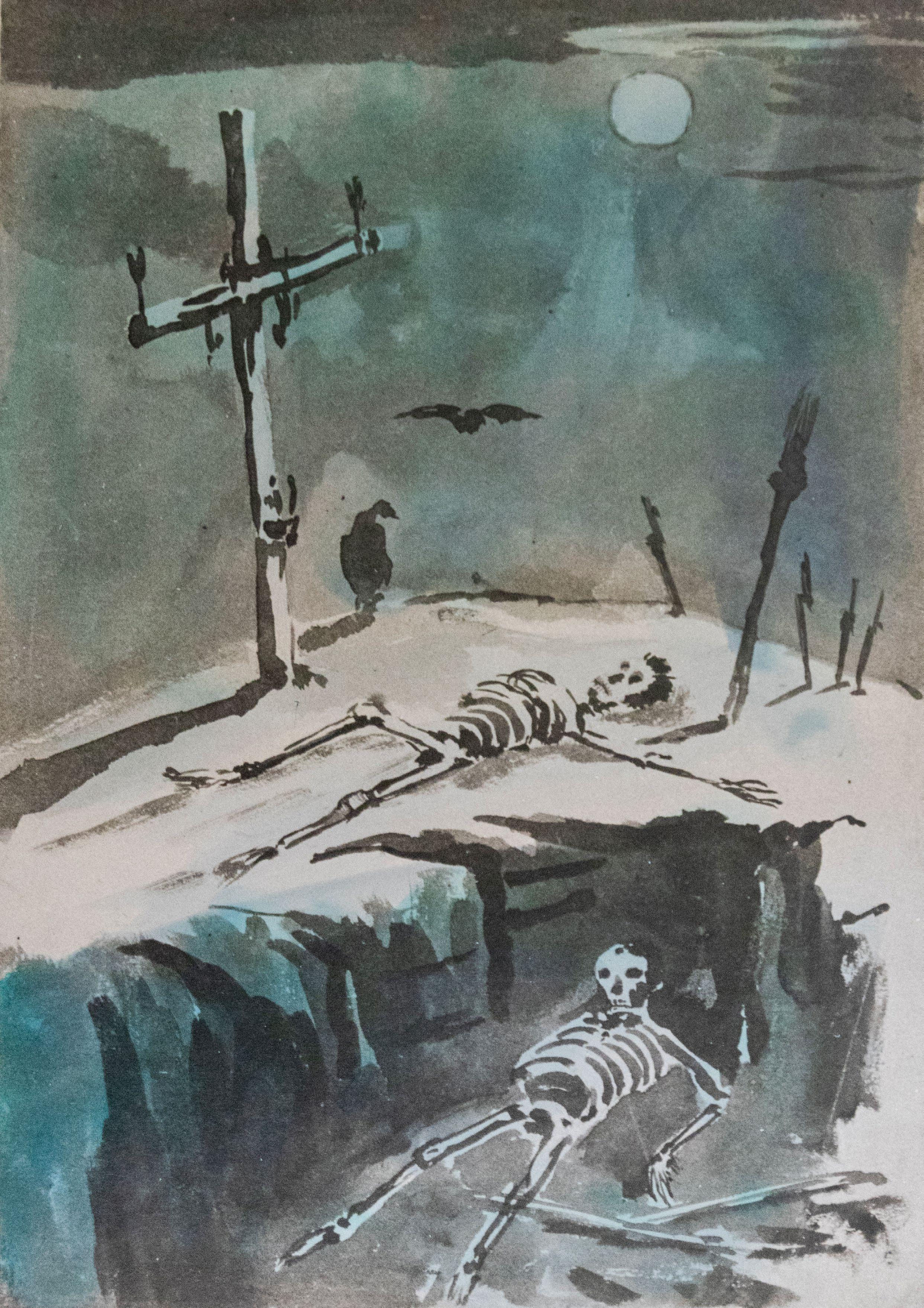

lugar, solo se capturó como prisioneros a 280 (Seraylán, 1981). Esa noche, luego de la batalla, Chorrillos y Barranco, fueron consumidos por incendios durante días. La fatalidad que cayó sobre Chorrillos fue tal que basta

con citar el relato de un soldado chileno partícipe de la invasión: “… al llegar al centro de la ciudad el aspecto era dantesco. Las fastuosas casas y mansiones ardían por los cuatro costados y en los pórticos se veían cadáveres de hombres y

Fig. 11 Acuarela de Rudolph de Lisle mostrando la mortandad luego del asalto a las defensas peruanas en la línea de San Juan - Chorrillos. Como oficial extranjero, de Lisle fue testigo presencial de la batalla el 13 de enero de 1881. Archivo Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú (Petroperú, 2008).

mujeres civiles destrozados a bayonetazos. Por el camino, el capitán Villagrán nos explicó que varios batallones, enardecidos por la batalla que se prolongó todo el día y por los disparos de francotiradores con que fueron recibidos en la

ciudad, habían dado muerte a cuanto ser humano encontraron. Luego habían iniciado un saqueo del comercio y se habían embriagado con vino y aguardiente, comenzando a cometer peores aberraciones...” (en Parvex, 2014: 228).

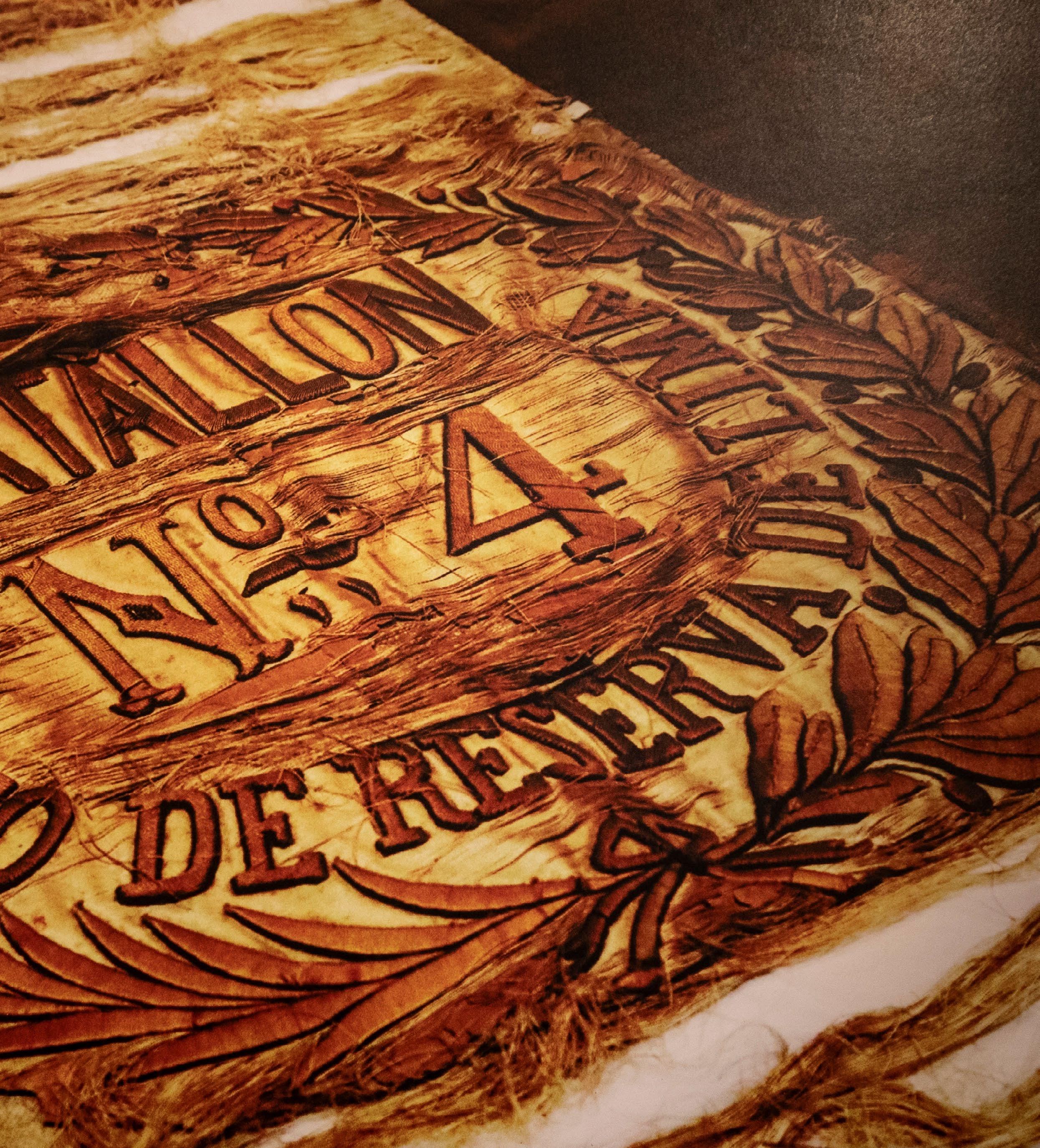

Fig. 13 Bandera de Guerra del Batallón N°2 del Ejercito de Reserva de Lima. Fuente: Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Foto: Jaime Araucano

Fig. 13 Bandera de Guerra del Batallón N°2 del Ejercito de Reserva de Lima. Fuente: Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres. Foto: Jaime Araucano

Entre los incidentes dignos de apuntarse y que recuerdo se encuentra el acto temerario del abanderado de nuestro batallón...

Esta línea del frente se extendía desde el mar, junto al pueblo de Miraflores, llegando hasta Monterrico, en la cual se construyeron de manera espaciada diez reductos para la defensa. La batalla se desarrolló el día 15 de enero de 1881, apenas dos días después de la de Chorrillos. Pese a los avances iniciales de los peruanos y el repliegue de las unidades chilenas, las deficiencias tácticas y logísticas no permitieron un mayor despliegue peruano, dando tiempo a que el ban-

do chileno se reagrupe y ataque nuevamente utilizando tropas de refuerzo. A las 6 de la tarde, con la victoria chilena en toda la línea, los peruanos se retiraban de los reductos sufriendo la baja de la cuarta parte de sus efectivos.

Es importante recordar que durante esta batalla, última antes de la ocupación de Lima, es importante recordar a los estudiantes del colegio Guadalupe quienes fueron retratados claramente en la figura y la actitud de

Manuel Fernando Bonilla, estudiante de 13 años del colegio quien, salvando obstáculos, participó y murió gloriosamente en la batalla. De igual forma, también fue loable la participación de los jóvenes universitarios

de San Marcos 8 . Entre ellos, la columna Independencia, formada por estudiantes, profesores y trabajadores de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos, bajo la responsabilidad del Dr. Ramón Ribeyro 9 ,

8 Es importante destacar la participación de los estudiantes de la Universidad San Marcos quienes, desde antes de la guerra se manifestaron contra los planes de agresión de Chile y, una vez iniciada, los primeros en organizar un cuerpo regular de línea para ponerse a disposición del gobierno.

9 Dr. Ramón Ribeyro Álvarez del Villar (1839-1916). Estudio jurisprudencia en la Universidad San Marcos. Miembro del Partido Civil, fue diputado de Lima. Participo en la defensa de Lima, con el grado de coronel.

continúa en la pág. 40

Fig. 15 Fotografía aérea de los restos del Reducto N°3. Línea de defensa de Miraflores.

quienes, luego de la derrota, se acercaron a Palacio de Gobierno en búsqueda de órdenes que organicen una nueva defensa de la ciudad (Herrera, 1929: 126). Por otro lado, luego de la derrota y de disolver las unidades de reserva que no entraron en combate, Piérola, quién evidentemente no pudo conducir con eficacia la defensa de Lima, huyó a la sierra por

el camino de Canta. Por su parte, el coronel Andrés Avelino Cáceres, herido de una pierna, intentaba reagrupar a los soldados en la plazoleta de la Exposición de Lima, sin encontrar respaldo de las autoridades correspondientes, quienes consideraban ya estéril cualquier intento de defensa (Cáceres, 1973). Otro importante aspecto a destacar fue la participación

de los bomberos durante la Guerra del Pacífico, y especí ficamente durante la defensa de Lima. Por ejemplo, el ne fasto episodio del asesinato de los trece bomberos de la bomba Garibaldi de Chorri llos quienes, en el cumpli miento de su deber se encon traban apagando el incendio generado por el saqueo y desmán del ejército chileno de ocupación, fueron fu silados por las tropas inva soras (Monteverde, 2018). En otro ejemplo tenemos a los bomberos de la Bomba Lima, quienes participaron en la batalla de Miraflores, específicamente en el Reducto N°3, dejando muchos de ellos la vida en aquella batalla. (Yépez, 2023).

Botón de metal usado por los bomberos de la época.

Foto: Jaime Araucano.

Fig. 19

Fig. 18

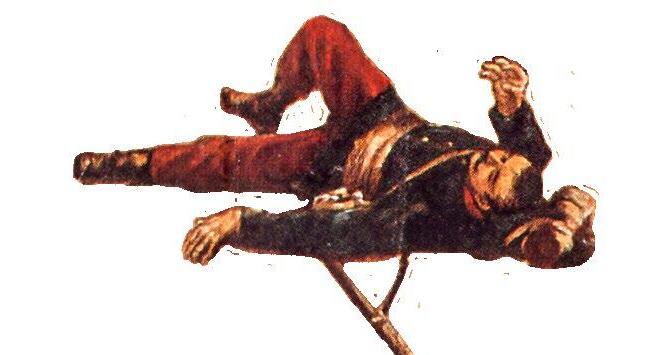

Detalle de un soldado abatido del óleo de Juan Lepiani “La defensa del tercer reducto”. Archivo del Instituto de Estudios Históricos del Pacifico.

Fig. 19

Fig. 18

Detalle de un soldado abatido del óleo de Juan Lepiani “La defensa del tercer reducto”. Archivo del Instituto de Estudios Históricos del Pacifico.

A pesar del heroico accionar de las líneas defensivas, estas no fueron lo suficientemente sólidas para detener el avance chileno...

Derrotados los ejércitos peruanos en Chorrillos y Miraflores, las autoridades de la ciudad de Lima, entre ellas el propio alcalde Rufino Torrico, hicieron denodados esfuerzos para salvar la ciudad del saqueo y la destrucción tal como había ocurrido en Chorrillos y Barranco. Por ello, juntamente con los comandantes de los buques de guerra extranjeros anclados en el Callao, se acercaron al Cuartel general chileno en Chorrillos a fin de acordar la rendición y entrega de la ciudad, pero

pidiendo puntualmente que se respetara la integridad de la ciudad y especialmente de los extranjeros neutrales que vivían en Lima.

Los historiadores han registrado y estudiado los pormenores de este encuentro, en el que destacó la figura del almirante francés Petit-Thouars, quien conminó a Baquedano a no permitir nuevos excesos de sus tropas. Según Caivano (1883: 449)

“…los Comandantes de las escuadras extranjeras que hacía de Jefe de todas ellas reu-

nidas, que en el caso en que los soldados chilenos comenzáran á renovar en Lima los excesos de Chorrillos y del Barranco, la escuadra extranjera rompería inmediatamente el fuego contra la de Chile; y que solamente después de esta formal y franca amenaza, se obtuviera la completa seguridad de que el ejército chileno entraría en Lima en buen órden, sin cometer el más ligero exceso”.

A continuación, transcribimos el parte chileno del 16 de enero, en el cual se consigna la rendición incondicional de la ciudad de Lima al ejército invasor: “En el Cuartel jeneral del Ejército chileno en Chorrillos se presentaron el 16 de enero de 1881, a las 2 de la tarde, el señor don Rufino Torrico, alcalde municipal de Lima; S, E. el señor de Vorges, Enviado estraordinario i Ministro plenipotenciario de Francia; S. E. el señor Spencer St. John, Ministro Residente de Su Majestad Británica; el señor Stirling, Almirante británico; el señor

Du Petit Thouars, Almirante francés i el señor Sabrano, Comandante de las fuerzas navales italianas. El señor Torrico hizo presente que el vecindario de Lima, convencido de la inutilidad de la resistencia de la plaza, le habia comisionado para entenderse con el señor Jeneral en jefe del Ejército chileno respecto de su entrega. El señor Jeneral Baquedano manifestó que dicha entrega debía ser incondicional en el plazo de 24 horas pedido por el señor Torrico para desarmar las fuerzas que aun quedaban organizadas. Agregó que la ciudad seria ocupada por fuerzas escojidas para conservar el orden”. 10

Tal como fue acordado, el 17 de enero de 1881, el general chileno Manuel Baquedano, dispuso la ocupación formal de la ciudad de Lima estando al mando inicialmente el general Cornelio Saavedra, en la calidad de Gobernador Militar de Lima. El ciudadano británico Robert Ramsay re-

10 Este parte es fechado el 12 de febrero de 1881 y va dirigido al Ministro de Guerra de Chile. lata el momento del ingreso del ejército chileno a Lima: “…los chilenos entraron en Lima en la tarde del martes, en perfecto orden, constituyendo un gran espectáculo. Primero venían los 30 cañones Krupp con todas sus cureñas y servidores de las piezas, después dos regimientos de infantería y, finalmente, tres regimientos de espléndida caballería. Las bandas tocaron música muy tranquila, ninguna canción nacional ni nada que pudiera ofender, y después de marchar alrededor de la plaza, los soldados se fueron tranquilamente a los cuarteles, La bandera chilena se ha izado ahora en el palacio y todo está muy quieto y espero que los soldados serán embarcados muy pronto de regreso” (en Ibarra, 2006:184).

En los días siguientes, las tropas chilenas se instalaron en los principales edificios como el Colegio de San Carlos, donde funcionaba la Universidad San Marcos y durante la ocu-

pación, los ambientes fueron ocupados por las tropas de caballería de dicho ejército (Augustín, 2013); además en la Escuela de Ingenieros, en el Palacio de la Exposición, en la Escuela de Artes y Oficios, el Cuartel Santa Catalina, entre otros. Al momento de la ocupación chilena de la ciudad, el cuartel San-

del ejército que sería capturado. Múltiples fueron los aspectos en que la ocupación chilena mermó el patrimonio de la ciudad. Por ejemplo, es claramente ilustrativo el relato del alférez José Miguel Varela quien participó en el ejército chileno de ocupación. Dicho militar, en su relato publicado, describe como le fue encomendada la tarea de:

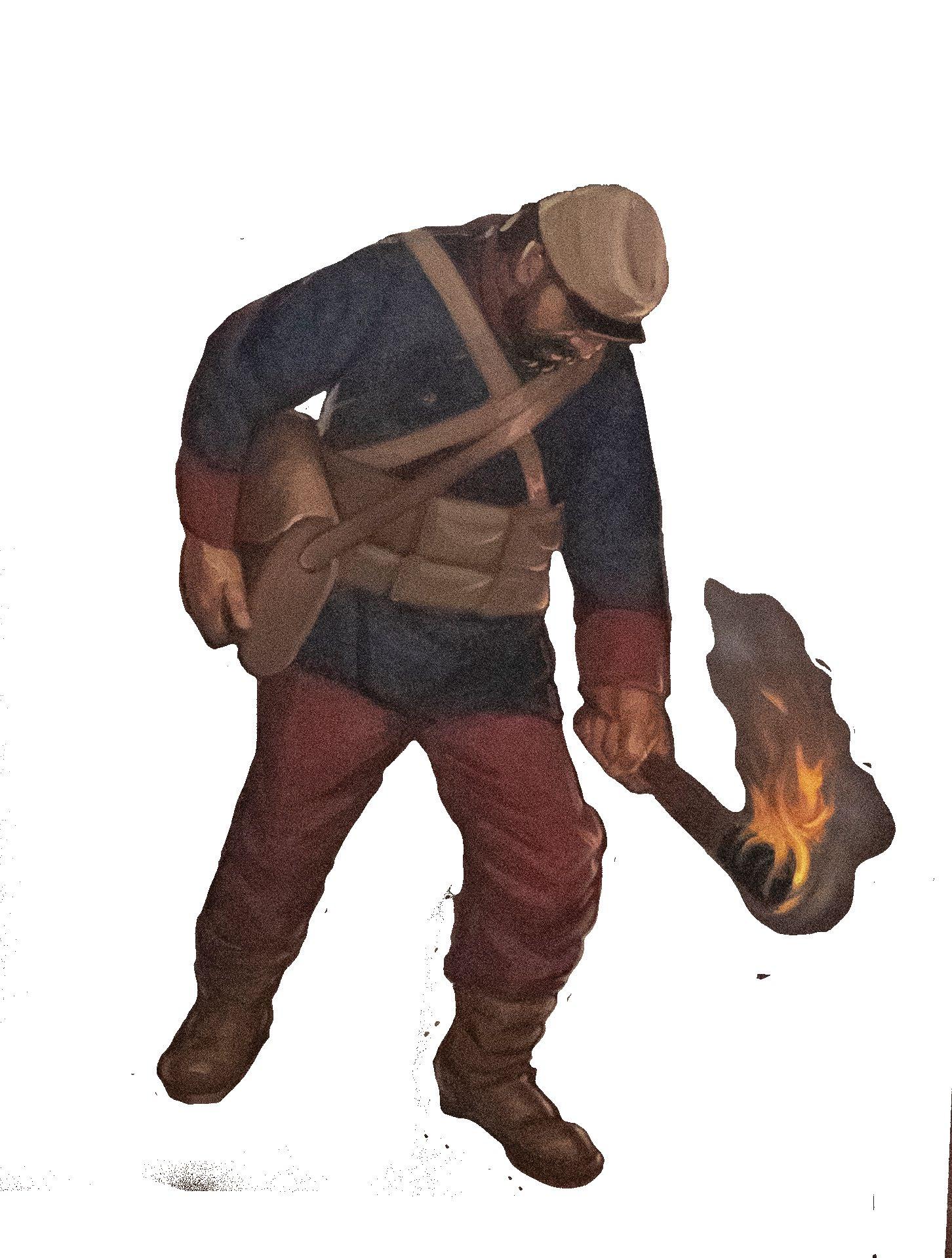

“Soldado chileno con una antorcha”.

Oleo de Etna Velarde. Fuente: Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres.

“…instalarse en la Biblioteca de Lima, seleccionar los libros que considerara de mayor interés, listarlos, embalarlos y despacharlos a Chile”; de igual forma, menciona que existía otro grupo de personas “…en la Universidad de San Marcos embalando varios laboratorios de física y química, que serán remitidos a la Universidad de Chile” (en Parvex, 2014: 260).

El jefe de Santa Catalina era Arturo Otero, quien intentó salvar parte de los bienes históricos que

Tanto la evidencia arqueológica, nos muestra una diferencia constructiva entre los muros laterales entre sí y con la bóveda de ladrillos.

tiempos prehispánicos, por la actual zona de Barrios Altos en Lima, cruzaba el gran canal de Huatica, compleja red hidráulica que desde tiempos prístinos contó con canales principales y secundarios, cuyos trazos fueron cambiando constantemente, evidencia de la dinámica del agua y su uso. Responsable de irrigar gran parte del valle durante la época prehispánica, el canal de Huatica, en la época virreinal será adapta-

do a las nuevas necesidades y costumbres de la ciudad, es así que, además de continuar irrigando campos de cultivo, el canal servirá a las diferentes industrias como molinos, ingenios entre otros.

Precisamente, el material arqueológico motivo del presente estudio, se identificó en un canal lateral de la red hidráulica del Huatica, ubicado en los cruces de los jirones Huanta y Jauja, antiguas calles de “Las Cruces”12 y

12 Este nombre surge como simplificación de la denominación “Tres Cruces”. Se denominaba de esa forma por la presencia de tres cruces: la primera, perteneciente al Monasterio de las Descalzas de San José., el segundo, a la iglesia y hospital de Santa Ana y el tercero, al Monasterio de Santa Clara (Bromley, 2005).

“Pejerrey”13 respectivamente. En este sector, nuestras intervenciones pudieron identificar dos canales laterales abovedados. El segundo canal identificado, en cuyo interior recuperamos el material en discusión, se trata de un canal lateral hecho a base de ladrillo unido con mortero de calicanto, que presenta de luz 2.50 m aproximadamente y una profundidad de 1.50 m. Tanto la evidencia arqueo -

lógica, que nos muestra una diferencia constructiva entre los muros laterales entre sí y con la bóveda de ladrillos, como la documentación histórica, nos dan cuenta que este canal, inicialmente se trataba de un canal abierto que, durante el siglo XIX, será remodelado a un canal cerrado, primeramente, con algún material rústico para, posteriormente, ser cerrado con una bóveda de ladrillos.

13 Este nombre se origina porque en el lugar había una caja o atarjea que distribuía el agua de beber (Bromley, 2005).

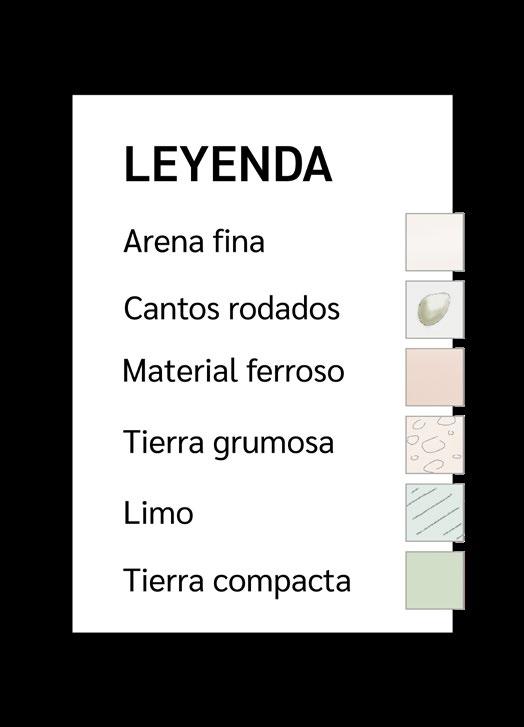

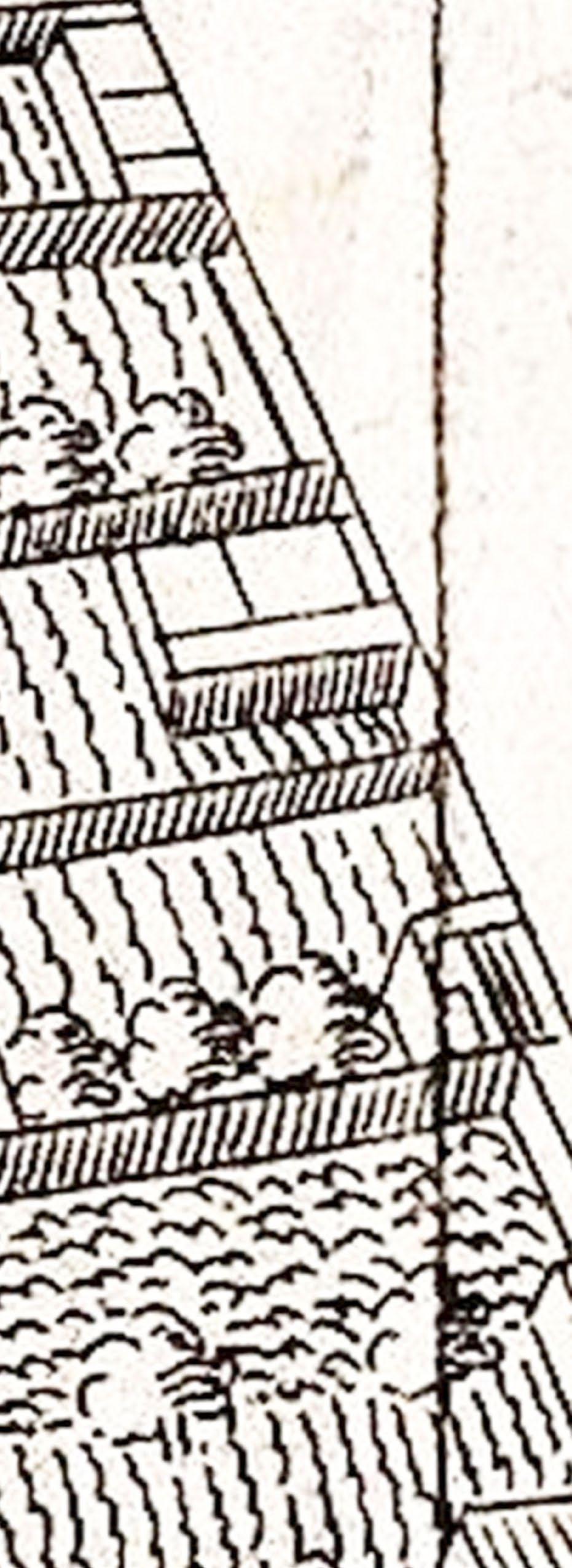

EL CANAL DE HUATICA EN LA ANTIGUA CALLE DE LAS CRUCES

Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua calle de las cruces, hoy llamada jirón Huanta cuadra 2, identi-

ficamos dos canales laterales de la red hidráulica de Huatica. Estos canales, cubiertos con una bóveda de ladrillos, habrían corres -

Sector: Huanta

Unidad: 1 y 2

Vista: Corte y elevación

Escala: 1/50

Registro: D.A.P.E.

Fecha: 1/09/21 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA CANALES DE LIMA

pondido a dos momentos históricos distintos: el primero, correspondiente a la época virreinal y el segundo, a la época republicana. Al interior de estos canales

se pudo recuperar abundante material arqueológico que nos acerca a las distintas actividades y hechos históricos ocurridos en esta parte de la ciudad.

Ilustración: ArqueoLokus

Canal Virreinal Canal Repúblicano

Durante las intervenciones arqueológicas en Barrios Altos, recuperamos gran cantidad de artefactos militares del tiempo de la ocupación del ejército invasor en la capital.

El conjunto de material arqueológico sobre el cual discutiremos se recuperó en las excavaciones realizadas en el marco del “Proyecto de Investigación Arqueológica Canales de Lima”. Estas intervenciones se realizaron en el cruce de los jirones Huanta y Jauja, donde nuestros trabajos pudieron identificar dos canales subterráneos abovedados pertenecientes a la red hidráulica del canal

de Huatica. El segundo canal identificado, de donde proviene el material de discusión del presente artículo, correspondería cronológicamente a un canal que estuvo en funcionamiento durante los siglos XIX y XX, donde nuestros trabajos pudieron recuperar gran cantidad de material arqueológico correspondiente a cerámica vidriada, loza, monedas, botones, balas, hebillas, vidrio y por-

Fig. 30 Foto de detalle del uniforme del general Manuel Belisario Suárez. Fuente: Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres.

Foto: Jaime Araucano.

celana. Dentro de este conjunto de artefactos, hemos podido identificar elementos vinculados a contextos militares como las hebillas, balas y botones de uniformes militares. El conjunto de estos elementos, junto a otros elementos asociados, nos indicarían que corresponden al periodo conocido como la Guerra del Pacífico, probablemente al momento de la ocupación militar chilena de Lima. La muestra recuperada durante nuestros trabajos corresponde a un total de 31 hebillas, 104 botones metálicos y 67 proyectiles, entre otros elementos.

Fig. 32

Foto de detalle de los botones del uniforme del general Manuel Belisario

Suárez. Fuente: Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres.

Foto: Jaime Araucano.

“…las tropas peruanas se presentaron al combate vistiendo 50 años de historia logística, evidenciable en mayor grado a través de sus botones regimentales” (Alfaro, 2019).

Debemos de considerar que el vestuario y sus accesorios pueden indicar aspectos importantes acerca de la identidad individual, colectiva y del contexto social correspondiente. Es así que, los botones y las hebillas (entre otros elementos), además de cumplir un rol utilitario y ornamental, los diseños y materiales que presentan pueden manifestar elementos de identidad como clase social o identidad nacional. La arqueo -

logía, mediante el análisis particular de estos elementos y la correlación correspondiente, puede inferir, tanto características de la sociedad en la que fueron producidos, así como el contexto histórico al que podrían corresponder. Acerca de los botones y las hebillas, si bien el uso de estos se remonta a muchos siglos antes, su popularización en la vestimenta ocurrirá desde el siglo XVII (Letelier & Goldschmidt, 2019).

En nuestro caso particular, en torno al estudio de los botones metálicos, consideraremos entre los criterios a tratar tanto el diseño, materia prima e inscripciones realizadas con el fin de obtener un panorama más claro acerca de los uniformes de las unidades mi-

litares que participaron durante la Guerra del Pacífico. En este punto, nos parece importante mencionar que, morfológicamente, se han identificado dos grandes grupos de botones: botones que presentan ojal (11 botones) y botones con vástago (90 botones).

Es así que, de la muestra total de botones con vástago, un 48% corresponden a botones peruanos, un 19% a botones chilenos y un 33% no identificados. De igual forma, por su tamaño, los botones con vástago podemos dividirlos en dos grandes grupos: el primer grupo, caracterizado por presentar un diámetro aproximado entre 2 y 2.3 cm y el segundo grupo, que presenta un diámetro aproximado entre 0.8 y 1.9. Sobre ello, entre los botones peruanos, 37 corresponden a primer grupo y 7 al segundo.

Por su parte, entre los botones chilenos, 12 pertenecen al primer grupo y 4 al segundo. Por otro lado, de esta misma muestra, hemos identificado que 44 piezas corresponden a botones peruanos compuestos de una sola hoja de metal y, 4 piezas, a botones peruanos con más de una pieza; todos los botones presen-

taron una forma circular. 14 Sobre los botones chilenos, 12 pertenecen a botones de una sola pieza y 3 a botones con más de una. Acerca de los botones metálicos que presentan ojal, en algunos de los mismos se han identificado la siguiente inscripción BAR HERMANOS.

Acerca de los botones metálicos peruanos con vástago, el diseño que se ha identificado en estos botones presentan en su mayoría escudos nacionales, que pueden estar acompañados o no de la inscripción “REPUBLICA

PERUANA”. Al respecto, sabemos que, en la década de 1870, la casa T.W & W suministró gran cantidad de botones con este diseño, hechos a base de bronce y siendo usados por la infantería peruana (Alfaro, 2019).

Otro diseño que se presenta en los botones nacionales es la imagen de un sol con rayos rectos de distintos ta-

14 A este respecto es importante precisar que, de toda la muestra analizada, solo un botón presentó una forma distinta, en este caso una forma ochavada.

maños; a este respecto, cabe señalar que en la muestra de uniformes del Museo de sitio “Alto de la Alianza” en Tacna, se ha recuperado elementos similares. A partir de ello, Alfaro menciona que, en sus primeras importaciones, Dibós introdujo este tipo de botones con el diseño del sol. 15 (Alfaro, 2019).

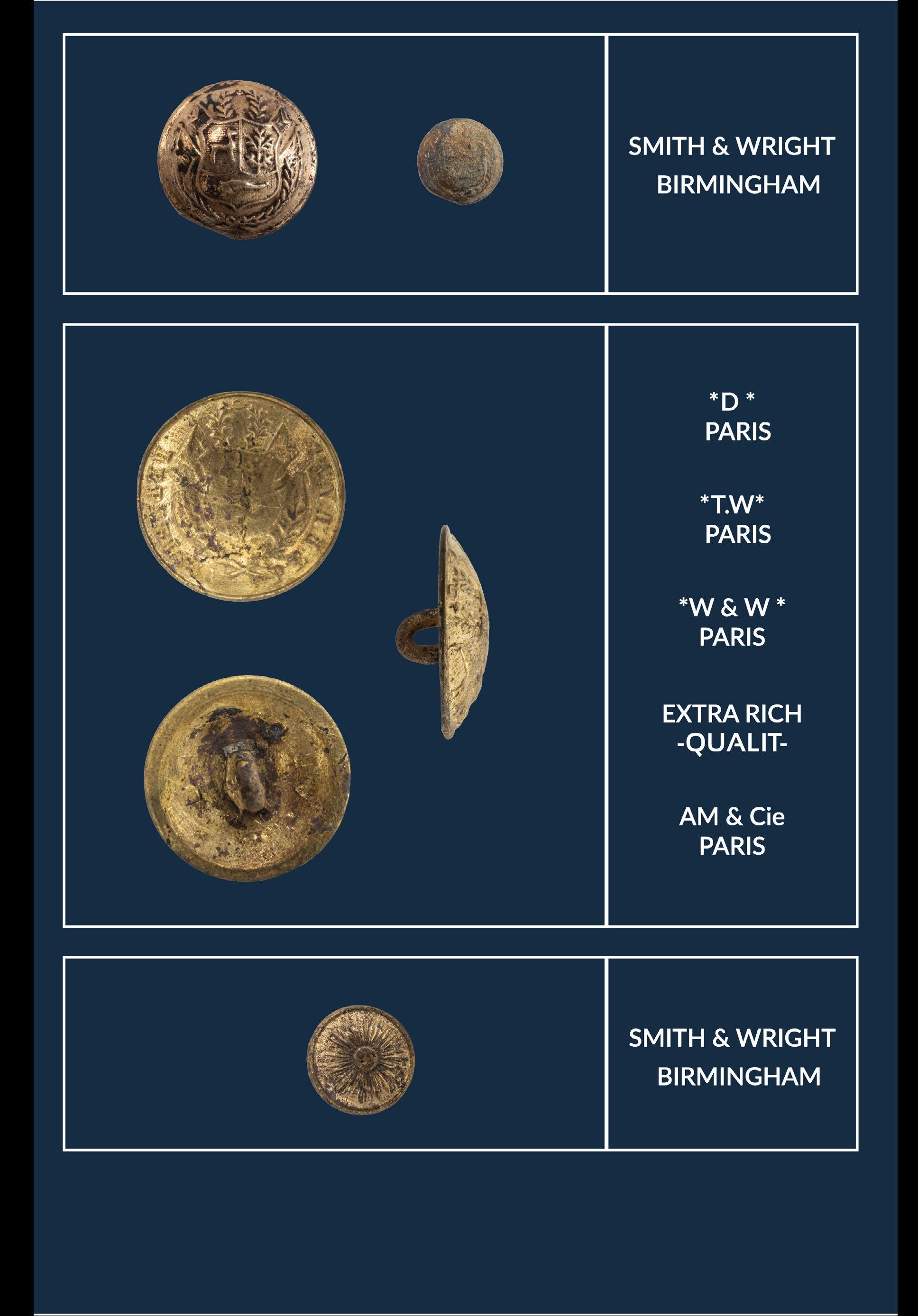

Por otro lado, como hemos mencionado líneas anteriores, los botones son susceptibles de ser identificado, además del diseño del mismo, por las inscripciones que se presentan en la parte reversa de los botones, las mismas que nos pueden indicar, entre otra información, tanto la ciudad de procedencia del artefacto, así como la fábrica correspondiente; esta costumbre se vuelve popular a finales del siglo XVIII, tiempo en el que se incluye en el reverso de la pieza las iniciales de la manufactura y la ciudad (Antúnez, 2019: 18). Por ejemplo, con

respecto a los botones que presentan el diseño nacional en nuestra muestra: Como se observa, la mayoría de este tipo de botones presenta inscripciones como PARIS y en menor medida, BIRMINGHAM o BIRM.

Esto denota que la mayoría de los botones de la muestra analizada tiene proveniencia francesa y, en menor medida, inglesa. De igual forma, inscripciones como D; T.W; T.W & W; o SMITH & WRIGHT, estarían indicando la fábrica donde se elaboró el botón. Este panorama es compatible con el hecho, mencionado antes, que Dibós importó en un primer momento, logística de proveniencia francesa y, en un segundo momento, material proveniente de diversas partes de Europa.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el estudio de los botones son que las inscripciones que se encuentran en el reverso de los bo -

15 Es importante precisar que el mismo investigador postula que este tipo de botón era usado en décadas anteriores en Europa, llegando a ser obsoleto en 1830.

tones, además de indicar la información anteriormente señalada, también expresa la calidad del mismo botón. Con la popularización de los botones metálicos, desde 1796 Inglaterra reguló la calidad del dorado de los botones con determinadas marcas en la parte reversa de los mismos con inscripciones como GILT, DOUBLE GILT, TREBLE GILT, EXTRA RICH, BEST ORAGNE GILT, entre otros (Pérez, 2019; Leoni, 2008).

En nuestro caso, en un botón correspondiente al ejército peruano, hemos identificado la inscripción “EXTRA RICH” que estaría indicando la alta calidad del botón.

Instrumentos de madera de fabricación artesanal para limpiar los botones utilizados por el ejército de Línea peruano en la batalla de San Juan- Chorrillos. Colección particular. Foto: Francisco Vallejo

Botón de metal con la inscripción del número “3” en el anverso. Recuperado en el marco de excavaciones arqueológicas en la zona de Martinete. Foto: Jaime Araucano

Por otro lado, en otras intervenciones arqueológicas realizadas en la zona de Martinete, en Barrios Altos, se ha recuperado un botón que presenta en el anverso el número 3. De la información histórica realizada, es probable que este botón corres-

ponda al batallón Ayacucho, del ejército peruano (Greve & Fernández, 2008). Como indicamos anteriormente, al momento de la defensa de la ciudad, el 17 de junio de 1880, se dicta un Decreto Supremo en el cual se llama a todos los hombres entre 16 y

Fig. 38

Detalle del botón peruano de la Guerra del Pacífico, donde se aprecia el Escudo Nacional. Foto: Jaime Araucano.

60 años a enrolarse en armas. Para esto se establece diversos puntos de la ciudad en los que cada gremio de trabajo debía acercarse para conformar determinadas divisiones. En ese marco se establece que “…los empleados, operarios y peones de ferrocarril y tranvía, de los de la empresa de gas y del agua, lo mismo que los plomeros y gasfiteros, concurrirán a inscribirse en la Plazuela de Monserrate”. En este sector, se conformó la Décima División, dirigida por el coronel Antonio Bentín.16

Al respecto de esto, durante nuestros trabajos en el sector de Monserrate, hemos identificado algunos botones militares peruanos, de la época. Estos botones, hechos a base de latón, en el anverso presentan la inscripción REPUBLICA PERUANA acompañada del escudo nacional. En la parte reversa, presenta la inscripción D PARIS.

continúa en la pág. 76

Botón peruano de la Guerra del Pacífico. En el reverso presenta la inscripción EXTRA RICH

DUALIT. Foto: Jaime Araucano.

16 “Bando de Alistamiento General”. Juan Martin Echenique, 9 de julio de 1880 (En: Seraylan, 1981: 58).

Fig. 39

al interior del canal secundario del Huatica, con el diseño del escudo peruano y la inscripción

Fig. 41

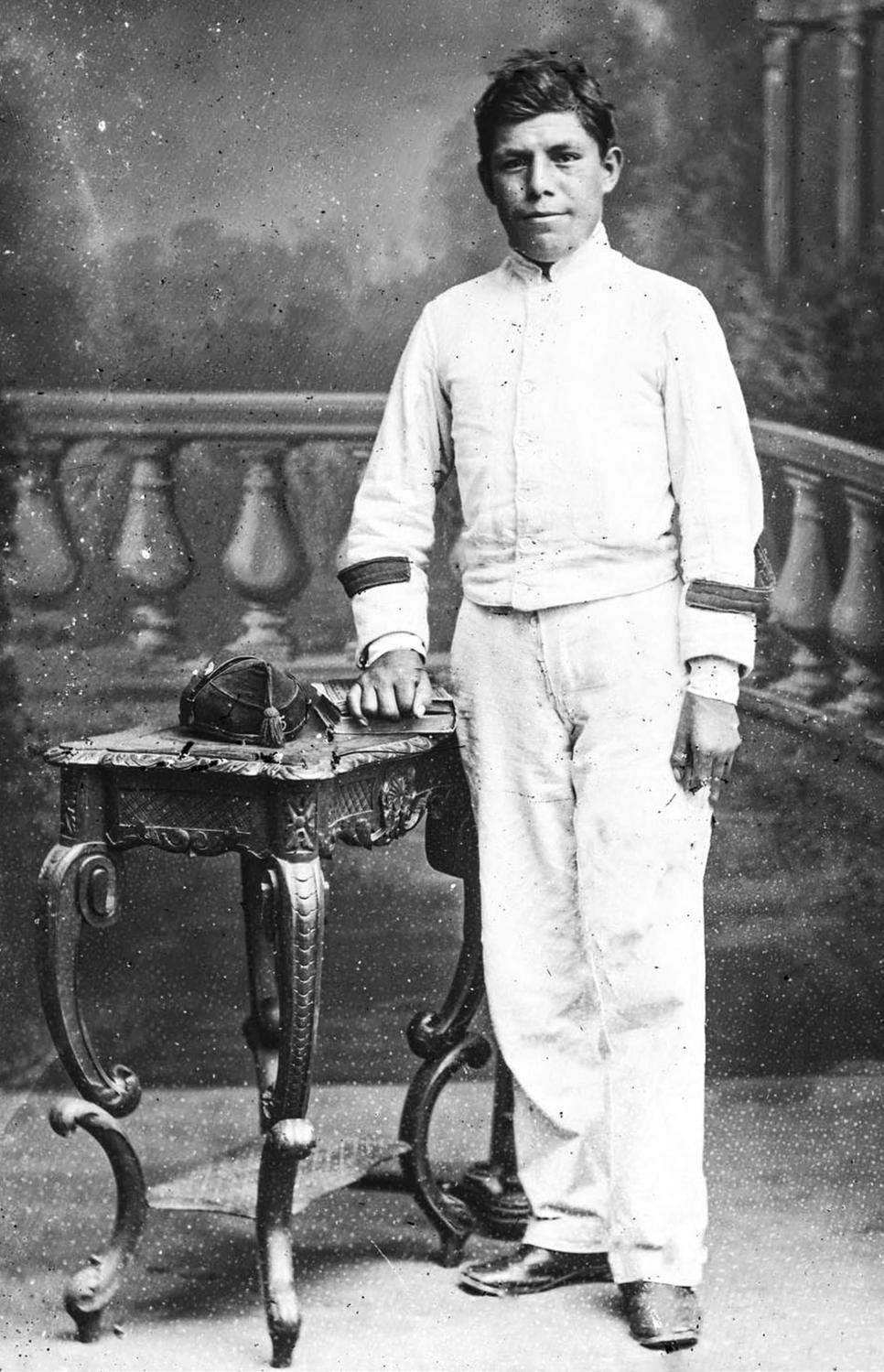

Soldado cabo 1° Melchor Sánchez del ejército de Línea peruano, 1880. Viste uniforme blanco y cristina (sobre la mesa). Archivo Courret Hermanos, Biblioteca Nacional del Perú.

Fig. 42

Uniforme de infantería del ejército de línea para la defensa de Lima en enero de 1881. Colección Instituto de Estudios Históricos del Pacífico.

Fig. 43

Detalle del saco del uniforme de Línea peruano. Puede apreciarse el tipo de botón usado y la calidad de la tela (bayeta blanca) del uniforme. Colección Instituto de Estudios Históricos del Pacífico.

Botón chileno recuperado en la zona de Barrios Altos. En el anverso presenta el número 3 rodeada por una orla. En el reverso, presenta la inscripción T.W + PARIS.

Foto: Jaime Araucano

Por otro lado, durante nuestras intervenciones hemos identificado una cantidad de 15 botones correspondientes al ejército de Chile. Estos botones, en su mayoría, fueron hechos a base de una aleación metálica de bronce conocida como latón17 , presentan forma circular, una sola hoja de metal, siendo identificados ocho variedades de botones correspondientes a este ejército.

Acerca de este grupo de botones, el diseño que más se ha recuperado es el que corresponde a una estrella que, puede o no, estar dentro de un circulo de laureles. Este tipo de botones, que probablemente fueron utilizados por las unidades de la Guardia Nacional, presentaron, en la parte reversa, la inscripción *SMITH & WRIGHT * BIRMINGHAN (empresa de origen inglés) o DUGOUR PARIS (empresa de origen francés). Durante nuestro trabajo también identificamos un botón

En este punto nos es importante precisar que hemos recuperado un botón hecho a base de peltre, el cual explicaremos más adelante.

Detalle del botón con la orla que rodea el número, característico de los botones chilenos. Foto: Jaime Araucano

Fig. 45

que presentaba en el anverso el número 3 rodeado por una orla de laurel. Según la revisión bibliográfica realizada, este tipo de simbología habría pertenecido a los miembros del batallón de infantería 3° de línea. En este caso particular, el botón recuperado presenta en el reverso la inscripción + T.W + PARIS , lo

que indicaría que fue fabricado en la fábrica Trelón, de procedencia francesa.

Otro botón identificado presenta, en el anverso de la pieza, la inscripción del número 2, rodeado por una orla de laurel. Este tipo de simbología probablemente pertenezca a los soldados del batallón de infantería de 2° línea.

Botón chileno o peruano usado en la Guerra del Pacífico. En el anverso presenta el diseño de una bomba flameante; en el reverso, la inscripción D PARIS. Esos botones de la granada se usaron también por el ejército peruano en los cuerpos de artillería. Foto: Jaime Araucano

Botón chileno o peruano usado en la Guerra del Pacífico. En el anverso presenta el diseño de una bomba flameante; en el reverso, la inscripción D PARIS. Esos botones de la granada se usaron también por el ejército peruano en los cuerpos de artillería. Foto: Jaime Araucano

Como se ha mencionado anteriormente, luego de las batallas de San Juan y Miraflores, pese a la denodada resistencia de los soldados de a pie y de los civiles enrolados para la defensa nacional, el ejército chileno terminaría ocupando la ciudad de Lima desde el 17 de enero de 1881. En ese contexto, durante las excavaciones arqueológica, hemos identificado un conjunto de botones correspondientes a las unidades militares chilenas que habrían participado durante la ocupación de la capital.

Es así que, durante los trabajos realizados, hemos identificado botones con el diseño de una bomba flameante. Este tipo de diseño fue utilizado por la unidad de artillería “Granaderos a caballo” de línea, unidad que participó durante la ocupación militar de Lima. Este botón, presentó en el reverso del mismo, la inscripción *D* PARIS lo que indicaría que fue fabricada

por la casa DUGOUR, en Francia. Por otro lado, también hemos identificado un botón que presenta en el anverso del mismo, el diseño de un número 6, rodeado por una orla de laurel, probablemente correspondiente a la unidad de infantería “Chacabuco” 6° de línea. En este caso, el botón identificado presenta en el reverso, la inscripción T W & W PARIS , marca de la casa Trelon weldon & weil, en Francia. Según la documentación histórica, esta unidad habría participado en la campaña de Lima.

Otro tipo de botón identificado durante nuestros trabajos presentó un diseño consistente en el número 7, rodeado por una orla de laurel. Según la investigación realizada, este tipo de botón habría sido utilizado por la unidad de infantería “Esmeralda” que, junto a otras unidades, también habría participado en la campaña de ocupación de Lima.

continúa en la pág. 82

Fig. 47

Detalle de saco y botón de infantería del ejército chileno usado durante la Guerra del Pacífico. Colección Instituto de Estudios Históricos del Pacífico.

Fig. 48

Soldado chileno fotografiado durante la ocupación de Lima, 1881. Archivo Courret Hermanos, Biblioteca Nacional del Perú.

Fig. 49

Botón chileno recuperado en la zona de Barrios Altos.

Fig. 50

Detalle del saco del uniforme de la infantería chilena usado durante la Guerra del Pacífico. Colección Instituto de Estudios Históricos del Pacífico.|

Previamente hemos afirmado la identificación de un botón hecho a base de peltre, aleación de plomo y estaño, que le da un color plata. Este botón, de forma circular, presenta el diseño de una corneta; probablemente fue utilizado por las unidades de cazadores a caballo del ejército chileno cuya participación en la ocupación de Lima también está documentada. Por otro lado, también es importante que se han encontrado diversos tipos de botones con distintos diseños que, según las investigaciones realizadas, serían de origen civil. Es importante recordar los diversos soldados de las distintas unidades usaron los botones designados por el reglamento de uniforme respectivo, en algunos momentos y, en determinadas prendas, se hacía uso de botones metálicos civiles.

Óleo de Aguirre Jaramillo. Fuente: Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres.

Óleo de Aguirre Jaramillo. Fuente: Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres.

52 Botón chileno recuperado en la zona de Barrios Altos. En el anverso estrella de cinco puntas rodeada por un círculo. Foto: Jaime Araucano

peruano recuperado en la zona

Barrios Altos. En el anverso presenta el escudo nacional y la inscripción REPUBLICA PERUANA.

Foto: Jaime Araucano

Fig. 53 Botón

de

Fig. 53 Botón

de

Escultura de Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Santuario Histórico Parque Reducto N°2. Foto: Jaime Araucano.

Fig. 54

Escultura de Andrés Avelino Cáceres. Fuente: Santuario Histórico Parque Reducto N°2. Foto: Jaime Araucano.

Fig. 54

Botón peruano recuperado en la zona de Barrios Altos. En el anverso presenta el escudo nacional y la inscripción REPUBLICA PERUANA; en el reverso presenta la inscripción EXTRA RICH QUALIT. Foto: Jaime Araucano

Fig. 55

En el periodo de 1863-1865, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet, se realizó la importación de equipo y uniformes militares.

Respecto a las fábricas involucradas en la producción de los botones militares identificados, sabemos que con respecto a la casa Trelon weldon & weil, las referencias más antiguas se remontan a 1814, época en la que se producen las transformaciones en la indumentaria militar francesa y el cambio heráldico en los botones. Esta empresa se creó por la asociación de Nicolas Trelon 18 , propietario principal; Louis

Weldon, quien se incorpora en 1827; y Henry-Marsh Weldon, en 1844. Esta asociación empezó a funcionar de esta manera desde 1845 (Antúnez, 2019; Danieri, 1958).

En el periodo de 1863-1865, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet se realizó la importación de equipo y uniformes militares. El encargado de este equipamiento fue el empresario Félix Dibós, quien comenzó a

18 A este respecto es importante mencionar que Trelon, Sauer y Langlois se fusionaron en 1836 en una sola marca T y LS. (Danieri, 1958).

Fig. 56 Botones de metal usados en la Guerra del Pacífico recuperados en las intervenciones arqueológicas. Arriba: botón peruano que presenta en el anverso el escudo del Perú, acompañado de la inscripción REPUBLICA PERUANA. Abajo: botones chilenos. Izquierda: botón de metal que presenta en el anverso una estrella de cinco puntas dentro de un circulo de soga. Derecha: botón de metal, en el anverso presenta la inscripción del N° 7, rodeado por una orla. Foto: Jaime Araucano

implementar al ejército con productos exclusivos hechos en Francia. Posteriormente, ya durante el gobierno de Manuel Pardo, se realizan nuevas importaciones para

19 No exclusivamente Francia.

abastecer los almacenes del ejército; en esta ocasión, serán Dibós y Juan Guevara los encargados de implementar la vestimenta directamente desde Europa (Alfaro, 2019). 19

Histórico

Fig. 58 Cañones Krupp ubicados en el reducto N°2. Fuente: Santuario Parque del Reducto N°2. Foto: Jaime Araucano

Con respecto al armamento usado durante la Guerra del Pacífico, sabemos que la variedad de armas representó una seria dificultad para el ejército peruano.

Con respecto al armamento usado durante la Guerra del Pacífico, sabemos que un aspecto resaltante entorno al ejército peruano es la gran variedad de armas lo que representó una seria dificultad para la guerra. Al inicio de la guerra se contaba con fusiles modelo Chassepot “peruano” y Chassepot reformado, Winchester, Comblain, Chassepot originales, Snider, Martiny, Minié austriacos, Minié prusianos, Minié ingleses y Springfield,

Remington. Toda esta variedad de armamentos, de marcas y calibres implicaba a su vez una variedad inmensa de municiones, lo que generó un importante problema logístico para los soldados (Hidalgo et al, 2005).

Con respecto a los proyectiles, durante la intervención arqueológica hemos recuperado una muestra de 67 elementos. De este universo, por la investigación realizada hemos identificado

la bala de un fusil Remington calibre 0.43 (6 piezas), casquillo GEVELOT calibre 0.45 (1 piezas), casquillo PEABODY MARTINI calibre 0.45 (4 piezas), esquirla de proyectil de artillería (12 piezas), plomo para munición PEABODY MARTINI calibre 0.45 (2 piezas), bala para munición sistema Minié calibre 0.58 (6 piezas), plomo para munición LE-

FAUCHEUX (2 piezas), casquillo para munición S&W (1 piezas) y plomo para munición SHARPS (1 piezas).

Al respecto, es importante mencionar que el fusil Minié, desarrollado en 1849 a partir de la bala cilíndrica Minié, fue creado por Claude-Etienne y Henri-Gustave Delvigne. Este tipo de armamento, importado al Perú en el gobierno de Ramón Castilla, si bien significó un gran

avance en la precisión del disparo, para la época de la Guerra del Pacífico era considerado un obsoleto, cuyo rango de alcance era bajo. De sistema de avancarga, utilizaba munición compuesto de un proyectil de plomo y un cartucho combustible, de papel, que contenía pólvora negra; el fulminante se empleaba por separado. Un tirador experimentado, podía realizar 3 disparos por minuto, llegando a calentarse el arma a los 15 min de combate (Juares & Ferreyra, 2021).

Con respecto a las carabinas Peabody Martini, en estas se podía realizar ocho tiros por minuto. Por su parte, el ejército chileno contaba con fusiles sistema Gras, cuyo alcance efectivo era de 600 m y, un soldado experimentado, podía realizar diez disparos por minuto.

Foto: Jaime Araucano.

Fig. 59 Balas de la época de la Guerra del Pacífico, recuperadas durante las excavaciones arqueológicas en la zona de Barrios Altos.

Fig. 59 Balas de la época de la Guerra del Pacífico, recuperadas durante las excavaciones arqueológicas en la zona de Barrios Altos.

Foto: Jaime Araucano

Fig. 60 Elementos religiosos recuperados al interior del canal secundario de Huatica.

Fig. 60 Elementos religiosos recuperados al interior del canal secundario de Huatica.

Los grutescos son en esencia la estructura matriz para múltiples desarrollos artísticos de finales del siglo XV y comienzos del XVI

Entre otros materiales asociados a los botones y proyectiles mencionados anteriormente, durante nuestros trabajos hemos podido recuperar una cantidad significativa de hebillas (31), herraduras, cuchillos, monedas, elementos religiosos, entre otros.

Por su dimensión y asociación, las hebillas pudieron pertenecer a los uniformes de los soldados, ya que están hechas a base de latón, lo que les habría proporcionado mayor

resistencia para las campañas realizadas. Estallada la Guerra del Pacífico y, ante la ausencia de plata, el gobierno peruano encargó la acuñación de monedas hechas a base de níquel, las mismas que fueron producidas en Bruselas, Bélgica. Estas monedas tuvieron la inscripción de REPUBLICA

PERUANA alrededor del diseño de un sol con rayos rectos. En la parte reversa, la moneda presentó la inscripción MONEDA PROVISIONAL. En 1879, este tipo de monedas

tuvieron los valores de 5, 10 y 20 centavos, sin embargo, para el año 1880, solo se elaboraron de 5 y 10 centavos dado que la de 20 centavos era susceptible de ser falsificada por su alto valor.

Durante nuestras intervenciones hemos podido recuperar gran cantidad de estas monedas tanto de años anteriores como también monedas provisionales, de la denominación de 5 como de las de 10 centavos. De igual forma, hemos recuperado una moneda de plata, de medio centavo, de origen chileno, fechado en el año 1881.

Por otro lado, dentro del material recuperado en las intervenciones, también se identificó un silbato hecho a base de plomo probablemente de la época.

Otro elemento común en los uniformes de la época era el uso del quepí. Este elemento, influencia de la indumentaria francesa en los uniformes militares, se popularizó en la segunda mitad del siglo XIX. Como parte de los quepís, estos presentaban algunos elementos de metal que permitían su identificación con la unidad a la que pertenecían.

Fig. 61 Detente usado por algún soldado del ejército de línea peruano en la batalla de San Juan –Chorrillos hallado en el campo de batalla. Colección particular. Foto: Francisco Vallejo.

Artefactos

la Guerra del Pacífico recuperados en las intervenciones arqueológicas. Usados en los uniformes como distintivo de las diferentes unidades militares.

(d) Escudo peruano de metal, parte de un botón usado en el uniforme militar peruano de la época.

(e) Moneda de Chile, hecha a base de plata, acuñada en 1881.

(f) Elemento de metal usado en el kepy como parte de los distintivos que identificaban a las unidades militares.

Foto: Jaime Araucano

Fig. 63 (a, b, c)

metálicos de

Fig. 63 (a, b, c)

metálicos de

En ese contexto, durante nuestros trabajos hemos identificado algunos elementos de metal que corresponden a los números 3 y 6, que probablemente identificarían a determinadas unidades.

De igual forma, es particular el hallazgo de algunas monedas de la época, probablemente usadas como colgantes. Estas monedas, de valores como “5 centavos” de la moneda provisional de 1879, o una también una moneda boliviana, fueron halladas con perforaciones internas que permitirían la colocación de algún elemento que hacía posible usarlos como colgantes. Esta costumbre parece popular a lo largo de varios años.

Por otro lado, han sido múltiples las piezas identificadas con respecto a elementos religiosos como medallas, crucifijos, entre otros. Este tipo de artefactos eran usados por el común de los soldados quienes portaban este tipo de simbología por un tema ideológico.

El

entendimiento de la Guerra del Pacífico es un proceso que aún se está construyendo. Son importantes los trabajos y perspectivas desde las cuales diversos historiadores vienen contribuyendo a este fin. Sin embargo, para lograr un conocimiento más objetivo acerca de este complejo fenómeno, necesitamos desarrollar otras formas de acercarnos, otras fuentes.

En ese contexto, con esta contribución desde la arqueología militar, hemos iniciado un primer acerca-

miento a la huella material de la Guerra del Pacífico recuperada en el Centro Histórico de Lima. Este material, compuesto principalmente de botones de los uniformes militares, nos dan a conocer y confirman la heterogénea realidad de los uniformes de los soldados peruanos, vistiéndose incluso con material de diversas épocas. Esta situación, lejos de verla como un aspecto anecdótico, debe reflejarnos el panorama organizativo del ejército y de las políticas asumidas para la defensa nacional. De igual

forma, mucho más delicado aún, es la variedad de armamento usado por el ejército peruano, el cual representó una gran desventaja en la ya difícil situación de la guerra.

Otro aspecto importante sobre el cual se debe reflexionar es acerca de las marcas de fabricantes que los botones presentan en el reverso de los mismos. El estudio detallado de estos nos puede acercar tanto a una periodificación más exacta como a entender las dinámicas comerciales

de la época y detalles logísticos del ejército peruano.

Finalmente, este trabajo, lejos de darse por concluido, se suma a otras investigaciones, las cuales han iniciado una línea de investigación que debe ser profundizada generando una metodología para el análisis de este tipo de cultura material y estudio más particulares de las muestras recuperadas en campo permitiéndonos acercarnos a la difícil realidad peruana durante la Guerra del Pacífico.

Fig. 64 Detalle de la acuarela del teniente británico Rudolph de Lisle: “Muerte del coronel chileno Yábar cargando a la cabeza de los granaderos a caballo en la Batalla de Chorrillos”. Archivo Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú (Petroperú, 2008).

ALFARO, Marco

2019 “ Botones militares del ejército del Perú durante la Guerra del Pacífico. Una aproximación desde la logística (1879-1880)”. Revista Asociación Cultural Numismática de Arica 3: 28-36. Consejo Regional de Arica y Parinacota.

ANTÚNEZ, Sandra

2019 Casaca de Trelon Weldon & Weil, Sala XXI (Dormitorio masculino). Museo del Romanticismo en Madrid. Ministerio de Cultura y Deporte. Madrid.

AUGUSTÍN, Reinhard

2013 Orígenes y evolución del conjunto arquitectónico de la Casona de San Marcos. Programa Patrimonio para el Desarrollo Agencia Española de Cooperación Internacional para el DesarrolloUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

BONILLA, Heraclio

1979 “El problema nacional y colonial del Perú en el contexto de la Guerra del Pacífico”. Revista Histórica 3 (2): 1-34. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

BROMLEY, Juan

2005 Las viejas calles de Lima. Municipalidad Metropolitana de Lima. Gerencia de educación, cultura y deportes. Lima.

CÁCERES, Andrés

1973

Memorias de la Guerra del 79. Editorial Milla Batres. Lima.

DANIERI, Leonardo

1958

“Botones gauchescos”. Revista de la Sociedad de Amigos de la Arqueología 15: 337-369. Montevideo.

ESCARCENA, Augusto

1996 “El Obús del Morro Solar”. Cáceres 6: 8283. Revista de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres. Lima.

ESCARCENA, Augusto; Winston AMI-

LIÁTEGUI & Oscar FERREYRA

2021 “Proyecto de investigación histórico arqueológico campo de batalla del Alto de la Alianza Tacna, 26 de mayo de 1880”. Cuadernos de Antropología 26: 104-125.

ENBERG, Francisco

2018 “Aspectos de la ocupación militar de Lima. Primera parte”. En: Perspectivas de Historia Militar. Academia de Historia Militar, Santiago de Chile.

FERREYRA, Oscar

2008

El soldado desconocido. Fondo Editorial Universidad de San Martín de Porres, Lima.

GREVE, Patricio & Claudio

FERNÁNDEZ

2008 Uniformes de la Guerra del Pacífico. Las Campañas Terrestres 1879 – 1884.

GUERRA, Sergio

2013 “La dramática historia de la Guerra del Pacífico (1879-1883) y de sus consecuencias para Bolivia”. Revista Izquierdas 15: 193-213. Universidad Santiago de Chile.

HERRERA, Jenaro

1929 La Universidad Mayor de San Marcos y la Guerra del Pacifico, monografía histórica. 5 de abril de 1879 – 23 de octubre de 1883. Tomo I., San Martín y Cía. – Impresiones. Lima, Perú.

HIDALGO, Teodoro; Lourdes MEDINA; Guillermo SÁNCHEZ & Manuel GÁLVEZ

2005 Historia general del ejército del Perú. El ejército en la república: Siglo XIX. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Lima.

IBARRA, Patricio

2007 Un testimonio sobre la entrada del ejército chileno a Lima (ENERO, 1881). Cuadernos De historia 26. Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Chile.

JOHNSON, George. R.

1930 Peru fron the air. American Geographical Society, Special publication N° 12. New York.

JUARES, José & Oscar FERREYRA

2021 Combate de la Rinconada 09.01.1881. Municipalidad de La Molina - Instituto de Estudios Históricos del Pacífico. Lima.

GOLDSCHMIDT

2019 Botones y hebillas del castillo de Niebla. Hacia una arqueología del vestuario, cuerpos e identidades. Bajo la Lupa, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

MONTEVERDE, Rodolfo

2018

“Homenaje escultórico a los bomberos garibaldinos y al soldado desconocido de la Guerra con Chile”. ARINKA 275. Lima.

PARIONA, Diego

2023 “Arqueología Militar: Una aproximación a la Guerra de la Independencia desde el antiguo barrio de Monserrate”. Boletín del Equipo de Arqueología de Lima 1: 9–56. Municipalidad de Lima.

PÉREZ, Gabriela

2019

Análisis arqueológico del vestuario histórico de la barca transporte Infatigable (sitio s3 pv). Una aproximación a la historia naval de mediados del siglo XIX. Memoria para optar el título de Arqueóloga, Universidad de Chile. Ms.

QUESADA, Fernando

2008 “La Arqueología de los campos de batalla”. Notas para un estado de la cuestión y una guía de investigación. SALDVIE 8: 21-35. Universidad de Zaragoza: Departamento de Ciencias de la Antigüedad. Aragon.

ROSARIO, Emilio

2018 “El día a día de la guerra contra Chile. Cotidianidad y ciudadanos (1879-1882)”. En Desde el Sur, vol. 10, N°. 2, pp. 469-492. Universidad Científica del Sur. Lima.

LANDA, Carlos

2006

Fierros viejos y fieros soldados. Arqueometalurgia de materiales provenientes de un asentamiento militar de fines del siglo XIX. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Ms.

LANGIANO, María del Carmen

2015 Documentos y registro arqueológico en sociedades de frontera. La pampa bonaerense entre 1850 y 1890. Tesis doctoral en Arqueología. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ms.

IGARETA, Ana & Vanina CASTILLÓN

2013 Las armas de la conquista presencia de armas de fuego en sitios coloniales de Argentina. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 7:89-109. Buenos Aires

LÓPEZ, Jacinto

1976 Historia de la Guerra del Guano y el Salitre o guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y el Perú. Vol. 1. Secretaría General de Marina. Publicaciones del Museo Naval. Lima.

PARVEX, Guillermo

2014 Un veterano de tres guerras, recuerdos de José Miguel Varela. Academia de Historia Militar de Chile, Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile.

SERAYLÁN, Alejandro

1981 La Gesta de Lima 1881 – 13/15 de enero 1981. Comisión Permanente de Historia del Ejercito del Perú. Lima.

TOMASTO, Elsa & Mellisa LUND

2008 “Case Study 8.2: he Paciic War: A Chilean Soldier Found in Cerro Zig Zag”. En: Variation in Gunfire Wounds by Skeletal Region, pp. 441-448 (E. Kimmerle & J. Baraybar). Skeletal Trauma. CRC Press, Boca Raton.

VEGA CENTENO, Patricia

2020a “El campamento militar y el paisaje de conflicto: Batalla Alto de la Alianza, Tacna (1880)”. En: Actas del IV Congreso Nacional de Arqueología. Ministerio de Cultura.

2020b “Trabajos arqueológicos en el campo de batalla de Ayacucho: la última batalla de la Guerra de Independencia del Perú (1824)”. Cuba Arqueológica Revista Digital de Arqueología de Cuba y el Caribe 13 (2): 66-70. Cuba Arqueológica. Cuba

2022 “La arqueología histórica y los campos de batalla de la Guerra del Pacífico: una aproximación metodológica”. Cuba Arqueológica Revista Digital de Arqueología de Cuba y el Caribe 15 (1): 41-53. Cuba Arqueológica. Cuba

YÉPEZ, Sulsba

2023 “Los bomberos como ciudadanos dentro de la sociedad civil entre 1866 y 1881: el caso de la Compañía Nacional de Bomberos Lima 4”. ISHRA 11. Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.

Para el desarrollo del presente artículo, queremos agradecer el apoyo de diversos investigadores que, con su experiencia y conocimiento, nos han ayudado a la identificación de algunos materiales recuperados durante la excavación, a la vez de facilitarnos bibliografía especializada. En ese sentido, queremos agradecer el importante apoyo de Patricio Greve, Hebert Machuca y Martín Paredes; así como de manera muy especial a Oscar Ferreyra von Oven y Wiston Amiliátegui, del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, quienes nos permitieron acceder a la colección del Instituto con el objetivo de realizar correlaciones entre los materiales hallados y su invaluable aporte en el desarrollo del artículo. De igual forma, al general de brigada EP Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú por permitirnos acceder a las acuarelas de Rudolph de Lilsle y al señor Rafael Moreno del Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres que nos permitió realizar importantes fotografías en el lugar.

A todos ellos, por su aporte desinteresado a esta investigación con sus conocimientos acerca de la Guerra del Pacífico y la situación logística de los ejércitos en contienda, les agradecemos grandemente.

Acuarela del teniente británico Rudolph de Lisle “General view of chorrillos from the clims near Barranco after the destruction of the place”. Archivo Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú.

El Equipo de Arqueología de Lima ejecuta una serie de proyectos de investigación contemplados en el Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. En paralelo, está a cargo de las intervenciones arqueológicas que se realizan previamente a la recuperación de espacios públicos e inmuebles emblemáticos en esta parte de la ciudad. Gracias a este trabajo, la Municipalidad de Lima ha recuperado valiosos testimo-

nios acerca de la evolución de nuestra ciudad: desde sus años fundacionales e incluso de épocas anteriores. Cabe destacar que parte relevante de cada investigación está dedicada al estudio de los cambios arquitectónicos y estilísticos del área intervenida, así como las modificaciones en la ocupación o uso de los espacios. A través de los proyectos que aquí presentamos es que tratamos de conocer más sobre su historia.

1. Se hallaron elementos importantes de la época fundacional de este espacio público. Debajo de una de las torres se encontró una pintura mural que representa el dibujo de ladrillos distribuidos alternadamente. Además, se recuperó el antiguo piso de cantos rodados que cubría la plazuela, y que data del siglo XVII.

Iglesia de La Recoleta Proyecto en espacios públicos

2. Entre octubre y diciembre de 2023, se llevaron a cabo excavaciones en La Iglesia y Monasterio de Nuestra Señora del Prado en Barrios Altos, trabajos que revelaron detalles poco conocidos de este lugar, tal como una fosa con entierros secundarios de infantes y asociados a distintos objetos funerarios. Estas excavaciones ofrecen base para futuras investigaciones arqueológicas.

3. Investiga uno de los hospitales más antiguos del país a través de sus diferentes usos históricos; excavando en su capilla, en patios que funcionaban como manicomio y cementerio, y en sus antiguas salas de enfermería. Está asociado con un proyecto de restauración y puesta en valor del inmueble.

Convento de Santo Domingo

4. Las intervenciones arqueológicas realizadas en este importante Conjunto Religioso Dominico asentado en Lima desde el S.VXI, buscan identificar los diferentes cambios arquitectónicos en los atrios principales, recuperando aquellas evidencias que se mantuvieron ocultas a lo largo de los años.

5. Con el objetivo de investigar su distribución espacial y la evidencia fundacional. Partiendo desde un enfoque que busca recuperar las prácticas domésticas desde lo moderno, atravesando lo colonial y finalizando con lo prehispanico. Todo esto servirá de insumo para mejorar y dar contexto a futuros proyectos de restauración.

6. En el Panteón de los Próceres, se vienen realizando excavaciones en el atrio, donde se halló un muro paralelo a la fachada con piso de ladrillos y mortero de cal, y un remanente del muro del Noviciado de San Antonio Abad. Ambas estructuras están asociadas por un piso de cantos rodados, sugiriendo uso simultáneo.

7. Excava en la plazuela, atrio, fachada y muros laterales de estas históricas iglesias en Barrios Altos. Se busca documentar los cambios arquitectónicos de las iglesias a través de distintas épocas, explorando sus versiones más antiguas. Esta información sirve para la ejecución de proyectos de restauración integral en ambos sitios.

El proyecto de investigación arqueológica Canales de Lima, de especial relevancia para el artículo incluido en la presente edición, tiene como objetivo recuperar evidencia de los antiguos canales que transcurrieron por la ciudad: el canal de Huatica y el canal de Magdalena, cuyo uso se remonta hasta la época prehispánica y va hasta mediados del siglo XX.

En Lima hubo una gran huaca considerada oráculo del dios Rímac.

Inicialmente reportada por Cristóbal de Albornoz en su publicación “La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas” (1580), la huaca del oráculo del dios Rímac fue mayormente conocida en los siglos XVI y XVII como la “Huaca Santa Ana” o simplemente “La Huaquilla”. Se conservó durante un amplio periodo del virreinato, al punto que se le menciona en repetidas ocasiones en la documentación disponible de la época. La huaca, finalmente, desapareció durante el siglo XVIII, cuando se urbanizó la zona entre los actuales jirones Junín (cuadra 10), Huánuco (cuadra 8), Cuzco (cuadra 10) y Cangallo (cuadras 3, 4 y 5), que es donde se ubicaba. Cabe señalar que en los alrededores se mantuvo el recuerdo de la huaca a través de las calles “Huaquilla” o “Rastro de Huaquilla”, por ejemplo.

Detalle del Plano Escenográfico de Lima de Pedro Nolasco (1687), con representación de un montículo coincidiendo exactamente con la ubicación de la llamada Huaca de Santa Ana. En: “The City of Kings. before its destruction by the great earthquake of 1746” – Harper & Brothers, 1835 (Yale University Library).

La Municipalidad de Lima, a través del Equipo de Arqueología de Lima, viene desarrollando importantes investigaciones en diferentes espacios públicos y monumentos históricos de la ciudad, en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, aprobado en 2019. En ese sentido, la Gerencia de Cultura y el Programa Municipal de Recuperación para el Centro Histórico de Lima (PROLIMA) presentaron esta primera exposición temporal denominada “Lima, de Fuego y Agua”, como parte de los resultados de este primer año de investigación arqueológica. Desde la formación del ser humano como especie, el fuego, ente de poder, y el agua, componente móvil de vida, configuraron parte de casi toda actividad humana.

Investigación, curaduría y guión museográfico

Héctor Augusto Walde Salazar

Pablo Miguel Enríquez Puma

Diseño gráfico y museográfico

Lucho Chumpitazi - Lingo

En cuanto a la cerámica -el bien más frecuentemente recuperado- la innovación consiste en la generalización del uso de la cocción oxidante (a cielo abierto); por ende, el color de los recipientes se aclara, apreciándose tratamientos más cuidadosos y pastas seleccionadas. El pigmento blanco precocción, puede aplicarse sobre las vasijas escultóricas, manteniendo popularidad, las botellas doble pico y asa puente, disminuyendo las de pico y cabeza efigie con representaciones escultóricas de individuos.