MARÍA CRISTINA MIERES ZIMMERMANN VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

MARÍA CRISTINA MIERES ZIMMERMANN VICEPRESIDENTA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL

Por Guillermo Correa Lonche guillermo_correa@inah.gob.mx Historiador por la ENAH y profesor de la Universidad La Salle México Santa Teresa

Una vez efectuada la caída de MéxicoTenochtitlan el panorama que se presentó ante los conquistadores para convertir a la religión católica a los indígenas de estas tierras y hacer efectiva la frase “En nombre de Dios y del Rey…” constituyó un verdadero desafío que sólo pudo dar inicio con la llegada de los primeros franciscanos, en 1523, quienes llegaron a la Nueva España en la cantidad de 12 frailes para completar la tarea de los 12 Apóstoles de Jesucristo, cuya misión primordial había sido la de llevar la palabra del hijo de Dios a otros lugares del mundo. Evidentemente, no fue nada fácil evangelizar a los indígenas de México, primero por el impedimento del idioma y luego por su resistencia a reemplazar el culto a sus ídolos por Cristo, la Virgen María o cualquier otro santo. Entre las principales estrategias que los frailes idearon para evangelizar a la población de la Nueva España podemos mencionar los catecismos ilustrados, las misas al aire libre, el teatro indígena, las danzas y las gramáticas en ciertas lenguas indígenas.

En la actualidad, a casi cinco siglos después de la Conquista, sabemos que dicha resistencia se efectuó con el engaño indígena de esconder ídolos prehispánicos dentro de los santos de madera o de caña que ellos mismos confeccionaban. También, ante la prohibición de continuar con los sacrificios humanos por la Iglesia católica y la Corona española, la horrorosa

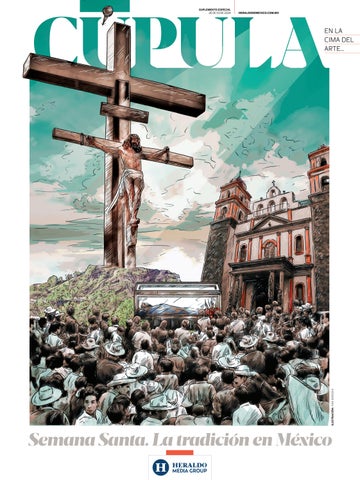

COSTUMBRES.

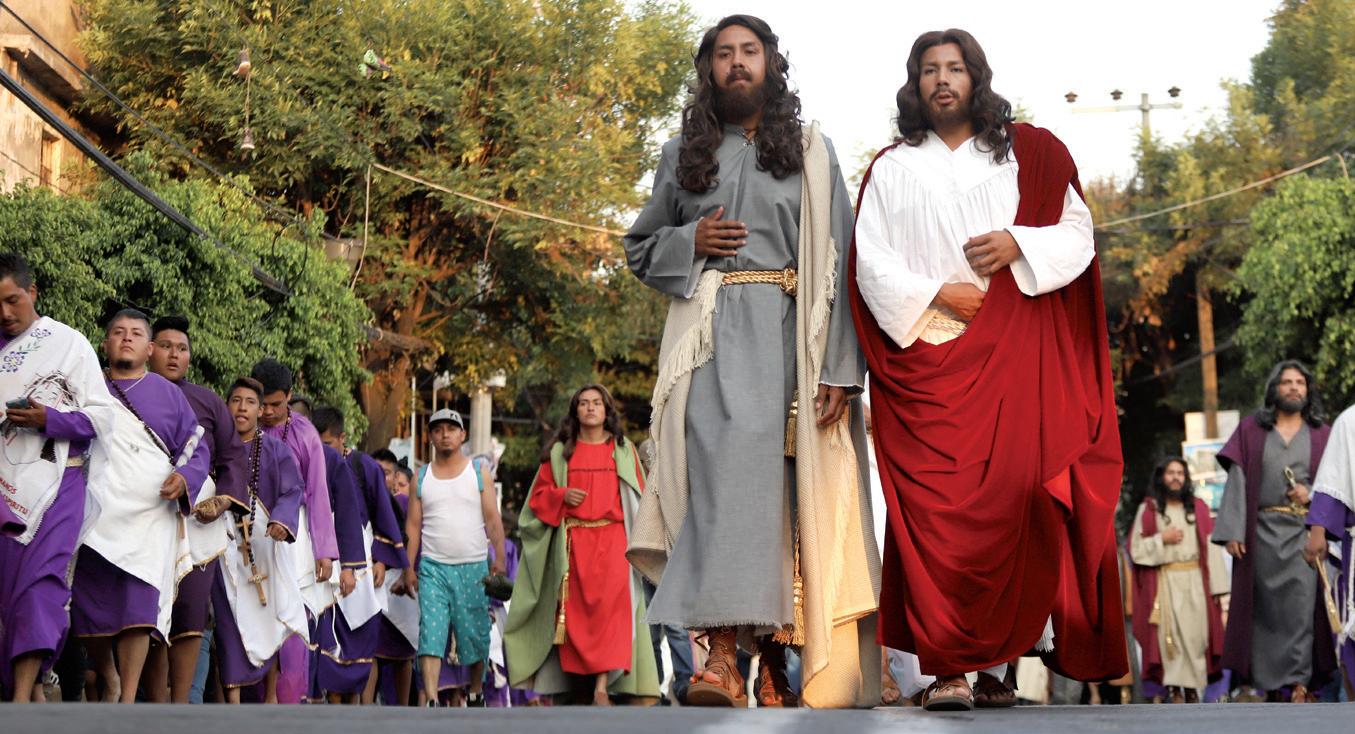

Una de las representaciones más antiguas en México de la Pasión de Cristo es la de Iztapalapa (ambas imágenes). Foto: Archivo Heraldo y cortesía INAH/ Mauricio Marat.

práctica de extraer corazones y derrramar sangre en honor a Tlaltecutli-Tonatiuh, se ideó por parte de los indígenas la eficaz manera de representar los símbolos más emblemáticos del sacrificio humano dentro de los recintos sagrados de la fe católica, mediante pinturas que evocaban esta práctica y que eran impregnadas cerca del atrio de algún convento - como en Ixmiquilpan, Hidalgo -, a las cuales se les revestía con capas de pintura de manera que no fueran visibles a los ojos de los españoles, y de esa forma efectuar el rito del sacrificio humano al momento en que el párroco ofrecía el cuerpo y la sangre de Cristo en la eucaristía.

En casos opuestos, los españoles tuvieron el tino de fundar iglesias y conventos en sitios claves del

culto indígena para enfocar ahí el culto a la religión católica, tal es el caso del Cerro del Tepeyac, lugar del que se ha pensado que se siguieron practicando sacrificios humanos después de imponerse el culto guadalupano, y la iglesia de la Virgen de Juquila, en Oaxaca, en donde se sabe que las primeras representaciones de esta virgen eran, en realidad, evocaciones de alguna diosa prehispánica ataviada con vestimenta europea y que aún en la actualidad entre los zapotecos se le conoce como Xoo-nax, deidad que Alfonso Caso identificó como la diosa del inframundo o de la muerte.

En lo que respecta a la Semana Santa en la Nueva España, esta celebración debió tener el mismo proceso de conversión y adaptación religiosa que tanto conquistadores como conquistados habían aprendido a asimilar de manera autónoma. Este proceso había logrado inducir de forma muy exitosa la instauración del culto cristiano entre los naturales de la Nueva España – llamados así por no haber recibido aún la fe del bautismo -, al basarse en una reinterpretación del sacrificio humano, algo que no fue impuesto del todo por los españoles, sino por los mismos indígenas quienes ávidos buscaban una continuidad a sus ritos, los cuales ocultaron celosamente ante la mirada peninsular.

Un caso particular que llama la atención, vinculado con la Semana Santa, es el que nos describe el historiador chalca Domingo Chimalpáhin –posiblemente el primer reportero en la historia de México, tal como conocemos ahora esa profesión– quien es su Diario (escrito entre 1606 y 1615) nos describe la ma-

A DIFERENCIA DE LO QUE LOS CONTENIDOS EN REDES SOCIALES PROVOCAN, LA FOTOGRAFÍA DE FLOR GARDUÑO INVITA A LA REFLEXIÓN

Catecismos ilustrados y misas al aire libre fueron usados como métodos para evangelizar.

También se usó teatro indígena, danzas y gramáticas en lenguas indígenas.

tanza de 35 negros, 28 hombres y siete mujeres, en plena Semana Santa, el 2 de mayo de 1612, durante el gobierno del virrey Don Luis de Velasco. Los rebeldes fueron colgados luego de iniciar una rebelión en contra de sus amos y del gobierno español, en la cual planeaban eliminar a las autoridades peninsulares y a una gran cantidad de pobladores de la Nueva España para iniciar una nueva colonización encabezada por personas de raza negra, en donde todos los religiosos serían eliminados con excepción de los sacerdotes pertenecientes a la orden de los carmelitas descalzos, los frailes descalzos de la orden de San Francisco y los padres teatinos de la Compañía de Jesús. Lo anterior con el objetivo de que los nuevos descendientes de la nueva colonia negra fueran instruídos exclusivamente por tales religiosos para que al paso de los años los hijos de los negros pudieran ser sacerdotes y oficiar misas. Asimismo, los negros tomarían como esposas a las mujeres de mejor apariencia mientras que a las que no lo eran las matarían, y si una vez que procrearan hijos con ellas éstos fueran diferentes a la raza conocida como mulatos moriscos, inmediatamente los matarían. Los rebeldes fueron descubiertos y colgados el Jueves Santo siendo tanto el miedo que invadió a la población que en ningún lugar de la Nueva España pudieron hacer procesión alguna. Las víctimas fueron descolgadas el día siguiente y exibidos en plaza pública para luego ser llevados en procesión en lugar de Jesucristo redentor.

Los primeros 12 franciscanos llegaron en 1523 a la Nueva España. 1 2 3

Sin aún atestiguar el surgimiento de las redes sociales, Susan Sontag argumentó en su libro Sobre la fotografía que las máquinas modernas de producción de imágenes muestran una gran “eficacia para suministrarnos conocimientos disociados de la experiencia”. A 47 años de semejante afirmación deslizamos el dedo por la pantalla en busca de contenido que justifique el tiempo gastado frente a ella. Lo cierto es que, como profetizó Sontag, seguimos el curso virtual no porque busquemos una experiencia, sino porque la pantalla nos permite consumirla sin necesidad de acercarnos a ella.

Inmersos en la proliferación de contenido, tan característico de las redes sociales, esperamos encontrar en la próxima imagen la solución a la alienación que la misma plataforma provoca. Sin embargo, aunque las imágenes en el mundo digital vienen a nosotros desde toda dirección, estas no conducen a ninguna experiencia. Se trata de imágenes desechables.

LO QUE OFRECE EN CADA IMAGEN

NO ES UNA

REPRESENTACIÓN DEL MUNDO SINO UNA EXPERIENCIA

Por ello resulta aún más relevante acercarse a la obra de artistas como Flor Garduño para recuperar el valor estético y catártico de la fotografía. A diferencia de las imágenes digitales las fotografías de Garduño, expuestas en Senderos de vida, invitan a la reflexión a través de dislocamientos del paisaje cotidiano, la iconografía religiosa latinoamericana y la naturaleza rural, entre otros elementos.

La exposición, en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta junio de 2024, recopila una selección de la obra de Garduño que llega a nuestra mirada no con la falsa promesa de ofrecer respuestas, sino con la intención de proponer interrogantes. Cada una de las seis secciones que la componen coloca al espectador en la frontera entre realidad y ficción, entre signo y significado. Sus fotografías logran reinventar la relación entre la imagen y las palabras que la titulan, así como la conexión entre el cuerpo humano y la naturaleza.

El pueblo de Iztapalapa, con sus ocho barrios y colonias aledañas, heredó una tradición que se ha transferido por nueve generaciones y que, a lo largo del tiempo, convirtió una tradición en fe y amor para aquellos que atestiguan de cerca la representación La tradición se ha convertido en una parte importante de sus genes y la continúan con orgullo desde el nacimiento hasta la muerte.

De acuerdo con Juan de la Cruz Galicia Cañas, vocal del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC), la tradición de llevar a cabo una representación en ese lugar inició en 1833 cuando se vivió una epidemia de cólera morbus que entró por Veracruz y que dejó a la población de Iztapalapa como una de las más afectadas.

La mortandad alcanzó su punto más alto y, cuentan los ancianos de manera coloquial, que por esos años “las personas enterraban un día a su papá, otro día al hermano por la mañana y a uno mismo lo estaban enterrando por la tarde”.

Esa situación ocasionó que los jóvenes, principalmente, fueran a pedirle al párroco que les prestara la imagen del Señor de la Cuevita —imagen representativa de Iztapalapa— para llevarlo en procesión y de esta manera, a través del amor y el inmenso dolor por la pérdida, lograr el milagro, gracias al Señor milagroso, de expulsar la epidemia

Efectivamente, el padre les permitió que llevaran la imagen por todo el pueblo de Iztapalapa y, cuenta la tradición, al tercer día ya no se presentaron más decesos. Desde ese momento comenzó a venerarse la imagen, en agradecimiento por el milagro y al transcurrir diez años de la epidemia, los pobladores empezaron a ofrecer al Señor de la Cuevita, una representación del Vía Crucis y la Semana Santa.

Al inicio, la representación y recorrido se hacía con imágenes religiosas, conservadas en el santuario y en las casas de la población Y no fue sino hasta principios del siglo XX cuando los pobladores se dieron a la tarea de recrear la representación actoral del Vía Crucis, pero todo fue de manera empírica: lo hacían en la explanada de la iglesia de San Lucas, patrono de Iztapalapa. La crucifixión se llevaba a cabo en el atrio del Santuario del Señor de la Cuevita, donde existe un montecito a un costado del atrio. El tiempo y los acontecimientos históricos son parte de lo vivido durante las 180 representaciones que se han realizado desde aquellos años.

LOS ACTORES

El inicio de toda la representación se da con la asistencia de los organizadores a una entrevista con el rector de la Catedral, quien, a su vez, los presenta con el obispo. Todo inicia con una serie de misas que se realizan cada domingo para pedir permiso y perdón; la ceremonia continúa hasta el día del inicio de la representación, pero antes, los actores ya han sido elegidos.

La convocatoria para seleccionar a los personajes que representarán a los judíos y actores secundarios se lleva a cabo entre octubre y noviembre. La selección de los papeles que tendrán las mujeres se realiza el primer domingo de enero, y, los aspirantes al papel de Cristo se inscriben ese mismo día.

El segundo domingo de enero se eligen a todos los apóstoles, criados y otros actores principales. Es en este momento cuando se entrega el parlamento y en el tercer domingo del mismo mes empiezan los ensayos para todos.

En total son más de 160 actores con parlamento, contando a los nazarenos y a decenas de caballos de la policía montada.

PRINCIPAL

Sin duda, el papel más codiciado por los pobladores de Iztapalapa es el del protagonista del Calvario. El joven que representará a Cristo debe cumplir con una serie de requisitos: medir entre 1 75 y 1 85 metros, tener una edad mínima de 18 años, ser soltero, no tener hijos, tampoco debe tener tatuajes, deberá estar libre de vicios, ser católico y haber presentado su primera comunión.

Un último e importante requisito deber cumplir: ser originario de uno de los ocho barrios de Iztapalapa. La comisión de honor y justicia será la encargada de investigar las referencias de los seleccionados. Todos los detalles se integran en la convocatoria, que también estipula que el actor debe solventar sus propios gastos, incluyendo, la de sus ropas y accesorios.

Para la representación de este año, la 181, se eligió a Christopher Gómez para el papel de Cristo y, en el caso de María, es Michelle Alejandra Mendoza Galicia.

La cruz que será utilizada durante la representación es elabo-

IZTAPALAPA, TRADICIÓN

EL PUEBLO DE LA PASIÓN DE

CULTURAL INMATERIAL ACONTECIMIENTO DE LLEVAN A CABO

CITA ANUAL DE FE

La primera representación se realizó con figuras religiosas de los mismos pobladores. El origen de la primera procesión habría sido una epidemia de cólera que atacó a la población.

VALOR. La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de México el año pasado (ambas imágenes). Fotos: cortesía INAH/Mauricio Marat.

EL AFÁN POR OBTENER UNA IMAGEN PERFECTA, A PARTIR DE ESTEREOTIPOS, PUEDE PRODUCIR ABERRACIONES QUE RESULTAN EN TORPEZA

En los inicios se hizo la procesión con una imagen del Señor de la Cuevita de Iztapalapa.

La elección de los actores participantes inicia en octubre y noviembre del año anterior. En enero de cada año comienzan los ensayos a partir de un libreto para los casi 180 actores. 1 2 3 4 5

rada por la familia Juárez, una estirpe de carpinteros que por más de 40 años ha fabricado la cruz y que actualmente la ofrecen en donación. En tanto, la corona de espinas es elaborada por un artesano del estado de Morelos, con varas de huizache. En un principio, era don Epitacio Ubaldo Granados ,originario de Iztapalapa, quien prestaba el vestuario y la corona, sin embargo, al fallecer, se decidió elaborar una nueva en cada representación. Actualmente se confeccionan varias coronas de espinas como donación y a solicitud de otras representaciones que llegan de diversas partes de México: en total se elaboran de dos a cuatro coronas que se ofrecen en donación. Es en el Día de San José, el 19 de marzo, cuando se llevan a bendecir la cruz, la corona de espinas y todos los “símbolos de la pasión” que serán parte de la representación

PATRIMONIO

En 2023 fue reconocida “La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa” como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Ese año fue integrada también la propuesta para solicitar la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En las gestiones han participado instituciones como el INAH, la Dirección General de Culturas Populares, la alcaldía Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México, pero, sobre todo, al fervor del pueblo de Iztapalapa.

La obtención de los reconocimientos no sólo implica establecer reglas para llevar a cabo la representación sino también crear un plan para la salvaguarda de las plazas, calles y sitios donde se lleva a cabo la escenificación e, inclusive, regular la construcción irregular en todos los espacios que forman parte de la representación de la Semana Santa, incluyendo las inmediaciones del Cerro de la Estrella (Huizachtepetl), escenario que cada año representa el Gólgota.

La Pasión da inicio con el Domingo de Ramos, continúa el martes con la Bienaventuranza de Jesús, el jueves se da la Visita de las siete casas y el viernes el Viacrucis y la Crucifixión. Después el Sábado de Gloria y, finalmente, el Domingo de Resurrección.

Para Galicia Cañas, de 75 años, de los cuales 50 los ha vivido y dedicado a la Pasión de Cristo, este año el comité brindará un homenaje póstumo a su hijo, fallecido recientemente, y a otros miembros y colaboradores de la representación.

La herencia y pasión por ella del dr. Cañas (como le dicen sus conocidos) está en el ADN de su padre, de él, sus hijos y sus nietos: cuatro generaciones.

Todos son de Iztapalapa, el pueblo que ha heredado y vive la tradición de “La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo”.

Agradecimiento a los miembros del Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C Presidente, Alfonso Reyes Ramírez Vicepresidente, José Acevedo Ávila Secretario, Luis Alberto Guzmán de la Rosa Tesorero, Eduardo López Domínguez Vocal, Juan de la Cruz Galicia Cañas Vocal, Roberto Guillén Flores Vocal, Francisco Ledezma Tierradentro Vocal, Miguel Guerra Neria Vocal, Alberto Dirvas Domínguez

LVa manipulación de la imagen fotográfica es más antigua de lo que pensamos. ¡Uuuh ya llovió! -decía mi abuela- de aquellos tiempos en que la fotografía se manifestaba en un cuarto oscuro entre químicos y una ampliadora titilante. Una oscuridad en dónde brillaba el oficio de los buenos técnicos que lograban efectos especiales sobre la imagen de papel. Por intereses políticos o comerciales se modificaron incontables fotografías con técnicas artesanales como cortar y pegar, desde los comienzos de su historia. Luego, la delicadeza de estas manos abrió la puerta de la vanidad con estrategias para mejorar los retratos, por ejemplo redefiniendo la silueta de un cuerpo, regulando la cantidad de luz en el papel fotosensible.

Desde hace algunos días, los titulares se han ocupado de los fuegos que levantaron las fotos retocadas de la realeza británica. Una acción que motivó el escrutinio entre una mejora digital y alteraciones formales, cuestionando la credibilidad de la casa real.

Si bien la alteración fotográfica se ha hecho más accesible con el paso del tiempo, también lo ha sido la exigencia de imágenes impecables. Una presión social que ejercemos todos contra todos en la luminosa pantalla, reflejo de nuestro tiempo cargado de pulsión escópica y narcisismo.

LAS FOTOS RETOCADAS DE LA REALEZA

Las pretensiones actuales de la representación, desde la realeza, la farándula y cualquier otro individuo, son casi siempre las mismas: ceñirse a los estereotipos de belleza para lograr una imagen perfecta. En la búsqueda por un tono de piel más claro, ojos enormes, cabello abundante y tallas corporales esbeltas, los resultados pueden ser torpes y los culpables de revelar el truco de la magia digital a través de objetos tasajeados, rostros derretidos como zombies, repetición de fragmentos transparentoides y aberraciones en los espacios del fondo que envidiaría el mismo Grito de Munch.

Tormenta eléctrica

GUILLERMO O’GAM

Una tormenta atípica se registró en la CDMX con intenso granizo y repetidos relámpagos que iluminaron de manera dramática la plancha del Zócalo en plena pandemia de COVID-19. Lucía una tarde de miedo: a pesar de la lluvia había una tormenta eléctrica pocas veces vista, así que me ubiqué en una esquina de la plaza, preparé mi cámara con un gran angular, realicé los ajustes necesarios: sensibilidad del sensor, velocidad de obturación y apertura del diafragma. Sabía que si lograba obtener la imagen sería fantástica.

LA FOTOGRAFÍA ES, SEGÚN HENRI CARTIER-BRESSON, “EL IMPULSO ESPONTÁNEO DE UNA ATENCIÓN VISUAL PERPETUA, QUE ATRAPA EL INSTANTE Y SU ETERNIDAD”.

LOS FOTÓGRAFOS DE EL HERALDO DE MÉXICO NOS OFRECEN SU FORMA DE DETENER EL TIEMPO

Por Fotografía HMG cupula@elheraldodemexico.com

Líneas, trabajo y danza aérea

DANIEL OJEDA

Escenarios

LESLIE PÉREZ

Los trabajadores capitalinos instalan, en tiempo récord, escenarios monumentales en el Zócalo de la CDMX que sirven para las presentaciones de artistas en conciertos masivos. Sin darse cuenta, al atardecer los operarios se convierten en parte del paisaje.

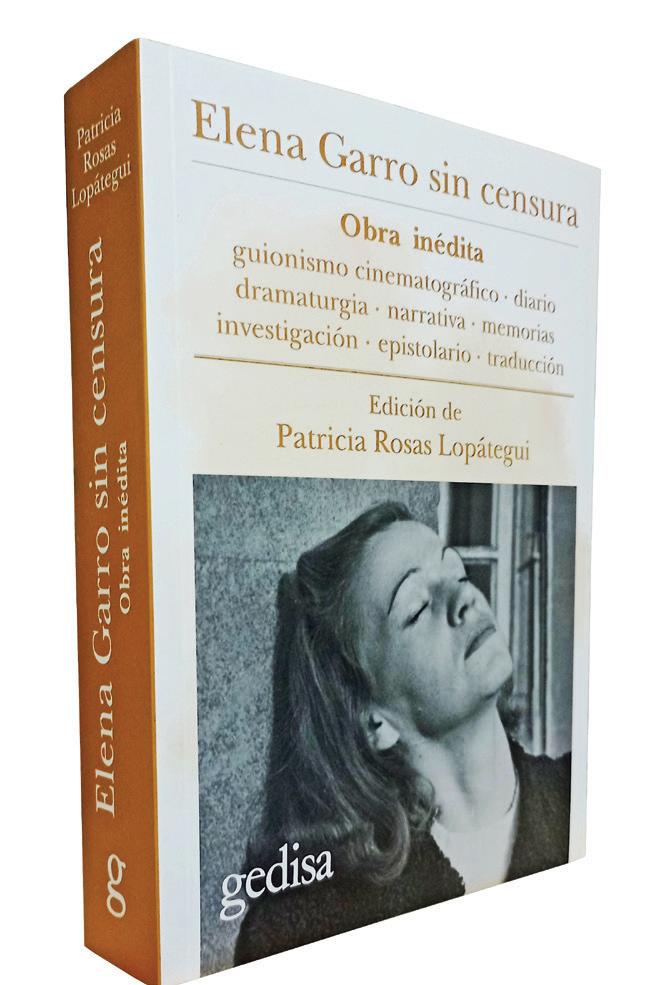

VOLUMEN. Rosas Lopátegui, Patricia (Ed.), Elena Garro sin censura. Obra inédita, Gedisa, México, 2023, 808 p.p. Foto: cortesía Editorial Gedisa.

ESCRITORA. Aún a pesar de las penurias vividas, Elena Garro nunca dejó de escribir. Foto: cortesía.

En la introducción a este libro, Patricia Rosas Lopátegui explica su manera de datar y organizar los materiales originales con los que conformó la edición, y para ello tomó en cuenta aspectos como la caligrafía, si eran mecanoscritos e, incluso, el tipo de papel que la escritora utilizó. La distribución de los textos obedece sobre todo a dos consideraciones: si las obras están completas o inconclusas y, el género literario al que pertenecen, aunque también tomó en cuenta el lugar y el año en que fueron escritos. La editora presenta además diferentes versiones de los textos de Elena Garro, con las que puede verse cómo va enriqueciendo sus materiales.

Elena Garro fue una verdadera polígrafa que se movía con gran habilidad en las diversas modalidades literarias. En Elena Garro sin censura encontramos un muestrario de su obra, desde el guionismo cinematográfico, pasando por la epístola, las memorias, los diarios, la investigación y la traducción, así como la narrativa y la dramaturgia.

Después de los sucesos del 68, Garro tuvo que huir del país cargando con una pesada “leyenda negra” labrada por el gobierno mexicano; en su peregrinar tropezó en diferentes lugares de Estados Unidos, para después asentarse en España (años 70-80), donde vivió la experiencia del exilio y desde donde miraba con recelo a sus perseguidores en México, mientras luchaba por conseguir la nacionalidad española. Ahí también situó la acción de múltiples narraciones contenidas en este volumen, como los Cuentos de Anapurna. Estos textos se encuentran cerca del realismo a la manera de Dostoievski, además de tener un innegable valor testimonial: relata sus desventuras sin poder conseguir trabajo, comida, ni dinero para pagar la renta e, incluso, deber empeñar su máquina de escribir. Los personajes madrileños de Garro forman un tropel de seres grotescos y caricaturescos que la enfrentan constantemente con la vulgaridad y rudeza de sus modos: nos recuerdan los esperpentos de Valle Inclán, así como la novela del hambre y la picaresca.

Por Alfredo Cabildo Poeta y crítico literario X: @yasefcab

UN LIBRO DE MÁS LIBROS

El libro incluye guiones, memorias, cartas, diarios e investigaciones. También aparecen textos de narrativa y teatro, géneros que la autora cultivó. Las cartas que aparecen completan el intercambio epistolar que sostuvo con Paz. 1 2 3

La parte más amplia de las epístolas de Garro que contiene el libro es la dedicada a la correspondencia que sostuvo con la académica chilena Gabriela Mora, quien estuvo muy cerca de ella durante su exilio. Otro aporte importante es el diálogo que se establece a partir de las cartas con el libro Odi et amo de Guillermo Sheridan, respecto a la relación epistolar con Octavio Paz. Elena Garro sin censura contiene la primera y la última carta, conocidas hasta el momento, que Garro dirigió al escritor. Así, podemos observar el inicio y el cierre de una relación llena de equívocos. Además, gracias a las epístolas aquí incluidas, podemos rastrear el inicio del trabajo de Patricia Rosas Lopátegui sobre la obra de Garro, que se remonta a más de cuatro décadas atrás, en 1981. La editora también incluye imágenes de algunos manuscritos y mecanoscritos de las cartas de la escritora, lo que enriquece la lectura. Elena Garro sufrió la persecución constante desde las esferas del poder cultural y estatal por sus posturas políticas e intelectuales. Esta situación la llevó a atravesar dificultades para publicar y escribir su obra literaria. Sin embargo, gracias al libro Elena Garro sin censura podemos ver cómo, a pesar de las adversidades, lo único que no le fue arrebatado fue su literatura y persistía en su vocación; aunque empeñara su máquina seguía escribiendo a mano hasta diez horas seguidas. La escritura se convirtió para ella en un refugio, una forma de sobrevivir, una redención