El Comentario Semanal

Edición de No. 439

Lunes 12 de diciembre de 2022

Mi encuentro con ADONIS

Corre muchacha

corre

Mónica Licea

¿Qué

Citlalli Romero

Viñetas de la provincia

Don Manuel Sánchez Silva

Citlalli Romero

¿Qué

Edición de No. 439

Lunes 12 de diciembre de 2022

Mi encuentro con ADONIS

Corre muchacha

corre

Mónica Licea

¿Qué

Citlalli Romero

Viñetas de la provincia

Don Manuel Sánchez Silva

Citlalli Romero

¿Qué

El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que una fuente es: un manantial de agua que brota de la tierra; aquello de que fluye con abundancia un líquido o fundamento u origen de algo. Siguiendo la definición, recordamos que en otra época la fuente era el lugar a donde los pastores llevaban a beber sus rebaños. Éste último se convertirá en un tópico de la literatura pastoril. Así “la fuente” aparece en las obras de: Virgilio, Petrarca, Garcilaso, Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz y Concha Urquiza.

En el Cántico Espiritual de San Juan, poema escrito en cuarenta estrofas, el tema central es el de la esposa y el amado que se buscan para unirse mediante el acto de amor; donde la esposa representa el alma y el amado o esposo a Dios. El propio San Juan se dio a la tarea de explicar el significado de cada estrofa y cada verso. En la estrofa 12 de su Cántico dice:

¡Oh cristalina fuente, si esos tus semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados!1

De ella san Juan explica que la “cristalina fuente” hace referencia a la fe pura y limpia de errores de la que brotan como agua todos los bienes espirituales. En el segundo verso: Si en esos tus semblantes plateados; la fe —señala el santo español— es comparable a la plata. Todas las “proporciones” y “artículos” que ésta promueve serían simbólicamente los “semblantes plateados”.2

En el siguiente verso es el alma quien le habla a la fe, cuando dice: Formases de

repente/ los ojos deseados. Entendiendo por ojos “los rayos y verdades divinas: las cuales […] la fe nos las propone en sus artículos cubiertas e informes”. Lo que el alma expresa entonces, es que todas las verdades que contemplaba oscura y vagamente le fueron reveladas por el amado o Dios de una forma clara y “descubierta”.1

El último verso: Que tengo en mis entrañas dibujados!, hace referencia al hecho de que tales verdades el alma […] las tiene en sus entrañas dibujadas, es a saber: en su alma, según el entendimiento y la voluntad; porque según el entendimiento tiene estas verdades infundidas por fe en su alma. Y porque la noticia de ellas no es perfecta, dice que están dibujadas; porque así como el dibujo no es perfecta pintura, así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento. Por tanto las verdades que se infunden en el alma por fe están como dibujo, y cuando estén en clara visión, estarán en el alma como perfecta y acabada pintura…4

Hasta aquí la explicación que da San Juan de la Cruz sobre esta estrofa. En este último verso se aborda también otro tema muy importante en la mística: el amor cognoscente. Y es que para san Juan de la Cruz hay sobre este dibujo de fe otro dibujo de amor que se imprime en el alma del amante, se da una unión amorosa, en la que el amante vive en el amado de tal forma que los dos son uno. Se considera que esta estrofa es el punto central en el que, si bien aún no se ha dado la unión mística, el alma ha sido iluminada.

Luce López Baralt nos dice que el sentido que da San Juan a la fuente coincide más con el símbolo de los místicos sufíes, ya que para estos en los manantiales sólo hay un reflejo de la Divinidad porque el místico aún no está listo para la unión.

Es posible que el tema de la fuente haya llegado a San Juan de la Cruz por dos vías, la primera es explorada por Helmut Hatzfeld en su libro titulado Estudios Literarios sobre mística española, y por Luce López Baralt en su obra San Juan de la Cruz y el Islam. Hatzfeld sostiene que el sentido que le da San Juan a la fe, como una visión que se hace más clara conforme el místico se acerca más a la unión, lo retoma de Lulio, pues éste creía que los artículos de fe penetraban por los ojos iluminados del amor por vía de la contemplación infusa. El estudioso alemán considera que el gran mérito poético de San Juan de la Cruz radica en el doble sentido simbólico que da a la fuente, por un lado la fe y las proposiciones que ella enseña y por el otro Dios, que es la sustancia que en sí misma contiene.

Luce López Baralt nos dice que el sentido que da San Juan a la fuente coincide más con el símbolo de los místicos sufíes, ya que para estos en los manantiales sólo hay un reflejo de la Divinidad porque el místico aún no está listo para la unión. De igual modo el reflejo que hay que limpiar de la materialidad hasta que pueda mostrar a Dios, es un tema recurrente entre aquellos, los sufíes, como en el caso de Algazel.

San Buenaventura no estaba alejado de esta idea de la fuente y es posible como señala la estudiosa, que haya sido el intermediario entre San Juan de la Cruz y Oriente. Otros que también emplearon la imagen desde esta perspectiva fueron Hugo de San Víctor, Laredo y Bosco el deleitoso.5

La segunda vía por la que probablemente llegó el tema de la fuente a San Juan es analizada por Dámaso Alonso, en su libro titulado La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera). En éste estudio la pregunta que inquieta a Alonso es ¿Existe con seguridad, una tradición de continuidad en el uso de la estrofa que va de fray Luis a San Juan de la Cruz? Durante la búsqueda de la respuesta Alonso descubre que en el caso san Juan de la Cruz, éste conoció la poesía de Garcilaso quizá en la etapa previa a su formación como poeta.

Tiempo después Juan de Yepes dedicaría su vida a la contemplación y a Dios, fue en este último periodo de su vida que llega a sus manos un libro titulado: Obras de Boscán y Garcilaso trasladadas a materias cristianas y religiosas, escritas por Sebastián de Córdoba, vecino de Ubeda. En dicha obra Sebastían de Córdoba se da a la tarea de trasladar a un contexto religioso los versos de Garcilaso. Por ejemplo, retoma el tema central de la fuente de la Égloga primera, y la Égloga segunda, escritas en liras, para realizar la propia. Y esto no es de extrañarse –como indica Dámaso Alonso- ya que el uso de la lira en el siglo XVI, se difundió rápidamente, tanto que ya para la mitad del mismo siglo, se comenzó a recurrir a ella incluso para realizar parodias. Finalmente, San Juan de la Cruz retomaría el tema de la fuente para darle un sentido más místico, el cual nos aclara él mismo en su prosa explicativa.

En la segunda Égloga de Garcilaso, Camila le pide a Albanio que no guarde más el secreto del amor que siente y le pide que se lo exprese a su amada. Albanio animado por ésta pide entonces a Camila que se asome a la fuente, ya que en ésta verá el reflejo de aquella a la que ama, o sea la propia Camila. Cuando la susodicha se asoma a la fuente, retrocede con gran espanto al ver su figura, alterada huye “entre dientes murmurando”6. Albanio

ante la reacción de Camila no quiere más que la muerte.

En la Égloga escrita por Santiago de Córdoba, Celia (Camila) cerca de la fuente, encuentra un pastor levantado sobre un árbol con el rostro y la frente heridos por una corona de espinas. Contemplando al pastor Celia jura renunciar al mundo. Después de esto va a contemplarse en el espejo de la fuente. Y no ve más que “las manchas y fealdades con las que sus culpas habían alterado la belleza de su rostro”.7 Igual que Camila la de Garcilaso, Celia huye dejando a Silvanio (Albanio) con desasosiego y deseo de poner fin a su vida.

Tenemos entonces dos posibles orígenes del símbolo de la fuente en San Juan de la Cruz, provenientes por un lado de la influencia del islam y los maestros sufíes y por el otro lado de la literatura española del siglo de oro, sin embargo, es imposible decir con absoluta certeza –señalan los especialistas- de dónde proviene exactamente el símbolo. Pero estos coinciden en considerar a la fuente como el espacio donde se habrá de revelar el amor verdadero, ya sea el de Dios o el humano y aquel que no esté verdaderamente enamorado o no haya trabajado en pulir su reflejo nada le será revelado. Eso sucede en el poema de Concha Urquiza, que inicia con un epígrafe que es la estrofa 12 del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que nos remite a la pregunta que aparece en el título de este artículo: ¿Qué fue lo que vio Camila en el espejo de la fuente?

El poema de Urquiza dice así:

¡Oh cristalina fuente, si esos tus semblantes plateados, formases de repente los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados!

Ya corre el corazón por este suelo como antes del remanso el agua impura: aún lleva tierras en la entraña obscura y pretende copiar la faz del cielo.

Van creciendo el dolor y el anhelo, la corriente se turba y se apresura, y es fuente el sedimento de amargura más que las alas con que intenta el vuelo.

Si tendieras la mano solamente y el agua temblorosa se aquietara, ya, contemplando el cielo largamente,

¡oh Deseado!, el corazón dejara flotar sobre su seno transparente la divina belleza de tu cara.

La poeta mexicana retoma el tema de San Juan de la Cruz reactualizándolo para expresar el deseo de unión con Dios, aunque a diferencia de San Juan, el sujeto lírico de Urquiza está lejos de alcanzarla o de poder mirar siquiera el reflejo del amado, pues el elemento principal, el agua que hace propicia la aparición de Dios se encuentra agitada, y en el intento de copiar la faz del cielo, se detiene porque aún el alma no ha sido purificada del todo de los apegos mundanos pues “aún lleva tierras en la entraña obscura”.

Lo que hace interesante al poema de Urquiza -como ya bien lo dice Margarita León Vega en su libro De contrarios principios engendrada. Poesía y prosa de Concha Urquiza-, es que el tema de la fuente como corriente turbulenta, será también la fe, pero con un aspecto negativo porque es imposible mantenerla inalterable.

1 De la Cruz, San Juan, Poesías Completas y comentarios en prosa a los poemas mayores, México, Aguilar, 1976, p. 28.

2 Idem 3 Idem

4 Ibídem. p.128.

5 López-Baralt, Luce, San Juan de la Cruz y el Islam (Estudio sobre las filiaciones semíticas de su literatura mística), El Colegio de México, Universidad de Puerto Rico-Recinto de Río Piedras, México, 1985, p. 361.

6 De la Vega, Garcilaso, Poesías castellanas completas, ed., introd. y notas de Elias L. Rivers, Castalia, España, 1969, p. 415.

7 Alonso, Damaso, Op. Cit. supra nota 74, p. 43.

Texto y fotos/ Juan Carlos

Recinos

A Abdul Karim Al-Ahmad

La primera vez que escuche el nombre de Adonis fue en voz de mi amigo, el poeta Ciprián Cabrera Jasso, allá en su casa en Villahermosa, Tabasco, a fines del 2002. Su voz aún persiste en mi cabeza, y como un boomerang, el nombre del poeta sirio va de un lado a otro: A D O N I S.

En ese entonces era joven y no sabía nada de poesía árabe. Pano, toda una leyenda viva de las letras nacionales, un gran lector de poesía africana, hindú y árabe. Mi conocimiento de la mitología griega me permitió tener como referencia el nombre de Adonis, aquel joven sumamente hermoso, del cual la diosa Afrodita se enamoró perdidamente, y el cual murió destrozado por un jabalí. Nunca imaginé que ese fuera el nombre de uno de los grandes maestros de la poesía moderna, seudónimo de Ali Ahmad Said Esber (1930). Pano siempre me decía que tratara de buscar su obra en bibliotecas y en las traducciones que se realizaban en España, pero al inicio del

nuevo milenio, a Colima, a duras penas llegaba la revista Proceso, el periódico La Jornada y muy remotamente, El Financiero. Ahí de vez en vez, el nombre de Adonis hacía eco en mi cabeza. Al paso de los años descubrí que Clara Janés, la gran poeta española, era su traductora, asimismo, Pedro Martínez Montávez, un gran conocedor de la cultura árabe, y de quién Pano fue amigo. Ambos coincidieron muchas veces en Andalucía y gracias a los encuentros de estos últimos dos, pude acceder a la poesía árabe de Nizar Qabbani, Mahmud Darwish y a la obra de uno de los más olvidados en occidente, el turco Nâzım Hikmet. Cabe mencionar que, a los dos traductores mencionados, hay que reconocer a otros tres por su enorme trabajo que han realizado, Carmen Ruiz Bravo-Villasante, Federico Arbós y Jaafar al Aluni, este último, uno de los grandes manantiales de donde brota la esencia de la poesía de Oriente, recientemente. La poesía árabe con el resto del mundo es un puente que cuelga y se extiende como los rayos de luz que brinda el sol. Sabemos de ella porque

la luz apenas los va develando a través de las traducciones. Los traductores son pájaros que cantan canciones de otras aves que se han posado en el árbol de la vida. Un nuevo nacimiento de la poesía en la melodía que asciende como partículas de polvo.

Mi encuentro con Adonis no fue circunstancial, era algo que deseaba desde hace ¡20 años! y que en la complicidad de la poeta Jeanette L.Clariond pude consumar apenas. Por un momento no supe que decir, no supe que preguntar. Pero la experiencia del poeta, maestro del lenguaje, terminó por envolverme en su atmósfera y caí, tal cual, redondito, en la palabra y en la realidad de Adonis. Solo pude decir al inicio merci beaucoup de m’avoir reçu mon cher Adonis, lo demás está grabado en la cinta. Jamás pensé que la poesía tuviera esa plenitud y esa grandeza.

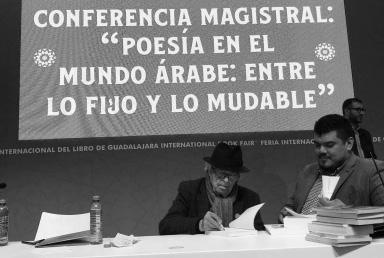

La conferencia que Adonis ofreció en la FIL de Guadalajara, y que duró más de una hora, se tituló Poesía en el mundo árabe: entre lo fijo y lo mudable. Dicha

conferencia, es quizá la más importante revelación del pensamiento de un hombre que nos enseña y lleva con luminosidad a repensar la cultura árabe en su propio mundo.

El título de dicha conferencia se desprende del libro Entre lo fijo y lo mudable, título casi idéntico al de su conferencia y que, se consuma, como la llave de acceso a la esencia misma del poeta.

En uno de sus más importantes poemas (traducción de María Luisa Prieto) titulado, Celebración de la realidad, nos adelanta parte de su universo poético y despliega toda su fuerza verbal, como cuando un río se desborda y arrasa con todo a su paso. La conferencia mencionada y este poema, guardan una correspondencia que solo se devela si uno concilia dos mundos en la misma realidad: la mirada de Oriente y Occidente. En el poeta sirio, estos dos universos comulgan como el agua y el aceite, opuestos radicales de un periplo permanente.

Celebración de la realidad

Por alto y radiante que sea el deseo no puede tocar el cuello del sol.

La realidad es la flor más marchita en el jardín de las palabras.

Realidad: sueño que no visita ni hace amistad más que con los párpados durmientes.

A veces el cuerpo parece un árbol cuyo más bello fruto, el sueño, no se puede recoger.

No hay diálogo entre el fuego y el agua: un abrazo hasta extinguirse.

La realidad en la que se han convertido los caminos de la derrota es la única que conduce a los caminos de la libertad.

El olvido tiene una guitarra en la que el recuerdo toca sus calladas tristezas.

El poema antes citado, es una evocación a una geografía que solo existe en la mente del poeta, es una crítica al dominio imperialista y a las invasiones que sufren los países de Oriente, y como colofón, es una aguja en el ojo del lector ajeno al idioma árabe. Esas tres cosas son apenas una combinación escandida del mundo árabe y es necesario detenerse para escuchar en voz del poeta, el recuento de los tiempos de dolor y desgarro. ¿Qué es el hombre, qué es el mundo, qué es el destino? Si algún día esta pregunta pudiera tener una respuesta, creo que sería la de la poesía y la verdad, la extensión indefinible de la imaginación, presencia y ausencia, Oriente y Occidente, memoria y olvido, pasado y presente, lo fijo y lo mudable, movimiento y enigma. Si la pregunta mereciere una respuesta, sería ADONIS.

Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño Rector

Joel Nino Jr Secretario general

Vianey Amezcua Barajas Coordinadora general de Comunicación Social

Jorge Vega Aguayo Director general de Prensa

Semanal

José Ferruzca González Director del periódico El Comentario

Yadira Elizabeth Avalos Rojas

Coordinadora de edición y diseño

Mónica Licea

Otredad: estar frente al espejo: una imagen invertida de nosotros: ver al otro como un reflejo transpuesto de nosotros: vernos como un complemento: la condición de ser otro: otra: otre: identidad: metafísica, psicológica, sociológica, étnica, cultural, sexual: Otredad: migración y frontera geopolítica: choque: construcción de nueva identidad: reformulación de la nación y la patria: en los ecos, por desgracia siempre presentes, de las formas de dominación y de conquista: nadie se baña dos veces en el mismo río:

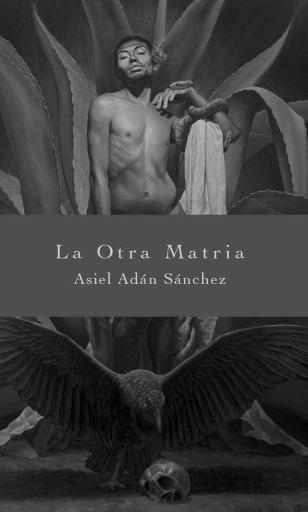

La primera edición del libro M / / otherland del poeta mexicano no binarie Asiel Adán Sánchez, fue publicado originalmente en inglés en el 2021 y obtuvo honoríficos por parte del Victorian Premier’s Literary Awards (Australia) y del International Latino Book Awards (EU).

El día de hoy, celebramos la traducción al español de esta obra bajo el título La Otra Matria, publicada por Revarena Ediciones durante el presente año. En palabras del prologuista Nivardo Trejo este libro ilumina las texturas de la pérdida, el deseo, la nostalgia y la reconciliación. Es una obra con estética no binaria que permite paisajes identitarios abiertos y que definitivamente, hace una ruptura con la literatura tradicional, posicionándose en las nuevas voces de la poesía mexicana comprometidas con dialogar con su realidad.

La Otra Matria en palabras de su autor, quien ha radicado en Australia por 15 años, es una carta de reconciliación a México, una voz que pertenece a dos mundos en donde el cuerpo y la tierra se desgarran simultáneamente: Imagina un rostro sin fronteras. ¿Qué no sabes? Tu cuerpo no es una guerra. Parte de ti siempre estará en otro lado, expresa Sánchez.

Anudar procesos con la fe puesta en el silencio como puente. La unión de pensamientos que hablan de la identidad de género, la identidad queer y el ser mexicano a través de la memoria y la familia; pero especialmente el deseo latente de sanar, es el corazón de este artefacto poético.

Entre las páginas de este libro corre una muchacha corre a contemplar la belleza del padre en su cintura con demasiado candor. Corre entre el pasado y presente, hacia la claridad. Porque un

día se despierta siendo mujer, tan simple como eso. Porque un día se parte el cielo en dos, se nombra a la herida hogar, se nombra horizonte. Tan simple como eso. Tan simple como nuestra plenitud, femenino y masculino: La verdad es que sabía que tenía un nombre y sabía que tenía un cuerpo amplio como un campo abierto donde podía sentir el eco cósmico moverse moverse moviéndose con tan sólo estar ahí tan sólo ahí de pie cómo quería cantar sus pronombres al mundo como si su nombre pudiera abarcarlo todo y todo pudiera de alguna forma caber en esas palabras.

Asiel: su propio padre y madre, su propia matria: Asiel: crecimos rezándole a cosas que ardían hasta desaparecer, aún así creíamos en ellas: Asiel: la valentía de ser nombrado, nombrada, nombrade: Ser visibilizado: Reconocer la vida del otro sin dejar de ser lo que somos y sin dejar de estar en donde estamos porque nuestro verdadero ser está en otra parte: somos otra parte: porque la poesía no dice: yo soy tú; dice: mi yo eres tú.

Texto de presentación del libro La Otra Matria de Asiel Adán Sánchez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2022.

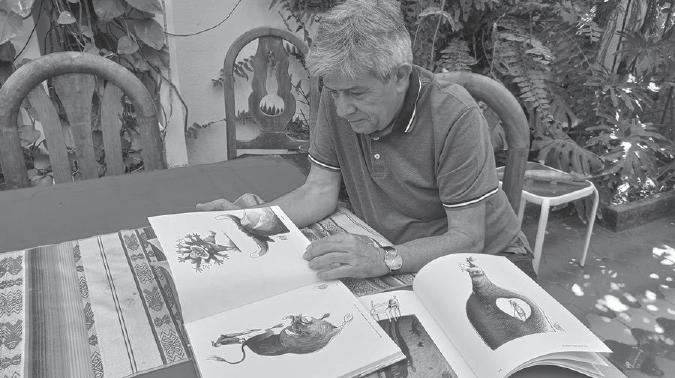

on aval de las experiencias acumuladas durante casi medio siglo como profesional del dibujo, el portugués Antonio Antunes opina que la caricatura solo puede estar viva en países interesados en propiciar la libertad de expresión.

“La caricatura es parte de la democracia; hay caricatura en Irán, por ejemplo, pero debe ser alineada al punto de vista del gobierno; el gran palco de la caricatura es la democracia”, aseguró Antunes en entrevista a EFE

El reconocido artista, presidente del World Cartoon Press, el Premio Oscar de la caricatura, estudió pintura, pero pronto renunció a exponer en los grandes salones, a cambio de expresarse en los medios a través del dibujo, como forma de rebelarse.

“Si fuera un pintor mi obra iban a acabar en la sala de alguien con dinero para pagarlas. No tendría eso ningún significado social; quise participar en un cambio. La puerta ha sido la prensa donde me quedé hasta hoy”, explica.

Antunes participo en la Feria de Guadalajara. Después vino a México donde recibe a Efe con uno de sus rituales: estudiar los periódicos de cada día.

“Trabajo en el semanario Expresso hace años. Es complicado cuando viajas porque si pasa algo extraordinario, los lectores van a preguntar dónde está el cartonista que no ha visto esto”, dice.

Una piedra en el zapato

En el 2019 Antunes estuvo en el centro la polémica porque el New York Times publicó una caricatura suya en la que Donald Trump, ciego y con kipá, llevaba un perrito con la cara del Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, con la estrella de David como collar.

El dibujo fue calificado de antisemita, lo cual sorprendió a Antunes, crítico de Trump y del Gobierno de Israel, pero tan simpatizante de los judíos como lo es de todos los seres humanos.

“No podemos aceptar esta manera primaria de interpretación, equivale a la de los fundamentalistas islámicos”, dijo entonces a los medios.

Antes pintó al Papa. En Portugal la Iglesia protestó y el Parlamento debatió sobre el tema “Fue un escándalo, hicieron una discusión en el parlamento para crear delito de blasfemia. La Iglesia necesitaba un millón de firmas y las buscaron en las misas para presentarla al parlamento. No lo logró y hoy se puede criticar al Papa”, cuenta.

Tiene Antunes historia de polémico, como todo caricaturista apegado a la verdad es una piedra en el zapato de algún político o jerarca de la sociedad. Cuando Mijaíl Gorbachov fue nombrado presidente de la URSS, esperó a que los lectores vieran que el líder llevaba una mancha en la cabeza y la convirtió en mapamundi en su caricatura.

Sin embargo, su obra está tocada por la belleza más allá de la polémica.

Dibujos de piedra

Los premios Nobel José Saramago, de Literatura, y Antonio Egas Moniz, de Medicina, hacen intermitencias en sus muertes y se aparecen en forma de caricaturas de mármol en el Metro de Portugal. Antonio Antunes los ha eternizado de manera creativa.

“Las caricaturas en el metro están desde hace alrededor de 10 años. Me gusta trabajar en piedra; los obreros estaban acostumbrados a un trabajo repetitivo, haciendo marcos para los palacios árabes; conmigo cada dibujo era algo nuevo y eso los divertía”, cuenta.

La expo permanente muestra a más de 50 personalidades como el poeta Fernando Pessoa, el escritor Antonio Lobo Antunes, la pintora María Helena Vieira da Silva, los caricaturistas Rafael Bordalo Pinheiro y Joao Abel Manta, el futbolista Eusebio y el campeón olímpico de maratón en 1984, Carlos Lopes.

“El metro tendrá cinco nuevas estaciones; tendré pláticas para extender la muestra a ellas. En Portugal hay espacios de animación plástica con pintores y los escultores; no con caricaturistas. Esta vez conseguí la estación más importante, la de la entrada al país, en el aeropuerto”, explica.

Con información e imagen de EFE

Don Manuel Sánchez Silva

El forastero que asiste a una fiesta colimense advierte que, en contraste con el buen gusto del atuendo femenino, se destaca la dejadez masculina, llevada muchas veces hasta la impulcritud.

La mujer de Colima conserva el tradicional interés por la presentación externa, mientras que el hombre ha descendido a un abandono que viola las leyes impuestas por la buena educación. Sin embargo, no siempre fue así.

¿Veis a esos señores otoñalesGuillermo Saucedo, Eduardo Brun, Rafael Macedo y Jesús López Dueñas-, dispépticos unos obesos otros, reumáticos los de más allá, y todos cargados de flato y de canas? Pues alguna vez fueron esbeltos y ágiles, alegres y dinámicos, decidores y animosos, y, sobre todo, elegantes.

Hace 40 ó 45 años estos señores respetables y respetados. aun cuando no usaban saco ni en los velorios y antes de tolerar una corbata se anudarían una lazada de horca, fueron esclavos del espejo, víctimas de la moda y subordinados irredentos a la tiranía de los cuellos “arrow”.

¿Os habéis dado cuenta de esos zapatos horrorosos que calzan, de punta levantada como los segríes árabes y de forma de ladrillo, en sacrificio de la estética a la burguesa comodidad? Pues hace años, muchos años, se hubieran sentido desacreditados adquiriendo algo menos distinguido que el último modelo de los ajustados “Lorsheim” o de los exclusivistas “Walk over”..

El arreglo de un joven en 1920 era todo un arte... con algo de ciencia. Para vestir el pantalón -doble trabuco de exagerado ajuste-, era necesario descalzarse previamente, pues lo estrecho de los extremos hacía imposible la introducción de los zapatos.

Venían enseguida los borceguíes de botones laterales y copetes de ante, para que el brillo charolado de los bajos contrastara con el mate de las polainas. La camisa, generalmente de seda, con dobles puños mosqueteros para sujetarlos con mancuernillas; el cuello postizo martirio habitual, oprimido hasta la asfixia por la corbata flotante o de moño; luego el chaleco, adherido al talle con la crueldad de un corsé; enseguida el saco, de largos faldones partidos de media espalda hacia abajo, mangas estranguladas y solapas bajas y, sobre este atavío de maniquí, el sombrero de fieltro o el carrete de paja, hundido hasta las orejas, procurando una ligera inclinación sobre la ceja.

Por lo que se refiere a la “toilette” personal, constituía todo un tratado de complicados menjurjes: cremas, desodorantes, lociones, perfumes, y el inevitable “Steicomb”, pasta que apelmazaba y abrillantaba el pelo, cuyo arreglo implicaba un laborioso esfuerzo a base de cepillo y peine, hasta dejarlo alisado e impecable como una aplicación de laca.

¿Y el bastón? ¡Oh!, el bastón era el súmmum de la elegancia. Todos lo usaban-debiera decir: lo usábamos -y era un espectáculo realmente atractivo advertir por las tardes domingueras, el desfile de 20 ó 25 elegantes recorrer, en fila india, bastón en mano y juventud en gesto, las calles y jardines de la ciudad, dejando una estela densa de “Tabaco

(1 de agosto de 1954)

blondo” y “Narciso negro”, los perfumes de moda.

En 1920, un grupo de jóvenes de aquella época resolvieron fundar un club, que se llamó Centro Social Colimense. Patrocina ron la idea don Carlos L. Oldembourg, José María Abitia, Agustín González, Enrique Rivera Quevedo, el licenciado Moisés Uribe, el doctor Federico Linares Hinojosa, los hermanos Salvador y Enrique Ochoa García, Nicasio Barreto, Adolfo Gamiochipi y otras distinguidas personalidades.

Se escogió como local la parte alta del portal Medellín, en el extremo poniente, y el edificio se amuebló con suficiencia y lujn Mesas para póker, ping-pong y billares, y salón para tertulias y conciertos, dotado de un magnífico piano.

El último sábado de cada mes se celebraba un gran baile, independientemente de que todos los domingos y jueves actuaba un conjunto musical que reunía a las principales familias de época. Se bebía, se bailaba y se divertía en la más sana de las formas.

Por ese centro desfilaron juventudes de ambos sexos, en trato honesto y alegre; los hombres de negocios, que ahí encontraban esparcimiento y despreocupación a sus problemas; y las señoras “mamases”, que tenían una magnífica oportunidad para intercambiar recetas de cocina y lumbago y, de paso, para despellejar un poquillo al prójimo.

¡Y cómo había muchachas bonitas y atractivas! Carmen Mendoza, Chole y Amalia Aranda, Cota Madrid, Lupe y Martha Fernández, Carmen y Alicia Gorostiza, Queta Schacht, Enriqueta, Elena, Luisa, Elisa, Anita y Guillermina

En América Latina estamos en mora de reivindicar nuestra rica tradición musical.

Fabio Martínez

El mundo musical latinoamericano está de luto. En noviembre murieron Gal Costa y Pablo Milanés. A raíz del deceso de estos dos grandes cantautores, por las redes sociales se ha generado una discusión acerca del porvenir de nuestra música latina.

Por una parte, están quienes reivindican la rica tradición musical del continente que en el siglo XX hizo grandes aportes con nombres emblemáticos como el mismo Milanés, quien fue uno de los creadores del filin y de la Nuevas Trova Cubana, al lado de Silvio Rodríguez y Sara González.

Gal Costa, que junto con Caetano Veloso fusionó la bosa nova brasileña con el jazz. Totó la Momposina y los Gaiteros de Jacinto, que internacionalizaron la cumbia colombiana y el bullerengue. Violeta Parra, que en compañía de sus hijos Ángel e Isabel crearon en Chile la famosa Peña de los Parra. Chavela Vargas, que desde la cantina ayudó a consolidar la canción popular mexicana. Y Mercedes Sosa, que, siguiendo la tradición de Atahualpa Yupanqui, puso a sonar en el mundo la samba argentina.

Schulte, Laurita Saucedo y muchas más, hoy casadas unas y desaparecidas otras, que con su gracia y belleza enfloraron aquel paisaje provinciano.

El Centro Social Colimense desapareció en 1925, minado por complicaciones políticas, y no ha sido posible substituírsele con los clubes que le han sucedido. Será que todo tiempo pasado

Por otra parte, están los seguidores del reggaetón, un ritmo pobre que se caracteriza por una base rítmica elemental, una melodía que no pasa de tres tonos y unas letras infumables, donde se discrimina a la mujer y se hace una apología al sexo burdo y ordinario.

La pregunta es: ¿qué pasó con la rica tradición musical que viene de José Alfredo Jiménez, Carlos Gardel, Irakere, Daniel Santos, Celia Cruz, Tito Cortés, Lucho Bermúdez y Eddie Palmieri?

¿En qué momento el rico oído musical del continente se torció derivando en una música pobre y discriminatoria que no representa a nuestros ancestros y a nuestro rico y variado legado musical?

Los sociólogos responsabilizan esta “involución cultural” a una época líquida donde el mal gusto se viene imponiendo sobre la calidad estética.

Vivimos en un mundo donde todo vale. Lo sublime se confunde con lo basto. Esto no solo pasa con la música, pasa con el arte y con la poesía, que se ha venido degradando en las redes sociales.

La ramplonería y el mal gusto en la música se derivan del hecho de que

es mejor, o que realmente no ha vuelto a presentarse un ambiente semejante de cordialidad sincera y de propensión colectiva a la alegría.

Quienes peinamos canas y ahora confrontamos problemas de negocios y responsabilidades de hijos, suspiramos al recuerdo de aquella institución auténticamente colimense, que fue

las grandes compañías disqueras, así como los ‘realities’ y los concursos musicales, ven la música no como el resultado de la cultura sino como una mercancía, como un “producto” que genera dinero.

En siglo XX contábamos con cantantes, músicos y compositores. En este siglo del ruido, la industria musical engendra “productos”, que mientras sirven, son vendidos internacionalmente. Cuando ya no sirven, son desechados como una botella de plástico.

En América Latina estamos en mora de reivindicar nuestra rica tradición musical. El escritor mexicano Carlos Monsiváis, lo dijo: nuestra identidad latinoamericana no solo se encuentra en la lengua sino también en el bolero.

La cantante cubana Graciela Pérez Grillo, hermana del gran Machito, lo referenció cuando cantó con la orquesta de Mario Bauzá: “Caballeros/ ha llegado la hora/ de poner cada cosa en su lugar/. No critiques/ si no saben la historia/ de los rumberos y el tumbador. Oye, qué lindo suena/ cuando se canta bonito”.

hector.f.martinez@correounivalle.edu.co

pretexto de reunión y lazo de afecto en la época lejana, menos mecanizada y más cordial, en que apenas don Enrique Ceballos, don José Barreto y don Salvador Ochoa se iniciaban en el automovilismo particular.

Sánchez Silva, M. (1993). Viñetas de la provincia. Colima: Idear.

Mariana Vacs. Rosario, Argentina. (1967).

Gestora Cultural. Ha publicado Infimo Infinito, Ed. Tantalia, Buenos Aires, 2006 y Espina de Maguey, Editorial El Mono Armado, Buenos Aires, 2012. Nadie muere en su sueño fue editado en México (Ed. Diablura, 2016) y en Puerto Rico (Ed. Trabalis, 2017). La antología personal Palabras Gitanas fue publicada en 2017 por Editorial La Chifurnia de El Salvador. En 2018 fue traducida al francés por Remy Durand y Ada Mondès y se publicó la plaquette Nadie muere en su sueño, edición

La magia surgió en la oscuridad de la heladera: de una calabaza olvidada brotaron semillas empecinadas a pesar de mi abandono.

Unos cuantos brotes fueron a una maceta.

Tarde en el tiempo de siembra el milagro de la vida se asoma sin frontera estacional.

Cada día miro crecer las flores y esa pequeña lamparita verde que algún día será fruto,

Reencuentros

El tiempo creció incontable ese año que vos viajabas y mi hermana enfermó.

Estuvo más de un mes con su cuerpito contenido en tubos, dormida, en la cama de un sanatorio. Los médicos no decían casi nada. Ella no decía nada.

Vos llegaste, te sentaste a su lado, mi hermana abrió los ojos como si te hubiera estado esperando y no hubo ausencia, ni sueño, la distancia se cerró como en un cuento de hadas y dijo papá.

bilingüe en Editorial

Encres Vives, Francia. La Editorial Corazón de Mango de Colombia publicó en 2018 una antología personal junto a la poeta Marta Cwielong, con el título Dos poetas de Argentina. 2018 - Primer premio Concurso de Poesía CR Ediciones y Club Universitario de Rosario por su obra La misma noche. Publicación de La misma noche, CR Ediciones, Rosario, 2019.

controlo su tamaño, su color, su forma.

Tanta emoción me produce su progreso que me pregunto, si algún día me animaré a comerla, la siento mi mascota, creciendo y queriéndome a pesar de mi.

No es que no entienda, elijo no hacerlo. El saber se multiplica como espinas en el cuerpo del pez.

Te escuché, y ahora disimulo.

En ciertos paseos urbanos, cuando las lámparas de la noche inventan figuras y los árboles se besan, yo veía la muerte y temía.

Miraba la espalda de mi madre observar mi pequeñez atolondrada y sonreír.

La muerte tomaba los cuerpos y moría sin mí. Lo otro era saberme sola.

Después fuiste a verme a mí, golpeaste en la casa de la abuela, Doña Rosario, se escuchó y ella dijo andá a abrir, es tu papá.

Del otro lado estabas vos, ni siquiera recuerdo si hacía calor, si estabas abrigado, no recuerdo tu mirada de reencuentro, solo la puerta, un vidrio azul y tu sombra, mi desesperación por abrir, el vértigo del regreso, papi, papi!

Nunca nadie supo si te reconocí, como mi hermanita, despertando del coma y al verte a su lado fuiste sus primeras palabras.

Nunca nadie supo, ni siquiera yo.

Saludar al cielo

Teníamos dos y tres años, vos habías ido a Europa, mi hermana y yo mirábamos hacia arriba cuando un avión cruzaba en el viento y saludábamos al cielo con los brazos extendidos, ¡chau papi!, como si los vuelos te dejaran suspendido en el aire hasta el regreso, como si cada avión te trajera un instante para poder decirte volvé, te extrañamos, acá todo crece, se enferma y cambia.