Herbst 2024

Angekurbelt

Wie sich der E-Bike- und Fahrradmarkt nach der Pandemie entwickelt 16

Rollende Wohnzimmer 5 neue SUV-Modelle, die mit Größe überzeugen wollen. 08

Pioniergeist am Polarkreis Was die eNordkappChallenge so schwierig macht. 22

Herbst 2024

Angekurbelt

Wie sich der E-Bike- und Fahrradmarkt nach der Pandemie entwickelt 16

Rollende Wohnzimmer 5 neue SUV-Modelle, die mit Größe überzeugen wollen. 08

Pioniergeist am Polarkreis Was die eNordkappChallenge so schwierig macht. 22

Können sich Europas Städte asiatische Metropolen zum Vorbild nehmen? 10

asiatische

Jetzt 200€ e-Ladebonus sichern!*

Jetzt mit s Leasing umweltfreundlichen Neuwagen leasen.

* Gültig bei Finanzierung eines neuen Elektrofahrzeugs (BEV) über s Leasing bis 31.12.2024. Bedingungen und nähere Details auf s-leasing.at/ladebonus

s-leasing.at

Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung! redaktion@elo-magazin.at

zum Einstieg serviere ich Ihnen heute einige Fakten: Das meistverkaufte E-Auto in Österreich ist derzeit das Tesla Model Y. Es ist knapp 5 Meter lang und wiegt leer 1.600 kg. Durchschnittlich sitzen in einem Auto in Österreich 1,14 Passagiere.

Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit mit dem Auto in Wien beträgt 25 km/h.

Ich glaube, die Absurdität ist schwer zu übersehen. Der Umstieg von Verbrennern auf E-Autos wirkt lachhaft, wenn wir weiterhin tonnenschwere Gefährte verwenden, um einzelne Personen im flotteren Fahrrad-Tempo durch die Stadt zu kutschieren. Bei aller Fahrradliebe ist es natürlich nicht jeder und jedem möglich und zumutbar, von Schneegatsch über Starkregen bis Tropenhitze durch die Stadt zu strampeln, auch nicht mit Motorunterstützung. Da muss eine andere Lösung her!

Zwischen E-Bike und Auto klafft eine riesige Lücke im Stadtverkehr, zumindest in Europa. Denn anderswo – von Peru bis auf die Philippinen – sind kleine, leichte Fahrzeuge wie die dreirädrigen Autorikschas ein prägender Bestandteil des Straßenbilds. Könnten solche Gefährte auch hierzulande ein sinnvolles Verkehrsmittel sein? Dieser Frage gehen wir in der aktuellen Coverstory nach. Nur eines ist schon vorab klar: Der knatternde Zweitaktmotor, der ihnen den lautmalerischen Namen Tuktuk verpasst hat, müsste einem leisen E-Antrieb weichen.

In diesem Sinne: Surr-surr statt Tuk-tuk –und eine gute Lektüre

Florian Streb, Redakteur bei Egger & Lerch

Chefredaktion

Florian Streb

Grafik

Elisabeth Ockermüller

Bildbearbeitung

Reinhard Lang

Coverfoto

Shutterstock/ArtHub007

Lektorat

Iris Erber, Ernst Böck

Redaktionsanschrift

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH,

Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at

Anzeigen- und Promotionskontakt

Cornelia Absenger, Absenger Media Taborstraße 20/Top 11, 1020 Wien c.absenger@absengermedia.at

T +43 1 890 33 23-0

Druck

Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, Bickfordstraße 21, 7201 Neudörfl Eigentümerin (100 %)/Medieninhaberin, Verlagsort, Verwaltungs- und Herausgeberadresse

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at Geschäftsführung

Martin Kneschaurek

Offenlegung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz www.egger-lerch.at/impressum

ELO können Sie jetzt auch online bestellen – gehen Sie dazu auf: derStandard.at/Shop

Sie finden ELO außerdem auf den Plattformen

Readly, read-it und PressReader.

Scheinwerfer 06

Rollende Wohnzimmer

5 neue SUV-Modelle, die mit Größe überzeugen wollen. 08

Die TuktukTaktik

Können elektrische Leichtfahrzeuge in Europas Stadtverkehr bald eine größere Rolle spielen? 10

Stromzähler

Angekurbelt 16

Fahrtenschreiber

Kolumne von Guido Gluschitsch 18

Tempomacherin

Susanne Puello hat das E-Mountainbike groß gemacht. 19

Strommix 20

Pioniergeist am Polarkreis

Was die eNordkappChallenge so schwierig macht. 22

Gedruckt nach der Richtlinie »Druckerzeugnisse« des Österreichischen Umweltzeichens, Walstead Let’s Print Holding AG, UW-Nr. 808

Rückspiegel

-gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, NP DRUCK, UW-Nr. 808

Eine Tramway mit Oberleitung machte Mödling zum internationalen Pionier. 26

Vom Hypercar zum Robotaxi

Mate Rimac ist ein klingender Name in der E-Auto-Welt: Die Luxussportwagen des kroatischen Er nders brechen regelmäßig Geschwindigkeitsrekorde. Nun wagt sich Rimac auf ein komplett anderes Terrain: Mit dem „Verne“ enthüllte er einen schmucken Kompaktwagen, der bald als Taxi unterwegs sein soll – und zwar autonom. Laut dem Plan von Rimac soll es schon 2026 in Zagreb so weit sein. Darüber hinaus verspricht der Verne einigen technischen Schnickschnack: Wer das Taxi per App bestellt, kann nicht nur die gewünschte Temperatur und Lichtstimmung ordern, sondern sogar den Geruch.

stattet sein Modell „Lucid Air Pure“ mit einer Wärmepumpe aus. Damit arbeitet der Motor auch bei kühlen Temperaturen äußerst ef zient. In Zahlen übersetzt heißt das, dass der Air Pure umgerechnet rund 8 Kilometer pro Kilowattstunde Reichweite schafft. Um das besser einordnen zu können: Das ist ungefähr so viel wie beim Kleinwagen VW e-up!, der jedoch nur halb so schwer ist wie der Lucid, rechnet das Portal efahrer.com vor. Laut Hersteller ist dieser Wert derzeit der beste seiner Klasse.

Festkörperakkus kommen 2027

mit Wärmepumpe Autobauern

Nach Toyota hat inzwischen auch Samsung angekündigt, dass Festkörperbatterien bald E-Autos antreiben werden. Genauer gesagt soll die neue Akkutechnologie bereits im Jahr 2027 marktfähig sein. Festkörperakkus sind weniger problematisch bei Unfällen, zudem sollen sie schneller ladbar sein und viel länger durchhalten. Samsungs Modell, das die Koreaner aktuell den Autobauern zu Testzwecken geliefert haben, soll eine Nutzdauer von 20 Jahre haben. Festkörperakkus werden bereits seit Längerem entwickelt, sie sind allerdings sehr teuer in der Herstellung. Samsungs Zellen sollen daher zunächst im „Super Premium“-Segment verbaut werden.

Österreich als Nachzügler bei CO 2 -Ausstoß von Neuwagen

In der EU gelten für Autohersteller sogenannte Flottengrenzwerte, die besagen, wie hoch der CO2 -Ausstoß pro Kilometer aller in einem Jahr verkauften Autos sein darf. E-Autos werden dabei (nicht unumstritten) mit 0 bewertet. Die in Österreich im 1. Halbjahr 2024 neu zugelassenen Pkw kamen dabei auf einen Wert von 108 g CO2 /km. Europaweit wurde dieser Wert schon 2022 erreicht und fällt seither weiter. Top in Österreich neben den reinen Elektro-Marken: Volvo (56 g), MG (59 g) und BMW (76 g).

Stromer haben teure Unfälle

Der deutsche Gesamtverband der Versicherer GDV schlägt Alarm: Laut einer eigens angefertigten Studie werden in der Vollkasko-Versicherung zwar 20 Prozent weniger Schäden gemeldet als bei Verbrennern, allerdings kostet jeder Schaden im Schnitt 25 Prozent mehr. Ein Grund dafür sind die hochexplosiven Akkus, derentwegen verunfallte Autos oft lang in Quarantäne gelagert oder sogar im Wasser versenkt werden müssen. Die Versicherer wünschen sich von den Herstellern klare Kriterien für den Umgang mit Unfallautos und aussagekräftige Diagnosedaten zum Batteriezustand nach einem Unfall. Die höheren Reparaturkosten mancher Modelle werden sich jedenfalls in höheren Versicherungsprämien niederschlagen.

Freihändig fahren erlaubt

Dem selbstfahrenden Auto einen Schritt näher: Seit August darf man auch in Österreich erstmals völlig legal die Hände vom Steuer nehmen. Aber nur, wenn man in einem Ford Mustang Mach-E sitzt, „Blue Cruise“ aktiviert hat und in einer „Blue Zone“ – das sind bestimmte Autobahnabschnitte – unterwegs ist. Damit hat Ford auch Tesla über ügelt, dessen Autos in Amerika teilweise schon autonom unterwegs sind, aber in Europa wegen Sicherheitsbedenken die Erlaubnis dafür nicht erhalten. Aufmerksam auf die Straße schauen muss man übrigens weiterhin, darauf achtet der Mustang – tut man es nicht, bremst er ab.

SUVs sind riesig, schwer und verglichen mit kleineren Fahrzeugen äußerst ineffizient. Als Stromer stehen sie für das Gegenteil von dem, was die E-Mobilität verspricht. Dem Markt ist das wurscht, sie sind begehrt. Wir präsentieren neue Modelle, die schon fast surreal groß sind.

Text: Arndt Müller

Der EM90 ist das „größte Auto, das Volvo je auf den Markt gebracht hat“, schreibt der Autohersteller selbst, und beim Betrachten fragt man sich, ob die Schweden damit nicht eigentlich ihre Bussparte ergänzen wollten. Das Modell ist zunächst nur auf dem chinesischen Markt erhältlich, dort wird „genügend Raum für Meetings“ auf vier Rädern anscheinend nachgefragt. Die 116-kWh-Batterie ist laut Herstellerinformationen in unter einer halben Stunde aufgeladen (von 10 auf 80 Prozent). Luxus gibt’s vor allem in der zweiten Reihe des „skandinavischen Raumwunders“, die Sitze verfügen über Heizung, Belüftung und sogar eine Massagefunktion.

Kia EV9: Der Koloss aus Seoul

Alleine die Batterie wiegt eine halbe Tonne, dafür verspricht der koreanische Hersteller Kia aber auch, dass sie in 15 Minuten so weit geladen ist, um bis zu 249 Kilometer weit fahren zu können. Auch ansonsten muss sich das neue Flaggschiff (oder vielleicht besser: Dickschiff) der Marke nicht verstecken: Standardmäßig kommt der Van mit sieben Sitzen, wobei die im Fond des Fahrzeugs mit einem simplen Handgriff gedreht werden können. So steht dem Meeting – oder dem Familien-Spieleabend – nichts mehr im Weg. Einen Hauch Nachhaltigkeit findet man bei den Materialien: Die Sitzbezüge enthalten recycelte PET-Flaschen und Fischernetze, die Lackierung Rapsöl und die Kunststoffe Mais.

Der Nio ES8 wird nicht geladen, sondern sein Akku von Robotern gewechselt.

Nio

Fünf Meter lang, zwei Meter breit – schon diese Eckdaten machen klar, dass es sich beim Nio ES8 nicht um einen Kleinwagen handelt. Der in München designte chinesische Zweieinhalbtonner ist derweil nur im Stromer-Paradies Norwegen erhältlich und verfügt zum Teil über etablierte deutsche Technik – die Luftfederung stammt von Continental, die Lenkung von Thyssen. Das wirklich Besondere an dem Siebensitzer ist sein Wechselakku: In futuristischen „Nio Power“-Stationen wechseln Roboter die Akkus in nur fünf Minuten. Die Spezialtankstellen breiten sich von Nordeuropa derzeit nach Süden aus – hierzulande gibt es allerdings noch keine.

Der Escalade IQ ist auch für enge Parklücken ausgelegt.

Nio

Cadillac Escalade IQ: Darf’s ein bisserl mehr sein?

Amerikanern kann man einen gewissen Hang zur Gigantomanie nicht absprechen. Der ab nächstem Jahr erhältliche Cadillac Escalade IQ ist dafür das beste Beispiel: Mit 2,17 Meter ist er fast so breit wie der Smart Fourtwo lang, die 5,70 Meter Länge laden zu einem kleinen Spaziergang ein, wenn man etwas aus dem

© Cadillac

Den E-5008 baut Peugeot zur Gänze in Frankreich.

Peugeot E-5008: Der kleine große Franzose

Sieben Sitze, aber dennoch „nur“ 4,79 Meter Länge? Unter den hier vorgestellten Panzern ist der E-5008 geradezu ein „Zniachterl“. Die Technik des kleinen Großen muss sich aber nicht verstecken: Bis zu 660 Kilometer Reichweite, eine halbe Stunde Ladezeit von 20 bis 80 Prozent. Der E-5008 wird übrigens zu 100 Prozent in Frankreich gefertigt und kommt mit einer Batteriegarantie von bis zu acht Jahren. Auch Peugeot versucht selbst in der SUV-Kategorie, das Auto als nachhaltig zu positionieren: In Summe werden mehr als 500 Kilogramm des Autos aus nachhaltigen Materialien hergestellt, etwa aus „umweltfreundlichem“ Stahl und Alu und recyceltem Kunststoff.

Kofferraum holen möchte. Trotz seiner 505 kW (687 PS) soll der US-Koloss mit vollgetanktem Akku 724 Kilometer weit fahren können. Praktisch für den Stadtverkehr: Die Räder können bei niedriger Geschwindigkeit um fast 90° eingeschlagen werden, um das Gefährt auch in „kleinere“ Parklücken manövrieren zu können.

zu parken – Tuktuks mit Elektroantrieb mausern sich zur Alternative im Stadtverkehr.

Im asiatischen Raum sind sie aus dem Stadtbild längst nicht mehr wegzudenken, in Europa dagegen ein rarer Anblick – aber doch immer beliebter, um dem Verkehrskollaps zu entkommen: Tuktuks. Gerade mit E-Antrieb spielen sie ihre Stärken aus.

Text: Josef Puschitz

Mitleid mit Pferden mag einer der Gründe sein, warum man sich in Wien die Fahrt mit einer Fiakerkutsche zweimal überlegt. Daran dachte auch Christoph Ertelthalner, als er seine Fahrradtaxis von Anfang an mit Elektromotoren ausstattete: „Es könnte potenzielle Passagiere doch abschrecken, wenn sie sehen, wie sehr sich die Chauffeure mit reiner Muskelkraft abrackern. Und wenn der Wunsch besteht, Menschen möglichst ohne Verbrennungsmotor durch die Stadt zu transportieren, dann führt am elektrisch unterstützten Kleinfahrzeug kein Weg mehr vorbei“, sagt der Taxi-Unternehmer, der seit mittlerweile über 20 Jahren eine wendige, schnelle Alternative zum lähmenden Individualverkehr anbietet – die sich immer größerer Beliebtheit erfreut.

Denn auf den Straßen und Radwegen des urbanen Raums wird es enger: In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Mobilitätsformen, die meisten davon elektrisch betrieben, in Mode gekommen. E-Bikes, Scooter, Monowheels tummeln sich mittlerweile überall dort, wo man mit dem Auto nicht hindarf. Und doch scheint sich zwischen Kleinwagen und E-Flitzern eine Lücke aufzutun – sie ließe sich mit einem leichten, urbanen Verkehrsmittel mit E-Antrieb füllen, das sich von Staus und Rushhours nicht vom Kurs abbringen lässt. Ein – meist noch benzinbetriebenes – Vorbild dafür findet sich im asiatischen Raum: Fahrradrikschas oder ihre motorisierte Weiter-

Christoph Ertelthalner fährt seit über 20 Jahren mit dem „Faxi“ durch Wien.

entwicklung, die Tuktuks, sind in Ländern wie Indien, Pakistan oder Thailand allgegenwärtig. Die Vorteile der knatternden Dreiräder sind ihre geringe Größe, die sie auch durch die engsten Gassen im dicht bebauten Gebiet navigieren lässt, und ihr geringer Kraftstoffverbrauch.

Einst untretbar, jetzt kein Problem. Auch Ertelthalner ließ sich von den Fahrradrikschas inspirieren, als er 2001 einen „völligen Stilbruch“ beging und eine Rikscha mit Elektromotor ausrüsten ließ. „Faxi“ taufte er das damals für Wiener Verhältnisse noch völlig ungewohnte Fahrrad-Taxi. Anfangs fuhren er und seine Mitstreiter noch mit Blei-Akkus, die bei einem Gewicht

von 30 Kilo zwischen 20 und 25 Kilometer Reichweite ermöglichten. Fahrten zu höher gelegenen Touristenzielen wie dem Kahlenberg waren damals noch schlichtweg untretbar.

„2004 sind wir dann auf Lithiumbatterien umgestiegen, seitdem ist auch der Kahlenberg kein Problem mehr“, sagt Ertelthalner. Mit der Reichweite stieg der Kundenzuspruch. Dass die Leute heute mit der E-Rikscha weniger fremdeln, erklärt sich der Unternehmer so:

Eine Rikscha für den Reverend

Ihren lautmalerischen Namen verdanken Tuktuks dem lautstarken Zweitaktmotor, der sie durch die Gegend tuckern lässt. Sie gelten als Weiterentwicklung der Rikscha, die in Japan um das Jahr 1870 erfunden wurde – von einem Europäer. Dem anglikanischen Geistlichen Reverend M. B. Bailey sollen die japanischen Sänften als Transportmittel nicht behagt haben, deshalb setzte er einen Stuhl auf einen Handwagen und ließ sich so herumkutschieren. Quelle für die Erzählung ist die Reporterlegende Egon Erwin Kisch, der sich auch schon um das Wohl der meist barfuß laufenden Rikschafahrer sorgte: „Eine Taxameteruhr, dem Menschen an Lunge und Herz anzuschnallen, hat noch kein Missionar erfunden“, so sein Urteil im Buch „China geheim“. Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich dann doch die Motorisierung durch, Autorikschas werden zum weit verbreiteten Standardtransportmittel im asiatischen Raum. Die Europäer mischen übrigens im mer noch mit: 2017/18 stammte immerhin ein Viertel der verkauften Autorikschas in Indien vom italienischen Hersteller Piaggio.

„Man reist viel mehr in entferntere Länder, wo Rikschaservices zum Alltagsbild gehören. Außerdem ist der Umweltschutzgedanke endgültig in der Masse angekommen.“

Ein Hit in der Verkehrsplanung. In Sachen Umweltschutz spricht tatsächlich einiges für die „Tuktuk-Taktik“: Kleine, verbrauchsarme und emissionsfreie Elektrogefährte stehen ganz oben auf der Hitliste der nachhaltigen Verkehrsplanung, wie Angelika Rauch, die Geschäftsführerin des Forschungsunternehmens tbw research, bestätigt. Ihr Erfahrungsschatz geht auf 25 Jahre in den Bereichen Logistik, Mobilität und Verkehr zurück, ihr Unternehmen erstellt Studien und Masterpläne zu dem Thema. Ein aktuelles Forschungsprojekt mit dem Namen „Zero-Flex“ widmet sich der Entwicklung von modularen Mobilitätsstationen – auch flex-e-base genannt –, in denen E-Fahrräder,E-Lastenfahrräder und E-Mopeds angeboten werden. „Ich vertrete da eine sehr klare Meinung: Das Auto gehört raus aus den Städten, dann gibt es genug Platz für urbane elektrische Fahrzeuge. Natürlich brauchen wir weiterhin Feuerwehr, Rettung und Angebote für mobilitätseingeschränkte Personen. Aber ein privater PKW, der unten vor der Tür steht, hat in der Stadt nichts mehr verloren.“

Praxistests mit Stöckelschuhen. Eingefleischte Autofahrer hören das freilich nicht gern, und das ist der Verkehrsplanerin auch bewusst. Deshalb zieht sich die Frage, wie möglichst viele Bevölkerungsgruppen in die neuen Mobilitätskonzepte eingebunden werden können, als roter Faden durch die Forschungsprojekte von tbw research. „Wir sehen sehr deutlich, dass die Angebote der Mikromobilität vor allem von jungen, urbanen Männern häufig genutzt werden. Ziel ist es >

Italien exportiert mit der Marke Piaggio Autorikschas nach Indien. ©

Angelika Rauch

leitet das Forschungsunternehmen tbw research.

„Ein privater PKW hat in der Stadt nichts mehr verloren.“

Angelika Rauch

Alles andere als langweilig: multifunktionale

E-Tuktuks aus Holland

Einsatz in der „grünen Stadt“

Vom rollenden Kiosk bis zum Siebensitzer reichen die Tuktuk-Varianten des niederländischen Herstellers eTuk Factory. Das Unternehmen ist seit 12 Jahren im Geschäft und entwickelt seither unterschiedliche Konzepte von Elektrokleinfahrzeugen für den Einsatz in der „grünen Stadt“. Vor allem die „letzte Meile“ steht bei den Holländern im Fokus: Zustellbetriebe lassen sich von ihnen maßgeschneiderte Fahrzeuge herstellen, denn jeder urbane Raum hat ganz spezielle Voraussetzungen. Immerhin 1.200 „langweilige“ Fahrzeuge (so der Firmenjargon für Verbrenner) konnten bereits durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden. Das Unternehmen errechnet dadurch eine Einsparung von rund 7.300 Litern fossilen Kraftstoffs pro Tag. 96.000 Kilometer werden täglich mit den Fahrzeugen aus der eTuk Factory zurückgelegt, mehr als 60 neue Fahrzeuge verlassen sie inzwischen pro Monat. Das Unternehmen verkauft auch ein ausgeklügeltes Datenmanagement dazu: Die KI-gestützte Auswertung der täglichen Fahrtstrecken soll für zusätzliche Effizienz beim Einsatz sorgen.

Aus der eTuk Factory rollen monatlich 60 Fahrzeuge.

Carsharing auf drei Rädern

Disentis ist eine Tourismusgemeinde im Schweizer Kanton Graubünden und lockt mit 180 Kilometern Wanderwegen im Sommer und 30 Kilometern Loipen für den Wintersport. Der Name des Orts leitet sich von „Desertina“ für „Einöde“ ab – und tatsächlich, in das entlegene Gebiet verirrt sich kaum ein öffentliches Verkehrsmittel. Ein Projekt der Fachhochschule Graubünden versucht nun, die Mobilität von Einheimischen wie auch Touristen in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken: Mit einem Carsharing-Modell, das auf E-Tuktuks setzt. Das zur Gemeinde gehörende Berggebiet umfasst Höhenlagen über 3.000 Meter, auch dafür müssen die kleinen Gefährte geeignet sein. Zwei E-Tuktuks stehen bereits im Einsatz für den Testbetrieb, Ideengeber ist ein indischstämmiger Brite.

Zwei E-Tuktuks stehen bereits im Einsatz: René Epp, Gemeindepräsident von Disentis, macht eine Probefahrt.

daher, auch andere Gruppen anzusprechen und deren Bedürfnisse mitzudenken“, sagt Rauch. Deshalb werden neue Fahrzeuge, die ihre Firma mitentwickelt, unter anderem auch mit Stöckelschuhen und engen Kleidern auf ihre Alltagstauglichkeit getestet. Wichtig sei es laut Rauch zudem, die Perspektive von mobilitätseingeschränkten und älteren Menschen miteinzubeziehen. Sie sind besonders auf die „erste und letzte Meile“ angewiesen, die vom öffentlichen Verkehr nicht abgedeckt werden kann.

Auch für Frachten. Eine weitere Aufgabe, die der öffentliche Verkehr nicht oder nur unzureichend erfüllen kann: Warentransport. Wer sich in der Bim oder im Bus schon einmal mit einem sperrigen IKEA-Einkauf abgemüht hat, kennt die Grenzen des Systems. An diese ist auch der Grazer Peter Schlacher gestoßen: „Wenn man nicht Auto fahren will oder kann und etwas aus dem Baumarkt oder einen größeren Einkauf transportieren will, braucht es Alternativen. Das Elektro-Tuktuk ist da ein perfektes Transportmittel.“ Zunächst kaufte sich Schlacher selbst eines von einem ausländischen Anbieter. „Da bin ich aber dann schnell draufgekommen, dass das ein ziemlicher

„Das Elektro-Tuktuk ist ein perfektes Transportmittel, wenn man nicht Auto fahren will.“

Peter Schlacher

Ramsch war – nicht zertifiziert und auch von den Herstellerangaben her nicht korrekt spezifiziert.“ Er suchte weiter, fand ein praxistaugliches Modell, das er für Österreich zertifizieren ließ, und vertreibt es nun seit über einem Jahr mit seiner Firma City-Tuk als „Cargo E-Scooter“. Der Vorteil gegenüber dem Lastenrad: Es lässt sich mehr Gewicht zuladen, auch Personen können mitgenommen werden.

Lücken finden und schließen. Die Kunden kaufen das Gefährt allerdings vorwiegend zu Transportzwecken: Schlacher erzählt auch von einem Haustechniker, der mit einem Elektro-Tuktuk über das weitläufige Firmengelände düst. „Im Privatbereich ist es für viele

ein Ersatz für das Auto. Auch weil das Parken damit so viel leichter und günstiger ist. In Graz zahlt man für einen Tag Parken schnell einmal 15 Euro. Mit dem Tuktuk finde ich immer eine Lücke“, so Schlacher. Er schätzt, dass urbane E-Leichtfahrzeuge bis zu 80 Prozent aller Autofahrten überflüssig machen könnten. Nur im Winter, ohne den Komfort einer Heizung, seien sie noch im Nachteil. Dennoch bestehe für ihn kein Zweifel, dass dem E-Tuktuk die Zukunft gehört: „Jetzt liegt es an der Politik, die nötigen Rahmenbedingungen und die Infrastruktur zu schaffen.“

DB SCHENKER GRAZ – PREMSTÄTTEN

14.000 m2

Scannen für Google Maps Location Das erste und größte zertifizierte Logistikzentrum Österreichs für Ihre Lithium-Ionen Batterien

Höchste Sicherheitsstandards

Größte Effizienz beim Umpacken und Transport

SCHENKER & CO AG Logistics Serv ice Center Premstätten

Industriestraße 34 8141 Premstätten Österreich

Im Jahr 2023 wurden zum ersten Mal mehr elektrische als herkömmliche Fahrräder an den Einzelhandel in Österreich verkauft. Diese 220.493 E-Bikes entsprechen einem Marktanteil von 52 Prozent am gesamten Fahrradmarkt (421.204 Stück). Ähnlich sieht es in Deutschland aus, während man in der Schweiz noch mehrheitlich mit purer Muskelkraft radelt.

Quellen: VSSÖ, ZIV, velosuisse

Marktanteile E-Bike

Komfortabel, klimafreundlich, praktisch: E-Bikes sind beliebter denn je. Zwar erlebt der Fahrradmarkt nach dem pandemiebedingten Boom eine Absatzdelle, doch der Elektro-Anteil steigt weiter.

Text: Klaus Putzer 52% 43% 53%

In den Pandemiejahren erlebte die gesamte Fahrradbranche einen Boom. Die Preise für E-Bikes zogen kräftig an. Seit 2019 hat sich der Durchschnittspreis für ein Elektrofahrrad um knapp 45 % erhöht (auf Basis der UVP), und das obwohl es 2023 sogar einen leichten Preisrückgang gab.

Quelle: VSSÖ

Durchschnittspreis E-Bikes in Österreich (UVP)

E-Bike-Markt in Europa

Für ein Ranking der fahrradfreundlichsten Städte Europas hat das KALKHOFF

MAGAZIN Kriterien wie Radwegenetz, Ladestationen, E-Bike-Verleihstationen und Abstellmöglichkeiten herangezogen. Wien landet auf dem guten fünften Platz.

1. Kopenhagen

2. Amsterdam

3. Rotterdam

4. Utrecht

5. Wien

6. Bremen

7. Stockholm

8. Paris

9. Frankfurt am Main

10. Barcelona

2,8 Mio.

5,3 Mio. +444% +89% 2018 2022

Verkaufte E-Bikes

Umsatz in Euro

2,5 Mrd.

Die Durchschnittspreise für E-Bikes waren 2022 in Europa (EU-27 + UK) im Schnitt etwa 3,5-mal höher als für Fahrräder ohne Motorunterstützung. Für beide Kategorien gilt: Die Umsätze sind in den letzten Jahren um ein Vielfaches steiler angestiegen als die verkauften Stückzahlen.

Quellen: EY Fahrradstudie 2023, Statista

Stahl: 1,7 t CO2-eq*

Obwohl 2023 in Österreich insgesamt knapp 10 % weniger E-Bikes abgesetzt wurden als 2022, gab es in einzelnen Kategorien deutliche Zuwächse. Förderungen für E-Lastenräder (bis zu 900 Euro) und E-Falträder (bis zu 500 Euro) haben die Nachfrage angekurbelt.

Quelle: VSSÖ

E-Gravel-Bike: 3.688Stück,+157%

E-Transportfahrräder: 5.060Stück,+19,8%

E-Falträder: 2.578Stück(neueKategorieseit2023)

13,6 Mrd.

Aluminium: 13,5 t CO2-eq Carbon: 27,2 t CO2-eq

Verschiedene Materialien für den Fahrradrahmen verursachen in der Herstellung einer Tonne des jeweiligen Materials unterschiedlich große Emissionen.

Quelle: EY Fahrradstudie 2023

E-Bikes sind nach Fahrrädern mit Abstand die klimafreundlichsten Verkehrsmittel. Emissionen entstehen hauptsächlich in der Fertigung von Rahmen, Gabel und Rädern. Bei E-Bikes macht der Akku rund 15 % der Gesamtemissionen aus.

Quelle: EY Fahrradstudie 2023

Emissionen der Herstellung

Emissionen während der Nutzungsphase

* t CO 2 -eq = Tonne CO

Der Eduard hat jetzt ein E-Auto. Nicht in erster Linie, weil ihm Nachhaltigkeit so wichtig ist. Vielmehr, weil es einfach nimmer anders ging. Edi lebt im Speckgürtel. In einer stattlichen Villa. Das Warmwasser macht er im Sommer mit einer Solaranlage, im Winter mit der Wärmepumpe, mit der er auch das Haus heizt. Die Wärmepumpe betreibt er mit dem Strom seiner Photovoltaikanlage. Dach hat er ja genug, das er vollpflastern konnte. Und damit er auch in der Nacht, sogar wenn es im Winter ein paar Tage hintereinander trüb ist, nicht allzu viel Strom aus dem Netz ziehen muss, ist seine PV-Anlage größer als die auf anderen Einfamilienhäusern. In einem Teil vom Keller wohnt jetzt neben dem Weinschrank ein zweites Kastl –eine batzen Pufferbatterie.

Eduard hat viel Geld dafür ausgegeben, um sich beim Strom ein bisserl was sparen zu können. Der Edi schenkt nicht

gern was her. Zumindest nicht an wen, den er nicht kennt – wie zum Beispiel seinen Stromlieferanten. Dem speiste er im Sommer schon drei Stunden nach Sonnenaufgang Strom zum Billigstpreis ins Netz. Also blieb nur mehr eine Möglichkeit: mehr Strom verbrauchen. Sein geheizter Pool macht jeder Therme im Burgenland Konkurrenz, was die Wassertemperatur angeht. Im Haus hat es im Sommer jetzt dank Klimaanlage lauschige 18 Grad. Und Edi fährt nun Stromauto. Eigentlich waren ihm die E-Autos seit jeher verhasst. Eben weil er kein Öko-Fundi ist, wie er sagt. Aber bevor er den Strom herschenkt und Benzin teuer kauft, hat er nun noch einmal investiert, eben in ein E-Auto.

Das E-Auto hat was mit ihm gemacht. Er fährt auf einmal ganz anders. Er achtet auf den Verbrauch, fährt vorausschauender, langsamer, entspannter. Und das merkt man auch, wenn

man ihn trifft. Er ist ein bisserl lässiger geworden. Nie wäre ihm zuvor eingefallen, auf der Autobahn nur 100 km/h schnell zu fahren. Jetzt auf einmal geht das hervorragend. Und er mag es. Er sagt selber, dass so zu fahren weniger anstrengend und weniger stressig sei. Aber ganz ist aus dem Edward Hyde dann noch kein Henry Jekyll geworden.

Wenn der E-Auto-Heinrich nämlich einen 100er-Igel sieht, also ein Tempolimit auf 100 km/h wegen des Immissionsschutzgesetzes Luft auf heimischen Autobahnen, dann wird er gleich wieder zum Edi. Denn mit seinem E-Auto darf er dann ja trotzdem 130 km/h schnell fahren. Und das tut er, um den anderen zu zeigen, was für Schnarchnasen sie mit ihren Verbrennern sind. Auf den Mehrverbrauch seines E-Flitzers auf diesem Abschnitt angesprochen, sagt er dann nur: „Ach, wenn ich alles so hätt wie Strom.“

In dieser Rubrik stellt ELO Persönlichkeiten vor, die die Verkehrswende vorantreiben.

Susanne Puello gilt als Wegbereiterin der E-Bike-Szene im DACH-Raum –und machte elektrische Mountainbikes erst salonfähig.

„E-Bikes waren einfach nicht sexy“, kommentierte Susanne Puello einmal die Anfänge der Elektro-Drahtesel in den 1990ern: „Man versuchte, den Motor einfach irgendwo anzubringen.“ Das wollte die beherzte Unternehmerin aus der Fahrraddynastie Wiener ändern, als sie den Familienbetrieb Winora übernahm – schon ihr Ururgroßvater hatte 1921 den Grundstein gelegt. Gemeinsam mit ihrem Mann Felix entwickelte sie das erste Mountainbike mit Motor, 2010 entpuppte sich das „Haibike“ auf der Eurobike als Renner: „Die Konkurrenz klopfte sich vor Lachen auf die Schenkel, aber die Konsumenten wollten es haben. Unsere 2.500 Räder waren nach der Messe ausverkauft“, erinnert sich Puello. Den endgültigen Durchbruch schaffte Haibike auf

der Eurobike 2013 mit der Yduro-Kollektion –besonders leistungsstarke E-Mountainbikes, die für anspruchsvolle Trails und sportliches Fahren entwickelt wurden und damit neue Möglichkeiten eröffneten.

Energiegeladener Neustart.

Später gründete Puello ein neues Unternehmen, gemeinsam mit der Pierer Group (KTM). Im Vorjahr löste sie die Marke R Raymon wieder aus diesem Dach heraus und wagt damit einen Neustart. Der Fokus diesmal: Mit erschwinglichen Rädern noch mehr Menschen für das Radfahren begeistern. Das Potenzial für E-Bikes ist dabei noch längst nicht ausgeschöpft, glaubt sie: Künftig werde der Marktanteil bis zu 80 Prozent erreichen.

Fahrerlos durch Frankreich

Renault möchte in Zusammenarbeit mit WeRide, einem Dienstleister für autonomes Fahren, ab 2026 vollautomatische Kleinbusse im französischen Stadtverkehr einsetzen. Die E-Busse auf Basis des neuen Modells „Master“ konnten sich bereits im Mai bei einem Tennisturnier beweisen, in zwei Jahren soll dann eine Flotte von ihnen durch die französische Stadt Châteauroux gleiten. Niemand wird in diesen Bussen sitzen, um sie zu steuern – im Notfall passiert das aus der Ferne. Partner WeRide hat bereits weltweit mehr als 700 autonome Fahrzeuge in den Verkehr gebracht, die in Summe mehr als 28 Millionen Kilometer gefahren sind.

Nicht nur in Wien sorgen die Fiaker immer wieder für Diskussionen: Wie kann man die traditionsreichen Kutschen als Touristenattraktion erhalten, aber schlechte Arbeitsbedingungen für Tiere vermeiden? Brüssel hat darauf eine sehenswerte Antwort gefunden: Dort sind neuerdings elektrische Kutschen unterwegs, die historischen Automobilen von anno 1830 nachempfunden sind. Die Idee dazu kam von Kutscher Thibault Danthine – Lokalpolitiker Fabian Maingain war schnell überzeugt: „Es ist etwas Neues, aber mit Respekt für das kulturelle Erbe.“

Brüssels E-Kutschen: historische Optik, moderne Technik

Ein Kipper, der ganz Indien erobern will

Nach und nach erobert die E-Mobilität auch den Nutzfahrzeugsektor. Ein aktuelles Beispiel ist der Prima E.28K des indischen Herstellers Tata Motors: Der Lastenkipper hat Platz für 18 Kubikmeter Ladung und kann diese mit einer Batteriekapazität von 453 kWh bis zu 200 Kilometer weit transportieren. Das Cockpit des LKW ist mit diversen Komfort- und Sicherheitsfeatures ausgestattet: Offline-Karten sorgen für Übersicht im Gelände, ein Driver Monitoring System warnt bei Schläfrigkeit und Ablenkung. Optional kann der Schlepper mit einem Kamerasystem ausgestattet werden, das beim Spurhalten hilft.

Schwimmende Hotels gibt es an so einigen Orten rund um die Welt – dass man mit dem Hotelzimmer aber einfach davonfahren kann, um die Gegend zu erkunden, ist bisher leider nur eine Vision des serbischen Architekturbüros Salt & Water. Dessen einzigartiges Hotelkonzept besteht aus einem schwimmenden, aber fest verankerten Hauptgebäude und zahlreichen Hausboot-ähnlichen Suiten. Das Steuer der elektrisch angetriebenen, 9x4 Meter großen Zimmer befindet sich auf dem Dach, um den besten Überblick zu haben.

Fehlt nur noch jemand, der es realisiert – wir würden buchen! über

Vorerst nur eine Studie: die Hausboot-Suite

4x4 ist was für Weicheier, dachten sich wohl die Erfinder dieses Gefährts – wo es doch 1x1 auch tut! Das Inmotion V14 Adventure ist die Lösung für alle, die ohne große Anstrengung das Gelände erobern wollen und denen zwei Räder zu viel sind. Mit seinem fetten Offroad-Reifen und einem kräftigen Elektromotor (Spitzenleistung 9 kW oder 12 PS) verspricht es temporeiche Abenteuer auf Waldwegen und Schotterpisten –sofern man einen Ort findet, wo man damit fahren darf, und über ausreichend Gleichgewichts- und Leichtsinn verfügt.

Nur für Wagemutige: das Offroad-Einrad von Inmotion

Eine winterliche Expedition zum nördlichsten Punkt Europas beweist, dass sich E-Mobilität, Kälte und Langstrecke gut vertragen – Ende Dezember startet die fünfte eNordkappChallenge.

Text: Klaus Putzer

Eisige Fahrbahnen sind die wesentlich größere Challenge als der Elektroantrieb.

Faszinierendes Naturschauspiel: Polarlichter

Temperaturen von bis zu minus 35 Grad sind für E-Motoren heute kein Problem mehr. Auch Ladepunkte finden sich selbst jenseits von Trondheim noch ausreichend. Ist eine Fahrt mit E-Fahrzeugen von Mitteleuropa rund 4.000 km bis ans Nordkap dann überhaupt noch eine „Challenge“? Durchaus – aber nicht wegen des Elektroantriebs, findet Peer Haupt, Veranstalter der eNordkappChallenge (kurz: #eNC, siehe Infobox): „Ich wollte weniger die ansprechen, die ohnehin schon von Elektromobilität begeistert sind, sondern Leute, die das Abenteuer fasziniert, die gerne etwas erleben möchten, wie eben Fahren durch Schnee und Eis, über die Lofoten, unter Nordlichtern.“ Dieses Publikum soll sehen, dass Reisen im Winter mit Elektrofahrzeugen genauso gut geht wie mit einem Verbrenner.

Wo liegen dann die Hürden der #eNC? „Die größte Herausforderung ist, den ganzen Tag Auto zu fahren“, meint Haupt. Die Dunkelheit ab dem frühen Nachmittag sorgt dafür, dass der Körper Schlafhormone ausschüttet. Für Nicht-Profifahrer sind die bis zu zehnstündigen Etappen zehrend. Dazu kommen die schwierigen Straßenverhältnisse: Schnee- und Eisfahrbahnen erfordern höchste Konzentration. Trotzdem ist in den vier Austragungen seit 2019 kaum etwas passiert. Das bisher größte

Malheur verlief glimpflich, erzählt Haupt: „Ein Tesla X ist in Zeitlupentempo in den Graben gerutscht, die Insassen blieben zum Glück unverletzt.“

Stehaufmännchen im Zweisitzer. Im Jahr 2023 nahm ein ganz besonderes Team die #eNC unter die Räder. Hans Baumann und sein Sohn Adrian aus der Schweiz bestritten 1998 bereits die „TWIKE Challenge 98“. Diese Gruppenfahrt in den dreirädrigen Elektromobilen des deutschen Herstellers TWIKE führte von Bern ans Nordkap und wieder zurück. Insgesamt 10.000 Kilometer bewältigten Vater und Sohn im Zweisitzer innerhalb von zwei Monaten. Zum 25-Jahr-Jubiläum trat das ehemalige Team TW204 als Team302 nun wieder die Fahrt nach Norden an, diesmal mitten im Winter.

„Und dann hatten wir wirklich Pleiten, Pech und Pannen, wie man sie sich nicht wünscht“, erzählt Adrian Baumann. „Die dänische und die schwedische Autobahn waren nach 26 Jahren der Killer für unseren Elektromotor, der eigentlich auf kurze Strecken ausgelegt ist. Leider haben wir einmal vergessen, die Temperaturüberwachung an den Controller zu hängen. So hat ein Tag mit konstanten 80 km/h den E-Motor buchstäblich verbrannt“. In Schweden

Die Natur ist die größte „Challenge“

Peer Haupt, Organisator der #eNC

kurz vor der norwegischen Grenze war somit Schluss mit lustig, denn auch im mitgeführten Ersatzteil-Anhänger ließ sich kein passendes Getriebe finden.

Wenn der Motor hinterherreist. Doch so schnell geben Pioniere nicht klein bei. Während das TWIKE im ausgeräumten Ersatzteil-Anhänger weiterfuhr, kontaktierte der Veranstalter einen befreundeten E-Auto-Fahrer aus Österreich, der ebenfalls zum Kap wollte. Ob er nicht unterwegs das fehlende Ersatzteil beim Hersteller in Rosenthal mitnehmen könnte? Südlich des Polarkreises holte das neue TWIKE-Getriebe den #eNC-Konvoi schließlich ein. Eingebaut wurde es in einer Hotelgarage auf den Lofoten.

„Drei, vier Stunden später waren wir wieder flott und hatten zwei wunderschöne Reisetage über die Lofoten, gen Norden zu“, berichten die beiden. Nur leider währte die Freude nicht lange. Ausgerechnet die hochentwickelte norwegische Infrastruktur machte Team302 einen weiteren Strich durch die Rechnung. „Dort oben gibt es keinen einzigen AC-Ladepunkt mehr, nur schnelle DC-Ladesäulen“, seufzt Adrian Baumann. „Also musste das TWIKE wieder in den Anhänger. Aber das Schöne daran: Schlussendlich haben wir es doch ans Nordkap geschafft!“

Schule schwänzen für Solargefährte. Geschichten wie diese lassen #eNC-Veranstalter Peer Haupt zufrieden lächeln. Auch ihn selbst packte die Faszination für E-Mobilität schon vor Jahrzehnten, als Kind.

Geschafft:

1985 schwänzte er die Schule und stieg in den Zug nach Winterthur, um die „Tour de Sol“ zu sehen: „Da sind so kleine Fahrzeuge mit einem Solarpanel drauf quer durch die Schweiz gefahren, richtige Bastelkisten. Dass Fahrzeuge allein mit Sonnenkraft fahren, konnte ich nicht glauben, das musste ich mir anschauen.“

Ein gewisser Forschergeist steckt auch in der eNordkappChallenge. Die langen Etappen fördern Erkenntnisse zutage, die im Alltagsbetrieb nicht zu gewinnen wären. Etwa die folgenden: 1. Deutschland ist das Lade-Entwicklungsland in Nordeuropa. 2. Einfache Bezahlmodelle an den Ladestationen sind mit der Zeit weniger statt mehr geworden – eine europaweite Vereinheitlichung wäre hoch an der Zeit. 3. Unter E-Mobilisten herrscht eine unvergleichliche Solidarität. So schaltete einmal jemand für Haupt via App mitten in der Nacht eine E-Ladestation im Baltikum frei (siehe Punkt 2), nachdem er einen Hilferuf über Facebook abgesetzt hatte.

Österreichische Premiere? Ein österreichisches Team war übrigens noch nie bei der #eNC dabei. Dreimal hatte sich schon eines angemeldet, dreimal folgte ein Storno. Für nächs-

„Ich wollte weniger die ansprechen, die ohnehin schon von Elektromobilität begeistert sind, sondern Leute, die das Abenteuer fasziniert.“

tes Jahr ist der Veranstalter optimistisch, dass es klappt. Im Februar und März findet die erste Challenge ausschließlich mit Elektro-LKWs statt (#eTruck2025), für die sich bereits Interessenten aus Österreich angemeldet haben. „Da wollen wir mit sechs Fahrzeugen über dreieinhalb Tonnen zum Nordkap fahren, und zwar so schnell wie möglich“, sagt Haupt. www.enordkapp-challenge.org

Geht gut: Laden im hohen Norden

Fakten

#eNC auf einen Blick

› Maximal 12 Teams fahren im Winter von einem Startpunkt in Europa aus gemeinsam ans Nordkap

› Kein Rennen, fixe Tagesetappenziele

› Kategorien: Privat-Teams, gesponserte Firmen-Teams

› 2024: Start am 27. Dezember in Chemnitz, Ankunft am 5. Jänner 2025 am Nordkap

› 2018 Probelauf, 2019 erste Challenge, bisher 4 Austragungen (2020 wegen Corona entfallen)

› 2025 erste Ausgabe für E-Trucks, 2026 voraussichtlich letzte reguläre Austragung

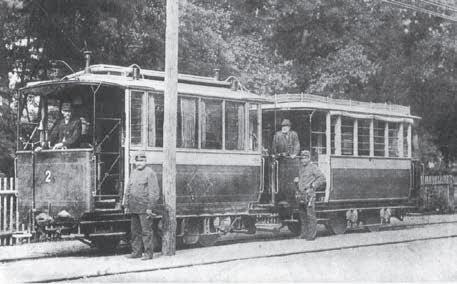

Die erste Generation elektrischer Triebwagen war ab 1883 durch Mödling unterwegs.

Eine Tramway mit Oberleitung machte Mödling zum internationalen Pionier.

Im Zentrum der Ortschaft Hinterbrühl im Wienerwald befindet sich bis heute der Bahnplatz – Bahn ist aber weit und breit keine zu sehen, und das schon seit fast hundert Jahren. Dabei lag hier einst die Endschleife der Lokalbahn Mödling – Hinterbrühl, die im Jahr 1883 den Betrieb aufnahm. Sie war damit Österreichs erste elektrische Bahnlinie – und je nach Definition sogar die weltweit erste dauerhaft betriebene elektrische Straßenbahn.

Ins Mödling des späten 19. Jahrhunderts dampften zwar schon Dampflokomotiven auf der Südbahnlinie, wer aber als bequemer Mensch in die als Erholungsgebiet beliebte Hinterbrühl wollte, musste per Pferdekutsche reisen. Die Südbahngesellschaft verfolgte ab 1881 erfolgreich den ehrgeizigen Plan, eine der weltweit ersten dauerhaften elektrischen Bahnen zu realisieren. Die erste solche war gerade erst in Berlin in Betrieb gegangen.

Erfolgsmodell als Vorbild. Anfangs gab es noch einige Skepsis, unter anderem wegen der wahnwitzigen Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h. Doch rasch wurde das Wunderwerk der Technik zu einem beliebten Transportmittel und Vorbild für andere Bahnen: 1894 wurde die Strecke Baden–Rauhenstein elektrifiziert, 1897 fuhr erstmals die Wiener Straßenbahn mit Strom, 1907 die Mariazellerbahn, ab 1914 gab es eine elektrische Verbindung von Wien nach Bratislava. Viele

Überland-Bahnstrecken wurden aber erst nach den beiden Weltkriegen elektrifiziert – und manche sind es bis heute nicht.

Als später ein Autobus der Straßenbahn in die Hinterbrühl Konkurrenz machte, läutete er damit ihren Niedergang ein. Das Geschäft ließ nach, 1932 wurde der Betrieb der Bahn eingestellt –„nach einem verkehrsreichen Leben, das stets nur dem Fortkommen ihrer ungezählten Zeitgenossen gewidmet war“, wie ihre Fans in einer eigens gestalteten Parte festhielten. „Beileidkundgebungen werden von der Amtsstelle zur Verhinderung des Fremdenverkehrs dankend abgelehnt.“

Hier fährt die Bahn auf einer eigenen Trasse, großteils wurde sie aber als Straßenbahn geführt.

Der richtige Reifen zur richtigen Jahreszeit –Reifenwechsel bei Ihrem VRÖ-Reifenspezialisten

Auf die Zukunft schauen.

Auf die Zukunft schauen.

Mit der EVN Ladekarte laden Sie Ihr E-Auto an mehr als 20.000 Ladepunkten in ganz Österreich zum gleichen Preis.

Mit der EVN Ladekarte laden Sie Ihr E-Auto an mehr als 20.000 Ladepunkten in ganz Österreich zum gleichen Preis.

Alle Infos unter evn.at/emobil

Alle Infos unter evn.at/emobil