Wartungskosten

Haben E-Autos einen Vorsprung im Werkstattrennen? 20

Öffis unter Strom

Bei Linienbussen heißt der nächste Halt: Volle E-Power. 30

Wartungskosten

Haben E-Autos einen Vorsprung im Werkstattrennen? 20

Öffis unter Strom

Bei Linienbussen heißt der nächste Halt: Volle E-Power. 30

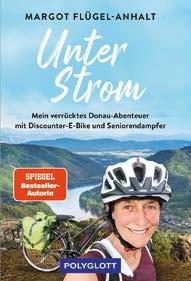

Härtetest fürs Billig-E-Bike

Margot Flügel-Anhalt folgte der Donau von der Quelle bis zur Mündung. 26

Wie bidirektionales Laden das E-Auto in einen vielseitigen Stromspeicher verwandelt. 14

Mit über 2.000 Ladestellen in und um Wien.

Vor über 30 Jahren haben wir unsere erste Ladestelle errichtet. Heute betreiben wir das dichteste Ladenetz in ganz Österreich – mit mehr als 2.000 öffentlichen Ladestellen in und um Wien. Warum Sie sicher sein können, dass unser Ladenetz ständig weiterwächst: wienenergie.at/Natalie

Technische Projektleiterin E-Mobilität

Jetzt ELO online lesen auf www.in-zukunft.at

seit 7 Jahren beschäftigen wir uns nun im Magazin ELO mit Elektromobilität –und endlich ist es uns gelungen, auch unser eigenes Magazin zu elektrifizieren: Parallel zum gedruckten Heft finden Sie ausgewählte ELO-Artikel ab sofort auch online auf unserer neuen Plattform www.in-zukunft.at.

Dort bündeln wir die digitale Präsenz von ELO und seinen „Schwestermagazinen“ IN und LOOP, die ebenfalls als Beilagen im STANDARD erscheinen. Damit können Sie nicht nur spannende Storys über Elektromobilität, sondern auch über österreichische Innovationen und über Kreislaufwirtschaft auf Ihren Bildschirm laden.

Apropos laden: In unserer Coverstory dreht sich diesmal alles um das Thema bidirektionales Laden. Klingt technisch, heißt aber nichts anderes, als das Auto als Akku zu verwenden. Zukunftsmusik, die man schon hören kann, seit erste Modelle auf dem Markt sind, die diese Funktion bieten. Sie ist nicht nur praktisch für einzelne Nutzer:innen, sondern auch ein Baustein für die Energiewende, wie die Recherchen unseres Redaktionsteams aufzeigen.

Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung! redaktion@elo-magazin.at

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Florian Streb, Redakteur bei Egger & Lerch

Impressum

Chefredaktion

Florian Streb

Grafik

Elisabeth Ockermüller

Bildbearbeitung

Reinhard Lang

Coverfoto

Gettyimages/Malorny

Lektorat

Iris Erber, Ernst Böck

Redaktionsanschrift

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH,

Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at

Anzeigen- und Promotionskontakt

Cornelia Absenger, Absenger Media Taborstraße 20/Top 11, 1020 Wien c.absenger@absengermedia.at

T +43 1 890 33 23-0

Druck

Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, Bickfordstraße 21, 7201 Neudörfl

Eigentümerin (100 %)/Medieninhaberin, Verlagsort, Verwaltungs- und Herausgeberadresse

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at Geschäftsführung

Florian Magistris Offenlegung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz www.egger-lerch.at/impressum

ELO können Sie jetzt auch online bestellen – gehen Sie dazu auf: abo.derstandard.at/shop/magazine

Sie finden ELO außerdem auf den Plattformen

Readly, read-it und PressReader.

Die elektromobile Zukunft in Bildern 06

Scheinwerfer 12

Mein Akku hat vier Räder Wie bidirektionales Laden das E-Auto in einen vielseitigen Stromspeicher verwandelt. 14

E-Vorsprung im Werkstattrennen

Sind Elektroautos wirklich so wartungsarm, wie immer wieder behauptet wird? 20

Fahrtenschreiber

Kolumne von Guido Gluschitsch 24

Tempomacher

Daniel Pérez versorgt Spanien mit schnellem Strom. 25

Den ganzen Strom entlang Margot Flügel-Anhalt folgte der Donau auf dem Billig-E-Bike. 26

Strommix 28

Nächster Halt: Volle E-Power

Bei Linienbussen heißt es immer öfter: Strom statt Diesel. 30

Gedruckt nach der Richtlinie »Druckerzeugnisse« des Österreichischen Umweltzeichens, Walstead Let’s Print Holding AG, UW-Nr. 808

Rückspiegel

-gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens, NP DRUCK, UW-Nr. 808

Der Baby-Bugatti und seine Wiedergeburt. 34

> Kfz-Versicherung > www.hdi.at/kfz

FAHR FREUDE

Nachhaltig unterwegs mit starken Versicherungspaketen

Bei der „Airyacht“ ist der Name Programm: ein Luxusleben in den Lüften. Das gleichnamige Unternehmen hinter dem Projekt stammt aus der Schweiz und verspricht Entdeckungsreisen, ohne einen Fußabdruck zu hinterlassen – auch im übertragenen Sinne, denn als Antrieb soll eine Wasserstoff-Brennstoffzelle dienen. Landgänge sind ohne Landung möglich: Dafür wird ein spezieller Aufzug entwickelt, der die Passagiere aus der 750 Quadratmeter großen Kabine des 200 Meter langen Luftschiffs zu Boden lässt.

Im Kampf um den Titel „Seltsamstes Fahrrad der Welt“ bekommt Tom Turbo neue Konkurrenz aus England: Das Cityshuttle ePack sieht aus, als hätten ein Lastenrad und ein Sattelschlepper eine wilde Nacht miteinander verbracht. Tatsächlich fällt das Gefährt in die Kategorie E-Lastenrad (Trittunterstützung bis 25 km/h), kann aber bis zu 350 Kilo Fracht transportieren – ideal für die letzte Meile in der Stadt. Die seitlich montierten QLEDScreens dienen als Werbeflächen.

Der Yosh-E ist ein sogenannter „E-Puller“, der von Toyota gemeinsam mit dem Villacher Unternehmen Klaxon entwickelt wurde. Er verwandelt einen manuellen Rollstuhl in ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von rund 8 km/h und einer Reichweite von 25 Kilometern. Das Toyota-Entwicklungsteam bestand aus Ingenieuren mit verschiedenen Beeinträchtigungen, die die Bedürfnisse von Menschen im Rollstuhl gut verstehen.

E-Mobilität von EVN – Die Energieversorgerin ist mit über 3.200 eigenen Ladepunkten größte Ladestationsbetreiberin Österreichs und bietet mit der EVN Ladekarte Zugang zu mehr als 23.000 Ladepunkten in ganz Österreich. In den nächsten Jahren plant die Marktführerin eine Rekord-Investition in Ladeinfrastruktur.

E-Mobilität von EVN – Die Energieversorgerin ist mit über 3.200 eigenen Ladepunkten größte Ladestationsbetreiberin Österreichs und bietet mit der EVN Ladekarte Zugang zu mehr als 23.000 Ladepunkten in ganz Österreich. In den nächsten Jahren plant die Marktführerin eine Rekord-Investition in Ladeinfrastruktur.

Die Zukunft gehört der E-Mobilität und als EVN möchten wir diese für alle Menschen überall verfügbar machen. Dafür investieren wir bis 2030 rund 100 Mio. Euro in die Ladeinfrastruktur“, erläutert EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Die Zukunft gehört der E-Mobilität und als EVN möchten wir diese für alle Menschen überall verfügbar machen. Dafür investieren wir bis 2030 rund 100 Mio. Euro in die Ladeinfrastruktur“, erläutert EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Rekord-Ausbau der Ladeinfrastruktur

Rekord-Ausbau der Ladeinfrastruktur

Allein 2024 wurde das EVN Ladenetz um 500 Ladepunkte erweitert. 250 davon sind DC-Schnellladepunkte, die ein Fahrzeug binnen kürzester Zeit wieder aufladen. „Unsere Ladepunkte findet man bei Einkaufszentren, entlang Hauptverkehrswegen, bei Nahversorgern und im Gemeindegebiet. Eben dort, wo wir Menschen ohnehin unseren Alltag verbringen“, so EVN E-Mobilität Abteilungsleiter Roman Nowatschek stolz „Wir machen die E-Mobilität somit alltagstauglich und für alle zugänglich“. Mit der kürzlich veröffentlichen Kooperation mit XXXLutz werden in den nächsten 4 Jahren 600 weitere Ladepunkte an allen XXXLutz, Möbelix und Mömax Standorten in Österreich errichtet. Investiert wird nicht nur in die Ladeinfrastruktur für E-Autos, sondern auch in Ladeinfrastruktur für E-LKW, Schiffe und E-Busse. An den ASFINAG-Rastplätzen Roggendorf (NÖ, A1) bietet die EVN hochmodernes Schnelladen für E-PKW und E-LKW und in Hausruck (OÖ, A8) Schnellladen für E-LKW an. Die Ladestationen können mit der EVN Ladekarte sowie vielen weiteren nationalen und internationalen Ladekarten sowie Debit- oder Kreditkarten genutzt werden.

EVN errichtet. „Mit all diesen Projekten tragen wir zur branchenübergreifenden, flächendeckenden Elektrifizierung des Verkehrs und damit zur Erreichung der Klimaziele in Niederösterreich bei“, so Szyszkowitz.

Eine Karte für ganz Österreich

EVN errichtet. „Mit all diesen Projekten tragen wir zur branchenübergreifenden, flächendeckenden Elektrifizierung des Verkehrs und damit zur Erreichung der Klimaziele in Niederösterreich bei“, so Szyszkowitz. Eine Karte für ganz Österreich

Mit der EVN Ladekarte können mehr als 90% aller öffentlicher Ladepunkte in ganz Österreichs genutzt werden – und davon profitieren Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn die nachhaltigen Rundum-Lösungen der EVN ermöglichen einen reibungslosen Umstieg in die E-Mobilität: von der Planung und Beratung, über die Hard und Software, das Ladestationsmanagement und die Betreuung der Ladestationen bis zur Abrechnung und Auswertung mit monatlichem, individuellem Reporting. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren Firmenwagen am Firmenstandort, zu Hause oder an öffentlichen Ladepunkten laden und Sie behalten immer den Überblick“, so Roman Nowatschek. Die EVN übernimmt zudem die Vermarktung der Ladeinfrastruktur und die Vereinbarungen mit Roaming Partnern.

Nähere Informationen unter: evn.at/emobil

Mit der EVN Ladekarte können mehr als 90% aller öffentlicher Ladepunkte in ganz Österreichs genutzt werden – und davon profitieren Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn die nachhaltigen Rundum-Lösungen der EVN ermöglichen einen reibungslosen Umstieg in die E-Mobilität: von der Planung und Beratung, über die Hard und Software, das Ladestationsmanagement und die Betreuung der Ladestationen bis zur Abrechnung und Auswertung mit monatlichem, individuellem Reporting. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihren Firmenwagen am Firmenstandort, zu Hause oder an öffentlichen Ladepunkten laden und Sie behalten immer den Überblick“, so Roman Nowatschek. Die EVN übernimmt zudem die Vermarktung der Ladeinfrastruktur und die Vereinbarungen mit Roaming Partnern.

In Krems und Melk sorgen außerdem Landstromanlagen für Güter- und Personenschiffe dafür, dass diese während sie anlegen mit Strom versorgt werden. In Gänserndorf und Baden sind bereits moderne E-Busse im Einsatz. Die Ladeinfrastruktur dazu wurde von der

Allein 2024 wurde das EVN Ladenetz um 500 Ladepunkte erweitert. 250 davon sind DC-Schnellladepunkte, die ein Fahrzeug binnen kürzester Zeit wieder aufladen. „Unsere Ladepunkte findet man bei Einkaufszentren, entlang Hauptverkehrswegen, bei Nahversorgern und im Gemeindegebiet. Eben dort, wo wir Menschen ohnehin unseren Alltag verbringen“, so EVN E-Mobilität Abteilungsleiter Roman Nowatschek stolz „Wir machen die E-Mobilität somit alltagstauglich und für alle zugänglich“. Mit der kürzlich veröffentlichen Kooperation mit XXXLutz werden in den nächsten 4 Jahren 600 weitere Ladepunkte an allen XXXLutz, Möbelix und Mömax Standorten in Österreich errichtet. Investiert wird nicht nur in die Ladeinfrastruktur für E-Autos, sondern auch in Ladeinfrastruktur für E-LKW, Schiffe und E-Busse. An den ASFINAG-Rastplätzen Roggendorf (NÖ, A1) bietet die EVN hochmodernes Schnelladen für E-PKW und E-LKW und in Hausruck (OÖ, A8) Schnellladen für E-LKW an. Die Ladestationen können mit der EVN Ladekarte sowie vielen weiteren nationalen und internationalen Ladekarten sowie Debit- oder Kreditkarten genutzt werden.

In Krems und Melk sorgen außerdem Landstromanlagen für Güter- und Personenschiffe dafür, dass diese während sie anlegen mit Strom versorgt werden. In Gänserndorf und Baden sind bereits mo-

Sie interessieren sich für die E-Mobilitätslösungen der EVN?

Nähere Informationen unter: evn.at/emobil

Sie interessieren sich für die E-Mobilitätslösungen der EVN?

Unter evn.at/flotte finden Sie Ihre persönliche Kontaktperson.

Unter evn.at/flotte finden Sie Ihre persönliche

Das kalifornische Start-up AC Future hat gemeinsam mit dem italienischen Designstudio Pininfarina ein „Drivable AI Transformer Home“, kurz AI-THd, entworfen. Versprochen wird ein autarkes, fahrbares Zuhause, das sich von einem kompakten Fahrzeug zu einem wohnlichen Haus transformieren lässt. Dazu werden Erweiterungen in drei Richtungen ausgefahren, das Cockpit verwandelt sich in ein Schlafzimmer. Beleuchtung, Klima, Sicherheit und Energieverwaltung werden KI-gestützt optimiert. Strom liefert eine PV-Anlage, Wasser gewinnt das AI-THd aus der Atmosphäre. Die Serienproduktion wird für Ende 2026 anvisiert.

Grazer G-Klasse für den Papst © Mercedes-Benz AG

1979 führte Mercedes die G-Klasse als High-End-Geländewagen ein, seit etwa einem Jahr ist sie auch als Elektroversion erhältlich. So wie alle ihre Vorgänger wird auch die elektrische G-Klasse in Graz gebaut – das geht dabei über die reine Montage weit hinaus: Mercedes und Magna fertigen in der Steiermark auch zahlreiche Komponenten, von der Karosserie bis zum E-Motor.

Zuletzt meldete Mercedes für das Modell steigende Verkaufszahlen, ein Massenprodukt wird aus dem Auto aber wohl nicht – das stellt schon der Preis sicher, der bei 147.000 Euro beginnt. Dafür fand man einen besonders prominenten Abnehmer: Im Dezember erhielt Papst Franziskus das erste rein elektrische Papamobil, das auf der G-Klasse basiert.

Frankreich lässt Verbrenner-Käufer brennen

Schon lange bemisst Frankreich die Steuern für Neuwagen an ihrem CO2-Ausstoß. Dieser Malus für Spritschlucker steigt immer weiter an, um einen echten Steuerungseffekt zu haben. Dieses Jahr wird es für manche Modelle so richtig teuer: Für alle Autos, die mehr als 192 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren – das entspricht ca. 7,3 Liter Diesel oder 8,2 Liter Benzin pro 100 Kilometer –, gilt der Höchstsatz von bis zu 70.000 Euro. Ohne Strafsteuer kommen allerdings nicht nur E-Autos davon, sondern auch spritsparende Modelle mit unter 113 g/km CO2

98 % sind mit

Die Global EV Alliance fragte mehr als 23.000 E-Auto-Besitzer:innen in zahlreichen Ländern, wie zufrieden sie mit ihrer Wahl sind. Aus Österreich nahmen 872 Personen teil. Das Österreich-Ergebnis: Kaum jemand will vom reinen E-Auto wieder weg. 98% gaben an, mit ihrem Auto zufrieden oder sehr zufrieden zu sein, und 92% würden, wenn sie morgen ihr Auto ersetzen müssten, wieder ein reines E-Auto wählen. Wichtigster Grund: Das E-Auto ist umweltfreundlich und leise – fast ebenso oft wurden auch die niedrigen Betriebskosten genannt. International fällt das Ergebnis fast deckungsgleich aus.

22% zufrieden

1% weder noch 1% unzufrieden

0% sehr unzufrieden

76% sehr zufrieden

Wie zufrieden sind Sie damit, ein E-Auto zu besitzen?

Retro-Kleider für den Citroën Ami

Manchen Leser:innen kommt dieser Look wohl noch bekannt vor: Der Citroën Typ H war ein beliebter Kleintransporter, der bis 1981 gebaut wurde. Besonders markant: das große Citroën-Logo im Grill. Auch das Microcar Citroën Ami ist für sein ungewöhnliches Aussehen bekannt. Ein neues Umbaukit des italienischen Unternehmens Caselani Carrosserie lässt nun die beiden prägnanten Designs verschmelzen: Die originalen Karosserieteile an Front, Heck und Türen werden mit dem Set komplett ersetzt. Billig ist das in neun Farben erhältliche Umbaukit allerdings nicht: 5.000 Euro fallen alleine dafür an –dabei hat der reguläre Ami einen Einstiegspreis von nicht einmal 8.000 Euro.

Vorschusslorbeeren für den „Korea-Bulli“

Mit dem PV5 bringt KIA erstmals einen elektrischen Kleinbus auf den Markt, sowohl in einer Passagier- wie auch in einer Transporter-Version. Dem PV5 mag der ästhetische Charme eines klassischen Bulli oder eines ID.Buzz fehlen, das Design ist dennoch markant. In Summe verspricht er, das Marktsegment kräftig aufzuwirbeln: Die Testberichte attestieren dem KIA ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und loben etwa die niedrige Ladekante, die V2L-Fähigkeit (siehe Coverstory) und die durchdachte und robuste Ausstattung. Der Marktstart wird im Herbst erwartet, die genauen Preise sind noch geheim – sollen aber für die Cargo-Variante schon bei etwa 30.000 Euro ohne Steuer starten.

Mit Strom aus der E-Autobatterie lässt sich das Haus heizen, die Kaffeemaschine betreiben oder das Stromnetz stabilisieren.

„Bidirektionales Laden“ macht’s möglich. Aber ist die Technologie schon marktreif? Ist sie leistbar? ELO hat die Antworten.

Text: Klaus Putzer

Wie weit fahren Sie heute noch mit Ihrem E-Auto? Im Durchschnitt, sagt die Statistik, legen Herr und Frau Österreicher 30 bis 70 Kilometer täglich automobil zurück. Die Batterien von E-Autos sind aber auf Maximalreichweiten von 300 bis 700 Kilometer ausgelegt. Da liegt eine Menge Speicherkapazität brach, die man nutzen könnte, solange das Auto bloß fad herumsteht. Man könnte mit dem „Akku auf vier Rädern“ das E-Bike laden oder die Wärmepumpe im Haus betreiben oder den überschüssigen Strom gar ins öffentliche Netz einspeisen und sich vom Energieversorger dafür bezahlen lassen (mehr zu den verschiedenen Ladevarianten steht in der Infobox auf Seite 16).

Wunderbare Perspektiven, die „bidirektionales Laden“ – also die Fähigkeit eines E-Autos, sich nicht nur laden, sondern auch gezielt entladen zu lassen – da eröffnet. Das Schöne daran: Die technologischen Voraussetzungen existieren bereits. Es gibt sowohl Autos, die „bidi-ready“ sind, als auch entsprechende Wallboxen und Energiemanagementsysteme (EMS) für zuhause.

„V2X“ – Kaffeekochen oder Stromnetz entlasten?

V2G – Vehicle-to-Grid

Mit dem Atomkraft-Unfall in Fukushima 2011 bekam die Idee, Strom aus der Autobatterie zurück ins Stromnetz (Grid) zu speisen, einen Push. Bei einem Blackout könnten die E-Autos den „Notstrom“ liefern. Noch weiter gedacht könnten die mobilen Speicherkapazitäten aber auch als Backup für das Stromnetz bei Nachfragespitzen dienen – damit ließe sich nachhaltiger Solarstrom aus PV-Anlagen flexibler nutzen. Kurt Leonhartsberger rechnet vor, dass man in Österreich bereits mit dem jetzigen Anteil von vier Prozent Elektromobilität ein Drittel der Pumpspeicherkraftwerke für einen kurzen Zeitraum ersetzen könnte. Eine „Milchmädchenrechnung“ zwar. Aber bei einem höheren Anteil von Elektroautos wäre bidirektionales Laden ein ernst zu nehmender Faktor für die Energiewende. Bis es so weit ist, sind allerdings noch viele technische und regulatorische Fragen zu klären. Zu diesen wird europaweit intensiv geforscht, auch in Österreich. Neben Car2Flex etwa auch im EU-Projekt ePowerMove mit dem Pilotstandort Klagenfurt.

Das Rückführen von Strom aus der Autobatterie ins Hausnetz wird im Haupttext ausführlich besprochen. Bei Unternehmen mit einer Flotte von E-Fahrzeugen auch als V2B (Vehicle-to-Building) bekannt.

V2L – Vehicle-to-Load (auch: V2D – Vehicle-to-Device) Damit ist gemeint, dass ein Elektrogerät wie ein Staubsauger, eine Kühlbox oder eine Kaffeemaschine direkt an das Auto angesteckt wird. In etlichen Fahrzeugmodellen, wie Volvo EX90, Polestar 3 oder Hyundai Ioniq 5 und 6 ist diese Funktion schon zu haben.

„Bidi-Laden“ macht in der Autobatterie gespeicherten Strom vielfältig nutzbar.

Das weniger Schöne: Was sich auf dem Papier großartig liest, trifft in der Realität noch auf einige Stolpersteine, vor allem auch beim spannenden „Vehicle-to-Home“-Modell. Spricht man mit Menschen, die sich schon länger mit dem Thema befassen, stößt man auf diese Hürden. Einige von ihnen heißen „Kompatibilität“, „Batteriegarantie“ oder (last but not least) „Kosten“, und im Folgenden kommen wir nicht umhin, sie näher in den Blick zu nehmen.

„Frustrierendes Bild für Endkunden.“ Kurt Leonhartsberger leitet derzeit mehrere nationale Forschungsprojekte zum bidirektionalen Laden und beschäftigt sich schon seit 2020 intensiv mit dem Thema: „Damals war es in aller Munde und schien kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Da habe ich innerlich einen Stress gekriegt.“ Noch in seiner Rolle als Leiter des Forschungsschwerpunkts Erneuerbare Energien am FH Technikum Wien konnte er eine Kooperation mit Nissan einfädeln. In diesem Rahmen wurde eine bidirektionale Ladestation für den Nissan Leaf zur Verfügung gestellt. Leonhartsberger bekam die Gelegenheit, ausgiebig mit dem System zu „spielen“. „Das war am Anfang so: Schauen wir mal, ob sich das Auto wirklich entladen lässt bis hin zu: speichern wir den PV-Überschuss im Auto und ziehen ihn in der Nacht wieder raus.“ Experimentiert wurde auch mit der Nutzung flexibler Strompreise, um das Auto zu laden, sobald die Energie günstig

„Bidirektionales Laden ist eine sehr, sehr positive Erfahrung und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen.“

Kurt Leonhartsberger leitet mehrere nationale Forschungsprojekte zum bidirektionalen Laden.

war. „Wir haben dann diese Varianten noch kombiniert und das enorme Potenzial von bidirektionalem Laden gesehen. Das ist eine sehr, sehr positive Erfahrung und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen“, zeigt sich der Experte begeistert. Allerdings nicht, ohne ein großes „Aber“ anzuhängen. Der Preis sei nach wie vor sehr hoch und das Marktangebot mager.

Beides beweist Leonhartsbergers aktuelles FFG-Forschungsprojekt „Storebility2Market“, das bidirektionale Ladestationen testet. 50 Hersteller aus aller Welt, die von sich behaupten, „bidi-ready“ zu sein, wurden gebeten, Produkte zur Verfügung zu stellen. Nur sechs Modelle stehen aktuell tatsächlich im Testbetrieb, weil viele der Hersteller den Mund zu voll genommen hatten. Der Preis für die getesteten Stationen bewegt sich zwischen 8.000 und 15.000 Euro und man kann sie tatsächlich kaufen. Problem nur: Die Kompatibilität mit bidi-fähigen Autos ist ungewiss. Denn obwohl es mit der ISO 15118-20 einen universellen Kommunikationsstandard für die Liaison zwischen Box und Auto gäbe, bevorzugen viele Hersteller „monogame“ Beziehungen. Das Modell Sospeo & Charge von EVTECH lässt sich etwa nur auf Hondas und Nissans ein. Renault bleibt für seinen R5 mit einer selbst entwickelten Wallbox überhaupt in der eigenen Familie (und die Paarung ist bisher in Österreich nicht erhältlich). Der Hersteller E3/DC hat sich exklusiv mit VW verpartnert, immerhin auch die Töchter Cupra und Škoda sind einbezogen. Doch schon die Nachfrage, ob E3/ DC mit einem Škoda Enyaq Coupé aus dem Jahr 2022 zusammenpassen würde, wirft laut Leonhartsberger ein dickes Fragezeichen auf. „Ja, müsste funktionieren“, heißt es. Eine schwammige Basis, um 25.000 Euro (so viel kostet die Ladestation von E3/DC) zu investieren. Bei anderen Herstellern sei das Bild ähnlich, so Leonhartsberger. Zusätzlich sollte die Wallbox auch noch mit dem EMS des Hauses kommunizieren können, da die in den Wallboxen verbauten Energiemanagement-Funktionen für eine effiziente Ladesteuerung nicht ausreichen. Doch laut dem FFG-Forscher unterstützen nicht alle Hersteller die gängigen Kommunikationsstandards Modbus, OCPP oder MQTT.

Der Experte ernüchtert: „Damit entsteht für Endkunden ein absolut frustrierendes Bild: Sehr hohe Anschaffungskosten verknüpft mit der Unsicherheit, ob Ladestation, Fahrzeug und EMS überhaupt kombinierbar sind.“ Noch etwas kommt hinzu: Jede Ladestation >

Christian Klejna

Wie hoch ist das Interesse an bidirektionalem Laden in Österreich?

Auf der Mobilitätsmesse Vienna Drive hatten wir viele Anfragen dazu. Vehicle-to-Home ist vor allem für viele E-Auto-Besitzer, die ihr Eigenheim mit einer PV-Anlage ausgestattet haben und einen kleinen Stromspeicher besitzen, interessant. Sie sehen in der Autobatterie die Möglichkeit für eine Speichererweiterung.

Sorgen das ständige Laden und Entladen eigentlich für einen schnelleren Batterieverschleiß?

Erste belastbare Studien, etwa von der RWTH Aachen, verneinen das. Die Belastung der Batterie durch die Fahrweise ist demnach um ein Vielfaches höher. Auch ständiges Schnellladen ist für die Batterie eine höhere Belastung. Be- und Entladen in einem Spektrum zwischen 40 und 80 Prozent schadet dagegen nicht.

Sehen das auch die Autohersteller so oder begrenzen sie die Garantie für Batterien, die aktiv entladen werden?

Es gibt noch wenige Hersteller, die das bidirektionale Laden möglich machen. Derzeit fehlt es den Herstellern noch an Erfahrung, wie weit es auf die Alterung der Batterie Einfluss hat. Deshalb sind die Vorgaben der Hersteller sehr unterschiedlich. In Zukunft wird das bidirektionale Laden zu einer Wettbewerbsfrage werden. Wer ein bidirektionales Fahrzeug ohne Einschränkungen auf den Markt bringt, wird einen klaren Wettbewerbsvorteil haben.

„Hersteller, die ein bidirektionales Fahrzeug ohne Einschränkungen auf den Markt bringen, werden einen klaren Wettbewerbsvorteil haben.“

Christian Klejna, ÖAMTC-Spezialist für Elektromobilität

braucht vom Netzbetreiber eine Freigabe, denn das Entladen könnte Rückwirkungen auf das Netz haben. Für die meisten Bidi-Wallboxen wurden diese Genehmigungen aber noch nicht erteilt.

Geteilter Strom ist doppelter Strom. Szenenwechsel. Eine Wohnanlage der NÖ Bau- und Siedlungsgenossenschaft im niederösterreichischen Absdorf. Matthias Zawichowski und Lisa Weissinger vom Carsharing-Verein Fahrvergnügen stehen neben einem Nissan Leaf, den sich die Mitglieder des Vereins „teilen“. Auch hier wird seit 2024 – im Rahmen des Forschungsprojekts Car2Flex – bidirektionales Laden ausprobiert. Die bisherigen Erfahrungen sind laut Zawichowski positiv: „Den tagsüber produzierten PV-Strom vom Dach, den wir im Auto speichern, können wir in der Nacht auf die Wärmepumpe der Wohnanlage transferieren und so ihren Autarkiegrad erhöhen. Gesteuert wird die Entladung derzeit noch manuell.“

Ein zweites bidirektionales Carsharing-Auto steht an einer Anlage des Bauträgers NÖSW in Stockerau zur Verfügung.

Was für Einzelne noch schwierig umzusetzen ist (siehe oben), geht im Verbund einfacher: „Wir haben als Forschungsprojekt von der Netz Niederösterreich eine beschränkte Zulassung für das Entladen der Autos bekommen. Mit Chademo-Stecker funktioniert das problemlos“, erklärt Weissinger. Diesen Steckertyp nutzen vor allem japanische Autos. Lösungen für die in Europa gängigeren CCS-Stecker seien aber erst im Kommen, schränkt sie ein.

Einen Schlüssel für die kollektive Nutzung von bidirektionalem Laden sehen die beiden in Energiegemeinschaften. Innerhalb von Energiegemeinschaften können Private, Gemeinden und Unternehmen zu einem gemeinsam festgelegten Tarif Strom austauschen und profitieren von Preisstabilität und Einsparungen bei den Netzkosten. Zawichowski: „Die Zahlungsbereitschaft für Strom ist zumeist höher als für Mobilität. Aus der Differenz zwischen Ein- und Verkaufspreis des Stroms kann man Mobilität mitfinanzieren.“ In Zukunft werde es Anbieter geben, die als Teil der Wohnhausverwaltung das gesamte Strommanagement übernehmen, unter Einbindung von PV-Anlage, Wärmepumpe und Mobilitätsangeboten wie Lastenfahrrad oder Carsharing. Bidirektionales Laden sollte in diesem Szenario unbedingt eine wichtige Rolle spielen, ist Zawichowski überzeugt: „Wir haben nicht den Luxus, Batterien ungenutzt herumstehen zu lassen!“

Warten auf den Preissturz. Fazit –die Experten, mit denen ELO gesprochen hat, sind sich einig: Es dürfte noch zwei bis drei Jahre dauern, bis Endkunden zu ihrem

E-Auto eine Auswahl an Wallboxen im Preissegment um die 4.000 Euro bekommen, die dann auch mit dem EMS im Haus kompatibel und vom Netzbetreiber zugelassen sind. Für alle außer Technik-Nerds mit Basteltalent oder genug Kleingeld für eines der teuren Plug-and-Play-Systeme heißt es also derzeit noch: Abwarten und Tee trinken!

„Wir haben nicht den Luxus, Batterien ungenutzt herumstehen zu lassen!“

Matthias Zawichowski ist Obmann des Vereins Fahrvergnügen

Mit PV-Überschuss (inkl. automatische Phasenumschaltung)*

Berücksichtigung von dynamischen Stromtarifen möglich

Über die App alle Ladevorgänge im Blick

Internetanbindung über WLAN und optional LTE

Einfache Installation

*kompatibel mit allen Wechselrichtern über go-e Controller oder andere EMS

EINFACH SMART LADEN Kompatibel mit allen Elektroautos und Plug-In-Hybriden

3 Jahre Garantie

Elektroautos werben mit geringeren Wartungskosten.i Aber stimmt das? Belastbare Erfahrungswerte liefern große Fuhrparks wie jene von Tim oder der Post.

Text: Josef Puschitz

Wie robust sind Elektroautos wirklich, wie unterscheidet sich ihr Wartungsaufwand zum Verbrenner? Die Anekdoten dazu reichen von himmelhoch jauchzend bis hin zur totalen Katastrophe – die eine fährt wartungsfrei in die sechsstelligen Kilometer, der andere konnte kaum unbeschadet aus dem Autohaus rollen. Momentaufnahmen über Extreme lassen sich prächtig am Stammtisch diskutieren, für eine fundierte Antwort muss man aber die Masse anschauen. Wie wäre es etwa mit rund 5.000 Elektrofahrzeugen und einem Einsatzzeitraum von über 12 Jahren?

Diesen Überblick kann Paul Janacek vermitteln: Er ist seit 2019 Leiter des Konzernfuhrparks der Österreichischen Post. Als ausgebildeter Controller ist er nicht nur mit der technischen Seite, sondern auch mit der finanziellen bestens vertraut und kann konkrete Zahlen nennen. Eine solche: bis zu 20 Prozent Einsparung im Jahr. So viel billiger kommen der Post die Elektrofahrzeuge im Betrieb verglichen mit den Verbrennern, und da sind die höheren Anschaffungskosten der Stromer schon eingepreist. „Bei einem Fuhrpark, der insgesamt 8.500 mehrspurige Fahrzeuge umfasst, zählt jeder Euro, der monatlich eingespart werden kann. Elektroautos sind verschleißärmer und verursachen weniger Wartungsaufwand als Verbrenner. Da braucht es keine Debatte, ob es noch Alternativen brauche, die Alternative ist bereits hier“, sagt Janacek.

„Elektro autos sind verschleißärmer und verursachen weniger Wartungsaufwand als Verbrenner.“

Paul Janacek

Praxisnaher Härtetest. Ende 2023 lag der Elektro-Anteil des mehrspurigen Post-Fuhrparks bei 40 Prozent, inzwischen sind die E-Fahrzeuge in der Mehrheit. „Wir konzentrieren uns zunächst auf die Elektrifizierung der letzten Meile, also geht es um alle Zustellfahrzeuge. Herzstück sind dabei unsere Transporter, das erste Elektromodell haben wir 2012 getestet“, sagt Janacek. Wahrlich ein Härtetest, auch in der Praxis: Das Beispiel der Post ist insofern besonders aussagekräftig, als die Fahrzeuge das ganze Jahr durchgehend in Betrieb sind, fünf Tage die Woche, bei jedem Wetter. Durchschnittlich 200 Starts und Stopps pro Tag, Tagesleistungen zwischen 20 und 140 Kilometern, je nach Zustellgebiet – das zwischen Stadtzentrum und Bergdörfern variiert. „Dem Verbrenner hat dieses Programm extrem zugesetzt. Nach sechs bis acht Jahren haben Getriebe und Antrieb nicht mehr mitgemacht. Beim E-Motor mit seinen maximal 200 Teilen geht hingegen de facto nichts kaputt, die Antriebsstränge fallen nicht aus. Über die Jahre gesehen war das eine extrem positive Überraschung“, so

Paul Janacek ist seit 2019 Leiter des Kon zernfuhrparks der Österreichischen Post.

Janacek. Bislang kann er beobachten, dass die E-Autos zehn Jahre und mehr auf den Buckel bekommen, mit Luft nach oben.

Denn auch die Batterien – nächste Überraschung – haben einen viel stärkeren Lebenswillen als zunächst angenommen. „Bis heute ranken sich die Mythen, dass eine Batterie nach vier bis fünf Jahren zum Wegschmeißen ist, ein Handyakku halte ja auch nicht länger. Mit diesen Geschichten können wir aufräumen“, sagt der Fuhrparkchef. Laut Erfahrungen der Post können Batterien von acht bis hin zu zwanzig Jahren halten, ein intelligentes Ladeverhalten vorausgesetzt. Ein Verfall an Speicherleistung von 25 bis 35 Prozent sei über die Jahre zu verzeichnen – und zu managen. Fahrzeuge mit schwächeren Akkus werden auf Zustellgebiete mit geringerer Kilometerleistung umgeleitet. Und die Post arbeitet auch schon an einem Second-Life-Konzept für ausrangierte Akkus als Stromspeicher an den Zustellbasen, wo eigener Photovoltaik-Strom produziert wird.

Haushoher Sieger im Vergleich.

Ansonsten müssen sich die Post-Werkstätten vor allem um Kosmetisches bei den Zustellfahrzeugen kümmern: Sitze, Innenraumverkleidung und Verkehrsschäden sind die typischen Reparatureinsätze an den Stromern. Ersatzteile, wie sie der Verbrenner braucht, sind beim E-Auto kaum Thema. „Dadurch fällt auch der hohe Transportaufwand für Ersatzteile weg, was die Inbetriebhaltung schon

Bei Tim registriert man mehr Reifenabrieb durch den drehmomentstarken Antrieb und das höhere Gewicht der Batterien.

Katharina Mayer ist die Leiterin des Grazer CarsharingAngebots Tim.

wieder viel günstiger und effizienter macht. Das ist ein großer Hebel, vor allem, da es hier um Lieferketten geht, die einen wesentlichen Einfluss auf die Bilanz des Fuhrparks haben“, sagt Janacek. Ein Verbrenner im hohen Lebensalter komme auf sechs bis acht Werkstättenaufenthalte im Jahr, ein gleichaltriger Stromer dagegen auf zwei bis drei. Allein bei Service und Instandhaltung verzeichnet Janaceks Buchhaltung Einsparungen von gut 50 Prozent. „Da sieht man eindeutig, wie überlegen die Technologie gegenüber dem Verbrenner ist.“

Anderes Bild im Carsharing. Geht man weg von beruflich genutzten Fahrzeugen hin zum Carsharing, zeigt sich ein differenzierteres Bild. Katharina Mayer, die Leiterin des Grazer Carsharing-Angebots Tim, das sowohl Elektro als auch Verbrenner in der Flotte hat, beschreibt den Wartungsaufwand beider Technologien als „nahezu ident“. Aber: „Bei den Verbrennern kommen zusätzlich zu den üblichen Verschleißteilen wie Bremsen, Bremsflüssigkeiten, Pollenfilter,

Reifen noch Öl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen und Getriebeöl hinzu. All das entfällt bekannterweise bei den E-Autos.“ Aber auch die kommen mit gewissen Eigenheiten in die Werkstatt: So verzeichnet man bei Tim einen höheren Reifenverschleiß durch den drehmomentstarken Antrieb und das höhere Gewicht durch die Batterien. Oft auszutauschen seien auch die Stellantriebe der Tankdeckel, weil diese beim Laden immer geöffnet sind und so der Witterung ausgesetzt werden.

Sukzessive Verbesserung. Auch das Fahrzeugalter macht sich laut Mayer bemerkbar: „Ein Teil unserer eGolfs hat nur noch eine Reichweite von rund 70 Kilometer. Diese Fahrzeuge mussten daher aus dem offiziellen Fuhrpark ausscheiden und sind seitdem nur noch für interne Servicefahrten im Grazer Stadtgebiet im Einsatz. An den

neueren Modellen zeigt sich aber, dass sich die E-Mobilität über die Jahre sukzessive verbessert hat.“ Trotzdem würden sich die Nutzer von der Reichweitenthematik noch immer verunsichern lassen. Ohne Not: „Die Sorge ist in den meisten Fällen unbegründet, da die durchschnittliche Mietdauer 4,2 Stunden und die durchschnittlich zurückgelegte Fahrtstrecke 70 Kilometer beträgt.“

„An den neueren Modellen zeigt sich, dass sich die E-Mobilität über die Jahre sukzessive verbessert hat.“

Katharina Mayer

Kolumne von Guido Gluschitsch

Auf den ersten Blick sieht man es nicht. Vor allem, wenn sie vor einem steht. Wenn sie fährt, dann merkt man es gleich, dass an der alten Vespa von Hannes Schneider etwas anders ist. Sie stinkt nicht, sie macht keinen Lärm, dafür beschleunigt sie viel besser.

Sie haben es geahnt. Hannes Schneider hat seinen historischen Roller mit einem E-Antrieb ausgestattet. Ja, da gibt es Leute, die deswegen die Händ überm Kopf zusammschlagen. Sollen sie doch.

Ein bisserl weiter unten im Burgenland, in Stoob, lebt Heinz Schrödl. Er fährt ebenfalls elektrisch und historisch. Er hat sich einen alten Steyr-Traktor umgebaut. Auch er stößt mit seinem Projekt nicht nur auf Begeisterung.

Dabei ist es eine charmante Idee, Oldtimer auf E-Antrieb umzubauen. Das alte Coupé aus den 1970ern, dessen Motor eh nie gescheit gelaufen ist, weil die Einspritzung damals noch

ein Pilotprojekt war, würde mit einem E-Antrieb auf einmal vom Scheunenfund zum klassischen Sportwagen aufsteigen. Mit Beschleunigungswerten, an die damals nie jemand zu denken gewagt hätte.

Harley-Davidson hat selbst eines der ersten konkurrenzfähigen Zweiräder mit E-Motor aufgebaut. Passt super. Das Gerät kann beides. Lächeln ins Gesicht und schwarze Striche auf die Straße zaubern. Warum also nicht auch eine alte Harley umbauen?

Oder denken wir an den Puch G. Ja, da seufzen Sie. Den neuen G gibt es inzwischen auch als EAuto. Da fehlt nix an Emotionen. Das ginge mit einem alten G auch. Den einen oder anderen Nachteil haben die Umbauten historischer Fahrzeuge aber dann doch. Erstens ist so ein Antriebstausch teuer. 6.300 Euro kostet es etwa, wenn einem der Schneider Hannes eine alte Vespa auf elektrisch umbaut.

Ja, da muss man die alte Vespa selber mitbringen. Autoumbauten gehen noch mehr ans Gsparte.

Und dann hat man ja meist nur eine begrenzte Reichweite, weil die Akkus schwer sind, viel Platz brauchen und in der UrKarosse nie angedacht waren. Dafür gibt es dann Vortrieb, dass man an den Naturgesetzen zu zweifeln beginnt. Das endet aber schnell, wenn man nicht an alles denkt.

Denn die alten Karossen, die sowieso nicht so steif sind, wie wir das heute gewohnt sind, sind weder für das Gewicht noch für Fahrdynamik gemacht. Wer das vergisst oder nicht nachbessert, wird in der ersten ambitioniert gefahrenen Kurve große Augen machen. Und wer verdrängt hat, dass auch die Bremsen früher zahnlos und schwammig waren –selbst für die damaligen Anforderungen –, wird mit seinem Geschrei beim Anbremsen den Vorteil des leisen Antriebs überhaupt komplett vernichten.

In dieser Rubrik stellt ELO Persönlichkeiten vor, die die Verkehrswende vorantreiben.

Zweimal in Folge wurde der Spanier Daniel Pérez zuletzt als „European CEO of the Year in Electric Mobility“ ausgezeichnet: Er ist der Kopf hinter einem rasch wach senden Netzwerk aus Hunderten ultraschnellen Ladepunkten (bis zu 400 kW) in Spanien, Frankreich und Portugal. Schon in jungen Jahren entwickelte Pérez ein Interesse an Technik und insbesondere an Elektrofahrzeugen. Er startete einen YouTube-Kanal, auf dem er Fahrzeuge testete und die Ladeinfrastruktur kritisierte. Nur nörgeln war ihm aber zu wenig: Er wollte es besser machen und gründete 2017 das Unternehmen Easy-

Seit dem 1.1.2025 werden in Wien nur mehr emissionsfreie Fahr zeuge als Taxi neuzugelassen. Die Stadt Wien fördert den Umstieg mit bis zu 10.000€ pro e-Fahrzeug.

Weiters bietet die Wien Energie den Tarif Tanke kWh EXPERT, ein besonders günstiger Preis pro Kilowattstunde auch bei den Schnelladern, für Taxis an.

Damit unterstützt die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien die Unternehmer:innen bei der Erreichung der europäi schen und nationalen CO2 Einsparungsziele. Nur mit der Bünde lung alle Kräfte kann die Mobilitätswende gelingen.

Die Antragstellung der Förderung ist unbürokratisch und kann bequem unter wko.at/wien/taxi online beantragt werden.

Charger, das inzwischen Zunder heißt.

Die Donau zu beobachten wird Margot Flügel-Anhalt nie langweilig.

Mit fast 70 Jahren und einem E-Bike vom Diskonter reiste Margot Flügel-Anhalt von der Quelle der Donau bis zur Mündung.

Text: Florian Streb

Buchtipp

Unter Strom

Mein verrücktes

Donau-Abenteuer mit Discounter-E-Bike und Seniorendampfer

Margot Flügel-Anhalt

Polyglott, 2023

ISBN 978-3-8464-0994-7

„Im Ruhestand“ ist Margot Flügel-Anhalt sicher nicht: Seit ihrer Pensionierung sucht sie stets nach einem neuen Abenteuer. Mit einem kleinen Honda-Motorrad reiste sie schon bis ins Pamir-Gebirge, mit einem Oldtimer fuhr sie gar bis nach Südostasien. Weniger weit, aber nicht weniger ungewöhnlich: Für die rund 3.000 Kilometer vom Schwarzwald bis ins Donaudelta am Schwarzen Meer setzte sie auf Muskelkraft und Akku-Power. Ihre Erlebnisse auf der Tour hielt sie in einem Buch fest – inklusive jenem Reiseabschnitt, der vielen als normal erscheint, für sie aber besonders exotisch war: Die Rückreise über die Donau auf einem „Seniorendampfer“, um das Fahrrad wieder in die Heimat zu bringen.

War es für Sie ein Anreiz, nach Auto- und Motorradabenteuern einmal abgasfrei zu reisen?

Oder war das Rad einfach das passende Mittel für diese Reise?

Ich wollte die Donau entlang reisen – und den Donauradweg kann man nur mit dem Rad befahren. Ich beschäftige mich aber viel mit dem Thema E-Mobilität und stelle mir die Frage, ob ich mit meinem Verbrennerauto noch tragbar bin für meine Mitmenschen. In Städten sollte man sehr stark auf Elektroantriebe setzen, aber am Land halte ich ausschließlich E-Mobilität für nicht realisierbar.

Warum haben Sie sich für ein günstiges Diskonter-E-Bike entschieden?

Ich war einmal im Fahrradladen und habe eine Stunde auf den Berater gewartet – dann bin ich gegangen und habe mir einfach eines online bestellt.

War das eine gute Entscheidung oder haben Sie irgendwann gedacht: „Hätte ich lieber mehr ins Rad investiert“?

Gegen Ende der Reise gab es Probleme mit der Gangschaltung und mit ein paar Speichen, aber es konnte alles rasch repariert werden. Ich habe zwar keinen Vergleich mit einem teureren Rad, aber für diesen Zweck war es ausreichend.

Hatten Sie davor schon E-Bike-Erfahrung?

Nein, überhaupt nicht, ich habe nur einige Probefahrten für die Reise unternommen.

Nutzen Sie Ihr Rad nun auch im Alltag?

Ich wohne in einer bergigen Region, im Dorf gibt es einige Anstiege zu überwinden, hier fahren viele Leute E-Bike. Fürs Einkaufen verwende ich es nicht – schwer beladen mit Wasserkästen wäre mir die Strecke zu

steil. Aber in der Freizeit nutze ich es immer wieder, im Sommer vielleicht auch für längere Touren.

Welchen Tipp haben Sie für andere E-Bike-Reisende?

Meine Tagesetappen habe ich so gewählt, dass der Akku ausreicht. Das sind 50 bis 80 Kilometer, je nach Steigung und Gegenwind. Wer pro Tag mehr unterwegs sein will, braucht zwei Akkus – dann hat man aber viel zusätzliches Gewicht. Zwischendurch laden ist in der Regel nicht möglich und dauert zu lange, wobei ich in Österreich sogar einige öffentliche Fahrrad-Ladestationen gesehen habe.

Gibt es einen Abschnitt Ihrer Donau- Reise, den Sie besonders empfehlen würden?

Von Donaueschingen bis Bratislava kann man mit links fahren – mit oder ohne E-Antrieb. In Serbien und Rumänien hat man

* Gültig bei Finanzierung eines neuen Elektrofahrzeugs (BEV) über s Leasing bis 31.12.2025 Bedingungen und nähere Details auf s-leasing.at/ladebonus

„Wenn man es bis ins Donaudelta schafft, ist das die schönste Gegend.“

Margot Flügel-Anhalt

oft starke Steigungen und der Radweg ist nicht gut ausgeschildert, man muss oft auf die Landstraße ausweichen. Wenn man es bis ins Donaudelta schafft, ist das aber die schönste Gegend.

Haben Sie schon Pläne für die nächste Reise?

Ich möchte mit dem Frachtschiff nach Südafrika fahren und mit dem VW Touareg wieder zurück, habe aber noch keinen festen Platz für den Transport. In Marokko habe ich längere Zeit gelebt, aber den Süden Afrikas kenne ich noch nicht.

Bill Gates hat kein Interesse mehr an seiner Bestellung.

Bill Gates gab vor einigen Jahren der Feadship-Werft in Amsterdam den Auftrag, die umweltfreundlichste Yacht der Welt zu bauen. Das als Projekt 821 bekannte, 119 Meter lange Schiff erhielt einen Brennstoffzellenantrieb, der „grünen“ (also sauber produzierten) Wasserstoff in Strom und Wasser verwandelt. Dafür wurde ein 92 Kubikmeter großer Tank installiert, der den Wasserstoff bei –253 °C in flüssiger Form speichert. Mittlerweile ist die Yacht so gut wie fertig und hat die ersten Testfahrten absolviert – aber Gates will sie nicht mehr.

Über die Yachtagentur Edmiston ist sie zum Verkauf angeboten, für schlanke 645 Millionen US-Dollar.

Für manche Wiener mag das nach einem alten Hut klingen: Schließlich brachte hier lange Zeit die „Leichentram“ die Särge zum Zentralfriedhof. Beim Forschungsprojekt „LastMileTram“ geht es aber um eine andere letzte Meile: Hier wird das Potenzial der Straßenbahn für die Paketzustellung untersucht. Die Frankfurt University of Applied Sciences testete dafür gemeinsam mit Amazon und den lokalen Verkehrsbetrieben vier Wochen lang, ob eine Güterstraßenbahn kombiniert mit elektrischen Lastenrädern dazu taugt, in Städten Pakete auszuliefern. Die Ergebnisse stimmen die Initiatoren positiv – es gab keine groben Probleme, nur das Umladen muss noch schneller klappen.

BringtdieStraßenbahn bald Pakete?

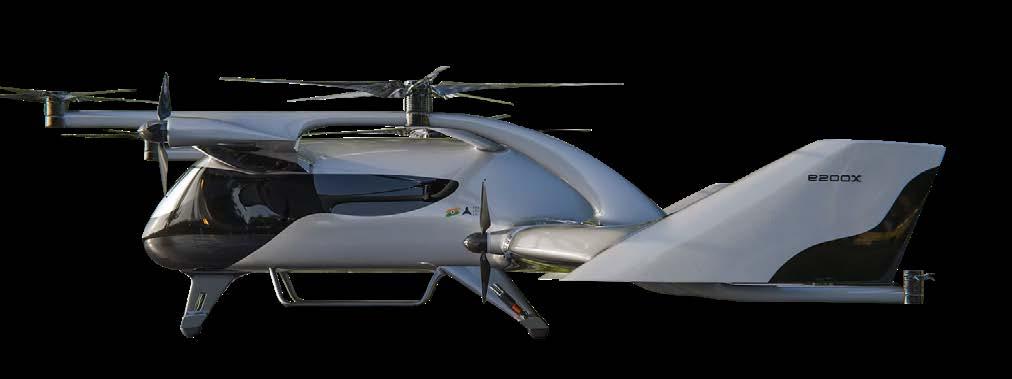

IndiensRettungsflieger existiert bisher nur amPapier.

In Indiens staugeplagten Großstädten auf den Notarzt zu warten, kann dauern. Deshalb bestellte der Luftrettungsdienst ICATT gleich 788 Stück elektrische, senkrecht startende Flugzeuge (eVTOL) im Wert von knapp einer Milliarde Euro bei einem indischen Start-up, das sich ganz einfach „ePlane Company“ nennt. Schon 2026 soll der kommerzielle

Betrieb starten – ein überaus ambitionierter Plan angesichts dessen, dass bisher erst 20 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt wurden und noch nicht einmal ein Prototyp existiert.

Der ÖAMTC erkundet derzeit das Potenzial von Drohnen für schnelle medizinische Lieferungen: Blutkonserven, Medikamente oder Notfallausrüstung könnten damit künftig im Ernstfall rascher zwischen Krankenhäusern oder an abgelegene Einsatzorte transportiert werden. Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen aus der Schweiz und den Niederlanden führte der ÖAMTC Ende 2024 bereits erfolgreiche Testflüge durch. Langfristiges Ziel ist ein europaweites, flächendeckendes „Medical Drone Service“.

Im Khalifa-Hafen von Abu Dhabi werden Containerschiffe seit Kurzem elektrisch in die richtige Position gebracht. Hier versieht der RSD Tug 2513 seinen Dienst, der leistungsstärkste elektrische Schlepper der Welt, gebaut von der niederländischen Damen-Werft. Zwei typische Schleppvorgänge schafft er mit einer Batterieladung – und der Ladevorgang dauert weniger als zwei Stunden.

3 5 6

Auf ungewöhnliche Art bearbeitet Volkswagen den afrikanischen Markt: In Ruanda pflügen seit Kurzem E-Traktoren aus deutscher Produktion die Felder einer Pilotfarm. Das Modell MK1 bietet bei einem Gewicht von rund 2,5 Tonnen 20 bis 40 PS Leistung. Seine Besonderheit: Die Akkus können in unter drei Minuten gewechselt werden und auch andere Geräte betreiben. VWs Plan sieht vor, dass Genossenschaften die Traktoren kaufen und dazu eine zentrale Versorgungsstation mit PV-Anlage errichten. Landwirte können die Traktoren inklusive Fahrer mieten.

Bei den heimischen Öffi-Bussen heißt es immer öfter: Strom statt Diesel. Wie lange dauert es noch bis zur vollständigen

Mobilitätswende?

Text: Christoph Grabuschnig

„Da scheint ein Bus nicht in der Ladeliste auf. Der ist draußen mit nur 75 Prozent unterwegs. Was tun wir?“ Markus Krakowitzer blickt gelassen zu seinem Kollegen. Den „Ausreißer“ wird er schon wieder einfangen. Schließlich läuft ja sonst alles wie am Schnürchen. 50 modernste Elektrobusse fahren in „seiner“ Garage täglich ein und aus – und bedienen mittlerweile neun städtische Buslinien.

Seit rund einem Jahr leitet Krakowitzer das neue E-Kompetenzzentrum der Wiener Linien. Auf dem Areal in Wien-Liesing wird die E-Busflotte des Unternehmens nicht nur gewartet und geladen, hier finden auch alle Schulungen für die Fahrerinnen und Fahrer statt. Der Wiener sorgt gemeinsam mit seinem Team für den reibungslosen Linienbetrieb. Mit seinen 26 Dienstjahren bringt ihn da so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Auch das vermeintlich abtrünnige Fahrzeug ist rasch wieder auf Kurs.

Markus Krakowitzer absolvierte 1999 eine Kfz-Techniker-Lehre bei den Wiener Linien. Seit 2024 leitet er das neue E-Kompetenzzentrum in Wien-Liesing.

Über 150 E-Busse fahren hierzulande bereits im Linienbetrieb – Tendenz stark steigend. Auch die Wiener Linien rüsten noch heuer auf.

Zu verdanken ist das auch einer ausgeklügelten Logistik, die der 41-Jährige mitentwickelt hat. Sie garantiert, dass die Stromflotte die Fahrgäste ohne Unterbrechungen an ihr Ziel bringt. Busse, die täglich weniger als 130 Kilometer fahren, die sogenannten „Depotlader“, werden abends in der Garage wieder aufgeladen bzw. einmal tagsüber zwischengeladen. In dieser Zeit übernimmt dann ein geladenes Reserveexemplar den Betrieb, um die Intervalle einhalten zu können. „Deshalb braucht man auf diesen Linien auch mehr Fahrzeuge als bei den Verbrennern“, erklärt Krakowitzer.

Dem gegenüber stehen die „Gelegenheitslader“, also Busse, die längere Strecken zurücklegen. Weil sie bis Betriebsschluss durchhalten müssen, werden sie an Schnellladestationen bei den Endhaltestellen nach jeder Runde kurz zwischengeladen. Nach diesem bewährten System wollen die Wiener Linien bald weitere Linien umstellen, wofür in den nächsten Monaten noch einmal zehn E-Busse in Liesing einziehen sollen.

E-Turbo bei den Öffis. Nicht nur in der Bundeshauptstadt geht bei den ÖffiBussen in Sachen E-Mobilität was weiter. Auch andere heimische Verkehrsbetriebe rüsten ihre Fuhrparks gerade im großen Stil um. Der Vorarlberger Verkehrsverbund verfügt mit 108 Bussen schon jetzt über die größte E-Flotte Österreichs. Das Tiroler Unternehmen Ledermair orderte kürzlich 27 Elektrobusse, die ab Herbst im Auftrag

„Aufbügeln“

nennt sich der Vorgang, wenn die E-Busse an der

„45 Prozent aller neu zugelassenen Linienbusse müssen bis Ende 2025 mit alternativen Kraftstoffen fahren.“

Christian Gratzer,

Mobilitätsexperte vom Verkehrsclub Österreich

des Tiroler Verkehrsverbunds im Großraum Innsbruck verkehren. Weitere 15 E-Busse lösen die bestehenden Dieselfahrzeuge in Kitzbühel und Seefeld ab. Warum haben es die heimischen Verkehrsbetriebe plötzlich so eilig mit der Energiewende?

„Saubere“ Fahrzeuge. Neben dem beachtlichen Technologiesprung der letzten Jahre hat das vor allem mit einer EU-Richtlinie zu tun, die verbindliche Quoten für „saubere“ Fahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) festlegt (Näheres siehe Kasten). Mit Jahresende läuft die erste von drei gesetzlichen Fristen ab: „45 Prozent aller neu zugelassenen Linienbusse müssen dann mit alternativen Kraftstoffen fahren“, erklärt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich. Neben Strom, Wasserstoff- und Hybridlösungen gehören dazu auch Erdgas und Biokraftstoffe wie etwa Altspeiseöl. „Die Hälfte davon muss aber jedenfalls emissionsfrei, also mit Wasserstoff oder Strom, betrieben sein“, erklärt Gratzer. Die Wiener Linien erreichen dieses Ziel, indem sie bis Ende 2025 ein Fünftel ihrer gesamten Busflotte auf E- und Wasserstoffantrieb umstellen. Dafür werden knapp 90 Millionen Euro investiert.

Kein Neuland. E-Busse im Personenverkehr sind für das Unternehmen kein Neuland. Bereits seit 2012 fahren auf den Innenstadtlinien 2A und 3A sogenannte „Midi-Busse“ mit Strom, die am Schottenring „aufgetankt“ werden. Noch, denn im Sommer werden sie

Die Störungsbehebung erfolgt bei den neuen Bussen digital.

von Batterie-Wasserstoff-Hybridfahrzeugen abgelöst. „Weil ihre Wasserstoff-Brennstoffzelle während der Fahrt neuen Strom erzeugt, halten die Busse den ganzen Tag durch“, erklärt Krakowitzer. So könne man den Fuhrpark verkleinern und erspare sich auch die lokale Ladeinfrastruktur.

Wasserstoff für steiles Gelände. Mit reinen Wasserstoffbussen hat man im Linienverkehr hingegen noch wenig Erfahrung. Demnächst sollen aber zehn H2-Busse die Dieselflotte ergänzen. „Das hat vor allem mit der Topografie der Stadt zu tun“, sagt Krakowitzer. Viele Linien, wie etwa der 39A rauf nach Sievering, müssen steiles Gelände

EU-„Clean Vehicles Directive“

Die nächsten Schritte

Die EU-„Clean Vehicles Directive“ ging 2021 mit dem Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz in österreichisches Recht über. Bis Ende 2030 müssen 65 Prozent aller neu angeschafften Busse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entwe-

der mit Strom, Wasserstoff, Biokraftstoffen, Erdgas oder Biomethan fahren – die Hälfte davon vollständig emissionsfrei, also mit Strom oder Wasserstoff. Ab 2032 dürfen nur mehr emissionsfreie Busse zugelassen werden.

Bis Jahresende beherbergt die E-Garage 60 E-Busse, die dort geladen und gewartet werden. überwinden. Dafür sind elektrisch angetriebene Busse nicht immer geeignet. „Wir testen in unserer Versuchsgruppe laufend unterschiedliche Antriebsformen auf den Verbindungen, um im Endausbau für jede Linie die optimale Lösung zu haben“, so Krakowitzer.

Weitere Garagen geplant. Neben den regelmäßigen Testfahrten soll auch der neue Hub in Liesing wertvolle Erkenntnisse für die Mobilitätswende bringen. Ihm sollen in den nächsten Jahren weitere Standorte folgen, um bis 2035 sukzessive alle Linien auf alternative Energieträger umstellen zu können. Bleibt noch die Frage offen: Sind denn die neuen Busse wirklich „emissionsfrei“? Zumindest was die Strombezugsquelle betrifft, kann man das bejahen. „Wir speisen unsere Busse ausschließlich mit Ökostrom“, betont Krakowitzer. Auch bautechnisch möchten die Wiener Linien möglichst klima freundlich in die Zukunft gehen: Das Dach des neuen Kompetenzzentrums ist mit einer PV-Anlage überzogen, die das Gebäude mit grünem Strom versorgt.

Bis 2026 fahren alle Touri-Busse in Wien elektrisch.

9 Buslinien

(71A und B, 61A und B, 64A und B, 73B, 17A, 70A, 57A) sind bereits auf Elektrobetrieb umgestellt. Im Herbst folgen der 57A und die erste Wasserstoff-Linie (39A).

Die Innenstadtlinien 2A und 3A fahren bereits seit 13 Jahren elektrisch.

Ab dem Sommer werden die Busse gegen E-WasserstoffHybridfahrzeuge ausgetauscht.

In rund 10 Betriebsjahren legen die Fahrzeuge durchschnittlich 500.000 Kilometer zurück.

Die Akkus werden 1 Mal getauscht. E-Busse in Wien

Auch als Touri emissionsfrei durch Wien

Die Doppeldeckerbusse des Sightseeing-Anbieters „BigBus“ gehören mittlerweile in 27 Metropolen weltweit zum Stadtbild. Jährlich transportiert das britische Unternehmen rund sechs Millionen Touristinnen und Touristen – und legt dabei hunderttausende Kilometer zurück. Künftig soll das emissionsfrei passieren: In Wien sind bereits seit dem Vorjahr einige der insgesamt 20 Busse elektrisch unterwegs. Bis 2026 will man die gesamte Flotte umstellen. Beim

Pierre-Henri Raphanel erweckte eine Bugatti-Ikone wieder zum Leben.

Was schenkt man dem Nachwuchs zum Geburtstag, wenn man einer der gefragtesten Autobauer seiner Zeit ist? Natürlich eine Miniaturversion seines besten Rennwagens.

Text: Christoph Grabuschnig

Die 1920er-Jahre waren das Jahrzehnt des Bugatti Type 35: Nur zwei Jahre nach seinem Debüt in Lyon triumphierte er 1926 in der Grand-Prix-Weltmeisterschaft. Bis zu seinem letzten Einsatz Anfang der 1930er-Jahre brachte es der Bolide, entworfen von Firmengründer Ettore Bugatti höchstpersönlich, auf rund 2.500 Siege – und avancierte zum erfolgreichsten Rennwagen aller Zeiten.

Halbe Portion. Doch Bugatti strebte mit dem Type 35 nicht nur Erfolge auf den Rennstrecken an: Zum vierten Geburtstag seines Sohnes Roland entwickelte er mit dem Type 52 eine Kindervariante des siegreichen

Mit 20 Stundenkilometern brauste der betuchte Nachwuchs anno dazumal über die Trottoirs.

Rennmobils – im Maßstab 1:2, ausgestattet mit einem 12-Volt-Elektromotor, der es auf 20 Stundenkilometer brachte. Mit diesem Geschenk begeisterte der Autobauer nicht nur den Sohnemann, sondern auch die gut betuchte Kundschaft auf den renommierten Automobilausstellungen der Zeit. Bis 1936 gingen Dutzende „Baby Bugattis“ vom Band. Unter den Käufern viele ehrgeizige Eltern, die ihre Sprösslinge sogar zu Wettrennen über die Trottoirs angesagter Sommer frische-Orte wie Deauville oder Nizza verleitet haben sollen.

Neunundneunzig Neue. Heute sorgt der legendäre Kinder-Rennwagen weniger beim kleinen Publikum, sondern vielmehr unter Markenliebhabern für Furore. Zu verdanken ist dies einer weiteren Bugatti-Ikone: Pierre-Henri Raphanel, ehemaliger Rennfahrer sowie Werks- und Testfahrer bei dem französischen Autobauer, versammelte 2024 die erfahrensten Handwerker Frankreichs, um den Type 52 originalgetreu bis ins kleinste Detail neu aufzulegen – streng limitiert auf 99 Stück. Kostenpunkt: „ab“ 95.000 Euro, zuzüglich Steuern. Spartipp: Es gibt auch einen weiteren offiziellen, nicht ganz so exklusiven Nachbau: Der „Bugatti Baby II“ ist etwas größer, auf 500 Stück limitiert und schon ab 30.000 Euro erhältlich.

Der neue vollelektrische Ford Capri® ist da – der ultimative Sport Crossover mit fortschrittlicher Technologie, ikonischem Design und unglaublicher Reichweite (bis zu 627 km*). Erhältlich in zwei Serien. Er verfügt über eine Reihe fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme wie der intelligenten, adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage, den Matrix LED-Scheinwerfern und der 360-Grad-Parkkamera.

* Basierend auf einem voll aufgeladenen vollelektrischen Ford Capri mit Extended Range RWD ohne Optionen. Geschätzte Reichweite gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Es können bis zu 627 km Reichweite (beabsichtigter Zielwert nach WLTP) bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden – je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. Stromverbrauch: 13,8 – 16,7 kWh/100 km (kombiniert) | CO2-Emissionen: 0 g/km (kombiniert) | Elektrische Reichweite: je nach Batterie bis zu 370 – 627 km. Vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Symbolfoto.

Ihr MVC MOTORS Verkaufsteam berät Sie gerne! www.mvcmotors.at

Der Kia EV6: Jetzt mit Top-Angeboten bei deinem Kia-Partner.

Mit seiner innovativen Technologie ist er das perfekte Auto für Unternehmen, die selbst neue Maßstäbe setzen. Aber auch privat bist du mit dem Kia EV6 am Weg in die Zukunft: Erlebe Premium-Performance mit unvergleichlichem Komfort und einer herausragenden Reichweite. Am besten gleich testen - bei deinem Kia-Partner.

CO2-Emission: 0 g/km, Verbrauch: 17,7-15,9 kWh/100km, Reichweite: bis zu 582km1) Symbolfoto. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Geräuschpegeldaten nach vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 und Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt: Fahrgeräusch: 68.0-66.0 dB(A) / Nahfeldpegel: 0. 1) 0g/km setzt Nutzung von Strom aus 100% regenerativen Quellen voraus. Angeführte CO2-Emission und kWh/100km gemessen laut WLTP-Testzyklus. Ladeleistung hängt ab von Faktoren wie z.B. Außentemperatur sowie Ladezustand und Temperatur der Batterie. Angegebene Zeiten beziehen sich auf Optimalbedingungen (Ladezustand 10-80%, HV Batterietemperatur 25-29°C) unter Ausschluss zusätzl. Nebenverbraucher (z.B. Sitzheizung, Klimaanlage). Verbrauchswerte sind WLTP-Idealwerte, tats. Verbrauch hängt von Fahrprofil, Umgebungstemperatur und Fahrbahnbedingungen ab. Stand: 01|2025. *) 7 Jahre/150.000km Herstellergarantie.